عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 53

November 8, 2022

حـــُلــــــــــمٌ في الـغـســـــــــــــق

عبـــــــدالله خلـــــــيفةحـــُلــــــــــمٌ في الـغـســـــــــــــق

عبـــــــدالله خلـــــــيفةحـــُلــــــــــمٌ في الـغـســـــــــــــقهمسَ له السكرتير:

(الرفيقان عزيز وحسين يريدان مقابلتك يا صاحب السعادة. هل أسمح لهما بالدخول؟)

يرتفعُ صوتُهُ:

(يا رفيق أوقفْ هذه الطريقة ودعهما يدخلان بسرعة، وأنا لستُ صاحب السعادة!)

هل كان له أن يتخطى كلَ حماماتِ الدم وخنادق النارِ والهياكل العظمية التي ما تزالُ تأكلُ البشرَ، ثم يقبعُ في هذا المكتب الفخم، الذي هو أكبر من شقته؟

الرفيقان احتضناه وقبلاه بودٍّ عميق. قال عزيز بعتاب:

(لم تحضر الاجتماع الهام والكل كان مذهولاً لغيابك!)

(كادت السيارةُ أن تقتلني، فجأةً لم تعد فيها فرامل وحدث اصطدام، ولحسن الحظ كان في شجرة!)

صاح حسين:

(بين يديك كل هذه المؤسسة وخيرات البلد ثم تركبُ هذه السيارةَ العتيقةَ وتسكنُ في العاصمة بشقةٍ في منطقة رثة؟)

غضب.

لو تُعطى ما تُعطى من الأملاك ومن الأفلاك من أنت؟ حبةُ رملٍ في الكون، وبدوي يحملُ كلَ تواريخ النسورِ والجِمال التي حركتْ صفائحَ الأرض.

في غارِهِ المنحوت في صخرةٍ بامتداد أصابع بيته وتتراءى الخرافُ والمراعي والنخيل والفخاخ المطبقة على أعناق الطيور. صارَ في ملكوتِ الأولياء.

يتجول في الأزقة، لا أحد يعرفه، طرق رثة، وجوهٌ من العظام والأقنعة، حمالون في جوف الليل، وباحثون عن الطعام في القمامات المدنية الواسعة.

في الصحراء البدوية قدرَ قاسم أن يوزعَ الأرض، وما زال التناءُ يحبونهُ رغم الرصاص الذي اشتركَ في نشرهِ في جسده، كان جسداً نحيفاً صوفياً هربَ من المقامات العليا حتى نزل في بدلة عسكرية مخرومة من كل ثقوبها الدموية.

وهم ماذا فعلوا؟ سبحوا فوق الجثث حتى وصلوا القلاعَ، ودخلوا القصورَ بعباءاتِ شيوخ القبائل، وباعوا اللوحات والتماثيلَ ولآلئَ السومريين الأخيرةَ على تجارِ السوق السوداء.

في هذه الحارات لا أحدَ يعرفه، ويطلُ الرفيقُ من جُحرٍ ويعانقه، ويهمسلا في أذنه:

(ماذا فعلنا؟)

(نحن في البداية، أصبرْ، مؤسستُنا تعمل بهمة.)

أكتبْ من سبخِ الزنج، من شموخِ (العيارة)، وراءك ثلاثون قرناً من الحضارة.

على الورقِ، بين الكتب، والشخصيات المضيئة، والمجالس الهادئة، والسمك المسقوف والبيرة ونافورات الكلام، تكلمْ وتألمْ، حشودٌ ولا أحد، ثرثراتٌ وعقم، لا يشرب ولا يدخن، ولا يأكل إلا ليبقى رمحاً!

رفيقه، تلميذه شوكت، حرون، غريب، متوتر في مرآه، هذا النصلُ الذي اخترقَ أجسادَ الأعداء من صنعه، يجتمع في الكهوف، والأقبية، ويأتي ببدلةِ دم، وهو يقرأُ وهو يوزعُ الأرقَ والورق، هل يؤسسان فجراً؟

يكتبُ، يطيحُ بالمغارات والأتاوات، حين يذهب للبدلات الزرقاء المتشحمة دماً وعرقاً تمنعه الحواجزُ، تبعده المهماتُ والمكاتبُ عن الألق، تحبسه في دفتي كتاب، وضفتان تتدفقان حمماً.

يكتب، الورق يتألق، الكائنات في مستنقعات الملح تظهر، تلبس بدلاتها للسهرات في أضواء المدينة، خرق الحارة تعود للقصور.

عبدالخالق لم لا تكون خالقاً للخير؟

يكتملُ البيانُ النهري، يضرب الطوفانُ الضفافَ والمتاجرَ المغلقة والخلايا النائمة على العسل، والمخازنَ المهربة، يمشي بين الجموع الهادرة، يلتحم القلمُ الرصاصُ بالسحب الممطرة.

يتطلع المجتمعون إلى الورق بذهول.

صمتٌ عميق.

يكلمه عزيز:

(ماذا بك؟ أي كلام هذا؟)

(هذا ما كنا نريده. جئنا من الطمي إلى هنا. تذكر البدو الذين أوصلونا إلى ضفةِ المدينة، ونحن نكادُ نموتُ جوعاً؟ أتذكرُ الحصادَ والجثث المتناثرة؟)

يلتفلا حائراً قلقاً.

(أهدأْ، تكلمْ بصوتٍ خفيض!)

الكلماتُ والأشواكُ تنهالُ عليه. أحسَّ بخطواتٍ تتبعه.

اجتماعٌ حاشدٌ، البدلات قليلة وعباءات الصحراء تمطرُ غباراً، والجبالُ تتغير وتوضعُ في المدن، شوكت يتقدم الصفوف، يقف له، لكنه يتخطاه، في الذروة، نظرات التلميذ والبائع المتجول والرفيق الهارب من المطاردة واللاجئ في منتصف الليل بحثاً عن وجبة وفراش، تزول، يتذكر أنه وجّههُ نحو خصوم واختفوا، وكان شوكت يكتبُ أوامرَه كل يوم، وتنطفئ مصابيح، وتسود ظلمةٌ في حارات، ويتدفق أشباحٌ، ويُنتزعُ رجالٌ ونساء من أسرتهم، وكان الكتف ملتصق بالكتف، وعيونه تنتظر الكلمات لتسود هزة أو هبة، كل يوم يجثم متطلعاً إليه وهو يفكر، ويتساءل هذا الذي عبرَ المستنقعات والبراري أمن أجل الحرية أم من أجل ذاته؟ هذا المسكين المغمور بالسفر والغربة والجوع والذي آوتهُ الذئابُ في أوجارها والضباعُ في جحورِها أرأى عيونَ الرعاة المساكين؟

جلدُهُ الأسمر الملتهب بالشمس المنقوعُ في الخانات، الحابسُ أنفاسه بين الجثث والقتلة يبحثون عنه، أيمكن أن يكرهه؟

كتفان التصقا في أزقة ضيقة وكاد يخترقهما الرصاصُ، أيمكن أن يغدرَ به هو؟

يحسلا بشيءٍ يسحبه، كائنٌ دخلَ في جسمه، كراتٌ كبيرةٌ حارة في وجهه، ينزل على البلاط المشتعل، يكشفُ الملثمُ عن وجهه، جمجمة وفراغ أسود، ثم رصاصات في عنقه، يتدفق سائل!

يصحو، مبلل، الكهرباء توقفت، الناسُ تضج في الشوارع والحاراتُ القريبة تستيقظ في جوف الحوت السابح في اللجج.

ضربات على بابه، كأنها كعوب البنادق، الكائنُ الحديدي الذي كان يراه طوال سنين ويحميه طوال سنين ويلتهم عنه الرصاص والغازات، يتصدع.

الثلة تهجم بضراوة عليه، ولا يزال نظره يحدق في الباب الذي إقتُلعَ من جذوره!

يتطلع فيه، من يكون هؤلاء؟ أحدث انقلاب؟ يحاولُ أن يلملم شظايا رأسه وأمكنة أصابعه واليدان تُسحبان للخلف ويُطبق عليهما قيد يحزلا ظهرَه.

من أنتم؟ لأي جهاز تعملون؟ هل حدث انقلاب؟!

المشاوي التي لم يرها، البنايات الغريبة الدراكوالية المتصاعدة والحافرة لأعماق الأرض، الممرات المعتمة، والصرخات، والوجوه العظمية التي على حافة الجنون، ثم الزنزانة بحجم حقيبة سفر. الطوابيرُ التي تمشي نحو صحراء حارقة، تبدو السلاسل في الأرجل خطوطاً من النار.

كم مضى عليه؟

كيف اختلط الطعامُ بسم الأفاعي؟ أهذه جدرانٌ أم مادةٌ من لحمِ الرفاق والآخرين؟ أي رفاق هؤلاء؟ ذابَ عظمُهُ في خطوط الأعداء. يضحكون عليه من قبورِهم. يخرجون من مستنقعاتهم السوداء حاملين ورداً وكلمات! وصيحاتهم تتعالى في الكابوس:

يهذي، يضرب ضلوعه:

(ابتعدوا عني يا خونة!)

سواعدٌ قويةٌ ترفعَهُ من حضيض سبخ الأشياء وسطح الدم اليابس، لا يزال يهذي بالحلم، النورُ الساطعُ يضربُ عيونه، يمسكُ الثيابَ الخشنةَ عساه يقف، يرتفع نحو الوجوه الأسمنتية، لا ثغرة فيها، يجرّونه على أرض مسطحة، يقف، يُصعدونه نحو ذروة مبنى:

(يا للهواء المنعش، هذه رائحة بلادي!)

يرى نفسه صبياً وهو يركض حاملاً الورقَ الذي يتخضبُ بدمهِ لكنه يوصله!

يمشي بين الردهات الواسعة، كان قصراً، لوحاتٌ كثيرةٌ لشوكت، وجهُهُ يتدفقُ منه نور.

وقف أمامه، بين ثلة من أحبائه، بين أصحاب عمره، لكن أين عزيز؟ وخالد وماهر؟ أين…؟

بدلاتٌ من جلد قروش البحر، وأسلحة، وشوارب كثة، ونظرات ميتة، كلهم يخافون من لمسهِ وهو المقيد الرث في بقايا ثوبه.

صمتٌ ثقيل. كأن البحر أُصيب بالخرس، وسكتتْ كلُ تلك النهارات والليالي الحافلة، ولم يبق فرقٌ بين الخلية والمقبرة.

سمعَ دوياً في أذنه، والمحكومُ استقبلَ رصاصاتٍ في قلبه.

يفضلُ هذه الرصاصات الجبانة، ويكرهُ الحبلَ الذي يلتف حول رقبته.

ســــهرة

أشربْ هذه الكأس المترعة بالزبد والضياء والألم . أشرب ولا تدفع ولا تجزع . واضحك حتى الصباح واحفر في ذاكرتك هذه الوجوه ، وهذه الأجساد الرائعة ، أحفرها بتقاطيعها الدقيقة ، وبنظراتها السكرى المفعمة بالنشوة والشهوة ، فلعلها تنسيك عذابَ الليالي القادمة ، لعلها تسليك في الفراشِ المهترئ والظلام . فبعد ساعات سيسألك «البارمان»:

الفاتورة يا سيدي !ستضحكُ بعمقٍ وتقولُ :إنني رجلٌ مفلس وعاطل . . أسأل المدينةَ كلها . أسألْ السماء، البحر والمتشردين . أسألْ أقسام البوليس ، أسأل الأحذية المهترئة على الأرصفة ، أسأل الأرغفة الهاربة من الفم !

وسيقولُ بأدبٍ جم :ولكنني مضطرٌ يا سيدي لإخبار الشرطة . .تفضل . . أفضل مكانٍ يقضيه العاطلُ زنزانة صغيرة محترمة تتحققُ فيها الشروط التالية: الأكل المنتظم ، الأصدقاء المرحون ، الشاي ، السجائر ، قطعة صغيرة من الشمس .

كان البارُ مزدحماً ، قطعة من الجنة المؤقتة . الأقدامُ تحكُ الأقدامَ ، والصدورُ النافرة تتحكمُ في العيون الشاردة ، والمؤخرات لا تتأخر عن الهزات الخفيفة والانحناءات الخاطفة ، والثرثرات تطولُ وتطولُ ولا تقول إلا تعال !

وفي كل لحظة تأتي موجة من الحسناوات . هذه الأجسادُ الرقيقة الرهيفة من فصلها ؟ هذه الوجوه البيضاءُ والوسيمة الناعمة من قبلها ؟

«لا تجعلوني أسكر وأموتُ هنا على هذه الطاولة الصغيرة المتوحدة . تعالوا إليَّ ، ستشربون على حسابي أو عذابي . ستضحكون من النكات الكثيرة التي أحفظها والتي لا تقال إلا همساً . أنتِ أيتها الشقراء ، يا من تشبهين فرساً خــُـلقت من الفضة والزهرة ، أقتربي مني وأعطيني ضحكةً أو كلمة أو صفعة!».

النادلُ يعيطيه زجاجة بعد زجاجة ، مستغرباً من قدرته على الشرب السريع المكثف ، يقتربُ منه رجلٌ عجوزٌ ويستأذن في الجلوس قربه.

«هذا هو حظي دائماً . صديقٌ للعجائز . أمي العجوز في البيت لا تكفُ عن إزعاجي . هل أشتغلت ؟ هل ذهبت للشركة الورقية ؟ جارنا فلان اشتغل براتب كبير ، وعلانة صارت سكرتيرة للوزير ، وابن حمدان راعي الحمير السابق بنى لنفسه عمارة . أما أبي فمن المسجد إلى الدكان ، ولأن الدكان شبه فارغ فهو دائماً نائم . وبين كلِ غفوةٍ وغفوة يسألني : هل اشتغلت ؟ هذا هو مصيري منادم للعجائز ، خاضعٌ لاستجواباتهم الطويلة والثقيلة».

لحسن الحظ اتضح إن العجوز ذو لغةٍ غريبةٍ خاصة ، لا تفهمها سوى قبعته الواسعة ، ورغم إنه انحنى واقترب وغمز بعينه فإنه لم يفهم منه شيئاً . ولكن بدت حركة عينيه غريبة مزعجة ولأول مرة يشعر بالانزعاج والغضب في هذا الجو المرح الزاعق الراقص . فلماذا يغمزُ بجلدهِ المتغضن الذي يشبه نسيج العنكبوت ؟

« لو أن صديقي الشاعر كان معي لاختلف الأمر . ذاك الشاب الكهلُ الساخرُ من كلِ شيءٍ ، أعجوبة هذه المدينة ، يقولُ : مدينتنا تفاحة البحر ، جدفنا نحوها ، وغصنا إليها فأعطتنا سمك القرش . يشربُ وثرثرُ ويناوشُ النساءَ في الحارة ، ويغرفُ منهن الشعر ، وتلمعُ عيناهُ بالسعادة وهو في غرفته الوحيدة بين أكداس الكتب والورق والثياب المعلقة كالرجال المشنوقين . يظهرُ في النهار ويختفي في الليل ، تجدهُ شهوراً طويلة ثم يختفي سنين . غرفته محكمة الإغلاق أحياناً ، وأحياناً أخرى فارغة ليس فيها سوى وريقات ممزقة يلعبُ بها الصغارُ . وفي آخر مرة ظهر فيها لم يجد غرفة ووجد عمارةً كبيرة مكانها . أقولُ له : لماذا تهلك نفسك ألا ترى شعرك الأبيض أين أولادك وزوجتك وأسهمك وأحذيتك القوية وسيارتك الفارهة المكيفة وقمصانك النايلون ؟ أفي كل مرة تقول لي: قصيدة ، قصيدة! أهي امرأتك؟ هل تضاجعها ليلاً ؟ هل تتأوه من اللذة ؟ هل تقول: لم أشبع ، قبلني ، قبلني ؟ ويضحك باكياً . هنا تتشقق اللغةُ ، الحروفُ تغدو أطفالاً وأفراساً ، والكلمات جزراً ونخيلاً مقطوعاً ومسامير في اليد وعصافير في القفص !

لو كان هنا لسخرنا معاً من هذا العجوز الذي يتأهب للرحيل وبلا خليل!».

نهضَ العجوزُ وتركهُ للفوضى الجميلة ، قمصانٌ بلون الفراشات ، فساتين هي حدائقٌ وحرائــقٌ متنقلة . البشرة ديناميتٌ لمن لا يذوق . ضحكاتُ الفتيات صهيلُ أفراسٍ مدربة على الوثب والقتل .

تطلع إلى المليونير الشاب يقودُ زهرتين من البار إلى سيارته يداه على الخصور وعيناه توزعان الابتسامات بالعدل والقسطاس . وأنظر إلى وكيل الوزارة العجوز الأشيب يحصل على فاتنة هي برقٌ ورعدٌ ومياه .

هل سيكفي الليل ؟ ألن يتأخر عن الدوام وربما العمر ؟

ارفع الكأسَ وأشرب في صحة الأسرة السعيدة ! في صحة الحزن الوطني . في صحة العاهرات القادمات من كلِ فجٍ عميق . في صحة القواد والقوادين . في صحة الأخوة العرب القادمين إلى الأخوات العربيات !

« أنظر ! يا إلهي ثلاث فتيات مثيرات الفوضى والهلع . حركاتهن رقص ودعوة مستعجلة للحب . تعالين ، هنا الوحيد المحزون . ستشربن إلى الصباح . ولكن المشكلة بعدها أين سأذهب بكن ؟ ليس لدي يختٌ ولا قصرٌ ولا فلل مفروشة وفارغة ولا مرسيدس بلون فستان الفتاة التي معي . لدي غرفة وحيدة فيها فراشٌ وحيدٌ تعبٌ أضنته أحلامي وآلامي ، ولدي كرسيان مهزوزان ، حاولت مرة أن أن أنتحر على واحدٍ منهما فسقط بي وأفشل محاولتي ، وأحسست به يضحك عليّ ويقول: عشْ كما نعيش نحن في هذا البيت المقفر والحجرة الخربة !

لقد ذهبن إلى غيري . جلسن مع رجلين يلبسان الثياب العربية الرائعة ، وليدهما كرشان يصارعان الطاولة الفقيرة بضراوة . وعلى سطح الطاولة هناك مظاهرة حاشدة من زجاجات الغرب والشرق وأنواع المزة . هنيئاً لكما هذا الفوز!».

تطلع يمنة ويسرة لكي يتحدث مع أحد . فرأى الحشد الهائل مشغولاً بالثرثرة مع نفسه ، الأيدي الخشنة تتلمسُ الجلود الناعمة ، والآذان البيضاء تصغي للأفواه الواسعة السمراء ذات الأسنان الصفراء ، وثمة كركرة وكأن ساحراً ما يدغدغُ الجمعَ فيضحك ويتأوه ويشرب ويمضغُ ويشير إلى الساعة وينتشي بالرغوة والموعد المنتظر ويعد النقود ويوقع الشيكات المفتوحة ويهتفُ في سبيل عينك أيها الغزال الأبيض !

« أذكرُ الشاعرَ الذي جاء إليَّ في تلك الظهيرة . دق البابَ بقوة ، قلتُ: ربما حدثت كارثة كالعادة . فتحتُ فإذا به يقول: هل لديك ورق أبيض ؟ قلت: تعرف إنني لا أحتفظ به حتى لا أُتهم بأي تهمة، صرخ: لا تمزح ، أعطني ورقاً ، وإذا كان لديك شاي وسيجارة وسندويتش جبن فلا بأس! . . أعطيته ورقاً وسرقتُ من مطبخنا الشاي والخبز .

في ذلك الوقت كان لديه غرفة ، والآن لا أحد يعرف . قبل فترةٍ وجيزةٍ كان ينتقلُ في بيوتِ الأصدقاء وعلى قوارب الصيادين النائمة على الشطآن . قلتُ دائماً: سيتحولُ إلى مجنون . ولكن ظني خاب، فها هو يبكي ويضحك ، ويقرأُ الأشعارَ ويتجرأ على حبِ امرأة . في الفترة الأخيرة اختفى . كانت أمي تكرهه وتقول: لم يخربك إلا هذا الملعون! أيوجد أحدٌ يقبلُ أن يكون متشرداً ؟ وحين اختفى راحت تسألُ الناسَ في الأزقة ، بل وذهبت إلى البحر تسأل الصيادين ، وحين لم تعثر على شيءٍ بكت في غرفتي وصاحت: إلا تبحثُ عن صديقك ؟!».

ها هي امرأة تتقدمُ إليك . ها هو حظك المعتق يتفتقُ ورداً ورقياً ذاوياً . ها هي العجوزُ تسحبُ المقعد بخجلِ العذراوات وتجلسُ وهي تروض فستانها عن إثارة القلاقل . تواضعٌ ، وهدوءٌ ، وثقة .

تشربُ شيئاً من الويسكي وتدخن سيجارة . إنها ليست عجوزاً تماماً. جلدها كأنه مدبوغ تواً . ثنياته وتعرجاته كتضاريس أرضٍ جبلية . الخواتم الذهبية تملأ يدها ، كمصابيح في مقبرة . وثمة عقد ماسي يتلألأ فوق صدرها .

نظراتها رغبة جامحة محمومة لم تروضها السنونُ ولا أشبعتها الأيام. لهفة على ماضٍ وخوف من القادم . رجاءٌ لهدنة بين الموت والحياة ، بين المقبرة والزهرة .

تتطلعُ بدعوةٍ محمومة ، تهزُ رأسها نحو الخارج ، وتتشبث بالقلادة الماسية وتقول ، قمْ ، قمْ .

جاء حظك أخيراً . جاءك التابوت وأنت فتى تضجُ بالحياة . ولكن عليك أن تستجيب لدعوتها فلماذا تقبل الزنزانة الضيقة وأنفاس أصحاب الإبر والمساحيق والسطو؟ لماذا الخبز الجاف في الصباح والعيش الأبيض اليابس في الظهر والشاي الأسود الحامض في المساء ؟ أتريد المرأة قبلة ؟ أعطها إياها . رقدة في الهزيع الأخير من الليل ؟ لا تبخل بها ، فأنت لن تدري أين أصابعك ولن تعرف حديد السرير من جلدها !

تبتسم لها . وأخيراً تنطقُ بكلمةٍ مع أحد . وتقول: « نعم ، معك أيتها الطحالب والأسنان الصناعية . . ما دمتِ ستدفعين الفاتورة كلها ، معك إلى بوابة الفندق ربما ، أو بوابة بيتك ولكن فيما بعد لا سيدتي !».

تكلمتْ هي أيضاً . صوتها كصوت آلة تقطع جيداً ، شيءٌ يذكره بالسفن القديمة الخربة والماء يفتقها قليلاً قليلاً ، أو بالرحى وهي تطحنُ .

تقتربُ وتهمسُ في أذنها:أنا معجبٌ بكل هذه الأناقة والجمال !

تبتسم المرأة بالفخر . تتلطعُ أنت إلى الآخرين فترى غزلاناً جديدة تمرحُ . فتاة طويلة ناعمة ذات وجهٍ بريءٍ كاعتراف زهرة بحب ، تلتفتُ إليك وتبتسم . آه ، ها قد حصلتَ على الأعجاب أنت أيضاً ، ربما كان سخرية أو غزلاً . تغمزُ لها فتصدُ عنك باستياء . شــُنقت الفرحة !

قالت العجوز :أتحبُ أن تأكل ؟إنني لا أريد إلا أن آكلك أنتِ !

وأضفتَ بالعربية « حتى أخلص العالم من شرك!».

دفعت المرأةُ الحساب وهي مندهشة لعدد الزجاجات التي أفرغها في جوفه ثم قادته إلى الخارج ، واحتواهما المصعدُ لوحدهما. وكانت تنتظر قبلة حارقة مجنونة لكنه احترق من الرائحة وتمنى الهواءَ الطلق .

كان المطعم على سطح الفندق الضخم . تعريشةٌ من الضوء والخيام والطاولات الكثيرة الأنيقة المزدحمة بالأكل والأواني الغريبة والزجاجات والكؤوس البراقة. وكانت رائحة الشواء تسيلُ لعابَ النجوم الصغيرة المزروعة في مظلة السماء كالفقراء المحتشدين في الظلام ، كالأيدي الممدودة في السوق والحارات والزحام !

قدموا لهما قائمة الطعام فلم يفهمْ شيئاً ولكنه وضع أصبعه على خطٍ منها وهو يبتسم . التفت إلى المدينة فرأى لؤلؤاً منثوراً وأضواءَ ملونة . اشتعلت البنايات والشوارعُ وجاءت ضجةُ الليلِ خافتةً مفعمةً بالندى كقطةٍ ناعمة الملمس . المدينة والسماء والبحر تسبحُ في الضوء .

أسكرْ مع هذه الحلوة وتمتع بالطعام اللذيذ . العجوز تسألك: ما هي أعمالك ؟

« أسألي يا سيدتي البنطلون المرقع ، دكان أبي الفارغ ، سنوات التشرد الخمس ، بشرتك التي أشعلها النفطُ ، حارتنا المهجورة ، أمي المجنونة وأبي الذي هدهدته التعاويذ!

لا أعرف لماذا صلبوني في الظهيرة . هل لأنني صديق المغضوب عليه: شاعر الحارة المختفي ؟ ذلك الإبليس الذي لا يهدأ ، والذي ربما الآن يطفحُ على مياه الخليج مع الزيت والدم ؟

هيا انهضي أيتها الحلوة لأمارس عملي الجديد . عاشق للخريف والصقيع . الحاضرون يتطلعون إلينا بدهشة . موتوا بغيظكم أيها السادة . هل رأيتم أجمل من هذا الوجه ؟

إنني أقبلها أمام الملأ ، أنا فارسها الجديد ، اضحكوا !».

يحضنها بيدهِ ويهتزُ قرب المصعد ، ويرى المدينةَ تدورُ ، المصابيحُ تعانق النجومَ والغيوم تهبطُ فوق المطعم ، وكل شيءٍ غدا ناعماً وساماً .

ها أنت تمشي إلى السيارة وتترنح على المقعد وتندفعُ الشوارعُ في وجهك وتسمعُ المرأةَ تفحُ:هل أنت هنا يا حبيبي ؟

« أنا لستُ هنا ، ها أنتِ تقودينني إلى قصرك يا أميرة أحلامي ، يا كابوسي ، يأجوجٌ ومأجوجٌ أنتِ ، خذيني برفق ودعيني أرى قصرك الكبير . إنه يكفي لحارتنا كلها يا سيدتي . أعطونا جناحاً !».

بركةٌ وأشجارٌ وممرٌ مفروشٌ ومغطى بالياسمين ، وهي تمسك بذراعك وكأنها خائفة أن تفر في آخر لحظة ثم تدخلك غرفة نومٍ واسعة فتجلسُ على السرير وأنت تمسكُ رأسَك . بك دوارٌ وغثيان .

« المرأةُ تتعرى . ها هو الهيكل العظمي يرقصُ . الأفضل أن تطفئ الأنوارَ ، لا ، لا أحبُ أن أرى عاري أمامي!». لمسُ الجلدَ المتغضن ، والنهدَ الميت ويدخل في نفقٍ مظلم ، يرى أشباحاً تتطلعُ في وجهه ، ويسمعُ صديقه الشاعرَ يئنُ وكأنه يتلقى ضربة قوية في صدره ، يودُ أن يمزقَ جلدَ العجوز ، لكن النفق طويل ومتعب ، ومرة أخرى يتأوهُ الشاعرُ وهو يتلقى طعنة سكين في خاصرته ، الشعرُ والدمُ والتأوهاتُ تذوبُ معاً وتشكلُ ناراً يحسُ بلسعها في عينيه ، يودُ أن يصرخ في وجه المرأة لكنه يمضي ، يحسُ بنفسه يغوصُ في الوحلِ ويحسُ بمذاقهِ كما لو كان حذاءاً يعبرُ مستنقعاً .

العجوزُ فرحة وسعيدة ، عصارة الشرق تنتقلُ إلى جلدها المتيبس ، تتوهجُ قليلاً ، تعضُ صدره بأسنانها الصناعية ، تطلبُ المزيد والمزيد ، لكنه تجمد ، شعر بفداحةِ الثمن ، بصرخاتِ الشاعر وهو يحتضرُ والأحذية فوق وجههِ ، بصراخ الحارة وبكائها ، ولكنه لا بد أن يعطي عصارته للجسدِ المتجمدِ ، لا بد أن يكمل الرحلة التي طالت ، وهو يحسُ إنه يقتاتُ بنشارة الخشب ويشربُ دموعه .

فتح عينيه وإذا بالضوءِ الساطعِ يملأ الغرفة ، وإذا عصافير قرب النافذة وهو عارٍ ومغطى بالدثار . أحس كأنه فتاة تفقد عذريتها مع كلب ، به رغبة شديدة في الهرب .

جلسَ فدهشت العصافيرُ ثم طارت خجلةً . الضوءُ يدلُ على تأخر الوقت . بحث عن ساعة فوجد أنها الثانية بعد الظهر . كم أمتصتهُ العجوزُ !

تــُروى في الحارة قصصٌ غريبةٌ عن الذين ينامون مع العجائز . أحدهم مات بعد أسبوع وآخر جن وثالث غرق في البحر !

يخيلُ إليه أن الشاعر لم يمتْ . موجودٌ في مكانٍ ما . مختفٍ عن الأنظار . يبعثُ قصائدهُ إلى محبيه . ذات مرةٍ اختفى ثلاث سنين كاملة ، وكانت تصل منه الرسائلُ والقصائد ، فيكتبها بخطٍ أنيق ويرسلها إلى الجرائد التي لا تنشرها . كانت أنفاسهُ تتجولُ في الأزقة . وتظهرُ صورتهُ هنا وهناك . وفي ليلةٍ قرأ لأمه قصيدى فحفظتها وبكت. يودُ أن يبكي . يحسُ بكآبةٍ خانقةٍ . لا فائدة من النور والعصافير والشوارع والزهور .

جاءت العجوزُ مبتسمة ، متألقة . سألها:ماذا يعملُ زوجك ؟إنه مهندسٌ . ها قد جاء الآن ويحسن بك أن تذهب وتأتي في الليل .هل يوجد بابٌ خلفي ؟لا ، أخرجْ من الباب الذي جئنا منه .

ثم وضعت في يدهِ ثلاثين ديناراً . اندفع بقوة ورأى وجهه ممزقاً في مياه البركة الزرقاء . ثلاثون ديناراً ؟ عندما كان الشاعرُ ينشرُ قصيدة كانوا يعطونه خمسة دنانير . لماذا لم يترك الشعرَ ويعمل مثله ؟

سمع صوتاً خلفه ، فوجد الرجلَ العجوزَ يناديه فأسرع إلى البوابة واندفع في الشارع ، كانت الشمس قد استولت على السماء ، أبعدت النسمات الصيفية الرقيقة وأوقدت الأرضُ فتصاعد وهجٌ وحشي من أسفلت الشارع ، أحاطت بهِ دوائرٌ من اللهب والعرق . سمع صوتاً خلفه أيضاً ، أبصر العجوزَ يطارده بسيارته ، راح يركضُ على الرصيف المشتعل ، يودُ أن ينتهي من هذا الألم ، من هذا الزحف على الرمل المحترق ، تساءل: هل سيطلقُ عليه الرجلُ رصاصة صامتة في ظهره ؟

« أودُ أن أموتَ حقاً ، ولكن على طريقتي الخاصة!».

اقتربت منه السيارة . توقف له . رأى العجوزَ يبتسم ويغمز بعينيه أيضاً!

بصق عليه واندفع يجري إلى بيته . تناول حبلاً ودخل غرفته . تحسس الكرسي فوجده قوياً وعابساً . عمل مشنقة وسمعَ أمَهُ تناديه وتسألهُ: أين كان البارحة ، وهل بات في أحد مراكز الشرطة ؟

أسرع بتعليق حبل المشنقة في المروحة . وجده قوياً وثابتاً ويصلح تماماً خاتمة لحياته . وضع المشنقة في رقبته ، وما عليه الآن إلا أن يدفع الكرسي ويتأرجح في الهواء . البارحة كان أقصى حلمه أن يدخل زنزانة . . !

أليست الحياة جميلة ؟ أليس غداء الوالدة لذيذاً ؟ يجب أن ينسى العجوز ودنانيرها . أحكم الحبلَ حول رقبتهِ وسمع خطوات أمه تقترب.

سمعها تقول:أين أنت ؟ ألا يجب أن تذهب لتهنئة صديقك الملعون بسلامة الوصول ؟!

الأســــــــــــود

عبـــــــدالله خلـــــــيفةالأســــــــــــود

عبـــــــدالله خلـــــــيفةالأســــــــــــودأطبقَ البيتُ الزجاجي على الضوءِ والهواء، لكن الشمسَ الصفراءَ الكبيرة الكريهةَ تسربتْ إلى الداخل بقوة.

طالع أدريس درجةَ الضوء بتوتر. ما زالت النوارس ترفرفُ والموجُ يصطخب، والحياةُ تتدفقُ من تحت الأسلاكِ الشائكة، والبحارةُ ما زالوا يصارعون القاربَ المتغلغلَ بين الحصى، وينزفون الماءَ ويكسرون أسنانَ البحر!

من هناك جاء الأجداد، لن تجدَ فرقاً بين لونِ صخورِ القاع وألوانهم، ومن هذه الدرجاتِ للتربةِ والسوق المنتفض بالألوان تكونوا، وترى بقايا القيودِ الصدئةِ مرميةً قرب حراشف السمك، تنظرُ لها العيونُ المستديرةُ وتمضي بعيداً عنها.

(جدي كان في هذا الحديد، وظهرَ خيطٌ منه في جبيني سائراً رافعاً قامته في حي العبيد).

حركَ الثلجَ في الكأسِ ورشفَ انفجاراً صغيراً في روحه.

جاء ابنُهُ سالم ورفيقته في الجريدة وارتبك الثلجُ في الكأس. نثرَ زوجتَه وأهله وصديقاتها بعيداً. ثرثرتهم تصدعُ الآن غرفةَ المكتبة. سنواتٌ طوالٌ وهم نائون.

رفيقةُ ابنهِ جوهرة شكلُها يخيفه، جلدُها قاتم. وأفكارُها مرعبة. ماذا يريدُ ابنهُ منها؟ هذه الصداقة راحت تثير أعصابه، والملاطفات التي تجري بينهما تخيفه.

جوهرة تجرُّ ابنَه للخطر. نزلتْ في الميدان واندمجتْ في الصراخ، وتمزقَ فستانُها، ونزفتْ، وكتبتْ كلاماً مثيراً.

يجلسان معه على طاولتهِ الخشبيةِ الباذخة التي حُملت من باريس. رؤوسُ الشعراءِ والكتابِ منحوتةٌ بأشكالِ الجن والشعر. تحلقُ معه والنوارسُ على المياه.

ماذا يريد هذان الشابان من الجلوس مع كهلٍ في حالةِ وجدٍ شوارعية، يختلطُ بالأمراءِ والتيجان والتجارِ وأبطال الملاحم القدماء؟ كأن هوميروس يعرضُ عليه جواهرَهُ اللغوية!

تاهَ بصرُهُ قليلاً، حدقَ في القاربِ الذي ما زالَ يتقلقلُ بين أظافرِ الصخور، تظهرُ شبكةٌ مسودةٌ مخضرةٌ من عمقِِ المياهِ وملاصقةِ للخشب، ويتناثرُ منها سمكٌ، لا يبدو أنه حي، والموجُ يصطخبُ والبحارةُ يجاهدون.

طالما حدق في لون ابنه ويقول له مؤنباً: ماذا يحدث لك؟ ألا تداوم في الجريدة المكيفة أم تشتغل في الحارات والشوارع؟ يبدو لي أن لونك الخافت تغير وصرت مسمراً فاقعاً!ـــ أبي…!ـــ نعم أسمعك، ماذا تريد؟

بابتسامةٍ فرحةٍ نزقة انفرجَ وجهُ ابنه، كأنه هو الذي جاءَ بالسفينة من جوفِ التاريخ، كأنه هو رجلُ البحرِ الذي يحملُ على كتفيهِ الشبكةَ أو الشراع، وجزؤهُ الأسفلُ عارٍ رُسمَ من الأصدافِ وضرباتِ الموج والصَدفِ والمحارِ وأسنانِ قروش البحر!ـــ أبي أنا وجوهرة نريد أن نتزوج، سوف نحصل على مباركتك بطبيعة الحال؟!

لم يعد إيقاعُ الثلجِ والموجِ والفرح يتحرك، يغورُ من رؤيةِ جلدِ جوهرة القاتم، ويصيحُ: (يا إلهي كيف يمكن أن يُقبل هذا الجلِد؟ كنتُ آخذهُ للمسرح ونمشي تحت الظلال وكم حمته أغصانُ البرتقال؟ كان في الولادة قاتماً مثلها، صدّع قلبي، وبكيت، وصحت: كيف لسلالتنا أن تعود إلى الوراء؟ مشينا قرب السين وجثمنا طويلاً في ظلال أشجار الراين، ومشينا تحت شعرِ الثلجِ المتساقط، حتى عدنا إلى الصحراء مختلفين، يحدق فينا الناس بانبهار!).

قلقلَ الكأسَ بأصابعهِ وقال:ـــ ألا تريان أنكما مختلفان لوناً؟

تطلعا لبعضٍ حائرين ثم ضحكا.

توجه رأسُ ابنهِ لدوائرِ الضوء قرب وجهه، وصبَّ لنفسهِ كأساً، وكانت ملامحُهُ تهتزُّ بحيرة، وغمغمَ:ـــ أتمزح يا أبي؟ـــ بل أنا جاد. الزواج ليس فقط ذروة حب، ليس هو رغبة عارمة في الذهاب الى السرير وصناعة بيت، بل هو طفرةٌ جينيةٌ وتكوينُ جيلٍ صاعد نحو الإنسان الإشعاع، هذا الإنسانُ الاشعاعُ لا يتكون بدون تضحيات، وتناسل متألق. لو تزوجتما سوف تنجبان أطفالاً من لون التراب ونحن نريد الصعودَ الى الشمس!

ضحكت جوهرة.

كانت دائماً تقرأ لإدريس الماجد وكانت مسافة كبيرة تفصلهما، تراه محنطاً في عالم غريب، ينظر بكراهية للتحولات الجميلة التي تجري في الحياة، ذلك الموظف الصغير في الإذاعة كان جزءًا من الاحتفالات والخطب وصهيل خيول البدو، ولكنه قرأ كثيراً وكتب وأراد أن ينحت درباً ظل غامضاً لها. الآن يفزعها، تظن أنه جن، والموقف يبدو سخيفاً هزلياً!

قال وهو يركزُ على ابنه:ـــ انت هادئ رزين محافظ، ليست لك ميول غرائزية وحشية، لا تحبُ مناظرَ الدماء، تبتعد عن الغوغاء، تناسبك حياة مسالمة هادئة، تبحث عن نسوة بيضاوات، فتحسن النسلَ والدماء في عروق الأجيال. بينما جوهرة…

استفزته كثيراً مقالاتها وتحقيقاتها في تأييد الدهماء وثورتهم، واُستدعيتْ للشرطة، وأدلتْ بتصريحاتٍ أسوأ من كلماتها الأولى.

قالت جوهرة:ـــ الأستاذ المحترم لم ترجع بابنك ولونه متورد بل أصفر. كان باهتاً يعيش في العتمة، يخاف النور والزحام والناس، يتعكز على صورتك، يخافُ من التحقيقات، حتى أحببته، وخرجنا للشوارع وتشاجرنا، وسحبته لدائرة الشمس، وتوغلنا في الأزقة وحارات التراب الضاجة، لم يعد بذلك الثوب الطويل، صار جسده مكشوفاً، تعلم العزفَ في الساحات، صار يضحك بين أوراق الجريدة، أخذ من صهب الشمس لوناً ولغة، ضحك على الكرسي الذي تحلمُ به، عاد ليحقق في بيوت الخوص والحرائق!

ارتعب وتقلص جلده الداخلي وفوجئ بسمرة سالم، وكانت موسيقى وحشية تهاجمه في الشهور الأخيرة لا يعرف مصدرها، وكانت إصبعه تلتهب وهو يضعها على سطور الجريدة، ويجد كفه بلا أصابع في كابوس فِرق بيوت الخوص التي تغني وترقص وتشعل النيران والطارات!

خرجت النسوةُ من المكتبة، وشغل البحارةُ القاربَ من بين الحصى والموج، وراح يطلق ذيلاً طويلاً من الزبد.

تغلغلت جوهرة في الحشد النسائي، وعلت زغاريد.

تحول الشريط إلى أشكال جديدة، لا بد من تحويل المكان إلى زمان.

الإسماعيلية والإسماعيليون

كان الاسماعيليون امتداداً لحركات المعارضة التي تشكلت في أزمنة المسلمين الأولى، كالسبأية والهاشمية والحنفية، التي كانت تُعطي لبعض الأفراد التاريخيين دوراً خارقاً، إلهياً، حيث لا يغدو هؤلاء من طينة البشر العاديين. وكانت هذه الرؤى متجذرة في وعي البشر المشرقيين خاصة، وكانت المناطق العربية الشمالية كمصر وسوريا والعراق وكذلك فارس، تحفل بهذه التصورات الخرافية والعجائبية والتي تعود بجذورها إلى آلاف السنين.

وحين حسمت الدعوة الإسلامية انتهاءَ هذه المرحلة، وجعلت الوعي الإسلامي ينمو داخل نصوصها تفسيراً وبحثاً، وجعل كافة الشخوص التاريخية داخل الإطار الإنساني المحض، لم تستطع تلك النزعات الماورائية الغيبية أن تسلم بالأمر.

وهكذا انبثقت مدرستان، الأولى تنمو داخل النصوص، والأخرى تحفر تحتها، بحثاً عن فتح الأبواب لتلك العمليات الخارقة، ولأجل إنتاج قادة يخترقون سقف الدولة الواحدة ذات النص الواحد.

ولم يكن بإمكان المرحلة الرعوية، أي زمن سيطرة شبه الجزيرة العربية على العالم الإسلامي المتكون حديثاً، بإناسها وثقافتها أن تسمح بتلك الظواهر الفردية الخارقة، وهكذا لم تنتج دعوة عبدالله بن سبأ لتأليه الإمام علي بن أبي طالب سوى ردة فعل عنيفة، وكذلك دعوة بعض الهاشميين لتأليه محمد بن الحنفية.

كانت مثل هذه الظواهر تمر على شاشة الوعي السائد مثل الشهب والنيازك، غير قادرة على النفاذ إلى التربة الاجتماعية، وتكوين تيارات كبيرة، ولكن مع انتقال الجسم العربي الأساسي إلى الشمال الزراعي، واستمرار الاستقطاب الاجتماعي بين أسرة متحكمة في الخراج، وجمهور عريض مستغل، بدأت آليات المقاومة القديمة للشمال الزراعي في الانبعاث، وحينئذٍ استمرت العملية السابقة، بسبب عدم تعريب المنطقة بعد، وبقاء جمهور الفلاحين، القوة المنتجة الأساسية غير عرب وغير مسلمين، لكن في نهاية القرن الهجري الثاني وفي القرن الهجري الثالث تغيرت اللوحة، فمع تحول كثير من هؤلاء إلى مسلمين، أخذوا يسربون قضاياهم ومعاناتهم وأفكارهم داخل التراث العربي الإسلامي.

لقد ظهرت الأفكار الإسماعيلية في بداية القرن الهجري الثاني، حين لم يقر إسماعيل أبن جعفر الصادق بأن يكون أخاه موسى الكاظم هو الإمام من بعد أبيه، وأعلن تمرده، وطرح أسلوب الكفاح العنيف تجاه الدولة العباسية الناشئة حينئذٍ، وكانت هذه مناقضة لخطة أبيه القائمة على الحذر والكفاح الفكري بعيد المدى، وبعدم الانجرار إلى المغامرات السياسية.

كانا هذان خطان مختلفان تشكلا داخل البيت الجعفري، ومنذ ذلك الحين راحا ينموان بطريقة مختلفة. ولم يظهر من إسماعيل أي أفعال هامة في هذا المضمار، وقد توفي في حياة أبيه، مما عزز من إمامة موسى الكاظم، ولكن أبن إسماعيل محمد رفض هذا وبدأ يشكل فرقته الجديدة، التي عُرفت باسم الإسماعيلية.

ولكن العمل الفكري والسياسي لم يكن من فعل هذه العائلة بشكل رئيسي، بل من قادة شعبيين انضموا إلى هذه الحركة وجذورها في البلدان المختلفة، ويُشار إلى ميمون القداح بصورة خاصة هنا.

إن انقسام الحركة إلى قادة أشراف موجهين ومتواريين، يصبحون ويسمون الأئمة المستورون، وإلى قادة ميدانيين، يعبر منذ البداية عن انقسام الحركة إلى أرستقراطية قائدة وقوى شعبية عاملة.

ولكن في زمن الستر هذا، وحيث القادة قريبون من قواعدهم، ليس ثمة من تضاد كبير.

في زمن الستر، وتغييب الأئمة، لا يكون للحركة الإسماعيلية وضوح برامجي. فالحركة منذ البداية اشتغلت على خلق هذا الضباب الإيديولوجي الذي يسمح لها بالتقدم بين قوى اجتماعية متعددة، وفي أراض شاسعة من الإمبراطورية الإسلامية، وتبني مطالب الجمهور المستغل العامل.

إنها تواصل تقاليد الإمامية من حيث الرؤية، حيث الإمام علي بن أبي طالب هو الإمام المنصوص على خلافته، وهو الأحق بتسلم السلطة، وما حدث بعد ذلك هو اغتصاب للحكم. هذه الرؤية الإمامية تواصل الإسماعيلية نسجها، بخلاف الزيدية التي انفصلت عن هذه العملية الانشقاقية في صفوف المسلمين، وتبنت موقفاً معتدلاً وسطاً سمح بتكون الجبهة السياسية العريضة التي أطاحت بالحكم الأموي.

وموقف الإسماعيلية هذا يوضح إنها تشكلت على رؤية حادة، أخذت تتعمق مع استخدام الأدوات السياسية والتنظيمية، كاللجؤ للعمل السري الواسع، والدعوة للإطاحة بالحكم العباسي، الأمر الذي وجهها نحو المراكز البعيدة عن العاصمة.

وحين وضعت الحركة أهدافها في عودة حق أهل البيت في الحكم، وبالتالي الدعوة للإمام، غيبّت الأهداف الاجتماعية الملموسة، وغدت حركة من أجل حكم عائلة من الأشراف، ولكنها هي لا تقوم بعرض هذا الملمح الاجتماعي بطبيعة الحال، بل تعلنُ رفضَ الظلم والعمل من أجل العدل، وغيرها من هذه الأهداف التي تبقى مرهونة بإرادة الإمام وليس ببرنامج محدد على الأرض.

ومن هنا فهي حركة لا تعمل من خلال فعل الناس النضالي لتغيير أوضاعهم، بل من خلال توصيل الإمام المستتر إلى سُدة الحكم، ليحين عهد الأمام المعلن والظاهر، ولهذا فإن مصير الحركة وأهداف الناس مرهونين بإرادته اللامرئية في زمن العمل السري، وما يحدث في هذا الزمن النضالي السري يبقى مجهولاً عند الاتباع، وفي فضاء الحركة الفكري، لكونها تركز لا على مسائل التغيير الملموسة والبرامجية، بل على الخضوع للإمام المستتر ونوابه.

وتعاضدُ الأفكارُ الغيبية المطروحة هذا التكتيك السياسي، فهي كذلك لا تدورُ حول تبصير الناس بالمشكلات الاجتماعية والسياسية، وتفعيل إرادتهم لتغييرها، بل تدور حول الإمام وظهوره وإمكانياته الخارقة.

وهنا الفارق بين الإسماعيلية والإثني عشرية في هذا الزمن، حيث للأولى أئمة مستعدون للثورة وجاهزون لقيادة الجماهير، أما الثانية فقد دخلت بعد الإمام الثاني عشر في زمن الغيبة.

عندما قام ميمون القداح بتأليه الإمام جعفر الصادق طرده هذا ورفضه. ولكن هذا التأليه يغدو نموذجاً لكيفية العمل السياسي والفكري لديهم، فجعل الرمز قوة غيبية هو تعطيل لإرادة الخلايا السرية في علاقتها بالواقع، فهي تتجه لدعوة الأفراد إلى الخضوع المسبق للإمام، ولهذا فإن النص الديني نفسه يبقى معطلاً أو غير قابل للقراءة الشخصية والمستقلة بدون وجود الإمام ونوابه. ولهذا فإن العضو الجديد المنظم يقوم بالقسم والولاء المطلق للإمام، دون الإشارة إلى أي برنامج أو خطة عمل سياسية ما، فيقول القسم في إحدى فقراته على لسان الداعية: [أنك تستر جميع ما تسمعه وسمعته، وعلمته وتعلمه، وعرفته وتعرفه من أمري وأمر المقيم بهذا البلد لصاحب الحق الإمام الذي عرفت إقراري له] ، [ الإسماعيلية في العصر الوسيط ص103 ]، ورغم إن القسمَ يدورُ حول الحفاظ على مواثيق الإسلام، إلا أنه في البداية والنهاية يُربط بالولاء للإمام. فيغدو العضو مرتبطاً بحركة الدعوة من خلال الولاء لشخص الإمام .

حين يقوم الإسماعيليون بربط عضو الحركة بالإمام المستور الذي لا بد أن يكون موجوداً في الوضع الراهن، ومستعداً لتغيير العالم السيء، يعيدون في الواقع سياق الفرق الإسلامية المعارضة الثورية، التي لا تعرف القعدة والانتظار كالخوارج والزيدية، فهم يواصلون تقاليد المعارضة الدينية، ولكنهم يختلفون عن هؤلاء باعتبارهم الانتظار لحظة من لحظات العمل السياسي الشامل، الذي تغرس أثناءه البذور، ويحضر الأتباع، وبالتالي فإن الحركة أخذت بمراعاة الظرف الموضوعي والذاتي للحركة السياسية، ولعدم اللجؤ إلى المغامرات العسكرية المكلفة.

ومن هنا وجدنا الحركة تظهر في منطقة شمال أفريقيا، ففي هذه المنطقة وجدت بذوراً يانعة لتفعيل المعارضة، فالبربر تم السيطرة على بلدهم من قبل العرب، الذين استأثروا بالحكم والامتيازات خاصة على مستوى الحكومتين المركزيتين الأموية والعباسية، ثم سيطروا على الإدارات المحلية، وقد فشلت الثورات العنيفة التي قام بها البربر من خلال الوثنية ثم من خلال فكر الخوارج، فأخذوا يندمجون في الثقافة العربية الإسلامية، متجهين إلى المذهب المالكي المعبر عن ذلك التضافر بين البيئة البدوية والتجارية.

ولهذا فإن وجود مذهب الإسماعيلية في ديارهم الصارمة في فهمها النصوصي، كان يمثل مفارقة وتناقضاً، لا يمكن حله إلا بعدم البوح به دفعة واحدة، فهذه الإمامة السبوعية، وأسرارها الغريبة، ما كان لها أن تُهضم من قبل هؤلاء البدو. ولهذا ظلت شمال أفريقيا، ذات التكوين الرعوي المتجذر، عصية على مذاهب الفلاحين المشرقيين الحلولية.

ومن هنا صار التنظيم الإسماعيلي ذا مراتب، والعضو ينتقل إلى درجات دنيا حتى يصل إلى مناصب أعلى، تخضع لتطور فهمه وإيمانه بهذه اللغة الإمامية المتعارضة مع الوعي المالكي. وبسبب إن الدعوة ما كان يمكن لها أن تنمو إلا في بيئة معارضة متعطشة للإصلاح، فقد وجدت في القبائل البربرية مادتها البشرية الممكنة.

وهكذا فإن تحول بضعة أفراد من قبائل مهمة كان هو الشرط في التحويل السياسي للمنطقة، وبطبيعة الحال فإن الولاء الذي يعطيه هؤلاء الأفراد للإمام المستور، كان ينتقل إلى قبائلهم إذا استطاعوا إقناعها بذلك، وقد وجدت قبائل بربرية في الاعتناق تحولاً في ظروفها الاجتماعية ورفعة لمستواها المعيشي، لكن المالكية لم تتزحزح من القيروان التي غدت عبر الانقلاب الإسماعيلي بها عاصمة الدولة المهدية الجديدة. والسبب يعود إلى أن انتصار الدولة لم يؤد إلى فرض العقيدة الجديدة على الجمهور بالقوة، وكذلك فإن النظام الاجتماعي لم يتغير، على الرغم من القول بأن دولة الأئمة قد قامت، وظهر المهدي ودولته، لأن أسس النظام الاقتصادي والاجتماعي لم تتبدل، فحلت مجموعة جديدة من الأشراف محل أخرى، دون أن تقوم هذه المجموعة الحاكمة بتغيير النظام الاقتصادي، بل واصلت استنزاف الموارد من أجل التوسع العسكري الذي تُعد له.

ولهذا غدت المالكية والخوارجية هي أدوات المعارضة الفكرية وهي التي تنتج الثورات ضد الفاطميين، ثم استأثرت المالكية بهذا الدور لكونها لم تتوجه إلى النضال الحاد المباشر.

من هنا فإن عرب وبربر شمال أفريقيا لم يجدوا في الإسماعيلية تحولاً جوهرياً في ظروفهم الاجتماعية، بل واصلت هذه إنتاج الاستغلال الاقتصادي وإنتاج أيديولوجية دينية غامضة لم تتصل بمداركهم كذلك.

في مصر التي حكمها الإسماعيليون باسم الدولة الفاطمية لم يحدث تغيير أساسي في هذه الصيغة الاجتماعية الفكرية، فقد استأثر الإمام بالموارد الأساسية، مواصلاً نهج الدول السابقة في الاستيلاء على الخراج، الذي أخذ يتوظف في مصر بدلاً من أن يتوجه للعاصمة العباسية على هيئة خراج أو هدايا.

ولكن عبر وجود الدولة الفاطمية حدث الانقسام الكبير للمسلمين لأول مرة، وهو هنا انقسام إيديولوجي وليس أسري محض، كما كان الشأن في انفصال الأندلس، وهو الآن في المشرق، المركز الأساسي للإسلام والعروبة وإنتاج الوعي.

وهنا كان لا بد أن تتجه الدولة العباسية إلى إبراز العناصر الدينية الخاصة بتطورها، المنفصل تدريجياً عن الإماميات، وهذا ما بدأ يقسم العالم الإسلامي إلى سنة وشيعة.

ولكن على مستوى تغيير حياة الناس لم تقدم الإسماعيلية وهي تحكم شيئاً جديداً يتجاوز السيطرة على الفلاحين والجمهور، بحيث تم صرف الخراج على القصور والبذخ، وأدى هذا إلى نمو الفئات الوسطى المرتبطة بالتجارة مع الأشراف الحاكمين، وقد شجعت الأرستقراطية الطوائف المسيحية واليهودية في هذا المجال.وهو أمر رافق لحظات النمو في تطور الأنظمة، لكن في لحظات الأزمة فإن الأمور تتغير، وتبدأ المصادرات لأموال الوزراء وكبار التجار.

وبعدم إجراء إصلاحات وتطبيق المثُل الثورية التي وعدت بها الإسماعيلية الجمهور المسلم، بدأ الشك يتسرب إلى الإيديولوجية الحاكمة.وإذا كان الشعب قد رفض اعتناق الإسماعيلية محافظاً على وجهة نظر وسطى بين التيارات الدينية والأديان المتصارعة، فإن الإيديولوجية الإسماعيلية ذاتها الحالمة بتغيير أخذت تهتز وتتصارع، فنظراً للتركيز على الإمام واعتباره بؤرة الدين والنظام الاجتماعي، بدا الرفض المبطن لفكرة الإمام الحاكم المطلق والذي يتساوى مع الإله.وهو أمر كانت الثقافة المصرية على مدى عدة آلاف من السنين قد تخلصت منه.ولهذا وجدت في العناصر السنية غير العابدة للحاكم المطلق وغير المؤلهة للشخوص، طريقها لرفض الحكم الإسماعيلي ولتوجيه النقد للدولة كذلك.

لكن الانقسام في الإسماعيلية لم يبد واضحاً للباحثين، باعتباره انفجاراً في مكوناتها الاجتماعية والفكرية المتضادة، فالعناصر المعارضة والمنشقة فيها، والتي عُرفت فيما بعد بالدروز، كانت تؤله بشكل كبير الحاكم بأمر الله الفاطمي. ولكنها في ذات الوقت كانت تنهي الإمامية الإسماعيلية، فبعد الحاكم بأمر الله لن يكون هناك إمام للإسماعيلية، وبالتالي فإن العقل هو الذي يجب أن يحكم.

إن هذا ما يُسمى بالإيقاف.إنه إيقاف لمسلسل الأئمة المطلقين، وأعطاء العقل الديني فرصة الحكم على الأشياء بنفسه، ولكن كيف؟ لم يكن للمنشقين المعارضين سوى أن يناضلوا داخل مناخ الوعي الديني، وليس بالانفصال عنه، وأن يبحثوا عن الأجوبة للأزمة الاجتماعية من خلال المفارقات الدينية عبر التطرف والاعتدال معاً. فالمنشقون رفضوا العبادات الإسلامية من صلاة وصوم وغيرها التي غدت أشكالاً ومظاهر خارجية للعقيدة، وليس جوهرها الحقيقي، ولكنهم من جهة أخرى لم يحددوا هذا الجوهر إلا بشكل غيبي وميتافيزيقي، باعتباره حكم العقل الذي يبقى مطلقاً وغيبياً.

إن بحثهم عن جوهر العقيدة الإسلامية من خلال أدوات وعيهم المثالية المفارقة للصراع الاجتماعي والسياسي، قادهم إلى الاهتمام بالتناسخ مثلاً، فقد أرادوا أن يشكلوا العقاب والثواب في الحياة الدنيا، استفادة من هذا العنصر الغيبي الهندي، ولكن العقاب والثواب لم يتحولا إلى مواجهة قانونية وسياسية للشرور الاجتماعية، بل رحُلا إلى شكل آخر من الغيب.

وبهذا فإن المعارضة الإسماعيلية التي تحولت فيما بعد إلى المذهب الدرزي المعروف في بلاد الشام، واصلت إنتاج عناصر الاستغلال الفكري والاجتماعي، عبر عدم برمجة معارضتها سياسياً واجتماعياً، مما قاد إلى إنتاج شكل آخر من الوعي الطائفي، وليس إلى إنتاج وعي توحيدي إسلامي.

إي أن ظروف تشكل طبقة وسطى متنورة منفصلة عن إقطاع الدولة، وإقطاع المذاهب، لم تكن موجودة، فقامت العناصر الإسماعيلية الموظفة والإدارية في جسم الدولة بالانفصال عبر بعض العناصر الفكرية، في العباءة الإسماعيلية العامة، دون أن تخرج منها كلياً.

لم تنشق الجماعة الإسماعيلية في مصر على مستوى تأويل إرثها الفكري فحسب، بل أيضاً انشقت من داخلها عبر حركتين متضادتين، ويقول أحد الباحثين عن هذا الانشقاق:

[وليس هناك من اتفاق بين المتبحرين العصريين بخصوص جوهر طبيعة الإسماعيلية النزارية المبكرة. ففي حين رأى العديد من الإسلاميين والمتبحرين الإسماعيليين فيها مجرد حركة إسماعيلية انشقاقية انفصلت عن جسم الخلافة الفاطمية وعن مقر قيادة الدعوة الإسماعيلية في القاهرة بسبب مسألة وراثة الإمامة الإسماعيلية، إلا أن آخرين( ولا سيما بعض المتبحرين الإيرانيين) مالوا إلى النظر إليها على أنها حركة ثورية إيرانية صرفة ذات طموحات مثالية ” قومية “]، [فرهاد دفتري، حسن الصباح وأصول الحركة الإسماعيلية النزارية، من كتاب الإسماعيلية في العصر الوسيط، ص185].

كان الانشقاق النزاري في الدولة الفاطمية يعبر عن نفس التناقضات التي تجسدت سابقاً في الدولة الفاطمية، بين طموحات ثورية للإسماعيليين وبين الاصطدام بواقع السلطة، وامتيازاتها واستغلالها الذي تجمدت فيه الحركة باستيلائها على مصر.

ومن المعروف إن وراثة العرش طبقاً لأنظمة الوراثة كان يجب أن تتجه إلى الابن الأكبر للإمام الراحل المعز وهو أبنه (نزار) ولكن بدر الجمالي الوزير المتنفذ، ممثل طبقة الامتيازات في النظام، جعلها للابن الأصغر وهو (المستعلي) ، فأعلن نزار التمرد في الإسكندرية فحدثت ثورة شعبية موالية له، ولكن النظام تمكن من هزيمتها.

تحول الولاء لنزار الذي توفي في السجن، إلى إيديولوجية انشقاقية عند الاسماعيليين، فظهرت الإسماعيلية النزارية هذه، وأخذت تنمو خارج مصر، مركز الدولة والدعوة.

نستطيع أن نقول إن هذا الانشقاق أكد على نحو غامض محاولات المضمون الثوري للإسماعيلية في البروز، وإذا كان قد نما في سوريا بشكل الحركة الانشقاقية الفكرية، والتي تبلورت في شكل طائفة الدروز، التي انسلخت عن العبادات الإسلامية الظاهرية، التي اعتبرتها شكلية، متوجهة إلى المضمون الذي غامضاً كذلك، فإن هذا المضمون الثوري أخذ يبحث في إيران عن تجلٍ آخر.

وقد كان الحسن الصباح المتدين الإيراني الذي سافر إلى مصر متحمساً للإسماعيلية، وقد تم تنظيمه في إيران وانسلخ عن التيار الشيعي، قد وجد هذا الاضطراب السياسي والفكري في هذا البلد، باعثاً على الانضمام للتمرد ومواصلة تعميق الطابع الثوري للإسماعيلية.

ولم يكن الحسن الصباح من الشخصيات المترددة، فوجدت الإسماعيلية في شخصه نموذجها التاريخي. فقد كانت إيران في زمنه خاضعة للدولة السلجوقية التي امتدت من إيران حتى حكمت بقاعاً كبيرة في المشرق الإسلامي، وكانت هذه قبائل تركية، وقد تابعت تقاليد البدو في المنطقة بالاستيلاء على الدول ثم حلب مواردها على الرفاه والبذخ.

لقد عبرت سيطرة السلاجقة عن نظام إقطاعي عسكري هيمن على الفلاحين الفرس وامتص ثمار كدحهم، ولم تتواجد قوة إيرانية تواجه هذا الغزو والاستغلال، فقام الحسن الصباح بقيادة هذه المقاومة ( القومية ). ومنذ ذلك الحين بدأ صعود نجم اللغة الفارسية مجدداً، فاعتبرها الحسن الصباح أداته في المخاطبة والمكاتبة لاتباعه بدلاً من العربية، وكذلك قام المفكر والرحالة الإيراني ناصر خسرو باعتمادها في كتاباته المختلفة.

وبطبيعة الحال فإن هذا المضمون القومي الجنيني، كان لا بد أن يتوجه لتعميق الثقافة الفارسية القديمة واستعادتها، نفياً لثقافة السلاجقة الدينية الشكلية.ومنذ ذلك الحين بدا المسار القومي الإيراني يتعمق بالانفصال الواسع عن العرب.

لم تستطع المدن في تاريخ العالم الإسلامي أن تكون تربة لثورة ناجحة، لأن المدينة في هذا التاريخ ليست مركزاً للصناعة أو للاستقلال الاقتصادي عن السلطة، بل على العكس مركزاً للإدارة السياسية والعسكرية، فهي منطقة النفوذ الرئيسي للطبقة المسيطرة، والفئات التي تتكون فيها تكون عادة تابعة للدولة وأجهزتها، ولهذا ترافقت عملية نمو المذاهب السنية بهذه الإدارات وشرائح الطبقة الوسطى المستفيدة من الدولة، وقد كانت القوى الرعوية التي تسيطر على هذه الدول عادة بسيطة الفهم، فتتعمق عملية بقاء هذه المذاهب، في حين تتجه الأرياف تبعاً لذلك إلى مذاهب دينية أخرى تعبر بها عن نضالها ضد سيطرة الطبقة الحاكمة، فيبدو ذلك في التاريخ السطحي وكأنه صراع مذاهب وليس صراعاً اجتماعياً، راح يعبر عن نفسه بالأدوات الفكرية المُتاحة في ذلك العصر.

وقد كان الفلاحون الفرس في عهد الدولة السلجوقية، كما كانوا دائماً أغلبية المنتجين والسكان، ولكنهم عبر قراهم يئسوا من الثورات المسلحة الفاشلة غير المحمية بأدوات الطبيعة أو بالانضمام الجماهيري العام.

ولهذا كان الحسن الصباح هو عبقري المرحلة الذي اكتشف أسلوباً جديداً، يتغلغل بين هؤلاء الفلاحين ويجرهم للثورة ويحميهم ويقـترب من المدن المعادية كذلك.لقد احتاج ذلك منه إلى عدة سنوات وهو يتجول بين الجمهور وفي الأرياف والجبال بقدراته العجيبة على التنكر، و صبره الطويل في اكتشاف أفضل السبل للتغيير.لقد وجد الوسيلة في الاستيلاء على القلاع، فهذه القلاع القليلة المتناثرة في الأرياف وفي الصحارى، تستطيع أن تجمع بين التمرد وحماية الجمهور العامل، وتكون أشبه بمستعمرات صغيرة يقوم فيها وحولها السكان بالزراعة والإنتاج والثورة كذلك.

إن هذه القلاع تستطيع أن تحميهم، وتنشر تمردهم بين السكان. إن هذا الأسلوب من جهة أخرى يعبر عن التقاليد الإسماعيلية الموروثة من الزيدية والخوارج، التي ترفض القعدة، والتي تواصل النشاط التمردي بلا توقف ولا كلل، ولكنها من جهة أخرى ترفض تسليم الثوار لقمة سائغة لجيوش المدن النظامية القوية.بل تحول الجماهير إلى قوى مسلحة.

لكن ذلك يتطلب شروطاً جغرافية وبنائية واجتماعية صعبة، فالقلاع نادرة ومتناثرة، وقدرة هذه القلاع بأن تكون أداة واسعة قادرة على التصدي للجيوش الحكومية السلجوقية، وعلى حشد الجماهير، أموراً غير ممكنة، فالاستيلاء على قلعة آلموت المركزية والأساسية في هذا المشروع احتاج إلى بضع سنوات، من التخفي والتسلل إلى القلعة، ومن تجنيد حراسها وإدخال العناصر الثورية بها ومن ثم أخذها بالتراضي مع مالكها.

ولهذا كان هذا الأسلوب الذي يشبه لعبة الشطرنج باستخدام البيادق الثقيلة، طويلاً ومكلفاً، ومن ثم غدت حرب العصابات هذه بعيدة عن التغلغل في الجمهور، واكتشاف عناصره النشطة واستيعابها، بل ومن فهم الناس ومطالبهم، فغدا ذلك النضال العسكري والسياسي بعيداً عن البحر الشعبي وعن استثمار قواه البشرية في المعركة الاجتماعية المتنامية.

لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالمذهب الذي اعتنقه الحسن الصباح، وهو السالف الذكر، وحتى عبر انشقاقه لم يكن قد بدل شكله الفكري ومنظومته الغيبية الميتافيزيقية، فظل الإمام هو المرجع، ولكنه هنا إمام غائب، مشكوك في أمره، بعد الانشقاق النزاري.

كان من الممكن، والإسماعيلية هنا تتحول إلى حركة ثورية قومية جنينية، أن تعبر عن مضمونها ذاك، ولكن هيمنة الوعي الديني المذهبي وصيغه المسبقة، كانت أقوى من تطورات الواقع.

كما أن الحركة في برنامجها الكفاحي عبر الاستيلاء على القلاع والدفاع عن أنفسها ضد هجمات الدولة السلجوقية بجيوشها الكبيرة، وحصاراتها التي لا تتوقف، كانت غائصة في التعصب المذهبي، وهو السبيل الوحيد للترابط والاستنفار العاطفي والحشد.

ومع ذلك فإن الحركة الإسماعيلية بقيادة الحسن الصباح أخذت تتوسع وتكون قلاعاً عدة ثورية وسط الأرياف والجبال، حتى غدت حركة مقلقة للدولة السلجوقية التي شنت عليها الكثير من الهجمات.

توجهت الحركة الإسماعيلية في اصطدامها الطويل بالدولة السلجوقية إلى استخدام أسلوب غريب ومثير هو أسلوب الاغتيالات، ورغم إن هذا الأسلوب معروف كثيراً في التاريخ الإسلامي، إلا أن الإسماعيليين والحسن الصباح خاصة، جعلوه أسلوباً أساسياً في صراعهم السياسي مع خصهم وهو الدولة السلجوقية، فانتشرت الأساطير في التاريخ عن هذه الأعمال المتراوحة بين الجنون والشجاعة الفائقة.وقد نسجت الأساطير حول قلعة آلموت ولكن المسألة تعود إلى تضحيات جسيمة لدى هؤلاء الفدائيين، وإلى روح عسكرية قتالية شديدة، وليس إلى خوارق.

ويعبر الانحراف نحو الاغتيالات كذلك عن المأزق الفكري والسياسي للحركة، فهي رغم انتشار قلاعها وشبكاتها التنظيمية في المدن التي لم تسقط في سيطرتها، لم تستطع أن تُحدث أعمالاً ثورية واسعة، وتقود الجمهور الإيراني إلى المواجهة مع السلاجقة الأتراك.

فهذا الجمهور لم يجد مضموناً اجتماعياً واضحاً لهذه الحركة، التي واصلت تقاليد الإسماعيلية في بناء المنظار الغيبي، حيث الطاعة للإمام وسيطرته. ولكن أي إمام هنا، وماذا يريد؟ هذه الأسئلة عجزت الحركة الإسماعيلية في شكلها الإيراني عن الإجابة عليها، لكون الإمام غير موجود، أو غير متفق عليه، وحتى لو وُجد فإنه قد يعيد إنتاج إسماعيلية مصر التي وصلت للسلطة وعجزت عن الدفاع عن العاملين.

ولكن الإسماعيلية في طبعتها الإيرانية لم تصل للسلطة، فظلت متوهجة بصراعها المستمر، الذي أخذ يغلب عليه العمل الاغتيالي والإرهابي، لكونها عجزت عن إقامة روابط مع الجمهور، والنضال ضد ظروفه الاجتماعية.

إن الوعي الإسماعيلي، ككافة أشكال الوعي الديني، أقام برنامجه عبر الاتصال الغيبي لا الأرضي الشعبي، فلم يستطع تفعيل حركة الناس، باستثناء الانتفاضة التي جرت في إقليم خراسان، والتي بادر السكان أنفسهم إلى التحرك ومقاومة السلطة السلجوقية والسلطنة الغزنوية المجاورة.

وإذا أخذنا نرى الآن الجسم الفارسي وهو يُحاصر من قبل الأتراك أو الأفغان، ونرى كيف يبدأ بالتغلغل في المذاهب الإمامية المختلفة، فسوف نرى نمو القومية الفارسية حسب مسار هذا الوعي الإمامي، وهي تتشكل بالانفصال والصراع مع القوى الرعوية الإقطاعية، التي تستوعب المذاهب السنية، فيبدو الصراع الاجتماعي والقومي وكأنه صراع مذهبي، في حين إن المذاهب تُسحب وتُجير لمثل تلك الصراعات الاجتماعية المتوارية.

لكن الإسماعيلية لم تستطع أن تبلور جنين هذا الوعي القومي، لكونها اعتمدت أسلوباً عسكرياً مغامراً، مكلفاً على صعيد المواجهة، ولهذا فإن إمكانية إنتاجها الفكري، وتغلغل هذا الإنتاج وسط الناس، يصبح محدوداً.

إن الإسماعيلية في ثوريتها الأوسع والأقوى والأقرب للجمهور، مما كانت عليه في مصر، والتي منعها الحكم من أن تبلور خطاً تغييرياً مؤثراً، أي في وجودها الإيراني الحر وبين الناس، وعبر الأعمال النضالية، لم تستطع كذلك أن تبلور وعياً فاعلاً يغير الحياة ويطيح بسلطة الإقطاع المستبد، فهي هنا لم تواكب حتى الإرث الإيراني الفلاحي السابق، كما تجلى في المزدكية، وكما تجسد في الثورة البابكية، ولا شك إن هذا العجز يعود للقالب الديني الغيبي وعدم قراءة الواقع وجذب المشاركة الجماهيرية الواسعة لتوزيع الأرض.

تمثل الإسماعيلية في إيران تراجعاً عن الإرث الفلاحي الثوري السابق، بسبب هذا الاعتماد على الإمام المغيب أو غير المتواجد على الأرض، والذي يعبر عن عدم الإيمان بنضال الناس، وهو الأمر الذي أنعكس بقوة في اعتماد وسيلة الاغتيالات والتي أدت إلى قمعهم بقسوة شديدة.

November 7, 2022

الصوفية والتصوف

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

لمحاتٌ صوفية

أخلى الزهدُ البسيط الذي ظهر في الفترات الإسلامية الأولى، مكانه لزهد من نوع مختلف ابتداءً من نهاية القرن الثاني الهجري، ولكن الصوفيين في تقيمهم لمسيرتهم التاريخية يقولون انهم كانوا منذ بدء الإسلام، ويضربون للتدليل على هذا بأمثلة من الصحابة كسلمان الفارسي وابى ذر الغفاري وغيرهما، وكان لابد أن يقولوا ذلك، لأن كل فرقة وجماعة وطائفة إنما ظهرت بعد قرون من الإسلام الأول، فتقوم بايجاد مكان لها في بداية التاريخ الديني، حتى لا يُقال بأنها بدعة.

وهذا التأصيل إيديولوجي.

فثمة فروق كبيرة بين الزهد الأول والصوفية، التي لم تغدُ مسلكاً تقشفياً في الحياة، بل صارت وجهات نظر فلسفية. فالصوفي لا يكرس نفسه عبر تقشف اضطر إليه اضطرارإً بحكم بساطة العيش وشظفه، بل هو يختار هذا المسلك تحدياً لطرق اجتماعية وسياسية قوية في الحياة.

فالخلفاء الذين احتكروا السلطة السياسية وفسروا الدين تفسيراً يتماشى مع استغلالهم للجمهور، استطاعوا أن يزيلوا التوجهات الدينية النقدية والمعارضة لتفردهم بالسلطة والثروة، والتي كانت شائعة في بدء الإسلام الأول وصمدت حتى القرن الثاني، رغم حملات القمع الشديدة، لكن ما بقي منها صار في ركاب الدولة، مقدماً النصوصية الشاحبة التي لا تسأل عن مال عام مفقود، وثراء فاحش وبذخ فادح.

وأخذت الفرقُ المعارضة ذاتها تنشرخ بين موالاة تنويرية للسلطة وانعزالية متقشفة كما حدث للمعتزلة، الذين أوهنتهم الضربات البوليسية والإغراءات المادية، فظهر بينهم فريق زاهد، ولكن ظل على فهمه العقلي للدين.

لهذا فإن الفهم النصوصي للدين، أخذ يعجز عن تقديم مواد لإشعال فتيل المعارضة، وقد أثمرت الرؤى الاعتزالية في دفع المثقفين الدينيين إلى البحث عن مستويات متوارية في النص القرآني، وإذا كانوا هم قد وجهوا التأويل من اجل العقل الديني، بحيث تتم تشكيل وجهات نظر موضوعية للظاهرات الطبيعية والاجتماعية، بداية للوصول إلى قوانين للوجود، فإن المتصوفة بحثوا هم كذلك عن مستويات متوارية من الدلالات القرآنية، وكل هذا لتجاوز الاحتكار النصوصي الذي استطاعت أن تتحكم به الطبقة الحاكمة بعد قرن ونصف من الإرهاب الاجتماعى.

إن انقسام الوعي الديني حينئذٍ إلى فهمين أساسيين، هما الفهم النصوصي والفهم غير النصوصي، كان يقود إلى انقسام سياسي كبير للمسلمين، فالدولة العباسية المسيطرة على إنتاج النص الديني، كانت تواجه بقوة معارضة كبيرة هي الحركة الإسماعيلية والتى سوف تقوم بشق العالم الإسلامي إلى جبهتين.

وكانت هذه الحركة قد اعتمدت نفس الأصول الفكرية الجديدة، وهي التأويل، وتجاوز النصوصية.

وبهذا فإن الصوفية ولدت في هذا المخاض الكبير، مخاض زحزحة السيطرة المركزية للنص الديني، وجعله في خدمة طبقة فاسدة، وأدوات هذه الحركة الفكرية السياسية المُضمرة، كانت أدوات في غاية البساطة ويستطيع أي مسلم، بل أي إنسان، [لأن الحركة الصوفية عالمية]، القيام بها وهي تحويل الزهد إلى رؤية فلسفية سياسية معارضة.

وصحيح إن الزهد كان موجوداًعند بعض الصحابة، لكنه لم يتضافر وأدوات فكرية جديدة، استطاع الوعي الإسلامي في ذلك المخاض السياسي، إن يدغمها والإرث الديني الخاص.

فتقوم الصوفية على تحويل الزهد إلى مواجهة للقوى المتحكمة والمستهترة بالثروة العامة. لكن هذه المواجهة ليست مواجهة مباشرة، بل غير مباشرة، لأن الصوفية لا تسيس نفسها، فلا تتحول إلى حزب أو جماعة أو حتى مظاهرة، بل هي تدمر النظام السياسي في شرايينه الداخلية الخفية.

تبدأ الصوفية بالإيمان بالله الواحد الأحد فهي بهذا تنفصلُ عن أي إرث وتراث غير إسلامي، أي عن كل الثقافة الوثنية والتعددية الدينية السابقة والراهنة، منضمة إلى الثقافة العربية الإسلامية، وبهذا فليس للحكام الساهرين على تطبيق الشريعة النصوصية أن يدمغوها بكفر أو بخروج عن الدين، وبهذا أمكن للصوفية أن تدخل النظام الاجتماعي، وتتشكل في مدنه المسيطرة، بخلاف الفرق المعارضة العنفية، التي كانت تعيش في المناطق النائية، والتي لا تقوم بتطوير العناصر المعارضة داخل المدن.

كذلك فإن هذا النمو داخل النظام الاجتماعي يتيح استثمار عناصره الثقافية المتنامية والمتراكمة، على عكس الخوارج والقرامطة، ولهذا فإن الصوفية وهي تنمو إسلامياً فإنها ستمر بمراحل أولها نظرات اجتماعية وآخرها لغة فلسفية شعرية.

لكن لا يعني هذا أن نمو الصوفية عربياً إسلامياً هو انقطاع عن الإرث الزهدي الصوفي في المنطقة والعالم، فقد عرف الشرق والمشرق خاصة، موجات متتالية من الطرق الزهدية، التي كانت هي الحل الأخير أمام تيارات من المثقفين حين لا يكون ثمة أي منفذ للخروج من الحكم الاستبدادي، كالمانوية وأشكال من المسيحية، ولن ننسى جلسة ديوجين في برميله والإسكندر يقف على رأسه، حيث يسأله: أطلب ما تشاء ايها الحكيم، فيجيب: أبعد ظلك عن شمسى!

لكن التحام الصوفية مع المنظور الإسلامي العام لا يعني بأنها ستقبل بما آلت إليه هيمنة الطبقة المتحكمة في إنتاج الدين، والتي أفرغته من مضمونه الإنساني، وحولته إلى أسلوب للسيطرة السياسية والإجتماعية، فمخاض الصوفية يدفع بالصراع مع هذه القوالب، مثلما يمنحُ من ينابيع الفلسفات الزهدية والغنوصية المنتشرة في المنطقة، لكن مع ترك أبنية الشرك والوثنية فيها.

وتشكيل منظور إسلامي، وتنحية تلك العناصر، كان يحتاج إلى زمن موضوعي، تهضم فيه العقلية العربية الإسلامية المواد الفكرية التى قاومت بها القوى الفكرية السابقة قوى الاستغلال في أزمنتها، فتستفيد من ثمارها، ولكنها ترفض منطلقاتها الخاصة، بل تأخذ عناصر معينة، هي ما يمثل الخميرة العامة الإنسانية للتصوف.

ولهذا فإن المتصوفة في مرحلتها الفلسفية المفارقة لمرحلة الزهد البسيط السابقة، يبدأون بإعادة تفسير المنظومة الإسلامية في جانبها الاجتماعي بدرجة أساسية في المرحلة الأولى.

ففى هذه المرحلة لا يتمايزون عن بقية المسلمين في اتباع الفرائض والعبادات وصنوف التكاليف الشرعية، غير أنهم يبدأون بطرح مفاهيمهم الخاصة، وأهمها محبة الله، فإذا كان الفهم السائد هو عبادة الله، فالمحبة أشمل وأوسع من العبودية، فهي تغيير نوعي في العلاقة بين الخالق والمخلوق، يتغير فيها الكثير من العلائق بين الطرفين، وبالتالي فإن المفهوم يفتح بداية صفحة جديدة للوعي الدينى، من لغة المفارقة إلى لغة المشاركة.

وقد حفر في مفهوم المحبة أوائلُ الزهاد كرابعة العدوية، وبهذا فإن الوعي الصوفي الإسلامي المتوجه للحب الإلهي، جعل فكرة المحبة بؤرة لتطوره الفلسفي، فالمريد الصوفي المتوجه لمحبة الله، أخذ يشكل المفاهيم الداخلة في نسج هذه العلاقة المحورية الكلية عند الصوفيين.

إن أهم المفاهيم المحورية التي تصنف هذه العلاقة هي مفهوما المقامات والأحوال، فالمقام هو تعبير عن الانجذاب المستمر نحو الله، والذي تكرسه خصائص معينة لدى المريد، هي الزهد والرضا والورع والصبر، وهي صفات عميقة أساسية بدونها لا تترسخ حالة المريد، فهي كما يقولون صفات لازبة.

في حين أن الأحوال هي صفات عارضة، وتعكس هذه الثنائية صراع الصوفي بين مثله في الانفصال عن الواقع، والالتحام النفسي بالخالق، والتي لا تشكلها سوى قسمات جوهرية في روحه، في حين أن الأحوال تعكس علاقاته بالحياة وتغيراتها وظروفها اليومية من مرض وصحة وزواج وعمل الخ. . إنه الصراع بين السماء كمفهوم غيبي والأرض مفهوم واقعي.

وهذا ما يعبر عنه كذلك مفهوما القبض والبسط، فالقبض انشداد الروح للخالق والبسط توجهها إلى العارض والعادي.

إن الصوفية ليست طريقة روحية للذوبان في الملكوت الإلهي فحسب، ولكنها صراع سياسي في المدن الإسلامية السابقة، التي لم تتح للصراع الاجتماعي طرق التبلور الديمقراطية.

فالصوفيون يقومون بخلق طريقة مضادة للأنظمة بإزالة التملك، وهو عمودها الفقري للبقاء. فرفض الصوفية للتملك وانتشار هذه العملية بين الجمهور، هو أمر سوف يكرس رموزاً مغايرة للحكام والأغنياء المسيطرين على المدن.

إن رفض التعامل مع السلطة والتجار ورفض الرقيق والجواري وتعدد الزوجات الخ..ن كأن يؤدي إلى تشكيل تيار عام ضد أشكال الاستغلال المختلفة.

رأت امرأة من الصوفية الوزير علي بن عيسى وهو يسير في موكب ضخم فسألت من يكون هذا المهيب الجليل وكانت تعرفه فقالت: هذا رجل سقط من عين الله فابتلاه بما ترون !] مدارات صوفية، هادي العلوي، ص 33.

وقد نسب الصوفية عن أحمد بن حنبل إنه حرم الغزْل (النسج) في مشاغل السلطان!

وقد دعا الصوفية إلى إشاعة الأملاك، وأسموه تسبيلاً، ومنه ماء السبيل. وفى ذلك يقول المعري:

ففرق مالك الجمَّ وخلّ الأرض تسبيلا

وقد انتقلت الصوفية بعد انتشار مفاهيمها من النقد الاجتماعي الموارب الى النقد الديني، فأصبحت التكاليف الشرعية ليست هي جوهر الدين في رأيهم، فهذا البسطامي، من كبار المتصوفة، كان يعتزم الحج، فطلب منه فقيران يتصدق عليه فأعطاه كل ما يملك وعاد إلى بيته.

وهذا ما بدأ يفرق صوفية الشطحات والفلسفة عن صوفية العبادات، ولكن مثل هذا النقد والرفض لم يكن يقود إلى تحولات عميقة في المجتمع, فالآراء الصوفية توجهت للغيب، وعبر العلاقة معه، والذوبان فيه، كانت تشكل نقداً اجتماعياً غامضاً، فتغدو المذاهب الصوفية من حلول ووحدة وجود، موجهة للغيب، وليس لتحليل الواقع، وبهذا فإنها لم تكن قادرة على فهم المجتمع وتشكيل علاقات نضالية مع الجمهور، ولهذا فإن الأفكار النقدية تتواجد في كومة هائلة من الغربة الدينية، كذلك فإن الأبنية النظرية الغامضة كانت تتحول إلى أشكال عبادية جديدة، ويبهت ذلك المضمون المتردي الذي طرحته، لافتقاده إلى علاقة جدلية مع الواقع والناس.

كذلك فإن تغيير بعض المفاهيم الدينية وبقاء الأسس الموضوعية لتطور المجتمع على ما هي عليه، من استغلال سلطة وفئات وسطى تابعة لها، ومجتمع زراعي حرفي متخلف، كان يؤدي إلى تحول الصوفية نفسها، وقد عجزت عن التطور الفكري والسياسي، إلى دروشة وأشكال كاريكاتيرية تنشر التخلف والشعوذة.

ان كافة المحاولات التي بذلت للتغلب على الاستغلال في العصر الوسيط كانت ترتكز على ضعف تطوره الإنتاجي، وهي ضد تشكيلته الإقطاعية السائدة وضد الرأسمالية المضمرة، وللبقاء في عالم متقشف بسيط كسبيل لتجاوز التناقضات الاجتماعية، ولكن ذلك مستحيل.

ولا يعني ذلك إغفال هذا التراث النقدي، ولكن يجب رؤيته في ظروفه وإمكانياته التاريخية.

إن اللمحات المعادية للاستغلال والقهر ترتبط هنا بكتل ضخمة من الغياب عن الواقع، وبخلق اغترابات جديدة، وصلات موهومة، كما أنها تلغي الإمكانيات الكبيرة للسعادة والتمتع في هذه الحياة.

ملاحظات حول تطور الصوفية

هناك مسافة زمنية وفكرية واجتماعية بين عملية البروز الأولي للصوفية، وبين بروز من عرفوا بـ«الأقطاب» كعبدالقادر الجيلي (الكيلاني) والبسطامي والجنيد والحلاج وابن عربي.

إن كثيراً من الدراسات لا تقوم بربط هذا الصعود المستمر لوعي الصوفية، بتطور الأزمة في الدولة العباسية، من الجانب الجغرافي، حيث راحت الدولة في هذا الصعود الصوفي تتمزق وتتحول إلى دولة مدينة، كما أنها من الناحية السياسية كانت تتحول إلى عاصمة روحية، يحكمها ويخلق الاضطرابات فيها تحكم قبائل من شرق آسيا، ويواجه العامة فيها فقراً متزايداً مدقعاً بعد نضوب الإيرادات المجلوبة من الولايات، كما أن ارادة هذه العامة تتصاعد وتقوى بأشكال مختلفة.

ومن هنا فإن التبلور الصوفي للأقطاب الكبار: البسطامي/ الحلاج / الجيلي، تم على ضوء هذه الأزمة، وبالتالي فقد كانت الدولة تواجه إمكانيات تحول سياسية لم تتحقق، سواء بالهجمات المستمرة من قبل القرامطة، أو بثورات العامة وصعود روابط الفتوة.

ولهذا فعلينا أن نربط خيوط الأزمة السياسية والأزمة الفكرية المتصاعدة كذلك، بحيث إن النصوصية التي ارتكزت عليها الدولة العباسية، عبر بعض المذاهب السنية، لم تستطع أن تخلق استقراراً سياسياً، بل ان فرقة سنية متشددة هي الحنبلية انتقلت للعمل السياسي والاجتماعي ضد الدولة بقوة، ومن داخل المدينة العاصمة في هذا الزمن.

إن تطور الصوفية نحو الفلسفة كان يجري كعمليات تعميم فكرية باتجاه نزع الشرعية الدينية المسيطرة على جهاز الدولة العباسية، وتنامت هذه العملية بعد أن استطاع الصوفيون تكوين روابط اجتماعية كبيرة داخل المدينة.

لكن ما هى علاقات الترابط والتداخل بين نمو الصوفية فلسفياً ونمو الأزمة السياسية اجتماعياً، وهل استطاع الصوفيون أن يبلوروا الأزمة علي صعيد الوعي السياسي، أم أن الوعي الصوفي لم يسعفهم في ذلك وما هي الأسباب التكوينية الفكرية الداخلية التي حالت دون ذلك؟

إن أحداً من الباحثين لم يقم بتحليل هذه الأبنية الفكرية والاجتماعية والسياسية المتداخلة، لكنهم يقدمون لنا مواد مهمة في سبيل الوصول إلى ذلك.

وهل هناك فروق موضوعية بين الصوفيتين الاجتماعية والفلسفية، وهل المذاهب الشرعية يمكن أن تؤسس كيانات خاصة داخل الاتجاهات الصوفية؟

إن كل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها دون معرفة كيان الصوفية الفكري، الذي يمثل جوهرها الاجتماعى.

قلبُ الرؤية الصوفية يقوم على أن النفس كانت جزءا من العالم العلوي الروحي الإلهي، وقد هبطت إلى الأرض وصارت داخل كيان المادة، فحجبتها حجب كثيفة عن عالمها الأصلي، وهي لا تستطيع أن تتحرر من قيد المادة الجسمية إلا بمجاهدات روحية صعبة، تؤدي إلي إطلاق الروح الفردية من سجنها والتحاقها بالروح الكلية، وسمِ أشكالَ هذين التحرر والوصول ما شئت من أسماء، وسم درجات التحرر ومجاهداته وألوانَه ومحطاته، ما شئت من أسماء، فالفكرة الأساسية واحدة.

إن الروح المأسورة داخل الجسد، هي الحقيقة الوحيدة في عالم الصوفية، وما المادة وأشكالها سوى أوهام خبيثة سيطرت على الروح، وهكذا فإن الصوفية تطيحُ بقوانين العالم الموضوعي؛ عالم الطبيعة والمجتمع والوعي، فهذه ليست أشياء موضوعية متدرجة ذات تطور طويل كما هى متشكلة، بل هي وهم في نظرها، وكي تلغي الروح هذا الوهم وتتحد بأصلها العلوي، عليها أن تدمر هذا الوهم الذي يبدأ بالجسد ويتصل بالطبيعة والمجتمع.

إن هذا الموقفاً الأساسي الذي يسمُ كلَّ اتجاهات الصوفية وهو لب فلسفتها، يجعل اتجاهاتها عبر التاريخ والجغرافيا السياسية والدينية متماثلة، فحين يطيح الوعي هنا بقوانين المادة الموضوعية، يغدو ذا تشكيلة واحدة، فإذا كان المجتمع وهما، فلن يعد المجتمع ذا تاريخ موضوعى، ومراحل، وكذلك تغدو الطبيعة غير متموضعة وذات سيرورة، أنها تغدو وهماً، وبالتالي فإن الروح المأسورة داخل الجسد الوهمي، تستطيع أن تتحرر منه، وتذهب بعيداً، وتصل إلى الروح الكلية، أو تنفصل عنه، ويبقى الجسد حياً، فلا يعد للجسد قوانين موضوعية، فهو إناء عابر للروح.

إذا كانت مشكلة فهم الروح تتصل بالوعي الديني عموماً، الذي لم يستطع أن يحل ألغاز علاقات الجسد بالوعي، وهو ما يشكل جذور المدارس المثالية فلسفياً، فإن الصوفية تطلق هذا التناقض بين الجسد والروح، إلى أقصى مداه.

وبما أن كل دين يغدو شكلا لتجلي الروح حسب الوعي الصوفي، فإن ليس ثمة فروقٌ بين أشكال الوعي الديني المختلفة، سواءً كانت وثنية أم بوذية أم مسيحية أم يهودية أم إسلاماً. إن الروح الموحدة تفيضُ بألوانها المتماثلة جوهراً، كذلك ليس ثمة فروق بين لحظات تطور الدين الواحد، فكل هذه اللحظات درجات من تحور الروح.

إن التكوين الموضوعي للدين بوصفه حركة فكرية واجتماعية معينة، لا قيمة له صوفياً، ومن هنا نجد أن مراحل ومدارس ومذاهب الصوفية قد تلاشت مع إيمان الصوفية بهذا المبدأ الروحي الكلي.

فإلغاؤها للفروق بين الأديان أولى بأن ينطبق على اتجاهاتها.

ووجودُ جوهر مطلق في الأديان، وبالتالي في النصوص الدينية المختلفة، وتوحد البوذية والوثنية والمسيحية والإسلام في ذلك الجوهر الروحي المفارق للمجتمعات، (لأن هذه المجتمعات هي وهم)، لهذا فأبنية الأديان من دور عبادة وشعائر ومناسبات تصير وهماً كذلك.

فلا تغدو هناك دراسات لتنوع الأديان واتجاهاتها وعصورها، ولتعبيرها عن مراحل وقوى مختلفة، بل تصير جوهراً واحداً مقارقاً لـ(إنائه) الاجتماعي الوهمي.

ولهذا فإن الصوفي حين يلغي الأشكال الوهمية التي سجنت الروح، ويتحرر من أسر المادة الطبيعية والاجتماعية والفكرية، يقتربُ بمقاربات معينة من الله، وهذه المقاربات رغم تنوع أسمائها، فإن جوهرها واحدٌ، فالحلولُ والفيض والاتحاد، ما هي إلا بمثابة تنويعات على علاقات الروح الكلية بالروح الجزئية البشرية؛ طرق التقاءاتها وكم اتحادها.

فمادامت الروح موحدة في انفصالاتها فهي أولى بالتماثل في اتحادها.

ولكن هنا ثمة فروقا بين الروح البشرية الملموسة الفردية، وذات العلائق والشروط الاجتماعية الخاصة، والروح الكلية الخارجية، النائية، هي علاقة الخاص بالعام، والجزئي بالكلي، والملموس بالمجرد، والمرئي بالغيبي. إنها علاقة التوتر وعدم إمكانية التحقق والوحدة، فهذا الاتحاد لا يتم إلا على صعيد الوعي الذاتي للصوفي. ولكن في سبيله هو يلغي كلَّ شيءٍ خارجي وعامٍ واجتماعي وطبيعي وفكري موضوعي واجتماعي، في سبيل الوصول.

لكن ومع تغييبها القوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع والوعي، كيف تستطيع الصوفية أن تؤثر في المجتمع وتناضل داخله؟

فكيف يستطيع الصوفيون وقد انسحبوا لتكاياهم وذواتهم المنفصلة عن المجتمع أن يشكلوا تأثيرا تحويلياً فيه ؟

إن الصوفية وهي في مهمة توحيد الأديان، أي توحيد الروح الإنسانية في مواجهة عالم المادة والأنظمة، تقوم هي الأخرى بزيادة تفاقم تقسيم عالم الإنسان الروحي والاجتماعي. وتلك المفارقة تكشف حقلاً كبيراً من التضادات.

نستطيع أن نحدد نشأة الصوفية حين أخذ هذا الوعيُ الديني يُطبق محتواه الفكري، أي حين أصبحت الصوفية واعية لمنهجها ولذاتها، حين أصبحت تنفصل عن أشكال الوعي الأخرى.

فحين انعزل إبراهيم بن أدهم (٧٧٧م) وهو أمير بلخ بخراسان في المسجد بعد أن ترك ملكه ونبذ أمواله، مكتفياً بـ(القليل من الطعام، ويواصل القراءة والصلاة، ويعمل في الوقت نفسه على دعوة الناس إلى نبذ الدنيا، والتوافر على الصلاة)، أعلام الفلسفة العربية، ص ٢٧١، فإننا لا نعد هذا صوفية، فهذا زهد إسلامي، بدلالة المكان. مثله مثل حسن البصري، أو هاشم الكوفي (٧٧٦)، وهذا الأخير كان يرتدي الصوف تقشفاً، ويلازم المسجد في الكوفة،(المصدر السابق، نفس الصفحة).

يقوم الصوفيون بالانسلاخ عن المسجد، مثلما سيعيدون تأويل القرآن؛ أي أنهم سيشكلون دور العبادة الخاصة بهم، وأشكال هذه العبادة المميزة، والقراءات الخاصة بهم للقرآن. وما رافقها وتلاها من إدخال الطرب والرقص في العملية الدينية، أي أنهم سيعيدون النظر في الإرث الدينى الخاص بهم، ليصنعوا الطرق الصوفية.

إن موجات الزهد كانت تحلق في الأقاليم، وحين تغلغلت في العاصمة بغداد انعطفت نوعياً. فظهورُ الأقطاب فيها، هو مركزة للتراث الديني والصوفي خاصة، فالمركز أعاد تشكيل المواد الزهدية الإقليمية وحولها إلى فلسفة، إلى الصوفية بذاتها.

علينا أن نرى في المركز قدرة الصهر الفكرية والاجتماعية، فالزهد هنا لا يقابل بالتضاد الكلي مع الدولة الباذخة الجبارة فقط، بل هو يتمازج مع كل الإرث الفكري والفلسفي للفرق والاتجاهات العريقة، فالزهد الاعتزالي كان موجوداً بقوة، لكنه لم يتحول إلى صوفية، ولهذا فإن طريقة إبراهيم أدهم في العزلة ولبسه الصوف والتخلي عن ثروته، ودخول هذه الطريقة إلى بغداد، يضع علامات خارجية كلبس الصوف وعلامات اجتماعية كالتخلي عن الثروة، ولكنه بعدُ لا يجعلها رؤية صوفية، إن هذا الزهد يخلق فقط القواعد الاجتماعية والبشرية لتشكلها الفكري العميق.

لكن مع يزيد البسطامي يتغير الموقف، يتحول الزهد إلى رؤية صوفية، أي أن رؤية الروح كقوة مفارقة للمادة، وقادرة على التغلب على سجونها التنظيمية والعبادية المختلفة، هي عملية الانعطاف التي جعلت من الزهدية الاجتماعية ذات الوعي الفكري المحدود فلسفةً صوفية.

ولهذا فإن وجود هذه الأقطاب المتلاحقة: البسطامي/ الجنيد/ الكيلانى/ الحلاج وغيرهم في بغداد، ليس مصادفة أو تراكماً اعتباطياً، بل هو عملية الصهر الفلسفية التي أقامتها العاصمة في المواد الزهدية والإرثية الإسلامية والعالمية السابقة، لتجعلها فلسفة صوفية إسلامية.

وعلينا أن ننظر كيف أن موجات المعارضة الفكرية والسياسية من الزيدية حتى الإسماعيلية لم تستطع أن تضع موطئ قدم في العاصمة، على مدى قرون، في حين أن المعارضة الصوفية قد تبلورت في العاصمة تحديداً، الأمر الذي يوضح الانهيار الداخلي العميق في السلطة السياسية، وكذلك غموض وصعوبة هذا الشكل من المعارضة الفكرية الصوفية.

فالتحول النوعي للأفكار الزهدية السابقة أخذ يتوجه لتفكيك العقيدة بثوابتها التقليدية، أي أن معارضته توجهت ليس لتحليل الوضع الاجتماعى القائم ونقده، بل الى تجاوز الشريعة كما كونتها الأجيال السابقة. فالتجاوز الصوفي بدلاً من أن يقوم بتوحيد الجمهور المشتت في مواجهة السلطة، حسب منطلقاته الأساسية في وحدانية الروح الدينية، قام بخلق انقسامات جديدة، عبر تركيز خطاباته الفكرية على إعادة رؤية العقيدة الإسلامية، مثل إعادة النظر في رؤية الإله، والشعائر كالحج والصلاة الخ.. فالاتصال المباشر بالإله، وإعادة النظر في كل الموروث الديني، يحول الأقطاب الصوفيين إلى أولياء، بيدهم السلطة الروحية، التي تسلب من السلطتين السياسية والروحية التقليديتين، نظامهما الفكري الروحى السائد.

مثلما يقول أبويزيد البسطامي فقد سأله أحدهم: «بلغني أنك تمشي على الماء وفي الهواء وتأتي إلى مكة حين الأذان وتركع وترجع فرد عليه:

المؤمن الجيد هو الذي تجيئه مكة وتطوف حوله وترجع»، مدارات صوفية ، ص57. فروح القطب هي مركز الكون الفكري الذي يشكله، وبياناتها هي لغتها الشعرية، التى تقوم بهدم المنطق الشكلي، فتوحد الأضداد غير المتوحدة في مثل هذا المنطق، كالأرض والسماء، والله والمؤمن، وشكل الشريعة ومضمونها.

فهى لغة شعرية تلغي المسافات المكانية بين المؤمن ومقدسه، بين الإنسان والكائنات من حوله، بين العصور المختلفة، بين الأنبياء والأولياء، وتستهدف توزيع الثروة المادية على البشر، عبر جعل القطب الولى، مركز السلطة الجديدة غير الحاكمة، نموذجاً جديداً للحاكم، الذي يتخلى عن الملكية المادية، ويكوّن حوله أتباعاً ومريدين بلا قصور وحراس.

إن االقطب الصوفي كسلطة سياسية وروحية يشكل سلطته الشعبية، فالطريقة الصوفية تصير لها مراتب، حيث القيادة هي القطب، ثم تتدرج من تحته المراكز الدنيا، من المتدارك فالمجذوب ثم السلك وأخيراً المريد. فإضافة إلى نموها الروحي الداخلي الذي يعكس مدى ذوبان العضو في الطريقة، والتزامه بإرادتها، فهي كذلك تتوجه للانتشار الجماهيري عبر خلق الهيكل التنظيمي واستقطابه للناس.

إن كل هذه الأمور تحضر للمعارك التي ستخوضها الصوفية، ولكن أية معارك وبأي نجاح؟

لذلك حديث آخر.

الصوفيون والثورة

بعد أن اصبح الصوفيون قوة في عاصمة الخلافة بغداد، غدت مسألة تغيير الحياة السياسية مطروحة، ولكن كيف تتبدى الثورة في تلك الأنظمة الفكرية الغامضة الملغزة ؟

لا نستطيع أن نفصل تطور الصوفية في العاصمة وخراسان عن تطورها في مصر وبقية العالم الإسلامي في القرن الثاني الهجري، فما كان يطرحه ذوالنون المصري من تنظير صوفي هو جزء من التراكمات التي كانت تؤدي إلى تحول الزهد الإسلامي إلى فلسفة صوفية.

ولننظر أولاً إلى ان تبلور الصوفية جرى في العالم العربي الإسلامي الزراعي الشمالي، حيث غادر إنتاج الوعي الديني الإسلامي المناطق الرعوية، وبدأت الأقطار العربية الإسلامية المتحضرة القديمة تستعيد موروثاتها، فذوالنون يقوم بمخاطبة الآثار المصرية القديمة، والسهروردي الذي سيأتي في القرن السادس الهجري سيدخل النار المجوسية كقوة نورانية في عالم الأنوار الذي شيده كمنظومة، وهذا الرجوع الذي يحفر في الموروث القديم، يتشكل داخل الأطر الإسلامية التي تنهار تحت مفرداته التي تتماهى فقط مع الموروث الغنوصي والصوفي في العصور السابقة والبلدان المختلفة.

وكما استخدمت شعوب الهلال الخصيب ومصر الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة كوسيلة لمقاومة الغزاة البدو سواء كإغريق (مقدونيين) أو كرومان، فإنها سوف تستخدم الصوفية ضد العرب البدو، حيث الإله المفارق في تصورهم.

إن استعادة الموروث القديم وتطورات الفلسفات الصوفية سيكون ضمن الأطر الإسلامية التي راحت تهتز ثم تتلاشى مع تطور الفلسفة الصوفية.

فهكذا يتحول الزهد إلى ما يشبه الإضراب الدائم عن الطعام، وربما عن الزواج والعيال والفرح، وهذا الموقف المضاد للإسلام باعتباره دينا يحث على الخيرات والمتع السابقة، يجعل المتصوف يناقض المظلة الفكرية والاجتماعية السائدة، ويشكل مثلاً وبنية فكرية مختلفة.

إن المتصوفة ليسوا من أفراد الشعب العامل والبسيط الذين اعتادوا الجوع، بل هم أفراد انسلخوا من الفئات الوسطى الميسورة عموماً، ولهذا يحاولون عبر هذه العملية المتطرفة، التي تتجاوز حتى شظف الفقراء وبؤس المساكين، أن يقدموا أنفسهم كأبطال وكرموز لهؤلاء الفقراء.

لكن هذه الرمزية البطولية التي تنمو عبر الانفصال عن الأرث المادي؛ كالتخلص من القصور والبيوت والمال، لا تتشكل عبر علاقة مفاهيمية محددة، كأن يطرحوا برنامجاً لتغيير أحوال الفقراء أو تبديل النظام الاجتماعي، بل انهم يقدمون البرنامج عبر ذواتهم، عبر أحوالهم، ومعاناتهم وبتخلصهم من الرفاه، بل إنهم يرون أن طرح أي برنامج لتغيير الحياة المادية هو سقوط في أوحال المادة، أو أن أي تحليل للظروف المعيشية أو السياسية هو الوقوع في ذات الشبكة.

فلكون الروح هي الخلاص فإن هذا الفصيل الجديد من أبناء الفئات الوسطى، يقول إنه ينبغي على الداخلين أو المتأثرين بهذا النهج أن يتحرروا لا من السلطات أو الأوضاع العامة، بل أن يتخلصوا من الأكل والشراب والمتع وأن يجاهدوا داخل أرواحهم، فتغدو المعركة روحية لا اجتماعية خارجية.

ولهذا فإن الرابطة الصوفية التي تتشكل على مثل هذا الوعي لا تتكون من وعي برؤية الأرض المحيطة وبالتضاريس المادية والجغرافية والاجتماعية، أي أن الصوفي لن يرى قريته وهي تتدمر من إقطاع أو من قحط، أو أن ثمة طرقاً لتحويل المياه إليها أو أن ثمة سبلاً لتطوير أشكال الزراعة، فكل هذا وهم مادي، فهو يقوم بالانفصال عن العالم الخارجي بكل تكويناته الموضوعية، إلا من الدين، وله طريقة خاصة في هدمه.

وإن الصوفي في مجاهداته لإذلال الجسد المادي الذي هو زنزانة الروح، يتحول إلى بطل ورمز للإنسان البسيط الذي يرى هذا المثقف الميسور الحال، وهو يقوم بالتغلب على الشهوات كافة وروح البذخ والتنعم، متحولاً إلى حارس على بستان، أو حرفي معدم، مما يقود إلى أفق إزالة التبعية التي تشكلها الفئات الوسطى للقصور والأشراف على مدى التاريخ الإسلامي والشرقي عامة، كما يحدسون . ولكن هل يستطيعون ذلك ؟

يصبح انسلاخ الصوفي عن فئاته الوسطى، متجهاً لهدم سلطة الأشراف الذين يقوم عالمهم على البذخ وهدر الثروة العامة، لكن هذا الهدم هو أمر غير مباشر، هو عملية تفكيك طويلة المدى، مع انتشار الطريقة الصوفية.

كما أنه هو هدم أيضاً للبناء الديني الرسمي الذي صار جزءا من عالم البذخ هذا، فكيف يقوم هذا الصوفي الذي يشبه القمامة البشرية بهدم الإمبراطوريات السياسية والدينية ؟

إن علينا أن نرى كيف أن الزهاد المتحولين إلى متصوفة كانوا يتحدثون بعبارات ليس فيها خرق للمفاهيم الإسلامية كقول رابعة العدوية (١٨٥ هـ): «إلهي أنارت النجوم، ونامت العيون، وغلقت الملوك أبوابها، وخلا كل حبيب إلى حبيبه، وهنا مقامي بين يديك…»

أو ما يقوله معروف الكرخي (2٠٠ هـ) : «ليس الشأن في أكل الشعير ولا لباس الصوف والشعر. الشأن في المعرفة، وأن تعبد الله ولا تشرك به» .

إن إشارات رابعة والكرخي إلى التعبد والعشق والمعرفة بالإله، تظل تحت إطار المظلة الدينية السائدة، وإن هذه الكلمات التي تُقال أثناء مخاض سقوط العصر العباسي الأول، الذي عبر عن هيمنة سلطة مركزية كاسحة، تترافق معه طبيعة هذه الكلمات المحدودة، التي بعدُ لا نلمح فيها لدى الصوفيين شطحات ما، مما يعبر عن هذا التغلغل الصوفي في المدن المهمة بهدوء، على العكس من زمن الأقطاب التالين في ذات العاصمة، التي تمتلئ بهذه الشطحات بعد مرور نصف قرن أو يزيد.

وفي هذه الأثناء كان التفكك السياسي للدولة قد حصل، بانحصار الملك العباسي في العاصمة وما جاورها، ومجيء البويهيين الذين حولوا الخلفاء إلى ألعوبة في أيديهم، وعبر النمو الصوفي من جهة وتضعضع الدولة ورمزها الخليفة من جهة

أخرى، كانت الصوفية تتنامى، كشبكات تمتلئ بالمريدين، وكوعي يغرف من شتى الفلسفات المترجمة، وينهل من الأدب العربي خاصة الشعر منه، فيتحول في ذاته، أي هذا الوعي الصوفي، إلى سلطة.

اما البناء الديني الفكري للدولة فهو يتزعزع كذلك، فلا نعرف هل هى دولة سنية أم إمامية، ولكن المسائل الأعمق من ذلك تتمثل في أن الدين كما تكرس رسمياً عبر قرنين وأكثر لم يقم بالإجابات عن المشكلات العميقة للسكان، خاصة انتشار الفقر وتحكم استغلال الأشراف وحدوث الاضطرابات والحروب والكوارث المختلفة، فلا بد والحالة هذه من رفض هذه المسيرة الرسمية للدين كما تكرس من قبل المذاهب والفرق المختلفة المتصارعة.

إن الصوفية النامية في حضن الدولة والثقافة الإسلامية تتوجه هنا إلى استكشاف الخريطة الإسلامية العامة والبحث عن سبل للوصول إلى حلول للأزمة، فيتجلى الطريق لرابعة عبر الحب الإلهي، وعند معروف الكرخي من خلال البحث عن معرفة، أي أن هذه البذور الفكرية سوف تتشكل على أرضية الرفض للخلافة ومؤسساتها وضد البنية الثقافية الدينية المتشكلة عبر القرنين السابقين التي أوصلت المسلمين إلى وضعهم الممزق والمنهار حينذاك.

وهذا لا يتشكل إلا من خلال مناخ العزلة الصوفية، التي تفترض حتماً الانقطاع عن المخلوقات والفرار منها إلى الخالق، وهذه العزلة تقود إلى تدمير العالم الموضوعي الخارجي المحيط بالصوفي، فهو في جوعه ومجاهداته المستمرة المؤلمة، الذي يخضع ويذل فيها جسده، يزيح مرئيات وعلاقات العالم الخارجي، مركزاً على عالمه الروحي الداخلي، الذي يحاول الاتصال بالله، وهذا ما يقود إلى تقطع روابط الوعي بالعالم، مما يقود بالضرورة إلى تضخم هذا الوعي الذاتي، وتحوله إلى المحور لذاته، أي أن الصوفي وهو يدمر الخارج يعلي الداخل، فهو إن يلغي السلطات والأشياء والناس، يحول ذاته إلى سلطة مطلقة.

إن إلغاء الصوفية للعالم الخارجي والسلطة والناس لا يتشكل دفعة واحدة، فهذه علاقة اجتماعية تاريخية، تنمو بشكل متدرج، فرغم عدم اعترافه بالخارج، فلا يعني انه يستطيع التهرب من العلاقات الموضوعية لتشكل وعيه والعالم المحيط به.

فهي علاقة تتكون مع نمو أزمة النظام الاجتماعي، فنمو الطرق الصوفية يتشكل مع ترنح وتدهور أشكال الوعي الأخرى، أي عدم قدرة تلك الأشكال على مجابهة أسئلة المرحلة والتصدي لعمليات الانهيار السياسي والاجتماعي.

فعجز الاعتزال في مرحلتيه الماضية والراهنة عن القيام بدور العقل الإصلاحي الفاعل، وتبعية مذاهب أهل السنة للدول المسيطرة؛ وعجز المعارضة الإسماعيلية عن طرح بديل يطور وضع المسلمين، إن كل هذه المسائل المتشابكة، ليست أسئلة عقلية فحسب، بل هى أيضاً علاقات اجتماعيه وسياسية تأخذ زمنا تاريخياً لتتكشف للجمهور وللوعي المثقف.

فتدهور مقولات المعتزلة وأهل السنة الفكرية وعجزها عن تقديم حلول للأزمة المستفحلة، داخل العاصمة والنظام الاجتماعي السائد، يجعل الصوفية تصعد إجاباتها وتطرح بديلها داخل النظام وفي عاصمته المهيمنة المتدهورة، يحدوها في ذلك نموها المتدرج وفي غلالة من الغموض العبادي والفكري.

كما أن عجز الإسماعيلية التي صورت نفسها كبديل للخلافة العباسية وبقدرتها على حل معضلات التطور وغياب العدل، تقع هي نفسها في معضلات التطور وفي العجز عن إنتاج «العدل» .

وهذا ما يقود على مستوى التطور داخل النظام العباسي المحدود، أو خارجه في عمليات الإسماعيلية لطرح البديل عبر الدوله الفاطمية أو غيرها، إلى أن يكون البديل الصوفي ليس مسألة مشرقية، أي ليست خاصة بأهل المشرق الإسلامي، بل تغدو كذلك مسألة مغاربية أيضاً.

لأن ذات الأسئلة التي تؤرق الحركات الاجتماعية داخل أطر وعيها الدينية؛ تعاني منها الأوضاع في الأندلس وشمال أفريقيا كذلك. فتصير العملية إسلامية عامة، فيصب المغاربة مساهماتهم الصوفية عبر ابن عربي وابن طفيل وغيرهما.

ومن هنا يقوم المشرق العربي الإسلامي، وهو مركز الحضارات القديمة ووريثها، بإنتاج وتوزيع ثمار العمليات المركبة بين الماضي البعيد والحاضر، بين الأقاليم المختلفة المعاصرة وقتذاك، في مخاض تقطع أوصال الامبراطورية الإسلامية، فهي تنهار عملياً ويقوم الوعي الصوفي المنتفخ بتصعيدها إلى الغيبيات في أقصى انقطاعها عن العقل والأزمة الموضوعية.

هكذا تتجلى المرحلة التي نصفها في عقر دار الخلافة، فصورة الله التي كرستها الحضارة الأرستقراطية في تجلييها المعتزلي والسني، حيث كانت الأولى تجعل هذه الصورة عقلاً محضاً، وتستكشف سببيات تشكل العالم الموضوعي، ولكن ليس فى امتداده الاجتماعي، وفي تجليات التطور الاسلامي المتعدد الطبقات والصراعات، بل في سببيات طبيعية منقطعة عن الأزمة الاجتماعية.

في حين أن صورة الله التي تقدمها المذاهب السنية بصفته المتدخل في الوجود بشكل كلي، ومستمر، فإن هذه الصورة تناقض التدهور الحاصل للمسلمين وسوء حياتهم الخ..

أما الصورة التي تقدمها المذاهب الإماميه عن الله فهي صورة تراتبية تجعل مع الله أئمة، مع تداخل الاعتزال العقلي ومع رؤية أهل السنة في هذه الصورة كذلك.

أي أن المتصوفة يتقدمون لتقديم صورة مختلفة عن الله في تضاد كلي مع هذه الصور المعقدة أو المفارقة، متصورين بأنها حل لجميع هذه التناقضات. لكن من خلال عزله كلية عن الدخول في التاريخ!

وإذا كانت الصور التي تقدمها المذاهب والفرق هي انعكاس لعلاقاتها بالسلطات والناس، عبر التطور التاريخي السابق والراهن، فإن الصوفيين يقومون بتقديم هذه الصورة من خلال انسحابهم من هذه العلاقات بالسلطات والناس وبالتطور التاريخى، ملغين التراتبية والمفارقة وحصائلها وحصالاتها المادية من كنوز أرضية وضرائب على ظهور الفلاحين..

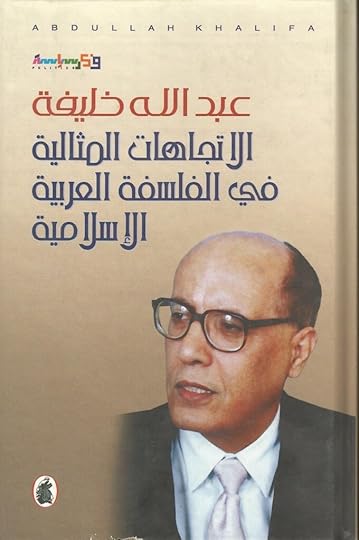

راجع كل ذلك في كتاب : الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية، الجزء الثالث، وهو يتناول تشكل الفلسفة العربية عند أبرز ممثليها من الفارابي حتى ابن رشد 2005.

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6369cd2129bf6', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6369cd2129bf6', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });

November 4, 2022

عظيم هو الشعب الإيراني، الذي جاءنا في بواكير التاريخ مناضلاً.

عظيم هو الشعب الإيراني، الذي جاءنا في بواكير التاريخ مناضلاً.

كلما قيدوه وربطوه إلى الصخور تحرر منها.

ومهما نهشت النسورُ أمعاءه وخلايا عقله، فهو ينهض ثانية، مجدداً دمه وخلاياه.

«إنه الشعب الذي يرفع للقمة صخرة، ابداً تهوى وما يزال يعيد ألف كره، أتراني شارحاً شيئاً إذا ما قلتُ فكرة/ آمن بها الشعبُ.. هيهات أن يستديم أسره»، شوقي بغدادي، بتصرف.

حين كانت الشعوب نائمة فى كهوف الأساطير، تعبد الثيران، كان مثقفوه يعلمون آسيا ما هو التنوير.

وقد حوّل هؤلاء تعاليم فلاسفة اليونان المتناثرين بعد الفتح الإغريقي إلى دهرية ترفض الغيبيات، وكشفوا الماء والتراب والنار وجسد الطبيعة الذي لا بد أن يُدرس لكي يتحرر الإنسان من العبودية الاجتماعية.

هؤلاء الذين لاحقهم خرافيو القصور والمعابد لكي يمنعوا كشف سببيات الاستغلال، سربوا علومهم إلى الثقافة العربية، وراحوا يناضلون معاً من أجل ان تزدهر المعامل والرسوم في العقل العربي الإسلامي، بدلاً من سيطرة الأشباح وكهوف الظلام.

كتبت إيران تاريخها بالدم، وفي كل قرية هناك مقبرة للضحايا، وكي يتحرر هؤلاء الفلاحون انفجرت انتفاضات المزدكيين كي لا تصبح البساتين مكاناً للهو، بل لمشاعة الفقراء وسريراً للنساء، وملاعب للأطفال.

في فجر التاريخ برز الإيرانيون ليجعلوا الأرض لمن يفلحها، وهذه الدماء تحولت إلى معرفة، ومشاعل يلتقفها المعذبون جيلاً بعد جيل، ليعلموا فقراء آسيا كيف يحررون القرى من شبكات العنكبوت البشري.

هو العنكبوت الذي يتجدد هو الآخر في كل ملة، يتسلل إلى المبادئ العظيمة، ويمصُ رحيقها، ويحولها إلى هياكل شاحبة، فيحول النظر إلى الفراغ الفضائي، بدلاً من الواقع المرير. ويأمرنا بالذوبان في الغيب بدلاً من تملك البساتين والينابيع.

منذ ألف سنة وهذا الشعب يركب قطار الثورات، يتوقف في محطة ليصعد في محطة أخرى، والوصول بعيدا، والحطب الذي يُلقى في التنور كثير وكثيف، ومن الزرادشتيين و المزدكيين و المانويين إلى الخراسانيين الأبطال الذين ألقوا بجثة الدولة الأموية في الزاب الأكبر، ثم راحوا يعلمون العرب كيف يضبطون لغتهم عبر سيبويه وكيف يزنون شعرهم وكيف يجمعون تراثهم وكيف يفكرون في الدهر، والطبيعة بقوانينها الموضوعية عبر الفارابى وابن سينا والرازي وكيف يحلقون شعراً صوفياً متحرراً من أسر الدنانير.

ولا أحد يتساءل كيف لهذه الأمة أن تدفق من حقولها الفقيرة كل هؤلاء الباحثين والفلاسفة والمغنين والرسامين وكتاب الأساطير والملاحم، حتى نزفت في كل خليةٍ من مدنها الصغيرة المتناثرة المتنامية، وهي تواصل تعليم المشرق فن الثورات، فيظهر البابكيون يواصلون تحرير الفلاح، هذا الثور الأبدي المعصوب العينين في ساقية القصور، حتى قطع أسلاك بغداد الدموية الممتدة إلى كل خلية وبيت قروي نازف لأجل راقصات وشعراء الخلفاء المسطولين.

ومن المعتزلة والزيدية والإسماعيلية والإثناعشرية راح الشعب يتعلم كيف يجعل الإسلام سلاحاً في يده، وراية لتحرره واستقلاله، فلم يكن أولئك حشاشون الذين بنوا القلاع المهاجمة المتحركة لتحرير الإنسان وواجهوا الاستغلال الزراعي والتدخل الأجنبي، بل مناضلون شوهوا سمعتهم وصنعوا حولهم الأساطير.

القطار الإيراني المحمل بالجثث والآحلام لا يتوقف، هادراً، نافثاً دخانه الدموي، يندفع إليه الذئاب الرعويون، مصاصو الدماء، من كل الصحارى والقفار والمسطحات الملحية ومن الجبال، يستحوذون على كنوزه وبناته، وهو يشكل لفائفه السوداء، ويستعير أصوات علي والحسين، لنبضه الإنساني، وأحلامه في جنة أرضية سعيدة، لا تظهر، لأن لصوصاً جدداً يتسللون الى قنوات السلطة.

لكنه لا ييأس، ويطرد المغول والانكليز والأمريكيين، ويصنع ثورة أسطورية من أكفان، ويحرر أرضه، ويبدأ في تحرير تراثه، وكشف قطاره التاريخي الطويل الذي قدم فيه كل التضحيات، ولايزال مصلوباً على جبال أصفهان وتبريز.

إنه الشعب الذي يرفع للقمة صخرة.. ابداً تهوى وهو يحلم بتغيير المجرة.

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6365d1729da7b', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });تجاوز الشيوعية والإقطاع

إن المهمات المركبة التي تواجه الشعوب العربية تحتاج إلى عقليات ديناميكية تتصدى لمثل تلك المهمات المعقدة المتشابكة، التي يضيع فيها النظر القصير، سواء كان يسارياً محنطاً في أرديته العتيقة أم دينياً طائفياً غير قادر على رؤية عصرية ديمقراطية للإسلام.

إن الأوضاع السيئة الكبيرة للأمة العربية، والتخلف السياسي الكبير والفظيع للجمهور العربي، تتطلب إعادة نظر كبيرة فى الأطر السياسية والفكرية المتخشبة وتجميع قوى اجتماعية واسعة من أجل تغيير الأوضاع والبلدان المعرضة للغزو الواسع والبيع ولفوضى المقاييس.

وبادئ ذي بدء فإن تسمية الأحزاب الشيوعية هي تسمية خاطئة أصبحت تدركها هذه الأحزاب نفسها، ولكن الأمر ليس في التسمية فحسب بل في عقلية مدرسية، تجهل الماركسية والإسلام معاً.

فأدواتها المنهجية متكلسة، وواقعها الذي تشتغل عليه لا تفهمه، والجانبان متداخلان، فقد تحجرت أدواتها عند قوالب عامة من (اللينينية) التي استنفدت نفسها، بوصول التجربة الاشتراكية المفترضة إلى كونها رأسمالية دولة متخلفة، وبسبب غياب الأدوات الديمقراطية في الحزب والنظام والمجتمع.

واللينينية التى تفترض القفز على الظروف الموضوعية وعلى التشكيلة الرأسمالية عادت للرأسمالية بصورة سيئة، ولهذا فإن مترادفاتها: الماوية، البولبوتية، الجيفارية، الكاستروية، البكداشية، وكل النسخ الكاريكاتيرية الأخرى في كل بلد، لم تعد صالحة للاستعمال كمنظومة.

وقد كانت الأحزاب الشيوعية العربية هي صدى لهذه الموجة، وقد قامت بجوانب كبيرة إيجابية عبر التصدي للاستعمار، وخلق أدوات النضال الوطني والنقابي، وعبر تضحيات كبيرة. متطلعة أن تقوم بتجارب اشتراكية تقفز بالأقطار العربية من التخلف الفظيع إلى التقدم الصناعي الواسع. ولكن لحسن الحظ ربما أنها لم تصل إلى السلطات فتشوه نفسها.

وحسن الحظ هذا تجلى في أن الدول والحركات الأخرى هي التي غرقت في مستنقع الفساد الحكومي وفي اضطهاد الجمهور أو في تخريب التطور.