عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 54

October 28, 2022

رواية الأقلف والبحث عن الذات

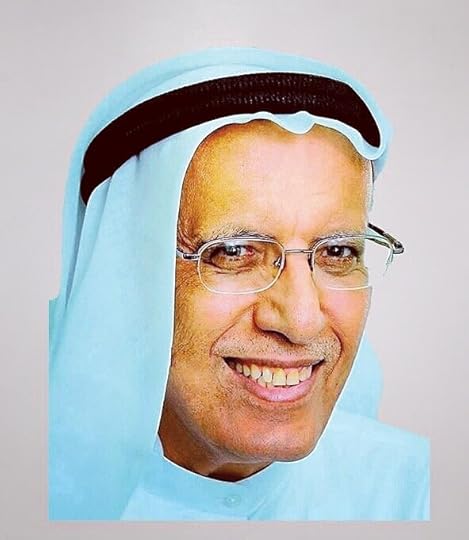

عبدالجليل حسن*

تمهيد:

تجيء هذه الدّراسة لرواية «الأقلف»⁑ لــ «عبدالله خليفة» وللمتسائل أن يستفهم ما الداعي التي حملتنا لدراسة هذه الرواية دون غيرها من الأعمال الأدبية؟

إنّ من الضروري هنا تسليط الضوء على الأسباب التي من خلالها نستحضر ماهيّة البحث، للوقف على النتائج المرتقبة.

وتأتي في طليعة تلك الأسباب أنّ رواية «الأقلف» لم تحضَ بدراسة تعطيها حجمها الفنّي المناسب ، تبرز خصائصها، ولستُ أدّعي أنّي سأطلع على المخزون الفنّي المكون لهذه الرّواية ، غير أنّي أؤكّد هاهنا إنّي سأقدّم شيئاً جديداً، قدْ لا يرقى مع طموحات هذه الرّواية.

منهجيّة البحث:

لقد ابتغيت المنهج النّفس مسلكاً في دراسة الرّواية، وأداة لاستكناه معالمها المتميّزة. إنّ انطلاقي في هذه الدّراسة متسلّحاً بالمصطلحات النّفسيّة، تعينني سبر أغوار هذه الرّواية فنّياً ، وفتح مغاليقها المتوارية.

ولنا أنْ نتساءل، لماذا المنهج النّفسيّ دون غيره؟ وقبل الإجابة عن هذا السّؤال نطرح سؤالاً آخر قد يكون مرتكزاً للإجابة على السؤال الأوّل مفاده: هل لتكوين العمل الفنّي دور في تحديد الجهاز الواصف؟ لاشكّ أنّ التكوين الفنيّ للعمل الأدبيّ يفرض طبيعةً منهجيّة قد تكون الأساس، لكنّه لا يكون نقطة البداية والنّهاية ، كما أنّه المحدّد في درجة التعامل معه إن سطحاً وإنْ عمقاً.

ولقد قسّمت بحثي هذا إلى ..، تسبق هذه الفصول مقدّمة أراها قاعدة يتكئُ عليها البحث، استوضح في الزاوية الأولى فيها الملامح الواقعيّة لهذه الرّواية، وفي الزاوية الثّانية أوضح فيها علاقة النّفس بالعمل الأدبيّ انطلاقاً من (التحليل الأوديبي)، وسوف أوظّف بعضاً من العناصر الدّلاليّة (المربّع السيميائيّ) لإنجاز هذه الدّراسة وتطعيم تلك المادة الخام بالمعطيات الفنيّة التي تزخر بها هذه الرّواية . هذا وسأتوّج في نهاية المطاف هذه الدراسة بخاتمة أتوصّل عبرها إلى أبرز الخصائص النّفسية التي ترسم أبعادها الفنيّة.

مقدّمة

أوّلاً: الملامح الواقعيّة

رواية «الأقلف» رواية واقعيّة ، تنطلق في تكوينها من قطعة مكانيّة مرسومة جغرافيّاً، وفي إطار زمنيّ محدّد . تحكي واقعاً يفرزُ مرارة الإنسان العربيّ، قد تركت كلّ حفنة من تراب وطنه بصمات الحرمان في نفسه فقد (رزح الوطن العربيّ بمختلف أقطاره لاستعمار يستغلّ ثرواته وطاقاته وقدراته، ويحاصره في كلّ مكان بصنوف القهر والكبت والقهر، فقامت الرّواية بمهمّة الضمير العربيّ في مواجهة التحدّيات والأزمات التي عانتها الأمّة العربيّة في طريق تحرّرها وتقدّمها، فعبّرت عن أفكار الأمّة ورصدت حركات الجماهير ونضالها عن طريق رسم شخصيّاتها ، وعلاقاتها ونزواتها ، وتصويرها لمختلف جوانب الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة)‹1›.

(إنّ النّص الأدبيّ إذن يعيننا على فهم التّاريخ وحركته والإفادة منه ، لما يحتويه في حدّ ذاته من دلائل فنّية ، ويمكن أنْ يضيف إلى وعي الجماهير قوى جوهريّة تتحكّم في المواقف من خلال التّطوّر الفعّال (التّأثير الإيجابي) والانسياق تحت وطأة السلطة السّافرة في أيّ مجتمع بحيث يتحوّل إلى وعي المتلقّي ، بفعل المؤرّخ ، إلى أداة ووسيلة في أيديولوجيّة السلطة السّائدة (التأثير السِّلبي)‹2›.

الرّواية إذن تسجيلية لا تعدو أنْ تكونَ عملاً شفيفاً لمرحلة تاريخيّة، بيد أنّنا عبر هذا التحليل سنستشرف جوانب فنيّة قد انفردت بها هذه الرّواية، ذلك لأنّ الأيديولوجيّة الواقعيّة التي تتحرّك في فضاء الرّواية تتحرّك من بؤرة التّحولات النّفسيّة التي يرسمها الكاتب في شخصيّات عمله الرّوائي.

هذا وسوف ينكشف لناً جليّاً عبر الدّراسة أنّ هذا الملمح الفنّي (الواقعيّة) الذي نسج خيوط الرّواية، لم ينغلق على نفسه، بل كان منفتحاً على طبقات فصول الرّواية على معطى فنّي جماليّ مستمدّ من أبعاد الحركة النّفسية المرسومة لشخصيّات الرّواية .

ثانياً : الرّواية والدراسة النّفسية

تنطلق دراستنا هذه لرواية «الأقلف» من منطلق التّحليل النّفسيّ، ولقد ابتغيت التّحليل الأوديـبيّ منهجاً للدراسة والتحليل، ومرتكزاً ناجزاً لسبر أغوار هذه الرّواية واستحضار عناصرها الفنّية.

(إنّ عقدة أوديب وما ينشأ عنها من مركبات تمدّها بكثير من الحقائق الّتي تفسر لنا سلوك الأشخاص ومواقفهم)‹3›.

(إنّ التّحليل النّفسيّ في النّقد والأدب برز فعليّاً مع (سيغموند فرويد) الذي يرى أنّ العمل الأدبيّ موقع أثريّ له طبقات متراكمة من الدلالة ولابد بالتّاليّ من كشف غوامضه وأسراره‹4›.

وقبلَ أنْ نخوضَ في هذا الميدان، أقف سريعاً في هذه الأسطر أبرز خلالها علاقة علم النّفس بالأدب) فليست علاقة الأدب بعلم النّفس مسألة حديثة العهد، بل هي قديمة قدم المادة الأوديبيّة ذاتها، وليس من مغالاة القول أنّ الآداب القديمة هي أوّل المدارس التي عالجت مكوّنات النّفس البشريّة)‹5›.

(إنّ النّفس تصنع الأدب، وكذلك يصنع الأدب النّفس، النّفس تجمع أطراف الحياة لكي تصنع منها الأدب، والأدب يرتاد الحياة لكي يضيء جوانب النّفس . . وحقيقة هذه العلاقة ليست مستكشفاً للإنسان الحديث، لأنّها كانت قائمة منذ أنْ عرف الإنسان وسيلة التّعبير عن نفسه)‹6›.

تحليل الرّواية:

■ أوّلا: التكوينات الدّلاليّة لحركة الذات.

رواية «الأقلف» لــ «عبدالله خليفة» تعالج إشكاليّة الاغتراب الإنسانيّ بوعي جديد، عبر جدليّة الصّراع عبر المتكافئ بين قوتين:

قوى مطحونة / قوى طاحنة.

تشكّل هذه الجدليّة متّكأً نفسيّاً ، يفتح أمامنا أفاقاً دلاليّة.

من هنا لابدّ أنْ يقف القارئ بادئ ذي بدء عند عنوان الرّواية ؛ ذلك لأنّه يمثّل البؤرة السّاخنة التي تكوّن منها الجسد الدّلاليّ لفضاء الرّواية. إنّ العنوان يشي بمعطى نفسي لأنّه يكتنز دلالة تصبّ بشحناتها في فضاء النّص، إذ يستجلب تماهيات دلاليّة عبر فضاء نفسيّ تتدفّق منه معاني القمع والانسحاق النّفسيّ، فتنشرها على حقول الرّواية ليذهب بنا بعيداً إلى أعماق النّص للنّزوح إلى قراءة دلاليّة تستجلب خامات التّحولات النّفسيّة لشخصيّات الرّواية القائم على التّضاد الدّلاليّ، هذا التّضاد النابع من أغوار حركة التّاريخ، والذي أحسبه انعكاساً للحركة الأيديولوجيّة الواقعيّة التي تتحرّك فيها فصول الرّواية ، في إطار التّحولات النّفسيّة التي تسبح في فضاء دلاليّ فسيح .

يبدأ المفتاح الفنّي لرواية «الأقلف»، انطلاقاً منْ تشخيص الرّاوي لأزمة «يحيى» بطل الرّواية، البطل الذي يحمل في ذاته حزمةً من الأزمات والعقد النّفسيّة. (إنّها جملة من التّطورات والذكريات ذات القيمة العاطفيّة القويّة، واللاواعية جزئيّاً أو كليّاً)‹7›، فلقد وجد نفسه غريباً عن النّاس، إنّ ولادتهُ بلا أمّ ولا أب، وحالة الجهل المهلكة التي عاشها في كتف جدته، والمستشفيات والأكواخ البالية، والجدّة الخرساء، والأطفال المعتوهين، عناصر مثّلت بكليتها حالة الضياع النّفسي، ممّا جعل عقله ينساب نحو عاطفة الحبّ والخلاص المأمول.

يتشكّل النص فنيّاً انطلاقاً من هذه الأزمة النّفسية رسمت الحالة المتناهية لنفسيّة البطل المتصّدعة المتوارية خوفاً وحنقاً، وذلك عبر الأفق الروائيّ الذي اعتمدهُ الكاتب كإسقاط أوّلي، يبرز المخزون اللاواعي الذي تغذيه الحقول الوصفيّة التي وظفها الراّوي لإجلاء الحالة التي كانتْ عليها المناخ الرّوائي، فرسمت شفرات الكبت (إنّها عمليّة يرمي الشّخص من خلالها إلى أنْ يدفع بالدّوافع والأفكار والتّصوّرات إلى منطقة اللاوعي)‹8›، الذي يضرب جذوره في الـبُنى العاطفيّة والجسديّة للحياة الجنسيّة التي يفترض إشباعها أو كبتها.

ولاستجلاب التّحولات النّفسيّة التي ترسم الملامح الفنّية لعناصر الرّواية نقف بين محطّات توصيفيّة نرصد فيها حركة ذات بطل الرّواية «يحيى»، وانعكاسات ذلك على التّكوين الفنّي للنّص.

أوّلاً : ترسيمة المربّع الدّلاليّ (السيميائيّ) الدّاخل في تكوين منطقة (اللاّوعي) لبطل الرّواية:

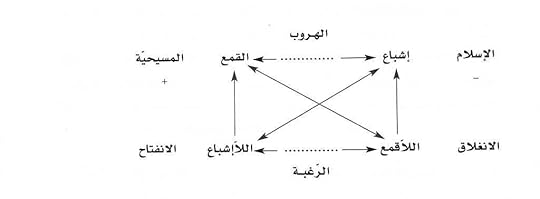

يشكّل التّضاد القائم بي مفردتي الإشباع والقمع ومتضمنيها اللاّإشباع واللاّقمع أساساً للتناقض الحاصل بينَ الرّغبة والهروب، وبينَ الانقلاب والانفتاح، وتتوزّع هذه المضامين الدّلاليّة، وتفضي إلى مجالين دالّين:

الأوّل: (سلبيّ)، يجمعُ بين حالتي القمع واللاّإشباع، والهروب والانغلاق.

الثاني: (إيجابيّ) يجمع بين حالتي الإشباع واللاّقمع، من جهة، وبين الرّغبة والانفتاح من جهةٍ ثانية.

إنّ عقدة البطل تنطلق من عقد ساقها القدر الإلهيّ المحتوم ، قدرٌ قد خلّف فيه هالة هستيريّة ، وقفت كحاجز منيع دون تحقيق اللبيدو (الهو) النواة الجنسيّة (النزّوة الجنسيّة مرتبطة بالنّشاط الجسديّ المرتبطة بتصورات الهوامات)‹9›.

إنّ العناصر التي تقوم عليها الصور القامعة عناصر إبادة للذات الإنسانية الطبيعيّة التي تنشد التلذّذَ، تطالعنا في البداية العقدة الأوديبيّة (إنّها مجموعة من رغبات الحبّ فالعداوة التي يشعرها الطفل تجاه والديه، مستقاة من رغبة الملك (قصة أوديب)‹10›، أوديب الذي فقد أبويه، وتربّى في كنف الآخر.

«فجأة همس هذا الصّامت التّابع ، باللّغة ، وهو يشير إلى الثّمار:

– ما .. هذا ؟

تطلّع فيه الجمع مذهولاً، واشترك في ضحك صاخب، وامتلأت فيه العيون بالدّموع، ومنذ ذلك الوقت راحوا يسخرون منه، وكلّما مرّوا بشيء قالوا «هذه صخرة»، «هذا قارب…»‹11›.

إنّ الدور الوجدانيّ الذي تتقمّصه الجدة ، كعنصر إبدالي، صورة من صور القمع العاطفي في نفس بطل الرّواية، رغم أنّ الجدّة تمثّل قطب العاطفة الجامحة التي تكاد تلامس الأنوثة:

«ينتظر خطوات مفرحة حبيبة، وأنفاساً لاهثة أموميّة، هي كوته الحنونة على العالم البشريّ، إنّها خطوات جدته…، إنّها ترمقه بحبّ شديد، وتسند على الخوص، ويغدو وجهها الذي يشبه الفطيرة المتبعجة في غاية إشراقه، فتغفو وتشخر..»‹12›. إنّ الأدوار النّفسيّة التي تمارسها الجدّة تنطلق من نقطة صاغتها العاطفة المتخمة بالمحبّة يعني هذا أنها تعاني من تضخّم انفعالي، تؤكّد هذه الخاصيّة وظيفة المعاناة، وتحفر في منطقة اللاوعي.

ينتقلُ الرّاويّ بنا إلى محطات وصفيّة تنفتح كلّ محطّة على أفق يبوح كلّ منها بقلق عميق يراود الكاتب، ينكشف لنا ذلك حين نجد أننا بإزاء صدمة جديدة يعاني منها الابن المحروم، وهو ما أصطلح على تسميته بالقلق الآتي (وهو تلك الاستجابة التي يبديها الشّخص كلّ مرّة يجد نفسه فيها، في وضعيّة صدميّة أي خاضعاً لفيضٍ من الإثارات)‹13›.

ثانياً: ترسيمة المربّع الدّلاليّ (السيميائيّ) الدّاخل في تكوين منطقة (الوعي) لبطل الرّواية:

بعدها ينفتحُ النّص على أفق نفسيّ أوسع، تفتحُ به مغاليق لا واعية. إنّ حضور المرأة في النص يمثل عنصراً فنيّاً بارزاً حرّك أغوار البنى العميقة في النّص، عبر تسلسل عاطفي فريد في نوعه، هذه العلاقة الحميميّة التي فرضت الخيوط التي نهضت بأعباء نفسيّة، تماماً كعقرب السّاعة هبوطاً وتصاعداً.

إنّ الانفتاح على العالم الآخر يمثل عنصراً متحركاً داخل بنية النص، إنّه ليقضي على التراكمات المكبوتة داخل (اللاشعور) عند البطل، تمثل هذه اللفتة تحولات الغرائز الإنسانيّة المطمورة (تحولات اللبيدو) طاقة متوهجة تخترق أسوار الكبت، وتفجّر فيه طاقة تنثر أشلاء الكبت.

إنّ العقدة اللّسانيّة التي لازمت بطل الرّواية ما فتئت أن انفكّت عنه بزوال الرقيب الأعلى، وانفتاحه على القوى الإنسانيّة النّشطة، فأصبح التائق إلى الحبّ، التّائه إلى العلم والحكمة، يمثل تطبيباً نفسانيّاً لإمارات النّفس وعوالجها المتصدّعة، وخصوصاً أنّ تلك النّزعة أخذت في النمو المتصاعد عند موت جدته . «يداه تمسك وجهه المبلّل بالدّموع، ويتطلّع فيها وكأنّها في بركة غائصة في اليمّ العميق، تأخذ ماعزها وأعشابها وأمطارها وصمتها إلى السّكون الأبديّ»‹14›.

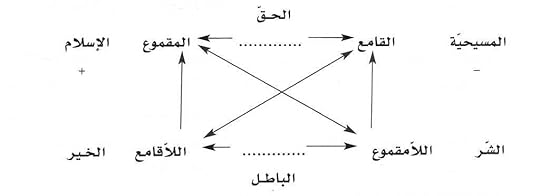

إنّ الانتظام البنيويّ الذي يؤسّسه التناقض العمودي القائم بين الباطل والحقّ، والذي يجمع بين المتضاديّن القامع والمقموع من جهة، ومتضاديهما من جهة أخرى اللاّمقموع واللاّقامع من جهة أخرى تعطي داليّن:

الأوّل (سلبيّ): المتمثّل في الباطل بين القامع واللاّمقموع من جهة.

الثّاني (إيجابيّ): المتمثّل في الحقّ الذي يجمع بين المقموع واللاّقامع من جهة أخرى .

■ ثّانياً..

لقد كان المكان الروائيّ دوره البارز في التشكيل النّفسي لشخصيّات الرّواية، ذلك لأنّ العنصر المكاني قد فرض خيوطه في البارزة في بنية الرّواية الفنّية.

«الأرض الخلاء الواسعة التي تلي الأكواخ، تبدو رماديّة كالحة، تنتشر فيه الحفر الكبيرة التي تتّخذ أمكنة لقضاء الحاجة، وهي تتحوّل إلى مستنقعات سبخة عندما ينهمر المطر. وتقع فيها مزابل وأراض رحبة مليئة برمل ناعم»‹15›.

هذا المنطلق الواصف يفضي إلى معطيات جدُّ عصيبة.

يشكّل الفضاء المكاني عنصراً مهمّاً من العناصر الفنّية البارزة، إذْ يلعب دوراً بارزاً في صياغة شخصيّات الرّواية، وتكوينها نفسيّاً. لقد غدا الحيّز المكانيّ مصنعاً عامراً يقوم بإنتاج الخامات النّفسيّة، ومن ثَمَ تشكيها فنيّاً ، بعد صياغتها صياغةً محكمة بارعة .

فضاء الرّواية المكاني ساهم بلا شكّ في ترسم معاناة البطل، لكونه بطلاً يتماهى في مأساته، فتتماهى فضاءات الرّواية في المساحة المكانيّة الخانقة. غير أنّ هذا الانغلاق المكاني لا يفتأ أن ينفتح على عالم الذّاكرة. إنّه يشفّ بلا شكّ عن دلالات مشحونة بمرموزات نفسيّة، تكشف هذه المرموزات عنْ إشكاليّة حضاريّة وأيديولوجيّة، رسمتها حالة من التماهي النّفسي لبطل الرّواية .

ومن هنا يمكننا القول إنّ النّكوص للماضي واستشراف معالمه بكلياتها وجزئياتها يشكّل تقنيّة فنيّة أنبنى عليها النظام الفنّي للرّواية. هذا التّصوير المكاني الذي لا نحتاج إلى مجهر لاستطلاع معالمه، إنّه عالم لا تشوبه الرّمزيّة ، ولا الخياليّة الحالمة، إنّ الفضاء الرّوائي يسبح في عمق مأساة البطل، فيغور في أعماق دلاليّة تحركها مداخيل نفسه.

الفضاء الدّلاليّ ضمن معطياته المكانيّة ودوره في تشكيل الحركة النّفسيّة لبطل الرّواية:

1 – معطيات الحقل الأوّل الدّلالية:

فضاء (الأنا) فضاء (الهــو) الفضاء المكانيّ: (المستنقعات/ الكوخ البالي/ أكوام القمامة / المباني المتهرئة ) . الفضاء المكانيّ: (المستشفى الأمريكي/ الشّقة المستأجرة / البستان). المعادل الدّلاليّ: (القهر/الحرمان/ القمع/ الانسحاق النّفسيّ). المعادل الدّلاليّ: (الإشباع/ الرّاحة/ الانبساط النّفسيّ) . النّاتج النّفسي: (الكبت + الانغلاق على الآخر).ا لنّاتج النّفسيّ:(التّفريج + الانفتاح على الآخر).إنّ العلاقة المتنافرة التي تجليّها المعطيات البيئيّة التي نشأ عليها «يحيى» وانفتاحه على العالم الآخر ثنائيّة شكّلت السياق النّفس لشخصيّة الرّواية فتولّد رزماً نفسيّة متصارعة:

(العجوز الخرساء/ الكـوخ البالي/ الفقر المدقع/ المستنقعات/ المزابل) = صـورة التأزم النّفسي.

(الفتاة المستهامـة/ البستاني المبشر/ طـومسون/ المستشفـى) = صورة الخلاص والحلم المنشود .

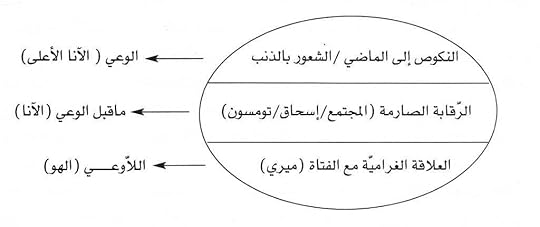

عبر هذه العلاقة المتشابكة التي تجسد نفسيّة البطل، وفي شكل دائرة تنشطر ثلاثيّة، تجلي النفس المتصارعة.

(الوعي «الأنا الأعلى»/ ما قبل الوعي «الأنا»/ اللاوعي «الهو»).

إنّ الظروف التي نشأ عليها «يحيى» قد أوجدتْ فيه عقداً نفسيّة ظلّت لصيقةً به طوال حياته، فخلّفت فيه عناصر الكبتْ، تلك العناصر عطّلت فيه نزوات (الطفل اللبيدويّة)، وأوجدتْ فيه تداعيات الحرمان والغُربة والخوف من الآخر. «.. وينتظر عارياً محتمياً في الشقوق عن الأنظار والشّمس الحارقة، مدركاً أنّ هذا العري مخيف وعارٍ. . شعر أنّه إنسان مختلف غريب ، لقد نبت خطأ، أو ظهر بصورة خارقة»‹16›.

الفضاء الدّلاليّ ضمن معطياته المكانيّة ودوره في تشكيل الحركة النّفسيّة لبطل الرّواية :

2 – معطيات الحقل الثّاني الدّلالية:

فضاء (الأنا) فضاء (الهــو) الفضاء المكانيّ:(أزقّة المدينة الممزّقة/ /المشفى الأمريكي/الزنزانات). الفضاء المكانيّ:(أزقّة المدينة الممزّقة /المشفى الأمريكي). لمعادل. الدّلالي. الاضطراب/الخوف/المقاومة). المعادل الدّلاليّ :(الظلم/الاستبداد) . النّاتج النّفسي ( التّصدّي للآخر). النّاتج النّفسيّ : (سحق الآخر).في معترك الحديث الذي اشتدّ أواره بين الصديقين نلحظ سلسلة من الانتظام الواعي لمخلفات النّفس المشحون بدلالات نفسيّة تصب هذه الصراعات كتلاً نفسيّة مأساوية، إنّ القلق المضاد والذي تسبب في طعن الصديق كانت تحركه تداعيات النرجسيّة السّياسية التي يعيشها الصّديق، واستجابات لتداعيات خلفها وقائع المشفى الذي كان بمرأى من الصديق، إنّه سلوك استبطاني يمثّل محطات قــلق خلخلت أحداث الرّواية وجعلتها تمور بإرهاصات نفسية متوقّدة أحمتها ظــروف القهر السياسيّ. «بغتةً خفقت الأصوات. ظهرت شاحنات إنجليزيّة ممتلئة بالجنود الذين بدأوا هادئين كالصّخور. . الطلقات المتغلغلة في الصّدور، والأجسام المتساقطة، كان غيابـها السّريع مذهلاً ووامضاً. الرّجال الذين حوله تبعثروا وتساقطوا»‹17›.

يتشكّل فضاء الرّواية مكانيّاً – انطلاقاً من المعطى الدّلاليّ السّابق – في مساحات نفسيّة، ترصد حركة ذات البطل التي تحدّد مساحة الرّواية مكانيّاً وتشكّل بالتّالي علاقات نفسيّة مع الآخر، فينفتحُ هذا الفضاء المكانيّ على حقلين يأخذُ كلّ حقل مهمّة بارزة عبر توظيف جزئيّات المكان.

إنّ هذه المساحات المكانيّة تخلق مُعادلاً دلاليّاً، يحمل حقلين متضادّين (السّلب/الإيجاب)، وبعد أنْ ينثر الحقل الأول المعطى الدلالي الخاص به، ينغلق على نفسه، لكي يسمع للحقل الثّاني الذي يحمل إشارة (الإيجاب) من تكريس دلالته في فضاء النّص.

هذا البعد المكاني يعيننا في رصد حالة، ويتحكّم في إبراز الشّكل التّراكمي لمأساة البطل، الذي يشفّ عن معطى دلالي صاغته التكوينات الوجدانيّة لبطل الرّواية.

■ ثّالثاً : جدليّة الذّات والزّمن.

إنّ المعاناة الموقدة في أعماق البطل الكائن الإنساني الحامل اسم «يحيى»، نسج تماهيات الحرمات الذي أخذ يحفر في منطقة متوارية من تاريخه. فتشحن دلالات نفسيّة دافقة انطلاقاً من رؤية فكريّة صاغها مبدأ الواقع . «تشكّل الذّات بعداً فنيّاً ودلاليّاً في صياغة الزّمنيّة للنّص الأدبيّ، وبخاصة النّص الرّوائيّ، وإنّ بناء الشّخصيّة في العمل الأدبيّ يستند إلى ماضي الشّخصيّة وحاضرها ومستقبلها»‹18›.

فقدان الأبوين أورث في نفسه تداعيات ظلّتْ تعبث في عمق ذاته، ومطاردة (الأنا الواعي) حرّكتْ مساحات كبت خامدة أوقدت ضرامها. «وجد نفسه بلا أمّ بلا أب»‹19›. إنّ فقدان البطل «يحيى» أبويه – كما يراهُ المحللون النّفسانيّون – يمثّل عند الطّفل صدمةً نفسيّة، وتجعلهُ يعاني من الفراغ العاطفيّ، لذا فإنّ الصورة الأوليّة لملء حالة الفراغ ومساحة العاطفة تتمثّل في الجد كعنصر بديل معوّضّ. ومن جهة أخرى تستدعي هذه الأزمة الانفعاليّة صوراً تغيب في وعي البطل مشحونة بدلالات نفسيّة ساقها المحيط الواقعي الذي يعيشه البطل.

يرسم الزّمن حركة الواقع المتّصل بإيقاع الحركة المأساوي الذي خلفتها القطعة الزّمنيّة ، ومن هنا فإنّ الماضي المكتنز بخبايا مدمّرة لنفس البطل جعلته ينغلق في مساحة مأساويّة، مجراها الواقع المعيشيّ الذي تنشأ عن طريقة حنايا السّرد الوصفي، الذي يرسم أبعاد حركة الزّمن في الرّواية، ويجسد طبيعة الحراك النّفسي للبطل.

(الزّمن يتجلّى تحديداً بالحدث، وتثبيت الأحداث على خطا الزّمن هو الّذي ينتج الرّؤية العامّة للعلاقات النّاشئة بين الزّمن، وطبقاً لواقع الأحداث ينقسم الزّمن)‹20›.

صحيح أنّ زمن السّرد الرّوائي قد حافظ على معطياته الواقعيّة، لكنه أعطاه دفعة إلى الأمام، وفق أبعاد السيكولوجية البطوليّة، ممّا حدا بالسّرد الزّمني في الرّواية يأن يتسلّم وظيفة التّغلغل النّفسي، ولإبراز العمق الخفي لبطل الرّواية، عبر تفجيرات لغة السّرد. الذي ينبثق في الرّواية من الذاكرة الاسترجاعيّة «ولد»، بمثابة الأداة العضويّة الحويّة لمفاعلة الماضي، بمعنى أنّ نسيج الواقع المصيري للبطل.

إنّ الزّمنيّة المغلقة في فصول الرّواية ترصد أطوار الحدث الرّئيس لتحوّلات الذّات، التي تنطلق من مفردة لغويّة تحمل أبعاداً دلاليّة . إنّها لغة الواقع المتشظّي، الذي فرض بمساحاته الزّمانيّة حالة مأساوية، متشرّبة من عمق ذاكرة البطل، ومتشرّبة من صياغة النّفس من جديد.

تفتح حالة اللاّوعي عند «إسحاق» على حزمة من القهر وسط الجو الموبوء التي عانـــاها من (الأنا الأعلى) الذي يمثل الأب الأوديبي المتسلّط القاسي «امتلأتُ بالغضب، ورفضت أنْ أعمل. فجاء إلىّ الأب، وأغلق عليّ باب المخزن، وتركني بلا عمل، ولا أمل. كنتُ أصرخ: لماذا يفعلون ذلك بي ؟!، رحت أحدّق في جلدي الغريب، أما الأم فتبدو منصاعةً ومستجيبة لحنق الـــزّوج «كانت الأمّ الحنونة تصرخ بي ولا تدعني أنام، وحالما تصيح الديكةُ أجلب السمك والخضرة من السّوق»‹21›.

هكذا انفتح النّص عبر تقنيّة الزّمن السردي على آفاق الواقعيّة، فعبّرت عن مخزونـها الثّري بمسار زمني متماسك ، فعكست أزمة البط النّفسيّة الطافحة على مساري الحياة. إنّها أزمة نابعة من أعماق جذور الزّمن الماضي بكلّ تماهيته.

إنّ الذّات عندما تفقد التّواصل مع ذاتها، ومع الأنا الجماعيّة، تستحضر الماضي الأليف وبخاصة مرحلة الطفولة، وإنّ كان قاسياً ، لتكون تعويضاً عن القيم المفقودة في الواقع المعاصر.

تتطورّ أزمة البطل النّفسيّة، وتخنق الأحداث السياسيّة عندما ينسحب من عالمه الواقعيّ، وينكص إلى الماضي، حالة تخلق نوعاً من التراضي المستهلك لمتطلبات الروح والجسد، ويستغرق في الخيال وتبلغ الأزمة ذروتها. فنكوص الطفل المحروم يمثّل أزمة نفسيّة «يحاول أن يتجرّد منْ وينسحب من كل هذا العالم المجلوب، الذي . . ويجري نحو البحر، يجدف في قارب ويحاول أنْ يلقي الشباك ويصطاد السّمك ويختفي في عشش الصّيادين المترامية على طول السّيف..»‹22›.

تتراجع الحالة اللاوعي إلى الماضي (خبرة صدميّة تهزُّ كيانهُ النّفسي من أساسه هزاً، حتّى لتجعله يصد كلّ اهتمام بالحاضر والمستقبل، فيظل أبداً مستغرقاً في ذكرياته وماضيه) وهذا ما أصطلح عليه مصطلح (النكوص للماضي)‹ـ›.

وتظهر العلاقة الواضحة بين صور الأعصبة النرجسيّة بين القطبين اللذين يشكلان تأزّما نفسيّاً في الحدث الرّوائيّ، وذلك على النّحو التّالي:

(الأعصبة النرجسيّة) = تومسون/ كبت ⇽ صارع سياسيّ = عدوانيّة ⇽ حركة سياسيّة

(الأعصبة النرجسيّة) = إسحاق/ كبت ⇽ صارع سياسيّ = عدوانيّة ⇽ حركة سياسيّة

■ رّابعاً : متاهات الجنس.

إنّ الجنس في رواية «الأقلف» يعبّر عن متاهات نفسيّة، إنّه يساهم في تعميق الهوّة التي تفصل بي منجز التّواصل اللاجتماعيّ، والطّموح الحضاريّ؛ ذلك لأنّ السّياق الذي تتمّ فيه عمليّة الواصل هذه تبنى على علاقة غير متكافئة.

إنّ العقدة التي تلهج بها فصول الرّواية تدور في دوائر قامعة للذّات الجنسيّة التي تحاول أنْ تسيّر الآخر دون الاعتراف بطبائع النّفس وحاجياتها. تنـزلق تلك الشهوات المفرّجة بين «يحيى»، و«ميري» في مزالق معتمة ناشئة عن القيم الدينيّة التي تفرضها على الآخر، فبعد أنْ حذّرتْ «ميري» أختها «جين» من مغبّة مهلكة، يوقعها في شرك الغريزية ، التي تتصادم مع (الأنا الأعلى) النور الإلهي الموعود.

«إنّك تنـزلقين نحو علاقة ستهدم مستقبلك المهنيّ، ستفعلين مثل الأخريات ، تتزوجين وتغادرين أخواتنا، ثمّ تصطدمين وتحاولين أن تعودي إلى عملك بلا فائدة»‹23›. يتّضح لنا من خلال القطعة الحواريّة السّاخنة هذه أنّ النزعة الجامحة تسيطر على عاطفة الأخت، وترسم في الوقت ذاته ملامح شهوة مخبؤه في نفس الفتاة الأخت، ولكنّ النّزعة الهدّامة تسيطر عليها، فتصاب بنرجسّية التّسامي، لذا فهي تربأ بأختها أنْ تكون فتاةً ماجنة أو سلعة للنزوات الجسديّة.

تبرز الخيوط المكوّنة لعناصر النّص على هيئة قطب محرّك يدور في فلك من الثنائيات المتصارعة :

الحرمان ← → العطــاء

المـوت ← → الحيــاة

النشـوة ← → الإخصاء

غير أنّ شهوة الآخر تبدو في صراع مع (الأنا الأعلى)، (التي تمثّل الأخلاق والمجامع وهي السلطة العليا)‹ـ›. فهذه «جين» تقع في عراك مع أختها «ميري» التي أخذت توبّخ أختها المتداعيّة أم ضربات الشهوة أمام الذئب الفاتك «الذي حاول أنْ يعبث بأنوثتها ، و يبغي بغيها، وتدنيس نورها الإلهي».

«– إنّه معجب بي كثيراً، ولا أستطيع أنْ أرفض دعواته. خاصة إذا كانت ممتعة!

– ولكنّك تعرفين إنّنا أخوات جئنا لمهمّة مقدّسة، وليس لإقامة صداقات مع مهندسي وموظفي شركة النِّفط !»‹24›.

ترمي «ميري» عبر هذا الحوار إلى التماهي بالرّوح والرّقيّ إلى عالم النّور الإلهي المبشّر، إنها مبدأ خصام مع الطبيعة الإنسانيّة (الغرائز)، تلك الغرائز المستبطنة تجاه الآخر المعشوق «يحيى» في منطقة التوائم والائتلاف مع الآخر.

في هذه الحالة تغيب الدّلائل الشهوية النـزويّة في ذات محبوبه البطل، وتسقط النّزوات الطبيعيّة وتجدها، وتوقظ غضب الأعلى المتسلّط كحاكم وقاضٍ لها.

في المقابل يعاني صديقه « إسحاق» من الغياب الجنسي، أو بما اصطلح عليه علماء النّفس (الفطام الجنسيّ)، حيثُ (تبدأ تشكيلات مضادة للعمليّة الجنسيّة إذْ ينحرف النّشاط الجنسيّ جزئيّاً عن الإشباع ويتّجه نحو أغراض أخرى، ويصبح تساميّاً إلى حدٍّ ما)‹ـ›. لقد انقلبت النّزوة الجنسيّة إلى الضدّ هذا القلب الذي يمثّل قلباً في النشاط الغريزي المتعلّق بالجسد، حالة من الارتداد من السّاديّة إلى الماشوسيّة حيث التكثيف الهوامي. (إنّ انسحاب اللبيدو عن موضوعها في مثل هذه الحالات، و انسحاب النـزوات اللبيدويّة على حساب النزعات الجنسيّة لإيجاد حالة من التّسامي)‹ـ›.

إنّ إكراه اللبيدو على التّراجع عن الموضوعات، وعن تراكمها في (الهو) شكّل نرجسيّة يسبب حالة من الكبت على. فالظروف القاسية التي نشأ عليها ظروف (خاصية) قد عطّلت طاقة اللبيدو وحاصرتها في دائرة مظلمة من القهر والضياع العاطفي، فاللّهجة الغاضبة، والعربة الحديديّة، والسواعد الفتيّة المفتولة، عناصر طوّحت بطبيعته البشريّة ، وجعلت منه حجراً متنقلاً يفقد الهاجس الغريزي . في المقابل يمثّل إسحاق رهاباً نفسيّاً للبطل، إنّه الصديق الذي ولّد في نفسه حالة الكره والخوف معاً، كما ستكشفه أحداث الرّواية، حتّى تشرّبت طفولته بالألم والحرمان والضياع، وتغلغل في منطقة اللاوعي، بعد أن تركت تداعيات في ذاكرة البطل الواعية.

«ماذا تفعل أيّها الحيوان؟!

لماذا لا تتكلّم .. ماذا بك .. هل أنت أخرس؟».

يبدو حضور «تومسون» لأول وهله في أحشاء النّص كعنصر مفرّج، ذو حضور إيجابي في واعية البطل، الذي بتزامن مع نفحات الطاقة الجنسيّة ، عنصر ذو حضور دلالي و قدرة على استدعاء احتياجات ذات البطل. غير أنّ في الآن نفسه يستدعي حالة الكبت، ويوّلد شعوراً حرمانيّاً.

«وكان السيّد تومسون يلحّ عليها دائماً. ويذكّرها رسالتها العميقة»‹25›.

(إنّ إكراه اللبيدو على التّراجع عن الموضوعات ، تسبب تراكماً في ألأنا) غير أنّ (الجهود التي تبذلها اللبيـدو للعودة إلى موضوعاتها، أيّ يمكن اعتبارها محاولة لاسترداد الصّحة، وللظفر والشّفاء)‹ـ›.

إنّ حالة التفريج التي انتشلتْ نفسيّة البطل من جبروت (الأنا) ، قد حرّكت فيه نوازع الحبّ والأمل واللّذة الروحيّة، والنشوة الجسديّة، وأطاحت عن صدره أسوار الحزن وأطياف الجوع. إنّ العلاقة الاستيهاميّة التي ربطت بين البطل «يحيى» و«ميري» تختفي وراءه مشاعر تتّسم بالنّبل والعفّة والطّهارة، وفي الآن نفسه تنتقل بنفس البطل من منطقة الوعي إلى منطقة (اللاوعي). وهذا ما سوف نستشفّه من السياق الرّوائي الذي يفرزه الحدث المتأزم في نهاية فصول الرّواية.

ولا شكّ في أنّ حضور «ميري» في النّص يرمز إلى الطّهر والمحبّة ، ويحكي لنا كيف أنّ استغراق ذات البطل في حبّها يؤكّد حالة إرواء عاطفي فقده منذ طفولته، بعد أنْ عجزت الجدّه من إشباعه، لذا فقد كان طبيعيّاً أنْ تنتقل تلك الخضوعيّة والتّبعية المطلقة بطريقة آليّة إلى امرأة أخرى على حساب القيم الدّينيّة التي تعدُّ في الحقيقة خطوة حاسمة في الحدث الرّوائي، وتركت بصماتها النّفسيّة فيه.

إنّه أحبّها منذ الوهلة الأولى، ومنذ أوّل نظرة تلك المرأة التي تجمع إلى جمالها الجسدي جمالاً سماويّاً وخلقاً مستقيماً .

«أنت يا ميري راهبة قبل أنْ تكوني ممرّضة. لم نحضركِ هنا لتقيمي علاقات غراميّة فاضحة وشائنة! منذ أنْ جيء بهذا الشّاب وأنت ملتصقة به . . يمكن أنْ أبرّر علاقتك به قبل أنْ يتحوّل، ولكنْ ما فائدة ذلك الآن؟!»‹26› .

فبعد أنْ حذّرت الأخت الواعظة أختها من فتك الذئاب الضارية التي تحاول النيل من قدسيتها، نراها ترتمي في دائرة الغريزة التي رسمها عشيقها بسياج من الحبّ والعاطفة والحنان المتدفق مثلت حالة لاشعورية ومصدر إلحاح نفسي.

غير أنّ حزمة من الهوامات ونعني به (سيناريو خياليّ يكون فيه المتخيَّل حاضراً، ويرسمُ هذا السيناريو – عن طريق العمليّات الدّفاعيّة صورة مشوّهة لتحقيق رغيةٍ لا واعية، ويأخذ الهوام اشكالاً مختلفة منها الهوام الواعي، وأحلام اليقظ والهوام اللاّوعي..)‹ـ›. التي تحاصر وعي الفتاة الجميلة كعنصر محقّق لطاقة (اللبيدو) ومنشطّ لها، لا تلبث أنْ تتعثر في دائرة أبديّة.

«كانت ميري مرهقة. كان لونها المتورّد مصفرّاً، بدا عليها شرود غريب، وهو عندها داخل عليها من حطام الشوارع، ومنفلتاً من عيون النّواطير، كان عاجزاً عن الفهم، يدور في اضطراب المكان وأشلائه»‹27›، بينما تنشط هوامات (الآخر) الذي يمارس دور (الأنا الأعلى المتسلّط).

تعاني «ميري» من هيجان عصابي، وهو أطلق عليه علماء النفس اسم (النكوص اللبيدو)، (وهو الارتداد إلى الموضوعات الأولى فهو على التّخصيص ما نلتقي به في إطار ميل عند العصابيين)‹ـ›، وحدة مزدوجة وضعت الأغلال في عنق الشهوة الإنسانيّة.

غير أنّ الكاتب يحاول حل العقد الأوديبيّة التي يعاني منها «يحيى»، فكل خطوة تقرّبه من الفتاة يستشرف فيها خلاصاً من سلطة الآخر التي تول دون إروائها، ويتجلى ذلك في اللّقاء الغراميّ، واعتناق المسيحيّة. غير أنّ حركة خفيّة تحرّك عناصر النّص وتجلّي أزمة البطل إذ تظهر (الأنا الأعلى) + «تومسون» وتنفتح مغاليق الدّائرة، وتتسبّب في تحطيم (النّـزوة الفتيّة)، فيوبّخ الفتاة المبشّرة في مشفى الرّسالة.

تنكشف عبر الوقائع التي يحتضنها التسلسل الزّمني لوقائع الرّواية شخصية القدّيس «تومسون» الذي تجلّى في شخصيّة هرميّة ترابيّة مثّلت نظاماً استبداديّاً وطاغياً لا يعرف شيئاً من العاطفة، حملت تلك الصّورة الإجرامية متاريس ذات شحنات نفسيّة، ولّدت جواً من الصراع بينه وبين البطل، كمحور دفاعي يحول دون إخصاء الابن الأوديبي القابع في أحشاء زوجته. يعني هذا أنّ «تومسون» يعاني من انفصام في شخصيّته، وهي حالة نفسيّة متأزّمة يمكن أنْ ترميّ بثقلها المزمن، وتسبّب متاهات نفسيّة منغلقة، هذا ما تسوقه أحداث الرّواية.

«بدلاً من أنْ تلّوث هذه المرأة وتفضحها إلى الأبد تخلّص من هذه المضغة من اللّحم، دعها تتطهّر من وسخكَ وعارك ! هيّا قم وقل لها ذلك . . تتطلّع في بابتسامة شاحبة وحزن غامر . . أهذا هو ذاته الرّاعي الطيّب الذي ينتزع أورام الجسد والأرواح ويقود القطيع الهائج البائس إلى مملكة الرّب؟ أينَ ذهبت ترانيم الأحد وصلوات الأعلى»‹28›.

بعد هذه القطعة الحواريّة التي تكتنز دلالات نفسيّة يصــــاب يحيى بمرض نفسي يسمّى الأصدمة (TRANUMATIC NEUROSES)، وهو نوع من الاضطراب الصدمي، وينجم عنه عجز المريض عن أنْ يستجيب بطريقة سويّة إلى خبرة انفعاليّة لا قبل له بها.

________________________

* كاتب وباحث من البحرين

⁑ رواية الأقلف / عبدالله خليفة

الطبعة الأولى / المؤسّسة العربية للدّراسات والنّشر. 2002م .

الهوامش :

‹1› الرّواية العربيّة والمقاومة الوطنيّة . شؤون عربيّة أيار/ مايو 1982/ العدد (15) .

ص140 .

‹2› الاتجاه القومي في الرّواية (ملاحظات عامّة وقراءات نقدّيّة) هاني لبيب الكويت/ سلسلة عالم المعرفة 1994/ العدد (188) ص 142.

‹3› التّفسير النّفسي للأدب. د / عزّالدّين إسماعيل . مكتبة الغريب / الطبعة الرّابعة.

‹4› دليل النّقد الأدبيّ د / ميجان الرويلــي . د/ سعد البازعي .

المركز الثّقافي العربيّ / الطبعة الثّانية . 2000 م. ص 225.

‹5› صراع المقهورمع السّلطة (دراسة في التحليل النّفسيّ لرواية الطّيب صالح). د/ رجاء نعمة بيروت/ 1986. ص 9

‹6› التّفسير النّفسي للأدب. ص 5.

‹7› معجم مصطلحات التحليل النّفسي جان لابلانش/ ج . ب. بونتاليس ترجمة/مصطفى حجازي الطبعة الأولى/ المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع 1985م . ص .356

‹8› المصدر السّابق . ص .416

‹9› المصد ر السّابق . ص 540.

‹10› المصدر السّابق . ص 356.

‹11› رواية الأقـلف . ص 9.

‹12› المصدر السّابق . ص 6.

‹13› عقدة أوديب (في الأسطورة وعلم النّفس تأليف/ باتريك فلاهي ترجمة/ جميل سعيد منشورات مكتبة المعارف/ بيروت . ص .15

‹14› رواية الأقـلف . ص 120.

‹15› رواية الأقـلف . ص 5.

‹16› رواية الأقـلف . ص 10/11.

‹17› رواية الأقـلف . ص .126

‹18› بناء الزّمن في الرّواية المعاصرة، د/مراد عبدالرّحمن مبروك، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب 1988م. ص 158.

‹19› رواية الأقـلف . ص 5.

‹20› التّقنيّات السّرديّة في روايات عبدالرّحمن منيف. عبدالحميد المحادين المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر الطبعة الأولى 1999م . ص 64.

‹21› رواية الأقـلف . ص .20

‹22› رواية الأقـلف . ص .150

‹23› رواية الأقـلف . ص 45.

‹24› رواية الأقـلف . ص 44.

‹25› رواية الأقـلف . ص 56.

‹26› رواية الأقـلف . ص 111.

‹27› رواية الأقـلف . ص 128.

‹28› رواية الأقـلف . ص 132.

المراجع :

1– محاضرات تمهيديّة في التحليل النّفسي تأليف سيجموند فرويد ترجمة د/ أحمد عزّت راجح . مكتبة الأنجلو المصرية / الطبعة الرّابعة . 1978م.

2– عقدة أوديب (في الأسطورة وعلم النّفس تأليف/ باتريك فلاهي ترجمة/ جميل سعيد منشورات مكتبة المعارف/ بيروت.

3– معجم مصطلحات التحليل النّفسي جان لابلانش/ ج . ب. بونتاليس ترجمة/مصطفى حجازي الطبعة ألأولى/ المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع 1985 م .

4– دليل النّقد الأدبيّ د/ ميجان الرويلي . د/ سعد البازعي المركز الثّقافي العربيّ/ الطبعة الثّانية . ص .225

5– التّفسير النّفسي للأدب . د/ عزّ الدّين إسماعيل . مكتبة الغريب / الطبعة الثّانية .

6– المنهج الموضوعي (نظرية وتطبيق) د/ عبدالكريم حسن دمشق/ الطبعة الثّانية 1996 م .

7– صراع المقهور مع السّلطة ( دراسة في التحليل النّفسيّ لرواية الطّيب صالح). بيروت/ 1986م.

8– الاتجاه القومي في الرّواية (ملاحظات عامّة وقراءات نقدّيّة) الكويت/ سلسلة عالم المعرفة 1994/ العدد (188) ص/ 142. هاني لبيب.

9– بناء الزّمن في الرّواية المعاصرة د/ مراد عبدالرّحمن مبروك الهيئة المصريّة العامّة للكتاب 1988 م.

10– التّقنيّات السّرديّة في روايات عبدالرّحمن منيف. عبدالحميد المحادين المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر الطبعة الأولى 1999 م .

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-635b8c0fbc799', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });October 11, 2022

عبـدالله خلــيفة: عرضٌ ونقدٌ عن أعماله

عبدالله خليفة:

تجربتي في الرواية

عبدالله خليفة:

تجربتي في القصة القصيرة

الفصل الأول

الروايـــــــــة

أنيسة السعدون:

عبدالله خليفة في ضوء تجربته الروائيّة

شوقي بدر يوسف:

عبدالله خليفة روائياً

محمد زيدان:

مستويات السرد عند الروائي عبدالله خليفة.. الدلالة والسياق

عبدالكريم ناصيف:

قضية المرأة في الرواية الخليجية: عبدالله خليفة أنموذجاً

خليل الموسى:

الآخر في روايات عبدالله خليفة

ثناء أنس الوجود:

شعرية الفضاء الحكائي في رواية «الضباب»

مدحت الجيَّار:

الواقع الكابوس في «نشيد البحر»

عبدالله أبوهيف:

رواية «أغنية الماء والنار » لـ عبدالله خليفة

هدية حسين:

الماء والنار وما بينهما

أنور ثابت:

السرد مع الشاعرية.. والقول دون افصاح!

عبدالرزاق جعفر:

قراءة في رواية «أغنية الماء والنار»

عبدالجليل حسن:

«الأقـلف» والبحث عن الذات

زهير ياسين شليبة:

قراءة مغايرة في رواية «الأقـلف»

شادية الترك:

«الأقـلف» رواية من لا يعرف لذاته طريقاً

جعفر حسن:

عبدالله خليفة روائياً

أنيسة السعدون:

جدل الأنا والآخر وقلق الهويّة

أحمد النعيمي:

الأبعاد الدينية في الرواية العربية «الأقلف» نموذجاً

عبدالرحمن التمارة:

سردية الانكسار والانتصار في رواية «التماثيل»

أسماء أبوبكر:

إعادة تشكيل الأسطورة الشعبية في «ساعة ظهور الأرواح»

زهور كرام:

التجريب في رواية «ساعة ظهور الأرواح»

يوسف حسن:

«الينابيع»: ملحمة طويلة ونشيد بطولي

كمال الذيب:

أسئلة الصمت والقهر في الاستفاقة على أوجاع التاريخ!

انتصار البناء :

مفهوم الحرية في رواية الينابيع

وجدان الصائغ:

المتن الشعري في رواية «الينابيع»

صبري مسلم:

«الينابيع» والطابع الملحمي

الفصل الثاني

الروايات التاريخية:

عزالدين جلاوجي:

«رأس الحسين»/ أسئلة التاريخ . . أسئلة الدم

عبدالمجيد زراقط:

التَّحوُّل التاريخي «رأس الحسين»

الفصل الثالث

القصة القصيرة:

باربارا ميتشالاك:

قراءة في أعمال الأديب عبدالله خليفة

فريدة النقاش:

لحن الشتاء وآفاق ربيع مفعم بالشجن

غالية خوجة:

عبدالله خليفة علامة روائية خليجية محورها الإنسان والمكان

محمد عبدالحليم غنيم:

قراءة في 1ــ «سهرة»

الحبيب الدائم ربي:

قراءة في 2 ــ «سهرة»

عبدالمجيد زراقط:

صعاليك الصحراء الجدد! في 3 ــ «سهرة »

محمد معتصم:

صراع القيم في «دهشة الساحر»

جلولي زينب:

جماليات المكان في مجموعة «سيد الضريح»

October 7, 2022

الرقص ودلالاته الاجتماعية

حين ظهرت الأديان السماوية في المشرق العربي اضطرت وهي تواجه الثقافة الوثنية بفنونها الكثيرة، المتداخلة مع عبادة الأوثان، والمُفككة للمجتمعات، أن ترفض الثقافة القديمة بجملتها، متوجهة نحو عوالم جديدة من التطور الاجتماعي والثقافي.

ولهذا ظهر رجل الدين كإنسان بعيد عن الرقص والفنون عامة، خلافاً لرجال الدين في الكثير من الحضارات، التي تمازج الفن فيها مع الدين.

وعلى الرغم من انتهاء الوثنية وطقوسها وعباداتها، فإن الحذر من الفنون ظل مهيمناً على الوعي الديني الصارم، الذي اخذ يتمسك بالأشكال المقطوعة عن سياقها وأسبابها.

لم تعد الفنون بعد تجذر الأديان السماوية في المشرق وفي العالم مبعثاً للخوف، أو للارتداد إلى الوثنية، ولهذا فإن الكثير من المتدينين والمسلمين عادوا إلى الفنون، وإلى الرقص تحديداً، لأنه فن جماهيري جميل ومفيد صحياً.

وقد تداخلت الفنون حتى مع ظهور الإسلام وانتشاره خاصة في الاحتفالات الجماهيرية في الهجرة وبالمولد النبوي والفتوحات والإسراء والمعراج.

إن الفنون الشعبية الإسلامية فيها الكثير من فنون الرقص الفردي والجماعي، وهي كلها فنون لها دورها في تقوية العلاقات بين الجمهور، وتكريس احتفالاته الزراعية والعسكرية والإنتاجية والاجتماعية المختلفة.

وهناك صورة سيئة للرقص هي ما يعرف بالرقص الشرقي الذي تقوم به الراقصات وهو رقص ظهر في القصور لتسليه الحكام والأغنياء وتأجيج شهواتهم، حيث يُظهر المرأة بصورة قبيحة، وهولا علاقة له بالرقص الحقيقي، ولكنه دائما يُتخذ كأنه الرقص الوحيد لدى العرب! وقد تحول إلى ظاهرة حين استغله أصحاب الحانات والمراقص لجذب الرجال المسلمين المتعطشين والمحرومين لأي مظهر جنسي.

إن انفصال الفنون عن الاختلاط وعن المشاركة الجماعية والفرح قد فتح الباب لهذا المظهر الوضيع من الرقص ومن العرض المبتذل. بعكس الغرب أو بقية المناطق، حيث استمر الاختلاط والرقص الشعبي الجميل والظاهرات الحضارية، وغاب لديهم الرقص الشرقي العربي حيث تقوم الراقصات باستعراض لحمهن!

وتطور الرقص في الغرب على ضوء هذا النمو الحضاري ليتحول إلى فنون الاستعراض المختلفة، كالأوبرا والمسرحيات الغنائية، وهنا نجد الأجسام وأحياناً شبه العارية ولكنها تتحول الى شموع مقدسة، وإلى شعر بشري مجسد، وإلى ذروة من الأخلاق والسمو بعرض الحكايات والقصائد والملاحم المتضافرة والموسيقى السيمفونية الراقية، وهنا على العكس لا يغدو الجسد الراقص إلا سبيلا للتطور الأخلاقي !

ليس للرقص معانيه الجمالية الرفيعة فحسب بل هو أيضاً وسيلة للتربية والعلاج النفسي، وكثير من عقد العرب الاجتماعية والنفسية ناتجة من عدم المشاركة في الرقص، وتغييب الاحتفالات الفرحة، بزيادة السعرات الحرارية في الجسم وتراكم الشحوم والضغوط والعقد النفسية وهيمنة الذكورية من جانب أو الأنوثة من جانب آخر، وعدم وجود الكهرباء الاجتماعية الخلاقة التي تصهر المجموع وتزيل الكثير من الحواجز و السرطانات الفكرية من داخله.

وهذه التربية المعادية للفتون الراقية هي التي جعلت العديد من العرب والمسلمين أثناء زياراتهم للغرب أو الشرق، يتوجهون لعلب الليل غير الصحية، وأماكن العروض المبتذلة، ويتركون المتاحف والمسارح الراقية والمراقص الفنية الجميلة!

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6345011b97410', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });كائنات مستأنسة

في الوجود التاريخي المتضاد للكائنات المستأنسة في منطقة الجزيرة والوطن العربي عموماً، خاصة للمصير المختلف بين الحصان والحمار، يتكشف الوضع المتباين كذلك للبشر وللمنتجين والمالكين.

فلم يكن الحصان أبن المنطقة، بل كان غريباً قادماً من مناطق قامت بترويضه واستئناسه، خاصة القوقاز، بل وحتى الجمل لم يكن أبن المنطقة كذلك، ولكن الحصان واجه مصيراً مشرقاً ومتطوراً باستمرار، بسبب الخدمات الحربية التي يقدمها للشعوب في المنطقة، ومن هنا اعتمدته الإمبراطوريات والشعوب البدوية، التي تطور لديها تطوراً كبيراً، فحافظت على سلالاته.

لكن هذا الكائن الجميل والسريع والمرافق الدائم للجيوش، لم يكن يؤدي خدمات إنتاجية، بل كان مرفهاً مدللاً، في حين قام بالدور الإنتاجي بدلاً عنه كائنات مستأنسة أخرى، خاصة الإبل والبقر والثيران والحمير.

وقد ألقى التطور الإنتاجي بثقله على هذه الكائنات الأخيرة لتغدو كلها مقدسة معبودة لدى هذه الشعوب، نظراً للدور المحوري الذي شكلته في الحياة اليومية لهؤلاء الناس.

لكن الإبل والحمير واجهوا أكثر من غيرهم المصير السيئ للمنتجين والعاملين عموماً، فاذا كانت الإبل هي التي أسست الأمة العربية في حفرها لخطوط الصحراء، ولوضعها العلامات الحضارية بين الكثبان والمفازات الضارية، فإن الحمار هو الذي شكل القرى الزراعية، فبدونه لم يكن بالإمكان الحديث عن الحرث والسقي وحمل الغلال والأدوات والصخور، كان الحمار هو الرفيق المستمر للفلاح الشرقي والعربي عبر العصور، ومن هنا كان هذا الكائن المسالم الصابر على العمل والعسف معبوداً في الحضارات القديمة، ولا غرابة في أن ملكاً كبيراً مؤسساً للحضارة وهو [حمورابي] أعلنه إلهاً له!

ولكن مكانة الحمار كانت مرافقة لمكانة الفلاح، والوضعان كانا يتدهوران عبر العصور، في حين كانت مكانة البادية والبدو في ارتفاع مستمر، ولهذا فإن الكائن العسكري الجميل الذي يرافقهم وهو الحصان شهد ارتفاعاً في مكانته الطبقية الحيوانية على بقية مملكته، فتم الاعتناء بسلالاته وتدون أسمائها وصار أرستقراطياً يوضع في أفضل حالة من العيش!

في حين إن الحيوانات التي كانت ترافق البدو الفقراء والفلاحين راحت تتدهور أوضاعها، فحين قامت الجمال بمهامها التاريخية القومية العظيمة، بتأسيس الجزيرة العربية والبوادي المختلفة، ونقلت البخور والثروات والسلع والأشعار والأفكار، انحطت مكانتها وتقلصت أعدادها، وغدت غير شهية للأكل وغير مفيدة للاتصال، فلم تغد سوى كائنات مسكينة للسباق.

أما الحمير فقد واجهت مصيراً مأساوياً بل كارثياً في الواقع. إن العداوة بين البدو والحمير هي قضية تاريخية وجغرافية وسياسية لا تخفى على أحد. وهى ليست قضية جمالية، بل قضية طبقية، لأن الحمير ككائنات ريفية كان عليها أن تواجه مع الفلاحين الغزوات المستمرة على مدى التاريخ للصحراويين، الذين يستولون على القرى وإنتاج الزراعة، مما يتسبب بالتدهور لأسعار الحاصلات الزراعية وظروف الإنتاج المختلفة، وقد نظرت الكتابات التي تُدون في المدن ومن أجل المصالح نظرة احتقار للريفيين وثقافاتهم وحيواناتهم، تعبيراً عن تجميد مستواهم الاجتماعي، وإلحاقهم بالسيادة الدائمة للمدينة والمركز السياسي. ولهذا فإن بعض الأدباء النهضويين الكبار الفلاحين كتوفيق الحكيم حاول أن يلغي هذه الدكتاتورية للحصان على الحمار.

وفي هذا الصراع الاجتماعي الطويل، والذي لم يكن للحمار دخل فيه، أو فهم له، ضاع هذا الكائن الشغيل الصابر في حروب البشر السياسية، وتدهورت سلالاته، وتبدلت ألوانه البيضاء الزاهية، وغرق في المستنقعات والمحاجر وتلاشت أعداده وتناقصت إلى حد يقترب من الانقراض.

وحين جاء أمين الريحاني إلى المنطقة قال في كتابه ملوك العرب إن أفضل الحمير في العالم هي حمير البحرين، ولكن أين هي الآن؟!

October 2, 2022

October 1, 2022

الأعمال الكاملة القصصية والروائية والتاريخية والنقدية

الأعمال الكاملة القصصية والروائية والتاريخية والنقدية

September 27, 2022

من الثورة إلى الفضيحة : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

مريعٌ أن يقف إنسانٌ مناضلٌ أمام الملأ ويدمر نفسه عبر قوة خارجية مسيطرة عليه، لا تريد سوى أن تذله!

الأساليب الفاشية في إحتقار الإنسان والمسح به أرضاً وتعفير هامته الشامخة بالوحل، هي أفظع ما يمكن أن يهدمَ روحَ الإنسان العظيمة ويلقي كل مـُـثــُل النظام في مزبلة التاريخ، هو وكل ما يمثله.

لا يمكن أن نغفرَ للأنظمةِ التي أذلتْ الإنسانَ الشامخ، ورمزَهَ المثقفَ المناضل، صاحبَ المبادئ والتضحيات الجسام، الكائنَ زهرة الشعب، أن يُحطم ويُداس.

كانت محاكمات النظام الهتلري للمثقفين بداية الحرائق البشرية.

حين صرخ جورجي ديمتروف أمام المحكمة التي اتهمتهُ بحرقِ الرايخستاج إنني لست مشعلاً للحرائق، إنني مناضل! وقامت الهتلرية بعدها بإشعال الكون!

لم تستطعْ قوى التعذيب أن تجعله يعترف بأنه منفذ مؤامرة تصنع حريقاً وكيف للمناضل أن يكون مخرباً؟، وتحولت كلماته الشجاعة إلى خطة نضالية لتوحيد القوى الشعبية على مختلف توجهاتها للتصدي للنظام الهتلري عدو البشرية!

وكذلك فعل بوخارين وهو يواجه ورفاقه قادة الحزب الشيوعي السوفيتي دكتاتورية ستالين الدموية ومؤامراته لذبح الإنسانية والعقلانية في الحزب الشيوعي السوفيتي الذي كان قائد هذه الإنسانية التقدمية!، وصرخ في قضاته الشرطة (لن تستطيعوا هزيمتي وهزيمة الحزب).

وقامت إدارة ماكارثي الأمريكية في أوائل الخمسينيات بمحاكمة المثقفين التقدميين لأنهم يعارضون الحروب والأحلاف وينشرون الأدب المناضل وسجنتهم وطردتهم من وظائفهم في دولة الحريات!

تمتلك الأجهزة المتعالية كل صلفها وغطرستها عبر أدوات التعذيب الحقيرة ضد جسد منعزل متوحد وحيد، لكي تسحقه بالألم وبالكهرباء والتغطيس في المياه الحارة وإدخال الزجاجات في جسمه وتعريض عائلته للخطر، وتستطيع أن تصل إلى إرادته الداخلية وتهزمها، وتدمرُ روحه، لكن القضية لا تنتهي، وتطور الحرية لا يتوقف، والبلد ليس صوتاً واحداً أو جماعة كبيرة، البلد أكبر من فرد وحزب وجماعة! كذلك فإن إهانة الإنسان هو أمضى سلاح لزوالها!

وحين تفعل أية أجهزة ذلك تخرج عن الثورة، وتدخل مزبلة الثورة المضادة، مستنقعَ بناتِ آوى، ووكرِ الذئاب، وينفصلُ المعذبـون والمحاكـمون عن تاريخ الإنسانية، ويخرجون من القيم الدينية والإنسانية ويتحدون مع تاريخ الشياطين والأفاعي.

وكلُ كتـَابِ القيمِ العظيمةِ التي تفعلـُها الثوراتُ وتـُضاف للرصيد البشري من المنجزاتِ والأخلاقِ الرفيعةِ والتضحيات، يُغلق، ويبدأ كتابٌ وضيعٌ، كتابُ المعذبين وأعداء الشعب، وينفتحُ تاريخُ اللصوصِ والمجرمين على مصاريعه الدموية.

هنا ينتكسُ الإنسانُ الشعبي عمود النظام الثوري وتسقط روحهُ في الوحل، ولن يجرؤ على الخروج لتأييد هذا النظام، سيتركهُ لأي ضابط عسكري حقير يركبُ دبابة ويستولي عليه فقد سقط الشعبُ مشكلُ الثورة.

يتركهُ لأي مغامر لأنه فقد القيم العليا، قيم إعلاء الإنسان واعتبار كرامته هي ذروة النضال، لأنه كان يقدم أولادَهُ قرابين ليس من أجل محاكم التفتيش بل من أجل الوطن، ومن أجل الثورة، ومن أجل التغيير ومن الدفاع عن الحدود.

حين يرى الإنسانُ قائدَهُ وقد قـُدم مسحوقاً محطماً معترفاً بجرائم لم يرتكبها، وهي جرائم شريفة، عظيمة، تـُصنع من أجل الوطن والتقدم، لا من أجل هذا الرجل أو ذاك، من أجل حرية إيران وحداثتها وتقدمها، حين يرى ذلك ينهار، فينفتح البابُ للمغامرين العسكريين، وقادة الأجهزة الخفية، خفافيش الدم، لكي يشربوا ما يشاؤون من دماء، وينطلقوا بحروب القتل والمجد الفارغ وإفناء البشر.

هنا يظهرُ الشمرُ بن ذي الجوشن والحجاجُ بن يوسف الثقفي ونابليون وهتلر وستالين فحين تبدأ السواطيرُ في قطعِ أعناق المناضلين تنفتح بواباتُ الجزارين، وتـُداس القيمُ والأخلاق أرفعُ ما كرستهُ الأديانُ والأفكار، ولا يُعد لدم الإنسان وشرفه وعائلته أدنى مكانة.

وإذلال الرموز الذين حملهم هذا الإنسان نفسه لسدة الحكم، هو دولاب لا يتوقف، وآلة جهنمية سوف تطحن كثيرين بمن فيهم المحاكمين والقادة، إن لم ترتفع الأصوات البشرية في كل مكان لمنع ذلك، لمنع سلخ جسد إيران حية تنزفُ أمام المسرح العالمي، منهوشة في كلِ جزءٍ من جسمِها ومدمرة في كل خلية من روحها العظيمة، إن لم تدوِ صرخة ديمتروف البلغاري الشجاع في مواجهة الجلادين وتضع حداً لدركولا برلين لكي لا يصير كونياً ويحرق العالم.

لقد قدم الوطاويطُ عظاماً سياسية هشة، لكي يكسبوا البطولة الجبانة، ويشربوا دماءها أمام عدسات التلفزيون الميتة بكلِ تشفٍ وغرور، ورغم ذلك ذهب ضحايا في الأقبية السرية ماتوا تحت التعذيب، بل قلْ إنهم صمدوا تحت السحق الروحي، وليس كل إنسان قادر على ذلك، وهذه هي سمة الشهداء، لا سمة السياسيين العائشين على المناورات الحزبية والنضال الصالوني.

ومن حق كل إنسان أن يعترف وحتى أن يُهزم محافظاً على حياته وأوضاع أهله، فهذه هي طاقة تحمله، ولكن سوف تسقط روحه القتالية ولا شك في القعر إلى الأبد، ليتحطم على نحو مريع نفسي، وهنا ندرك ماذا تعني الشهادة وشهادة الإمام الحسين خاصة في مثل هذا الظرف، فليس كل من هتف صدق، هنا نعرف ماذا تعني هزيمة الروح وسحقها، ليظهر (البطل) ذليلاً يسعى فقط من أجل البقاء والعيش، يفقد كرامته الكفاحية بؤرة بشريته، وينضم للمُدمرين. ويفتح جهنمَ الانتقام والثأر التي تبلعُ في أحشائها الثورة والثوار.

لكن بالمقابل يفقد الجاني، السوط المسرور بسوائل الدم التي ينتفخُ بها من ظهور المناضلين، والمنتشي بدموعِ الأمهاتِ والزوجات والأرامل! ويصيرُ مجردَ حثالةٍ تاريخية، وجيفة سياسية!

على الأنظمة العربية والإسلامية أن تخرج من هذا التاريخ الفظيع إذا أرادت أن تنظمَ لركبِ الإنسانية، تاريخ الوحشية والتعذيب والجلادين، والاعترافات المزورة وشهادات الزور والإفادات الملفقة المكتوبة بالحبر الدموي البشري، وأن تنظف مخازنها المليئة الرثة من كل هذه الأشباح والوطاويط العائشة على الدم والعظام وتحرقُ على الملأ جبالَ الاعترافات والإفادات والتزوير.

استطاع نظامٌ عربي واحد فقط هو المغرب أن يخرجَ من هذا التاريخ الملوث، تاريخ التعذيب والضحايا وورق الاعترافات المُذلة، وأن يحترمَ آدمية الإنسان، ويلقي بملفات التعذيب وتزوير الإفادات في المحيط الأطلسي، فمتى تفعل ذلك بقية الأنظمة (العربية الإسلامية)؟

#إيران

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6333c7beb588c', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });September 25, 2022

الروايةُ وبناءُ وطن : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

#الرواية_في_البحرين #الرواية_البحرينية

تتداخل الروايةُ والرؤيةُ الفكرية، ولكلِ منهما مستوى وبنية، ولا نستطيع أن نقرأ الرواية مثل الرؤى خارج التاريخ والمراحل.

إن روايات بلزاك مرتبطةٌ بمرحلة متقدمة من التطور الاقتصادي مختلف عن روايات تولستوي التي هي مرتبطة بمستوى آخر، ولهذا فإن معالجات بلزاك للحياة تختلف عن تولستوي الذي عاش في بلد متأخر عن ذلك التطور، ولكل من الروائيين أفكاره الاجتماعية والفنية، فتنمو التجارب الروائية في حقول مختلفة عامة وخاصة.

الآن يلخصون الرؤيةَ في (الإيديولوجية) ولكنها المصطلح الأول ذا عمق أوسع، فالروائي يجسد نظرته في الحياة التي هي تاريخية، فلها زمن تطورت وصُقلت لديه ولها زمن موضوعي إجتماعي حيث تشكلت في تطور الثقافة المحلية.

الزمانُ التاريخي البشري المعاصرُ متشابهٌ حيث بدأت الرأسماليةُ في غرب أوربا وأمتدت إنسانياً، ولهذا نجد الحلقةَ الفرنسية في زمنية بلزاك قد قاومت وتخلصت بشكلٍ كبير من زمنيةِ الإقطاع، وغدت العملياتُ الاقتصادية المالية فاقعة تتحكم في البشر، هذا ماتبرزهُ رواياتُ بلزاك وشكل أحداثاً وشخصيات تتبلور في الحياة.

في حين أن الحلقة الروسية كانت لا تزال تدخل في هذه العلاقات ولا تزال العبوديةُ ورقيق الأرض تثقلُ الحياةَ الاجتماعية العامة بطابعٍ حاد يحيلُها لبؤسٍ واسع، ولهذا نجدُّ الثيمةَ الكبرى في روايات تولستوي هي قضية الأرض والعاملين فيها وعالم الرقيق القديم السائد غير المتزحزح.

وحين نجيء للبحرين والجزيرة العربية لابد من قراءة المرحلة الاجتماعية، حيث لايزال التطور الحديث في أوله، وصراع التحرر والوجود الوطني في بدايته بحيث إن النتاجات الثقافية احتاجت لزمن طويل كي تتشرب رائحة الأرض وتغتني بعناصر ثقافية محلية وعربية، أما النوع الروائي فأحتاج لزمن أطول، إنه بالكاد يتحسسُّ الصراعات الحديثة.

إن هذه المرحلية والدوائر البشرية لا تعني عدم تداخلها فقد يقفزُ تكوينٌ أوروبي في هذه الغضاضة الإبداعية المحلية وينحشرُ داخلَها وسواءً كان ذلك باقتسار أم بتطور داخلي وطني متصاعد، حيث يلبس اللباسُ الوطني العربي الشكلَ الخارجي ويطوعه.

مهمة الناقد هي قراءة هذه المرحلية المتصاعدة، وكيف يتتبعُ تجاربَ الروائيين في تناميها التاريخي، ويمسك خيطَ التطور المتداخل مع تطور البنية الاجتماعية ومدى تطور نظرة الروائي وعلاقاتها بالصراعات الاجتماعية والسياسية والفكرية، وتلك مهمات تحتاجُ إلى تأنٍ شديد وبدون استعجال، وإلا اختلطت الأشياء اختلاطاً شديداً.

وعمليات الدرس النقدية للتجارب الروائية هي لها تاريخ كذلك، ثمة دارسٌ عدته في بدايتها، وتطوره بمدى قدرته على متابعة البلد والمنطقة في تطورهما، لكنه يستعجل ويلقي بمحفوظاته الدراسية على الثقافة، وتنفصل غالباً هذه المجلوبات عن الدرس العميق للرواية، وتتصدر أحكامه الشخصية ملاحظاته، وتتقطع الملاحظات عن مشاهد المسرح الكلية للأعمال، وعن السيرورة التاريخية لتطور الرواية.

الدراسات محدودة ومتقطعة وجزئية لذا فإن الأعمال الواسعة الحفرية لا تزال غير موجودة.

إن تناول أعمال الروائيين في مسارها، وقراءة خيوط التطور فيها هو المؤدي لفهم كل عمل بذاته ووضعه في حلقته، ومن ثم الوصول للتعميمات الفكرية الفنية النابعة من هذه التحليلات المعمقة.

ولهذا فإن قيام أي دارس بمحاولة هذا العرض الكلي للتجارب الروائية تغدو مغامرة محفوفة بالمخاطر خاصة إذا لم يتتبع مرحلية التطور والسياق الاجتماعي الفكري للبلد، وجاءت الأعمال في غير سياق فني، ولم تقرأ التنامي الكتابي.

هذا ينطبق على عمل الدارسة (أنيسة السعدون) في كتابها (الرواية والأيديولوجيا)، من إصدارات وزراة الثقافة البحرينية، وطباعة الدار العربية للدراسات والنشر 2013، فهي أخذت أربع روايات بحرينية مختلفة وقامت بقراءة البناء والأفكار فيها، ولا يربط بين هذه الروايات سوى صدورها عن مؤلفين بحرينيين، وهي منتزعة من لحظات إنتاجية مختلفة، فواحدة هي من أعمال عبدالله خليفة قبل الأخيرة (الينابيع ثلاثة أجزاء ممتدة على أكثر من عقد)، في حين أن الثانية (سلالم الهواء هي لمحمد عبدالملك) وهي من أعماله التالية غير الأولى، مثل الكاتبة الروائية التالية فوزية رشيد (وهي رواية القلق السري)، أما الروائي الأخير وهو أمين صالح فعمله الأول المبكر (أغنية أ.ص).

إن انتزاع هذه الروايات من شريطها الاجتماعي التاريخي وقراءتها وهي منفصلة غير منبثقة من مسار كل كاتب ومسار تطور البلد يطرح مدى قدرة الدراسة – أي دراسة – على التحليل العميق والمقارب للتجربة الروائية والثقافية البحرينية، ومن جهةٍ أخرى فلا بد من الاهتمام بكل عملية نقدية للنتاج المحلي فهي تمثل تضحية من قبل الباحث وجهد يُشكر عليها مهما كانت اجتهاداته.

ليس ثمة ترابطات ومحاور بين الأعمال الروائية التي اتخذتها الدارسة أنيسة السعدون لكتابها (الرواية والأيديولوجيا) غير البحث في الواقع السياسي العام والأفكار العامة للمؤلفين، وهي في مقدمتها تعطينا صورةً قاتمة لواقع الرواية وواقع الثقافة الإبداعية في البلد ككل وتلخصها في فقرات قليلة حاسمة، وبدايتها كون الرواية غير موجودة في الأسواق وغير منتشرة وغير مقروءة وغير منقودة إلا من بضعة كتاب نادرين، وأن هذا جزء من المناخ الثقافي المتردي الذي خلقته الموجةُ الأدبية المعاصرة ذات الخلافات الصراعية المدمرة!

تقول:

(ومما يزيد المشهد تهافتاً مشاركة الكتاب والنقاد أنفسهم في إضعاف الحركة الأدبية والحركة النقدية في البحرين)، ص13، في حين إن ذلك كان كله كان حوارات وكتابات لفحص النتاجات وتحليل الحياة الفكرية والثقافية والصراع حول جذورها ودلالاتها ومصيرها، وقد أدى ذلك لتبلور اتجاهين إبداعيين واقعي وتجريبي، وتغلغل الكتاب في الحركات الاجتماعية وساهموا فيها بالتضحيات وحتى الاستشهاد وبصنع التجارب الشخصية، ومن الطبيعي أن تُجابه النشاطات السياسية والفكرية الوطنية الجريئة هذه بالمصادرات والسجن، وهي جوانب خلقت الحياة الثقافية والسياسية وساهمت في إغناء الأعمال الروائية والنقد، ومن العجب أن تستشهد بآراء واهنة هروبية مختزلة في تحليل تجربة بلدها التاريخية الكلية وبشكل وامض وتملأ الكتاب كذلك بالاستشهادات الأجنبية بشكل مطول واسع.

يعبر هذا التقزيم للرواية في البحرين عن ضعف قراءة التطور التاريخي للرواية حيث ظهرت عبر تطور الصحافة كمحاولات قصصية قصيرة ثم كأعمال روائية مسلسلة ثم ككتب مستقلة.

عملية البحث عن الأجنة الصغيرة للرواية وتطورها كانت غير ممكنة في دراسة سريعة مختزلة طائرة لا تتغلغل في بُنى الواقع المحلي ثم في تجارب الروائيين المتعددة، لتدرس هياكل التجربة ومدى تجذرها في الواقع ومدى نمو قدراتها الفنية.

ومن هنا عملية الاسقاط الأيديولوجي الذاتية التي تلقيها على التجارب، ووجود الأحكام المتناقضة، ففي رواية تعكس وعياً دينياً تقول عنها إنها(واقعية اشتراكية)، في حين أن وجود زمن ديني محافظ يحاول أن يمزج بين العصرين العباسي والحديث بأشكال ضبابية رومانتيكية ينفي إمكانية وعي واقعي اشتراكي يجسد صراع الطبقات البرجوازية والعمالية في نظام رأسمالي متطور!

وإذ تعكس تجربة رواية (أغنية أ. ص) تجربة المؤلف من قصة قصيرة مفككة، تعتمد التداعيات الذاتية الحرة، شديدة التناثر فإنها لا تقوم بتجسيد تجربة شخصية واجتماعية متبلورة تصور واقعاً تاريخياً وذاتياً، ولهذا فإن المؤلف ينمو باتجاه ذلك عبر تجارب رواية أخرى تالية لم تُدرس من قبل المؤلفة، والتجربة الأولى الغضة لا يمكن أن تقود لأحكام كبيرة مثل (هي محصول أفكار أراد أن يبثها الراوي، ويقلب أنحاء النظر بالتأمل، والتحليل والتعليق على قضايا متنوعة انبثاقاً من رؤية ماركسية)، ص 124. فأي رؤية ماركسية تنتج من بناء متناثر لم يخلق هيكلاً حدثياً وشخوصاً؟ والكاتبة على كثرة استشهاداتها بالماركسية لا تعرف أولياتها من حيث هي رؤية تاريخية اجتماعية متنامية ذات قوانين في فهم الواقع والنوع الأدبي الروائي. فهنا تناقض أيديولوجي بين اعتقادات الكاتبة الدينية والرؤية الماركسية، فهي لا تتبنى هذه الرؤية ومع هذا تسقطها على الأعمال الإبداعية دون قراءة داخلية متفهمة.

كراهية التجارب المحلية والتصغير منها تتوسع في قراءتها لرواية (الينابيع)، وعدم استخلاص الدلالات الكلية من البناء وليس من مواقف الشخصيات التي تعكس تجاربها وليس رؤية المؤلف، ونقرأ تعليقاً من كاتب أردني بارز يرد على هذا الجانب وهو الباحث الأكاديمي إبراهيم خليل:

(فكانت رواية عبدالله خليفة (الينابيع) 1998 أولى الروايات التي وضعتها المؤلفة تحت المَجْهر. فشخصية محمد عواد هي الشخصية الرئيسة البارزة، وقد يكون لاسم هذه الشخصية تأثيرهُ في انطباعات القارئ عنها، فالعواد اسمٌ عُرف به لعشقه آلة العود، والموسيقى، والغناء، ولعل هذا هو الذي جعل المؤلف خليفة يعنون القسم الأول من الرواية بالصوت.

وقد واجه العواد هذا الكثير من التضييق الاجتماعي، والاستبعاد الأخلاقي، بسبب تعلقه الشديد بالغناء، والموسيقى، ولا سيما من الجيل الذي نشأ وترعرع في الماضي، وشابتْ رجالاته على عاداتٍ، وتقاليدَ متحجِّرَة، تعد المغني، أو الموسيقي نموذجا منحرفا عن السراط المستقيم، تجبُ محاربته، ونبذه، واستبعاده. والمؤلفة تستخلص – محقة- من هذا الموقف اتخاذ الكاتب عبد الله خليفة من شخصية العواد قناعًا «يدين به الرؤية التقليدية المحافظة ذات التوجه اليميني» (ص 71) وأنَّ هذه الشخصية، بسبب ذلك، تترنَّح بين التقاليد، والتغْيير، موتورة الخطاب، مما يدفع بها دفعًا للبحث عن مكان آخر تلجأ إليه وهو (المحرّق) طمعًا في العثور على ملاذ آمن تستطيع فيه أنْ تنتج ما تشاء من الأغاني، ومن الموسيقى، وتبدع.

بيْدَ أن الرياح لم تجر بما تشتهيه السفن، فيشد الرحال ثانية للهند للغرض ذاته. ومن تتبُّعها الدقيق لمجريات الحكاية تخلص أنيسة السعدون لرأي مؤداه أن شخصية العواد سلبية، لأنها تكتفي بنقد الواقع وبإدراك ما فيه من تداع، وتقفُ عاجزة عنْ تغييره. (ص 75) فالدائرة التي وضع فيها عبدالله خليفة بطله، هذا، دائرة مغلقة، تنتهي بخاتمة تقليديّة ليس فيها بريق نورٍ، ولا بصيص أمل. وتبعًا لذلك فإن النهاية التي تؤول إليها، وهي مصرعها على يدي ابن ميّ زوج الشيخ (حامد) نهاية مأساوية، متوقَّعَة. (ص76).

ولا تفتأ المؤلفة – مع هذا- تؤكِّدُ أن العواد يحتج على ذلك الموقف القمعي، المتهافت، المهزوم. (ص77) ونحن نرى في هذا التوكيد ما يخالف تأكيدها السابق، فالبطل الذي ينتقد الواقع المتأزم مشيرًا لما فيه من انهيارات، لا يُعدّ بطلاً سلبياً، وليس ينتظر من الكاتب الروائي أن يطرح بديلاً لذلك. سواء أكان هذا البديل أفضل ممّا هو كائن، أوْ لم يكن. إذ لو توخَّى الكاتب هذا عامدًا لما حال بينه وبين الوقوع في شرك الأيديولجيا بمعناها الحرفي، ولا بينه وبين الوقوع أيضًا في فخ المباشرة، وتحوُّل الرواية من عمل فني إلى آخر وعظيّ، وهذا ما حذرت منه السعدون في تمهيدها الشيّق.

وقد تتبعتْ المؤلفة تتبُّعًا دقيقا الشخصيات الأخرى في الينابيع كشخصية إبراهيم زويّد، والشيخ محمد، وزهرة، وعلي الابن غير الشرعي للعواد، وبعض الشخصيات الأجنبية، ومنها الميجر بيلي، وجون سميث، وزوجته. ولم يغب عن بال الناقدة وهي ترمي تلك الشخصيات بتهمة السلبية تارة، والتآمر تارة أخرى، والطمع بثروات البحرين من نفط وغيره تاراتٍ أُخر، أن تلتفت للجانب الآخر من الصورة.

فقد ذكرت أن في وجه تلك الشخصيات المستغلّة (بالكسر) فئة مثقفة متعلمة من الشباب تؤمن بقداسة الوطن، وتدين بقضايا الأمة، من نحو: جميل المدهون، وكريم شاكر، وسلمان العكار، وبدر الوزان. وقد صرح جميل في أحد الحوارات، بالنهج الذي عليهم أن يتبعوه.: «دعونا نصنع أشياء رائعة لأرضنا، وقوميتنا المهددة بالانقراض والموت.. بدلا من الدهاليز المعتمة. ومهن الدواوين والخياطة والإمامة». ص 84 فمثل هذه الإشارة تكفي للدفاع عن موقف عبدالله خليفة الذي وُصِمَ ظلمًا بالسلبية. فهو يسلط الأضواء على هاتيك القوى المرشحة للقيام بما من شأنه تغيير الواقع الذي تصوره من خلال شخصية محمد العواد، واقعًا منهارًا مأزومًا فاسدًا. وهذه هي وجهة نظر جورج لوكاش الذي لا يفترض في الكاتب الواقعي أن يكتفي بتصوير الواقع كما هو، فهذا، في رأيه، كاتب طبيعيّ. ولا يفترض فيه أن يقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية، والاقتصادية، بحيث يتحول إلى واعظ، فحسبه أنْ يسلط الضوء على القوى الكامنة القادرة على التغيير.

والصحيح أن المؤلفة لم يفتها هذا، فقد نبهت في إشارة مختصرة، وعابرة، على إخفاق هذه الفئة المثقفة المتعلمة في تحقيق ما ينسب للإنجاز لا للأماني. فذكرتْ أن بعض هؤلاء كجميل شاكر، وبدر، وغيرهما.. انكفأوا على ذواتهم، ولم يواصلوا السعي لتحقيق ما يرجونه من إعادة ترتيب البيت البحريني. ولهذا خلصت إلى نتيجة صنفت فيها الرواية تصنيفا ثابتا لا مِرْيَة فيه، ولا جدال، وذلك أنَّ الكاتب يحملُ «رؤية انتقادية أكثر رسوخًا في عالم الرواية- الينابيع- بأفول تباشير التغيير حتى مع فئة الشباب المثقف». (ص 85 ).

إن غياب قراءة تطور الرواية المحلية ومعرفة مساراتها لا شك أنه يؤدي لأحكام مُسقطة متناقضة.

الحدثُ الأوكراني ودلالاتُهُ الديمقراطية

الحوار المتمدن 2014 / 3 / 4

اقترب التفكك والصراع حتى حدود العالمين الشرقي، ذي الرأسمالية الحكومية، والغربي ذي الرأسمالية الحرة، حدود روسيا وحدود ألمانيا.

قامت روسيا خلال التحولات الديمقراطية في شرق أوروبا بالإبقاء على السيطرة على أوكرانيا التي تماثلت معها في البُنية السياسية الحزبية الشمولية، عبر سيطرة الحزب الشيوعي المتحول إلى بنية اشتراكية غير ديمقراطية وبقيت القوى البيروقراطية تواصل الهيمنةَ على المجتمع ولهذا تواصلت التبعية السياسية من قبل أوكرانيا لروسيا.

فيما توسعت كذلك القوى الرأسماليةُ الخاصة المنبثقةُ من أجهزة الدولة والتي عاشت على ثمار الفساد والتي راحت تعيدُ السيطرةَ على الحياة الاجتماعية والسياسية.

تفككت الدولة الأوكرانية والمجتمع بحسب هذا الصراع الطبقي بين القوى السائدة، الرأسمالية الحكومية المتحالفة مع روسيا والنمط الشرقي والجموع الروسية الباقية على الحدود الشرقية من جهةٍ، والرأسمالية الخاصة المتحالفة مع النمط الغربي ومجمل السكان الأوكرانيين المندمجين في عالم الغرب والذين يعيدون قوميتهم التاريخية المنفصلة عن القومية الروسية من جهةٍ أخرى.

التحالف التاريخي بين القوى العمالية والشعبية خلال عقود النضال المشترك قضت عليه القوى الاستغلاليةُ الحكومية التي تحللت عبر تينك القوتين الاجتماعيتين الفوقيتين الاستغلاليتين، في حين تساقط التحالفُ العمالي الأممي بسبب عدم تطوير الفكر الماركسي نحو الديمقراطية وعدم صعود القوى السياسية والنقابية الشعبية.

الهيمنة الروسية اليمينية اتخذت لها شكل الشيوعية الحكومية العتيقة فيما هي تغدو قوى بيروقراطية استغلالية، وأبقت على الترابط مع الدولة الروسية والإرث الشمولي الفكري القديم.

فيما لم تستطع القوى القومية الأوكرانية الشعبية المختلفة إنتاج وعي تقدمي ديمقراطي معارض واسع، ولهذا فإن الأقسام المتحالفة سابقاً مع الشمولية الروسية والتي استثمرت مواقعها السياسية تصوغ سياسة رأسمالية خاصة قومية تحللية في عالم الغرب وشركاته ودوله.

إنها تخفي قسماتها الطبقية العليا عبر اللغة القومية المحلية ونقد الاستبداد الروسي والتشنيع على الاشتراكية ومشروع الهيمنة الاقتصادية والعسكرية الروسية المستمرة عبر مشروعات بوتين الأخيرة فيما هي تصوغ سيطرتها الجديدة.

إن القوى التابعة لنمط الرأسمالية الحكومية البيروقراطية الروسية معبرةً عن نمط سياسي إنتاجي، وهو النمط الواسع الانتشار في الدول الآسيوية والذي يتزعزع وغير قادر على الملائمة مع معايير الديمقراطية الغربية، وهو النمط الذي سنشهد انهياراته التالية في العديد من الدول والمصاحب للقلاقل والحروب والصراعات القومية، وخاصة التجارب السورية والعراقية والإيرانية والعديد من التجارب العربية الأخرى.

فيما يستفيد النمط الغربي بشركاته وقواه الاستغلالية الخاصة من هذا التحلل لوراثة الأسواق.

لكن روسيا وريثة الشمولية ونمطها في الشرق تدافع عن مصالحها وعن حلفائها.

لم يعد النمط البيروقراطي الشرقي قادراً في نماذجه الباقية على التغيير الداخلي الديمقراطي، فقد كانت الدول السابقة كالمجر وبولندا وغيرهما ذات مستوى اجتماعي متقدم قادرة على التحرر من النفوذ الروسي عبر تطورها الاجتماعي الخاص الطويل فيما عاشت أوكرانيا تحت النفوذ الروسي الحكومي الذي منع تطور الفئات العمالية والخاصة من التطور الفكري السياسي المستقل.

كذلك هناك التفكك القومي الذي يصيب هذه الدول ويجعلها قوى هادمة لخريطة الدولة، وهو الأمر الذي يجعلها تتخوف من الاستقلال عن روسيا.

إن نمطي الإنتاج الرأسمالي العالمي: نمط الدولة البيروقراطية الرأسمالية، ونمط الدولة الرأسمالية الحرة، يتفاقم الصراع بينهما ويتغلغل في الشرق موطن النمط الأول ولهذا تتفجر المعارك وتتغير الخريطة عبر استخدام القوى الشعبية والحكومية المتنازعة.

الدولةُ والدكتاتوريةُ الروسية : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

يضعُ لينين تعريفَ المفكر فريديريك أنجلز بدايةً لكتابهِ (الدولة والثورة)، الذي يُعرفُ الدولةَ في كتابهِ (الملكية الخاصة والعائلة والدولة) بأنها تنشأ: (لكيلا تقوم هذه المتضادات، هذه الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتنافرة، بالتهام بعضها بعضاً وكذلك المجتمعات في نضال عقيم، لهذا اقتضى الأمر قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطفُ الاصطدامَ وتبقيه ضمن حدود «النظام». (الدولة والثورة ص 2).

لكن لينين يقولُ شيئاً آخر:

(إن الدولة تنشأ حيث ومتى وبقدرِ ما لا يمكن، موضوعياً، التوفيق بين التناقضات الطبقية. وبالعكس، يبرهن وجود الدولة أن التناقضات الطبقية لا يمكن التوفيق بينها).

وجهتا نظرٍ تبدوان متقاربتين لكن ثمة تشويشاً أيديولوجياً في تعبير لينين.

فحين تتصاعد التبايناتُ الاجتماعيةُ في القَبليةِ على سبيل النشأة التاريخية فإن جهازَ الدولةِ يظهرُ من رؤساء العشائر والمتنفذين ليجعل التناقضات الاجتماعية غير مفجرةٍ للقبيلة، وأن يستمر وجودها الاجتماعي الموحّد، وحين تغدو القبيلةُ متحكمةً في مدينة وتقوم القوى العليا بالحكم فيها وتتفاقم الصراعاتُ الاجتماعيةُ فتظل الدولةُ قامعةً للخارجين عن سيطرتها ولخلق وحدةٍ اجتماعية سياسية.

إن التناقضات الطبقيةَ يمكن المواءمة بينها حسب طبيعة أسلوب الإنتاج ومدى تطوره أو تفسخه، وليس بشكلٍ تجريدي عام كما يصورُهُ لينين.

فإذا كان أسلوبُ الإنتاجِ مستمراً متطوراً فإن الدولةَ المعّبرةَ عنه تبقى مستمرةً وتبدأ الدولةُ في التخلخل والانهيار التدريجي حين يغدو أسلوبُ الإنتاج متناقضاً، وتصطدمُ قوى الإنتاجِ بعلاقاتِ الإنتاج المتخلفة، وعلى قدرةِ الدولةِ والقوى السياسيةِ بفهم هذا التناقضَ الجوهري وإيجاد الحلول له، فإن الدولة تبقى وربما تتطور، وربما تدخلُ في تناقضاتٍ مستعصية على الحل كالحالة الروسية.

لا يقومُ لينين بدرسِ أسلوبِ الإنتاج ليضعَ بعد ذلك الجوانبَ الداخليةَ فيه كالدولة والصراع الطبقي ضمن مساره، فيقرأها على ضوء الكل، على ضوءِ التشكيلةِ التاريخية.

(الأيديولوجيون البرجوازيون ولاسيما الأيديولوجيون البرجوازيون الصغار، – المضطرون تحت ضغط الوقائع التاريخية القاطعة، إلى الاعتراف بأن الدولة لا توجد إلاّ حيث توجد التناقضات الطبقية، ويوجد النضال الطبقي، -«يصوّبون» ماركس بشكل يبدو منه أن الدولة هي هيئة للتوفيق بين الطبقات. برأي ماركس، لا يمكن للدولة أن تنشأ وأن تبقى إذا كان التوفيق بين الطبقات أمراً ممكناً. وبرأي الأساتذة والكتاب السياسيين من صغار البرجوازيين والتافهين الضيقي الأفق ؟ الذين لا يتركون سانحة دون أن يستندوا إلى ماركس باستلطاف! ؟ الدولة توفق بالضبط بين الطبقات. برأي ماركس، الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية، هيئة لظلم طبقة من قبل طبقة أخرى، هي تكوين «نظام» يمسح هذا الظلم بمسحة القانون ويوطده، ملطفاً اصطدام الطبقات. وبرأي الساسة صغار البرجوازيين، النظام هو بالضبط التوفيق بين الطبقات، لا ظلم طبقة لطبقة أخرى؛ وتلطيف الاصطدام يعني التوفيق، لا حرمان الطبقات المظلومة من وسائل وطرق معينة للنضال من أجل إسقاط الظالمين.)، المصدر نفسه.

يتم الصراع الأيديولوجي هنا بين وجهتي نظر محصورتين في جوانب جزئيةٍ ضيقة، فالدولةُ لدى لينين أداةُ ظلمٍ من طبقة لأخرى، وكلمة ظلم مثالية أخلاقية، ويمكن قراءتها بأن الدولةَ أداةٌ في يد طبقةٍ لاستغلال طبقات أخرى حسب تاريخ التشكيلة، فيمكن لدولةٍ أن تقوم بالصراع مع الطبقة التي تمثلها، وتطرح إجراءات تحويلية، في الاستثناء التاريخي، ويمكن أن تظل أداتها المعتادة في الحكم في الأحوال العادية.

ما يحددُ التغييرَ والعاديةَ في مسلك الدولة، وما يحددُ الثورةَ هو مدى تطور التناقض في أسلوب الإنتاج. فأسلوبُ إنتاجٍ في بدايتهِ ربما تلجأُ فيه الدولةُ لإجراءاتٍ إيجابية مفيدةٍ للكل الاجتماعي كما يحدث في ظروف الإصلاحات الاقتصادية السياسية. وما يحددُ الانفجارَ هو عجزُ الطبقةِ عن تغيير التناقض المتفاقم في أسلوبِ الإنتاج.

ومن هنا فإن التعبيرات المُستخدمة في هذه الفقرة السابقة أعلاه هي مواقف جزئيةٌ لا تدلُ على أن الثورة لازمة حتمية أو أن الإصلاحات غير ممكنة أو أنها ضرورية، فالأمور هنا خاضعة للمجتمع ودرجات تطوره وتناقضاته وكيفية حلها، من قبل القوى الاجتماعية السياسية المختلفة.

فتعبيرُ لينين بكونِ الدولةِ أداةُ ظلمٍ، أو تعبير الاشتراكيين الديمقراطيين والجماعات الأخرى بأن الدولةَ أداةٌ للتوفيق بين الطبقات، لا يرتكز على قراءة تاريخ التشكيلة وأسلوب الإنتاج.

فالمجتمعُ الروسي القيصري هو مجتمعٌ إقطاعي فيه علاقاتٌ رأسماليةٌ متنامية، لكنه لم يحسم تطوره التحديثي بعد، فعلاقاتُ الإنتاجِ السائدة إقطاعية، وقوى الإنتاج البشرية السائدة وهم الفلاحون، والمادية وهي أدوات الانتاج في الزراعة خاصة تصطدم مع علاقات الإنتاج الإقطاعية المتخلفة.

ولهذا فإن الدولة الروسية هي دولة إقطاعية وينبغي أن تتحول لدولة رأسمالية حديثة وهو الخيار التاريخي، وحين يتوجه من يسميهم لينين البرجوازيين الصغار لتصعيد المجتمع الرأسمالي الحديث الديمقراطي وتغيير طابع الدولة يكونون في المسار التاريخي الصحيح، أما ما يقوله بالقفز على ذلك فهي مغامرة تاريخية كبيرة لها نتائج وخيمة.

في محاولتهِ لإقامةِ دكتاتوريته يتلاعبُ لينين بالنصوصِ الماركسية والحيثيات التاريخية، فالدولةُ كقوةٍ تمثل الطبقة السائدة هذا معنى معروف وشائع، ولكن القوى السياسية المعارضة لا تشكل فصائل مسلحة لهدم النظام بدعاوى مختلقة، بل عبر اعتمادها على التطور الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة المنبثقة عنه، لكنه يقولُ ذلك ويفعلهِ ليبررَ مغامرته العسكرية الذاتية، أي العائدة لفصيل سياسي مغامر يمثل الرأسمالية الحكومية ويقول إنه ممثل العمال وإنه يقيمُ الاشتراكيةُ لهم!

بالاعتماد على نصوصِ الماركسية القائلة إن الدولةَ جهازٌ يمثلُ الطبقة الحاكمة بشكل عام، لكن يمثله حسب تطور أسلوب الانتاج، لا في التجريد السياسي الاجتماعي، وعندما يقومُ بهذا التمويه وينتقي جملاً ويحشدها في برنامجه المغامر.

فهناك التعكز على كومونة باريس وإنشائها لقوةٍ عسكرية، ولكن هذه القوة تمت لغياب الجيش الفرنسي وللاحتلال الألماني لفرنسا، ولهروب الحكومة الفرنسية إلى فرساي، كما أن هذا الحدث الاستثنائي لا يُلغي في التاريخ الفرنسي العودة للمؤسسات الديمقراطية وإلى حكم الطبقة السائدة البرجوازية والصراع معها والدفاع عن مصالح الأغلبية الشعبية كذلك. لكن لا تستطيع الكومونة أن تقيم نظاماً اشتراكياً فرنسياً متواصلاً.

كذلك يستند لينين إلى دعاوى الفساد وأن الحكومات الغربية الرأسمالية ممتلئة برشا الشركات.

(وفي الوقت الحاضر «رقت» الإمبريالية وسيطرة البنوك إلى حد فن خارق هاتين الوسيلتين من وسائل الدفاع عن سلطان الثروة وممارسة هذا السلطان في أي جمهورية ديموقراطية كانت).

إن تلوثَ الدول الغربية وتعبيرها عن الاستعمار والاستغلال هي أمورٌ لا شك فيها، ولكن هناك كذلك مؤسساتٌ تقاومُ وتفضح، عبر وجود برلمانات وصحافة مختلفة الاتجاهات وطبقات شعبية وحق الإضراب والتظاهر وغير ذلك، لكن في مشروع لينين الدكتاتوري فإن كل وسائل الفضح هذه سوف تختفي، والرأسماليةُ الحكوميةُ المزعومة اشتراكيةً ستغدو دكتاتوريةً شموليةً تمنعُ الصحافةَ المتعددة وحقَ الإضراب والانتخابات الديمقراطية وتُصعّد الفاسدين البيروقراطيين كحكامٍ ورأسماليين على مدى عقود حتى ينفجر الاتحاد السوفيتي بتناقضاته المزروعة من عهده!

إن التحالف والتعاون الذي تطرحهُ فصائل سياسيةٌ اجتماعية متعددة من أجل إنشاءِ وتطور جمهورية روسيا الديمقراطية يهزأ به لينين ويرفضه، ويقول إنه صارت في روسيا خلال الأشهر القليلة من سنة ١٩١٧ حيث انتصرت الثورة الديمقراطية على الإقطاع ظاهرة فساد وهي دليل على فساد الحكومات الناشئة عن هذه الحيثيات السياسية وبالتالي يجب إسقاطها.

إن مقاومةَ الفساد هو شأنٌ نضالي جماهيري عبر تطور البرلمانات والأحزاب والصحافة والرأي العام والنقابات المستقلة، وغيابها هو بقاءٌ للفساد وتجذره في النظام حيث سيعششُ فيه ويخنقهُ مع غياب تلك الأدوات الديمقراطية كما حدث في نظام رأسمالية الدولة الشمولية الذي أقامه لينين.

(ويمكن القول في شهر العسل لقران «الاشتراكيين»، الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة، بالبورجوازية ضمن الحكومة الائتلافية- قد عرقل جميع التدابير الموجهة لكبح جماح الرأسماليين وسلبهم ونهبهم للخزينة العامة بالطلبات العسكرية.)

إن الاختلافات بين القوى السياسية الديمقراطية يجب أن تتجذر وتتطور لتشكيل نظام ديمقراطي وأن تُقاوم ظاهرات الفساد وفقر الناس وان تطور الإصلاحات في الريف وغير هذا من المسائل الملحة لتحقيق الثورة الديمقراطية الوطنية.

لكن لينين كدكتاتور يستغل هذه الوقائع ويفصلها عن مسار أسلوب الإنتاج والتشكيلة، عبر لصقها مع مقتطفات من أنجلز، وقد قرأنا لأنجلز في كراسه (حول المسألة الدستورية في ألمانيا، راجع مقالتنا من رأسمالية الدولة إلى الرأسمالية الحرة) نظرةً مختلفةً عما يقولهُ لينين بالتعكز على أنجلز وكتابه (العائلة والمُلكية الخاصة والدولة)، وهو كتابٌ يعالجُ مسائلَ نظرية تاريخية بعيدة، في حين يوضحُ كراسُ المسألةِ الدستوريةِ أوضاعاً أوروبية معاصرة، حيث يؤكد أنجلز في مقالته أهمية دعم البرجوازية وتصعيدها لتشكيل نظام ديمقراطي حديث، من دون غياب الصراع معها.

نظرةُ أنجلز نظرةُ ثوري عالمٍ ونظرة لينين نظرة مغامر سياسي، لا يقوم بالتحليل العميق الواسع للظاهرة، بل يرتكزُ على مقتطفات غالباً ما تكون مطولةً من الكتب الأخرى، ليبررَ موقفه السياسي المفصول عن قراءة التشكيلة التاريخية عبر بضع عبارات وجمل.

فهل يمكن لنظام رأسمالي وليد في روسيا لم تمض عليه سوى بضعة شهور ليتم القفز عليه؟ نظامٌ رأسمالي في قمته فقط بينما علاقات الانتاج والحياة الاجتماعية إقطاعية؟

أسلوب الإنتاج الإقطاعي لم يتم تغييره، وثمة أسلوب لم يتعمق هو الأسلوب الرأسمالي، ثم يقال إن هناك تشكيلة تاريخية أخرى هي التشكيلة الاشتراكية يجب أن تُفرض من أدوات السلطة!

ومن هنا فإن القوى السياسية الديمقراطية الروسية في تصعيدها للنظام الرأسمالي التدريجي كان ذلك ضرورياً، ثم جاءت المغامرةُ السياسيةُ البلشفية ومن ثم حدثتْ الحربُ الأهلية والتدخلات الأجنبية وسقط ضحايا بمئات الألوف.

إن غياب الرؤية الكلية لتباين مواقع الرأسماليات الغربية عن الدول الشرقية، وعدم قراءة أساليب الإنتاج في كلٍ موقع بين الغرب والشرق، واعتماد الانتقائية في القراءة وإخضاعها لأدلجةٍ مسبقة لمشروع سياسي شمولي، وقلب الحقائق والمواقف الطبقية للفصائل المختلفة، وتصعيد المغامرات السياسية العسكرية، هذه هي نظرة لينين للعملية السياسية الاجتماعية، التي ستغدو مادةً وراثية لقوى سياسية كثيرة ستدخل في صلب أعمالها ومناهج عملها فتقودُ النضالَ الديمقراطي لشعوب الشرق إلى سكك خاطئة تفشل لتصعد القوى الطائفية والرجعية والرأسمالية الحكومية الطفيلية في نهاية المطاف.