عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 56

September 17, 2022

قليل من الموسيقى كثيرا من الفرح

الحلم الوردي : لويس ارمسترونج

حياتي + الخيام : محمد عبدالوهابSeptember 16, 2022

الثلاثة الكبار : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

الثلاثة الكبار

الثلاثة الكباريحتاج الشباب العربي إلى بعض الكبسولات الثقافية السريعة من أجل قراءة الخطوط الفكرية العريضة في العالم المتقدم، وأسباب تطور قدراته الاجتماعية والسياسية.

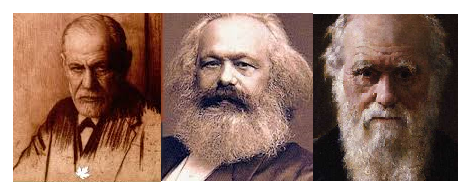

وقد اعتمد الغرب في تطوره حديثاً على ثلاثة مفكرين كبار لعبوا دور النقلة، والانعطافة الفكرية له، وهم تشارلس داروين مكتشف نظرية التطور، وكارل ماركس مكتشف نظرية فائض القيمة، وسيجموند فرويد مكتشف نظرية اللاوعي.

وليس المهم الآن هو تفنيد بعض جوانب أفكارهم، فقد تجاوزت الأبحاث العديد من أفكارهم، ولكن المهم أنهم وضعوا الأساس الفكري للمناهج العلمية في درس الظاهرات الطبيعية والاجتماعية والنفسية.

يتحد الثلاثة الكبار هؤلاء في اعتماد الدرس الطويل، والبحث المضني للوصول إلى حقائق التطور في حقول مختلفة، ومترابطة في كونها تكشف جوانب مختلفة من حياة الإنسان.

وكذلك في اعتمادهم على أنفسهم للوصول إلى هذه الحقائق، حيث كان اعتمادهم على جهدهم الذاتي الخاص، وشقهم طرقاً جديدة كانت مرفوضة من قبل مجتمعاتهم التي عاشوا فيها، بل تمت مناوأتهم ورفض أفكارهم لسنوات طويلة، غير أن تطور العلوم الاجتماعية والطبيعية قد أثبت صحة أفكارهم، وكون بحوثهم تصدر عن نزعات موضوعية وقراءات مدققة في الجوانب التي درسوها.

تعبر أبحاثهم عن ثلاثة مستويات لقراءة الإنسان، فداروين بحث عن تطور الأنواع، واكتشف ارتباط الكائنات النباتية والحيوانية في سلم من التطور، انطلاقاً من الأسماك التي بدلت عيونها الثلاث إلى عينين، وطورت أجهزة التنفس فيها، إلى الحيوانات البرمائية، إلى الحيوانات الثديية المتعددة.

توجه داروين إلى بحث سببيات التطور العميقة التي رجح حدوثها في التكيف مع البيئة والصراع بين الأنواع المتخلفة والأنواع المتطورة، كما حدث للإنسان القرد وانتصار الإنسان العاقل عليه.

في اكتشاف داروين العلمي لتطور الإنسان ظهر عصر جديد من رؤية الحياة البشرية كظاهرات تخضع لقوانين وسببيات عميقة، وبهذا تم إعادة وضع الإنسان إلى بيئته، ورؤية الظروف الموضوعية التي شكلته، من أجل مزيد من التطور الخلاق المستقبلي في قدراته. وهذه العلمية في قراءة التطور البيولوجي انتقلت إلى صعيد التطور الاجتماعي والتاريخي، حيث اكتشف ماركس حلقات التطور التاريخية وأساليب الإنتاج التي مرت بها البشرية، ودرس على مدى ثلاثين سنة أسلوب الأنتاج الحالي وقوانين تطوره في البقعة التاريخية التي نضج فيها، وهي الغرب الحديث. ولكن ماركس لم يأخذ بعين الاعتبار كون الغرب كبقعة تطورية خاصة، لا تستطيع أن تصل إلى نهايتها التحولية، بدون العالم المتخلف التابع لها. وهكذا فإن انتشار أسلوب الإنتاج الرأسمالي عالمياً سيخضع سيرورة طويلة معقدة، لم تكن المواد العلمية المتاحة في زمنه إلا أدلة على الماضي وعلى حقبة الولادة لهذا الأسلوب من الإنتاج. وتعكس طبيعة الاستنتاجات السياسية له مشكلات الفقر والاستغلال للبروليتاريا الصناعية في زمنه. ومن هنا كان لينين يعبر عن مشكلات البلدان المتخلفة في محاولاتها للحاق بالتطور الرأسمالي، وقد بدا له ذلك كمحاولة أخيرة لصنع التاريخ.

أما فرويد فقد اكتشف قوانين اللاوعي، وهي تلك الطبقة المتوارية من العقل والشعور الإنساني، باعتبارها القعر العميق للنفس، ومن خلال منهج التحليل النفسي، حيث توجه إلى اختراق الطبقات الشعورية الفوقية للوصول إلى جذور الأزمات في الحياة الشعورية وأسباب الاضطرابات. وإذا كان قد اعتبر العامل الجنسي بمثابة العامل الوحيد الكلي، إلا أن هذا لا يقلل من شأن اكتشافه، الذي فتح أفاق الدراسات النفسية العميقة على مصراعيها، وبهذا تكون الأنسانية قد وصلت إلى الاكتشافات الكبرى لفحص جذورها البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

عدم التطور الفكري وأسبابه : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

عدم التطور الفكري وأسبابه

عدم التطور الفكري وأسبابهكانوا واعدين بإمكانية تطور فكرية ولكنهم توقفوا ونكصوا للوراء!

هذه معضلة ملازمة للتطور الفكري الذي يتطلب نشاطاً مستمراً وعقلية ديناميكية لا تتوقف عن البحث والتساؤل، وغير مرتبطة بعوائق اجتماعية تمنعها من البحث والتفتح والنقد والإضافة!

قد تعود هذه العوائق إلى عادات شخصية تتوقف تدريجياً عن المتابعة وتعب البحث وتركن للكسل والتوقف والتقطع عن العادات الأولى العملية، وكثيراً ما يكون هذا التوقف مرتبطاً بموقف الذات من نفسها، وتصور بأن ما قدمته فيه الكثير، وأن ما فعلته كان جهداً (خارقاً).

وقد يقود هذا إلى الركون للسهولة في الإنتاج، وعدم خط طرق أخرى، والتوجه إلى وسائل وسبل بحث جديدة، وعدم طرح أفكار مختلفة، وهي مسألة تقود إذا لم تدرس ويتم تجاوزها عبر البحث والقراءة، إلى التوقف عن التطور والركون للوراء، وبالتالي تصبح المادة الفكرية ناضبة من الحيوية ومن الجدية يوماً بعد يوم.

وقد تتشكل عوائق موضوعية لعدم التطور إضافة للجوانب الذاتية السابقة، وهي ارتباط عدم التطور هذا بعوائق إيديولوجية وسياسية، فمهما كان نشاط المنتج أو الباحث أو المثقف فإن هذا النشاط يصطدم بالمحيط الذي يعمل فيه هذا المنتج، فإذا كرر نفس الخطاب خوفاً من الجماعة أو من العائلة أو الهيئة السياسية فإن التراجع للوراء وتدهور الوعي هنا مسألة وقت.

وتقوم الجماعة المتخلفة أو المحافظة بعرقلة تطور أفرادها النشطين نظراً لتلك الإيديولوجية المتوقفة عن التطور والمكرورة على مر السنين، إذا لم تكن في الجماعة أدوات الحوار والبحث الكفيلة بتشجيع الأفراد على التطور والتساؤل، وتنشيط إيديولوجية الجماعة في سبيل فهم أفضل لنفسها، وبهدف استيعاب تغيرات الواقع والتأثير بشكل أفضل على الناس.

وعلى مدى ارتباط هذه الإيديولوجية بأصحاب النفوذ والاتجاهات المندمجة في الدول الجامدة، يتعلق الأمر بتطور الجماعة والأفراد، فهناك جماعات ربطت وجودها بدول في متحجرة في كل الخطوط الفكرية والسياسية، ولم تقم مسافة من الانفصال وخلق حرية ذاتية في العلاقة بالمذهب أو بالأيديولوجية أو بالفكرة الأصلية للجماعة.

وأحياناً تتعلق العوائق بمشكلات ذاتية في الجماعة، بوجود مسيطرين متخلفين عن التطو لا يريدون لأحد تجاوزهم، فحتى الإيديولوجية أوالمذهب، فيه إمكانيات للتطور والبحث، ولكن المستوى الوطني أو الإقليمي للفكرة وعملية إنتاجها، مستوى متخلف، بسبب عدم وجود قوى فكر واسعة، أو منابر بحث حرة، وكثافة سيطرة المتخلفين والأميين مما يجعل الفكرة متخلفة حتى عن نظائرها في الدول الأخرى، أو الجماعات المماثلة في مجتمعات مشابهة.

ولهذا نجد الإنشائية غالباً أو الارتداد للوراء، أو تراجع الإنتاج وتدهوره، أو الذهاب لحقول سهلة، ويحدث تناقض حاد بين مجتمعات بدأت تنفض عن نفسها عباءات الغبار وتنطلق فيها عمليات التغيير، في حين أن العقول الثقافية في حالة جمود أو نكوص.

هنا نجد الإيديولوجيات السائدة الشمولية غالباً ما تلعب الدور الأساسي في عدم تطور النشطاء، فهي تخاف من تغييرات في صفوفها حتى لا تفقد مكانتها السياسية، لكن عدم التطور من شأنه أن يضاعف خسائرها السياسية على المدى البعيد.

وعدم التطور الفكري ينعكس على مجالات النشاطات الفكرية والأدبية والفنية والعملية المختلفة، ففي حالة الجمود نجد غياب تلك المعالجات الجديدة وعدم التلاقح مع الواقع بزخمه المتجدد، وانتشار التفتت وجمود الإنتاج الثقافي وعدم بروز تجارب خلاقة الخ..

إن الدكتاتورية في ذات الإنسان أو في جماعته أو مجتمعه هي التي تلعب دور الإعاقة في التطور الفكري.

September 14, 2022

القرامطة .. الجذور التاريخية

#الاتجاهات_المثالية_في_الفلسفة_العربية_الإسلامية

#الاتجاهات_المثالية_في_الفلسفة_العربية_الإسلامية

لا بد لكي نعرف حياة أقليم البحرين في العصر الوسيط وتطوره ، لا بد من إلقاء نظرة موجزة ومكثفة على الظروف العامة لتشكله ، ففي ذلك الحين كان إقليم البحرين الممتد من جنوب البصرة حتى مشارف #عُمان ، وفي قلب هذا الإقليم يقع ساحل #هجر وجزر أوال ، وما يحيطهما من صحراء وبحر . وهذا الإقليم وحده بين شرق الجزيرة والعالم الذي يجمع النقيضين وهما بحران من ماء عذب وملح أجاج ، وقد جاء ذلك في القرآن .

نشأت أسس المعارضة الطويلة في الإقليم بسبب الظروف التي لابست تطور الدولة الإسلامية ، فقد جاء في معاهدة #العلاء_الحضرمي بأنه :

[هذا ما صالح عليه العلاء الحضرمي أهل البحرين على أن يكفونا العمل ويقاسمونا الثمر] ، ولم تعجب أهل البحرين هذه القسمة فارتدوا مع من ارتدوا عن سيطرة المركز في المدينة ، ولكن جعل الفتوحات الأولى لفارس عن طريق البحرين جعل هذا الإقليم جزءً من عمليات الفتوح الكبرى وآثارها المختلفة ، و في عصر الدولة الأموية تم تجاهل هذا الإقليم تماماً ، حيث غدا جنوب العراق وخاصة البصرة هو مركز التجارة والاستيراد والتصدير ، مما جعل الإقليم مهمشاً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي .

[ أما الزراعة فكانت مزدهرة هي الأخرى خصوصاً في ساحل هجر وفي جزيرتي أوال وتاروت، وتحيط بهذه المنطقة بادية كان يسكنها #عبد_القيس وبكر بن وائل وتميم قبل الإسلام ، وكان جل اقتصادهم يرتكز على الرعي والغزو أو أعمال القرصنة.] ، (1) .

إن موارد الإقليم مهمة في الزراعة والرعي ولكنها تكاد تكفي للحياة الداخلية ، فقد عُرف هذا الإقليم بالفقر الشديد ، ولكنه كان يرسل الخراج بصورة منتظمة إلى العاصمة دمشق ثم بغداد ، مما جعله يتحول إلى مركز دائم للمعارضة والثورات ، فأنتج الخوارج ثم القرامطة وهما أكبر حركتي معارضة في التاريخ الإسلامي والعالمي القديم .

إن هذا يعود لتأثرات القبائل الفكرية والسياسية البحرينية بموجات المعارضة الكبرى التي كانت تنتجها إيران ، والتي كانت تمر أو تختمر في جنوب العراق، ثم تنمو في إقليم البحرين البعيد عن السيطرة المركزية .

فقد عُرفت قبائل عبد القيس وتميم خاصة بالصلة المستمرة بالسواحل الفارسية ، نظراً لتداخل المصالح والهجرة والانتقال السكاني المتبادل على مر التاريخ ، ولم تكن هذه المنطقة ذات كثافة بشرية كبيرة ، فأثر فيها الفرس وحكموها ردحاً طويلاً من الزمن .

وقد تأثرت قبيلة تميم خاصة بالأفكار الثورية القادمة من فارس ، خاصة أفكار #المزدكية و#المانوية ، وعبر هذه القبيلة تغلغلت أفكار الزهد عند بعض الشخصيات التاريخية العربية ، لكن هذه القبائل وقد رأت الحكم يتركز في #قريش أعلنت التمرد، وطرحت شكلاً شعبياً للحكم رفضت فيه الاحتكار القرشي ، ثم تحولت هذه العملية إلى حركة سياسية كبرى ، انتقلت من العراق إلى موطنها الطبيعي ، ومركز قبائلها وهو إقليم البحرين ، الذي قام بحماية الحركة على مدى قرون في حين كانت الحركة تذوب وتتلاشى في الأقاليم العربية الشمالية . ولعل حركة التمرد الطويلة هذه من الأسباب التي زادت هذا الإقليم فقراً على فقره . وأخذ ينعزل عن حركة التطور الاقتصادي الواسعة في الإمبراطورية الإسلامية حينذاك .

لا نستطيع أن نفعل كما يفعل المؤرخون والباحثون بالتركيز على العوامل الفكرية باعتبارها المحرك الأكبر لبعض سكان إقليم البحرين بالتوجه إلى حركات المعارضة العسكرية الكبرى ، بل نرجعها إلى ظروف الفقر الشديد والشظف والبداوة والحرمان وعزل المنطقة عن التجارة المزدهرة وعن الإصلاح التي جعلت هؤلاء السكان يتعاطفون بسرعة شديدة مع تلك الحركات .

فمن الصعب تصديق الرواية القائلة بأن أبي سعيد بن بهرام الجنابي مؤسس الدولة القرمطية في البحرين بأنه شخص يمثل أفكاراً كبيرة وناضجة، فنحن نجد الرجل يلتقي بحمدان الأشعث ثم يعتنق الأفكار التحولية هذه ويندفع إلى البحرين في ظرف زمني قصير ثم يشكل دولته العتيدة .

ولكن إذا حاولنا تفحص هذه المسألة بدقة ، فسنجد إن أبا سعيد كان شخصاً مغامراً يبحث عن فرصة سياسية للصعود، وهو بدلاً من أن يتجه لدعوة فكرية طويلة نراه يبحث عن قبائل الغزو والجريمة لكي يضمها إليه:

[وحين توجه أبو سعيد الجنابي بالدعوة إلى العرب أجابه بنو الأضبط من كلاب.. وهؤلاء ليسوا من قبائل البحرين القديمة ..فجمعهم أبو سعيد فضم إليهم رجالاً وساروا فأكثروا من القتل] ، (2) .

هكذا نجد أبا سعيد وهو يشكل حركته من القبائل المجهولة ومن قطاع الطرق، وكانت أول حركة سياسية عسكرية له هي تدمير مدينة هجر، [ ولم يوفق بالسيطرة عليها إلا بعد أن قطع الماء عنها وفر بعض أهلها في البحر ودخل بعضهم دعوته وخرجوا إليه وبقيت طائفة لم يفروا لعجزهم ولم يدخلوا في دعوته فقتلهم . وأخذ ما في المدينة وخربها فبقيت خراباً وصارت مدينة البحرين هي الأحساء]،(3) .

وفي حين نجد الحركات الثورية والإصلاحية تقوم ببناء المدن وتشكل نهضة مدنية، نرى أبا سعيد يبدأ تاريخه بهدم مدينة عريقة ، عبر تحالفاته مع القبائل الفقيرة والأعراب وتحويلهم إلى قوة عسكرية ضاربة ، وجعله الغزو المدمر علامة لسياسته التخويفية .

بطبيعة الحال هناك تشنيعات كبيرة بحق القرامطة، لكن ثمة خيطاً من الحقيقة في هذه العمليات العسكرية . فالرجل بعد إنشائه مدينة الإحساء طور الحياة الاقتصادية عبر إصلاح المزارع ومساعدة الفقراء المحتاجين وجعل الإحساء عاصمة كهجر السابقة ، وفي رأيي فإن أبا سعيد لم يفعل ذلك إلا ليؤمن الجبهة الداخلية لنظامه العسكري استعداداً لجعل سياسة الغزو المورد الاقتصادي الحقيقي والواسع للدولة .

ولم يكن غزواً يؤدي إلى توسع الدولة ونمو علاقاتها وتطور مدنها وثقافتها ويشكل انقلاباً حضارياً في جسم الدولة العباسية الشائخة والمتعفنة وقتذاك ، بل كان الغزو هجمات على المدن بغرض السلب والنهب ، فحين غزا القرامطة البصرة سنة 307 هـ [ نهبوها وقتلوا وسبوا أهلها] ، [وضعوا السيف في أهلها وأحرقوا البلد الجامع ومسجد طلحة وهرب الناس وألقوا بأنفسهم في الماء فغرق معظمهم] ، (4) .

لا نستطيع أن نفهم هذه العمليات العسكرية بغرض البناء السياسي وإنتاج بديل لنظام قديم أو نعتبرها محاولات لتشكيل نظام في حالة من البحث والمخاض ، فهؤلاء الغزاة لا يحملون فكراً أو علاقات اقتصادية وسياسية جديدة ، إنهم مجموعات من قبائل الغزو والإغارة ، فقد كان بالإمكان حكم البصرة وإعطاء سياسية اقتصادية جديدة ومفيدة للمدينة ، ولكنهم لا يملكون هذا الوعي لقراءة واقع وحياة المدينة ، وبالتالي استبصار مسار الدولة العباسية وتقديم بديل لدولة إقطاعية شائخة . أي لو كان هؤلاء متطورون فكرياً واقتصادياً لوضعوا التاريخ العربي على مسار آخر .

كان البديل سوف يـُنتج لو أنهم حرروا فلاحيهم البحرينيين من الاستغلال والإقطاع ، ولكن نظام السخرة والعبودية واستغلال الفلاحين ظل مستمراً ، فكان هناك [ السادة ] وهي الفئة الحاكمة التي تملك العبيد والخزائن والأراضي والمطاحن ، وبقربها طبقة من الملاكين الخاصين ، وفي القاعدة جمهور الفلاحين والعبيد والبدو .

كان توسع القرامطة في استخدام العبيد تعبيراً عن فقر المنطقة في إنتاج علاقات اقتصادية متطورة وثقافة متطورة ، وكان الاعتماد على القبائل الرعوية المتخلفة يجسد كل ذلك .

تعبر الاختلافات السياسية والفكرية بين الفاطميين والقرامطة عن المدى الكبير بين المستوى الحضاري والمستوى الرعوي المحدود . وحين يقال بأن القرامطة والفاطميين هم نتاج حركة واحدة هي الإسماعيلية فإن ذلك صحيح بالأجمال ، فنجد إن أساس المغامرات السياسية والعسكرية متشابه في نمو هذه الحركة بفرعيها الفاطمي والقرمطي ، حيث اعتمدت كلتاهما على الأفكار الإمامية الإسماعيلية ، وعلى مغامرين سياسيين يتوجهون إلى مناطق التوتر الاجتماعي والسياسي ، فيدّعون رسالات ويزعمون اتصالاً بالغيب الخ.. ويقومون بتنظيم القبائل الرعوية ودمجها في حركتهم والارتكاز عليها لتشكيل دولة وعبر إعطائها الغنائم .

ولكننا نجد إن مسار الفرعين جد مختلف ، فبينما شكل الفاطميون حضارة وثقافة رفيعة ، وتوسعوا ، وأعطوا مصر ركائز لتطور حضاري عميق تال ٍ، نجد القرامطة بلا إرث ثقافي وبلا تشكيل لنهضة مستمرة ، بل قاموا بإفقار المنطقة وتحويلها إلى منطقة بدوية متخلفة بشكل شامل .

وتعود هذه الأسباب ، بطبيعة الحال لمستوى تطور البلدين الاجتماعي : مصر وإقليم البحرين ، ولكن أيضاً للممارسات السياسية المختلفة للجماعتين ، فقد توجه الفاطميون في غالب حياتهم التاريخية للبناء السياسي والاقتصادي والفكري ، في حين عاش القرامطة أغلب تاريخهم على الغزو والحروب .

وإذا كان للفاطميين مشروعهم السياسي الذي لا يحيدون عنه وهو تشكيل دولة موحدة تضم العالم الإسلامي بأكمله ، في حين إن القرامطة كانوا بلا مشروع ، وكانوا قد اقتربوا من بغداد العاصمة تماماً ، ولكن حولوا المعركة إلى مذابح . والأمر لا يعود لقطع أحد الجسور عليهم ، بل لغياب الجسر الفكري والاقتصادي مع السكان ، وعدم قدرتهم على تشكيل بديل حضاري ، بل أن السكان وجدوا في العباسيين على جبروتهم واستغلالهم نظاماً أكثر حماية للنفس والعرض والوجود عامة . لكن الفاطميين هم كذلك لم يستطيعوا حل التناقضات الاجتماعية التي وعدوا بحلها ، لكنهم حافظوا على العلاقة بين الظاهر والباطن ، بين الأحكام الإسلامية العامة وبين الوعي الغيبي الذي يؤمنون به ، في حين عجز القرامطة عن تشكيل جسر بين الظاهر والباطن ، بين السيرورة الإسلامية العبادية والمعاملاتية وبين أفكارهم .

وإذا قيل بأن الدول التي جاءت بعد القرامطة والفاطميين أزالت آثارهم ومحت سيرتهم من ذاكرات الأجيال ، وهذا صحيح ، ولكنها لم تستطع أن تزيل التاريخ الفاطمي والإسماعيلي، نظراً لكثرة التأليف والإنتاج فيه ، واستمراره التاريخي ولكن القرامطة لم يورثوا شيئاً .

ولهذا لا نجد أبنية لهم أو مؤسسات اقتصادية وعمرانية باقية ، مثلما نجد للديلمونيين مع بُعد الحقب بيننا وبينهم و رغم استمرار القرامطة على مدى أكثر من قرنين .

من المؤكد إن ذلك يعود لطبيعتهم الاجتماعية كجماعة مغامرة سياسية ارتكزت على الرعاة والأعراب المتخلفين ، وكان قرامطة #البحرين أفضل حالاً من قرامطة سوريا الذين كانوا أكثر عنفاً ، في حين كانت بداية الحركة على يد حمدان بن قرمط في جنوب #العراق أكثر تطوراً ، لكونها تحولت إلى حركة تعاونية فلاحية ، وهذا يعود كذلك إلى المستوى الحضاري العراقي ، قياساً بالجزيرة العربية وهيمنة البداوة عليها .

وفي دراسة موثقة بعنوان [ #الفاطميون وقرامطة البحرين]، كتبها وماد لونغ، وهو أستاذ العربية في جامعة أكسفورد، ومن المختصين القياديين في الدراسات الإسلامية، وهو مرجع مختص بالحركات الإسلامية في العصور الوسطى كما تعرفه دار النشر، يثبت فيها تباين #القرامطة عن الفاطميين، ويفند الصلة بينهما ، (5) .

في هذا البحث نجد إن الارتباطات بين الحركتين هي ارتباطات فكرية في بداية الأمر ، ثم ما لبثت كل حركة أن نمت في منطقتها ، بحيث إن الفاطميين تحركوا ليس على المستوى العسكري فحسب ، ولكن على مستويات المعرفة والعلوم والإنتاج الثقافي عموماً ، فظهر مفكرون وباحثون وفلاسفة ، ثم امتدت الحركة إلى سوريا ، وشمال إيران ، وحين وقعت هذه الحركة في مناطق جبلية وقروية ضيقة ، وكان رمزها قلعة الموت، أصيبت بما أصيبت به الحركة القرمطية في البحرين من ضيق فكري وقصر نظر سياسي ، فاعتمدت الإرهاب والاغتيال أداة للتغيير .

وعموماً فإن الحركة #الإسماعيلية ذاتها لم تطرح برنامجاً اجتماعياً تقدمياً لتطور العرب والمسلمين ، وتجمدت عند المستوى التقليدي للحركات الدينية.

تبدو ضخامة أخطاء القرامطة في كثرة الحروب والموقف من الدين ، والوجهان معبران عن رؤية داخلية مأزومة.

ومنذ أن تكونت بنية اقتصادية في الإقليم والدولة توجه طاقتها نحو الحرب التي اتسعت رقعتها ؛ من شن الهجمات على العراق وسوريا حتى مصر ، ثم السيطرة على طرق الحجيج ، وكل هذه العملية الاستنزافية هي من أجل المال ، نظراً لأن دولة القرامطة كانت ذات موارد محدودة ومشروعاتها العسكرية لا تتوقف .

وفي الحروب لم تكن لها مواقف ثابتة ، فكانت هجماتها الأولى لسلب المدن العراقية الجنوبية ، ولم تطرح على السكان تبديل نظام الحكم ، والعمل من أجل مشروع سياسي جديد ، لأن حكام الدولة لا يمتلكون أي تصورات مهمة .

واضطراب المؤرخين والباحثين بكون حركة القرامطة منبثقة من الاتجاه الإسماعيلي أو الاتجاه الحنفي ، أو إنها جاءت تحت تأثير الثورة البابكية التي انفجرت ضد المأمون ومن بعده من الخلفاء ، فكل هذه المحاولات للبحث عن شخصية فكرية هي غير مجدية لأن الحركة بلا هوية عميقة ، فهي نتاج مجموعة سياسية عامية ، ازدادت عاميتها وأميتها الفكرية مع اندماجها المتواصل مع أعراب الجزيرة ، واعتمادها على أسلوب عيشهم المتكرس بالغزو .

ويبدو غياب المشروع والأمية والعدمية الثقافية من اعتماد العنف وسيلة للبقاء ، وكذلك الهجوم على الدين ، ويبدو الهجوم هنا ليس نقداً أو تحليلاً واكتشافاً لجذور الأديان في المنطقة ، ومعرفة سببياتها وأهدافها ، بل هي عملية إنكار أمية لها ، تتجاهل شعائرها وقراءة أفكارها ، ثم تصبح استهزاءً بها وعنفاً ضد مظاهرها .

إنها أرستقراطية من نوع جديد ، فهي قطع مع التراث بصورة دكتاتورية ، وهي تعالي على المؤمنين ومقدساتهم ، وسيطرة عنفية على حياتهم وتوجيهها نحو الحرب .

ومن هنا نجد #الفاطميين أصحاب مشروع فكري وتنظيم توحيدي بينما هؤلاء مجرد قطاع طرق تاريخية ، ولهذا كان لا بد أن يصطدم الفاطميون والقرامطة ، فالقرامطة كان يخربون المشروع السياسي التوحيدي الفاطمي ، ولهذا كان الإسماعيليون مؤمنين إسلاميين ، لهم رؤية خاصة في هذا الإيمان ، أما القرامطة فأناسٌ عدميون لم يستطيعوا أن يشكلوا لهم رؤية خاصة في #الإسلام ، لأن تشكيلهم لرؤية إسلامية خاصة يعني تجذرهم في المنطقة واستيعاب تراثها وطرح برنامج ما لتحويلها ، وإقامة علاقة بالمؤمنين ، وحماية أرواحهم وليس هدر دمائهم .

ويبدو إن القرامطة هم أناسٌ من بقايا ومتشردي الحركة البابكية الفرس الذين انتقلوا للضفة العربية بعد فشل مشروعهم في إيران ، ولهذا نجد معظمهم بأسماء فارسية، كأبي سعيد بن بهرام أو دادويه أو #حسين_الأهوازي الخ ثم واصلت القيادة القرمطية حياة العزلة العميقة عن المحيط العربي مع هيمنتها على الأموال والأرواح .

وقد وقعت جزر #أوال مثل بقية إقليم البحرين في قبضة القرامطة ، لكنها لم تكن عاصمة الحكم ، وفي مركز القرار ، فهي ثالثة الأثافي بعد #الأحساء و#القطيف ، وقليلة هي الإشارات التي نجدها في الكتب القديمة عن جزر أوال ، وأسم أوال هو في الواقع يعبر عن مرحلة من التداخل بين انتهاء العصر القديم والعصر الوسيط . وهناك إشارات محدودة لأسم أوال في هذه الدراما الرهيبة :

في سنة 361 هـ – 972 م وقعت في أقليم البحرين الذي يسيطر عليه القرامطة ثورة سابور الذي كان أكبر أولاد #أبي_طاهر_الجنابي ، قائد الدولة البارز والراحل ، وسابور وأخوته كانوا قد أبعدوا عن الحكم ، فلم يرض سابور بذلك ، وقام بانقلابه الذي لم ينجح فيه ، فأودع هو وأخوته جزيرة أوال .

وقد وجه المعز حاكم مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الحسن الأعصم الحاكم يحتج على وضع أولاد أبي طاهر في السجن بجزيرة أوال ، (6) .

لا يعني ذلك إن أوال كانت سجناً فقط ، بل كانت كالقطيف وجزيرة تاروت تجمع بين الزراعة والغوص من أجل اللؤلؤ ، وتقوم بإرسال دخلها إلى الأحساء . ومن هنا كانت كبقية أجزاء الدولة القرمطية توظف أموالها لحروبهم التي تستنزف الموارد القليلة .

ما هو حبل الله؟

#عبدالله_خليفة

#عبدالله_خليفة ففي القرآن (أعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا..)، فما هو هذا الحبل؟

لم يقل اعتصموا بحبل السنة أو الشيعة أو الإسماعيليين أو غيرهم من الملل والنحل الإسلامية؟

بل قال (حبل الله)!

فما هو هذا الحبل؟

أهو سلسلة تمتدُ إلى السماء أم هو خيط رفيعٌ لا تراهُ سوى النخبة المميزة، أم هو فكرة واضحة تراها الملايين وتغض عنها قوى المصالح؟

هو مصالح الناس الموحَّدة، وهو طريق تقدم المسلمين المشترك، وهو كيان العرب المستقل، وهو وحدة أهل كل بلد وتفانيهم من أجل نهضته وعدم خرابه..

وهو برنامج النضال التوحيدي من أجل التقدم والحرية.

لكن أصحاب الأملاك يفضلون غير المسلمين حين يدفعون إيجارات كبيرة ويقومون بطرد البحرينيين والعرب والمسلمين، بل يفضلون الشركات العابرة للقارات لأنها هي التي تدفع الأموال الجزيلة!

وهم ينشأون الفنادق الجميلة لكي يحولوها إلى أموال سائلة دون اهتمام بعمالة الوطني أو نظافة البيئة!

ويفضل ملاكُ المصانع والشركات القوى العاملة الأجنبية لأنهم يدفعون لها أجوراً متدنية ويتركون أهل بلدهم في البطالة، ثم يقرأون (اعتصموا بحبل الله جميعاً..)!

وتترك الحكوماتُ الحبلَ على الغارب وليس على المستقر من السياسة، فلا سياسة وطنية، فالوطن مشروخ بألف شرخ، فيتساوى لديها الغريب والقريب، ويدور شعار اعتصموا بالامتيازات وملء الجيوب بالملايين، فلا عاصم غيرها، وليدبر الفقراء والتعساء أمورهم، فنحن معتصمون بالحبل مع الشركات الكبرى، والبنوك الأجنبية.

وكل طائفة لديها حبلٌ قصير، هو حبل الجماعة ومصالحها وفوائدها، فالصندوق الخيري هو خير للطائفة فقط، والحزب لمصالح الطائفة فقط، ثم هم يقرأون جميعاً وأعتصموا…

ويذهب الدراويش إلى أن حبل الله هو الانسحاب من الحياة والدوران بين البخور والعطور، والذوبان في الملكوت الغامض!

ويذهب آخرون أن حبل الله هو الأحكام المشددة على المساكين، وقطع أيدي اللصوص الفقراء، وخنق النساء، ثم ترك حبل الغارب لمصالح أصحاب السلطان يديرون النظام كما يريدون!

ضاعوا وضيعوا اوطانهم ودينهم لأنهم لم يقرأوا الواضح والبسيط، ولأنهم غرقوا في محبة أنفسهم ومصالحهم القريبة الدنية، ولم ينظروا أن هذه الحبال قصيرة ومتهالكة.

أزمة اليسار : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

#عبدالله_خليفة : أزمة اليسار

#عبدالله_خليفة : أزمة اليسار تتردد كلمة أزمة اليسار وغياب اليسار في الكثير من المقالات، تعبيراً عن فقدان لقوى مهمة معبرة عن أغلبية الشعب.

كان اليسار نتاج صيغ مستوردة وكان عالمياً يشتغل لإنتاج رأسماليات حكومية، أُضفيت عليها شعارات إشتراكية، والتحمت هذه الشعارات بالمطلق، أي رئيت وكأنها أبدية، مما جعلها نسخاً من الأديان.

وقد كانت الأديان في بدايتها ثورات معبرة عن أغلبية الناس، وهي الخميرة الأساسية، التي تم دفنها في الأشكال العبادية المفارقة لتطور الناس وتقدمهم، وغدت الأديان معبرة عن الأقليات الإستغلالية فركزت على الأشكال كأدوات سيطرة على الجمهور.

ولهذا حين حاول اليسار أن يعبر عن الإغلبية الشعبية كان يواصل سيرورة الأديان، في تلك الثورات، لكن اليسار في العالم العربي لم يتواصل مع تاريخه العربي، بل استورد يساريته من الخارج، وهي عملية ضرورية في جانب الأدوات النظرية التحليلية لأنها نتاج تطور العلوم التي هي خبرة بشرية عالمية، والتي كان ينبغي أن تتوجه لكشف تطور المجتمعات العربية، وهي غير ضرورية بل مضرة حين تغدو جلب قوالب وتركيبها على تطور الشرق المختلف عن الغرب.

في التجارب (الاشتراكية) التي تحولت إلى أديان حديثة، نجد العمل الهام الذي إستغرق سنوات على تطوير حياة الأغلبية، لكن من خلال هيمنة حكومات مطلقة، وحينئذٍ يغدو الفكر (الاشتراكي) دينياً ويصبح شيئاً فشيئاً معبراً عن الأقلية الاستغلالية، لأن البيروقراطيات تنفصل عن الناس وتحول جزءً مهماً من الفائض الاقتصادي لمصلحتها.

فالوعي(الاشتراكي) هنا يكرس شمولية الشرق؛ وهي سلطة مطلقة أبدية، وإدعاء بامتلاك الحقيقة والقضاء النهائي على الشرور، وتحويل الزعماء الموتى إلى مزارات ومعبودين، حتى يتم دفن الفكر النقدي العقلاني معهم.

هذا الوعي الديني هو الذي هيمن على اليسار العربي، فتم نقل إشتراكية دينية بيروقراطية ذات نصوص شبيهة بالكتاب المقدس، الذي لا يمسه سوى المطهرون، وهي في ذات تنكر تراثها الديني، وليس الأشكال التقليدية فقط بل كذلك المضمون الثوري المتواري في بداياتها.

لكنها تنزلق نحو الأشكال التقليدية، فالمقدس المحافظ موجود في لا وعيها في أكثر الأحيان، خاصة أن الكثير من مناضليها هم من الفقراء والعمال. فالأشكال التقليدية أكثر حضوراً في الحياة اليومية، كما أن الاشتراكية ليست عند الأغلبية سوى شعارات.

بسبب المواجهات بين الرأسماليات الحكومية الشرقية التي تصورت نفسها نهاية للتاريخ، وبين الغرب، حدث انتصار للرأسماليات الغربية الأعرق وكذلك حدث تطور آخر في الرأسماليات الحكومية الشرقية، فكشفت عن وجهها الرأسمالي، وتجاوزت إختناقها التقني الانتاجي، وقاربت الديمقراطية الغربية في جوانب شكلية.

وبهذا فقد اليسار العربي سنده العالمي، وأعتبر ذلك نتاج خيانة للاشتراكية أو لتغلغل الجواسيس، وغير هذا من السببيات المسقطة بشكل ذاتي، فأصيب بصدمة دينية، عُوضتْ في جوانب منها بالرجوع إلى الدين المحافظ، الدين كما صاغتهُ قوى الإستغلال، وكان الرجوع للمحافظة والأشكال العبادية والطقوس وغيرها من المظهريات، جزءً من تدهور طويل في هذا الوعي (اليساري).

وإذا كانت بعضُ القواعد انهارت وذابت في المظهريات الدينية الطافحة، فإن جزءً من القيادات تمرس بالأشكال الانتهازية، والمصلحة الذاتية، والميوعة الفكرية، والتوجه مع الغالب أي مع الأطراف الدينية المحافظة بتنوع تياراتها وزئبقية مواقفها وتوجهها نحو الانضمام إلى قوى الإستغلال السائدة.

إن الطبيعة الدينية في هذا اليسار تعتمد على قواعد شعبية لم تتجذر في المعرفة العلمية، فليست الأفكار اليسارية – كما يُفترض – شعارات وإنما نظرية متغلغلة في كافة العلوم خاصة الاجتماعية منها.

وأغلبية العمال ليس لديها وقت للقراءة المعمقة إن لم يكن ليس لديها وقت للقراءة أصلاً، ولهذا هي تعيد سير آبائها الذين بعد أن ينتهوا من العمل يتوجهون للترفيه أو إلى دور العبادة يشحنون أدمغتم بالخطب المنبرية، ثم مع الأيام تضعف صلاتهم هناك بأعماق الدين وهنا بأعماق اليسار وجذوره التاريخية.

وتصبح المظهريات العامة الدينية واليسارية بينهما مشتركة؛ البكاء على الشهداء، وعمليات الشحن الموسمية للرمزية المعبودة، وتسلل الطائفية عبر تنحية رموز وتعظيم رموز دينية، تنحية النساء عن التنظيم والقيادة، وغير هذا من الجوانب التي تغدو في الشباب أكثر بروزاً وهي التي لم تشهد النضال اليساري في عنفوانه.

يساعد على ذلك نوعيات التنظيمات اليسارية خاصة التي صارت أندية وشللاً، وفقدت مضمونها الجوهري وهو الالتحام بالواقع والجمهور والصراع معهما، من أجل تحليل واقع الأغلبية وتطوير مساهمتها في التغيير.

وإذا كانت لا تدرس الواقع، ولا تعتمد على القراءة والإنتاج المعرفي التحليلي للحياة، ولا على جهود أعضائها تقرأ الواقع وتصارعه، فإنها تغدو مذبذبة، انفعالية، عفوية، تتبع تيارات الواقع ولا تقودها.

ولأن الواقع يتمثل في صراعات الطائفيين المسيطرة فإن حركة (اليسار) تصير بينها، استفادة منها، وميلاً إلى بعضها، ونقد أخرى، لأنها تكون قد إنزلقت بينها وصارت جزءً منها.

صارت العفوية أساس عملها وهي التي تتيح نمو الانهازية في صفوفها.

في إطار تحليله لأزمة اليسار يقول إحد الكتاب العرب:

( عندما إنضم ابناء جيلي لمعسكر الفكر الماركسي المتمثل اساساً بأحزابه الشيوعية، كنا نتفجر بالطاقات الفكرية والنضالية، والثقة التي لا تتزعزع بصحة نهجنا، وبأننا قادرون، رغم ضعفنا الواضح في مناطق ما من العالم، على تحقيق ما كان يبدو مستحيلاً، بالانتصار على الاعداء الطبقيين والانضمام الى العالم الحضاري المتنور، عالم العدالة الاجتماعية والحرية البعيد عن الاستغلال، الا وهو العالم الاشتراكي. وكنا مؤمنين بنهجنا متعصبين له بشكل مطلق. ولكن اتضح فيما بعد ان ما كان يبدو قريب التحقيق اصبح مستحيلاً، وأقرب الى معجزات السيد المسيح وكنا قد تجاوزنا جيل الحماسة والاندفاع، وبدأنا ننظر للقضايا الفكرية والاجتماعية بواقعية ومنطق مختلفين عن أساليب التلقين الحزبية التي واصلت (والمرعب انها لم تتغير حتى اليوم) التمسك بنفس النهج والتصرف وكأن ما جرى في النظرية والتطبيق مجرد خطأ مطبعي سيجري تجاوزه وتعود الثوابت الايمانيه الى مكانها الطبيعي. فالحديث ليس عن نظرية أو فلسفة تتعارك مع الواقع الفكري والاجتماعي، انما عن دين له كهنته وبطاركته ونصوصه المقدسة بل وله حرمته الدينيه. وكأن المعسكر الاشتراكي لم ينته، ونموذجه الاشتراكي هو النموذج الوحيد القادر على انقاذ البشريه… رغم ما تبين من فساد بعد الانهيار المدوي، ومن انحرافات، وتجاوزات للفكر العظيم لمؤسس الماركسيه- كارل ماركس، قزمت فلسفته وحولتها الى ستالينية ضيقه الافق مارست أبشع اشكال القهر والاستبداد ضد شعوب الإتحاد السوفياتي والمجموعة الخاضعة لها في اوروبا الشرقية.)

حتى في إطار نقد الفكر اليساري وتجربته تتواصل عقلية الفكر الديني المحافظ، فمصطلحات مثل(عالم العدالة والحرية البعيد ع ن الاستغلال)، تعيدنا إلى ذلك الوعي فهي تصويرٌ للمجتمع السوفيتي كمجتمع ديني، كجنة أرضية، انحرفت إلى النار بسبب شخص كافر هو ستالين، لم يمش على صراط الإمام الأكبر ماركس.

وهناك جوانب في الفقرة السابقة المستشهد بها حقيقية، لكن الفقرة لم تقترب من فهم أساليب الإنتاج، وهي الفكرة الرئيسية لفهم الماركسية، ف(عالم العدالة والحرية البعيد عن الإستغلال) كلامٌ خيالي، وهو كلام مقصود به القفز على التشكيلة الرأسمالية، وهو ما كان المطب الرئيسي لمنظومة ما يُسمى ب(الماركسية – اللينينية) التي تمظهرت في مؤسسات الأحزاب الشيوعية، والتي اعتبرت هذه التشكيلة غير ضرورية، ويمكن القفز فوقها للذهاب إلى الاشتراكية مباشرة، وهي تعبر عن عقلية مغامرة غير علمية، لهذا كانت في العمق وعياً دينياً، وفي الظاهر إلحاد عدمي، يعتقد بإمكانية الطيران فوق السببيات الاقتصادية، وصناعة الواقع كما يهوى ويتحول إلى دين يسحق الأديان.

لكنه كان يصنع الرأسمالية الحكومية الدكتاتورية، فليست المسألة مسألة(رغم ما تبين من فساد بعد الانهيار المدوي)، بل الأمر أخطر وأكبر من ذلك، إنها عملية صنع المنظومة الحكومية الشمولية تلك، أي الأمر يعود لتكوين دكتاتوري في العلاقات الاجتماعية والسياسية الشرقية الضاربة الجذور في الاستبداد. فاستيراد الروس للماركسية كان إستيراداً بعقلية دكتاتورية تمظهرت بقوة في الحزب البلشفي، وكان المناشفة، المنادين بالديمقراطية أقرب للماركسية! وهكذا كان لينين صانعاً لهذه الدكتاتورية الرأسمالية الحكومية، منذ بداية تنظيم البلاشفة في الخلايا الأولى!

ولهذا كانت الرأسمالية الحكومية الدكتاتورية هي الممكن الوحيد لدى مثل هذه المؤسسات السياسية، وليس هذا ببعيد عن القوميين العرب والبعثيين والطائفيين الحالييين، فمهما كانت مصادر نقلهم للأفكار، فهم في النهاية يعملون لقيام رأسماليات حكومية دكتاتورية، فهذا له جذور في تاريخهم السابق لا يقوموا سوى بقولبتها على الحاضر. لا يختلف في هذا لنين عن الخميني عن عبدالناصر عن هوشي منه عن كاسترو عن صدام الخ..

وهي علاقات تجعل (اليساريين) يرون في الطائفيين أخوتهم في النضال!

كان إنشاء قطاع عام أساسي في روسيا وتشجيع القطاعات الخاصة المنتجة و تطوير الريف وتحديثه بشكل تدريجي والسماح بتعدد الأحزاب والحريات العامة والانتخابات الحرة كان أفضل للتجربة الروسية، وهو ما صار وامضاً في السياسة الاقتصادية الجديدة في العشرينيات من القرن العشرين في الاتحاد السوفيتي، التي لم يحولها لينين إلى منظومة مصراً على النظام الحكومي الدكتاتوري، فـُنسفت هذه العناصر الديمقراطية مع تصاعد الدكتاتورية بشكل شامل.

وإطاحة ستالين بأعضاء المكتب السياسي الآخرين وقتل أغلبهم ليست مسألة عبقرية شخصية، بل هي نتاج تصاعد البيروقراطية الحكومية وتصاعد الأجهزة السرية البوليسية والعسكرية التي وقعت خيوطها بين يديه!

ثم عممت هذه التجربة على البلدان والأحزاب الأخرى باعتبارها إشتراكية!، وقد هيجت هذه السياسة الصراعات الدولية الكبرى وبررت صعود الفاشيات في أوربا الغربية.

لم يقم اليسار العربي بنقد تجربته النضالية الدكتاتورية إلا بأشكال عمومية ومجردة ولم يدرسها بشكل نقدي من خلال تاريخه الخاص، لأسباب فكرية بدرجة خاصة فهو الماركسي لا يعي الماركسية، إلا باعتبارها قوالب شرقية استبدادية، وعبادة لقادة، وأبوية وطنية وعالمية.

هو جزء من جماعة تسودها الأبوية وغالبية عمالية تكره الرأسمالية بسبب عيشها في مصانع وشركات وتحن لإزالة الاستغلال، وهي تعاني من ظروفها هذه ولا تستطيع أن تغير مهنها، ولا تدرس الثقافة السياسية كذلك، وبالتالي يكون لها وعي مناهض بشكل عفوي للرأسمالية، وتمضي غريزياً للشعارات الاشتراكية، دون فهم عميق لها.

ومقاومة الاستغلال الرأسمالي وتحسين ظروف العمال وأجورهم أمور هامة جوهرية، ولكن مسألة إقامة نظام سياسي إشتراكي شيء مختلف.

وغالباً ما لا يفهم حتى قادة العمال هذين الأمرين، نتيجة لذلك الوعي، خاصة في دول تعيش نظاماً تقليدياً، متخلفاً، كما أن(الماركسية – اللينينية) التي تمتْ صناعتها في دول الرأسماليات الحكومية كرست مثل هذه الأمية الفكرية.

ولهذا فإن واقعاً معقداً كالذي نشهده حالياً لا تستطيع مثل هذه اليافطات الشعارية أن تحلله وتفهمه، وتتأخذ تجاهه موقفاً نقدياً يؤدي إلى تقدم حياة الغالبية من الجمهور.

لقد خلقت الطائفيات مثل هذه المواقف الملتبسة، وتؤدي العفويات السياسية والانتهازية والمعارضة الغريزية، أدوارها في تأييد الأحزاب اليسارية للطائفية الشيعية أكثر من الطائفية السنية، خاصة في بلدان المشرق ما عدا مصر وفلسطين والأردن، التي لها سمات مذهبية ودينية أخرى، فالكثير من قواعد الأحزاب اليسارية تأتي من العمال والفقراء، المشحونين بالدعاية الطائفية، ولا تتمكن مداركهم من فرزها وتحليلها، وحياتهم اليومية تجري بين هوائها، ولهذا يؤيدونها دون إدراك لمخاطرها.

والسياسات الطائفية لكافة دول المشرق مرفوضة، ولكن الأخطر فيها حين ترتبط بمشروعات توسع، وعسكرة، وتقمع شعوبها في الداخل، ولهذا فإن عدم نقد مثل هذه السياسات في الأحزاب(اليسارية) هو بحد ذاته مبعث قلق كبير، ولعل أسبابه تكمن في مجاملة طائفتها، وأعضائها المنتمين إليها، وحينئذ تكون السياسة(اليسارية) قد وصلت إلى الكارثة.

كما أن الطائفيات السنية لا تخلو من سلبيات كبيرة كذلك، فالعسكرة وسياسة الأجهزة العسكرية والبوليسية وإرسال الرساميل للعيش في الخارج، وعدم المساواة في المناطق وبين المواطنين للدخل الوطني، هي وغيرها سلبيات يجب نقدها بقوة من قبل الأحزاب اليسارية، لكن في هذه الفترة الحالية تكون سياسة المحافظين الدكتاتوريين في إيران هي الأكثر خطورة على حياة المنطقة.

مثلما تتوج خطأً السياسة الطائفية السنية في تأييد القاعدة.

تحدث المجاملات والتغاضي عن ذلك البلد وتلك الطائفة فيقال أن ذلك لحساسية الموقف! وليس ذلك سوى للحفاظ على مظهر هش للتنظييم اليساري، الذي تقاعد مبكراً من اليسار، لكنه يخدع نفسه بمظهريات، وعبر أعضاء لا يقرأون، ولا يزاولون نشاطاً سياسياً تحويلياً للواقع.

بطبيعة الحال يمكن لمواجهة الجمهور المتخلف والمتعصب أن تجرى وسائل الارشاد بطرق حذرة، وعبر التمييز بين رموز التراث والأنظمة التي تتاجر بها، لكن الحقائق يجب أن تقال، وأن تترسخ في وعي هذا الجمهور، فالتناقضات داخل الطوائف والأنظمة الشمولية تحتدم، وسيكون لها في المستقبل مظاهر حادة تصل بالقوة حتى إلى عقول أكثر الناس تخلفاً عن متابعة الأحداث وفهم الواقع.

ولو كان اليسار ذا مواقف نقدية من الظاهرة السوفيتية والصينية والناصرية والبعثية واليمنية الجنوبية وغيرها، لكان قد طور عقلانيته، وكان أكثر بقاء واتساعاً، وقلل من كوارث الأنظمة والحركات الطائفية، ولكن ذلك لم يحصل، وهو لا يحصل الآن تجاه الأنظمة التي ورثت السابقين، مما يدل على ضعف تنامي تلك العناصر النقدية العقلانية، وهيمنة العفوية المؤيدة للدكتاتوريات الجديدة، ومجاملة المتخلفين، والاستفادة منهم لمصالح عابرة، بدلاً من تبصيرهم بوعورة الطريق، وعرض تجربتهم هم كيساريين بلسبياتها وإيجابياتها، فالجميعُ نتاجُ نسيجٍ واحد شرقي شمولي طائفي، لا بد من التعاون لتغييره.

وحدة المنبر، وحدة المعارضة : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

الأعمال الروائية الكاملة، المجلد العاشر: خَليجُ الأرواحِ الضَائعةِ، هُدهُد سليمان، الأرض تحت الأنقاض، حورية البحر، شاعرُ الضياء، 2022.

الأعمال الروائية الكاملة، المجلد العاشر: خَليجُ الأرواحِ الضَائعةِ، هُدهُد سليمان، الأرض تحت الأنقاض، حورية البحر، شاعرُ الضياء، 2022.

لعب اتجاه جبهة التحرير على مدى العقود السابقة دور الموحد للقوى السياسية الوطنية والداعم لوجودها ونموها، فالنقد الذي كان يوجهه غالباً ليس تحطيمياً بل هو نقد بناء، يريد تعزيز مواقف هذه القوى، وتطور النظام الوطني.

ولهذا فمن الغرابة أن يشهد هذا الاتجاه نفسه انقساماً شل فاعليته وسط معركة انتخابية متصاعدة.

وإذا بحثت عن الأسباب لهذا الانقسام لن تجد أسباباً فكرية، بل هي أسباب شخصية وصراعات بين أفراد.

وقد كان رئيس الاتجاه الراحل الذوادي، قد عرف بدماثته الأخلاقية ورحابة صدره، وترحيبه بوجد اخلافات اجتهادية وفكرية وسياسية داخل الجماعة، لكنه عرف كيف يمنعها من الشطط، والغلو، فهو يحتضن السمات الفردية المختلفة، رغم أنه كذلك لم يكن متوجهاً للدراسات العميقة ولم تتشكل بالتالي في الجماعة رؤية متجذرة في شتى نواحي قراءة الحياة الاجتماعية والفكرية والسياسية، خاصة إن سنوات المنفى لم تعرف مثل هذه العملية، بخلاف الأحزاب التقدمية العربية في المنفى.

ربما يعود ذلك للتقلقل في حياة الذوادي وعدم وجود قاعدة ثقافية متجذرة للأعضاء، وعمليات الاضطهاد التي لم تتح مثل ذلك الدرس وتكوين هيكل عظمي صلب من الأفكار المنتشرة بين الأعضاء والجمهور المؤيد.

ولهذا جاء المنبر الديمقراطي التقدمي ليس نتاجاً للتنظيم الصلب السبعيني، وليس كتتويج لعملية فكرية وسياسية متصاعدة بل كتجميع لأفراد تضاربت بهم السبل وعاشوا خلال العشرين سنة السابقة في عوالم مختلفة، وجاءوا من منافٍ ومن سجون حطمت أعصابهم وثقتهم في دورهم، ومن حياة عادية روتينية ليس فيها إنتاج فكري أو قراءات عميقة في أغلبها الأعم، فتشكل المنبر كشكل من أشكال العفوية السياسية، وعبر شلل وصداقات شخصية، لم تشكل فكراً.

ولهذا فمع مرض الذوادي وغياب الرعيل الجامع لهذه الفسيفساء، لعبت تلك الصراعات الفردية دورها، وتم النفخ من البعض في تلك الاختلافات وتضخيمها وتحويلها إلى (صراع إيديولوجي). وإن ثمة تحرير مواصلة للنهج السابق وثمة منحرفين ليبراليين، وإذا حاولت أن تدقق في ذلك فلا تجد له أي مصداقية، فليس ثمة أي كراسات مكتوبة أو مقالات تنظيرية في هذا، أي لا توجد أية أدلة تثبت وجود انقسام فكري وسياسي. والأفكار المطروحة في الصحف لأفراد من المجموعتين لا تجد فيها أي اختلاف جوهري يستدعي هذه الحديث عن خلاف عميق!

كذلك فإن المرحلة ليس فيها ما يدعو للعودة إلى فكر التحرير السابق، حيث تم تجاوزه، في الفكر التقدمي المعاصر باعتناق فكر ديمقراطي اشتراكي، تخلى عن المطلقات في الحزب القائد الوحيد، وفي الحقيقة، واعتماد التعددية حتى داخل التنظيم الواحد، عبر وجود منابر رفاقية وليست نزاعية هادمة.

ولهذا كله تعود صراعات المنبر إذن إلى صراعات شخصية، في تصوري، مع غياب الزعيم المحتوي لهذه المجموعات والأفراد، وإصرار البعض على عملقة ذاتية ليس لها ما يبررها.

لكن الخطورة في الأمر هو إن فصيلاً مهماً تم شله عبر هذه التصرفات، وبالتالي فإن المعارضة فقدت شيئاً مهماً، إلى حين. خاصة إن هذا الفصيل نفسه هو من تزعم مع القوى الوطنية والدينية المعتدلة دعم التغيرات السياسية في البلد وتجذيرها شعبياً بحيث تحول هذا الخط إلى خط يجمع الأغلبية الكاسحة من القوى السياسية!

وهذا يعبر كذلك عن إن مهمات مركبة ضخمة تنتظر المنبر عبر تعميق العضوية، وجعلها حقيقية فاعلة في حياة الجمهور، وليست ترفاً أو رقماً في دفاتر الجمعية، وتطوير الفكر الديمقراطي الاشتراكي في حياة أعضائه، عبر دراسات نظرية وتطبيقية على الواقع والحياة الفكرية وعلى التراث.

كذلك فإن صعود العديد من القيادات بدلاً من قيادات الرعيل الأول يتطلب منها رحابة الصدر للنقد وللاجتهادات المختلفة، وتعميق النظرة السياسية وتجذيرها بقرءاة مختلف أفكار الأحزاب الأخرى والتيارات الحديثة والدينية، بحيث تظهر قيادات من نوع مختلف عن الرعيل الأول، ذات ثقافة حديثة طليعية واسعة، وقادرة على صياغة نظرات سياسية توحيدية لمختلف الجماعات الوطنية والديمقراطية، لتساهم معها في نقلة كبيرة للحياة السياسية.

وأول ما يجب الآن هو وحدة هذه القيادات وانتقالها للمساهمة النشطة في الانتخابات القادمة.

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-63218100cc32f', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });September 13, 2022

عبيب «مأكول خيره»..!

#عبدالله_خليفة

#عبدالله_خليفة

عبد النبي سلمان

الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي – البحرين

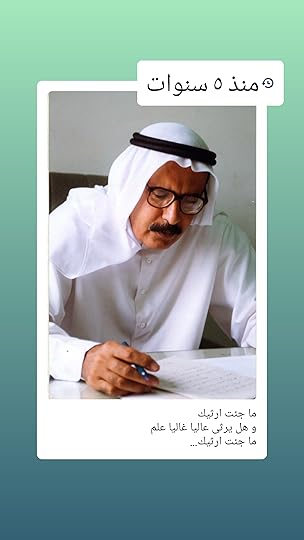

عبدالله خليفه… ابن الفقراء ورفيق الكادحين

شارك حشد كبير في حفل التأبين الذي أقامه المنبر الديمقراطي التقدمي في ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة الكاتب والأديب الرفيق عبدالله خليفة.

وتم في الحفل القاء العديد من كلمات الرثاء والقصائد الشعرية من بينها كلمة الامين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي التي جاء فيها:

عملنا جاهدين خلال الفترة القليلة الماضية على جمع بعضا مما كتب حول الراحل الكبير الرفيق عبدالله خليفه، وهو جزء يسير مما كتب وسيكتب عن سيرة هذا المناضل الفذ الذي افنى جل حياته باحثا وكاتبا وروائيا ومناضلا ومفكرا تقدميا في صفوف الحركة الوطنية والأدبية البحرانية، حيث انتمى الى صفوف مناضلي ومناضلات جبهة التحرير الوطني البحراني في العام 1966 وهو الذي عرف قبلها قائدا طلابيا ونقابيا شجاعا اثناء انتفاضة مارس المجيدة عام 1965، كما عرف عنه شغفه الكبير ومثابرته الدؤوبة على قراءة ومتابعة كل ما يتصل بالفكر وبقضايا الكادحين والطبقة العاملة وقضية الصراع الطبقي، فقد تبحر الراحل الكبير كثيرا في تحقيق قراءة علمية ناقدة وجسورة، ميزته عن سواه على مستوى المنطقة حين اهتم وبشغف كبير في تحقيق قراءة مؤصلة في تاريخ الثقافة العربية والإسلامية، وموظفا ما اتيح له من أدوات النقد العلمي لسبر أغوار تلك الثقافة وأسباب نهوضها وانكساراتها وتراجعاتها، مستندا في ذلك على ما توافر لديه من عمق والمام واسع بأدوات التحليل العلمي الماركسي اللينيني لمختلف الظواهر والتحولات الاجتماعية والسياسية.

وعندما نحتفي في هذه الأمسية الوداعية الحزينة برحيل هذا المناضل الشجاع فأننا نستذكر بالفخر سيرة مناضل من أولئك المناضلين الكبار الذين عرفتهم السجون والمعتقلات، ولازمتهم عاهات التعذيب، وعركتهم الحياة وذاقوا مرارات الفقر والحرمان والتهميش والإقصاء، نظير مواقفهم الوطنية وصلابتهم في الدفاع عن المبادئ التي آمنوا بها، وعلى المستوى الأدبي والسياسي رفض كينونة النخب الصماء، وبقي وفيا لمبادئه وقيمه ورسالة حزبه، مهموما بقضايا العمال والكادحين وعذابات المهمشين، ووعى باكرا أسباب تراجعات وانكسارات وسقوط القيم والمبادئ في وجه العواصف والمحن، فكان بحق مشعلا مضيئا من مشاعل الحرية والنور والتقدم. تلك صفات تعلمناها منذ خطواتنا الأولى على طريق النضال نحو بناء وطن تظلله العدالة والحرية، ونفخر أن يكون رفيقنا الراحل عبدالله خليفة أحد معلمينا الكبار الذين ستبقى لهم في الذاكرة مزايا وبصمات لا تقبل التلاشي وعصية على النسيان.

عبدالله خليفه ابن فريق العمال ورفيق العمال والفقراء والكادحين، قرأناه وهو يكتب بحرقة عن حرائق اكواخ السعف وعذابات البحر والبحارة، وموت العمال في مصانع الموت، وجشع سراق المال العام وخبز الفقراء، وغياب العدالة الاجتماعية، واضطهاد النساء وسطوة الجهل والتخلف وتبعات الحرمان، فقد اثرى مكتبتنا الوطنية بنتاجاته الأدبية والفكرية الغزيرة وبرؤاه السياسية ونقده الأدبي العلمي الرصين، فكان في طليعة من كتبوا الأحرف الأولى لترسيخ نهجنا الفكري والنضالي إبان تأسيس تنظيمنا الوطني الشامخ المنبر الديمقراطي التقدمي، تعلمنا منه كيف يكون الاختلاف صحيا ومفيدا مهما تباعدت الرؤى والأفكار، طالما كان الهدف هو الناس والوطن واحترام المبادئ وفي سبيل فهم أفضل لقضية الصراع الطبقي وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، والدفاع بشراسة ووعي عن قضايا التنوير في مجتمع يزداد انغلاقا وتمزقا جراء مكابدات اجتماعية وسياسية واقتصادية لا زالت تترى ضمن عالم بات يضيق ذرعا بأصحاب الكلمة والرأي الشجاع. ولا يفوتنا هنا ان نقدم الشكر الجزيل للتوجهات الوطنية لدى اسرة الأدباء والكتاب والتي كان الراحل أحد مؤسسيها الأوائل، حيث تتجه الأسرة لطباعة ما يربو على اكثر من أربعة عشرة مؤلفا فكريا وادبيا جديدا* لفقيد الوطن والكلمة الشجاعة ستسهم حتما في إثراء الفكر والأدب في بلادنا.

عبدالله خليفة ، أيها الراحل الكبير، لا نقول وداعا، لأنك ستبقى فينا ومعنا شعلة تضيء حلمنا المخبوء حتى يرى النور يوما، فنحن ببساطة، وكما علمتنا، نؤمن بانتصار الكلمة والفكر والعدالة على قسوة السيف وازيز الرصاص و سياط الجلاد، مهما ادلهم الطريق وتشعبت الدروب، وستبقى فينا قامة وطنية سامقة تلهمنا على الدوام بفكرك التقدمي وبشجاعتك في الدفاع بصلابة عن قيم الخير والعدالة ووحدة الوطن والشعب، وسيبقى تراثك الفكري والنضالي منارة لنا على طريق وطن حر وشعب سعيد يستحقه شعبنا.

——–

*هذه أكبر كذبة تسمعها اسرة الفقيد !؟

وإلى الآن يرفضون وضع فيديو تأبين عبـــــــدالله خلـــــــيفة على موقع المنبر اللاتقدمي

شيعةُ العربِ ليسوا صفويين : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

شيعةُ العربِ ليسوا صفويين

شيعةُ العربِ ليسوا صفويينكان العربُ هم مؤسسو المذاهب المختلفة، وهذا ينطبق على الشيعة، حيث تدفقت القبائلُ العربيةُ على العراق والبحرين واستوطنت هذه المناطق الزراعية وتأثرت بتقاليد أهلها القديمة الفلاحية.

كان تباينُ الرؤى السياسية يتم بشكل ديني، لكن المنزع العربي كان ملازماً للشيعة، والعربُ هم الذين نشروا المذاهب الإمامية في إيران وبعد أجيال تأثر بها الفرس والترك والأكراد وغيرهم.

أما الصفويون فقد ظهروا كتحولٍ سياسي حكومي واستثمروا تطور المذاهب الإمامية الطويل في إيران حيث بقيت الاثناعشرية وتلاشى مذهبا الزيدية والإسماعيلية بسبب اعتمادهما على العنف، في حين قامت الإثناعشرية على السلام والتعاون مع بقية المسلمين، وحتى ما عُرف بالتقية فقد كان تعبيراً عن الرغبة في عدم التصادم مع الآخرين.

الطبيعة الاجتماعية الريفية التي عاش عليها الشيعةُ العرب كرستْ هذه المسالمة، وغذى التجاور مع بقية الطوائف الإسلامية ومع المسيحيين هذا الميل للتقارب والتعاون.

ولهذا يُلاحظ في الشيعة العرب عدم اللجوء للجوانب العسكرية، وتعددية المراجع والتنوع في الآراء.

إن تطورَ الشيعة الفرس كان يجري في وضع سياسي اجتماعي مختلف، فإذا كان العربُ ذوي امتدادات واسعة في الجغرافيا وتنوع المناطق العربية وعدم وجود تأزم (قومي)، كان الفرس يعانون من الانحصار بين قوميات متضادة في منطقة ليست باتساع الجغرافيا العربية، وحين نشأت مملكةُ الصفويين بين سنتي 1501 – 1722 كانت قد أُقيمتْ على أثر عنف تاريخي سواءً من الإماميين السابقين أم من خلال الثورة الدموية ضد المغول ومن تحويل الإرث الصوفي المسالم للفرس إلى سياسة حربية.

ولهذا كان على الصفويين وهم يشكلون دولتَهم الحربية التوسعية المستندة على التعصب القومي الفارسي، أن يحولوا هذا الإرثَ الديني السلمي المتجسد في المذهب الشيعي إلى إرثٍ عنيف وإلى انفصال حاد عن بقية المسلمين وعداء كبير للعرب وهي أمورٌ صعبة متضادة. وبطبيعةِ حال تاريخ الصراع بين القوميتين الفارسية والعربية فإن ثقافةَ العداء للعرب واسعة متاحة أمكن تضخيمها بشكل هائل وحُولت بشكل مذهبي دون القدرة على تزوير ذلك بشكل كلي.

كما اشتغلوا على جوانب متعددةٍ من تفجير التناقضات داخل التراث الإسلامي، وتضخيمِ الموروث العبادي المختلف للمذهب عبر سيطرتهم المركزية طوال قرون عليه، وإلى توسع اللامعقول فيه، وتغييب الجوانب العقلانية النضالية المشتركة بين المسلمين. وأدى التوسع والغزو إلى طرد العرب من المناطق التي كانوا يعيشون فيها في إيران نفسها، وخاصة السواحل التي كانت عربية، ثم تم غزو العراق نفسه مصدر المكانة المقدسة في التاريخ الشيعي.

إضافةً للثروات هنا فقد كانت السيطرة على الأماكن المقدسة تتيح ثروات إضافية ومركزيةً دينية طاردةً محطمة للآخر المختلف.

لدينا هنا عبر القومية التعصبية الغازية الفارسية اللابسة الرداء الخارجي الإمامي، يجري تغييب التعايش، وخلق التناقض الكلي، فإما أنا أو أنت، إما الشيعة أو السنة، ولهذا فالقومي الفارسي الشوفيني يحيلُ المذهبَ إلى تضادٍ حربي ضد المسلمين الآخرين، وإلى نزاعٍ دموي مع الاتراك العثمانيين، وإلى نقل التكوين السياسي الفارسي القومي الشوفيني للعرب الشيعة، ومواجهة البشرية قاطبة.

في حين إنه في زمن الدولة العثمانية ظهرت مشروعاتٌ اقتصادية هامة في العراق فقد (أُنجزت قناة الهندية بعد عام 1803 لتروي الأراضي الممتدة حتى النجف، وهي عامل أساسي في ازدهار منطقة الفرات الأوسط زراعياً واقتصاديا. وشُقت بعد ذلك في أواخر القرن التاسع عشر ثلاث قنوات أخرى)، مما كان لهذا التطور الاقتصادي الاجتماعي مردود إيجابي على العراقيين وعلى تعايش المذاهب الإسلامية في مجتمع واحد.

نقل النسخة القومية العسكرية الشمولية الفارسية للعراق رغم كل التطورات السلبية التي غذتْ هذا النقلَ ووجود تُربٍ شمولية راعية له في مختلف التكوينات السياسية الاجتماعية، إلا أن شيعةَ العراق العرب ظلوا مختلفين عبرَ اختلاف المرجعية وبرفضِ ولايةِ الفقيه، وهم متنوعون فكرياً وسياسياً، ومتعاملون في ظلِ وطنٍ منوع، رغم أن تاريخ نقل النسخة الفارسية المذهبية السياسية الشمولية حصل على أتباع وقوى مؤيدة، لكنها ليست مطلقة التصرف وتُواجه بمكوناتٍ ومقاومة متنوعة، لكنها تُقحم العراق كله في مغامرات المركز الإيراني الحربية والسياسية.

وإذا كانت النسخة الأصلية الفارسية هي ذاتها تواجه شعباً تحديثياً متنوعاً يرفض هذا القالب العسكري المضر، ولكنه مأزوم ملغى الحضور، فإن العراقيين يُنتظر منهم تصعيد نموذج الديمقراطية والتنوع وفصل المذهبيات عن الحكم والسياسة وإعلاء الوطنية العراقية ومد العون بهذا لشعوب المنطقة عبر السلام والتعاون وهو الإطار السليم لازدهار الأديان والمذاهب والأفكار والعلاقات بين البشر.

رابط المقال على الحوار المتمدن أدناه

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=349423&r=0

September 12, 2022

إعادة إنتاج العفاريت ؛ عبـــــــدالله خلــــــــيفة

#عبدالله_خليفة

#عبدالله_خليفة

حين تسيطر الأغلبية الشعبية على الموارد العامة يقل حضور العفاريت في الحياة. فهي تعبيرٌ عن عدم سيطرة الإنسان على واقعه الاجتماعي وحياته وأمراضه.

وقد شكلت سورة الجن في القرآن تعبيراً ترميزاً مثالياً عن إلغاء دور العفاريت في حياة المجتمع وإبعادها عنه، بجعلها جزءً من عالم الإسلام، من عالم الخير، فانتهت تدخلاتها الشريرة، وانتهى حضورها في عالم الإنس، وغدت السيطرة لدى الإنسان.

إن الأدوات السياسية والاقتصادية لذلك العصرمحدود الثقافة العلمية، لكن المسيطر على ثروته المادية الموزعة على الأغلبية، تجعل مقاربته مع عالم الجن مقاربة دينية مثالية، فلا تتم إزالتها بل تتم إسلمتها.

ولكن المسلمين في مسيرتهم التالية وبسبب عودة الأغنياء للحكم، وإبعاد الأغلبية عن السيطرة على واقعها الاجتماعي، أعادوا حضور الجن بكثافة، وصار الجن الشرير خاصة هو المهيمن على الفضاء الثقافي.

فكلما فقدَ الإنسانُ السيطرة على واقعهِ، وتاريخهِ، وصار في مهبِ الرياح السياسية، لجأ لما هو خارج وجوده الاجتماعي، واستعان بالقوى الخفية ذات القدرات السحرية لكي تعيدَ له صحته أو ماله أو الأعزاء الذين فقدهم أو الشباب الذي مضى أو لكي تزيل العقم الجسدي والعقم الروحي، ولهذا لا بد من تقديم أعطيات لها مثل القوى الشريرة الاجتماعية وعمليات إسترضائها وخدمتها.

كانت الكلمة القرآنية والثقافية والتوحد الشعبي الواسع هي أدواتهم للسيطرة على الواقع الاجتماعي، لكن الواقع فلت من إيديهم لغياب الأدوات السياسية المناسبة، وجاءت قوى الأغنياء وحكوماتُ الأقلياتِ لتلغي ذلك الانسجامَ بينهم وبين وجودهم الاجتماعي التعاوني.

فراحوا يتصورون تاريخهم السابق كتاريخ من الأساطير ومن التدخلات السحرية العجائبية، فالكائنات والحيوانات والرموز العجيبة كلها هي التي صنعت تاريخهم الذي صنعوه هم بأيديهم، ويتراجع حضورهم الجماعي الذي تمزق فرقاً وأحزاباً.

لا يمنع من هذا إن المسلمين لم يسيطروا على ثقافة الخرافة كلياً، فهي نتاجٌ موغلٌ في القدم، فثقافتهم كانت تؤمن بالرقى والتعاويذ لكن المُسيطرَ عليها بالقرآن، وهو جانبٌ يماثل تحييد الجن وأسلمتها، والجانب التنويري الإسلامي حسمَ الخيارَ في بعض الجوانب، خاصة في تنحية الكائنات العلوية – الأرضية الشريرة، متوافقاً مع الكائنات العلوية الخيرة، والأفكار المثالية الفكرية الغيبية الخيرة الأخرى باعتبار العالم نتاج إله، وهو الذي يحكم الكون بالخير والفترة الأرضية هي فترة مؤقتة تجريبية، وبالتالي فإن الأفكارَ الدينية هي التي تعاونهُ على إستئصال الشر من حياة البشر.

ومع غياب الدولة الشعبية التي ترفدُ هذه التكوينات الفكرية العامة الخيرة، وتصاعد سيطرة الأشرار الاجتماعيين السياسيين الاستغلاليين، فإن الكائنات السحرية الشريرة تنطلق هي الأخرى في الحياة الاجتماعية.

لا يستطيع الإنسان في هذا المجتمع الذي فقدَ فيه الناسُ سيطرتهم على مصادر إنتاجهم، سوى أن يرتعب من كل بوادر الشر والموت والخراب والحروب، ولا يستطيع وعيه أن يفهمَ تاريخَهُ وكيف عجزَ عن السيطرة عليه، وما هي أسبابُ الحروب والأوبئة وسوء العلاقات البشرية، فهذه كلها تخرجُ عن فهمه، ويتصور إن مسبباتها موجودة في كائنات غيبية وفي حيوانات وطيور شريرة:

(العرب مثلا تكني البوم بطائر الخراب، إذ ينظرون إليه على أنه طائر شؤم تنقبض صدورهم لدى سماع صوته ليلا، ويتوهمون جهلاً حدوث مكروه كموتِ عزيز أو خراب ديار، ويصف الكتابُ الأوروبيين بأنهم يرون في صوتِ البوم إعلاناً لموتِ أحد الأشخاص أو أن أحد الناس يعاني في تلك اللحظة من سكرات الموت، ويتوهمون أن البومَ إذا ما حطَّ على سقفِ أحد البيوت أصابه بالشقاء!)، تعليق صحفي على كتاب مُترجم بعنوان (معجم الخرافات).

إن ارتباط البوم بالخرائب الناتجة عادة من كوارث الحروب وخراب العمران التي لها أسباب شتى، تتحول مع تكرارها في مثل هذا الوعي الشعبي العفوي إلى أن تكون هي مصدر الشر.

إن إعطاء الطيور أو الزواحف كالحيات قدرات على التدخل الواسع في الحياة البشرية تتصاعد إلى حد إعطاء الألوان والألبسة والوجوه إمكانية السيطرة على حياة البشر المستقبلية.

فالتطير والطيرة هي رؤية تشاؤمية من بعض الطيور كرؤية الغربان والاستدلال من وجودها على أحداث سيئة سوف تجري في المستقبل، مع ارتباط الغربان بالجثث الناتجة من الحروب خاصة.

ومع فقدان البشر السيطرة على واقعهم يبحثون عن مفاتيح السيطرة والتحكم خارجهم، نظراً لغياب التراكم المعرفي العلمي في حياتهم، وتظهر فئاتٌ متخصصة في مثل هذه الرؤى الغيبية، المستقبلية والمصيرية، وهي تقوم بإنتاج مثل هذا الفهم الخرافي، كشكلٍ آخر من توظيف الخرافة من أجل عيش تلك الفئة المنتجة لهذه الأشكال من الوهم.

تغدو النجومُ والكواكب والأرواح مصدراً لهذه المعرفة المستقبلية مع عجز العقول الأرضية عن التحكم في يومها، فهذه الأشياء خارج الملموس، ولها ظلال وصور لا نهائية وغير محددة، يمكن عن طريقها تسريب الأفكار والتوجيهات والنبؤات وخلق أشكال من التفكير المحتاجة للمعونة الماروائية نظراً لأزماتها المعيشية والسياسية والجسدية والنفسية المختلفة.

وإذا كانت هذه الأشكال السحرية عفوية وواضحة ببساطة فإن جر جوانب من الدين لعمليات سحرية هو الأمر الأكثر صعوبة في الكشف، حيث تجر تلك المناطق الغيبية لإنتاج ممارسات سياسية عامة مضرة بالتطور.

يؤدي ازدياد الاضطرابات في الحياة السياسية العربية إلى طريقين أما إلى توسع السيطرة العقلانية على الاقتصاد وأما السماح للقوى المتنفذة الإستغلالية التلاعب به كما تشاء مصالحها.

طريق السيطرة العقلانية يقود إلى ازدهار العلوم بما فيها علوم فهم الأديان، والثقافة عامة، وإلى إعادة لحمة القوى الشعبية وإمتلاكها لمواردها الاقتصادية، وهي أمورٌ تقود لزعزعة الثقافة السحرية والغيبية فهي ليست سوى إنعكاس لفوضوية الاقتصاد وتهميش العاملين.

أما طريق السيطرة الآخر والذي أنتج أغلب التاريخ الثقافي العربي، فهو يجعلها تزدهر، وهي تستغل مصطلحات الدين ورموزه من أجل إنتاج ثقافة لا تسيطر على واقع، ولا تجعل الجمهور يتحكم في إنتاجه الاقتصادي والخيرات التي يصنعها.

ولهذا كان نمو الموجات الأولى من الحركات الدينية يتم مع نشر السحر بصورةٍ واسعة، وهذا يتجسدُ بجعل العوالم الغيبية متحكمة تحكماً مطلقاً في الكائناتِ البشرية الشبحية، التي تفقدُ أيَّ دورٍ خلاقٍ في تغيير المجتمع بشكلٍ عقلاني مخطط.

ومن هنا فهي تتوجه للجوانب الدينية الغامضة، التي يتداخلُ فيها الواقعُ مع الغيب، وهي تلك العوالم التي حسم الإسلامُ الموقفَ منها، وجعلها سلبية فاقدة التدخل في الحياة البشرية، كالجن والأرواح.

وحتى لو فرض جدلاً بأنها غير موجودة فيزيائياً إلا أنها موجودة في الوعي البشري والوجود الاجتماعي، وهذا لا يغير من دورها.

فهناك إستغلال للمناطق المتراوحة بين الوجود والغيب كالموت، وهي منطقة خطيرة محفوفة بالأسرار والمخاوف، وذلك عبر جعل البشر يرتعدون خوفاً منها، فتتراءى لهم الثعابين والنيران والأرواح المختلفة، التي عادة ما تـُدخل في مثل هذه المناطق البرزخية عبر التعبئة السحرية التصويرية السينمائية بقصد نزع العقلانية من وعي المسلم، ويتحول المؤدلجُ السحريُّ هذا إلى قائد سياسي، يبطشُ بالعقل، ويهمشهُ، ويحيلُ الإنسانَ إلى أداة في يده من أجل المشروعات التي يخطط لها.

كما يقومُ بالتحكم في النصوص الدينية وإعطائها الأهداف التي يريدُها المتمثلة في زوال العقلانية، وإلى اعتبار التاريخ وحركة المجتمع لا تسير بقوانين، وأن الإسلام الأول لم ينتج خطة عقلانية للسيطرة على الاقتصاد، فتغدو منتجات التاريخ والتراث كلها بيدِ المنتج الساحر الحديث التي يوجهها كيفما شاءت مصالحُ الجماعات والدول الإستغلالية التي تتصرف بالمال العام كيفما تشاء.

إن الأغلبية الشعبية الجاهلة والأمية والتي عاشتْ طويلاً في ثقافةِ السحر، يُعادُ السيطرة عليها عبر مثل هذا التداخل بين السحر والدين، فتتحول الآياتُ والجملُ المُنتزَّعة من سياقاتِها إلى أدواتٍ للحكم والحروب والكوارث.

فيمكن للكلمة حسب هذا الفهم أن تحدث الانتصارات في الحروب، ويمكن إستدعاء بعض المنجمين لمعرفة مصير الحرب مع إسرائيل، وإعطاء الجنود مفاتيح الجنان وهم يدوسون على الألغام في جبهات القتال ويفقدون شبابهم، ويغدو أمراء الجماعات هم المحددون لجنس الكفار – سواء كانوا من جنس المسلمين أم من غيرهم – بعد أن التحموا بالذوات العليا، فهم الذين يستطيعون نقل المجتمعات المتخلفة والفقيرة إلى الأسلام الأول عبر دكتاتوريات المجموعات الصغيرة الأرهابية فيقررون الحياة والموت للناس.

إن حصول هذه القيادات على تلك الإمكانيات الخارقة يحيلُ الإسلامَ العقلاني التحديثي عند هؤلاء إلى شعوذةٍ سياسية، فهم قادرون على إقناع الجمهور الحاشد بأن يعود للوراء وأن يكون ضد مصالحه وتقدمه.

وهذا حدث ليس فقط لأن الجمهور جاهل وأمي، لكن لأن الجمهور يأمل في تسوية مشاكله الاقتصادية والاجتماعية الضارية بنفحةٍ سحرية، بتعويذةٍ تقدمُ له العفريتَ الهائل الذي ينقلهُ بين ليلة وضحاها إلى الجنة الأرضية، ويغدو الشباب غير المنتج وغير المشتغل في الصناعة وغير الدارس للعلوم وغير المصنعة في زنازين الدول الشرقية، يريد بلا عمل شاق أن يرى نفسه فجأة بين الحوريات، وأنهار اللذائذ حوله.

تتحول الجماعات الدينية السياسية إلى قوى خارقة ملكتْ السحرَ القادر بين عشية وضحاها على نقل المؤمنين للجنان الأرضية، فإن لم تستطع نقلتهم للجنان الأخروية، ولهذا تتحولُ سياساتـُها لبرامج سياسية فقيرة بفهم المجتمع وبفهم الدين معاً، معتمدة على زرع الأوهام في عقول الناس، فعبر روشتة حكم الأقليات أو الشركات الإسلامية أو شعارات العودة للشريعة، تجعل الناسَ تتصور أن هذه الشعارات قادرة على حل أزماتهم المعيشية في غمضة عين وانتباهتها.

في حين أن أزماتهم وتخلفهم نتاج ((علاقات اقتصادية)) متجذرة بحاجة إلى تحليلات عميقة، ومشروعات طويلة الأمد، فنقل الملكيات العامة الحكومية للناس وإحداث تنميات كبرى، وتوزيع فوائضها للمشروعات والحاجات الأهلية، مسألة تحتاج لعشرات السنين، إذا عملت وتوحدت الجماهير الشعبية وتعلمت وازدهرت بالعلوم.

إن الفانوسَ السحريَّ السياسي غير موجود، وإنه إذا لم يحدث الحراك الإنتاجي وتقلص هيمنات الدول على الاقتصاديات والدخول والعمالة والفوائض، وبقيت الجماهير في أميتها وسحريتها وتخلفها وأعمالها الحرفية المحدودة، لن يحدث أي تقدم، وسوف يزداد الفقر وتتكاثر الأرواح والأشباح.

إذا لم يحدث تعاون واسع بين القوى السياسية الديمقراطية لفهم الواقع الاقتصادي بالدرجة الأولى، وفهم عملياته ودخوله وكيفية تغييره، فلا تفيد أية روشتة أخرى، خاصة الروشتات السحرية.

لم تقم الثقافة الغربية المسيطرة على المنتجين الشرقيين أو الغربيين، بإنتاج ثقافاتهم العقلانية، فمثل هذا الإنتاج يتواكب مع تغيير ملكيات الصناعة الخاصة، التي تفيضُ عليهم بخيراتها، وإذا كانت ثمة عناصر عقلانية فيها، فهي لا تسود ولا تنتشر بشكل جماهيري.

بل توسعت الثقافات الغربية السائدة المعبرة عن أؤلئك المالكين للفوائض الاقتصادية غرباً وشرقاً، في نشر الخرافات وتيارات تغييب الحفر العقلاني.

كانت المدارس (الرفيعة) الأدبية والفنية كالسريالية والدادائية والبنيوية والشكلانية وغيرها تمثل عبادات الأشكال المفرَّغة مما هو حقيقي وما هو إنساني كفاحي، فتتركز على الخطوط والنقط المجردة والبُنى، ويُتم تغييب الإنسان وإزالة وجوده الاجتماعي، وتـُعطى لتلك الأشكال أهمية مساوية لعبادة النجوم والكواكب والأصنام، وتغدو عبادة الأشياء تخريفاً على أساس تحديثي، وتنقل للمنتجين الثقافيين لينشروها ويعطلوا ملكات الحفر النقدي في مجتمعاتهم.

لكن الجمهور العادي لا يفهم مثل هذه المنتجات الصعبة، كما هي مستوياته وظروفه، فتـُسوقُ له الخرافات عبر الأفلام، وتظهر الوحوشُ على هيئات مصاصي دماء وموتى وقوى غامضة تنبعث من الكواكب والقبور والأرواح ويجيء سكان المدارات البعيدة ليحكموا الأرض، ويتشكل أفراد بقوى خارقة، سوبرمان يرفع الطائرات على كتفيه ويحول مسارات الصواريخ في دقائق، وحيوانات قديمة هائلة يتم ظهورها في المدن الحديثة والبشرية تغوص في حروب نووية كارثية وغيرها من السيناريوهات الخرافية المرعبة والمسلية، وتـُحشدُ معها تقنياتٌ رهيبة لتجسيدها وجعلها حقيقية، مثلما يترافق مع ذلك نشر المخدرات وأشكال التسلية الخطرة والأدمان.

وتـُسمم الجامعات والثقافة وعمليات الإنتاج الفكري بالمستوى (الرفيع) فيما يُسمم العامة بالمستوى المتدني، وبهذا تجد ترنح الثقافات العربية من هذه الفؤوس الواسعة الانتشار، فالكثير من الشعر يغدو ذاتياً نرجسياً أو فقاعات، واللوحات تقلد اللاوجود الثقافي الغربي الخ..

ومع بقاء الرأسماليات الحكومية العربية الفاسدة المستنزفة للثروات وللأدمغة، وبقاء الأرياف غير مصنعة، والنساء الأميات يواصلن إنتاج الخرافة، تفيض البلاعات.

وتظهرُ مؤسساتٌ لعبادة الشيطان، ويُقال بأن ذلك جزء من الحرية الدينية، ويُقال بأن الإلهَ أو الشيطان تسميات خيالية مشتركة.

والقضية ليست الحرية هنا ولكنها في إلغاء التراث الإنساني المتمثل في الأديان، وصور الإله والملائكة واليوم الآخر هي رموزٌ لإنتاج الخير في تاريخ الإنسان، جوانبٌ روحية لتوسيع الضمائر وإحيائها في حالة الموات، ولكي لا تغدو الجريمة مبررة، والمذابح محترمة، وحين جاءت الهتلرية أنشأت الصليب المعقوف، صليبٌ يغيبُ التضحية، ويبررُ الحروب والقتل!

وهذا لا يعني جعل الفكر الديني مطية للاستغلال وهيمنة الطبقات والأمم، بل تعني رؤية التاريخ الديني كنضالٍ للإنسان في ظروفٍ فكرية مغايرة لنضاله في ظروف العلوم الحديثة.

وكم يحاول بعضُ المثقفين جعل تاريخ الأديان ومواده وسيلة لاستمرار الخرافة والقهر، ولهذا يشحنونه بما يجعل العقل يطير فوق ظروف الأرض الحقيقية، لتبرير اللاعقلانية.

فيظهر مثقفون يدافعون عن وجود الأرواح والروحانية ويعرضون فشل العلوم والسببيات والقوانين، وفي مواجهة ماديين آليين يريدون سحق الأديان بشكل لا يقل عن لاعقلانية أولئك.

يغدو الوجود صدفة، والخير صدفة، والعقول متاهة.

وفي ذات الوقت تبرز عبادة الشيطان وعبادة الدولار!

وفي ذات الوقت تفقد الكثير من الشعوب سيطرتها على أحوالها وأسواقها، ومعيشتها، وتتشردُ في أركان الأرض بحثاً عن لقمة العيش، حاملة معبوداتها وكتبها الدينية في أرجاء المعمورة، قد تغرق في قوارب أو تتلاشى في مجازر، وتنتفض الأريافُ بحروبٍ طاحنة مخربة لنفسها قبل الآخرين، وتلجأ للقرصنة وحروب العصابات لتأكيد عيشها الذائب في العولمة الرأسمالية الحديثة.

في حين إن كل أدوات الحداثة والعقلانية لم تستطع أن تضع حداً لفوضى الوجود السياسي الراهن، مع ازدهار الأنانيات الطبقية في كل مكان.

يعود الكثيرون للخرافات، ويغدو بند مطاردة السحرة في كل اجتماعات وزارات الدول العربية والإسلامية المخصصة لتنمية العقلانية وبشكلٍ مستمر، دون إلقاء القبض على الفقر والبطالة والجوع والتشرد والهجرة.

ورغم نشر بعض التقنيات في المدارس فإن الطلبة يعودون لصفحات التنجيم وقراءة حظوظهم في الجرائد، بسبب أن الخطط الحكومية لتشغيلهم غير مضمونة.

في هذا الجو العالمي تنتعش زيارات البابا وتحصل المنظمات الدينية على مساحات عمل تخصصها في زيادة نشر اللاعقلانية، وتهاجم الحداثة والعلمانية والديمقراطية سبب مصائب العالم في رأيها، وفي هذا الجو الخرافي الدموي، يبرر مثقفون المجازر بدعوى المقاومة، ويؤججون تصادم الأديان والشعوب، ويعودون لاستحضار السحر والشعوذة وإدراجها في الحياة اليومية.

لا عجب في مثل هذا الجو أن يستعين حملة رسائل الدكتواره بأرواح أسلافهم عبر القبور ويستنجدون بملاحظاتهم الهامة، وتظهر دراساتٌ عن أهمية البصل في أشعار الأمويين، وعن مدى الملوحة في مياه البحار، وتكثر الخطب عن التنوير في قرى ومجمعات قـُطعت عنها الكهرباء، وتلتهم الأغاني تسعين بالمائة من بث الفضائيات العربية، ويظهر قادة السحر في السماء وهم يرشدون الشعوب لكيفية محاربة الأمراض ودحر التخلف وهزيمة الصهيونية.