عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 60

July 20, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: تحليلٌ لكلامٍ مغامر

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: تحليلٌ لكلامٍ مغامر

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: تحليلٌ لكلامٍ مغامرلا أعرفُ من هو الذي يتحدث لأنه يكتبُ باسمٍ مستعار (علي الديري)، ولكنه دائب الكتابة الصغيرة المهمومة بنضال شعبنا وبتحولاتِ الأمة العربية وثوراتها، فيه هذا الحفظ للجمل والشعارات العامة، وهو يريد أن يثّورَ الشعب المظلوم بأي طريقة، فتصطخبُ كلماتُهُ وتشتعلُ وتضطرب.

يعتقدُ أن حراكَ البحرين يمكن أن يكون خارج الإطار الوطني القومي المتداخل.

(أعتقد أن الحديث عن تمايز الانتفاضة أو الثورة في البحرين عن غيرها مما حدث في تونس أو مصر.. كل ذلك يعكس عجز بعض المفكرين عن الخروج من إطار الأفق القومي والطائفي)، قحطان راشد(عرف الان !) ، رداً على أطروحات عبدالله خليفة، الحوار المتمدن.

بدايةً ما الذي يحددُ الثورةَ؟ إنها حركةُ طبقاتٍ لا تعجزُ عن العيشِ بالأسلوبِ القديم وهي خاصيةً الطبقات الدنيا في حين لا تستطيع الطبقات العليا أن تواصلَ السيطرةَ بالأسلوبِ القديم نفسه، فتحدثُ ثورةٌ هي حراكٌ موضوعي لا تحركهُ فئةٌ سياسية ما، وهي نتاج قوانين البنية الاجتماعية.

قحطان راشد صاحب الاسم المستعار يستعير لينين كثيراً، لكن لم ينتبه ربما لهذا التعريفِ التشخيصي الدقيقِ المشهورِ الذي قدمهُ لينين للثورة.

لينين يقولُ (طبقات) وليس طوائف. حراكُ الطبقات مختلفٌ عن حراك الطوائف، حراكُ الطبقات هو صانعُ التاريخ إلى الأمام، أما صراعُ الطوائفِ والقوميات فهو مدمرُ التاريخ! وصراعُ الثوراتِ العربية صراعُ نقلاتٍ إلى الإمام عبر مساهمات جميع الطبقات الوطنية في تغيير رأسماليات الدول الشمولية.

في البحرين تحركت أجسامٌ من طائفة عبر فعل مغامر إرادي، أي لم يكن نتاج ظروف موضوعية خارجة عن الإرادات الذاتية للقوى السياسية ولا من فعلِ طبقاتٍ وطنية.

لقد قامت الطائفيةُ باختراقِ الطبقات الوطنية البحرينية وتشتيت وجودها الاجتماعي السياسي. وقد تم هذا الاختراق عبر عقود، وقد وضحنا ذلك في مقالات سابقة التأريخَ، الملموسَ لهذا الاختراق وغيره من الاختراقات المذهبية السياسية، والذي أدى إلى تفكيك شعب البحرين كشعبٍ موّحدٍ وتحويله إلى طائفتين متمايزتين في وجودهما السياسي، وجره إلى سياساتٍ أجنبية خطرة.

حتى لو افترضنا جدلاً اننا نريد أن نقيمَ ثورةً فلابد لنا من توحيد الشعب المفكك أولاً. وهو أمرٌ مستحيلٌ كما قلنا لمخالفته القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي، فلا بد لنا بدايةً من هزيمة التيارات الطائفية السياسية المعرقلة للتطور الوطني، فكيف يمكن أن تقود هي نفسها ثورة؟!

والثورةُ حلقةٌ من حلقاتِ التطور الاجتماعي لشعبٍ موّحد، وتغدو قفزةً متطورة لتاريخه، وتحولاً نوعياً فيه.

وهكذا فإن ما يقولهُ الأخُ قحطان ليس صحيحاً، وما يقوله عن التحركات الاجتماعية لفبراير 2011 بأنها ثورة، فهي ليست ثورة ولكنها تحركات مذهبية سياسية جرت إلى أغراضٍ باتت معروفة وأدت إلى المزيد من تخريب عملية توحيد شعبنا، الذي فُككَ بسبب السياسات الطائفية.

إن خطأه الفكري هنا انه يقول إنه ينتمي إلى الماركسية ولكنه لا يعرفُ أبجديات الماركسية! وليست مسألة الثورة مسألة هينة، يمكن التغاضي عنها فهي مصيرية خطرة.

هو يعتقد إذًا أن الشعوبَ العربيةَ متمايزةٌ ويمكن بالتالي أن تجري الحركة السياسية فيها بأشكال مختلفة، وأن (الثورة في البحرين) ذات الطابع المذهبي، لا يجب أن تخيف أحداً إذا كان الدينيون هم في (بوز المدفع) على حد تعبيره.

هنا جملة من الأخطاء فالشعوب العربية هذه تنتمي إلى الأمة العربية ذات المسار التاريخي المعروف، وهذا يعطيها خصائصَ تاريخية لم يتفضل السيد قحطان بفهمها، وبالتالي فإن شعوبَ هذه الأمة تتخوف من تداخلاتِ أمةٍ أخرى، وخاصة بسبب الصراعات الكثيرة بينهما على مدى التاريخ.

ولم يستطع هؤلاء الدينيون السياسيون أن يكونوا جزءًا من الأمة العربية، عبر ثقافتهم السياسية المذهبية، وجاءتْ كنسخٍ لتجربة تلك الأمة الأخرى، عبر قيادتها المذهبية الشمولية، إنهم يتكلمون العربيةَ ويعيشون ويتنفسون في الثقافة العربية لكن النسخة المذهبية السياسية تكونت في تاريخ الدولة الإيرانية، عبر صعود دور رجال الدين وتكوينهم تلك النسخة في الأمة الفارسية التي لن تُستعاد في الأمة العربية وشعوبها ولأسباب ملتبسة. إن المذهبيين لدينا بحاجة إلى أن يكونوا جزءًا من النضال العربي الديمقراطي وأن يكونوا جزءًا من الثقافة العربية الديمقراطية الحديثة.

وقد جرتْ محاولاتُهم خلال ربع قرن مضى وعُرض عليهم المستقبلُ الكارثيلا لحركاتِهم من دون أن يمتلكوا مصيرهم بأيديهم ويعيدوا إنتاجَ ثقافتهم المذهبية المحافظة ذات الجذور الفارسية بثقافةٍ عربية ديمقراطية، ومازالوا يصرون والقادم أخطر وأفدح لو يعلمون!

أناسٌ يعيشون على قمعِ الكادحين والنساءِ والأطفال والثقافة الديمقراطية الحديثة داخل طوائفهم نفسها، فلا يستطيعون أن يكونوا جزءًا من الثقافة العربية الديمقراطية ومن حراكِ الأمةِ العربية المتجهة إلى أنظمةِ التعدديةِ والعلمانيةِ والحداثة. فدعْ عنكَ أن يقدروا على صناعةٍ ثورة عربية بأفق الحداثة! قلْ إنهم يقدرون على المشاركة في مؤامرةٍ أو أن يخدعوا البسطاءَ بنضالٍ ملتبسٍ، أما أن يصنعوا تقدماً اجتماعياً فهيهات! كيف لا وقادتهم الدينيون يعيشون على استغلالِ عامةٍ يريدونها دائمة متخلفة راكعة لهم. نريدهم أن يكونوا جزءًا من نضالنا الديمقراطي الوطني، أن ينصهروا في تاريخنا.

(اليساري) المتطرفُ ذو هوسٍ بالجُملِ المنتفخةِ ويعتبرُ الكلامَ بديلاً عن الواقع الحقيقي، وكلما نفخَ في الجُمل وامتلأَ ريشهُ ظنَّ أنه غيّرَ الواقعَ فيما هو يُدمرُ الواقعَ وإمكانات التحول الموضوعية فيه.

قحطان راشد ذو الاسم المستعار يصرخ بأسماء الثورات العربية وبأسماء القادة، فماركس نفسه يحضرُ بكل بساطةٍ خاضعاً لسلطتهِ المطلقة:

(لقد ناضل ماركس من أجل تغيير الواقع.. لقد كان ليبرالياً حقيقياً (؟).. ولم يتردد لحظة في الوقوف ضد الطغاة..)، (المصدر السابق).

يتحول ماركس هنا إلى دجال شرقي، رجل البحث والعلم يغدو مؤيداً لدكتاتورية رجال الدين المتخلفين الذين قادوا بلداً من أهم بلدان المنطقة الواعدة بالسير نحو الحداثة إلى سجن كبير محافظ، وهو ما يريد تلامذتهم أن يطبقوه علينا في البحرين، وما يتحمس له صاحبُ الوعي المستعار.

ببساطة شديدة يسوق الأخُ الجملَ الإنشائيةَ الحماسية التي تقود إلى التهلكة، فكيف يمكن أن يؤيد رجل حديث ديمقراطي مثل هذه التجارب الدكتاتورية الدينية وباسم الماركسية في وقت أصبحت فيه كل التجارب الدكتاتورية مرفوضة؟! ومع كل مخاطرها الآن على السلام والتقدم والتوحيد للمسلمين والقوميات في المشرق والخليج المستهدف خاصة؟

إن تجربتنا طويلة ومريرة مع اليسار المغامر في بلدنا ذاته، ففي أوائل السبعينيات كان هذا الوعي نفسه بانتفاخه وغروره وبجمله الصاخبة يدعو إلى الثورة المسلحة في البحرين والخليج العربي كله. ولم يفد أي جدال وكتابات طوال سنين، ومن ثم كانت الضحايا في ظفار والبحرين، والكثيرون عانوا ثم فقد البلد الكثيرَ من قوى الحرية ومن الشباب الذين ذابوا في غبار الأيام.

وجاء المجلسُ الوطني في السبعينيات نفسها وجرى نضالٌ لإيجاده وتطويره ولكن أصحابَ الجملة الثورية يعرقلون مساره ويصطخبون، وكان ذهابُ المجلس الوطني المنتخب خسارةً كبيرةً كان يمكن مع استمراره إصلاح جوانب كثيرة على مدى العقود السابقة، وهو ما لم يحدث وسبب نشوء الطائفيات المتصارعة الممزقة للشعب.

ووجد أصحابُ الجملةِ الثورية في هؤلاء الشباب الديني قارباً يركبونه من أجل المغامرات وكانت أفدح وأشد خطورة، وذات أبعاد أقليمية يرفضون الربط بينها وتحليلها ورؤية أبعادها وآثارها القادمة، ثم يجلبون رموزاً وتجارب مقطوعة السياق، مضطربة الاستشهاد ويضعونها في مثل هذا الصراخ السياسي ويغدون هم أساس المواقف المبدئية.

ثورة مسلحة باسم الماركسية الماوية في السبعينيات، ثم تحركات شعبية كاسحة باسم رجال الدين المحافظين ركائز الإقطاع في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين!

أي دركٍ نزلتْ إليه جماعةُ الجملِ الثورية المخيفة هذه، فمن ثورة الكادحين الإلحادية إلى حرق البخور للملالي؟ أهذا هو المصير البائس لشباب القمصان الحمر؟ لكن كيف حدث السقوط؟ وأية كتابات تحلل وتغوص في مثل هذه الانقلابات المأساوية الكوميدية؟ فالتاريخُ مثل النظريات والاستشهادات ضائع، فليس ثمة فكرٌ يتكون، ولا نظراتٌ تتأسس، وإنما هي لحظة الانفعال الحادة الراهنة، التي يتصيد فيها البرجوازي الصغير المضطرب لحظةَ قنصٍ سياسيةٍ كبيرة، يمكنُ أن يحصلَ منها على غنيمة، فلا يهملا من سيقدم هذه الغنيمة، أكان فلاحاً مسكيناً في ظفار أم قروياً شاباً متحمساً في ريف البحرين، وسواءً كان ملحداً على الطريقة الماوية أم طائفياً متشرباً بتعصبٍ ديني رهيب، فالمهم هي (الثورة) سواءً سلختْ جلود الظفاريين والعمانيين أم حرقت البحرين، المهم هو لحظة التفجر الفوضوية ذاتها واقتناص منافع الحكم منها.

لكن البرجوازي الصغير المراهق لا يتعلم.. وفي كلِ عاصفةٍ يتوقعُ أن يصيرَ حاكماً، ومن هنا وقع كثيرون في السبعينيات ولم يتعلموا سوى الاختباء وتركوا ساذجين آخرين في موقع أمامي ليتم اصطيادهم إذا فشلت اللحظة المكسبية الكبيرة.

إنه لا يقيم وزناً لكون مؤامراته تدمرُ أسراً، فهو يحفظ أسرته في مكان أمين، وقد عرّضَ كثيرين للعذابات والتجريب السياسي المرير، وتدمروا ولكنهم يُذكرون كأبطالٍ انتفت تواريخُهم الحقيقيةُ المتكلمة وتم أدلجتها والنفخ فيها. ولو أنه كان عاقلاً لم تحركهُ جملهُ الثوريةُ الزائفةُ إلى الفضاء، لكان من الممكن أن يجدَ رفاقاً وأتباعاً مناصرين يشدون أزره بدلاً من أن يذهب لاصطياد شباب الريف المساكين ويستخدمهم بديلاً عن شبابِ المدن والذين قدمهم قرابين لغروره السياسي وجنون عظمته.

وهل يهتم هو بهؤلاء الشباب ويقدم لهم معرفة ثمينة تجنب أمهاتهم فقدهم؟ أو أن يوجههم إلى الطرق العقلانية من النضال لتزدهر حياتهم وتتراكم تجاربهم وثقافتهم؟لا! إنه لا يريد ذلك فهو الرافض لطريق الديمقراطية الغربية يتعلق بكل حبال سيرك الدكتاتوريات الشرقية المتعددة فلا تتراكم لديه ثقافة ديمقراطية تؤسس لتنظيم مؤسسي متين! فمن لم يتعلم خلال أربعة عقود هل سوف يتعلم الآن؟ من لم يحلل تاريخَهُ السياسي وما فيه من إيجابيات وسلبيات، هل يقدر أن يكون صادقاً مع نفسه في بضع سنوات راهنة؟!

هو على طريقة قحطان راشد هذا الذي يكتب بلا مسئوليات فكرية وشخصية وتنظيمية فهو متبخرٌ في الهواء الايديولوجي، فالاسم رمز للموقف المسئول، لكنه يختبئ وراء اسم مستعار من أجل أن يتهرب من ضريبة التجربة وأمانة المكاشفة، ولا يريد أن يتحمل خطأ الفكرة أو صوابها، ويراوغ في السر، وفي التاريخ، وفي النضال، وليتحمل شبابُ الريفِ الكوارثَ وحدهم.

البرجوازي الصغير اليساري المتطرف كالبرجوازي الصغير المذهبي المتطرف يستغلان العمالَ ونضالاتهم حتى يصعدا هما الاثنان إلى المراكز والمكاسب، وليتحمل العاملون آثارَ المغامرات من سجون وتخريب وضياع لفرص العمل وليتحمل الأهالي العذابات. واشتغالُ الاثنين على الوعي السياسي يتم بالطريقة ذاتها حيث يتملا أسطرة الوعي وتحويل المفكرين والمناضلين إلى صوفيين وسحرة كما حوّل الماضون الرموزَ إلى نجومٍ وكواكب وأرواح وشخصيات خارقة وكما يحولُ قحطان راشد ماركس إلى مشعوذٍ شرقي .

July 15, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: كلنا إسلام سياسي!

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: كلنا إسلام سياسي!

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: كلنا إسلام سياسي!هناك بعض الكتاب يستخدم إصطلاحاً مضحكاً هو إصطلاح (الإسلام السياسي)، كأنه يوجد إسلام سياسي وإسلام غير سياسي، كأن يكون إسلاماً اجتماعياً أو فنياً!

ولا يوجد دين أو فكرة كبرى دون أن يكون لها تطبيق سياسي وجذور سياسية!

بل أن الأديان والأفكار الكبرى كان جوهر وجودها وحركتها من أجل غايات سياسية، ولكن الأديان نشأت في ظروف التبس فيها السياسي بغير السياسي، وظهر القومي والقبلي والاجتماعي بأشكال دينية ضرورية وموضوعية، كان لا يمكن للوعي أن يتشكل دون الاستعانة بها، وهي التي رافقت حضور الإنسان وهو يبدأ بتشكيل التاريخ المكتوب!

ولهذا حين يقولون عن جماعات دينية بأنها إسلام سياسي، يقصدون بأن الجماعات العادية المسلمة والمثقفين الديمقراطيين والعلمانيين، هم يمثلون الإسلام غير السياسي!

وبالتالي على جماعات الإسلام السياسي أن تكون غير سياسية، وإنه يجب أن يغدو الإسلام غير سياسي، وهي كلها عبارات متناقضة غامضة!

ولكن كل المسلمين يعيشون الإسلام السياسي، بل وغير المسلمين الذين يعيشون معهم بحكم تأثير الأغلبية.

وهذا كله نتاج تاريخ طويل موضوعي، بمعنى أنه له أسبابه في الاقتصاد والاجتماع والثقافة.

ولكن هذه الجماعات التي يسميها المتفذلكون بأنها (جماعات الإسلام السياسي) هي جماعات سياسية تقوم بتسييس المذاهب كالمذاهب السنية المتعددة والإثناع عشرية المتعددة والدروز والإسماعيليين وغيرها من الجماعات التي تشتغلُ في فضاءِ القرون الوسطى المنسحبِ على عصرنا!

ففي كل مذهب كبير هناك مذاهب وتقوم بتشكيل أفكار سياسية داخلها، وإذا كانت هذه النخب تشكل تيارات سياسية فإن الطوائف التي تنتمي إليها هذه التيارات هي أيضاً سياسية، ولكنها ذات سياسة كامنة متوارية، فتنخلق علاقات بين النخب والطوائف لدفعها واستثاراتها لمواقف معينة، أو لتجميدها والسيطرة عليها الخ..

لكن الجماعات السياسية الدينية تشكل سياسية طائفية، فهي تعجز أن تكون سياسة وطنية، لأن الوطنية هي تذويب للطائفية السياسية في وطن موحد يرتفع عن تكوينات الطوائف والأديان المختلفة،

July 11, 2022

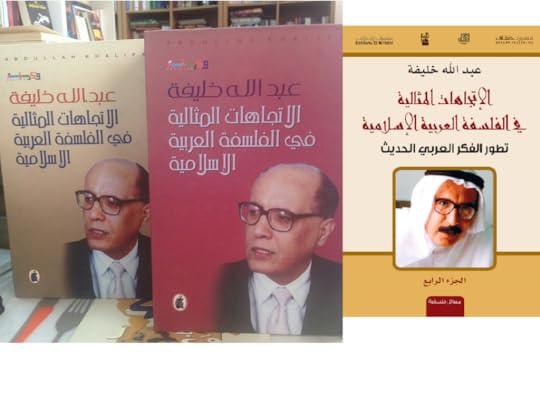

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية – خاتمة الجزء الثالث

الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية

الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية تاسعا ؛ البنيتان وتتويجهما السياسي الفكري

ليس ثمة فروق نوعية بين بنى الإقطاع سواء تمظهرت في المغرب أو فارس ، فالبنى الأشد حضوراً للقبائل الرعوية ، أو البنى الأشد حضوراً للقرى والمزارعين ، تقوم كلتاهما بتغييب القوى العاملة فيهما .

حين تتوجه البنية الفارسية مثلاً في الجانب الفكري عبر العودة للزرادشتية وتحكم قوى النور المجردة في السماء ، فإنها إسلامياً تقوم بالتوفيق بين المستويات الفكرية للعهد الفارسي القديم ، وبين الثقافة الإسلامية ، أي تجعل المضمون القومي المتواري يقوم بإعادة تشكيل الإسلام تبعاً لهذا المضمون ، فتتقارب التعددية النورانية السماوية مع تعددية الأئمة في الإمامية وتتويجها الإيراني : الإثناء عشرية .

إن نمو هذا المضمون ليس تجريدياً فكرياً ، بل هو مشكل عبر تطور الحركات الاجتماعية ، فمن الهاشمية حتى الزيدية مروراً بالإسماعيلية حتى تتوجت العملية بالإثناء عشرية ، ويترافق هذا مع تصاعد مقاومة الشعوب للمركزية العباسية ، التي تفتقت وأمكن للقوى السائدة الطالعة في [الأمم] المُضمرة من هذا المخاض أن تهيمنَ على تشكيل الخريطة السياسية ، ولكنها ووجهت بغزوات متجددة من القوى البدوية : الأتراك ، والسلاجقة ، والأفغان ، والأكراد الخ .. فراحت تمركز فكرها الإمامي الباطني في نقض النصوصية التي كانت وليدة القوى البدوية المهيمنة ومستواها الفكري العام .

وهذا النقض اشتغل على مستويين : عودة للإرث الفارسي القديم ،كما يتمثلُ في الصوفيات المتعددة ، وقبول للنصوصية الشعارية والعبادية الإسلامية ، أي أنها تمثل بمستوييها فعل القوى الإقطاعية الفارسية ، في السيطرة على الميراث القومي القديم والميراث الإسلامي الراهن ، بتكريس وجهيهما النهضويين المجردين ، كسيطرة للقوى الفوقية ( النورانية ) الإمامية القائدة للمجتمع ، وإلحاقه ل ( التراب ) الشعبي بقيادته ، أو إبعاده للعدو المعتم .

ولهذا نلاحظ عودة للغة الفارسية وسيادة أدب التصوف والتشيع ، وهي كلها تعطي وجهاً متميزاً لإيران وهي تنسلخُ عن السيطرة العربية والتركية والمغولية .

ولا يمكن رؤية ذلك دون نمو دور الناس الذين تم انخراطهم في صنع التاريخ عبر الحركات الدينية التي تتحول إلى جماهيرية ، ولكن الناس هنا هم الذين يقادون من قبل القوى [ النورانية ] ؛ قوى الأشراف المتحالفة مع رجال الدين ، عبر المؤسسات المذهبية .

وهذا النمط لا يختلف جوهرياً عن النمط الآخر الذي تكرس عبر القبائل البدوية ، حيث جعلها مستواها المعرفي بأن لا تتجاوز النصوصية على درجاتها ، وهذا الصعود الأقاليمي للقبائل المسلحة عادة ، كان لا يمكنه أن يتحقق في فارس ، التي ذابت فيها القبائل ، فكان تدفق القبائل على الحواضر ونشاطها الكبير في التحول من وسط آسيا ، وصعود فاعلية قبائل البربر هذه كلها جعلت النصوصية المذهبية تسود .

إن تدفق القبائل لم ينفصل عن هيمنة شيوخها وملوكها عليها ، والذي يحدث أحياناً عبر دور رجال الدين كقادة لتحرك القبائل ، لكن المشيخة القبلية التي تتحول إلى أنماط من التسلط تجعل رجال الدين كفقهاء ومفسرين وقضاة ، أي يظلون تابعين للسلطة السياسية .

وتزيد هذه العملية التاريخية المركبة من العودة إلى النصوصية والميراث الخرافي القديم ، مما يجعل الوعي الديني السني هنا ، يعود إلى بنيته البدوية أكثر فأكثر ، فكأنه يعود لفترته الذهبية في صدر الإسلام ، في حين إنه يقوم بتدمير المنجزات النهضوية التي تمت في المراحل السابقة .

إن العوامل المتعددة من صعود التجارة في فترة ثم تقطعها عن العالم الإسلامي وتوجهها إلى المحيطين الأطلسي والهندي ، وتقطع الصلات بين العالم الإسلامي عبر تصاعد الحواجز السياسية والمذهبية واضمحلال المدن وضعف الفئات الوسطى ، كل هذه الأسباب وغيرها ستلعب دوراً في تدهور وانقطاع الفلسفة .

إن الحياة الاجتماعية هنا تسودها التناقضاتُ المطلقةُ :

صحراء / قرية زراعية ، نار / جنة ، بدو / حضر ، إله مطلق متحكم في كل شيء / إله غير متدخل ، قديم كلي / حديث عاجز ، سنة / شيعة ، سماء هي كل شيء / أرض هي مكان مؤقت ، حياة دنيا / آخرة الخ ..

إن التركيب الذي كان بإمكان المدينة أن تقدمه عجزت عنه ، أي عجزت عن نفي التناقض المطلق بين البادية والقرية ، لأنها تشكلت بسيطرة البادية ، فلم تغدُ المدينة هي مكان ظهور الفئات الوسطى ، بل ظهرت الفئاتُ ملحقةً بهذه المدينة البدوية ، فاستمرت في إنتاج الثقافة الدينية القائمة على التناقضات المطلقة غير المتجاوزة .

ومن هنا فإن المنجزات التي شكلتها هذه الفئات الوسطى المدنية داخل الهيمنة الكلية للغيبيات سوف تــُرحّل عبر حركة تاريخية إلى أوربا ، حيث ظهرت الفئات الوسطى هناك في وضع مختلف ، وبالتالي سوف يتشكل عصر النهضة وما تلاه ، ثم سوف تعود الحركة التاريخية المغايرة للعالم الإسلامي عبر تغير التاريخ العالمي ، وذلك زمنٌ آخر لا بد من رؤية كيفية تشكله وتغييره للعالم الإسلامي وصراع هذا العالم من أجل استقلاله وتكونه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر :

( 1 ) : (: حتى في أرقى فلسفة مثالية وزهدية هناك احتقار للعاملين ، يقول الفارابي : مثل من يكسر رعاع العبيد ويقمعهم حتى يذلوا ويخدموا ، آراء أهل المدينة الفاضلة ، مصدر سابق ، ص81 .) .

( 2 ) : (منطق ابن خلدون ، علي الوردي ، مصدر سابق ، ص 46 . ) .

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية – خاتمة الجزء الثالث

ثانيا ؛ المركز والوسائط

الروحُ ، النفسُ الكليةُ ، العقلُ الفعالُ ، إن كلَ هذه التسميات كلها تشيرُ إلى الثقافة الفاعلة ، أي إلى التراكم المعرفي والإيديولوجي ، أي إلى الوعي بمختلف أشكاله وطبقاته المتراكمة عبر القرون . إن هذه الثقافة تغدو خارج شكلها التعبيري أولاً ، أي تغدو آلهةً وأرواحاً ونفساً كلية مهيمنة ، وغير ذلك ، وهذه التسمياتُ هي تمظهرٌ غيبيٌ ومفارق ، أي تتحول إلى أشكالٍ تعميمية من المطلقات التي تنفصلُ عن جذورها وبُناها الاجتماعية التي تكونت فيها ، وعن تجارب الشعوب وخبرات الفئات المختلفة ، فتترمزُ في مسمياتٍ كلية .

ومن هنا لا بد من إنتاجِ أنظمةِ معرفيةٍ تحددُ منشأ كلِ مصطلحٍ وطريقةِ نموه ، واستخداماته المتعددة في البُنى الاجتماعية التي يعبرُ إليها ويستقرُ داخلَها ليعبر عن دلالات سابقة أو لاحقة ، بل أن المصطلحَ في كلِ منظومةٍ فلسفية يتخذُ دلالاته الخاصة ، لكن هذا الخاصَ المتمظهر هنا أو هناك له العام الذي يغورُ داخله .

وقد وجدنا كسمات عامة إن هذه المصطلحات تتحرك بين قطبين كبيرين هما قطب العلة الأولى ، أو الإله المطلق ، كبدايةٍ للوجود ، وبين المادةِ الخام ، التي تجثمُ في العالم المادي كنهاية للوجود .

إن صورَ الإله المطلق هي نتاج سيرورة تاريخية كبرى تبدأ منذ تشكل الحضارة في بلاد الرافدين ومصر، وقد عبرت عن بروز الدولة ككائنٍ مهيمنٍ أعلى ، وقد جاء الدينان المشكلان عبر البدو وهما اليهودية والإسلام كاستثمار فكري لتلك التطورات الفكرية العريقة ، في حين جاءت المسيحيةُ من الأقسام الزراعية . وعبر المركزية الشديدة ، أو عبر التعددية الثالثوية ، فإن الإلهَ المهيمن غدا تعبيراً تجريدياً عن المؤسسات المركزية ، في حين حاولت القوى الوسطى ، بعد هذه الهيمنة المركزية المترسخة ، أن توجد كائناتٍ تجريديةً ، تعبرُ عنها ، وهذا ما تجلى عبر نشاط الأرواح والعقول والعقال الفعال وغيرها ..

إن هذا الحراكَ الكبير يشير أولاً إلى التناقض غير المحلول بين الفكرة والمادة ، بين الروح والجسد ، بين السماء والأرض ، بين الإله والإنسان ، بين المالكين والمنتجين ، بين الحكام والمحكومين ، بين جذور المعرفة وتراكمها ، بين الثقافة والعمل .

إن الروحَ المجردة هنا الأولى تشيرُ إلى الوعي البشري وهو يتصورُ نفسه خالقاً للعالم ، باعتباره كائناً استمرارياً ومسَّبقاً ومهيمناً على الوجود ، إنه يطرحُ ذاته كقوة مهيمنةٍ على الأشياء ، إنه يعكسُ ذاته في المطلق ، ويجعلها خالدةً صانعة . ولكن التصور هنا مرتبطٌ بنمو سلطةِ الرجل ، شيخِ القبيلة ، وسيطرته . وهذا أمرٌ يجعله امتداداً للحضارات القديمة ، التي عاشت لحظةً تأسيسية مثله – أي للشيخ – ، بمعنى أنه يعيدُ إنتاجَ الفكرة الدينية العريقة بأشكالٍ جديدة حيث هو يصنعُ الوجود ويصنعُ السلطات المتعاقبة المهيمنة على العالم والمادة ، أي أن شيخَ القبيلة يغدو استمراراً سلالياً لآبائه ، كإبراهيم ، أو تمرداً واستمراراً معهم . إن الانتقال من الحضارات القديمة إلى الحضارات الوسيطة قد ترافق مع الدور الكبير للقبائل الرعوية في الصحاري العربية والإيرانية والشمال أفريقية .

ولهذا فإن أشكال تجلي الآلهة القديمة الصانعة المطلقة للوجود تستمرُ في الحضاراتِ التالية ، تتمركزُ أو تتعدد ، أو تغدو ملموسةً ، أو مجردة ، متدخلة أو نائية ، حسب تطور المجتمع وثقافته وصراعاته ، فتشيرُ إلى إسقاطِ الإنسان ذاته على الوجود ، وجعل مقياسه مهيمناً على الطبيعة . لقد صنع الإنسانُ صورَ الإلهة على مقاسه .

وإذ تغدو صورُ الإلهةِ محوريةً وابتدائية لأنها بداية النسق الفكري – الاجتماعي الذي تحمله كلُ فئة وجماعة وتريدُ هيمنته على الآخرين أو المجتمع أو الأمم التابعة لها أو الطبقات المحكومة لديها .

وتتمظهرُ في هذه الصورة درجات تطورها وفهمها وشكل علاقاتها مع المجموعات الأخرى .

ورغم أن الفردَ و الجماعات يصيغون هذه الصورَ إلا أنها نتاج تراكم طويل سابق ، وإضافات لاحقة ، ومن هنا كانت تعددية واختلاف هذه الصور الإلهية لدى الفرق الدينية عنها لدى الفلاسفة .

ولهذا فإن الفرق الدينية تطرح صورها عن الإله عبر فهمها للمفردات القرآنية ، حيث تتصور الإله شبه رجل يتحكم في الوجود والأشياء ويتدخل بصورةٍ كاملة ، وهو أمرٌ يعبر ُ عن صورة الحاكم المطلق القديم العريق في المشرق ، أي شيخ القبيلة الذي عكسَّ نفسَهُ على الطبيعة ، وعجن الطينَ ونفخ فيه وكونه ، وهو الحرفي الذي يسقطُ عمليةَ صناعته لأدواته الحرفية على صناعة الوجود ، فهو ينفخُ في النار ، ويشكلُ الطين ، ويصنعُ بيته في عدة أيام ، ويركّبُ المصابيحَ كما لو كانت نجوماً يعلقها في سقف بيته المعتم .

إن هذا المبدأ الخلقي الأول ينتقلُ إلى الفرق والفلاسفة ، ويتم تغيير الصور السابقة بصور جديدة أكثر تعقيداً أو تبسيطاً حسب البنية المعرفية الإيديولوجية لكلِ منتجٍ ، لكن الشأنَ الجوهري أن الرجلَ المسيطر يديم عملية هيمنته على الوجود والمجتمع ، طارحاً علاقة معينة فيها .

وإذ تبدو مفرداتُ كينونتهِ البشرية موجودةً في الصورة الإلهية الُمنتَّجة يحاولُ التخلصَ من هذه المفردات الدالة على الأنسنة وليست على الألوهية ، فشيخ القبيلة الذي صار حاكماً على العرش ، ولديه حرسه الملائكي ، وقصره المنيف ، وأدوات تعذيبه وأدوات أنسه ، تغدو هذه المظاهر السلطوية موجودات إلهية ، وهو يسيطرُ على الوجود والعامة . تبدو مفردة [ الجنة ] تعبيراً عن الأرض الزراعية التي هي مصدر وجوده ، وهدف عمله السياسي والاقتصادي ، ويغدو الوصول لها حلماً ، عبر المجاهدات البشرية النسبية المضنية فتصير المجاهدات رؤيةً خارقة مُنتزعةً من الألم التاريخي ، فتتحولُ إلى غيب آخروي . ومثل جهنم التي كانت محرقةً خارج مدينة القدس ، تصيرُ صورةً للعذاب والتعذيب ، معبرةً عن الصحراء ولهيبها ، وعن القمع والألم وإعادة تشكيل البشر بصورة عنيفة ، وهكذا يغدو الوجود تجريدياً من المظاهر البسيطة لذلك الرجل العام .

ومثل هذه اللوحاتُ تصيرُ وعياً بشرياً ، أي أنها تلتحم بحياةِ الناس المعيشية ، أي أن هذه المجردات المطلقات تغدو قوةً لإعادةِ تشكيل البناء الاجتماعي القديم ، وتصبحُ أساساً إيديولوجياً لبناء اجتماعي جديد ، تتخلقُ على أساسه الكثير من مفرداته ، فتصبحُ الحياةُ والموتُ ، والعادات الاجتماعية وتوزيع غنائم ومصالح الدولة ، تــُنسجُ على منوال كلماته .

فما كان فكرةً مخلوقة تصير أساساً خالقاً ، والفكرة تصير جزءً من نظام الطبيعة ونظام المجتمع ، فتتشكل الصراعات الاجتماعية على أساسها . وما كان بناءً فوقياً يصبح بناءً تحتياً ، وما كان نتاجُ التاريخ يصبح مُشكلاً للتاريخ .

ومن هنا فإن الإلهَ الملموس والمتدخل في الوجود بشكل مباشر ، يصيرُ في وعي بعض الفئات الوسطى متجَّاوزاً ، مثلما أن الحاكمَ المتدخلَ في كلِ شيءٍ يغدو مرفوضاً . ولكن هذا الوجود الفكري لهذه الفئات الوسطى يرتبطُ بإنتاجها المادي .

وتصيرُ عملياتُ إنتاجها للفكرِ النظري مرتبطةً بأفرادها ومستوياتهم العقلية ومواقفهم ولكن أيضاً بحدودِ فئاتهم وصراعاتها مع السلطة التي تؤدلجُ صورةً إلهية معينة وتجعلها تسود . ولهذا فإن صورةَ الإله تتغيرُ عن المرجعية الدينية السائدة ، وتبدأ هذه الفئاتُ في إنتاج صورٍ جديدة عن الإله .

ودخولها في عملية إنتاجِ صورٍ إلهيةٍ يعبر عن استمرارها مع النظام السائد ، حيث شيخ القبيلة ، الرجل المستبد ، مهيمنٌ على السلطة والثروة العامة . إنها تتواصلُ مع هذه الصورة الكلية العامة ، وتقومُ بتهذيبها أو بعملِ تغيراتٍ ما فيها ، لكنها لا تخرج من سيطرة شيخ القبيلة ، أي من تشكيل المؤسسات السياسية الحاكمة السائدة .

إن المبنى المفارقَ الغيبي المثالي يظلُ سارياً ، فتقعُ في تناقضات فكرية وسياسية لا حل لها .

إن تركيز الاعتزال مثلاً على صورة الإله بدرجة شبه كلية يعبرُ عن هذا المنحى وكيف تقطعت الجذورُ الحيةُ للنقد والعقل الموضوعي في هذا الاتجاه ، وكيف تبدلَّ من تيارٍ مرتبطٍ بفئات وسطى واسعة ، إلى أن صار مقتصراً على بضعة أفراد ، فهو فقد العلاقة بالعاملين ، وارتبط بالسلطات ، وفقد الاتصال بالعلوم .

أي أن ممثلي الفئات الوسطى هنا عجزوا عن الانفصال عن السلطة الدينية ، وعن النظام الإقطاعي ، وتحويل وعي هذه الفئات إلى مشروع سلطة حديثة .

ولهذا حين تركزُ المعتزلةُ باتساعٍ ضخم على الإله ، وتقزمُ بحثها عن العالم والمادة ، التي تأتي في هامشٍ صغير ، فهذا يرينا طبيعةَ وعي الفئة الوسطى المحددة هنا ، وفي حراكها الاجتماعي والسياسي . فهذا مقياسٌ كمي ونوعي موضوعي لعلاقاتها الواقعية .

فكلما تغيرت أشكال رؤية صورة الإله وتحجمت وازدادت البحوث المتعلقة بالعالم والكون والمادة ، كلما كان هذا تعبيراً عن حراك وعي الفئات المتوسطة تلك باتجاه الانفصال عن الصورة السائدة المعبرة عن النظام الإقطاعي الديني .

ولهذا حين بدأنا أولاً من صورةِ الإلهِ العامةِ الرسمية ، ورأينا كيف يقوم الوعيُّ المتعددُ الألوان بإنتاج صورٍ جديدة عن الإله ، فقد بدأنا من ركيزة الوجود الاجتماعي ، التي جــُعلت مفارقةً .

ثم إننا ثانياً ننطلقُ فيما بعد إلى تلك الصورة ، أي نتوجه إلى الوسائط التي جُـعلتْ بين تلك الصورة الإيجادية وبين القوى الوسيطة وتابعها العالم ، وهذه القوى الوسيطةُ هي المعبرةُ عن الفئات الوسطى المنتجةِ لهذا الوعي الديني .

لقد انقسم منتجو الصورِ الإلهية إلى عدة تيارات ، وأهمها تياران اثنان ؛ الأول هو الذي حافظ على بنيةِ الصور الإلهية القديمة ، حيث الإله المتدخل في كل شيء ، وتوابعه من الجوانب السحرية ، وجمود العلاقات الاجتماعية ، وحيث الآثار الأكبر للتقاليد الرعوية التي تنعكس في هيئة شيخ القبيلة المستمر منذ خيمته إلى قصره في المدينة والذي صار يتحكم في المدينة .

وستتكرسُ الصورةُ بشكلٍ سلبي مستمر متى ما تفاقمت أزمةُ هذه المدينة ، فإذا كانت في الفترة المحمدية تقوم بثورة نهضوية وتجعل مكة قائدةً لتحويل الرعاة إلى الحداثة ، فإنها في المرحلة الإمبراطورية ستعتمد على توسع هذه المدينة وسيرورتها عاصمةً كونية ، ومدى قدرتها على الانتقال من الاعتماد على فيضِ الفتوح والإنتاج الزراعي والحرفي المتطور أو أنها ستعجز عن ذلك .

وهي فعلاً عجزت عن ذلك فتقطعت [مستعمراتها ] وتفاقمت أزمتها ، فأخذت تلك الصورةُ تتشكلنْ وتتفرغُ من مضمونها النهضوي ، وتــُرفد بالإرث الرعوي والزراعي المتخلف وبموجات من السحر .

والاتجاه الثاني هو تغيير تلك الصورة الإلهية المتدخلة ، وعلى مدى ذلك التغيير في الصورة تتحددُ الاتجاهات الفرعية ، أي على مدى اتساع تشكلها والتحجيم من تدخلات تلك الصورة الكلية ، وعبر تشكيل صور سلبية ، غير متدخلة ، وتوسيع وجودِ الفلك والعالم والطبيعة والمادة .

و هذه الاتجاهاتُ هي التي ركزتْ على المفردات السابقة الذكر . أي على المفردات التي تحفرُ في الوسائط ولا تحفر في المفردة الأولى المصدرية بشكلٍ كلي .

إن التركيزَ على المصطلحات الوسطى كالعقول والنفس الكلية والعقل الفعال وغيرها ، ما يشيرُ إلى ذلك التحجيم للمصدر الأول ، للإله المطلق ، ومن إطلاق لقوى الطبيعة والفلك والعالم ، أي أن الفئات الوسطى هنا تقومُ بتكبير دورها وثقافتها ، ولكنها مع ذلك لم تخرج من العباءة الدينية المصدرية الأولى ، فتعطي ركائزها الترميزيةَ الاصطلاحيةَ مدىً في الوجود أكبر .

إن البـُنى التشكيلية لهذه المصطلحات الوسطى سيحفرها كلُ مفكرٍ وفيلسوف وداعية دينية حسب نظرته التي أنطلق منها ، أي أن نظرته هي ذاتها تعبيرٌ مسبق متوارٍ عن بنية اجتماعية تشكلُ نظرته . فهو حين يشكلُ نظرةً جديدة ينطلق من سيرورة الإرث الديني وقضايا البــُنى الاجتماعية في عصره وحلوله للمشكلات .

إنه يعالجُ القضايا الدينية بوعي ديني ، فلا يخرجُ عن مسار العصر ، ويظل شيخُ القبيلة مهيمناً على التاجر أو الطبيب فيه . ولكنه يعتمد على ثمارِ علومٍ جديدة وتراكم ثقافي كبير ، تشكل عبر العلاقة الإنسانية ، التي هي ذاتها تعبيرٌ عن تلاقح بنــُى اجتماعية عبر العصور ، وفي حين أجابت تلك الترجماتُ عن الأسئلةِ الأساسية للوجود والتطور حسب درجات تطورها وقضايا زمنها ، يقومُ هو باستثمارِ عناصر منها ، ليجيب على أسئلةِ عصره ، ومن داخل أبنيته الاجتماعية الخاصة .

وكذلك فإن هذا الاتجاه الكبير ينقسمُ إلى روافد بين المشرق الإسلامي والمغرب ، ففي حين ركز فلاسفةُ المشرق على دور العناصر الوسيطة من عقول وعقل فعال ونفس كلية ، حاول الفلاسفة القليلون الأستثنائيون في المغرب أن يزيحوا هذه العناصر الوسيطة المركزية في المنظومة الفلسفية الدينية العامة .

إن ضخامة العناصر الوسيطة في المشرق تعود للمستويات الاجتماعية السياسية المتعددة الكثيرة في أرضه الواقعية ، أي أن هذه الوسائط لم تنتج بشكل ذاتي فردي ، بل كانت تياراتٌ عميقةٌ في الأرض . وهي تعبر عن ضخامة دور الفئات الوسطى المكبوح والمعَّرقل في تاريخ المشرق ، ولنضالها الطويل داخل الأبنية الاستبدادية العريقة ، ومن فيض خزائنها المليئة بالتراث المصري والبابلي والإغريقي والمسيحي واليهودي والصابئي والآشوري والديلموني والفينيقي الخ .. ، والذي تمظهر بعضها في الأديان ذات الأهمية الكبرى في التاريخ البشري عامةً .

وهكذا فإن المشرق عرفَ تصادماً كبيراً بين البنيتين الاجتماعيتين الأساسيتين ، الرعوية والزراعية ، وتكونت تقاليدٌ اجتماعية وثقافية لهما .

ومن هنا توحدت الوسائطُ بالفلك والكواكب والنجوم ، وبالقبائل والدول ، أي توحدت بالمعرفة المتوارثة السابقة والراهنة ، والُمنتجة بشكل جديد ، وهكذا كانت الفئاتُ الوسطى من أطباءٍ وفلكيين وفلاسفة وفقهاء وقضاة تقومُ بتعميق إرثها المتوارث وتعيد إنتاجه على ضوء العصر .

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية – خاتمة الجزء الثاني

سادسا ـــ العقل واللاعقل الدينيان

تشكل العقلُ الديني الإسلامي العام فوق تطورات اجتماعية مركبة متضادة، فهناك جهود لجعل البنية الاجتماعية في خدمة الإنسان، برغم إن هذه الجهود جرت في معية رموز غيبية عديدة، حيث لا عقل ممكن بدونها في ذلك الحين، ولهذا فإن كافة الرموز الغيبية والإرث الجاهلي المُعاد السيطرة عليه لخدمة هذه اللحظة المؤنسنة، توجهت لخدمة الأكثرية العربية، فحدث توازنٌ بين الإرث الغيبي الواقعي واللحظة التاريخية، فكأن التاريخ حينئذٍ يعبر عن عقل واقعي متحكم في سيرورته، وليس ذلك سوى مظهر لهيمنة الأكثرية على الثروة والمصير.

لكن هذه المسيرة اختلت عبر سيطرة الأشراف على العملية التاريخية، فلم يعد ذلك التوازن موجوداً بين العقل الديني العام وبين التطورات الاجتماعية، فتم نزع قدرة العقل الديني على خلق اللحمة بين النص والجمهور، وبين النص والواقع، ومع احتدام التناقضات بين الأقلية والجمهور فإنها ارتكزت على أشكاله الغيبية التي راحت تتوسع.

إن انهيار العقل الديني عبر فقدانه الأرضية الموضوعية لتماسكه، ومع تنامي العناصر الأشد تطرفاً في الغيبيات القديمة والمعاد اكتشافها وإنتاجها، فإن مرحلة جديدة قد تشكلت هي مرحلة اللاعقل الديني، وهي مرحلة الصوفية والإسماعيلية الخ..

إننا نلمح بدايات هذه المرحلة هنا، لكنها بعد لم تغدُ كلية وتحتاج إلى درسٍ معمق ومع كافة الطاهرات الجديدة المنوعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر:

(1): يقول أبن خلدون:[العلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع الإنساني متعددون، وما لم يصل غلينا من العلوم أكثر مما وصل، فأين علوم الفرس التي أمر عمر رضي الله عنه، بمحوها عند الفتح، وأين علوم الكلدانيين والسريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها، وأين علوم القبط ومن قبلهم، وإنما وصل إلينا علوم أمة واحدة، وهم يونان خاصة، لكلف المأمون بإخراجها من لغتهم واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبذل الأموال فيها، ول نقف على شيء من علوم غيرهم]، [المقدمة، الكتاب الأول، ص 42].

(2): ( الموسوعة العربية العالمية، المصدر السابق، ص 489، جزء 16).

(3): (نلاحظ في ِتطور ثقافة معتزلة العصر العباسي الأول صراعاً مع شخصيات يهودية ومسيحية كما حدث لأبي هذيل العلاف في جدالهِ مع إحدى الشخصيات اليهودية، وهو أمرٌ يؤدي للاحتكاك والتأثر ولا شك).

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية – خاتمة الجزء الأول

أولاً ، جذور التوحيد

ونحن نختتم الجزء الأول من هذا البحث المتغلغل في تطور الوعي العربي ـ الإسلامي منذ جذوره وحلقاته الأولى ، لا بد لنا من إعادة تجميع كل الخيوط المتتالية والمتراكمة ، ووضعها في تعميمات فكرية تكشف الخطوط الأساسية للمرحلة المدروسة.

وقد رأينا إن جذور هذا الوعي البعيدة تمتد من العصر القديم في منطقة المشرق ، آخذة بعض السمات الفكرية في محورين متداخلين ، عبر الحنيفية من جهة ، والدينين السماويين اليهودية والمسيحية من جهة أخرى ، باعتبار هذه الآراء كلها نفياً للمجتمع الوثني القبلي المُفكك ، لكن تطور العناصر الفكرية والمؤثرات الخارجية خضع لتطور البنية الجزيرية العربية.

وشعيرات هذا الوعي البعيدة نمت في غياهب القرون الأولى التي استوطنت فيها القبائل العربية الجزيرة ” العربية ” وانتشرت فيها وأسست باديتها وقراها ومدنها وممالكها.

وكانت الممالك ـ المدن المتناثرة على ساحل الحجاز حتى اليمن هي خطوات التحضر البطيئة داخل هذا القسم الجغرافي ، وهي الحضور السياسي المرئي لهذه القبائل متحولة من الرعي إلى الاستقرار الزراعي.

يلخص لويس عوض هذا التطور الطويل بهذه الفقرة:

[.. يجب أن نبدأ تاريخ الحضارة العربية الشمالية والحضارة العربية وسط الجزيرة بما فيها ببداية القرن الثاني ق . م . أي بنحو ثمانمائة سنة قبل ظهور الإسلام. ( أما ) تاريخ الحضارة العربية الجنوبية ( أي سبأ ومعين وقيتبان ) فيبدأ نحو 800 ق . م . وقد كشفت أبحاث الآثار عن حقيقة هامة وهي إن كافة النقوش السابقة للإسلام في شبه الجزيرة العربية (….) ، إنما كتبت بأبجدية شبيهة بأبجدية جنوب شبه الجزيرة العربية المعروفة بالخط المسند لا يستثني من ذلك إلا نقوش مملكة النبط وعاصمتها البطراء Petra جنوبي الأردن ، وقد ازدهرت بين القرن الأول ق . م . والقرن الأول الميلادي فهذه مكتوبة بالخط الآرامي الشائع في الشام الكبير شرق البحر المتوسط ، كما أن لغة هذه النقوش آرامية ، وإن كان بعض العلماء يرجع إن معظم سكان النبط كانوا يتكلمون لهجة من اللهجات العربية. وهذه الأبجدية الآرامية هي التي خرجت منها الأبجدية العربية المعروفة بخطها المعروف عن طريق الكتابة النبطية : ونفس الكلام ينطبق على نقوش تدمر Palmyra التي ازدهرت في الشام خلال القرن الثالث الميلادي ، مملكة الزباء أو زنوبيا Zenobia ذات البأس العظيم .].( 1 ).

وفي الواقع ، فإن جذور التطور الحضاري تعود إلى فترات سابقة أبعد من هذه ، ففي العصور القديمة تشكلت حضارة في شرق الجزيرة العربية في ديلمون واكبت حضارة جنوب العراق ، وظهر أيضاً من الجزيرة العربية التي لم تكن حينذاك ” عربية ” ، الكنعانيون ( الفينيقيون ) ، وخرجوا منها واستوطنوا الساحل الشرقي للبحر المتوسط بداية ، كما رأينا في الفصل السابق.

و يشير لويس عوض نفسه إلى هؤلاء [ وقد ميز قدماء المصريين منذ الألف الثالثة ق. م . الفينيقيين بالاسم لما كان بينهم وبين الفينيقيين من علاقات تجارية ) ، ( 2 ) .

ومهما كان الخلاف حول جذور القبائل العربية ، فسواء كانت قادمة من شمال قارة آسيا ( منطقة بحر قزوين ) ، أم كانت نابعة من المنطقة ذاتها ( 3 ) ، فإنه من الواضح إنه بعد قدوم الكاسيين في العراق والشام ، وفي مصر عرفوا ب ” الهكسوس ” ، والذين جاءوا بين القرنين 1700 و 1500 ق . م . ، فإن الجزيرة العربية كان يمكن أن تستأنس ، فهذه القبائل الرعوية الكاسحة التي حكمت المنطقة ثم هزمت فاستوطنت الجزيرة واندمجت في أقوامها القديمة ( أي ما يسمى بالعرب البائدة ) ، هي التي أحضرت أدوات الإنتاج التي أمكن بها التوغل في الصحراء ، وهي أدوات الحديد والخيل والأبل ، ( 4 ) .

وقد لوحظ إنه في الشريط الغربي من الجزيرة ، من الحجاز حتى اليمن ، بدأت المدنية الوسيطة في العصر القديم ، حسب التحديد الزمني للويس عوض ، في البروز التدريجي ، وخاصة في جنوب الجزيرة حيث ظهرت الممالك الأولى المعتمدة على الزراعة وقد غذتها أيضاً التجارة العابرة من الهند إلى شمال آسيا فأوربا.

إن دمج القبائل العربية المستقرة بين الزراعة والتجارة والحرف ، يتجلى بشكل خاص في أطراف الجزيرة العربية البحرية ، والتي تلعب التجارة الدولية دوراً هاماً في تفعيلها الاقتصادي والفكري ، وهذه الأطراف هي التي تستطيع أن تسحب الفائض النقدي والسلعي والبشري من داخل الجزيرة.

وهذا التعدد في المستويات الاقتصادية ، من هيمنة للعبودية العامة في اليمن ، ومن انتشار للعلاقات التجارية ، ومن عبودية خاصة ، ومن علاقات رعوية واسعة ، ومن نتاج حرفي ، هو الذي جعل التكوينات الاقتصادية ـ الاجتماعية العربية مفتوحة ، وغير مستقرة في شكل إنتاجي واحد مسيطر ، بسبب هذا النمو من المجتمع البدائي السابق ، وبسبب الضعف الاقتصادي وسط مجموعة الصحارى الهائلة ، وبتدني الإنتاج وبعثرة السكان.

ولم تتوقف الحضارة العربية عن محاولات الظهور في الجزيرة ، ففي شمال الحجاز ظهرت مدنيات متفرقة ، كما أشار لويس عوض في المقطع السابق ، وكما أشار غيره من الباحثين ، ( 5 ).

وعبر هذه المدن ـ الدول ، وعبر ممالك قديمة كانت تحكمها ملكات عربيات في شمال الجزيرة ، وبدء ظهور ممالك عربية في البادية السورية ، وبظهور الدولتين التابعتين للفرس وللروم ، المناذرة والغساسنة ، كانت عمليات الانتقال من ” البربرية ” إلى الحضارة تجري بمستويات مختلفة ولكنها لم تنجح في تجميع الجسم الأوسع من القبائل في تكوين سياسي عربي وطيد ومستمر.

وبعد إنهيار الممالك العربية الجنوبية في اليمن مع سيطرة الروم على الملاحة والتجارة في البحر الأحمر ، وتفكك هذه الممالك وصراعها ، وبعد إنهيار سد مأرب وتشتت القبائل القحطانية الحضرية وسكنها بجوار القبائل العدنانية ، وعودتها الواسعة للرعي ، حدث ذلك التداخل الكبير بين القسمين القبليين الرعويين العربيين الكبيرين. كان هذا هو الشكل الأولي لبروز ” الأمة” العربية.

إن التداخل بين القسمين لم يصل إلى درجة الانصهار ، والصراع لم يتحول إلى نزاع كلي ، ولكن بدأ تعاون وتداخل ، نلمحه في السكن المشترك في مناطق حضارية كيثرب ومكة.

ومع عودة الطريق التجاري العالمي للمرور بالحجاز ، برزت مكة كمدينة مقدسة وعاصمة تجارية ، يضع فيها العرب رأسمالهم الرمزي [ الديني الثـقافي ] والمالي.

إن دور مكة التوحيدي الاقتصادي والديني للقبائل العربية ، ظل مرتبطاً بالتبعية للوضع الاقتصادي والسياسي المناطقي ، وغدت قريش هي ثمرة مالية لهذا الوضع المفكك على مستوى القبائل العربية ، ولتغذية الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية بالسلع والاستفادة من فيضه المالي.

كان أي توحيد وصهر سياسي للقبائل العربية يقود بالضرورة للاصطدام مع تضاريس المنطقة السياسية ، وكانت الإمبراطوريتان تحاولان التغلغل في الجزيرة ، خاصة عبر اليمن ، لكن إمكانية إلحاق الجزيرة كانت مستحيلة.

إن مكة كانت نقطة تاريخية مفتوحة للعديد من علاقات الإنتاج المادية والثقافية.ففيها تنو علاقات تجارية مالية متطورة ، وفيها عبيد ، وفيها فئة تجارية عليا مسيطرة ، وهي تعيش على الإنتاج الرعوي وعلاقاته وثقافته وعاداته وفيضه الاقتصادي.

كما إنها في حالة سيطرة على أرض زراعية بقريتها الأخرى [ الطائف ] عبر الملكية الخاصة للأرض وباستغلال عمل العبيد والفلاحين.لكنها لم تشهد سيطرة علاقة اقتصادية بصورة كاملة ، فهي مدينة تجارية ذات خلفية زراعية ورعوية كبيرة ، لم تستطع العلاقات النقدية والبضاعية أن تذيب البناء القبلي المهيمن ، فهي بالتالي تعيش على أثداء البادية ، ثقافة وسلعاً ، وتفتح متجراً عالمياً كذلك.

إن الحياة الرعوية ، سواء كانت بارزة مستمرة ، أم متوارية غائرة في التكوينات الأخرى ، تظل هي الغالبة ، وهي القاعدة التحتية للبناء الاقتصادي ـ الاجتماعي ـ الثـقافي.

فالمدن والقرى هي مستقرات رعوية قريبة التاريخ ، ولا تزال العلاقات القرابية القبلية هي المهيمنة فيها ، وتغدو الحياة التجارية والزراعية والحرفية ، تطوراً منها وخروجاً عليها ، فهنا أشكال من التضاد والتداخل والسيرورة المشتركة الصراعية.

إنها طليعة تجارية لذلك الجسم الرعوي الواسع المشتت ، ومركزة لفائضه وتوظيف له في الزراعة والسياسة ، إن التناقض بين قريش وهذا الجسم الرعوي الكبير ، هو التناقض الرئيسي في البنية العربية المتنامية وحدة .

إن الصراع بين الطليعة القرشية والبادية ، بين القيادة التجارية والجسم الرعوي سيكون ذلك التناقض المهيمن على مرحلة التحول العربي من ما قبل التاريخ إلى التاريخ ، ومن عالم البداوة إلى تطور الحضارة ، ومن الجاهلية إلى الإسلام ، وهو هنا في مرحلة الانتقال هذه ، إسلام ذو وجه عربي قبلي ، لكن التناقض لن يكون بين قريش والجسم الرعوي الكبير الذي استغلته عبر التجارة ، ثم عبر الحكم فيما بعد ، بل أيضاً داخل قريش نفسها ، بين اتجاه الملأ المكي [ الأشراف ] واتجاه التجار المتوسطين المتحالفين مع الفقراء ، والمتجسد بين بني أمية وبين هاشم ، وهو التناقض الذي سيأخذ مداه وتحولاته ، عبر مرحلة استقرار الرعاة وتحولهم إلى سكان أودية خصبة ومدن.

إن التجار المتوسطين وهم يشكلون التحالف مع الفقراء بشكل ديني ، يعبرون في مرحلة مكة عن طابع التأثير الفكري وتكوين القادة البارزين للدولة والدعوة ، لكن المرحلة المدنية هي التي حولت التحالف على مستوى الجزيرة العربية ، بالانضمام التدريجي للقبائل والمناطق ، وبدء تكون السلطة الإسلامية ، وعبر جذب الجمهور الرعوي بغنائم الفتوح ، وبعدم التناقض الحاد مع إرثه الاجتماعي ، خاصة في مسائل العقوبات والزواج والإرث.

وكذلك بتطوير الدعوة الحنفية العربية إلى مستوى جديد .

July 10, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: حكمٌ دستوري وإلهٌ عادلٌ

حكمٌ دستوري وإلهٌ عادلٌ

حكمٌ دستوري وإلهٌ عادلٌاتفقت الآراءُ الديمقراطية الحديثة في العالم على جعل منصب الحاكم شرفياً، غير متدخل في السياسة المباشرة، وذلك ابتداءً من النهضة الأوربية، وعلى جعل الحكومات تنبثقُ من البرلمانات الشعبية المنتخبة، بعد طول تحكم من الملوك والأباطرة والبابوات الذين كانوا رموزاً على الحكم المطلق الذي بدأ منذ فجر التاريخ وشمل الإنسانية كلها.

وقد أدى هذا إلى استقرار تدريجي وتطور كبير في أوربا الغربية وأمريكا اللتين شهدتا أكبر تقدم تحقق في التاريخ.

ومع هذا فإن المسيطرين على الحكم حاولوا العودة للحكم المطلق بأشكالٍ مختلفة، عبر المواد الاستثنائية في الدساتير وعبر إعلان حالات الطوارئ وغيرها من الجوانب التي تشكلُ ثغرات في الدساتير يستغلها الحكام لعودة الحكم المطلق.

ولا يمكن حدوث ذلك في الحكم ما لم يحدث شيء مشابه له في الدين، وهو صنو الحكم، وكان أداة سيطرته واستبداده، وذلك عبرَ نشوءِ فكرٍ ديني ديمقراطي ينتشر في أدوات السيطرة الدينية خاصة في المجمعات الدينية ومراكز القيادة، وفي القواعد الدينية وفي وعي الجمهور، بحيث تزول حكومات الحكم المطلق الدينية وهي التي ترافق حكومات الحكم المطلق السياسية وتدعمها في أحيان وتتصارع معها في أحيانٍ أخرى بقصد السيطرة الحكم وخلق نفس النظام الاستبدادي وهي تزعمُ أنها تحكم باسم السماء.

إن انتشار مفردات الديمقراطية السياسية هي غير انتشار مفردات الديمقراطية الدينية، ففي الأولى يتركز الأمر على نقل السلطات إلى البرلمانات وكتابة دساتير تضمن حقوق الشعب وواجباته وتشكيل سلطات ثلاث مستقلةالخ..

ورغم صعوبة تشكل الديمقراطية السياسية وحدوث ثورات واضطرابات طويلة حولها، إلا أنها أقل صعوبة من تسرب الديمقراطية إلى المؤسسات الدينية التي اعتبرت نفسها دوماً مقدسة لا تعرف معاني الديمقراطية البشرية الموضوعة من قبل الناس.

وهي تستند في حكمها على صورة معينة للإله، وهي صورة الإله المتدخل في كل شيء والمسيطر على كل شيء، وأن رجل الدين هو الحامي لهذه الصورة الأزلية.

ولكن صور الإله تتعدد ولم تعد هذه الصورة تتماشى والعصر الديمقراطي، فهناك صورة الإله الذي ترك للأشياء طرق حركتها ونموها، وللبشر حرياتهم وقوانين تطورهم وتطور مجتمعاتهم.

وهذه الصورة لائمت المجتمع الحديث حيث تم أكتشاف قوانين المواد والحركة في الأشياء وفي الطبيعة، وكذلك قوانين التطور في المجتمع وفي عقل الإنسان نفسه.

ولقد كانت هذه الصورة قديمة وقام الفيلسوف اليوناني أرسطو بتدوينها، فجعل للإله مكانة عليا، وجعل للطبيعة والمجتمع مكانة لها سببياتها وأحوالها، لكن مجتمعات أوربا الدينية في العصر الوسيط رفضتها، بينما تبناها بعض فلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا وابن رشد، ثم رحلت هذه الصورة لأوربا في عصر النهضة وتبتنتها وجعلت الكنيسة تخرج من السيطرة الكلية على المجتمعات فينفتح عصرٌ جديد في التاريخ.

ونحن بحاجة في العصر الديمقراطي العربي إلى إعادة النظر في ثقافة التحكم الشمولية سواء في السياسة أم في الدين، وأن الحكم المطلق على المجتمع وعلى المؤمنين آن له أن ينقشع.

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: تفتيتُ المكونات

تفتيتُ المكونات

تفتيتُ المكوناتالكتابُ الدينيون يجسدون بوعيهم المتعددِ التكويناتِ شكلَ الأزمة الفكري في المنطقة.

إنهم يتهمون الفكرَ الليبرالي والفكرَ التقدمي بانهما تابعان للغرب، لكونهما لم يندمجا في المذهبية الدينية، وهما بذلك خارجان عن نسيجِ (الأمة الإسلامية)، وكلمة (الأمة) هذه إحدى إشكالياتِ هذا الوعي المنفصمِ عن التاريخ.

إن كلَ مذهبيةٍ تتصورُ أنها الأمة الإسلامية، فلدينا إذن مجموعات كبيرة من الأمم الإسلامية؛ الأمة السنية، الأمة الشيعية، الأمة الدرزية، الأمة الحوثية الخ!

لماذا هذا الأصرار بعد قرونٍ من الثوراتِ الفكرية التي إجتاحتْ العالمَ ونشرتْ مناهجَ علومِ الاجتماع والسياسة والفلسفة، نجدُ كتاباً ينكرون الحراكَ والصراع في المذاهب، ويشكلون أمماً وهميةً وعلى ضوءِ هذه الأمم الوهمية يشكلون برامجَ سياسية وتعليمية وإجتماعية ويحركون الخرائطَ البشريةَ من خلالِ تلك التصورات الوهمية؟

يقومُ الديني صاحبُ هذا الوعي بإطلاقِِ تلك الألفاظ على ذاته، فهو(الإسلامي) وحين يمرُ على تياراتٍ مذهبية أخرى يضعها في خانة مغايرة للإسلامي، التي إحتكرها لذاته المميزة المنفصلة.

ومن هنا، بطبيعة هذا الوعي، أن يجردَ هذا المذهبي الليبراليين واليساريين من الإسلام، ومن وطنيتهم، ومن وقوميتهم، ويعلقهم في دائرة الارتباط ب(الغرب)!

ما هو هذا الإسلام الذي يؤمنُ به؟ هو هذه المذهبية الصارمة الشكلانية في العبادة بدرجة أساسية، لأنه لا يجد خارج هذه الممارسات العبادية شيئاً جوهرياً آخر! خاصة إنه يتعامل مع عامةٍ يريدُ الهيمنةَ عليها من خلال هذه العبادات، وخارج هذه العبادات هو لا وجود له. فهو حراكٌ سياسي مذهبي وليس إنتاجاً لأمة متحضرة.

وحين يتعمق ويسير بهذه الممارسات العبادية إلى منتهاها سيُعلبُ التاريخَ، ويسقطُ فهمَهُ المذهبي على التاريخ الإسلامي. ولا نعرف كيف سيحولُ الصحابةَ إلى مذهبيين؟ وإذا لم يكونوا مذهبيين فماذا كانوا؟ وإذا كانوا رموزهُ فلماذا هو مختلفٌ عنهم؟

وإذا كان الصحابةُ ليسوا بمذهبيين فمن أين جاء بمرجعيتهِ المقدسة هذه؟! إذن هو كائنٌ جذورهُ ملتبسة، لكنه يفرضها بقوة في السياسة خاصة. فلماذا؟؟

هي معضلةٌ عميقةٌ منتشرةٌ أزّمتْ الواقع، والمذهبيون السياسيون قادة الحراك والتأثير الشعبي يشلون الشعوبَ والأمم الإسلامية عن التقدم، والأممُ الإسلاميةُ في أزمةٍ تاريخية خانقة!

حين يكونُ المذهبُ(أمةً) فعلينا أن نفتتَ الأقطار العربية الراهنة حسب مكوناتها (القومية) هذه!

آخرون لا يتحدثون بصراحة عن كون المذهب أمةً، يطرحون مسألة الأخوة المذهبية، السني أخو الشيعي، الدرزي أخو الإسماعيلي، لكن كيف يكون أخوه وهو مختلف عنه، وجذورهما مقطوعة متشكلة من خلال عداء حسب هذا الوعي؟

هي مسائلٌ تطرح بكل فجاجة العصور الوسطى المظلمة، أنها الموادُ الخامُ لتلك العصور، وقد غدتْ سياسةً يومية، وعليك أن تحاورها وتحللها.

عمليةُ جوهرةِ المذهبِ، أي جعلهُ مفارقاً لتطورِ التاريخ، وتعليقهُ في فضاءٍ مجرد، فليس هو تكوينٌ تاريخي تشكلَّ في زمن، بل هو جوهرٌ لا يقبل التغيير، هو مطلقٌ مرتبطٌ بنورٍ إلهي يتصوره هذا المذهبي، وهو قادمٌ من السماء وبالتالي من المستحيل تغييره وتبديله، ومرتبطةٌ به وقائعٌ ورموزٌ، وهو محبوسٌ في هذا الكيان الغيبي السرمدي، ومبرمجٌ في السياسة اليومية على أساسه.

لكن علينا في السياسة وعلم الاجتماع أن نعيش على الأرض ونفهم التاريخ كمادة واقعية. فالإسلام تكون في ذلك الحين من مصادر فكرية دينية سابقة ومن الثقافة العربية الجزيرية، ومن الأدب الشعبي (السحري) لكي يقومَ بعمليةٍ سياسيةٍ كبيرة توحيديةٍ تجميعيةٍ للقبائل لتكوين دولة، وبعد أن ظهرتْ الدولةُ برزتْ الصراعاتُ الاجتماعية فيها وتغلبتْ القوى الارستقراطية القبلية الغنية، ونشأتْ المذاهبُ المعبرةُ عن هذه الصراعاتِ الاجتماعية بين أسرِ الأشراف والعامة، وكلٌ منها جعل مصدره غيبياً مطلقاً ومعبراً عن الكل المقدس الخاص به، لكن الأشراف استمروا متحكمين مؤدلجين المذاهبَ لمصالحِهم ومقسمين نواةَ الأمة العربية تلك ثم الأمم الإسلامية التي تكونت بعد ذلك في خريطة الأرض الواسعة إلى مذاهب كل منها ينفي الآخر في صراعاتٍ سياسية واجتماعية. فإلى متى؟

المذهبيُّ السياسي لا يَحتارُ في تاريخه، لأنه لا يشتغلُ في تحليل التاريخ، وهو أيضاً يريدُ(ثورةً) ويريدُ تغييراً للعالم!

كانت الثورةُ الإسلاميةُ المؤسِّسة بلا مذهبيين، فلو كانت قد تشكلتْ بمذهبيين لم تقمْ أصلاً!

لماذا لم يكن الصحابةُ مذهبيين؟!

الجماعةُ المغيرة كانت تضم تجاراً وفقراءً وعبيداً، ولم تخلق بينها تفرقة مذهبية، التوحيدية النهضوية تغورُ فيها، أصولُ القبائل والطبقاتِ لم تكن أساساً للدخول في تجمعها، لولا أن قبليةَ قريش كانت بؤرة محورية فيها، لكن لم تُوضع كشرطٍ للانتماء، ووضعت المساواة بين أفرادها. لكن القرشية أنشأتْ من جهةٍ أخرى وبعد هزيمة الثورة الإسلامية: الارستقراطيات أو أسر الأشراف المتصارعة المؤسِّسة للمذاهب.

المذهبيُّ السياسي وهو يستعيدُ هذه الأسسَ التكوينيةَ ل(الأمة) ويقصدُ جماعتَهُ المذهبية، يُسقطُ عليها تاريخَه الراهن، قوقعتَهُ الطائفيةَ التي تعزلُ وتضمُ الموادَ حسب قربها من هذه القوقعة، يبعدُ من لم يمضِ في مشروعهِ الطائفي، ويوهجُ ويعظمُ من سار معها.

ويغدو التاريخ ذاتياً، الجماعة الموحدة في ثورتها التأسيسية، يفتتها حسب منطقه. وهو وليد الثورة المضادة على الإسلام يجعل من نفسه ثورياً.

وضعت الوحدةُ اللامذهبيةُ، أساسَ التاريخ الإسلامي والفتوحات والتكوينات القادمة والحضارة.

من أسسَّ التاريخَ لم يكن مذهبياً، المذهبيةُ لا تخلقُ حضارة، أو دولة، المذهبية تستلمُ منجزات سابقة، تستلم دولةً كبيرة ناجزة وتعضُ عليها بضروسِها الحديدية.

حين تستلم المذهبيةُ السياسيةُ الدولةَ التوحيدية تخربُها، حتى لو استمرتْ هذه الدولةُ قرناً كالدولة الأموية، أو قروناً كالدولة العباسية وما بعدها من دول.

تقوم المذهبيةُ بنخرِ الدولة التوحيدية التي أستلمتها، عبر ارستقراطية الشيخ البدوي المهيمن وعائلته وزوجاته وأنماط الثقافة المترافقة معه، وهي التي قفزت إلى السلطة وإنتزعتها من الدولة التوحيدية، هذه الارستقراطية غائرة في تاريخ البداوة والقبلية والاستغلال، تبدأُ من بئرِ الماءِ حتى بئرِ البترول.

يقعُ بئرُ الماء على ضفافِ الاقتصاد تكملهُ مُلكية القطعان والعبيد والتحكم في الفقراء، فلا ميزانية حقيقية، ولا رقابة، ولا ديمقراطية.

تنخر الدولةُ المذهبيةُ في الاقتصاد إستغلالاً وأثرةً لجماعةٍ دون جماعات الناس. ومهما كانت توسعاتُها ومهما كانت حروبُها وغنائُمها فهي ذاهبةٌ لزوالٍ وتفككٍ وتمزيق، فهي لا تنتجُ وحدةً أكبر، بل تنتج شظايا دول ودويلات.

قامت الدولُ المذهبيةُ بإنتاجِ التفتت: تفتيت الإسلام من وحدته ومن مضمونه النضالي التوحيدي، تفتيت الشعوب، تفتيت القبائل، تشكيل الخرافات السياسية والاجتماعية المختلفة، تفقير الفقراء مادةً وثقافةً الخ..

أما ما نراه من إزدهار في فقهٍ وفكرٍ وأدبٍ وفلسفةٍ فهو محاولاتٌ لخقِِ وحدة ونهضة على نموذج الثورةِ المؤسِّسة، وخلق تنوير ومحاولات لتجاوز المذهبية السياسية المُفكِّكة لعُرى العرب والمسلمين. لكن هذه المحاولات لم تنجحْ بسببِ عدم تحليلها العميق لأزمةِ وإنسدادِ بابِ الدولة المذهبية، وكون المعارضين الذين أنشئتهم ظهروا وهم مصابون بنفس وباء المذهبية.

فهي أي هذه النتاجاتُ الفكريةُ والدينيةُ والثقافية كانت ترتكزُ على خلايا المذهبية المصابة بالسرطان الطائفي.

الدولةُ المذهبيةُ تخلقُ دولةً مذهبية أخرى معاديةً منافسة، والدولتان تشيعان الانقسامَ بين المسلمين في كل شيء، وتنشران الانقسامَ في كل مكان، وهذا الانقسام يؤدي إلى إنقسامات مذهبية سياسية جديدة، وهكذا تتوالد التكوينات المريضة تشل الجسد الأمبراطوري الهائل وتحيله إلى فتات.

ولكن المذهبي السياسي المعاصر يتطلعُ بكل فخر لهذا التاريخ.

إنه يستخدم عمليات التنحية للأخطاء والسلبيات، يجوهرُ التكوينَ المذهبي خارج التاريخ، يلونه بالألوان المشرقة، فإذا كان من المستفيدين من الدولة المذهبية خفف أخطاءها، وإذا كان من المتضررين فاقم هذه الأخطاء، والدول المذهبية تعيش على هذه الانقسامات، ويقوم المذهبيون السياسيون المختلفون بالتصادم.

ثم إنهم يريدون تشكيل ثورات ونهضات بهذه الأفكار!

السياسي الفاسد الاستغلالي والمذهبي السياسي وجهان لعملة واحدة، فحين تنحت الدولةُ الإسلاميةُ المؤسسة عن صدارةِ التاريخ، كان هذان الوجهان من العملة غير موجودين، وحين ظهرَ الوجهُ الأولُ من العملة ظهرَ الوجهُ الثاني. هما متلازمان ويحتاج كل منهما للآخر، وأن بدا أنهما متعاديان في بعضِ لحظات التاريخ، فحين تأسست الدولة المذهبية حتى بخطواتها المتقطعة؛ أموية، عباسية، أدرك السياسي الحاكم أنه يقاطع تاريخاً سابقاً، أنه ينقضه ويؤسس تاريخاً مختلفاً، فلا بد له من تحويل الآراء الاجتهادية في الدين إلى مذاهب، لا بد أن يفتت لحمة المسلمين المتوحدة، فكما أنه استولى على أرزاقهم فقد استولى على تراثهم كذلك، فقام بتحوير التراث التوحيدي وأدلجته، مثلما كرسَّ الجانبَ الأكبرَ من الخراج له ولأسرتهِ وطبقته.

ولهذا فهو بحاجةٍ لتفتيتِ وإزالةِ المثقفين التوحيدين، وتصعيد غير التوحيديين المفتتين للناس. لا بد أن يهدمَ الاعتزالَ الداعيَّ للتوحيد من منطلقاتٍ عقلية مثالية، وأن يقوي حضورَ المذهبيين الآخرين حتى لو كانوا مخالفين له، أي مخالفين للمذهبِ الذي كرسهُ عبر إضطهادِ الأئمةِ منتجي النصوص الاجتهادية التوحيديين، وإنتاج رجال دين طائعين منتجين للمذهبية الانقسامية.

يتم خلق المذهبية السياسية الطائعة للحكم عبر صنوفٍ متعددةٍ من الاضطهاد والإستغلال. فالسياسيُّ الفاسدُ وقد استولى على الخراج، يستطيع أن يضطهدَ الاعتزاليَّ التوحيدي، ويَعيشهُ في ضنكٍ وفقرٍ حتى يتعب هذا من إنتاجه للفكر، الموحِّد، لينتج فكراً تقسيمياً، وليحول وعيه المثالي المتابع لانهيار التوحيد والبحث في جذور ذلك وسببياته، إلى أن ينظرَ لهذا التاريخ الاسلامي غير المتسق والمتناقض إلى أنه تاريخٌ متسقٌ وغيرُ متناقض، وأن الدولة الراهنة المذهبية هي إستمرارٌ للدولة الإسلامية التوحيدية، فليس ثمة فروق جوهرية، بل هي ظروف الزمان والمكان، وليس إلى ظروف السيطرة على الاقتصاد وتحويل الفوائض من جموعِ الناس لطبقةٍ مخصوصة.

وهذا ما يتم في الفقه فمن توحيديةِ الأئمة ونقدهم للانقلاب الاجتماعي، ومن إلغاء الشروط العامة للدولة من توحيدية سياسية ومن خراج مخصص للأمة، ومن إنتخاب للحاكم، يتم تبديل هذه الشروط، وإنتاج شروط جديدة من صنع رجال دين تابعين للدولة. فتصبحُ شروطُ الحاكم هو من كان سليم الجسم والعقل و(عادلاً) أي تتم صناعة شروط فردية جسمية وليس شروطاً إجتماعية شعبية أي يجري خلق شروط مطابقة للدولة الاستغلالية، حتى يغدو الحاكم أي كائن تفرزهُ ولاداتُ وصراعات الطبقة الحاكمة سفيهاً أو غبياً، أو حتى مجنوناً كما ظهرُ الحاكمُ في بعض الأحيان وهو يسكر ويضرب القرآن بالسهام، أو يتآمر مع العدو، لكنه حالته العادية غير الاستثنائية هي إهدار مال المجتمع في شؤون الذات اللاهية.

وبتجميع هذه الخصائص من فقهٍ وفكرٍ وثقافة وقد قُطعت إرتباطاتها بمصالح الناس، وبتقدم المسلمين، وصارت خادمات للسلطان، يُؤسسُ المذهبُ السياسي.

أي تتم تنحية خصائص التوحيد وتُثبت خصائصُ التفريق.

والناسُ بوعيها الغائر في الحاجات اليومية وسؤ العيش تتحسسُ من هذه المذهبية، وقد سُيست، والحاكم يدعوها لها لكنها تخشاها، إنها مثل الحاكم صارتْ بعد التطويع والعقود من السنين مذهبيةً، لكنها مذهبيةٌ إجتماعية، غيرُ مُسيسة، بينها وبين الحاكم هوة المصالح المختلفة، وإختلاف الطاحن والمطحون وخوف العامي من النار.

المذهبية الاجتماعية وقد كُرست من خلال سنين طويلة جعلت المسلم والمسلمة متقوقعين في شروط العبادة، وقد تقطعتْ بهما السبلُ لفهم الجذور، ولقراءةِ التطور وفهم السببيات. يرى المغايرَ له يتوجهُ للعبادةِ بشكلٍ آخر، فلا يصارعه، فقد قبلَّ التنوعَ، مثلما قبلَ التنوعَ في الديانات، التي الأخرى غدت عبادية.

لكن لا بد للعامة خاصة في بعض الأزمات ولحظات الصراع والاضطرابات أن تكون مُسيَّسةً، أو جزءً منها يغدو مُسيساً، فلا بد من إدخالها الجيشَ والشرطة ومصلحة الخراج وغيرها من الدوائر التي تقومُ بإنتاج القوة مع الناس أو ضدهم.

والمذهبيةُ السياسيةُ بطبيعةِ تكوينها هي من نتاجُ الخلافاتِ والصراعاتِ السياسية التفكيكية بين المسلمين، فهي صارعتْ التوحيدَ وعزلتهُ عن المسار التاريخي، وهذه الإزاحةُ لا تشتغلُ في الفراغ، بل تشتغلُ بين الناسِ وبين أفكارِهم وعواطفِهم وأحلامهم، عبر الحروبِ الطويلة والصراعات الدامية والسلمية، والعزل والرفع، فيرى الناسُ أن مقدساتَ الدين غدتْ خادمةً للسياسة، وأن كلَ حزبٍ يقومُ بتبرير سياسته عبر ذات المقدسات، والعامة لا تقدر أن تفهم هذه التناقضات، بأن تعرضَها على مشرحةِ التاريخ فتحللها، فقدارتها لا تسمح بذلك وقد قُطعتْ عن الفكر وعن العلوم، وخُصصت للخدمة وإنتاج الخراج.

لكن الحاكم يحتاج لتسيسها، وهو لا يبتكرُ المذاهبَ الأخرى المنافسة أو المعادية، بل هي موجودةٌ من صراع التاريخ نفسه. فتشتغلُ المذهبيةُ السياسيةُ الحاكمة على خلقِ العداءات، مثلما أن المذهبيةَ السياسيةَ الأخرى تقومُ بذلك من موقعٍ آخر، وبمفرداتٍ مقدسة أخرى. وتحرك عامةً آخرين.

يخافُ المذهبي السياسي من التوحيد رغم أنه يلهجُ بلفظهِ كل يوم، فثقافتهُ تقومُ على التفكيك لا التوحيد.

حين كانت عصورُ الظلام، حين كانت الأمبرطورياتُ العربيةُ والتركية والفارسية تلفظُ أنفاسها، كانت ثقافة التفكيك تنشرُ أجسامَ هذه الدول الكبيرة وتفتتها، كانوا يوحدون الناسَ بالسيف ويفرقونهم بالمذاهب.

وقد سُميت عصورُ التفكك والتخلف لأنهم كانوا يزيلون أفكار التنوير والتوحد والنهوض المشترك للشعوب والأمم الإسلامية، ويحرقون كتبَ الفلاسفة وعلماء الطبيعة وينشرون كتباً تفسر بألف طريقة ثقافة التفتيت.

ومن هنا يصرُ المذهبيُّ السياسي الآن على العداء للغرب والعلمانية والديمقراطية، فيخلطُ الاستعمارَ بثقافةِ التوحيدِ من أجل أن يُضفي عليها المظلةَ الاحتلالية ويبعدُ الناسَ عنها حتى لا يتوحدون.

وحين كانت الأمبراطورياتُ في حالاتِ الانهيار وتعرضَ المسلمون للتفتيت الجغرافي إضافةً للتفتيت العقلي، لم تستطع المذاهبُ السياسية أن تقوم بدور التغيير والتوحيد وقد كرستْ نفسها في ثقافة التمزيق. لم تستطع هذه الأدواتُ التي بقيتْ محميةً قروناً، وإنتفخت أجسادُ أصحابِها من كرم الدول، ونشرتْ ملايين الكتب أن تجعل بضعة أوراق تقاوم.

جاءَ التوحيدُ من العدو الغربي. ليس من خلال بنادقه القاتلة أو زنزاناته الواسعة بل من أفكاره. قدم ثمارَ أممٍ ناضلتْ للتوحد وخلقته، ونهضتْ، تجاوزت تفتيتة رجال السياسة المحافظين ورجالَ الدين وأدوات فكرية قديمة لم تعد قادرةً أن تواكب النهضة والتحرر، وبطبيعة الحال لم يقبل هذا الكم الهائل المنتج لثقافة التفتيت ثقافةَ التوحيد سواءً جاءتْ من رجال مسلمين متنورين كجمال الدين الأفغاني أو من مثقفين علمانيين مسلمين وعرب. ولكن معارضاتهم ذهبتْ أدراج رياح التاريخ العاصفة.

إنتجتْ ثقافةُ التوحيد العربية المتشربة بجزئيات ديمقراطية الغرب وجزئيات علمانيته أحزابَ النهضة والتحرر وخاضت معارك الاستقلال والحرية، وبعد عقودٍ من التضحيات على مستوى الأجساد والإنتاج المعرفي تحققت هذه الأهداف التي أنجزها (الديمقراطيون العلمانيون) العرب المسلمون والمسيحيون والماركسيون.

لم يكن رجل الدين المتجه لأن يكون حاكماً في الثورة الشعبية الإيرانية ثورياً، كان رجعياً، لكن الأمر إختلطَ عليه، ظن إنه ثوري مع الجموع الهادرة، وإنه مع أحلامِ البسطاء لتغييرِ حياتِهم ولإنصبابِ الفوائض الاقتصادية لتغييرِ أكواخهم وحرمانهم، ولم يكتبْ برنامجاً للخروج من الماضي للحاضر ثم للمستقبل المتطور السعيد لهذا الجمهور الذي ضحى.

بل وضع القرية فوق المدينة. جاء بنماذج الماضي وكرسها فوق الحاضر.

الفئة الوسطى الصغيرة من رجال الدين المحافظة كلها إنقسمت، والعديد منها يعرف مخاطر القيادة إلى المستقبل، وهناك أدراكٌ غائر فيها هي (أننا لسنا للمستقبل)، نحن نجعل ماضينا العتيق يبقى ويتكيف في العالم القادم، أي أن (نطور مذهبيتنا ببطء دون أن نتخلى عن أساسياتها لكن السياسة ومغامراتها وصراعاتها الحادة فنحنُ لسنا لها).

هذا هو الاتجاه الشيعي الإيراني الأصيل القديم، كما حدده آياتُ الله الكبار. لكن الاتجاه الآخر إتجاه المغامرة بدأ يطفو على هذا ويتلقى تفكيراً جديداً ظهر في كتب مثل(فلسفتنا) و(اقتصادنا)، يُطرح فيها تحدي العصر ورفضه، يتحدى الاشتراكية والرأسمالية معاً، ويطرح(الخيار الإسلامي). أي أنه يريد العودة للماضي، وبالأحرى البقاء في الحاضر الإقطاعي الديني مع تطور للرأسمالية أو للقطاع العام بشرط أن يكون الولي الفقيه مسيطراً على هذا النظام.

لسانُ حالهِ يقول علينا أن لا نتخلى عن قيادة جماعتنا ونمنعها من الذوبان في هذا العالم، نمنعها من أن تكون حديثة ديمقراطية عصرية ذائبة في هيمنة الآخرين، في صراع المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، كما يظهرُ في ذلك الوقت من الخمسينيات والستينيات، ولهذا فإن الذي يقرأ هذه الكتب الآن، لن ينتبه للتضاريس الاجتماعية والسياسية التي كُتبت فيها، وهذا هو نفسه الذي جرى لبعضِ الأديانِ كاليهودية، حين فكر سياسيٌّ كبيرٌ فيها(وهو هرتزل) أن يكون ثمة وطنٌ لليهود يغدو خارجَ الرأسمالية الحديثة كي لا يذوبَ اليهودُ فيها، ثم ظهر قادةٌ سياسيون آخرون في العالم الإسلامي يفكرون بذلك الشكل وهو:(إبعاد المتدينين عن الحداثة والعلمانية وإذا جرى تحديثٌ يكون تحت قيادتنا حتى لا يزول ديينا!).

في ذلك الوقت كان ثمة إلتباسٌ في من تقود العالم هل هي الرأسمالية أم الإشتراكية، لأن البرجوازية والعمال هم الذين يصنعون هذا العالم الحديث، ويصطرعان على قيادته بقيم وأوضاع وسياسات متضادة.

فقد حدث للاشتراكية في الشرق ما حدث للمذاهب واليهودية وهو القفزات المغامرة في المجهول. وظهر في آسيا أناسٌ يقررون سحقَ المُلكية الخاصة والفقر والأديان دفعةً واحدة! وكان لا بد أن ينتقلَ الخوفُ والتسرعُ إلى بعض قادة المذاهب المتحمسين ذوي الرأي الحاد الذين يبعدون المذاهبَ عن الفقهاء القدماء.

وبهذا كانت إيران المعمل الأول لتطبيق ذلك، وكان البرنامج هو العودة للماضي، وكان السادات يقول في نفس الوقت(ضرورة الحفاظ على أخلاق القرية)، مثلما يرفض العديد من رجال الدين في السعودية الاكتشافات الفضائية والعادات الجديدة.

لم يزد برنامج المحافظين في إيران عن إبقاءِ العلاقات الإقطاعية مهيمنة على الفلاحين والنساء والعقول والثقافة بالقهر، وهو برنامجٌ يستجيبُ لأهواء الكثير من الذكور والبيروقراطيين والرأسماليين، لكن ذلك لا ينقل المجتمع للماضي ويظلله بأجنحة الملائكة، ولا يلغي الصراعات الطبقية، لكنه يفرض عليه هيمنةً بوليسية عسكرية طاغية، تمنعُ زيادةَ أجور العمال وتطور النساء الاجتماعي السياسي، وملاحقة الفساد، مما يجعل المحافظين يزدادون شراسةً في عسكرة المجتمع وزيادة جرعات غيبياته، وهذه أيضاً لا تحل التناقضات المحتدمة، فتنتقل أوهامُ الرسالة التي يحملونها للعالم وصراعاته والمنطقة.

إنهم يجابهون يومياً الحداثة والعلمانية والديمقراطية، عبر الفضائيات والموضات والسلع والكتب والسفر وغيرها، وتتحول تلك الأساسيات لمطالب لقوى الجمهور المحروم والمستغَّل والمقيد، وفي مثل حالة إسرائيل تبقى فزاعة العرب لعدم حل إشكال النزيف اليومي وتحقيق الحلم اليهودي، وفي إيران تتوجه الطبقة الحاكمة لتصدير الأزمة للخارج، تغدو لها رسالة وهي تحريك الشيعة سياسياً، وتأزيم الدول الأخرى، وخلق حالات من الإثارة والحركة والمذهبية السياسية الساخنة المتوترة بغرضِ إشغالِ الرأي العام الداخلي، فلا تكفي حتى المواد التراثية التي تحاصرُ المواطنَ يومياً، ولكن هذه تتحول إلى صراعات سياسية وإنفجارات إجتماعية وحروب طاحنة.

والدول الأخرى جاهزة بمشكلاتها العميقة التي لا تُحل، وبأهاليها المعذبين، ولكن في العراق والخليج تغدو هذه الحواف القريبة من إيران مشتعلة يوماً بعد يوم، حسب ضخامة تناقاضاتها وكثافة بشرها ومدى حماقات أدواتها السياسية.

وهكذا عبر عقود من(الثورة) الإيرانية أسرع الملايين للذهاب للآخرة، وتفجرت حروبٌ في الخليج، وما زالت الأخطارُ تحدقُ بالمنطقة وفيها الكثير من الجمر الملتهب والحطب اليابس.

لماذا اختلف التطور السياسي في شمال أفريقيا عن المشرق العربي الإسلامي؟ لماذا قدم الشمال تجارب تحولية ديمقراطية بنائية محدودة العنف، في حين عجز المشرق عن ذلك؟

تعودُ الأسبابُ لتنامي السياسة الديمقراطية العلمانية مع تنزيه المذاهب والأديان عن العمليات السياسية.

تونس لها تجربة تحديثية طويلة ولكن مصر بقيتْ فيها الأحزابُ التقليدية والدينية تؤزم التطور وتفككُ صفوفَ المصريين، حتى نأي الشبابُ وطرحوا سياسةً وطنية تغييرية تشمل جميع المواطنين، وطرحوها بشكل يلائم غايتها أي بأسلوب سلمي توحيدي فحققوا الانجاز.

لكن الشباب بحركاتهم الجديدة الغضة لا يدركون جذورَ الدول والجماعات الدينية والحكومية ومناوراتها، وعمليات إلتفافها، الأمر الذي يبقي التجربة مفتوحة للدرس والقراءة.

أما المشرق بؤرة المذاهب والأديان المتعددة المتصارعة، فقدت تغلغلت فيه ولاياتُ الفقيه وهي أشكالٌ سياسية مذهبية دكتاتورية، لتكريس أنظمة محافظة تفكيكية للمسلمين والمواطنين، وغدا العراق المختبر الأول الدامي لهذه السياسات، فقد قامت السياسة المذهبية الإيرانية بجر المنطقة المشرقية الخليجية لأتونها، مما إستدعى ولايات فقهيه سنية باطشة لتمزق جثث المواطنين الأبرياء في مسالخ واسعة. وتغلغلتْ هذه الأفكار التفتيتية في دول وأحزاب أُعتبرت (علمانية) وبهذا فإن أزمة العودة للوراء التاريخي جرّت شعوباً كبيرة في المشرق، في حين تمكنتْ شمالُ أفريقيا العربية من توقيفِ هذا المسلسل.

تتوسع على نحو خطير هذه السياسات في منطقة الخليج، وبخلاف التراكم الثقافي الديمقراطي العلماني الذي غرستهُ حركاتُ الشباب التونسية المصرية زرعت الحركاتُ المذهبية في منطقة الخليج والعراق التمزيقَ الواسع، سواءً كان ظاهراً يشتعل ناراً أم كان متوارياً.

هنا يمكن أن تتلاقى أكبر الحركات المذهبية السياسية إتساعاً وتطرفاً، تغذيها عملية تفتت العراق، وكذلك فإن المجتمعين الكبيريين السعودية وإيران المنتجين لهذه الحركات المذهبية المُسيّسة عبر عقود، يمكن أن يقتربا من مواجهة خطيرة. إن أكبر مواجهة مذهبية سياسية يمكن أن تنتج من هذا التنامي للوعي الديني المحافظ بمختلف أشكاله المتجه لحافة البركان، وهو الذي عجزَ عن نسخ الماضي الوردي، ورفض مواكبة الحداثة السياسية الاجتماعية معاً.

وفي قرب هذا الكم الهائل من الحطب اليابس فإن تحريك العامة المأزومين في معيشتهم هو عودُ الثقاب، وهكذا تُنتجُ ظاهرةٌ معاكسةٌ حين يتم توظيف ثورات التوحيد لإنتاج حركات التفكيك، ويتم الابتعاد عن خلق التراكم الديمقراطي الوطني في مصر وتونس وزحزحة المذهبية السياسية فيهما، إلى إشاعة المذهبية السياسية وجر العامة البسطاء إلى أتونِها في الخليج والعراق.

وإذا كان المجتمع السعودي في حالةِ دفاعٍ عن النفس فإنه لم يخلق التراكمات الديمقراطية العلمانية وإصلاح أوضاع الطبقات الشعبية، وتطوير أوضاع النساء، وخلق العدالة بين الطبقات والمناطق وتطوير الفئات الوسطى الحداثية للمراكز القيادية بشكل يواكب الزمن، وهو ما تستثمرهُ مذهبيةٌ سياسية مضادة وتشتغلُ عليه سياسياً.

إن جمهورية إيران بحاجة للمحافظة على شعوبها وإنجازاتها، ولهذا تتطلب الأمورُ الانتقال من حكومة المذهبية السياسية إلى حكومة التوحيدية الإسلامية، الأمر الذي يعني أن تساعد الدولة مختلف القوميات والمذاهب، وتشكل سياسة دعم لكل الفقراء والعاملين المواطنين، وهو التوجه الذي يمهد للانتقال للدولة الديمقراطية العلمانية حيث تغدو الدولة مُنتخَّبة من قبل التيارت السياسية وليس للمذهبية وللقومية المُفتتِّة لوحدة الدولة المركزية وهي إتجاهات ستفجرُ هذه الوحدةَ مع إستمرار الكبت.

وهذا ينطبق على السعودية كذلك، أي أنه نتظرها القيام بنفس الإجراءات عبر الإصلاح المتأني.

مقاربة الدولتين الكبيرتين للتوحيدية ومن ثم الانتقال للديمقراطية العلمانية هي أمور صعبة ولاشك ، وتتطلب مراحل إنتقالية، يزدهر فيها التغيير والإصلاح لطبقات الشعب الفقيرة والمناطق المحرومة، وتنتشر فيها ثقافة التوحيد، وتجاوز التعصب والتفيت، للانتقال إلى مصاف الأمم المتقدمة والمعايير الدولية في الوجود السياسي.

إن قوى التغيير في هذه المجتمعات لم تشتغل وتراكم ثقافة التحديث المشار إليها، وتجري نحو اللحظات السياسية القريبة والعفوية، منجرةً لسطوح الظاهرات والتغييرات عبر إرادات شمولية فتعمق الأزمات بدلاً من أن تستبصرُ عروقَها الداخلية في باطن الأراضي الاجتماعية، ويبدأ ذلك من فهم تكوّنِ الأممِ الإسلامية وتواريخِها وتحولاتها، في ظل تحولات البشرية، ومسارات مراحلها، فالتحولُ من الإقطاع إلى الرأسمالية، الذي يخضُ هذه الأمم لابد من إستبصاره في هذه الخطوط العريضة لسير البشرية، وتأسيس مراحله وتطوير شعوبه وإعادادها لعواصفه وتجديداته الانتاجية والثقافية.

وهذه الأمور كلها ستجعل الديمقراطية ووالحداثة والمذاهب والأديان تزدهرُ على أسس جديدة.

July 6, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الأســــــــــــود

الأســــــــــــود

قصـــــــةٌ قصـــــــــيرةٌ

أطبقَ البيتُ الزجاجي على الضوءِ والهواء، لكن الشمسَ الصفراءَ الكبيرة الكريهةَ تسربتْ إلى الداخل بقوة.

طالع أدريس درجةَ الضوء بتوتر. ما زالت النوارس ترفرفُ والموجُ يصطخب، والحياةُ تتدفقُ من تحت الأسلاكِ الشائكة، والبحارةُ ما زالوا يصارعون القاربَ المتغلغلَ بين الحصى، وينزفون الماءَ ويكسرون أسنانَ البحر!

من هناك جاء الأجداد، لن تجدَ فرقاً بين لونِ صخورِ القاع وألوانهم، ومن هذه الدرجاتِ للتربةِ والسوق المنتفض بالألوان تكونوا، وترى بقايا القيودِ الصدئةِ مرميةً قرب حراشف السمك، تنظرُ لها العيونُ المستديرةُ وتمضي بعيداً عنها.

(جدي كان في هذا الحديد، وظهرَ خيطٌ منه في جبيني سائراً رافعاً قامته في حي العبيد).

حركَ الثلجَ في الكأسِ ورشفَ انفجاراً صغيراً في روحه.

جاء ابنُهُ سالم ورفيقته في الجريدة وارتبك الثلجُ في الكأس. نثرَ زوجتَه وأهله وصديقاتها بعيداً. ثرثرتهم تصدعُ الآن غرفةَ المكتبة. سنواتٌ طوالٌ وهم نائون.

رفيقةُ ابنهِ جوهرة شكلُها يخيفه، جلدُها قاتم. وأفكارُها مرعبة. ماذا يريدُ ابنهُ منها؟ هذه الصداقة راحت تثير أعصابه، والملاطفات التي تجري بينهما تخيفه.

جوهرة تجرُّ ابنَه للخطر. نزلتْ في الميدان واندمجتْ في الصراخ، وتمزقَ فستانُها، ونزفتْ، وكتبتْ كلاماً مثيراً.

يجلسان معه على طاولتهِ الخشبيةِ الباذخة التي حُملت من باريس. رؤوسُ الشعراءِ والكتابِ منحوتةٌ بأشكالِ الجن والشعر. تحلقُ معه والنوارسُ على المياه.

ماذا يريد هذان الشابان من الجلوس مع كهلٍ في حالةِ وجدٍ شوارعية، يختلطُ بالأمراءِ والتيجان والتجارِ وأبطال الملاحم القدماء؟ كأن هوميروس يعرضُ عليه جواهرَهُ اللغوية!

تاهَ بصرُهُ قليلاً، حدقَ في القاربِ الذي ما زالَ يتقلقلُ بين أظافرِ الصخور، تظهرُ شبكةٌ مسودةٌ مخضرةٌ من عمقِِ المياهِ وملاصقةِ للخشب، ويتناثرُ منها سمكٌ، لا يبدو أنه حي، والموجُ يصطخبُ والبحارةُ يجاهدون.

طالما حدق في لون ابنه ويقول له مؤنباً: ماذا يحدث لك؟ ألا تداوم في الجريدة المكيفة أم تشتغل في الحارات والشوارع؟ يبدو لي أن لونك الخافت تغير وصرت مسمراً فاقعاً!أبي…!نعم أسمعك، ماذا تريد؟

بابتسامةٍ فرحةٍ نزقة انفرجَ وجهُ ابنه، كأنه هو الذي جاءَ بالسفينة من جوفِ التاريخ، كأنه هو رجلُ البحرِ الذي يحملُ على كتفيهِ الشبكةَ أو الشراع، وجزؤهُ الأسفلُ عارٍ رُسمَ من الأصدافِ وضرباتِ الموج والصَدفِ والمحارِ وأسنانِ قروش البحر!أبي أنا وجوهرة نريد أن نتزوج، سوف نحصل على مباركتك بطبيعة الحال؟!

لم يعد إيقاعُ الثلجِ والموجِ والفرح يتحرك، يغورُ من رؤيةِ جلدِ جوهرة القاتم، ويصيحُ: (يا إلهي كيف يمكن أن يُقبل هذا الجلِد؟ كنتُ آخذهُ للمسرح ونمشي تحت الظلال وكم حمته أغصانُ البرتقال؟ كان في الولادة قاتماً مثلها، صدّع قلبي، وبكيت، وصحت: كيف لسلالتنا أن تعود إلى الوراء؟ مشينا قرب السين وجثمنا طويلاً في ظلال أشجار الراين، ومشينا تحت شعرِ الثلجِ المتساقط، حتى عدنا إلى الصحراء مختلفين، يحدق فينا الناس بانبهار!).

قلقلَ الكأسَ بأصابعهِ وقال:ألا تريان أنكما مختلفان لوناً؟

تطلعا لبعضٍ حائرين ثم ضحكا.

توجه رأسُ ابنهِ لدوائرِ الضوء قرب وجهه، وصبَّ لنفسهِ كأساً، وكانت ملامحُهُ تهتزُّ بحيرة، وغمغمَ:أتمزح يا أبي؟بل أنا جاد. الزواج ليس فقط ذروة حب، ليس هو رغبة عارمة في الذهاب الى السرير وصناعة بيت، بل هو طفرةٌ جينيةٌ وتكوينُ جيلٍ صاعد نحو الإنسان الإشعاع، هذا الإنسانُ الاشعاعُ لا يتكون بدون تضحيات، وتناسل متألق. لو تزوجتما سوف تنجبان أطفالاً من لون التراب ونحن نريد الصعودَ الى الشمس!

ضحكت جوهرة.

كانت دائماً تقرأ لإدريس الماجد وكانت مسافة كبيرة تفصلهما، تراه محنطاً في عالم غريب، ينظر بكراهية للتحولات الجميلة التي تجري في الحياة، ذلك الموظف الصغير في الإذاعة كان جزءًا من الاحتفالات والخطب وصهيل خيول البدو، ولكنه قرأ كثيراً وكتب وأراد أن ينحت درباً ظل غامضاً لها. الآن يفزعها، تظن أنه جن، والموقف يبدو سخيفاً هزلياً!

قال وهو يركزُ على ابنه:أنت هادئ رزين محافظ، ليست لك ميول غرائزية وحشية، لا تحبُ مناظرَ الدماء، تبتعد عن الغوغاء، تناسبك حياة مسالمة هادئة، تبحث عن نسوة بيضاوات، فتحسن النسلَ والدماء في عروق الأجيال. بينما جوهرة…

استفزته كثيراً مقالاتها وتحقيقاتها في تأييد الدهماء وثورتهم، واُستدعيتْ للشرطة، وأدلتْ بتصريحاتٍ أسوأ من كلماتها الأولى.

قالت جوهرة:الأستاذ المحترم لم ترجع بابنك ولونه متورد بل أصفر. كان باهتاً يعيش في العتمة، يخاف النور والزحام والناس، يتعكز على صورتك، يخافُ من التحقيقات، حتى أحببته، وخرجنا للشوارع وتشاجرنا، وسحبته لدائرة الشمس، وتوغلنا في الأزقة وحارات التراب الضاجة، لم يعد بذلك الثوب الطويل، صار جسده مكشوفاً، تعلم العزفَ في الساحات، صار يضحك بين أوراق الجريدة، أخذ من صهب الشمس لوناً ولغة، ضحك على الكرسي الذي تحلمُ به، عاد ليحقق في بيوت الخوص والحرائق!

ارتعب وتقلص جلده الداخلي وفوجئ بسمرة سالم، وكانت موسيقى وحشية تهاجمه في الشهور الأخيرة لا يعرف مصدرها، وكانت إصبعه تلتهب وهو يضعها على سطور الجريدة، ويجد كفه بلا أصابع في كابوس فِرق بيوت الخوص التي تغني وترقص وتشعل النيران والطارات!

خرجت النسوةُ من المكتبة، وشغل البحارةُ القاربَ من بين الحصى والموج، وراح يطلق ذيلاً طويلاً من الزبد.

تغلغلت جوهرة في الحشد النسائي، وعلت زغاريد.

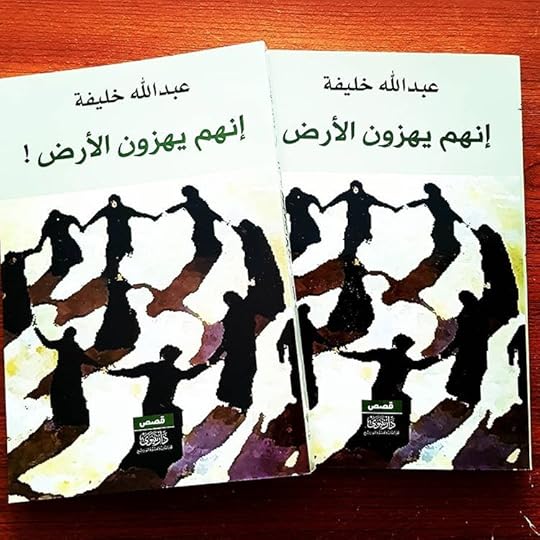

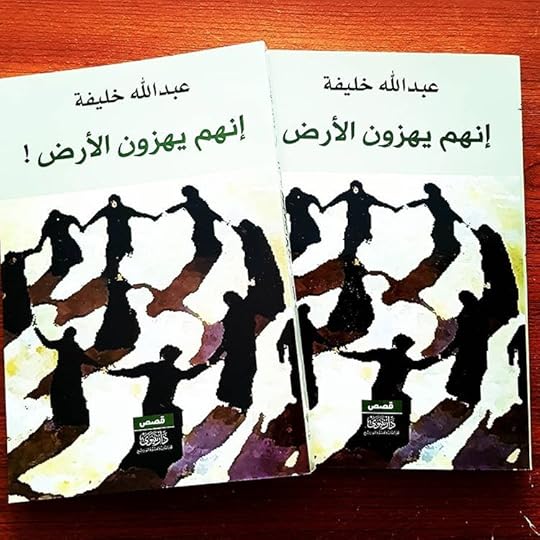

تحول الشريط إلى أشكال جديدة، لا بد من تحويل المكان إلى زمان.————–من مجموعة إنهم يهزون الأرض !

إنهم يهزون الأرض !

إنهم يهزون الأرض !

عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© : اÙأسÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙد

اÙأسÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙد

ÙصÙÙÙÙÙÙÙØ©Ù ÙصÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙرةÙ

أطبÙ٠اÙبÙت٠اÙزجاج٠عÙ٠اÙضÙØ¡Ù ÙاÙÙÙØ§Ø¡Ø ÙÙ٠اÙØ´Ù

س٠اÙصÙراء٠اÙÙبÙرة اÙÙرÙÙة٠تسربت٠إÙ٠اÙداخ٠بÙÙØ©.

طاÙع أدرÙس درجة٠اÙضÙØ¡ بتÙتر. Ù

ا زاÙت اÙÙÙارس ترÙرÙÙ ÙاÙÙ

Ùج٠ÙØµØ·Ø®Ø¨Ø ÙاÙØÙاة٠تتدÙÙÙ Ù

٠تØت اÙأسÙاÙ٠اÙشائÙØ©Ø ÙاÙبØارة٠Ù

ا زاÙÙا ÙصارعÙ٠اÙÙارب٠اÙÙ

تغÙغÙ٠بÙ٠اÙØصÙØ ÙÙÙزÙÙ٠اÙÙ

اء٠ÙÙÙسرÙ٠أسÙاÙ٠اÙبØر!

Ù

Ù ÙÙا٠جاء اÙØ£Ø¬Ø¯Ø§Ø¯Ø Ù٠تجد٠ÙرÙا٠بÙÙ ÙÙÙ٠صخÙر٠اÙÙاع ÙØ£ÙÙاÙÙÙ

Ø ÙÙ

Ù Ùذ٠اÙدرجات٠ÙÙتربة٠ÙاÙسÙ٠اÙÙ

ÙتÙض باÙØ£ÙÙا٠تÙÙÙÙØ§Ø Ùتر٠بÙاÙا اÙÙÙÙد٠اÙصدئة٠Ù

رÙ

ÙØ©Ù Ùرب Øراش٠اÙسÙ

ÙØ ØªÙظر٠ÙÙا اÙعÙÙÙ٠اÙÙ

ستدÙرة٠ÙتÙ

ض٠بعÙدا٠عÙÙا.

(جد٠Ùا٠ÙÙ Ùذا اÙØدÙØ¯Ø ÙظÙر٠خÙØ·Ù Ù

ÙÙ Ù٠جبÙÙ٠سائرا٠راÙعا٠ÙاÙ

ت٠ÙÙ Ø٠اÙعبÙد).

ØرÙ٠اÙØ«Ùج٠Ù٠اÙÙأس٠ÙرشÙ٠اÙÙجارا٠صغÙرا٠Ù٠رÙØÙ.

جاء ابÙÙÙ٠ساÙÙ

ÙرÙÙÙت٠Ù٠اÙجرÙدة Ùارتب٠اÙØ«Ùج٠Ù٠اÙÙأس. Ùثر٠زÙجتÙÙ ÙØ£ÙÙÙ ÙصدÙÙاتÙا بعÙداÙ. ثرثرتÙÙ

تصدع٠اÙآ٠غرÙة٠اÙÙ

Ùتبة. سÙÙات٠طÙاÙÙ ÙÙÙ

ÙائÙÙ.

رÙÙÙة٠ابÙÙ٠جÙÙرة Ø´ÙÙÙÙا ÙØ®ÙÙÙØ Ø¬ÙدÙÙا ÙاتÙ

. ÙØ£ÙÙارÙÙا Ù

رعبة. Ù

اذا ÙرÙد٠ابÙÙÙ Ù

ÙÙØ§Ø Ùذ٠اÙصداÙØ© راØت تثÙر أعصابÙØ ÙاÙÙ

ÙاطÙات اÙت٠تجر٠بÙÙÙÙ

ا تخÙÙÙ.

جÙÙرة تجرÙ٠ابÙÙÙ ÙÙخطر. ÙزÙت٠Ù٠اÙÙ

Ùدا٠ÙاÙدÙ

جت٠Ù٠اÙØµØ±Ø§Ø®Ø ÙتÙ

زÙÙ ÙستاÙÙÙØ§Ø ÙÙزÙتÙØ ÙÙتبت٠ÙÙاÙ

ا٠Ù

Ø«ÙراÙ.

ÙجÙسا٠Ù

ع٠عÙ٠طاÙÙتÙ٠اÙخشبÙة٠اÙباذخة اÙت٠ØÙÙ

Ùت Ù

٠بارÙس. رؤÙس٠اÙشعراء٠ÙاÙÙتاب٠Ù

ÙØÙتة٠بأشÙاÙ٠اÙج٠ÙاÙشعر. تØÙÙÙ Ù

ع٠ÙاÙÙÙارس٠عÙ٠اÙÙ

ÙاÙ.

Ù

اذا ÙرÙد Ùذا٠اÙشابا٠Ù

٠اÙجÙÙس Ù

ع ÙÙÙÙ ÙÙ ØاÙØ©Ù Ùجد٠شÙارعÙØ©Ø ÙختÙط٠باÙØ£Ù

راء٠ÙاÙتÙجا٠ÙاÙتجار٠Ùأبطا٠اÙÙ

ÙاØÙ

اÙÙدÙ

Ø§Ø¡Ø ÙØ£Ù ÙÙÙ

ÙرÙس Ùعرض٠عÙÙ٠جÙاÙرÙÙ٠اÙÙغÙÙØ©!

تاÙ٠بصرÙÙÙ ÙÙÙÙاÙØ ØدÙÙ Ù٠اÙÙارب٠اÙذ٠٠ا زاÙÙ ÙتÙÙÙÙ٠بÙ٠أظاÙر٠اÙصخÙØ±Ø ØªØ¸Ùر٠شبÙة٠٠سÙدة٠٠خضرة٠٠٠ع٠ÙÙ٠اÙÙ ÙاÙÙ ÙÙ ÙاصÙØ©Ù ÙÙØ®Ø´Ø¨Ø ÙÙتÙاثر٠٠ÙÙا س٠ÙÙØ Ùا Ùبد٠أÙÙ ØÙØ ÙاÙÙ Ùج٠Ùصطخب٠ÙاÙبØارة٠ÙجاÙدÙÙ.

طاÙ٠ا Øد٠ÙÙ ÙÙ٠ابÙÙ ÙÙÙÙÙ Ù٠٠ؤÙباÙ: ٠اذا ÙØدث ÙÙØ Ø£Ùا تداÙÙ Ù٠اÙجرÙدة اÙÙ ÙÙÙØ© أ٠تشتغ٠Ù٠اÙØارات ÙاÙØ´ÙØ§Ø±Ø¹Ø Ùبد٠Ù٠أ٠ÙÙÙ٠اÙخاÙت تغÙر Ùصرت ٠س٠را٠ÙاÙعاÙ!أبÙâ¦!Ùع٠أس٠عÙØ Ù Ø§Ø°Ø§ ترÙدØ

بابتسا٠ة٠ÙرØØ©Ù ÙزÙØ© اÙÙرج٠ÙجÙ٠ابÙÙØ ÙØ£ÙÙ Ù٠اÙذ٠جاء٠باÙسÙÙÙØ© ٠٠جÙÙ٠اÙتارÙØ®Ø ÙØ£ÙÙ Ù٠رجÙ٠اÙبØر٠اÙØ°Ù ÙØÙ Ù٠عÙÙ ÙتÙÙÙ٠اÙشبÙة٠أ٠اÙØ´Ø±Ø§Ø¹Ø ÙجزؤÙ٠اÙأسÙÙ٠عار٠رÙس٠٠٠٠اÙأصداÙÙ Ùضربات٠اÙÙ Ùج ÙاÙصÙدÙÙ ÙاÙÙ Øار٠ÙأسÙاÙÙ ÙرÙØ´ اÙبØر!أب٠أÙا ÙجÙÙرة ÙرÙد Ø£Ù ÙتزÙØ¬Ø Ø³ÙÙ ÙØص٠عÙ٠٠بارÙت٠بطبÙعة اÙØاÙØ!

ÙÙ Ùعد Ø¥ÙÙاع٠اÙØ«Ùج٠ÙاÙÙ Ùج٠ÙاÙÙØ±Ø ÙتØرÙØ ÙغÙر٠٠٠رؤÙة٠جÙد٠جÙÙرة اÙÙØ§ØªÙ Ø ÙÙصÙØÙ: (Ùا Ø¥ÙÙÙ ÙÙÙ ÙÙ Ù٠أ٠ÙÙÙب٠Ùذا اÙجÙÙØ¯Ø ÙÙت٠آخذÙÙ ÙÙÙ Ø³Ø±Ø ÙÙ٠ش٠تØت اÙظÙا٠ÙÙÙ Ø٠ت٠أغصاÙ٠اÙبرتÙاÙØ Ùا٠Ù٠اÙÙÙادة Ùات٠ا٠٠ثÙÙØ§Ø ØµØ¯Ùع ÙÙبÙØ ÙبÙÙØªØ ÙصØت: ÙÙÙ ÙسÙاÙتÙا أ٠تعÙد Ø¥Ù٠اÙÙØ±Ø§Ø¡Ø Ù Ø´ÙÙا Ùرب اÙسÙÙ Ùجث٠Ùا Ø·ÙÙÙا٠Ù٠ظÙا٠أشجار اÙراÙÙØ ÙÙ Ø´ÙÙا تØت شعر٠اÙØ«Ùج٠اÙ٠تساÙØ·Ø Øت٠عدÙا Ø¥Ù٠اÙصØراء ٠ختÙÙÙÙØ ÙØد٠ÙÙÙا اÙÙاس باÙبÙار!).

ÙÙÙÙ٠اÙÙأس٠بأصابعÙÙ ÙÙاÙ:Ø£Ùا ترÙا٠أÙÙ٠ا ٠ختÙÙا٠ÙÙÙاÙØ

تطÙعا Ùبعض٠ØائرÙ٠ث٠ضØÙا.

تÙج٠رأس٠ابÙÙÙ ÙدÙائر٠اÙضÙØ¡ Ùرب ÙجÙÙØ ÙصبÙÙ ÙÙÙسÙÙ ÙأساÙØ ÙÙاÙت Ù Ùا٠ØÙÙ٠تÙتزÙ٠بØÙØ±Ø©Ø Ùغ٠غ٠Ù:Ø£ØªÙ Ø²Ø Ùا أبÙØب٠أÙا جاد. اÙزÙاج ÙÙس ÙÙØ· ذرÙØ© ØØ¨Ø ÙÙس Ù٠رغبة عار٠ة Ù٠اÙØ°Ùاب اÙ٠اÙسرÙر ÙصÙاعة بÙØªØ Ø¨Ù ÙÙ Ø·Ùرة٠جÙÙÙØ©Ù ÙتÙÙÙÙ٠جÙÙ٠صاعد ÙØ٠اÙØ¥Ùسا٠اÙØ¥Ø´Ø¹Ø§Ø¹Ø Ùذا اÙØ¥ÙساÙ٠اÙاشعاع٠Ùا ÙتÙÙ٠بدÙ٠تضØÙØ§ØªØ ÙتÙاس٠٠تأÙÙ. Ù٠تزÙجت٠ا سÙ٠تÙجبا٠أطÙاÙا٠٠٠ÙÙ٠اÙتراب ÙÙØÙ ÙرÙد اÙصعÙد٠اÙ٠اÙش٠س!

ضØÙت جÙÙرة.

ÙاÙت دائ٠ا٠تÙرأ ÙإدرÙس اÙ٠اجد ÙÙاÙت ٠ساÙØ© ÙبÙرة تÙصÙÙÙ Ø§Ø ØªØ±Ø§Ù Ù ØÙطا٠Ù٠عاÙ٠غرÙØ¨Ø ÙÙظر بÙراÙÙØ© ÙÙتØÙÙات اÙج٠ÙÙØ© اÙت٠تجر٠Ù٠اÙØÙØ§Ø©Ø Ø°Ù٠اÙÙ Ùظ٠اÙصغÙر Ù٠اÙإذاعة Ùا٠جزءÙا ٠٠اÙاØتÙاÙات ÙاÙخطب ÙصÙÙÙ Ø®ÙÙ٠اÙبدÙØ ÙÙÙÙÙ Ùرأ ÙØ«Ùرا٠ÙÙتب Ùأراد Ø£Ù ÙÙØت دربا٠ظ٠غا٠ضا٠ÙÙا. اÙØ¢Ù ÙÙزعÙØ§Ø ØªØ¸Ù Ø£Ù٠جÙØ ÙاÙÙ ÙÙÙ Ùبد٠سخÙÙا٠ÙزÙÙاÙ!

Ùا٠ÙÙÙ ÙرÙز٠عÙ٠ابÙÙ:Ø£Ùت Ùادئ رزÙÙ Ù ØاÙØ¸Ø ÙÙست ÙÙ Ù ÙÙ٠غرائزÙØ© ÙØØ´ÙØ©Ø Ùا تØب٠٠Ùاظر٠اÙØ¯Ù Ø§Ø¡Ø ØªØ¨ØªØ¹Ø¯ ع٠اÙغÙØºØ§Ø¡Ø ØªÙاسب٠ØÙاة ٠ساÙÙ Ø© ÙØ§Ø¯Ø¦Ø©Ø ØªØ¨ØØ« ع٠ÙسÙØ© بÙضاÙØ§ØªØ ÙتØس٠اÙÙسÙÙ ÙاÙد٠اء Ù٠عرÙ٠اÙأجÙاÙ. بÙÙ٠ا جÙÙرةâ¦

استÙزت٠ÙØ«Ùرا٠٠ÙاÙاتÙا ÙتØÙÙÙاتÙا Ù٠تأÙÙد اÙدÙ٠اء ÙØ«ÙرتÙÙ Ø ÙاÙستدعÙت٠ÙÙØ´Ø±Ø·Ø©Ø ÙأدÙت٠بتصرÙØات٠أسÙØ£ Ù Ù ÙÙ٠اتÙا اÙØ£ÙÙÙ.

ÙاÙت جÙÙرة:اÙأستاذ اÙÙ Øتر٠Ù٠ترجع بابÙÙ ÙÙÙÙ٠٠تÙرد ب٠أصÙر. Ùا٠باÙتا٠ÙعÙØ´ Ù٠اÙØ¹ØªÙ Ø©Ø Ùخا٠اÙÙÙر ÙاÙزØا٠ÙاÙÙØ§Ø³Ø ÙتعÙز عÙ٠صÙرتÙØ ÙخاÙ٠٠٠اÙتØÙÙÙØ§ØªØ Øت٠أØببتÙØ ÙخرجÙا ÙÙØ´Ùارع ÙتشاجرÙØ§Ø ÙسØبت٠Ùدائرة اÙØ´Ù Ø³Ø ÙتÙغÙÙا Ù٠اÙأزÙØ© ÙØارات اÙتراب اÙØ¶Ø§Ø¬Ø©Ø ÙÙ Ùعد بذÙ٠اÙØ«Ùب اÙØ·ÙÙÙØ ØµØ§Ø± جسد٠٠ÙØ´ÙÙاÙØ ØªØ¹Ù٠اÙعزÙÙ Ù٠اÙساØØ§ØªØ ØµØ§Ø± ÙضØ٠بÙ٠أÙرا٠اÙجرÙØ¯Ø©Ø Ø£Ø®Ø° ٠٠صÙب اÙش٠س ÙÙÙا٠ÙÙØºØ©Ø Ø¶Ø٠عÙ٠اÙÙرس٠اÙذ٠تØÙ٠٠بÙØ Ø¹Ø§Ø¯ ÙÙØÙÙ Ù٠بÙÙت اÙØ®Ùص ÙاÙØرائÙ!

ارتعب ÙتÙÙص جÙد٠اÙداخÙÙ ÙÙÙجئ بس٠رة ساÙÙ Ø ÙÙاÙت Ù ÙسÙÙÙ ÙØØ´ÙØ© تÙاج٠٠Ù٠اÙØ´ÙÙر اÙأخÙرة Ùا Ùعر٠٠صدرÙØ§Ø ÙÙاÙت إصبع٠تÙتÙب ÙÙÙ ÙضعÙا عÙ٠سطÙر اÙجرÙØ¯Ø©Ø ÙÙجد ÙÙ٠بÙا أصابع ÙÙ ÙابÙس ÙÙر٠بÙÙت اÙØ®Ùص اÙت٠تغÙÙ ÙترÙص Ùتشع٠اÙÙÙرا٠ÙاÙطارات!

خرجت اÙÙسÙة٠٠٠اÙÙ ÙØªØ¨Ø©Ø Ùشغ٠اÙبØارة٠اÙÙارب٠٠٠بÙ٠اÙØص٠ÙاÙÙ ÙØ¬Ø ÙØ±Ø§Ø ÙØ·ÙÙ Ø°ÙÙا٠طÙÙÙا٠٠٠اÙزبد.

تغÙغÙت جÙÙرة Ù٠اÙØشد اÙÙسائÙØ ÙعÙت زغارÙد.

تØÙ٠اÙشرÙØ· Ø¥Ù٠أشÙا٠جدÙØ¯Ø©Ø Ùا بد ٠٠تØÙÙ٠اÙÙ Ùا٠إÙ٠ز٠اÙ.————–٠٠٠ج٠Ùعة Ø¥ÙÙÙ ÙÙزÙ٠اÙأرض

Ø¥ÙÙÙ

ÙÙزÙ٠اÙأرض

Ø¥ÙÙÙ

ÙÙزÙ٠اÙأرض