عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 58

September 2, 2022

بيع مؤلفات عبدالله خليفة : الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية

الاطّلاع على ما نشرته على خرائط Google

https://maps.app.goo.gl/gKMzh1xds43zGwJM9

القضيبية شارع طارق بن زياد طريق 2138 منزل 2521

منزل عبـــــــدالله خلــــــــيفة

منزل عبـــــــدالله خلــــــــيفة في نطاق البحرين

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6312ab5c3a199', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });August 27, 2022

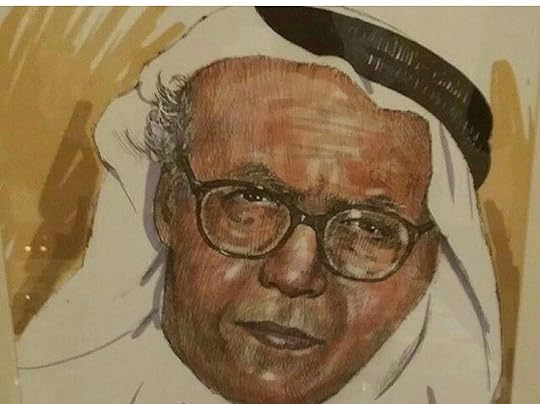

تنوير حسن الجشي : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

تنوير حسن الجشي

تنوير حسن الجشياصدرت وزارة الإعلام البحرينة سلسلة من المطبوعات تحت اسم (رواد الصحافة البحرينية)، يحررُ هذه المطبوعات ويجمعُ موادَها الأخ خالد البسام، وهو جهدٌ توثيقي هام، وتحية بسيطة لرواد الكتابة الصحفية في البحرين في بواكيرها.

وتتشابه ظروف مؤسسي الصحافة البحرينية في الخمسينيات، فهم سياسيون ومربون وتجار وجدوا أنفسهم في خضم مهمات سياسية عاجلة فلجأوا للكتابة، فجاءت الكتابة صحفية انطباعية تحريضية، وصار المقال القصير هو الجنس الكتابي السائد فيها، ولهذا فإن المقال يجمع بين النظرات الفكرية الإيديولوجية والمعالجات النقدية الاجتماعية اليومية والتحريض السياسي وكذلك الخواطر الأدبية والحكايات والنقد الأدبي!

ومن يمثل كذلك خير تمثيل الأستاذ حسن الجشي، الذي كان يجمع بين مهمات التحشيد الاجتماعي عبر النادي والمدرسة، وبين مهمات الكتابة لتغيير النظام القائم وقتذاك.

ومن الصعب الجمع بين إدراةِ نادٍ ومدرسة ابتدائية تغدو نموذجاً للضبط والتعلم، وبين مهماتِ الحركةِ الوطنية السياسية، ولكن هذا هو طابعُ الحياة الاجتماعية في بلدٍ وجدَ نفسَه يركضُ سريعاً نحو التحرر السياسي والتحديث والتوحيد الوطني.

فلا عجب أن يقومَ كلُ كادر سياسي وطني بمهمات كثيرة في آنٍ واحد، ولهذا نجدُ الأستاذ حسنَ الجشي مشغولاً في الصباح بالضبط والربط والتثقيف في المدرسة، وفي المساء بمداولات النادي وتوسيع المشاركة فيه ونشر تأثيره التوحيدي الفكري بين الجمهور المشتت طائفياً، وعقد اجتماعات بين أقطاب الحركة الوطنية لاختيار أنجع السبل لتحريك الحياة السياسية المهيمن عليها من قبل المستشار بلجريف والمركز البريطاني، ومن ثم الإنشاء التدريجي الصعب لمطبوعة (صوت البحرين) التي تــُحرر في الداخل وتـُطبع في الخارج، وهي المطبوعة المرَّاقبة، ولكن في ذات الوقت المعبرة عن قضايا وثقافة مثقفين يندفعون بسرعة لقيادة حركة سياسية متفجرة!

ولهذا فإن ما جمعتهُ وزارة الإعلام من كتاباتِ حسن الجشي وغيره هي موادٌ مختارة، وغيضٌ من فيض، ليست هي ما يُسمى بالأعمال الكاملة، ولكنها عينة مما كتبهُ خلالَ هذه السنوات، ولهذا فإن ثمة اختيارات وانتقاءات.

وتشيرُ الموادُ المقدمة المختارة إلى هواجس وهموم الكاتب الجشي وإلى الأشكالِ الكتابية الفكرية الموظفة للتعبيرِ عن تلك الهموم، وهي أشكال متقاربة مع نظائره من أفراد الفئة الوسطى الذين قرروا تحدي عالم التبعية والتخلف، من خلال مواد فكرية بسيطة، ليس لها جذور كبيرة في الإنتاج الثقافي الوطني المحلي، فتعتمدُ على الاستيراد العربي، وخاصة من مانشيتات الفكر القومي المنتشر في المشرق.

يقولُ في مقالةٍ بعنوان (رسالة الشباب في فترات البعث والانتقال): (إن الأممَ مهما أغرقتْ في همودها وتمادتْ في غفوتها، فإن طبيعة الحياة المتجددة تأبى إلا أن تحفزها فتفتح أعينها وتتحرك في أغلالها، ومن ثم تنطلقُ لبعث الأمجاد وإنشاء الحياة، وحاملو هذا البعث، أبداً، هم الشباب أو من تعيش في جوانحهم عزمات الشباب)،( منشورة سنة 1950)،(ص12).

إنه المنشورُ القومي الذي يعتبر الشعوب العربية كياناً يعيش لحظة همود، فلا يستعمل كلمة الموت، وهو الآن يستيقظ، مثل جسم الرجل المتواري في التراب، ويقوم بذلك الإيقاظَ الشبابُ المتحمسُ، ويبحث الأستاذ الجشي طبيعة هذا الهمود أو النوم في مفردات نفسية وفكرية، كغياب البصيرة، وغياب الشباب الملتهب شوقاً لتحقيق أمانيه وهو لايجد مثل هذا الشباب.

ويكمل(إن المرء ليُدهش من ضيق أفقنا الروحي وإنكماشنا في الحيز الفردي)، ويتصورُ الكاتبُ بأن هذا الشبابَ لا بد أن يكون موجوداً لنهوض الأمة الطويل السابق: (وذلك مناف لمقومات السيادة، تلك السيادة التي نعمنا بها زمناً ثم أفتت من أيدينا منذ أن أفلتت معاني الشهامة والرجولة).

يعبر حسن الجشي في افتتاحية العقد الخامس من القرن العشرين عن مهمات فكرية وأخلاقية وعن ضرورة توقد الشباب لخدمة الوطن.

إن مقالات الأستاذ حسن الجشي في مجلة(صوت البحرين) تنتقلُ من الجوانب الفكرية والأخلاقية المجردة، التي تتصورُ الأمةَ العربية شخصاً نامَ وعليه أن يصحو الآن، إلى المهمات السياسية العاجلة والمهمات الاجتماعية الملحة لشعبٍ محدد.

وتتزواجُ المهمات السياسية والاجتماعية في تلك اللحظة المفصلية من نضال شعب البحرين، فغدت مقالات الجشي موجهة نحو وحدة الناس:(فاللهم ألفْ شملهم وأجمعْ كلمتهم..وتحلُ نكبة، كالحريق مثلاً، بجماعةٍ من الطائفتين فينبري القادرون من أفرادها إلى جمع الإعانات المالية من الطائفة نفسها، دون أن يشركوا معهم أغنياء الطائفة الأخرى)،(ص 21).

أخذت مهماتُ التوحيد السياسي تستأثرُ باهتمامِ الكاتب، فيتوجهُ لبحثِ جزئياتها في الحياة الاجتماعية كتوقف دار الأيتام بسبب هذه المشكلة، وآثار ذلك على النشء، ثم يتوجهُ نحو بحثِ جذورِ الطائفية في المذاهب، فلا يعزوها للاختلافات الفقهية، بل يرجعُها إلى مسألة الخلافة، ويدهشُ كيف تؤثرُ هذه المسألة المدفونة في بطون التاريخ على أحداث الحياة اليومية وتغلُ أيديَّ الناس عن فعل الخير والتصدي للاستعمار؟

ويدهشُ أكثر وهو يتصفحُ آياتَ القرآن التوحيدية ويعددها، ثم يعودُ إلى أن المسألة ترجعُ لنزعات طائفية هدامة، داعياً للتطهر منها والتعاون عليها.

ويستمر الأستاذ الجشي في تنوير الشباب جامعاً بين مسائل فكرية وسياسية متشعبة، وبين توجيهات ثقافية واجتماعية محددة، فهو يكتبُ عن شعار قتل الوقت الصادح بين الشباب، فيعجبُ منه أشد العجب، ويعددُ قوائمَ المثقفين الذين عصروا الوقتَ عصراً وحولوه اختراعات ومؤلفات، وينتقدُ في مقال آخر بلديةَ المنامة التي حولتْ حديقة في المنامة إلى زريبة حمير!

إضافة إلى المعالجات الحدثية والتوجيهات الاجتماعية لخلق خميرة الشباب الملتف حول الحركة السياسية الوطنية، يركز على المسائل الفكرية المحورية، وخاصة مسألة النظام الاجتماعي القادم والمطلوب، وهو أمرٌ يُؤخذ بشكل نظري عام، ورداً على مقالة للأستاذ يوسف الشيراوي يدعو فيها لأخذ النظام الغربي جملة وتفصيلاً، أي إستيراد الغرب بكامله، في حين يستوعبُ الجشي تركيبية هذه المسألة المعقدة، مدركاً مصير الأمة العربية(كأمة لها خصائصها الروحية والاجتماعية الفارقة)، وهي مسألة صحيحة أدركها الجشي في ذلك المسار المضطرب للتطور، كذلك فإنه يتفقُ مع الأستاذ يوسف الشيراوي في المهماتِ الاجتماعية الوطنية الجذرية للنظام السياسي عموماً وهي(تطهير الأمة العربية من الزعماء الأنانيين، ودك صروح النظام الإقطاعي، والقضاء على الاستعمار) وهي خطوة كبيرة في رأيه نحو(إنشاء مجتمع أفضل) أو(مجتمع فاضل) بتعبير آخر.

وإذ يصر الجشي على (بعث حضارة لها مثلها الخاصة السامية) وهو ما اعتبره الشيراوي شيئاً خيالياً، لكن من جهتهِ لم يوضح الجشي ما إذا كانت هذه الحضارة العربية المنبعثة تتناقضُ مع سمات العصر؟ ثم يدور في حلقة التجريد الكبيرة(إنها تراثنا الأكبر، ورسالتنا الخالدة إلى هذه الإنسانية المعذبة)، ويعتبر الحضارة الغربية الديمقراطية موجهة(على إبعاد هذا الدين العظيم عن مجال الحياة، وحصره في أضيق الحدود).

وبطبيعة الحال فإن الأستاذ الشيراوي لم يجب عن هذه الأسئلة، كذلك فإن الجشي يواصل التعبير عن هذه الحضارة العربية الإسلامية الجديدة ومثلها، ولكنه لا يفرقُ بين الحضارة الغربية المسيحية الحديثة، وبين الحضارة الغربية كحضارةٍ إنسانية عامة، أي حضارة الحداثة والعقلانية والعلمانية والديمقراطية، وهي الأسسُ التي راحت تأخذ بها الأممُ الأخرى غير الغربية المسيحية حسب أديانها وتقاليدها وتجاربها.

وإضافة للمقالات العلمية العديدة التي ينشرها عن العقل واللاشعور والذكاء فإنه يزداد نقداً للأوضاع السياسية والاجتماعية في منطقة الخليج، ويتوهجُ قلمُهُ مراراً مع أناشيد الثورة المصرية المتفجرة وقتذاك، وينشد لنموذج الدولة السوفيتية القافزة في التنمية رغم رفضة لمنهج الألحاد فيها، مندفعاً لموديل التسريع الذي كانت تبشر به أيديولوجية الانقلابات العربية.

إنها كتابة متوثبة أعطت ما عندها في زمن صعب.

تنوير تقي البحارنة : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

تنوير تقي البحارنة

تنوير تقي البحارنةفي مختارات وزراة الإعلام البحرينية لأعمال تقي البحارنة الصادرة (ط1 2007)، التي أعدها خالد البسام، نلاحظ اتساع اهتمام الأستاذ تقي بالأعمال النظرية الأدبية في سنوات الخمسينيات، ثم اهتمامه بالجوانب الثقافية العامة كالسياحة والمذكرات والمقالات الاجتماعية في الستينيات وما تلاها.

وليس للأستاذ تقي البحارنة أعمال سياسية كمعظم معاصريه، مثله مثل الأستاذ الشاعر إبراهيم العريض، وهو ما يعبر عن مقاربة بعيدة من الأحداث السياسية المحورية، رغم بعض الانخراط في نشاطاتها، ولهذا تظل أعماله الفكرية ذات استقلال نسبي عن الواقع، ولا تزال تحتفظ بأهميتها، خاصة أنه توجه لقضايا كبيرة في الشأن الثقافي كمسألة الأنواع الأدبية العربية والحضارة، وهو القسم الذي واكب زخم الخمسينيات، ثم ظهرت المقالات الاجتماعية كتسجيل ليوميات السياحة في البلدان والعودة للذكريات.

ورغم إن زخم مرحلة الأربعينيات والخمسينيات كان ثورياً عاصفاً في البلدان العربية والبحرين، إلا أن تقي البحارنة اتخذ منحىً محافظاً، رافضاً لنزعات التجديد والثورة الثقافية.

فهو يعتبر فترة الأدب الجاهلي والإسلامي هي الفترة الذهبية للأمة، وما جاء بعدها محاولاً تجاوزها وحتى الإضافة إليها، فهو خارج ذلك النقاء الأصيل، فكان (جوهر)الأمة الثقافي وحتى الأختلاق والوضع في الشعر القديم فهو رغم انحرافهِ إلا أنهُ كذلك صورة عن العصرِ القديم لأنهُ تمثـُلٌ لهُ بأدواتهِ، أما ما جاءَ بعد ذلك فهو أشبه بالانحراف، يقول:

(هذه العلوم الأخيرة، بما صحبها من آثارِ المنطقِ اليوناني الدخيل والبحث الفلسفي العقيم كانت على النقيض من الأولى ذات أثر سيء على اللغة وآدابها، ذلك لأن أكثر أولئك الذين خاضوا في علوم العربيةِ بعدئذٍ، كانوا من الأعاجم والفلاسفة الذين لم يصعدوا إلى عصور العربية الأولى)، (ص 13 – 14).

ويتوقف الإنتاج الشعري عند حدود العصر العربي البدوي؛(وليس بعجيب أن يظل الشعرُ الإسلامي في جملتهِ جاهلي الروح، فالدولة عربية محضة، والثقافة عربية صقلها الإسلام، والشعراء عرب إلا ثلاثة أو أربعة، والصحراء مقام الأكثرية فيهم، والطبع هو الغالب على شعرهم)، ص15.

وهكذا فإن جوهرَ الإبداع في وعي تقي الخمسيني هو نتاجُ العفوية والإلهام الأعرابي كما ينظرُ لهُ الجاحظ العباسي المدني، حيث هو بديهة وارتجال، فكأن (الروح) العربية توقفت عن التمازج مع المؤثرات الإنسانية الخارجية، وغدت ذلك الجوهر البدوي الإسلامي، الذي سيظلُ يحتفظ بنقائهِ الأصيل دون أي تداخل مع المؤثرات الإنسانية، وهو أمرٌ إيديولوجي ناقضته كثرة الاحتكاكات والتوظيفات التي أشتغل عليها شعراء وباحثو الثقافة العربية وقتذاك.

ولكن ذلك الجوهر النقي في رأي تقي البحارنة لم يتغير، فكان الأدب القديم يعتمد على الصدق والبساطة والوضوح أما الثقافة المصنوعة فاعتمدت على شعار ( أكذب الشعر أصدقه)،(وهكذا قـُدر للشرق العربي أن يظل أجيالاً طويلة يقتات من سموم هذه النظريات)، وورث الأدب العربي الحديث الماضي الجميل وكذلك ركاماً من (مخلفات عصور التاريخ العربي والإسلامي، فخلطوا بين مختلف تلك العصور، إلا قليلاً منهم)، ص18.

وتواصل محافظة تقي البحارنة نقد الاتجاهات الحديثة وخاصة التجديدية منها حيث قام (نفر ممن ادعوا لأنفسهم التجديد، فتنكروا للأدب العربي برمته، وأحدثوا فيه كثيراً من النظريات الخاطئة).

يواصل الأستاذ تقي البحارنة هجومه على الحداثيين سواء في العصر القديم أم الحديث، وهو يكتبُ بحرارة في صيف سنة 1950عن الشبهات والانتقادات التي أثارها كبارُ الأدباءِ العرب تجاه الشعر الجاهلي خاصة طه حسين وعباس العقاد، غير منكرٍ لقضية الانتحال لكنه يرى أنها غير جوهرية (لأن المعين الشعري الذي يصدرُ عنه الجاهليون والإسلاميون يكاد يكونُ واحداً في جوهره)، ص25.

يضع الأستاذ تقي الانتقادات الموجهة للأدب العربي القديم بمجموعه في دائرة الرفض شبه المطلق قائلاً ( وهذه مغالطة لا تجوز على غير السذج والبسطاء من ضحايا أولئك الكتاب)، ويرى بأن انتقاداتهم لنقص الأدب العربي من القصص والملاحم هي آراء منقولة عن المستشرقين، (ولقد وجد هؤلاء في الخليط الشعوبي المتناثر من نتاجِ العصور المتأخرة ضالتهم المنشودة، فأشادوا بهِ)، وفي رأيه بأن إثارة مثل هذه القضايا يستهدفُ تحقير الأمة العربية وهو تنقيصٌ من(نتاج أمة غلابة فاتحة، ذات أثر توجيهي مباشر في تاريخ العالم، فلم يجدوا فيه غير إثارة أمثال تلك المواضيع التافهة واتخاذها سلماً للتنقيص من الأدب القديم برمته)، ص..28

يعزو الأستاذ تقي الانتقادات الموضوعية لنقص الأنواع الأدبية العربية لعوامل ذاتية مريضة، ففي رؤيته بأن الأدب البدوي الإسلامي النقي قد اكتمل، وما التجديدات سوى إضافة فاسدة عليه، وهذا (التجوهر) يقودهُ إلى رفض التحولات الديمقراطية الأدبية والاجتماعية والسياسية في الثقافة، ومن هنا فهو لا يرى بأن غياب الملاحم والمسرح نتيجة لنقصٍ ديمقراطي في الحياة الثقافية العربية الاستبدادية، وحتى إنجازات الشعر العربي التجديدي لدى أبي نواس وأبي تمام والمعري لا يلتفتُ إليها، فهي غير متطابقةٍ مع ذلك الجوهر الذي افترضهُ للثقافة العربية والذي لا يمكن أن يتلاقح أو يتغير.

إن قضية تطورات الأنواع الأدبية ليست قضية مفصولة عن قضية الحكم وتوزيع الفائض الاقتصادي، حيث تقومُ الدولة الشمولية بتجميد التطور الثقافي باحتكارها الثروة، وحين يحدث النقل في العصر الحديث من الأدب الأوربي فيغدو ذلك جزءً من عملية التحرر من ذلك الأستبداد وليس من الثقافة العربية، ولهذا حين تتجدد الأنواع الأدبية العربية يغدو ذلك نقداً أوسع للأنظمة ونشراً للحرية.

لكن الأستاذ تقي لا ينطلق من ذلك حسب نصوص تلك السنوات، بل يطبق ذلك المعنى على الحياة السياسية أيضاً، فيرفض (استيراد مبادئ ونظم وقوانين إصلاحية تحملُ خصائص أمم أخرى غريبة)، ويقترب البحارنة من المفهوم الصوفي القومي في فهم الأمة، حيث يجب أن يظهر ذلك المضمون الخفي للأمة فيجب (إزالة ما يتراكم على طبع الأمة الأصيل من مفهومات طارئة، ومبادئ مضللة، لينفسح الطريق أمام حيوياتها الكامنة للظهور والتبلور في قالب ثقافي أصيل)، ص53.

إن هذه العناصر نجد بعضها لدى الأستاذ ميشيل عفلق والأستاذ زكي الأرسوزي فيما يسميه التجربة الرحمانية للأمة، كذلك في آراء الأستاذ سيد قطب كما يشير البحارنة في الهامش كذلك.

ويصلُ البحارنة إلى استنتاجاتٍ عامة حين يقول (فالمشكلة الإسلامية اليوم هي أبعد مما تحاول هذه الطبقة تصويره. إنها مشكلة تقويض مدنية مادية ملحدة، وإنشاء حضارة إسلامية في محلها)، ص61.

ولهذا فهو يرفض محاولات الإصلاحيين الإسلاميين دمج المجتمعات الإسلامية بجوانب إيجابية من الحضارة الغربية، كما يرفض بطبيعة الحال الحداثيين المتطرفين العرب المطالبين بالتوجه الكلي نحو الغرب.

ويتصور بأن للإسلام تصوراته المختلفة في (الأسرة وتنظيمه للمرافق الاقتصادية وسياسته التحررية في الحكم)، كما يرفض الحريات النسائية المعمول بها في الغرب.

إن كتابة تقي البحارنة تمثل منظوراً محافظاً صلباً استمر في الصعود خلال العقود التالية، وتمكن من الوصول للسلطة في العديد من البقاع الإسلامية، محافظاً على جوهرية ما، لكن إلى متى؟!

توقفت كتابات البحارنة الفكرية هذه، وحلت محلها كتاباتٌ أدبية أكثر تفتحاً، واهتم بالشعر والسرد، وذاك مجالٌ آخر.

مراحل تطور (البرجوازيات) العربية : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

مراحل تطور (البرجوازيات) العربية

مراحل تطور (البرجوازيات) العربيةحدثت تعميمات لدى الباحثين العرب تجاه الفئات المتوسطة، عبر سلق تعبير (الطبقة البرجوازية)، فالفئات المتوسطة في العصر العربي الكلاسيكي، كانت في حالة تبعية شبه كلية للإقطاع، في حين إن في الزمن المعاصر تتشكل في حالات متعددة تبعاً للتبعية أو الإنسلاخ من الإقطاع.

عند العديد من المفكرين والباحثين المعاصرين هناك التعميم، وسواء كان ذلك في الفكر الفلسفي كما عند مهدي عامل، أو كان في التأريخ الثقافي كما عند الدكتور سيد النساج في مصر في دراساته عن القصة القصيرة المصرية خاصة.

لا بد من تحقيب قراءة الفئات الوسطى، بمعنى أن نعرف إن لها حقباً، مرتبطة بتطور قوى الإنتاج وعلاقاته.

في الفترة الحديثة الأولى كانت مرتبطة بالاستيراد، ولهذا كنا نقرأ لمفكريها شطحات نهوضية كبيرة، فشبلي شميل أو إسماعيل مظهر وسلامة موسى يدعون لحداثة غربية ناجزة، وهي حداثة التاجر المستورد، الذي لم يشكل قوى إنتاج صناعية عربية، والذي يحولُ النهضةَ إلى استجلاب للبضائع الفكرية ويعتقد إنها تحلُ إشكال التخلف. إنها مرحلة رأس المال التجاري.

في البحرين نجد ذلك يتقارب مع فترة مثقفي هيئة الاتحاد الوطني، رغم إن استيرادهم كان أقل تطوراً من قرنائهم العرب بطبيعة الحال.

في الفترة الثانية والتي حدثت في البلدان العربية (المتطورة) حين لم يعد الاستيراد هو العلامة الميزة للإنتاج والوعي الطليعي، هنا حدث الانتقال من الاستيراد الكلي إلى الاستيراد الجزئي ونشوء بدايات التصنيع، والذي أرتكز على المرحلة السابقة، وزمن الحربين العالميتين اللتين ساعدتا على إستنهاض كوامن الإنتاج، وفي هذا الزمن استطاع الفكر عبر طه حسين وأحمد أمين ومن ثم حسين مروة وغيرهم على إنتاج قراءات عربية إسلامية. إنها مرحلة رأس المال الصناعي الخاص – العام الأولي.

إن الفترتين السالفتي الذكر شكلتا ما نسميه بالنهضة الوطنية والتقدمية، رغم إن الكم النقدي ليس بمستوى الفترة الثالثة، لكن كان هذا الكم النقدي يتجه في كثير منه إلى قواعد الصناعة، ويمكن أن ندخل في حساب ذلك الأنظمة الوطنية التي تشكلت والتي وسعت الصناعات، وهي كلها فترة وجهت النظر العقلي نحو نقد الواقع والتراث، بمستويات متعددة ومقاربات مختلفة.

ثم جاءت المرحلة الثالثة الراهنة والتي اعتمدت على فورة صناعات الاستخراج، وخاصة النفطي منه، وهي مرحلة إعادت الإستيراد بقوة، سواء على مستوى الإستيراد من الغرب، أو إلى مستوى الاستيراد من الماضي العربي.

وهي صناعة إستخراج لا تغير جذور المجتمع السحرية والأمية لكنها تتنج مردوداً مالياً كبيراً.

ولم تعتمد على تطوير قواعد الإنتاج السابقة، بل أدت في العديد من البلدان إلى تحطيمها، كتصفية الصناعات الشعبية، أو تخريب الصناعات المؤممة، أو نقل المصانع الخربة الملوثة من أوربا الخ.. وهذه كلها أدت إلى صعود الطفيليات الإدارية الكبرى التي أفسدت الثقافة.

هنا نجد الوفرة النقدية في بعض البلدان لم تؤد إلى نهضة، إلا بشكل إستيراد الكماليات بصورة بذخية مدمرة.

الاستيراد الجديد هو الذي شكل الجماعات المذهبية السياسية، التي راحت تجتر ما قاله القدماء الجامدين في فهم الدين. إن الوفرة المالية هنا ساعدت على اعتقال العقل، في حين كان زهد طه حسين أو سلامة موسى أو حسين مروة أو جمال عبدالناصر أوعبدالكريم قاسم مشابهاً للتراكم النقدي المطلوب لدى برجوازية التصنيع الأولي وتقشفها.

إن المراحل التالية التي قد تستمر في الماضي أو قد تصححه، مرهونة بمدى تعزز مواقع القوى الديمقراطية في المجتمعات العربية، ومدى تحويل صناعات الإستخراج والصناعات الخفيفة إلى صناعات كبرى، وتغيير الهياكل السكانية المتخلفة.

والمرحلة الثالثة نجد تجلياتها الفكرية في النقل الآلي من الغرب والنقل الميكانيكي من التراث، وضخامة الاستيراد على الجانبين، فهنا راقصة مغنية بأحدث موضة وهناك مقنعة تخاطب القبور، شكلان متضادان يعبران عن أن القوى الشعبية لم تتمكن من السيطرة على الموارد وجعلها من إجل الإنتاج العربي.

لا بد من رؤية حلقات التداخل بين المراحل العربية الثلاث التي أسست النهضة منذ القرن التاسع عشر الميلادي.

لقد كانت مرحلة رأس المال الخاص والعام متداخلة، فهذان الرأسمالان الموظفان في الصناعة الخاصة والعامة، تصادما في المستوى السياسي، فكان صناعيو المرحلة التي وقعت فيها الانقلابات العسكرية يرفضون المشاركة في دعم الإنتاج، خوفاً من دعم هذه الأنظمة التي بدا فيها الواقع السياسي مقلقاً وخطراً على التوظيفات الرأسمالية.

إن عدم دعم الصناعيين لخطط التنمية التي طرحتها الحكومات العسكرية، بدا لهذه الحكومات العسكرية الوطنية بمثابة تآمر وحصار، ومشاركة في الموقف الاستعماري الرافض للتصنيع.

لكن الحكومات العسكرية من جهةٍ أخرى لم تعِ بأن التصنيع غير مرفوض غربياً لكن المرفوض هو التصنيع بيد الحكومات العسكرية، فهذا كانت له نتائجه الحربية والسياسية على خريطة المنطقة، ولو أن العسكريين سلموا السلطة لحكومات منتخبة لما كان الأمر كذلك.

وهكذا فإن التصنيع العام الذي ظهر بيد الحكومات العسكرية كان يمثل قطيعة مع التصنيع الخاص الذي تشكل بيد الرأسماليين الأفراد والشركات والبنوك الخاصة، واحتلال الحكومات للفضاء الاقتصادي كان من شأنه أن يرعب الرأسمال الخاص الجبان بطبيعته، وهذا ما أدى على المستوى الفكري إلى نهجين متضادين كلياً، فهناك الشعار الاشتراكي الحكومي، وهو بمثابة غطاء لفشل التعاون بين البرجوازية الحرة وبين الفئات الوسطى الحاكمة العسكرية، وهو بمثابة رد وإلغاء لدور هذه البرجوازية التاريخي، فتم إعدام وجودها من الثقافة والتاريخ، ولم يعد ثمة من فكر سوى فكر الاشتراكية الحكومية التي صُورت على إنها نهاية التاريخ الطبقي.

إن عدم القدرة على تشكيل تعاون بين هذين الرأسمالين كان يعني توقيف نمو بذور الوعي الديمقراطي العربي والإسلامي المنتج، وهو الوعي التحرري الموضوعي، الذي طلع بشق النفس، ولكن أدوات التحليل لديه لم تتطور ولم تتجذر، فظل نائياً عن الجدل وفهم تناقضات التطور الموضوعية.

فكان الجانب الثاني من الوعي المعبر عن الرأسمال الخاص، قد تعرض للتآكل فنرى طه حسين والعقاد وأحمد أمين وغيرهم يتوقفون عن درس ونقد الواقع، بينما كان الفكر الماركسي العربي يتوه في زفة الاشتراكية الحكومية، ويفقد أدوات التحليل بشكل آخر، فيذوب ذيلياً في هيمنة القطاع العام الدكتاتورية، والتي في تصوره كما في تصور العسكر، تلغي وتزيل الطبقات!

إن الفكرين الوطنيين المعبرين عن رأس المال العام والخاص، تصادما وعجزا عن التعاون، مثلما أن المصنع الخاص الصغير تعرض للإنهيار من العملقة الحكومية، والتي توجهت لهدم التصنيع الخاص، وترك الأشكال الأخرى كتجارة الجملة والمفرق والعقار والصرافة تعيش مؤكدة سيطرة الجوانب الطفيلية من الاقتصاد على الجوانب المنتجة.

وهكذا فإن الإنتاج على مستوى الصناعة وعلى مستوى الوعي، تعرضا للتآكل التدريجي، فالصناعة الخاصة تعرضت للحصار، والصناعة العامة تعرضت لسرقات البيروقراطية الحكومية المتنفذة، في حين كان الوعي الوطني الديمقراطي بمختلف أجنحته يتعرض هو الآخر للتآكل، لأنه هدم التصنيع الخاص الحر وأوقف النظر التحليلي الموضوعي في رؤية الاقتصاد، وراح يشكل قصوراً في الهواء.

إن القفزة التصنيعية الكبيرة كان لها نتائج هامة وعظيمة، وقد مثلت نقلة أخرى في دعم القاعدة الاقتصادية، لكن غياب الحرية والنقد ومجيء المشروعات بالقوة من الأعلى، وعدم ترابط التصنيع مع تغيير الريف، وانفصام ذلك كله عن تغيير الثقافة الشعبية والأسرة الأبوية، هذا كله أدى إلى توقف التصنيع العام عن دوره الثوري الواعد.

وعبرت الهزائم العسكرية وعدم القدرة على تغيير خريطة المنطقة لصالح الاستقلال العربي، عن عجز القطاع العام بصيغته البيروقراطية غير الديمقراطية، عن تشكيل النهضة والتحكم في المصير، فعاد القطاع الخاص للسيادة مع صراع شديد ضد العام، ومع تدخلات مالية أجنبية وطفيلية هائلة.

تناقضات الوعي العربي تاريخياً : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

الأديب العربي

الأديب العربيإبراهيم العريض

ظهرَ الإسلامُ في ظروفٍ الوعيُّ العربيُّ وتطوراته التخلف عند العرب والأمم المجاورة لهم ، وبهذا فإن شكلَ الوعي المكرس فيه يقومُ على شكل مثالي ديني ، تلعب فيه الكائنات الغيبية دوراً محورياً مهيمناً على الوجود ، وذلك بسببِ غيابِ العلوم بمختلفِ أقسامها عند أهالي المنطقة البدوية خاصةً.

ومع تطور المسلمين واحتكاكهم بالحضارات التي سبقتهم والمنتجة للفلسفة فإنهم اتجهوا للاستفادة من هذه المنتجاتِ الفكرية المتطورة القديمة، بصفتهم أكثر شعوب الأرض وقتذاك تقدماً.

وهكذا راح المسلمون يستثمرون هذه المنتجات في تطورهم الحضاري المستقل، ومن هنا كيفوها مع الموروثِ الإسلامي الأولي، ومع الموروث الإسلامي الجديد الحضاري الذي تكون حين شكلوا تلك الحضارة ، منقطعين عن المستوى السابق.

والذي قام بهذه العملية ليس المسلمين ككل، ولكن تلك الفئات المثقفةَ التي يعود تكوينها للفئات الوسطى عموماً، وقد أبقت على المنظور المثالي للفترة السابقة، مطورةً إياه في منظور مثالي موضوعي.

بين المنظورين المثاليين الديني الأولي، والديني الفلسفي ، ثمة نقاط تشابه ونقاط افتراق ، في كون الأول يمثل الفئات الوسطى المكية المثقفة ، وهي تقودُ عمليةَ التحولِ في ظروف شديدة التخلف، وبأدوات النضال الجماهيرية.

واعتمدت تصوراتها على الرؤية المثالية الدينية في أبسط أشكالها، حيث الجمع بين الواقع والميراث الأسطوري الفكري القديم، المستفيد من الدينين السماويين السابقين، اللذين هما كذلك مستفيدين من الإرث الفكري للعصر القديم.

وفي الجزيرة العربية أتيحَ للفئةِ الوسطى التحرك بحرية تاريخية نسبية ، لعدم وجود الحكم المركزي القوي، فغدت المثاليةالفلسفية اقعية تحليلية – أسطورية – تصويرية – مغيرة للواقع المتخلف. فهذا الجمع المركب الهائل بين أشد فاعليات التغيير ورصد الحياة والاعتماد على الغيب لم يتجل مرةً أخرى.

في حين واجهت المثالية في عصر الحضارة الإسلامية التالية إمكانيات فكرية وعلمية كبيرة، فتخلص أغلبُها من الشكل الأسطوري التصويري، ودخل في الشكل الأسطوري المفاهيمي، متوجهاً إلى المقولاتِ والتركيبِ النظري الواسع واعتماد المنطق الأرسطي وطرح استقلال الطبيعة والمجتمع من التدخلات الغيبية المباشرة الحادة.

لكنه اعتمد المثالية كذلك عبر جعل هذه المقولات تخلقُ العالمَ، وتشكلَ الوجودَ، مع اعترافها بموضوعيةِ هذا العالمِ ووجود قوانين لتطوره. لكن هذه القوانين تتمثل في الجانب الطبيعي بدرجة أساسية ، وإن كان هناك بحث مستفيض في البنى الاجتماعية.

وهكذا فإن الوعي الديني والوعي الفلسفي تماثلا في إعطاء القوى الماروائية إمكانيات تحويل الحياة ، مرة ً عبر الرسول، ومرة عبر الفيلسوف، ومرة باعتماد الجمهور الشعبي للتحويل وعبر الدخول الجريء في الحياة ، ومرة عبر العلوم والانسحاب إلى الزهد كفاعليةٍ سلبية هادمة للبذخ، فهنا حدث تغير في طبيعة الفئة الوسطى القائدة ، فالأولى كانت غير تابعة للقصور، والثانية كانت تابعة.

والأولى إذ غيرت العالم فإنها أسست مدنيةً مسيطراً عليها ثقافياً من قبل مستوى بسيط سابق، في حين أن الثانيةَ كانت أكثر تقدماً ثقافياً لكنها عاجزة سياسياً وتاريخياً!

وهذه التحولات المتضادة أُزيلت بإيجابياتها في المرحلتين، المرحلة الإسلامية التأسيسية، وفي المرحلة الحضارية المدنية، في عصر الانحطاط فلم يبقْ من الثورة التأسيسية والارتباط بين التقدم والجمهور الشعبي، ووجود برنامج نهضوي مطبق على الأرض، ولا كذلك ضخامة الإنتاج الفكري والفلسفي والتداخل مع إنجازات العصور السابقة واستيعابه ثروة الأمم!

وجاء العصرُ الحديثُ متردداً متناقضاً، غير قادر على فهم العصرين السابقين وعصره هو.

أطروحةٌ، فنفيٌ، فنفي النفي، أي عصور ثلاثة متضادة، راحت تتشكلُ على مدى الألفين سنة من عمر العرب والمسلمين، كلُ عصرٍ يقومُ بنفي العصر السابق، ليس بشكل كلي، ولكن بشكل أساسي، والعصرُ الحديث لم يفهم إنه تركيبٌ، وإنه جمعٌ بين العصرين السابقين ونفي لهما معاً.

إذا أخذنا سلسلةَ التطورات التي حدثت خلال القرنين الأخيرين، فسنجدُ ثلاثةَ فتراتٍ كبرى: الأولى تمثلتْ في استيعابِ المنجزات الغربية، الثانية: في تشكيل تجارب لرأسمالية دولة شمولية، توهمت إمكانية تجاوز العصر الرأسمالي، الثالثة عودة متدهورة للفترة الليبرالية الأولى مع عودة كذلك للإقطاع السياسي والديني الشموليين، وبالتالي فإن هذه الفترات في العصر الحديث العربي شكلت هي الأخرى أطروحة فنفي فنفي للنفي، أي أننا نعيش في الزمن الراهن أكثف فترات التجاوز .

كان النهضويون الأوائل في القرنين 19 و 20 يتصورون إن التماثل مع الغرب هو كفيلٌ بخلقِ النهضة، وحين تزعزعَ هذا الوهمُ راح الدينيون يتصورون وهماً آخر هو استرجاع الفترة الأولى من العصر الإسلامي.

أي أن دراسةَ العصرين العربيين السابقين ورؤية تضادهما والخروج بتركيب منهما، وفي ظل ثقافة الحداثة المسيطرة، كان يمكن أن يكشف للعقول قوانين التطور الاجتماعي، وبالتالي أن يؤدي إلى التحكم فيها.

إن عصرنا العربي الإسلامي التحديثي الراهن هو عصر التركيب، للعصرين العربيين السابقين، تداخل معهما ونفي لهما معاً. إنه عصر نفي النفي. وهو لهذا عصر التمثل العميق للحداثة العربية على مر الزمن والصعود بها إلى لحظة نوعية جديدة مقاربة للمستويات العالمية.

فأخذ إنجازات الثورة المحمدية، والجوانب الإيجابية من نضال الفئات الوسطى التحديثية في العصر النهضوي الأموي – العباسي السابق، وتشكيل نضال نهضوي للفئات الوسطى المتحالفة مع العاملين بشروط الحداثة المعاصرة.

وهكذا فإن إنجازاتِ التحالف الشعبي الديمقراطي الإسلامي النهضوي الجريء في اقتحامهِ العالم، يُضاف إلى تراكميةِ الثقافة الفكرية الموسوعية والانفتاح وعقلنة الفقه وعصرنته، وقد تم كل ذلك بوعي ديني مثالي مسيطر على أجهزة الحكم، تعبيراً عن القوى العليا مرة في تحالفها مع العاملين ومرة في انقطاعها عن التحالف مع العالمين.

وبهذا فإن طيفاً اجتماعياً واسعاً لا د أن يتشكلَ ليعيدَ إنتاج الحضارة العربية المستقلة الحديثة ، وهذا التحالف الذي في جوهره تحالف الفئات الوسطى والعاملين ، له مضمون اجتماعي هو إعادة تغيير طابع الدولة ، في ملكيتها الاقتصادية الشاملة، وفي مذهبيتها السائدة المتحكمة، وفي تحرير كافة هذه الجموع من الدولة الإقطاعية – المذهبية، وفي خلق طبقات وسطى وطبقات عاملة حرة، تتداول السلطة حسب برامجها المقبولة للجمهور .

وعمليةُ إجراءِ الإصلاحات في جسم الدولة – المجتمع الاقتصادي والديني والاجتماعي والسياسي، يعتمدُ على سلسلة من الإصلاحات في ظاهرات الوعي المختلفة .

إن جسمَ الدولةِ – المجتمع الذي يعيش النظام الإقطاعي المذهبي ، يعيش المفردات الدينية الشمولية، كخلفيةٍ متحكمة فيه عبر القرون.

وإذا كانت صورُ الإلهِ الواحد هي التي تهيمنُ على الكون فإن الحاكم الواحد هو الذي يهيمن على السلطة – المجتمع. إي أن هذه (الصور) تعبيرٌ عن مذهبيات شمولية تفكيكية للجسد الإسلامي، وتقارب هذه الصور، أو ظهور صورة مختلفة مميزة عن العصور القديمة، سيكون تعبيراً عن الإصلاحات العميقة الجارية في البــُنى ، وللتقارب العربي والإسلامي والعالمي .

وقد قامت الفلسفاتُ في العصر الوسيط الإسلامي بخلقِ وسائطَ غيبيةٍ متعددةٍ في المشرق الإسلامي، ثم في المغربِ الذي أخذ يتخلصُ من هذه الوسائط بحكمِ توجههِ السني العقلي، بحيث غدت فلسفةُ ابن باجة – ابن رشد تشقُ الطريقَ نحو مثاليةٍ موضوعية صافية من الغيبيات المشرقية الواسعة.

لقد استغرقت العمليةُ بين التكوين الديني الصوري القصصي الميثولوجي الحكمي، وبين تكون الفلسفة المثالية بمعمارها التعددي المفاهيمي عدة قرون، ثم إلى أن تكونَ مثاليةً موضوعية جنينية في الأندلس على بضعة قرون أخرى. وهذه المثالية الموضوعية الجنينية ترحلت إلى أوربا لتبدأ رحلةً جديدة في بُنى اجتماعية مختلفة وتكونُ فتيلَ النهضة الفكري فيها.

وحين وصلت الفلسفةُ من أوربا للعرب والمسلمين محملةً بكل هذا الزخم التحولي المتضافر الداخلي، فإنها لم تـُفهم من قبل الجيل الأدبي، جيل التنوير الأول، فقد كان تاريخُ أوربا الوسيط والنهضوي والمعاصر معروضاً أمامه، بشكلٍ غامض، بحيثيات سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية ، فكانت الوقائع الاجتماعية المباشرة كمظاهر التقدم في مختلف جوانب الحياة هي الطافحة على سطح الوعي النخبوي، وهذا ما كان يمثل له صدمةً على صعيد أنه كان عبر موروثه يعتبرُ نفسَه محور العالم والبقعة الأكثر حضارة فيها، ودينه يمثل أرقى تكون ٍ فكري.

ومن هنا كان هذا الوعي ينقلُ وقائعَ الحياة والثقافة بعناصرها المشتتةِ متقبلاً المظاهرَ الحديثة الأكثر وظيفية ونفعيةً والتي تغدو عبر التجارة مستخدمةً في حياته، محتفظاً ببنائه التقليدي المحافظ، حيث يعبرُ هذا الاحتفاظ عن جانبي الاستخدام الوظيفي وبقاء أسس النظام التقليدي التي تسيطرُ عليه القوى الاجتماعية العليا، ومهما كانت التغيرات السياسية التبدلية في هذه القمة فإنها لم تغير هذا البناء، إن لم تحافظ عليه بقوةٍ أشد.

من هنا كان الوعيُ التنويريُ أدبياً ثقافياً تقنياً عاماً، لا يستطيع أن يطرحَ المنظورَ الفلسفي الواسع الشامل النقدي، وأن يشكلَ نظراتٍ عامةً إلى الوجود ، حيث أن وجودَهُ الاجتماعي هو ذاتهُ مقلق وغير مفهوم له.

فكان عليهِ أن يعي أساسياتِ وجودهِ (الوطني) أولاً، أي أن يقومَ بخلقِ لحمةٍ في بنائه السياسي التابع والمتخلف، وهو أمرٌ يجعل البنى العربية والإسلامية المفتتة تقومُ ولهذا فإن الاحتكاكَ بأوربا كان يتيحُ استخدامَ بعضِ الأسسِ السياسية الاجتماعية الأوربية في العمل لتشكيل هذه البُنى، وكلُ بنيةٍ عربية وإسلامية لها ظروفها وسيرورتها الخاصة، والمتداخلة مع السيرورات الأخرى كذلك.

إذن كان الوعي وهو يشكلُ البنيةَ العربية التقليديةَ – الحديثة، يمرُ بمرحلةِ التأثر الأوربي – والعودة إلى الماضي، عبرَ استخدامِ مفهومِ النهضة، وهو الذي كان يتيحُ استعارةَ الأشكال الأوربية وتركيبها فوق الجسد القديم، مع الزعم بأنه يتحدث ، فهو يغرفُ من الماضي (المجيد)، وكذلك يستفيد من الخبرة الأوربية، التي كانت (وليدة التأثير العربي) .

ولكن لم يكن يدرسُ هذا التداخلَ العربي – الغربي في سيرورته التاريخية المعقدة والمتوارية، أي أن يدرسَ رحلةَ المثالية الموضوعية وتبدلاتها العميقة في أوربا، من الرشدية الُملاحقة إلى الديكارتية المنفصلة كثيراً عن تقاليد الفلسفة الدينية للعصر الوسيط.

إن ثمة عدةَ قرونٍ أخرى بين الرشديةِ الُملاحقة وبين الديكارتية الأوربية، وهذه السيرورة لن تــُدرس عبر هذا الوعي الأدبي – الفني العربي وهو يقابلُ أمثالَهُ في الإنتاجين الأوربي والعربي القديم، لكن هذا الدرسَ المتعددَ الأشكالِ سوف يضعُ مادةً ثقافية كبيرة للمرحلة التالية وهي مرحلة الوعي الفلسفي.

وهناك عناصرٌ فلسفيةٌ مشتتة في داخلِ هذه المرحلة، فكان التأكيدُ على الخلق الإلهي للعالم ، يتداخلُ مع الإيمانِ بالضروراتِ الموضوعية للوجود ، وهو أمرٌ يشيرُ إلى هذه الثنائيةِ بين الجذورِ المتواصلة الحضور، أي بين النظامِ المحافظ بصورةِ الألوهيةِ المطلقةِ التي صنعها خلال سيطرته الطويلة، وبحكامه المطلقين، وببنائه الاجتماعي الذكوري – الأرستقراطي – وثقافته السحرية – الدينية، وبين ضروراتِ التحديث التقنية.

فكان التقنيون فوق الجسدِ المحافظِ يستوردون المنجزاتِ البنائيةَ والتقنية والأدبية والديكورية الخ.

إن فكرةَ الخلقِ الإلهي والسببية المحدودة، تتماثل وعملية التداخل العربي – الغربي في مرحلةِ الاستعمار والتجارة وإنتاجِ المواد الخام، فهما تتيحان الحفاظَ على النظام التقليدي بأسسهِ الدينية، التي يتم تصورها بأنها(جوهر الأمة)، وأيضاً بتطويرِ بعضِ الجوانب في الحياة الأكثر إلحاحاً كتغيير الحرف و نمط المدن والإدارة ونظم التعليم الخ.

إن الحوارَ بين فرح انطون ومحمد عبده يمثلُ هنا ذروة الصراع الفكري، والمثقفان المعبران خلال هذا الصراع يكشفان لنا حول ابن رشد، كيفية عدم حسم الوعي العربي استيعابِ لحظةِ ابن رشد وتجاوزها تاريخياً، بمعنى ضرورة قراءتها في تطورها التاريخي العربي – الأوربي، فقد غدت لحظةُ ابن رشد وفلسفته متجّاوزةً تاريخياً في الإنتاج الغربي عموماً، وحتى في الفلسفات المثالية الموضوعية، ودع عنك الفلسفة الهيجلية والماركسية.

أي أن فلسفةَ ابن رشد وصلت إلى فكرة تحييد صورة الإله المهيمنة على الوجود والمتدخلة، والتي تعكسُ المجتمع العربي الرعوي – الزراعي البسيط، عبر هذا التداخل الذي أقامه ابنُ رشد بين الأرسطية ومنجزات الحداثة الإسلامية.

لكن هذه الفلسفة الرشدية لم تدخل في القوانين الموضوعية المتجسدة في تكون الطبيعة والمجتمع، أي بفهم الحركة، وأن تلعب دوراً في تطوير الحرف والصناعة والمدن.

وهذا ما جرى أوربياً، فكان أمامَ الفلسفةِ المثالية الموضوعية الإسلامية مادةً ثقافية غنية.

ولكن في لحظة الصراع حول فلسفة ابن رشد عادت القضايا القديمة للفلسفة العربية، دون استيعاب لمفرداتها ومراحلها ومضامينها، إذ تمظهرَ الحوارُ حول الخلق الإلهي ومداه، وتردد فرحُ أنطون بين مثالية موضوعية وعودة لهيمنة النجوم والكواكب.

يعبرُ هذا الحوارُ عن البحثِ في السببياتِ وبمدى قدرةِ العقل على تحدي اللاعقل، وتثبت كذلك تردد العقل بشكله الديني والليبرالي عن معركة العقل الحاسمة وعدم استيعابه للعلوم المختلفة فهو نتاجٌ لتراكمٍ نهضوي بسيط .

إن المثاليةَ الموضوعية هنا عبر تجسيدها عند الإمام محمد عبده لم تتجرد كلياً، أي لم تصبح ذات مفاهيم مجردة واسعة وكلية، بحيث تدخلُ في تحليل الوجود تحليلاً مفاهيمياً مجرداً فتجعل القانون الكلي الشامل بلا استثناء، وتدخل بالتالي في كشف قوانين الطبيعة والمجتمع العربي الإسلامي الإنساني.

لكن هذه العمليةَ كانت أكبر من قدرات الإمام الذي أخذ يوقف ثوريته الدينية ويلتحق بالنظام الإقطاعي المذهبي ، وعبر رؤيةٍ إصلاحية جزئية.

إن ما حدسهُ السيدُ جمال الدين الأفغاني بضرورة إيجاد ثورة بروتستانتية في الإسلام هو أمر ظل في مجال الحدس، وهو يعبرُ هنا عن ضرورة تشكيل ثورة ديمقراطية في الإسلام ، عبرت عن قصورها تلك الاجتهاداتُ الفقهيةُ الجزئية، وعدم تشكيل مثالية موضوعية تامة التكوين ، وهو أمرٌ يتطلب الغوص في التاريخ والقرآن والبنى الاجتماعية.

أي أن (البروتستانتية)الإسلامية هنا هي استكمال للوعي الاجتهادي السني التحديثي باتجاه المفارقة عن الإقطاع المذهبي في الجسم الديني الأساسي للمسلمين .

إذن فإن ذاك القصور نجده في العلمانيين والليبراليين الذين وسعوا عمليات التحليل الاجتماعي والسياسي للبنى العربية التقليدية واعتمدوا على الاستيراد التقني .

لقد توصل فرح أنطون إلى مثالية موضوعية تامة عن قانونية الوجود بدون القبول بخرق لهذه القوانين ، وكان هذا يتطلب الغوص في تجسيد هذه المثالية الموضوعية على النصوص الدينية والمجتمع ، ولكن هذه العملية لم تبدأ ، لأنه انشغل بقضايا الحياة الاجتماعية والسياسية بدون ربطها بمقولات الفلسفة .

إن عمليات التغيير العربية تتجه إلى جوانب أكثر عمقاً بطبيعة تطور الحياة ، وسواء بسببِ من اهتراءِ القديم ، أم من هجوم الجديد، وهذا يمكن ملاحظته في تعمق الأشكال الأدبية كالقصة والرواية والمسرح، وتوجهها نحو عمليات تحليل الواقع بصورٍ متزايدة، وكذلك عمليات اتساع العلوم ونمو تخصصاتها ، والتبدل المستمر بين حجم الزراعة وحجم الصناعة، واستعادة المدن العربيةِ دورها النهضوي ، وبدء إلحاق الريف والبادية بتحولاتها.

ومن هنا فالسببيةُ سوف تتزايدُ عملياتها في الوعي ، وتصبح الظواهرُ المشتتة في الوعي التنويري الأولي أكثرَ ترابطاً ، فلم تعدْ العمليةُ هي استلالُ عنصرٍ وحيد من التراث ، أو من الغرب ، بل أخذت عمليات النظرة التركيبية بين الثقافة والوجود الاجتماعي والتاريخي ، تتشكلُ في العقل النهضوي الجديد ، وأصبح العالمُ العربي الإسلامي بتطوراته الكبرى مرئياً في هذا العقل ، ولكن في ظاهراته الفكرية الروحية المستقلة عن البنى الاجتماعية التي يتشكلُ فيها .

يمكن هنا أن تتشكل لمحاتٌ من العرض الاجتماعي ، لكن الوعي يظل مستقلاً ، وبه سببياته الداخلية المترابطة الأعمق ، والمنفصلة عن البنى الاجتماعية .

ومن هنا تبدأ المثالية الموضوعية في الظهور والتشكل ، واقفةً فوق قاعدتها الدينية للمنطقة ، القاعدة الإسلامية – المسيحية ، فيستمر العالمُ مخلوقاً من قبل الصور الإلهية التي يصنعها الوعي الديني – الفلسفي الحديث ، بتنوعات مغايرة عن الصور القديمة ، أي أن المثاليةَ الموضوعيةَ الرشديةَ هنا تعودُ ولكن بغنى ثقافي أتاحته القراءاتُ المعاصرةُ الواسعة ، فلم تعد النجومُ والكواكبُ روحيةً مهيمنة على الوجود الأرضي إلا في بعض أنماط الوعي الشعبي السحرية ، وغدا الاحتكاك بالأعمال الفلسفية الأوربية مغذياً للاختزال في زمنية البحث والتشكيل الفكري .

لكن الاستيرادَ من جهةٍ أخرى يؤدي أحياناً إلى القفز إلى مستويات جديدة واختزالية ، للمدارس ، وخاصة في النزعات الحديثة كالوضعية المنطقية ، والمادية الجدلية ، نظراً لبطء المثالية الموضوعية في التشكل وتوقفها أحياناً لأسباب خاصة ، مما يؤدي إلى عودة المثالية الذاتية بشكل فلسفي وصوفي .

إن تشكلَ المثاليةِ الموضوعية سيظهرُ لدى بعض الدارسين والمتخصصين في الجامعات أو الحوزات الدينية كما رأينا في النموذجين المدروسين وهما يوسف كرم ومحمد باقر الصدر ، وقد لاحظنا أن نصوصهما الفلسفيةَ تتشكلُ في حالةِ مواجهةٍ مع الفلسفاتِ التجريبية الذاتية أو مع المادية الجدلية .

فهما يرفضان التصورية أو المثالية الذاتية حين ترفضُ هذه المثاليةُ الاعترافَ بأساسياتِ الوجودِ العامةِ فتقومُ بحصرِ مركز الوعي في الذاتِ المفصولة عن الوجود الموضوعي ، ويقوم المفكران المسيحي والمسلم كلٌ من جهته ، بربطِ الوعي بالوجود والاعتراف بموضوعية المعرفة ، وهذا يفتحُ البابَ لقراءة المجتمع ونقده والمطالبة بإصلاحه بهذا الشكل أو ذاك .

وإذا كان يوسف كرم لا يدخل في عملية التحليل والنقد الاجتماعية ، أي لا يربط بين هذه المثالية الموضوعية وقوانين الوجود الطبيعية والاجتماعية ، فإن محمد باقر الصدر يتوسع في هذه العملية ويبحث عن سببياتِ الوجودِ الطبيعية والاجتماعية ، دون تحديد مدى قانونية المثالية الموضوعية هذه .

فهو هنا يواجهُ فلسفةَ المادية الجدلية في مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين حيث تتقابلُ على أرض العراق هذه المعسكرات المتضادة بشكلٍ حاد ، وتقودهُ عمليةُ ( تفنيدِ ) المادية الجدلية إلى الاعتراف بموضوعية الوجود وسببياته ، لكن قانونية الوجود الاجتماعي تصيرُ مرفوضةً لديه ، فالبُنى الاجتماعية بقوانينها الموضوعية تتحولُ إلى سببيات جزئية مثالية ، أي أن تغيرات المجتمع تعود لديه إلى أسبابٍ تربوية وفكرية ذات أساسٍ غيبي في نهاية المطاف . وبهذا فإن قانونية الوجود راحت تتكسر ، وأخذتْ المثاليةُ الموضوعيةُ عموماً تتوقف أو تتراجع إلى أشكال فلسفية مثالية ذاتية أو تعود للتصوف ، وهو شكلٌ مثالي ذاتي كذلك . فظهور واتساع البرجماتية والتجريبية المنطقية والوجودية ، خلافاً للبواكير المشجعة لنهوض المثالية الموضوعية ، تعود لعدم قدرة المثاليات الموضوعية في التطور ، فالشكل الديني المحافظ حبسها عن النمو ، فيوسف كرم عبر مسيحيته ومحمد باقر عبر أثنا عشريته ، كانا يجعلان المثالية الموضوعية تابعةً للوعي الديني المهيمن ، وإذا كان الاعترافُ بقانونيةِ الوجود الموضوعة تحت عدة أقواس ، مهماً في الوجود الطبيعي فإنه في الوجود الاجتماعي أكثر أهمية ولكن أكثر صعوبة وخطورة .

ولكن هنا لا تظهر عملية نقدية جذرية للمجتمع عبر المثالية الموضوعية ، فهي سوف تعيدُ سببيات الحياة الاجتماعية إلى التربية والوعي ، وليس إلى بنية المجتمع الطبقية الحاسمة . رغم اتفاق مثالية محمد باقر الصدر مع المادية الجدلية على وجود قطاع عام هام في إسناد الطبقات الفقيرة وعلى دوره في عملية التنمية والقبول بالإصلاح الزراعي في حدود .

وهكذا فإن المثالية الموضوعية بأساسها الديني سوف تقدم أساساً فكرياً للعلوم الطبيعية ، في المادة الصماء عادة ، ولكن في المادة الحية أي في الأجسام البشرية وفي تطور البيولوجيا فإنها سوف تعود إلى أفكارها الدينية النصوصية دون القدرة على التأويل الهام في هذا الجانب .

فنظرية التطور في البيولوجيا تغدو مرفوضةً باعتقاد أنها تناقض التصور الإلهي بنزول الإنسان كاملاً من السماء ، وهكذا فإن أساسيات التاريخ تبقى مشكوكاً فيها ، رغم أن محمد باقر الصدر لا ينفي تعاقب التشكيلات المشاعية والعبودية والإقطاع والرأسمالية لكنه يرى أن أسبابها تعود لوعي الأفراد والخصائص الروحية .

الوعيُّ العربيُّ وتطوراته : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

غلاف كتاب: صراع الطوائف والطبقات في المشرق العربي وايران

غلاف كتاب: صراع الطوائف والطبقات في المشرق العربي وايران

مع التحولاتِ العارمةِ في البلدان العربية إنقسم التطورُ بحدة بين المغرب والمشرق العربيين، فعاد المشرقُ لسببياته القديمة في هيمنةِ الصراعاتِ الطائفية القومية، فالصراعُ العربي الإيراني لعب دوراً مؤثراً، وتنامت الفسيفساءُ الطائفية ولم تسمح بمقاربةٍ ولو قليلة للديمقراطية العلمانية، فيما كان شمالُ أفريقيا العربي أكثر قرباً لهذا.

تجاربُ التحديثِ في تونس والمغرب التي تشكلتْ في النصف الثاني من القرن العشرين خاصةً، والتي لعبتْ فيها أحزابُ الفئاتِ المتوسطة والعمالية أدواراً نهضوية هامة سمحت لتلك المقاربة.

إن أساس تلك المقاربة هو مدى التعاون أو التحالف بين هذه الفئات المتوسطة والقوى العمالية، وقد تجسدَ ذلك في تونس على سبيل المثال في التعاون بين الحزب الدستوري والنقابات العمالية(إتحاد الشغل) والتي طُرحت فيها تسمياتٌ إيديولوجية غيرُ دقيقة كتسمية التجربة الاشتراكية، والتي تراوحت فيها الخيارات الاجتماعية بين التأميمات والتعاونيات وبين التنامي الواسع للملكيات الخاصة الاستهلاكية الخدماتية.

ثم لعبت أجهزةُ الدولة بتناميها وبتغييب الديمقراطية وإنفراط أدلجة الاشتراكية دورها في تصعيد رموز الشمولية.

وكان نقدُ حزب النهضة لهذه التجربة بإعتبارها تغريباً ومحواً للإسلام جزءً من نشاط فئات وسطى أخرى مرتبطة بالريف والقوى المتأخرة في وعي الديمقراطية والحداثة، لكن تواجد قيادات من النهضة في فرنسا وتأثرها بالثقافة الديمقراطية فيها، جعلت عداوتها للعلمانية غير إلغائية وحربية. ولهذا كانت تحالفاتُها مع قوى حديثة جزءً من هذه المراوحة الإيديولوجية بين الإقطاع والرأسمالية، بين الارتداد الماضوي الفوضوي التخريبي وبين الصعود للحداثة.

لكن القوى الديمقراطية التحديثية واسعة في تونس، بسبب دور البرجوازية والعمال التعاوني في مرحلة الاستقلال والتطور الوطني المستقل، ورغم ضعف التصنيع إلا أن العوامل الذاتية كانت لها تأثراتها على بُنية الوعي.

وهو ما يمثل قاسماً مشتركاً مع المغرب، لكن المغرب كانت تجربته مختلفة وأقل تجذراً، حيث قام حزب الاستقلال وحزب القوات الاشتراكية بمماثلة ذلك التحالف التونسي بين الفئات المتوسطة والعاملين، لكن تجربة المغرب يغلبُ عليها الضعف، بسبب إتساع المساحة الإقطاعية في الزراعة وبناء الدولة، وقد تداعى ذلك التحالفُ بسبب مصالح الصعود والانتهازية التي تغلغلت في الفئات العليا من الحزبين النهضويين الوطنيين، مما جعل الجمهور يبحث عن قوى أخرى تواصل شعارات التقدم وتغيير حال الأغلبية الشعبية ووجدوها في الطائفيين المحافظين وكشفت التجربة التداولية مدى نقص الوعي الجماهيري والمستوى المحدود لتمثل واقع ومصالح العاملين لدى هؤلاء.

وقد مثلت مصر مستوىً أقل من ذنيك البلدين في تمثُل الحداثة العلمانية الديمقراطية، فقد كسرَّ الحكمُ العسكري الفئات الوسطى والعمالية المستقلة ولم تنشأ إمكانياتٌ للتحالف إلا بعد تدهور النمط العسكري الأخير المتحلل منه وهو نظام مبارك، لكن الإخوان كانوا مغايرين لحزب النهضة التونسي فقد ذهبوا للجزيرة العربية واستقوا الثقافة الإقطاعية ذات التوجهات البدوية، فنقلوا المستوى الحربي الغزواتي من هذه الثقافة، ومن الرغبة المريضة بالاجهاز على الثقافة الديمقراطية العلمانية العربية، وممثليها، وإقامة حكم طائفي محافظ، وهو ما فجّر مقاومة الشعب الذي كان يراكم التحديث بتضحيات جسام عبر قرنين من الزمن.

ولهذا فإننا إذ نشهد تفسخاً سياسياً إجتماعياً في السودان الذي هو أقل من جاره المصري في تمثُل الحداثة وأكثر إستجابةً لعوامل التخلف والتفكك، فهذا هو الشاطئ الذي تنتهي فيه شمالُ أفريقيا، وحيث ننتقل للمشرق الذي تتسع فيه عوامل التفكك والطائفية بسبب تاريخيته الشمولية القديمة وضخامة الطوائف الدينية داخله على مر التاريخ.

هنا لم يزدهر الوعي ويتقارب مع عوامل الحداثة العلمانية بل غرقَ في الطائفية وراح يحرقُ خرائطَه بلداً بعد بلد.

التماسك المحدود في اليمن بسبب قواه الشعبية التحديثية بين جماعاته الشمالية والجنوبية التي وصلت لتقارب غير حاسم، وهو التعبير عن عدم وجود تجربة تاريخية سابقة للتلاحم بين الفئات الوسطى والعمالية المعبر عن مستوى معين للتصنيع والترابط الاقتصادي الحديث بين الشمال والجنوب.

ولا تختلف بقية دول المشرق عن هذا المستوى ورغم تقدم بعضها إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً لكن الاتجاهات التحديثية العلمانية ضعيفة وغير مؤثرة وبسبب طبيعتها الذيلية فقد غلغلت الطائفية والصراعات الجانبية داخلها وفتت الخرائط الوطنية.

تباين طرقِ التطور العربية : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

تباين طرقِ التطور العربية

تباين طرقِ التطور العربية

رغم الكمية الكبيرة من المواد الفكرية والاجتماعية والسياسية التي أنتجتها الانتفاضاتُ العربية الشبابية إلا أنها لا تزال بكراً في تحليلها معبرة عن نفس زخم الأجيال الجديدة الحماسية.

إنها بلا مرئيات تاريخية عميقة، وتعيش على سطوح المجتمعات العربية، إنتقائية من مواقعها الدينية التحديثية، محافظة على مستويات المضامين، فهي تجثم على المجتمع المحافظ المذهبي الموروث الذكوري السائد.

الديقمراطيةُ الانتقائية خلافيةٌ مع الجهة الوحيدة التي تعارضها حسب تلك المواقع الانفعالية، فإذا كانت سلطةً ركزتْ كل السلبيات فيها، وإذا كانت عسكراً شنعت على تاريخها، وإذا كانت قوى مذهبية عرت محافظتها بفصلها عن جذورها ومجمل البناء الاجتماعي المحافظ الموروث التي تشارك هي فيه كذلك، وإذا كانت صديقة لها ضخمت من إيجابياتها ونست سلبياتها.

الديمقراطيةُ الانتقائية عند هذه الأجيال مؤدلجةٌ مفصلة حسب مصلحتها، ولحظتها الزمنية السياسية، فربما يتغير موقعها، وحينئذٍ يتبدل الكلام.

كذلك فإن مواقع الدول العربية مختلفة من حيث التطور الاجتماعي السياسي، فنقل المقاييس الانتقائية من بلد إلى آخر، هو ما تفعله الاتجاهات الشمولية العربية الكلاسيكية خلال العقود السابقة وهي التي سلمت الدول العربية للتوجهات الطائفية التي هي الوريثة لها.

ولهذا فإن جر دول الخليج لنفس أجندة دول الانتفاضات وتطبيق نفس المقاييس التجريبية والديمقراطية المؤدلجة الانتقائية هو خلق فوضى أكثر منها تحولات.

ولهذا فإنه بدون معايير الديمقراطية العلمانية العقلانية الغربية الإنسانية مطبقة على جميع القوى الاجتماعية السياسية حسب التطور السياسي لكل بلد، فإنها تغدو إنتقائيات تفجيرية.

ولهذا فإن مكافحة ظواهر العشائرية والطائفية في الحكم السياسي، والتغلب على الفساد، ودفع قوى التنمية الصناعية الجماهيرية وتغيير هيمنة العمالة الأجنبية وتغيير البيروقراطيات منتجة البطالة المقنعة وغيرها من الأهداف، تتم بالتدرج والخطط الشاملة، وليس بتلك التجريبية التجزيئية من مواقع القوى التابعة للطائفيين السياسيين.

هذه القوى التي تستهدف عرقلة التطورات الديمقراطية الوطنية في دول الخليج عبر الجمل الملتهبة فاقدة التبصر الموضوعي، وهي سبق تجريبها في البلدان العربية الأخرى وأنتجت أشكال الطغيان المعروفة.

القوى السياسية الطائفية لا تريد تطبيق المقاييس الديمقراطية عليها، ولا تريد عمليات تطور ديمقراطية خليجية مشتركة، فهي التي تحدد وقت وأشكال الديمقراطية، ولا تعترف بهذه المنظومة وظروفها المختلفة، ومستويات عيشها المتقدمة نسبياً عن غيرها من الدول العربية.

ضرب معايير الديمقراطية العقلانية العلمانية هي ما تقوم به في ضجيج حاد خالط للأوراق، وبدونه تظهر في عريها الشمولي وتخلفها، ورغبتها في عودة العرب والمسلمين للوراء، إلى النمط الذكوري المستبد المحافظ، وليكن ذلك في تشنجها حتى لو تم بالعنف.

التغيير المتدرج العقلاني في دول المنطقة يتطلب وعياً نقدياً صارماً للظاهرات السلبية، عبر طرح موضوعي، يكشف العلل ويدعو لتغييرها، مطوراً الايجابيات محافظاً على التطور وما تحقق فيه.

وليكن النقاد السياسيون يكشفون المشكلات ويدعمون التطور بلا إنتقائية وتجزيئية.

الانفجارات الفوضوية التي قامت بها هذه القوى عرقل مصالح الجماهير وكرس التخلف والبيروقراطية فكانت مساندة للسلبيات مؤكدة لبقائها الطويل.

كذلك وضعت الدول العربية والإسلامية بين الخنادق المتقاتلة، وساعدت القوى الغربية في تدخلاتها وتفكيكها للمسلمين، بدلاً من أن ترتقي بوعيها لفهم الإسلام والتاريخ المعاصر وخلق التعاون بين الدول العربية والإسلامية.

أسلوب النقل الميكانيكي لشعارات في بُنى وأوضاع مختلفة لدول أخرى سبق أن تم تجريبه وتجاوزه لكن ليست ثمة ذاكرة وطنية هنا.

في التطورِ العربي العام : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

في التطورِ العربي العام

في التطورِ العربي العام

الدول العربية ذات مستويات تطور مختلفة، وهي مشدودة ككل دول العالم إلى التطور التحديثي العلماني الديمقراطي، ونرى الآن كيف أن فرنسا هي قمة التطور الصراعي الاجتماعي الديمقراطي الحديث، حين نضج هذا التطور خلال القرون الثلاثة الأخيرة، وكون هذا المستوى الذي هو محصلة لمستويات التطور الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الطويلة.

ومن هنا نرى النموذج التونسي ومقاربته لهذا التطور وكيف راح الصراع الاجتماعي يتبلور، فالطبقتان البرجوازية والعمالية واضحتان وضوحاً سياسياً كبيراً، فمنظمات قوى رأس المال والمصالح الخاصة، متبلورة مثل منظمات العمال والحرفيين والشغيلة عامة.

أحزاب اليسار وأتحاد الشغل تعبر عن الانفصال الاقتصادي الفكري الذي لم يكتمل تماماً، فالفئات الوسطى الصغيرة وجمهور من الشغيلة كذلك لا تفرق بين الوعي الديني والحقيقة، فالوعي الديني الإسلامي المحافظ هو شكل الحقيقة لديها، ومن يعتنقه يعبر عن الناس ككل كما تتصور في وهمها الإيديولوجي.

ولهذا فرغم ظروف عيشها الصعبة ومعاناتها من الاستغلال الحكومي حيث الرأسمالية الحكومية البيروقراطية مركز الاستغلال في العالم الشرقي، فإنها تؤيد هيمنة إستغلالية جديدة على هذه المُلكية العامة وقد كانت باسم الحزب الدستوري وتغدو الآن باسم حزب النهضة.

وقد ساهم وعي اليسار الجامد في هذا الوهم، فلم يفهم الإسلام الحالي كأشكال محافظة مذهبية معبرة عن الطبقات العليا الاستغلالية القديمة وبعض التفسيرات الجديدة المحدودة، وبالتالي كان لا بد أن يمتلك تفسيره الشعبي النقدي لرؤية الإسلام، لأن اليسار الديمقراطي هو وريث كل التجليات الشعبية المناضلة عبر التاريخ، ولهذا يهتم بكل الحقب التاريخية دون أن يذوب في مستوياتها ومستوياتها الفكرية، وهو أمرٌ لا ينفصل عن علمانيته، وفصله الدين عن السياسة، وهو موقفٌ مركب دقيق كذلك.

التبلور الفكري الناضج في تونس يحتاج لخلخلة الوعي المذهبي السياسي المحافظ وإكتشاف جمهور النهضة لمصالحهم الطبقية المختلفة، وتجاوز الصيغة المحافظة هي مسألة قراءات معمقة في التراث وفي عمق الصراع السياسي الراهن.

هذا التبلور بين الطبقتين الحديثتين نجده يتقارب في مصر والمغرب، ومصر إستطاعت إحداث قفزة، لكن جمهور العمال والبرجوازية أو الفئات الوسطى عامة، متداخل هنا مع أجهزة الدولة، وإذ راح يبلور أيديولوجيته السياسية التحديثية في الدستور الجديد لا يزال يصارع من أجل هذه البلورة والأنتماء الراسخ للديمقراطية الحديثة على النمط الفرنسي المتبلور.

إن خروج الصراع الطبقي إلى الوضوح وإلى المؤسسات الديمقراطية الحديثة، وقد منعته مخاوفٌ أسطورية رهيبة خلال قرون، هو الحل السياسي المعاصر للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

والإيديولوجيات الدينية هي ضبابٌ فكري سياسي راجع للعصور الماضية، وحين تتكثف وتمنع الرؤى الاجتماعية والطبقات والفئات من إكتشاف مصالحها والدفاع عنها بشكل حضاري تُحدث صراعات مَرضية في المجتمعات تدفعها للانهيار، فبدلاً من المصالح الحقيقية المتعارضة تظهر مصالح ذاتية معرقلة هي تدخلات الدول ونَزعاتها الدينية والقومية المعبرة عن قوى بيروقراطية وعسكرية وتقليدية.

لهذا فإن تبلور هذا المستوى من التطور الاجتماعي السياسي في بعض دول شمال أفريقيا العربية لم يصل لدول المشرق العربي الإسلامي، الذي راح يغوص في صراعات ما قبل الحداثة، فالطبقتان الحديثتان المتبلورتان لم تظهرا على مستوى الخرائط الوطنية بوضوح من خلال أشكالها السياسية الاجتماعية وحضورها في المؤسسات العامة.

ولهذا فإن كثافة حضور المنظمات الدينية المذهبية القومية المتصارعة يجسد هذا التخلف على المستوى الاقتصادي الاجتماعي.

فهذه المنظمات لا تريد التعبير عن فئات بل كذلك عن مذاهب كلية وقوميات لم تتبلور وتعيش في إضطرابات خلال قرون، وهي بهذا تجرُّ الخرائطَ الوطنية للتمزق والحرق في أثناء إنسحابها للعصور الوسطى.

إن منظمات أرباب العمل والعمال خاصة في مستوياتها السياسية النقابية لم تتبلور وتغدو ذات أهمية وطنية، كما يحدث في تونس عبر تضامن ووحدة مؤسسات أرباب العمل وإتحاد الشغل على المستوى السياسي الوطني، مع وجود المصالح المتباينة على المستوى الاقتصادي.

إن الديينيين ذوي العقلية المحافظة يفرضون نفوذهم في المشرق على نحو عنفي شديد، معطين الصراعات الاجتماعية البسيطة أشكالاً مذهبية وقومية رهيبة غير ممكنة الحل خوفاً من ظهور أشكال الحداثة الديمقراطية التي تنزع سلطاتهم المتكلسة عبر قرون.

العربُ ونقدُ الواقع : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

العربُ ونقدُ الواقع

العربُ ونقدُ الواقعالعربُ ونقدُ الواقع

أعتمد الوعي العربي على عدم نقد الواقع الكلي، وهو الواقع كنظام إجتماعي معرقل للتطور، وتوجه لصورٍ جزئية ماضوية وحاضرة ومشكلات جزئية، يكررها أو يرتفع عنها للخيال، متجمداً أمام واقع لا يتوقف عن الحركة، ويزداد تعقيداً فيما يوارب الوعي ويتوقف عند الظواهر الثانوية.

في الوقت الراهن تنفجر القضية من خلال جذورها الدينية التاريخية غير المُحلّلة، غيرالمنقودة بعمق، مع بقاء نفس النظرة الإيديولوجية الزائفة في رؤيتها والمدعية فهم الواقع والتعبير عن الناس.

شكلان إقتصاديان إجتماعيان متقاربان يضم الفرقاء المتصارعين: رأسمالية حكومية تغدقُ أغلبَ الفوائض على جماعة، ورأسمالية دينية تقوم بنفس التصرف.

هذا الشكلان يعبران عن مستوى واحد من العلاقات الانتاجية والاجتماعية، فالعرب والمسلمون في قارب تاريخي واحد، لكن يحدث صراع بدائي بينهما يتسم بسمات الأنظمة ما قبل الرأسمالية ومشكلاتها.

ثمة فوارق جزئية هنا وهناك: تشدد ديني في جهة، وتشدد أقل في الجهة الأخرى.

هيمنات عسكرية متماثلة وضياع موارد في تسلح وصراع وحروب.

لكن المناظير الإيديولوجية تصور الفريقين وكأنهما مختلفان جوهرياً وكلٌ منهما حسب نظر أصحابه يعبر عن الحقيقة والتطور والمصلحة الشعبية والدين.

أعتمد النظر عند الفِرق والتيارات العربية الدينية على فرضِ منظور إيديولوجي خارجي على الواقع وعدم قراءة الواقع.

كالخوارج أرادوا حكم المدينة عبر شعيراتٍ دقيقة ملتهبة من الأحكام والجمل الدينية الباترة.

وقام المعتزلةُ بصناعة جملٍ عقلانية صغيرة لرؤية الواقع لكنها جملٌ محدودة تتوجه للبناء الديني وتعزله عن الصراعات الاجتماعية والاقتصادية، فكان هذا يجعل نقدهم المحدود يتضاءل في قيمته، ويعجز عن الامتداد في قضايا المال العام والخراج والجزى وتوزيع الدخول على الناس حتى تنقطع أنفاسهم النقدية وتتركز أنظارهم على جيوبهم.

هذا ما يفعله معاصرون في تعميمهم لسمات الدول العربية وإلغاء جذورها في البُنى الاجتماعية والهياكل الاقتصادية التي تجمعها في سماتٍ بيروقراطية شمولية وتوزيعاتِ دخولٍ متخلفة وغير عادلة وكلها تحتاج للالتحاق بنظم العالم الديمقراطية الحداثية.

وهكذا فإن الصراعات بين التيارات السياسية تتركز في هذه الخنادق الضيقة، فأغلبها لا يقبل أن ينضم للديمقراطية المعاصرة العلمانية، مبعداً قسماً إجتماعياً وإمتيازات معينة وثقافة فكرية عتيقة عن النقد وعن ضرورة التغيير.

فرقاء حداثيون يكتشفون في مجرى الصراع السياسي أن الجماعة التقليدية غير ديمقراطية وغير وطنية وأنه يجب إبعادها عن الحكم.

والجماعة التقليدية بقيت طوال عقود تكرسُ نفسَها في تنمية الدكتاتورية وخلق عامة عنيفة، لكن النصوص الحداثية الوطنية لم تعالجها نقدياً وتعريها سياسياً فأنتشر وعي زائفٌ لدى الجمهور عن هذه الجماعات: الغائبة عن النقد.

الجماعة الحداثية نفسها منزلقة للتقليدية والانتهازية والمناورات السياسية مع الجماعات التقليدية وينفجر صراعها مدمراً أوضاعاً وكتلاً مختلفة وتكتشف أجنحةٌ متعددة إنها تتحطم وتنشل سياسياً فجأة.

يعبر التجريب في اللحم الشعبي عن الانفصال بين النخب الفكرية السياسية عن العلوم والواقع، وعن نموها الشمولي وعدم إقامة علاقات فكرية حوارية ونقدية مع الأجسام الشعبية المختلفة، فكرست نفسها في التكوين الشللي والعصبوي والمنفعي، وحين تنمو ديمقراطياً بشكل فعلي يعتمد هذا على طبيعة الأفكار السياسية التي تتبناها ومدى ديمقراطيتها وكشفها لحقائق الواقع وعدم صدورها عن إيديولوجية شمولية متيبسة وبضرورة علاقتها الحية مع الجمهور، ولهذا تصبح مسائل تحويل الواقع بالغة الصعوبة وبحاجة لمنجزات العلوم الاجتماعية ولمناضلين مفتوحي العقل لفهم الواقع ونقد الذات والتاريخ السابق واللاحق.

السلطة الكلية العربية الغائرة الممتدة تاريخياً للزمن التقليدي وهياكلها الاقتصادية الاجتماعية تُضفي على القبائل والجماعات والفِرق والتيارات مضامينَها الغائرة المسيطرة، مضامين هيمنة الذكور وملاك الأرض الكبار والموارد، وهيمنة النصوص المسبقة والتفسيرات الذاتية المرتبطة بأشكال إنتاجية مقيدة ومحدودة.

وكلما تأخر تحويل تلك البنية كلما أهترأت أشكال الوعي وتعقدت المشكلات وتنامت، كما من الصعوبة أن تنفصل أشكال الوعي التقليدية عن مصالحها ولهذا تغدو المكشلة تاريخية معقدة.

ضعفُ العقلِ النقدي : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

ضعفُ العقلِ النقدي

ضعفُ العقلِ النقدي

تدهور العقل النقدي في الأنظمة العربية بسببِ عدم قيام المفكرين الكبار والباحثين بدورهم التحليلي الموضوعي لدراسة الحياة العربية، ونقدها بصورة شجاعة وحاسمة.

هؤلاء المفكرون دخلوا السجون وعاركوا الأنظمةَ المستبدة ولكن لم يواصلوا رحلة التشريح النقدية العميقة.

ما هي الأسباب التي تجعل هؤلاء يقطعون رحلات عمرهم المضيئة بانهيار أخير؟

الفارق بين المنورين الغربيين وبين هؤلاء أن الموسوعيين والفلاسفة الغربيين واصلوا رحلتهم رغم التشرد والغربة والسجون وبقيت كتبُهم متسقةً في النضال من أجل الديمقراطية والحرية، ولم تثنهم العقبات المختلفة أو الإغراءات.

هل لأن (المعدن) العربي معدنٌ هشٌ لا يستمر في صلابته ويتكشف جوهرهُ في خاتمة المطاف؟

ليست المسألة قدريةً وغيبية بل هي واقعية صرفة.

إن الفارق بين جان جاك روسو المفكر الرومانسي وهو قدرتهِ على التشريح النقدي حتى لجسده الفكري الروحي وكشف عريه. وهو في هذا التشريح لا يعطي فرصة لنفسه للتخاذل.

أو حين يكتب جان جينيه المسرحي المعاصر في القرن العشرين عن نقاط ضعفه بكل صراحة.

لا يتابع المفكرُ العربي أخطاءهُ وتدهور رؤيته وتسلقه على مواسير الأنظمة، وانقطاع روحه النقدية شيئاً فشيئاً، فيبدو في آخر مسيرته الفكرية منقطعاً عن جرأته الأولى وتعريته للأوضاع السياسية.

إنه يقدم صورةً وردية عن ذاته، لا يعري تراجعاته وأسبابها، فلا يكشف كزوج عقبات الزوجة والعائلة التي حاصرته وأرجعته للوراء، وربما كان امرأةً والعقبات أمامها كثيرة فصمتت عن التخاذل الذي أصيبت به.

ربما يبدأ المفكر من أشكال فلسفية هامة ويكشف رؤى عربية محافظة، عبر فلسفة عالمية، كما فعل محمود أمين العالم، أو عابد الجابري حول الوعي العربي الذي جرده الثاني في بنية العقل العربي، لكن الأول نقل فلسفة روسية شمولية عجزت عن الحفر النقدي في الأنظمة العربية، فماشت أنظمةً رأسمالية حكومية على أساس أنها(الطريق العربي نحو الاشتراكية) والثاني غيّب الصراع الاجتماعي في الأنظمة العربية ولم يدرس تنامي هذا الصراع وأشكاله المعقدة عبر الارتداد الديني للنظام التقليدي، وضعف القوى التحديثية وضعف نقدها للبنى الاجتماعية الراهنة وبالتالي لم تجر المعركة المفترضة للقوى التقليدية الديينة والسياسية.

بعد ذلك تأتي مجرياتُ الحياة الاجتماعية الملموسة للمفكر وصعوده في مؤسسة صحفية أو سياسية وتبدل نمط عيشه ليخفف من حفرياته النقدية وموضوعيته. ثم يرى المتابعون الانهيارَ بشكل فاقع في سنوات لاحقة.

يواجه المفكر والكاتب العربي إغراءات معيشية في مجتمعات بلا قوة حضارية، فالاحزابُ الديمقراطية التحديثية غيرُ ذاتِ جذورٍ شعبية، وقوى التخلف والانتهازية واسعة، والنقابات صفراء، ولا يوجد قراء كثر يقفون معه ويشترون كتبه ودور النشر والمكتبات تسرقه.

كذلك فإن رجال الأعمال الذين يفترض مساندتهم للتنوير والديمقراطية ومساندتهم للمفكرين بتعضيد دور النشر والمجلات الموسوعية كما حدث في غرب أوروبا يبتعدون عن هذه المساهمات التي تغذي الفكر وتؤدي لمجابهة التيارات الظلامية.

كان الانسكلوبيدون وهم الكتاب الفقراء قد ارتفعوا فوق الصحف والمجلات الشعبية وصنعوا الثورات الحديثة، فتعاضدت الأسباب الذاتية في مجالات الصناعة والتجارة وفي مجالات الفلسفة وغيرت مجرى الإنسانية.

تضحياتٌ من الجانبين المنتجين المادي والثقافي، وبدونها لا تتكون التحولات.