عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 55

September 25, 2022

تطورات الرأسمالية الحكومية الروسية

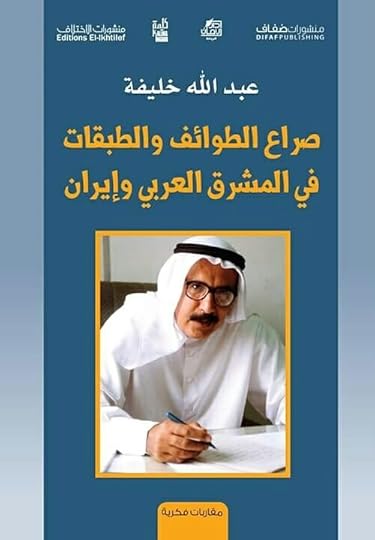

عبـــــــدالله خلــــــــيفة

عاشت روسيا خلال القرن التاسع عشر مواجهة مستمرة مع الغرب المتفوق عنها، والغرب المقصود هنا أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وقد نتج التحدي بسبب الطفرة التي قام بها الغرب، من التخلف حتى الصناعة الحديثة، وما استتبع ذلك من تبدل كبير للمجتمعات، ومن انتشار لثقافتها، ومن استيلائها على مستعمرات كبيرة زادت من تطورها ومكانتها على الصعيد العالمي، بل جاء هذا الغرب غازياً على خيول نابليون ومدافعه، في حين كانت روسيا تعيش في مرحلتي العبودية والإقطاع المتداخلتين، ففي الوقت الذي كانت تنتشر في الغرب الديمقراطية والحداثة، كانت روسيا تناقش تحرير العبيد! كانت أغلبية الفلاحين وهم أغلبية الروس كذلك، مسترقين في قرى شديدة التخلف.

فكانت روسيا تصحو من مجتمع الرقيق على رؤية أكثر العلاقات تطوراً في العالم وقتذاك، وأدى ثقلها السكاني الكبير ومستعمراتها الأكثر تخلفاً منها، إلى إشكاليات في التطور الروسي إلى حد الانفصام، فهي حاضرة في أكبر الأحداث الغربية كهزيمة نابليون ووقف إصلاحات الثورة الفرنسية وراحت تقود المد الرجعي في أوروبا وهي في الوقت نفسه تتطلع إلى تجاوز أوروبا ولعب دور قيادي آخر للإنسانية!

فكانت هناك أفكار وتيارات تنادي بتجاوز الرأسمالية، سواء بشكل أدباء كتولتسوي وديستوفسكي أم بتيارات كالشعبيين والاشتراكيين الثوريين وتنادي بالحفاظ على الإرث المشاعي الذي لا يزال قائماً في بعض المناطق والعلاقات، وهو الأمر الغامض الذي تغلغل في حزب البلاشفة في آخر الأمر، على الرغم من أن حزب البلاشفة قام على الصراع ضد هذه الأفكار أساساً، ونادى بضرورة الدخول العميق في الرأسمالية! ويمكن الرجوع هنا لكتب لينين المتصدي الكبير لأفكار الشعبيين وخاصة في كتاب (تطور الرأسمالية في روسيا).

وحاول بعض القياصرة المصلحين سد الهوة الهائلة بين روسيا والغرب، عبر نقل العاصمة بقرب القارة الأوروبية، وبإيجاد انفتاح اقتصادي وبقبول المؤثرات الثقافية الفرنسية والألمانية.

لكن ضخامة روسيا ومستعمراتها وتجذر الاقتصاد الإقطاعي وضعف نمو الرأسمالية داخل هذا المجتمع الضعيف التطور الصناعي، جعل من حل تناقضات التخلف الرهيبة مسألة تحتاج إلى قرون.

كيف تبدل حزب البلاشفة من التصدي للشعبيين والاشتراكيين الثوريين، الرافضين للتطور الرأسمالي، والمنادين بالإبقاء على الجماعية وضرورة تأميم الأرض، إلى أن يتقبل مثل هذه الأفكار؟!

لماذا لم يواصل تأييد التطور الرأسمالي الديمقراطي العلماني والمتدرج؟

فبين الحملات الفكرية ضد أولئك الخصوم (غير العلميين) و(الفوضويين) على حد التعابير البلشفية وقتذاك، إلى تقبل أطروحاتهم ومركستها بصورة عسكرية، لم يمض سوى عقدين.

هل حدثت تغييرات رأسمالية هائلة تستوجب تجاوزها نحو الاشتراكية؟

لم يحدث شيءٌ من هذا القبيل، ولكن حدثت تطورات سياسية كبرى، فقد توسع الاستعمار الغربي، وراحت دوله الكبرى تستحوذ على أقطار الدنيا كلها، وتقوم حروب بينها، وخاصة المجزرة الهائلة، الحرب العالمية الأولى، بل راحت تتغلغل في روسيا نفسها عبر شركاتها، مهددة ببلع مستعمراتها.

ولم تؤد دعوات لينين بتشكل معارضة قوية ضد الحرب دورها، وانحاز الاشتراكيون الديمقراطيون في كل بلد إلى بلدهم، وأعلن لينين الانفصال عنهم، ونعتهم بأنهم أصبحوا منحازين لبرجوازيات بلدانهم.

في هذه الفترة يمكن رؤية لينين (القومي)، المتواري، الغائر في الثقافة الشعبوية الاشتراكية المنعوتة سابقاً بالتخلف، وهذا التبدل الكبير بين تأييد التطور الديمقراطي للرأسمالية ورفض هذا التطور والقفز عنه، هوة كبيرة.

تم سد هذه الهوة المفاجئة الغريبة بمجموعة من المقولات، أهمها أن(روسيا تمثل الحلقة الرأسمالية الضعيفة التي يمكن كسرها والقفز بها للاشتراكية)، وبظهور الاستعمار الذي هو أعلى مراحل الرأسمالية، مما يعني في هذه المقولة الأخيرة ان الرأسمالية غدت كونية، وانه لا داعي لانتشارها الكلي في البلدان المتخلفة.

وكل هذه المقولات تقوم على هواجس قومية برجوازية لدى لينين، فروسيا أمنا تواجه خطر السيطرة الأجنبية، ولابد من الحفاظ عليها وعلى مستعمراتها، يغدو لينين هنا رجل التحرر الوطني، الذي سوف يجابه عملية استعباد روسيا، وينقذها بالتوجه الشعبي التحرري التقدمي.

لقد سقطت الأممية الثانية التي كانت ترفع راية الاشتراكية الديمقراطية في رأيه، على الرغم من أنها لم تسقط حقيقة، وسقطت الماركسية المنتجة في الغرب كما يتصور.

هنا مفترق طريق كبير بين الشرق المتخلف الإقطاعي، والرأسمالية الغربية، فالشرق يريد النهضة، والغرب الاستعماري يريد السيطرة عليه، الشرق يبحث عن طرق جديدة للتطور مغايرة للغرب، الذي وصل إلى ذروة التطور الاقتصادي ويريد منع الآخرين من التطور والاستقلال!

وطنيون لا طائفيين : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

#صراع_الطوائف_والطبقات_في_المشرق_العربي_وايران

#صراع_الطوائف_والطبقات_في_المشرق_العربي_وايرانتسربتْ الأفاعي إلى ثيابِنا ودفأناها في جيوبِنا وبيوتنا.

صحونا بغتةً فإذا المدنُ دمار، والشعوبُ هائمةٌ على وجوهها في ملاجئ ومخيمات وتحت الثلوج والنيران!

الطائفيون السياسيون إنتشروا بفضلِ الحكومات وصناديق ضخ الأموال وخدع الجهاد وهوس القوميات الطائفية ثم إستيقظتْ بعضُ الحكومات على الأهوال وحرق البلدان وإنتشار النيران من بلدٍ إلى بلد وما تزال الخريطةُ تشتعل، والبيتُ الذي لا يحترق نيامٌ أهله، وصرخاتُ جيرانهِ لا يسمعها.

وطنيون وليس مسيسين سنةً وشيعة وعلويين ودروزاً، وطنيون موحِّدون لا ممزقين بلداننا، وطنيون لا مخربين فوضويين، وطنيون لا نقابيين طائفيين وبرلمانيين طائفيين ومتعلمين طائفيين.

بدلاتُ الطوائف السياسية المشتعلة ضعوها على معالقِِ الصخور وفي قيعانِ البحار وفي المزابل، هناك أمكنتها الطبيعة لا في النقابات والقصائد ومدارس الطلبة ولا في المصانع والصحف، ولا في الأحزاب والبرلمانات والعقول والبرامج.

لسانُ رجلِ الدين الطائفي يضخُ نيرانَ الموتِ لشعبه، فآن له أن يعودَ مُوحّداً، أما يرى كيف إحترقت المساجد؟ أما يرى كيف تشردت الشعوبُ وتلحفتْ بقصفِ الطائرات الطائفية ودك المدافع الطائفية؟

أما يقرأ القرآنَ؟ أما يرى الجثثَ التي ملأت ساحات بلاد المسلمين؟ وكلُ طامعٍ بالسلطان والكنوز تلحفَ بعباءةِ الموت هذه وخدع الشبابَ الساذج، وأعطى لعصاباتٍ من السياسيين الذين جعلوا المبادئَ مثل الأحذية المهترئة، وزارات وقطائعَ وهمية فلا يرون سوى المقابر والسجون والفوضى والدمار؟

لماذا يصمت رجلُ الدين ويشارك في نحرِ الشعوب، وتوصيل القنابل للبيوت، لماذا لا يتكلم ويوقظ الأمهات والآباء النائمين عن أولادهم وبناتهم يحرقون أعمدةَ الكهرباء والشوارع والسيارات والمدارس؟ ثم يحرقون بلدانَهم؟

لماذا يشاركُ في الجريمة؟ من خطفَ لسانه؟ من سرقَ بيانه؟ كيف يشاركُ في المنظمات الطائفية السياسية ويحطمُ إرادات الشعوب؟ يجعلها عرضةً للحروب؟

أخرجوا من المنظماتِ الطائفية، أخرجوا من مصائدَ الموت هذه، من تظاهراتِ الكراهية لأخوتكم، من تحت عباءاتِ زعماء العصابات الذين يقودونكم لقتل أهلكم، لتوزيعكم على ملاجئ الظلام والبرد والجوع، ومخيمات اللجؤ فتنتظرون قنابل من الكرام لا تجيء، لكنها تمحو المدن والحياة.

أخرجوا من مقراتِهم ومظاهراتِهم ومعسكراتهم وكونوا في بلدانكم في أمتكم في نضالكم الوطني، في أقاليمكم وقد صارت للوطن، للمواطنين من كل المذاهب والأديان، للمسيحيين والمسلمين، للعرب والأكراد، لأهل الشمال المسلمين وللمسيحيين في الجنوب، للعرب والبربر، للسود والبيض، لأهل القبائل والمدن، تراصوا في تجمعاتكم وقد صارت مدافعةً عن شعبكم، في كتلكم البرلمانية وقد صارت كتلةً شعبية تبحثُ عن قضايا الإنسان من كل الألوان!

أخرجوا من معسكراتِ القتلة يذبحون على الهوية الطائفية، لا تستبدلوا قتلةً بمجرمين، ولصوصاً بمجانين.

أخرجوا من عالمِ الطوائف لرحاب الأوطان، لا توجدُ قصيدةٌ سنية ومسرحيةٌ شيعية ونقابة مسيحية، لا يستدرجكم الطائفيون بالوعود الخلابة فوراءها نيرانٌ ضارية، فممزقو الشعوبِ لا يقودونها إلا للهلاك، يبعدون آياتَ التوحيدِ وهم يتلون الكتاب، جاءوا من الكهوفِ وعصور الظلام حيث تمزقتْ الأممُ والشعوبُ لقطعِ فسيفساء محترقة، يعيدون إنتاجَ الكراهيةِ والمذابح والجهل.

يخدعوننا يوماً بعد يوم أنهم المحررون والمنقذون والناس المأزومون في عيشهم أو المتبطرون في غناهم تستويهم الأحلام، ينقادون للعصاب الطائفي وليس للنضال العقلاني الوطني، يخدرهم القات المذهبي المسموم فيحرقون بلداً موحَّداً، فصار اليمن السعيد دامياً، والعراق كنز الأنهار والحقول المعدنية جائعاً شريداً، ومصر المحروسة بلا حراس تطلبُ معونة المجرمين، والجزائر جزائر من الجثث، ولبنان الأخضر دامياً، وسوريا.. آه سوريا في القلب الدامي.

ويريدون التسلل للجزيرة العربية وتطبيق برنامجهم المشؤوم، الذي لا يتوقف. فكلما أكل ضحيةً طلب المزيد.

فآن لهذه الأمةِ أن تحيا، وهذه الشعوب أن تتحرر وتتوحد وتنزعَ الأوشاب والأشواك من جلدها وثيابها.

إيران.. إلى أين؟ : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

#إيران.. إلى أين؟

#إيران.. إلى أين؟قامت مصائرُ الدولِ القومية العسكرية على تحولاتٍ مفجعة، فألمانيا وإيطاليا وروسيا واليابان والعراق والتي انتقلتْ من كياناتٍ سياسية فسيفسائية إلى دولٍ مركزية عسكرية عبرَ إيديولوجيات تسريعيةٍ واجهتْ حروباً ضارية لتكونِها أو لتفككِها وهزيمتها.

وكلما انتقلتْ من هزائم وضراوةِ وجودٍ إلى دولة مركزية تتشكلُ بالقوة وتعجزُ عن الاستقلال الداخلي الحر لكياناتها، واجهتْ مستقبلاً كارثياً.

لا شك أن مصيراً مخيفاً ذلك الذي طحَّن دولَ المحور وقضى على الملايين من سكانها، ولفَ الدولَ المجاورة لها بمصير مماثل ليس لشيءٍ سوى القرب الجغرافي.

مثل روسيا تكونتْ إيران عبرَ الخروج من تاريخ الغزو التتاري الضاري، فكونتا نفسيهما بعنفٍ مماثل، ووحدتُهما الصارمةُ تتفككُ بقسوةٍ في زمنٍ لاحق، لما يقوم به كياناهما المركزيان من تمددٍ خارجي عنيف، لا يعرفان غيره إما إلى مستقبل وهمي أو إلى ماض خرافي، فتجمعان الأسطورة والعنف.

وإذا استمرتْ روسيا ككيانٍ مستقر أطول عمراً من دوراتِ إيران الانفصامية، فإنها كذلك عبر انهيار الاتحاد السوفيتي كشفتْ عن مخاطر الوحدةِ القسرية، عبر إيدلولوجية شمولية تلفيقية.

قامت الدولُ الرأسماليةُ الغربية بهدمِ تجربة الفاشية لما شكلتُه تجاربُها من خرقٍ للحدود والاعتداء على استقلال الشعوب، وقد كانت أيديولوجياتها تقوم على (الأسطرة والمغامرة العسكرية) بصنعِ الخرافات السياسية وخلق مجموعات سكانية متعصبة جاهزة للحروب والاعتداء على الأمم الأخرى.

تتماثل تجربةُ إيران وتجاربُ الدولِ الفاشية عبر ذلك التوحيد القسري لكيانها السياسي والقائم على الضم لقومياتٍ مستقلة، وعدم قيام تجربة قومية متدرجة تعتمد على ثقافة ديمقراطية أو دينية معتدلة.

فالثقافةُ الدينيةُ المستوردة من العرب تم إنجازها بسرعة شديدة ورُكبتْ على تعصبٍ حاد في الدين، وقُصد بها الهجوم كذلك على مسلمين آخرين والعرب المجاورين.

ومع ذلك فتجربةُ الدولةِ الصفوية الحربية التوحيدية انتهت بكارثةٍ للشعب الفارسي وبقية الشعوب.

ولهذا نجدُ الدولَ الغربية التي وسعت صفوفها الآن بشكل اختياري تعاوني عبر ضم دول أخرى كثيرة، كما اتضح من المناورات العسكرية الأخيرة في الخليج، تابعتْ بحذر شديد عصابَ هذه الدولة وعدم قدرتها على النمو العقلاني، وتمددها ومغامراتها.

ولهذا فلا صحة لمسائل الصفقات بين الجانبين على المستوى الاستراتيجي بل هو الرصد والإحاطة والمراقبة الاستراتجية والخبرة بمواجهة الفاشيات وكيفية التخطيط لإعادتها لأحجامِها الطبيعية وتكسيرِ الجنون القومي فيها، وإعادتها قسراً للتاريخ الحديث الديمقراطي العلماني.

والمراقبة الاستراتجية والخبرة بمواجهة الفاشيات وكيفية التخطيط لإعادتها لأحجامِها الطبيعية وتكسيرِ الجنون القومي فيها، وإعادتها قسراً للتاريخ الحديث الديمقراطي العلماني.

إن جاهزية القوميات البلوشية والعربية والكردية وغيرها للتمرد وانتزاع أراضيها المغتصبة ليست خافية، فمع أي شلل للحرس الثوري عبر ضرباتٍ صاعقة كبرى، فإن الزنزانة تتحطم وتعود فارس للداخل بعيداً عن الخليج، وتسقط الشمولية العسكرية ويتحرر الشعب الفارسي نفسه من سطوة الطغيان، ويبث عن تقدمه في عالم الأمم الحديث الحقيقي.

إن رأس إيران المركب من أسطرةٍ ومن مغامرة عسكرية، بين شرخٍ لاهوتي يعيش في الخرافة وشرخ عسكري يتحرك عبر مغامرات السلاح في واقع العالم الحديث المضاد، يعاني الانفصام عن الواقع، فالجزءُ الأسطوري يحلقُ في خيال الماضي، فيما الجزء المغامر العسكري يصطدمُ بثوابت الشعوب وجبال الأمم، ويتضح ذلك خاصة في الممارسات تجاه شعوب الأمة العربية والتي تشتعل بصور متزايدة.

ويغدو الحل العقلاني داخل النخبة السياسية مفتقداً فترة بعد أخرى، ومشروع الانفصام يتفاقم ويقترب من الهاوية فمن الانفصال عن الحداثيين الوطنيين إلى قمع المعارضين الدينيين إلى الصراع ضد أقطاب النظام المنفتحين.

الأسطورة تتآكل والقوة الضمان الوحيد لسيطرتها على الأرض تُقاوم والشعوبُ تتسلح وتهاجمُ حيث يتسع الهجوم كلما تيبست الأسطورة وتكشفت تناقضاتها الصارخة عن ظروف الإنسان وأحلامه وتقدمه.

إيران بين الحصارِ والتراث : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

إيران بين الحصارِ والتراث

إيران بين الحصارِ والتراثعاشتْ إيران في العصور القديمة محاصرةً بين جماعاتٍ من الشعوب البدوية الضارية، الهضبةُ الإيرانية كانت مركزَ الوجودِ للشعبِ الفارسي المتحضر الذي سكنَ هذه الأرض المجدبة، وحولها على مر القرون لمدن تقدم، ومن هنا صنعَ صورتي الإلهين المتضادين، إله النور وإله الظلام، إله الخير وإله الشر، وقد تجسد الشريرُ في هذه الشعوب البدوية الدموية.

وحتى حين شكل امبراطورية سمح بالتعدديات الدينية، وجاء حتى لليهود المُبعدين عن أرضهم وأرجع بعضهم بعد تخريب ملوك بابل وآشور. كان نموذجاً غريباً لأمبراطورية غزو وهيمنة.

وعارض هذا الشعبُ الإسلامَ بعد ذلك بشكلهِ البدوي الغازي المتجسدِ في عواصم الهيمنةِ والخراج، وحاولَ إعادةَ تأسيس حضارته القديمة بشكلٍ ديني إسلامي، فبحث عن العناصر المعارضة في هذه الحضارة الإسلامية، وأخذ يتماهى مع عناصر الغضب والعنف الحاد فيها كالخراسانية تحت رمزية القائد الفذ أبي مسلم الخراساني والقدرية والزيدية والإسماعيلية وهي كلها عرضتهم لأهوالِ الهجماتِ المضادة من قبل الدول المركزية، التي اكتسحت بلدهم مراراً وتكراراً بسبب دعوات هذه الفرق للثورة العنيفة الدائمة!

جاءتْ الصوفيةُ الاثناعشرية لتخلصهم من هذه الأهوال الحربية، ومن غياب الشخصية الوطنية، واختارتْ الطريقَ السلمي ونبذتْ العنف، وأخذتْ بالتقية، التي تعني المرونة السياسية في ظل حكم الهيمنة الأجنبي، وحدث فيضانٌ ثقافي كبير خلال هذا التاريخ.

ن العناصرَ الحصاريةَ ومواجهة الخير والشر، استدعتْ ثيمةً تاريخيةً تراثية مهمة هي حصارُ الحسين في معركة كربلاء الشهيرة، وهذه الثيمةُ انتشرتْ وتوسعتْ في الثقافة الإسلامية الإيرانية، وغدتْ عنصراً مركزياً استحضر كلَ ذلك الحصار التاريخي الطويل للشعب الإيراني، وهجوم القبائل البدوية، والنزيف الدموي الذي لم يتوقف، والمعاناة والحزن والنواح المُعذب من الفقر والاستغلال والحكومات الغريبة.

وصارتْ هيكلاً دينياً سياسياً متداخلاً وهو الذي تنبثقُ منهُ الدولةُ كجهازٍ متعالٍ على الشعب، يحكمهُ ويقهره، ويبقي سيطرةَ الأغنياءِ الكبار فيه ويغدو كذلك أداةَ تحريره من الدخلاء، ونهضته وتقدمه.

إنها ثيمةٌ ذاتُ وجهين: وجهُ العذابِ القادم من الخارج، ووجهُ التعذيبِ الذاتي. إنها الرغبةُ في وقفِ الألم ، الممزقِ للإنسان، وكذلك الرغبةُ في بقاءِ الأشكالِ الدينية التعذيبية كإطارٍ اجتماعي ديني لوحدةِ الشعب. إنه تاريخٌ معقدٌ طويل للشعوب الزراعية.

هو تعبيرٌ عن بقاءِ الألم والعذاب ونقص الوجود الإنساني وسلبيته وغربته عند جمهور الفقراء الذين لم يجئ الإمام بعد لتخليصهم من المعاناة وسوء الأحوال، وتمثل هذه الممارسات فرصة للتوحد والاشتراك في المحبة الإنسانية.

وفيما الشعبُ الإيراني يتحررُ ويدخلُ العصرَ الحديثَ بأحاديثه عن النور والسعادة تبقى ظروفهُ تراوح في مكانها، وعذاباته تتلون حسب الفترات المختلفة، وتنهمرُ سيولُ عذاباتهِ في العزاء وفي الفنونِ النواحية التي تغرفُ من ينابيع الأسى الدفينة الغائرة.

جاء الغربُ واعداً بالحريةِ والحداثة لكن الشركات راحتْ تنهبُ المدن والأرياف الفقيرة، ويظهر تراثٌ جديد، وفنون مختلفة، تفككُ تلك اللحمة القديمة، ويظهر إلهُ الشر وإلهُ الخير في صراع جديد، وهذه المرة من خلال صراع الغرب والشرق.

الجمهورُ يكره الحكومةَ ورجالَ الدين ويصارعهما لكن حين يهدد البلدُ يقف مع الدولة بقوة!

مظهران غريبان متضادان لم يُدرسا من قبل قوى الحصار والعقوبات.

تستثمر الأجهزةُ الحكومية الإيرانية تراثَ الحصارِ القديم، وتؤدلجُ الظاهرات الدينية، وتركبُها على التاريخِ المعاصر، وتستدعي الرموزَ وتعبئها بمادةٍ جديدة مُسيّسة تحرك المشاعر وتستدعي الاصطفافَ حولها.

العقوباتُ والأزمةُ المعيشية التي يعانيها الناس، تتفاعلان وتُصوران بأنهما جزءٌ من العداءِ التاريخي للأمم التي تكره الشعب المُختار من العناية الإلهية، ويعزف الرئيسُ الإيراني على نغمات العنصرية والجذور الغيبية، في سيمفونية عسكرية سياسية، تتخلص من ثقالة الرأسمالية الحكومية حين تكون عوناً للشعب، في جهات الأكل والوقود، وتضعها على أكتافه وهي تتسلح بمشروعات عسكرية خيالية.

يستثمر النظامُ الحصارَ والعقوبات، ليبرر الأزمات، فيظهرُ نفسَهُ بمظهر الدفاع العظيم عن الأمة المُهددة بفقد تراثها ودينها، وهو يعجز عن تكوين الفئات الوسطى الحاكمة الجامعة بين الديمقراطية التنموية والحرية الوطنية، بين حماية الجذور الإسلامية العريقة وتقبل ثقافة العصر الغربية الإنسانية.

فنظراً لتوجه أغلبية الفوائض الاقتصادية الكبيرة نحو التسلح وهيمنة العسكر، يصعب نمو الفئات الوسطى الصناعية والمدنية ويعاني الفقراء والكادحون هذا النزيف غير المبرر لكن الذي تبرره ثقافةُ المُحاصرين المُعذَّبين.

بينما يظن المؤسسون للعقوبات أنهم يهزمون النظامَ هم يقوونه، ويغذون لغة الحصار، وتكتيكات النظام المتلاعب على المشروع النووي، والشعب الإيراني يحتاج إلى المساعدات وتطوير البنى الاقتصادية المدنية ودعم الأرياف المنهكة، وتوسيع العلاقات الأخوية، التي يمكن من خلالها التعاون مع قوى السلام والآيات العظمى الحكيمة وقوى الإصلاح، أما لغة التهديد والتجبر فلا تنجح معه.

September 21, 2022

طريق اللــــــــؤلؤ ـ رواية الفصول من 1 إلى 6

شكرآ ووردبريس

شكرآ ووردبريس1

هذه نشوتي وحبي لبلدي، منذ زمنٍ طويل لم أفرح، حتى لو أن عبدالحسين إختفى، والدوارَ هُجرَ وأزيل، لكن ديرتي ما زالت شامخة.

غصنا كثيراً من أجل اللؤلؤ، فقدنَا أعضاءَنا وقلوبنا، وعدنا بتمراتٍ وماء.

نحن سلالة الغواصين لا نتعبُ من أجلِ المحارِ واللؤلؤ.

مضينا في البحار، تهنا، أسرَنَا الأعداءُ، ضعنا.

وحين عثرنا على لؤلؤةٍ كبيرةٍ خرمَ بعضُنا السفينةَ وغرقنا.

تفجرُ الصخبُ بشكلٍ لم يسبق له مثيل، خلتُ أن البحرَ الذي هجرنا وذهبَ بعيداً، والذي سُرقتْ أمواجُهُ وسفنهُ ومواويله، هو الذي يتدفق، وأن الأحجارَ التي وُضعتْ في خلفيةِ الدوار، وزهتْ في الجسر، هي التي صارت تمشي.

عبدالحسين يتجمد عند التلفزيون، يطالعُ الشاشاتَ العربيةَ منبهراً، هذه أريافُ تونس التي يعرفها، ساحاتٌ واسعةٌ لأشجارِ الزيتون، بيوتٌ صغيرةٌ حالُها كحالِنا، لكنها أجمل بهذه الأشجار التي تبدو مثل نساءٍ أسطوريات، فنحن لم تبقْ لدينا أشجارٌ كثيرةٌ مثل هذه، عندنا نخيلٌ باقياتٌ وأشجارٌ خاليةٌ من الثمر. في تونس الأمر مختلفٌ، أراض لا تُحدُ من الزيتون، الشجراتُ النسائيةُ ذاتُ الجدائل الخضراء والسوداء.

بناتُ تونس الجميلات يظهرن على الشاشة ويصرخن، ونساؤنا مخبآت، مستترات، وعائشة مغيبة، نائية، ممنوعة على عبدالحسين، وها هو البائع المتجول الذي صار شهيراً يتحولُ إلى كتلةٍ من لهب!

عبدالحسين يقفزُ من على كرسيه! يَخرجُ من جلده، يَسحبُ الستارةَ عن النافذة، يفتحُ الزجاج، يعبُ الهواء.

يتطلعُ إلى بيوتِ القرية الكثيفةِ الكثيرة؛ منازلٌ هشةٌ، عتيقةٌ، بعضُها مرمم، بعضُها ينحني مترنحاً، وبعضُها جديدٌ يزهو بعيداً، والدروبُ ضيقةٌ، وساحاتُ الفضاءِ القديمةِ الواسعة نشبتْ فوق حواجز، إنغرستْ فيها جلاميد، أو سُيجتْ بأسلاك.

يريد عبدالحسين أن يشعل النارَ في روحه! كلُ الأوراق التي بثها رعبُهُ وجنونُهُ ما زالتْ في أدراجه. مضتْ في بريد، أخذها أبوهُ شهاب، سُلمتْ بأيدٍ عَرقة، لكنها ما رأتْ الحرية.

يرى البحرَ البشري يتدفقُ في شارع الحبيب بورقيبة، الناسُ تخرجُ من بين الصخورِ والأشجار، تُغرقُ الشوارعَ بأصواتِها وأنفاسِها، تملأُ الساحاتَ، حيث لا مكانَ لدراجةٍ أو مظلة، حيث تداخلتْ الأجسامُ حتى ذابتْ وصارتْ نهراً.

يقول عبدالحسين لكريم مهدي:

– مازالتْ الناسُ تأكلُ وتشتري الخبز في حشدٍ هنا، ما زالتْ تتغلغلُ في سوق السمكِ والفواكه وتساوم!

أقولُ لهُ بنشوةٍ خفيةٍ لا أعرفُ كيف غمرتني:

– الشاشاتُ تشتغل هنا مبهورة بذلك الشعبِ الجريء، الأخبارُ تتداول. والجماعةُ هادئة، كراسٍ في المجلس ورواتبٌ عالية وسيارات فارهة، هؤلاء هم الذين يختارهم السيد ميرزا علي، صبية، وجماعةُ حزبِ هارون تعرفهم!

صرخَ عبدالحسين:

– إلى ماذا ينتظرون؟ حتى يفنى هؤلاء الناس؟ صرنا أقليةً في بلدنا، صرنا هنوداً حمراً!

أصدمهُ، أحاولُ أن أخفف من هياجه:

– لا تستعجل، حاولْ أن تقرأ. شِعركَ الأخير لم يعجبني.

– ماذا به؟

– أشياءُ غائمةٌ، دوائرٌ غامضةٌ، وأنتَ وحدكَ في البستانِ المهدمِ والمحروق، تصطادُ أشباحاً، ملفاتٌ من الدخان وغيمٌ يأخذكَ في البهيم. ما هذا؟ أين الزخمُ الهادرُ؟ أين الجلجلة التي تمشي فيها مضرجاً بدمك؟

كريم يحتج:

– أنتم تثرثرون في الشعر، الذي لا أقرأهُ ولا أحدَ يقرأه!

هذا النمطُ الغريبُ من المتعلمين ككريم كان دائماً معنا، لكن بحرَ المعرفة بعيدٌ عنه، ومع هذا يقودُ ويملأُنَا بالجراح!

يسترخي كريم على الجدارِ المشوهِ، حفرياتُ البحرِ وأصابعُهُ فيه، لا ينقصُ كريمٌ المال، لكنه مغروسٌ في القريةِ لبخلٍ عريقٍ لديه، كلُ الدكاترة وأصحابِ النظاراتِ المقعرة، والشهادات المزورة غادروا إلى الصحراء ينشئون بيوتاً فارهة، لم يسمعْ أصواتَهم إلا متقطعةً في الهواتف أو يراهم يتحدثون في التلفزيون عن الانجازات.

أنهضُ وأسكبُ شراباً لهما، يدفق عبدالحسين السائلَ البارد، ينتعش، يهتفُ بجرأة عاطفية:

– سأقولُ لكما حكايةً غريبةً حدثتْ لي، في نفس الوزارة، في نفسِ الممراتِ الخائبة، ونفس الموظفين المصنوعين من الملح، حدثَ شيءٌ غريبٌ جميل.

برعونةٍ يقول كريم:

– هل يمكن أن يحدثَ في الوزارات شيءٌ جميل؟

– كلمتني فتاةٌ، فتاةٌ جميلةٌ أخذتني لمكتبها، جلستُ في مواجهةِ طيفٍ ملائكي، كثيرٌ من الشوكِ الذي أحملهُ من غاباتِ القرى تناثرَ هناك، إحترقَ، ذاب تحت الرموش، تمددتُ. وودتُ لو أظلُ إلى الأبدِ أطالعُ هذا الوجه. ثم مرةً ومرةً أخرى، وصار مكتبينا أجمل بقعتين في العالم!

– أبهذه السرعة وفي الجانب الآخر من البحر الأهلي المضطرب؟

– ما هذه الكلماتُ المحبطةُ يا كريم، لم أجدك يوماً تمدح لي قصيدةً فما بالك بمشروع حياتي الراهن؟

– كيف لا وأنت مثل الأدباء القدامى الرومانتيكيين الهائمين بين جذوعِ النخيل والغابةِ المقطوعةِ وكل هذه الكلمات العجيبة، أصحْ، استيقظْ من رقدتك!

يبتعدُ عن كريم ويقتربُ مني ويكادُ ينحني ليس لي ولكن للأرضِ، لجذورِ النخيل اليابسة:

– علاقةٌ غمرتني، خفتُ أن أبوحَ بها لأحد، لا أصدق أن كلَ هذا الجمال يحبني، رحتُ أعملُ في المجلة، وأقرأ، شجعتني عائشة على الحياة، غمرتْ روحي محبةٌ عظيمة!

2

لو أنهم يَصرخون لعرفتهم، هذه الوجوهُ تمشي إلى الأبدِ في الطرقِ الغامضةِ، بين القبورِ، تَدخلُ القلاعَ القديمةَ وترفعُ الأعلامَ. منذ أن هُزمَ الحسينُ والدوائرُ كلُها تشتعلُ، مخاضُ الأمةِ يتجددُ في كلِ ربيعٍ من الدمِ والأزهار.

الحصادُ التونسي من الجثثِ كان رهيباً، الطاغيةُ وراء الأسوارِ والمدافعِ والمكاتب، بوجهٍ مصنوعٍ من قناع دبق، كأنه إحدى العرائسِ المتحركةِ لكنها تنفثُ أعاصيرَ الملاريا ورياحَ الطاعون، الشجرُ مشى محتجاً، الزيتونُ صار قبضات، والفتياتُ صرنَّ ربيعاً، وبائعاتُ اللذةِ في الأزقةِ الداخلية رحنَّ يسرقنَّ سجلات المخبرين.

بيتُ عبدالحسين ضيقٌ وغرفتُهُ يشاركُهُ فيها أخوتُهُ الصغار، ويعودُ بعد أن يناموا ليقرأ، وأصواتهم وشخيرهم الرقيق تفتتُ أنسجةَ الشعر.

يقول لي:

– كريم لا يفهمني، بل غضب عليّ لأنني أُعجبتْ بفتاةٍ من مدينةٍ بعيدة، يقولُ لي كيف تحب وأنتَ عاطل؟ فأصرخُ فيه قلبي لم يُوضع في سجلِ التأمين بعد! ماذا تقول يا شيخنا، أنت هنا متوحدٌ، غريبٌ، لا تؤنسكَ سوى الكتب والموسيقى والنبيذ، ألا تخافُ من أهلِ القرية يقتلونك؟

أردُ عليه:

– أشعلْ قلبكَ بهِ، هو الضوءُ الكبيرُ لنا.

– أتعرفُ يا شيخنَا كيف أفادتني نصائحك، كأنكَ جربتَ الحبَ كثيراً! كنتُ أبحثُ عن وظيفةٍ حقيرةٍ في الوزارة فإذا بي أقعُ في شَركٍ كبير. لا مالَ، ولا بيتَ مثل بيوت الناس، ولا وظيفة، ولا كتبَ مؤلفةً أتباهى بها، ولا زاويةً في جريدةٍ أرفسُ فيها كالبغل، ثم يتم إصطيادي في شباكِ فاتنةٍ لا أستطيعُ أن أمزقَهُ أو أخرجَ من بين ثغراته. لكن الكلماتَ التي أمطرتْ فوق روحي، الكبريتُ الصغيرُ الذي يضيءُ غرفتك، مشيتُ بهِ على أهابِ الحسِّ العاطفي، دخلتُ به في عيني الفتاةِ التي تشرقُ في تلك المدينة مع الشمس. قلتُ لها: هاكِ نفسي فداءً، وضعتُ حياتي تحتَ أناملِها وشِعري تحتَ ظفائرِها. فلم تقدمْ لي وظيفةً فحسب بل قلبَها كذلك.

3

لا يمكنُ لهذا الفتى الطفلِ إلا أن ينغمسَ في اللهوِّ ويطيرَ بين الزهرِ، ويعودَ بكتابٍ يقرأهُ على ضوءِ شمعةٍ، أو عند مصباحٍ لبيتِ رجلٍ ثري لا يشكُ فيه فيتصلُ بالشرطةِ ولا يأبهُ بفواتير الكهرباءِ الثقيلة.

وعليَّ أن أمضي بين أزقةِ الوحشةِ أتنصتُ لما يقولهُ الشيوخُ المجتمعون بدأبٍ مقلقٍ، تضطجعُ سياراتُهم وتهزُ الأحياءَ الهادئةَ المسكينة، في ذلك الخلاءِ الكبيرِ الذي يشرفُ عليه بيتُ السيدِ ميرزا علي، لا يمكن لنأمةٍ أن تتسللَ من بين تلك الأجداثِ الغلاظِ، أو أن يتمكنَ عصفورٌ من تناولِ قشةٍ ليصنعَ عشَ حبٍ بدونِ أن يدفعَ ضريبةً، لكن عليّ أن أخطَ الأثرَ، وأنصتُ للمحطاتِ السريةِ، وأتجلى للنخلاتِ الباقياتِ بعد عواصفِ الشيطان هادياً للروحِ الأخضر.

ثمةَ ناطورٌ مسكينٌ يدلي بأخبارٍ بعد التحياتِ التي يطلقُها هو بادئاً، ويرجعُ أصداءَ تمتماتِ السادةِ وسواقِهم الغامضة وتلاميذهم الأوفياء، وحتى البراميل لا يمكن أن تُدلي بشيءٍ من قصاصاتِ أوراقِهم المحروقة، لكن إحدى الخادمات الجارات التي تقدمُ الأطباقَ الكثيرةَ بتعبٍ لا يتوقف هي وحدها من يمكن أن تسربَ بعضَ الجملِ والأخبار المفيدة.

كلهم يتكلمون إلا السيد ميرزا، يظلُ يرمقُهم بوجههِ الصغيرِ وعينيهِ الخرزيتينِ المضيئتينِ كأنهما نصلانِ تحت الماءِ الشفاف.

يتكلمون ويَعرضون الأسى العامَ الذي يسببُهُ غيرُهم، لكنهم لا يتحدثون عن المخازنِ الوفيرة المتسعة، وحملات تغذيتها تجنباً ربما للخطوب القادمة، وعن التحويلاتِ النقديةِ الكثيرة التي تصاعدتْ فجأة لجهاتٍ شتى.

لا أستطيع أن ألمسَ شيئاً، وأمضي في تجوالي، في ذاتِ الأزقةِ الموحشةِ، وبين دروبِ البساتينِ الصامتةِ إلا من ثرثرةِ الجنادبِ المزعجة، وكثيراً ما صادفني عبدالحسين فيُفاجئُ من وجهي في الظلام. يهتفُ: توقعتُ كلَ البشرِ إلا أنتَ! وكان يجب أن يقولَ لم أتوقعْ أحداً إلا أنت! ولكن من أين لهذا الفتى أن يعلمَ؟ وهو لم يرَ الخطوبَ. أمضي، أشقُ دروبي، تطالعني الأقمارُ الصناعيةُ وتحددَ خطاي، أجنحُ نحو النُهيرِ الضيق، تحسبُ خطواتيَّ الحشائشُ. بيوتُهُم عملاقةٌ في هذه الزروعِ الوفيرة، قصورٌ على مدى النظر، وبيوتٌ فوق المرتفعاتِ الشامخة، وعندهم أضواءٌ جامحةٌ، أصغي للأسلاكِ تنقلُ ذبذباتِنا، أرهفُ السمعَ للصرخاتِ القادمةِ من مدنِ الصفيح، تغمغمُ إعلاناتُ التوفيرِ القاسية في بيوت الظلمات والأسى، تبكي تسريحاتٌ إضطراريةٌ في أوقاتٍ صعبة، نهرٌ من المعدنِ المضيء ينسحبُ من عينِ قصاري إلى مدينةِ الأضواء وناطحات السحب، أطفالٌ يبكون في المزاداتِ العلنية، تنشل قواي، لا أستطيع أن أسير .

4

كيف لي أن أغيرَ من شابٍ كـ عبدالحسين الوسيم العطر في بيئةٍ رثةٍ مليئةٍ بالسماد؟ هذا الذي لم يرحلْ لبلدان بعيدة؟ يسألني: كيف هي تونس؟ كيف هي مصر؟ كيف هي سورية؟ ويدوخُ حين يقولُ كيف هي أوروبا؟ لم يذهبْ سوى إلى الكويت، حيث إشتغلَ في فندق، وأحسَّ أنه في مصيدةٍ حجريةٍ نارية، فشربَ وسجنوه ثم سفَّروه!

لم يرْ أزقةَ تونس الرفيقةِ بالماشي. الأحجارُ تندى بالماضي وتمدُ أغصانَ الياسمين لروما، الدروبُ تحنو عليك، والجبالُ الرفيقةُ مفروشةٌ بالعشبِ الأخضر، والنساءُ مثل الخوخ في الشوارع، وعلى المقاعد في الشارع الرئيسي، وحاناتُ الشغيلةِ في كلِ أزقة شارع الحبيب، حيث الزنود والهياكل العظمية التعبة، وسحابات من الكلام والدخان.

هناك جلستُ في فندق وأحتضنتُ امرأةً جميلة، جاءتْ من الريف فأخذتُها إلى الخلاءِ الواسع، حيث تُذبحُ الأغنامُ ويُشوى اللحمُ كأنه الزبدة، كانت في كل لحظة تسرقني، تجمعُ رثاثاً نقدياً تافهاً، حتى تَركتُ لها كلَ شيء وأنا أسبح في الحمام أحسُّ بأصابعِها اللزقة وهي تنظف جيوبي!

هناك كانت رفقتي، بيت المعلمة عرضتْ عليّ سريرَها فجلستُ في غرفةٍ أخرى، وكان برداً، ودفئاً في المشاعر والسفر إلى الجبال ومدى الزيتون وأخذ التذكارات من مهاراتِ الحرفيين، كان البشرُ يظهرون معصورين، مثل قطع الصخور، صاحبي كان ينفضُ عليّ آلامَ الناس، كلُ قطعةِ نقدٍ تَظهرُ من مسامٍ ملأى بالدم.

نتطلع عبدالحسين وكريم وأنا للشاشة وهي ترينا البحرَ البشري في شارعِ الحبيب ملأ الآفاق، كتلُ السوادِ والدروعُ تخترقُهم، المياهُ الحارةُ تنصبُ فوقهم، شلالاتٌ هادرةٌ تفتتُهم، تمزقُهم، يتسربُ بعضُهم للحارات الجانبية، تتحملُ البقيةُ ضرباتَ العصي، تنهارُ على البلاط، تُقذفُ في الشاحنات، جمهورٌ آخرُ يظهر، جاءَ من كلِ مسامِ المدينةِ، إنتشرَ مرةً أخرى.

عبدالحسين مبهورٌ:

– ماذا يحدثُ؟ لماذا لا يتوقفون؟ لماذا يختفون فيظهرون من جديدٍ أكثر، وأشجع؟ الأزقةُ الصغيرةُ تفيضُ بالبشر وقد صاروا عملاقة؟

5

أطيرُ بأجنحتي وحبي نحو خلايا الرحيقِ في المدينة، الرفاقُ الذين إنقطعتْ خيوطي بهم، الأصدقاءُ الذين يشربون ويثرثرون ويدفئون الأجواءَ الباردة في الأحياء، يخلقون ألفةً في غربةٍ كثيفة كاوية، هم أنفسُهم لم يتغيروا، على مقاعدِهم، بنفسِ هيئاتِهم، بنفسِ شرابهم، وسحناتُهم إزدادتْ قدماً، وإسترختْ وملأتها الأطلالُ والحفرُ والتلالُ والأضواءُ الخاطفةُ وأغوارٌ ملعونة.

صديق قديم هو سلطان علي، ينظرُ بكبرياء شامخةٍ إلى الوجود، يحدقُ في كلماتِ الآخرين بتجهم، عبدالله عبدالوهاب ربعة وهادئ وذو لغة راقية، وداخله نيران، ويونس خلف يحتفظ ببدلته وربطة عنقه في كل الأوقات يكتب مقالة نادرة في كل شهر.

سلطان في حالة غليان:

– وماذا بعد؟ العالم يشتعل ونحن في برود غريب؟ نريد أن ينفجرَ شيء هنا؟ لماذا هذه الشوارع منطفأة؟

يجيب عبدالله:

– تركنا الناس والناس تركتنا. نحن لا نمثلُ شيئاً.

يأتي أناسٌ آخرون، تتكرر الكلمات، كم من الضحايا الذين سقطوا في تونس؟ الجيش لم يتدخل، الموجات البشرية تتدفق من أعماق الريف المثخن بالجراح، يصرخ سلطان:

– علينا أن نفعل شيئاً. أن نصدر نشرة، ان نوزع كلمة، أما هذا الخرس فهو مشين!

يرد عبدالله:

– من يتحرك هم هناك رجال الدين في الأعماق والذين لا تحبونهم!

ينهض سلطان بقامته القصيرة الهزيلة وكأنه سيف مشهر:

ــ هم الذين خربوا كلَ شيء!

نفس أنفاس الحارات، نفس البيوت القديمة، والدكاكين محنية الظهور، كم مرة مررنا بهذه الأزقة المحرقية الدائخة من المطر والحر وسلطان من العلب القليلة عند البحر حتى الشرب ظهراً وليلاً، كائن صغير يشفط الدخان ويتصحر، ولا يهدأ عن الطيران في الهواء.

عقوداً جلسوا هنا، حاصروا أنفسهم بين الدخان والجدران والعلب والكلام والشجار، نفس الحارات والبشر والمدن تنمو وتتوغل في البحر والفنادق والعمارات وناطحات السحب تظهر بدون دخل لهم، الأحجار تتنامى في كل مكان وغرفهم هي نفسها، سلطان كان في بيت كبير ثم بيع وتقاسم الأهل المال، وأجر شقة صغيرة ثم سكن مع صديق.

عبدالله كون أسرة وعاش في الوزارات الحكومية وما يفتأ يهاجمها ويقبع في العتمة، يقرأ كثيراً، ويصمت كثيراً، وكون لنفسه ثروة صغيرة ويطير مع الثورات الكبرى وهدم الأبنية العتيقة ويتبدل الهدوء فجأة بعاصفة ويريد حرق كل شيء!

يتسلل عبدالله بسرعة إلى البيت، مهتماً بالدوام، والاستيقاظ المبكر والصحة. في حين يدع سلطان نفسه للسهر والتدخين والثرثرة، يتعبه في دورانه على ذات الجملة، (يجب أن يحدث شيءٌ يهدم هذا الجمود)، السيجارة تشتعل وترتفع إلى وجهه، تدور في هذه التلة الصغيرة الضامرة، ذات المنخفضات والعظام اليابسة الأخيرة والعينيان الصغيرتان التائهتان بين الجمل والجهات، والحانة راحت تغسل نفسها من الورق والبشر وتقلب الكراسي والحضور، وهو متشبث بعلبه:

– هل نقبل أن يحكمنا أصحاب اللحى المتخلفون هؤلاء.. القادمون من عصور الظلام.. يتجمدون في الحلال والحرام.. ماذا نفعل بهذا الهراء كله؟

يقوده في السيارة إلى بيته وتداخلت الدروب والأشياء والكلمات، ويعرف الشارع العام، وتاهت الأزقة الجانبية وهو لا يزال في جملته الدائرية المحورية، والسيجارة تنفض رمادها على الأرصفة والدموع والأغلفة التي لم تقرأ، وحتى حين أنزله كان لا يزال يتكلم.

6

عبدالحسين محباً صارَ فراشةً، يقفزُ على جذوعِ النخلِ الميتِ ومصائدِ الأولادِ المطبقةِ على أعناقِ العصافير بخفة، يصنع قارباً لوحاً لوحاً، صارَ لديه مكتب، في مجلةٍ بائسة لكنه لا يتحمل مسئولية النشر فيها، ويدخلُ وزارةً بين حرس، ولديه بطاقة تُوضع على صدره، وصار يستلم رواتب، ويرى عائشة كل يوم، ويلتقيان في مقهى، وثمة شرارات تتفجرُ بين أصابعِهما، حمامتانِ طائرتانِ في الأعالي ثم نزلتا لتضاريس الأرض، وجدتا نفسيهما بين طوابق عماراتٍ ضارية، قرب مكيفات صاخبة بالهواء الحار، في مربعات صغيرة محفورة بين الجدران فكيف سيبنيان عشاً؟

الآن قميصه المفتوح يرتعش، الريشُ يلامسُ النارَ، حِكمُ الشيوخِ تبخرتْ في رمادِ العقودِ البنكية، ويسألهُ أن يمدهُ بحكمة، ومن يستطيع في الحب أن يكون حكيماً؟!

– حين قلتُ لأمي أن اسم حبيبتي عائشة فَزعتْ! قالت بسخرية منفرة: ألم تجد إلا واحدة اسمها عائشة؟ عائشة أم الذباب؟! وسنية وأخوتها ضباط وأبوها لا أعرف ماذا يكون! وأمامك كل هؤلاء البنات المصونات المحجبات الطاهرات النقيات! رحتُ أحاولُ إقناعَها: هذه فتاة طيبة جداً، نقية، ما دخلي أنا بأبيها وأخيها وجذور اسمها؟ ضحكت أمي، جذور؟ (ويش هذه الجذور؟)، هل أنت سوف تزرع أم تتزوج؟!

رمادُ سيجارتهِ يظهرُ من دائرةِ قلبه، يدخلُ تضاريسَ الأزقةِ القديمة، يَرى خِياماً وقوافلَ ودماءً، وصحراءَ تنبضُ بقصور عملاقة زُرعتْ فوق جماجم وأسواق، ويظهرُ ورقٌ وشعرٌ وحكايات وأقمارٌ محترقةٌ في السماءِ ونيازكٌ غامضة تنشرُ المعرفةَ والسحر، والقافلتان تتحاربان، تظلان في الرمال، تدفنان الجماجمَ والتعاويذ وتراسلان الأجيالَ عبرَ المخطوطات وأوراق البردى والإنترنت، توصلان الدمَ والعظامَ المحروقة والخرافات إلى الأسرة ومهود الأطفال.

– ماذا أفعل يا شيخي؟ ما دخلي أنا بكل هذا التاريخ؟ ولم تختلف ردودُ أسرة أحمد العلاف العالية، ذات البيوت الكبيرة والدائرة المالية والسيارات عن عائلة شهاب عمران! عن هذه الأسرة ذات البيت الرث والأولاد الكثيرين الذين يذهب بعضهم للسوق لتسفيط السمك وحمل الأغراض في العربات!

أجنحتهُ لا تستطيع أن تطيرَ به، أجنحتهُ تضربُ الصخور ، يسمعُ الكلماتَ الغريبة، تجرحُ أذنَهُ، تقولُ الأمُ: أتتزوجين شخصاً اسمه عبدالحسين؟ هل ضاقتْ الدنيا حتى تذهبين تتسولين في قرية من أجل زوج؟ لو أنك جلبتِ لنا كلَ أموال الدنيا وكل جمال الشباب لن يخطو هذا الكائن نحونا أبداً! ليذهب ليصلح اسمه أولاً ويجد أصلاً غير هذا الأصل حتى يمكن لبنات الأشراف أن يرضين به!

حاولْ أن تطيرَ، أن تجدَ صخرةً تنزلُ عليها غير هذه الصخرة الموحشة الناقعة في البحر، تضربها الرمالُ الموحشةُ البليدةُ من الخيامِ وغاباتِ الماعز والإبل، وتجرفها زجاجاتُ القرى الجائعةِ المسكينةِ المليئةِ بأسماكِها الصغيرة المتعفنةِ وبالمدمراتِ الشامخة التي تسبحُ فوق عظام المساكين.

أخو عائشة الضابط خثلان ينتفض غضباً، تطير النجوم من على كتفيه وتصيرُ أسهماً نارية، ويَضربُ حذاؤه وجهَ الرصيفِ تاركاً فيه علاماتٍ من الصوتِ والصولجان، ويقتربُ من طاولةِ الغزلِ العفيف، ولقاء البحر بالنخيل، ورفيف العصافير الشعرية على القواربِ التي تكادُ أن تغرقَ في بركة.

– لا أسمح أن تقتربَ من أختي ثانية!

– أرفعْ يدكَ عن كتفي!

– سوف أجركَ لزنزانةٍ تقبعُ فيها نصفَ عمرك!

– أنت شقيقُ حبيبتي ولهذا لن أردَ على جرحِ أظافرك لكتفي!

– لا تقلْ مثل هذه الكلمات البذيئة.

– لا تفعلْ ذلك يا أخي! أنت تعتدي على القانون أولاً!

سيدي تونس تمضي في الشوارع كلها، لم يبق أحدٌ في بيته سوى الطاغية وأتباعه، خائفون أنزلوا كلَ العساكرِ والمروحياتِ والسياراتِ تمطرُ رذاذاً ساماً وإشاعاتٍ وأكاذيب وتملأ الإسطبلات والملاعب بالمقيدين والمجروحين، والفارون يملأون الزوارقَ والسفنَ ويلوذون بشواطئ أوروبا، ويغرقون، ويسبحون، ويتمزقون بين الصخورِ وأسماكِ القرش، ولا يجدون أطواقَ النجاة، وينتشر المعلقون والناشرون والأفواه المفوهة ويتحدثون عن حقوق البشر، ويجد روادُ المطاعمِ على شواطئ البحرِ قلوبَ التونسيين في الأطباق محمرةً لذيذة!

اطلب الرواية عن طريق النيل الفرات : https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb291574-278294&search=books

طريق اللــــــــؤلــــــــــــؤ ـ رواية الفصول من 1 إلى 6

1

هذه نشوتي وحبي لبلدي، منذ زمنٍ طويل لم أفرح، حتى لو أن عبدالحسين إختفى، والدوارَ هُجرَ وأزيل، لكن ديرتي ما زالت شامخة.

غصنا كثيراً من أجل اللؤلؤ، فقدنَا أعضاءَنا وقلوبنا، وعدنا بتمراتٍ وماء.

نحن سلالة الغواصين لا نتعبُ من أجلِ المحارِ واللؤلؤ.

مضينا في البحار، تهنا، أسرَنَا الأعداءُ، ضعنا.

وحين عثرنا على لؤلؤةٍ كبيرةٍ خرمَ بعضُنا السفينةَ وغرقنا.

تفجرُ الصخبُ بشكلٍ لم يسبق له مثيل، خلتُ أن البحرَ الذي هجرنا وذهبَ بعيداً، والذي سُرقتْ أمواجُهُ وسفنهُ ومواويله، هو الذي يتدفق، وأن الأحجارَ التي وُضعتْ في خلفيةِ الدوار، وزهتْ في الجسر، هي التي صارت تمشي.

عبدالحسين يتجمد عند التلفزيون، يطالعُ الشاشاتَ العربيةَ منبهراً، هذه أريافُ تونس التي يعرفها، ساحاتٌ واسعةٌ لأشجارِ الزيتون، بيوتٌ صغيرةٌ حالُها كحالِنا، لكنها أجمل بهذه الأشجار التي تبدو مثل نساءٍ أسطوريات، فنحن لم تبقْ لدينا أشجارٌ كثيرةٌ مثل هذه، عندنا نخيلٌ باقياتٌ وأشجارٌ خاليةٌ من الثمر. في تونس الأمر مختلفٌ، أراض لا تُحدُ من الزيتون، الشجراتُ النسائيةُ ذاتُ الجدائل الخضراء والسوداء.

بناتُ تونس الجميلات يظهرن على الشاشة ويصرخن، ونساؤنا مخبآت، مستترات، وعائشة مغيبة، نائية، ممنوعة على عبدالحسين، وها هو البائع المتجول الذي صار شهيراً يتحولُ إلى كتلةٍ من لهب!

عبدالحسين يقفزُ من على كرسيه! يَخرجُ من جلده، يَسحبُ الستارةَ عن النافذة، يفتحُ الزجاج، يعبُ الهواء.

يتطلعُ إلى بيوتِ القرية الكثيفةِ الكثيرة؛ منازلٌ هشةٌ، عتيقةٌ، بعضُها مرمم، بعضُها ينحني مترنحاً، وبعضُها جديدٌ يزهو بعيداً، والدروبُ ضيقةٌ، وساحاتُ الفضاءِ القديمةِ الواسعة نشبتْ فوق حواجز، إنغرستْ فيها جلاميد، أو سُيجتْ بأسلاك.

يريد عبدالحسين أن يشعل النارَ في روحه! كلُ الأوراق التي بثها رعبُهُ وجنونُهُ ما زالتْ في أدراجه. مضتْ في بريد، أخذها أبوهُ شهاب، سُلمتْ بأيدٍ عَرقة، لكنها ما رأتْ الحرية.

يرى البحرَ البشري يتدفقُ في شارع الحبيب بورقيبة، الناسُ تخرجُ من بين الصخورِ والأشجار، تُغرقُ الشوارعَ بأصواتِها وأنفاسِها، تملأُ الساحاتَ، حيث لا مكانَ لدراجةٍ أو مظلة، حيث تداخلتْ الأجسامُ حتى ذابتْ وصارتْ نهراً.

يقول عبدالحسين لكريم مهدي:

– مازالتْ الناسُ تأكلُ وتشتري الخبز في حشدٍ هنا، ما زالتْ تتغلغلُ في سوق السمكِ والفواكه وتساوم!

أقولُ لهُ بنشوةٍ خفيةٍ لا أعرفُ كيف غمرتني:

– الشاشاتُ تشتغل هنا مبهورة بذلك الشعبِ الجريء، الأخبارُ تتداول. والجماعةُ هادئة، كراسٍ في المجلس ورواتبٌ عالية وسيارات فارهة، هؤلاء هم الذين يختارهم السيد ميرزا علي، صبية، وجماعةُ حزبِ هارون تعرفهم!

صرخَ عبدالحسين:

– إلى ماذا ينتظرون؟ حتى يفنى هؤلاء الناس؟ صرنا أقليةً في بلدنا، صرنا هنوداً حمراً!

أصدمهُ، أحاولُ أن أخفف من هياجه:

– لا تستعجل، حاولْ أن تقرأ. شِعركَ الأخير لم يعجبني.

– ماذا به؟

– أشياءُ غائمةٌ، دوائرٌ غامضةٌ، وأنتَ وحدكَ في البستانِ المهدمِ والمحروق، تصطادُ أشباحاً، ملفاتٌ من الدخان وغيمٌ يأخذكَ في البهيم. ما هذا؟ أين الزخمُ الهادرُ؟ أين الجلجلة التي تمشي فيها مضرجاً بدمك؟

كريم يحتج:

– أنتم تثرثرون في الشعر، الذي لا أقرأهُ ولا أحدَ يقرأه!

هذا النمطُ الغريبُ من المتعلمين ككريم كان دائماً معنا، لكن بحرَ المعرفة بعيدٌ عنه، ومع هذا يقودُ ويملأُنَا بالجراح!

يسترخي كريم على الجدارِ المشوهِ، حفرياتُ البحرِ وأصابعُهُ فيه، لا ينقصُ كريمٌ المال، لكنه مغروسٌ في القريةِ لبخلٍ عريقٍ لديه، كلُ الدكاترة وأصحابِ النظاراتِ المقعرة، والشهادات المزورة غادروا إلى الصحراء ينشئون بيوتاً فارهة، لم يسمعْ أصواتَهم إلا متقطعةً في الهواتف أو يراهم يتحدثون في التلفزيون عن الانجازات.

أنهضُ وأسكبُ شراباً لهما، يدفق عبدالحسين السائلَ البارد، ينتعش، يهتفُ بجرأة عاطفية:

– سأقولُ لكما حكايةً غريبةً حدثتْ لي، في نفس الوزارة، في نفسِ الممراتِ الخائبة، ونفس الموظفين المصنوعين من الملح، حدثَ شيءٌ غريبٌ جميل.

برعونةٍ يقول كريم:

– هل يمكن أن يحدثَ في الوزارات شيءٌ جميل؟

– كلمتني فتاةٌ، فتاةٌ جميلةٌ أخذتني لمكتبها، جلستُ في مواجهةِ طيفٍ ملائكي، كثيرٌ من الشوكِ الذي أحملهُ من غاباتِ القرى تناثرَ هناك، إحترقَ، ذاب تحت الرموش، تمددتُ. وودتُ لو أظلُ إلى الأبدِ أطالعُ هذا الوجه. ثم مرةً ومرةً أخرى، وصار مكتبينا أجمل بقعتين في العالم!

– أبهذه السرعة وفي الجانب الآخر من البحر الأهلي المضطرب؟

– ما هذه الكلماتُ المحبطةُ يا كريم، لم أجدك يوماً تمدح لي قصيدةً فما بالك بمشروع حياتي الراهن؟

– كيف لا وأنت مثل الأدباء القدامى الرومانتيكيين الهائمين بين جذوعِ النخيل والغابةِ المقطوعةِ وكل هذه الكلمات العجيبة، أصحْ، استيقظْ من رقدتك!

يبتعدُ عن كريم ويقتربُ مني ويكادُ ينحني ليس لي ولكن للأرضِ، لجذورِ النخيل اليابسة:

– علاقةٌ غمرتني، خفتُ أن أبوحَ بها لأحد، لا أصدق أن كلَ هذا الجمال يحبني، رحتُ أعملُ في المجلة، وأقرأ، شجعتني عائشة على الحياة، غمرتْ روحي محبةٌ عظيمة!

2

لو أنهم يَصرخون لعرفتهم، هذه الوجوهُ تمشي إلى الأبدِ في الطرقِ الغامضةِ، بين القبورِ، تَدخلُ القلاعَ القديمةَ وترفعُ الأعلامَ. منذ أن هُزمَ الحسينُ والدوائرُ كلُها تشتعلُ، مخاضُ الأمةِ يتجددُ في كلِ ربيعٍ من الدمِ والأزهار.

الحصادُ التونسي من الجثثِ كان رهيباً، الطاغيةُ وراء الأسوارِ والمدافعِ والمكاتب، بوجهٍ مصنوعٍ من قناع دبق، كأنه إحدى العرائسِ المتحركةِ لكنها تنفثُ أعاصيرَ الملاريا ورياحَ الطاعون، الشجرُ مشى محتجاً، الزيتونُ صار قبضات، والفتياتُ صرنَّ ربيعاً، وبائعاتُ اللذةِ في الأزقةِ الداخلية رحنَّ يسرقنَّ سجلات المخبرين.

بيتُ عبدالحسين ضيقٌ وغرفتُهُ يشاركُهُ فيها أخوتُهُ الصغار، ويعودُ بعد أن يناموا ليقرأ، وأصواتهم وشخيرهم الرقيق تفتتُ أنسجةَ الشعر.

يقول لي:

– كريم لا يفهمني، بل غضب عليّ لأنني أُعجبتْ بفتاةٍ من مدينةٍ بعيدة، يقولُ لي كيف تحب وأنتَ عاطل؟ فأصرخُ فيه قلبي لم يُوضع في سجلِ التأمين بعد! ماذا تقول يا شيخنا، أنت هنا متوحدٌ، غريبٌ، لا تؤنسكَ سوى الكتب والموسيقى والنبيذ، ألا تخافُ من أهلِ القرية يقتلونك؟

أردُ عليه:

– أشعلْ قلبكَ بهِ، هو الضوءُ الكبيرُ لنا.

– أتعرفُ يا شيخنَا كيف أفادتني نصائحك، كأنكَ جربتَ الحبَ كثيراً! كنتُ أبحثُ عن وظيفةٍ حقيرةٍ في الوزارة فإذا بي أقعُ في شَركٍ كبير. لا مالَ، ولا بيتَ مثل بيوت الناس، ولا وظيفة، ولا كتبَ مؤلفةً أتباهى بها، ولا زاويةً في جريدةٍ أرفسُ فيها كالبغل، ثم يتم إصطيادي في شباكِ فاتنةٍ لا أستطيعُ أن أمزقَهُ أو أخرجَ من بين ثغراته. لكن الكلماتَ التي أمطرتْ فوق روحي، الكبريتُ الصغيرُ الذي يضيءُ غرفتك، مشيتُ بهِ على أهابِ الحسِّ العاطفي، دخلتُ به في عيني الفتاةِ التي تشرقُ في تلك المدينة مع الشمس. قلتُ لها: هاكِ نفسي فداءً، وضعتُ حياتي تحتَ أناملِها وشِعري تحتَ ظفائرِها. فلم تقدمْ لي وظيفةً فحسب بل قلبَها كذلك.

3

لا يمكنُ لهذا الفتى الطفلِ إلا أن ينغمسَ في اللهوِّ ويطيرَ بين الزهرِ، ويعودَ بكتابٍ يقرأهُ على ضوءِ شمعةٍ، أو عند مصباحٍ لبيتِ رجلٍ ثري لا يشكُ فيه فيتصلُ بالشرطةِ ولا يأبهُ بفواتير الكهرباءِ الثقيلة.

وعليَّ أن أمضي بين أزقةِ الوحشةِ أتنصتُ لما يقولهُ الشيوخُ المجتمعون بدأبٍ مقلقٍ، تضطجعُ سياراتُهم وتهزُ الأحياءَ الهادئةَ المسكينة، في ذلك الخلاءِ الكبيرِ الذي يشرفُ عليه بيتُ السيدِ ميرزا علي، لا يمكن لنأمةٍ أن تتسللَ من بين تلك الأجداثِ الغلاظِ، أو أن يتمكنَ عصفورٌ من تناولِ قشةٍ ليصنعَ عشَ حبٍ بدونِ أن يدفعَ ضريبةً، لكن عليّ أن أخطَ الأثرَ، وأنصتُ للمحطاتِ السريةِ، وأتجلى للنخلاتِ الباقياتِ بعد عواصفِ الشيطان هادياً للروحِ الأخضر.

ثمةَ ناطورٌ مسكينٌ يدلي بأخبارٍ بعد التحياتِ التي يطلقُها هو بادئاً، ويرجعُ أصداءَ تمتماتِ السادةِ وسواقِهم الغامضة وتلاميذهم الأوفياء، وحتى البراميل لا يمكن أن تُدلي بشيءٍ من قصاصاتِ أوراقِهم المحروقة، لكن إحدى الخادمات الجارات التي تقدمُ الأطباقَ الكثيرةَ بتعبٍ لا يتوقف هي وحدها من يمكن أن تسربَ بعضَ الجملِ والأخبار المفيدة.

كلهم يتكلمون إلا السيد ميرزا، يظلُ يرمقُهم بوجههِ الصغيرِ وعينيهِ الخرزيتينِ المضيئتينِ كأنهما نصلانِ تحت الماءِ الشفاف.

يتكلمون ويَعرضون الأسى العامَ الذي يسببُهُ غيرُهم، لكنهم لا يتحدثون عن المخازنِ الوفيرة المتسعة، وحملات تغذيتها تجنباً ربما للخطوب القادمة، وعن التحويلاتِ النقديةِ الكثيرة التي تصاعدتْ فجأة لجهاتٍ شتى.

لا أستطيع أن ألمسَ شيئاً، وأمضي في تجوالي، في ذاتِ الأزقةِ الموحشةِ، وبين دروبِ البساتينِ الصامتةِ إلا من ثرثرةِ الجنادبِ المزعجة، وكثيراً ما صادفني عبدالحسين فيُفاجئُ من وجهي في الظلام. يهتفُ: توقعتُ كلَ البشرِ إلا أنتَ! وكان يجب أن يقولَ لم أتوقعْ أحداً إلا أنت! ولكن من أين لهذا الفتى أن يعلمَ؟ وهو لم يرَ الخطوبَ. أمضي، أشقُ دروبي، تطالعني الأقمارُ الصناعيةُ وتحددَ خطاي، أجنحُ نحو النُهيرِ الضيق، تحسبُ خطواتيَّ الحشائشُ. بيوتُهُم عملاقةٌ في هذه الزروعِ الوفيرة، قصورٌ على مدى النظر، وبيوتٌ فوق المرتفعاتِ الشامخة، وعندهم أضواءٌ جامحةٌ، أصغي للأسلاكِ تنقلُ ذبذباتِنا، أرهفُ السمعَ للصرخاتِ القادمةِ من مدنِ الصفيح، تغمغمُ إعلاناتُ التوفيرِ القاسية في بيوت الظلمات والأسى، تبكي تسريحاتٌ إضطراريةٌ في أوقاتٍ صعبة، نهرٌ من المعدنِ المضيء ينسحبُ من عينِ قصاري إلى مدينةِ الأضواء وناطحات السحب، أطفالٌ يبكون في المزاداتِ العلنية، تنشل قواي، لا أستطيع أن أسير .

4

كيف لي أن أغيرَ من شابٍ كـ عبدالحسين الوسيم العطر في بيئةٍ رثةٍ مليئةٍ بالسماد؟ هذا الذي لم يرحلْ لبلدان بعيدة؟ يسألني: كيف هي تونس؟ كيف هي مصر؟ كيف هي سورية؟ ويدوخُ حين يقولُ كيف هي أوروبا؟ لم يذهبْ سوى إلى الكويت، حيث إشتغلَ في فندق، وأحسَّ أنه في مصيدةٍ حجريةٍ نارية، فشربَ وسجنوه ثم سفَّروه!

لم يرْ أزقةَ تونس الرفيقةِ بالماشي. الأحجارُ تندى بالماضي وتمدُ أغصانَ الياسمين لروما، الدروبُ تحنو عليك، والجبالُ الرفيقةُ مفروشةٌ بالعشبِ الأخضر، والنساءُ مثل الخوخ في الشوارع، وعلى المقاعد في الشارع الرئيسي، وحاناتُ الشغيلةِ في كلِ أزقة شارع الحبيب، حيث الزنود والهياكل العظمية التعبة، وسحابات من الكلام والدخان.

هناك جلستُ في فندق وأحتضنتُ امرأةً جميلة، جاءتْ من الريف فأخذتُها إلى الخلاءِ الواسع، حيث تُذبحُ الأغنامُ ويُشوى اللحمُ كأنه الزبدة، كانت في كل لحظة تسرقني، تجمعُ رثاثاً نقدياً تافهاً، حتى تَركتُ لها كلَ شيء وأنا أسبح في الحمام أحسُّ بأصابعِها اللزقة وهي تنظف جيوبي!

هناك كانت رفقتي، بيت المعلمة عرضتْ عليّ سريرَها فجلستُ في غرفةٍ أخرى، وكان برداً، ودفئاً في المشاعر والسفر إلى الجبال ومدى الزيتون وأخذ التذكارات من مهاراتِ الحرفيين، كان البشرُ يظهرون معصورين، مثل قطع الصخور، صاحبي كان ينفضُ عليّ آلامَ الناس، كلُ قطعةِ نقدٍ تَظهرُ من مسامٍ ملأى بالدم.

نتطلع عبدالحسين وكريم وأنا للشاشة وهي ترينا البحرَ البشري في شارعِ الحبيب ملأ الآفاق، كتلُ السوادِ والدروعُ تخترقُهم، المياهُ الحارةُ تنصبُ فوقهم، شلالاتٌ هادرةٌ تفتتُهم، تمزقُهم، يتسربُ بعضُهم للحارات الجانبية، تتحملُ البقيةُ ضرباتَ العصي، تنهارُ على البلاط، تُقذفُ في الشاحنات، جمهورٌ آخرُ يظهر، جاءَ من كلِ مسامِ المدينةِ، إنتشرَ مرةً أخرى.

عبدالحسين مبهورٌ:

– ماذا يحدثُ؟ لماذا لا يتوقفون؟ لماذا يختفون فيظهرون من جديدٍ أكثر، وأشجع؟ الأزقةُ الصغيرةُ تفيضُ بالبشر وقد صاروا عملاقة؟

5

أطيرُ بأجنحتي وحبي نحو خلايا الرحيقِ في المدينة، الرفاقُ الذين إنقطعتْ خيوطي بهم، الأصدقاءُ الذين يشربون ويثرثرون ويدفئون الأجواءَ الباردة في الأحياء، يخلقون ألفةً في غربةٍ كثيفة كاوية، هم أنفسُهم لم يتغيروا، على مقاعدِهم، بنفسِ هيئاتِهم، بنفسِ شرابهم، وسحناتُهم إزدادتْ قدماً، وإسترختْ وملأتها الأطلالُ والحفرُ والتلالُ والأضواءُ الخاطفةُ وأغوارٌ ملعونة.

صديق قديم هو سلطان علي، ينظرُ بكبرياء شامخةٍ إلى الوجود، يحدقُ في كلماتِ الآخرين بتجهم، عبدالله عبدالوهاب ربعة وهادئ وذو لغة راقية، وداخله نيران، ويونس خلف يحتفظ ببدلته وربطة عنقه في كل الأوقات يكتب مقالة نادرة في كل شهر.

سلطان في حالة غليان:

– وماذا بعد؟ العالم يشتعل ونحن في برود غريب؟ نريد أن ينفجرَ شيء هنا؟ لماذا هذه الشوارع منطفأة؟

يجيب عبدالله:

– تركنا الناس والناس تركتنا. نحن لا نمثلُ شيئاً.

يأتي أناسٌ آخرون، تتكرر الكلمات، كم من الضحايا الذين سقطوا في تونس؟ الجيش لم يتدخل، الموجات البشرية تتدفق من أعماق الريف المثخن بالجراح، يصرخ سلطان:

– علينا أن نفعل شيئاً. أن نصدر نشرة، ان نوزع كلمة، أما هذا الخرس فهو مشين!

يرد عبدالله:

– من يتحرك هم هناك رجال الدين في الأعماق والذين لا تحبونهم!

ينهض سلطان بقامته القصيرة الهزيلة وكأنه سيف مشهر:

ــ هم الذين خربوا كلَ شيء!

نفس أنفاس الحارات، نفس البيوت القديمة، والدكاكين محنية الظهور، كم مرة مررنا بهذه الأزقة المحرقية الدائخة من المطر والحر وسلطان من العلب القليلة عند البحر حتى الشرب ظهراً وليلاً، كائن صغير يشفط الدخان ويتصحر، ولا يهدأ عن الطيران في الهواء.

عقوداً جلسوا هنا، حاصروا أنفسهم بين الدخان والجدران والعلب والكلام والشجار، نفس الحارات والبشر والمدن تنمو وتتوغل في البحر والفنادق والعمارات وناطحات السحب تظهر بدون دخل لهم، الأحجار تتنامى في كل مكان وغرفهم هي نفسها، سلطان كان في بيت كبير ثم بيع وتقاسم الأهل المال، وأجر شقة صغيرة ثم سكن مع صديق.

عبدالله كون أسرة وعاش في الوزارات الحكومية وما يفتأ يهاجمها ويقبع في العتمة، يقرأ كثيراً، ويصمت كثيراً، وكون لنفسه ثروة صغيرة ويطير مع الثورات الكبرى وهدم الأبنية العتيقة ويتبدل الهدوء فجأة بعاصفة ويريد حرق كل شيء!

يتسلل عبدالله بسرعة إلى البيت، مهتماً بالدوام، والاستيقاظ المبكر والصحة. في حين يدع سلطان نفسه للسهر والتدخين والثرثرة، يتعبه في دورانه على ذات الجملة، (يجب أن يحدث شيءٌ يهدم هذا الجمود)، السيجارة تشتعل وترتفع إلى وجهه، تدور في هذه التلة الصغيرة الضامرة، ذات المنخفضات والعظام اليابسة الأخيرة والعينيان الصغيرتان التائهتان بين الجمل والجهات، والحانة راحت تغسل نفسها من الورق والبشر وتقلب الكراسي والحضور، وهو متشبث بعلبه:

– هل نقبل أن يحكمنا أصحاب اللحى المتخلفون هؤلاء.. القادمون من عصور الظلام.. يتجمدون في الحلال والحرام.. ماذا نفعل بهذا الهراء كله؟

يقوده في السيارة إلى بيته وتداخلت الدروب والأشياء والكلمات، ويعرف الشارع العام، وتاهت الأزقة الجانبية وهو لا يزال في جملته الدائرية المحورية، والسيجارة تنفض رمادها على الأرصفة والدموع والأغلفة التي لم تقرأ، وحتى حين أنزله كان لا يزال يتكلم.

6

عبدالحسين محباً صارَ فراشةً، يقفزُ على جذوعِ النخلِ الميتِ ومصائدِ الأولادِ المطبقةِ على أعناقِ العصافير بخفة، يصنع قارباً لوحاً لوحاً، صارَ لديه مكتب، في مجلةٍ بائسة لكنه لا يتحمل مسئولية النشر فيها، ويدخلُ وزارةً بين حرس، ولديه بطاقة تُوضع على صدره، وصار يستلم رواتب، ويرى عائشة كل يوم، ويلتقيان في مقهى، وثمة شرارات تتفجرُ بين أصابعِهما، حمامتانِ طائرتانِ في الأعالي ثم نزلتا لتضاريس الأرض، وجدتا نفسيهما بين طوابق عماراتٍ ضارية، قرب مكيفات صاخبة بالهواء الحار، في مربعات صغيرة محفورة بين الجدران فكيف سيبنيان عشاً؟

الآن قميصه المفتوح يرتعش، الريشُ يلامسُ النارَ، حِكمُ الشيوخِ تبخرتْ في رمادِ العقودِ البنكية، ويسألهُ أن يمدهُ بحكمة، ومن يستطيع في الحب أن يكون حكيماً؟!

– حين قلتُ لأمي أن اسم حبيبتي عائشة فَزعتْ! قالت بسخرية منفرة: ألم تجد إلا واحدة اسمها عائشة؟ عائشة أم الذباب؟! وسنية وأخوتها ضباط وأبوها لا أعرف ماذا يكون! وأمامك كل هؤلاء البنات المصونات المحجبات الطاهرات النقيات! رحتُ أحاولُ إقناعَها: هذه فتاة طيبة جداً، نقية، ما دخلي أنا بأبيها وأخيها وجذور اسمها؟ ضحكت أمي، جذور؟ (ويش هذه الجذور؟)، هل أنت سوف تزرع أم تتزوج؟!

رمادُ سيجارتهِ يظهرُ من دائرةِ قلبه، يدخلُ تضاريسَ الأزقةِ القديمة، يَرى خِياماً وقوافلَ ودماءً، وصحراءَ تنبضُ بقصور عملاقة زُرعتْ فوق جماجم وأسواق، ويظهرُ ورقٌ وشعرٌ وحكايات وأقمارٌ محترقةٌ في السماءِ ونيازكٌ غامضة تنشرُ المعرفةَ والسحر، والقافلتان تتحاربان، تظلان في الرمال، تدفنان الجماجمَ والتعاويذ وتراسلان الأجيالَ عبرَ المخطوطات وأوراق البردى والإنترنت، توصلان الدمَ والعظامَ المحروقة والخرافات إلى الأسرة ومهود الأطفال.

– ماذا أفعل يا شيخي؟ ما دخلي أنا بكل هذا التاريخ؟ ولم تختلف ردودُ أسرة أحمد العلاف العالية، ذات البيوت الكبيرة والدائرة المالية والسيارات عن عائلة شهاب عمران! عن هذه الأسرة ذات البيت الرث والأولاد الكثيرين الذين يذهب بعضهم للسوق لتسفيط السمك وحمل الأغراض في العربات!

أجنحتهُ لا تستطيع أن تطيرَ به، أجنحتهُ تضربُ الصخور ، يسمعُ الكلماتَ الغريبة، تجرحُ أذنَهُ، تقولُ الأمُ: أتتزوجين شخصاً اسمه عبدالحسين؟ هل ضاقتْ الدنيا حتى تذهبين تتسولين في قرية من أجل زوج؟ لو أنك جلبتِ لنا كلَ أموال الدنيا وكل جمال الشباب لن يخطو هذا الكائن نحونا أبداً! ليذهب ليصلح اسمه أولاً ويجد أصلاً غير هذا الأصل حتى يمكن لبنات الأشراف أن يرضين به!

حاولْ أن تطيرَ، أن تجدَ صخرةً تنزلُ عليها غير هذه الصخرة الموحشة الناقعة في البحر، تضربها الرمالُ الموحشةُ البليدةُ من الخيامِ وغاباتِ الماعز والإبل، وتجرفها زجاجاتُ القرى الجائعةِ المسكينةِ المليئةِ بأسماكِها الصغيرة المتعفنةِ وبالمدمراتِ الشامخة التي تسبحُ فوق عظام المساكين.

أخو عائشة الضابط خثلان ينتفض غضباً، تطير النجوم من على كتفيه وتصيرُ أسهماً نارية، ويَضربُ حذاؤه وجهَ الرصيفِ تاركاً فيه علاماتٍ من الصوتِ والصولجان، ويقتربُ من طاولةِ الغزلِ العفيف، ولقاء البحر بالنخيل، ورفيف العصافير الشعرية على القواربِ التي تكادُ أن تغرقَ في بركة.

– لا أسمح أن تقتربَ من أختي ثانية!

– أرفعْ يدكَ عن كتفي!

– سوف أجركَ لزنزانةٍ تقبعُ فيها نصفَ عمرك!

– أنت شقيقُ حبيبتي ولهذا لن أردَ على جرحِ أظافرك لكتفي!

– لا تقلْ مثل هذه الكلمات البذيئة.

– لا تفعلْ ذلك يا أخي! أنت تعتدي على القانون أولاً!

سيدي تونس تمضي في الشوارع كلها، لم يبق أحدٌ في بيته سوى الطاغية وأتباعه، خائفون أنزلوا كلَ العساكرِ والمروحياتِ والسياراتِ تمطرُ رذاذاً ساماً وإشاعاتٍ وأكاذيب وتملأ الإسطبلات والملاعب بالمقيدين والمجروحين، والفارون يملأون الزوارقَ والسفنَ ويلوذون بشواطئ أوروبا، ويغرقون، ويسبحون، ويتمزقون بين الصخورِ وأسماكِ القرش، ولا يجدون أطواقَ النجاة، وينتشر المعلقون والناشرون والأفواه المفوهة ويتحدثون عن حقوق البشر، ويجد روادُ المطاعمِ على شواطئ البحرِ قلوبَ التونسيين في الأطباق محمرةً لذيذة!

اطلب الرواية عن طريق النيل الفرات : https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb291574-278294&search=books

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-632d82b66b1bb', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', } } }); });تلاقي المستغِلين فوقَ التضاريس

#عبدالله_خليفة

#عبدالله_خليفة

ما الذي يجعل إيديولوجية مستنيرةً كالماركسية نتاجِ التحضر الأوروبي تتلاقى وإيديولوجية ظلامية كولايةِ الفقيه نتاج العصور الوسطى؟

كيف لطموحات الشغيلة البطولية للقضاء على الاستغلال والقفز بالعالم نحو الاشتراكية أن تتعاضدَ مع آمال الإقطاعيين للعودة إلى الوراء والسيطرة على العمال والنساء في قمقم التخلف؟

كيف لفكرة تسعى إلى التنوير والانفتاح والشفافية والديمقراطية ومساواة القوميات أن تتلوى بين أيدي القمع ومصادرة الحريات والتنوع الفكري والصحفي؟

هي مصائرُ أفكار الطبقات العليا في تنقلاتها وتحولاتها، وخداعها للجمهور عبر الدول والجغرافيا السياسية والاجتماعية.

هي مثلما كانت وما زالت أفكارُ الأديان في تنقلاتها بين العصور والأمم، تبدأ ثورات مناضلة للتطور، وتتآكل وتغدو شكلانية خارجية فوقية، معبرةً عن سيطرات القوى الاجتماعية العليا في الأمم المختلفة، فلا يختلفُ بعضها عن بعض إلا بعبادات تُضخمُ وجوانب صغيرة تتعملقُ وتغدو مدار الاختلاف والتعصب، ولكن عبر تلاقي الطبقات العليا في السيطرة وتلاشي الطبقات الشعبية في الخضوع وتقزم الشخصية والجهل بمصالحها.

وإذ تعبرُ دكتاتورية البروليتاريا عن مصدرها الغربي الرفيع كحكمٍ استثنائي عابر لمرحلة تحول، ومع هذا فهي تُطردُ من الغرب مشكل الديمقراطية وعدو الدكتاتورية، فإنها لا تجد تحلّلها وتدهورها إلا في الشرق الوسيط الناهض حيث الأبنية الاستبدادية.

هنا تصيرُ سيطرةً شبه أبدية، وتغدو الرأسمالية الحكومية المصوّرة نفسَها بأنها اشتراكية ومعبرة عن الكادحين، تفريخاً للرأسمالية من الباطن.

حيث إن سمات الدكتاتورية من منعِ التنوعِ الفكري السياسي، ومصادرة تنوع الطبقات، وقيام فئة من البرجوازية الصغيرة بمنع التشكيلات الموضوعية للطبقات وقوى الانتاج، تجعل من هذه الدكتاتورية صعوداً لقوى عليا تمتلكُ كلَّ أدوات السلطة وتمنع غيرها منها، فلا تغدو لها علاقات كفاحية مع العمال، بل تنفصلُ عنهم، وتغدو عدوةً لهم!

وهي السمات نفسها التي تتلاقى مع ولاية الفقيه، حيث إن التنوع الفقهي الإسلامي وتعددية الآراء السياسية تُصادرُ لمصلحة سيطرة فقه شكلاني وحيد، تتجسد فيه سيطرة الدولة الكلية.

ويقوم هذا الفقهُ المسيّس المجّمدُ شريعةً بوقف تنوع الطبقات وصراعها وتعدد مواقفها، حين يُطبقُ بهيمنته على عَصب الحكم، ويحددُ برنامجَ التنمية الاقتصادية في مصالح الفئات التي تخضعُ له، ليحولها كذلك إلى طبقات رأسمالية من الباطن والظاهر معاً.

ولهذا فإن مسار الاتحاد السوفيتي كان مضاداً لمسار الدولة الإيرانية المَلكية في القرن العشرين، حيث كانت برامج الطبقات السياسية الحاكمة في أولى تجلياتها، وتعبيرها عن النهضة الاقتصادية في روسيا، وبداية تشكل الدولة القومية الجديدة في إيران.

القوميتان الروسية والفارسية ما كانتا قادرتين على التطور الديمقراطي نظراً إلى الأبنية السياسية والاجتماعية المحافظة، فكان الشكلان الدكتاتوريان تعبيرين عن خيارات قوى عليا في مراحل مختلفة، يصطدمان في البدايات، حتى يتآكل الشكل في روسيا، ويغدو تطور الرأسمالية الحكومية عاجزاً فيخلق رأسمالية خاصة، مثلما يعجز التطور القومي التحديثي الديمقراطي في إيران عن القيادة، فيظهر التطور الشمولي الديني لإحداث التحولات.

يصنع هذا التطور رأسماليةً حكومية إيرانية عبر سيطرة القوى الريفية المحافظة، التي تقود إلى هيمنة رجال الدين والحرس الثوري.

القوى العليا في كل من روسيا وإيران تلتقي في سياسات معبرة عن طبقات الاستغلال التي ركبت فوق المُلكية العامة والطبقات الشعبية، وبسياساتٍ متعسفة عسكرية تجاه الأمم الأخرى.

الأبنية المحافظة للشرق غربلتْ الأفكارَ المتقدمة للغرب والمتخلفة في العصور الوسطى، في سياسات متقاربة معبرة عن تلك القوى الاستغلالية الشمولية، وقد ادَّعت كلٌّ منها في البدايات أنها تعبر عن الكادحين والمظلومين ثم تكشفت باعتبارها معبرة عن قوى البيروقراطية السياسية والدينية والعسكرية.

الماركسية والأديان

#عبدالله_خليفة

#عبدالله_خليفة لا يمكن أن تُفهم الأديان والتراث السابق للبشرية بشكل موضوعي حقيقي إلا من قبل الماركسية. ولكن ليست أي ماركسية، فالماركسية غدت ماركسيات، مثلما أن الإسلام غدا مذاهب وتيارات لا حصر لها.

فالإسلام بكل أطيافه يظل متوحداً في بنية كلاسيكية لم يستطع المنتجون الفكريون والسياسيون المنتمون إليها تغييرها، وليس للإسلام كدين عريض لكي يبقى سوى أن يتحد بالمستقبل والتطور، في حين أن أغلبية المنتجين السابقين يقودونه إلى الماضي ويمنعون مقلديه من المضي إلى الحداثة، لأنهم لا يفهمون تركيبة الإسلام الماضوية الحقيقية.

وقد نظر الدينيون في الغرب والمشرق الإسلامي الى الماركسية باعتبارها أداة هدم وإزالة للأديان، خلطاً منهم بين الماركسية الارادية الذاتية وبين الماركسية الموضوعية، بين الماركسية كما تشكلت في دول الشرق الاستبدادية وبين الماركسية كما تنامت في حقول المعرفة الحديثة.

لقد تشكلت ماركسية القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية كتتويج لنزعات التنوير والإلحاد والنضال العمالي ضد الكنيسة وراس المال، بعد أن تم على نحو مهم إبعاد الدين عن العمل السياسي العام، وهي معبرة عن مصالح الطبقة العاملة تحديداً، التي ظلت تعمل من أجلها، فتوجهت للعمل السياسي مشكلة أحزاباً لم تستطع أن تصل إلى السلطة، بحكم أن طبقة رأس المال استطاعت أن تجذر سلطتها في نواحي الحياة كافة.

كما تشكلت أصولُ الماركسية بين نزعات الحداثة المختلفة، التي اتسمت بطابع معرفي متقارب، هو كون نظراتها كما تعتقد هي النظرات الوحيدة الصائبة، فالعقل لديها هو عقلٌ مطلق، وهو العقلُ المطلقُ الذي انتقل إلى روسيا والصين وغيرهما وصار نظاماً اجتماعياً متوحداً بالعقل الديني. فتغدو أحكامها نهائية، من حيث اعتبار دولتها أبدية، وثورتها مطلقة، ونظرتها باقية على مر الزمن.

فتشكلت في العالم المتخلف ماركسية أصولية، فهي تعتمد على أصول أبدية، خارج التاريخ، وهي نظرية تاريخية نسبية! ولا يمكن لهذه الماركسية الأصولية أن تختفي من الأحزاب التى آمنت بها، وهي ذاتها جاءت من مرتكزات دينية، كما لا يمكن بسهولة أن تظهر ماركسية تجديدية تاريخية نسبية، فتعتقد أن ما تقدمه من أطروحات وبرامج شيء نسبي وأن برامجها ونظراتها الفكرية هي نسبية كذلك.

يعوق ذلك الوضعُ الاجتماعي الذي تتشكلُ فيه هذه الأفكار، ومستويات الأعضاء القادمين من بيئات فقيرة محدودة التعليم، ومحدودة القراءة. وهكذا حدث للماركسية ما حدث للأديان، من حيث تفككها إلى مذاهب، فتقومُ كلُ دولة ذات نفوذ كبير، وكل حزب كبير، بصياغة ماركسيته المشكلة على مصالح سلطته، لا على تشكيل عقل ديمقراطي جماعي للتنظيم، نسبي في تاريخه، منفصل عن السلطة المطلقة، وسواء كان دولةً أو جماعة أو ديناً . ومن هنا كانت عبادة الأصنام والمناطق والشخصيات والتجارب، لا باعتبارها تجارب تاريخية نسبية يجب ألا تُعبد.

وهكذا ظهرت الماركسية العربية في تبعية للمراكز الخارجية، إلى أن بدأت تظهر عقولٌ نقديةٌ باحثة، ظلت هي الأخرى تشتغلُ تحت مظلةِ العقل المطلق، عقل الحداثة، لأنها تتصور أن عقلها قادر على إزاحة كل العقول المتخلفة المحيطة، فهو النفي المطلق للدين، والنفي المطلق للاستغلال، والنفي المطلق للقومية.

وحين ظهرت محدوديةُ العقلِ المطلق الماركسي هذا في تجارب روسيا والصين وكوبا الخ.. غدا الشك موجهاً للتطبيقات وللتدخلات العدائية القادمة من الخارج ضد بنيته النقية، وليس في نقد هذا العقل المطلق نفسه، ولعدم اعترافه بنسبيته ومحدوديته في زخم التاريخ.

إن الأنظمةَ والجماعات الدكتاتورية التي شكلت إسلاماً دكتاتورياً بعقل مطلق وأبدي كما حدث ذلك في الماركسية، والإسلام والماركسية كفكرين ثوريين من عصرين مختلفين، يحويان بذور التفكير النضالي الإنساني بأدوات تعبيرية ومنهجية مختلفة حسب مستوى العصور، لكن الأنظمة والجماعات الشمولية تسيطرُ على ذلك المضمون وتحوله إلى شكلٍ مفرغٍ من دلالاته الكفاحية.

كان الإسلام والمسيحية واليهودية ثورات في أزمنتها وحسب مواقع ومستويات تطور شعوبها التي ظهرت فيها، وكانت الماركسية نظرية للثورة العمالية فى العصر الحديث، لكنها كذلك تحوي نظرة لرؤية العالم مختلفة نوعياً عن طرائق فهم الأديان للعالم.

وبسبب ذلك تشكلت صراعات معقدة بين الأديان والماركسية، وأخذ ذلك مجرى الصراع الإلغائي بين الماركسية المطلقة، أي الماركسية الشمولية، وبين الأديان كما جيرتها الأنظمة الشمولية على مر التاريخ.

إن الأدوات المعرفية والتعبيرية في الأديان هي نتاج تاريخ طويل للبشر، ففكرة الإله الواحد أو فكرة الآلهة المتعددة والأقانيم والأرواح المتحكمة والسماء المسيطرة على الأرض واليوم الآخر والثواب والعقاب الأخروي وغيرها هي أدوات تُفهم على أنحاء مختلفة، ففي حين يفهمها المؤمن بها على أنها أجزاء موضوعية حقيقية من العالم، يفهمها الماركسي على أنها تعبير عميق معقد عن ظروف الشعوب وكفاحاتها المجسدة بالمفاهيم، فاليوم الآخر هو تعبير عن سلطة أخلاقية فوق الزمن، تحاكم المجرمين والاستغلاليين بشكل نهائي وحاسم عما اقترفوه. وبغض النظر عن الغيب والواقع، فإن اليوم الآخر كفكرة حكمت الملايين بضمير أخلاقي وبتفكير في الثواب والعقاب قد هذبت من انحرافاتهم وجرائمهم في وقت ظهرت فيه سلطاتٌ مطلقة تقفز فوق الخير وتتلاعب بالخيرات، وحين تظهر العدمية تجاه الدين فإن غرائز الإنسان تنفلت، ويعتبر نفسه فوق الخير والشر، فلا يؤمن بإله يراقبه، وبضمير يحاسبه، وإذا كانت قوى الاستغلال الشرهة العديمة الضمير لا تؤمن في حقيقة الأمر بإله يراقبها ويحاكمها في خاتمة المطاف، فإن الجمهور يؤمن بذلك، وتدفعه الفكرة إلى التمسك بالأخلاق، بشكل نسبي بين الجماعات والأفراد، حسب مستوى الإيمان بالإله المعبر والمجسد لهذه الأخلاق. وهكذا فإن قوى الاستغلال الدينية والحكومية الشرهة للمال العام والخاص والعدميين التحديثيين الذين يبيعون أنفسهم لمن يدفع، تلتقي كلها في عدم الإيمان بالإله العادل وبالشعب الذي يجب أن يتملك خيراته. إن العدالة الإلهية والديمقراطية الشعبية هما مظهران لمضمون واحد.

إن الثورة الشعبية الإسلامية الذي ظهرت في ظروف إنسانية معينة، تماثل النضالات الشعبية والعمالية في الزمن العربي الحديث، حيث قوانين التحالف الشعبي بين التجار والعمال لتشكيل دول عربية ديمقراطية مطلوبة، للتخلص من عصر تقليدي تفكيكي متخلف سابق.

وإذا كانت أقسام من قوى هذه الثورات تؤمن بالغيب وبالتاريخ الماضي بكل ألوانه وتنغمس فيه لدرجة نسيان الحاضر، فإن أقساماً أخرى تندفع بشدة إلى الحاضر، وترفض الماضي.

لكن شكلي الوعى مختلفان، فالأديان ثمرةٌ لتفكير البشر في ظروفهم ولتغييرها ولكن عبر ركائز غيبية، وتتجسد عبر عبادات ومعاملات، في حين أن الماركسية والآراء الديمقراطية الحديثة وجهات نظر دنيوية منقطعة عن الغيب وما بعد الطبيعة، وتسعى لتغيير حياة البشر كذلك.

وإذا كانت الماركسية الأصولية توحدت مع منهج الأديان محولة نفسها إلى بناء كلي وسيطرة شاملة، فإن الأديان كما صاغتها قوى الاستغلال عبر مئات السنين السابقة، كانت مثل ذلك، وليس الأمر يعود لبنائي التفكير المختلفين بل للبناء الاجتماعى السياسي الشمولي الذي يحول كل فكرة سواء أكانت دينية أم حديثة إلى شكل للسيطرة المغلقة.

وهو أمرٌ لا يتبدى في الدول بل في الجماعات والأسر والتكوينات الفكرية والثقافية، فالماعون الفاسد يفسد كل الطبخات. لأنه ماعون يقوم على ذلك العقل المطلق الذي يعتقد انه كل الوعي والوجود والمصير. ومن هنا تتحول الكتب الدينية والسياسية الحديثة إلى كلمة أخيرة للإنسان.

وتحوّل قوى الاستغلال الحكومية – الدينية الثقافةَ إلى بناء يلغي كل أسئلة الإنسان؛ ويحول حياته وإجاباته ونمط عيشه إلى طقوس لا تخرق، لكن التغيير يشق طريقه سواء عبر كنسية التضامن البولندية العمالية أم عبر أفكار اليسار اللاتيني، فالجمهور يبحث عمّن يدافع عن مصالحه التي تُخنق عبر مؤسسات الإفقار والقمع الشاملة، ثم يدرك الجمهور أن قوى الكنسية غير قادرة على النضال من أجل العمال، كما تدرك شعوب أمريكا اللاتينية ضرورة وجود برجوازية حرة صناعية مستقلة عن هيمنة أمريكا الشمالية بضرورة تصفية إرث الإقطاع في الملكيات الكبيرة الريفية.

إن الجمهور يتحرك ضمن إرثه الديني ثم يكتشف عبر معاركه الاجتماعية أهمية التركيز على فهم الواقع، ورؤية مشكلات الاقتصاد الحديث، ولكنه كذلك يحتفظ بدينه ويحافظ على صلواته!

إن الأديان والماركسية والتوجهات الديمقراطية الحديثة عموماً تتعاون على تغيير حياة إنسان هذا العصر، عبر مناهج مختلفة، وتغدو مقاربات متعددة، وعقول نسبية، يحتفظ كل منها بمساراته وفضاءاته الفكرية متعاوناً على ما هو مشترك ومعوق للناس.

September 20, 2022

الإنتاجُ الفكري وضياعُهُ : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

مثل أي إنتاج لابد له من مادة الحياة، أي من مواد حقيقية، لكن ليس من مطاط وجلود ومياه بل من مشاعر وأفكار وتحليلات إبداعية.

ومثل الإنتاج المادي فالإنتاج الثقافي ينحرف، ويصب في أسواق ناضبة من المشترين، ويتورم في إنتاج هزيل رغم المظاهر الخارجية الفاتنة والدعاية الخلابة.

الإنتاج الحقيقي والعميق والمتصل بجذور حالات الإنسان وقضاياه لا يجد له سوقاً مزدهرة، لأن المشترين يعيشون هم كذلك في حالات من الغربة والضياع عن الإنتاج الوطني، مهمشون أو فائضون عن الحاجة في أجهزة دول متضخمة في الثانوي، محدودة فيما جوهري وغائبة عن ما هو تصنيعي وتحويلي للتخلف، تشكل استقطابات بين الغنى والفقر، بين المدينة والقرية، بين المادة والثقافة.

ولهذا هم يتراكضون نحو هامشيات الحياة، نحو الماديات التي تهترئ، نحو أوقات التسلية المضيعة للعقل، وتصاب الروحيات بالجفاف واللامبالاة والهامشية واليأس والأحزان والأفراح الفارغة والضياع.

غياب الإنتاجيات الحقيقية في أي بلد يدفعه للأزمات، الذهب يذهب للخارج، العملة الوطنية تترنح وتتضخم أوراقها وتقل قيمتها، يتكاثر الوسطاءُ البيروقراطيون الحكوميون وتجار العملة والأجهزة والخدم والتضخم.

في أزمنة الكفاح يجد المنتجون الثقافيون أنفسهم في حالة خصب إبداعي، فهنا توازن بين تحليل الحياة ومعرفة عناصر إنتاجها وقوى تغييرها، ووجود قراء ومشاهدين مشاركين يعبرون هذا الإنتاج جزءً من وجودهم الجماعي، ويغدو الشاعر صوت (القبيلة) الحديثة بنضالها ومآسيها وأفراحها، ويغدو القاص كاشفاً للنقاط السلبية والإيجابية في الناس والحياة، يقيم جدل التغيير، يحس القراء أنه بينهم، يراقبهم، يشاركهم، ينفعل بما يحدث لهم، يكشف لهم ما لم يروه، يساعدهم على التطور، يغذونه هم أيضاً بملاحظاتهم، ينفعلون لإخطائه، يصوبون صوره.

ويمكن أن يطير الإنتاج الثقافي نجو التجارب والابتكارات ليكشف مناطق جديدة، ودائماً هناك مشكلة القفزة عن مستوى المتلقين، فقد يتغربُ الإنتاجُ الثقافي، ويعجزُ الناسُ عن فهمه، ويعجز المنتجُ عن الوصول للمستهلكين، مثل مواد الإنتاج المادي من فواكه وأزهار وحرير، قد تـُؤخذ للحريق، ويتم أعدامها من أجل أن يبقى مستوى الأسعار عالياً رغم أن المنتج الثقافي بحاجة لأبسط أدوات العيش.

ويمكن كذلك أن يصير الإنتاج الثقافي منحرفاً عن طبيعته، طبيعة التلاقي البشري، وطبيعة التأثير وخلق الجمال في الحياة، فيصيرُ أمراضاً بدلاً من علاج وسمو ومتعة ونضال مشترك. الجمال في الثقافة يصبح القبح في الحياة الاجتماعية!

هنا تزدهر الأشكال الخارجية التي لا ترتبط بحقل منتج، تطلق أشباحاً تسبب الأمراض.

أغلب النقد لا يريد أن يتفاعل مع معارك الحياة، النقاد أغلبهم أستاذة جامعات وموظفون، يتطلعون لتحسين مستوى عيشهم وإلى الأرتفاع في أجهزة الدول ولهذا هم يبتكرون النقد الذي لا يكشف الصراعات الاجتماعية، والسياسية، والذي لا يتوغل في أمراض البشر، ويُنزلون على النصوص هياكلَ خارجية تفضي بهم لعدم قراءة الواقع ومصائبه ومشاركة الناس التغيير.

مثل ذلك مثل وعي الجامعات العام لا يقيم جدلاً مع البناء الإنتاجي ولا يكشف الهدر الاقتصادي فيه، فلا يريد أن يتعرض هنا لمساءلة الجهات المتحكمة في هذا الإنتاج المادي.

مع عقم الثقافة يزدهر الجدب و المظاهر الخارجية الخلابة المحدودة المضامين، وتكثر الاستعراضات، والمنتج الذي فقد العلاقة مع الواقع، والذي لا يعني أن يركب باصاً ليدون ملاحظاته على التذاكر، بل أن يكشف المشكلات العميقة في الحياة، أي الأزمات الداخلية غير المرئية التي تحيل حياتهم حروباً وفقراً أو بذخاً على حساب المنتجين.

عقم الثقافة يتجسد في صعود التضخمات الروحانية والاستعراضات الصوفية وفي تفاقم كم الإنتاج على حساب كيفه أو غيابه تماماً وهو أمر يعكس فقدان الروح بسبب المادة وتوسع حبسها، ويؤدي لتيبس الكلمة، وعدم ارتعاشاتها بالصراع والتطورات وبالفضح والسخريات وتنوع أشكالها وغياب تجريبيتها النوعية المتغلغلة في حياة الجمهور ودينه وواقعه، في تأمله المفارق ومستنقعات حياته المغمورة بالدماء.

يغدو الإنتاجُ عاقراً حين يكون مرتبطاً بجهات عليا فاسدة أو بمصالح ذاتية متورمة، صادراً عن كليشيهات مسبقة، معدومة التحليلات الموضوعية، وعن فورمات ينتجها أقطاب المذهب، الديني أو السياسي أو الأدبي، أو الفني، أو تحدث بسبب متابعة الموضات المفيدة تجارياً، والتي يتلبسُ بها إدعاءات العملقة والابتكارات المذهلة وهي خاوية.

موجات الثقافة السياسية والأدبية المتصاعدة المتراكمة النمو تتعلق بمدى جرأتها في تحليل الواقع ونقده، وهو الشرط الحاسم في بقاء الكلام أو اندثاره، فإذا تلكأت أو تراجعت يتضح ذلك في النتاج المتكرر العقيم.

ولعل التطرف ومحدودية الثقافة وعدم القراءة الواسعة هي التي تجعل الكتاب والمبدعين ينضبون دون أن تتفتق عقولـُهم عن ابتكاراتٍ ومواقف وتجسيدات ذات ذكاء تجمع بين تأصلهم وإستفاداتهم من نتاجهم ومن ارتفاع مكانتهم.

وهذا يحدث حين يجدون صيغاً ذكية، فيها الطموحات الشخصية والالتزام بتعرية الواقع الفاسد، والابتكارات الفنية التي تغدو ذات شعبية.

الانتهازيون والفوضويون : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

#عبدالله_خليفة

#عبدالله_خليفة مع غياب التيارات العقلانية الوطنية الديمقراطية انفتح الباب للفوضويين والانتهازيين للسيطرة على الساحة العقلية المعطلة للجمهور.

انتشار الوعي الديمقراطي توارى بسبب هذا الكم من الفوضويين والمسعورين سياسياً والحمقى فكرياً، فهؤلاء كانت مهمتهم الحقيقية خلال سنوات عديدة سابقة هي تخريب ساحة النضال. ففي أيام العمل السري كان تجنيد الأعضاء ودفعهم إلى معارك غير متكافئة، وجر الشباب إلى أعمال تفوق فهمهم، وكان شعارهم (اعترفْ واخرجْ من السجن) مما صحّر القواعد وغيّب المناضلين والتراكم الديمقراطي والتماسك النضالي والصلابة السياسية والأفق الفكري المنفتح.

اعتمد هؤلاء على لغة الصراخ والانفعال الشديد مما جعل سياسة الحماقة هذه تولد (قادة) فوضويين عنفيين كل قدراتهم تكمن في الصراخ وعدم فهم الواقع والمستقبل، مما أدى إلى انتشار مدرسة الحماقة هذه وخاصة في الجيل التالي الذي أجدب يسارياً ووطنياً ووسع من الدينيين الطائفيين الذين أوصلوا هذه الحالة للذروة، وقسموا المجتمع، وهدموا الفكر والتطور.

مازال هؤلاء المغامرون الفوضويون يحكمون الصفوف الأولى في الجماعات السياسية، ويكرسون نهج الحماقة حتى بعد أن أُصيب الجيل الأول بالخيبات والاختفاء والهزائم.

هذا صحّر الواقع السياسي من الوعي، ومن رؤية المستقبل والانضباط العقلاني السياسي، وجعل الجملة الحادة الصاخبة، واستعمال الأيدي والألفاظ البذيئة والادعاءات السياسية المراهقة حتى في البرلمان بديلاً عن العقلانية والتراكم السياسي الطويل وتكوين الجماعات المعتدلة المتنفذة ذات المشاريع السياسية وفهم مشكلات الجمهور والبلد والمساهمة في حلها.

هذا مكن الانتهازيين من جهة أخرى من فرش نفوذهم في الواقع السياسي المريض، فهؤلاء لا يملكون أي وعي وأي رغبة في إصلاح المجتمع بقدر ما يسعون لتكوين مصالحهم الخاصة وتكوين شلل الفساد العامة والخاصة.

وقد حصلوا على فرصهم مع غياب العقلانيين والوطنيين المخلصين بعيدي النظر وأصحاب البرامج والثقافة السياسية العميقة فعطلوا البرلمان والصحافة والوعي عامة.

وهكذا بدلاً من دحر الفوضويين واستخدام ما في خطاباتهم من نواة عقلانية وفرزها عن الفوضى والصخب والعنف الذاتي، يقومون برفض كل شيء وعدم طرح البديل وعدم التعبير عن مشكلات الناس والمجتمع، مصورين أنفسهم بأنهم دعاة العقل وليس قوى الفساد السفلى المشاركة القارضة للمال العام.

تقوم الفوضوية والانتهازية بدور متكامل مشترك وهو منع الوعي السياسي الناضج من التكون ومن تشكل قوى الإصلاح الشعبية، وتحولها إلى تيارات مؤثرة.

وبهذا يفقد الجمهور أمل التغيير، وينتشر فيه اليأس ويفرز ذلك قوى التطرف والعنف والجريمة.

بدون النقد وتكوين البديل الإعلامي وطرح النماذج السياسية المركبة الجامعة للنقد والمسئولية التعبيرية والحكمة العملية، فإن هذه النماذج المخربة للعمل السياسي الوطني سوف تنتشر وتمنع التطور مستفيدة من الفوضوية والمراهقة السياسية.