عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 51

February 1, 2023

ظهور المادية الجدلية

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

لم يكن لدى الفلسفات الغربية وهي تخرج من العصر الوسيط الديني المسيحي سوى الاعتماد على فلسفة أرسطو مادةً ومنهجا، وكانت التطورات الصناعية والتحولات المختلفة تدفع العلوم نحو استيعاب مختلف للحركة، وقد قام ديكارت ونيوتن بطرح مفهوم جديد للحركة هو الفلسفة الميكانيكية، وقد رأينا الفلسفة العربية الإسلامية السابقة وهي تستعين بمنهج أرسطو ذاته ورؤيته لفهم الحركة فكان أقصى جهد لها هو فهم حركة الأجسام في المكان.

ولكن الأدوات والمعلومات التي توفرت في العصر الأوروبي الجديد، التي قام بها غاليلو وكوبرنيكس وغيرهما من العلماء أتاحت فهم حركة الكواكب والشمس بطريقة مختلفة عن السائد في العصر القديم، مما جعل ميكانيكا فهم الأجسام الكبيرة تسيطر على الوعي العام بالحركة. وقد تمظهرت هذه لدى نيوتن بقوانين الجاذبية. وحددت هذه الفلسفة ميكانيكا الأجسام عموماً حيث الحركة في المكان- الزمان تقوم على قوانين مادية محضة، أي قوانين من داخل المادة، ولكن الداخل هنا بمعنى حركة الأشياء، فظل التناقض المادي الجسمي الخارجي الآلي هو المسيطر على فهم هذه الحركة الأبدية العامة، لكن كان لا بد من وجود مصدر لظهور هذه الحركة فكان الإله. وهنا تتآلف الفلسفة الميكانيكية مع الدين بإعطائه إشارة خلق الساعة الكونية، وتوقيتها، وربما إنهائها، لكنها كذلك تفصل الحركة عن عمليات خلق الكون الغيبية، وأدى طرحها بأن الشمس مركز المجموعة الشمسية وتكون المجموعة من سديم، إلى توجه العلوم نحو إعادة النظر في المعطيات الفكرية الأرسطية بشأن مصدر الحركة وبشأن الطبقات السفلى من تاريخ الكون والمادة، وبالتالي يفتح الآفاق لقراءة الظاهرات المادية الصغرى والمواد والكائنات المختلفة.

وهكذا فإن الفلسفة الميكانيكية وهي تنشئُ العلومَ الحديثة كانت تتعرضُ هي نفسها للزوال. فهذه الفلسفة الميكانيكية بتطبيقها على مجالات الحركة في أجسام أصغر، وظاهرات ذات تحولات مركبة كعمر طبقات الأرض وكيفية احتراق المواد وكيفية ظهور أنواع الأحياء لم تستطع أن تصنع إجابات علمية. كان تطبيقها على هذه الظاهرات يقوم على إرجاع عنصر التحول إلى عوامل خارجية وإلى غازات غير محددة، لكن تطورَ الصناعة الكبير كان يخضع هذه المواد المجهولة إلى الكشف، فغدت عوامل تحول المادة الفيزيائية والكيميائية تقوم على الذرات والجزيئيات الداخلية، وبدا يظهر أن المادة تتحول إلى طاقة والطاقة تتحول إلى مادة، وان قانون بقاء المادة قانون علمي أساسي.

أظهرت الجيولوجيا أن طبقات الأرض لها تحولات طويلة وأنها لا تتوقف عن الحركة. المواد كعناصر محددة تكشفت وظهر لتكوينها ولتمازجها قوانين محددة. تم اكتشاف تطور الخلية الحية، وأن أنواع الأحياء نتاج تطور تاريخي طويل.

إن كل أنواع الحركة هذه مغاير للحركة الميكانيكية وقوانينها، وكان ذلك يستدعي قيام فلسفة جديدة، تكشفُ الطبيعةَ المعقدة المركبة للحركة وأنواعها في كل أقسام العلوم الطبيعية والاجتماعية كذلك، والأخيرة قد دخلها زلزال التحول أيضا، وكان ظهور فلسفة جديدة يستدعي تفكيك الارتباط بين الفلسفة الميكانيكية والدين، ولكن أخذت المعضلة هذه تتعقد مع ارتباطها بالصراعات الفكرية والسياسية، حيث يلعب الدين التقليدي دوراً محوريا.

إن كشف أنواع الحركة في الأجسام الطبيعية من داخلها، وهو أمر يتناقض مع الفكر الديني التقليدي حيث الحركات قادمة من الغيب، قد ترافق مع تفكيك السلطات الدكتاتورية الدينية والسياسية، فأخذ «الشعب» ينتزع السلطات وراح المنورون يجدون في البناء الاجتماعي قوانين تطوره الداخلية بمعزل عن المؤثرات الخارجية الغيبية.

إن تركيز السلطة في البرلمان هو أشبه باكتشاف قوانين الحركة في المادة، والمادة هذه الكينونة المحتقرة من قبل الفلسفة الأرسطية والدينية السابقة غدت هي بؤرة الوجود.

إن رؤية أسباب التحولات داخل المادة الطبيعية والاجتماعية والبشرية، كان يعني صراعاً طبقياً بين المنتصرين على الإقطاع السياسي- الديني الحاكم، فقد ظهر جناحان للمنتصرين، الجناح البرجوازي الذي آلت السلطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إليه، والجمهور العمالي الذي كان عليه أن يعمل بشكل شاق وفي ظروف متدنية من أجل أن تنتصر وتحكم البرجوازية.

لهذا فإن هذا الانقسام الطبقي انعكس على فهم الحركة وفهم الفلسفة، وأخذت القوى البرجوازية تتحالف مع الأقسام الثقافية الدينية والمثقفين التقنيين من أجل إعادة صياغة الفلسفة بحيث تتوارى لغتها الثورية السابقة، ويتم كشف الحركة في المادة، من أجل أن تستمر العلوم الطبيعية والمصانع، دون أن يكون لهذا الكشف دلالات على الصراع الطبقي الدائر.

بدأت هذه الحركة الارتدادية التقنية الفلسفية في البلد الذي انتصرت فيه البرجوازية أولاً وهو إنجلترا، فظهر جان لوك وديفيد هيوم وجون ستيوارت ميل وصاغوا فلسفةً تعتمد على إنكار وجود قوانين موضوعية في المادة، المستقلة عن الوعي، بل قالوا انه لا يوجد سوى الحس البشري وهو الذي يدرك، والعملية العلمية تدور في مجال هذا الحس فقط، وما هو خارجه ليس في بؤرة الوعي. وعضدت ألمانيا هذه الفلسفة لأسباب تاريخية، فالبرجوازية كانت متخلفة عن قريناتها في البلدان الأوربية الأخرى، وقد ساندت الإقطاع البروسي العسكري، فتأسست فيها فلسفاتٌ متضادة كثيرا، منها الكانتية ومؤسسها عمانويل كانت وهو نفسه العالم الذي اكتشف السديم في المجرة وطرح تصوراً لكيفية نمو المجموعة الشمسية، حيث ركز هو الآخر على كون المعرفة حسية بدرجة أولى، ولكنه أكد موضوعية المعرفة وطرائق الوصول إليها، دون الوصول الكلي للحقيقة لأنه ستبقى أجزاء من الظاهرات خارج الكشف. أما الفلسفات المادية والجدلية فقد تنامت هي الأخرى في ألمانيا، فظهر الجدل لدى هيجل، ولكن جدل هيجل مبنيٌ على كون الفكرة المطلقة أو الروح هي التي تقومُ بالحركة، فهي فكرة مطلقة غيبية لكنها في حركة تالية تتحد بالطبيعة وفي حركة ثالثة تتحد بالعقل، وهذه التحولات الثلاثة تشير إلى حركة الفئات الوسطى الألمانية عبر منظور هيجل المتواري، حيث تنفصل عن الفكر الديني والسلطة المطلقة وتتحد بالمادة الطبيعية والفكرية، ثم تتوجُ في العقل الذي هو أيضاً الدولة البروسية!

إن الفئات الوسطى بالمنظور الهيجلي استطاعت أن تنفصل عن الدولة- الدين ولكن ليس بشكل كلي، فتتمظهر في حركة «الروح». وهذا أسلوب فلسفي يوناني وشرقي قديم. ولكن ما يهم هنا هو طريقة الروح في التحول عبر موقف أول الذي يتم تجاوزه في حركة نفي مضادة، لأن الروح تعيش حالة صراع وتناقض، فتحل حالةُ تركيبٍ وتجاوز للنقيضين في موقف جديد، ولكن الموقف الجديد يستتبع وجود تناقض آخر يؤدي إلى حركة جديدة وهكذا. هذا المنهج الجدلي كان اختراعاً ألمانيا، أي ظهر في حالة ألمانيا الإقطاعية المتخلفة عن برجوازيات التحول الكبرى، وفي وجود الفئات الوسطى التي لم تتشكلْ كطبقةٍ قيادية، ومن هنا فالجدل يظهرُ في شكلٍ ديني مثالي موضوعي، فهناك الفكرةُ المطلقة أو الروح وهي المعبرة عن الطبقات العليا المسيطرة، لكنها تلتحم بالطبيعة والمادة المعبرة عن الطبقات الشعبية، وفي هذا السديم الفكري الاجتماعي، المعبر عن حالة ألمانيا القلقة، تدور فلسفةُ هيجل، منهجها الجدلي ثوري، وغلافها الفكري محافظ، وبين الثلاثينيات والأربعينيات من تاريخ ألمانيا وأوروبا في القرن التاسع عشر، تنفجرُ ألمانيا وتنفجر فلسفة هيجل معاً!

لم تحصل ألمانيا على فرصة تاريخية مطولة كي تشكل تحولها الديمقراطي، والبرجوازية تمشي في حضانة عسكرية من قبل الدولة، وجاء هيجل بجدله التحولي ليطرح منهجاً مهماً في فهم وتفعيل الحركة على مختلف الأصعدة، فانتقلت قيادة الحركة الاجتماعية إلى الفئات البرجوازية الصغيرة، ومنها ظهر فورباخ بماديته النافية لمثالية هيجل، وظهر اليسار الهيجلي، وهي قوى حاولت دفع البرجوازية لكي تنقض على الإقطاع دون فائدة.

وهذا هو ميلاد الماركسية. تشكلت في لحظتها الأولية تلك كنقيض للطبقتين الإقطاعية والبرجوازية معا. أي اندفعت نحو العمال كملاذ أخير من الجمود السياسي الاجتماعي. وهنا كانت أشبه بصرخة سياسية أكثر منها علما. ومن هذه الصرخات سوف يرى لينين الماركسية. وهذه القضية ستبقى مشكلة كونية للبلدان المتخلفة عن البلدان المتقدمة ولرغبتها القومية الحادة في اللحاق بالمتقدمين.

كانت عقلية «البيان الشيوعي» المكتوب من قبل ماركس وإنجلز تطرح تصوراً كونياً لقرون قادمة وليس لحل إشكاليات الصراع الطبقي الراهن في ألمانيا نفسها، فكانت ألمانيا بحاجة إلى تشكيل تحالف برجوازي- عمالي يبعد القوى الإقطاعية العسكرية المتطرفة عن السلطة وليس لإزاحة البرجوازية التي لم تكن تحكم!

إن لغة المثقفين المنتمين للبرجوازية الصغيرة يسقطون هنا وعيهم السياسي التحويلي على الواقع الموضوعي فيطرحون مهمات غير ممكنة سياسيا، في إطار إيديولوجي مُسقط، وبطبيعة الحال يطرحون ذلك كصوت للطبقة العاملة، وهذا على المدى التاريخي صحيح، لكنه في الواقع الراهن غير واقعي، وتداخل المدى التاريخي واللحظات السياسية الراهنة، بمهماتها العملية الكبيرة، لا يتطابق ويتداخل بصورة جدلية، فهيمنة الطبقات العاملة تتم بعد قرون من التراكم السياسي والاقتصادي والثقافي لكنها كمهمة مرحلية غير ممكنة. وترتبت على لغة أقصى اليسار بمظاهرها الاجتماعية وثورتها هذه توجه البرجوازية الألمانية نحو أقصى اليمين، كذلك فإن ذهاب ماركس- أنجلز للعيش في إنجلترا أضفى على لغتهما الثورية العاطفية الألمانية بعداً أكثر موضوعية، وبدأت عمليات الاكتشاف العلمي العميقة للرأسمالية والعلوم، التي حصيلتها كتب موسوعية مثل «رأس المال» و«جدل الطبيعة» وغيرهما، لكن الاستنتاجات ظلت في الإطار التاريخي العام وليس داخل صراعات البنى الرأسمالية الوطنية بمختلف مستوياتها وليس البحث كذلك في كيفية التغلب على الدوائر المتطرفة سياسياً وفكريا.

إن انتصار البرجوازيات الكبيرة في الأقطار الرأسمالية الرئيسية تحقق بفضل انتصار أسلوب الإنتاج الرأسمالي وتوسعه العالمي وتدفق فيوضه على الفئات المالكة والوسطى، وأعطت ألمانيا نموذج الجمع بين الفكر الإقطاعي السابق والفكر البرجوازي التابع فكان الجمع بين أشكال الفكر الدينية والصوفية واللاعقلانية وبين أشكال من العقل والليبرالية المحدودة والمهيمن عليها وهي الثقافة البرجوازية- الإقطاعية الهجينة التي ترتبت على قيام البروسية البسمركية في السيطرة على البرجوازية الخاضعة. ومن هنا رأينا ألمانيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي تتخلى عن الجدل الهيجلي وتروجُ فيها الكانتية والكانتية الجديدة والوضعية المنطقية والتجريبية. يقول جورج لوكاش: «إن جدل هيجل حين يحاول السيطرة على هذه المسائل في منظور تاريخي، هو ذروة الفلسفة البرجوازية. إنه يمثل أقوى مشروع حاولته للتغلب على هذه المعضلات الجديدة: محاولة صهر طريقة قادرة على ضمان الفكر الإنساني كاقتراب لا محدود وانعكاس للواقع بالواقع نفسه»، «تحطيم العقل، جزء 1، ص 76 – 77».

إن مشروع هيجل يظل مشروع فئات برجوازية لم تتشكل كطبقة قائدة لعملية التحول، ولهذا هو مفكّكٌ بين منهج جديد وبناء تقليدي، وتخلي هذه الفئات عن الجدل واتجاهها للعلموية الوضعية، لكشف المادة الجزئية المحدودة المنقطعة عن قوانين بنية المادة الطبيعية والاجتماعية، فهي هنا تمثل البرجوازية التي تدير المصانع المحتاجة للتقنية، في حين أن اتجاهها للاعقلانية والصوفية وفلسفات الحياة هي للسيطرة على الوعي العام وإدارة الدولة والمجتمع، وهذا الانقسام بين وضعية علموية تجريبية وكانتية وبين فلسفة الحياة المتجهة للفاشية، جانبان يتكاملان يعبران عن هذا التزاوج الإقطاعي- البرجوازي وقد تحول إلى طبقة سائدة ذات أصول بروسية عسكرية وبرجوازية نهمة للاستيلاء على المستعمرات.

العلوم والإنتاج والفلسفة

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

لم يعرف العرب وهم في جزيرتهم شيئاً مهماً من العلوم الطبيعية والرياضية ، وقد حثهم الإسلام على دراسة ظواهر الطبيعة من كائنات وحيوانات ونبات ، وكذلك من ضرورة النظر داخل الإنسان وأجزائه وظواهره .

وقد بدأت الصلة بالعلوم عبر الترجمة النادرة في زمن الأمويين ، واتسعت في القرون التالية ، عبر العلاقة بالثقافة اليونانية ، وكذلك الثقافة الهندية ، اللتين غدتا المصدرين القريبين من الحضارة العربية، جغرافياً وتاريخاً .

وتتعلق إمكانيات التطور العلمي ليس فقط بالاحتكاك ولكن بالقدرة على الدراسة الموضوعية في ظاهرات الطبيعة ، أي أن يستطيع العقل تحليل الأشياء بدون عقبات أيديولوجية وسياسية .

ولكن القوى المهيمنة وقد اتخذت السقف الفكري الديني الذي ركبته على مستوى النظام السياسي ، معياراً لمدى توغل الوعي في قراءة الطبيعة ، حدت من تطور العلوم باعتبارها مضادة للدين ككل .

إن السقف السياسي – الفكري للنظام الاجتماعي ، يتحدد بهيمنة المركز على الملكيات الزراعية الواسعة ، وتأتي الحرف والتجارة ، تبعاً وكنتائج لهذه السيطرة على الزراعة وقوى إنتاجها ، ونظراً لأن الزراعة تقوم على ركود طويل لقوى الإنتاج ، وتبعية شبه مطلقة لقوى الطبيعة ، فكان هذا عائقاً أساسياً ومستمراً لتطور العلوم وبالتالي لتطور المجتمع والفلسفة .

ولهذا فإن تطورات العلوم تغدو متقطعة ، لارتكازها أولاً على حاجات الأرستقراطية الحاكمة من أبنية ومعالجة وصناعات ضرورية ومكملة لهذا البذخ .

إن السقف السياسي لتطور العلوم يغدو واضحاً بارتباطها اللامباشر بقوى الإنتاج ، فهي تغدو تابعة للعالم الزراعي / الحرفي المهيمن المتواري ، الذي يعيق تقدمها المتواصل .

لكن السقف السياسي للنظام يتواشج ويتداخل مع سقفه الديني ، فقد تركز الوعي الديني التابع للحكام هنا على الحفاظ على ذلك السقف الإنتاجي الراكد ، ولهذا فإن هيمنة هذا النظام السياسي الديني ، كانت تعني الحفاظ على مستوى من الفهم النصوصي المحدود والضيق للقرآن والسنة ، أي الحفاظ على مستوى تطور متدنٍ للعلوم ، خوفاً من اختراقه لسيطرتها على الحياة السياسية والاجتماعية .

ولهذا كان الفهم المتزايد تطوراً للقرآن والسنة ، يتعاضد والفهم المتزايد للفلسفة والعلوم . وكان الاثنان يشقان طريقاً لزحزحة تلك السيطرة السياسية الاقتصادية على قوى الإنتاج الزراعية .

وهي سيطرة واسعة من حيث الجغرافيا ، حيث الحدود الإمبراطورية ، لكنها سيطرة ضيقة من حيث القوة الطبقية ، فهي أرستقراطيات بغداد على وجه الخصوص ، ولهذا كانت الحركة التاريخية التالية هي حل هذا التناقض .

إن الحقبة الأولى من النهضة العربية الإسلامية المواكبة لزمن الدولة العباسية الأولى : 132 / 332 ، يتمثل في تصادم نزعتا التجديد والمحافظة بقوة شديدة .

إن القوى المحافظة تقوم بجعل ثقافة العرب البدوية وكأنها مطابقة لمستوى الإسلام وإمكانياته المعرفية . ولهذا تقوم بنقل ثقافة العرب اللغوية والأدبية والدينية بشكل حرفي من أجل عدم تطويرها من قبل الأمم المتحضرة المحكومة من قبل العرب . ويمكن أن نرى مدرسة الكوفة النحوية والحفاظ على عمود الشعر والارتباط الصارم بتقاليد العرب والنصوصية الفقهية الشديدة والتمسك بالأساطير والخرافات كتنويعات على هذه المحافظة ، التي ووجهت بعمليات تجديد وتفسير عقلي متنوع وكفاحات جماهيرية .

إن تطور الدولة العباسية هو ذاته قد فرض تقدم العلوم المختلفة في القرن الثاني الهجري ، ولكن ذلك يرتبط بمستوى الإمكانيات الموضوعية للتطور التي يحددها أسلوب الإنتاج .

وكان تشكل إمبراطورية واسعة بعاصمة هائلة هي بغداد ، قد أدى إلى تضخم عوائل الأشراف التي كثرت حاجاتها لبناء القصور وأدوات المتع والشفاء ، كما أدى إلى اتساع الفئات الوسطى التجارية والحرفية والإدارية والفقهية ، التي كانت لها هي الأخرى مستويات معيشة جيدة . وكل هذه التطورات المادية كانت بحاجة ماسة إلى تطور علوم الطب والصيدلة والرياضيات والهندسة والفيزياء والكيمياء.

وإذا كان للدولة مصلحة في إزالة الإيديولوجيات الوثنية والتعددية التجسيمية ، فإن هذا أوجد فضاءً فكرياً مساعداً كذلك على نمو العلوم الرياضية والطبيعية ، في حدودها الدنيا أولاً .

فلم تنبثق العلوم من قوى الإنتاج مباشرة ، بل عبر الترجمات من مصادر المعرفة الإنسانية المختلفة اليونانية والهندية والفارسية، ولهذا نجد في هذا العصر السالف الذكر والتوصيف ، العلماء الفرديين ذوي العلوم الوحيدة أو المتقاربة ، كالخوارزمي المتوفى سنة 232 هـ ( الذي صنف كتابه الهام في ” الجبر والمقابلة ” الذي أفاد منه سائر علماء عصره) ، (1) .

ويُلاحظ هنا إن هذا الطابع الفردي للعلم ، أي المتخصص في علم بعينه ، أو في علوم متقاربة ، قد سبق ظهور الفلسفة ، أي إن مقولات الفلسفة لم تدخل بعد في هذه العلوم ، سواء كان دخولها إيجابياً أم سلبياً ، لأن ظهور الفلسفة سيكون تتويجاً لتطور العلوم .

ولهذا كانت عملية نمو العلوم تتم بدوافع فردية وباجتهادات خاصة ، وبدون علاقة مباشرة بأجهزة الدولة ، فلا يكون لهذه العلوم سقف إيديولوجي ما ، لكن بعض العلماء لا يجد من إمكانية لتطور علمه بدون (رعاية) ما من قبل الدولة كما حدث للخوارزمي في هذا الزمن والأزمان التالية بشكل عام .

كما يُلاحظ في هذا العصر أيضاً ضخامة التقدم الذي حققته العلوم الإنسانية (الأدبية) ، بخلاف العلوم الرياضية والطبيعية التي كانت جنيناً داخل رحم المرحلة .

والعلوم الإنسانية المقصودة في هذا العصر هي العلوم الأقرب للثقافة ، كالنحو والصرف والبيان وقواعد الموسيقى ، نظراً للحجم الكبير من الثقافة العربية الدينية الخام المنقولة من عصر سابق ، والتي قام الوعي بالاشتغال عليها حفظاً ورصداً وتحليلاً .

كما أن العصر كان قريباً من المرحلة السابقة ، الإسلامية التأسيسية والأموية ، ولهذا فإن العلوم الطبيعية لم تحض بمشتغلين كثيرين في هذا الزمن .

لكننا نستطيع أن نلحظ لدى المفكرين فيه بدايات تفكير موضوعي في الكائنات والأشياء والحيوان والإنسان ، فالمعتزلة في طريق بحثهم عن مسئولية الإنسان عن أفعاله ، راحوا يفكرون في الأفعال البشرية وتوالدها ، وفي الطبيعة وأشيائها وفي التاريخ ومسئولية الإنسان فيه . وأبدع كبار مفكريهم ومنهم الجاحظ قراءة فيها الكثير من الملاحظات الدقيقة عن عالم الحيوان ، (2) .

إن صغر حجم العلوم الطبيعية ، بخلاف الرياضيات التي شهدت مولدها ونموها الكبير ، يعود لطبيعة الثقافة الأدبية والنظرية المهيمنة ، في هذا العصر ، ولبداية نمو التفكير النظري ، الذي سيبدأ فلسفياً مع الكندي في أواخر القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث ، والذي هو يمثل زمن سقوط العصر العباسي الأول ، ذي الدولة المركزية ، ومجيء العصر العباسي الثاني، عصر الدويلات .

الخطوط العريضة لظهور العلوم

لقد كان تطور الرياضيات في العصر العباسي ملحوظاً في الانتقال من نمط الحساب باليد إلى الحساب العقلي ، وكان هذا يتطلب تبدلاً للأرقام القديمة بمختلف صيغها ، حيث كانت هذه الأرقام المثقلة بالحروف والإضافات تعجز عن متابعة العمليات الكبرى في العد الكمي ، فكانت الأرقام الهندية ، من خلال صيغتيها المشرقية والمغربية ، هي البلورة للوعي الكمي المتزايد لمتابعة العمليات الحسابية المركبة الواقعية ، وكان اكتشاف [ الصفر ] هذا الكم المعدوم ، إنجازاً رياضياً أكثر منه فلسفياً ، لأن العدم الكمي سيؤخذ ككم سلبي متصاعد وليس كمظهر آخر للوجود .

إن تحول أي رقم من الأرقام من الواحد إلى التسعة ، إلى خانات أكبر ، تضيف إلى الرقم الأولي كماً لا نهائياً ، يغدو تحولاً نوعياً للأرقام عبر قدرتها على عكس العمليات المعقدة في الإحصاء الكمي من جانبيه الإيجابي والسلبي .

وتعطينا مسألة دخول الأرقام الهندية إلى الرياضيات العربية فكرة مبسطة عن تداخل العمليات التجارية والثقافية بالعلوم ، فعبر تنامي التجارة في العالم الإسلامي ، وبينه وبين قوى العالم المدنية وقتذاك ، وسيادة المعيار الذهبي والفضي في المشرق والمغرب الإسلاميين ، راح الحساب اليدوي يتحول إلى حساب حديث ، [ فباستخدام النظام العشري – بما فيه الصفر – واستعمال الكسور ، أصبح من السهل إجراء العمليات الحسابية ، مهما تعقدت وتشابكت ، وأمكن تركيب أي عدد سواء أكان كبيراً أم صغيراً ، لا فرق أن يكون عدداً صحيحاً أو كسوراً من عدد صحيح ] ، (3) .

إن الأعداد الصحيحة والكسور ، وتراكيبها المتداخلة تشير إلى التحليل المتنوع المتزايد للكم في شكله المعروف ، أي غير المجهول ، والانتقال من كمه الإيجابي إلى كمه السلبي ، والجمع بين الجانبين ، والقيام بعمليات متداخلة منهما .

ثم تنتقل الرياضيات إلى المستويات الأكثر تركيباً عبر الجبر ، فهنا يصبح الكم المجهول واستخراجه من الكم المعلوم ، طريقة رياضية أخرى للحساب المتوغل في العمليات المجردة .

إن الخوارزمي الُمحتضن من قبل الخليفة المأمون هو الذي قام بهذه الاكتشافات عبر استفادته من الثقافتين الهندية والفارسية ، فيضيفُ ذلك إلى الثقافة العربية عامة ، في القرن الثاني الهجري حيث تجري التطورات الأكبر في ميدان اللغة والثقافة ، فتغدو الرياضيات هي أحد فروع العلم الأكثر استجابة للتطورات ، بحكم تجريديتها وعدم ارتباطها الملموس الواسع بالمادة الطبيعية والاقتصادية ، وقدرتها على النمو المجرد .

ويجري هذا عبر الارتباط كذلك بالثقافة اليونانية التي قدمت المواد الأولية البسيطة في الحساب والجبر ، غير أنها قدمت المادة الأغزر عبر [ الهندسة ] ، فصارت الهندسة الأقليدية مترجمة ومستوعبة عربياً بشكلٍ واسع ، وبدون إضافات كبيرة .

إن الهندسة الأقليدية المركزة على المكان وأبعاده الثلاثة ، ستغدو إضافةً هامة لفرعي الرياضيات السابقين وهما الحساب والجبر ، كما ستدخل في تكوينهيما العضويين ، فتتشكلُ عمليةُ نموٍ مركبة .

لكن الهندسة الأقليدية بتركيزها على أبعاد المكان الثلاثة ، ستعطي الفلسفة أبعاداً محدودة وتقيدها في هذه الأبعاد الظاهرة المتناهية .

وإذا كان الوعي العلمي منذ القرن الهجري الأول أخذ يطرقُ ، ليس كم المادة فقط ، بل أيضاً محتواها الداخلي كيميائياً وفيزيائياً فإنه أخذَ منذ القرن الثاني والثالث الهجريين يندفعُ بقوة لسبر أغوار المادة .

إن الكيمياء والفيزياء أخذتا تتطوران مع تنامي الحرف الصناعية ، حرف الزجاج وصهر المعادن والنسيج الخ ..، وهي الحرفُ التي ازدهرت في زمن الدولة العباسية الأول ، وظهر عدةُ علماء في هذا الزمن كجابر بن حيان في الكيمياء خاصةً :

[ أخذ جابر مادةَ الكيمياء – كما هو معلوم – من مدرسة الإسكندرية التي كانت تقولُ بإمكانية انقلاب العناصر وتحولها بعضها إلى بعض . وأخذ مع هذه الكيمياء فيضاً من الفلسفة الهيلينية والآداب السحرية والتصوف الشرقي والروحية الإيرانية ] ، (4) .

إن جابر بن حيان الذي لم يرتكز على مساندة الدولة في أبحاثه ، بل عبر ارتباطه بالإمام الشيعي البارز جعفر الصادق ، وهكذا كان عمله عبر جهده الفردي وفي فضاء الفكر الإشراقي المعارض ، ومن هنا تلونت استنتاجاته العلمية بدلالات إيديولوجية خاصة .

إن جابر بن حيان في سبيل الوصول إلى صناعة الذهب ، راح يلغي الأفكارَ المتجمدة عن الماهيات الثابتة للأشياء ، من أجل الوصول إلى ميزان [ الطبائع ] ، [ فمن عرف ميزانها عرف كل ما فيها وكيف تركبت ] ، (5) .

إن عمله دخل في تحولات المواد فاكتشف مواداً كيمائية جديدة ، والصناعة هنا تلعبُ دوراً تحويلياً إيجابياً ، فإضافة إلى اكتشافه سلسلة من المواد الكيمائية الجديدة :

[ عرف صناعة استخدام ثاني أوكسيد المنغنيز في صناعة الزجاج ( لإزالة اللون الأخضر أو الأزرق الذي يشوه الزجاج ) . ] ، (6).

ولجابر بن حيان مجموعة كبيرة من الأبحاث والاكتشافات للمعادن ، (7) تعبر أغلبها عن عمليات صهر وتغيير وتركيب للمعادن ، ويتركز منهجه الفكري على الجمع بين الملاحظات العلمية الدقيقة وبين إقحام الأفلاطونية في البحث العلمي .

وهو يدعو إلى اكتشاف طبائع الأشياء وموازينها ، وكما يقول أحد الباحثين عنه بأن [ العملية الكيماوية عند جابر بن حيان حالة من حالات التأويل ، أي إخفاء الظاهر وإظهار الباطن . إنها عملية نفسية روحية ترمز إلى ارتداد النفس إلى ذاتها ] ، (8) .

إن التناقض بين الجانبين العلمي والإيديولوجي لا يمنع الاكتشافات العلمية لديه وتوصله إلى تركيبات موضوعيةٍ للمادة التي وصل إلى سببياتها الجزئية ، وذلك لأن البحث عن باطن المادة ، عن روحها ، هو بحث عن قوانينها ، مثلما تفعل الحركة الباطنية في البحث عن الباطن في النص الديني ، فتبحث عن الباطن في الواقع وعلاقاتها بالناس .

وإذا تعجز الحركة الباطنية عن الوصول إلى القوانين العامة للتطور والصراع الاجتماعيين ، فإن جابر بن حيان يعجز عن الوصول إلى القوانين العامة لحركة المادة ، لكنه ينجح في اكتشافه قوانين جزئية لتغيرات المادة فيتمكنُ من استخراج الحديد الصلب من خاماته الأولى ، وقد حضّر مجموعةً كبيرة من المواد الكيمائية كأكسيد الزئبق وحمض النتريك الخ..

تبينُ مكتشفاتُ العربِ في الصناعة الإنجازاتَ التي قاموا بها والحدود التي وقفوا عندها ، فإذ تطوروا في صناعة المعادن فإنهم برعوا في صناعة الأسلحة التقليدية :

[ مزج العلماءُ العرب والمسلمون الذهب بالفضة ، واستخدموا القصدير لمنع التأكسد والصدأ في الأواني النحاسية . واستخدموا خبرتهم الكيمائية في صناعة العطور ، ومواد التجميل وصناعة الأقمشة والشموع ، واستخراج الزيوت النباتية ، وتركيب الأدوية ، وصناعة الفولاذ والأسمدة والصابون والزجاج والأواني الزجاجية والمرايا والمصابيح الملونة والبلور . ] ، (9) .

إن كلَ هذه الصناعات وثيقة الصلة بطابع التطور الاجتماعي الذي تهيمنُ عليه الأرستقراطيةُ والفئاتُ الغنية الأخرى ، حيث هي صناعاتٌ استهلاكية لهذه القوى الاجتماعية ، التي تبّذرُ الفائضَ الاقتصادي ، ولهذا فإن الفوائض لا تتوجه للبحوث العلمية أو لتغيير طابع الإنتاج الحرفي ، وهذا يجعل طابع الأبحاث في الكيمياء والفيزياء أغلبها فردياً محضاً .

ولهذا فإن توجه جابر بن حيان لاكتشاف الباطن ، أي لاكتشاف قوانين المادة ، على المستوى الطبيعي ، يعبر عن وعي سحري كذلك بالسيطرة التامة الخارقة على الطبيعة والمجتمع .

وقد سبق أن تناولنا فكر الكندي وإسهاماته في الكيمياء والفيزياء (10) ، ورأينا كيف أن اكتشافاته العلمية تظلُ كذلك في إطار جزئي تقني ، ولم تتحول إلى استنتاجات فلسفية كبيرة ، أي لم يقم بإدغام بحوثه العلمية في نظرة اكتشافية مادية ، مع تمازج هذه البحوث برؤى أسطورية كذلك .

أما في الفيزياء فقد كانت للمسلمين إسهاماتٌ متخصصةٌ متناثرة في علم السوائل وحساب أوزانها النوعية ، وفي الجاذبية ، وكانت لديهم آلات كثيرة للرفع كلها مبنية على قواعد ميكانيكية ، وكانت لديهم اكتشافات للبصريات والضوء وكيفية الأبصار ، نقلت علم الضوء إلى تحول كبير .

[ كما بحث المسلمون في كيفية حدوث قوس قزح ، وسرعة الضوء والصوت ، وعرفوا المغنطيس… وبالجملة كانت المعلومات عن الميكانيكا ، والبصريات والضوء والصوت وخلافها من مباحث علم الطبيعة مبعثرة لا رابط بينها ، وكانت تــُبحث من قبلهم من منظور يستندُ إلى المنهج العقلي والبحث الفلسفي وكان المغلوط فيها أكثر من الصواب ] ، (12) .

توضحُ هذه الفقرات السابقة ضعف الأبحاث في الطبيعة وعدم قراءة قوانين المادة الداخلية ، كما تشيرُ إلى الاستعاضة عن استغلال حركة المادة الداخلية والطاقة باستخدام الحركة الميكانيكية في الروافع ، وهو ما تجسد كذلك في علم الحيل .

إن عدم البروز الكبير في علمي الكيمياء والفيزياء واختلاط أولهما بعلم السحر ، يشير إلى هيمنة الوعي المثالي على العلوم وهو أمر معبر عن قوانين البنية الاجتماعية ، التي تتحكم القوى العليا في إنتاج الوعي وتحديد تطور أشكاله ، وهي كلها أمور متشابكة عرقلت تحول الحرف إلى صناعات .

ولهذا نرى أن علوم الطب والصيدلة والفلك تنمو بشكل كبير ، بسبب الصرف عليها من قبل الطبقات الحاكمة ، فالعلمان الأوليان يرتبطان بصحة هذه الطبقات وبقائها ، كما يرتبط العلم الثالث بسيطرتها ، حيث أن علم النجوم والفلك اعتبر دائماً مُلحقاً بالقصور ، متابعاً لحركة السماء والنجوم المسئولة في رأيهم عن أحداث الأرض وحظوظ البشر .

وفي الطب كان لا بد من البحث بموضوعية عن الأمراض ، وبإلغاء سلسلة طويلة من الخرافات ، وهنا تصبحُ المادةُ الجسمية بلا تدخلٍ خارجي غيبي ، ويتواجد فلاسفةٌ كبارٌ في داخل المباني الاستشفائية ، حيث تقوم هذه بحماية وجودهم الشخصي وتطور ممارستهم الفكرية المتنوعة ، ولا بد في هذه الحالة من تطوير التشخيص الموضوعي للحصول على نتائج مرضية للحكام والأمراء والأغنياء ، ورغم أن الأرواحَ والغيبيات مهيمنةٌ على الفضاء الفكري للمجتمع والتفكير ، إلا أنه لا بد هنا من اكتشافِ الأسباب الموضوعية لمشكلات الأجساد وتكويناتها ، فينفصلُ الجسمُ عن الروح ، ويغدو ذا قوانين مستقلة عن اللامادة ، مثله مثل بقية أشكال المادة ، لكن تبقى السيطرة الأساسية في الكون الثقافي الديني للسماء والأرواح والنصوص الدينية .

ولهذا فإن ثنائية الروح الجسد ، وثنائية السماء والعالم ، لا تعبران عن نقص مستوى العلوم فحسب ، بل عن الضرورة الحتمية لفحص الجسد والعالم بشكل موضوعي تتطلبه الضروراتُ الصحية والإنتاجية .

لكن هذا لا ينفي ، من جهة أخرى ، ضخامة وجود السماء وأفلاكها وكواكبها وعوالم الأرواح والنفس الكلية والعقل الفعال والعقول السبعة والعشرة الخ ..، وسيطرتها على عالم الجسد والمادة .

إن الطب وتابعه علم الصيدلة ينموان باتساعٍ كاشفين سلسلة طويلة من الأمراض والتكوينات العشبية والمادية العلاجية ، ولكن استقلال الروح وهيمنة الغيب يبقيان على علم النجوم والدين كملاذين من نقص هذين العلمين وغيرهما في سيطرة الإنسان على جسده ونفسه وواقعه .

الحرفية والرؤى الفكرية

انبثق معظمُ المفكرين والفلاسفة وممثلو الحركات الاجتماعية من الفئات الوسطى ، ولا يقود هذا الانبثاق بالضرورة إلى تعبير عن هذه الفئات ، فهذا يعود لمواقف هؤلاء المفكرين والفلاسفة .

إذا نظرنا لمعظم المنتجين المفكرين وجدنا بصمات الحرف والمناطق الريفية أو الفقيرة تعلم نشأتهم كالعلاف والنظّام والحلاج والإسكافي والغزالي والباقلاني الخ.. ، وتدل هذه النشأة كذلك على طابع الفئات الوسطى الصغيرة عادةً المنتجة والمطحونة ، وعلى المستوى التقني السائد ، وينعكسُ هذا المستوى التقني على طابع التفكير .

يقول الباقلاني وهو يثبت أولية الإله :

[ فوجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها ، إذ كانت ألطفَ وأعجب صنعاً من سائر ما يتعذر وجوده من صانع الحركات والتصويرات ] ، (13) .

إن دليلَ الصانع هو دليل تضربه الحركاتُ الدينية في إثبات الخالق ، وهو مستقى من طابع الحرف ، حيث لا توجدُ طاولةٌ أو بابٌ دون نجار ، فتغدو الطبيعة الموضوعية مثل الطبيعة المصنوعة بشرياً ، فكلتاهما لا بد أن تكونا مخلوقتين ، استنتاجاً من البشري المرئي على الغيبي غير المرئي ، وهذا المنطق الصوري ، يتوافق هنا مع صناعة يدوية تقوم بتركيب أجزاء المواد بعضها ببعض لإنتاج أداة ما .

إن المنطق الصوري هو منطق شكلي يقيس المتشابهات في شكلها الظاهري ، ويقيم تضادات لا تقبل التداخل ، ولا يعرف النمو النوعي المنبثق من تراكم سابق في المادة والأشياء ، ويستنتج من فكر المقابلة غير الجدلي استنتاجات كبرى متضادة كلياً ، والإنسان الحرفي الرجل هنا الذي صنع البيت وركب الباب ، ووضع القنديل ليضيء ليلاً ، عكس تصوراته على الكون وعملية خلقه ، فهو كالإله ركّبَ سقفَ البيت وصنع القنديل والكرسي والطاولة وجعل المرأة تابعة له ، وكل ذلك في عدة أيام ، ثم استراح في اليوم السابع ، (14) .

وتقوده معلوماتــُهُ الجديدة عن الكون إلى إدغامها بهذه الرؤية الحرفية وكما غدت السماء شكلاً للسلطة السياسية ، فكذلك صارت شكلاً للسلطة الفكرية عبر العلوم المنتجة بهذه الأدوات الفكرية .

إن فكرة الصناعة الحرفية البشرية تــُطرح على أكبر الأجسام وهو الكون كما تطرح على أصغر الأجسام . يقول أبو هذيل العلاف :

[إن الجسم يجوز أن يفرقه الله سبحانه ويبطل ما فيه من الاجتماع حتى يصير جزءاً لا يتجزأ ، وأن الجزء الذي لا يتجزأ لا طول له ، ولا عرض ، ولا عمق ، ولا اجتماع فيه ولا افتراق ، وإنه يجوز أن يجامع غيره ، وأن الخردلة يجوز أن تتجزأ نصفين ثم أربعة ، ثم ثمانية ، إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأ ] ، (15) .

إن أبا هذيل يناقش قضايا عميقة ، ويبحث في قضايا تكوين المادة ، لكنه كما يحددُ سقفَ الكون بالسماوات السبع ، فهو يحددُ سقفَ الجزء الذي لا يتجزأ الذي لا بد أن يصلَ إلى حدٍ معين ويقف عنده ، وهنا يطرح [ الخردلة ] هذه النبتة الزراعية المنتجة بشرياً ، والتي يفلقها إلى أجزاء فيقف تكوينها الظاهري عند حد معين لا يتجاوزه .

إن أبا هذيل لا يمتلك مختبرات ولا أجهزة لكي يغوص في تكوين هذه الخردلة ، مكتفياً بنظره ، وتعطيه هذه القدرة الحرفية والإيمان الديني المسبق ، استنتاجات ليس عن تكوين الخردلة بل عن تكوين المادة عموماً . لقد قفز من الخردلة إلى المادة الكونية التي لا بد أن تقف عند حد معين .

بطبيعة الحال لو كان يمتلك تلك الأجهزة ، وهي تعبرُ عن عصرٍ آخر ، لربما غير من رأيه الديني الواقف عند ذلك المستوى الحرفي .

إن أبا هذيل يرى المادة وهي ساكنة ، جامدة ، مُـقطعة بالأصابع البشرية ، ومرئية بالنظر المجرد ، فلا يرى أنها متحركة ، وأن لها حركة داخلية غير مرئية ، ومن هنا قطع سيرورتها الطبيعية ، أي لم ير كيف كانت قبل ذلك كجزء من النبات ، وتطورت بقوانينه ، وأنها الآن وهي بين أصابعه تتحلل وتعود لجزئيات صغيرة غير مرئية .

وحتى لو أن الرائي هو النظّام فإنه سيرى الخردلة وهي تتجزأ ولكنه سيراها بشكل عقلي بأنها سوف تتجزأ إلى مالا نهاية ، بحكم وعيه العقلي المسبق ، في حين سيرى الكون واقفاً عند حد معين من النمو ، فتغدو اللانهائية في جهة واحدة . حيث لا تسعفه أدوات البصر للنظر إلى الكون البعيد .

وهكذا فإن المنتجين الفكريين ستكون آراؤهم العقليةُ واتجاهاتهم الفكرية متلونةً تجاه معرفة الأشياء ، لكن هذه المهن والمواقف ومدى قربها من الأشياء ، ستؤدي إلى أفكار أكثر تطوراً .

ولهذا فإن المهن التي يمارسها الفلاسفة قد تطورت ، فثمة مسافة بين أبي هذيل العلاف وبين ابن سينا ، ليس لأن الأول لم تكن لديه مهنة محددة ، وإنه كان شبه مقتلع من جذوره الاقتصادية و [القومية] ، وأن الآخر كان في بيئة اجتماعية أكثر تماسكاً وقوة وتجذراً [ قومياً ] ، وإنه كان صاحبَ مهنةٍ راسخة هي مهنة الطب التي يحتاج إليها الناس بشدة ، ليس هذا فحسب بل أنه كان أقرب إلى العلوم والمواد المدروسة ، فكان يقوم بالعلاج والتشريح ، وكانت تحيطه موادٌ ثقافية أكبر وأعمق ، أي كان العقل [ الفعال ] ، ليس المتواجد في السماء ، بل الـُمنتّج على الأرض والذي يمثل التراكم الثقافي ، ذا كثافة أكبر سمحت له أن يتوصل إلى نظرة أكثر عمقاً واتساعاً من أبي هذيل العلاف ، فأصبح العالمُ المادي لا نهائياً في سيرورته العامة ، ومسيطراً عليه إلهياً ، أي محكوم سياسياً من قبل مركزٍ ما . أي أنه قام بالجمع بين مادة خالدة ، وأبنية دينية متحكمة في الوجود البشري .

أي أن تطور الفكر الفلسفي لن يتوقف على المهن الحرفية فقط ، فهي وجهٌ بسيط يقدم مواداً أولية محدودة ، ولكنه يعتمد أيضاً على التطور الثقافي عامة الُمحتضن من قبل قوى اجتماعية واسعة ، تتراوح بين جذور قومية لم تتكشف بعد ، وفئات وسطى طامحة ، وقوى تقليدية لا تزال مهيمنةً وبقوة على الفضاء الاجتماعي .

وفي حين كانت علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات لا تجد اهتماماً حكومياً كبيراً كانت علوم الطب والفلك والهندسة تلقى ذلك الاهتمام ، وهو أمر ترسخ منذ العصر القديم .

فنجد دور العلاج والمستشفيات التي تقام في المدن يوضع على رأسها أطباء كبار . ومن سيرة الرازي نقرأ :

[ عـُين رئيساً لأطباء مستشفى الري ، ثم عهد إليه بتدبير مستشفى بغداد ] ، (16) ، كذلك أنشأ المأمون فريقاً لقياس محيط الأرض بسبب تضارب القدماء فيه فأراد [حسم هذا الخلاف والوصول إلى القياس الدقيق ، فأمر بعمل الآلات واختيار موضع لهذه المساحة ] ، ( 17) ، في حين لما أراد البيروني في زمنٍ ووضعٍ آخر أن يتحقق من دقةِ هذا القياس قام بعمل فردي شاق .

إن كلَ هذه الظروف الاجتماعية والثقافية المتداخلة قد جعلت العلومَ مشتتةً ، فاقتربت من قوانين حركة الأجسام الكبيرة الخارجية ، المتاح رؤيتها والتعامل معها ، في حين بقي الفضاء الخارجي وداخل المادة ، نائيين عن هذه العلوم .

كذلك فإن العلوم تبعت حركة السيطرة الاجتماعية وطبيعة الصرف السياسي ، فتجسدت التطبيقات لها في بناء القصور والمساجد والمستشفيات والصيدلة ومشروعات الري .

ولم تنمُ العلومُ الإنسانية غير الدينية وغير اللغوية والأدبية نمواً كبيراً بل بدأت في أواخر هذا العصر عبر ابن خلدون وتلامذته في الانفصال عن هيمنة العلوم الدينية وبدأت تستكشف قوانين الاجتماع والتاريخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر :

(1) : (سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، محمود إسماعيل، مصدر سابق ، ص44، ج 3 ) .

(2) : ( راجع الفصول التي كتبت عن أسباب ظهور التفكير الفلسفي وأعمال الجاحظ والكندي في الجزء الثاني من هذا المشروع ) .

(3) : ( الجامع في تاريخ العلوم عند العرب ، الدكتور محمد عبدالرحمن مرحبا ، منشورات عويدات ، ط 2 1988 ، ص 388 ) .

(4) : ( المصدر السابق ، ص 315 ) .

(5) : (قول جابر بن حيان ، استناداً للمصدر السابق ، ص 316 ) .

(6) : ( المصدر السابق ، ص 320 ) .

(7) : ( راجع قائمة مكتشفاته في الصناعة الكيمائية في ص 462 من العلوم عند العرب في الموسوعة العربية العالمية ، مجلد 16 ، مصدر سابق ) .

(8) : ( الجامع في تاريخ .. ، ص 318 ) .

(9) : ( الموسوعة العربية العالمية ، ص 460 ) .

(10) : ( راجع الجزء الثاني من هذا المشروع ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، فصل الكندي ) .

(11) ( الموسوعة العربية العالمية ، ص 464 ) .

(12) : ( السابق ، نفس الصفحة ) .

(13) : ( مذاهب الإسلاميين ، عبدالرحمن بدوي ، 602 )

(14) : ( راجع العهد القديم ، سفر التكوين ) .

(15) : ( مذاهب الإسلاميين ، ص 182 ) .

(16) : ( الجامع في تاريخ العلوم ، ص 259 ) .

(17) : ( السابق ، ص 434 ) .

January 30, 2023

القائد والمناضل عبـــــــدالله خلــــــــيفة مفكراً وأديباً وروائياً بحرانياً

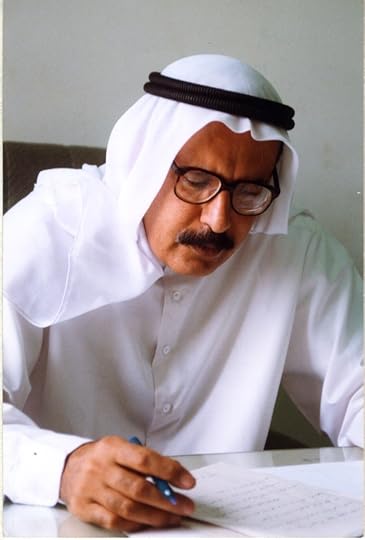

تعزية المفكر العراقي الكبير فالح عبدالجبار لأسرة عبـــــــدالله خلــــــــيفة

تعزية المفكر العراقي الكبير فالح عبدالجبار لأسرة عبـــــــدالله خلــــــــيفة

تميّز عبـــــــدالله خلــــــــيفة بالجمع في شخصيته بين المفكر اليساري والأديب والروائي والمناضل الذي لم يتراجع في كل الظروف عن أفكاره وعن مواقفه. وقاده إلتزامه بأفكاره التي دافع عنها بشجاعة الى السجن اكثر من مرة. لكن من اهم ما عرف عنه وهو في السجن، الذي أدخل إليه في عام 1975 من موقعه في قيادة جبهة تحرير البحرين، أنه لم يترك القلم لحظة واحدة. وصار معروفاً أنه ألّف عدداً من كتبه ومن رواياته على وجه الخصوص داخل السجن على ورق السيجارة. وكانت تهرّب إليه الأقلام و أوراق السجائر ليمارس عمله الأدبي و الفكري. وكانت تهرّب أعماله الأدبية من السجن و يعاد طبعها بانتظار خروجه من السجن لكي يتم نشرها. وهو بتلك الصفة التي ندر شركاؤه فيها تحوّل الى أيقونة بالمعنى الحقيقي المناضل اليساري الحقيقي و لصاحب الفكر النيّر.

تعرّفت الى عبـــــــدالله خلــــــــيفة عندما زرت البحرين في عام 2000، العام الذي كانت قد تحولّت البحرين من إمارة الى مملكة ذات دستور شبيه بمعنى ما بدساتير الممالك الدستورية. لبّيت يومذاك دعوة المنبر الديمقراطي الذي صار الناطق باسم جبهة تحرير البحرين والبديل منها في الشروط الجديدة. وأشهد أن تلك الزيارة قد عرّفتني الى تاريخ البحرين القديم والحديث. كما تعرفت في الآن ذاته الى العديد من قادة جبهة تحرير البحرين القدامى وقادة المنبر الديمقراطي الجدد. وكانت لي صداقات أعتز بها مع عدد من قادة جبهة التحرير، لا سيما في الزمن الذي كانت الإمارة قد انفتحت على القوى الداخلية والخارجية في عام 1973، وأجرت انتخابات نيابية نجح فيها ثمانية من أهل اليسار.

وكنت قد زرت البحرين قبل ذلك غير مرة في طريقي الى الهند واليابان و الفيتنام. ولا أنسى فرحي في احدى تلك الزيارات في عام 1980 عندما وجدت في المكتبات كتباً لمهدي عامل و كتباً لماركس.

في تلك الزيارة الأخيرة المشار إليها تعرّفت الى طبيعة التحول الذي كان يحصل في ذلك التاريخ في البحرين. وقد دعيت الى عدد كبير من الندوات التي تحدثت فيها عن قراءتي لذلك الحدث، الذي كان من أبرز عناصره الى جانب تحول البلاد من امارة الى مملكة دستورية، القرار الذي كانت قد اتخذته السلطات بالافراج عن جميع المعتقلين واستدعاء الذين عاشوا في المنفى لممارسة حريتهم في البلاد والسماح في تشكيل جمعيات واحزاب و نقابات ومنابر. وكان ذلك حدثاً مثيراً للدهشة في ذلك التاريخ وفي ذلك الموقع الجغرافي بالتحديد. وكان من بين الذين إلتقيتهم وزراء في السلطة الذين تحدثت إليهم عن معنى ذلك الحدث.

إلا أنني و أنا أستحضر اسم عبـــــــدالله خلــــــــيفة كمفكر وأديب وروائي مناضل لا استطيع الا ان اعلن لنفسي وللقارئ كم كنت معجباً بهذا الانسان. فهو الى جانب ما أشرت إليه من صفات فكرية وأدبية وسياسية كان إنساناً رائعاً بالمعنى الذي تشير اليه وتعبر عنه سمات الانسان الرائع بدماثته وبأخلاقه وبحسه الانساني الرفيع. لم أقرأ مع الأسف رواياته. لكنني قرأت بعض مقالات وقرأت جزءاً من موسوعته التي تحمل عنوان «الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية». وهو كتاب من أربعة أجزاء يحتل مكانه في مكتبتي. غير أنني وأنا أستحضر اسم هذا الانسان النبيل لا استطيع الا ان أتساءل عن الأسباب الداخلية والخارجية التي غيرت تلك الوجهة التي كانت يعبر عنها ذلك التحول الكبير الذي أشرت إليه.

من كتاب:

وجوه مضيئة في تاريخنا

أحداث وذكريات ومواقف

كتب : كريم مروة

January 29, 2023

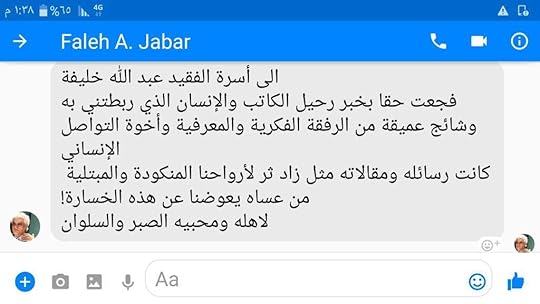

الثلاثة الكبار : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

الثلاثة الكبار

الثلاثة الكباريحتاج الشباب العربي إلى بعض الكبسولات الثقافية السريعة من أجل قراءة الخطوط الفكرية العريضة في العالم المتقدم، وأسباب تطور قدراته الاجتماعية والسياسية.

وقد اعتمد الغرب في تطوره حديثاً على ثلاثة مفكرين كبار لعبوا دور النقلة، والانعطافة الفكرية له، وهم تشارلس داروين مكتشف نظرية التطور، وكارل ماركس مكتشف نظرية فائض القيمة، وسيجموند فرويد مكتشف نظرية اللاوعي.

وليس المهم الآن هو تفنيد بعض جوانب أفكارهم، فقد تجاوزت الأبحاث العديد من أفكارهم، ولكن المهم أنهم وضعوا الأساس الفكري للمناهج العلمية في درس الظاهرات الطبيعية والاجتماعية والنفسية.

يتحد الثلاثة الكبار هؤلاء في اعتماد الدرس الطويل، والبحث المضني للوصول إلى حقائق التطور في حقول مختلفة، ومترابطة في كونها تكشف جوانب مختلفة من حياة الإنسان.

وكذلك في اعتمادهم على أنفسهم للوصول إلى هذه الحقائق، حيث كان اعتمادهم على جهدهم الذاتي الخاص، وشقهم طرقاً جديدة كانت مرفوضة من قبل مجتمعاتهم التي عاشوا فيها، بل تمت مناوأتهم ورفض أفكارهم لسنوات طويلة، غير أن تطور العلوم الاجتماعية والطبيعية قد أثبت صحة أفكارهم، وكون بحوثهم تصدر عن نزعات موضوعية وقراءات مدققة في الجوانب التي درسوها.

تعبر أبحاثهم عن ثلاثة مستويات لقراءة الإنسان، فداروين بحث عن تطور الأنواع، واكتشف ارتباط الكائنات النباتية والحيوانية في سلم من التطور، انطلاقاً من الأسماك التي بدلت عيونها الثلاث إلى عينين، وطورت أجهزة التنفس فيها، إلى الحيوانات البرمائية، إلى الحيوانات الثدية المتعددة.

توجه داروين إلى بحث سببيات التطور العميقة التي رجح حدوثها في التكيف مع البيئة والصراع بين الأنواع المتخلفة والأنواع المتطورة، كما حدث للإنسان القرد وانتصار الإنسان العاقل عليه.

في اكتشاف داروين العلمي لتطور الإنسان ظهر عصر جديد من رؤية الحياة البشرية كظاهرات تخضع لقوانين وسببيات عميقة، وبهذا تم إعادة وضع الإنسان إلى بيئته، ورؤية الظروف الموضوعية التي شكلته، من أجل مزيد من التطور الخلاق المستقبلي في قدراته. وهذه العلمية في قراءة التطور البيولوجي انتقلت إلى صعيد التطور الاجتماعي والتاريخي، حيث اكتشف ماركس حلقات التطور التاريخية وأساليب الإنتاج التي مرت بها البشرية، ودرس على مدى ثلاثين سنة أسلوب الإنتاج الحالي وقوانين تطوره في البقعة التاريخية التي نضج فيها، وهي الغرب الحديث. ولكن ماركس لم يأخذ بعين الاعتبار كون الغرب كبقعة تطورية خاصة، لا تستطيع أن تصل إلى نهايتها التحولية، بدون العالم المتخلف التابع لها. وهكذا فإن انتشار أسلوب الإنتاج الرأسمالي عالمياً سيخضع سيرورة طويلة معقدة، لم تكن المواد العلمية المتاحة في زمنه إلا أدلة على الماضي وعلى حقبة الولادة لهذا الأسلوب من الإنتاج. وتعكس طبيعة الاستنتاجات السياسية له مشكلات الفقر والاستغلال للبروليتاريا الصناعية في زمنه. ومن هنا كان لينين يعبر عن مشكلات البلدان المتخلفة في محاولاتها للحاق بالتطور الرأسمالي، وقد بدا له ذلك كمحاولة أخيرة لصنع التاريخ.

أما فرويد فقد اكتشف قوانين اللاوعي، وهي تلك الطبقة المتوارية من العقل والشعور الإنساني، باعتبارها القعر العميق للنفس، ومن خلال منهج التحليل النفسي، حيث توجه إلى اختراق الطبقات الشعورية الفوقية للوصول إلى جذور الأزمات في الحياة الشعورية وأسباب الاضطرابات. وإذا كان قد اعتبر العامل الجنسي بمثابة العامل الوحيد الكلي، إلا أن هذا لا يقلل من شأن اكتشافه، الذي فتح أفاق الدراسات النفسية العميقة على مصراعيها، وبهذا تكون الإنسانية قد وصلت إلى الاكتشافات الكبرى لفحص جذورها البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

الشعبُ يُجدد

أن الشعب ليس تكويناً أسطورياً أو عابراً للزمان والمكان, بل هو أناسٌ بسطاء في كل مرحلة تاريخية، يتأثرون بما يجري فيها، ويتوجهون لتحقيق ضرورات معاشهم وتكوين أسرهم، وهم أساس العمل والإنتاج والقمع والحرية!

فالبعضُ يحول الشعبَ إلى كائنٍ خيالي هو الخير كله، وهو الشر والتخلف كله، لكن هم أناس يخضعون لتحولات العصور وتبدل تشكيلات الإنتاج وتباين الدول وتوزيع الثروات وتعدد الطبقات، ومع هذا كله هم الذين يصنعون التاريخ!

إذا أردت أن تجدد حزباً متجمداً فإن العودة للشعب هو الذي يجدد الحزب الذي سيطرت عليه هواجس الحزبيين الذين انقطعوا عن زيارة الحارات والتعبير عن هواجس الفقراء والمرضى.

إذا أردت أن تجدد نظاماً وصل إلي مرحلة الأزمة فيجب أن تعود للشعب، عبر أصواته وقوى المستقبل فيه، لا أن تعيده للماضي.

إذا أردت أن تغذي الأسر النبيلة بالدماء الصحية فعليك بأن تجعل هذه الأسر النبيلة تفك عزلتها في أبراجها وتنفصل عن أوهام الدم الأزرق وتتغذي بالدم الصحي دم الناس.

إذا أردت للمذهب الديني أن يتجدد ويعود لأمته فافصله عن القوقعة المتحجرة وانفتح لاجتهادات جميع الفرق والأفكار، وضع مذهبك في مصلحة الشعب، لا أن تجعل الشعب خدماً ومستخدمين في شركات المذهب غير المحددة الأسهم والأرباح!

إذا أردت فناً حياً فانفصل عن انعزال الأشكال وغذ السطور بالصور والهواجس الشعبية واغرف من معاناة الحارات وعذاب الأمهات.

لكن الشعب المفكك لا يستطيع أن يخلق وثبة ديمقراطية، فيدخل عالماً من التصادم، تقوده غرائزه المعيشية للبحث عن أقرب صوت يجسد في وهمه أو وعيه هذه الغرائز، ويقوم مثقفو التفكيك المذهبي بقيادته نحو التصادم أكثر فأكثر ودخول أزمة أكبر، نظراً إلي جريهم وراء غرائز الشعب لا مصالحه الكبيرة، وإلى طفوّهم فوق قشور الحياة السياسية وليس عبر فهم أبعاد القوى الاجتماعية وتطوراتها التاريخية.

إن الشعوب العربية في مرحلة تفكك النظام التقليدي والدخول في النظام الرأسمالي الحديث، تفتقد أسلوب إنتاج تصنيعي طليعي، وطبقة إنتاجية قائدة تعيد تشكيل النظام التقليدي، وهنا تقوم الفئات الوسطى غير المنتجة بالتنطع لهذه القيادة معتمدة على أفكار مذهبية متخلفة، فتزيد أزمة التحول تعقيداً ، فيقوم التقليديون بالتصدي لعملية التحول والمطلوب تجاوز المرحلة التقليدية التي يقفون على رأسها !

كان كمال أتاتورك أكثر بعد نظر من زعماء السياسة العربية حين وجه الحياة السياسية التركية نحو تغيير الحياة الاقتصادية

والاجتماعية، وترك مسائل الخلافات الدينية وراء ظهر السياسة، فاقتربت تركيا من ضفة الحداثة، في حين تتوجه الدول العربية للحروب الطائفية، يقودها أناسٌ يرون سراباً.

إن إصلاح الحياة الدينية يحتاج إلي قرون في حين لا تحتمل حاجات الناس الملحة مثل هذا الانتظار، فيغدو الإصلاح صراعاً على السلطة.

إذا استطاعت قوى الحداثة العربية أن تفهم حاجة الناس، وخاطبتهم بأدوات فكرية تجمع بين التراث والمعاش، ووجهت الملكية العامة نحو الإنتاج ومصالح العامة، وليس لأدوات الحرب والقمع، سوف يتحرك الناس نحو هذا المخرج السياسي في زمن أزمة الانتقال من العصور الوسطى إلى التحديث.

أين تقع فاعلية الشعب هنا؟

يتوجه الشعب ضد نفسه، عبر الحراك الطائفي، وتقود الأقسامُ الفقيرة هذا الحراك، الذي يتبدي وهماً بأنه حراك رجال الدين، نظراً إلى نقص معرفتها بالحياة الاقتصادية والسياسية المركبة، وعجزها عن إدراك الأشكال الدينية، فتقوم بتصعيد خصومها الطبقيين إلى دوائر النفوذ السياسية والحكم، مما يجعل دائرة الأزمة تستفحل كما رأينا في تجارب إيران وفلسطين ومصر الخ.. فتحتاج إلى تضحيات أكبر للتخلص من أوهامها، لكن ذلك يحتاج إلى قوى سياسية طليعية تعيد الجمهور الأكثر معرفة وتجربة إلى سكة الكفاح الصحيحة.

والمثقفون مهما كان تنورهم لا يستطيعون صنع التاريخ، إلا عبر هذا التفاعل بين الوعي والناس، بين الإدراك الموضوعي لقوانين التاريخ والعلاقة الوثيقة بالجمهور وحاجاته وثقافته.

January 28, 2023

علـــــــــى أجنحــــــــة الـــــرمــــاد: قصـــــــة ــ عبـــــــدالله خلـــــــيفة

❶

تمشي مبروكة في الزقاق تحذرُ الأرواحَ وتلتقطُ أشياءَ مفيدة، وتسمعُ أقوالاً حكيمة، هدأتْ من غضبِ كناتها، ووضعتْ لهن خطط الغداء، وجادلتْ الحوشَ وأزاحتْ أوراقَ الشجرِ الصفراء.

تمشي في قلبها غصةٌ سقطتْ في الأعماق السحيقة، تحملها برفقٍ لئلا يتفجر البئر بالمياه.

ابنها أحمد الذي كتبتْ له الأحرازَ وكلمتْ الشيوخَ الحكماءَ وإستضافتْ الأخوةَ الغائبين، والقتْ الجمرات والبخور، لم تصلْ لسرهِ الضائع، ولكن المعلم أخبرها أن الحوت رجعَ من المحيط، يحمل يونس، وجواهر ثمينة، ولديه صورٌ عن أحمد وخيوط قديمة، العملاقُ الأب الأسود من الحارة، ظلَّ يحاربُ السمكَ والسرطانات ويحملها للسوق، ويفتضُ المصائد، والحيتان الصغيرة يحملها على ظهرهِ ويقطعها، ويصيرُ حداداً يضربُ الفلزات ويشكلها مثل القصائد، ما يزال يدور حولها بصمته وألغازه.

تؤنسنُ ترابَ الحارة بخفها، تتبركُ بحكاياتهِ الكثيرة، كيف إغتسلتْ بنبعهِ وهي صبية، وكَبُرت مع أحجاره، ورشَشَها دمُهُ وإختفاء شبابه ووحدها رمانة ظلت صفراء، جعلها السكر متضخمة البطن، بين أصابعها أكياس الحبوب.

تصعدُ سلمَها الصعب، طاول رأسُها السماءَ، وشعرها نجومه السائرات البليدات، ولم يشتعل، وبقى الحناء في رأسها، والشعل.

رمانة ضائعة بين الحمام والقهوة للبعل والتمر اليابس، وهي نفسها في تمرة ولم تذقها منذ سنين، وتحضنها بقبل الشوق، وسحبتها من مواعينها، وأطفاتْ القدرَ بأصابعها ولمساتها والأرز الأصفر والسمك ينتظر شهية الزوج.

إلى الساحاتِ، إلى الضجيج العارم، والصواريخ المشتعلة في السماء، إلى الشباب الهادر الضائع الملامح، والسنوات، والآمال.

عباءتان، قامتان، تمشيان بين السيارات، تصعدان بصعوبة الباص، تجثمان على المقعد، ومبروكة تطل على الشارع فرحة، بالمرئيات، ورمانة هاجعة، مغمومة،ابنها الفرح بالاحتفالات مثل مبروكة عاش طيفاً في فتوته، وشقياً في طفولته، في السنوات الأخيرة ظلت تنتظره.

ما هذه الروح التي تنتفض في مبروكة؟ أي امرأة كهلة مثل صبية تتدفق حناناً وفرحاً؟ ما الذي أخرجها من الكورة التي إستحالت أنفاقاً لعيش البشر، مثل الخنفساء التي إستحالت لفراشة، تطيرُ على الشاطئ، في منازل جيرانها وفرق الغناء وبكاء الأطفال وضجيجهم في الحدائق، تختنق بالعبرة ودخان القدور، تسبح في المياه، تضحك على البنات الشارقات بالماء.

كم طالعت الشبان بالذهول، هي التي أحضرها السندباد من البحر، ذلك البحار العملاق، من جزيرة أهلها، من مرتعِ النخيلِ والغنم والمصائد، حملها بصناديق سحرية، أقمشة تطير في رسوم اللآلئ، وبسيفٍ لا يزالُ يحملُ رمادَ القراصنة، وبأحجارٍ تتلاعبُ بالأقدار، وتوجها في الكورةِ وأغلقَ عليها الأبواب، فصارت مثل فحمة تحولتْ لماس.

أحمد طلع من مخزن الفحم شرارة، الولد الذي تلاعبت به صار يحملها بين ساعديه، الذي علمته الخرافات والقصص وسيرة جزيرتها وسندبادها الحاكم غدا بحار القارب الذي ينزل في الأعماق، يحملُ الأحياءَ وتخرجُ جثثاً، يرافقُ الأصدقاءَ ليختفوا معه ثم يصيرون سيراً وأرواحاً في الليل الساهر.

في الليل يمشون، يتزاورون.

رمانةٌ صامتة، متعاليةٌ على الأشياء والبشر، وهي السائرةُ في ممرِ الغبار. قلبها طائرٌ يحوم على ابنها في الحبس. لا تهنأُ بزاد أو برحلة. لم يعد زوجها يطيق حالها. كل خيوطها تمضي وتنتشر بين السيارات والمارة والبيوت حتى تعلو فوق الأسوار وتدخل وراء القضبان.

كل دقة باب تظنها يده.

كل صرخة مذياع تظنها من أجله.

تطالعها مبروكة وتدخل في تضاريسها، تسألها عن ينبوع الديرة، عن الساحرة أم جان، لكنها تطالعها بعينين بيضاوين.

ألقتْ مرساتَها في قعر الشياطين.

– هل يقدر خالد أن يخرج ابني؟

سكنتْ مبروكة. سمعتْ الصمتَ في الليل، رأتْ الأولادَ يتحولون إلى رجال، سبحتْ في الفضاءِ وثوبها يشتعل، تحدقُ في الأولاد؛ نمر، فهد، ثائر، ثامر، باسل، علاء، عامل..

ليس لهم آباء، لم ترهم في الأسواق، وعند الحرفيين، في تلك الأنفاق المليئة بالشرر والرماد، لم يشتروا منها في سوق الأربعاء حيث تبيع.

عبرَ السعفِ والجريد كانت تنصتُ لكلماتِهم وحكاياتهم، تدخلُ حيناً عليهم تضعُ الشاي أو القهوةَ والتمر، وترتفعُ أصواتُهم بالشكر، وتظلُ تضعُ آذانَها على الفراغِ المحدودِ تُصغي لما يملأُ الفضاء، وتدهشُ للاشياءِ العجيبةِ التي يقولونها، ليس فيها ساحر ولا عملاق ولا بنت السلطان ولا السمكةَ المحققة للآمال. ودائماً يطلُ خالد المالود من فرجاتِ غيم السماء ومن الجموع، يعبرُ الأسلاكَ الشائكة على الأرض.

وتتعجب من خروجِهم المنفرد الصامت، ومن تلمسِ ابنها للطرق، وإصغائهِ للصمتِ أو الكلام أو نحنحة المارة، وفي الصيف يقعدون في الحوش يهمسون همساً لا يُسمع، وكانت الشجاراتُ في الحي رهيبة، ومجيء غرباء وإقتحامهم البراحات وحدوث صخب، وكان أهلُ الحي بأسمالِهم وقذاراتِهم وغوصهم في مقصبِ اللحوم ومستنقعات البحر مثل ريح عاتية في الأحياء الأخرى التي تواجههم وتحتكُّ معهم وتندلعُ الفوضى ونهش الكلاب للأجسام حيث الكلاب رفيقة دائمة لأهل الحي.

هدأتْ هذه الاحتفالاتُ الدمويةُ التي كانت تنطلقُ فيها باحثةً عن أحمد، خائفةً أن يقذفَ بنفسهِ في أتونها، وتجدهُ واقفاً شامخاً بين الفتيان الممزقي الثياب الصارخين الدامين، يُحيلُ بينهم وبين آخرين. تحاولُ أن تُخرجهُ من الحشودِ المتداخلة المتلاسنة الصاخبة، ثم هدأ الحي بإغفاءاتٍ وصحوات طويلة، الناس تمضي بهدوءٍ لأعمالها، الثيابُ تتغير، تلك السمادات إختفت، فِرقُ الكلابِ الشرسة المنقضة على الأعداء والغرباء زالت، تلك الشجارات تلاشت. السعف والجريد يختفيان وتتصاعد الأحجارُ إلا عندها. ماذا حدث؟

لا يكف الفتيةُ عن القدوم، وكلماتُهم تتجلى، وأصواتُهم تتضح، وغضبُهم يتعاظم، كلما دحروا عدوداً ظهر عدو، وقد يكون العدو في الداخل، في الحارة.

مشتْ لأدريس: يا بعلي أريد أن أخرجَ للدنيا، تعبتُ من النفخِ والطبخ والرماد، أريد أن أصيرَ فراشة، أن أنضم لعصافير المدارس!

يضحك، يقودها للعريش حيث الراقصون يدورون، حفاةً، يكلمون القمرَ والبحرَ والسفن التي جلبتهم من الأعماق.

– أنتَ لم تفهمني، أريدُ أن أجلسَ في صفوف البنات في المدارس!

يصرخ فيها:

– ماذا جرى لك؟ أمكثي في الدار ولا تخرجي؟

– أي دار هذه؟ هذا كوخ وسط البيوت والحصى، لمذا لا يكون لنا بيت من الحجر مثل الناس!

– ماذا أفعل؟ أنت ترين جسمي كل يوم، والآن كل شهر.

– يا أبا أحمد أريد أن أقرأ وأعمل!

– تعالي! تعالي! من أدخلَ في رأسكِ هذه الأفكار؟ أهو أحمد الطالب السائب؟

وراء الأكواخ وراء البيوت الصغيرة ظهرَ بيتٌ مضيء، بيتُ التاجر! شامخٌ، مضيءٌ، ذو حوشٍ واسع، ثم طابقان، في الأسفل ضجيجٌ، وفي الأعلى هدوء.

بحثت قدماها عن الترابِ المتقلقلِ ثم صعدتْ السلمَ المؤدي لقاعة، وكان ثمة ضجيج وجماعة من الأولاد وبضعة رجال متناثرين. إقتربتْ من الرجل الجالس في الوسط، يوزعُ الكراريسَ والكلمات ويضعُ إصبعَهُ على الحروفِ وآخرون يتهجون، تقترب أكثر، كأنها تدخلُ مسرحاً يدور، الأولادُ يشعون، وثمة آلاتٌ يُضربُ عليها، فكأنها تصيحُ وتنبعثُ أصواتٌ متألمةٌ ويصعدُ ورقٌ ولهب!

سمعتْ الرجلَ يتكلم:

– ماذا تريدين يا سيدتي؟

التفت وراءها، ربما يخاطبُ أحداً غيرها، سمعتْ أصواتاً غريبةً تطرطشُ حولها، إن الرجل ذا العوينات الزجاجية، القصير، الممتلئ، يخاطبها هي!

توقفتْ الآلاتُ بضع ثوان، صمتتْ الأفواهُ المغمورةُ بالأصداءِ، تطلعتْ العيونُ للمرأة ذات العباءة التي تخفي نصفَ وجهها بقناعٍ أسود تظهر منه عيناها واسعتين مليئتين عميقتين، قالت:

– أريد أن أتعلمَ القراءةَ والكتابة!

صارتْ في وقتِ العصر حيث لم يأتِ الليل المشبوهُ بعد، تمضي حيث الرجل الذي سألها بضعة أسئلة، ثم أعطاها موعداً لتأتي، جاءتْ وجلستْ والزحام الذي رأته خف، وثمة بضعةُ أولادٍ غارقين في صفحاتهم المفتوحة، والآلاتُ صامتةٌ ليس ثمة من يضربها لتتألم، والأستاذ التاجر أخرجَ كتاباً وراح يعلمها الحروف، وسرعان ما أدخلها بين صورِ البط والموز والثعالب، وراح يتهجى وهي ترددُ وراءه، ثم أعطاها الواجب لتأتي غداً في نفس الموعد!

صار الطريقُ تتحسّسهُ وتحبه والورقُ ينمو بين صدرها وعينيها، وترفرفُ عصفوراً يضربُ الحديدَ، ويزقزقُ بالحروف، تلثغُ، وتصرخ، وتضعُ في القِدر كميةً لاذعةً من الفلفل، ويأتي أحمد من المدرسة وينتظر الأكل، ويرى القراطيس مبعثرة، والحروف تطيرُ في فضاء الكوخ وتصطدم بالجريد.

– يا أمي أنا سأعلمك، لا داعي للذهاب للمدرسة، منظرك مضحك!

ويلتهب فمه من اللذوعة والملوحة، ويأبى الجلوس على السفرة، وتخففُ المَرقةَ، وتضعُ الأرز، وتتحسسَّ شعره المفلفل الخشن الذي لا تكاد تدخل أصابعها فيه، وتجذبَهُ للسمكة المشوية، فيندفع بقوة في سلخها وإزالة حتى عظامها.

– سأعلمكِ، سأعلمك، أطمأني!

لكنه ينام، ويشخر، حتى الليل، ثم ينقضُّ على الخبز والشاي، وتسحبه النداءاتُ من وراء السعف، فيلبيها، ويقولُ سأعود، لكنه لا يعود إلا في أعماق الليل البهيم، وهي تنتظره، وقد هدأتْ الذَكرَ الآخر بعلَها، بالأطباق والنارجيلة والفراش النظيف، فناوشها بشوكهِ وسخرَ من كتاب الأطفال، وراح يبكي على طريقتهم وكأنه بحاجة لمرضعةٍ والمرضعة لا تأتي فيزدادُ بكاؤه!

الرجل الأعرج تزداد صعوبة مشيه، وجثومه على مفارق الطرق، وذهابه للبحر، لكن الجسد الهائل يعينه، يتجاوز الحصى، يطعن لخم البحر، يضعها على الصفائح السوداء المتوهجة، حتى هجم عليه قرشٌ، عضه ساقه، وادماه، وراح ينزف في البحر وحيداً، وأصواته تتعالى حتى وصلت الساحل، وإندفع الشباب وحملوه، وجثم على الفراش طويلاً.

يسألُ أحمد:

– هل تريدان أن أترك المدرسة وامضي للعمل، إذا كنتما تريدان ذلك سأفعله بطيبة خاطر!

بدا شامخاً يكاد يصل لسقف الكوخ، فكادت أن تبكي فرحاً!

للباص الطويل مشت، في غبشة الفجر، والمدينة تنفضُّ أرديةَ الخوف من الجن، ولعابَ البحرِ الساخن، تمشي العربةُ تتلوى بين الزمنِ والسحر والشجر، تأخذها بعباءةٍ وترجعها بسروالٍ مخبأ فيها، تنظف وتطبخ وتلمع أرضية الأوربيين اليابسين الذين لا يتركون ثمرة تسقطُ في جيبها من الشجر.

وأحمد يتلقاها وهي تمشي دائخة في الشارع الطويل يصفر تحيةً لها، ويحملها للعريش ويرقدها وهي تضحك وتضربه ولا تتغلغل أظافرها في ريشه.

يجافيها أدريس، يحضر أكداساً من السمك، ويجلس على الدرب يبيع، يبقى على الأرصفة مثل تمثال، وحينما يخلو الزنبيل من السمك، يحمله ويمشي متقلباً في الشارع نحو البيت.

ينثر هناك الحكايات في الشوارع وبذور نور الرحلات وإصطياد الجن واللآلئ ومصارعات الرجال. تحداه رجلٌ من مدينة بعيدة يحملُ على ظهرهِ كيسي رز ويمشي على اللوح الخشبي من السفينة حتى سيارة الشحن، لم يستطع الرجل أن يثني قطعة النقد لكنه هو إستطاع وكبّرَ كلٌ من في القهوة!

❷

تلتفت مبروكة لرمانة الدامعة الملتفة بعباءتِها لا تكادُ يظهرُ منها شيء، والشوارعُ صاخبةٌ، زاخرةٌ، والركابُ يضحكون ويثرثرون، والأشجارُ تركضُ في وجوهِهم، هذه صديقتها التي تربتْ معها، جاءتْ من جزيرة المطر والشجر والسمك، مخدرةً في عطرها وثوبها الأبيض الفتان وتحتشد حولها المرايا والمناظر، زفها الربابنة والبحارة وسكنت في ذلك البيت الأبيض الرفيع، ساعدتها كخادمة، تشرف على المطبخ ولا تقطع البصل وتتذوق الأرز وتتذمر، تلوي بوجهها من تقطيع السمك والزفر والقشور والفلوس المتطايرة في الوجه، وتكاد تتقيأُ من الأمعاء، وتبدو باذخةً، وشعرُها مثل الليل العميق والأساطير والرمانتان الكبيرتان في صدرها مثيرتان، والساقان مكتنزتان يصعد فوقهما خصرٌ نحيلٌ ثم يتألق ذلك الصدر الناهد.

كثيرة هي الصحون التي لديها، عجائب من الأواني، والرفوف المغطاة بالزجاج، والشيء العجيب الموقد الذي يشتعل في عيون عديدة، والطبخ الذي يجري سريعاً بلا دخان ولا نار تهجمُ على الشعر.

في دبيبها الأول في البيت رأت رمانة صلدةً لا منافذَ فيها، مهتمة بالبقع الصغيرة من القذارة، بشكل مروع، لا تكلمها إلا أمراً، تصرفها حين تنتهي من واجباتها. أما هي فليمونة حقيقية تُعصر منذ الصباح وتُقذف في الظهيرة، محبوسة في المطبخ، تعمل مراقبة في بقية الغرف، تطل فيها لماماً، وتمسحها بيديها الصلبتين حتى تلمع، تتحرك بين الجماد بلا حس، تقطعُ صلتَها بالأسئلة والكلام، واللغةُ تنمو في داخلها بإتساع كبير، آذانها مرهفةٌ للأبِ والابن اللذين لا يأبهان بجسدها المتحرك المتراقص المنحني الزاحف الصاعد الذي تنغرز فيه مسامير صغيرةٌ فلا يتأوه، يدورُ بين الأشياءِ يأخذُ غبارَها وفتاتها وأحلامَها ووقتها.

كان الجسدُ مرمياً على الحجر، كانت الأوساخُ تضيء، الورقةُ تُخبأَ في عمق الصدر، رسومات التاجر وكلماته وكتبه تطير حولها، تهسهسُّ، تضربُ ليلَها الغافي، تتحركُ حول قنديلها المتراقص الذؤابة والعمر، زوج رمانة يتطلع فيها، يتحرك حولها في الغرفة، يلامسها وهي تذعر.

مرة غاب لبضعة شهور، الرجل الذي جاء نسي أشياء منظمة كثيرة، إلتاعت رمانة من غيابه، وأجلستها في البيت الباذخ، نامت على سرير مريح، قرأتْ على ضوءِ مصباح، عرفتْ سببَ إختلاجاتِ عينيها.

رمانة منهارة على المقاعد والأسرة، تأكلُ وتبلعُ الحبوبَ وتبكي، إنفجارتٌ مستمرةٌ من الزعيق فيها وفي ابنها، وحين جاء الزوج طارت من الفرح ولكن الزوج كان مختلفاً، عمّهُ الاضطراب، لم يلبث سوى بضعة أسابيع حتى إعتزم السفر.

سمعتْ بكاءَها وصراخَه في حجرة النوم.

– ماذا حدث؟ ماذا حدث لتترك البلد فجأة وتتركني مع سامي محتاجين إليك؟ كيف تفعل بنا ذلك؟ هنا كل شيء! ثمة مال خُذهُ، تاجرْ، أعملْ!

جاء صراخُهُ غريباً مروعاً، ثم كأنها سمعتهما يشتبكان، ثمة حراكٌ جسدي عنيف!

حقيبةٌ ووجهٌ متأثرٌ وغيابٌ طويل!

بعدها غدت رمانة سجينة الكرسي والجدران والأدوية.

حجرة الزوج مضطربة، أوراق كثيرة ممزقة، كتب ملقاة بإهمال، تضعها في أمكنتها، تحمل كائنات ممزقة، أولاداً يصرخون، حمامات تطير في عاصفة. وثمة صورة، ثمة صورة غريبة، خوفتها، رجل في البياض، في غيم وشجر، وفي هدوء ألغى أشياءَ العالم بعيداً وجثم في الإباء والشمم؛ صدر عريض وشاربٌ كثيف.

أين رأت هذا الرجل؟ راحت تبحث في أشياء ذاكرتها المبعثرة.

كانت الصورة ملقاة بين كومة ساقطة أمام مرايا وأشياء المكان الباذخ.

تحمل الصورة لتريَّ زوجها. تقتربُ من سريره ذي الحديد الذي أشترته وسوته له مكاناً للحلم. يجثم ظهرُهُ على الحديد والمسند وتحته السجائر والشاي والقهوة. يتمددُ ويتأملُ بشظايا وبقايا، هذا الجسدُ كان يعصفُ بالبحر.

ترفعُ الصورةَ وتسألُ عنها.

أدريس ساكن، ناء عنها، مجاف لها. يُلقي نظرةً سريعة ويعود لقوقعته. وجهُهُ ظل جامداً، لم يختلج لمرأى الصورة. ربما هو لم يره. لكنها متأكدة إنه مر ببيتها هنا.

تحاول أن تلتصق به، أن تحيي ذكورته، تمسح على صدره. لكن أجزاءه لا ترتعش أو تنتفض كما كانت تتفجر بالحياة. تعانقا طويلاً على هذه الأرض، بفراش تحتي، لا يزالُ يقاومُ صلابةَ وحصى الأرض، ولم يتفجرْ جسدُها حياةً سوى بأحمد، ظهرَ كعاصفة في جسدها ثم خمد. حاولتْ لكن شيئاً جديداً لم يحدث. أيكون أدريس قد عافها؟ أيكون الحب فيه قد ذبل ولم يعد يخلق عصافيرَ مجنحة؟

– من هذا الرجل؟

يحدق فيها وسيجارته تضيء وجهه المتداخل بالظلام، الوجه الصلد والرأس الكبيرة والشعر الخفيف الهارب، تحملق في الوجود، تتمتم بستبيحة، وبدت عيناه كأنهما تدوران حول الرجال الكثيرين الذين رأتهما. القباطنة والبحارة والمتعلمون الجدد الذين نزلوا في المقاهي والمكاتب، والموظفون ذوو الهيبة، إنه لا يتذكر أحداً منهم.

يفكرُ ملياً ويقول:

– من يكون؟ ترينه أحد هؤلاء المتعلمين المغرورين الذين تكاثروا هذه الأيام.

– كانت صورتُهُ في حجرة السيد عصام هذا الرجل المحترم..

لكنها لا تكمل. بصرها يطوف بالسطور وهي تهرب منه، الصفحات المليئة ليست مثل كتب الأستاذ التاجر المليئة بالصور والكلمات الكبيرة.

يلقي برماده في الفضاء القلق:

– أي محترم هذا الذي يتوارى ثم يسافر بل ربما يهرب من قضية ما!

تطالعه بدقة، تجوسُ خلاله، زوجها في البحر والموانئ والحمالة، جسد أُرهق بالعمل، وأُلقي في الساحات العامة وزوايا الشوارع ليبيع، رأسه موجهة نحو الأرض، يداهُ تخترقانِ الحضورَ والأسماكَ المتوحشة، فكيف سيعرف الكتبَ والمدارس والوجوهَ الغريبةَ الطالعةَ منها ومن الدواوين؟

السفن عرفها والقباطنة خضع لهم والقروشُ القليلةُ خيوطهُ بين بيوتِ السعف والدور والطبول، رأسه مليئة بالحكايات التي تذوب شيئاً فشيئاً مع عظامه، تتوهجُ مع سيجارة أو كؤوس من الكحول يشربها وراء السعف والصمت وبين الدخان والضحك، ساعات من البهجة يأتي إليها مغسولاً من التراب والرماد ويصحو متعكر المزاج قابلاً للخناقات.

كانت لحظات الفرح الليلية قوية لكنها لم تدم كثيراً!

نضبَ البيتُ من النقود، ثرثرةُ أدريس تتحولُ إلى شباكٍ لاصطياد الغبار، رمانة متجمدة على مقعدها لا تذهب لعمل وبنك، كأنها تزحف في البيت ولدها يضج بالصراخ ويتشاجران كل يوم.

جاءت بابنها ليساعدها. الحديقة مهملة، وورق الشجر حزين، وسامر ينفخ في البوق مهدداً زجاج النوافذ بالسقوط، وكومات الثياب القذرة عطنه، والمطبخ، والقدرو، والجبن المتعفن في الثلاجة، ورمانة تغتسل وتحل الكلمات المتقاطعة.

فجأةً نُظفتْ قممُ الأشجار من الأعشاش القديمة، ظهرتْ أكداسُ الورق في تلالٍ سوداء تنتظرُ سيارة النظافة، وراحتْ الثيابُ ترقصُ على الحبال!

يقرأ لها أحمد مقاطع من قصةٍ وهي تطبخ، صورته تتخلل خيوط البخار، ولمسات أصابعه تحنو على بقع الزيت الشاوية لجلدها، والكرسي يضمهما وهي تصغي لصوته وتتذوق الطبخة الرائعة، وعيون سامي تتجول حولهما، ورمانة تتذوق الأرز جامدة الملامح تنتظر بلهفة نضج السمك المرتعش زيتاً وناراً.

يأكلان وحدهما، يسندها وهي تودعُ مساءَ البيتِ الغارق في الهدوء، الحارةُ تنتفضُ قبل المغيب، الأصحابُ كانوا ينتظرونَهُ ويتحلقون حول هداياه من الكتب والمعجنات وتنتشر بعدها اللغة السرية التي لا تفهمها.

في تقاربهما ظل سامي في عليائه ينظر لهما كحشرتين تسللتا إلى منزله.

يدمدم أحمد:

– لماذا تعملين هنا؟ أنتِ تحرجينني بعملك هذا. هؤلاء مجرد طفيليين!

ترفعُ رأسَها عن القِدر: ماذا يقصد بهذا الكلام؟ لم تر في كتبِ الأستاذ التاجر أية كلمة مثل هذه؟ صارت الآن كتبها أثقل. تستطيع أن تؤشرَ بأصبعها على سطور وتتهجأ.

تخرج من هذا البيت فأين تذهب ومتى يتخرج أحمد من هذه المدرسة ذات المدد الطويلة التي كأنها لا تنتهي!

يتجابه الديكان الفتيان، سامي يرفعُ إصبعه في وجهِ أحمد، ويعلو صوته:

– أنتم مجرد حثالة!

– وأنتم جماعة مدللة فاسدة!

يكاد ولدها يجرجرها عبر الشوارع التي تندفع فيها السيارات وتصرخ الأبواق، ويشتم السواق، وهذا أحمد بقامته العالية ورأسه المتقلبة بكبرياء شامخة، وبجسده الضخم، يطرد الحشرات والأشياء والأصوات من حولهما بدوائر أصابعه، ويحميها من الحديد.

توقفت عن العمل وجسدها كله يتنمل. لا يكف إدريس عن الذهاب للبحر ولو طلعت كل قروشه على الساحل. ويصير مسحراتياً في رمضان ويتمكن من إيقاظ الناس وملء عربة من المكسرات والأرز في العيد.

لكن النار تخبو، والمعلم يريد أجرته، وأحمد لا تنتهي طلباته.

كان ثمة طرقٌ في بدايةِ السماء، وهي تتعكزُ على جوعِها وتفتح الباب برهبة!

تتفاجئُ بالفتى سامي دون غيره. توقعتْ الأمَ لكن تلك ذات كبرياء سقيمة. لكن سامي، سامي دون غيره يأتي للحي؟ ويقف عند باب كوخ ويدق طالباً مقابلة السيدة في داخله؟

يسألها:

– لم تأتِ للعمل؟ أمي تسأل عنك؟ هل تدرين إن أبي عاد من السفر؟

كان خجلاً فرحاً، لم يمد يده ليصافحها بل بقيت عاطلة متوترة قرب فخذه.

هزي جذعَ الحياةِ لتتساقط النجوم، هذا الكراس ينمو، هذا الدفترُ يمتلئُ بالكلمات، لن يُسقطَ المعلمُ هذه الأشياء، يتطلعُ إليها منبهراً، يأخذُهَا لترى الكتبَ العجيبةَ الكبيرةَ التي أحتضنتها الخزائنُ المغلقةُ بالزجاج، وترى على الأغلفةِ صورَ الطيور والسلاحف وبشراً غرباء خرجوا من الكهوف ذوي شعورٍ كثيفةٍ ويحملون عظاماً ليدرأوا الوحوشَ، وحين تفتحها بين صدرِها كله وترى الكلماتَ النملية تسيرُ نحو الرحيق، وهي لا تفهمُ هذ الدبيبَ الغامضَ لمملكةِ الحيوان نحو الحدائق والشعل البعيدة.

هل يمكن أن تخرجَ من الكهف، أن تستبدلَ السعفَ بريشِ الطيور؟

زحفتْ نحو زوجها الراقدِ على عرشِ الفحم، صنعتْ الأسماكُ مصيدةً له، نام في صَدفة الحظ، أُسر في السعف، هل تستطيع أن تطيرَ معه أو بدونه؟

هل السماء فارغة أم ثمة صيادون يترصدون ببنادقهم؟

تري أحمد أوراقها، نعسٌ، سأمٌ، هذا الابن الذي يزحف للمدرسة، بين يديه سهام فضية توجه للطرائد، يتطلع للكلمات، ينتبه، يصحو، يتطلع فيها بذهول.

يحضنها، يقبلها، تضحك بين ساعديه المفتولين وأدريس يتعجب من هذا الغرام الخائب.

في سهرة الشباب عند القنديل، على تلك الأبسطة الرثة من غزل النساجين الموتى، الذين تدفقت الأمواجُ الصاخبةُ على حقولهم، يشعشعُ نورُ ورق، تتكدس رزمٌ غريبة، تستبدلُ القهوةَ والتمر بكتب، وأضلاع السمك بأقلام.

تتسعُ خريطةُ التمرِ لتصعد للقمر، الدُورُ تُنسجُ من البحر، والقرى تحلمُ بالملكوت.

❸

حلمُ سامي أن يكون وحيداً، أن يدور في خيطه المقطوع. خارج دوامة الحياة، والأسرة، ورماد الأكواخ الشعبية المحترقة.

في ذلك الكوخ، حيث البراحات الواسعة، والتلال الرملية والمنخفضات، ثمة رائحة فظيعة للجسد.

الرجل الوسيم أشار إليه. فحَّ في الهواء وخلق دوائر من الشهوة. خاف. رفاقه بعيدون. والكرةُ في يده. جرى وشبحُ الكوخ يأخذُهُ لعطرهِ، عطرُهُ الغريبُ الفواح، يجعلَهُ في الفراشِ يتلاعبُ بجسده.

في الفراغِ الرجلُ وصوتُهُ: تعالْ!

ماذا سيفعلُ به؟

يرى جسدَهُ في مرآةِ الحمام، يبعثُ على رغبتِهِ الشديدة وإنتصابه.

في الفصل يجلس مع حسن مأخوذاً به. فتى أبيض ذو وجهٍ منمنمِ التقاطيعِ الدقيقة، ينبضُ نوراً هذا البدرُ، وهو يشتهي أن يقبله. ألا يسمح له؟ لماذا صار يفكر فيه ليل نهار؟

المهابة فوق طاولة الطعام، أبوهُ بقامته ومهابته يحتل القيادة، حتى لو لم يكن موجوداً يظلُ الكرسيُّ فارغاً، وهو كثيراً ما يكون فارغاً.

البسملة والصلاة والكائن الأعلى وجهنم المفتوحة للعصاة لم تدعه أن لا يفكر بحسن. أجملُ من فتاة. أنعمُ من فراشة.

يمشي على الشاطئ مع حسن. يزقزق قلبُه وهو يرى قدميه البيضاوين الناعمين. النوارس تصيح فوق القوارب، والموجات تضرب الأشياء وتنتحر على الرمل مخلفةً زبداً.

أحمد الأسمر العملاق يسبح عارياً، يضحك وهو يخرجُ من المياه والنورُ ساطعٌ جسده، حسنٌ يطالعه ويبتسم بغنج.

يأتي السربُ الأسمر، من أزقة المعادن الذائبة، من بقايا المصائد والنوى، من رائحةِ المقصبِ حيث الأبقار تجأرُ بالشكوى والأنين، يشمُ رائحةَ طريدة، تتقدم الثلة المبتهجة الراقصة، تتثنى وتتلوى على الرمال، وتهزُّ ساعدي حسن، ترفعه وهو يصرخ بدلال، يحاول سامي أن يمنعهم، يمسكُ بأسمال قزم صغير متجبر، القزم يحاول ضربه، يتعارك معه، يضعه على الرمال ويعصره والولد راح يصرخ بذعر!

حسن توارى وراء الشجر، وبدأ يبعث آهات شهوة مريعة!

يمشي مذعوراً.

بوده لو يحرق كلَ هذه الأكواخ. من النافذة يراها مستنقعاً ضوئياً. شجاراتٌ وسيلٌ بشري قذر، يمشي بينها، كوخُ البحارِ الأسود إدريس تنبثقُ من خصائصِ سعفهِ لمعاتٌ من النور، ثمة همسٌ وراء الخوص، يضع أذنه وقلبه يدق، كأن ثمة عرساً، الحفل البهيج يصعد للسماوات، أحمد من بين الموج يغني ويقود السفينة، كأن وجوه البحارة مضاءةٌ بألف شمس، أيمكن لمبروكة أن لا تسمع كل هذا الصخب وتصحو؟ ليس ثمة سوى هؤلاء الأولاد يحولون رمل الحوش لسجادة من الخرز الملون والطيور.

سمع صرخة:

– ألا ترون شيئاً هناك؟

– نعم، ثمة من يتنصت!

– أسرعوا!

إمتلأ بالخوف، ثورٌ أليفٌ كان يمشي في الزقاق ذاهباً للمقصبِ بكبرياء، عروسٌ وصاحباتُها المفعماتُ بالياسمين يطرنّ سرباً من الغمام، حرفيونَ منهكونَ أُطيحت بخرقِهم وأدواتِهم في موت المساء، وهو يبعثرُ الأجسادَ ويقتحمُ الثللَ الصديقة، ويسمعُ النداءات النارية وراءه.

الحارة على قابِ قوسين من هدبهِ وغدت ظلماء، طرقُها تفضي لذاتِها والأبوابُ والجدرانُ هي نفسها، وجدَ نفسه محاصراً في زقاق، الجمع كان في كل الجهات.

الضرباتُ والصفعاتُ قربته من التراب. يتطلعون فيه كولدٍ بنت. وأحدهم يخرج لسانه قرب خده!

يبتعد متألماً متقززاً. هوة كبيرة إخترقتْ داخله.

سيجدُ يوماً بعد يوم ماذا تعني أسلاك المدرسة، ونتف الطباشير، وورق الجرائد الممزق على حرابها الصغيرة. وجثومه وحيداً في زاوية.

يا إلهي كيف صار من ضربوه أبطالاً؟ يا له من جبان وهو يبكي، وهم يضحكون عليه ويتركونه للقطط تحدق فيه.

يمشي في ساحة المدرسة. أحمد في مقدمة الثلة يرفعُ رأسه للسماء، والأولاد يمشون وراءه وحوله كأنهم حرس.

مراراً يراهم مجتمعين، مثرثرين، غاضبين ضاحكين، لو علق بينهم لاتخذوه سخرية.

تشتعل المدرسة، الأولاد المسالمون يصيرون مثل الثيران الهائجة، شلالاتٌ من عظام ومياه وصراخ تضرب الأبواب. متقوقعون يصيرون جناً تطير في الساحة، وينزلون السلالم على خشبها المتلوي، ويقلعون الأبواب وهو صار همه أن يلتقط كراساته وكتبه، وتدفقُ المياهِ البشريةِ الساخنة من الأبواب يضربُهُ في صدره. حتى جرى بدونها، وعبر الساحة المضطربة بصعوبة، ورآهم يدكون البوابة ويصفعون الناطور المذعور الصائح، وتتعوى وتتمزق تلك البوابة من الشلال المعدني المتدفق الهائج، وتظهر الشوارع الخارجية، تظهرُ كنتفٍ من زجاج طويل، كصور لعمارات قليلة، وجزء من ساحة ذات لون ملحي، عليها آثار أقدام لاعبين، ثم تظهر رؤوس الطلبة موجات صغيرة متلاحمة مضطربة، بحر أسود على ثياب وسروايل، والهياج يعم ويصدم أذنه بحدة، والكتل تنازعه، والكثيرون أخذوا كتبهم وكراساتهم معهم، ويستغرب، والموج لا يدفعه للرجوع، وتظهر الساحة الخارجية الواسعة أكثر، ووراءها في البعيد ثمة خطٌ طويل من العباءات النسائية السوداء ومركز الشرطة شاهر سلاحه، ويعم الاضطراب الجسد الطلابي المتلاصق المشدود على التوتر وتتعدد أرجله وبحثه عن سبل للمشي الصاخب.

ظهر الانتفاخُ الطلابي كبيراً في الشارع، ورؤوسُهُ مشدودة للخيول التي تحمحم وسط الساحة، وراح رأسٌ كبير يخترقُ الساحة صاخباً متوتراً، ثم تفكك وتناثر والخيول تجري نحوه!

ذهل سامي من هذه الاندفاعات المجنونة في كل صوب، وراح يجري بقوة، وكان الشارع بعيداً، وأفراد من الطلبة كانوا يركضون حوله وأمامه مرددين أقوالهم الصاخبة.

لا يزال الشارع بعيداً، وبدت الخيول والرجال فوقها بوجوه الصلبة القاسية والعصي المرفوعة في أيديهم كحصادي سنابل أو رؤوس يانعة القطاف، وكانت البنات على الضفة الأخرى من الشارع يصحن، والنسوة المتلفعات بالعباءات والبراقع يتوارى أي شيء منهن.

رأى طالباً قربه يسقطُ مضرجاً بدمه، جاءت له الضرية على الرأس، الرأس الصغيرة ذات الشعر الكثيف والوجه النحيف تحتها الأنف الدقيق، لمحه لمحة، وراءه البيوت والسماء والفارس والحصان.

لم تعد ثمة مادة صلبة فيه، راح يطير ويصل للطابور النسائي المتعدد الأشكال والملامح، المضطرب، المذهول، الممزق الصفوف ذو الصيحات المذعورة، وما تزال الخيولُ تجري، تحمحم، كأنها تشتهي الدم، هذه الكائنات الجميلة اللطيفة، كيف تحولت لوحوش؟

ثمة من يطارده، ثمة وجه أسود حانق لم يكل الاندفاع وراءه، إن يتقدم، يرفع عصاه، كأنه سوف يحصد رأسه المغمور بالنحو والنصوص والبلاغة والجغرافيا، وهو يرى الأرجل الأربع للحصان، لم يكن فرساً، ينحني، يقترب من الأرض، تتناثر الحصى قربه، ويضرب الفارس بعصاه، وهو ألتحم بالأرض وحركت العصا شعره، ومضى الحيوان الهائج عنه.

يمشي مضطرباً، توغلت الأحجار في ركبتيه، يحسُّ شيئاً من الفخر، بهذه الملابس الترابية، والهيئة الفوضوية.

المدينة في حالة فوضى، سكان الحارة تداخلوا والأحياء الراقية، الدكاكين مغلقة وانطفأت النيران في المخابز.

ثلة نساء قرب منزلهم، بانت مبروكة بعباءتها المتربة، وفاجأته صورة أمه بفستانها المضيء اللون.

جاءته مبروكة بوجل وقلق:

– ماذا حدث لك، أأصبت؟

لم يجب، حاول لحظة أن يظهر شكل البطل، لكنه إستعاد كل تلك الضجة والصراخ والدماء والركض والخيول، الخيول التي ما تزال تجري في أوردته، وفي هذه اللحظة اقتربت أمه مبتسمة لمرآه مشوشاً:

– أنظروا ولدي..!

صرخ:

– هؤلاء الطلبة قاموا . . قاموا بعنف رهيب!

تنظر إليه رمانة بقلق:

– أحدث لك شيء؟ هل أصبت ؟

راح يشير بيده، غمغم: الخيول، البوابة، الضجيج، الكراسات المليئة بالواجب المعرضة للضياع، الفتى الساقط على الأرض محطم الرأس، رأيت قشرة رأسه الدامية!

لم يأكل إلا شظايا من مواد لا تبلع، الحنان الكثيف المتفجر من أمه وأبيه وكلماتهم الصارخة عن الواجب، والوطن، جعلته في حيرة، إنطوى على نفسه يفكر بهذه الكلمات الكبيرة، وهو يرى عصا الشرطي تقترب منه ولا تطال رأسه وفي النوم تضربه مراراً، ولا يصحو إلا على إنفجارات الديكة.

الأحياء لم تعد كما هي، الثللُ تقف عند المصابيح، حلقات الرجال تتسع في البراحات، ساحات اللعب بالورق والنقود الصغيرة إختفت، البيوت والأمهات تتداخل مثل ساحة كبيرة للصور الزاهية والقاتمة والمودة والدموع والصراخ المتفجر فجأة في هذا البيت أو ذاك.

مجلس البيت يضيء بقوة، أبوه يجثم مع رجال وشباب قلة ويتكلمون بهدوء حيناً وصخب في أكثر الأحيان، ويذهل من مجيء أحمد ومعه ذلك الفتى الذي تشاجر معه وحسن الذي أهتزتْ نفسه لمرآه!

يتتبعُ خيوطَ الكلمات ونثار الأزقة وتتبع أخبار المدرسة المغلقة، وتوجيهات الأساتذة السريعة والألغام المدسوسة بين السطور، ويبحثُ عن سببِ مجيء أولئك الأتراب المشاغبين في مجلس الرجال المحترمين، وتتلمسه أمه بحثاً عن ملامحه الضائعة وهو يحضنها خائفاً عليها من الغطس في بركة رماد كثيفة غريبة، ويدهش من تبدل ملابسها بسرعة شديدة، فتلك الفساتين الزاهية والبلوزات الوردية تبدلت إلى سراويل رمادية وقمصان عادية، وأبوه نزع الغترة والعقال والثوب ولبس البنطال وتضخم شاربه المحلوق.

يحب أن يعرف ماذا يجري؟ والمدرسة قد فتحتْ أبوابَها وخسروا شهوراً وعليهم أن يقدموا الامتحانات بعد أسابيع قليلة، وثلة أحمد تراجع قرب بستان وتصطاد السمك وتضحك وتسبح.

في هذا البيت لا توجد سجادة للصلاة. لم ير أمه وأبوه يسجدان. لم ير هؤلاء الغرباء وأحمد وثلته يصلون. من توفيره الصعب إشترى سجادة. قال له المعلم: إلهنا موجود في كل مكان، يمكنك أن تصلي على أي شيء، على التراب، على الحصير وتضع ثوبك النظيف أو كوفيتك، لكنه قتر على نفسه ليشتري السجادة حيث الحرم والنور.

خائف من نتائج الامتحان المقبل، يذاكر طويلاً، يصلي.

– ماذا تفعل يا سامي؟

صامتٌ، يقرأُ في سره، ويركع.

– ما هذه الحركات؟ أأدخلوك في هذه الخرافات؟

سحب السجادة من تحت جبهته وفوجئ بهذا التصرف الغريب!

أزاحهُ من مكانه من طمأنينته، من النور المقدس الذي دخل فيه، أحسّ كأن السماء تضطرب فوقه.

جلس معه، نثر ورقاً وكائنات تطير في الأعالي، تصفق باجنحتها، سرمديات أرضية سحرية مشعة تملأ الآفاق فوقها نور، أخرج له الكائن المتوحش من الكهوف، ونشر صور الكائنات في البحر والبر والفضاء.

كل ساعة فراغ ينفرد به، هذا الكائن الضخم المحيط به، المتلكم بقوة وثقة، يحرق خيام الصحراويين اللصوص، ويدخله مدنهم الملأى بالعبيد والجواري والمقطعة أيديهم وأرجلهم من خلاف،

– سيدي أن السماء تتزلزل ومدينتي كافرة وغداً سيكون الطاعون أو الزلزال العنيف! وأبي يدعوني للضلال!

يتسلل للمسجد، ينغمر بالحشد الترابي، يغتسل بمياه قدسية، يخرج ويرى رجلاً يسلم عليه ويدعوه لمساعدته في كتابة رسالة، يبدو أن الرجل غريب، والغرفة صغيرة ضيقة، وحين أغلق بابها شعر بقلق.

الرجل لم يأت بالورق والقلم، وإستند إلى سريره، الرجل طويل ويده تحرك بقع جسده اللامرئية، ويتطلع فيه بغرابة، ويخرج من تحت السرير زجاجة وكأسين، يصطكان في طبلة أذنه.

يمسك يده ويقول:

– تعالْ قربي!

– أين الرسالة؟

جسده يهتز، ويرتعش، ويحسُّ بإمعائه تتلوى في فمه، وينفض يده ويفتح الباب بصعوبة وهو خائف من هجوم الرجل الذي كاد ينقض عليه.

في النادي ثمة جمع يحدق في الكلمات. ثلة أحمد كانت في مكان بارز. أجنحة الملائكة محترقة، لم تعد تطيرُ في السماء، الشباب على صدر مسرح ناري. يؤبنون الأموات، ويذهبون للمشرب يصخبون. هناك تطاح بالآلهة.

يحدق في الورق. مكتبة أبيه مليئة، والكتب لم تفتح، يرى الأفواه تتكلم، الرؤوس الوقورة تطلق النار، الحلقة الدائرية في النادي بهياكل الشباب العظمية الرقيقة تغزو المدن وتصرع الجيوش.

الشاب يتقدم منه، يدور حوله برقصة ديك، اسمه يدوي محمد الأسمر، حين يتكلم يخشع الآخرون، قاعة النادي تهابه، ومن بين الحشد الكثيف المصفق للضيف الغريب الأليف ينهض ويعترض. المكان يدوي، الوهج يأخذه وحيداً، كل تلك قامات كبيرة وهو عود ثقاب لم يشتعل، يسأل أباه عن محمد الأسمر، فيجلس قربه ويتكلم عن بحار تعلم وصعد أحجار الجبل وبنى.

– من الكلمات البسيطة تكون. من الخوص. كانت ثمة حشود ودوائر هائلة من البشر كلهم ذابوا في البحر والرماد والزبد، أشخاص قلة يبقون. محمد عاش في الأكواخ والغرف الصغيرة.

ثم رآه في الجريدة ميتاً. جثة ممزقة، ولونه الأسمر لم يبق منه شيء. أرتعد، تجمد، هذا الحي الوثاب، هذا الذي لم يزدهر شيباً وأولاداً يتحول لقصاصة في جريدة؟ سيكون السر عظيماً أقتلوه أم قتل نفسه؟ ما الفرق؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنطولوجيا الحمير «قصص» دار نينوى للدراسات والنشر 2017.

❖ «القصص: انطولوجيا الحمير – عمران – على أجنحة الرماد – خيمةٌ في الجوار – ناشرٌ ومنشورٌ – شهوة الأرض – إغلاقُ المتحفِ لدواعي الإصلاح – طائرٌ في الدخان – الحيُّ والميت – الأعزلُ في الشركِ – الرادود – تحقيقٌ – المطرُ يموتُ متسولاً – بدون ساقين – عودة الشيخ لرباه – بيت الرماد – صلاةُ الجائع – في غابات الريف – القائدُ مجنونٌ – الحية – العـَلـَم – دموعُ البقرة – في الثلاجة – مقامات الشيخ معيوف».

عبـــــــدالله خلـــــــيفة : علـــــــــى أجنحــــــــة الـــــرمــــاد ــ قصـــــــة

❶

تمشي مبروكة في الزقاق تحذرُ الأرواحَ وتلتقطُ أشياءَ مفيدة، وتسمعُ أقوالاً حكيمة، هدأتْ من غضبِ كناتها، ووضعتْ لهن خطط الغداء، وجادلتْ الحوشَ وأزاحتْ أوراقَ الشجرِ الصفراء.

تمشي في قلبها غصةٌ سقطتْ في الأعماق السحيقة، تحملها برفقٍ لئلا يتفجر البئر بالمياه.

ابنها أحمد الذي كتبتْ له الأحرازَ وكلمتْ الشيوخَ الحكماءَ وإستضافتْ الأخوةَ الغائبين، والقتْ الجمرات والبخور، لم تصلْ لسرهِ الضائع، ولكن المعلم أخبرها أن الحوت رجعَ من المحيط، يحمل يونس، وجواهر ثمينة، ولديه صورٌ عن أحمد وخيوط قديمة، العملاقُ الأب الأسود من الحارة، ظلَّ يحاربُ السمكَ والسرطانات ويحملها للسوق، ويفتضُ المصائد، والحيتان الصغيرة يحملها على ظهرهِ ويقطعها، ويصيرُ حداداً يضربُ الفلزات ويشكلها مثل القصائد، ما يزال يدور حولها بصمته وألغازه.

تؤنسنُ ترابَ الحارة بخفها، تتبركُ بحكاياتهِ الكثيرة، كيف إغتسلتْ بنبعهِ وهي صبية، وكَبُرت مع أحجاره، ورشَشَها دمُهُ وإختفاء شبابه ووحدها رمانة ظلت صفراء، جعلها السكر متضخمة البطن، بين أصابعها أكياس الحبوب.

تصعدُ سلمَها الصعب، طاول رأسُها السماءَ، وشعرها نجومه السائرات البليدات، ولم يشتعل، وبقى الحناء في رأسها، والشعل.

رمانة ضائعة بين الحمام والقهوة للبعل والتمر اليابس، وهي نفسها في تمرة ولم تذقها منذ سنين، وتحضنها بقبل الشوق، وسحبتها من مواعينها، وأطفاتْ القدرَ بأصابعها ولمساتها والأرز الأصفر والسمك ينتظر شهية الزوج.

إلى الساحاتِ، إلى الضجيج العارم، والصواريخ المشتعلة في السماء، إلى الشباب الهادر الضائع الملامح، والسنوات، والآمال.

عباءتان، قامتان، تمشيان بين السيارات، تصعدان بصعوبة الباص، تجثمان على المقعد، ومبروكة تطل على الشارع فرحة، بالمرئيات، ورمانة هاجعة، مغمومة،ابنها الفرح بالاحتفالات مثل مبروكة عاش طيفاً في فتوته، وشقياً في طفولته، في السنوات الأخيرة ظلت تنتظره.

ما هذه الروح التي تنتفض في مبروكة؟ أي امرأة كهلة مثل صبية تتدفق حناناً وفرحاً؟ ما الذي أخرجها من الكورة التي إستحالت أنفاقاً لعيش البشر، مثل الخنفساء التي إستحالت لفراشة، تطيرُ على الشاطئ، في منازل جيرانها وفرق الغناء وبكاء الأطفال وضجيجهم في الحدائق، تختنق بالعبرة ودخان القدور، تسبح في المياه، تضحك على البنات الشارقات بالماء.

كم طالعت الشبان بالذهول، هي التي أحضرها السندباد من البحر، ذلك البحار العملاق، من جزيرة أهلها، من مرتعِ النخيلِ والغنم والمصائد، حملها بصناديق سحرية، أقمشة تطير في رسوم اللآلئ، وبسيفٍ لا يزالُ يحملُ رمادَ القراصنة، وبأحجارٍ تتلاعبُ بالأقدار، وتوجها في الكورةِ وأغلقَ عليها الأبواب، فصارت مثل فحمة تحولتْ لماس.

أحمد طلع من مخزن الفحم شرارة، الولد الذي تلاعبت به صار يحملها بين ساعديه، الذي علمته الخرافات والقصص وسيرة جزيرتها وسندبادها الحاكم غدا بحار القارب الذي ينزل في الأعماق، يحملُ الأحياءَ وتخرجُ جثثاً، يرافقُ الأصدقاءَ ليختفوا معه ثم يصيرون سيراً وأرواحاً في الليل الساهر.

في الليل يمشون، يتزاورون.

رمانةٌ صامتة، متعاليةٌ على الأشياء والبشر، وهي السائرةُ في ممرِ الغبار. قلبها طائرٌ يحوم على ابنها في الحبس. لا تهنأُ بزاد أو برحلة. لم يعد زوجها يطيق حالها. كل خيوطها تمضي وتنتشر بين السيارات والمارة والبيوت حتى تعلو فوق الأسوار وتدخل وراء القضبان.

كل دقة باب تظنها يده.

كل صرخة مذياع تظنها من أجله.

تطالعها مبروكة وتدخل في تضاريسها، تسألها عن ينبوع الديرة، عن الساحرة أم جان، لكنها تطالعها بعينين بيضاوين.

ألقتْ مرساتَها في قعر الشياطين.

– هل يقدر خالد أن يخرج ابني؟

سكنتْ مبروكة. سمعتْ الصمتَ في الليل، رأتْ الأولادَ يتحولون إلى رجال، سبحتْ في الفضاءِ وثوبها يشتعل، تحدقُ في الأولاد؛ نمر، فهد، ثائر، ثامر، باسل، علاء، عامل..

ليس لهم آباء، لم ترهم في الأسواق، وعند الحرفيين، في تلك الأنفاق المليئة بالشرر والرماد، لم يشتروا منها في سوق الأربعاء حيث تبيع.

عبرَ السعفِ والجريد كانت تنصتُ لكلماتِهم وحكاياتهم، تدخلُ حيناً عليهم تضعُ الشاي أو القهوةَ والتمر، وترتفعُ أصواتُهم بالشكر، وتظلُ تضعُ آذانَها على الفراغِ المحدودِ تُصغي لما يملأُ الفضاء، وتدهشُ للاشياءِ العجيبةِ التي يقولونها، ليس فيها ساحر ولا عملاق ولا بنت السلطان ولا السمكةَ المحققة للآمال. ودائماً يطلُ خالد المالود من فرجاتِ غيم السماء ومن الجموع، يعبرُ الأسلاكَ الشائكة على الأرض.

وتتعجب من خروجِهم المنفرد الصامت، ومن تلمسِ ابنها للطرق، وإصغائهِ للصمتِ أو الكلام أو نحنحة المارة، وفي الصيف يقعدون في الحوش يهمسون همساً لا يُسمع، وكانت الشجاراتُ في الحي رهيبة، ومجيء غرباء وإقتحامهم البراحات وحدوث صخب، وكان أهلُ الحي بأسمالِهم وقذاراتِهم وغوصهم في مقصبِ اللحوم ومستنقعات البحر مثل ريح عاتية في الأحياء الأخرى التي تواجههم وتحتكُّ معهم وتندلعُ الفوضى ونهش الكلاب للأجسام حيث الكلاب رفيقة دائمة لأهل الحي.

هدأتْ هذه الاحتفالاتُ الدمويةُ التي كانت تنطلقُ فيها باحثةً عن أحمد، خائفةً أن يقذفَ بنفسهِ في أتونها، وتجدهُ واقفاً شامخاً بين الفتيان الممزقي الثياب الصارخين الدامين، يُحيلُ بينهم وبين آخرين. تحاولُ أن تُخرجهُ من الحشودِ المتداخلة المتلاسنة الصاخبة، ثم هدأ الحي بإغفاءاتٍ وصحوات طويلة، الناس تمضي بهدوءٍ لأعمالها، الثيابُ تتغير، تلك السمادات إختفت، فِرقُ الكلابِ الشرسة المنقضة على الأعداء والغرباء زالت، تلك الشجارات تلاشت. السعف والجريد يختفيان وتتصاعد الأحجارُ إلا عندها. ماذا حدث؟

لا يكف الفتيةُ عن القدوم، وكلماتُهم تتجلى، وأصواتُهم تتضح، وغضبُهم يتعاظم، كلما دحروا عدوداً ظهر عدو، وقد يكون العدو في الداخل، في الحارة.

مشتْ لأدريس: يا بعلي أريد أن أخرجَ للدنيا، تعبتُ من النفخِ والطبخ والرماد، أريد أن أصيرَ فراشة، أن أنضم لعصافير المدارس!

يضحك، يقودها للعريش حيث الراقصون يدورون، حفاةً، يكلمون القمرَ والبحرَ والسفن التي جلبتهم من الأعماق.

– أنتَ لم تفهمني، أريدُ أن أجلسَ في صفوف البنات في المدارس!

يصرخ فيها:

– ماذا جرى لك؟ أمكثي في الدار ولا تخرجي؟

– أي دار هذه؟ هذا كوخ وسط البيوت والحصى، لمذا لا يكون لنا بيت من الحجر مثل الناس!

– ماذا أفعل؟ أنت ترين جسمي كل يوم، والآن كل شهر.

– يا أبا أحمد أريد أن أقرأ وأعمل!

– تعالي! تعالي! من أدخلَ في رأسكِ هذه الأفكار؟ أهو أحمد الطالب السائب؟

وراء الأكواخ وراء البيوت الصغيرة ظهرَ بيتٌ مضيء، بيتُ التاجر! شامخٌ، مضيءٌ، ذو حوشٍ واسع، ثم طابقان، في الأسفل ضجيجٌ، وفي الأعلى هدوء.

بحثت قدماها عن الترابِ المتقلقلِ ثم صعدتْ السلمَ المؤدي لقاعة، وكان ثمة ضجيج وجماعة من الأولاد وبضعة رجال متناثرين. إقتربتْ من الرجل الجالس في الوسط، يوزعُ الكراريسَ والكلمات ويضعُ إصبعَهُ على الحروفِ وآخرون يتهجون، تقترب أكثر، كأنها تدخلُ مسرحاً يدور، الأولادُ يشعون، وثمة آلاتٌ يُضربُ عليها، فكأنها تصيحُ وتنبعثُ أصواتٌ متألمةٌ ويصعدُ ورقٌ ولهب!

سمعتْ الرجلَ يتكلم:

– ماذا تريدين يا سيدتي؟

التفت وراءها، ربما يخاطبُ أحداً غيرها، سمعتْ أصواتاً غريبةً تطرطشُ حولها، إن الرجل ذا العوينات الزجاجية، القصير، الممتلئ، يخاطبها هي!

توقفتْ الآلاتُ بضع ثوان، صمتتْ الأفواهُ المغمورةُ بالأصداءِ، تطلعتْ العيونُ للمرأة ذات العباءة التي تخفي نصفَ وجهها بقناعٍ أسود تظهر منه عيناها واسعتين مليئتين عميقتين، قالت:

– أريد أن أتعلمَ القراءةَ والكتابة!

صارتْ في وقتِ العصر حيث لم يأتِ الليل المشبوهُ بعد، تمضي حيث الرجل الذي سألها بضعة أسئلة، ثم أعطاها موعداً لتأتي، جاءتْ وجلستْ والزحام الذي رأته خف، وثمة بضعةُ أولادٍ غارقين في صفحاتهم المفتوحة، والآلاتُ صامتةٌ ليس ثمة من يضربها لتتألم، والأستاذ التاجر أخرجَ كتاباً وراح يعلمها الحروف، وسرعان ما أدخلها بين صورِ البط والموز والثعالب، وراح يتهجى وهي ترددُ وراءه، ثم أعطاها الواجب لتأتي غداً في نفس الموعد!

صار الطريقُ تتحسّسهُ وتحبه والورقُ ينمو بين صدرها وعينيها، وترفرفُ عصفوراً يضربُ الحديدَ، ويزقزقُ بالحروف، تلثغُ، وتصرخ، وتضعُ في القِدر كميةً لاذعةً من الفلفل، ويأتي أحمد من المدرسة وينتظر الأكل، ويرى القراطيس مبعثرة، والحروف تطيرُ في فضاء الكوخ وتصطدم بالجريد.

– يا أمي أنا سأعلمك، لا داعي للذهاب للمدرسة، منظرك مضحك!

ويلتهب فمه من اللذوعة والملوحة، ويأبى الجلوس على السفرة، وتخففُ المَرقةَ، وتضعُ الأرز، وتتحسسَّ شعره المفلفل الخشن الذي لا تكاد تدخل أصابعها فيه، وتجذبَهُ للسمكة المشوية، فيندفع بقوة في سلخها وإزالة حتى عظامها.

– سأعلمكِ، سأعلمك، أطمأني!

لكنه ينام، ويشخر، حتى الليل، ثم ينقضُّ على الخبز والشاي، وتسحبه النداءاتُ من وراء السعف، فيلبيها، ويقولُ سأعود، لكنه لا يعود إلا في أعماق الليل البهيم، وهي تنتظره، وقد هدأتْ الذَكرَ الآخر بعلَها، بالأطباق والنارجيلة والفراش النظيف، فناوشها بشوكهِ وسخرَ من كتاب الأطفال، وراح يبكي على طريقتهم وكأنه بحاجة لمرضعةٍ والمرضعة لا تأتي فيزدادُ بكاؤه!

الرجل الأعرج تزداد صعوبة مشيه، وجثومه على مفارق الطرق، وذهابه للبحر، لكن الجسد الهائل يعينه، يتجاوز الحصى، يطعن لخم البحر، يضعها على الصفائح السوداء المتوهجة، حتى هجم عليه قرشٌ، عضه ساقه، وادماه، وراح ينزف في البحر وحيداً، وأصواته تتعالى حتى وصلت الساحل، وإندفع الشباب وحملوه، وجثم على الفراش طويلاً.

يسألُ أحمد:

– هل تريدان أن أترك المدرسة وامضي للعمل، إذا كنتما تريدان ذلك سأفعله بطيبة خاطر!

بدا شامخاً يكاد يصل لسقف الكوخ، فكادت أن تبكي فرحاً!

للباص الطويل مشت، في غبشة الفجر، والمدينة تنفضُّ أرديةَ الخوف من الجن، ولعابَ البحرِ الساخن، تمشي العربةُ تتلوى بين الزمنِ والسحر والشجر، تأخذها بعباءةٍ وترجعها بسروالٍ مخبأ فيها، تنظف وتطبخ وتلمع أرضية الأوربيين اليابسين الذين لا يتركون ثمرة تسقطُ في جيبها من الشجر.

وأحمد يتلقاها وهي تمشي دائخة في الشارع الطويل يصفر تحيةً لها، ويحملها للعريش ويرقدها وهي تضحك وتضربه ولا تتغلغل أظافرها في ريشه.

يجافيها أدريس، يحضر أكداساً من السمك، ويجلس على الدرب يبيع، يبقى على الأرصفة مثل تمثال، وحينما يخلو الزنبيل من السمك، يحمله ويمشي متقلباً في الشارع نحو البيت.

ينثر هناك الحكايات في الشوارع وبذور نور الرحلات وإصطياد الجن واللآلئ ومصارعات الرجال. تحداه رجلٌ من مدينة بعيدة يحملُ على ظهرهِ كيسي رز ويمشي على اللوح الخشبي من السفينة حتى سيارة الشحن، لم يستطع الرجل أن يثني قطعة النقد لكنه هو إستطاع وكبّرَ كلٌ من في القهوة!

❷