عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 2

August 6, 2025

July 31, 2025

حين تتسعُ الرؤيةُ تتطورُ العبارةُ

كتب: عبدالله خليفة

كتب: عبدالله خليفة

تعتمد اللغةُ الصحفيةُ وتطورها وعمقها على البُنى الاجتماعية التي تتشكل فيها.

وقد لاقت العبارة في الخليج ظروفاً مختلفة عن بعض الدول العربية التي تشكلت فيها فئاتٌ وسطى واسعة وصحافة متعددة غنية، رغم أن هذه الدول كذلك لم تبلغ درجات تطور الصحافة الغربية، التي هي كذلك مسيطرٌ عليها من قبل قوى المال فلا تستطيع أن تخوض في القضايا والصراعات الاجتماعية بحرية.

ولهذا فإن النسبيةَ واقعٌ عملي، ولكن هذه النسبية والهوامش التي تحصل عليها الصحافة كثيراً ما تُزال أو تلغى من قبل الكتّاب أنفسهم، لعدم قدراتهم على تطوير الهوامش.

وقد عمل صحفيون عديدون رغم تميزهم في الكتابة وظهورهم المبكر في الخليج على الاهتمام بمصالحهم الشخصية وتحويل الجريدة لأداةٍ لعلاقاتهم السياسية، فتغدو الصحيفة أداة هجوم على وزارات ودول لكون الصحفي يريد استثمار كتاباته، ولم يعمل من أجل بناء رأي عام نقدي موضوعي حر.

المحرر ذو المصلحة القريبة السطحية هو النموذج السائد ولم يفكر بأنه معبر عن فئات شعبية يجب ترسيخ مفاهيمها بالصبر الكتابي الطويل.

فقليلةٌ تلك المساهمات والكتابات التي شكلت منابر معبرة عن فئات وسطى وشعبية منفتحة غيرِ هائجةٍ وبعيدةِ النظر ومؤسسةٍ لنظام إجتماعي ديمقراطي تحديثي تتصاعدُ أحجارُهُ عبر المساهمات الثمينة العميقة وأما حين تتحول الكلمات إلى أحجار تُقذفُ من النوافذ فهي تحطم المبنى التي هي فيه.

ربما هذا الوسط الصعب دعا الكثيرين من المنظمين لصحافة الخليج إلى إستغلال ما هو متاح من فوائد وكتابة السهل غير الممتنع، ولم يكلفوا أنفسهم بتطوير الرؤية من أجل أن تُصقلَ العبارة، لعيشهم على سطوح الظاهرات خاصة مع تصاعد أشكال العيش المزدهرة.

لكن الحفاظ على أشكال العيش هذه يتطلب مسئولية فكرية كتابية عميقة، مثلما أن النموذج الغاضب المحتد يمثل رعونةً وقتية، وصراخاً لمدى زمن قليل ثم يتحول الصراخ إلى صمتٍ أو بكاء.

تطوير العبارة والرؤية في عالم صحفي صعب يفتقد تقاليد صحفية عريقة وتراكمات ثقافية وأمرٌ عسير ولكنه ممكن ومطلوب في زمن تلعب فيه المطبوعة حفراً في الإنسان والجمهور نحو مستقبل أفضل.

يصبح وجود الكِتاب في يد الصحفي مدعاةً للاستغراب عند البعض، فالصحفي كائنٌ عابرٌ سريع الخطو، يركز على ما يدور من أحداث وعلاقات، فكيف يتوقف ليحفر في هذه الأحداث والعلاقات ويكتشفَ أبعادَها العميقة؟

العلاقات بين المفكرين والصحفيين توجد في مطبوعات ذات تواريخ كبرى كما حدث في البلدان العربية ذات القراء الكثيرين والفئات الوسطى المنفتحة، وحينئذٍ فإن العمليات الحفرية اليومية لا تتناقض مع القراءات الواسعة، وتكبر المطبوعاتُ بفضل التواصل بين المجلة والصحيفة، بين الباحثِ والمحرر، بين سطوحِ الظاهراتِ وأعماقِها وسببياتها الكامنة.

لهذا فإن صعوبات الحقيقة أمام الكتاب الشباب الغاضبين الثائرين كثيرة، فهؤلاء يعملون على هدم الأنظمة، وهي شعارات في دواخلهم لكن لا يظهرونها، ولهذا فإن كلماتهم تشير دائماً إلى الأشياء والأوضاع السلبية، ولا يستطيعون التطرق إلى جوانب إيجابية، رافضين الجدل الموضوعي للظواهر، إن تمثيلهم للناس سطحي عابر، فكونهم من الفئة الوسطى لا يتجذر بثقافتها الديمقراطية العالمية والوطنية ذات الجذور في الإرث الكتابي، ولهذا لا يحللون وضع الجمهور الشعبي تحليلاً موضوعياً، ولا يتغلغلون في مشكلاته ويعرضونها ويقدمون حلولاً. إن حاجات جمهور المعامل والشركات والبيوت والأحياء الشعبية لرصد مشكلاته وحلها، أكثر قيمة من الغضب العاطل عن الفعل، والتسييس الفوضوي، وحين يقوم الكاتب بذلك يتحول إلى صديق للانسان الشعبي وليس لمسيطر خارجي متجبر على إرادته، وتتكون الروحية النهضوية حيث المثقف رفيق للمنتج، وإذا لم يستطع المثقف تطوير رؤيته وإزالة غرورها بتطوير عبارته ورفض إنزال دكتاتوريته كالحجارة فوق رؤوس الناس، وإذ لم يفعل كنبي الإسلام الذي حوّل عبداً كعبدالله بن مسعود إلى مثقف كبير، فإن بقاءه في عالم الثقافة الروحية عابر، فيظل يردد عباراته المكررة الكارهة للأنظمة حتى ييأس ويتصحر فكرياً.

وإذا كان المنتج العادي يستفيد ويتطور بثقافة الكاتب فإن الكاتب يتطور برؤية حال المنتج وتاريخ عالمه فيفهم سبل التحول ويشارك في ضريبة التغيير بكشط الأجزاء السلبية من وعيه ويصير ديمقراطياً في عمله من أجل الديمقراطية.

July 30, 2025

مؤلفات عبـــــــدالله خلـــــــيفة في معارض الكتب

ثلاثية الأديب البحريني: #عبدالله_خليفة.

ثلاثية الأديب البحريني: #عبدالله_خليفة.

كتاب «أيديولوجي»

كتاب «أيديولوجي»

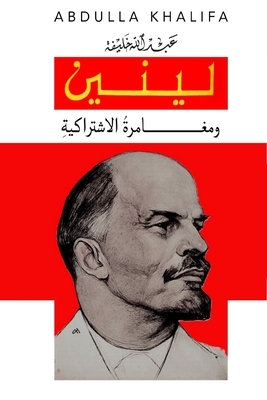

كتاب «لينين.. ومغامرة الاشتراكية»

كتاب «لينين.. ومغامرة الاشتراكية»

وكتاب «الكلمة من أجل الإنسان»

وكتاب «الكلمة من أجل الإنسان»

تجدون إصدارات اسكرايب في معرض المدينة المنورة:

تجدون إصدارات اسكرايب في معرض المدينة المنورة:

جناح اسكرايب A24

جناح اسكرايب A24

يبدأ المعرض من 29 يوليو، وحتى 4 أغسطس.

يبدأ المعرض من 29 يوليو، وحتى 4 أغسطس.

يقع خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يقع خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وكذلك في معرض إسطنبول:

وكذلك في معرض إسطنبول:

جناح اسكرايب A33

جناح اسكرايب A33

تبدأ فعاليات المعرض من 9 وحتى 17 أغسطس.

تبدأ فعاليات المعرض من 9 وحتى 17 أغسطس.

سيقام في صالة أوراسيا – مركز يني كابي، إسطنبول.

سيقام في صالة أوراسيا – مركز يني كابي، إسطنبول.

#اسكرايب

#اسكرايب

مراجعةٌ للعنفِ الديني

كتب: عبـــــــدالله خلــــــــيفة

تتشكلُ الدياناتُ القديمةِ على أساسِ القبلية ونموها، التي تبعد عنا الآلاف من السنين، ولكن لا تزالُ مستمرةً فينا، ولهذا فإن صورَ هذه الألوهياتِ المؤَّسسةِ للدياناتِ تتبدلُ بين لحظاتٍ مجردةٍ إلى لحظاتٍ ملموسة تندمجُ في التواريخ وتضاريس البلدان والشعوب.

(أنا يهوه. تراءيتُ لإبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ إلهاً قديراً. وأما اسمي يهوه فما أعلمتهم به. وعاهدتهم على أن أعطيهم أرضَ كنعان، التي تغربوا فيها)، (الخروج 6:6-4).

إن تبدلَ الأسماء هو جزءٌ من تطورِ القبيلة، هو إنعكاسٌ لأطوار الترحل والبحث في زمن ما قبل الحضارة، ثم يأتي دخولها في الحضارة، وتأثرها ببعضِ مرتكزاتها، فتتوجه القبيلةُ للسياسةِ، وتصبحُ القبيلةَ – الدولةَ، وهي إذ تمارسُ ضَبطاً على شعبها الداخلي، ولا نعرفُ حتى الآن أشكاله، تواجهُ عنفاً خارجياً من قبل الدولةِ المصرية، التي تتوجسُ من كثافةِ تجمعِ هذه القبائلِ اليهودية العاملة في أرضِها التي بلغت أكثر من نصفِ مليون إنسان.

الرسالةُ الدينيةُ وصورُ الإلهِ المُنتَّجةِ والقيادة الدينية في هذا الظرف الصراعي، كلها تعبيرٌ عن نموِّ القبائل اليهوديةِ وتضخم السلطة فيها، أي إن الانقسام والصراع والانشقاق مراحل لذلك التطور السياسي الكامن، ولهذا فإن الصورَ الألوهيةَ تعبيرٌ عن هذا التبلور للسلطةِ السياسية المتصاعدة.

إن مرحلةَ الخروجِ تُظهرُ تجريبيةً قبلية دينية سياسية لم تتبلور طويلاً في أسس الحضارة ولا في نص، ولا في عقلية متبلورة بل تعيشُ ترحالية مضنية، ولكن الهدف السياسي موجود وساخن:

(فاعمل بما أنا آمركَ بهِ اليوم. ها أنا أطردُ من أمامكم الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحِويين واليبوسيين. لا تعاهدوا سكانَ الأرضِ التي أنتم سائرون إليها، لئلا يكون ذلك شركاً لكم، بل اهدموا مذابحَهم وحطموا أصنامَهم، واقطعوا غاباتهم المقدسة لآلهتهم. لا تسجدوا لإلهٍ آخر لأني أنا يهوه إلهٌ غيور. لا تعاهدوا سكانَ تلك الأرض لئلا يدعوكم حين يعبدون آلهتهم ويذبحون لهم فتأكلون من ذبائحهم.(الخروج 34: 11 – 15).

تقومُ أولوياتُ سلطةِ القبيلةِ – الدولةِ على العنف، عبر إزاحة الأقوام الأخرى، وعدم الذوبان في تقاليدِها الدينية والاجتماعية، وعبر هدم مؤسساتها، أي بكلمةٍ واحدة سحق الآخر المختلف، وإذا بقي حياً حراً فيجب من وجهة نظر هذه السلطة عدم التعايش معه.

هناك مسافة كبرى بين القبيلةِ المنتجةِ للعنفِ والزاحفة نحو إقامةِ سلطة على أرض وبين تحققها، فلاب د من فترة قبل السلطة وتتكرسُ فيها نظرتها، وهي رؤيةٌ عامةٌ للشعوب القبلية والأمم، ومن ها فصورُ الإلهِ سوف تصاب بالتعديلات المستمرة لكي تلائم نمو مضامينها الاجتماعية من جهة، وإختلافها عن الشعوب الأخرى من جهة ثانية.

فعلى حسب تقاليد القبائل اليهودية الوثنية، والتي لم تستطعْ العيش الحضاري في مصر لأسبابِ تخلفِ هذه القبائل، فإنها تواصل عبادة أربابها الوثنية القديمة، لكن المرويات اليهوديةَ الرسمية لا تخبرنُا بحالةِ هذه القبائل العبادية الحقيقية، إنها تقدمُ لنا هذه القبائلَ بصورةٍ تجريديةٍ مقدسة، نورانية، رغم بعض الاعترافات الوامضة، التي هي أشبه بفلتاتِ اللسان لكن المعبرة عما هو متوارٍ حقيقي في تاريخها السابق.

إن المرويات القصصية الشعرية اليهودية تقدمُ لنا البطلَ الرمزي هذا، والسماءُ تشاركهُ في صنعِ التاريخ، وتآزرهُ ضد أعدائه، مثل أي بطلٍ محظوظ ديني أو أسطوري، لكن هذه المؤازرة تتم بأدواتِ الوعي السحرية، ومستويات تطوره في النقل وكسب الغذاء والسلاح ورعي الحيوان.

ولكن الواقعَ الموضوعيَّ يختلفُ عن ما يصورهُ البطلُ عن نفسه، أو ما كتبهُ آخرون بعد أزمنةٍ بعيدة، وهم يكيفون تلك التواريخَ لزمنِهم، وينزعون منها أشياءَ كثيرةً هي خارج سياق التوحيد الديني الذي صاغوهُ تَميزاً سياسياً عن غيرهم، لتظلَّ السلطةُ فيهم، ولكي لا يذوبون في الشعوبِ الأخرى، فتذوبُ دولتُهم القبليةُ التي أسسوها، وهو ما ستفعلهُ الشعوبُ الأخرى كذلك وهي تتأثرُ بهِم وتصارعهم، وتطورُ تجربتَها السياسيةَ الخاصة وتشكل دولها.

من هنا شكلت القبائل اليهودية رمزية مقدسة نقية لتاريخها السابق، حيث الآباء يصارعون الحياة الوثنية ويختارون طريقاً آخر، ومن هنا يتم تصويرهم بشكل فردي رومانسي في تلك البيئة الصحراوية القبلية المتخلفة.

وهو أمرٌ مستحيل ومن هنا فلا يمكن أن تكون القبائل اليهودية في مصر غير وثنية، خاصة إن البيئة نفسها تعتمد على تعدد الآلهة وصورها وكثرة المعبودات.

ومن هنا فإن الأسماء المقدسة السابقة تلك تعبير عن هذا التاريخ المتواري، وعن القبائل والجماعات المترحلة والتي لم تكتسبْ تاريخَ عنف سياسي كبير مدون خاصةً، وحين ظهرتْ الكلمةُ المؤسسةُ:(إسرائيل) ظهر مصطلح الصراع العنفي هذا، فالإسم هنا هو عن الإله والإنسان في حالة الصراع العنيف.

إن التجربةَ اليهوديةَ أعطتنا مواداً واضحةً مكتوبة لكيفيةِ التشكل والنمو للبناء القامع العنيف، ثم للانهيار الداخلي الذي سيكون من فعل غزاة آخرين لليهود فيما بعد. وقد بينتْ التجربةُ كيف أن سياسةَ القبائل الساعية للسيطرةِ على مناطق قبائل وشعوب أخرى تعتمد على القوة الدموية، وهو عنفٌ تصورهُ بشكلٍ ديني مقدس، كما تُظهرهُ صورُ الإلهِ المؤسسِ لمثل هذه السياسات، فتلك الصورة الألوهية الراهنة وقتذاك هي المشكلة للعنف، لا أن البشرَ وهم الكهنة والأمراء الكبار هم الذين يصيغونها في لحظة سياسية صعودية لمشروعهم السياسي.

إن الأديانَ القبليةَ تقومُ في المشرق على العنف لأنها تطرحُ التوسعَ وتشكيل دول فاتحة، فيما أن الأديانَ المدنيةَ تقومُ على خلاف ذلك، عبر الدعوة والحوار.

اليهوديةُ شكلٌ مجسدٌ لذلك، ولهذا حالما غدتْ القبائلُ اليهودية قوةً عدديةً كبيرةً وهي تنزحُ من مصر مرعبةً المصريين من تناميها هذا، توجهتْ نحو مناطق الفراغ السياسي، لكنه لم توجدْ مناطقُ فراغٍ، لأن الأرضَ ممتلئةٌ بالشعوب:

(اسمعْ يا شعب إسرائيل. أنتَ اليوم تعبرُ نهرَ الأردن لتدخل وترث شعوباً أكثر وأعظم منك.. فأعلمْ اليوم أن يهوه إلهك يعبرُ أمامك كنارٍ آكلة. هو يدمرُهم ويخضعُهم أمامك، فتطردهم وتبيدهم سريعاً كما علمك يهوه)،(التثنية 9: 1 – 6).

من المؤكد إن هذه الصياغات العنيفة هي صياغاتٌ تاليةٌ عن التجربةِ القبلية اليهودية التوسعية، والتي تمتْ بذات الأساليب المروعة، وهي أساليبٌ كانت منتشرةً بين الدول والقبائل في الحروب في ذلك الزمان ولم يفعل اليهود سوى كتابتها وتسجيلها على أنفسهم، لكن أن تكون هي صياغاتٌ مقدسةٌ مؤبدةٌ عند المؤمنين بها حتى يومنا هذا، فهي التي تمثلُ مجموعةً من الإشكالياتِ الدينية والتاريخية.

لقد تمت فعلاً عمليات الحرق للمدن والإعدامات الواسعة للقبائل والرجال والنساء ونصوص التوراة تعطينا تفاصيل دقيقة عليها، ولكننا نقول بأن الصياغات الأدبية تمت في مراحل تالية ورغم إخضاعِها للتأنقِ في الكتابةِ لكن الحوداثَ الرهيبةَ ظلتْ محفورةً بين سطورِها مؤكدةً إياها حتى وهي مكتوبة بإسم إله.

إن الكهنةَ اليهودَ في مرحلةِ الأسرِ البابلي أو بعد ذلك يكتبون تفاصيلَ العنف، خاصةً في المراحل الكتابية الأولى:

(فنفخَ الكهنةُ في الأبواق، فهتف الشعبُ عند سماعِ صوتها هتافاً شديداً، فسقط السورُ في مكانه. فاقتحمَ الشعبُ المدينةَ، لا يلوي أحدُهم على شيءٍ واستولوا عليها. وقتلوا بحدِ السيفِ إكراماً للربِ جميعَ ما في المدينة من رجالٍ ونساءٍ وأطفال وشيوخ، حتى البقر والغنم والحمير)،(يشوع 6: 20 -21).

الكهنةُ والشعب المخدر بالشعارات الدينية، علاقةٌ تاريخية قديمة بين منتجي النصوص والممسوسين بها، وإستخدام الموسيقى وأدوات التأثير النفسي الحربي والشعارات والشعائر، كلها بغرضِ القيام بالعمليات الحربية الإبادية للخصم، لتنمو العملية السياسية وهي تحرقُ الأعداء.

تسبق العملياتَ الحربيةَ الجوانبُ العباديةُ، فهي المقدماتُ الضروريةُ للتخديرِ والتمكنِ من تحويل البشر من كائناتٍ مسالمة إلى كائنات وحشية، ولهذا فإن كلَ جماعةٍ تصنعُ أدواتها العبادية المميزة، والجماعةُ اليهوديةُ أثناء الخروج من مصر إحتاجتْ لسنوات عديدة لإحداثِ عملياتِ الغسل للعبادات السابقة وإحلال العبادات الجديدة، وجعلها تحوطُ بالبشر في كلِ ناحية، غير قادرين على الإفلات من جزئياتها الكثيرة في الصلواتِ والأحكام والفرائض الإنسانية والطقوس، بحيث تنشىء العقيدةُ سياجاً ملتفاً حول الكائن البشري، توجههُ نحو الخضوع للكهنةِ ورجال الدين والأمراء العاملين لخدمةِ أهداف سياسية معينة.

وأخذت العقيدةُ اليهودية المصاغةُ في فترة الخروج مناخَ الزمن العبودي المطلق، ويتجلى ذلك في صورة الإله المهيمن الكلي في هذا الزمن، الذي هو سيفٌ وبرقٌ وصواعق من السماء، هو روح القبيلة التي فقدت قدراتها العسكرية وتمت عسكرتها، وخلق الأناشيد الحربية فيها، ومناخُ العبودية المطلقة جاء من الحكومات السائدة وقتذاك، حكومات الفاتحين الشرسين وإبادة الخصم وتحويل الشعوب إلى ارقاء.

ومن هنا عملت المسيحيةُ على كسرِ إيقاعِ هذا العنف الوحشي، وجاءت الأناجيلُ متفرقةً متعددةً مختلفة، لتعارض الغزو والحروب والعبودية المطلقة فتؤنسن السياسة، لكن مسارها التاريخي قاد إلى هيمنة الإمبراطورية الرومانية عليها، ثم دُمجَ العهدُ القديم(التوراة وكتبها) بالعهدِ الجديد وهو الأناجيلُ المُعترفُ بها من قبلِ كنيسة روما. فبقيتْ الأقسامُ العسكريةُ اليهودية المفعمةُ بأجواءِ المذابح والعنف الوحشي في الكتاب المقدس المشترك، وغدت تلك الأقسامُ مادةً ثقافيةً مبجلةً لدى الملايين من المسيحيين خاصة وعلى مر العصور، لأن اليهود يقدسونها من باب أولى، وهو أمرٌ شكلَ الثقافةَ الاستعمارية المشتركة فيما بعد، وغذا العنف ضد الشعوب في العالم الثالث.

July 26, 2025

نقدُ المغامرةِ التاريخية

يعومُ لينين مصطلحات السياسةِ بشكلٍ غير تاريخي، ويلغي طابعَها الطبقي، وفي كتابه (مرض الطفولة اليساري) يقوم بتقييمِ تجربةِ حزب البلاشفة باعتبارها نموذجاً عالمياً صالحاً حتى لأوروبا وأمريكا، هذا التقييم نجده عبر لغة تضخيم من التجربة بأدوات اللغة الأيديولوجية المُعّممة.

كلمة ثورة اشتراكية، وسيطرة المجالس العمالية على السلطة، هي مصطلحات لا تدرس كون الشخصيات البرجوازية الصغيرة القائدة كلينين وتروتسكي وبوخارين وستالين هي التي تقود العمال، والذين تصور لهم بأن السلطة القائمة حديثاً هي سلطتهم.

وبطبيعة الحال فإن تجربة مصادرة المؤسسات الخاصة والقيام بالتأميم يعني ضرب طبقة رأسمالية، ولكنها لا تستطيع ان تضرب الرأسمالية ولكنها تغدو لدى لينين أنها هي الاشتراكية.

إن الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين ينظرون لها بشكل آخر كشكل من أشكال دكتاتورية فئات صغيرة.

هي في الواقع ثورة قومية روسية ضد التخلف ومحاولة للقيام بقفزة تاريخية، وفي هذا الغموض الاجتماعي بين تشكيلتين: التشكيلة الإقطاعية والتشكيلة الرأسمالية يتم التصور الواهم بأن ثمة قفزة للاشتراكية، لتشكيلة مستقبلية على أساس تأميم الشركات.

هذا الكتاب يشترك مع الكتب السياسية الأخرى للينين في عرض تجربة البلاشفة، لكن هنا وهو في حالة السيطرة على السلطة وتصوير ثورة التحول هذه باعتبارها ثورة اشتراكية ساحقة للطبقات.

المغامرة السياسية العسكرية لسنة ١٩١٧ تُعرضُ على أساس أنها ثورة اشتراكية تجاوزت الغرب، فهذا البلد المتخلف الذي لم يقض على التشكيلة الإقطاعية بعد يتم تصويره بأنه يقفز إلى الاشتراكية.

لهذا فإن تحليلَ حزب البلاشفة طبقياً، وقراءة طبيعة السلطة المسماة السوفيتات كشكلٍ للسلطة الديمقراطية انبثق من خلال التعددية الحزبية ثم تمّ تحويله لدكتاتورية حزبية بلشفياً وتقطعتْ علاقاته بالتعددية الحزبية والصحافة الحرة والديمقراطية عموماً، هذه كلها يجردُها لينين من طابعها الاجتماعي التاريخي ويؤدلجها حسب سلطته المطلقة سياسياً ونظرياً.

(ديكتاتورية البروليتاريا هي عبارة عن حرب ضروس تخوضها بمنتهى التفاني الطبقة الجديدة ضد عدو يفوقها بأساً، ضد البرجوازية التي تضاعفت مقاومتها عشرة أضعاف لسبب إسقاطها (وان في بلد واحد فقط)، والتي لا يكمن بأسها في قوة الرأسمال العالمي، وفي قوة ومتانة الروابط العالمية للبرجوازية وحسب، بل في قوة العادة أيضاً، وفي قوة الإنتاج الصغير. وذلك لأن الإنتاج الصغير لايزال موجوداً، مع الأسف، بمقدار كبير وكبير جداً في العالم، والحال أن الإنتاج الصغير يلدلا الرأسماليةَ والبرجوازية باستمرار.)، مرض الطفولة.من هي الطبقة الجديدة؟ إنها فئة من البرجوازية الصغيرة من المثقفين صعدوا على الجسم النشط للعمال، وهي لا تعرفُ الأفقَ التاريخي الذي تشكله، فالثورةُ الديمقراطية القومية هنا متداخلةٌ مع مهمات التحولات الاشتراكية التي لم يحلُ أوانها، ولهذا فإن مهمات الثورة الديمقراطية كالإصلاح الزراعي وتوسيع رقعة الفلاحين الصغار تعطي السلطةَ المغامرةَ شعبيةً جماهيرية لكنها تقوم بتوسيع طبقة الفلاحين المالكة الخصم، أي البرجوازية الصغيرة المذمومة، وكأن لينين يتمنى زوال هذه الطبقة لتتحقق نفس مستويات أوروبا الغربية وأمريكا من حيث انتشار الصناعة في المدن والأرياف.

هنا إحدى فئات البرجوازية الصغيرة الروسية التي استولت على الحكم عبر انقلاب عسكري تتوهمُ ذاتَها باعتبارها جزءًا من البروليتاريا، ومتجهة لمحو الطبقات، لكنها في موقفٍ متناقض، فهي إذ تصفي أملاكَ أصحاب المصانع وتحيلها لإدارتها، تصعّد من جهةٍ أخرى البرجوازية الصغيرة طبقتها الواسعة الانتشار.

عملية الثورة الديمقراطية تأخذ بعداً تحويلياً قومياً، فالبرجوازية العالمية كما يقول تقف بالمرصاد، لكون هذا التحول يأخذُ طابعاً عسكرياً شمولياً عنيفاً، وهو يعكس طابع هذه البرجوازية الصغيرة الروسية القومي المتصلب، الذي يأتي بشكل الدين الماركسي، حيث يغيبُ التحليلُ الطبقي التاريخي، والتجسيد الديمقراطي وتتصدر الكلماتُ المنتفخة المؤدلجة: دكتاتورية البروليتاريا، الثورة الاشتراكية، حكم السوفيتات.

إن البرجوازية الغربية المسيطرة عالمياً تنظر لخروج روسيا من السوق العالمية كخطر اجتماعي سياسي، لكن النموذج الروسي لا يحصل على أرضية تطبيقية في الغرب، ودون أن ينظر لينين لذلك عبر الخطأ المستمر في منهجه، وعدم اعترافه بالتشكيلات التاريخية المتباينة وتطورها المديد المختلف.

وهو يعيدُ ذلك إلى قضايا وحالات شخصية فردية لزعماء الاشتراكية الديمقراطية:

(فإن سبب هذه الانتهازية يعود أولاً إلى تشويه آراء ماركس في الدولة بل إلى كتمانها المتعمد).

إن السبب يعود لتطور تاريخي كبير مختلف بين روسيا والغرب، ففي الأولى ثمة هلامية اجتماعية واسعة، وملايين من الفقراء والفلاحين الشديدي الفقر، وبالتالي فإن البرامج الديمقراطية العامة كالإصلاح الزراعي تجد قبولاً واسعاً لديهم، فيما تجاوزت الدولُ المتطورةُ في الغرب هذا المستوى.

إن عدم توجه العمال الغربيين للثورة الاشتراكية يعود لمستويات المعيشة المختلفة كثيراً عن روسيا، كما أن الثورة الاشتراكية المتخيّلة من قبل لينين غير ممكنة في الغرب لأن العمال هناك لا يتحمسون لمثل هذه المغامرة الغامضة وهم يناضلون ضد الرأسمالية كذلك ويصعّدون ممثلين لهم في البرلمانات والحياة السياسية والاقتصادية ويطورون حياتهم الاجتماعية.

تصوير لينين الثورةَ الديمقراطيةَ القومية الروسية بأنها ثورةٌ اشتراكية هي جزءٌ من المتخيّل الحزبي، بسببِ الخلط بين بعض المهمات الديمقراطية الضرورية لتطور روسيا في سياق صلتها بالتحديث وبعض الإجراءات الاقتصادية المضادة لتلك المهمات.

المتخيٌّل هو بسبب غياب قراءة القوانين الموضوعية للتشكيلات، فتأميمُ مصانع لا يعني إزالة علاقات الانتاج الرأسمالية، كما أوضحنا سابقاً، ولهذا فإن علاقات الانتاج الرأسمالية ستظهرُ عبر المؤسسات الاقتصادية الجديدة الواسعة الانتشار، وعبر وجود إدارة وعمال. ولكن لن يحدث للجانبين الإدارةِ والعمال، القيادةِ والقاعدة، الملاكِ الجدد السياسيين والأجراء، نفس التطور لقرنائهم في الغرب.

إن شكلَ رأسمالية الدولة يغدو شكلاً انتقالياً، فقد عبرَ التشكيلةَ الاقطاعية لكنه لم يدخلْ بعد التشكيلةَ الرأسمالية. ويظل يتذبذب لعقود حتى يدخل فيها وهو عالقٌ ببقاياها المؤثرة جداً على تطور المجتمع.إن سياقَ المهمات الديمقراطية يُؤخذ روسياً في حضنِ الدكتاتورية، فتوزيعُ الأراضي على الفلاحين هو إجراءٌ ديمقراطي اجتماعي، وهو يقوي الأحزابَ المعبرة عن الجمهور الريفي خاصة، ويوسع التنوعَ ويعزز سلطة البرجوازية الصغيرة الشمولية التي تخافُ من إنتشار هذا التنوع فتلجأ لإجراءات القمع الواسعة، ولهذا تجري جوانب مضادة للديمقراطية كخنق السوفيتات، وحل الأحزاب الأخرى، ومنع الصحافة الحرة الخ..

هذه التجربة يعتبرها لينين نموذجاً للغرب ولكن الشرق هو الذي يستفيد منها، بسبب تشابه التشكيلة الإقطاعية التي يعيشُ فيها، وجذوره الدكتاتورية القومية والمحافظة.

ومن هنا تأخذ الثورةُ الديمقراطية الروسية طابعاً تأثيرياً تحررياً في العالم الثالث، بمواجهةِ الاستعمار العدو المشترك، والخانق للتجارب الرأسمالية الوطنية، وكذلك تتضافر بعض المهمات الديمقراطية والاجتماعية، ويتنامى المتخيّلُ السياسي كثيراً وتزداد المغامراتُ الرعناء أيضاً.

مثلما يتبددُ ضبابُ التداخلِ بين ما هو ديمقراطي قومي وما هو إشتراكي، أو ديني، والذي يتشكلُ في بدايةِ الأفق الاجتماعي الصباحي التحولي لشعوب الشرق، والذي يبالغُ في تصويرِ قفزاته المتخيّلة، ثم يقاربُ المهمات الحقيقية، برؤيةِ التناقضات الطبقية العصية على الحلول السريعة وأهمية تطور مستويات التطور للأغلبيات الشعبية في ظل مثل هذه الأنظمة الديمقراطية.

أدواتُ لينين التحليلية التي تكونت في ظلِ رؤيةٍ شمولية مستعينة بالتعميمات المجردة، مكونةً مغامرةً تاريخية، تتوجه كذلك لرفض التكتيكات السياسية المغامرة أيضاً!

فهو إذ يعتبر ما قام به البلاشفة فعلاً تطورياً متصاعداً ناضجاً يرفض بعض الإجراءات السياسية والدعوات الفكرية الرافضة للمشاركة في البرلمانات والنقابات(الرجعية)، معتبراً إياها عملاً مغامراً.

هذه الازدواجية تعبر عن كون النضالات التكتيكية هي مقدمة وأدوات للاستيلاء على السلطة، وإقامة السلطة الاشتراكية في البلد المتخلف روسيا، التي تغدو هي المغامرة الكبرى والخطيرة المكلفة لحياة الملايين من الناس، بدلاً من أن تكون وسائل ديمقراطية محولةً للمجتمع وللحزب نفسه.

إن الوعي المغامر يبدأ من البداية من نشر الشمولية في الحزب والتصور الواحد وقيادة المجموعة لتلك المخاطر التاريخية، بدلاً من الاعتماد على التعددية والنمو الديمقراطي التدريجي وتفكيك الصلات السياسية الشمولية بين القومية الروسية المسيطرة والقوميات المسيطر عليها، وإيجاد تجربة نهضوية متدرجة تزيل الألغام الاقتصادية والاجتماعية التي لاتزال روسيا حتى الآن بعد تلك المغامرة تعيشُ عقابيلها وآثارها.

حيث لاتزال القوميات ومجموعات الأديان المختلفة تهز روسيا الاتحادية التي لم تقارب العالمَ الحديث الديمقراطي بعد، ولديها ترسانة عسكرية ونووية كبرى، ولاتزال تعيش ذلك الضباب الصباحي السياسي ومفترق الطرق السياسية، وتساهم في قمع بعض الشعوب بشراسة.

ولو كانت تلك المغامرة لم تحدث وسارت روسيا في الطريق الديمقراطي لكانت قد فككتْ الكثيرَ من الألغام التي تمشي عليها الآن.

رواية «الأقلف» محاولة لتشكيل عالم مختلف

كتب : نصر محسن ـ سوريا

[image error]

أحياناً نقرأ أسماء الكتّاب على صفحات الجرائد، أو نسمع بهم من الأصدقاء، ثم تشغلنا أمورنا اليومية عن قراءة أعمالهم، وخاصة حين يكونون بعيدين عنا، جغرافياً، وأحياناً نقرأ نصوصاً متميّزة، فنتابع إنتاجات كتابها، تاركين غيرهم من الزملاء الكتاب للمصادفات، ولا شك أن النشاطات الثقافية التي تقام في مناسبات للتواصل بين كتّاب من أقطار مختلفة، تخلق مناسبة للتعارف، وتبادل إهداءات الكتب، وحين تجد نفسك وجهاً لوجه أمام أعمال أحد الكتّاب الذين سمعت بهم ولم تقرأ لهم، في هذه الحالة تكون دوافع القراءة مضاعفة.

تعرفت إلى عبد الله خليفة من خلال روايته “الأقلف” في أسبوع الثقافة البحرينية الذي أقيم في دمشق بمناسبة كونها عاصمة للثقافة العربية، وبعد الانتهاء من قراءة الرواية انتابني إحساس شديد بالتقصير، وجدت نفسي أمام كاتب كان عليّ أن أعرفه منذ زمن. عبدا لله خليفة كاتب قادر أن ينقلك إلى عوالم لم تكن تتصوّر مدى فجائعيتها، يندمج فيها الأسطوري، والديني، والاجتماعي، والسياسي، والوطني. ليتشكل أمامك نسيج روائي متميّز، يذكّرك مرّة “بهوميروس” ومرة أخرى بـ”نجيب محفوظ” ومرّة ثالثة بواقعية “ماركيز” السحرية، ومرّة يذكرك، وهذا الأهم بما أنت عليه في جوّانيّتك.

بطل الرواية “يحيى” الملقّب بالأقلف، يجد نفسه نابتاً في محيط لا ينتمي إليه، فهو أقلف، وسكان الحي مسلمون. يحاول البحث عن إجابة لأسئلة كثيرة تدور في ذهنه، كل ما يربطه بهذا المحيط هو جدّة خرساء، (ولا يغيب عنا أن الكاتب أخرس الجدّة ليقطع طريق اليقين أمام فتى لا يعرف أباه ولا أمه، ولتبقى الحيرة واللوبان في فراغ دون قرار). وجغرافية المكان تذكرك بأطراف المدن العربية، حيث تنتشر الأكواخ، وغرف الصفيح، ولكن بتصوير مبالغ فيه بوظيفيّة متقنة، الفقر والعوز والتلوث، وما يمكن أن ينتجه هذا المحيط من بؤس وتشرد، وقطاع طرق. يتعرّف “يحيى” إلى ممرضة إنكليزية تعمل كراهبة في مشفى خيري يتبع لقوات الاحتلال الإنكليزية، يعشقها ويتزوجها، وهنا يتشارك الزوجان مخالفة السائد، يتعرضان لعقوبات شتّى، العقوبات طارئة على الزوجة “ميري” لكنها عادية بالنسبة ليحيى الذي عرف العقوبات بمختلف أشكالها، وعرف الخيانة من أعزّ أصدقائه حين حاول قتله بطعنة سكين، لكن يحيى سامحه، أحرق الصديق بيت يحيى، وقتل جدته، وقرّر يحيى أن يسامحه مرّة أخرى. هذه الروح الإنسانية السامية التي قلّما نجدها، هي منبوذة من مجتمع متشكّل من عادات وتقاليد، لا يعيرها “الأقلف” أي اهتمام، يعمل بوحي من ضميره الذي يرى الله بشكل مختلف، ويرى مهمة الإنسان بطريقة مغايرة، وهذا ما يظهر في الجزء الأخير من الرواية، حيث يتحول يحيى إلى مدافع شرس عن بلاده، ويصير الوطن أكبر بكثير من كوخ بسيط محروق، أو غرفة بائسة مهدّمة، ويرى أن من واجبه الحرص على حياة صديقه الذي غدر به أكثر من مرة، ذلك الصديق الذي تحوّل إلى قائد لمجموعة ثوار ملاحقين من قبل الجنود الإنكليز الذين حاولوا الاستعانة بالأقلف ليدلّهم على مكان الثوار، وذلك تحت التهديد بقتل ابنته بعد ما قتلوا زوجته، لكن خيار يحيى “الأقلف” لا يختلف عن خيارات جميع المخلصين لأوطانهم، والمدافعين عن شرف وكرامة المنبت.

يشتغل عبدالله خليفة في هذه الرواية بأسلوب يأسر القارئ حتى النهاية، معتمداً على مخزون لغويّ ثرّ، وقدرة على التقاط الصور والمشاهد ببراعة لا يتقنها كاتب عادي، ليوصل القارئ في نهاية الرواية إلى أفق ينفتح على أكثر من نتيجة أو قناعة، أو مقولة، ودافعاً إيّاه إلى إعادة تشكيل عالم مختلف، أو إعادة قراءة الواقع بشكل مغاير.

July 23, 2025

أنماطُ التحالفاتِ بين القوى الحديثة

كتب: عبــدالله خلـــــيفة

إذا كان العربُ بدءًا من النهضة عرفوا ثلاثة أنماط من الثورات: الثورة الليبرالية الوطنية، والثورة العسكرية، والثورة الدينية الراهنة، وهي ثلاثة انماطٍ تحددُ حركات الفئات الوسطى المتذبذبة للخروج من علاقات الإنتاج الإقطاعية نحو الرأسمالية الحديثة، فإن أشكالَ التحالفات تتضمنُ ملامح من هذه الثورات الضائعة بلا أيديولوجيا نهضوية ديمقراطية واسعة الانتشار، ونظراً لغياب المعرفة لدى القادة والأحزاب بطبيعةِ أعمالِهم والثورات التي يشاركون فيها، حسب تطور التاريخ وتشكيلاته الانتاجية والصراعات الاجتماعية.

أهم ما يحددُ فهمَهم لطبيعةِ الثورة وديمومتها وأفقها النظري الاجتماعي هو تحديد الطبقة التي يتركزون عليها والتي تسعى للتغيير الهيكلي المقصود، وما هي القوى الاجتماعية المساعدة لهم في هذا التحول.

فهناك غيابٌ في معرفة الطبيعة الرأسمالية المشدودة حتمياً للنموذج الغربي العالمي وما هي أهداف ثورات التحرر الوطني وكيفية تحقيق أهدافها في ظل هذا الارتباط والصراع مع الغرب معاً، وقد انفجرتْ الثورةُ المصرية في سنة 1919 بشكل اجتماعي واضح عبر هيمنة رجال الأعمال والقوى الليبرالية لكنها رأت في الجمهور الشعبي مادةً خاماً تابعة لها، دون أن ترى الخطوطَ العريضة للنظام المُراد صياغته، ولهذا كانت مفرداتُ الثورةٍ تجريديةً فضفاضة.

وبدلاً من قيام اليسار بتعضيد هذه الثورة وتطوير رؤاها الاجتماعية السياسية بغية تدشين التحالف التحديثي بين البرجوازية والعمال لصياغة النظام الديمقراطي الحديث، فإن يساراً غامر بثورة عمالية واحتل بعض المصانع بهدف تطوير الثورة أسوة بتجربة السوفيتيات. فما كان من قيادة الوفد سوى سحق هذه التجربة وجنين اليسار المصري وقتذاك ولسنوات طويلة.

هذه تجربة توضح اختلاط المفاهيم والقفز على التشكيلات التاريخية من كلا الجانبين اليميني واليساري، فاليمينُ لم تتبلورْ لديه إمكانية فهم الموديل الرأسمالي الغربي واستثماره وكان الأمر يتطلب معرفة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، رغم ان حيثيات هذا اليمين الليبرالية تتضمن بعض المؤشرات على هذا التضمين الداخلي في عروقه المعرفية الاجتماعية، لكن رؤيته سطحية للديمقراطية، لا تتعدى البرلمان والانتخابات وحريات الصحافة المقتصرة على الصحافة الليبرالية. فلم تتحول رؤية الوفد بأن يكون جنينَ نظامٍ جديد، وهذا التسطيح السياسي يعادل تسطيحه الصناعي المعرفي، حيث المصانع القلة ورفض الثورة المعرفية التقنية التي تصل للملايين من العاملين وتغيير طابع ملكية الأرض المتخلف. ولكن اليسار من جهته ركز على استيراد النموذج الاشتراكي ولم يركزْ على تطوير التحالف مع البرجوازية لتصعيدِ نظامِ إنتاجٍ مختلف. وبهذا كان يدفعها أكثر وأكثر لليمين، وكان انتصارُ العسكرِ المغامر هو نتيجةٌ لغيابِ التحالف التاريخي بين اليمين واليسار المنتجين لعلاقات إنتاج جديدة تتجاوز الإقطاع.

أعاد اليمين واليسار في البلدان العربية نسخ التجربة المصرية، أو أن أوضاعهما في كل بلد كانت توجههما نحو تكرار ذلك النموذج الصارخ في تباعده. وهذا يعود للبُنى الاجتماعية ومستويات المعرفة السياسية المبسطة حينذاك.

ولهذا كان اليسار الطاغي في بعض البلدان يدفع الجمهور للحراك المعادي للأنظمة شبه الليبرالية بغرض القفز عليها نحو النموذج الاشتراكي. لكنه كان يضعُ الحكمَ في أيدي العسكر أو الأنظمة التقلدية. مثلما تفعل بعضُ فصائله حالياً بوضع السلطات لهيمنة اليمين المذهبي المحافظ الأقل تطوراً من الليبرالية الديمقراطية.

لم تطرح القوى اليسارية في جبهة التحرير الوطني الجزائرية على سبيل المثال بعد انتصارها على فرنسا استثمار النظام الديمقراطي الغربي وخاصة الفرنسي الذي كان مؤثراً عليها ولايزال، بل طرح الرئيس بن بلا الاشتراكيةَ القريبة من اليسار، وهو ما أعطى العسكر حجةً للانقضاض عليه وليقيم رأسمالية دولة فاسدة جعلت من الإقطاعِ الديني الشبح الدائم الذي يحومُ على النظام.

المراحل الثلاث من الثورات العربية على مدى القرن العشرين وسنوات القرن الواحد والعشرين الراهن، أعطت نماذجَ من تحالفاتٍ مختلفة؛ النموذج الأول أظهر إمكانية التحالف بين طبقتي النظام الديمقراطي الحديث لكنه تحول بسرعة إلى التناحر، ثم الزمن الثاني الذي شهدَ هيمنةَ القطب العسكري وسلخَ جِلدي اليمين سواءً أكان ليبرالياً أم دينياً، واليسار، والقبول فقط بالذيول والأتباع الفاقدين للفكر المستقل.

المرحلة الحالية بدايات لتحالفات ممكنة بين اليمين الديني المتفوق واليسار واليمين الليبرالي الضعيفين اللذين هما قطبا الحاضر والمستقبل، لكن هذه المسألة مرهونة بمخاضات البنى الاجتماعية.

كشفَ التطورُ الموضوعي للتاريخ الكثيرَ من الأوهام وحطمَ إدعاءات أيديولوجية كبيرة وجعل إمكانيات الاقتراب ممكنة على أسس الحداثة وعلى أسس اختلاف المصالح الاجتماعية ووحدتها الوطنية المشتركة في ظل الديمقراطية.

كتب عبـــــــدالله خلـــــــيفة متوفرة في المكتبات العالمية

⇽ #مكتبة_واترستونز (Waterstones) في #بريطانيا: كتب #عبدالله_خليفة متوفر في ـ مدينة #لندن في انجلترا // كلماتٌ تُقلب رأس العالم على عقب هذا ليس مجرد كتاب، بل صرخةٌ في وجه الزيف، وقبضةٌ تُمسك بتلابيب الحقيقة. هنا، تتحول الكلمات إلى حراب تُثقب جدار الصمت،،، https://t.co/RqN0UZvn9H

⇽ متجر بارنز أند نوبل (Barnes & Noble) في الجادة الخامسة بمدينة #نيويورك: كتب #عبدالله_خليفة متوفر في ـ مدينة نيويورك في أمريكا https://t.co/bTAvXyuUjq

⇽ كتب #عبدالله_خليفة متوفر في مكتبة #صوفيا في #المحرق https://t.co/L36Oa7TAqI

⇽ كتب #عبدالله_خليفة متوفر في ـ مدينة سان فرانسيسكو ـ ولاية كاليفورنيا في أمريكا https://t.co/u46IEoHZOr

⇽ ومتوفرة في مكتبة bookhype في لندن:

أتي كتاب «أيديولوجي» لعبدالله خليفة ليقدم تحليلاً جريئاً للوعي العربي بين ثنائيات السحر والدين، العقلانية والخرافة، والتقليد والحداثة. عبر صفحاته، يناقش الكاتب كيف تشكلت البنى الفكرية والسياسية في المجتمعات العربية، وكيف تؤثر هذه التشكيلات في حاضرنا المعقد. من الأسئلة التي يطرحها الكتاب

* كيف تحول السحر من ظاهرة شعبية إلى أداة سياسية؟

* ما دور الدين في صراع الهوية بين الماضي والمستقبل.

* كيف يمكن للعلوم والفلسفة أن تكون جسراً للخروج من أزماتنا الفكرية؟

بأسلوب يحاكي الواقع بكل تعقيداته، يقدم خليفة رؤية نقدية للتاريخ العربي والإسلامي، من الدولة العباسية إلى التحديات المعاصرة، مروراً بثنائيات العلم والخرافة، والديمقراطية والاستبداد. كتاب يضيء الزوايا المظلمة في وعينا الجمعي، ويدعونا إلى إعادة قراءة تراثنا بمنظور نقدي يحفز على التغيير. أيديولوجي ليس مجرد كتاب مقالات ، بل إضاءة في نفق الصراع بين العقل والغيبيات، بين الماضي الذي يثقلنا والمستقبل الذي ينادينا.

https://t.co/7xQcu9sE3k

الكلمة-من-أجل-الإنسان

https://www.everand.com/book/889578874/

أيديولوجي

https://www.everand.com/book/889578822/

راكبتين النمسا Rakuten

https://www.kobo.com/at/de/ebook/0cGQ...

كتاب عبدالله خليفة لينين ومغامرة الاشتراكية متوفر في الصين لينين ومغــــــــامرةُ – 三民網路書店

الكلمة من اجل الانسان

https://24h.pchome.com.tw/books/prod/...

https://24h.pchome.com.tw/books/prod/...

⇽ وفي متجر amazon

https://bookmate.com/books/IG2u4DFC

كتاب «الكلمة من أجل الإنسان»

كتاب «الكلمة من أجل الإنسان» يعكس شخصية عبدالله خليفة كمفكر تقدمي وأديب وروائي ومناضل، حيث جمع بين الفكر والإنسانية والنضال، مع توثيق تجاربه وحياته من خلال كلمة صادقة تعبر عن هموم الإنسان وقضايا الوطن.

نبذة عن الكتاب والشخصية المؤلفة:

يُعرف عبدالله خليفة بأنه كاتب لم يتراجع عن أفكاره ومواقفه حتى في أصعب الظروف، حيث دخل السجن في 1975 من موقعه في قيادة جبهة تحرير البحرين. خلال فترة سجنه استمر في ممارسة الكتابة بإصرار، مؤلفًا أعماله وأحيانًا على ورق السيجارة، وتم تهريب هذه الأعمال ونشرها لاحقاً. الكتاب ينقل تجارب عبدالله خليفة الإنسانية والفكرية، إذ يعكس عمق تأثيره في الأدب والنضال السياسي والاجتماعي.

محتوى الكتاب وأفكاره:

يحمل الكتاب رسالة إنسانية ورؤية واضحة بأن الكلمة ليست مجرد حروف بل قوة تعبيرية ذات بعد شعبي مقاوم تعبّر عن معاناة الفئات المحرومة وقضايا الوطن الملتبسة بسبب الفساد والكذب. يعبر عبدالله خليفة في كتابه عن رفضه للتزييف وكشفه للواقع بلا مجاملات، مقترباً من قضايا الحارات والفقراء والناس الذين يدوسهم الواقع، متصدياً للفساد والانتهاكات الفكرية والسياسية.

أهمية عبدالله خليفة وأثره:

عبدالله خليفة يُعتبر أيقونة في الفكر اليساري والنضال، وصاحب رؤية نيرة جمعها في كتاباته الروائية والفكرية، وهو الذي مزج بين الالتزام السياسي والعطاء الأدبي الإنساني العميق. رواياته مثل ثلاثية «ينابيع البحرين» تصوّر تاريخ البحرين الحديث بطريقة روائية رصينة. كما أنه كان ملتزمًا بالكتابة كأداة للمقاومة والتنوير الاجتماعي بعيدًا عن المظاهر والأنانية الشخصية.

خلاصة:

«الكلمة من أجل الإنسان» ليس فقط كتابًا بل صرخة في وجه الظلم والغموض، وأداة ضغط عبر الكلمة المكتوبة توثق تاريخ الوطن وشعبه، وتسلط الضوء على أردأ مظاهر الفساد والقمع بفكر نير وعطاء أدبي متميز. الكاتب عبدالله خليفة قدم منحى فريدًا في الأدب العربي، يُخلّد دوره كمفكر ومناضل وكاتب أسَس سجله الإنساني والفكري في مواجهة التحديات بقلم قوي لا يعرف الاستسلام.

كتب عبـــــــدالله خلـــــــيفة متوفرة في المكتبات العالمية

⇽ مكتبة فويلز (foyles) في بريطانيا: كتب عبدالله خليفة متوفر في ـ متاجرها السبعة في لندن، تشيلمسفورد، برمنغهام، وبريستول في انجلترا // كلماتٌ تُقلب رأس العالم على عقب هذا ليس مجرد كتاب، بل صرخةٌ في وجه الزيف، وقبضةٌ تُمسك بتلابيب الحقيقة. https://t.co/ukKdmK5V7U

⇽ #مكتبة_واترستونز (Waterstones) في #بريطانيا: كتب #عبدالله_خليفة متوفر في ـ مدينة #لندن في انجلترا // كلماتٌ تُقلب رأس العالم على عقب هذا ليس مجرد كتاب، بل صرخةٌ في وجه الزيف، وقبضةٌ تُمسك بتلابيب الحقيقة. هنا، تتحول الكلمات إلى حراب تُثقب جدار الصمت،،، https://t.co/RqN0UZvn9H

⇽ متجر بارنز أند نوبل (Barnes & Noble) في الجادة الخامسة بمدينة #نيويورك: كتب #عبدالله_خليفة متوفر في ـ مدينة نيويورك في أمريكا https://t.co/bTAvXyuUjq

⇽ كتب #عبدالله_خليفة متوفر في مكتبة #صوفيا في #المحرق https://t.co/L36Oa7TAqI

⇽ كتب #عبدالله_خليفة متوفر في ـ مدينة سان فرانسيسكو ـ ولاية كاليفورنيا في أمريكا https://t.co/u46IEoHZOr

⇽ ومتوفرة في مكتبة bookhype في لندن:

أتي كتاب «أيديولوجي» لعبدالله خليفة ليقدم تحليلاً جريئاً للوعي العربي بين ثنائيات السحر والدين، العقلانية والخرافة، والتقليد والحداثة. عبر صفحاته، يناقش الكاتب كيف تشكلت البنى الفكرية والسياسية في المجتمعات العربية، وكيف تؤثر هذه التشكيلات في حاضرنا المعقد. من الأسئلة التي يطرحها الكتاب

* كيف تحول السحر من ظاهرة شعبية إلى أداة سياسية؟

* ما دور الدين في صراع الهوية بين الماضي والمستقبل.

* كيف يمكن للعلوم والفلسفة أن تكون جسراً للخروج من أزماتنا الفكرية؟

بأسلوب يحاكي الواقع بكل تعقيداته، يقدم خليفة رؤية نقدية للتاريخ العربي والإسلامي، من الدولة العباسية إلى التحديات المعاصرة، مروراً بثنائيات العلم والخرافة، والديمقراطية والاستبداد. كتاب يضيء الزوايا المظلمة في وعينا الجمعي، ويدعونا إلى إعادة قراءة تراثنا بمنظور نقدي يحفز على التغيير. أيديولوجي ليس مجرد كتاب مقالات ، بل إضاءة في نفق الصراع بين العقل والغيبيات، بين الماضي الذي يثقلنا والمستقبل الذي ينادينا.

https://t.co/7xQcu9sE3k

الكلمة-من-أجل-الإنسان

https://www.everand.com/book/889578874/

أيديولوجي

https://www.everand.com/book/889578822/

راكبتين النمسا Rakuten

https://www.kobo.com/at/de/ebook/0cGQ...

كتاب عبدالله خليفة لينين ومغامرة الاشتراكية متوفر في الصين لينين ومغــــــــامرةُ – 三民網路書店

الكلمة من اجل الانسان

https://24h.pchome.com.tw/books/prod/...

https://24h.pchome.com.tw/books/prod/...

⇽ وفي متجر amazon

كتاب «الكلمة من أجل الإنسان»

كتاب «الكلمة من أجل الإنسان» يعكس شخصية عبدالله خليفة كمفكر تقدمي وأديب وروائي ومناضل، حيث جمع بين الفكر والإنسانية والنضال، مع توثيق تجاربه وحياته من خلال كلمة صادقة تعبر عن هموم الإنسان وقضايا الوطن.

نبذة عن الكتاب والشخصية المؤلفة:

يُعرف عبدالله خليفة بأنه كاتب لم يتراجع عن أفكاره ومواقفه حتى في أصعب الظروف، حيث دخل السجن في 1975 من موقعه في قيادة جبهة تحرير البحرين. خلال فترة سجنه استمر في ممارسة الكتابة بإصرار، مؤلفًا أعماله وأحيانًا على ورق السيجارة، وتم تهريب هذه الأعمال ونشرها لاحقاً. الكتاب ينقل تجارب عبدالله خليفة الإنسانية والفكرية، إذ يعكس عمق تأثيره في الأدب والنضال السياسي والاجتماعي.

محتوى الكتاب وأفكاره:

يحمل الكتاب رسالة إنسانية ورؤية واضحة بأن الكلمة ليست مجرد حروف بل قوة تعبيرية ذات بعد شعبي مقاوم تعبّر عن معاناة الفئات المحرومة وقضايا الوطن الملتبسة بسبب الفساد والكذب. يعبر عبدالله خليفة في كتابه عن رفضه للتزييف وكشفه للواقع بلا مجاملات، مقترباً من قضايا الحارات والفقراء والناس الذين يدوسهم الواقع، متصدياً للفساد والانتهاكات الفكرية والسياسية.

أهمية عبدالله خليفة وأثره:

عبدالله خليفة يُعتبر أيقونة في الفكر اليساري والنضال، وصاحب رؤية نيرة جمعها في كتاباته الروائية والفكرية، وهو الذي مزج بين الالتزام السياسي والعطاء الأدبي الإنساني العميق. رواياته مثل ثلاثية «ينابيع البحرين» تصوّر تاريخ البحرين الحديث بطريقة روائية رصينة. كما أنه كان ملتزمًا بالكتابة كأداة للمقاومة والتنوير الاجتماعي بعيدًا عن المظاهر والأنانية الشخصية.

خلاصة:

«الكلمة من أجل الإنسان» ليس فقط كتابًا بل صرخة في وجه الظلم والغموض، وأداة ضغط عبر الكلمة المكتوبة توثق تاريخ الوطن وشعبه، وتسلط الضوء على أردأ مظاهر الفساد والقمع بفكر نير وعطاء أدبي متميز. الكاتب عبدالله خليفة قدم منحى فريدًا في الأدب العربي، يُخلّد دوره كمفكر ومناضل وكاتب أسَس سجله الإنساني والفكري في مواجهة التحديات بقلم قوي لا يعرف الاستسلام.