عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 4

July 2, 2025

العربُ ونقدُ الواقع

كتب : عبدالله خليفة

اعتمد الوعي العربي على عدم نقد الواقع الكلي، وهو الواقع كنظام اجتماعي معرقل للتطور، وتوجه لصورٍ جزئية ماضوية وحاضرة ومشكلات جزئية، يكررها أو يرتفع عنها للخيال، متجمداً أمام واقع لا يتوقف عن الحركة، ويزداد تعقيداً فيما يوارب الوعي ويتوقف عند الظواهر الثانوية.

في الوقت الراهن تنفجر القضية من خلال جذورها الدينية التاريخية غير المُحلّلة، غير المنقودة بعمق، مع بقاء نفس النظرة الأيديولوجية الزائفة في رؤيتها والمدعية فهم الواقع والتعبير عن الناس.

شكلان اقتصاديان اجتماعيان متقاربان يضم الفرقاء المتصارعين: رأسمالية حكومية تغدقُ أغلبَ الفوائض على جماعة، ورأسمالية دينية تقوم بنفس التصرف.

هذا الشكلان يعبران عن مستوى واحد من العلاقات الانتاجية والاجتماعية، فالعرب والمسلمون في قارب تاريخي واحد، لكن يحدث صراع بدائي بينهما يتسم بسمات الأنظمة ما قبل الرأسمالية ومشكلاتها.

ثمة فوارق جزئية هنا وهناك: تشدد ديني في جهة، وتشدد أقل في الجهة الأخرى.

هيمنات عسكرية متماثلة وضياع موارد في تسلح وصراع وحروب.

لكن المناظير الإيديولوجية تصور الفريقين وكأنهما مختلفان جوهرياً وكلٌ منهما حسب نظر أصحابه يعبر عن الحقيقة والتطور والمصلحة الشعبية والدين.

اعتمد النظر عند الفِرق والتيارات العربية الدينية على فرضِ منظور أيديولوجي خارجي على الواقع وعدم قراءة الواقع.

كالخوارج أرادوا حكم المدينة عبر شعيراتٍ دقيقة ملتهبة من الأحكام والجمل الدينية الباترة.

وقام المعتزلةُ بصناعة جملٍ عقلانية صغيرة لرؤية الواقع لكنها جملٌ محدودة تتوجه للبناء الديني وتعزله عن الصراعات الاجتماعية والاقتصادية، فكان هذا يجعل نقدهم المحدود يتضاءل في قيمته، ويعجز عن الامتداد في قضايا المال العام والخراج والجزى وتوزيع الدخول على الناس حتى تنقطع أنفاسهم النقدية وتتركز أنظارهم على جيوبهم.

هذا ما يفعله معاصرون في تعميمهم لسمات الدول العربية وإلغاء جذورها في البُنى الاجتماعية والهياكل الاقتصادية التي تجمعها في سماتٍ بيروقراطية شمولية وتوزيعاتِ دخولٍ متخلفة وغير عادلة وكلها تحتاج للالتحاق بنظم العالم الديمقراطية الحداثية.

وهكذا فإن الصراعات بين التيارات السياسية تتركز في هذه الخنادق الضيقة، فأغلبها لا يقبل أن ينضم للديمقراطية المعاصرة العلمانية، مبعداً قسماً اجتماعياً وامتيازات معينة وثقافة فكرية عتيقة عن النقد وعن ضرورة التغيير.

فرقاء حداثيون يكتشفون في مجرى الصراع السياسي أن الجماعة التقليدية غير ديمقراطية وغير وطنية وأنه يجب إبعادها عن الحكم.

والجماعة التقليدية بقيت طوال عقود تكرسُ نفسَها في تنمية الدكتاتورية وخلق عامة عنيفة، لكن النصوص الحداثية الوطنية لم تعالجها نقدياً وتعريها سياسياً فأنتشر وعي زائفٌ لدى الجمهور عن هذه الجماعات: الغائبة عن النقد.

الجماعة الحداثية نفسها منزلقة للتقليدية والانتهازية والمناورات السياسية مع الجماعات التقليدية وينفجر صراعها مدمراً أوضاعاً وكتلاً مختلفة وتكتشف أجنحةٌ متعددة إنها تتحطم وتنشل سياسياً فجأة.

يعبر التجريب في اللحم الشعبي عن الانفصال بين النخب الفكرية السياسية عن العلوم والواقع، وعن نموها الشمولي وعدم إقامة علاقات فكرية حوارية ونقدية مع الأجسام الشعبية المختلفة، فكرست نفسها في التكوين الشللي والعصبوي والمنفعي، وحين تنمو ديمقراطياً بشكل فعلي يعتمد هذا على طبيعة الأفكار السياسية التي تتبناها ومدى ديمقراطيتها وكشفها لحقائق الواقع وعدم صدورها عن أيديولوجية شمولية متيبسة وبضرورة علاقتها الحية مع الجمهور، ولهذا تصبح مسائل تحويل الواقع بالغة الصعوبة وبحاجة لمنجزات العلوم الاجتماعية ولمناضلين مفتوحي العقل لفهم الواقع ونقد الذات والتاريخ السابق واللاحق.

السلطة الكلية العربية الغائرة الممتدة تاريخياً للزمن التقليدي وهياكلها الاقتصادية الاجتماعية تُضفي على القبائل والجماعات والفِرق والتيارات مضامينَها الغائرة المسيطرة، مضامين هيمنة الذكور وملاك الأرض الكبار والموارد، وهيمنة النصوص المسبقة والتفسيرات الذاتية المرتبطة بأشكال إنتاجية مقيدة ومحدودة.

وكلما تأخر تحويل تلك البنية اهترأت أشكال الوعي وتعقدت المشكلات وتنامت، كما من الصعوبة أن تنفصل أشكال الوعي التقليدية عن مصالحها ولهذا تغدو المشكلة تاريخية معقدة.

June 30, 2025

قراءة في رواية التماثيل

كتب : أحمد العربي ـ سوريا

عبدالله خليفة كاتب بحريني، هذه أول رواية أقرؤها له، الرواية تتحدث بدأ من الستينات من القرن الماضي عبر شخصيتها المركزية “حسان”، ذلك الشاب الذي وعى نفسه في بيئة فقيرة لاسرة كبيرة هو أكبرها، والداه يعملان ليؤمنوا لأولادهم أسباب الحياة على قساوتها، حسان يعرف أن طريق العلم سيؤدي لشهادة ما ووظيفة ما ليكرر حياة الفقر، حول حسان شباب ممتلئ بأحلام خاصة وعامة، تحرك خيالاتهم نحو حياة عدالة ومعيشة أفضل، من أصدقائه “ياسين” الشاب الغامض والمعبأ نفسيا ضد الفقر والتخلف وأسبابه، الطموح للوصول لحياة أكثر امتلاء وشهرة، كانت وسيلته الثقافة والشعر والادّعاء الثوري.

يتخرج حسان من الجامعة ويبحث عن وظيفة ما، وبعد وسائط يتوظف في أرشيف المحكمة، اما ياسين فقد اختفى ولم يعد يلتقي به حسان الذي احس انه مزروع في قبر تحت المحكمه مع آخر لاعمل لهم سوى انتظار اول الشهر لقبض الراتب ليصرفه في عدة أيام على إخوته، تستمر أيام العمل وسرعان ما يكتشف قيمة الارشيف، يبدأ بالبحث والقراءة وتقصي حياة الناس، يلتقي مجددا بياسين في صفحة الجريدة، يلتقي به كشاعر كبير وله متابعيه، وسرعان ما سيلتقي به في احدى المنتديات، وليعرف ياسين واقع حسان وفقره وضيق حاله، ويعرف حسان واقع ياسين الذي ركب موجة الطرح الثوري وأصبح يكتب لصحف عالمية ويطير بين البلدان، أصبح نموذجا يعتز به حسان.

التقى به واخبره عن حاله، وعندما علم بمتابعته أرشيف المحكمة طلب منه أن يرسل له ما يكتب حول ذلك للاطلاع عن احوال البلد وناسها، وبدأ حسان يكتب ويرسل لياسين، وسرعان ما يكتشف حسان أن كتاباته تنشر في الصحف بتوقيع ياسين، ويدرك انه استغله وان ياسين شخص انتهازي يستغل صديقه لمصلحته دون اي رادع اخلاقي، وانه مجرد مدعي ثوري، وعندما يلتقي به مجددا ويسأله عن ذلك سيخفف ياسين من سوء الموضوع ويقول له انها مجرد حكايا ولولا اسمي لما نشرت، وتفترق طرقهم ولكن الى حين، فسرعان ما يستدعى حسان الى الشرطة متهما بنشرة قصصا من أرشيف المحكمة، وذلك بعد نشر رسالة بعثها ياسين باسم حسان وكان مصيره السجن.

في السجن يلتقي بعبدالحسين ذلك الرجل الذي سجن لأنه متهم بسرقة اﻻثار والمتاجرة بها، والواقع أنه عكس ذلك، فهو يرفض الاخبار عن أماكنها في حقله وجوار منطقته لكي لا تسرق، ولأنه محكوم عليه لسنوات طويلة فإنه يحكي لحسان عن مواقعها، من باب الحفاظ على امانة امّة وتاريخها، و خوفا من قتله أو عدم خروجه من السجن، وفي السجن أيضا يلتقي مجددا بياسين الذي دخل كمناضل وعاش فيه حياة مميزة، والذي أعاد ربط علاقته بحسان واستطاع واستيعابه نفسيا مجددا، وثق حسان بياسين وأخبره عن كنوز عبدالحسين وأخفاها ياسين في نفسه، وأخبر ياسين حسان الذي سيخرج قبله أنه يستأمنه على زوجته وابنته.

زوجته ابنة حارتة حسان، وأمها التي تخون زوجها مع رجال كثيرين ومنهم حسان نفسه لقاء المال، يخرج حسان ويذهب لزوجة ياسين التي يعرفها مسبقا ويتعلق بها والطفلة، وسرعان ما يتحول لرجل متفرغ لخدمتهم، وعبر الزمن واستمرارية العلاقة تتعلق به الطفلة كوالدها، وتحصل علاقة جسدية مع الزوجة لفترة طويلة تؤدي للحمل، وعندما يخرج ياسين سيجد هذا الحال ويتقبله، ويستدعي حسان ويحتفي به، ويحصل منه عن موقع بعض الآثار التي يستخرجها ياسين ويبيعها، وهذا يؤدي الى ثرائه، وسرعان ما يغير بيته ويعيش حياة ترف وينشغل عن زوجته وبيته، وتنجب له زوجته طفل هو ابن حسان، ومع ذلك تستمر العلاقة ملتبسة بين ياسين وحسان ومع عائلة ياسين، ويستمر ياسين باستثمار حسان، ويعاد اعتقال حسان مجددا متهما بكتابة المناشير ويسجن لفترة طويلة، ويخرج ليجد الطفلة ابنة ياسين أصبحت شابة ولتعود متعلقة به، ويعاود ياسين العلاقة معه ليحصل منه على اسرار الكنوز خاصة وأن عبد الحسين قد قتل في السجن، ولم يبقى من يعرف مواقعها الاّ حسان.

تجرّب كل الطرق مع حسان بالترغيب والتعذيب من السلطة أو من الجماعات الاسلامية التي بدأت تظهر، وتريد البحث عن تماثيل الكفر لتدميرها، ويعده ياسين بالزواج من ابنته الشابة، وهذا يحصل، ويصل ياسين لبعض الكنوز ويستثمرها لمصالحه وزوجته والسلطة الحاكمة وراءة. تمر الايام وحسان يرى نفسه دائما في موقع الأداة التي يستخدمها ياسين وأمثاله، دائما له مهمة يلبيها ودورا يقوم به، و واقع الحال في المجتمع على ما هو عليه، فالفقير يزداد والمدينة تتسع تخلفنا وعشوائية والناس أكثر ضياعا، والالتجاء للجماعات الدينية بديلا والتورط معها بعملها واقعا يوميا.

تنتهي الرواية عندما استدعى ياسين حسان مجددا ليطلب منه دورا ما يستغله ويستثمره به.

لا شيء تغير.

الرواية قراءة لحقبة زمنية تمتد لعشرات السنين، تصمت عن واقع مجتمعاتنا مع سلطاتها الحاكمة، وكونها ضحية تخلف واستغلال واستبداد. وان هناك طبقة مثقفين وسياسيين هم بين انتهازي يعمل لمصالحه الضيقة ويخدم السلطان في كل شيء، وبين مثقف آخر يستثمر لصالح الانتهازي، ويدفع ثمن جهله وعدم إدراكه عمره وجهده سواء بالسجن او أن يقدم الى الانتهازي أو السلطة المبرر الشرعي لوجودها أو استمرارها. تخرب البلاد وتستعبد العباد ويستمر الحال السيئ، ويزداد سوءا بتواجد الجماعات الدينية العنيفة، التي تزيد المجتمع تخلفا، و تعطي للحاكم مبررا ليستمر مستبدا وليستمر في عنفه بحق الشعب، لتبقى البلاد مزرعته والشعب عبيدا عنده إلى حين .

ولكن إلى حين. مستمرون في ثورتنا للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والديمقراطية والحياة الأفضل.

June 28, 2025

تداخلُ الاشتراكياتِ الخيالية

كتب: عبدالله خليفة

لم توجد فواصلٌ بين التصورات الاشتراكية المختلفة، فالتقسيم بين الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية تهاوى، لأن الاشتراكية كنظام اجتماعي غير قابل للوجود حاليا، والمدى مفتوحٌ لإصلاحاتٍ تحولية على النطاق البشري التاريخي.

وقعَ الروادُ الأوائل في تناقضٍ بين ما هو نسبي وما هو مطلق، فتحولُ البشر لعمالٍ هو أمرٌ تاريخي ولكنه مطلق، لأن الانتاج هو المركزي الذي يضم البشر لدائرته، بحيث ان الذين لا يعملون ينفصلون عن مسار الناس، لكن هذا التحول يرتبط كذلك بازدهار الرأسمالية، ووصول تقنياتها وتطويرها للقوى المنتجة إلى كل زاوية في العالم، حتى تتشبع الكرة الأرضية ويصعب أن يستمر هذا الأسلوب، كيف؟ لا نعرف، وربما نتكلم فقط في مجال الاحتمالات.

ولذا فإن تحقيق الاشتراكية الراهن قاد لمغامرات كارثية وتقدم وضحايا.

عندما قام من سموا بالاشتراكيين الخياليين كسان سيمون وروبرت أوين وشارل فورييه بمشروعاتهم فقد أقاموها على كونها حقول تجارب سلمية كبناءِ بنوكِ تسليفٍ ومستعمرات إنتاجية وهي كلها انتهت بالفشل وإفلاس أصحابها وظلت كتبهم وتجاربهم مفيدة للناس بدون أن تؤدي إلى كوارث وحروب وهم فقط من تحمل خسائرها.

ولهذا فإن الدعوة الماركسية التي جاءتْ على أساس أنها تؤسس اشتراكيةً علميةً عاشتْ في حيرةٍ ايديولوجية كبيرة، فبالتأكيد أن الأسلوب الرأسمالي للإنتاج مليء بالتناقضات العميقة ولا يمكن للبشرية أن تعيش بين أقلياتٍ تتكدسُ لديها الفوائض الهائلة وتهدرها وأغلبيات تعيش في ظروف صعبة، فهذا التناقض لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.

لهذا فإن الاشتراكيين الماركسيين انقسموا بين دعاة الإصلاح التدريجي ودعاة الثورة لتغيير هذا النظام كليا. ونحن نعرفُ مصيرَ كل من القسمين، لكننا نقرأ المنهجيات هنا.

فعلى أي أساس أُقيم العلم في هذه الاشتراكية؟

التحليلات النقدية للرأسمالية ماضيا وحاضرا هي مقاربات موضوعية، لكن الاستنتاجات المستقبلية السياسية لم تكن على أساسٍ صحيح.

وفي حين تقود الرؤى الإصلاحية التدريجية لتراكم وتحولات إيجابية تعتمد السلمية كما عند الاشتراكيين الأولين، وتعتمد على تغيير مشكلات الناس والاقتصاد المرئي تكون تقود لدى الآخرين المغامرين إلى نتائج رهيبة.

إن الماركسيين (المغامرين) يقولون إنهم يعتمدون على المنهج الجدلي، وكمثال لذلك يطرح مثال بسيط هو ان الناس عاشوا في أوائل التاريخ ما سُمي المشاعية البدائية لمئات الآلاف من السنين، وهو نظامُ الكفاف والمساواة، ثم جاءت الأنظمة التالية الاستغلالية كنفي لتلك المشاعية، وستأتي الاشتراكية كنفي النفي.

هذا المثال يستند الى منهجية الفيلسوف هيجل.

إن الجدل طوره هيجل الفيلسوف الألماني لكن كانت قوانين الجدل عمومية يمكن تطبيقها حتى من خلال عقل هيجل المحافظ المؤيد للإمبراطورية الألمانية. لأن ذلك القانون نفي النفي وهو أحد قوانين هذا الجدل يمكن أن يُقطَعَ، ويُفصل عن مواد التاريخ، ويُركبَ بشكلٍ ايديولوجي.

فلا يمكن اعتماد هذا القانون بشكل موضوعي بحثي مطول، ولهذا يُركب هنا بشكل أيديولوجي، ويؤدي إلى تعسف في التطبيق وكوارث كما حدث في دول آسيا المتخلفة التي أرادت أن تقفز للاشتراكية مكتفية ببعض الجمل الأيديولوجية ثم تقوم بقفزات كارثية.

تركيب مثل هذه المنهجية يحتاج إلى كوادر من المتخصصين بالعلوم الإنسانية بدرجة أولى، وليس على حسِّ السكرتير العام ومحدودية قراءاته، ولهذا يستطيع فلاحٌ بسيط أن يكون أمينا عاما ويقوم بحرب عصابات رهيبة، وقد كَثُرت هذه النماذج في العالم الثالث مستندةً إلى جمل مقطوعة السياقات، ولهذا تُسمى هذه الأفكار بأسماء مؤسسين كالأديان.

إن وجودَ التناقضات الاجتماعية كمحركةٍ للمجتمعات هو أمرٌ صحيح، لكن علينا درسها من خلال الوقائع ورؤية احتمالات تطورها وتوجيهها بشكل عقلاني سلمي بحيث تؤدي إلى التطورات الممكنة المفيدة لمختلف القوى الاجتماعية.

لهذا فإن درس الهياكل الاجتماعية الاقتصادية ورؤية احتمالات مسارها يحتاجان إلى مواد بحوث كثيفة في شتى حقول المعرفة من خلال باحثين، بحيث تُمنع القوالب المسبقة التي توضع لمصالح دكتاتوريات سياسية مختلفة.

وفيما كان ماركس وأنجلز عالِمين اشتغلا مدة عقود في بحوث الاقتصاد والرياضيات والعلوم الطبيعية، لكن استنتاجاتهما لتحويل الرأسمالية كانت تتردد بين ما هو نسبي ومطلق، بين التوجه للإصلاحات وتراكمها الطويل وبين المطلق وهو إزالة الرأسمالية كليا، لأن ظهورهما كان في ألمانيا المتخلفة عن بريطانيا المتقدمة، في بلد لم ينتقل لرأسمالية ديمقراطية بعد، وحين انتقل إليها طُرحت مسائلُ الاصلاحات المتراكمة كنهجٍ تاريخي، في حين بقيت الدعوة المطلقة لإزالة الرأسمالية موجودة لديهما كذلك، لكنها تُطرح لبلدان أوروبا الغربية وبأشكال مستقبلية طويلة الأمد، ولم يكن ذلك دقيقا أيضا، واسَتغل الخطأ والضباب التاريخيين قادةُ في الشرق المتخلف ليقفزوا إلى السلطات أو التنظيمات ويقيموا الاشتراكيات ويغامروا بالناس، وكانت نتائجها رهيبة على مستوى التطور العام ونتائجها لاتزال تعوق التحولات الديمقراطية في عموم هذه البلدان.

هي أشكالٌ خيالية أخرى من الاشتراكية لكنها كانت مكلفة وأدت إلى تحولاتٍ ذات ثمن باهظ.

نماذج فرديةٌ للخيال الاجتماعي

عبـــــــدالله خلـــــــيفة

ظهرت آراءٌ إصلاحية في بدايات الرأسمالية تستهدف تحجيم الاستغلال أو إزالته وتطوير حياة العاملين، وهي تقدم مقترحات فردية ومعزولة عن لوحة الإنتاج العامة، وهي جزءٌ من الدعاوى الأخلاقية.

لم يقم الاشتراكيون الخياليون بدراسة المجتمعات والتاريخ، وقراءة الرأسمالية كحقبة تاريخية، غربية ثم عالمية، فكانت آراؤهم تنبثق من ملاحظات جزئية من داخل المعمل، أو من البلد، ومن تطوره الاجتماعي الخاص، وتتوجه أنظارهم نحو الحياة الاقتصادية التي يرون فيها إجحافاً بحقوق العاملين، ويعزلون المستوى الاقتصاديَّ عن المستويات الأخرى.

إن عدم رؤيتهم للرأسمالية كحقبة، وكظاهرةٍ عالمية، وكتتويجٍ لتطور الحياة الاجتماعية الاقتصادية البشرية خلال قرون، خاصة تكوينات مثل النقد، ورأس المال، والبضاعة، وقوة العمل الخ، تجعل تصوراتهم تتجه نحو الأخلاق والتجريب الاجتماعي، ومع نمو الديمقراطية السياسية الاجتماعية، وخضوع الظاهرات للبحث والنقد والتجربة والتغيير، فإنهم طرحوا وجهات نظر لتجاوز الرأسمالية، باعتبارها مجرد مشكلة، أو أخطاء. ويمكن عبر تقديم براهين ونماذج جديدة من البنوك والمعامل يمكن أن تتعمم تجاربهم وتتغير الإنسانية.

(يرى روبرت أوين أن مصدرَ الربح هو استعمال النقود فالسلع يجب أن تُباع بنفقة انتاجها، ولكن النقود تغطي حقيقة القيمة وتسمح للبائع بالتلاعب للحصول على ثمن أكبر من قيمة السلعة وتحقيق الربح بهذا الشكل.

ولذلك فقد نادى أوين بتكوين جمعيات من العمال والمنتجين تكون المبادلة في داخلها بواسطة شهادات عمل، فكل عامل ينتجُ سلعةً معينة أو جزءاً من سلعة يحصل على شهادة تثبت أنه عمل عدداً معيناً من الساعات.).

إن روبرت أوين لا يدرك أن القيمة هي مصدر الربح وكذلك كون العمال فقراء يبيعون قوة عملهم، وليس بإمكانهم القيام بجمعيات إنتاجية، وحتى لو حدثت تكون جزئية، وغير قادرة على تغيير البُنية الاجتماعية لنظام معين.

هنا يغدو المثقفُ مقدماً لتجربة اجتماعية جزئية تغيب عنها قراءة طبيعة النظام التاريخي، ولهذا فإن تجربة أوين بإنشاء مؤسسة اقتصادية تجريبية فيها شروط عادلة مختلقة يتحملُ هو وحده خسارتها المالية.

لدى الفرنسيين تكون الأبعاد أكبر وقريبة من السياسة:

(نادى شارل فورييه بتكوين جماعات تكفي كل منها نفسها بنفسها من حيث الانتاج، بحيث يختار كل فرد العمل الذي يروقه، فإذا نجحتْ الجماعةُ في جعل العمل جذاباً عمتْ السعادة أفراد الجماعة.

لويس بلان نادى بتكوين المصانع الاجتماعية وهي مصانع تكون مملوكة للعمال الذين يعملون بها ولا تهدف لتحقيق الربح، وإنما رفع مستوى معيشة العمال.).

المشكلة هنا إن المنتجين المعوزين لا يمتلكون إمكانيات مادية للقيام بهذا، ولا حتى إمكانية ثقافية ليفكروا بمثل هذه المشروعات، وهذه الأحلام من الممكن أن تكون مفيدة عبر تطور التعاونيات. لكنها كوسيلة لتغيير طبيعة الانتاج الرأسمالي العام تغدو غير ممكنة.

ولكن لدى الفوضوية وهي تيار فكري سياسي تقفز المسألة نحو إسقاط الدولة، وتشكيل مجتمع من المنتجين المتعاونين دون سلطة تنظيم:

(جوزيف برودون هاجم الرأسمالية لأنها تقوم على نظام الملكية الفردية، فهذا النظام يسمح في نظره للأفراد الذين يتمتعون بملكية خاصة أن يعيشوا من عمل الآخرين، فهو ينادي بإلغاءِ الملكية وإحلال ما يسميه نظام الحيازة الذي يسمح لكل فرد أن يحتفظ بقطعة الأرض التي يستطيع زراعتها بنفسه دون استخدام عمال، وأن ينشأ مصرف لإقراض صغار الصناع والتجار من دون فائدة.).

عشراتٌ من هذه النماذج المثقفة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الأوربيين طرحتْ مثل هذه الأفكار وصارع التيار الفوضوي التيار الاشتراكي لعقود للوصول لفهم لكيفية التطوير الحقيقي للمجتمعات.

وكان هذا بسبب ان الوعي الاجتماعي ينمو بشكل تاريخي، عبر تراكم المعارف والتجارب، والواقع الموضوعي يشقُ طريقه، فمعاناة ملايين العمال لن تنتظر نجاح أو فشل هذه التجارب المعملية الاجتماعية لتنقية الرأسمالية، بل ستعتمد على الصراعات الاجتماعية والسياسية لانتزاع حقوق جديدة وتغيير شروط العمل، ولهذا فإن القراءة الموضوعية للرأسمالية واكتشاف سببياتها الداخلية في الانتاج والنظام الاجتماعي، بدءًا من كيفية إنتاج البضاعة إلى كيف يظهر فائض القيمة، وكيف تنمو الديمقراطية وتتصاعد أصواتُ العمال في المجالس والسلطات المختلفة، لتغيير شروط حياة الناس، هذه كلها تنتج علوماً اجتماعية جديدة وممارسات سياسية بمستوى أدوات المعرفة وبمساحة تجارب أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية باعتبارهما القارتين اللتين نما فيهما هذا الأسلوب الجديد من الإنتاج.

لقد بدأ التفكير في العلاقات التجارية والمالية من العصور القديمة، لكنها لم تتشكل كنظام متكامل إلا من القرن الثامن عشر. وسرعان ما طرح مفكرون مسألة التجاوز له، وتظل أفكارهم سابقة للتطور ومعبرة عن أفق تاريخي بازغ، لكن التجارب الفردية في الغرب تزول، لكون العلاقات الرأسمالية ترسخت، وجاءت بثمار اجتماعية كبيرة، والتناقضات الشديدة التي ظهرت في البداية أمكن التغلب على مظاهر حادة منها.

المقاتلون من أجلِ السلام نائمون

لم تستطع رأسماليات الدول أن تؤسس نضالاً ديمقراطياً في داخل مجتمعاتها وخارجها.

رأسمالياتُ الدولِ شكلتْ جماعاتٍ بيروقراطية انتهازية بدءاً من الاتحاد السوفيتي مروراً بالصين حتى إيران.

في اللغة الشيوعية الأولى الواعدة بتحرير الشعوب والعمال حدثت إنجازاتُ التوجه للنضال الوطني والصحوة الاجتماعية، لكنها تمظهرت في العديد من التجارب بأشكالٍ من المبالغة الحادة وبتطرفٍ نحو اليسار على المدى القريب، وغدت حقلاً محروقاً من المناضلين والتراكم الديمقراطي على المدى البعيد.

لقد جرّتْ الاتجاهات المناضلة الصغيرةَ الواعدة حشودَ السكان الأميين إلى قفزات حادة، بدلاً من بناء التراكمات الديمقراطية البسيطة المتصاعدة.

ومن هنا فإن حروب العصابات المكلفة في الصين وفيتنام وكوبا تمخضت في نهايات المطاف عن رأسماليات دول بيروقراطية فاسدة.

كان يمكن لعمليات تراكمات ديمقراطية إنسانية أن تنشر في العالم الثالث مناهجَ تغيير تنويرية وديمقراطية بعيدة المدى، وتركز فيما هو متخلف وتشكل عمليات الثورة الوطنية الديمقراطية بتوجهها نحو تغيير الأرياف من الإقطاع وتغيير حياة النساء ونشر الثقافة العقلانية، وإضافة إلى ضخامة التضحيات وجد المناضلون التقدميون أنفسهم بعد عقود من التضحيات بين نارين: نار البيروقراطيات التي تكونت في دول المعسكر الاشتراكي المنهار ونار القوى الدينية التي استغلتْ التخلفَ وراحت تمشي على ما تركهُ التقدميون السابقون لها من أرضيةٍ فاسدةٍ غيرِ محروثةٍ ديمقراطياً فتستغلها لتعيدَ تكرارَ أنظمة المحافظة المتخلفة.

في مناطق التماس المتصارعة دينياً تتعاظم أخطار هذه الأخطاء، وقد وجدنا أنفسنا أمام رأسماليات دول بين محافظة متصلبة و(ثوريات) مزعومة قامت بأكبر المغامرات في تاريخ المنطقة.

الرأسمالياتُ الحكومية البيروقراطية غير الديمقراطية غذت بعضها بعضا عبر تداخل الأخطاء وتسويق مراحل منها، وبهدف إبقاء الثروات محصورة بين كيانات اجتماعية صغيرة.

في العراق، ودول الخليج، وإيران، وسوريا، تشكلت مثل هذه الأخطاء والتداخلات، ولم يحدث انفصالٌ عن الشموليات العسكرية بقوة وحسم إلا في السنوات الأخيرة، لكن في وقت بلغت فيه الأنصالُ حلوقنا.

وبينت تجربتا العراق وسوريا هذا المسار بوضوحٍ دامٍ.

الآن تتعاضدُ وتختلف القوى السياسية العربية والعالمية تجاه التجربتين الباقيتين الخطرتين السلبيتين: سوريا وإيران، فلم تزل ثمة دولٌ وجماعاتٌ مستمرة في دعم التراث الشمولي العنيف.

تغدو سوريا مقدمة لتجارب صراع أكثر تعقيداً قادمة، وتقبع إيران منتظرة دورها المأساوي الخطر، منتفضةً بكل أشكال الإرث الثوري الزائف، مستعيدةً كل مآسي الشيوعيين والوطنيين في عدم قدرتهم على التضفير بين التقدم القومي والديمقراطية.

يحدث هنا خلطُ الأوراق الحارقة، وتؤدي مسألةُ الاحتفاظ بسلطةٍ إلى حرب حمقاء هائلة أخرى، وهي تسحب دولاً وجماعات أخرى لبؤرة الحرب المركزية تلك.

إنها ليست مسألة التغييرات السياسية والمذاهب بل مسألة الحياة أو الموت، مسألة خطورة الانفجار العسكري الرهيب وحالات اللامبالاة به.

تتحول هذه المسألة الكارثية إلى ألعاب سياسية صبيانية، إذ يكفي أي عود كبريت سياسي في فقدان لا نعرف كم من السكان أرواحهم، مئات أم آلاف أم كم؟!

تتطلب هذه المسألة المصيرية حشوداً سياسية وشعبية كبيرة من أجل وقف المغامرات الإيرانية في مصير البشر، وتحركات واسعة لقوى السلام، لوقف التلاعب بمصير البشر والإنسانية من قبل أناس لا يقدرون الأرواح والحضارة البشرية.

في مثل هذه اللحظة المصيرية حيث تُدفع المنطقة إلى فوهة البركان ندرك كم أدت المغامرات وحرق المراحل وأنظمة الشمولية إلى تغييب الفعل المناهض للحروب، حيث غدت أقسام كبيرة من الجمهور كالخراف مستعدة للمشاركة في المحرقة بدلاً من أن توقف وتشل أيدي الجزارين والمتلاعبين بحياتها ومصيرها.

June 27, 2025

كتب عبدالله خليفة متوفرة في نيويورك وسان فرنسيسكو

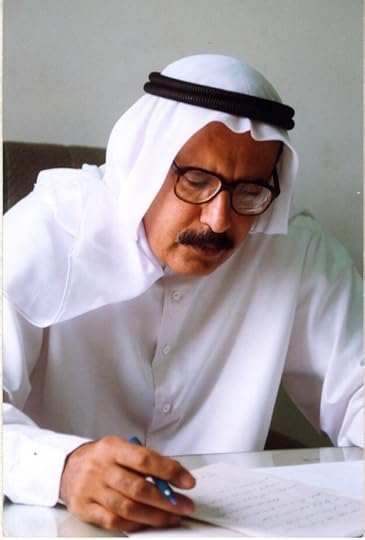

عبـــــــدالله خلــــــــيفة كاتب وروائي

https://www.google.ae/url?s https://www.bookpassage.com/book/9789776732193

June 26, 2025

قضية المرأة في الرواية الخليجية عبدالله خليفة أنموذجاً

كتب : عبدالكريم ناصيف

يجمع الدارسون على أن الرواية هي تتويج لفن القص، هذا الفن الذي عرفه الإنسان مذ عرف النطق والكلام، فالرجل يحدث امرأته وقد عاد من الصيد عما رأى وشاهد، ما حدث لـه في رحلته وما واجهه من أهوال ومصاعب، والمرأة تحدث الرجل عما جرى لها في غيابه قاصة عليه قصصها وأخبارها…

هذا الفن العتيق الأصيل عتق الشعر في الغناء وأصالتهما تطور ككل جنس أدبي آخر واتخذ أشكالاً وتلونات كثيرة نعرفها جميعاً إلى أن جاء العصر الحديث بطباعته وصحفه وانتشار التعليم فيه ونهوض بورجوازية المدينة… إلخ لتظهر معه الرواية بشكلها الحديث الذي يضرب جذوره عميقاً في القصص الطويلة والحكايات وسير الأبطال والملاحم… كروايات الفرسان، والمغامرات في الأدب الأوروبي، وقصة حي بن يقظان، وسيرة عنترة، وحكايات ألف ليلة وليلة، وحمزة البهلوان… إلخ.. في أدبنا العربي.

وهكذا ظهر هذا الشكل الجديد من فن القص لأنه الأقدر على استيعاب قضايا الإنسان وهمومه، مشاكل المجتمع وقضاياه، فالرواية هي فن بناء الحياة من جديد وإعادة تشكيل الواقع مرة ثانية لكي يتاح لمن جاء في مكان خر وزمان آخر أن يعرف كيف كانت تلك الحياة وهذا الواقع.. وهو ما جعل الرواية اليوم الفن الأدبي الأكثر رواجاً ومبيعاً يبن الأجناس الأدبية كلها… ذلك أن الإنسان يسعى وراء ما يعنيه، ويهتم بالأدب الذي يلامس جرحه ويعالج قضاياه الإنسانية والاجتماعية وهي كثيرة، حتى ولو لم يقدم لها حلولاً.. بل حسبه أحياناً أن يطرح القضية على بساط البحث أملاً في أن يجد لها الحل فيما بعد…

وإذا كانت الرواية العربية قد تأخرت قرنين من الزمان عن نظيرتها في الغرب ـ أي ما بين بداية القرن الثامن عشر حين ظهرت رواية دانيال ديفو، روبنسون كروزو، وبين بداية القرن العشرين حين ظهرت رواية محمد حسين هيكل، زينب ـ فإنما ذلك نتيجة الفارق الحضاري بين أوروبا التي بدأت نهضتها منذ القرن السادس عشر والوطن العربي الذي تأخرت نهضته حتى أواخر القرن التاسع عشر…

فالحضارة كل لا يتجزأ، كما أن النهضة كل لا يتجزأ… يتقدم الكل معاً أو يتخلف الكل معاً، لهذا ما إن بدأت رياح النهضة تهب على وطننا العربي حتى رأيناها تهب أولاً على أدبنا بشعره ونثره.. وهو ما جعل الرواية تظهر… ثم تنمو وتترعرع بطيئة حذرة في البداية، ثم سريعة قوية فيما بعد..

في مصر، بدأت الرواية العربية الحديثة وذلك لأسباب لا مجال لذكرها الآن، ثم في بلاد الشام والعراق التي عرفت الرواية جيداً في النصف الأول من القرن العشرين… لكن في البلدان العربية الأخرى تأخر ظهور الرواية إلى النصف الثاني من القرن العشرين، حيث بدأت تظهر الرواية في المغرب العربي الكبير، السودان، وجنوب الجزيرة العربية ووسطها وفي الخليج… وهو ما يعنينا في هذا البحث: الرواية الخليجية…

لقد تناولت الرواية الخليجية منذ ظهورها هموم الإنسان وقضايا المجتمع، شأنها شأن الرواية العربية بخاصة والرواية العالمية بعامة.. فمجال الرواية هو المجتمع وفضاؤها قضاياه… ولعل من أهم هذه القضايا: قضية المرأة.

هنا، نحن لا نعني بالمرأة ذلك الكائن!! الذي يشكل نصف المجتمع أو الأم المدرسة أو الحبيبة التي تكتب فيها قصائد الغزل، وللعرب باع طويل في هذا المضمار، بل نعني بها المرأة المشكلة التي وصل وضعها إلى درجة من التعقيد والعسر والصعوبة صار معها عقبة كأداء في وجه التغير الاجتماعي والحراك والتقدم الاجتماعي ككل، نعني بها المرأة القضية التي تثير الخلافات والإشكالات إلى درجة يتنازع حولها الناس وتقتضي الحل السريع.

لقد أصبحت المرأة قضية مذ أنزلها الرجل عن عرشها في المجتمع الأمومي الذي كانت فيه السيدة المسيطرة المهيمنة، ليحل محلها ويصبح هو السيد المسيطر المهيمن..

لقد حدث تبادل أدوار وحل المجتمع البطريركي الأبوي محل المجتمع الأمومي، ليسنّ الرجل الشرائع التي تناسبه والقوانين والأعراف التي تؤكد هيمنته كرجل من جهة وخضوع الطرف الآخر الذي هو المرأة من جهة أخرى… فجاءت شرائع حمورابي تسن صراحة على أن من حق الزوج التصرف بامرأته كيفما شاء، إذ لـه الحق بضربها وحبسها بل وبيعها وقتلها إن اقتضى الأمر…

منذئذ صارت المرأة قضية أساسية من قضايا المجتمع، فهي الضعيفة العزلاء التي لا تملك سلاحاً تدافع فيه عن نفسها عرضة دائماً لكل أنواع المخاطر وأشكال المذلة والهوان… ففي الحروب هي تسبى وتساق مع الغنائم الأخرى ليمتلكها السابي أو يبيعها في سوق النخاسة.. وهي المقيدة بالأعراف والتقاليد لا تستطيع المشاركة في إدارة دفة المجتمع ومعالجة شؤونه، إلا ما ندر. وهو الاستثناء الذي يثبت القاعدة ولا يلغيها. وهي الغارقة في الجهل والأمية المحرومة من العلم والتعلم لا تستطيع التعبير عن ذاتها ولا معرفة حقوقها فكيف بالمطالبة بها؟…

قضية المرأة والتخلف

ترتبط المرأة بوصفها قضية ارتباطاً عضوياً بالتخلف.. إذ على الرغم من أن الرواية ظهرت في مجتمعنا العربي وهو يعاني من التخلف وإشكالاته إلا أن المرأة كانت هي الأكثر معاناة من ذلك التخلف، فالرجل قد يروغ يزوغ، يفلت هنا، يهرب هناك لكن المرأة ليس أمامها مفر.. إنها تواجه التخلف بكل سطوته وكل قسوته.. الجهل هي التي تتحمل وطأته كاملة.. إذ ظل الرجل بهذا العذر أو ذاك يتعلم، يذهب إلى الكتّاب، يصبح رجل دين… إلخ.. لكن كيف يتاح هذا للمرأة؟ إنها تترك لقدرها لا يحق لها الذهاب إلى كتاب ولا الاختلاط بالذكر في أماكن التعليم ولا تصبح امرأة دين.. لهذا كانت الأمية ولا تزال هي الأكثر تفشياً بين النساء.. وإذا كانت نسبة الأمية في المجتمع العربي أيام زمان هي 98 بالمائة تقريباً فإن مائة بالمائة من هذه النسبة هي من النساء وإذا كانت اليوم خمسين بالمائة فإن ثمانين بالمائة من هذه الخمسين من النساء.

الفقر، وهو الأقنوم الثاني للتخلف، يقع بمعظم أعبائه على كاهل المرأة، هي التي يتعين عليها أن تربي أطفالها وترعى بيتها وتدبر شؤونه المعيشية، لكن كيف تفعل ذلك والزوج فقير عاطل عن العمل، لا يكاد يأتي إلى البيت بما يسد الرمق، فتقاسي المرأة أيما مقاساة… هي بين المطرقة والسندان: فقر معيلها ومطالب عيالها، والأدهى والأمر إذا ما ذهب المعيل وتحولت هي إلى معيلة، هنا تكون الطامة الكبرى، فالمجتمع لا يرحم وتقاليده صارمة قاسية لكن عليها أن تحول بين أطفالها وبين غائلة الجوع وهو ما يدفعها أحياناً للانزلاق إلى مهاوي الرذيلة… ويقضي عليها قضاء مبرماً في نظر المجتمع…

كذلك الأمر مع المرض، الأقنوم الثالث للتخلف، فالمرأة بجسمها الضعيف مقارنة بالرجل وتكوينها الفيزيولوجي كأنثى تحمل وتلد هي الأكثر عرضة للمرض وهي الأكثر هشاشة إزاء الطبيعة وتقلباتها، متطلبات الحياة ومتغيراتها… فالمرأة كانت وما تزال تدفع ثمناً باهظاً من حياتها لقاء أمومتها وقيامها بالإنجاب، كما تدفع ثمناً باهظاً من حياة أولادها الذين تنجبهم، إذ لم يكن يبقى منهم إلا طويل العمر… لتعاني المرأة بذلك أشد المعاناة وتظل أقانيم التخلف الثلاثة جميعاً تقيدها أكثر إلى راهن بائس تريد التخلص منه لكنها لا تستطيع، لهذا كانت الرواية ولا تزال معنية بمسألة التخلف هذه قدر ما هي معنية بالمرأة كقضية لأنهما مسألتان مترابطتان أشد الترابط.

قضية المرأة وحقوق الإنسان

تشكل حقوق الإنسان العمود الفقري لقضية المرأة، فقد جاءت النهضة والمجتمع العربي لا يعرف إلا القليل عن حقوق الإنسان. الرجل نفسه محروم من حقوقه فكيف بالمرأة؟ هو يعاني من انعدام الفرصة في الوصول إلى أبسط حقوقه فكيف تراها حال المرأة وهي رهينة محبسين: محبس المجتمع ومحبس الرجل؟ لقد ظل الرجل رغم الأنظمة السياسية والاجتماعية يجد بعضاً من الحرية تسمح لـه بها القوانين الاجتماعية والأعراف والتقاليد، أما المرأة فلا تجد شيئاً منها البتة. سيما وأنها العورة التي يحاول أن يستر عليها الجميع وأن يحجبها الجميع ويغيبها الجميع، سيما وأن موروثنا الثقافي مليء بالأقوال المضادة للمرأة والتي تعمل على حرمانها من وجودها الاجتماعي وحريتها الفردية، إلى درجة تقول معها إحدى المقولات: «دفن البنات من المكرمات» وإلى حد يقول معه أحد الشعراء عن بنته:

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموت أكرم نزال على الحرم

لهذا كله لم يكن ثمة مجال للحديث عن حقوق المرأة كإنسان، إذ كان كل ما يريده لها المجتمع ويريده لها أهلها بل حتى أمها وجدتها هو الستر والصون والبقاء فقط على قيد الحياة لكي تقوم بوظيفتها الأساسية في المجتمع: خدمة البيت والإنجاب.

أي بعبارة أخرى، لم يكن ثمة مجال للحديث، مجرد الحديث عن حرية المرأة وعن حقها في التعبير والاختيار وكذلك عن حقوقها الإنسانية الأخرى كحقها في المساواة مع الرجل، وحقها في العمل والتعلم، فكيف بحقها في الحب واختيار الشريك؟

هذه مسألة خطيرة يتوقف عليها مصير المرأة: وجرائم العرض والشرف ما تزال متفشية في مجتمعنا العربي حتى اليوم… هذا الحرمان من حقوقها كإنسان هو الذي شكل ولا يزال يشكل جانباً أساسياً وهاماً من قضية المرأة وهو الذي تناولته الرواية العربية باستفاضة ومنها بالطبع الرواية الخليجية…

قضية المرأة وحقوقها الاجتماعية

المكوّن الأساسي الآخر لقضية المرأة هي حرمانها من حقوقها الاجتماعية، وهو حرمان بات قاطع في أكثر الأحوال إلى درجة ترك معه آثاره على تقدم المجتمع نفسه وعلى قدرته على الحركة والتطور كما سبق وذكرنا، وليس على وضع المرأة وحسب، فالمرأة كائن مغيَّب إلى حد كبير في المجتمع، دوره يقتصر على الطبخ والنفخ والتناسل، وبذلك يخسر المجتمع نصف يده العاملة ونصف طاقته الإنتاجية وهي خسارة فادحة يمكننا أن نعرف مدى فداحتها إذا ما قارنا حالة العمالة بين مجتمع متقدم ومجتمع نام كمجتمعنا، ونجد ذلك متوفراً بكثرة في الإحصائيات التي تنشر عن هذه المجتمعات..

ولا يتوقف الأمر عند بطالة المرأة وحرمانها من العمل وتخفيض قدرة المجتمع الإنتاجية وحسب بل يتعدى ذلك إلى تحويلها إلى عالة وعبء على كاهل الرجل وهو ما يفسر إلى حد كبير انخفاض معدلات الدخل الفردي والناتج القومي في المجتمعات المتخلفة… خاصة إذا كان الرجال أنفسهم فيها لا يجدون عملاً.

كذلك فإن حرمانها من المشاركة في قيادة المجتمع وسياسته يؤدي إلى خسارة طاقة كبيرة ثبت أنها فعالة وأنها ضرورة أساسية لبناء مجتمع سليم صحي متكامل. إن إبقاء المرأة كائناً مغيباً وراء ستار يعني فيما يعنيه إبقاء المجتمع ذا بعد واحد ومنظور واحد وبالتالي إلى إفقار المجتمع، هو الذي كلما تعددت أبعاده وازدادت منظوراته كان أقرب إلى النضج والاكتمال.

وهكذا تحرم المرأة في كثير من مجتمعاتنا العربية من حقها في الانتخاب حتى اليوم. ومن حقها في استلام المسؤوليات وتسنم المناصب العليا، رغم أن التجربة الحضارية قدمت البرهان تلو البرهان على أن المرأة صنو الرجل كفاءة وجدارة وأنها قد تكون أكثر حرصاً على المجتمع من الرجل وأكثر أمانة وإخلاصاً منه.

هذا الحرمان من حقوقها الاجتماعية ومن ممارسة فعاليتها كعنصر فاعل فيه ترك هو الآخر آثاره الضارة على المجتمع العربي وترك جرحاً نازفاً دائماً في نفوس الكتاب العرب وخاصة الروائيين منهم الذين سلطوا الأضواء في كثير من أعمالهم عليه وحاولوا أن يعالجوه، وهو أيضاً ما نلمسه في الرواية الخليجية وإن كان يحذر أكثر من أختها العربية.

قضية المرأة والرواية العربية

لقد عُنيت الرواية العربية بإلحاح شديد بقضية المرأة انطلاقاً من أنها نصف المجتمع وأنه لا يمكن لمجتمع أن يتقدم بنصفه فيما يظل النصف الثاني محجوراً عليه مغيباً… إنه كأن تطلب من رجل أن يسير على ساق واحدة فيحجل حجلاً ولا يسير ولا يركض.. لقد أدرك الأديب عموماً والروائي خصوصاً منذ البداية أن تقدم المجتمع رهن بتقدم المرأة فجاءت أول رواية عربية بالمعنى الحديث للرواية، بعنوان زينب، بطلتها زينب وتتحدث عن حال المرأة البائس في الريف المصري وغير الريف المصري. كما كتب الشعراء عن المرأة فقال حافظ إبراهيم:

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق

كما قال الزهاوي:

إنما المرأة والمرء سواء بالجدارة علموا المرأة فالمرأة عنوان الحضارة

إذن، الأمر واضح كعين الشمس في أذهان المتنورين والأدباء والكتاب.. حال المرأة في مجتمعنا مزرٍ، نريد أن نتقدم.. إذن يجب أن نحسن وضع المرأة، من هنا كانت قضية المرأة إحدى أهم القضايا التي أثيرت ونوقشت وأثارت العواصف والزوابع في عصر النهضة، فقد ظهر هناك من يدافع عن المرأة وحقها في الحياة ومن يقف ضد المرأة وخروجها إلى الحياة، تمسكاً ومحافظة على الوضع الراهن… في خضم هذا الصراع ظهر رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وقاسم أمين… إلخ مصالحين ودعاة تغيير كما انعكس ذلك كله في الرواية العربية التي تعكس بطبيعتها الواقع بكل مكوناته وعناصره، إشكالاته وهمومه. ولو أن المجال يسمح لذكرنا الكثير من الأمثلة على ذلك في الرواية العربية سواء في مصر أو بلاد الشام أو العراق… لكننا سنقتصر هنا على نماذج من معالجة الرواية هنا لهذه القضية.

الرواية الخليجية وقضية المرأة:

لا بد لي هنا من أن أذكر، بكل أسف وأسى، مشكلة بتنا نعاني منها جميعاً إلى هذه الدرجة أو تلك ألا وهي: مشكلة الانقطاع الثقافي بين الأقطار العربية نتيجة صعوبة انتقال الكتاب من هذا القطر العربي إلى ذاك. ذلك أن الحدود والحواجز التي أقامها الاستعمار بين أقطارنا العربية لم تقتصر على إيجاد الكيانات السياسية الشائعة وتمزيق الوطن الكبير إلى مزق ورقع، بل طالت كل شيء في حياة الإنسان والمجتمع العربي حتى الكتاب… ورغم أنه ظل في البداية يتحرك بشيء من الحرية وينتقل ببعض اليسر… إلا أنها شيئاً فشيئاً بدأت هذه الحدود تضيق وتلك الحواجز تزداد ارتفاعاً إلى أن بات الكتاب يعامل كالسلعة تماماً بل أشد سوءاً من السلعة وباتت حركته أعسر من حركة الأشل… الأمر الذي راح ينعكس على الكتاب أزمة خانقة وكساداً شديداً وعلى المتعاملين مع الكتاب جفوة وعدم قدرة على التواصل.. إذ من الصعب الآن وأنت في سورية، مثلاً، أن تتابع أعمال الأدباء الخليجيين وتطلع بسهولة على ما يصدر عنهم من روايات وقصص….. قد تقع على شيء من هذا في معرض من معارض الكتب. وهي النافذة الوحيدة المتبقية عملياً لحركة الكتاب الميسرة، أو قد تقرأ عن عمل في مجلة.. لكن هذا لا يكفي لتحقيق تواصل حقيقي… فالانقطاع، بشكل ما، قائم وهو، وأعترف هنا، ما جعلني أبحث كثيراً وأفتش علني ألم بالطيف الكامل للرواية الخليجية لكن عبثاً، فإن وجدت رواية هذا الكاتب لا أجد أخرى وإن وجدت عملاً لآخر لا أجد لثالث.. وهو ما حال بيني وبين دراسة الرواية الخليجية ككل لأقتصر على اتخاذ نموذج واحد هو:

أعمال عبدالله خليفة وقضية المرأة:

على الرغم من أن عبدالله خليفة هو نتاج مجتمع بطريركي بامتياز، الرجل فيه كل شيء، إلا أنه يدرك منذ روايته الأولى «اللآلئ» التي صدرت عام 1982، مدى فداحة الظلم والقهر الذي تعيشه المرأة في مجتمع أرادها أن تكون مجرد تابع عليه الطاعة والخضوع فقط، كائن لا يملك من مصيره شيئاً، فالآخرون هم السادة وهم الذين يقررون كل ما يتعلق بشأنه وما عليه هو إلا أن يسمع ويطيع… أليس الرجال قوامين على النساء؟ أليسوا هم الأدرى بمصلحتهن وخيرهن؟

1ـ المرأة، كائناً تابعاً يقرر مصيره الآخرون:

يعلم عبدالله خليفة وضع المرأة جيداً في مجتمعه المغلق الخانق للمرأة كما يعلم جيداً وضعها اليائس فيقول في روايته

[image error]

«الينابيع»: «أحس محمد أن جمعة يتحدث عنه ويرى أمه وهي مضطربة، مستباحة في المخزن في ليلة طاش بها صواب سيدها» (ص 56). بينما يقول في مكان آخر: «… حتى اهترأ ومات ولحقته أمي… كانت تقذف حمماً من قطع الدم الكبيرة وتضرب أختي بهستريا جنون وشعرها منثور وملابسها ممزقةّ ماذا عرفت أنت عن العذاب والألم والقهر؟ أرأيت أحداً من أهلك يهان ويغتصب؟ وأمك تموت بأسياخ المطوع الساحر وماء البرك الملوث المقدس؟».

إن عبدالله خليفة يتماهى مع الراوي هنا في إحساسه بالوجع والظلم الواقع على المرأة التي تقذف حمماً من الدم وتموت بأسياخ المطوع وبماء البرك الملوث غير المقدس كما يقصد على ما أعتقد… إنه يشفق على المرأة، هذا الكائن الذي لا يستطيع اختيار شريك حياته بل لا أحد يأخذ رأيه في ذلك… فيفرض عليه الأمر أمراً واقعاً عليه هو أن يستسلم لـه ويخضع.

فها هو يقول في «الينابيع» ذاتها، وقد جاءت ميّ إلى محمد ترمي آخر سهم في كنانتها:

«ـ محمد، لم لا تتكلم؟

الآن نزلت صخرة فوق ضلعه، طحنت لحناً وحلماً وأعطته لهب الأرض

ـ أنت ترين فقري وحالي، أيمكن أن نكون معاً؟

ـ أفديك بروحي … ولكن

ـ الحال صعب

ـ أهلي سوف يزوجونني لرجل كبير… ما بك ترتجف؟

ـ كل هذه السكاكين ولا تريدينني أن أتألم؟

ـ الذي يهواه القلب عجز البخت أن يجيبه…» (ص 58)

إذن هي اختارت من قبل وأحبت لكن أهلها يريدون شيئاً آخر.. اختاروا لها مصيرها وقرروا عنها حياتها، ولسوف يزوجونها شيخاً كبيراً وهي لا تستطيع إلا أن تسمع وتطيع..

هاهي ذي تقول في مكان آخر:

«ـ شيخ هو الذي يريدني. أتعرف أنك سقطت من شجرة وارفة ورحت تنمو في الماء المالح. أتعرف كم قصراً لديه وأراض وجزر؟ وليس كريهاً ولا جاهلاً. هو في ذروة المجد والأدب!! هو الكامل على هذه الجزيرة!! أيمكن لفتاة مثلي أن ترفس مثل هذه النعمة؟» (ص 59).

طبعاً، الجواب لا.. ليس باستطاعة أية فتاة أن ترفض ما اختاره لها الأهل كيف لا وهي لا تملك من مصيرها شيئاً.. ـ هي الضلع القاصر، ناقصة الحظ والعقل والدين، أيحق لها أن تختار؟ أتعطى حرية الرأي وتقرير المصير؟ في روايته [image error]

«الضباب» نجد ما هو أنكى، إذ يقول على لسان المرأة التي جاءت إلى بيت البطل العجوز:

«قالت:

ـ أخذتني خالتي إلى ذلك البيت الحجري الكبير… رحت أساعد المرأة المتجهمة الغريبة المسيطرة على ذلك البناء المدهش. كنت أرتجف وأنا أجري وراءها من مكان إلى آخر. كان لديها بضعة أولاد أشقياء وزوج هادئ منعزل وفي الصباح تخرج طويلاً ثم تعود لتجد الأكل جاهزاً فتتذوقه وتلسعني بلسانها الملتهب المليء بالشتائم القذرة..» (الضباب، ص 68) إلى أن يقول:

«كان كل أولئك الأولاد يأخذونني إلى غرفهم ويتناوبون على جسدي.. كنت أعي ولا أعي، أتلذذ وأقرف، حسبت ذلك جزءاً من عملي وخفت كثيراً أن أفاتح الأم…» (ص 68) وهكذا تتطور الأمور إلى أن تقول:

«صرت آتي إلى ذلك الكوخ مع الأم ليدخل علينا الرجال، واشتهرت في الحي كله..» (ص 68). وهكذا تتحول الفتاة التي لا تملك إلا أن تستسلم لمشيئة الآخرين وإرادتهم إلى مومس تبيع جسدها لكل من يريده…

إنها تعيش المأساة بكل أبعادها، تحترق روحاً وجسداً، مع ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئاً، فمصيرها قرره الآخرون، وقدرها ليس ملك يدها… إنها التابع الخانع الخاضع الذي لا إرادة لـه والذي يتحرك أشبه بريشة في مهب ريح.

هذه «فيّ» تحب محمداً لكن أباها يقرر زواجها من رجل آخر:

«ألا تسمعين يا فيّ؟

التفتت إليه وينبوع من الماء يقترب من صدرها. ستغطس الآن في الماء الساخن.

ـ ماذا تريد يا أبي؟ لقد جهزت لك الغداء

ـ إنني أتحدث عن عرسك، عن زفافك، يوم أن نلقاك ملفوفة في سجادة في غرفة عريسك

ـ أوه.. يا أبي!!

ـ وجهك يتضرج من الخجل! لكن اسمعي.. أتعرفين جارنا سعيد المناعي؟ هذا الرجل الشهم، لؤلؤة البحر.. إنه يريدك!!» (الينابيع ص 62)

ولأنه يريدها ويوافق أبوها على إرادته سيتعين عليها أن تدفن أحلامها في الحب الذي لا تجرؤ على البوح به… تتخلى عن كل شيء وتذهب رغماً عن أنفها إلى سعيد المناعي.

وهاهي فتاة أخرى تدعى زهرة تلقى المصير ذاته، فلا أحد يستشيرها في أمر مصيري يخصها هي وحدها إذ:

«قال أهلها:

ـ مهدي أولى بك، سيعتني بطفل أخيه

دفنت وجها في رمال الوقت وارتعبت من أسنانه وانكفأت بعيداً عن النخيل والحكايات….» (الينابيع ص 115). إنها مقهورة مرغمة كما كانت عند ما زوجوها أول مرة، راسمين قدرها بالشكل الذي يشاؤون:

«عندما دخل عليها كانت ترتجف رعباً. ماذا سيفعل؟ هل سيأكل من جسدها؟ أهو الذي يضع فيه جنيناً وكيف» (الينابيع، ص 114) إنها لا تملك شيئاً من مصيرها وحسب بل تجهل كل شيء عن ذلك المصير وعن نفسها وجسدها والآخر، إلى درجة ترتعب معها عندما تراه وتساورها ظنون شتى: هل سينهش لحمها؟ هل سيأكل قطعة من جسدها؟ إنه الجهل المطبق بحيث لا تعرف الفتاة شيئاً عن أخص خصوصيات الحياة: العلاقة بالرجل.

2 ـ المرأة، هدفاً للأطماع والنزوات:

يتناول عبد الله خليفة في أعماله المرأة كقضية باعتبارها هدفاً للأطماع والنزوات فهي الأضعف جسداً من الرجل والأقل حرية وقدرة على الحركة، تظل نهبة للرجل وأطماعه ونزواته. هاهو أكبر مرتضى في رواية الينابيع يتأمل زوجته زينب وهو يخطط لابتزازها ونهب أموالها، هي التي لم يتزوجها إلا طمعاً في ذلك.

«تطلع أكبر إلى زوجته وتساءل: من كان يستطيع الزواج بك، وأنت ذات الوجه البشع واللسان السليط… ألا تدخلين القفص يا لبوءة؟

اقترب منها بحذر وأمسكها بود فجفلت وصاحت:

ـ ماذا تريد؟

أخذها برفق إلى حافة السطح فذعرت:

ـ ماذا تفعل؟ هل تريد أن تقتلني؟ ابتعد!

ـ يا حبيبتي، كيف أقتلك وأنت قطعة من قلبي، بل كل روحي.. بل أود أن تنظري إلى الأرض العظيمة التي حدثتك عنها. طالعي هذه المسافات الخالية وبيوت السعف الكثيرة المحتشدة حتى الشاطئ البعيد. أليست ساحرة وجميلة؟

ـ ماذا بك؟ هل خرفت؟ أي جمال في هذه العرشان القبيحة…؟

ـ بل الجمال كله ـ يا حبيبة عمري ـ في امتلاك هذه الأرض، هذه المساحات التي تنطلق فيها الخيل!!

ـ وما دخلي أنا بامتلاكك الأرض؟ اذهب واشترها!!

ـ ومن أين المال؟

هنا زعقت وصاحت وأزبدت… إلخ» (الينابيع، ص 158)

لكنها مع ذلك ظلت هدفاً لأطماعه ونزواته، إذ إن لديه هدفاً وعليها هي أن تقدم لـه العون لبلوغ ذلك الهدف…

على أن المشكلة الأخطر، حين تتحول المرأة إلى فريسة يفترسها الرجل بكل وحشية وقسوة. إنه الاغتصاب الذي تعاني منه الكثيرات والكثيرات، فالرجل يمارس هنا قوته الجسدية وتفوقه العضلي على المرأة، فيقهرها ويذلها ويزرع فيها جروحاً قد لا تشفى منها أبداً. كثير من الروايات عالجت مسألة الاغتصاب وما تخلفه من آثار في نفسية المرأة، لكن عبد الله خليفة يعالج هذه المسألة على نحو معكوس تماماً ليبين آثار حالة اغتصاب على رجل وجد امرأة مغتصبة وملقاة في الطريق فقدم لها العون لكن ليجر عليه ذلك الويلات. الحادثة تحدث في الواقع لكن ما يهمنا ليس ما جرت على الرجل من ويلات بل الوضع الذي وجد فيه هذا الرجل المرأة والذي دفعه لمساعدتها فيقول:

«امرأة تتلوى على التراب وتنهش الحجر. تعض يديها وتبحث عن قطع فستانها الممزق وعباءتها المتوحدة بالظلام. اقترب منها، انتفض جسمها الممزق» (الضباب، ص 6)

إنها حالة بائسة إلى أقصى حدود البؤس يجد الرجل المرأة المغتصبة فيها إلى حد أنه حين يحاول مساعدتها ورفعها بين يديه:

«تضربه، تصرخ، تبكي، تخدش وجهه بأظافرها، اتركني.. اتركني» (الضباب، ص 7)، تصرخ مرتعبة هلعة، هي التي اغتصبها الذكر مستغلاً ضعفها ورقتها. كذلك حين: «تفتح عينيها تستعيد الألم المنتفض والذكرى الحادة. تتكلم، تهذي، تندس في صدره كابنة ضائعة، وفجأة تصرخ كأنها لمست الجلد الذكوري ذاته..» (الضباب، ص 7). إنه الخوف الذي يتملك الفريسة من المفترس والذي يجعلها تبتعد عنه، لأنها جربت معه نهشه للحمها ولا تريد تكرار التجربة. هنا يفلح عبد الله خليفة في تصوير هذا الشعور لدى الفريسة تصويراً بارعاً، كما يتناول في أعماله أكثر من فريسة من هذا النوع: امرأة كانت مطمعاً للرجل ومحطاً لنزواته فإذا ما انتهى منها تركها لأخرى، هاهو في «الضباب» يتكلم عن امرأة تزوجها رجل فقط لكي يستغلها ويبتزها، فيقول في حوار بين الرجل والمرأة:

«ـ ماذا بك؟ لماذا تشمئز مني؟

ـ مللتك، اغربي عن وجهي!!

ـ أشم في ملابسك عطر نساء؟

ـ وماذا في ذلك؟

ـ أتعترف بهذه البساطة وأنا التي ضحيت من أجلك…

ـ ومن أجبرك؟

ـ أعرف أن لك علاقة بامرأة غنية الآن. تريد أن تستنزفها كما عصرتني ولكني سأقتلك قبل أن تلقيني في الشارع» (الضباب ص 46 ـ 47)

مع ذلك لا ينفعها تهديدها لـه، فهو يلقيها في الشارع وقد استنزفها تماماً ليذهب إلى أخرى يستنزفها وهكذا دواليك…

3 ـ المرأة، ضحية للظلم والعسف

في كثير من المواضع يتناول عبدالله خليفة المرأة في وضعها الاجتماعي الصعب كضحية للظلم والعسف. ولا غرو، فهي الطرف الأضعف في المعادلة دائماً، جسداً ومالاً وعلماً لهذا يمكن لأي رجل أن يمارس عليها عقده ويفرغ فيها حقده ومفرزات دونيته ونقصه، بل لأنه هو نفسه عرضة للظلم والعسف الاجتماعي، إما على يد المستعمر، أو الحاكم أو الملاك أو رب العمل… إلخ، فإن من الطبيعي أن يبحث عن التعويض لكي يحقق التوازن النفسي الذي يمكّنه من الاستمرار والعيش، هذا التعويض يكون على حساب المرأة التي تتلقى في حياتها كل أشكال الظلم والعسف بدءاً من أبيها وأخيها مروراً بزوجها وأهل زوجها وانتهاء حتى بأبنائها. عبد الله خليفة يرى هذا ويسلط الضوء عليه في كل عمل من أعماله. هاهو في الينابيع يتكلم عن «فيّ» الفتاة التي تموت أمها ويتزوج والدها بهدف أن تكون هذه الزوجة أماً لها لكن ماذا يجري؟

«وجاءت امرأة ساكنة هادئة احتلت المكان. وفجأة تمزقت ملابس فيّ وتقطعت ضفائرها وتكسرت نجمات بحرها وراحت تهذي وتجري في الليل تصرخ الزوجة فيه:

ـ هذه ابنتك مدللة، لا تريد أن تغسل صحناً ولا أن تنظف أرزاً.

وهو يصرخ فيها بدوره:

ـ أتريدين وضع هذه الطفلة بين النيران والقدور منذ الآن؟

ـ ليست طفلة، إنها امرأة..

حين التهب جسدها وتناثرت أهرامات صغيرة من الجلد المتغضن المنتفخ وهربت من البيت مراراً وتاهت بين كتل السفن الجاثمة على الشطآن… إلخ» (الينابيع، ص 61) حينذاك فقط يتنبه الأب لضرورة إنقاذها، فعلى يد زوجته حل بالفتاة ظلم لا نظير لـه، فضُرِبت وعذبت وحبست ومزق جلدها ونتف شعرها… لا لشيء إلا لكي تنفس الزوجة عما في داخلها من عقد نتيجة الظلم الذي مورس عليها هي ذاتها من قبل ولتفريغ الشحنة العدوانية التي تحتل أعماق لاشعورها، رغم أن الأب يحاول الدفاع عن ابنته التي يحبها إلا أنه لا يستطيع ذلك إلا بالتخلص من الزوجة وإخراجها من بيته.

بل إن المرأة، كما يرى عبدالله خليفة، تقع ضحية للظلم والعسف حتى في علاقة الحب التي يمكن أن تقوم بينها وبين الرجل، ذلك أن أي عواقب وخيمة أو نتائج غير شرعية تنجم عن تلك العلاقة غالباً ما تنعكس على المرأة وحدها، إذ يفر الرجل بجلده لتبقى المرأة وجهاً لوجه أمام مصيرها المحتوم: ذبحاً أو رجماً أو عاراً أبدياً يجثم صخرة على صدرها وصدر أهلها، جاراً عليها سلاسل من العذابات والمآسي التي لا تنتهي.

هذه فيّ في الينابيع وقد شعرت ببذرة محمد تنمو في أحشائها تجيء إليه مستنجدة مستغيثة.

«قالت فجأة:

ـ استرني… يا محمد

ارتعب، لم يعد يشتهي شيئاً، سمكة الشعري المقلية بالزيت والمترامية فوق الأرز الأبيض المعذب، مصيدة لسجن العمر الكئيب، لهذا الحجر الذي سينطفئ فيه الأغنيات والكلمات. أتريد أن تصطاده بهذا الثمن البخس؟

صرخ فجأة:

ـ هيا، اذهبي من هنا.

ـ لا أستطيع. نطفتك تتكون داخلي.

ـ أأنت مجنونة؟ هل تتصورين أنني، أنا الرجل الحر، أحبس نفسي في هذه الخرابة لأصنع أطفالاً وأناغي زوجة وأشتري الأدام كل صباح… إلخ

ـ وأبي وأحجار الرجال التي ستنهال على جسمي، وعصا سالم الرفاعي التي ستحطم رأسي.

ـ اذهبي من هنا، وخذي أرزك وفضائحك ودموعك معك!! اتركيني…

كانت تتقطع دموعاً ويداً وثدياً. كل ينابيعها المحبوسة بأقفال الأمل ضخت فجأة كل الوجع والرعب وصارت المدينة والسماء كلها حصا. سمعت عن جارتها التي انتفخ بطنها حراماً وأحضروا عجوزاً شمطاء قتلت الطفل وأذابته في الحمام، ثم هربت العائلة كلها فيما وراء البحر. وأمينة صديقتها التي قتلوها ودفنوها… إلخ» (الينابيع ص 92)

وهكذا ترى الفتاة قدرها بأم عينها، ذاك القدر الذي عليها أن تواجهه وحيدة مفردة، تخلى عنها شريكها في الحب، وتنصّل من الذنب لتلقى هي وحدها العقاب الذي كان عليهما كليهما أن يتشاركا فيه..

هاهو بطل الضباب الذي تتزوج أمه رجلاً آخر بعد أبيه يرى كم يمارس عليها هذا الزوج من ظلم وعسف إلى درجة يصرخ معها ذات مرة: «ذئب!! ذئب»: ويود لو يخنقه بيديه لكنه مجرد طفل وزوج الأم رجل كبير يظل يضطهد أمه ويعذبها إلى أن تقضي نحبها فيقول مخاطباً نفسه:

«كل وجهك، حطم الجدران والمزهريات، فلا فائدة وأمك تحمل على نعش بعد أن عذبها اللص حتى الموت وحوّل أولادها إلى خدم…» (الضباب، ص 72). على هذا النحو يصور عبد الله خليفة هذا المخلوق الضعيف الذي هو عرضة دائماً لاضطهاد الرجل واستبداده، ظلمه وعسفه إلى درجة تستسلم معها لكل ممارسة يريد الرجل ممارستها عليها، بانتظار، ربما معجزة سماوية تنقذها لكنها أكثر الأحيان لا تجيئ.

4 ـ المرأة، رهينة للكبت والحرمان

يعلم عبدالله خليفة، هو الذي يعيش ظروف مجتمعة وشروط الحياة فيه بخيرها وشرها، أن الإنسان العربي يعاني أكثر ما يعاني من الكبت والحرمان، فالتقاليد والعادات والأعراف الاجتماعية كلها تفرض عليه إطاراً معيناً للعيش يتعذر عليه الخروج خارجه، ليظل في معظم الحالات رهن الكبت والحرمان الذي يمسك بقبضته عنق الإنسان إلى درجة يكاد يخنقه فيها، ذلك ينطبق على الرجل والمرأة على حد سواء، لكن لما سبق وذكرناه من ظروف مخففة لدى الرجل تكون وطأة الكبت والحرمان أخف عادة مما هي على المرأة، التي تعاني في أغلب الأحيان من حرمان شديد وكبت قاهر يكاد يدمر حياتها، بل هو نفسه ما يدفعها في أحيان كثيرة للانزلاق في منزلقات الخطيئة، وبالتالي للانحراف والضياع، فالمرأة التي يفرض عليها، خاصة في المجتمعات المغلقة شديدة المحافظة، أن تظل حبيسة المنزل، تنتظر العريس إن كانت في بيت أبيها، أو تنتظر دورها، إن كانت في بيت زوج متعدد الزوجات، تجد نفسها تتآكل من الداخل وفي جسدها حاجات لم تشبع وغرائز لم ترو… فلا تملك إلا أن تسعى لإروائها.. لنر عبدالله خليفة كيف يسلط الضوء على هذا الجانب من المرأة، كقضية ومشكلة، فها هي الفتاة التي كان يحبها جابر تركته وتزوجت رجلاً ثرياً متعدد الزوجات لكنها لا تجد معه ما يروي ظمأها القاتل ويعوضها كبتها وحرمانها الطويل فتعود خلسة إلى حبيبها السابق:

«سمع خطوات مضطربة عند الباب ثم دقات عصبية سريعة. فتح وإذا هي متدثرة بعباءتها تلتفت إلى الوراء خوفاً، ثم ترنحت بين يديه عصفورة مضطربة القلب مذعورة…» (أغنية الماء والنار، ص 134)، وهي لكي تراه تلجأ إلى حيل وأساليب عجيبة وغريبة، إذ عليها أن تكتم وتخفي أو كانت الفضيحة وبالتالي العقاب الشديد الذي قد يكون الموت نفسه، إذ إنها تراه مصادفة في السوق وحينذاك:

«تطلعت في وجهه. ارتبكت وشعت بالابتسام. تركت البائع، اندفعت في الزحام. تبعها، تركت الدكاكين والسوق ودخلت الأزقة. كان أحدها خالياً، توقفت أرادت أن تتكلم، لكن الألفاظ تعثرت في شفتيها.

ـ كأن الفراق كان سنوات طويلة.

تتلفت ثم تطالع وجهه بارتياح. كأنها كانت تبحث عنه طويلاً. تريد أن تلقي برأسها على صدره لكنها تظل بعيدة، متوجسة من المارة والأصوات.

ـ لقد تعبت من هذا الرجل الفظ القاسي الذي لا يعرف سوى رغباته. لقد اشتقت إليك كما لم أشتق من قبل. يا ربي!! كيف تسرعت وأخطأت!!

ـ هل كان بريق الثروة رائعاً؟

ـ لا تحقد علي الآن. كنت طوال هذه المدة أذكرك وأتعذب…»(أغنية الماء والنار، ص 93).

إنه الحرمان الذي يجعلها تذكره وتتعذب وهو الحرمان الذي يدفعها لأن تتبع الأساليب الملتوية لتلبية حاجاتها الجسدية، فتقترح عليه هي نفسها أن يستأجر غرفة كي يلتقيا معاً بل وتعطيه نقوداً.

«ـ أريد أن أقول لك كلاماً كثيراً. لماذا لا تستأجر غرفة هنا؟

قبل أن يفتح فمه أعطته رزمة من النقود.

ـ غداً سألقاك هنا وفي هذا الوقت لرؤية المكان» (أغنية الماء والنار، ص 94).

وإذا كانت حبيبة جابر تهرب بعيداً عن بيت زوجها فإن حبيبة محمد في رواية الينابيع تأتي به إلى بيتها للعناية به وقد مرض وتقيم معه علاقة وهي تحت سقف بيت أبيها وذلك لشدة الدافع والرغبة التي صنعها الكبت والحرمان.

«يحتضن فيّ بقوة، وكان المطر الناعم يتغلغل في التراب منتشياً صارخاً ويرى أن جسده كله يشتعل، وهذه ليست رقصة في بحر والتفاف جسدين بين كتل الماء والأعشاب، بل استحمام في برد ونار، والغرفة تركت لـه، والليل، والأب ينام في وحدته، غافلته ابنته واندفعت للهوى والجمر…» (الينابيع، ص 86).

كيف لا، والكبت والحرمان يصنعان ما هو أفظع من هذا وأشد هولاً، خاصة لدى المرأة التي تقاسي أشد أشكال الكبت والحرمان حتى تتشوه نفساً وجسداً كما تتشوه قدم الفتاة الصينية وقد وضعت في قالب يمنعها من كل نمو أو تطور.

5 ـ المرأة، كائناً هشاً سريع الثأثر

يتابع عبدالله خليفة في أعماله كلها رصد قضية المرأة باعتبارها كائناً هشاً ضعيفاً سريع التحول والتأثر، تنعكس ظروف الحياة الصعبة عليها مباشرة لتجعل منها الكائن الذي ينكسر ويعطب بسرعة كبيرة، كما يتأثر ويتغير بسرعة كبيرة أيضاً:

«الفتاة تطلعت إليه بخجل، بخجل شديد، وتوارت نظراتها وانكسرت وبدا أن دمعة ساخنة تحرق خدها… » (الضباب، ص 17) وهل لهذا الكائن الهش حين يخجل أو يخاف أو يقلق سوى الدموع والبكاء؟

هاهي في أغنية الماء والنار تصف نفسها بنفسها وقد تأثرت وتحولت تحولاً كبيراً حتى غدت كائناً آخر:

«كانت عيناها قاسيتين، الوجه الجميل استحال إلى شكل مرعب. خاف، تراجع.

ـ أين ستذهب؟

ـ هل أحببت أحداً ما؟

ـ عشت في قسوة طويلة. حين اغتصبني الشيخ الثري وأنا صبية كرهت كل شيء كرهت الناس، كرهت أبي الذي كنت أحبه كثيراً. بدا لي عاجزاً ضعيفاً وكنت أتصور أنه عملاق يصل إلى السماء. لم أشعر بأي لذة. لم أفكر بعدها إلا أن أملك وأملك..» (أغنية الماء والنار، ص 125 ـ 126). لقد تغيرت إلى درجة تحولت معها إلى وحش حقيقي ليس لديه مانع من أن يلتهم حتى لحم أخيه الإنسان… فتخطط لإيقاع راشد بحبائلها لكي ينفذ لها مأرباً بعيداً يلبي نهمها الشديد للتملك: ألا وهو حرق أعشاش الفقراء وبيوتهم حتى ولو التهمت النيران نصف ساكنيها، وهو ما تفلح فيه مورطة بذلك راشداً الذي يدفع فيما بعد الثمن غالياً.

وهاهي مي التي كانت تذوب حباً بمحمد وذهبت إلى منزلـه لكي تقنعه بأن يعمل لإنقاذها من براثن الشيخ العجوز الذي سيشتريها بماله، هاهي ليلة عرسها من هذا الشيخ العجوز، وقد تغيرت تماماً واندمجت في جو العرس اندماجاً تاماً..

«تتطلع مي من غرفة العرس إلى المدينة وهي تشتعل بفرحها، تتجمد ذائبة من النشوة ولأنها كائن هش سريع التأثر تبدو على أتم الاستعداد للغرق في ذلك العالم الآخر».

6 ـ المرأة، فريسة للخوف والقلق

من الطبيعي، والمرأة في مثل هذه الشروط الاجتماعية والإنسانية، أن تكون دائماً نهبة للقلق والخوف، وعبدالله خليفة يعرف هذا ويسجله بكثير من الإشفاق والرثاء. فالمرأة غالباً ما تعيش حياتها سلسلة متصلة من الخوف والقلق. إنه الخوف من مفاجآت الحياة، من المخفيات التي لا تعلم متى تظهر لها فتدمر حياتها أو حياة أطفالها وزوجها..

«كانت زهرة تحدق من وراء الخوص، في السفينة الكبيرة الوحيدة التي جرفت بعيداً عن ساحل قرية العين.. كانت النسوة يرفعن أيديهن ومناديلهن للبحارة المتوغلين في اليم… ولم تصدق أن زوجها سيغرق فجأة وإلى الأبد، كومضة، كفراشة. تبحث عن ملامحه في النهار والليل فلا تجده. إن حشد الأهل يطفئ آهاتها الساخنة ويملأ بماء العين قنواتها النابضة» (الينابيع، ص113).

أما حبيبة جابر التي تزوجت من الرجل الثري فتعيش أشد حالات العذاب والخوف والقلق في بيت زوجها، هي التي تجد نفسها محاصرة بالأعداء من كل جانب والتي يهددها الخطر في كل لحظة:

«لا تقل هذا. إنني أموت كل يوم. منذ أن جئت إلى بيته والمعارك لا تهدأ مع زوجته الأولى ومعه. ليس هذا بيتاً بل مستشفى. زوجته تغير مني وترغب ألا أحمل أبداً، تحرق البخور وتغرز المسامير في الخشب المحترق. وهو ينتظر كل يوم أن أكون قد حملت»

(أغنية الماء والنار، ص 94).

إنه الخوف والقلق الذي يترصد المرأة في كل طور من أطوار حياتها وحالة من حالاتها فهي إن أحبت انقضت عليها وحوش الخوف والقلق، تنشب فيها مخالبها وأنيابها، خشية أن يكتشف أمرها فتفتضح…

«ينهض فجأة ويلقي العود. ترتعب الفتاة، يغلق الباب فتذكره بالفانوس الذي تركه مشتعلاً…» (الينابيع، ص 49).

كذلك الأمر مع حبيبة جابر التي تجد نفسها مشطورة شطرين: أحدهما يجري وراء الحب الذي ضيعته وثانيهما يعمل كل ما في وسعه للحفاظ على الرجل الذي رضيت به زوجاً وذلك فقط لأنه قادر أن يؤمن لها مستوى حسناً من العيش.

«يا لهذا الحب!! كنا نجري في الظلام حين أكلت (الحوتة) القمر.

أتذكر؟ كنا نلتقي في القلق والخوف كأن حبنا قد دمغ ولعن بالمطاردة والظلام. وحتى هنا، في فسحة الوقت، أخاف أن يفتح الباب فجأة ويدخل زوجي» (أغنية الماء والنار، ص136).

بل هي تشعر بالمرارة والغصة وهي تعلم علم اليقين ما يهدد حبها لـه وعلاقتها به من مخاطر وأهوال.

«لقد تحملت كثيراً وجئت إليك، سرت في الأزقة متغطية عن العيون، ومشيت طويلاً حتى وصلت هنا… فتقابلني بهذا البرود!

الكلمات المرتجفة بالبكاء هزته. دهش لأن المرأة تحولت هذا التحول كله. أيكون مخطئاً في كل شيء؟ أيكون أبله بحيث لا يميز بين الجمود والتعب؟» (أغنية الماء والنار، ص 127)

هذا التحمل الشديد. هذا السير في الأزقة، هذا المشي الطويل إنما يتم كله على نصال الخوف وأسنة القلق، فأي عابر قد يسبب لها مشكلة، وأي حدث طارئ قد يثير لها فضيحة، مع ذلك هي تغامر، تتحدى القلق والخوف لا لشيء إلا لأن دافع الحب أقوى بكثير من دافع الخوف وغريزة الحياة أقوى بكثير من غريزة الجمود والموت.

«في المرة الأخيرة قالت (أخاف من الحضور. أتتذكر ماذا حدث ليلة الخسوف؟ الجميع كانوا يلاحقوننا)

ـ لا تخافي سنتزوج قريباً.

ـ سنتزوج؟ كيف وأين؟

ـ هنا، ستعيشين معنا في البيت..

ـ بين إخوتك وأمك وأبيك، هذا خان وليس عش حب..» (أغنية الماء والنار، ص 59).

إنه القلق والخوف الدائم من مصير أسود ينتظر المرأة، هذا الكائن الرقيق الذي لا يريد سوى حياة كريمة توفر لـه ما يحتاجه دون أن يعرض نفسه للإهانة والذل. إنها تخاف أيضاً أن تخسر حبيبها وهي تراه متعلقاً بفتاة أخرى فلا تملك إلا أن تقلق إلى حد الارتعاش.

«كانت فيّ ترتجف عند شجرة الرمان في الحوش. رأت المرأة الفاتنة عند محمد وأبصرته يعبدها فصارت عموداً من ملح يذوب…» (الينابيع، ص 60).

بل إن المرأة حتى إن تزوجت يظل الخوف يساورها والقلق يسكن أعماقها، ماذا لو تزوج الزوج من جديد والشرع يسمح لـه باثنين وثلاث ورباع؟ ماذا إن لم تنجب لـه أولاداً وهو يريد العزوة والأولاد؟

«وتذكر أمه وهي تنتظر أباه في الحوش قلقة متسائلة عن تأخره، تهتز كما لو كانت تقرأ القرآن ثم تنظر من الباب إلى الدرب الفارغ فلا ترى صياداً تسأله عنه. سنوات كثيرة عاش بلا أطفال. ذهبت إلى (الخضر) وفلقت عدة بيضات على حجريه الصلدين وأعطت البيض الباقي لخادم المزار. غير أن الأطفال لم يزرعوا في بطنها. كانت ترتعش وتبكي في الليل وتقابل السماء المرصعة بالنجوم وهي تقول (سيتزوج غيري وينجب منها أطفالاً، أترضى بهذا يا رب؟)» (أغنية الماء والنار).

هذه هي حال المرأة، قدرها أن تظل دائماً فريسة للقلق والخوف، لم لا وهي الكائن الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئاً بل عليه أن يكون تابعاً خاضعاً مصيره مرتبط بإصبع الرجل، السيد المهيمن الذي يملك كل شيء.

7 ـ المرأة، كائناً مغيّباً

عبدالله خليفة يعرف هذا جيداً، وهو يرى المرأة في مجتمعه في إحدى حالتين: إما رهينة جدران أربعة لا تخرج منها إلا بإذن ولا تدخل إلا بإذن وإما غائبة خلف حجب سوداء لا يراها أحد ولا تكاد هي أن ترى أحداً. لقد فرضت عليها العادات والتقاليد الاجتماعية أن تكون هكذا، وهي لا تستطيع اختراق تلك العادات والتقاليد بل ولا حتى مواجهتها، فتستسلم لمصيرها امرأة حرمت من أبسط حقوقها في الحرية والتعبير عن الذات، المساواة مع الرجل والمشاركة في الحياة الاجتماعية. رغم ذلك ترضى المرأة بقدرها، هي التي لا تستطيع تغييره، فقديماً قالت عائشة التيمورية:

وما احتجابي عن عيب أتيت به وإنما الصون من شأني وعاداتي

إذن هي ترضى بالاحتجاب لأن العادات والتقاليد هي التي تفرضه، وهي ترضخ لتلك العادات والتقاليد، فذلك أسلم وأقل وجع رأس. وعائشة التيمورية هي التي تقول أيضاً:

بيد العفاف أصون عز حجابي وبعصمتي أسمو على أترابي…

رغم أن هذا الحجاب بكل ما لـه من عز ومنعة هو الذي يغيّبها عن الحياة ويبعدها عن المشاركة الاجتماعية ويحرمها في معظم الأحيان من حقها في العمل والتعلم. إنها الأسيرة التي ترضى بأسرها، فلا تشكو ولا تتذمر، بل كثيراً ما تكون أكثر تشبثاً بآسرتها: الأعراف وبقيودها: التقاليد، من الرجل نفسه، حريصة على أن تبقى المغيبة، راضية بغيابها ذاك.

عبدالله خليفة يرصد ذلك الغياب بنظر ثاقب ويحزن، يريد من المرأة أن تشق أكفانها وتخرج إلى الحياة، إذ غالباً ما يتكلم عن العباءة والحجاب، ونادراً ما يغيب صورة المرأة المعزولة المبعدة عن الحياة الاجتماعية الفاعلة عن أعماله. بل هو يرى ذلك الغياب والحجاب ماثلاً حتى في ليلة زفاف مي.

«وتسدل الحجاب الحريري على وجهها وتحكم طي العباءة على جسمها، وتسمع هذه الطبول تقترب وأقدام الحشد الرجالي تصعد السلم وتقلقل البيت وتبدأ الأنفاس الذكورية في التسلل إلى مخدعها الناعم وتتذكر وصية أمها المليئة بأقانيم الطاعة والصمت والعمل، وممانعة الزوج في ليلة الدخلة وعدم تركه يأخذها بسهولة، وعليها أن تلتف جيداً في عباءتها حتى ينتزعها انتزاعاً…»

(الينابيع، ص 88)

ترى هل هناك تغييب أكثر وضوحاً من هذا التغييب؟ وهل هناك أسر أشد مرارة وشراشة من أسر التقاليد والأعراف هذا؟ فلا تستطيع المرأة معه أن تعيش حياتها كما ينبغي ولا تتمكن من التعبير عن ذاتها وممارسة حريتها كإنسان كامل الحقوق الإنسانية. إنها المأساة التي يسلط الضوء عليها عبد الله خليفة ببراعة وحذق، وكأنما يحث بذلك مجتمعه كله على أن ينهي هذه المأساة وأن يحل قضية المرأة ككل، مخلصاً إياها من كل ما يحول بينها وبين الحياة الحرة الكريمة، ويحررها من كل قيودها لتنطلق في فضاء الحياة صنواً للرجل تعمل معه يداً بيد وتبني الحياة والمستقبل معه جنباً إلى جنب دون تفرقة أو تمييز، بل بكل ما لها، كإنسان، من حق في الحرية والمساواة.

June 25, 2025

الروايةُ وبناءُ وطن : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

تتداخل الروايةُ والرؤيةُ الفكرية، ولكلِ منهما مستوى وبنية، ولا نستطيع أن نقرأ الرواية مثل الرؤى خارج التاريخ والمراحل.

إن روايات بلزاك مرتبطةٌ بمرحلة متقدمة من التطور الاقتصادي مختلف عن روايات تولستوي التي هي مرتبطة بمستوى آخر، ولهذا فإن معالجات بلزاك للحياة تختلف عن تولستوي الذي عاش في بلد متأخر عن ذلك التطور، ولكل من الروائيين أفكاره الاجتماعية والفنية، فتنمو التجارب الروائية في حقول مختلفة عامة وخاصة.

الآن يلخصون الرؤيةَ في (الإيديولوجية) ولكنها المصطلح الأول ذا عمق أوسع، فالروائي يجسد نظرته في الحياة التي هي تاريخية، فلها زمن تطورت وصُقلت لديه ولها زمن موضوعي إجتماعي حيث تشكلت في تطور الثقافة المحلية.

الزمانُ التاريخي البشري المعاصرُ متشابهٌ حيث بدأت الرأسماليةُ في غرب أوربا وأمتدت إنسانياً، ولهذا نجد الحلقةَ الفرنسية في زمنية بلزاك قد قاومت وتخلصت بشكلٍ كبير من زمنيةِ الإقطاع، وغدت العملياتُ الاقتصادية المالية فاقعة تتحكم في البشر، هذا ماتبرزهُ رواياتُ بلزاك وشكل أحداثاً وشخصيات تتبلور في الحياة.

في حين أن الحلقة الروسية كانت لا تزال تدخل في هذه العلاقات ولا تزال العبوديةُ ورقيق الأرض تثقلُ الحياةَ الاجتماعية العامة بطابعٍ حاد يحيلُها لبؤسٍ واسع، ولهذا نجدُّ الثيمةَ الكبرى في روايات تولستوي هي قضية الأرض والعاملين فيها وعالم الرقيق القديم السائد غير المتزحزح.

وحين نجيء للبحرين والجزيرة العربية لابد من قراءة المرحلة الاجتماعية، حيث لايزال التطور الحديث في أوله، وصراع التحرر والوجود الوطني في بدايته بحيث إن النتاجات الثقافية احتاجت لزمن طويل كي تتشرب رائحة الأرض وتغتني بعناصر ثقافية محلية وعربية، أما النوع الروائي فأحتاج لزمن أطول، إنه بالكاد يتحسسُّ الصراعات الحديثة.

إن هذه المرحلية والدوائر البشرية لا تعني عدم تداخلها فقد يقفزُ تكوينٌ أوروبي في هذه الغضاضة الإبداعية المحلية وينحشرُ داخلَها وسواءً كان ذلك باقتسار أم بتطور داخلي وطني متصاعد، حيث يلبس اللباسُ الوطني العربي الشكلَ الخارجي ويطوعه.

مهمة الناقد هي قراءة هذه المرحلية المتصاعدة، وكيف يتتبعُ تجاربَ الروائيين في تناميها التاريخي، ويمسك خيطَ التطور المتداخل مع تطور البنية الاجتماعية ومدى تطور نظرة الروائي وعلاقاتها بالصراعات الاجتماعية والسياسية والفكرية، وتلك مهمات تحتاجُ إلى تأنٍ شديد وبدون استعجال، وإلا اختلطت الأشياء اختلاطاً شديداً.

وعمليات الدرس النقدية للتجارب الروائية هي لها تاريخ كذلك، ثمة دارسٌ عدته في بدايتها، وتطوره بمدى قدرته على متابعة البلد والمنطقة في تطورهما، لكنه يستعجل ويلقي بمحفوظاته الدراسية على الثقافة، وتنفصل غالباً هذه المجلوبات عن الدرس العميق للرواية، وتتصدر أحكامه الشخصية ملاحظاته، وتتقطع الملاحظات عن مشاهد المسرح الكلية للأعمال، وعن السيرورة التاريخية لتطور الرواية.

الدراسات محدودة ومتقطعة وجزئية لذا فإن الأعمال الواسعة الحفرية لا تزال غير موجودة.

إن تناول أعمال الروائيين في مسارها، وقراءة خيوط التطور فيها هو المؤدي لفهم كل عمل بذاته ووضعه في حلقته، ومن ثم الوصول للتعميمات الفكرية الفنية النابعة من هذه التحليلات المعمقة.

ولهذا فإن قيام أي دارس بمحاولة هذا العرض الكلي للتجارب الروائية تغدو مغامرة محفوفة بالمخاطر خاصة إذا لم يتتبع مرحلية التطور والسياق الاجتماعي الفكري للبلد، وجاءت الأعمال في غير سياق فني، ولم تقرأ التنامي الكتابي.

هذا ينطبق على عمل الدارسة (أنيسة السعدون) في كتابها (الرواية والأيديولوجيا)، من إصدارات وزراة الثقافة البحرينية، وطباعة الدار العربية للدراسات والنشر 2013، فهي أخذت أربع روايات بحرينية مختلفة وقامت بقراءة البناء والأفكار فيها، ولا يربط بين هذه الروايات سوى صدورها عن مؤلفين بحرينيين، وهي منتزعة من لحظات إنتاجية مختلفة، فواحدة هي من أعمال عبدالله خليفة قبل الأخيرة (الينابيع ثلاثة أجزاء ممتدة على أكثر من عقد)، في حين أن الثانية (سلالم الهواء هي لمحمد عبدالملك) وهي من أعماله التالية غير الأولى، مثل الكاتبة الروائية التالية فوزية رشيد (وهي رواية القلق السري)، أما الروائي الأخير وهو أمين صالح فعمله الأول المبكر (أغنية أ.ص).

إن انتزاع هذه الروايات من شريطها الاجتماعي التاريخي وقراءتها وهي منفصلة غير منبثقة من مسار كل كاتب ومسار تطور البلد يطرح مدى قدرة الدراسة – أي دراسة – على التحليل العميق والمقارب للتجربة الروائية والثقافية البحرينية، ومن جهةٍ أخرى فلا بد من الاهتمام بكل عملية نقدية للنتاج المحلي فهي تمثل تضحية من قبل الباحث وجهد يُشكر عليها مهما كانت اجتهاداته.

ليس ثمة ترابطات ومحاور بين الأعمال الروائية التي اتخذتها الدارسة أنيسة السعدون لكتابها (الرواية والأيديولوجيا) غير البحث في الواقع السياسي العام والأفكار العامة للمؤلفين، وهي في مقدمتها تعطينا صورةً قاتمة لواقع الرواية وواقع الثقافة الإبداعية في البلد ككل وتلخصها في فقرات قليلة حاسمة، وبدايتها كون الرواية غير موجودة في الأسواق وغير منتشرة وغير مقروءة وغير منقودة إلا من بضعة كتاب نادرين، وأن هذا جزء من المناخ الثقافي المتردي الذي خلقته الموجةُ الأدبية المعاصرة ذات الخلافات الصراعية المدمرة!

تقول:

(ومما يزيد المشهد تهافتاً مشاركة الكتاب والنقاد أنفسهم في إضعاف الحركة الأدبية والحركة النقدية في البحرين)، ص13، في حين إن ذلك كان كله كان حوارات وكتابات لفحص النتاجات وتحليل الحياة الفكرية والثقافية والصراع حول جذورها ودلالاتها ومصيرها، وقد أدى ذلك لتبلور اتجاهين إبداعيين واقعي وتجريبي، وتغلغل الكتاب في الحركات الاجتماعية وساهموا فيها بالتضحيات وحتى الاستشهاد وبصنع التجارب الشخصية، ومن الطبيعي أن تُجابه النشاطات السياسية والفكرية الوطنية الجريئة هذه بالمصادرات والسجن، وهي جوانب خلقت الحياة الثقافية والسياسية وساهمت في إغناء الأعمال الروائية والنقد، ومن العجب أن تستشهد بآراء واهنة هروبية مختزلة في تحليل تجربة بلدها التاريخية الكلية وبشكل وامض وتملأ الكتاب كذلك بالاستشهادات الأجنبية بشكل مطول واسع.

يعبر هذا التقزيم للرواية في البحرين عن ضعف قراءة التطور التاريخي للرواية حيث ظهرت عبر تطور الصحافة كمحاولات قصصية قصيرة ثم كأعمال روائية مسلسلة ثم ككتب مستقلة.

عملية البحث عن الأجنة الصغيرة للرواية وتطورها كانت غير ممكنة في دراسة سريعة مختزلة طائرة لا تتغلغل في بُنى الواقع المحلي ثم في تجارب الروائيين المتعددة، لتدرس هياكل التجربة ومدى تجذرها في الواقع ومدى نمو قدراتها الفنية.

ومن هنا عملية الاسقاط الأيديولوجي الذاتية التي تلقيها على التجارب، ووجود الأحكام المتناقضة، ففي رواية تعكس وعياً دينياً تقول عنها إنها(واقعية اشتراكية)، في حين أن وجود زمن ديني محافظ يحاول أن يمزج بين العصرين العباسي والحديث بأشكال ضبابية رومانتيكية ينفي إمكانية وعي واقعي اشتراكي يجسد صراع الطبقات البرجوازية والعمالية في نظام رأسمالي متطور!

وإذ تعكس تجربة رواية (أغنية أ. ص) تجربة المؤلف من قصة قصيرة مفككة، تعتمد التداعيات الذاتية الحرة، شديدة التناثر فإنها لا تقوم بتجسيد تجربة شخصية واجتماعية متبلورة تصور واقعاً تاريخياً وذاتياً، ولهذا فإن المؤلف ينمو باتجاه ذلك عبر تجارب رواية أخرى تالية لم تُدرس من قبل المؤلفة، والتجربة الأولى الغضة لا يمكن أن تقود لأحكام كبيرة مثل (هي محصول أفكار أراد أن يبثها الراوي، ويقلب أنحاء النظر بالتأمل، والتحليل والتعليق على قضايا متنوعة انبثاقاً من رؤية ماركسية)، ص 124. فأي رؤية ماركسية تنتج من بناء متناثر لم يخلق هيكلاً حدثياً وشخوصاً؟ والكاتبة على كثرة استشهاداتها بالماركسية لا تعرف أولياتها من حيث هي رؤية تاريخية اجتماعية متنامية ذات قوانين في فهم الواقع والنوع الأدبي الروائي. فهنا تناقض أيديولوجي بين اعتقادات الكاتبة الدينية والرؤية الماركسية، فهي لا تتبنى هذه الرؤية ومع هذا تسقطها على الأعمال الإبداعية دون قراءة داخلية متفهمة.

كراهية التجارب المحلية والتصغير منها تتوسع في قراءتها لرواية (الينابيع)، وعدم استخلاص الدلالات الكلية من البناء وليس من مواقف الشخصيات التي تعكس تجاربها وليس رؤية المؤلف، ونقرأ تعليقاً من كاتب أردني بارز يرد على هذا الجانب وهو الباحث الأكاديمي إبراهيم خليل:

(فكانت رواية عبدالله خليفة (الينابيع) 1998 أولى الروايات التي وضعتها المؤلفة تحت المَجْهر. فشخصية محمد عواد هي الشخصية الرئيسة البارزة، وقد يكون لاسم هذه الشخصية تأثيرهُ في انطباعات القارئ عنها، فالعواد اسمٌ عُرف به لعشقه آلة العود، والموسيقى، والغناء، ولعل هذا هو الذي جعل المؤلف خليفة يعنون القسم الأول من الرواية بالصوت.

وقد واجه العواد هذا الكثير من التضييق الاجتماعي، والاستبعاد الأخلاقي، بسبب تعلقه الشديد بالغناء، والموسيقى، ولا سيما من الجيل الذي نشأ وترعرع في الماضي، وشابتْ رجالاته على عاداتٍ، وتقاليدَ متحجِّرَة، تعد المغني، أو الموسيقي نموذجا منحرفا عن السراط المستقيم، تجبُ محاربته، ونبذه، واستبعاده. والمؤلفة تستخلص – محقة- من هذا الموقف اتخاذ الكاتب عبد الله خليفة من شخصية العواد قناعًا «يدين به الرؤية التقليدية المحافظة ذات التوجه اليميني» (ص 71) وأنَّ هذه الشخصية، بسبب ذلك، تترنَّح بين التقاليد، والتغْيير، موتورة الخطاب، مما يدفع بها دفعًا للبحث عن مكان آخر تلجأ إليه وهو (المحرّق) طمعًا في العثور على ملاذ آمن تستطيع فيه أنْ تنتج ما تشاء من الأغاني، ومن الموسيقى، وتبدع.

بيْدَ أن الرياح لم تجر بما تشتهيه السفن، فيشد الرحال ثانية للهند للغرض ذاته. ومن تتبُّعها الدقيق لمجريات الحكاية تخلص أنيسة السعدون لرأي مؤداه أن شخصية العواد سلبية، لأنها تكتفي بنقد الواقع وبإدراك ما فيه من تداع، وتقفُ عاجزة عنْ تغييره. (ص 75) فالدائرة التي وضع فيها عبدالله خليفة بطله، هذا، دائرة مغلقة، تنتهي بخاتمة تقليديّة ليس فيها بريق نورٍ، ولا بصيص أمل. وتبعًا لذلك فإن النهاية التي تؤول إليها، وهي مصرعها على يدي ابن ميّ زوج الشيخ (حامد) نهاية مأساوية، متوقَّعَة. (ص76).

ولا تفتأ المؤلفة – مع هذا- تؤكِّدُ أن العواد يحتج على ذلك الموقف القمعي، المتهافت، المهزوم. (ص77) ونحن نرى في هذا التوكيد ما يخالف تأكيدها السابق، فالبطل الذي ينتقد الواقع المتأزم مشيرًا لما فيه من انهيارات، لا يُعدّ بطلاً سلبياً، وليس ينتظر من الكاتب الروائي أن يطرح بديلاً لذلك. سواء أكان هذا البديل أفضل ممّا هو كائن، أوْ لم يكن. إذ لو توخَّى الكاتب هذا عامدًا لما حال بينه وبين الوقوع في شرك الأيديولجيا بمعناها الحرفي، ولا بينه وبين الوقوع أيضًا في فخ المباشرة، وتحوُّل الرواية من عمل فني إلى آخر وعظيّ، وهذا ما حذرت منه السعدون في تمهيدها الشيّق.

وقد تتبعتْ المؤلفة تتبُّعًا دقيقا الشخصيات الأخرى في الينابيع كشخصية إبراهيم زويّد، والشيخ محمد، وزهرة، وعلي الابن غير الشرعي للعواد، وبعض الشخصيات الأجنبية، ومنها الميجر بيلي، وجون سميث، وزوجته. ولم يغب عن بال الناقدة وهي ترمي تلك الشخصيات بتهمة السلبية تارة، والتآمر تارة أخرى، والطمع بثروات البحرين من نفط وغيره تاراتٍ أُخر، أن تلتفت للجانب الآخر من الصورة.

فقد ذكرت أن في وجه تلك الشخصيات المستغلّة (بالكسر) فئة مثقفة متعلمة من الشباب تؤمن بقداسة الوطن، وتدين بقضايا الأمة، من نحو: جميل المدهون، وكريم شاكر، وسلمان العكار، وبدر الوزان. وقد صرح جميل في أحد الحوارات، بالنهج الذي عليهم أن يتبعوه.: «دعونا نصنع أشياء رائعة لأرضنا، وقوميتنا المهددة بالانقراض والموت.. بدلا من الدهاليز المعتمة. ومهن الدواوين والخياطة والإمامة». ص 84 فمثل هذه الإشارة تكفي للدفاع عن موقف عبدالله خليفة الذي وُصِمَ ظلمًا بالسلبية. فهو يسلط الأضواء على هاتيك القوى المرشحة للقيام بما من شأنه تغيير الواقع الذي تصوره من خلال شخصية محمد العواد، واقعًا منهارًا مأزومًا فاسدًا. وهذه هي وجهة نظر جورج لوكاش الذي لا يفترض في الكاتب الواقعي أن يكتفي بتصوير الواقع كما هو، فهذا، في رأيه، كاتب طبيعيّ. ولا يفترض فيه أن يقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية، والاقتصادية، بحيث يتحول إلى واعظ، فحسبه أنْ يسلط الضوء على القوى الكامنة القادرة على التغيير.

والصحيح أن المؤلفة لم يفتها هذا، فقد نبهت في إشارة مختصرة، وعابرة، على إخفاق هذه الفئة المثقفة المتعلمة في تحقيق ما ينسب للإنجاز لا للأماني. فذكرتْ أن بعض هؤلاء كجميل شاكر، وبدر، وغيرهما.. انكفأوا على ذواتهم، ولم يواصلوا السعي لتحقيق ما يرجونه من إعادة ترتيب البيت البحريني. ولهذا خلصت إلى نتيجة صنفت فيها الرواية تصنيفا ثابتا لا مِرْيَة فيه، ولا جدال، وذلك أنَّ الكاتب يحملُ «رؤية انتقادية أكثر رسوخًا في عالم الرواية- الينابيع- بأفول تباشير التغيير حتى مع فئة الشباب المثقف». (ص 85 ).

إن غياب قراءة تطور الرواية المحلية ومعرفة مساراتها لا شك أنه يؤدي لأحكام مُسقطة متناقضة.

قراءةُ وعي ـ نورالدين كيانوري ـ سكرتير عام حزب توده

قراءةُ وعي ـ نورالدين كيانوري ـ سكرتير عام حزب توده

عبدالله خليفة كاتب وروائي

تلعب القوى الديمقراطية والتقدمية أدواراً مهمة في تحقيق التحولات في حياة مجتمعات الخليج وإيران والعراق، هذه البلدان التي تتقارب عملياتها الاجتماعية والسياسية وتحدث بينها إشكاليات مشتركة بسبب الماضي المحافظ ومغامرات النظام الإيراني الحالية.

ويمثل ميراث الأحزاب التقدمية الشمولي ثم تذبذبها وإنتهازيتها عوائق كبيرة لتحولها ولرفد المنطقة بقوى نضال مجربة وتوحيد الشعوب درءً لحربٍ يطبخها النظام الإيراني ووقودها الناس والمؤسسات الاقتصادية والبيئة والحياة.

ويعطينا نموذجُ حزب الشعب الإيراني (توده) تجربة مهمة بهذا الصدد، خاصةً حين يقوي مثل هذا الحزب دوره ويساهمُ في توحيد القوى الليبرالية والقومية والإسلامية والتقدمية ضد أخطار الحرب المحتملة فيعود لموقعه الهام لوضع حد لحكم دكتاتوري ظلامي أرهق الشعوب ويعدها لكوارث هائلة.

لقد قاوم هذا الحزب نفسه عمليات توسيع الحرب الإيرانية- العراقية ونقلها لداخل العراق، فبدأت ضده حربٌ خاصة، وتمت عبر

الفبركات التلفزيونية وبالإدعاء بمؤامرات غير موجودة شملت كافة التيارات اليسارية والليبرالية والدينية، كحركة نهضة الحرية وغيرها.

وتم كذلك القيام بتفجيرات وإتهام المعارضين بها ويذكرنا هذا بالطريقة الحكومية السورية لذبح المعارضة، وقد قُمعت الأحزابُ والشخصيات الوطنية الإيرانية بشكل دموي، وهو أسلوب سوف يتفجر أثناء الإنتفاضة ضد تزييف الانتخابات ويتوسع في سوريا ضد الثورة.

ولكن النظام العسكري الفاشي تم تصعيده من قبل الجماهير الأمية والمخدوعة ومن قبل حزب الشعب الإيراني (توده) نفسه!

يهمنا هنا قراءةُ وعي كيانوري سكرتير عام حزب توده المسئول عن هذه السياسة والذي كان في السجن ومتهم من قبل النظام الدكتاتوري ثم يُعدم بعد ذلك وقد تم تعذيب أهله ورفاقه، فإستطاعت الفاشية الحاكمة أن تضرب مختلف القوى السياسية وتستغل صراعاتها وتستغل بحقد ضار كهنويتها وظلاميتها في سحل التقدميين الأعداء الألداء لها الذين فضحوا إستغلالها للمؤمنين.

يقول كيانوري في رسالةٍ مطولة للمرشد يطلبُ اللجؤ فيها إلى القانون وعدم تعذيبه وأهله ورفاقه وإطلاق سراحه وينفي عن نفسه التآمر مع الاتحاد السوفيتي وقتذاك للإطاحة بالنظام:

(كما تعلمون صيف عام 1988 ميلادية تم إعدام أعداد كبيرة من السجناء في سجون طهران وأوين ورجائي شهر ومن بينهم أعداد كبيرة من السجناء التودويين الذين ليس لهم أدنى علاقة مع مجاهدي خلق، بل بالعكس، فقد كانوا هدفاً لحملات عدائية من قبلهم. ويكمن السبب في هذا العداء ضد السجناء التودويين هو أن السجناء التودويين وحتى أولئك المحكومين بالإعدام كانوا يساندون الجمهورية الإسلامية ونهج الإمام.).

في وعي كيانوري نجد هذه التعميمات المطلقة: الجمهورية، والإسلام، ونهج الإمام، وهي مصطلحات تغيّبُ القراءة الموضوعية للتطور في إيران حيث لا يستطيع قراءة كون نهج المذهبيين السياسيين هنا هو جزء من ثقافة محافظة إقطاعية مغايرة لتطور العناصر الديمقراطية الثورية في الإسلام الأول، ويتوهم بالتالي أن الحكام الحاليين في بلده هم إمتداد لهذا التاريخ.

إن عدم تحليل التاريخ ومساره يتعاضد مع تغييب الطابع الاجتماعي للحكام الطائفيين الذين ظهروا من بين الفئات الريفية المرتبطة بالإقطاع والتي أستولت على الحكم وصعدت آلة الدولة العسكرية.

وهذا مرتبط كذلك بعقلية حزب توده الخاطئة عبر تقييمه الحاد للنظام القمعي الملكي السابق إلى درجة العداء الكلي، وبالتالي السقوط في أحضان الفاشية الدينية وسجونها وآلتها القمعية الضارية.

إن عدم نضاله بصبر وبُعد نظر لتطوير العناصر النهضوية والعصرية في نظام الشاه وعدم رفض الالتحاق بالقوى الدينية الظلامية، أدى إلى أن يصوت لـ(الجمهورية الإسلامية) وهي ليست جمهورية وليست إسلامية. التصويت لهذه الدولة الفاشية جعله يتوهم إمكانيات النضال داخلها وتغيير إتجاهها، بدلاً من أن يطبق نهج التراكم الديمقراطي بدايةً منذ نظام الشاه، الذي لم يصل إلى الدولة الفاشية ولكي يصعد قوى الفئات الوسطى والعمال المتنورة لتجاوزه.

ليس ثمة في النظام الإيراني الحالي (جمهور) يحكم هنا، وليس ثمة نظام ديمقراطي تعددي وبالتالي فإن تسمية الجمهورية غير حقيقية، كذلك ليست ثمة إسلامية بل هو نظام لكبار الملاك المحافظين الطائفيين القامعين لأخوتهم وأخواتهم في الإسلام المفترض الموحد والذين صعدوا (رأسمالية الدولة العسكرية) حيث يهيمنُ الحرسُ فيتركز النضال ضدها من مختلف القوى الوطنية والدول المحبة للسلام. ولهذا فإن اسم الدولة هنا زائف ومؤدلج لخداع المؤمنين البسطاء.

إن عدم قدرة كيانوري لفهم طبيعة الإسلام بتاريخيته وتكون القوى الطائفية الاستغلالية المتحكمة في جماعات المسلمين والمفككة لصفوفهم، تتجسد في تصعيده لها، بدلاً من النفاذ لجوهرها الاجتماعي، ثم بعد أن ظهرت هذه الدولة وتصاعدتْ مخالبُها في لحم الناس، حاول تلميعها والنضال في صفوفها وهو واقع بين هذه المخالب نفسها، مما يعني السذاجة السياسية وإصطياده في بحرها. فكان أن أفترسته.

وبطبيعة الحال لم يكن مصير السكرتير العام فردياً بل جر الحزب وبعضاً من الناس في هذا المسلخ.

كيف يمكن لحزبٍ تقدمي أن يقف مع قوى الإقطاع الدينية؟ هل يكتفي بمعاداتها للغرب والنضال العام من أجل الشعب أم يصر على الديمقراطية والعلمانية والعقلانية كسماتٍ أساسية تكملُ النضالَ الوطني؟

حين يؤيد دكتاتوريتها وإستخدامها للدين كأداة إستغلال وهيمنة إيديولوجية مخدرة للشعب يتناقض ذلك مع العمل معها لغايات سياسية جزئية تستغلها لتصعد وحدها وتفرض دكتاتوريتها السياسية والدينية معاً.

هذه أسئلةٌ كما هي هامة من حصاد الثورة الشعبية الإيرانية المسروقة هي نفسها أسئلة للثورات العربية وهي تقع في نفس الخطأ الكارثي.

(فبعد ثورة فبراير 1979 طرحت قيادة حزب توده التالي: بما أن طبيعة الثورة معادية للامبريالية علينا القبول بحقيقة ان النظام الذي وصل الى السلطة بعد ثورة فبراير 1979 ذو طبيعة تقدمية. فهو ما أنفك يحاربُ ضد الامبريالية التي تتأمر بكل نشاط ضد الشعب الايراني لجره مرة اخرى الى عهد السي أي أيه، والسافاك. ومن ثمة فان المهمة الاولى للشعب الايراني في مثل هذه الحالة ليس “بناء الاشتراكية مرة واحدة” وانما “تدعيم المكاسب المعادية للامبريالية)، تاريخ الحزب الشيوعي الإيراني، موقع النادي الصوتي، جمول نت.

هذا التقييمُ ناتجٌ من الفصل بين سماتِ الحداثة، وإعتبار العداء للغرب معياراً مجرداً، دون أن يتحول هذا العداء للهيمنة إلى قبول بالديمقراطية والعلمانية والعقلانية التي أنتجها الغربُ، فالغاياتُ السياسية المحددة والجزئية لا بد أن تتضافر مع بناء عام ديمقراطي الملامح، ولا يتحول على النقيض شمولياً معادياً للشعب والتطور من خلال تصعيده لسلطةٍ دكتاتورية.

فالقبول بالثورة كان يجب أن لا يعني القبول بقوى دكتاتورية طائفية تخلقُ أجهزةَ قمعها الدموية والتي تتوسع ثم ترتد على جميع الأطراف المخالفة لها!

وتكويناتُ الأحزابِ الطائفيةِ ولغاتُها المؤدلجةُ للإسلامِ بالانتقائيةِ السياسية له، ورفضها لتوحيدهِ، وتكريس قوى المحافظة والاستغلال، تطرحُ لغةً سياسية عامةً مجردة خادعة تخفي مواقفها الطبقية العميقة.

والخطورة هي صعود هذه القوى وتنحية الوطنيين والإسلاميين والليبراليين والتقدميين وإعادة الدكتاتورية بشكلٍ متخلف أكثر ويجرُّ لفاشيةٍ أكثر خطورة.

وكانت النتائج كما رأينا ما حدث لسكرتير الحزب السابق، ولكن الأخطاء لم تُعالج بعمق وتوسع في حزب الشعب الإيراني بعد ذلك.

فبعد الانتخابات الرئاسية وتزويرها من قبل جماعة نجاد والحرس الفاشي أصدر الحزبُ بياناتٍ عدة قال في أحدها:

(وأدى أعلان نتائجها الى موجة عارمة من الأحتجاجات الجماهيرية التى عمت طهران والمدن الأيرانية الأخرى. وكانت اللجنة المركزيه للحزب قد أصدرت بيانين سبقا الإنتخابات الرئاسية فضحت فيهما الأسلوب اللاديمقراطى المتبع فى إختيار المرشحين والسياسة التى جرت عليها الحكومة الأيرانيه ومن وراءها المرشد الأعلى فى استبعاد القوى والعناصر الوطنية والعلمانية من الترشيح وإتباع الإنتقائية فى قبول المرشحين وهذا ما حصل فى الإنتخابات السابقة والتى جاءت بأحمدى نجاد الى قمة السلطة فى إيران.).

حدثَ هنا شيٌ من التقدم في عقلية الحزب العامة، لكن التحليل الاجتماعي غائبٌ هنا فحقيقة كون السلطة إقطاعية طائفية شمولية لم يزل يغيبُ عنها، فهذه السلطةُ الريفيةُ السابقة المتحولة لرأسماليةِ دولةٍ عسكرية باطشة، تتكونُ من العديد من الشرائح الدينية الإقطاعية والليبرالية، وقد راحت العناصر الأولى تفرضُ نفسها وتنحي الأخرى، وقد حدث ذلك عبر تنحية رفسنجاني وخاتمي، وهو أمرٌ تداخل مع صعود رأسمالية الدولة العسكرية، فظهرت مجموعاتُ الحرس الفاشي وصعدت إلى الهيمنة الواسعة على مقاليد السلطة، وأدى هذا ليس إلى ضرب اليسار المضروب بل ضرب القوى الليبرالية الدينية الضئيلة في جهاز الدولة، فتجلى الانفجار في الاجهاز على القوى الليبرالية الضئيلة بعد الانتفاضة.

إن تقييم قيادة حزب الشعب يتطور لكنه بعد ليس دقيقاً يتغلغل في الحركة التاريخية الاجتماعية، ويتجلى ذلك في فرديةِ تشخيصه الخاطئ لدور المرشد (الموضوعي)، وكأنه جزءٌ حيادي في صراع القوى السياسية والاجتماعية وليس فرداً من قيادة السلطة الصاعدة في إتجاه الحرس والمنحية للفئات الأخرى.

وكأن أيضاً إنتخاب نجاد هو حدثٌ عابر، ومن جملةِ الصدف، وليس تعبيراً عن سببيات تصاعد الفاشية العسكرية.

كذلك فإن دلالات الصراع بين المحافظين والليبراليين الدينيين تغيبُ هنا، حيث هم أجنحةٌ لطبقةٍ واحدة تتراوحُ بين الإقطاعيين والبرجوازيين التابعين لهم، وهو صراعٌ يعبرُ عن رفضِ نمو الرأسماليةِ الحرة وديمقراطيتها، وهزيمةٌ للشريحة القريبة منها، والمجسدة لها، حيث لم تستطع هذه الشريحةُ الليبراليةُ الدينية أن تهزمَ الإقطاعَ الديني داخلها، وتتبنى بقوةٍ سماتَ الحداثةِ السابقة الذكر وتنفصلُ سياسياً بالتالي عن الإقطاع المتحول والرافض للحداثة في قفزته الخطيرة نحو الفاشية العسكرية.

إن الموقفَ المتذبذبَ لحزبِ الشعب الإيراني (توده) من مسائل التحول التاريخية للشعب الإيراني تعودُ لنسخهِ الماركسية – اللينينية، إلا وهي أيديولوجيةُ البرجوازيةِ الصغيرة المكرسة لرأسماليةِ الدولة البيروقراطية على النمط الروسي، والتي أَتخذتْ في إيران في بدايات القرن العشرين طابع الانتفاضات المُقلِدة لذلك النمط، ولكن في بلد إقطاعي متخلف، فكان ثمارُ هذه السياسة رهيباً على الشعب، وتطور الدولة، وأدت لتفاقم دكتاتورية الشاه الأب والابن.

إن إحدى فئات البرجوازية الصغيرة (اليسارية) التي تعبئُ نفسَها فميا سُمي بالأحزاب الشيوعية قد تمثلتْ في حزبِ توده وسياساته، المتذبذبة والتي قفزتْ من العداء الكلي لليبراليةِ وبداياتِ الرأسمالية في إيران إلى الوقوع في حضن الإقطاع الديني.

إن القفزَ للقيام بثوراتٍ إشتراكية لا بد أن يؤدي إلى مواقف سلبيةٍ تجاه النضال الواقعي الممكن، والذي تمثل خاصة في حركة مصدق وتأميم النفط وشق الطريق للحداثة والديمقراطية، فكان هذا مظهراً لتلك الاشتراكية الزائفة مما جعل الخطوات الليبرالية والرأسمالية الوطنية الديمقراطية تتدمر، وغابت السياسةُ العقلانيةُ لتصعيد القوى الليبرالية والديمقراطية الشريكة المهمة لقوى العمال في التطور الديمقراطي، وتصدعت أكثر بالصراع الضاري مع نظام الشاه، وعدم دعم الجوانب الايجابية التحديثية المحدودة في ذلك النظام، خاصة فيما تعلق بالثورة البيضاء ومحاولة تحقيق إصلاح زراعي وحصول الفلاحين على الأرض، وبنقد تلاعب البيروقراطية الحكومية في هذا الإصلاح المحدود وثرائها على حساب الريف.

إن جهود حزب الشعب الإيراني خلال هذه العقود تعود لهذا التذبذب الحاد بين الإيمان بإشتراكيةٍ غيرِ ممكنة في ذلك الواقع المتخلف الزراعي، والعداء لرأسمالية وطنيةٍ مغلوبةٍ من نظامٍ بوجهيه الإقطاعي السياسي والإقطاعي الديني.

هذا أفضى إلى إنتصار الشكلين الثنائيين للإقطاع: الإقطاع السياسي الحاكم، والإقطاع الديني المعارض، ليصيرا في زمن ولاية الفقيه واحداً ضارياً على الشعب. فيضربا الامكانيات الفكريةَ والسياسية الديمقراطية، ويمنعا تطورَ المذاهب والأديان باتجاه العقلانية والوحدة الوطنية والإنسانية.

إن أي تنظيم ماركسي لا يُسندُ ليبراليةً مغلوبةً على أمرها يخربُ الماركسيةَ نفسها، وتقودُهُ الظروفُ للوقوع في براثن الشموليات المختلفة التي تتكونُ في كلِ بلدٍ حسب ظروفه.

ونجد أن نفس لغة الصراع ضد الرأسمالية مع مصطلحات متضادة لم يعجنها وعي تقدمي دقيق حتى بعد بينت الأحداث خطورة تأييد الدينيين، فيقول بيانٌ للجماعة:

(أن السياسات الأقتصادية والاجتماعية للنظام لا تمت بصله لعملية النضال ضد الأمبريالية الرأسمالية حيث تشير جميع المعطيات بأن حكومة الجمهورية الأسلامية تتبع بصلابة وتنفذ وبشكل واسع خطة اقتصادية بأملاء وتوجيه من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومن وجهة نظر القوى العاملة، فأن القوى التى تقود مجتمعنا ترتبط بكبار التجار(البازار) والرأسمالية البرجوازية الأرستقراطية حيث يغيب التخطيط العلمى للموارد وتسيير الاقتصاد الوطنى على الأسس التى تخدم مصلحة الشعب الإيرانى)، (ولقد جرت عملية واسعة لخصخصة القطاعات الانتاجية والصناعية العائدة للدولة وبتوجيهات مباشرة من الولى الفقيه وبإتجاه الغاء المادة (44) من الدستور الذى يعرفُ الاقتصادَ الإيرانى بتكونه من القطاعات الثلاثة (الحكومى والتعاونى والخاص) والذى كان منجزاً من منجزات الثورة الشعبيه الأيرانية عام 1979.) من بيان للجنة المركزية للحزب سنة 2009.

لا يزال الحزب في صراعه ضد النظام لا يحدد طبيعته، ويعتبر المعركة ضد الرأسمالية (البرجوازية الارستقراطية!) معيداً بهذا مشروع الاشتراكية، الذي لم يكلمهُ (الإقطاعُ الديني) للأسف الشديد! وكان يجب على هذا الاقطاع أن يمضي نحو الاشتراكية عبر تصعيد المُلكيات الثلاث!

تتخفى هنا شعبويةُ الحزبِ البرجوازية الصغيرة (اليسارية) المدعية، دون أن تحددَ طبيعةَ النظام الديني، وتعتبر نفسها مناضلة ضد الاصلاحات في الاقتصاد التي خربت طبيعة النظام، لكنها لا تريد أن تناضل داخل مجتمع حديث رأسمالي ديمقراطي حر، وما تزال تبعية هذه (اليسارية) للإقطاع متغلغلة في جذورها، في حين أن النظام يدمج بين جذوره الإقطاعية الدينية الريفية وسيطرته على المدن عبر رأسمالية دولة عسكرية دموية، ولا يزال الحزبُ يطالبُ النظامَ بالابتعاد عن الرأسمالية والغرب، فيما هو مبتعدٌ تماماً ومعادٍ لطريق الحداثة، جامعاً بين نظام عتيق والأدوات العسكرية الخطيرة والاقتصادية المستغلة للناس والقاهرة لهم.

أي أن بؤرة الصراع المطلوبة هنا هي هزيمة رأسمالية الدولة العسكرية بإخطارها على حياة ومصير الشعب الإيراني، وشعوب المنطقة عامة، وإعادة فوائضها إلى الحياة الاقتصادية السملية وحاجات الناس وإنعاش الاقتصاد الرأسمالي الحر غير المرتبط بالفساد الحكومي.

من الضروري هنا رؤية القوى الرأسمالية والعمالية والشعبية عامة المتضررة من دكتاتورية النظام وتشكيل جبهة واسعة منها لهزيمة رأسمالية الدولة العسكرية الفاشية ولإعادةِ إيران للحداثة والديمقراطية.

June 24, 2025

عبيدٌ منذ المهد: كتب ـ عبدالله خليفة

حين لا يشعر العبيد بعبوديتهم تكون تلك الطامة الكبرى، وانسداد آفاق التغيير والأمل في ظهور شيء من الإنسانية.

وحين يبدأ التململ ويتسرب نبضٌ إلى الوعي يبدأ الفجر.

لكن الفجر بعيد في مراحل الظلمات!