عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 9

March 4, 2025

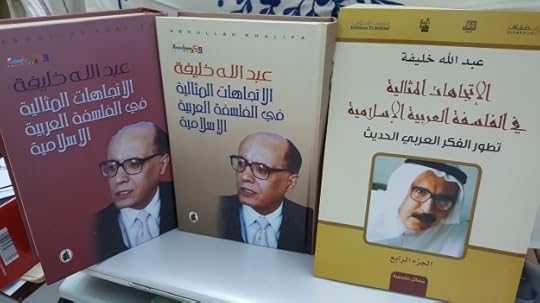

حول كتاب ( الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية.. )

فكرة المشروع

كان البحث في تاريخ التطور الفكري والاجتماعي العربي يراودني منذ فترةٍ مبكرة ، حيث نشأنا على خلاءٍ من البحث في الجذور الكبرى للتاريخ سواءً في المنطقة الجزيرية الخليجية أم في العالم العربي – الإسلامي عموماً ، فكانت قراءتنا المبكرة للمصادر الماركسية توجهنا للسؤال عن موقع بلداننا من هذه الكتابات ، وكانت الإشارات في المصادر هذه تجلعنا نحاول الحفر فيها علنا نلقى إجابات حول تشكل الإسلام وظهور الأمة العربية والأمم الإسلامية الأخرى لكن بدون الحصول على تلك الإجابات .

مثل كلام أنجلز في رسائله إلى كارل ماركس كان ينبه لعوامل استثنائية في ظهور الإسلام كمسألة دور الري في تشكل الإمبراطوريات في الشرق واختلاف ذلك عن التطور في الغرب .

كما لاحظنا بعد ذلك توجه بعض الباحثين العرب إلى الحفر في هذا التاريخ السياسي والاجتماعي ، وفي سنوات الدراسة والتحاقي بمعهد المعلمين والتخصص في اللغة العربية والدين ، صار من متابعاتي المستمرة قراءة الأبحاث العربية حول تاريخ الإسلام ، خاصة لدى أحمد أمين في موسوعته حول التاريخ الإسلامي وطه حسين في كتابه ( الفتنة الكبرى ) وغيرهما .

وفي تلك الفترة قبل اعتقال سنة 1975 كانت مجلة الطريق تنشر دراسات مجزأة للأستاذ حسين مروة ، قرأت منها دراسته حول المعتزلة ، وفي سنوات السجن عزت المصادرُ ، لكن في السنة الأخيرة 79 – 80 ، لاعتقال مجموعة حل البرلمان ، سُمح لنا بالكتب فكان كتاب جواد علي ( المفصل في تاريخ الإسلام ) من عشرة أجزاء ، و كتاب ( النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ) الذي أنجزه مروة خلال تلك السنوات ، من أثمن الكتب التي وصلتنا بتوصية مخصوصة . وغيرها من الكتب التي تتناول التراث والأدب بصفة خاصة .

لكن ظلت مثل هذه القراءة غير وافية ، كما أنها لا تجثم في بؤرةِ الاهتمام بالنسبة لي ، كما أن أسئلةَ الواقع والعصر لم تطرحْ نفسها بحدةٍ علينا ، فلم يزل المعسكر ( الاشتراكي ) موجوداً ، وكان تصورنا حول ( الماركسية – اللينينية ) لم يزل مدرسياً شعارياً ، استيرادياً ، وحين حدثت التغيراتُ الكبرى فيما بعد أصبحت هذه المسائل تنتقل إلى بؤرة الوعي .

وخارج السجن الذي انتقلنا إليه كانت المصادر أكثر ، فتتابعت عمليةُ البحث في الجذور ، وقد بدأتُ ذلك بشكل قصصي ، بمحاولة كتابة رواية عن العهد الراشدي والفتوحات ، وذلك قبل عشر سنوات من الآن ، فرحتُ أستجمع أفكاري عن المرحلة الإسلامية ، لكن الرواية كانت تحتاج إلى معلومات ملموسة وليس فقط أبحاثاً عامة ، فقلتُ يجب أن أكتب تصوراتي عن ظهور الإسلام وأوضاعِ العرب وكيفيةِ نشوء الفتوح ، فرحت أكتبُ مقالات عن ذلك في جريدة أخبار الخليج ، في الملحق الثقافي وكانت أول مقالة بعنوان ( قريش تؤسس وحدة العرب ) ، وهكذا كان في كل أسبوع أنشر مقالةً تواصل الحلقة السابقة ، وراح الهدف يتغير من كتابة رواية إلى كتابة تاريخ تطور الوعي العربي دينياً وفلسفياً ، وكذلك فإن بحث الدين كان يقودُ إلى بحثِ كيفية نشوء الفرق ، وأسباب ذلك ، والفرق السياسية تقود إلى تشكل الفرق الفكرية ، فيتشعب البحث وينمو .

لكن هذه الكتابة الأولية الُمبسطة ، كانت تتعرض باستمرار للتبدل والتوجه إلى جذور الموضوعات ، حيث أن عرض الأحداث لا يكفي فلا بد من معرفة أسبابها الكامنة العميقة ، وهذا يقودُ إلى دراسة البُنى الاجتماعية ، وما يسمى ماركسياً بالتشكيلات التاريخية .

لماذا الاتجاهات ولماذا النزعات

قام كتاب المفكر التقدمي حسين مروة في كتابه ( النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ) على البحث عن البذور المادية في الفلسفة العربية الدينية عموماً . والبحثُ عن البذور ( المادية ) يعني فكرياً البحث عن العناصر الموضوعية والعلمية في الوعي السائد ، والتي غالباً ما ينتجها مفكرون يعبرون عن القوى الشعبية ، فهم يكشفون داخل الفلسفة عناصر مضادة للتفكير المثالي الذي يجعل جذور الوعي موجودة في الغيب ، أو في المطلق .

لكن مثل هذه العناصر تغدو استثنائية لأن الفلسفات العربية – الإسلامية كانت فلسفات دينية عموماً ، والوعي الديني لا يسمح باتساع الفكر المادي داخله ، فهو يفسر ظهور الدين مثلاً بعوامل غير اجتماعية وغير واقعية .

لهذا فإن البحثَ في وجود الوعي المادي داخل فلسفات دينية عموماً يؤدي إلى عدم كشف الطابع المثالي السائد في هذه الفلسفات ، ومن هنا أردت استكمال مشروع حسين مروة وغيره من الباحثين التقدميين في جوانب أخرى ، هي جوانب الفكر المثالي المسيطر ، ولماذا هو مسيطر .

إن الاهتمام بالفكر المادي في العصر الإسلامي التأسيسي يوجه البحث إلى تضخيم العناصر المادية والثورية ، وهذا التضخيم ينعكس على الحركات السياسية الاجتماعية في ذلك الوقت ، وبالتالي يجري إعطائها صفات ليست فيها ، والمبالغة في اقترابها من الفكر المادي الجدلي الحديث .

فمثلاً يجري تصوير المعتزلة بأنهم قريبون من الفكر العقلاني وأن لديهم عناصر فكرية مادية كبيرة ، وأن بعض الفلاسفة كانوا مضادين للدين بشكل متوارٍ ، وهذه العملية تقود إلى تفسير أي توجه فكري مثالي لديهم بأنه قناع وأن الفيلسوف بسبب الاضطهاد والقمع يحمل فكراً مادياً متوارياً .

هذه المبالغات في رأيي هي بسبب العقلية السياسية السائدة في سنوات الستينيات والسبعينيات حيث الاعتقاد بالانتصار الوشيك للاشتراكية على الرأسمالية وأن التراث الإسلامي يحملُ الكثيرَ من الاقتراب من هذا الفكر المادي وأن الحركات السياسية في الماضي هي حركات قريبة للحركات التقدمية العربية المعاصرة .

ومع تصدع هذه الأفكار ، وظهور الواقع أكثر ارتباطاً بالدين وفي اتجاهاته المحافظة ، وابتعاد النموذج الاشتراكي ، أخذت نظرتنا للواقع وللتراث في التغير .

ومن هنا كان العنوان ( الاتجاهات المثالية ) أي هو البحث في السائد ، فما هي الجوانب المثالية المسيطرة في الفلسفة العربية ، ولماذا هيمنت هذه العناصر على الوعي ؟

والبحث في سيطرة ( المثالية ) يقود إلى بحث تشكل الأديان في المنطقة وعلى أية أرضية تشكلت هذه الأديان ، حيث قامت أنظمةُ العبودية العامة في الحضارات القديمة في الشمال الزراعي العربي خاصة وهي : الرافدية والمصرية والكنعانية وغيرها ، بخلقِ هيمنة الفكر الديني الواحد ، المتداخل مع هيمنة الدولة ، والتي يجري تغييرها عبر فكر ديني مضاد ، والذي يصبحُ منتجاً لدولة مستبدة بعد حين ، وهكذا دواليك .

أي كان لا بد من أخذِ العناصر الإنتاجية والجغرافية والتاريخية المتداخلة المركبة التي شكلت الإسلام ، وفكره في سيرورة صراعية خاصة به .

ولهذا توجهتُ للبحثِ عن الجذور السياسية والدينية عند القدماء ، ورحتُ أبحث العناصر المشتركة في مثل هذه الثقافة ، حتى ظهور الإسلام ، وما هي العناصر الخاصة التي أحدثها .

في الأديان ثمة عناصر تمثل القوى المسيطرة وعناصر تمثل القوى المعارضة ، لكنها كلها تتشكل في مناخ مثالي ، أي يعيد سببيات التطور إلى عناصر غيبية في نهاية المطاف ، وإعادة هذه العناصر للغيب ، تعني إعادتها للقوى العليا المسيطرة ، وهذا ما فعلته كذلك الفلسفات العربية الإسلامية ، حيث قامت على الدين ، ولكنها بدلاً من تفسير الكون والحياة بعناصر غيبيةٍ دينية كفكرةِ الإله فإنها تفسرُ الكونَ إضافةً لذلك بفكرة العقول الكونية التي تخلق الطبيعة ، وبشكل متدرج ، لكنها تقوم بإعطاء هذه الطبيعة المادية سببياتها بعد أن تكون نتاج صورة الإله التي تتصورها .

ولهذا فإن الحركات الفكرية الإسلامية توجهت للبحث عن عناصر معينة لفهم الواقع والطبيعة مركزةً على فكرة الإله ومنتجة صوراً كثيرة حول ذلك ، ومقيمة كل فلسفاتها على صور الإله التي تنتجها .

الجزآن الصادران

هذه فكرةٌ مبسطة جداً حول نشأة الدين والفلسفة في الواقع العربي ، والجزآن الصادران بين أيديكم في مجلد واحد ، يبحثان الخطوط الاجتماعية والفكرية الممهدة لظهور الفكر الفلسفي ، منذ نشأة الحضارات القديمة بجوهرها السياسي – الاجتماعي ، حتى الخصوصيات في التكون العربي الإسلامي ، وظهور الإسلام والصراعات الاجتماعية التي عاشها ، كتعبير عن حركة تجار متوسطين متحالفين مع العبيد والفقراء ، مما مثل ثورة مدنية بأدوات الوعي الديني ، ولكن هذه الثورة سيطر عليها الأشرافُ وحولوها إلى دولةٍ يتحكمون في ثرواتها ، وقد ظهرت فئاتٌ وسطى مدنية حاولت أن تقوم بعمليات تحولية عبر المذاهب الفكرية والسياسية كالقدرية والمعتزلة والمرجئة والزيدية والمذاهب الفقهية السنية والإثناعشرية والإسماعيلية الخ ..

ولهذا تجدون فصول الجزء الأول تدور في : تطور الوعي الديني في المشرق القديم – قريش تؤسس وحدة العرب – الثورة المحمدية – عهد الخلفاء الراشدين – الملك والإمام – القصة في القرآن – الفرق المعارضة الكبرى الخ كما يبحث هذا الجزء آثار الفتوح وتمازج العرب بالأمم الأخرى ، وتداخل الأديان ، ثم دراسة طبيعة التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية ، وهذه قضية محورية لفهم مقولة النظام الإقطاعي وتطوراته .

فمن المهم دراسة البنية الاجتماعية بمستوياتها كما تشكلت في مناخ الجزيرة العربية البدوية ، وكذلك انتقال هذا الموروث إلى البلدان المفتوحة وقراءة التمازج الذي حدث بين الفكر الإسلامي الطالع من الجزيرة والفكر الديني القديم الراسخ في الشمال ، لأن هذا سيضع بصرنا على الأرضية الموضوعية لتشكل الوعي بمختلف تجلياته .

في حين يبحث الجزء الثاني ما بعد تشكل النظام الإقطاعي الديني ، عبر فصول مثل : الثورة العباسية ، التطور الاقتصادي للعصر العباسي الأول ، طبيعة تكون الإمبراطورية العربية ، صعود الثقافة العربية الإسلامية ، نماذج من مثقفي العصر البارزين كابن المقفع والجاحظ . ثم كيفية ظهور الفلسفة العربية الإسلامية وأول نموذج لها وهو الكندي .

إن الغرض من هذا المسح الشامل هو الوصول إلى طبيعة النظام الاجتماعي الذي أقامه المسلمون وكيفية تشكل الصراعات الاجتماعية والفكرية ، والإمكانيات الموضوعية التي يخلقها لظهور الفلسفة .

فقد حدث خلافٌ فكري كبير حول طبيعة التشكيلة التي أقامها العرب المسلمون و هل هي عبودية أم إقطاعية أم آسيوية ، وقد كانت الفصول السابقة هي تحديد وذلك ، وهذا ما جعلني اكتشف جوانبَ جديدةً حول علاقات الدين والفلسفة ، فأركز على طبيعة النظام الإقطاعي المذهبي ، المستمر حتى الوقت الراهن ، وكيف يُلحق الفئات الوسطى بسيطرته ويمنعها من تشكيل نظام رأسمالي حر .

ولأن المثقفين – المنتجين للوعي الفقهي والثقافي والفكري والفلسفي – هم نتاج هذه الفئات ، فقد كانوا نتاج التمرد على هذا النظام وعلى محاولة تغييره أو الالتحاق بسيطرته.

ومن هنا فالمعتزلة الذين كانوا متمردين على ظهور ونشأة هذا النظام في العصر الأموي حاولوا تشكيل عناصر عقلية دينية مثالية في زمن آخر ، ولكن لأن جزءً هاماً منهم التحق بسيطرة الطبقة الإقطاعية الحاكمة ، فإن العناصر التمردية والعقلية تآكلت ولم تستطع المعتزلة فتح طريق عقلاني واسع للوعي العربي الديمقراطي .

ولهذا أقوم بتقسيم تطور الوعي الاعتزالي عبر مراحل نمو البنية الاجتماعية ، ففي المرحلة مع واصل بن عطاء كان الفكر المعتزلي بشكل ثم تبدل في مرحلة أثناء النظام والجاحظ وغيرهما من قادة الاعتزال ، ثم جاءت مرحلة ثالثة مع فشل المعتزلة من الخروج من هيمنة صورة الإله المباشرة والشاملة على الطبيعة والمجتمع رغم طرحهم بعض السببيات في تفسير الظواهر، وهذا الفشل صعّد جماعةً مضادة هي الأشعرية عكست رؤى الطبقة المسيطرة في مرحلة مختلفة هي مرحلة سيطرة الإقطاع وإضعاف الفئات الوسطى بشكل كبير .

وقد الفلاسفة بمحاولة استكمال مشروع المعتزلة على صعيد أكثر تطوراً وأحفل بالتناقضات الفكرية كذلك ، فهم لم يعتمدوا على عناصر فقهية ودينية بالدرجة الأولى بل على عناصر فلسفية ، أي بالاعتماد على المقولات الأرسطية . لكن فلسفة الفارابي كمثال تقول في خاتمة المطاف إن على الوعي أن يتوجه للاتحاد بالذات الإلهية كأرقى شكل من التجلي الفكري وأن ينسحب من المجتمع المادي ( الوضيع ). وعملية الزهد ثم التصوف ثم فلسفة التصوف ستلعب كلها دوراً من الهدم للنظام دون أن تستطيع تغييره إلى الأمام ، وهذا سوف يقوي التيارات الفقهية الدينية وسيطرتها على الجمهور بدلاً من الفلسفة .

أي أن الطبقات الإقطاعية الحاكمة باستيلائها على موارد الدولة تقوم بإهدارها على بذخها ومتعها غير سامحة للفائض الاقتصادي بتشكل ثورة صناعية ، ولم يستطع المفكرون والفلاسفة اكتشاف ذلك ، وتشكيل فاعلية اجتماعية لقطع الطريق على هذا الخراب .

في حين قامت الحركات الاجتماعية والمذهبية بتكرار ممارسات الطبقة الإقطاعية في المركز في مناطق قوميات وشعوب أخرى.

الجزآن التاليان

ويبحث الجزآن الثالث والرابع هذا النمو التاريخي حتى العصر الحديث ، فالجزءُ الثالث يتناول مسألة نمو العلوم وعلاقاتها بالإنتاج وتطورات الفرق الفكرية خاصة الاعتزال وظهور الأشعرية وتطورات الإسماعيلية والإثناء عشرية ، وأفكار الفلاسفة وهم الفارابي وابن سينا والغزالي وابن طفيل وابن رشد وابن باجة وابن تيمية وصدر الدين الشيرازي ، ثم كتابة خاتمة تدرس المبنى الديني – الفلسفي العربي الإسلامي عامة من داخل تفاصيله وهيكله .

ثم يتناول الجزء الرابع والأخير ظهور الوعي العربي الحديث بدءً من انهيار الإمبراطورية العثمانية مروراً بتشكل فكر النهضة الديني عند الأفغاني ومحمد عبده وظهور الفكر النهضوي العلماني عند فرح انطون وسلامة موسى وطه حسين وغيرهم ، وكذلك العمليات الأولى لظهور الفلسفة كالمعركة التي دارت بين فرح انطون ومحمد عبده حول فلسفة ابن رشد ، ثم ظهور الفلسفة العربية الحديثة عند يوسف كرم ، وزكي نجيب محمود وزكريا إبراهيم ونصيف نصار وغيرهم من الباحثين المعاصرين وكذلك طبيعة الفرق الفكرية – السياسية المعاصرة كالقوميين والماركسيين والدينيين لدى أبرز من يمثلونهم فكرياً .

وهذا كله يجري في قراءة البني الاجتماعية القديمة – الحديثة ، وهل استطاع وعي الشرائح الوسطى فهم طبيعة النظام الاجتماعي العام الديني السياسي أي طبيعة ( النظام الإقطاعي المذهبي ) ، وأسباب اخفقاتها في ذلك ، وماذا يمكن أن يحدث مستقبلاً وكيفية إدارة الصراع السياسي والاجتماعي على ضوء السابق .

فليست غاية الدراسة هي نظرية فقط ولكن المساهمة في اكتشاف الواقع العربي الراهن ، وكيفية تكوين تحالف عربي ديمقراطي في كل بلد يتوجه لتغيير الهيكل الاجتماعي التقليدي ، بالتعاون بين الفئات الوسطى والشعبية ، بين عناصر النضال الديمقراطية القديمة والجديدة ، لتفكيك الدولة المذهبية الشمولية ، وقراءة الموروث .

March 2, 2025

إنّهُ المثقفُ العضوي! ــ كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

عبدالله خليفة: يكتب أدبيات النضال

أفتحوا له الدروبَ، هذا المناضل قادمٌ من الأرض وعشق التراب، نثرَ دمَهُ للجماهير، وضحى بزهرة شبابه من أجل الشعب!

في الغربةِ وإغراء السفارات والدولارات، تاهت خطواته، وخلطَ بين اليمين واليسار، بين الدين والخرافات السياسية، وكلما زاد العَرقُ الشامي في السهرات ضاعتْ القضية!

تعلم عبدالخالق محجوب الماركسيةَ من جماعات مصرية، وعاد إلى بلاده وذهب لعمال السكك الحديدية، إنتقى نفراً واعياً محدوداً وقادهم في معمعمان نضال طويل، وطلع منهم الشفيعُ الشيخ قائداً للعمال وتحكم في شرايين الحديد والوعي السوداني، وبينما كانت الجماعاتُ الماركسية المصرية تذوي في المعتقلات وبعدها في الحانات، كانت الجماعات الماركسية السودانية تصنع الثورات!

كلما زادت الروحانية في الفنادق وقطعت الزجاجاتُ العلاقات بالأرض، خفت عقولُ الاجتماعات وسحبت شروطً الجماعات المناضلة، وصارت التنظيمات خليطاً وطارت عن مصالح الناس الأرضية الراسخة.

تتكون الجماعاتُ المناضلة من الحكمة والمعاناة الجسورة، يظهر العضو تتويجاً لنفي الصدف والجهل والفوضى، والمصالح الذاتية، وأوضاع الاستغلال القاهرة، يضع حياته في خدمة نضال الأغلبية الشعبية، وعندما تبرزُ تلك المصالحُ الذاتيةُ المتورمةُ في إطار سياسي يضربُ الجمهورَ بأسنانه، يتنحى، ويعود للعادية ومجرى الحياة اليومية الذي تضعف فيه التضحيات من أجل الغير، وتنتشر فيه الأنانية كميكروب فتاك.

لا تستطيع أن تصنع حزباً بخمسين شخصاً مجهولين، بل لا بد أن تبحث عن عقول إكتنزت فيها التضحياتُ الكبار، عن شخوص صارعتْ وسجلت مواقفَها في كل حين وراحت تعري الأخطاءَ وتكشفُ مسارَ الشعوب الصحيح!

عندما تجمعُ نثارَ وبقايا الطوفان وتحشد شخوصاً إنقطعت عن التضحية، ولم تفرق بين الجريمة والغنيمة، وعاشت في الوزارات والشركات مسدودة العيون، وإنقطعتْ علاقاتُها بالمعرفة الجدلية وكشف تناقضات الحياة والأنظمة، أو إختبأت بعد السجون، فلن يكون الجمعُ حزباً مناضلاً بل صنيعة لشمولي ما، أو راغب في الزعامة، أو دعاية لكائنٍ تلاشت نضاليتُه وقدم طلباً للتقاعد السياسي وأخذ مكافأة نهاية الخدمة، أو صار إطاراً يبحث عن مواد خام لصعوده نحو مصالح جديدة أو سقف عال مريح من الحضور.

يتصلب المثقفُ العضوي في سوريا زمن الغربة في ماركسية لينينية كصخرِ قاسيون، ويعود للخليج فيفقد بعض وزنه الثوري في الكويت، وتبدأ الماركسيةُ في الخلخلة الصحراوية خاصة بعد هجوم الطوس الديناري، وفي قطر يتأكد له أهمية الإخوان ودورهم البناء في الاستثمار.

حين أنشأ المهدي بن بركة المناضل المغربي في ستينيات القرن الماضي جماعةً صغيرةً من الرياضيين والعاملين أخذهم في تجارب طويلة كفاحية ساعدوا فيها الفلاحين وتدربوا طويلاً على كشف ملامح الكادحين، وفقدوا فيها كلَ شحمهم المدني وغدوا نواةً لتنظيم القوى الشعبية التنظيم الذي كان رائداً بين القوى السياسية.

حين يتحدثون عن المثقف العضوي تنهمرُ علينا مصطلحات غربية فيتعكزون على الأسماء الكبيرة، قال ماركس وقال هيجل، وقال غرامشي، ولكن أين ما قالوه في أزقة بلدانهم وخرائط العذاب لشعوبهم؟

حين ينساق المثقف مع فئات الشعب المتخلفة، ولا يناضل لأجل حقوقها وتطورها ومعاشها، ويصارع خرافاتها وعنفها وجهلها، يتجاوزه الشعبُ لأن قوى جديدة تظهر وتنزعُ الورقَ الأصفر من شجرة الشعب الخضراء الأبدية، فالشعب يبقى ويتجدد ويلفظ الأعشاب السامة أما المنساقون وراء جهله وفوضاه فيذبلون مع بقاياه وأوهامه.

حُوصر وذبل المثقف العضوي ولكن المثقف الديناري إستمر في الحضور يقدم خدماته للقوى التقليدية السياسية والدينية، حسب إتجاه الرياح، وغدا أكثر إتساعاً وحضوراً ومراكماً للأوراق الصفراء لتسد مجاري المطر والتنوير والتغيير، ذا رهافة شديدة لشعيرات المنافع، فكان ذبول الأحزاب الديمقراطية والتقدمية في العالم العربي مريعاً لعدم تصاعد الثقافة التحويلية وغرسها في كل خلايا الشعوب، حتى غدا المثقف الديناري مطلوباً في أمكنة كثيرة وليطمس حقيقة التحولات ويصنع طاهرات ذاتية ويزيف التاريخ عن تضحيات الناس الجسام!

February 28, 2025

عبـــــــدالله خلـــــــيفة: عرضٌ ونـقـدٌ لأعماله القصصية

حالة كابوسيه للعالم تتكرر في اعمال القصاصين العرب من المحيط الى الخليج وتكتسب في كل بلد سمة خصوصية. تدخل في حالات تحول غير بشرية. وحيث تتشوه صورة العالم وتنقلب راسا على عقب في اعمال الجيل الجديد من القصاصين ويتأسس الكابوس في الواقع لا في الحلم ويتخذ صورة الاحتجاج البارد على التحول الوحشي في شكل الحياة. اما الكابوس في قصص عبدالله خليفة فهو بوليسي الملامح مختزل الى مفردات شاسعة تدخل في سياق القصة ببراعة، وتصبح جزءا من نسيجها الحي، تضيء جنبات الحياة الصاخبة وتتبدى جزءا اصيلا من الصراع الضاري في كل تفصيلاتها.. الصراع الذي لا يهدأ ابدا. من مجموعته «لحن الشتاء» سوف نلاحظ ان اختياره لعناوين قصصه التي تحمل هذه الاسماء « ا لغرباء » «الكلاب» «اغتيال»، «الملاذ»، «الصدى»، «الوحل»، «لحن الشتاء»، «القبر الكبير».. هو اخيار واع للغاية يحمل في ذاته رأيا وخلاصة.. في مواجهته مجموعة اخرى من الاسماء تحمل بدورها رأيا وخلاصة «حامل البرق»، « نجمة الخليج »، «السندباد»، « الطائر ».. ولم تكن عناوين هذه القصص لتستوقفنا طويلا لولا ان صميم بنائها يقوم على ذلك التركيز التلغرافي الذي… يتبع ⇦ ⇦ ⇦

عبدالله خليفة علامة روائية خليجية محورها الإنسان والمكان

■ القصة العربية في الخليج: تجريبية الاحتمال في قصص «دهشة الساحر» ■ تشخيص البياض في سواد قصص «جنون النخيل» لا تخفى عن قارئ أهمية أعمال المبدع عبدالله خليفة، المعروف بتلك البنية السردية الناتجة عن عناصر متنوعة، وعوامل متعددة، تتمتع بثيمة موضوعية محورها الحياة والتاريخ والزمان والمكان والحالة النفسية للشخوص، وثيمة فنية تحوّل هذه الذاكرة الذاتية والبحرينية والعربية إلى جماليات تعتمد أدوات ومعايير مختلفة، أبرزها (المونولوج)، و(الحلم)، وهارمونية الإيقاع السردي، وتقاطعها مع الحكائي، ثم انحيازها للاختزال، والوصف الخلاق، وشعرية الدلالة والبنية. عبدالله خليفة عانى الكثير على صعيد حياته الشخصية، والسيرية، تلك التي يتسرب بعضها من لا وعيه إلى نصوصه، ليرصد العديد من الحالات والشخوص والتحولا … يتبع ⇦ ⇦ ⇦

صعاليك الصحراء الجدد! في «سهرة» لـ عبدالله خليفة

عبدالله خليفة قاص وروائي من البحرين، أصدر منذ العام 1975 حتى الآن عشرات القصص، وبين أيدينا الآن كتاباه الأخيران الصادران عن المركز الثقافي العربي – بيروت، وهما (سهرة) مجموعة قصصية، و(نشيد البحر) رواية. وفيما يلي مقاربة لقصص (سهرة). تتضمن هذه المجموعة القصصية عشر قصص ترصد سعي الإنسان العادي، المحروم، أو(الرجل الصغير) إلى تحقيق حلمه بالنزوة والحياة اللذيذة. ينشئ القاص، وهو يلتقط لحظة مهمة من حياة كل شخصية من شخصيات قصصه، شريطاً سردياً ينتهي إلى خيبة تكاد تعلن أن الطريق الذي يختارهُ لتحقيق الحلم مسدود سواءً في ذلك، الخارج من السجن، في قصة سفر، أو السكير في قصة (سهرة) البحار الكهل في قصة ( الطوفان ) أو الفتيان المغامران في قصة (الأضواء)، أو المتسكعا … يتبع ⇦ ⇦ ⇦

أرض الظمأ العصي على الارتواء في «دهشة الساحر» لـ عبدالله خليفة

يرصد القاص والروائي عبدالله خليفة، من مجموعته القصصية «دهشة الساحر» التغير الذي عرفه المجتمع البحريني والعربي بعامة، في الحقبة الأخيرة التي طغى فيها المال المحصل بسهولة وسرعة، وحكم نظام العلاقات المجتمعية، ويتبين، في معظم القصص، ظاهرة تمثل ابرز معالم هذا التغير، تتمثل في تقلص مساحات الجمال واختفائها وتمدد مساحات القبح وطغيانها في الطبيعة والانسان واشيائهما. ففي قصة « طريق النبع » تبدو جزيرة النبي صالح في مشهدين، تتلألأ في اولهما، في غلالة من الضوء الأخضر، يجد فيها الطفل النحيل المتألم دواءه، وتنزوي في ثانيهما قاحلة موحلة “كأنها منخفض لمومس عجوز” يجثم فيها الكهل طفل الامس النحيل، ولا يسعفه جسمه الضخم وكرشه المتهدل لينحني ويلتقط حفنة ماء، فيتذكر رحلته الأولى … يتبع ⇦ ⇦ ⇦

حياة متشظية في القصص الأخيرة للروائي عبدالله خليفة

الواقع المنهار، والعلاقات الهامشية، وحياة الناس التي تتحول بسرعة إلى قهوة مُرّةُ المذاق، لا يستسيغها اصحابها ولا الآخرون، ووحدهم من يبنون على مآسي الناس ثرواتهم يرفلون بالفرح والحياة المتخمة، والحلم بالمستقبل. شخصيات قصص عبـــــــدالله خلــــــــيفة الآخيرة مركبة من حيوات صحفيين وكتاب مجهضة احلامهم، كبروا وهم يتجرعون الفقر والبؤس ويتذكرون أيام السجن، وقد غدوا نفوساً ميتة وأكثر موتاً من ” نفوس” الكاتب الروسي نيقولاي غوغول في روايته الخالدة «نفوس ميتة» في مجتمع ــ علاقاته هشة ــ يلهث أفراده وراء الكماليات والبحث عن الحقوق الضائعة، والمعاناة اليومية. نساؤه جميلات وذكيات أذابت سنوات العنوسة، والعمل الوظيفي الروتيني جمالهن وذكائهن، وجعلتهن يستعدن أيامهن الماضية، ناحبات وباكيات على مكاتب الوظائف … يتبع ⇦ ⇦ ⇦

قراءة في اعمال الكاتب البحريني عبدالله خليفة: الحوار بين الذات والاخر

يطل علينا (شريف) بطل قصة (الخنفساء)، من مكان جلوسه، وهو ينظر إلى الحياة التي عاشها نظرة مودع لهذه الحياة المقززة: (يجلس شريف في حنجرة احد الأزقة الجانبية، باديا كتمثال نصفي للانتظار والصبر والدهاء، جالسا فوق صندوق فواكه فارغ، حاشرا ساقيه داخله، مشعلا سيجارة لا تكاد تنطفئ، محدقا في الشارع المضيء بعين، وفي الزقاق بالعين الأخرى). وهذا الشريف يذكرنا ببطل آخر لقصة أخيرة، حملها متن مجموعة (دهشة الساحر) للكاتب نفسه، صدرت عام 1997 اسمها (نجمة الصباح)، ونجمة الصباح، في القصة، هو اسم الجريدة التي يعمل فيها بطل القصة الذي يجرده الكاتب حتى من اسمه كإشارة ذكية على الانسحاق التام: (اثنتان وثلاثون سنة وأنا اعمل في جريدة ‘نجمة الصباح’. كان مكانها في البدء شقة صغيرة وسط السوق. كانت نوافذ الغرف … يتبع ⇦ ⇦ ⇦

الحكاية وأبعادها في المجموعة القصصية (سيد الضريح)

في مجموعة سيد الضريح للقاص البحريني عبدالله خليفة نلمس نسقاً حكائياً في أكثر من قصة من قصص المجموعة، ومن ذلك قصة ( محاكمة علي بابا ) وإن سعت هذه القصة إلى استثمار نقيضين هما الحكاية العريقة الضاربة في أعماق الفن القصصي عامة من جانب ومن الجانب الآخر التقنية السينمائية القائمة على (دايولوج) يطغى على القصة ويقرب صياغتها من الصياغة القصصية، يرد على لسان المذيع الذي يسترسل في حديثه فلا ننكر عليه ذلك (هل تصدقون ذلك أيها السادة؟ إنني أصور لكم المشاهد لحظة بلحظة، ولكن الكاميرا لا تستطيع أن تندس وتلاحق (الجيب) المغطى بالقضبان، المندفع، والرجل الكهل يخفي ملامحه بغترته التي غدت صفراء ذابلة، أين كان منها ذلك التاج المتلألئ وحشود الحرس شاكية السلاح والسيارات السوداء الطويلة التي تمرق … يتبع ⇦ ⇦ ⇦

جماليات المكان في مجموعة «سيد الضريح» لـ عبدالله خليفةبقلم زينب جلولي * المركز الجامعي بشار معهد اللغة العربية وآدابها ـ الجزائر الفصل الثالث التطبيقي قصة « سيد الضريح » من المجموعة التي تحمل نفس العنوان لــ عبدالله خليفة: يعالج القاص عبدالله خليفة في هذه القصة مسألة اختفاء سيد الضريح ، والذي خرج من قبره لأنه ما عاد يحتمل ما يجري من مظاهر وطقوس مثيرة للاستغراب والاشمئزاز، فيجد خارج هذا الضريح حياة مغايرة لتلك التي يعرفها والتي عاشها في الضريح، ومن ثم تبدأ مهمة البحث عن هذا الكهل التي تتولاها السلطة في البلد، ولكن هذا الكهل هو مجهول الملامح. والصفات التي وُجدت في اللوحة التي صورها الرسام ، والصفات تنطبق على العديد من الأشخاص، وقد اهتمت السلطة بإلقاء القبض عليه لأنه في نظرهم خارج عن القانون ، ذلك لأنه خرج من مقره دون إشعار… والملفت للغرابة أن نفس الظاهرة تحدث في أضرحة أخر … يتبع ⇦ ⇦ ⇦

قراءة نقدية لـ «سهرة» عبدالله خليفة

عبدالله خليفة كاتب بارز تجاوزت تجربته القصصية دائرة القطرية، ليصبح صوتا مسموعا ومميزا بين كتاب القصة العربية ، فرصيده الأدبي تجاوز العشرة كتب بين قصص قصيرة وروايات طويلة، وتقف هذه الدراسة عند مجموعته القصصية «سهرة» لعلها تلقي بعض الضوء أو تفتح نفقا نلج منه إلى عالمه القصصي بما يتسم من فرادة التجربة وإحكام البناء السردي وشعريته . تضم مجموعة «سهرة» عشرة قصص هي على التوالي: السفر ــ سهرة ــ قبضة تراب ــ الطوفان ــ الأضواء ــ ليلة رأس السنة ــ خميس ــ هذا الجسد لك ــ هذا الجسد لي ــ أنا وأمي ــ الرمل والحجر. وإذا كانت القصة والمسرحية تقدمان الرجال والنساء في مواجهة بعضهم البعض بصورة تبدو شديدة القرب مما هي عليه الحياة الفعلية، وتلك هي الميزة الكبرى للأدب على سائر فروع المعرفة الأخرى ، فإن عبدالله خليفة في هذه القصص لا يجعلنا نقترب من شخوصه فحسب، بل إنه يسمو بهذا الواقع ليصل إلى مرحلة الأسطورة، وهذا راجع إلى قوة الخيال لديه من ناحية، وإلى الاعتماد على رؤية سردية ـ سواء كانت ذاتية أو موضوعية ـ تتلاءم وبناء الأحداث والشخوص القائمة بها، ففي قصة « السفر » يتخذ الراوي … يتبع ⇦ ⇦ ⇦

February 25, 2025

أزمة اليسار

تتردد كلمة أزمة اليسار وغياب اليسار في الكثير من المقالات، تعبيراً عن فقدان لقوى أزمة اليسار معبرة عن أغلبية الشعب.

كان اليسار نتاج صيغ مستوردة وكان عالمياً يشتغل لإنتاج رأسماليات حكومية، أُضفيت عليها شعارات إشتراكية، والتحمت هذه الشعارات بالمطلق، أي رئيت وكأنها أبدية، مما جعلها نسخاً من الأديان.

وقد كانت الأديان في بدايتها ثورات معبرة عن أغلبية الناس، وهي الخميرة الأساسية، التي تم دفنها في الأشكال العبادية المفارقة لتطور الناس وتقدمهم، وغدت الأديان معبرة عن الأقليات الإستغلالية فركزت على الأشكال كأدوات سيطرة على الجمهور.

ولهذا حين حاول اليسار أن يعبر عن الإغلبية الشعبية كان يواصل سيرورة الأديان، في تلك الثورات، لكن اليسار في العالم العربي لم يتواصل مع تاريخه العربي، بل استورد يساريته من الخارج، وهي عملية ضرورية في جانب الأدوات النظرية التحليلية لأنها نتاج تطور العلوم التي هي خبرة بشرية عالمية، والتي كان ينبغي أن تتوجه لكشف تطور المجتمعات العربية، وهي غير ضرورية بل مضرة حين تغدو جلب قوالب وتركيبها على تطور الشرق المختلف عن الغرب.

في التجارب (الاشتراكية) التي تحولت إلى أديان حديثة، نجد العمل الهام الذي إستغرق سنوات على تطوير حياة الأغلبية، لكن من خلال هيمنة حكومات مطلقة، وحينئذٍ يغدو الفكر (الاشتراكي) دينياً ويصبح شيئاً فشيئاً معبراً عن الأقلية الاستغلالية، لأن البيروقراطيات تنفصل عن الناس وتحول جزءً مهماً من الفائض الاقتصادي لمصلحتها.

فالوعي(الاشتراكي) هنا يكرس شمولية الشرق؛ وهي سلطة مطلقة أبدية، وإدعاء بامتلاك الحقيقة والقضاء النهائي على الشرور، وتحويل الزعماء الموتى إلى مزارات ومعبودين، حتى يتم دفن الفكر النقدي العقلاني معهم.

هذا الوعي الديني هو الذي هيمن على اليسار العربي، فتم نقل إشتراكية دينية بيروقراطية ذات نصوص شبيهة بالكتاب المقدس، الذي لا يمسه سوى المطهرون، وهي في ذات تنكر تراثها الديني، وليس الأشكال التقليدية فقط بل كذلك المضمون الثوري المتواري في بداياتها.

لكنها تنزلق نحو الأشكال التقليدية، فالمقدس المحافظ موجود في لا وعيها في أكثر الأحيان، خاصة أن الكثير من مناضليها هم من الفقراء والعمال. فالأشكال التقليدية أكثر حضوراً في الحياة اليومية، كما أن الاشتراكية ليست عند الأغلبية سوى شعارات.

بسبب المواجهات بين الرأسماليات الحكومية الشرقية التي تصورت نفسها نهاية للتاريخ، وبين الغرب، حدث انتصار للرأسماليات الغربية الأعرق وكذلك حدث تطور آخر في الرأسماليات الحكومية الشرقية، فكشفت عن وجهها الرأسمالي، وتجاوزت إختناقها التقني الانتاجي، وقاربت الديمقراطية الغربية في جوانب شكلية.

وبهذا فقد اليسار العربي سنده العالمي، وأعتبر ذلك نتاج خيانة للاشتراكية أو لتغلغل الجواسيس، وغير هذا من السببيات المسقطة بشكل ذاتي، فأصيب بصدمة دينية، عُوضتْ في جوانب منها بالرجوع إلى الدين المحافظ، الدين كما صاغتهُ قوى الإستغلال، وكان الرجوع للمحافظة والأشكال العبادية والطقوس وغيرها من المظهريات، جزءً من تدهور طويل في هذا الوعي (اليساري).

وإذا كانت بعضُ القواعد انهارت وذابت في المظهريات الدينية الطافحة، فإن جزءً من القيادات تمرس بالأشكال الانتهازية، والمصلحة الذاتية، والميوعة الفكرية، والتوجه مع الغالب أي مع الأطراف الدينية المحافظة بتنوع تياراتها وزئبقية مواقفها وتوجهها نحو الانضمام إلى قوى الإستغلال السائدة.

إن الطبيعة الدينية في هذا اليسار تعتمد على قواعد شعبية لم تتجذر في المعرفة العلمية، فليست الأفكار اليسارية – كما يُفترض – شعارات وإنما نظرية متغلغلة في كافة العلوم خاصة الاجتماعية منها.

وأغلبية العمال ليس لديها وقت للقراءة المعمقة إن لم يكن ليس لديها وقت للقراءة أصلاً، ولهذا هي تعيد سير آبائها الذين بعد أن ينتهوا من العمل يتوجهون للترفيه أو إلى دور العبادة يشحنون أدمغتم بالخطب المنبرية، ثم مع الأيام تضعف صلاتهم هناك بأعماق الدين وهنا بأعماق اليسار وجذوره التاريخية.

وتصبح المظهريات العامة الدينية واليسارية بينهما مشتركة؛ البكاء على الشهداء، وعمليات الشحن الموسمية للرمزية المعبودة، وتسلل الطائفية عبر تنحية رموز وتعظيم رموز دينية، تنحية النساء عن التنظيم والقيادة، وغير هذا من الجوانب التي تغدو في الشباب أكثر بروزاً وهي التي لم تشهد النضال اليساري في عنفوانه.

يساعد على ذلك نوعيات التنظيمات اليسارية خاصة التي صارت أندية وشللاً، وفقدت مضمونها الجوهري وهو الالتحام بالواقع والجمهور والصراع معهما، من أجل تحليل واقع الأغلبية وتطوير مساهمتها في التغيير.

وإذا كانت لا تدرس الواقع، ولا تعتمد على القراءة والإنتاج المعرفي التحليلي للحياة، ولا على جهود أعضائها تقرأ الواقع وتصارعه، فإنها تغدو مذبذبة، انفعالية، عفوية، تتبع تيارات الواقع ولا تقودها.

ولأن الواقع يتمثل في صراعات الطائفيين المسيطرة فإن حركة (اليسار) تصير بينها، استفادة منها، وميلاً إلى بعضها، ونقد أخرى، لأنها تكون قد إنزلقت بينها وصارت جزءً منها.

صارت العفوية أساس عملها وهي التي تتيح نمو الانهازية في صفوفها.

في إطار تحليله لأزمة اليسار يقول إحد الكتاب العرب:

( عندما إنضم ابناء جيلي لمعسكر الفكر الماركسي المتمثل اساساً بأحزابه الشيوعية، كنا نتفجر بالطاقات الفكرية والنضالية، والثقة التي لا تتزعزع بصحة نهجنا، وبأننا قادرون، رغم ضعفنا الواضح في مناطق ما من العالم، على تحقيق ما كان يبدو مستحيلاً، بالانتصار على الاعداء الطبقيين والانضمام الى العالم الحضاري المتنور، عالم العدالة الاجتماعية والحرية البعيد عن الاستغلال، الا وهو العالم الاشتراكي. وكنا مؤمنين بنهجنا متعصبين له بشكل مطلق. ولكن اتضح فيما بعد ان ما كان يبدو قريب التحقيق اصبح مستحيلاً، وأقرب الى معجزات السيد المسيح وكنا قد تجاوزنا جيل الحماسة والاندفاع، وبدأنا ننظر للقضايا الفكرية والاجتماعية بواقعية ومنطق مختلفين عن أساليب التلقين الحزبية التي واصلت (والمرعب انها لم تتغير حتى اليوم) التمسك بنفس النهج والتصرف وكأن ما جرى في النظرية والتطبيق مجرد خطأ مطبعي سيجري تجاوزه وتعود الثوابت الايمانيه الى مكانها الطبيعي. فالحديث ليس عن نظرية أو فلسفة تتعارك مع الواقع الفكري والاجتماعي، انما عن دين له كهنته وبطاركته ونصوصه المقدسة بل وله حرمته الدينيه. وكأن المعسكر الاشتراكي لم ينته، ونموذجه الاشتراكي هو النموذج الوحيد القادر على انقاذ البشريه… رغم ما تبين من فساد بعد الانهيار المدوي، ومن انحرافات، وتجاوزات للفكر العظيم لمؤسس الماركسيه- كارل ماركس، قزمت فلسفته وحولتها الى ستالينية ضيقه الافق مارست أبشع اشكال القهر والاستبداد ضد شعوب الإتحاد السوفياتي والمجموعة الخاضعة لها في اوروبا الشرقية.)

حتى في إطار نقد الفكر اليساري وتجربته تتواصل عقلية الفكر الديني المحافظ، فمصطلحات مثل(عالم العدالة والحرية البعيد عن الاستغلال)، تعيدنا إلى ذلك الوعي فهي تصويرٌ للمجتمع السوفيتي كمجتمع ديني، كجنة أرضية، انحرفت إلى النار بسبب شخص كافر هو ستالين، لم يمش على صراط الإمام الأكبر ماركس.

وهناك جوانب في الفقرة السابقة المستشهد بها حقيقية، لكن الفقرة لم تقترب من فهم أساليب الإنتاج، وهي الفكرة الرئيسية لفهم الماركسية، ف(عالم العدالة والحرية البعيد عن الإستغلال) كلامٌ خيالي، وهو كلام مقصود به القفز على التشكيلة الرأسمالية، وهو ما كان المطب الرئيسي لمنظومة ما يُسمى ب(الماركسية – اللينينية) التي تمظهرت في مؤسسات الأحزاب الشيوعية، والتي اعتبرت هذه التشكيلة غير ضرورية، ويمكن القفز فوقها للذهاب إلى الاشتراكية مباشرة، وهي تعبر عن عقلية مغامرة غير علمية، لهذا كانت في العمق وعياً دينياً، وفي الظاهر إلحاد عدمي، يعتقد بإمكانية الطيران فوق السببيات الاقتصادية، وصناعة الواقع كما يهوى ويتحول إلى دين يسحق الأديان.

لكنه كان يصنع الرأسمالية الحكومية الدكتاتورية، فليست المسألة مسألة(رغم ما تبين من فساد بعد الانهيار المدوي)، بل الأمر أخطر وأكبر من ذلك، إنها عملية صنع المنظومة الحكومية الشمولية تلك، أي الأمر يعود لتكوين دكتاتوري في العلاقات الاجتماعية والسياسية الشرقية الضاربة الجذور في الاستبداد. فاستيراد الروس للماركسية كان إستيراداً بعقلية دكتاتورية تمظهرت بقوة في الحزب البلشفي، وكان المناشفة، المنادين بالديمقراطية أقرب للماركسية! وهكذا كان لينين صانعاً لهذه الدكتاتورية الرأسمالية الحكومية، منذ بداية تنظيم البلاشفة في الخلايا الأولى!

ولهذا كانت الرأسمالية الحكومية الدكتاتورية هي الممكن الوحيد لدى مثل هذه المؤسسات السياسية، وليس هذا ببعيد عن القوميين العرب والبعثيين والطائفيين الحالييين، فمهما كانت مصادر نقلهم للأفكار، فهم في النهاية يعملون لقيام رأسماليات حكومية دكتاتورية، فهذا له جذور في تاريخهم السابق لا يقوموا سوى بقولبتها على الحاضر. لا يختلف في هذا لنين عن الخميني عن عبدالناصر عن هوشي منه عن كاسترو عن صدام الخ..

وهي علاقات تجعل (اليساريين) يرون في الطائفيين أخوتهم في النضال!

كان إنشاء قطاع عام أساسي في روسيا وتشجيع القطاعات الخاصة المنتجة و تطوير الريف وتحديثه بشكل تدريجي والسماح بتعدد الأحزاب والحريات العامة والانتخابات الحرة كان أفضل للتجربة الروسية، وهو ما صار وامضاً في السياسة الاقتصادية الجديدة في العشرينيات من القرن العشرين في الاتحاد السوفيتي، التي لم يحولها لينين إلى منظومة مصراً على النظام الحكومي الدكتاتوري، فـُنسفت هذه العناصر الديمقراطية مع تصاعد الدكتاتورية بشكل شامل.

وإطاحة ستالين بأعضاء المكتب السياسي الآخرين وقتل أغلبهم ليست مسألة عبقرية شخصية، بل هي نتاج تصاعد البيروقراطية الحكومية وتصاعد الأجهزة السرية البوليسية والعسكرية التي وقعت خيوطها بين يديه!

ثم عممت هذه التجربة على البلدان والأحزاب الأخرى باعتبارها إشتراكية!، وقد هيجت هذه السياسة الصراعات الدولية الكبرى وبررت صعود الفاشيات في أوربا الغربية.

لم يقم اليسار العربي بنقد تجربته النضالية الدكتاتورية إلا بأشكال عمومية ومجردة ولم يدرسها بشكل نقدي من خلال تاريخه الخاص، لأسباب فكرية بدرجة خاصة فهو الماركسي لا يعي الماركسية، إلا باعتبارها قوالب شرقية استبدادية، وعبادة لقادة، وأبوية وطنية وعالمية.

هو جزء من جماعة تسودها الأبوية وغالبية عمالية تكره الرأسمالية بسبب عيشها في مصانع وشركات وتحن لإزالة الاستغلال، وهي تعاني من ظروفها هذه ولا تستطيع أن تغير مهنها، ولا تدرس الثقافة السياسية كذلك، وبالتالي يكون لها وعي مناهض بشكل عفوي للرأسمالية، وتمضي غريزياً للشعارات الاشتراكية، دون فهم عميق لها.

ومقاومة الاستغلال الرأسمالي وتحسين ظروف العمال وأجورهم أمور هامة جوهرية، ولكن مسألة إقامة نظام سياسي إشتراكي شيء مختلف.

وغالباً ما لا يفهم حتى قادة العمال هذين الأمرين، نتيجة لذلك الوعي، خاصة في دول تعيش نظاماً تقليدياً، متخلفاً، كما أن(الماركسية – اللينينية) التي تمتْ صناعتها في دول الرأسماليات الحكومية كرست مثل هذه الأمية الفكرية.

ولهذا فإن واقعاً معقداً كالذي نشهده حالياً لا تستطيع مثل هذه اليافطات الشعارية أن تحلله وتفهمه، وتتأخذ تجاهه موقفاً نقدياً يؤدي إلى تقدم حياة الغالبية من الجمهور.

لقد خلقت الطائفيات مثل هذه المواقف الملتبسة، وتؤدي العفويات السياسية والانتهازية والمعارضة الغريزية، أدوارها في تأييد الأحزاب اليسارية للطائفية الشيعية أكثر من الطائفية السنية، خاصة في بلدان المشرق ما عدا مصر وفلسطين والأردن، التي لها سمات مذهبية ودينية أخرى، فالكثير من قواعد الأحزاب اليسارية تأتي من العمال والفقراء، المشحونين بالدعاية الطائفية، ولا تتمكن مداركهم من فرزها وتحليلها، وحياتهم اليومية تجري بين هوائها، ولهذا يؤيدونها دون إدراك لمخاطرها.

والسياسات الطائفية لكافة دول المشرق مرفوضة، ولكن الأخطر فيها حين ترتبط بمشروعات توسع، وعسكرة، وتقمع شعوبها في الداخل، ولهذا فإن عدم نقد مثل هذه السياسات في الأحزاب(اليسارية) هو بحد ذاته مبعث قلق كبير، ولعل أسبابه تكمن في مجاملة طائفتها، وأعضائها المنتمين إليها، وحينئذ تكون السياسة(اليسارية) قد وصلت إلى الكارثة.

كما أن الطائفيات السنية لا تخلو من سلبيات كبيرة كذلك، فالعسكرة وسياسة الأجهزة العسكرية والبوليسية وإرسال الرساميل للعيش في الخارج، وعدم المساواة في المناطق وبين المواطنين للدخل الوطني، هي وغيرها سلبيات يجب نقدها بقوة من قبل الأحزاب اليسارية، لكن في هذه الفترة الحالية تكون سياسة المحافظين الدكتاتوريين في إيران هي الأكثر خطورة على حياة المنطقة.

مثلما تتوج خطأً السياسة الطائفية السنية في تأييد القاعدة.

تحدث المجاملات والتغاضي عن ذلك البلد وتلك الطائفة فيقال أن ذلك لحساسية الموقف! وليس ذلك سوى للحفاظ على مظهر هش للتنظييم اليساري، الذي تقاعد مبكراً من اليسار، لكنه يخدع نفسه بمظهريات، وعبر أعضاء لا يقرأون، ولا يزاولون نشاطاً سياسياً تحويلياً للواقع.

بطبيعة الحال يمكن لمواجهة الجمهور المتخلف والمتعصب أن تجرى وسائل الارشاد بطرق حذرة، وعبر التمييز بين رموز التراث والأنظمة التي تتاجر بها، لكن الحقائق يجب أن تقال، وأن تترسخ في وعي هذا الجمهور، فالتناقضات داخل الطوائف والأنظمة الشمولية تحتدم، وسيكون لها في المستقبل مظاهر حادة تصل بالقوة حتى إلى عقول أكثر الناس تخلفاً عن متابعة الأحداث وفهم الواقع.

ولو كان اليسار ذا مواقف نقدية من الظاهرة السوفيتية والصينية والناصرية والبعثية واليمنية الجنوبية وغيرها، لكان قد طور عقلانيته، وكان أكثر بقاء واتساعاً، وقلل من كوارث الأنظمة والحركات الطائفية، ولكن ذلك لم يحصل، وهو لا يحصل الآن تجاه الأنظمة التي ورثت السابقين، مما يدل على ضعف تنامي تلك العناصر النقدية العقلانية، وهيمنة العفوية المؤيدة للدكتاتوريات الجديدة، ومجاملة المتخلفين، والاستفادة منهم لمصالح عابرة، بدلاً من تبصيرهم بوعورة الطريق، وعرض تجربتهم هم كيساريين بلسبياتها وإيجابياتها، فالجميعُ نتاجُ نسيجٍ واحد شرقي شمولي طائفي، لا بد من التعاون لتغييره.

في الأزمة الفكرية التقدمية : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

لم يتابع نشطاء جبهة التحرير الوطني البحرانية وكذلك مناضلو الجبهة الشعبية عمليات التخلخل العميقة فى المعسكر الاشتراكي بصورة علمية، فهم انتقلوا من تأييد عمليات الإصلاحات التي قام بها جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي التي لم تكن أبعادها مفهومة حتى لجورباتشوف نفسه، إلى رفضها المطلق حين تبينت أبعادها التفكيكية لجسم الاتحاد السوفيتي، باعتبار جورباتشوف عميلاً غربياً، وقد طفحت مثل هذه (الأفكار) على ألسنه القيادات وبعض القواعد، وهى كلها مذهولة كبقية أفراد البشر في الكرة الأرضية، من هذا الانهيار. لم يحدث أي تحليل موسع، أو قراءات فكرية عميقة لعمليات التغييرات الكبرى هذه، ليس فقط لطابع كوادر الجبهتين اللتين اتصف عملهما بالتركيزعلى الشعارات السياسية الرائجة، بل لأن نشاطهما في تلك السنوات الانفجارية الروسية، قد وصل إلى الإنهاك السياسي الكبير، بعد تضحيات جسام في السجون والنشاط السري والمنافي منذ الخمسينيات، وما عاد في قدرة القيادات سوى المساهمة في أي نشاط يطفح على السطح. وكان انهيار الاتحاد السوفيتي يترافق مع نمو الحركات المذهبية السياسية في البحرين والعالم الإسلامي عموماً، وكان المظهران المتناقضان في الواقع يعبران عن جوهر واحد، هو نهوض الأمم الشرقية في عالم الصراع الكبير مع مركز السيطرة على الكرة الأرضية المتمثل في الغرب الرأسمالي. فالأمة الروسية في الواقع كانت تقوم عبر جورباتشوف بهدم (رأسمالية الدولة الشمولية) أو الرأسمالية الحكومية المركزية، والتي اتخذت في عيون الشيوعيين العرب مظهر النموذج الوحيد للاشتراكية، وهذا النموذج يصل في وعيهم أو لا وعيهم بدرجة خاصة، إلى المثال الديني المقدسي، فرفضه أو التشكيك فيه يصل إلى درجة الخيانة، أو الكفر، لأن عالم منظوماتهم الفكرية، يقوم على مجموعة مقدسات، هي فكر لينين الطاهر المقدس، والاتحاد السوفيتى المزار، أو الصين في رواية أخرى، ورمز الجنة الأرضية. والأب الحاني و الشقيق الأكبر.

لكن طبقات الأمة الروسية كانت قد وصلت إلى مرحلة استنزاف بسبب النظام البيروقراطي الحكومي، الذي قام بتحولات هائلة ولكنه وصل إلى الأزمة العميقة. وظهرت برجوازيات حكومية استنزفت الموارد وأوصلت نفسها إلى سدة الحكم مبعدة العمال من مركز الاهتمام الاجتماعي.

كان هذا يعني على المستوى العالمي (أزمة الماركسية – اللينينية)، فهذا الفكر تصور قدرته على نقل روسيا والبشرية كلها إلى الاشتراكية الخالية من الطبقات وذات القدرة الهائلة على الثورة العلمية والتقنية، لكن في عمق التجربة الروسية الفكرية كان هناك حدسٌ بأن هذا الفكر هو واجهة للقومية الروسية في عملية ثورتها القومية النهضوية، وإن ما كان انجازاً ودوراً عالمياً تحريرياً، بدأ يتحول إلى عبء، فروسيا التي ساعدت شعوب آسيا على الانتقال من العبودية والإقطاع إلى النهضة الحديثة، وفرت لها رافعة جاهزة لعملية نقل القرى وعالم العبيد والأمية والحرف إلى عالم الصناعات الكبرى والكهربة والتعليم الشامل الخ.. إضافةٍ إلى المساعدات الهائلة لدول المعسكر (الاشتراكي) ولحركات التحرر الوطني..

إن عمليات تفكيك الاتحاد السوفيتي وسحب روسيا من المنظومة الثورية العالمية، وعدم الصرف على خمول المعسكر الاشتراكي، قراراتٌ جذرية اتخذتها قوى الرأسمالية البيروقراطية والأجهزة العسكرية والاستخباراتية الروسية، فيما وراء ظهر جورباتشوف ومجموعته، التي تصورت أن ثمة إمكانية لعملية انتقال من المجتمع الاشتراكي الاستبدادي إلى المجتمع الاشتراكي الديمقراطي. وهذا التوصيف الحالم من قبل جورباتشوف، ينقصه عدم فهم طبيعة النظام الرأسمالي الحكومي الذي كان يتربع على قمته، بمعنى أن فهمه للماركسية لم يكن ماركسياً، وبمعنى آخر أيضاً بأن (الماركسية – اللينينية) كانت وعياً قومياً رأسمالياً روسياً تشكلَّ بأدوات السيطرة الحكومية الشمولية. وكان إدخال الانتخابات وأدوات العمل الديمقراطي على هذا الكيان يعني وصول هذه البرجوازيات البيروقراطية في كل بلد من بلدان الاتحاد السوفيتي إلى السلطة، وبالتالي هدم الاتحاد السوفيتي الذي أقيم على تحالف مفترض وهمي بين العمال والفلاحين، أي أن هذه الطبقات المنتجة ابعدت عن السلطة خلال عقود الدكتاتورية الفردية السابقة، وهي التى قامت عبر تضحيات عملها وثماره بتصعيد تلك السلطات البيروقراطية وخلق منجزات التحديث الهائلة، وبالتالي فإن هذه الجماهير راحت فكرتها الاشتراكية التضحوية تتحطم سياسياً فتعود لما قبل الماركسية اللينينية، أي للدين والوعي القومي وهما الشكلان من الوعي المنتشران والسائدان المتواريان.

لم تفهم أممُ آسيا خاصة في روسيا والصين وفيتنام أن تحولاتها تجري نحو الرأسمالية الحديثة، وقد وجدت في (الماركسية ـ اللينينية) ضالتها للحفاظ على هويتها القومية المتوارية وعلى جهاز الحكم المركزي القائد والمسيطر عبر التاريخ.

ولكن تطور القوى المنتجة بعد إنشاء الصناعات الثقيلة واجه صعوبات هائلة من ذلك الجهاز الحكومي الذي كان قائداً وحيداً في التنمية، فاستدعت الضرورات تفكيكه ونشر الصناعات الخاصة ولتطوير قوى الإنتاج المتخلفة عن مستوى الغرب واليابان في حمى تطور الأسواق والاستيلاء عليها.

إن الأحزاب الشيوعية والمنظمات التقدمية العربية لم تفهم طبيعة التحولات هذه، وكان لايزال الشكل النضالي المساواتي التقشفي البروليتاري مهيمناً على الوعي العام، في حين تم نخره من قبل التطلعات البرجوازية الداخلية، التي راحت تتغلغلُ في القيادات والأعضاء. وكما حدث في القيادة السوفيتية ذلك التناقض بين مُثل الاشتراكية القديمة المسحوقة، بين الأنانية القيادية وانتفاخ الزعامات المغرورة بدورها، وبين الانضباط والطاعة الثورية لدى القواعد المتردية أحوالها، كما حدث ذلك في الاتحاد السوفيتي وخرّب التجربة النضالية الوطنية الشعبية، فقد حدث ذلك في الأحزاب الشيوعية والتجمعات التقدمية العربية المختلفة.

فالكلام عن المبادئ والقيم النضالية والتضحية تم خرقه ببيروقراطية الإدارات وانانيتها السياسية والاجتماعية، فالتضحية تكون من نصيب القواعد والمكاسب تكون لجانب القيادات. السجون والتعذيب والبطالة والفقر تكون من نصيب الأعضاء البسطاء، وعضوية القيادة الخالدة والكراسي البرلمانية والبيوت والسفرات والثروة تكون من نصيب القيادات.

ولكن إذا كان هذا التناقض الاجتماعي قد حز في التكوين السياسي وعد قوى العمال والفلاحين عن هذه الأجسام، فإن هشاشة التكوين الفكري الذي تجسد في القبول السطحي بـ(الماركسية – اللينينية) كان هو العامل الأكبر في الأزمة الفكرية. فكأن العقل (التقدمي) يستوردُ الموادَ الفكرية وينقلها في جسمه السياسي، ويغدو موقفه الوطني هو تعليق سياسي مُبسّط عما يدور في بلده. إن عدم قدرته على التحليل هو وليد هذه العقلية الاستيرادية، وتتحول هذه المواد إلى مواد مقدسة، يسود فيها الحفظ والترتيل الديني، وتشع حولها الطهارة، ثم تنقلب مع اكتشاف الفساد في مراكز القيادة، أو اكتشاف الضعف والتخلف عن التطور فيها، إلى صدمة روحية.

إن الإيمان العاطفي المطلق ينقلب إلى كفر كعادة الوعي الديني، وانتقاله بين المتضادات التي يعجز عن القيام بالتركيب فيها، فيجري التنصل من الأفكار أو الارتدد إلى الشائع والشائع دائماًهو الوعي الديني والوعي القومي. وهما الشكلان الأساسيان من الوعي في نمو الأمم في مراحل الإقطاع والرأسمالية. وبهذا فإن الوعي التقدمي الذي كان يجزم بوجود الاشتراكية يتخلى كلياً عنها. فيهتف بأن لا وجود سوى للرأسمالية والمصالح الخاصة!

أو أن بعض قطاعاته ترى الرأسمالية كخيار أفضل من التجمعات الدينية المحافظة التي تمثل خطراً على النهضة، أو أن الزعيم المغمور يتمرد على الزعيم الرسمي الخ.. في حين تتوجه القواعد الشعبية التي لا تزال تهجسُ بمُثل المساواة إلى البقاء في الكليشيهات القديمة، فتظهر أمثولة المهدي هنا بأن لينين عائد، وإنه حي، ويعود بعضها للعبادات الدينية كليةٍ متصوراً بطرق تفكيره الشكلية أن هذا هو الإسلام. ويحافظ بعضها كلية على الماركسية اللينينية بشكلها النصوصي القديم ويزاوجها أحياناً مع ابتهالات دينية ما لتأكيد طابعه المحلي. والبعض النادر يواصل الحفر والاكتشاف بأن الدول (الاشتراكية) نمط خاص من الرأسماليات الدول في العالم المتخلف، وإن الماركسية منهج في البحث ونظرة كونية ويجب إبعادها عن التطابق مع تجربة البلدان الشرقية التنموية السياسية الخاصة المرحلية.

وفي حين أن منتجي هذا الوعي الأخير قليلين بين التقدميين يكثر منتجو أشكال الوعي الأخرى، ولذلك أسباب عميقة داخل أبنية الجماعات التقدمية المختلفة.

إن الخيط النضالي الديمقراطي الشعبي لا ينقطع في الأجسام التقدمية العربية مهما كان هذا الخيط واهياً في المراحل الانعطافية الصعبة، فهو وليد تضحيات جسام، والدوائر الشعبية المختلفة تراها تحافظ على هذا الخيط حتى وهي تختلف عنه، داخل ممارساتها الدينية، بسبب حدسها الطبقي، فضياع تنظيم تقدمي هو فائدة كبيرة لقوى الاستغلال التي «تدهس» أجورَها وأحلامها الاجتماعية.

لكن قوى الاستغلال الشمولية تعمل بقوة على شطب هذا الخيط من التاريخ، أو على الأقل الاحتفاظ به كتحفة فنية. فالمساهمة في فصل القيادة عن القواعد، وحفر الانقسام المذهبي، وتفتيت الأجسام السياسية الخ.. هي من أدوات الرأسمالية الحكومية العربية في تكريس دورها المطلق في الاقتصاد ونهب فوائضه.

أما القوى الدينية المختلفة ففي أقصى تجربة لها هي تعمل على رأسمالية حكومية مركزية مسيطرة على الجمهور، لتقوم بالدور نفسه ولكن مع أحجبة إسلامية ولحى طويلة.

لكن التقدميين وحدهم قادرون الآن على فهم تجربة رأسمالية الدولة وتعزيزها ونقدها وتطويرها، كشكل من الثورة الاقتصادية المركزية المساندة بقطاع خاص مستقل وبعالم من التعددية السياسية، وهو أمر يحدد طبيعة التحالف بين التقدميين والليبراليين والدينيين المنتقلين للديمقراطية.

لكن هذه البلورة السياسية للنظام المراد تشكيله تصطدم بتلك الفسيفسائية التقدمية، التي دمرت أخطاءها الفكرية، بسبب عدم فهمها تجربة سياسية، هي تجربة الدول «الاشتراكية». فهي تخلت عن المادية الجدلية والمادية التاريخية في سبيل دكتاتورية البروليتاريا، وكأن الفكر المادي الجدلي لا يقوم إلا على الدكتاتورية الاجتماعية! في حين أن الفكر ذاته وُجد في الغرب وتطور في الغرب من دون الحاجة إلى تلك الدكتاتورية.

إن الشرقيين الشموليين يعكسون ميراثهم الديني والاجتماعي على النظريات العلمية، لكن الآن تتطلب دقة المواقف وتركيبها استخدام المناهج وتحليل الحياة بها، فيتطلب الموقف إنتاجاً وليس نقلاً.

إن الماركسية الاستيرادية السابقة تعجز عن القيام بتحليلات مُعمقة للبناء الاجتماعي في كل بلد عربي، ولهذا فإن المواقف التقدمية تقوم بالعودة إلى تراث المنطقة والتغلغل فيه، فتصبح هذه المواقف التقدمية عربية وإسلامية ومسيحية وعائدة كذلك للتراث الحضاري القديم، لا بمعنى تشرب طرق تفكيرها الغيبية ومنظومات عباداتها، بل رؤية دورها الاجتماعي النضالي كخلفية مهمة للفكر التقدمي العربي المعاصر وكجذور متميزة للمنطقة، وهي عمليات تحتاج إلى تزاوج بين البحوث العلمية والعمليات النضالية اليومية.

ولهذا فإن التقدميين قادرون على الغوص في تراث كل طائفة دينية، ورؤية العناصر الكفاحية فيه، ودراسة مُثُل هذا التراث، وإبعاد المنتمين إليه عن التحجر في أشكاله المتيبسة وعن التعصب، وتوعيتهم بالأبعاد المغيبة العظيمة في هذا التراث، وتطويرهم وتوحيدهم لمهمات الأمة والشعب والإنسانية.

إن هذه المستويات المركبة من التفكير والسلوك، تتطلب أعضاء على مستوى كبير من العمق الفكري والمسئولية السياسية والنشاط، ولكن حين تتحول التنظيمات التقدمية إلى كم تحصيلي من الأعضاء السابقين من المراحل السابقة (يعكس الانهيار أكثر من المقاومة)، تفقد قدرتها على التحول إلى أداة قادرة على فعل شيء مميز في هذه المرحلة المعقدة.

والأزمة التنظيمية هي تعبيرٌ مركب كذلك عن مجمل الأزمات وخاصة الأزمة الفكرية، فالأزمة الفكرية هي نتاج كل التحليلات السابقة، وهي تؤدي إلى الشلل السياسي الذي يهدم كل فكر.

في عودة التقدميين البحرينيين من الخارج تولد انحرافان؛ انحراف نحو اليمين يضع أغلب الأوراق في يد الإقطاع السياسي، وانحراف يساري يضع أغلب الأوراق في يد الإقطاع الديني.

وحين ينفي الخارجُ التقدمي المسيطر الداخلَ التقدمي نلمحُ ثنائية القاعدة البيروقراطية التي شحبت قدراتها على التحليل والممارسة، ولكنها تفرض منظومتها على القواعد المضحية للحصول على مكاسب شخصية.

لكن هذا يتبدى بشكلين إيديولوجيين خادعين، أي عبر انحرافين متضادين في الشكل متحدين في الجوهر، فالأول يركز على مماشاة (الإصلاح) وعدم نقده وتحليله، وبالتالي مسايرة خطواته من دون وجهة نظر نقدية، والثاني يرفضه ويعتبره خدعةٍ ويواصل مماشاة القوى المذهبية التقليدية القائدة للنزاع المذهبي. أي أن الاثنين يتوخيان الدعم عبر قوى الإقطاع أو التقليديين.

إن الموالاة والمعارضة إذن ليستا لتكوين تيار تقدمي مستقل بل لوصول أقطاب التقدميين المعارضين القادمين من الخارج إلى مناصب وامتيازات ثم إلى كراسي البرلمان أن استمر تدعيمهما بالانتخاب أو التعيين.

ولم تفعل قواعد التقدميين أي شيء جدي وكبير لوقف هذه المأساة، فنظراً للتكتيكات المتبعة في غمر الجمعيات بكل لون، وتذويب العناصر المضحية في شوربة سياسية، أمكن للبيروقراطية المسيطرة أن تشتت العناصر المناضلة وأن تضيع جهودها، وتمزق القواعد التقدمية التي جرى العسف عليها واضطهادها وتشتيتها خلال عقود.

وبهذا فإن إمكانية إنتاج فكر تقدمي مستقل عبر هذا الاضطهاد المزدوج تغدو مسألة غير ممكنة.

إن تراث نصف قرن ضاع في بضع شهور. فعاد التيار المهلهل من التقدميين بمختلف تجلياتهم إلى إرث الإقطاع.

إن مسألة الأوضاع السياسية تبقى مسألة رؤوس فردية من الذكور المتناطحين، فهذه الرؤوس هي التي تسود ..

لقد ضاع تراث التقدميين البحرينيين على مستوى تجميع المادة السابقة وعلى مستوى درسها وقراءتها بموضوعية هذا الزمان وليس بخطابية وعاطفية ذلك الزمان.

وعوضاً عن إنتاج وعي وطني ديمقراطي جماهيري تخشب اليسار في أطروحاته القديمة، وحين جاء خلال هذه السنين سيطر عليه الانحرافان السابقان ومنعاه من إنتاج مثل هذا الوعي الوطني الديمقراطي التوحيدي.

في الانتخابات القادمة ونتائجها ستغوص البلدُ أكثر في الأزمة التي ستغدو شاملة، وستقوم القوى المذهبية السياسية بتفكيك البلد في مختلف طوابق بنائه الاجتماعي.

إن التغييرات السياسية تتطلب تغيرات عميقة في الهيكل الاقتصادي، ومع بقاء هذه المشكلات العميقة في الحياة الاقتصادية وعدم حلها بل تفاقمها، فإن أدوات الحل السياسية المغلوطة في (الإصلاح)، ستفاقم تلك المشكلات وتحولها إلى أزمة عامة بدلاً من أن تقوم بحلها.

وقد كان التقدميون هم أساس الحل ولكنهم تحولوا إلى جزء من المشكلة وساهموا في تعميق الأزمة.

إن مسئولية القواعد التقدمية كبيرة في هذه الفترة وستوضح لهم الفترة القادمة أهمية وحدتهم وتنظيف صفوفهم من الانحرافات والبدء بشكل نقدي جديد.

الإخوان السوريون والاحتيالُ باسمِ الإسلام

الإخوان السوريون والاحتيالُ باسمِ الإسلام

مثل أي مجموعة برجوازية صغيرة كالقوميين والاشتراكيين الشرقيين الشموليين يحتال الإخوان السوريون للوصول إلى مكانة البرجوازية الكبيرة والصعود إلى السلطة من خلال شعاراتٍ أخرى هي شعاراتُ الإسلام.

كسابقيهم من المحتالين السياسيين يرفضون مبادئ الحضارة الحديثة وهي الديمقراطية العلمانية العقلانية، محاولين تسويقَ تراثٍ محافظ أسطوري إيديولوجي يميني بدعوى كونه الإسلام.

ثالوث الحضارة الحديثة: ديمقراطيةٌ علمانية عقلانية، تجاوز ما سبقَ للبشر من وعي سياسي اجتماعي عام، لكونهِ هضمَهُ واستوعبه وتجاوزه. إن ما كونهُ البشرُ من رؤى سياسية وهياكل حكومية شعبية إدارية قد غدا بعد الحضارة الغربية العالمية مُتجاوَزاً، حيث قامت تلك الرؤى الديمقراطية الحديثة باستيعاب اختلاف الناس وصراعاتهم الطبقية وتأطيرها الدستوري القانوني حتى غدتْ صالحةً للمعمورة كلها، في حين أن أديانهم وفقههم هو خارج السياسة وخارج الصراع الطبقي بينهم، يستخدمونه في حياتهم وأغراضهم الاجتماعية كيفما يريدون دون أن يحشروه في الصراع السياسي.

وقد وجدت الفئاتُ البرجوازية الصغيرة السورية في المذهبيةِ السنية المحافظة أن الطبقات والفئات المسلمةَ العلوية والمسيحية قد هيمنتْ على السلطةِ والثروة فيما أن أغلبَ السنة قرويون وفيهم الأثرياء الكبار في المدن، لكن السلطةَ غدتْ من سيطرةِ مذهب إسلامي آخر.

إن هذا الصراع الاجتماعي المتمظهر شكلاً دينياً هو من ثمار التاريخ العربي الإسلامي، حيث حكمَ العرب المسلمون هذه البقعةَ الغنية الزراعية، ثم تكرس حكمٌ أرستقراطي أموي وجهَ الثروةَ في الإمبراطورية وسوريا لنخبةٍ طبقية منفصلة عن بقية الناس.

وكان هذا من شأنهِ على مدى عقودٍ وقرون تفكيك الإسلام التوحيدي وظهور المذهبيات الاجتماعية واستمرار الأديان الأخرى في الصراع مع المسلمين، وقد لجأ العلويون والمسيحيون المضطَّهدون من سيطرات الدول إلى المناطق النائية والجبال وبعضهم أخفى معتقداته ليبقى حياً وسط الاضطهاد الديني الطائفي المسيّس.

وقد تغلغلت جماعةٌ من البعثيين العلويين في الجيش حديثاً، وهو أداةُ التغييرِ الاجتماعي السياسي وكان المشروع نهضوياً ذا طلاء وطني ديمقراطي بل وقومي، وما لبث أن تكشفَ جوهرُهُ الطبقي الاستغلالي، وطابعُهُ الطائفي المحصور المنغلق، عبر السيطرة الشمولية على النظام وأدواته، فانتقلت سوريا من هيمنة طبقية طائفية إلى هيمنة طبقية طائفية أخرى.

ولهذا فإن ردةَ الفعل الأولى للإخوان السوريين، منتجِ وتابعِ البرجوازيةِ الصغيرة القروية الإخوانية المصرية، في تمردِها على سيطرة المدن، كان القتالُ ضد سيطرةِ حزب البعث مثلما كانت ردة فعل الإخوان المصريين العمل ضد تطور الديمقراطية المصرية باتجاه ثالوث الديمقراطية العلمانية العقلانية.

أي أن ردةَ الفعلِ كانت جوهرياً ردة فعل طائفية طبقية تمزقُ كيانَ المجتمع والمسلمين والمؤمنين والمواطنين لصالحِ القرويين المعادين لتطورِ المدن نحو الحداثة والوطنية الديمقراطية، ومن أجلِ أن يصيروا هم حكاماً ورأسماليين كباراً سواء في مصر أو سوريا، وهو أمر يحطم بلداننا العربية كلية.

ويتجلى ذلك في نصوصِهم وأدجلتِهم للإسلامِ لصالح فئتهم الاجتماعية الصاعدة، وهذا يحدث من خلال تعميم النصوص الإسلامية ووضعها خارج سياق التاريخ، والانكفاء داخل شرنقة قديمة تجاوزها العصر، وفرض ما تكوّن في تلك الشرنقةِ الإقطاعية الطائفية على العصر الحديث، بالقوةِ حيناً وبالمكرِ حيناً آخر.

وهو أمر مماثل لما فعلهُ البعثيون العلويون والشيوعيون والقوميون من أدلجة لمطامحِ فئاتِهم البرجوازية الصغيرة المتلاعبة بالنصوص سواءً كانت دينيةً أو ماركسيةً أو فاشية، لخدمة صعود فئتهم للغنى والحكمِ من غيرِ أدوات الثروة الطبيعية من متاجر ومصانع، أو من أدوات العمل المنتج، لكن من خلال النصوص المقدسة عند أتباعها، ومن خلال الوثوبِ على الكراسي واستخدام أدوات العنف.

ومن هنا نرى هذه الكراهية الفظيعة للعلمانية وخاصة التي تشوي أكبادَهم السياسية، وتمنعُ دجلَهم الديني من أن يتحولَ لحرقِ البلدان الإسلامية، فليست ثمة من بضاعةٍ سوى هذه النصوص الدينية يتلاعبون بها ليلاً ونهاراً، ويقطعونها كيفما شاءوا، ويخفون دلالاتها وعلاقاتها بتطور العرب والبشر والأنظمة عبر التاريخ، سواء في السلم أو حين تتحول المدنُ العربية لأنقاضٍ محروقة، وعيونُهم على الكنوزِ الأرضية الحقيرة وليستْ على الجنانِ الخالدة في ساعةِ الأجر العظيم!

لم يكن حزب البعث علمانياً ديمقراطياً بل كان طائفياً فاشياً، لم يصارعهُ الإخوان صراعاً وطنياً إسلامياً أممياً، بل اقتبسوا نهجَه وكرروا خطأه، فنهج البرجوازية الصغيرة الانتهازية المتلاعبة بالمبادئ والطبقات والشعوب واحد!

تقومُ البرجوازية الصغيرة السورية الدينية من المذهب السني المُفسر بطريقة محافظة في تنظيم الإخوان السوريين بعدم قراءة التاريخ العربي الإسلامي ثم إنتاج مقتطفات وتفسيرات مسقطة عليه، من أجل تصعيد نموذج سياسي مذهبي حاكم يعبر عن فئات البرجوازية الصغيرة الريفية خاصة التي تريدُ القفزَ إلى السلطة وعدم القيام بتحولات صناعية واجتماعية عميقة في المجتمع.

ولهذا كان غيابُ الصراعِ الديمقراطي مع البعث واليسار والاتجاهات الأخرى على مدى العقود الماضية، لإحداث تراكم ديمقراطي سياسي وطني، والانكفاء في المؤسسات العبادية وتصعيد الحراك الطائفي في الأرياف والبوادي والنزول لمستوى الجماهير العامية السطحية التفكير ونفث الحقد المذهبي السياسي فيها وهي الأفعال المقابلة لسلطة متعالية استغلالية طائفية، فيغدو الحلُ هو كارثةٌ أخرى.

برنامج الإخوان السوريين ذو طلاء براق يخفي نواياه الحقيقية فتقول المقدمة (تقوم الدولة الحديثة، التي نتبناها وندعو إليها، على جملة من المرتكزات، نعتبرها الأساس الركين لبناء دولة قادرة على القيام بأعباء أي مشروع حضاري، أهمها أنها دولة ذات مرجعية تنبثق من هوية الأمة العربية الإسلامية وثوابتها، ثم هي ترتكز بعد ذلك على تعاقدية ومواطنة وتمثيلية وتعددية وتداولية ومؤسساتية وقانونية)، برنامج الإخوان وقد صدر عام 2004).

هي دولة حديثة مفترضة لكنها ترتكز على تراث (هوية) الأمة العربية الإسلامية!

كلام خادع منذ البداية فبطاقة هوية الأمة موجودة عند حزب وهو الذي يسمح بالدخول والخروج! لكن الدولة الحديثة هي الموظِفةُ لآخر ما أنتجتهُ البشريةُ المتقدمة من ديمقراطيةٍ علمانية عقلانية، في حين إن تراثَ العرب والمسلمين في العصور الوسطى لم يصلْ لتحديدِ المؤسسات الديمقراطية، رغم أن صدر الإسلام قدمَ نواةَ الحداثة التي لم تتبلور سياسياً تنظيمياً، وهو ما سرّب حكم الأسر الاستغلالية التي مزقتْ حضارةَ المسلمين في خاتمة المطاف وقدمت الناس لقمة سائغة للهيمنات الأجنبية المختلفة. وقد تبلورت تلك النواةُ التي ظهرتْ عند السلف لدى الغرب في المؤسسات البرلمانية والديمقراطية المعروفة والتي صارت لدى البشرية الديمقراطية كلها.

ينص البرنامج بحربائية غريبة على: إن من صميم موقفنا الشرعي والحضاري أن الحكمة ضالةٌ لنا، ومهما كانت مشاركتنا في بناء الحضارة الإنسانية كبيرة أو ضئيلة، فإننا نعتقد أن ثقافات الأمم، وتجارب الشعوب، ومعطيات الحضارة الإنسانية بشقيها المادي والمعنوي هي مصدر إغناء لمشروعنا الحضاري، (فالحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق الناس بها) والاستفادة من تلك المعطيات يبقى محكوماً بالضوابط الشرعية والمصالح المشروعة)، المرجع السابق.

إنه كلام إنشائي مضلل، فعباراتٌ مثل معطيات الحضارة الإنسانية وشقيها! وتجارب الشعوب، وكل هذا التجريد الذي لا يقترب من الإشكالية الحقيقية المراد تجاوزها، فالموقف المطلوب هو العمل السياسي الحزبي من خلال الديمقراطية العلمانية العقلانية مثل كل البشر، وهي بيت القصيد ومحور التطور السياسي الإنساني الإجباري. وأي انحراف عنه هو فتحُ الأبواب للكوارث والحروب الأهلية، وعدم تطبيقه هو صدامٌ في الداخل الطائفي الديني المتعدد وصدام مع العالم المختلف.

ولهذا فإن الحزب الإخواني بعد هذا الإنشاء المفتوح يطرح الاستثناء ويحددُ الضوابط الشرعية، فالحزب السياسي يقدم الوجبات الشهية في البدء ثم تظهر الاستثناءات الناسفة للسابق، فغدا الحزب السياسي بأبوية يحدد ما هو شرعيَّ مقدس فلا يقبل تلك المبادئ العصرية التي تمنع دكتاتوريته باسم الدين ليقوم باستغلال الجهل الشعبي ويفرضها عليه، فيقود هذا لكوارث كما فعل البعث الذي حرقَ سوريا بكلامٍ خلاب جميل في البداية كذلك.

ينفتحُ على كلِ شيء إلا ما هو جوهري أساسي في عصرنا!

جماعات سياسية محدودة القراءة للتراث العربي الإسلامي، لم تتنج أي رؤى واسعة حول التراث وكيفية قراءته عصرياً تحديثياً فتقدم اجتهادات وتحولات دؤوبة حتى لو كانت بطيئة تغير واقع الناس فكرياً وفقهياً على مدى طويلٍ صبور، لكنها تقفزُ للسياسةِ السهلة السطحية، وشعاراتُها التي لا تكلفُ دأباً طويلاً وتضحيات معرفية، وهي جماعاتٌ خبرناها في الماركسية والقومية والبعث؛ سطحيةُ الفكر في مصادرها، أميةٌ في ثقافتِها، لكنها شديدة الطموح في القفز السياسي وسلق التجارب والوثوب على المناصب ونشر الدكتاتوريات والخرائب!

ولكن الأخطر هنا مع هذه الجماعات هو تخريبُ الدينِ وتعريض مجمل الناس لكوارثٍ لم نشهدها من قبل.

February 24, 2025

كريم مروة يكتب عن عبدالله خليفة

تميّز عبـــــــدالله خلــــــــيفة بالجمع في شخصيته بين المفكر اليساري والأديب والروائي والمناضل الذي لم يتراجع في كل الظروف عن أفكاره وعن مواقفه. وقاده إلتزامه بأفكاره التي دافع عنها بشجاعة الى السجن اكثر من مرة. لكن من اهم ما عرف عنه وهو في السجن، الذي أدخل إليه في عام 1975 من موقعه في قيادة جبهة تحرير البحرين، أنه لم يترك القلم لحظة واحدة. وصار معروفاً أنه ألّف عدداً من كتبه ومن رواياته على وجه الخصوص داخل السجن على ورق السيجارة. وكانت تهرّب إليه الأقلام و أوراق السجائر ليمارس عمله الأدبي و الفكري. وكانت تهرّب أعماله الأدبية من السجن و يعاد طبعها بانتظار خروجه من السجن لكي يتم نشرها. وهو بتلك الصفة التي ندر شركاؤه فيها تحوّل الى أيقونة بالمعنى الحقيقي المناضل اليساري الحقيقي و لصاحب الفكر النيّر.

تعرّفت الى عبـــــــدالله خلــــــــيفة عندما زرت البحرين في عام 2000، العام الذي كانت قد تحولّت البحرين من إمارة الى مملكة ذات دستور شبيه بمعنى ما بدساتير الممالك الدستورية. لبّيت يومذاك دعوة المنبر الديمقراطي الذي صار الناطق باسم جبهة تحرير البحرين والبديل منها في الشروط الجديدة. وأشهد أن تلك الزيارة قد عرّفتني الى تاريخ البحرين القديم والحديث. كما تعرفت في الآن ذاته الى العديد من قادة جبهة تحرير البحرين القدامى وقادة المنبر الديمقراطي الجدد. وكانت لي صداقات أعتز بها مع عدد من قادة جبهة التحرير، لا سيما في الزمن الذي كانت الإمارة قد انفتحت على القوى الداخلية والخارجية في عام 1973، وأجرت انتخابات نيابية نجح فيها ثمانية من أهل اليسار.

إلا أنني و أنا أستحضر اسم عبـــــــدالله خلــــــــيفة كمفكر وأديب وروائي مناضل لا استطيع الا ان اعلن لنفسي وللقارئ كم كنت معجباً بهذا الانسان. فهو الى جانب ما أشرت إليه من صفات فكرية وأدبية وسياسية كان إنساناً رائعاً بالمعنى الذي تشير اليه وتعبر عنه سمات الانسان الرائع بدماثته وبأخلاقه وبحسه الانساني الرفيع. قرأت مقالاته وقرأت جزءاً من موسوعته التي تحمل عنوان «الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية». وهو كتاب من أربعة أجزاء يحتل مكانه في مكتبتي.

من كتاب: وجوه مضيئة في تاريخنا أحداث وذكريات ومواقف

كريم مروة

رواية الينابيع لـ عبـــــــدالله خلـــــــيفة

القارة الكبيرة

رصد الروائي عبدالله خليفة في روايته الينابيع التي صدرت قبل وفاته بشهور قليلة تاريخ البحرين ابتداء من القرن الثامن عشر، والتاسع عشر وانتهاء بأيام الهاتف النقال الحالية، وجعل خليفة بطله محمد العوّاد مدخلاً لعصر التنوير، وبداية لتاريخ التدخل الأوربي المباشر في شؤون المنطقة العربية ومنها البحرين .

ومن البديهيات المعروفة أن كل بلد في العالم بحاجة ماسة إلى ملحمة أدبية، فكرية، فلسفية، وحكائية تؤرخ تكوينه السياسي، وتكوين شرائحه الأجتماعية، ونضوجه، وتسجل ماضيه الإنساني خلال قرن أو اكثر.

المادة التاريخية التي صنع منها الروائي عبدالله خليفة روايته الينابيع مادة غزيرة جداً، فقد بذل الكاتب جهداً كبيراً في لملمتها، لإعطائها صيغة قصصية، خبرية، تفيد في رسم صورة كاملة لمشهد البحرين في العقود الستة الماضية، وهي العقود التي يمكن الرجوع إليها من خلال توثيقها السابق بالصورة، والأسماء نقلاً عن جرائد، ومجلات، وسجلات قديمة للحكومة، في وقت كانت هناك قلة في توفر وسائل التسجيل كالصحافة (ومثلما يرد في كتاب احد مؤرخي البحرين أن الجريدة الوحيدة في البحرين كانت جريدة الأضواء الأسبوعية عام 1965) كما أن التصوير والتسجيل الصوتي كانا قليليين، وكذلك الإذاعي (تحدث المؤرخ ذاته عن إدخال أول آلة كاتبة لمرسلة ــ تلبرنتر- تابعة لوكالة أنباء «رويتر» في البحرين عام 1966 وبذلك اصبح بمقدور إذاعة البحرين تقديم آخر الأنباء، وقد سبقت إذاعات خليجية أخرى في نشراتها الإخبارية، كذلك وسعت فيما بعد مكتبتها السمعية، فصار عدد أشرطتها الغنائية حوالي 500 أغنية جديدة من أغاني البحرين والخليج).»2

وإذا لم يكن هناك ما يلبي هذه الحاجة الضرورية لأدب بلد ما، فالبلد سيبحث عمن يؤرخ له، ويبقى ينتظر ولادة المبدع المطلوب ونبوغه لأنجاز هذا العمل الأدبي، فالبلدان الحية بحاجة ماسة لمن يسجل ذاكرتها الإنسانية في كل مراحلها التاريخية.

فنجد في عصرنا الحديث الكثير من هذه النماذج الأدبية الكبيرة إبداعياً، التي آخت بين فن الرواية الحديثة، كما كتبها المحدثون في هذا الصنف الأدبي، والملحمة التي كتبت في اللغات الأخرى شعراً منذ قديم الزمان.

ومن النماذج العربية نقرأ ثلاثية محمد ديب في الجزائر «الدار الكبيرة، الحريق، النول»، وأولاد حارتنا في مصر، لنجيب محفوظ، ومن العراق رباعية النخلة والجيران، وخمسة أصوات، والمخاض، والقربان، لغائب طعمة فرمان.

ومن السودان خماسية الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال، عرس الزين، مريود، ضو البيت، ودومة ود حامد، وغيرها من التجارب الروائية الرائدة في الوطن العربي والعالم.

اللؤلؤ المزيف

رواية الينابيع للروائي عبدالله خليفة رواية متشعبة الموضوعات، غنية بالفلكلور البحريني والخليجي، وهي أيضاً تنهل من التاريخ السياسي للبحرين، وتقرأ اجتماعياً واقتصادياً التحولات الديموغرافية في البلاد عبر امتلاك الأراضي ووسائل الثروة والسلطة.

ويعود بنا في هذه الرواية إلى تاريخ البحرين في سنة 1856 م .

ابتداء من امتلاك سفن البحث عن اللؤلؤ، في زمن ازدهار هذه التجارة في البحرين ودول الخليج العربي، وحتى أفولها بسبب اللؤلؤ المزيف الذي جاء من اليابان، وانتشر في أسواق الزينة، وأفقد اللؤلؤ الحقيقي سوقه وقيمته الأولى.

وكذلك أرخت الرواية لظهور ثروة النفط والغاز في البحرين، مما مهد لتحولات سياسية واجتماعية هامة في المجتمع البحريني.

أدت بدورها إلى تغييرات اجتماعية جذرية في بنيات المجتمع وطرائق معيشته، وصاحبتها تطورات في الشخصية الخليجية غيرت سلوكه، وتطلعاته نحو العالم ونظرته للتقدم العلمي، وطبيعة الحياة وتقدمها في المجتمعات الأكثر تطوراً وغنىً، ويرد في مقطع مؤثر من الرواية فقرات نصية عن اكتشاف أول بئر نفط «الذي نعته الروائي في روايته بالماء الأسود، وأفرد له جزءاً كبيراً من السرد الروائي.

«المهندسون والموظفون يعانقون بعضهم البعض، ويهتفون، وتصيح الآلات المعدنية مرسلة لغتها العجيبة عبر الفضاء، ويجمع الأوروبيون كرات من المارد الأسود الممزق المتناثر على التربة، ويجرون بها نحو مكاتبهم» ص 199 وباكتشاف النفط تمّد أعمدة الكهرباء لأول مرة في شوارع المنامة، ويدهش اهلها من رؤية أضواء المصابيح الكهربائية.

أزمنة وأمكنة

وابتداء من الجزء الأول في الرواية المعنون بـ«الصوت» والجزء الثاني «الماء الأسود» يهيىء الروائي، للجزء الأخير من الرواية «الفيضان»، بسرد التحولات الكبرى في حياة أهل البحرين.

وذلك من خلال شخصية محمد العوّاد، الذي يتمرد على سلطة الأب والعائلة، ويقرر أن يصبح مغنياً في عصر يعتبر أهله الغناء عاراً، ومثلبة، وفي العادة لا تتشرف أية عائلة معروفة في البلاد بأنتماء المغني إليها في ذلك الزمن القبلي.

فيعيش حياته مبعداً عن كنف العائلة منبوذاً من جنتهم، باحثاً في أنغام عوده عن بحرين جديدة تتناغم مع تطلعاته الفنية، وحلمه الدائم بلقاء حبيبته ميّ، التي يحيل بينها وبينه، وضعها الطبقي الجديد بزواجها من متنفذ غني، فتحيل بينها وبينه أسوار وأسوار.

ولكن بالرغم من هذه الأسوار العالية إلا ان صوته من خلال أغنياته، التي يغنيها في الأعراس، والحفلات تصل إلى سمع هذه الحبيبة الحلم.

لقد امتدت احداث الرواية «الملحمة» إلى أمكنة عديدة كالمنامة والمحرق، وبومبى ودلهي ودمشق، وشملت أزمنة عديدة ابتداء من زمن القحط بسبب تغير نمط الأقتصاد على نحو مفاجىء في البحرين بفقدان اللؤلؤ لسوقه، واسعاره الحقيقية.

ومجييء الميجر البريطاني بيلي وتبشيره للناس بإنهم «لن يكونوا عبيداً بعد الآن» ص 31 إلى فترة الرخاء والعمران بأكتشاف النفط .

كائنات حقيقية

وتتضمن الرواية مشاهد أدبية وصفية قل مثيلها في الأدب الروائي العربي، اتسمت بالشعرية الخالصة، وقد بناها الروائي بحذق الفنان وتأني المفكر وحرفية النقاش الماهر، والشاعر الملهم مؤسساً على الصور الشعرية، وليس على الحدث الدرامي المتنامي في السرد مبانيه التخيلية، ولا أدري كم من الوقت والجهد استغرقت كل صفحة من النثر الجيد في هذه الرواية من مبدعها؟

كما أن تأملات أبطال الراوية العميقة والصادقة تشي بأنهم كائنات حقيقية، أخذ عنهم الكاتب كل ما تفوهوا به أو فكروا به، وما صادفهم من حوادث ومصاعب وكوارث، وقدمهم للقارىء بمشاهد ساخنة، كأنما حدثت قبل وقت قصير لا قبل مائة سنة أو أكثر.

ذلك ما نشعره على توالي الصفحات وعلى امتداد 400 صفحة من القطع الكبير عن عشق محمد العوّاد المستحيل لميّ التي اقترنت بأحد المتنفذين، وعلاقته الموازية بأنثى أخرى، والتي كانت مجرد علاقة حسية «علاقته بفيّ» التي حملت منه سفاحاً.

ورفض الأقتران بها مبرراً ذلك الرفض بقوله الساخر «أنا فنان احلم أن اصعد إلى النجوم لا لأعيش بين بول الصغار!!» ص 65 بالرغم من حب فيّ له، لكنها اضطرت للزواج من النواخذة الكهل سعيد المناعي درءاً للفضيحة ص 71.

العربي الكادح

أن وراء رواية «الينابيع» هماً وطنياً عميقاً يتلخص بسؤال الهوية، والبحث عن حلول لمعايشة التحولات الكبرى التي تمر بالعالم، وتفرض شروطها الموضوعية على أهل البلاد، وحاكميهم لمواكبة التقدم، وبناء مجتمع العدل والرفاهية والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة.

والينابيع تذكر بواقعية مكسيم غوركي الأشتراكية في روايته الأم، وروايات تورجنيف، فهي تنسج نسيجها من الطبقات الكادحة في المجتمع البحريني، فتنقل لنا حياة الصيادين، وأقنان الأرض، وعمال النفط المياومين والمشردين وفناني الهامش.

وتحاول الرواية من خلال ذلك بناء النموذج العربي للكادح، الذي يراوح بين مفاهيمه البرجوازية المتوسطة، والقيم الطبقية، التي استقاها في الكثير من عاداته وتصرفاته بشكل (مغلوط) عن الفكر الأشتراكي العالمي.

فنرى تذبذب محمد العوّاد الفكري حين يدخل قصر معذبه، وسارق حبيبته ميّ، فيرى القصر متلألئاً بالأنوار وحشود العباءات والثياب البيض والخيول، التي ملأت الساحات وبنادق العرضة حين راح اصحابها يطلقون النار على المساء الهابط بقوة فوق الشطآن المقبوضة الروح» ص 174

فنسمعه يردد في منللوج ما ينم على ندمه على ماضيه، فهو حين تأتيه الفرصة لدخول بيت احد المتنفذين يشعر بالمهانة ويتذكر «كيف كان يُجر إلى القلعة ويوضع في زنزانة مع اللصوص والقتلة، وكيف كان يهان من قبل أي شرطي جلف، لأنه غنى كلمات عن الحرية، التي سرعان ما تخلى عنها اصحابها» ص 183.

جمعة بن العبد

أن الحكي السردي في الرواية ينفتح على عوالم تخيليية متشعبة، ويحمل في مضامينه المختلفة دعوات للتعايش بين الثقافات والديانات، ونبذ التطرف، والأستغلال الطبقي، والجهل والتخلف.

إذ بالرغم من أن الدعوة للتحديث في المجتمع البحريني الناشئ بدرت من أجانب كالميجر البريطاني بيلي، وسكرتيره جون سميث «الذي ادعى أنه عالم آثار دنماركي جاء ليبحث في آثار ديلمون وتاريخها..» ص 104.

الذي يعجب بأهل البلاد وتقاليدهم، ويعتبر أن حياتهم أفضل بكثير من حياة الغربيين فيقول عنهم «انهم يتصرفون ببساطة مذهلة، يجلسون على الأرض وتندفع أيديهم في الأرز يكورونه ويقذفونه في أفواههم، ويحكون القصص والأشعار طوال الليل عند الشطآن، وفي الساحات الرملية».

وتسمع أصوات مضاجعاتهم من وراء السعف الرقيق، وكل إنسان يسلم على الآخر الغريب ويصادقه في دقائق، ويدعوه إلى أكله، فيقبل الآخر دون خجل» ص 186

وعادات زوجته مارجريت، «المدمنة على قراءة مسرحيات شكسبير ومارلو وقصص ديكنز وبلزاك وتولستوي والمهتمة بأساطير الشرق» ص 185 إلا ان سرعان ما يتلقف بعض أبناء البحرين هذه الدعوة ويدعون إليها.

ومن هؤلاء جمعة بن العبد الذي «يفخر بالحرية في بلاد الميجر الأجنبية» ص 38 والذي يتلقف دعوة المستر بيلي للتحرر من ديون المرابين والتجار الذين كانوا يستعبدون الناس بديونهم التي لا تنتهي بسبب الربا، وعدم ايفاء رحلات صيد اللؤلؤ بسداد الديون المتراكمة على الصيادين والفقراء العاملين في صيد اللؤلؤ.

يقول مستر بيلي للناس «ستحصلون على كل شيء. لن تكونوا عبيداً بعد الآن. ألقوا بهذه الأوراق الحقيرة التي سجلوا فيها الزوّر والديون والقيود» ص 31.

حب الكاتب لبلاده

ولا يكتفي الروائي بايراد مبادرة هذا الانجليزي بل يسرد ممارساته الحداثية داخل مجتمع البحرين البدائي قبل اكثر من قرن، فهو يمارس فعلاً حداثياً لم يسبقه إليه احد في البلاد حين يدخل للبلاد السيارة إلى البحرين لأول مرة، فتحدث ردة فعل عنيفة عند أغلب الناس، الذي اعتادوا على الجمل والفرس والعربة، التي تجرها الحمير في تنقلاتهم.

فيقول الروائي واصفاً تلك الدهشة وعدم تصديق الناس لما يرونه حين «يدخل الميجر بيلي السيارة أول مرة إلى البلاد فيندهش الناس لرؤيا هذا الكائن المعدني الذي يسير من دون حيوانات تجره، كأنما الجان تحركه من دون أن يراها أحد» ص67، ويسرد مسيرة مستر بيلي، الغرائبية في مجتمع أمي بدأ ينهض ببطء من كبوة التخلف والفقر وحتى نهايته المفجعة» عندما اصيب بطلق ناري من مجهول فيما بعد.

رواية الينابيع لعبدالله خليفة عمل روائي كبير رسم مسارات إنسانية لعشرات الأبطال من الناس العاديين من البحرين عاشوا حياتهم في قاع المجتمع، وآخرين في اعلى قمة المجتمع، والرواية تؤثر كثيراً في القارئ، الذي لم يعرف عن البحرين من قبل كثيراً وتجعله يفكر، ويعيد التفكير في الكثير من مسلماته السابقة عن بلاد صغيرة جغرافياً، بنفوسها القليلة نسبة للبلدان الأخرى، لكنه سيجدها في رواية الينابيع بلاداً كبيرة جداً وأكبر بكثير من قارة بأهلها وتاريخها، وحب كاتب الرواية لها.

كاتب وروائي من العراق

February 23, 2025

سعيد العويناتي : وردة الشهيد

كتب: عبـــــــدالله خلــــــــيفة

أذكره ذلك الفتى القادم من بغداد ، الذي جاء بأحلام الشعر والغد الجميل وكلمات الحب والحمام. أذكره بطلعته الوسيمة ، وشعره الأسود الفاحم الكث ، ووجهه الأسمر المشرق ، كطفل دخل إلى غابة متوحشة ، وقبل ذلك كنت أراه مع فتيات القرى والمدن في لوريات دائرة الأشغال يحمل الحصى والتراب والحطب ، ويشتغل بين حشود العمال الكهول ، أولئك الذين بقوا من طوفان الغوص والبحر كأشلاء ممزقة ، كقدر شعبنا البسيط أن يسبح في دائرة العوز والبقاء .. لماذا حمل الفتى أحلامه الكبيرة ، وسافر وتغرب ليجيء بحلم الشعر والوطن ، ليغدو شاعرا لم يكتمل ، كجميع مشاريعنا في النضال التي تتأرجح بين الممكن والمستحيل .. [سعيد العويناتي] هذا الفتى القروي ، المدني ، العالمي ، الشاعر ، الناثر ، الصحفي ، الشهيد ، جاءنا مثل غيمة ورحل ، مثل عصفور ذو زغب وقتل ، مثل كل شهدائنا الذين تركوا روائحهم وذكرياتهم وأحلامهم في عظامنا ، وذابوا في السفن والمدن. أذكره وهو بكل صدره المفتوح للغد والأمل ، لم يشيخ ، ولم يكتمل ، باق هناك في روحي ، لم ينزع قمصانه ولا ألقى أوراقه ، بسنه المكسور الأمامية ، بابتسامته الغريبة ، ولكنته وهو يلقي الشعر في ناد بـ[البلاد القديم] ، ولايزال الضؤ يترجرج بالظلام ، ودروب القرية مفتوحة لإجتماعات الفرح والدم ، وهو سعيد بأنه يمتلك كل المشاريع للغد. أذكره في مثل هذه الأوقات المختلجة برعشة الشتاء ، بين النخيل وعند البحر ، ووجهه كأنه يتحد بالسواحل والتراب ، عبر مشروعاته الكثيرة للتغيير ، والتحديث ، والنضال مع الناس من رفع الأجور حتى إدخال الشعر في كل بيت. كان طازجا ورقيقا وجلده الغض لايحتمل حتى الكلمات الجارحة ، وقد كيرنا وشخنا ، وامتلأت أجسادنا بالنصال والندوب ، وهو لايزال شابا فتيا متحدا بالصواري والحقول. شاعرا أبديا في جسد الوطن ، خارج الجروح والسيوف ، معطيا ذاته وكلماته لكل بيت ، ونحن تعبنا وهو لم يتعب ، صامد في دائرته الشفافة ، الخالدة ، فأعجب كيف يتحول الشهيد ويكبر ، وكل مرحلة تعطيه عطرا ولونا ، فتغدو الشهادة مراقبة لنا ولضعفنا ولتخاذلنا وهزائمنا ، محرضة إيانا على الصمود والنضال والإزدهار مادة ومعنى. كل الشهداء الذين مروا بنا ، ملأوا حديقة الوطن والأرض بالأزهار ، كل منهم وردة ناضجة بالرواء والماء ، كل منهم مشروع لم يكتمل في الحياة وأكتمل في الخلود ، كل منهم عطر أتحد بالشمس والهواء وتغلغل في الروح والدماء. ليتهم كانوا معنا الآن ، ليروا كيف أن تضحياتهم لم تذهب هباء ، وأن كل شعرة من جسد ، وبيت من شعر ، وكل منشور فسفوري ألقي في زقاق ، وكل عظم تحطم ، وكل كلمة إنفجرت بها الحناجر على الجسر ، وكل صرخة أم ثكلى ، وكل نبض إنتفض ، كلها ، كلها ساهمت في بزوغ فجر الوطن وتحولاته ، في ميلاد مؤسساته الشعبية الديمقراطية ، في قدسية أسم البحرين ،وتحوله إلى حمامة فوق خريطة العالم .. أراه الآن سعيدا بقافلتنا التي كانت منهكة ، ممزقة ، تائهة في الرمال والرمضاء ، والتي وصلت إلى نبع صاف ، إلى ماء عذب وفرح ومهرجان .. لازلنا نحبك ياسعيد. لازلتم أيها الشهداء في مآقينا ، تشربون الحرية معنا ، وتسقون أجسادنا ماء التضحية والفداء ، وتناضلون بغيابكم العظيم وحضوركم الأبدي.February 22, 2025

العودة إلى الينبوع ـ كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

من الواضح أنه بعد هذه السنوات الطويلة من النضال الديمقراطى والوطنى البحريني، يصعب القول بأن التيارات السياسية السابقة يمكن أن تعود بعافيتها السابقة، وكأن شيئاً لم يحدث خلال تلك العقود التى استولت فيها قيادات فردية على هذه التيارات، أو تابعت فيها هذه التيارات أفكاراً تقدمية عالمية نضبت فيما بعد قدراتها، وتابعتها بدون إبداع محلي كبير.

ولهذا فإن المناضلين المخلصين، أي الذين لم يرتبط كفاحهم بالحصول على غنائم ما، مدعوون إلى قراءة تلك المسيرة السابقة، والفصل بين القمح والقشور، بين ما يبقى للناس وما يذهب جفاء.

وأهم ما صار رئيسياً هنا هي أن الهياكل القديمة، أي القنوات التنظيمية لم تعد قادرة على توصيل الفكر والرؤى إلى الناس، بسبب مرض انسداد الشرايين السياسية.

فالمناضلون تعبوا، ولم يعودوا بقادرين على التضحية، والأجيال الجديدة تائهة، والأسوأ من ذلك أن يروا بأن طرقهم هي الخيار الوحيد، وأن النضال الثقافي والإعلامي المفيد هو نهاية المطاف، حيث أن توصيل الأفكار إلى دائرة ضيقة مستمرة من الاصدقاء هو مهمة المرحلة الأساسية، في حين يبقى الجمهور العريض بلا ثقافة سياسية جديدة.

هذه الطريقة تعبر عن مرحلة من الكسل ومخاطبة الأنا، وغياب الحوار مع الجمهور وسيادة الحوار مع الأصدقاء، مع الشلة الصغيرة التى لا تكبر، وتظل الوجوه فيها هي نفسها، وتردد نفس الشعارات مع زيادة بند الأحداث اليومية والمستجدات.

والحوار مع الأصدقاء هو سهل ولكنه عقيم على المدى الطويل، فكأن النهر ينحصر في مجرى وحيد، عاجزاً عن التغلغل في شرايين الأرض، فيظل المرء يخاطب نفسه. وحتى هذه الحوارات الذاتية غالباً ما تكون محدودة بسبب غياب الإنتاج الفكري فيها، والاعتماد على الجاهز، وغياب الحفر والتحليل في خريطة الأرض الاجتماعية والاقتصادية.

إن الترهل السياسي، وتضخم السمنة التنظيمية، هي بسبب غياب الرياضة والنزول إلى الشارع، والجري في الأزقة، ومخاطبة الجمهور العادي وتثقيفه، واكتشاف عناصره الجيدة ورفد التنظيم بالكفاءات والكوادر الجديدة، ذات الصلة الحديثة بالجمهور وقضاياه، وهى التي من الممكن أن تجدد الدماء في العروق التي تكلست، وتطرد الشحم الذي سد المجرى، والأوشاب التي علقت في القنوات التنظيمية على مدى العقود الماضية، فقطعت صلة التنظيم بالناس، وأهم هذه الأوشاب هي الركون إلى الجاهز، والتعكز على القديم الذي بلي وتأسن.

إن العودة إلى الناس، والنزول إلى الأزقة، ومخاطبة البسطاء هي عملية صعبة، بعكس مخاطبة الأصدقاء الذين لا يحتاجون إلى تعب، والذين تتحول السياسة معهم إلى متعة وأنس، خاصة إذا دار الشراب، وعم اللهو، ولكن هنا تغدو السياسة مضيعة للوقت، مثل الدوران في الساقية نفسها، وهي لا تنتج مواد معرفية وسياسية وقيادات بشرية جديدة، بعكس الموقف من مخاطبة إنسان جديد، وخامة بكر لم تتشبع بألاعيب السياسيين وثرثرة المثقفين، وفي هذه الخامات كنوز النضال الحقيقي، والمواد التي شكلها الشعب في معاناته، ولم تتزركش بأردية ولم تتعفن من قنوات البث السياسي الصدئة.

لكن العمل مع هذه الخامات الشعبية يظل هو الأصعب والمحك، وفي تطويرها وصقلها عناء كبير، استراحت القوى السياسية من معاناته والدخول فيه.

إن الخطوط الفكرية القديمة، متطابقة مع الهياكل التنظيمية القديمة، وطرق الأداء السياسي فى مرحلة النضوب، في حين تتطلب المرحلة الجديدة أفكاراً جديدة، واقتراباً من وعي الجمهور، ولكن كيف تثقفه وأنت غير مثقف، وكيف تغيره وأنت بحاجة إلى تغيير ؟!

إن تغيير الجماعات الحديثة وتغيير الناس عملية مترابطة عبر تداخل الطرفين واغتنائهما معاً.