عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 10

February 21, 2025

حياة متشظية في القصص الأخيرة للروائي عبدالله خليفة

قانون الإنتاج المطلق ــ كتب: عبـــــــدالله خلـــــــيفة

لا يكون الإنتاج الروحي إلا من أجل الناس، وبؤرتهم وقلبهم أصحاب العمل والإنتاج، قوى المعاناة والعطاء.

الفئات المنتجة للثقافة هي فئات وسيطة، لديها بعض الغنى المادي وبعض الغنى الثقافي، وتنمو حسب توجهها للناس، وتضحيتها بغناها الشخصي، لأجل أن تزدهر السعادة والغنى عند الأكثرية المنتجة.

وحتى حين كان المثقف ساحراً في العصور البدائية قبل التاريخ كان يشتغلُ من أجل الصيادين، فيرقص ويغني ويقص من أجل أن يزداد الصيد ويتكاثر الإنتاج ويعم الفرح.

وحين دبت الخلافاتُ بين الناس، وصار العبيدُ والأحرار، والفقراء والأغنياء، ظل قانون الإنتاج الثقافي هو نفسه. هل ينتمي المنتج الثقافي للمنتجين، والمعذبَّين، وللأغلبية المنتجة؟

لكن كان أغلبية المنتجين الثقافيين عبيداً في الروح، يوجهون إنتاجهم لمصلحة الأقلية، وبقي الإنتاج الذي انتمى للناس، وذاب إنتاج النفاق والاستعراض. لقد ظل مكتوباً كذكرى مؤسفة على هدر بعض الناس طاقاتهم من أجل النقود، لا من أجل سموهم الروحي.

أنظرْ يا من غيبت نفسك في طوفان الأشياء كيف أن كلمات التوراة والأنجيل جسدت معاناة أنبياء هربوا من الإستغلال وعسف الدول إلى الصحارى كي ينشئوا دولاً حرة، فتسامت كلماتهم وتواريخهم وتوحدوا مع السعادة العميقة والصلبان والزنزانات.

ولعلك لم تقرأ جيداً القرآن وهو كلماتٌ عن نبي رفض أن يخدم الملأ الاستغلالي وفضلَّ أن يكون مع العبيد والفقراء وغيّرَ التاريخ.

لعلكَ يا منْ غيبتَ نفسك وراء الأشياء تظن إن حمايتك من قبل أصحاب النفوذ سوف تعلي كلماتك الباهتة، أو لأنك مررت بتجربة سجن عاصفة وألم كبيرة سوف يحميك هذا الجبل الطيب من طوفان زحفك نحو المعدن الأصفر، فالناس تعرف استمرار مقاومتك لا تاريخك ذلك وتخليك عن أصلك الطيب.

ومهما جئتَ بأصولٍ حاكمةٍ أو أسرةٍ كريمة أو إنتماء لحزبٍ مناضل قدم الشهداءَ الكثيرين، ومهما كان أقرباؤك وأئمتك من جهابذة في الدين والتاريخ، فإن مقياسك هو شخصك ومدى إنتاجك المضيء ونقدك للأشياء السيئة والظاهرات المخربة للإنتاج وحقوق الأغلبية من العاملين.

لا تقل أسرتي وحزبي وأئمتي وقادتي، بل قل ما هو عملي وموقفي الناقد ودفاعي عن شعبي وكفاحي ضد الأخطاء.

والأديب ليست كلماته بمعزل عن قانون الإنتاج المطلق هذا، الذي يتساوى فيه الأنبياء العظام والشعراء الصعاليك، وهو ميزان الحق، فيظن أنه له فترة يجاهد ويتعذب لكي ينير ثم تأتي له فترة خاصة يتكاسل ويبحث عن المناصب ويغدو رئيس جريدة النفاق.

ميزانك هو كلمتك، مدى تحول قصصك وأشعارك ومسرحياتك ونقدك إلى كشافات تفضح مستنقعات الفساد، لا تقلْ إنني أديب ناشىء أبحث عن سبل التعبير والعيارة، ليشتد عودك وتنضم إلى الحرامية، بل أغمسْ مدادك في معاناة البشر ولا تستجدي الشهرة والمال.

لكن الكثيرين اتخذوا الكلمات مطايا، وهدايا، وضحايا، وقادة الفكر وعباقرة الكلمة غدوا مثالاً سيئاً للنشء، وهذا يحدث كثيراً في التاريخ، عندما تقبضُ الطبقة المسيطرة على الكثير من المال فتستطيع أن ترشو بكثرة، لكن ذلك مؤقت، لأن وفرة المال على هذا النحو لا تدوم، بل تدوم حين تستمع هذه الطبقة للنقاد، وترهفُ جميعُ آذانِها للضربات الكلامية والأدبية والعلمية التي توجه لتبذيرها وفسادها وحينئذ تطور سيطرتها وإنتاجها المشرف على الأفلاس بفضل جوقات النفاق والبذخ.

المال اليوم عندك وغداً عند غيرك ، فتذهب للاستلاف، فلماذا تبيع ماء وجهك وكنت عزيزاً، ولا تحفظ كرامتك وهي من كرامة الأمة والناس؟

لا تقل أصلي وفصلي وحزبي وجماعتي، بل قل هي كلمة الحق أوجهها ضد كل مخطئ ومستغل ومبذر، أرفع بها من يسمو إلى المعالي، وأعصف من خلالها بكل من أهدر ثروة الأمة ونشر الأرهاب وغزا الأخوة والجيران ووسع الاستبداد.

كلمتي هي مع الحق والحقيقة، لا مع الخزائن.

ليست كلمتي مرهونة بمديح النقاد وأن يرضى عني رئيس الجامعة والكلية، فأدبج (الدراسات والأبحاث) كما يشتهي رئيسُ القسم المريض، فأعلي من يرضى عنهم، وأخسفُ الأرضَ بمن يكرههم لكي أحصل على الوظائف والمال، فأي علم هذا الذي يكون ذاتياً وجائراً وغير منصف؟

وكيف تنشأ الحقيقة بين جماعات القول الواحد والصوت الواحد، وجماعات نحن مع الزعيم أينما توجه وكيفما قال؟ وهل تـُدار الأوطان والأحزاب بقول الفرد؟

يتباين الإنتاج الثقافي في كل هذه الأنواع في أشكاله وتعابيره، ويتحد في مضامنيه، وفي عصوره السحيقة والمعاصرة، على بعد المسافات والأشكال والأزمان، فكلمة الحقيقة تشق طرقها بوسائل مختلفة، وهي تنمو من خلال الألم الشعبي، تنور صهر الأشكال ووحدتها وتطورها، وفي الفرح والغنى ظاهرات مقاربة حين تتصل بذلك الهم الإنساني العميق.

February 19, 2025

الرواية بين الإمارات والكويت (1 من 5) : كتب ــ عبدالله خليفة

لم تظهر الرواية في الخليج العربي إلا في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين.

وبشكل محدود وقليل، وقد سبق أن ظهرت روايات نادرة في لحظات متفرقة، متباعدة، مثل رواية «ملائكة الجبل الأخضر» . لعبدالله محمد الطائي وغيرها، إلا أن الظهور الأخير للرواية العربية في منطقة الخليج، كان الأكثر ديمومة وفنية.

ان هذا الظهور المتأخر، والنادر للرواية في الخليج، يعود إلى تأخر النهضة الاجتماعية في المنطقة، وبروزها بشكل خافت، في منتصف القرن، ثم انفجارها في العقود الاخيرة.

وحتى فن القصة القصيرة، الرديف الآخر لفن الرواية، ظهر متاخراً ومحدوداً، ومتقطعاً، ليبدأ تطوره السريع والعميق في ذات الفترة التي بدأت تتشكل فيها بذور الرواية.

إن ارتباط فن الرواية، بعمليات التطور العميقة الحديثة في البُنى الاجتماعية . قد صار أمرا مقررا ومعروفا، منذ أن قيل إن الرواية «ملحمة المجتمع البرجوازي» فمع تصاعد دور الطبقة المتوسطة، وقيامها بتحديث المجتمع، وتغيير بنيته الاقطاعية القديمة، واتجاهها لمركزة المجتمع المشتت، وخلخلة تركيبته المتخلفة وتحديثها، تبدأ الفنون الحديثة، وخاصة الرواية، في تركز أجزائها وبلورة كليتها العضوية، وقدراتها في استيعاب تطورات الواقع وتناقضاته.

وتحدث توجهات عدة في عملية استيعاب الواقع، تبعا للمواقف الاجتماعية المختلفة والرؤى الشخصية ومستويات تطور كل بلد على حدة، و تتضافر تأثيرات فنية مختلفة، عربية وعالمية، في رفد هذه العملية المعقدة .

ويبدو واقع الخليج العربي، بسيطا في تشكيل هذه العملية الاجتماعية الفنية، سواء من حيث حداثة النشاة الروائية، أو في قلة انتاجه في هذا النوع الإبداعي.

فقد بدأت المدن الخليجية مؤخراً، مثل الكويت، المنامة، دبي، ابوظبي، الشارقة، الدمام الخ .. في التحول الى مدن عصرية كبيرة، وراحت بُنى الدول الحديثة تتمركز. وتنمو قطاعاتها الاقتصادية، وتتشكل طبقات حديثة راحت تنتج اشكالاً متعددة من الآداب والفنون .

وكانت الكويت، والبحرين، مسرعتين في هذا التبلور الاجتماعي، ونمو الوعي الفني، نتيجة لبدء استخراج النفط فيهما مبكراً،وبسبب صغر حجم البلدين وتسارع نمو بنيتهما بصورة اكبر من الدول الأخرى، وتشكل طبقة متوسطة منذ العقود الأولى للقرن العشرين.

ثم لحقتهما دولة الإمارات في عملية التطور الاجتماعي، وبصورة سريعة، وشاملة، مما أدى إلى تنامي أشكال الوعي الفني المختلفة في المنطقة. وتواكبت مع هذه التطورات نهضة الانواع النثرية وخاصة القصة القصيرة والمسرحية. فنجد أن بدايات الحركة القصصية القصيرة تلاح منذ الخمسينات، ثم تتدفق في السبعينات، وتتجه في أغلبها الأعم ، إلى التقاط نماذج مطحونة من البيئة وواقع الحياة، وعبر لقطات مكثفة على ظاهرات التحول.

إن اللقطة الجزئية. والحدث الواحد ، والنموذج المسيطر، هي أساسيات القصة القصيرة، وهذا ما يقودها الى التركيز على الموقف الصغير، واللحظة المقطوعة بسياقات التحول الواسعة، وإشكالات المدن الحديثة العميقة، التي لم تعد فقرا ظاهرا أو مشكلات جزئية محدودة فقط .

كما أن الوعي الفني في الخليج، راح منذ مدة طويلة، يشكل المسرحية، وهى البناء الدرامي المطول، عارضاً مجموعة من النماذج والأحداث في توليفة فنية، تستهدف عرض مشكلات المجتمع البارزة.

إن هذا الوعي الفني نفسه هو الذي راح ينعطف بالقصة القصيرة، نحو القصة الطويلة، أو الرواية، في أعمال متناثرة، لكنها تعبر عن ذات الظاهرة التي يصادفها الوعي الفني في اسئلته المقلقة الحائرة عن التطور.

إن بطء تشكل الرواية في الخليج، وندرة اعدادها، يعبر عن هذا النمو البطيء للتطور، والاتساع الهائل للصحراء والبادية، وضآلة المدن في هذا الامتداد الضخم، وغياب فاعلية الطبقات والمؤسسات الحديثة . فنجد أن دولة ضخمة كالمملكة العربية السعودية لم تشهد إلا ثلاث روايات في سنوات متباعدة من القرن العشرين، ثم لم تظهر الرواية في العقود الثلاثة الاخيرة من النهضة المتسارعة والكبيرة فيها. وكما أوضحنا فقد كان عامل التطور الأكبر في الكويت والبحرين، من الأسباب المؤدية لهذا النهوض الروائي فيهما.

أن المدن البحرية الصغيرة، الكثيفة السكان، الواقعة على طريق تجاري دولي، وفي ظل تطور اقتصادي، وثقافي: متسارع ستشهد هي ميلاد ونمو الرواية. وسيكون لهذه النشأة المدينية بصماتها القوية على موضوعاتها واشكالها ومضامينها.

فهذه المدن البحرية التي كانت جزءا أساسياً من نسيج مجتمع الفوضى، ستبدأ هي، قبل غيرها، في الانفلات من شبكة العلاقات الاجتماعية القديمة وبالإحساس بصدمة التطور والحداثة، أي ازمة التحول من نمط من العلاقات إلى نمط آخر. وكان للنمط الاجتماعي، بعلاقاته الأبوية، ونموه في أحضان الطبيعة «البكر» واشكال علاقاته الجماعية التآلفية والحميمة، ذكرى جميلة واصداء في جانب من الوعي الفني. كما سيكون لهذه العلاقات القديمة ذكرى بغيضة، في جانب آخر من الوعي الفني، سيرى سيرورة علاقات الاستغلال بين مجتمع غوص قديم ذي علاقات متخلفة، ومجتمع رأسمالي غريب التكوين، وحاد الميلاد.

وكما نشأ مجتمع الخليج الحديث من وشائج المجتمع القديم، التي ظلت متشبثة بقوة، فيه، فإن الرواية ولدت من عوالم القصة القصيرة، دون أن تستطيع تماما، تكوين بنيتها المتبلورة.

فكل منتجي الرواية هم، اساسا، كتاب قصة قصيرة، راحوا يطوعون البناء القصصي القصير لعمل روائي موسع، كما فعل وليد الرجيب في «بدرية» حيث حشد عدة قصص قصيرة في عمله الأول، وكما تفعل ليلى العثمان ، في توسيع بنية القصة القصيرة وتمديدها لتشمل موضوعات عدة، في حين يظل المحور القصصي واحدا، والشخصيات قليلة، واللغة الفنية مكثفة وموجزة .

إن نمو الرواية من معطف القصة القصيرة، يدل بوضوح على بكارة النسيج الروائي الخليجي، وعدم وجود في خلفية فنية عميقة يستند عليها في تشكيلته المعاصرة . لهذا فإن معظم الروايات هي من النوع القصير، الذي لا يتجاوز المائة والخمسين صفحة، من القطع الصغير، إلا فيما ندر، ورغم ان روايتي علي ابوالريش: «الاعتراف»، و«الزهرة والسيف»، تتجاوزان هذا العدد، إلا أن بنيتهما الفنية تمتاز بالقصر، رغم الطول الظاهري لعدد الصفحات.

فروايتاه الأولى والثانية رغم اتساعهما الكمي، إلا أن العديد من المشاهد القصصية والحوارات التعليقية زائدة، وكان يمكن ضغط بنيتهما الى درجة كبيرة . راجع فصل (حول التقنية والأحداث).

ويمكن ملاحظة الطابع القصصي القصير المختصر، في رواية محمد حسن الحربي كذلك، حيث لا تتجاوز صفحاتها الخمس والثمانين صفحة. وهي تدور حول عدة شخصيات وأحداث، بصورة وامضة، سريعة، فلم تأخذ الشخصيات والأحداث العديدة، حقها من التشبع الفني. ويمكن ملاحظة سمة القصر والكثافة، في روايات خليجية أخرى لم تبحث هنا، كرواية امين صالح «أغنية أ . ص الأولى»، و«الجذوة» لمحمد عبد الملك وغيرهما.

إن سمة القصر والتكثيف ليست سمات شكلية بحته هنا، بل مرتبطة بالتشكيل الإبداعي. فهذا القصر يقود الى عدم تشبع التحليل الفني للواقع. فالشخصيات القليلة والأحداث الصغيرة، لا تقوم بمد شبكتها الواسعة في الحياة، واكتشاف تعدد مستوياتها وصراعاتها وعوالمها الخفية ووجودها النفسي والروحي، بل هي تركز على جوانب صغيرة، كما فعل علي أبوالريش في روايته الأولى، حين ركزت الرواية على واقع الشخصيات الفردي، وانقطع علاقاتها بما هو خارجها، وحين اتجهت الرواية الثانية الى تحليل المدنية المعاصرة، ومقارنتها بعالم البحر فإنها وقفت على ضفاف المدينة وعوالمها .

كما جاءت روايتا «وسمية تخرج من البحر»، و«المرأة والقطة» لليلى العثمان، مركزتين على حدث يعيش على ضفاف المدينة الخليجية المعاصرة. كان الحدث في الرواية الأولى مركزا على الاتجاه نحو، الحر، والغرق في عوالمه القديمة، الشفافة، التي غدت بديلا رومانسيا عن الواقع المعاصر. وكان الحدث في الرواية الثانية توغلاً في مستشفى أعصاب، عبر نموذج معاصر انكسر نتيجة سيطرة العلاقات الأبوية القديمة. فلم تكن العمة المسيطرة في الرواية، إلا البديل العنيف عن أب ضعيف. وهنا يسيطر موتيف الصراع بين الجدب والخصب، كموتيف تجريدي لا يأخذ لحمه ودمه، من نسيج العلاقات الاجتماعية الحية .

ورغم أن هذا الصراع بين الجدب والخصب، القديم والمعاصر، قد سيطر على رواية وليد الرجيب «بدرية» إلا أن الروائي هنا، أعاد تشكيل هذا الموتيف من عصارة الحياة الشعبية ومن مرارة الأشياء المتعددة المتناقضة، فقد قام باكتشاف بنية المدينة الخليجية، وصراعاتها الاجتماعية ، بين البحارة الذين تحولوا إلى عمال، والنواخذة والطواشين، الذين تحولوا إلى رأسماليين وموظفين كبار .

ومن هنا نجد هذه الحيوية التي تتسم بها رواية الرجيب، التى اتسعت مكاناً وزماناً، كسرت دائرة الانحصار في زاوية محدودة، وركضت شخصياتها بين البحر والمعمل والازقة والمدينة المتحولة النامية .

ان رواية وليد الرجيب تقدم صورة واسعة للمدينة، ونسيجها الداخلي، عبر شبكة صراع شخصية وطبقية، كما تصور المهن والعادات والاحتفالات القديمة، بصورة سريعة أيضا ، وكأن «بدرية»، تحاول أن تصف وتعبر عن كل التطور الحاصل في المجتمع الخليجي، عبر ثلاثين سنة، وفي حجم صغير (عدد صفحات الرواية 132 صفحة من القطع الصغير).

ولهذا فأن هذا الاتساع الكبير، وشمولية الرؤية، بين الماضي والحاضر، بين طبقات المجتمع المتناقضة، كان لا بد أن يكون له تأثيره على نوعية الشخصيات والأحداث، فقد غدت هذه منمطة ، تعبر عن العام الاجتماعي بدون الخاص الفردي، رغم محاولات المؤلف إعطاء لمحات شخصية متفردة. مثلما فعل تجاه شخصية بدرية التي صارت رمزا كاملاً لا شخصية حية متناقضة. وقد تمثل التنميط في أحداث الرواية، عبر هذا التناقض والصراع بين بؤرتي البنية الفنية، فهناك بؤرة للبناء الروائي، حيث القصة ذات الحدث الروائي غير القصير، المتسع . وهناك بؤرة التصوير التسجيلي والاحتفالي للحي الشعبي، التي حشدت فيها عدة قصص قصيرة .

وليست الرواية الاماراتية بعيدة عن مسار واشكالات الرواية الكويتية. فلقد نمت الرواية الاماراتية بخطى صاعدة ، ولكن محدودة ومتقطعة. فرواية «شاهندة»، المبكرة عكست سمات قديمة في الرواية العربية ككثرة المغامرات والتحولات المفاجئة والانقلابات الحديثة والشخصية، بحيث ان الرواية لم تستطع أن تصور شخصيتها المحورية، بحيث ان الرواية لم تستطع أن تصور شخصيتها المحورية، من جوانب عميقة، ولم تستطع أن تتابع شبكة الشخصيات العديدة التي ظهرت ثم اختفت، عبر تعاريج وتضاريس الأحداث الغريبة الكثيرة. كذلك فإن المكان بدا متغيراً بسرعة الأحداث، حتى اننا لم نلم بمكان ذى حضور روائي هام.

ولهذا فإن القرية البحرية المصورة – جنين المدينة الخليجية المعاصرة – سرعان ما تذوب أجوائها وتختفى شخصيتها، عبر هذا الطيران المتسارع للأحداث، وإذا كان علي محمد راشد يتابع هذه التقنية القديمة في الرواية الاماراتية والعربية، عبر سيطرة الاحداث السياسية العامة المتسارعة، وفي عدم التوغل داخل نسيج الشخصية والمكان والزمان، فإن روائيين إماراتيين آخرين يبدأون بتجاوز هذا المستوى الفنى.

لقد بدا علي ابوالريش قريباً من هذا المستوى في روايته الأولى، لكنه امتاز بخصائص فنية جديدة ملفتة للنظر، فقد تناغم لديه التحليل الاجتماعي والسيكولوجي للشخصية، عبر لغة سردية – حوارية واسعة – ومتخلخلة إلى كميات الشخصية والحدث.

ان «الاعتراف»، ذات النسيج الميلودرامي، والتي تحتوي على العديد من الخصائص رواية المغامرات والأحداث المفاجئة، قد امتلكت كذلك معماراً جيداً، عبر السيطرة على الحدث المركزي الثاني، لا الأول، وترابط الحدث والشخصيات، رغم تناقض بؤرتي الرواية، حيث كانت البؤرة الاولى تتركز حول انتقام صارم، والثانية حول زواجه وحبه وصداقاته، أن عدم السيطرة على هاتين البؤرتين وعدم اندماجهما معا في نسيج واحد متداخل، أدى إلى عدم وجود صراع ملتهب مفجر لنمو الحدث والشخصية.

لكن روايته الثانية شهدت تطوراً هاماً، حيث سيطرت فيها بؤرة واحدة، هي الصراع في ذات سلطان – البطل المحوري، بين البحر والمدينة، بين الأصالة والمعاصرة، بين الشرق والغرب.

لقد صار سلطان هو النموذج المركزي، الذي تدور حوله كافة جزيئات العمل وأحداثه وأمكنته، وعبرٌ هذا النموذج عن صراعات هامة في الحياة، رغم وقوف الشخصية، أيضا، على ضفاف المدينة، فنحن لا نجد إلا الصراع بين العمالة الأجنبية والمدينة العربية الخليجية، وكأن هذه المدينة تفتقد التناقضات الداخلية، التى تسربت منها العمالة الاجنبية.

لكن وجود بؤرة مركزية صراعية متوترة أدى الى تطور اللغة الروائية عند علي أبوالريش وتناغم السرد والوصف والحوار مع الحالات الداخلية للشخصية ومحور الرواية. رغم أن مساحات التشكيل السردية الوصفية – الحوارية تطول احياناً وتتكرر بلا وظيفة فنية.

وهذا ما يشابه في بعض جوانبه اسلوب علي محمد راشد في روايته التاريخية التسجيلية «ساحل الابطال»، التي تركز على عدم تناقضية المدينة الخليجية، ووحدة صفوفها، مما يشكل لوحة رومانسية خيالية، رغم الطابع الوطني والقومي المضيء لهذا التصور.

ان هذا التوجه الروائي، كما في المثالين السابقين، لا يتغلغل في صراعات المدينة الخليجية ذاتها، وهو يضعها دائما في مواجهة التناقض مع الاجانب، سواء كانوا مستعمرين قساة أو عمالاً فقراء.

لكن ثمة توجه آخر، في الرواية الاماراتية، يمثله محمد الحربي في روايته «أحداث مدينة على الشاطىء»، الذي يصور تناقضات المدينة ذاتها. فنحن نجد المدينة هنا كائنا اجتماعيا وتاريخيا ناميا، وليس شكلاً عمرانياً منجزاً ومادياً محضاً. فالروائي هنا يغوص عبر نماذجه الكثيرة، في هذه البلدة البحرية ــ البدوية المتحولة الى تجمع ضخم. وهو يصيغ عبر السرد الواسع هذه الشبكة من الشخصيات والأحداث.

إن بذور مدرسة فنية أولية تتضح من هذا العرض. فاغلب النماذج المدروسة هناك تتجه الى تصوير الواقع ونقده. ان عرض النماذج المأزومة في القصة القصيرة يقود الى البحث عن الشبكة الواسعة لتشكيل البشر . فليلى العثمان في تجربتها الروائية تقوم برصد نماذج مأزومة، في واقع تسيطر عليه تناقضات مجردة: القديم/ الحديث، البحر/ المدينة، التخلف/ التقدم. فعبدالله البحار القديم لا بلدته البحرية الجميلة الإنسانية، فيقرر أن ينتحر متحداً بنموذجه الجمالي القديم، وحبه. ان هذا الانسحاب الاحتجاجي لا يتوغل في تضاريس الواقع المعاصر، ولكنه يمثل ادانة رومانسية عنيفة ضده.

أما وليد الرجيب في «بدرية»، فإنه يتوغل في عروق الحياة، كاشفاً تناقضاتها الداخلية، وطابعها التاريخي المرحلي، وهنا تتضافر روح شعبية ساخرة واحتفالية، مع منهج تحليلي طبقي، يتعاونان في تشكيل رواية أكثر غوصاً في واقعيتها النقدية. ونلحظ عند علي أبوالريش ما نلحظه لدى ليلى العثمان، من تزاوج بين الواقعية والرومانسية، حيث يتجسد تناقض البحر/ المدينة، الماضي/ الحاضر، التراث/ المعاصرة، في ذات الروايتين «وسمية تخرج من البحر»، و«السيف والزهرة». ولكن علي أبوالريش يتوجه بصورة أكبر، لنشر الحياة، لتصوير الواقع بمظاهره البارزة، وكأنه يبدأ مشروعاً كبيراً لقراءة نقدية ودينية للمدينة المعاصرة.

يشابه محمد حسن الحربي وليد الرجيب في الكويت، في بحثه النقدي التاريخي للواقع، وكشفه لصراعاته الممتدة من الماضي الى الحاضر، عبر لغة هادئة وتشكيلية للعالم. وتبدو رؤيته متخلصة من هذا الذوبان في البحر والماضي، ومتجهة بصورة أكبر، لقراءة تأثير البر والبادية على تكوين المدينة، وهو يوسع الطابع البدوي ويقرأه بصورة مترافقة مع التحليل الاجتماعي النقدي للتطور .

ورغم هذا فلا تزال هذه الرواية الخليجية البكر على ضفاف التحليل العميق الموسع للواقع، لم تتغلغل بعد الى الطبقات التحتية الكثيفة له، وخاصة المستويين الروحي والنفسي، ولا تزال تمشي فوق تضاريسه الاقتصادية والاجتماعية المباشرة .

ونظرا لكل ما سبق، فليس لدينا في النماذج المدروسة، تقنيات ابداعية الجديدة. أى مبتكرة، فهي تتركز على الاستخدام الموسع للسرد، الذي يبدو مكثفا وامضا عند ليلى العثمان، واجتماعيا ومعتمدا على تقارير البحث الاجتماعي عند وليد الرجيب، وواسعاً ومندمجاً بوصف وحوار – بلا فواصل – لدى علي ابوالريش، وواسعاً مسيطراً لدى محمد حسن الحربي. وغالباً ما يكون الحوار والوصف في تبعية شبه مطلقة للسرد. كما أن الاستبطان والحوار الداخلي كبير لدى ليلى العثمان وعلى ابوالريش، حيث يغدو داخل الشخصية، أهم بكثير، من الظاهرات الخارجية والرصد الاجتماعي، في حين أن الحوار الداخلي لا يمثل شيئاً مهماً واساسياً في تقنية وليد الرجيب ومحمد الحربي، حيث يتركز البناء على الخارج، والتطور العام. ولم نجد في رواية «بدرية» إلا حواراً داخلياً وامضاً وصغيراً، في حين أن حوار محمد الحربي الداخلي بدأ مفاجئاً ومنقطعاً عن بنية الرواية .

ان رواية الخليج الحديثة ــ المبكرة، تبدأ خطواتها الاولى في فهم الواقع، وتشكيل بنية متضافرة، ولهذا فإنها لا تستطيع ان تسيطر على أدواتها الفنية تماماً، وهي تبدأ بتشكيل مفرداتها الاساسية اولاً كالسرد وتشكيل الشخصية وبناء المحور الواحد الأساسي للرواية، وتبقى مهمات جمالية اجتماعية كبيرة أمامها، للسيطرة على عالمها الفني

يتبع بين الإمارات والكويت(2 من 5)الرواية في الإمارات

الرواية بين الإمارات والكويت (2 من 5): من التجربة الروائية في دولة الإمارات العربية ــ كتب: عبدالله خليفة

February 18, 2025

الساقطون واللاقطون ــ كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

كل حركة سياسية واجتماعية تصاب بالنمو والتراجع، بالنهوض والتدهور، ليس فقط بسبب أعدائها وخصومها والضربات التى تُوجه إليها فحسب، بل أيضاً بسبب عملية حراك داخلية تجعلها تتفت أو تقوى، تتحلل أو تتجذر.

وبطبيعة الحال فإن أقسى الضربات هي التي توجه إليها من نشطائها وأعضائها وأخطرها تلك التى تأتي من زعمائها، وعموماً فإن الضربات الداخلية تحطم الروح المعنوية ومصداقية الأفكار التي انبنت عليها الحركة، وتعطي الجمهور المؤمن بها صورة أخرى، تجعله يقلل من رفدها وتعضيدها.

ولهذا فإن الصراع الفكري والروحي هو الأكثر خطورة والأشد فاعلية على الحركات السياسية المتجهة لتغيير الخريطة السياسية والاقتصادية، حيث إنها تقدم رموزاً تصنع أملاً وضوءا جديداً من لحمها ودمها لجمهور متعطش إلى العدالة ورفع الغين.

فإذا أصبحت هذه الرموز هي الأكثر اهتماماً بمصالحها و ظروفها الشخصية، وراحت تجري نحو المكاسب والمغانم، فإن ضرراً معنوياً كبيراً يلحق بحركة التغيير الاجتماعي، ولا يعود ثمة فرق بين قوى الظلم وقوى العدالة، بين الحرامية والشرطة الاجتماعية، بين الجلادين والضحايا.

وغالباً ما تُدرك آذان الجمهور المدربة على الحس النقدي أي سقطة أو أي ذبول أوتراجع عند رموزها، ويؤدي الانتقال من معسكر إلى آخر إلى صدمة نفسية، وخاصة إذا كان الرمز قد كرس حياته لقضيته، وتحمل الأهوال من أجلها، ثم يقوم بين عشية وضحاها بعبور جبل التضحيات إلى ضفاف قيم أخرى مضادة..

والحال إن إمكانيات البشر على التحمل والتضحيات متباينة، وقدراتهم على الصبر وعلى القبول بالعيش القليل والجوع متفاوتة، والحياة السياسية بتقلباتها العنيفة غالباً ما تعرض هذه الخصال للانكشاف، ولا يستطيع إلا القليلون الصمود في هذه المسيرة الصعبة، في عالم متخلف لا يعرف غير القهر سبيلاً للسياسة.

ولهذا فإن مسيرة النضال وعرة، وكثيرأ ما تؤدي الضربات والملاحقات والقمع إلى هجرة الكثيرين من هذا الدرب الصعب، ومن يبقون يواجهون كذلك صعابا أشد.

وبما أن هناك علم الاجتماع الثوري فإن الطبقة المسيطرة تدرسه كذلك وليس فقط المناضلون، وهى تدرك بأن عملية التغيير لها قوانين موضوعية وذاتية، تماماً كما يعرفها الثوريون، والفارق ان القوة المسيطرة تأتي لميدان الكفاح من أجل وقف التغيير، مدعومة بأجهزتها وإعلامييها وأموالها، في حين يأتي المناضلون إلى ساحة التاريخ من أجل التغيير، وليس لديهم سوى الناس ومصداقيتهم السياسية!

ولهذا فإن القوة المسيطرة تدرك أن أهم أسلحتها هي تفتيت التغيير عبر شراء الرموز، وشراء رمز وتفتيت حركة وهدم حزب من الداخل، هو أكثر تأثيراً وأشد مضاءً من اعتقال المئات وقتل الآلاف.

إن شراء رمز لن يكلف نظاما ما سوى القليل، ولكن تأثيره المعنوي كبير، والحرب النفسية التي تعقبه أشد من الحبس، بحيث تجعل الجمهور يضطرب وتتدهور معنوياته، وتؤدي أي ضربة أخرى فيه إلى هزيمته.

وعمليات إضعاف الرموز وتدمير صورتها وحرقها سياسياً، هي من أخطر العمليات السياسية التى تدرسها الأنظمة، وترتبك في رؤيتها التنظيمات السياسية، نظراً لتداخل الأدوار وخلط الأوراق!

وهكذا فإن كل حركة سياسية شهدت مناضلين انضموا إلى الأنظمة التي حاربوها، بل إن أفضل الكوادر قد جاءت من الحركات المعارضة غالباً، فهي التي تمد النظام، أي نظام، بعيونه وموظفيه وكوادره الثقافية والنظرية!

إن هؤلاء المتحولين من ضفة الى أخرى، هم الذين ركزت عليهم قوى النظام، نظراً لصراعهم معها، ودراستها لهم، وتثمينها لخبراتهم، واحتياجها لأدوارهم في ضفتها.

فهي تدرس ظروفهم واحتياجاتهم وتصغي لأحلامهم وتعرف نقاط ضعفهم وقوتهم، وهكذا فإن الصراع السياسي ليس لعبة، بل علماً دقيقاً معقداً ترفده علومٌ وعيون من التقصي والبحث والفعل.

أدرك أجدادنا القدامى ظروف النضال الصعبة في المنطقة وفي عوالم الاستبداد الشرقي، ووضعوا للمناضل وصفات تتلخص فى الزهد الشديد وإنكار الذات الكبير والتضحية وفهم العلوم، وهي وصفات استمرت في تاريخ الحركات السياسية القديمة وحتى الحركات السياسية المعاصرة من دينية وقومية وماركسية، على اختلاف رؤاها، ومدى تطبيقاتها.

ولهذا كان تاريخ النضال في الشرق مرتسماً بصورة النبى والزاهد والمتصوف، لمواحهة إغراء القوى المتنقذة الغنية والباذخة.

فالحركات السياسية المعارضة تقوم بتنمية أفراد ما وتدربهم وتصقلهم، وهذا كله يتم بتضحيات جسام، فلا يظهر المناضل نبتاً في البرية، بل تسقيه دموع ودماء، وينبت لحمه السياسى من تبرعات الفقراء واشتراكات الأعضاء، ويكبر بين غارات الشرطة وعذاب الآباء والأمهات، ولهذا لا يعد المناضل ملكاً لشخصه، وحين يصير زعدماً فإن شعباً بأكمله يكون قد استثمر فيه رأسماله الروحى.

ولهذا تغدو كارثة حين ينتقل هذا الرأسمال النضالي من ضفة إلى ضفة معادية، فبدلاً من أن يثمرالألم والدم الشعبى يصيرأشواكاً وخناجر.

ولهذا من الكوارث أن يفرط شعب ما في زعيم وطني بسبب سوء فهم، أو اختلاف في الرؤى أو تباين في الوسائل.

إن الانظمة عادة تقودها وسائلها وعمليات استغلالها إلى فقدانها للكوادر المخلصة، ويتدفق عليها الانتهازيون من كل حدب وصوب، وهؤلاء فوائدهم قليلة، وانقلابهم عليها يتحقق بلمح البصر، ولهذا فإنها تعد المناضلين صيدها السمين، فكلما انهار فصيل والتحق بها، شعرت بالقوة، وتجد إن عنفها يحول الكثيرين من المناضلين غير الصبورين والمذعورين والتافهين إليها. فتحول فقرها الفكري والسياسى إلى قوة.

في الأنظمة اللاديمقراطية والتى لاتزال تعيش صراع الغالب والمغلوب، تفضل الأحزاب الدينية أن تموه خطاباتها السياسية عبر الدين، لأن التحول المفاجئ إلى غنائم السلطة، يمكن تبريره بآراء واقتطافات من الدين تبعد مسئولية الزعماء عن عمليات التسلق السياسى وتربطها بالغيب وبالتالى تبعد المحاسبة الحزبية والشعبية عنها.

ولهذا تحاول الأنظمة أن تجعل الكوادر الحزبية العريقة جزءً من استثمارها السياسي، عبر الإغراءات المادية والمعنوية، بحيث يتحول هؤلاء الذين شكلهم الشعب بشكل غير مباشر. الى خدمة السلطات التي لم تسهم في خلقهم بشيء، بل اضطهدتهم في سنين سابقة.

فالذين لم تغرهم المظاهر المادية يمكن رشوتهم بمنصب علمي أو ثقافي، وبالتالي تتسلل إليهم عملية الانفصال عن النقد والاعتراض، ويصيرون حزءاً من الآلة السياسية.

وبطبيعة الحال فإن الاشتراك في المناصب والحكومات هو شيء ضروري للتطور، لكن بحيث يكون جزءاً من اتفاق بين قوى سياسية وليس بين قوة سياسية مهيمنة وأفراد، يبدأون بالتخلي عن انتقاداتهم واستقلالهم الفكري والسياسي، وبالتالي يفقدون ثمار تراكمهم الفكري والسياسي العميق.

حين يبقى الموظف أو الوزير أو النائب مستقلاً في فكره، مواصلاً مشواره الكفاحي السابق، من موقعه، محاولاً تطبيق برنامجه السياسي عبر سلطة تنفيذية أو تشريعية أو بلدية، فإنه يكون وفياً لتاريخه، ومتواصلاً مع مشواره ومخلصاً لتلك السواعد الخفية التى رفعته من موقع الى موقع آخر، فتطور في حالته المادية الشخصية وفى حالته الفكرية والسياسية. وفى الوضع الديمقراطى تستفيد الدول من الكفاءات في المعارضة؛ التي تجد نفسها تعمل من أجل تطور الدولة كذلك، لا أن تصبح العملية صراعاً لتدمير الطاقات الفكرية والسياسية العميقة لدى الشعب أو الأمة، فقط لأن مجموعة قليلة من الأشخاص غير قادرة على التطور أو التخلي عن ضيق أفقها الفكري والسياسي؟

تجاوز الشللية والقرابية ــ كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

إن أزمة المنبر الديمقراطى التقدمي التنظيمية والفكرية من المهم درسها ونقدها وتجاوزها، أي لابد أن نعرف في البداية لماذا الأزمة حتى ننتقل إلى مرحلة تالية من الفحص والحل.

فمشكلة الجمعية منذ البداية أنها تنظيم تجميعي لأفراد انتهى العديد منهم من لعب دورهم الطليعي، وهناك كذلك العديد من الذين يمتلكون طاقات، فلم تميز الجمعية في هيكلها بين القوى العادية، والطليعية، بين الذين يحتاجون إلى إعادة صقل وتحليل ونقد، وبين كفاءات سياسية ضاعت في هذا الكم السياسي غير المبرر.

وهذا الكم الواسع غير المنتج لم يوجه لأعمال نضالية بين الجمهور، أي أن يقوم بتثقيف نفسه وتثقيف الجمهور، فما هي فائدة تنظيم كل همه أن يستمع إلى ندوات بين أعضاء الفريق أنفسهم؟

بطبيعة الحال هناك أعمال كبيرة قامت بها الجمعية على صعيد الحضور السياسي الوطني، بالعمل لتكريس الواقعية السياسية، ورفض طرائق القفز على الواقع والعمل داخل المؤسسات المنتخبة، ونقد مستواها السياسي والدستوري في الوقت ذاته، والدفاع أيضاً عن مصالح الشعب وخصوصاً قواه العمالية.

لكن هذا الخط الجيد كان أمام طريقين خطرين، الأول: الاندفاع بالواقعية السياسية نحو الانتهازية، والثاني: الدفاع عن العمال من دون واقعية والوصول إلى المغامرة.

ولهذا فإن ظهور تيارين في المؤتمر الأخير، الأول: يطلق على نفسه خط التحرير والثاني: خط الليبرالية، هو انعكاس لعفوية التكوين التنظيمي في الجمعية، وعدم وجود جسور بينها وبين الجمهور، فهذا الكم من الأعضاء غير المسيسين وغير المتبلورين فكرياً، قابل لكل ضغط وتأثير وطبخات سياسية مُسبّقة، ومن هنا نراه بعد أن ضاق بجمود الجمعية السياسي وغياب فاعليتها على الأرض يقذف بنفسه نحو اسم جبهة التحرير لأنه لم يجد في الإدارة السابقة الحضور النضالي الذي تتطلبه الساحة السياسية.

إن الاتجاهين المتصارعين، اتجاه الأغلبية واتجاه الأقلية، وصلا إلى حد التطرف وعدم التعاون والإغناء المشترك، وذلك بسبب الغلو في الطرفين. فالمهيمنون في كل طرف يسعون إلى التفرد بالقيادة، بتوجيهها نحو أقصى شكل سياسي، وليس نحو خدمة الجمهور المنضوى تحت هذين الجناحين الاجتماعيين المتقاربين. وهذا يتخذ طابع التعاون مع الأجهزة الحكومية لدرجة الذوبان الفردي فيها، ومرة بالاتجاه نحو القاعدة العمالية مع تحقق بعض إنجازات نقابية قليلة والغياب عن المهمات الضخمة لمعاناة المستخدمين والفقراء والعمال.

ولهذا فإن طرح قائمة جبهة التحرير في جمعية أثار الارتباك بين جمهور يشتغل بعقلية سياسية جديدة متباينة. وطرح قائمة جبهة وسط جمعية هو كلام لا معنى له في وسط جمعية اتخذت اسماً جديداً. كما أنه خرق تنظيمي، لأن طرح اسم تنظيم داخل تنظيم آخر هو إعلان بحله، وهو إثارة للقطيعة من دون أن يشكل مقاربة على الأرض مع تاريخ الجبهة ومع الشغيلة، فلا يزال ينتهي لأحاديث المثقفين.

ولا يأتى هذا التطور بالجمل بل بالعمل الطويل لخلق وعي تقدمي وديمقراطي وبالعودة إلى شعارات الجبهة الأساسية التنظيمية وهي شعار التوجه نحو الجمهور، وتثقيف الذات، وتثقيف الأصدقاء، والعلنية الآن بدلاً من السرية في الزمن السابق.

إنها شعارات في منتهى البساطة ومنتهى الصعوبة ولكن المنبر الديمقراطى عجز عن تطبيقها فخلق حالة من انعدام الوزن والفراغ، ومع تكرار المشكلات الشعبية وغياب الطليعة السياسية الذكية المرنة الصلبة، تاه أعضاء المنبر الذين لم يصقلهم وعي تقدمي جذري في زمن التشتت السياسي، وسيطرت عليهم التكوينات الشللية والأهلية، فتحللوا بسرعة إلى مثل هذه التكوينات ما قبل التنظيمية وما قبل الوعي الفكري التقدمي.

والحل هو في تجاوز القطيعة والعودة إلى أبجديات العمل السياسي القديم، وعدم خلق تنظيمات داخل الجمعية، وهزيمة عالم الشللية الأهلية والصداقية والاكتفاء بتيارات اليمين والوسط واليسار، كتعبير عن مقاربات فكرية مختلفة في رؤية سياسية تقدمية واحدة.

تفككوا من شللكم وآمنوا بالفكر الذي يعلو على الأقارب والأصدقاء.

February 17, 2025

من ذاكرتنا الوطنية ـ كتب : عبدالله خليفة

ليس فينا من هو كامل وتام، الذي لم يخطئ، وليس فينا من هو من معدن البطولة الخارقة، ولكن فينا من ناضل وجمع الحطب القليل للتنور الوطني، ومن كتب المنشورات في الليل المعتم وفي الغرف المرهفة بكل آذانِ جدرانها لخطى الأحذية، ومن خط أول شعار على الجدار العالي على المحكمة القديمة بكلمة [يسقط الاستعمار]، ولم يكن البحارة الأميون وباعة المفرق المتناثرون يفهمون حتى هذه الخطوط السوداء الكبيرة التي كـُتبت على الجدار، وفي عمق سوق المنامة، وحتى التجار المتعلمون نظروا بدهشة إلى هذا الشعار الغريب!

ولم يفهم المارة والشرطة الذين غسلوا الشعار إنهم أمام حقبة جديدة من التاريخ!

لكن أن يتجرأ أحدٌ على الكتابة العالية، ويضع أمام العيون يافطة مكتوبة بالدم والوعي، ثم يزاحم الأكتاف القاسية ويكتب ورقاً ويقود تجمعات ويقفز على المتاريس ويتلقى الرصاص ويموت، فإن هذا هو الشيء المذهل..

أربعون سنة وهذا التاريخ الوطني غائبٌ، فورقةٌ منه تكفي لإرسال صاحبها وراء الأسوار، وحين تقرأ كتيباً عليك بعدها أن تحرقه أو تعطيه لآخر وآخر حتى يكون مصيره الأخير في النار ! فامحت الذاكرة أو كادت.

كانت كلُ المجلات التي تتكلمُ عن نضالِ الشعوب متوفرةً في المكتبة الوطنية في الشارع الذي هو امتداد لما كان يـُسمى شارع الظلام، ثم سُمي الشارع المسقوف، وهو الشارع الذي تصطفُ فيه المحلات الكبرى وقتذاك، وفي خلفياته تقع المقاهي التي يتجمع فيها الهامسون، وهم المناضلون الذين يتواعدون، ويتبادلون قصاصات الصحف والمجلات والكتب والأخبار، وكانت المجلات والصحف القومية الناصرية هي التي تعلو الرفوف ويتخاطفها القراءُ بسرعةٍ شديدة!

كان من يريد أن يصبح مشهوراً وقائداً يلتحقُ بالهيئة وبالقوى القومية الناصرية، وأذكرُ أحدَ معارفي وكان طموحاً وشبه أمي، ولكنه أصر أن يكون ناصرياً بارزاً، فكان يكثرُ الإغارة على ذلك الشارع ويشتري المجلات المصرية، [آخر ساعة، والمصور] ويملأ بها بيته ومن ذلك الشارع، ثم يمشي في كشافة الهيئة، والكثيرون يفعلون مثلما يفعل والنضالُ حماسٌ وصخب حاد وشعارات متوهجة!

كان يبدو لك من هياج الناس أن كلَ فرد هو إنسان مناضل، تحفُ به الأرواحُ المقدسة، وأنه طاهر نبيل، وأن الوطن سوف يتحرر في غمضة عين، وأن العاصفة القومية ستكنسُ كل شيء في لمح البصر، وأن هدير المذيعين وصخب الإذاعات قادرٌ أن يحّول الوطن العربي الممزق إلى دولة جبارة تتفجرُ طاقاتها الصاروخية بلمح البصر وتستولي على المريخ قبل الروس والأمريكيين!

لكن هذا الرجل من معارفي بعد سنوات تحول إلى مقاول لا يعرف شيئاً عن السياسة، ويعرف الكثير عن فنون النصب والاحتيال، ويهتم كثيراً كيف ينتزعُ بيتاً من قريب متأزم مالياً، وكيف يبهرجُ الكلام ويصبح وجههُ كثيرَ الابتسام بشوشاً للمصالح والمكاسب متوارياً في الخسائر والمطالب!

كان هؤلاء الصاخبون المنفعلون أوقات الأزمات والثورات يظهرون وكأن لا أحد شريف وثوري غيرهم، وكانوا يملأون باصات طلبة المدارس بالصخب، ويعتدون على الناس لأقل شبهة، ثم يمضي الزمن وتراهم موظفين قساةً على مرؤسيهم، يقومون بأي شيء من أجل أن ترتفع درجاتهم ونسوا النضال الوطني، وكأنهم ليسوا هم الذين اتهموا الكثيرين بالخيانة للروس والفرس والإنكليز، ثم بلطوا على خط المال والوشاية والتفاهة!

ليس في النضال الوطني أهم من الاجتماعات والشخصيات البارزة والكتب والنزول إلى الشارع إذا حمى الوطيس!

ولعل الكتب قد لعبت في حياتي دوراً لا يقل عن ذلك الشريط من البشر المكافحين والسجون الممتلئة، والشوارع النازفة!

لقد كان بيتنا الواقع في حي العمال بمنطقة القضيبية لا يكادُ يعرفُ شيئاً أسمه الكتاب. وكنت أتحرق شوقاً إلى الكتب، إلى درجة كبيرة، لأن بعض أبناء الميسورين في المدرسة من أقراني كانوا يتحدثون عن كتب دارون وفرويد ونجيب محفوظ والعقاد، وأقصى ما حصلت عليه في طفولتي كتاب مغامرات عنترة بن شداد، الذي لا يزال حتى الآن ترتعش سطوره بين عيني وكأنه مفتوحٌ أمامي!

وحاولت أن أقرأ في المكتبة العامة بالمنامة، حيث كانت مدرسة الثانوية أشبه بقلعة من قلاع المعرفة، تحيطها الساحاتُ، ويبدو شبكها المعدني الطويل، مصيدة لأوراق الشتاء المتطايرة وللطباشير، وقلعة للنضال الوطني ولتخريج الكوادر في سبيل الحرية! وتجثم المكتبة العامة في جانبها الشمالي، ويبدو الحصول على كتاب فيها لطالب أشبه بمغامرة محفوفة بالمخاطر، وللأسئلة والكثير منها كتب أدبية تقليدية.

فغدت المكتبة الرئيسية التي تعلمتُ منها هي مكتبة التنظيم، ففي [الجبهة] ليس ثمة كتاب خاص، وأهم الأشياء التي تبقى معك بعد الاجتماعات السريعة هي الكتب، والكتب ليست بالقطاعي وليس ثمة وقت محدد للترجيع والاستعارة، وللسؤال عن ميولك وعنوانك وولي أمرك!

هنا نهرٌ من الكتب يتدفق بلا ثمن، و[كوارتين] مليئة تـُعطى لك لتقرأ، هنا أكبر الباحثين؛ مجلدات رأس المال، وكتب سلامة موسى وجورج حنا، وأدب المقاومة، والأعمال الكاملة للينين وروايات مكسيم غوركي والفولاذ سقيناه، وجورج آمادو، وأسس الفلسفة وكتب ماوتسي تونغ وغيرها كثير..

وفي الأسواق يكمنُ الباعةُ الشعبيون للكتب والمجلات التقدمية. في المخارقة يجلس الكهلُ من عائلة زليخ يبيعُ البضائع البسيطة العادية، ولكن يأتي إليه مثقفون وعمال، ويستغرب بعض الناس كيف يستقبل هذا العجوز هؤلاء، ثم يخرجون ولم يشتروا شيئاً.

كان المثقفون يأخذون المجلات الفكرية والسياسية الموضوعة تحت علب وصناديق البضائع، والتي تأتي من بيروت، وخاصة مجلة [الوقت]، التي كانت هي مجلة قضايا السلم والحرية والاشتراكية التي تصدر في براغ بالمعسكر الاشتراكي وقتذاك!

وفي تلك الأوراق القليلة كنتَ تقرأ تحولاتَ العالم والموائد المستديرة التي تعرض خبرات الأحزاب وصراعات الفكر والسياسة!

وفي مكتبة البحرين كانت الكتب الأدبية التقليدية تملأ الرفوف وكانت العتمة والغبار ولكن تحت الطاولة توجد كتب هزت العالم وغيرت التاريخ ! وإذا كان صاحب المكتبة يعرفك جيداً فسوف يفتح لك الدهاليز السرية!

وفي الانفتاح الأول ظهرت مكتبة النجمة، وانهمرت الكتب الفكرية والتقدمية، حتى غدت هذه الكتب موضة المكتبات الأخرى، ثم جاءت سنواتٌ كان أكثر من يقرأُ فيها هو النار!

وبعد سنوات حين أخذتنا الصناديق في الصحراء وعزت أوراق الكتب، وأدمنا قراءة الروشتات الطبية رحنا نتذكر بحسرة ذلك العالم الساحر المليء بكتب بلا ثمن، والتي حين خرجنا كانت قد ضاعت أو احترقت أو صودرت أو نـُسيت في ممرات الزمن المغبر.

كانت أحياء القضيبية والحورة والعوضية في شرق المنامة تتجاور وتكاد تتلاصق بشدة، ولكنها تبدو نائية عن بعضها، وكأنها قرى منفصلة!

كانت القضيبية أشبه بفضاء متسع، فيها مناطق سكنية صغيرة متناثرة؛ يجثمُ فيها قصران، قديم وجديد، وفيها قسمٌ من الأكواخ وعرائشُ السعف ومناطق الفرق الموسيقية الشعبية القادمة من جذور أفريقيا السوداء، وهي المساكن التي عصفت بها الحرائقُ ولم يبق منها سوى هذه الأطلالُ النازفةُ والصادحة!

أما الحورة فكانت منطقة سكنية مزدحمة، تكدس فيها فقراء، أحاطها البحر من جهتين، واتخذت الحكومة المنطقة الشمالية كمستودع عائم وأرضي للقمامة، وبدت الحورة أكثر بؤساً من بقية المناطق.

أما فريق العوضية، فهو بيوت أكثر التصاقاً وحداثة ونعمة. كانت أجواء الانفكاك تخيم على هذه الأحياء رغم أن حركة هيئة الاتحاد الوطنى قد جمعت الشعب في كيان واحد، لكن هزيمتها وعودة اليأس والحزن، أعادت الناس؛ الى أجواء العداء والتفكك والريبة.

فكانت المعارك تشتعل بين الأحياء، ثم أخذت أنفاس الحركات السياسية الجديدة تتوغل إلى هذه الحارات بصور متفاوتة.

فإذا كانت الحورة قد استقبلت المد القومي بصورة حماسية، وانعكس ذلك على تشكل خلايا قومية فيها، فإن العوضية كانت قد أخذت تتشرب الماركسية منذ أوائل الخمسينيات، فتدفق المهاجرين المطرودين من إيران، والأحداث الوطنية العاصفة هناك، ومناخ حركة الهيئة التي قذفت بالجمهور في النشاط السياسي، وتضخم أعداد العمال البحرينيين بصورة واسعة سريعة، كل هذه جعلت من الوعي التقدمي عملية ضرورية، تستدعيها مهمات الحركة السياسية الوطنية التي قذفتها الهيئة من الانتشار الهائل إلى الغياب الكامل!

كانت الحركات القومية المختلفة تقوم بذات أخطاء حركة الهيئة، من حيث البنية التنظيمية، فهي تقوم بحشد الشباب المتحمس، وتعتبره منظماً بصورة آلية، دون أي عملية انتقاء وتثقيف، وكذلك من حيث غياب الوعي المبرمج والمدروس والممنهج. ولذا كانت مسألة البرامج مسألة في غاية الأهمية حينذاك بسبب أن حركة الهيئة كانت حركة مبلبلة، مشتتة، لم تطرح أهدافاً استراتيجية ممكنة التحقيق، فهي تطرح مطالب ديمقراطية جزئية كانتخابات أعضاء إدارة ثم تتراجع عنها، أو تعتبر نفسها جزءاً عضوياً من حركة الوحدة العربية والإسلامية. دون أن تظهر مسألة الحرية الوطنية والاستقلال الناجز كهدف رئيسي محوري.

ولهذا فإن المجموعات القومية التي راحت تكرر أخطاء الهيئة في الحورة أو المحرق، أخذت تتحس لظاهرة جديدة بدأت تظهر في العوضية! فجبهة التحرير التي ظهرت كنواة صغيرة في خضم حركة الهيئة، راحت تعمل بأسلوب سياسي وفكري مغاير في هذه المنطقة المحصورة بين الأحياء «العربية والدينية المذهبية المختلفة»، فانضم عاملٌ جديد إلى نزاعات الأحياء، وغذته أطرافٌ مختلفة ليتحول إلى صدام شخصي واجتماعي . فتشكيل خلايا صغيرة، وقراءة المجتمع بصورة جديدة، وتثقيف الأعضاء والأصدقاء بصورة منظمة يومية، وطرح شعارات سياسية مناسبة، كان هذا شيئاً مغايراً مخيفا، فلا شك أن وراءه قوة خارجية خطيرة!

فظهرت حملةٌ عنيفة على «العجم» و«المتسللين»! و«الشيوعيين المخربين»؛ وكان هذا يترافق مع المد القومي، حيث تتفجر الإذاعات بالجمل الملتهبة، عن الخطر الإيراني، وكان البعض يعتدي على الخبازين البسطاء باعتبارهم جواسيس!

ثم ظهر الخطر الروسي والسوفيتي وتغلغل روسيا الشيطاني إلى منابع النفط! وكان وراء كل هذه الحملة والصراخ اتجاهات شتى، تداخلت فيها الأهداف الغربية الاستعمارية مع حركة القوميين العرب والبعثيين والناصريين بضرورة مقاومة القوة السياسية الجديدة: قوى المعسكر الاشتراكي حينذاك وتجسده التقدمي العربي.

كانت طبيعة الحركات القومية المختلفة، عبر انتفاخاتها التنظيمية التي تكبر بصورة واسعة في بضعة أشهر ثم تختفي في السنوات التالية وكأنها لم تكن، تصيب بأضرار بالغة الحركة الوطنية الناشئة في ظروف مخالفة جنينية، بعد عملية يأس حادة بعد أن أخفقت حركه الهيئة بصورة مروعة والتي كانت أشبه بدولة في عزها!

ولم يكن الأمر يعود فقط لعملية النمو المترهلة فحسب بل أيضاً في طبيعة الحركة التى تأخذ في نموها السريع الحشائش الضارة والأزهار الصغيرة إلى دوامة الفعل السياسي الفوضوي، والقيام بأعمال سياسية لم يحن أوانها، وتتحول إلى مغامرات تضر العود الهش للحركة الوطنية بعد كبواتها المختلفة والتي يكون حصادها مفقودين وشهداء ومنفيين وحرائق!

وقد تجسد ذلك في ربط البحرين بالأحداث في البلدان العربية بشكل عاطفي وحماسي صاخب، فكأن الشعب البحريني مهمته هي فقط في التضامن مع أشقائه، دون اعتبار للفروق بين عمليات التضامن القومي وعمليات الصدام الوطني، فكل عملية تضامن تتحول إلى معركة محلية حادة، فراح جدول الحركة الوطنية البحرينية يرتبط بمناسبات الثورة المصرية وخطب قائدها وانقلابات سوريا الكثيرة وصراعات العراق التي لا تنتهي! ولهذا كان أحمد سعيد يقود شوارعنا المحلية أكثر من الزعماء الطالعين تواً من الطفولة!

ومن هنا كانت احتفالات الوحدة والصدامات بين القوميين والبعثيين والشيوعيين تنعكس بشدة على الشوارع، والدكاكين وجلسات المقاهي، وانقسم الناس فجاة بين عبدالكريم قاسم وجمال عبدالناصر وأخذت المعارك تنتشر!

من هنا كان تفكير جبهة التحرير بفك الارتباط الآلي بين القومي والوطني مدعاة لاستنكار الاتجاهات القومية التي لم تكن تملك برامج وطنية داخلية، ولم يكن لديها خطط عمل سياسية واضحة، وتعيش على الانفعال. وقد تم اعتبار فك الارتباط الآلي هذا بمثابة خيانة قومية، وارتباط مباشر بموسكو عدوة العرب، ويصل ذلك حتى إلى مستوى الفرق الرياضية وأسماء الأندية، فهناك «العربي» وهناك «الوطني»، وهناك العروبة والشعلة والفجر والوحدة، فأخذت التيارات السياسية تنقل خصوماتها وشعاراتها إلى الجمهور والحياة اليومية!

لكن خط جبهة التحرير الصغير والمحدود جماهيرياً راح يؤكد نفسه وينمو بصورة مطردة، فالضربات المستمرة ضد التنظيمات المتضخمة كانت تؤدي إلى انفلاشها وعدم تركها أي أثر سوى الحسرة والمعتقلين المعترفين، الذين يتحولون من التطرف إلى السلبية الكلية، أو الارتداد.

وهو ما كان يحدث بصورة مستمرة في جنين الحركة الوطنية على مدى عقود القرن العشرين الأولى خاصةً، من حيث غياب التراكم الفكري والتأسيس النظري السياسي، وتعرض الحركة للعفوية والانفعالية الشديدة وأخطارهما. وهي جوانبٌ ستورثها الحركةُ السياسية «العلمانية» لشقيقتها وخصيمتها الحركة الدينية.

بطبيعة الحال لا يعنى هذا أن حركات التحرير كانت منقطعة عن هذه التقاليد، أو أنها لا تحوي أخطاء من نوع آخر، وكذلك فإن هذه الحركات الوطنية المنتفخة كانت تشكل حماية للتنظيمات الأكثر بعد نظر، وكان تقلص الحركة الوطنية وهزائمها أمراً مضراً للتنظيمات اليسارية الوليدة، التي انضمت إليها الشعبية عبر التحول في حركة القوميين العرب.

ولهذا كانت الانتقادات الموجهة لها من باب الحرص على تماسكها وقوتها الداخلية، لكن تلك التنظيمات رأتها كمعاول هدم لها!

لابد من التأمل العميق في تاريخنا الوطني لمزيد من العبر، لذاكرة قليلاً ما تتعلم، بسبب تاريخها البدوي ~ القروي القريب والمتجذر.

ولهذا فإن أخذ احدث الموضات الفكرية لا يعني الانتقال للحداثة!

كان صعود جبهة التحرير والجبهة الشعبية في فضاء أواخر الستينيات وفي عقد السبعينات برمته، هو تعبير عن تحول البحرين إلى بلد تهيمن فيه المجموعات العمالية والطلابية وانهارت فيه الزراعة وانعدمت فيه طبقة الفلاحين، وأخذت الأزمتان الاجتماعية والوطنية المتداخلتان يتم التعبير عنهما بالشعارات اليسارية المتصاعدة.

كان صعود التنظيمين يؤكد أن زمن التنظيمات الفضفاضة قد رحل، وأن الخلايا الصغيرة والأفراد المنظمين بشكل دقيق، هو العمل الحزبي الذي يستطيع أن يتجذر في الواقع ويصمد.

وكان واضحاً منذ البدء أن تكوين التنظيمين الاجتماعيين مختلف ومتداخل كذلك، فالتحرير التي نمت على جذور عمالية أكبر احتوت العديد من المثقفين والطلبة، كما أن الشعبية التي أسسها المثقفون وأفراد من الفئات الوسطى والصغيرة، تضم كذلك عمالاً.

ومن هنا كانت قواعد التحرير في المصانع والحياة العمالية، فنمت على أكتاف الإضرابات وتغلغلت في القرى حيث تصاعد وجود العمال. ولهذه النشأة حيوية في البدايات، حيث ظهر نمط من العمال المسيسين والمعلمين والمثقفين كذلك، الذين كرسوا فكرة (الماركسية ~ اللينينية)، حيث هناك خطوط عريضة صارمة للحركة، تعود لتأسيسات الأممية الثالثة وأدبياتها، وغدت هذه الخطوط الفكرية مهمة في الإجابة عن أسئلة الواقع والتطور، أي كيف يجري النضال ضد الاستعمار وكيف يمكن خلق جبهة وطنية عريضة تجمع الناس لتجاوز النظام الاستعماري؟ وكيف تتشكل التكتيكات ومن هي الطبقة التى تكون طليعية في هذا النضال؟

كان وجود العمال البحرينيين الكثيف وانتشار مثل هذه الأفكار يعودان لعوامل متداخلة، فكأن الظروف الموضوعية بحد ذاتها تجذب هذه الأفكار وتنشرها بين الفئات المثقفة من العمال والطلبة، فتحصل هذه الأفكار على انتشار وتأثير وتصمد بقوة في امتحان الواقع، أكثر من التنظيمات القومية الواسعة والفضفاضة، كذلك فإن طبيعة الفكر الملتحم بنظريات في الاقتصاد وعلم الاجتماع، كان ذا جاذبية خاصة.

لكن على أي مستوى فكري ونظري استطاع فكر التحرير أن يشكل أدبياته الدقيقة فتلك مسألة بحاجة إلى دراسات. وأذكر هنا دراسة كانت منتشرة بعنوان «المد والجزر في الحركة السياسية»، وكانت هذه الكراسة المكتوبة بخط الأيدي الكثيرة التي تتداولها وتنسخها، وتحرقها، تعالج أسباب الخفوت والاندفاع في الحركة السياسية الوطنية، ولماذا لا تنمو تتجذر؟ الأفكار بسيطة وساذجة ولكنها حينذاك في أواخر الستينيات تبدو كشعلة من الضوء الباهر! وكانت تبحث بشكل صحيح لماذا لا يشارك الناس في السياسة وكيف يقوم المناضل بجذبهم؟

وأول مقالة شبه علمية تعالج التطور الاجتماعي البحريني ظهرت في مجلة الطليعة المصرية التي كان يرأسها لطفي الخولي، والتي أخذت تثري الساحة العربية بنفس تقدمي جديد، هذه المقالة كتبها سيف بن علي (أحمد الذوادي) في بداية صدور تلك المجلة، وراح يعالج فيها اقتصاد الغوص والنفط وتشكيله المجموعات السكانية، وكانت اللمحات الأولى عن الطبقات والاستعمار، وفيما بعد تزايدت المقالات والكتيبات التي تعالج قضايا السياسة الملحة، كالموقف من اتحاد الخليج العربي المقترح في ذلك الوقت، الذي كان فيه التحليل متواضعاً حيث يقوم هذا التحليل على فكرة أن الاتحاد التساعي وقتذاك سوف يقام وما الأحاديث عن الاختلافات سوى فبركة وخداع! ولكن تلك الاختلافات غير المدروسة كانت حقيقية فعلاً، ولكن هذا كان تعبيراً عن ردود سريعة وعدم تعمق في قراءة الواقع!

أخذت الجبهتان: التحرير والشعبية تثبتان دورهما السياسي المؤثر، وكان اعتماد الشعبية على المثقفين والطلبة قد جعل صوتها أكثر انتشاراً ونشاطاً، ولهذا برزت بقوة في الاتحادات الطلابية وجسم المثقفين المحدود وقتذاك.

ومع انعطاف حركة القوميين العرب إلى الماركسية صار اليسار مهيمناً على الشارع البحريني‘ وبدأت عملية تجذير للوعي السياسي، وللأدبيات السياسية الوطنية، واختلفت المنشورات بشكل واسع، فغدت مركزة على التحليلات الاقتصادية والاجتماعية، وأخبار الناس العاديين وقضايا الفساد، وراحت تسرد بالأرقام والوثائق، ولم يخلُ ذلك بطبيعة الحال من الشعارات العامة والعاطفية الزاعقة!

وفيما كانت التحرير تتمركز على الشأن الوطني كانت الشعبية تجمع بين الشأن الوطني وقضية تحرير الخليج والجزيرة العربية كلها. كان النهج القومي قد تبلور هنا في حركة قيل: إنها واسعة وتمتد من الكويت إلى عمان، وان التركيز على الشأن الوطني البحريني المحدود فيه ضرر على طبيعة الحركة وتطورها. فيما كانت التحرير ترفض هذا التوسع، وتركز على قضايا الواقع الحقيقية، أكثر من فرض قوالب من الخارج، لكن عدم الاهتمام بالشأن القومي والمناطقي كان ليس تعبيراً عن عدم وجود حركات شبيهة بالتحرير في مناطق الخليج الأخرى، ولكن أيضاً في عدم الاهتمام والدرس لواقع المنطقة الخليجية المترابطة عضوياً، وعدم درس لجذور النضال في المنطقة الممتدة في الحركات الشعبية القديمة.

ولكن الصلة بالحركات السياسية خارج البحرين لم تأت بجوانب إيجابية مفيدة وقتذاك، بل أدت إلى أضرار، عبر تخوف البريطانيين من هذه الامتدادات، وتحول جبهة طفار إلى جبهة ساخنة فعلية‘ فكانت ردودهم حادة عبر التدخل الإيراني القمعي، والحملات الخ..

انعكست هذه الأضرار على مسار الحركة الوطنية البحرينية، فكان سلق الأشكال السياسية الفوقية وعدم تجذرها في الترب الموضوعية، والقفز إلى أشكال ومهمات سياسية عليا، قد جعل الحركة السياسية تضعف، وتدخل في صراعات داخلية وتمزقات كانت لها نتائجها المستقبلية في ضعف حركة اليسار.

حينذاك أخذ الخطان السوفيتي والصيني يبرزان ويتصارعان عالمياً وعربياً وبحرينياً، وركز الخط الأول على النضال السلمي والديمقراطي البعيد المدى، في حين توجه الثاني نحو الدعوة لحرب التحرير الشعبية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتغيير، وكان تطبيق هذا في ظروف البحرين والخليج كارثة!

كان هذا التنافس المضر يبعثر الطاقات ولكنه كان يتوسع، وهناك من يغذيه ويحوله إلى خنادق، لكن الحوار المسئول كان يجري كذلك، والعمل المشترك المحدود يثبت أن النضال الجماهيري هو أفضل وسيلة للتغيير، وحينذاك كانت هذه الوسيلة مجسدة ومتنامية في نضال العمال والناس والطلبة في كل مكان، وكانت أحداث السبعينيات كافية لإثبات أن النضال النقابي يمكن أن يتحول إلى نضال وطني واسع في الشوارع، وينتقل من جوانب بسيطة إلى نضال من أجل الديمقراطية والحرية والبرلمان والدستور.

وبطبيعة الحال كانت اليسارية الطفولية تظهر هنا كذلك عير تسييس كل قضية عمالية، وجعلها صداماً سياسياً وأزمة عامة، وهذا ما يتم استغلاله لضرب الحركتين العمالية والسياسية كذلك.

فتحولت صراعات عمالية بحتة في طيران الخليج وألبا إلى أزمات سياسية ومن ثم بدأت عمليات استيراد العمالة الأجنبية وتقليص العمال البحرينيين إلى ثلث العمالة العامة.

يعود «زخم» التيارات الوطنية والدينية كذلك على حماس الجمهور البسيط للعملية السياسية المشحونة التي ينبغي أن تغير أوضاعه الصعبة، لكن هذه العملية تصّعد عموماً أفراداً من الفئات الوسطى خاصةً إلى المراكز القيادية في التنظيمات السياسية، التي تستطيع أن تنتج أفكارها، فبدون هؤلاء الأفراد المثقفين يستحيل أن تتم كتابة البيانات.

وينمو العمل السياسي مادامت هذه الرابطة قوية ومتوهجة بين أولئك العمال والموظفين والعامة عموماً وهؤلاء المثقفين الذين يصعدون تدريجياً إلى القيادة الكلية للتنظيمات.

ولهذا نجد الفروق كبيرة بين بدايات جبهة التحرير والجبهة الشعبية وبين ما آلتا إليه، ففي البدء كان «زخم» العناصر العمالية والطلابية والفقراء عموماً مهيمناً على القواعد والقيادات، لكن في النهاية اكتسحت العناصر «المثقفة» المستويات العليا بصورة شبه كاملة.

لقد نقل هذا التصعيد الثقافي الحركات الوطنية من المستوى العامي البسيط، ومن الارتباط بشعارات الخارج، إلى الحفر الوطني الداخلي، وبهذا غدت الحركات أكثر اقتراباً من عمليات التحليل الاجتماعي والاقتصادي للبنية الاجتماعية، فتطورت النظرية الوطنية تطوراً كبيراً قياساً إلى أفكار الخمسينيات حيث كانت تتركز الأفكار على المطالب الجماهيرية المباشرة، أو على نقل شعارات العالم العربي والإسلامي.

لقد عكست العلاقة بين المثقفين والعمال التي تشكلت داخل التنظيمات الوطنية البحرينية، رؤية اليسار العالمي في ذلك الوقت، حيث ينبغى تجاوز المرحلة الرأسمالية وطرح البديل الاشتراكي، ورغم أن ذلك لم يُطرح في الأدبيات بصورة مباشرة، فإن ممارسات الحركات كانت تُقصى البرجوازية المحلية، وكانت أغلب البيوتات التجارية قد تركت المعارضة، وبهذا تحمل العمال الجهد الأكبر من التضحيات.

وسيكون لاتجاهات المثقفين نحو الارتباط الشديد والحماسي بالعمال، ثم الانفصال عنهم، أسباب عميقة فقد وجدوا مادةً بشرية تبذل التضحية والمساندة المالية، ثم كانت هي الطبقة «الموعودة» بصناعة الجنة الأرضية، ومن هنا طرح «الماركسية ~ اللينينية» الشعارية حيث الانفصال عن الإرث الديني، وهو أمر لا يتحقق حقيقةً، فتغدو الشعارات مجرد طبقة لغوية خارجية، فيأتي التسييس لجوانب إيجابية من الدين، فتعجز الحركات الوطنية عن إدراك ضرورة العلمانية وفهم الدين.

وتزداد الهوة بين مثقفي الحركات الوطنية والعمال، مع تبدل البناء الاجتماعي وتبدل طبقة العمال ومجيء العمال الأجانب، واتساع الفئات الوسطى بشكل كبير، وهي الفئات التي لم يُحسب لها حساب في منظور الاكتساح المنتظر للعمال الاجتماعي والسياسي.

ومثلما كان يحدث في رأسمالية الدولة الشرقية من انفصال إدارات المثقفين السياسيين الحكوميين عن العمال والملكية العامة، يحدث التشقق بين المثقفين والواقع، بين النظرية المتكلسة وحقائق الحياة، مثلما تقوم فئات المثقفين باستغلال مواقعها السائدة في فوائدها الشخصية، وهو أمر كان يزيد الافتراق بين قوى التضحية وقوى الاستفادة، مثلما أن القواعد الاجتماعية للتنظيمات الوطنية تتآكل، والضربات العنيفة المتواصلة عليها تهدم نسيجها المترابط وعلاقاتها بالناس، فتتفاعل عواملٌ كثيرة على هدم مرحلة.

وهذا يظهر في تصدع الأفكار وعدم تطورها، والاستمرار في «الكليشيهات» القديمة المحفوظة، وكاريكاتيرية التحالفات غير المبدئية، وغياب التعاون المثمر والبعيد المدى بين التيارات الوطنية، ويتم التسرب من داخل اليسار نحو اليمين غير الصناعي المنتج، بل الطفيلي!

إن كثرة الحشود ومواجهات الشوارع وقراءة كتب التيار فقط، تؤدي إلى العيش في وهم إيديولوجي، الذي يخلقه حماسُ الشباب والأفكار المتوهجة وقلة التجربة وعدم وجود إرث وطني ثقافي عريق مكتوب ومتداول.

ولأن اليسار البحريني نشأ وحيداً، بلا أحزاب للطبقة الوسطى، ولا أحزاب من أي نوع، فهو يحاور أفكاره الخاصة فقط، ولهذا نشأ فقيراً من الناحية الفكرية.

كان التجار الذين بقوا من حركة الهيئة يعيشون في عزلة ويأس سياسي، وتبدل فكري، وهم أنفسهم لم ينشئوا أفكاراً عميقة في الحياة الاجتماعية، ومن هنا كانت التربة الفكرية البحرينية وفي الخليج عموماً بلا مستويات أرضية متوارية.

لكن عموماً كانت نهضة الحركة الوطنية بطابعها التجاري أكثر غنى في مطبوعاتها وساهم تداول المطبوعات بين الجمهور في إحداث اليقظة الوطنية، وللأسف لم يتم الحفاظ على الحياة الصحفية كمركز مهم لتداول الأفكار الوطنية ولإنتاجها.

وحين أعلنت الحكومة البريطانية مشروع الانسحاب من شرق السويس، وهو المشروع الذي أسس الدول الحديثة الصغيرة في الخليج، خاف التجارُ الكبار في البحرين على مصالحهم وأسرعوا إلى المسئولين البريطانيين يرجونهم عدم الانسحاب!

وبغياب الصحافة وبغياب فاعليات الفئات الوسطى الغنية فإن البلد اعتمدت ثقافياً وفكرياً على المطبوعات الخارجية، المصرية واللبنانية والروسية، وهكذا صار حتى من الناحية الورقية، غياب ساحق للكلمة المنتجة محلياً.

ومن هنا لم يكن على الأرض السياسية سوى العمال واليسار، وعلى مدى أكثر من عقدين تحملت عائلات هذه القوى حملات القمع والمداهمات، وكان لذلك أثر بالغ القسوة على الحياة الفكرية، هو غياب أي تراكم فكري عميق، فلا كراس يبقى، ولا منشورات تحفظ في أرشيف، وتـُدرس وتحلل وتصوب.

ولا تبقى سوى الذاكرة اليومية، وإذا كانت الأسماء مستعارة، والمقرات معدومة، والمناضلون يصعدون إلى قطار العمل السري ثم ينزلون مختفين في محطات، ليصعد آخرون، ليعبر العمل السياسي عن مقارعات موسمية، وعن أشباح لا تراكم سوى مجموعات صغيرة باسلة، ثم يذوب كل شيء في حمى الصراع وتنور الأحداث الذي لا يشبع من الأجساد والسنين.

وهكذا صار الكفاح العمالي والتغيير الاشتراكي مانشيتات مستمرة في المنشورات والخلايا، لكن النظرية لم تتأصل لدى هؤلاء العمال الكثيرين الذين يأتون ويرحلون، وهم يفهمون جيداً الأجور والأسعار والنضال النقابي، أما ما بعد ذلك من تشكيلات وقوانين للتاريخ والوعي، فهي عبارات تومضُ في الأذهان ثم تختفي.

إن بعض المثقفين النادرين كانوا يطلبون من العمال أكثر من طاقتهم العقلية، فيقحمون فيهم أفكاراً كبرى من الصعب استيعابها وتطبيقها، وهذا جزءٌ ن الفقر الفكري أكثر من الغنى.

إن عدم وجود فئات وسطى متنورة، كان هذا يفقر المنطقة، ويجعل التنظيمات اليسارية تقف في الفراغ، ثم تعتبر ذلك شيئاً جيداً، خاصة عبر سيادة النمط التجاري من أولئك الراكضين للسلطة البريطانية لكي لا تنسحب، لكن ذلك هو الذي جعل اليسار عارياً اجتماعياً بدون غابة كثيفة من الأشجار، كما أنه لم يعمل على دعم هذه الفئات التجارية، بل أشعرها بالخوف.

إن الفقر الثقافي والنظري هو من فقر المنطقة مدنياً فلا صحافة مستمرة تراكم الفكر والتجارب، ولهذا كان الكتاب الوطني الُمنتّج غير موجود، وحين ظهر بصورة أدبية أخذته كذلك التوجهات النخبوية.

ولهذا يمكن تأريخ الحركات السياسية بحركة الصحافة، وخاصة الجانب الخبري فيها وجانب الأعمدة والمقالات المكثفة.

حين كان يتم الدخول إلى تنظيم مثل جبهة التحرير الوطني فقد كانت هناك شعارات تنظيمية داخلية كانت بمثابة الهيكل الفكري الذي لا يتغير، وهي شعارات تبين مدى الاختلاف عن الزمن الراهن.

وهذه الشعارات هي: السرية التامة، والاتجاه نحو الجماهير، والتثقيف الذاتي، ودفع الاشتراكات والتبرعات.

تتلاقى هذه الشعارات وتتكامل في منظومة سياسية واحدة، أساسها الاعتماد على النفس، وتطويرها على المدى الطويل وعدم الوقوع في مغامرات وبناء الذات والتنظيم.

التوجه نحو الجماهير، كان يعني شيئاً كبيراً لمجموعات سياسية ووطنية اعتادت على الحديث مع الأصدقاء والشلل، ووضع هذا كشعار كان يجعل الوطنيين يحدقون دائماً في المجالس والمقاهي وأمكنة العمل، والمدارس، ويقرؤون بماذا يفكر الناس، وكيف يعبرون، وما هي الأشياء والمطالب الملحة لهم.

ظلت الحركات السياسية البحرينية دائماً تفكر بما تفكر به هي، وبعمليات إسقاط شعاراتها ووعيها على الناس، وليس بما يفكر الناس حقيقة، وبظروفهم الحقيقية، وبقدراتهم على التغيير.

كانت هذه أول عملية إصغاء عميقة لأصوات البسطاء، وكانت هذه العملية صعبة ومكلفة في أزمنة لا جرائد فيها، وأن وجدت فنادرة، فهذه العملية تتطلب كتابة ما يقوله الأميون والعمال والفلاحون والمثقفون، وتدوينه ودراسته.

وكانت عملية دراسة هذه الأصوات الجماهيرية الغامضة، عملية شاقة، وكان لا بد من الاستعانة بالدراسات والمصادر. ولهذا كان وعي مراقب للجمهور يتطور ويغتني.

أما شعار التثقيف الذاتي فهو شعار خلاق، لأن السياسي يتحول عبره إلى إنسان متعلم ومثقف، عبر الإطلاع الدائم، وسبق أن رأينا كيفية تنظيم وحشد أمهات الكتب الوطنية والاشتراكية، وتوزيعها بشكل واسع.

ويغدو التنظيم مسئولاً عن عملية القراءة لدى العضو، الذي لا بد أن يكتب تقريراً أسبوعياً عن ما قرأه ويقوم بتلخيصه وتتم مناقشة هذا التلخيص لرؤية مدى استيعاب العضو للكتب التي قرأها!

إن كتابة التلخيصات والتعليقات والانتقادات هي الطريقة التي تتبعها الجامعات حالياً، لإثراء التفكير وتكوين شخصية مميزة للطالب، على أن تكون كتباً من مختلف المدارس الفكرية!

كان تآكل المبنى العلماني للحركات الوطنية بطيئاً. فلم تكن هذه التوجهات متجذرة ككل الحركات النهضوية العربية، التي لم تستطع أن تحول الفئات الوسطى إلى طبقة وسطى تعيد تغيير المجتمع التقليدي، فكان أن تصدت فئات وسطى صغيرة لهذا التغيير ولكن للانعطاف عن مهمات المجتمع الرأسمالي الحديث والقفز إلى الاشتراكية، وكان هذا وعياً عالمياً لم يستوعب النظرية.

والواقع إنه مع الرغبه في مثل هذا القفز التاريخي، فإن الكثير من الأفكار المتواريه كانت مدفونة تحت الشعارات الوطنية العامة، التي كانت صحيحة ومهمة تاريخياً.

فكان الوعي السائد يتصور بأن اليساريين والاشتراكيين هم ممثلون للطبقة العاملة، لكن هؤلاء الممثلين كانوا منقسمين إلى عمال ومثقفين، ومهما كان دور العمال في التنظيمات متقدماً فهم عبر مسار العمل السياسي لا بد أن يتراجعوا و يعودوا إلى الصفوف الخلفية والقواعد، بينما يصعد المثقفون، مثلما يحدث تاريخياً في دول المعسكر الاشتراكي حيث يضحي العمال في بدايات الثورات ثم تقوم الفئات الوسطى البيروقراطية بالسيطرة على مقاليد السلطات، وكذلك هذا يحدث في الأنظمة القومية والدينية، وهكذا فإن الحركات الوطنية البحرينية حدث لها مثل ذلك، فعبر الزمن صعد المثقفون ممثلو الفئات الوسطى إلى القيادات، والمثقفون بل والعمال كذلك غير قادرين موضوعياً على إنتاج نظام اشتراكي، ويبقى الأفق أمامهم هو مجتمع رأسمالي وله مهمات موضوعية تختلف عن المهمات الموضوعية لتكوين مجتمع اشتراكي، حيث أن الأخير يتطلب مجتمعاً ذا تطور صناعي وثقافي هائل.

ولكن حين توهم نفسك بالعمل لإنجاز مجتمع غير ممكن تاريخياً، وتضع مهمات سياسية تترافق مع هذا الوهم التاريخي، يعود ذلك بأضرارٍ كبيرة على الأجسام السياسية الصغيرة التي تتصدى لمهمات تضعف بناها المحدودة.

كانت المهمات الاشتراكية متوارية داخل البنى الفكرية والتنظيمية لهذه الجماعات، فكانت الشعارات العمالية وخلق الثورات التي تؤدي إلى إزالة الرأسمالية، وربما كانت جبهة التحرير الوطني أقل إيغالاً في مثل هذه الشطحات السياسية عبر التركيز على التحرر الوطني، وتجميع القوى السياسية الوطنية المختلفة في عمل سياسي كبير، وكانت تقدم حتى المساعدات الفكرية لبعض المجموعات القومية التي لا تعرف أسس العمل التنظيمي السري، وتندفع بشدة ثم تختفي بسرعة.

لكن هذا الواعي الاشتراكي كان موجوداً بقوة، عبر الأخطاء التي كرستها المرحلة السوفيتية والصينية بتجاهل قوانين التشكيلات الخمس، فلم تكن هناك قراءة للمجتمع التقليدي باعتباره هو المجتمع السائد الذي ينبغي تغييره، وبضرورة تنمية كافة القوى السياسية والفكرية لتغييره، عبر استثمار كافة الإمكانيات الاجتماعية وتطويرها ، لكن النظرة لـ«البرجوازية»، وهي طبقة رهن التشكيل، لا رهن الإنجاز، ضيّع مثل هذه التنمية والفرص. وهذا أمر خاطئ على مستوى القراءة التاريخية، أي ثمة عدم معرفة بالتاريخ العربي الإسلامي وطرق التطور فيه، والوعي يأخذ السهل هنا وهو جلب الكتب الخارجية وحفظها وتطبيقها.

ولهذا فإن الفئات الوسطى الصغيرة التي ملأت القيادات على مدى العقود السياسية، فرضت قوالب شعارية على الحركة الوطنية، هي التي سميتها قوالب الماركسية المستوردة، وراحت القواعد العمالية والشعبية عامةً هي التي تقدم التضحيات، لكن تلك الاشتراكية لم تكن سوى ملابس خارجية فضفاضة، في حين كانت تنمو الرأسمالية داخل قنوات التنظيمات، ولكن ليس من نوع الرأسمالية المنتجة، ولهذا فإن هذه الحركات الاشتراكية سرعان ما التحقت بالتنظيمات الدينية في أعمالها السياسية، مزيلةً آخر ما بقي من تماسك فكري وتنظيمي لها.

نحن حبات البذار ـ كتب : عبدالله خليفة

لذكرى الرفيق : إبراهيم محمد

… ــ 2004

أتذكر دائماً هؤلاء الزملاء الشباب الذين رحلوا بسرعة عن الوطن والحياة والوجود، شباب في ريعان الفتوة والعطاء، ولكنهم تحملوا الكثير في حياتهم السريعة الخاطفة، وعملوا طويلاً من أجل أن يزرعوا أفكاراً، ويخلقوا علاقات مضيئة، ويضعوا لبنات ليكون البشر أكثر جمالاً ونظافة وزهداً في الأشياء وأكثر عطاءً.

وجوههم الآن تراودني مثل الأزهار اليانعة، مثل النجوم المتالقة المتواضعة، تراهم مغمورين في الأزقة، لا تفرقهم عن حشود البسطاء، يختارون دائماً أن يخفوا أسماءهم ووجوههم عن مسارح الإضاءة، وكثير هو الورق الذي نشروه على هذه الأرض ليزرعوا بذرة ولتنبت كلمة صادقة، ولتنتشر الحقيقة.

إنهم شباب لم يمهلهم الزمن طويلاً لكي يعطوا كل ما عندهم.

ليس الكثيرون يعرفون إبراهيم محمد، فهو مثل تلك المئات من الشباب، التي ذابت مع تراب الأرض. خطواته كثيرة ومتوغلة في تلك الدروب الشعبية، غاص في حياة العمال حتى أن جلده تكشط من الصدأ، وصار جسمه مثقوباً من الدخان والأيام والمعادن والسجون والشوارع والتلوث والكيمياء الحارقة، حتى حولته إلى شبح يكاد يذوب مع لفحات الهواء.

لكن هذا الجسم الضعيف التصق بالحركة الاجتماعية عدة عقود، يثقفُ ويحدث الناسَ ويكون الأصدقاء ويكتب الملصقات والكلمات، ويختفي أناسٌ كثيرون ويجيء أناس كثيرون، وهو في موقعه لا يريد أن يفارق القضية..

كان هذا من البشر الذين تربوا على ميراث الحركة الوطنية، كـعبدالرحمن الباكر والشملان وأحمد حارب وعلي مدان ومحمد غلوم وسعيد العويناتي وهاشم العلوي، وهم المناضلون البحرينيون الذين أدمنوا التضحية، وظنوا أن النضال الوطني والتحديثي سوف يستمر بعدهم بأمانة وإخلاص، وأن العلمانية والديمقراطية النضالية سوف تكرسها أجيالٌ قادمة بكل صلابة وشجاعة ولم يعرفوا أن هذا الميراث سوف يُدفن معهم!

إبراهيم هو من نسل الكتاب والصحفيين والقراء والصباغين والنجارين والعمال المثقفين الذي يجمعون بين الشعر وكفاح الجمهور من أجل ظروف إنسانية، إنه نسل لا يعرف الفرق بين ألوان البشر؛ بين قوى الإنسانية المختلفة، بين قوى المسلمين المتعددة، بين المذاهب، وهمه الدفاع عن ضحايا الاستغلال!

هذا النسل تجاوز الخصومات بين الأمم؛ لكنه لم ينس خصومته للظلم والاستغلال، وكان طوال عمره يسبح في مياه الخليج بين القروش والحيتان، دون أن تحتفظ ألبومات الفنانين وأرشيفات الصحف بصورة له؛ لأنه كان خارج التاريخ المتداول، ولكن الآن في صحوة الذاكرة الوطنية، ويقظتها لذلك الدبيب الروحي المضيء ولتلك التضحيات الجسيمة في الليل الاجتماعي، يظهر فنانون يرسمونهم، وتتشكل كلمات طيبة عنهم.

أو مثل طاهر عقيل، هذا الفتى الذي رحل بسرعة أيضاً؛ وكان قد أمضى شبابه كله في نشر الأفكار الحديثة، وتراه مثل إبراهيم في الدروب وفي أزقة المدن، والأرياف؛ كأنه مندوب لسلعة تجارية ولكنه كان صوت قضية لا تعرف اليأس.

غاص جسده في الأرض، فلا تعرف الفرق بين لحمه وجذوع الشجر وأجنحة العصافير، فكيف تمتع بكل هذه الرقة والبساطة والشجاعة والتضحية؟

الرحيل المفاجئ والسريع لهؤلاء الشباب، يترك صداه المرير عند الشعب، لقد ضحى هؤلاء بأعمارهم، نزفوا من أجل الوطن والعائلة والإنسانية، ورحلوا دون وداع أحياناً، دون أن يتركوا ذكرياتهم أو حتى كتاباتهم على الجدران والدفاتر، لم يجمعوا ثروة سوى ثروة الأصدقاء، كانت أجسادهم تنزف، لعلها لم تتحمل عناء كل هذه الأفكار وكل هذه الممارسة النضالية الطويلة اليومية، فإذا كان مراد النفوس عند النجوم فسوف تتفتت الأجساد من عبء الحمل والاكتمال.

إنهم مثل علي البناء الذي عرفه الخليج بشرقه وغربه بحاراً ينشر الكلمة، ومات في الغربة وعاش في قلوب أصدقائه ونهره الاجتماعي المتدفق بالحياة.

وهنيئاً لحرامية الوطنية وجماعات الانتهازية الذين صعدوا على هذه التضحيات وأنكروا ميراث الحركة الوطنية التحديثية بكل منجزاتها؛ بعد أن حصلوا على الكثير من الأموال والأراضي والثروات..

هنيئاً لتجار العلمانية ومقاولي الطائفية الكبار ولصوص التقدمية بكل الأجساد التى دفنوها واستولوا على تراثها..

وليرقد الشهداء والضحايا في قلب ذاكرة الشعب فإنهم مخلدون..

نحن حبات البذار، نحن لا نمضي جميعاً إذا ما جاء الصقيع!

تداخلات جبهة التحرير والمنبر الديمقراطي – كتب : عبدالله خليفة

في الطريق إلى المهرجان

في الطريق إلى المهرجان

كان لجبهة التحرير الوطني البحرينية دواع موضوعية للنشؤ والعمل ، وقد استمرت طوال عقود الخمسينيات وما بعدها حتى أوائل القرن الحادي والعشرين ، مضفرة بين شعارات الفكر التقدمي العالمي والحركة الوطنية التي نشأت في ظلها ، والتي غذتها بوجودها الجماهيري ، حتى غدت خلال العقود التالية من أهم ركائز الحركة السياسية البحرينية.

لكن في سنوات القمع الطويلة منذ الستينيات حتى التسعينيات من القرن العشرين أُنهكتْ الجماعة بالضربات المتلاحقة والتضحيات خاصة داخل البلد الصغير المحاصر ، فلم يبقْ سوى قيادة خارجية وجماعة صغيرة داخلية مفتتة ، وجاءت التحولاتُ السياسية في زمن الميثاق فأسرعت القيادة الخارجية بالحضور وأنهت عملياً الوجود الرسمي العلني لجبهة التحرير ، حيث انبثقت بعد هذا تجربة(الجمعيات).

لقد حدث في الظاهر ما يشبه الطفرة وبدا أن المسرح السياسي سوف يشهد تجربة ديمقراطية حديثة على الطراز الأوربي ، ولكن كان ذلك أشبه بحلم منه بواقع موضوعي حقيقي ، فالديمقراطية الحديثة لا تتكون فوق جسم سياسي تقليدي ، وإن كان إنها قد تيهئ لذلك حسب تطورها ودور الطبقتين الرئيسيتين العمال والبرجوازية الحديثة.

لقد كان قدوم قيادة جبهة التحرير الوطني من المنفى إعلاناً في الواقع بانتهاء هذه الجبهة على طريقة السكتة القلبية ، وبالإنهاء البيروقراطي الفوقي ، دون أن يبقى فردٌ من تلك القيادة يعالج هذه الفترة الانتقالية ، أو حتى يحفظ موادها الفكرية والسياسية ، ولتتم المزواجة بين القيادة في الخارج وبين الجسم السياسي المُراد تكوينه في الداخل بشكل علني .

لقد كان خطأ القيادة الأخيرة للجبهة واضحاً ، في عدم تشكيل مرحلة انتقال بين النشاط الخارجي أو السري الداخلي وبين الدخول في تجربة الجمعيات ، كما أنها لم تقرأ حدود(الإصلاحات) المزمع إحداثها ، خاصة الدستور المؤقت الذي صار دائماً .

وهذه القرارات المرتجلة وليدة التعب السياسي ، حتى أوجدت جمعية المنبر التي غدت نادياً طبعة أخرى من الجبهة في زمن مختلف وبأدوات مختلفة ، فهي نتاج ذلك الصدام الطويل والتحلل والأمل بإعادة تشكيل مضيئة .

وعموماً فإن التنظيم كان يحتاج لفترة من الحوار الموسع ، ولإعادة التشكيل ، بحيث تحدث عملية عبور سليمة ، لا أن يـُقاد لوضع علني تبقى فيه معظم الأوراق لدى الجهاز الحكومي .

وفي قلب الجمهور التقدمي البحريني خلال عقود من النضال السري البطولي كان هناك رفضٌ لأي تلاعب بهذا التاريخ ، لكن دون جهود لترميم ما انقطع وإعادة تشكيله .

كما أن ذلك ارتبط بوضع دولي معقد انهارت فيه ما سمي بالكتلة الاشتراكية ، لهذا بدت (الماركسية – اللينية) التي تمسك بها التنظيم كأنها إيديولوجية ملغاة كذلك ، دون أن يقدر على إعادة إنتاجها .

إن المسألة لا تتعلق بجماعةٍ في هذا البلد أو ذاك ، فنصفُ قرنٍ من إنتاجِ الماركسية من قبل المركز السوفيتي ، أو الصيني ، طبعتْ الوعيَّ البشريَّ في العالم الثالث خصوصاً بمجموعةٍ من الآراء القوية التي لا تقبل التغيير ، وغدتْ هذه الطبعة الفولاذية من الماركسية غيرِ قادرةٍ على خلقِ طبعة ثانية فما بالك بثالثة ورابعة .

وأُعتبر خلال السنوات الطويلة السابقة إن أي تحوير في هذه الطبعة بمثابة خيانة ، تستوجب في البلدان المصدرة لهذه الماركسية حكم الإعدام ، ويعتبر ذلك ارتداداً عن الولاء المطلق للبروليتاريا وثورتها التي ستقود إلى انتهاء الطبقات وحدوث الجنة الشيوعية الأرضية.

وحين انقلبت تلك البلدان في عواصمها على هذه الطبعة الأولى من الماركسية مرتدة إلى نقيضها ، حيث الولاء الكلي للرأسمالية ، أصيب المقلدون لها والمتبركون بمقدساتها وبركاتها ، بما يشبه اللوثة السياسية ، التي أضيفت لما قاسوه من قمع واضطهاد ونفي وعذابات.

لكن أحزاباً تقدمية عربية أصيبت بما أصبنا به ، بل وعانت أكثر مما عانيناه ، لم تركض مثل هذه الركضة ، وتتخلى عن اسمها ومأثورها السياسي بمثل هذه الطريقة ، وقامت بالمراجعات في ظل بنائها السياسي ، وعبر التطور التدريجي ، مُصعدة العناصر والقوى التي بقيت خلال النضال ، مما اتاح مراكمة الخبرة السياسية والفكر النظري ، والحفر في الواقع وليس تحويل التنظيم للدردشة .

إن انهاء جبهة التحرير الوطني كتنظيم بذلك الشكل المرتجل ، لا يعني بأية حال انتهاء الفكر الماركسي البحريني ، فليست الجبهة سوى(شكل) من أشكال تجسده الوطني ، وهو شكلٌ اتسم بالبدائية ، ولكنه عكس نضالية متراكمة طويلة ، وهذا الشكل تم تحطيمه بالضربات المتلاحقة في الداخل ، وبعدم عمق القيادة في الخارج ثم تبعيتها للتنظيمات القوموية والدينية ، ولم تقم بدرس التجربة وإعادة النظر فيها من أجل أشكال جديدة ، فوعيها لم يكن يسمح بذلك ، كما أنها تعبت ، مثلما تعبت القواعد في الداخل من السجون .

ورغم اليافطة المسماة (الماركسية اللينية )التي رفعتها الجبهة ، والتي كانت فيها نواة وعي موضوعي هام ، إلا أن خططها الحقيقية على الأرض كانت النضال الوطني من أجل (التحرير) والتقدم الاجتماعي البسيط المتاح في ظل تخلف كبير داخلي وإقليمي وعربي ، وتنظيم العمال من أجل نقابات الخ..

هذا الخط الأساسي الصائب العملي الذي تمسكتْ به جبهة التحرير انقذ الكثير من تاريخها من المزايدات وعمق صلتها بالواقع الحقيقي ، ودفعها لتطوير نضالية العمال من أجل حقوقهم وتغيير ظروفهم ، ودفعهم للنضال الديمقراطي العام من أجل الدستور والبرلمان كما حدث ذلك منذ بداية السبعينيات ، وكانت ثورة مارس 1965 حدثاً انعطافياً لهدم الاستعمار وللدخول في تاريخ الدولة المستقلة .

وإذا كانت الجبهة واصلت خط التحدي الكلي للنظام منذ حل البرلمان في 1975 ، دون أن تعثر على استراتجية جديدة تعي بها المتغيرات الكبيرة الكثيرة في الوضع الداخلي والعالمي ، فإن أحداث التسعينيات ومرحلة الميثاق ، التي كلها جاءت في زمن انتهاء الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية ، وتحول الولايات المتحدة كقطب مهيمن ، وقبول الأنظمة الملكية العربية بتحولات سياسية معينة ، تظل مهيمنة فيها ولكنها تفسح بعض الهامش لقوى المعارضة ، فإن كل هذه التحولات تستدعي من تيار جبهة التحرير الوطني ، ومن التيار الماركسي عموماً بمجموعاته المتعددة ، طرق جديدة في التفكير ، لا تقطع من خلالها جسورها مع ماضيها ولا تؤبد هذا الماضي في صيغة متحجرة كذلك .

فلا يجب أن نعتبر ما حدث من حل فوضوي للجبهة شيئاً صحيحاً ، ولا يجب أن نعتبر إن المتغيرات السياسية الميثاقية هي شيء أبدي ، بل علينا أن نمازج بين الحفاظ على الماضي وتغيير الراهن السياسي ، الذي يحجمنا ويريد تذويبنا في خطط نجهل مصائرها التالية ، ولكننا نلاحظ خطوط شموليتها في عظام النظام السياسي الراهن .

فهو يعمل للتخلص من المعارضة الدينية الشيعية بدرجة أساسية ، مستخدماً في ذلك تكتيكات عديدة ، ووسائل كلها موجهة للانتصار على هذا (الخصم) وخلخلته ، حتى يسيطر على الساحة السياسية كلها ، مقدماً الفتات السياسي والاقتصادي الذي لا يلغي تحكمه . ولكن ندري بعد ذلك ماذا سيفعل بنا ؟ !

ومن هنا وجب أن لا نتخلى عن ثوابتنا ، فنحن نسينا مشيتنا القديمة دون أن نتعلم المشية الجديدة ، فاحترنا وضعنا .

إن على التيارات الضبابية المتشكلة أن تصل إلى عمق واستقرار فكري ، بحيث تتقارب وتشكل بنية سياسية قوية .

وهذه مسألة حيوية لا بد من مناقشتها ، فقد ظهر خطان أساسيان في التيار الماركسي ، الخط الأول هو خط الماركسية – اللينينية السابق الذكر ، والمواصل للماضي ، والذي يرى تجربة الاتحاد السوفيتي كتجربة اشتراكية مقدسة تمت خيانتها وأن عليه مواصلة هذا الخط حتى الانتصار الكلي للطبقة العاملة وإقامة اشتراكية الخ..

ويمكن أن يتمازج أو يتقاطع هذا الخط مع التجارب الدينية والقومية الشمولية ، أحياناً بشكل متعاونٍ معها ، وأحياناً بشكل متقاطع رافض حاد لها .

في حالة التعاون فإن هذا الخط يمالئ الجماعات الدينية الشمولية وينحاز لصعود المعارض منها ، وهذا يتجلى في التنسيق والتبعية لهيمنة القطب الديني ، وبعدم التعرض لاستبداده في مجالات : شكل التنظيم الطائفي ، وهو شكلٌ خطيرٌ على تطور البلد والناس ، كما أنه يقود إلى تحكم التنظيم الطائفي المحافظ على أوضاع العمال والنساء والأطفال ، لكي يؤبد بقاءه ويتناسل سياسياً إلى أبد الآبدين ، كما لا يتعرض لإيديولوجيته المذهبية السياسية الدكتاتورية هي الأخرى ، كاشفاً أبعادها للجمهور .

وبهذا فإن هذا الاتجاه الديني يعرض ماهو ديمقراطي على المستوى البعيد للخطر ، ويقوم الوعي (الماركسي – اللينيني) المفترض بالتقاطع الجزئي مع ذلك الوعي المذهبي ، إذا جاءت الأمور بشكل صارخ في أوضاع النساء أو الحريات الفكرية دون أن يعارضه بعمق وعلى مستوى شامل ، فيُفترض بناء وجهة نظر متماسكة عامة ، تنطلقُ بدءاً وأساساً من البعد السياسي ، لا أن تجعل البعد السياسي مُغيبـَّاً ، لتقفز إلى مسائل جزئية .

أما الاتجاه الماركسي – اللينيي المعادي بشكلٍ صارخ للقوى الدينية ، فهو يسايرُ الاتجاهات الليبرالية الجنينية ، متماهياً مع النظرات الاجتثاثية للأديان ، متصوراً بأن الأديان هي مجرد شعارات فكرية وسياسية وليست بنى اجتماعية راسخة الحضور في تاريخ المنطقة خاصة .

إن الوقوف ضد الوعي المحافظ الديني المعادي للحريات ولتاريخ المسلمين كذلك ، ضرورة أساسية من ضرورات النضال الديمقراطي ، ولكن لا يعني ذلك فرض تصورات فوقية على الجمهور ، وخلق استبداد باسم التحديث ، بل لا بد من تطور الحريات والتحديث من خلال إرادة الناس ، ومن تطور الفقه والنظرات الدينية العقلانية ومن الصراع ضد الأفكار المحافظة ومن التركيز على تطور الأوضاع المعيشية ونمو حريات العمال والمنتجين .

ولهذا كله فإن الاتجاه (الاشتراكي الديمقراطي) ، أي الخط القابل بالديمقراطية في الحركة الماركسية ، هو الاتجاه المتجاوز لعبادة الأفراد وعبادة الشعارات القديمة ، ومن الأفكار القديمة الاستبدادية سواء كانت في الدين أو في القومية أو في الماركسية .

لكن لا يعني ذلك بأن الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي لا يتعايش مع الماركسية حتى بصورتها القديمة ، فالاتجاهان يتفقان على التعبير عن حركة الطبقة العاملة ، ومن يريد التعبير عن البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة فلديه تنظيماتها وتياراتها يذهب إليها ، وليترك تنظيم الطبقة العاملة ، الذي قد لا يتفق مع نمط حياته وسياقات أفكاره .

ومن هنا وفي هذه المرحلة الانتقالية يغدو التعايش والتلاقح بين الأفكار المعبرة عن الشغيلة ، ضرورة هامة ، مثلما أن هذا الاتجاه ككل يسعى لتشكيل جبهة ديمقراطية واسعة من القوى السياسية البحرينية بهدف نقل التجربة(الإصلاحية) من نمطها الشمولي الغائر إلى تجربة ديمقراطية حقيقية .

ومن هنا كذلك ضرورة الحفاظ على هذا الشكل التنظيمي العابر من تاريخ جبهة التحرير الوطني حتى تنتهي المرحلة الانتقالية إلى تلك اللحظة من ظهور الديمقراطية الحقيقية .

والمهمات متداخلة ومتآزرة ، فنظام سياسي يقوم على الثوابت الدينية المحافظة ، ويستهدف احتواء مذهب ديني ، وتغيير التركيبة الديمغرافية للمواطنين ، عبر التجنيس الواسع ، وعبر إحلال العمالة الأجنبية بكثافة مكان المواطنين ، وعبر الارتباط بالعالم المحافظ الغربي ، ويتكرس ذلك دستورياً في مجلسين تائهين عن صياغة مشروعات تحويلية جذرية ، إن هذا كله وغيره يتطلب تنامي وحدة القوى اليسارية والشعبية عموماً من أجل تجاوز الصيغة السياسية الراهنة .

لكن التعايش لا يعني التذويب .

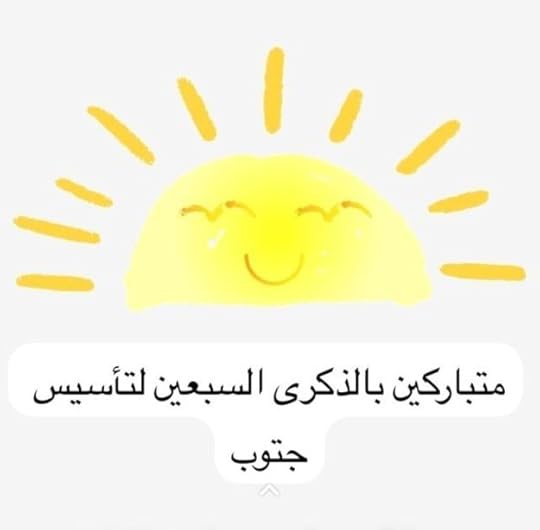

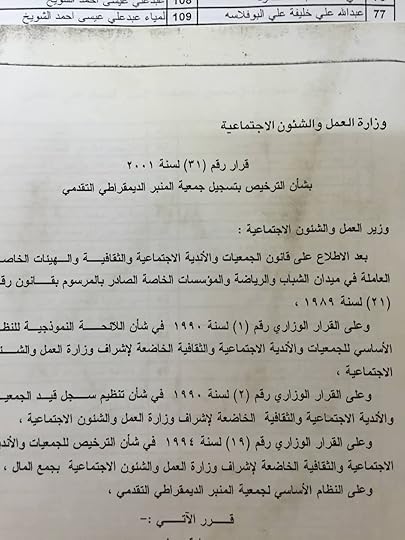

صور من الجريدة الرسمية اسم عبدالله خليفة المؤسسين رقم 77

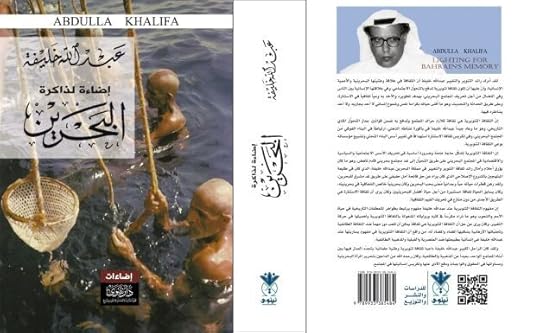

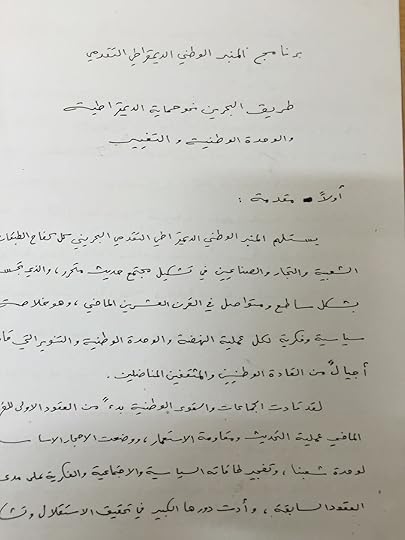

صور من الجريدة الرسمية اسم عبدالله خليفة المؤسسين رقم 77 صور بخط يد عبدالله خليفة واضع برنامج المنبر التقدمي

صور بخط يد عبدالله خليفة واضع برنامج المنبر التقدمي