عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 14

October 26, 2024

October 21, 2024

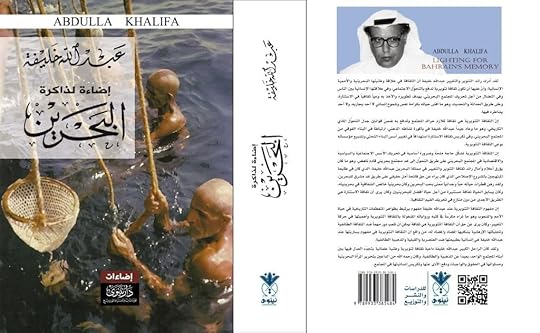

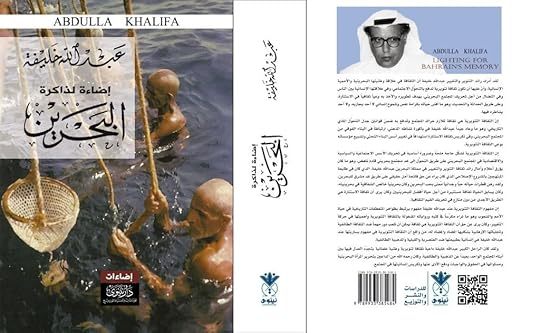

إضاءة_لذاكرة_البحرين

لقد أدرك رائد التنوير والتغيير عبدالله خليفة أن الثقافة في علاقة وطنيتها البحرينية والأممية الإنسانية، وان عليها أن تكون ثقافة تنويرية تدفع بالتحول الاجتماعي، وفي علاقتها الإنسانية بين الناس وفي النضال من اجل تحريك المجتمع البحريني، بهدف تطويره والأخذ به وعياً ثقافياً في الاستنارة، وعلى طريق الحداثة والتحديث، وهو ما أفنى حياته بكرامة نفس وشموخ إنساني لا احد يجاريه، ولا احد يشاطره فيها.

ان الثقافة التنويرية هي ثقافة تلازم حراك المجتمع وتدفع به ضمن قوانين جدل التحول المادي التاريخي وهو ما وعاه جيداً عبدالله خليفة في باكورة نشاطه الذهني, ارتباطاً في البناء الفوقي من المجتمع البحريني وفي تكريس ثقافة الاستنارة استهدافاً في تغيير أسس البناء التحتي وتشبيع مؤسساته بوعي الثقافة التنويرية.

إن الثقافة التنويرية تشكل حاجة ملحة وضرورة أساسية في تحريك الأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع البحريني على طريق التحول إلى غد مجتمع بحريني قادم ناهض, وهو ما كان يؤرق أحلام وآمال رائد ثقافة التنوير والتغيير في مملكة البحرين عبدالله خليفة, الذي كان في طليعة المبتهجين بالمشروع الإصلاحي الذي كان يراه عن حق فاتحة أمل حقيقي على طريق غد مشرق للبحرين, ولقد رهن قطرات حياته حباً وجدانياً معنى بحب البحرين وكان بحرينياً خالص الشفافية في بحرينيته, وكان يسابق الحياة ثقافة مستنيرة من أجل حياة أفضل للبحرينيين وكان يرى أن ثقافة الاستنارة هي الطريق الأجدى من دون منازع في تحريك القيم الثقافية.

إن مفهوم الثقافة التنويرية عند عبدالله خليفة مفهوم يرتبط بظواهر المنعطفات التاريخية في حياة الأمم والشعوب وهو ما نراه مكرساً في كتبه وروايته المشغولة بالثقافة التنويرية وأهميتها في حركة التغيير, وكان يرى عن حق أن الثقافة التنويرية هي ثقافة يمكن أن تلعب دور مهماً ضد الثقافة الطائفية وتجلياتها الإرهابية بشكليها المضاد والمضاد له, من واقع أن الثقافة التنويرية في مفهوم يساريتها عند عبدالله خليفة هي إنسانية بطبيعتها ضد العنصرية والقبلية والمذهبية الطائفية.

ولقد كان الراحل الكبير عبدالله خليفة داعية ثقافة تنويرية وطنية علمانية يتجدد العدل فيها بين أبناء المجتمع الواحد, بعيداً عن المذهبية والطائفية, وكان رحمه الله من الداعين بتحرير المرأة البحرينية ومساواتها في الحقوق والواجبات ودفع الأذى عنها وتكريس إنسانيتها في المجتمع.

قريباً في المعارض والمكتبات سيصدر عن #دار_نينوى_للدراسات_والنشر_والوزيع #كتاب #إضاءة_لذاكرة_البحرين للكاتب #عبدالله_خليفة

للتواصل على الواتس

wa.me/963958680386

تابعونا فيسبوك:

facebook.com/NinawaPublishi…

وانستغرام:

instagram.com/ninawa_publish…

وتلغرام:

t.me/ninawahouse

October 20, 2024

عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: ÙÙ Ø°Ùر٠ÙÙات٠اÙعاشرة

Ùتب: ØÙ Ùد اÙÙ Ùا

عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© .. ØÙاة ØاÙÙØ© باÙإبداع Øت٠آخر رÙ

Ù

ÙÙ

Ùعد اÙجسد ÙسعÙÙ Ù

Ø«ÙÙ

ا Ùا٠Ù٠اÙزÙ

٠اÙÙ

ÙÙضÙØ ÙÙ

ع Ø°ÙÙ Ø£ØµØ¨Ø Ø£Ùثر اÙتصاÙا٠باÙÙتاب ÙاÙÙØªØ§Ø¨Ø©Ø ÙØت٠ÙÙ٠عÙÙ Ùراش اÙÙ

رض Ùا٠اÙÙتاب ÙاÙÙÙÙ

Ù

ÙازÙ

ÙÙ ÙÙØ ÙØ£Ùتج اÙعدÙد Ù

٠اÙرÙاÙات ÙاÙÙصص اÙÙصÙØ±Ø©Ø Ùدراسات Ù٠اÙÙÙد اÙادب٠ÙاÙÙÙر٠ÙاÙسÙاس٠ÙاÙÙÙسÙÙØ ÙÙØ£ÙÙ

ا Ùا٠ÙÙد Ø£Ù ÙÙÙدÙ

Ø£Ùص٠Ù

ا ÙستطÙع ÙÙرØÙØ Ù٠اÙØ°Ù ÙدÙÙ

ÙÙØ·Ù٠اÙÙØ«Ùر Ù

٠اÙإبداع ÙÙ Ù

Ø´Ùار ØÙاة ÙصÙرة.

عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© ÙاØد Ù

٠اÙÙ

ÙاضÙÙ٠اÙØ°Ù٠تصع٠عÙدÙ

ا تر٠بأ٠اÙÙاØد Ù

ÙÙÙ

Ùبعد خرÙجÙÙ

Ù

٠اÙسجÙØ ØªÙÙز اÙØ£Ù

راض عÙ٠أÙتاÙÙÙ

ÙتÙاجÙ

ÙÙ

ÙاÙاÙاع٠ÙتÙÙØ´ أجسادÙÙ

اÙÙØÙÙØ© ÙÙسÙØ·Ùا اÙÙاØد تÙ٠اÙØ¢Ø®Ø±Ø Ø¥Ù

ا باÙسرطا٠أ٠بأÙ

راض Ø£Ùخر٠Ùا تÙÙ ÙتÙاÙØ Ø¥ÙÙا تداعÙات اÙسج٠ÙØ£ÙÙا٠اÙتعذÙب ÙظÙÙ

Ø© اÙزÙاز٠ÙاÙÙÙابÙس ÙÙ

عاÙاة Ùرا٠اÙØ£Øبة Ùآثار اÙعزÙØ© ع٠اÙعاÙÙ

اÙخارجÙ.

ÙÙ

Ùستطع أخÙ٠أ٠ÙجÙ٠دÙ

Ùع٠اÙت٠اÙÙÙ

رت Ù

Ø«ÙÙØ© باÙØÙÙÙ ÙاÙØزÙØ ÙÙا٠Ùب٠أ٠ÙجÙب ع٠سؤا٠اÙصØÙÙ Ù٠ع٠آخر Ùتاب Ùرأ٠عبداÙÙÙ Ùب٠رØÙÙÙ: «أØسست Ø£Ù ÙÙب٠ÙÙ

تÙئ ÙÙÙÙض باÙØ£ÙÙ

Ùأظ٠إ٠اÙجرÙØ Ø§Ùت٠أÙÙعÙا Ù

Ùت أخ٠Ùد تÙرØت Ù

ÙØ° Ø°Ù٠اÙØÙÙ ÙÙ

Ù Ø«Ù

أجاب: (ÙجÙا٠ÙØÙاء) ÙØ£Ù

رÙتا برÙتاÙ

Ø Ø±ÙاÙØ© ÙجدتÙا باÙÙرب Ù

Ù ÙسادتÙØ Ùآخر Ù

ا خطÙÙ Ù٠اÙÙ

ستشÙÙØ ÙÙ٠عÙÙ Ù

ا Ùبد٠Ù

ØاÙÙØ© اÙبدء بÙتابة رÙاÙØ©Ø ØÙØ« Ùتب: «تأت٠اÙرÙØ ÙتÙدÙ٠بعÙدا٠بÙ٠أشجار اÙعصاÙÙر ÙأجÙØØ© اÙÙسÙر⦠ÙÙ

ض٠Ù

ع اÙÙر٠اÙÙ

تطاÙر Ù

٠اÙصخÙر ÙØ«Ù٠بشرÙØ© خرÙÙÙØ© تتساÙØ· Ù٠اÙÙ

د٠⦠Ùش٠طرÙÙÙØ ØªØªØ±Ø§Ù

Ù ÙراطÙس ÙØ«ÙÙØ© ÙÙ Ù٠اÙأزÙØ© â¦Ø§Ùخ».

أصدÙاء ÙÙ

Øب٠عبداÙÙÙ ÙاÙÙا Ù٠دÙشة عÙد سÙ

اعÙÙ

بÙ

رضÙØ ÙاØتاجÙا ÙزÙ

Ù Ø·ÙÙÙ ÙÙستÙعبÙا Ù

ا جرÙØ ØÙØ« Ùا٠عبداÙÙÙ ÙتÙÙ

ÙÙختصر عÙÙ٠عÙاء اÙÙدر ÙÙÙابد عÙاؤ٠دÙÙÙ

ا Øاجة ÙتعÙÙر صÙ٠تÙÙÙرÙ. ÙÙ ØاÙØ© Ùا تجدÙا اÙا عÙد اÙÙÙÙÙÙÙ Ù

٠اÙبشر اÙصبÙرÙ٠عÙ٠آÙØ¢Ù

ÙÙ

. أظ٠بأÙÙ Ùا عبداÙÙÙ ÙÙت Ù

ÙÙÙا٠ÙÙ

تعباÙØ ÙÙÙ٠عزÙØ© اÙÙÙس ÙاÙÙبرÙاء ÙÙ٠جعÙت٠تخÙÙ Ø°Ù٠اÙÙ

Ø±Ø¶Ø ÙÙا٠بإÙ

ÙاÙ٠أ٠تخات٠اÙØ£Ùدار بÙÙÙÙ Ù

٠اÙØذر ÙاÙØÙØ·Ø©Ø ÙÙÙÙ ÙÙ Ù

سارات اÙØÙØ§Ø©Ø ÙÙÙت رجÙا٠ØاÙÙ

ا٠باÙتغÙÙر ÙÙ٠رÙاÙÙØ ÙÙÙذا ÙÙت ÙÙ ØرÙØ© دؤÙبة ÙتÙدÙÙ

Ø£Ùثر Ù

ا ÙÙ

ÙÙ Ù

٠إÙتاج أدب٠ÙÙÙرÙ.

آ٠اÙØ£Ùا٠ÙØ£ØÙ٠رأس٠ÙÙÙÙا٠تÙدÙرا٠ÙÙذا اÙØ¥Ùسا٠اÙØ°Ù ÙÙ

تÙÙ ÙÙ Ù

ÙÙÙ

ات اÙÙبÙØºØ ÙÙÙ ØÙات٠اÙÙصÙرة تÙ٠أصدر اÙعدÙد Ù

٠اÙÙتب تجاÙز عددÙا اÙØ¹Ø´Ø±Ø§ØªØ ÙبÙ٠عÙ٠رأس ÙائÙ

Ø© اÙÙتاب اÙÙ

بدعÙ٠اÙØ£Ùثر عÙ

Ùا٠Ùغزارة Øت٠ÙÙÙ Ù٠اÙسج٠اÙØ·ÙÙÙØ ØÙØ« ÙÙ

ÙÙÙطع ÙÙÙ

ا٠ع٠اÙÙتابة.

ÙÙ ÙÙا Ø£Ù ÙتصÙر ÙÙ

Ùا٠Ù

ÙÙ

ÙÙ

ا٠باÙÙتابة باÙدÙاع ÙÙÙ٠طاÙتÙØ ÙÙ٠اÙذ٠أضÙا٠اÙÙ

رض اÙØ°Ù Ùا ÙرØÙ

بعد أ٠تÙ

ÙÙÙ Ù

ÙÙ ÙتÙ

دد Ù٠جسدÙØ ÙÙ

ع Ø°Ù٠أب٠أÙا ÙستسÙÙ

Ø ÙÙØ£ÙÙ

ا Ùا٠ÙØ®Ùض Øرب شعÙاء ضد Ùذا اÙÙ

رض بÙ

زÙد Ù

٠اÙÙØªØ§Ø¨Ø©Ø Ø§Ùت٠ÙاÙت باÙÙسبة ÙÙ Ù٠أ٠تبصر Ùتخرج اÙأشÙاء Ø¥Ù٠اÙØرÙØ© Ùتبعث اÙدÙ

اء Ù٠رÙØ Ø§ÙÙÙÙ

ات ÙتشÙع اÙØ£Ù

Ù Ù٠اÙÙÙÙس ÙتÙاÙ

س ÙÙÙا اÙÙرØ. Ùا٠Ù

ÙÙ

ÙÙ

ا٠باÙÙجع اÙبشر٠ÙبأØÙاÙ

اÙÙÙراء ÙبرغÙ٠اÙÙادØÙÙ ÙبÙ

عÙشة اÙÙ

ØرÙÙ

ÙÙ ÙبآÙ

ا٠اÙÙ

ضطÙدÙÙ ÙØÙاÙا اÙغÙاصÙÙØ Ø²Ø±Ø¹ ÙÙÙÙ

جذÙØ© اÙÙضا٠بÙتابات٠Ùصاغ ÙÙÙ

شعارات اÙتÙ

رد عÙ٠أÙضاعÙÙ

اÙÙ

زرÙØ©.

عاش عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© Ùترعرع Ùترب٠Ù٠أØضا٠عائÙØ© عÙ

اÙÙØ© بÙ

ÙØ·ÙØ© اÙÙضÙبÙØ©. Ùاس٠Ù٠صبا٠شظ٠اÙعÙØ´Ø Ø¥Ùا Ø¥Ù٠استطاع Ø£Ù ÙÙÙ٠دراست٠ÙÙ Ù

عÙد اÙÙ

عÙÙ

ÙÙ ÙÙعÙ

Ù Ù

درساÙØ ÙÙÙÙص٠Ù

٠اÙتدرÙس عÙ٠إثر اÙدÙر اÙبارز اÙØ°Ù Ùا٠ÙÙ Ù٠تشÙÙÙ ÙÙابة ÙÙÙ

عÙÙ

ÙÙ Ù٠اÙعاÙ

1974 ÙÙعتÙÙ Ù٠اÙعاÙ

1975 ÙÙظ٠Ù٠اÙسج٠ست سÙÙات Øت٠اÙعاÙ

1981.

صغÙرة Ù٠اÙبØرÙÙ ÙÙ Ù

ساØتÙØ§Ø ÙبÙرة بÙسائÙا ÙرجاÙÙا اÙÙ

بدعÙÙØ ÙعبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© Ø£Øد ÙؤÙاء اÙØ°Ù٠أÙÙÙا عÙ

رÙÙ

ÙÙ Ø®ÙÙ Ùع٠Ù

ختÙÙØ Ùع٠تÙدÙ

Ù ÙÙ Ùسط Ù

Ù

سÙس باÙخراÙات ÙاÙتÙرÙØ¬Ø ØªØ¹Ø´Ø¹Ø´ ÙÙ٠اÙØ£ÙÙار اÙظÙاÙ

ÙØ©Ø Ø§Ùت٠خاض ضدÙا صÙÙات ÙجÙÙات ÙÙرÙØ©Ø Ù

صÙ

Ù

ا٠عÙ٠أÙا تتر٠اÙساØØ© ÙÙÙ

ÙرطÙÙÙ ÙاÙجÙÙØ© ÙاÙدجاÙÙÙØ ÙÙا٠ÙÙÙ

٠سÙÙا٠Ù

سÙÙÙا٠ÙاضØÙا Ø£ÙاعÙبÙÙ

Ø Ù

ستعÙÙا٠بÙغة اÙÙÙج بدÙØ¡ اÙعاش٠ÙÙØرÙØ© ÙاÙØب ÙاÙØ®Ùر ÙاÙجÙ

اÙ. Ùتب Ù

ا Ùتب Ùأبدع Ø£ÙÙ

ا إبداع برÙØ Ùا تعر٠اÙÙ

ÙادÙØ© ÙÙا اÙÙ

رÙاغة ÙÙا اÙاستسÙاÙ

ÙÙ

ا٠اÙسÙطاÙØ Ùعاش ÙÙ

ات Øرا٠ÙÙÙا٠أبÙا Ù

رÙÙع اÙرأس دÙÙ

اÙØ Ùادرا٠عÙÙ Ùسج Ø£ÙÙار٠ÙتØÙÙÙاتÙ.

عÙدÙ

ا ÙÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠Ù

بدعا٠باÙÙØªØ§Ø¨Ø©Ø ÙØ¥Ù٠باÙتأÙÙد ÙØÙ

Ù ØÙ

Ùا٠ثÙÙÙا٠Ùا ÙÙدر عÙÙ٠سÙÙ ÙÙØ©Ø ÙعبداÙÙÙ Ø®Ùر Ù

ثاÙØ ØÙØ« سÙر عÙ٠إÙصا٠اÙÙÙÙ

Ø© ÙÙÙ

تÙÙÙ ÙÙضÙ٠جدÙدا٠إÙÙÙ ÙÙزÙد٠باÙÙ

ÙÙد. Ùا٠اÙظÙ

Ø£ ÙÙعÙÙ

ÙاÙÙ

عرÙØ© ساÙÙا٠Ù٠أعÙ

اÙÙ ÙعÙÙÙØ ÙØ¥ÙÙ Ø°ÙÙ Ùا٠Ùاشطا٠ثÙاÙÙاÙØ Ù

Ù

ا Ø£ÙÙÙ ÙØ£Ù ÙØµØ¨Ø Ù٠اÙصÙÙ٠اÙØ£Ù

اÙ

ÙØ© Ù

٠اÙأدباء ÙاÙÙتاب اÙÙ

تأÙÙÙ٠اÙØ°ÙÙ Ùا ÙØ´Ù ÙÙÙ

غبار.

Ø´ÙØ¡ Ù

ا ÙتآÙÙ Ù٠داخÙÙØ§Ø Ø¥ÙÙا ÙÙ

Ùت باÙتÙسÙØ· بشÙÙ Ù

تجزء بعد ÙÙ Ùذ٠اÙخسارات ÙرÙا٠ÙدÙ

Ùا عصارة جÙÙ Ù

ا ÙÙ

ÙÙÙÙ Ù

٠أج٠ÙØ·Ù ÙاØØ¯Ø Ùا ÙÙÙÙ ÙÙÙ ÙÙØ®ÙÙ Ù

ØÙØ ÙÙØ£ ÙÙطائÙÙØ© ÙÙÙ Ù

Ùطئ ÙدÙ

Ø ÙÙÙÙ ÙÙÙات Ø£Ù ÙترÙÙÙØ ÙجØاÙÙ Ù

٠اÙÙ

ÙتÙرÙÙ Ù٠باÙÙ

Ø±ØµØ§Ø¯Ø ÙÙÙÙÙ Ùا عبداÙÙ٠تجاÙزت بشÙاÙÙت٠ÙØ´ÙاÙÙØ© اÙÙÙÙ

Ø© Ù

ساÙات اÙعذاب اÙبشرÙØ ÙعجÙت ÙÙÙ

ات٠باÙØ£Ù

Ù ÙÙدÙ

ت اطرÙØات٠اÙأدبÙØ© ÙاÙÙÙرÙØ© ÙØªØµØ¨Ø Ù

تÙ

ÙزاÙØ ÙØرÙÙ٠تراÙص اÙØÙاة ÙتبØØ« عÙ

ا ÙÙاÙ

س اÙÙاÙع ÙÙغÙص Ù٠اÙتÙÙÙب ع٠جذÙر اÙÙ

شاÙ٠اÙت٠تÙاج٠اÙÙØ·Ù ÙاÙÙ

ÙاطÙÙÙØ ÙØ¢Ù

Ùت بأسÙ

٠اÙØ£ÙÙار اÙتÙدÙ

ÙØ© ÙÙشرت Ù

بادئÙا عبر Ùتابات٠ÙØ£ÙÙعت بذÙر٠أشجارا٠ÙÙØرÙØ© ÙاÙعد٠ÙاÙÙ

ساÙاة ÙرÙع اÙظÙÙ

ع٠اÙØ¨Ø´Ø±Ø Ø§ÙÙا Ù

ÙÙ

Ø© شاÙØ© ÙعسÙرة ÙÙÙÙÙ ÙÙت Ø£ÙÙا٠ÙÙا.

أشÙاء ÙÙ٠أÙÙا اÙÙبÙر اÙبÙ٠ستبÙ٠عاÙÙØ© Ù٠اÙذاÙرة ÙÙ٠صÙب Ùار اÙØÙÙÙØ© Ù

ع اÙØ°ÙÙ ÙاسÙ

Ù٠اÙØ´ÙÙ ÙاÙØب ÙاÙØ®Ù٠عÙ٠تÙتت اÙÙØ·Ù ÙتشرذÙ

اÙÙ

ÙاطÙÙ٠إبا٠أØداث ÙبراÙر 2011 ÙÙ

ا Ø®ÙÙت٠ÙÙÙØ·Ù Ù

Ù ÙدÙØ¨Ø ÙÙÙ

تغادر أشعة اÙتشبث باÙØÙاة ÙÙب٠ÙعÙÙÙÙ.

عÙدÙ

ا ÙØªØ Ø£Ø®Ù٠عÙÙÙÙ Ùجأة خشÙØ© Ø£Ù ÙÙÙÙ Ùد غÙا ÙÙجد بإÙÙ Ùا إشارة ÙÙجÙد ØÙاة ÙأخÙ٠بعد أ٠تØسسÙØ ØºØ§Ù

ت اÙدÙÙا Ù٠عÙÙÙÙ Ùشعر باÙØ£ÙÙ

ÙزØÙ Ù

Ù ÙÙب٠إÙ٠رأس٠ÙبÙ٠بØرÙØ© ÙÙاÙ: ÙÙ٠تجرأ Ùذا اÙÙ

رض اÙخبÙØ« Ø£Ù Ùأخذ Ù

Ù٠أعز٠ØبÙب ÙÙا٠ذÙÙ ÙÙ ÙÙÙ

Ø£ÙÙد جÙ

Ùع Ù

Øب٠عبداÙÙ٠صÙابÙÙ

صاد٠Ù٠اÙØ«Ùاثاء اÙØاد٠ÙاÙعشرÙÙ Ù

٠اÙتÙبر 2014.

عبـــــــدالله خلـــــــيفة: في ذكرى وفاته العاشرة

كتب: حميد الملا

عبـــــــدالله خلــــــــيفة .. حياة حافلة بالإبداع حتى آخر رمق

لم يعد الجسد يسعفه مثلما كان في الزمن المنقضي، ومع ذلك أصبح أكثر التصاقاً بالكتاب والكتابة، فحتى وهو على فراش المرض كان الكتاب والقلم ملازمين له، فأنتج العديد من الروايات والقصص القصيرة، ودراسات في النقد الادبي والفكري والسياسي والفلسفي، وكأنما كان يود أن يُقدم أقصى ما يستطيع ويرحل، هو الذي قدّم لوطنه الكثير من الإبداع في مشوار حياة قصيرة.

عبـــــــدالله خلــــــــيفة واحد من المناضلين الذين تصعق عندما ترى بأن الواحد منهم وبعد خروجهم من السجن، تقفز الأمراض على أكتافهم وتهاجمهم كالافاعي لتنهش أجسادهم النحيلة ليسقطوا الواحد تلو الآخر، إما بالسرطان أو بأمراض أُخرى لا تقل فتكاً، إنها تداعيات السجن وأهوال التعذيب وظلمة الزنازن والكوابيس ومعاناة فراق الأحبة وآثار العزلة عن العالم الخارجي.

لم يستطع أخوه أن يجفف دموعه التي انهمرت مثقلة بالحنين والحزن، وقال قبل أن يجيب عن سؤال الصحفي له عن آخر كتاب قرأه عبدالله قبل رحيله: «أحسست أن قلبي يمتلئ ويفيض بالألم وأظن إن الجروح التي أوقعها موت أخي قد تقرحت منذ ذلك الحين ومن ثم أجاب: (وجهان لحواء) لأمريتا بريتام، رواية وجدتها بالقرب من وسادته، وآخر ما خطّه في المستشفى، وهو على ما يبدو محاولة البدء بكتابة رواية، حيث كتب: «تأتي الريح وتقدفه بعيداً بين أشجار العصافير وأجنحة النسور… يمضي مع الورق المتطاير من الصخور وثلل بشرية خريفية تتساقط في المدن … يشق طريقه، تترامى قراطيس كثيفة له في الأزقة …الخ».

أصدقاء ومحبو عبدالله كانوا في دهشة عند سماعهم بمرضه، واحتاجوا لزمن طويل ليستوعبوا ما جرى، حيث كان عبدالله كتوم ويختصر عليك عناء الكدر ليكابد عناؤه دونما حاجة لتعكير صفو تفكيرك. هي حالة لا تجدها الا عند القليلين من البشر الصبورين على آلآمهم. أظن بأنك يا عبدالله كنت منهكاً ومتعباً، ولكن عزّة النفس والكبرياء فيك جعلتك تخفي ذلك المرض، وكان بإمكانك أن تخاتل الأقدار بقليل من الحذر والحيطة، ولكن هي مسارات الحياة، فكنت رجلاً حالماً بالتغيير ككل رفاقك، ولهذا كنت في حركة دؤوبة لتقديم أكثر ما يمكن من إنتاج أدبي وفكري.

آن الأوان لأحني رأسي قليلاً تقديراً لهذا الإنسان الذي يمتلك كل مقومات النبوغ، ففي حياته القصيرة تلك أصدر العديد من الكتب تجاوز عددها العشرات، وبقي على رأس قائمة الكتاب المبدعين الأكثر عمقاً وغزارة حتى وهو في السجن الطويل، حيث لم ينقطع يوماً عن الكتابة.

هل لنا أن نتصور كم كان مهموماً بالكتابة باندفاع يفوق طاقته، وهو الذي أضناه المرض الذي لا يرحم بعد أن تمكّن منه وتمدد في جسده، ومع ذلك أبى ألا يستسلم، وكأنما كان يخوض حرب شعواء ضد هذا المرض بمزيد من الكتابة، التي كانت بالنسبة له هي أن تبصر وتخرج الأشياء إلى الحركة وتبعث الدماء في روح الكلمات لتشيع الأمل في النفوس وتلامس فيها الفرح. كان مهموماً بالوجع البشري وبأحلام الفقراء وبرغيف الكادحين وبمعيشة المحرومين وبآمال المضطهدين وحكايا الغواصين، زرع فيهم جذوة النضال بكتاباته وصاغ لهم شعارات التمرد على أوضاعهم المزرية.

عاش عبـــــــدالله خلــــــــيفة وترعرع وتربى في أحضان عائلة عمالية بمنطقة القضيبية. قاسى في صباه شظف العيش، إلا إنه استطاع أن ينهي دراسته في معهد المعلمين ليعمل مدرساً، ليُفصل من التدريس على إثر الدور البارز الذي كان له في تشكيل نقابة للمعلمين في العام 1974 ويعتقل في العام 1975 ويظل في السجن ست سنوات حتى العام 1981.

صغيرة هي البحرين في مساحتها، كبيرة بنسائها ورجالها المبدعين، وعبـــــــدالله خلــــــــيفة أحد هؤلاء الذين أفنوا عمرهم في خلق وعي مختلف، وعي تقدمي في وسط ممسوس بالخرافات والتهريج، تعشعش فيه الأفكار الظلامية، التي خاض ضدها صولات وجولات فكرية، مصمماً على ألا تترك الساحة للمهرطقين والجهلة والدجالين، فكان قلمه سيفاً مسلولاً فاضحًا ألاعيبهم، مستعيناً بلغة الوهج بدفء العاشق للحرية والحب والخير والجمال. كتب ما كتب وأبدع أيما إبداع بروح لا تعرف المهادنة ولا المرواغة ولا الاستسلام لمال السلطان، فعاش ومات حراً نقياً أبيا مرفوع الرأس دوماً، قادراً على نسج أفكاره وتحليلاته.

عندما يكون الإنسان مبدعاً بالكتابة، فإنه بالتأكيد يحمل حملاً ثقيلاً لا يقدر عليه سوى قلة، وعبدالله خير مثال، حيث سهر على إيصال الكلمة للمتلقي ليضيف جديداً إليه ويزوده بالمفيد. كان الظمأ للعلم والمعرفة ساكناً في أعماقه وعقله، وإلى ذلك كان ناشطاً ثقافياً، مما أهله لأن يصبح في الصفوف الأمامية من الأدباء والكتاب المتألقين الذين لا يشق لهم غبار.

شيء ما يتآكل في داخلنا، إننا نموت بالتقسيط بشكل متجزء بعد كل هذه الخسارات لرفاق قدموا عصارة جلّ ما يملكون من أجل وطن واحد، لا يكون فيه للخوف محل، ولأ للطائفية فيه موطئ قدم، ولكن هيهات أن يتركوك، فجحافل من الموتورين لك بالمرصاد، ولكنك يا عبدالله تجاوزت بشفافيتك وشفافية الكلمة مسافات العذاب البشري، وعجنت كلماتك بالأمل وقدمت اطروحاتك الأدبية والفكرية لتصبح متميزاً، فحروفك تراقص الحياة وتبحث عما يلامس الواقع ويغوص في التنقيب عن جذور المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين، فآمنت بأسمى الأفكار التقدمية ونشرت مبادئها عبر كتاباتك فأينعت بذورك أشجاراً للحرية والعدل والمساواة ورفع الظلم عن البشر، انها مهمة شاقة وعسيرة ولكنك كنت أهلاً لها.

أشياء فيك أيها الكبير البهي ستبقى عالقة في الذاكرة وفي صلب نار الحقيقة مع الذين قاسموك الشوق والحب والخوف على تفتت الوطن وتشرذم المواطنين إبان أحداث فبراير 2011 وما خلفته للوطن من ندوب، ولم تغادر أشعة التشبث بالحياة قلبك وعينيك.

عندما فتح أخيه عينيه فجأة خشية أن يكون قد غفا ليجد بإنه لا إشارة لوجود حياة لأخيه بعد أن تحسسه، غامت الدنيا في عينيه وشعر بالألم يزحف من قلبه إلى رأسه وبكى بحرقة وقال: كيف تجرأ هذا المرض الخبيث أن يأخذ مني أعزّ حبيب وكان ذلك في يوم أفقد جميع محبي عبدالله صوابهم صادف في الثلاثاء الحادي والعشرين من اكتوبر 2014.

October 16, 2024

اÙرÙاÙØ© بÙ٠اÙإ٠ارات ÙاÙÙÙÙت (1 Ù Ù 5): ٠٠اÙتجربة اÙرÙائÙØ© Ù٠دÙÙØ© اÙإ٠ارات اÙعربÙØ© ÙÙ Ùتب: عبداÙÙÙ Ø®ÙÙÙØ©

تتج٠Ùذ٠اÙدراسة ÙØÙ Ùراءة تأسÙس ÙÙرÙاÙØ© Ù٠دÙÙØ© اÙإ٠ارات اÙ٠تØدة. Ùرغ٠إ٠عدد اÙرÙاÙات اÙ٠درÙسة ÙاÙ٠عرÙضة ÙÙÙÙ Ù٠اÙدراسة Ø¥Ùا إ٠اÙÙÙد ÙØاÙ٠اÙغÙص Ø¥ÙÙ ÙÙاÙÙ Ùذ٠اÙرÙاÙØ§ØªØ Ù Ø¨ÙÙا٠بÙÙتÙا اÙÙÙÙØ©Ø ÙÙ٠٠اÙØ£Øداث ÙÙÙا ÙبÙاء اÙشخصÙØ§ØªØ Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© Ø¥Ù٠تشÙÙÙا ÙدÙاÙاتÙا. ÙاÙÙ٠اذج اÙت٠ÙتÙاÙÙÙا اÙÙÙد Ù٠رÙاÙØ© «شاÙÙدة» Ù٠ؤÙÙÙا راشد عبداÙÙÙØ Ù«ساØ٠اÙأبطاÙ» Ù٠عÙ٠راشد Ù Ø٠د Ù«أØداث ٠دÙÙØ© عÙ٠اÙشاطئ» ÙÙ Ù ØÙ٠د Øس٠اÙØربÙØ Ù«اÙاعتراÙ» Ù٠عÙ٠أبÙاÙرÙØ´.

«شاÙÙدة» Ù٠راشد عبداÙÙÙ

تÙ

ث٠رÙاÙØ© «شاÙÙدة» ÙÙ

ؤÙÙÙا راشد عبداÙÙ٠اÙÙعÙÙ

Ù Ù

٠دÙÙØ© اÙØ¥Ù

ارات اÙعربÙØ© Ø Ø§ÙÙ

ستÙ٠اÙÙدÙÙ

ÙÙرÙاÙØ© اÙعربÙØ©Ø ÙتÙÙÙتÙا تعÙد Ø¥Ù٠اÙأشÙا٠اÙÙ

بÙرة ÙÙرÙاÙØ© اÙعربÙØ©Ø ÙأعÙ

ا٠جÙرج٠زÙداÙØ Ø°Ø§Øª اÙبÙاء اÙÙÙ٠اÙÙائÙ

عÙÙ Ùثرة اÙÙ

غاÙ

رات ÙاÙصدÙØ ÙعÙ٠اÙتداخ٠بÙ٠اÙأسÙÙب اÙÙ

ÙÙÙدراÙ

Ù ÙاÙأسÙÙب اÙرÙÙ

اÙسÙØ ÙØÙØ« تراÙÙ

اÙØÙادث Ù٠صÙب اÙرÙاÙØ©.

ÙرÙاÙØ© «شاÙÙدة» Ù

٠اÙرÙاÙات اÙÙ

بÙرة ÙÙ Ù

ÙØ·ÙØ© اÙØ®ÙÙØ¬Ø ÙÙ

٠اÙتجارب اÙÙصصÙØ© اÙØ£ÙÙÙ Ù٠دÙÙØ© اÙØ¥Ù

ارات ÙØ°ÙÙ.

تدÙر رÙاÙØ© «شاÙÙدة» ØÙ٠عائÙØ© Ù

ÙÙÙØ© Ù

٠أب٠اسÙ

٠«شÙداد» ÙØ£Ù

ÙÙ ØÙÙÙ

Ø©Ø ÙابÙØ© اسÙ

Ùا «شاÙÙØ¯Ø©Â»Ø ÙتÙرب Ùذ٠اÙأسرة Ù

Ù ÙÙر اÙساØ٠اÙشرÙÙ ÙÙØ®ÙÙØ¬Ø Ø¥Ù٠اÙساØ٠اÙغرب٠اÙÙ

صاب باÙÙ

جاعة Øسب سرد اÙرÙاÙØ©! راجع اÙÙص٠اÙØ£Ù٠ص 5 â 10.

Ø¥Ù ÙدÙÙ

Ùذ٠اÙأسرة ÙسÙرÙا Ù

صØÙب بÙ

غاÙ

رة ÙصدÙØ© ÙبÙØ±Ø©Ø ÙÙد تردت اÙØ£Ùضاع Ùجأة Ù٠اÙÙسÙ

اÙشرÙÙ ÙÙØ®ÙÙØ¬Ø ÙÙ

ا أ٠اÙسÙÙÙØ© اÙصغÙرة اÙت٠عبرت باÙأسرة اÙبØر٠ÙÙجئت بعاصÙة٠شدÙØ¯Ø©Ø Ø£ÙÙت اÙربا٠Ù٠اÙÙ

Ùا٠بصدÙØ© أخرÙØ ÙجعÙتÙا تتÙÙ ÙتÙجأ Ø¥Ù٠جزÙرة صغÙرة.

ÙÙ٠تÙ٠اÙجزÙرة اÙصغÙرة Ùصاد٠ÙØ°Ù٠أ٠ÙراÙا Ù

اÙ٠اÙعبÙد اÙÙخاس «ساÙÙ

Â»Ø Ø§ÙØ°Ù ÙÙرØÙ ÙرØا٠شدÙدا٠بÙذ٠اÙÙÙÙØ© اÙØ¥ÙساÙÙØ©Ø ÙÙتظاÙر٠باÙعطÙ٠عÙÙÙØ§Ø Øت٠ÙجرÙا Ø¥Ù٠بÙتÙØ Ø«Ù

ÙÙÙدÙا ÙÙصØراء ÙبÙعÙا.

إ٠اÙÙص٠اÙØ£Ù٠اÙØ°Ù ÙصÙر٠ÙÙ٠اÙÙ

ؤÙÙÙ ÙاÙع٠اÙجÙع ÙاÙÙ

جاعة عÙ٠اÙساØ٠اÙعربÙØ ÙاÙØ°Ù ÙبررÙ٠بظرÙ٠اÙØرب اÙعاÙÙ

ÙØ© اÙثاÙÙØ©Ø Ø³Ø±Ø¹Ø§Ù Ù

ا ÙÙساÙØ ÙÙ ÙÙ ÙصÙ٠اÙرÙاÙØ© اÙتاÙÙØ©Ø ÙÙذا اÙÙاÙع اÙسÙاس٠اÙاجتÙ

اع٠â Ø®ÙÙÙØ© اÙÙ

Ø´Ùد اÙÙصص٠â سرعا٠Ù

ا ÙتÙاش٠ÙÙزداد٠تÙاشÙا٠Ù

ع تÙاÙ

Ù ÙصÙ٠اÙرÙاÙØ©.

ÙÙد ظÙر ÙÙ Ùذا اÙÙص٠اÙاÙتتاØ٠اÙÙÙÙØ Ø°Ù٠اÙترابط اÙعضÙÙ ÙاÙØ±Ø§Ø¦Ø¹Ø Ø¨Ù٠اÙشخصÙات ÙاÙظرÙ٠اÙعاÙ

Ø©Ø Ø¨Ù٠اÙذات٠ÙاÙÙ

ÙضÙعÙØ Ø¨Ù٠تØÙ٠اÙبشر اÙجÙاع Ø¥Ù٠أشبا٠ÙÙÙØÙØ´ ÙبÙ٠عاÙÙ

اÙØرب اÙÙاسÙ. ÙÙÙ Ùذ٠اÙÙÙØØ© اÙÙ

تداخÙØ© سرعا٠Ù

ا تتÙÙ٠ع٠اÙÙÙ

Ù.

Ø¥Ù Ù

جÙØ¡ اÙعائÙØ© اÙÙÙÙØ±Ø©Ø ØºÙر اÙعربÙØ©Ø Ø¹Ù٠اÙشاطئ اÙعربÙØ ÙاÙÙÙ

Ø© ÙÙÙØ© ÙÙØ Ùسرعا٠Ù

ا تغد٠اÙعائÙØ© عربÙØ©Ø ÙتÙاش٠ØÙاجز اÙÙغة ÙاÙØ£ÙتÙ

اء ببساطة.

ÙاÙأبطا٠سÙÙ ÙتØرÙÙÙØ ÙÙس داخ٠ÙÙØØ© صراع Ù

ÙضÙعÙØ©Ø Ø¨Ù Ø³Ù٠تØرÙÙÙ

اÙØ£Øداث٠اÙسرÙØ¹Ø©Ø ÙستÙÙ٠عÙاطÙÙÙ

ÙÙ Ù

ÙÙدات اÙطاÙØ© ÙÙ ØرÙتÙÙ

Ø Ø¨ÙÙÙ

ا تزÙ٠تضارÙس اÙÙ

جتÙ

ع اÙÙ

ÙضÙعÙØ©.

إ٠اÙÙ

ؤÙ٠تØÙÙ

ÙÙØ Ù

ÙØ° اÙبداÙØ©Ø ØÙاÙØ© Ù

سبÙØ© ÙشاÙÙدة اÙت٠ÙاÙعطÙÙا اÙأصÙ٠اÙعربÙØ Ùظرا٠ÙØ£ÙÙا ستتØÙ٠إÙ٠ساÙØ·Ø©Ø ÙÙÙذا ÙÙÙ Ùؤسس ÙÙا أصÙا٠خارج اÙجزء اÙعربÙØ Ø«Ù

ÙربطÙا بأب٠سرعا٠Ù

ا ÙÙتÙÙ Ù٠عاصÙØ© بعد تØÙÙÙ٠إÙ٠رباÙ. ÙÙÙا٠ÙصÙÙ ÙاÙ

ÙÙ ÙدÙر٠ØÙ٠صراع اÙÙ

اÙ٠اÙغÙÙ ØسÙÙØ Ù

ع ÙÙسÙØ ÙÙ

ع اÙآخرÙÙØ Ø¹Ù Ø´Ùداد ÙتØÙÙÙ٠إÙ٠رباÙ. ÙÙعتÙد بأ٠Ùذا اÙصراع سÙÙÙÙ Ù٠عÙاÙØ© ببÙÙØ© اÙرÙاÙØ©Ø ÙÙÙ ÙÙتشÙ٠أ٠ذÙÙ Ùا٠بسبب Ùع٠اÙÙ

ؤÙ٠اÙذاتÙØ Ùرغبت٠Ù٠جع٠«شاÙÙدة» بÙا أب٠Ù

تØÙÙ

Ø ÙتسÙÙ ØرÙتÙا اÙØØ±Ø©Ø ÙخصÙصا٠تجا٠اÙسÙÙØ· اÙÙ

Ùتظر.

ÙÙبدأ اÙسÙÙØ· ØÙ٠تÙØ´ÙØ¡ عÙاÙØ© Ù

ع Ù

ØÙ

Ùد اب٠ساÙÙ

اÙÙØ®Ø§Ø³Ø Ùسرعا٠Ù

ا تسÙÙ

Ù ÙÙسÙØ§Ø Ø®ÙاÙا٠ÙÙ

ÙضÙعÙØ© اÙتشÙÙ٠اÙÙÙس٠ÙÙا. ÙÙأ٠اÙÙ

Ùؤ٠Ùخا٠اساسÙات اÙتشÙÙ٠اÙÙ

ÙضÙع٠ÙÙشخصÙات ÙاÙØ£Øداث ÙاÙÙاÙع.

ÙÙ٠اÙتØÙÙات اÙÙ

Ùاجئة تتصاعد ÙتÙÙ

٠عÙÙ Ù

ساØØ© اÙرÙاÙØ©Ø ÙتØدث اÙÙÙابات ÙÙ Ù

ÙاÙ٠اÙشخصÙات Ù

Ø«Ù:

تØÙÙ Øب شاÙÙدة ÙÙ

ØÙ

Ùد Ø¥ÙÙ ÙرÙ٠جار٠â Ø´ÙÙØ© ØسÙ٠اÙÙ

Ùاجئة ÙÙا ÙÙ٠اÙØ°Ù Ùا٠ÙعتبرÙا Ù

ث٠ابÙت٠â بÙع شاÙÙدة Ùجأة بائع اÙعبÙد جابر ÙÙ ÙÙÙØ© Ù

دÙÙÙ

Ø© â Ù

ØاÙÙØ© جابر اغتصابÙا Ù٠اÙصØراء Ø«Ù

Ùرار٠اÙزÙاج Ù

ÙÙا ! â تØÙ٠اÙÙرÙ٠بÙÙÙÙ

ا Ø¥ÙÙ Øب â Ø«Ù

Ùجأة عشÙÙ Ùعبدة٠أخر٠ÙØ®ÙاÙØ© شاÙÙدة ÙÙ Ù

ع خادÙ

٠عبداÙÙÙ â تØÙ٠شاÙÙدة Ø¥ÙÙ Ù

ÙÙ

س â بÙعÙا Ø¥Ù٠أØد اÙØ£Ù

راء Ø«Ù

صعÙدÙا Ø¥Ù٠أ٠تÙÙ٠زÙجة اÙÙ

ÙÙ ! â Ø«Ù

اÙتÙاÙ

Ùا Ù

Ù Ù

ØÙ

Ùد باستدعائ٠Ù

Ù ÙرÙØ© اÙØÙرة.

ÙÙذا تتسارع اÙØ£Øداث٠ÙتتراÙÙ

اÙÙ

صادÙات ÙاÙÙ

Ùآجات ÙتÙØÙÙØ ÙÙر٠عÙاÙØ© شاÙÙدة باÙشخصÙات اÙأساسÙØ© اÙت٠تشÙÙت Ù٠اÙÙصÙ٠اÙØ£ÙÙÙØ ÙأبÙÙا ÙØ£Ù

Ùا ÙأبÙتÙا ÙØسÙÙØ ØªØ²Ù٠تÙ

اÙ

اÙØ ÙتتشÙ٠شخصÙات٠أخر٠Ù٠اÙÙصÙ٠اÙتاÙÙØ©Ø ÙتÙÙطع اÙعÙاÙØ© بÙا اÙضاÙØ ÙÙا ÙبÙÙ Ù

٠اÙشخصÙات اÙÙدÙÙ

Ø© سÙÙ Ù

ØÙ

Ùد ÙاÙرغبة Ù٠اÙاÙتÙاÙ

Ù

ÙÙ.

إ٠رÙاÙØ© «شاÙÙدة» تÙ

ث٠اÙÙ

ØاÙÙات اÙØ£ÙÙ٠اÙبÙر ÙصÙاغة Ù٠رÙاÙØ© عرب٠Ù٠اÙØ®ÙÙØ¬Ø Ùإذا ÙاÙت Ùد Ø®ÙÙت أسÙÙبا٠سردÙا٠â ØÙارÙا٠Ù

Ø´ÙÙاÙØ Ø¥Ùا أ٠اÙÙ

رتÙزات اÙأخرÙØ Ø§ÙØ£Ùثر Ø£ÙÙ

ÙØ© ÙØ®Ù٠اÙرÙاÙØ©Ø Ø¸Ùت غائبة ع٠Ùذا اÙعÙ

٠اÙرÙادÙ.

«ساØ٠اÙأبطاÙ» Ù٠عÙ٠راشد Ù Ø٠د

تÙتÙ

٠رÙاÙØ© «ساØ٠اÙأبطاÙ» Ù٠عÙ٠راشد Ù

ØÙ

د Ø¥ÙÙ ÙÙ

Ø· اÙرÙاÙØ© اÙتسجÙÙÙØ© اÙÙ

ØØ¶Ø©Ø ÙÙ٠تستعÙد٠اÙأشÙا٠اÙØ£ÙÙÙ ÙÙرÙاÙØ© اÙعربÙØ© عبر Ù

زجÙا اÙبسÙØ· ÙÙØدث اÙسÙاس٠اÙتارÙخ٠ÙØÙاÙØ© اÙØب.

Ùبط٠اÙرÙاÙØ©Ø Ø§ÙشخصÙØ© اÙØ®ÙاÙÙØ©: صاÙØ Ø¨Ù Ø¹Ù٠اÙرباÙØ ØµØ§Øب اÙعائÙØ©Ø Ùد Ùضع٠اÙÙ

ؤÙÙ Ù٠سÙا٠Øدث تارÙخ٠ÙاÙ

Ø Ù٠اÙØرب اÙÙØ·ÙÙØ© اÙت٠خاضÙا شعب رأس اÙØ®ÙÙ

Ø© ضد اÙغز٠اÙبرÙطاÙ٠اÙÙ

سÙØ Ø§ÙداÙ

Ù.

ÙاÙÙ

ؤÙÙØ Ø±ØºÙ

بساطة اÙعÙ

ÙØ ÙتÙ٠تشÙÙ٠اÙبÙاء اÙرÙائÙØ Ùعرض اÙØ£Øداث ÙاÙشخصÙات بتسÙس٠Ù

تÙاÙ

Ø Ù

ØاÙظا٠عÙÙ ØبÙØ© دراÙ

ÙØ© Ù

Ø´ÙÙØ© Ù

ØªØµØ§Ø¹Ø¯Ø©Ø Ù

ستخدÙ

ا٠اÙتÙØ«ÙÙ ÙاÙØ¥Ùجاز.

Ùإذا ÙاÙت Ùصة صاÙØ Ø¨Ù Ø¹ÙÙ Ùد ظÙرت بشÙÙÙ Ùاسع Ù٠اÙÙصÙ٠اÙØ£ÙÙÙØ Ùسرعا٠Ù

ا تختÙÙ ÙÙ ÙصÙ٠اÙØ£Øداث اÙسÙاسÙØ© ÙاÙØØ±Ø¨Ø ÙÙأت٠دخÙÙÙ Ù

رة أخر٠ÙÙÙ

ضات٠صغÙرة عÙدÙ

ا تتÙاÙÙ

اÙØ£Øداث. ÙÙ

رة ÙÙ Ù

سؤÙ٠ع٠اختÙاء اÙسÙ٠اÙØربÙØ© اÙعربÙØ©Ø ÙÙ

رة Ù٠سÙÙر ÙÙØ´ÙØ® ÙÙ Ù

باØثات٠Ù

ع اÙØ£ÙجÙÙØ²Ø ÙÙ

رة ثاÙثة Ù٠جزء Ù

Ù ÙÙØ© صغÙرة Ù

ÙاجÙ

Ø© ÙستشÙد٠ÙÙÙا ÙÙØÙ

٠ابÙ٠اÙراÙØ© Ù

٠بعدÙ.

Ø¥Ù Ùصة صاÙØ ÙÙ

تتداخÙ٠بعÙ

ÙÙ Ù

ع اÙÙصة اÙعاÙ

Ø©Ø ÙÙا٠دÙرÙÙا ÙÙصص٠اÙØرب Ù٠رÙاÙات جرج٠زÙداÙØ Ù

جرد اÙتعرÙÙ ÙاÙÙØ´Ù ÙÙØدث اÙتارÙØ®Ù. Ùإذا Ùا٠جرج٠زÙدا٠ÙضÙر اÙÙصتÙ٠تضÙÙرا٠Ù

تشابÙا٠ÙبارعاÙØ Ùإ٠اÙÙ

ؤÙÙ ÙÙØ§Ø Ø¹ÙÙ Ù

ØÙ

د Ø±Ø§Ø´Ø¯Ø Ùد جع٠اÙتÙرÙر اÙتارÙخ٠اÙسÙاس٠Ù٠اÙÙ

سÙØ·Ø±Ø ÙÙد Ùتب٠بÙغة عاÙ

Ø© ÙØ·ÙÙØ© ØÙ

اسÙØ©Ø Ù

بتعدا٠ع٠ØÙØ«Ùات اÙتارÙØ® اÙØÙÙÙÙØ©Ø Ø¹Ø¨Ø± اÙتصÙÙر اÙÙ

ÙÙ

Ùس ÙÙÙ

جتÙ

ع اÙعرب٠اÙØ¥Ù

اراتÙØ Ù

Ùشئا٠Ùغة عاطÙÙØ© Ùا تتÙغ٠ÙÙ ÙاÙع اÙØÙاة.

«أØداث ٠دÙÙØ© عÙ٠اÙشاطئ» ÙÙ Ù Ø٠د Øس٠اÙØربÙ

تعد رÙاÙØ© «اØداث Ù

دÙÙØ© عÙ٠اÙشاطئ» ÙÙ

ؤÙÙÙا Ù

ØÙ

د Øس٠اÙØربÙØ Ø§Ùصادرة سÙØ©1986 Ø Ù

٠اÙأعÙ

ا٠اÙÙصصÙØ© اÙÙاÙ

Ø© اÙت٠ØاÙÙت أ٠تسبر اغÙار اÙتطÙر اÙاجتÙ

اع٠Ù٠اÙØ®ÙÙج اÙعربÙØ Ø¹Ø¨Ø± ÙÙ

Ùذج Ù

رÙزÙØ ÙÙ Ù

دÙÙØ© «Ù

رÙبضة». إ٠اÙرÙاÙØ© اÙÙ

ÙØ«ÙØ©Ø Ø¹Ø¨Ø± Ø«Ùاثة عÙÙد Ù

٠اÙسÙÙÙ ÙÙ ÙÙ

Øات Ù

ÙØ«ÙØ©Ø Ùعبر اØداث صغÙرة Ø Ù

بÙÙرة ÙÙذا اÙصراع بÙ٠أÙ

Ùر اÙÙ

دÙÙØ© ÙاÙاÙÙÙا.

ÙÙØ£ÙÙ Ù

رة Ù٠اÙرÙاÙØ© اÙØ¥Ù

اراتÙØ© اÙÙÙÙدة Ùجد Ùذا اÙتÙغ٠Ù٠صراعات ÙتÙاÙضات اÙتطÙØ±Ø ÙÙذ٠اÙبÙÙرة ÙØ£ØÙا٠اÙÙ

دÙÙØ© ÙÙ

ستÙÙاتÙا اÙاجتÙ

اعÙØ© اÙÙ

ØªØ¹Ø¯Ø¯Ø©Ø Ø¹Ø¨Ø± Ø«ÙÙ

Ø© صراع Ù

رÙØ²Ø©Ø ÙÙغة سردÙØ© جÙ

ÙÙØ©Ø ÙÙغة ØÙارÙØ© عاÙ

ÙØ© بدÙÙØ©Ø ØªÙÙØ٠برائØØ© اÙبشر ÙاÙأرض ÙاÙÙائÙات اÙبرÙØ©.

بؤرة اÙØ£Øداث ÙاÙشخصÙات:

تبد٠ÙÙØØ© اÙصراع اÙت٠ÙØ´ÙÙÙا اÙرÙائ٠عÙÙÙØ©Ø ÙÙ٠تÙÙ

٠عبر Ø£Øداث صغÙرة جاÙبÙØ© Ù

تطÙرة دائÙ

اÙ. ÙÙ٠اÙبدء ÙسÙ

ع صرخات اÙØ·ÙÙØ© «Øصة» ÙÙ٠تسÙØ· Ù٠اÙØÙرة اÙت٠عÙ

ÙÙا «داÙÙد â أب٠Ù

Ø·ÙÙ» عÙ٠أÙ

Ùر اÙÙ

دÙÙØ©Ø ÙØ¥Ù

اÙ

اÙÙ

سجد اÙغرÙب اÙÙادÙ

Ù

Ù Ù

ÙاÙÙ Ù

جÙÙÙ. ÙÙبد٠Øدث اÙسÙÙØ· اÙØ·ÙÙ Ù٠اÙØÙرة Ù

عزÙÙا٠ع٠ÙسÙج اÙرÙاÙØ©Ø ÙÙØÙ Ùا Ùعر٠ÙÙ

اذا عÙ

٠أبÙÙ

Ø·ÙÙ Ùذ٠اÙØÙØ±Ø©Ø ÙÙÙ٠استطاعت Ùذ٠اÙØ·ÙÙØ© اÙصغÙرة أ٠تÙجÙØ Â«ÙÙ ØÙ٠إ٠أبا Ù

Ø·ÙÙ ÙÙ

Ùت Ù٠ذات اÙØÙرة بعد سÙÙات عدÙدةØÂ»Ø ÙÙا Ùعر٠Ù

ا ÙÙ ÙÙÙ

Ø© اÙسÙÙØ· ÙÙÙاÙØ

إ٠طرÙØ© سرد اÙرÙاÙØ© تÙ

تاز بÙذا اÙترÙÙز عÙ٠اÙØØ¯Ø«Ø ÙÙ

تابعة تطÙرÙØ Ø¨Ùا تÙغ٠Ù٠اÙÙÙ

Ùذج ÙØÙار٠اÙداخÙÙØ ÙÙجد إ٠أÙ

Øصة تÙÙ٠ابÙتÙا ÙتÙظÙÙا ÙÙÙ ØªØ³Ø¨Ø Ø¨ØÙ

داÙÙÙ ÙتصÙÙ ÙدراتÙØ ÙØÙ٠تتعÙØ° Ù

٠اÙØ´Ùطا٠صارخة تذعر ابÙÙتÙا ÙتجرÙØ ÙتسÙØ· Ù٠اÙØÙرة. ÙØÙ٠تأت٠Ù

Ùاسبة اÙØÙØ±Ø©Ø Ùسرعا٠Ù

ا ÙÙتÙÙ٠إÙ٠صاÙعÙا: أب٠Ù

Ø·ÙÙ.

ÙÙد ترÙÙا اÙØ£Ù

Ù ÙابÙتÙØ§Ø ÙÙ

شاعرÙÙ

ا اÙÙ

ختÙÙØ©Ø ÙÙÙ Ùتابع Ùذ٠اÙÙ

شاعر ÙاÙØ£ÙÙار ØÙ٠تتطÙر أ٠تتجÙ

د ÙدÙÙÙ

ا.

إ٠اÙØدث اÙاجتÙ

اعÙØ Ø§ÙخارجÙØ Ù٠اÙØ°Ù ÙÙ

سÙ٠بعÙ٠اÙرÙاÙØ© Ù

Ø´ÙÙا٠Ù

ساراتÙا. ÙÙجد Ø£Ù Øدث اÙسÙÙØ· Ù٠اÙØÙرة٠ÙÙÙدÙا Ø¥Ù٠صاÙعÙØ§Ø ÙÙÙا Ùا تدخ٠ذات أب٠Ù

Ø·ÙÙØ Ø¨Ù Ùتابع ØرÙت٠اÙخارجÙØ©Ø ÙÙ٠جاء Ø¥Ù٠«Ù

رÙبضة» Ù

تخÙÙا٠ع٠إØد٠اÙÙÙاÙÙØ ÙÙÙ٠بÙÙ Ù

سجداÙØ Ù

ستغÙا٠إÙا٠Ù٠غاÙات تجارÙØ© ÙسÙاسÙØ© غاÙ

ضة.

ÙÙØ«Ùر اسÙ

٠اÙØÙÙÙ٠«اÙØاج داÙÙد» تساؤÙات اÙØ£ÙاÙÙØ ÙÙبد٠Ùأ٠أبا Ù

Ø·ÙÙ Ù٠جذر اÙشر Ù٠اÙÙ

دÙÙØ©. ÙÙا ÙعرÙ٠سر٠Ùذ٠اÙÙ

ÙاÙØ© اÙعÙ

ÙÙØ© اÙت٠اÙتسبÙا اÙرجÙÙ ÙÙ ÙÙس اÙØ£Ù

Ùر Ù

جÙØ§Ø¯Ø ÙÙÙÙ Ùبد٠اÙتØاÙ٠بÙ٠اÙغرÙب ذ٠اÙأص٠اÙÙÙÙد٠ÙاÙØ£Ù

ÙØ±Ø ØºØ±Ùبا٠ÙÙ

رÙباÙØ Ø®Ø§ØµØ© ØÙ٠تÙÙجر ÙØ¶Ø§Ø¦Ø Ø¯Ø§ÙÙØ¯Ø Ù

Ø«ÙÙ

ا ØاÙ٠اغتصاب Ø£Øد اÙصبÙØ©Ø Ùرآ٠أØد اÙرجا٠اÙÙ

ÙÙ

ÙÙ Ù٠اÙرÙاÙØ©Ø ÙÙÙ ØÙ

د ب٠خÙ

ÙØ³Ø ÙÙضØÙÙØ ÙØصÙ٠عÙ٠جÙد Ù

Ù Ùب٠اÙØاÙÙ

Ø Ùطرد عائÙت٠إÙ٠اعÙ

ا٠اÙصØراء.

ÙÙا ÙÙÙ

٠اÙØدث٠اÙشخصÙØ©Ø ÙÙجÙبÙا Ø¥Ù٠دائرتÙØ ÙتÙبثÙ٠شخصÙات٠عدة Ù

Ù Ùذا اÙØدث اÙÙ

سرÙØ¯Ø ÙاÙØ°Ù ÙÙÙا٠Ù

Ù ÙÙ

اÙراÙÙ â اÙÙØ§ØªØ¨Ø Ø§ÙØ°Ù ÙستعÙ٠باÙذاÙرة اÙشعبÙØ© ÙرÙاÙاتÙا.

تظÙر٠ÙÙا Ù

٠اÙØدث شخصÙØ© سÙÙÙ

ا٠اÙعبداÙÙ٠«أبÙØØµØ©Â»Ø ÙÙØ·Ùع ÙÙاÙد٠ÙÙØ§Ø ÙØ£Ùضا٠ÙØارس Ù٠اÙÙÙØ© اÙعسÙرÙØ© ÙÙØ£Ù

Ùر Ù

جÙØ§Ø¯Ø ÙÙÙبثÙÙ ØÙ

د ب٠خÙ

ÙØ³Ø Ø§Ùذ٠بدا ÙÙÙÙض Ù

باشر Ùأب٠Ù

Ø·Ù٠اÙÙ

Ø®Ø¨Ø±Ø Ø§ÙسÙÙØ¡Ø Ø§ÙØ´Ø§Ø°Ø ÙÙ

ا ÙØ·Ùع ØÙ

اد اÙسÙÙ

Ù ÙÙ

Ùرج٠غÙر ذ٠رجÙÙØ©Ø ÙÙÙÙÙض ÙشخصÙØ© سÙÙÙ

اÙØ ÙÙظÙر اÙØ£Ù

Ùر٠اÙØاÙÙ

ÙØ Ø§ÙجÙ

Ù٠اÙصÙØ±Ø©Ø Ø§ÙÙ

ÙرÙÙ.

إ٠اÙرÙائ٠ÙÙ Ù

Ø«Ù Ùذ٠اÙÙ

Ùاسبة ÙتØÙ٠إÙ٠راÙÙØ ÙدÙØ´Ùا بÙÙÙÙ ÙØ£ÙÙا٠اÙبدÙÙات ÙØبÙ٠اÙشدÙد ÙÙØ£Ù

Ùر ÙÙÙ ÙستغÙÙ Ù

Ùاسبة اÙØدث اÙØ®Ø§ØµØ Ùاستعادة اÙÙ

ÙرÙØ« اÙبÙئÙØ ÙعÙاÙ

ات٠Ù

٠اسÙ

اء ÙأشÙØ§Ø¡Ø ÙÙبد٠اÙØدثÙØ ÙÙ Ùذا اÙتÙغ٠اÙتÙصÙÙÙØ ÙÙØ£Ù٠رصد «طبÙعÙ» ÙÙØÙاة.

ÙÙÙ٠اÙØدث Ùا ÙتÙÙ٠عÙد اÙرسÙ

اÙطبÙع٠ÙÙبÙئة اÙبدÙÙØ©Ø Ø¨Ù ÙÙ ÙتÙغÙÙ Ùراء سÙرÙرة اÙÙع٠اÙرÙائÙ. ÙÙأ٠اÙرÙاÙØ© تÙ

تاز بÙذ٠اÙصÙعة اÙعÙÙÙØ©Ø ÙØ¥Ù ØدÙØ« اÙØÙرة ÙشبÙت٠اÙÙ

ØªØ¹Ø¯Ø¯Ø©Ø Ø³Ø±Ø¹Ø§Ù Ù

ا ÙÙØ·Ùئ ÙÙجد بؤرت٠تترÙز â Ùجأة â Ùا عÙÙ Øصة أ٠أÙ

ÙØ§Ø Ø£Ù Ø£Ø¨Ù Ù

Ø·ÙÙ Ø ÙÙÙ٠عÙ٠اÙØارس اÙذ٠اÙبث٠عÙÙÙاÙØ Ù

٠داخ٠Ùذا اÙÙسÙØ¬Ø ÙÙ٠أب٠ØØµØ©Ø Ø³ÙÙÙ

ا٠اÙعبداÙÙÙ.

Ø¥ÙÙا ÙØºØ§Ø¯Ø±Ø ÙØ¬Ø£Ø©Ø Ø§ÙشخصÙات اÙعادÙØ©Ø ÙÙÙترب Ù

٠شخصÙØ© غÙر عادÙØ©Ø Â«Ù

ÙÙرة» ÙÙا خصائص ÙاÙ

Ø© جÙÙÙÙØ©Ø ÙÙذا اÙØارس اÙتابع ÙÙØ£Ù

ÙØ±Ø ÙاÙØ°Ù Ùغادر Ù

ع٠إÙ٠اÙØØ¬Ø Ø³Ø±Ø¹Ø§Ù Ù

ا ÙتØÙ٠إÙ٠شخصÙØ© أخرÙØ ÙÙ

تÙبث٠Ù

٠شخصÙت٠اÙسابÙØ©.

إ٠اختزا٠اÙشخصÙات ÙÙÙد٠إÙ٠عÙÙÙØ© ÙÙاءاتÙا Ùبساطة شدÙدة ÙÙØدث.

ÙاÙØدث ÙÙا Ùا ÙسÙر٠Ù

تÙغÙا٠Ù٠اÙرÙØ ÙاÙÙ

اضÙØ Ù

Ùسبا٠اÙشخصÙات أعÙ

اÙا٠ÙأبعاداÙØ Ø¨Ù ÙÙ ÙعÙد٠إÙ٠طبÙعت٠اÙØ£ÙÙÙØ ÙØدث خارجÙØ Ø¸Ø§ÙرÙØ Ø³ÙاسÙ.

ÙÙÙا ÙتجÙ٠اÙØدث٠ÙØ٠بؤرتÙØ Ø£Ù Ø¥Ù٠تعاÙ٠اÙÙ

عارضÙ٠ضد سÙطة اÙØ£Ù

Ùر Ù

جÙاد اÙÙ

Ø·ÙÙØ©Ø ÙسÙÙÙ

ا٠ÙÙتÙ٠بØÙ

د ب٠خÙ

Ùس Ù

Ø´ÙÙÙ٠عÙصرÙÙ Ù

تعاÙÙÙ٠ضد Ù

جÙاد. ب٠أ٠ØÙ

اد اÙسÙÙ

٠اÙØ°Ù Ùا٠اÙØ£Ù

Ùر Ùد ØÙÙ٠إÙ٠اراجÙز ÙتسÙÙت٠ÙتسÙÙØ© أصØابÙØ ÙÙÙÙب Ø¥ÙÙÙابا٠Ù

ÙÙÙدراÙ

ÙاÙØ Ù

ÙتÙÙا٠Ù

٠اÙÙاشخصÙØ© Ø¥Ù٠اÙشخصÙØ© اÙÙاعÙØ© اÙÙ

غÙØ±Ø©Ø ÙÙØ°ÙرÙا Ùذا اÙتØÙ٠اÙÙ

Ùاجئ ÙاÙÙاÙ

٠بتØÙ٠سÙÙÙ

ا٠ÙÙسÙØ ÙÙ

ا ÙØ°ÙرÙا بسÙسÙØ© اÙتØÙÙات اÙÙاÙ

ÙØ© اÙÙ

Ùاجئة Ù٠اÙشخصÙØ© اÙرÙائÙØ© اÙØ¥Ù

اراتÙØ© عÙ

ÙÙ

اÙ.

اÙز٠ا٠ÙاÙÙ Ùا٠اÙÙ ÙضÙعÙاÙ:

ØÙÙ Øدث سÙÙØ· Øصة Ù٠اÙØÙØ±Ø©Ø Ø£Ù Ø³ÙÙØ· «اÙØ£Ù

Ø© Ù٠اÙÙزÙÙ

Ø©Â»Ø Ùا٠اÙÙÙت Ø´Ùر ÙÙÙÙ٠اÙÙØ§Ø¦Ø¸Ø ÙÙ ÙØظة غÙر Ù

ؤرخة Ù

٠زÙ

٠اÙØ®ÙÙج اÙساب٠ÙÙÙÙØ·. Ùبعدئذ٠Ùبدأ اÙزÙ

٠باÙتدÙ٠اÙسرÙØ¹Ø ÙÙجد إ٠اÙزÙ

Ù ÙÙÙØ²Ø Ø¨Ø¹Ø¯ ÙصÙÙÙ ÙÙÙÙØ©Ø Ø«Ùاثة عشر عاÙ

اÙØ Ø¨Ø¯Øª ÙØ£ÙÙا ÙÙ

Ø¶Ø Ùصار اÙصغار ÙباراÙØ ÙÙÙ

ض٠اÙزÙ

٠بسرعة Ù٠اÙÙصÙ٠اÙأخÙØ±Ø©Ø Ùتبد٠اÙعÙاسات اÙتغÙر اÙاجتÙ

اع٠اÙØادة عÙ٠اتساع اÙÙ

دÙÙØ© Ùتبد٠سÙاÙÙا.

إ٠اÙزÙ

٠اÙÙ

ÙضÙع٠ÙÙ

ض٠Ù٠اÙرÙاÙØ© بصÙرة عÙÙÙØ©Ø ÙÙجد Øدثا٠ذا زÙ

Ù Ù

ØدÙد ÙØص٠عÙ٠رصد٠Ù

Ø·ÙÙØ Ø¨ÙÙÙ

ا تغÙر٠سÙÙات٠عدÙدة Ù٠اÙغÙاب اÙÙÙÙØ Ùتأت٠ÙØظات٠ÙصÙرة أخرÙØ ÙتØص٠عÙ٠زÙ

٠رÙائ٠Ù

Ø·ÙÙ.

إ٠بعض اÙÙطاعات اÙزÙ

٠اÙÙ

ÙضÙعÙØ© تعÙ٠اÙÙطاعات ÙاÙ

Ø© Ù٠تطÙر اÙشخصÙØ§ØªØ ÙاÙØ«Ùاثة عشر عاÙ

ا٠اÙÙ

ÙÙÙدة تشÙر Ø¥ÙÙ ÙÙدا٠رÙائز ÙØÙØ«Ùات ÙاÙ

Ø© ÙÙØ´ØصÙØ§ØªØ ÙÙا٠Ù

٠اÙÙ

Ù

Ù٠أ٠تØدث اÙÙÙاباتÙا بصÙرة Ù

تجذرة Ù٠اÙÙ

اضÙ. ÙÙذا Ùإ٠ثغرات اÙزÙ

Ù Ù٠ثغرات Ù٠اÙشخصÙØ©Ø Ø£Ù Ù٠بأ٠اÙزÙ

٠اÙÙÙ٠اÙعÙÙ٠تر٠بصÙ

ات٠عÙ٠تشÙÙ٠اÙشخصÙØ© بشÙÙ Ù

Ù

اثÙØ Ù

Ù

ا Ø£ÙÙدÙا اÙجذÙر اÙاجتÙ

اعÙØ© ÙاÙÙÙسÙØ© اÙÙ

ÙبرÙÙرة ÙتØÙÙاتÙا.

ÙÙØ°ÙÙ Ùإ٠زÙ

٠اÙÙÙØ· ÙاÙتÙ

رد تسارع بشÙÙ ÙبÙØ±Ø Ø¨ØµÙرة٠غÙر Ù

تضاÙرة Ù

ع تØÙ٠اÙشخصÙات ÙÙ ØÙÙ Ùجد ÙØظات رÙائÙØ© Ù

Øددة تأخذ عÙÙدا٠Ù

٠اÙسÙÙÙØ ÙبصÙرة سرÙØ¹Ø©Ø Ù

Ù

ا Ùؤد٠إÙ٠عدÙ

إشباع Ùذا اÙزÙ

٠اÙرÙائÙ. Ù

Ø«Ù ÙØظة ÙÙÙ٠سÙÙÙ

ا٠اÙعبداÙÙÙ Ù٠اÙÙعبة ÙتذÙر٠ÙشرÙØ· ØÙاتÙØ Ø¨Ø¯Ø¡Ø§Ù Ù

٠استرجاع ÙÙاÙ

Ø£Ù

٠إÙ٠عÙ

ÙÙ Ù

ع Ù

جÙاد. Ø¥Ù Ùذا اÙتسرÙع ÙÙزÙ

٠اÙÙ

ÙضÙعÙØ Ù٠زÙ

٠رÙائ٠Ù

ÙØ«ÙØ ÙØ´Ùر Ø¥ÙÙ Ùذ٠اÙصÙØ©.

إ٠زÙ

٠اÙرÙاÙØ© اÙÙ

ÙضÙع٠ÙÙ

تد٠إÙÙ ÙØÙ Ø«ÙاثÙ٠عاÙ

اÙØ Ø¨Ø¯Ø§ ÙÙÙا اÙزÙ

٠اÙرÙائ٠ÙصÙرا٠ÙÙÙ

ضÙاÙØ ÙÙ

ÙتÙغ٠إÙÙ ÙثاÙØ© اÙزÙ

٠اÙÙ

ÙضÙع٠ÙاتساعÙØ Ø±ØºÙ

استطاعت٠تسÙÙØ· اÙأضÙاء Ù

رÙزة عÙ٠جÙاÙب Ù

ÙÙ.

ÙبخÙا٠اÙزÙ

Ù Ø Ùا٠اÙÙ

Ùا٠اÙرÙائ٠أÙثر ÙثاÙØ© ÙØضÙراÙ. Ø¥Ù Ù

دÙÙØ© «Ù

رÙبضة» تÙ

Ø«Ù ÙرÙØ© اÙصاÙدÙÙ ÙاÙبد٠اÙÙ

تØÙÙØ© Ø¥ÙÙ Ù

دÙÙØ© ÙÙØ·ÙØ©. ÙÙد تÙغ٠اÙÙاتب Ø¥Ù٠تضارÙسÙا اÙاجتÙ

اعÙØ© ÙاÙÙ

ÙاÙÙØ© اÙÙ

ØªØ¹Ø¯Ø¯Ø©Ø ÙÙÙا٠اÙØ£ÙÙاÙØ ÙاÙبÙÙØªØ ÙاÙÙØµØ±Ø ÙاÙسجÙØ ÙاÙصØØ±Ø§Ø¡Ø ÙاÙÙØ¹Ø¨Ø©Ø ÙاÙØ´Ø§Ø·Ø¦Ø ÙاÙÙ

ØÙÙ

Ø©Ø ÙاÙبادÙØ© بخÙاÙ

Ùا ÙعاÙÙ

ÙØ§Ø Ø¨Ù Ùجد Ùذ٠اÙرؤÙØ© اÙدÙÙÙØ© ÙتباÙ٠اÙÙ

ساÙÙ ÙتÙاÙض اÙتطÙر Ù٠اÙÙ

دÙÙØ© ÙاÙÙساÙ

اتÙا Ø¥Ù٠طبÙات Ù

ختÙÙØ©. ص 72.

إ٠اÙبشر Ù٠اÙرÙاÙØ© ÙÙتÙ

ÙÙ ÙØ¥Ù

اÙÙ Ù

Øددة Ù

تÙاÙØ¶Ø©Ø ÙأغÙبÙÙ

ÙÙتÙ

Ù ÙÙأزÙØ© ÙاÙبادÙØ©Ø ÙÙ ØÙÙ ÙÙÙ٠اÙÙصر بعÙدا٠ÙÙ

تÙارÙاÙ.

إ٠اÙÙاتب ÙضÙر٠بصÙرة جÙ

ÙÙØ© بÙ٠تضارÙس اÙÙ

Ùا٠ÙÙÙØ© اÙØÙاة اÙاجتÙ

اعÙØ©Ø ÙÙضع اÙشخصÙØ© عÙ٠جذÙر اÙÙ

صاÙØ Ø§ÙÙ

ØªØµØ§Ø±Ø¹Ø©Ø ÙÙÙذا Ùجد٠Ùذا اÙتداخÙ٠بÙ٠اÙÙ

ÙضÙع٠ÙاÙذاتÙØ Ø§ÙÙ

Ùا٠ÙاÙشخصÙØ§ØªØ Ø§ÙتارÙØ® ÙاÙطبÙØ§ØªØ Ø§ÙأجÙاء ÙاÙÙ

Ø´Ø§Ø¹Ø±Ø Ø§ÙÙجÙد ÙاÙÙاعÙÙØ©.

ÙÙÙذا Ùإ٠اÙرÙاÙØ© تضع٠ÙدÙ

Ùا عÙ٠بداÙØ© اÙÙاÙØ¹Ø ÙتØاÙÙ٠أ٠تÙÙÙ

بتعÙ

ÙÙ

ات ÙÙÙØ© إبداعÙØ©Ø ØªØ¹Ø¨Ø± ع٠Ù

رØÙØ© ÙاÙ

ÙØ©. Ùإذا ÙاÙت Ùذ٠اÙتعÙ

ÙÙ

ات ÙÙ

تصÙØ Ø¨Ø¹Ø¯Ø ÙÙ Ùذ٠اÙØªØ¬Ø±Ø¨Ø©Ø Ø¥Ù٠درجة اÙاÙتÙ

اÙØ ÙØ¥ÙÙا تشÙÙ٠بداÙØ© ÙÙذا اÙتÙغ٠اÙجرÙØ¡ ÙاÙجدÙد.

«اÙاعتراÙ» Ù٠عÙ٠أبÙاÙرÙØ´

تدÙر٠رÙاÙØ© عÙ٠أبÙاÙرÙØ´ «اÙإعتراÙ» اÙصادرة سÙØ© 1982Ø ØÙÙ ØÙاة عائÙتÙÙ Ù

تشابÙت٠اÙÙ

صÙØ±Ø ÙÙ

ا عائÙØ© سÙÙÙ ÙعائÙØ© سÙ

ØاÙ.

ÙÙ٠اÙÙص٠اÙØ£ÙÙØ ÙÙÙ Øدث Ù

Ùاجئ Ù

Ø´Ù٠عÙÙÙØ ÙÙجÙ

شخص٠Ù

Ø§Ø Ø¹Ù٠سÙÙÙ ÙÙ٠جاثÙ

Ù٠أرض٠اÙزراعÙØ©Ø ÙÙÙتÙ٠بضراÙØ©.

ÙÙس اÙÙات٠إÙا سÙ

ØاÙØ Ø£Ø¨ اÙعائÙØ© اÙثاÙÙØ©Ø ÙاÙت٠سÙ٠تتداخ٠عÙاÙتÙا ÙØÙاتÙا Ù

ع عائÙØ© سÙÙÙØ ÙÙÙÙÙا Ù٠اÙØ¨Ø¯Ø¡Ø Ùا Ùعر٠Ùذا اÙÙاع٠اÙÙاتÙØ ÙÙا سبب Ùذ٠اÙÙجÙ

Ø© اÙضارÙØ©. ÙسÙÙ ÙبÙ٠إÙ٠آخر اÙرÙاÙØ© ÙجÙ٠اÙÙاتÙØ ÙÙÙ٠دÙ٠اÙأسباب اÙÙ

عÙÙÙØ© ÙÙذا اÙØدث اÙعÙÙÙ.

ÙÙا ÙتÙدÙ

Ø¥ÙÙ Ù

Ø³Ø±Ø Ø§ÙÙع٠اÙرÙائ٠صارÙ

اب٠سÙÙÙØ ÙÙÙ ÙÙدد ÙÙتÙعد باÙثأر ÙتظÙ٠بÙت اÙÙتÙ٠سØابة ÙØ«ÙÙØ© Ù

٠اÙØز٠ÙاÙØ£ÙÙ

اÙÙØ§Ø¬Ø¹Ø ÙÙ ØÙ٠تستÙ

ر صرخات صارÙ

اÙÙ

تÙعدة Øت٠بعد اÙÙضاء اÙÙ

أتÙ

Ø ÙÙØ°Ùب Ùبستا٠أبÙÙØ ÙÙØÙ

Ù٠بÙدÙÙت٠ÙÙØ®ÙÙÙا Ù٠بÙت٠Ù

٠أج٠اÙثأر اÙÙ

Ùتظر.

Ø¥Ù Ù

جرÙات اÙØÙاة اÙعادÙØ©Ø ØºÙر اÙدراÙ

ÙØ©Ø ØªØ¨Ø¯Ø£ باÙاستØÙاذ عÙ٠سرد اÙرÙاÙØ© ÙØÙارÙا اÙÙ

تداخÙÙ٠اÙÙ

Ø·ÙÙÙ٠إÙ٠درجة Ùاسعة.

ÙÙجد Ø¥Ù Ù

ØÙر اÙØ«Ø£Ø±Ø ÙاÙبØØ« ع٠اÙÙاتÙØ Ø³Ø±Ø¹Ø§Ù Ù

ا ÙختÙÙ ÙتØ٠اÙÙ

سارات اÙتاÙÙØ©:

تÙÙÙ

اÙØ£Ù

٠رÙÙعة ÙاÙأخت٠رÙØاÙØ© بتÙدئة صارÙ

ÙتبدÙا٠خÙÙÙÙ

ا عÙÙÙØ Øت٠Ùا تÙÙدا٠اÙأب ÙاÙاب٠â اÙأخ ÙÙ Øادث ÙاØØ¯Ø ÙÙÙ ÙطاÙعÙÙ

ا Ù

Ø®ÙÙا٠ÙÙت٠اÙباطÙØ© باÙاÙتÙاÙ

Ø ÙÙÙ Ùذ٠اÙÙÙØ© اÙباطÙØ© تتÙاش٠تÙ

اÙ

اÙØ Ø¥Ùا Ù

٠بضع جÙ

ÙÙ Ù

تÙاثرة ÙÙ ÙصÙ٠اÙرÙاÙØ© اÙتاÙÙØ©.

ÙتجÙ٠صارÙ

Ø¥Ù٠اÙÙ

درسة ÙÙÙتÙ٠باÙأصدÙØ§Ø¡Ø ÙÙÙاجأ بسÙÙØ· صدÙÙ٠اÙأثÙر Ù

ØÙ

د اÙدراسÙØ Ù٠اÙ

تØا٠اÙØ¥Ø¹Ø§Ø¯Ø©Ø ÙÙتØÙÙ Ùذا اÙسÙÙØ· Ø¥ÙÙ ÙÙبÙة٠بÙ٠اÙأصدÙØ§Ø¡Ø ÙÙÙ ÙÙس صارÙ

Ø Ø«Ù

Ùجد Ù

ØÙ

دا٠ÙÙÙ ÙعاÙÙ Ùذا اÙسÙÙØ· اÙدراسÙØ Ø§Ùذ٠بدا رÙÙبا٠Ùأشب٠بÙارثة طبÙعÙØ©.

ÙÙبدأ Ù

سار اÙطاÙب اÙآخر Ù

ØÙ

د ÙأخذÙا Ø¥Ù٠عاÙÙ

Ù٠اÙخاص اÙØ°Ù Ùا Ùعد٠Øب٠اÙصاÙ

ت ÙرÙØاÙØ© ÙØبÙا ÙÙØ Ùشراسة ابÙ٠سÙ

ØاÙØ ÙÙ

ØاÙÙØ© تزÙÙج٠ÙابÙØ© صدÙÙ٠اÙغÙÙØ ÙÙÙ Ù

ØÙ

دا٠ÙرÙض٠ذÙÙ Ù

تØÙ

Ùا٠«اÙعÙاصÙ» داخ٠بÙتÙØ Ø¨ØªØ±Ù Ø§ÙÙ

درسة ÙÙتÙسط Ù٠أØدÙÙ

بعÙ

٠جÙØ¯Ø ÙÙÙدÙع ÙÙزÙاج Ù

٠رÙØاÙØ©Ø ÙÙÙاÙ٠صدÙÙ٠صارÙ

عÙ٠رغبت٠Ùذ٠بÙ٠سÙÙÙØ© ÙÙد.

ÙÙÙ Ù

Ø«Ù Ùذ٠اÙØ£Øداث ÙÙ

Ùستغ٠اÙÙغÙ

اÙÙ

دÙÙ٠اÙذ٠زرع٠اÙرÙاÙØ©Ø ÙاÙسابت٠اÙعÙاÙØ© بÙ٠اب٠اÙÙتÙÙ Ùاب٠اÙÙاتÙØ Ø¨ÙدÙØ¡ تاÙ

Ø ÙتزÙج Ù

ØÙ

د رÙØاÙØ© ÙØ£ÙÙÙ

ÙØ±Ø ØµØ§Ø®Ø¨Ø Ùا٠اÙÙات٠ÙØد٠بعÙدا٠عÙÙØ ÙÙس بسبب Ùع٠اÙجرÙÙ

Ø©Ø ÙÙ٠بسبب عدÙ

طاعة ابÙÙ ÙÙØ ÙزÙاج٠Ù

Ù Ùتاة ÙÙÙØ±Ø©Ø Ù٠ابÙØ© غرÙÙ

٠اÙسابÙ.

اÙØ£Øداث ÙÙÙÙØ© ÙÙ

ØدÙدة Ù٠اÙرÙاÙØ©Ø ÙÙ٠تصÙغ٠عÙ

Ùا٠Ù

Ù ÙÙع اÙرÙاÙØ© اÙعائÙÙØ©Ø Ø§Ùت٠تدÙر٠ØÙ٠اÙأسرة ÙعاداتÙا Ùإعادة Ø¥Ùتاج ذاتÙا عبر اÙزÙØ§Ø¬Ø ÙأغÙب اÙØ£Øداث تجر داخ٠اÙعائÙتÙ٠اÙÙ

تضادتÙÙØ Ø¹Ø§Ø¦ÙØ© سÙÙÙ ÙعائÙØ© سÙ

ØاÙØ Ùداخ٠Ù

جاÙس Ùغر٠بÙتÙÙ

ÙØ§Ø Ø£Ù Ù٠اÙبستا٠اÙØ°Ù ÙÙ

ÙÙÙ٠سÙÙÙØ Ø£Ù Ø§ÙدÙا٠اÙØ°Ù ÙÙ

ÙÙÙ٠سÙ

ØاÙØ Ùإذا اÙØ·ÙÙت اÙØ£Øداث٠خارجÙÙ

Ø§Ø Ù٠اÙØ´Ùارع أ٠اÙجاÙ

Ø¹Ø©Ø ÙتÙÙÙ ÙÙÙÙØ©Ø Ùسرعا٠Ù

ا تعÙد Ø¥Ù٠دائرتÙا اÙأسرÙØ©.

ÙÙÙ ÙÙس ÙÙت٠أب اÙأسرة اÙØ£ÙÙÙØ Ø£Ù ØªØ£Ø«Ùر دراÙ

٠عÙÙ ØÙاتÙØ§Ø Ø³Ùاء Ù٠اÙÙÙار Ù

عÙشتÙا أ٠تÙ

اسÙÙا اÙداخÙÙØ ÙÙ

Ùت اÙأب ÙÙجÙدÙ. ÙÙا تظÙر٠سÙ٠غÙاÙØ© Ù

ؤÙتة Ù

٠اÙØز٠سرعا٠Ù

ا تتÙاش٠ÙØ°ÙÙ ÙÙترÙز اÙبÙاء عÙ٠عرض اÙÙ

جر٠اÙÙ

عتاد ÙØÙاة اÙأسرة Ù

٠استÙبا٠ÙÙزÙار ÙبØØ« ع٠زÙجة أ٠تزÙÙج اÙابÙØ©.

إ٠عدÙ

تØÙ٠اÙÙÙائع اÙجزئÙØ© اÙصغÙرة اÙÙØ«Ùرة Ø¥ÙÙ ØÙÙات ÙÙÙØ© Ù

تÙاÙ

ÙØ© ÙتجسÙد صراع جÙÙرÙØ Ø£Ù ØªØµÙÙر عÙاÙ

ات رÙØÙØ© ÙاÙ

Ø©Ø ÙعÙد٠ÙØ°Ù٠إÙ٠بÙاء اÙÙÙ

اذج â اÙشخصÙات ÙØاÙات Øاضرة عÙÙÙØ© سرÙØ¹Ø©Ø ÙÙÙس Ø«Ù

Ø© تارÙØ® عÙ

ÙÙ Ùراء Ùذ٠اÙÙÙ

اذج. ÙÙا٠ابرز Ù

ثا٠Ù٠«سÙÙ٠اÙØ£Ø¨Â»Ø Ø§ÙشخصÙØ© اÙغائبة ÙاÙÙ

ØÙرÙØ©Ø ÙاÙÙ

ÙتÙÙØ©. ÙØ¥ÙÙا Ùا ÙÙاد ÙعرÙ٠عÙÙ Ø´ÙئاÙØ ÙÙ

ا باÙ٠بتجسد٠ÙشخصÙØ© ÙÙÙØ©Ø

Ø¥Ù Ù٠اÙشخصÙات تØÙا ÙÙائعÙا اÙØ¢ÙÙØ© اÙصغÙرة اÙÙ

ØØ¶Ø©Ø Ø¨Ùا تارÙØ®Ø ÙبÙا ÙÙ

Ù ÙØÙر خاص Ù٠عاÙÙ

Ùا اÙÙ

تÙرد اÙÙااجتÙ

اع٠ÙاÙÙاتارÙØ®ÙØ ÙتصÙر٠اÙÙعاÙات سرÙعة Ù

تبدÙØ©Ø ØºÙر Ùادرة٠عÙ٠اÙتØÙ٠إÙ٠عÙاط٠ÙØ£ÙÙار ÙÙÙØ© ÙاÙ

Ø©. ÙصارÙ

Ùا ÙÙاد ÙتذÙر٠شÙئا٠Ù

٠ابÙÙØ ØµÙتÙØ ÙÙÙÙ

اتÙØ ÙÙ

شاعرÙØ ÙÙتجذر ÙÙÙا ÙÙÙÙ

Ù Ù

ÙÙÙا٠Ùإرادة ÙÙعÙاÙØ ÙÙا Ùصارع اÙجرÙÙ

Ø© ÙشبÙتÙا اÙاجتÙ

اعÙØ©Ø ÙÙتشÙÙ ÙÙراÙØ ÙÙتÙث٠اÙÙ

جتÙ

ع عÙاÙات ÙصراعاÙ.

ÙÙÙ ÙتذÙر٠ØبÙبت٠ÙØ¬Ø£Ø©Ø Ø¨Ø¹Ø¯ عدة ÙصÙÙØ Ø¯Ù٠أ٠تتØÙÙ Ù٠اÙأخر٠إÙ٠عÙاÙات ذات Ù

اض٠ÙتÙارÙØ® ÙØ£Øداث. ÙÙ

Ù ÙÙا تغد٠اÙعÙاÙات بÙ٠اÙشخصÙات ÙاÙÙØ©Ø Ù

Ù

ا ÙÙÙد٠إÙ٠ضع٠سÙ

اتÙا ÙتÙردÙا.

ÙتÙتÙر اÙشخصÙات ÙØ°Ù٠إÙ٠اÙصراع اÙÙ

تÙتر بÙÙÙØ§Ø Ø§ÙÙ

تÙ

Ø«Ù Ù٠تشÙÙ٠اÙعÙØ¯Ø©Ø Øسب اÙÙ

عاÙÙر اÙÙÙاسÙÙÙØ©. ÙÙÙد ÙاÙت اÙعÙدة اÙأساسÙØ© ÙÙ Ù

عرÙØ© اÙÙاتÙØ Ø§Ùت٠خÙÙت جذبا٠ÙتÙترا٠Ù٠بدء اÙرÙاÙØ©Ø ÙÙÙ Ùذ٠اÙعÙدة Ù

اÙبثت أ٠أÙزÙØت Øت٠آخر ÙصÙ٠اÙرÙاÙØ©Ø Ùتبدأ عÙدة أخر٠Ù٠اÙØÙÙÙ Ù

ÙاÙÙØ§Ø ÙÙ٠عÙدة رغبة صارÙ

ÙÙ

ØÙ

د Ù٠اÙزÙاج. ÙÙÙÙ Ùذ٠اÙعÙدة اÙÙصصÙØ© ÙÙ

تخÙ٠تÙترا٠ÙصصÙاÙØ Ø¨Ù Ù٠تÙساب٠بسÙÙÙØ© ÙتÙÙØ٠بÙا أ٠صداÙ

Ø§ØªØ ÙÙÙذا Ø±Ø§Ø Ø¥ÙÙاع اÙرÙاÙØ© ÙتÙ

دد ÙÙ

Ùا٠ÙÙتعثر.

ÙÙع٠اÙأسÙÙب اÙخاص باÙÙ

ؤÙÙ ÙÙ

تÙÙ Ù

Ùزة Ø¥ÙجابÙØ© ÙاÙ

Ø© Ù٠اتجا٠اÙÙ

باشر ÙÙص٠ØرÙØ© اÙشخصÙØ© اÙخارجÙØ© ÙاÙداخÙÙØ©Ø ÙÙØرÙÙا ÙÙ ÙسطÙا بشÙ٠دÙÙÙØ ÙÙÙ Ùذ٠اÙØرÙØ© اÙÙاÙ

Ø© تبÙ٠جزئÙØ© ÙصغÙرة بدÙ٠اÙÙ

عÙ

ار اÙÙÙ٠اÙÙÙÙ ÙÙرÙاÙØ©Ø ÙÙÙ ÙغرÙÙ ÙÙ Ùذ٠اÙÙغة اÙÙصÙÙØ© اÙسردÙØ© اÙØ·ÙÙÙØ© أ٠اÙØÙارÙØ© غÙر اÙÙ

ÙظÙØ©.

ÙÙر٠ÙÙا ÙÙ٠أ٠اÙاسÙÙب اÙÙصص٠اÙØ¥Ù

ارات٠اتج٠إÙÙ ØÙØ«Ùات اÙØÙØ§Ø©Ø Ø¥Ù٠اÙدراÙ

ا اÙعائÙÙØ©Ø ÙØ¥Ù٠تضارÙس اÙØ´Ùارع ÙاÙÙ

د٠ع٠Ùغة اÙÙ

غاÙ

رات اÙÙ

Ø¬Ø±Ø¯Ø©Ø ÙاÙÙاتب ÙتÙجÙÙ Ù٠رÙاÙت٠ÙÙا Ø¥Ù٠عرض عائÙتÙÙ Ù

ØددتÙÙ ÙÙÙÙÙÙ

ا تغÙصا٠ÙÙ Ù

Ø´ÙÙاتÙÙ

ا اÙخاصة اÙÙ

ÙصÙÙØ© ع٠إÙÙاعات Ùصراعات اÙÙ

جتÙ

ع.

Ø¥Ù Ùذ٠اÙÙاÙعÙØ© اÙÙ

ÙÙ

ÙØ³Ø©Ø Ø°Ø§Øª اÙÙ

ÙضÙع اÙعائÙÙØ ØªØ¬Ø±Ù Ø¨Ø£Ø³ÙÙب Ù

ÙÙÙدراÙ

Ù â Ùدر٠ÙدÙÙÙØ ÙÙجد اÙتØÙÙات ÙاÙاÙÙÙابات اÙÙ

Ùاجئة Ù٠اÙت٠تتØÙÙ

Ù٠بÙÙØ© اÙØ£ØØ¯Ø§Ø«Ø ÙÙ٠أØداث٠تجر٠Ù٠دائرة اÙØÙاة اÙÙÙÙ

ÙØ©Ø ÙتÙÙÙذا٠ÙØ¢ÙÙØ© ÙدرÙØ© Ù

ÙتاÙÙزÙÙÙØ© عÙÙا.

ÙÙ٠رتبÙا اÙØ£Øداث بصÙرة أخرÙØ ÙسÙجدÙا ÙÙ

ا ÙÙÙ:

سÙ

Øا٠Ùعتد٠عÙ٠سعدÙØ© â Ù

Ùت Ù

Ùاجئ ÙسعدÙØ© â سÙÙÙ ÙÙÙب صداÙت٠Ù

ع سÙ

Øا٠إÙ٠عداÙØ© â سÙ

Øا٠ÙÙت٠سÙÙÙا٠â صارÙ

Ùصرخ ÙÙثأر â صارÙ

ÙÙس٠اÙثار ÙÙغر٠Ù٠اÙØب اÙÙ

Ùاجئ â Ù

ØÙ

د اÙØ°ÙÙ Ùرسب Ù٠اÙاÙ

تØا٠â سÙر٠Ù

Ùاجئ ÙعائÙØ© رØاب ÙعÙدة Ù

Ùاجئة ÙØ°ÙÙ.

ÙاÙÙ

ÙÙÙدراÙ

ا تتشاب٠برÙÙ

اÙسÙØ© ÙØ§Ø¯Ø¦Ø©Ø Ù

رض خطر ÙسÙ

Øا٠ÙاÙÙÙاب٠ÙØ٠اÙØ®Ùر â اÙÙدر اÙØ¥ÙÙÙ ÙعاÙب اÙشرÙر ÙÙØ«Ùب اÙØ®Ùر.

Ø¥Ù Ù

ÙÙÙدراÙ

ÙØ© «اÙإعتراÙ» Ø£ÙÙ Ù

Ù Ù

ÙÙÙدراÙ

ÙØ© شاÙÙدة ÙÙÙ٠اÙØب٠اÙسر٠Ùا Ùزا٠ÙÙÙا٠ÙÙ

شدÙدا٠بÙ٠اÙرÙاÙتÙÙ. Ø¥Ù Ø°ÙÙ ÙØ´Ùر Ø¥ÙÙ Ùذا اÙغÙاب ÙÙتØÙÙ٠اÙعÙ

ÙÙ ÙÙØÙØ§Ø©Ø ÙÙÙاÙ

ÙØ© اÙبÙاء اÙÙÙÙØ ÙعدÙ

تÙاسب أجزائÙØ ÙعدÙ

تبÙÙر ÙÙ

اذج٠Ùصراع٠Ù«عÙدتÙ» ÙتضخÙ

Ùغت٠اÙسردÙØ© اÙÙ

Ø·ÙÙØ©.

استÙتاجات:

Ø£ÙÙاÙ: إ٠اÙرÙاÙØ© ÙÙ

تظÙر Ù٠اÙØ®ÙÙج اÙعرب٠إÙا Ù٠اÙعÙÙد اÙØ«Ùاثة اÙأخÙرة Ù

٠اÙÙر٠اÙعشرÙÙ ÙبشÙÙÙ Ù

ØدÙد ÙÙÙÙÙØ ÙØ¥Ù Ùذا اÙتأخÙر ÙعÙد Ø¥Ù٠تأخر اÙÙÙضة اÙاجتÙ

اعÙØ© Ù٠اÙÙ

ÙØ·ÙØ© ÙÙ

Ù Ø«Ù

برÙزÙا بشÙ٠خاÙت ÙÙ Ù

Ùتص٠اÙÙر٠Ùب٠اÙÙجارÙا Ù٠اÙعÙد اÙأخÙر.

Ùإ٠اÙÙع٠اÙÙÙ٠اÙØ°Ù Ø´Ù٠اÙÙ

سرØÙØ© Ùعرض اÙÙ

Ø´ÙÙات اÙاجتÙ

اعÙØ© اÙبارزة ÙÙ ÙÙس٠اÙØ°Ù Ø±Ø§Ø ÙÙعط٠باÙÙصة اÙÙصÙرة ÙØ٠اÙÙصة اÙØ·ÙÙÙØ© Ø£Ù ÙØ٠اÙرÙاÙØ©.

Ùإ٠اÙÙ

د٠اÙبØرÙØ© اÙÙاÙعة عÙ٠طرÙ٠تجار٠دÙÙÙØ ÙÙ٠ظ٠تطÙر اÙتصاد٠ثÙاÙÙ Ù

ØªØ³Ø§Ø±Ø¹Ø Ø´Ùدت Ù

ÙÙاد ÙÙÙ

٠اÙرÙاÙØ© Ø ÙØ£Ù Ùذ٠اÙÙ

د٠اÙت٠ÙاÙت جزءا٠أساسÙا٠Ù

Ù ÙسÙج Ù

جتÙ

ع اÙغÙص Ø Ø¨Ø¯Ø£Øª Ùب٠غÙرÙا Ù

٠اÙاÙÙÙات Ù

٠شبÙØ© اÙعÙاÙات اÙاجتÙ

اعÙØ© اÙتÙÙÙدÙØ©.

ثاÙÙاÙ: Ø¥Ù ÙÙ

٠اÙرÙاÙØ© Ù

Ù Ù

عط٠اÙÙصة اÙÙصÙرة ÙدÙ٠بÙضÙØ Ø¹Ù٠بÙارة اÙÙسÙج اÙرÙائÙØ ÙعدÙ

ÙجÙد Ø®ÙÙÙØ© تارÙØ®ÙØ© ÙÙÙØ© عÙ

ÙÙØ©Ø ÙØ£Ù Ù

عظÙ

اÙرÙاÙات ÙÙ Ù

٠اÙÙÙع اÙÙصÙر Ù٠اÙØجÙ

ÙاÙبÙÙØ© اÙÙÙÙØ©.

ثاÙثاÙ: إ٠سÙ

Ø© اÙÙصر ÙاÙتÙØ«ÙÙ ÙÙست سÙ

ات Ø´ÙÙÙØ© بØتة ب٠ÙÙ Ù

رتبطة باÙتشÙ٠اÙإبداعÙØ ÙØ£ÙÙ ÙÙÙد Ø¥Ù٠عدÙ

تشبع اÙتØÙÙ٠اÙÙÙÙ ÙÙÙاÙع ÙاÙشخصÙات اÙÙÙÙÙØ© ÙاÙØ£Øداث اÙصغÙØ±Ø©Ø Ùا تÙÙÙ

٠بÙ

د شبÙتÙا اÙÙساعة Ù٠اÙØÙØ§Ø©Ø ÙاÙتشا٠تعدد Ù

ستÙÙاتÙا ÙصراعاتÙا ÙعÙاÙÙ

Ùا اÙØ®ÙÙØ© ÙÙجÙدÙا اÙÙÙس٠ÙاÙرÙØÙØ Ø¨Ù Ù٠ترÙز دائÙ

ا٠عÙ٠جÙاÙب صغÙرة ÙÙ

ا جاء Ù٠رÙاÙات عÙ٠أبÙاÙرÙØ´ اÙÙ

رÙزة عÙÙ Øدث٠ÙعÙش٠عÙ٠ضÙا٠اÙÙ

دÙÙØ© اÙØ®ÙÙجÙØ© اÙÙ

عاصرة.

رابعاÙ: إ٠اÙرÙاÙØ© Ù٠اÙØ¥Ù

ارات ÙÙست بعÙ

الرواية بين الإمارات والكويت (1 من 5): من التجربة الروائية في دولة الإمارات العربية ــ كتب: عبدالله خليفة

تتجه هذه الدراسة نحو قراءة تأسيس للرواية في دولة الإمارات المتحدة. ورغم إن عدد الروايات المدروسة والمعروضة قليل في الدراسة إلا إن النقد يحاول الغوص إلى هياكل هذه الروايات، مبيناً بنيتها الفنية، ونمو الأحداث فيها وبناء الشخصيات، إضافة إلى تشكلها ودلالاتها. والنماذج التي يتناولها النقد هي رواية «شاهندة» لمؤلفها راشد عبدالله، و«ساحل الأبطال» لـ علي راشد محمد و«أحداث مدينة على الشاطئ» لـ محـمد حسن الحربي، و«الاعتراف» لـ علي أبوالريش.

«شاهندة» لـ راشد عبدالله

تمثل رواية «شاهندة» لمؤلفها راشد عبدالله النعيمي من دولة الإمارات العربية ، المستوى القديم للرواية العربية، فتقنيتها تعود إلى الأشكال المبكرة للرواية العربية، كأعمال جورجي زيدان، ذات البناء الفني القائم على كثرة المغامرات والصدف، وعلى التداخل بين الأسلوب الميلودرامي والأسلوب الرومانسي، وحيث تراكم الحوادث هو صلب الرواية.

ورواية «شاهندة» من الروايات المبكرة في منطقة الخليج، ومن التجارب القصصية الأولى في دولة الإمارات كذلك.

تدور رواية «شاهندة» حول عائلة مكونة من أبٍ اسمه «شهداد» وأم هي حليمة، وابنة اسمها «شاهندة»، وتهرب هذه الأسرة من فقر الساحل الشرقي للخليج، إلى الساحل الغربي المصاب بالمجاعة حسب سرد الرواية! راجع الفصل الأول ص 5 – 10.

إن قدوم هذه الأسرة وسفرها مصحوب بمغامرة وصدفة كبيرة، فقد تردت الأوضاع فجأة في القسم الشرقي للخليج، كما أن السفينة الصغيرة التي عبرت بالأسرة البحرَ فوجئت بعاصفةٍ شديدة، ألقت الربان في المياه بصدفة أخرى، وجعلتها تتوه وتلجأ إلى جزيرة صغيرة.

وفي تلك الجزيرة الصغيرة يصادف كذلك أن يراها مالك العبيد النخاس «سالم»، الذي يفرحُ فرحاً شديداً بهذه اللقية الإنسانية، ويتظاهرُ بالعطفِ عليها، حتى يجرها إلى بيته، ثم يقودها للصحراء لبيعها.

إن الفصل الأول الذي يصورُ فيه المؤلفُ واقعَ الجوع والمجاعة على الساحل العربي، والذي يبررهُ بظروف الحرب العالمية الثانية، سرعان ما ينساه، في كل فصول الرواية التالية، فهذا الواقع السياسي الاجتماعي – خلفية المشهد القصصي – سرعان ما يتلاشى ويزدادُ تلاشياً مع تنامي فصول الرواية.

لقد ظهر في هذا الفصل الافتتاحي القوي، ذلك الترابط العضوي والرائع، بين الشخصيات والظروف العامة، بين الذاتي والموضوعي، بين تحول البشر الجياع إلى أشباه للوحوش وبين عالم الحرب القاسي. لكن هذه اللوحة المتداخلة سرعان ما تتوقف عن النمو.

إن مجيء العائلة الفقيرة، غير العربية، على الشاطئ العربي، لاقيمة فينة له، فسرعان ما تغدو العائلة عربية، وتلاشى حواجز اللغة والأنتماء ببساطة.

والأبطال سوف يتحركون، ليس داخل لوحة صراع موضوعية، بل سوف تحركهم الأحداثُ السريعة، وستكون عواطفهم هي مولدات الطاقة في حركتهم، بينما تزول تضاريس المجتمع الموضوعية.

إن المؤلف تحكمهُ، منذ البداية، حكاية مسبقة لشاهندة التي لايعطيها الأصلُ العربي، نظراً لأنها ستتحول إلى ساقطة، ولهذا فهو يؤسس لها أصلاً خارج الجزء العربي، ثم يربطها بأبٍ سرعان ما يقتله في عاصفة بعد تحويله إلى ربان. وهناك فصلٌ كاملٌ يدورُ حول صراع المالك الغني حسين، مع نفسه، ومع الآخرين، عن شهداد وتحويله إلى ربان. ونعتقد بأن هذا الصراع سيكون له علاقة ببنية الرواية، لكن نكتشفُ أن ذلك كان بسبب فعل المؤلف الذاتي، ورغبته في جعل «شاهندة» بلا أبٍ متحكم، لتسهل حركتها الحرة، وخصوصاً تجاه السقوط المنتظر.

ويبدأ السقوط حين تنشىء علاقة مع محمود ابن سالم النخاس، وسرعان ما تسلمه نفسها، خلافاً لموضوعية التشكيل النفسي هنا. وكأن الموؤل يخاف اساسيات التشكيل الموضوعي للشخصيات والأحداث والواقع.

لكن التحولات المفاجئة تتصاعد وتنمو على مساحة الرواية، وتحدث انقلابات في مواقف الشخصيات مثل:

تحول حب شاهندة لمحمود إلى كرهٍ جارف – شهوة حسين المفاجئة لها وهو الذي كان يعتبرها مثل ابنته – بيع شاهندة فجأة بائع العبيد جابر في ليلة مدلهمة – محاولة جابر اغتصابها في الصحراء ثم قراره الزواج منها ! – تحول الكرهُ بينهما إلى حب – ثم فجأة عشقه لعبدةٍ أخرى وخيانة شاهندة له مع خادمه عبدالله – تحول شاهندة إلى مومس – بيعها إلى أحد الأمراء ثم صعودها إلى أن تكون زوجة الملك ! – ثم انتقامها من محمود باستدعائه من قرية الحيرة.

هكذا تتسارع الأحداثُ وتتراكم المصادفات والمفآجات وتنحلُ، فنرى علاقة شاهندة بالشخصيات الأساسية التي تشكلت في الفصول الأولى، كأبيها وأمها وأبنتها وحسين، تزول تماماً، وتتشكل شخصياتٌ أخرى في الفصول التالية، لتنقطع العلاقة بها ايضاً، فلا يبقى من الشخصيات القديمة سوى محمود والرغبة في الانتقام منه.

إن رواية «شاهندة» تمثل المحاولات الأولى البكر لصياغة فن رواية عربي في الخليج، وإذا كانت قد خلقت أسلوباً سردياً – حوارياً مشوقاً، إلا أن المرتكزات الأخرى، الأكثر أهمية لخلق الرواية، ظلت غائبة عن هذا العمل الريادي.

«ساحل الأبطال» لـ علي راشد محمد

تنتمي رواية «ساحل الأبطال» لـ علي راشد محمد إلى نمط الرواية التسجيلية المحضة، وهي تستعيدُ الأشكال الأولى للرواية العربية عبر مزجها البسيط للحدث السياسي التاريخي وحكاية الحب.

فبطل الرواية، الشخصية الخيالية: صالح بن علي الربان، صاحب العائلة، قد وضعه المؤلف في سياق حدث تاريخي هام، هو الحرب الوطنية التي خاضها شعب رأس الخيمة ضد الغزو البريطاني المسلح الدامي.

والمؤلف، رغم بساطة العمل، يتقن تشكيل البناء الروائي، وعرض الأحداث والشخصيات بتسلسل متنام، محافظاً على حبكة درامية مشوقة متصاعدة، مستخدماً التكثيف والإيجاز.

وإذا كانت قصة صالح بن علي قد ظهرت بشكلٍ واسع في الفصول الأولى، فسرعان ما تختفي في فصول الأحداث السياسية والحرب، ويأتي دخوله مرة أخرى كومضاتٍ صغيرة عندما تتفاقم الأحداث. فمرة هو مسؤول عن اختفاء السفن الحربية العربية، ومرة هو سفير للشيخ في مباحثاته مع الأنجليز، ومرة ثالثة هو جزء من قوة صغيرة مهاجمة يستشهدُ فيها ويحمل ابنه الراية من بعده.

إن قصة صالح لم تتداخلْ بعمقٍ مع القصة العامة، وكان دورُها كقصصِ الحرب في روايات جرجي زيدان، مجرد التعريف والكشف للحدث التاريخي. وإذا كان جرجي زيدان يضفر القصتين تضفيراً متشابكاً وبارعاً، فإن المؤلف هنا، علي محمد راشد، قد جعل التقرير التاريخي السياسي هو المسيطر، وقد كتبه بلغة عامة وطنية حماسية، مبتعداً عن حيثيات التاريخ الحقيقية، عبر التصوير الملموس للمجتمع العربي الإماراتي، منشئاً لغة عاطفية لا تتوغل في واقع الحياة.

«أحداث مدينة على الشاطئ» لـ محمد حسن الحربي

تعد رواية «احداث مدينة على الشاطئ» لمؤلفها محمد حسن الحربي، الصادرة سنة1986 ، من الأعمال القصصية الهامة التي حاولت أن تسبر اغوار التطور الاجتماعي في الخليج العربي، عبر نموذج مركزي، هو مدينة «مريبضة». إن الرواية المكثفة، عبر ثلاثة عقود من السنين في لمحات مكثفة، وعبر احداث صغيرة ، مبلورة لهذا الصراع بين أمير المدينة واهاليها.

ولأول مرة في الرواية الإماراتية الوليدة نجد هذا التوغل في صراعات وتناقضات التطور، وهذه البلورة لأحوال المدينة ومستوياتها الاجتماعية المتعددة، عبر ثيمة صراع مركزة، ولغة سردية جميلة، ولغة حوارية عامية بدوية، تفوحُ برائحة البشر والأرض والكائنات البرية.

بؤرة الأحداث والشخصيات:

تبدو لوحة الصراع التي يشكلها الروائي عفوية، وهي تنمو عبر أحداث صغيرة جانبية متطورة دائماً. ففي البدء نسمع صرخات الطفلة «حصة» وهي تسقط في الحفرة التي عملها «داوود – أبو مطلق» عين أمير المدينة، وإمام المسجد الغريب القادم من مكانٍ مجهول. ويبدو حدث السقوط الطفل في الحفرة معزولاً عن نسيج الرواية، فنحن لا نعرف لماذا عمل أبومطلق هذه الحفرة، وكيف استطاعت هذه الطفلة الصغيرة أن تنجو؟ «في حين إن أبا مطلق يموت في ذات الحفرة بعد سنوات عديدة؟»، ولا نعرف ما هي قيمة السقوط فنياً؟

إن طرقة سرد الرواية تمتاز بهذا التركيز على الحدث، ومتابعة تطوره، بلا توغل في النموذج وحواره الداخلي، فنجد إن أم حصة تفلي ابنتها وتنظفها وهي تسبح بحمدالله وتصفُ قدراته، وحين تتعوذ من الشيطان صارخة تذعر ابنيتها وتجري، فتسقط في الحفرة. وحين تأتي مناسبة الحفرة، فسرعان ما ننتقلُ إلى صانعها: أبي مطلق.

لقد تركنا الأمَ وابنتها، ومشاعرهما المختلفة، ولن نتابع هذه المشاعر والأفكار حين تتطور أو تتجمد لديهما.

إن الحدث الاجتماعي، الخارجي، هو الذي يمسكُ بعنق الرواية مشكلاً مساراتها. فنجد أن حدث السقوط في الحفرةِ يقودنا إلى صانعها، وهنا لا تدخل ذات أبي مطلق، بل نتابع حركته الخارجية، كيف جاء إلى «مريبضة» متخلفاً عن إحدى القوافل، وكيف بنى مسجداً، مستغلاً إياه في غايات تجارية وسياسية غامضة.

ويثير اسمه الحقيقي «الحاج داوود» تساؤلات الأهالي، ويبدو كأن أبا مطلق هو جذر الشر في المدينة. ولا نعرفُ سرَ هذه المكانة العميقة التي اكتسبها الرجلُ في نفس الأمير مجلاد، ولكن يبدو التحالف بين الغريب ذي الأصل اليهودي والأمير، غريباً ومريباً، خاصة حين تنفجر فضائح داوود، مثلما حاول اغتصاب أحد الصبية، فرآه أحد الرجال المهمين في الرواية، وهو حمد بن خميس، وفضحهُ، فحصلَ على جلد من قبل الحاكم، وطرد عائلته إلى اعماق الصحراء.

هنا ينمي الحدثُ الشخصية، ويجلبها إلى دائرته، فتنبثقُ شخصياتٌ عدة من هذا الحدث المسرود، والذي يُقال من فم الراوي – الكاتب، الذي يستعين بالذاكرة الشعبية ورواياتها.

تظهرُ لنا من الحدث شخصية سليمان العبدالله «أبوحصة»، ويطلع كوالدٍ لها، وأيضاً كحارس في القوة العسكرية للأمير مجلاد، وينبثقُ حمد بن خميس، الذي بدا كنقيض مباشر لأبي مطلق المخبر، السييء، الشاذ، كما يطلع حماد السلمي كمهرجٍ غير ذي رجولة، وكنقيض لشخصية سليمان، ويظهر الأميرُ الحاكمُ، الجميل الصورة، المكروه.

إن الروائي في مثل هذه المناسبة يتحول إلى راوٍ، يدهشنا بنقله لأقوال البدويات وحبهن الشديد للأمير وهو يستغلُ مناسبة الحدث الخاص، لاستعادة الموروث البيئي، وعلاماته من اسماء وأشياء، فيبدو الحدثُ، في هذا التوغل التفصيلي، وكأنه رصد «طبيعي» للحياة.

ولكن الحدث لا يتوقف عند الرسم الطبيعي للبيئة البدوية، بل هو يتوغلُ وراء سيرورة الفعل الروائي. ولأن الرواية تمتاز بهذه الصنعة العفوية، فإن حديث الحفرة وشبكته المتعددة، سرعان ما ينطفئ ونجد بؤرته تتركز – فجأة – لا على حصة أو أمها، أو أبي مطلق ، ولكن على الحارس الذي انبثق عفوياً، من داخل هذا النسيج، وهو أبو حصة، سليمان العبدالله.

إننا نغادر، فجأة، الشخصيات العادية، لنقترب من شخصية غير عادية، «مفكرة» لها خصائص هامة جنينية، فهذا الحارس التابع للأمير، والذي يغادر معه إلى الحج، سرعان ما يتحول إلى شخصية أخرى، لم تنبثق من شخصيته السابقة.

إن اختزال الشخصيات يقودُ إلى عفوية لقاءاتها وبساطة شديدة للحدث.

فالحدث هنا لا يسيرُ متوغلاً في الروح والماضي، مكسباً الشخصيات أعماقاً وأبعاداً، بل هو يعودُ إلى طبيعته الأولى، كحدث خارجي، ظاهري، سياسي.

وهنا يتجهُ الحدثُ نحو بؤرته، أي إلى تعاون المعارضين ضد سلطة الأمير مجلاد المطلقة، فسليمان يلتقي بحمد بن خميس مشكلين عنصرين متعاونين ضد مجلاد. بل أن حماد السلمي الذي كان الأمير قد حوله إلى اراجوز لتسليته وتسلية أصحابه، ينقلب إنقلاباً ميلودرامياً، منتقلاً من اللاشخصية إلى الشخصية الفاعلة المغيرة، ويذكرنا هذا التحول المفاجئ والكامل بتحول سليمان نفسه، كما يذكرنا بسلسلة التحولات الكاملة المفاجئة في الشخصية الروائية الإماراتية عموماً.

الزمان والمكان الموضوعيان:

حين حدث سقوط حصة في الحفرة، أو سقوط «الأمة في الهزيمة»، كان الوقت شهر يونيو القائظ، في لحظة غير مؤرخة من زمن الخليج السابق للنفط. وبعدئذٍ يبدأ الزمن بالتدفق السريع، فنجد إن الزمن يقفز، بعد فصولٍ قليلة، ثلاثة عشر عاماً، بدت كأنها ومض، وصار الصغار كباراً، ويمضي الزمن بسرعة في الفصول الأخيرة، فتبدو انعكاسات التغير الاجتماعي الحادة على اتساع المدينة وتبدل سكانها.

إن الزمن الموضوعي يمضي في الرواية بصورة عفوية، فنجد حدثاً ذا زمن محدود يحصل على رصدٍ مطول، بينما تغورُ سنواتٌ عديدة في الغياب الفني، وتأتي لحظاتٌ قصيرة أخرى، لتحصل على زمن روائي مطول.

إن بعض انقطاعات الزمن الموضوعية تعني انقطاعات هامة في تطور الشخصيات، فالثلاثة عشر عاماً المفقودة تشير إلى فقدان ركائز وحيثيات هامة للشحصيات، وكان من الممكن أن تحدث انقلاباتها بصورة متجذرة في الماضي. ولذا فإن ثغرات الزمن هي ثغرات في الشخصية، أو قل بأن الزمن الفني العفوي ترك بصماته على تشكيل الشخصية بشكل مماثل، مما أفقدها الجذور الاجتماعية والنفسية المُبرِّرة لتحولاتها.

وكذلك فإن زمن النفط والتمرد تسارع بشكل كبير، بصورةٍ غير متضافرة مع تحول الشخصيات في حين نجد لحظات روائية محددة تأخذ عقوداً من السنين، وبصورة سريعة، مما يؤدي إلى عدم إشباع هذا الزمن الروائي. مثل لحظة وقوف سليمان العبدالله في الكعبة وتذكره لشريط حياته، بدءاً من استرجاع كلام أمه إلى عمله مع مجلاد. إن هذا التسريع للزمن الموضوعي، في زمن روائي مكثف، يشير إلى هذه الصفة.

إن زمن الرواية الموضوعي يمتدُ إلى نحو ثلاثين عاماً، بدا فيها الزمن الروائي قصيراً وومضياً، لم يتوغل إلى كثافة الزمن الموضوعي واتساعه، رغم استطاعته تسليط الأضواء مركزة على جوانب منه.

وبخلاف الزمن ، كان المكان الروائي أكثر كثافة وحضوراً. إن مدينة «مريبضة» تمثل قرية الصايدين والبدو المتحولة إلى مدينة نفطية. وقد توغل الكاتب إلى تضاريسها الاجتماعية والمكانية المتعددة، فهناك الأكواه، والبيوت، والقصر، والسجن، والصحراء، والكعبة، والشاطئ، والمحكمة، والبادية بخيامها وعالمها، بل نجد هذه الرؤية الدقيقة لتباين المساكن وتناقض التطور في المدينة وانقساماتها إلى طبقات مختلفة. ص 72.

إن البشر في الرواية ينتمون لإماكن محددة متناقضة، وأغلبهم ينتمي للأزقة والبادية، في حين يقفُ القصر بعيداً ومتوارياً.

إن الكاتب يضفرُ بصورة جميلة بين تضاريس المكان وقوة الحياة الاجتماعية، ويضع الشخصية على جذور المصالح المتصارعة، ولهذا نجدُ هذا التداخلَ بين الموضوعي والذاتي، المكان والشخصيات، التاريخ والطبقات، الأجواء والمشاعر، الوجود والفاعلية.

ولهذا فإن الرواية تضعُ قدمها على بداية الواقع، وتحاولُ أن تقوم بتعميمات فنية إبداعية، تعبر عن مرحلة كاملة. وإذا كانت هذه التعميمات لم تصل، بعد، في هذه التجربة، إلى درجة الاكتمال، فإنها تشكلُ بداية لهذا التوغل الجريء والجديد.

«الاعتراف» لـ علي أبوالريش

تدورُ رواية علي أبوالريش «الإعتراف» الصادرة سنة 1982، حول حياة عائلتين متشابكتي المصير، هما عائلة سهيل وعائلة سمحان.

ففي الفصل الأول، وفي حدث مفاجئ مشوق عنيف، يهجم شخصٌ ما، على سهيل وهو جاثم في أرضه الزراعية، ويقتله بضراوة.

ليس القاتل إلا سمحان، أب العائلة الثانية، والتي سوف تتداخل علاقتها وحياتها مع عائلة سهيل، ولكننا في البدء، لا نعرف هذا الفاعل القاتل، ولا سبب هذه الهجمة الضارية. وسوف نبقى إلى آخر الرواية نجهل القاتل، ولكن دون الأسباب المعقولة لهذا الحدث العنيف.

هنا يتقدم إلى مسرح الفعل الروائي صارم ابن سهيل، وهو يهدد ويتوعد بالثأر وتظلل بيت القتيل سحابة كثيفة من الحزن والألم الفاجع، في حين تستمر صرخات صارم المتوعدة حتى بعد انقضاء المأتم، ويذهب لبستان أبيه، ويحملُ بندقيته ويخفيها في بيته من أجل الثأر المنتظر.

إن مجريات الحياة العادية، غير الدرامية، تبدأ بالاستحواذ على سرد الرواية وحوارها المتداخلين المطولين إلى درجة واسعة.

فنجد إن محور الثأر، والبحث عن القاتل، سرعان ما يختفي لتحل المسارات التالية:

تقوم الأمُ رفيعة والأختُ ريحانة بتهدئة صارم وتبديان خوفهما عليه، حتى لا تفقدان الأب والابن – الأخ في حادث واحد، وهو يطاوعهما مخفياً نيته الباطنة بالانتقام، لكن هذه النية الباطنة تتلاشى تماماً، إلا من بضع جملٍ متناثرة في فصول الرواية التالية.

يتجهُ صارم إلى المدرسة ليلتقي بالأصدقاء، ويفاجأ بسقوط صديقه الأثير محمد الدراسي، في امتحان الإعادة، ويتحول هذا السقوط إلى قنبلةٍ بين الأصدقاء، وفي نفس صارم، ثم نجد محمداً وهو يعاني هذا السقوط الدراسي، الذي بدا رهيباً وأشبه بكارثة طبيعية.

ويبدأ مسار الطالب الآخر محمد يأخذنا إلى عالمهِ الخاص الذي لا يعدو حبه الصامت لريحانة وحبها له، وشراسة ابيه سمحان، ومحاولة تزويجه لابنة صديقه الغني، لكن محمداً يرفضُ ذلك متحملاً «العواصف» داخل بيته، بترك المدرسة ويتوسط له أحدهم بعمل جيد، فيندفع للزواج من ريحانة، ويوافق صديقه صارم على رغبته هذه بكل سهولة وود.

وفي مثل هذه الأحداث لم يستغل اللغم المدفون الذي زرعه الرواية، فانسابتْ العلاقة بين ابن القتيل وابن القاتل، بهدوء تام، وتزوج محمد ريحانة وأقيم فرح صاخب، كان القاتل وحده بعيداً عنه، ليس بسبب فعل الجريمة، لكن بسبب عدم طاعة ابنه له، وزواجه من فتاة فقيرة، هي ابنة غريمه السابق.

الأحداث قليلة ومحدودة في الرواية، وهي تصيغُ عملاً من نوع الرواية العائلية، التي تدورُ حول الأسرة وعاداتها وإعادة إنتاج ذاتها عبر الزواج، فأغلب الأحداث تجر داخل العائلتين المتضادتين، عائلة سهيل وعائلة سمحان، وداخل مجالس وغرف بيتيمها، أو في البستان الذي يملكهُ سهيل، أو الدكان الذي يملكهُ سمحان، وإذا انطلقت الأحداثُ خارجهما، في الشوارع أو الجامعة، فتكون قليلة، وسرعان ما تعود إلى دائرتها الأسرية.

لكن ليس لقتل أب الأسرة الأولى، أي تأثير درامي على حياتها، سواء في انهيار معيشتها أو تماسكها الداخلي، فموت الأب كوجوده. ولا تظهرُ سوى غلالة مؤقتة من الحزن سرعان ما تتلاشى كذلك ليتركز البناء على عرض المجرى المعتاد لحياة الأسرة من استقبال للزوار وبحث عن زوجة أو تزويج الابنة.

إن عدم تحول الوقائع الجزئية الصغيرة الكثيرة إلى حلقات فنية متنامية لتجسيد صراع جوهري، أو تصوير علامات روحية هامة، يعودُ كذلك إلى بقاء النماذج – الشخصيات كحالات حاضرة عفوية سريعة، فليس ثمة تاريخ عميق وراء هذه النماذج. وكان ابرز مثال هو «سهيل الأب»، الشخصية الغائبة والمحورية، والمقتولة. فإننا لا نكاد نعرفُ عنه شيئاً، فما بالك بتجسده كشخصية فنية؟

إن كل الشخصيات تحيا وقائعها الآنية الصغيرة المحضة، بلا تاريخ، وبلا نمو وحفر خاص في عالمها المتفرد اللااجتماعي واللاتاريخي، فتصيرُ انفعالات سريعة متبدلة، غير قادرةٍ على التحول إلى عواطف وأفكار قوية هامة. فصارم لا يكاد يتذكرُ شيئاً من ابيه؛ صوته، وكلماته، ومشاعره، ليتجذر فيها فينمو موقفاً وإرادة وفعلاً، ولا يصارع الجريمة وشبكتها الاجتماعية، فيتشكل فكراً، ويتكثف المجتمع علاقات وصراعاً.

وهو يتذكرُ حبيبته فجأة، بعد عدة فصول، دون أن تتحول هي الأخرى إلى علاقات ذات ماضٍ وتواريخ وأحداث. ومن هنا تغدو العلاقات بين الشخصيات واهية، مما يقودُ إلى ضعف سماتها وتفردها.

وتفتقر الشخصيات كذلك إلى الصراع المتوتر بينها، المتمثل في تشكيل العقدة، حسب المعايير الكلاسيكية. فلقد كانت العقدة الأساسية هي معرفة القاتل، التي خلقت جذباً وتوتراً في بدء الرواية، لكن هذه العقدة مالبثت أن أُزيحت حتى آخر فصول الرواية، لتبدأ عقدة أخرى في الحلول مكانها، وهي عقدة رغبة صارم ومحمد في الزواج. ولكن هذه العقدة القصصية لم تخلق توتراً قصصياً، بل هي تنسابُ بسهولة وتـُحل بلا أي صدامات، ولهذا راح إيقاع الرواية يتمدد كمياً ويتعثر.

ولعل الأسلوب الخاص بالمؤلف يمتلك ميزة إيجابية هامة في اتجاه المباشر لوصف حركة الشخصية الخارجية والداخلية، ويحركها في وسطها بشكل دقيق، لكن هذه الحركة الهامة تبقى جزئية وصغيرة بدون المعمار الكلي القوي للرواية، وهو يغرقُ في هذه اللغة الوصفية السردية الطويلة أو الحوارية غير الموظفة.

ونرى هنا كيف أن الاسلوب القصصي الإماراتي اتجه إلى حيثيات الحياة، إلى الدراما العائلية، وإلى تضاريس الشوارع والمدن عن لغة المغامرات المجردة، فالكاتب يتوجهُ في روايته هنا إلى عرض عائلتين محددتين ولكنهما تغوصان في مشكلاتهما الخاصة المفصولة عن إيقاعات وصراعات المجتمع.

إن هذه الواقعية الملموسة، ذات الموضوع العائلي، تجري بأسلوب ميلودرامي – قدري وديني، فنجد التحولات والانقلابات المفاجئة هي التي تتحكم في بنية الأحداث، وهي أحداثٌ تجري في دائرة الحياة اليومية، وتنفيذاً لآلية قدرية ميتافيزيقية عليا.

فلو رتبنا الأحداث بصورة أخرى، فسنجدها كما يلي:

سمحان يعتدي على سعدية – موت مفاجئ لسعدية – سهيل يقلب صداقته مع سمحان إلى عداوة – سمحان يقتل سهيلاً – صارم يصرخ للثأر – صارم ينسى الثار ويغرق في الحب المفاجئ – محمد الذكي يرسب في الامتحان – سفرٌ مفاجئ لعائلة رحاب وعودة مفاجئة كذلك.

والميلودراما تتشابك برومانسية هادئة؛ مرض خطر لسمحان وانقلابه نحو الخير – القدر الإلهي يعاقب الشرير ويثيب الخير.

إن ميلودرامية «الإعتراف» أقل من ميولدرامية شاهندة ولكن الحبل السري لا يزال قوياً ومشدوداً بين الروايتين. إن ذلك يشير إلى هذا الغياب للتحليل العميق للحياة، وهلامية البناء الفني، وعدم تناسب أجزائه، وعدم تبلور نماذجه وصراعه و«عقدته» وتضخم لغته السردية المطولة.

استنتاجات:

أولاً: إن الرواية لم تظهر في الخليج العربي إلا في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين وبشكلٍ محدود وقليل، وإن هذا التأخير يعود إلى تأخر النهضة الاجتماعية في المنطقة ومن ثم بروزها بشكل خافت في منتصف القرن قبل انفجارها في العقد الأخير.

وإن الوعي الفني الذي شكل المسرحية لعرض المشكلات الاجتماعية البارزة هو نفسه الذي راح ينعطف بالقصة القصيرة نحو القصة الطويلة أو نحو الرواية.

وإن المدن البحرية الواقعة على طريق تجاري دولي، وفي ظل تطور اقتصادي ثقافي متسارع، شهدت ميلاد ونمو الرواية ، لأن هذه المدن التي كانت جزءاً أساسياً من نسيج مجتمع الغوص ، بدأت قبل غيرها من الانفلات من شبكة العلاقات الاجتماعية التقليدية.

ثانياً: إن نمو الرواية من معطف القصة القصيرة يدلُ بوضوح على بكارة النسيج الروائي، وعدم وجود خلفية تاريخية فنية عميقة، لأن معظم الروايات هي من النوع القصير في الحجم والبنية الفنية.

ثالثاً: إن سمة القصر والتكثيف ليست سمات شكلية بحتة بل هي مرتبطة بالتشكل الإبداعي، لأنه يقود إلى عدم تشبع التحليل الفني للواقع فالشخصيات القليلة والأحداث الصغيرة، لا تقومُ بمد شبكتها الوساعة في الحياة، واكتشاف تعدد مستوياتها وصراعاتها وعوالمها الخفية ووجودها النفسي والروحي، بل هي تركز دائماً على جوانب صغيرة كما جاء في روايات علي أبوالريش المركزة على حدثٍ يعيشُ على ضفاف المدينة الخليجية المعاصرة.

رابعاً: إن الرواية في الإمارات ليست بعيدة عن مسار وإشكالات الرواية الخليجية، فقد نمت بخطى صاعدة، ولكن بكمية محدودة ومتقطعة وأن اختلف التوجه ما بين على ابوالريش وراشد عبدالله في «شاهندة» عكست سمات قديمة في الرواية العربية من كثرة المغامرات والتحولات المفاجئة ، فإن لدى على ابو الريش التحليل الاجتماعي والسيكولوجي للشخصية عبر لغة سردية – حوارية واسعة ومتغلغلة في كيان الشخصية.

في حين إن محمد حسن الحربي يمثل توجهاً مختلفاً يصور في روايته تناقضات المدينة ذاتها، فالمدينة هنا كائنٌ اجتماعي تاريخي نام، وليس شكلاً عمرانياً متميزاً ومادياً محضاً، إذ يغوصُ الحربي عبر نماذجه الكثيرة في هذه البلدة البحرية – البدوية المتحولة إلى تجمعٍ ضخم، وهو يصيغُ ذلك عبر السرد الواسع والأحداث السريعة الوامضة.

خامساً: إن بذور مدرسة فنية تتضح ،فأغلب النماذج المدروسة تتجه إلى تصوير الواقع ونقده، إلا أنها لم تتغلغل بعد إلى الطبقات التحتية الكثيفة لهذا الواقع ، وخاصة في المستويين الروحي والنفسي و لاتزال تمشي فوق تضاريس الواقع الاقتصادية والاجتماعية المباشرة.

سادساً: هذه النماذج الروائية تركز على الاستخدام الموسع للسرد الذي يبدو مكثفاً وامضاً واجتماعياً معتمداً على البحث الاجتماعي ومندمجاً بوصف وحوار – بلا فواصل – لدى علي أبوالريش، وواسعاً مسيطراً عند محمد حسن الحربي، وغالباً ما يكون الحوار والوصف في تبعية شبه مطلقة للسرد، فتبدو الرواية أنها تبدأ خطواتها الصغيرة في فهم الواقع وتشكيل بنية متضافرة، ولهذا فإنها لا تستطيع أن تسيطر على أدواتها الفنية تماماً، فتبدأ بتشكيل مفرداتها الأساسية، وتبقى امامها مهمات جمالية – اجتماعية كبيرة للسيطرة على عالمها الفني.

September 30, 2024

ساهموا في طباعة هذا الكتاب

↫ موبايل عيسا : 33306905

⇽ isa.albuflasa@gmail.com

⇽ isa_albuflasa@yahoo.com

September 28, 2024

حوار مع الكاتب عبدالله خليفة: المؤلف الجيّد عاجز عن الوصول الى الناس

مجلة «الجديد» التابعة للحزب الشيوعي الإسرائيلي، تنقل مقابلة لعبدالله خليفة نشرت اصلاً في مجلة «اليوم السابع» سنة 1988.

The Palestinian Museum Digital Archive – أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي: العدد الثاني عشر من مجلة الجديد، كانون الأول 1988.

يعتبر الكاتب البحريني عبدالله خليفة، من ذلك الرعيل الذي ظهر منذ أواسط السبعينات، وسط زخم أدبي بحريني متميز شهد ظهور أسماء عديدة على الساحة العربية، وهو كاتب قصة ورواية ونقد، صدرت له روايات عديدة ومجموعات قصصية، ويستعد حالياً لإصدار كتب أخرى.

في البحرين التقى به يوسف مكي، مكاتب «اليوم السابع» وطرح عليه أسئلة عديدة تنشرها «الجديد» فيما يلي لإطلاع القراء على هذا الكاتب وتجربته الأدبية:

■ بدأت بكتابات القصة القصيرة وانتهيت إلى كتابة الرواية منذ بداية الثمانينات، لماذا هذا التحول؟ في البداية أود ان اقول ان القصة القصيرة التي كتبتها كانت تتسم بالبحث الشمولي في الحياة والواقع، إذ أنها تتطلب تكثيفاً وتركيزاً على اللحظة النفسية أو الاجتماعية المحددة. ولكن كانت القصة التي اكتبها تهتم بهذا التركيز وترفض بعض جوانب الواقع، وتكشف اللحظة النفسية في ارتباطها بجوانب أعمق في الحياة. وقد دفعتني هذه المسألة الى الاهتمام بتوسيع هذه اللحظة وتعميق اللحظة القصصية وبالتالي ربطها بدلالات اجتماعية وتاريخية أعمق. فعلى سبيل المثال كتبت في بداية حياتي الأدبية قصة تتحدث عن مغني البحر، عن شخص في سفينة الغوص يغني ويطرب البحارة ويدفعهم لمزيد من العمل والإنتاج. هذه القصة مكثفة تهتم بلحظة نفسية مكثفة جدا، ولكن عندما ازددت معرفة وازددت عمقاً وفهماً للحياة والإنسان أخذت هذه اللحظة تتسع فلم اكتف بمغني البحر وحده في مشكلته الجزئية، وإنما صار هناك اهتمام بمرحلة الغوص واهتمام بتحليل هذه المرحلة بنماذجها المتعددة والاتجاه الى ربطها بجذورها التاريخية والاجتماعية فغدت اللحظة الصغيرة في القصة القصيرة نوعاً من الملحمة المكثفة التي تهتم بصراع هؤلاء البشر في لحظة زمنية عميقة المحتوى.

في البداية أود ان اقول ان القصة القصيرة التي كتبتها كانت تتسم بالبحث الشمولي في الحياة والواقع، إذ أنها تتطلب تكثيفاً وتركيزاً على اللحظة النفسية أو الاجتماعية المحددة. ولكن كانت القصة التي اكتبها تهتم بهذا التركيز وترفض بعض جوانب الواقع، وتكشف اللحظة النفسية في ارتباطها بجوانب أعمق في الحياة. وقد دفعتني هذه المسألة الى الاهتمام بتوسيع هذه اللحظة وتعميق اللحظة القصصية وبالتالي ربطها بدلالات اجتماعية وتاريخية أعمق. فعلى سبيل المثال كتبت في بداية حياتي الأدبية قصة تتحدث عن مغني البحر، عن شخص في سفينة الغوص يغني ويطرب البحارة ويدفعهم لمزيد من العمل والإنتاج. هذه القصة مكثفة تهتم بلحظة نفسية مكثفة جدا، ولكن عندما ازددت معرفة وازددت عمقاً وفهماً للحياة والإنسان أخذت هذه اللحظة تتسع فلم اكتف بمغني البحر وحده في مشكلته الجزئية، وإنما صار هناك اهتمام بمرحلة الغوص واهتمام بتحليل هذه المرحلة بنماذجها المتعددة والاتجاه الى ربطها بجذورها التاريخية والاجتماعية فغدت اللحظة الصغيرة في القصة القصيرة نوعاً من الملحمة المكثفة التي تهتم بصراع هؤلاء البشر في لحظة زمنية عميقة المحتوى.

والملاحظ أنه كثيراً ما يبدأ القصاصون بالقصة القصيرة وتتعمق رؤاهم ومعرفتهم ثم يتجهون الى الأنواع الأدبية الأكثر إطالة وتوسعاً لتعميق القضايا التي كانوا يطرحونها. فعلى سبيل المثال «تشيخوف» بدأ بالقصة القصيرة ثم اتجه الى الرواية والمسرحية على وجه التحديد لأن اللحظات القصصية القصيرة المكثفة التي كان يكتبها كان بحاجة الى تعميقها أكثر. وهذا ما حدث بالنسبة لعدد من القصاصين العرب والعالميين.

■ هل يعني ذلك التحول الانتقال من حدث فردي تتناوله القصة القصيرة الى حدث اجتماعي متمثل في الغوص وصراع الأفراد. وبالتالي لا بد من تناوله في رواية؟ القضية ليست هكذا بالتحديد وإنا القصة القصيرة هي لحظة مكثفة موجزة تتناول خيطاً ما من هذا الإنسان أو من هذه الحادثة. هذا الخيط من الممكن أن يطرح بأشكال متعددة عن كل مناحي الحياة ولا بد من ربط النواحي التراثية النفسية والناحية الاجتماعية. والقصة القصيرة لا بد أن تربط بين هذين الجانبين. ولكنك وانت تكتب القصة القصيرة تكتشف باستمرار جوانب عديدة في الحياة الاجتماعية وفي هذه الحالة تلح عليك الأنواع الأدبية الأخرى لكي تستوعب المشكلات والأجزاء الكبيرة في الواقع والجوانب الروحية. والملاحظ هنا في البحرين إن التطور الأدبي كان مهتماً بالقصة القصيرة والشعر باعتبارها يمثلان نوعين يعبران عن مستوى وعي المبدعين الشباب، ولم يكن حينها يوجد لدينا تراث محلي من نوع الرواية وبالتالي كان لا بد إذ تكون القصة القصيرة في مجتمع ما زال في بداية انفتاحه على العالم ومن خلال ملاحقة التطورات الأدبية الجديدة في العالم العربي، وبعد سنوات من الخبرة والتطور، كانت هناك مسائل كثيرة ومستجدة تنمو في الحياة. وقد كنا فى حاجة الى تطوير الأدب والأدوات الخاصة به وفي ظل وضعية المجتمع بشكل عام كان لا بد أن تكون الأمور مرتبطة بالقصة القصيرة ومن ثم الانتقال الى نوع جديد وهو الرواية أو المسرحية.

القضية ليست هكذا بالتحديد وإنا القصة القصيرة هي لحظة مكثفة موجزة تتناول خيطاً ما من هذا الإنسان أو من هذه الحادثة. هذا الخيط من الممكن أن يطرح بأشكال متعددة عن كل مناحي الحياة ولا بد من ربط النواحي التراثية النفسية والناحية الاجتماعية. والقصة القصيرة لا بد أن تربط بين هذين الجانبين. ولكنك وانت تكتب القصة القصيرة تكتشف باستمرار جوانب عديدة في الحياة الاجتماعية وفي هذه الحالة تلح عليك الأنواع الأدبية الأخرى لكي تستوعب المشكلات والأجزاء الكبيرة في الواقع والجوانب الروحية. والملاحظ هنا في البحرين إن التطور الأدبي كان مهتماً بالقصة القصيرة والشعر باعتبارها يمثلان نوعين يعبران عن مستوى وعي المبدعين الشباب، ولم يكن حينها يوجد لدينا تراث محلي من نوع الرواية وبالتالي كان لا بد إذ تكون القصة القصيرة في مجتمع ما زال في بداية انفتاحه على العالم ومن خلال ملاحقة التطورات الأدبية الجديدة في العالم العربي، وبعد سنوات من الخبرة والتطور، كانت هناك مسائل كثيرة ومستجدة تنمو في الحياة. وقد كنا فى حاجة الى تطوير الأدب والأدوات الخاصة به وفي ظل وضعية المجتمع بشكل عام كان لا بد أن تكون الأمور مرتبطة بالقصة القصيرة ومن ثم الانتقال الى نوع جديد وهو الرواية أو المسرحية.

الوقت المناسب

■ هل يعني ذلك أن التحول من القصة القصيرة إلى الرواية جاء في وقته المناسب؟ اعتقد ذلك، خاصة أنني كتبت عدداً من القصص القصيرة، حوالي مجموعتين وقصصاً أخرى، وفي مرحلة السجن حدثت عملية اختمار فكري وأدبي وتأملات طويلة تم تحويلها الى رواية. إلا أن المسألة في حقيقة الأمر كانت عضوية. وهذه العضوية تنطبق على كتابة أي نوع من الأنواع الأدبية. ومن ثم يبدأ الوعي باكتشاف عملية الخلق الروائي بشكل أعمق. وكما ذكرت فإن القصة القصيرة المكثفة تكون البداية ثم الرواية بهدف تعميق الوعي الفني الموجود عند الكاتب، وهذا ما تعجز عنه القصة القصيرة وتستوعبه الرواية. وفي هذه الحالة يشعر الكاتب بأنه قام بكتابة ما لديه أو ما يعانيه ويختمر داخله. فرواية «اللآلئ» كانت عبارة عن تأملات طويلة في حياة الوطن وتعمق في كشف الأشياء والبحث عن المصائر التاريخية للأشياء والأفراد (الإنسان) كما أن الرواية تبحث الأسئلة الكبرى في الحياة. وهنا تأتي الرواية للإجابة عن هذه الأسئلة.

اعتقد ذلك، خاصة أنني كتبت عدداً من القصص القصيرة، حوالي مجموعتين وقصصاً أخرى، وفي مرحلة السجن حدثت عملية اختمار فكري وأدبي وتأملات طويلة تم تحويلها الى رواية. إلا أن المسألة في حقيقة الأمر كانت عضوية. وهذه العضوية تنطبق على كتابة أي نوع من الأنواع الأدبية. ومن ثم يبدأ الوعي باكتشاف عملية الخلق الروائي بشكل أعمق. وكما ذكرت فإن القصة القصيرة المكثفة تكون البداية ثم الرواية بهدف تعميق الوعي الفني الموجود عند الكاتب، وهذا ما تعجز عنه القصة القصيرة وتستوعبه الرواية. وفي هذه الحالة يشعر الكاتب بأنه قام بكتابة ما لديه أو ما يعانيه ويختمر داخله. فرواية «اللآلئ» كانت عبارة عن تأملات طويلة في حياة الوطن وتعمق في كشف الأشياء والبحث عن المصائر التاريخية للأشياء والأفراد (الإنسان) كما أن الرواية تبحث الأسئلة الكبرى في الحياة. وهنا تأتي الرواية للإجابة عن هذه الأسئلة.

■ ذكرت أن الرواية بمعنى ما تحاول الإجابة عن الأسئلة الكبرى للمجتمع الذي تصدر عنه. والملاحظ ان روايتك الاولى تتناول فترة الغوص وهى فترة ما قبل النفط. هل هذه الرواية تجيب عن الأسئلة الكبرى للماضي أو عن الأسئلة الكبرى للمرحلة المعاصرة؟ ـ سؤال جميل – تناول الماضي هو دائماً تناول للحاضر. لا يوجد بحث أو كتابة تهتم بالماضي بصفته المجردة. والنقاش في الماضي ليس نقاشاً في الماضي وإنما في الحاضر ولأجل الحاضر.

ـ سؤال جميل – تناول الماضي هو دائماً تناول للحاضر. لا يوجد بحث أو كتابة تهتم بالماضي بصفته المجردة. والنقاش في الماضي ليس نقاشاً في الماضي وإنما في الحاضر ولأجل الحاضر.

وبالتالي فهو نقاش في الحاضر وصراعاته. وهذا ينطبق على الرواية. وعندما يكتب روائي عن فترة ماضية، ويكتشف هذه الفترة وتناقضاتها وأعماقها من نماذج بشرية تعيش فيها والقضايا والأسئلة المهمة التى تؤرق هذه الفترة عندما يتحدث عن ذلك فهو إنما يناقش مسائل عصره بالتحديد. وعندما لا تكون هناك مناقشة لقضايا العصر الملحة، يكون العمل الأدبى لا قيمة له.

وهنا بطبيعة الحال لدينا الرواية، لأنه لا بد أن يكون ذلك العمل الأدبي شرارة تصب في هذا الصراع العام. ولا بد أن يكون قوة مضيئة في التحولات التي تجري في وقتها. فإذا ما سحبنا هذا المفهوم النظري على التجربة الملموسة، نجد بأن رواية «اللآلئ» هي اكتشاف للصراع بين الربان «النوخذة»، وهو الرجل الذي يتحكم في مصائر البحارة ويقودهم كما يحلو له ويستولي على تعبهم بهذه السيطرة وما يترتب عليها من نتائج نفسية، فيما نجد لدى البحارة تنامي الوعي بالرفض والتذمر وتنامي قدرتهم للتصدي لهذه السيطرة التي تقودهم الى الدمار. كما نلاحظ أن النوخذة يمثل الصراعات التي كانت موجودة ولا زالت موجودة وتتمثل في موقف طبقة معينة (القديمة) من التطور الرأسمالي. فالنوخذة كان يرغب في الاستفادة من اللآلئ للابتعاد عن البحر لتأسيس مؤسسة حديثة مرتبطة بالأحداث المستجدة في المجتمع.

الماضي والحاضر

■ إذا كان ذلك صحيحاً من الناحية النظرية. ما مدى انطباق ذلك على الرواية، خاصة اذا عرفنا ان فترة الغوص هي فترة قائمة بذاتها إلى حد كبير وفترة المجتمع الحديث هي الأخرى قائمة بذاتها، حيث أن الأولى قائمة على أساس علاقة السخرة والعبودية والفترة المعاصرة قائمة على أساس علاقات الإنتاج الرأسمالية، الا يعني ذلك اسقاطاً للماضي على الحاضر؟ أعتقد أن الفترتين الماضية والمعاصرة في البحرين وفي منطقة الخليج عموماً هما لحظتان في تطور واحد وفي تشكيلة اقتصادية اجتماعية واحدة وهما ليستا مبتورتين عن بعضهما البعض وإنما متداخلتان. أما بالنسبة للفن فان له قوانينه الخاصة غير المقطوعة عن القوانين العامة لتطور الحياة فالفن يمكن أن يناقش أي شيء يمكن ان يناقش المستقبل أو أن يكتب روايات خيالية ويمكن ان يكتب عن عصر الكهوف. ولكن المسألة هي في كيفية مناقشة أي موضوع وبطريقة تضيء الحياة المعاصرة. وهنا عندما نناقش الماضي بموضوعيته فإننا بطريقة ما نثير ذات الأسئلة وذات الموقف في الحياة المعاصرة. وبالتالي بالنسبة الي ككاتب لا يمكن أن أفهم الماضي إلا على ضوء قوانينه ولكن بارتباطه بالحاضر.

أعتقد أن الفترتين الماضية والمعاصرة في البحرين وفي منطقة الخليج عموماً هما لحظتان في تطور واحد وفي تشكيلة اقتصادية اجتماعية واحدة وهما ليستا مبتورتين عن بعضهما البعض وإنما متداخلتان. أما بالنسبة للفن فان له قوانينه الخاصة غير المقطوعة عن القوانين العامة لتطور الحياة فالفن يمكن أن يناقش أي شيء يمكن ان يناقش المستقبل أو أن يكتب روايات خيالية ويمكن ان يكتب عن عصر الكهوف. ولكن المسألة هي في كيفية مناقشة أي موضوع وبطريقة تضيء الحياة المعاصرة. وهنا عندما نناقش الماضي بموضوعيته فإننا بطريقة ما نثير ذات الأسئلة وذات الموقف في الحياة المعاصرة. وبالتالي بالنسبة الي ككاتب لا يمكن أن أفهم الماضي إلا على ضوء قوانينه ولكن بارتباطه بالحاضر.

■ ألا يعني هذا أن لفترة الغوص مشكلاتها الخاصة وللفترة المعاصرة النفطية مشكلاتها الخاصة التي تختلف عن الفترة السابقة؟ كما قلت فإن الفترتين متداخلتان إلا أنها متباينتان اذ ان الحقبة النفطية تشكل انعطافاً في التطور الاجتماعي وتشكل لحظة تاريخية واجتماعية مختلفة عن السابق لكنها ليست مقطوعة عن الماضي. هذه اللحظة لها سماتها الخاصة. والرواية لا تهتم بالقضايا الجزئية التكتيكية، وإما بالقضايا الكبيرة في التاريخ والكاتب يتناول القضايا الكبيرة مثل قضية التطور الاجتماعي إلى أين؟ مثلا…

كما قلت فإن الفترتين متداخلتان إلا أنها متباينتان اذ ان الحقبة النفطية تشكل انعطافاً في التطور الاجتماعي وتشكل لحظة تاريخية واجتماعية مختلفة عن السابق لكنها ليست مقطوعة عن الماضي. هذه اللحظة لها سماتها الخاصة. والرواية لا تهتم بالقضايا الجزئية التكتيكية، وإما بالقضايا الكبيرة في التاريخ والكاتب يتناول القضايا الكبيرة مثل قضية التطور الاجتماعي إلى أين؟ مثلا…

■ يقول جورج لوكاش «الرواية هي ملحمة بورجوازية» أو ملحمة المجتمع البرجوازي إلى أي مدى ينطبق هذا الكلام على الرواية في البحرين على الرغم من عمرها القصير نسبيا؟ بالنسبة للتعريف القائل بأن الرواية ملحمة البرجوازية أعتقد أنه يعني أنها ارتبطت بنشوء الطبقة البرجوازية. أما في الدول النامية فالأمر يختلف. فقد نشأت الرواية باعتبارها رواية وطنية. أي أنها تحاول ان تجسد ملامح شعب وطموحاته وحركته وتاريخه فهي بهذا المعنى ملحمة وطنية وتركز على الجوانب الديمقراطية بالمعنى البرجوازي. والرواية العربية وكذلك في بقية دول العالم الثالث ارتبطت بالتخلص من الاستعمار والتصدي له. وهذا ينطبق على البحرين والخليج بوجه عام. فقد نشأت الرواية كمحاولة لاكتشاف هذه الناحية مثل رواية «الشاهندة» في الإمارات وكذلك بعض الروايات التي تناولت تطور المدينة في الخليج من قرية صيادين الى مدينة كبيرة الى مدينة استهلاكية نفطية. ولكن المسألة أيضاً تتعلق بمدى رؤية الكاتب وقدرته على الربط بين هذه التحولات في المجتمع والشخصيات والأحداث في الرواية. في البحرين كان يوجد اهتمام بمعالجة رواية «الحصار» لفوزية رشيد والتي تناولت حقبة السبعينات وتتحدث عن مجموعة من المناضلين من أجل التغيير داخل وخارج السجن. وهذا في رأي محاولة لاكتشاف الواقع من خلال نمو الرواية واستبصار القضايا الاساسية وكذلك بالنسبة للادوات الفنية فهي ما زالت في البداية.

بالنسبة للتعريف القائل بأن الرواية ملحمة البرجوازية أعتقد أنه يعني أنها ارتبطت بنشوء الطبقة البرجوازية. أما في الدول النامية فالأمر يختلف. فقد نشأت الرواية باعتبارها رواية وطنية. أي أنها تحاول ان تجسد ملامح شعب وطموحاته وحركته وتاريخه فهي بهذا المعنى ملحمة وطنية وتركز على الجوانب الديمقراطية بالمعنى البرجوازي. والرواية العربية وكذلك في بقية دول العالم الثالث ارتبطت بالتخلص من الاستعمار والتصدي له. وهذا ينطبق على البحرين والخليج بوجه عام. فقد نشأت الرواية كمحاولة لاكتشاف هذه الناحية مثل رواية «الشاهندة» في الإمارات وكذلك بعض الروايات التي تناولت تطور المدينة في الخليج من قرية صيادين الى مدينة كبيرة الى مدينة استهلاكية نفطية. ولكن المسألة أيضاً تتعلق بمدى رؤية الكاتب وقدرته على الربط بين هذه التحولات في المجتمع والشخصيات والأحداث في الرواية. في البحرين كان يوجد اهتمام بمعالجة رواية «الحصار» لفوزية رشيد والتي تناولت حقبة السبعينات وتتحدث عن مجموعة من المناضلين من أجل التغيير داخل وخارج السجن. وهذا في رأي محاولة لاكتشاف الواقع من خلال نمو الرواية واستبصار القضايا الاساسية وكذلك بالنسبة للادوات الفنية فهي ما زالت في البداية.

نلاحظ ذلك من خلال بعض الروايات التي تتسم بالشعرية المكثفة جدا والغموض والتجريبية. فمثلاً نجد رواية امين صالح «اغنية ا – ص الاولى» تتجه اتجاهاً سريالياً، وهناك نماذج كثيرة.

من البحرين الى الخليج

■ ماهو موقع الرواية في البحرين بين الأدب العربي في الخليج، خصوصاً وان هناك كتاب روايات امثال اسماعيل فهد اسماعيل وليلى العثمان في الكويت؟ يمثل كل من اسماعيل فهد اسماعيل وليلى العثمان نضجا قصصيا مهما في الكويت والمنطقة.

يمثل كل من اسماعيل فهد اسماعيل وليلى العثمان نضجا قصصيا مهما في الكويت والمنطقة.

ولاسماعيل العديد من الإبداعات الروائية والنقدية والقصصية وتمثل إضافة مهمة. الا ان اغلب رواياته تناقش قضايا عربية شمولية أكثر منها محلية، كتطور المجتمع العراقي. ورباعيته اهتمت بالتاريخ العراقي في حين أن رواية «النيل يجري شمالا» تناقش فترة حكم مصر ايام نابليون. أما ليلى العثمان فقد اهتمت بقضايا المجتمع في الخليج ولديها روايتان تعالجان الحياة في الكويت ماضياً وحاضراً لماذا ذلك؟ لأن الجيل الحالي لا بد وأن يعالج الماضي باعتبار ان اقدامه ما زالت قائمة في الفترة السابقة. أما في بقية الخليج فيوجد تطورات خاصة في الإمارات العربية المتحدة التي فيها محاولات وكتابات قصصية وروائية تبشر بكثير من العطاء. ولدينا كتاب مثل علي أبوالريش ومحمد الحربي. (أنظر الدراسة المطولة عن الرواية بين الإمارات والكويت لـ عبدالله خليفة) أما في البحرين فهي تمتاز باهتمامها بالبناء الفني المتماسك وبالقضايا العميقة للتطور الاجتماعي خاصة بالصراعات الطبقية وهذا الاهتمام أيضاً يتعلق بالفكر والتطور الإبداعي وهو نتاج التطور الخاص بالبنية الاجتماعية. ومن هنا جاءت القصة القصيرة وخاصة الرواية زاخرة بهذه الصراعات وذات بعد طوري ربما أكثر من بعض الدول العربية في الخليج.

■ ذكرت أن الرواية في طور التكوين، أين موقع النقد في الرواية؟ من المعروف أن النقد قد سبق الرواية ولدينا العديد من الكتابات والمحاولات النقدية السابقة على الرواية التي حاولت أن تؤصل التطور القصصي والفكري في البحرين مثل كتاب الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم حول القصة القصيرة في الكويت والبحرين، لدينا أيضاً كتابات علوي الهاشمي وخاصة في مجال الشعر في كتابه ما قالته النخلة للبحر. ولدينا كتاب آخرون أمثال يوسف الحمدان في مجال النقد المسرحي ويوسف يتيم.

من المعروف أن النقد قد سبق الرواية ولدينا العديد من الكتابات والمحاولات النقدية السابقة على الرواية التي حاولت أن تؤصل التطور القصصي والفكري في البحرين مثل كتاب الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم حول القصة القصيرة في الكويت والبحرين، لدينا أيضاً كتابات علوي الهاشمي وخاصة في مجال الشعر في كتابه ما قالته النخلة للبحر. ولدينا كتاب آخرون أمثال يوسف الحمدان في مجال النقد المسرحي ويوسف يتيم.

وقد لعب النقد دوراً تحفيزياً في نمو العمل الإبداعي. وما كتبه ابراهيم غلوم بالنسبة للقصة القصيرة هو محاولة فيها الكثير من الجوانب المفيدة والمضيئة للتطور التاريخي للقصة في الخليج والبحرين وهذه المحاولات حاولت أن تربط حلقات متعددة في الأربعينات والخمسينات والستينات، وادت الى الاهتمام بكتابة القصة القصيرة.

والملاحظ أن الرواية نمت عبر كتاب القصة القصيرة هذا فضلا عن اختلافها عن النقد الأدبي، لأن لها مسارها الخاص وعندما نلاحظ قصص الستينات نجد أنها اهتمت بجوانب عديدة ومهمة خاصة ما كتبه القاص محمد عبدالملك في مجموعتيه «نحن نحب الشمس» و«موت صاحب العربة» حيث نلاحظ قصصاً قصيرة بانورامية تتناول نماذج مختلفة من المهشمين والمحطمين من البشر ومحاولات الناس لتغيير هذا الواقع.

وعلى أعتاب هذه القصص القصيرة ظهرت الرواية، وفي مجال النقد يمكننا ملاحظة أنه قد لعب دورا كبيرا في اكتشاف لحظات تطور القصة. وفي هذا السياق وجد بعض الكتاب الذين كانوا ضد الكتابات النقدية الواقعية الموجودة على الساحة في البحرين. وينظر الى الكتابات التي تتسم بالشكلانية المفصولة عن هموم الانسان احياناً باعتبارها إنجازاً كبيراً.

ومن هنا فإن عدم وجود نقد واقعي يستطيع ان يكتشف الأدب في تطوره الفني والاجتماعي أوجد ثغرة وبالتالي تكرس لدينا نقد يهتم بالجوانب الفنية المفصولة عن الحياة كما أن هذه المحاولات النقدية غير دقيقة. وقد ادى ذلك الى نوع من الاهتمام بالكتاب الآخرين والى محاولة اكتشاف جوانب عديدة أخرى من العملية الإبداعية والأدبية فعندما يرى الناقد ابراهيم غلوم بأن «كتابات القاص محمد عبدالملك هي واقعية نقدية لكنه يبتعد عن الواقعية النقدية في «قوس قزح» يخطىء لأن هذه القصة هي في رأيي أكثر اقتراباً من الواقعية من القصص الأخرى. والمعروف ان هذه القصة قد ترجمت الى الفرنسية.

■ باعتبارك ناقداً أيضاً، يلاحظ ان الحياة الثقافية في البحرين تعج بالكثير من المستويات الابداعية، ضمن هذه المستويات يوجد تباينات في المنظور وفي وجهات النظر ما هو تقييمك للحركة الثقافية البحرينية بشكل عام؟ الحركة الثقافية فى البحرين على مدى 20 سنة الأخيرة توزعت بين فترتين زمنيتين: فترة الستينات الأولى أو فترة الأزمة الاجتماعية، حيث كانت الأوضاع أكثر إحتداماً بالصراعات الاجتماعية. وكانت الثقافة والحركة الأدبية خصوصاً جزءاً من هذه الحركة الاجتماعية الضاغطة والمهتمة بتغيير الحياة. فالحركة الأدبية انبثقت آنذاك من الصراعات التي كانت قائمة وعبرت مختلف المستويات الابداعية عن هذا الصراع، والقصة القصيرة والشعر والمسرحية كانت تمثل أكثر أشكال الأدب حضوراً خلال هذه الفترة كما كانت تمثل وعياً طليعياً بالنسبة للمجتمع حينذاك.

الحركة الثقافية فى البحرين على مدى 20 سنة الأخيرة توزعت بين فترتين زمنيتين: فترة الستينات الأولى أو فترة الأزمة الاجتماعية، حيث كانت الأوضاع أكثر إحتداماً بالصراعات الاجتماعية. وكانت الثقافة والحركة الأدبية خصوصاً جزءاً من هذه الحركة الاجتماعية الضاغطة والمهتمة بتغيير الحياة. فالحركة الأدبية انبثقت آنذاك من الصراعات التي كانت قائمة وعبرت مختلف المستويات الابداعية عن هذا الصراع، والقصة القصيرة والشعر والمسرحية كانت تمثل أكثر أشكال الأدب حضوراً خلال هذه الفترة كما كانت تمثل وعياً طليعياً بالنسبة للمجتمع حينذاك.

ثم جاءت المرحلة اللاحقة (النفطية). في ظل هذه الوضعية نمت الفئات الوسطى وازدادت العمالة الأجنبية وقلت الأيدي العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية وظهرت الطفيلية، ونزعة التسلط. وكل ذلك انعكس على الحركة الثقافية والادبية، لذلك نلاحظ القليل من الأدب الذي يحاول أن يضيء للناس ويطور أدواته الفنية، في الوقت الذي يوجد قسم آخر من الأدب يتقوقع في شرنقته مهتما بالغرائبية أو بجوانب معينة فنية مبتورة عن الواقع و الجوانب الجوهرية في الحياة.

وهذا يعنى تهميشاً للأدب كما أن هناك اعمالاً فنية أخرى ذات إسفاف مهتمة بجوانب هامشية. وحقيقة الأمر أن التطور الفني والادبي يواجه مأزقاً ويعود إلى ظهور الطفيلية ارتفاع المداخيل الفردية الذي أدى إلى ابتعاد كثير من الجمهور عن الثقافة والأدب، والاتجاه الى الفنون السوقية والمبتذلة وهنا نواجه مشكلة علاقة الأدب بالجمهور اضافة الى ذلك أدت هذه الحالة إلى خلل في العلاقة بين الكتاب والجمهور.

الواقع وانعكاسه