عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 17

June 1, 2024

ملامح 2 : جنون النخيل

قصص “جنون النخيل” للكاتب البحريني عبدالله خليفة هي واحدة من أعماله الأدبية المميزة التي تعكس أسلوبه الفريد في السرد والتعبير عن الواقع الاجتماعي والثقافي. تتميز القصص بأسلوبها السردي الذي يتناول الأحداث بطريقة توليدية، حيث تتحكم زاوية الرؤية في سرد الأحداث وتتشابك مع محكيات خرافية وذاكرة أسطورية1.

يستخدم الكاتب شخصية البطل (ضمير الغائب: هو) ويستبدلها بشخصية رئيسة أخرى مستترة، وهي النخيل كرمز يتحرك في البنيتين: السطحية والعميقة، متملصًا من ميكانيزماتها إلى مكوناته الفجوية لحظة الانفجار والزلزلة2. تعكس المجموعة عالمًا إشاريًا يعكس بناؤه الداخلي صورة متماسكة لانقطاعات البنية السطحية المنتشرة كحدث في حدث وكمحكي حاضر غائب لا تجمع أشكالاته غير نقاط المفارقة1.

تُعد “جنون النخيل” تجربة أدبية غنية تجمع بين الواقعية والخيال، وتقدم للقارئ فرصة للتأمل في العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتاريخ والذاكرة، مما يجعلها عملاً لا يُنسى في الأدب البحريني.

ملامح : جنون النخيل

قصص “جنون النخيل” للكاتب البحريني عبدالله خليفة هي واحدة من أعماله الأدبية المميزة التي تعكس أسلوبه الفريد في السرد والتعبير عن الواقع الاجتماعي والثقافي. تتميز القصص بأسلوبها السردي الذي يتناول الأحداث بطريقة توليدية، حيث تتحكم زاوية الرؤية في سرد الأحداث وتتشابك مع محكيات خرافية وذاكرة أسطورية1.

يستخدم الكاتب شخصية البطل (ضمير الغائب: هو) ويستبدلها بشخصية رئيسة أخرى مستترة، وهي النخيل كرمز يتحرك في البنيتين: السطحية والعميقة، متملصًا من ميكانيزماتها إلى مكوناته الفجوية لحظة الانفجار والزلزلة2. تعكس المجموعة عالمًا إشاريًا يعكس بناؤه الداخلي صورة متماسكة لانقطاعات البنية السطحية المنتشرة كحدث في حدث وكمحكي حاضر غائب لا تجمع أشكالاته غير نقاط المفارقة1.

تُعد “جنون النخيل” تجربة أدبية غنية تجمع بين الواقعية والخيال، وتقدم للقارئ فرصة للتأمل في العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتاريخ والذاكرة، مما يجعلها عملاً لا يُنسى في الأدب البحريني.

May 28, 2024

ملامح عبـــــــدالله خلــــــــيفة عبدالله خليفة، بصفته ...

ملامح عبـــــــدالله خلــــــــيفة

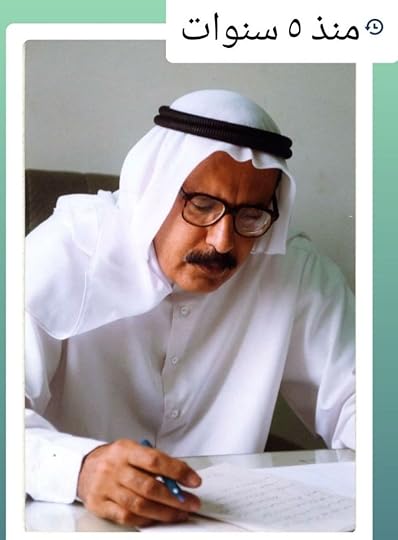

عبدالله خليفة، بصفته روائيًا بحرينيًا متميزًا، يُعرف بدمج تجاربه الشخصية والحياتية في كتاباته، مما يُضفي على أعماله طابعًا واقعيًا وعمقًا فكريًا. يُشير النقاد إلى أن خليفة استخدم تجاربه الشخصية كوسيلة للتعبير عن هموم الأرض والوطن والبسطاء1. وقد تميزت كتاباته بالجهود الفكرية والبحوث التاريخية والفلسفية، مما يعكس تجربته الغنية والمتنوعة2.

من الجدير بالذكر أن خليفة قد عاش تجارب مؤثرة، مثل اعتقاله من سنة 1975 إلى 1981، وهو ما يُعتقد أنه أثر في كتاباته وأسلوبه الأدبي3. كما أنه قضى سنوات في القراءة والبحث الذاتي، مما ساهم في تشكيل فهمه ونظرته الأدبية4.

تُعد أعماله مرآة للمجتمع البحريني والعربي، تعكس تجاربه وتحدياته بصدق وعمق، وتُظهر كيف يمكن للأدب أن يكون وسيلة للتعبير عن الذات والهوية الثقافية.

عبدالله خليفة، بصفته أحد أبرز الكتاب في الخليج والوطن العربي، تناول في كتاباته مجموعة واسعة من القضايا الهامة التي تعكس تجاربه الشخصية والاجتماعية. من أهم القضايا التي تميزت بها أعماله:

الهوية والانتماء: يستكشف خليفة مفاهيم الهوية والانتماء من خلال شخصياته التي تعيش تجارب متنوعة، معبرًا عن الصراعات الداخلية والخارجية التي تواجهها1.

التاريخ والتراث: يغوص في أعماق التاريخ والتراث البحريني والعربي، مقدمًا رؤية نقدية للأحداث التاريخية وكيفية تأثيرها على الحاضر2.

القضايا الاجتماعية والسياسية: يتطرق إلى القضايا الاجتماعية والسياسية مثل العدالة، الحرية، والتغيير الاجتماعي، مع التركيز على الطبقات المهمشة والفقيرة3.

الصراع الإنساني: يعالج الصراعات الإنسانية والوجودية، مثل البحث عن الذات، الحب، والخسارة، بأسلوب يجمع بين الواقعية والرمزية4.

النضال والمقاومة: يبرز في كتاباته موضوع النضال والمقاومة ضد الظلم والاستبداد، مستلهمًا من تجاربه الشخصية في السجن 5.

تُظهر هذه القضايا التزام خليفة بالكتابة كوسيلة للتعبير عن القضايا الإنسانية والتحديات التي تواجه المجتمع، وتعكس رؤيته الأدبية العميقة والمتجذرة في الواقع البحريني والعربي.

May 25, 2024

«الهولة» بين الإنجازات وعذابات التجنيس: كتب ـ عبدالله خليفة

لعل فئة الهولة العربية الخليجية من أكثر الفئات التي عانت بين جذورها وموطنها الأول في فارس وبين انتقالها للمنطقة العربية، على مدى قرون سابقة، فتم التشكك والعزل والقمع لها في موطنها الأول وتم ازدراءها وجعلها في مكانة أدنى وحرمانها من التجنيس سنوات طويلة، في موطنها الجديد.

نتذكر في سنوات سابقة كيف كان هؤلاء الفقراء يُعاملون بقسوةٍ في الأزقة الشعبية، خاصة أصحاب المهن الدنيا، ويُنظر لهم باحتقار، فتـُطلق عليهم ألفاظ تحقيرية مشينة، كأنهم جنس أدنى، ودائماً تتشكلُ الهوة التي يقع فيها هؤلاء مهما حاولوا أن ينتموا إلى المجتمع، فهم دائماً مشكوك فيهم، وأقل إنسانية من غيرهم، سواء واصلوا تقاليدهم الخاصة وألبستهم غير المختلفة مع أهل المنطقة الصحراوية، أو سايروا المجتمع الذي يعيشون فيه تمام المسايرة.

وتغدو ازدواجيتهم بين جذورهم الفارسية التي استفادوا منها معرفة بعض اللهجات الفارسية أو حتى اللغة الفارسية نفسها، وقاموا يتحدثون بها في بيوتهم، وبين حضورهم العربي واتقانهم اللغة العربية، موضع ازدراء كذلك، كأن عليهم أن ينسلخوا تماماً من جذورهم، ويعلنوا مقاطعة أمكنة أجدادهم وتقاليدهم وذكرياتهم.

ويؤدي هذا من ضمن ما يؤديه إلى عدم الاستفادة من هذا التنوع لفئة اغتنت تجربتها بين قوميتين ولغتين عريقتين. ويعبر ذلك أيضاً عن هذه العامية التعصبية المحدودة الوعي والتأثير في المستقبل، ولكنها توسع الفشل واليأس والتخلف في الحاضر.

ورغم كل هذه الصعوبات فإن هذه الفئة لم تسقط في عالم الفشل والتطرف، والتدني الاجتماعي، بل واصلت الصعود في عالم التمايز المذهبي وعالم العداء القومي، وفي عالم الحياة الحقيقية العملية الصعبة، فكثر البارزون والمتفوقون منها في جوانب كثيرة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بنسبة تفوق نسب الفئات السكانية الأخرى تبعاً لأعدادها.

وهذا التفوق غريب لأنه يُفترض بعد كل هذه الصعوبات الجغرافية والأمراض الاجتماعية أن تنهار ويعمها اليأس وتنتشر بينها حالاتُ السقوط والفشل. وهو أمرٌ لم يُدرسْ في الابحاث الاجتماعية، ولكنني أراه مشابهاً لحال العرب من الأصل الفارسي في صدر الدولة العباسية، حيث نبغ هؤلاء في شتى ميادين المعرفة، وأثروا الثقافة العربية أكثر من العرب.

فهم لا يعطون المال بوفرة منذ صغرهم ولا يُدللون بل ينغمرون ويشقون طرقهم في الحياة بعملهم، فتكثر المواهب وتتوجه لما هو أكبر.

وهو جانبٌ يعود كذلك للأصول الاجتماعية لهؤلاء الذين شقوا صفوفهم وسط الفئات الوسطى الصغيرة، كالخياطين والتجار الصغار والطواشين والموظفين، وإن كان من بينهم جماعة فقيرة ظلتْ تعمل بأيديها من دون تطور، في حين شقت الفئة المتوسطة دروبها نحو الارتقاء فأصبحت مع الطفرة النفطية في مواقع متقدمة من الاقتصاد وإدارة الأعمال.

ورغم الخدمات التي قامتْ بها هذه الفئة وتوجهها للأعمال البناءة وخدمة البلد على مدى هذه العقود، ومن خلال الأفكار الإصلاحية غالباً، فإن بعضَ أفرادِها لم يحصلْ على الجنسية البحرينية إلا بعد طلوع الروح، وبعد عذابات سنين طويلة، احتاج فيها إلى هذه الوثيقة لأعمال ضرورية، لكن عدم وجودها أعاقه عن تلك الأعمال، ولعله تسبب في ضيق العيش وعدم الرقي الاجتماعي.

لا شك أن ثمة أناساً من هذه الفئة مازالوا يعانون غياب وثيقة الجنسية هذه، رغم أنهم تجذروا في هذا المجتمع، وربما كانت حالات فردية أو جماعية، ولكن وجودها النادر منها يعتبر غريباً مذهلاً وغبناً فادحاً، خاصة في هذا الوقت الذي أُعطيت فيه الجنسية لفئات واسعة غير متجذرة في هذا المجتمع ولا تعرف تقاليده، وربما أدى هذا إلى خلل بينها وبين بقية المواطنين، لأن المواطنة تاريخٌ وتجربة طويلة وانتماء عميق.

وإذا خرجنا من هذا النطاق الوطني، إلى الخلل التاريخي الذي تسببت فيه علاقات التوتر بين الجانبين العربي والإيراني والذي انعكس على ملايين من البشر بين ضفتي الخليج فهو أيضاً يبعث على الانزعاج وخيبة الأمل، فمنطقة فارس فيها قوى سكانية كبيرة، تقدرها المصادر الإيرانية الرسمية بأربعمائة ألف إنسان يسكنون فيها، ويقدرها آخرون بشكل أكبر بكثير، ومع ذلك فالعلاقات منقطعة، وهناك شبه عتمة كبيرة على هذه المنطقة، رغم الروابط الأهلية والثقافية التي تشكلت عبر العصور.

وفي الوقت الذي تـُقام فيه العلاقات مع دولٍ بعيدةٍ فإن جمهوراً من المواطنين في دول الخليج العربية يفتقد العلاقة مع جذوره، وأهله، فلا يجرى تبادل ثقافي أو تقام جمعيات أو علاقات.

لا شك أن العلاقات السياسية المتوترة لعبت دوراً في تعطيل الجسور الإنسانية بين المنطقتين، وحدث خوفٌ من تبادل المعرفة والصلات، والذاهب إلى هناك كأنه ذاهب لمحيط من العتمة والظلام، والقادم إلى هنا محفوف بالأسئلة والكشافات.

حتى الجوانب الثقافية كترجمة الأدب والسياحة توارت في الظل، وغدت محجورة أو مشكوكاً في أمرها.

ولكن الأكثر من كل ذلك هو هذا التحسس لفئة من المواطنين وكان هذا التحسس مرضياً بشكل كبير في الماضي ولاتزال آثاره تسحب ذيولها على الوقت الراهن.

May 24, 2024

الشعبُ والمصيرُ: كتب ـ عبدالله خليفة

تتحدد قيمة التنظيم السياسي والهياكل السياسية عامة بمدى مقاربتها للشعب.

القيمة الأيديولوجية للتنظيم نسبية وتتحدد في قدرتها على فهم الشعب وتحديد لحظات تطوره الحقيقية واتخاذ الوسائل السياسية المناسبة لإبراز هذا المضمون الغائر وتجسيده.

وكثيراً ما يتوهم التنظيم أن هذه الأيديولوجية وذلك الوعي الذي تشكل به هو الأهم والباقي التاريخي ويحدث تأليه وعبادة لهذا الفهم فينفصل عن الواقع ويتقدس ويتحول منتجو الفكرة إلى أصنام معبودة وكائنات لم يصنعها التاريخ النسبي المؤقت بل التاريخ المطلق.

إن التنظيم في هذه اللحظات لم ينفصل عن تنويرية الفكرة الأولى بل وانفصل عن الشعب ودخل في تناقض مع تطوره، ولم يعد يفهم تعقيدات لحظته التاريخية الجديدة وتناقضاتها.

ليست الشعوب كائنات لا تاريخية مفارقة للتطور ولحيثيات الظروف وملابسات التحولات السياسية، بل هي على العكس كائنات اجتماعية تصيبها الظروفُ الموضوعية بتدهور في جوانب من الوعي، وتتوجه فئاتٌ منها ربما للتناقض مع مصلحة الشعب التاريخية العامة، وتتوجه مثل هذه الفئات لأشكال وعي قديمة متخلفة ظهرت في زمن سابق فتقوم بإعلائها وحشرها في التطور الجديد.

وانسياق التنظيم أو جزء منه وراء هذا الوعي القديم المتناقض مع أدوات تحليله المنهجية يعبر عن تدهور الحقبة السياسية الفكرية وعدم وجود الانفتاح الاجتماعي الكافي وعن تدهور في شروط العيش والمعرفة.

لكن الشعب في جريانه التاريخي مع تلقيه مؤثرات فكرية وسياسية مضيئة جديدة يبدأ في التأثر والتحول، وهو أمر يتكون في بعض الفئات المتنورة وبعض الشخصيات ذات التضحية في العيش والتي لديها بذور تفكير موضوعي، فلا يهمها مصلحتها العابرة بل مصلحة الناس عامة.

وتكون الفئات العائدة لأشكال وعي قديمة قد حصلت على مواقع نفوذ كبيرة مؤثرة، لكن تلك الأشكال الفكرية الدينية غالباً لم تعد قادرة على توحيد الشعب، بل هي تركز على جوانب من المعاناة الشعبية والسلبيات الاجتماعية دون تحليلها في تاريخ الشعب ككل، بل تربطها بمذهب أو جهة جغرافية أو جماعة قومية خاصة.

وتتحول المعاناة الشعبية المرفوعة في هذه الشعارات إلى أشكال سياسية ممزقةٍ للوحدة وتكتيكات سياسية عنيفة مضرة لكونها لم تنضج على نار شعبية هادئة توحيدية ولم تتشربها مختلف الفئات الغنية والفقيرة، المختلفة المتباعدة، ولم تتغذ بتجمعات الناس البسيطة ونقدها ومعالجاتها الطويلة، ولهذا فإن هذه التكتيكات تتحول إلى مغامرات مضرة بتطور الشعب.

لهذا نجد الكثير من أعمال الجماعات السياسية العربية والإسلامية تتسم بالعنف والعصبية والتفجر في مناطق صحراوية وريفية وجبلية، هي حواضن للعنف وليست حواضن للحرية والحوار والتراكم الثقافي.

May 15, 2024

مثقفو الأكاذيب والتزوير : بقلم ـ عبدالله خليفة

الذيلية للوزارات والخدمة الإدارية الخادعة وقناع المسالمة والموضوعية كانت الوسائل للتغلغل في إحدى الإدارات والتعامل مع موظفيها وبالتالي خداع المتعلمين والاقتراب من بعض المثقفين وتقديم صورة موضوعية.

لكن كيف عرف الفاسدون مثل هذه النوعية الغريبة؟ كيف اقتربوا منها ووظفوها؟

لا يمكن معرفة ذلك إلا بتحقيقات دقيقة مستقبلية.

الشخص الذي لا يكتب كلمة واحدة ويتطلع إلى شهرة وسيطرة ونفوذ هائل احتاج إلى هذا الأفاق وتمكن من التوصل إليه!

تحقيقات تاريخية وكتب عن التاريخ المحلي والغوص في شخصيات عتيقة غدت أطلالاً إلا لبعض المهووسين بنفوذهم وتاريخهم.

هكذا يغرق النصاب الثقافي في الأوراق العامة والخاصة ليؤلف كتباً، ويعطي الآخر شهادة مزورة بأنه مؤلف تاريخي كبير!

عمليات التزوير الفكري عرفتها الجامعات العربية وخصصت أنفاقاً للنصب وعدم الإيمان بالمادة وعينت سبل البحث بصدق أو الغش بسهولة. تكفي المراجع ومعرفة اللغة حتى تظهر المجلدات السمينة عن قضايا التاريخ النضالي لكن ليست فيها قضايا صدق موضوعية، فاللصوص يظهرون ثواراً ومعتزلة وقرامطة وتكفي زحزحة بعض الوقائع والتلاعب بالمواد التاريخية، وتحوير شخصيات العزلة والجبن كتاباً وقواداُ، حتى يكون الشخص قد غدا مؤلفاً، يُشار له بالبنان ويغدو مؤرخاً كبيراً لم يدخل أي رواق في التاريخ ويُدعى لمؤتمرات يحتاج فيها إلى معاونه المزور في كل حدث كتابي لا يستطيع فيها النطق بجملة عربية صحيحة ومزورهُ بقربهِ يتكلم نيابة عنه!

وتنفتح للنصاب سبل التزوير الثقافية الواسعة، مع جهل دور النشر والصحف وانهمار المال من قبل عشاق الشهرة وتزييف أسماء المؤلفين والراغبين في انتشار النجومية السياسية الثقافية.

تنفتح للمزور سبل العيش الواسعة ويحصل على أكثر مما يحصل عليه المواطن عن طريق تحايلاته الواسعة لكنه لا يترك عمليات النصب الصغيرة الوضيعة، وتغدو آلته اللفظية الكتابية تنطق كل يوم بنفس الكلمات عن النضال والتثوير والديمقراطية والحرية، بمعانٍ عامة مجردة لا تحلل شيئاً ولا تصطاد فأرة واحدة في عالم الشمولية.

توج أعماله بفتح مكتب خاص للتزوير، سواء بصياغة شهادات فكرية، أو بمقالات نقدية، أو حتى مقالات للجرائد مع تقاسم المكافآت مع الكتاب. فهناك من لا يعرف الكتابة العربية ومع هذا صار من كتاب الأعمدة المرموقين، فالمهم هو الجعجعة ووضع الصورة وتسلّم المال!

كيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى وكيف سرب الملفق الثقافي كل هذا الفساد إلى حياتنا؟

هناك العناصر النخرة المهووسة بذاتها التي تريد الشهرة والهيمنة بأي شكل.

May 4, 2024

عبدالله خليفة يكتب عن نجيب محفوظ: الناقد المغربي محمد معتصم يستعرض كتاب عبدالله خليفة “نجيب محفوظ من الرواية التاريخية إلى الرواية الفلسفية”

عبدالله خليفة يكتب عن نجيب محفوظ / عبـــــــدالله خلــــــــيفة

https://www.youtube.com/watch?v=XWgdfqMRIuc

April 19, 2024

الطليعيون والتحول إلى الطائفية: كتب ـ عبدالله خليفة

يرتبط تصاعدُ التيارات الطائفية السياسية بعجزِ أو ترددِ واضطراب التحولات الرأسمالية الحكومية في العالم العربي والإسلامي.

إن عجزَ رأسماليةِ الدولة السوفيتية عن إنتاج مجتمع ديمقراطي – على سبيل المثال – أدى الى اضطرابات وارتدادات لأشكال فكرية سياسية سابقة.

مثل عجز رأسمالية الدولة الإيرانية عن التحول الى الديمقراطية، ولكن الأخيرة كانت منتجةً أصيلةً للوعي الطائفي.

أو كتردد الرأسماليات الحكومية العربية في التوجه للديمقراطية الذي يُصعّد الاضطرابات الطائفية.

الاضطرابات الطائفية هي شكلٌ لفشلِ البُنى الاجتماعية في المضي قُدما للديمقراطية وللحداثة والتقدم.

إن العودةَ للأشكال الدينية المحافظة هي عودةٌ للعصور الوسطى بكل آثارِها من انقسامات شعوب وثقافة قَدرية وذكورية حادة وأشكال أدبية عتيقة.

إن توغل رأسمالية الدولة الإيرانية في سوريا هو غيره في البحرين والعراق ولبنان، فكللا بلدٍ له بنيته الخاصة ومسار تطوره وهناك عام مشترك أيضا.

في البحرين جرى ذلك على هيئةِ تنظيماتٍ لا تعرفُ سيرورةَ تطورها وسببياته، فتنقلُ المؤثرات وتصعدها، وتظهر ردود أفعال مختلفة من قبل الوعي البحريني وأشكاله، وهذا يعيدُنا لصلاتٍ قديمة بين الضفتين الشرقية والغربية للخليج، أي يعيدنا لعصر سابق، عصر لم تتشكل فيه دولٌ مستقلة، ويغدو الوعي المنقولُ وعيا طائفيا محافظا متنوعا حسب التنظيمات المصنوعة من قبل زعماء، فالوعي الديني السياسي وعي شخصي، وعي يصنعهُ زعيمُ ولا يستندُ إلى منهجيةٍ عميقة وإلى ركائز الإسلام التوحيدي. هنا لا توجد رؤيةٌ ولا فلسفة ولا برنامج بل توجد إرادات زعماء مغامرين.

إن ما يجمعُ هذه الأشكالَ الطائفية من الوعي والتنظيم هو دور المركز الإيراني في الحراك العام وفي التوجيه التاريخي، أي ما يحدث في المركز من تطورات، هو تطورات استبدادية عسكرية متصاعدة، مما يفشل قدرات التنظيمات الطائفية المحلية في الحراك الوطني الداخلي، ويجعلها عاجزةً عن القراءة للواقع، وتحليله والقيام بشبكة من النظر الفكري والاقتصادي والسياسي المناسب للشعب لا للطائفة.

الوعي الطائفي هو تفكيك للدول الأخرى، أزمة مركز منتقلة لشعوب أخرى، وهو أمرٌ يؤكد أهمية العلاقات النضالية الديمقراطية بين الأمم الإسلامية، وفي البدء الراهن بين القوى السياسية المتنورة في هذه الأمم التي تتبصرُ مخاطرَ سياسات العسكرة.

هذا ما جعل المركز السوفيتي أو الصيني أو الناصري في أزمنةٍ مختلفة عاجزا عن تقديم بدائل ديمقراطية لنظامه وللحركات التي تتبعه ولم تفعل الحركاتُ التابعةُ دورا لتطوير المركز ولم يظهر منها مناضلون يكتشفون مخاطرَ القادم على الجميع.

ولهذا فإن التنظيمات غير الطائفية التي تحتضنُ أو تساعد التنظيمات الطائفية وتقفُ معها تبدأ التحلل الفكري السياسي، فتصابُ بعدواها وجراثيِمِها وتنقلها لصفوفها.

إن هويةَ الوعي الجوهرية بين هذه القوى هي نفسها، إنها نتاجُ رأسمالياتِ دولٍ عجزتْ عن التطور الديمقراطي، سواءً في روسيا أو الصين، والآن مشكلتنا القريبة في إيران. انها من ذات القوى الفوقية التي هيمنتْ واستغلت وحُوصرت بمسار مسدود.

تقوم ثقافةُ هذه التنظيمات على تغييبِ التحليل خاصة لبلد المصدر- والآن لدينا عدة مصادر لإنتاج الطائفيات- ويجرى عدم نشر الآراء المختلفة عن مساره ومشكلاته، مثلما حدث للاتحاد السوفيتي، وبدلا من تحليل الواقع تظهر جزئياتٌ مبتسرة ومقاطع وشعارات، تجمعُ بينها المنفعة والانتهازية السياسية والفردية الجامحة لأشخاص انفصلوا عن الواقع، وعن النضال من أجل تطوره وحل مهماته الديمقراطية الوطنية ويجربون في لحم الجماهير.

هذه المؤثرات تتغلغل في البلدان الأخرى نظرا الى عدم تطورها الديمقراطي وحل مشكلات البناء الاجتماعي من تماسك وتوزيع عادل للفائض الاقتصادي.

ونظرا الى قبول القوى السياسية غير الطائفية بالطائفية فهي تكرسُ نشرَ المبدأ، ولا تحاربُهُ، فتصيرُ طائفيةً بالضرورة.

تدمير الثقافة الفكرية وتغييب العمق الفلسفي ومعاداة الحداثة والديمقراطية تتحول إلى عامياتٍ مبتذلة، وهي لها جذورٌ في مختلف التنظيمات، حيث يتحول الاتجاه نحو الشعب إلى السقوط في التخلف، والقبول بالنواقص الكبيرة وعدم المساواة بين الأجناس، وتأييد الخرافة وعدم محاربتها بين الأفراد، خاصة مع ضحالة القراءة والدرس.

العضو السياسي الذي كان حداثيا ارتفع بصور شكلية عن ابن الشعب العادي، وعندما فقدَ ميزاته الثقافية الوطنية الطليعية، وتجمد عن تحليل تطور الواقع السياسي المتراجع، صار من نفس طينة ابن الشعب البسيط الطائفي اجتماعيا، الذي لم يكن يؤيدُ الطائفيةَ السياسية، فيقوم العضو الطليعي السابق بجر ابن الشعب للطائفيةِ السياسية ممارسا دوره (النضالي) لكن للوراء وللتخلف، ويقوم بتبرير المغامرات والجرائم لكنه يترك ابنَ الشعب وقد صار طائفيا سياسيا ليقوم بها بدلا عنه.

وهذه بذور الحروب الطائفية التي ينشرها ويوسعها النظام الإيراني. ولهذا لا يكون رد الفعل الطائفي الآخر سوى تكريس لما يقوم به العدو.

April 11, 2024

العلمانيون وتوحيد المسلمين: كتب ـ عبدالله خليفة

لن يستطيع أحد تحقيق وحدة المسلمين المعاصرة سوى العلمانيين. فالمذهبيون السياسيون بتركيزهم على التباين مع الآخرين من فرق المسلمين السياسية، يلغون جوهر الكفاح الإسلامي الذي تم في عصور التأسيس والنهضة، وهي تعتمد على مبادئ سياسية عامة وجوهرية، هي توحد مختلف القوى الاجتماعية ضد الدكتاتوريات المتحكمة في المال العام.

ولا يعني تعبير العلمانيين سوى القوى السياسية التي تتوجه للوحدة بغض النظر عن الجذور الاعتقادية، أي تلك التي تضع جذورها المذهبية جانباً للوصول إلى مبادئ سياسية عامة، هي أن تكون الثروة تعود للمجتمع، وهذه القضية هي قضية عامة تخص المذاهب الإسلامية والأديان الأخرى كذلك، من مسيحيين ويهود وصابئة وغيرهم، لكن المسلمين يمثلون الثقل البشري والسياسي.

ولهذا فإن القوى السياسية التي تركز على القضايا العامة، تبحث عن حلفاء لتغيير الظروف السلبية وتطور أحوال الناس، ولا تعود مسئولة عن العقائد، فتختص بالمسائل السياسية والاقتصادية مركز اهتمامها وبؤرة نضالها.

أما مسائل العقيدة وتغير الأديان فهي مسألة أكبر منها، ولا تستطيع التدخل فيها. فتنسلخ الأحزابُ والجماعاتُ السياسية عن كونها جماعات دينية مذهبية بحكم المحدودية والضيق السياسي الذي ينشأ عن هذه العملية، تاركة العقيدة والحفاظ عليها للجماعات المتخصصة في ذلك، والتي تنأى عن العمل السياسي.

ولهذا فإن الجماعات المذهبية والدينية تجد من مصلحتها السياسية التخلي عن أطرها الضيقة، كما أن الجماعات الوطنية، العلمانية في أطرها السياسية، تشكل تحدياً أساسياً متصاعداً لعملها ذي الأطر المحدودة.

ومن هنا فالعلمانية السياسية تنبثقُ من الجماعات السياسية المختلفة سواء كانت مذهبية أو وطنية، لكن الجماعات المذهبية جامدة في وعيها وكثير منها ذو ارتباطات بدول مذهبية كبيرة، وهي التي تغذي مالياً وأيديولوجياً هذه الجماعات فهي لا تستطيع أن تخرج عن الخط المرسوم، رغم أن واقعها يدعوها لتوحيد جمهور شعبها من أجل النضال في القضايا الملحة.

April 10, 2024

العلمانية كتجديد إسلامي: كتب ـ عبدالله خليفة

حين نأخذ العلمانية باعتبارها تشكيلاً لدولة لا دينية, ينطبق ذلك على كل المجتمعات البشرية المعاصر, وهذا الاتفاق يشير فقط الى سمة كونية, تتمثل في إبعاد الدين عن الصراعات السياسية, كما كان الأمر يجري في كل العصور السابقة, واختيار البشرية لهذا الأمر هو تعبير عن توحد كوني, كما هو تعبير عن توحد قومي أو وطني.

لكن العلمانية تأخذ سمات التطور من التواريخ القومية الخاصة بكل شعب, فالعلمانية الفرنسية تغلب عليها عمليات الصراع الحادة والعلمية ضد الكهنوت القروسطي الشديد التحجر في فرنسا, في حين انها في الولايات المتحدة تتسم هذه العلمانية بعدم وجود جذور للصراع مع الكهنوت ومع الإقطاع وبميراث بروتستنتي تبشيري قوي, جعل العلمانية الأمريكية قوية التعصب الديني خارج السياسة.

وفي الصين فإن العلمانية لها جذور قوية في طابع البوذية, التي تتسم بالانعزال عن الحياة السياسية وترك الحياة المدنية للمدنيين, مما جعل البوذية تتعايش بسهولة مع الماركسية.

في حين ان التعددية البوذية والهندوسية في الهند جعلت العلمانية ضرورة وطنية هندية شبه مقدسة. وتودي عمليات التعصب الهندوسية ذات المنحى اليمينى المعادي إلى إعادة تشكيل الهند بشكل عصري ولمعالح مئات الملايين من المحرومين والمنبوذين, إلى نحر ذلك الإرث التعددي الإنساني.

وفي افريقيا فإن الديانات الإحيائية المتسمة بعبادة الأسلاف أو قوى الطبيعة, لم تواجة النزعات الحديثة بعداء شديد, إلا في المناطق التى استغلها زعماء القبائل لمواجهة الإصلاح الزراعي والمدني الحديث.

وفي تاريخ العالم الإسلامي كانت ثمة محاولات كبرى لإنتاج علمانية تخفف من وطأة الصراعات الدينية من أجل اتخاذ مواقف سياسية موحدة تجاه قضايا الاستغلال والفقر والنضال المشترك.

وقد كانت هذه المواقف الإسلامية قد خرجت من عصر التصعب الكلي للمذاهب, الذي انفجر بعد تفكك الإمبراطورية الإسلامية, حيث كانت سيطرة المذهب الواحد الذي تحمية حراب الدولة الباطشة, حينئذٍ لم يكن المذهب سوى اجتهاد إمام ما في طائفة, فيغدو هذا الاجتهاد والرأي قوة شبه منزلة, ولهذا اعتبر الأندلسيون والشمال افريقيون العرب والبربر عموماً اجتهاد مالك بن أنس مقدساً, وتعصبوا لة تعصباً شديداً حتى ان الإمام أبا حامد الغزالى أُعتبر خارجاً عن الملة والدين, وهكذا صدرت فتاوى مختلفة بتحريم كتاب (إحياء علوم الدين) الذي ألفة الغزالي, من قبل فقهاء اندلسيين ومغاربة, ثم انتشرت حملة كبيرة ضده انتهت بحرق الكتاب ومطاردة ناسخيه وقرائه!

لم تعبر هذه الحملة المغاربية عن موقف جامد متصلب في الدفاع عن اجتهاد مذهبي معين فقط, بل أيضا لما يتضمنه الكتاب من هجوم عنيف على رجال التكسب بالدين الذين اتهمهم بالاشتغال بالفتوى من أجل تولي الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد مناصب القضاء والحكم, وإنهم كما يقول الغزالي (اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات ولم يخرسوا اللسان عن الغيبة ولا البطن عن الحرام ولا الرِّجل عن المشى الى السلاطين), (نقلاً عن إضاءات حول تراث الغرب الإسلامى, إبراهيم القادري, الطليعة, بيروت, ص 135).

بطبيعة الحال فإن رجال الدين والسلاطين تحالفوا معاً ضد كتاب الغزالي وحدثت تلك الهجمة العنيفة ضد أحد المثقفين الكبار في تاريخ الإسلام. وبطرح الغزالي فقهاً قريباً للصوفية والتنسك فإنة غدا عدواً للتصلب الفقهي المرفه. وهو لم يعدم المدافعين عنه ولا الانتصار في خاتمة المطاف على المناوئين له في الشمال الافريقي.

كانت انتصارات الآراء المتصلبة الفقهية المذهبية في طور تفسخ الامبراطورية الإسلامية تجري في البلدان الصحراوية والمتسمة بغلبة البداوة، كالجزيرة العربية وشمال افريقيا، فالقبائل كالمرابطين كانت تهاجم المدن الإسلامية الأكثر تطوراً منها وتفرض عليها أحكاماً شرعية نصوصية باترة، وتقضي على التنوع والاجتهاد والتعددية المذهبية الإسلامية ذاتها.

في حين كانت المناطق الحضارية الأكثر تمدنا تعرف سياقاً مختلفاً في البداية، هو ذلك التعايش بين المذاهب بل والأديان المختلفة، ولهذا كانت المدارس الفكرية الكبرى في هذا العصر تتجه إلى احتضان كافة الاجتهادات المذهبية والدينية.

كانت مدرسة مثل الإسماعيلية تحاول أن تستوعب علوم العصر وكافة الاجتهادات العقلية لمجمل المذاهب من أجل أيجاد شبكة مواقف مترابطة، كما فعل اخوان الصفا في موسوعتهم الفكرية.

لكن هل استطاع الإسماعيليون والمعتزلة وغيرهم أيجاد موقف موحد للمسلمين؟

كانت المشكلة تكمن في محاولة السيطرة من خلال مذهب ديني أو اجتهاد فقهي وحيد، فكل تلك الموسوعية وكل تلك الاجتهادات تغلف في النهاية مذهباً معيناً يُراد فرضه على بقية المذاهب، وعبر هذا الفرض يتم تجاهل مستويات التطور ودرجات التباين والتنوع والاجتهاد لدى الآخرين، وإذا تمت هذه العملية من خلال أدوات الحوار كالكتب، فإن الأمر يغدو حضارياً، أما إذا تم ذلك من خلال العمل السياسي فالحربي، فإن الآخرين يردون بذات الأدوات.

هكذا كانت الصراعات (القومية) والمناطقية والاجتماعية المختلفة، ومصالح الحكام في الأقاليم والمراكز، ومستويات تطور الشعوب الإسلامية، كلها تتوارى وراء اختلافات المذاهب وصراعاتها. وبدأ عصر من دكتاتورية المذاهب والانغلاق.

قامت هذه الصراعات الاجتماعية ذات الأشكال المذهبية بتفتيت الامبراطورية والدول، وفي النهاية توجهت العملية الى حصيلة المرحلة وتتويجها العقلي وهو العلم والبحث والوحدة والانفتاح.

لقد قادت عملية الصراع السياسي الديني المتداخلة إلى تهديم الدولة كأساس موحد للحضارة، ثم تمزيق الدين نفسه. أي أن التحطيم كان على المستويين السياسي والديني.

كان يُفترض أن تتوجه الاجتهادات الكبيرة للأئمة إلى المزيد من الجهود العقلية لتحرير الدين من سيطرة السياسة والدول، لكن المسار كان معاكساً تماماً، فظهرت الدولة الإسلامية ثم الدول المذهبية الكبرى: السنية العباسية والإمامية الفاطمية والشيعية الحمدانية والفارسية المختلفة ثم أخذت المذاهب الفروعية في تأسيس دولها، الأباضية في عُمان، والزيدية في اليمن والمغرب الخ..

والواقع ان القوى الاجتماعية المهيمنة في كل بلد، ثم في كل منطقة، قامت بتلبيس مصالحها بمذهب ما، وفي ظل انعدام مركز عربي كبير، وتخلف وسائل المواصلات وتدهور الإنتاج الفكري وأدوات التعليم، غدت هذه المتحجرات دولاً وأنظمة ذات صولجان وهيلمان.

ان تخلف السلاطين السياسيين والدينيين والشعوب تمظهر في هذه النصوصية الحرفية وكتب الفتاوى التى تستأصل أي جهد واجتهاد، وتحول المذاهب الى زنازين كبيرة للعقل، وتتحول الى منظومة كبرى تطحن الحياة اليومية في أحكامها الشديدة البطش، بحيث إنه ليس ثمة للعقل أن يفكر خارجها، مثلما يتحول الفرد المسلم إلى أداة صماء للتلقي والضبط، ويظل دائراً في الأسئلة عن الأكل والجلوس والقيام والوضوء واللبس والنكاح، مثل أي بهيمة تُربط في الحقل، لا تسأل عن النجوم والكيمياء وفلسفة الرازي وطب ابن سينا والعلوم، والقصد ألا تتجاوز شيخ القبيلة الأمي، والملا والمطوع، الذين يغدو سقفهم الفكري متدنياً فاتحاً الأبواب لهبوب أعاصير الخرافات.

وفي هذا المستوى لن نستبعد تحريم الكتب والسفور والحريات والفنون الخ… إن التدهور على مستوى إنتاج النص الديني، يتبعه التدهور على مستويات علاقة العقل بالحياة، أو أن كلا المظهرين جزء من عملية متداخلة مدمرة.

يقول أحد القراء الذي يراسلني مقتطعاً إحدى العبارات ربما من مصدر خاص (هدف العلمانية في العالم الإسلامى: هدف العلمانية الأكبر هو جعل الأمة الإسلامية تابعة للغرب سياسياً وثقافياً وأخلاقياً واقتصادياً، وعزل دين الأسلام عن توجيه حياة المسلمين).

هذا الرأي هو رأي شائع، فيتم تصوير العلمانية كمؤامرة غربية، تستهدف خلق التبعية للغرب، وهذا الكلام غريب، لأن العلمانية ليست ايديولوجية وليست بضاعة فكرية، بل هي نظام سياسي يتم فيه فصل المذاهب والأديان عن النزاعات السياسية.

ويظن بعض السياسيين الدينيين ان العلمانية اتجاه فكري فيقول (هذا علماني وهؤلاء علمانيون)، فيجمع اتجاهات مختلفة متضادة، فقط لأنها لا تقوم بتسييس الدين.

أما نظام التبعية فتشكله المؤسسات التجارية والمالية الاستغلالية التي تربط بلداً ما بإنتاجها، أما كيف قام القارئ بنقل سمات النظام العلماني إلى النظام الاستعماري، فهو أمر يعود إلى عدم الدقة الفكرية.

فمثلاً نجد النظام العلماني لا يقتصر على الغرب بل هو مطبق في الهند وبعض دول افريقيا وروسيا، فهو نظام ليس لإشاعة الاستعمار الأوربي، بل للحيلولة دون تفاقم النزاعات الدينية والمذهبية. إذن لا توجد صلة منطقية وسببية بين العلمانية والتبعية، وبالتالي فإن العلمانية ليست نتاجاً استعمارياً، بل هي نظام سياسي جرى تطبيقه في أوروبا الغربية أولاً، بسبب خروجها من القرون الوسطى التى كان الدين فيها يحتل نظاماً كلياً في الحياة، فتجري المعارف والعلوم والمشكلات والتطورات تحت عباءته، ولكن العصر الحديث قام بتفكيك هذه العلاقة، وهذه العملية استفاد منها بشر آخرون في أنحاء الأرض، حيث أدت التطورات الاجتماعية والسياسية إلى مستوى مماثل.

ولهذا فإن العلمانية ليست اتجاهاً سياسياً ما، بل هي نظام سياسي، يتم فيه تقدم الأحزاب على أساس هويتها الاجتماعية، بمعنى ماذا تمثل من فئات وطبقات، وعلى أساس فكرها السياسي وبرامجها، وليس على أساس دينها ومذهبها.

وبالتالي فإن الصراع السياسي يدور حول البرامج والأهداف السياسية والاجتماعية، وتتم عملية التراكم السياسي والمعرفي والمكاسب، حسب قدرة كل حزب على تمثيل أكبر مجموعة من الفئات والشرائح، التى تتجسد في الأصوات.

وهكذا أعطى النظام السياسي الحديث الأديان والمذاهب أكبر فرصة للوحدة والتعاون، مبعداً إياها عن الصراع.

ولهذا فإن التبعية للغرب لا يسببها النظام العلماني بل النظام السياسي التابع حين يربط مؤسساته الاقتصادية ومصارد تمويله وتوزيعه، بالمؤسسات الأجنبية المهيمنة، بحيث تتراكم الفوائض هناك، ولا تنمو هنا في بلاد المسلمين مقدمة الأعمال وعدالة التوزيع الخ..

هكذا يمكن أن نجد (مؤسسات إسلامية) وهي تخدم الاستعمار، لأنها تقوم بسحب الأموال والفوائض ودم المسلمين مرسلة إياه إلى الاحتكارات والشركات والمصارف الغربية بدلاً من أن تحوله إلى حقول ومصانع وسفن للناس هنا.

فالعلمانية لا علاقة لها بالتبعية وقد تكون كنظام سياسي مفيدة أو مضرة للتبعية، فالنظام العلماني الهندي في عهد حزب المؤتمر كان يخدم سياسة وطنية تحررية، في حين ان ذات النظام يخدم حزباً مواليا للغرب ومتعصباً دينياً هندوسياً، فمسألة التبعية تعود إلى سياسة الحزب أو الدولة ولا علاقة لها بالنظام العلماني.

لكن كيف جعل القارئ النظام العلماني ذا علاقة بالتوجهات الفكرية والمضامين السياسية؟ إن ذلك يعود إلى الخلط الفكري واضطراب المصطلحات وعدم الدقة في التشخيص.

فالنظام العلماني نظام سياسي محايد، يستطيع أن يخدم كافة الاتجاهات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فيخدم حزب ديغول وحزب ميتران، وما يشترطه فقط على الحزبين هو عدم الخلط بين السياسة والدين، أي عدم استخدام الدين في أغراض حزبية.

أما مسألة أن العلمانية تهدف إلى إبعاد تأثير الإسلام عن الحياة الاجتماعية، فهو قول لا يستند إلى أدلة أو تاريخ، فنجد ان الغرب العلماني يسمح بشكل واسع للجماعات الدينية والمذهبية المختلفة المتعادية إسلامياً بالتواجد على أراضيه ونشر ما تشاء من دعاية دينية بين اتباعها أو بين الآخرين. في حين ان العكس هو الذي يجري في العديد من بقاع العالم الإسلامى.

هنا يقوم بعض الدينيين بالإخفاء المتعمد لجوهر العلمانية كنظام سياسي يرفض استخدام الأديان في الدعاية والتنظيم السياسي، محولينه بصورة فجة إلى نظام لهدم الأديان.

ومما يقوله القارئ المحاور هذه الفقرة عن أخطار ومصائب العلمانية:

1~ إقصاء الشريعة الإسلامية ليزول عن المسلمين الشعور بالتميز والاستقلالية، وتتحقق التبعية للغرب.

2 ~ تفريق العالم الإسلامي ليتسنى للغرب الهيمنة السياسية عليه وذلك بربطه مؤسساته السياسية وأحلافه العسكرية.

3 ~ زرع العالم الإسلامي بصناع القرار ورجال الإعلام والثقافة من العلمانيين، ليسمحوا بالغزو الثقافي والأخلاقي أن يصل إلى الأمة الإسلامي برجال من بني جلدتها، ويتكلمون بلسانها.

تبدو هنا العلمانية مرة أخرى كاتجاه فكري غربى استعماري وليس نظاماً سياسياً يفصل الدين عن السياسة، وهذا هو الجوهر الذي يتم التهرب منه دوماً، والهدف من العلمانية هنا هو تقسيم العالم الإسلامي [المتوحد جدا]، ويبدو ان القارئ لا يعيش في ديار الإسلام ولا يسمع بالمجازر التي تجري في باكستان والهند والجزائر والسودان الخ.. بسبب الصراعات المذهبية، في حين ان العلمانية كنظام سياسي سوف تتجنب هذه العملية المدمرة، وتتيح للمؤمنين من شتى المذاهب فرصة اللقاء السياسي والكفاح المشترك الذي فقدوه بسبب نمو الاتجاهات المذهبية المسيسة.

ولا نعرف كيف تقوم العلمانية بتفريق صفوف الدول الإسلامي، فمتى اتحدت هذه وناضلت بشكل مشترك؟

وقد قامت العديد من الدول والحركات الإسلامية بالارتباط بالأحلاف العسكرية الأجنبية، ويكفي الحلف العسكري الذي أقامته المخابرات الأمريكية بين هذه الجماعات الدينية والدول الإسلامية لضرب النظام الأفغاني الذي حاول الخروج عن السيادة الغربية فدمرته تدميرأ وشردت شعبه المسلم.

أما رجال ونساء الثقافة والأعلام الموالون للغرب ففيهم الدينيون والليبراليون وغيرهم، ولكن ما علاقة (العلمانية) بهذا؟

فحين يكون الليبرالي علمانياً، يعني أن يؤيد فصل الدين عن السياسة، ولكن يوجد ليبراليون لا يؤيدون هذا الفصل. وقد يكون هؤلاء الليبراليون جميعاً وطنيين معادين لهيمنة الدول الأجنبية.

مرة أخرى يتم عدم معرفة مصطلح العلمانية.

ولعل المقصود هنا من جملة القارئ هي الاتجاهات الحديثة المتحررة التي تشيع قيم الفصل بين الدين والسياسة، ولكنه يقوم بعد أن خلط هذه المفاهيم وهذه الأوراق بجعل هؤلاء عملاء، فأفقدهم الوطنية وحولهم إلى جواسيس.. وجعلهم أدوات للغزو والاحتلال بتمهيدهم السبل الفكرية والثقافية للغزو العسكري. فقط لأنهم طالبوا بفصل الدين عن السياسة!

هكذا تتضخم العلمانية في الخطاب الشعبوي إلى ركيزة من ركائز الاستعمار والهدم والتخريب، دون أن ينظرإلى طابعها الحقيقي باعتبارها نظاماً لتوحيد المسلمين والمسيحيين العرب وغيرهم، باعتبارها أداة للانتقال من مجتمع الطوائف المسيس بالألغام، إلى مجتمع السياسة العقلاني والبرامج والصراع الفكري الاجتماعي وليس الصراع الفكري المذهبي.

أما النشر والدعوة له فذلك ميدان لا يغلق!

وبطبيعة الحال فإن العلمانية كتجديد إسلامي لا تنقطع عن الموروث والحياة الإسلامية، عبر الجسور التي تتشكل للتقريب بين المذاهب، وتطوير التشريع بما يتفق مع المساواة والعدالة، والحفاظ على المصالح القومية للشعوب العربية والإسلامية وتطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

أن الجمع بين الجذور العربية والإسلامية وعمليات التحديث الراهنة، هو الأفق المفتوح للانظمة العلمانية المتوقعة في المنطقة، والتي لن تجري من دون الصراعات مع الاتجاهات المضادة والمتطرفة على الجانبين، جانب الارتداد والتعصب الماضوي المذهبي، وجانب الاغتراب والتغرب وفقدان الجذور وغياب الدفاع عن المصالح القومية.

إن توحيد المسلمين في المرحلة الشائكة الراهنة يتطلب رؤى تراثية عميقة وحداثية تحررية، يتطلب الارتكاز على الماضي والمستقبل معاً، وفي هذه العمليات المركبة يتوه ذوو النظرات الوحيدة والجانبية وينحشرون في غيران الماضي غير مبصرين الفجر الطالع.