عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 8

April 21, 2025

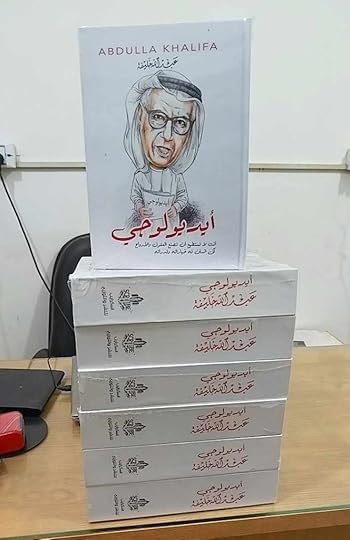

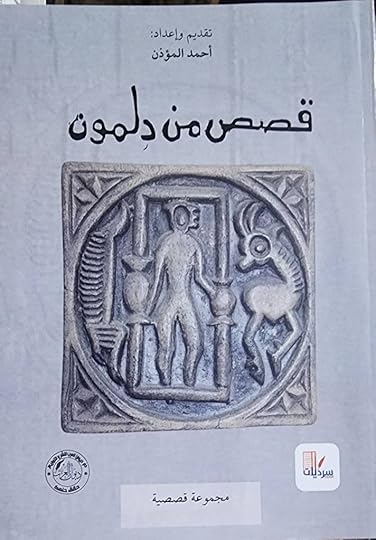

قصص من دلمون

إهداء

القاص والروائي والكاتب البحريني عبدالله خليفة البوفلاسة حرفك ذات يوم علمنا غواية السرد، حيث أبحرنا وشهوة الحلم تعبر نحو «اللآلئ»؛ ثم نمضي في متاهة الموج الأزرق كيما نبلغ «الهيرات»، يحدونا الأمل ولا ندري ما يتوارى لنا خلف «أغنية الماء والنار»، وإذا ما كان «القرصان والمدينة»، في انتظارنا هناك في أزقة العدامة والمحرق والمنامة.

ثمة خليط ملون هنا من الحكايات، خاطب روحك الغائبة عنا، لكن طيف أنفاسك الساخرة يعرفها، هيّا.. ﺍجمع كل هؤلاء المحتفلين حولك في حلقة الزار وأخبر عفاريتك وسط العتمة، وكذا العمال المطحونين قرب آبار النفط وحقول الصحراء ومدن الاسمنت وكآبة «…»، أخبرهم أن عشاق الخرف يستمر ركبهم، وهذا مدادهم محلّق في فضاء الوطن الذي أحببته، لا ينقطع غيثه الطيب مهما تبدلت الأحوال.

إلى ذكراك الطيبة نقدم هذا الكتاب تقديراً وعرفاناً.. لترقد روحك بسلام عند رب الأنام.

أحمد المؤذن

عتبة اولى لا بد منها

من الصعب إجمالا اختزال كلية المشهد السردي ــ ونعني به هنا «عوالم القصة القصيرة البحرينية»، في مقدمة مقتضبة ضمن هذا الكتاب الصغير بعدد صفحاته والثري بمضمونه كما تأمل، الكننا في توجهنا هنا من الهم أن نٌطلع المتلقي العربي على جزئية مهمة من حراك الساحة الثقافية في مملكة البحرين، هذه الجزيرة الصغيرة في الخليج العربي حيث تُعڐ ملتقى للثقافات طوال العقود الماضية، ولا تزال حتى يومنا هذا.

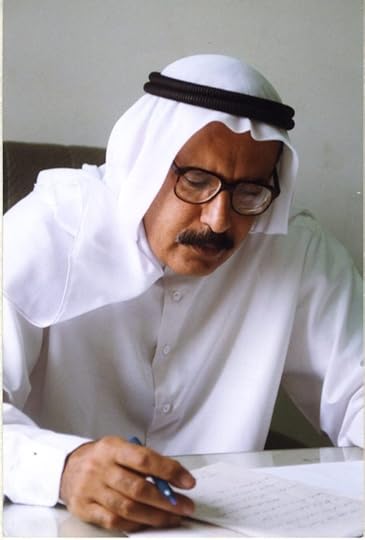

جزءٌ مهمٌ من نموها الحضاري وتطورها جاء نتيجة الانصهار والتعايش السلمي ما بين مختلف الإثنيات والمذاهب، وهذا تماما كان المحك في ثقافة قبول «الآخر»، واستيعابه في عمومية البناء المجتمعي بمختلف تجلياته وتمثلاته.. لذا فإن المشهد السردي يحمل سمات البيئة البحرينية وملتحمٌ بهواجسها وقضاياها اليومية، وخير من صور هذه البيئة وعمل على التوغل في همومها، هو الأديب والباحث الراحل: عبدالله خليفة البوفلاسة، ابن البحرين الذي غذى روح السرد بانحيازه للفقراء والمهمشين، وأغنى المشهد الثقافي البحريني بمؤلفاته المتنوعة حتى بعد رحيله.

فقد قطعت القصة القصيرة البحرينية شوطا طويلا في حرية الكلمة ونهوضها الثقافي على مستوى الخليج العربي، وقدمت الكثير من العطاء والتجلي الأدبي في صعودها؛ إبان القرن العشرين المنصرم مع بواكير الصحافة البحرينية عام 1939؛ لما تأسست جريدة البحرين، ثم تلتها صوت البحرين، والقافلة، والوطن. وكان الراحل عبدالله الزايد هو الأب الروحي للصحافة البحرينية؛ فهو من أسس الصحافة الحديثة في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي أثرى الحركة الفكرية والأدبية وساهم في بروز الأقلام المحلية والعربية.

فكان لفن القصة القصيرة دورها وإن كان خجولا في ارهاصاته الأولى لڪن أسهم في انطلاقة تلك الأقلام البحرينية في تلك الفترة التي شهدت نهضة البحرين واليوم تتواصل الساحة الأدبية في زخمها الثقافي، حيثُ تتسيدها الكثير من الأجيال تتفاوت في جهودها كقامات أدبية مهمة كمثل الراحل (فريد رمضان، عبدالله خليفة البوفلاسة، محمد عبدالملك، أمين صالح، خلف أحمد خلف، جمال الخياط، عبد الحميد القائد، فوزية رشيد، عبد القادر عـقيل، علي سيار، أمينة هاشم الكوهجي وأسماء أخرى لا خضرفي الآن)، وثمة أسماء أخرى ظهرت للساحة مثل، (عبدالعزيز الموسوي، ايمن جعفر، شيماء الوطني، فتحية ناصر، حسن بوحسن، جعفر الديري، محمد أبوحسن، مها المسجن، منار السماك، ندى نسيم، جميلة الوطني، نعيمة السماك، علي الحداد، جابر خمدن، علي خميس الفردان، فخرية المخلوق، يثرب العالي، أحمد المؤذن، وأسماء أخرى تغيب عن المشهد ممن صدرت لها مجاميع قصصية، ثم اختفت عن الساحة في زحام الحياة. في هذا الكتاب نطلق شهية السرد للعــديـد من الأقلام التي استحوذ عليها سحر الحكاية بالذات التي استجابت لدعوتنا وتواصلت معنا وأرسلت قصصها، وهناك أسماء أخرى «ربما لم تتحمس لفكرة المشروع»، وعدم تواجدها في متن الكتاب لا يفسر على كونه تجاهلا متعمدا أو مقصودا في حق تجاربها، ففي نهاية الطاف لكل تلك الأقلام الغائبة أعذارها وظروفها الحياتية كيفما كانت، وهي موجودة على كل الأحوال.

وهناك أصوات أخرى من غير المكان «التصرف» بنقل نصوصها القصصية، لكوننا لا نمتلك الصلاحية في ذلك بالرغم من بصمتها السردية الوازنة في المشهد الأدبي البحريني.

أكثر الأمور إيجابية في صيرورة هذا المشروع القصصي والذي يعمل عنوان «قصص من دلمون»، حيث أن دلمون تلك الحضارة القديمة التي تميزت بأنها نقطة الوصل ما بين الطرق التجارية القديمة الشرقية والغربية، وتحتوي على الآثار التاريخية التي تحمل معها تاريخ البحرين قبل خمسة آلاف عام تقريبا، فقد نشأت حضارة دلمون ما بين 2800 ــ 323 قبل الميلاد، تعطينا الحافز على محاولة فهم كنه قدم الرغبة البشرية في سرد الحكاية، والتي أطلقها إنسان الكهوف لما شرع يرسم ويحكي الحياة من حوله بالرسم على جدران الكهوف، وعليه فالسرد غريزة إنسانية أصيلة تضمر إحساسنا الفطري في أرشفة صيرورة الحياة وتخليد الحدث/ الحكاية.

لهذا فإننا هنا عملنا على جمع هذا الخطوط الأدبي، والإعداد له، ولم نتعسف في تصنيف مجمل الكتاب المشاركين بفرض معيارية فوقية على مبداً (الاستحقاق للأفضل)، فالقصص الواردة تتنوع في مضامينها الحياتية، وتعبر عن بيئتها ضمن مناخاتها المحلية، تبرز صراع الإنسان المعاصر على سطح هذه الجزيرة الصغيرة بمختلف قضاياه وروتينه اليومي وهمومه كأي مواطن عربي، متمنين لعموم القراء رحلة سردية ماتعة تستنطق جزءاً من مسيرة القصة البحرينية المعاصرة، والتي لا يمكن هنا بأية حال من الأحوال «أن تعكس كلية المشهد الراهنة»، نظراً لغياب أسماء أخرى مؤثرة لكننا بشكل عام نضع هذا المجهود الأدبي المتواضع بين يدي القارئ العربي من المحيط إلى الخليج كيما نتواصل حضارياً مع الجميع، ابتغاء التعريف بعطاء القصة البحرينية القصيرة التي في بالأساس جزء أصيل من نتاج الساحة الثقافية العربية، ولا تنفصل عنها من دون أدنى شك.

تمنياتي لكم بحصد الفائدة والمتعة في السطور القادمة والله ولي التوفيق.

أحمد المؤذن 8 نوفمبر 2023 / مملكة البحرين

موزة والزيت

#عبدالله_خليفة كاتب وروائي

#عبدالله_خليفة كاتب وروائيقصـــــــةٌ قصـــــــــيرةٌ

ينزل سلطان من الباص الخشبي حاملاً حقيبته الثقيلة ، دون أن يشعر بها ، يمشي في الزقاق ، وثمة حنينٌ طاغٍ في روحه يكاد يشعله ، يقترب ، يقترب من الباب الذي حلم بفتحه ليالٍ طويلة مسهدة ، يضع الحقيبة فتهتز الأرض ، ويطرق الباب طويلاً ، وينتظر خطواتها التي بدأت تهفو إليه حفيفاً عطرياً أخاذاً.

هذا آخر الشهر وهي تعرف إنه سيأتي في هذه الأيام التي تضج في جسده وتضعه في تنور الدقائق التي تشويه ، فهل هي التي تقـترب وتقلقل هذا الحديد الذي التهب في صدره . . ؟ !

ينفتح الباب عن وجهها ، وثوب النشل الواسع المطرز بالعصافير ، يحضنهُ كسماء واسعة ، يدخله جنة ، ويكاد يعصرها بجسمه الهائل ويحملها إلى غرفتهما المطرزة بالمرايا والصور ، ويفتح الحقيبة الثقيلة فإذا كل ألوان القماش والطيف ، والحلق ، والعقود ، وموزة مأخوذة ، تلمعُ في عينيها أشعة الفضة وكأن غابة محروقة تسطع بألسنتها ، وأنهر من ذهب تتدفق .

هذا الجسد الفاتن ، والوجه المغمور نوراً ، والحضن الحنون يغسل كل أوجاع تلة الزيت ، وجنون القيظ ورائحة أجساد الرجال والصابون الذي يلتهم الأيدي والأرواح .

الآن يستريح ، ويرى بيته الصغير ، وأنثاه على صدره ، كلما هفت نفسه إلى شيء اندفعت ووضعته بين يديه ، صحن الأرز الكبير وسمكاته والليمون والزرع الأخضر الذي ينمو في بياضه الواسع ، والعسل الصباحي والخبز و (الكباب) الملتهب المقطر سمناً متفجراً ، ورقدة الظهيرة قرب تلتها الخضراء وهو يصعد الهضاب المعشوشبة ويزرع الريحان ، ويكاد أن يقول لها :

لا يستطيع ، عيونها حينئذٍ سترمقه ورموشها ستثلم كلماته .

بضعة أيام ، ثم يوم مرير ، حين يمشي وحيداً بلا حقيبة ، ممتلئاً بآثار القبل ، يحمل خوخ الخدود لجوعه القادم ، وينسج من شبحها وراء النافذة إزاراً لليالي الطويلة الساخنة .

حين يتدحرج رأسهُ في الباص الطويل ، نائماً وصاحياً ، روحٌ مشبعة برفيق لا يُرى ، يتذكرُ كيف طلع هو ورفاقه من عراد من بين الخوص ومستنقعات البعوض والأفاعي ، وساروا في الصحارى وعبروا المياه وبراري اللصوص والبدو، وسلموا في كل بوصة من التراب قطعة من قلوبهم ، وآخر قطعة نقدية شويت أجساد أهلهم في تلميعها من الصدأ والدم .

كانت أمامهم تلة الزيت ، تضيءُ من بعيد ، ألسنةُ نيرانها تقلي السماء وتنضّج النجوم لأحلام الليل ، وكتل الحديد والأعمدة العملاقة والرافعات الشاهقة والشاحنات الكثيرة المندفعة، تصهرُ ما بقي من قلوبهم .

النهارُ كله جهنم ، والليلُ تنورٌ صغير لشوي ما بقي من الأجساد ، والبواخر العظيمة تُرى في البحر ، تأتي وتصيح وتخرج خراطيمها وجسورها ويرى البر كله وأجسادهم والتلال المأسورة في الصمت ، تضخُ أعماق الأرض لكتل غريبة تذوب في ضباب الصباح .

أيُ نومٍ كان ينام ؟ أي صندوقٍ خشبي يضمُ ثلة من الرجال تتعاركُ أرجلُهُا وأيديها وصرخاتها وأحلامها و (سفر طاساتها) ، فكيف لم ينفجر ؟ !

ويعودُ ثانيةً إلى عراد . تلك الغلالة الخضراء من الشجر والرمل والزرقة تتراءى في الباص المترنح في البرية وفي السفينة المتقلقلة في البحر ، وكأن أقدامه ليس لها من حنين سوى أن تصل إلى ذلك الزقاق ، وتركعُ هادئةً تحت أصابعٍ مُضمخة بالحناء . وحين تفتحُ لا يجد ثوب النشل ولا العصافير الزرقاء بل امرأة تربط رأسها بمنديل ، وبطنها متضخمة قليلاً ، والدوار والقيء يأخذانها بعيداً عنه ، في الطرف القصي من السرير . . الفرحُ ينشرُ الشهوة ، والأبوة المنتظرة تختلط بجوع الليالي ، وحين يقـتربُ من جلدها يجدها تنتفض.

وفي الصباح يرى الطاولة العامرة ذاتها ، البيض والحليب و(الكباب) المشتعل زيتاً وناراً ، وضحكة موزة تسترد وجودها ، واغتسالٌ غريبٌ لجسدها يرعشُ خلاياه التي تصلبت .

لا شيءَ سوى تلةِ الزيت ، وعليك أن تدفع العربات ، وتضع الأعمدة على عظامك لتتسع دوائر الخزانات والصهاريج، والشمسُ في الليل تصيرُ غابةً من العقارب والصراصير في ظهرك ، وحشودُ العمال تتقارب رؤوسها في الظلام وأنت لا ترى سوى وجه موزة ، وفي النهار يتجمد المكانُ ، والدخانُ والزيتُ والغيوم والسماء والألم ، وتعبر العصافيُر بكثرة فرحةً بالبحر والشجر ، وأنت تمشي بعربتك وحيداً نحو غلال الدم والنفط والأعضاء المقطوعة . .

يتساءلُ : لماذا تستولي عليّ هذه المرأة في كل لحظة ، وأود أن أجري وكأنني في سجن أعدُ كلَ دقيقة ، لماذا كلُ هذا الحب يملأني لها ؟ والعمالُ يرمقونني باحتقار ، وتأتي سيارات الإسعاف والشرطة وتأخذ وجوهاً لم أحدق فيها كثيراً وجثثاً لم أترحم على أرواحها ؟

واحدٌ من هؤلاء الرجال ينسجُ قلبَه في الليل ، يسحبُ حكاياتهِ عن السفن التي ثــُــقبت أمعاؤها ، وتبخرت أحلامُها وهي تغرقُ وتتحد بالسمك والصدأ ، لكنه يحوم حول زقاقه ، وبيته ، ويذكر له صبانه وأخشابه وكيف سيعيدُ بناءه ، وتتخايلُ موزةٌ في ذلك الأفق من النور ، ويريد لو يتدفق بالحديث عنها ، ويصف جمالها ورقتها وأكلها . .

يعيده الباصُ الخشبي إلى الأمعاء الغليظة للحي ، ويجد كرةً من اللحم الضاجة بالصياح في حضنه ، وتبدو كأنها لا تنتمي إليه ، وجهٌ غريبٌ له سمرة وضآلة جسدية مروعة ، وهو الذي أنتظره عملاقاً كجسده الفارع . والمرأة بعد الولادة ، وبقايا آلام المخاض وإرهاق المنزل والثدي القافز دائماً للوليد ، وعليه إذن أن يعود لطريق تلة الزيت ، التي صارت بطيئة ، ثقيلة ، تتناءى أشجارُها وتلالها وقواربها ونيرانها ، وكأنها خريطة مرسومة بالمسامير والنار على جسده .

لو أن أحداً يحدثه عن الحب بين قفـير هؤلاء العمال المغسولين بالزيت والإغفاءات . . ! لو أن صاحبه يكف عن أقاصيصه المثقلة بالدموع والحمامات والمطارق ويكلمه عن المرأة ولغزها المحير . . !

ينحني ظهره قليلاً وهو يعود، وعراد تزيح غلالتها الخضراء ، وتلبس رداءً من الحديد والرمل ، والباص الحديدي يأخذهم بين المستنقعات والتلال وركامات العمارات الجديدة، وبيته الضيق يتسع ويجاور البحر، وموزة تقدم له صبياً غريباً وبطناً منتفخة ثانية ، وولده يندفع إلى صدره ويدخل في روحه ، وينثر له الهدايا ، ويحاول أن يتسلل إلى مخدعها ويجد غابة من الريحان والورد ورأسها متوج بغلالة من الليل والنور ، وهو يحتوي قطعة من الزبد المشتعل، ويريد أن يبقى في بلدته ، ويتجذر بين أولاده ونخيلها ويصطاد في البحر ويغسل قدميه في موجها المثرثر مع جداره..

لكنها تنتزعهُ من العسل ، وتعيده إلى الشريط المشتعل ، ويشعر بأنه ثور معصوب العينين يدور في ساقية من سواقي جهنم ، يحملُ الفحمَ وأسطوانات الغاز المتفجرة وألواح الألمنيوم المصهورة ، ويفضفض لصاحبه يريه ذلك الزقاق والمرأة الجميلة والبيت ، ويتكلمُ عن كل حبة رمل من حوشه الملآى بانعكاسات النجوم ودبيب السمك الميت ، ويسأله صاحبه عن البلدة ودكاكينها ورجالها ، فيستغرب كيف أنه لم يتجول كثيراً فيها . حين يعود إليها لا يرى سوى قمراً وحيداً، ويجد نفسه في زنزانة الضوء ، ويتذكر العين القديمة التي تستحم فيها النساء ، وكيف رآها وقد صارت خرابة، فدهش كثيراً ، وتساءل : أين كان ؟

كان جالساً على البساط في حضرتها ، وهي فوق الفراش العالي ، يتمتمُ بكلمات لا تأخذ شكلاً بشرياً . ترمقه بكبرياء، تحدق في أعماقه المتقلقلة ، يهمس :ــ تعبتُ . .

وتنتظر صعود الموجة المضطربة :ــ هناك أنا بعيد . . عنك . . أشتاق . . كثيراً . .

تقول بحدة :ــ ألا تخجل من نفسك ، ألست رجلاً ؟ ماذا نفعل هنا نحن ، نربي ، وننفخ الدخان من تحت الصفائح السود ، ونراقب الأولاد وهم يذهبون إلى المدارس . .

أجل الآن يتضح له دورها ، هاهم الأولاد يكبرون ، ويتعلمون ، والبيت يتسع ، وأرضه الرملية تختفي ويدهش من البلاط الملون والثلاجة الممتلئة ، وغرفة البنات ، ويحملُ رغباته الحارة ويمشي في البلدة ، يخفف من انتفاخِ عروق ساقيه ، ويرى كم تغيرت الدكاكين ، وجاءته رائحةٌ مألوفةٌ ، رائحةُ (الكباب) الصباحي ، ويسمع صوت ابنه ، فيقـترب من الدكان .

تجمدت روحه بغتة . هناك رجلٌ مألوف ٌ غريبٌ ، يضحك مع ولده ، وقد دهش كثيراً من الشبه بينهما . هذا علي اليماني ، صانع الأكلات والكلمات السحرية ، متجذرٌ منذ زمن بعيد في هذا المكان ، وجهٌ يجمع بين رؤوس الحيات والثعالب ، تتجمع فيه الابتسامة ولمعة الخناجر.

يستندُ على الجدار ، ويرى المحل الواسع ، والطوابق ، ويتذكر ، يمشي تائهاً في أزقة البلدة ، يحدث الأشجار المتوارية في الذاكرة ، ألم يكن أباً ؟ الشبه الغريب بين ابنه ، بل أبناؤه كلهم ، وهذا الساحر وصانع الحلويات والكباب، وهذا النسل الغريب المتقزم ، الكريه ، هؤلاء الذين حضنهم واندفعوا إليه في الليالي القليلة البخيلة ، وسمعوا حكاياته على ضوء الفوانيس ، وجرى من أجل أمراضهم ، وهذا البيت الذي أقام كل حجر فيه من غربته وجوعه ، لا، لا يمكن أن يكون . . . !

رأسه مترنحةٌ على زجاج الطائرة ، يحدق في تلة الزيت وقد صارت مدينةً تعصر البحر والصحراء ، تمتدُ يده لعلبة لأول مرة يذوق هذا السائل اللاذع ، ثم يضع عقله الضاج بالهدير على وسادة ، ويرى ظله يمشي في الظلمات المشتعلة ، ونملٌ كثيف يجره إلى البحر. . القناديل اللزجة تأخذه في أشداقها . . قناديل كثيرة كالرمل تموت على الشطآن . .

الآن لا يمكن أن يرى حدود تلة الزيت ، أتسع الحديد والدخان إلى ما وراء الأفق، الطائرات وحشود البواخر ، والجسور المعلقة قرب الغيم والانفجارات التي تدوي كل لحظة ، ونهر السيارات المتدفق ، وهو في غرفته الصغيرة يطل على هذا العالم الذي أعطاه كل شيء وأخذ منه بضع أحجار ، وظن إن ثمة عائلة وراءه ، والمرأة التي أحبها كانت أفعى محمولة في صدره ، وهو يغوص في بحيرات الحمم كي لا تحترق منها شعرة ، الآن كل شيء صار عدماً ، الماضي القطار المحترق الذي دخل به نفق الحياة ، والمستقبل…

يتطلع إلى صاحبه ويخشى أن تكون كلمة من كوابيسه قد وصلت إليه ، يدهش إنهما كانا يتلاصقان هنا طويلاً ، وأعماقهما نائيتان .. يجد كم كان يوغل الخناجر في جسده ، ويجمع العقارب والجنازات ، وراح ثقلها الآن يهوي به ..

يعود الآن إلى بيته ، صدفة مغلقة بالألغام ، جسدٌ ضخمٌ منخور بنمل كثيف ، ثوبٌ منتفخٌ وروحٌ غائبة ، وكلُ التهاني بوظائف الأبناء لا تمس شعرة من عود قلبه ، والزغاريدُ بزواج البنات أشبه ببكاء الجنازات ، بدلاتُ الضباط المرصعة بالنجوم وأقنعة الموظفين المتنفذين التي يلبسها أبناؤه ، والفلل الجديدة التي تــُـرسم على جلد أرضه الممزقة ، كلها تجري خارجه ، وموزة لم تعد تأبه به ، في سيارتها وجولاتها ودكاكينها ، ولا أحد يلحظ عودته الدائبة إلى تلة الزيت ، وارتياحه من الغرفة الصغيرة وأقاصيص صاحبه ، وخيوط حنينه للصغار الذين كبروا بخيوطٍ دمه ، لا تزال تشده إلى التنور الذي يقدم فيه جسده قطعة قطعة . .

أين كان يقذف روحه وماؤه ، أين كانت قطعه الصغيرة تذهب ، وهو الآن يمشي في بلدته التي لا تعرفه ، ولم يستشره ( أبناؤه ) حتى في وظائفهم الجديدة و(بناته) اللاتي تزوجن الكبار سربن قطيعَ كلابه الوحشية في المخازن الملآى بقطع الغيار البشرية ، ولم يعد قادراً على الكلام ويدخن بوفرة مسحوقاً مدهشاً ويصمت ويغور في ذاته ، ويرى حشودَ العمال تتجمع وتنطلق في الشوارع ، واللافتات ، والصخب ، وانفجارات الدماء ، وسيارات الإسعاف تصطخب ، وهو يعود إلى غرفته تعباً ، يجد شريطاً من الغبار في ذاكرته..

يدخل غرفته المضطربة ، الأحذية والأيدي والمعاول خربت كل شيء ، وصاحبه أيضاً لم يعد حياً..

أول أغسطس 2003.

April 7, 2025

المكان في روايات عبدالله خليفة دراسة تحليلية لنماذج مختارة

أ. فاطمة الزاكي. بكالريوس لغة عربية، جامعة البحرين

Author

أ.د. أحمد محمد ويس – جامعة البحرين

Thesis advisor

الملخص:

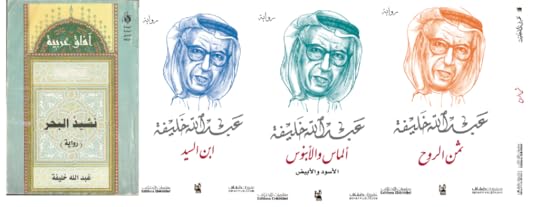

يتناول هذا البحث دراسة المكان في أربع روايات للروائي عبد الله خليفة وهي:” نشيد البحر – الماس والأبنوس – ثمن الروح وابن السيد وذلك عن طريق اتباع المنهج التحليلي، ويحتوي البحث على:

أولا: التمهيد النظري: يدرس مفاهيم ومصطلحات المكان في اللغة والفلسفة والسرد، بالإضافة لأهمية المكان وأنواع الأمكنة، كما يتناول سيرة الروائي عبدالله خليفة وتلخيص للروايات المختارة للدراسة.

ثانيا: الفصل الأول ويحتوي على أنماط المكان في روايات عبدالله خليفة، ومن أهم هذه الأمكنة: الأمكنة السكنية، الأمكنة الطبيعية، أمكنة المسارات الأعشاش أمكنة العمل المساجد، أمكنة التعلم، المستشفيات، السجون المحاكم، أمكنة الأكل والشرب، أمكنة التنقل المقابر.

ثالثا: يتناول الفصل الثاني الوصف كونه آلية من آليات إبراز المكان في الرواية، ولما له من أهمية في تشكيل الأمكنة، وفي هذا الفصل تناولت الدراسة تعريف الوصف ووظيفته في تحديد النوع الروائي، والعلاقة بين الوصف والمكان، كما تناولت أنماط وصف الأمكنة ووصف المكان المتخيل والحلمي، واندماج الحواس في وصف الأمكنة، ثم يتطرق لأساليب الوصف المتنوعة كالوصف بالأقوال أو الأفعال أو الوصف بالرؤية أو الوصف غير المباشر، ومن أمثلة الوصف غير المباشر: الوصف بالحلم والوصف بالرمز والوصف بالفنون، وللوصف وظائف متعددة في البناء الروائي.

رابعا: يتناول الفصل الثالث ثلاثة مباحث المبحث الأول: المكان والهوية، ويدرس التفاعل الاجتماعي والجماعات المرجعية والسلطة النسبية للأدوار الاجتماعية، كما يدرس الحراك الاجتماعي والصراع بين الجماعات والدوافع الاجتماعية، والتنشئة الاجتماعية، وعلاقة ذلك بالمكان كعنصر من عناصر الهوية كما يتطرق لأشكال التنشئة الاجتماعية كالمطاوعة والعدوانية والتقليد والضمير والصحبة وحاجات الإنجاز والمعيار الاجتماعي، وكذلك تسهم المسؤولية الاجتماعية والقيادة في التأثير بشكل مباشر في طبيعة العلاقة بين الإنسان وأمكنته. أما المبحث الثاني بعنوان المكان ونمذجة العالم فيمزج بين علم نفس الجشطلت! وسيمياء الثقافة وذلك للتقارب بين هذين العلمين وأهميتهما في دراسة المكان الروائي ومن خلالهما درسنا

3

التقاطبات الثنائية للأمكنة ودور انتظام الأمكنة ضمن أنساق خاصة في إبراز الجانب النفسي للأمكنة، ويتناول المبحث الثالث أهمية الجانب الإيديولوجي في تشكل المكان في روايات عبدالله خليفة.

خامسا: يتناول الفصل الرابع المكان وعناصر السرد، كالزمان والشخصيات، كما يتناول اللغة كعامل رئيسي ومهم في بناء المكان وتشكله في روايات عبدالله خليفة.

وأخيرا توصل البحث لعدة نتائج أهمها :

تتنوع الأمكنة في روايات عبدالله خليفة، فمنها ما يأتي مكتمل النمو في الشخصيات الروائية منذ بدايات الروايات، ومنها ما تتبني ألفته أو عدائيته مع نمو الشخصية، ويدل هذا التنوع على ارتباط نمو المكان بوعي الشخصية وانتباهها للمحيط.

الأمكنة في روايات عبدالله خليفة لا تأتي عشوائية بل تأتي ضمن نسق ثقافي من تداعيات الأفكار المنتقاة والمتلازمة والتي يصيغها الروائي بدقة وفي في قائم على التنويع والبراعة في الوصف، ووعي وإدراك فكري ووجداني، والتي عبر من خلالها عن هموم مجتمعه.

يرتبط المكان ارتباطا قويا بعناصر السرد التي تساعد على إبراز أهمية المكان ذلك لأن المكان جزء لا يتجزأ من مكونات الشخصية وكذلك فإن المفارقات الزمنية تؤدي وظيفتها في إبراز العمق الشعوري للمكان كالمكان المتذكر والمكان الأسطوري والأمكنة التاريخية، كما تؤدي اللغة دورا مهما في نسج المكان وصياغته وتنوعه، ولذا نلاحظ أن المكان محوري ومهم ضمن عناصر السرد الأخرى.

المكان في روايات عبد الله خليفة دراسة تحليلية لنماذج مختارة

Date Issued

2024

Language

Arabic

Extent

[275], pages

Place of institution

Sakhir, Bahrain

Thesis Type

Thesis Master

Institution

جامعة البحرين, كلية الآداب, قسم اللغة العربية و آدابها

English Abstract

Summary: This research deals with the study of place in four novels by the novelist Abdullah Khalifa, which are: “Ode to the Sea – Diamonds and Ebony the Price of the Soul Ibn Al-Sayyid” by following the analytical approach. The research contains: First: The oretical introduction: It studies the concepts and terminology of place in language, philosophy, and narrative, in addition to the importance of place and types of places. It also deals with the biography of the novelist Abdullah Khalifa and a summary of the novels chosen for study. Second: The first chapter contains types of places in Abdullah Khalifa’s novels, and the most important of these places are: residential places, natural places, places of paths, nests, workplaces, mosques, places of learning, hospitals, prisons, courts, places of eating and drinking, places of transportation, Cemeteries. Third: The second chapter deals with description as a mechanism for highlighting place in the novel, and because of its importance in shaping places. In this chapter, the study dealt with the definition of description and its function in determining the novel genre, and the relationship between description and place. It also dealt with the types of description of places and the description of the imagined and dreamed place. And the merging of the senses in describing places. Then, he discusses the various methods of description, such as description with words or actions, description with vision, or indirect description. Examples of indirect description include description with a dream, description

Theses

3

المكانُ في روايات عبد الله خليفة دراسة تحليليّة لنماذجَ مُختارة

الزاكي ,فاطمة حسن سلمان

2024

March 23, 2025

تراكمُ الإرثِ النضالي ـ كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

يعتمد أي تيار سياسي على قادته وقواعده عبر المراحل المختلفة، ودور هؤلاء في فهم البُنية الاجتماعية التي يعيشون فيها، ومراكمة آرائهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم، وكثيراً ما تلعب المرحلة التأسيسية دورها المحوري في ترسيخ مفاهيم معينة، تغدو مرتبطة ارتباطاً بالتيار وتطوراته اللاحقة.

يترك البعضُ بصماتهِ على التيار بدايةً واستمراراً إلى حين، فالتيار كالقطار ثمة أناسٌ ينزلون وأناسٌ يصعدون، في البلدان النامية وفي منطقتنا فإن المؤسسين والمؤثرين غالباً ما ينقطعون عن الاستمرار أو الإضافة، لتخلف الواقع وللعقوبات والتحديات التي يواجهونها، ولعودتهم إلى الحياة العادية.

إن طبيعةَ التأسيس وشروطه الكبيرة الحادة غالباً ما توهنُ هذه القدرات، وخاصة مع الاستمرار، فهي شروطٌ تطرح قفزةً لطبقةٍ من ظروفها الصعبة ولتقوم بصراعات مع قوى أخرى متنفذة، وإجراء عمليات تغيير تعني جمهوراً واسعاً.

الواقع المحافظ الشمولي ينتج تيارات شمولية غاضبة منتقدة، فتوهنها كذلك عملياتُ التنظيم التي تقوم بها والقمع وصعوبة جر البسطاء إلى تلك الأهداف الصعبة.

الحراك الذي كان ينبغي أن يتكون عبر مراحل تأخذه في سنوات محدودة من دون أن تدرس البنية بعمق معتمدة على أفكار سياسية تبسيطية، كما هو الأمر في العالم الثالث، ولهذا فإن حشوداً من الانفجارات الاجتماعية تتبخر.

في منطقتنا تقترب حياة السياسي في العمل السري والعقوبات بحدود عقد أو عقدين، وسرعان ما يترهل، وينقطع عن القراءة ودراسة البنية الاجتماعية، وتتحول المعرفة الأولية إلى نصوصٍ عامةٍ مجردة وشعارات، وينقطع عن التيار، لهذا لم يعد يضيف شيئاً، ولهذا تغدو حياته خاصة به.

وقد فقدت التيارات في الأنظمة الشمولية قدرتها على التطور والحفر في الواقع، وتغدو الانقطاعات وتحول المناضلين (الخارقين) إلى أناس عاديين جزءًا طبيعياً من حياة اجتماعية متصحرة تقود المجتمع إلى الانهيار الماضوي التدريجي لعدم قدرته على التجدد.

لهذا يجد نفسه في أشكال حكومية اقتصادية مُنضبة للثروة الاقتصادية والمعرفية.

التيارات الشمولية غير قادرة على الحفر المعرفي الواسع العميق، وغالباً ما تنتج أصناماً ومعبودات، لكون الأعضاء المنتمين الجدد لا يكسرون الشعارات المعلبة، ووجودُ المثقفين الأحرار ووجهات النظر المتعددة تصير غير مقبولة، مثلما تتعلبُ الدولُ في كيانات متحجرة، فيحدث الصدام في العالم الثالث بين قوى ناضبة من الحياة.

غياب التنوع الاقتصادي وصراعه عبر السوق والفكر والبرلمان، هو غياب للتيارات الحية، لانطلاق شرارات المعرفة، وعجلات القطارات المتوجهة للتغيير والمستقبل. فالناس قد لا تنزل من القطارات فحسب بل تحرقها.

إذا بدأ التيار من غياب التنوع فهو يضيقُ عبر الزمن ويرى جماعته تنزل في محطات كثيرة، وهو يتذكرهم ويعدد أعمالَهم السابقة وينساهم لأنه لا يضيف شيئاً مختلفاً مضاداً لسيرهم، ولا يحفر في جوانب مغايرة، ويتغنى بالمتماثل والشعارات المردَّدة دائماً، فالجماعة بدأت من شخص وبقيت في شخص مجرد. ويبدو المحتفى بهم كأنهم نفس الذات.

حين يكف التيار عن الصدام الداخلي، وعن ظهور أقطاب متضادة، يعجز عن توليد كهرباء سياسية، وعن التعبير عن الحراك الطبقي، ويمرض في صراعه الطائفي العشائري المناطقي، ويكثر المنسحبون وتُفسر الانهيارات والانشقاقات بمؤامرات خارجية.

لهذا يصبح المنقطعون، والمبتعدون خلال السنوات، والذين قاموا بأعمال وامضة خلال تلك السنين، والقتلى، هزات من الذكرى الشاحبة، واشتغالات سريعة في بطالة سياسية طويلة، لغياب مذكراتهم الصدامية، ومقالاتهم النقدية للجماعات، ولعدم تحريكم للمناخ المتحجر، وتغيير سير الجدول الناضب، ولهذا يأخذون معنى تقديسياً شكلانياً، بدلاً من إيقاظ الجماعات من سباتها، وكتابة دراسات تهز غفلتها الطبقية، وانسحابها من دائرة الصراع إلى دائرة الغياب.

March 20, 2025

March 16, 2025

الأبطال والفرح ـ كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

مصائرُ الأبطالِ السابقين المأساوية مجلبة دائمة للأحزان، وهي الحالةُ العاديةُ الضحلة، لكنها مناسبة أعظم للدرسِ العقلاني، وبقراءة تضحيات الأوائل والفرح بمجزاتهم.

نحتفلُ معاً بالبطل الغائب فيما البعض يكدسُ الأموالَ في خزائنكَ وتملأ زرائبكَ بالخرافِ والعجول، وانا لا أملكُ ثمنَ الفطور؟!

نبكي معاً، فيما أنت ترسلُ أبناءك للدرس في الخارج، وانا يجهلُ ابنائي الثقافةَ في المدارس العامة الأمية؟

نصطفُ معاً للصلاة ثم لا تتخلى عن ديونك وتقودني للسجن؟!

نتمذهب ثم يكون لكَ الذهب وأنا لي الفقر؟

شكلَّ البابواتُ ثقافةَ المأساة، ومنذ شهيد السماء جعلوا من البكاءِ نهراً يصبُ الأموالَ في خزائنهم، ونهضتْ روما البابوية وإمتدت قطائعها وبساتينها على لحومِ الفلاحين المعجونةِ بالسياطِ والضرائب.

ومن قبل منذ أزوريس وأدونيس كان البكاءُ صناعةً إستغلالية متطورة، وكان جلدُ الذاتِ تطهيراً زائفاً، وهو الذي أشادَ الإهرامات الكبرى لجثثِ الحكمِ الإنانية، وبنى الحصالات العظمى من عظام العبيد!

المأتميةُ المستمرةُ تعبرُ عن بطولةٍ عظيمةٍ قديمةٍ وعن عجزٍ سياسي راهن.

الأبطالُ القدامى الذين تعاونوا أو خُذلوا في معركةِ التغيير، تتم إستعادتهم من قبلِ قوى فاشلةٍ في النضالِ الراهن، تدافعُ عن الفقراء وتجلدهم وتستغلهم، وتؤخرهم، خوفاً من أن يتطوروا أو يتحرروا منها!

عندما تقتربُ الجموعُ البشريةُ من القطعان المُعَّدة للذبح تختفي كلُ قدراتِها، تبكي بوجعٍ آلامَها النازفةَ عند الأضرحة، وفي الشوارع الخاذلة للعدالة وللوطن، وعند الحصالات التي جمعتْ دمها، والدوائر التي إستنزفتها.

تتمسكُ بالرموز التضحوية، التي بهرتْ الدنيا، ثم تضعُ دراهمَها القليلة الأخيرة لدى تجار الأضرحة والدموع وتشعرُ بلحظةِ سعادةٍ وتطهيرٍ في مسرحِ جلدِ الذاتِ وتغييب العقول!

تغدو المأتميةُ علامةَ فشلٍ سياسي راهن. السياسيون الفاشلون وحدهم الذين يجتمعون بإستمرارِ لندبِ تاريخ النضال، ولتذكر الشهداء في منولوجات لا تتوقف عن العظماء الغائبين، للشعورِ بلحظاتٍ من الصفاءِ الروحي الزائف المخدر حين ينسى العمالُ أجورَهم غير المدفوعة، وبطالاتهم المتسعة، ويتخفف الأغنياءُ والمتسلقون من الشعور بالذنب لامتصاصِهم خيراتِ المجتمع في جيوبِهم وأرصدتهم، فيتبرعون بعدة دموع من أجل النضال المشترك.

لكنهم ليس لديهم أجندة نضال حقيقية على الأرض، يتكئون على الشهداء لكي يخففوا من حركةِ أقدامِهم في حاراتِ البؤس، ومن إقامةِ علاقاتٍ مع خلايا التغيير وتطوير الكتل البائسة من الشباب التي تحلقُ في فضاءِ الموتِ بالإبرِ والدخان.

يطيرون من خلالِ الشهداءِ وسيولِ البكاء وأمطارِ التطهر ويسكتون ضمائر تضجُ بالأسئلة ويشيعون الحياةَ في ثقافةٍ صفراء تذبل ولا تستقيل وتتحول إلى مشانق وحظائر جنون.

تجارُ الدموعِ والكراسي يستمرون في تجميعِ الأموال، فيما يستمرُ الفقراءُ في تجميعِ العللِ والبؤس، لكنهم يواصلون البكاء والتشبث بالقبورِ والأضرحة والتماثيل والصور ويقبلون أرجلَ البابوات، أو يلحدون أو يهذون بالمسكرات يطيحون بعقولهم، أو يظهر منهم من يناضل ويراكم ثقافة النور، والإعتزاز بالأبطال السابقين وإحترامهم، والنضال الجديد المختلف، الحافر في المعرفة والأسئلة والخرائط الاجتماعية وتجميع الصفوف وحشد القوى للتغيير.

لقد شبعتْ الشعوبُ من الدموع!

شبعتْ من ثقافةِ السلاسلِ والسيوف والسياط!

شبعتْ من فنونِ البكاء وتاقتْ للأفراح وتغيير العشش والحارات الضيقة الخالية من النور، ومن بيوتها المصائد الأنفاق، ومن خرائبها، تريدُ الأعراسَ وقد ذبلتْ الفتياتُ بلا زواج، وأكتهل الفتيانُ قبل أوانهم، وتلوثت الشوارع بالكيمياء السرطانية، فالموت كثيف كثير، والبكاء عميم واسع!

فلتزغردْ النساءُ حين يظهر الشهداء من أجل القضايا!

لتحتفي الجموعُ وترقصُ من أخبار النضال وسكب الدم من أجل الأوطان!

لتوزع الورد والشراب والأغاني!

لتصدح الألحان في ذكرى الشجعان الغابرين!

لنحى ذكريات المناضلين بمزيد من النضال والفرح!

ولنقطع التجارات بالدين والسياسة وبالأوطان.

اللغةُ الدينيةُ ومخاطرُها على انتصارِ الثورة السورية

كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

9/8/2011

الشعب السوري الجبار بتضحياته الجسيمة العظيمة يجب أن يُدعم بكلِ قوةٍ من قبل العالم المتفرج على ذبحه عبر آلة قتل النظام الشرسة.

وحسناً تحركت كلماتٌ واحتجاجات بعضِ الدول العربية وتصاعدتْ لغةُ الرفض العالمية.

لكن موضوعنا هنا شيءٌ آخر، وهو يتعلق بمشكلاتِ تطورِ الثورة نفسها، ومن المؤكد أن الجماهيرَ الشعبيةَ العادية هي قوةُ التضحيةِ الكبرى، وهي تتدفقُ في الشوارعِ بلحمِها الممزق، وبوعيها البسيط تصنعُ الحشودَ والكلمات والشعارات.

هذه لحظاتٌ مفصليةٌ تاريخيةٌ خطيرةُ يجب درس شعيراتِها، ونحن أمام لحظة تصادم وافتراق بين نظام زَعم الحداثة والعلمانية، وبين جماهير القرى والبوادي ومدن الكادحين الريفية والمدنية، وكلٌ منهما له وعيهُ الخاص، فالجماهيرُ لم تندمج بذلك الوعي التحديثي المبتور الناقص، حيث لا حداثةَ من دون ديمقراطية، كما أنه لا ديمقراطيةَ من دون حداثة.

وتصادمُ الجماهيرِ الشعبيةِ والنظام يجب ألا يغيبَ عنه، إيجابياتُ النظامِ الحداثي البعثي الشمولي هذا، كما يجب ألا تغيب سلبياتُ الجماهير ومستوى وعيها الراهن.

النظام الدكتاتوري الوحشي الراهن كانت له إيجابيات، لقد طوّرَ الحداثةَ والإصلاحَ الزراعي وأقام قطاعاً عاماً كبيراً وشكَّل بؤرةً قوميةً تحديثية نضالية في المنطقة، لكن القبضةَ الأمنيةَ العسكريةَ دهورتهُ وجعلتهُ يتآكل وقزمّتْ طبقتَهُ الحاكمةَ في بضعة لصوص كبار وفي عائلة.

فيجب ألا تكون الثورةُ نَسفاً ودَماراً بل تكملةً وإضافةً وتجاوزاً للسلبيات.

الرائعُ هنا هو عظمةُ الجماهير الشعبيةِ وهي تتمسكُ بالنضال السلمي، فيما هي تُذبح!

لكنها تخوضُ النضالَ من عاميتها ومن ريفها ومن باديتها، وأي مثقف حتى لو كان مغنياً تُشق حنجرته ويُلقى في السماد البشري.

ومن هنا فهي تناضلُ عبرَ وعيها الديني المُسيّسِ البسيط، لكن هذا الوعي الديني خطرٌ على الثورة ونجاحها، لأنه وعي لم يستطع أن يفهمَ الأوضاعَ الدقيقة، وتشكلَ من خلالِ جملٍ سياسية باترة خطرة.

مثل شعار(يَله أرحلْ يا بشار، الله معنا يا ثوار)، فهو يجعل الثورةَ ذات هدف شخصي، موجهة لفرد، وتقوم الجماهير هنا باحتكار للدين، وتجعل من نفسها في صف إلهي فيما تجعل الخصم في موقف شيطاني أو إلحادي!

هذا المستوى تجاوزه الوعي السوري المثقف، ولغة الجمهور النقدية الشخصية تجعل الفئات المثقفة والتجارية الواسعة خاصة في المدن الكبرى تُحجم عن تأييد الثورة لما ترى فيها من خطورة على التعددية والتقدم.

ويتوجه الجمهور كذلك لإسقاط (البعثية)، وهو تعميمٌ آخر لحزب كبير، مؤثر في الجيش والحياة السياسية الاقتصادية العامة، والجمهور بلا قوى عسكرية مساندة، فيريدُ إلغاءَ رئيس دولة وحزب وكأنه ينسخُ التجربةَ المصرية التي لها مسار آخر، والجيش هناك ذو علاقة بالغرب تسليحاً وتدريباً وتأثيراً، فيما الجيش السوري مشبع بدكتاتورية حزبية طويلة، من هنا فإن شعارات ديمقراطية أكثر مقاربة تغدو ضرورية، شعارات تركز في إزالة الدكتاتورية، وقيام مجتمع ديمقراطي وطني متقدم، من دون الهجوم على الحزب، تاركة سبل تنفيذ ذلك من قبل جهات عدة تتكاثر أفضل مما تنحصر وتتآكل مع عظم التضحيات وطول المواجهة.

ولهذا فإن شعار (إسقاط النظام) يقف هو الآخر صعباً إن لم يكن مستحيلاً، كما أنه يعبر عن تصادم قوتي التحديث الشمولي والجمهور العامي، من دون حل وسط، فإمكانية السقوط صعبة، وما بعد السقوط غامض ومحفوف بالمخاطر.

ويعبر ذلك عن قوة العامة وتضحياتها الجسيمة في الأرياف خاصة، لكنها لا تستطيع أن تتقدمَ إلى المستقبل من دون (الطبقة) الوسطى المدنية المؤثرة في الدولة والجيش والأمن والاقتصاد، وهو أمرٌ يتضحُ في إحجام المدينتين الكبريين دمشق وحلب عن المشاركة في الثورة باندفاع واسع مؤثر.

إن الشعارات تعبر عن وعي شعبي ديني عادي لم يتغلغل لفهم الصعاب الكبرى التي تواجهه والمستقبل المنتظر من خلال كلماته ونضاله.

إن غيابَ الاستراتجية السياسية هو من مسئولية المثقفين الفاعلين في الأحداث، الذين يعيش كثيرٌ منهم في حالة عداء كلية للتجربة الحكومية الراهنة، بدلاً من رؤيتها كمرحلة، وكنظام ذي إنجازات مهمة، ينبغي تجاوز سلبياتها في مسائل الحكم الشمولي، والعنف، وهو أمرٌ سيكون رسالة للكثير من قوى الفئات المتوسطة المدنية والعسكرية للالتحاق بالثورة وإخراج سوريا من مذابحها الراهنة، والانتقال لمرحلة جديدة مكملة ومطورة للسابق، مع عقاب القوى المفسدة والمنتهكة لحقوق الإنسان.

وكانت هذه المشكلة من نصيب الثورة المصرية كذلك التي دخلت التحول نفسه بشكل عفوي من دون استراتيجية سياسية تجاه النظام ومؤسساته الاقتصادية والسياسية ودستوره وقوانينه، فدخلت في تجريب وغموض تصادمي طويل وأوجدتْ أعداءً لم يكونوا أعداء ودخلت في صراعات جانبية تاركة النظام الاقتصادي يتعثر ويفقد الناس أرزاقهم.

March 11, 2025

يتسائل الناقد ذو الرأس الفارغ عن منهج وايدلوجية عبدالله خليفة

يتسائل الناقد ذو الرأس الفارغ عن منهج عبدالله خليفة مرة ومرات كثيرة يندد بأيدلوجية عبدالله خليفة الغير مريحة له !

ببساطة منهج وايدلوجية عبدالله خليفة هي: الماركسية

لكن نحن نتسائل كذلك عن ما هي ايدلوجية الناقد ذوالرأس الفارغ، ببساطة هي: ولاية الفقية ..

عن المصادر والمراجع والهوامش مثال:

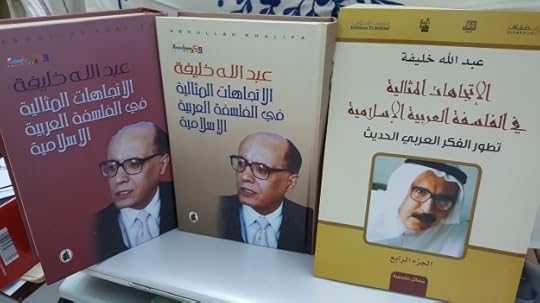

من المجلد الاول الكتاب الاول: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية، الفصل الاول، المعنون بتطور الوعي الديني في المشرق القديم، صفحة 31. صفحة من الكتاب 31

من المجلد الاول الكتاب الاول: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية، الفصل الاول، المعنون بتطور الوعي الديني في المشرق القديم، صفحة 31. صفحة من الكتاب 31

المصادروالمراجع والهوامش:

(1) : (راجع : تاريخ الشرق الأدنى القديم ، د. محمد أبو المحاسن عصفور ، دار النهضة العربية1984، بيروت ص 60 ــ 62).

(2) : (فبما أن البشر قد خلقوا لخدمة الألوهة (…) فان كل مدينة دولة قد كانت استثمارة للألوهة خاصة ببنية قرابية (مجتمع ) مخصوصة ، ومكرسة للألوهة المطلقة في شخص أحد أرباب الكون المخلوق ) ( الميراث العظيم ، أحمد يوسف داود ، سلسلة القسام الفكرية ،1991 دار المستقبل ، دمشق ، ص302).

(3) : حول هذه المدينة المسيطرة على الفضاء التاريخي نقرأ: ( مساحة المدينة ميلاً مربعاً ، وبساتينها ميلاً مربعاً آخر ،/ وتبلغ حفر الطين ميلاً مربعاً ، وكذلك أرض الفلاة المحيطة بمعبد عشتار . ثلاثة أميال مربعة ومساحة من أرض الفلاة تكون مدينة أوروك ) ( ملحمة جلجامش ، من كتاب ” أساطير من بلاد الرافدين ، ترجمة نجوى نصر ، دار بيسان،1997، ط . 1 ) .

(4) : (جذور الاستبداد ، عبد الغفار مكاوي ، عالم المعرفة ، العدد192 ، ص59، الكويت ).

(5) : إن هذه البنية الاقتصادية / الاجتماعية هي أساس النظام ، في حين تتبدل الهياكل السياسية دون مس كبير لأسس البنية ، يقول مؤلف كتاب (الميراث العظيم) حول تجربة مصر: (لكن وجود الدولة المركزية لم يكن يعني ـ على ما يبدو ـ تغيير الشيء الكثير في جوهر التركيب الجمعي وحتى الإداري . فقد ظلت المدينة ـ الدولة أساساً في تكوين الدولة القطرية ، وهو ما تتكشف عنه متابعة الدراسات المكتوبة في تاريخ مصر القديمة.) ، ( الميراث العظيم، ص 299.).

(6) : (مغامرة العقل الأولى ، فرس السواح ، دار علاء الدين ، ط10 ، ص31 .) .

(7) :(المصدر السابق صفحات:32 ، 33 ).

(8) : (راجع كذلك المصدر السابق، ص94 ـ 97 ).

(9) : (المصدر السابق ، ص 39 ).

(10) : أساطير من بلاد الرافدين ، دار بـيسان، ترجمة د. نجوى نصر ،1991 ، ص 124 ) .

(10) : (الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة ، تركي علي الربيعو . المركز الثقافي العربي ، ط1 ،1992 ، ص114 . ).

(11) : (المصدر السابق ، ص 115.).

(12): (المصدر السابق ، ص 119. ).

(14) : (يقترب أبن خلدون من رؤية تاريخ المنطقة وهيمنة القوى الرعوية فيها في كلامه عن ضرورة الاعتبار لما: (وقع في العرب لما انقرض ملك عاد قام به من بعدهم إخوانهم من ثمود ومن بعدهم إخوانهم العمالقة ومن بعدهم إخوانهم من حمير ومن بعدهم إخوانهم التبابعة من حمير أيضاً ومن بعدهم الإذواء كذلك جاءت الدولة لمضر وكذا الفرس لما أنقرض أمر الكينية ملك بعدهم الساسانية حتى تأذن الله بانقراضهم أجمع بالإسلام وكذا اليونانيون أنقرض أمرهم وأنتقل إلى إخوانهم من الروم وكذا البربر بالمغرب الخ ..) ، (المقدمة ، فصل في الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت العصبية ، 116، طبعة دار العودة ).

(15) : (جذور الاستبداد، ص 168).

(16) : (وكان طبيعياً أن يصنع خيال الحكماء الشعبيين في وقت المحنة والظلم ، إلهاً يشاركهم محنتهم ومظلمتهم ، فيموت جوراً ، كما يموت المسخرون حول الأهرامات العتيدة ، وتنطبع الأسطورة الجديدة بطابع جديد على الفكر المصري ، فتحول همها إلى الفقراء ، ومشاكل العوز والحاجة ، وآمال الضعفاء وطموحاتهم ، وتصور الحل الأمثل لهذا الوضع الاجتماعي المختل ، لتصبح الأوزيرية هي التعبير الأيديولوجي عن الثورة الشعبية) ، ( أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة ، سيد محمود القمني ، كتاب الفكر ط 1 ، 1988 ، ص144.).

(17) : (تاريخ جهنم ، جورج بنوا، منشورات عويدات ، ط 1 ، بيروت).

(18) : (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، د. جواد علي ، الجزء الثاني ، الفصل الثامن عشر : العرب والرومان).

(19) : (أشارت تلك النصوص الرافدية ، المدونة في القرن التاسع قبل الميلاد ، إلى ملكات عربيات ..) ، كتاب ( رب الزمان ، سيد محمود القمني ، الناشر مدبولي الصغير ، الطبعة الأولى ، ص 194).

(20) : (النبي موسى وآخر أيام تل العمارنة ، سيد القمني ، المركز المصري لبحوث الحضارة ، الجزء الثاني ، ص 238).

(21) : (يقول لويس عوض في كتابه ( فقه اللغة العربية ) : ( ولا شك أن العرب حين نزلوا شبه الجزيرة العربية إنما نزلوا على سكان أصليين كانوا فيها من قبل ، كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة ” الخروج ” في التوراة أنهم كانوا مستقرين من الحجاز إلى جنوب فلسطين من قبل خروج بني إسرائيل وهؤلاء أستطعنا تحديدهم بجحافل الهكسوس المطرودين من مصر في القرن الخامس عشر ق. م.) ، (سينا للنشر ، ط1 ، ص52 . ).

(22) : (تاريخ الله : إيل / العالي ، جورجي كعان ، بيسان للنشر والتوزيع ، بيروت ، ط 2 ، ص 179.).

(23) : (راجع الصفحات 180 ــ 204 من المصدر السابق).

(24) : (فرس السواح ، لغز عشتار ، ص 349).

(25) : (الأحناف ، عماد الصباغ ، دار الحصاد ، ط 1 ، ص 26).

نتمنى على الناقد ذو الرأس الفارغ ان يقرأ كتاب واحد من هذه المراجع المصادر

رابط الحوار المتمدن:

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=420663&r=0https://m.ahewar.org/s.asp?aid=420663&r=0March 10, 2025

فصول من رواية عنترة يعود الى الجزيرة لـ عبـــــــدالله خلـــــــيفة

تبيان

الناقد ذو الرأس الفارغ يضع رواية «عنترة يعود الى الجزيرة»، الصادرة سنة 2011، ضمن الروايات التاريخية لعبدالله خليفة فقد اعتقد ان عنوان الرواية «عنترة يعود الى الجزيرة» بأنها رواية تاريخية ولأنه الناقد ذو الرأس الفارغ، لم يقرأ الرواية وان قرأ لا يستوعب ما قرأ والسبب الفراغ الذهني والعقلي للناقد ذو الرأس الفارغ!

رواية حداثية تتقمص شخصية دون كيشوت بشخصية عنترة النموذج لبطل الرواية هلال العبسي للعصر الحديث وهو يعود الى الجزيرة بقيم الفروسية، مثله كمثل دون كيشوت..

1

كان للصحارى وجيبٌ خافتٌ وهي تصحو على الفجر ، سكونـُها الطويلُ الهادئ إنقشع ، وجاءتْ آلاتٌ وبشرٌ من ما وراء البحار ، الرمالُ التي كانتْ تتحركُ كيفما تشاء حُجزتْ بشجرٍ شوكي وبدروبٍ سوداء وأسلاكٍ وأحجار ، والكثيرُ مما يُرى من قوافل الإبل تلاشى ، وتحركتْ كائناتٌ حديديةٌ سريعةٌ مثل البروق ، لها صخبٌ وأنينٌ معدني رهيب.

البلدةُ الراقدةُ قربَ الشواطئ ذات البيوتِ الصغيرة المتلاصقة المسماة (سبخة) ترامتْ في البادية وسارتْ نحو الساحل الطويل الذي لا يُرى طرفاه.

التلالُ الرمليةُ الشاسعةُ المتحركةُ من أقصى الشمال للجنوب هدأتْ والتصقتْ بالتراب.

وهو الذي كان يحدو ويشدو على تلك الطعوس محاولاً أن يكون شاعراً لم تواكبهُ تلك الرمال ، وجدها تتحولُ إلى مادةِ بناءٍ صلبة ، وتأتي الشاحناتُ وتقبرُ بطونـَها ، وتأكلُ أجسادَها الشاسعة ، فإذا هي أرضٌ جافة ، وإذا بلدةٌ كريهةٌ تظهرُ بين نزيفٍ وولادة ، وإذا بيوتٌ قميئةٌ تترامى في كلِ اتجاه ، وإذا الدروبُ الخمسةُ التي تتفعى بينها، تصبحُ شوارعَ ذات قشرة سوداء ومصابيح معلقة فوق أعمدة حديدية صلدة موحشة.

وحينئذٍ تاهتْ القبيلةُ العبسيةُ في شقوقِ الحجر ودخلتْ غيرانَ الأحياءِ ودكاكينِ الذهب والقماش والخضار ، والفرسانُ الذين عبروا الصحارى ، وأكلتْ منهم السيوفُ والرمالُ والأنعامُ ، وراسلتهم الأقمارُ والنجومُ ، سقطوا عن ظهورِ جيادهم ومشوا بين الأثلِ والأغنامِ ، والخيامُ التي كانتْ مفتوحةً للهواءِ والفضاءِ والحكاياتِ المثيرة ولبكاءِ ونداءاتِ الربابةِ غدتْ مساكنَ مثل الكهوف.

والراوي الذي كان رجلاً فتياً ينشدُ ويشعر ويغني غدا فجأة كهلاً وأعمى.

ولم يَعرفْ رجالَهُ الذين بدلوا ثيابهَم الناصعةَ رديفةَ الضياءِ بملابس غريبة موزعة بين نصفين أسفل وأعلى ، وراحوا يركضون بين براميلِ الزيتِ الأسود والأسفلتِ الحار على الأرض ، والأحجارُ التي أُلقيت في البحر وكونتْ شريطاً من كتلٍ مدورةٍ تجمعتْ وغدتْ ألسنةً في المياه ، يركضون ويمشون فوقها حاملين الصناديقَ والأشياءَ نحو السفنِ الخشبية التي تترجرجُ فوق المياه بأشرعتِها الكبيرة.

وعيونُ القبيلة ، رجالهُا الكبارُ اللوامعُ ، نزلوا للثرى ، وخالطوا الأغرابَ وأعشابَ الأرض ، وتراكضوا بين ألواحٍ وصناديقٍ وسلع ، وانحشروا في عماراتٍ مفتوحة تبيعُ الأشياء ، وغرقوا في طوفانِ المعادنِ الصغيرة الزاهية والأوراقِ والفواتير والفرضةِ التي كانت أشبه بصندوقٍ كبيرٍ يجلسُ فيه موظفٌ ثم غدتْ بنايةً عملاقة تحددُ عددَ الموجاتِ والنوارسِ والسفنِ والبشر ، وتستنزفُ المياهَ وأعماقَ البواخر والبلدان البعيدة .

قصرُ الوالي المكون من قلعةٍ عتيقةٍ صار مجمعاً من قصور أُحتجز بسورٍ دائري عظيم.

صار أغلبُ رجالِ القبيلةِ مترجرجين على القوارب والموج ، جاثمين على الشواطئِ يغزلون الشباكَ والحكاياتِ والمواويل .

هناك يجدهم إذا وحشوه وغابوا كثيراً ، هناك يسكنُ صخبهُ وتتدفقُ كلماتهُ وقصصه ، إنهُ حادي العيس الذي نفقتْ جمالهُ ، وضاعتْ سيوفهُ ، وتلاشت قافلتهُ في السراب .

ماذا يريدُ هذا الليلُ من المساكن الغافية والفرسان الذين سلموا أسلحتَهم للوالي؟ ماذا يريدُ من نشرِ مسحوقِ الوحشةِ في الدروب؟ وقد تجمعتْ هياكلُ الأجدادِ ومعلقاتهِم وأساطيرهم تحت الرمال وأخذتها الرياحُ للمقابر الكونية في الربع الخالي؟!

لم يأتِ الوالي إليه ، بل بعثَ مرسالاً هو أحدُ خدمهِ فقال لأسماء أم العيال:

– لا يَقصدُ أي خير!

تطلعتْ إليه بوجلٍ:

– خلفان أفعى فأحذرْ يا أبا محمد .

– لا توصين حريصاً يا أم محمد .

ماذا يريدُ هذا الليلُ والرجالُ صاروا قطعاناً في حظائر مُعّدة للذبح أو خدماً؟ والخسيس ابن الخسيس صار حاكماً؟ كانت القبيلةُ قد جاءتْ من بين الجبالِ وتلالِ الرمالِ ، من قاراتِ العطشِ والحشائشِ المحترقةِ ومن بحيراتِ الهياكلِ العظمية للحيواناتِ النافقة ، من سواحلِ الأنهارِ التي عطشتْ وتلاشتْ ، وهاجمَها قطاعُ الطرق ، وتوهها السحرةُ المغرضون ، حتى جثمتْ بين أقدامِ الوالي فنزعَ قطعَ السلاحِ وقراطيسَ النجاة القديمة ، وخرائطَ المياهِ والزرع ، وكُتبَ الأسلاف ، وأسكنهم في بقعة جرداء وذات حقول سوداء نارية . في السبخةِ الحارقةِ الرطبة المشتعلة صيفاً ، الموحلة، النقعة شتاءً .

بابٌ وحيدٌ وسياطٌ ومراكزُ شرطةٍ وحينما تفجرَ الزيتُ من الأرضِ زالتْ الأسلاكُ الشائكةُ ولم تأتِ الحرية .

جاء الطارشُ في المساءِ بسيارةٍ وأخذهُ في دروب الصحراء وهو يثرثر .

الدروبُ ليستْ هي الدروب ، ما عادتْ هناك قوافلٌ ، والكهوفُ المليئةُ بالسحرةِ غدت مناجم ، والخرزُ المضيء طريقٌ مبلطٌ لبيت الوالي وقصور عشيرته .

انغمروا في السبخة وعَرق البحر الحار والحاس ، تخدروا بروائح الأسماك ، وامتلأتْ أيديَّهُم بقشورِ السمك ، فأين الطرادُ والخيامُ والغزلانُ والواحات ؟

أُدخل في قاعةٍ كبيرة ، ورأى الحوشَ الواسع المُعَّدَ للعرضات وصولات الرجال ، والحديقة الكبيرة ، وكان المجلسُ فارغاً والسجاجيد الهادئة تقودهُ لغليان الوالي .

قال الكهلُ المزوقُ المتشببُ :

– طلبتكَ طلبة يا أبا محمد إن شاء الله ما تردني !

– خير إن شاء الله ، أسمعها أولاً!

– أريدُ القربَ منك ، أريد أن أتزوج بنت أختك نورة !

كأن هلالاً قد لُسع. لم ينتظر أن ينحشر الوالي في حجراتِ بيته ، ويخطفَ الكائنَ الرقيقَ الرهيف العزيز قربه لسنوات طوال . وحتى لو لم تكن كذلك وحتى لو كانت مخاصمة له ما كان يرضى أن يقربها هذا الرجل .

قال بهدوءٍ مُرٍ :

– والله يا شيخ أنت عزيز وغال ، ولكن الأخت مخطوبة!

صعقَ الوالي أكثر منه . بان ذلكَ في رجفتهِ وتغيرِ لونِ وجهه . ثم في سكوتهِ الذي طالَ وثقلَ على المكان كأنه ما قبل الزلزال .

غمغم:

– خير . . خير . .

في طريقِ عودتهِ المضطرب المتوتر كان الوالي يصرخ بين رجاله :

– هذا الحقير يرفض مصاهرتي؟! أنا شيخ هذه الأرض الواسعة . . من بيده الأرواح؟ والله لأذيقنه عذاباً لم يرْ أحدٌ مثله . ثم أنها غير مخطوبة . . كلُ العيون أكدتْ ذلك . يا ويله يا ظلام ليله!

كان الصمتُ المرهفُ الحد في السيارة وعينا السائق تحدقُ فيه أكثر مما تحدق في الطريق والذئاب الجائعة الواقفة وعيونـُها خرزٌ أحمر .

في البيتِ كانت العائلةُ تحيطُ به مثل سوار ملتهب . أخبرهم السالفة بوجيزِ القولِ حارقه ، فتداعوا على المقاعد بين مرارةٍ وضحكٍ وذهول .

قالت زوجته :

– يا أبا محمد أمامنا مصيبة كبيرة !

قالت نورة باستخفاف :

– كلُ إنسان حر في حياته !

سألها هلال :

– ألا تهفو نفسكِ إليه ولو لحظة ، دعي إنه فعلَ ما فعل بالديرة ، أنتِ أمام اختيارٍ خاصٍ بك ، أمام فرصة مخيفة كبيرة ، فماذا تقولين؟

– يا خالي أنت عبرت عني .

– ولكنك لست مخطوبة أم أن ثمة حباً ما ؟

كان عمار دائم اللقاء به في المقهى وقد ألمحَ إلى شرف مصاهرته !

– أي حب يا خالي !

– لكن أمامك مفترق طرق عسير وخطير !

– يا خالي لماذا تهولها وهي صغيرة ؟ !

حدقت فيها اسماء ، أم محمد ، باستياء وقالت بحدة :

– خطبك خلفان الجزيري وتقولين لماذا يهولها ؟ ليس لك سوى الأزياء والعطور والمجلات !

– لا تقولين ذلك يا امرأة خالي ، فراقك عليّ صعب وأنت التي كنت . . أمي !

والتفتْ أسماء إلى هلال قائلةً بضراعة :

– يا أبو محمد شوفْ لنا ديرة غير هذه الديرة ، دعنا نرحل قبل هبوب المصائب !

– أين نذهب ؟ هل تعتقدين إننا نقدر أن نظعن بهذه البساطة ؟ هذه الأقدام التي غاصتْ في التراب والروح والوحل والتي ذابت في العشرة والحب الذي أعطانا إياه الناس تذهب هكذا كلها في لحظة ؟ في دقيقةٍ من خطبةٍ فاشلة ومن تهديدٍ ومن رغبة والٍ مغرور ، أين عقلك يا امرأة ؟

– نرحل بالناس !

– الناس . . ؟ أما ترين أحوالهم . . ؟ !

قال محمد :

– لم يحدثْ شيءٌ بعد وأنتم تتشاجرون !

2

وهو يرنو إلى الأفقِ وإلى الصباحِ يطلعُ من البحر كأنه إنفجارٌ من اليقظةِ والصحو والنور ، يطلعُ عليه الوالي كشبح ، كأفعى ساحرةٍ من زمن قديم ، هناك في الوادي السعيد البعيد نزلَ عليهم الخرابُ كعملٍ اتفقت عليه الأعداءُ والأعيانُ والشياطين ، على القبيلةِ التي بقيتْ طويلاً في النجود والبراري ، التي حولتْ لحومَ أغنامها وشعرَ إبلِها وأشعارَ رجالهِا ونسائِها ومطارقَ صناعِها وعيونَ عقولِها إلى كرامةٍ ، إلى حياةٍ حرةٍ وسعيدة ، إلى بحثٍ عن الفيروز ، إلى صوغِ قلائد من الشعر ، إلى أعراسٍ تَطلبُ فيها النساءُ الأزواجَ ، إلى ذكورٍ لا يضعون القيودَ والتمائم والنقود ، إلى قاماتٍ تصلُ للنجوم ، فأقلقتْ الآخرين ، وارتعبَ منها الولاةُ ، فإذا نزلَ العبسيُّ سوقاً أشرأبتْ الأعناقُ ، وإذا طلبَ زوجةً سارعتْ القبائلُ ، حتى تفجرت أحداثٌ غريبةٌ مروعة .

امتدتْ حقولهُا وبساتينُها ومراعيها وآبارُها وقطعانها ومناجمها على مدى النظر ، وامتدتْ شيمُها ومكارمُها لحدودِ السماء !

ذات ليلة ذُبحتْ مجموعةٌ من فرسانِ القبيلة وهي نائمةٌ في البرية ، تقطيعٌ لرقابٍ بصورةٍ وحشيةٍ ولأناسٍ نائمين مسالمين لم تخمدْ نيرانُ سهرتهم تماماً ، وأدى منظرُ الرؤوسِ المتدحرجةِ فوق التلال والبحثُ عنها بين الرمالِ إلى بكائياتٍ مريرة ، هزتْ المشاعرَ وانطلقت مجموعاتٌ الرجال في كل حدب وصوب بحثاً عن القتلة الجبناء بدون فائدة!

خيرةُ الفرسانِ أُختطفوا من بين ضلوعِهم وقلوبهم ، وهجمتْ عليهم بضعُ قبائل صغيرةٍ وضيعة متحالفة كانت تحيا بفضلِ دفاعاتهم عنها وهدايهم لها في أزمنة العوز والجدب ، وسبوا النساءَ وقتلوا الأطفالَ وأحرقوا مزارعاً بشهيةِ تدميرٍ مخيفة !

كانت الجثثُ تكادُ لم تدفن وموضعُ النارِ في البرية لم تذروهُ الرياحُ بعدْ فجاءتْ الحربُ السريعةُ الغادرة ، وطلقاتُ الخيولِ في الرؤوسِ وبين الجموعِ المذهولةِ وبين المجالس المنصوبةِ والخيام المفتوحة ، تـُلقي بالأجساد على أي رمل أو جدار أو مزبلة ، تنهبُ البيوتَ وتحرقُها بحقدٍ عارم !

شابَ الفتيةُ في بضع سنين ، وكان هلال يكادُ يتعلمُ في حجرة الدرس ، وهو يرى الحشودَ الغريبة تقطفُ الرؤوسَ بالسيوف كما رأى حصادَ القمح ، الجماجمُ تتساقطُ متفجرةً بالدم والثياب البيضاء تلون ، والحشرجات تتصاعد بدلاً من الأهازيج وأغاني الأفراح .

لم يكدْ يبقى شيءٌ في ذلك الوادي الكبير ، مرابعُ الأهل الأولى ، وصرخاتُ النساءِ المغتصبات لا تزال تدوي ، ولكن شهيةَ الانتقامِ لم ترتوِ بعد ، وبقايا الدور والأطلال لم تشفع لهم ، فدخلت دولةٌ مجاورةٌ أرضَهم وحولتْ الأوديةَ إلى مقابر متفحمة ، وقنصتْ الرجالَ كالكلاب والذئاب .

لم تجدِ أيةُ قصائدِ بكاءٍ أو رثاءٍ أو صلواتٍ أو تمائم أو حتى أغاني حربٍ وإنتقام ، لم يبقْ سوى المشوهون والصبية والصبايا المتواريات ، والشيوخ ، وبعضُ النسوة ، وكان عليه أن يقودَ هذا النسلَ الباقيَّ ، هذا الهشيمُ البشريُّ وسطَ الفيافي والفلوات ، تطالعُهم الذئابُ برثاءٍ حيواني غريب، وتتركُ لهم الكلابُ بقايا ضحاياها ، وتطلُ وجوهُهُم في الآبارِ المدفونةِ أو المسمومةِ فترى رياحاً من بشر .

تتراءى له وجوهُ أبيه وأعمامه وهي تلتصقُ بالتراب ، تنزفُ ، في كلِ خطوةٍ يخطوها على بقايا الرمادِ والجلودِ اليابسة ، تسقي الحجرَ فيتأثر ، تسقطُ في الأخاديد متشبثةً بالجذور ، في كلِ الدروبِ المعميةِ يرى ذلك الحصادَ الوحشي ، في كلِ قلعةٍ سامقة على الجبال ، في كلِ مدينةٍ تستقبلُ الرمال ، كان يرى المناجلَ تقطفُ الرقابَ ، ويرى هشيمَ الخيامِ والكلامِ والكتبِ والخيال ، ويسمعُ النداءات من وراءِ القبور .

يتلاصقون في بردِ الليالي القاسية ، يتدفأون بكلامِ الأسلاف ومآثرهم ، يوزعون فتاتَ الأكلِ عليهم ، يحوزهُ المرضى والضعافُ والشيوخُ والاولادُ والنساءُ قبل غيرهم ، وهو وثلتهُ يصومون في أغلب الأوقات ، يتناوبون الحراسة ، ينطلقون طلائعَ لكشفِ الدروبِ ولقراءةِ الآثار ، يقودون الركبَ بين الجبالِ والحياتِ الطائرة ، بين الإبلِ النافقةِ وهجماتِ قطاع الطرق وأحابيل السحرة للاستيلاءِ على الذهب والنساء .

3

في السوقِ الذي سارَ فيه يلحظُ هلالٌ تغيرَ سحناتِ الرجال ، السلاماتُ الحارةُ اختفتْ ، حلتْ محلها همهمةٌ ، أين الكلماتُ الترحيبيةُ والدعواتُ لشربِ القهوة والشاي ؟ كلُ هؤلاء الرجال كانوا من الصبيةِ والأطفالِ الذين قادهم عبرَ الرمال الحارقة ، سيفهُ ومسدسهُ دافعا عنهم ، وانطلق فرسهُ ليرى لهم الطرقَ العمياءَ ، وغرسَهم هنا ، في هذه السبخة التي كانت مستنقعاً للذل وخرائط للأشباح ، قبل أن تكونَ ملحاً وزجاجاً في الأرجل ، صاح في وجه خلفان الجزيري :

– يا طويل العمر نحن نريد هذه الأرض كلها ، سندفنها ونملكها !

– أأنت تتكلم بأسمهم يا فتى ؟!

– نعم !

كان زمانـُها زمنَ الرقيق فزال .

الآن تسودُ المساوماتُ على البضائع ، وغمرتْ أيديَهم الفضةُ ، ومضوا يبنون العمارات ، ويتملكون الأراضيَّ البعيدة، والشواطئَ الضاحكة على البحر . تردد خلفان أن يعطيهم أرض الله الواسعة ، وقال أنه سيفكر ويقرر بعد ذلك ، ولكنه له قال الآن سوف تقول كلمتك وإلا رحلنا من المكان ، نحن أهل عز ، ولم نأتِ هنا إلا لفترة ما ، وبعدها نعودُ لديارنا !

كانت سيوفُهم في مخازنِ الوالي ، وكانت أرواحُهم على أكفِهم ، والطيورُ تحومُ على قبورِ أجدادهم !

كانت القبيلةُ تلك الأيام غير ، روحُها في حريتِها . فأنظرْ كيف تتقلبُ الأيام ؟!

هذا هو جانبهُ من السوق ، سوقُ التجارِ الكبار ، سوقُ الذهب والحلي والجواهر ، يمتدُ في خطين طويلين يشعان بالنور الأصفر ، وتترامى حولهما متاجرٌ وصرافاتٌ تنتعشُ وتـُضاءُ من بريقهما .

المستخدمون جاثمون وراء الخزائن المليئة ، وأصحابُ الحلالِ يجلسون في مقهى كبير حديث قريب .

هم أصدقاؤه الثلاثة المعتادون ، يسبقونه بعض الأحيان على المجيء ، يسترخون من سهر الليالي الملأى بالشهوات والمشروبات ، تهل وجوههم كلما أقبل ، لكنهم في هذا الصباح متجهمون ، يسير نحوهم بترحابٍ وهم يرفعون رؤوسَهم بابتساماتٍ شاحبة ، ثلاثتهم معاً !؟

– خير إن شاء الله يا جماعة ؟

ظافر :

– ما الذي يجرى بينك وبينك الوالي . . أحقاً رفضتَ تزويجه بنت أختك ؟!

سلطان :

– الديرة مشتعلة ، أصواتهُ الحادةُ المنفرة تغلغلتْ بين الناس أكثر من سياطه ، تقولُ هلال مغرور رفضَ النعمة ، وقطعَ اليدَ الكريمة الممدودة الخيرة نحوه !

وليد :

– يا أخوان رجلٌ كبيرٌ كيف يتم تزويجه شابة ؟

لهجةُ الأولين لم تعجبه ، الليالي التي قضاها في التفكير لم تنحُ هذا الجانب ، لم تتوقعْ مثل هذه السحنات لدى رفاق العمر والدرب ، كان يتخيلهم متأججين مثله ، كانت الطرقُ الناريةُ قد صهرتهم في كلماتٍ ومواثيق غيرِ مكتوبة ، انغسلتْ أيديُهم بدماءِ ذئاب ، وقتلى ، وذبائح ، وكانت الأجسامُ الفتية أشد عزماً مسترخصة الحياة الذليلة فما بالها في زمن الخسة والأمراض ؟! الأولان إمتلآ أما وليد فهو الهيكلُ العظميُّ الدائم ، وزجاجاتُ الخمرةِ الأهلية والأكلُ القليل جعلتهُ مثل طائر السنونو وروحه مثل الرعد .

لماذا كلما كبرتْ الأحجارُ والمقاعد والخزائن حولَ الإنسان صغرتْ روحهُ ؟! هل يمكن أن يتغيروا ؟ أن يتركوه وحده يجابه الزوابع ؟ منذ أن تغلغلوا في تضاريسِ الحجرِ والماءِ والذهب وخّفتْ لقاءُاتـُهم ، أخذتهم الأسرُ ومطالبها والأحزان والأفراح الخاصة ، وأخذتْ ذكرياتُ الرحيلِ البعيدة تتوارى وراءَ الكثبان ، وتراكمتْ حكاياتُ وشجونُ السبخة مثل الأعاصير التي لا تهدأ ، ملأتْ وجوهَهم بالغبارِ والملامح الجديدة ، وتراءوا مثل أشباحٍ وأجسام غريبة .

حدقَ فيهم بوجههِ المنفعل :

– ماذا بكم ؟ ماذا حدث لكم ؟ أين نحن مما كنا ؟ هل المسألة هي مسألة ابنة الأخت ؟ ألا نحدق فيما يجري حولنا ؟

ظافر :

– لا توسعْ الشقاقَ يا أخي هلال ، دعنا في القضية الصغيرة تلك !

سلطان:

– انظرْ للرجال والنساء حولنا ، أغلبهم غرباء عن المكان . نمنا طويلاً فإذا كلُ شيءٍ تغير ، حذار يا أخي مما يجري !

وراح الأثنان يثرثران بهدوءٍ ومرح ، مضى يتأمل ظافر كيف دحرجتهُ السنون ، وكيف أصبحَ الشابُ رجلاً كبيراً مكتنزاً ، ومرتجفاً بجسمه ، لم يعدْ يسيطرُ على هيكلهِ المهتز دائماً ، ذهبَ لبلدانٍ عديدة ليضعَ حداً لهذه الاهتزازات ، ذهب لأوربا واستخدم العلاج الحديث المتطور ورجع أشد بياضاً ولكنه أكثر اهتزازاً ، ذهب للصين وغرزوا الإبر كغابة في جسمه بلا فائدة ، الكوب يحملهُ بيديه الأثنتين ، وتركَ السجائرَ والشرب ولم يحدث تقدم له ، حتى ذهب للسحرة .

وسلطان اتسعت ابتساماته وازداد دماثة ، ولكن أينه من السابق ؟ أين اهتماماته وقراءاته وروحه المتوثبة للجدل والبحث ؟! شربٌ وسهرٌ ولهو مع نسوة متبدلات مثل الطقس ونهار بمزاج سيء وشجارات مع الزبائن ، وخمول ، وحين تتفجر الزوابع في المدينة وتترسم على الوجوه ينأى بنفسه ، رغم جثوم الجرائد المستمر في النهار على الطاولة وتقليبه صفحاتها بشكل مهووس ؟! أهي النقعة التي غاصَ فيها وحنَّ للأيام الأخرى ؟ يا لرائحة الذل !

أما وليد فهو في الصباح قالب من الثلج وفي الليل قطعة من جهنم .

ظافر:

– لماذا لا توافق على عرض الزواج ؟ هذه فرصة عظيمة لك !

سلطان:

– أجل ، أجل يا أخي سوف نخففُ من شرورِ خلفان على الناس .

وليد:

– ليس هذا زواجاً بل إذلالاً ، ليس المقصود ابنة الأخت بل الخال !

4

في هذه الصحراءِ روحٌ من الأسلاف ، إمتدادتـُها الفضيةُ زجاجٌ من نور ، مادةٌ للأئمةِ الأطهار وللسليكون وعصر الفضاء .

يقود مدرسهُ ديفيد الجيبَ بتروٍ ، بانبهار ، إنه لا يشبعُ من رؤيةِ الأشجار الوحيدة المتباعدة ، ومن تلمسِ الأعشاب ، ومن قراءةِ الأذكار والأشعار ، في الصف هو جديٌّ وصارمٌ ، وهنا في فضاءِ الحريةِ الرملي هو ضاحكٌ وأنيس ، يجثمان قرب تلة ويحدقان بالامتداد الرهيب .

يدخنان السجائرَ ويسمعان الموسيقى ، يقولُ ديفيد :

– كما قلتُ لكَ يجب أن لا تتحدث لأحدٍ عما نقوم به .

محمد :

– يا أستاذي ما نقوم به عادي ، وأستغرب كيف ترفض أن يحضر آخرون من الطلبة ؟!

– هنا يفكرون في أي شيءٍ بشكلٍ غريب ، يحاصرون كلَ نبتةِ حب ، كلَ رفة فراشة نحو الضوء.

يغرقُ في الورق ، يرى المدى الواسع ، حَطابٌ في غابةٍ ناضجة ، روحٌ هائمةٌ شغوفةٌ وحيرة كبرى ، ينتصبُ مصلياً لهذا الرجلِ العملاق ، يفتحُ له الأبواب ، ويدهشُ من عالم السحر ، في كلِ درسٍ يفاجئهُ بجديد ، عندهُ كنوزٌ يخرجُها في كل يوم ، وهو يدفنُ نفسَهُ في أعشابِها وزهرها .

صارت السماءُ سوداءَ مكفهرةً وتفجرتْ رعودُها وسالتْ المياهُ الغزيرة في الوادي ومضتْ السيول إليها ، منحدرةً تهزُ الحصى ، وتنزلُ بهدير ، والشآبيبُ والفقاعاتُ مثل رغوة شراب عارم ، الأرضُ تسكر ، وترتدي العشبَ والأزهار والفراشات ، وتظهرُ الإبلُ الحرةُ ، وتتوالد وراءها القبيلةُ القادمةُ من الماضي ومن مستنقعات الأشباح .

ديفيد يُخرج الزجاجةَ ويشربُ ويرفعُهَا إليه متسائلاً ، فيرتشفُ منها القليلَ المروعَ المنفجرَ في الحنجرة ، المسربلَ الذهنَ أرديةً ممزقةً من شظايا الصور ، وأقواسَ قزح ، وضجيجَ الحورياتِ في السماء ، فيخالُ نفسَهُ عصفوراً في المطر ، ونسراً يحلق نحو عرش ملكة العسل.

تلك الحكايات التي لا تنتهي ، من الراوي الأب ، قاب قوسين أو أدنى من الخرافة ، وقد تفتقتْ ذكرياتُ الرواةِ الآخرين ، ولا يُستدلُ منهم على حقيقةٍ متفقٍ عليها ، أضغاثُ أحلامٍ من بطولات ، ومملكةٌ هاربةٌ من العقل ، وأبوه يُذهل من تحجره ، ويصرخُ فيه : (أتنكرُ آبائك وأجدادك ، وبطولاتهم العظيمة ؟!) ، وهو يتطلعُ من النافذةِ للحي البليد، وللشجارات ، وحشود الغرباء تـُسحل وتشعلُ النيران ، وهم مكتنزون في المتاجر والمقاهي ومخدرون بكل أنواع المخدرات ؟!

يمضي ديفيد بالجيب الذي يدغدغهُ المطرُ ، هذه السوائلُ النقيةُ البيضاء ، تلتمعُ بالضوءِ الصناعي والسماوي ، ويشخبُ الترابُ ويغني ، والبريةُ مملكةُ السحرِ الأزلي ، في الماضي صنعتْ الأنبياء والآن تصنعُ الحياتَ والبوم .

ديفيد:

– يا لأرضكم الجميلة ، قمْ نمضي في أزقتِها الملعونة !

بيتهُ أختارهُ على تلةٍ يُعطي ظهرَهُ للمدينة ، ودونهُ النثرُ المنزليُّ مكسورُ الأسنان ، حيث العمارات والمنازل لوحةٌ مجسدةٌ للقبح ، والرجالُ بثيابهِم البيضاء الموحدة كأنهم جند ، أين هم من البرية المتعددة الألوان ؟

منزلهُ تحفةٌ ، سرقَ أصنامَ الأرضِ وحليَّ نسائِها القديماتِ اللواتي لا يزال جمالهنَّ يشعُ في الفضة، وفي قرونِ الثيرانِ المعلقةِ أهازيجٌ وأصداءُ معاركٍ ، وثمة قراطيسٌ للمعلقاتِ تنهضُ الكعبةُ فوقها ، والمقاعدُ اشتراها من الحرفيين الذين رحلوا قبل سنوات وبقيتْ أصابعُهم المقطوعةُ في خشبِها القوي ، والسجاجيدُ فعلُ نساءٍ مقوساتِ الظهور تجمدنَّ هناك إلى الأبد ، فيا لجمالِ الأرضِ التي كانت وبشرها الطيبون الساذجون !

لا يزال ديفيد يغريهِ بالشرابِ وقد غدا الآن ضحكةً من ضحكاتِ العنب ، لكنهُ قادمٌ من هناك فيما وراء البحار ، ليقضي على آخر قطرة من العقل ، ويبهجُ الروحَ الميتة !

دق الجرسُ ودخلت جانيت ، عانقتهما وشم هو رائحة المطر العابث بالأرض والجسد ، يا للأغراء الوحشي في مملكة الملل ، جلستْ عاصفةً وارتوت ، وراحا يتحدثان في لغتهمِا المشتركة ، وهو يلتقطُ رذاذاً ، ثم التهما بعضهما قبلاً ، ونظرت إليه بنظراتٍ فتاكة ، وهو الغريبُ في أرضه ، فاقد الحنان ، صنعتهُ آلةُ خشبٍ وقُذف في العالم المضجر ، ولا يستطيع سوى أن يتمنى وصالها وهي صديقة أستاذه.

5

احتضنها بقوة ، نورة منتشيةٌ بين أحضانهِ ، في شقتهِ المطلة على البحر ، في بناية مثل الرمح ، ثم تركها على الفراش مغسولةً بالعرق موزعةَ الثياب بفوضى الشهوة .

عمار :

– يا نورة أرجو أن لا تأتين ثانية . المكانُ مراقبٌ من الأهل والعيون ولجنة الأمر بالمعروف !

– لقد مللتَ مني ، أليس كذلك ؟

– لا ولكن . . المكان . .

-أحس أن ثمة شيئاً يتحرك في بطني !

– كنتُ محتاطاً فكيف حملتِ ؟ !

– لم أتأكد بعد ! ولكن كيف تهجرني ؟

– لا أمل لعلاقتنا ، أهلي لا يوافقون على الارتباط بك !

في اللقاءات الحانية النارية الأولى تسللتْ من بين الظلام والدروب الملأى بالمناظير ، عواصفٌ حميمةٌ تحرقهما على الشواطئ المُراقَّبة، ومصابيحُ الشرطةِ تثقبُ الوجوهَ والسيارات ، وينطلقان في العربة وهما في هياج ، الهواتف تشتعل وتصم الآذان ، والجسدان العاريان لا يكتشفان الملل ، علاقةٌ منصهرةٌ بين النور والظلام ، والشابُ يشعرها بجِمالها الداخلي ، ورضابها شرابه ، وضوءُ بشرتهِا شمسه ، يصنعُ الأشعارَ والأقمار لها ، فكيف يطلبُ منها الرحيل؟!

هل وقعَ زلزالٌ ما وأُستبدلتْ الحدائقُ بمغاراتِ السحرة ؟ أم صارت المعادن الخسيسة معبودة ؟!

(هيمنْ علينا وقتْ ضاري

وصارتْ الحياتْ بين المهودْ والحواري

وشتقولْ يا خوي في ألم مهب طاري نزلْ علينا مثل الجلاميد السود ؟ !) .

غابةُ الجدرانِ والعباءات والأقنعة تأخذُها إلى غرفتِها ، يتراءى لها ذلك الجسدُ المكشوفُ الدامي ، رجالٌ عملاقةٌ امتدوا للسماء العارية، وتدلتْ شموسٌ ممزقة ، وانتشرَ صراخٌ رهيب ، وصوتُ خالِها هلال يدوي ويغرق ، وكلما سألتهُ عن طفولتِها وتلك المسيرة المتعبة الغريبة ، صمتَ طويلاً . كانت تهذي : أين أمي ؟ أين أبي ؟ كانت تسمعُ من الفتيات حكايات أخرى عن طفولاتهن وعن الأسماكِ التي تجلبُ لهنَّ الخرزَ السحري ، والأمراء الذين يدقون شبابيكهن بالورد ، وهي لم تسمع حكاية بل كانت هي الحكاية الذائبة في الأصوات المخيفة .

تهجمُ على عمار منفجرةً مروعة :

– لا حياة لي بعدك ، ماذا عملتُ لك ؟ أي خطأ قمتُ به !

– لم تقومي بأي خطأ . هل يخطئُ الملاك ؟!

– إذن ماذا حدث ، قلْ لي ، أنتَ تذبحني بألغازك !

– لا أستطيع ، لا أستطيع !

وجههُ مكفهرٌ ، يأكلُ أصابعَها قبلاً ، ويذوبُ بعد ساعات في الغياب ، يتلحفُ برداءِ الظلام وهو يأكلُ البدرَ ، يغادرُ الشوارعَ المضيئةَ والحكاياتِ الصحراويةَ المسافرة ، ويتوارى ، يتركُها في غرفتِها تأكلُ نفسَها ، وخطوطه غدت مقطوعة ، وهي تتغذى على لحظاته ، تاركةً الجنينَ يموتُ بجوعه .

6

المجلس الذي كان عامراً فرغَ من الأنفاس . وبالصحبةِ القليلة تكلمَ عن الأرض ، بعضُ البحارةِ الذين لم تخطفهم أسماكُ القرشِ وتبتلعهم العواصف ، بعضُ التجار الذين لم يذوبوا في الوهجِ الحارق ، الأصدقاءُ الثلاثة الحميمون ، زوادةُ رحلةِ العمر الضارية ، رأوا الترابَ الذي يُباع ، وتلالَ الإرث تـُسيجُ بالأسلاكِ الشائكةِ وتـُوضع عليها الأبواب، والآبارُ والسواحلُ والمنتزهات والمناجم التي تـُخطف من بين الأوراقِ والشهود ، والناسَ التي غُيبتْ في الشهوات والصلواتِ والغرفِ والأدخنة .

(الأفواهُ ماتت ، ماذا تريد أن نقول ، ماذا تريد أن نحرك ، نحن متحرقون للذهاب إلى الخمارات السرية ، للطاولات الخضراء ، ماذا تريد من هذا الكلام الذي يحرقُ صدرك ؟ تعبنا من مسيراتِ الأولين ، صديقاه صمتا ، وظلَّ وليدٌ يهبشُ في ترابِ الأرض ويلقيهِ على الوجوهِ التي استحالتْ منحوتات غابرة ، ظهرَ أطفالهُم وهم يلعبون بالعظام ، صعدتْ النسوةُ بعباءاتهن وأقنعتهن يؤدين أدوارَ الجدبِ المستمر ، وتكشفتْ الدروبُ عن سيادةِ القطط وبراميل القمامة الممتلئة ، وصيحاتِ الأشباحِ وهي تكسر الأبواب ، ودروسُ وادي قبيلة عبس لم يحضرها أحد .) .

خرجَ إلى الهواء الطلق ، رأى صديقيه يركبان عربتين ويقتحمان الظلمات بأضواءٍ ساطعة ، ومشى الصيادون ولم تزلْ روائحُ الشباكِ عالقةً في الهواء ، ورنتْ في سمعهِ بقايا مساوماتِ التجار على الظلالِ والنور ، ولم يبقْ له سوى وليد الذي سارَ نحو الخمارة المتوارية في الأرض، يسكرُ مع الجن ، ومضى معه شاعراً بوحشةٍ كونية ، يتطلعُ إليه وهو يضحك :

– هل لكَ في المصائبِ تسليةٌ ؟

– أجل ، إنها تملكُ بعضَ الضوء .

لا يجد منه سوى سطرين من الصحو قبل أن يغفو في بحيرة الزَبد البيري ، في هاتين اللحظتين الثمينتين ، يرى كيف تمضي عائلتهُ في دروبِ الخطر ، وترتعُ سبختهُ في عالمِ الجدبِ الفاتن ، ويقاوم أصدقاؤه في الغرق ، أيديهُمُ ترتفعُ عن الموج ، وأصواتهُم تتفجرُ وهي تبلعُ المساميرَ ، وهو يلقي أطواقَ النجاة التي لا يأخذُها أحدٌ ، فليشربْ ويرتعش ويحكُ مصباحَهُ الصدئ ، وليرقص فرحاً في المقبرة ، فعلاء الدين مات ، يتعانقُ مع وليد في المشرحة ، ويأكلُ قليلاً والآخر يأكلهُ بثرثرته ، ويندفع لبيته ليتأكد من عدم خطفه ، فيرى مصابيح الأسرة مشتعلة مع الورق ، وأسماء معدة وجبته ، والأسرار كلها متوارية .

في الصباح يُفاجئ بالشرطة على الباب . قبضاتٌ صلدةٌ تزيدُ صداعه . الذهولُ يقتحم المنزل ، ابناه وزوجته ونورة يتدفقون عليه ، وهو يردد (ثمة خطأ ما !) ، المخفرُ هوةٌ كبيرة ، ومديرُ محلهِ موقوفٌ هو الآخر . زبونان يقدمان ذهباً مغشوشاً باعهما إياه ! يدخلونه الحجز .

كان لا يزال في خدر البارحة ، ضبابُ الليلِ ينقشع ، تلك الخيوطُ الواهنةُ من الرفقةِ والأحاديث والفرح ، لم يبقْ سوى الحجر الصلد ، جدرانٌ نتنةٌ مأوى للفئران والوزغ ، أرضٌ وسخةٌ عطنة ببولِ الضحايا الكثيرين الذين نزفوا هنا ، والباب حديد وفيه قبضة أسياخ للنظر والكلام .

روحهُ كلها موجهة للذهب الزائف . عيونُ فهد مديره الوفي تتراقصُ على مدى الأفق . لم يكن له عرقٌ ينشفه . يطيعهُ كأنه ابن له . هل كان يغشهُ ويسرقُ الزبائن ؟ هو الذي يشرفُ على المعمل ، ويتأكد من عدم إختلاط المعدن النفيس بالشوائب . كان فهد من هؤلاء الذين عرفوا الماضي واكتووا به ، فإذا خانه فسدَ كلُ شيء ! إذا الذهب تغير ماذا ستقول ؟!

هو في قبضةِ الممرات القذرة ، حين يصحو في الصباح ويرى هذه الجدرانَ التي لم تـُنظف منذ بناء السبخة ، تهمدُ الأشعارُ الأولى في نفسه ، يقف الخبزُ بين أسنانه ، في قبضةِ هذا الرثاثِ من الأشياء والبعر الذي وصل للحصى والوسائد ، الصانعة للكوابيس ، ويُذهلُ من ضحكاتِ وصرخاتِ السجناءِ العابرة للأسى وحديد الوقت .

وما أسرعَ ما دُحرج في قضيته ، وُضعَ في عربةِ بناءٍ وقُذف في وهجِ الأسمنت والرملِ المعجون، ووقعَ في أحضانِ الخلاطة ، يتقلبُ مذهولاً من الكلامِ واللحى الكثةِ والأثواب البيضاء الناصعة وهي تثرمهُ كخيارٍ هش ، الأدعاءُ والمدعون والقضاة والمحامي عجينةٌ واحدة، ويُدهشُ من غياب الفروق بين عفونة الزنزانة و تسمم الدروب والمباني.

عائلته تجري خلفه وهو يُسحب في الرمضاء المدنية ، يأخذُ أصابعَهم المقطوعةَ لليلِ مكانه ، ويلاحقُ حالاتهِم قاذفاً بالتوجيهاتِ والأرشادات ، سائلاً عن أشياء لم تخطر لهم على بال ، ويهمسون له لكي ينسى همومَهم ، ويرسل ولديه حماماتِ زواجلٍ لأصدقائهِ ولا تعودُ برسائل .

ليتأكد بأنه في مدينته نفسها ، في السبخةِ التي غيروا أسمَها في إحتفال وطني ، في الأرضِ التي أُعطيتْ له ، التي ساروا طويلاً ليلتقوا بها ، وقال له شاعرُ القبيلةِ وصاحب أنسابها بأنها كانت مأوى لأرواحِ العبيدِ وعظامهمِ ومن صلابتِها تشكلتْ القواعدَ القويةَ للمباني ، وفي أحدِ كوابيسه طلبَ من ابنه محمد أن يُحضرَ الشاعرَ ليريهِ سبيلَ النجاة، فجلبَ له نعشاً لم يكن فيه سوى عظام وورق محترق .

ليتأكدَ بأن هذه هي مأوى القبيلة ، ذلك الحشدُ الذي خرجَ من الطعوس والكهوف الملأى بالغازات السامة والنيران والبراري المخيفة ، ووضعَ في كلِ بيتٍ معنىً ، وأثراً ، وآيةً ، حتى تآخى البحرُ مع الهلالِ والخيام .

هي نفسها تستقبلهُ شبهَ عارٍ ينزلُ من عربةٍ فخمة من عربات وزارة ، يظهر لونهُا الآخاذُ على ظلالِ ضلوعه ، وظهرهُ الذي لم يعرفْ الماءَ ، هي عيونٌ محدقةٌ به الآن ، تتمتعُ بقوةِ الحجر وكهوف النسور حيث الضحايا المجهولة من الطير .

والجَلْدُ لم يكن مؤلماً مثل الصمت ، والمنشورُ المقرؤ فتتَ سيرتَهُ في دخان ، وتراقصتْ رؤوسُ الجمع في تصديقٍ مروع ، حتى نظرَ السجناءُ إلى ظهرهِ المشقوقِ بشماتة ، وأكدوا إنه حبل المسد وإنه سوف يرى في الآخرةِ ذهبَهُ يحرقه .

كأنه حلمُ ظهيرةٍ من تلك الأيام الغابرة ، حين كانت الأرجلُ العارية تحترق ، والأفواهُ تمزقُ عظامَ الضببة والجراد والفئران بشهيةٍ وتشربُ بولهَا . حين كانت الأظافرُ الطويلةُ تدخلُ الرمالَ وتصطدمُ بالجرات والتماثيل الغابرة فتحطمها لتشعل بها النيران ، حين كان أعداؤهم الضواري يتيممون بدمهم .

March 6, 2025

الناقد ذو الرأسِ الفارغ! ـ كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

دراسة البروفيسور الدكتور عزالدين جلاوجي ونظرته العلمية عن الرواية التاريخية وهي درس مجاني بدون مقابل للناقد ذو الرأس الفارغ

د. عزالدين جلاوجي✼

تمهيد:

دراسة الرواية التاريخية تقتضي حزمة من الأسئلة أهمها: ما التاريخ؟ وما الرواية؟ وما مجال كل منهما، ثم ما الرواية التاريخية بالأساس؟

ويمكن أن نطمئن إلى تعريف التاريخ وتعاريفه كثيرة كالتالي: التاريخ هو علم دراسة الحادثة التاريخية، والحادثة التاريخية هي الحادثة الإنسانية الاجتماعية الماضية المفردة ذات المعنى، ونحن هنا مضطرون أن نضع خطوطا تحت كلمات معينة هي: علم، حادثة إنسانية، حادثة اجتماعية، ماضية، مفردة، ذات معنى.

وهي نقاط لا شك تبعدنا عن الرواية التي هي (جنس ينفلت من تعريف جامع مانع يحيط بخصائصه وذلك لانفتاحها الدائم وقابليتها الشديدة للتغير، وهذا ما ذهب إليه باختين Bakhtine على اعتبار أنها الجنس الوحيد الذي مازال مستمرا في التطور، ولم تكتمل كل ملامحه حتى الآن)(1)، وما ذهبت إليه أيضا مارت روبير Robert Marthe معتبرة الرواية جنسا أدبيا لا قواعد له ولا وازع، مفتوحا على كل الممكنات(2).

ولعل موازنة بسيطة بين مفاتيح التاريخ والرواية يجعل الجمع بينهما مستحيلا، هو نفعي ينبش عن الحقيقة ويسعى لها سعيها بكل أدوات العلم المتاحة، وهي خطاب جمالي ترتاد الخيال، وتحلق في عوالمه التي لا نهاية لها، فالرواية التاريخية يتجاذبها هاجسان أحدهما الأمانة العلمية والآخر مقتضيات الفن الروائي، مما يجعل الجمع بينهما إجرائيا كالجمع بين الماء والنار، رغم أن بوريس إيخنباوم في حديثه عن نظرية النثر يرى (أن الرواية تنحدر من التاريخ ومن قصص الرحلات)(3) ، فما مفهوم الرواية التاريخية؟

الرواية التاريخية Roman historique / المفهوم والنشأة

تبنى الرواية التاريخية حكائيا على التاريخ وتقتات عليه وتتشكل منه وتضيف عليه وتختزل منه وتتصرف فيه، ولكنها ليست تاريخا لانصراف كل لون إلى مهامه المحددة، وهي ليست إعادة كتابة للتاريخ بل إعادة تدوين الماضي على نحو جمالي، إن الماضي هو القاسم المشترك فقد استرعى اهتمام المؤرخ والروائي معا، ولكن كل منهما يذهب إليه بأدواته، ويمكن تشبيه التاريخ بالشجرة العارية الجرداء المعزولة، كون التاريخ يبحث عن الحقيقة واضحة مجردة، ويمكن وصف الرواية التاريخية بالشجرة الملتفة المورقة المثمرة المدثرة بالحشائش والأعشاب والأشجار، كون الأدب يرتاد الغموض ويتزين به، فهو ملحه، وتوابله التي من دونها يفقد رونقه وعبقه، وبالتالي فإن الرواية التاريخية تقوم على (التداخل والمناورة والمجاوزة والاستظلال والتحويل حيث يخرج كل من الواقع والتخييل عن أحديته، ويجتمعان في وهم المرجع)(4).

وهو ما يجمعه جورج لوكاش Georg Lukacs حين يذهب إلى أن الرواية التاريخية هي (تلك التي تثير الحاضر، ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق بالذات، فالأهم فيها هو إضفاء حياة شعرية على القوى التاريخية والاجتماعية والإنسانية التي جعلت من خلال مسار طويل حياتنا الراهنة على ما هي عليه)(5) ، واعتبر محمد القاضي التاريخ نصا غائبا في الرواية، على اعتبار أن ما بينهما هو تناص، فالرواية التاريخية (استدعاء لخطاب التاريخ الماضي، لإنشاء خطاب الرواية الراهن)(6).

الرواية/ التاريخ: هاجسا الماضي والحاضر:

إن الرواية التاريخية مهما تعمقت الماضي، وسعت للتوغل في مجاهيله، تبقى دائما مرتبطة بالحاضر لا يمكنها أن تنفلت منه، فهي كالشجرة التي تمد جذورها في أعماق التربة/ التاريخ، لكنها في الآن ذاته تعرش بأفنانها وتمد ظلالها في واقع الناس، مما يجعلنا نعتبر الروائي بحق مؤرخ الحاضر، في مقابل المؤرخ الذي يقوم براوية الماضي، وهو ما أكده لوكاتش بقوله: (إن كاتب الرواية التاريخية لا يلتفت إلى الماضي إلا من خلال قضايا حاضره)(7)، وهذا يقتضي أن يعتمد هذا النوع من الروايات على حقبة تاريخية موثقة تكون مادة للحكي، يملأ الأديب تجاويفها بما أوتي من ملكة التخييل، ويضفي عليها لمساته الفنية والجمالية يعيد الأديب تشكيل هذه المادة تشكيلا فنيا جماليا، شرط أن يمتلك قدرة كبيرة على الحفر بالمرحلة بكل أبعادها الاجتماعية والأنثربولوجية.

نشأت الرواية التاريخية من رحم الرواية، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال كما يقول نضال محمد الشمالي في كتابه الرواية والتاريخ (تسمية بعض الأعمال السردية التراثية كالسير الشعبية… نقطة انطلاق للرواية التاريخية، الرواية التاريخية جنس تال للرواية… تابع لها)(8)، ويكاد الدارسون يجمعون على أن ولتر سكوت Walter (1771–1832) في روايته ويفرلي 1814 ، يعد أب الرواية التاريخية، وهو ما يؤكده محمد القاضي بقوله: (لم تظهر الرواية التاريخية في الغرب بمعناها الاصطلاحي إلا مطلع القرن التاسع عشر، مع ولتر سكوت (1771-1832) والذي وفق في الجمع بين الشخصيات الواقعية والشخصيات المتخيلة، وأحلها في إطار واقعي، وجعلها تتحرك في ضوء أحداث كبرى)(9) ، ثم ظهرت بعده تجارب مختلفة أهمها، الكاتب الروسي ليو تولستوي Leo Tolstoy (1828–1910) ، والكاتب الأمريكي ستيفن كرين Stephen crane 1900) (1871– ، وغيرهما.

ورغم أن العرب قد عرفوا في القديم روايات شعبية كثيرة كسيرة سيف بن ذي يزن، وعنترة، ، وبني هلال والجازية، وأيام العرب في الجاهلية والإسلام، غير أنه ما كانت الأساس في كتابة الرواية التاريخية عندهم، كون الرواية العربية الحديثة جاءت عبر التأثر بالثقافة الغربية.

وفي العصر الحديث تعتبر زنوبيا لسليم البستاني وقد صدرت سنة 1871 أول نص روائي تاريخي، تتالت بعدها عشرات النصوص الروائية التي كتبها البستاني ذاته أو ما كتبه جورجي زيدان في سلسلة روايات تاريخ الإسلام بين سنتي 1891-1914، وعلي الجارم، ومحمد فريد أبوحديد، وسعيد العريان، ونجيب محفوظ في عبث الأقدار 1939، رادوبيس 1943، كفاح طيبة 1944، وبعد ارتياد الرواية العربية اتجاهات مختلفة عادت مرة أخرى لتطرق باب التاريخ، على يد رضوى عاشور، جمال الغيطاني، عبد الرحمن منيف، واسيني الأعرج، البشير خريف، عبد الواحد براهم، ربيع جابر، عبدالله خليفة.

ويمكن أن نلحظ اتجاهات مختلفة في الرواية العربية التي تعاملت مع التاريخ، تختلف باختلاف الجرعة التاريخية التي تلقتها، والعلاقة التي يقيمها المرجعي والتخييلي تعالقا وتنافرا، إذا أن بعضها قد رجح التاريخ، ولم تكن الراوية إلى مطية لذلك، كما فعل جورجي زيدان مثلا، وبعضها تعادل فيه كما ظهر في روايات نجيب محفوظ، وثالث امتص المرجعي لحساب المتخيل مسقطا التاريخ على الواقع، ومن ذلك ما كتبه جمال الغيطاني في الزيني بركات، ورضوى عاشور في ثلاثية غرناطة.

فما حظ كل ذلك في كتابات عبدالله خليفة، وخاصة في روايته التي بين أيدينا، رأس الحسين، كيف تعامل الأديب مع التاريخ؟ وإلى أي وجهة يمم وجهه؟ وما الأدوات الفنية التي استعملها؟ هذه وغيرها من الأسئلة هي ما نسعى للإجابة عنه في هذه المقاربة.

رأس الحسين أسئلة التاريخ أسئلة الدم

قبل جس نبض الرواية أرى لزاما التوقف عند محطات من جهد الأديب عبدالله خليفة، رغبة في إضاءة بعض من جوانب حياته للمتلقين.

عبدالله خليفة كاتب وأديب بحريني كبير، ولد عام 1948، كتب في القصة والرواية والمقالة وله إسهامات فكرية كبيرة، توفي رحمه الله سنة 2014، عن عمر ناهز 66 عاما.

رأس الحسين

ــــــــــــــــــــــــ

✲ استاذ جامعي من الجزائر

الهوامش:

1- مجموعة من المؤلفين، معجم السرديات، دار محمد علي، تونس، 2010 ، ص 202 .

2 – المرجع نفسه، ص 202 .

3 – محمد القاضي، الرواية والتاريخ، الرواية والتاريخ دراسات في تخييل المرجعي، دار المعرفة، تونس، 2008 ، ص 220

4- المرجع نفسه، ص 23 .

5 – المرجع نفسه، ص 80 .

6 – المرجع نفسه، ص 23 .

7 – مجموعة من المؤلفين، معجم السرديات، ص 211 .

8 – نضال الشمالي، الرواية التاريخية، بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، ط 1 ، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2006 ، ص 111 .

9 – محمد القاض ي، الرواية والتاريخ، ص 24 .

الناقد ذو الرأسِ الفارغ!

أبتلى الخليج بالمتعلمين المتعالمين المجعجعين بالثرثرة اللغوية، ولم يرزقه الواقع الصحراوي بناقد من طراز طه حسين أو سلامة موسى حيث تظهر حركة خلاقة من إبداعاته ومؤلفاته، حيث يحفر في مؤلفات بلده وأمته ويكسر رؤوسها المتحجرة ويخلق روافد من الأشعة، بل لا يوجد سوى كتبة سطحيين متذاكين بترديد المعلبات الغربية، فيكتب أحدهم في شبابه بضعة مقالات يروح في منولوج يستمر طوال العمر حتى يصاب بزهايمر فكري فيتصور ريادته الفكرية للمنطقة ويحصل على بضعة أقلام تقدم له الجوائز المزورة.

آخر يعرض كتباً بشكل (نقدي) هو ترديد ما في هذه الكتب وتمطيط عباراتها فلا يقوم بتحليل ولا حفر، أو هو يطلب من الكتاب في مجالات الرواية أجوبةً ثم يكونُ الكتابُ كله هو هذه الأجوبة ومع ذلك يضع اسمه عليه!

أو يُزور تجربةً روائية نسائية مفككة ضعيفة ويجعلها في قمة العطاء في حين أن الكاتبة بحاجة إلى من يأخذ بيدها في فهم الرواية وذلك كله من أجل سفرة أو هدية!

وحين تكون الكتابة النقدية ليست عن أدب الخيام والمدن الخليجية وعن كافة الشقيات في عالم الأنوثة بل عن صراع الأنوثة والذكورة في تجريدات الثقافة الغربية تكون البطالة العقلية الفظة في حين تتواجد مئات الروايات والقصص الخليجية بانتظار القراءات الأولية فقط ورؤية البشر الحقيقيين.

حين تكون الكتابة النقدية حقداً شخصياً وتزكية للأصدقاء الشعراء والقصاصين وسحق الآخرين خصومهم غير الأصدقاء، لا يستطيع الناقد أن يشكل حركة فكرية خصبة بل يصبح كتلة من العقد والأحقاد والأمراض، لا عروضا نقدية حقيقية فيها ولا قدرة على تحليل الواقع ومواجهة الأبنية الاجتماعية.

ومن هنا يمرض حين يرى نقداً حقيقياً وتحليلات لا تستهدف التسلق لوزارة أو تحصل على عقود عمل وطباعات مجانية أو حضور مؤتمر ومهرجان.

إنه يحتفظ برأسه الإيديولوجية الضخمة رافضاً الدخول في الواقع الجاف.

لكنه في كبريائه الجريح يقدم كشفاً بالنقاد (الحقيقيين) الذين هم على شاكلته لا يكشفون ولا ينقدون فهو الوحيد الذي يستطيع أن يقدم كشفاً تاريخياً بذلك.

ابتلاء الخليج بالرؤوس الفارغة المثرثرة بالنقد رغم كثرة المجلات الفاخرة التي جعلتها حصالات نقدية لها وهو الفارق بين من يبني نهضة ومن يعيش على التسول الحضاري.

هل رآهم أحد يحللون روايةً محلية ويتغلغلون في فهم المجتمع وصراعاته؟

هل حللوا قصة قصيرة بحرينية واحدة، واحدة فقط؟

حين يحللون بغرض الكسب فيتم تزييف القصة وتغيير بناها خدمة لأغراض ذاتية.

ليس ثمة قامة كطه حسين، لماذا؟

لأن طه حسين واجه واقعه بكل قوة ومطالعة وحلله بأدواته غير خائف أو منزو وخلق دوائر كبيرة من النقد والفكر والصحافة الحرة. ومن هنا توسع في نقد الأنواع الأدبية والفكرية والسياسية، لكن صاحب الكتابة الضحلة الممتلئ عظمة بشخصه يتصور بضعة مقالات هرماً من الثقافة وأعجوبة!

إنها أرض المجدبين لا تستطيع أن تصنع نقداً لأن النقد هو مفجر الفكر ومؤسس الحضارة.

أرضٌ بلا نقاد سفن بلا ربابنة.

March 4, 2025

الاتجاهات المثالية في الفلسفية العربية الإسلامية : قراءة جديدة لظاهرات الوعي العربي

الاتجاهات المثالية في الفلسفية العربية الإسلامية

1 ₪ قراءة جديدة لظاهرات الوعي العربي

توطئة

يتناول هذا الكتاب ظاهرات الوعي العربي ـ الإسلامي بجانبيه الأساسيين : الدين والفلسفة، و بجذور هذا الوعي الأولى ، وهو يتشكل وينمو من المرحلة الجاهلية فظهور الإسلام وتشكل الدولة الإسلامية وحتى نهاية الدولة الأموية. إن هذا يمثل الجزء الأول من البحث المطول ، حيث أن ثمة أجزاء أخرى تعالج المراحل التالية .

وهذا موضوع ليس جديداً ، فهو كان ولا يزال مركزاً لدراسات لا تتوقف ، فلا بد أن يحمل هذا الجهد الجديد شيئاً مختلفاً ، يضيف إلى هذا الكم والنوع الكبير ، مساحة مختلفة من الرؤية.

وبطبيعة الحال فإن الباحث تجشم هذا العناء من أجل أن يطرح وجهة نظر مختلفة ، فالعمل هو رؤية جديدة إلى الوعي العربي ، تجعله كائناً تاريخياً مركباً ، فالوعي العربي ـ الإسلامي الذي تشكل في الجزيرة العربية ، لم ُتبحث جذوره التاريخية الممتدة إلى التاريخ القديم في المنطقة ، وإلى تضاريسها الجغرافية / الاقتصادية ، وإلى كونه مستوى في بنية اجتماعية متضادة متغيرة دوماً.

فإن يظهر الوعي العربي ، بصفة وثنية ، ثم ينعطف إلى الطبيعة الدينية التوحيدية ، فإن ذلك لا يتم في إطاره التاريخي المعزول عن الطبقات التاريخية السابقة ، ولا عن التطورات الفكرية في منطقته المشرقية ، التي غدت بعدئذٍ عربية ، ولا عن بنيته الاجتماعية الخاصة التي يقوم بتكوينها ، جدلاً مع التاريخ ، وحفراً في الحاضر.

إن بحث الطبقات التاريخية القديمة في المشرق ، عبر رؤية الأنظمة الاجتماعية المتشكلة ، وخاصة جوانبها الفكرية ، يقود إلى تحديد أنماط هذه الحضارات ، وأسباب تحجرها في نمط إنتاجي معين ، ليرى المحطة التي دخل فيها العرب ، والظاهرات المختلفة ، التي جعلت الإسلام يظهر بتلك الصورة التحويلية لهذا العالم المتجمد عند تشكيلته الاقتصادية ـ الاجتماعية.

إن قراءة التاريخ العربي / الإسلامي عبر تحليله من خلال جذوره في الماضي ، هو أمر سيفتح مستويات وعي البنية العربية / الإسلامية ، فهذا الوعي العربي المتنامي أخذ عناصر فكرية من الماضي كفكرة الآلهة أو الإله الواحد أو دور السماء كمركز لإنتاج الوعي المطلق وبعض أسماء الأنبياء وبعض الأفكار الدينية الخ..

ونحن نقوم بدراسة البنية الأولى ، بنية العصر القديم عبر هياكلها الإنتاجية ومستوياتها الفكرية ، ونقوم بالربط بين خيوط المرحلتين ، أي نرى كيف تواجدت تلك العناصر الفكرية في بنية الوعي العربي وأسباب تطورها بهذا الاتجاه داخله.

وقد ركزنا خاصة على بنية المجتمع العراقي الجنوبي ، وعلى الخطوط العريضة لتطور الإنتاج والوعي فيها ، وعلى الخطوط العريضة لتطور الوعي الديني في مصر ، بحيث نكتشف طبيعة النظام الاجتماعي المشترك ، ودور هذا النظام الاجتماعي المشترك في تجمد التطور التاريخي ، أي في البقاء ضمن تشكيلة اقتصادية ـ اجتماعية واحدة.

فالوعي العربي ، ومن ثم تطوره اللاحق ، الوعي الإسلامي ، وهو ينمو داخل بنيته الاجتماعية يقوم باستعادة تلك العناصر من العصر القديم ، سواء عبر علاقته المباشرة ، أو من خلال التأثيرات الفكرية التي تأطرت من خلال الأديان : الوثني ، واليهودي ، و المسيحي.

أننا سنقوم برؤية علاقة التداخل هذه ، سواء بالاستفادة من المؤثرات أم بتجاوزها ، وبناء منظومة جديدة . ولكن علاقة التداخل هذه ستكون معقدة وذات مستويات ، ففي المرحلة الجاهلية تكون العلاقة مختلفة عن المراحل التالية ، بحيث إن العلاقة تحكمها تطورات البنية الاجتماعية الداخلية، فاسترجاع الماضي ، أو الاستفادة من المؤثرات القادمة من الخارج ستخضع لهذه البنية الداخلية وصراعاتها.

إن هذا يقودنا إلى تحديد نمط وتطور البنية الاجتماعية العربية، أي دراسة الخطوط الرئيسية لإنتاجها ، وأشكال الوعي السائدة فيها ، حيث سندرس طبيعة البنية ” الرعوية ” وتأثيراتها الكبيرة على الوعي والتطورات الاجتماعية والفكرية والسياسية.

ولكن دراسة البنية الاجتماعية لا يجعلنا مأسورين في طابعها التـقني ، أي أن نعتبر الرعي اتجاهات فكرية وسياسية ، بل نحن نعتبره علاقات اجتماعية واقتصادية معينة ، في حين إن الاتجاهات الفكرية والسياسية تعود إلى مستوى آخر ، لكنها ترتبط كذلك بالظروف الاجتماعية السائدة.

فإذا كان الإسلام ظاهرة نمت بين الرعاة وفي هذا المجتمع العربي الرعوي فلا بد أن تكون جذوره مربوطة بمستويات هذا المجتمع ، ولكنه من حيث الإتجاه هو تحول حضاري يتجاوز مجتمع الرعاة هذا ، ويستهدف تخطيه وتمدينه. وهنا تتشكل علاقة الدرس والتحليل للعلاقة بين المدينة [ مكة ] كقائدة حضارية لهؤلاء الرعاة . وبين القيادة الطليعية والجسم الاجتماعي تتكون علاقات معقدة من التداخل والتجاوز.

إن سيادة الجسم الرعوي تعبر في حد ذاتها عن مستوى البنية ، وبالتالي فإن الاتجاهات الحضرية فيها لم تقم بحسم عملية التطور الاجتماعي ، والدخول في بنية اجتماعية ذات نظام سياسي محدد، وكان الرعاة ( الساميون ) لهم تجارب في هذا القفز التاريخي، وعبر ذلك كانت العلاقات الاجتماعية العليا تحمل العلاقات الاجتماعية الدنيا، في مركب غير متناسق،(1).

والإسلام نفسه هو العملية الحضارية الهادفة إلى تغيير هذه البنية الرعوية السائدة ، وهو يظهر من خلال موقع اجتماعي وفكري محدد ، حيث برز كثورة ، أي أنه صعد من خلال تحالف اجتماعي طليعي مقاتل ، وإن هذا التحالف هو الذي جعله يرتبط بأغلبية السكان ، وبالتالي يعيد تشكيل الجزيرة والمشرق والعالم المحيط من خلالها.

لكن هذا الاتجاه يخضع لعملية التطور والصراع بين الجماعات الاجتماعية ولمستويات تطورها وفاعلياتها ، وبهذا فإن البنية الاجتماعية الرعوية أساساً خاضعة للصراعات الداخلية وللمؤثرات الخارجية ، خاصة عملية الفتوح التي سادتها القبائل الرعوية ومستوياتها الاجتماعية والفكرية ، وقادها المركز القرشي.

وبهذا فإن البنية الاجتماعية للعهد النبوي تختلف عن البنية الاجتماعية للعهد الراشدي ، من حيث كون الأولى عربية ـ جزيرية بدرجة أساسية ، وكون طبيعة حركتها الاجتماعية وطريقة تقسيمها وتوزيعها للملكية ، وبسبب غياب الدولة وملكيتها ولبداية تشكل أجهزتها ، في حين إن بنية العهد الراشدي اعتمدت على حركة الفتوح وهجرة السكان المقاتلين وعوائلهم إلى الأمصار وبدء تشكل الدولة العربية الواسعة التي تضم المشرق العربي والإسلامي ، الذي لم يصر عربياً وإسلامياً بعد حينذاك.

إن بنية العهد الراشدي تعتمد على ظهور ملكية الدولة للأراضي العامة [ الصوافي ] ، وظهور نمط جديد من الإنتاج والتوزيع ، وهذا ما أدى إلى سلسلة من التغيرات الاجتماعية والفكرية ، ومع ترسخ هذه البنية واستعادت الهياكل الاقتصادية العائدة للعصر القديم ، تبدأ صراعات اجتماعية وسياسية عميقة في هذه البنية ، تفضي إلى النظام السياسي الأموي.

وتتوغل الدراسةُ في بنية النظام الأموي وتناقضاتها وسيرورة الصراعات داخلها وسببيتها ، بحيث نقوم بوضع الخطوط العريضة لتطور المجتمع العربي / الإسلامي في هذه المراحل الاجتماعية والسياسية المتعددة ، أي نقرأ عملية انتقاله من البداوة إلى الحضارة ، و طبيعة الصراعات وأشكالها ومضامينها ، بحيث نصل إلى دراسة التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية التي أستقر عليها.

2 ₪ موقع الاتجاهات المثالية من التطور الاجتماعي

إن قراءة هذه الخطوط العريضة والتفصيلية للتطور الاجتماعي لا تفصلنا عن دراسة بؤرة الموضوع ، وهي مسألة الاتجاهات الفكرية المثالية.

إن المثالية عموماً هي وجهات النظر التي ترى أسبقية الوعي على الوجود ، وهذه الأسبقية قد تكون من خلال أسبقية الألوهية أو الأفكار أو الماهيات والجواهر في صنع العالم ، أو أسبقية الوعي الفردي ، (2) .

وقد أعطى الإنسان قديماً الأرواح المختلفة القدرة على التحكم في الوجود المادي والمصير الإنساني ، وكان الإنسان ـ الحيوان جزءً مادياً ملتصقاً بالطبيعة عبر مئات الآلاف من السنين ، وحين بدأ الانفصال البطيء الطويل المحدود عنها ، عبر العمل كانت تبعيته مع ذلك للطبيعة عميقة وغائرة في هياكله الاجتماعية والفكرية ، سواء عبر المنظومة العشائرية ، أم عبر سيطرة الأرواح وأرواح الأجداد والطواطم وعبادة الأمهات والكواكب والنجوم ، على وعيه وتنظيم حياته.

إن انقسام الأرواح إلى خيرة وشريرة كانت تعبر عن الطابع المتناقض للظاهرات الكونية والمادية والبشرية ، وهي تنمو عبر التمحور في كائنات ما ورائية مطلقة ، هي الأرواح والآلهة والشياطين والمسوخ المختلفة الخ..

إن تبعية الإنسان للطبيعة هنا ، وعدم وجود قدرات إنتاجية تحويلية لديه ، كانت تقود إلى سيطرة القوى الما ورائية المختلفة ، تعبيراً عن الجوانب والقوى المادية في الكون والحياة التي تهيمن عليه.

وهكذا فإنه أوجد الرؤى والشخوص المتخصصة في التحكم في هذا الإنتاج الروحي ، كشكل أولي سحري من المثالية ، أي عبر هذا الوعي الذي يعطي الخارج الميتافيزيقي القدرة على السيطرة على الداخل الإنساني ، سواء كان هذا الداخل تنظيماً اجتماعياً أم أفكاراً ومشاعر.

هذه الطبقة من الرؤى السحرية والطقوسية هي الجذور الأولى للوعي الإنساني ، وهي التي تواجدت مع تشكل الحضارة البشرية في منطقة المشرق ، وبدء تحول القرى إلى مدن وظهور الدولة والطبقات الخ..

لا بد أن نلاحظ التمايزات التي تشكلت في المشرق [ العربي ] منذ البدء عن المناطق الاجتماعية ـ الفكرية الأخرى ، كالمنطقة الهندية ، والصينية وغيرهما ، حيث لعبت العناصر الطبيعية [ السماوية ] خاصة من نجوم وكواكب ومطر وشمس وأنهار دورها في الانقسامية الكبرى للأرواح الخيرة والشريرة ، ثم في التشكل الثنائي المتضاد لها ، حيث للأولى الجوانب العليا المهيمنة الطيبة الخيرة، وللثانية المستويات الدنيا وحدوث الانفصال الكلي المطلق بينهما .