عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 6

June 8, 2025

الإنسان المطحون

أعتبر الأدب دائماً بأنه صوت الناس، لأن علية القوم يوجد دائماً من يكتب أخبارهم وأعمالهم، ولهذا فإن التاريخ والأدب الرسميين يحملان صبغة أيديولوجية، فهما يكرسان الوهم، وعلية القوم في لحظات الهمنة الشمولية أو في حالة أنسداد الآفاق التاريخية أمام نظامهم ، لا يشعرون بدبيب الزمن وتحولات الحياة العميقة التحتية، ولهذا فإن الثقافة الرسمية التي عاصرت دستويفسكي وتولستوي لم تبق، في حين أن هذا الأدب الذي انغمر بما يجري في الأعماق، ظل رافداً لثقافة الإنسانية..

لا تظهر مواقف الكتاب بسبب سياسة تربوية أو وعظ سياسي بل نتاج موقف فكري وأخلاقي عميق ، فالكاتب يبني الإنسانية، هو ذروة لتطورها الروحي، فكأنه يشرف على أبعاد جديدة فيها، وهو مطحون داخل آلة الأنظمة بتروسها الحادة، والآن مثلاً تنفتح تحولات جديدة للعرب، وتظهر طرق اجتماعية ومصيرية شديدة التباين، ويعاد رؤية الأديان بأساليب مختلفة، وتظهر حمامات دم، وهذه كلها تتطلب من الكتاب قراءات هائلة وتبصراً مختلفاً، ومعالجات مختلفة للأدب والفنون.. اقتباسات من: عبـــــــدالله خلـــــــيفة كاتب وروائي

اقتباسات من: عبـــــــدالله خلـــــــيفة كاتب وروائي

June 6, 2025

اليمن في رواية

كتب : عبدالله خليفة

حاولتْ أعمالٌ أدبيةٌ عديدة أن تتغلغلَ في التجربة اليمنية الاجتماعية ذات الجذور العريقة، والجراحات الكبيرة، لكنها لم تقاربها إلا من خلالِ سطوح الأشياء، ولعل حبيب عبدالرب سروري الوحيد من الكتاب اليمنيين الذين قيل عنهم إنهم غاصوا في التجربة الوطنية لبلده بعمق كبير، وبفرادة أسلوبية تعبيرية.

ورغم انه دكتور في علوم الكومبيوتر ويعيش في فرنسا استاذاً في المعهد القومي للعلوم التطبيقية في إحدى المدن الفرنسية فإنه كتب عدة روايات منها(الملكة المغدورة) وصدرت بالفرنسية، و(طائر الخراب) و(دملان) وأعمال اخرى.

تقول عنه موسوعة(ويكيبيديا):

“تظهر مدينة عدن بكلِ تجلياتِها في روايات حبيب، وتكون مدخلاً لليمن، فعلى الرغم من غربتهِ الطويلة، فانه لم يفقدْ ارتباطه ببلاده، فلاتزالُ اليمنُ تشكلُ عالم حبيب الروائي.

ثيمتهُ الأساسيةُ هي العشق، ومن هذه الثيمةِ يتفرعُ عالمُ حبيب الروائي ليرصد تحولات اليمن في ربع القرن الماضي. وفي روايته الأخيرة طائر الخراب، يطرق حبيب المحرم والمسكوت عنه بقوة، فيتحدث عن زنا المحارم، والمفاهيم القبلية للشرف والبكارة.

أحدثت روايتهُ الأخيرة دوياً فائقاً، فكانت حجراً حرك ركود الساحة الأدبية اليمنية بشكل خاص، والعربية عموماً بكم الجرأة في طرق المواضيع المسكوت عنها في الواقع.

في رواية الملكة المغدورة تحدث حبيب عن واقع اليمن الجنوبي إبان الفترة الشيوعية. أما في ثلاثيته دملان فيرصد حبيب اليمن كلها عبر مساحة العمل الروائي الشاسعة، وعبرَ اختلاقِ مملكةٍ خيالية هي دملان الواقعة عند سفوح الهملايا. ورصد رحلة الراوي منذ بداياته في عدن مروراً بمكوثه في فرنسا وحتى عودته إلى اليمن الجديد، مستوحياً التراث الشعبي اليمني، والقصص الخرافية التي يحفل بها وعيه الجمعي كقصص الجان، ومستعيداً ممالك وعيه الجمعي مثل تنكا بلاد النامس الشهيرة”. انتهى.

إن روايته (دملان) كبيرة فقد بلغ عدد صفحاتها577، وصدرت عن دار الآداب سنة 2009، ويملأ الكاتبُ الروايةَ بالسخريةِ من عالم اليمن الاجتماعي، ورغم انه يوهمُ القارئ في البداية انه مسافر للنيبال، فإن هذا القناع بسيط وواضح، ويشكل الراوي السارد عالماً قصصياً حول ذاته، فهو المحور، أما الواقع فهو شظايا تدورُ حوله وحول مغامراته الغرامية الفاشلة، ومن البداية نلمحُ هذا التضادَ بين روايةٍ تريدُ أن تقدمَ تجربةَ بلدٍ لكنها تقدم تجربة شخص وعالمه الدراسي وتخيلاته الواسعة ومنولوجاته الطويلة، والشخوص التي تظهر في حياته بشكل وميض.

إنه يسخر ويثرثر عن اليمن واليمنيين: كيفية عيشهم البسيط، وأطعمتهم، ومقاهيهم، والتخلف الذي يلم المؤسسات كافة، لكنه لا يطرح ذلك من خلال تجسيدات فنية موضوعية، بل من خلال رويه الحر، الذي يتضخمُ حول ذاته، ويضمحل حين يأتي للوطن والناس.

حين يتكلم عن نفسه نعرف أنه ابن أحد شيوخ الدين المحدودين في فهم الدين الذي يتصارع مع شيخ دين آخر للسيطرة على المسجد والخطبة فيه، ويتمكن السارد الراوي وهو الفتى من أن يحل محل والده في هذه الخطب وبجدارة، مما يجعل والده مهيمناً على هذا المسجد، وبعد هذا فإن الراوي السارد ينضم للحزب الاشتراكي من دون أن يقدم أي تجربة شخصية ملموسة لهذا الانضمام، لكنه يملأ الكتاب سخريةً من الاشتراكية والحزب والمعسكر الاشتراكي.

ورغم حضوره الشبابي في هذا الحزب لكن ليس ثمة تغلغل في التحليل للتجربة من الداخل، وعرض نماذج ومحاور في ذلك، ويعوض عن هذا بصفحات سياسية تقريرية ضد التجربة، خاصة في صفحة 312 وما بعدها؛(عرّتْ بينهما الوجهَ القبلي القبيح لنظامٍ سياسي تشدق بأحدثِ وأنبل الأفكار التقدمية والمبادئ السامية قبل أن يغتال إلى الأبد أحلامَ كثيرٍ من الأبرياء والمخلصين).

إنه في الوقت الذي يدير الرواية كلها حول ذاته داخل وخارج اليمن، ويسرد حول الشخصيات التي تلتصقُ به، فإنه لم يحلل لماذا حدث ما حدث من كوارث كبرى؟ وهل القارئ مهتم بعلاقات حب وهمية تتكرر بأشكال مختلفة؟

الروائي يمتلك أسوباً عفوياً مرحاً ساخراً متفجراً بالصور، لكن لا يشكل تنامياً قصصياً متصاعداً يجمع بين الأنا والواقع، بين السارد والعالم العميق من حوله. ففي الوقت الذي يضع عنوان الرواية باسم البلد(دملان) يجري كل شيء حول غرامياته الواقعية البسيطة وغرامه الخيالي بامرأة يتصورها ويوجدها ويدخلها ويدخلُ عالمَ الكتابة في عالم الكمبيوتر.

فعلى الرغم من ثراء الواقع وبروق الشخوص التي تمر على هذا المسرح الذاتي، فإنها كلها تومضُ هاربةً من ترك أثر لشيء عميق باق.

فحين يدرس في فرنسا ويعشق واحدة يعشقها زميلهُ أيضاً وتُحل العلاقة بقرعةٍ تجرى بينهما! ونرى أعمال الطلبة السياسية الكثيفة من توزيع المنشورات واللقاءات والاحتفال بالجريدة اليسارية الفرنسية وعبر مشاهد كثيرة، لكنها كلها لا تصب في محور الرواية الضائع.

وكل هذه الفصول عن الدراسة والشعارات السياسية التي يسخر منها سابقاً ولاحقاً، تبدو مثل عمليات التلصيق في جسمٍ غير روائي، حيث يتحول العمل إلى اعترافاتٍ ذاتية ومقالاتٍ ساخرة صحفية عابرة.

عندما تقرأ مثل هذا العمل الكبير الحجم تريدُ أن تدخلَ جذورَ اليمن، لماذا يحدث فيه ما يحدث من مذابح وحروبٍ وصراعات لا تنتهي، لكن الكاتب لا يتغلغلُ في ذلك، رغم الكم من المتع الفنية التي يبثها في سردهِ من سخريةٍ ومن نماذج مضحكة ومن لهجاتٍ يمنية وسرد شعري فصيح وعرض أمثال وفكاهات، لكن ثمة غربة كبيرة بين المؤلف – الراوي وبين اليمن، إنه يتكلم عن ذكرياتٍ شخصية، ولم ينتجْ عملاً حفرياً روائياً في هذا البلد المنكوب. لقد عرفنا صعوده الدراسي الكبير، ولم نعرفْ سقوطَ اليمن في الحضيض العسكري وعالم الحرب الأهلية!

الكتاب يقدم مادة خاماً وكياناً لامعقولاً ساخراً، لكن الكاتب يتكلم عن نفسه ولا يتكلم عن موضوعه.

أخبار الخليج – البحرين – 19 يوليو , 2010

June 4, 2025

كتب عبـــــــدالله خلـــــــيفة متوفرة في المكتبات العالمية

⇽ مكتبة فويلز (foyles) في بريطانيا: كتب عبدالله خليفة متوفر في ـ متاجرها السبعة في لندن، تشيلمسفورد، برمنغهام، وبريستول في انجلترا // كلماتٌ تُقلب رأس العالم على عقب هذا ليس مجرد كتاب، بل صرخةٌ في وجه الزيف، وقبضةٌ تُمسك بتلابيب الحقيقة. https://t.co/ukKdmK5V7U

⇽ #مكتبة_واترستونز (Waterstones) في #بريطانيا: كتب #عبدالله_خليفة متوفر في ـ مدينة #لندن في انجلترا // كلماتٌ تُقلب رأس العالم على عقب هذا ليس مجرد كتاب، بل صرخةٌ في وجه الزيف، وقبضةٌ تُمسك بتلابيب الحقيقة. هنا، تتحول الكلمات إلى حراب تُثقب جدار الصمت،،، https://t.co/RqN0UZvn9H

⇽ متجر بارنز أند نوبل (Barnes & Noble) في الجادة الخامسة بمدينة #نيويورك: كتب #عبدالله_خليفة متوفر في ـ مدينة نيويورك في أمريكا https://t.co/bTAvXyuUjq

⇽ كتب #عبدالله_خليفة متوفر في مكتبة #صوفيا في #المحرق https://t.co/L36Oa7TAqI

⇽ كتب #عبدالله_خليفة متوفر في ـ مدينة سان فرانسيسكو ـ ولاية كاليفورنيا في أمريكا https://t.co/u46IEoHZOr

⇽ ومتوفرة في مكتبة bookhype في لندن:

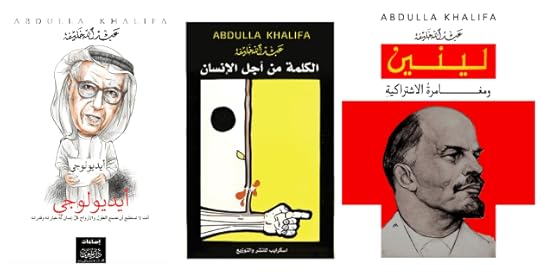

أتي كتاب “أيديولوجي” لعبدالله خليفة ليقدم تحليلاً جريئاً للوعي العربي بين ثنائيات السحر والدين، العقلانية والخرافة، والتقليد والحداثة. عبر صفحاته، يناقش الكاتب كيف تشكلت البنى الفكرية والسياسية في المجتمعات العربية، وكيف تؤثر هذه التشكيلات في حاضرنا المعقد. من الأسئلة التي يطرحها الكتاب

كيف تحول السحر من ظاهرة شعبية إلى أداة سياسية؟

ما دور الدين في صراع الهوية بين الماضي والمستقبل.

كيف يمكن للعلوم والفلسفة أن تكون جسراً للخروج من أزماتنا الفكرية؟

بأسلوب يحاكي الواقع بكل تعقيداته، يقدم خليفة رؤية نقدية للتاريخ العربي والإسلامي، من الدولة العباسية إلى التحديات المعاصرة، مروراً بثنائيات العلم والخرافة، والديمقراطية والاستبداد. كتاب يضيء الزوايا المظلمة في وعينا الجمعي، ويدعونا إلى إعادة قراءة تراثنا بمنظور نقدي يحفز على التغيير. أيديولوجي ليس مجرد كتاب مقالات ، بل إضاءة في نفق الصراع بين العقل والغيبيات، بين الماضي الذي يثقلنا والمستقبل الذي ينادينا.

⇽ وفي متجر amazon

⇽ وفي متجر amazon

⇽ وفي متجر amazon

June 1, 2025

أحبك يا خالي فيك رائحة أمي

كانت بلدة تطلقُ على نفسها بلدة التتن والتنباك. كرهتها البلداتُ الأخرى لما تسببهُ من تلوث، لكنها أبتْ أن تنصاع إلا للحرية. ليس لدى الأهالي سوى التدخين واللهو والأنس، يصطادون قليلاً، ينصبون الفخاخَ للطيور كثيراً، يلقون الخيوطَ في البحر وينامون وإذا اهتزتْ سحبوها، يجلبون العمالَ من أرخبيل الزنجبيل، ويعصرونهم في مشاخيل خاصة يخرجون منهم الزيت. ويعرسون ويغنون ويحبون التدخين حباً جماً.

كان في البلدة صعلوك متجبر اسمه قطفان تحكم في بعض أزقة البلدة عبر لكمات حادة يوجهها للرؤوس حتى طروده إلى القفار.

يجتمع الناس كل ليلة ويدخنون ويثرثرون، وفي ليلة العيد الاحتفالية الكبيرة راحوا يدخنون ويحولون دخانهم إلى ألعاب وعرائس وورق نقدي، ثم تراكم الدخانُ وتوحدَّ وتضخم حتى صار عملاقاً هائلاً ففزعوا فزعاً شديداً، وهربوا وتراكضوا في كلِ جهة.

وراح العملاقُ الهائل يمشي في البلدة ويصيح ويبكي، إقتربوا منه، لمسوه فضج. قدموا له إحدى الأبقار فأكلها وهدأ.

في كل يوم كان يمشي صارخاً فيقدمون له ذبيحة فيسكن، وقالوا هذا عمل متعب، أليس لنا من عمل إلا أن نطعم هذا العملاق الكسول فكيف ندخن؟ لماذا لا نعيد قطفان ونجعله يذبح هذا العملاق ونتخلص منه؟

ذهبوا لقطفان في الكهف الذي آوى إليه فرأوه مع خاله وعائلته الصغيرة، يقدم لحم عنزة لخاله المريض، فكبروا وحيوه. وعرضوا عليه المعضلة فوافق على قتل الوحش. حمل خاله وجر عائلته وسكن في أفخم دار، وجعل من خاله سكرتيراً عامة لكافة مشكلات الأمة، وابن خاله مسؤولاً عن الأسواق الشعبية، وبنت خاله مسؤولة المشتريات للديرة كلها، وابن بنت خاله رقيباً عاماً على التدخين فبنى له قصراً، وآوى الوحش العملاق قربه يعطيه كل يوم أربع ذبائح من الماعز السمين، وأدارَ قريبُ خاله من جهة الأب ميزانية البحر، وصارت البلدة في حيرة وغموض موقف وتعب حال من كثرة العمل وغياب التسلية وصعوبات التدخين، فذهبوا لقطفان وسألوا عن قتل الوحش الذي تضخم وصار أكبر من الجبل وكل يوم هو في صحة جيدة وعلو، ثم قالوا إن هذا لا يهمهم كثيراً لكن الخال صار له كل شيء في البلدة ويجلب أولاداً وأقرباء كثيرين ويعطيهم القوارب والسفن والشصوص والشباك؟ وصار يستورد الدخان ويحدد كيفية تدخينه وإتجاهاته ومن أخطأ في ذلك تعرض لعقوبة مالية كبيرة؟

فصرخ فيهم هل تريدون أن أهين خالي وفيه رائحة أمي؟

فأمسك بضعةً منهم وقدمهم غذاءً للعملاق، فصمت الآخرون.

تحسروا على أيام كان الوحش فيها طيباً يمشي في الشوارع بهدوء ولا يأكل إلا الغنم والدجاج.

May 31, 2025

حقوقُ الإنسانِ والعقلُ السياسي التحديثي

كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

ترتبط مفاهيم حقوق الإنسان بالدولة العصرية والحداثة والديمقراطية، وبأشكالٍ تاريخية متنامية، فهي ليست نصوصاً مطلقة ولكنها حقوق سياسية واجتماعية مرتبطة بنزاعات اجتماعية جرت في الغرب أولاً.

كانت حقوقاً أولية ثم تنامت بشروط إجتماعية تاريخية كذلك، وأهمها وحدة الشعب الذي تجري فيه هذه العملية الحقوقية الديمقراطية، وقبول كافة الطبقات المختلفة بفصل المعتقدات الدينية عن العملية السياسية، وتحول الاختلافات إلى برامج سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية، وتبادل السلطة بين هذه الأقسام المختلفة.

هذه هي ذروة حقوق الإنسان في البلدان الغربية بعد قرون من التحولات السياسية، ولم تكتمل تماماً لأن مسائل وعلاقاتٍ جديدةً تظهرُ بشكل مستمر، كهجرةِ سكان العالم من العالم الثالث إليه، وتنامي المعرفة بالإنسان والكائنات التي تشاركه الحياة، كالبيئة وحقوقها والحيوانات وحقوقها، فحقوق الإنسان لا تنفصل عن مسئولياته، وغداً حتى الكواكب المغزّوة سوف تكونُ لها حقوقها!

والحقوق تتضمن الواجبات بشكل مضمر، لأن فصل الشعارات الدينية عن السياسة، يتطلب سياسيين من نوع جديد، من نوع قد هضم الأديانَ وأبعادها، فالأديانُ منظوماتٌ فكرية اجتماعية لم تشهد حقوقَ الإنسان المعاصرة، وأشكالها المحددة الدقيقة، فإذا رجل الدين تقدم للبرلمان بنفس عقلية إجهاض الحقوق المعاصرة، فقد أخل بواجبه الديني وبواجبه السياسي الحديث. فهو لم يتطور على صعيدي فهم الدين وأبعاده العميقة وفهم السياسة المعاصرة، فإذا طالبَ بتطور البرلمان فيجب أن يلتزمَ بسلامةِ أرواح الناس وعدم نشر العنف واستباحة الممتلكات والمؤسسات الأجنبية كالسفارات ودور العبادة للأديان الأخرى فيقومُ بنشرِ الكراهية والازدراء لها.

السياسي المسئول الحكومي هو نفسه مسئول عن حقوق الإنسان، ومراعاة المعايير الدولية لتطور المؤسسات البرلمانية عالمياً، وتصاعد المعايير الحقوقية ذات المضامين الاقتصادية وليست المجردة والكلمات العامة المطاطية القابلة للتفسيرات الغامضة، فإذا الحقوقُ الشعبيةُ لم تصل للقمة العيش والحريات السياسية والاجتماعية والعمل والمنزل والتعليم والثقافة فهي كلماتٌ إنشائية، فحقوقُ الإنسان في عالم السلطات أكثر دقة وعمقاً واتساعاً فهي التي تصل للمال العام وفوائض الشعوب الاقتصادية وتوزيعها العادل.

لكن السياسي المعارض بالمقابل تتطلب منه الأمور نفسها، أي أن يغدو محافظاً على كلِ روحٍ وكل قطعة نقد وطنية وكل مصباح وكلِ قلامةِ ظفرٍ من كائن!

إن حقوقَ الإنسان شيءٌ سياسي تاريخي، وليست منزلةً من الهواء، حق الحكم الديمقراطي يقابله واجب المعارضة في احترامه، والاختلاف ووجهات النظر المتباينة تحلها حقوق الإنسان المفهومة بشكل متبادل. ولهذا فهي مرهونة بمدى قدرة المعارضات أن تكون وطنية مرتبطة بقرارات شعبية داخلية، وتتجسدُ في مؤتمرات حزبية، لتظهر حقوق الإنسان في هذه المنظمات، وأن لا تكون مختطفةً، وأن يتحول الكمُ الحزبي غيرُ المنظور والمختطفِ إلى جمهورٍ أهلي واضح المعالم، بيّن السمات، يعبر عن نفسه، ويطالعُ كلَ وجهات النظر، ويقرأُ كلَ الجرائد الوطنية.

عمليات حقوق الإنسان المؤدلجة لدينا تحولت إلى تفكيك واسع النطاق لمجتعنا الوطني الصغير، فهي هدمٌ للمنظمات السياسية والاجتماعية والثقافية، وغاب التسامحُ الذي هو أساس مضمون حقوق الإنسان، وانتشرت الكراهية السياسية الفجة.

المرجعيات السياسية للمطالبين بحقوق الإنسان يجب أن تُدرس، فإذا كانت المنظومات الفكرية لهذه الممارسات السياسية لا تعترفُ أصلاً بوجود الإنسان وتعتبره مجرد أداة رخيصة، فكيف يمكن تجسيد حقوق الإنسان وتوطينها محلياً من دون حنكة القوى السياسية المخلتفة وصبرها على العمل النضالي الجماعي في كل الأطراف؟

فلابد من العمل على إعادة النظر في هذه المنظومات الفكرية الملغية لوجود الإنسان، وتجسيدها محلياً عبر نقد تاريخ التنظيمات والإدارات على مدى العقود السابقة، وإحداث مقاربات وطنية بين كل الأطراف، فالحقوقُ ليست في جهة واحدة، وليست الواجبات على جهة واحدة، وهذه أمور لا تقوم بها سوى جهاتٌ اعتبرتْ المصلحة الوطنية العليا بوصلتها، وهي موجودة رغم تبعثرها وبطء نمو وعيها وإرادتها لسوء الفهم بينها، وجعلت من الإنسان الحقيقي لا الوهمي غايتها.

May 30, 2025

القصة القصيرة الطلقة

كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

طلقةٌ صغيرةٌ يوجهُها إنسانٌ كبير

هذا الوميضُ اللغوي الصوري يتجمعُ في لحظةِ إرادةٍ إبداعية، معرياً لحظةً سلبيةً في الحياة، مُسلطاً أشعةً اخاذةً حارقةً ممتعةً مُعذبةً كاوية، اللغةُ ترفرفُ طيوراً وتجسدُ صوراً وشخوصاً وحدثاً وتنزل ورداً ودبابيس وناراً.

القاصُ تمتدُ أصابعهُ إلى فرنِ الحياة، تحترقُ وتخبزُ، الفرنُ يتشكلُ من لحظةٍ تاريخيةٍ فيها موادُ الكتابةِ وأدواتُ التوصيلِ وأسلاكٌ قادرةٌ على نقلِ الحرارة.

هذا الكائنُ المجهري الذي اسمهُ القصةُ القصيرةُ هبطَ طائرا عربيا إنسانيا على محارةٍ مرميةٍ في الخليج العربي بين الحيتان وذئاب الصحارى.

من الورق الأصفرِ للتنويرِ المحبوسِ في صحيفةٍ نصف عربية – نصف بريطانية ظهرَ، في دخانِ الحربِ العالمية الثانية، والقصاصُ ملثمٌ خائفٌ من كتابةِ اسمه، طلقتهُ تتلوى وتصدأُ بسرعة، وحين ينهضُ الناسُ في وثبةٍ واسعةٍ في الخمسينيات تتسعُ تلك الشظيةُ الصغيرة فجأة، تتوحدُ بالتنويرِ والثورةِ والأفلامِ المصرية، يكرسها تجارٌ وموظفون فتخلتطُ بالبضاعة، وباللقطة الجزئية والخوف الاجتماعي، ثم يتركون الابنةَ الصغيرةَ لقيطةً في ورق الجرائد الذابل في الخزائن ونسيان المنافي.

تتسعُ الثورةُ أكثر، تتسعُ الثقافةُ للثمارِ العربية والإنسانية الجديدة، ينزلُ العامةُ للشوارع، تبدلُ القصةُ القصيرةُ ثيابَها المليودرامية والبكائية وليس بشكل تام، لأن القاصَ محمد الماجد الذي ظهر بعدئذ هو لحظةٌ انتقاليةٌ بين البكائيات وأغاني الحزن واليأس والوحدة وبين الواقعية الكاسحة، فيحتلُ مكانَهُ قاصٌ آخر هو محمد عبدالملك، معلمُ الحارة، الذي يشكلُ مسرحاً كبيراً من شخوصٍ شعبية مُحطمةٍ، هرسها التطورُ الغرائبي اللامفهوم، فقاربتْ الفئرانَ والسلاحف، في قصصهِ التالية يجسدُ شخصيات طحنتَها كذلك الأمراضُ النفسيةُ، فتوارى في الظلماتِ والمستشفياتِ، الحضورُ الشفيفُ الوامضُ للمقاتلين، حيث يجدُ عبدالملك ذاتَهُ التي تهربُ منه، وتظهرُ القصصُ القصيرةُ البذورُ المقاربةُ لملحمةٍ، وتتعددُ الشخوصُ واللغاتُ والمستويات والرموز، المصنوعة كلها بغنائيةٍ عاليةٍ تجسدُ مشهديةَ المسرح البطولي.

ينتزعُ أمين صالح مساراً مختلفاً، يتجاوزُ الواقعَ المباشر، والمرئياتِ التصويريةَ الجزئيةَ المحبوسةَ، يصنعُ واقعا خاصا، بريشةِ السحرِ والفنتازيا والثورة، الشخصياتُ الحميمة العادية تمخرُ الواقعَ كله وتعيدُ تشكيلَهُ، تتوحدُ برموز مبثوثة في السرد الغنائي الدرامي، وكلما استمر الكاتبُ وسعَ من مخليتهِ ومن غوصهِ في الواقع الغرائبي، ومن اختزاله الحارق، وهناك دائماً الشخصية المتمردة الطفولة المتحدة بالظاهرات الجميلة في الطبيعة. وهناك شخصية الشرطي الدائمة الحضور الشرير الهارسة للبذور. حلمٌ وكابوس.

هل لي أن أتذكرَ أنا الراوي العارضُ هذه الفسيسفاءَ الحارقةَ، لحظةَ أن أرى أولَ مجموعةٍ قصصيةٍ لي في مكتبة السجن؟ المجموعةُ التي لم أتسلمْ منها نسخة واحدة، المجموعةُ الصارخةُ الهتافيةُ من أجل أن أتأدبَ أكثر وأنسجَ الحكايات الرمزية التراثية، والروايات بقلم رصاصٍ مغروزٍ في غصن شجرة ورد، باكورة النار كانت.

اسماءٌ عديدةٌ حفرت: خلف أحمد خلف، وأحمد جمعة، وفريد رمضان، ونعيم عاشور، وغيرهم.

قصاصون بحرينيون كثيرون كتبوا، ملأوا الجرائدَ بالتجارب، زمنُ القصة القصيرة والقصيدة كان، زمنُ قصاصةِ الورقِ المشعةِ، لا تنافسها حينذاك وسائلُ البثِ وتحضيرُ الأرواح وخلقُ الاغتراب العام، فاقترب كثيرون من تلك الطفلة المشاغبة الماشية في الشوارع توزعُ الوعي على النائمين، نشروها بشغف.

والنساء اللاتي لم يظهرن إلا برموزٍ نادرةٍ في القصة السابقة المتعثرة بين أحضانِ الذكورِ الأشداء، قفزن إلى المسرح وكتبن همومَ الناس، والمرأةُ بؤرةٌ متوهجةٌ فيها، أسماءُ منيرة الفاضل وفوزية رشيد وسعاد الخليفة وغيرهن خلقن المشهدَ الافتتاحي النسائي الكبيرَ في القصة القصيرة، إنها القصةُ الغائرةُ في الداخل، في لحمِ الصراع بين الأنوثةِ والذكورة، معريةً فسادَ الأسرة والمجتمع، أغلبها قريبةٌ من المنولوجات الخاصة، المنسوجة بخيوط الواقع الغامض، المعادي.

وفيما يغرق كتابُ القصةِ القصيرة في الأنواعِ الأدبية الأخرى معطين القصةَ القصيرةَ قبلات سريعة، لم يعد فيها ذلك العشق الاستشهادي، تظهرُ أجيالٌ جديدةٌ تجربُ وتلعبُ وتحضرُ مناطقَ جديدةً من المجتمع، وبأدواتٍ تعود للتسجيلية والمليودرامية القديمة، بعد أن اختنق المجتمع بالثرثرة التسطيحية لقراءة الظواهر.

هذه بعضُ شراراتٍ من حريق كبير.

«هذا الجسد لي».. مواجهة شاعرية جريئة للقمع والتسلّط عبدالله خليفة كاتب جريء تحدى وراهن على تحرير الجسد.

كتب : حميد عقبي

كاتب ومخرج سينمائي يمني

القاص والروائي الراحل عبدالله خليفة كاتب سردي ومثقف عضوي ارتبط مشروعه الأدبي والفكري بتجربة السجن والنضال السياسي

المعالجة تختلف هنا عن أغلب الكتابات الخليجية التي تتردد أو تخضع للمواربات عند مقاربة الجسد والجنس

القصة لم تكتب عن الجسد بل كتبت بالجسد بأسلوب سينمائي فكانت كل جملة امتدادا لحساسية لحمية مجروحة

لم يولد التطور الماثل اليوم في الأدب الخليجي من فراغ، بل هو نتيجة تجارب سابقة مهدت الطريق بجرأة وتحد لكتابة أكثر تحررا، في مقاومة للعادات البالية وفي محاولة لتحرير المجتمعات من الكثير من المظاهر السلبية. من بين الكتاب الرائدين في هذا التوجه الكاتب البحريني الجريء عبدالله خليفة.

شهدت القصة القصيرة في دولة البحرين، منذ بدايات القرن العشرين، تحولات نوعية تواكبت مع التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدتها البلاد. وقد ظهر هذا الجنس الأدبي كأداة فاعلة في التعبير عن هموم الإنسان البحريني، حيث عبّرت القصص المبكرة عن ملامح الحياة اليومية، وتطورت لاحقا لتلامس قضايا أعمق تتصل بالهوية، والسلطة، والتحولات الاجتماعية، والبحث عن الذات. ومع انفتاح البحرين على محيطها العربي، تأثرت القصة القصيرة بمدارس الحداثة العربية، لتنتقل من الحكاية المباشرة إلى سرد أكثر تعقيدا وتداخلا، يزاوج بين الواقعي والرمزي، وبين الحلم واليقظة.

وسط هذه الديناميكية، برز القاص والروائي الراحل عبدالله خليفة (1948 – 2014) كأحد أبرز المؤسسين لهذا الفن في الخليج العربي. فهو كاتب سردي بامتياز ومثقف عضوي ارتبط مشروعه الأدبي والفكري بتجربة السجن والنفي والنضال السياسي. عُرف بثقافته الموسوعية، واطلاعه الواسع على الأدب العربي والعالمي، وبتوظيفه للفكر التنويري والرؤية النقدية في أعماله الإبداعية.

الجسد والشعرية

تميّز عبدالله خليفة بتعدد أدواته السردية، حيث كتب القصة القصيرة، والرواية، والمقالة الفكرية، والدراسة النقدية. وقد اتخذ من الكتابة ساحة مقاومة، ومن الأدب وسيلة لكشف العنف الرمزي والمادي الذي تمارسه السلطة، سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية. ترك وراءه إرثا أدبيا كثيفا يتوزع على مجموعات قصصية وروايات تُعدّ من علامات السرد الخليجي الحديث، ويظل صوته حيويا في إعادة تأمل علاقة الكاتب العربي بذاته ومجتمعه وتاريخه.

تتناول قصة «هذا الجسد لي» لعبدالله خليفة تجربة فتى بحريني مع الجسد بوصفه ساحة قهر وصراع، تبدأ بطقس الختان القسري الذي يُنتزع فيه جزء من جسده، وتتوالى الانتهاكات بين تحرش واغتصاب وسجن. تُروى القصة بأسلوب التداعي الحر، وتغوص في الذاكرة واللاوعي، كاشفة عن تمزق الهوية الجنسية والنفسية تحت وطأة الأبوة، والدين، والمؤسسة العقابية. يتحول الجسد من مساحة مُنتهكة إلى فضاء شاسع للرفض والاستعادة الرمزية، في سردية مكثفة تمزج الشعرية بالوجع، وتعلن تمرد الذات على أنساق التسلط والوصاية.

تشتغل قصة «هذا الجسد لي» على ثيمات الجسد، الجنس، القمع، الهوية، والسلطة، وتُعيد صياغتها بأسلوب بالغ الخصوصية والجرأة. لم يتعامل خليفة مع الجسد كوعاء للرغبة أو رمز للهامش، لقد تمكن من جعله ميدانا مركزيا للتمزق والوعي، حيث يبدأ الجرح بطقس الختان، ويمتد عبر التحرش والاغتصاب والسجن، في سلسلة من الانتهاكات التي تُمارس على الجسد والروح معا.

تختلف المعالجة هنا عن أغلب الكتابات الخليجية التي تتردد أو تخضع للمواربات عند مقاربة الجسد والجنس، فخليفة ينتهج أسلوب التداعي الحر، ويغوص في الداخل النفسي واللاوعي دون أن يتورط في الإغراء أو المباشرة. تتقاطع هذه الثيمات مع نقد اجتماعي وديني وسياسي عميق، يفضح أنظمة القهر الطبقي والأبوي، ويكسر التابوهات دون ادعاء البطولة أو الإثارة. بذلك، يُقدّم عبدالله خليفة نموذجا قصصيا مغايرا، يمزج بين الشعرية والفلسفة والسياسة، وينسج تجربة قصصية متجاوزة للسائد والمألوف خليجيا.

في مفتتح قصة «هذا الجسد لي» يختار خليفة لحظة الختان ليس بوصفها طقسا مفرحا كما تصوره المخيلة الشعبية، بل بوصفها لحظة عنف تأسيسي، بداية اقتلاع وإخضاع، وتدشين لمسار الألم. يأتي الأب، يحمل الصبي، يعِده بالحلوى، ثم يُسلّمه للختان، فتبدأ رحلة الدم والتشظي. لسنا مع سرد زمني تقليدي، لكننا نغوص مع انسياب داخلي متوتر، تتداخل فيه الذكرى بالحلم، والخوف بالرغبة، والشهوة بالعار. الطفل لا يمتلك جسده، بل يُسلب منه مرارا: في الطفولة، في حفلات الزواج، في السجن، في كل موضع تعيد فيه السلطة – أكانت أبوية أم سياسية أم دينية – تعريف الجسد باعتباره ملكا للآخر.

لكن القصة لم تنغلق على هذا الألم وحده، فالنهاية تنفتح على مشهد رمزي: بوابة تُفتح، جسد يتحرك، صرخة تعلن التملّك «أنا حر»، وكأن رحلة الوجع التي عبرت اللاوعي والكوابيس والجراح قد آلت إلى نوع من المصالحة مع الجسد، أو على الأقل إلى لحظة وعي دامية بضرورة استعادته. وهنا تظهر عبقرية عبدالله خليفة: لم يصنع خاتمة مغلقة، ولا انفراجا تقليديا، الأكثر قوة هنا هو السؤال الذي يُلقى علينا: هل نمتلك أجسادنا؟ هل نملك حكايتنا؟ وهل يمكن للكتابة أن تكون وسيلة للنجاة، أو لفهم ذلك الخراب الكامن في الذاكرة؟

عبدالله خليفة، في هذه القصة، لم يكتب عن الجسد، بل كتب بالجسد، جعل من كل جملة امتدادا لحساسية لحمية مجروحة، ومن كل صورة عصبا مكشوفا. المتأمل لهذه القصة القصيرة لا يجدها بالمعنى التقني وحده، بل تجربة وجودية مكتنزة، تثبت أن فن القصة القصيرة كانت لدى خليفة بمثابة مقاومة سردية، انخراط صادق في الذاكرة، وصرخة ضد سلطة تُريد للجسد أن يصمت.

من أبرز ملامح قصة «هذا الجسد لي» تلك اللغة المتمردة على السرد الخطي، والمرتبطة بأسلوب التداعي الحر، حيث تتداخل الأزمنة، وتتكسر البُنى التقليدية للسرد لصالح حركة داخلية عميقة، تحاكي تدفق الذاكرة وتشتت الإدراك. لا يمنحنا خليفة حكاية جاهزة أو حبكة نمطية، لكنه يسلّمنا صوت الشخصية، بنبضها، وارتباكها، وهذيانها، لنعيش داخل وعيها، أو بالأحرى داخل تفكك هذا الوعي. ومن هنا، يبدو وكأنه يتبنى، دون تصريح، ما يُشبه وجهة النظر الذاتية الحرة كما عرّفها المخرج السينمائي الإيطالي بيير باولو بازوليني في أفلامه الشعرية، حيث لا تكون الكاميرا عين الراوي أو المخرج، بل تصبح امتدادا لمشاعر الشخصية ومخاوفها وارتباكها.

ما يصنعه عبدالله خليفة هو شعرية سردية – لا شاعرية لفظية – شعرية تنبع من الإيقاع الداخلي للنص، من القطع، من الصور المتضادة، من الضبابية، من تداخل الجسد واللغة. اللغة هنا لا تُجمّل ولا تُزيّن، بل تفتح الجرح، وتضعنا في مواجهة عارية مع الألم، تماما كما تفعل السينما الشعرية حين تجعل من الصورة امتدادا للذات وليس للحدث.

هو لم يكتب بـ«السجع» ولا بالجناس، بل كتب بلغة مشروخة، مكهربة، لغة لا تستقر، لأنها تعبّر عن ذات لا تستقر. فكل جملة تتأرجح بين اعتراف وتخييل، بين ذاكرة وجنون، بين رغبة وكراهية. هنا تتجلّى عبقريته: أن يخلق من الحطام إيقاعا، ومن التفكك شعريّة، ومن التداعي سردا مضادا، يقاوم كلا من السلطة ومن الأدب المهذّب في آن.

سردية سينمائية

في قصة «هذا الجسد لي»، لا تمثل تجربة السجن مجرد احتجاز مادي خلف جدران وأسوار، بل نجحت بأنها صوَّرت أقصى تجليات القهر الروحي، حيث يتحول الجسد إلى لغة تفضح انتهاك الكرامة والهوية. فالجدران لم تكن الحاجز الحقيقي، بل ما يُمارَس خلفها من سلطة سادية، جسدية ورمزية، على السجين؛ يُغتصب الجسد وتُهشم الروح، ليس فقط من قِبل السجان، بل أيضا من قِبل زملاء المساجين الذين يُعاد إنتاج العنف فيهم.

تكشف القصة أقنعة الرفض، تلك التي تتخفى خلف الدين، فالرجل «ذو اللحية الكثة» ليس شيخا متصوفا أو رمزا روحيا، لكنه تجسيدٌ للهيمنة المقنعة بمظاهر التقوى. هو السادي الذي يمنح «تمائم» للحراس، ويتبرك به القتلة، بينما ينتهك جسد طفل بلا حماية. هذا التواطؤ بين القهر الديني والجسدي خلق مشهدا كابوسيا للفساد «المقدّس»، حيث يُستغل الدين كستار للهيمنة والتهشيم.

هنا، لا تعني المقاومة الهروب فقط، بل القدرة على تفكيك هذه الأقنعة، على كشف العنف المتخفي خلف لحية، أو مسبحة، أو تميمة. عبدالله خليفة يرينا أن السجن الحقيقي لا ينحصر في الخارج، بل في النفوس التي تبرر القهر وتمنحه شرعية رمزية.

ورغم أن «هذا الجسد لي» تُروى من منظور ذكوري، إلا أنها ليست قصة ذكورية. فالألم الأنثوي حاضر بقوة، ومتداخل مع ألم السارد، خاصة في علاقته بأخته التي ارتبط بها عاطفيا في الطفولة كملاذ حنون. غير أن طفولتها تُقطع وتُغتصب فجأة بزواجها المبكر، وتحولها إلى «امرأة» تُنتزع من عالم الطفولة إلى عالم السلطة الذكورية.

لحظة دخولها البيت مع زوجها تتحول إلى صدمة مزدوجة: حرمان وفقد وانتهاك. فبينما يُفترض أن يكون السارد طفلا في مساحة الأمان، يتعرض لتحرّش بشع، يحدث في ظل انشغال العائلة باحتفال الزواج. هنا، يُختزل الجسد الأنثوي إلى صفقة، والجسد الطفولي إلى فراغ متاح للانتهاك، وتلتقي الآلام في تواطؤ مجتمع يُشرعن الصمت والخذلان.

يمتلك عبدالله خليفة في قصة «هذا الجسد لي» تقنية سردية سينمائية ذكية تُظهر تمكنه العميق من أدوات القصة القصيرة وتمنح نصه قابلية فريدة للتحول إلى مشروع سينمائي بالغ التأثير. ليست القصة مجرد أحداث تُروى، لكنها مشاهد تُرى بالعين. فالمتلقي لا يقرأ فحسب، بل يشاهد بعينه الداخلية: الطقوس الأولى للختان، مشهد الدم، لحظات الارتباك في العرس، صدمة السجن، ارتعاشة الجسد تحت يد المعتدي، وحتى التمرد الأخير عند البوابة المفتوحة.

يوزع خليفة هذه المشاهد بطريقة غير خطية، أشبه بمونتاج داخلي يكسر التسلسل الزمني لصالح تدفق شعوري، فيخلق طبقات من الزمن المتداخل والذاكرة المجروحة. ما يمنح القصة طابعا سينمائيا ليس فقط المشهدية، بل التقطيع المدروس بين الهواجس والوقائع، بين الصراخ المكتوم والبوح الحر، بين الداخل المنكسر والعالم الخارجي القاسي. الأسلوب خفيف، انسيابي، بلا زخرفة لغوية ثقيلة، وهو ما يمنح الصورة حرية التمدد في ذهن المتلقي.

لو فُهمت هذه الطبقات جيدا، ولو أعيد بناء القصة بصريا بروح مخلصة وفنية للنص، لأمكن أن تُقدم كفيلم قصير أو طويل شديد التأثير، يلتقط هشاشة الإنسان وجرأة الكاتب في كشف ما يخجل المجتمع من مواجهته.

إظهار ما لا يُقال

في خاتمة قراءتنا لقصة «هذا الجسد لي»، تبرز لنا أهمية هذا النص لا كحادثة سردية منفصلة، بل كقطعة حية من النسيج الاجتماعي والنفسي والثقافي الخليجي، كأنها مرآة باطنية تُظهر ما لا يُقال، وتكتب ما لا يُسمح به عادة. ما فات الحديث عنه بعمق هو الطفل كأرشيف حي للعار. فالسارد لا يتذكر فقط، ظل يحمل في جسده الذاكرة، بما فيها من توتر بين الحب والخذلان، الحماية والخيانة، الطفولة والبلوغ المفاجئ.

اللغة، في ظاهرها بسيطة، لكن خلف سلاستها يكمن تقطيع شعوري حاد يذكّرنا بتقنيات النحت أكثر مما يذكّرنا بالسرد. إنها كتابة تنقّب في الطبقات العاطفية مثلما يُنقّب في طبقات الأرض بحثا عن معدن مدفون. القصة أيضا تطرح سؤالا ثقافيا عن الرجولة المُلقّنة: كيف يُعاد تشكيل الذكر في المجتمع، لا باعتباره إنسانا حرا، بل مشروعا خاضعا للضبط، متورطا في إعادة إنتاج العنف ضد نفسه وضد الآخر.

من زاوية سردية، تُعدّ القصة درسا في الاقتصاد التعبيري، حيث لا كلمة زائدة، ولا مشهد مجانيا. كل تفصيلة تنتمي لهدف أعمق: تكسير الوهم، وفضح البنى المتكلسة. كما أن البعد الصوتي مهم؛ فالسارد لا يحكي من علٍ، بل من داخل الجرح، داخل العراء. وهذا الصوت الداخلي المتوتر هو ما يمنح النص خصوصيته.

إن قيمة «هذا الجسد لي» تتجاوز بعدها الإنساني والسياسي، لتؤسس لكتابة جريئة تمتح من السينما، من الشعر، من الفلسفة، لتعيد تعريف ما يمكن أن تكون عليه القصة القصيرة: تجربة وجودية وجمالية عالية الكثافة، تشتبك مع المجتمع لا بوصفه موضوعا خارجيا، بل بوصفه ساحة صراع داخلي، تبدأ من الجسد ولا تنتهي عنده.

في ضوء نظرية التحليل الثقافي، تتجلى قصة «هذا الجسد لي» كنص يفضح الأنساق السلطوية المتجذرة في الثقافة العربية: الدين، الأسرة، المدرسة، والسجن. الجسد هنا ليس فقط كيانا بيولوجيا، لكننا مع نصٍ ثقافي تُفرض وتُكتب عليه أنظمة القهر والمراقبة. عبدالله خليفة في هذا النص ونصوص كثيرة حاول تفكيك خطابات اجتماعية وثقافية تشرعن العنف، وتصنع من الفرد مرآة لصراعات أوسع. عبر تفكيك الخطابات الخفية داخل النص، يكشف كيف تتحول الطفولة إلى مشروع ترويض، والجنس إلى أداة ضبط، والسجن إلى استعارة لمجتمع يراقب كل ما هو مختلف. هكذا يصبح الجسد المتألم موقعا للمقاومة.

May 28, 2025

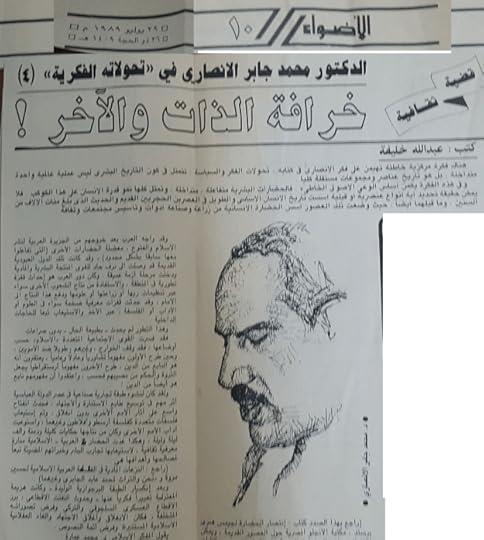

محمد جابر الانصاري في تحولاته الفكرية

الاضواء 1/7/1989

الاضواء 1/7/1989كتب: عبـــــــدالله خلـــــــيفة الاضواء 1/7/1989

لعب الاستاذ محمد جابر الانصاري دورا فكريا تنويريا كبيرا في حياتنا الثقافية، على امتداد ثلاثين عاما كان مثال الباحث الدؤوب المفتش في كل الاركان عن زوايا الضوء والابداع والنقد، محاولا دوما الكشف عن الجديد والمتميز، دون الانقطاع عن التراث والجذور.

وفي كتابه، واطروحته «تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي 1930 ــ 1970» يقوم الدكتور الانصاري بانعطافه غريبة في فكره، ويطرح اجتهادات مثيرة للتساؤل والبحث. وفي هذا الكتاب يحاول المؤلف تقديم تفسير لتطور الوعي الحديث في المشرق العربي من منطلقات خاصة. ومهما كانت الاجتهادات فيظل الكتاب نظرة معينة لهذه التشابكات المعقدة في الوعي العربي المعاصر المتواجد في بنى اجتماعية وجدت نفسها ممزقة، ملحقة، تابعة للمراكز الاساسية في العالم الرأسمالي الحديث.

وسوف نطرح في حلقات متتالية وجهة نظر موسعة في هذا الكتاب في المقدمتين الثانية والاولى لطبعتي الكتاب، واللتين صدرتا تباعاً في الكويت ثم قبرص، يسوق المؤلف منهج دراسته باقتضاب شديدن وبأسلوب يشبه ايقاعات الصحافة السريعة، لا بأسلوب مقدمات البحوث المعتادة، حيث المعالجة الدقيقة للرؤى والاجتهادات السابقة، وتحليلها ونقدها بعمق، وتجاوزها عبر تقديم التفسير الذي توصل اليه المؤلف د. الانصاري يتجاوز ذلك كله ويدخل مباشرة في موضوعه.

وفي البدء علينا ان نفحص العنوان الذي اختاره، انه «تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي». فالفكر هنا بلا تحديد، ليس هو الوعي بتياراته المتعددة، بل هو ذلك الفكر المجرد المطلق العام. ووضع «الفكر» هكذا بلا تحديد اجتماعي أو أيدلوجي له، ليس مصادفة، بل جزء من المنهج. حيث سيلعب الفكر الدور المطلق، وما الظروف التي يلبسها، أو تلبسه، سوى أردية مؤقتة وعارضة له. انه الساحر الذي سيطلع من المجهول ويقفز فوق المراحل والقرون محتفظا بهويته الخاصة، بجوهره الذي لا يتغير.

انه فكر «عربي ــ اسلامي»، حيث سيكون تمازج هذين العنصرين أساس ما يسميه أحيانا «المزاج الحضاري العام»، انه فكر عربي، انه نحن، هويتنا. وهو لأنه عربي، لأنه شرقي، لأنه الداخل الحضاري الخاص بنا، المجهول من قبل الغريب، الآخر، وخاصة: الغرب، الذي لن يستطيع ان يفهمه، أو يعرفه، لانه ليس من «جوهره».

فهذا الفكر، جوهر خاص، له عالمه المستقل، ليس هو علاقات موضوعية تعكس بناء اجتماعيا ضمن تشكيلة اقتصادية، اجتماعية، وليس هو تيارات متصارعة ضمن هذه التشكيلة، لا انه ليس كذلك، بل هو جوهر مفارق، خميرة خاصة سحرية وجدت فينا، ولا يستطيع احد أن يعرفها غيرنا، لن يعريفها الا اذا عرفها ضمن معرفتها الخاصة. اي لن يفهمها الا بأدواتها الناتجة من جوهرها الخاص المختلف عن جواهر البشر الآخرين.

يقول في المقدمة الثانية:

[تم اخضاع الفكر العربي والاسلامي الحديث ــ ومعه كثير من ظواهر الحياة العربية المعاصرة ــ لمعايير ومقاييس ومناهج خارجية . . ليبرالية امبريقية وضعية . . أو . . ماركسية ديالكتيكية «يقصد: مادية جدلية!»، الأمر الذي أدى الى فهم تلك الظواهر الفكرية والاجتماعية، والحكم عليها من منظور له انحيازات أيدلوجية وقيمية معينة مستمدة من مركزية حضارية أخرى هي مركزية الحضارة الاوربية الغربية بشقيها الليبرالي والماركسي، وبجذورها الاغريقية ــ الرومانية ــ المسيحية] ص 5، الطبعة الثانية.

ومن الواضح ان المقدمة نفسها لم تفلت من طريقة التفكير الوضعية الغربية، وما الرسالة كلها وطريقة البحث الا شكل من أشكال البحث «الغربية» وحتى الاسلوب لا ينتمي الى البلاغة العربية القديمة فلماذا لم يكتب بأسلوب الجاحظ مثلا كي يكون عربيا خالصا وبشكل جوهري؟!

هذا مجرد تذكير بالشكل، لكن لنتوغل الى الفكرة الخطرة: فقد اعتبر ان مسيرة «الفكر» العربي الحديث، ولنستخدم مصطلحاته مؤقتا، قد تمت بأدوات انتجت من عالم آخر، هو عالم الغرب. وهذا خطأ «جوهري» في رأيه. فجوهرها الخاص السحري المستقل لا يفهم من خلال «علم» الغير، والغير هو عالم الغرب بكافة تياراته من فكرة الديمقراطي الى الثوري، فأولك البشر، مختلفون عن «بشريتنا نحن».

الحضارة الغربية تمثل مركزية مناقضة لمركزيتنا، لجوهرنا الغامض، وهاتان المركزيتان، الجوهران المتفارقان، لن يلتقيا، على صعيد القسمات الخاصة. قد يلتقيان في صراع حضاري الا أنهما سيفترقان، كعنصرين غير قابلين لتركيبة جديدة.

نحن الأنا الشرقي العربي، في مواجهة الآخر، الغرب، ولن يستطيع هذا الآخر مهما كان فكره ان يفهمنا، فنحن لن نفهم الا بأدوات خاصة ننتجها بشكل خاص. (هنا نجد الاطاحة الكاملة بالعلوم!).

والآخر، الغرب، سيظل مفارقا لنا، مختلفا عنا، ليس في حضارته الحديثة، بل في كل تاريخه، ويمتد ذلك من أيام الاغريق قبل آلاف السنين ويصعد حتى الحضارة الرومانية، ويتواصل في الحضارة المسيحية (والتي نتجت في الشرق ذاته!). ويستمر الى انتهاء الزمن.

ان الجوهرين مطلقا التناقض، انهما ليسا منطقتين في عالم واحد تتفاعلان حسب التطور العام للأنسانية، وتباين الانظمة والطبقات والتيارات الخاصة بكل مرحلة، بل هما كوكبان اثنان، كل منهما يدور في فلكه، وان حدث التداخل والاصطدام فهو مؤقت، وبعدئذ يعود كل منهما الى فلكه!

هكذا جرى سابقا عندما تصادم «الجوهران» في عصر الدولتين الاغريقية والرومانية، وافترقا، ذهب الاغريق والرومان الى كوكبهم وبقينا في كوكبنا، والتحما ثانية في عصر المأمون التحاماً «علمياً» ثم افترقا على أحسن ما يكون كما يقول ثم التحما ثالثة ورابعة دون ان يمتزجا.

يقول:

[واذا شئنا النظر الى التاريخ في استمراريته قلنا ان التوفيقية الحديثة هي لقاء آخر متجدد بين تراث الشرق الادني والعقل الاوربي (منذ نشأته الاغريقية). وان ما حدث هو مواجهة لموجة «هيلنية» جديدة قادمة هذه المرة من أوربا الغربية بثوب عصري] ص 18.

ولنلاحظ هنا كيف ان «الجوهر» ــ العقل، يقفز فوق المراحل التاريخية والمناطق، فالفكر الاوربي هو هو ذاته، سواء كان في عصر الاغريق عندما كان وثنياً عبودياً، وديمقراطياً، أو في عصر الرومان عندما كان عبوديا وارستقراطيا وثنيا كذلك، وهو ايضا ذاته، عندما صار مسيحيا اقطاعيا معاديا للعقل، أو معاديا لذاته، وهو نفسه عندما صار أمبرياليا مسئوليا على العالم، وهو ايضا نفسه عندما صار اشتراكيا معاديا للرأسمالية، أما الحروب والصراعات الضارية وآلاف السنين من المعاناة والخبرة والارتداد والصعود فكلها زبد!!

ان الفكر الغربي هو هو!

ولعلنا هنا يمكن ان نتساءل: لماذا اذن أحرق البابوات المفكرين الاحرار ولماذا حدثت الثورة الفرنسية واعدمت الاقطاعيين والرهبان اذا كان كل شيء واحدا؟!

هكذا اذن يتحول الوجود الاجتماعي الذي شكل الوعي الى بخار، ويغدو الفكر مستقلا كليا، متوحدا في ذاته، لا مصدر له، لا تناقض فيه، يعبر عن جوهر غامض لا ندري من أين يأتي.

ولكن أحيانا. سيضطر المنهج الى معانقة عابرة للظروف والمشكلات الاجتماعية، لا كشفا لهذا الفكر عن مصدره الحياتي، بل طيرانا فوق الأرض البعيدة التي لم تستوعبه.

فالجوهر الشرقي سيظل في سرمديته، وسيظل الفكر مفارقا لجذوره، متعاليا فوق الظروف والاقطار، ولهذا يقول في ص 166 ــ 167 بعد بحث كبير في البنية الاقتصادية وصراعها الاجتماعي.

[وهكذا يصح القول ــ أخيرا ــ انه اذا كانت الاردية «الليبرالية» في الفترة السابقة قشورا على جسم قديم، فان الاردية «الراديكالية» الاشتراكية الوحدوية لم تكن اكثر انسجاما وتجذرا على الجسم القديم ذاته. هذا الجسم الذي لم يتضح بعد ماذا سيكون وكيف سيحيا. ان «الثابت» فيه هو مكاناته القديمة الموروثة التي «تتوافق» في كل مرحلة مع مكونات أو «متحولات» جديدة وافدة ــ تفرضها الظروف أو طبيعة المرحلة ــ ثم تنفك عنها وتسقطها لتعود وتتوافق ــ بعد فترة ضياع وبحث ــ مع مكونات جديدة اخرى ــ انسب وقتيا وهكذا . . دون اندماج عضوي ودون تلقيح خلاق. ويبقى القديم على قدمه، ولا يترسخ الجديد، بل يسقط قشرة بعد قشرة، ومرحلة اثر مرحلة.] ص 166 ــ 167.

اذن فان الجوهر ، حسب هذا الفكر الميتافيزيقي، سيبقى شيئا خارج الظروف، وداخلها ايضا، ان الاشياء الاخرى تفرض وجودها عليه، لكنه ينفصل عنها، فجوهرنا التصقت به أوشاب وأردية كالقومية والليبرالية والاشتراكية ولكنه نفضها عنه، لانها ليست جزءا من طبيعته وجوهره. وهكذا فان الجوهر العربي سينأى بنفسه عن الجوهر الاوربي. أي الى ان يكون هو هو، أي ان يصير الجوهر ما في حقيقته، دون أي تلاقح مع العالم الآخر، ان يصبح هو نفسه بلا مؤثرات حضارية من حضارات أخرى.

سوف نتابع في هذه الحلقة، مناقشة كتاب «تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي» مركزين على نقطة جديدة في الموضوع، وهي بحث صفات الجوهرين المختلفين، «الشرق» و«الغرب». واللذان لا يلتقيان، واذا التقيا فالى حين.

وقد كان على المؤلف من وجهة النظر المنهجية ان يركز على هذه النقطة، محللا هذه الفكرة المركزية المحورية، حتى يتسنى لنا من بعد اكتشاف تجسيداتها عبر الفصول.

ولكنه بدلا من ذلك راح يبثها هنا وهناك، بعبارات قليلة محدودة، مما جعلها فكرة غامضة سحرية لا تقبل التحليل المجهري، ولعل هذه الطريقة هي بعض بوادر «منهجنا الشرقي الخاص». الذي بدأ المؤلف يكتشفه، ومعه جملة من الكتاب في المنطقة العربية، بعد الحقبة النفطية. رغم ان اصول البحث وطريقته تمت بالشكل «الاوربي» ايضا!

هناك اسرار غامضة تتعلق بهذا الجوهر الشرقي الخالد، الذي نظل نبحث عن صفاته حتى نتعب، هو وحده الذي يتجلى عبر المراحل، فنعرف بعضه ونجهل اشياء كثيرة.

كيف كان الماضي؟ المؤلف لا يبحث ذلك بل يلمح الى ذلك تلميحا. وكيف هو في الوقت الراهن؟ انه يتشكل ويظهر هنا وهناك لكنه يعود للأختفاء.

هذا الطلسم الشرقي سيظل لغزا، وقابلا لكل تفسير جديد، أو هو خاضع للمعادلات الحياتية المتناقضة للمؤلف.

وعلينا ان نبحث ــ بجهدنا ــ عن صفات الجوهرين المتناقضين المتقابلين: «الغرب والشرق»، عبر تلك النتف الصغيرة وفلتات اللسان، علنا نعرف سر هذين الجوهرين الغامضين؟

وفي البدء، ماهي صفات الجوهر الآخر: الغرب؟

الغرب كما قلنا جوهر شامل كامل خاص مغلق له توليفته المستقلة كليا، ويبدأ من الحضارة الاغريقية والرومانية مرورا بالمسيحية الى العصر الراهن ونقيضة الاشتراكي كذلك. والاشتراكية رغم انها تقع في «الشرق» الا انها ضمن مواصفات الحضارة الغربية، فنحن ولله الحمد، ابرياء من من دنس الرأسمالية والاشتراكية معا!

يقول في هامش ص 157:

«يجب أن نتذكر دائما ان الاتحاد السوفيتي واوربا الشرقية جزء من الغرب حضاريا وفكريا وصناعيا، والتحول من الغرب الليبرالي الى الغرب الماركسي هو انتقال من كفة الى أخرى في ميزان واحد، رغم خطورة مغزاه سياسيا» (؟!).

ولا نعلم هنا اين يضع الصين الشعبية وفيتنام وغيرها من الدول الاشتراكية في العالم النامي، لعله يضعهما ــ كما أخبرنا في دراسة سابقة ــ انها تنتمي الى «الظاهرة الصفراء» وليس الى الغرب الاشتراكي!

وعموما فقد ادركنا هنا ان تعبير الغرب يضم هنا القيم العقلانية والحداثة والصناعة.

فما هي ميزات الحضارة الاغريقية غير الاهتمام بالبحث العقلي والديمقراطية والعلم والصناعة؟ وما هي ميزات الحضارة الرأسمالية غير البحوث والعلم والانظمة البرلمانية؟ وما هي ميزات الاشتراكية غير التطور الصناعي والحداثة «الجماعية»؟

اذن نستشف هنا بعض الميزات المخصصة أساسا وكليا لذلك الجوهر المختلف، والتي شاءت له ظروفه الخاصة وكيانه، ان يتحلى بالديمقراطية والصناعة والحداثة والاشتراكية.

نحن اذن لا نصلح لليبرالية والعلمانية والعلمية والديمقراطية وأمثالها من القسمات المخصصة أساسا للغرب، ولا نعرف من الذي قسم هذه القسمة الضيزى غير هذا «الفكر».

يقول في هامش آخر:

«لاحظ كثير من الباحثين ان اثر «الليبرالية ــ العلمانية» والاصلاحية الغربية عموما انحسر فجأة بأنحسار السيطرة السياسية، الأمر الذي يدل على انها لم تتجذر ورحلت برحيل اصحابها» ص 113.

أي حسب وعي هذا الفكر، فإن قسمات هذه الحداثة ليست من جوهرنا. بل فرضت علينا فرضا، لقد حاول الغرب اصلاحنا وتحديثنا ولكن مع انحسار سيطرته السياسية انحسرت هذه المحاولة التحديثية، لماذا؟ لانها تختلف عن جوهرنا، انها من جوهر عالم آخر.

خذوا مثال «الديمقراطية»، أي الحكم البرلماني والانتخابات وما الى ذلك من قسمات، انها ليست صفات انسانية شائعة للبشر جميعا، بل هي مخصصة لقوم محددين على هذا الكوكب، واي محاولة لتوسيع رقعة هذه الديمقراطية ستؤدي الى انهيار التجربة!

يقول المؤلف:

«ولم يكن اخفاق الديمقراطية الليبرالية قصرا على الشرق والغرب، اذا سرعان ما اثبت سير التجربة داخل القارة الاوربية ذاتها، وبعد سنوات قليلة، ان غرس هذه الفكرة في غير موطنها الاصلي (!) بغرب اوربا وشمال امريكا (الاقليم الاطلنطي الشمالي) ــ وان اتصف بالحماسة الرسولية ــ يفتقر الى الأسس الواقعية. فلقد أخذت النظم الديمقراطية المستحدثة في شرق اوربا ووسطها تتساقط بسرعة واحدا بعد الأخر» ص 84.

أرأيت التحديد الدقيق والعلم الشرقي المضبوط الذي يعرف اين تقع حدود الديمقراطية. انها تبدأ فقط من غرب أروبا. ثم انظر إلى تلك العبارة الجزلة في تحديد امريكا التي تنتهي لديها الديمقراطية: «الاقليم الاطلنطي الشمالي» حتى لا يتوهمن أحد أن الديمقراطية يمكن ان تتسلل الى جنوب الاطلنطي أو ان تفكر تلك الشعوب المقهورة ان الديمقراطية تصلح لادارتها، عوضا عن انظمتها العسكرية الديكتاتورية، أو ان مظاهراتها يمكن ان تجلب لها تلك الديمقرطية المقصورة فقط على غرب اوربا لا وسطها ولا جنوبها ولا شرقها ولا ابعد من ذلك! (ونستغرب كيف الغى ــ دون ان يدري ــ بلاد الاغريق اصل الديمقراطية!).

فلا تتعبوا انفسكم ايها المستعبدون فقد اكتشف «العلم الشرقي السحري» ان الديمقراطية لم تخلق لكم!

ثم تأخذ الأمور مجالا ابعد واكثر حدة، فبعد ان استقرت كل تلك الفضائل والايجابيات في كفة الغرب، لم يكتف المؤلف بذلك، بل اهداها الحضارة الحديثة بكل ميزاتها.

يقول المؤلف وهو يستعرض وجهة النظر الغربية حول الشرق «قد يكون الحكم التالي الذي يطلقه برنارد لويس مبالغا فيه ويحمل طابع التقليل(!) من الحركات التحديثية الا انه يمثل جانبا مهما من حقيقة الوضع: «الشيء الواضح الوحيد هو أن من بين جميع الحركات الكبرى التي هزت الشرق الاوسط في آخر قرن ونصف كانت الحركات الاسلامية وحدها اصيلة (؟) في تمثيلها لمطامح أهل هذه المنطقة فالليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية والاشتراكية كلها اوربية الاصل مهما اقلمها اتباعها.. وبالرغم من ان كل الحركات الاسلامية قد هزمت . . غير انها لم تقل كلمتها بعد!» ص 114.

المدح الذي يسوقه المستشرق البرجوازي برنارد لويس للحركات الاسلامية ليس خاليا من المنطق الاستعماري: «فرق . . تسد»، ولكن لا نريد ان نناقش هذا الآن، علينا ان نرى ان الحكم الذي اصدره برنارد لويس تطابق مع حكم المؤلف الانصاري.

فعبارة «قد يكون الحكم.. ويحمل طابع التقليل» التي ساقها في البداية وكأنه يخفف من وقع احكامها، عاد ونقضها بعبارة «الا انه يمثل جانبا مهما». وهنا نرى الطابع «الصحفي» الخفيف لمثل هذا البحث، فمثل هذه الخفة لا يسوقها اي دارس يقوم بتحليل تيارات وعي أمة في عصر كامل، فكيف تكون هذه العبارة مبالغا فيها «قليلا»، وهي قد ألغت كل التاريخ العربي الحديث وكل المعارك والعروبة والقومية التحررية وكل الانجازات التي يفتخر بها العرب في شتى الحقول؟ كيف تكون العبارة مبالغا فيها «قليلا» وهي قد ازالت عرابي وسعد زغلول ومصطفى كامل ومحمد فريد وحسين مروة وجمال عبدالناصر وجورج حبش ونجيب محفوظ وحنا مينا والسياب الخ . . أي كل تلك الحركات الوطنية والابداعية العظيمة، فكلها فقاعات لا تنتمي الى تاريخنا «الحقيقي»؟!!

لماذا؟ لأنها أصلا كانت من التاريخ الاوربي والتصقت بنا، ليبرالية سعد زغلول وتحررية عبدالناصر واشتراكية خالد محي الدين والتحديث في دول الخليج كله زيف وباطل، لأن هذه القيم خلقت أصلا للغرب واستلها هؤلاء ووضعوها في غير مكانها ضد ارادة الامة ذات «الجسد الاسطوري» الذي لا يعرف اسراره سوى المستشرق برنارد لويس..!

واذا رأينا ان كل تلك الصفات هي صفات غريبة، وهي التي اعطته الكيان العقلاني المستنير والصناعي والديمقراطي، فماذا سيبقى للجوهر الآخر، الشرق، أو العرب؟

ماذا بقى للجوهر الآخر، الذي لابد ان يتميز عنه، لانه لو تطابقت الصفات ما كان جوهرا مختلفا!؟

المؤلف لا يفصح عن صفات «جوهرنا» ولكن مسار العرض يقود اليها بشكل حتمي. فما هي؟

يقول متحدثا عن أجيال من المفكرين الاصلاحيين أمثال الطهطاوي ومحمد عبده ولطفي السيد وقاسم أمين هؤلاء الذين أسسوا النهضة الولى الليبرالية ولم يتخلوا أيضا عن الاسلام:

«غير ان هذه الموجة الغربية من القيم والافكار والنظم لم تنغرس في التربة العربية الاسلامية ولم تتجذر فيها بقوة، بل ظلت طافية على السطح ومنحصرة في افراد ومجموعات صغيرة من المثقفين ولم تتحد مع الاسلام (!) في اندماج عضوي» ص 83.

لنلاحظ أولا انه يقول موجة غريبة بلا تحديد اجتماعي وايدلوجي كجزء من المنهج الذي يلغى جذور الفكر، في حين انها تمثل موجة برجوازية بشكل محدد. ثم يختزل نشاط التحديث البرجوازي الليبرالي في مصر بخفة شديدة عبر القول ان القيم والنظم (البرجوازية) ظلت طافية على السطح ومنحصرة، اي انها كانت بعيدة عن «الجوهر»، حيث ظل ذلك الجوهر الاسطوري بمنأى عن الحداثة.

علينا اذن ان ننشى كل منجزات الليبرالية والتحررية المصرية العظيمة التي تحولت هنا ايضا الى مجرد فقاعة. علينا ان ننسى كفاح عرابي الذي حاول المزاوجة بين القومية والاسلام مكافحا بشراسة الاستعمار الزاحف. وكذلك الكوجة الضخمة من الليبرالية والوطنية التي قادها حزب الوفد في نصف قرن من الكفاح والتي خلق فيها أجيالا من المتنورين والمبدعين والمؤسسات والتشريعات الحديثة، والتي لم يتخل فيها أيضا عن آرائه الدينية «الاسلامية والمسيحية معا»

. علينا ان ننسى نجيب محفوظ ونلقيه في البحر حيث أن أدبه كان تعبيرا حيا ودقيقا عن رؤية هذا الحرب!

علينا حقا كي نجاري هذه الفكرة ان ننتزع كل هذا التلاقح الذي أحدثته الموجة الليبرالية العربية في حياة الأمة مثل تشكيل المسرح الحديث والقصيدة الحديثة والقصة القصيرة والرواية والدراسة النقدية والاكاديمية والصحافة . . فكل هذه نتاج ذلك التلاقح (الذي ظل طافيا على السطح)!

علينا ان نلغي نتاج محمد تيمور ومحمود تيمور وطه حسين وتوفيق الحكيم وعبدالرحمن الشرقاوي وجماعة الديوان والصحف والمطابع والجسور وتخطيط المدن والعلوم الخ.. فكل هذا كان من ثمار التلاقح مع الغرب بين الموجة الغربية والتربية العربية!

«استخدمنا الاسماء المصرية تحديدا لأن الكتاب دار بشكل خاص على النهضة العربية في مصر».

اذن الجوهر العربي منطق هذا «الفكر» عاطفي غير عقلاني، زراعي، غير تحرري، غير ديمقراطي، غير ليبرالي، غير اشتراكي، غير رأسمالي الخ..!!

وبمعنى آخر فان أحد الجوهرين وهو الغربي سيكون هو المسيطر مادام يمتلك مفاتيح الصناعة والعلم والتقدم والحداثة والنهضة، وسيكون الجوهر الآخر الشرقي، هو المسيطر عليه، بحكم عدم تملكه الحداثة والصناعة، وانتاجه المواد الاولية فقط.

وهكذا يسوقنا المسار الفكري الى نتائجه الحتمية: فنحن في عالم واحد، في كوكب واحد، استطاع شق منه ان يمتلك مقومات الحداثة والتطور بحكم انها هي جوهره، في حين ان الشق الآخر، ليست له هذه المقومات، فهو عاجز عن امتلاك سمات الحداثة والعلم والديمقراطية . . لكن لابد من علاقة ما بين هذين الجوهرين، وهي علاقة سيحددها الشق الذي يمتلك الميزان الافضل. اذن سيكون هناك شق مسيطر وشق مسيطر عليه.

فالشق المتخلف الذي هو نحن لا يستطيع ان يكون رأسماليا حديثا، ولا يستطيع ان يكون اشتراكيا، وهما صيغتا التجاوز اللتان لا توجد صيغة اخرى غيرهما في عالم اليوم .. اذن يبقى الشق المتخلف متخلفا وتابعا الى الابد!

لكي يعالج الدكتور محمد جابر الانصاري صدام الذات والآخر، الشرق العربي والغرب، فلا بد أن يدخل تضاريس هذا الصدام، أي أن يكتب عن ظروفه الملموسة، وهنا لا بد أن يتوجه الى معرفة «البنية الاجتماعية» التي تشكلت فيها هذه الظاهرة.

ويأتي الكتاب الى مقصده الأساسي، نقد تجربة جمال عبدالناصر الوطنية، التي كانت لحظة هامة من لحظات التوفيقية بين الذات والآخر، بين الشرق والغرب، وهي لحظة ليست أصلية، لأنها واجهت الغرب بيد وتعاونت معه بيد أخرى . بمعنى انها حاربت الاستعمار الغربي ولكنها تعاونت مع الدول الاشتراكية، وتلك جريمة كبيرة بحق الذات.

أي أنها لا بد أن تكون أصولية، تعود الى الذات الماضية فحسب، تحارب الاشتراكية والرأسمالية معاً. ان عبدالناصر اذن هو تتويج لسلسلة خيانات هذه الذات من الامام محمد عبده الى سعد زغلول والنحاس !!

الذات الأصلية تتمثل في الاقطاع القديم، كما تشكل لدى بني أمية وبني العباس والسلاجقة والدولة العثمانية، وكل رجوع الى هذه الذات هو الأصالة وكل خروج عنها، وكل ذهاب للغرب، وخصوصا الغرب الاشتراكي، خيانة أو «توفيقية» بتعبير الكاتب!

سوف يركز الكتاب على التجربة الناصرية، التي هي في الواقع تتويج لعقود الثلاثينات والأربعينات، وما الرجوع الى بداية النهضة العربية الا محاولة استكشاف لكيفية مجيء هذا النبت الاجتماعي السياسي المتفجر عام 1952. أي سيجري البحث في مرتكزات «الطبقة المتوسطة الصغيرة» التي قادت المرحلة وكان على رأسها عبدالناصر. هذه الطبقة التي تعددت فيها الاتجاهات من الاتجاه العلمي اليساري، وهو اتجاه غربي مرفوض لدى المؤلف وان كان يستعيد بعض منهجيته، وهناك اتجاه توفيقي وسطي حاول أن يدمج بين «الذات والآخر» «الشرق والغرب»، عبر لويس عوض ونجيب محفوظ وغيرهما وستكون الثورة الناصرية هي مسايرة عسكرية لهذا الاتجاه التوفيقي «التلفيقي» بمعنى آخرز

ان المؤلف لم يقل ذلك بهذه الصراحة والجراة ولكن هذا ما يحدده المنطق!

في البدء، سوف يطرح معلومات متعددة عن فترة ما بعد 1930. سوف يستعين ببعض الباحثين الاقتصاديين، فهناك الباحث شارل عيساوي ومعلوماته حول الاقتصاد المصري الحديث حيث يكتب بمنهجية علمية عن الاصلاحات البريطانية التي حدثت في الفترة بين 1898 ــ 1920. ان هذه الاصلاحات أقيمت باعتبارها [جزءا تابعا للاقتصاد الرأسمالي الحديث يمده بالمواد الخام الضرورية للصناعة الغربية، ثم باعتبارها سوقا استهلاكية مضمونة لاستراد تلك الضمانات] ص 147.

اذن تم اخراج مصر من سيطرة الاقتصاد الاقطاعي والتبعية لتركيا، وادخالها ضمن بنية التبعية للاقتصاد البريطاني الاستعماري. ولا شك ان هذا الالحاق له بنيته الخاصة، فما هي قوانين التبعية الجديدة؟

ولنلاحظ قبل ذلك ان الانصاري يعتبر تبعية مصر الفلاحين لتركيا الاقطاعية شيئا غير مستنكر،وكأنها لا تمثل عملية اضطهاد خاصة واستغلال يقوم به الباشوات الاتراك والشركس للفلاحين المصريين، فهذه تجري ضمن قوانين الذات الشرقية المنسجمة!!

ثم لا يحاول الكاتب ان يستفيد من الاستشهاد المأخوذ من عيساوي بل ينسفه عبر هذا الاستنتاج: [وبرغم هذه التبعية الجديدة، فأن التحول من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد العصري أدى الى زيادة الثروة العامة] ص 147.

ان الحديث عن اقتصاد تقليدي، ثم اقتصاد عصري أمر يلغي المنهجية العلمية. فقد سحب مسئولية النهب الاقطاعي التركي لمصر عبر كلمة «تقليدي»! ثم غيب مسئولية التهب البريطاني عبر كلمة «عصري»!

ثم كان الاستنتاج بائسا «زيادة الثروة العامة»! لقد قامت بريطانيا بتطوير زراعة القطن فقط ثم خنقت زراعة معظم المواد الزراعية ومنعت الصناعة المصرية. [راجع لوتسكي، تاريخ الاقطار العربية ص 280 ــ 284 دار الفارابي].

هذه طريقة المؤلف في الاستفادة من المراجع خفة وسرعة واستنتاجات كبيرة بدون صبر علمي.

عبر الحديث عن «اقتصاد عصري» ألغى عملية البحث في تطور علاقات الانتاج وبنية التبعية. فهو ليس اقتصادا عصريا بل بناء متخلف شبه اقطاعي ــ شبه رأسمالي، تابع.

عبر هذه الخفة لم يتم التوغل في كشف الطبقات المسيطرة وحجم ثرواتها واسلوب حصولها على الثروة، كما لا نجد كشفا للطبقات الأخرى: الفلاحين العمال، البرجوازية الصغيرة، البرجوازية . . عبر التحليل الملموس، وليس بالتعبيرات الانشائية غير الدقيقة.

يتوجه الكاتب للكلمات العامة الفضفاضة والاستعانة بفقرات كبيرة جدا من كتب الرافعي زنجيب محفوظ ولويس عوض، بدلا من ان يقف بصبر لدراسة الخريطة الاجتماعية عبر سنوات 1930 ــ 1970. ثم يتابع نشوء التيارات وهي بشكل بذور، ثم يرى كيف تتفاعل مع تلك الخريطة.

انه لا يتتبع الهرم الاجتماعي بشكل ملموس، بل يقفز من موضوع الى آخر دون تحليل. فمثلا بعد ان يوضح ضخامة الفقر في مصر قبل سنوات الحرب يقفز الى انتشار التعليم حيث زاد عدد المتعلمين.

أي أن ضخامة الفقر وانتشار التعليم هي التي جعلت مصر تقترب من الثورة! وهذا كلام عام ولا علاقة له بالبحوث. فلا بد من دراسة تفصيلية عميقة للطبقات لكي نكتشف الأزمة على مختلف المستويات.

وبعد ذلك يقترب من تحديد بعض جوانب الهرم الاجتماعي المصري فيقول انه كانت ثلاث قوى جديدة هي: طبقة وسطى محلية من الوسطاء ومديري الأعمال والتجار، ونخبة من المثقفين وأصحاب المهن العالية، وطبقة عاملة مدنية. ويحدد بأن الطبقة المتوسطة الصغيرة «أي البرجوازية الصغيرة» باعتبارها القوة الاجتماعية الهامة التي سوف تتحرك في هذه الفترة دون ان نعرف الأسباب الاقتصادية ــ الاجتماعية التي أهلتها لذلك.

لقد شهدت حقبة ما بعد الحرب العالمية الاولى اقتراب الطبقة المتوسطة الصغيرة من الفقراء كما يقول بسبب الأزمة المتفاقمة.

ونجد المؤلف هنا يحاول ان يستعين بمنهجية غربية معروفة: [ولأن الطبقة المتوسطة المحلية الجديدة هي التي وعت الواقع(؟) بحكم موقعها الاقتصادي والثقافي قبل الفلاحين والعمال، الذين لم يتفتح وعيهم بعد، فانها هي التي تصدت للتغيير والقيادة، وأدركت مدى الهوة القائمة بين بؤس الأغلبية الساحقة وترف الأقلية الضئيلة، وكانت هي ذاتها مهددة ــ اقتصاديا ــ بالرجوع الى درك الطبقات الفقيرة كلما اشتدت وطأة الاستغلال وانعدمت عدالة التوزيع] ص 156.

ولكون البرجوازية الصغيرة قد تغلغلت في روافد التغيير الثلاثة: الجيش، الأحزاب، المؤسسة التعليمية، فقد حدثت ثوراتها المتتالية، ولم ينجح الأصوليون ممثلو «الذات»، وفشل التقدميون لأنهم لا يمثلون الذات، واستطاع التوفيقيون الجدد: عبدالناصر، البعث، في احداث توليفة توفيقية انتهازية جديدة لكنها وصلت الى الفشل لأنها توفيقية، أي حاولت ان تدمج بين الذات ولآخر، نحن العرب والغرب بشقيه، ونحن في انتظار شيء آخر غير توفيقي!!

ولنحاول فهم التاريخ المصري في هذا القرن عبر آلية أخرى. سنقول بشكل مقتضب جدا، ان التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الثلث الأول من القرن قد أوضحت عجز الطبقات البرجوازية الكبيرة والارستقراطية عن حسم الصراع ضد الاستعمار البريطاني بطريقتها الخاصة، فبدأت الأشكال السياسية والايدلوجية التي أوجدتها تتعرض للتأكل والانهيار.

إن الأشكال السياسية مثل أحزاب الوفد والسعديين لم تستطع ان تستوعب قدرات الشعب وتقوده للقضاء على السيطرة البريطانية، كما ان الايدلوجية التي اعتمدت عليها في صنع النهضة عبر الأشكال البرلمانية والاصلاحية السلمية المتدرجة لم تلب حاجات الجماهير الملحة وتجسدها ضد الانكليز. من هنا راحت الطبقة البرجوازية الصغيرة تتقدم لاحتلال مسرح الأحداث.

ولا يعني ذلك ان صراع البرجوازية [الوفد] ضد الاستعمار كان بلا جدوى، بل على العكس كان حلقة ضرورية ومهمة، وهي التي مهدت للحلقة التالية. فذلك الصراع دفع القوى الأخرى للصعود وخلق الشروط الاجتماعية والفكرية لصراع البرجوازية الصغيرة ضد الاستعمار. وبدون اجراءات الوفد في المجال التعليمي والسياسي لم يكن بامكان عبدالناصر أن يدخل الكلية الحربية وبالتالي أن يصل للسلطة.

اذن كان صعود عبدالناصر حلقة جديدة مكن حلقات تطور الصراع الوطني، أي ان أزمة نظام التبعية الذي صنعته بريطانيا راحت تتعمق، لتنكسر مع قيام السلطة الناصرية.

ليس مستغربا من نظام عبدالناصر الوطني الذي تربعت فوق قيادته البرجوازية الصغيرة، الطبقة المتناقضة، ان يكون مليئا بالتناقضت، وان يجمع بين القطاع العام وتوسع الملكية الصغيرة، بين اليسار واليمين، بين الشرق والغرب، فهذه هي خصائص الطبقة، ومع ذللك فالمؤلف يستغرب من جمعها بين هذه المتناضات وهذا دليل على توفيقيتها!

ان هذا النظام قام باحداث نقلة هائلة في الحياة، تنمية واسعة، تحقيق الاستقلال، تنمية ثقافية، بعث حركة تحرر وطني عاصفة الخ..! ولقد أدت تناقضاتها الداخلية المتفاقمة للتمهيد لعودة الرأسمالية الكبيرة والارتباط مجددا بالسوق الرأسمالي.

أذن الوسطية الناصرية، أو هذه الحلقة المهمة في الصراع ضد التبعية، ليست نتاج ذات غامضة، فأنت ذاتها، بل نتاج طبقة متناقضة، عملت الكثير ثم عجزت.

إن المؤلف بدلا من ان يصل الى هذا الاستنتاج الموضوعي، يعود الى أصوليته وفكرته الاسطورية عن «الذات» الموهومة.

فيقول: [.. أي ان هذه البرجوازية الصغيرة ستتصدى لمهام مرحلة التحرر من الاستعمار الغربي، ثم ستتجه نحو محاولة اقامة الدولة القومية «الحديثة» وسيكون قدرها الصعب أن تدفع الغرب بيد لتأخذ حضارته وعونه بيد أخرى. وهو قدر لا يحتمل تناقضه ولا تحتمل مأساويته الا من خلال صيغة توفيقية، قد لا تكون عضوية ولا أصلية، ولكنها مرنة، وضرورية نفسيا وعمليا، تقفز فوق النقائض لتوفق بين «الأصيل» و«الوافد» ــ بين الذات والآخر ــ مبقية في الوقت ذاته على الفارق الكياني بينهما] ص 157.

هنا سنجد ثورة عبدالناصر تخون «الذات» لأنها اتجهت الى أخذ المساعدة من العالم الاشتراكي «الغرب» فهي حاربت الغرب الاستعماري ولكنها اتجهت للغرب الاشتراكي باليد الأخرى.

وكان ينبغي الرجوع الى الأصول، الى مثال الدولة العثمانية، حتى لا يخون عبدالناصر هذه الذات!

ان الانفتاح على الغرب الاشتراكي، والجماعات الديمقراطية والتقدمية في الغرب الرأسمالي كذلك، لم يكن قدرا صعبا، ولا مأساويا، ولا يتناقض مع أصالة المصريين، لكنه كان (قدرا) مأساويا على الاقطاعيين وكبار الرأسماليين اذا أردنا الدقة في التعبير!!

وكانت آراء عبدالناصر وموقفه استمرارا لخط الوطنية المتصاعد وتعبيرا عن معاناة ملايين العرب ومطالبهم في الحرية والتقدم!

هناك فكرة مركزية خاطئة تهيمن على فكر الأنصاري في كتابه «تحولات الفكر والسياسة» تتمثل في كون التاريخ البشري ليس عملية عالمية واحدة متداخلة، بل هو تاريخ عناصر ومجموعات مستقلة كليا.

وفي هذه الفكرة يكمن أساس الوعي الأصولي الخاطئ. فالحضارات البشرية متفاعلة، متداخلة، وتمثل كلها نمو قدرة الانسان على هذا الكواكب. فلا يمكن حقيقة تحديد أية أنواع عنصرية أو قبلية أسست تاريخ الانسان الأساسي والطويل في العصرين الحجريين القديم والحديث الذي بلغ مئات الآلاف من السنين، وما قبلهما أيضا، حيث وضعت تلك العصور أسس الحضارة الانسانية من زراعة وصناعة أدوات وتأسيس مجتمعات وثقافة.

(راجع بهذا الصدد كتاب: إنتصار الحضارة لجيمس هنري برستد، مكتبة الأنجلو المصرية حول العصور القديمة، ويمكن إكتشاف جذور الحضارة العربية الموغلة في القدم عبر كتابات العلامة جواد علي في «المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، عشر مجلدات».

ولكن لا يعني هذا التداخل العميق لحضارات الانسان، عدم وجود بُنى إجتماعية مستقلة نسبيا، تنمو عبر صراعاتها وتفاعلها مع الخارج.

إن لكل عصر مستوى معينا من تطور الانتاج، ويشكل هذا بُنى إجتماعية متعددة على الأرض، حسب الظروف الملموسة لكل شعب، وعموما لا توجد خصائص «جوهرية» لشعب من الشعوب، فالخصائص المحددة خاضعة لظروف محددة. ولا توجد سمات سحرية خارج الزمان والمكان. بل ان الشعب ذاته يتنوع بحصائصه، حسب الطبقات والمستويات الاجتماعية المتباينة.

ومن الواضح أن تاريخ البشرية هو نتاج هذا النمو المتباين للمجموعات والشعوب والأمم، وصراعاتها، وتفاعلها، في شروط محددة.

وقد واجه العرب بعد خروجهم من الجزيرة العربية لنشر الاسلام والفتوح، معضلة الحضارات الأخرى (التي تفاعلوا معها سابقا بشكل محدود)، وقد كانت تلك الدول العبودية القديمة قد وصلت الى نزف حاد للقوى المنتجة البشرية والمادية ودخلت مرحلة أزمة عميقة. وكان دور العرب هو إحداث قفزة تطورية في المنطقة، والاستفادة من نتاج الشعوب الأخرى سواء عبر تنظيمات ريها أو زراعتها أو علومها ودفع هذا النتاج الى الامام، وقد حدثت قفزات معرفية ضخمة سواء في العلوم أو الآداب أو الفلسفة، عبر الأخذ والاستيعاب تبعا للحاجات الداخلية.

وهذا التطور لم يحدث ــ بطبيعة الحال ــ بدون صراعات.

فقد فسرت القوى الاجتماعية المتعددة «الاسلام» حسب أوضاعها، فقد وقف الخوارج، وغيرهم، طويلا ضد الأمويين، وحين طرح الأولون مفهوما تشاورياً وعادلا ً وعامياً، يعتقدون أنه هو النابع من الدين، طرح الآخرون مفهوماً أرستقراطياً يجعل الثروة والحكم من نصيبهم فحسب، واعتقدوا أن مفهومهم نابع هو أيضاً من الدين!

ولقد كان لنشوء طبقة تجارية صناعية في عصر الدولة العباسية أثر مهم في توسيع طابع الاستنارة والاجتهاد، فحدث انفتاح واسع على آثار الأمم الآخرى بدون انغلاق، وتم إستيعاب فلسفات متعددة كفلسفة أرسطو وأفلاطون وغيرهما، وأستوعبت آداب الأمم الأخرى وكان من نتاجها حكايات كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة، وهكذا غدت الحضارة العربية ــ الاسلامية منارة معرفية ثقافية، لاستيعابها تجارب البشر وخبراتهم المضيئة تبعاً لمصالحها وأهدافها هي.

(راجع: النزاعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية لحسين مروة و«نحن والتراث» لمحمد عابد الجابري وغيرهما)..

وبعد إنكسار الطبقة البرجوازية الوليدة ــ وكانت هزيمة المعتزلة تعبيراً فكرياً عنها ــ وحدوث التفتت الاقطاعي، برز الاقطاع العسكري السلجوقي والتركي وفرض تصوراته المتخلفة، فكان الانغلاق واغلاق الاجتهاد والغاء العقلانية الاسلامية المستنيرة وفرض أئمة النصوص.

يقول المفكر الاسلامي د. محمد عمارة:

(فلما حدث الانقلاب التركي والمملوكي وتعسكرت الدولة. «. . .» غدت فيه مقولات التيار العقلاني فكراً محرماً ومجرماً يلاحقه الاضطهاد.. وغدا فيه أئمة هذه العقلانية موضع التنديد وأسرى للملاحقة والسجن والاضطهاد.) اخبار الخليج، العقلانية الاسلامية، 18/7/1989.

ومن هنا فإن نهوض الأمة العربية مجدداً في العصر الحديث، ومحاولاتها استيعاب المنجزات البشرية المتقدمة، سواء في العلوم أو الفنون أو التطبيقات الاجتماعية هو أمر ضروري ولابد منه، لمصلحة بقاء وتطور الأمة، فليس لديها مخزون سحري داخلي كامن في أعماقها تتوجه اليه لتطلع منه الحضارة كما يقول السحرة المعاصرون، بل لابد لها من أن تتعلم من الآخرين وتستفيد من إنجازاتهم، لكون ذلك هو قانون تطور البشرية: قانون الاستيعاب المتبادل للخبرات والمنجزات المفيدة في التطور الداخلي لكل منها.

واستيعاب الحضارة له تاريخيته وشروطه. فمصر عندما بدأت تستوعب الحضارة الغربية الحديثة كان على رأس السلطة فيها طبقة اقطاعية هي أسرة محمد علي. لقد ساهمت هذه الأسرة في البداية بإحداث أول حلقة من حلقات الاتصال الحضاري وأنجزت بعض الأشياء الا أن أسلوبها في العيش الباذخ قد كسر تطور الحلقة. وبدأت طبقة أخرى في إستيعاب الحضارة الغربية ونقل منتجاتها الى الحياة المحلية مع تكييفها للمصلحة الداخلية. وكان لهذه الحلقة البرجوازية انجازات كبيرة غير أنها راحت تتآكل كما أوضحنا سابقاً.

ثم بدأت القوى الاجتماعية الدنيا في مواصلة عمليات تحويل المجتمع والاستفادة من إنجازات الحضارة الغربية والشرقية ولكن هذه أيضا وصلت الى الأنهيار بفعل التناقضات الداخلية في نظام عبدالناصر. ثم عادت الطبقة البرجوازية الى التأثير في المنطقة العربية، أثناء مرحلة النفط، وتفجر الصراع بين جناحها الأصولي، الذي يطرح أسلوباً فاشياً دينياً، وجناحها الحديث المعتدل.

ويساهم كتاب الأنصاري هذا في ترجيح كفة الجناح الأول. عموماً لقد فشلت البرجوازية بأجنحتها عن أحداث التحول الحضاري الجذري الشامل، بينما لم تجرب الطبقات الشعبية الفرصة بعد.

إن هذا التعدد في الحلقات لا يدل على وجود نزعة متأصلة الى التوفيقية كما يرى الأنصاري، بل هي مجرد حلقات في تطور طبقات محددة. وعدم قيامة بربط هذه النزعات بتكوينها الاجتماعي المحدد هو الذي يجعله يعتبرها نزعة أصلية خارقة صوفية.

يقول: [إن ما حاولنا البرهان عليه في هذا البحث هو حقيقة كون هذه الروح التوفيقية نافذة الى صميم التكونات التاريخية المجتمعية الحضارية وانعكاساتها العقلية والشعورية في هذه المرحلة من التاريخ العربي.] ص 212.

أي أنه في الخاتمة وصل الى أن التوفيقية هي جزء من «جوهر» الذات العربية «الآن!» لقد كان قوله سابقاً أن الذات العربية هي من جوهر خاص غير قابل للذوبان في «الجوهر الآخر» الغرب، لكن هذا الجوهر يتحول الآن، ويغدو مفارقاً لذاته، ويصير من جوهره أن يفقد جوهره!

أي أن العرب الذين كانوا محتفظين بهويتهم الخاصة المستقلة عن البشر تماماً، صارت هويتهم الخاصة أن يمزجوا بينها وبين هوية مناقضة لهم!

كنا نتصور أن المؤلف وقد تتبع الأصيل والوافد، وصراعهما، أن يضع خطوطاً حمراء عازلة، نستعيد عبرها الذات العربية الضائعة، في دنس التغريب، في الحضارة العالمية الشاملة الآن، أن يعيدها الى دائرتها الخاصة، نقية، عذراء غير مدنسة بحضارة الغرب «الكافرة»!، ولكنه يفاجئنا أخيراً بعد كل رحلة العذاب هذه بأن هذه التوفيقية هي جزء أصيل من تكوين الذات العربية الذي لا نستطيع له تغييراً!!

ويجد سر ذلك في عامل جديد، لم يُطرح ابداً، وكالساحر يستخرجه من قبعته ويقول: انها الجغرافيا!

يقول: [اما الانتقاد الموجه الى «التوفيقية» من الجانبين السلفي والعلماني فليس غير اشارة الى طبيعة الجدلية القائمة بين التوفيقية ونقيضها (السلفي والعلماني)، وغير تعبير عن نوع (الديالكتيك) الخاص بطبيعة الفكر والمجتمع المعاصر في هذا الشرق العربي «الأوسط» ليس جغرافياً فحسب، وإنما على الأرجح فكرياً وحضارياً!] ص 215.

هنا ينسف الكاتب كل مقولاته السابقة ويجعلها في مهب الريح، فالتوفيقية لا تغدو نزعة انتقائية معادية للذات الأصلية، بل تكوينا لابد منه، فرضته ظروف الجغرافيا، ولو كان العرب في استراليا مثلا ما كانوا توفيقيين!

ولعل في هذه الفقرة شيئاً من التراجع عن الأصولية المتزمتة، وفتح الأبواب لتعدد التيارات، رغم كونه مبنيا على أساس غير مبدئي، لأنه أقيم فقط فوق أساس جغرافي. في حين أن الوعي العربي الطليعي في مختلف مراحلة التاريخية كان يقيم جدلية عميقة مع العالم تبعاً للمصالح العربية وتطور المجتمع.

وأيضا سرعان ما يتراجع عن هذا الانفتاح وفي السطر التالي مباشرة: [وفي التحليل النهائي فإن الأهمية البالغة للأيدولوجية التوفيقية تنبع من حقيقة كونها تعبيراً عن واقع اللاحسم في الحياة العربية المعاصرة] ص 215.

هنا تغدو التوفيقية (أقرأها: الوعي البرجوازي الديمقراطي بتياراته) راجعة لأسباب تاريخية محددة وموقوتة بأسبابها، أي ليست قدراً جغرافياً. أي أمامنا فقط النزعة الأصولية (أقرأها: الوعي البرجوازي الفاشي ذو الواجهة الدينية) وهي الوحيدة الممثلة للذات العربية. في حين تمثل التيارات الديمقراطية والاشتراكية الغرب!

إن الفقرتين اللتين عرضناهما للمؤلف سابقاً تمثلان انتقائية خاصة به، فهو يضع رجلاً في التيار البرجوازي الليبرالي، ورجلاً أخرى في التيار الأصولي، منتظراً إنتصار احدهما ليضع قميه كلتيهما عنده!

إنه يقف بين الخطين المتصارعين في ذات الطبقة ليقول حينئذ.. كلمته!!

وهذه أسوأ أنواع التوفيقية!!!

【من الليبرالية الى الأصولية!】

في كتابة المثير للجدل «تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي 1930 ــ 1970» حاول د. محمد جابر الأنصاري ــ بدون جدوى ــ ان يبرهن على فشل كافة النزعات التنويرية والتحررية في المنطقة العربية ابتداء من الاسلام المستنير لدى محمد عبده الى ليبرالية سعد زغلول وقومية ميشيل عفلق وتحررية جمال عبدالناصر، لكن قوة فكرتة واحدة لم يتحدث عن فشلها، أو توفيقيتها حسب وعيه، كما انها تتطابق مع الجوهر العربي، تلك هي «الأصولية»!

وانتقال الكاتب الليبرالي من تحرريته الى النزعة الأصولية، ليس ظاهرة غريبة بعد الامكانيات المادية والمعنوبة التي اكتسبتها تلك الأصولية، لكنها خسارة فادحة للفكر التنويري في المنطقة حيث يشكل الفكر الأصولي تهديدا جديدا وتقسيما للحياة العربية الممزقة أصلا.

وحتى لا نستبق النتائج سنحاول المسير في كتابه الثاني الجديد «العالم والعرب سنة 2000» الصادر عن دار الآداب، لنتعرف على الوعي الأصولي، وهو يناقش المستقبل هذه المرة، لا الماضي، كما في الكتاب السابق.

فإذا كان التصور الأصولي في الكتاب السابق قد اتجه لتفنيد الحركات الليبرالية والاسلامية المستنيرة والقومية والاشتراكية في العالم العربي، عبر كشف مايسميه بـ«التوفيقية» في مبادئها، بمعنى أنها تخلت عن «الأصول»، عبر الجوهر الخاص بنا، وحاولت أن توفق بينه وبين الوافد، الفكر الغربي الديمقراطي والمستنير، دون أن تملك الحق في التوفيق، إذا كان هذا التصور الأصولي هناك قد بين عدم «أصولية» تلك الحركات وغربتها عن «الجسم» العربي، الخاص بنا.

فإن التصور الأصولي هنا، في هذا الكتاب «العالم والعرب»، سوف يوضح الطريق الذي يجب أن يسلكه هذا الجسم العربي الى المستقبل. واذا كان «توضيح» ان كل تلك الحركات هي ضد «جوهرنا»، أو أصولنا، فأين سيتجه جوهرنا هذا؟

ما هي قدراته على تحديد مشكلات العرب وانقاذهم بعد أن أباد معرفيا جميع الحركات النهضوية والفاعلة على الساحة العربية من الشرق الى الغرب؟

ما هي الامكانيات العلمية والثقافية لهذا التصور ليكتشف العالم القادم، وليحلل القرن الحادي والعشرين ويمتلك المصير العربي؟!

لعل هذا التصور لديه شيء هام يستبصر به المستقبل، ويمتلك «وصفة» للجسد الذي أعيته العلل وأعجز «الأطباء»!

لهذا لا بد من المرافقة والتأني في الكشف عن هذا البرنامج لاصلاح ما «عجزت» عنه، حسب المصدر السابق، كل تيارات العرب الساعية الى النهضة والتقدم. لعلنا نجد كلمة مضيئة في هذا الليل المعتم!

والكاتب، خلافا لما يفعل الأصوليون الواضحون الصريحون، يعبر عن أصوليته بطريقة غير مباشرة، التفافية، فيدع تصوره مطاطيا قابلا لايحاءات متعددة، فهذا أصولي غير متجهم الوجه، ولكننا سوف ندقق في كشف هذه الأصولية غير الصريحة، ونبين التناقضات التي تحتدم في وعيها.

والكتاب الحالي، خلافا للكتاب السابق ذي الوحدة الموضوعية، هو عبارة عن مجموعة من المقالات، اختصت فيها الظاهرة اليابانية ــ الصفراء ــ بالثقل الكمي والنوعي. من هنا جاءت المقدمة كأنها تلخيص واعطاء نظرة عامة على الكتاب ككل، لكنها في الحقيقة لم تكن تلخيصا محضا، فقد أضافت شيئا جديدا، وحاولت أن تخفف من انطباع يتولد لدى قارئ الكتاب بعد أن ينهيه.

لا بد من مطالعة هذه الفكرة المهيمنة، ولماذا تم التخفيف منها؟ وهل يمكن ذلك حقا؟

يقول في المقدمة عن موضوعات الكتاب:

«ثم اختص «الفصل الثاني» من الكتاب بظاهرة عميقة متجددة من ظواهر التحجول في عصرنا، وهي ظاهرة الإحياء الروحي والانبعاث الإيماني والتحرر من النظرة المادية الضيقة التي خنقت الروح في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين». ص 7 .

ثم يضيف بعد ذلك:

«وظاهرة الاحياء الايماني في الغرب ــ إذا وازيناها بظاهرة الصحوة الاسلامية في عالمنا العربي وبظاهرة «لاهوت التحرير» في بلدان امريكا اللاتينية ــ تشير الى ان العالم، وهو يقترب من القرن المقبل ويستعد لخوض غماره، قد أوشك أن يسترجع قيمة أساسية جدا من قيم الوجود». ص 7.

وعلى الرغم هنا من اتجاهه للغرب، أي صار الجوهر الغربي مقبولا في جانب، وه

مسألة مسار – عبدالله خليفة

أسم الكاتب : عبدالله خليفة || ||

نُشِرَ في December 7, 2009

طُرح في الآونة الأخيرة بعضُ الأفكار التي تعيدُنا للعقد الأخير من القرن العشرين، وإلى تصوير لتلك الفترة بما ليس فيها، وإضفاء بطولات زائفة عليها، وليتم التأكيد بأن الوعيين (اليساري) الانتهازي – والديني المحافظ اليميني لم يتغيرا، ولم يستفيدا من كم الخبرات المتراكمة خلال العقدين الأخيرين.

هناك عجزٌ وطني شبه كامل عن تحليلِ تلك الفترة، وهذا العجز الواسع النطاق سواءً من قبل أجهزة الحكم، أم من قبل المعارضة المذهبية اليمينية واليسارية الانتهازية الملتحقة بها مثل الأطرش في الزفة، ناتجٌ عن الخوفِ من تحليل الأحداث وتحمل المسئولية فيها.

كلُ هذه الأطراف ترفضُ تحمل المسئولية عما نتج فيها من خراب ومن تعرض الناس للموت والخسائر الجسيمة. وكلٌ منها يدعي الصواب والانتصار، لكنهم جميعاً يخافون من ظهورِ أشباح تلك المرحلة وتحولها إلى حقائق وشهودٍ ومستندات وخسائر وقتلى!

ولكن رغم هذا الجبن السياسي فبعضها يتنطعُ كذلك بإدعاءِ البطولات والخوارق! ولا يملكُ شيئاً من الصدق للسكوت على ما قام به، أو إنه مخبولٌ لا يدري بما حدث!

ومثل هؤلاء يريدون قيادتنا لعصر الثورة العلمية وغزو الفضاء والديمقراطية!

المعارضةُ المذهبيةُ اليمينية متخبطةٌ لا تعرفُ كيف ظهرتْ؟ وكيف تشكلت؟ ولماذا كانت صدى لأحداث إيران؟ ولماذا هي تتصدعُ لما يجري من تصدعٍ في إيران، ولا تدري ما هو مستقبلها حين تزولُ دولةُ ولاية الفقيه؟ ما هو تأثير الفسيفساء السياسية الناتجة بعد انهيار ولاية الفقيه على البلدان المختلفة؟ وعلى الحركات السياسية؟ وكم من الفوضى سوف تحدِثُ؟ وكم من الانتهازيين سوف يُنتجُ هذا الانهيار؟ هل سيكون هؤلاء الأصدقاء مستمرين؟ ألن ينقلبوا كما أنقلب آخرون؟

حين يحدث الانهيار الإيراني المغير للشمولية الراهنة لن تكون لكم قيمة، مثلما أن الانهيار السوفيتي جعل بعض المناضلين تجار كلمات!

وكم أنتج الانهيارُ السوفيتي من انتهازيين في الحركات السياسية المناضلة؟ وقبله الانهيار العراقي البعثي وقبله الناصري، خذوا الدروس من السابقين!

هناك أناسٌ لا دين لهم ولا مبدأ غير مصالحهم الشخصية، وكما تألمنا نحن من بيع أصدقائنا للمبادئ، فسوف تتألمون أنتم كثيراً في المرحلة القادمة، ومن قام بجريمةٍ وضرر للناس فليعترف ويتبرأ مما فعله ينقذُ نفسَه وهنا تغدو الكلمات ثمينة، فلابد من أن نحاكم نحن أنفسنا، قبل أن نُحاكم من قبل الآخرين، إذا كانت لنا ذرة ضمير!

انظرو إلى المستقبل قليلاً، وضعوا تلك البطولات بين قوسين، هما قوسا البحث الموضوعي والأمانة التاريخية والإسلامية. لا تصيروا ملحدين على الطريقة الستالينية، بل اعتبروا القيامة واليوم الآخر ضميراً حياً في الحياة الدنيا قبل ذلك!

هل الموقف هو فقط مصلحة وفائدة؟

مركزيات الفوضى والمراهقة تتلاقى، وقد طالَ الأمدُ بها من دون أن تتعلم شيئاً، و(العقل) فيها عاطلٌ عن العمل، لأنها لا تقوم على حكمِ الشعب الواحد، وصوته وقانونه، بل على انفعالات الطوائف، وانفعالات الطوائف مهما كانت حدتها ومبرراتها فهي خارج القانون، والدين، والضمير! وسواء أكان ذلك لدى سنة أم شيعة أم زيدية، فالقضية واحدة!

وحتى حين كان الشعبُ موحداً وكان الفوضويون يخرجون عن نضالهِ كان الناس تعترف بالخطأ وترفض الجريمة مثلما ترفض جرائم القمع سواءً بسواء!

سوف يتكاثر الانتهازيون في المرحلة القادمة حتى يصير الواحد منهم مثل سمك الشعري الربعة بثمان على حسب الأسعار القديمة، وقد رأيتم ثمن المرحلة ولم تظهر بكلِ بعدها، لأنكم تصمتون عن تحليل التاريخ، وعن النقد، وعن المحاسبة الضرورية للنفس، قبل الخصم، ولهذا سوف تضيعُ المقاييسُ، ويزولُ ميزانُ الحقِ من الباطل، ويظهرُ الخوارجُ مع أصحابِ الإيمان، وتُزيفُ الأوراقُ وتُدلسُ القضايا، ويَضيعُ الفقهُ في حشو السياسة ومع سدنةِ الانتهازية وبيع الذمم، ولهذا يتنطع الآن الذين باعوا أنفسهم وقبضوا أثمان تلاعبهم بالناس والحرمات مدعين الفضيلة والنضال!

فلا تضيعوا الحقيقة كما ضيعتم السياسة!

صحيفة اخبار الخليج

7 ديسمبر 2009