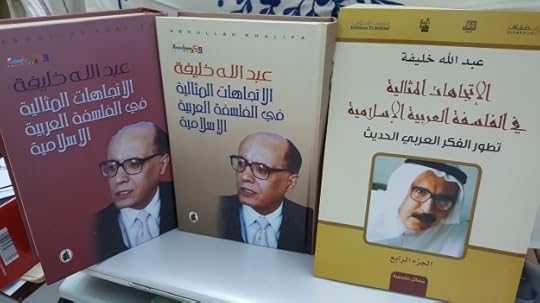

حول كتاب ( الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية.. )

فكرة المشروع

كان البحث في تاريخ التطور الفكري والاجتماعي العربي يراودني منذ فترةٍ مبكرة ، حيث نشأنا على خلاءٍ من البحث في الجذور الكبرى للتاريخ سواءً في المنطقة الجزيرية الخليجية أم في العالم العربي – الإسلامي عموماً ، فكانت قراءتنا المبكرة للمصادر الماركسية توجهنا للسؤال عن موقع بلداننا من هذه الكتابات ، وكانت الإشارات في المصادر هذه تجلعنا نحاول الحفر فيها علنا نلقى إجابات حول تشكل الإسلام وظهور الأمة العربية والأمم الإسلامية الأخرى لكن بدون الحصول على تلك الإجابات .

مثل كلام أنجلز في رسائله إلى كارل ماركس كان ينبه لعوامل استثنائية في ظهور الإسلام كمسألة دور الري في تشكل الإمبراطوريات في الشرق واختلاف ذلك عن التطور في الغرب .

كما لاحظنا بعد ذلك توجه بعض الباحثين العرب إلى الحفر في هذا التاريخ السياسي والاجتماعي ، وفي سنوات الدراسة والتحاقي بمعهد المعلمين والتخصص في اللغة العربية والدين ، صار من متابعاتي المستمرة قراءة الأبحاث العربية حول تاريخ الإسلام ، خاصة لدى أحمد أمين في موسوعته حول التاريخ الإسلامي وطه حسين في كتابه ( الفتنة الكبرى ) وغيرهما .

وفي تلك الفترة قبل اعتقال سنة 1975 كانت مجلة الطريق تنشر دراسات مجزأة للأستاذ حسين مروة ، قرأت منها دراسته حول المعتزلة ، وفي سنوات السجن عزت المصادرُ ، لكن في السنة الأخيرة 79 – 80 ، لاعتقال مجموعة حل البرلمان ، سُمح لنا بالكتب فكان كتاب جواد علي ( المفصل في تاريخ الإسلام ) من عشرة أجزاء ، و كتاب ( النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ) الذي أنجزه مروة خلال تلك السنوات ، من أثمن الكتب التي وصلتنا بتوصية مخصوصة . وغيرها من الكتب التي تتناول التراث والأدب بصفة خاصة .

لكن ظلت مثل هذه القراءة غير وافية ، كما أنها لا تجثم في بؤرةِ الاهتمام بالنسبة لي ، كما أن أسئلةَ الواقع والعصر لم تطرحْ نفسها بحدةٍ علينا ، فلم يزل المعسكر ( الاشتراكي ) موجوداً ، وكان تصورنا حول ( الماركسية – اللينينية ) لم يزل مدرسياً شعارياً ، استيرادياً ، وحين حدثت التغيراتُ الكبرى فيما بعد أصبحت هذه المسائل تنتقل إلى بؤرة الوعي .

وخارج السجن الذي انتقلنا إليه كانت المصادر أكثر ، فتتابعت عمليةُ البحث في الجذور ، وقد بدأتُ ذلك بشكل قصصي ، بمحاولة كتابة رواية عن العهد الراشدي والفتوحات ، وذلك قبل عشر سنوات من الآن ، فرحتُ أستجمع أفكاري عن المرحلة الإسلامية ، لكن الرواية كانت تحتاج إلى معلومات ملموسة وليس فقط أبحاثاً عامة ، فقلتُ يجب أن أكتب تصوراتي عن ظهور الإسلام وأوضاعِ العرب وكيفيةِ نشوء الفتوح ، فرحت أكتبُ مقالات عن ذلك في جريدة أخبار الخليج ، في الملحق الثقافي وكانت أول مقالة بعنوان ( قريش تؤسس وحدة العرب ) ، وهكذا كان في كل أسبوع أنشر مقالةً تواصل الحلقة السابقة ، وراح الهدف يتغير من كتابة رواية إلى كتابة تاريخ تطور الوعي العربي دينياً وفلسفياً ، وكذلك فإن بحث الدين كان يقودُ إلى بحثِ كيفية نشوء الفرق ، وأسباب ذلك ، والفرق السياسية تقود إلى تشكل الفرق الفكرية ، فيتشعب البحث وينمو .

لكن هذه الكتابة الأولية الُمبسطة ، كانت تتعرض باستمرار للتبدل والتوجه إلى جذور الموضوعات ، حيث أن عرض الأحداث لا يكفي فلا بد من معرفة أسبابها الكامنة العميقة ، وهذا يقودُ إلى دراسة البُنى الاجتماعية ، وما يسمى ماركسياً بالتشكيلات التاريخية .

لماذا الاتجاهات ولماذا النزعات

قام كتاب المفكر التقدمي حسين مروة في كتابه ( النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ) على البحث عن البذور المادية في الفلسفة العربية الدينية عموماً . والبحثُ عن البذور ( المادية ) يعني فكرياً البحث عن العناصر الموضوعية والعلمية في الوعي السائد ، والتي غالباً ما ينتجها مفكرون يعبرون عن القوى الشعبية ، فهم يكشفون داخل الفلسفة عناصر مضادة للتفكير المثالي الذي يجعل جذور الوعي موجودة في الغيب ، أو في المطلق .

لكن مثل هذه العناصر تغدو استثنائية لأن الفلسفات العربية – الإسلامية كانت فلسفات دينية عموماً ، والوعي الديني لا يسمح باتساع الفكر المادي داخله ، فهو يفسر ظهور الدين مثلاً بعوامل غير اجتماعية وغير واقعية .

لهذا فإن البحثَ في وجود الوعي المادي داخل فلسفات دينية عموماً يؤدي إلى عدم كشف الطابع المثالي السائد في هذه الفلسفات ، ومن هنا أردت استكمال مشروع حسين مروة وغيره من الباحثين التقدميين في جوانب أخرى ، هي جوانب الفكر المثالي المسيطر ، ولماذا هو مسيطر .

إن الاهتمام بالفكر المادي في العصر الإسلامي التأسيسي يوجه البحث إلى تضخيم العناصر المادية والثورية ، وهذا التضخيم ينعكس على الحركات السياسية الاجتماعية في ذلك الوقت ، وبالتالي يجري إعطائها صفات ليست فيها ، والمبالغة في اقترابها من الفكر المادي الجدلي الحديث .

فمثلاً يجري تصوير المعتزلة بأنهم قريبون من الفكر العقلاني وأن لديهم عناصر فكرية مادية كبيرة ، وأن بعض الفلاسفة كانوا مضادين للدين بشكل متوارٍ ، وهذه العملية تقود إلى تفسير أي توجه فكري مثالي لديهم بأنه قناع وأن الفيلسوف بسبب الاضطهاد والقمع يحمل فكراً مادياً متوارياً .

هذه المبالغات في رأيي هي بسبب العقلية السياسية السائدة في سنوات الستينيات والسبعينيات حيث الاعتقاد بالانتصار الوشيك للاشتراكية على الرأسمالية وأن التراث الإسلامي يحملُ الكثيرَ من الاقتراب من هذا الفكر المادي وأن الحركات السياسية في الماضي هي حركات قريبة للحركات التقدمية العربية المعاصرة .

ومع تصدع هذه الأفكار ، وظهور الواقع أكثر ارتباطاً بالدين وفي اتجاهاته المحافظة ، وابتعاد النموذج الاشتراكي ، أخذت نظرتنا للواقع وللتراث في التغير .

ومن هنا كان العنوان ( الاتجاهات المثالية ) أي هو البحث في السائد ، فما هي الجوانب المثالية المسيطرة في الفلسفة العربية ، ولماذا هيمنت هذه العناصر على الوعي ؟

والبحث في سيطرة ( المثالية ) يقود إلى بحث تشكل الأديان في المنطقة وعلى أية أرضية تشكلت هذه الأديان ، حيث قامت أنظمةُ العبودية العامة في الحضارات القديمة في الشمال الزراعي العربي خاصة وهي : الرافدية والمصرية والكنعانية وغيرها ، بخلقِ هيمنة الفكر الديني الواحد ، المتداخل مع هيمنة الدولة ، والتي يجري تغييرها عبر فكر ديني مضاد ، والذي يصبحُ منتجاً لدولة مستبدة بعد حين ، وهكذا دواليك .

أي كان لا بد من أخذِ العناصر الإنتاجية والجغرافية والتاريخية المتداخلة المركبة التي شكلت الإسلام ، وفكره في سيرورة صراعية خاصة به .

ولهذا توجهتُ للبحثِ عن الجذور السياسية والدينية عند القدماء ، ورحتُ أبحث العناصر المشتركة في مثل هذه الثقافة ، حتى ظهور الإسلام ، وما هي العناصر الخاصة التي أحدثها .

في الأديان ثمة عناصر تمثل القوى المسيطرة وعناصر تمثل القوى المعارضة ، لكنها كلها تتشكل في مناخ مثالي ، أي يعيد سببيات التطور إلى عناصر غيبية في نهاية المطاف ، وإعادة هذه العناصر للغيب ، تعني إعادتها للقوى العليا المسيطرة ، وهذا ما فعلته كذلك الفلسفات العربية الإسلامية ، حيث قامت على الدين ، ولكنها بدلاً من تفسير الكون والحياة بعناصر غيبيةٍ دينية كفكرةِ الإله فإنها تفسرُ الكونَ إضافةً لذلك بفكرة العقول الكونية التي تخلق الطبيعة ، وبشكل متدرج ، لكنها تقوم بإعطاء هذه الطبيعة المادية سببياتها بعد أن تكون نتاج صورة الإله التي تتصورها .

ولهذا فإن الحركات الفكرية الإسلامية توجهت للبحث عن عناصر معينة لفهم الواقع والطبيعة مركزةً على فكرة الإله ومنتجة صوراً كثيرة حول ذلك ، ومقيمة كل فلسفاتها على صور الإله التي تنتجها .

الجزآن الصادران

هذه فكرةٌ مبسطة جداً حول نشأة الدين والفلسفة في الواقع العربي ، والجزآن الصادران بين أيديكم في مجلد واحد ، يبحثان الخطوط الاجتماعية والفكرية الممهدة لظهور الفكر الفلسفي ، منذ نشأة الحضارات القديمة بجوهرها السياسي – الاجتماعي ، حتى الخصوصيات في التكون العربي الإسلامي ، وظهور الإسلام والصراعات الاجتماعية التي عاشها ، كتعبير عن حركة تجار متوسطين متحالفين مع العبيد والفقراء ، مما مثل ثورة مدنية بأدوات الوعي الديني ، ولكن هذه الثورة سيطر عليها الأشرافُ وحولوها إلى دولةٍ يتحكمون في ثرواتها ، وقد ظهرت فئاتٌ وسطى مدنية حاولت أن تقوم بعمليات تحولية عبر المذاهب الفكرية والسياسية كالقدرية والمعتزلة والمرجئة والزيدية والمذاهب الفقهية السنية والإثناعشرية والإسماعيلية الخ ..

ولهذا تجدون فصول الجزء الأول تدور في : تطور الوعي الديني في المشرق القديم – قريش تؤسس وحدة العرب – الثورة المحمدية – عهد الخلفاء الراشدين – الملك والإمام – القصة في القرآن – الفرق المعارضة الكبرى الخ كما يبحث هذا الجزء آثار الفتوح وتمازج العرب بالأمم الأخرى ، وتداخل الأديان ، ثم دراسة طبيعة التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية ، وهذه قضية محورية لفهم مقولة النظام الإقطاعي وتطوراته .

فمن المهم دراسة البنية الاجتماعية بمستوياتها كما تشكلت في مناخ الجزيرة العربية البدوية ، وكذلك انتقال هذا الموروث إلى البلدان المفتوحة وقراءة التمازج الذي حدث بين الفكر الإسلامي الطالع من الجزيرة والفكر الديني القديم الراسخ في الشمال ، لأن هذا سيضع بصرنا على الأرضية الموضوعية لتشكل الوعي بمختلف تجلياته .

في حين يبحث الجزء الثاني ما بعد تشكل النظام الإقطاعي الديني ، عبر فصول مثل : الثورة العباسية ، التطور الاقتصادي للعصر العباسي الأول ، طبيعة تكون الإمبراطورية العربية ، صعود الثقافة العربية الإسلامية ، نماذج من مثقفي العصر البارزين كابن المقفع والجاحظ . ثم كيفية ظهور الفلسفة العربية الإسلامية وأول نموذج لها وهو الكندي .

إن الغرض من هذا المسح الشامل هو الوصول إلى طبيعة النظام الاجتماعي الذي أقامه المسلمون وكيفية تشكل الصراعات الاجتماعية والفكرية ، والإمكانيات الموضوعية التي يخلقها لظهور الفلسفة .

فقد حدث خلافٌ فكري كبير حول طبيعة التشكيلة التي أقامها العرب المسلمون و هل هي عبودية أم إقطاعية أم آسيوية ، وقد كانت الفصول السابقة هي تحديد وذلك ، وهذا ما جعلني اكتشف جوانبَ جديدةً حول علاقات الدين والفلسفة ، فأركز على طبيعة النظام الإقطاعي المذهبي ، المستمر حتى الوقت الراهن ، وكيف يُلحق الفئات الوسطى بسيطرته ويمنعها من تشكيل نظام رأسمالي حر .

ولأن المثقفين – المنتجين للوعي الفقهي والثقافي والفكري والفلسفي – هم نتاج هذه الفئات ، فقد كانوا نتاج التمرد على هذا النظام وعلى محاولة تغييره أو الالتحاق بسيطرته.

ومن هنا فالمعتزلة الذين كانوا متمردين على ظهور ونشأة هذا النظام في العصر الأموي حاولوا تشكيل عناصر عقلية دينية مثالية في زمن آخر ، ولكن لأن جزءً هاماً منهم التحق بسيطرة الطبقة الإقطاعية الحاكمة ، فإن العناصر التمردية والعقلية تآكلت ولم تستطع المعتزلة فتح طريق عقلاني واسع للوعي العربي الديمقراطي .

ولهذا أقوم بتقسيم تطور الوعي الاعتزالي عبر مراحل نمو البنية الاجتماعية ، ففي المرحلة مع واصل بن عطاء كان الفكر المعتزلي بشكل ثم تبدل في مرحلة أثناء النظام والجاحظ وغيرهما من قادة الاعتزال ، ثم جاءت مرحلة ثالثة مع فشل المعتزلة من الخروج من هيمنة صورة الإله المباشرة والشاملة على الطبيعة والمجتمع رغم طرحهم بعض السببيات في تفسير الظواهر، وهذا الفشل صعّد جماعةً مضادة هي الأشعرية عكست رؤى الطبقة المسيطرة في مرحلة مختلفة هي مرحلة سيطرة الإقطاع وإضعاف الفئات الوسطى بشكل كبير .

وقد الفلاسفة بمحاولة استكمال مشروع المعتزلة على صعيد أكثر تطوراً وأحفل بالتناقضات الفكرية كذلك ، فهم لم يعتمدوا على عناصر فقهية ودينية بالدرجة الأولى بل على عناصر فلسفية ، أي بالاعتماد على المقولات الأرسطية . لكن فلسفة الفارابي كمثال تقول في خاتمة المطاف إن على الوعي أن يتوجه للاتحاد بالذات الإلهية كأرقى شكل من التجلي الفكري وأن ينسحب من المجتمع المادي ( الوضيع ). وعملية الزهد ثم التصوف ثم فلسفة التصوف ستلعب كلها دوراً من الهدم للنظام دون أن تستطيع تغييره إلى الأمام ، وهذا سوف يقوي التيارات الفقهية الدينية وسيطرتها على الجمهور بدلاً من الفلسفة .

أي أن الطبقات الإقطاعية الحاكمة باستيلائها على موارد الدولة تقوم بإهدارها على بذخها ومتعها غير سامحة للفائض الاقتصادي بتشكل ثورة صناعية ، ولم يستطع المفكرون والفلاسفة اكتشاف ذلك ، وتشكيل فاعلية اجتماعية لقطع الطريق على هذا الخراب .

في حين قامت الحركات الاجتماعية والمذهبية بتكرار ممارسات الطبقة الإقطاعية في المركز في مناطق قوميات وشعوب أخرى.

الجزآن التاليان

ويبحث الجزآن الثالث والرابع هذا النمو التاريخي حتى العصر الحديث ، فالجزءُ الثالث يتناول مسألة نمو العلوم وعلاقاتها بالإنتاج وتطورات الفرق الفكرية خاصة الاعتزال وظهور الأشعرية وتطورات الإسماعيلية والإثناء عشرية ، وأفكار الفلاسفة وهم الفارابي وابن سينا والغزالي وابن طفيل وابن رشد وابن باجة وابن تيمية وصدر الدين الشيرازي ، ثم كتابة خاتمة تدرس المبنى الديني – الفلسفي العربي الإسلامي عامة من داخل تفاصيله وهيكله .

ثم يتناول الجزء الرابع والأخير ظهور الوعي العربي الحديث بدءً من انهيار الإمبراطورية العثمانية مروراً بتشكل فكر النهضة الديني عند الأفغاني ومحمد عبده وظهور الفكر النهضوي العلماني عند فرح انطون وسلامة موسى وطه حسين وغيرهم ، وكذلك العمليات الأولى لظهور الفلسفة كالمعركة التي دارت بين فرح انطون ومحمد عبده حول فلسفة ابن رشد ، ثم ظهور الفلسفة العربية الحديثة عند يوسف كرم ، وزكي نجيب محمود وزكريا إبراهيم ونصيف نصار وغيرهم من الباحثين المعاصرين وكذلك طبيعة الفرق الفكرية – السياسية المعاصرة كالقوميين والماركسيين والدينيين لدى أبرز من يمثلونهم فكرياً .

وهذا كله يجري في قراءة البني الاجتماعية القديمة – الحديثة ، وهل استطاع وعي الشرائح الوسطى فهم طبيعة النظام الاجتماعي العام الديني السياسي أي طبيعة ( النظام الإقطاعي المذهبي ) ، وأسباب اخفقاتها في ذلك ، وماذا يمكن أن يحدث مستقبلاً وكيفية إدارة الصراع السياسي والاجتماعي على ضوء السابق .

فليست غاية الدراسة هي نظرية فقط ولكن المساهمة في اكتشاف الواقع العربي الراهن ، وكيفية تكوين تحالف عربي ديمقراطي في كل بلد يتوجه لتغيير الهيكل الاجتماعي التقليدي ، بالتعاون بين الفئات الوسطى والشعبية ، بين عناصر النضال الديمقراطية القديمة والجديدة ، لتفكيك الدولة المذهبية الشمولية ، وقراءة الموروث .