تناقضات الوعي العربي تاريخياً : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

الأديب العربي

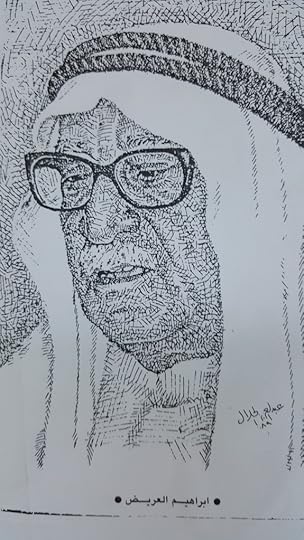

الأديب العربيإبراهيم العريض

ظهرَ الإسلامُ في ظروفٍ الوعيُّ العربيُّ وتطوراته التخلف عند العرب والأمم المجاورة لهم ، وبهذا فإن شكلَ الوعي المكرس فيه يقومُ على شكل مثالي ديني ، تلعب فيه الكائنات الغيبية دوراً محورياً مهيمناً على الوجود ، وذلك بسببِ غيابِ العلوم بمختلفِ أقسامها عند أهالي المنطقة البدوية خاصةً.

ومع تطور المسلمين واحتكاكهم بالحضارات التي سبقتهم والمنتجة للفلسفة فإنهم اتجهوا للاستفادة من هذه المنتجاتِ الفكرية المتطورة القديمة، بصفتهم أكثر شعوب الأرض وقتذاك تقدماً.

وهكذا راح المسلمون يستثمرون هذه المنتجات في تطورهم الحضاري المستقل، ومن هنا كيفوها مع الموروثِ الإسلامي الأولي، ومع الموروث الإسلامي الجديد الحضاري الذي تكون حين شكلوا تلك الحضارة ، منقطعين عن المستوى السابق.

والذي قام بهذه العملية ليس المسلمين ككل، ولكن تلك الفئات المثقفةَ التي يعود تكوينها للفئات الوسطى عموماً، وقد أبقت على المنظور المثالي للفترة السابقة، مطورةً إياه في منظور مثالي موضوعي.

بين المنظورين المثاليين الديني الأولي، والديني الفلسفي ، ثمة نقاط تشابه ونقاط افتراق ، في كون الأول يمثل الفئات الوسطى المكية المثقفة ، وهي تقودُ عمليةَ التحولِ في ظروف شديدة التخلف، وبأدوات النضال الجماهيرية.

واعتمدت تصوراتها على الرؤية المثالية الدينية في أبسط أشكالها، حيث الجمع بين الواقع والميراث الأسطوري الفكري القديم، المستفيد من الدينين السماويين السابقين، اللذين هما كذلك مستفيدين من الإرث الفكري للعصر القديم.

وفي الجزيرة العربية أتيحَ للفئةِ الوسطى التحرك بحرية تاريخية نسبية ، لعدم وجود الحكم المركزي القوي، فغدت المثاليةالفلسفية اقعية تحليلية – أسطورية – تصويرية – مغيرة للواقع المتخلف. فهذا الجمع المركب الهائل بين أشد فاعليات التغيير ورصد الحياة والاعتماد على الغيب لم يتجل مرةً أخرى.

في حين واجهت المثالية في عصر الحضارة الإسلامية التالية إمكانيات فكرية وعلمية كبيرة، فتخلص أغلبُها من الشكل الأسطوري التصويري، ودخل في الشكل الأسطوري المفاهيمي، متوجهاً إلى المقولاتِ والتركيبِ النظري الواسع واعتماد المنطق الأرسطي وطرح استقلال الطبيعة والمجتمع من التدخلات الغيبية المباشرة الحادة.

لكنه اعتمد المثالية كذلك عبر جعل هذه المقولات تخلقُ العالمَ، وتشكلَ الوجودَ، مع اعترافها بموضوعيةِ هذا العالمِ ووجود قوانين لتطوره. لكن هذه القوانين تتمثل في الجانب الطبيعي بدرجة أساسية ، وإن كان هناك بحث مستفيض في البنى الاجتماعية.

وهكذا فإن الوعي الديني والوعي الفلسفي تماثلا في إعطاء القوى الماروائية إمكانيات تحويل الحياة ، مرة ً عبر الرسول، ومرة عبر الفيلسوف، ومرة باعتماد الجمهور الشعبي للتحويل وعبر الدخول الجريء في الحياة ، ومرة عبر العلوم والانسحاب إلى الزهد كفاعليةٍ سلبية هادمة للبذخ، فهنا حدث تغير في طبيعة الفئة الوسطى القائدة ، فالأولى كانت غير تابعة للقصور، والثانية كانت تابعة.

والأولى إذ غيرت العالم فإنها أسست مدنيةً مسيطراً عليها ثقافياً من قبل مستوى بسيط سابق، في حين أن الثانيةَ كانت أكثر تقدماً ثقافياً لكنها عاجزة سياسياً وتاريخياً!

وهذه التحولات المتضادة أُزيلت بإيجابياتها في المرحلتين، المرحلة الإسلامية التأسيسية، وفي المرحلة الحضارية المدنية، في عصر الانحطاط فلم يبقْ من الثورة التأسيسية والارتباط بين التقدم والجمهور الشعبي، ووجود برنامج نهضوي مطبق على الأرض، ولا كذلك ضخامة الإنتاج الفكري والفلسفي والتداخل مع إنجازات العصور السابقة واستيعابه ثروة الأمم!

وجاء العصرُ الحديثُ متردداً متناقضاً، غير قادر على فهم العصرين السابقين وعصره هو.

أطروحةٌ، فنفيٌ، فنفي النفي، أي عصور ثلاثة متضادة، راحت تتشكلُ على مدى الألفين سنة من عمر العرب والمسلمين، كلُ عصرٍ يقومُ بنفي العصر السابق، ليس بشكل كلي، ولكن بشكل أساسي، والعصرُ الحديث لم يفهم إنه تركيبٌ، وإنه جمعٌ بين العصرين السابقين ونفي لهما معاً.

إذا أخذنا سلسلةَ التطورات التي حدثت خلال القرنين الأخيرين، فسنجدُ ثلاثةَ فتراتٍ كبرى: الأولى تمثلتْ في استيعابِ المنجزات الغربية، الثانية: في تشكيل تجارب لرأسمالية دولة شمولية، توهمت إمكانية تجاوز العصر الرأسمالي، الثالثة عودة متدهورة للفترة الليبرالية الأولى مع عودة كذلك للإقطاع السياسي والديني الشموليين، وبالتالي فإن هذه الفترات في العصر الحديث العربي شكلت هي الأخرى أطروحة فنفي فنفي للنفي، أي أننا نعيش في الزمن الراهن أكثف فترات التجاوز .

كان النهضويون الأوائل في القرنين 19 و 20 يتصورون إن التماثل مع الغرب هو كفيلٌ بخلقِ النهضة، وحين تزعزعَ هذا الوهمُ راح الدينيون يتصورون وهماً آخر هو استرجاع الفترة الأولى من العصر الإسلامي.

أي أن دراسةَ العصرين العربيين السابقين ورؤية تضادهما والخروج بتركيب منهما، وفي ظل ثقافة الحداثة المسيطرة، كان يمكن أن يكشف للعقول قوانين التطور الاجتماعي، وبالتالي أن يؤدي إلى التحكم فيها.

إن عصرنا العربي الإسلامي التحديثي الراهن هو عصر التركيب، للعصرين العربيين السابقين، تداخل معهما ونفي لهما معاً. إنه عصر نفي النفي. وهو لهذا عصر التمثل العميق للحداثة العربية على مر الزمن والصعود بها إلى لحظة نوعية جديدة مقاربة للمستويات العالمية.

فأخذ إنجازات الثورة المحمدية، والجوانب الإيجابية من نضال الفئات الوسطى التحديثية في العصر النهضوي الأموي – العباسي السابق، وتشكيل نضال نهضوي للفئات الوسطى المتحالفة مع العاملين بشروط الحداثة المعاصرة.

وهكذا فإن إنجازاتِ التحالف الشعبي الديمقراطي الإسلامي النهضوي الجريء في اقتحامهِ العالم، يُضاف إلى تراكميةِ الثقافة الفكرية الموسوعية والانفتاح وعقلنة الفقه وعصرنته، وقد تم كل ذلك بوعي ديني مثالي مسيطر على أجهزة الحكم، تعبيراً عن القوى العليا مرة في تحالفها مع العاملين ومرة في انقطاعها عن التحالف مع العالمين.

وبهذا فإن طيفاً اجتماعياً واسعاً لا د أن يتشكلَ ليعيدَ إنتاج الحضارة العربية المستقلة الحديثة ، وهذا التحالف الذي في جوهره تحالف الفئات الوسطى والعاملين ، له مضمون اجتماعي هو إعادة تغيير طابع الدولة ، في ملكيتها الاقتصادية الشاملة، وفي مذهبيتها السائدة المتحكمة، وفي تحرير كافة هذه الجموع من الدولة الإقطاعية – المذهبية، وفي خلق طبقات وسطى وطبقات عاملة حرة، تتداول السلطة حسب برامجها المقبولة للجمهور .

وعمليةُ إجراءِ الإصلاحات في جسم الدولة – المجتمع الاقتصادي والديني والاجتماعي والسياسي، يعتمدُ على سلسلة من الإصلاحات في ظاهرات الوعي المختلفة .

إن جسمَ الدولةِ – المجتمع الذي يعيش النظام الإقطاعي المذهبي ، يعيش المفردات الدينية الشمولية، كخلفيةٍ متحكمة فيه عبر القرون.

وإذا كانت صورُ الإلهِ الواحد هي التي تهيمنُ على الكون فإن الحاكم الواحد هو الذي يهيمن على السلطة – المجتمع. إي أن هذه (الصور) تعبيرٌ عن مذهبيات شمولية تفكيكية للجسد الإسلامي، وتقارب هذه الصور، أو ظهور صورة مختلفة مميزة عن العصور القديمة، سيكون تعبيراً عن الإصلاحات العميقة الجارية في البــُنى ، وللتقارب العربي والإسلامي والعالمي .

وقد قامت الفلسفاتُ في العصر الوسيط الإسلامي بخلقِ وسائطَ غيبيةٍ متعددةٍ في المشرق الإسلامي، ثم في المغربِ الذي أخذ يتخلصُ من هذه الوسائط بحكمِ توجههِ السني العقلي، بحيث غدت فلسفةُ ابن باجة – ابن رشد تشقُ الطريقَ نحو مثاليةٍ موضوعية صافية من الغيبيات المشرقية الواسعة.

لقد استغرقت العمليةُ بين التكوين الديني الصوري القصصي الميثولوجي الحكمي، وبين تكون الفلسفة المثالية بمعمارها التعددي المفاهيمي عدة قرون، ثم إلى أن تكونَ مثاليةً موضوعية جنينية في الأندلس على بضعة قرون أخرى. وهذه المثالية الموضوعية الجنينية ترحلت إلى أوربا لتبدأ رحلةً جديدة في بُنى اجتماعية مختلفة وتكونُ فتيلَ النهضة الفكري فيها.

وحين وصلت الفلسفةُ من أوربا للعرب والمسلمين محملةً بكل هذا الزخم التحولي المتضافر الداخلي، فإنها لم تـُفهم من قبل الجيل الأدبي، جيل التنوير الأول، فقد كان تاريخُ أوربا الوسيط والنهضوي والمعاصر معروضاً أمامه، بشكلٍ غامض، بحيثيات سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية ، فكانت الوقائع الاجتماعية المباشرة كمظاهر التقدم في مختلف جوانب الحياة هي الطافحة على سطح الوعي النخبوي، وهذا ما كان يمثل له صدمةً على صعيد أنه كان عبر موروثه يعتبرُ نفسَه محور العالم والبقعة الأكثر حضارة فيها، ودينه يمثل أرقى تكون ٍ فكري.

ومن هنا كان هذا الوعي ينقلُ وقائعَ الحياة والثقافة بعناصرها المشتتةِ متقبلاً المظاهرَ الحديثة الأكثر وظيفية ونفعيةً والتي تغدو عبر التجارة مستخدمةً في حياته، محتفظاً ببنائه التقليدي المحافظ، حيث يعبرُ هذا الاحتفاظ عن جانبي الاستخدام الوظيفي وبقاء أسس النظام التقليدي التي تسيطرُ عليه القوى الاجتماعية العليا، ومهما كانت التغيرات السياسية التبدلية في هذه القمة فإنها لم تغير هذا البناء، إن لم تحافظ عليه بقوةٍ أشد.

من هنا كان الوعيُ التنويريُ أدبياً ثقافياً تقنياً عاماً، لا يستطيع أن يطرحَ المنظورَ الفلسفي الواسع الشامل النقدي، وأن يشكلَ نظراتٍ عامةً إلى الوجود ، حيث أن وجودَهُ الاجتماعي هو ذاتهُ مقلق وغير مفهوم له.

فكان عليهِ أن يعي أساسياتِ وجودهِ (الوطني) أولاً، أي أن يقومَ بخلقِ لحمةٍ في بنائه السياسي التابع والمتخلف، وهو أمرٌ يجعل البنى العربية والإسلامية المفتتة تقومُ ولهذا فإن الاحتكاكَ بأوربا كان يتيحُ استخدامَ بعضِ الأسسِ السياسية الاجتماعية الأوربية في العمل لتشكيل هذه البُنى، وكلُ بنيةٍ عربية وإسلامية لها ظروفها وسيرورتها الخاصة، والمتداخلة مع السيرورات الأخرى كذلك.

إذن كان الوعي وهو يشكلُ البنيةَ العربية التقليديةَ – الحديثة، يمرُ بمرحلةِ التأثر الأوربي – والعودة إلى الماضي، عبرَ استخدامِ مفهومِ النهضة، وهو الذي كان يتيحُ استعارةَ الأشكال الأوربية وتركيبها فوق الجسد القديم، مع الزعم بأنه يتحدث ، فهو يغرفُ من الماضي (المجيد)، وكذلك يستفيد من الخبرة الأوربية، التي كانت (وليدة التأثير العربي) .

ولكن لم يكن يدرسُ هذا التداخلَ العربي – الغربي في سيرورته التاريخية المعقدة والمتوارية، أي أن يدرسَ رحلةَ المثالية الموضوعية وتبدلاتها العميقة في أوربا، من الرشدية الُملاحقة إلى الديكارتية المنفصلة كثيراً عن تقاليد الفلسفة الدينية للعصر الوسيط.

إن ثمة عدةَ قرونٍ أخرى بين الرشديةِ الُملاحقة وبين الديكارتية الأوربية، وهذه السيرورة لن تــُدرس عبر هذا الوعي الأدبي – الفني العربي وهو يقابلُ أمثالَهُ في الإنتاجين الأوربي والعربي القديم، لكن هذا الدرسَ المتعددَ الأشكالِ سوف يضعُ مادةً ثقافية كبيرة للمرحلة التالية وهي مرحلة الوعي الفلسفي.

وهناك عناصرٌ فلسفيةٌ مشتتة في داخلِ هذه المرحلة، فكان التأكيدُ على الخلق الإلهي للعالم ، يتداخلُ مع الإيمانِ بالضروراتِ الموضوعية للوجود ، وهو أمرٌ يشيرُ إلى هذه الثنائيةِ بين الجذورِ المتواصلة الحضور، أي بين النظامِ المحافظ بصورةِ الألوهيةِ المطلقةِ التي صنعها خلال سيطرته الطويلة، وبحكامه المطلقين، وببنائه الاجتماعي الذكوري – الأرستقراطي – وثقافته السحرية – الدينية، وبين ضروراتِ التحديث التقنية.

فكان التقنيون فوق الجسدِ المحافظِ يستوردون المنجزاتِ البنائيةَ والتقنية والأدبية والديكورية الخ.

إن فكرةَ الخلقِ الإلهي والسببية المحدودة، تتماثل وعملية التداخل العربي – الغربي في مرحلةِ الاستعمار والتجارة وإنتاجِ المواد الخام، فهما تتيحان الحفاظَ على النظام التقليدي بأسسهِ الدينية، التي يتم تصورها بأنها(جوهر الأمة)، وأيضاً بتطويرِ بعضِ الجوانب في الحياة الأكثر إلحاحاً كتغيير الحرف و نمط المدن والإدارة ونظم التعليم الخ.

إن الحوارَ بين فرح انطون ومحمد عبده يمثلُ هنا ذروة الصراع الفكري، والمثقفان المعبران خلال هذا الصراع يكشفان لنا حول ابن رشد، كيفية عدم حسم الوعي العربي استيعابِ لحظةِ ابن رشد وتجاوزها تاريخياً، بمعنى ضرورة قراءتها في تطورها التاريخي العربي – الأوربي، فقد غدت لحظةُ ابن رشد وفلسفته متجّاوزةً تاريخياً في الإنتاج الغربي عموماً، وحتى في الفلسفات المثالية الموضوعية، ودع عنك الفلسفة الهيجلية والماركسية.

أي أن فلسفةَ ابن رشد وصلت إلى فكرة تحييد صورة الإله المهيمنة على الوجود والمتدخلة، والتي تعكسُ المجتمع العربي الرعوي – الزراعي البسيط، عبر هذا التداخل الذي أقامه ابنُ رشد بين الأرسطية ومنجزات الحداثة الإسلامية.

لكن هذه الفلسفة الرشدية لم تدخل في القوانين الموضوعية المتجسدة في تكون الطبيعة والمجتمع، أي بفهم الحركة، وأن تلعب دوراً في تطوير الحرف والصناعة والمدن.

وهذا ما جرى أوربياً، فكان أمامَ الفلسفةِ المثالية الموضوعية الإسلامية مادةً ثقافية غنية.

ولكن في لحظة الصراع حول فلسفة ابن رشد عادت القضايا القديمة للفلسفة العربية، دون استيعاب لمفرداتها ومراحلها ومضامينها، إذ تمظهرَ الحوارُ حول الخلق الإلهي ومداه، وتردد فرحُ أنطون بين مثالية موضوعية وعودة لهيمنة النجوم والكواكب.

يعبرُ هذا الحوارُ عن البحثِ في السببياتِ وبمدى قدرةِ العقل على تحدي اللاعقل، وتثبت كذلك تردد العقل بشكله الديني والليبرالي عن معركة العقل الحاسمة وعدم استيعابه للعلوم المختلفة فهو نتاجٌ لتراكمٍ نهضوي بسيط .

إن المثاليةَ الموضوعية هنا عبر تجسيدها عند الإمام محمد عبده لم تتجرد كلياً، أي لم تصبح ذات مفاهيم مجردة واسعة وكلية، بحيث تدخلُ في تحليل الوجود تحليلاً مفاهيمياً مجرداً فتجعل القانون الكلي الشامل بلا استثناء، وتدخل بالتالي في كشف قوانين الطبيعة والمجتمع العربي الإسلامي الإنساني.

لكن هذه العمليةَ كانت أكبر من قدرات الإمام الذي أخذ يوقف ثوريته الدينية ويلتحق بالنظام الإقطاعي المذهبي ، وعبر رؤيةٍ إصلاحية جزئية.

إن ما حدسهُ السيدُ جمال الدين الأفغاني بضرورة إيجاد ثورة بروتستانتية في الإسلام هو أمر ظل في مجال الحدس، وهو يعبرُ هنا عن ضرورة تشكيل ثورة ديمقراطية في الإسلام ، عبرت عن قصورها تلك الاجتهاداتُ الفقهيةُ الجزئية، وعدم تشكيل مثالية موضوعية تامة التكوين ، وهو أمرٌ يتطلب الغوص في التاريخ والقرآن والبنى الاجتماعية.

أي أن (البروتستانتية)الإسلامية هنا هي استكمال للوعي الاجتهادي السني التحديثي باتجاه المفارقة عن الإقطاع المذهبي في الجسم الديني الأساسي للمسلمين .

إذن فإن ذاك القصور نجده في العلمانيين والليبراليين الذين وسعوا عمليات التحليل الاجتماعي والسياسي للبنى العربية التقليدية واعتمدوا على الاستيراد التقني .

لقد توصل فرح أنطون إلى مثالية موضوعية تامة عن قانونية الوجود بدون القبول بخرق لهذه القوانين ، وكان هذا يتطلب الغوص في تجسيد هذه المثالية الموضوعية على النصوص الدينية والمجتمع ، ولكن هذه العملية لم تبدأ ، لأنه انشغل بقضايا الحياة الاجتماعية والسياسية بدون ربطها بمقولات الفلسفة .

إن عمليات التغيير العربية تتجه إلى جوانب أكثر عمقاً بطبيعة تطور الحياة ، وسواء بسببِ من اهتراءِ القديم ، أم من هجوم الجديد، وهذا يمكن ملاحظته في تعمق الأشكال الأدبية كالقصة والرواية والمسرح، وتوجهها نحو عمليات تحليل الواقع بصورٍ متزايدة، وكذلك عمليات اتساع العلوم ونمو تخصصاتها ، والتبدل المستمر بين حجم الزراعة وحجم الصناعة، واستعادة المدن العربيةِ دورها النهضوي ، وبدء إلحاق الريف والبادية بتحولاتها.

ومن هنا فالسببيةُ سوف تتزايدُ عملياتها في الوعي ، وتصبح الظواهرُ المشتتة في الوعي التنويري الأولي أكثرَ ترابطاً ، فلم تعدْ العمليةُ هي استلالُ عنصرٍ وحيد من التراث ، أو من الغرب ، بل أخذت عمليات النظرة التركيبية بين الثقافة والوجود الاجتماعي والتاريخي ، تتشكلُ في العقل النهضوي الجديد ، وأصبح العالمُ العربي الإسلامي بتطوراته الكبرى مرئياً في هذا العقل ، ولكن في ظاهراته الفكرية الروحية المستقلة عن البنى الاجتماعية التي يتشكلُ فيها .

يمكن هنا أن تتشكل لمحاتٌ من العرض الاجتماعي ، لكن الوعي يظل مستقلاً ، وبه سببياته الداخلية المترابطة الأعمق ، والمنفصلة عن البنى الاجتماعية .

ومن هنا تبدأ المثالية الموضوعية في الظهور والتشكل ، واقفةً فوق قاعدتها الدينية للمنطقة ، القاعدة الإسلامية – المسيحية ، فيستمر العالمُ مخلوقاً من قبل الصور الإلهية التي يصنعها الوعي الديني – الفلسفي الحديث ، بتنوعات مغايرة عن الصور القديمة ، أي أن المثاليةَ الموضوعيةَ الرشديةَ هنا تعودُ ولكن بغنى ثقافي أتاحته القراءاتُ المعاصرةُ الواسعة ، فلم تعد النجومُ والكواكبُ روحيةً مهيمنة على الوجود الأرضي إلا في بعض أنماط الوعي الشعبي السحرية ، وغدا الاحتكاك بالأعمال الفلسفية الأوربية مغذياً للاختزال في زمنية البحث والتشكيل الفكري .

لكن الاستيرادَ من جهةٍ أخرى يؤدي أحياناً إلى القفز إلى مستويات جديدة واختزالية ، للمدارس ، وخاصة في النزعات الحديثة كالوضعية المنطقية ، والمادية الجدلية ، نظراً لبطء المثالية الموضوعية في التشكل وتوقفها أحياناً لأسباب خاصة ، مما يؤدي إلى عودة المثالية الذاتية بشكل فلسفي وصوفي .

إن تشكلَ المثاليةِ الموضوعية سيظهرُ لدى بعض الدارسين والمتخصصين في الجامعات أو الحوزات الدينية كما رأينا في النموذجين المدروسين وهما يوسف كرم ومحمد باقر الصدر ، وقد لاحظنا أن نصوصهما الفلسفيةَ تتشكلُ في حالةِ مواجهةٍ مع الفلسفاتِ التجريبية الذاتية أو مع المادية الجدلية .

فهما يرفضان التصورية أو المثالية الذاتية حين ترفضُ هذه المثاليةُ الاعترافَ بأساسياتِ الوجودِ العامةِ فتقومُ بحصرِ مركز الوعي في الذاتِ المفصولة عن الوجود الموضوعي ، ويقوم المفكران المسيحي والمسلم كلٌ من جهته ، بربطِ الوعي بالوجود والاعتراف بموضوعية المعرفة ، وهذا يفتحُ البابَ لقراءة المجتمع ونقده والمطالبة بإصلاحه بهذا الشكل أو ذاك .

وإذا كان يوسف كرم لا يدخل في عملية التحليل والنقد الاجتماعية ، أي لا يربط بين هذه المثالية الموضوعية وقوانين الوجود الطبيعية والاجتماعية ، فإن محمد باقر الصدر يتوسع في هذه العملية ويبحث عن سببياتِ الوجودِ الطبيعية والاجتماعية ، دون تحديد مدى قانونية المثالية الموضوعية هذه .

فهو هنا يواجهُ فلسفةَ المادية الجدلية في مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين حيث تتقابلُ على أرض العراق هذه المعسكرات المتضادة بشكلٍ حاد ، وتقودهُ عمليةُ ( تفنيدِ ) المادية الجدلية إلى الاعتراف بموضوعية الوجود وسببياته ، لكن قانونية الوجود الاجتماعي تصيرُ مرفوضةً لديه ، فالبُنى الاجتماعية بقوانينها الموضوعية تتحولُ إلى سببيات جزئية مثالية ، أي أن تغيرات المجتمع تعود لديه إلى أسبابٍ تربوية وفكرية ذات أساسٍ غيبي في نهاية المطاف . وبهذا فإن قانونية الوجود راحت تتكسر ، وأخذتْ المثاليةُ الموضوعيةُ عموماً تتوقف أو تتراجع إلى أشكال فلسفية مثالية ذاتية أو تعود للتصوف ، وهو شكلٌ مثالي ذاتي كذلك . فظهور واتساع البرجماتية والتجريبية المنطقية والوجودية ، خلافاً للبواكير المشجعة لنهوض المثالية الموضوعية ، تعود لعدم قدرة المثاليات الموضوعية في التطور ، فالشكل الديني المحافظ حبسها عن النمو ، فيوسف كرم عبر مسيحيته ومحمد باقر عبر أثنا عشريته ، كانا يجعلان المثالية الموضوعية تابعةً للوعي الديني المهيمن ، وإذا كان الاعترافُ بقانونيةِ الوجود الموضوعة تحت عدة أقواس ، مهماً في الوجود الطبيعي فإنه في الوجود الاجتماعي أكثر أهمية ولكن أكثر صعوبة وخطورة .

ولكن هنا لا تظهر عملية نقدية جذرية للمجتمع عبر المثالية الموضوعية ، فهي سوف تعيدُ سببيات الحياة الاجتماعية إلى التربية والوعي ، وليس إلى بنية المجتمع الطبقية الحاسمة . رغم اتفاق مثالية محمد باقر الصدر مع المادية الجدلية على وجود قطاع عام هام في إسناد الطبقات الفقيرة وعلى دوره في عملية التنمية والقبول بالإصلاح الزراعي في حدود .

وهكذا فإن المثالية الموضوعية بأساسها الديني سوف تقدم أساساً فكرياً للعلوم الطبيعية ، في المادة الصماء عادة ، ولكن في المادة الحية أي في الأجسام البشرية وفي تطور البيولوجيا فإنها سوف تعود إلى أفكارها الدينية النصوصية دون القدرة على التأويل الهام في هذا الجانب .

فنظرية التطور في البيولوجيا تغدو مرفوضةً باعتقاد أنها تناقض التصور الإلهي بنزول الإنسان كاملاً من السماء ، وهكذا فإن أساسيات التاريخ تبقى مشكوكاً فيها ، رغم أن محمد باقر الصدر لا ينفي تعاقب التشكيلات المشاعية والعبودية والإقطاع والرأسمالية لكنه يرى أن أسبابها تعود لوعي الأفراد والخصائص الروحية .