رواية الأقلف والبحث عن الذات

عبدالجليل حسن*

تمهيد:

تجيء هذه الدّراسة لرواية «الأقلف»⁑ لــ «عبدالله خليفة» وللمتسائل أن يستفهم ما الداعي التي حملتنا لدراسة هذه الرواية دون غيرها من الأعمال الأدبية؟

إنّ من الضروري هنا تسليط الضوء على الأسباب التي من خلالها نستحضر ماهيّة البحث، للوقف على النتائج المرتقبة.

وتأتي في طليعة تلك الأسباب أنّ رواية «الأقلف» لم تحضَ بدراسة تعطيها حجمها الفنّي المناسب ، تبرز خصائصها، ولستُ أدّعي أنّي سأطلع على المخزون الفنّي المكون لهذه الرّواية ، غير أنّي أؤكّد هاهنا إنّي سأقدّم شيئاً جديداً، قدْ لا يرقى مع طموحات هذه الرّواية.

منهجيّة البحث:

لقد ابتغيت المنهج النّفس مسلكاً في دراسة الرّواية، وأداة لاستكناه معالمها المتميّزة. إنّ انطلاقي في هذه الدّراسة متسلّحاً بالمصطلحات النّفسيّة، تعينني سبر أغوار هذه الرّواية فنّياً ، وفتح مغاليقها المتوارية.

ولنا أنْ نتساءل، لماذا المنهج النّفسيّ دون غيره؟ وقبل الإجابة عن هذا السّؤال نطرح سؤالاً آخر قد يكون مرتكزاً للإجابة على السؤال الأوّل مفاده: هل لتكوين العمل الفنّي دور في تحديد الجهاز الواصف؟ لاشكّ أنّ التكوين الفنيّ للعمل الأدبيّ يفرض طبيعةً منهجيّة قد تكون الأساس، لكنّه لا يكون نقطة البداية والنّهاية ، كما أنّه المحدّد في درجة التعامل معه إن سطحاً وإنْ عمقاً.

ولقد قسّمت بحثي هذا إلى ..، تسبق هذه الفصول مقدّمة أراها قاعدة يتكئُ عليها البحث، استوضح في الزاوية الأولى فيها الملامح الواقعيّة لهذه الرّواية، وفي الزاوية الثّانية أوضح فيها علاقة النّفس بالعمل الأدبيّ انطلاقاً من (التحليل الأوديبي)، وسوف أوظّف بعضاً من العناصر الدّلاليّة (المربّع السيميائيّ) لإنجاز هذه الدّراسة وتطعيم تلك المادة الخام بالمعطيات الفنيّة التي تزخر بها هذه الرّواية . هذا وسأتوّج في نهاية المطاف هذه الدراسة بخاتمة أتوصّل عبرها إلى أبرز الخصائص النّفسية التي ترسم أبعادها الفنيّة.

مقدّمة

أوّلاً: الملامح الواقعيّة

رواية «الأقلف» رواية واقعيّة ، تنطلق في تكوينها من قطعة مكانيّة مرسومة جغرافيّاً، وفي إطار زمنيّ محدّد . تحكي واقعاً يفرزُ مرارة الإنسان العربيّ، قد تركت كلّ حفنة من تراب وطنه بصمات الحرمان في نفسه فقد (رزح الوطن العربيّ بمختلف أقطاره لاستعمار يستغلّ ثرواته وطاقاته وقدراته، ويحاصره في كلّ مكان بصنوف القهر والكبت والقهر، فقامت الرّواية بمهمّة الضمير العربيّ في مواجهة التحدّيات والأزمات التي عانتها الأمّة العربيّة في طريق تحرّرها وتقدّمها، فعبّرت عن أفكار الأمّة ورصدت حركات الجماهير ونضالها عن طريق رسم شخصيّاتها ، وعلاقاتها ونزواتها ، وتصويرها لمختلف جوانب الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة)‹1›.

(إنّ النّص الأدبيّ إذن يعيننا على فهم التّاريخ وحركته والإفادة منه ، لما يحتويه في حدّ ذاته من دلائل فنّية ، ويمكن أنْ يضيف إلى وعي الجماهير قوى جوهريّة تتحكّم في المواقف من خلال التّطوّر الفعّال (التّأثير الإيجابي) والانسياق تحت وطأة السلطة السّافرة في أيّ مجتمع بحيث يتحوّل إلى وعي المتلقّي ، بفعل المؤرّخ ، إلى أداة ووسيلة في أيديولوجيّة السلطة السّائدة (التأثير السِّلبي)‹2›.

الرّواية إذن تسجيلية لا تعدو أنْ تكونَ عملاً شفيفاً لمرحلة تاريخيّة، بيد أنّنا عبر هذا التحليل سنستشرف جوانب فنيّة قد انفردت بها هذه الرّواية، ذلك لأنّ الأيديولوجيّة الواقعيّة التي تتحرّك في فضاء الرّواية تتحرّك من بؤرة التّحولات النّفسيّة التي يرسمها الكاتب في شخصيّات عمله الرّوائي.

هذا وسوف ينكشف لناً جليّاً عبر الدّراسة أنّ هذا الملمح الفنّي (الواقعيّة) الذي نسج خيوط الرّواية، لم ينغلق على نفسه، بل كان منفتحاً على طبقات فصول الرّواية على معطى فنّي جماليّ مستمدّ من أبعاد الحركة النّفسية المرسومة لشخصيّات الرّواية .

ثانياً : الرّواية والدراسة النّفسية

تنطلق دراستنا هذه لرواية «الأقلف» من منطلق التّحليل النّفسيّ، ولقد ابتغيت التّحليل الأوديـبيّ منهجاً للدراسة والتحليل، ومرتكزاً ناجزاً لسبر أغوار هذه الرّواية واستحضار عناصرها الفنّية.

(إنّ عقدة أوديب وما ينشأ عنها من مركبات تمدّها بكثير من الحقائق الّتي تفسر لنا سلوك الأشخاص ومواقفهم)‹3›.

(إنّ التّحليل النّفسيّ في النّقد والأدب برز فعليّاً مع (سيغموند فرويد) الذي يرى أنّ العمل الأدبيّ موقع أثريّ له طبقات متراكمة من الدلالة ولابد بالتّاليّ من كشف غوامضه وأسراره‹4›.

وقبلَ أنْ نخوضَ في هذا الميدان، أقف سريعاً في هذه الأسطر أبرز خلالها علاقة علم النّفس بالأدب) فليست علاقة الأدب بعلم النّفس مسألة حديثة العهد، بل هي قديمة قدم المادة الأوديبيّة ذاتها، وليس من مغالاة القول أنّ الآداب القديمة هي أوّل المدارس التي عالجت مكوّنات النّفس البشريّة)‹5›.

(إنّ النّفس تصنع الأدب، وكذلك يصنع الأدب النّفس، النّفس تجمع أطراف الحياة لكي تصنع منها الأدب، والأدب يرتاد الحياة لكي يضيء جوانب النّفس . . وحقيقة هذه العلاقة ليست مستكشفاً للإنسان الحديث، لأنّها كانت قائمة منذ أنْ عرف الإنسان وسيلة التّعبير عن نفسه)‹6›.

تحليل الرّواية:

■ أوّلا: التكوينات الدّلاليّة لحركة الذات.

رواية «الأقلف» لــ «عبدالله خليفة» تعالج إشكاليّة الاغتراب الإنسانيّ بوعي جديد، عبر جدليّة الصّراع عبر المتكافئ بين قوتين:

قوى مطحونة / قوى طاحنة.

تشكّل هذه الجدليّة متّكأً نفسيّاً ، يفتح أمامنا أفاقاً دلاليّة.

من هنا لابدّ أنْ يقف القارئ بادئ ذي بدء عند عنوان الرّواية ؛ ذلك لأنّه يمثّل البؤرة السّاخنة التي تكوّن منها الجسد الدّلاليّ لفضاء الرّواية. إنّ العنوان يشي بمعطى نفسي لأنّه يكتنز دلالة تصبّ بشحناتها في فضاء النّص، إذ يستجلب تماهيات دلاليّة عبر فضاء نفسيّ تتدفّق منه معاني القمع والانسحاق النّفسيّ، فتنشرها على حقول الرّواية ليذهب بنا بعيداً إلى أعماق النّص للنّزوح إلى قراءة دلاليّة تستجلب خامات التّحولات النّفسيّة لشخصيّات الرّواية القائم على التّضاد الدّلاليّ، هذا التّضاد النابع من أغوار حركة التّاريخ، والذي أحسبه انعكاساً للحركة الأيديولوجيّة الواقعيّة التي تتحرّك فيها فصول الرّواية ، في إطار التّحولات النّفسيّة التي تسبح في فضاء دلاليّ فسيح .

يبدأ المفتاح الفنّي لرواية «الأقلف»، انطلاقاً منْ تشخيص الرّاوي لأزمة «يحيى» بطل الرّواية، البطل الذي يحمل في ذاته حزمةً من الأزمات والعقد النّفسيّة. (إنّها جملة من التّطورات والذكريات ذات القيمة العاطفيّة القويّة، واللاواعية جزئيّاً أو كليّاً)‹7›، فلقد وجد نفسه غريباً عن النّاس، إنّ ولادتهُ بلا أمّ ولا أب، وحالة الجهل المهلكة التي عاشها في كتف جدته، والمستشفيات والأكواخ البالية، والجدّة الخرساء، والأطفال المعتوهين، عناصر مثّلت بكليتها حالة الضياع النّفسي، ممّا جعل عقله ينساب نحو عاطفة الحبّ والخلاص المأمول.

يتشكّل النص فنيّاً انطلاقاً من هذه الأزمة النّفسية رسمت الحالة المتناهية لنفسيّة البطل المتصّدعة المتوارية خوفاً وحنقاً، وذلك عبر الأفق الروائيّ الذي اعتمدهُ الكاتب كإسقاط أوّلي، يبرز المخزون اللاواعي الذي تغذيه الحقول الوصفيّة التي وظفها الراّوي لإجلاء الحالة التي كانتْ عليها المناخ الرّوائي، فرسمت شفرات الكبت (إنّها عمليّة يرمي الشّخص من خلالها إلى أنْ يدفع بالدّوافع والأفكار والتّصوّرات إلى منطقة اللاوعي)‹8›، الذي يضرب جذوره في الـبُنى العاطفيّة والجسديّة للحياة الجنسيّة التي يفترض إشباعها أو كبتها.

ولاستجلاب التّحولات النّفسيّة التي ترسم الملامح الفنّية لعناصر الرّواية نقف بين محطّات توصيفيّة نرصد فيها حركة ذات بطل الرّواية «يحيى»، وانعكاسات ذلك على التّكوين الفنّي للنّص.

أوّلاً : ترسيمة المربّع الدّلاليّ (السيميائيّ) الدّاخل في تكوين منطقة (اللاّوعي) لبطل الرّواية:

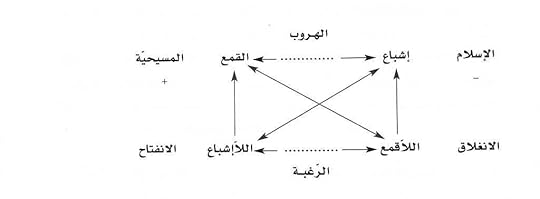

يشكّل التّضاد القائم بي مفردتي الإشباع والقمع ومتضمنيها اللاّإشباع واللاّقمع أساساً للتناقض الحاصل بينَ الرّغبة والهروب، وبينَ الانقلاب والانفتاح، وتتوزّع هذه المضامين الدّلاليّة، وتفضي إلى مجالين دالّين:

الأوّل: (سلبيّ)، يجمعُ بين حالتي القمع واللاّإشباع، والهروب والانغلاق.

الثاني: (إيجابيّ) يجمع بين حالتي الإشباع واللاّقمع، من جهة، وبين الرّغبة والانفتاح من جهةٍ ثانية.

إنّ عقدة البطل تنطلق من عقد ساقها القدر الإلهيّ المحتوم ، قدرٌ قد خلّف فيه هالة هستيريّة ، وقفت كحاجز منيع دون تحقيق اللبيدو (الهو) النواة الجنسيّة (النزّوة الجنسيّة مرتبطة بالنّشاط الجسديّ المرتبطة بتصورات الهوامات)‹9›.

إنّ العناصر التي تقوم عليها الصور القامعة عناصر إبادة للذات الإنسانية الطبيعيّة التي تنشد التلذّذَ، تطالعنا في البداية العقدة الأوديبيّة (إنّها مجموعة من رغبات الحبّ فالعداوة التي يشعرها الطفل تجاه والديه، مستقاة من رغبة الملك (قصة أوديب)‹10›، أوديب الذي فقد أبويه، وتربّى في كنف الآخر.

«فجأة همس هذا الصّامت التّابع ، باللّغة ، وهو يشير إلى الثّمار:

– ما .. هذا ؟

تطلّع فيه الجمع مذهولاً، واشترك في ضحك صاخب، وامتلأت فيه العيون بالدّموع، ومنذ ذلك الوقت راحوا يسخرون منه، وكلّما مرّوا بشيء قالوا «هذه صخرة»، «هذا قارب…»‹11›.

إنّ الدور الوجدانيّ الذي تتقمّصه الجدة ، كعنصر إبدالي، صورة من صور القمع العاطفي في نفس بطل الرّواية، رغم أنّ الجدّة تمثّل قطب العاطفة الجامحة التي تكاد تلامس الأنوثة:

«ينتظر خطوات مفرحة حبيبة، وأنفاساً لاهثة أموميّة، هي كوته الحنونة على العالم البشريّ، إنّها خطوات جدته…، إنّها ترمقه بحبّ شديد، وتسند على الخوص، ويغدو وجهها الذي يشبه الفطيرة المتبعجة في غاية إشراقه، فتغفو وتشخر..»‹12›. إنّ الأدوار النّفسيّة التي تمارسها الجدّة تنطلق من نقطة صاغتها العاطفة المتخمة بالمحبّة يعني هذا أنها تعاني من تضخّم انفعالي، تؤكّد هذه الخاصيّة وظيفة المعاناة، وتحفر في منطقة اللاوعي.

ينتقلُ الرّاويّ بنا إلى محطات وصفيّة تنفتح كلّ محطّة على أفق يبوح كلّ منها بقلق عميق يراود الكاتب، ينكشف لنا ذلك حين نجد أننا بإزاء صدمة جديدة يعاني منها الابن المحروم، وهو ما أصطلح على تسميته بالقلق الآتي (وهو تلك الاستجابة التي يبديها الشّخص كلّ مرّة يجد نفسه فيها، في وضعيّة صدميّة أي خاضعاً لفيضٍ من الإثارات)‹13›.

ثانياً: ترسيمة المربّع الدّلاليّ (السيميائيّ) الدّاخل في تكوين منطقة (الوعي) لبطل الرّواية:

بعدها ينفتحُ النّص على أفق نفسيّ أوسع، تفتحُ به مغاليق لا واعية. إنّ حضور المرأة في النص يمثل عنصراً فنيّاً بارزاً حرّك أغوار البنى العميقة في النّص، عبر تسلسل عاطفي فريد في نوعه، هذه العلاقة الحميميّة التي فرضت الخيوط التي نهضت بأعباء نفسيّة، تماماً كعقرب السّاعة هبوطاً وتصاعداً.

إنّ الانفتاح على العالم الآخر يمثل عنصراً متحركاً داخل بنية النص، إنّه ليقضي على التراكمات المكبوتة داخل (اللاشعور) عند البطل، تمثل هذه اللفتة تحولات الغرائز الإنسانيّة المطمورة (تحولات اللبيدو) طاقة متوهجة تخترق أسوار الكبت، وتفجّر فيه طاقة تنثر أشلاء الكبت.

إنّ العقدة اللّسانيّة التي لازمت بطل الرّواية ما فتئت أن انفكّت عنه بزوال الرقيب الأعلى، وانفتاحه على القوى الإنسانيّة النّشطة، فأصبح التائق إلى الحبّ، التّائه إلى العلم والحكمة، يمثل تطبيباً نفسانيّاً لإمارات النّفس وعوالجها المتصدّعة، وخصوصاً أنّ تلك النّزعة أخذت في النمو المتصاعد عند موت جدته . «يداه تمسك وجهه المبلّل بالدّموع، ويتطلّع فيها وكأنّها في بركة غائصة في اليمّ العميق، تأخذ ماعزها وأعشابها وأمطارها وصمتها إلى السّكون الأبديّ»‹14›.

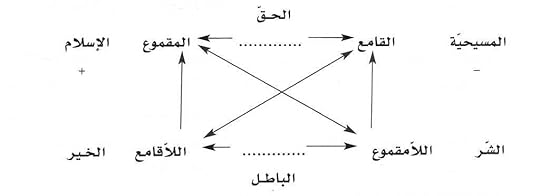

إنّ الانتظام البنيويّ الذي يؤسّسه التناقض العمودي القائم بين الباطل والحقّ، والذي يجمع بين المتضاديّن القامع والمقموع من جهة، ومتضاديهما من جهة أخرى اللاّمقموع واللاّقامع من جهة أخرى تعطي داليّن:

الأوّل (سلبيّ): المتمثّل في الباطل بين القامع واللاّمقموع من جهة.

الثّاني (إيجابيّ): المتمثّل في الحقّ الذي يجمع بين المقموع واللاّقامع من جهة أخرى .

■ ثّانياً..

لقد كان المكان الروائيّ دوره البارز في التشكيل النّفسي لشخصيّات الرّواية، ذلك لأنّ العنصر المكاني قد فرض خيوطه في البارزة في بنية الرّواية الفنّية.

«الأرض الخلاء الواسعة التي تلي الأكواخ، تبدو رماديّة كالحة، تنتشر فيه الحفر الكبيرة التي تتّخذ أمكنة لقضاء الحاجة، وهي تتحوّل إلى مستنقعات سبخة عندما ينهمر المطر. وتقع فيها مزابل وأراض رحبة مليئة برمل ناعم»‹15›.

هذا المنطلق الواصف يفضي إلى معطيات جدُّ عصيبة.

يشكّل الفضاء المكاني عنصراً مهمّاً من العناصر الفنّية البارزة، إذْ يلعب دوراً بارزاً في صياغة شخصيّات الرّواية، وتكوينها نفسيّاً. لقد غدا الحيّز المكانيّ مصنعاً عامراً يقوم بإنتاج الخامات النّفسيّة، ومن ثَمَ تشكيها فنيّاً ، بعد صياغتها صياغةً محكمة بارعة .

فضاء الرّواية المكاني ساهم بلا شكّ في ترسم معاناة البطل، لكونه بطلاً يتماهى في مأساته، فتتماهى فضاءات الرّواية في المساحة المكانيّة الخانقة. غير أنّ هذا الانغلاق المكاني لا يفتأ أن ينفتح على عالم الذّاكرة. إنّه يشفّ بلا شكّ عن دلالات مشحونة بمرموزات نفسيّة، تكشف هذه المرموزات عنْ إشكاليّة حضاريّة وأيديولوجيّة، رسمتها حالة من التماهي النّفسي لبطل الرّواية .

ومن هنا يمكننا القول إنّ النّكوص للماضي واستشراف معالمه بكلياتها وجزئياتها يشكّل تقنيّة فنيّة أنبنى عليها النظام الفنّي للرّواية. هذا التّصوير المكاني الذي لا نحتاج إلى مجهر لاستطلاع معالمه، إنّه عالم لا تشوبه الرّمزيّة ، ولا الخياليّة الحالمة، إنّ الفضاء الرّوائي يسبح في عمق مأساة البطل، فيغور في أعماق دلاليّة تحركها مداخيل نفسه.

الفضاء الدّلاليّ ضمن معطياته المكانيّة ودوره في تشكيل الحركة النّفسيّة لبطل الرّواية:

1 – معطيات الحقل الأوّل الدّلالية:

فضاء (الأنا) فضاء (الهــو) الفضاء المكانيّ: (المستنقعات/ الكوخ البالي/ أكوام القمامة / المباني المتهرئة ) . الفضاء المكانيّ: (المستشفى الأمريكي/ الشّقة المستأجرة / البستان). المعادل الدّلاليّ: (القهر/الحرمان/ القمع/ الانسحاق النّفسيّ). المعادل الدّلاليّ: (الإشباع/ الرّاحة/ الانبساط النّفسيّ) . النّاتج النّفسي: (الكبت + الانغلاق على الآخر).ا لنّاتج النّفسيّ:(التّفريج + الانفتاح على الآخر).إنّ العلاقة المتنافرة التي تجليّها المعطيات البيئيّة التي نشأ عليها «يحيى» وانفتاحه على العالم الآخر ثنائيّة شكّلت السياق النّفس لشخصيّة الرّواية فتولّد رزماً نفسيّة متصارعة:

(العجوز الخرساء/ الكـوخ البالي/ الفقر المدقع/ المستنقعات/ المزابل) = صـورة التأزم النّفسي.

(الفتاة المستهامـة/ البستاني المبشر/ طـومسون/ المستشفـى) = صورة الخلاص والحلم المنشود .

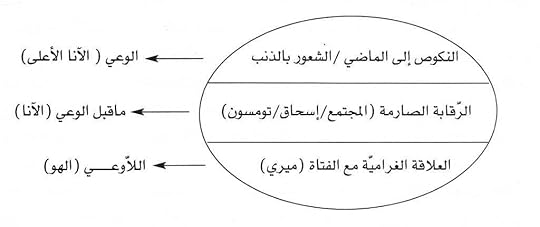

عبر هذه العلاقة المتشابكة التي تجسد نفسيّة البطل، وفي شكل دائرة تنشطر ثلاثيّة، تجلي النفس المتصارعة.

(الوعي «الأنا الأعلى»/ ما قبل الوعي «الأنا»/ اللاوعي «الهو»).

إنّ الظروف التي نشأ عليها «يحيى» قد أوجدتْ فيه عقداً نفسيّة ظلّت لصيقةً به طوال حياته، فخلّفت فيه عناصر الكبتْ، تلك العناصر عطّلت فيه نزوات (الطفل اللبيدويّة)، وأوجدتْ فيه تداعيات الحرمان والغُربة والخوف من الآخر. «.. وينتظر عارياً محتمياً في الشقوق عن الأنظار والشّمس الحارقة، مدركاً أنّ هذا العري مخيف وعارٍ. . شعر أنّه إنسان مختلف غريب ، لقد نبت خطأ، أو ظهر بصورة خارقة»‹16›.

الفضاء الدّلاليّ ضمن معطياته المكانيّة ودوره في تشكيل الحركة النّفسيّة لبطل الرّواية :

2 – معطيات الحقل الثّاني الدّلالية:

فضاء (الأنا) فضاء (الهــو) الفضاء المكانيّ:(أزقّة المدينة الممزّقة/ /المشفى الأمريكي/الزنزانات). الفضاء المكانيّ:(أزقّة المدينة الممزّقة /المشفى الأمريكي). لمعادل. الدّلالي. الاضطراب/الخوف/المقاومة). المعادل الدّلاليّ :(الظلم/الاستبداد) . النّاتج النّفسي ( التّصدّي للآخر). النّاتج النّفسيّ : (سحق الآخر).في معترك الحديث الذي اشتدّ أواره بين الصديقين نلحظ سلسلة من الانتظام الواعي لمخلفات النّفس المشحون بدلالات نفسيّة تصب هذه الصراعات كتلاً نفسيّة مأساوية، إنّ القلق المضاد والذي تسبب في طعن الصديق كانت تحركه تداعيات النرجسيّة السّياسية التي يعيشها الصّديق، واستجابات لتداعيات خلفها وقائع المشفى الذي كان بمرأى من الصديق، إنّه سلوك استبطاني يمثّل محطات قــلق خلخلت أحداث الرّواية وجعلتها تمور بإرهاصات نفسية متوقّدة أحمتها ظــروف القهر السياسيّ. «بغتةً خفقت الأصوات. ظهرت شاحنات إنجليزيّة ممتلئة بالجنود الذين بدأوا هادئين كالصّخور. . الطلقات المتغلغلة في الصّدور، والأجسام المتساقطة، كان غيابـها السّريع مذهلاً ووامضاً. الرّجال الذين حوله تبعثروا وتساقطوا»‹17›.

يتشكّل فضاء الرّواية مكانيّاً – انطلاقاً من المعطى الدّلاليّ السّابق – في مساحات نفسيّة، ترصد حركة ذات البطل التي تحدّد مساحة الرّواية مكانيّاً وتشكّل بالتّالي علاقات نفسيّة مع الآخر، فينفتحُ هذا الفضاء المكانيّ على حقلين يأخذُ كلّ حقل مهمّة بارزة عبر توظيف جزئيّات المكان.

إنّ هذه المساحات المكانيّة تخلق مُعادلاً دلاليّاً، يحمل حقلين متضادّين (السّلب/الإيجاب)، وبعد أنْ ينثر الحقل الأول المعطى الدلالي الخاص به، ينغلق على نفسه، لكي يسمع للحقل الثّاني الذي يحمل إشارة (الإيجاب) من تكريس دلالته في فضاء النّص.

هذا البعد المكاني يعيننا في رصد حالة، ويتحكّم في إبراز الشّكل التّراكمي لمأساة البطل، الذي يشفّ عن معطى دلالي صاغته التكوينات الوجدانيّة لبطل الرّواية.

■ ثّالثاً : جدليّة الذّات والزّمن.

إنّ المعاناة الموقدة في أعماق البطل الكائن الإنساني الحامل اسم «يحيى»، نسج تماهيات الحرمات الذي أخذ يحفر في منطقة متوارية من تاريخه. فتشحن دلالات نفسيّة دافقة انطلاقاً من رؤية فكريّة صاغها مبدأ الواقع . «تشكّل الذّات بعداً فنيّاً ودلاليّاً في صياغة الزّمنيّة للنّص الأدبيّ، وبخاصة النّص الرّوائيّ، وإنّ بناء الشّخصيّة في العمل الأدبيّ يستند إلى ماضي الشّخصيّة وحاضرها ومستقبلها»‹18›.

فقدان الأبوين أورث في نفسه تداعيات ظلّتْ تعبث في عمق ذاته، ومطاردة (الأنا الواعي) حرّكتْ مساحات كبت خامدة أوقدت ضرامها. «وجد نفسه بلا أمّ بلا أب»‹19›. إنّ فقدان البطل «يحيى» أبويه – كما يراهُ المحللون النّفسانيّون – يمثّل عند الطّفل صدمةً نفسيّة، وتجعلهُ يعاني من الفراغ العاطفيّ، لذا فإنّ الصورة الأوليّة لملء حالة الفراغ ومساحة العاطفة تتمثّل في الجد كعنصر بديل معوّضّ. ومن جهة أخرى تستدعي هذه الأزمة الانفعاليّة صوراً تغيب في وعي البطل مشحونة بدلالات نفسيّة ساقها المحيط الواقعي الذي يعيشه البطل.

يرسم الزّمن حركة الواقع المتّصل بإيقاع الحركة المأساوي الذي خلفتها القطعة الزّمنيّة ، ومن هنا فإنّ الماضي المكتنز بخبايا مدمّرة لنفس البطل جعلته ينغلق في مساحة مأساويّة، مجراها الواقع المعيشيّ الذي تنشأ عن طريقة حنايا السّرد الوصفي، الذي يرسم أبعاد حركة الزّمن في الرّواية، ويجسد طبيعة الحراك النّفسي للبطل.

(الزّمن يتجلّى تحديداً بالحدث، وتثبيت الأحداث على خطا الزّمن هو الّذي ينتج الرّؤية العامّة للعلاقات النّاشئة بين الزّمن، وطبقاً لواقع الأحداث ينقسم الزّمن)‹20›.

صحيح أنّ زمن السّرد الرّوائي قد حافظ على معطياته الواقعيّة، لكنه أعطاه دفعة إلى الأمام، وفق أبعاد السيكولوجية البطوليّة، ممّا حدا بالسّرد الزّمني في الرّواية يأن يتسلّم وظيفة التّغلغل النّفسي، ولإبراز العمق الخفي لبطل الرّواية، عبر تفجيرات لغة السّرد. الذي ينبثق في الرّواية من الذاكرة الاسترجاعيّة «ولد»، بمثابة الأداة العضويّة الحويّة لمفاعلة الماضي، بمعنى أنّ نسيج الواقع المصيري للبطل.

إنّ الزّمنيّة المغلقة في فصول الرّواية ترصد أطوار الحدث الرّئيس لتحوّلات الذّات، التي تنطلق من مفردة لغويّة تحمل أبعاداً دلاليّة . إنّها لغة الواقع المتشظّي، الذي فرض بمساحاته الزّمانيّة حالة مأساوية، متشرّبة من عمق ذاكرة البطل، ومتشرّبة من صياغة النّفس من جديد.

تفتح حالة اللاّوعي عند «إسحاق» على حزمة من القهر وسط الجو الموبوء التي عانـــاها من (الأنا الأعلى) الذي يمثل الأب الأوديبي المتسلّط القاسي «امتلأتُ بالغضب، ورفضت أنْ أعمل. فجاء إلىّ الأب، وأغلق عليّ باب المخزن، وتركني بلا عمل، ولا أمل. كنتُ أصرخ: لماذا يفعلون ذلك بي ؟!، رحت أحدّق في جلدي الغريب، أما الأم فتبدو منصاعةً ومستجيبة لحنق الـــزّوج «كانت الأمّ الحنونة تصرخ بي ولا تدعني أنام، وحالما تصيح الديكةُ أجلب السمك والخضرة من السّوق»‹21›.

هكذا انفتح النّص عبر تقنيّة الزّمن السردي على آفاق الواقعيّة، فعبّرت عن مخزونـها الثّري بمسار زمني متماسك ، فعكست أزمة البط النّفسيّة الطافحة على مساري الحياة. إنّها أزمة نابعة من أعماق جذور الزّمن الماضي بكلّ تماهيته.

إنّ الذّات عندما تفقد التّواصل مع ذاتها، ومع الأنا الجماعيّة، تستحضر الماضي الأليف وبخاصة مرحلة الطفولة، وإنّ كان قاسياً ، لتكون تعويضاً عن القيم المفقودة في الواقع المعاصر.

تتطورّ أزمة البطل النّفسيّة، وتخنق الأحداث السياسيّة عندما ينسحب من عالمه الواقعيّ، وينكص إلى الماضي، حالة تخلق نوعاً من التراضي المستهلك لمتطلبات الروح والجسد، ويستغرق في الخيال وتبلغ الأزمة ذروتها. فنكوص الطفل المحروم يمثّل أزمة نفسيّة «يحاول أن يتجرّد منْ وينسحب من كل هذا العالم المجلوب، الذي . . ويجري نحو البحر، يجدف في قارب ويحاول أنْ يلقي الشباك ويصطاد السّمك ويختفي في عشش الصّيادين المترامية على طول السّيف..»‹22›.

تتراجع الحالة اللاوعي إلى الماضي (خبرة صدميّة تهزُّ كيانهُ النّفسي من أساسه هزاً، حتّى لتجعله يصد كلّ اهتمام بالحاضر والمستقبل، فيظل أبداً مستغرقاً في ذكرياته وماضيه) وهذا ما أصطلح عليه مصطلح (النكوص للماضي)‹ـ›.

وتظهر العلاقة الواضحة بين صور الأعصبة النرجسيّة بين القطبين اللذين يشكلان تأزّما نفسيّاً في الحدث الرّوائيّ، وذلك على النّحو التّالي:

(الأعصبة النرجسيّة) = تومسون/ كبت ⇽ صارع سياسيّ = عدوانيّة ⇽ حركة سياسيّة

(الأعصبة النرجسيّة) = إسحاق/ كبت ⇽ صارع سياسيّ = عدوانيّة ⇽ حركة سياسيّة

■ رّابعاً : متاهات الجنس.

إنّ الجنس في رواية «الأقلف» يعبّر عن متاهات نفسيّة، إنّه يساهم في تعميق الهوّة التي تفصل بي منجز التّواصل اللاجتماعيّ، والطّموح الحضاريّ؛ ذلك لأنّ السّياق الذي تتمّ فيه عمليّة الواصل هذه تبنى على علاقة غير متكافئة.

إنّ العقدة التي تلهج بها فصول الرّواية تدور في دوائر قامعة للذّات الجنسيّة التي تحاول أنْ تسيّر الآخر دون الاعتراف بطبائع النّفس وحاجياتها. تنـزلق تلك الشهوات المفرّجة بين «يحيى»، و«ميري» في مزالق معتمة ناشئة عن القيم الدينيّة التي تفرضها على الآخر، فبعد أنْ حذّرتْ «ميري» أختها «جين» من مغبّة مهلكة، يوقعها في شرك الغريزية ، التي تتصادم مع (الأنا الأعلى) النور الإلهي الموعود.

«إنّك تنـزلقين نحو علاقة ستهدم مستقبلك المهنيّ، ستفعلين مثل الأخريات ، تتزوجين وتغادرين أخواتنا، ثمّ تصطدمين وتحاولين أن تعودي إلى عملك بلا فائدة»‹23›. يتّضح لنا من خلال القطعة الحواريّة السّاخنة هذه أنّ النزعة الجامحة تسيطر على عاطفة الأخت، وترسم في الوقت ذاته ملامح شهوة مخبؤه في نفس الفتاة الأخت، ولكنّ النّزعة الهدّامة تسيطر عليها، فتصاب بنرجسّية التّسامي، لذا فهي تربأ بأختها أنْ تكون فتاةً ماجنة أو سلعة للنزوات الجسديّة.

تبرز الخيوط المكوّنة لعناصر النّص على هيئة قطب محرّك يدور في فلك من الثنائيات المتصارعة :

الحرمان ← → العطــاء

المـوت ← → الحيــاة

النشـوة ← → الإخصاء

غير أنّ شهوة الآخر تبدو في صراع مع (الأنا الأعلى)، (التي تمثّل الأخلاق والمجامع وهي السلطة العليا)‹ـ›. فهذه «جين» تقع في عراك مع أختها «ميري» التي أخذت توبّخ أختها المتداعيّة أم ضربات الشهوة أمام الذئب الفاتك «الذي حاول أنْ يعبث بأنوثتها ، و يبغي بغيها، وتدنيس نورها الإلهي».

«– إنّه معجب بي كثيراً، ولا أستطيع أنْ أرفض دعواته. خاصة إذا كانت ممتعة!

– ولكنّك تعرفين إنّنا أخوات جئنا لمهمّة مقدّسة، وليس لإقامة صداقات مع مهندسي وموظفي شركة النِّفط !»‹24›.

ترمي «ميري» عبر هذا الحوار إلى التماهي بالرّوح والرّقيّ إلى عالم النّور الإلهي المبشّر، إنها مبدأ خصام مع الطبيعة الإنسانيّة (الغرائز)، تلك الغرائز المستبطنة تجاه الآخر المعشوق «يحيى» في منطقة التوائم والائتلاف مع الآخر.

في هذه الحالة تغيب الدّلائل الشهوية النـزويّة في ذات محبوبه البطل، وتسقط النّزوات الطبيعيّة وتجدها، وتوقظ غضب الأعلى المتسلّط كحاكم وقاضٍ لها.

في المقابل يعاني صديقه « إسحاق» من الغياب الجنسي، أو بما اصطلح عليه علماء النّفس (الفطام الجنسيّ)، حيثُ (تبدأ تشكيلات مضادة للعمليّة الجنسيّة إذْ ينحرف النّشاط الجنسيّ جزئيّاً عن الإشباع ويتّجه نحو أغراض أخرى، ويصبح تساميّاً إلى حدٍّ ما)‹ـ›. لقد انقلبت النّزوة الجنسيّة إلى الضدّ هذا القلب الذي يمثّل قلباً في النشاط الغريزي المتعلّق بالجسد، حالة من الارتداد من السّاديّة إلى الماشوسيّة حيث التكثيف الهوامي. (إنّ انسحاب اللبيدو عن موضوعها في مثل هذه الحالات، و انسحاب النـزوات اللبيدويّة على حساب النزعات الجنسيّة لإيجاد حالة من التّسامي)‹ـ›.

إنّ إكراه اللبيدو على التّراجع عن الموضوعات، وعن تراكمها في (الهو) شكّل نرجسيّة يسبب حالة من الكبت على. فالظروف القاسية التي نشأ عليها ظروف (خاصية) قد عطّلت طاقة اللبيدو وحاصرتها في دائرة مظلمة من القهر والضياع العاطفي، فاللّهجة الغاضبة، والعربة الحديديّة، والسواعد الفتيّة المفتولة، عناصر طوّحت بطبيعته البشريّة ، وجعلت منه حجراً متنقلاً يفقد الهاجس الغريزي . في المقابل يمثّل إسحاق رهاباً نفسيّاً للبطل، إنّه الصديق الذي ولّد في نفسه حالة الكره والخوف معاً، كما ستكشفه أحداث الرّواية، حتّى تشرّبت طفولته بالألم والحرمان والضياع، وتغلغل في منطقة اللاوعي، بعد أن تركت تداعيات في ذاكرة البطل الواعية.

«ماذا تفعل أيّها الحيوان؟!

لماذا لا تتكلّم .. ماذا بك .. هل أنت أخرس؟».

يبدو حضور «تومسون» لأول وهله في أحشاء النّص كعنصر مفرّج، ذو حضور إيجابي في واعية البطل، الذي بتزامن مع نفحات الطاقة الجنسيّة ، عنصر ذو حضور دلالي و قدرة على استدعاء احتياجات ذات البطل. غير أنّ في الآن نفسه يستدعي حالة الكبت، ويوّلد شعوراً حرمانيّاً.

«وكان السيّد تومسون يلحّ عليها دائماً. ويذكّرها رسالتها العميقة»‹25›.

(إنّ إكراه اللبيدو على التّراجع عن الموضوعات ، تسبب تراكماً في ألأنا) غير أنّ (الجهود التي تبذلها اللبيـدو للعودة إلى موضوعاتها، أيّ يمكن اعتبارها محاولة لاسترداد الصّحة، وللظفر والشّفاء)‹ـ›.

إنّ حالة التفريج التي انتشلتْ نفسيّة البطل من جبروت (الأنا) ، قد حرّكت فيه نوازع الحبّ والأمل واللّذة الروحيّة، والنشوة الجسديّة، وأطاحت عن صدره أسوار الحزن وأطياف الجوع. إنّ العلاقة الاستيهاميّة التي ربطت بين البطل «يحيى» و«ميري» تختفي وراءه مشاعر تتّسم بالنّبل والعفّة والطّهارة، وفي الآن نفسه تنتقل بنفس البطل من منطقة الوعي إلى منطقة (اللاوعي). وهذا ما سوف نستشفّه من السياق الرّوائي الذي يفرزه الحدث المتأزم في نهاية فصول الرّواية.

ولا شكّ في أنّ حضور «ميري» في النّص يرمز إلى الطّهر والمحبّة ، ويحكي لنا كيف أنّ استغراق ذات البطل في حبّها يؤكّد حالة إرواء عاطفي فقده منذ طفولته، بعد أنْ عجزت الجدّه من إشباعه، لذا فقد كان طبيعيّاً أنْ تنتقل تلك الخضوعيّة والتّبعية المطلقة بطريقة آليّة إلى امرأة أخرى على حساب القيم الدّينيّة التي تعدُّ في الحقيقة خطوة حاسمة في الحدث الرّوائي، وتركت بصماتها النّفسيّة فيه.

إنّه أحبّها منذ الوهلة الأولى، ومنذ أوّل نظرة تلك المرأة التي تجمع إلى جمالها الجسدي جمالاً سماويّاً وخلقاً مستقيماً .

«أنت يا ميري راهبة قبل أنْ تكوني ممرّضة. لم نحضركِ هنا لتقيمي علاقات غراميّة فاضحة وشائنة! منذ أنْ جيء بهذا الشّاب وأنت ملتصقة به . . يمكن أنْ أبرّر علاقتك به قبل أنْ يتحوّل، ولكنْ ما فائدة ذلك الآن؟!»‹26› .

فبعد أنْ حذّرت الأخت الواعظة أختها من فتك الذئاب الضارية التي تحاول النيل من قدسيتها، نراها ترتمي في دائرة الغريزة التي رسمها عشيقها بسياج من الحبّ والعاطفة والحنان المتدفق مثلت حالة لاشعورية ومصدر إلحاح نفسي.

غير أنّ حزمة من الهوامات ونعني به (سيناريو خياليّ يكون فيه المتخيَّل حاضراً، ويرسمُ هذا السيناريو – عن طريق العمليّات الدّفاعيّة صورة مشوّهة لتحقيق رغيةٍ لا واعية، ويأخذ الهوام اشكالاً مختلفة منها الهوام الواعي، وأحلام اليقظ والهوام اللاّوعي..)‹ـ›. التي تحاصر وعي الفتاة الجميلة كعنصر محقّق لطاقة (اللبيدو) ومنشطّ لها، لا تلبث أنْ تتعثر في دائرة أبديّة.

«كانت ميري مرهقة. كان لونها المتورّد مصفرّاً، بدا عليها شرود غريب، وهو عندها داخل عليها من حطام الشوارع، ومنفلتاً من عيون النّواطير، كان عاجزاً عن الفهم، يدور في اضطراب المكان وأشلائه»‹27›، بينما تنشط هوامات (الآخر) الذي يمارس دور (الأنا الأعلى المتسلّط).

تعاني «ميري» من هيجان عصابي، وهو أطلق عليه علماء النفس اسم (النكوص اللبيدو)، (وهو الارتداد إلى الموضوعات الأولى فهو على التّخصيص ما نلتقي به في إطار ميل عند العصابيين)‹ـ›، وحدة مزدوجة وضعت الأغلال في عنق الشهوة الإنسانيّة.

غير أنّ الكاتب يحاول حل العقد الأوديبيّة التي يعاني منها «يحيى»، فكل خطوة تقرّبه من الفتاة يستشرف فيها خلاصاً من سلطة الآخر التي تول دون إروائها، ويتجلى ذلك في اللّقاء الغراميّ، واعتناق المسيحيّة. غير أنّ حركة خفيّة تحرّك عناصر النّص وتجلّي أزمة البطل إذ تظهر (الأنا الأعلى) + «تومسون» وتنفتح مغاليق الدّائرة، وتتسبّب في تحطيم (النّـزوة الفتيّة)، فيوبّخ الفتاة المبشّرة في مشفى الرّسالة.

تنكشف عبر الوقائع التي يحتضنها التسلسل الزّمني لوقائع الرّواية شخصية القدّيس «تومسون» الذي تجلّى في شخصيّة هرميّة ترابيّة مثّلت نظاماً استبداديّاً وطاغياً لا يعرف شيئاً من العاطفة، حملت تلك الصّورة الإجرامية متاريس ذات شحنات نفسيّة، ولّدت جواً من الصراع بينه وبين البطل، كمحور دفاعي يحول دون إخصاء الابن الأوديبي القابع في أحشاء زوجته. يعني هذا أنّ «تومسون» يعاني من انفصام في شخصيّته، وهي حالة نفسيّة متأزّمة يمكن أنْ ترميّ بثقلها المزمن، وتسبّب متاهات نفسيّة منغلقة، هذا ما تسوقه أحداث الرّواية.

«بدلاً من أنْ تلّوث هذه المرأة وتفضحها إلى الأبد تخلّص من هذه المضغة من اللّحم، دعها تتطهّر من وسخكَ وعارك ! هيّا قم وقل لها ذلك . . تتطلّع في بابتسامة شاحبة وحزن غامر . . أهذا هو ذاته الرّاعي الطيّب الذي ينتزع أورام الجسد والأرواح ويقود القطيع الهائج البائس إلى مملكة الرّب؟ أينَ ذهبت ترانيم الأحد وصلوات الأعلى»‹28›.

بعد هذه القطعة الحواريّة التي تكتنز دلالات نفسيّة يصــــاب يحيى بمرض نفسي يسمّى الأصدمة (TRANUMATIC NEUROSES)، وهو نوع من الاضطراب الصدمي، وينجم عنه عجز المريض عن أنْ يستجيب بطريقة سويّة إلى خبرة انفعاليّة لا قبل له بها.

________________________

* كاتب وباحث من البحرين

⁑ رواية الأقلف / عبدالله خليفة

الطبعة الأولى / المؤسّسة العربية للدّراسات والنّشر. 2002م .

الهوامش :

‹1› الرّواية العربيّة والمقاومة الوطنيّة . شؤون عربيّة أيار/ مايو 1982/ العدد (15) .

ص140 .

‹2› الاتجاه القومي في الرّواية (ملاحظات عامّة وقراءات نقدّيّة) هاني لبيب الكويت/ سلسلة عالم المعرفة 1994/ العدد (188) ص 142.

‹3› التّفسير النّفسي للأدب. د / عزّالدّين إسماعيل . مكتبة الغريب / الطبعة الرّابعة.

‹4› دليل النّقد الأدبيّ د / ميجان الرويلــي . د/ سعد البازعي .

المركز الثّقافي العربيّ / الطبعة الثّانية . 2000 م. ص 225.

‹5› صراع المقهورمع السّلطة (دراسة في التحليل النّفسيّ لرواية الطّيب صالح). د/ رجاء نعمة بيروت/ 1986. ص 9

‹6› التّفسير النّفسي للأدب. ص 5.

‹7› معجم مصطلحات التحليل النّفسي جان لابلانش/ ج . ب. بونتاليس ترجمة/مصطفى حجازي الطبعة الأولى/ المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع 1985م . ص .356

‹8› المصدر السّابق . ص .416

‹9› المصد ر السّابق . ص 540.

‹10› المصدر السّابق . ص 356.

‹11› رواية الأقـلف . ص 9.

‹12› المصدر السّابق . ص 6.

‹13› عقدة أوديب (في الأسطورة وعلم النّفس تأليف/ باتريك فلاهي ترجمة/ جميل سعيد منشورات مكتبة المعارف/ بيروت . ص .15

‹14› رواية الأقـلف . ص 120.

‹15› رواية الأقـلف . ص 5.

‹16› رواية الأقـلف . ص 10/11.

‹17› رواية الأقـلف . ص .126

‹18› بناء الزّمن في الرّواية المعاصرة، د/مراد عبدالرّحمن مبروك، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب 1988م. ص 158.

‹19› رواية الأقـلف . ص 5.

‹20› التّقنيّات السّرديّة في روايات عبدالرّحمن منيف. عبدالحميد المحادين المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر الطبعة الأولى 1999م . ص 64.

‹21› رواية الأقـلف . ص .20

‹22› رواية الأقـلف . ص .150

‹23› رواية الأقـلف . ص 45.

‹24› رواية الأقـلف . ص 44.

‹25› رواية الأقـلف . ص 56.

‹26› رواية الأقـلف . ص 111.

‹27› رواية الأقـلف . ص 128.

‹28› رواية الأقـلف . ص 132.

المراجع :

1– محاضرات تمهيديّة في التحليل النّفسي تأليف سيجموند فرويد ترجمة د/ أحمد عزّت راجح . مكتبة الأنجلو المصرية / الطبعة الرّابعة . 1978م.

2– عقدة أوديب (في الأسطورة وعلم النّفس تأليف/ باتريك فلاهي ترجمة/ جميل سعيد منشورات مكتبة المعارف/ بيروت.

3– معجم مصطلحات التحليل النّفسي جان لابلانش/ ج . ب. بونتاليس ترجمة/مصطفى حجازي الطبعة ألأولى/ المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع 1985 م .

4– دليل النّقد الأدبيّ د/ ميجان الرويلي . د/ سعد البازعي المركز الثّقافي العربيّ/ الطبعة الثّانية . ص .225

5– التّفسير النّفسي للأدب . د/ عزّ الدّين إسماعيل . مكتبة الغريب / الطبعة الثّانية .

6– المنهج الموضوعي (نظرية وتطبيق) د/ عبدالكريم حسن دمشق/ الطبعة الثّانية 1996 م .

7– صراع المقهور مع السّلطة ( دراسة في التحليل النّفسيّ لرواية الطّيب صالح). بيروت/ 1986م.

8– الاتجاه القومي في الرّواية (ملاحظات عامّة وقراءات نقدّيّة) الكويت/ سلسلة عالم المعرفة 1994/ العدد (188) ص/ 142. هاني لبيب.

9– بناء الزّمن في الرّواية المعاصرة د/ مراد عبدالرّحمن مبروك الهيئة المصريّة العامّة للكتاب 1988 م.

10– التّقنيّات السّرديّة في روايات عبدالرّحمن منيف. عبدالحميد المحادين المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر الطبعة الأولى 1999 م .

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-635b8c0fbc799', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });