مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog, page 9

January 21, 2014

سعوديون بلا أوراق: تحقيق

لطالما طرح الشعراء والأدباء والفلاسفة وحتى معلمي اللغة العربية السؤال التالي: ما هو الوطن؟ كيف نعرفه أو نحصره؟ هل هو رقعة جغرافية ولدنا فيها؟ أم أوراق ثبوتية ورثناها عن آبائنا؟ أم أشخاص ننتمي إليهم ونحس بالراحة لوجودنا بينهم؟ هل تكمن الوطنية في ثقافة ألفناها أم على أرض قدر الله رزقنا فيها؟ أسئلة عديدة وأجوبة أكثر منذ بدء تكون الأوطان وستستمر حتى نهاية الزمان. وقد لا يحتاج معظمنا أن يشغل باله بهذه الأسئلة والتعريفات إلا إن أراد ذلك، إلا أن هناك ثمة آخرين عليهم أن يطرحوا هذه الأسئلة على أنفسهم صباح مساء، لأن وضعهم المعقد ومستقبلهم المجهول لا يبقيان أمامهما خيارات كثيرة. هؤلاء أشخاص شاء الله تعالى أن يولدوا أو يقيموا لسنوات طويلة خارج الأوطان التي تربطهم أوراقهم بها..فقلبهم وأهلهم وحياتهم ومعيشتهم في وطن في حين أن جواز سفرهم ينتمي لدولة قد لا يعرف بعضهم أين تقع تحديداً أو لأخرى اختفت من خريطة العالم الجديد وانضوت تحت لواء دولة أخرى لا تعترف بهم.

هؤلاء هم السعوديون قلباً وقالباً وفكراً وولادة ونشأة وتعليماً -بل وأماً في بعض الأحيان- ولكنهم بدون أوراق تثبت هذه الحقيقة, هم السعوديون الذين يتكلمون بلهجة مكة أو المدينة أو حائل أو الرياض أو جازان ويدينون بديانة الإسلام..هن زميلاتنا اللاتي درسنا معهم في مدارسنا الحكومية وسابقاً في جامعاتنا ولم نعرف أنهن مختلفات عنا إلا حين كانت تأتي وكيلة المدرس وتطلب من “الأجنبيات” الوقوف لإحصائهن، فيقفن والوجوه تعلوها حمرة الخجل..الخجل من عدم القدرة على الانتماء رسمياً لهذا الوطن وإن انتمين له فعلياً.

الأشد إيلاماً في قصص هؤلاء أن بعضهم ضاقت عليه الدنيا حتى وسط العائلة نفسها، فهو الأجنبي الوحيد بينهم، أسر يربطها الدم وتفرقها الجنسية والتي تحول من زواج ابن العم بابنة عمه رغم التقاليد العربية العريقة.

تخيل أن تكون كفيل أبيك؟ أو أن تكون الأجنبي الوحيد بين إخوتك؟ أو لا تستطيع الزواج أو العمل في بلدك؟ أو أن تعيش كل لحظة رعب الترحيل من وطنك إلى المجهول؟ في هذا التحقيق نحاور هؤلاء الحائرين وندعهم يرون لنا قصصهم الفريدة.

• خمسون عاماً..ولازلنا أجانب:

تروي (ف.ن) قصة عائلتها بالكثير من المرارة وتقول: والدي حفظه الله أحد الذين عاشوا دهراً طويلاً في هذا البلد الكريم، دخل لمملكة وعمره تقريباً (13 عاماً ) ويحمل الجنسية اليمنية .. والآن عمره (65 عاماً) ما عاش قط خارج مكة المكرمة منذُ دخوله إليها, ونحتفظ بأول جواز سفر له يثبت تاريخ دخوله للمملكة أعتقد كان ذلك أيام حكم الملك سعود رحمه الله أو في نهاية حكمه ..وبقية عائلتنا ” الكبيرة ” من الخالات والأقارب والأرحام كُلهم سعوديين .

ليست المشكلة في منحنا الجنسية … المشكلة في كونكِ كبرتي وتجذّر في نفسك انتماءك لبلد لا تعرفين سواه

ولكنه لا يعترف بكِ في الواقع .. وأنت مجرّد ” وافدة ” وإن طال أمدك فيه .. لا يوجد قانون يحميكِ من الخروج منه في أي لحظة رغب فيها ” الكفيل بإقامتك ” إنهاء علاقتك به حتى وبدون أسباب !

ومن جهة , أوراقك الرسمية لا تعترف بهذا الانتماء المعنوي … وبالمقابل أنتِ كإنسانة لا تعترفين أو بتعبيرٍ أدق ا تشعرين بأي انتماء لبلد تقول أوراقك الرسمية أنك تنتمين إليه !

فلا البلد الذي عشتِ فيه يعترف بكِ .. ولا البلد الذي تنتمين إليه تعرفيه , حالة من الشتات النفسي

تورث ضياع حقوق انسانية كثيرة لم نحظى بها , كحق التعليم الجامعي مثلاً ..وقد حاولنا عدّة مرات أن نخاطب الجهات المعنية للنظر في وضعنا .. حتى يئسنا , والحمد لله على كل حال .

• الأصل تركستاني والقلب سعودي والجواز تايواني!

عبدالمحسن (27 عاماً) شاب سعودي الولادة والنشأة رغم جواز سفره التايواني! يقول بأنه “سعودي نمرة بدون استمارة” ويواصل الحديث عن مشكلته قائلاً : “من قصص المعاناة اني بدأت العمل في شركة رائدة في السعودية منذ ديسمبر 2009 و حتى اليوم، العجيب انني اصبحت موظفاً رسميا فقط في فبراير 2012 !أي ان سنوات الخدمة السابقة لا تحسب لي في شيء و لا حتى كشهادة خبرة.

من أصعب ما أعانيه حاليا هو موضوع زواجي، كوني سعودي التربية بجميع خصوصيات المجتمع فلا أريد الاقتران إلا بمن تكون لديها هذه الخصوصية..وكون ان جميع عائلتي سعوديون باستثناء أبي و أمي و معارفنا أيضا من السعوديين أكاد لا أجد إلا الارتباط بسعودية. و لكن للأسف كلما تقدمت إلى عائلة رفضت لهذا السبب جوهرياً و لكن ارد لأسباب واهية حتى لا تُجرح مشاعري.

ويشرح عبدالمحسن المزيد عن حكاية عائلته : ” أمي من مواليد المدينة المنورة و كذلك الوالد من مواليد الطائف، طبعا المضحك المبكي أن أمي غير سعودية بالرغم من أن أمها و أبوها سعوديين و جميع أشقائها سعوديين كذلك !

و الوالد أمه سعودية و جميع إخوانه سعوديين! وبالنسبة للجواز التايواني كانت مساعدة من تايوان أو الصين الوطنية للمشردين من الصين. تقدمنا للحصول على الجنسية السعودية ولكن المعاملة فقد حفظت لأكثر من مرة بحسب كلام الوالد. ويختم بقوله: فكرت في الهجرة الى كندا كثيراً، و لكني اتردد و اقول: “عشت في وطني غريباً فكيف سأعيش غريباً في بلد غريب !”

• أنا كفيل والدي!

هلال شاب سعودي ولادة ونشأة وجنسية، إلا أنه يحمل هم والده الطبيب المعروف والذي كان يعالج فقراء مكة بالمجان في عيادته بالإضافة إلى عمله في مستشفى الزاهر بمكة قبل أن يتقاعد ويُطلب منه الرحيل إلى “سمرقند!” ثم شفعة له جنسية ابنه فهو نجى من الترحيل كونه باقياً بمسمى “مرافق” لابنه. يحكي هلال حكاية والده التي تتداخل فيها السياسة بالتاريخ:

“أيام الغزو السوفيتي لبلاد اوزبكستان كان جدي من الذين هربوا بدينهم وأهلهم وما استطاع من ماله من مسقط رأسه وهي مدينة سمرقند. فهرب الى مدينة مزار شريف في أفغانستان حيث ولد بعض أبناءه هناك ومن ضمنهم آخر العناقيد وهو والدي جلال الدين. وقد كان جدي من كبار التجار حتى يقال أنه أول من امتلك دراجة نارية في مزار شريف!

الأوضاع في أفغانستان لم تكن جيدة أيضا وكانت النفوس تهفو الى الحرمين، فكان أهله يقدمون الى مكة في الحج ثم يستوطنون البلاد وكان الوالد ممن نزح بعد وفاة والده مع والدته إلى مكة وكان في السابعة من العمر حينها، علما بأن تاريخ ميلاد الوالد 1947.

درس الوالد الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مكة المكرمة وتخرج بامتياز وكان السابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. ولا يذكر الوالد سبب تعلقه بالطب والذي لم يكن موجوداً بالسعودية حينها ورفض عرض وزير التعليم حينها في تخصصات الهندسة حسب ما ذكر لي الوالد.درس الوالد الطب في تركيا قاطعا إقامته حيث لا يستوعب المرء آثار ذلك نظاميا، وقد يكون هذا من أهم اسباب عرقلة حصوله على الجنسية كما قد سمعه من بعض الموظفين اثناء متابعة معاملته.

تزوج والدتي السعودية الجنسية اثناء دراسته وولدت أنا أكبر الأبناء في تلك الأثناء وقد عاد الوالد مقيما في مكة بعد تخرجه وعمل كطبيب عام في مستشفى الزاهر. تقدم الوالد بعدة معاملات ودائما يصل الى طريق مغلقة، كضياع المعاملة، واستمرار التأجيل والمماطلة حتى هذه اللحظة. بعض الموظفين صرح له ناصحا ألا يتعب نفسه وأنه لن يحصل أبداً على الجنسية!”

• وعرفت أخيراً من أكون..أنا بدون!

تاله تروي قصتها بمرارة طافحة..هي ابنة جدة ولم تشفع أصولها الهاشمية ولا اسم عائلتها المكَّي العريق أن تحصل على الجنسية. تمسك تالة بخيوط قصتها فتقول: “عمري الان 30 سنه عرفت نفسي أنني يمنية أو أجنبية هكذا كان يلقبونني طوال السنوات التي درست فيها في المدراس الحكومية ..حيث كنت أشعر بالخجل عندما تنادي المراقبة في الصف الطالبات الأجنبيات أن يقفن حتى تحصى أعدادنا وتعرف إن كانت إقاماتنا مازلت ساريه أم لا، وقتها لم أكن أفهم شيئا سوى انني مختلفة كطفل معاق يسمع همسات الاخرين ونظراتهم التي توكد له اختلافه, كنت اسمع همسات صديقاتي : “معقوله لستِ سعودية؟

البعض يضحك والبعض يرتسم على وجهه الأسى فابتلع كل شيء واختلق الأعذار فجدتي تقول ان أصلنا من مكة البعض يصدق والبعض يقول لي الحقيقة صارخه المهم أنتِ في الأوراق يمنية, نعم أنا يمنية ولن أخجل هكذا أقنعت نفسي في المراحل المتقدمة من عمري, وما المشكلة ان أكون كذلك اليمن أصل العرب واستمر في اختلاق الأعذار والتبريرات, لكنني الان بعد 20 سنه عرفت من أكون فانا بدون هذه الحقيقة, كيف انتسب لأرض لا أعرفها ولا أعرف عنها شيئا ولا يسكنها أهلي واحبائي؟ كل ما يربطني بها هو جوازي الأزرق وإحساس غريب بوطن لا ينتمي لي ولا انتمي له ولم يقدم لي ولم اقدم له ..أحترمه وأحبه كأي بلد عربي لكن ليس الحلم وليس العشق ,,ليس الوطن ..

وعن حكاية مجيء عائلتها للسعودية:

“الوالد جاء للسعودية تقريباً 1384هـوالان لديه سبعه أبناء وبنات و 12 حفيداً، قدم أكثر من مره على الجنسية، أول مره كانت عن طريق والدته جدتي حيث كان كل أعمامي صغاراً وهي أرمله ووافق عليها ووقعها الملك فهد رحمه أول أيام حكمه وتوقفت لا أدري ما سبب ذلك ولكن أخبر والدي أنها حفظت، وبعدها قدم بعض أعمامي وحصلوا عليها من طريق الجنوب (شروره( لكن والدي لم يوفق، وكان يتحين الفرص للتقديم كل مره ولم تقبل أي معامله، حتى منع التجنيس وحدد بفئات معينة، وقد نصب عليه الكثير من المحتالين وأوهموه بقدرتهم على تجنيسه بدون فائدة”

• شهادة عليا في هندسة الطيران لم تفد في الحصول على الجنسية!

يبدأ أبو أسامة قصته معرفاً بنفسه : ” أنا من مواليد ميلادية 1965، أحمل شهادة ميلاد سعودية، أهلي قدموا من حضرموت للسعودية قبل ستة عقود. وأحمل بكالوريوس وماجستير هندسة جوية فضائية (ِaerospace engineering) من أمريكا وأعمل منذ 15 سنة في شركة أقمار صناعية في واحد من أعقد وأندر التخصصات الهندسية في العالم. بعد تخرجي من أمريكا عرضت علي وظيفة مغرية للعمل هناك مع شركة متخصصة في صناعة الطيران ولكنني فضلت العودة للعيش في السعودية التي أعتبرها وطني وتعتبرني “عمالة أجنبية”.

أربعة من إخوتي وأخواتي يحملون الجنسية السعودية، سمح لي نظام تملك العقار لغير السعوديين بشراء فيلا صغيرة أعيش فيها حالياً مع زوجتي اليمنية (أيضاً من مواليد السعودية) وأطفالي الخمسة.

ويذكر المهندس أمران يؤلمانه حينما يتعلق الأمر بالجنسية : “: عندما يطلب مني فحص إيدز عند كل عملية تجديد إقامة، وعندما يأتي أبنائي من المدرسة يبكون لأن بعض الطلاب يعيرونهم بأنهم أجانب!”.

• أردني الجواز..سعودي الهوى والمولد

محمد الحمد والذي أبدا عدم ممانعة في ذكر اسمه الكامل لعل ذلك يفرج عنه قضيته يحكي فيقول: ” أنا شاب أكملت ٢٨ عاماً في هذا البلد، وأخ لأربعة ذكور وخمسة إناث وجميعنا من مواليد هذا البلد الحبيب. كم تعلمنا وتربينا على خيرات هذا البلد من صحة وتعليم وأمن وأمان..فقد عانيت صغيراً من مرض السرطان والحمد لله شُفيت وتعافيت بفضل من الله ثم للجهود الصحية التي لقيتها في مستشفيي الشميسي بالرياض والمستشفى العسكري وكانت حادثة لا أكاد انساها والحمد لله اولا واخراً..قد اكتفي بتلك المرحلة العلاجية ولا أريد أي حقوق أريد فقط أن أمنح آلية تتيح لي أن أساهم بالعمل وتسخير طاقتي في بناء هذا البلد بعيداً عن تسلط الكفلاء والأنظمة التي نعاني منها مؤخراً ..فلا وطن أعرفه غير الوطن الذي ربيت فيه ولا أكاد أن ارى غيره لا أعرف أحدا هناك ولا أحمل ميولاً وطموحاً هناك فأبوي أمضيا خمسين عاماً في أرض الحرمين والدتي أيضاً من أم سعودية..يربطنا الولاء لبلد يطبق الشريعة ونحمل له كل الوفاء والولاء أين نذهب؟ ماذا نعمل؟

إن لم يكن لأجلنا بعد أن فقدنا فرصة التعليم المحلي وفرص العمل فليكن من أجل جيل لنا سيأتي..” وعن معاملة الجنسية يقول: ” المعاملة موجودة وتم تقديمها قبل ٣٥ سنة وعلقت بقرار:

“يستمر على نظام الاقامة لحين اصدار قرار وزراي يختص بالمقيمين. ومازلنا بالإنتظار!”

تعاني الدول المتقدمة وتلك التي تتوفر فيها ضمانات معيشية عالية وفرص عمل متعددة في أوربا وأمريكا الشمالية من تدفق الكثيرين لا سيما من دول العالم الثالث إليها كل عام بأنواع مختلفة من الفيز، منها ما هو تعليمي أو عملي أو علاجي أو لجوء وما إلى ذلك. ويمكث بعض هؤلاء مدة محددة في هذه البلدان قبل العودة إلى بلدانهم الأصلية، في حين يرغب آخرون في الاستقرار بشكل نهائي في بلد الوصول، وبالتالي يتقدمون بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة وفي مرحلة لاحقة الجنسية. وسنلقي الضوء بشكل مختصر على قوانين الهجرة والجنسية في بلدين مهمين أحدهما في أوربا والآخر في أمريكا الشمالية.

• قوانين الجنسية في بريطانيا

حتى نهاية العام 1982 كان أي شخص يولد في المملكة المتحدة من حقه الحصول على الجنسية البريطانية حتى ألغت ذلك رئيسة الوزراء عن حزب المحافظين مارغرت ثاتشر ولم تعد هناك ميزة تفضيلية لمواليد البلد ابتداء من 1 يناير 1983 من ممن لا يحمل أحد الأبوين أو كلاهما الجنسية البريطانية إلا لمن كان أبواه حاصلين على الإقامة الدائمة وقت ولادته، فالجنسية تورث من الأب أو الأم (وفي حالات معينة من أحد الجدين) وإن ولد الطفل خارج الأراضي البريطانية، وحتى اليوم يحق لكل المولودين داخل حدود المملكة المتحدة قبل هذا التاريخ التقديم على الجواز البريطاني دون مشكلات. فالقانون لم يعمل به بأثر رجعي، وهذه من ميزات الدول المتقدمة.

الخطوة الأولى حالياً للحصول على جواز السفر البريطاني لغير البريطانيين هو الحصول على الإقامة الدائمة، ومن شروطها أن يسبقها إقامة نظامية لمدة أربع سنوات متتالية لغرض آخر غير الدراسة. أما من هو مرتبط/مرتبطة بمواطن أو مواطنة بريطانية فيحق له ذلك بعد عامين متتالين من الإقامة في المملكة المتحدة.

الخطوة الثانية هي الحصول الجنسية بعد إقامة (3 سنوات) أو (5 سنوات) ولكل الفئتين اشتراطاتهما والخاصة بكل حالة، ولكن بصفة عامة لابد أن يكون الفرد بالغاً (18 عاماً)، وأن يكون قد حمل الإقامة الدائمة لثلاث أو خمس سنوات، ولا يكون قد غادر البلاد لفترة تزيد عن 270 يوماً خلال ثلاث سنوات أو تزيد عن 450 يوماً خلال خمس سنوات ولا 90 يوماً خلال السنة الواحدة، وأن يكون قادراً على التحدث بالإنجليزية، وأن يتجاوز امتحان المواطنة الموحد.

• قوانين الجنسية في أمريكا

نظراً لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد بلد مهاجرين فمن الطبيعي أن ينص قانونها على أن أي مولود يولد على أراضيها يحصل على جنسيتها وجواز سفرها دون استثناءات. أما الذين ولدوا خارجها فوضعهم مختلف وإن كان أحد الأبوين أمريكياً فهناك تفصيلات دقيقة ومختلفة بهذا الخصوص لا يسع المجال لها هنا، ولكن الخطوة الأولى لهؤلاء بصفة عامة هو الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة والمعروفة بالغرين كارد.

أما طرق الحصول على هذه البطاقة السحرية والتي تخول صاحبها العمل والدراسة والإقامة بحرية في أرض الأحلام فمتعددة بعضها عائلي ( زوج، ابن، أرملة..الخ) وبعضها عملي (المراسلون) أو سياسي (المترجمين في أفغانستان والعراق مثلاً) وإنساني (ضحايا إعصار تاهيتي كمثال) وبعضها متعلق بعدد سنوات الإقامة.

وبعد الإقامة بخمس سنوات على الأقل وثلاث في حالة كان الزوج/ الزوجة مواطناً أمريكياً تأتي طلبات الجنسية ولا بد من اجتياز اختبار اللغة والجنسية أيضاً.

من المؤكد بأن كل دولة ذات سيادة من حقها أن تضع ما تشاء من شروط وقوانين متعلقة بالجنسية، وفي بلد له خصوصيته الدينية مثل السعودية فمن الطبيعي أن تكون هناك اشتراطات لا غبار عليها مثل الإسلام واللغة العربية، ومن حق الدولة أيضاً ان تحدد عدد سنوات أعلى للإقامة بسبب العدد الكبير لغير المواطنين فيها إذ يشكلون حالياً أكثر من ربع السكان، فلتكن عشر أو خمس عشرة سنة مثلاً، ولتسبقها أو تنوب عنها للبعض إقامة دائمة كما في بريطانيا أو بطاقة خضراء كما في أمريكا، ولكن لا بد من وجود قانون واضح وممكن التطبيق، يفيد الناس ويشل قدرات النصابين والمتلاعبين بقضية الجنسية لأغراض مادية دنيئة، وهو شكل هام من أشكال الفساد الذي يحاربه رائد الإصلاح في الوطن وهو خادم الحرمين الشريفين. كما أنه عند البت في كل حالة لا بد من أخذ أمور عدة في الاعتبار مثل وجود أقارب سعوديون من الدرجة الأولى، وتجاوز مدة الإقامة الخمس عشرة أو العشرين سنة, فشخص أمضى هذا العمر أو ضعفة كما عرفنا في القصص السابقة في بلد ما فكيف يُطلب منه الرحيل، خاصة إذا كان بعض أفراد عائلته: الأم أو الزوجة أو الابن أو الأخ من المواطنين؟ وكيف يمكن فصل العائلات عن بعضها بالقوة؟

لا يجب أن يعامل هذا السعودي في كل شيء إلا في جواز سفره كما يعامل الوافد الذي وصل بالأمس فيما يتعلق بالإقامة والفحوصات الطبية. وكذلك في قوانين الترحيل ..هذا البعبع المرعب لا يجب أن يستخدم ضد من دخل البلاد بإقامة نظامية منذ عشرات السنين كما يستخدم ضد خادمة هاربة من كفيلها أو معتمر تخلف بعد حج الماضي. ويؤخذ بالحسبان أيضاً حالة البلدان التي يرجع إليها هؤلاء المقيمون السعوديون: فهل تقبل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة بأخذ رعايا الامبراطورية الروسية ما قبل ثورة البلاشفة في 1917 م أو الدويلات التي انفصلت عن الخلافة العثمانية؟ وهل يمكن والظروف هذه أن نعيد أحد هؤلاء الذين ولدوا ودرسوا وعملوا في السعودية إلى الصومال أو السودان أو اليمن أو العراق أو بورما أو سيكانج؟ حيث المجازر والحروب والمجاعات وانعدام الأمن؟

قد لا يستحق الجميع الجنسية السعودية، ولمعرفة ذلك لا بد من التعامل مع كل حالة على حدا، فهناك خيارات مثل اللجوء والإقامات الدائمة والإعفاءات من بعض قوانين واشتراطات الإقامة الحالية وأخيراً الجنسية، المهم أن يكون هناك نظام عادل يكفل للجميع حياة آمنة وعادلة ولائقة في بلد لم يعرفوا وطناً سواه.

تحقيق نشر في العدد (0) من صحيفة مكة بتاريخ 17 رمضان 1433 هـ الموافق 5 أغسطس 2012م *

خدمة التوظيف والتطوير المهني : تسخير التقنيات الرقمية والإعلام الاجتماعي

مازالت التطورات التقنية المتسارعة التي جلبتها الشبكة العنكبوتية تدهش العالم وتدفع باتجاه إيجاد استخدامات أكثر فعالية لها، من أجل تسخيرها لخدمة البشرية وإيجاد حلول لمشكلاتها المزمنة، لا سيما مع بروز الإعلام الاجتماعي كقوة مؤثرة في نواح عديدة مثل السياسة والتعليم والتوعية ونقل الأخبار والعمل التطوعي وغيرها في السنوات الأخيرة.

مازالت التطورات التقنية المتسارعة التي جلبتها الشبكة العنكبوتية تدهش العالم وتدفع باتجاه إيجاد استخدامات أكثر فعالية لها، من أجل تسخيرها لخدمة البشرية وإيجاد حلول لمشكلاتها المزمنة، لا سيما مع بروز الإعلام الاجتماعي كقوة مؤثرة في نواح عديدة مثل السياسة والتعليم والتوعية ونقل الأخبار والعمل التطوعي وغيرها في السنوات الأخيرة.

ومن بين هذه المجالات التي باتت تسخر فيها هذه التقنيات الجديدة والشبكات الاجتماعية المتنوعة هو المجال العملي ومجالات التوظيف والتطوير، فهي تقدم وسطًا تفاعليًا يربط الطرفين: أرباب الأعمال وموظفي الموارد البشرية من ناحية والباحثين عن عمل من ناحية أخرى. ولعلها تساهم بذلك في إيجاد حلول لمشكلة البطالة، التي ليس من أسبابها فقط عدم توفر فرص العمل، أو عزوف الشباب عن وظائف بعينها، وإنما من أسبابها أيضًا، لدى أصحاب الشهادات العالية على وجه الخصوص، عدم معرفة الطالب والمطلوب بما هو متاح بالأصل خصوصًا في بلدان العالم الثالث، وهنا يأتي دور الإعلام التفاعلي والشبكات الاجتماعية.

الشركات تستخدم الشبكات الاجتماعية في التوظيف

شركة جوبفايت (Jobvite)

هي شركة أمريكية متخصصة في تقديم حلول تقنية متقدمة للتوظيف عبر استخدام الويب الاجتماعي (Social Web)، وهي بالتالي مهتمة بإجراء دراسات دورية عن مدى استخدام الشركات الأمريكية حاليًا  لأدوات الإعلام التفاعلي في التوظيف، وتنشر هذه النتائج في تقارير سنوية.

لأدوات الإعلام التفاعلي في التوظيف، وتنشر هذه النتائج في تقارير سنوية.

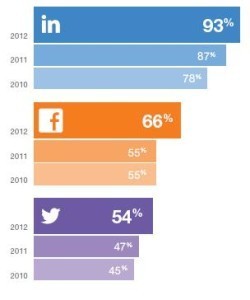

في تقريرها الأخير (يوليو 2012) توصلت إلى أن نسبة الشركات محل الدراسة التي تستخدم الإعلام الاجتماعي في التوظيف أو لديها خطط جدية لاستخدامه قد ارتفعت من 82% قبل عامين إلى 92% هذا العام. وقد نجحت 73% منها في الحصول على موظفين جدد عبر هذه الوسائل، خاصة أن 71% من موظفي الموارد البشرية في هذه الشركات يعتبرون أنفسهم متقنين إلى حد احترافي أو مرض استخدام هذه الأدوات، وبالتالي لا يجدون صعوبة في تسخيرها للحصول على أفضل الموظفين المهرة المتوافرين في السوق. كما يؤكد 49% منهم أن نوعية المتقدمين الذين تم التواصل معهم عبر أدوات الإعلام الاجتماعي شهدت تحسنًا ملحوظًا، فهم مهتمون بالكيف قبل الكم. وقد شمل الاستبيان الأخير أيضًا أسئلة عن ماهية الأدوات والمواقع المستخدمة تحديدًا، وكذلك أسئلة أخرى عن الانطباعات التي يتركها الأشخاص عبر وجودهم الشبكي على صاحب العمل.

فإذا ما عرفنا إذن أن هناك من يبحث عن موظفين عبر الشبكات الاجتماعية والمواقع التفاعلية وغيرها، فما هي أهم هذه المواقع بالنسبة للشخص الباحث عن عمل سواء في الوقت الراهن أو مستقبلًا؟

أظهر التقرير ذاته في العام الماضي أن أهم هذه الشركات على الترتيب هي: لنكد-إن (Linkedin)، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، المدونات، وتكرر الأمر في تقرير هذا العام حيث أشار بشكل رئيسي إلى ثلاث مواقع بالترتيب حيث حصد موقع لنكد-إن المركز الأول (93%) ثم فيسبوك (66%) وأخيرًا تويتر في المركز الثالث (54%). وسوف يتناول هذا المقال هذه المواقع تباعًا مع إضافة مواقع أخرى مهمة،منها موقع قد يكون غاب من القائمة السابقة لكون الاستبيان أُجري على الشركات، في حين أنه متعلق بالعالم الأكاديمي والبحثي وهو موقع أكاديميا (Academia).

العام حيث أشار بشكل رئيسي إلى ثلاث مواقع بالترتيب حيث حصد موقع لنكد-إن المركز الأول (93%) ثم فيسبوك (66%) وأخيرًا تويتر في المركز الثالث (54%). وسوف يتناول هذا المقال هذه المواقع تباعًا مع إضافة مواقع أخرى مهمة،منها موقع قد يكون غاب من القائمة السابقة لكون الاستبيان أُجري على الشركات، في حين أنه متعلق بالعالم الأكاديمي والبحثي وهو موقع أكاديميا (Academia).

لنكد-إن : (Linkedin)

شبكة لنكد-إن (http://www.linkedin.com/ ) هي الأكثر استخدامًا في عالم الأعمال والتوظيف والأقل شهرة بين القراء مقارنة بالفيسبوك وتويتر ويوتيوب،فهي شبكة للتواصل الاجتماعي المتخصص: المهني أو العملي (Professional) وتتخصص بشكل رئيسي في عرض السير الذاتية للمشتركين، ولديها أكثر من 161 مليون مشترك في 200 دولة بأكثر من17 لغة، ليس من بينها للأسف العربية، وأتوقع بأن سبب ذلك لأن بيئة الأعمال والتوظيف العربية تجبر المرء على أن يتعامل معها قسرًا بغير لغته الأم، بينما لا تعاني الشركات الفرنسية والصينية والروسية واليابانية والكورية من عقد النفس المفرطة هذه.

وستتمكن من خلال حسابك في هذه الشبكة من بناء هويتك العملية، حيث تقدم نفسك للعالم بناء على شهاداتك وخبراتك ومهاراتك العملية،مما قد يساعدك في الحصول على فرصة وظيفية، ويمكنك من التواصل مع الآخرين في نفس التخصص أو الاهتمامات العملية، ويسهل لك الحصول على معلومات قيمة متعلقة بمجال العمل، ومعرفة آخر المستجدات وفرص التدريب والتوظيف من خلال الانضمام للمجموعات المختلفة. كما سيمكنك حسابك أيضًا على بناء شبكة محددة (صغيرة أو كبيرة) من المعارف الذين يمكن الاستفادة منهم ومن خبراتهم والعكس صحيح، فالنقطة الأهم هنا ليست قوة العلاقة، فليس بالضرورة أن يكون أصدقاؤك في هذه القائمة كما هي الحال في الفيسبوك، وإنما الاشخاص الذين تعتقد بأنهم مهمين لك الآن أو في المستقبل في الجانب العملي من حياتك.

أكاديميا: (Academia.edu)

الموقع الثاني هو أكاديميا (http://academia.edu/ )، ولديه أكثر من أكثر من 1.2 مليون مشترك، وهو يشبه في فكرته العامة الموقع السابق، ولكن يختلف عنه بأمرين جوهريين: هو أنه مخصص للجانب العلمي والبحثي وليس لمجال الأعمال، وبالتالي تجد أن أكثر مشتركيه من الأكاديميين والتربويين والباحثين وطلبة الدكتوراه، كما أنه مجاني تمامًا في حين أن لنكد-إن لديه مستويان من العضوية أحدهما مجاني والآخر باشتراك مدفوع. ويستفاد من هذا الموقع في مشاركة الأبحاث بين الأعضاء ومعظمهم من الأكاديميين وتتبع الإحصائيات المتعلقة بهذه الأبحاث وتأثيراتها على محيطهم العلمي، وبالتالي ستتمكن من متابعة باحثين في مجالك، وتحليلات عن أوراقك العلمية التي تنشرها هنا وعن زوار صفحتك، وستقرأ أوراقًا علمية لباحثين آخرين وتتبادل معهم الآراء بشأنها. كما ستُعرض لك بعض الفرص البحثية أو الأكاديمية التي ينشرها الأعضاء وفيهم المعيد والمحاضر والدكتور وعميد الكلية وربما حتى مديري الجامعات.

فيسبوك (Facebook)

يمكن استخدام موقع فيسبوك الشهير أيضًا لأغراض أخرى غير التواصل مع الأصدقاء، ومنها المجال العملي، وذلك من خلال عمل إعجاب وتتبع لصفحات الشركات المعروفة حيث تضع إعلانات دائمة أو مؤقتة لوظائفها أو مناسباتها.كما يمكنك تخصيص حساب مستقل للجانب العملي أو المهني بحيث يكون رسميًا، ويستخدم لعرض السيرة الذاتية، ويفترض في مثل هذا الحساب الرسمي أن يحوي عددًا قليلًا من الصور والتطبيقات، وأن يتم اختيار قائمة الأصدقاء لهذا الحساب بعناية كما ذكرنا بالنسبة لموقع لنكد-إن.

وللأشخاص الذين يمارسون أعمالًا حرة،مثل الكُتاب والمصممين والفنانين ومطوري مواقع الإنترنت والمصورين، أو لديهم شركات متوسطة أو صغيرة الحجم، مثل صنع الحلويات، وتنسيق الأفراح والمناسبات, والديكور المنزلي، والأعمال العقارية، وخدمات التوصيل، فمن المهم جدًا لهؤلاء أن يكون لهم وجود على الفيسبوك عبر صفحات شخصية توضح نوع النشاط الذي يمارسونه وتروج له عبر هذه الشبكات الاجتماعية الحيوية، بالإضافة إلى موقع الشركة أو الموقع الشخصي إن كانوا يملكون واحدًا. ففي هذه الأيام إن لم يكن نشاطك التجاري موجودًا على الإنترنت فهذا يعني أنه ليس موجودًا بالأساس بالنسبة للكثيرين ممن يعتمدون على الإنترنت بشكل كلي وليس لهم علاقة من قريب ولا بعيد بدليل التليفونات الأصفر طيب الذكر. وإذا كان نشاطك موجودًا على الإنترنت ولكن ليس على الفيسبوك فهذا يعني أنه غير موجود بالنسبة لجيل كامل يعتبر الفيسبوك محركه البحثي الخاص لكل ما يريده!

تويتر (Twitter)

أما موقع تويتر الذي بات حديث العصر والمجالس، والذي يستخدم أحيانًا للإساءة للآخرين، فهناك استخدامات أخرى نافعة له وخاصة في مجال التوظيف. إذ يمكن استخدام بعض تطبيقات توتير الخاصة بالبحث عن وظائف (مثل:TwitJobSearch.com) وهي تسمح لك بالقيام ببحث مخصص عن التغريدات (المشاركات) التي تحوي إعلانات وظيفية في المجال الذي تحدده أنت عبر سؤال البحث، وستدهش حين ترى النتيجة التي تحوي هذا العدد الكبير من الإعلانات الوظيفية حول العالم.

ويمكن الاستفادة من تويتر بطريقة أخرى بحيث تجعل نفسك متاحًا ليتمكن الآخرون من إيجادك، وذلك عبر وضع سيرة ذاتية مختصرة وواضحة في المكان المخصص للتعريف Bio مع روابط لصفحتك الشخصية إن وجدت، واستخدام صورة شخصية مناسبة وتدل عليك أو على ما تقوم به أو في أسوأ الأحوال لا تسيء إليك.

كما من المهم للباحثين عن أعمال داخلية أو خارجية في شركات بعينها متابعة حسابات هذه الشركات العالمية التي لها فروع في مناطق مختلفة من العالم ومنها منطقتنا مثل شركة غوغل التي لديها حساب خاص للإعلان عن الوظائف المتاحة عبر توتير وهو وظائف غوغل: (@googlejobs).

ومتابعة المتخصصين في الموارد البشرية أو المحترفين في تخصصات محددة له على تويتر كذلك له فوائد إيجابية، فهؤلاء يعلنون عن فرص تدريبية أو توظيفية من فترة لأخرى، ويتحدثون عن آخر التطورات في هذا المجال.

ومن الأمثلة المحلية العربية الحية عن استفادة البعض من تويتر في التوظيف حصول شاب سعودي على وظيفية في غوغل دبي عبر إعلان في تويتر، كما حصل شاب كويتي على فرصة للظهور التلفزيوني عبر الموقع نفسه، إذ كانت البداية لوظيفة عرضت عليه لاحقًا وهي العمل كمذيع في إحدى القنوات الفضائية.

يوتيوب (YouTube)

أما منجم الفيديوهات في عصرنا فهو لن يكون إلا موقع اليوتيوب، ولدينا أمثلة حية على برامج هواة قدموها عبر الموقع ما لبثت أن تطورت إلى أعمال تدر ربحًا ماديًا، إذ وجدت لها رعاة رسميين مثل STC. وعلى الموقع ذاته أيضًا ثمة شركات أخرى تبدأ تبني بعض هذه المواهب وتدعمها.

آخرون، وجدوا طرقًا أخرى لاستغلال هذا الموقع المتميز، فالبعض قام بتسجيل سيرة ذاتية له بالفيديو، فهناك من يكمن سر تميزهم في قوة حضورهم وتأثير شخصيتهم، وهي أمور يرون أنها لا تظهر بالشكل الذي يرغبون به على الورق! وبعض البرامج التلفزيونية الشهيرة التي يريد الآلاف الاشتراك فيها تشترط هذا النوع من السير الذاتية على اعتبار أن الصورة تغني عن ألف كلمة. وأهم ما يجب توفره في مثل هذا الفيديو: الإبداع والأصالة والتكامل.

وهناك تجربة أخرى مميزة لنشر المقالات عبر الفيديو، فهناك شاب أمريكي قرأ عن مسابقة للكتابة في مجلة علمية بحيث يتم تبسيطها للطلبة، ولما كان يكره الكتابة فقد قام بتقديم شرح بصري للموضوع عبر اليوتيوب وأرسله للمجلة التي أعجبت به بدورها، ووظفته ليقوم بكتابة/تصوير هذه المقالات عبر موقعهم الإلكتروني.

الكثير من الشباب العربي يقومون بدور مهم في عرض المنتجات الإلكترونية الجديدة وبيان مميزاتها وعيوبها وتقديم حلول لمشكلاتها عبر اليوتيوب أيضًا، ولوكنتُ مكان الوكلاء في بلادنا لوظفت هؤلاء الشباب الهاوي، ولو بدوام جزئي في خدمة العملاء بدل من تضييع المال والوقت والجهد في تدريب موظفين جدد من الصفر قد يفتقد كثير منهم روح الحماسة الموجودة لدى هؤلاء الهواة.

مخاطر الوجود على الشبكات الاجتماعية

مخاطر الوجود على الشبكات الاجتماعية

كما أن الوجود على هذه الشبكات الاجتماعية وعلى الإنترنت عمومًا، له ميزاته وقد يساعد على فتح أبواب رزق وفرص عمل وتطوير، فإنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون له تأثير معاكس تمامًا، فالقضية ليست فقط تسجيل حضور وإنما كيف يكون هذا الحضور؟

فتقرير جوبفايت آنف الذكر يذكر بأن 86% من الشركات التي تم إجراء المسح عليها، أقرت أنها تطَّلع على الملفات الشخصية الاجتماعية للمتقدمين لها (بالوسائل التقليدية وغيرها) المتوفرة على الشبكة، وأنهم يقومون دائمًا أو أحيانًا بعملية بحث عن الشخص عبر محرك غوغل،في حين أقر 48% منهم أن هذا جزء دائم من عملية التوظيف. فالبصمات الإلكترونية التي يتركها الشخص على الشبكة قد تستخدم ضده فهي ربما غير قابلة للإزالة بشكل كلي.

فما هي الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على فرص المتقدم؟

العبارات العنصرية والشتائم, ونمط الحياة والسلوكيات الاجتماعية غير المقبولة، لا سيما التي تظهر من خلال الصور الشخصية والعائلية ومع الأصدقاء. أيضًا يذكر تقرير جوبفايت بأن الأخطاء الإملائية الواضحة والقاتلة من الأمور التي تترك أثرًا سلبيًا بالغًا، بالإضافة إلى المبالغة في التعبير عن الآراء الدينية أو السياسية، إذ توحي أن المرء لديه ميول تعصبية أو تطرفية حتى ولو كانت مجرد أفكار وآراء. في حين أن انضمام المرء لمجموعات علمية أو فكرية أو عملية محترمة، وكذلك القيام بالأعمال التطوعية يتركان في المقابل تأثيرًا بالغ الإيجابية.

وللتدليل على ذلك: أشخاص فصلوا من أعمالهم بسبب نشاطاتهم على توتير حيث يذكر موقع (Mashable Social Media) المتخصص بالشبكات الاجتماعية عشرة أمثلة شهيرة بهذا الخصوص سنذكر بعضها هنا. فهناك مثلًا المعلمة الأمريكية التي اضطرت لتقديم الاستقالة بسبب صور غير لائقة وممارسات تنم عن لا مسؤولية على صفحتها في الفيسبوك. كما اضطر سياسي من نيويورك للاستقالة من منصبه بعد أن قام موقع بنشر صور شبه عارية له والتي أرسلها – هذا الرجل الناضج المتزوج -كرسائل إلكترونية خاصة لامرأة على موقع أمريكي شهير. وهو ما تورط فيه سياسي أمريكي آخر وعضو في مجلس النواب بشكل أكثر إحراجًا على موقع تويتر، فقد قام بإرسال صور مماثلة لإحدى المتابعات على حسابها العام بدلًامن الرسائل الخاصة بالخطأ، مما اضطره للاستقالة بعد أربع ساعات فقط من انتشار الفضيحة. قصة أخرى محزنة بعض الشيء لشابة حصلت على فرصة للعمل في شركة سيسكو التقنية الشهيرة ولسعادتها بالعرض الجديد ذكرته على تويتر، والمشكلة أنها ذكرت في التغريدة نفسها بأنه من أجل الراتب الجيد لهذه الوظيفة الجديدة فهي ستضطر لتحمل مشاق بعد المكان عن مدينتها وكذلك ممارسة هذا العمل الذي تكرهه! موظف في الشركة قرأ التغريدة مصادفة ومررها لمدير التوظيف وانتهت أيام الشابة في سيسكو قبل حتى أن تبدأ.

فهناك إذًا نقاط لا بد من مراعاتها عند إعداد الحساب على أي من مواقع الشبكات الاجتماعية، ففي موقع مثل الفيسبوك، لا بد من مراعاة إعدادات الخصوصية بين الحساب الخاص بالأسرة والأصدقاء والآخر العام المتاح للجميع وانتقاء من يضاف في أي من الحسابين بعناية فالثقة الزائدة بالآخرين غير مطلوبة هنا.كما عليك معرفة بأن كل ما تضعه على هذه الشبكات قد خرج من سلطتك للآخرين سواء كانوا أصدقاء أم أجانب أم أعداء، ينطبق هذا الأمر على الصور كما على الكلام،فلا بد من التدقيق بشدة في اختيار صورة لائقة للحساب، وهو أمر كثير ما يغفل الناس عنه لاسيما المراهقين والمراهقات فقد يدفعون ثمن هذه الصور لاحقًا حين يريدون التقديم على كلية مرموقة أو وظيفة هامة.فالأفضل للصورة إما تكون صورة شخصية حقيقية، أو أخرى رمزية مناسبة. كما علينا أن نزن بدقة كل الكلام الذي نتفوه به كتابة على هذه الشبكات الاجتماعية وفي الإنترنت عمومًا ما دمنا نستخدم أسماءنا الحقيقية، فكل ما يوضع في هذا الفضاء الافتراضي سيبقى حجة علينا، لا نستطيع إنكاره ولا التخلص منه.

التقنية إذًا كما عرضنا في هذا المقال يمكن أن تفتح أمامنا أبوابًا جديدة وغير مسبوقة للرزق، ويمكنها في الوقت نفسه أن تساهم، إذا لم نكن نتمتع بالوعي الكافي وقت استخدامها، أن تجلب لنا مشكلات حقيقية في مجال عملنا أو تحرمنا من فرص وظيفية هامة، وهذا الوعي مسؤوليتنا نحن كبالغين بالدرجة الأولى، وكذلك مسؤولية أولياء الأمور والمعلمين والمربين لتوعية الأجيال الأصغر سنًا حتى يتجنبوا مثل هذه المشكلات مستقبلًا.

المراجع:

1- http://recruiting.jobvite.com/

2-http://recruiting.jobvite.com/resourc... Recruiting Report.

3- أمنك الشخصي على المواقع الاجتماعية

لسانك حصانك إلكترونيًا، مرام عبدالرحمن مكاوي – مجلة القافلة (يناير- فبراير 2009)

4- http://mashable.com/2011/06/16/weiner...

مجلة سيدتي: بطاقة مغرد

بطاقة جديدة نستضيف من خلالها أشهر المغردين والمغردات في موقع التواصل الاجتماعي :تويتر

بطاقة جديدة نستضيف من خلالها أشهر المغردين والمغردات في موقع التواصل الاجتماعي :تويتر

وفاء بابصيل – جدة:

منذ متى وأنت تمارس التغريد عبر تويتر؟ منذ العام ٢٠٠٧

وكم وصل عدد متابعيك حتى الآن؟ يزيد عددهم عن ٣٤ ألف مغرد ومغردة

ما التعريف الذي تضعه لك في تويتر؟ أغيره من حين لآخر.. غالباً ما أذكر فيها نبذة عن تخصصي العلمي وعن احترافي للكتابة خاصة في صحيفة الوطن..لكن حالياً منذ بضعة أسابيع فقط كتبت ما يلي : ” قررت أن لا أصنف نفسي حتى إشعار آخر Maram..that’s me

ما القضايا التي تحرص على طرحها؟ لا يوجد شيء محدد..كل ما يجول بخاطري..لكن أحاول تجنب الخوض في الأمور الشخصية فتويتر فضاء عام.

محدودية الكلمات في تويتر هل تتناسب مع ثرثرة النساء أو جلسات الرجال؟ بصراحة لا مع هولاء ولا هولاء..لكن بعد خمس سنوات..أستطيع القول بأنني كامرأة تعلمت الاختصار في الكلام ولم تعد مشكلة كبيرة..وخير الكلام ما قل ودل

أبرز هاشتاغ تحرص على الكتابة به؟ لا أحب الكتابة في الهاشتقات أو الوسوم (بالعربية) إلا فيما ندر..لأنني أراها تقيدني وتسرق من حروفي!

مغرد/ مغردة تعجبكِ؟ كثيرون..كل من أخرج من تغريداته بمتعة أو فائدة..يصعب حصرهم

مغرد/ مغردة تضحكك؟ جهان أحمد Geena23@

متى تلجأ لاستخدام البلوك؟ عندما يتجاوز الشخص الأدب معي أو مع غيري..الاختلاف حق مكفول لكن الأخلاق خط أحمر لا أسمح بتجاوزه..أيضاً أولئك الذين يعتقدون أن تويتر غرفة دردشة للتعترفبينالجنسين!

ما التغيير الذي سيقوده تويتر على الوضع الاجتماعي؟ لا أعتقد أن تويتر يقود تغييراً من أي نوع..الناس هي من تصنع التغيير..تويتر أداة للتواصل والانتشار فحسب ويعود للمرء ومجتمعه كيفية استخدامها والاستفادة منها..لكن لنقل بأنه ساهم إلى حد كبير في التعريف ببعض القضايا وحشد نوع من الرفض أو التأييد بشأنها وذلك بجهود وحماسة المغردين

أجمل تغريدة عاطفية قرأتها ؟ ” عندما لايشعر بغيابنا أحد هذا يعني انه لم يشعر بحضورنا أحد ، الأولى تؤلم، والثانية تقتل” للمغرد مبارك الدوسري : mawdd3@

أهم تغريدة اجتماعية قرأتها ؟ كثيرة..لكن لم أجد أياً منها الآن للأسف في مفضلتي؟

أعلى ريتويت حصلت عليه ؟ ذاكرتي تقول ٥٠٠ لكن قد تكون الذاكرة معطوبة!

من حصل أعلى رقم تابعين حقيقيين برأيك ؟ حقيقة لست مهتمة كثيراً بهذا الموضوع..فليس من هواياتي بعد تجميع العصافير! لكن من الطبيعي أن يحصل المشاهير على أرض الواقع كالدعاة والإعلاميين والسياسيين والفنانين على متابعين كثر، ولا أستغرب وصول أعداد متابعيهم إلى الملايين.

رسالة توجهها للتويتريين؟ أربع وصايا:

التسويق الزائد للنفس ينتهي بك إلى ابتذالها..فأحذر المبالغة في الحديث عن نفسك

شارك مع الناس ما تحب أن يشاركوك به لتحقق المتعة به أو الفائدة منه

إعادة إرسال (ريتويت) لكل مديح يصلك دليل على استجداء إعجاب الآخرين ومؤشر على عدم الثقة بالنفس

لا تدع فقير الأخلاق يجذبك لمهاتراته..والحجب خير سلاح للتعامل معه!

التعليم الإلكتروني المتكيف: استجابة لاحتياجات الطلبة المختلفة

تختلف مستويات الطلبة في الصف الواحد الذين يدرسون ذات المنهج عن طريق ذات المعلّم, ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى اختلاف طرق تلقيهم للمعلومات. فما تبدو معلومة في غاية التعقيد لطالب ما يطالب المعلم بإعادة شرحها مرارا؛ تكون مجرد تكرار ممل لطالب آخر اكتمل استيعابه لها مسبقا. هذا الاختلاف يجعل مهمة المعلّم أصعب حتى في وجود الكفائة والخبرة. تتعاظم هذه المشكلة خاصة مع التطور التقني وثورة المعلومات التي أضافت للمعرفة البشرية الجمعية المزيد والمزيد من المعلومات بانتظار أن تستوعبها عقولنا البشرية التي لم تواجه هذا الكم الهائل منها من قبل. فهل يمكن لنا تسخير ذات التطورات التقنية العلمية لاكتشاف طرق أسرع واكثر كفائة للتعليم؟

نتيجة لهذه الحاجات المحلة، ظهر فرع جديد من علوم الحاسبات أصبح مجالا للعديد من الأبحاث التي تجري في أمريكا وأوروبا بشكل خاص. أطلق على هذا الفرع “التعليم المتكيف”. تعرفّنا على هذا المجال الدكتورة مرام عبد الرحمن مكَّاوي، باحثة في مجال التعليم الإلكتروني المتكيف، و حاصلة على الدكتوراة في علوم الحاسبات من جامعة نوتنجهام-انجلترا. تشاركنا برأيها بداية حول التعليم الإلكتروني حيث تعتقد أن السبب في ظهوره بشكل خاص كان استجابة للتغيرات الاجتماعية والثقافية في عصر العولمة. فالحواجز التي أزالتها شبكة الإنترنت، فتحت للمرء آفاقاً جديدة ومكنته من الوصول إلى مصادر مختلفة للمعرفة وهو جالس في بيته أو مكتبه. وأصبح بإمكانه إلى حد كبير التغلب على العوائق المحلية، مثل نقص المصادر العلمية، أو قلة المتاح منها للجمهور، أو صعوبة التنقل، أو عدم وجود عدد كافٍ من المقاعد الجامعية. كما أنه بالنسبة للعاملين بدوام كامل، أعطتهم الفرصة لكي يواصلوا تطوير قدراتهم وهم على رأس العمل، وهو أمر ضروري في عصر التطورات المتلاحقة. إذ إن كثيراً مما تعلمناه في المدرسة والجامعة، سيصبح منتهي الصلاحية وبحاجة إلى تجديد في فترة قصيرة، خاصة في مجالات بعينها مثل تقنية المعلومات .

التعليم الإلكتروني وحده لايحل المشكلة

بعد ظهور التعليم الإلكتروني المتاح والمرن وكتطور طبيعي، برزت الحاجة لوجود أساليب تعليمية تتوافق مع احتياجات الفرد بشكل علمي مدروس. ومن هنا ظهر فرع التعليم الإلكتروني “المتكيف”. تشرح لنا د. مرام التعليم الإلكتروني المتكيف أو الـ Adaptive Educational Hypermedia)) فتقول: هو نوع من أنواع التعليم الإلكتروني الذي يتم من خلال اتصال الطالب والمعلم ببعضهما وبالمادة العلمية عبر شبكة الإنترنت، على أن يتم تكييف هذه العملية التعليمية بحيث تكون مناسبة للطالبة ومصنعة خصيصاً له. فالطلبة مختلفون في مهاراتهم، ودرجات استيعابهم، وطرق تعلمهم، كما أن لديهم احتياجات متنوعة، ومعاملتهم وكأنهم نسخٌ مكررة من بعضهم البعض قد يؤدي إلى فشل العملية التعليمية، أو في أحسن الأحوال فإن التعليم من خلال الإنترنت وحده لن يكون مختلفاً عن نظيره في الصف. فهو يفتقر للقيمة المضافة التي تبرر استخدامها وتحمل تكاليفها.

لكل طالب، قالب

تشرح د. مرام عن طريقة تكييف التعليم الإلكتروني حيث يقوم النظام بعملية صنع قالب معين لكل طالب (User Modeling)، بحيث يحوي هذا القالب أو الملف معلومات بعينها عن الطالب، وهي عملية يمكن أن تجرى بشكل مباشر بحيث يتم سؤال الطالب عن خصائص معينة يقوم بإدخالها في النظام عن طريق تعبئة استبيان على سبيل المثال، أو غير مباشرة عن طريق الاستفادة من المعلومات التي يخزنها النظام عنه أثناء عمله عليه .وحين يختار هذا الطالب مادة ما ليدرسها عبر هذا النظام، فإنه قبل أن يستجيب النظام بإعطاء الطالب المادة العلمية، يقوم بالاطلاع على ملف الطالب، وآخر المستجدات والتطورات في مستواه التعليمي، وطريقته المفضلة في التعلم، وبعدها يقوم بتفصيل المحتوى أو الوصلات بما يتناسب واحتياجات هذا الطالب. يتم بعد ذلك تمييز المعلومات على ما يريده المعلم أو تتطلبه المادة لتصل بشكل أفضل إلى ذهن المتلقي. فهناك من يختار أن يكيف المادة على حسب مستوى الطالب مثلاً (مبتديء، متوسط، متقدم) أو ما يعرف بالمستوى المعرفي (level of knowledge). فيما يعتمد آخرون على نظريات عريقة في طرق التدريس وأساليب التعلم (Learning Styles). فحسب هذه النظريات هناك متعلم بصري (يتعلم بالصور والرسومات) وآخر لغوي (يتعلم أكثر بقراءة النصوص (visual-verbal)، أو متعلم عالمي بحيث يريد أن يأخذ فكرة عامة عن الموضوع كله ثم يبدأ في دراسة التفاصيل. أو آخر يفضل أن ينتقل من الدرس الاول إلى الثاني بالتسلسل أو ما يعرف بـ (global-sequential)، وهكذا.

مايزال المجال مفتوحا للأبحاث

تخبرنا د. مرام عن نتائج التجارب والأبحاث حول التعليم المتكيف فتقول أن الكثير من الجامعات في الدول المتقدمة -أوربا وأمريكا الشمالية واليابان تحديداً- والمهتمة بمجال التعليم الإلكتروني، تعمل على تطوير نظمها الخاصة التي تستخدمها في إجراء هذه التجارب التعليمية الجديدة داخل أسوار جامعاتها لتدريس مقرراتها إما لطلبتها المنتظمين أو المنتسبين. ينشرهؤلاء الباحثون نتائج دراساتهم بشكل دوري في المجلات العلمية المتخصصة. ينجح بعضها ربما بالفعل في تحويل هذه الأنظمة إلى منتجات تجارية تباع لغيرهم من المؤسسات التعليمية، لكن يظل هذا في نطاق ضيق مقارنة بما هو ممكن ومأمول، ودون مستوى التنافس مع الأنظمة الإلكترونية التقليدية (غير المتكيفة) حيث لازالت هناك بعض العوائق التقنية والتعليمية التي تؤخر من الاستفادة منه بشكل كامل. هذا بالإضافة إلى وجود معارضين داخل المؤسسات التعليمية لهذا النوع من التعليم خشية أن يمنح امتيازات لطالب دون آخر، أو لاقتناعهم بأن الطالب عليه أن يتكيف ليتعلم وليس العكس، وتظل الساحة العلمية مفتوحة للنقاشات المختلفة.

مكاوي: فشلت أن أتعلم الكذب ببراعة

أعتقد أن هذا واحدٌ من أصعب المقالات التي طُلب مني كتابتها..ليس لأن فيه تعرية لفشلي أمام القارئ الكريم، ولكنه لأنه يجبرني أن أواجه نفسي وأذكرها بمحطات الفشل التي عمل عقلي الباطن جاهدًا لكي يلقيها في غياهب الجب! فأنا سأعترف ابتداء أنني متفائلة بطبعي، لكنني لا أتعامل بروح رياضية مع الفشل، قد «أبلع» الخيبات على مضض، لكن الفشل العيان البيان يظل يؤرقني لسنوات قادمة، لكن مادمتُ قد قبلت التحدي فقد حان الوقت لنبدأ على بركة الله:

- فشلت ابتداء في أن أتعلم الكذب ببراعة، رغم أن صدقي كلفني درسًا قاسيًا في بداية حياتي الدراسية، حين ساعدت زميلتي في واجباتها، ثم سألتها المعلمة حين استغربت أنها حلت الواجب -على غير العادة- من حله يا سمية؟ فكان الجواب:

مرام! وهذه المرام، والتي كانت تعتقد أن مساعدة الآخرين شيء يستحق المكافأة لم تنكر الواقعة، فتعرضت للضرب بالمسطرة أمام الصف وهي من أوائله!

وإلى اليوم حين يدخل لساني في اللعبة ويجاري الكذابين، سرعان ما تفضحني عيوني وقسمات وجهي، هذا الوجه الذي هو أشبه بمرآة تعكس بوضوح ما يدور بخلدي.

- فشلت في أن أحتفظ بآرائي لنفسي، رغم خطورة الكلام أحيانًا على علاقاتك الاجتماعية بل وعلى مستقبلك، فإن كان عندي رأي حول موضوع ما فستقرؤه أو تسمعه، ولعل الإيجابية التي خرجت بها من هذه الصفة، هي أنني أصبحت كاتبة رأي.

- فشلت في التخلص من العفوية والتلقائية في الحديث مع الغرباء كما الأقرباء، فأندم أحيانًا على استرسالي وثرثرتي وثقتي العمياء في الآخرين.

- فشلت أن أكون مستمعة جيدة بقدر ما أنا عليه ككاتبة ومتحدثة.

- فشلت في التخلص من عادة أحلام اليقظة التي لازمتني منذ بواكير طفولتي، حيث ينتج ذهني عوالم خاصة، أعيش مع شخوصها وأتفاعل معها، وقد يضيق الخيط الفاصل بين الحقيقة والخيال أحيانًا!

- فشلت منذ الطفولة في التأقلم مع القوالب الجاهزة والأطر المحددة التي يرسمها المجتمع للمرأة، ويعتبر أي خروج عليها انتهاكًا شديدًا للقيم والتقاليد، ولهذا الفشل ثمن باهظ، ولكنني سعيدة بهذا الفشل لأنه سمح لي بأن اختط لنفسي خطًا خاصًا يجمع بين اعتزازي الشديد بديني وقيمي وبين انفتاحي على ثقافات وشعوب العالم، ومع أن هذا الخط كان و لايزال مصدرًا لسوء الظن، إلا أنني نجحت على ما يبدو في ألا أبالي برضا الناس وإنما برضا خالقهم تعالى.

- فشلت في أن أحقق ما كنت أرجوه للطالبات السعوديات في بريطانيا من تمثيل يليق بهن في أندية الطلبة السعوديين في بريطانيا وإيرلندا، بسبب تعنت وممانعة البعض ومن لا زالوا ينظرون إلى المرأة بأنها يجب أن تظل في أي حراك ثقافي أو اجتماعي كمتفرجة ليس إلا، وفي الحقيقة فإن الفشل الأكبر كان في توحيد كلمة الطالبات قبل الطلاب.

- فشلت في تحقيق حلم والدي بالاستمرار في كلية الطب، فبعد عام واحد فيها أعلنت بأن هذا ليس مكاني والمستشفيات ليست ميداني، وانسحبت إلى تخصص علوم الحاسبات، وواصلت الدراسة في هذا التخصص حتى حصلت بحمد الله على أعلى درجة فيه وأنا بعد دون الثلاثين، مدفوعة برغبتي في تعويض والدي عن تلك الخيبة ما دمتُ قد حملت في النهاية حرف الدال.

- فشلت في أن أتخلص من عاداتي السيئة في التسويف، لاسيما في الكتابة، فتتراكم المشروعات بعضها فوق بعض، وأصاب بالقلق والرعب، وأضع نفسي تحت ضغط شديد لكي أسلم المقالات في وقتها.

- فشلت في التخلص من الملل الذي يصيبني بعد فترة قصيرة من مداومتي على أمر مهم كالرياضة، فسرعان ما أتوقف، ثم أعود للبدء من جديد، ثم أتوقف، وهكذا.

- فشلت من التعافي من إساءة تعرضت لها قبل ثلاثة أعوام، فلا زالت تلقي بظلالها على حياتي، ولم أصل بعد لمرحلة الغفران، أو في أحسن الأحوال النسيان، وهكذا هي حالنا مع الكراهية، فأنت دائمًا مغلوب، فلا الذاكرة تضعف، ولا الصفح يصل إلى قلبك فيشفيه..حلقة مفرغة مؤلمة.

- فشلت في التخلص من قلقي من المستقبل وماذا سأحقق فيه، أو من كوني لست جيدة بما يكفي في كتاباتي أو عملي أو نشاطاتي المختلفة، دائمًا أشعر بأنه كان يمكنني أن أكون أفضل وأكمل.

- فشلت في أن «أهتم بشؤوني الخاصة فقط» حينما يتعلق الأمر بعائلتي، فأنا أسأل عن أحوالهم ومستقبلهم بشكل مستمر، وربما قدمت لهم رأيًا أو نصيحة لم يطلبوها، محركها الحب والخوف والاهتمام من ناحيتي، لكن ليس وفق رؤيتهم على ما يبدو.

- فشلت في أن أهتم بشكل أقل بقضايا وطني وأمتي، ولهذا أشعر بالتوتر طوال الوقت، متعبةٌ أنا بعروبتي كما يقول نزار قباني.

هذه أهم محطات فشلي التي استحضرتها بالدخول على أرشيف الذكريات، فأرجو أن يكون مقالي على الأقل عن الفشل ناجحًا!

مكة..القصص التي لم ترو بعد

تدور الأفكار في ذهني في كل مرة أحضر فيها مناسبة ما في مكة المكرمة أو لأهلها خارجها. يلفت نظري هذا الخليط العجيب من الأجناس والأعراق والألوان والأشكال، التي ليس فقط تعايشت مع بعضها كما تروج بعض الدول الصناعية الكبرى لمدنها الشهيرة مثل لندن وباريس ونيويورك بأنها اليوم عبارة عن مجتمع متعددة الثقافات، بل في مكة هذه الجموع بالفعل امتزجت وتصاهرت وانصهرت في بوتقة واحدة منذ قرون عدة، وأنجبت أجيالاً جديدة متعاقبة.

ففي العائلة الواحدة تجد هذا يماني الأصل، وذاك بخاري، وثالث هندي، أو أندونيسي، أو تركي، أو عراقي، أو شامي، أو مصري، أو أفريقي، وصولاً إلى من تنحدر أصولهم من الصين وأفغانستان وبلاد فارس وروسيا. ويبرز السؤال هنا: هذه الأعراق المتعددة، كيف وصلت – من كل حدب وصوب- إلى هذا الوادي غير ذي الزرع قبل عصور الطائرة والسيارة والملاحة الحديثة؟ كيف قطع هؤلاء القادمون براً من أواسط آسيا مثلاً هذه الصحاري المهلكة والطرق المرعبة قبل أن يحطوا في مكة؟ هل كانوا يفرون بدينهم من بلدة ظالم أهلها إلى رحاب البيت العتيق وجعلهم هذا الخوف يستصغرون كل هذه المصاعب للوصول إلى بر الأمان؟

لماذا يختار آسيويٌ أن يترك بلد الخضرة والماء والوفرة آنذاك ليستقر في هذا البلد الصحراوي الفقير الذي لا ينتمي لعرقه ولا يعرف لغته؟ كيف كانت البداية؟ كيف بنوا أعشاشهم الجديدة؟ كيف مددوا شبكة علاقاتهم الاجتماعية مع الأعراق الأخرى ومع من كانوا يعتبرون –آنذاك-أهل مكة؟ والسلطات الحجازية المتعاقبة كيف استوعبتهم؟

شاء الله تعالى أن تكون مكة قبلة ومحجاً سنوياً، إذ يفد إليها الجميع من كل فج عميق، ليذكروا الله ويتبادلوا المنافع بشكل دوري منتظم، لكن هذه الهجرات الرائعة جعلت من مكة المكرمة محجاً دائماً، تلمح في كل شارع وناصية وجهاً متفرداً، ولوناً مختلفاً، وعرقاً متداخلاً.

من اللافت للانتباه بأن كل الذين كتبوا ويكتبون عن مكة في صحافتنا، يختارون في الغالب أن يكتبوا عن مكة الدينية، عن المسجد الحرام والحج والعمرة ورمضان والمشاعر، أو عن مكة التجارية والمتمثلة في المشاريع والشركات التي تدر الدخل من السياحية الدينية، لكن عدداً قليلاً جداً من الإعلاميين عموماً والكتاب والصحفيين على وجه الخصوص يكتب عن مكة الأرض والناس، مكة التاريخ والتراث والثقافة، مكة المتنوعة المدهشة.

هذا التنوع الفريد، هو الذي جعل مكة حتى الأمس القريب أميز وأشهر حواضر الجزيرة العربية عامة والسعودية خاصة في العلم والمعرفة والثقافة والأدب والفن. بل حتى السفرة المكية اليومية عامرة بالطيبات من كل شيء، ففيها التميز الأفغاني جمباً إلى جنب مع الأرز البخاري، ومعهم الكبة اللبنانية، والملوخية المصرية، والعصيدة اليمنية، وهو تنوعٌ لا تكاد تلمحه في الجزيرة العربية ككل خارج منطقة الحجاز.

في العائلة المكية الواحدة قد تجد الأشقر والأسمر والأحمر، ولا يبدو المنظر لا مستهجناً ولا غريباً، فهذه مكة وهذه واحدة من حكايتها التي لم تروى بعد لأهلها قبل الآخرين. فمناهج التاريخ المدرسية تركز على مكة الجاهلية وصدر الإسلام ثم تنتقل فجأة للعصر السعودي الأخير، لكن هناك ما يزيد على الألف عام من التاريخ الذي ليس له ذكر. إنه تاريخي وتاريخك، وتاريخ الأهل والأجداد، الذي مازلنا ننتظر أن يُروى، بكل إشرقاته وإخفاقاته، كرواية لازالت تتوالى فصولها.

اليوم تخرج من مكة صحيفة جديدة، وهي تحمل اسم العاصمة المقدسة، وتحمل في طياتها تاريخها وحاضرها ومستقبلها، ولأنها “مكة”، فلا يمكن إلا أن تقارب الإبداع والتنوع الذي يغمر كل شبر من جغرافية أم القرى، وتلتزم بالتميز الذي يصبغ تاريخها المجيد. ولأن النور خرج من مكة ليضيء الجزيرة العربية ومن ثم العالم، فكذلك رسالة مكة الصحفية ستنطلق من جوار الحرم لتغطي وتستوعب كل شبر من الوطن الغالي المملكة العربية السعودية، ومن ثم تتعداها للمحيط العربي والإسلامي والدولي.

واقع مكة المكرم كمدينة، قد يكون اليوم ليس كما يأمل أهلها ومحبوها وعشاقها على صعد مختلفة، إلا أن صحيفة مكة قررت أن تكون الاستثناء، وأن تؤسس من مدرسة جديدة في الصحافة السعودية والعربية. وهذه المدرسة لا يجدر بها إلا أن تبدأ من مكة، التي كان لها السبق في إصدار أولى الصحف في بلادنا بدءاً من صحيفة “صوت الحجاز” و”القبلة” و”بريد الحجاز” مروراً ب” حراء” ووصولاً ” الندوة”، التي صدرت عن مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، التي تصدر منها اليوم صحيفة مكة كذلك.

قد تتغير الأزمنة والعصور، وتتبدل الأحوال والدول، ويظل القاريء المكي وفياً للحرف، ذواقاً للكلمة، ومتطلعاً للأفضل، ولهذا فالمأمول أن يجد في جوانب هذه الصحيفة التي بدأت مسيرتها العامرة في هذا الأسبوع المبارك ما يتمنى وأكثر، سواء كان ذلك على صعيد المعرفة، أو السبق الصحفي، أو أمانة الكلمة، أو شمولية المحتوى، أو وسطية الطرح، أو تنوع المتعة، وصولاً إلى الاخراج المتميز، والتصميم الجذاب ورقياً وإلكترونياً.

المدرسة الصحفية الجديدة التي ستنتهجها الصحيفة الوليدة، وقد استلهمت من روح مدينتها، لن تبدأ من حيث بدأ الآخرون بل من حيث انتهوا، وهي تتعلم ممن سبقوها في الغرب قبل الشرق، ووضعت لها سقف طموحات عال، وهي قادرة بتوفيق الله عزوجل أولاً، وجهود المخلصين ثانياً، أن تصل إليه بل وتتجاوزه، رغم تعدد الصعوبات في عصر التسارع الرقمي، وفي ظل النبؤءات السيئة التي تبشر بدفن الصحافة الورقية مرة أخيرة وإلى الأبد.

فالتحدي بدأ وسيستمر ما دامت هذه الجريدة بإذن الله تصدر وتُقرأ.

August 22, 2013

هل تريد أن تكون مشهوراً أم شهيراً؟

مع ظهور الإنترنت في حياة الناس، ظن الكثيرون بأننا سننقل مجتمعاتنا الواقعية إلى العالم الافتراضي، وهذا ما حدث إلى حد كبير، فوجدت مدارس وجامعات ومكاتب افتراضية. لكن ما لم يتوقعه هؤلاء ربما هو أن يقوم هذا العالم الافتراضي بالتأثير على العالم الواقعي خارجها، سواء كان ذلك التأثير إيجابياً أو سلبياً، أو كان مجرد خلق لأنماط جديدة من الحياة، وطرق التفكير، والتعابير اللغوية.

مع ظهور الإنترنت في حياة الناس، ظن الكثيرون بأننا سننقل مجتمعاتنا الواقعية إلى العالم الافتراضي، وهذا ما حدث إلى حد كبير، فوجدت مدارس وجامعات ومكاتب افتراضية. لكن ما لم يتوقعه هؤلاء ربما هو أن يقوم هذا العالم الافتراضي بالتأثير على العالم الواقعي خارجها، سواء كان ذلك التأثير إيجابياً أو سلبياً، أو كان مجرد خلق لأنماط جديدة من الحياة، وطرق التفكير، والتعابير اللغوية.

لنأخذ الشهرة كمثال، في الماضي كان المرء يعد مشهوراً لسبب معين معروف، جيداً كان أو سيئاً، في أي مجال من مجالات الحياة، وهناك مشاهير على مدى التاريخ، وآخرون محددون بأزمنتهم أو أمكنتهم الجغرافية. ومع أنه يصعب تقدير حجم الشهرة، ومعرفة كم عدد الأشخاص الذين يعرفون هذا الشخص أو ذاك، لكن هناك اتفاقيات بشرية غير مكتوبة تجعلنا ندرك بأن الأنبياء عليهم السلام، أو الفلاسفة الكبار، أو العلماء، أو الأدباء، هم أشخاص مشهورون.

اليوم بسبب التأثيرات القادمة من العالم الرقمي باتت الآية معكوسة. سيأتيك شاب في أول العشرين، لم يقم بأي إنجاز ذو قيمة حقيقية، ويقول لك بكل ثقة بأنه شخص مشهور، إذ لديه تقدير دقيق لعدد الأشخاص الذين ليس فقط يعرفونه وإنما يتابعونه ويعجبون به! ستنكر ذلك عليه وتقول عنه مدعٍ، لكنه سيرد عليك بالأدلة: موقع صفحته على شبكة الفيسبوك يقول بأن ثلاثة ملايين شخص سجلوا إعجابهم بها، وعدد مشاهدي قناته على اليوتيوب تجاوز الخمسة ملايين مشترك، أما عدد متابعيه على تويتر فقد تجاوز سقف المليونين بكثير! ووسط احتجاجك على مقياس الشهرة الضحل هذا، سيكون الشاب يقود عقوداً حصرية ودعائية لكبرى الشركات العالمية، وتبلغ سعر “تغريدته” الواحدة على موقع تويتر آلاف الدولارات!

فمعيار الشهرة أو الاشتهار تغير على ما يبدو بتأثير الشبكات الاجتماعية الافتراضية، ورأينا أشخاصاً هم مليء السمع والبصر على أرض الواقع، لم تكن لهم شعبية تذكر عليها، بينما آخرون لا يكاد يعرفهم أحد أصبحوا من رموزاً!

في اللغة الانجليزية يتم التميز بين الشخص المشهور (famous ) والشخص الشهير (celebrity) بشكل دقيق، ففي الحالة الأولى التعبير يرمز إلى شخص بنيت شهرته لسبب معروف (اكتشاف علمي)، فيغدوا مشهوراً في نطاق تخصصه (الطب مثلاً)، ولكن هذا الشخص لا يتتبع أحد أخباره، وليس له معجبون ينتظرون توقيعه، ولا يُذكر كثيراً في وسائل الاعلام خارج نطاق تخصصه. فيما الحالة الثانية ترمز إلى شخص يُحتفى به من قبل الناس، إما لسبب معروف كونه يبدع في مجال ما كالفن أو الرياضة، أو بدون سبب منطقي أو معقول مثل أبناء الأثرياء ونجوم تلفزيون الواقع الذين حتى لا يملكون مهارات التمثيل! فهؤلاء تلاحقهم العدسات، ويحلم برؤيتهم المعجبون والمعجبات، دون أدنى تعب أو جهد.

المشكلة اليوم تكمن في أن مفهوم الشهرة قد تشوه لدى الأجيال الجديدة ، وبالتالي بات الكثير من هؤلاء يتطلعون للنوع الثاني منها، مما يعني تهميشاً للجهد والعمل الدؤوب نحو الأهداف الحقيقية لصالح الانتشار السريع والمحتوى الفارغ والمشاريع الآنية، وهي أمورٌ لا تُبنى بها المجتمعات، ولا ترتقي من خلالها الأمم، ولا يرسم بها المستقبل .

July 25, 2013

الرواد..الذين عمَّروا البلاد

الأمير فيصل يلقي كلمة تحية الى والده بمناسبة عيد الأضحى لدى زيارته لهيئة الاذاعة البريطانية ومن خلفه من اليسار الى اليمين المستر هيللسون (مدير قسم الشرق الأدنىBBC-) والشيخ حافظ وهبة والشيخ عبدالله علي بلخير والأمير خالد ومصطفى وهبة

كثيرا ما تدور عندنا أحاديث المربين وأولئك المهتمين بغرس الوطنية في نفوس الناشئة والشباب، عن أفضل طريقة لربط الشاب بوطنه وتاريخه، بحيث تحفزه على أن يبذل جل طاقته لأجل أن يسهم هو بدوره في إكمال المسيرة، وعن الوسائل التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك. فمعظم الجهود المبذولة حتى الآن من قبل الوزارات المعنية والجهات الإعلامية، تكاد تنحصر في استحضار البعد التاريخي، بشقه السياسي على الأرجح لا سيما فيما يتعلق بتاريخ نشوء المملكة، مع مرور سريع يسجل الإنجازات التي تمت في عهد كل ملك من ملوكها السابقين – رحمهم الله أجمعين – لكن يكاد يغيب من هم وراء هذه الإنجازات.

فالملك هو القائد الأعلى للفريق الذي يصنع هذه الإنجازات، وهو يختار أفراد فريقه بعناية فائقة، ليكونوا من ينفذ هذه الإنجازات ويشرف على اكتمالها على أرض الواقع، مسلحين بدعم الدولة وثقة القيادة. وبالتالي فكان لزاما حتى نفهم تاريخ حقبة ما، أن ننظر ليس فقط للمشهد العام الذي يؤرخ لفترة الحكم المعنية، وإنما أيضا للتفاصيل الدقيقة التي تكون هذا المشهد، والتي يظهر فيها ثلة من الرجال المخلصين، الذين بذلوا الكثير لهذا الوطن. خاصة المتميزين منهم، ممن كانت لهم نظرة ثاقبة، وبصمات تاريخية في مجالهم تجاوزت حدود الوطن بل والمنطقة إلى العالم أحيانا. فلم يكد هؤلاء الرجال يغيبون عن ذاكرة مجتمعنا؟

كان هذا السؤال يلح في ذهني وأنا أطالع كتابا عن سيرة الراحل عبدالله الطريقي، أول وزير للنفط في المملكة العربية السعودية، ومن الذين أسهموا في إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك)، والتي لا تزال تقوم بدور لا يستهان به للدفاع عن مصالح هذه الدول، ومعظمها من دول العالم الثالث، في وجه الدول المستهلكة لها، ومعظمها من دول العالم الأول. هذا الرجل على قصر مدة وزارته، إلا أنه ترك بصمة لا تنسى على صناعة النفط في العالم، سواء عبر مناصبه التي تقلدها في بلادها، أو عبر كتاباته ومحاضراته وتجاربه كمستشار في عدد من الدول العربية بعد ذلك. ومع هذا أكاد أجزم بأنه ليست فقط سيرة هذا الرجل، بل حتى اسمه، مجهولين بالنسبة لجل المواطنين. لا أتحدث عن أبناء هذا الجيل الجديد فقط، بل وعن أجيال سابقة، ممن لم يعاصروا حقبة الخمسينيات والستينيات الميلادية. وهو للأسف جزء آخر من جهلنا شبه التام بكل ما يتعلق بالقطاع النفطي في بلادنا، تاريخا أو حاضرا، مع أنه عصب حياة هذه البلاد.

وليس الشيخ الطريقي فريدا في حجم إنجازاته، ولا في عدم تبوئه المكانة اللائقة في الذاكرة الشعبية، فبعد عشر سنوات أو عشرين سنة، ما لم يتغير تعاطينا مع الرواد، سيكون هناك جيل ربما لن يسمع عن الدكتور غازي القصيبي! وقد يتعرف عليه عن طريق إنتاج الرجل الأدبي رواية وشعرا ونثرا ومقالة، والذي لا فضل لأحد سواه فيه، ومن ثم يحثه فضوله ليبحث في تاريخ المؤلف، ليتفاجأ بأنه كان شغل كرسي الوزارة في أربع وزارت: الكهرباء، الصحة، المياه والعمل، وتقلد منصب السفير أيضا في دولتين: البحرين والمملكة المتحدة (مع جمهورية أيرلندا).

والرواد الذين يستحق أن نتحدث عنهم كثر، ولكن لن يسعهم المقال، ليس فقط للمساحة، وإنما أيضا هذا الشح في ما نعرفه عنهم، لكن سأحاول المرور على بعض الأسماء على عجالة. ففي مجال حيوي كوزارة الخارجية، نجد اسما لشخصية لامعة مثل الشيخ عمر السقاف، باعتباره كان وزيرا للشؤون الخارجية في حقبة تاريخية مهمة، في عهد رجل بوزن الفيصل، شهدت أحداثا زلزلت المنطقة ولا تزال آثارها باقية إلى اليوم، بما فيها انتكاسة العرب المؤلمة في حرب 67، ووصولا لنصر أكتوبر ودور المملكة التاريخي في قضية النفط.

كما يحضر اسم الشيخ محمد سرور الصبان، ذلك الرجل الذي يجمع معاصروه أنه من رواد النهضة ليست في وزارته الاقتصاد والمالية فحسب، وإنما أيضا في المجال الأدبي والثقافي، بالإضافة إلى المجال الخيري والتطوعي. ويبرز اسم الشيخ عبدالله بلخير، كواحد من الرواد في عهد الملك المؤسس – رحمهما الله – فهذا الرجل كان المترجم الرئيسي للملك عبدالعزيز، وهو من تولى الترجمة بين جلالته وبين الرئيس الأميركي الشهير روزفلت في اللقاء الشهير على ظهر الباخرة. وكذلك في لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني الأشهر تشرشل إبان الحرب العالمية الثانية. وكان يعد وزير الإعلام في عهد الملك سعود، حيث أنشأ، بطلب من جلالته، مديرية للإذاعة والصحافة والنشر، كما كان وزيرا مفوضا بعد ذلك، وهو في الأصل أيضا أديب وشاعر ومؤلف، فرجال تلك الحقبة، كانوا غالبا من أهل الفكر والقلم والعلم.

تضيق المساحة كما تقدم عن ذكر كل الرواد الذين أسهموا، تحت قيادة ملوكهم، في تعمير هذا الوطن الذي لا نزال نتفيأ ظلال خيراته، لكن ما يمكن الخلوص إليه، هو أن النهايات لم تأت من فراغ، بل سبقتها بدايات، وما أصعب البدايات، حين تبدأ كل شيء من العدم، فتستحدث الأنظمة وتسن القوانين، وتشق الطرق، وترسم الدعائم، وتخوض معارك الوعي والتغيير، وخلف هذه البدايات شخصيات طموحة، لديها فكر ورؤية وهدف وطني نبيل. فضرورة معرفة قصص نجاحهم لا تقف خلفها أهداف عاطفية صرفة، لجهة رد الجميل لهم، مع أن هذا أبسط حقوقهم، فالذكر للإنسان بعد موته عمر ثان، ولكن لأن فيها من العبر والدروس التي يمكن أن يستفيد منها الإداريون اليوم من أصغرهم وحتى الوزير، ليدركوا الفرق بين الإداري الذي يعمل ليسير الأمور فقط وبين ذلك الذي يتعامل مع الإدارة والتخطيط بريشة فنان، وعقل مفكر، وقلب أسد. ومن حسنات الدكتور القصيبي أنه ترك لنا مذكراته الجميلة (حياة في الإدارة) فوثق لتلك الفترة التاريخية المهمة.

التعريف بهؤلاء الرواد يزرع الأمل في جيل من الشباب السعودي الذي يتطلع إلى وجود قدوة يفتخر بها من بيئته وتاريخه القريب، فيدرس سيرهم، ويتتبع خطاهم، لعله يضع لنفسه حلما، بأن يكون هو أيضا – ذات يوم – رائدا مبدعا يقود بلاده للمعالي، ويخلد اسمه على لوحة الشرف الوطنية.

July 17, 2013

تغريدات للبيع!

قبل أكثر من أربع سنوات نشرتُ في “الوطن” مقالا بعنوان: “تويتر وكيف يغير حياتنا”، ولم يكن الموقع وقتها قد حظي بشعبية واسعة في البلاد العربية بعد. المقال المذكور تطرق إلى استخدامه من قبل الشركات العالمية في التسويق لمنتجاتها، وفي التواصل مع زبائنها والرد على مشكلاتهم أو استفساراتهم، والأمر نفسه مع السياسيين الذين بدأ بعضهم آنذاك بالتواصل مع مواطني بلدانهم. أي أنه كان من الواضح آنذاك بأنه يتم استخدام هذه المنصة التفاعلية فيما هو أبعد من التواصل بين الأصدقاء والمعارف وأصحاب الاهتمامات المشتركة. فما الجديد الذي سنتحدث عنه هنا؟

العالمية في التسويق لمنتجاتها، وفي التواصل مع زبائنها والرد على مشكلاتهم أو استفساراتهم، والأمر نفسه مع السياسيين الذين بدأ بعضهم آنذاك بالتواصل مع مواطني بلدانهم. أي أنه كان من الواضح آنذاك بأنه يتم استخدام هذه المنصة التفاعلية فيما هو أبعد من التواصل بين الأصدقاء والمعارف وأصحاب الاهتمامات المشتركة. فما الجديد الذي سنتحدث عنه هنا؟

الشركات وأصحاب المال والأعمال، أدركوا قوة هذه الأدوات، لا سيما “تويتر”، في القيام بشيء يحتاجونه جدا في تجارتهم: وهو توصيل منتجاتهم وخدماتهم إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين. فلم تعد الشركات تكتفي بإنشاء حسابات رسمية لها على الشبكات الاجتماعية، ولا بالتواصل مع الزبائن عبر هذه الحسابات، وإنما ابتكروا طريقة جديدة أكثر فعالية برأيهم، تتمثل في ترك الناس يتحدثون، أو بتعبير أدق “يغردون” حول هذه المنتجات من حساباتهم الخاصة لمتابعيهم، وذلك نظير مبلغ مالي أو منفعة ما. المهم في الموضوع هو أن يتفاعل المتابعون مع ما يرسله المغرد، سواء بعمل بإعادة إرسال التغريدة (ريتويت)، أو الضغط على الرابط، أو طرح سؤال بشأنه وهكذا. وكلما زاد عدد المتابعين، كلما ارتفع سعر تغريدة الحساب، ولنأخذ أمثلة لمشاهير عالميين بهذا الخصوص، فوفقا لصحيفة الهافنغتون بوست الأميركية (مايو 2013)، فإن الممثل فرانكي مونيز (عدد المتابعين -175,323) يتقاضى 252 دولارا أميركيا على التغريدة الواحدة، فيما تنال نجمة تلفزيون الواقع كول كرداشيان (عدد المتابعين- 8,147,594) على 13 ألف دولار على التغريدة!

ويبدو أن طريقة الدعاية هذه ناجحة جدا، بدليل ازدهارها واستمرارها، وظهور شركات متخصصة في هذا النوع من العلاقات العامة والتسويق، بحيث تربط المعلن بالمغرد لتحقيق أهداف كلا الطرفين، وهي موجودة بكثرة على الإنترنت. وهذا العمل قانوني ولكنه يخضع لعدة معايير أخلاقية، لا تقبل الشركات المحترمة لنفسها أن تحيد عنها. وعلى رأس هذه المعايير: ضرورة إفصاح المغرد عن علاقته بالشركة التي يعلن لحسابها أي أنه يقوم بنشر تغريدات مدفوعة، وأن يكون للمغرد حرية اختيار المنتج الذي يريد أن يعلن عنه، فلا يستغل حسابه لنشر تغريدات تلقائية لا يستطيع التحكم فيها، وأن تكون شخصية المغرد وكذلك اسم الشركة والمعلومات الإحصائية عنهما متاحة للطرفين، بحيث يستطيع كل منهما أن يقوم ببحث عن الآخر قبل أن يدخل معه في علاقة عمل.

ولو أن كل ما ذكر هنا يطبق من قبل كافة الأطراف في كل الحالات لما كانت لدينا مشكلة أو مخاوف، فهو علاقة تجارية مثل غيرها، إلا أنه في كثير من الأحيان لا تجري الأمور على هذا النحو. فقد يتعرض المتابعون للخداع من قبل من يتابعونهم، لا سيما من المشاهير، ولذلك فإن لجنة التجارة الاتحادية FTC- Federal Trade Commission والمسؤولة عن حماية المستهلك في الولايات المتحدة قد وضعت معاييرها الخاصة التي تلزم فيها المشاهير الذين يقومون بالترويج للمنتجات المختلفة خارج إطار الإعلانات التجارية التقليدية، وتحديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الإفصاح لمعجبيهم عن علاقاتهم مع هذه الشركات، مع اعتراف الخبراء باستحالة مراقبة كل هؤلاء على أرض الواقع واتخاذ أية إجراءات بحقهم، لكنه يبقى التزاما أدبيا وأخلاقيا. وهناك معايير أخرى في هذا المجال مثل أن يغرد شخص يعمل في شركة ما لصالحها من تلقاء نفسه ودون مقابل، ولكنه في الأخير ينتمي لهذه المؤسسة، وله مصلحة في نجاحها وإسعاد رؤسائه، فهنا لابد من أن يفصح عن ذلك للآخرين. وأيضاً هناك جدل عما إذا كان على السياسيين والمشهورين أن يفصحوا عن كون حساباتهم تدار من قبل أشخاص آخرين وليس من قبلهم مباشرة.

ولو أن كل ما ذكر هنا يطبق من قبل كافة الأطراف في كل الحالات لما كانت لدينا مشكلة أو مخاوف، فهو علاقة تجارية مثل غيرها، إلا أنه في كثير من الأحيان لا تجري الأمور على هذا النحو. فقد يتعرض المتابعون للخداع من قبل من يتابعونهم، لا سيما من المشاهير، ولذلك فإن لجنة التجارة الاتحادية FTC- Federal Trade Commission والمسؤولة عن حماية المستهلك في الولايات المتحدة قد وضعت معاييرها الخاصة التي تلزم فيها المشاهير الذين يقومون بالترويج للمنتجات المختلفة خارج إطار الإعلانات التجارية التقليدية، وتحديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الإفصاح لمعجبيهم عن علاقاتهم مع هذه الشركات، مع اعتراف الخبراء باستحالة مراقبة كل هؤلاء على أرض الواقع واتخاذ أية إجراءات بحقهم، لكنه يبقى التزاما أدبيا وأخلاقيا. وهناك معايير أخرى في هذا المجال مثل أن يغرد شخص يعمل في شركة ما لصالحها من تلقاء نفسه ودون مقابل، ولكنه في الأخير ينتمي لهذه المؤسسة، وله مصلحة في نجاحها وإسعاد رؤسائه، فهنا لابد من أن يفصح عن ذلك للآخرين. وأيضاً هناك جدل عما إذا كان على السياسيين والمشهورين أن يفصحوا عن كون حساباتهم تدار من قبل أشخاص آخرين وليس من قبلهم مباشرة.

أما في العالم العربي فالواقع يقول بأن عمليات بيع وشراء التغريدات تتم على نطاق واسع، فيكفي أن يكون عدد متابعيك 5 آلاف، حتى تكون هناك احتمالية أن يأتيك عرض ما مدفوع الثمن لكي تغرد حول هذه السلعة أو ذاك المشروع مقابل 500 ريال. إذ يتم حسب التسعيرة بـ10% من عدد متابعيك، وهناك شركات متخصصة مثل Klout تحسب التأثير الحقيقي للأشخاص عبر “تويتر”. وهذا ربما يفسر تلك الرغبة المسعورة في تجميع المتابعين، والتي وصلت إلى حد شرائهم من قبل بعض المشاهير، فالقضية ليست كما كان الكثير منا يظنون أنها عبارة عن إشباع الغريزة النرجسية في الإنسان بأنه محبوب ومطلوب، وإنما هناك فائدة مادية مباشرة وملموسة.

ولا يقتصر الأمر على “تويتر” بل يشمل وسائل الاعلام الاجتماعية الأخرى مثل رفع صورة لفعالية أو مناسبة ما على “الانستجرام“، أو تسجيل الدخول إلى مطعم ما على تطبيق “الفورسكوير”. والطريف أن الأمر لا يقتصر على مدح المنتجات أو الترويج للأحداث بشكل إيجابي، بل يمكن نشر الحدث عن طريق الاستهزاء والسخرية والنقد السلبي الذي يتم الاتفاق عليه سلفا! وتحدد بعض الشركات أوقات التغريد المطلوبة للمغردين بحيث يكون .هناك تناوب وتتابع. أما أطرف ما سمعت عنه فهو التالي: شخص غير مشهور يفتح وسماً جديداً (هاشتاق)، فيكتب فيه المشهور، ويرد عليه مشهور آخر ويحصل بينهما لغط، ويتفقان على اللقاء في مكان ما لبحث الأمر، ويا لها من دعاية تلك التي نالها مالك المطعم أو الفندق!

يؤكد الناشطون في هذا المجال بأنه تمت الاستفادة فعليا من هذه الاستراتيجيات من قبل الكثير من المشاهير، بما فيهم كتاب، ومثقفون، وفنانون، ورياضيون، وإعلاميون، ودعاة، بل حتى ثوار وإصلاحيون. فهل من الخطأ أن يتكسب المغرد وأن يحسن دخله عن طريق الاستفادة من حجم متابعيه؟

والجواب بأن الأمر قانوني، ولا مشكلة في ذلك، بشرط تحقق أمر واحد كما تنص المواثيق في الدول التي تنتهج الشفافية: أن يتم الإعلان عن ذلك مسبقا، بحيث يعرف المتابعون بأنك تتلقى مقابلا على ما تروج له، فهم يثقون بك وإلا لما تابعوك غالبا، فأن تكون صادقا معهم ستجعلهم يقررون بأنفسهم جودة المنتج وأهميته. لكن حين لا تخبرهم فيعتقدون أن هذا رأيك من تجربة وقناعة، فسيشعرون حين يكتشفون بأنك خدعتهم.

والحديث عن شراء التغريدات قد يكون مقبولا في مجال التجارة، لكنه يصبح أكثر إثارة للقلق حينما نأتي للجانب السياسي، لا سيما في ظل الأوضاع غير المستقرة في منطقتنا. فإذا كان التاجر مستعدا أن يدفع لأحدهم الآلاف لأجل الترويج لحفلة، فكم ألفا سيدفع من يرغب في الحفاظ على كرسيه؟

والحديث عن شراء التغريدات قد يكون مقبولا في مجال التجارة، لكنه يصبح أكثر إثارة للقلق حينما نأتي للجانب السياسي، لا سيما في ظل الأوضاع غير المستقرة في منطقتنا. فإذا كان التاجر مستعدا أن يدفع لأحدهم الآلاف لأجل الترويج لحفلة، فكم ألفا سيدفع من يرغب في الحفاظ على كرسيه؟

حين نرى اندفاع بعض مشاهير “تويتر” للدفاع عن نظام ما بالمطلق، والتصفيق لأي قرار يتخذه، ولو كان يتعارض مع مبادئ هذا المغرد الذي يطبقها على بقية الأنظمة، فإن السؤال الذي سيتبادر لأذهاننا هو: هل دخلت وزارات الإعلام والداخلية والخارجية لعبة شراء التغريدات كما دخلتها وكالات الدعاية والإعلان والتسويق؟

ملاحظة هذه النسخة مطولة عما نشر في الصحيفة بسبب ضيق المساحة*

July 11, 2013

المثقف وأزمة المبادئ

تفرض الأحداث المتلاحقة في أم الدنيا نفسها على المتابع العربي في كل مكان، ويصبح الحديث عن ما يجري في ميادينها أكثر إثارة وأهمية من الحديث عن الموضوعات الداخلية. وعلى الرغم من أن الساحة المصرية على أشد ما تكون من الإنقسام، وهذا متوقع جداً، بسبب الطريقة التي تم فيها إزاحة الرئيس، إلا أن بروز هذا الانقسام الحاد بين المثقفين في الخليج عموماً والمملكة خصوصاً، لهو جدير بالمتابعة والاهتمام. ليس لأن هناك تبايناً شديداً في الرأي حول هذه القضية، وحول إعتبار ما جرى إنقلاباً على ثورة يناير أم تصحيحاً لها، وإنما للطريقة التي عبر فيها كل مثقف، أو كاتبة، أو صحفي، وغيرهم من النخب عن آرائهم، وكيف وقع الجميع مع استثناءات قليلة في فخ الاستقطاب والتعصب، وباتت الآراء مبنية على الخلفية الفكرية لكل شخص، وليس نتيجة لما يجري على أرض الواقع.

فالفريق الأول يضم خليطاً عجيباً من التوجهات من يساريه وليبرالية وقومية وحتى بعض من السلفيه، وهي تيارات عرف عنها عداوتها الشديدة لبعضها، لكنهم اتفقوا هذه المرء تحقيقاً لمقولة: عدو عدوي صديقي! والعدو المشترك هنا هو جماعة “الإخوان المسلمون”، والذين ينتمي إليهم الرئيس د.محمد مرسي. فهذه الفئة، خاصة الليبرالية والعلمانية منها، لطالما تشدقت بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وقدمت نفسها كمناضلة للحريات الإعلامية والدينية، وكرافضة للأحكام العسكرية والعرفية وقوانين الطوارئ، إلا أن كل هذه “المبادئ” أصبحت منتهية الصلاحية إذا كان الأمر متعلقاً بخصومهم الفكريين، وحتى الصندوق الذي لطالما دعوا للأخذ به غدا متأمراً خبيثاً لا ينبغي الاستناد برأيه، فالصندوق جاء بهتلر، وعليه فهو لا يؤتمن!

ورغم غرابة هذا التحول الفجائي إلا أنه يظل للمرء حرية أن يعتقد ما يشاء، وبالتالي فيمكن تفهمه بالأخذ بالاعتبار بنظريات التطور الدارونية، إلا أن ما لا يمكن فهمه أو القبول به، هو أن هذا الفريق انتقل تركيزه من نقد الخط الفكري والسياسي لجماعة الإخوان المسلمون، وهي جماعة سياسية في نهاية المطاف وليست فوق النقد، إلى هجوم صارخ على كل من خالفهم الرأي بهذا الخصوص. فباتت نظرية “اكفش إخواني” مسلطة على كل شخص لم ينضم لفريقهم، ولم يحاول أن يرى الأمور من زاوية أخرى، والتهمة الإخوانية هنا أشبه بالتهمة المكارثية في أمريكا الخمسينات، حين اتهم خيرة رجالات أمريكا ومثقفيها بالشيوعية، لتنهي مستقبلهم السياسي أو الثقافي في بلد هو عقر دار الرأسمالية، والحرب الباردة آنذاك على أشدها ضد الاتحاد السوفيتي، ليتبين لاحقاً أنهم أبرياء. مع أن من بين من لم يعجبهم تغيير الرئيس المصري بالطريقة التي تمت مسيحيون وغربيون وكتاب مستقلون، بل وأشخاص هم أيدلوجياً ضد فكر الاخوان، لكنهم لم يغيروا مبادئهم بحسب ما تجري به الرياح، فهم ضد إغلاق قنوات الرأي الآخر تحت أي ذريعة، وضد وأد التجربة الديمقراطية في مهدها، وضد الانقلابات العسكرية بالمطلق، لأن العسكري لم يخلق ليحكم، والتجارب مريرة معها في العالم العربي وباكستان وغيرها. فإذا كان السياسي في أي مكان في العالم معذوراً في مواقفه التي تمليها مصالح معروفة وغير معروفة للعامة، وتحالفات وتوازنات للقوى، والتي تدفعه لاتخاذ موقف ما في قضية بعينها، وموقف مغاير في قضية أخرى مشابهة، فإن المثقف كان يفترض به أن ينحاز لقناعاته، إن كانت فعلاً قناعاته الراسخة، أو في أحسن الأحوال يظل على الحياد.

الفريق الثاني، وهو الفريق الذي يقدم نفسه على أنه انحاز إلى الشرعية الانتخابية، وإلى ما جاءت به صناديق الاقتراع في أول انتخابات نزيهة وحرة تجري في مصر منذ أن تحولت للنظام الجمهوري قبل ستين سنة، مع أن بعض أفراده كانوا يرون حرمة الانتخابات بالأصل، أو عدم جدواها في مجتمعات قبلية وطائفية ومناطقية، لكنه فجاءة صار يتحدث عن خيار الصندوق والاختيار الحر، وهو الذي ربما كان يصنف نفسه فقط ممثلاً وحيداً لأهل الحل والعقد. ولا يمكن إنكار وجود أصوات من هذا الفريق رمت كل من عارض الرئيس المنتخب محمد مرسي وانتقد أداؤه السياسية والاقتصادي بأنهم من فلول النظام السابق ومن المنافقين والمتصهينين وربما الكافرين. فعلى الرغم من قصر المدة الممنوحة للحكومة المنتخبة، إلا أن نقد أدائها أمر مشروع ولا يختلف عن نقد أي نظام سياسية آخر، ونقد الأداء الإخواني، أو عدم التصويت لمرشح جماعة الإخوان المسلمون، لا يعني بأن هذا الشخص ضد الدين، فهم وإن كانوا يتبنون الفكر الإسلامي إلا أنهم يترشحون كفصيل سياسي كبقية الفصائل الأخرى، وبالتالي ليسوا محصنين ضد النقد، ونقدهم ليس نقداً للإسلام بحال. على شرط أن يكون هذا النقد موضوعيا ومنصفاً ومبنياً على الحقائق.

مصر ليست كأي دولة، ومنذ عامين وكل حدث يجري على أرضها يترك تأثيرها واضحاً على كل المنطقة، بشكل يختلف عما حصل في تونس مع أن شرارة الثورة انطلقت منها، أو في ليبيا والتدخل الدولي فيها، أو اليمن أو سوريا الجريحة. ومن الطبيعي أن تخضع هذه الأحداث غير المسبوقة فيها إلى النقد والتحليل، وسيكون هناك اختلاف وتباين في الآراء بلا أدنى شك، في مصر وخارجها، وهذا كله جزء من سنة الحياة وطبيعية البشر. لكن ما هو غير الطبيعي وغير المقبول أن نترك قراءة الحدث لننتقل إلى قراءة النوايا، وأن نبيع المباديء التي ناضلنا من أجلها طويلاً وبشرنا بها دهراً بثمن بخس إستجابة لهوى النفس وبغضاً للطرف الآخر، وللفكر الذي يتبناه. ومن غير المنطقي أن يفر المرء من قنوات عربية لأنها امتهنت الكذب والتزوير ضد خصومها إلى قنوات أوربية وأمريكية لأن صحافييها، الذين يختلف جلهم معنا في العرق والدين والفكر، لم ينسى بعد بأن المصداقية هي رأسمال أي إعلامي، بل ومستعدٌ أن يتعرض للأذى في سبيل نقل الصورة كما هي أو قريباً من ذلك، فالمباديء سميت مباديء لأنها من تلك الأمور..التي لا تباع ولا تشترى.

مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog

- مرام عبد الرحمن مكاوي's profile

- 36 followers