مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog

October 21, 2020

السعودية مرام مكّاوي في متاهة «الهوية» : صوت فتح الاخباري

لم يعد منبر الكاتبة العربية محدوداً أو مقتصِراً على طرح مواضيع محدّدة، ومناقشتها عن بعد. بل ذهبت بعيداً في التجربة الروائية لترصد نفسها، الرجل، والمجتمع. وإذا ما كان الجسد من المواضيع المحرّمة، والتي تعتبر «تابو» في الثقافة العربية. فقد شكّلت جرأة طرحه ومقاربته من الأديبات، أكثر من مؤشر على الانفتاح الاجتماعي، التبادل الحضاري الثقافي، والتطوّر الروائي الفني.

من أنا؟ من أكون فعلاً؟ ما علتي؟ لماذا أشعر بأنّ جسدي في وادٍ آخر؟ تلك هي أسئلة تراود بطل الرواية الأولى للكاتبة السعودية مرام مكّاوي «قاب قوسين» (الدار العربية للعلوم ناشرون). فيبدو الحزن حاضراً في هذه الرواية، وربما ضروريّاً. إنه حزن وجودي يدفع إلى التفاعل مع ألم الآخر ومواساته في رحلة مرضه حتى اكتشاف سُبل علاجه. حزن يحرص على النزعة الإنسانيّة، للسمو بها إلى ما لا يستطيع أن يسمو إليه المجتمع المتعصّب. وبذلك، تحوّل الكاتبة قضيّة خاصّة وإنسانيّة، إلى قضية رأي عام، كأنها تحاول بعثرة مجتمع لكي تعيد صياغته من جديد. إنها تفصح عن إنسانيّة الراوية التي تضفي شأنها الإيديولوجي على النص الفني. وإن كانت «فنيّة» الكتابة تدخل في قلب الأحداث «سأكتب كتاباً أحكي فيه كل شيء، حتى لو نبذني الجميع بعد قراءته» لتؤول الرواية إلى ذاتها، كما هو الأمر في أكثر من رواية حديثة.

تشكّل «جدّة» عالم هذه الرواية، وهو عالم يتحول بكل مكوناته في زمن انفتاحه على الخارج، علميّاً واجتماعياً وحضارياً. وليست المرأة سوى جزء من هذا العالم، تطرح سؤال هويتها على مستوى جسدها وما يعنيه من شعور حقيقي بالانتماء، سواء إلى عالم الرجل أو المرأة، وما يحيط به من تقاليد تحتفل بخصوصية كلّ منهما.

ومن خلال أسطر قليلة، تطرح الروائيّة مشكلة مدينة جدّة، هذه المدينة التي «تمددت طولياً خلال السنوات الثلاثين الماضية، والمحاصرة بالأحياء العشوائية، تعاني حالات متقدمة من سرطان الطرق سببه الكثافة السكانية العالية والهجرة غير المنتظمة وسوء التخطيط».

لكنّ مشاكل جدّة، على ما يظهر من خلال مستويات السرد المختلفة، لا تعاني فقط من هذه المشكلات الآنفة الذكر. بل هي مشكلة مجتمع ذكوري، لا يمكّن المرأة من الدخول إلى الحياة إلا بعباءة الرجل، كما حصل مع سارة، التي تحوّلت إلى «ساري». وكذلك من خلال حضور الأنثى الضعيف الذي اقتصر على أمل وسارة مقابل حضور كل من قصي وحامد ومروان وسامر وعامر القوي.

في هذه الرواية، كان الجسد اللاعب الأقوى والبطل الأوحد. جسد فيه عقاب، مصيبة ولعنة إلى أن تحوّل إلى نعمة بعدما دخل عالم الرجال. جسد اجتماعي، مموّه التفاصيل، مختلّ الحركة. صاحب الجسد، لا يدري ماذا يفعل بجسده، هل يُبقي سراً مسألة تشخيص جنسه الخاطئ منذ الولادة، وعلى مدى عشرين عاماً، أم يبوح بحقيقته؟ وماذا ستكون النتيجة؟ هل يصمد الحبّ؟ هل تستمرّ الصداقة؟ وقبلهما ماذا عن الأم، التي كانت هواجس العادات والتقاليد، أهم لديها من معاناة ابنتها «سارة» وآلامها وإحساسها العارم بالضياع منذ طفولتها. تريد معرفة ما إذا كانت ولداً أو بنتاً؟

الهروب

الجميع هوى عندما أقبل الماضي يهدر كالموج، على رغم محاولات البطل ساري الهروب منه. أكثر من خمس عشرة سنة وهو يحاول الهرب. ولكن كيف يهرب المرء من ماضيه، كيف يهرب من نفسه إليها؟ لم يرحمه الناس، بل احتقروه، وتوجسوا خيفة منه على أطفالهم. اعتبروه غريباً ومختلفاً. كيف يقبلون به رجلاً بعدما كان امرأة ؟ أصبح رجلاً بعد أن أثبت العلم أنّ «أنوثته» لم تكن سوى نتيجة خطأ في تشخيص جنس المولود، بحيث كان يحتاج إلى عملية فور ولادته. ولكن جهل الأهل حال دون ذلك. وجاءت سارة إلى هذا العالم، وعاشت لمدّة عشرين سنة. وها هي اليوم تدرك حقيقة أحسّت بها طويلاً. حقيقة جعلتها تبكي كثيرا في تلك الليلة كما لم تبك من قبل. كانت تدرك أنها قاب قوسين أو أدنى من التعرّف إلى نفسها، ونزع الأقنعة التي تخفي معالمها الحقيقية. ردّدت بينها وبين نفسها: أنا رجل. وللرجل مزايا كثيرة في بلاد لا تؤمن إلا بالنسخ المتشابهة وتعتبر أي خروج عن النسق انتهاكاً شديداً.

من خلال هذه القضية تبني «مكّاوي» روايتها بمنظور نقدي للمجتمع، باعتبار ردود فعل المواطنين السعوديين أثراً لثقافة ذكورية بنت تاريخها على مفهوم العيب والحرام.

هكذا، وحين تنتهي شخصية سارة الدلاليّة النقدية، تتحوّل إلى «ساري» كنموذج لدخول الحياة من خلال الرجل، وهي الوسيلة الوحيدة في تلك المجتمعات. حتى لا يبقى من أنوثة «ساري» سوى الأنثى الكاتبة عنه، التي تنتج الواقع وثقافته، أي الرواية. الرواية التي تُفصح عن دلالات الغياب النسائي في الحياة الاجتماعيّة.

وبذلك يلحظ القارئ أنّ العلاقة بين «ساري» و«سارة» ليست مجرّد لعبة مرآتية. بل هي تعبير، تقني، عن منظور الرواية الساعي، في ما تبيّنه سياقات السرد المتعدّدة، إلى توليد دلالات القمع الوثيق الصلة بالكلام عن العيب والتقاليد.

مرايا الذات

ففي هذه الرواية توضع الذات الأنثى والذكر أمام مرايا ذاتها، لا لتعكسها، بل لتتعرف عليها وذلك في حوار نقدي يجري بين شخصية الرواية المزدوجة «سارة/ساري» ما يجعل هذه الذات المختلطة تتمظهر كوضعية اجتماعية في شخصيتين هما واحدة في الأساس. تشتغل هاتان الشخصيتان، وبالعلاقات في ما بينهما، على إنتاج وعي معرفي مناقض للوعي السائد الرافض حتى لفكرة المرض، وهو هنا « خلل في الهرمونات».

ولعل اللافت في هذه الرواية هو أن سؤال الهوية المطروح على مستوى الجسد يتمثل في «سارة»، المرأة السعوديّة، التي لا تمتلك هويتها على مستوى جسدها، كونها لا تنتمي بيولوجياً إلى عالم النساء، وهي إلى ذلك رجل تمّ اكتشافه بعد عشرين سنة، ليبقى بلا هوية على مستوى انتمائه إلى مجتمع لا يعترف به كإنسان.

هذه الكتابات قفزت فجأة بالسرد النسائي من المستوى الخارجي للسرد إلى الداخلي المكثف، المتعدّد الرموز والإيحاءات. وكان لها أحياناً وقع الفضيحة والعيب في تعبيرها عن الجسد وعن علاقات الحب. وكان من نتيجة ذلك، أن تتحدث البطلة «سارة» بلسان البطل «ساري»، لأنه يقول ما تعجز عن قوله هي بصفتها امرأة.

وربما لهذا السبب، تبدأ الرواية على المستوى النصي من حيث تنتهي على المستوى الوقائعي، أي أن الكاتبة تصطنع لها مساراً دائرياً، وتروح تروي المقدمات التي آلت إلى هذه البداية/ النهاية، وذلك على شكل وحدات سردية متعاقبة يتناوب على السرد فيها راوٍ عليم بصيغة الزمن الحاضر؛ فيروي وقائع معينة في الزمان والمكان، وصوت بطل الرواية الذي يبدأ يسرد بصيغة المخاطب متذكراً ما حصل، فتتعاقب الوقائع والذكريات وتتجاور لتشكل أساس الحكاية. فتظهر شخصيّة «سارة»، وإن روت، مجرّد حالة من الماضي.

كشفت رواية «قاب قوسين» عن موهبة حكائية متميّزة وحقيقيّة لدى مرام مكاوي، تجذب القارئ حتى السطر الأخير، في بنية سردية تقوم على محاولة تغيير مفاهيم اجتماعية تحمل الكثير من الظلم واللاإنسانيّة. بنية مفعمة بخطاب داخلي. فثمة انتقال ذكي بين الارتهان لعادات المجتمع وأفكاره المعدّة مسبقاً، والبحث عن هوية حقيقيّة حرّة، لم يتم العثور عليها، مع الأسف، إلا في الغرب. فالغرب هو الذي يكشف مرض «سارة»، وهو، أيضاً، الذي يقبل به زوجاً وأباً لطفلته التي أطلق عليها اسم أمل، بعدما تحوّل إلى «ساري». فهل تحمل هذه الطفلة فعلا شيئاً من الأمل في عالم مغرق في أفكاره البالية؟

The post السعودية مرام مكّاوي في متاهة «الهوية» : صوت فتح الاخباري first appeared on د. مرام عبدالرحمن مكّاوي.

كورونا.. ما بعد الحظر

بدأنا العام الجديد سعداء بالنغمة التي نسمعها حين ننطق اسمه المميز ٢٠٢٠،

وجهزنا له قائمة بالأمنيات التي نأمل أن تتحقق لنا في هذه السنة الاستثنائية. ثم ما

لبثنا أن عدنا إلى حياتنا ذات الإيقاع المنتظم، وبدأ الملل يدب من جديد. وما دار في

بال أحدنا وقتها، بأننا سنشتاق إلى أيامنا الرتيبة بشكل يوازي الشوق إلى رحلة

صيفية أو إجازة ربيعية. وذلك حين زارنا بدون دعوة فيروس كورونا الجديد، فتوقفت

الدنيا وأغلقت بلدان بأسرها لتحارب تمدده. عندها افتقدنا حياتنا الروتينية التي لم

تكن تعجب أحداً، فقد رحل يوم الأحد الذي لم يحبه أحد، وترك لنا خميساً ممتداً بلا

نهاية، توقفت الدراسة وفوجئ الطلبة بإجازة لا يُعرف لها أمد، وكأن حلمهم الدائم

بالإجازة تحول لكابوس. ثم تقبلنا واقعنا الجديد، وبتنا نحاول أن نعيش أيامنا بأفضل

طريقة ممكنة حتى تُزال الغمة، ويُرفع الحظر، ويعود لأيامنا شكلها الأول.

كان علينا أن نتعود على الجلوس في المنزل، والتنازل عن رؤية الزملاء

والأصدقاء، ثم حتى التخلي عن زيارة الأهل والأحباء. نسينا نشاطات آخر الأسبوع،

وأجلنا التسوق في المولات وتناول الوجبات في المطاعم والمنتزهات. كان علينا أن

نوكل أمر شراء كل مستلزماتنا لغيرنا عبر طلبها أونلاين، وأن نعمل عند بعد من

بيوتنا، فاختلط وقت الدوام بوقت الراحة، وأجبرنا على أن ندرس أو ندّرس أولادنا عن

بعد، فبات البيت مدرسة وجامعة وربما رياض أطفال.

تنقب الرجال قبل النساء، وارتدينا القفازات حتى نسينا ملمس الأشياء. ووجدنا

أنفسنا ننظر بريبة إلى كل ما يصلنا من خارج بيتنا، إذ يجب أن يمر بعملية تعقيم

شديدة وكأننا في مستشفى. وتنازل الكثيرون عن طلب أي وجبة جاهزة من الخارج، وعادت

المطابخ المنزلية تعمل بأقصى طاقتها لتنتج أصنافاً ما كانت تحلم بأنها ستخرج منها.

ابتدعت الأمة نمطاً جديداً من الحياة، وكأن البشرية كلها انتقلت في لحظة

واحدة إلى عالم جديد، أو حطت الرحال على كوكب آخر من كواكب مجموعتنا الشمسية. أقل

من ثلاثة أشهر ونحن على هذه الحالة، ومع ذلك نشعر ونحن قابعون في بيوتنا، بأننا قد

لبثنا دهوراً، حتى أننا توقفنا عن السؤال متى توقيت انتهاء وقررنا أن ننتظر الجواب

حين يأتي الفرج.

ورفع الحظر لا محالة آتٍ، لكن السؤال: ماذا بعد الحظر؟ كيف هل نرغب فعلاً

أن نعود لحياتنا بشكلها القديم؟

هل تعودنا على السلام “من بعيد” بحيث تغدو المصافحة، ناهيك عن

التقبيل أو الاحتضان، أمراً غير مريحاً يتجنبه معظم الناس؟

هل تعودت معدتنا على طعام الأمهات بحيث أنها قد تتعرض لعسر هضم حين تجد

فيهاً وجبة سريعة؟ هل سنتحمس لفكرة العشاء في الخارج ونعود بلهفة أم سنتردد ونحاول

التأكد من نظافة المكان والعاملين فيه بشكل أكبر بكثير مما اعتدنا عليه قبل

الأزمة؟

هل سنحرص على أن يكون هناك دائماً في بيوتنا وسيارتنا وحقائبنا: قفاز

وكمامه ومعقم يدين للاحتياط؟ فهناك دائماً أشباح كورونا وأخواتها يطوفون في الأفق.

هل سنعود إلى مكاتبنا ومدارسنا وقد اشتقنا إلى” اللمة الحلوة” أم

أننا تعودنا على جلسة البيت، فصارت هي الوضع الطبيعي، وسنجد أنفسنا متثاقلين

للخروج وتحريك أجسادنا التي نسيت جلودها إحساس مداعبة الشمس؟ هل سيبحث البعض عن

وظائف جديدة للعمل عن بعد؟ هل سيخرج البعض أولاده من المدرسة ويعتمد التعليم

المنزلي بعد أن أعجبته التجربة؟

كورونا جاءت معها دروس، ولعل أفضل ما يمكن أن نخرج به هو التخلص من العادات السلبية القديمة، والاحتفاظ بالإيجابية منها، وأن نعيش اللحظة ونقدر النعم ونرعاها، فلا نسرف ولا نهدر. فما قبل كورونا ليس كما بعدها، ولعل درسها الأهم هو أن حياتنا الحاضرة هشة أكثر بكثير مما كنا نتخيل، وأنه لا شيء دائم فعلينا أن نعتاد التكيف في عالم سمته أنه مجهول ومتغير.

The post كورونا.. ما بعد الحظر first appeared on د. مرام عبدالرحمن مكّاوي.

الذكاء الاصطناعي على أبواب التعليم

شهد قطاع التعلّم والتعليم خلال السنوات الأخيرة تطوُّرات ملحوظة بفعل تطوُّر التكنولوجيا. وأصبح البحث على شبكة الإنترنت جزءاً من التعلّم المدرسي، كما حلّت الأجهزة اللوحية محل الكتب أو بعضها في المدارس “الطليعية”. ولكن كل هذه التطوُّرات التي أدهشتنا بالأمس القريب، قد تفقد بريقها أمام ما هو مُرتقب من دخول الذكاء الاصطناعي قطاع التعليم، الأمر الذي بدأ يطل برأسه فعلاً، واعداً بتحوُّلات غير مسبوقة في مجال هذا القطاع.

حتى عهد قريب، كان الإنسان يريد من الآلة أن تقوم بالمهام الشاقة بدنياً أو المرهقة ذهنَّياً بدلاً عنه أو بمعيته، على أن يتولى هو دفة القيادة منفرداً. ثم تطوّرت احتياجاته ليصبح راغباً في أن تساعده الآلة أو تنوب عنه في التفكير واتخاذ القرارات، وخاصة التي تتخذ من بين عدة بدائل لكل منها تبعاته. فبرزت الحاجة لما اصطلحت تسميته بالذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الحاسبات. وأبسط تعريف له هو أنه العلم الذي يجعل الآلات تفكِّر مثل البشر، أي حاسوب له عقل. ويبيِّن أحد التعريفات أيضاً أن للذكاء الاصطناعي سلوكاً وخصائص معيَّنة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. ومن أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج عليها الآلة.

الغرض من الذكاء الاصطناعي في التعليم هو أن يعمل جنباً إلى جنب مع العقل البشري في توليفة محسوبة ومتقنة

الغرض من الذكاء الاصطناعي في التعليم هو أن يعمل جنباً إلى جنب مع العقل البشري في توليفة محسوبة ومتقنة استنتاج أفضل الحلول من محاولة الإنسان حل مشكلاتٍ جديدة تصادفه في حياته اليومية

استنتاج أفضل الحلول من محاولة الإنسان حل مشكلاتٍ جديدة تصادفه في حياته اليوميةيهدف علم الذكاء الاصطناعي إلى تطوير أنظمة تحقِّق مستوى من الذكاء شبيه بذكاء البشر أو أفضل منه. وصمِّمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتكون تقليداً لتصرفات العقل البشري. وحتى يتم ذلك، فقد حدَّدت جوانب تفوق الذكاء البشري في طريقة الاستنتاج والتفكير، وحصرتها في خمس نقاط أو خطوات: التصنيف (Categorization)، تحديد القوانين (Specific Rules)، التجارب (Heuristics)، الخبرة السابقة (Past Experience)، التوقعات (Expectation).

فالهدف هو وضع المعارف البشرية داخل الحاسوب ضمن ما يُعرف بقواعد المعرفة، ومن ثم يستطيع الحاسوب عبر الأدوات البرمجية البحث في هذه القواعد، والقيام بالمقارنة والتحليل، من أجل استخلاص واستنتاج أفضل الأجوبة والحلول للمشكلات المختلفة. وهذا يشبه ما يقوم به الإنسان عندما يحاول حل مشكلاتٍ جديدة تصادفه في حياته اليومية اعتماداً على خبراته وتجاربه السابقة، وعبر توقعاته للنتائج المحتملة، ومن خلال مهاراته في الاستنتاج والمفاضلة بين أحسن الحلول المتاحة.

وللذكاء الاصطناعي تطبيقات متعدِّدة في مجالات مختلفة، ومن أبرزها: الأنظمة الخبيرة، وتمييز الكلام، وتميز الحروف، ومعالجة اللغات الطبيعية، وصناعة الكلام، والألعاب، والإنسان الآلي (الروبوت)، وتمييز النماذج والأشكال، والرؤية (النظر)، ونظم دعم القرار، والتعلم والتعليم.

الذكاء الصناعي في التعليم: كيف يساعدنا؟

من المتوقع أن تنتقل الفصول الدراسية قريباً من الإطار التقليدي للتعلم إلى استخدام مزيج من الروبوتات والذكاء الاصطناعي المصمم حسب الحاجة. وستستفيد نسبة كبيرة ومتزايدة من الطلبة من الروبوتات التي تتسم بالاستمرارية والمرونة، كما سيتحرَّر معلمو الصفوف من الأمور الإدارية وسيتفرغون للتركيز على الطلاب.

من المتوقع أن تنتقل الفصول الدراسية قريباً من الإطار التقليدي للتعلُّم إلى استخدام مزيج من الروبوتات والذكاء الاصطناعي المصمم حسب الحاجة.

فالمعلمون كثيراً ما يعانون من كثرة الأعمال المكتبية، مثل تصحيح الامتحانات وتقييم الواجبات. ولكن يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بكثير من هذه المهمات، ويقلّص الوقت اللازم للتصحيح والعمل الإداري من أجل تكريس مزيد من الوقت للطلاب.

وبالنسبة للصف الدراسي نفسه، فإن خيارات “الخدمات المتخصصة وفق الاحتياجات” التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تساعد على تحسين استمتاع الطلاب خلال الحصص وتحسين درجاتهم في الوقت نفسه. كما إن الروبوتات المدرّبة على نحو جيد يمكنها استكمال دور المعلمين ذوي الخبرة في تقديم الدروس الخصوصية والحصص الإضافية لتقوية وتنمية مهارات الطلاب.

وتستطيع هذه التقنية أن تحل مشكلات قلة المعلمين أو شح توفر المعلمين الأكفاء في بعض المجالات. فهي ستساعد المعلّم العادي على أن يطوِّر قدراته وستسد أي نقص موجود لديه. ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أنه لا يفترض بالذكاء الاصطناعي أن يحل محل الذكاء الفطري أو الطبيعي. فالغرض ليس استبدال المعلم في الفصول المدرسية أو الاستغناء عنه بالكامل، وإنما أن يعمل العقل البشري جنباً إلى جنب مع العقل الاصطناعي في توليفة محسوبة متقنة.

وثمة مشكلة أخرى يمكن أن تسهم تقنيات وبرمجيات وأساليب متعدِّدة أيضاً وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحد من آثارها، وتتمثل في هذا الانفجار المعلوماتي والتطوّر التقني والمعرفي المضطرد، لدرجة أنه من المتوقع أن تقتصر صلاحية المعــارف التي يتعلمها المرء في المستقبل على خمس سنوات! وإذا كان تطوير المناهج العلمية وطباعة الكتب المدرسية عبارة عن عملية طويلة ومعقّدة قد تستغرق هي بدورها خمس سنوات، فإنه مع الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والبرمجيات التعليمية فستكون قادرة على استنتاج المعارف والمهارات المطلوبة في وقـت معيّن، وبالتالي تحديث الدروس تلقائياً وتقديمها للطالب بشكل يناسب احتياجاته وقدراته.

إن تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والبرمجيات التعليمية قادر على استنتاج المعارف والمهارات المطلوبة في وقت معيّن، وبالتالي تحديث الدروس تلقائياً وتقديمها للطالب بشكل يناسب احتياجاته وقدراته.

وحتى خارج الصف المدرسي، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تقدِّم الدعم المطلوب للطالب. فالطلبة الذين يتعلَّمون المبادئ الأساسية في القراءة والعلوم والرياضيات وغيرها من العلوم يعتمدون أساساً على الشرح من معلميهم وأهاليهم لفهم هذه الأسس والقواعد. ولما كان وقت المعلمين والأهالي ضيقاً، فهذا يضع كثيراً من الضغط على الأطراف المختلفة وقد لا تكون النتيجة مُرضية. أما حين يتوفَّر المساعد الذكي والمتفرغ، والذي يستطيع فهم نفسية الطالب ومعرفة قدراته ونقاط قوته وضعفه، والموضوعات التي يعاني فيها من قصور في الفهم أو نقص في المعلومات، فيمكنه عندئذ أن يكيف المادة العلمية بل حتى العملية التعليمية بأكملها بما يناسب إمكانات الفرد. فيقدِّم المساعدة المطلوبة والدعم اللازم في الوقت المحدَّد وبالشكل المناسب لكل طالب على حدة. وعلى هذا الأساس، يفترض أن تكون النتائج إيجابية بشكل أكبر، حين يكون لكل طالب، بغض النظر عن إمكانات أهله المادية، أو موقعه الجغرافي، أو قدراته الذهنية، فهو معلم خصوصي بإمكانات العلماء متوفر في كل وقت وكل مكان.

أمثلة على برامج وتطبيقات للذكاء الاصطناعي في التعليم

توفَّر المساعد الذكي والمتفرغ، يمكنه أن يكيف المادة العلمية بل حتى العملية التعليمية بأكملها بما يناسب إمكانات الفرد

توفَّر المساعد الذكي والمتفرغ، يمكنه أن يكيف المادة العلمية بل حتى العملية التعليمية بأكملها بما يناسب إمكانات الفردتستخدم أنظمة التدريس الذكيّ عدداً من تقنيات التعلّم الآلي وخوارزميات التعلّم الذاتي التي تجمع مجموعات البيانات الكبيرة وتحلّلها. ويسمح هذا الجمع للأنظمة أن تقرّر نوع المحتوى الذي ينبغي تسليمه للمتعلّم بحسب قدراته واحتياجاته. ومثال على ذلك منصّة نظام (iTalk2Learn) التي تعلّم الكسور، وتستخدم نموذج المتعلّم الذي يخزّن البيانات حول المعرفة الرياضية عند الطالب، واحتياجاته المعرفية وحالته العاطفية وردود الفعل التي تلقاها واستجابته على هذه التغذية المرتدّة.

وفي علوم الرياضيات أيضاً مثال آخر (Thinkster Math)، وهو تطبيق تعليمي يمزج منهج الرياضيات الحقيقي مع أسلوب التعليم الشخصي للطالب. إذ يعين التطبيق لكل طالب معلماً خلف الكواليس يتابع خطواته الذهنية خطوةً خطوة كما تظهر على شاشة الآيباد. فهو يهدف إلى تحسين قدرات الطالب المنطقية عن طريق مساعد خاص يساعده حين توقفه معضلة، ويعطيه تغذية مرتدة مخصصة. أما منصة (Brainly)، فهي مثال على شبكة تواصل اجتماعي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاص بأسئلة الفصل الدراسي. إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي فيها خوارزميات التعلم الآلي لتصفية الرسائل غير المرغوب فيها، ويتيح للمستخدمين طرح أسئلة حول الواجب المنزلي والحصول على إجابات تلقائية، تم التحقق منها. ويساعد الموقع الطلاب على التعاون في ما بينهم للتوصل إلى إجابات صحيحة من تلقاء أنفسهم. وتتخصص شركة (Content Technologies, Inc. (CTI في صناعة كتب تعليمية اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث يقوم المدرّسون برفع الخطوط العريضة في المناهج إلى محرك CTI الذي يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتجهيز محتوى مناسب للمادة ومخصص لطالب بعينه أو لمجموعة طلاب.

الذكاء الاصطناعي وتعليمنا العربي

لا شك أن العالم العربي يعج بالمواهب الشابة والقيادات الحكيمة، التي لديها الرغبة في أن يلحق العرب بالثورة الرقمية بل وأن يصبحوا من روّادها، على غرار ما حصل مع دول مثل الهند والصين. وهناك عدَّة مبادرات طموحة في المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية. و”مبادرة مليون مبرمج عربي” التي تبناها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم خطوة إيجابية رائدة في هذا المجال، وكذلك مشروع نيوم العملاق الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ابن عبدالعزيز، والذي يهدف إلى توطين التقنية في المنطقة العربية. ومع انتقال التعليم من الفصول الدراسية إلى الفضاءات الرقمية، دخل عديد من الشركات الناشئة العربية بالفعل حيّز تكنولوجيا التعليم. إذ يتجه التعليم نحو التخصيص، حيث يتم تقديم تجربة تعليمية لكل طالب تم تصميمها وفقاً لقدراته ومصالحه التعليمية. ويمكن استخدام مقاييس مثل الدورات التدريبية التي تعرض عدد مرات المشاهدة والوقت للإجابة عن الأسئلة والدرجات، لتقييم نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، والتوصية بمسارات التعلم الخاصة الملائمة لهم. ويتطلب كشف هذه الأنماط نماذج تعلُّم آلية متطوِّرة وموارد حوسبة كافية.

العالَم العربي يعجُّ بالمواهب الشابة والقيادات الحكيمة، التي لديها الرغبة في أن يلحق العرب بالثورة الرقمية، بل وأن يصبحوا من روَّادها، على غرار ما حصل مع دول مثل الهند والصين.

لكن المشكلة الأكبر التي ستواجه الدول العربية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم قد تكون في البنية التحتية التي يحتاجها العالم الرقمي. فأنت بحاجة إلى فصول مزوَّدة بأجهزة حواسيب متصلة بإنترنت عالي السرعة، وهو ما لا يتوفر لغالبية الطلبة خارج العواصم والمدن الكبرى. وإذا كان الطالب سيراجع دروسه في المنزل أيضاً فهو يحتاج لتجهيزات مشابهة في المنزل أيضاً. وهي عوائق قد تكون في طريقها للحل مع انخفاض تكلفة الأجهزة والاتصال، وتوافُر شبكات الإنترنت المجانية، وتحسُّن سرعة الإنترنت وأدائها في كثير من الدول العربية. وقد تكون المشكلة الأكبر نفسية، وهي إقناع المعلمين وأولياء الأمور بالتخلي عن الطرق التقليدية في التعليم والانخــراط بحماســة في هذه الثورة الجديدة التي تحمل كثيراً من المنافع للأجيال الجديدة وبالتالي للمجتمع ككل.

سلبيات محتملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم

“مبادرة مليون مبرمج عربي” خطوة إيجابية رائدة في مجال الثورة الرقمية

“مبادرة مليون مبرمج عربي” خطوة إيجابية رائدة في مجال الثورة الرقميةمع كل الإيجابيات التي ذكرناها عن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم هناك بعض السلبيات المحتملة كذلك. فهناك خطر قيام تقنيات الذكاء الاصطناعي بمحاكاة السلوك البشري عن كثب. إذ يمكن أن تؤدي مجموعات التدريب التي تم اختيارها بشكل سيئ إلى خوارزميات تولد المفاهيم البشرية والمفاهيم النظامية الحالية التي نحاول الخروج منها. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الاعتماد الكبير على ردود فعل الطلاب والتغذية المرتدة منهم إلى خوارزميات تقدِّم لهم مادة علمية تمنحهم حياة دراسية سهلة، بدلاً من مادة علمية وتجربة دراسية تعطيهم ما سيساعدهم في تحقيق إمكاناتهم. والذكاء الاصطناعي الذي لا ينتج نتائج غير متوقعة قد يستحق فحصاً دقيقاً لمعرفة ما إذا كان قد وقع في هذه الفخاخ المحتملة.

وفي كل الأحوال، إن الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته وتقنياته وتطبيقاته قادم لا محالة وبقوة إلى كافة المجالات، سـواء الطبية أو التعليمية أو العسكرية أو الترفيهية أو غيرها من مناحي الحياة. ولا ينبغي لنا أن نخشاه رغم الإقرار بوجود سلبيات مرتقبة أو محتملة، فهدفه في النهايــة خدمتنا. بعبارة أخــرى، لا يعمل الذكاء الاصطناعي الحقيقي ضد البشر – فهو يعمل معنا، في بيئة تعتمد على مجموعة من القدرات التي توفّر أفضل النتائج تحت إشرافنا ولأجلنا.

المقال منشوراً في مجلة القافلة

The post الذكاء الاصطناعي على أبواب التعليم first appeared on د. مرام عبدالرحمن مكّاوي.

ماذا لو لبسنا عباءة الإخفاء؟

لا تخلو ذكريات طفولة أحدنا من لعبة الغُميضة! تلك اللعبة التي تعتمد على مهارة اللاعب في القدرة على التخفي في أماكن لا يراها أو يتوقَّعها أقرانه. ويا له من شعور لذيذ ذلك الذي ينتابنا حينما يعجز الآخرون عن تخمين مكاننا، خاصة إذا كان ذلك المكان واضحاً وقريباً بحيث يغدو مستبعداً، فلا متعة تعادل آنذاك متعتنا ونحن نراقبهم وهم لا يدرون!

ثم كبرنا وأدركنا أن هناك مواقف كثيرة نتمنى فيها لو نختفي عن أنظار من حولنا ولو لبرهة قصيرة: عندما نشاهد فجأة شخصاً كنا نتحاشاه لأي سبب كان، أو حين نرتكب خطأً ما، أو نتعرَّض لموقف محرج (يا ليت الأرض انشقت وابتلعتني!). أو حتى حينما نرغب في أن نُترك وشأننا وحسب، للراحة أو لإنجاز مهمة دون تعطيل. أو قد نرغب بالتجسس على أحدهم لسبب جوهري بالنسبة لنا: الأزواج أحدهما على الآخر، الوالدان على الأبناء، أو رب العمل على الموظفين أو المستخدمين. باختصار هناك حالات، قد نرغب فيها بشدة في أن تتوفَّر لدينا هذه التقنية، سواء بشكل دائم أو مؤقَّت.

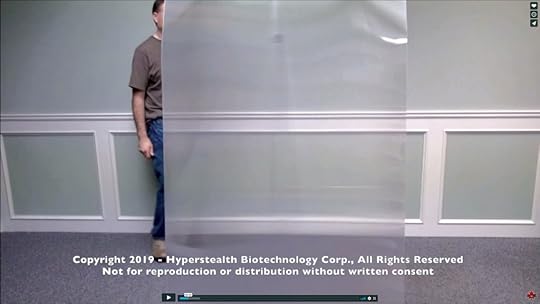

والأخبار الجديدة المُفرحة؟ العلم يقول إن ذلك ممكن. فقد حصلت شركة التمويه الكندية (Hyperstealth Biotechnology) على براءة اختراع للتكنولوجيا القادرة على جعل الضوء ينحني، بحيث تجعل الناس والكائنات غير مرئية للعين المجرَّدة، واخترعت ما يعرف بعباءة التخفي (invisibility cloak) التي لا تزال في مرحلة التجريب والتطوير، ويتوقَّع أن تخدم هذه التقنية بعض القطاعات تحديــداً مثل القطـاع العسكـري، كحمايــة الجنود في ساحات المعركة من استهدافهم بقنابـل العدو أو رصاصة.

وطالما أن الأمر بات ممكناً من الناحية العلمية، فعلينا أن نعيد التفكير في مدى سعادتنا بتحقيق أحلامنا وأمنياتنا السابقة. فالواقع يفرض شروطه التي من بينها الإيجابيات التي ذكرناها، ماذا عن السلبيات؟ ماذا لو استخدمت هذه التقنية من قِبَل أشخاص سيئين؟ أو طُورت لأغراض غير أخلاقية؟

ما فائدة كاميرات المراقبة إذا عجزت عن اكتشاف اللص أو المتسلل أو المتحرش أو من ارتكب جريمة ما؟ ماذا لو ظن أحدهم بأنه في مكان لا يراه فيه أحد فتصرف على سجيته، وإذا بأحدهم يستمتع بمشاهدته من خلف حجاب، بل ويلتقط له صورة وفيديو أيضاً؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم جرائم الابتزاز؟

في المجتمعات المحافظة، حيث توجد بعض الاجتماعات أو المناسبات التي تقتصر بشكل صارم على جنس دون آخر، هل يمكن أن تتخفى امرأة في مجلس الرجال وتكتب تقريراً مفصلاً عن أحاديث تعدُّد الزوجات أو جَمَال الممثلات وترسل نسخه منه لزوجة كل من الحاضرين؟ أو يتسلل رجل إلى زواج نسائي ويمد عينيه، حيث لا ينبغي له أن ينظر؟

هل حجب الأشياء أو الأشخاص يحمينا أو يعرّضنا إلى مشكلات أكبر؟ هل هو أكثر ضرراً منه نفعاً؟

هل يستخدم البشر في يومنا هذا المعرفة والتقدُّم التقني لتقديم حلول لمشكلات مجتمعية أم أنهم يخلقون مزيداً من المشكلات الأخلاقية؟ وهل يواكب صُنَّاع القرار هذه القفزات العلمية والتكنولوجية الهائلة، بحيث يعملون على ألا تتحوَّل النار من التدفئة إلى أداة لإشعال الحرائق المميتة؟

أسئلة مفتوحة تحتاج إلى أجوبة، لكن هناك حقيقة ثابتة يدركها كل من يؤمن بوجود الخالق، الذي يرانا ولا نراه، بأن الإنسان قد يستخفي من الناس، لكنه لن يستخفي من الله، فلا تفعل في السر ما يخجلك في العلن، ولا تتجسَّس على الناس؛ لأن مَنْ يُبح انتهاك خصوصية غيره فهو يعطي الضوء الأخضر لانتهاء خصوصيته هو أيضاً.

شخصياً، أريد فقط عباءة واحدة من هذه العباءات السحرية، حتى أضعها حينما أرغب بالاستمتاع بالقراءة أو مشاهدة مسلسلي المفضَّل على “نتفليكس”، فلا يراني ابني الصغير ويباغتني بطلباته التي لا تصبح عاجلة ولا طارئة إلا حينما أقرِّر أن أستمتع أو أرتاح!

المقال منشوراً في مجلة القافلة

The post ماذا لو لبسنا عباءة الإخفاء؟ first appeared on د. مرام عبدالرحمن مكّاوي.

April 18, 2020

أربعون يوماً من الحظر

اليوم –لحظة البدء بكتابة هذه السطور- يكون قد مضى أربعون يوماً على تعليق الدراسة في السعودية بسبب فيروس كورونا الجديد، أربعون يوماً منذ آخر مرة تجولت فيها بأمان وراحة بال في شوارع منطقتي، وأنا أقود سيارتي العتيقة لأوصل ابني الصغير إلى مدرسته ومن ثم انطلق إلى عملي.

مرة تجولت فيها بأمان وراحة بال في شوارع منطقتي، وأنا أقود سيارتي العتيقة لأوصل ابني الصغير إلى مدرسته ومن ثم انطلق إلى عملي.

ومع أن الحظر الحكومي كان تدريجياً، إلا أنه بالنسبة لي فمنذ تعليق الدراسة وحتى الآن (مرحلة حظر التجول الكلي) لم أخرج سوى بضع مرات لمنزل أهلي أو لشراء المستلزمات الغذائية الضرورية.

أربعون يوماً؟! من كان يظن بأن كورونا ستوقف حياتنا إلى هذا الوقت وكأننا امرأة تكابد فترة النفاس المتعبة؟!

بل ويبدو أن مرحلة النفاس هذه قد تتحول إلى عدة أرملة تمتد لعدة أشهر ما لم يكشف عنا رب العزة والجلال هذه الغمة.

أربعون يوماً تغيرت فيها تفاصيل حياتي الصغيرة..حتى أوشكت أن أنسى كيف كان شكل يومي القديم..

ما أذكره أنه كان يوماً بسيطاً..استيقظ فيه صباحاً، اتجهز للخروج ثم أوقظ ابني في معركة صباحية منهكة، ثم نركب السيارة معاً، نردد المعوذات وأذكار الصباح، وأحاول ألا أقتل سائقاً مجنوناً غيظاً أو ألا يصدمني سائق أرعن!

أوصل معن إلى مدرسته في وقت الذروة، ثم أسأل نفسي إن كانت لدي محاضرة في تمام الثامنة؟ فإن كان الجواب نعم، أخذت نفساً عميقاً، واستدرت لأخوض معركة الوصول إلى بوابة شطر الطالبات دون أن أفقد أعصابي أو أن أبدأ يومي بسيل من الشتائم التي لن يسمعها غيري!

وكم أكون سعيدة حين يكون الجواب أحياناً.. لا اليوم تبدأ المحاضرات بعد التاسعة!

فذلك يعني بأنني غير مضطرة للعودة إلى مضمار السباق والاختناق مرورياً عند بوابة الطير (أظنها كانت في الأصل مشروع كتاب..تحول بقدرة قادر إلى طير) بل بات باستطاعتي الانتظار حتى ينقشع غبار المعركة!

سأنطلق إلى مكاني المفضل بالقرب من عملي. سأوقف سيارتي وابتسامة عريضة تكسو وجهي لأنني وجدت موقفاً فارغاً أمام الباب. سيستقبلني صاحب المقهى الخلوق، أو البائعة اللطيفة بابتسامة وقد اعتادا رؤيتي، سأطلب قهوة مع ساندويتش تونة بالخبز الأسمر أو لبنه أو ربما خطر في بالي استبدالهما بحبة كرواسان سادة.

وريثما يجهز طلبي سأجلس في مقعدي المفضل بجانب الجدار، على طاولة صغيرة لا تتسع سوى لشخصين، لكن الشخص الذي يجلس قبالتي هي حقيبتي التي أحملها معي يومياً لثلاث سنوات أو أكثر، ليس من السهل عليَّ التخلي عن مقتنياتي، إذ تتوطد بيني وبينها علاقة حميمة، فلا استبدلها غالباً إلا حينما تبلى.

وبعد جلوسي أخرج جهازي المحمول وابدأ بتصفح بريد العمل ومن ثم الرد على ما يحتاج إلى رد، والانتهاء من الكثير من المهام التي اعتبرها إدارية أو مستعجلة. أو ربما أخذتها فرصة لمراجعة محاضرة اليوم، أو تصحيح واجب أو امتحان. فكرة أن أكون في المقهى في السابعة والنصف أو قبلها ممتازة جداً، تسمح لي بكل التركيز الذي احتاجه، فالمكان يخلو تقريباً إلا مني أو لمن جاءت لنفس هدفي. ولكن ما أن تدق الساعة التاسعة حتى يكون المكان قد امتلأ بالزوار، فأعرف بأن الوقت قد حان للرحيل فلم يعد هذا المكان مناسباً للعمل.

حين انطلق عندئذ، وبعد انتهاء ذروة التوصيل للمدارس والجامعات ما بين السابعة والثامنة، تكون الشوارع المحيطة بالجامعة جميلة وشبه خاوية، أقود باستمتاع كبير، افتح الإذاعة واستمتع إلى برنامج خفيف أو تطرب أذناي لأغنية لطيفة.

أجلس على مكتبي، وأظل أعمل حتى ينتهي دوامي ويحين وقت انصراف ابني، يستقبلني بحضن كبير حتى حين أتأخر عليه، نتحدث في طريق العودة، نتوقف عند البقالة الصغيرة بجانب بيتنا في حينا أو نعود أدراجنا مباشرة. نقضي بقية اليوم في الأكل والمذاكرة واللعب ومشاهدة التلفزيون، ومن الأحد إلى الخميس نذهب عصراً لحلقة التحفيظ في مسجد حينا المبارك.

بعدها يأتي وقت النوم، وندخل في مطاردة جديدة، نقرأ كتاباً أو اثنين، نقرأ المعوذات، نغني بعض الأغاني الجميلة ما بين عربية (كطلع البدر علينا) وانجليزية ك(oh diddle diddle).

وحين أتأكد بأن صغيري قد غفا أقفز كطفلة سعيدة بانتهاء فروضها المدرسية، فلدي ساعة أو اثنتين الآن لي وحدي!

كنتُ أحياناً أجدها فرصة للاسترخاء والقراءة، أو للكتابة أو لمشاهدة برنامج أو تصفح الانترنت دون مقاطعة، وفي أحيان كثيرة كنت أجدها فرصة للانتهاء من واجباتي المنزلية، وبذلك لا تعود ساعة الاسترخاء ساعة استرخاء! كنت اذهب حينها إلى غرفتي ضجرة من يومي الطويل الممل!

وما دار في بالي وقتها، ولو بنسبة ١٪ بأنني سأشتاق إلى ذلك اليوم بشوق يوازي الشوق إلى رحلة صيفية أو إجازة ربيعية. كما قال أحدهم.. بتنا نفتقد حياتنا الروتينية التي لم تكن تعجب أحداً منا.. ورحل يوم الأحد الذي لم يحبه أحد..وترك لنا خميساً ممتداً بلا نهاية.

لكن لأننا بشر..ولأن الله أعطانا ميزة التكيف مع الصعاب والتأقلم مع الظروف، فقد تقبلنا واقعنا الجديد، وبتنا نحاول أن نعيش أيامنا بأفضل طريقة ممكنة حتى تُزال الغمة، ويُرفع الحظر، ويعود لأيامنا شكلها الأول.

فيروس كورونا ذلك الذي غير وجه العالم، ومس حياة كل واحد منا في كل بقعة تقريباً من الكرة الأرضية. فماذا تعلمتُ منه؟

تعلمتُ بأن حياتنا الحاضرة هشة أكثر بكثير مما كنتُ أتخيل، أنا التي تخشى المستقبل، وتحب التخطيط والنظرة البعيدة. أكره الانتظار، ويقلقني مضي الوقت دون إنجاز أو يذكر أو تحقيق الأمنيات، كنت أشعر لا سيما وأنا قد دخلت للتو عقداً جديداً من عمري، بأن دقائق حياتي محسوبة عليَّ، وعلى أن أسابقها قبل أن يخلص عمري، لذلك من الطبيعي جداً أن أعمل كل شيء بسرعة دون وعي مني!

ولعله من الطريف أنني أكتب هذه التدوينة وأنا أقرأ في كتاب (خاتم سليمان) للكاتب الشهير أونوريه دي بلزاك والتي تتحدث عن صفقة بين شاب والحياة بحيث تعطيه ما يريد مقابل أن تنقص من عمره.

بداية الحظر شعرت بأن علي أن أستغل هذه الأيام وكذلك ابني، وضعت جداول محددة، وقائمة بالمهام والرغبات. في هذه الإجازة القسرية ينبغي عليَّ أولاً مواصلة العمل عن بعد كأستاذة جامعية، وتدريس ابني عن بعد، والاهتمام بشؤون المنزل التي لا تنتهي (لا يوجد لدي مدبرة منزل وإنما كنت أستعين أسبوعياً بعاملات من شركات النظافة المرخصة)، مع الكثير والكثير من الأمور الأخرى التي “لا بد” أن تُنجز في هذه الفترة.

في البداية كادت الخطة تنجح، كانت نسبة الالتزام كبيرة ثم بدأت الهمة تضعف والملل يتضاعف، والقلق يتزايد، والشعور بأن ثمة وحش خيالي يركض خلفي ملحاً عليّ أن انتهي من كل شيء حددته لنفسي، وهنا قررت أن أصرعه قبل أن يقتلني!

بنهاية الأسبوع الخامس، قررتُ بأن ابني قد أخذ ما يكفي من التعلم المنزلي وهو الذي لم يبلغ السادسة بعد، فتوقفت الدروس وحل الواجبات التي لا تنتهي. وهذا لا يعني أنني سأتوقف عن تعليمه لمدة أربعة أشهر أو تزيد حتى عودة الدراسة في الخريف المقبل، ولكنه يعني ببساطة أنني سأتبع خطتي أنا، وليس الخطة المدرسية التي وجدتها – رغم الاجتهاد الذي أشكر مدرسته ومعلماته عليها – كانت خلال فترة الحظر أحياناً غير واقعية.

كما قررتُ فيما يتعلق بعملي أن أنجز ما يجب إنجازه بلا تأخير كالمحاضرات والتصحيح، أما الأشياء الإضافية ستحدث حينما يتسنى ذلك، فإن حصلت كان ذلك أمراً طيباً، فلا أحد يتوقع مني أن أخرج بما خرج به نيوتن من قوانين فيزيائية يوم أن عزل نفسه بسبب الطاعون.

أما منزلي فسأبقيه في الحد الأدنى المقبول به من النظافة والترتيب، سيكون نظيفاً لكن ليس لامعاً، الملابس ستكون مغسولة ورائحتها جميلة لكنها ستنسى شكل المكواة حتى حين. سأطبخ اليوم لأنني أتحرق شوقاً لتجربة هذه الوصفة، أو لأنني أشتهي أكلة معينه وستكتفي العائلة غداً بأي شيء مجمد أو متاح. وكنت قد توقفت تماماً عن أية طلبات خارجية هذه الفترة خاصة بعد الأسبوع الثاني.

باختصار قررت بأن أهم ما علىّ فعله في فترة الحظر هو مراعاة صحتي العقلية والنفسي، فكل ما يعزز ذلك سيفعله، حتى لو كان مجرد إمضاء يوم كامل فارغ من أي مهمة إلا الأكل والشرب والصلاة والتفاعل مع ابني، ولمن يعرفني، فترك جدولي فارغاً والتمدد وعدم فعل شيء هو أمر صعب جداً علي، وهذه ليست ميزة أو عيباً. هكذا فقط هم بعض البشر، بعضهم لا يقوى على الحركة، وبعضهم لا يقوى على الراحة وهذا أمر مرهق ذهنياً قبل كل شيء.

أيضاً قررت تعزيز علاقتي بأسرتي وخاصة ابني، الذي يشكو دائماً بأنني مشغولة طوال الوقت ولا ألعب معه، وهو كأي طفل يريد من يشاركه اللعب.

الشيء الذي قررتُ ألا أوقفه في فترة كورونا هو محاولة الخروج منها بكل العظات الممكنة، بتذكر كل النعم التي كانت لدينا ولم نحصيها أو ندرك قدرها بالشكل المطلوب:

نعمة الخروج من المنزل بلا خوف من وباء أو انعدام أمن..

نعمة المساجد والصلوات..

نعمة وجود الحرمين الشريفين بالقرب منا ..

نعمة توفر كل ما نريد وقتما نريد..

نعمة وجود أهل نزورهم وأصدقاء نلتقيهم..

نعمة الترفيه البريء مثل غداء في مطعم أو جولة على الكورنيش أو لهو مع الصغار في مدينة ألعاب..

نعمة السفر أو حتى التخطيط للسفر..

ونعمة الاستقرار النفسي والتخطيط للغد بلا خوف..

نعمة أن لدي دخل ثابت لم يتأثر بالحظر..

إن الحياة – كما أخبرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم – ليست دائمة ولا مضمونة ولا ثابته، وهذا الكون برمته، وهو في عز تقدمه الحضاري والتقني في ٢٠٢٠م ، بين اصبعين من أصابع الله. وأنه لا فرق بين دولة غنية ولا فقيرة، بالله قادرٌ على أن يبدل من حال إلى حال، فوجدنا إيطاليون يطلبون تمديد إقامتهم في السودان، وعرب يفرون من أمريكا!

كم أتمنى لو أسأل أولئك الذين يعتقدون بأنه يجب على كل بلد أن تقفل بابها على نفسها وألا تهتم سوى بمواطنيها، هل أدركتك اليوم بأن العالم في هذا العصر لا يمكن أن يكون إلى مفتوحاً للجميع؟

هل فهمتم معنى أن كل واحداً منا غير جيد لوحده، وأننا معاً نستطيع أن ننقذ هذا الكوكب، الذي فيه من الخيرات الكثير بحيث أنها لو أديرت بشكل جيد، ووزعت بشكل عادل، لما بقي على سطح الأرض فقير ولا مات طفلٌ من جوع؟

ولعل من محاسن كورونا أن غياب البشر في بيوتهم سمح للبيئة بأن تتجدد وأن تعيد بناء توازنها الذي خربه الإنسان، فلقد عاد الأوز والدلافين والأسماك إلى شوارع مدينة فينسيا العائمة بعد أن غابت عقوداً طوال، كما انقشع ضباب التلوث بسبب توقف المصانع في الكثير من المدن الصناعية، فاستنشق الناس عبر نوافذهم هواء نظيفاً، وبات بالإمكان رؤية خط الأفق من جديد.

هل استشعرتم يا بشر كيف أنه اليوم، ومع حركة السفر والطيران والمصالح المشتركة، فإنه يستحيل أن تمرض دولة لوحدها، أو يحاصر وباء في قارة بعينها؟

مرضت الصين فمرض العام..

وللأمانة في البداية كنت من شدة غضبي وتأثري بمأساة مسلمي الإيغور على أيدي النظام الصيني المجرم، غير مكترثة بأن تصاب الصين عن بكرة أبيها، ثم أدركت الحقيقة متأخراً، وهي أن هذا النوع من الابتلاءات لا يمس قوماً دون آخرين.

لكن لعله عقابٌ إلهي للبشرية جمعاء التي تكابد اليوم بتضجر إغلاق دول بأكملها لأنه سكت خلال السنوات العشر الماضية على فظائع كثيرة، بعضها لا يزال مستمراً للأسف.

فأنت يا من كنت تقول بأن هذا الأمر بعيد عني، تلك مأساة غيري وليست تعنيني، هل أدركت الآن بأن كل شيء مرتبط بكل شيء؟

ستنتهي الأزمة وقد تغيرت عاداتنا، تعودنا على أكل البيت، وسنتحفظ كثيراً على أكل المطاعم، تعودنا على الوحدة، تعودنا على السلام من بعيد، تعودنا على أشياء كثيرة، بعضها سنتخلص منه بانتهاء الحظر، والبعض الآخر ربما لازمنا إلى الأبد، ولا بأس بذلك إن كان ذلك إيجابياً.

إيمانياً، كورونا قربتني من الله أكثر، ورققت قلبي للمهمشين والمحتاجين أكثر من أي وقت مضى، فحاولت أن أتلمس احتياجاتهم وأعينهم ما استطعت. ويبدو أن الله تعالى في كل مائة عام يعيد تذكير البشرية عبر أصغر مخلوقاته، بعزته وجبروته، لعلهم يتذكرون ويرجعون. آيات قرآنية عديدة استحضرتها في زمن كورونا..

( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ )

سورة البروج

(وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم)

سورة محمد

لا يوجد شر مطلق، ولا يجري على الإنسان شيء بلا عبث، مازال أمامنا وقت طويل حتى تنتهي الأزمة على ما يبدو، ورمضان على الأبواب، وسيكون مختلفاً بلا مساجد ولا عمرة ولا أحباب.

ستمر الأيام القادمة طويلة وثقيلة، ولكن سنظل نتذكر دائماً أن هذا الوقت سيمضي، ولن تبقى سوى ذكراه، التي سنجتهد في أن تكون لائقة بآية من آيات الله، ولعلنا ننجح في جعلها تكون نقطة تحول تقربنا من رب العزة والجلال وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

February 22, 2020

ماذا لو أصبح الاتصال بين دماغ ودماغ آخر ممكناً؟

هل أنت أحد أولئك الذين لا يحسنون فن الكلام؟ والذي ينتهي بهم الحال إلى قول عكس ما يفكِّرون. أو لعلك شخص قليل الكلام تتمنى لو يفهمك الآخرون من دون أن تفتح فمك، إذاً لربما كنت أشدنا حماسة لمعرفة أن هناك من يبحث علمياً في إمكانية تواصل “الأدمغة” البشرية ببعضها بعضاً من دون الحاجة إلى الكلام.

تشير الدراسات إلى أن معدل الأفكار التي تمر بذهن الإنسان هو حوالي خمسين ألف فكرة في اليوم، بمعدل 35 فكرة في الدقيقة، ولكن يستحيل أن نتمكَّن من مشاركة كل هذه الأفكار. فالشارات العصبية التي ترسل أوامر النطق تستغرق وقتاً، ناهيك عن الوقت المستغرق للتعبير عبر الكتابة. لكن هل نرغب فعلاً في أن يعرف الآخرون ما نفكر به؟ وهل الانتقال من ضجيج مجتمعاتنا إلى الصمت المرتقب هو مما يجب أن نطمح إليه؟

المتفائلون يرون أن القدرة على فهم الأشخاص لبعضهم من دون كلام وحواجز لغوية أو مكانية سيؤدي إلى مزيد من الانسجام بين الجنود في المعركة، واللاعبين في الملعب، وبين المصاب والمسعف، وسيسعد المعلمون بأن تتاح لهم طريقة أجدى لإيصال المعلومة للطلبة. كما سيكون المرء قادراً على إيصال مشاعره الحقيقية لمن يهتـم لأمرهم من دون لبس. أي إن هذا التواصل “العقلي” سيطلق الطاقات الإبداعية للمجتمعات البشرية، بل سيغير من شكلها ونمطها، فقد تختفي اللغات إلا من لغة العيون!

أما المتشائمون فيحذرون من فقدان الخصوصية الكاملة للإنسان، التي فقد كثير منها في عصر الاتصالات وكاميرات المراقبة والبيانات الكبرى. فهناك أفكار خطيرة ومجنونة ومخجلة لا يرغب الإنسان بمشاركتها مع أحد، فكيف تُتاح للعالم كله؟!

إن استحضرنا رواية جورج أورويل “1984م” وتذكرنا “الأخ الأكبر”، فإننا سنبدأ بالقلق من الانعكاسات القانونية والأمنية وغيرهما نتيجة لهذا التخاطر وسياسة الأدمغة المقروءة. فهل يحاسب المرء على أفكاره غير المعلنة؟

فلو كنت متضايقاً من رئيسي وهو يوبخني، وتخيلت بأنني ألقي به من النافذة، هل يحق له فصلي أو الإبلاغ عني؟ وماذا لو مرَّت فتاة جميلة أمام رجل محترم، وانتابته لوهلة فكرة ما عنها، هل يحق لها رفع دعوى تحرش؟ ولو أن معدماً وعاطلاً استبد به اليأس، وجلس في ميدان عام وكله غضب مفكراً بتفجير المكان، ثم أخذ نَفَسَاً عميقاً وطرد هذه الفكرة الشريرة من رأسه وواصل طريقه، هل سيعتقل بتهمة “التفكير في الإرهاب”؟

إن مجرد التخيل يبعث على القشعريرة، لكن العلماء يبعثون لنا برسائل تخرجنا من هذا الكابوس إذ يؤكدون أن مشاركة الأفكار، كما هي المشاركة اللفظية والخطية، لا تكون إلا بموافقتنا. أي إن الفكرة عليها أن تحصل على جواز مرور من صاحبها قبل أن تمرر للآخرين، وبالتالي لا داعي للقلق، وعلينا التطلع إلى شبكة الأدمغة المتصلة بكل تفاؤل.

ككاتبة لم أقتنع بهذه التطمينات، فأنا شخصياً لا أثق بأفكاري المارقة.

March 17, 2018

السعودية وبريطانيا تعاون دولي وشراكة معرفية

حظيت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي بتغطية واسعة محلياً ودولياً، نظراً للثقل السياسي لكلا البلدين، ولتاريخ كل منهما العريق، وعلاقتهما المشتركة منذ عقود طوال. وهي زيارة تكتسب أهمية كبرى لدى الجانبين رغم اختلاف ظروفهما الحالية وتشابهها في الوقت نفسه. فالمملكة تمر بسلسلة من التغييرات الداخلية المهمة، وتعمل على إعادة هيكلة اقتصادها، وتنويع مصادر دخلها، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والارتقاء بمستوى مهارات شعبها وطموحاته العلمية والعملية. وبريطانيا تمر بمرحلة تاريخية حرجة عشية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتحاول تعزيز شراكاتها الدولية كدولة منفردة بعد أن ظلت جزءاً من الاتحاد منذ عام 1973 أي منذ خمسة وأربعين سنة! السعودية قوية بمقدساتها وبثقلها العربي والإسلامي، وموقعها الجغرافي، واستقرارها السياسي، وشعبها الشاب، وطبعاً بمواردها الطبيعية واقتصادها. أما بريطانيا فمتميزة في التجارة والاقتصاد والصناعة والتعليم والثقافة والفنون والسياحة والعسكرية، كما أن الدولة التي كانت ذات يوم امبراطورية لا تغيب عنها الشمس، لا زالت تتمتع بوزن دولي وثقل سياسي كبير كذلك. وعليه فإن لكل من الجانبين ما يقدمه للآخر، وأفضل العلاقات في عالم السياسة هو ما بني على المصالح المشتركة والأهداف المتقاطعة.

في نهاية الزيارة المهمة أعلن الجانبان في بيان مشترك عن شراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 تصل مجموع فرصها إلى 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات. وهي أخبار جيدة لكلا الشعبين، لناحية تبادل الخبرات والمعارف وخلق فرص العمل ودعم التنمية والاقتصاد في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

على صعيد شخصي، تابعت أخبار هذه الزيارة باهتمام كبير بسبب تخصصي في تقنيات التعليم وكوني أستاذة جامعية في كلية الحاسبات، وبالتالي كل خبر داخلي أو خارجي له علاقة بالتعليم أو التدريب أو التقنية يلفت انتباهي. والاتفاقيات ذات العلاقة التي تم توقيعها مع بريطانيا ليست بدعاً في ذلك، ولها أهمية خاصة في مجالي التعليم والتدريب، وذلك لتميز التعليم البريطاني سواء المدرسي (ولذلك تعتمده كثير من المدارس العالمية في المملكة) أو الجامعي، وعدد المبتعثين والدارسين في بريطانيا كان ولا يزال كبيراً.

ومن الاتفاقيات التي لفتت نظري والتي تهدف بحسب الأستاذ بدر العساكر (مدير المكتب الخاص بولي العهد) «للارتقاء بمكانة المملكة في مجالات البرمجة والتعليم التقني المعتمد على التجربة»، تلك التي تم توقيعها بين مؤسسة مسك الخيرية السعودية ومؤسسة GA (General Assembly) وهي مؤسسة بريطانية رائدة في التعليم والتطوير والتدريب، وسيكون من ثمارها تأهيل جيل سعودي مبرمج على نحو ما نراه حتى في دول نامية كالهند.

فالاقتصاد المعرفي وتوطين التقنية كان من أولويات تلك الزيارة، وخاصة في المجالات الحديثة، ولذلك كان للوفد السعودي لقاءات مع المراكز التقنية المتخصصة والمهتمة بالذكاء الصناعي والابتكار مثل (Innovation Centre Big)، وكذلك المدينة التقنية (Plexalcity) وهي من أكبر تجمعات الابتكار في أوروبا، وأيضاً مؤسسة (Nesta) العاملة في مجال الابتكار والإبداع، وزيارة المتحف الوطني الشهير في لندن كذلك.

كما كان للوفد اهتمام بزيارة المدارس التي تتبع نهجاً تعليمياً جديداً ومبتكراً مثل مدرسة لندن للتصميم والهندسة (مخصصة للفئة العمرية 14 – 19 سنة) والتي تعتمد على أساليب تعليمية تحفز الفكر الإبداعي مثل استخدام مكعبات البناء الشهيرة (الليغو) في التعليم!

ولا شك أن هذه الزيارات التي كانت بهدف الاطلاع وبحث أوجه التعاون الممكنة ستفتح المزيد للتبادل المعرفي من الأبواب لشعبنا الشاب وقيادته الطموحة. فلا أفضل ولا أنفع من الاستثمار في أهم مجالين للأفراد والدول: الصحة والتعليم، فالشعب الجاهل لا يرفع وطناً والأمة المريضة لا تبني حضارة.

وكنت أتمنى لو كانت هناك أخبار جديدة عن إمكانية فتح فروع للجامعات البريطانية المتميزة في السعودية، على غرار ما هو معمول به في بعض دول الخليج والدول الآسيوية. فجامعة نوتنجهام مثلاً لها فرعان كبيران في ماليزيا والصين. وهي أفكار كانت مطروحة منذ عشر سنوات أو نحوها ولا نعلم لم تم إقفال ذلك الملف! فهناك تزايد محلي في عدد الطلبة السعوديين والأجانب، ويرغبون في خيارات تعليمية متنوعة على صعيد التعليم الجامعي كما بات الحال عليه في التعليم المدرسي داخل المملكة وليس خارجها، لأسباب اجتماعية وأسرية ومادية.

إن وجود جامعات أجنبية تقدم تعليماً راقياً داخل المملكة، مع الالتزام بثوابت البلد الدينية والاجتماعية والسياسية، سيكون له مردود متميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس السعوديين، وسينعكس على جودة التعليم في جامعاتنا المحلية ودفعها للمنافسة على مستوى عالمي، ويرفع آفاق التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي التطبيقي، فلعلها خطوة قادمة مرتقبة بإذن الله.

وإن كان للتعليم نصيبه من هذه الزيارة فقد كان للثقافة نصيبها كذلك، ولعلنا نشهد في الفترة المقبلة معارض فنية تابعة للمتاحف وصالات العرض العالمية تجوب مدننا وتمتعنا بالإبداعات الإنسانية المتنوعة.

لسنوات طويلة ظللنا نعتمد على الخبرات الأجنبية وكنا غالباً مستهلكين على هامش الحضارة، وحان الوقت لنصبح مشاركين فعالين في بنائها، وذلك أمر لن يتحقق إلا بالاستثمار في الإنسان، الذي هو حجر الرحى في صناعة المجد، ومن الواضح أن ذلك كان الهدف الأبرز لزيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى بريطانيا، والتي بتنا ننتظر لمس ثمارها على أرض الوطن بشغف كبير.

من يبث سموم العنصرية

في كل فصل دراسي يُطلب من طالباتنا اللاتي تبقى لهن عام واحد على التخرج تكوين مجموعات من 3-4 طالبات من أجل العمل على مشروع التخرج  الذي سيمتد لفصلين دراسيين، أي سنة أكاديمية كاملة. ولأنها فترة ليست بالقصيرة، ولأن العمل فيها سيكون على أهم مشروع خلال مسيرتهم الدراسية في مرحلة البكالوريوس، فإنهن يحرصن على انتقاء أفراد المجموعة بعناية شديدة. هذا الفصل مثل كل فصل كانت تصلني طلباتهن من أجل سؤالي إن كنت أرغب بالإشراف عليهن، فكنت أبتسم وأنا أشاهد هذا التنوع والتناغم في الوقت نفسه ضمن أفراد المجموعة الواحدة. ففي كل مجموعة تقريبا طالبات من مناطق سعودية مختلفة وأصول متنوعة ولهجات متباينة ومتشابهة في آن واحد. كان جميلا أن تشاهد الوطن كله في وجوه بضع شابات يافعات يعملن بجد ويحلمن بالمستقبل.

الذي سيمتد لفصلين دراسيين، أي سنة أكاديمية كاملة. ولأنها فترة ليست بالقصيرة، ولأن العمل فيها سيكون على أهم مشروع خلال مسيرتهم الدراسية في مرحلة البكالوريوس، فإنهن يحرصن على انتقاء أفراد المجموعة بعناية شديدة. هذا الفصل مثل كل فصل كانت تصلني طلباتهن من أجل سؤالي إن كنت أرغب بالإشراف عليهن، فكنت أبتسم وأنا أشاهد هذا التنوع والتناغم في الوقت نفسه ضمن أفراد المجموعة الواحدة. ففي كل مجموعة تقريبا طالبات من مناطق سعودية مختلفة وأصول متنوعة ولهجات متباينة ومتشابهة في آن واحد. كان جميلا أن تشاهد الوطن كله في وجوه بضع شابات يافعات يعملن بجد ويحلمن بالمستقبل.

وإن بالرغم من أن الأمر ليس جديدا، بل يتكرر كل فصل منذ أن التحقت للعمل بالجامعة قبل بضع سنوات، إلا أنه لفت انتباهي لأول مرة بهذا الشكل نظرا لتصاعد النفس العنصري والكتابات التي تحث على الكراهية بشكل غير مسبوق على شبكات التواصل الاجتماعي.

ففي البداية كان هناك التنابز والتنافر عبر المنتديات الإلكترونية آنذاك بين الدول والشعوب العربية، ثم تحولت الموجة باتجاه التنافر الطائفي بين السنة والشيعة، حتى وصلنا إلى المرحلة الأخطر -على الصعيد المحلي السعودي- وهي بث الكراهية ضد من يشاركوننا الوطن من الإخوة المقيمين، وسرعان ما تحول ذلك إلى بث للكراهية ضد أبناء الوطن نفسه! فبتنا نجد اليوم من يحاول التقليل من شأن بعضهم، والتشكيك في وطنيتهم، وصولا إلى المطالبة بسحب جنسيتهم باعتبارهم خونة ومرتزقة، والتعامل معهم، أو مع شرائح كبرى منهم ممن يشكلون سكان منطقة بأكملها، وكأنهم طارئون على هذا الوطن، وما جاؤوا إلا بعد النفط للمشاركة في خيرات البلاد!

هؤلاء يتجاهلون التاريخ بأن الهجرات من وإلى بلاد الحرمين قديمة قدم الإسلام نفسه، وهؤلاء كانوا رعايا في الدول التي قامت في المنطقة قبل توحيد البلاد وتأسيس هذا الكيان الشامخ على يد رجل عظيم لم يفرق بين الناس، بل بحث عن الأصلح والأكفأ منهم آنذاك وجعلهم وزراء ومستشارين. وهو نهج واصل أبناؤه الملوك من بعده السير على نهجه، محققين رؤية والدهم العظيمة في وطن ناهض وآمن ومستقر.

وإذا كان أجدادنا، الذين كانوا حدثاء عهد بالوحدة والاتحاد، وربما شارك بعضهم في معارك ضد جيوش المؤسس مع إمارات مناطقهم قبل قيام المملكة العربية السعودية، قد تآلفوا وتعايشوا وتعاونوا، بل وبعضهم تصاهروا، أليس غريبا أن يستيقظ النفس العنصري بهذه الحدة -اللفظية على الأقل- بعد ما يقارب المئة عام؟!

وبعيدا عن طالباتي، نظرت في حي منزل أهلي، فوجدت جيراننا من كل حدب وصوب، وحين تجتمع النسوة في بيت أمي تتداخل الأصوات واللهجات، وتحضر أطباق الشمال والجنوب، وتلك التي تشتهر بها القبائل وأخرى معروفة لدى الحواضر. وتسمع الضحكات والحكايات إياها، ففي كل بيت فرح ومشكلات في نفس الوقت، فالبشر الذين يتشاركون هذا المكان الجميل لهم نفس الهموم ونفس الأحلام.

فمن هي هذه الحية إذا التي تبث السموم في شبكات التواصل الاجتماعي، وتركز على شكليات يستحي المرء من كتابتها من أجل تعميق الهوة بين المواطنين، وزعزعة استقرار المجتمع وأمن البلد، وتحت -يا للعجب- دعاوى الوطنية؟!

إن ما نقرؤه من كراهية وحقد في تويتر، لا يعكس ما نشاهده من انسجام ومودة وتواصل على أرض الواقع، مما قد يعني أن مثل هذه الحسابات السيئة -أغلبها بأسماء مستعارة- والوسوم المسيئة التي تريد تمزيق الوحدة الوطنية السعودية قد تكون موجهة من الخارج، من قبل دول ومؤسسات إقليمية أو دولية، فما أكثر المتربصين بهذه البلاد والذين لا يرجون لها أي خير. وإذا كنا لا نملك إيقافها خاصة إذا كانت تبث من خارج الوطن، فإن لدينا تدابير أخرى يتوجب علينا القيام بها للحد من تأثيرها وإفشال مخططاتها الخبيثة.

فمن ناحية هناك ضرورة لرفع الوعي، عن طريق التحذير منها وكشف عوارها وتصحيح المفاهيم التاريخية المغلوطة لدي البعض، والتوضيح ابتداء بأنه لا فرق بين المواطنين في هذه الدولة، سواء نال المواطن الجنسية اليوم أم ورثها أباً عن جد. وثانيا، إن المملكة قامت على أنقاض عدة دول، كان لكل منها تاريخها وحضارتها وانصهرت كلها في الكيان السعودي، والأجداد في كل منهم كانت لهم بصمتهم في ذلك الانصهار. فمنهم من شارك بالتأسيس، ومنهم من شارك في البناء، أو كليهما معا. وإن من قمة الوفاء لهم جميعا هو أن نحافظ على هذه المكتسبات ولا نضيع دماءهم ولا ما أفنوا حياتهم لأجله. ومن الجميل أن هناك عددا من الكتاب المعروفين الذين تنبهوا وكتبوا في هذا الموضوع في عدة صحف، ومنهم الأستاذ غسان بادكوك، والأستاذ عبد الرحمن الراشد، والأستاذ محمد البلادي، وغيرهم.

أما من ناحية ثانية فلا بد من قوانين رادعة، أشبه بتلك التي استخدمت بفاعلية كبيرة ضد نشر خطابات التحريض والإرهاب، فيصبح مجرد النطق بألفاظ معينة مدعاة للمساءلة والمحاسبة. وهو أمر قامت به دول عديدة للحفاظ على سلمها الوطني. ففي أميركا ستحاسب على كلمة زنجي، وفي بريطانيا على كلمة (باكي)، وهي تصغير لباكستاني، ولكن تقال على سبيل التحقير للبريطانيين المنحدرين من أصول آسيوية. وقد تعرض الأمير هاري ابن ولي العهد البريطاني للوم شديد في الإعلام البريطاني قبل بضع سنوات حينما ظهرت تسجيلات وهو يمازح زميلا له في الجيش قائلا يا باكي! وكذلك عندما ارتدى زيا نازيا في حفلة تنكرية في مطلع شبابه، إذ إنه لا مجال للمزاح في هذه المسائل الحساسة التي يمكن أن تتسبب بشرخ أو انقسام في الوطن. وللأمانة فحساب (كلنا أمن) التابع لوزارة الداخلية بدأ يقوم بجهد طيب في توضيح العقوبات المترتبة على التحريض والتشهير في شبكات التواصل الاجتماعي، وإن كنت أتمنى أن تركز تحديدا على العنصرية لتصاعدها.

وأخيرا، لا يمكن أن نرسخ موضوع أن المواطنين سواسية وبعض قضاتنا يقبلون النظر في قضايا تكافؤ النسب بعد الزواج بدعاوى كيدية من زمن الجاهلية. فالشرع يشترط موافقة الفتاة ووليها فقط في حالة البكر، فإن تمت الموافقة وكُتب العقد وتم الدخول بل والإنجاب، فبأي منطق يتم التفريق بين مواطنين متحابين لأن ابن عمهما من الدرجة الثالثة لم يعجبه هذا الزواج؟

العدوان الخارجي يشكل خطرا ولا شك على الدول، ولكنه في الوقت نفسه يوحد الجبهة الداخلية ضد الأجنبي، أما تفتيت المجتمعات من الداخل فأخطر بكثير، لأنه يجعلها تتآكل داخليا كالسرطان. ومع أن مجتمعنا متماسك وجبهتنا قوية لكن هذا

لا يمنع من التنبه للجرثومة مبكرا، والقضاء عليها قبل أن تتكاثر وتنتشر.

من أجل أن تنجح السعودة

لا شك أن البطالة مشكلة عالمية تؤرق حكومات جل الدول إن لم يكن كلها. وهذه القضية الجوهرية تطل برأسها في معظم القضايا الأخرى كالطلاق والجريمة والمخدرات والحالات النفسية والاكتئاب، بل ونجدها أحد الدوافع التي تحرك مشاعر العنصرية والعداء ضد العمال الأجانب والمهاجرين حتى في الدول الصناعية الكبرى. والمملكة ليست بمنأى عنها رغم ثرواتها الهائلة وطاقاتها الشابة، فبحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء الأخيرة، فإن نسبة البطالة في المملكة بلغت في الربع الأخير من العام الماضي 12.8%.

لا شك أن البطالة مشكلة عالمية تؤرق حكومات جل الدول إن لم يكن كلها. وهذه القضية الجوهرية تطل برأسها في معظم القضايا الأخرى كالطلاق والجريمة والمخدرات والحالات النفسية والاكتئاب، بل ونجدها أحد الدوافع التي تحرك مشاعر العنصرية والعداء ضد العمال الأجانب والمهاجرين حتى في الدول الصناعية الكبرى. والمملكة ليست بمنأى عنها رغم ثرواتها الهائلة وطاقاتها الشابة، فبحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء الأخيرة، فإن نسبة البطالة في المملكة بلغت في الربع الأخير من العام الماضي 12.8%.

ولأنه من دون وظيفة لا يستطيع المرء أن يعيش حياة طبيعية كريمة، ولا أن ينشئ أسرة، فإن هذه المشكلة تستوجب اهتماماً كبيراً حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع أولاً، ولتكون منطلقاً لنهضة وطنية شاملة ثانياً. والسعودة، بمعنى إحلال المواطن السعودي محل المقيم، هي سياسة بدأ العمل بها قبل عدة عقود في المملكة، ولها نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. فمن المشكلات التي قد تنفرد بها هذه الدول هي أنها تعاني من بطالة بين شبابها رغم أن عدد مواطنيها يعتبر منخفضاً بالمعيار العالمي، وفي الوقت نفسه لديها عدد كبير من المقيمين الذي يشكلون أكثر من نصف عدد السكان في بعض دولها. ومعظم هؤلاء تم استقدامهم بتأشيرات لأداء أعمال لم يعد من الصعب على المواطن الخليجي القيام بها كما في السابق. فلم تترك أبناء وطنك يعانون البطالة وتستقدم من الخارج خاصة في القطاع الخاص؟

سيأتيك الجواب سريعاً من بعض رجال الأعمال: عدم أهلية المواطن السعودي معرفياً نتيجة لضعف مخرجات التعليم! ولو سلّمناً جدلاً بهذه المقولة، فكيف يمكن تفسير أن الاستقدام يتم من دول أفقر وأحياناً أقل تطوراً من المملكة ومشكلات تعليمهم أكبر ومخرجاته أسوأ؟

إن وجود بعض الأنظمة التي تتيح لرب العمل أن يعطي رواتب متباينة بشكل كبير اعتماداً على الجنسية تسهم في هذا الخلل. فالتاجر سيفضل العمالة الأرخص والتي سيكون له تحكم كبير بمصيرها – كونه الكفيل – مقارنة بالمواطن الذي يعرف حقوقه وواجباته.

ونتيجة للضغط الحكومي بخصوص السعودة، اضطر هؤلاء لتعيين السعوديين في الكثير من الوظائف، لا سيما في تلك التي تكون في الواجهة وفيها تفاعل مع الجمهور، مع أن الكثير من هذه الوظائف لا تتطلب شهادة جامعية، كالبيع والشراء وورش تصليح السيارات والبقالات والمحطات وموظفي الاستقبال، بالرغم من أن بطالة السعوديين والسعوديات في فئة الجامعيين، الذين لا مانع لدى الكثير منهم أن يعملوا في هذه الوظائف بشكل مبدئي لكنهم يطمحون للأفضل، ولمجالات يطبقون فيها ما تعلموه.

ولأن عملية الإحلال هذه لم تتم عن قناعة على ما يبدو، بل وتمت في أحيان كثيرة بشكل سريع وعشوائي، نتج عن ذلك أحياناً عدم رضا لدى الزبائن والعملاء، الذين وجدوا أنفسهم يتعاملون مع أشخاص لم يتم تأهيلهم بالشكل المطلوب لأداء وظيفتهم بشكل جيد، وهو من أقل حقوقهم على من وظفهم. والنتيجة أن البعض بات يتشكى من السعودة، والمشكلة ليست فيها وإنما في كيفية تطبيقها، خاصة مع إدخال عنصر جديد آخر للمعادلة وهو توظيف النساء.

المرأة بشكل عام ليس لها تاريخ في العمل في الفضاء العام وهذه الأماكن المفتوحة، فقد اقتصرت وظيفتها طويلاً على مجالات التعليم وبدرجة أقل الصحة والبنوك، ولذلك فإن السلبيات التي ظهرت منهن باتت ملاحظة بشكل أكبر. مع أن المرأة بطبعها ذكية ولديها قدرة على أداء العديد من المهام في وقت واحد، وتجيد الكلام، مما يجعلها مؤهلة للعمل خاصة في المحلات الخاصة بالملابس والمستلزمات النسائية.

على الصعيد الشخصي لي تجارب ممتازة جداً في التعامل مع البائعات السعوديات، خاصة العاملات في فروع الشركات الأجنبية، والتي من الواضح أنها بذلت جهداً في تدريبهن، بحيث بتُ لا أذهب إلا لفروع بعينها لأنني أعرف بأنني سأنال خدمة جيدة، وتجارب أخرى – مع الجنسين ومن جنسيات مختلفة – سيئة جداً، بسبب ضعف التدريب.

وإذا تركنا جانباً القطاعات السابقة، التي تعتبر رواتبها في أحسن حالاتها أو لا بأس بها، مع ساعات عمل طويلة نسبياً، وانتقلنا إلى الوظائف التي تطلب شهادة جامعية، وأحياناً معرفة بالبلد وأهله وعاداتهم وطباعهم، وذات الرواتب الممتازة والحوافز الجيدة مثل قطاعات: الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والتسويق (مندوبو شركات الأدوية كمثال) والمحاسبة والهندسة وإدارة الجودة والتقنية والمستشارين، نجد المواطن شبه غائب عنها. ولا نجد ذلك الدفع الحكومي والزخم الإعلامي المصاحب لحملات سعودة سوق الخضار ومحلات الجوال وباعة الذهب وغيرها من المهن.

ومع زيادة الرسوم والضرائب على المقيمين، غادر كثير منهم وسيواصلون المغادرة، خاصة من ذوي الدخل المحدود، ممن لم تعد رواتبهم هنا مجدية لهم ولعوائلهم. بينما أصحاب الرواتب المرتفعة لا تشكل هذه التكاليف الجديدة مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، وبالتالي لن يغادروا، ولن تصبح وظائفهم شاغرة للمواطن في القريب العاجل. بل إن من الغريب أن استصدار التأشيرات للاستقدام لا زال متواصلاً، فكأننا فقط نستبدل أناساً من الخارج بغيرهم!

تكاد البطالة تكون أم المشكلات على وزن أم المعارك، ولا بد من حلول جذرية لها، ولكن هذه الحلول تحتاج أن تكون مدروسة، بحيث تشمل الإحلال عن طريق السعودة من ناحية، وتوليد وظائف جديدة في قطاعات حيوية وعصرية من ناحية أخرى، فعدد السكان في ارتفاع والسوق الحالي لن يستوعب الأجيال الجديدة المتتالية حتى لو تمت سعودته بالكامل.

وبالنسبة للسعودة فلا بد أن يكون هناك انسجام بين ما يبحث عنه طالب العمل (الخريج) ومؤهلاته وبين الوظائف المستهدفة من هذه العملية، وأن يكون التدريب شرطاً أساسياً على كل منشأة، وإثبات الجدية والجدارة بعد ذلك هما المدخل للاستمرارية. لا يجب أن يشغل الوظيفة شخص فقط لأنه مواطن من دون تأهيل من قبل جهة العمل أولاً، ومن دون التزام منه لاحقاً. فأنت لن تسلم جسدك لمشرط جراح بناء على جنسيته دون أن تتأكد من شهادته وسمعته، وهذا الأمر ينبغي أن نطبقه على كافة القطاعات الأخرى إذا أردنا أن نحدث نقلة نوعية لبلادنا تأخذها للصف الأول بإذن الله.

February 20, 2018

من أين تأتي الأفكار؟

لا شيء يبقيك مطلعاً على ما يجري حولك من تطورات علمية وثقافية وتجارية مثل القراءة، خاصة إن كنت ترغب في معرفة أكثر مما تمنحك إياه بضع كلمات في تغريدة! لكن مع تزايد متطلبات الحياة ومسؤوليات الفرد خاصة أرباب الأسر، إذ بالكاد يقسم الإنسان وقته بين عمله وبيته وضروريات الحياة الأخرى كالأكل والشرب والرياضة وقبلها علاقته بربه. فلا يجد المرء وقتاً للقراءة الجادة كما كان متاحاً أيام الجامعة والعزوبية، فينتابه نوع من الإحباط.

لحسن الحظ ظهرت بعض البدائل التي قد لا تكون لها نفس أثر القراءة تماماً، ولكنها يمكن أن تساهم في ردم الفجوة، وفي استغلال الأوقات المهدرة، فشكراً للتقنية! فالكتب السمعية باتت متوفرة بكثرة والتي يمكن تكون خير رفيق للطريق بدل الأغاني الرديئة والبرامج السخيفة التي تبثها الكثير من الإذاعات التجارية. وهناك أيضاً بديل آخر أكثر مواكبة للتطورات وأقصر زمناً، وهو البودكاست والذي مازال غير مستخدم بفعالية كبيرة في المنطقة العربية مقارنة بمناطق أخرى في العالم.

إحدى هذه الأخيرة التي اكتشفتها بالصدفة كانت بعنوان How I built This)) أو “كيف صنعت هذا” وهي من شبكة npr

الإذاعية في أمريكا، والتي تستغرق الحلقة الواحدة منها ما بين ثلاثين دقيقة إلى ساعة، وهو الوقت الذي تحتاجه لأي مشوار تقريباً في مدينة مزدحمة مثل جدة! وبالتالي فيمكن تخصيص هذا الوقت المضجر وسط الزحام والاختناقات المرورية للإستماع لها. في هذه السلسلة يقابل المذيع غاي راز الرياديون ورجال الأعمال ممن بدأوا بفكرة بسيطة تحولت في ما بعد إلى منتجات عالمية تخطت حتى حدود بلدانها. فسنجده يقابل مثلاً بن كوهين وجيري غرينفيلد مؤسسا شركة (بن آند جيري) المتخصصة في صناعة الآيسكريم بنكهات غير مسبوقة، و الأمر نفسه أصحاب مواقع وخدمات الإنترنت الشهيرة مثل انستغرام وموقع تأجير السكن الشخصي Airbnb، وستاربكس، وأحذية تومس، ومطاعم الوجبات السريعة فايف غايز، وغيرها من الشركات التي قد تكون بعضها أكثر شهرة في أمريكا منها خارجها.

من بين الحلقات المميزة التي تابعتها المقابلة مع جو غيبا أحد مؤسسي Airbnb، خاصة وأن الفكرة التي بدأت من سان فرانسيسكو تمكنت في وقت قياسي من الانتشار حول العالم، حتى وصلت إلى بعض مدن المملكة. وقد استفاد عدد من أفراد عائلتي من هذا التطبيق في استئجار مساكن راقية بأسعار مميزة في دول كبريطانيا والسويد.

الفكرة نفسها ليست جديدة كلياً، فمنذ قديم الأزل والناس تؤجراً منزلها بشكل كلي أو جزئي للآخرين للحصول على مردود إضافي. وكوني انحدر من عائلة مكية، فلطالما حكت لي أمي عن كيف كان يقوم جل أهل مكة حتى زمن قريب بتأجير أجزاء من بيوتهم للحجاج القادمين من كل فج عميق. وكيف كانوا يعيشون معهم بالأشهر، فيتحقق الانسجام والتواصل الذي أراده الله، ولذلك نجد أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة من بين أكثر أهالي الجزيرة العربية انفتاحاً وتقبلاً للآخر، فالتأثير في مثل هذه الأحوال لا يكون تجارياً فحسب.

الجديد فيما قام به جو غيبا ورفاقه هو أنهم وفروا منصة تمكن المؤجر والمستأجر من التواصل مع بعضهم والاتفاق على المدة الزمنية ونوع الخدمة وشروطها ضمن إطار قانوني واضح يحمي الطرفين، ويسمح للسائح أو المسافر ليس فقط بالحصول على مسكن بسعر أرخص من الفنادق (ولو أن هذا الأمر لم يعد بالضرورة صحيحاً في بعض المدن)، ولكن بتجربة الحياة كمواطن أو مقيم في ذلك البلد، وليس كسائح يسكن غرفة يمكن أن تكون في جدة أو دبي أو لندن أو نيويورك، بدون أدنى فارق كما هو الحال في سلسلة الفنادق العالمية. فللبعض من المغري جداً أن تجرب العيش في بيت عاذلة يابانية أو أمريكية أو نروجية أو انجليزية، فلكل ثقافة طابعها الخاص الذي يظهر في مساكنها وطعامها وآدابها.

الطريف أن الفكرة بدأت تلبية لحاجة معينة، استشعرها المؤسسون أنفسهم، الحصول على غرفة بسعر جيد لحضور مؤتمر محلي، وانتهت إلى موقع شاكل يستفيد منه السواح ورجال الأعمال والمسافرون بشتى أنواعهم.

بعد سماعي للقصة الممتعة، والتي فيها الكثير من التفصيلات التي لا يتسع لها المجال هنا، خطر على بالي عبارة أن الحاجة أم الاختراع، وكيف أن الأفكار الجيدة قد تأتي بها الصدفة ولكن الذكاء وحسن التدبير يكون في كيفية استغلالها على الوجه الأمثل للخروج بمنتج قد يغير حياتنا وحياة من حولنا.

مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog

- مرام عبد الرحمن مكاوي's profile

- 36 followers