باسم سليمان's Blog, page 19

July 31, 2022

الأدب والفن كمنقذ للإنسان من طينه في رواية جريمة في مسرح القباني

“جريمة في مسرح القباني” قراءة في روايتي في مجلة عالم الكتب المصرية بقلم جينا سلطان

“الحد والشبهة” أو “الجريمة والعقاب” ثنائيات ترسم ملامح الملهاة الإنسانية، المحكومة بالشرطية، التي تلزم الكينونة البشرية بالتحقق تحت سقف المتضادات، فيتسع صراع البقاء كي تتبادل الأنفس أدوارها وأطوارها، فوق خشبة المسرح الوجودي. فلا غالب ولا مغلوب، بل شاهد وشهيد أمام قدسية مطلقة تُفني المحكومين بالزوال دون أن يعتريها النقصان، فيكتمل البقاء في الفناء، بعد دوران الأكوار والتقائها في النقطة.

لأن الجريمة تقترن بالعقاب، يذكر الكاتب الحكومي في رواية “ملعون دوستويفسكي” البطل “رسول” بأن الروح سجينة الجسد، والجسد سجين مدينة “كابول” المنحورة عنفا وتشويها، ويقترح عليه اعتبار الحياة مشهداً في مسرحية. وباعتبار أن تغيير الادوار لا يؤدي الى تغيير الحياة، إذ يبقى المرء دوما في المشهد ذاته، فوق خشبة المسرح نفسها، للعب دور القصة ذاتها، ينصحه بأن يتخيل محاكمة الطغاة والجلاوزة كمسرحية، وبالتالي يتحتم عليه عند كل صعود على خشبة المسرح أن يلعب دور شخصية مختلفة، ابتداء بالمتهم ثم الشاهد، وأخيراً القاضي، ليدرك عدم وجود أي اختلاف بينها. ويؤكد كلامه بشعر لـ”عمر الخيام”: “نحن الدمى، والسماء من يحركنا.. هذه ليست حكاية رمزية، بل هي الحقيقة.. نلعب ونعيد الأدوار فوق مسرح الوجود.. ومن ثم نتساقط الواحد تلو الآخر في عمق المجهول”.

ضمن مساحة ورقية مختزلة يحاول الشاعر والناقد السوري “باسم سليمان” أن يقارب تاريخ الألم السوري ومعاينة الانفصال بين النفس والذات بفعل الالتباس بين الحدود والشبهات، والوقوع بالتالي تحت شرطية “الجريمة والعقاب”. وتبرز مجدداً ثلاثية المتهم والشاهد والقاضي، بعد أن تتلبس بإطار الكاتب والممثل والمخرج المسرحي.. وتعاود الدمى الظهور فتضيع المسافات الواضحة بين الشخصيات، لنغدو أمام كيان واحد متعدد الوجوه يخلع قناعا ويستبدله بآخر.

السلام هبة العنف إلى السوريين

تحت هذا العنوان يصدر “سليمان” روايته، قبل أن يخوض في تفاصيلها، التي تناور حول مفهوم الأضحية المقترنة بـ”اسماعيل”. حيث تلقى من المؤلف إسناداً تفسيريا يعود إلى “فرويد”، الذي يعتبر الإبداع المكتوب تصعيداً للمكبوتات غير المتحققة. وبالتالي، يصبح حلم النبي إبراهيم تصعيدا لمكبوت لا شعوري يقض مضجعه، ويغدو استسلام الابن لمصيره، على الرغم من تشكيكه بمصدر الرؤيا، مرتبطاً بكونه سيرث هذا اللاشعور عن أبيه، فالجرائم كالديون تورث، مثلما عوقب “راسكولينكوف” ونفي “دوستويفسكي”.

جثة تحمل اسم عبد الله بن أمة الله تمسرح حالتها، بوصفها ثمرة اغتصاب، أوجدت طفلاً وضع عند حاوية القمامة، كإشارة للاحتقار والنبذ. بينما يشير التوقيت إلى برهة قصيرة سبقت الجريمة المتأتية عن رفض اجتماعي للتغيير، والذي تمخض عن تفجير الأزبكية الدامي في بداية الثمانينات من القرن الماضي، لتصبح كلمة لقيط الملصقة بالطفل، والمرادفة للهجين، مجسدة لحاصل جمع حادثتي الاغتصاب والعنف معاً. فيما ترمز الحروق التي أصابت وجه الطفل إلى التشوه الذي لوث حلماً إنسانياً كبيراً نهض فوق الآمال العظيمة للمذلين والمهانين.

لذلك يكتسب تبني بواب الميتم للطفل معناه المزدوج، إذ يدأب الرجل على انتهاكه بذريعة الرعاية، فيكسبه بحكم السبب والنتيجة عادة اغتصاب رفاقه الصغار. وفي الوقت نفسه، يصعد العنف في داخله، ويدفعه للعمل في جمع القمامة، كزبال مياوم، نظراً لعدم وجود هوية نظامية تتيح له العمل في السلك الحكومي. وبالتالي، تُتاح له الفرصة للتنقيب في القمامة بحثاً عن ملامح أب سقط ضحية ذلك التفجير العنيف، قبل أن يلتفت إلى تجميع صور لوجوه عابرة يرمم بها جراح ذاته المتشظية. وبذلك يرمز إلى شخصية الظل التي تتلقى عادة مشاعر الحقد والكراهية، فيصبح البطل المضاد الذي يسقط على كاهله تبعات الرفض والنبذ في المجتمع.

يتحول “عبد الله” إلى شخصية البطل الإيجابي عندما يسقط عن وجهه دور المنفعل السلبي، ويقرر نكأ صديد الجرح القديم، فيستلهم تضحية “اسماعيل”، ليغدو الجثة التي تأمل بإيقاف دائرة العنف والعنف المضاد. ويتبنى إيمان “هابيل” بأن القاتل لا يقتل إلا نفسه، وما نفسه إلا القتيل الذي أزهقت روحه، فإثمه الذي سيُنحل إلى أخيه قابيل بفعل القتل هو الذي سيدرأ معضلة الشبهات بالحد. بالمقابل، يصبح الأحدب الهارب من ثأر قديم، والذي عمل بائع كتب نهاراً وحارساً في مسرح العمال “القباني” ليلاً شاهداً وحيداً على البطولة المؤطرة باليتم والخذلان.

مسرحية الجثة

يندمج الثالوث الإبداعي في إهاب “جثة” تفارق للحظات كفنها لتلقي نظرة على الصحف التي يسجلها منكر ونكير، فيقرأ عبد الله عن أمه الشابة التي اغتصبها المسلحون بعد أن قتلوا عائلتها وأخذوها إلى مكان آخر، ما جعل منه يتيماً ومهجراً ومقتولاً. فيما تنسبه

2 / 3

الأوراق إلى المسلحين، ويسجله “سليمان” ابناً للحرب، ويجعل قاتله لقيطاً أيضا. وبذلك، يتصل مبتدأ العنف في الثمانينات بالحاضر الدامي، ويصبح عبد الله الكائن الانتقالي الذي ولدته تلك الأحداث، ثم همدت كالنار تحت الرماد، في انتظار هبوب الريح المواتية، لتعصف بالسوريين مجدداً وتجعلهم كالدمى التي تحركها نار الفتنة.. ومع أن الدولة منحت عبد الله الهوية والجنسية لكن المجتمع رفضه، وأخلد إلى الأرض مثل آدم، ولم يدرك أن “عبد الله مثل كاف التشبيه التي تمتلك قدرة السحر على تحويل الجميع إلى أشباه ومشبه بهم”.

وهذا العنف الذي قارب على تطويق المستقبل يحتجزه فعل الفداء الذي يسمح لجثة عبد الله بأن تتلبس دور القاضي، لتبرأ “القاتل ـ اللقيط” من جريمته، من خلال إسناد الخوف إلى فعل القتل، لتتخلق العبارة اللاهوتية عبر شعار: “في البدء كان الخوف لا الكلمة”. فهذا الخوف يلوث صفاء البصيرة عند الإنسان ويدفعه نحو العنف كرد فعل غير مباشر لمواجهة التهديد الذي يمثله الطرف الآخر المختلف. وبالتالي ستتكرر القصة كل مرة، فيقتل قابيل هابيل بسبب سوء الفهم والعجز عن إتيان تفسير مطمئن لعدم قبول الأضحية.

من خلال “دمية” يؤدي عبد الله مسرحية الجثة، وحين ينهي حكايته الموجهة إلى كل السوريين، يشنق نفسه بخيط الدمية ذاته. فتأخذ شخصية المحقق “هشام” بطل المسلسل الإذاعي الشهير “حكم العدالة” مكانها في ترميم الفراغات المتروكة في النص، كتزامن مع عنصري التشويق والإثارة المتناسبين مع الحبكة البوليسية. فيبحث “هشام” القادم من طرطوس عن شبيهه في العاصمة، والذي يتجسد في الزبال، وحين يستنكر القواسم المشتركة بينهما يذكره الحارس بأن الحدس الجنائي يتكئ على حقيقة أننا “نبحث طوال حياتنا عن أشباهنا الأربعين لنكون علي بابا عليهم”. وهو ما يمهد ليصبح حارس المسرح ومحرك الدمى أحد الأشباه لقصتي آدم وإبراهيم، ويصبح السؤال متركزاً حول أسباب اختيار عبد الله الموت في ليلة عيد الأضحى.

الفداء ورمزية الأضحية الإبراهيمية

يعزو “سليمان” مقتل “عبد الله” في عيد الأضحى إلى رمزية الأضحية الإبراهيمية، بوصفها مسرحية تطهيرية تبرز خطيئة الإنسان الأولى للعلن، فيستعيد تفاصيل الصيانة الدورية للجوهر عبر طقس القربان، والتي تحجز فعل القتل عن إعمال بطشه فينا وعلينا. لأن خلود الإنسان إلى الأرض والتمسك بالإكثار والتضاعف على حساب نفحة الروح الممنوحة له، كما فعل آدم قبل التوبة، أبَّد استمرارية العنف، فظل قابيل يمد يده ليقتل أخاه، وبقي هابيل يمتنع، دون أن يؤدي امتناعه إلى نتيجة. حتى ورث “إبراهيم” الذي وصفه النبي محمد بأنه يبعث أمة لوحده، الخطيئة الأساسية. وكان يقصد بكلمة أمة المتعلم بذاته، بمعنى الباحث بذاته عن الله، وبالتالي، يكون جوهر الإنسان الذي في إبراهيم البشري قد نضج وتجاوز مرحلة الشجرة المحرمة.

مع “إسماعيل” انتقلت البشرية خطوة من العيان إلى المحاكاة، من امتناع هابيل عن قتل قابيل إلى تحويل هذا الامتناع والإثم الشخصي، الذي يرثه كل منا كسهم له من خطيئة آدم، إلى كبش الفداء. فإن لم نرتق إلى مستوى إبراهيم ونضع التعلق بالذرية والملك على محك الموت فلن ننجو من رؤى عبد الله التي بثها فيما كتب. وكتوسيع لهذه الفكرة يستدعي “سليمان” الموت كقيمة معرفية لماهية الأشياء، تتكئ على مقولة “الحلاج”: “اقتلوني يا ثقاتي ففي موتي حياتي”. ويعادل القتل هنا المعرفة، التي تترجم بتخلص “إبراهيم” من رغبة الخلود والملك الذي لا يبلى عبر دفع ابنه إلى المحرقة، فينجيه من إرث كان سيمتد في الإنسانية إلى يوم القيامة. وبالتالي، يضحي عبد الله بنفسه كي نتذكر تاريخ العنف فينا. ولكي نجبه علينا بالتطهر جميعا بأن نتمثل بهابيل، ونتبنى موقفه بعدم الالتفات إلى حصته من الإثم التي ورثها عن أبيه، ورفضه مد يده بالسوء إلى أخيه.

رمزية الدمية

يستنهض “عبد الله” دمية الغولم القماشية من حطام العنف الذي استنزف السوريين، فيخيطها، ويشحنها بمشاعره المتقدة، ثم يخاطبها، ويؤدي من خلالها مسرحية، تشكل هي جمهوره الوحيد.. ويكتفي عند التقديم بالقول: “أنا من سورية.. لن أزيد فالصفات فرقها عن الموصوف بحر من الدماء”. ومع أن “المسرح ـ الحياة” كان شغفه إلا أنه ينفي عن نفسه دور “المخرج ـ الفاعل” و”الممثل ـ المفعول به”، وكاتب الحكاية، التي تمثل أول فعل تجريدي بعد أن علم الله الأسماء لآدم أبو البشرية، ويكتفي بدور شاهد أدرك أن التطهير يتعلق بعنف بدائي بدأ كطوفان نوح، وما سفينته إلا الخشبة الأولى التي أعيد عليها تمثيل الحركة الأولى للحياة بعدما ابتلع الماء كل اللعنات والذنوب والعنف. وبذلك يعتبر الماء بمثابة السم والترياق معا، بحيث يعادل رمزية الأضحية، بمعنى الدم الأول الذي أنزل من السماء، فدبت الحياة في الأرض اليابسة، وفي الوقت نفسه، أعاد الحياة إلى العدم عندما استفحل العنف.

تدريجيا تكتسب الدمية ملامح الأنسنة، ويصبح حوارها مع الكائن الشبحي المتبقي من عبد الله بمثابة تكثيف لمساءلة اللحظة الراهنة، تمهيدا لبناء سفينة نوح تبحر على الحطام حتى تستقر فوق قاسيون. بالمقابل، يغدو الحنين جثة ضخمة، تعادل تلة من الخرداوت، يستدعي عبد الله منها الشهود على الماضي الذي ينتمي إليه، كي يشهدوا على الحاضر الذي تنتمي إليه الدمية. ومن ضمنهم الأب الذي قتلوه ولم يجيدوا دفنه، فقتلتهم رائحة جثته. ثم مرت سنوات وهم يحملونها دون أن يعرفوا ماذا يصنعون بها، حتى

3 / 3

علكوا لحمها كالصوف فيما كانت البلد تغرق بالقتل. وعقب قتل الآباء وتكاثر الأبناء كالجراد الذي أكل حتى قفزاته، أعلنوا قطيعتهم، ليأسسوا لأبوتهم وكراسيهم المصنوعة من عظام هؤلاء الآباء.

الرسام المنشغل بخلق نول الموت

يختزل “سليمان” صورة العنف بمظهرين، يتبدى الأول في الأولاد الذين “تربوا على ملح البارود، فسابقوا الديدان على مكب الموت دون أن يخالجهم الجزع، وملئوا أكياس عيونهم باللحم المحروق والأشلاء، حتى ينهار بغل النظر من ثقلها”. وأما الثاني فيعكسه فنان منحرف مغترب ارتدى لبوس حمامة السلام، وعاد إلى الوطن بعد سبعة عشر عاما، واستقر في قرى الغوطة المشتعلة، ليرسم الألم على حقيقته، جاعلا من مرسمه مذبحا للأضاحي البشرية؛ رجال الأمن والعسكر، المسلحين والمعارضين، والأناس الضائعين في معمعة الحرية والديكتاتورية.. وبالتالي، جسد الخلود إلى الأرض عبر التقنية التي تؤمن له تخليد الألم. وقد استهلك لرسم اللوحة التي تصدرت القاعة الكبرى في مبنى الأمم المتحدة خمسة نماذج حية؛ رجلان وثلاثة نساء.

بعد أن اشتم الفنان رائحة الشهرة والمال في عطر الجثث في بلاده، ورسم وجه الحرب لجمهور السلام في الخارج متخذاً نماذجه من مواطنيه، وأدى دوره فوق تلة الحطام جأر صائحا: “لو تعرف أنصال السكاكين أن مقابضها تصنع من العظام التي شف عنها لحمها”، ثم نزع السكين من رسغه. لتصدر جوقة من الأصوات تراتيل نثرية عن ملامح الموت في سورية، المتلبس بوجه طفل له كل الآباء والأمهات.. فيشرع سكين الأفق على اللسان بقطع الكلمة الشريرة، فيأتيه صوت من كل الجهات: “وفديناه بشعب عظيم”..

الحد لا الشبهة

عبر ثنائية الحد والشبهة يسند “سليمان” لشخصية الزبال دور سيد الثنائيات، كي يعيد المثال إلى الواقع، فيصبح عبد الله توأم الفنان المنحرف، يذكره دوما أن اليد التي ترسم تقتل أيضا. ولأن الحدود واضحة فيما تترك الشبهات الشكوك تلعب بكل يقين، يملي الحد على عبد الله تقديم نفسه أضحية تبتلع الحرب، لكونه بلا وارث، وبالتالي لن يولد الثأر. وبذلك ستسقط على كاهله اللعنات والآمال والماضي والحاضر، ولا يترك سوى النقطة، كي تعتمد بداية لمستقيم لا اعوجاج فيه. بالمقابل، سيقتضي الحد بأن لا تموت الذاكرة، بل تتحول كي تؤتي ثمار النسيان. فالفتات المتراكم حول تلة الخردة سيعود إلى الحرب، التي لن تتوقف حتى يدرك “الفنان ـ حارس المسرح” بأن الموت هو والد الفن، ولولا محاولة الإنسان مواراة سوءة الموت لما وجد الفن. وبالتالي ينهض الأدب والفن

الأدب والفن كمنقذ للإنسان من طينه

July 17, 2022

“أبكر قليلًا من الموت”.. النَمنمة الأخيرة بحياة فنّان المُنمْنمات… مقالي في ضفة ثالثة عن رواي الجزائري محمد جعفر

عندما نتكلّم عن الحقيقة الروائية يجب أن نضع في حسابنا أن مايقدمه الأدب من حقيقة قد تخالف أو توافق الحقيقة التاريخية، لكن لا تقطع أو تصل معها بشكل مطلق، فهناك نوع من المسارّة بينهما؛ وهذا ما قصده ميلان كونديرا عندما تحدّث عن المقاربة التاريخية، بأنّ الإخلاص للواقعة التاريخية مسألة ثانوية بالنسبة لقيمة الرواية، فالروائي ليس مؤرخًا ولا نبيًّا؛ إنّه مستكشف وجود.

تأتي الحقيقة الروائية كمنقذ للتاريخ عندما يصبح عقيمًا، فالثيمة الأخبارية التي عادة ما يتم الحكم عليها بالصدق أو بالكذب كبرهان على وجودها أو بطلانها، لا تعود تجدي نفعًا، عندما يصمت التاريخ عن واقعة بحجم مقتل رسّام المنمنمات الجزائري محمد راسم في الثلاثين من مارس عام 1975. إنّ ما يفعله التاريخ، هو أن يستنجد بالقانون، ليقول لنا بأنّ إخباريته قد شُطبت، لأنّه لا توجد أدلة كافية لإيجاد معلوم، هكذا تغلق قضية مقتل محمد راسم وزوجته، وتقيّد ضد مجهول.

لقد كان الأولى بالتاريخ أن يتوسّل بالرواية، فيتخلّص من جفاف وثائقيته، ليطلق العنان لمخيالية قادرة دومًا على تخصيب المسكوت عنه، فيعود السؤال طازجًا وتفتح من جديد قضية مقتل فنان المنمنمات، بموجب القانون الروائي، كما يحدث عندما تظهر أدلّة جديدة، فإغلاق القضية لنقص فادح بالأدلة، لا يعني محوها، بل تحيّن الفرصة التي تأتي من رواية لها الجرأة أن تقول: لا جريمة كاملة.

إنّ رواية؛ أبكر قليلًا من الموت، للروائي الجزائري محمد جعفر الصادرة عن منشورات ضفاف/ لبنان، والاختلاف/ الجزائر لعام 2022 تعود إلى ذلك الزمن مستحضرة روح فنان المنمنمات محمد راسم عبر آلية قناع الرسائل التي يوجّهها إلى مجموعة من الشخصيات الثقافية والفنية الفاعلة في ذلك الزمن كالرسّامة باية وزوجها الحاج محفوظ محي الدين، ومحمد خدة، والشاعر جاك سيناك والصحفي الطاهر جاووت وغيرهم. وهنا لا بدّ من التنويه على الرغم من أنّ الروائي محمد جعفر قد اعتبر أن ورود هذه الأسماء من باب الاختلاق التخييلي، لكن وجودهم التاريخي له من القوة ما يمكن أن يحرف بوصلة التخييل نحو وثائقية واقعية ذات دلالة على أدلة تومئ إلى ظنون اتهامية عن الجهة ذات المصلحة في اغتيال فنان المنمنمات. لقد قتل الشاعر الفرنسي ذو الروح الجزائرية الصافية جاك سيناك، قبل سنتين من مقتل فنّان المنمنمات، وذلك بعد أن ظهر اختلافه مع جبهة التحرير التي أصبحت الحزب الحاكم إثر الانقلاب على الرئيس بن بلّة. ومع تعاظم تحالف التيارات الدينية مع الأجنحة اليمينية في الحزب الحاكم، أصبح نقد جاك أكثر جذرية ويسارية. وقد اعتبر هذا التحالف الجديد بين الأصولية والنظام الحاكم خيانة لشهداء ثورة المليون. طرد وزير الثقافة والإعلام أحمد طالب الإبراهيمي سيناك من الإذاعة ومن منصبه كمستشار لوزارة التربية على الرغم من تاريخه الطويل في النضال مع الجزائريين متحججًا بأسباب أخلاقية تطال ميول سيناك العاطفية، ليتم اغتياله في قبو مظلم في قضية سرقة! إنّ مروحة المتهمين بمقتل جاك سيناك تبدأ بالمخابرات الفرنسية التي تقف المخابرات الجزائرية إلى جانبها في نفس المسعى، و ليس غريبًا أن يكون ثالثهما الجماعات الأصولية التي روعت الجزائر في العشرية السوداء و.. وهي ذات المروحة التي سنجدها في اغتيالات أخرى. اغتيل الطاهر جاووت الذي أنجز آخر حوار مع فنان المنمنات، لكن لم ينشر لأسباب غير مبررة، شرعنتها كواليس النظام الحاكم في ذلك الوقت. لقد كان مقتله في العشرية السوداء بعد زمن طويل في التسعينات من القرن العشرين. وقد وجهت أصابع الاتهام إلى التيار الديني إلّا أنّ رفض جاووت أن يصبح عينًا للمخابرات وإصراره على أن يظل وفيّا لقلمه الحرّ يرمز إلى تعدد الجهات التي كانت وراء الاغتيال المدبّر.

وهنا هل لنا أن نسأل، هل يختلف قتل محمد راسم عن اغتيال جاك سيناك والطاهر جاووت! وهو الذي لم يمض على نجاته من ذبحة قلبية عدّة أشهر، وقد طال الزمن عليه كما طال على لُبد نسر الحكيم لقمان، ألهذه الدرجة كان فنّه مقلقًا للسلطات الحاكمة والجهات الأصولية؟

هذا التأطير التاريخي الحاكم على سردية الرواية استطاع جعفر الهروب منه، وفي الوقت نفسه الولوج فيه حتى الرمق الأخير لفنان المنمنمات. يستيقظ الرسام إثر العملية الجراحية على حياة كان قد غفل عنها، وهو يحيا في خضمّها، لتحاصره أسئلة من قبيل: ماذا بقي له من عمر، أو بالأحرى ماذا يفعل بالباقي منه، حيث لا يراه الآخرون إلّا من خلال لوحاته التي جابت العالم، وحققّت له شهرة لا تقل عن شهرة سيزان وغويا، فماذا عن ذاته؟ وماذا عن وحدته وعزلته في آخر أيامه؟ وبماذا سيفيده هذا الجسد الذي لن تنفع معه عمليات الترميم التي تجرى على الآثار الفنية القديمة، فتعيدها كأنّها ابنة اللحظة. وماذا عن صديقه اليهودي جاكوب ستيرن الذي رفض الهجرة إلى فلسطين والذي انقطعت عنه أخباره. تتكاثر الأسئلة على فنان المنمنمات، فيرسمها عبر رسائل تتطاير منه كحبات الطلع لربما تلقى إجابة أو ردًّا. ولأنّ المنمنمات هي تفاصيل التفاصيل يستحضر محمد راسم تاريخه في الجزائر، وكيف أخذته المنمنمات إلى كلية العالم. لقد كانت منمنمات راسم رصاصة الثورة الفنيّة التي استطاع دويّها أن يكون أقوى من أصوات المعارك، فلماذا تأكل الثورات أبناءها الطاهرين؟ هذا هو السؤال الملّح في كل رسائل راسم التي لم يلق عنها جوابًا. هذا السؤال لن نعرف إجابته أبدًا إلى أن تنتصر الثورة على ذاتها، فمتى يكون ذلك؟

اختار راسم أن يعيش في الجزائر، أو أن يختم أيامه فيها بصحبة زوجته ذات الأصول السويدية المهاجرة إلى فرنسا، والتي لم يكن راسم جزائريّا أكثر منها. لكن الجزائر المصابة بعمى ألوان الأنظمة الشمولية، أصبحت ترى بأنّ هذه الفرنسية التي ترتاد الكنيسة تمثل خطرًا، فطلبت من راسم أن يوعز إلى زوجته أن تُوقف ذهابها إلى الكنيسة، لأنّ هناك جهات أصولية أغضبها أمر هذه الفرنسية التي أحبّت الجزائر، وهم بهذا الطلب يسحبون الفتيل من البارود، يا لهذا العذر الأقبح من ذنب.

تتكالب تفاصيل الواقع على فنان المنمنمات، فيلجأ إلى الرسائل التي يوجهها إلى صديقه جاكوب لعله يلقى ذكرى حيّة في حاضره تعيد له بعض القوة للمواجهة والاستمرار. ويفعل ذات الأمر، فيوجّه رسائل إلى أصدقاء/ (أعداء)، لربما حلم بأن تكون هذه الرسائل كسيف الإسكندر الذي امتحنوه بعقدة حبل لا تفكّ، فما كان منه إلى أن جرد سيفه وقطعها نصفين، لكن هيهات، فقد وجه إحدى رسائله إلى وزير الإعلام أحمد طالب الإبراهيمي مبينًا له ما آلت إليه حاله، وكيف أنّ لوحاته مازالت محتجزة في المطار، وليس من سبب واضح لذلك، إضافة إلى ما جرى من إنكار حق زوجته بارتياد الكنيسة والضبط الذي أودعه في سجلات الشرطة عن هذا التهديد المجهول الذي يطارده هو وزوجته، مذكرًا هذا الوزير بأنّ حاله قد تنتهي إلى خاتمة تشبه جاك سيناك!

يظهر استنجاد فنان المنمنمات بوزير كان له اليد الطولى باستبعاد الشاعر جاك سيناك، ضيق الحال الذي وصل إليه، أو لقناعته بأن مآل جاك سيناك هو الإشارة النهائية إلى آخر تفصيل أو منمنة سيضعها راسم في لوحة لم يشاء التاريخ الجزائري أن يرسمها.

تخبره زوجته بأن رسائله إلى جاكوب تُعاد من قبل البريد لعدم وجود مستلم لها، وعندما تسلّمه إياها يكتشف راسم بأن أغلفة الرسائل مفضوضة، فهل علمت زوجته بما يحدث؟ ولماذا سكتت عن خيانته الخيالية مع فتاة الشرفة. لم يُمهل فنان المنمنمات أن يفك اشتباكه النهائي مع الحياة ليخرج منها بميزان تعادلت كفتاه، ففي مساء الخامس عشر من مارس عام 1975 نشرت الصحف خبر مقتله مع زوجته في جريمة سرقة كما رجّحت الشرطة.

إنّ هذا الجدل بين التاريخ والتخييل الذي تغيّاه الروائي الجزائري محمد جعفر ، أملته عليه الحقيقة الروائية التي تجبر كسر التاريخ عندما تصيبه الأنظمة الحاكمة بهشاشة المصداقية. ومن هذا المنطلق كان استناده إلى أسلوب الرسائل كسيرة شبه ذاتية يكتبها بقلم/ ريشة فنان المنمنمات، كي يقيم تاريخًا موازيًا بصوت الفنان القتيل ليتجاوز مدونة القاتل إلى جوهر جذر قتل والذي يعني معرفة كنه الشيء.

إنّ الحقيقة الروائية التي قدّمها جعفر عبر سرده السلس والمحكم، استطاعت أن تحيّن من جديد قضية مقتل فنان المنمنمات محمد راسم، والأهم أنّها تعيده إلى نطاق البحث كما فعل google عندما احتفل بذكراه. هذا التحيين هو جوهر الرواية التاريخية ومن دونه تصبح تسجيلًا باردًا للأحداث الماضية.

باسم سليمان

خاص ضفة ثالثة

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/books/2022/7/17/%D8%A3%D8%A8%D9%D8%B1-%D9%D9%D9%8A%D9%D8%A7-%D9%D9-%D8%A7%D9%D9%D9%D8%AA-%D8%A7%D9%D9%D9%D9%D9%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%D9%D8%A7%D9-%D8%A7%D9%D9%D9%D9%D9%D9%D8%A7%D8%AA

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/books/2022/7/17/%D8%A3%D8%A8%D9%D8%B1-%D9%D9%D9%8A%D9%D8%A7-%D9%D9-%D8%A7%D9%D9%D9%D8%AA-%D8%A7%D9%D9%D9%D9%D9%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%D9%D8%A7%D9-%D8%A7%D9%D9%D9%D9%D9%D9%D8%A7%D8%AAhttps://diffah.alaraby.co.uk/diffah/books/2022/7/17/%D8%A3%D8%A8%D9%D8%B1-%D9%D9%D9%8A%D9%D8%A7-%D9%D9-%D8%A7%D9%D9%D9%D8%AA-%D8%A7%D9%D9%D9%D9%D9%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%D9%D8%A7%D9-%D8%A7%D9%D9%D9%D9%D9%D9%D8%A7%D8%AA https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/books/2022/7/17/%D8%A3%D8%A8%D9%D8%B1-%D9%D9%D9%8A%D9%D8%A7-%D9%D9-%D8%A7%D9%D9%D9%D8%AA-%D8%A7%D9%D9%D9%D9%D9%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%D9%D8%A7%D9-%D8%A7%D9%D9%D9%D9%D9%D9%D8%A7%D8%AA

July 6, 2022

القصة آلة زمن للحكاية – مقالي في مجلة صوت الجيل الأردنية العدد الخامس 2022

نبتدئ هذا المقال بالسؤال التالي: لماذا لم تزل أكثر نتاجاتنا القصصية تدور في فلك الحكاية، لا القصة؟ وهل لنا أن نقول، بأنّ الكثير من كتّابنا لم يخرجوا من عباءة الحكاية على الرغم من تزيينهم لسردهم بالثيمات النوعية الشكلية للخطاب القصصي! وقبل محاولتنا الإجابة، لنقف عند مفهومي الحكاية والقصة، لنكتشف معًا خصائصهما المميّزة، بعد أن تلبّست الحكاية شكل القصة، وتغيّت القصة أسلوب الحكاية. الحكاية من المحاكاة، أي تقليد ما حدث، ومحاولة قوله، بصيغة شفويّة أو مكتوبة. أمّا منشؤها، فهو الخبر، وزمنها الماضي، وعادة ما توجّه لمستمع معلوم للحكّاء، وغايتها أن تروى بشكل متكرّر.

القصة من القصّ، أي الاجتزاء، وتتبّع الأثر. وهذا يعني البحث والرّوية. وهي فعل فردي يقوم به القاص لذاته، معتمدًا على خبراته، على عكس الحكاية التي هي فعل جمعي يرويه الحكّاء من دون أن يؤسّسه على تجربته الخاصة، بل على خبرة المجتمع الذي يصوغها، وفق عاداته وأعرافه وأخلاقياته، فيأتي الحكّاء ويجسد تلك الرؤى من خلال الحكاية، دون التدخّل الفعلي سلبًا أو إيجابًا. وهذا يعني أنّ القصة هي انتخاب لخطاب سردي من قبل القاص، قد يوافق المجتمع في نسيجه أو يخالفه، على عكس الحكاية. وبالتالي فإنّ القصة من نتاج نمو الفردية واستقلالها عن المجتمع، والذي لن تخدمه بالشكل الصحيح إلّا بتجلياتها الخاصة.

القصة لا زمنية، وإن ناوشت كلّ الأزمنة، فهي تُعنى بزمن الفرد وإدراكه له، فلا يأتي الماضي فيها للاعتبار مما حدث، بل يُورد في محاولة لفهم معنى الذكرى كفاعل حاضر في وقته (الآن). كذلك الحاضر عندما تحايثه القصة، فليس توازيًا له، وإنّما مقاطعة لسيرورته وكأنّها موشور لا مرآة. والمستقبل عندما تستدعيه القصة، فذلك لتعكس فيه لعبة الحكاية عندما تتكلّم عن الماضي للاعتبار ممّا حدث، ففي القصة يُكتب المستقبل لنعتبر في الحاضر ممّا سيحدث.

القصة لا توجّه لمتلقٍ معين، وإن اشتغل القاص على متلقٍ في تصوّره، ولكن هذا المتلقي له خصوصية تجعله أنموذج للقارئ الذي تندرج تحته كلّ مستويات القراءة لدى القرّاء. وهذا يعني أنّه في هرم سلسلة القراءة. يقودنا هذا إلى أنّ القاص الذي يعي فرديته واستقلاله عن خطاب المجتمع ومحاولته صنع موطئ قدم لخطابه الخاص، يوجّه هذا الخطاب لقارئ يعي فرديته، ويتغيّا أن يقرأ، لا كما يملي المجتمع عليه. وهذا ما نرى خلافه في الحكاية التي تنطلق من المجتمع إلى المجتمع، وتعمل بنظامه الذي يوطّنه في لسان حال الجماعة التي لا تمايز بين أفرادها. والمجتمع يستخدم الحكاية لنمذجة الفرد الوافد بشكل جديد إليه، والتي تحتمل الصدق والكذب، ليس من باب النفي والإثبات، بقدر ما يعني هذا وضع مرجعية الإثبات، أو النفي بيد المجتمع لا الفرد. على عكس القصة التي لا تكتب ما مرجعه يحتمل الصدق أو الكذب، وإنّما تكتب ما مصدره يحتمل التجريب، لأن التجربة الفردية، هي الأس الأول في استقلال الفرد، ونزوعه خارج الجماعة، أيًّا كانت تسميتها.

القصة منشؤها اللحظة، بينما منشأ الحكاية، هو الماضي الذي يبتعد عن الحاضر. تقوم القصة بالتعرّف على الحاضر لحظة بلحظة، مما قد يؤدي إلى الصدام ومحاولة التغيير والانتقاد وكسر التابوهات، وارتياد مناطق تقلق المجتمع لدرجة تجعله يثور على القصة. في حين أنّ الحكاية قد شُذبت، وحتى لو تجاوزت تابوهات المجتمع، فهو التجاوز المراقَب الذي لا يخل بالثوابت المجتمعية، مهما تطرّفت الحكاية. فالحكاية تقسم الكون إلى ثنائيتي الخير والشر، الأبيض والأسود، الذكر والأنثى. في حين القصة لا تعترف بالثنائيات وإن اعترفت بها، فهي تعمل على دمجها، فليس لديها شرّ محض، ولا خير مطلق، ولكنهما أشبه بلحظة التقاء النهر بالبحر، إذ هناك وسط ثالث بين الماء الحلو والمالح، وما الظاهر إلّا قشرة يجب الغوص تحتها إلى هذا الخليط غير المتمايز، والذي ينشأ عنه ما يسميه علم النفس بالشعور واللاشعور، فالذات الإنسانية في القصة ليست كلًا منجزًا، بل هي متاهة جذمورية على الإنسان أن يغذّ السير في دروبها، لذلك كانت الحكمة الفلسفية تقول : “اعرف نفسك” كسؤال أمريّ مدى الحياة.

القصة صيرورة نمو، غالبًا ما تحدث بها الطفرات الوراثية والاكتشافات التي تزيد من معرفة القارئ بنفسه ومحيطه، فتقوده إلىى دربه الخاص. في حين أنّ الحكاية منجز يتكرّر كصياح الديك الذي ليس له وجود في المدينة التي أصبحت معيارًا للتجمع البشري كبر أو صغر. والقصة لا تعترف بالجماعة، إلّا من خلال أفرادها المتميّزين؛ فهي في جدال معها من أجل التطوّر، فيما الحكاية هي منتوج الجماعة التي لا تمايز بين أفرادها، وهذه الصيغة المجتمعية بدأت بالتراجع منذ قرنين بشكل متسارع لصالح عالم لا يعترف إلّا بالفردية.

لذلك لا بد من القول، بإنّ القصة تسعى إلى فتح أفق الدلالة، فلا تبقي على ثبات معين إلّا وتخلخله، فهي تريد الدلالة القصصية حرّة، وكما يقول رولان بارت: “كلّ شيء في الرواية له دلالة، الحرف، الكلمة، الجملة”. إنّ القصة كالرواية، فهما منتوج رافق تشكّل المجتمعات الحديثة، كما رافق ظهورها تبلور الفردية. وعندما يكتب القاص يستخدم كل ما تحت يده، ويعيد تصنيعه ومدّه بطاقات لغوية ودلالية وحكائية -نعم حكائية- والحكائية المقصودة هنا؛ حكايته كفرد لا كمجموع، وإن كان خطابه فرديًا /جماعيًا، لكنّ الحكاية وإن كانت تحكي حكاية فرد أو جماعة، فهي ممهورة بختم المجتمع وتكتفي بدلالة واحدة، سلسة، تبتغي المتعة، لا السؤال والبحث والنقد والشك والرفض؛ التي هي من خواص القصة.

الحكاية تريد قارئًا ينام في نهايتها قرير العين. القصة تطلب من القارئ أن يصطخب كموج البحر، بداية من الجلجلة التي عليه صعودها ليشرف على سردها. وتطلب منه أن يعيد كتابتها، أي يجرّب بيده ما جرّبه القاص، حتى لو خرج من التجربة بخفّي حنين، أو بمغارة علي بابا، فالتجربة هي الجوهر، لا النتائج المترتبة عليها. الحكاية تتمنى قارئًا يكون كبياض الثلج تنتظر قبلة لتوقظها. في حين القصة تطمح إلى قارئ دأبه أن يوقظ نفسه، وإلّا لن تعدّه من قرائها. وهذا يعني بأنّ القصة لا تريد يدًا فوق وعي القارئ، كما تفعل الحكاية، بل تراه كالسندباد الذي ألف المغامرة على رغد الحياة.

عود على بدء، ليس لنضع الإجابات، بل لنوسّع الرؤية. لاريب أنّ المحيط الثقافي له تأثير كبير، لذلك نرى الكثير من المنظّرين للقصة في الأعم الأغلب من تجلياتهم النقدية أكثر حفاظًا على الحكاية في مواجهة القصة، من الحكّاء نفسه. الأمر الآخر نجده في توجّهات المؤسسات الثقافية التي تدفع بالقصة إلى هامش المشهد وتقدّم الحكاية إلى بؤرة الضوء. وهذا كلّه يصبّ في خانة القارئ الذي لم تتشكّل فرديته بعد، وهم الكثرة، فنراهم يشجّعون الحكاية، وينبذون القصة، لأنّها تسبّب لهم قلقًا وجوديّا، مادام المجتمع لم يؤسّس لهم في تعليمه ما يجعلهم يتذوّقون القصة على أنّها تجربة فكرية حياتية، وليست متعية فقط. مازالت قناعة المجتمع أنّ الحكاية/القصة، لها دور تربويّ وذات أهداف تخدم رؤية المجتمع، وهذا صحيح، لكنهم لا يقبلون بأوجهها الأخرى من حيث، هي تجربة خاصة لاستخلاص الحرية الفردية، ودافعة لتحرير الفرد واستكمال فطامه الثاني عن المجتمع، كما يقول إريك فروم في كتابه؛ الفرد/ القارئ من أجل ذاته؛ إن جاز لنا التحوير. إنّ القصة تخلخل قناعات المجتمع/السلطة القارة، من حيث، أنّه يرى نفسه سلطة لا نهائية، لذلك لا يقبلها، لأنّها كما يقول أدونيس :”لا معنى للجماعة إلّا بوصفها أفرادًا” وهذه الرؤية الأدونيسية للجماعة لا تخدم السلطات المجتمعية، التي لا ترى في الفرد إلى صدى لصوتها، مع أن صحة المجتمع تكمن بفرادة أعضائه.

إنّ ولوجنا باب الألفية الثالثة كقاصين وقرّاء تفرض علينا النظر بأعين لا ترى فقط ألوان الطيف المرئية، بل ما فوق المرئي. وإن كانت الحكاية خدمت جيدًا مجتمعاتها في عصور سابقة، فهذا لا يعني قدرتها على مواكبة زمننا الحالي، وبالتالي إلغاء سرديتها، بل تضمينها في ثوب ولبّ فنّ القصة، لتكون لجميع الأزمنة، من حيث أن الفرد؛ هو تاريخ الزمن الحالي، لا الدول ولا المجتمعات. والمتتبّع لمنصات السوشيال ميديا يرى تاريخ الفرد يُكتب بإيجابياته وسلبياته، لكنه تاريخه الذي يصنع تاريخ الدول والمجتمعات.

باسم سليمان

خاص مجلة الجيل

June 30, 2022

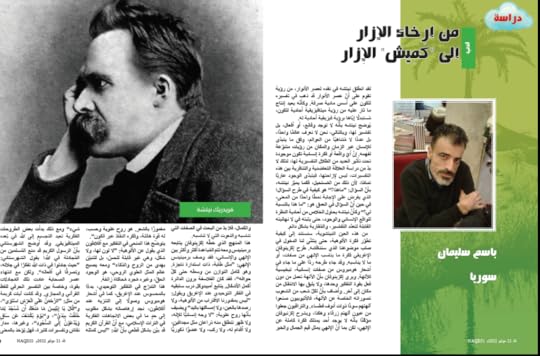

من إرخاء الإزار إلى كَمِيش الإِزار – مقالي في مجلة نقد المصرية العدد الثامن يوليو 2022 – باسم سليمان

لقد انطلق نيتشه في نقده لعصر الأنوار، من رؤية تقوم على أنّ عصر الأنوار قد ذهب في تفسيره للكون على أسس مادية صرفة. وكأنّه يعيد إنتاج ما ثار عليه من رؤية ميتافيزيقية أحادية للكون، مستبدلًا إيّاها برؤية فيزيقية أحادية له. يُوضح نيتشه بأنّه لا توجد وقائع، أو أفعال، بل تفاسير لها، وبالتالي، نحن لا نعرف عالمًا واحدًا، بل عددًا لامتناهيّا من العوالم، وفق ما يتبدّى للإنسان عبر الزمان والمكان من رؤيات متنوّعة لفهمه. إنّ أيّة واقعة أو فكرة إنسانية تكون موجودة تحت تأثير العديد من الظلال التفسيرية لها، ولذلك لابدّ من دراسة العلاقة التعاضدية والتنافرية بين هذه التفسيرات، ليس لإزاحتها، فيتبدّى الوجود عاريًا تمامًا، لأن ذلك من المستحيل، فكما يميّز نيتشه، بأنّ السؤال: “ماهذا؟” هو كيفية في طرح السؤال؛ الذي يفرض على الإجابة نمطًا واحدًا من المعنى، في حين أنّ السؤال في العمق هو: “ما هذا بالنسبة لي؟” وكأنّ نيتشه يحاول الخلوص من أحادية النظرة للواقع الإنساني والوجود، حتى يثبته في لانهائيته القابلة لتعدّد التفاسير، والمقاربة بشكل دائم.

من هذه العين النيتشوية، سنستند إلى كيفية تطوّر فكرة الألوهة، حتى يتثنّى لنا الدخول في صلب موضوعنا الذي سنناقشه. طرح إكزينوفان الإغريقي فكرة ما يناسب الإلهي من صفات، أو ما لا يناسبه. وقد جاء طرحه ردّا على ما جاء في أشعار هوميروس من صفات إنسانية، تبخيسية للآلهة. ويرى إكزينوفان بأنّ الآلهة تعمل من دون فعل بقوة التفكير وحدها، ولا يليق بها الانتقال من مكان إلى آخر. وأضاف بأنّ لكلّ شعب من الشعوب تصوراته الخاصة عن الآلهة، فالأثيوبيون صنعوا آلهتهم سودًا ذوات أنوف فطساء. والتراقيون جعلوا من عيون آلهتم زرقاء وهكذا… ويشرح إكزنيوفان مؤكّدًا بأنّه لا يوجد أحد يملك فكرة كاملة عن الإلهي، لكن بما أنّ الإلهي يمثل قيم الجمال والخير والكمال، فلا بدّ من البحث في الصفات التي تناسبه والنعوت التي لا تناسبه.

هذا المنهج الذي خطّه إكزينوفان يتابعه برمينيدس ومعه تتم المباعدة أكثر وأكثر بين الإلهي والإنساني، فقد وصف برمينيدس الإلهي: “مثل طابة، ذات استدارة ناجزة. وهو كامل التوازن من وسطه حتى كلّ حوافه” فقد كان الفلاسفة يرون الدائرة أكمل الأشكال. يتابع أمبيدوكل درب سابقيه في الفكر التوحيدي عند الإغريق ويقول: “ليس بمقدورنا الاقتراب من الألوهية، ولا رصدها بالعين، ولا إمساكها باليد” ويضيف بأنّها روح علوية: “لا وجه إنسانيًّا للإله، ولا ظهر تنطلق منه ذراعان مثل مجدافين، ولا أقدام له، ولا ركب، ولا عضوًا ذكوريًّا مغمورًا بالشعر. هو روح علوية وحسب، له قوة هائلة، وفكره النفّاذ عبر الكون”.

يتوضّح هذا المنحى في التفكير مع أفلاطون الذي يقول عن الألوهية: “لا لون لها، ولا شكل، وهي غير قابلة للحسّ، بل للتبيّن بهدى من الروح والذكاء” ومعه يصبح عالم المثل العلوي الروحي، هو الوجود الحقّ، وغيره مجرد محاكاة زائفة.

هذا التدرّج في التفكير التوحيدي، بدءًا بالمحسوس عند الإغريق، كما في أشعار هوميروس وصولًا إلى التنزيه عند أفلاطون، نجد إرهاصاته بشكل مقلوب إلى حدٍ ما في بعض الاتجاهات الفكرية في التراث الإسلامي، مع أنّ القرآن الكريم قد بيّن بشكل قطعي بأنّ الله: “ليس كمثله شيء” ومع ذلك بدأت بعض الطروحات الفكرية تعيد التجسيم إلى الله في بعده الميتافيزيقي. وقد أوضح الشهرستاني بأنّ الرسول الكريم قد منع المسلمين من المجادلة في الله؛ يقول الشهرستاني: “حيث جادلوا في ذات الله تفكرًا في جلاله، وتصرفًا في أفعاله”. ولكن مع انتهاء عصر الصحابة عادت تلك المجادلات بقوة، وخاصة بين التفسير الحرفي للفظ القرآني والمجازي. وقد كانت آيات كريمة من مثل: “الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى” –”قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ” –”يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ” وغيرها، مدار نقاش وتفسيرات كثيرة، فهل يُؤخذ بالمعنى الحرفي للفظ، فيصبح لله صفات الجلوس والصنع باليد وحتى أن يكون له ساق، أم يُذهب باتجاه المعنى المجازي، وأنّ هذه الألفاظ لم تكن إلّا من باب الإيناس والرحمة للخلق، فلا تجسيم فيها، ولا تجسيد. لن نذهب في معمعة التفسيرات، وسنختار البحث في المعنى الإناسي لجملة (الكشف عن الساق). وما هي دلالاتها الاجتماعية في ذلك الزمان، من حيث أنّ اللغة حاملة للفكر، ووعاء له، ومؤثّرة فيه، ومعبّرة عن الوقائع المادّية التي اندثرت بسبب تغيّر الأحوال، فلم يبق لنا منها إلّا رسومًا، علينا الكشف عمّا تبوح به.

تعدّدت تفسيرات الفقهاء حول موضوعة: (الكشف عن الساق)، فورد أنّ الكشف عن الساق دلالة على هول يوم القيامة. ولم يفت الفقهاء الاستناد إلى المعنى اللغوي الاجتماعي بأنّ الكشف عن الساق دلالة الشدّة، مستشهدين بقول حاتم الطائي: أَخو الحَربِ إِن عَضَّت بِهِ الحَربُ عَضَّها وَإِن شَمَّرَت عَن ساقِها الحَربُ شَمَّرا. وعلى الرغم من ذلك ظهرت بعض الأفكار التي تنحو منحى تجسيميًّا لله، وإن كانت في الهيئة الميتافيزيقية في الآخرة، لا في الدنيا. يُظهر لنا بيت الطائي المعنى الاجتماعي والثقافي للكشف عن الساق، فهو وإن كان أخا الكرم، فهو أخو الحرب أيضًا، يشّمر عن ساعديه وساقيه في وجهها، غير متهيب شدّتها، بل يبادلها العين بالعين والسنّ بالسنّ. والطائي لا ينطلق من مجرد تشبيه، لا أسس اجتماعية وثقافية له، بل كان هذا التشبيه متجذرًا في التربة الثقافية والاجتماعية للعصر الجاهلي.

وَلا أُرخي مِنَ المَرَحِ الإِزار:

هذا العنوان الفرعي هو عجز بيت الشاعر الجاهلي قيس بن الخطيم، المشهور عنه أنّه قد تتبع قاتلي جده وأبيه حتى قتلهما وثأر لنفسه ولقبيلته. والمعنى من هذا المقطع أنّه شخص جاد، لا يخرج عن طوره حتى وهو فرح، فيرخي إزاره خلفه فخرًا وعجرفة وتيهًا. هذا في الفرح! فماذا عنه في الحدثان التي يذهل بها الشخص عن نفسه، فلا نجد تغيّرًا في شخص الشاعر فيقول في صدر البيت: وَلا يُنسينِيَ الحَدَثانُ عِرضي.

يظهر لنا الخطيم تقليدًا جاهليًّا كان فيه الرجل إن أراد أن يظهر فرحه، تبختر وأرفل ثيابه خلفه؛ أي جرّها على الأرض دلالة العزّة والجاه. إنّ إرخاء الثياب ثيمة رمزية يبتغيها الجاهلي كي يعبّر عن علّوه على صروف الزمن، ومن تبعاتها التبطّل والكسل، وأخذ الحياة باللهو والتفكّه وشرب الخمر، فإن جدّ الجدّ، كان لا بدّ من تغيير هذا المظهر. يعرض لنا أبو الهذيل زفر بن الحارث وهو شاعر إسلامي بعد أن قُتل أخوه، التبدّل في مظهره الخارجي له، نتيجة حزنه على أخيه، وطلبه الثأر له، والجدّ فيه. فقد انتقل من حال إسبال الشعر على الكتفين وإرخاء الإزار خلفه دلالة رغد الحياة وعيشة اللهو، إلى مظهر المحارب. وهو إن أغفل ذكر التشمير عن الساق كما فعل الطائي، إلّا أنّ التقليد الثقافي في إسبال الثوب أو تشميره ما زال حاضرًا في أذهان الناس فيقول:

ولمَّا أن نعى النّاعي عُمَيْرًا حسبتُ سماءهم دُهِيت بليلِ

وكنتُ قبيْلَها يا أُمَّ عمروٍ أُرَجِّلُ لِمَّتي وأجرُّ ذيلي

فلو نُبِش المقابرُ عن عمير فيخبَرَ مِنْ بلاء أبي الهذيل.

ولكي تتّضح لنا الرؤية أكثر، فلنتبع معنى (سَبَلَ) في المعاجم. نجد في لسان العرب في مادة سبل: أَسْبَل فلان ثيابه إِذا طوّلها وأَرسلها إِلى الأَرض. والمسبل إزاره؛ وهو الذي يطيل ثوبه ويرسله حتى يلامس الأرض. وذيل الثوب والإزار؛ ما جرّ منه على الأرض إذا أسبل. ويقال امرأة رافلة ورفلة؛ أي تجرّ ذيل ثوبها على الأرض إذا مشت. وإزار مرْفَل؛ أي مرخى.

لقد اتضح لنا معنى الإسبال والإرخاء للثوب لغويّا، لكن هذا الإيضاح لا يتم إلا إذا كشفنا عن معناه الاجتماعي. يقول زهير بن أبي سلمى: يَجُرّونَ البُرودَ وَقَد تَمَشَّت حُمَيّا الكَأسِ فيهِم وَالغِناءُ.

من خلال هذا الشاهد الشعري، نجد أن جرّ الثوب مرتبط بالشرب والطرب، فعندما تلعب الصهباء في رؤوسهم يتخيّلون بأنّهم كالملوك أو سادة كبار، فيرخون ذيول أثوابهم خلفهم تبخترًا وتيهَا وخيلاء. وقد ذكر السّري الرّفاء لأحدهم: ولقدْ شربتُ الخمرَ حتى خِلتُني لمّا خرجتُ أجرُّ فضلَ المِئزَرِ قابوسَ أو عمرو بن هندٍ جالسًا يُجبى له ما بينَ دارةِ قيصرِ.

ولأنّ هذه الصورة أصيلة في الشعر العربي سنلقى أبا العتاهية يعيدها في الزمن العباسي:

يا رُبَّ يومٍ رأيتُني مَرِحًا آخُذ في اللهو مُسبِلَ المِئزرْ

بين ندامَى تحُثّ كأسَهُمُ عليهمُ كفُّ شادِنٍ أحوَرْ.

وإذا عدنا إلى منبع الشعر الجاهلي نجد ذات التقليد الاجتماعي عند امرئ القيس في جرّ الثوب لكنّه يضيف إلى ما ذكرناه من أسباب جرّ الثوب على الأرض الشباب وميعة الصبا، فيقول: عَهِدَتْنِي ناشئًا ذا غِرَّة رَجِلَ الجُمَّةِ ذا بَطْنٍ أقبّ

أتَبعُ الوِلدانَ أُرخِي مِئزَرِي ابنَ عَشْرٍ ذَا قُرَيْطٍ من ذهبْ.

ويكرّر جميل بثينة ذات الموضوعة المرتبطة بالشباب وجرّ المئزر: وَإِذ أَنا أَغيَدُ غَضُّ الشَبابِ أَجُرُّ الرِداءَ مَعَ المِئزَرِ.

شمَّرت مِئزَري:

إنّ استقراء الشواهد الشعرية التي ذكرناها، يكشف لنا، بأنّ جرّ الثوب وإسباله قد ارتبط عند العرب في جاهليتهم وإسلامهم بفتوة الشباب، وميعة الصبا، والخمر، واللهو، والطرب، وكلّ ذلك يعني البعد عن الجدّ، والعمل، والحكمة، والعقل، لذلك نجد المعنى المعاكس عندما تضرب طبول الحرب، أو يأتي زمن العمل. ونستشهد فيما ذهبنا إليه بقول سلمة بن عياش: على حينَ ودعَّت الصبابةَ والصبا وفارقتُ أَخْداني وشمَّرت مِئزَري.

لقد كان ابن عياش في زمن الصبا يحيا لاهيا بين أقرانه، وعند جدّ الجدّ، شمّر عن ساقيه وخاض بحر الحياة. وفي رثاء دريد بن الصمة لأخيه نلقى ذات المعنى بشكل قطعي، فقد كان أخوه رجل جدّ وعمل وحرب: كَمِيشُ الإِزَارِ خَارِجٌ نِصْفُ ساقِهِ بَعيدٌ مِنَ الآفاتِ طَلاَّعُ أنْجُدِ.

ما بين إرخاء الإزار على الساق حتى يجرّ على الأرض، وتشميره، فتنكشف الساق إلى نصفها؛ عبّر العرب بذلك عن مرحلتين عمريتين: الشباب واللهو، والرجولة والعقل. وعندما جاء الإسلام نبذ العادات الجاهلية من لهو واحتساء للخمر وطيش وتفاخر وتباه، فقد نهج الإسلام منهجًا يحثّ على التواضع والعمل، وترك كلّ ما يضعف المسؤولية والعقل. وقد كان لهذا المنحى أن يظهر بالسلوك والتصرّفات وحتى في الثياب.

وأمام الواقع الجديد الذي أوجده الإسلام، فقد تواترت الأحاديث النبوية التي تحضّ على الاتضاع ونبذ التباهي والخيلاء، فقد جاء في المسند: “عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَسَدِىِّ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ (ص): نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا خُرَيْمُ لَوْلاَ خَلَّتَانِ فِيكَ” قُلْتُ: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ”. وجاء في صحيح البخاري،عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ.

هذا الخطاب الإسلامي الذي يأمر بالتواضع ونبذ الخيلاء، وما يصاحبهما من مظاهر كإرخاء الإزار حتى يجرّ على الأرض، لم يكن ليكون له صدى في أوائل الدعوة لولا معرفة المخاطبين به بالفرق الاعتباري بين إرخاء الإزار وتشميره. وعندما ذكرت الآية الكريمة الكشف عن الساق، في معرض الإخبار عن يوم القيامة، كان المعنى اللغوي للتشمير والإرخاء حاضرًا في ذهن المتلقين، كذلك المعنى الاعتباري الذي يفرّق بين الجدّ والتباهي والغرور.

إنّ ذهاب البعض، إلى القول، بأنّ الساق المذكورة في الآية هي ساق الله، يجد مناطه في المظهر المرئي لإرخاء الإزار أو تشميره، مع ما يقود إليه من المفاهيم التي ناقشناها أعلاه بين اللهو والجدّ. ونستطيع أن نقول بحسن نية، بأنّ من ذهبوا منحى التجسيم، وإن كان في المستوى الميتافيزيقي في الآخرة، فقد كانت غايتهم أن يقرّبوا لأذهانهم المعنى بربطه بمعنى حسيّ مرئيّ.

وعودة على الطرح النيتشوي نستطيع من خلاله القول بأنّ فكرة التجسيم في جملة (يوم يكشف عن ساق) متأتّاة من نسبية الإنسان تجاه المطلق الإلهي. وكما قال أفلاطون عن الإلهي، بأنّه لا يمكن عقله، إلّا بهدى من الروح والذكاء، تتضح لنا تلك التجسيمية التي تسلّلت إلى الأذهان والتي تجد تبريرها بالمناسباتية الإكزينوفانية، لكن ليس بشكل تجريدي، بل بشكل حسيّ ومفهومي في الوقت نفسه.

باسم سليمان

[image error]

[image error]

June 28, 2022

لا تسعلي كثيرًا، أنا موجود في صدرك – باسم سليمان

من أين جاءت البحصة

التي سندت الجرّة؟

من عاشق بقّ البحصة

بعد أن نشف دمه

وهو يحاول أن يدرك سوء الفهم في الحبّ

لكن من أين جاءت البحصة إلى الفم؟

قيل من عاشقة ألقمته حجرًا

وقيل عندما يجفّ النهر

لا يترك غير الحصى في سريره

وقيل عندما تجفّ الشرايين

تظهر الحصى في الكلية

وتنتقل مع البلغم إلى اللسان

وقيل لا هذا ولا ذاك

فأصل البحصة التي سندت الجرّة

من جبل كان يسمى القلب.

***

تعالي لأهواك بالرئتين

فلا يصحّ الحبّ بقلبين

هكذا أضاعف حبّي لكِ

كما في تجارة الهواء

فإن كَسَد الشهيقُ

بعتُ الزفير

فلا يفتقر عاشقٌ إلى الحظّ

إنْ كان لحبّه وجهان؛

كتابة ونقش.

تعالي لأحبك بالرئتين

فلا أعتادكِ كعشاق القلوب

فإن اشتقتكِ حبستُ نفسي كغطّاس

وإن كرهتكِ زفرتُ نفسي كالميت

سأبدّل بوصلة العشق

من العين إلى الأنف

كما فعل بشّار بن برد

وأقول: والأنف يعشق قبل العين دومًا

سأعلّم الحبّ أن يتواضعَ

أن يمشي هونًا بين النّاس.

تعالي لأسألك: هل يُرى الهواء؟

إنّه يُشَمّ!

وأنا اشتمّكِ الآن

كغريق يستهدي بنجمة الشّمال

كناجٍ يقبض على رمل الزّمان.

تعالي لأحبّكِ

فمن يعشق بالرئتين

لابدّ له من اقتلاع العينين.

***

لأنّك أحببتني قرصانًا

كسفت عيني اليسرى

وخبأت كنوزي في جزر لانجرهانس.

للسكر الأبيض

تاريخ من عبوديّة

فكنت ثورة الأنسولين

وكنت في دم الحبّ

زيادة في السكر.

***

فقرات ظهرك

قصائد هايكو

فماذا لو كنت يابانيًّا

كالشاعر باشو

كنت سأقفز

كالضفدع

بين ضفتي شفتيك

ولتسقط أمريكا

كلّ قنابلها الذرية.

***

لأنّ غض النظر عنك

نوع من الخيانة

تصغر العين

حتى تغدو

ثقب مفتاح.

***

لأنّ تذوّقك

مسألة إغواء

كان اللسان

أفعى الإله.

***

لأنّ لمسك واسع

كالبحر

كان لليد

خمسة موانئ.

***

لأنّ رائحتك زمن

نما الأنف في الوجه

كالمكان.

***

لأنّ صوتك عرض

تطاولت الأذن

في مستطيل الغياب.

***

لأنّك الحاسة السادسة

كان علي أن أحذف الصفات.

***

لأنّ الحب

يسبّب حموضة في المعدة

فما إن يدق قلبك

عليك بحبات العدس

تقول لك جدة عاشقة

ويقول لك جد متيم:

عليك بقطعة من البطاطا النيئة

فيما أنثاك تبحث في google

عن وصفة طبية.

لأنّ الحبّ

يسبّب حموضة في المعدة

فلكي تنجو من قرحة في المعنى

حول قلبك إلى ليمونة

ليمونة صفراء حامضة

تسرّ العاشقين.

June 24, 2022

قصة ابن نوح الذي أغرقه الطوفان… مفتاح لأبواب موصدة- باسم سليمان – مقالي في رصيف22

باسم سليمان

الجمعة 24 يونيو 202211:00 ص

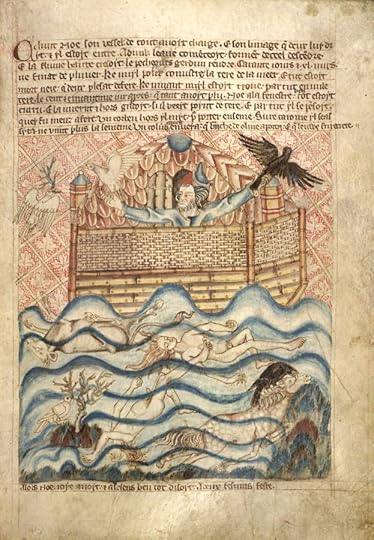

تتشابه قصص الطوفان في الثقافات البشرية، وخاصة أن جوهرها يقوم على رغبة أخلاقية من قبل الآلهة بإفناء البشر، بعدما طغوا وتجبّروا، وملأوا الأرض فساداً.

ففي أسطورة جلجامش، نرى الآلهة تهب الخلود إلى البارّين؛ أتونفشتيم وزوجته، بينما تقدّر الموت على بقية البشر. ونجد ذات القصة عند الإغريق وفي الديانات التوحيدية، حيث يتماثل ديكاليون مع النبي نوح كمؤسسين جديدين للبشرية، فمن أبنائهما تخرج نسخة بشرية بديلاً للتي تمّ إغراقها. وكأننا أمام إعادة الضبط، التي نجدها في الموبايلات الحديثة، حيث يتم حذف كل البرامج، ومحتويات الذاكرة، والأسماء، فيعود الموبايل كأنّه قد خرج لتوّه من المصنع، جاهزاً لأن يملأ بمحتويات جديدة.

لقد كان طوفان نوح في الديانات التوحيدية، إعادة ضبط للبشرية، وكأنّ نوح آدم آخر سيتم به تجاوز الأخطاء السابقة. لقد أبيدت البشرية جمعاء، ما عدا عائلة نوح التي نجت بركوبها الفلك الذي حوى من كل حيّ من الأحياء زوجين؛ ذكر وأنثى، بهما تعود الحياة إلى الأرض، أما عائلة نوح، فستكون تأسيساً جديداً للبشرية. تعرض كل من التوراة والقرآن لأحداث الطوفان، ولا يكادان يختلفان كثيراً، لكن القرآن اختص بذكر أحد أولاد نوح الذي غرق في الطوفان.

لم يكن ابن نوح محظوظاً، فينجو من الطوفان، كالعملاق عوج بن عناق الذي نجا، ويقال بأن الماء لم يصل إلى منتصف ساقيه. ولا يشبه ابن نوح الجنّي الذي ذكره المعري في رسالة الغفران، والذي أنشد شعراً يذكر فيه عداءه للإنسان. وكيف أن نوح منعه من ركوب الفلك وضربه حتى كسر عظم ساقه. لكن الجني طار وارتفع فوق ماء الطوفان والغيم الممطر حتى انتهى الطوفان: “وطرت في زمن الطوفان معتلياً في الجو حتى رأيت الماء محسوراً”.

ذكر لنا التراث بأن أولاد نوح هم: سام، يافث، حام، ومنهم تفرّعت البشرية وانتشرت. وقد زاد عليهم الإسلام ولداً رابعاً يدعى كنعان أو يام.

يذكر لنا الطبري بأن لمك قال لابنه نوح: “قد علمت أنه لم يبق في هذا الجبل غيرنا، فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الخاطئة”. هذا هو المجتمع الذي ولد نوح فيه، مجتمع كافر كليّاً، لذلك يحذره أبوه بألا يتبع الأمة الضالة. إذن لقد فسدت البشرية، ولا حل إلّا بإبادتها كما حدث في قصص الطوفان الأخرى.

يعرض لنا القرآن في عدة آيات الجدال الذي دار بين نوح وقومه. هو يدعوهم إلى عبادة الله وهم يرفضون ويسخرون منه. لكن نوح لم ييأس حتى أتاه وحي بأن قومه لن يؤمنوا، وعليه أن يصنع الفلك. وما إن انتهى نوح من عمله حتى فار التنور وفاضت الأرض بمائها وسكبت السماء أمطارها.

كنعام أم يام:

“وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ” .

لقد ذكرت هذه الآيات ابن نوح الذي تم إغراقه، لأنه من الكافرين. واختلف باسمه، هل هو كنعان أم يام؟ فهو عند الطبري والبيضاوي؛ اسمه كنعان. وعند ابن كثير والقرطبي اسمه يام. إنّ التوقف عند هذين الاسمين يحيلنا إلى التوراة، فكنعان، هو حفيد نوح من ابنه حام الذي الذي رأى عورة أبيه، ما كان سبباً في إيقاع اللعنة عليه من قبل نوح. وقد جاء في التوراة: “فلما استيقظ نوح من خمره علِم ما فعله به ابنه الأصغر، فقال ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لأخوته”.

لا ريب أن لعنة كنعان قد تأتت من الاستراتيجية التي اتبعها اليهود في ذم ساكني أرض فلسطين، فالذي رأى عورة أبيه كان حام، وليس ابنه كنعان، والأولى أن يلعن حام، لا كنعان، فما ذنب الأبناء بجرائر آبائهم. ومن هذه النقطة نرى أن مدوّني التراث في بحثهم عن السبب في أن اسم ابن نوح المغرق، هو كنعان، كانوا قد استلهموا من لعن كنعان ابن حام خيطاً، ليربطوه مع ابن نوح المغرق، فاللعن يعني الطرد ويعادل الإغراق.

أمّا الاسم الثاني لابن نوح المغرق، فهو: يام؛ وهذا الاسم يشير إلى (يم) الذي يعني البحر. وفي الأسطورة الأوغارتية نجد بعل ينتصر على يم. وفي نفس المنحى نجد أن يهوا، الإله التوراتي، يشتبك مع البحر أيضاً: “في ذَلِكَ الْيَوْمِ يُعَاقِبُ الرَّبُّ بِسَيْفِهِ الْقَاسِي الْعَظِيمِ الشَّدِيدِ لَوِيَاثَانَ الْحَيَّةَ الْهَارِبَةَ. لَوِيَاثَانَ الْحَيَّةَ الْمُتَحَوِّيَةَ وَيَقْتُلُ التِّنِّينَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ” – “أَنْتَ شَقَقْتَ الْبَحْرَ بِقُوَّتِكَ. كَسَرْتَ رُؤُوسَ التَّنَانِينِ عَلَى الْمِيَاهِ”. وإذا كان لنا أن نقرأ الأسطورتين قراءة اجتماعية ثقافية، ففي الحالتين نجد أن بعل أو يهوا مكّنا شعبيهما من السيطرة على البحر. ونجد في التوراة الجملة التالية دليلًا لتوجهنا: “أنْتَ رَضَضْتَ رُؤُوسَ لِوِيَاثَانَ. جَعَلْتَهُ طَعَاماً لِلشَّعْبِ”. إن البحر كان بالنسبة للقدماء أمراً مجهولاً، لذلك كان مخيفاً، ولا يمكن السيطرة عليه، لذلك كانت تعامت؛ إلهة البدء في الأسطورة السومرية تُمثّل على أنّها بحر مظلم. وإذا أردنا أن نرد اسم يام إلى منطوقه الثقافي نجده يمثل الهمجية البدئية، فكان يجب إغراقه عبر طوفان يشابهه بالقوة، لكنّه مقاد إلى القوة السماوية.

ابن الفراش أم ابن الحجر:

شغل المفسّرون بقضية إغراق ابن نوح، وذلك بسبب الجملة التي وردت في القرآن: “قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ”. لقد طلب نوح من الله أن ينقذ ابنه لكن الجواب الإلهي كان قاطعاً، بأن كنعام/يام، ليس من أهل نوح، وهو عمل غير صالح. تشي تلك الإجابة الإلهية بمضمرات كثيرة، لعلّ أولها يكمن بأن ابن نوح المغرق، ليس من صلبه، ولربما هو ابن زنا. وتعود أسباب ذلك إلى أن امرأة نوح قد تماثلت مع امرأة لوط في الخيانة، فعندما تم ذكرهما في القرآن؛ وصفتا بأنهما خائنتان. ذهب المفسرون بأن تلك الخيانة متعلقة بالعقيدة لا بممارسة الجنس، لأن نوح عندما نادى ربه بأن ينقذ ابنه، لم يجبه الله بأنه ليس ابناً لنوح، بل كانت الإجابة، بأنه ليس من أهل نوح. واستدلّ المفسرون على ذلك بالآية التي تذكر إبراهيم وسؤاله أن تكون الأمامة أيضاً في ذريته، فكانة الإجابة قاطعة من السماء بأن العهد الإلهي لا يناله الظالمون، فالقضية ليست قضية بنوة، وإنما عقيدة دينية، لأن الكفر يقطع العلاقة، أكانت أبوية أو عقائدية، فابن نوح كافر، وبذلك انبتت علاقة الأبوة بين نوح وابنه بسبب اختلاف العقيدة، فهذا الابن ليس من الصالحين الذين وعد الله نوح أن ينجيهم.

وقد تعقب الرازي ذلك: “وهذا قول خبيث يجب صون الأنبياء عنه، لا سيما أنه وهو على خلاف القرآن، أما قوله تعال: (فخانتاهما) فليس فيه أن تلك الخيانة، إنما حصلت بالسبب الذي ذكروه. قيل لابن عباس: ما كانت تلك الخيانة؟ فقال: كانت امرأة نوح تقول: زوجي مجنون، وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به”. وقد تابع المفسرون إيراد الأدلة، فإذا كان امرأة نوح زانية، فنوح بالضرورة زان، بموجب الأية: “الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚوَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ”، وهذا غير معقول بسبب أن الله قد حصّن الأنبياء ووسمهم بالعصمة. نستنتج أن كنعان أو يام كان ابن نوح حقاً، لكن لم يتبع ديانة أبيه السماوية، فأغرق.

ابن نوح ذو العقيدة الدهرية:

من الغريب ألا يكون ذلك الولد الرابع الأصغر بين أخوته مؤمناً بالله، فالأولى أن يكون ذلك لأنه نشأ في بيت نبوة! وفي النقاش الذي دار بينه وبين أبيه نوح، نلحظ أن الولد على الرغم من منظر الأمواج التي كالجبال، إلا أنه فضّل أن يعتصم بجبل، ولم يجب أبيه بما يغضبه عقائديّاً، ولا أبويّاً، حتى أن نوح لم يكن في تلك اللحظات، إلا أبّاً عطوفاً وخائفاً على ابنه من الغرق. ومن هنا نجد مناجاته لله بأن ينقذه، مع التأكيد أنه لا يخرج عن قضاء الله وما قدره.

إن التأمل في حيثيات إجابات ابن نوح وتدليله المنطقي، بأن الجبل سيعصمه من الطوفان تشير إلى بدايات التفكر العقلي الطبيعاني لدى البشر، وذلك أن قوانين الطبيعة من الممكن أن تدرك وأن يتم السيطرة عليها، فكما كان الفلك الوسيلة للنجاة من الطوفان، فلماذا لا يكون الجبل بحكم علوّه هو العاصم. إن القص القرآني جاء دعماً للرسول في مواجهة قريش. وكما رأينا من أن ابن نوح قد اعتصم بالجبل، لا بأية آلهة أخرى، فذلك دلالة على عقيدة دهرية تشابه من كانوا يعتقدون بأنّه لا بعث، ولا نشور، ولا حساب، ولا غير ذلك. وقد ذكرهم القرآن: “وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ”، وقد واجه الإسلام هؤلاء الدهرين، لذلك تكون قصة نوح بأحد أوجه تفسيرها؛ محاججة تجاه هؤلاء الدهرين. صحيح أن الفلك، هوالوسيلة المناسبة للعوم فوق مياه الطوفان، لكنها مسيرة من قبل الخالق: “ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا”، ونضيف إلى الدلائل التي تشير إلى العقيدة الدهرية التي كان يتبناها ابن نوح، تلك المحاورة التي جرت بين الرسول وأبي سفيان، فبعد هزيمة المسلمين في أحد، صرخ أبو سفيان راجزاً: “اعْلُ هُبَلْ، اعْلُ هُبَلْ. وهُبَلٌ: اسمُ صَنَمٍ كانَ في الكَعبةِ يَعبُدونَه مِن دُونِ اللهِ، والمُرادُ: اعْلُ حتَّى تَصيرَ كالجَبَلِ العالي، فلمَّا سمِعَ النَّبيّ ذلكَ، أمَرَ أصحابَه أنْ يُجيبوا أبا سُفيانَ بقَولِهم: اللهُ أعلى وأجَلُّ. وهذا التوسل بآلهة أخرى غير الله لم نره من ابن نوح.

تعتبر سورة نوح وسورة هود، اللتين وردت فيهما أهم أجزاء قصة الطوفان؛ مكيّتين. والمدقّق في آياتهما يرى الصراع الأيديولوجي بين المسلمين والمشركين ظاهراً فيهما. إن آيات السورتين تقيم مقارنات عديدة، وتثبت أن الله هو الإله الحق. لكن بماذا يخدمنا ذلك في تحليل قصة ابن نوح؟

عندما أعلن الرسول عن دعوته، انقسمت قريش، وتفرقت العائلات، بين متبع له ورافض له. إذن لقد فصم الإسلام العرى العائلية، وفرق بين الأبناء والآباء، فكان لا بد من التبرير المنطقي والعقائدي للهدم الذي أصاب بنية الأسرة، فكان الجواب، بأن العقيدة فوق أي اعتبار، لذلك كانت الإجابة واضحة للنبي نوح بأن ابنه ليس من أهله، فأهله؛ هم المؤمنون لا الكفار.

نستخلص من قصة ابن نوح المغفل ذكر اسمه في القرآن، الكثير من القضايا العقائدية والاجتماعية والثقافية، وكأنه مفتاح مكّننا من فتح تلك الأبواب الموصدة في حيثيات التاريخ البشري.

https://raseef22.net/article/1086660-%D9%D9-%D9%D9-%D8%A7%D8%A8%D9-%D9%D9%D8%AD-%D8%A7%D9%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%D9-%D8%B9%D9%D9-%D8%A3%D9%D9%D9-%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D9%D9-%D8%A7%D9%D8%B7%D9%D9%D8%A7%D9 https://raseef22.net/article/1086660-%D9%D9-%D9%D9-%D8%A7%D8%A8%D9-%D9%D9%D8%AD-%D8%A7%D9%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%D9-%D8%B9%D9%D9-%D8%A3%D9%D9%D9-%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D9%D9-%D8%A7%D9%D8%B7%D9%D9%D8%A7%D9

June 22, 2022

مدننا الفاضلة والفاسدة؛ تاريخ من الأحلام والكوابيس – باسم سليمان – مقالي في ضفة ثالثة

لعبت فكرة اليوتوبيا دورين مهمّين في تاريخ الثقافة الإنسانية. وتكمن أهمية الدورالأول، بأنّ البشرية قد تحدّرت من مجتمع مثالي أسطوري كانت تعيش فيه حياة هانئة، كجنة ديلمون السومرية(1) والزمن الذهبي الإغريقي الذي ذكره الشاعر هزيود(2)، ولكن لأسباب أخلاقية وقدرية فقدت ذلك الزمان المثالي. أمّا الجدوى من الدور الثاني، فقد تجلّت في تطلعات الإنسان إلى إعادة خلق ذلك الزمن الذهبي عن طريق الفضيلة والقوانين، وبناء مدن مثالية متخيّلة تكون نواة صالحة تهتدي بموجبها الإنسانية إلى تجاوز الحروب والمجاعات والطمع والفساد الأخلاقي وحبّ المال. لقد كانت تلك اليوتوبيات تحمل في طيّاتها من النوايا الجيدة الكثير، إضافة إلى الرغبات الصادقة التي كانت الدافع الأساسي الذي أمّن لمؤلفيها الطاقة والقدرة على تخيّل كل تفصيل في تلك المدن؛ بدءًا من التشريعات القانونية والاقتصادية، فالعلاقات المجتمعية والأسرية، وصولًا إلى حياة الفرد الخاصة وعلاقته بغيره. وقد ترتّب على تلك التخيّلات سرديات أدبية كان لها أهمية غير مباشرة، لكنّ فعالة في صيرورة الإنسانية عبر تاريخها. وهنا لنا أن نسأل قبل أن نعرض لأهم تلك اليوتوبيات، هل نجحت كمخيال أدبي بأن تضاهي ديلمون وأزمنة هزيود الذهبية، أم يصح عليها قول أبو يزيد البسطامي؟: إنّ في الطاعات من الآفات، ما لا تحتاجون معه إلى أن تطلبوا المعاصي(3).

لقد وسم أفلاطون فكرنا وخيالنا، بحيث لا يمكن أن يتم تخيّل مدينة مثالية، إلا ونتذكّر مدينته الفاضلة(4) ومع ذلك كان توماس مور(1535-1478) هو الذي نحت كلمة يوتوبيا من الكلمتين الإغريقيتين: Ou وتعني: لا، وTopos وتعني: مكان. ومن خلال الجمع بين هاتين الكلمتين أنشأ كلمة: Utopiaالتي تعني: اللامكان، وفي الوقت نفسه تعني: المثالي. هذا التعارض قد أكّده مور بعدة إشارات في كتابه؛ يوتوبيا(5) التي لحظها د. أنجيل مترجم المدينة الفاضلة إلى العربية في مقدمته التي وضعها للكتاب، بأنّ مور لم يكتف بمعنى النفي للمكان في عنوان الكتاب، بل أنّه أطلق على الجزيرة التي قامت عليها مدينته اليوتوبية؛ اللامكان، كذلك عاصمة الجزيرة: أموروت، والتي تعني المدينة الشبحية، ونهرها: أنايدر ويعني النهر اللامائي. هذا النفي المتعمّد من قبل مور يأتي تفسيره في نهاية كتابه، بأنّ هكذا مدينة مثالية من المتعذّر تحقيقها، وإن كانت مرغوبة بشدّة. وعلى الرغم من تنويه مور، إلا أنّ اليوتوبيات قد أصبحت جسرًا للمطالبة بإصلاحات سياسية ودينية ومجتمعية واقتصادية وتربوية وأسرية، فليس غريبًا أن يقول أوسكار وايلد(6): “إنّ التقدم هو تحقيق المدينة الفاضلة”.

إنّ التفكير بالمدينة الفاضلة عادة ما يحمل الكثير من المشاعر الإيجابية. وهذا يعود أولًا، إلى أمثلتها مع تلك الأساطير التي صوّرت بداية الإنسان على أنّه قد كان في فردوس لا يناله لا شقاء ولا ألم، قبل أن يسقط من عليائه إلى حضيض الواقع المرّ. والأمر الثاني هو الرغبة الصادقة التي اكتنفت الحالمين بتلك المدن، والذين سعوا فعليّا إلى تطبيقها كحال ليكورجوس حاكم مدينة أسبارطة، والذي ذكره بلوتارك في تاريخه، على الرغم من أنّه لم يحسم الأمر بوجوده الفعلي في التاريخ. هذه الأسبارطة كانت المنافسة الفعلية لأثينا. ولنا أن نقول أمام هزيمة أثينا أمام أسبارطة، بأنّها كانت إحدى الأسباب التي دفعت بأفلاطون لتصوّر مدينته الفاضلة، ناسجًا على منوال الأحكام والتنظيمات التي وضعها ليكورجوس؛ وهذا حال المهزوم مع سطوة المنتصر(7).

لقد أشار بلوتارك(8) في تاريخة إلى أنّ النظم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي أوجدها ليكورجس قد دامت خمسة قرون، ولذلك سنناقش أسبارطة كمدينة يوتوبية قد تحقّقت على أرض اليونان استنادًا إلى مزاعم بلوتارك.

استولى ليكورجوس على حكم أسبارطة بانقلاب على حكّامها، مدعومًا بإحدى نبوءات كاهنات معبد دلفي. وعلى الفور شرع في تطبيق نظمه مستخدمًا القوة في قمع أيّة معارضة لنهجه. وبعد أن توطّد حكمه، عمل على توزيع الأراضي بين شعب أسبارطة، ولم يكن هذا العمل الذي من الممكن قراءته بنوايا حسنة هدفه إشباع البطون الفقيرة للعبيد الذين كانوا اليد العاملة في أسبارطة، بل كان هدفه إيقاف الغنى الفاحش، لأنّه يفسد نفوس الأسبارطيين الذين يجب أن يشغلوا أوقاتهم بالتدريبات الرياضية والعسكرية وتعليم الأطفال والتسلية. عمل ليكورجوس على منع تداول الذهب والفضة واقتناء سلع الرفاهية، وأن تسقف البيوت بالقرميد، أو أن يفرش البيت بأثاث ثمين، فالتقشف يجب أن يطال كل نواحي الحياة. ولأجل ذلك أصدر عملة معدنية حديدية، توقفت التجارة الخارجية إثر ذلك، فلا أحد من التجار الأجانب يقبل بأنّ تسدّد أثمان بضائعه بالحديد. وفرض رقابة شديدة على الخروج من أسبارطة، ورقابة أشد على الغرباء الداخلين إليها كي لا يتأثر شعب أسبارطة بالأفكار الجديدة. ولكي تعمّ المشاركة فرض أن يكون تناول الطعام في قاعات عامة، وأن تكون الثياب شبه موحّدة، والزواج هدفه إنجاب ذرية قوية مسقطًا محرمات الزواج المعهودة، فإن وجدت امرأة متزوجة، وكانت بنيتها قوية، فلا يجب أن يمانع زوجها من اضطجاع رجل آخر مع زوجته، لأنّ الهدف من هذا الإجراء هو إنجاب أطفال أصحاء. وكان على الأسبارطيين أن يحضروا مواليدهم الجدد أمام مجلس الشيوخ ليتم التأكّد من سلامتهم البدينة، وإن وجد المجلس فيهم مرضًا رماهم في أحد الكهوف، فمن لم تمنحه الطبيعة الصحة لا يحقّ له الحياة. وبالنسبة للتربية فلم يعهد للأسر بتنشئة أطفالها، وإنّما للمجالس والغاية من كل إجراءات ليكورجوس، هو أن تكون أسبارطة جاهزة لأي حرب، وهي المنخرطة دومًا في حروب مع جيرانها.

إنّ التأمّل في هذا الملخص السريع يكشف بأنّ الفرد قد خسر شخصيته بالكامل لصالح مدينة أسبارطة. وهذا ما سنراه في أكثر اليوتوبيات التي سنذكرها لاحقًا، بل سنجد أنّ الأدب الديستوبي، أدب المدينة الفاسدة سيناقش إجراءات شبيهة بالتي قام بها ليكورجوس وحولت الإنسان لمجرد آلة بلا روح، وكأنّنا أمام رواية جورج أورويل (1984).

لا يبتعد أفلاطون بمدينته الفاضلة كثيرًا عن ليكورجوس، إلا بألفاظ وحنكة الفيلسوف، لكن الفيلسوف لا يتورّع عن الكذب الأبيض حتى يقنع أهل مدينته -كأنّنا مع ميكافيلي بمقولته السياسية: الغاية تبرّر الوسيلة- بأنّ الإله قد خلقهم طبقات من ثلاثة معادن: الذهب، الفضة، النحاس. فأهل الذهب هم الفلاسفة الحكّام، وأهل الفضة هم الحراس، وطبقة النحاس تمثّل بقية الشعب من عمال وحرفيين وزرّاع، والذين لم يكلف أفلاطون نفسه التفكير بشؤونهم، فقد حصر تفكيره بطبقة الحراس التي سينتقى منها الفلاسفة الحكّام، فيما الأكثرية الباقية تشكّل طبقة الحراس الموكل إليهم الدفاع عن المدينة الفاضلة وضبط أمنها، الذين لايحقّ لهم تملك أي شيء، ولا تكوين أسر بالمعنى المتعارف عليها، فالزواج والإنجاب يجب أن يكون من أجل تحسين النسل، كما يفعل صاحب المزرعة مع حيواناته. ولأجل ذلك فرق أفلاطون بين الآباء والأمهات وأطفالهم، كي لا تتحكم بهم عواطفهم، أمّا من يولدون بإعاقات جسدية، فقد أبعدوا إلى مكان خفي. ولكي يتأكّد أفلاطون من السيطرة على سلوك حراس مدينته كان يجب استبعاد الشعراء والفنانين وحظر أنواع معينة من الموسيقى، فأفلاطون أول من وضع مانفيستو الرقابة على المصنّفات الفنية، إن جاز القول، لكن ألا يذكّرنا ذلك بالرواية الديستوبية فهرنهايت (451) لراي برادبري، الذي يصور فيها نظامًا شموليّا يعمد إلى حرق الكتب بدرجة (451) فهرنهايت.

لقد ساوى أفلاطون بين الذكور والإناث، كما فعل ليكوجورس، ومنع طبقة الحكام والحراس من التملّك مع تأمين حاجاتهم كاملة من قبل الطبقة النحاسية، وقد علّق أرسطو على ذلك بأنّ أفلاطون قد وجد بأسلوبه هذا دولتين في دولة واحدة؛ أصحاب المال في مواجهة أصحاب السلطة. ولا بدّ أن الحرب واقعة بالضرورة بينهما(9). وهذه المدينة الفاضلة حالها كحال أسبارطة، لا بدّ أن تنتهج أسلوبًا توسعيّا حربيّا. وفي كلتا المدينتين ذابت شخصية الفرد الخاصة في قطيع المثالية. لم يتوقّف أفلاطون كثيرًا عند مدينته الفاضلة، وخاصة في كتاب القوانين، حيث أصبحت رؤيته أكثر واقعية.

نستطيع أن نعتبر يوتوبيا أفلاطون وليكورجوس ومن بعدهم توماس مور المقياس التخييلي التي نسجت عليه المدن الفاضلة فيما بعد، حيث لم تتوقّف البشرية عن إنتاج الرؤى اليوتوبية. فقد كتب القديس أوغسطين؛ مدينة الله. كذلك فعل فرانسيس بيكون بتصوّره مدينة يقودها العلماء. وفي تراثنا العربي كتب الفارابي متأثرًا بأفلاطون مدينته الفاضلة برسالة عنونها: آراء أهل المدينة الفاضلة، ولربما أفضل إضافة للفارابي كانت محاولته التوفيق بين العقل والنقل بين والفلسفة والدين في مدينته.

تغيّرت الأزمنة، ممّا اقتضى أن تتبدل الطروحات التي تبتغيها المدن الفاضلة، في بداية عصر التنوير والنهضة الأوروبية عن اليوتوبيات في الأزمنة السابقة. ونستطيع أن نشمل أهم المبادئ التي يجب أن تقوم عليها المدن؛ فمن الناحية الأخلاقية كانت الفضيلة بصبغتها المسيحية مضافًا إليها توفّر الخيرات المادية حتى يستطيع أهل تلك المدن العيش بسوية لائقة. ومن ناحية أخرى فقد نظر إلى العمل بكل احترام، مع القول بتحديد ساعات العمل. في حين كان العمل اليدوي والتقني في جمهورية أفلاطون محتقرًا(10). هذه الرؤى جاءت نتيجة لصعود النبلاء والملوك وتفسخ المجتمع الأوروبي، لذلك كتب مور وكامبانيلا وأندريا يوتوبياتهم التي كانت في الوقت نفسه نتاجًا لعصر النهضة وردّا عليه.

لقد رفض اليوتوبيون النزعة الفردية التي سادت عصر النهضة، بحيث جاءت تصوراتهم قامعة للفردية مع توحيد شكل المنازل والملابس والالتزام الصارم بالعمل، وغياب المظاهر الفنية والقضاء على الملكية الفردية، وإحلال الملكية الجماعية بدلًا منها، والتحكّم في بنية الأسرة. وهذا ما دعا الفيلسوف جان بودان إلى رفض الانغماس بهكذا تصورات وبناء جمهورية خيالية فاشلة وبدون فعالية، كتلك التي تخيّلها أفلاطون وتوماس مور مستشار إنجلترا(11).

لم يختلف القرن الثامن عشر في محتوى يتوبياته، إلا أنّه ركّز على الحرية الدينية والجنسية. وفي القرن التاسع عشر ارتبطت اليوتوبيات بميلاد الحركة الاشتراكية ، حيث يصعب التمييز بينها وبين الحركات التي تدور في فلك الإصلاح الاجتماعي، لكن الاشتراكية العلمية رأت في اليوتوبيا بأنّها مضادة للتفكير العلمي، فأصبحت كلمة يوتوبيا دلالة على التحقير والاستهجان. وقد ضم إنجلز إلى تلك اليوتوبيات المزدراة كل الخطط والمشروعات التي لا تعترف بتقسيم المجتمع إلى طبقات، ولا تقرّ بحتمية الصراع الطبقي والثورة المجتمعية. وشمل إنجلز في تصنيفه سان سيمون، وفورييه بزمرة اليوتوبيين الحالمين بحجة أنّهم لم يمثّلوا مصالح البروليتاريا، كما هو مفترض.

لم تختلف يوتوبيات بداية القرن العشرين عن سابقاتها، بأن تتصوّر المدينة الفاضلة على جزيرة معزولة، أو في باطن الأرض، وحتى في كوكب بعيد يقع قرب نجم الشعرى، يشبه كوكب الأرض، كما فعل هـ. ج ويلز،. لقد ركزّت تلك اليوتوبيات على أنّ المكننة الصناعية ستؤمّن العصر الذهبي للبشر وذلك ابتداء من يوتوبيات القرن الثامن عشر، لكن مع نتائج الحربين العالميتين وسيطرة الأحزاب الشمولية وتغوّل الرأسمالية، تحوّل الحالمون بمجتمع مثالي إلى الديستوبيا/ المدينة الفاسدة، فالحلم لم يعد قادرًا على تخيّل مستقبل أفضل، بل أصبح كابوسًا يجب التحذير منه. لم تتخلّف النساء عن ركوب قاطرة السرد اليوتوبي، فقد كتبت مارجريت كافينديش روايتها العالم المحترق عام (1666). وتتالت إسهامات النساء بهذا الأدب حيث ركّزن على المساواة بين الجنسين، وتخيّلن عالمًا اختفى فيه الذكور، كما في رواية ماري أي برادلي؛ عالم ميزورا: نبوءة (1881). وتتميز الروايات اليوتوبية النسوية بأنّها تصوّر عالمًا تحكمه النساء، وتتولى فيه مسؤولية الإنجاب(12) وكأنّنا أمام مملكة الأمازونيات التي حاربها هرقل.

الدستوبيا الابنة العاقّة لليوتوبيا:

إنّ الرغبة في ضبط حياة البشر التي رأيناها بدءًا من يوتوبيا ليكورجوس وصولًا إلى يوتوبيات هـ، ج ويلز، لم تشفع لها النوايا الجيدة. وقد بدأنا نرى الإرهاصات في التحكّم وفق مستوى الآليات المتاحة عير الأزمنة، لكن مع التطور الكبير في العلم والمكننة الصناعية أصبح البشر كالعبيد في أسبارطة الذين كانوا يقتلون من دون شفقة. قدم جيرمي بنتام مشروعًا لبناء سجن نموذجي يدعى: بانوبتيكون والذي يعني: الذي يُرى منه كل شيء. وهكذا نرى كيف أنّ الروائي الروسي يفجيني زيمياتين أوجد للزجاج دورًا محوريّا في روايته؛ نحن. والمغزى من ذلك هي المراقبة الشاملة من قبل السلطات الحاكمة للأفراد. إنّ المراقبة الشاملة والتحكّم بالبشر هي جوهر روايات الديستوبيا، فنجد أنّ ألدوس هكسلي قد كتب روايته؛ عالم جديد شجاع، ردًا على أحلام هـ. ج ويلز الطفولية، فمع التقدّم العلمي أصبح بالإمكان تحديد حياة المرء بيولوجيا كما رأى ألدوس، حيث قسّم البشر إلى نوعين: ألفا وبيتا. لقد كانت روايته تهكمية وساخرة من الأنظمة الشمولية في زمنه، أمّا السعادة التي كانت إحدى أهداف اليوتوبيا أصبح التحصّل عليها بتناول مخدر السوما، وبذلك يغمز ألدوس من قناة مقولة ماركس: الدين أفيون الشعوب(13).

عملت روايات الدويستوبيا(14) على تصوير المخاطر الناتجة عن نظم الحكم الشمولية وسيطرة وسائل الإنتاج وقمع الحرية والتنميط الذي يطال الأفراد بأخصّ خصوصياتهم عبر التحكّم السلوكي. كتب راي برادبوري روايته فهرينهايت 451 ردًا على سطوة وسائل الإعلام وانحسار الثقافة الحقّة المتمثّلة بالكتب التي كانت تحرق بدرجة 451. ولم يتأخر جورج أورويل عن اللحاق بالنظرة الديستوبية للقرن العشرين والمستقبل، فكانت رؤيته ردًّا على الظروف القاسية في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت ظلال الفاشية تُرى في مدينة لندن إلى جانب نقده للحكم الشمولي الستاليني. وقد أشار أورويل إلى نقطة مهمة في القرن العشرين ألا وهي تزوير التاريخ وحيوات البشر عبر مكنة مخابراتية يحكمها الأخ الأكبر.

تنزع روايات الديستوبيا إلى تصوير مقاومة الفرد للأنظمة الشمولية السياسية والاقتصادية والدينية عبر حكاية فرد غير مدجّن وخاصة في روايات فيليب كيه ديك، ففي روايته زمن الجنون، يكتشف بطلها أنّه يعيش في حاضر مخيف وماض مزّيف، فيناضل لأجل الخلاص منه.

شملت نظرة الديستوبيات الكثير من القضايا العنصرية والجندرية والبيئية، ففي رواية الكاتب الأمريكي من أصل أفريقي جورج سكايلر؛ نهاية الأسوَد، يسرد سكايلر بأنّ العلم قد اكتشف طريقة لتغيير لون الجلد، بحيث ينتهي التمييز بين الأعراق، ومع بدء العلاج يتفكّك المجتمع الأمريكي وتعمّ الفوضى.

تصوّر لنا مارجريت أتوود في روايتها؛ حكاية خادمة (1985) عالمًا تحكمه دولة دينية متطرفة تقصر فيه دور النساء على أن يكن مجرد آلات إنجاب، حيث تناقش أتوود السيطرة على النساء ومعاملتهن كمجرد وسائل جنسية.

ولأنّ تحدّيّات القرن العشرين لا تنتهي، ومع تزايد المشاكل البيئية، كانت روايات اليوتوبيا والدستوبيا حاضرة لتصوّر مستقبلًا قد تمكّنا من حل مشاكلنا البيئية فيه، عبر الهرب إلى كواكب أخرى تفضح لنا النهاية الوخيمة التي آلت إليها الكرة الأرضية، مادامنا سنظل على وتيرتنا المتسارعة في استغلال موارد الطبيعة. تم نحت مصطلح الإيكوتوبيا/ اليوتوبيا البيئية من قبل إرنست كالينباخ في روايته؛ إيكوتوبيا في شكل مجموعة من التقارير كتبها صحفي عن منطقة معزولة استقلّت عن الولايات المتحدة الأمريكية يعرض فيها كيف عادت تلك المنطقة إلى القيم الريفية والاستخدام الانتقائي للتكنولوجيا كي تتحقّق الاستدامة التامة للموارد البيئية. أمّا ستانلي روبنسون، فكتب عن استعمار المريخ، وكيف من الممكن تدارك الأخطاء البشرية التي لوثت الأرض.

لقد غطّت الرؤى اليوتوبية والديستوبية أكثرية المشاكل التي يحياها الإنسان. وقد ساهم الأدب العربي بالعديد من الرؤى اليوتوبية. فكتب فرانسيس مراش غابة الحق عام(1865) وتبعه الكواكبي بكتابه؛ أم القرى. ومن ثم يوسف أدريس بجمهورية فرحات، وسلامة موسى بأحلام اليقظة عام (1926) ورواية يوتوبيا لأحمد خالد توفيق. عالجت الروايات العربية الحديثة مفهومي اليوتوبيا والديستوبيا وخاصة في مواجهة قمع الديكتاتوريات ومنع الحريات وأدب السجون. ونستطبع أن نعتبر ما كتبه المفكرون العرب والأدباء من بدايات القرن العشرين إلى الآن ليس بشمولية ما كتبه الغرب، لكنّهم قطعوا شوطًا لا بأس به.

لا ريب أنّ المدينة كتجمع بشري مناقض للريف والقبيلة، سينتج طموحات مختلفة ومشاكل متباينة مع التنظيمات البشرية القديمة. فمع أشكال السلطة الجديدة من ملوك وأباطرة وديكتاتوريين وشركات عابرة للحدود، وحاجات اقتصادية عمادها التجارة والإنتاج الصناعي وبنى اجتماعية محورها الأسرة وخاصة الفرد، كانت المدينة حمّالة الرؤى اليوتوبية والديستوبية، فمن بابل التي بُلبلت بها الألسن، وإلى الآن مازالت المدينة تلعب دورين: تارة كحلم يقظة جميل، وتارة أخرى ككابوس مديد.

باسم سليمان

خاص ضفة ثالثة

المصادر:

دلمون هي حضارة قديمة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة.الأعمال والأيام هي قصيدة من حوالي 800 بيت للشاعر الإغريقي هسيودوس، التي كتبها حوالي سنة 700.حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، الناشر دار الكتاب العربي- بيروت.المحاورات الكاملة، أفلاطون، المجلد الأول: الجمهورية، نقلها إلى العربية شوقي داود تمراز- بيروت 1994.يوتوبيا، توماس مور، ترجمة وتقديم، د. أنجيل بطرس سمعان، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1987.http://www.wilde-online.info/the-soul-of-man-under-socialism-page11.html المدينة الفاضلة في التاريخ، ماريا لويزا برنيري، عالم المعرفة، العدد 225 لعام 1997.المصدر السابق.المصدر السابق.الأسطورة والفكر عند اليونان، جان بيار فرنان، المنظمة العربية للترجمة، بيروت 2012.المدينة الفاضلة في التاريخ، ماريا لويزا برنيري، عالم المعرفة، العدد 225 لعام 1997الخيال العلمي، مقدمة قصيرة جدًا، ديفيد سيد، ترجمة نيفين عبد الرؤوف، إصدار مؤسسة الهنداوي- مصر 2016.المدينة الفاضلة في التاريخ، ماريا لويزا برنيري، عالم المعرفة، العدد 225 لعام 1997الخيال العلمي، مقدمة قصيرة جدًا، ديفيد سيد، ترجمة نيفين عبد الرؤوف، إصدار

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2022/6/22/%D9%D8%AF%D9%D9%D8%A7-%D8%A7%D9%D9%D8%A7%D8%B6%D9%D8%A9-%D9%D8%A7%D9%D9%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%D9-%D8%A7%D9%D8%A3%D8%AD%D9%D8%A7%D9-%D9%D8%A7%D9%D9%D9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B3 https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2022/6/22/%D9%D8%AF%D9%D9%D8%A7-%D8%A7%D9%D9%D8%A7%D8%B6%D9%D8%A9-%D9%D8%A7%D9%D9%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%D9-%D8%A7%D9%D8%A3%D8%AD%D9%D8%A7%D9-%D9%D8%A7%D9%D9%D9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B3

June 5, 2022

روايتي (جريمة في مسرح القباني) الصادرة عن دار ميم في الجزائر2020، في بحث الليسانس في الجزائر

الجزائر الجميلة، كم كرمك كبير!

روايتي (جريمة في مسرح القباني) الصادرة عن دار ميم في الجزائر2020، في بحث الليسانس للطالبتين: حسناء شايب و سلوى شحلاط تحت إشراف أستاذ النقد الثقافي طارق بوحالة في المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف لميلة – الجزائر .. وأخص الأستاذ طارق بوحالة بوافر الشكر والتقدير، وأثمن جهد الطالبتين متمنيّا لهما التوفيق والنجاح تحت رعايته.

June 2, 2022

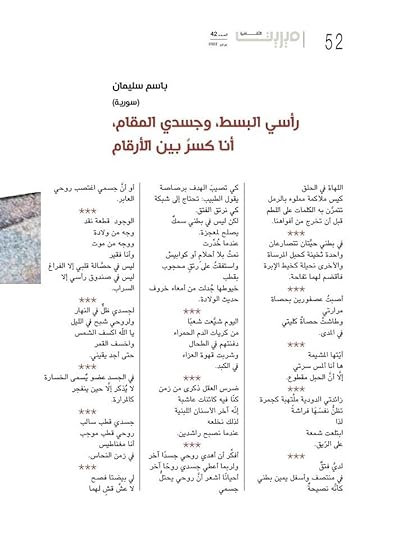

رأسي البسط، وجسدي المقام، أنا كسرٌ بين الأرقام – قصيدتي في مجلة ميريت المصرية – باسم سليمان

اللهاة

في الحلق

كيس ملاكمة

مملوء بالرمل

تتمرّن به الكلمات

على اللطم

قبل أن تخرج من أفواهنا.

***

في بطني حيّتان

تتصارعان

واحدة ثخينة كحبل المرساة

واﻷخرى نحيلة

كخيط الإبرة

فأقضم لهما

تفاحة.

***

أصبتُ عصفورين

بحصاة مرارتي

وطاشتْ حصاةُ كليتي

في المدى.

***

أيّتها المشيمة

ها أنا

ألمس سرتي

إلّا أنّ الحبل مقطوع.

***

زائدتي الدودية

ملْتهبة كجمرة

تظنّ نفسها فراشة

لذا

ابتلعت شمعة

على الرّيق.

***

لديّ فتقٌ

في منتصف وأسفل يمين بطني

كأنّه نصيحةٌ

كي تصيبَ الهدف برصاصة

يقول الطبيب: تحتاج إلى شبكة

كي نرتق الفتق.

لكن ليس في بطني سمكٌ

يصلح لمعجزة.

عندما خدّرت

نمتُ بلا أحلامٍ أو كوابيسْ

واستفقتُ على رتقٍ محجوب بقطب

خيوطها جُدلت من أمعاء خروف

حديث الولادة.

***

اليوم شيّعت شعبًا

من كريات الدم الحمراء

دفنتهم في الطحال

وشربت قهوة العزاء

في الكبد.

***

ضرس العقل

ذكرى من زمن

كنّا فيه كائنات عاشبة

إنّه آخر الأسنان اللبنية

لذلك نخلعه

عندما نصبح راشدين.

***

أفكّر أن أهدي روحي جسدًا آخر

ولربما أعطي جسدي روحًا آخر

أحيانًا أشعر أنّ روحي يحتلّ جسمي

أو أنّ جسمي اغتصب روحي العابر.

***

الوجود قطعة نقد

وجه من ولادة

ووجه من موت

وأنا فقير

ليس في حصّالة قلبي إلا الفراغ

ليس في صندوق رأسي إلا السراب.

***

لجسدي ظلّ في النهار

ولروحي شبح في الليل

يا الله اكسف الشمس

واخسف القمر

حتى أجد يقيني.

***

في الجسد عضو

يٌسمى الخسارة

لا يُذكر إلّا حين ينفجر

كالمرارة.

***

جسدي قطب سالب

روحي قطب موجب

أنا مغناطيس

في زمن النحاس.

***

لي بيضتا فصح

لا عشّ قشٍ لهما

احتضنتهما تائها في الماء العكر

مبحرًا بقربة مثقوبة

مرّت الكثير من الكتب فوقهما

صوتت كنايات رطبة

لكنّهما لم تفقسا

جاء طائر الوقواق

وترك فرخه بين بيضتي الخدرتين

يشرئب برأسه

ويضع مخالبه على كتفيهما

ملتقطًا القمح من كيس فخذيك.

***

تستطيع أن تصنع من الجمجمة رِفّ كتب

ومن القفص الصدري عودًا

ومن عظام الكفّ خشخيشة

ومن العمود الفقري

مسندًا للنوىة الموسيقية

ومن عظم الفخذ عصا للطبل

ومن عظمتي الساق:

من الظنبوب عصا للمايسترو

ومن القصبة مزمارًا للرعاة.

تستطيع أن تكون صانع آلات موسيقية

لكن قبلّا

كن جزّارًا في سوق اللحم.

***

الدماغ إسفنج

ورثناه عن أجدادنا البرمائيين

عندما كنّا

كالضفادع

نقفز إلى الأعلى

كي نسبح في زرقة الإله.

***

الدماغ إسفنج

يمتصّ ماء الوجود

وما يفيض عن حاجته

يهدره بالدمع

بالمخاط

باللعاب.

***

الدماغ إسفنج

يسفح ماء وجهه

عندما يكتشف

التشابه

بين فصّيه

والإليتين.

***

الدماغ إسفنج هارب

من التطوّر الدارويني

لذلك

اختبأ في جمجمة الإنسان.

باسم سليمان

خاص مجلة ميريت

May 30, 2022

تخيّلْ تتجدّد.. الجغرافية الخيالية في المعرفة الإنسانية – مقالي في ضفة ثالثة – باسم سليمان

ليس غريبًا أن يكون أكثر ما وصلنا من حيثيات وجود أسلافنا في التاريخ البشري من سرديات، هو من طينة الخيال والتخييل: الأساطير والخرافات والقصص. وحتى ما صنّفناه كسرديات تاريخية، أو سياسية، أو علمية، تمييزًا لها عن المتخيلات، والتي كنا قد اعتبرناها الإرهاصات الأولى لعلومنا المعاصرة الأمبريقية التي تؤمن بأن معرفة الإنسان تستند إلى الحواس والخبرة والتجارب العملية، لم تخل أبدًا، من شطحات الخيال. قلنا، بأنه ليس غريبًا، لأنّنا في زمننا المعاصر ننتج من سرديات الخيال والتخييل، ما يربو بكثير على ما أنتجته البشرية من خيال، من لحظة وجودها على هذه الأرض. وهذا هو لوقيانوس السميساطي(1) يكشف لنا حال الكتابات الخيالية في القرن الثاني ميلادي: “حين كنت أقرأ لجميع هؤلاء الكتّاب، لم أكن ألصق بهم أية جريمة لما اقترفوا من كذب، لأنّني كنت واثقًا بأنّ مثل ذلك كان شائعًا، حتى لدى من يتعاطى الفلسفة”. لم ينج لوقيانوس من غواية الكتابة الخيالية على الرغم من أنّه انتقد الخيال في الكتابة التاريخية لانعدام الدقة، لكنّه حصّن نفسه، كي لا يقع عليه نفس الانتقاد الذي ساقه بحق الآخرين، فيقول: “…فقد تعمدت الكذب. بيد أنّ أسلوبي فيه كان أصدق… وهو اعترافي بأنّني كاذب”.

إنّ ميزة ما كتبه السميساطي، بأنّه تخييل لأجل التخييل، فهو وإن كان متهكمًا وساخرًا من سرديات الخيال الأسطورية التكوينية والتفسيرية للكون، إذ يعتبر أوديسيوس سيد الكذابين. ومع ذلك فقد نسج على نفس منوال رحلة أوديسيوس التي تتقاطع مع سعي جلجامش في رحلة البحث عن الخلود. يبتدأ لوقيانوس رحلته/قصته بالقول: “شرعت رحلتي ذات يوم من أعمدة هرقل وانحدرت صوب الأوقيانوس الهسبيري/ الأطلسي… أمّا دوافع رحلتي، فكانت القلق الذهني، ورغبتي في الوقوف على شيء جديد، ومعرفة حدود الأوقيانوس، ومن يقطنون الجانب الآخر منه”. إنّ هذا التخييل يكشف لنا الدوافع المعرفية التي حثّت الإنسان على استخدام الخيال، الذي يحمل في جانب منه تسلية محضة، لكنّه في الجانب الآخر وسيلة معرفية يلجأ إليها الإنسان، موسعًا قواه العقلية والحسية، كي يحوز المعرفة بعيدًا عن محدودية معطيات العلم والواقع. هكذا نجد أفلاطون عندما أراد شرح مفهوم الواقع الحقيقي/ عالم المثل، لجأ إلى حكاية الكهف الخيالية، مع أنّه كان يرى بأنّ الفعالية التخييلية مليئة بالأوهام والخداع. هذه النظرة عارضها تلميذه أرسطو الذي ثمّن الخيال، واعتبره آلية معرفية جوهرية لاكتناه المعرفة.

ولكي نبيّن الفروق بين الخيال من أجل غايات خارجة عنه، والخيال لأجل ذاته، فلنجرِ مقارنة بين خيال أفلاطون وخيال لوقيانوس. عندما شرع أفلاطون(2) في شرح نظريته في الوجود، ذهب إلى تخيّل مدينة فاضلة، بنظام حكمها وجندها ورعاياها والأدوار المناطة بالذكور والإناث فيها. كانت هذه المدينة المتخيلة أسًّا لكل مدينة يوتوبية لاحقة. إنّ خيال أفلاطون أصبح جغرافية عقلية تضاف إلى الجغرافية الطبيعية التي تُبنى عليها المدن.

لكنّ الفرق بين جغرافيات الخيال عند أفلاطون ولوقيانوس، يكمن في أنّ جغرافية لوقيانوس تبتدع عالمًا جديدًا مجهولًا مناقضًا للجغرافية الطبيعية المتعارف عليها في زمانه. فالخيال الأفلاطوني، هو وسيلة إلى المثالية، تنكر في الوقت نفسه وضعية واقع المحاكاة، لكن مع لوقيانوس نحن مع جغرافية خيالية مستقلّة لا تبتغي مثالًا، ولا تذمّ محاكاة. وما نقصده أنّ لوقيانوس أبدع الأصول العملية للتخييل الحرّ، غير المؤدلج دينيّا وسياسيّا، فمعه أصبح الخيال والتخييل من أجل ذاته.

لم يخلق لوقيانوس عالمه من العدم، فعندما يصف جزر الفلّين والجبن العائمة، والحوت الذي في جوفه عوالم غريبة عجيبة، وكيف صعد إلى الفضاء، وشاهد سكان القمر، وسكان الشمس والحرب القائمة بينهما. ترك لعلاقة الشبه بين الأمكنة الخيالية المكتشفة، والأمكنة الواقعية بابًا من أوجه الشبه، بحيث لا يصبح الخيال خارج المنظومة الفكرية والمعرفية بالمطلق، لكنّه حرّر الخيال من كلّ تبعية.

إنّ الخيال ملكة عقلية للإنسان، لم تخل منها معرفة، ولا فنّ، حتى أنّه أنشأ جغرافية متخيّلة تضاف إلى القارات والبحار الحقيقية، فقد رسم لها الخرائط، كما فعل روبرت لويس ستيفنسون عندما كتب جزيرة الكنز(3) لقد ساعدته الخريطة التي رسمها من أجل تسلية ابن زوجته، لأن تكون منطلقًا ملهماً لكتابة روايته. بهذه البساطة ساعد رسم تخييلي لخريطة جزيرة في ولادة رواية، كان لها الأثر الكبير على قرائها، وعلى الفنّ الروائي بشكل خاص.

الجغرافية الخيالية في التراث العربي:

يمتلئ التراث العربي بالأمكنة الخيالية التي لم تطأها قدم إنسان إلّا في الخيال. وعندما نطالع المؤلّفات الجغرافية التراثية نلقى الكثير منها، وخاصة عندما تشحّ المصادر المعرفية أمام الجغرافي، فيعتمد على خياله في تكملة صورة المعمورة. لكن تلك الأمكنة المتخيلة لم تكن مقصودة لذاتها، فأي معطى معرفي واقعي جديد سيقصيها من حيز المعرفة والتداول، على العكس من رحلة عبدالله بن قلابة(4) الذي قاده بحثه عن جمله الضائع إلى الوصول إلى مدينة إرم ذات العماد التي بناها شداد بن عاد. يسرد لنا التراث كيف بنى ذلك الملك الذي ملك الدنيا مدينته الساحرة بالذهب والفضة والجواهر، لكن تلك المدينة اختفت وأصبحت خرافة يتناقلها القاصون حتى عثر عليها ابن قلابة، ولكي يثبت صدقية روايته، حمل معه من جواهرها التي ما إن تكسرها حتى تفوح منها روائح المسك. سمع الخليفة معاوية بذلك، فاستقدمه ليقصّ حكايته، وليتأكّد منه قام بسؤاله: “هل رأيتها في المنام أم في اليقظة؟” فأجاب ابن قلابة، أنّه رآها في اليقظة، وأنّ الجواهر التي تفوح برائحة المسك هي دليل على صحة الرواية. لم يُعثر على المدينة على الرغم من أنّ ابن قلابة أشار إلى قربها من جبل عدن، فقد ظلّت مدينة خيالية تزيد سعة الأرض وتعداد مدنها.

يحكي لنا ابن طفيل قصة حي بن يقظان(5) وكيف أنّه ولد في جزيرة من جزائر الهند التي تقع تحت خط الاستواء. وهي جزيرة يتولّد فيها الإنسان من غير أم ولا أب. وقد ذكرها المسعودي بأنّها من جزر الواق واق، وبها شجر يثمر نساء. وكان ابن طفيل يعدّها من أعدل بقاع الأرض وهذا على خلاف رأي جمهور الفلاسفة والأطباء الذين يعتقدون بأن أعدل مناطق الأرض هو الإقليم الرابع الذي يوجد شمال خط الاستواء.

لا ريب أنّ لابن طفيل، كما أفلاطون، مقاصد دينية صوفية، وسياسية، وأخلاقية، وفلسفية، في حكاية حي بن يقظان، حاله كحال أفلاطون في مدينته الفاضلة، لكنّ الجزيرة التي تكلّم عنها مستقلّة عن رؤاه، مثل كهف أفلاطون عن مثالياته، فوجودها الخيالي سيظل قائمًا، مهما اندثر من أفكار أو رؤى ابن طفيل، وأيّ بحار سيمرّ من تلك المنطقة جنوب الهند، وكان مطلعًا على قصة ابن يقظان، فستراوده أحلام اليقظة، بأنّه سيكون محظوظًا ويلمح جزيرة الخلق.

كان سندباد ألف ليلة وليلة يزيد خراج غيم الرشيد عبر مغامراته التي اكتشف فيها جزرًا وبلادًا وحوتًا على ظهره جزيرة، وطائر العنقاء، ووادي الماس، والكثير غير ذلك من أمكنة، وأشخاص، وكائنات متخيلة، لكن الأهم من خراج الرشيد، كانت حكايات شهرزاد التي أقامت جغرافية خيالية لذاتها، فقد كان الهدف منها زيادة سعة وجود الإنسان، وقد كان أبو تمام يقول “اغترب تتجدّد” فأصبح القول مع شهرزاد: تخيّل تتجدّد.

قالت العرب: “أعذب الشعر أكذبه” فهل ما زالت تلك المقولة صحيحة، مع وضع إشارة شطب وهمية على كلمة (أكذبه)؟. لقد قدّم لنا الشعر العربي القديم، وخاصة الجاهلي معلومات عن تلك المجتمعات التي أصبحت كعاد التي زارها ابن قلابة. ولولا كذب الشعر المعرفي، لكنّا نقف تجاه تاريخنا على أرض مالحة تذوب ما إن يلامسها الماء.

إبستمولوجيا الخيال(6):

يذكر ابن فضلان في رحلته إلى بلاد الصقالبة مشهدًا خياليّا عن أهل السماء الذين يتقاتلون، ولم يكن ذلك الخيال إلّا رؤيته للشفق القطبي. أوردنا هذه المثل، لنبيّن أنّ الخيال، هو أسلوب لحيازة معرفية تتجاوز أدوات العقل في تلك الأزمنة. وهذا ما يؤكّده جوناثان غوتشل في كتابه؛ الحيوان الحكاء ولم يكن كلامه إلّا اقتباسًا مقوننًا وفق آليات القول في عصرنا، فعندما أراد أفلاطون شرح معنى العالم الحقيقي قصّ حكاية الكهف، كذلك فعل لوقيانوس عندما أوجد الآلية التي صعد فيها هو وبحارته إلى الفضاء عبر دوامة إعصار كبير. وإن تتبعًا للعوالم الخيالية وكيفية تفسير موجوداتها من أساطير الخلق البابلية إلى روايات الخيال العلمي مع جول فيرن، وهـ. ج ويلز، وإسحق عظيموف يستطيع أن يستوعب مغامرة عباس بن فرناس في الطيران، فقبل إقدامه على ذلك، لابدّ أنّه قد قرأ كيف طار السندباد مع العنقاء.

إنّ ذهابنا مع أفلاطون بنظريته المزدرية للخيال، سيغمض علينا إدراك وسيلة معرفية لجأ إليها الإنسان عبر مسيرة تطوره، واستطاع من خلال الخيال أن يتجاوز محدودية معرفته وإداركه وحواسه إلى جانب ندرة الوسائل التقنية التي كان يملكها، بأن يقدّم تراثًا من المعرفة، بدأنا من زمن بفكّ شيفراته، فالثور الذي كان يهز الأرض ما إن يحرّك قرنيه، تحوّل إلى مقياس ريختر للزلازل. والحوت الذي كان يبتلع الشمس أصبح تقويمًا لكسوف الشمس، وكلمات السحر التي كان الشامانات يتلفّظون بها أصبحت لدينا بمسمى آخر، هو الكيمياء. هذا هو الخيال الذي كان كالشمس التي أشرقت على البشرية.

من هذا المنطلق سنمدح كثيرًا ألبرتو مانغويل وجياني غوادلوبي لإنجازهما؛ معجم الأمكنة الخيالية(7)، فعبر سبر وبحث مضن قاما بجمع الجغرافيا الخيالية في السرديات الأدبية، وكأنّنا أمام موسوعة جغرافية علمية محكّمة، حيث ذكرا البلدان، والمدن، والمناطق، والقرى الخيالية. ولقد أخذا بعين الاعتبار أن يحصرا قاموسهما فقط بمجال الكرة الأرضية، مستبعدين كل ما هو خارج الكرة الأرضية، وذلك لضخامة مادة الجغرافية الخيالية. ولربما استلهما فكرة عملهما من مقولة لجميس جويس:” لو اختفت دبلن من الكرة الأرضية لأمكن إعادة بنائها من عوليس”. هذا العمل دفع البحوث الأدبية إلى الانتباه إلى الخرائط الخيالية التي رُسمت لتلك الأمكنة، أكان بخرائط حقيقية كالتي نراها في الأطلس الجغرافي أو في الوصف في ثنايا الكتب، أصبحت هذه الخرائط إحدى الجوانب النقدية في الدراسات الأدبية مثلها كمثل أي نص سردي تخييلي(8).

ميّزنا في البداية بين استخدام أفلاطون للخيال كوسيلة لغاية، واستخدام لوقيانوس للخيال كغاية في حدّ ذاته. والآن لم يعد لهذا التمييز من داع، فقد ثبت لنا بأن الخيال إن كان وسيلة أو غاية، فقد خدم البشرية وما زال يخدمها في سعيها الحثيث لمعرفة ذاتها ولمعرفة الكون.

المصادر:

أعمال لوقيانوس السميساطي المفكر السوري الساخر في القرن الثاني ميلادي، ترجمة: سعد صائب ومفيد عرنوق. دار المعرفة – دمشق 1987.الجمهورية، المدينة الفاضلة، أفلاطون، ترجمة عيسى الحسن. الأهلية للنشر، عمان 2009.https://thamesandhudson.com/news/the-writers-map-read-an-extract/المستطرف في كل فن مستطرف، شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي، تحقيق محمد خير طعمة الحلبي، دار المعرفة بيروت 2008.حي بن يقظان، ابن طفيل، دار الهلال، بيروت 1993.يعود أصل مُصطلح الإبستمولوجيا لكلمة يونانية الأصل، وهي (Epistemology)؛ مكوّنة من مقطعين (Episteme)؛ وتعني المعرفة، و (Logos)؛ وتعني السبب أو الحجّة.THE DICTIONARY OF IMAGINARY PLACES -by Alberto Manguel & Gianni Guadalupi https://blogs.loc.gov/maps/2016/06/imaginary-maps-in-literature-and-beyond-not-all-those-who-wander-are-lost/باسم سليمان

باسم سليمان's Blog

- باسم سليمان's profile

- 24 followers