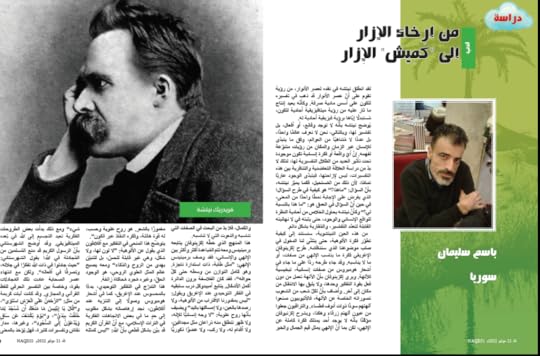

من إرخاء الإزار إلى كَمِيش الإِزار – مقالي في مجلة نقد المصرية العدد الثامن يوليو 2022 – باسم سليمان

لقد انطلق نيتشه في نقده لعصر الأنوار، من رؤية تقوم على أنّ عصر الأنوار قد ذهب في تفسيره للكون على أسس مادية صرفة. وكأنّه يعيد إنتاج ما ثار عليه من رؤية ميتافيزيقية أحادية للكون، مستبدلًا إيّاها برؤية فيزيقية أحادية له. يُوضح نيتشه بأنّه لا توجد وقائع، أو أفعال، بل تفاسير لها، وبالتالي، نحن لا نعرف عالمًا واحدًا، بل عددًا لامتناهيّا من العوالم، وفق ما يتبدّى للإنسان عبر الزمان والمكان من رؤيات متنوّعة لفهمه. إنّ أيّة واقعة أو فكرة إنسانية تكون موجودة تحت تأثير العديد من الظلال التفسيرية لها، ولذلك لابدّ من دراسة العلاقة التعاضدية والتنافرية بين هذه التفسيرات، ليس لإزاحتها، فيتبدّى الوجود عاريًا تمامًا، لأن ذلك من المستحيل، فكما يميّز نيتشه، بأنّ السؤال: “ماهذا؟” هو كيفية في طرح السؤال؛ الذي يفرض على الإجابة نمطًا واحدًا من المعنى، في حين أنّ السؤال في العمق هو: “ما هذا بالنسبة لي؟” وكأنّ نيتشه يحاول الخلوص من أحادية النظرة للواقع الإنساني والوجود، حتى يثبته في لانهائيته القابلة لتعدّد التفاسير، والمقاربة بشكل دائم.

من هذه العين النيتشوية، سنستند إلى كيفية تطوّر فكرة الألوهة، حتى يتثنّى لنا الدخول في صلب موضوعنا الذي سنناقشه. طرح إكزينوفان الإغريقي فكرة ما يناسب الإلهي من صفات، أو ما لا يناسبه. وقد جاء طرحه ردّا على ما جاء في أشعار هوميروس من صفات إنسانية، تبخيسية للآلهة. ويرى إكزينوفان بأنّ الآلهة تعمل من دون فعل بقوة التفكير وحدها، ولا يليق بها الانتقال من مكان إلى آخر. وأضاف بأنّ لكلّ شعب من الشعوب تصوراته الخاصة عن الآلهة، فالأثيوبيون صنعوا آلهتهم سودًا ذوات أنوف فطساء. والتراقيون جعلوا من عيون آلهتم زرقاء وهكذا… ويشرح إكزنيوفان مؤكّدًا بأنّه لا يوجد أحد يملك فكرة كاملة عن الإلهي، لكن بما أنّ الإلهي يمثل قيم الجمال والخير والكمال، فلا بدّ من البحث في الصفات التي تناسبه والنعوت التي لا تناسبه.

هذا المنهج الذي خطّه إكزينوفان يتابعه برمينيدس ومعه تتم المباعدة أكثر وأكثر بين الإلهي والإنساني، فقد وصف برمينيدس الإلهي: “مثل طابة، ذات استدارة ناجزة. وهو كامل التوازن من وسطه حتى كلّ حوافه” فقد كان الفلاسفة يرون الدائرة أكمل الأشكال. يتابع أمبيدوكل درب سابقيه في الفكر التوحيدي عند الإغريق ويقول: “ليس بمقدورنا الاقتراب من الألوهية، ولا رصدها بالعين، ولا إمساكها باليد” ويضيف بأنّها روح علوية: “لا وجه إنسانيًّا للإله، ولا ظهر تنطلق منه ذراعان مثل مجدافين، ولا أقدام له، ولا ركب، ولا عضوًا ذكوريًّا مغمورًا بالشعر. هو روح علوية وحسب، له قوة هائلة، وفكره النفّاذ عبر الكون”.

يتوضّح هذا المنحى في التفكير مع أفلاطون الذي يقول عن الألوهية: “لا لون لها، ولا شكل، وهي غير قابلة للحسّ، بل للتبيّن بهدى من الروح والذكاء” ومعه يصبح عالم المثل العلوي الروحي، هو الوجود الحقّ، وغيره مجرد محاكاة زائفة.

هذا التدرّج في التفكير التوحيدي، بدءًا بالمحسوس عند الإغريق، كما في أشعار هوميروس وصولًا إلى التنزيه عند أفلاطون، نجد إرهاصاته بشكل مقلوب إلى حدٍ ما في بعض الاتجاهات الفكرية في التراث الإسلامي، مع أنّ القرآن الكريم قد بيّن بشكل قطعي بأنّ الله: “ليس كمثله شيء” ومع ذلك بدأت بعض الطروحات الفكرية تعيد التجسيم إلى الله في بعده الميتافيزيقي. وقد أوضح الشهرستاني بأنّ الرسول الكريم قد منع المسلمين من المجادلة في الله؛ يقول الشهرستاني: “حيث جادلوا في ذات الله تفكرًا في جلاله، وتصرفًا في أفعاله”. ولكن مع انتهاء عصر الصحابة عادت تلك المجادلات بقوة، وخاصة بين التفسير الحرفي للفظ القرآني والمجازي. وقد كانت آيات كريمة من مثل: “الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى” –”قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ” –”يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ” وغيرها، مدار نقاش وتفسيرات كثيرة، فهل يُؤخذ بالمعنى الحرفي للفظ، فيصبح لله صفات الجلوس والصنع باليد وحتى أن يكون له ساق، أم يُذهب باتجاه المعنى المجازي، وأنّ هذه الألفاظ لم تكن إلّا من باب الإيناس والرحمة للخلق، فلا تجسيم فيها، ولا تجسيد. لن نذهب في معمعة التفسيرات، وسنختار البحث في المعنى الإناسي لجملة (الكشف عن الساق). وما هي دلالاتها الاجتماعية في ذلك الزمان، من حيث أنّ اللغة حاملة للفكر، ووعاء له، ومؤثّرة فيه، ومعبّرة عن الوقائع المادّية التي اندثرت بسبب تغيّر الأحوال، فلم يبق لنا منها إلّا رسومًا، علينا الكشف عمّا تبوح به.

تعدّدت تفسيرات الفقهاء حول موضوعة: (الكشف عن الساق)، فورد أنّ الكشف عن الساق دلالة على هول يوم القيامة. ولم يفت الفقهاء الاستناد إلى المعنى اللغوي الاجتماعي بأنّ الكشف عن الساق دلالة الشدّة، مستشهدين بقول حاتم الطائي: أَخو الحَربِ إِن عَضَّت بِهِ الحَربُ عَضَّها وَإِن شَمَّرَت عَن ساقِها الحَربُ شَمَّرا. وعلى الرغم من ذلك ظهرت بعض الأفكار التي تنحو منحى تجسيميًّا لله، وإن كانت في الهيئة الميتافيزيقية في الآخرة، لا في الدنيا. يُظهر لنا بيت الطائي المعنى الاجتماعي والثقافي للكشف عن الساق، فهو وإن كان أخا الكرم، فهو أخو الحرب أيضًا، يشّمر عن ساعديه وساقيه في وجهها، غير متهيب شدّتها، بل يبادلها العين بالعين والسنّ بالسنّ. والطائي لا ينطلق من مجرد تشبيه، لا أسس اجتماعية وثقافية له، بل كان هذا التشبيه متجذرًا في التربة الثقافية والاجتماعية للعصر الجاهلي.

وَلا أُرخي مِنَ المَرَحِ الإِزار:

هذا العنوان الفرعي هو عجز بيت الشاعر الجاهلي قيس بن الخطيم، المشهور عنه أنّه قد تتبع قاتلي جده وأبيه حتى قتلهما وثأر لنفسه ولقبيلته. والمعنى من هذا المقطع أنّه شخص جاد، لا يخرج عن طوره حتى وهو فرح، فيرخي إزاره خلفه فخرًا وعجرفة وتيهًا. هذا في الفرح! فماذا عنه في الحدثان التي يذهل بها الشخص عن نفسه، فلا نجد تغيّرًا في شخص الشاعر فيقول في صدر البيت: وَلا يُنسينِيَ الحَدَثانُ عِرضي.

يظهر لنا الخطيم تقليدًا جاهليًّا كان فيه الرجل إن أراد أن يظهر فرحه، تبختر وأرفل ثيابه خلفه؛ أي جرّها على الأرض دلالة العزّة والجاه. إنّ إرخاء الثياب ثيمة رمزية يبتغيها الجاهلي كي يعبّر عن علّوه على صروف الزمن، ومن تبعاتها التبطّل والكسل، وأخذ الحياة باللهو والتفكّه وشرب الخمر، فإن جدّ الجدّ، كان لا بدّ من تغيير هذا المظهر. يعرض لنا أبو الهذيل زفر بن الحارث وهو شاعر إسلامي بعد أن قُتل أخوه، التبدّل في مظهره الخارجي له، نتيجة حزنه على أخيه، وطلبه الثأر له، والجدّ فيه. فقد انتقل من حال إسبال الشعر على الكتفين وإرخاء الإزار خلفه دلالة رغد الحياة وعيشة اللهو، إلى مظهر المحارب. وهو إن أغفل ذكر التشمير عن الساق كما فعل الطائي، إلّا أنّ التقليد الثقافي في إسبال الثوب أو تشميره ما زال حاضرًا في أذهان الناس فيقول:

ولمَّا أن نعى النّاعي عُمَيْرًا حسبتُ سماءهم دُهِيت بليلِ

وكنتُ قبيْلَها يا أُمَّ عمروٍ أُرَجِّلُ لِمَّتي وأجرُّ ذيلي

فلو نُبِش المقابرُ عن عمير فيخبَرَ مِنْ بلاء أبي الهذيل.

ولكي تتّضح لنا الرؤية أكثر، فلنتبع معنى (سَبَلَ) في المعاجم. نجد في لسان العرب في مادة سبل: أَسْبَل فلان ثيابه إِذا طوّلها وأَرسلها إِلى الأَرض. والمسبل إزاره؛ وهو الذي يطيل ثوبه ويرسله حتى يلامس الأرض. وذيل الثوب والإزار؛ ما جرّ منه على الأرض إذا أسبل. ويقال امرأة رافلة ورفلة؛ أي تجرّ ذيل ثوبها على الأرض إذا مشت. وإزار مرْفَل؛ أي مرخى.

لقد اتضح لنا معنى الإسبال والإرخاء للثوب لغويّا، لكن هذا الإيضاح لا يتم إلا إذا كشفنا عن معناه الاجتماعي. يقول زهير بن أبي سلمى: يَجُرّونَ البُرودَ وَقَد تَمَشَّت حُمَيّا الكَأسِ فيهِم وَالغِناءُ.

من خلال هذا الشاهد الشعري، نجد أن جرّ الثوب مرتبط بالشرب والطرب، فعندما تلعب الصهباء في رؤوسهم يتخيّلون بأنّهم كالملوك أو سادة كبار، فيرخون ذيول أثوابهم خلفهم تبخترًا وتيهَا وخيلاء. وقد ذكر السّري الرّفاء لأحدهم: ولقدْ شربتُ الخمرَ حتى خِلتُني لمّا خرجتُ أجرُّ فضلَ المِئزَرِ قابوسَ أو عمرو بن هندٍ جالسًا يُجبى له ما بينَ دارةِ قيصرِ.

ولأنّ هذه الصورة أصيلة في الشعر العربي سنلقى أبا العتاهية يعيدها في الزمن العباسي:

يا رُبَّ يومٍ رأيتُني مَرِحًا آخُذ في اللهو مُسبِلَ المِئزرْ

بين ندامَى تحُثّ كأسَهُمُ عليهمُ كفُّ شادِنٍ أحوَرْ.

وإذا عدنا إلى منبع الشعر الجاهلي نجد ذات التقليد الاجتماعي عند امرئ القيس في جرّ الثوب لكنّه يضيف إلى ما ذكرناه من أسباب جرّ الثوب على الأرض الشباب وميعة الصبا، فيقول: عَهِدَتْنِي ناشئًا ذا غِرَّة رَجِلَ الجُمَّةِ ذا بَطْنٍ أقبّ

أتَبعُ الوِلدانَ أُرخِي مِئزَرِي ابنَ عَشْرٍ ذَا قُرَيْطٍ من ذهبْ.

ويكرّر جميل بثينة ذات الموضوعة المرتبطة بالشباب وجرّ المئزر: وَإِذ أَنا أَغيَدُ غَضُّ الشَبابِ أَجُرُّ الرِداءَ مَعَ المِئزَرِ.

شمَّرت مِئزَري:

إنّ استقراء الشواهد الشعرية التي ذكرناها، يكشف لنا، بأنّ جرّ الثوب وإسباله قد ارتبط عند العرب في جاهليتهم وإسلامهم بفتوة الشباب، وميعة الصبا، والخمر، واللهو، والطرب، وكلّ ذلك يعني البعد عن الجدّ، والعمل، والحكمة، والعقل، لذلك نجد المعنى المعاكس عندما تضرب طبول الحرب، أو يأتي زمن العمل. ونستشهد فيما ذهبنا إليه بقول سلمة بن عياش: على حينَ ودعَّت الصبابةَ والصبا وفارقتُ أَخْداني وشمَّرت مِئزَري.

لقد كان ابن عياش في زمن الصبا يحيا لاهيا بين أقرانه، وعند جدّ الجدّ، شمّر عن ساقيه وخاض بحر الحياة. وفي رثاء دريد بن الصمة لأخيه نلقى ذات المعنى بشكل قطعي، فقد كان أخوه رجل جدّ وعمل وحرب: كَمِيشُ الإِزَارِ خَارِجٌ نِصْفُ ساقِهِ بَعيدٌ مِنَ الآفاتِ طَلاَّعُ أنْجُدِ.

ما بين إرخاء الإزار على الساق حتى يجرّ على الأرض، وتشميره، فتنكشف الساق إلى نصفها؛ عبّر العرب بذلك عن مرحلتين عمريتين: الشباب واللهو، والرجولة والعقل. وعندما جاء الإسلام نبذ العادات الجاهلية من لهو واحتساء للخمر وطيش وتفاخر وتباه، فقد نهج الإسلام منهجًا يحثّ على التواضع والعمل، وترك كلّ ما يضعف المسؤولية والعقل. وقد كان لهذا المنحى أن يظهر بالسلوك والتصرّفات وحتى في الثياب.

وأمام الواقع الجديد الذي أوجده الإسلام، فقد تواترت الأحاديث النبوية التي تحضّ على الاتضاع ونبذ التباهي والخيلاء، فقد جاء في المسند: “عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَسَدِىِّ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ (ص): نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا خُرَيْمُ لَوْلاَ خَلَّتَانِ فِيكَ” قُلْتُ: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ”. وجاء في صحيح البخاري،عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ.

هذا الخطاب الإسلامي الذي يأمر بالتواضع ونبذ الخيلاء، وما يصاحبهما من مظاهر كإرخاء الإزار حتى يجرّ على الأرض، لم يكن ليكون له صدى في أوائل الدعوة لولا معرفة المخاطبين به بالفرق الاعتباري بين إرخاء الإزار وتشميره. وعندما ذكرت الآية الكريمة الكشف عن الساق، في معرض الإخبار عن يوم القيامة، كان المعنى اللغوي للتشمير والإرخاء حاضرًا في ذهن المتلقين، كذلك المعنى الاعتباري الذي يفرّق بين الجدّ والتباهي والغرور.

إنّ ذهاب البعض، إلى القول، بأنّ الساق المذكورة في الآية هي ساق الله، يجد مناطه في المظهر المرئي لإرخاء الإزار أو تشميره، مع ما يقود إليه من المفاهيم التي ناقشناها أعلاه بين اللهو والجدّ. ونستطيع أن نقول بحسن نية، بأنّ من ذهبوا منحى التجسيم، وإن كان في المستوى الميتافيزيقي في الآخرة، فقد كانت غايتهم أن يقرّبوا لأذهانهم المعنى بربطه بمعنى حسيّ مرئيّ.

وعودة على الطرح النيتشوي نستطيع من خلاله القول بأنّ فكرة التجسيم في جملة (يوم يكشف عن ساق) متأتّاة من نسبية الإنسان تجاه المطلق الإلهي. وكما قال أفلاطون عن الإلهي، بأنّه لا يمكن عقله، إلّا بهدى من الروح والذكاء، تتضح لنا تلك التجسيمية التي تسلّلت إلى الأذهان والتي تجد تبريرها بالمناسباتية الإكزينوفانية، لكن ليس بشكل تجريدي، بل بشكل حسيّ ومفهومي في الوقت نفسه.

باسم سليمان

[image error]

[image error]

باسم سليمان's Blog

- باسم سليمان's profile

- 24 followers