باسم سليمان's Blog, page 20

May 25, 2022

يوم كشفت ملكة سبأ عن ساقها… مقالي في رصيف22 – باسم سليمان

الأربعاء 25 مايو 202212:30 م

وصل الهدهد إلى أرض ملكة سبأ، يستقصي عن الملكة بلقيس، كما ذكر في التراث العربي. ولهذه الملكة أسماء كثيرة في ثقافات عديدة كانت قد تبنّت قصتها كسردية مؤسسة. تقول القصة بأن الهدهد عاد إلى ملكه النبي سليمان وأخبره عن تلك الملكة، فدعاها النبي سليمان لزيارته، فأجابت دعوته، وسافرت إلى أرضه.

وعندما وصلت قصر النبي سليمان أدخلها عبر ممر من ماء؛ هكذا خيّل إلى بلقيس، فكشفت عن ساقيها، كيلا يبتلّ ثوبها. وبعدما أدركت أنّه ممر مصنوع من زجاج، عرفت مقدار حكمة سليمان وصنعته الكبيرة، فآمنت بالله. لكن التراث نسج خلفيات أخرى لهذه القصة، ففي التوراة نجد أنّ سليمان وبلقيس تباريا في حلّ الألغاز. وفي أحد الألغاز تأتي بلقيس بأطفال متشابهين؛ صبية وبنات. وتطلب من سليمان أن يميّز الصبية من البنات. وهنا يأمر سليمان حاشيته أن يلقوا ثمار البندق أمام الأطفال، فهمّ الأطفال جميعهم بجمع الثمار، لكن البنات منهن تخلفن عن ذلك، كيلا يجمعن الثمار بأطراف أثوابهن خوفاً من أن تنكشف سيقانهن. وبهذه الطريقة استطاع سليمان تمييز الأطفال الصبية من الأطفال البنات.

لا يشير القرآن إلى أن بلقيس جنية أو شيطانة، لكن التراث توسّع في ذلك الأمر معتمداً على على أن الكشف عن ساقي بلقيس عندما خاضت في الممر الذي بدا كالماء العميق، كان حيلة من النبي سليمان ليكشف إن كانت بلقيس أنسية أو جنية وحتى شيطانة. وقد ذكر التراث بأنّ ساقي بلقيس كانتا مملوءتين بالشعر، وبحافري ماعز. لكن ماذا يعني ذلك؟ إن ما تشير إليه صفات ساقي بلقيس، هي أنها جنية، فالشيطان كان يصور بساقي وحافري ماعز.

هذه المعضلة التي أوجدتها طبيعة ساقي بلقيس بعد الكشف عنهما، وجد لها حلٌّ في أثيوبيا. فهم يعتقدون بأن إحدى القبائل الأثيوبية قدمت أضحيات إلى التنين، ومن تلك الأضحيات كانت فتاة تدعى ماكيدا، وهي بلقيس في الأسطورة العربية. لكن تم إنقاذ الفتاة من قبل سبعة قديسين استطاعوا قتل التنين، وأثناء ذلك سقطت قطرة دم من التنين على قدمي الفتاة، فحولتهما إلى ساقي عنزة. وعندما سمعت ماكيدا بالنبي سليمان وعرفت قدرته على شفاء الأمراض، ذهبت إليه فأعاد ساقيها إلى طبيعتهما. أقام سليمان علاقة مع ماكيدا، وبعد أن حملت من سليمان عادت إلى أرضها، وأسس ابنها سلالة حاكمة في أثيوبيا.

ذكرنا أنّ بلقيس كشفت عن ساقيها عندما عبرت الممر الذي بدا كالماء، وهنا علينا أن نربط بين اللغز الذي طرحته بلقيس على النبي سليمان بشأن الأطفال وبين الكشف عن ساقيها، والتدليل أن اللغز الذي طرحته بلقيس، كان يحمل في ثناياه مضمرات أخرى في عقل بلقيس. كان لبلقيس أن تخوض الماء بثوبها، لكن مكر بلقيس بالكشف عن ساقيها تضمن إجابتين للنبي سليمان: الأولى أنها ليست جنية، والثانية بأن تظهر مقدار جمال ساقيها.

لقد كان للكشف عن ساق بلقيس معان عديدة كما رأينا، لكن لتشمير الثياب أو الكشف عن الساق أو تمزيق الثياب قصص أخرى في التاريخ.

تمزيق ثياب المعشوق حبّاًكان للثياب دور في التعبير عن الحالة النفسية العاطفية، فهناك من يشق ثوبه حزناً، وهناك من يشق ثوبه عشقاً. لقد كانت زليخة متيمة بالنبي يوسف، وعندما لم يطاوعها تعلقت بقميصه ما أدى إلى تمزّقه. لم يكن تمزق القميص مجرد نتيجة عرضية للشد والجذب بين زليخة ويوسف، بل هو نتيجة لتقاليد عشقية يكمن معناها بأن يقوم كل عاشق بتمزيق ثياب معشوقه حتى تدوم المحبة. فها هو الشاعر سحيم بن عبد الحسحاس يقول مؤكداً ما ذهبنا إليه في معنى شق الثياب:

فكم قد شققنا من رداء محبّر/ ومن برقع عن طفلة غير عانس

إذا شقّ بُرد شُق بالبرد برقع/ دواليك حتّى كنّا غير لابس

وقال آخر:

شققت ردائي يوم برقة عالج/ وأمكنني من شقّ برقعك السحقا

فما بال هذا الودّ يفسد بيننا/ ويمحق حبل الوصل ما بيننا محقا

لقد شقت زليخة ثياب النبي يوسف ولو بادلها شقشقة الثياب لكان ثبت عليه العشق، ومع ذلك لقد أنصف التراث زليخة إذ أعيد إليها صباها وتزوّجت من النبي يوسف.

“وَلا أُرخي مِنَ المَرَحِ الإِزار”

هذا العنوان الفرعي هو عجز بيت الشاعر الجاهلي قيس بن الخطيم، المشهور عنه أنّه قد تتبع قاتلي جده وأبيه حتى قتلهما وثأر لنفسه ولقبيلته. والمعنى من هذا المقطع أنّه شخص جاد، لا يخرج عن طوره حتى وهو فرح، فيرخي إزاره خلفه فخراً وعجرفة وتيهاً. هذا في الفرح، فماذا عنه في الحدثان التي يذهل بها الشخص عن نفسه، فلا نجد تغيّراً في شخص الشاعر، فيقول في صدر البيت: وَلا يُنسينِيَ الحَدَثانُ عِرضي.

يظهر لنا الخطيم تقليداً جاهليّاً كان فيه الرجل إن أراد أن يظهر فرحه، تبختر وأرفل ثيابه خلفه؛ أي جرّها على الأرض دلالة العزّة والجاه. إنّ إرخاء الثياب ثيمة رمزية يبتغيها الجاهلي كي يعبّر عن علوّه على صروف الزمن، ومن تبعاتها التبطّل والكسل، وأخذ الحياة باللهو والتفكّه وشرب الخمر، فإن جدّ الجدّ، كان لا بدّ من تغيير هذا المظهر.

يعرض لنا أبو الهذيل، زفر بن الحارث، وهو شاعر إسلامي، بعد أن قُتل أخوه، التبدّل في مظهره الخارجي، نتيجة حزنه على أخيه، وطلبه الثأر له والجدّ فيه. فقد انتقل من حال إسبال الشعر على الكتفين وإرخاء الإزار خلفه دلالة رغد الحياة وعيشة اللهو، إلى مظهر المحارب. وهو إن أغفل ذكر التشمير عن الساق كما فعل الطائي، إلّا أنّ التقليد الثقافي في إسبال الثوب أو تشميره ما زال حاضراً في أذهان الناس فيقول:

ولمَّا أن نعى النّاعي عُمَيْراً/ حسبتُ سماءهم دُهِيت بليلِ

وكنتُ قبيْلَها يا أُمَّ عمروٍ/ أُرَجِّلُ لِمَّتي وأجرُّ ذيلي

فلو نُبِش المقابرُ عن عمير/ فيخبَرَ مِنْ بلاء أبي الهذيل

ولكي تتّضح لنا الرؤية أكثر، فلنتبع معنى (سَبَلَ) في المعاجم. نجد في لسان العرب في مادة سبل: أَسْبَل فلان ثيابه إِذا طوّلها وأَرسلها إِلى الأَرض. والمسبل إزاره؛ وهو الذي يطيل ثوبه ويرسله حتى يلامس الأرض. وذيل الثوب والإزار؛ ما جرّ منه على الأرض إذا أسبل. ويقال امرأة رافلة ورفلة؛ أي تجرّ ذيل ثوبها على الأرض إذا مشت. وإزار مرْفَل؛ أي مرخى. لقد اتضح لنا معنى الإسبال والإرخاء للثوب لغويّاً، لكن هذا الإيضاح لا يتم إلا إذا كشفنا عن معناه الاجتماعي. يقول زهير بن أبي سلمى:

يَجُرّونَ البُرودَ وَقَد تَمَشَّت/ حُمَيّا الكَأسِ فيهِم وَالغِناءُ

من خلال هذا الشاهد الشعري، نجد أن جرّ الثوب مرتبط بالشرب والطرب، فعندما تلعب الصهباء في رؤوسهم يتخيّلون بأنّهم كالملوك أو السادة الكبار، فيرخون ذيول أثوابهم خلفهم تبختراً وتيهاً وخيلاء. وقد ذكر السّري الرّفاء لأحدهم:

ولقدْ شربتُ الخمرَ حتى خِلتُني/ لمّا خرجتُ أجرُّ فضلَ المِئزَرِ

قابوسَ أو عمرو بن هندٍ جالساً/ يُجبى له ما بينَ دارةِ قيصرِ

ولأنّ هذه الصورة أصيلة في الشعر العربي سنلقى أبا العتاهية يعيدها في الزمن العباسي:

يا رُبَّ يومٍ رأيتُني مَرِحاً/ آخُذ في اللهو مُسبِلَ المِئزرْ

بين ندامَى تحُثّ كأسَهُمُ/ عليهمُ كفُّ شادِنٍ أحوَرْ

وإذا عدنا إلى منبع الشعر الجاهلي نجد ذات التقليد الاجتماعي عند امرئ القيس في جرّ الثوب، لكنّه يضيف إلى ما ذكرناه من أسباب جرّ الثوب على الأرض الشباب وميعة الصبا، فيقول:

عَهِدَتْنِي ناشئاً ذا غِرَّة/ رَجِلَ الجُمَّةِ ذا بَطْنٍ أقبّ

أتَبعُ الوِلدانَ أُرخِي مِئزَرِي/ ابنَ عَشْرٍ ذَا قُرَيْطٍ من ذهبْ

ويكرّر جميل بثينة ذات الموضوعة المرتبطة بالشباب وجرّ المئزر: وَإِذ أَنا أَغيَدُ غَضُّ الشَبابِ/ أَجُرُّ الرِداءَ مَعَ المِئزَرِ.

“شمَّرت مِئزَري”إنّ استقراء الشواهد الشعرية التي ذكرناها، يكشف لنا، بأنّ جرّ الثوب وإسباله قد ارتبط عند العرب في جاهليتهم وإسلامهم بفتوة الشباب، وميعة الصبا، والخمر، واللهو، والطرب، وكلّ ذلك يعني البعد عن حالات الجدّ، لذلك نجد المعنى المعاكس عندما تضرب طبول الحرب، أو يأتي زمن العمل. ونستشهد فيما ذهبنا إليه بقول سلمة بن عياش:

على حينَ ودعَّت الصبابةَ والصبا/ وفارقتُ أَخْداني وشمَّرت مِئزَري

لقد كان ابن عياش في زمن الصبا يحيا لاهياً بين أقرانه، وعند جدّ الجدّ، شمّر عن ساقيه وخاض بحر الحياة. وفي رثاء دريد بن الصمة لأخيه نلقى ذات المعنى بشكل قطعي، فقد كان أخوه رجل جدّ وعمل وحرب: كَمِيشُ الإِزَارِ خَارِجٌ نِصْفُ ساقِهِ/ بَعيدٌ مِنَ الآفاتِ طَلاَّعُ أنْجُدِ

ما بين إرخاء الإزار على الساق حتى يجرّ على الأرض، وتشميره، فتنكشف الساق إلى نصفها؛ عبّر العرب بذلك عن مرحلتين عمريتين: الشباب والمرح، والرجولة والجد. مع بدايات الإسلام، ودخول منظومة أخلاقية جديدة أثرت في شكل المسؤوليات والقيم الاجتماعية، بدأت العادات الجاهلية تنحسر، وبدأت مفاهيم كالتواضع والعمل تكتسب قيمة جديدة. وقد كان لهذا المنحى أن يظهر بالسلوك والتصرّفات وحتى في الثياب.

وأمام الواقع الجديد الذي أوجده الإسلام، فقد تواترت الأحاديث النبوية التي تحضّ على الاتضاع ونبذ التباهي والخيلاء، فقد جاء في المسند: “عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَسَدِىِّ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ (ص): نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا خُرَيْمُ لَوْلاَ خَلَّتَانِ فِيكَ. قُلْتُ: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ”. وجاء في صحيح البخاري،عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ.

هذا الخطاب الإسلامي الذي يأمر بالتواضع ونبذ الخيلاء وما يصاحبهما من مظاهر، كإرخاء الإزار حتى يجرّ على الأرض، لم يكن ليكون له صدى في أوائل الدعوة لولا معرفة المخاطبين به بالفرق الاعتباري بين إرخاء الإزار وتشميره.

ورد أنّ الكشف عن الساق دلالة على هول يوم القيامة… وفي دلالة الشدّة، بقول حاتم الطائي: “أَخو الحَربِ إِن عَضَّت بِهِ الحَربُ عَضَّها/ وَإِن شَمَّرَت عَن ساقِها الحَربُ شَمَّرا”

ومن هنا، عندما ذكرت الآية القرآنية الكشف عن الساق–”يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ”– في معرض الإخبار عن يوم القيامة، كان المعنى اللغوي للتشمير والإرخاء حاضراً في ذهن المتلقين، كذلك المعنى الاعتباري الذي يفرّق بين الجدّ والتباهي والغرور.

لعبت الثياب أدواراً كثيرة في حياة الإنسان حتى أنه صنع منها خيال المآتة كي تحرس حقوله من الطيور، لكن في زمن الأوبئة والحروب واللجوء لا يبقى للثياب من دور غير ستر العورات ومنح الدفء.

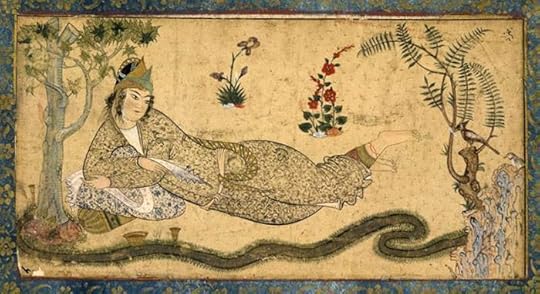

ملكة سبأ، وهدهد الملك سليمان، من مخطوطة من العصر الصفوي من نهايات القرن السادس عشر.

ملكة سبأ، وهدهد الملك سليمان، من مخطوطة من العصر الصفوي من نهايات القرن السادس عشر. https://raseef22.net/article/1087848-%D9%8A%D9%D9-%D9%D8%B4%D9%D8%AA-%D9%D9%D9%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A3-%D8%B9%D9-%D8%B3%D8%A7%D9%D9%D8%A7 https://raseef22.net/article/1087848-%D9%8A%D9%D9-%D9%D8%B4%D9%D8%AA-%D9%D9%D9%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A3-%D8%B9%D9-%D8%B3%D8%A7%D9%D9%D8%A7

May 5, 2022

تراب ونعناع – قصتي في مجلة الشارقة العدد67 مايو 2022 – باسم سليمان

ضحك سعدٌ إثر سماع ما تفوّه به سعيد؛ شريكه في الخيمة، وقال: ليس لك في القصر إلّا من البارحة العصر، حتى يعوّج لسانك. أظنّك ستتعلّم سريعًا اللغة الأجنبية، وستكون مثالًا رائعًا عن اندماج اللاجئين في بلد اللجوء. لوى سعيد شفتيه متأمّلًا كيف سيفقد فصاحته، بعد أن يهجر لغته الأم لصالح لغة جديدة، لكنّه لم يسمح لسعد بأن يسترسل في الضحك، بل شرح له المعنى منكّهًا بالسخرية: الحَزْن بفتح الحاء وليس بضمّها، وهو ما غلظ من الأرض، أي إنّ الإنسان خُلق من تراب، أمّا ما ظننت بأنّك قد سمعته، يا صاحب الأذن التي تسمع دبيب النمل، وإن كان خاطئًا، لكنّني أجد فيه مجازًا حقيقيًّا عن اللاجئ، الذي سيخلق وجوده الجديد من الحُزْن على فقدانه لوطنه.

لم يعد معنى اسم سعد مطابقًا لمشاعره، فقد أظلم داخله من جديد بعد سماع ردّ سعيد. كانت مشاعره قد تحسّنت نتيجة اجتيازه الحدود الشائكة، ووصوله سالمًا إلى مخيّم اللاجئين، هربًا من الموت، ومن ثمّ يأتي هذا السعيد لينكبه ثانية. ألقى سعيد شرحه اللغوي على سعد ومضى إلى زاوية الخيمة، وأتى بطشت من بين العديد من الأشياء التي وزّعت عليهم من قبل منظّمات الأمم المتحدة. أخرج ثيابه التي ارتداها في هروبه من الحرب من كيس كان أسفل سريره، ووضعها في الطشت وسكب عليها الماء. كانت الثياب ممزّقة وبالية من كثرة ما زحف وخاض في وحول المستنقعات، وتسلّق الصخور الحادّة الأطراف؛ مثلها مثل الحدود الشائكة التي اجتازها، والتي لم تخزّق ثيابه فقط، بل جلده أيضًا، وبدأ بغسلها.

راقب سعد أفعال سعيد الغريبة متأمّلًا كيف سيقضي الوقت مع شريك، بدلًا من أن يرمي ثيابه البالية طفق يغسلها. أخيرًا نطق سعد بعد أن استبدّت به الدهشة ممّا يفعله سعيد: لا تقل لي بأنّك ستلبس هذه الثياب المخزّقة بعد أن تنتهي من تنظيفها، أو أنّك ستضعها في متحف ما، تخليدًا لذكرى النجاة من الحرب.

استدار سعيد نحو سعد: لا لن أفعل، فما إن انتهي من غسلها، سأضعها في حاوية الزبالة.

جحظت عيون سعد من غرابة إجابة سعيد، لكنّه تدارك نفسه، وتذكّر كيف نال منه عندما اتهمه بعجمة اللسان، لذلك تدبّر أمر إجابة تضمر بأنّ سعيدًا قد جنّ: ألم تسمع بالمثل القديم؛ “انجُ سعد، فقد هلك سعيد” فما أراه من تصرفاتك هو الجنون بعينه، لذلك ليس لي إلّا الهرب، فأنجو منك، فالجنون معدٍ كنزلات البرد. تبسّم سعيد ونظر إلى وجه سعد، فرأى الطيبة في عينين تشعان براءة: أتعرف يا سعد، سنصبح أجمل صديقين في الدنيا. بادل سعد سعيدًا نظرات الودّ والرفقة، ومع ذلك ظلّ مشتبكًا مع غرابة تصرفات سعيد: يا رجل من يستمع إلى أقوالك ويرى أفعالك، سيشكّ بسلامة قواك العقلية، أحقًا تريد غسل هذه الثياب، لكي ترميها نظيفة في حاوية الزبالة؟

نعم سأفعل ذلك!لاتقل لي، بأنّك تطبّعت بأخلاق رمي الزبالة هنا، حيث توجد عدّة حاويات تتلقّف كلّ منها نوعًا مختلفًا من الزبالة. إنّك بتصرفك هذا، تريد مضاهاة أهل البلد في احترام قوانين البيئة.قهقه سعيد: والله، أنا اسم على مسمّى، لأنّك شريكي في الخيمة. فأنت تفرح القلب.

أتسخر مني؟أجاب سعيد نافيّا سخريته من سعد، وانتشل ثيابه المبلّلة من الطشت وعصرها بيديه، ومن ثمّ وضعها في كيس وخرج خارج الخيمة باتجاه حاوية الزبالة ورمى الكيس فيها، وعاد. كان سعد يراقبه وسيماء وجهه تشي بعلامتي استفهام وتعجب. واجه سعيد وجه سعد الممتعض بابتسامة وانحنى على الطشت، وشرع في سكب مائه البنّي خارجه، حتى لم يبق في قعره إلّا ما يعادل قبضة من الوحل، جمعها ووضعها في كوب لشرب الماء، حمله بيده اليمنى ووضعه على الطاولة التي تتوضّع بين سرير سعد وسريره، ومن ثم اتجه إلى حقيبته، وأخرج منها ورقة صغيرة قد رطّبت بالماء، انتشل من بين طياتها جذر عشبة ما، وزرعه في الكأس، وبعد ذلك نظر إلى سعد قائلًا: تراب من بلادي وجذر نعناع أيضًا.

خاص الشارقة

May 1, 2022

الجنس أول عملة صكّها الإنسان – مقالي في عدد مايو 2022م من المجلة النقدية الشهرية “نقد 21 – باسم سليمان

يتجلّى أصل البشرية المسكوت عنه، من التحام عضوين تناسليين في لحظة نشوة عارمة وافتتان عظيم، وليس أحسن من اللغة للكشف عن هذا الأصل، فلنبدأ رحلتنا اللغوية.

يرجع التأصيل اللغوي لكلمة: )الافتتان/ (Fascination إلى اللاتنية، فنجد كلمة (Fascinatio) والتي تؤدي في أحد معانيها إلى الافتتان، وهذه الكلمة ذاتها تجد أبوّتها في كلمة لاتينية أخرى (Fascinus)، وتعني العضو الذكري. ومن هذه الكلمات ظهرت الحكايات التي تُسمى ( (Satura كما يذكر باسكال كنيار في كتابه الفزع والجنس، وهي حكايات ماجنة خلاعية مليئة بالخيال/ الفانتازيا (fantasia). وهذه الفنتازيا التي نجد في ظلالها الخلفية كلمة (Fun/ المرح/ اللعب/ اللهو) وهذه الـــ ((Fun نجد مقابلًا لها في العربية (الفنّ)، وهو من جذر (فَنَنَ)، وهذا الجذر ذاته يعطينا كلمة الأفنون، أي الغصن الميّاس الذي تلعب به الريح لرقته ونضارته، والأفنون هو ذاته الأفعى مع كلّ تضاعيفها الدلالية من أنّها سبب الغواية، حيث نجد في التوراة عقوبتها على الشكل التالي: (على بطنك تسعين وتراب تأكلين، هو- الإنسان- يهشم رأسك وأنت تنهشين عقبه) وفي قراءة تأوّلية للجملة التوراتية، نلحظ أنّ التشابه بين العضو الذكري والأفعى، فالعضو الذكري يستلقي على بطن الذكر، وكأنّ البطن تراب، أليس أصل الإنسان ترابًا ونهايته إلى التراب، أليس العقب هو ذرية الإنسان التي مازال (الشيطان/ الأفعى) يحتنكها منذ آدم إلى الآن.

لم ننته من جذر (فنن) الذي يقودنا إلى كلمات من مثال: (فينوس/ أفروديت) التي ولدت من العضو الذكري للإله أورانوس بعدما قام ابنه الأصغر بقطع عضوه، ومن الزبد الذي يشبه السائل المنوي خرجت فينوس/ أفروديت ربة الجنس والحب والجمال. ولدينا أيضًا الفنار الذي يُرشد السفن إلى الموانئ حيث لا تخفى علينا الاستعارة بين الفنار والعضو الذكري وحيث أن السفينة تشبه العضو الأنثوي واستتباعًا لتقصّي دلالات جذر (فنن) نجد في عامية بلاد الشام كلمة (فنّير) والتي تعني العضو الذكري/ الأنثوي/ ونجد لكلمة ( فنيّر) شبهًا باللاتنية (venereae) والتي تعني العضو التناسلي.

خرج قدموس من الساحل السوري معلِّما لشعوب بلاد الإغريق، حيث اليونانية التي تعتبر الأم المرضعة للمفاهيم الرومانية واللغة اللاتنية. افتتن الرومان بالحضارة الأغريقية حتى نجد أنّ كلمة (Eispein/ لاط) في اليونانية تصل إلى اللاتنية بمعنى (Inspirator/ ألهم) كما أكد باسكال كنيار في كتابه الفزع والجنس. ولقد كان هناك عادة لدى الإغريق يتم بها نقل الصبي إلى عالم الرجولة، عبر فعل جنسي يقوم به المعلّم بحقّ التلميذ، ومقتضاه الفصل بين الأبيضين: حليب الأم والسائل المنوي، حيث يجبّ أبيض الذكر أبيض الأنثى.

وفي ذات الشجرة الدلالية نجد فعل ” أير” في العامية السورية العائدة إلى لغات المنطقة القديمة من فينيقية وكنعانية وسريانية/ أرامية، والذي منه اسم العضو الذكري في الفصحى العربية “الأير” و”أير” تقود إلى (Air/ الهواء) وذاته الهواء يعطينا اشتقاقات لغوية متعاضدة دلاليًا من مثل: ( الهوى/ الحب – هوى/ سقط) أمّا معنى كلمة “أير” فــ : هبّ – انطلق – طار – شعّ – حتى أشعل النار؛ إلى جانب المعاني الجنسية التي تقودنا إلى: (Eros /الحب) و(Erotic/ الإثارة الجنسية) و(Error/ خطأ) بعدما صبغتها الإدانة الأخلاقية. و (Erotic) تعني باللاتيني (venereae) وفنير هي ذاتها فينوس. تبادل الدوال دلالاتها لتوسع أفق المعرفة وعلى الرغم من تبلبل الألسن إلا أن اللغة قادرة على أن تدلنا على مفاتيح مجهولة لتاريخنا اللغوي كما يقول رجيس دوبريه

فتاة الهوى والصيّاد:

بين أنكيدو وغانية المعبد قصّة أكثر من مشهورة، حيث الجنس يكون مقابل المعرفة، لكن الجنس كان المكافئ النقدي للطعام، ففي القبائل البدائية تقدّم الأنثى خدمات جنسية لمن يمنحها الطعام وخاصة اللحم.

تمكر بنا اللغة عبر قاعدة (الضدّ يظهر حسنَه الضدّ)، فتظهر لنا ما هو مخبأ في لاشعورنا البدئي؛ فضدّ لحم هو مَحَلَ، فاللحم علامة الغنى والصّحة والازدهار، والمحل علامة الفقر والموت والجوع؛ وهكذا نستطيع أن نؤسس أول عملية تبادلية –نقدية- إن صحّ التعبير، فالقوة العضلية للذكر والجاذبية الجنسية للأنثى، عملتان أوليتان في سلم الحضارة البشرية ومن خلالهما تمّ إدارة الحضارة الإنسانية عبر التاريخ.

إنّ مزج المعرفة بالجنس، ابتدأ من آدم وحواء، مرورًا بفتاة المعبد/ سخمت مع أنكيدو ومن ثم إيزيس وأوزوريس والكثير من الأساطير الإنسانية، هي أشهر من أن نعيد ذكرها. لم تكن فتاة الجيشا اليابانية والقينة والجارية العربية بعيدتين عن المفهوم السابق، وليس من الهوامات الجنسية أن نذكر الحور العين اللواتي كن أحد هواجس عناصر داعش الانتحاريين، فالاقتصاد الجنسي الذي أغرى به القادة العسكريين جنودهم، كذلك الأنبياء، نجد صداه في الكثير من القصص الجنسية التي تبنّتها الشعوب كأصول لخلق الكون والبشر، فالأسطورة الهندية تقدّم لنا الإله (شيفا) بما يتجاوز الألف منحوتة وهو في عناق جنسي مع زوجته بمختلف الوضعيات وتم عبر ذلك خلق الكون ومخلوقاته، حتّى أن الماء الذي خلق منه كل شيء حيّ، نجده في تراثنا، فمن معاني الفعل (ناك): المطر الشديد، وعودة إلى الإغريق نلقى الفعل الجنسي مرتبطًا أشد الارتباط بالمعرفة عبر المعلّم والتلميذ.

هناك نادرة تراثية عربية تختصر كلّ ما سبق: ( ليس أجمل من أكل اللحم، والنوم على اللحم وإدخال اللحم باللحم).

قبل أن ننتقل إلى عصرنا الحالي وتقدّمه التكنولوجي الكبير لابدّ من ذكر أنّ الرائد الأول للاستشراق الأوروبي كان ألف ليلة وليلة، ولقد كانت الجنّة الجنسية التي صورتها الليالي وحرملك وسرملك الدولة العثمانية من أهم الأسباب الداعية للاستشراق وفتوحاته المعرفية.

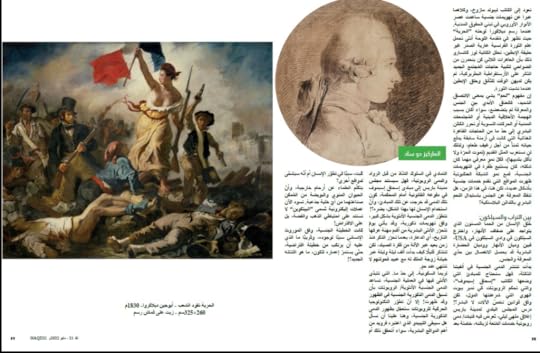

المركيز دي ساد ومازوخ:

السادية تعود للكاتب دي ساد والذي كتب لنا رواية (جوستين) كذلك المازوخية تعود إلى الكاتب ليبولد مازوخ وكلاهما عبرا عن هوامات جنسية ساعدت عصر الأنوار الأوروبي في تبني الحقوق المدنية. عندما رسم ديلاكورا لوحته ” الحرية” حيث تظهر في مقدمة اللوحة أنثى تحمل علم الثورة الفرنسية عارية الصدر غير حليقة الإبطين، تحلل الكاتبة لور كاتسارو ذلك بأن العاهرات اللواتي كن ينحدرن من الضواحي لتلبية حاجات المجتمع الجديد الثائر على الاستقراطية البطريركية، لم يكن لديهن الوقت للتّأنق وحلق الإبطين عندما نشبت الثورة.

إن مفهوم “لحم” يشي بمعنى الالتصاق الشديد، فالعناق الأبدي بين الجنس والمعرفة لم يتضعضع، سواء أكان بسبب الهجمة الأخلاقية الدينية أو المجتمعات المدنية أو الحركات النسوية أو تحرر الكائن البشري إلى حدّ ما من الحاجات القاهرة الغذائية التي كانت في أزمنة سابقة يدفع حياته ثمناً من أجل رغيف طعام، ولذلك لن نستغرب المثل القديم (تموت الحرّة ولا تأكل بثدييها)، فكلّ نموٍ معرفي مهما كان شكله، كان يستتبع طفرة في الهوامات الجنسية، فمع نمو الشبكة العنكبوتية ظهرت المواقع التي تقدم خدمات جنسية بأشكال عديدة، لكن –هنا- في هذا الزمن هل تنفكّ المعرفة عن الجنس باستبدال اللحم البشري باللدائن البلاستكية!؟

بين التراب والسيلكون:

خُلق الإنسان من الحمأ المسنون الذي يتواجد على ضفاف الأنهار واخترع السيلكون في وادي السيلكون في USA، فبين وديان الأنهار ووديان الحضارة البشرية قد يحصل الانفصال بين حدّي المعرفة والجنس.

بدأت تنتشر الدمى الجنسية في ألفيتنا الثالثة، فهل سنحتاج للمبادئ التي وضعها الكاتب (إسحاق إسيموف) والتي تحكم الروبوتات كي ندير بيوت الهوى التي شرعنتها الدول لكن وفق قوانين تخصّ الآلات لا البشر!؟ درس المجلس البلدي لمدينة باريس إغلاق ملهى ليلي، تُعرض فيه فتيات / دمى روبوتية خدمات المتعة لزبائنه وخاصّة بعد التمادي في السلوك الشّاذ من قبل الرواد والدمى الروبوتية، فهل سيستند مجلس مدينة باريس إلى مبادى إسحاق إسيموف في دفوعه القانونية أمام المحكمة، كون تلك الدمى قد خرجت عن تلك المبادئ وأنّ استخدام الإنسان لها بهذا الشكل، يضره!؟

تتطوّر الدمى الجنسية الأنثوية بشكل كبير، وفق هوامات ذكورية، وقد يأتي يومٌ تتحرّر الأنثى البشرية من أقدم مهنة عرفها التاريخ أي الدعارة، بعدما تحرّر الذكر منذ زمن بعيد عبر الآلة من فكرة الصياد، لكن لنتذكر قليلًا كيف بدأت ألف ليلة وليلة عبر خيانة زوجة الملك له مع عبيد فحولتهم لا تنتهي عند حدٍ.

لربما السكونية – إلى حدّ ما- التي تتبدّى الأنثى فيها في العملية الجنسية، تساعد الدمى الجنسية الأنثوية/ الروبوتات بأن تسبق الدمى الذكورية الجنسية في الظهور وقد ظهرت! إلا أنّ تطوّر التكنولوجيا الحركية للروبوتات ستعجّل بظهور الدمى الذكورية الجنسية، وهنا علينا أن نسأل هل سيبقى الليبيدو الذي اعتبره فرويد من أهم الدوافع البشرية، سواء أتحقق ذلك أم كُبت سببًا في تطوّر الإنسان أم أنّه سيتنحّى لدوافع أخرى!؟

يتكلّم العلماء عن أرحام خارجية، وأنّ الحيوان المنوي والبويضة من الممكن صناعتهما من أيّة خلية جذعية. تسود الآن عملات إلكترونية تُسمى(البيتكوين) لا تستند على احتياطي الذهب والفضة بل على الافتراض!

كانت الخطيئة الجنسية وفق الموروث الإنساني سببًا لوجوده، وقريبًا ما الذي عليه أن يرتكب من خطيئة افتراضية، حتّى يستمرّ إعماره للكون، ما هو افتتانه الجديد!؟

باسم سليمان

April 28, 2022

عندما التقى الشرق والغرب في تراثنا العربي – باسم سليمان – مقالي في ضفة ثالثة

باسم سليمان 28 أبريل 2022

إذا اعتبرنا الاستشراق خلاصة المركزية الغربية اتجاه الشرق، والتي تتجلّى بأشكال عدّة من الهيمنة التي لا تبتدئ بالسياسي أوالاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الديني، فالثقافي والفني، ولا تنتهي بالصور النمطية التي استقرت في الغرب عن الشرق. فالاستشراق أيديولوجية مستمرة مادامت المركزية الغربية قارة وثابتة تحاور نفسها بنفسها، ولا تسمح للآخر إلّا أن يكون موضوعًا للبحث والاستعمار والسيطرة. وهنا لن نجانب الصواب إذا تصوّرنا علم الاستغراب محاولة لنزع هذه الهيمنة الغربية، وإعادة الذات الشرقية التي تُدرس كموضوع من قبل العقل الغربي إلى ذات مستقلة متحرِّرة من الهيمنة الغربية. وفي الوقت نفسه تطالب بحقّها بمركزية مساوية للمركزية الغربية، أسواء نتج عنها حوارية إيجابية تمدّ جسور التواصل الحضاري، أم كانت النتيجة مقولة الشاعر روديار كبلنغ: “الشرق شرق، والغرب غرب ولن يلتقيا”.

يعدّ المفكِّر إدوارد سعيد في كتابيه: الاستشراق – والثقافة والإمبريالية، وغيرها من مؤلفاته، من أهم من كشف ميكانيزميات الاستشراق، لكنّه لم يكن داعيًّا إلى علم الاستغراب بالمعنى التضادي للاستشراق، على الرغم من أن الاستجابة الفكرية لكتبه في المنطقة العربية، كانت كبيرة، لكن التكلّم عن نشوء مؤسسات وانشغال مفكرين بالاستغراب ظلّ باهتًا يكاد لا يذكر إلا في المحافل الخاصة، فالفجوة المعرفية والتطورية والحضارية بين الغرب والشرق من الامتداد المكاني والزماني بحيث لا تكاد تجسر. وإذا تطرّقنا إلى المفكرين والمؤسسات الثقافية، فمن الضرورة ذكر المفكر حسن حنفي الذي نشر بعد عقد ونيف من صدور كتاب الاستشراق، كتابه: (مقدمة في علم الاستغراب)، يتغيا فيه حنفي، نقد المركزية الغربية، وإدارة العلاقة معها بحيث يتم تحويلها من ذات مهيمنة على العالم، إلى موضوع قابل للنقد والتفكيك والتشريح. لم يغب الاستغراب عن الفعاليات الثقافية الفكرية في بلادنا العربية، فهناك العديد من المفكرين الذين خاضوا غماره كمحمد عابد الجابري، وبعض الدوريات الفكرية التي تصدر عن مؤسسات عنيت بالاستغراب، كدورية (الاستغراب) التي تصدر عن المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية.

لكن قبل أن تأخذنا تلك المقدمة إلى استيهامات شتى، لا بدّ أن نستشهد بما أورده موريس أولَنْدر(1) عن الفيلسوف لايبنتز وخاصة في دراساته الفيولوجيةـ بأن اللسان الجرماني صدر من شعوب تحدّرت من نسل شيت؛ ثالث أولاد أبي البشر آدم. استهدفت دعوة لايبنتز أن يتم استبعاد الأصل السامي بيولوجيّا ولسانيّا عن الشعوب الجرمانية والأوروبية عمومًا، مع أن الغصّة اللغوية التي تبنّتها الكنيسة، وخاصة القديس أوغسطين، هي أن اللسان البدئي كان عبريّا، ظلّت كالقذى في العين الأوروبية، إلى أن قدّم وليام جونز وثيقة ولادة فكرة الأصل الهندوأوروبي للغات الإغريقية واللاتينية في عام 1786 إلى جمعية كالكوتا، بعدما لاحظ الوشائج القوية بينها وبين السنسكريتية الهندية. جاء تأصيل جونز مناسبًا للنزعة الآرية في أوروبا، وخاصة لكون اليهودية قد أعطت أوروبا عقيدتها المسيحية، فكان من حتمية الصراع اليهودي المسيحي أن يتم البحث عن جذور أخرى للغات الأوروبية، بعد ما كان قد أنجز الإغريق والرومان القطيعة المعرفية مع التراث السامي على صعيد الفلسفة والعلم، ولم يبق إلا القطيعة اللغوية التي أوقد جذوتها وليام جونز.

إن المركزية الأوروبية لم تكن لتتم، إلا باستبعاد ما اعتبر عناصر دخيلة عن أرضها، لكي تكون قادرة على فرض تلك المركزية على بقية شعوب العالم. وهنا لا بد أن نتساءل، أليس الاستشراق على الرغم من زينته الفكرية صيغة استبدادية قمعية تبتعد عن الإنسانية، مع أنه قد رفع شعارات تهدف إلى الأخذ بيد الشعوب المتخلِّفة، كي تصعد سلم الحضارة، فما الذي يمنع أن يتحول الاستغراب لدينا، إلى نسخة سيئة من الاستشراق الغربي. فهو بقدر ما يواجه الهيمنة الغربية، فقد يقمع العناصر المختلفة، لكن الغنية حضاريّا في الشرق، كي تصفو له مركزيته على عناصر مختارة كما فعلت أوروبا. لكن لنا أن نستشهد بمقولة الطهطاوي الاستغرابية في كتابه: (تخليص الابريز في تلخيص باريز)؛ جوابًا على تخوّفنا: “سافرت إلى فرنسا، فوجدت إسلاماً بلا مسلمين. وحينما عدت إلى مصر، وجدت مسلمين بلا إسلام”.

تأتي أهمية مقولة الطهطاوي من قدرتها على نقد الواقع، فلن يصحّ لنا علم استغراب حقيقي وموضوعي من دون نقد ذاتي، كما حدث في أوروبا في عصور نهضتها وتنويرها، مع الأخذ بأن لا يتحوّل علم استغرابنا إلى موضعة الآخر، ونفي الذاتية عنه، فننتج نسخة مشوهة وضدية للاستشراق، لن تكون إلا وبالًا علينا. ولا ريب أن استشهاد إدوارد سعيد(2) بمقولة القس هوغو أف سان فيكتور، إلا تأكيدًا من إدوارد على ضرورة أن لا يتحوّل استغرابنا إلى استشراق آخر: “ولذلك، فإنه لمصدر فضيلة عظيمة للعقل المجرِّب، أن يتعلّم شيئا فشيئا، أولًا أن يتغيّر في الأمور المرئية والزائلة، كي يكون قادرًا بعد ذلك على أن يخلّفها وراءه تمامًا. إن المرء الذي يجد وطنه حلوًا مايزال غضًا مبتدئًا؛ وأمّا من يكون له كل ثُرى مثل ثُرى بلده الأصلاني فلقد اشتد عوده؛ لكن الكامل، هو الذي يرى العالم كلّه بالنسبة له مكانًا أجنبيّا. إن الروح اليافع قد ركّز حبّه على بقعة واحدة من الأرض؛ والشخص القوي قد نشر حبّه على الأمكنة كلّها؛ وأمّا الرجل الكامل فقد أطفأ شعلة حبّه”. لنا أن نتجوّز ونرى الطهطاوي كالشخص القوي الذي نشر حبّه على الأمكنة كلّها. ومن هنا، لا بد من العودة إلى الماضي لندرس مركزيتنا، ونرى استغرابنا تجاه الشعوب والعقائد والأمكنة الأخرى، كي تتضح لنا الأمور، وعلى أي أسس سنبني استغرابًا يحقّق مقولة القس هوغو فيكتورفي الرجل القوي، لأن مقولته في الرجل الكامل ستبقى حلمًا جميلًا ومستحيلًا للبشرية جمعاء.

لقد كان للعرب استغرابهم الخاص بهم في الماضي، بعد أن حازوا مركزية قوية نتجت عن ظهور الإسلام، ووراثتهم إمبراطوريتين قويّتين؛ هما الفرس والروم، فطفقوا يقسّمون الأرض والناس من منطلقات دينية وقيمية وأخلاقية وجغرافية. وعندما اطلع الغرب على تلك الثقافة بدأ تأثير المركزية العربية يظهر، فلقد كان لابن سينا في الطب، وابن رشد في الفلسفة على سبيل المثال، التأثير الكبير على على أفكار النهضة الأوروبية وخاصة الرشدية، حيث اعتبر ابن رشد؛ الشارح الأكبر لأرسطو، وعنه عرفت أوروبا التراث الفلسفي. يذكر محمد عابد الجابري أمثلة على ما يمكن أن نعتبره مؤشّرًا على المركزية العربية(3) فها هو أحد رواد النهضة الأوروبية بيكو ديلا ميراندوا يقول: “لقد قرأت في كتب العرب أن ليس ثمة في الكون شيء أكثر روعة من الإنسان” ويذهب بيير أبيلار للقول: “الله يعلم كم مرة فكّرت تحت الضغط يأس عميق في الرحيل عن الأراضي المسيحية والعبور نحو(المسلمين) للعيش هناك في سلام، دافعًا الجزية، لأعيش مسيحيّا بين أعداء المسيح”. إن التوقّف عند هاذين المقولين يذكرنا بمقولة الطهطاوي عندما صدمته الحضارة الأوروبية فلم يدنها، بل وجدها معبّرة عن الإسلام، لكنّه لم يجد المسلمين.

الجذور التراثية لعلم الاستغراب:

لا يمكن أن يكون هناك من استشراق أو استغراب إلى بوعي وجود الآخر، وضرورة تحجيمه وإعلاء الذات المستشرقة أو المستغربة. وإذا عدنا إلى العصر الجاهلي نجد التأثر بقوة الروم سياسيّا وثقافيّا، فامرؤ القيس ذهب إلى قيصر عندما أراد أن يستعيد ملكه: وَلَو شاءَ كانَ الغَزوُ مِن أَرضِ حِميَرٍ

وَلَكِنَّهُ عَمداً إِلى الرومِ أَنفَرا

بَكى صاحِبي لَمّا رَأى الدَربَ دونَهُ

وَأَيقَنَ أَنّا لاحِقانِ بِقَيصَرا

فَقُلتُ لَهُ لا تَبكِ عَينُكَ إِنَّما

نُحاوِلُ مُلكاً أَو نَموتَ فَنُعذَرا.

إن لجوء امرؤ القيس إلى قيصر الروم أتى من إدراكه لمركزية الروم في ذلك الزمن، لذلك أشاح بوجهه عن أصوله اليمنية، واتجه نحو القوة المسيطرة. وها هو طرفة بن العبد يستشهد في معلقته بروعة البناء الرومي: كقنطرة الرُّوميِّ أقسمَ ربها

لتكفننْ حتى تُشادَ بقرمد.

وفي قصة بناء الكعبة استخدمت قريش بنّاءً روميّا، كما جاء في كتاب: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام.

إن الاحتكاك العربي الإسلامي مع المركزية الرومية والفارسية كان على صعيد العقيدة الدينية مضافًا إليه القوة السياسية والاقتصادية والثقافية، لكن مع العصر الأموي ومن بعده العباسي، انقلبت المركزية من الروم والفرس، لتصبح عربية إسلامية. ولم يعد من داع لسؤال الحجاج لأحدهم عن تصنيف البلدان، وإن كانت إجابة هذا الجغرافي إشارة مهمة إلى المركزية الرومية قبل أن تنقلب الأمور، وتصبح لصالح الفاتح الجديد (4): “نزلوا بحضرة الروم، فأخذوا من ترفهم، وصناعتهم وشجاعتهم”.

يناقش موريس أولندر فكرة العناية الإلهية التي تبنّتها النزعة الأوروبية، فإذا كان الإله قد خصّ اليهود بالتوحيد، إلّا أنه قد منح الأوروبيين عنايته، كي يسيروا بالتاريخ إلى غايته. وليس بعيدًا عن المعنى، فقد قسّم المسلمون العالم في تاريخهم إلى ديارين؛ ديار السلام/ الإسلام، وديار الحرب/ الكفر. لقد شكل العالم الإسلامي في ذلك الوقت قلب القارات الثلاث القديمة، وعلى حدود هذا العالم الإسلامي توزّعت ديار الحرب/ الكفر، التي تنتظر أن يفتحها المسلمون كي تعمّها الحقيقة الإيمانية الإسلامية. وقد تشكّلت استنادًا إلى هذا التقسيم رؤى استغرابية تتعارض فيها الذات العربية الإسلامية مع الذات الأخرى الكافرة. تمثل الذات العربية الإسلامية القيمة الحضارية الرفيعة والإيمانية الصحيحة، فيما الذات في بلاد الحرب تمثّل الخمول والتخلف والكفر وحتى التوحّش. وقد ظهرت هذه القسمة الضيزى في سياسات ذلك العصر وثقافته، ولربما أكثر ما يكشفها لنا؛ أدب الرحلات والمؤلفات الجغرافية، لأنها احتوت الآخر المخالف والخاضع لنظرة استغرابية تحطّ من مكانته الإنسانية والجغرافية. وقبل أن ندخل غمار تلك الرحلات والتأليفات الجغرافية، لا بد أن نذكر نصًا للجاحظ يكاد أن يكون أصلًا لفكرة العناية الإلهية التي خصّت بها السماء الشعوب الأوروبية، كمسوغ لها لسيادتها، كما شرح أولندر. ولأن الصراع في زمن الجاحظ بين العرب والروم كان في أحد جوانبه يتجلّى بمن هو الأحقّ بورثة المعارف والآداب الإغريقية وتمثلها، فقد كان الجاحظ يهدف إلى إخراج الروم من تلك الورثة الفكرية، فهو يقول(5): “ولو علمت العوام أن النصارى والروم، ليست لها حكمة… إلا حكمة الكفّ من الخرط والنجر والتصوير، لأخرجتهم من حدود الأدباء، ولمحتهم من ديوان الفلاسفة، لأن كتاب المنطق والكون والفساد، وكتاب العلوي، لأرسطاطاليس، وليس برومي ولا نصراني…” ويتابع الجاحظ، بأن إقليدس وجالينوس وغيرهم من علماء الإغريق ليسوا بروم أو نصارى، إنما ينتمون إلى أمة بادت، وقد ورثها الروم والنصارى، لتقارب الديار. ومن ثم يقول، لقد فاخر هؤلاء بما ورثوه. نستطيع أن نستخلص من نصّ الجاحظ آليات الصراع الحضاري، فكل ينسب لنفسه القيم الحضارية، ويخلي الآخر منها.

نظرية الكيوف الطبيعية(6):

من المكن تلخيص نظرية أرسطو في الكيوف الطبيعية بارتباط الطبع البشري بالمناخ، حيث أعطت هذه النظرية ميزة للأقوام التي تسكن المناطق المعتدلة المناخ، من حيث المعرفة والرقي والحضارة. تعود طروحات نظرية الكيوف الطبيعية إلى بطليموس الذي قسّم العالم إلى أقاليم؛ عد الأوسط فيها، هو الأفضل، أمّا جالينوس وأبقراط فقد مهّدا لربط الطبائع بالأعراق البشرية. ولقد تم التعالق بين هذه الطروحات إلى تقديم نظرية معرفية، يتم وفق مقتضاها تقسيم البشر بين الجيد والسيء. ولقد استخدمها أرسطو حيث اعتبر اليونان وسط الدنيا، وهي المنطقة التي تصلح لقيام الحضارة، وما عداها، هم أقوام من البرابرة.

تلقف الجغرافيون العرب القدامى هذه النظرية، وشرعوا على أساسها في إطلاق أحكام القيمة على الشعوب، فقد اعتبر المسعودي(7) أن الأرض تنقسم إلى أربعة أقسام، حيث اعتبر الشرق ذا طبيعة ذكورية، مقابل الغرب الذي اعتبره ذا طبيعة أنثوية، فأهل الشرق يتصفون بطول أزمنة الملك والأعمار، وعزّة الأنفس، ومعرفة بالعلوم والسياسة والتاريخ، أمّا أهل الغرب فهم ذو طبيعة مؤنّثة، تكثر لديهم الآراء والملل. وأهل الشمال بالنسبة للمسعودي؛ أغبياء بسبب البرد، فتضخمت أجسادهم وتوعّرت أخلاقهم وتبلّدت أذهانهم، وثقلت ألسنتهم، وأبيضت ألوانهم. وكلما توغل المسعودي في وصف أهل الشمال الأقصى انحدرت صفاتهم، حتى وصفهم بالبهائمية. فيما أهل الجنوب قرب خطّ الاستواء، فهم على العكس من أهل الشمال من حيث اللون، لأن الشمس تعامدهم طوال العام، فأحرقت واسودّت أجسادهم، واحمرّت عيونهم وتوحّشت أخلاقهم. ولم يختلف عنه ابن خلدون(8) في مقدمته بإسناد الطبائع البشرية إلى الأقاليم، فاعتبر الإقليم الأوسط ،هو الأفضل، وما يحازيه من شمال وجنوب، فهما أقل مرتبة. وبالنسبة لابن خلدون الأخلاق يمنحها الإقليم والطبيعة.

تكاد نظرة المسعودي وابن خلدون جامعة لآراء الجغرافيين العرب، فمن ابن خرداذبة إلى قدامة بن جعفر، والهمداني، والإصطخري، وأبو الفداء، وغيرهم من الجغرافيين، لا تخرج تلك التقسيمات عن اعتبار ديار الإسلام هي مركز الحضارة، وفي رأس سلّمها، وما عداها ينحدر باتجاه الكفر، وصولًا إلى البهائمية.

كلّ الطرق تؤدّي إلى روما، بل إلى بغداد:

اتضحت بشكل جليّ المركزية الكبيرة للعالم الإسلامي في العصر العباسي، وليس من الغرابة بمكان أن ينادي هارون الرشيد السحابة، بأن تمطر حيث تشاء، فإن خراجها له. وعندما انطلقت البعثات الدبلوماسية والرحلات باتجاه الأقاليم الأخرى شرقًا وشمالًا وجنوبًا، حملوا معهم تلك السطوة المركزية للديار الإسلامية، ومن خلالها تم وصف البلدان والشعوب والديانات، وأقاموا أحكامهم الوصفية استنادًا إلى أنهم على جادة الصواب، أمّا الآخر، فهو في الضلال.

وعندما نطلع على وصف ابن فضلان، الذي كان في عداد بعثة دبلوماسية، بناءً على طلب ملك الصقالبة يلطوار من الخليفة المقتدر، كي يرسل إليهم من يعلِّمهم أصول الدين الإسلامي، نجد ابن فضلان مصدومًا من التنافر الحضاري، فيقول: “وهم أقذر خلق الله، لا يستنجون من غائط، ولا بول، ولا يغتسلون من جنابة، بل هم كالحمير الضالة” ولا يفوت ابن فضلان الإشارة إلى عدم الحشمة بين الذكور والإناث، فلم ينجح أبدًا في منعهم من السباحة عراة. وذات الملاحظة تتكرّر عند ابن بطوطة تجاه شعوب الشرق الأدنى. وفي رحلة ابن جبير يمر بجزيرة صقلية بعد أن استردها النورمانديون من المسلمين، فيقول: “وهذه المدينة، مقصد جواري البحار، كثيرة الأرفاق، برخاء الأسعار، مظلمة الآفاق بالكفر، لا يقر فيها لمسلم قرار.. مملوءة نتنًا ورجسًا”.

هذه الأحكام الجائرة من الرحّالة لم تغيرها وقائع الحال، فقد زهد يلطوار ببعثة المقتدر، بعدما تبيّن له أن أفراد البعثة قد خانوا الأمانة، لذلك عاب عليهم خيانة الخليفة الذي يخاف ذكر اسمه وهو بعيد عنه، فكيف تجرأوا على ذلك. كذلك لم تتبدّل أحكام ابن جبير على الرغم من الأحوال الجيدة لجزيرة صقلية تحت حكم النورمانديين. ومع ذلك نستطيع أن نقول أنهم كانوا موضوعيين إلى حدٍّ ما، فهاهو الطرطوشي الذي اخترق وسط أوروبا، والذي وصف أهلها، بأنهم أهل غدر ودناءة، لا يغتسلون في السنة غير مرة، ويلبسون ثيابهم الداخلية حتى تتهرأ ولا يغسلونها؛ وهم في ذلك يعتقدون بأن بقاء الأوساخ على أجسادهم أصحّ لها. وقد أخبر عن لغة البرتونيين بأن الأسماع تمجها ولهم مناظر قبيحة ومع ذلك وصفهم الطرطوشي بالشجاعة.

تتكرّر تلك الأوصاف عند الجغرافيين والرحّالة العرب، لكنها كانت تتغيّر حقًّا، عندما تصدمهم بلاد كالهند بحكمتها، فكانوا ينقلون مشاهداتهم بكل موضوعية. يقول المسعودي، بأن أساس الملك، هو العدل. وقد وجد تطبيقا لهذه القاعدة في الهند والصين. وذهب اليعقوبي إلى أن أهل الهند فاقوا الأمم الأخرى بالعدل والحكمة. وقد دهش ابن بطوطة من التنظيم الإداري والسياسي والعدلي في الصين، ومثله فعل أبو دلف مسعر في رحلته إلى الصين.

لم يعد الدين هو المؤسّس للأحكام التقييمية والوصفية، عندما يكون واقع الحال متجاوزًا لما عرفه الرحّالة والجغرافيون العرب من حضارة تتجاوز المركزية الإسلامية. فقد قبلوا العدالة الأرضية في الهند والصين وأغدقوا عليها الأوصاف الجيدة. إن تبصرًا في ذلك يذكرنا بمقولة الطهطاوي السابقة الذكر. وبناء عليه لا نستطيع أن نحكم على الاستغراب في تراثنا، بأنه يتشابه مع الاستشراق الأوروبي في حاضرنا، فالمعطيات كانت مختلفة. لكن مع الاستشراق الأوروبي حيث تغيّرت المعطيات، وهدمت الكثير من الخرافات كنظرية بطليموس في الأقاليم ومن بعدها نظرية الأعراق، كان لابد للاستشراق الأوروبي أن يكون أكثر قبولًا للآخر، لكن ذلك لم يحدث.

لقد تحاور الشرق والغرب في تراثنا على قدر المستطاع في تلك الأزمنة. وإذا كنا نبتغي علمًا للاستغراب يقف في مواجهة الاستشراق، فليكن المقطع الذي ختم به إدوارد سعيد كتابه عن القس هوغو أف سان فيكتور بوصلة؛ تجعل استغرابنا رائده الإنسان أولًا وأخيرًا.

المصادر:

لغات الفردوس، موريس أولندر، صدر عن الهيئة البحرين للثقافة والآثار- المنامة 2016.الثقافة والإمبريالية، أدوار سعيد، صدر عن دار الآداب، الطبعة الرابعة – بيروت 2014.في نقد الحاجة إلى الإصلاح، محمد عابد الجابري، صدر عن دراسات الوحدة العربية- بيروت 2005.معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار صاد- بيروت.البيان والتبين، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، الناشر مكتبة الخانجي.السياسة، أرسطو، صادر عن الهيئة المصرية للكتاب.التنبيه والإشراف، المسعودي، الناشر مكتبة الشرق الإسلامي- القاهرة 1938.مقدمة ابن خلدون، الناشر دار يعرب 2004.باسم سليمان

خاض ضفة ثالثة

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2022/4/28/%D8%B9%D9-%D9%D9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%D8%B4%D8%B1%D9-%D9%D8%A7%D9%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%D8%A7-%D8%A7%D9%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2022/4/28/%D8%B9%D9-%D9%D9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%D8%B4%D8%B1%D9-%D9%D8%A7%D9%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%D8%A7-%D8%A7%D9%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A

April 16, 2022

رابط مقالاتي في رصيف22

April 11, 2022

أجمة القصب | باسم سليمان – قصتي في مجلة القناص

تغيّر كلّ شيء منذ قُرِئت فاتحتها. لقد كانت تظنّ، فيما سبق، أنّ يزورها الدّم كضيف ثقيل كلّ شهر، كافيّا لأن تدخل عالم النساء، لكنّ هذا التفصيل ظلّ محدود الأثر إلى أن قام ثدياها حقّ قيامتهما، واستدارت عجيزتها بمدار إهليلجي، عند هذه اللحظة أيقنت أن التبدّل قد اكتمل، ومن ثمّ أتى شراء جهاز العرس، وما تضمّنه من ثياب داخلية، ليمحو معتقداتها السابقة، فالأنثى لا تصبح أنثى، إلّا عندما يدخل الرجل حياتها.

في طريق عودتها من العاصمة مع أمّها، كانت تحدس أنّه يراقبها من بعيد، لكنّها لم تره. تمنّت أن تخلو به للحظات كي يسمعها كلامًا أخيرًا يظلّ في ذاكرتها ما دامت حيّة، إلّا أنّه ظلّ مختفيّا أو خفيًّا، كأنّه إحدى بنات أفكارها. أخيرًا همست لنفسها: لم يكن إلّا ظنّا. لم تطل التفكير بذلك، فقد كانت منهكة من يوم السفر الطويل، لكنّ شعور الخجل الذي راودها فيما كانت أمّها وحماتها تساومان البائع على ثمن الثياب الداخلية، استمر معها إلى أن ولجت سريرها مع سؤال بلا إجابة: من أين لأمها وحماتها هذه الجرأة؟ فهي اعتادت رؤية أمها، وهي تنشر الثياب الداخلية في أماكن خفية، لا يصل إليها حتى الضوء، إلّا في ظلال شاحبة.

****

أشرقت الشمس على البلدة، وكما ينتشر شعاعها بخفّة اللصّ، تفشى خبرٌ، بأن قطعتي ثياب داخلية، (سوتيان أصفر وسليب أسود)، معلقتان على أجمة القصب في أعلى الشلال، كأنّهما رايتان. جاء الرجال والشباب والأطفال والنساء والفتيات للمشاهدة وتبادل الأحاديث حول من فعل ذلك، تتناهشهم التخمينات والشكوك والظنون. امتعض المتزوجون، وتنادر الشباب، في حين طُلب من الأطفال أن يقذفوا قطعتي الثياب الداخلية بالحجارة، كي تسقطا ويجرفهما الشلال. مرّ الوقت ثقيلًا على البلدة وفي خضم ساعاته، دارت صراعات خفيّة بين المتزوجين، وطالب الآباء بأن تتفقد الأمهات أردية بناتهن الداخلية، إذا كان قد فُقد منها شيء، إلّا رجلًا واحدّا، انتظر أن يخلد أفراد أسرته للنوم، ومن ثمّ بدأ باستجواب زوجته الطريحة الفراش نتيجة كسر في ساقها.

لقد كانت أردية زوجته الشابة، هو يعرفها، فقد طلب منها، أن تشتري (سليب أسود وسوتيان أصفر) لأنّه يراها كالنحلة، أمّا هو فقد كان اليعسوب. كانت زوجته تبكي بين يديه اللتين تعصران رقبتها، وتقسم بأعظم الأيمان وتبرّر، وتسبّب، وتستنتج، بأنّها لا تعلم شيئًا. كانت ليلة قاسية لم تعرف النحلة مثلها، منذ ولدت. وكانت متيقنة؛ إن لم يذبحها زوجها، فإنّ أخاها سيفعل ذلك.

أشرقت الشمس من جديد على البلدة التي نامت على ألف قصة وقصة، ظنّ بها أهلها، بأنّ يوم الغد سيطوي الفضيحة. وقد حمدوا ربّهم بأنّه لم يدخل أي غريب بلدتهم، فيفتضحوا في شرفهم بين البلدات والقرى المجاورة.

لم تتطهّر العيون المستيقظة من النوم بعد، حتّى كرّر اليوم الجديد، سيرة اليوم السابق. ففي ذات المكان الذي لا يمكن أن يصله أحدٌ عُلّق قميصٌ داخليٌّ أسود شفاف على أجمة القصب. لم يكن هذا القميص من مقتنيات النحلة، وعندما تعالت أصوات امرأة تُضرب من قبل زوجها، تنفست النحلة الصعداء، وحار يعسوبها ماذا يفعل.

اجتمع الرجال في بيت رئيس البلدة يتدارسون هذه الفضيحة التي تكرّرت لليوم الثاني، وأقنعوا الرجل الذي صبّ جام غضبه على زوجته، بأنّ في الأمر أكثر من ممّا يوسوس الشيطان في نفسه، وأن غسل الشرف يحتاج إلى شهود، والحدّ يُدرأ بالشبهات، فليتقِ الله.

للحقيقة، لقد تمنّت بعض النسوة ألّا تشرق الشمس، إلّا وقد اقتلع سيلٌ أجمة القصب من جذورها. حتّى أن بعض الرجال رغبوا بأن لاتشرق الشمس مطلقًا، فقد تناهى تفكيرهم إلى أن دورهم آتٍ. لم تتحقق أمنيات النساء ولا الرجال، وأشرقت الشمس من جديد على القرية المنكوبة بسروال من الدانتيل الأحمر، وسوتيان أحمر مطرّز بالأسود، في حين بدت لهم أجمة القصب كمهرج يسخر من أهل البلدة التي أصيب أهلها بالحمق، فقد راودتهم عن أنفسهم فكرة أن يغيّروا مجرى النهر.

اقترح رئيس البلدية بأن يتخلّوا عن أفكارهم الجنونية في تبديل مجرى النهر، فالعاصمة فشلت في ذلك. وأن يقوموا بدلًا من ذلك بنوبات حراسة بين البيوت وعلى ضفة النهر بمحازاة الشلال، ليقبضوا على هذا الشيطان الذي حلّ في بلدتهم.

عسعس الرجال في شوارع البلدة، وسهرت النساء قرب خزاناتهن وصناديق ثيابهن، لكنّ الأمر لم ينفع، ومن جديد كانت الأجمة، قد أظهرت ثيابًا داخلية جديدة. همست امرأة إلى زوجها بأنّ تلك الثياب الداخلية تعود لها، فأمرها بالصمت، وإن ثرثرت بالحقيقة إلى جاراتها، سيطلقها، إن لم يذبحها.

تتالت الأيام، وأجمة القصب تزدهي بالثياب الداخلية النسائية، التي تشعل رغبات العزّاب، وتُخجل الفتيات اللواتي نهدت أثداؤهن وتكوّرت أردافهن، فيما الرجال وبعد أن اقتنعوا بعدم جدوى الحراسة في الطرقات وعلى ضفة النهر قرب الشلال، قاموا بوضع ثياب نسائهم الداخلية في صناديق وسهروا على حراستها. لكن هيهات أن ينفع شيء، فالأجمة تنمو، ويتطاول قصبها، وأخبارها وصلت إلى البلدات الأخرى، فبدأ سكانها بالتوافد، واختراع الأسباب للمرور عبر البلدة التي فضحت نساؤها بأن ظهرت ثيابهن الداخلية إلى العلن. بدأت أعمال عنف من قبل شباب البلدة تجاه من تسوّل له نفسه بالقدوم لرؤية أجمة القصب، وسمعت هتافات من شباب البلدة: الشعب يريد إزالة أجمة القصب! هذا الواقع المستجد والخطير استدعى أن ترسل العاصمة قوات حفظ النظام إلى البلدة، وتأمين ضفة النهر، لمن يود أن يأتي سائحًا وعلى إثر ذلك انتشرت عربات بيع الفول والحلويات والمشروبات الغازية قرب الشلال.

لم يترك أهل البلدة مقترحًا كي يخرجوا من هذه المصيبة، إلّا وقد حاولوا تنفيذه، حتّى أنّهم طلبوا سيارة إطفاء بسلم طويل كي يمدّوه فوق الشلال، ويتطوّع أحد الشبّان المشهود لهم بحسن السيرة أن يتدلّى بواسطة سلم الإطفاء نحو الأجمة عبر حبل ويعمل منجله فيها. لكن ذلك لم يحدث، ليس لأنّه من المستحيل أن تصل سيارة الإطفاء إلى ضفة النهر فقط، بل لأنّ السلطات في العاصمة رأت بأن الأمر ليس له من ميزانية مرصودة في هذا العام ومن الضرورة الانتظار إلى العام القادم. وعندما طلب أحد الشبّان أن تقصف بالطيران، قوبل اقتراحه بالرفض، ومن وقتها لم ينم في بيت أهله، فبعد غروب الشمس جاءت سيارة بيجو نزل منها عدد من الرجال وأخذوه معهم.

فكّر الشبّان الغيورون والذين كانوا على وشك الزواج، بأن عرائسهم سيفتضحن، فربطوا أجسادهم الشابة بالحبال وخاضوا في النهر السريع الجريان، إلّا أنّ التيّار كان يدفعهم بعيدًا عن أجمة القصب التي تنتصب في وسط النهر كالقذى في العين. الكثير منهم أجّلوا زواجهم، حتى يأتي الشتاء ويجرف طوفان النهر أجمة القصب، مع علمهم بأنّها كانت تصمد دومًا، شتاء وراء شتاء.

تجادل أهل البلدة، بأنّ الثياب الداخلية هي لنساء متزوجات وليست لعزباوات وهذه رحمة من رب العالمين، فمن سوف يتزوج بناتهم عندما تنشر ثيابهن الداخلية على الملأ؟ وكأنّ أجمة القصب قد سمعت بالذي تجادلوا فيه وأضمروه، فلم تشرق شمس جديدة حتى ظهرت على قصباتها المتطاولات الثياب الداخلية لعزباوات القرية، والأخطر من ذلك أنّها كانت ثيابًا تجهّزت بها المخطوبات ليرتدينها في اليوم المنشود، حيث سيرفع المنديل الأبيض دليل عذرية لم تمس.

جنّ أهل البلدة وقرّروا مغادرة بلدتهم إلى غير رجعة. استشعرت الخطر العجوز التي كانت تدير بيتًا مخفيًّا للدعارة، لكنّه معروف للجميع، من رئيس البلدية إلى أصغر ولد في المدينة، فإن غادر سكان البلدة، فهذا يعني أن أعمالها ستكسد، ولم يعد في العمر متسع، لتأسيس بيت جديد في بلاد الهجرة، لذلك ارتدت أجمل فساتينها وتزيّنت كما لو أنّها في أول صباها، وقصدت دار البلدية، حيث تم عقد اجتماع يقرّر فيه كبار أهل المدينة ما هو الحلّ الأخير، فمن غير المعقول أن تكون مغادرة البلدة هو الحلّ الأخير. دفعت العجوز الباب ودخلت على المجتمعين، مستندة على عصاها، وقبل أن يهجموا عليها بالأخلاق والأعراف وقواعد الدين، صرخت بهم: كلكم مررتم على أسرة بيتي، فاجلسوا هادئين، أيّها الأطفال. ألم تلاحظوا، بأنّه لم تعلّق أية قطعة ثياب داخلية ممّا تلبسه فتياتي على أجمة القصب. أنتم أعلم بثياب فتياتي الداخلية التي تحفظون تصاميمها أكثر بألف مرة من ثياب زوجاتكم، لذلك اسمعوا؛ إن من يفضح شرفكم عبر نشر ثياب زوجاتكم وبناتكم، ليس من الأرض، بل من السماء، إنّها الشمس، أيّها الحمقى! إنّ ثياب بناتي الداخلية، على الرغم من جرأتها، فهنّ ينشرنها على شرفات البيت وسطحه، الذي تمرون من أمامه، وتختلسون النظر إليها، لذلك لم تجدوها على أجمة القصب، فهناك حكمة قديمة تقول: بأن الشمس تحبّ أن تنشر الثياب تحت أشعتها، وتكره أن تنشر في العتمة والأماكن المخفيّة. اليوم وليس غدًا، دعوا نساءكم وبناتكم ينشرن ثيابهن الداخلية على الأسطح والشرفات، وسوف ترون كيف ستختفي أجمة القصب.

صدّق البعضُ العجوز، ورفض آخرون كلامها؛ لكنّ الواقع أصدق إنباء. لقد بدأت الأجمة تفقد قصباتها، قصبة تلو أخرى، ما إن تنشر أنثى ثيابها الداخلية على السطح أو في شرفة بيتها. رويدًا رويدًا، اقتنع الجميع، واختفت أجمة القصب. سألت إحدى الفتيات العجوز الحكيمة: كيف عرفت ذلك؟ ابتسمت العجوز ابتسامة تعود إلى أيام شبابها ومن ثمّ خرجت من غرفتها، كي تتفقّد فتياتها. كانت إحداهنّ غاضبة من أحد الزبائن وتجادله، لحظة وصول العجوز إلى غرفتها. ضربت العجوز بعصاها الرجل قائلة: كن لطيفًا أيّها البغل.

*****

استيقظت الفتاة هلعة من كابوس ألمّ بها أثناء نومها، تتعوّذ بالله من شرّ الشيطان الرجيم. قفزت من سريرها نحو أكياس الثياب التي جاءت بها من العاصمة، وبدأت بتفقد ثيابها الداخلية، واحدًا، واحدًا، وفي هذه الاثناء كانت الشمس قد بدأت بالبزوغ.

خاص مجلة قنآصhttps://qannaass.com/%d8%a3%d8%ac%d9%d8%a9-%d8%a7%d9%d9%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9-%d8%b3%d9%d9%8a%d9%d8%a7%d9%ef%bf%bc/

April 5, 2022

الجمهور بين التقديس واللعن – باسم سليمان – مقالي في ضفة ثالثة

ما الذي يدفع أمبرتو إيكو؛ صاحب رواية وشم الوردة، التي سرد فيها أحداث عدّة جرائم، تكشّفت ملابساتها عن أنّ أحد رؤساء الأديرة قد سمّم وريقات كتاب فن الشعر لأرسطو، كي يمنع الرهبان من الاطلاع عليه، فلا تهتز عقيدتهم الدينية بسببه، فيقول، بأنّ مواقع مثل تويتر وفيسبوك(1): “تمنح حقّ الكلام لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلّمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورًا. أمّا الآن، فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنّه غزو البلهاء”؟

هل لنا أن نستقرئ تحذيرًا، أو تطيّرًا مضمرًا من قبل إيكو اتجاه الشعوب، الجماهير، الرعاع، الدهماء، السواد، أن تمتلك حقّ الكلام، حقّ الاختيار، حقّ التفكير، وبأنّ إيكو ليس إلّا وريثًا لثقافة لا ترى في الشعوب إلّا قُصّرًا، لا يجب أن تشبّ عن الطوق ويجب أن تساس دومًا! قد تأتي الإجابة على استقرائنا من ناحية تيري إيغلتون(2) عبر قوله، بأنّ الآداب والفنون مؤدلجة دينيّا وسياسيّا واقتصاديًا كي تخدم الفئات الحاكمة، وهو في بحثه عن كيفية نهوض الأدب الإنكليزي، يستحضر التوجيهات النظرية التي كانت ترى في هذا الأدب عاملًا مهمًا في توجيه النساء والعمال، والأهم تحريض الطبقة الوسطى كي تكون إنكليزية حقًّا. وهو إذ يعرض للنظريات الأدبية، من الكلاسيكية مرورًا بالواقعية، وليس انتهاءً بما بعد الحداثة، إلّا ليكشف تعاضد الثقافي بالسياسي تارة بشكل مخفي، وتارة أخرى بشكل فجّ، وخاصة في النظم الشمولية. وبالتالي، لم يكن يومًا إنتاج الكلمة منطوقة، أو مكتوبة، أو تلقيها، إلّا لخدمة الطبقات الحاكمة. لكن قبل أن نحكم على أمبرتو إيكو، لنرى ماذا قال دُرَيْد بن الصِّمَّة:

أَمَرْتُهُمُ أَمْرِى بمُنعَرَجِ اللِّوَى/ فلم يَسْتبِينُوا الرُّشدَ إِلا ضُحَى الغَد فلمّا عَصَوْنِى كنْتُ مِنْهُمْ وقد أَرَى/غَوَايتَهُمْ، وأَنَّنِى غَيْرُ مُهْتَدِى وهلْ أَنَا إِلا من غَزيَّةَ إِنْ غَوَتْ/غَوَيْتُ، وإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشد.

تكاد هذا الأبيات تختصر جوهر المبحث الذي يشتغل عليه علم نفس الجماهير، من حيث هو علم يقول، بأنّ للجماعة البشرية شخصية كليّة مستقلة، تختلف عن شخصية الفرد الذاتية المنطوي في الجماعة/ الجمهور. لقد ذوت الشخصية الذاتية للشاعر، واستقالت من دورها، أمام سطوة رأي القبيلة. وعلى الرغم من أنّ الشاعر قد أبان لهم الصواب، إلّا أنّه بعد أن عصته القبيلة، نكص وارتد إلى الجمع، مسلّمًا رشده وغوايته له. لقد لحظ علم النفس وضمنًا مؤسسه فرويد، الحالة الفريدة التي تعتري الكائن البشري ما إن ينضم إلى جمهور ما، حيث يكتسب سمات خاصة لم تكن موجودة فيه سابقًا، أو كانت موجودة، لكنّه غير واع لها. هذا التغيير الحاصل يتأتّى من حلول روح الجماعة، أو الجماهير، أو الشعوب في هذا الفرد، فيفقد فرادة شخصيته، ويصبح مجرد خلية في جسد الجمهور، كما يقول إلياس كانتي(3).

قدّم غوستاف لوبون(4) عرضًا شيّقًا بمعايير أوائل القرن العشرين عن الجماهير التي ظهرت فجأة على مسرح الحياة بكافة جوانبها، وغيّرت مجرى التاريخ. وقد رأى أنّ الجماهير ليست فاضلة، أو مجرمة، بل قد تكون مجرمة ومدمرة أحيانًا، وأحيانًا أخرى تكون كريمة وتضحي من دون مصلحة. وهو بذلك يكون قد رفض المقولات السابقة التي أوجزها الإيطالي سيجهيل/Sighele الذي وصف الجماهير، بأنّها مجرمة دومًا. وأمام هذه الرؤية الجديدة للجماهير لدى لوبون، كان لابدّ من إظهار المميزات الأساسية التي تنطوي عليها تلك الجموع التي أقلقت عقلانية أوروبا في القرن التاسع عشر وما بعده، يقول لوبون: “بأنّ الميزة الأساسية للجمهور هي انصهار أفراده في روح عاطفية مشتركة تقضي على الفروق الشخصية، وتخفض الملكات العقلية”. وبعد أن انتهى من تحديدها، شرع في شرح كيفية قيادتها عن طريق التحريض، والدعاية، والقائد الملهم. لذلك يميّز بين نوعين من الفكر؛ الأول، يستخدم المفهوم العقلي، والثاني يستخدم المجاز والصور الموحية. والجماهير، هي من تستخدم المجاز والصور الموحية، لذلك يخطئ القائد السياسي عندما يخاطبها بالحقائق العقلية، بل عليه أن يوجّه خطابه إلى أحاسيسها ومشاعرها بالمقولات الحماسية غير العقلانية. لم يتقبّل الوسط الثقافي مقولات لوبون، لكنّ موسوليني وهتلر كانا من قرّائه، وقد طبقوا تحليلاته النفسية على الجموع.

وعندما وقعت الحرب العالمية الثانية، أصبح السؤال عن ظاهرة الجماهير مطروحًا بقوة، لذلك نجد أحد مؤسسي مدرسة فرانكفورت الألماني أدورنو هوركهايمر يعلّق على طروحات لوبون بأنّها قد تحقّقت بطريقة مدهشة حتى ضمن الحضارة التكنولوجية الحديثة التي كنّا نتوقّع أن نجد فيها جماهير أكثر استنارة. وقد كان جواب أدورنو ناتجًا عن الحيرة التي انتابت الكثير من المفكرين عن الكيفية التي استطاع من خلالها هتلر تجييش الشعب الألماني المستنير، بتلك الطريقة المجنونة.

إنّ دهشة أدورنو ممّا حدث، كانت قد تمت الإجابة عليه من قبل خوسه أورتِغا أي غاست(5) وقبل الحرب بسنوات. ذهب خوسه إلى أن ظاهرة الجماهير هي من الشمول بمكان بحيث تنال من أكثر الناس عقلًا وروية، وشرح ذلك في فصل من كتابه بعنوان: بربرية التخصّص. لقد كان خوسه ناقمًا على الجماهير، ويرى فيها السبب الرئيس لأفول أوروبا. وتكاد مقولة إيكو عن مرتادي الحانات طبق الأصل عن مقولة خوسه. لقد عالج خوسه ظاهرة الجماهير بتمعّن ودقّة. وهو يراها تشمل كل الطبقات، فوباء الجمهور لم يسلم منه أحد، حتى العلماء. لقد فرض تطور العلم التخصّص الشديد والدقيق، مما أدّى لغياب الرؤية الموسوعية التي كانت تميز علماء القرن السابع والثامن عشر. وعلى الرغم من هذا الغياب، إلّا أنّ التخصّصي الذي أسماه خوسه: “العالم الجاهل” لا يتورّع عن إبداء رأيه في كل شيء سواء في مجال اختصاصه ويتعداها إلى ما لايفقه فيه شيئًا، منساقًا كأي جاهل في حانة، ومسلمًا قياده لأي زعيم مجنون.

إنّ استقراءً لما أوردناه أعلاه يظهر لنا بوضوح الصراع بين أقلية؛ أسواء كانت دينية، أو سياسية، أو ثقافية ذات رؤية موسوعية، وجمهور رافض لتلك القيادة. وقد أوضح خوسه ذلك متهكمًا من الجمهور، بأن أسماه السيد الصغير الراضي عن نفسه الذي يريد أن يحكم العالم.

الجمهور والإبداع:

لا نستطيع أن نقول بأنّ ظاهرة الجمهور قد كانت غفلًا في التاريخ ولم تظهر، إلّا خلال الثورة الفرنسية وما بعدها. إنّ تسليط الضوء على الآداب والفنون وعلاقتها بالجمهور، يكشف لنا الإرهاصات الأولية لتمرّد الجماهير، فالتدقيق في هذه العلاقة يكشف لنا بأنّ السلطات عبر التاريخ كانت تعتبر الآداب والفنون من القوى الناعمة لسوس الجماهير. وهذا يعني أنّ مشكلة الجماهير كانت موجودة، لكن لم يخصّص لها علم، إلّا مع غوستاف لوبون.

إنّ سفرًا عبر تاريخ الثقافة يمنحنا استبصارًا عن الآليات التي اعتمدت في سياسة ثقافة الجماهير، وخاصة في فن المسرح بسبب تعاطيه المباشر مع الجمهور. إنّ تقسيم المجتمع بشكل طبقي، في المسرح، عبر المأساة التي تعرض حيوات علية القوم، والملهاة التي تقدم رعاع القوم، أو تطرّف صيغة: “الفن للفن” التي تسقط الجمهور من حسابها، إلى مقولة: المثقف الطليعي الغرامشية، حيث يقود مثقف رؤيوي الجماهير إلى يوتوبيا ثورية، فكل هذا يعني نمذجة الإبداع والتلقي، بحيث يظل الجمهور تحت سطوة الأقلية العارفة.

احتوت محاورات أفلاطون وجمهوريته على الأسس الرقابية الأولى على الفنون والآداب وتلقيهما عبر منهجين؛ يقوم الأول بالحطّ من الآداب والفنون كونهما محاكاة من الدرجة الثالثة للحقيقة، أمّا الثاني، فقد تأسس على ضبط العاطفة والانفعال. وأمام هذه الرؤى الرقابية يأتي تعليل أرسطو النفعي للمأساة، وشرعية وجودها عبر الكاثريس/ التطهير ردّا على أفلاطون الذي اعتبر المأساة ضارة أخلاقيًا، في حين رأى أرسطو فيها طريقة لتفريغ كبت الجمهور؛ وإن صحّ لنا القول، فلقد ذهب أرسطو إلى اعتبار الفعل المأساوي فعلًا ذا طبيعة أخلاقية، لا يتعلّق بمولد أو طبقة وهذا ما رآه مارفن كارلسون في توجّه أرسطو التقسيمي بين المأساة والملهاة(6) بقوله:” ولهذا يكون نبل الشخصية المأساوية سمة أخلاقية أكثر منها اجتماعية أو سياسية” وبذلك كاد أرسطو أن يهدم التقسيم الطبقي بين المأساة والملهاة، إلّا أن التفاسير اللاحقة لفن الشعر ركّزت بشكل جوهري على التقسيم الطبقي للمأساة تجاه الملهاة. إنّ منحى أرسطو الجديد في تفسيره للمأساة بعيدًا عن الطبقة الاجتماعية كان مقاربة من زاوية جديدة، تسمح بتعاط أكبر موضوعية وحكمة مع ما تتناوله الكوميديا في موضوعاتها عن طبقة شعبية لا تصلح إلا للتهكّم والضحك عليها. وكأنّ أرسطو يرى في طبقة الجماهير ما يصلح لأن يكون موضوعًا للمأساة. هذا تطور جديد في رؤية الجماهير، لكن لم يكتب له التاريخ الاستمرار.

لم تكن محاورات أفلاطون هي البداية، بل سبقتها آراء جزئية أكثر ما تجلّت مع أريستوفانيس في مسرحيته الضفادع، والتي يعرض فيها نزول الإله ديونيسوس كي يعيد المسرحي يوربيديس من الموت وهناك تنشأ مماتنة فكرية بين إسخيلوس ويوربيديس لمعرفة أيّهما الأفضل. لقد كان أريستوفانيس تقليديّا يميل قلبه إلى إسخليوس الممثل للجيل القديم من التقاليد الإغريقية، في حين كان يوربيديس ثوريّا، يعرض في تراجيدياه أحوال الناس العادية. وعندما هبط يوربيديس إلى العالم السفلي طالب بعرش التراجيديا الذي كان يجلس عليه إسخليوس ودعمه في ذلك؛ اللصوص، وشارطي الجيوب، وقاتلي آبائهم، ولصوص المنازل. وهؤلاء، هم غالبية العالم السفلي الذين تأثروا بمحاوراته المضلّلة، ومناقشاته الملتوية وأباطيله، وهاموا به إعجابًا، ونادوا به ليجلس على عرش التراجيديا، كما ورد في مسرحية الضفادع. لا تخفى الإشارات الضمنية فيما أورده أريستوفانيس برفضه ليوربيديس بسبب ميوله المناهضة للتقاليد وتوجّهه إلى الجمهور الذي يزدريه أريستوفان، لذلك تنتهي المسرحية بأن يختار ديونيسوس إسخليوس للعودة به لأن قلبه يهواه، ولم يكن إسخليوس إلّا ممثلًا للأقلية الحاكمة دينيّا وثقافيّا.

كان لهوراس(7) الشاعر الروماني دورًا في سياسة ثقافة الجماهير عندما جعل المتعة والتعليم من أهداف المسرح والأدب بشكل عام. وهذا يعني ربط المسرح والأدب بالقيمة الأخلاقية وبالتالي سيتم استبعاد أي محاولة مخالفة، وظل التقسيم معه ثابتًا، فالمأساة لعلية القوم والملهاة لأسافلهم. ورثت المسيحية الإمبراطورية الرومانية، ومن أهم الذين أبدوا آراء مهمة في المسرح كان القديس أوغستين الذي رأى في حبّ المسرح “جنون بائس”(8) ورأى بأنّ الإمبراطورية الرومانية بصيغتها الوثنية قد انهارت بسبب الانتهاكات الأخلاقية للآلهة الوثنية ذاتها. ويضيف بأنّ المسرح فاسق بطبعه، لأنّه يتحدّى الآلهة والدولة. وإن جئنا إلى ميغيل دي ثيربانتس، فقد ذهب إلى ضرورة رفع النصوص المسرحية إلى جهات رقابية عليا، كي تتم مراقبتها حتى تتخلّص من سطوة ما يرغبه الجمهور. إنّ ما عرضناه أعلاه يبيّن لنا تاريخ الصراع بين نخبة ترى، بأنّها صاحبة الحق في قيادة الجماهير بحكم معرفتها وحكمتها، وبين الجماهير التي ترى بأنّ من حقها أن تباشر وجودها بنفسها. نهضة الجمهور: لم تحقّق الجماهير ما تصبوا إليه عبر ثوراتها، مهما قيمّنا تلك الانتفاضات إيجابًا أو سلبًا، لكن ما نراه حاليًّا من قوة الرأي العام، حتى ولو كان على السوشيال ميديا، يكشف لنا بأنّ الجماهير قد أصبحت لاعبًا أساسيًا في صيرورة الحضارة البشرية. وإنّ مقارنة الفظائع التي ارتكبتها الجماهير مع ما قامت به الفئات الحاكمة وقوتها الناعمة من الفلاسفة، والمفكّرين، ورجال الدين، لا تتناسب أبدًا. إنّ تبصّرًا في الكوارث التي ارتكبتها الجماهير عبر التاريخ يظهر لنا بأنّها لم تكن نابعة من إرادتها الخالصة، فكما حلّل لوبون كان هناك محرّك آخر، أسواء كان رجل دين أو سياسة، هو من دفعها إلى ارتكاب المعاصي. في حين كانت الأقليات الحاكمة والعارفة تذهب دومًا إلى المجزرة بكلّ وعي وإرادة.

إنّ المماحكة النظرية بين الأقليات الحكيمة والجماهير لن تنتهي، فدومًا هناك عناصر ناقصة لرؤية هذا الصراع بشكل موضوعي، إلّا أنّ بعض التجارب، والأمثلة الخارجة عن المآرب الدينية والسياسية تظهر أنّه عندما يسمح للجماهير، بأن تعبر عن نفسها من دون صراع، تصبح مبدعة وقادرة على أن تكون خلية نحل غير مصابة بقراد النحل السياسي والديني والثقافي.

يأتي عنوان كتاب جيف هاو: “الجماهير بين المشاركة والإبداع، عندما تتحكّم الجماهير في مستقبل الأعمال” صادمًا للوهلة الأولى لأنّنا بشكل شعوري ولا شعوري، قد لُقّنا بشكل أقرب إلى التنويم المغناطيسي، بأنّ الثورات دومًا تأكل أبناءها. وهذا صحيح للمراقب لتاريخ الثورات الشعبية في العالم. لكن هذه البداهة التاريخية ينقضها جيف، ويقدم الكثير من الأمثلة التي استطاع بها الرعاع والسوقة أن يقدّموا حلولًا ناجعة لمشاكل مستعصية في الفنون والآداب، وحتى العلوم ذات الطبيعة الاختصاصية البحتة. وهو يرى أنّ طاقة الجماهير قد أسيئ استخدامها دومًا. والآن يجب أن يُنظر إليها بمنظور جديد، لا يقوم على خطّ التجميع المنظم الذي أطلقه هنري فورد. والذي يعتبر استنساخًا للمنظومات الدينية والسياسية في رؤية الجمهور كقطيع يحتاج إلى راع، وإلّا أكلته ذئاب الفوضى. يضرب جيف العديد من الأمثلة ومنها شركة بروكتر آند جامبل9 التي كانت تقوم سياستها على السرّية والتعصّب، بحيث إنْ لم يكن المنتج قد ابتكر داخل الشركة، فهو غير موجود. وقد كانت سياستها تلك ناجحة خلال 130 سنة الماضية لكن مع بداية عام 2000 انهارت الشركة، فلم يكن أمامها، إلّا أن ترفع حصة الابتكارات من مصادر خارجية إلى 50% متنازلة عن سياستها السابقة. تدفقت الابتكارات من شبكة من العملاء تصل إلى مليون ونصف، ليس أولهم العلماء، وليس آخرهم العمال البسطاء. هذا التنوع المذهل يضرب مقولة الأقلية العارفة التي يجب أن تسوس الجماهير، بل ويؤكّد وفق جيف بأنّ تعهيد الأعمال للجماهير عبر النت على سبيل المثال له القدرة على تشكيل نوع مثالي من النظام القائم على الجدارة، وتنتهي معه معايير عرق الإنسان، وجنسه، وعمره، ومؤهلاته، لأنّ تعهيد الأعمال للجمهور يفترض بأنّنا كلّنا مبدعون كفنانين، وعلماء، ومهندسين، ومصمّمين، فيسمح ذلك بتحرير الإمكانات الكامنة في أفراد الجمهور عبر استكشاف طرق جديدة للإبداع.

قد يكون جيف هاو أحد المتفائلين، لكن ما عرضه في كتابه من أمثلة، يؤكّد ضرورة إعادة النظر إلى الشعوب، والجماهير، والرعاع على أنّهم أفراد فاعلون، وبشكل محتّم، مهما انطمست شخصياتهم الفردية نتيجة انتسابهم إلى جمهور ما، كما أوضح غوستاف لوبون. إنّ ثورات الجماهير التي غيّرت وجه التاريخ صعودًا نحو الحضارة، أو هبوطًا نحو الهمجية، ليست إلّا نتيجة الكبت الذي اعتبره فرويد المحرّك الأساسي لتكوّن شخصية الكائن البشري، أكان مبدعًا أم فاشلًا، فلماذا لا نرى في تمرد الجماهير إلّا نتاجًا للكبت الطويل الأمد الذي مورس عليها من قبل الأقليات الحاكمة والعارفة، سياسيًا ودينيًّا وثقافيًّا. كان التاريخ سيرة ذاتية للأقليات الحاكمة، ولربما ستكون الألفية الجديدة تاريخًا للجماهير والشعوب، نعم سننتظر حتى يُكتب التاريخ القادم، لكن ليس لنا إلّا أن نقول مع الشاعر: إذا الشعب يومًا أراد الحياة، فلا بدّ…

المصادر:

https://www.lastampa.it/cultura/2015/06/11/news/umberto-eco-con-i-social-parola-a-legioni-di-imbecilli-1.35250428/نظرية الأدب، تيري إيغلتون، ترجمة ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة السورية -دمشق 1995.الجماهير والسلطة، إلياس كانتي، المركز القومي للترجمة – مصر 2018.سيكولوجيا الجماهير، غوستاف لوبون، دار الساقي 1991.تمرد الجماهير، خوسه أورتِغا أي غاست، دار التكوين دمشق 2011.نظريات المسرح، الجزء الأول، مارفن كارلسون، المركز القومي للترجمة – مصر 2010.فن الشعر، هوراس، ترجمة لويس عوض، مكتبة النهضة المصرية- القاهرة 1947.نظريات المسرح، مارفن كارلسون.بروكتر آند جامبل (P&G) هي شركة أمريكية عالمية وتعد أكبر شركة لصناعة المواد الاستهلاكية في العالم.باسم سليمان

خاص ضفة ثالثة

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/civilisation/2022/4/5/%D8%A7%D9%D8%AC%D9%D9%D9%D8%B1-%D9%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9-%D8%A7%D9%D8%AA%D9%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%D8%A7%D9%D9%D8%B9%D9 https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/civilisation/2022/4/5/%D8%A7%D9%D8%AC%D9%D9%D9%D8%B1-%D9%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9-%D8%A7%D9%D8%AA%D9%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%D8%A7%D9%D9%D8%B9%D9

March 27, 2022

روايتي: جريمة في مسرح القباني الصادرة عن دار ميم في المعرض الدولي للكتاب في الجزائر بين 24 مارس /01 أبريل.

March 25, 2022

حزّر فزّر.. اللغز من الجدّ إلى اللعب – مقالي في ضفة ثالثة – باسم سليمان

إنّ البدء في حياكة الألغاز في مجالات شتى، من الأسطورية وصولًا إلى اللعب، ضمن الثقافة البشرية، يعتبر ذا دلالة مهمّة على ترقي الإنسان في سلّم حضارته، وخطوة متقدّمة، انتقل بواسطتها من مرحلة الانفعال السلبي تجاه مجريات الكون إلى مرحلة التأثير بالكون و بذاته. وإذا نقّبنا في الأسطورة والدين كونهما منطلقين أساسيين في دعائم حضارته نجد أنّ اللغز ثيمة أساسية في بنيتهما الفكرية.

عرّف معجم مقاييس اللغة اللغز: “ميلك بالشيء عن وجهته. واللُّغيزاء: حجر اليربوع. ويقال ألغز اليربوع، أي حفر أنفاقًا عديدة، فإذا طلبه البدوي تحيّر بأيّ نفق سلك”. أمّا المعنى الاصطلاحي فقد أوضحه ابن حجّة الحموي، بأنّ اللغز يُسمى المحاجاة والتعمية، وهو أن يأتي المتكلِّم بعدة ألفاظ مشتركة، من غير ذكر الموصوف، ويأتي بعبارات يدلّ ظاهرها على غيره، فيما يومئ باطنها إليه. يقول السرّي الرفّاء أحد الشعراء الوراقين: وكثيرةُ الأحداق إلّا أنّها/ عمياءُ ما لم تنغمس في ماء وإذا هي انغمستْ أفادتْ ربّها/ما لا ينالُ بأعين البصراء.

وإذا تأمّلنا الإلغاز الشعري للسرّي الرفّاء نلقى بأّنّه أضمر مقصودًا هو: شبكة صيد السمك، فيما ذهب إليه من أوصاف. لقد كان الرفّاء ناسخًا للكتب إلى جانب كونه شاعرًا، قد عانى كثيرًا، فجاء لغزه تعبيرًا عن وضعه، فالشبكة العمياء التي ألغز بها، رفعت عن صاحبها الفاقة، وفاقت أعين البصراء في تأمين الرزق، أمّا ما يرمي إليه من لغزه الشعري، فيكمن في ذمّ أصحاب العيون الذين فاتهم حسن إبداعه وجمال نسخه، فيا ليت له شبكة عمياء تغنيه عن صحيحي النظر وعميان البصيرة.

تعود صناعة اللغز إلى بدايات الحضارة البشرية، ومن خلاله تم تقديم بعض رؤاها للكون. تقدّم لنا الأسطورة البابلية في ملحمة كلكامش(1) إحدى اللحظات التي أصبح فيها الإنسان قادرًا على فكّ شيفرة العواصف والطوفانات. فقد عرضت ملحمة كلكامش لهذا التفصيل، عندما قام الإله (أيا) بنقل نتائج اجتماع الآلهة، الذي قرّروا فيه إبادة الجنس البشري بطوفان عظيم إلى أتونفشتيم، مخاطبًا إياه باللغز والمجاز كي يكون على مستوى الاختبار، فإن حلّ شيفرة اللغز، كوفئ بالنجاة والخلود، وإن لم يستطع كان الغرق نهايته: ” يا كوخ القصب! يا كوخ القصب، يا جدار، يا جدار. اسمع يا كوخ القصب وافهم يا حائط”. لقد فكّ أتونفشتيم الشيفرة المعمّاة في خطاب الإله أيا وتمكّن من النجاة من الطوفان والخلود.

إنّ اللغز إرسالية معرفية معمّاة، قد تأخذ شكل خطاب، أو إشارة، أو شكلًا محسوسًا، كحصان طروادة، وعلى المتلقّي أن يفضّ خيوط اللغز حتى تنجلي له الحقيقة. إنّ السيطرة على الطبيعة يقتضي معرفة قوانينها، أي الكشف عن لغزية عملها. ونحن إذ ذكرنا حصان طروادة، فمن أجل تبيان التقدّم الذي حازه الإنسان في ارتقاء سلّم حضارته. لقد كان الإنسان مع أتونفشتيم متلقيّا للغز، لكنّه قادر على حلّه، أمّا مع حصان طروادة، فقد أبدع اللغز. وعندما فشلت طروادة في إدراك الأبعاد المضمرة لتلك الهدية التي عبّر بها الإغريق عن اعتذارهم من الآلهة والطرواديين، ترتب على ذلك سقوط طروادة. لقد خدع الإغريق الجميع من طرواديين وآلهة سواء بسواء، معلّلين هديّتهم بأنّهم قد خرّبوا حقول طروادة ومراعي أحصنتها(2)، فكان الحصان الخشبي اعتذارًا في الظاهر، لكنّه الموت الزؤام في الباطن. هذه النقطة الأخيرة في تسخير الآلهة ضمن بنية اللغز العوليسي نستطيع أن نعتبرها بداية التجرؤ على المقدسات والسلطات الميتافيزيقية التي كانت تحتكر صناعة الألغاز من خلق الكون إلى خلق الإنسان. إنّ الحسّية في حصان طروادة تعاكس الميتافيزيق وتشرعن السؤال عن آليات عمل الكون التي ابتدأها علماء إيونية في القسم الآسيوي من اليونان(3).

كان معلّمو الزن في الصين يطرحون على تلامذتهم ألغازًا بصيغة أسئلة، لم يكن الهدف منها هو العثور على إجابة لها بقدر: “تعريض أنفسنا للصدمة خارج الفرضيات الإنسانية المعتادة حول العالم بطرح أسئلة تستحيل الإجابة عليها في إطار الفرضيات الإنسانية المعتادة(4)” ومن هذه الأسئلة: “ماهو صوت تصفيق كفّ واحدة”. إنّ إلغازية الزن تتغيّا النقض المطلق لمحاولة تفسير أو شرح الكون، فالدهشة أمام الوجود؛ تعاش ولا تشرح. لكن لنا أن نعتبر إلغازية الزن نكوصية أو تراجعية عن مواجهة الكون، لكنها في الوجه الآخر؛ سخرية مبطّنة وشكوكية عميقة تجاه الغاية المعمّاة في هذا الكون، فمع لغزية أسئلة معلّمي الزن أصبح الإنسان قادرًا على صناعة لغزية تتجاوز السبب والنتيجة، وتحقّق استنارة، هي أقرب للمعجزة، كما كانت تُدهش الآلهة البشر بأفعالها غير المعقولة. لا بدّ أن إلغازية الزن وقفة جريئة تشابه تصرف الإسكندر المقدوني الذي اُختبر بعقدة حبل لا تفكّ، فما كان منه إلّا أن جرد سيفة وقطع عرى العقدة نصفين!

ولكي نفهم هذه الجرأة والشكوكية من معلمّي الزن تجاه الوجود ولغزيته، لا بدّ من المرور على مسرحية سوفكليس؛ أوديب. كانت مدينة طيبة تعيش حالة من الرعب، بسبب الــ((Sphinx: (هولة؛ لها جسد أسدٍ مجنّح، وصدر امرأة، ووجهها). استقرّت الهولة على صخرة عند بوابة المدينة، وغدت تتوعّد كلّ مارٍّ بالقتل، ما لم يجب عن أحجية بلاغية تطرحها: “ما الكائن الذي يمشي في الصباح على أربع، وفي الظهر على اثنتين، وفي المساءعلى ثلاث؟”. استطاع أوديب أن يحلّ اللغز: “هو الإنسان يحبو في طفولته على أربع، ويمشي قائمًا في شبابه، ويستعين بعصاه كهلًا “. وما إنْ سمعت الهولة الجواب، حتى ألقت بنفسها عن الصخرة وماتت، واستقبل أهل طيبة أوديب استقبال الفاتحين.

سقطت الألوهة بصيغتها التقليدية، عندما حلّ أوديب اللغز، ومعه ابتدأت الفلسفة مشوارها الطويل في محاولة لتفسير وشرح لغزية الكون بعيدًا عن عرّافات معبد دلفي وكاهناته(5).

هذا الخطاب المتمظهر بالألغاز نجده في الكثير من آداب الشعوب بصيغ مختلفة وغايات متباينة. وإذا يمّمنا وجهنا نحو تراث المنطقة العربية نلقى الكثير من آثارها، كحرب الأمثال التي درات بين الزبّاء وجذيمة الأبرش، والمحاجاة بين النبي سليمان وبلقيس، وأيضًا مع ملك صور، كذلك نجدها في القرآن الكريم بين النبي موسى والخضر.

ونجد الألغاز في الحكايا والأمثال والأشعار، أسواء كانت في العصر الجاهلي أو الإسلامي، فها هي زرقاء اليمامة تحذّرأهلها عبر قولها: “إنّني أرى شجرًا من خلفها بشـرٌ/ لأمرٍ اجتمع الأقوام والشّـجـر” كانت زرقاء تستطيع أن تُفصح عن مقصدها، لكنّ إلغازها، هو نوع من الامتحان، ومن يفشل في حلّه يستحق الموت، لا الحياة. وهذا ما نجده في سجع الكهّان، فالتنبؤ لا يفصح عن مكنونه، إلّا في صيغة إلغازية تستوجب الفطنة والذكاء من المتلقّي طالب النجاة.

إنّ مصطلح: “القمه حجرًا” الذي يعني: أفحمه بجواب مسكت، فيه من معاني القتل الكثير، فالقدرة على الإلغاز الذي لا تفكّ شيفرته سلطة تُخضع الآخر وقد تقتله وهذا مقصد الهولة بطرحها السؤال على أوديب وعندما فكّ عرى لغزها، ردّ سحر الإلغاز إلى نحرها. إنّ الشعر في أحد تجلياته، هو محاججة إلغازية، كما يرى سعيد الغانمي (6) فالمماتنة بين الشعراء، كانت تعني حجاجًا شعريّا بين شاعرين، أو مباراة يترتّب عليها تنصيب من هو أكثر شعرًا، وعادة ما تأخذ هذه المماتنة شكل الألغاز. تساجل امرؤ القيس وعبيد بن الأبرص، فقال عبيد: ما معرفتك بالأوابد؟ فقال امرؤ القيس: ألق ما أحببت، فقال عبيد: “ما حبّة ميتة أحيت بميتها/درداء ما أنبتت سنًا وأضراسا” فردّ امرؤ القيس: “تلك الشعيرة تسقى في سنابلها/ فأخرجت بعد طول المكث أكداسا…”. إنّ معرفة الشاعر بالأوابد، والحدثان، وأيام العرب دلالةٌ على شاعريته الفذّة. والإلغاز الذي تقصّده عبيد كان يهدف إلى إلقام امرئ القيس حجرًا وقتله شعريّا؛ فكان حلّ اللغز بمثابة صكّ النجاة. ويُحكى عن امرئ القيس، أنّه اختبر امرأته عبر لغز قبل أن يعقد عليها، قاصدًا معرفة فطنتها وذكائها.

ليس مهمًا صدقية التاريخ في هذه الحوادث، لكنّها دلالة على أهمية اللغز في حياة الإنسان. وهذا ما نعثر عليه في ألف ليلة وليلة، فالقصّ الشهرزادي كان يتبع هرم فريتاج، حيث القصة تملك ذروة تصاعدية، لغزًا يحلّ في النهاية، فالقصة لدى شهرزاد كانت لغزًا، لم تكن تطلب من شهريار حلّه، بل أن يعتبر. كثرت الألغاز في الليالي التي رتبت نجاة أو موتًا، كما في قصة الجارية تودّد(7) التي بزّت جميع الحكماء والفقهاء بعد أن عجزوا عن حلّ ألغازها. لقد اشترطت الجارية تودّد والتي تعتبر نسخة أخرى من شهرزاد على العالم أو الفقيه أن يخلع ثيابه عندما يخسر في لعبة الألغاز دلالة على خلوّهم من العلم.

تقاسمت الأسطورة والأدب فنّ الإلغاز، لكن مع الوقت تراجع دور الأسطورة والدين لصالح الأدب، ليتحوّل فن الإلغاز إلى مهارة إبداعية، تهدف إلى الإمتاع والتسلية، إلى جانب كشف الفطنة والذكاء لدى صانع اللغز والمتلقي.

يعلّل د. خيرالله سعيد (8)كثرة الإلغاز الشعري لدى الوراقين ومشايعيهم إلى صعوبة العمل والروتين، فكانوا يزجون أوقاتهم في تبادل الأحاجي والألغاز. وكان جلّها يتمحور حول أدوات الكتابة من أقلام، ومحابر، وأوراق. وقد أنتج هذا الأمر شعرًا فيه من الإبداع الرفيع الكثير، وصولًا للخليع. قال أحد الوراقين ملغزًا بالقلم: وطائر في وكره نائم/ يطير في الأرض في أسراره حياته في قطع أوداجه/ وعيشه في قطع منقاره.

اشتهر الوراقون في الثقافة العربية الإسلامية بإنشاء الألغاز الشعرية. ويرى د. خيرالله أنّ الألغاز التي أنشأها الوراقون لم يكن هدفها التسلية فقط، فقد كانت هذه الألغاز دعاية للورّاق الذي أبدعها، فهي تلمح إلى أنّه متمكّن من حيثيات الكتب التي كان ينسخها وخاصة الأدبية منها. فاللغز لا يقوم بيد قائله، إلّا إذا كان مدركًا لأسرار اللغة العربية وخطّ حروفها.

لم يتقصّد الإلغاز لذاته إلّا في العصر المملوكي، فقد كان سابقًا برهانًا على علو كعب الشاعر والأديب، فنجده عند المعري، وفي مقامات بديع الزمان، والمتصوّفة كابن الفارض، لكن في العصر المملوكي كان له قصب السبق، والسبب يعود إلى اعتناء شعراء ذلك العصر بالمحسنات البديعية التي تعتبر من أساسيات هذا الفن، كما يرى ياسين الأيوبي في كتابه؛ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. تفنّن شعراء المماليك بالإلغاز، وقد ألغزوا في الكثير من الأشياء من أدوات الكتابة والطيور وأدوات المطبخ والأسلحة، إلى أيّ شيء آخر كان بالنسبة لهم قابلًا كي يتحوّل إلى لغز يبرز براعة ناظمه، وفطنة من يدركه. قال الصفدي ملغزًا في حيوان الفيل: أيّما اسمٌ تركيبه من ثلاث/ وهو ذو أربع تعالى الإله حيوان والقلب من نبات/ لم يكن عند جوعه يرعاه فيك تصحيف ولكن إذا ما/ رمت عكسًا يكون لي ثلثاه.

إنّ أهميّة اللغز تتجلّى فيما يتضمّنه من تحدّ ومعرفة مكّنته من أن يصبح من أهم الوسائل الإبداعية التي تتغياها الآداب، فنجده في مسرحية شكسبير؛ ماكبث وقصص إدغار آلان بو إلى أغاثا كريستي وروايات ستيفن كينغ التي تقوم على الإلغاز. تعددت الغايات من الألغاز في تراثنا العربي من الغاية التعليمية إلى المهارات الحسابية والفقهية والمسلية وفي عصرنا الحديث لم يغب اللغز عن أدبنا، فنجده في الحزازير والأشعار. ومن الشعراء الذين كتبوا شعرًا ملغزًا نذكر: بيرم التونسي وأحمد فؤاد نجم وغيرهم. وفي المسرح كتب صلاح عبد الصبور؛ الأميرة تنتظر. وفي الرواية كانت هاتف المغيب لجمال الغيطاني(9). لقد امتدّت ثيمة الإلغاز إلى البرامج التلفزيونية من مثل فوازير رمضان الذي قدّمها العديد من الفنانين. كذلك في كتب الناشئة كألغاز المغامرين الخمسة والشياطين 13 ذات الشهرة بين الشباب. وفي ختام هذا المقال نقول: سيظل اللغز حافزًا إبداعيّا وجماليّا، كما كان معطى أسطوريّا ودينيّا يقودنا في مجاهل هذا الكون، وكلّما أصابنا القنوط، سنتذكر هولة أوديب، وبأنّ الإنسان هو اللغز وهو جوابه.

المصادر:

ملحمة كلكامش، طه باقر – دار الوراق 2006 https://allthatsinteresting.com/trojan-horseتاريخ الشك، جينيفر مايكل هيكت – المركو القومي للترجمة، مصر 2006المصدر السابقhttps://www.marefa.org/%D8%AF%D9%D9%D9%8A/simplifiedينابيع اللغة الأولى، سعيد الغانمي. الناشر هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث 2009ألف ليلة وليلة، طبعة بولاق.موسوعة الوراقة والوراقين، د. خيرالله سعيد، دار الانتشار العربي 2011.مجلة الفيصل العدد 206 لعام 1994.باسم سليمان

خاص ضفة ثالثةhttps://diffah.alaraby.co.uk/diffah/c...https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/civilisation/2022/3/25/%D8%AD%D8%B2%D8%B1-%D9%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%D9%D8%BA%D8%B2-%D9%D9-%D8%A7%D9%D8%AC%D8%AF-%D8%A5%D9%D9-%D8%A7%D9%D9%D8%B9%D8%A8?fbclid=IwAR1YAwmSEBo3UpSLOBHOReeGGP2tGIYSinhgC0akuAf9FwelOTq9YdYWoxE

March 15, 2022

عندما اخترقت الطائرة جدار الشرق- مقالي في مجلة العربية

إنّ الرغبة في الطيران حلمٌ راود الإنسان منذ أن وعي ذاته، وقد عبّر عنترة بن شدّاد عن هذا الحلم بقوله:

أَلا يا غُرابَ البَينِ في الطَيَرانِ

أَعِرني جَناحاً قَد عَدِمتُ بَناني

إنّ تتبعاً للأساطير القديمة يكشف تجذّر هذه الرغبة في الإنسان، والسعي إلى تحقيقها بعدّة أشكال أسطورية، تخييلية، فمن أسطورة إيتانا والنسر التي جاءتنا من مكتبة آشور بنيبال، حيث امتطى إيتانا ظهر النسر الذي طار به إلى السماء حيث آنو كبير الآلهة، إلى بيغاسوس الحصان المجنّح عند الإغريق، إلى السندباد الذي حلّق بالبساط السحري وغيره من الكائنات الخرافية، إلى عباس بن فرناس الذي ذهب ضحية هذه الرغبة.

في العصور الوسطى ملأ دافنشي دفاتره برسوم لآلات طائرة، إلّا أنّ اختراع الطائرة كان مع الأخوين رايت وتجربتهما الناجحة عام (1903) التي فتحت عنان السماء للإنسان الذي لم يرتده قبلاً، إلّا في الأساطير والحكايات الخرافية والأحلام إلى أن حقّق حلمه بالمنطاد، لكن مع الطائرة دخلنا عصراً جديداً وكما قال شوقي:

رِحلَةُ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ

ما لَبِثَت غَيرَ صَباحٍ وَمَساء

وعندما حلّقت الطائرات في سماء البلاد العربية في أوائل القرن المنصرم، فُتن وصُدم بها الشعراء وكتبوا القصائد الجميلة بها.

لعلّ أمير الشعراء أحمد شوقي (1868-1932) هو أول من شحذ قريحته وأتحفنا بقصيدة رائعة عن الطائرة، فكانت قصيدته عن الطائرة مثالاً على قدرة الشعر على استحضار التراث بأساليبه وتشابيهه واستعاراته، وما يجدّ من أمور في حاضر الشاعر. كانت قصيدة شوقي تضمر وتكشف من خلال وصف هذه الآلة الجديدة عن تساؤل خفيّ: ما هو السبب في تطوّر الغرب وتخلّف الشرق؟ وبالوقت نفسه تكشف تشابيه الشاعر واستعاراته المستمدة من التراث ضآلة المفردات الشعرية المحايثة للواقع الجديد، فذهب الشاعر إلى تراثه يستنطقه كي يكون على قدر اللحظة الحاضرة.

يمتدح شوقي فرنسا بأنّها نالت أسباب السماء عبر الطائرة، وطوّعت الريح واختصرت المسافات، وبأنّ لها بدلاً من بساط النبي سليمان ألف بساط طائر. ولا تفوته الإشارة إلى أنّ هذه المعجزة التي أوجدها العلم كانت بتوفيق من الله:

جَلَّ شَأنُ الله هادي خَلقِهِ

بِهُدى العِلمِ وَنورِ العُلَماء

فهي ليست ببعيدة عن أبناء أمّته إن هم جدّوا وطلبوا العلم، فلابدّ أنّهم صانعو المعجزات:

هَل يَمُدُّ اللَهُ لِيَ العَيشَ عَسى

أَن أَراكُم في الفَريقِ السُعَداء

يقول شوقي في وصف الطائرة:

مَركَبٌ لَو سَلَفَ الدَهرُ بِهِ

كانَ إِحدى مُعجِزاتِ القُدَماء

نِصفُهُ طَيرٌ وَنِصفٌ بَشَرٌ

يا لَها إِحدى أَعاجيبِ القَضاء

كَبِساطِ الريحِ في القُدرَةِ أَو

هُدهُدِ السيرَةِ في صِدقِ البَلاء

وَجَناحٍ غَيرِ ذي قادِمَةٍ

كَجَناحِ النَحلِ مَصقولٍ سَواء

يَملَأُ الآفاقَ صَوتاً وَصَدىً

كَعَزيفِ الجِنِّ في الأَرضِ العَراء

أَرسَلَتهُ الأَرضُ عَنها خَبَراً

طَنَّ في آذانِ سُكّانِ السَماء

يختتم شوقي قصيدته، كما هي عادة الشعراء القدماء بالحكمة والنصيحة إلى أبناء أمّته، وكأنّه من خلالها يذكّرهم بمجدهم ويدعوهم إلى الالتحاق بالزمن الحاضر عبر العلم والحكمة:

فَخُذوا العِلمَ عَلى أَعلامِهِ

وَاِطلُبوا الحِكمَةَ عِندَ الحُكَماء

وَاِقرَأوا تاريخَكُم وَاِحتَفِظوا

بِفَصيحٍ جاءَكُم مِن فُصَحاء

وَاِحكُموا الدُنيا بِسُلطانٍ فَما

خُلِقَت نَضرَتُها لِلضُعَفاء

وَاطلُبوا المَجدَ عَلى الأَرضِ فَإِن

هِيَ ضاقَت فَاِطلُبوهُ في السَماء

نالت قصيدة شوقي ذيوعاً واستقبالاً جميلاً بين الشعراء والقرّاء وعندما هبطت طائرة فرنسية عام 1914 في القدس انبرى الشيخ والشاعر علي بن محمود الريماوي (1860-1919) فعاش الحدث عبر قصيدته الطائرة وحمّلها هواجسه وأفكاره ورؤاه:

طار في الجوِّ فاستثار العُقولا

وانتهى للسماءِ إلا قليلا

طار حتى تراه للشمس طيفاً

أو نراهُ لطَيْفِها إكليلا…

يقف الريماوي راصداً الأفكار التي اعتملت في أذهان الناس من هذا الحدث الكبير:

ظنّ قومٌ أنّ السماواتِ غضبَي

فاستشاطتْ وهوّلت تهويلا

عالج الريماوي في قصيدته الصدمة الحضارية التي سبّبتها الطائرة، ولم يغفل عن أنّ تحصيل العلم يكون في إمرة من يسعى إليه، لكنّه عاتب وخائف، مثله مثل تولستوي، من العلم الذي صمت عن استخدام اختراعاته في الحروب، وبخاصة أنّ الحرب العالمية كانت قد أبدت إرهاصاتها الأولى:

إنّما أنت للسلام فلِم أنـ

ـت لهذي الحروب كنتَ رسولا

لست وحدي غضبانَ قبلي تولستو

ي كرأي يراك أمراً مهولا

وقد توقّف الشاعر بطرس البستاني (1876-1933)عند الطائرة أيضاً بقصيدة أنيقة أبرز من خلالها التناقضات بين تقدّم الغرب وتخلّف الشرق:

يا شرقُ مالك خاملاً والغربُ في

أَوج النباهة ينشرُ العمرانا

لقد كان تحليق الطائرة في سماء الشرق صادماً لأهله الذين يعتقدون أن الجوّ ملعبٌ لسكان السماء الأثيريين، فكيف تخترقه تلك الآلة الحديدية الثقيلة. وأمام هذه الحالة أدرك الشاعر مقدار الشكوك التي أثارتها الطائرة بين أهله، فأخذ يهوّن الأمر على أبناء بلده، ويعلّل الأسباب الكامنة وراء هذا الاختراع العجيب، بالقول:

لا تأخذنَّك حيرةٌ مما جرى

فالله خوَّل آدمَ السُّلطانا

وفي وصف جميل يصوّر إقلاع الطائرة:

لما دنا وقت الرحيل سَمعت من

أَحشائها ما يبعث الأَشجانا

زفَراتِ مصدورٍ تُصدِعه النَّوى

فَتشبُّ في أضلاعه نِيرانا

حتى إذا حميت مراجلُها جرت

كالليث يزأرُ في الفلا غضبانا

قالوا بساطُ الريح وهمٌ كاذبٌ

فإذا بهم قد شاهدوهُ عيانا

ولم يلبث شاعر المهجر إيليا أبو ماضي (1889-1957) حتى كتب قصيدة عن الطائرة أودعها رؤاه الفلسفية:

كلّ ما في الوجود للمرء عبد

وهو عبد الشهوات والأهواء

وهو طوراً يكون نصف إله

وهو طوراً أدنى من العجماء

عجباً كيف طاعه الطّين والماء

وما كان غير طينٍ وماء

فهو فوق السّحاب يحكيه في

مسواه لكنّه أخو خيلاء

وهو بين الطّيور تحسبه العنقاء

لولا استحاله العنقاء

كانت قصائد الشعراء الآنفي الذكر ترويضاً لهذه الآلة العجبية التي هزّت قناعات الشعوب العربية وأدخلتها في ثقافتهم. ولا تختلف الشعوب عن بعضها البعض، فقد وصِف القطار في الغرب، بأنّه شيطان ينفث الدخان، حتى أنّ بعض السكان قد قذفه بالحجارة

ولأنّ الشعر صدى للأزمان والأمكنة، وجدت الطائرة نفسها على مدرج الأغنية العربية. وقد غنّى الفنان الكبير طلال مدّاح قصيدة (سلم الطائرة) للشاعر يسلم بن علي (1845-2012) الذي كان على متن رحلة من جدة إلى اليمن وقد كتبها والطائرة تتقلّب به على متن الريح:

في سلّم الطائرة بكيت غصباً بكيتْ

على محبين قلبي عندما ودّعوني

وشُفت محبوب قلبي بين نخلة وبيتْ

يناظر الطائرة يبغى يحرك شجوني

فعلاً أنا عندما شفته بعيني بكيتْ

وقلت بالله يا أهل الطائرة نزلوني

بشوف محبوب قلبي عادني ما انتهيتْ…

ومثله فعل الشاعر علي بن محمد القحطاني (1945) الذي غنى قصيدته العديد من المغنين:

يا طائره لا تطيري

مضنون عيني مسافر

فراقه أحرق ضميري

نوى حبيبي يهاجر

يمشي بثوبٍ حريري

واملبسٍ بالجواهر

بغا فؤادي يطيري

نهار شفته مغادر…

إنّ أغنية (لركب حدّك يالموتور) التي كتب كلماتها الشاعر رفعت العاقل ولحّنها عبدالفتاح سكّر كانت كالطائرة للفنان فهد بلّان، فقد علت به إلى سماء الفنّ الغنائي:

لركب حدك يالموتور، ركب الطيارة غية

لركب حدك يالموتور، ركب الطيارة غية

شوف الضيعة من البلور، وشاورلك يالبنية

وشاورلك يالبنية.

لطير وعلي وعلي فوق، وترمح من حدي الغيمات

وشوف فليح يرعى النوق، وضحى تسرح بالغنمات

لطير وعلي وعلي فوق، وترمح من حدي الغيمات…

إنّ دخول ثيمة الطائرة في الشعر الغنائي دليل على أنّ الوجدان العربي قد استوعبها، كما هضم غيرها من آلات العصر الجديدة كالسيارة والهاتف والمذياع. كان الشعر العربي سبّاقاً على الأنواع الأدبية الأخرى في استقبال الطائرة، لربما لقرابة تعود إلى أزمنة غابرة بين الشعر والطيران، ألم يشبّه هوميروس الشعر بالكلمات المجنّحة.

باسم سليمان's Blog

- باسم سليمان's profile

- 24 followers