باسم سليمان's Blog, page 26

September 12, 2021

قصتي في مجلة أفكار الأردنية: سيرة ذاتية لحذاء

September 8, 2021

الأدب بين الرقابة الأخلاقية ومقولة “الفنّ للفنّ” تحقيقي في ضفة ثالثة

يقول جوناثان غوتشل في كتابه، الحيوان الحكّاء: “إنّ الناس مستعدّون لتخيّل أيّ شيء تقريبًا، وهذه المرونة لا تمتدّ إلى عالم الأخلاق”. إنّهم يبدون مقاومة واقعية وخيالية عندما نحاول تبديل قناعاتهم، بأنّ السيئ جيد، وأن الجيد سيئ.

طرد أفلاطون الشعراء من جمهوريته لسبب ذي طبيعة أخلاقية، وعلى الرغم من أنّ الروائيين والقاصّين يسردون لنا حكايات لا أخلاقية، إلّا أنّ الأدب بطبيعته أخلاقي. حوكم غوستاف فلوبير بتهمة أنّ روايته مدام بوفاري معادية للأخلاق والدين. دافع المحامي عن فلوبير بالقول: ” إنّه على الرغم من أنّ الرواية تصوّر تصرفات لا أخلاقية، إلّا أنّها أخلاقية في ذاتها. حيث تخطئ إيما بوفاري وتعاني بسبب ذلك”.

يقول عالم النفس جيروم برونر: “إنّ الأدب العظيم مخرّب في روحه”. لكنّ العدالة الشعرية المتواجدة في لعب الأطفال التي لحظها ديفيد إلكايند في كتابه، قوة اللعب؛ نجدها أيضًا بقوّة في الآداب.

يرى جون غاردنر بأنّ الأدب: “خطير ونفعي جوهريّا، إنّه مباراة تخاض ضد الفوضى والموت، ضد الأنتروبيا” وإن كان لنا أن نبتسر أقوال تيري إيغلتون في كتابه، نظرية الأدب بالقول: إذا أردت لرسالة أن ترسخ في العقل البشري، فصغها في قصّة. من هذا المنطلق يرى إيغلتون بأن الأدب مؤدلج مهما حاولنا أن نكرّر المقولة المشهورة: “الفن للفن”

ككاتب هل ترى الأدب أخلاقيّا بطبعه أم لا؟ وإن كان أخلاقيّا، فأعظم نتاجاته تعارض وتهدّم الأخلاق والآداب والتقاليد القارّة! فإذن كيف نطلب منه أن يكون ثوريّا محرّرا للإنسان، من دون أن يخوض في المحظورات؛ الدينية والسياسية والجنسية! تعدّدت وجهات نظر المشاركين في التحقيق، إلّا أنّها اتّفقت على أنّ أخلاقية الأدب لا تكون، إلّا في ثوريته وخوضه في التابوهات. يستشّهد جوناثان غوتشل برأي وليم فِلش الذي يجد في أخلاقية القصّة، ما يمكن وصفه، بالتمرّن على حلّ المشاكل التي تعترض الإنسان في الحياة. يقول الباحثون في حياة هتلر بأنّ موسيقى فاغنر وتنظيراته السياسية، قد لعبت دورًا حاسمًا في تشكّل شخصيته. وفي المقلب الآخر لتأثير الأدب والفن بشكله الإيجابي قال المؤرخ بن جونسون عن رواية كوخ العم توم التي صوّرت معاناة الملونين قبيل الحرب الأمريكية الأهلية، بأنّه كان للرواية دور في الموقف الحيادي للإنكليز، على الرغم من تحالفهم مع الجنوب الأمريكي، وإلّا لكانت الحرب الأهلية الأمريكية، قد انتهت لصالح الجنوب! ولنا أن نقول في النهاية مع الشاعر شيلّر: “الشعراء مشرّعون مجهولون”. وأمام دورهم هذا، يحقّ لهم خرق المحظور.

الكلمات مسدسات:

إنّ من أهم الجمل التنويرية التي قالها فولتير: “قد أختلف معك في الرأي، ولكنّني مستعد أن أدفع حياتي ثمنًا لحقّك في التعبير عن رأيك”. هل يستحقّ الأدب كلّ هذه التضحيّة، هذا ما تدافع عنه الكاتبة الجزائرية أسماء جزائري:

بين خريف 1835 وربيع1836 شهدت ألمانيا أشدّ أنواع المُلاحقات للكتّاب وأكثرها تعسفًا في القرن 19، فقد عمل خلالها كبار الدوّلة شخصيًا كملاحِقين، ويعُود ذلك إلى ظُهور رواية” فالي الشّكاكة” التي ألّفها كاتب شاب غير معروف يُدعى كارل غوتسكو. وقد جاءت ردّة فعل السّلطات فوريّة إذ سحبت ترخيص دار النّشر، ووصف الملك فريدرش الثالث العمل بالمقزّز وخطّ جلالته شكوى لدوق بادن. ساد الاستياء الأخلاقي حينها وبعد رُبع عام من منع”فالي” صُودر كتاب يحمل عنوان”مادونا” للكاتب تيودور مونت، وصُنّف على أنّه من الكُتب المُنحطّة أخلاقيًّا التّي تهدّد بفساد الأخلاق. وانضمّ بعدها كتاب “الحملات الجمالية” للودولف فينبارغ إلى قائمة الرّقابة للكتّاب الممنوعين، وضمّ إليهم الكاتب لاوبه بسبب حماسه الشاعريّ الليبرالي، وقد كان رئيس تحرير صحيفة “لايبزيغر تسايتونغ فيور دي إيليغنته فيلت”. هذه الأسماء الأربعة، ستمثّل لاحقًا ما يسمى بجماعة “ألمانيا الفتاة” التّي وقفت في وجه المجتمع المُحافظ والسلطة البروسيّة ككلّ، والتي عانت بعدها اضطهادًا وملاحقة شديدين، أحكمت على إثرها السّلطة قبضتها عليهم حتّى حطّمتهم تحطيمًا، وكسرت شوكتهم، فتحوّلوا إلى آباء محافظين مخلصين للدّولة متزمّتين أخلاقيًّا.

فكم يا ترى من عمل مخنوق طُبع بحلقة حبل تحيط عنقه؟ وهل هنالك كلمات فاسدة حقًا؟ يحاول الكثيرون رميها داخل المزابل، واستخدام كلّ أصابع الإشارة المقزّزة نحوها كمعتدية على الذّوق الأخلاقي؟ وإن كانت الكلمات تفسدُ، فلماذا تبقى في شكلها كحياة يوميّة، وكأنّما نقلها إلى عمل ما؛ ما هو إلا مُحاولة الصّعود بها إلى طبقة النبلاء؟ فالخدم في قصر الكلمات هذا لا يستطيعُون الذّهاب إلى الطوابق العلويّة، أو حضور حفل أخلاقيّ تكون فيه الكلمات ملتزمة بالرّقص على إيقاع مألوف وبالطّريقة الأرستقراطيّة. إنّ هذه الكلمات المتهّمة بالفساد هي الأخلاق المستبعدة فقط عن الذّات، فنحن نمارس كلّ شيء، لكنّنا مجتمعات تودّ لو أنهّا لا تلتقي بما تُمارسه وجهًا لوجه، حالة من رفض النّهوض أو الاستيقاظ؛ خاصة إذا ما كان ذلك بلا جدوى، فيلجؤون إلى رفضها بالمزيد من الرّفض وصناعة المجاز المنضبط. يقول جون بول سارتر: الكلمات مسدّسات محشوّة بالذّخيرة، والكاتب متى تكلّم فقد أطلق النّار.

الأدب مساحة حدودها حريّتك، مكان للاعتراف، لا بالخطايا كخطايا، وإنّما بها كحياة كاملة، حياة يتّم جلبها، لا لحشر الواقع بين دفتيّ كتاب، بل لنقول بشكل أطول من المُعتاد ما حدث، ولنأخذ موقفًا من الوجود بالوجود ذاته، لذلك ليس من البريء مطالبة الأدب بأن يكون أخلاقيًا على الطّريقة: (كأن نطلب منه أن يتنازل عن قول الحقيقة) وبالوسائل اللاأخلاقية: (بأن يُحاكم ويحاصر ويزجّ في السّجن وأن يطرد أحدهم من عمله، مثلما حدث مع تيودور مونت، حينما حرم من عمله في الجامعة كمدرس)، ما يجعل هذه الأخلاق تستفردُ بحقّ الوقوف أمام بوابات أصابعك لتصفية حسابات الجُمل التّي تحاول الخُروج كاملة بواقعها، أن تكون الحدود الأدبيّة نفسها والكاتب نفسه مهما اتّسع خياله، إنّه “الإنسان ذو البعد الواحد” الذّي تحدث عنه هاربرت ماركوزه في كتاب كامل، فمُهمة الأدب لا تتعلّق بقبولك من عدمه، هو ملزمٌ أمام اتساع الفكرة، إذ من المُعيب أن نطلب من الكلمات ركوعها حتى تكون ملائمة، فحينما تكون ثمّة شجاعة على إطلاق نار الفكرة على واقع مشوّه يستعينُ باللّغة لصناعة مثاليّة أخلاقيّة تبتعد عن الواقع بطريقة أفلاطونية، علينا أن ننتظر ردًا مدويًّا على تلك الإصابة الدّقيقة، وفي حجم ذلك الرّد نستطيع معرفة مدى العمق الذّي تركته تلك الكلمة، فالأخلاق في الأدب هي ليست أخلاقًا، مادامت تريدُ من خيالنا أن يُصاب بعاهة المحدوديّة، ومادامت تطالبنا وبطريقة سلطويّة بقتل جملنا وجعل العالم أفضل فقط في الكتب، إنّها تتحوّل إلى جلاد من الخارج والدّاخل. فهنالك الكثير من الأشخاص الذّين قتلتهم جملهم التّي اضطهدوها بدافع الخوف، ذلك الكتمان السيئ عاد إليهم لاحقًا على شكل سرطان أو أمراض مزمنة، إغماءات متكرّرة وفقدان للمقدرة على التّواصل أو الحديث، إنّه يعود ليأخذنا رويدًا رويدًا، أو دفعة واحدة. وهنا أجدني أتذكّر ما قاله بارث الذّي ظلّ أثره قويًّا لدرجة أنّ مسرحية “السّاحر الأكبر” المضادة للثورة التّي ألّفها غوته تستلهم لغته: “ما تعلمت أبدًا أن أتحدث بلغة أرستقراطية راقية، أو أن أقول كلمة واحدة معسولة في أناس يستحقون الضرب بالعصيّ، أو أن أكظم غيظ قلبي، إنّي أتكّلم بصريح العبارة ما دُمت حرّا، وأقول في وجه الآخرين ما يروق لفكري، كيفما يروق لي”.

السؤال ماء الحياة:

يرى كولريدج بأنّه: “عليك أن تقتُل كي تشرِّح”. إنّ الأدب الحقيقي كما يرى الروائي السوري أيمن مارديني لايكون من دون الخوض في وحل الواقع الوجودي للإنسان:

أودّ أن أبدأ تعليقي، بأن أشارككم همّا شخصيًّا، ألا وهو: بأنّني أعاني من فوبيا المرتفعات، ليس على المستوى الفعلي فقط، بل على المستوى الفكري. فعليّا، أكره الأبراج العاجية، والأفكار التي تصدر عنها. أرفض الأنا (الإيغو) وإن كان سمة الفنانين عامة والكتّاب خاصة. أمّا بخصوص الأنا العليا (السوبر إيغو) فهي وهم في الفن، كما خطّ الاستواء نحتفظ به في الذاكرة فقط، وليس له من وجود فعلي. إذن؛ كيف لنا أن نقرن بين الأدب والاخلاق، وأية قيم نقصد؟ وهي في تبدّل دائم، وتطوّر مستّمر من جيل إلى جيل، وليس من تقييم هنا! وبالتالي يقودنا السؤال السابق إلى سؤال آخر: هل توجد رسالة أخلاقية في الأدب، وإن كانت بشكل غير مباشر؟ غير ما تعوّدنا عليه في الأدب الكلاسيكي! إذن لا بدّ من موعظة تطرح في نهاية العمل الأدبي. وهكذا، عندما نأتي على ذكر التابوهات في الأدب، أعتقد أنّنا نتعامل معها، وكأنّها هبة فكرية أو منحة من قبل الأدباء، لأنّهم تطرّقوا إليها، مع العلم أنّها، فعليًا، هي الفكرة الأساسية التي لا بدّ أن ينطلق منها الفنان للتعبير عن الواقع ليكشف أغواره، ويطرحها على لسان الشخصيات. حيث أنّها تكشف المستور المخبأ، وتفكّ طلاسم الظلام الذي يكتنفها؛ وإن درج التعامل معها على أنّها تجاوز للحدود ومحاولة للهدم! وهكذا، فأي بناء للمجتمعات يأتي من الأدب لا بدّ أن يكون بإضاءة العتمة في نفق الحياة الطويل.

وبغض النظر عن التقييم الأخلاقي الذي توارثناه، لنعود مرة أخرى إلى السؤال الأول؛ أية معايير أخلاقية نقصد؟ فالذي كان محرمًا في السابق أصبح حقًّا مكتسبًا الآن، وما هو مرفوض اجتماعيًا من قبل، هو سمة عامة اليوم.

أعتقد أنّ المنطق يقودنا بعد ما ذكر أعلاه، إلى سؤال أكثر أهمية برأيي عن دور الأدب، ألا وهو: ما هو الأدب؟ وماهي مشروعية السؤال والتساؤل الذي يطرحه على المتلقي، وأهمية التفاعل معه وبعث روح النقد والنقد الذاتي؛ ليس على المستوى الشخصي والمجتمعي، بل إلى حدّ طرح علامات الاستفهام على المستوى الفكري والمسلمات التي دأبنا عليها في التفكير. فإلى ماذا يقودنا الجواب؟

إنّه يقودنا إلى سؤال آخر، وتساؤل جديد، والمزيد من علامات الاستفهام. إذ أنّ الركون إلى الجواب النهائي، هو موات وجدب، والسؤال هو من يحيي الحياة.

ربما يأتي قائل يقول، بأنّ الخراب والتدمير يحيط بنا من كلّ جانب، وأزيد أيضًا التفاهة؛ والتي أقصد منها: السائد السهل، البسيط الدارج، المتعارف عليه والمخدّر في نفس الوقت. وهل نحتاج في هذا التخبّط والفوضى إلى من يفتق الجراح، وينبش في النفس البشرية لتزيد الأعباء التي ناءت بها عقولنا؟

إنّ الإجابة هي: أجل، فمن الضرورة ذلك، فالفن عامة، والأدب خاصة قادر على ذلك، فهو وإن كان يثير التساؤلات من جهة، لا نستطيع أن ننكر المتعة التي يبثها فينا، واللذة في المعرفة، ومشاركة تفاصيل الحياة التي تأتي إلينا عندما نهتف: هذا الكاتب يقول ما نفكّر به، يحسّ بما نشعره، وما نبحث عنه. بعد كلّ ما تقدّم لا بدّ أن أعرض للدور الحاسم للأدب في التنبؤ.

الأدب هو المتنبئ الوحيد الذي نقرّ ونعترف أمامه بصدق رؤياه، ودقّة حدسه. وهو المعيار الذي يمكن أن يفرق بين الغث والثمين، الجيد والسيئ، وإن كنت أحبذ أن أقول: الفرق بين الفن والبضاعة.

وعود على بدء، فإنّ اعتقادي بضرورة الأدب، تأتي من دوره في الغوص في دواخل النفس البشرية، والسباحة في أعمق لججها وسراديبها المعتمة، التي تحتاج إلى النبش والتقصّي والبحث فيها. وكلّ ذلك لا بدّ أن يكون تحت ضوء الشمس. إنّ كلّ ما سبق يحتاج بالضرورة أن يكون الأدب قريبًا من قاع الحياة، بعيدًا عن الأبراج العليا، داخل المحظور، قريبًا من الحافة، من دون أن يقع في التفاهة.

بين أخلقة الأدب وحرية المبدع:

يرى سومرست موم بأنّ الكتّاب يخلطون رسالتهم الفكرية بالمربى الحلو للحكاية. يزدرد الناس المربى من دون ملاحظة الطعم الخفي للرسالة مهما كانت. من هذا المنطلق يوازن الباحث المغربي د. بوزيد الغلي بين رسالة الأدب الجمالية والأخلاقية:

هل يتحتّم أن يكون الأدب أخلاقيًّا ؟ أم أنّه ينبغي أن يبقى “الفنّ للفنّ، والأدب من أجل الأدب”، كي يتحرّرا معًا من كلّ قيمة عدا القيمة الجمالية؟

من الصعب تقديم إجابة حاسمة عن سؤال الأدب والأخلاق، فهي علاقة تضرب بجذورها في أعماق الفلسفة التي لا تقدم إجابات بقدر ما تزرع قلق الأسئلة.

فمن زاوية الأدب الملتزم، من غير المحتّم فصل الأدب عن أداء رسالة معينة، فالأدب الملتزم يتخذ دومًا من القيم والقضايا الإنسانية موضوعًا له، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن اعتبار شعر عنترة بن شدّاد صرخة قوية في وجه الرقّ والعبودية، لا تقل شأنًا وخلودًا عن أعمال الروائية الأمريكية المعاصرة توني موريسون التي جعلت من مكافحة التمييز العنصري القائم على اضطهاد السود أمّ القضايا التي تعالجها أعمالها السردية. فالالتزام الأخلاقي والأيديولوجي يجعل العلاقة بين الأدب والأخلاق قائمة، بل إن كثيرّا من الأعمال التي اكتسبت شهرة عظيمة، عملت، علاوة على جانبها الفنّي والجمالي، على طرح قضايا إنسانية وأخلاقية، فرواية، فيكتور هوجو (الرجل الذي يضحك) مثلًا، ليست رواية للتشويق الأدبي بقدر ما هي وخزة للضمير الإنساني، وإثارة لجانب مأساوي من عذابات الأطفال، على اعتبار أنّ الأدب كما يرى جون غاردنر: ” مباراة تخاض ضد الفوضى والموت…”.

لكن بالمقابل، كيف يمكن أن كيف يمكن أن يكون الأدب ثوريًّا محرّرًا للإنسان، من دون أن يخوض في المحظورات الثلاثة الدينية والسياسية والجنسية؟

أعتقد أنّ شهرة بعض الأعمال الأدبية ارتبطت، في جزء منها، بما أحدثته من ضجّة، إثر اقتحامها أحد أقانيم الثالوث المقدس (الدين، الجنس، السياسة)، إذ أن منعها أسهم في انتشارها وتطلع القراء إليها، ولنا أن نضرب مثلًا بروايتي: أولاد حارتنا، الخبز الحافي.

لكن، عندما يزول المنع، كما حدث مع المثالين السابقين، هل يفقد النص قوته وألقه؟ هل يخفت وهج الإبداع مع زوال المنع وعودة التطبيع مع ما كان يعدّ من التابوهات كما حدث مع روايتي محفوظ وشكري؟ لا أعتقد أن قوة النص ترتبط بعامل خارجي (المنع)، بقدر ما تنبعث من ذاته، لذلك، فإن النصين/ المثالين حافظا على درجة معقولة من التلقي قراءة ونقدًا.

لذلك، فإن ضمان حرية الإبداع لا تعني إقرار الفوضى، كما أن أخلقة الإبداع يجب ألا تكون ذريعة للحجر وفرض القيود، إذ أن قيود الحرّ كما قالت د. عائشة بنت الشاطئ: “مفروضة عليه من تلقاء نفسه، يلتزم بها عن طواعية واختيار، أمّا قيود العبودية فيفرضها الغير قسرًا، على وجه القهر والإلزام”.

الخيال فعالية مثرية للأدب، وكلّ حجر أو تضييق عليه تحت ذريعة “أخلقة الأدب”، يعدّ قهرًا منافيًا لحرية الإبداع، لكن، كلّ منتج باسم الإبداع يحرض على الكراهية أو ينتقض من الإنسانية، يعدّ خروجًا عن حدّ الحرية، والفرق بين الحرية والميوعة مثل شعرة دقيقة تفصل بين الشجاعة والتهور…

نبض النهر:

آمن ليو تولستوي بأنّ عمل الفنان هو أن يعدي جمهوره بأفكاره وعواطفه. وكلّما كانت العدوى أقوى، كان الفنّ أفضل بوصفه فنًّا. إنّ دور الكاتب أو الفنان بأن يجعل نبض النهر مسموعًا؛ هذا ما يؤكّده الروائي العراقي زهير كريم:

يقول رولان بارت: “كلّ تهتّك يؤكّد أن الصمت هو الفعّال”، هو يقصد بالطبع (رأي السلطة) فالحياكة والتدخين ورفع الأصبع، هي عمليات تفسّر أنّ الحياة الحقيقية، هي في الصمت. وهنا تبدو عملية الكتابة والفن صوتًا عاليًا، وهو نقيض الصمت الذي تريده السلطة، إذ يظهر الأدب كفعل مناف للفضيلة، خارق للقانون، باعتبار أنّ الحياكة، وهي عملية صمت، تتوافق مع الفضيلة، وهي تمثيل للحياة الحقيقية.

وفي نص قصير لإدواردو غاليانو عنوانه أصوات، يتحدّث فيه عن شخص اسمه (بيدرو) كان يمشي على نهر الفولغا المتجمّد، في يوم شديد البرودة، وحيدًا، لكنّه شعر من خلال نعلي حذائه بنبض النهر تحت الجليد. ويبدو أنّني سأعتمد بشكل مبدئي على تأويل، مقاربة تتعلّق بوجود الأشياء غير المرئية، التي لاتعني لامرئيتها عدم وجودها، فالسلطة الأخلاقية_ من هذا الجانب_ وهي منظومة القوانين، التي تحاول أن تغطّي نبض النهر تحت الجليد، في صياغتها لشروط الحياة في المجتمع، تعتقد بأنّ المخفي يجب أن يظل كذلك، لكنّ النهر في النهاية موجود تحت الجليد، والأدب هو من يشعر به، والنصّ الادبي هو الذي يقدّمه باعتباره موجودًا على الرغم من لا مرئيته.

والحقيقة، إنّ هناك انفصال، وليس من تعاضد بين الأدب وبين منظومة القوانين بشكل عام، الأخلاق على وجه الخصوص( التابوات)؛ وأعتقد أن القضية مرتبطة أكثر بمهيمنات السلطة بأشكالها العديدة. هناك مقولة لبودلير: مقولتان في الحقيقة، منفصلتان في مناسبة إيرادهما، لكنّهما متعاضدتان في السياق، فهو يقول: “أنا أحاول استخراج الجمال من الشرّ”. وفي استكمال لهذا التعبير يقول: “هناك من لا يستطيع أن يلهو إلّا وهو في قطيع.. البطل الحقيقي يلهو وحيدًا”، لن أحاول تفكيك المقولتين، فهما يحتاجان حقًّا لمساحة واسعة من الحديث، لكنّ هذين التعبيرين، كما أعتقد لهما علاقة وثيقة بالسؤال الأخلاقي في الأدب، في 5 تموز (يوليو) 1857 نشرت صحيفة لو فيغارو مقالة بتوقيع الصحافي غوستاف بوردان يتهم فيها بودلير وكتابه الشعري، أزهار الشر، بانتهاك الأخلاق العامة والأخلاق الدينية؛ وأنّ إدارة الأمن العام قد أدّعت على الشاعر وغرمته 300 فرنكًا.

بالنسية لأفلاطون يرى أنّ الأخلاق تكمن بالابتعاد عن الشهوات، حتى يحقّق الفرد السعادة والعدالة والفضيلة، سقراط أيضًا يرى أنّ النفس أهم من الجسد، فالجسد يحمل النفس بقواها النبيلة، ويوجهها ويقودها إلى السلوك غير الأخلاقي، والمذهب الأخلاقي الذي أسسه أرسطو أستند كذلك إلى فكرة السعادة، ووفقًا لمذهبه ترتبط السعادة بالفضيلة. نحن عندما نتحدّث عن الاخلاق، وعلاقتها بالأدب، نستدعي بالضرورة فكرة تجنّب الثالوث المحرم: السياسة، والأديان، والجنس، رغم ذلك، ظهرت الكثير من الأعمال العربية التي اخترقت هذا الحظر، وحقّقت شهرة عند القارئ. إنّ الاسئلة المثيرة هنا، والتي يجب مناقشتها تتعلّق بسؤال، لماذا يسعى الأدب إلى كسر التابو؟ هل لأنّ الجمهور يبحث عمّا هو غير مألوف؟ ربما من أجل تحقيق الإثارة، والبحث عن التجديد! هل الإبداع الأدبي يقتضي ذلك؟ أم هي حالة جوهرية تتعلّق بالأدب والفن؛ تتمثّل عبر نزوع إلى كسر الضوابط؛ فتتحول الجرأة إلى أصل في الفعالية الأدبية، على اعتبار أنّ الاخلاق منظومة قامعة للخيال. وفي الواقع إنّ سؤال الاخلاق قديم، فالجاحظ في كتاب البخلاء مثلًا كان يقول: “في الكتاب ثلاثة أشياء: تَبَيُّنُ حُجَّةٍ طريفة، أو تَعَرُّفُ حيلةٍ لطيفة، أو استفادة نادرة عجيبة”. وهنا يحصر الجاحظ الفعل الأدبي بإظهار الحقيقة، أو لعبة فنية، أو موعظة، مستبعدًا النزعة النقدية، على الرغم من أنّه قد مارس النقد في سياقات متعدّدة في أدبه، ولكن هل الأدب الذي يتناول، المحرمات/الثالوث؛ هو مقوّض للفضيلة، أم أنّه كاشف لما هو مسكوت عنه؟ وهل أن السكوت هو جوهر الفضيلة، أم التعرية، الإشارة الثورية التي تنطوي على ما يشبه جرس الانذار؟ أعتقد أنّ عرض وتفكيك ما هو مسكوت عنه، الثالوث المقدس بشكل خاص، هو جوهر الفضيلة، وهو من واجبات العقل في الوقت ذاته، وأن التطور في مختلف شؤون الحياة بما فيه الأدب بالطبع، يحتاج أن نظهر هذه الاشياء غير المرئية/ نبض النهر مثلًا، والذي سمعه بيدرو من خلال نعلي حذائه.

المثقف كائن لا امتثالي:

قال أدونيس: “عشْ ألقاً، وابتكر قصيدةً وامضِ، زدْ سعة الأرضِ” من هذا المنطلق يرى الناقد السعودي محمد العباس دور الأدب: لم يخلّد تاريخ الأدب كاتبًا أخلاقيًا بالمعنى التعقيمي لمفهوم الأخلاق، إذ ينهض الأدب في جوهره على التمرّد، أو الانشقاق بمعنى أدق. أي تكريس النص كمضاد للمألوف الاجتماعي والسياسي والثقافي. حتى الأدباء الذين يدينون بتكوينهم الفكري للقيم والوصايا الدينية تتحوّل لديهم تلك الاحترازات إلى منصات لمخالفة ما رسخ في وجدانهم. وهذا هو ما يفسّر حدوث الأزمات على مرّ التاريخ ما بين الأدباء ومفاعيل السلطة الدينية والاجتماعية، إمّا بسبب نصٍّ أو اعتقاد أو موقف أو سلوك. وذلك لأنّ المثقّف بطبعه كائن لا امتثالي. ولا يراهن على التسويات والتوافقات بقدر ما يتعامل مع الوقائع التي ينصّصها بطريقة تدين القوى الاجتماعية المتواطئة على الشّرّ. فرواية (مدام بوڤاري) مثلًا لم يختلقها فلوبير، بل امتصها من الواقع وأعطاها قوة وثبوتية الوثيقة الاجتماعية. ولأنّ الأدب لديه تلك السطوة لبلورة الاختلالات وتحويلها إلى صور صادمة؛ أُتهمت بأنّها رواية لا أخلاقية. تمامًا كما حدث للقاص الهندي الباكستاني سعادت حسن مانتو، الذي حوكم بسبب قصصه، حيث سجل بأدبه حياة النساء المستضعفات وجبروت القوادين وتماهي مفاعيل السلطة مع المتسلطين على النساء، وعلى هذا الأساس صُنفت كتاباته في خانة الفحش، خصوصًا قصته الشهيرة (اللحم البارد). وهكذا يمكن التقاط نماذج من جميع أنحاء العالم كديوان (أزهار الشر) لبودلير، ورواية (وليمة لأعشاب البحر) لحيدر حيدر، ورواية (آيات شيطانية) لسلمان رشدي وغيرهم. وكلّ هؤلاء تعرّضوا للمحاكمة أو السجن أو حتى التهديد بالتصفية، مرّة بدعوى الإخلال بمنظومة القيم، وأخرى بذريعة المس بالذات الإلهية، وثالثة بحجة التعريض بالمجتمع وهكذا. وعليه يمكن القول بأنّ المحاكمات التي تنعقد لمساءلة النصوص تتجاوز ما في النص إلى شخص الكاتب، كما تنظر إلى كلّ مجريات الحدث داخل النص كدعوة مجانية للفجور. وهو منحى يتعارض مع المنازع الجمالية باختلاف مدارسها الموضوعية والتحليلية والتشخيصية والوصفية، التي تنبي بموجبها النصوص. وهذا هو ما يفسر أثر الأدب الموصوف باللاأخلاقي، الذي يخترق الزمان ويحقّق الخلود، بالنظر إلى ما يختزنه من قيم انشقاقية ثورية تتجاوب مع توق الإنسان للوعي والحرية، مقارنة مع الأدب الامتثالي البارد الذي يموت بمجرد قراءته. لأنّه يكرس الثبات ويعاند التغيير بذريعة الحفاظ على القيم وضبط سلم الأخلاق. وبتصوري الأدب الذي يتصارع مع الواقعيات الأخلاقية ليس أدبًا فوضويًا أو عبثيًا، بل هو أدب تحرّري يدفع الإنسان للتماس الواعي مع الثالوث المحرم: الجنس والدين والسياسة، بما تمثّله تلك الحقول من جدران لتقليص فضاء حركة الإنسان والحدّ من تفكيره، وهو أمر بات مكشوفًا اليوم ضمن الأخلاقيات اللغوية التي تعمل كمعيار لوعي الإنسان بذاته وبمحيطه، وكشف ألاعيب الخطابات المتلفعة بلبوسات أخلاقية زائفة. إذ لا قيمة لأدب يهرب من لحظة استحقاقه، ولا قيمة لأديب يمتثل لوصايا متخثّرة في الزمان والمكان والوجدان. وكلّ أديب يحاول تعقيم نصوصه وإفراغها ممّا قد ينتهك أخلاقياته، فكأنّه يسحب من الحياة ركنًا من أركانها الأساسية، فما تحتويه النصوص من قضايا إشكالية على المستوى الأخلاقي، إنّما يعكس صدقيتها ويؤكّد أصالة استنسابها للأدب ومفارقتها للخطابات الوعظية الخالية من نبض الحياة وإيقاعها.

تعدّدت وجهات نظر المشاركين في التحقيق، إلّا أنّها اتّفقت على أنّ أخلاقية الأدب لا تكون، إلّا في ثوريته وخوضه في التابوهات. يستشّهد جوناثان غوتشل برأي وليم فِلش الذي يجد في أخلاقية القصّة، ما يمكن وصفه، بالتمرّن على حلّ المشاكل التي تعترض الإنسان في الحياة. يقول الباحثون في حياة هتلر بأنّ موسيقى فاغنر وتنظيراته السياسية، قد لعبت دورًا حاسمًا في تشكّل شخصيته. وفي المقلب الآخر لتأثير الأدب والفن بشكله الإيجابي قال المؤرخ بن جونسون عن رواية كوخ العم توم التي صوّرت معاناة الملونين قبيل الحرب الأمريكية الأهلية، بأنّه كان للرواية دور في الموقف الحيادي للإنكليز، على الرغم من تحالفهم مع الجنوب الأمريكي، وإلّا لكانت الحرب الأهلية الأمريكية، قد انتهت لصالح الجنوب! ولنا أن نقول في النهاية مع الشاعر شيلّر: “الشعراء مشرّعون مجهولون”. وأمام دورهم هذا، يحقّ لهم خرق المحظور.

هامش:

وردت أسماء المشاركين في التحقيق وفق الترتيب الألفبائي.باسم سليمان

خاص ضفة ثالثة

August 29, 2021

سيرة ذاتية لحذاء

باسم سليمان- قصتي في مجلة أفكار الأردنية

تحرّك خطوة إلى اليمين، ثمّ استراح مفسحاً المجال ليستقرّ قربه المتدحرِج من فوق إلى مكبّ الزبالة.

ضربَ الحذاء برباطِه صدغيه، بعد أن عاد له اتزانه الذي فقده بسبب الدحرجة من فوق، فطفق يزيل الغبار العالق به من جراء السقوط عبر منحدر التلّة، قائلاً في سندامه: لابدّ، من أنّه كابوس ألمَّ بي. إنّ القدمين مرآة الجسم والفكر، فلا ريب أنّ هذا الكابوس انعكاس لألم قدمي سيّدي فيّ! فمن غيري يشعر بالتعب الهائل للجسم الممتدّ فوقي، فتنتقل مشاعر الغضب إليّ عبر خطوات ثقيلة، وقدمين تكادان تمزقانني. كانت ليلة عاصفة، من دبّرها له؟ من استطاع أن يحفر أعمق منه؟ دخل إلى البيت، صرخ، وعرّ، وقاتل الجميع وضرب الخادمة بي، عندما أفقدها جنونُه رشدَها، فتأخرت لتلتقطني من أمامه. أنا من سمعتُ الكلام الذي قيل له، وحوّله إلى ثور هائج: “أنتَ لم تعد محلّ ثقة”. فلم يملك إجابة إلّا بكلمة: “ولكن!”

*****

إنّه يوم من الجحيم، رائحة الموت وحدها هنا؛ تنفذ إلى أعماق الجلد المدبوغ. الشمس كجمرة في العين، فيما أشباح سوداء تحوم في المكان، ودخان ينبعث من احتراق بطيء.

إنّها أبدية العذاب! صاح المتدحرِج من فوق، وتابع مولولاً: يا ويلي، ماذا فعلتُ حتّى أجني لنفسي هذا الدرك! وأخذ يضرب برباطه على صدغيه، وذهب في نوبة تذكّر، كأنّه في مرافعة أمام عدالة عمياء:

كنتُ لطيفاً على قدميه، وكأنّهما في غيمة ندية، لم أسبّب له رائحة كريهة، وجرابه كأنّه للتو قد خرج من الخزانة. لم تتعرّق قدماه، ولم يحسّ بالحرارة ولا البرودة؛ أنا من كنت أتلقاهما عنه، أستقبل بصدري الأرض الجافة والمبلولة وسواد الإسفلت. لم يعرف المسامير اللحمية منذ ابتاعني، فقد كنت مطيعاً، أستجيبُ لحركته، أتمسك بالأرض، كمخلب سبعٍ. ماذا فعلتُ لتتنكّر لي ياسيدي! أيَّ ذنب اقترفت؟

– هوّن عليكَ، تكلّمَ مَن تحرّك خطوة إلى اليمين. اِتسعت فوهة ولوج القدم في الحذاء، وكأنّ قدم فيل حشرت فيها لهول ما رأى قربه؛ هيكل جلدي متقلّص على نفسه كالخوف، متآكل الرأس والصدر، تسرّبت منه الكلمات كالدهن الذي يُصبغ به عندما تكثر منه الخادمة.

– لا، أنت وحشّ! عاد من أخذ خطوة إلى اليمين للقول: هوّن عليكَ، وهو يراقب طيراً يعلو وينخفض وأشباحًا تعبث في فوضى المكان.

– لا لستُ ما تظن؟! ولستُ شبحًا، لكنّه زمن التأمّل والتفكّر قبل أن يصل هذا الاحتراق البطيء إلينا. مازلت جديداً، وهناك حياة أخرى تنتظرك؛ لربما معرفة جديدة لتكفّر عمّا ارتكبه صاحبك القديم، لو أنّك كنتَ قاسياً على قدميه بمسمار لحمي واحد فقط؛ لربما تذكّر الأقدام العارية. لو لم تتشبّث بالأرض؛ لتزحلقَ وسقط من عليائه وأحسّ بمن ذابت أقدامهم وأحذيتهم لكثرة ما مشوا وركضوا في زواريب الحياة. أتذكّر، تماماً، اليوم الذي اشتراني مالكي فيه، عندما هرم صاحبٌ لي وتمزّق صدره إثر ذبحة قلبية لكثرة الإجهاد، لم يتركه وحيداً في محل الأحذية ليكون مصيره حاوية الزبالة، وإكراماً له، لبسه للمرة الأخيرة إلى البيت، وخفّف له من حمله، فتحوّل إلى شحاطة. في البيت عشنا أياماً سعيدة حتّى لفظ أنفاسه الأخيرة، فرثاه بكلمات جميلة. كان حذاءً جيداً، أمّا أنا، فقد خدمت لديه كحمار صبور، وعاملني جيداً في أيامي الأخيرة، ولم يبخل عليّ بالدهون، وأخذي إلى الحذّاء. كانت حياة جميلة، فقد رقص بي في نجاح ابنه، كذلك في زواج ابنته. لقد حميته كثيراً من السقوط. وعندما كانت تخونني قدرتي ويتزحلق، كان يتأكّد من سلامتي. كان شرطياً جيداً لم يتأخّر عن إطلاق صفارته، ويندر أن حدث ارتباك مروري أو حادث دهس في مكان وقوفه، حتّى أنّهم تأخروا في وضع الإشارة الحمراء لجدارته في العمل. نعم أستطيع أن أفخر، لقد عشتُ أياماً جيدة.

صمتَ من تحرّك إلى اليمين خطوة، فألسنة الاشتعال البطيء، قد بدأت تداعبه.

مازال المتدحرِج من فوق فاغر الفم متوسّع العين، لم يحرّك خطوة اتجاه من صمت منذ قليل. الأشباح، التي كانت بعيدة اِقتربت، ظلّله ظلٌ، امتدت يد قاسية قذرة، التقطته، قلّبته ثمّ أحسّ برائحة نتنة، وقدم لزجة تدخل جوفه، مع ابتسامة عريضة توسّطت وجه الشبح، ثمّ خطوة للتأكد، وتتابعت الخطوات.

كاتب من سورية

http://www.afkar.jo/View_Articlear.aspx?

type=2&ID=3523&fbclid=IwAR1dTuCkS7df9Nn_SznuBvjwrhVthmx70bdhT19Hgq-9soC4fEsj4ujWRWo

August 27, 2021

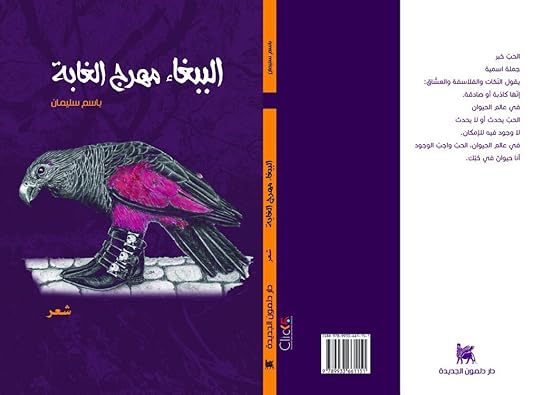

“الببغاء مهرّج الغابة” لباسم سليمان في طبعة جديدة – في موقع ضفة ثالثة

صدرت حديثًا عن دار دلمون الجديدة/ دمشق طبعة ثانية من ديوان “الببغاء مُهرّج الغابة” للشاعر باسم سليمان، وكانت الطبعة الأولى صدرت عن دار الروسم والمؤلف، بغداد ـ بيروت عام 2016.

وقال الناشر:

يستحضر باسم سليمان في الديوان أجواء “كليلة ودمنة” لابن المقفع مع تراث شعرية الحيوان في الأدب العربي والعالم، ويكاد يغيب الإنسان كحالة وجودية في الديوان وكأن باسم إبّان كتابته الديوان في خضم الحرب السورية قد فقد الإيمان بالإنسان فالتجأ ساخرًا ومتهكّمًا عبر نكوص دارويني إلى الحيوانات، والأشجار، والجمادات، يستنطقها ويحرّرها من إرثها الدلالي مع الإنسان:

الصبّار ليس شجرة، مع أنّه يُستظلّ به

ولا نبتة

رغم أنّه يُزرع في أصص الزهر.

الصبّار كائن الوحدة

لم يحدث أن عانقه أحد

حتى ثماره الشهيّة تُقطفُ من بعيد.

الصبّار ليس له من ساق

وليس له من أوراق

له ألواح كألواح التعليم في القرى البعيدة

التي يحملها الأطفال الحفاة في ذهابهم إلى المدرسة

ولربما موسى استوحى أن يكتب الوصايا

على ألواح حجريّة منه.

قد ينفع لوح الصبّار كدريئة للتدرب على القنص

هكذا كان النبي أيوب متروكًا لمكر الشيطان.

الصبّار ليس شجرة لتلصق به الخطيئة

بل هو المغفرة

التي زرعها الله على حدود البستان.

ويضيف الناشر: لأنّ الحبّ هو المحرك الأول، كما تقول الأسطورة السومرية، كانت له حصتّه لأن عدواه تخلق الوجود، ألم يقل المنخل اليشكري: “وَأُحِــبُّـــــهَا وَتُحِـبُّــنِي/ وَيُحِـــبُّ نَاقَــــتَها بَعِــيــرِي”:

القلب نملةُ الجسد

يحمل أضعاف وزنه من الحبّ والكره

يعمل على مدار اليوم

كساعة ساحة عامة

يتمنّى أن يكون صرصارًا

يجوع في الشتاء

ويشبع في الصيف

ومع ذلك يموت

في علامة السكتة

الموجودة على السلم الموسيقي

للغيتار.

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/books/2021/8/27/%D8%A7%D9%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%D9%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9-%D8%B3%D9%D9%8A%D9%D8%A7%D9-%D9%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9يذكر أنّ للشاعر والروائي السوري باسم سليمان العديد من الكتب منها رواية نوكيا، ورواية جريمة في مسرح القباني. وله في الشعر: مخلب الفراشة. ومجموعة قصصية بعنوان تمامًا قبلة.

August 26, 2021

الجمل من ناقة الله إلى حرب النجوم – مقالي في موقع رصيف22

كان الجمل عند العرب حيوانًا أسطوريًّا، يُرجَع بأصله إلى بدء الأزمنة. وكان اعتقادهم، بأنّه من نسل الجان. وقد أورد الجاحظ في كتابه الحيوان: “يقول الناس في الإبل أقوالًا عجيبة، فمنهم من يزعم بأنّ فيها عرقًا من سفاد الجان”. حتى أنّ البدو لا يستحمون في مياه ولجت فيها الإبل، لأنّه فيها صفات شيطانية.

يذكر النويري في كتابه؛ نهاية الأرب في فنون الأدب، بأن الحيّة في الفردوس كان لها صورة الجمل. وكانت تصحب آدم وحواء في تطوافهما في الجنة تعرّفهما على الأشجار. وبالقليل من التأويل سيكون من بين تلك الأشجار، شجرة الخطيئة التي أغواهما الشيطان بها، فالناقة لعبت دورًا، وإن كان غير مباشر في الخطيئة. ويضيف ابن قتيبة بأنّ الحيّة التي لها هيئة جمل، كانت تعتبر من أجمل مخلوقات الله وعن طريقها دخل الشيطان إلى الجنّة.

يشرح جيمس فريزر، صاحب كتاب الغصن الذهبي، العلاقة بين الإنسان والطوطم بالقول: يحيط الرجال والنساء الطوطم بالتقديس والتحريم والاحترام والتقدير. فالطوطمية نظام اجتماعي، ديني يترتب عليه الكثير من المقدسات والمحرمات. ولا يستبعد سعيد الغانمي بأن تكون أسماء القبائل العربية طوطمية النشأة؛ وهو بذلك لا يتفق مع ابن دريد الذي ذهب في تعليل تسمية العرب لقبائلها بأسماء السباع ترهيبًا لأعدائها.

لعب الجمل دورًا أسطوريّا وواقعيّا في التراث العربي، فهو سفينة صحرائهم، به تجمّعوا، وبه تفرّقوا. يحلّل بول ريكور كما ذكر ياروسلاف ستيتكيفيتش في كتابه؛ العرب والغصن الذهبي، دور الأسطورة في الثقافة الإنسانية إلى فعاليتين الأولى: تقوم على توطيد الواقع القائم واستمرار وجوده. والثانية ترسم الوجه اليوتوبي للأسطورة، أي الحلم بما لم يوجد بعد، وتصوّر أشكال بديلة للواقع. وفي كلتا الحالتين كان الجمل قادرًا على تلخيص الحراك الديني والعقائدي والمجتمعي والاقتصادي. وقبل أن نعرض لتمظهرات الجمل في التراث العربي، لابدّ من الإشارة إلى أنّ التقدير الكبير لدور الجمل في حياة العرب، جاء من دوره المعاشي والاقتصادي الذي أنشأ تحريمات كان هدفها الحفاظ على بقاء المجتمع في بيئة قاسية. ومن هذا المنطلق تم تقديس البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام. وقد بيّن ابن هشام معنى هذه الألقاب التي أطلقت على النوق والجمال بالقول: البحيرة؛ هي الناقة التي تنجب أبطن متتالية ويأتي الخامس ذكرًا، فتشق أذنها وتترك للآلهة، فلا تحلب، إلّا لضيف، ولا يقصّ وبرها. السائبة؛ هي التي يطلقها صاحبها إن شفي من مرض، أو تم له أمر. الوصيلة؛ هي التي تبكر بأنثى وتثنّي بأنثى، فكانوا يطلقونها، ويقولون وصلت أنثى بأنثى. الحامي؛ هو الفحل الذي يولد من ظهره عشرة أبطن، فيقال حمى ظهره. عارض الإسلام هذه العادات وجاء في القرآن الكريم: “مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ”.

جاء في كتاب جواد علي؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام بإن لفظ المال/ النقد كان معادلًا للإبل: ” إن الإبل هي المال عند العرب، وبها كانوا يقدرون أثمان الأشياء، ويتعاملون في تجارتهم وفي أسواقهم، فالجمل عندهم هو الوحدة القياسية في البيع والشراء وفي تقدير الحقوق والديات والفدية والمهور”.

الأقدس:

يقول سعيد الغانمي في كتابه ينابيع اللغة العربية بأنّ الثموديين كانوا يعتبرون الجمل حيوانًا مقدسًا، ولذلك كانوا يحرّمون أكله وقتله والانتفاع به. ويرى أنّ الجمل كان طوطمهم، فيسمونه الأقدس في نقوشهم؛ ولأنه حيوانهم المقدّس كان امتحانهم قد تم من خلاله، وهذه ما يذكره القرآن: ” إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ”.

طلب الثموديون من النبي صالح معجزة تؤكّد صحّة كلامه بأنّه رسول من الله وذلك بأن يخرج لهم من الصخرة ناقة لها أوصاف جميلة وإعجازية كما ذكر النويري بأن يكون لبنها يفيض من ضرعها وأن يشفي المريض. ومن ثم أضافوا شروطًا أن ترعى فقط في قمم الجبال وأعماق الوديان ولا تقرب مراعيهم، فلا تزاحم قطعانهم وأن يكون لها سقب يتبعها. وافق النبي صالح على شرط أن يكون المصدر الوحيد للماء في ثمود مقسومًا بين الناقة وأهل ثمود؛ يوم بيوم. تنصلت ثمود من عهدها مع النبي صالح، وقام قيدار/ قُدار الذي يرى فيه يورسلاف سيتيكيفيتش رمزًا يوحي بالقدر المكتوب؛ بعقر الناقة وقتلها ومن ثمّ لاحق فصيلها الذي تعددت الروايات بشأنه، فمنهم من قال بإنّهم قتلوه وأكلوا لحمه، ومنهم من قال بإنّه هرب إلى قمم الجبال؛ وهناك ارتفعت به صخرة حتى غاب عن النظر، فيما كان رغاؤه ينذر بالعاقبة الكبيرة. وبعدما وقعت الواقعة قال لهم صالح: تمتعوا بداركم ثلاثة أيام. وما إن انتهت المهلة حتى وقع العقاب، فأتتهم من السماء صيحة مهولة: “فيها صوت كلّ صاعقة، وصوت كلّ شيء له صوت”. يعلّل الغانمي ما حدث بأنّ قبيلة ثمود لم تستطع إدارة مواردها المائية، مما أدّى إلى دمارها ولذلك ترتبط قبيلة ثمود دلاليًّا بشحّ الماء. ثمد البئر: استقى ماءها كلّه. ثمد الناقة: اشتفها بالحلب. إنّ الظروف البيئية القاسية، وخاصة قلّة الماء أدّت إلى أنّ الثموديين بدأوا بالنظر إلى طوطمهم الناقة بتسامح أكبر، مما قاد إلى عقرها وقتلها من قيدار الذي من أسمائه الجزار. لقد كان ما فعلته ثمود خرقًا لمحرمًا كبيرًا في نظر الشعوب المحيطة بهم.

إنّ دلالة التحريم والتقديس للناقة نجده في الاستخدام المتكرّر لوصف أي فعل فاحش، فقد أورده شاعر الرسول حسان بن ثابت معتبرًا قيدار أشقى البريّة، لأنه قتل الناقة والسقب حاضر؛ ومن أجل ذلك شبه عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي بقيدار. وقالوا عنه بأنّه أشقى مراد. وقد أصبح هذا التشبيه استعارة سهلة التكرار للضلال ونقض الولاء كما يوضّح ستيتكيفيتش

تدخل قصة ثمود ومدينتهم الحجر إبّان الإعداد لغزوة تبوك والمسير إليها التي رافقها الكثير من التردّد من المسلمين، وقد نزلت الآيات في ذلك، وتعتبر آخر غزوة قادها الرسول. يعرض ستيتكيفيش لذلك وينوه إلى حادثة ضياع ناقة الرسول، فعابه بعض المنافقين كونه لا يعرف مكانها، فأخبر الرسول أين هي بالضبط. وفي هذه القصة نجد أنفسنا تحت وقع أصداء القصة القديمة لناقة صالح حيث يكذّب الرسول.

يفسّر سيتيكيفيتش استخدام ثيمة دمار ثمود في أحداث غزوة تبوك تطبيقًا لما قال بول ريكور، فأن رفض أهل ثمود لقدسية ناقة صالح كان الهدف منه إقرار ما هو واقع، ورفض ما يعدهم به صالح، مما أدّى إلى دمارهم. والأمر ذاته حدث مع الرسول محمد، فإن رفض الامتثال لأوامره ستكون نتيجته مساوية لما حدث في ثمود أمّا الطاعة، فستفتح الآفاق أمام الدين الجديد.

أصبحت استعارة دمار ثمود لدى الشعراء في العصرين الجاهلي والإسلامي، رمزًا للفناء والدمار، فأكثروا من استخدامها. يقول عبد الله بن رواحة في جاهليته: وَرَهْطَ أَبي أُمَيّةَ قَدْ أَبَحْنَا/ وَأَوْسَ اللَّهِ أَتْبَعَنَا ثَمُودَا. ومثله فعل جرير: وكــانَ لَكُــمْ كَبَكْــرِ ثَمُـود لَمَّـا/ رَغــا ظُهْــرًا فَدَمَّــرَهُمْ دَمـارًا. ومن هذا المنطلق جاء تحذير الشاعر زهير بن أبي سلمى إلى بني أسد وغطفان، القبيلتين المتحاربتين، بأنّ الحرب تشبه ناقة صالح، فلا تشعلوها/ تعقروها. وهذا الأمر كان له أثره في تهدئة القبيلتين وإحلال السلام بينهما، لما يعرفوه من قصة ثمود والناقة،

ارتبطت الناقة لدى الشاعر العربي بالفراق عن الحبيبة والمنزل. ولذلك يتمنّى أسامة بن منقذ أن تفنى النوق أو تقتل على الرغم مما سيرتبه ذلك من دمار، فهو يرى بالفراق عن الأهل والأحبة ما هو أشد من ذلك، فيتمنّى أن يقتل النوق وأن يكون الغد قدارًا يعقرها: لو أنّ كلَّ العِيس ناقةُ صالحٍ/ ما سَاءنِي أنّي الغَداةَ قُدارُهُ

ما حَتْفُ أنفُسِنَا سواها إنّها/ لَهِيَ الحمامُ أُتيحَ أو إنذارُهُ.

اليوم خمر وغدًا أمر:

قتل كليبُ ناقة البسوس، فاستنفرت أهلها. ومن ثمّ انتقم جساس لها وقتل كليب، فاندلعت الحرب بين بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة. كان عدي بن ربيعة أخًا لكليب، فأراد الانتقام له. هذا العدي؛ هو الزير سالم، صاحب السيرة الشعبية الشهيرة، وهو خال امرئ القيس الذي قال: “اليوم خمر وغدًا أمر” بعد مقتل أبيه. جاء لقب الزير لعدي من كليب بعد أن رأى ولعه بالنساء. إنّ النظر إلى هذه الحرب التي أشعلتها ناقة يعرف مقدار ما كانت تعني النوق والجمال للعرب.

لم تتوقّف الجمال والنوق عن لعب أدوار مختلفة في كلّ حقبة زمنية جديدة، ففي الحرب بين عائشة زوجة الرسول والخليفة الرابع علي، كان الجمل الذي حمل هودج عائشة رمزًا مازالت أثاره واضحة في ما آل إليه الإسلام من فرق مختلفة.

إنّ صورة الهودج الذي حمل عائشة زوجة الرسول إلى حرب ابن عم الرسول، أصبح لدى البدو ثيمة حربية حتى أوائل القرن المنصرم، فقد كانت أجمل بنات القبيلة البدوية توضع في هودج وتسمّى العطفة وتتقدّم القبيلة في حربها، فتكون لرجالاتها محرضًا للاستبسال دفاعًا عن شرف القبيلة.

لم تبتعد ثيمة الحرب والدمار المتعلّقة بالجمل عن حرب الخليج في القرن المنصرم، حيث صوّرت أوردت إحدى الجرائد الجمل بشكل طائرة هليكوبتر. كذلك فعل جورج لوكاس في فيلمه حرب النجوم حيث صوّر الجمل كآلة حربية في كوكب صحراوي.

الجمل حيّة، والحيّة جمل:

يشرح زكريا محمد في كتابه؛ اللقب والأسطورة بأنّ المثل المشهور: “حتى يلج الجمل سمّ الخياط” الذي يفيد باستحالة وقوع الأمر المنتظر؛ له بعد ديني أسطوري أيضًا. وقد جاء في القرآن الكريم: “إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ”. ويرى زكريا بأنّ الكون يتجلّى بين صيف وشتاء. والصيف هو الجمل، والشتاء هو الأفعى، فالكون تارة يكون جملًا وتارة أفعى يتعاقبان السيطرة.

وهذا التوجه نجده لدى شاعر الحيرة عدي بن زيد العبادي إلى أنّ الجمل كان قد خُلق في بدء الزمن على صورة أفعى: فكانت الحياة الرقطاء منذ خلقت/ كما ترى ناقة في الأرض أو جملًا.

ولربما يعود أقدم ذكر للجمل، كما يقول الغانمي للجمل إلى الملحمة البابلية (حينما في الأعالي): بأنّ الجمل كان روح تيامات؛ وتيامات ذاتها تتمظهر بشكل أفعوان. وفي الأسطورة البابلية يخلق الإله مردوخ الكون من تيامات بعد أن يشطرها نصفين، فهل هما الجمل والأفعى، الصيف والشتاء؟

يعرض الغانمي لنقش ثمودي يظهر جملين برقبتين طويلتين، وكأنهما حيّتين. ومن خلال كلمات النقش التي يقرأها الغانمي بأنّ الثمودي يطلب من إلهه رضاء أن ينتقم من من يحكّ نقش الأقدس/ الجمل.

قيل قديمًا: “النصيحة بجمل” ويذكر سيتيكيفيتش بأنّ للجمل ألف لقب، فما قدِم أعلاه جزء بسيط من سيرة أسطورية وواقعية للجمل الذي حوّل حافره إلى خفّ، كي لا يكسر قلب الرمل.

باسم سليمان

خاص رصيف22

August 24, 2021

August 20, 2021

باسم سليمان: أرفع القبعة «للغراب» ولابد للكاتب من أن يفكك المقدس

https://alwatan.sy/archives/218025

| ثناء خضر السالم – مجلة الوطنهو كاتب يصح فيه قول الشاعر الإيرلندي شون أوكاسي في ديوانه (الغراب الأخضر): الغراب هو شخص فتى مرح على الرغم من معطفه الداكن كالحبر. إنه الكاتب السوري باسم سليمان الذي يوقع تحت نصوصه بكلمة (الغراب)، كان لي معه الحوار التالي:

تُكثر من الصور الشعرية في القصة والرواية؛ ألا يؤثر هذا في السرد؟

من خصائص سردي أنه متخفّف من الحكائية الخطية؛ إذ يعتمد على الحكائية العمودية المستندة على مستقيم أفقي، ولكي أنجز السهم الدلالي المتصاعد للحدث السردي كان لابد من تدعيمه بالصورة الشعرية، إنه أشبه بنبتة الملفوف، فعلى القارئ أن ينزع الأوراق كلها حتى يصل إلى اللب وعندما ينتهي من القراءة يكتشف أن المعنى فاته وحتى يحوزه، عليه بإعادة لصق أوراق الملفوف إلى ساقها ولا يوجد أفضل من الصورة الشعرية لفعل ذلك، رغم خطورة استخدامها وهذا ما فعلته في رواية «نوكيا». وتكون الخلاصة: عندما يسرد الكاتب يشبه وضعه حال من يلعب بالبيضة والحجر، فعليه الحذر من أن يكسر البيضة وألا يهشم أصابعه بالحجر.

لمست قصصاً لديك لا تتجاوز الأسطر! هل تؤمن بالقصة الومضة أو القصيرة جدأ؟

في مجموعتي القصصية (تماماً قبلة) هناك قصة اللوحة إضافة إلى قصة المسافر، تكادان أن تحتلا نصف المجموعة القصصية، إنهما من القصص الطويلة جداً وهناك قصص لا تتجاوز الجملتين! الحاكم في القص هو الحدث وما يحتمل من خطوط طول وعرض فأحياناً، يمتد الحدث حتى يشكل كرة أرضية وأحياناً لا يعدو أن يكون شهباً.

تخوض في الثالوث المحرم، ما مبدؤك وأنت تخوض غماره؟

لربما يصح أن أستعير من النقد فلسفة نقد النقد ومن هنا يجب الإشارة إلى أن الكتابات عن السياسة والجنس والدين خلقت نوعاً من الكهنوت الذي يحجب تلك المقدسات وإن كانت تنقدها فهي لا تكسر صنماً إلا لترفع صنماً آخر، وهنا يكمن دوري ككاتب أن أفكك نقد المقدس لأنه تحول إلى مقدس آخر، فالعلم المستقر كالجهل المستمر كما يقول النفري.

تنوّع في كتاباتك، قصة، شعر، رواية، فتبدع، فأين تجد قلمك؟

أنا قارئ في الأساس، قارئ يكتب! ولأن القارئ يملك تمام الحرية والاختيار فيما يقرأ، فأنا أشعر أن لي الحق بذلك، لأني عندما أكتب أمارس القراءة، فإلى أين تقودني القراءة، سأجد قلمي.

في كتابك (تشكيل أول) نجد مجموعة من النصوص، تحت أي جنس أدبي تضعها؟

تشكيل أول كان أول جنوح لي إلى شط الكتابة، جماله يكمن في أني كنت فيه نظيفاً وغير ملوث بالقراءة والكتابة كما الآن، أما نوع التجنيس الذي يندرج تحته تشكيل أول فكما سميته أول مرة: نصوص، فليس من اللائق تغيير الأسماء بعد أن تلهج بها الألسن.

أين يكمن العجز؟

لكي نرى الشريط السينمائي من دون تقطيع لكونه مؤلفاً من صور متتالية يجب أن تمر أمام العين أكثر من عشرين صورة في الثانية الواحدة ومن هنا لو كان للعين القدرة أن ترى العشرين صورة في الثانية الواحدة منفردات، لما كان باستطاعتنا أن نرى الفيلم وكان علينا أن نزيد سرعته حتى تعجز العين عن رؤية الصور بشكل منفرد وعليه يصبح العجز أسلوب رؤية ومعرفة فلا يعود عجزاً.

أين القارئ العربي؟

القارئ العربي كالظن قليله إثم! أما كثيره فيقين، وأتمنى أن يصبح القارئ العربي يوماً يقيناً.

في رواية نوكيا نجد أن الشخصية المحورية هي «باسم» هل رواية نوكيا نوع من السيرة الذاتية؟

لا أثق بالسيرة الذاتية إلا أمام الملاكين منكر ونكير في القبر، أما في رواية نوكيا، فالهدف من تسمية إحدى الشخصيات باسم مؤلف الرواية هو السخرية والتهكم من الحرية التي يتكلم عنها الكتّاب بأنهم تركوا لشخصيات الرواية حرية الحركة، بعيداً من إملاءاتهم وللحقيقة الكاتب هو أكبر ديكتاتور في العالم! في رواية نوكيا يوجد ثلاث شخصيات رئيسية: باسم ويمثل العالم الافتراضي، محمود يمثل التخييل، وداني الواقع وفي النهاية يموت محمود ويهاجر داني ويستحوذ باسم سرد الرواية، فيصبح كاتباً، له التخييل والواقع.

مخلب الفراشة هو ديوان عن الحب، فكيف ترى الحب؟

لنعد إلى التعريف القديم للحب، فلقد صنفه القدماء كنوع من الأمراض وفي المرض يتداعى بقية الجسد والروح والنفس للسهر على العضو المريض إلا أن الحب مرض صحي جداً.

الببغاء مهرج الغابة ديوانك الأخير، تتكلم فيه عن الحشرات والحيوانات والنباتات.. أين الإنسان في هذا الديوان؟

الإنسان موجود في اللغة والكتابة التي تشكل بنية الديوان، أما المضمون الذي ذكرته، فهو محاولة لإعادة الأسماء والصفات والنعوت للكائنات الأخرى بعيداً من قصدية الإنسان الذي صبغ بها اللغة، ومن هنا أذكر مقطعاً من الديوان ليتضح القصد: (العين مرآة الرّوح/ طوبى للذبابة / لها/ ألفُ عين وعين).

لمن ترفع القبعة؟

للغراب لأنه طائر أسطوري بجدارة، خلق العالم لدى الهنود، ولدى أودين رب الفايكنغ كل من العقل والذاكرة يتمثلان بغراب، والغراب زارع النخلة الأولى في الفرات، ومطعم النبي إيليا في نفيه، الغراب من خلق الشمس لدى الهنود.

إذن ترفعها للعقل والخصب والذاكرة؟

المعنى الذي أقصده أنّي أرفعها للأسطورة، فهي الأم الحقيقية للتخييل البشري، ومن دونها كنا ما زلنا نتلمّس أولى خطواتنا في الحضارة.

August 11, 2021

لا لغُلول الكتب.. شذرات من تاريخ وآداب إعارة الكتاب- مقالي في ضفة ثالثة

باسم سليمان 11 أغسطس 2021

جاء تأسيس بغداد على يد أبي جعفر المنصور، وتألّقها في عصري الرشيد والمأمون، معلنًا بدء عصر ذهبي للكتاب، حيث حوى سوق الوراقين في بغداد على أكثر من مئة حانوت(1) تنسخ، وتباع فيها الكتب، وتؤجّر، وتستعار! وإن كان لدينا الكثير من الشواهد على نسخ، وبيع الكتب، وتأسيس المكتبات العامة والخاصة، والشغف باقتناء الكتب، إلّا أنّ المرويّات عن تأجير واستعارة الكتب لم تكن كثيرة، ولم يبق منها سوى بعض الحوادث، والنوادر، والأشعار التي تحضّ على إعارة وكراء الكتب؛ إفشاء للعلم والمعرفة، أو تحذّر منها خوفًا على الكتاب، أو ضنّا به على الراغب. وقد ذهب البعض إلى وضع الرهون التي تكفل إعادة الكتاب إلى صاحبه من قبل المستعير. لقد أفرد الخطيب البغدادي في كتابه؛ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، بابًا بعنوان: الترغيب بإعارة كتب السماع وذم من سلك في ذلك طريق البخل والامتناع. وقد أنشأ السيوطي رسالة من ورقة واحدة في السماح بإعارة محتوى المكتبة المحمودية في مصر، اسماها: بذل المجهود في خزانة محمود. وكان الحافظ أبو بكر بن مهيار اليزدي، قد أنشأ جزءًا تناول فيه عارية الكتب(2).

وإن كان لنا أن نضع كراء واستعارة الكتب بين قوسين؛ نستجلي من تنصيصهما رؤية تساعدنا في تصوّر ما كان يحدث، فلنبدأ بالمقارنة بين ما كان يفعله الجاحظ في سوق الكتب في بغداد، فقد كان يكتري حوانيت الكتب، ويبيت فيها للنظر(3) وما كان يفعله إسحاق بن نصير العبادي الذي كان فقيرًا معدمًا في بداياته، فقد كان يأتي ورّاقًا في بغداد يستعير منه الكتب، لأنّه لم يكن قادرًا على شرائها أو استئجارها، فإذا طالبه الورّاق بأجرة، قال له: اصبر عليّ حتى تتيسّر حالي. ودارت الأيام وأصبح إسحاق كاتب الرسائل في ديوان أبي الجيش خمارويه بن طولون في مصر، وبلغ راتبه في الشهر ألف دينار. وحدث أنّ صديقًا لإسحاق سافر إلى بغداد، فأرسل معه ثلاثة آلاف دينار: ألف لثعلب، وألف للمبرد، وألف للورّاق الذي كان يستعير منه الكتب، إيمانًا منه بأفضالهم عليه(4).

لقد كانت عادة استعارة وتأجير الكتب من العادات الراسخة في تاريخ مجتمعنا العربي، فعندما احترق سوق الوراقين في دمشق، طالت النيران دكان الفاشوشة الكتبي، فاحترق له خمسة آلاف مجلد. ولم يبق له غير الكتب التي كانت معارة، أو في العرض عند الناس(5).

غُلول الكتب:

نشأت إعارة الكتب من السماع، فقد كان الاستملاء في المساجد أول عهدها؛ وذلك بأن يجلس الفقيه، أو الخطيب، أو العالم ويتحلق حوله طلبة العلم والراغبون في المعرفة يدوّنون ما تجود به قريحته في دفاترهم من أحاديث، وأحكام شرعية، وفقه، ولغة، وما شاكل ذلك. وإن حدث وامتنع أحد المدونين الذين كتبوا السماع، من إعارة دفتره، عِيب عليه ذلك. لقد شجّع الخطيب البغدادي على إعارة السماع، لأنّ في ذلك نشر للعلم واكتساب للمثوبة والأجر.

تدخّل القضاء أكثر من مرّة في إقرار إعارة السماع، فقد ذكر البغدادي بأنّ قاضي الكوفة حفص بن غياث قد تحاكم إليه رجلان يدعي أحدهما على الآخر سماعًا منعه إياه، فأمر القاضي المدعى عليه بأن يخرج ما دوّنه من سماع في كتبه، وقال: “فما كان من سماع هذا الرجل بخطّ يدك ألزمناك، وما كان بخطّه أعفيناك منه”. وروي عن الفضيل بن عياض أنّه قال: “ليس من فعل أهل الورع، ولا من أفعال العلماء، أن تأخذ سماع رجل وكتابه فتحبسه عليه، ومن فعل ذلك فقد ظلم(6)”.

وقد جاء في كتاب الجامع عن يونس بن يزيد قال: قال لي الزهري: إياك وغُلول الكتب! قلت: وما غُلول الكتب؟ قال: حبسُها على أصحابها.

طبائع معيري الكتب ومستعيريها:

إنّ الموقف من إعارة الكتب، يكشف لنا أنفس الكتّاب، والورّاقين، والقرّاء، ومستعيري الكتب. كان صاحب الكِتاب ينطلق من أسس شرعية، وأخلاقية، ومعرفية في بذله كتبه لمن يطلبها. قال وكيع الكوفي: “أول بركة الحديث إعارة الكتب”. وروي عن سفيان الثوري بأنّه قال: ” من بخل بعلمه ابتلى بثلاث: أن ينسى علمه، أو يموت ولا يُنتفع به، أو تذهب كتبه. يدرج ألبرتو مانغويل في كتابه؛ المكتبة في الليل، قصة يتندّر بها سكان واحة أودان المشهورة بمخطوطاتها في أفريقيا بأنّ أحد الأشخاص قد وصل المدينة بأسمال بالية وقد أنهكه السفر. وبعد أن أكرمه أهل أودان التجأ إلى مكتبتها وبدأ بالقراءة، ولم يفلح أحد بأن يجعله يتكلّم. وبعد أن فقد إمام المسجد صبره على هذا الزائر الغريب خاطبه: “لقد كُتب بأنّ من يحفظ المعرفة لنفسه لا يدخل السماوات. كلّ قارئ ما هو إلّا فصل واحد في كتاب الحياة. وما لم ينقل معرفته إلى الآخرين، كأنّه حكم على الكتاب بالدفن حيًّا. هل تتمنّى هذا المصير للكتب التي أفادتك بأحسن ما يكون؟” وهنا، أجاب الرجل، الذي كان عالمًا شهيرًا بأنه أخذ وعدًا على نفسه، ألّا يفتح فاه إلّا حيث تبجّل المعرفة والثقافة. إنّ إعارة الكتب تنطلق من فلسفة تشاركية للمعرفة. هكذا نجد الكثير من أصحاب العلم يصدرون عن كرم وسماحة في إعارة كتبهم، فقد ذكر السخاوي عن أستاذه العسقلاني قصص وأخبار في إعارة الكتب تنم عن عطاء كبير، فقد كان يعير كتبه حتى لمن يسافر فيها. ومن طبائع بعض أصحاب الكتب أن يمنعوا إعارة ما لديهم حتى يوقظهم من غفلتهم طالب الكتاب، فقد جاء في كتاب الجامع بأن أبا العتاهية قصد بعض إخوانه يطلب كتبًا، فردّه صاحب له، لأنّه يكره أن تعار كتبه، فما كان من أبي العتاهية إلّا أن قال له: أما علمت أن المكارم موصلة بالمكاره؟ فدفع إليه الكتاب. وهناك من لا يعير كتبه إلا لصاحب ثقة أو بشرط القراءة، أو برهن من مال أو غيره، ويضاف إليه أن يكون المستعير ثقة ويوثق بأيمان مغلظة. وذكر الخطيب البغدادي أبياتًا بينة في طلب الرهن والعهود: أعِرِ الدفتر للصا/حب بالرهن الوثيق إنه ليس قبيحًا أخذ رهن من صديق.

وعلى الرغم من ذلك كان صاحب الكتاب يعاني في استرجاع كتابه. وهاهو الجاحظ يقول: أيها المستعيرُ مني كتابًا/ ارضَ لي فيه ما لنفسِكَ ترضى لا ترى ردّ ما أعرتُك نفلًا/وترى ردّ ما استعرتُك فرضًا(7).

مخاطر الإعارة:

بين المحبذ للإعارة والرافض لها، قد تكون الإعارة سببًا في انتحال البعض تصانيف وكتب الآخرين. وقد تؤدي إلى ضياع الكتب؛ وخاصة عند من يتهاون في حفظ الكتاب، وحتى أنّ هناك من يمتنع عن ردّه. وجاء في كتاب إنباء الرواة للقفطي، بأن ياقوت الحموي قد استعار جزءًا من مسودّة كتاب؛ المحصّل في شرح المصنّف، للنحوي أبي الفتح الديباجي المروزي ومن ثم جاء به إلى حلب، ممّا أدى إلى نقصان الجزء الذي جاء به ياقوت من الكتاب. والغريب بأنّ ياقوت قد أورد في مقدمة كتابه معجم البلدان بأنّه قد أقسم إلّا يعير مسودّة كتابه.

وأورد الحافظ أبو بكر بن مهيار اليزدي في رسالته المذكورة أعلاه بأن قبيصة الكوفي قد قال: ” كنّا نعد عاريّة الرجل أصل كتبه هُجنة”.

وهناك من ينتحل الكتاب، وينسبه إلى نفسه. وقد ذكر السيوطي في كتابه؛ البارق في قطع السارق، بأنّ ابن حجر قد أعار بعض تلامذته نسخة من الطبقات الوسطى للسبكي، وعليها حواش بخطّه استدركها من التواريخ، فأخذ المستعير يؤلف طبقات، وأدخل فيها تلك التواريخ من دون أن يذكر بأنه أخذها من ابن حجر، فخاطبه معاتبًا ومؤنبًا: “…أما سمعت قول العلماء: بركة العلم عزوه إلى قائله”. وأمام هذه الحالة اضطر السيوطي في مقالته؛ الفارق بين المصنف والسارق، لأن يذكر أنّه أبهم نقولًا عن أئمة، فأوردها السارق على إبهامها، ولو سئل السارق في أي كتاب هي، لم يدر خنصرها من إبهامها. أمام هذه المخاطر كان البعض يرفض الإعارة مطلقًا. وجاء في كتاب المسارعة إلى قيد الأوابد بأن محمد بن مصطفى أنشد: كم من كتابٍ شريف ضاع عارية/ فصرتُ من بعده في الناس حيرانًا.

فقه الإعارة:

هذا الواقع الجديد الذي فرضه انتشار الكتاب وقيام المكتبات، أدّى إلى ظهور القواعد القانونية والعرفية لضبط حالات الإعارة، ومن ثمّ الاجتهادات الفقهية التي تغطي المستجدات الطارئة، وخاصة مع ظهور المكتبات في كافة البلاد الإسلامية في بغداد، ودمشق، والقاهرة، والأندلس.

ذكر تاج الدين السبكي في الواجبات التي تقع على خازن الكتب (أمين المكتبة): أنّه حقّ عليه الاحتفاظ بها، وترميمها، وحبكها، والضِّنّة بها على من ليس من أهلها. وأن يقدّم في العارية الفقراء على الأغنياء. وأن يشترط ألّا يخرج منها كتاب إلّا برهن. ومع ذلك لم يخلُ الأمر من خازنين فاسدين، ففي المكتبة المحمودية في مصر، والتي كان خازنها السراج عمر، فقدت المكتبة 130 مجلدًا، خلال إدارته لها، وبناء على ذلك، تم عزله(8).

يورد ألبرتو ما نغويل في كتابه المكتبة في الليل بأنّ موسوعة تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد تحمل ابتهالًا لعشتار: ” لتحل بركة عشتار على القارئ الذي لا يغيّر شيئًا في الألواح، ولا ينقلها إلى مكان آخر في المكتبة. وليحل سخطها على من يجرؤ على اختلاسها من المبنى”.

إنّ المقارنة بين زمننا والزمن الماضي في إعارة واستعارة الكتب، يكاد أن يكون طبق الأصل، فشروط الاستعارة من المكتبات العامة تكاد تكون كما ذكر السبكي، فيما تطلب المكتبات الخاصة رهنًا ماديّا أو معنويّا، أمّا ما بين الأفراد، فكثيرًا ما نسمع الشكوى من أصحاب الكتب من التصرفات السيئة التي يقوم بها مستعيري الكتب، أسواء كانت في حبس الكتاب وعدم ردّه، أم تضييعه، وتخزيقه. وعلى الرغم من ذلك، مازالت عادات إعارة الكتب واستئجارها موجودة بقوة، مادام خير جليس في الأنام كتاب كما قال المتنبي.

المصادر:

موسوعة الوراقة والورقين في الحضارة العربية الإسلامية، د. خيرالله سعيد، مؤسسة الانتشار العربي، الطبعة الأولى 2011.آداب إعارة الكتب في التراث الإسلامي، محمد خير رمضان يوسف – دار ابن حزم – 2005.الفهرست، ابن النديم.كتاب المكافأة وحسن العقبى، ابن الداية، حققه محمود محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت. مجلة الخزانة الفصلية، العدد السابع، آذار- 2020.6- كتاب الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع، الخطيب البغدادي – الناشر مكتبة المعارف 2009المصدر السابق.آداب إعارة الكتب في التراث الإسلامي، محمد خير رمضان يوسف – دار ابن حزم – 2005.خاص ضفة ثالثة

باسم سلي

مان

باسم سليمان's Blog

- باسم سليمان's profile

- 24 followers