عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 40

June 5, 2023

عظماء الصوفية : الحلاج

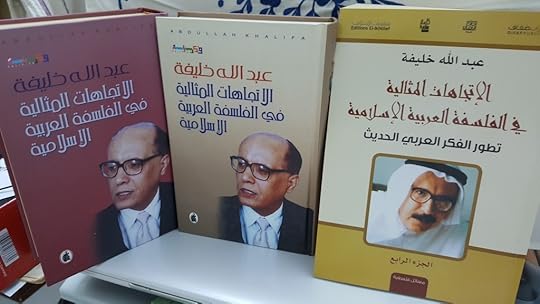

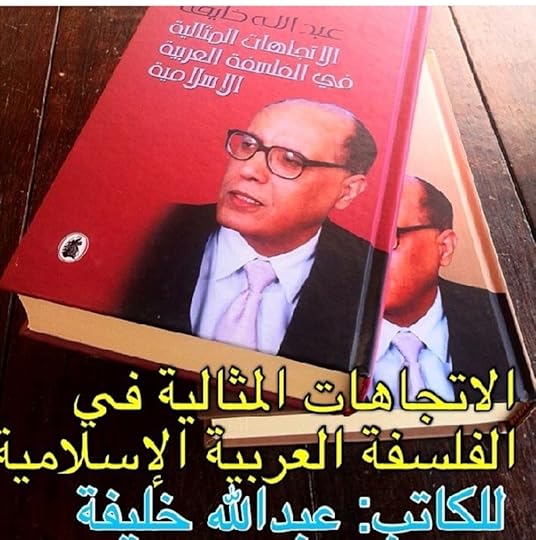

الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية، صدر الجزء الأول والثاني معاً بمجلد واحد، في ستمائة صفحة، ويعرضُ فيه المقدمات الفكرية والاجتماعية لظهور الإسلام والفلسفة العربية، 2005.

هو أبو المغيث الحسين بن منصور بن محمى البيضاوي الحلاج وُلد في قرية الطور في الشمال الشرقي من مدينة البيضاء من مدن مقاطعة فارس بإيران وإلى الشمال من مدينة شيراز ، سنة 244 هـ ،858 م .

كان جده مجوسياً ، ويقال بأن [عمرو بن الليث الصفار ( حكم بين 269 إلى 287 هـ ) ألزم أبا الحلاج دفع ضريبة فادحة ، فلما أغلظ لهُ هذا في الجواب غضب عمرو فقتله ، فكان من الطبيعي أن ينتقل الحلاج بأسرته إلى مناطق أكثر أمناً ] ، ( 16 ) .

وقد نزلت أسرةُ الحلاج بواسط في فترةٍ مضطربة وقصد هو [ إلى تستر ( شوشتر الإيرانية) على نهر كارون ليصحبَ سهل بن عبدالله التستري أحد كبار الصوفية في القرن الثالث الهجري .. وتنقل الحلاج بين شيوخ التصوف المعاصرين حتى وصل إلى بغداد ليأخذ عن الجنيد البغدادي ( شيخ الطائفة ) الصوفية لأيامه.. لكن هذا لم يقبله قبولاً حسناً لثقة الحلاج المفرطة بنفسه ومبالغته في ممارسة الرياضات النفسية والجسدية ] ، ( 17 ) .

توضح هذه العبارات طبيعة الأزمة المحتدمة في الإمبراطورية الإسلامية المتفككة ، خاصة القسم الإيراني / العراقي منها ، وكيف أن الحرفيين كأبي الحلاج يتعرضون لعسف شديد واستغلال حاد بل وقتل، وهو ما يعبر كذلك عن انتماء الصوفيين كغيرهم من منتجي الثقافة إلى الشرائح الوسطى ، والصغيرة ، لكن منتج الثقافة هنا وهو الحلاج، يتعرض مع أسرته للاقتلاع من جذوره الإنتاجية بل والقومية ، وهو أمر يشكل خلفية معينة للغربة الاجتماعية والروحية .

وفي التوجه إلى بغداد العاصمة ملمحٌ مجِّسدٌ للجذب المستمر الذي يقوم به المركز السياسي والثقافي للمُـقتـلعَّين الريفيين، من جذورهم والذين يدخلون المدينة الكبرى ، كحطامٍ اجتماعي ولكنهم يتنامون كوعي مضادٍ لهذه المدينة وسيطرتها السياسية والاقتصادية المدمرة للأقاليم التابعة .

وقد قلنا بأن الوعي الصوفي ، هو شكل من الوعي الديني ، وقد ازداد انفصالاً عن الواقع ، أي أتجه إلى الجانب الأقصى من طبيعته الماورائية الغيبية ، فتمحور حول إنتاج صورة جديدة عن الله ، وهذا التمحور أتاح له كما قلنا أن يتغلغل في عقر عاصمة السيطرة الاستغلالية ، وهذا الإنتاج للصور عن الذات الإلهية يزداد تعقيداً وتركيباً ، وفي كل صورة جديدة يحاولُ قطبٌ ما تكريسها ، مستوىً جديداً من التغير الاجتماعي والنفوذ الشخصي لهؤلاء الأقطاب .

فالصورة الجديدة التي ينتجها القطبُ عن الإله هي بمثابة المستوى الإيديولوجي لهيمنته السياسية والاجتماعية ، والاختلاف والتباعد بين الأقطاب يعكس تنامي السيطرة لكل منهم ، وصراعاتهم في تكوين الدول السياسية الموهومة التي يشكلونها في عاصمة دار الخلافة .

وإذ تشتركُ كافة الصور عن الإله والتي يقدمها الصوفيون في هذه اللحظة التاريخية من تطور الأزمة الاجتماعية الإسلامية ، بكونها تحل صورة الإله المشارك بدلاً من صورة الإله المفارق التي تقدمها الدولة السياسية المفارقة للمواطنين الضحايا ، إلا أن الصوفيين المتميزين يحاولون تعميق هذه الخصوصية في صورة الإله التي يقدمها كلُ واحدٍ منهم .

وهذا التمييز يتشكل أثناء نمو الأزمة المحتدمة في المجتمع ، وبالتالي فإن كل زعيم صوفي يعبر عن معالجته لهذه الأزمة الاجتماعية من خلال الاستمرار في نحت صورة الإله عبر الوعي الصوفي ، أو تغييرها ، أو تفجيرها بدلالات جديدة .

وإذ تعبر هذه الصورة الجديدة عن موقف جديد للقطب الصوفي فكذلك هي تعبر عن تفاقم المشكلات للوعي الصوفي عامة ، وعدم قدرة كافة صوره المقدمة عن الإله، عن حل الأزمة الاجتماعية أو المساهمة في حلها .

بل أن الصورة الحادة العنيفة للإله المقدمة من قبل الصوفي ، ولا شك أن الحلاج هو ممثله بامتياز ، وهي التي تمثل الشكل الآخر من تطرف الصورة الشكلية المفارقة التي تقدمها الدولة الشمولية عن الإله ، وهي هنا الدولة العباسية في زمن هو العجز عن أن تكون حتى دولة ، تؤدي هذه الصورة الحلاجية عن الإله إلى مأساته الخاصة ، إلى استشهاده الدامي العنيف الفاجع .

من الواضح أن الحسين بن منصور الحلاج ، عبر رياضاته الصوفية العنيفة ، وسفره الواسع ، وقراءاته للفلسفات الصوفية البوذية والهندية ، وارتحاله إلى الحج وعباداته الطويلة ، كان يكوّن صورةً جديدة عن الإله ، راحت تهيمن على إنتاجه الفكري والشعري .

وإذ لا تعبر هذه الصور الصوفية عن الإله عن تكون نوعي مغاير ، فكلها علاقات حميمية مع الله، وعمليات تداخل متشابهة ، ولكن الصور المتنوعة هي بمثابة العلم السياسي المرفوع لكل قطب صوفي ، وهي تعبير عن موقفه الاجتماعي وكيفية محاولته لحل الأزمة السياسية المحتدمة .

فالحلاجُ حين يقول : [ سبحانَ من أظهرَ ناسوته / سرَّ سَنا لاهوتهِ الثاقبِ / ثم بدا في خلقهِ ظاهراً / في صورةِ الآكلِ الشاربِ / حتى لقد عاينـُه خلقُــه / كلحظةِ الحاجب بالحاجبِ ] ، فهو هنا يحيلُ الصورةَ الصوفية السابقة عن التداخل بين الإله والإنسان ، والتي تتشكل في تجريد الوجود ، والتي تتمظهرُ بشكل عام كما لدى الجنيد ، أو حتى لدى البسطامي الذي كسر تقليدية الصورة الصوفية الجنيدية ، يحيلها الحلاج إلى صورة يومية اجتماعية ملموسة .

فالإله لم يعد مفارقاً كما تطرح الدولةُ ، أو متداخلاً مع الإنسان بشكل عام كما تطرح الصورُ السابقة الصوفية ، بل غدا معايناً مرئياً بشكل حسي وشامل في الحياة اليومية للمسلم .

فهو قد أظهر لاهوته للناسوت البشري عياناً ، ولكن الحلاج لم يكتف بهذا التجلي للإلهي في الإنسان ، بل جعل ذاته هي محور تمظهر والتقاء اللاهوت والناسوت . فلو قال بأن هذا الحلول أو الاتحاد قد كان من نصيب الخليفة العباسي مثلاً ، كما قال الخليفة المنصور ذات يوم ، لما كان لهذا القول أي عقاب ، بل لربما حصل على مكأفاة ، ولكنه جعل شخصه هو مكان هذا اللقاء ، فغدا أرفع مكانةً من الخليفة، وتمظهر فيه الإله .

وهذا من جهة أخرى يعبر عن التضخم المستمر في الذوات القطبية وهي تنفصم عن الواقع وتعود إليه وقد امتلأت بعظمة موهومة .

كذلك فإن هذا الحلول الإلهي في هذا الفرد الغريب المقلوع من إنتاجه وبلده ، يعبر عن كسره وقطعه لتكوين الوعي الإسلامي السابق ، فهذه الصورة الحلاجية تكونت من خلال علاقة مقطوعة بين القطب الصوفي والناس ، ومن خلال علاقة مقطوعة بمهمات التحويل الثوري للمجتمع .

فعلى على خلاف الصورة التي تكونت للإله في الوعي الإسلامي التأسيسي ، حيث ظهرت تلك الصورة في خضم الثورة الإسلامية وهدم المجتمع الجاهلي المتخلف ، وبمشاركة واسعة من الجمهور الشعبي ومن أجل مهمات نهضوية ، تأتي الصورة الحلاجية عن الإله بلا تفاعل خلاق مع الناس ، وبلا دمج بين الصورة الجديدة عن الإله وقضايا الحياة والتغيير ، فهي تأتي وهي في قمة كسرها للحواجز بين اللاهوت والناسوت ، مفعمة ومليئة بالحواجز !

وذلك بسبب النهج الصوفي الغيبي وعدم قدرته على تحويل الإلهي إلى اجتماعي ، والفردي إلى جماعي ، والنقد المضمر للدولة الشمولية المفارقة إلى عمل سياسي شعبي .

لكن كيف تنفتح الصوفيةُ على الجمهور عبر تسيـيس مباشر وواضح وهي قد أقامت علاقاتها على الانفصال عن الناس ، والتماهي في الإله الذي صار رغم كل جهودها مفارقاً بسبب مناهجها ؟

أي أن الصورة المقدمة عن الإله من قبل الحلاج ، تفتقد إلى دعم من الوعي التاريخي ، ومن الأنسنة الاجتماعية ، فتغدو عملاً مغامراً تستغله القوى الحاكمة الشرسة في تقطيع جسد الحلاج ، وصرف الجمهور عن معاركها الداخلية وعن أزمتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر :

( 12 ) أبو يزيد البسطامي ، المجموعة الصوفية الكاملة ، تحقيق وتقديم قاسم محمد عباس ، دار المدى ، ط 1، سنة 2004 ) .

(13 ) : ( المرجع السابق ، ص 42 ، 43 ) .

( 14 ) : ( المرجع السابق ، 64 ) .

( 15 ) : ( المرجع السابق ، ص 48 )

( 16 ) : ( الحلاج ، الديوان ، منشورات الجمل ، ط1 ، ص 16 ) .

( 17 ) : ( السابق، ص 16 . ) .

عظماء التصوف : البسطامي

الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية، الجزء الثالث، وهو يتناول تشكل الفلسفة العربية عند أبرز ممثليها من الفارابي حتى ابن رشد 2005.

يعرض البسطامي علاقة مركبة بينه وبين صورة الإله التي يقيم العلاقة معها . فهو يقول :

[ نظرتُ إلى ربي بعين اليقين بعدما صرفني عن غيره ، وأضأني بنوره ، فأراني عجائب من سره ، وأراني هويته ، فنظرتُ بهويته إلى أنائيتي ، فزال : نوري بنوره، وعزتي بعزته ، وقدرتي بقدرته ..] ، ( 12 ) .

تغدو صورة الله التي يشكلها البسطامي مهيمنة على الوجود هيمنة مطلقة ، فهي كل شيء فيه ، وتتمكن هذه الصورة الكلية من صرف نظر البسطامي عن كلما عداها ، فتظهر كأنها هي كلُ شيءٍ ، وأن البسطامي المصروف إليها ، والذائب بدونها ، والمشتعل بنورها ، هو لا شيء في هذا الفيض العلوي .

ولكن هذه هي الحركة الأولى، حركة التركيز على الكلي الخارجي المهيمن ، حيث يقيم البسطامي صورة لله غير ما تشكلت به الصور السابقة ، فهي صورة لا تلتفت إلى تكوين الوجود وموضوعيته ، أو إلى الله وسيرورة الأشياء والتاريخ ، فقد ألغت العالم الموضوعي أو المثل الخالقة ، وأبقت فقط على صورة الله الكلية ، ولكن صورة الله تبدو فقط بمواجهة البسطامي كفرد يمتلك العالم المقابل ، والعلاقة بين الصورة والمريد كل ما يشكل هذه الوجود الثنائي الذي أزال تضاريس العالم الأخرى .

وبهذا فإن إزالة التضاريس وتضخيم صورة الله وإذابة كل ما عداها ، إنما تقود إلى تضخم الصورة الإنسانية الوحيدة المقابلة ، صورة البسطامي ، فهو الذي يستمد النور ، وهو الذي يكبر بالعلاقة مع تلك الصورة .

وإذا كان الأنبياء والأولياء يجعلون صورة الله هي المهيمنة على العالم بأشكال شتى من التوحيد أو التثليث أو التعددية ، فإنهم يجعلون هذه الصورة تتصل بالكون والتاريخ الاجتماعي أو الديني ، ولا يحيلون ذواتهم إلى مقابل لتلك الصورة الإلهية المهيمنة ، فهم يعترفون أو يشكلون نسقاً ما سواء بتصوير السماء وطبقاتها ، أو برسم لوحة للكائنات ، ويأتي مقامهم رفيعاً ولكن في ظل شبكة من الأشياء والشخوص والعلاقات والقوانين .

وهذه الشبكة هي التي تسمح للبشر الآخرين بفهمهم وبالتعاون معهم من أجل موقف سياسي واجتماعي ما في الحياة ، وبتغيير أو بتطوير أو بالارتداد عن هذا الموقف .

ولكن في حالة البسطامي فإننا لا نجد هذه الشبكة ، بل نجد علاقة مباشرة كلية ، وهو أمر يتيح له أن يقيم ما يشاء من علاقة مع هذه الصورة، ودون أن يدرك الآخرون ماهية هذه العلاقة .

فتضخيمه لها، وعدم ذكر وسائط وعلاقات وأشياء وقوانين ، سرعان ما يتحول إلى أن يمتلئ بمثل تضخمها وهيمنتها وبغياب تلك الوسائط والعلاقات :

[ فلما صرتُ إلى الحق ، وأقمتُ مع الحق بالحق أنشأ لي جناح العز والكبرياء ، فطرتُ بجناحي فلم أبلغ منتهى عزه وكبريائه ، فدعوته بالاستغاثة به عنه فيما لا طاقة لي إلا به ، فنظر إليّ بعين الجود فقواني بقوته ، وزيننني وتوجني بتاج كرامته على رأسه ، وأفردني بفردانيته ، ووحدني بوحدانيته ، ووصفني بصفاته التي لا يشاركه فيها أحد ..] ، ( 13 ) .

إن العلاقة المجردة إلا من صورة الإله والبسطامي ، تشوبها صورٌ ملموسة لكائنات وأشياء ، مثل جناح ، وتاج ، وهذه تشير إلى استعانة الصوفي بصورة الطائر الذي يماثله ، حيث يتجه مثله للعلو ، وهو أمر يشير إلى كائنات الأرض والسلطة الموجودة في الأعلى وطيرانها نحوها ، وتأتي كلمة التاج لتوضحها أكثر .

وفيما عدا ذلك تبقى العلاقة مجردة بلا تضاريس موضوعية ، وهي الآن تتجه إلى تضخم الأنا بصورة الله التي جُردت وضخمت . وهذا التضخم مثله مثل التكون الأولي بلا تضاريس وعلاقات وقوانين، فلماذا اصطفاه ولماذا توجّهُ ، وبأي خصائص له وأعمال حصل على هذا التميز ؟

إنه لا يفضي بأي علاقة تاريخية أو شخصية ، صائغاً تلك العلاقة الذاتية المجردة بلغة وجدانية تفيض بالمحبة ، حتى تتغير العلاقة بين الجانبين ، من كلية هائلة تحتل الوجود وأنا مقزمة ، إلى علاقة ندية تداخلية بين الجانبين .

لكن التحولات بين الجانبين لم تتشكل في فضاء محدد ، أو عبر ظهور لعلاقات وأشياء بينهما .

ومن هنا تغدو هذه التحولات في الفراغ :

[ قطعت المفاوز حتى بلغت البوادي ، وقطعتُ البوادي حتى وصلتُ إلى الملكوت ، وقطعتُ الملكوت حتى وصلتُ إلى الُملك ، فقلتُ : الإجازة ، قال : قد وهبت لك جميع ما رأيت، قلتُ : تعلم أني لم أر شيئاً من ذلك ، قال : فما تريد ؟ قلتُ : أريدُ أن لا أريد ، قال : أعطيناك ] ، ( 14 ) .

إن هذا الطيران في الفراغ الوجودي يلتمسُ مظاهر طبيعية ، تشكل بدورها جغرافيا الأدنى / الأعلى ، كجغرافيا مجسدة للتباين في طبيعة الخريطة الدينية ، التي ذابت إلا من عنصريها المتضادين هذين . فنرى هنا مظاهر : البوادي وقطعها ، وهي تشير إلى المناطق الدنيا ، ثم يأتي الملكوت المعبر عن العلو . وهكذا فإن الخريطة الصوفية تشحب ، ولا تعود بقادرة على رسم الحوارات الداخلية بتنوعها ، ولا تبقى سوى صورة الإله وصوت المريد .

وحين يلغي الصوفي تضاريس اللوحة الطبيعية والاجتماعية ويوحد أناه بصورة الإله ، فلا يـُنتّج هنا فيضُ دلالات عميقة وغزيرة ، أي لا تظهر أية مستويات تحليلية للوجود ، لأن الصوفي ألغى تضاريس الجغرافيا الدنيا ، أي تلك المملكة الدينية بمفرادتها وتاريخها وفقهها ، والحياة الاجتماعية التي سادت فيها تلك المفردات ، فلم يقم بتصويرها أو تحليلها لكي يبرهن على طيرانه فوقها وتجاوزها .

فبلمح البصر قام باختزال تاريخ وتراث ديني واجتماعي ، وهذه العملية الاختزالية هي شمولية من نوع خاص ، فهو اختزال من نوع الانقطاع التحليلي ، وعدم تفكير في جذور هذه الخريطة الدينية التي تشكلت ، وهو طيران فردي يتيحه فقط شكلٌ آخر من العبادات المتضخمة ، وليس الحفر تحت أعمدة هذه العبادات وتجاوزها .

ومن جهة أخرى فهذا الطيران فوق البوادي لا يرى أية خيام أو مدن أو قرى ، إنه لا يرى سوى ملامح مجردة للوجود ، لا يرى سوى فراغ يطير فوقه ، متجهاً إلى صورة الإله التي شكلها ، حيث تقوم تلك الصورة بمحاورته الند للند .

وهذا الحوار الندي أتاحه فقط المنهج التجريدي اللاتاريخي الذي صاغه البسطامي لنفسه ، وعبره استطاع أن يكلم الإله بذلك الأسلوب .

ويتيح ذلك أيضاً تجرد الصوفي من الملكية أي من الهيمنة على الأشياء المادية ، حيث يعتبر تجرده منها هو الرافعة التي ترفعه إلى الأعلى ، وانغراس البوادي في ماديتها ، ومن هنا يأتي الحوار الندي تعبيراً عن هذا التقدير الذي يضفيه الصوفي على نفسه نظراً لانسلاخه من ( الماديات ) ، وارتفاعه إلى مرتبة الألوهية ، فيغدو سلطة جديدة تلغي السلطات المرتكزة على الماديات وعلى الثروة والحاجة .

وهكذا فإنه يتصور نفسه مرتفعاً عن السلطة الإسلامية التاريخية :

[ تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد صلعم، لوائي من نور تحته الجان والأنس كلهم من النبيين . ] ، ( 15 ) .

يزداد تضخمُ البسطامي في طيرانه داخل الفراغ الوجودي ، فتجاوزه للتضاريس المادية والاجتماعية أوهمه بقدرته على الوصول إلى صورة الذات الإلهية التي شكلها ، وكأن هذا التشكيل عملية فردية يكفيها صوم ما أو بضع كلمات شعرية ، وليس عملية تاريخية واجتماعية وصراع سياسي طويل وعميق تقتحمه الجماهير .

فهنا تشكيل لصورة الإله عبر عزلة وتضخم ذاتي وانسحاب من الحياة ومن تغييرها ، وخاصة قيادة الجمهور ، ولا يستطيع البسطامي أن يفتح كوات ما في هذه الصورة التي واصل فتحها الحلاج بشكل آخر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر :

( 12 ) أبو يزيد البسطامي ، المجموعة الصوفية الكاملة ، تحقيق وتقديم قاسم محمد عباس ، دار المدى ، ط 1، سنة 2004 ) .

(13 ) : ( المرجع السابق ، ص 42 ، 43 ) .

( 14 ) : ( المرجع السابق ، 64 ) .

( 15 ) : ( المرجع السابق ، ص 48 )

June 4, 2023

تحولاتُ الدورِ الروسي العالمي

إذ أخذت التجربةُ الاجتماعية الروسية الحلمَ الاشتراكي من جهة ومخاض تطورات الأمة الروسية من جهة أخرى فإن هيمنة الجيش والمخابرات سوف تكون هي أداة التحولات.

إن ازدواجيةَ الهدف الاشتراكي وأرضيةَ هيمنة الأمة سوف تنحل في سيطرة جهاز الدولة وقمته الشخصية، لعدم ظهور الطبقتين الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة كقائدتين فعليتين للتطور السياسي الاجتماعي الصراعي الديمقراطي.

وهكذا فإن الجمهور الشعبي العمالي والفئات المالكة للمصانع والأرض ومختلف أدوات الإنتاج سوف تذوّبُ لصالح جهاز الدولة. ولهذا فإن القمعَ وضحاياه وتماثله مع الدكتاتوريات الغربية في فترة الحرب العالمية الثانية لا يختلف سواءً كان من أجل الجماهير الشعبية والاشتراكية أو كان من أجل الشركات الكبرى، لكون العمال والبرجوازية الديمقراطية منفيين من كلا الجانبين الروسي الشرقي والغربي.

هذه فترةُ مخاضٍ قومي شمولية روسية دموية ستؤدي تطوراتها إلى ظهور المضمون الحقيقي الحاد لها بعد عقود، ففيما عبرت التطورات الروسية والشرقية عامة عن تصاعد رأسماليات الدول العسكرية فإن الديمقراطية سوف تظهر مجدداً في تلك الدول الأوروبية التي ضربتها الشموليات.

فهنا يلعب الإرثُ الديمقراطي دوره، وهو إرثٌ يرتكز على فاعليةِ الجمهور المالك والشعبي في تمثل دوره الاجتماعي السياسي ومصالحه المستقلة في ظل الكل القومي، في حين أن هذا التمثُل للمصالح المستقلة لن يتاح للجمهور سواءً كان عمالياً بنى (الاشتراكية) سابقاً أم كان عمل على قرضها وهدمها واستثمار مؤسساتها لحسابه الشخصي لاحقاً.

هذا هو مصير معظم دول الشرق حيث اعتمدت على هيمنة القوة التي تتمثل في الأبوية العائلية المحافظة وانفصال الجهاز الحكومي عن الناس، والتراث الطائفي الديني الذي اُجتُث من دلالاته الشعبية على مدى التاريخ، وعلى تفصيل المؤسسات السياسية على مقاس تلك القوة، وعلى العيش الصراعي المتخلف المؤدي إلى زعزعة الخرائط الاجتماعية القومية.

والآن تتقارب هذه التجارب في صيغ متشابهة، تغدو الفوارق بينها ليست كبيرة، إلا من حيث قدرة رأسمالية الدولة هنا أو هناك على الصعود للذروة الخطيرة العسكرية المغامرة أو تجنب هذه الذروة التي تأتي بعدها الحرب والخراب، ولهذا تغدو قارة آسيا خاصة مركزاً لهذه الألغام السياسية التاريخية، وتفجرها التدريجي أو المتسارع الذي يضع حياة الملايين في خطر شديد.

وعلى الرغم من ضخامة الأدوات الحديثة واتساع الديمقراطيات في العديد من الدول فإن شخصية الدكتاتور الدموي وصلت لذروة اللاعقلانية والبطش، وخاصة أنه لا يمتلك حتى بنائية ستالين وهدفية التقدم التي كانت مترسخة في وعيه المحدود.

نصل إلى هذه الذروة بعد كل تلك الكوارث التاريخية، ويتم تبريرها، ولا يتسع الوعي السياسي لتبصر هذه المخاطر الفادحة على السكان من كل الطبقات وكل البلدان.

إن تبريرها من قبل نخب واسعة هو الأمر الأكثر خطورة ويعني دخول بلدان أخرى وجماعات قومية مختلفة إلى نفس الأتون وأنها غير قادرة على تبصر مخاطرها الرهيبة على شعوبها وبلدانها، وأنها لا تخشى من حمامات دم جديدة تمسها.

وهذا يستدعي قراءات عميقة تحليلية لخلفيات هذه القوى وتعليق مجموعة من الأجراس في رقابها.

تكون هذه الدول بصيغ عسكرية شمولية وتفرد فئات فوقية بالثمار الاقتصادية وعدم زحزحة هذه السيطرات بإصلاحات ليبرالية وديمقراطية وإنسانية يعني إعادة إنتاج ما حدث في وسط أوروبا وروسيا من حروب كارثية.

يغدو مجلس الأمن معبراً عن هذه الهيمنات الشرقية والغربية، معبراً عن مصالح مؤقتة لمجموعات وأحزاب حاكمة، ماعدا فرنسا عبر حكومتها الحالية التي غدت استثنائية معبرة عن الشعب الفرنسي، وفي المقابل الدور الروسي المتراجع عن تاريخه.

الدولةُ والدكتاتوريةُ الروسية

يضعُ لينين تعريفَ المفكر فريديريك أنجلز بدايةً لكتابهِ (الدولة والثورة)، الذي يُعرفُ الدولةَ في كتابهِ(الملكية الخاصة والعائلة والدولة) بأنها تنشأ: (لكيلا تقوم هذه المتضادات، هذه الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتنافرة، بالتهام بعضها بعضاً وكذلك المجتمعات في نضال عقيم، لهذا اقتضى الأمر قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطفُ الاصطدامَ وتبقيه ضمن حدود «النظام». (الدولة والثورة ص2).

لكن لينين يقولُ شيئاً آخر:

(إن الدولة تنشأ حيث ومتى وبقدرِ ما لا يمكن، موضوعياً، التوفيق بين التناقضات الطبقية. وبالعكس، يبرهن وجود الدولة أن التناقضات الطبقية لا يمكن التوفيق بينها).

وجهتا نظرٍ تبدوان متقاربتين لكن ثمة تشويشاً إيديولوجياً في تعبير لينين.

فحين تتصاعد التبايناتُ الاجتماعيةُ في القَبليةِ على سبيل النشأة التاريخية فإن جهازَ الدولةِ يظهرُ من رؤساء العشائر والمتنفذين ليجعل التناقضات الاجتماعية غير مفجرةٍ للقبيلة، وأن يستمر وجودها الاجتماعي الموحّد، وحين تغدو القبيلةُ متحكمةً في مدينة وتقوم القوى العليا بالحكم فيها وتتفاقم الصراعاتُ الاجتماعيةُ فتظل الدولةُ قامعةً للخارجين عن سيطرتها ولخلق وحدةٍ إجتماعية سياسية.

إن التناقضات الطبقيةَ يمكن الموائمة بينها حسب طبيعة أسلوب الإنتاج ومدى تطوره أو تفسخه، وليس بشكلٍ تجريدي عام كما يصورُهُ لينين.

فإذا كان أسلوبُ الإنتاجِ مستمراً متطوراً فإن الدولةَ المعّبرةَ عنه تبقى مستمرةً وتبدأ الدولةُ في التخلخل والانهيار التدريجي حين يغدو أسلوبُ الإنتاج متناقضاً، وتصطدمُ قوى الإنتاجِ بعلاقاتِ الإنتاج المتخلفة، وعلى قدرةِ الدولةِ والقوى السياسيةِ بفهم هذا التناقضَ الجوهري وإيجاد الحلول له، فإن الدولة تبقى وربما تتطور، وربما تدخلُ في تناقضاتٍ مستعصية على الحل كالحالة الروسية.

لا يقومُ لينين بدرسِ أسلوبِ الإنتاج ليضعَ بعد ذلك الجوانبَ الداخليةَ فيه كالدولة والصراع الطبقي ضمن مساره، فيقرأها على ضوء الكل، على ضوءِ التشكيلةِ التاريخية.

(الإيديولوجيون البرجوازيون ولاسيما الإيديولوجيون البرجوازيون الصغار، – المضطرون تحت ضغط الوقائع التاريخية القاطعة، إلى الاعتراف بأن الدولة لا توجد إلاّ حيث توجد التناقضات الطبقية، ويوجد النضال الطبقي، -«يصوّبون» ماركس بشكل يبدو منه أن الدولة هي هيئة للتوفيق بين الطبقات. برأي ماركس، لا يمكن للدولة أن تنشأ وأن تبقى إذا كان التوفيق بين الطبقات أمراً ممكناً. وبرأي الأساتذة والكتاب السياسيين من صغار البرجوازيين والتافهين الضيقي الأفق – الذين لا يتركون سانحة دون أن يستندوا إلى ماركس باستلطاف! – الدولة توفق بالضبط بين الطبقات. برأي ماركس، الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية، هيئة لظلم طبقة من قبل طبقة أخرى، هي تكوين «نظام» يمسح هذا الظلم بمسحة القانون ويوطده، ملطفاً اصطدام الطبقات. وبرأي الساسة صغار البرجوازيين، النظام هو بالضبط التوفيق بين الطبقات، لا ظلم طبقة لطبقة أخرى؛ وتلطيف الاصطدام يعني التوفيق، لا حرمان الطبقات المظلومة من وسائل وطرق معينة للنضال من أجل إسقاط الظالمين.)، المصدر نفسه.

يتم الصراع الإيديولوجي هنا بين وجهتي نظر محصورتين في جوانب جزئيةٍ ضيقة، فالدولةُ لدى لينين أداةُ ظلمٍ من طبقة لأخرى، وكلمة ظلم مثالية أخلاقية، ويمكن قراءتها بأن الدولةَ أداةٌ في يد طبقةٍ لإستغلال طبقات أخرى حسب تاريخ التشكيلة، فيمكن لدولةٍ بأن تقوم بالصراع مع الطبقة التي تمثلها، وتطرح إجراءات تحويلية، في الاستثناء التاريخي، ويمكن أن تظل أداتها المعتادة في الحكم في الأحوال العادية.

ما يحددُ التغييرَ والعاديةَ في مسلك الدولة، وما يحددُ الثورةَ هو مدى تطور التناقض في أسلوب الإنتاج. فأسلوبُ إنتاجٍ في بدايتهِ ربما تلجأُ فيه الدولةُ لإجراءاتٍ إيجابية مفيدةٍ للكل الاجتماعي كما يحدث في ظروف الإصلاحات الاقتصادية السياسية. وما يحددُ الانفجارَ هو عجزُ الطبقةِ عن تغيير التناقض المتفاقم في أسلوبِ الإنتاج.

ومن هنا فإن التعبيرات المُستخدمة في هذه الفقرة السابقة أعلاه هي مواقفٌ جزئيةٌ لا تدلُ على أن الثورة لازمة حتمية أو أن الإصلاحات غير ممكنة أو أنها ضرورية، فالأمور هنا خاضعة للمجتمع ودرجات تطوره وتناقضاته وكيفية حلها، من قبل القوى الاجتماعية السياسية المختلفة.

فتعبيرُ لينين بكونِ الدولةِ أداةُ ظلمٍ، أو تعبير الاشتراكيين الديمقراطيين والجماعات الأخرى بأن الدولةَ أداةٌ للتوفيق بين الطبقات، لا يرتكز على قراءة تاريخ التشكيلة وأسلوب الإنتاج.

فالمجتمعُ الروسي القيصري هو مجتمعٌ إقطاعي فيه علاقاتٌ رأسماليةٌ متنامية، لكنه لم يحسم تطوره التحديثي بعد، فعلاقاتُ الإنتاجِ السائدة إقطاعية، وقوى الإنتاج البشرية السائدة وهم الفلاحون، والمادية وهي أدوات الانتاج في الزراعة خاصة تصطدم مع علاقات الإنتاج الإقطاعية المتخلفة.

ولهذا فإن الدولة الروسية هي دولة إقطاعية وينبغي أن تتحول لدولة رأسمالية حديثة وهو الخيار التاريخي، وحين يتوجه من يسميهم لينين بالبرجوازيين الصغار لتصعيد المجتمع الرأسمالي الحديث الديمقراطي وتغيير طابع الدولة يكونون في المسار التاريخي الصحيح، أما ما يقوله بالقفز على ذلك فهي مغامرة تاريخية كبيرة لها نتائج وخيمة.

في محاولتهِ لإقامةِ دكتاتوريته يتلاعبُ لينين بالنصوصِ الماركسية والحيثيات التاريخية، فالدولةُ كقوةٍ تمثل الطبقة السائدة هذا معنى معروف وشائع، ولكن القوى السياسية المعارضة لا تشكل فصائل مسلحة لهدم النظام بدعاوى مختلقة، بل عبر إعتمادها على التطور الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة المنبثقة عنه، لكنه يقولُ ذلك ويفعلهِ ليبررَ مغامرته العسكرية الذاتية، أي العائدة لفصيل سياسي مغامر يمثل الرأسمالية الحكومية ويقول أنه ممثل العمال وأنه يقيمُ الاشتراكيةُ لهم!

بالاعتماد على نصوصِ الماركسية القائلة إن الدولةَ جهازٌ يمثلُ الطبقة الحاكمة بشكل عام، لكن يمثله حسب تطور أسلوب الانتاج، لا في التجريد السياسي الاجتماعي، وعندما يقومُ بهذا التمويه وينتقي جملاً ويحشدها في برنامجه المغامر.

فهناك التعكز على كومونة باريس وإنشائها لقوةٍ عسكرية، ولكن هذه القوة تمت لغياب الجيش الفرنسي وللاحتلال الألماني لفرنسا، ولهروب الحكومة الفرنسية إلى فرساي، كما أن هذا الحدث الاستثنائي لا يُلغي في التاريخ الفرنسي العودة للمؤسسات الديمقراطية وإلى حكم الطبقة السائدة البرجوازية والصراع معها والدفاع عن مصالح الأغلبية الشعبية كذلك. لكن لا تستطيع الكومونة أن تقيم نظاماً إشتراكياً فرنسياً متواصلاً.

كذلك يستند لنين إلى دعاوى الفساد وأن الحكومات الغربية الرأسمالية ممتلئة برشاوى الشركات.

(وفي الوقت الحاضر«رقت»الإمبريالية وسيطرة البنوك إلى حد فن خارق هاتين الوسيلتين من وسائل الدفاع عن سلطان الثروة وممارسة هذا السلطان في أية جمهورية ديموقراطية كانت).

إن تلوثَ الدول الغربية وتعبيرها عن الاستعمار والإستغلال هي أمورٌ لا شك فيها، ولكن هناك كذلك مؤسساتٌ تقاومُ وتفضح، عبر وجود برلمانات وصحافة مختلفة الاتجاهات وطبقات شعبية وحق الإضراب والتظاهر وغير ذلك، لكن في مشروع لينين الدكتاتوري فإن كل وسائل الفضح هذه سوف تختفي، والرأسماليةُ الحكوميةُ المزعومة إشتراكيةً ستغدو دكتاتوريةً شموليةً تمنعُ الصحافةَ المتعددة وحقَ الإضراب والانتخابات الديمقراطية وتُصعّد الفاسدين البيروقراطيين كحكامٍ ورأسماليين على مدى عقود حتى ينفجر الأتحاد السوفيتي بتناقضاته المزروعة من عهده!

إن التحالف والتعاون الذي تطرحهُ فصائلٌ سياسيةٌ إجتماعية متعددة من أجل إنشاءِ وتطور جمهورية روسيا الديمقراطية يهزأ به لينين ويرفضه، ويقول بأنه صارت في روسيا خلال الأشهر القليلة من سنة 1917 حيث إنتصرت الثورة الديمقراطية على الإقطاع ظاهرة فساد وهي دليل على فساد الحكومات الناشئة عن هذه الحيثيات السياسية وبالتالي يجب إسقاطها.

إن مقاومةَ الفساد هو شأنٌ نضالي جماهيري عبر تطور البرلمانات والأحزاب والصحافة والرأي العام والنقابات المستقلة، وغيابها هو بقاءٌ للفساد وتجذره في النظام حيث سيعششُ فيه ويخنقهُ مع غياب تلك الأدوات الديمقراطية كما حدث في نظام رأسمالية الدولة الشمولية الذي أقامه لينين.

(ويمكن القول في شهر العسل لقران«الاشتراكيين»، الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة، بالبورجوازية ضمن الحكومة الائتلافية- قد عرقل جميع التدابير الموجهة لكبح جماح الرأسماليين وسلبهم ونهبهم للخزينة العامة بالطلبات العسكرية.)

إن الإختلافات بين القوى السياسية الديمقراطية يجب أن يتجذر ويتطور لتشكيل نظام ديمقراطي وأن تُقاوم ظاهرات الفساد وفقر الناس وان تطور الإصلاحات في الريف وغير هذا من المسائل الملحة لتحقيق الثورة الديمقراطية الوطنية.

لكن لينين كدكتاتور يستغل هذه الوقائع ويفصلها عن مسار أسلوب الإنتاج والتشكيلة، عبر لصقها مع مقتطفات من أنجلز، وقد قرأنا لأنجلز في كراسه(حول المسألة الدستورية في ألمانيا، راجع مقالتنا من رأسمالية الدولة إلى الرأسمالية الحرة) نظرةً مختلفةً عما يقولهُ لينين بالتعكز على أنجلز وكتابه(العائلة والمُلكية الخاصة والدولة)، وهو كتابٌ يعالجُ مسائلَ نظرية تاريخية بعيدة، في حين يوضحُ كراسُ المسألةِ الدستوريةِ أوضاعاً أوربية معاصرة، حيث يؤكد أنجلز في مقالته على أهمية دعم البرجوازية وتصعيدها لتشكيل نظام ديمقراطي حديث، بدون غياب الصراع معها.

نظرةُ أنجلز نظرةُ ثوري عالمٍ ونظرة لينين نظرة مغامر سياسي، لا يقوم بالتحليل العميق الواسع للظاهرة، بل يرتكزُ على مقتطفات غالباً ما تكون مطولةً من الكتب الأخرى، ليبررَ موقفه السياسي المفصول عن قراءة التشكيلة التاريخية عبر بضع عبارات وجمل.

فهل يمكن لنظام رأسمالي وليد في روسيا لم تمض عليه سوى بضعة شهور ليتم القفز عليه؟ نظامٌ رأسمالي في قمته فقط بينما علاقات الانتاج والحياة الاجتماعية إقطاعية؟

أسلوب الإنتاج الإقطاعي لم يتم تغييره، وثمة أسلوب لم يتعمق هو الأسلوب الرأسمالي، ثم يقال بأن هناك تشكيلة تاريخية أخرى هي التشكيلة الإشتراكية يجب أن تُفرض من أدوات السلطة!؟

ومن هنا فإن القوى السياسية الديمقراطية الروسية في تصعيدها للنظام الرأسمالي التدريجي كان ذلك ضرورياً، ثم جاءت المغامرةُ السياسيةُ البلشفية ومن ثم حدثتْ الحربُ الأهلية والتدخلات الأجنبية وسقط ضحايا بمئات الألوف.

إن غياب الرؤية الكلية لتباين مواقع الرأسماليات الغربية عن الدول الشرقية، وعدم قراءة أساليب الإنتاج في كلٍ موقع بين الغرب والشرق، وإعتماد الانتقائية في القراءة وإخضاعها لأدلجةٍ مسبقة لمشروع سياسي شمولي، وقلب الحقائق والمواقف الطبقية للفصائل المختلفة، وتصعيد المغامرات السياسية العسكرية، هذه هي نظرة لينين للعملية السياسية الاجتماعية، التي ستغدو مادةً وراثية لقوى سياسية كثيرة ستدخل في صلب أعمالها ومناهج عملها فتقودُ النضالَ الديمقراطي لشعوب الشرق إلى سكك خاطئة تفشل لتصعد القوى الطائفية والرجعية والرأسمالية الحكومية الطفيلية في نهاية المطاف.

روسيا والصين من مساندةِ الثورات إلى إجهاضِها

ليست مساندة روسيا والصين للأنظمة الدكتاتورية العنيفة في العالم شيئاً مستغرباً، بل هي جاءتْ في سلسلةٍ طويلة من تراجعات الدولتين عن شعبيهما أولاً، ثم جاءتْ السياسةُ الخارجيةُ كانعكاساتٍ لذلك التراجع العميق المتردي عبر عقود.

تدهورُ مواقع الطبقتين الحاكمتين من صفوفِ الفئات الوسطى والعمال وانزلاقهما لمواقع الطبقات البيروقراطية الاستغلالية جاءا من عدم قدرة القادة المنظرين والسياسيين على تبيان واقع التطور لمجتمعيهم ورفض طريق الديمقراطية والحداثة والعلمانية الغربية وابتكار أشكال لأنظمة دكتاتورية للنخب الحاكمة التي تحولت لقوى رأسمالية حكومية ثم تأزمتْ بعدمِ قدرتها على التحول لرأسمالياتٍ حرة، وبهذا تدهورتْ مفرداتُ الماركسية وتحليلاتها الموضوعية، وغدتْ لغاتٍ شعارية انتقائية انتهازية، تبررُ تدهورَ الطغم المالية والسياسية والعسكرية الحاكمة نحو الرأسمالية الحكومية الشمولية وانسداد آفاق التطور أمامها.

على مدى عقودٍ تمَّ ذلك وكان تباين روسيا والصين الايديولوجي بين تأييد للتعايش السلمي والدعوة إلى ثورات الأرياف في العالم الثالث ضد الغرب، الذي كان يمثل تباين واقع فساد كل من الطبقتين الحاكمتين في روسيا التي تشعبتْ بالثروة ونقلتْ المجتمع لمستوى أكثر تطوراً من جارتها، في حين واصلتْ القيادةُ الصينيةُ استنزافَ الجماهير العاملة عبر أجورٍ شبه وهمية.

لكن مسائل التطور الكبيرة لم تُحلْ بعد الارتكاز على الجهود الهائلة للجماهير الشعبية في البلدين، ففي أنظمةِ الرأسمالياتِ الحكومية التي بلغ فيها الفسادُ أكثر من ملكيةِ نصف الاقتصاد وتجذر هذا الفساد عبر عقود، وهو أمرٌ يشابه النظام الشمولي في سوريا حيث ملكتْ الطبقةُ الحاكمة أكثر من نصف الاقتصاد، فتصعب العودة لأنظمةٍ ديمقراطية مفتوحة، يتم فيها تبادل السلطة والنمو الحر للصحافة.

وتزداد المشكلات في حالات مثل هذه عبر أوضاعِ تداخلِ الحزب الحاكم بالمخابرات والجيش، فإذا كانت هذه الأجهزة هي التي تُسّيرُ النظامَ وقد تغلغلت في الإدارة المدنية، تتفاقم المشكلة لتصل إلى الانفجار الكارثي.

كما أن ضخامةَ هذه الدول واعتمادها على قوميةٍ مهيمنةٍ وديانة خاصة أو ايديولوجيا معبرة عن تاريخ الفساد المبطن، يجعلان العودة للحداثة الديمقراطية أمراً بالغ الصعوبة يشبه قيام حرب أهلية.

ولهذا فقد كانت روسيا والصين تراقبان الثوراتَ العربيةَ بقلق بالغ، فلم تكن مثل هذه الثورات البرجوازية الديمقراطية ممكنة في تاريخ البلدين الكبيرين، فهما لم تستطيعا القيام بها، فالثورةُ الروسيةُ في سنة 1905 حُطمتْ بالقوة، وجاءت ثورتا 1917، البرجوازية الأولى في فبراير من هذه السنة ثم البلشفية في أكتوبر من السنة نفسها لتعبرا عن إخفاقِ الثورةِ البرجوازية الديمقراطية، فلم تظهرْ طبقةٌ وسطى تقودُ المجتمعَ خلال العقود السابقة، فعجزتْ الثورةُ الأولى عن وقفِ الحرب ثم عن توزيع الأراضي على الفلاحين ونشر الحريات، وقامت الثورة البلشفية بها، لكن عبر تصعيد أجهزة الدكتاتورية من جيش ومخابرات أكلتْ المجتمعَ خلال العقود التالية، وعبر تحويل الكثير من المُلكيات لحكمِ الدولة، لتطويرِها ثم لنهبها وفسادها. وبهذا فقد ارتعبتْ الدولةُ في روسيا من هذا التطور(العجائبي) لشعوب متخلفة أن تُنزل الملايين للقيام بتغيير ديمقراطي.

إن روسيا والصين تريان المخلوقات السياسية التي ظهرت من خلال تأثيرهما، فكيف يمكن لتونس ومصر وسوريا أن تقوم بفعل كهذا؟

إننا نرى هنا سخريةَ التاريخ، فالحلقةُ الضعيفةُ في منظومة الرأسماليات الحكومية الشمولية هي التي تتفكك كما طُرحتْ تبريرات الثورات (الاشتراكية) في روسيا القيصرية، بينما تنضج النار والتحولات الرأسماليات الحكومية الكبيرة القوية لأعاصير قادمة، حيث ان المشكلات المحورية هي ذاتها، لكن رأسماليات الدول العربية حلقات ضعيفة لم تتأسسْ من تحولاتٍ عامة حكومية هائلة ونسب الفقر والبطالة فيها مرتفعة، ولم تعمل شيئاً كبيراً في فقر الأرياف التي ظلت تضخُ مشكلاتها للمدن وتُسّرعُ في انفجارها.

ولهذا فإن الأزمات تنفجرُ من الريف ومن حقول المناجم في المدن الصغيرة البرية، وهنا أيضاً يسخرُ التاريخُ من مقولاتِ (لين بياو) القائد الصيني الماوي الذي طالبَ بزحف الأرياف في العالم الثالث على المدنِ الغربية البرجوازية المتخمة، وها هي الجموع الفقيرة تصارعُ وتحاصر المدينتين الرأسماليتين السوريتين وتهزهما من الداخل، رغم الضرب بالمدافع على المدن الصغيرة والسكان المذبوحين.

لكن ورثة لين بياو لم يعودوا من الكادحين بل صاروا هم الذين يكنزون الذهب والفضة في المدن المتخمة، وراحوا يدافعون عن تلاميذهم وزملائهم في القضية المشتركة بأساليب دموية وحشية. قدمت روسيا شكلا كلاسيكيا في التدهور الثوري الديمقراطي، فقامت الثورةُ الأولى على القمع وشكلتْ نظاما شموليا، راح ينخرُ القيمَ النضالية على مر السنين، فصار بلد الصوت الواحد، وغياب التعدد وشلل ديمقراطية الأصوات وسيادة المركزية وحكم الجيش والمخابرات، وجاء هذا كله عبر هيمنة قومية روسية لم تتضح في البداية لكنها ظهرت من خلال التطور، وكانت جذورها في التقاليد القديمة للقبائل والطبقات القديمة ذات الحكم المركزي التي تريدُ الشعبَ نسخةً منها، أما مُلكية الدولةِ العامة وهي الانجاز النضالي الشعبي المحكوم بمثل هذه الظروف والتقاليد فقد اهترأت، وغدا من يعملون أشبه بالعبيد ومن لا يعملون كملاك العبيد، ومن هنا انتشرت ثقافة الصوت الواحد والعسكرة وعدم النقد وغياب التحليلات العميقة للبنى الاجتماعية.

لكن الانهيار حدث على مراحل عبر الانفكاك من القوميات الأخرى التي غدتْ ثقلاً على القومية الروسية المركزية، وفي تحول الموظفين الكبار إلى مافيا، وفي إدخال الرأسمالية الشخصية من النوافذ، وأن تكون تحت الهيمنة الحكومية وعبر استفادتها، لكن الثقافةَ الديمقراطيةَ لم تَحلْ، والتعدديات الحقيقية غدتْ مجردَ أشكالٍ خارجية، وظل الحكمُ العسكري هو المسيطرُ تحت لافتات الديمقراطية والانفتاح.

واصلت النزعةُ القومية الروسية بعد أن هدمتْ الأمميةَ احتكارَ السلطة عبر شكلها القومي البرجوازي المتعصب وعبر شكلها (الشيوعي) وريث الإدارة الشمولية والانغلاق الفكري في حين أن البرجوازية الخاصة التي نشأتْ من خلال هذه الظروف الحكومية ليست عميقة في نضالها الديمقراطي.

هكذا غدتْ الأزمةُ الروسية في التخلي عن أسلوبٍ متخيل هو النظام الاشتراكي الذي لم يُنفذ وإن نُفذتْ أشياء منه فهو لم يُستكمل، وغدا رأسمالية دولة لها أصحاب مصالح يدافعون عنها، كما أن رأسماليتَها الخاصةَ غير قادرةٍ على القيام بتحولٍ ديمقراطي شامل، فغدتْ العودةُ للوراء والوثبة للإمام صعبتين خطرتين، وبهذا يغدو الانفجارُ هو الحل، ولكنه انفجارٌ خطر ويُعبرُ عنه بحالةِ التأزم هذه وسط عالمٍ يموجُ بالانتخابات وتداول السلطة وتغييب الجمود، ورؤية ان الانفجارات التي صارت في بلدان مصر وتونس وليبيا وسوريا، واعدة بالكوارث للنظام الذي أنتجَ تلك المسوخ.

إضافةً للخسائر الماديةِ والسياسية الناجمة عنها، عبرَ تقلص المشترين وعدم وجود أصدقاء ومرافئ.

هذه الخطوط العريضة للتطور السياسي لا تختلف عما جرى في الصين وفي بلد أضخم سكاناً، وفي عمر أقصر، وبمزايدات أكثر، وبطاقات على التحول دينامكية كذلك.

ولهذا كانت الثورة الصناعية والثورة الثقافية هما محاولات للقفزات الكبرى في الصناعة وفي سحق الرأسمالية الخاصة وبوادر الليبرالية، لكن هذا التناقض بين صناعةٍ متطورة تملكها حكومةٌ بيروقراطية وبين رأسمالية خاصة تم الحفاظ عليه، عبر تحولهما لقطاع عامٍ هائل وقطاع خاص لقيط من الاقتصاد العام المهيمن.

صارتْ المافيا كما في روسيا وسوريا هي التي تقررُ الوحدات الاقتصادية والتنامي الاجتماعي الفكري، وبالتالي فإن مفردات الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة ونشر الصحافة الحرة والأصوات السكانية المختلفة المتنامية في جرأتها واستقلالها الشخصي، لم تظهر وبقي طابع المجتمع العسكري والوحدات البوقية، وهذا كله تعبيرات عن اختلال توزيع الثروة على الطبقات والسكان والمناطق الجغرافية والقوميات الكثيرة.

منذ أن قررَ ماوتسي تونج أن يعسكرَ المجتمع اقتصادا وثقافة ولباساً وأكلاً لم تتغيرْ أشياء جوهرية سوى حدوث التنمية الكبيرة عبر تنويع أشكال علاقات الإنتاج، من دون أن يتغير العسكري المسيطر الموزع لثمار هذه العلاقات الإنتاجية للجماعات والفئات والأقسام القومية الموالية له، في حين أن هناك ملايين خارج هذه العلاقات يهددون باختراقها.

وهذا العسكري لديه قوى هائلة أثبتت قدرتها على ضرب الاحتجاجات التي ما كانت احتجاجات صينية واسعة، وها هي الآن الثورات العربية تقدمُ نماذجَ لتوسيع الاحتجاجات وتعلم شعوبَ روسيا والصين كيف تتخلص من مستغليهم باسم الاشتراكية وباسم القومية إلى الديمقراطية.

هذا نوعٌ من التراكم النضالي بين شعوب آسيا خاصةً وتبادل خبرة أممية، وتصعيدٌ للديمقراطية ولتوزيع الثروات والفوائض بأشكال عقلانية، لكن الرأسماليات الحكومية تفرضُ أجوراً ومعيشة متدنية على الجمهور العامل وتضع قسماً كبيراً من فائض القيمة لرفاهيتها وعسكرتها، ولابد أن يكون من برامج الثورات العربية تغيير ذلك، لكي تعطي نموذجاً لتلك الشعوب بأن الثورات والتحولات ليست فوضى وخرائب وعودة للوراء.

(بضاعتكم رُدت إليكم) ولكن في الملحمة السورية تكشف عفن البضاعة المستوردة وهي لا تتحول إلى استغلال بشع للملايين بل إلى فوهات مدافع تدك السكان، وهي (مأثرة) من ميدان تيان مين ولكن بصور فاشية واسعة موجهة للشعب المنتمي للطبقة الحاكمة نفسها وهو أمرٌ لم تبتكرهُ الفاشية في أوروبا بكل جنونها الدموي لكنه نتاج الدكتاتوريات الشرقية وتطويرها المخيف لها.

لكن ثمة بضاعة أخرى تقدمها الشعوب العربية مختلفة وإنسانية.

روسيا ودعم الدكتاتوريات

حين كانت روسيا بصيغة الاتحاد السوفيتي هي التي دعمت حركات التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي في العالم الثالث، ولولا تلك المساعدات ما كان العالم قد تخلص من الاستعمار المباشر (الكولونيالي)، لكن نقطة الضعف الكبيرة التي رافقت ذلك الدعم إنها مساعدات لم تشترط قيام أنظمة ديمقراطية في العالم المستقل، سواء عبر بقاء تحكم الجيوش أم تحكم قوى المخابرات في هذه الدول الفتية، والتي تحولت فيها أجهزة الحكم بعد فترات النمو إلى صخور تعرقل النمو الحديث وإلى أجهزة تسليط ضارية!

وهنا كان ثمة تقاطعٌ بين الحركات التقدمية والديمقراطية في هذه البلدان وبين سياسة دعم الدكتاتوريات الوطنية، وحدث التباسات وتناقضات وتباينٌ كبير في المواقف.

لكن قيادات هذه الحركات البيروقراطية لم تطور أدواتها التحليلية النقدية وفضلت المساعدات السوفيتية على تعرية هذه الأنظمة أو نقدها بشكل مستمر وعقلاني وبعيد المدى. وعبر هذه العقلية التابعة نشأت ثقافةُ المحفوظات والشعارات والانتهازية التي تقوم بالتستر على أخطاء الحليف وتبرير مواقفه حتى لو كانت معادية للحريات والديمقراطية، وهو ما أدى إلى الكثير من السلبية والتعثر في نمو حركات التحرر الوطني وحركات التغيير الاجتماعي العميق فيما بعد ذلك. وهي ثقافة أنشئت جيلاً من الانتهازيين الذي تواصل في الأجيال التالية وأثر في الحركات المعارضة الأخرى، فغدت المواقف السياسية مقطوعة عن سياقات الديمقراطية، وتم تجزيء القضايا واستغلال أي موقف سياسي لخدمة القابضين على الأمور وتكرست ظواهر عبادة الأفراد وغياب الدرس الفكري العميق.

وهذا الأمر لم يتشكل في بلدان العالم الثالث المتجه للتحرر فقط بل تكون في روسيا نفسها، التي لعب فيها احتكار السلطة لحزب واحد في نشوء ذات العقلية السياسية التي تكرس منفعتها وهيمنتها بغض النظر عن النتائج الوطنية والعالمية لمثل هذه السياسة.

نعم تغيرت روسيا الاتحادية عن سياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية، لكن جوهر الأمور لم يتغير كثيراً ودعم الدكتاتوريات (الصديقة) وبغض النظر كذلك عن النتائج الوخيمة لدعم دكتاتوريات خطرة على المستوى الداخلي الوطني، حيث تبعثر هذه الأنظمة الثروات على التسلح في حين تعيش شعوبها في فقر شديد. لكن روسيا تجد أن صفقات التسلح هذه مفيدة مالياً وسياسياً لها، أما أن تكون لها نتائج وخيمة على شعبها ذاته الذي عانى من الحروب فهو أمرٌ لا يخطر في بال قادتها، ما داموا يحصلون على المليارات، والجماعات التي تتدفق عليها هذه الأموال في بحبوحة من العيش ولا يهمها النتائج البعيدة المدى لإثارة القلاقل في العالم.

وتلقى هذه السياسة الخطرة الصمت من دوائر التغيير في العالم الثالث، والتى ينظر بعضها إلى أن هذه السياسة الروسية سياسة نشطة مفيدة، حتى لا تخلو الساحة الدولية للاعبٍ واحد كبير، فماتزال ذات العقلية السياسية القديمة البيروقراطية موجودة ومتأصلة في هذه الجماعات. حيث تشكلت تحالفات غريبة هي تحالفات بقاء قوى الشمولية في العالم الثالث وبغض النظر عن الجذور والانتماءات والتيارات!

ووجود الصراع ضد تحكم قطب أو أقطاب في بقية العالم هو أمر جيد، لكن لا يعني ذلك تأييد أي مجنون في سياسات العالم الثالث التي لا تتيح هياكلها السياسية الاجتماعية قنوات للشعب لكى يغير من هذه السياسات. فما دامت المعارضة للسياسة الأمريكية أو الغربية أو الشرقية تستندُ إلى قوى شعبية منتخبة، فهي معارضة مقبولة وإن لم تكن بالضرورة صحيحة، فالشعوب والأقسام المنتخبة تخطئ كذلك، وقد تؤزم حياتها بتصعيد قوى متخلفة فكرياً وسياسياً. لكن الديمقراطية تصحح نفسها. وقد لا يكون التصحيح ممكنا إذا دعمت روسيا سياسات الحروب وبيع الأسلحة الخطرة وخربت السلام الهش في المنطقة والعالم!

May 27, 2023

من أفكار الجاحظ الاجتماعية والفلسفية

من أفكار الجاحظ الاجتماعية والفلسفية

من أفكار الجاحظ الاجتماعية والفلسفية1 ــ نقد [النابتة ] ومعناه

عبر الجاحظ عن عقلية موسوعية استطاعت أن تهضم معارف عصرها المختلفة و تدونها و تعلق عليها، في نظرة تجزيئية للمادة الثقافية العربية المختلفة الواسعة التي دونها، وفي ظل ا لمهمات الفكرية و السياسية التي و جد المعتزلة أنفسهم منساقين فيها.

فالجاحظ في كتابه [ النابتة]( 1) ، يقوم ببحث التاريخ الإسلامي عبر تحليل رموزه الشخصية فيؤكد سلامة السياق التاريخي و بتسلل الخلفاء الراشدين المعروف ، و ينقد سيطرة بني أمية على السلطة بشكل متعسف وعنيف، معتبراً معاوية رأس هذه العائلة الباغية،و يتحول نقد شخوص الدولة الأموية إلى بحث في عنفها و طغيانها، دون أن يكون ذلك جزءً من سياق اجتماعي، فتظهر العائلة الأموية كنبت شرير بلا جذور في التاريخ العربي، و ينقطع هذا التحليل و النقد عن تشكل الدولة العباسية، بل هو يظهر المنصور رأس هذه الدولة بشكل مغاير لحقيقته، فكأن تاريخ القهر والاستغلال قد أنقطع، و لهذا تبدو أراء الجاحظ السياسية كصدى لشعارات الدولة العباسية ، في الخطوط العريضة لها.

من عناوين هذه الرسالة: معاوية يحول الملك إلى كسروية ـ إدعاء معاوية الخلافة كفر ـ جرائم يزيد بن معاوية ـ مزاعم النابتة ـ تناقض النابتة ـ مخازي عبد الملك بن مروان ـ النابتة تقول بالجبر و التشبيه ـ النابتة تقول إن القرآن غير مخلوق ـ كفر النابت ـ الشعوبية و دعواها.

تمثل هذه الآراء نقداً لجماعة يسميها الجاحظ تحقيراً [النابتة]، ومن الواضح انهم من جماعة أهل الحديث التقليديين الذي أشرنا إلى صعودهم المستمر في فضاء هذا العصر، ثم يربطهم بالإمام أحمد بن حنبل، و الجاحظ يكتب رسائل عدة حول مسألة خلق القرآن ، باعتبارها ذروة العصر الصراعية ، مما يؤكد إن النابتة هم جماعة أهل الحديث.

إن الخيوط تبدو متقطعة بين الدفاع عن عصر الخلفاء الراشدين ، ثم نقد عصر بني أمية ثم الهجوم على النابتة و الدفاع عن خلق القرآن. إن المسائل مع هذا مترابطة، فالنابتة حسب تعبير الجاحظ، كانت تدافع عن معاوية بن أبي سفيان، وبالتالي كل تاريخ بني أمية السابق ، وهي النقطة الخلافية المحورية مع هذا التيار، الذي بدأ يؤكد حضوره الفكري و الاجتماعي المؤثر، وخلافاً للمنحى القدري ـ الاعتزالي الذي مثل الصعود المدني النقدي ، فإن النابتة كانوا يؤكدون العكس في مختلف خطوط الجبهة الفكرية الصراعية، فعدم سب معاوية كان يعني الدفاع عن التاريخ الإسلامي السابق بعمقه المحافظ ، و بقواه الرعوية العربية المتنفذة ، و بكل ظلال وعيها، ومستواه الاجتماعي. كما أن ذلك هو نقد من قبل أهل الحديث لهذا الصعود الحضاري المدني المتفاقم، و هو رفض أيضاً لهذا الوعي الذي يعيد إنتاج الدين على ضؤ المعطيات الجديدة، ولهذا فإن الهجوم المستمر على الدولة الأموية و رموزها من قبل العباسيين ومثقفيهم، و أبرزهم الجاحظ هنا، يتحول لدى المعارضة [اليمينية] الدينية ، إلى دفاع عن الأمويين، وسبق أن تشكل حزب يسمى الحزب السفياني يأمل بعودة الإمام السفياني المنتظر، ورافقته انتفاضات في الشام خصوصاً، ولم يكن ذلك صراعاً بين المركز العراقي الجديد و المركزي الشامي السابق فحسب، بل كان صراعاً بين هذه الأقسام السكانية المتضررة من هيمنة الأشراف العباسيين على الثروة، و لهذا فإن رجال الدين المحافظين كانوا يشعرون بأن الاعتزال يشكل بداية فقه يسحب الامتيازات من تحت أقدامهم، وهم حينئذٍ لا يستطيعون معارضة المعتزلة في دفاعهم عن الإسلام وعن حكم الخلفاء الراشدين، باستثناء السنوات الأخيرة من عهد عثمان، كما يؤكد الجاحظ نفسه، فيبحثون عن نقاط الاختلاف، فيجدونها في الدفاع عن الدولة الأموية ورموزها ، و يستجيب المثال لجانبين مهمين، والأول هو الاختلاف مع الدولة العباسية و المعتزلة وخطهم التحديثي للدين ، و الأمر الآخر وهو الظهور بمظهر الدفاع عن الناس.

و يستطيع هذا الخطاب المحافظ المتصاعد أن يهزم الدولة [التحديثية] في خاتمة المطاف ، و لكن علينا تتبع ذلك عبر المواد الصغيرة المتراكمة، ومن خلال وعي الجاحظ و عبر الأدلة التي يقدمها لنا.

فالجاحظ يقول في رسالته المعنونة باسم [خلق القرآن] ـ راجع كتاب رسائله السابق ص 165ـ [ و النابتة اليوم في التشبيه به مع الرافضة و هم دائبون في التألم من المعتزلة، عددهم كثير و نصبهم شديد و العوام معهم والحشو ..]، (2 ).

لقد أخذت المعسكرات الفكرية في الظهور وبدت النابتة هي القوة الكبيرة التي تتقدم ومعها [العوام] و[الحشو] وهي ألفاظ تحقيرية أخرى للناس هذه المرة، و تعبر عن نزعة أرستقراطية أخذت تهيمن على المعتزلة المندغمين بالطبقة الحاكمة ، ولا يناقش الجاحظ أسباب هذا الوقوف للعوام مع النابتة والرافضة. وإذا كانت [الرافضة ] مع لعن معاوية بطبيعة الحال، فإنها في التشبيه مع النابتة، وهذا الموقف المعقد و المتناقض يشير إلى الأقسام الاجتماعية العديدة التي اتفقت على معارضة الدولة من منطلقات مختلفة، كما يشير من جهة أخرى، إلى المستويات المعرفية المحدودة التي لدى الناس، والذين لا يتبعون المعتزلة بل الآخرين، رغم إنهم لا يقودونهم إلى الصواب كما يرى الجاحظ، وهو لا يتساءل ما هي قيمة لعن معاوية على حياة هؤلاء الناس، أو ما هي علاقة المفاهيم المجردة كخلق القرآن بتغيير ظروفهم، ولماذا عددهم كبير ونصبهم شديد؟!

إنه و هو يقوم بقطع قضية الخلاف عن الجذور الاجتماعية و المعرفية، يحيلها إلى مسألة مجردة . صحيح إنه يشير إلى الجوانب النفسية المتضادة لدى البشر من حسد وكراهية و ثأر في تشكيل الموقف الفكري الصراعي ، لكنه لا يقيم رابطة بين الجوانب النفسية و الفكرية و جذورها الاجتماعية، حيث إن هؤلاء العوام يبدون منساقين وراء النابتة و الرافضة بسبب الجهل المحض، و ليس بسبب انفراد الدولة بالثروة العامة المادية، و هي أيضاً تحاول الانفراد بالثروة الروحية، فتريد تشكيل الدين بصورة تتوافق مع مصالحها، في كونها دولة واسعة موحدة ، و هو الأمر الذي يشاركهم في تأييده المعتزلة ، و هذا الاحتكار للدولة للثروتين الاقتصادية و الدينية، يلغيه النمو المستمر للتعدديات المختلفة الدينية و المذهبية، فاحتكار الدولة للثروة المادية يقودها إلى تكييف الدين تكييفاً متفقاً مع ذلك الاحتكار، بحيث ترفض تعدديات الآلهة، وتقوي صورة الإله الواحد، ولكن تعدديات الآلهة بالشكل المسيحي والمانوي غدت محصورة في تجمعات بشرية محدودة، وأخذت صورة الإله الواحد تنتشر و تسود تدريجياً، نظراً للمصالح المترابطة للشعوب و الهيمنة العربية القوية في القرن الأول الهجري خاصة، ولكن مع انتشار هذه السيادة بدأت الشعوب المختلفة تبحث عن مصالحها المستقلة في إطار الوحدة الفكرية الإسلامية كذلك. ونحن في القرن الثاني الهجري لا تزال سيطرة المركز[ العراق] قوية، ولكن معارضة المركز قوية و مستمرة كذلك.

وقد وضعت المذاهب الإسلامية الأولى ركائز الوحدة، وكذلك ركائز الاختلاف أيضاً، وقد رأينا كيف عبر المذهبان المالكي و الحنفي عن مستويين اجتماعيين مختلفين للمسلمين، فالمذهب المالكي عبر عن خصائص الجزيرة العربية ببداوتها و مدنها التجارية معاً، في حين عبر المذهب الحنفي عن المصالح التجارية و المدنية بصورة أكبر، وإن لم يخرج من الإرث الرعوي، في حين كانت الجعفرية تعبيراً عن الطموح السياسي المستمر للأشراف العلويين، فهي محاولة لإبعاد العباسيين عن الحكم بدرجة أساسية، ولهذا كان صراع العباسيين والعلويين حول النور الإلهي تعبيراً عن الصراع حول الثروة المادية وامتلاكها. في حين قبل المذهبان المالكي والحنفي السيادة العباسية، خاصة مع فقهاء المذهبين التالين للمؤسسين ، والذين أخذوا يكونون البنية السياسية ـ الاجتماعية المطلقة، أي المتجذرة في الحياة بصورة ثابتة، سواء كانت الدولة عباسية أم أموية، فقد غدا هؤلاء الفقهاء هم السلطة الأيديولوجية الدائمة ، ولكن ظل مصدر الفقهاء الموالك والأحناف واحداً حيث أن النور الإلهي تجسد في القرآن والسنة وبعد هذا أنقطع وصار العقل المسلم قادراً على الاجتهاد ضمن الكليات المستخرجة، وهذا ما جعل هذا الفقه متوافقاً مع البنية السياسية العباسية المسيطرة المركزية ، لأنه يعتبر أن النور الإلهي قد أنقطع عن التراسل المباشر مع البشر بانتهاء الرسالة المحمدية، ولابد من تطبيق الأحكام حسب القرآن والسنة التي غدت منتهية، ويمكن الاستخلاص منها أو رؤية العام فيها وتطبيقه على الوقائع الجديدة، مع مراعاة المصالح العامة، مما يعني التوافق المرن مع حاجات الدول وسياساتها المتبدلة. وهذا ما جعل المذهبان الحنفي والمالكي ينتشران في رقع واسعة ، يتناغم فيها المستويان المدني(الحنفي) والرعوي (المالكي) ، أي الحضاري والبدوي، التجاري والزراعي، بتكوينات متداخلة معقدة ستشهد شيئاً من التبلور في القرن الثالث الهجري . ولهذا نجد أهل المغرب، شمال أفريقيا ، يتحولون في هذا القرن من المذهب الخارجي المعارض بشدة والمهزوم بقسوة ، إلى المذهب المالكي المتكيف مع الدولة ، ولكن الذي يعطي المغاربة هوية متميزة ، وكلا المذهبين الخارجي والمالكي نتاج الجزيرة العربية بمستواها الرعوي الغالب، وهو الأمر المقارب لسكان شمال أفريقيا.

في حين كانت الجعفرية تعبيراً عن معارضة للسلطة المركزية ، وهي في هذا القرن تنمو بشكل حثيث داخل العراق وإيران ، مما يجعلها في صراع مستمر لتفكيك الهيمنة المركزية، ولهذا تلتقي مع الطموحات القومية المتوارية،ويتشكل نسيج مشترك.

ومن هنا نرى الجاحظ وهو يحمل على من يسميهم بالرافضة، وهو تعبير حاد، ولكنه ينسجم مع ماكينة الدولة الدعائية في تحقير و انتقاص المعارضة.فهؤلاء يفككون الدولة المركزية، ولهذا فإن لديهم التأويل الخاص للصورة الإلهية، الذي يفكك الصورة السائدة عند العباسيين، مثلما يفككون جسم الدولة المركزي السياسي.

ولكن لماذا صعود [النابتة] و داخل العاصمة العباسية، مركز الحضارة و السيادة؟ أي لماذا تشكلت الحنبلية في عقر دار الخلافة؟

إن الحنبلية تقطع مع المذهبين السابقين:المالكي والحنفي، وهذا القطع غريب أن يتشكل في العاصمة،خلافاً لهذا التراكم في نمو المذاهب باتجاه التيسير و العقلنة الحضارية، فهي تقف ضد هذا التطور، و تشدد على النصوصية الحرفية المطلقة، وترفض التأويل.

لابد أن نرى المسألة كشكل معقد من التراجع والصراع والتمايز، فالهيمنة الفارسية على الخلافة العربية قد تفاقمت، ووجد الفرس و الموالي في القدرية و الاعتزال و الجعفرية و الحنفية والزيدية أشكالاً من المساواة ، وكانوا الأسبق للحضارة ، فاستطاعوا التغلغل في شتى مناحي الحياة ومراكز الدولة، في حين كانت مكانة العرب تتدهور بصورة مستمرة، و قد كانت القبائل المسلحة الغازية العربية هي التي حصلت على الثروة من البلدان المفتوحة، و لكن هذه المكانة العسكرية انخفضت و جاء الفرس، و الأتراك الآن، ولم تؤدِ تلك الثروة السابقة إلى مستويات راقية من الوعي لهذه القبائل البدوية، ولكن التدفق الرعوي العربي والتركي والكردي مازال مستمراً خاصة في العاصمة، و مناطق العراق ، و أخذ هؤلاء العرب و غيرهم يعبرون عن مستوياتهم الفكرية البسيطة بالعودة المطلقة إلى النصوص الحرفية، وبهذا كانوا يزيحون الفرس عن السيادة، وكذلك أصحاب الأديان الأخرى المهيمنين على الصرافة والتجارة كالمسيحيين و اليهود و الصابئة. إن الحنبلية تعبر عن هذا الصعود المستمر و تغير طبيعة السكان، فتشكل [هجوم] رعوي واسع النطاق من الأتراك والعرب على الهيمنة الفارسية و تحالفاتها، ولكن الانقلاب الكلي لن يتحقق الآن.

إن سكان الجزيرة العربية و بلدان الصحارى التركية والكردية و سكان شمال أفريقيا ، الذين أثخنتهم ضرائب العاصمة و الصرف المستمر على بذخ الأغنياء المرفهين، و الذين لم يكونوا يفهمون اللغة المجردة و الفلسفية لمثقفي المعتزلة المرتبطين بالقصور ، والذين لم تشكل النهضة في المركز أي تغيير ثقافي لهم، والذين كانوا يتدفقون على العمل في الجيش، إن هؤلاء كانوا ينتمون لمذهب المواجهة مع الفرس المهيمنين، ومع هذه العقلانية الثقافية ، التي لا تتحول إلى نضال اقتصادي لبلدانهم و فئاتهم المحرومة ، أي كانوا في سبيل التصدي لقرن من العقلنة الديني.

أسلوب القصة عند الجاحظ في (البخلاء)

أسلوب القصة عند الجاحظ في (البخلاء)

أسلوب القصة عند الجاحظ في (البخلاء)اعطى عبدالحميد الكاتب النثر العربي الخطوط الإنشائية العريضة ، دون ربط هذا الإنشاء بجنس أدبي قصصي ما ، وهو ما تجاوزه ابنُ المقفع الذي بدأ من هذا الإنشاء العام ، داخلاً به في المنحى الأخلاقي التحليلي كما في كتابه(الأدب الصغير والأدب الكبير) ، ثم تجاوز هذا أيضاً في صياغته القصة ، وإن كانت مترجمة كما في كليلة ودمنة ، لكن عبر هذا المؤلف جمعَ بين خطوط الصياغة الإنشائية الأولى المجردة وبين موضوعات الحكمة وجنس القصة ، وبهذا فقد انعطف بالنثر من كونهِ كياناً إنشائياً ، كما في الرسائل ، إلى كونه جنساً قصصياً.

لا شك أن هذا الإدخال ساعد فيهِ عنصرُ الترجمة ، وهو ما يشير إلى عمليةِ نقلٍ من أدب قومي إلى أدب قومي آخر ، كذلك فإن العنصر الخيالي الحيواني المستخدم في كليلة ودمنة ، يجعل من هذا النثر القصصي المترجم والمصاغ عربياً ، على ضفاف تحليل الحياة المعاصرة وقتذاك ،(1).

والخطوة التالية قام بها الجاحظ ، الذي كان عضواً نشطاً في حركة المعتزلة ، ونستطيع أن نعتبره القائد الأدبي للجماعة في العصر العباسي الأول ، وهو إذ يصل إلى طرح مفاهيم فلسفية تجريدية للحركة فكذلك هو مبدعٌ كبيرٌ شكل موسوعة في كل فن ثقافي ، وإذ له كتابات التحليل للثقافة العربية البيانية ، فإن له صياغة النثر القصصي الداخل في تحليل الحياة المعاصرة وقتذاك ، من جوانب متعددة فيها ، عبر قراءته للفئات الاجتماعية الحقيقية ، وعرض وجهات نظرها وحكاياتها جنباً لجنب.

لقد برزت موضوعية القصة الواقعية التسجيلية لديه ، عبر عرض الحكايات بصدق ، فهو يسجلُ ليس بشكل فوتغرافي مبسط ، بل هو يُضفي على هذه الصور ألواناً من فن الخطابة ، ومن التجسيد الحكائي ، ومن التحليل العرضي .

ففصل سهل بن هارون الذي يبدأ به كتابُ(البخلاء) يعرضُ المرافعة الدفاعية أو الخطبة وهو شكلٌ أدبي مفتوح ، يعتمد التقرير أكثر من التصوير ، يقول سهل:

(عبتموني حين قلتُ للغلام: إذا زدتَ في المرق فزد في الإنضاج ، لنجمع ما بين التأدم باللحم والمرق ، ولنجمعَ مع الارتفاق بالمرق الطيب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا طبختم لحماً فزيدوا المرق ، فإن لم يصب أحدكم لحماً أصاب مرقاً .

وعبتموني بخصف النعال وبتصدير القميص ، وحين زعمت إنه أبقى وأوطأ وأوقى ، وأنفى للكبر وأشبه بالنسك ، وأن الترقيع من الحزم..) ، (2)

يحول الجاحظ المرافعة الذاتية لشخصية سهل بن هارون في دفاعه عن البخل إلى ما يشبه اللغةٍ الموضوعية الرصينة ، التي تستعينُ بالمشاهد والمرويات التراثية ، وبأشكال اللغة الجدالية الفكرية للعصر ، للتدليل على أهمية الاقتصاد في الحياة حتى يتحول الدفاع الرصين إلى كاريكاتير ساخر .

إن الشخصية المسجلة تـُؤخذ كأقوالٍ منتقاةٍ مرصوفة بروحٍ فكاهية مرحة ، لكن مشهديات حياتها الأخرى تغيب ، بل أن هذه الشخصية تنقطعُ تماماً ولا تبقى سوى الخطبة الاستهلالية في الكتاب ، وهو ما يقطع بين ماض ومستقبل الشخصية ، وجذورها وسيروتها وتناقضاتها المختلفة ، فتتحول الخطبة إلى ملحة ساخرة موجهة نحو عرض كيفية البخل من خلال الدفاع عنه بقلم مثقف .

إضافة لاستخدام الخطب ونموذجها في تجسيد الموضوع الأدبي فهو يستخدم بوفرة كبيرة اللوحات القصصية الصغيرة والكبيرة لعرض الموضوع من جهاتٍ أخرى ، وفي أمكنةٍ مختلفة ، وعند شخصيات مختلفة .

نقرأ من هذه المشهديات:

(وزعم أصحابنا أن خرسانية ترافقوا في منزل ، وصبروا على الارتفاق بالمصباح ما أمكن الصبر . ثم أنهم تناهدوا وتخارجوا ، وأبى واحدٌ منهم أن يعينهم ، وأن يدخل في الغرم معهم ، فكانوا إذا جاء المصباح شدوا على عينيه بمنديل ولايزال ولا يزالون كذلك إلى أن يناموا ويطفئوا المصباح ، فإذا أطفؤوه أطلقوا عينه) ، (3).

إن الجاحظ يشكل لوحات دقيقة بلغة مكثفة تصويرية ، ولكن تبقى اللقطة جزئية مرصودة بشكل قدحي مسبق ، وهو على طريقة الروي القولي السائد يأخذ الروايات من أصحابه ومن معارفه . وهو يغوص في هذه الظاهرة في تلافيف صغيرة فيها ، دون أن يهتم بربطها بظاهرات أخرى إلا من جوانب الاجتماعية تأتي داخل هذا السرد ، دون أن يقصد إليها ، فبؤرة السرد تأخذه دائماً إلى قلبها:

(قال أصحابنا من المسجديين:

اجتمعَ ناسٌ من ينتحل الاقتصاد في النفقة والتثمير للمال من أصحاب الجمع والمنع . وقد كان هذا المذهب عندهم كالنسب الذي يجمعُ على التحاب ، وكالحلف الذي يجمع على التناصر ، وكانوا إذا التقوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماساً للفائدة واستمتاعاً بذكره) .

إن هذه المجموعة المكونة من صغار المنتجين والباعة ذات عائدات اجتماعية معينة ، لكن الجاحظ يدعُ كلَ هذه الظروف المحيطة بهم ، مركزاً على خلة الاقتصاد المرئية كعادةِ بخلٍ شديد ، وينغرس في ظروفهم واصفاً إياها بذات اللغة المعبرة الدقيقة:

(فقال شيخٌ منهم:

ماء بئرنا – كما علمتم – مالحٌ إجاجٌ ، لا يقربه الحمار ولا تسيغهُ الإبلُ وتموت عليه النخل ، النهرُ منا بعيد وفي تكلف الَعذب علينا مؤونة) ،

وسواء كانت هذه الخصلة لدى مثل هؤلاء الحرفيين والمزارعين أم لدى أحمد بن خلف اليزيدي الذي ورث الكثير ، ويخاف أن يدعو أصدقاءه لعشاء ويستفيد من دعواتهم الكثيرة له .

إن الخصلة هذه ومظاهرها المختلفة المعزولة عن مظاهر الحياة الأخرى هي ما يشكلُ طبيعة النثر هنا ، وهي تتمظهرُ عند هذه الشخصية المعروفة أو عند أهالي مرو الكثيرين غير المحددين .

فهنا ما نطلق عليه بنية التجاور(القصصي) ، رغم أن بعض هذه المتجاورات ليست قصصاً ، بل حكايات صغيرة ، أو لقطات سريعة .

وبنية التجاور القصصي هذه مكرورة ، فالجوهرُ واحدٌ ، هو تجسيد تلك الخصلة وذمها والسخرية منها ، وهذه المماثلة تقود إلى عدم نمو القصص أو الحكايات مع بعضها البعض ، وإفادة بعضها البعض بكشفِ نواحٍ جديدة ، أو عرض جذور متناقضة وأسباب لهذه الخصلة ، أو عرضها مع خصلة مضادة تكشفُ جوانب جديدة ، أو أن الشخصية التي تظهرُ تواصلُ الحضورَ وتتعرض لمشكلات وتطورات تعمق فهمنا لهذه الرذيلة أو الفضيلة .

فهذه الخصلة التي يعيشها نفرٌ من الفئات الوسطى الصغيرة والكبيرة ، وكذلك بعض الأفراد العاديين ، غير معروضة في زمنيةِ هذه الفئات ، حيث أنها تدخل مدناً جديدة التكون ، صعبة الظروف ، ذات طبقة حاكمة باذخة ، فيظهرُ هؤلاءُ الشخوص في فضاءٍ مجرد ، لا صعوبات عيش يعانونها ولا مخاوف يستبقونها ، والمؤلفُ يأخذ التصرفات ويصفها في حدثها الجزئي بموضوعية ، فلا يبالغ أو يضخم ، بل يصورُ بشكل تسجيلي مباشر .

وهذا العزل وعدم المبالغة وتكاثر ذات الأنماط وغياب التاريخية لها ، يحيلـُها إلى كائناتٍ صغيرةٍ في ذواتها ، غيرِ واسعة الدلالة .

فهي لا ترتبط بتطورٍ عميق للمدينة المرصودة ، بؤرة المرحلة النثرية الجديدة ، رغم العلاقات الخفية التي نستشفها من هذا التواجد الكثيف لهذه الأنماط .

إن ارتباط الوعي الفكري العام بالكائنات العلوية واعتباره الوجود البشري نتاجاً مباشراً لها يجسد عدم القدرة على الوصول لسببيات أبعد من السببيات المباشرة التي تبدو هنا لدى الجاحظ في كون أسباب البخل شخصية جزئية ، فهي صفات فردية محضة ، فلا يقدر الوعي للنفاذ أبعد من ذلك ، مثلما أن وعي الاعتزال في هذه المرحلة يقف عند السببيات القريبة ، ويعجز عن ربطها بسببيات اجتماعية كبيرة ، ولهذا تأتي القفزة إلى التفسير الإلهي البعيد ، (4).

وتعتمدُ طريقة الجاحظ عموماً على الاستطراد وعرضِ رويٍّ موسع ، يأخذ الأقوال على مدى زمني كبير ، وتجثم المرويات متجاورة قرب بعضها البعض بلا حفر سببي تعليلي عميق كما يفعل في(البيان والتبيين) لكلمة(العصا) ، ويرتبط هذا الروي المتجاور بتصور عقلية مطلقة خاصة للعرب ؛ (وكل شيء للعرب فإنما هو بديهية وارتجال ، وكأنه إلهام) ، (5).

إن بنية التجاور القصصي ، وبُنى المتجاورات الجدالية ، القصصية ، التشريعية ، هي بنى سائدة في زمنية عدم تبلور الأنواع الأدبية وفي زمنية الانتقال من الثقافة الشفاهية إلى ثقافة الكتابة المشروطة بُبنى المجتمع .

ــــــــــــــــــــــــــ

مصادر:

(1):(راجع تحليلنا المطول لفكر ابن المقفع في كتابنا(الاتجاهات المثالية، جزء2 ، فصل 6 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ص 407 – 434).

(2): (البخلاء ، ص 11).

(3):(المصدر السابق، ص 18).

(4):(الاتجاهات المثالية ، مصدر سابق ، فصل الاعتزال ، ج 3 ، ص 77).

(5):(البيان والتبيين ، جز3 ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، ص 20).

الوعي الجدلي في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري

الوعي الجدلي في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري

الوعي الجدلي في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري

المنعزل أبو العلاء المعري يجادل عصره وينقده ويسخر منه، فهو في بؤرةِ الصراع مع هذا العصر، الأسطوري، الممزِق لعالم البشر، وضد نماذجه المختلفة.

في قلب المعركة وقد إمتلأ بثقافته حتى التشبع، وتجذر فيما هو محوري مسيطر عليها، يتلاعب به، ويوظفه ويسخر منه.

اللغةُ كشكلٍ تعبيري تاريخي مهيمن لديه هو بسببِ عدم إمكانيته الشخصية ليصور تصويراً حسياً متصاعداً، يكشفُ سيرورةَ وواقع الأشياء.

فعبر اللغة التي هضمها وغدت الانعكاس المباشر جاءت ألوانُ الثقافة، وهي القريبةُ المباشرةُ المتولدة من اللغة، وعبر هذا تتصاعد الصورُ التركيبية: الغابية الرمزية في البداية.

فالبطلُ المضاد هو(علي بن منصور) ممثل الثقافة الدينية الإسطورية المستغِّلة للجمهور، يتقدمُ على المسرح التاريخي الجغرافي ليقذف في وجه الشاعر المقاتل أبي العلاء بإنتقاداته المقزمة من قامة أبي العلاء.

الوعي الجدلي عند أبي العلاء يتسم بالمكر والتعدد وتحويل اللغة لشبكة رموز.

(قد علم الجبرُ الذي نُسب إليه جبريل، وهو لكلِ الخيرات سبيل، أن في مسكني حماطة ما كانت قط أفانية، ولا الناكزة بها غانية، تثمر من مودة مولاي الشيخ الجليل، كبتَ اللهُ عدوَهُ، وأدام رواحه إلى الفضل وعدوه، ما لو حملتهُ العاليةُ من الشجرِ، لدنت إلى الأرض غصونُها، وأذيل من تلك الثمرة مصونها)، ص 1.

يقول هنا بأن الوعي الجبري المشكلَّ للدين عَرفَ بأن في صدرهِ غابةُ أفاعٍ.

ولهذا فإن المفردات المتراقصة طرباً موسيقياً، المتشكلة تصويراً تكشف ذلك:

حماطة: شجرٌ حين ييبس.

الحضبُ ضربٌ من الحيات.

أفانية أي لم تخضر هذه الشجرة أبداً.

إن هذا الوعي الذي يحمله أبو العلاء هو مثل هذه الشجرة المليئة بالرموز والحيات ذوات السم المعرفي وهي تنحني حتى تلامس الأرضَ من ثقلِها ولموضوعيتِها في تعرية الواقع.

وطرقُهُا الصلدةُ هي هذه المعرفةُ الموسوعية باللغة، البطلة الرئيسية التي ستنطلق في التراث تضعَهُ في خيوطِ الغزلِ الدقيقة في التاريخ وفي الشعر المتوهج بحبِ الحياةِ وبالحب الجنسي، هذا هو الشيخُ المتكلمُ الذي وصفوه بالزاهد يتحول إلى متفحص دقيق للشجر وصنوف الحياة والمأكولات والمشروبات الروحية وكافة الأشياء اليومية.

الرجل الذي أُتهم بالزهد المخل يكشف معرفته باللذة بكل أشكالها.

والمعري في توضيحهِ للكلمات لا يعدمُ السخريةَ المستمرة من هذه الثقافة التقليدية، فيشرحُ معنى(حماطة) التي أستلها من تلك الشجرة المليئة بالسم:

وإذا أمُّ الوليدِ لم تعطني حنوتُ لها يدي بعصا حماطِ

ويتوقف ساخراً حول حبة القلب تلك.

يتحول الكلامُ لغموضٍ يتوهُ فيه القارئ من نمط علي بن منصور، فحبُ الشاعر حبٌ يضمرُ للشيخ علي ما لم تضمرهُ أمٌ لولد، سواء كانت حيةً مليئة بالسم أو لم تكن. وأبو العلاء وهو في المنزل المنعزل يمتلك تلك المعرفة المكتنزة المخبؤة التي لا يكشفُ عنها، يحيطُها بشجرِ اللغةِ الكثيف، حيث الحيات، التي تلدغُ من يتحرشُ بها.

وفي هذه التشابيه تتناثرُ الأسماءُ الرمزيةُ البطولية والفاعلة التي يحتمي بها أبو العلاء:

عنتر، وزبيبة، والسليك، وخفاف السلمي، والأسود بن المنذر، والأسود بن معد يكرب، إنهم أبطال العمل والشعر والسلاح والكفاح في تاريخ العرب والإسلام.

فيما علي بن منصور يعيش على حساب المترفين في (هذا) العصر.

إن حبةَ القلب هذه سوداء مكتنزةٌ بالتاريخ وأصحاب العطاء:

إنهم هؤلاء المنغمرين في الثقافة واللغة، والذين يؤلونها ويتجاوزون جمودها.

أبو العلاء لا يعرف الألوان إلا من خلال الثقافة، ويشكل جدليته هنا من تضاد الأسود والأبيض، ومن تضاده مع علي بن منصور، وحيث يتعارضُ كدحُ السودِ مع إرستقراطية البيض.

سويد بن الصامت؛ من أحناف الجاهلية، معروف بمكانته الأخلاقية الرفيعة عرض على النبي صحيفة لقمان.

ويزيد بن زمعة الأسود وهو ذو مكانة عالية عند قريش قبل الإسلام وأسلم وهاجر إلى الحبشة.

أما خفاف بن ندبة السلمي فشاعرٌ مخضرم، إشتهرَ نسبة إلى أمه ندبة بنت شيطان، وكانت سوداء، وهو من فرسان العرب المعدودين، وروي عن الأصمعي قوله: خفاف ودريد بن الصمة أشعر الفرسان.

وسويد بن أبي كاهل كان شاعراً مخضرماً فقيراً(مرهف الإحساس، راقي الذوق، مع إحتمال أن يكون قارئاً كاتباً)، الموسوعة العربية.

الأسود بن المنذر وكان أحد ملوك المناذرة وكانوا يعظمونه.

نماذج ليست بالضرورة سوداء البشرة لكنها عالية الشمم تنتمي إلى الأرض.

وسويد بن صميع يقول:

إذا طلبوا مني اليمين، منحتهم يمنياً كبرد الأتحمي الممزقِِ

وإن أحلفوني بالطلاق أتيتها على خير ما كنا ولم نتفرقِِ

يتشابه وعي هذا الشاعر(سويد)بقراءة ابي العلاء الجدلية، فشكلياتُ العلاقة الرسمية الزوجية مخترقةٌ بحب عميق، مثلما يَخترقُ أبو العلاء الألوان الطبقية غير المرئية لا ببصره بل ببصيرته، ويرى خيط هذا التقدم الاجتماعي الثقافي من زمنية الفرسان.

(وحضرَ في نادٍ حضره الأسودان اللذان هما الهنم والماء، والحرة الغابرة والظلماء. وإنه ينفر عن الأبيضين، إذا كانا في الرهج معرضين، الأبيضان اللذان ينفر مهما: سيفان، أو سيف وسنان)، ص3.

إن أشكال الحياة تتضاد مع أشكال الموت والحرب، الماء والتمر بخلافٍ مع مناطق الجدب والقتال، والقوى البشرية الترابية بخلافٍ مع القوى العليا البيضاء التي تقود لجدب الحياة.

الألوان ذاتها تتغير وتتداخل مع الحالات الإنسانية، ف(الأبيضان أبردا عظامي الماءُ والفتُ بلا إدامِ)،

على خشبة مسرح المعري

إن أبا العلاء يدخلنا عالم التضادات الجدية والساخرة، يحول علياً بن منصور الجاد التقليدي إلى بطل يقتحمُ الغيبَ الآتي، ويدخل الأسطورةَ الدينية، ويسأل عن دقائق الشعر، ويعيش عالماً آخر على النقيض من عالم الحياة، وعلى النقيض من وعي التقليديين بالحياة.

وتحويل علي بن منصور إلى بطل قصصي، ليس كلياً، فأدواتُ المعري النثرية خطابية، وهو لم يُشكل معالجات نثرية قصصية مطولة سوى هذه(رسالة الغفران) و(الصاهج والشالح) التي كُتبت قبلها بعدة سنين، ولهذا أعتمد على سيرورة النثر النقدية والسيرية وموسوعات أدب البلاغة وغيرها من الطرائق التي لم تجعل البطولة البشرية في مبنى سردي وقائعي حياتي متصاعد.

ولهذا فإن علياً بن منصور يقفز إلى مسرح المعري، منتقلاً من الحياة الدنيا إلى الآخرة، ومن عالم البلاغة النصوصية لعالم البلاغة الإلهية، ومن حراكِ الأرض الزاحف الجامد لحراك السماء الصاعق.

الخصمُ الأرضي يصيرُ راوياً سماوياً، والمؤلفُ المعري المسيطر على لغة العرب وأشعارهم وحكاياتهم يحركُ هذه المادة التراثية والراوي.

وإذ يصير علياً بن منصور مراسلاً للمعري، حيث يبدأهُ بالخطاب، فهذا من لغةِ العصر الأدبية، حيث الرسالة والرد عليها جنسٌ أدبي منتشر سائد، وتتحول الرسالةُ لشكلٍ أدبي ذي تاريخ وعادات إبداعية، وهو شكلٌ يقوم على العلاقة بين مرسلٍ ومرسل إليه، والشكل حواري بلاغي، هو نتاجُ المجلسِ الأدبي العربي وقد صار حواراً ثنائياً مكتوباً، وجمعَ البحثَ الأدبي والتصويرَ القصصي.

ويحول المعري الرسالة الشخصية المنصورية المتعالية المنتفخة بغرورها الثقافي الاجتماعي إلى ملهاةٍ شعبية،

وتُفتتح الملهاةُ بلغةٍ أطنابيةٍ مجلجلة:

(وغرقتُ في أمواج بدعِها الزاخرة، وعجبتُ من اتساق عقودِها الفاخرة. ومثلها شفعَ ونفع، وقرّب عند الله ورفع).

أخوان الصفا

أخوان الصفا

أخوان الصفاتألفت جماعة أخوان الصفا بشكل سري في مدينة البصرة في القرن الرابع الهجري ، ( العاشر الميلادي ) ، ولها فرع في بغداد كذلك ، ولم تعرف أسماء هذه الجماعة بشكل دقيق ، يقول عنهم أبو حيان التوحيدي :

[ قالوا أن الشريعة قد دُنست بالجهالات ، واختلطت بالضلالات ، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ، لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية ، وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية ، والشريعة العربية فقد حصل الكمال ] ، ( 1 ) .

أسس الوجود

يتصور أخوان الصفا أن تشكل الوجود [ من الجواهر والأعراض والبسائط والمجردات والمفردات والمركبات ] هو من [ علة واحدة ومبدأ واحد ، من مبدع واحد ، جل جلاله ] ( 2 ) .

وبما أن الله واحد فإن العدد واحد هو مصدر بقية الأعداد ومنه تتالى ، كما تتالى من الخالق مختلف أنواع الموجودات ، حيث الوجود قبله عدم ، فهنا يطابق أخوان الصفا بين مصدرين من مصادرهما هما القرآن والفلسفة الفيثاغورية ، وهما لديهم يؤكدان على أن الواحد هو الأساس لكلا المظهرين من الوجود ، الوجود الفيزيائي والوجود الرياضي ، ولهذا فهم في القسم الرياضي يقولون بأن الأعداد هي جوهر الوجود ، كما أن الواحد لا يتجزأ ولا ينقسم وليس قبله شيء ومنه تفيض الأشياء .

[ الأمور العددية مطابقة لمراتب الأمور الطبيعية ، وذلك أن الأمور الطبيعية جعلها الباري ، جل ثناؤه ، مربعات مثل الطبائع الأربع .. ] ، ( 3 ) .

إن الأعداد والإله هي بلا جذور تاريخية ، وانعكاسات مادية ، فالوجود المجرد هو الخالق للظاهرات الطبيعية والاجتماعية ، وقد أتفق أن خلقَ الإلهُ الأشياءَ بشكلِ مربعات ، وأن العدد أربعة يتضمن تراتبية الظاهرات المخلوقة إلهياً .

أن [ الأمور الطبيعية إنما صارت أكثرها مربعات بعناية الباري ، جل ثناؤه، واقتضاء حكمته ، لتكون مراتب الأمور الطبيعية مطابقة للأمور الروحانية ] ( 4 ) ، وهذه المراتب الأربع غير المادية الروحية هي التي ستشكل المادة بتراتبيتها الرباعية ، لأنها هي ذاتها مربعة ، فأولها هو الباري ، ثم دونه العقل الفعال ، ثم دونه النفس الكلية ، ثم دونها الهيولى الأولى ، وكل هذه ليست بأجسام .

وكما أن الأعداد تتكون من الأعداد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، فكذلك يتكون الوجود من تلك الكينونات الأربع ، الإله ، والعقل الفعال ، والنفس الكلية ، والهيولى الأولى .

إن هذه التراتبية الرباعية الخاصة هي مأخوذةٌ من أفلوطين وليس من الفلسفة اليونانية ، أما القسم اليوناني فهو الاستعانة بسحرية الأعداد المأخوذة من فيثاغورس ، أي أنهم استندوا على الفلسفة الأفلوطينية في تكوين التراتبية الإلهية المهيمنة على الوجود، حيث يفيض الإلهُ العقلَ الفعال ثم يفيضُ هذا النفسَ الكلية التي تلعب دوراً محورياً ، فهي تنبث في الكون خالقة ً النفوس الجزئية وهم البشر الذين يكون مصدرهم هذه النفوس الجزئية التي تتحد بالأجسام المادية العرضية ، وإذا قاموا بأعمال شريرة فإن نفوسهم الجزئية تــُعذبُ في برزخ خاص تحت فلك القمر ، وإذا قامتْ بأعمالٍ خيرة عادت إلى الاتحاد مع النفس الكلية فهي الجنة والمصير المشرق .

إن هذا الترتيب الأفلاطوني المحدث هو ترتيب كما أوضحنا في الجزء الثاني ، ( 5 ) ، يستند إلى الاعتماد على فاعلية المثقفين غير المنضمين إلى الكهنوت الرسمي ، وبالنسبة لأخوان الصفا فإن الكهنوت المعادي هو المتمثل في الحنابلة خاصة أو الدينين التابعين للدولة المسيطرة في بقعتهم .

فأخوان الصفا الذين يقولون بأنهم يريدون احتواء الشرائع في منظومة محبة عامة ، يهاجمون بشدة قوتين فكريتين في العالم الإسلامي هما أهل السنة النصوصيين ، وأهل الفكر المادي ؛ الدهريين وأمثالهم ، ( 6 ) .

إن تلك التراتبية الرباعية تعني كون الإمام الذي يتبعونه ، أو الرموز المقدسة بالنسبة إليهم المشكلة للإرث وللعالم السياسي الاجتماعي المتخيل من قبلهم ، تأتي ثانياً بعد الإله الذي يعبر عن جذور هذه العقيدة وهذا النظام التراتبي المشكل ، وأن هاتين القوتين الإلهية والإمامية متحكمتين في الوجود الديني بإطلاق ، الأولى من حيث هي مصدر التكون الأول، والثانية من حيث هي مصدر الانبثاق من التكوين الأول ثم تأتي القوة الثالثة الفاعلة حقاً وهم المثقفون المنبثقون من هذا الإرث ، أي هم أخوان الصفا أنفسهم ، كتكوين ثقافي إمامي يتحرك في الوجود الاجتماعي لجماعة المسلمين . ثم تأتي الهيولى المعبرة عن العامة التي هي في حالة سيولة ، فأما أن تنضم للخير فتـُعطى شهادة النور والقدوم إلى النفس الكلية ، وأما أن تكون مع القوى الفاسدة والشريرة التي لم تستطع أن ترتفع إلى مستوى النفس أو الأخوان أو النور .

وتغدو النفسُ الكلية هي المشكلةُ للأجرام السماوية المتعددة ، التي هي نجوم وكواكب ومع ذلك فهي كائنات روحانية كذلك تفيضُ على الأرض وعلى بشرها وتاريخها ، فتشكلها عامةً وتشكل تغيراتها وتحولاتها ، فهم يعتقدون أنفسهم أصحاب علم خاص ينفردون به عن مختلف القوى الفكرية :

[ ولنا كتابٌ آخر لا يشاركنا فيه غيرنا ولا يفهمه سوانا ؛ وهو معرفة جواهر النفوس ومراتب مقاماتها ، واستيلاء بعضها على بعض ، وافتتان قواها ، وتأثيرات أفعالها في الأجسام من الأفلاك والكواكب ، والأركان والمعادن والنبات والحيوانات ، وطبقات الناس من الأنبياء والحكماء والملوك وأتباعهم والسوقة وأعوانهم ] ، ( 7 ) .

إن سيطرة النفس الكلية ، هذا الكائن الغيبي الميتافيزيقي على الطبيعة ، يدفعهم إلى حشود من الخرافات ، في إثبات وعرض دور الكواكب والنجوم في السيطرة على الأقدار الأرضية والبشرية والاجتماعية خاصةً ، ولكن ذلك يغدو بوابةً وأساساً إيديولوجياً لعرض معلوماتهم الوفيرة عن النبات والحيوان والمعادن .

إن هذا الموقف من النفس الكلية ودورها يجعلهم يركزون على أثر الأجرام السماوية ودورها وهو أمرٌ مأخوذٌ من تاريخ الصابئة الطويل في هذا الصدد ، وكذلك من الفلسفة المسيحية والأفلاطونية المحدثة ، وهذا التقارب بين أهل العبادات القديمة والمسيحيين والإماميين تفرضه الظروف الموضوعية في معارضة النظام الإقطاعي الحاكم ، الذي ارتدى عباءةً دينية نصوصية تتجاهل تاريخ المنطقة السكاني والثقافي ، ويتضح الطابع الديني الزهدي المتعدد في هذه الفقرة ، فهم يتعبدون :

[في الأمور الشريفة من الحكمة على المذهب السقراطي ، والتصوف والتزهد والترهب على المنهج المسيحي ، والتعلق بالدين الحنيفي ..] ، ( 8 ) .

إن النفس الكلية تلعب دوراً محورياً في هذا البناء الرباعي ، وفي كل الأجزاء الأربعة من موسوعتهم فإن ذكرَ النفس يتخللُ الكتابَ كله ، فهي نفسٌ كلية تجريدية ليست مؤطرة في دين ومذهب ما ، بل تضم كافة المؤمنين الذين صاروا يؤمنون بقوة روحية عليا مهيمنة على الوجود .

[ أعلم أيها الأخ أن النفس الجزئية لما هبطت من عالمها الروحاني ، وأُسقطت من مرتبتها العالية للجناية ، وغرقت في بحر الهيولى ، وغاصت في قعر أمواج الأجسام وقيل لها ( انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ) فغرقت في هياكل الأجسام ، وتفرقت بعد وصلتها وتشتت شمل ألفتها ، كما ذكر الله ، عز وجل اسمه ، بقوله ( اهبطوا منها جميعاً ) .] ، ( 9 ) .

إن النفس الكلية التي فاضت من العقل الفعال حدث فيها شيءٌ غامضٌ هنا ، ففجأة بدلاً من نزولِ النفسِ الكلية تهبطُ النفسُ الجزئية ، إلى الأرض بعد أن قام آدم بخطيئته وأكل من الشجرة المحرمة ، ومع هذا فإن النفس الكلية لم تزل باقية في مصدرها العلوي الغيبي ، وتنزل منها النفوس الجزئية ؟

علينا أن نقرأ هذه المركبات المثالية بطريقة تفكيكية متنامية ، ففرضية النفس الكلية تتطابق هنا والميراث الديني في المنطقة ، وهو المشكل لفرضية النفس الكلية هذه ، كما أن الميراث هو الصائغ لفرضية القوى المثالية المفارقة الأخرى الصانعة للوجود الطبيعي في تصورهم ، والصانعة لوجود الوعي الديني في الحقيقة ، فيغدو الإرث الديني السابق هو المشكلُ للحركة الطبيعية والاجتماعية ، فيكون لأرواح البشر مصدرٌ علويٌ ، في حين يكون لأجسامهم مصدر أرضي ، وهذا المصدر الأرضي المتناقض مع المصدر العلوي ، نقرأه لدى أخوان الصفا حين يتتبعون مسألة ظهور الإنسان على الأرض وتصورهم ظهوره وحشياً في بدء أمره ، ( 10 ) .

فإذن يعود كون النفس الكلية لفيض ديني غيبي ، وهو ما يعبر عن الفيض الثقافي المتراكم ، أي هو الحركات الدينية المتشكلة لوعي المنطقة ، فتغدو النفس الكلية مصدر تشكل الأرواح الجزئية التي تتواجد في الأجسام ، المشكلة ككل الأجسام من الهيولى الدنيا ، أي من مواد الطبيعة المختلفة ، مثلها مثل النبات والحيوان ، وتترابط هذه المخلوقات من الأدنى إلى الأعلى ، من النبات إلى الإنسان ذروة التطور في الطبيعة .

فإذن يغدو مسار الروح مختلفاً ، متكوناً في الغيب ، ولكن لا نعرف سبب انقسام هذه الروح الكلية وتفككها إلى أرواح جزئية ثم تناقض هذه الأرواح بين أرواح خيرة وأرواح شريرة ، إلا باعتبار الأرواح الخيرة ترفض الانحباس في الجسم ، مصدر المحدودية والنقص والشر كذلك ، لأن الانقسام في ملذات الجسم يدفعه إلى حدوده القصوى .

في حين يكون الخير والفضيلة من عدم الانغماس في الملذات والشهوات :

[ وأعلم أيها الأخ أن النفس إذا انتبهت من نوم الغفلة واستيقظت من رقدة الجهالة ، وأبصرت ذاتها ، وعرفت جوهرها ، وأحست بغربتها في عالم الأجسام ، ومحنتها وغرقها في بحر الهيولى ، وأسرها بالشهوات الطبيعية ، .. اشتاقت إلى هناك ، ومالت إلى الكون في ذلك العالم ، ومقتت الكون مع الأجساد ، وزهدت في نعيم الدنيا .. الخ …] ، ( 11 ) .

تقيم هذه العبارة تناقضات تجريدية بين السماء والأرض ، بين النفس والمادة ، بين الروح والجسم ، بين الدنيا والغيب ، فهي تبدو مركبات لا يمكن أن تتمازج في تكوين عضوي ، ونظراً لكونها مركبات تجريدية فهي يمكن أن تتمازج مع مثيلاتها من التكوينات الفكرية التجريدية ، أي مع الأفلاطونية والمسيحية واليهودية الصوفية والصوفية الإسلامية الخ ..

وهذا التكوين الذي يقوله أخوان الصفا التجريدي الغيبي كمعبر عن جغرافية النفس الكلية وأثرها على النفوس الجزئية ، لا يشير إلى أوضاع سياسية واجتماعية سيئة يواجهها الجسم أو تواجهها الروح ، بل أنهما يواجهان فقط الانغماس الحيواني في الملذات ، وغياب الزهد . والحل يكمن في الوقوف مع أحد أطراف التضاد التجريدي ، أي التوجه إلى الزهد والرحيل إلى السماء الخ..

وهذا المسار هو مسار خلقته في البدء حركية الكون الغيبية ، فهي مكونة من حركة النفس الكلية السارية في جزئيات الكون كالنور ، الذي هو لديهم جسم أثيري روحي ولم يكتشفوا بعد كونه مادة ، ونظراً لسقوط الروح في أدران المادة فلا بد أن تتحرر من أسرها .

ويتعلق ارتباط النفس الجزئية بالكلية، أي تأثر الأفراد وانخراطهم في الحركة ، [ حسب قبولها ما يفيض عليها من العلوم والمعارف والأخلاق الجميلة ، وكلما كانت أكثر قبولاً كانت أفضل وأشرف من سائر أبناء جنسها ، مثل نفوس الأنبياء ، عليهم السلام ، فإنها لما قبلت بصفاء جوهرها من النفس الكلية أتت بالكتب الإلهية التي فيها عجائب العلوم الخفية ..] ، ( 12 ) .

وسبب طرح الكتب السماوية في خطابهم هو كما قلنا بسبب تنوع فئات المثقفين المنتمين إلى عدة أديان في المشرق الإسلامي ، فتغدو النفس الكلية هي الإرث الثقافي الديني السابق ، ويتعلق اتصال الفرد بها عبر ذلك القبول بالفيض الثقافي ، والانخراط في النموذج المطروح وهو نموذج المثقف الزاهد كسبيل وحيد لمقاومة بذخ القصور وسيطرتها .

ومن هنا يصورون الحركات الدينية السابقة عبر أنبيائها كأفراد مجردين من خريطة البنية الاجتماعية وكزهاد :

[ وكان من سنة المسيح التنقل كل يوم من قرية إلى قرية من قرى فلسطين .. يداوي الناس ، ويعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى ملكوت السماء ، ويرغبهم فيها ويزدهم في الدنيا .. ] ، ( 13 ) .

إن الكتب السماوية ، والميراث الفكري السابق ، تغدو خارج التاريخ عملياً بسبب تحولها إلى مبادئ مجردة ونماذج فردية ، وخصال مقطوعة السياق بظروفها وجذورها ، أي تمت رؤية الإرث السابق حسب لحظة حركة أخوان الصفا في ظل الحكم العباسي كحركة معارضة سرية ، عبر رؤيتها كأفراد زاهدين ، وهو سياق تتفق فيه مع بقية الحركات من صوفية إسلامية ومسيحية وأفلاطونية .

إن السياق الفكري هنا يقود إلى عدم درس الواقع والحياة الاجتماعية ، رغم أن موسوعة الأخوان مليئة بشتى ألوان العلوم ، ولكن كلها علوم تبحث النبات والحيوان والجماد ، بعد أن تربطها بالعلل الكبرى السابقة الذكر ، وبالمنطق الصوري وتقسيماته .

أما الجانب الاجتماعي فهو ضئيل ومقطوع دائماً بالصوفية وبالانسحاب من العالم كحل وحيد للمقاومة ، أو عبر طرح جوانب أخلاقية مثالية بدون أن أي نقد للعلاقات الاجتماعية الموضوعية أو تحليل للسيرورة التاريخية الإسلامية .

مصادر :

أنظر كتابنا: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية

( 1 ) : ( رسائل أخوان الصفا وخلان الوفاء ، المجلد الأول ، مقدمة بطرس البستاني دار صادر ، بيروت ، 2004، ص 6 ) .

( 2 ) : ( المرجع السابق ، ص 48 ) .

( 3 ) : ( السابق ، ص 52 ) .

( 4 ) : ( السابق ، ص 53 ) .

( 5 ) : ( راجع فصل [من الاعتزال إلى الفلسفة ] ، ج 2 ) .

( 6 ) : ( حول هجومهم على أهل السنة الرافضين للتفسيرات الباطنية يقولون : وهم شاكون في الأشياء الظاهرة الجلية ، ويدعون فيها المحالات بالمكابرة في الكلام والحجاج في الجدل ، مثل دعواهم أن قطر المربع مساوٍ لأحد أن أضلاعه ، والنار لا تحُرق .. وأن علم النجوم باطل ، وما شاكل ذلك من الزور والبهتان . فأحذرهم يا أخي فهم الدجالون .. ) ، الجزء الرابع ، ص 50 – 51 . كما ينددون بمن لا يؤمن بالظواهر الغيبية مثلما يدعون القارئ إلى عدم الالتفات إلى [ما يقوله هؤلاء القوم في تكذيب القول بوجود الروحانيين وجحودهم لأفعالهم الظاهرة ..] ، ( ج 4 ، ص 245 ) ، أو أنظر فقرة ( في خطاب المتفلسفين الشاكين في أمر الشريعة الغافلين عن أسرار الكتب النبوية ، ج 4 ، ص 177 ) .

( 7 ) : ( المرجع السابق ، الجزء الرابع ، ص 168 ).

( 8 ) : ( المصدر السابق ، جزء 3 ، ص 8 ).

( 9 ) : ( المصدر السابق ، ج 4 ، ص 184 ) .

( 10 ) : (

( 11 ) : (المصدر السابق ، ج 4 ، ص 185

( 12 ) : ( المصدر السابق ، ج 2 ، ص 10 ) .

( 13 ) : ( السابق ، ج 4 ، ص 30 ) .

البطل الشعبي بين الماضي والحاضر

البطل الشعبي بين الماضي والحاضر

البطل الشعبي بين الماضي والحاضركان الأنبياء العظام أبطالاً شعبيين بظروف عصورهم، وكان البطلُ الشعبي عموماً شخصية يتيمة أو فقيرة مُطاردَّة متشردة في المكان، مُعذبَّة في الزمان، وربما هي تــُلقى بسبتٍ في النهر لــُتنقذ وتقاوم وتقوم بأفعال عظيمة تغير مجرى الإنسان.

ما يميزُ هذا البطلَ الطالعَ من بين صفوفِ الناس المعذبة، هو الأخلاصُ للقضيةِ والتضحية بالغالي والنفيس من أجل تحقيق الهدف الجليل.

وكثيراً ما تقومُ القوى المناوئة بتعذيب البطل عبر النار والطرد والسجن أو تحل فترة أخرى من الإغراءات بتقديم العروض المُبهرة من سلطانٍ وأموال، وعلى رد فعل البطل تتوقف مجرى العملية النضالية، فالقبول بها يقود إلى تلاشي البطل ورفضها يقود إلى صعوده.

ويسوق لنا القرآن قصص هؤلاء الأبطال المقاومين الذي عاشوا في اليتم والفقر وربما انتقلوا للغنى لكنهم لم يتخلوا عن القضية:

فقصة النبي موسى عليه السلام في سورة(الشعراء) ، توضح لنا ذلك يذكرُ، فهو يأتي إلى فرعون ويطلبُ إطلاق سراح بني إسرئيل المعتلقين، إن القصة هنا وامضة كما في السور المكية ، ومركزة لموقف البطولة والإغراء :

(فأتيا فرعون فقولا إنا رسولُ رب العالمين . أن أرسل معنا بني إسرائيل . قال ألم نــُربك فينا وليداً ولبثتَ فينا من عمرك سنين . وفعلتَ فعلتكَ التي فعلتَ وأنتَ من الكافرين ) .

إن ثمة ماضياً يغدو للنبي موسى جذوراً لا يستطيع قلعها من نفسه، هو انتماؤه للناس، فالمسألة ليست حليباً من الأم ولكن تلك صورة رمزية للعلاقة بالجذور، للارتباط بقضايا الناس. ويطرح الفرعونُ ذلك متسائلاً في دهشة ؟!

لقد كان مشرداً يتيماً ثم تربى في القصر وذاق ملذاته وعلوه فلماذا قبل أن يكون مع المعذبين المشردين؟!

ثم تواصل الصراع ولم يقبل موسى بالإغراء الفرعوني وتوجه للناس واندمج بهم:

(وأوحينا إلى موسى أن أسرِ بعبادي إنكم متبعون . فارسلَ فرعونُ في المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنـّـا لجميعٌ حاذرون . فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوزٍ ومقامٍ كريم . كذلك وأورثناها بني إسرائيل ) .

وبين ظروف العز والتلاحم مع الفقراء مسافة كبيرة فيها تضحيات وعذاب، ولكنها تقود إلى تحولات تاريخية فلم تنفع الدكتاتور ما لديه من جيوش يجمعها في أحكام الطوارئ وأمام الشرذمة القليلة، بل هُزم وسحبت منه الكنوز!

وهذا نوح عليه السلام يواجه موقفاً مماثلاً، فيقف مع الفقراء والمحرومين والملأ لديه كل قوة ونفوذ وتسجل ذلك سورة هود:

(( فقالَ الملأُ الذي كفروا من قومهِ ما نراكَ إلا بشراً مثلنا وما نراكَ أتبعكَ إلا الذين هُم أرذالنا بادى الرأي وما نرى لكم علينا من فضلٍ بل نـُظنــُّكُم كذابين )) .

ماذا سوف يستطيع هؤلاء (الأرذال) وهو لفظ تحقيري، أن يفعلوا أما جبروت حكام بابل؟

ومهما كانت صورة الطوفان مادية عجائبية فإننا يهمنا الطوفان الأكبر طوفان التغيير الاجتماعي الذي أزال هؤلاء القوم المكابرون في سيطرتهم وإستغلالهم، وجعلهم ماضياً غابراً!

ويعرض نوح الصراع الاجتماعي بوضوح أمام ابتاعه وأعدائه معاً مصراً على الاستمرار في النضال:

((ولا أقوُلُ لكم عندي خزائنُ الله ولا أعلمُ الغيبَ ولا أقولُ إني مَلكٌ ولا أقولُ للذين تزدرِى أعينكم لن يؤتيهم اللهُ خيراً اللهُ أعلمُ بما في أنفـُسِهم إني إذاً لمن الظالمين)).

فليس لديه سوى معركة من أجل المطالب العامة.

كانت تلك بعض ملامح البطل الشعبي بصورة أنبياء وهم يتتالون في القرآن، كنماذج نضالية ودروس تاريخية لمن يقرأ.

إن قصة النبي شعيب عليه السلام تأخذ تضاريس المنطقة العربية الحجازية المختلفة عن الشمال (العربي)، فهنا نجد صراعاً اجتماعياً بسيطاً معبراً عن مستوى البدو العرب وهم يتحضرون :

(( وإلى مدين أخاهم شُعيباً قال يا قومِ أعبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيرهِ ولا تنقصوا الميكالَ والميزانَ إني أراكم بخير وأخافُ عليكم عذابَ يومٍ محيط . ويا قومِ أوفوا المِكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين )) .

إن الدعوة النضالية تأخذ جوانب اجتماعية ملموسة، كترك الغش التجاري ، واحترام الملكية الخاصة ، وعدم السرقة واللصوصية، وهي جوانب يظل شعيب يطرحها بشكلٍ أخلاقي، ويزاوجها بالدعوة للتوحيد لكن القوم لا يستجيبون للدعوة الأخلاقية المجردة، ويواصل الملأ السرقة الاجتماعية.

وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ذروة هذه القصص النضالية، وتنطبق عليه سمات البطل الشعبي، حيث الفقر واليتم والتشرد، وهي كلها لا تجعله يذوبُ ويستسلم، كما أن الغنى الذي انهالَ عليه فجأة لا يجعلهُ يبطر أو يتخلى كذلك، مواصلاً مقارعة الملأ، لكنه لم يحولْ الدعوة فقط إلى دعوةٍ أخلاقيةٍ بل كذلك إلى نضال سياسي عارم، جاذباً الجمهور الواسع لدعوته، رغم إنه هو نفسه في اللحظات الطويلة من القمع والأغراء شعر بأشياء صعبة، مع موت زوجته وعمه وحصاره الطويل العنيف فجاء في سورة هود:

((فلَعلك تاركٌ بعضَ ما يوحى إليك وضائقٌ به صدرُك أن يقولوا لولا أُنزل عليه كنزٌ أو جاء معهُ مَلَكٌ إنما أنتَ نذيرٌ والله على كلِ شيءٍ وكيل )).

ليست لديه كنوز وليست لديه معجزات بل معجزته هي الكلمة التي حركت الناس وصنعت التاريخ، أي هذه الحروف التي تأتي وتحتقرونها وتتكاثر أمامكم بسهولة مثل ط وسين وعين الخ!

وكما في سورة أخرى هي سورة النمل:

((طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين . هُدى وبشرى للمؤمنين . الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهُم بالآخرة هم يوقنون )) .

وقد عاشت الحركات السياسية العربية في الماضي والحاضر بين هذه النماذج دون استيعاب كافً ودون تمسك شديد بالدفاع عن الأغلبية المحرومة، فما أن ترتفع جماعة حتى تتردد، وغالباً ما كان الأخفاق بسبب هذا الوضع الرجراج حيث قدم في المعارضة وقدم أخرى تتجه بحثاً عن المكاسب!

وما ان يظهر زعيم وترفعه الجماهير ويصل لشيء من السلطة حتى يبدأ يفكر في منصبه ورواتبه، وحتى لو وصل الزعيم بثورة مظفرة إلى الحكم، فإنه يتراجع قليلاً قليلاً حتى تجده في خاتمة المطاف مع كبار المنتفعين بالنظام السابق حتى يكنسه إنقلاب تافه! وحتى رمزيته تتلاشى فكيف الوصول إلى (الرسالة)!

ويقول قائلهم لو أنهم أعطوني الأراضي وجعلوها في يساري ووضعوا الأموال في يميني فإنني سوف أتخلى عن هذا الأمر، وما أنا سوى حرامي يلبس لباس الثوار والأتقياء!

أية كنوز بل هي الكلمة صانعة التاريخ عند مناضلين.

May 23, 2023

المسيحيةُ والإسلامُ تجريداً وتحليلاً

(إذا كانت العلاقة بين الإنسان والإله في المسيحية قد قامت على إرتباط وجودي(انطولوجي) فقد افصحت عن نفسها عبر ثلاثية الأب والابن والروح القدس)، طيب تزيني، من اللاهوت إلى الفلسفة، ص 70.).

تباينت مصائرُ المسيحية والإسلام في نضالهما المشترك لتكوين مجتمعات إنسانية مفارقة للزمن العبودي المرهق الطويل على شعوب المشرق خاصة، بسبب تباين ظهور كل منهما في ظروف مختلفة وبين سكان مغايرين.

عبرت مفاهيمُ الثالوث المسيحي: الأب والابن والروح القُدس، عن فاعلية رجال الدين والفئات الوسطى المناضلة، حيث مثلتها مقولة الابن، المتداخل مع الإله، الفائض على البشر والحياة، وهي المقولةُ التي عكست نضالية الرهبان ورفضهم الذوبان في الدول الشمولية، فيما سوف يظهر كذلك جماعات من رجال الدين يوظفون هذه المقولات للدولة الرومانية.

كما عبر الوعي المسيحي عن تقاليد الشمال الكنعاني العربي الزراعية، حيث التداخل بين الإله والبطل الشعبي جالب الحياة والخير والنار للناس، ولهذا حدثت سيولة إجتماعية سياسية بين الحاكم الأعلى الإله والقوى الدينية التي تجسده، ولهذا كان رفض الرهبان للسياسة العبودية السائدة، وتطلعهم لنموذج تحولي مختلف، عبر العزلة وإنتاج ثقافة جديدة.

فيما قطع المسلمون عمليةَ التداخل هذه وإنفصل الإلهُ عن الالتحام المادي بالبشر، وارتبطت الفئاتُ الوسطى المدنية والدينية بالناس وبالخيارات الدنيوية التي غدت مفتوحة لهم، ومن هنا كانت مشاركتهم في التحولات الاجتماعية والسياسية، مغايرة للرهبان، وفاعلة خلال عدة قرون، لكن إمكانيات الفئات الوسطى الدينية والمدنية العربية لانتاج حضارة راسمالية ديمقراطية كانت محدودة نظراً لاندماجها بالنظام الإقطاعي وموارده المؤسَّسة على الخراج الزراعي.