عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 44

April 18, 2023

گبگب الخليج الأخير ــ قصةٌ قصـيرةٌ

السماءُ ذات مستطيلات صفراء ووهجٌ أحمر يشعُ فجأة ويتوارى.

البحر اختفى، أو بقيت بقعٌ أخيرةٌ منه، على هيئة تلالٌ كثيرة من القار.

الگبگب سامي يخرجُ بصعوبة من الأرض اللزجة، وينتزعُ عضويه المسودين شبه المهروسين من الطين، ويتطلعُ بأسى إلى الوراء، حيث زوجته تغرق، غير قادرةٍ على إخراج البيض.

في هذا المدى الموحشِ من الأشياءِ ومن تلاشي النهار، لم يجدْ سامي في قلبهِ أي مكان للدموع. كانت صرخاتُ سربهِ الموجعة لا زالت تصكُ سمعه. ورسائلهم إلى أحبتهم تمحوها موجاتُ الزيت المتفحم المشوي.

ليس في المدى أي كائنٍ بحريٍّ حيٍّ آخر، وثمة فقاقيعٌ هائلة من الأرواحِ تصعدُ إلى السماء، بعضها ينفجرُ ويخلفُ عظاماً هشة، وبعضُها يمضي كدوائرٍ من النورِ المجنح.

يزحفُ سامي ويتجاوز رتلاً من البقايا والحشائش المعدنية، يرتفعُ إلى حصى الشارع الصلب، ويحدقُ في طولهِ اللامتناهي، وعرضه المخيف.

كانت العرباتُ الصاروخية تنطلقُ وتطلقُ دخاناً وتراباً وتشكلُ قبةً كبيرةً من الهواء المشتعل، ويشعرُ بأن صدفتَهُ القوية ذات القواقع والأحجار والعظام والنقود والخواتم المفقودة من البشر تكاد تطيرُ من فوق لحمهِ، لكنه يتمسكُ بها بقوة شديدة.

نوافذ السيارات الطائرة تحدقُ فيه بومضاتٍ سريعة، وتكاد العجلاتُ أن تقتربَ من رصيفه، وكل اقتراب منها يسببُ له عاصفةً فيتمسكُ بالأحجارِ وهو مقتلعٌ من الأرض وطائر في الهواء العاصف.

كلُ خطوةٍ صعبة، فلم يعتدْ سوى الانغمار في التراب البحري، والسباحة في المياه العميقة، وفي الحروبِ الأخيرةِ لجأ إلى السفنِ والطائراتِ والغواصات الخربة، وكلما سافرَ، وسربهُ في إحداها جاءتْ الحيتانُ وقلقلتْ ذلك الحديدَ الصدئَ فتحدثُ انفجاراتٌ هائلة ويفقدُ السربُ الكثيرَ من الشهداء الذين تـُقام على أرواحهم الطاهرة صلواتٌ كثيفة ولكن بدون فائدة.

وفي المرة الأخيرة تشاجرَ مع منافسهِ الگبگب عواد الذي أصرَّ على اللجؤ للسفنِ الحربيةِ المحطمةِ واستخدامِ أدواتِها في إعادة تصنيع أجساد القباقب وحمايتها، في حين كان رأيه هو السباحة بعيداً إلى المحيط والخروج من دائرة الخليج إلى الأبد، لكن رأيَهُ لم يحصل على الأغلبية وبقي الجمعُ كلهُ حتى انفجرت السفينةُ وتدفق سائلٌ غريبٌ من مخازنها والتهم الماءَ واليابسة.

يمضي بصعوبةٍ جمة ويشعرُ بعطشٍ شديد، ويحدقُ في حشودِ الناس التي بدأتْ تظهرُ بعد البرية، متدفقةً في خطوطٍ مستقيمةٍ نحو المتاجر، والمعامل، والبنايات الكبيرة، حتى تختفي داخلها، وتخلو الشوارع إلا من السيارات المندفعة ووراءها خيط من النار والدخان.

والآن صارت مشكلته أكبر بالدخول في الأحياء حيث يتجمهرُ الصبيةُ وهم يدخنون ويشربون ويتشاجرون، ولو إنه تمكن من التواري عن أنظارهم بين كتلِ الزبالة وحشائش البلاستك لنجا ووصل إلى هدفه المقدس.

وفي اهراماتِ العلبِ وبقايا السجائر والسهرات ثمة أشياء تـُشربُ وتؤكلُ كذلك. وهو كاد أن يترنحَ وهو يرفعُ إحدى هذه العلب ويدفقها في أحشائه العطشى. بل صار مزاجهُ أكثر رخاوة وفكرَ أن يتخلى عن مهمته، وأن يجلسَ قرب هذه المزابل مستمتعاً بسوائِلها الكثيرة، ومتخلياً حتى عن الأكل، وربما يجدُ شريكةً له يواصلُ معها الحفاظَ على جنسهِ العظيم، أو شريكاً ينغمرُ معهُ في الحديث والشراب الوفير.

لكن مشاعرَ متدفقةً قويةً في نفسهِ أبتْ عليهِ أن يظلَّ في دائرةِ هذه الروائح الرهيبة، وهو الذي كان يرتعشُ لمرأى الغابات الخضراء في الزرقة المائية، وقدم مشروعاتٍ كثيرةً للحفاظ على الينابيع والفراشات البحرية.

ومضى لا يلوي على علبةٍ أو قرطاسِ لحم، وسمعَ صرخاتٍ هائلة وراءه، وبدا سربٌ من الصبيةِ يطاردهُ بلا رحمة، قاذفاً عليه الحصى والعلبَ، وهي ترنُ على الحصى، ويتجنبها بخفةٍ، أو يتصدى لها بعضويهِ اللذين يتعرضان لألمٍ فظيع، واندفعَ إليه الأشقياءُ بقوة، وحاصروهُ وهو قربَ صخرةٍ، وراحوا يمدون أيديهم الكثيرة إلى صَدفتهِ وهو ينحني أو يتراجع ويحفر تحت الصخرة قليلاً ثم ينهضُ بسرعةٍ وهم يكادون يطبقون عليه، وأخذوا ينتزعون بعضَ الأشياء من فوق ظهره، وراحوا يصرخون:

– وجدتُ ساعةً ذهبية!

– هذه عملةٌ لم تعد تساوي شيئاً من القرن الحادي والعشرين!

– هذه قطعة أثرية من البلدان التي كانت هنا!

وكان في خطتهِ أن يدحرجَ عليهم الصخرة الهائلة لكنهم فروا مذعورين، فرحين ببعض القذارات التي التصقتْ بظهره طويلاً، ولم يستطعْ انتزاعها، وها هو الآن يشعرُ بنفسهِ خفيفة، تمضي بسهولة على الدرب الطويل.

اخترقَ حديقة الفيلا في شهر كامل، ثم سبحَ في البركة ووصلَ بعد سنةٍ إلى المرافق، ورغم ذعر حشود الحسناوات والاغماءات التي أصابتهن، والرصاص الذي أُطلق عليه، لكنه لم يُصب بأي أذى.

وكان قد أستوعبَ بحدةٍ نظريات البارود الأخيرة والأصداء المتوازية.

ووجدَ أمامَهُ حشداً من البنايات والطوابق، وهو الذي فكرَ بأن المهمة سهلة. لكنهُ عاد مرةً أخرى للدرس، وأدركَ بأن صاحبَهُ المطلوبَ يوجد حيث أجمل الجميلات وكثرة المطابخ والمشاوي واتساع التلوث وكثرة المعوقين.

وفعلاً سمعَ صوته، وهو الذي كان يأتيهم على موجاتِ الأثير المائي بشكلٍ شبه يومي واعداً بإنجازات كثيرة، ويدخلُ هذا الصوتُ المعدنيُّ المؤلمُ كلَ محارةٍ جبراً، ويأخذُ من كلِ قوقعةٍ رشفاتِ حياة، ومن كلِ بقعةِ زيتٍ حبةَ ماسٍ، ومن كلِ غابةِ أعشابٍ حوريةً، ومن كلِ تلةِ صَدفٍ سجادةً حريرية.

الحرسُ يملأ الأرضَ حوله، لكنه يتقدمُ واضعاً سحابةً من العشبِ الأخضر، ويدخلُ الفيلا وغرفة النوم الشاسعة، ببطءٍ شديد لكن بعزمٍ كبير.

وفوجئ الرجلُ القطبُ بالكائن المتحجر يزيحُ لحافَ الخضرة ويتقدمُ نحوه بعضويه الكبيرين المخيفين، وراحت أصابعهُ تمتدُ نحو الأزرار ليملأ الدنيا بالجند، لكن المخلبَ الثنائيَّ يقطعُ الأسلاكَ الملونة، وراحتْ الجواري يهربن ويتساقطن من فوق الشرفات إلى البركة برعبٍ شديد، أو يتعلقن من شعورهن بالميازيب والقرون، وأتت ضجةُ الأحذية العسكرية عنيفة حادة، وبدأ البيت الكبير يتقلقلُ.

لكن الگبگبَ أسرع إلى بطن الرجل وغيصَّ عضويه فيه، وراح يخرجُ سربَ السراطانات وبساتينَ الأزهار وحقولَ الفحم والزيت والشواطئ البيضاء المفتوحة للمياه والنوارس ، ومناجم اللؤلؤ والجماجم.

وراحت حشودٌ من الرجال المسلسلين والممزقين تخرجُ من البطن الهائلة المشقوقة وهي تركبُ أجزاءها وأعضاءها وخلاياها وتلملمُ أشعارَها وحكاياتها.

وخرجت النساءُ من القماقم والأسرَّة والأصداف.

فأمتلأ البحر بالموج والزبد والأجنحة وعادت الجزر وغابات المرجان والأطفال.

مايو 2009

ـــــــــــــــــــ

گبگب : سرطان البحر

إنهم يهزون الأرض! «قصص» دار نينوى للدراسات والنشر 2017.

❖ «القصص: رسالةٌ من بينِ الأظافر – الأسود – عاليةٌ – جلسةٌ سادسةٌ للألمِ – غيابٌ – عودةٌ للمهاجرِ – دائرةُ السعفِ – الضمير – المحارب الذي لم يحارب – الموتُ حُبَّاً – إنهم يهزون الأرض! – حُلمٌ في الغسق – رحلة الرماد – أعلامٌ على الماء – گبگب الخليج الأخير – المنتمي إلى جبريل – البق – رغيفُ العسلِ والجمر – عوليس أو إدريس – المفازة – قضايا هاشم المختار – أنشودة الصقر – غليانُ المياه».

الطائــــــــــر الأصفر ــ قصة قصيرة

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة لـم يبقْ شيءٌ كبيرٌ من الحقل، وأحجارُ الأولادِ الأشقياء تسقط أعشاشاً عديدة.

حدقتْ الأمُ في فرخها الصغيرِ المرتجفِ من البرد وصاحتْ به:

ـــ ماذا بك؟ أنت مريض دائماً؟

تحرك في العش برجليه الصغيرتين الضعيفتين محاولاً الاقتراب من جناحها، فأبعدته بلسعةٍ شديدة، ترنحَ على أثرها وكاد يصطدم بالبيضة.

ـــ حذار أن تكسرها أيها الغبي!

ـــ لن . . لن . . أكسرها . .

ثم قالَ بوقاحة:

ـــ متى سيخرجُ هذا . . إن العشَ لا يكفي لنا جميعاً يا أمي!

ـــ يجب أن تبحثَ الآن عن غذائك . . لم أعدْ قادرة على إعالتكم . . هذا البرد قطع عظامي!

كانت السحبُ تملأ السماء، وثمة ظلمةٌ غريبة في الوجود ، ولم يكن الريش الذي على جسمه يكفي لصد هذه اللسعات المنبثة في الجو، وحدقتْ الأمُ في التراب لحظة، وبغتة طارت من العش، ووجد نفسَهُ وحيداً إلا من كتلة البياض القريبة، والتي كان بها كسرٌ صغير راح يتسع.

وحدق في أثر أمه فلم يجد أي شيء. لقد اختفت تماماً.

قطراتُ المطر راحت تتساقط. كانت الأغصانُ تقيه من بعضها، لكن البعض الآخر وصل إليه وراح يبلله.

القشرة تكسرتْ أكثر، وظهرَ كائنٌ هزيل، راح يتخلصُ بصعوبة من سائلٍ لزجٍ يحيط به.

رمقه بحذر (سوف يتناول شيئاً مما تأتي به الأمُ، لكن هل ستأتي؟ لا يبدو ذلك وهذا المطر المتعب جعل الطيور تختفي!).

أخوه كان يرتجف وهو هزيل أكثر منه.

اقترب منه معتقداً إنه أمه وراح يصوصئ طالباً الطعام!

وصاح به :

ـــ أذهبْ عني!

وتأملَ المطرَ والشجرَ وهذا الصمتَ الغريبَ الذي تقطعهُ فجأة قرقعة شيءٍ مخيفٍ في السماء، وتساءل (ألم يكن الأفضل أن تبني العشَ في مكانٍ آخر ؟ وكيف سيعيش هذا الأخ الهزيل ؟!).

اقتربَ منه وراح يمتصُ سوائلَ البيضة لكن أخاه حسب إنه يصارعه فحركَ جناحَهُ باضطرابٍ وخوف. أعطاه شيئاً من السائل فوصوص بسعادة، وغطاه بشيءٍ من جناحهِ فدخلَ إليهِ مرتجفاً منتشياً بحرارته.

جاءَ الظلامُ الكبيرُ فشعر بأن البردَ يزدادُ بقوةٍ غريبة، ولم يكن ثمة ذلك الضوءُ المنبعثُ من تلك الكتلة الحمراء في السماء، وصارتْ عظامُ أخيهِ تقرقع، فيحسُ بأن ضربات داخلية فيه تكاد تكسرُ ضلوعَه.

التحمَ بهِ وتغطيا بالخوص المبلل.

ارتعشا، وعطشا، وتألما، ثم ناما وصحيا ، وتضاربا ، ثم سقط الصغير يتألم جائعاً.

وكان الضوءُ الصاعدُ المفاجئ، وكان الدفءُ، فتصاعدتْ أصواتُ الطيور وزغردتْ فوق الأغصان مسرورة، وشربت الأرضُ المياهَ وأغتسلتْ الأشياءُ وصارت نظيفة متألقة.

نزل الطائرُ برفقٍ ووجدَ ثلة من الطيور تتنازعُ على حبوبٍ قليلة ساقطة من شوال في مخزنٍ ممتلئ.

دارَ على المخزن فوجدَ خرماً صغيراً وبضعَ حباتٍ تكاد أن تخرجَ من العتمة. راحَ منقارَهُ يعملُ في ذلك الخشب الصلد عله يوسعه قليلاً.

ضرباتٌ حادة آلمته، فأخذ يضربُ برفقٍ ولكن بثبات وصبر، حتى تمكنَ من استدراج حبةٍ لفمهِ، وحين واصل ذلك الدق المتعب، هجمَ عليه عصفوران كبيران قذران وأزاحاه من قرب الخرم وراحا يشتبكان ويتضاربان على الأكل.

ابتعد عنهما متحسراً، ومضى يطير فوق بقايا الحشائش اليابسة التي أرتوت ومدت رؤوسها بجذل للضوء.

تراءت المستنقعاتُ المخضرة القيعانِ وقد اتسعتْ وفاضت بحياةٍ كائنات صغيرة دقيقة.

التقط حبةً كبيرة وطار نحو العش، فوجدَ أخاه منقلباً على وجهه، وقد فارق الحياة من البرد والجوع.

القاه من العش وهو يتألم ويرى جسمه النحيف الذي لم يكن سوى عظام ناتئة شاحبة.

ازدهتْ الحقولُ بالضوءِ والأزهار والفراشات، وراح يلتقط الديدان وهي تنتشرُ في الأرض المحروثة، ويأكلُ حبوباً من عند باب المخزن بين سحابة من الطيور المتقاتلة في هدوء المكان، ثم يأخذ أعواداً لعشهِ ذي الثغراتِ الواسعة، ويطيرُ بين الطيور عله يجد أنثى مناسبة له.

كانت إحداهن تجلسُ على غصنٍ وهي زاهية بريشها، محدقة بعيداً عن وجهه.

قال:

ـــ لماذا تجلسين هنا وحيدة على هذه الشجرة الشوكية ، تعالي معي لدي عش جميل.

تطلعتْ فيه بدهشة وغضب، قالت:

ـــ تكلمني أنا أيها المتشرد الوضيع ؟!

ذهل وصعق وهمس بألم:

ـــ لستُ متشرداً بل أنا أبحثُ . .

قاطعته:

ـــ هل غادرتْ منطقتكم الحقيرة؟ أنظرْ إلى ريشك المغبر الأصفر وجسمك الهزيل . . هيا أذهبْ بعيداً عن وجهي!

يعودُ إلى عشهِ فيجدُ طيراً يجثمُ فيه. يحاول أن يدخلَ فيصده . يأتي طائرٌ آخر غاضباً، يتشاجر معه على الغصن فيسقط متأوهاً. .

استوليا على عشه وصار شريداً.

راح يطيرُ من مكان إلى آخر. لسعهُ الحرُ وأيقظه الطلُ في الليل الرطب، وجدَ شجرة تغصُ بالطيور المتشاجرة.

في هذا الليلِ الذي أضناهُ كانت الظلمة معه. في هذا الصمتِ الموجعِ الرهيبِ كان وجيبُ قلبه يضجُ في صدره.

يتطلعُ إلى الفضاء ويسألُ: ما هذا الخرز المضيء البعيد؟ لماذا أنا مثل نقطة عتمة؟ لماذا لا يعطيني هذا النور الكثير حبة واحدة من الضوء؟

راح يغني ويعزفُ في الدروب، وعلى قمم الأشجار، وعند البركِ التي تحتشدُ فيها الضفادع، فراحت تضحكُ عليه:

ـــ أي صوتٍ بشع ؟ !

ـــ أهذا طائرٌ أم مذياعٌ بشري مزعجٌ وصدئ؟

ـــ ما هذا الريشُ المغبرُ الكريه الذي يلبسهُ؟

ثم راحوا يرشقونهُ بعظامِ السمك وحصى القاع المضيء!

على قمةِ شجرةٍ وجد طيوراً كهلة فغنى بجذل. تطلعوا إليه بجمودٍ وقالوا:

ـــ أي غناء هذا؟ هذا شيء لم نسمع به . .

الطيورُ مشغولة بأكلها. تطيرُ وتتقاتلُ وترفرفُ حوله ولا تراه ولا تسمعه.

يستعينُ بخرير الماء وهمسِ الريح وبكاء الأطفال وضحك الأزهار ولا أحد يسمعه!

كرة الضوءِ تتحولُ إلى تنورٍ في السماء، وثمة نارٌ تندلعُ في الشجر اليابس، والدخانُ يهجمُ عليه، وسحاباتٌ من الطيور تندفعُ بعيداً، وشيءٌ من ريشهِ يلتهب، وعيناه تمتلأن بالمياه.

برارٍ جافةٌ تأخذهُ، وجبالٌ جرداءٌ تطردهُ، وهو يطيرُ ويغني، وحين رأى وجهه على صفحة بركة لم يعرفْ نفسه.

ـــ لشدَّ ما تغير وأصفر ونحف!

سمع لحناً مزعجاً راح يضربُ سمعَهُ مراراً.

طار ووجدَ ببغاءَ جميلةً تجلسُ في الشرفة وترددُ ذلك النغم. كانت ترتدي أجمل الثياب. حدقتْ فيه بأسى. كان تعباً وجائعاً وعطشاً.

قال في نفسه (أما كفاني تشرداً وعذاباً؟ أنظرْ إلى هذه الببغاء التي تكررُ كلَ لحظة جملتها! طالعْ أي بيتٍ فخمٍ تسكنهُ وأي بركةٍ وحديقة لديها! وأنتَ طوال عمرك تجري في الصحارى وتتلقى الضربات!).

تقدم منحنياً، زائغ البصر، متردداً ثم قالَ بخفوت:

ـــ أي لحنٍ جميلٍ هذا الذي تعزفينه يا سيدتي!

قدمتْ له صحناً فيه بضعُ حباتٍ من القمح وقطرة من الماء.

راح يسألُ نفسَهُ لماذا صار خادماً لدى هذه الببغاء وكل يوم كان لحنها يؤذي سمعه؟ والثيابُ التي أعطتهُ إياها لم تخففْ من مشاعرهِ القلقة المنزعجة، والماءُ الذي تدفقَ على ريشه لم يغيرْ لونه الأصفر؟ وما يزال غبارُ الأرضِ وبقايا الشوك يلوثان ريشه؟

أمسك لها الأوراقَ لتعزف، فتحَ البابَ ليدخل المصورون والصحفيون ويأخذون أحاديث معها، كتب كلاماً كثيراً في مدح نغمها الوحيد المتكرر المزعج.

الغرفةُ التي نام فيها لم تنسيه أرضَهُ المحروقة وعشَهُ المسلوب وجاءتْ صورُها في كل حلم، ورأى الطرقَ الطويلةَ التي قطعها مشرداً، والطيورَ الصغيرةَ والجميلةَ التي أحبها وأبتعد عنها، فراح يغني بين الجدران ويعزفُ حنينــَهُ ولوعته.

قالت له الببغاءُ غاضبة:

ـــ أسمعُ بعضَ الأصوات المزعجة في البيت ، من الذي يصدرها؟

ـــ لا شيء يا سيدتي ولكنها مجرد تأوهات لطيورٍ عابرين . . .

ـــ يجب أن تمنع مثل هذه الكائنات المقرفة من دخول الحديقة. لم أوظفكَ من أجل أن تنامَ في غرفتك!

أمسك عصا وراح يضربُ الأوراقَ. ويصيح:

ـــ أخرجي من الحديقة أيتها الغربان!

لكن ريشَهُ راحَ يزول شيئاً فشيئاً. ولم يتغيرْ لونهُ الكريه، فاستخدمَ صبغةً لتلوينه، وأشترى أحدث بدلة، وأكل في أفخم المطاعم المشهورة، لكن جسمه لم يسمن ونحافته لم تزل.

ومضى يرددُ ألحانــَهُ في غرفتهِ، بهمسٍ شديد، وهو يضعُ وسائدَ على رأسه، حتى خفت صوته وضاع من حنجرته!

قال في نفسه (سوف أعود إلى أرضي ، وأبني أعشي وأغرد حراً هناك)!

سمعَ لحناً جميلاً في الحديقة. وقفَ وراءَ شجرةٍ وأبصرَ عصفوراً مغبراً يغني. يبدو إنه جاءَ من مكانٍ بعيدٍ وها هو يبحثُ عن نبعٍ وقطرةِ ماء. تركهُ يشربُ ويأكل ثم صرخَ عليه:

ـــ أي صوت مزعج لك؟ لقد أتعبت آذاننا أيها المتشرد!

لكن العصفور راح يغني غير آبه به. فصرخ:

ـــ ألم تسمعني أيها العصفور القذر . .

واقترب منه مهدداً والعصفور استقر في قمة بعيدة بين أغصان متشابكة فلم يستطع الطير أن يصل إليه.

قال العصفور:

ـــ أذهب أيها الكهل المسكين بعيداً عني . .

صرخت الببغاء:

ـــ إنني لا أستطيع الغناء من هذه الأصوات المزعجة التي ملأت الحديقة، وأنت أيها الكسول لا تفعل شيئاً لهذه الطيور المشاغبة.

ـــ لقد تمكنتُ من طردهِم ما عدا عصفوراً واحداً سوف أتغلب عليه . . قريباً .

ـــ ولماذا لم تتغلب عليه؟!

ـــ إنه فتى وغض وقوي . .

ـــ قلْ له أن يأتي إليّ . . أريد أن أراه !

ـــ ولكنه قذر وليس هو من مقامك يا آنستي.

ـــ نفذْ الأوامر . .

مضى الطائر بحزن إلى الحديقة. راح يقول في نفسه (لقد أصبحتُ كهلاً ولا أقدر على شيءٍ وصوتي الجميل فقدته، وغنائي الرائع ضاع مني!).

قال للعصفور:

ـــ أيها المتشرد إن صاحبة البيت تريد أن تراك !

ردَ العصفورُ:

ـــ ماذا تريدُ مني ؟

ـــ لا أعرف . .

أوصلهُ وهو في ضيقٍ شديدٍ ويقول (سوف يأخذ هذا الفتى الطائر مكاني وسوف أُطرد وقد فقدت كلَ شيء!) .

كانت الببغاء تغني فهتف العصفور:

ـــ ما هذه الضجة؟ إنك تتكررين جملة واحدة بطريقةٍ مزعجة!

ثارت الببغاء:

ـــ ماذا تقول أيها التافه . . أنظرْ ما كُتب عني، أنظرْ إلى الميداليات والجوائز التي حصلتُ عليها، فمن أنت حتى تتكلم هكذا؟

خرجَ العصفورُ مطروداً.

قالت الببغاء:

ـــ أيها الطائر الكهل أنت الذي تقدرُ فني في هذا المكان . . لكنني لم أُعدْ أحتاجُ إليكَ أريدُ حارساً قوياً ينظفُ الحديقةَ من هذه الأصوات التي تعكرُ صفوَ حياتي.

يناير 2007

ــــــــــــــــــــ

الكسيح ينهض. قصص قصيرة

الكسيح ينهض. قصص قصيرة مجموعة الكسـيحُ ينهض (قصص) دار نينوى للدراسات والنشر 2017 . (القصص: الشاهدُ . . على اليمين ــ الكسـيحُ ينهض ــ جزيـرة الموتـى ــ مكي الجني ــ عـرضٌ في الظـلام ــ حفار القبور ــ شراء روح ــ كابــوس ــ ليلة صوفيـة ــ الخنفساء ــ بائع الموسيقى ــ الجنة ــ الطائـر الأصفـر ــ موت سعــاد ــ زينب والعصافير ــ شريفة والأشباح ــ موزة والزيت ــ حمامات فوق سطح قلبي ــ سقوط اللـون ــ الطريق إلى الحج ــ حادثة تحت المطر ــ قمرٌ ولصوص وشحاذون ــ مقامة التلفزيون ــ موتٌ في سوق مزدحمٍ ــ نهايــاتُ أغسطس ــ المغني والأميرة).

(القصص: الشاهدُ . . على اليمين ــ الكسـيحُ ينهض ــ جزيـرة الموتـى ــ مكي الجني ــ عـرضٌ في الظـلام ــ حفار القبور ــ شراء روح ــ كابــوس ــ ليلة صوفيـة ــ الخنفساء ــ بائع الموسيقى ــ الجنة ــ الطائـر الأصفـر ــ موت سعــاد ــ زينب والعصافير ــ شريفة والأشباح ــ موزة والزيت ــ حمامات فوق سطح قلبي ــ سقوط اللـون ــ الطريق إلى الحج ــ حادثة تحت المطر ــ قمرٌ ولصوص وشحاذون ــ مقامة التلفزيون ــ موتٌ في سوق مزدحمٍ ــ نهايــاتُ أغسطس ــ المغني والأميرة).

رؤيــــــــــــــا ــ قصةٌ قصـــــــيرةٌ

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة أنا الكلب عنتر ، كما أسماني صاحبي ومكتشفي الأول: عطية المجنون، أتقدم بمحاضرة في هذه الجامعة العتيدة ، متشرفاً بالتحدث أمام نخبة من المفكرين والباحثين، متمنياً أن تكون مداخلتي المتواضعة فرصةً لإثراء الفكر في هذا البلد المعطاء.

لقد تغيرت مدينتنا كثيراً منذ أن تفتحت عيناي لتراها لأول مرة. لقد كانت مدينة عظيمة وهائلة . كانت ناطحات السحاب على مدى البصر، وكنتَ تشاهد خطوطها الهائلة البراقة ، سائرة مع البحر الأخضر الواسع، الذي لا ينتهي إلا بسماء زرقاء شامخة .

أين نحن الآن من هذا ؟ لماذا عدنا إلى الخرائب ؟ كيف حدث ذلك ؟ سوف أخبركم عن هذا من خلال حياتي ذات التجارب المريعة .

لقد كان عطية يهذي ويتراقص مطرطشاً لعابه حولي، وهو ينتزعني من برميل القمامة، ويضعني في صدره، وينظفني في كوخه..

وبصراحة فظة، لم تكن علاقتي بمحبي الأول، مريحة وممتعة. لقد كان هذا الأب الذي يغذيني بالسمك المتعفن، وببقايا علب اللحم، يربطني بحبل سميك، ويجرني في الدروب، فوق أسنان الطرق .

كان يمشي بسرعة وتقلب غريب، فأهتز وأترنح، ويشدني الحبل بقوة من عنقي، فتختفي كلماتي، ويتفجر نباحي !

لم يكن الصغار يتركون عطيةً سائراً في مشيته المتراقصة الغريبة، ورأسه تتطلع إلى جانب وحيد من السماء، ولعابه يتدلى كخيط لا ينقطع، كأنه في نشوة صوفية دائمة؛ بل ينقضون عليه من كل الجهات، ويمطرونه بنوى اللوز وكرات القراطيس والخيش، فيجثم على الأرض صائحاً، متحاشياً الضربات، جارني معه إلى قاع حفرة، أو نترنح معاً من فوق الرصيف، والصبية يسرعون إلى انتزاعي منه، لكنه يسحب الحبل بقوة، فيكاد يقبض على روحي بيده الصخرية، فنلتحم بقوة بين التراب والغبار وسوائل اللوز واللعاب والدم .

وبدلاً من أن يأخذني بحنو، ونحن نعود إلى ذلك الكوخ المهترئ، المليء بعلب الحديد الفارغة، والتي طالما قرعها قرعاً دائماً مسبباً لي الصداع والألم؛ فأنه يربطني بعمود، ويروح يقذف على جسدي الواهن الجائع، كل الكرات التي أصابته .

وحين ينام يترك جروحي لليل والعتمة والألم، ويدع الحبل الملتف على جسدي يواصل التغلغل بخيوطه وأملاحه ورقصه في عظمي .

كانت تغمرني شرارات وصرخات وتأملات مريرة في هذا الوجود الغريب، وتندلع رغبة عارمة للإفلات من هذه الحبال والضربات والصراخ، ومن الجري الفجري إلى براميل المطاعم، وتلمس بقايا المخمورين .

حتى أسمي لم أتمكن من معرفته بوضوح، فعطية لا يكاد يفتح فمه بكلمة، بل هي حروف متناثرة، وغمغمة مرعبة، وأصوات ناتئة مُضحكة .

كان يرق قلبه أحياناً، فيضمني إلى صدره ، ويجري بي على ذلك الشاطئ الأبيض ذي البنايات الشاهقة ، ومربعات الشجر ، والمقاهي ، والسفن المفتوحة للرواد والموسيقى والدخان ، وحينئذٍ كنتُ ألعب وأقفز بين الزبائن وأتطلع إلى الشاشات المضيئة بالألوان والكلمات، فأقرأ، وأغني وأرقص وأسبح في مياه البحر والناس.

لكن تلك الومضات سرعان ما يعقبها رفسٌ وقذفٌ في الهواء وعلى الجريد، وربط في ذلك العمود، فكنتُ أحتجُ بعنف، دون أن يأبه عطية .

في ذلك الربط المضني، وفي سكرات الحلم والألم والضنى، في لحظات الجوع الحارق والرغبة في الأنثى والرفقة والموت، في الليل المدهش بظلماته وقمره الذي يشبه عظمة كبيرة في السماء، تسيحُ منها خيوطُ الدهن واللحم، في تلك المصيدة من الظلمات والآهات..

كنتُ أرى ذلك النور البرتقالي الواسع المدهش ذا الأصوات المنفجرة، والدوي المخيف، كانت الأرض تنفلق، وكرات هائلة من النار تتدفق نحو الأبنية والبيوت والشوارع، تجيء بالوناتٌ كبيرة تحرق الليل والرؤوس والشجر . ويطلع رجالٌ من الأقبية، من الغابات، من الفيافي، والكهوف وينتشرون في العيون..

كنتُ أنبح طوال الليل، أرسلُ صرخاتي إلى المارة، والى أصوات المذيعين، وللأقمار الصناعية في السماء، والى الكتب والجرائد، والى ألسنة البغايا ولعلعة الميكروفونات الصاخبة..

كنتُ أنزف من كل خلاياي .

أنا هيكلٌ عظميٌ مرهق يترنح وراء شبح رجلٍ : بقايا كائن، لا يسمع، لا يتكلم، يقرع العلب طوال النهار، يضربها في الحجارة الصماء، يهز طبقات الأرض، ولعله حينئذٍ كان يسمع دبيباً ضئيلاً، لكن رأسي كانت تنفجر، فتندلع حربٌ إذاعية بين مائة محطة، وأذهل كيف أقاوم وأفكر في مسائل الوجود والنار القادمة، وتظل الأصوات الغامضة، والصرخات الوحشية ترن في أعماقي، خافتة، ثابتة، مؤلمة..

وإذ كنتُ أصرخ لكائن ما، لكي ينقذني، فإن رفاقي الكلاب كانوا يتحسسون الخوص قرب جسدي المُعلق على العمود، ويحاولون عض الجريد وقطعه، بلا فائدة .

راحت كرةُ النار تكبر في رؤياي كل ليلة، وتشع بالزجاج المتطاير، وبالجذوع والجذور المُقتلعة من أعماق الأرض، وبالأشباح، والجثث الطافية، والُمعلقة..

لم أجد سوى أن أصرخ وأعض يد عطية. أتقلب وأبكي وأتضرع، فيقذفني إلى ركن الكوخ، ويدوس روحي .

يربطني بقوة وينام .

حينئذٍ حدث الدوي الذي رأيته في قعر نفسي. جاء الظلام الذي أنفجر في نوري. دوت الصواعق، ونزلت النجوم إلى الدكاكين والأزقة والعظام، وراحت الشهب تتساقط محدثة دوياً وهزات عظيمة..

أصغيتُ إلى فحيح رجال وهم يلتهمون الأجساد الغضة .

بدأ الكوخ يحترق . عطية لم يسمع أي شيء. ثم بدأ اللهب والدخان في قلقلته وهزه.

سقط قرب قدمي لوحٌ مشتعل. اللهب عضّ وجه عطية. أنتفض مذعوراً، محدقاً برعب في الكوخ، وكاد أن يخرج.. لكنه عاد وانحنى والدخان واللسع يحيط بوجهه. رأيتُ أنصال النار تتكلم في جلده .

كانت صرخته بأسمي في ذلك المحيط من الضوء الجارح مدهشة وغريبة ورائعة. كان لأول مرة ينطق أسمي بقوة ووضوح، ويتلقى جذعاً مشتعلاً، فنزف اللغة والجسد معاً.

حين خرجتُ لم يظهر من كومة النار والسعف الأسود .

اختفت بعدئذ النار، وعادت السماء إلى الزرقة، ومشت الأرض بشوارعها وشاحناتها ممتلئة بالتفاح والصبايا.

قالت لي الريح :

أين ستمضي وكل الجهات مسدودة أمام الزهر، والبنادق تبحث عن جسدك، ورفاقك يقتلون عند البراميل وهم يبحثون عن لقمة العيش، والقيود تنغرز في عظامهم، والحفر تستقبل جثثهم ؟!

أين تمضي وجسد عطية في روحك، كلما ألتفت وجدته أمامك، وترى حصاه يدقُ رأسك، وحباله لم تفلتك، ولعابه يندلق في حلمك!؟

كنتُ مذعوراً، أهرب من كل مكان، لا تسعني الحفر، وتصرخ عليّ البراميل، وتشير إليّ اللافتات . في ضؤ السيارات أتحسس عقارب تدب في أذني . ومن بريق النجوم أرى وعيد النار القادم .

لماذا لا يتركني هذا الحلم المخيف، ولا الأصوات، ولا الأضواء، وتتفتت الشمس إلى مليون قطعة بحجم الجزر، ويغدو البشر مثل النمل المشتعل ؟

أشرب بقايا علب السكارى، أشم دخانهم، أغوص في ماء البحر البارد، أتطلع إلى ألعاب مهرجي الشوارع، أهرب من نشرات الأخبار، لكن الحلم يندلع في الليل، يكبس على رأسي، وتتدفق عربات النار من الكهوف..

لستُ إلا من بقايا عطية المجنون .

لماذا أسماني عنتراً ؟ هل كان يدرك هذا الأسم ، هل وصلت شظاياه إلى قعر عقله البعيد، المتواري في باطن الجسد؟ هل كان يريد تحويلي إلى بعض معناه، في مدينة هائلة من الصمت والخوف ؟ ل كانت أحجاره وضرباته استثارة لي لكي أثور؟

لماذا أجري دائماً، وأحس بأصابعه تنغرزُ في عظمي ، ولا أستطيع نوم الليل، ولا قطع الحبال ، وأسمع أصوات تقترب منُذرة بعاصفة النار، فأصحو من الكابوس، وأجد أنني نائم، أجري في فراغ العتمة، أصرخ بلا صوت، أوقظ الأصدقاء فتصحو الجثث بهياكلها المُقهقهة..

هيا، هيا، يجب أن أغير نفسي، كنتُ أقول لذاتي هذا، بل كنت أعضها، كما لو كانت عظمة، ولا أطعم سوى خلها.

بدأت أخربش على الورق، وأعبث بالألوان، وأحول الأصوات إلى ضؤ.. أصرخ :

ــ هذه المدينة كلها نائمة ومسترخية فوق وسادة كبرى من الرماد، وأنت وحدك اليقظ المُعّذب، تلتهمك الرؤيا كل ليلة، كل ليلة !

لا، لا! يجب أن تقول شيئاً. ليس معقولاً أن ترى النار تقترب وأنت تمصمص العظام بلذة . ألم تتنفس الفجر في هذه الأرض، ألم تعبئ عروقك من فرحها وأسماكها؟

أكتبُ، أكتبُ كثيراً، علّ وسادةً مسترخية تنهض .

تخرج أحلامي صارخة. اللهب المدفون في رأسي يتراءى وهماً يلتهم البشر. يظهر المجانين من تحت الأرض وهم يمدون أسلاك الديناميت عند أسّرة الأطفال.

يستدعوني إلى غرفهم المعتمة الباردة . أتلقى رفسات كثيرة . يقذفون بي إلى الجدران.

ــ من أنت لتفسر هذه الرؤيا ؟! مجرد كلب يعيش على المزابل، فتحترق هذه الأرض ثانية وثالثة وعاشرة.. أنت عليك أن تخرس..لا تظن نفسك كلباً مميزاً، لأنك كتبت شيئاً !

بعد أيام كانت طوابيرٌ من المركبات الحديدية تقذفُ النار في كل اتجاه. وطائرات تغير علينا من كل الجهات. لم يبق بيتٌ واقف. وبقيت أيدٍ كثيرة مرفوعة أو مقطوعة!

السادة الذين امتلكوا كل شيء هربوا وتركونا بين الأنقاض!

لكل كلمة عظمتها، ولكل صمت عاره. لكل روح صاعدة نبيلة تواجه الخطر قدسيتها، وللزاحفين والهاربين عارهم الأبدي..

وأنت أضعت السنين جلها في النباح على الأشباح!

هرب الغزاة واستعادت الأرض عافيتها. عدنا للخيام والإبل. رحنا ندرب الأطفال على الضحك. وعاد السادة للخزائن. رحتُ أخلط بين الرؤيا والخبز. لا زلتُ أحلم بالنار. هناك محطات كثيرة مفتوحة وتضج الحمم . هناك…!

أيها السادة دعوني أكمل محاضرتي، غير معقول أن توقفونني وتسحبونني وأنا بعد لم أنه حديثي بين كل هؤلاء الحاضرين الصامتين !

ـــــــــــــــــــــــ

سيد الضريح (قصص)، وكالة الصحافة العربية، القاهرة، 2003.

➻ (القصص: طائران فوق عرش النار ـــ وراء الجبال ـــ ثنائية القتل المتخفي ـــ البركان ـــ سيد الضريح ـــ وتر في الليل المقطوع ـــ أطياف ـــ رؤيا ـــ محاكمة على بابا ـــ الحارس).

سيد الضريح قصص قصيرة

سيد الضريح قصص قصيرة

April 14, 2023

وعي محمود إسماعيل

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة الباحث الدكتور محمود إسماعيل هو من القلائل في مصر الذين اعتنوا طويلاً بالبحث في التاريخ والفلسفة العربيين – الإسلاميين ، وكان له منحى مختلف عن الوعي المحافظ الذي ساد الفكر المصري بدءً من عباس محمود العقاد حتى النشار وغيره من الذين أعادوا الوعي الفلسفي لما قبل الشيخ محمد عبده.

من كتبه التي صدرت في حقبة السبعينيات وكان لها تأثير على التأريخ كتابه( الحركات السرية في الإسلام)، الذي طبع في دار روز اليوسف ثم أعيدت طباعته في دور أخرى، ولأول مرة يتجاوز باحثٌ التنميطات الذي ظلت سائدة منذ طه حسين والذي كان كتابه الفتنه الكبرى بجزأيه بداية التحليل الاجتماعي للتاريخ الإسلامي.

وكان هناك نهجان في قراءة الإسلام في مصر، الأول اعتمد على رؤية يمينية تقديسية تبجيلية للتاريخ والفكر الإسلاميين بحيث جعلتهما جوهرين خارج الظروف والصراع، وبالتالي افتقدت الديناميكية ورؤية المسار الموضوعي للمسلمين، وهي قد غذت المجموعات السياسيةَ التي رفضتْ الانتماء الاجتماعي المحدد وجعلت موقفها غامضاً مائعاً بين المجموعات الاجتماعية المتضادة بغرض كسبها والمناورات داخلها. ويمكن ملاحظة ذلك في كتابات العقاد وسيد قطب ومصطفى محمود وغيرهم.

أما الخط الآخر فهو الخط الذي يرفض الإسلام، ويعتبر دخوله إلى مصر ، أو انتماء مصر لهذا التاريخ بمثابة كارثة حضارية، وقد يحدث ذلك بشكل غير مباشر برفض الكتابة عن هذا التاريخ الإسلام جملةً وتفصيلاً، كما فعل لويس عوض، أو الكتابة عنه، ورؤيته كتدهورٍ وتقومُ هذه الكتابات بالعودة إلى التصور الخلدوني السلبي للعرب، أي بأنهم أمة تخلف مطلق، كما يكتب ذلك بمناورات متعددة سيد القمني.

أما الخط الموضوعي التحليلي النقدي فهو الذي أسسه طه حسين، ولكن طه حسين لم يقترب من المادية التاريخية برؤية التاريخ كفعل للقوى الاجتماعية وهذا ما جعل رؤيته للتاريخ مثالية أخلاقية، ولم يستطع من الكتاب المصريين تطوير هذا الخط وتقديم صورة أكثر تطوراً، إلا حين بدأت كتابات محمود إسماعيل بالظهور، لكن محمود إسماعيل كان شبه مجهول في بلده، بسبب أقامته الطويلة في البلدان العربية المختلفة بغرضِ التدريس في جامعاتها وهذا ما أكسبه، من جهةٍ أخرى، احتكاكاً بتطورات الفكر العربي وتلاقحه مع المفاهيم التقدمية.

كما أكسبته هذه الرحلات قراءات عميقة في تواريخ البلدان العربية الوسيطة، ولهذا نرى له عناوين مختلفة عن تاريخ الإسلام في شمال أفريقيا، ومعرفة دقيقة بتحولات البربر والتيارات المذهبية السياسية فيها. كما أن له معرفة دقيقة بالفرق الإسلامية وتحولاتها في المشرق العربي الإسلامي، فكتب عن فرق الشيعة المتعددة.

وفي كتاب ( الحركات السرية في الإسلام )أختار الحركات المعارضة والهادفة للتغيير الاجتماعي، ومن هنا كان طابعها سرياً، وقد افتتح فيه تحليل التاريخ الإسلامي من وجهة نظر كشف تطور الصراع الاجتماعي، ثم ظهر كتابه الأساسي وهو (سيوسيولوجيا الفكر الإسلامي )وهو من أربعة أجزاء يتناول فيها تطور الوعي في التاريخ العربي الإسلامي وكيفية نشأة الفرق والاتجاهات الفكرية والفلسفية المختلفة، مستخدماً أسلوباً سهلاً في العرض، معززاً إياه بمئات المراجع والنصوص، مما يُعتبر مرجعاً لأي دارس لهذه الظواهر.

وإذا كان أسلوبه يمتاز بسلاسة العرض وبساطته نظراً لاستمراره في العملية التدريسية ولثورية أفكاره، إلا أن التبسيطية في النظرة إلى التاريخ الفكري تنتشر لديه في الخطوط العريضة لرؤية هذا التاريخ.

ونستطيع أن نعتبر أهم ما في هذا الكتاب حسب اجتهادي هو قراءته الدقيقة للإقطاع، فإذا كان يعمم كثيراً في رؤية (البرجوازية) ويجعل بعض الأنظمة القديمة كنظمٍ رأسماليةٍ أو أن الرأسمالية انتشرت فيها إلى حدٍ كبير، إلا أنه في رؤية ظاهرات الإقطاع والتخلف، فهو فذ فيقوم بتقديم إحصائيات دقيقة في هذا المجال بحيث لا يمكنك إلا أن تقر له بذلك.

نستطيع أن نقول بأن وعي محمود إسماعيل مثل لحظة فكرية هامة في التاريخ الفكري المصري الحديث، فهو من التقدميين القلائل الذين اهتموا بالسيرورة الاجتماعية للفكر الإسلامي، حيث خلا الفكر المصري الحديث من الاستعانة بالعلوم الحديثة في القراءة الإسلامية، وتوجه الفكر التقدمي المصري إلى الفكر المعاصر أو الثقافة كصنيع محمود أمين العالم أو غالي شكري، كما أن محمود إسماعيل لم يهتم هو الآخر بالفكر المعاصر وبتطور مصر الفكري الحديث، فلم يحدث تلاقحٌ على مستوى النظر بين الجذور والمعاصرة، بين بُنى مصر الوسيطة، وبنى مصر الحديثة.

هذه كانت مظاهر لضعف التيار التقدمي حيث لم تظهر شخصية موسوعية نقدية تستوعب هذه الظاهرات المركبة، فتقرأ قوانين التطور الاجتماعي والفكري على مستوى الماضي والحاضر، وهو ما مكن التيارات اليمينية الشمولية في الوعي الديني، وسواء الإسلامي أم المسيحي، من الهيمنة على قطاعات المثقفين، وتكريس توجهات سياسية غير ديمقراطية، خاصةً إذا ذكرنا بأن معاقل هذا الفكر في الجامعات والمدارس تضخ بشكل مستمر هذا الفكر المحافظ المتخلف في الفضاء الاجتماعي والسياسي، بحيث تراجع التطور في مصر عن بلدان عربية أخرى كانت سابقاً أكثر تخلفاً منها.

وهذا يمكن أن نلاحظه حتى في موسوعة محمود إسماعيل التي توقفت عن فهم مسألة التشكيلات التاريخية، وخاصة مسألتي (الإقطاع والرأسمالية) الحاسمتين في فهم التطور العربي السياسي الراهن، فهو يقسم الفاعلية في التاريخ الاجتماعي الإسلامي بين قوتين متصارعتين هما البرجوازية والإقطاع ، والتطور والحداثة والعلم تأتي من الأولى ، أما القوة الثانية فهي قوة تخلف وارتداد ، وهو حكم صحيح في عموميته الواسعة ، ولكن إلى أي مدى كانت هذه (البرجوازية) برجوازية حقاً ؟ فمعاييره لتحديد البرجوازية غير دقيقة، فهل تكفي فترة من الازدهار التجاري والحرفي لكي نعمم بأنها طبقة برجوازية في حين أنها مجرد فئات وسطى، كما أن تناقضها وتداخلها وتبعيتها للإقطاع كانت مسائل معقدة في التاريخ وتحتاج إلى تحليل لكل فترة وبنية بدون القفز إلى أحكام كبرى.

فإذا كان هذا التحديد للفئات البرجوازية غامضاً، وبالتالي لا يوجد هناك فهم دقيق لأسلوبي الإنتاج، فإن المسائل الفكرية المترتبة على مثل هذه القواعد التحليلية، تغدو محفوفة بالمخاطر النظرية.

في الجزء الثالث ، على سبيل المثال ، وهو المختص بدارسة أفكار الفلاسفة والفرق الفلسفية، يتعرض لمدرسة (أخوان الصفا)، وهي المدرسة الفكرية السرية التي ذاعت أفكارها في العالم الإسلامي عبر التاريخ.

وحول الاختلافات في تاريخ ظهور هذه المدرسة وعن صحته يقول الباحث :[ وعندنا أن ظهور المعلومات الأولى هذه عام 360 هـ لا يخلو من دلالة على ارتباط هذا الظهور بعصر الصحوة البورجوازية الثانية – من حول منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس الهجري – وهو عصر المد الليبرالي الذي شهد ظهور كيانات سياسية كبرى تمثل في الدولة البويهية والدولة الفاطمية والخلافة الأموية بالأندلس، وهي كيانات ذات طابع بورجوازي حققت الكثير من طموحات إخوان الصفا)، ص179 ، ط 1 ، سينا للنشر.

إن هذه الكلمات العامة عن الصحوة البرجوازية والمد الليبرالي، يجب أخذها بحيطة موضوعية وتدقيق بالغ، فهل يمكن اعتبار عصر الدولة البويهية عصر (صحوة) ، وما معنى الصحوة في سياقات البحث الاجتماعي، وهل الدولة البويهية دولة بورجوازية؟ إن كلمة (صحوة) تقابل النوم، فكأن العلم الاجتماعي يتحول هنا إلى استخدام التعبيرات الفضفاضة المتعلقة بنوم واستيقاظ الفرد، وليس بقراءة تشكل الفئات والطبقات الاجتماعية. فمن المعروف إن الدولة البويهية كونها أمراء فرس زيديون تلاعبوا بالخلفاء العباسيين وحولوهم إلى دمى، وقد عاثوا بميزانية الخلافة على بذخهم ولهوهم، وانحصرت الخلافة حول بغداد ثم بضع دويلات فارسية، وعموماً تحول الأمراء البويهيون إلى إقطاع متحكم في الثروة.

لكن البويهيين سمحوا بظهور وزراء مثقفين كبار لعبوا دوراً كبيراً في تشجيع الفكر والثقافة، لكن النظام الاجتماعي لم يتغير، يقول عبدالعزيز الدوري( فمن آثار سياسة معز الدولة تجاه الأراضي أن ” فسدت المشارب ، وبطلت المصالح، وأتت الجوائح على التناء {الفلاحون} ورقت أحوالهم ) في حين أرتفع دخل أفراد الجيش البويهي المسيطر، (والخلاصة، فإن عصر العصر البويهي كان خالياً من الخدمات الاجتماعية باستثناء الفترة بين369 – 372 ) ، (وكان الفقراء يأكلون الجراد أيضاً، وخاصة في السنين العجاف) ، ( وكانت معيشة البدو صعبة)،(ورأى بعض الوزراء في المصادرة مورداً أساسياً للخزينة وتصرفوا بموجب ذلك) ، راجع الدوري ، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري.

هكذا غدا هؤلاء الأمراء البويهيون الغزاة إقطاعاً عسكرياً، ينتزع الفوائض عبر الجيش، وهو لا يعرف كيفية توسيع الإنتاج وتحديثه، ولكن ما هي علاقة أخوان الصفا الذين ظهروا في هذه الفترة بالبويهيين وهل كانوا من تأثيراتهم؟

إن اخوان الصفا تجمع ثقافي سري ليس له صلة بالحكام، وهو يتشكل من شرائح الفئات الوسطى المعارضة للاستغلال الإقطاعي، وقد أمكن لهذه الجماعة أن تكتب وتدس كتبها في غيبة من أعين السلطات، واستفادت من صراعاتها الفوقية وغياب ملاحقاتها، فهي إجابة على الأسئلة التي طرحها الإسلام عبر حركاته المختلفة، خاصة حركة الاعتزال، وحركة أخوان الصفا مرتبطة بالتقاليد الكفاحية الفكرية للمناطق العراقية الجنوبية القديمة وهي محاولة لتجاوز عقلانية الاعتزال بصورة مختلفة. وهي تعبر عن شرائح من الفئات الوسطى اعتمدت الثقافة كوسيلة للتغيير الاجتماعي، ورفعت من مكانة الزهد والتصوف كسبيل مسلكي للتغيير السياسي، وحاولت تجميع أغلب المذاهب والأديان في إطار تصوفي مشترك، وكانت لها نظرات مهمة في فهم التاريخ، لكنها لم تستطع أن (برجوازية حرة) فكان هذا يحتاج لتبدل الرأسمال الحرفي على رأسمال صناعي وذلك لم يكن ممكناً حينذاك، وصار ممكناً الآن!

لكن الدكتور محمود إسماعيل بعد هذه الملاحظات العامة يسوق الكثير من الأفكار المتغلغلة في تحليل فكر أخوان الصفا ، بصورة دقيقة متتبعاً تجليات وعيهم في مختلف الظاهرات السياسية والعلمية والفلسفية، بحيث جاءت هذه الملاحظات بغنى مختلف عن التعميمات التي لم ترتبط بها.

محمود أمين العالم والتغيير

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة لا يمكن لأعمدة صحفية أن تحرث في أرض واسعة هائلة كالأرض الفكرية للراحل محمود أمين العالم، لكنها إشارات لبعض الحقول في هذه الأرض، خاصة حقل فهم الاشتراكية الملتبس.

فالرجلُ جمعَ الفكرَ والأدب والسياسة في ثالوث حفري مستمر عبر أكثر من نصف قرن، حيث يبدأ بالدرس الفلسفي في أول الأربعينيات من القرن العشرين، جامعاً معه الأدبين القصصي والمسرحي بصور متعددة متصاعدة، رغم إن كتابته للشعر تبقى خارج الوجود المتجذر في الأرض الإبداعية، ثم يتغلغل في مجمل الظاهرات الفكرية والإبداعية المصرية نضالاً صبوراً وتضحيات جساماً.

حين نظرنَا إلى مشهدِ الصحافة المصرية في الستينيات رأينا النماذجَ الكبيرةَ الهائلة وهي مأسورة أو محطمة. غزارة في الكتابة ولكن ثمة تناقضات رهيبة في الوعي كنا غير قادرين على فهمها، لأننا كنا جزءًا من تناقضاتها.

محمود أمين العالم يمثل هذا الرعيل ذا الأبنية الفكرية الضخمة المتناقضة، وحينذاك لا يمكن أن تفهم سببية هذه التناقضات، لا وعيك يسمح لك بذلك ولا الحركة (التقدمية) قادرة على فهم وفرز التناقضات.

إن التبجيلية للمشروع(الاشتراكي) الناصري الذي كان يقدمها العالم ترافقها مواد مكتوبة عن الاعتقالات والقتلى، وعن تاريخ الحزب الشيوعي المُطارد ثم المُهجن داخل الحكم البيروقراطي المسيطر، ويبرز محمود العالم كمنظرٍ لهذا القبول بـ (الاشتراكية) في الصحافة المصرية حيث يكتب في مجلة المصور بشكلٍ مستمر وفي الهلال، وتظهر حينذاك موسوعة الجيب الاشتراكية، التي ندأبُ على التهامها، ونهتم بفقراتِ محمود العالم فيها، ففي النظر التقدمي السائد وقتذاك أنه الأقرب (للحقيقة).

أحدثت قراراتُ التأميمات في الستينيات صدمة للمعتقلين الشيوعيين المصريين وهم في سجن النظام نفسه، ودفعتهم إلى دراستها وبعث العالمُ برسالة إلى جمال عبدالناصر يؤيده عليها، حس الشاعر الرومانسي قوي لدى العالِم، والعدة النظرية لا تكفيه لتحليل هذه(الاشتراكية). وبعد السجن حين التقى خالد بكداش قال له الأخيرُ اشتراكية عبدالناصر (رأسمالية دولة)، من دون أن يربط بكداش ذلك باشتراكية روسيا. الحماس الشعري لدى العالِم قادهُ لاقتراح بتحويل الأحزاب اليسارية إلى قوى ذائبة داخل التنظيمات الأخرى كما حدث في مصر.

هنا نصطدمُ بالتبريرية الايديولوجية لنظام الاشتراكية الوطنية المصرية، فكلمةُ الاشتراكية التي يرددها العالمُ تصطدم في عرفنا السائد بمصطلح الاشتراكية (العلمي)، حيث إن اشتراكية مصر ليست هي اشتراكية، بل هي دولة هجينة، لم تستطعْ أن تتشكل من خلال إرادة الطبقة العاملة وهي الطبقة الوحيدة القادرة على صنع الاشتراكية.

ولهذا فإن فكرَ العالم يقعُ لدينا وقتذاك بين قوسين، خاصةً أن اشتراكية النظام المصري التي هي دولةٌ تسيطرُ عليها برجوازيةٌ صغيرة من العساكر منذ انقلاب يوليو 1952، تحولتْ إلى فئات وسطى كبيرة بعد امتلاكها القطاع العام، وأدى انقطاع علاقاتها بالجماهير عبر الحكم الشمولي إلى أن تكون هذه الاشتراكية اشتراكية زائفة، بل هي رأسمالية.

لكننا لم نعرف طبيعة هذه الرأسمالية، وكانت مجلة الطليعة التي رأسها لطفي الخولي غنية بموادها الباحثة في هذه الظاهرات والصراعات من دون أن تؤسسَ وعياً علمياً.

كان الوعي العلمي يشترطُ في مثلِ هذه اللحظة الانقطاع عن الايديولوجية المضللة بوعي الاشتراكية، التي هي تتحدث باسم الاشتراكية نفسها، وكان محمود العالم أحد الصائغين لهذا الالتباس الفكري، في مجال الوعي بالتشكيلات التاريخية بدرجةٍ خاصة.

كان الاشتراكيون لا يعرفون الاشتراكية، وصار الكثيرون اشتراكيين، فهناك اشتراكية عربية، واشتراكية إسلامية، واشتراكية ديمقراطية وغيرها.

حين نتساءل الآن بعد عقود من هذه الحقبة نرجعُ التباس محمود العالم بوعيه للاشتراكية إلى ماركسيته اللينينية، فقد كانت هي المرجعية، وهي تتكون بشكل إنشائي:

(ماركس لم يقدم برنامجاً عملياً للتحول الاشتراكي وانما قدم خطوطا عامة. ولقد استطاع لينين ان يقود عملية الثورة وان يحققها باقتدار عبقري في مواجهة الضرورات العملية والفكرية والتنظيمية التي فرضتها الاوضاع الخاصة والدولية، وكانت هناك ابداعات فكرية وعملية عديدة مثل نظرية قيام الاشتراكية في بلد واحد، ومثل نظرية أضعف الحلقات، ومثل الربط بين السلطة والكهرباء، أي التصنيع، ومثل الثورة الثقافية، ومثل نظرية حق تقرير المصير ومثل الدعوة للسلام العالمي، ومواجهة الحرب الاهلية والتدخل الامبريالي، ولكن لعل من ابرز الابداعات العملية في تقديري هو مشروع الـ peN الذي سعى به لينين إلى ان يردم الهوة بين الطبيعة الثورية للسلطة الجديدة وبين الواقع الاجتماعي البالغ التخلف، ربما اقتراباً من رؤية ماركس الخاصة بقيام الاشتراكية في البلاد الرأسمالية المتقدمة، باعتبار ان الاشتراكية هي تتويج لاكتمال المرحلة الرأسمالية)، (العالم، الماركسية وسرير بروكست، 2-3)، من الحوار المتمدن.

هذه عبارة تلخص طريقة محمود العالم وجملة كبيرة من المناضلين التقدميين كذلك عن الاشتراكية، وكيف يتم التعبير عنها بشكلٍ إنشائي بلاغي لا علاقة له بالعلم.

تغدو الاشتراكية من الفقرة المستشهد بها في الحلقة السابقة هي قيام فرد اسمه لينين عبقري بتأميم مشروعات رأسمالية، ثم تنفيذ مشروع الكهرباء وتطوير الثقافة ثم إيجاد خطة النيب.

هنا يحدث قطع مع تاريخ البشرية المعاصر، مع فهم التشكيلات التاريخية باعتبارها ليست نتاج فرد أو نخبة أو بضعة بلدان، بل هي نتاجُ أجيال من الشعوب والقارات، نتاج المئات من السنين، وفي الفهم الإرادوي (الماركسي) فإن إنشاء الاشتراكية ممكن بانقلاب، وفي ذلك الحين كانت ومازالت التشكيلة الرأسمالية في طور النمو، بدأت بعدة قرون تسمى عصر النهضة الأولية التحضيرية، ثم زمن الاكتشافات الجغرافية فزمن الثورة الصناعية، فعصر الاستعمار، فانتشار الرأسمالية كتشكيلة كونية، ذات قطبين قائد مهيمن وتابع متخلف فنام ومازالا يتصارعان ويتداخلان لتكوين قادم مشترك لا نعرف حتى الآن ملامحه.

قراءة المظاهر السطحية للثورة الروسية تجعله يبتعد عن الدخول للسببيات العميقة، فالكهربة وتوزيع الاراضي على الفلاحين والدفاع عن الوطن ضد الاستعماريين الغزاة ونشر التعليم هي كلها اجراءات من مرحلة الثورة الديمقراطية، التي تشكلت على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، لكن تأميم المصانع هي قفزة أخرى، خلطت بين مرحلتين، هي عملياً القضاء على الطبقة البرجوازية، لكن البيروقراطية الحكومية هي التي تتسلم فائض القيمة، غدا رأس المال من سيطرة الدولة.

هذا السياق لا يحلله العالم، بل هو يعتبره ثورة اشتراكية، وحين يفعل عبدالناصر ذلك يغدو مؤسِّساً لاشتراكية، الإجراءات في روسيا ومصر على بُعد الزمن والمراحل، تمثل دكتاتورية اجهاضية للتحول الطبيعي للانتقال للرأسمالية وأشكالها الديمقراطية.

تتفكك لدى العَالِم رؤية التاريخ، بعزل مصر أو روسيا عن تاريخ التشكيلات، وعن جذور العالم الشرقي ودور الدولة المتأصل المعيق للتطور الديمقراطي، والمُسرع للتنمية، فلا يحظى مصطلح (رأسمالية الدولة) على أي بحث لديه، وهو جوهر المرحلة، وهذا ما يشكل الأحكام السياسية العفوية الخاطئة في أغلبها.

April 13, 2023

لينين في محكمةِ التاريخ

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة إنتقلتُ في علاقتي بلينين من المحبة إلى العداء، ثم إلى القراءة الموضوعية دون محبة أو عداء، أي إلى قراءة تحليلية أتجنب أن تكون ذاتية.

ظللَّ هذا الرجلُ مرحلةَ شبابنا، وكان معبوداً، وتدمر في تواريخ لاحقة حتى غدا مرفوضاً ملعوناً، لكنه صعد بشكل آخر حين تنامت القراءة الأعمق للتاريخ.

لينين دكتاتور، وكرسَّ نفسه لكي يكون ديكتاتوراً، وهذا لم يخفهِ، لكنه دمجَ دكتاتوريتَهُ الشخصيةَ الحزبية بالطبقة العاملة، بإدخال دكتاتوريته الشخصية الحزبية فيها.

العمالُ غير قادرين على المشاركة في السياسة فكيف أن يكونوا قادة دولة كبرى؟!

العمال لكي يكونوا قادة دولة يحتاجون لعشرات السنين وربما لمئات السنين، فكيف يحدث ذلك؟ المثقف التقدمي يتكلمُ نيابةً عن العمال، إنه يختزلهم في شخصه المنتفخ سياسياً بشكل متصاعد تاريخي، أي مع تطور حركته السياسية التي تُصعدُ دكتاتوريتها ودياكتاتوريته بين العمال والجمهور وكلما تغلغلت زادت البرامج شمولية وضخامة في التغيير.

هذه إزاحةٌ من برجوازي صغير لذاتهِ الطبقية الغامضة، المترددة بين الاشتراكية الديمقراطية والاستبداد الشرقي، والعمال يكونون مادة خاماً غير معبرة ولا مهيمنة.

البرجوازية الصغيرة بإحدى فئاتها وهي البلاشفة تتكلم عنها وتتداخل معها، وتصعدُ نفراً منها، كأدواتٍ لها. فالعمالُ لا يعبرون عن أنفسهم بل يُعبرُ عنهم.

هنا حدسٌ تاريخي وتحليل موضوعي من لينين، ومقاربة للعالم الشرقي الذي ينتمي إليه، وهو عالم إستبدادي لم يعرف التغيير عبر الورود.

إن التغيير في الشرق يتم عبر القوة ومن ليس لديه قوة لا يستطيع أن يغير، لينين يعيش وضع الشرق الاستبدادي ويتكلم من خلاله، فهو قد عبر منذ البداية عن هدفه الدكتاتوري وطريقه الديكتاتوري، ولم يقل عن الانتخابات الحرة والديمقراطية الغربية، بل قال أنا السلطة وأنا النظام.

الشرقيون في تحولاتهم عبر الماضي إعتمدوا على العنف، ومن لم تحمهِ قبيلةٌ وينهض على أكتاف مقاتليها أو من لم يجد قوة تنضم إليه لا مستقبلَ له في السلطان والتغيير على مدى قرون!

المسيح وغاندي لم يعتمدا على العنف بل على الأفكار والمحبة وفي المضمون حركا الجماهير الشعبية عبر نضالات سلمية عازلة للطبقات الحاكمة بحيث تمكنا من هزيمتها. وقد كان تولستوي الروائي الروسي الكبير هو معلمُ غاندي، لكن لينين في كتابته عن تولستوي لم يأبه بمسألة اللاعنف، وتغاضى عنها، وركزَ على الصراعات الاجتماعية وأن تولستوي المسالم لم يدخلْ الثورةَ في رواياته ولم يحول الفلاحين إلى ثوريين وإنه ركز على مسائل الضمير والأخلاق والتغيير الروحي وكان هذا نقص في رؤيته حسب قراءة لينين. وقد كان تولستوي يهدف بشكل أساسي إلى عدم إدخال العنف في نضالات شخوصه وعوالمه، بل ركز على النضالات السلمية، والمحبة، وعلى(البعث الروحي) وهذه إعتبرها لينين ثغرات في وعي تولستوي وليست ثغرات في وعيه هو!

وبين مسارِ هند غاندي المتحولة من نموذجهِ وبين مسار روسيا العنيف مفارقاتٌ هائلة، فقد وصلتْ الهندُ لنفس مسار روسيا بدون كل تلك المذابح اللينينية والستالينية وبدم مائة مليون قتيل، بل من خلال مغزل وعنزة!

لكن روسيا كانت قائدةً للتحول الشرقي عامة، فبدون روسيا السوفيتية يصعبُ وجود وإنتصار الهند الغاندية.

روسيا قامت بدور القيادة التحررية لعالم الشرق، فإذا كانت اليابان عملت لذاتها الخاصة الأنانية وبكم هائل من الدماء، فروسيا عملت لنفسِها وللشرق والعالم المستعبد، وهي تقدمُ نموذجاً دكتاتورياً مليئاً بالتجاوزات والجرائم!

لم يستطع لينين أن يكون إشتراكياً ديمقراطياً، فالاشتراكية الديمقراطية صالحةٌ للغرب، لدولٍ راحتْ تتطورُ في رأسمالية حديثة خلال خمسة قرون وأكثر، لدولٍ فيها صناديق الاقتراع والحريات الفكرية والسياسية والحب في الشوارع، فيما عاشتْ روسيا في إستبدادٍ مطلق، فلم يعرف الروسُ صناديقَ الانتخاب، ولم يعرفوا النقابات والأحزاب العلنية، فكيف يؤيدون الاشتراكيةَ الديمقراطية؟

في روسيا مائة مليون فلاح أمي فقير حينذاك، فكيف يظهر التنويرُ وتصعدُ الديمقراطيةُ فيها؟!

هنا تنجح الدكتاتورية مثلما نجحت في بلدان أخرى لها نفس السمات كما سوف يتفجر ويتألم القرن العشرون الشرقي!

عمل لينين على تجذير الاشتراكية الدكتاتورية، وهزيمة الاشتراكية الديمقراطية، وعلى تصعيد رأسمالية الدولة وعلى الدولة القومية الروسية.

منذ البداية في(ما العمل) أكدَ ضرورة وجود حزب دكتاتوري، يعمل على إسقاط النظام وإحلال الاشتراكية فيه. وإنقسم الاشتراكيون تبعاً لذلك، بين إشتراكيي التعددية والتغيير التدريجي الديمقراطي وبين الفصيل البلشفي الدكتاتوري الذي يقوم بالتحولات النهضوية بشكلِ دولةٍ جبارة تقع كل الخيوط في يديها.

الشرقيون إلى زمنٍ طويل أقربُ للبلشفية منهم للديمقراطية، لأنهم دكتاتوريون محافظون، وذكوريون إستبداديون، ويريدون التحولات بسرعة ومن خلال (القداسة) التي تحقق التحولات السريعة القافزة المتلاحمة لهم، دون أن يقوموا بتحولات في شخوصهم وعائلاتهم ويغلغلوا الديمقراطية في أوضاعهم ونفوسهم وحياتهم الشخصية.

وقد تمكن لينين بعبقرية من فهم المجتمع ومن وضع برنامجه موضع التطبيق وغيرَّ روسيا والعالم وفي بلد هائل وعالم شرقي نائم، وأمام وفي مواجهة قوى إستعمارية هائلة ذات قدرات عسكرية عالمية مخيفة تدخلت وحاولت الوصول إليه ولكنه هزمها!

سبب إنقلاب لينين على الحكومة الديمقراطية وقتذاك الكثير من المآسي للشعب ولكنه حقق نهضة هائلة.

كان تصعيده للصراع ضد حكومة أتاحت الأحزاب والانتخابات لكونِ برنامجه من البداية ينادي بإبعاد البرجوازية عن السلطة، وحين جاءتْ سنةُ التحولِ في 1917 سّرع من الدعوة لتحقيق مطالب شعبية ملتهبة، وعزلَ البرجوازيةَ عبر التحالف مع الفلاحين، وكان قبلاً لا يؤيد إعطاء الأرض للفلاحين لكنه في خضم الصراع ومن أجل تفكيك الخصوم وضرب بؤرتهم جذب الحزبَ الثوري الشعبي ذا الأغلبية وتبنى برنامجه وأضافه في لعبته السياسية، فحقق البلاشفة الأغلبية لأنفسهم وجاءت الملايين لتأييده، فهذا الإجراء حقق قاعدة هائلة في بلد يحكمهُ على الأرض الفلاحون.

لكن البرنامج البلشفي ليس هو هذا، وهو برنامجٌ عامٌ مجرد في بداياته، ويتوجه نحو ضرب العلاقات الرأسمالية الخاصة بشكل أساسي، بتأميم المصانع، وبهذا فإن البلاشفة أسسوا جيشاً كبيراً ومخابرات قوية، وراحوا يصفون الخصوم الخطرين، ثم ينقلبون على الحلفاء، فالحزبُ الشعبي حاول أن يعري هذه الدكتاتورية التي هي ليست دكتاتورية العمال، بل دكتاتورية البلاشفة، فكانت ضربة الحزب العنيفة حين أعلن بعضٌ بحارتهِ وعماله التمرد وتحول لغبار بشري!

تكوين سلطة بلا جذور، وعبر إجراءات إجتماعية وتشكيل أجهزة عسكرية وإستخباراتية عملاقة، أتاح صد المعارضين والقوى المتدخلة الأجنبية على التراب السوفيتي، وكان المتصور إنها بإمكانياتها العالمية قادرة على سحق هذا النظام الغض المحاصر، لكن تلك الأجهزة وإجراءتها التحولية لمصلحة الغالبية الشعبية، وعمل إنضباط هائل ومصادرة أية حبة قمح زائدة عن إستهلاك الفلاحين، أدت لتماسك النظام وإنتصاره وحدوث قمع رهيب وضحايا ومجاعة.

لكن هذا الرجل صاحب المشروع الدكتاتوري النهضوي مرهف لشعيرات التحول، فحين رأى تجاوز المرحلة السابقة وكم الدمار والتخلف والضحايا، تبدل عن هدفه في إزالة الطبقات، وتحول بنفسه لرئيس نظام رأسمالية الدولة.

ومنذ البداية كان مدركاً لطبيعة النظام الذي يؤسسه، قال في سنة 1918 في اللجنة المركزية: إننا نبني اليوم رأسماليةَ الدولة فعلينا أن نطبق وسائل المراقبة التي تسعملها الطبقاتُ الرأسمالية). وبعد ذلك في 1921 تحول هذا إلى نظام وعادت بعض الطبقات القديمة المالكة، ومضى المجتمع في تطور إقتصادي مع بقاء الأجهزة العسكرية والأمنية المتصاعدة النفوذ، وذابت قوى المعارضة أو أُذيبت، وإنتشرت معسكرات العمل الأجباري والمنافي وتحضرت البلاد لدكتاتورية أسوأ من دكتاتورية لينين.

إن مشروع الاشتراكية في إجراءات لينين قبل موته لم يزل قائماً، ولم تُعرف تصوراته للمستقبل، وماذا كان ينوي لو كان حياً، فهذه القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة، وبقاء الملكيات الصغيرة الفلاحية الهائلة، كان لا بد من تغييرها ونشؤ الملكيات العامة والتعاونية في كل الاقتصاد حسب التصور المفترض، وكان المكتب السياسي به قيادات مثقفة كبيرة، وكانت قادرة على متابعة فكره وتطبيقه بمرونة.

لكن الدكتاتورية المؤسَّسة بأجهزتها وبزخمها العامي وجدت في ستالين رمزها، وهو رجل داهية إستطاع الوصول لهذه الأجهزة، وقد حذر لينين المؤتمرَ العام للحزب من خطورة هذا الرجل، وبضرروة تقليص صلاحياته.

هذا الجانب ينقلنا لطبيعة الدكتاتورية التي أسسها، فهي دكتاتورية عنيفة لها أخطاء وتجاوزات كبيرة، لكن تستند على تطور المشروع بشكل ذكي، وقد نوّهَ بقياداتٍ أخرى غير ستالين، ولكن الهيمنة البوليسية صعدت داخل الحزب، وكرست الدكتاتور الأكبر.

وهذا جزء من طبيعة النظام وتاريخه وإمتداداته في العامة، وتصعيد الانتهازيين وطلاب المكاسب، وتحنيط اللغة الجدلية التاريخية تدريجياً وتحولها لقوالب، وشمولية كلية، وهذا يؤدي لغياب الغنى والتنوع وتمركز السلطة أكثر فأكثر.

المشروعُ في النهاية ظهر عبر مضمون المجتمع ومرحليتهِ التاريخية، فرأسمالية الدولة تتوسع على حساب الطبقات المنتجة، فتم عّصر الفلاحين والعمال وإنتزاع رأس المال منهم، وتحويله للصناعات والعلوم وتغدو الدولةُ أكثر فأكثر ذاتَ مضمون رأسمالي داخلي، بشكلٍ إشتراكي زائف، حتى يصل المضمون لتجليه الكامل عبر إعادة البناء، ويقوم بالتخلص من النفقات المكلفة ومن المعسكر الاشتراكي والحركة الشيوعية(الأممية الثالثة)التي تبخرت ومن مساعدات حركات التحرر ويصدرُ السلاحَ السلعة الوحيدة التي تمكن منها ويبحث بكل قوة عن النقد.

كان لينين دكتاتوراً ولكن ليس من خلال رؤية ذاتية، بل من أجل نظام آمن بتشكله عبر إجراءاته، لكن ستالين كان ذاتياً، أسقط شكوكه وكراهيته وتخلفه الفكري على إدارته، فأضاف الكثيرَ من القمع بلا مبرر.

قال أحدُ الرأسماليين المثقفين الروس في أثناء تلك التحولات العاصفة: إن لينين يقوم بإنشاء رأسمالية متطورة وبوسائل دكتاتورية وهو أمرٌ نعجزُ عنه نحن.

April 12, 2023

عبدالرحمن بدوي

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة في كتابه ( الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ) يقوم الباحثُ ومحقق النصوص الكبير والمترجم عبدالرحمن بدوي ، بتشكيلِ مطلقاتٍ عامةٍ للوعي ، فالإنسانية لديه عامة والحضارة عامة ، لها سماتٌ مجردةٌ وتخترقُ العصورَ والبــُنى الاجتماعية ، ( 1 ) .

يقول :

( وهذا العَودُ المحوري إلى الوجود الذاتي الأصيل هو ما يسمى في التاريخ العام باسم ( النزعة الإنسانية ) . ولا بد لكلِ حضارةٍ ظفرتْ بتمامِ دورتها أن تقومَ روحُها بهذا الفعل الشعوري الحاسم . ولهذا كان علينا أن نتفقده بين الحضارات التامة النمو على تعددها ، وما الاختلاف إلا في الألوان المحلية والمعادلات الشخصية الضئيلة ، أما الخصائص الإجمالية فواحدةٌ بين الحضارات ) ، ( 2 ) .

هناك تعبيراتٌ مجردةٌ هي قاموسُ الباحث عبدالرحمن بدوي فنرى منها هنا : التاريخَ العام ، والنزعةَ الإنسانية ، والروح العامة ، والفعل الشعوري ، والألوان المحلية ، والخصائص الإجمالية .

إن كلَّ هذه التعبيرات تتمازجُ وتشكل رؤيةً عامة ، فالبشريةُ لها تاريخٌ عام مشترك ، وهذا صحيح ، ولكن هذه العمومية تشكلتْ داخل بُنى تاريخية طويلة وغائرة في كلِ حضارة ، ولا يمكن القفز بسهولة على هذه البنى والمراحل التاريخية الكبرى ، ف ( العود المحوري إلى الوجود الذاتي الأصيل ) ، هو قراءةٌ للنزعات الفردية دون رؤية الأسس الموضوعية لتكوِّنِ هذه النزعاتِ الشخصية والحرة والمبدعة .

إن الباحثَ حين يجعلُ مثل هذه النزعات ( وجوداً ذاتياً أصيلاً ) يقومُ بجوهرةِ هذه النزعات ، فتغدو وكأنها تستطيع أن تكون في كل التاريخ ، وكأن ليس ثمة شروطاً موضوعية لتشكل ونمو وانحسار مثل هذه النزعات .

ولهذا فهو يقولُ ؛ ( الخصائص الإجمالية العامة فواحدة بين جميع الحضارات ) وهو يشيرُ إلى وجودِ ظروفٍ لتشكلِ النزعاتِ الفردية الخلاقة بتساوٍ بين الحضارات ، وهو أمرٌ غير موضوعي ، فبعضُ الحضارات لا يخلق ظروفاً مؤاتية مهمة لهذه النزعات وبعضها يشكل لها منسوباً أوسع وبعضها يدمرها كلياً .

ومن هنا فإن تعبير ( النزعة الإنسانية ) هو الآخر يحتاجُ إلى فحصٍ ، فما هي هذه النزعةُ الإنسانيةُ العابرةُ للتاريخِ وما هي ملامحُها لتكون نزعةً إنسانية ؟

يقول عبدالرحمن بدوي :

( . . إن الوجود الحق أو الوحيد هو الوجود الإنساني ، حتى صارت شارته هي : من الإنسان وإلى الإنسان بالإنسان ؛ أو كل شيء للإنسان ولا شيء ضد الإنسان ، ولا شيء خارج الإنسان ) ، ( 3 ) .

وهذه تعبيراتٌ عصريةٌ مجردة غير معروفةٍ في العصور القديمة والوسطى ، فلم يكن الإنسان يفكرُ في نفسه كفردٍ منقطعٍ عن الجماعةِ بهذا الشكل التجريدي ، فهو كائنٌ مُلحق بجماعةٍ ، وسواء كانت قبيلةً أو جماعةً دينية ، أما كفردٍ مستقل فهو تفكير عصري ، ولهذا فإن الباحث عبدالرحمن بدوي سوف يقوم بمهمة شاقة وهو يحاول أن يثبت لنا وجود هذا الاستقلال وتلك الكينونة الفردية العالية في العصور التي سحقت الإنسان الفرد !

( النزعة الإنسانية لا يمكن أن تصدر إلا عن الروح الأصلية للحضارة التي ستنشأ فيها ) ص 8 ، وهنا تقودنا التعبيراتُ المجردةُ إلى تعبيراتٍ أخرى مجردة ، فعلينا أن نبحثَ عن النزعاتِ الفردية الخلاقة في ( الروح الأصلية للحضارة ) فلا بد هنا أن نعرفَ ما هي الروح وما هي الروح الأصلية ، ولهذا سوف نبحثُ إذن عنها من خلالِ الوعي وهو مقطوعُ الصلةِ بالبُنى الاجتماعية التي يتشكلُ فيها ، أي أن نبحثَ عنها وهي تخترقُ المراحلَ والبُنى والعصورَ ، متشكلةً في أفكارٍ وأخلاق وإنتاجٍ فردي مقصوصٍ من كيانه الذي تشكلَ فيه .

وهكذا ستتحولُ التكويناتُ الموضوعيةُ بين الحضارات والبنى إلى عناصرَ مجردةٍ ، وإلى أن ( لكل حضارة عواملها الخاصة بتوليد النزعة الإنسانية ) ص 8 .

ويضربُ الباحثُ لنا مثلاً بالنزعة السوفسطائية الإغريقية كنزعةٍ إنسانية ( أنها تؤكد إن معيار التقويم هو الإنسان . فالسوفسطائية اليونانية قالت على لسان بروتاغورس : ( الإنسان مقياس كل شيء : ما هو كائن بما هو كائن ، وما هو غير كائن بما هو غير كائن ) ، فيحلل ذلك قائلاً ؛ ( أن يُردَ التقويمُ إليه ، لا إلى أشياءٍ خارجية فزيائية مادية ، ولا إلى كائنات خارجةٍ مفروضة على الوجود على سبيل الأحوال النهائية ، لا الواقعية الحقيقية ) ، ( 4 ) .

ويعتبر الباحث مثل هذه الأفكار نزعةً إنسانية ، دون أن يقرأها في ضوء عصرها ، ولا أن يحللها ، فمقياس الإنسان هو الإنسان ، يظل كلاما مجرداً غامضاً ، فلا يمكن معرفة الإنسان من خلال قطع جذوره الطبيعية والأبنية الفكرية التي ينتجها ، فليست الأديان خارج معرفة الإنسان لنفسه .

إن في الحضارة الإغريقية أشياء كثيرة وكبيرة إنسانية وفيها ما هو مضاد للإنسانية ، وسبق لنا أن حللنا بعضاً من هذه الجوانب في الجزء الأول والثاني ( 5 ) لكن الباحث عبر منهجه يقومُ بقطع أشياء معينة ويفصلها عن مسارها التاريخي ، مثلما يحدث هنا عبر اختيار السفسطائية مدرسة للذاتية غير الموضوعية .

ولأن البناء الموضوعي ليس مهماً في تبيان جذور الفردية ، يقفز بدوي من العصر الإغريقي إلى العصر الحديث فيستشهد بباحث أوربي (بترركه ) الذي يقول :

( كل ما هو خارج عن ذاتك ليس منك ولا إليك ، وكل ما هو لك حقاً عندك ومعك .. ) ، ص 10 ، فيغدو الفردُ في مثل هذا الوعي مقطوع الجذور بالخارج ، وسواء كان الخارجُ سيرورةً تاريخيةً أم وعياً غائراً ، أم تكويناً اجتماعياً .

ويسايرُ بدوي مثل هذا الوعي فتغدو الفردية أي إعلان بالذاتية ، عبر تباين العصور والفلسفات والمواقف ، ومن هنا تغدو في وضعٍ مشتت ضائع الملامح .

وإلى جانب هذه السمة يضع سمة أخرى كتحديد للنزعة الإنسانية وهي ( الإشادة بالعقل ورد المعرفة إليه ) ، ولكن فيما كان العقل السفسطائي يقطع الفرد عن كيانه الموضوعي ، يتوجه ( العقلُ ) الأوربي المتشكل مع نمو الفئات الوسطى إلى ربط الوعي بالواقعِ التاريخي ومهمات التحول الاجتماعية .

والجانب الثالث للنزعة الإنسانية هو ( تمجيد الطبيعة وأداء نوع من العبادة لها ) ص 12 :

( فقول السوفسطائية بالقوانين الطبيعية وبالطبيعة بوصفها معايير التقويم ، هو قولٌ في الآن نفسه بأن الإنسان هو مقياس الأشياء ، لأن الطبيعة لم تعد بعد طبيعة طاليس وأنكسمانس ، بل هي تموضع الذات في تحقيقها لإمكانياتها الذاتية خارج نفسها في العالم ) ( 6 ) .

لكن هذه الطبيعة ملغاة لدى السوفسطائيين ، خاصة باعتبارها الركيزة الأولى الموضوعية للوجود الإنساني ، مع تمحور الفرد على ذاته المطلقة ، مثلما أن درسَ العالم كبناءٍ مادي كما قال طاليس ، هو المقدمة لقراءةِ الفرد داخل الطبيعة وداخل المجتمع ، لكن حين يغدو الفردُ غير قادرٍ على قراءة جذوره في الطبيعة والواقع ، تغدو فرديته مقاطعَ من وعيٍّ مشتتٍ مبتورِ الصلة بالوجود . ولهذا فإن ( تحقيق إمكانياتها ) لا يتشكلُ إلا بوعي هذا العالم ورؤية القوى التي تعضدُ هذه الفردية الخلاقة ، وحين تنقطع الفرديةُ عن هذه القوى تذبلُ ولا تترك أثراً عميقاً في الخارج سواء كان مجتمعاً أم تاريخاً .

هنا يقوم الوعي الوجودي لدى عبدالرحمن بدوي بإسقاط منطلقاته على التاريخ الفكري ، فلا ترى هذه المنطلقاتُ الجذورَ الاجتماعية والفكرية للفرديةٍ التي جعلت الفردية ممكنةً في زمن الإغريق ولا فشلها ، ولا ظهورها مجدداً مع صعود الفئات الوسطى الأوربية الحديثة ، فيغدو تعبير ( بترركه ) مطابقاً لوعي بدوي ، أو قلْ بأن الوعي الوجودي للذاتِ وهي مقطوعةُ الصلات ، يحاولُ أن يفسرَ نشأتــَهُ وتطورَهُ من خارج سياقاته الاجتماعية – الإيديولوجية ، لأنه كوعي فردي مُغلق غير قادرٍ على رؤيةِ ذاتهِ كنتاجٍ فاعلٍ للوجودِ الخارجي .

وهذا ما سوف يفسرهُ في كتابٍ آخر لكن دون أن يؤيد أقوال باحث أوربي آخر وهو ( كارل هينريش بكر ) ، فلدى هذا الباحث لم يستطع ( الإسلام ) تشكيل ( مدينة تعادل المدينة اليونانية أو تشابهها ) ، ( لأن فكرة المواطن الحر لم توجد في المدينتين الأخيرتين ” بغداد والقاهرة ” ) ، ( 7 ) .

لا يتفق ولا يعارض بدوي ( بكر ) في هذه النقطة تحديداً ، فهو يتفق في كون ( الروح ) أو الوعي هو الذي يشكلُ سمات الحضارة منقطعةً عن بناها الاقتصادية – الاجتماعية ، لكنه يعارضهُ من منطلقٍ آخر هو في كونِ الحضارات مستقلة عن بعضها البعض ولها سمات مميزة .

هو هنا يرتكزُ على المؤرخ اشبنجلر الذي ( يرى أن الحضارات مستقلة بنفسها تمام الاستقلال الواحدة عن الأخرى ، وأن ما يخيل إلينا من وجود تشابه بين حضارةٍ وأخرى إنما هو تشابه ظاهري لا يكاد يتجاوز اللفظ ) ، ويحدث التميز بين الحضارات ويتشكل الفصلُ بالتالي حين تختار كلُ حضارةٍ ( ما يتلاءم وإياها ، أي ما يتفق وروحها ، وحتى هذا الذي تأخذه لا تلبث أن تحيلَهُ وتبدلَ فيه حتى يتكيف وروحها تكيفاً تاماً ) ( 8 ) .

هكذا تغدو ( الروحُ ) مصطلحاً مجرداً ، يضمرُ داخله سمات الأمم والطبقات والأجيال والأفراد ، وهو هنا كذلك يمثلُ ( الثقافة ) المتضادة بين القوى الاجتماعية المختلفة ، وقد أُزيلت منه عبر هذا التعميم خصائصُهُ الملموسة وسماته المحددة . ومن هنا فلا بد من متابعةِ عبدالرحمن بدوي لرؤيةِ هذه التضادات وقد صارت روحاً .

* الصوفية والوجودية

يقوم عبدالرحمن بدوي بدمج الصوفية بالوجودية .

وهكذا فإن الوعي المثالي التحديثي العربي سوف يربط بين الصوفيةِ والعديدِ من الاتجاهاتِ الحديثة ، وبروز الصوفية هنا كنموذجٍ ماضوي يعبرُ عن عجزِ بعض الاتجاهات المثالية الحديثة عن إنتاجِ فكرٍ تنويري ، وهي إشارةٌ ما تعبرُ عن صعود البناء التقليدي العتيق .

يقول بدوي :

( إن النزعةَ الصوفية نزعة تقومُ على مذهب الذاتية ، بمعنى أنها لا تعترفُ بوجودِ حقيقي إلا للذات ، الذات المفردة . ولهذا لم يكن للوجود الخارجي عندها إلا مرتبة ثانوية ، أعني أنه لا يوجد إلا بوجود الذات العارفة . ) ، ( 14 ) .

ولكن الصوفيةَ هي ذروةٌ لتصدعِ الوعي الديني الإسلامي ، فالصوفي القطبُ الذي يقوم بإنتاج الوعي الصوفي المميز في سيرورة هذا النوع من الوعي ، لا ينطلق من أناه الفردية كأنا معزولةٍ عن الشبكةِ الفكرية العامة التي ينتمي لها ، أي عن الإيديولوجية الصوفية الشمولية التي لا تعترف بالفرد بشكل الوعي الحديث .

وكما أوضحنا في الجزء الثالث من هذا المشروع في فصل ( تطور الصوفية ) فإن القطبَ المتضخمَ الفردية لا تتشكلُ فرديتــُهُ إلا داخلَ المنظومة الدينية الإقطاعية ، فهنا لا يقومُ القطبُ بالحفر في تصعيد الوعي الفردي ، بل في إطفائه عبر ذوبانه في ( المطلق ) ، أي في صورةِ الإلهِ التي يشكلها ، وبالتالي يقومُ بتكريسِ ثقافةِ القطيع ، التي تصل في النهاية إلى الدروشة .

فهي لا تعترف بأي وجودٍ حقيقي للذات الفردية إلا من خلالِ هيمنة صورة الذات الإلهية التي تشكلُها على خلافِ ما يقول بدوي . أي أن صورة هذه الذات الإلهية التي تشكلها مضادةٌ لتطور الفردية ولتطور المسلمين عموماً ، لأن هذه الصورة مغيبة وبلا شروط قانونية موضوعية عامة ، فتقومُ بتفتيت المجتمع .

يضيف بدوي :

( ولهذا كانت مراتب السالكين في طريق الصوفية تسيرُ جنباً إلى جنب مع مراتب الوجود ، وسيرها هذا إنما يقصد به إحلال الوجود الذاتي شيئاً فشيئاً مكان الوجود الفيزيائي أو الخارجي . ) ، ( وهذا هو المقصود من فكرة الإنسان الكامل ” وهو الجامع لجميع العوالم : الإلهية والكونية ، والكلية والجزئية ” . . فاستحالته إلى أن يكون هو الله معناها أن الوجود الأكمل هو الوجود الإنساني ، وأن الوجود الإنساني هو الوجود الحقيقي ، لأننا ما دمنا في هذا نقول بوحدة الوجود ، فإنه برد الوجود إلى الله وبرد الله إلى الإنسان الكامل ، ننتهي إلى رد الوجود كله إلى الإنسان الكامل ، وتلك أعلى درجة للذاتية . ) ، ( 14 ) .

وفي الواقع فإنه لا توجد سوى صور الإله التي يشكلها كلُ صوفي والتي غدت هي الوجود وحين يذوب ُ الصوفي فيها معطياً ذاته مساحةً كبرى ، يزيحُ الذاتية ، أي يزيحُ الوجودَ الفردي العقلاني والحقيقي ، ويتحولُ إلى فردٍ متضخم ، يقومُ هو بدوره كما يفعل الحكامُ بتذويب الأفراد تحت عباءاتهم ، وهنا لا يتمظهر الوجود الإنساني ، بل يتلاشى ، والذاتيةُ تتحققُ على العكس حين ينفصل عن صورة الإله المطلقة على كل الوجود التي صنعها خلافاً للدين ، فيكتشفُ قوانينَ الوجود ويسيطرُ عليها .

إنه لا يذوبُ في الذاتِ الإلهية بل هو يذوبُ في مفهومهِ الذي شكله عن تلك الذات ، فتلك الذاتُ الإلهيةُ المقدسة التي يؤمنُ بها الآخرون تظلُ نائيةً عن وجودهِ وعن طيرانه وذوبانه فيها ، لأن لها وجودٌ موضوعي مفارق اجتماعياً ، ولا يحدث التغيير في هذا الوجود إلا بشكلِ نشاطٍ تحويلي اجتماعي عميق ، أي أن المفهومَ لا يتحول بفعل أفراد معزولين عن سيرورة التطور الاجتماعي ، بل داخل هذه السيرورة .

ولهذا حين دخل الصوفيون في هذه السيرورة الاجتماعية فعلاً كانوا طائفة عبادية ذات طقوسٍ شكلانية غير قادرةٍ على تغييرِ مفهومِ الإله العام لأنها عاجزة عن التغيير الاجتماعي .

وإذ يقطعُ عبدالرحمن بدوي هذه الذاتيةَ الصوفية عن إبعادها المتوارية بكونها شكلاً من أشكال الشمولية الدينية والاغتراب وإنها عاجزة عن إنتاج ذاتية حقيقية ، يماثلها بالوجودية في العصر الحديث ، قاطعاً كل هذه المسافة التاريخية والجغرافية ، لأن ( الروحَ ) الإنسانيةَ عنده واحدة ، فيصيرُ الصوفي مثل الفيلسوف الوجودي :

( وفكرة الإنسان الكامل هذه تناظر في الوجودية فكرة الأوحد خصوصاً عند كيركجورد . والصفات التي يخلعها هذا على الأوحد نجدها كلها تحتل مركز الصدارة في بيان مناقب الصوفي الكامل في التصوف الإسلامي . ) ويضيف : ( وكما قال كيركجورد ” أمام الله لن تكون إلا أمام نفسك . . وحيداً مع ذاتك أمام الله ) ، ( 16 ) .

كما يأخذُ أيَّ عنصرٍ فكري وتعبيري لدى الوجودية ويجده مماثلاً لنفس العنصر لدى الصوفية كعنصرِ القلقِ مثلاً :

( ولنعد إلى فكرة العدم في المذهب الوجودي عند هيدجر فنقول : إن الذي يكشفُ عن العدم في مذهبهِ هو الحالةُ المعروفة بالقلق ، إذ في هذه الحالة نشعرُ إننا معلقون ، يحملنا القلقُ ، مشعراً إيانا بفرار الموجود بأسره وانزلاقه ، الموجود الذي نحن من بينه ، ولا وجود في هذا الانزلاق الشامل إلا للذات المحققة لحضورها في القلق . . . ) ، (17 ) .

وهنا كذلك فالقلق الصوفي جزءٌ من حالة المؤمن لغياب الحضور الإلهي ، في حين إنه لدى هيدجر هو حالةٌ شعوريةٌ للذاتِ المنفصلة عن الإله ، والتي تعاني دهساً من تروس النظام المعاصر .

وبطبيعةِ الحال هناك عناصر مشتركة للمثقفين بين العصرين ، العصر الإقطاعي القديم ، الذي لم يكن فيه أفق للتحول ، ويعتبر الذوبان في فكرة الإله المطلق هو علامة عليها ، فيغدو القلقُ وكافةُ المشاعر الأخرى أدواتٍ لهذا الذوبان ، وبالتالي يتمُ جعل المشاعر البشرية تابعة للغيب ، في حين أن أغلب اتجاهات الوجودية المعاصرة تقوم على جعل هذه المشاعر في خدمة التحرر الإنساني ، وإن كان بشكل فردي . أي هو أفق الفئات الوسطى في الانسلاخ من آلات الصهر الجماعية سواء كانت في الرأسمالية أو في رأسمالية الدولة ( الشيوعية ) . وكلتاهما تطحنان هذه الفئات بأشكالٍ مختلفة .

ويقدمُ لنا عبدالرحمن بدوي مواداً لرؤية ذلك ، فقد كانت ( مسألة المسائل عند كيركجورد ) هي قضيةُ الذاتِ الفردية ( أن أجد حقيقة ، حقيقة ولكن بالنسبة إلى نفسي أنا ؛ أن أجد الفكرة التي من اجلها أريدُ أن أحيا وأموت ) ، ويعلقُ عبدالرحمن قائلاً : ( فهذه الفكرة هي حياته نفسها ؛ ولذا يجب أن تكون نضالاً بين الذات وبين المطلق ، بين الله وبين العالم . . ) ، ( 18 ) .

هنا يغدو الصراعُ بين الذاتِ وبين المطلق بلا سيرورة تاريخية واجتماعية كمنهجِ عبدالرحمن بدوي دائماً ، فهو يغدو تجريدياً لديه رغم وجوديته ، فذات كيركجورد – كما نرى – هي صراعُ ذاتٍ فردية حساسة مقموعة بشتى أشكال القهر الخارجي الديني والعائلي ، ويتحولُ لديها هذا الصراع إلى صراع بين مفاهيم ، مفهومها للذات ، كفردٍ مميز ، وبين المفهوم الديني البروتستانتي في هذه الحالةِ الذي بعدُ لم يحررْ الفردَ تماماً من الخضوع للمطلق ، رغم أنه لعب دوراً كبيراً في سبيل هذا الانسلاخ ، و( المطلق ) هنا هو هيمنةٌ الجماعة الشمولية على حرية الفرد ، وقد تمظهرت بسيرورة فكرية مذهبية واجتماعية ، لكن هذا الانسلاخَ هو كذلك تشكيلُ قيمٍ إنسانية ليست بالضرورة مجلوبةً من المخزن الديني ، وهذا ما يجد صداه في تطورات الوجودية خاصة في فرعها اللاديني ؛ الاختيار ، والمسئولية ، والحرية بالضرورة الخ . . وتواجهها قسوةُ الوجود وهو تعبير عن قسوة الأنظمة وآلاتها السياسية الاقتصادية ، وهو أمر يفتح نوافذ للوجوديين بالتعاون مع الحركات الاجتماعية المعارضة . ويواجهها كذلك الوجود بشكل الطبيعي القاسي حيث الفرد ذاتاً عابرةً ، تجد الوجوديةُ المؤمنة الملاذ في الدين ، في حين تتوجه الوجودية الملحدة إلى الارتباط بقضايا إنسانية بهذه الدرجة أو تلك من الوضوح والعمق .

ومن هنا فعبدالرحمن بدوي وجد انتماءه في بحث التراث ورصده بشكل موسوعي والبحث عن النقاط التحررية الفردية فيه دون ربط ذلك بالحركات الاجتماعية .

فالوجودية لا تعطي زخماً نضالياً واسعاً بسبب ارتباطها بفردية محصورة في قوقعتها ، مهما قالت بأنها اجتماعية ، لأنها ترى الذات الفردية باعتبارها ليست نتاجاً اجتماعياً وتاريخياً مثلما هي فاعلية كذلك ، ولهذا فإن نقاط الضوء التي يرصدها بدوي تبقى فردية غير مرتبطة بقوانين ، فلا تستطيع أن تعمم أفكاراً فلسفية كبرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر :

( 1 ) : ( حول إنجازات عبدالرحمن بدوي في الثقافة العربية يقول الباحث أحمد عبدالحليم عطية : { إن ما قدمه بدوي يمثل مشروعاً فلسفياً متميزاً طموحاً ، وهو مشروع ذو نزعة إنسانية في الأساس ، قدمه على امتداد حياته العلمية وإن كان لم يعلن عن ذلك . . ويسعى هذا المشروع إلى الكشف عن ” روح الحضارة العربية ” بدايةً من التنقيب في التراث الفلسفي اليوناني والعربي ، انطلاقاً من المخطوطات الفلسفية الإسلامية التي تقدمُ لنا صورةً واضحةً تكاد تكون كاملة لأعمال الفلاسفة والمتكلمين والصوفية العرب ، وما عرفوه عن أسلافهم . . . ) ، ( الخطاب الفلسفي في مصر ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، 2001 ، ص 306 – 307 ) .

( 2 ) : ( الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ، مكتبة النهضة المصرية ، ص 3 – 4 ، 1947 ) .

( 3 ) : ( المصدر السابق ، ص 6 ) .

( 4 ) : ( المصدر السابق ، ص 9 ) .

( 5 ) : ( راجع الجزأين الأول والثاني من هذا المشروع وبشكل خاص فصل ( دخول العرب إلى التاريخ العالمي ) من الجزء الأول ، فقرة : الإغريق ازدهار الرأسمالية ، ص 247 ، وكذلك الجزء الثاني فصل ( من علم الكلام إلى الفلسفة العربية ، فقرة من بغداد إلى أثينا ، ص 533) .

( 6 ) : ( الإنسانية ولاوجودية ، ص 13 ) .

( 7 ) : ( عبدالرحمن بدوي ، من تاريخ الإلحاد في الإسلام ، سينا للنشر ط2 ، 1993 ، ص 19 ، ثم ص 23 ) .

( 8 ) : ( المصدر السابق ، ص

(9 ) ، ( 10 ) : ( المصدر السابق ، ص 25 ) .

( 11 ) : ( المصدر السابق ، ص27 ) .

( 12 ) : ( المصدر السابق ، ص 28 ) .

( 13 ) : ( يمكن مراجعة الجزء الأول من هذا المشروع ) .

( 14 ) : ( الوجودية والإنسانية ، مصدر سابق ، ص 68 ) .

( 15 ) : ( المصدر السابق ، ص 69 ) .

( 16 ) : ( المصدر السابق ، ص 69 ، 70 ، على التوالي . ) .

( 17 ) : ( المصدر السابق ، ص 82 ) .

( 18 ) : ( دراسات في الفلسفة الوجودية ، الدكتور عبدالرحمن بدوي ، المؤسسة العربي للدراسات والنشر ، ط1 ، 1980 ، ص 8 ) .

(علمية) فيورباخ وتوابعهُ

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة

كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفةفيورباخ فيلسوفٌ ألماني ظهرَ في القرن التاسع عشر إفتتحَ مدرسةَ الإلحاد الغربية الحديثة، أو أنسنة الأفكار الدينية ورؤيتها كإنتاجٍ بشري، فمع سقوط الإقطاع وظهور عصر الأنوار بدا إن النظام الديني متجه إلى زوال سريع.

وتصور الاشتراكيون وهم في أوج الحماس في هذا العصر إن الرأسمالية آيلة هي الأخرى إلى زوال كذلك، فما دامت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج سوف تسقط مع إندفاع العمال الأوربيين الغربيين في أحداث الأربعينيات من القرن التاسع عشر في هبات كبرى فكذلك سوف يسقط الإستغلال والدين أيضاً.

وتحول ذلك في الشرق إلى دول وحركات كبرى.

تداخل عصرُ الأنوار الغربي السريع مع عصر القومية التحديثية في الشرق.

لكن الرأسمالية ظهرت إنها أكثر تعقيداً من أن تسقط في بضع عقود، كذلك بقيت المسيحية بقوة في أوربا وأمريكا.

يقول فورباخ:

ليس في عقول البشر الإله بذاته بل صورٌ عنه، أما الإله المجرد كما يتصوره فورباخ فمن غير ممكن تصوره بدون هذه الصور، لهذا فإن إلغائه للإله لا يتحقق.

ومن هنا تتعدد مرئيات البشر للوجود الإلهي، وقد كان لدى المسيحيين الأوربيين صور سائدة محددة عن الإله، صور تشكلت في عالم المشرق العربي ولها سيرورات تاريخية طويلة وإنتقلت إلى أوربا، وكل صور سائدة كبرى لها ظروف تاريخية كبيرة، وتتحول هذه الصور في مجرى صراعات الشعوب وإنشاء الأنظمة والفرق الدينية، ووجود البشر كبشر.

في تصور فورباخ التجريدي بإن الإله هو الإنسان، جاوزته الأفكار الاشتراكية بأن رأت تطورات الأديان وأشكال ظهورها السياسية والاجتماعية، ومع إعتبارها الرأسمالية آيلة للسقوط السريع فإن الأديان آيلة معها.

تعاملت الحركات الاشتراكية بتحليلات محدودة عن الجانبين، ولهذا إتخذت من الألحاد سياسات لأنظمة، ما دامت هي سائرة لهدم الإستغلال والشقاء البشري وكل ما أسس ثقافة الإنسان القديمة.

وفيما عزل الغربُ الرأسمالي المتطور الأديانَ عن السياسة سمح لها بالحرية الواسعة في المجتمعات، فقد لُوحظ بأن الحداثة وكل تجليات الثورات المعرفية والاقتصادية لا تلغي الدين، فالدين ليس رد فعل على الشقاء، بل هو أشكال من الوعي إرتبطت بالأغلبيات الشعبية في كل الأمم، هي أشكال وجودها الفكرية والثقافية، هي طرقها للعيش والتفكير والحلم والبقاء في الوجود المادي المحض المخيف.

وإذا كانت هي خيمة الوجود الفكرية التصويرية، فهي كذلك أدوات الصراع السياسي، الوسيلة التي يوظفها السياسيون لكي يحكموا ويربطوا بين أنظمتهم وتنظيماتهم والدين الذي يؤمن به الناس، ولهذا هم لا يأبهون بأديان لا يؤمن بها مواطنيهم.

وكما أن الدين أداة تثبيت للحكم فهو كذلك أداة تغيير لها. حين تحول الحكومات الدين لوسيلة سيطرة يقوم المعارضون بتحويله لأداة معارضة، ولهذا فإن الحركات الإنسانية المعادية للكيروس والكنائس والحركات الاشتراكية خسرت مفعول الدين في عملها السياسي، وتركته لليمين، ومن خلال الدين تمكنت الحكومات اليمينية بالبقاء بينما تعذر على الإشتراكيين البقاء المطول في السلطة.

ما لم يره فورباخ والعديد من الاشتراكيين أن الدين مثله مثل أي فكرة ونظام وكينونة هو تناقض، ليس هو سكون، وفكرة واحدة بل أفكار متضادة، لليسار واليمين، على مدى آلاف السنين، فليس هناك الإنسان المجرد في الصور المقدسة، بل الإنسان الشعبي، أي الملايين من الفقراء والعاملين الذين تجسمت معاناتهم وعذاباتهم في الصور الدينية.

ورغم هذا التجسيم فإن القوى الحاكمة على مر التاريخ تستطيع تجرد هذه الصور من شعبيتها، ومن آلام البشر فيها، وتجعلها مجردةً، وأن تمتصَ الشعيرات التي تمتد منها للأكواخ والمصانع، وتجعلُها مغيبةً مجردةً لا تمدُ يداً لها، ولا تظهر قطرةُ دمٍ فيها، وورغم ذلك فهذه القوى تحتفي بالدين إميا إحتفاء وهي تقللُ الأجورَ وتزيدُ الأرباح وتكثر الأكواخ.

والتجسيمُ هذا يظهرُ ويتفجرُ خاصةً في المسيحية التي هي ديانةٌ تجسيميةٌ ملموسة، على شكلِ الإلهِ – الإنسان المصلوب، فإذا زادت الأشكال التجسمية، وحضور الإله في الإنسان، زادت كميات الإستغلال للبشر في الدول الكاثولكية والأرذوكسية، وبأشكال أدنى من الأشكال البروتستانتية، التي يمتص رأس المال الواسع الإنتشار الأرباح، لكن فيها كلها يواصل العامل حياته المعلقة على صليب الإستغلال والغربة عن بضائعه التي يصنعها.

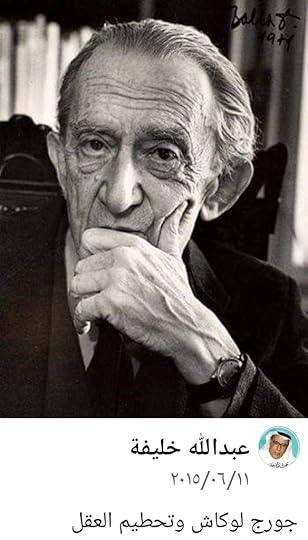

جورج لوكاش … تحطيم العقل !

كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة

كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة هو من كبارِ المفكرين والنقاد الماركسيين خلال القرن العشرين (١٨٨٥-١٩٧٣)، وُلدَ في المجر وتنقلَ بين دول أوروبا، حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة واشتغل بالتدريس، وغدا عضواً بالحزب الشيوعي المجري منذ عشرينيات القرن العشرين، وألف الكثيرَ من الكتب التي غدت مراجعَ في الفلسفة والأدب والنقد في العالم.

أهم كتبه هي عن ألمانيا، نظراً لعيشه الطويل فيها فكتب عن غوته وهيجل، وقد عبرَ كتابهُ (تحطيم العقل) بثلاثة أجزاء عن دراسةٍ عميقة مطولة لكل شخصية فكرية في ألمانيا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، منطلقاً في الكتاب من رؤية عميقة حللت أسباب ظهور اللاعقلانية في الثقافة الألمانية وتجليات ذلك لدى الفلاسفة إلى أن ظهرت بشكل دموي لدى هتلر، يمكن رؤية بعض المشابهة بين التطور الألماني والعربي الإسلامي.

برغم هذه الثقافة فإن جورج لوكاش يحلل التحولات السياسية في روسيا والانقلاب الاجتماعي السياسي سنة ١٩١٧ بأشكال معينة لم تصمد لغربلة التاريخ، وفي كتابه السابق(تحطيم العقل) يحضرُ قادةُ البلشفية خلال أسطر سريعة جداً، وهو كتابٌ صدر سنة ١٩٥٢، وهي مسافة زمنية كبيرة عن الحدث الروسي، لكي يراجع لكن المراجعة وقتذاك لم تحدث، وتحدث بشكل عاصف لاحقاً.

ساهم في كتابة تأبينية بشكل مقالة كتبها بعد وفاة لينين قائد التحول السياسي الروسي.

(يقولون إن لينين كان رجلا سياسياً روسيا كبيرا، ولكنه كان يفتقر، حتى يكون زعيم البروليتاريا العالمية، إلى حسِّ التمييزِ الذي كان سيتيحُ له أن يدركَ الفارقَ بين روسيا والبلدان الرأسمالية المتقدمة)، كتاب لينين، دار الحقيقة، تقديم جورج طرابيشي.

ويرد لوكاش بأن هذا النقد ينطبق على ماركس نفسه، الذي استخلص من تحليل المصانع في إنجلترا رؤية رأس المال التي عممها على العالم كله.

يعرض لوكاش هنا جانبين مختلفين فدراسةُ ماركس لرأس المال كانت بحثية طويلة لاستخلاص قوانين بنية رأس المال، في أكثر البلدان الرأسمالية تقدماً، وليس تطبيقاً لتجربة سياسية، في حين كان عمل لينين قيادة انقلاب لإنشاء نظام اشتراكي.

الأول اكتشف بمساعدة أبحاث علماء اقتصاديين سبقوه قوانينَ بُنية اقتصادية، ولكن لينين لم يكتشف قوانين بنية اقتصاد اشتراكي يريد تطبيقها، بل لجأ للتجريب عبر سنوات.

بين بحث الأول في الرأسمالية وتطورها، وبين نقض الثاني للرأسمالية التي لم تتطور في روسيا هوةٌ كبيرة.

ولو كانت قوانين البناء الاشتراكي موجودة واضحة لكان ماركس طبقها بنفسه، ولهذا فإن الاشتراكيين الغربيين بدءًا من الألمان كتبوا وتصارعوا فكرياً وسياسياً لمعرفة كيف يتم نفي الرأسمالية وتجاوزها من دون الاتفاق بينهم.

بعد وفاة ماركس ظل أنجلز يحدد كيفية تجاوز الرأسمالية من خلال النضال الديمقراطي الإصلاحي الطويل، بتغيير حياة العمال والحصول على مكاسب وتطور الحياة الثقافية والاجتماعية لمجموع الشعب، وهو الخيار الذي تكرس بعد ذلك في حزب الاشتراكية الديمقراطية الألماني المتواصل النمو، والذي حدثت له أزمةٌ في الحرب العالمية الأولى بسبب خسائر الحرب الكارثية وخيانة قادة من الحزب ووقوفهم مع الدولة والحرب.

وقد تعددت رؤى الماركسيين الألمان للاشتراكية ففي (البيان الشيوعي)دعوة لإسقاط الرأسمالية كلية، وفي برنامج الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في السبعينيات من القرن التاسع عشر دعوة لبعض التأميمات والإصلاحات من خلال سيطرة الطبقة العاملة على الحكم، وهو البرنامج الذي ظل حتى رفضتهُ جماعةُ (سبارتاكوس) مطالبةً بالعودة للبيان الشيوعي وإسقاط الرأسمالية كلياً في ألمانيا بقيادة روزا لكسمبورغ سنة ١٩١٤، وبعد سنوات قامت الثورة في ألمانيا وهُزمت وقتلتْ روزا وكارل ليبنخت زعيما الثورة.

إن رؤية الاشتراكية لدى الماركسيين غير واضحة ومحددة، لأن الاشتراكية غير واضحة، وثمة فرق كبير بين تغيير نظام عبر الثورة أو الانقلاب والقيام بالتأميمات، وبين إزالة التشكيلة الرأسمالية وهو الأمر الذي لم يدرسوه. فتغيير نظام واحد أو عدة أنظمة بتلك الإجراءات لا يبني اشتراكية التي هي تشكيلةٌ بشرية، كإزالة العبودية وهي تشكيلةٌ عالمية لم تزل إلا عبر مئات السنين من خلال حراك الشعوب الطويل المتقطع المتواصل.

في معظم كتابات لوكاش يتوجه للغة ماركس الهيجلية، ويعتبر هيجل مصدراً أساسياً لماركس وللماركسية، كما في كتابه (التاريخ والوعي الطبقي)، وكذلك معظم كتاباته بما فيها مقالته عن لينين التي خلطت بين دراسة بنية وصناعة نظام عبر مفردات شعرية:

(استشفَ عالم الرأسمالية الأكبر من خلال العالم الأصغر وهو المصنع الإنجليزي ومسلماته وشروطه الاجتماعية وكذلك من خلال الميول التاريخية التي أفضت إلى ولادته وتلك التي تجعل وجوده أمراً غير مؤكد على الدوام).

هذه اللغة الاستشفافية وعبر قراءة الميول هي لغة رومانسية سوف يدمجها لوكاش مع وعي نظري هيجلي ماركسي مختلط، يصل فيه للذرى حيناً ويغمض فيه أحياناً عدة.

قرأ جورج لوكاش تجربةَ ألمانيا الاجتماعية السياسية بعمق خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، دارسا خيط الأفكار الدينية والقومية الشمولية والصوفية التي وَجهتْ النخبَ والكثير من أفراد الشعب نحو القبول بهتلر قائدا منتخبا، فكيف تدهور وعي الشعب كي ينتخب هتلر الذي قادهُ لمذابح الحروب العالمية وحطم البلاد؟

إن مسارات تحول النهضة في ألمانيا تختلف عن تحول النهضة في بريطانيا وهولندا، الرائدتين في الحداثة، فحسب طرح لوكاش ان حروب الإصلاح الديني التي وُجهت لهزيمةِ البابوية الرجعية ممثلة الإقطاع المركزي أدتْ إلى جانبين مختلفين؛ فقد تطور واتحد كلٌّ من بريطانيا وهولندا، وانفصلتا عن الإقطاع الديني وشكلتا التجربة الرأسمالية الجديدة، فيما تفتت ألمانيا لدويلاتٍ صغيرة ومقاطعات لا يربطها هيكلٌ اقتصادي.

استمرت ألمانيا مفككة وإقطاعية عامة ويجري فيها تصنيعٌ رأسمالي محدود حتى انفجار الثورة الفرنسية، وهجمة نابليون عليها وتغييره لها لكن عبر غزو وفرض إرادة أجنبية مكروهة.

وقد تعقدت مهمةُ القوى الديمقراطية الألمانية المحدودة ومواقف الكتاب الكبار تجاه التطوير الفرنسي الاحتلالي وتجاه النضال القومي التحريري، خاصة مع قيام القوى الإقطاعية القديمة بقيادة معركة التحرير والهجوم ضد الاشعاع الفرنسي الديمقراطي.

وتصاعد بعد ذلك دورُ النبلاء والضباط الكبار الألمان عبر بسمارك والعائلة الملكية في توحيد ألمانيا وتقدمها، ونشر ثقافة رجعية كذلك في صفوف الشعب.

وقد ظلت ألمانيا في القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين متضادة التركيب، فهي تتقدم بصور سريعة في الصناعة حتى غدت هي الدولة الصناعية الأوروبية الأولى في بداية القرن العشرين متخطية الدول الصناعية الكبيرة متقاربة مع الولايات المتحدة.

في حين أنها في مسائل التطور الاجتماعي كانت متخلفة، فجسمُ الإداريين العسكريين الكبار كان لايزال مهيمنا على الحياة السياسية الاجتماعية، والمُلكيات الزراعية الكبيرة سائدة في الأرياف، وكان لاتزال ثمة أقاليم مفككة، وثقافةُ المسكنةِ وضيق الأفق وغياب المنظورات التنويرية والديمقراطية سائدة بين الجمهور.

أدى هذا إلى ضخامة القوى المالكة المحافظة وتغلبها على الطبقات البرجوازية والعاملة الليبرالية والمتنورة، وبهذا فإن المفكرين والكتاب والأدباء تأثروا بهذا المنحى المتناقض، وعبرَ الفلاسفة عن تدهور العقلانية كما لدى شيلنغ، ومحدودية العقلانية وفرديتها لدى الفيلسوف كانط، وتضخمتْ الفرديةُ لدى فيخته، ورغم الجدلية العظيمة لهيجل ففلسفته ذات بناء اسطوري، وكيريغارد أسس الوجودية الصوفية حيث الفرد محور الوجود ولكن عبر نقد الدين كهيمنة خارجية على الإنسان، وكان لاسال زعيم العمال (الاشتراكي) يعتبر الإمبراطور هو القائد النقابي للعمال.

ورغم هذا التخلف الثقافي فقد تعملقتْ ألمانيا صناعيا وبحثتْ بشهوةٍ عارمة عن الأسواق، وأصبح صناعيوها يفضلون الغزو ودعم الاستعمار ويفضلون الدكتاتور بدلا من تعزيز الديمقراطية.

ولم تكن الحركة الاشتراكية الديمقراطية حسب رأيي وليست حسب رأي لوكاش جدلية تركيبية في تصوراتها فكان ينبغي أن تطور الرأسمالية وتنقدها معا، وتركز في إزالة بقايا الإقطاع وتكون جبهة عريضة ضد التخلف ولثقافة قومية ديمقراطية. وقد أدى تطرف روزا لكسمبروغ بعكس ما يقول لوكاش في كتابه(التاريخ والوعي الطبقي) وتوجهها لأقصى اليسار إلى بتر التحالف الاشتراكي الديمقراطي وصعود الثقافة النازية وخداعها للجمهور عبر جمعها بين الاشتراكية الزائفة والهوس الوطني الديني، وبهذا فإن أقصى اليسار في روسيا وألمانيا صعّدا النازية من حيث لا يدريان.

ظل لوكاش عقودا في الاتحاد السوفيتي، ولم أقرأ له تحليلا نقديا عنه، وقد صار ضمن وزراء ثورة المجر ضد السيطرة الروسية عام ١٩٥٦ وهو تحول مضاد وعظيم، خاصة لشخصية جورج لوكاش وبعد ذلك عاش في الغرب يثري الدراسات الفكرية والأدبية من خلال وجهة نظره.

هذه لمحاتٌ محدودة من عوالم جورج لوكاش الواسعة.

“الأقلف” محاولة لتشكيل عالم مختلف

رواية الأقلف

رواية الأقلف أحياناً نقرأ أسماء الكتّاب على صفحات الجرائد، أو نسمع بهم من الأصدقاء، ثم تشغلنا أمورنا اليومية عن قراءة أعمالهم، وخاصة حين يكونون بعيدين عنا، جغرافياً، وأحياناً نقرأ نصوصاً متميّزة، فنتابع إنتاجات كتابها، تاركين غيرهم من الزملاء الكتاب للمصادفات، ولا شك أن النشاطات الثقافية التي تقام في مناسبات للتواصل بين كتّاب من أقطار مختلفة، تخلق مناسبة للتعارف، وتبادل إهداءات الكتب، وحين تجد نفسك وجهاً لوجه أمام أعمال أحد الكتّاب الذين سمعت بهم ولم تقرأ لهم، في هذه الحالة تكون دوافع القراءة مضاعفة.

تعرفت إلى عبدالله خليفة من خلال روايته “الأقلف” في أسبوع الثقافة البحرينية الذي أقيم في دمشق بمناسبة كونها عاصمة للثقافة العربية، وبعد الانتهاء من قراءة الرواية انتابني إحساس شديد بالتقصير، وجدت نفسي أمام كاتب كان عليّ أن أعرفه منذ زمن. عبدالله خليفة كاتب قادر أن ينقلك إلى عوالم لم تكن تتصوّر مدى فجائعيتها، يندمج فيها الأسطوري، والديني، والاجتماعي، والسياسي، والوطني. ليتشكل أمامك نسيج روائي متميّز، يذكّرك مرّة “بهوميروس” ومرة أخرى بـ”نجيب محفوظ” ومرّة ثالثة بواقعية “ماركيز” السحرية، ومرّة يذكرك، وهذا الأهم بما أنت عليه في جوّانيّتك.

بطل الرواية “يحيى” الملقّب بالأقلف، يجد نفسه نابتاً في محيط لا ينتمي إليه، فهو أقلف، وسكان الحي مسلمون. يحاول البحث عن إجابة لأسئلة كثيرة تدور في ذهنه، كل ما يربطه بهذا المحيط هو جدّة خرساء، (ولا يغيب عنا أن الكاتب أخرس الجدّة ليقطع طريق اليقين أمام فتى لا يعرف أباه ولا أمه، ولتبقى الحيرة واللوبان في فراغ دون قرار). وجغرافية المكان تذكرك بأطراف المدن العربية، حيث تنتشر الأكواخ، وغرف الصفيح، ولكن بتصوير مبالغ فيه بوظيفيّة متقنة، الفقر والعوز والتلوث، وما يمكن أن ينتجه هذا المحيط من بؤس وتشرد، وقطاع طرق. يتعرّف “يحيى” إلى ممرضة إنكليزية تعمل كراهبة في مشفى خيري يتبع لقوات الاحتلال الإنكليزية، يعشقها ويتزوجها، وهنا يتشارك الزوجان مخالفة السائد، يتعرضان لعقوبات شتّى، العقوبات طارئة على الزوجة “ميري” لكنها عادية بالنسبة ليحيى الذي عرف العقوبات بمختلف أشكالها، وعرف الخيانة من أعزّ أصدقائه حين حاول قتله بطعنة سكين، لكن يحيى سامحه، أحرق الصديق بيت يحيى، وقتل جدته، وقرّر يحيى أن يسامحه مرّة أخرى. هذه الروح الإنسانية السامية التي قلّما نجدها، هي منبوذة من مجتمع متشكّل من عادات وتقاليد، لا يعيرها “الأقلف” أي اهتمام، يعمل بوحي من ضميره الذي يرى الله بشكل مختلف، ويرى مهمة الإنسان بطريقة مغايرة، وهذا ما يظهر في الجزء الأخير من الرواية، حيث يتحول يحيى إلى مدافع شرس عن بلاده، ويصير الوطن أكبر بكثير من كوخ بسيط محروق، أو غرفة بائسة مهدّمة، ويرى أن من واجبه الحرص على حياة صديقه الذي غدر به أكثر من مرة، ذلك الصديق الذي تحوّل إلى قائد لمجموعة ثوار ملاحقين من قبل الجنود الإنكليز الذين حاولوا الاستعانة بالأقلف ليدلّهم على مكان الثوار، وذلك تحت التهديد بقتل ابنته بعد ما قتلوا زوجته، لكن خيار يحيى “الأقلف” لا يختلف عن خيارات جميع المخلصين لأوطانهم، والمدافعين عن شرف وكرامة المنبت.

يشتغل عبدالله خليفة في هذه الرواية بأسلوب يأسر القارئ حتى النهاية، معتمداً على مخزون لغويّ ثرّ، وقدرة على التقاط الصور والمشاهد ببراعة لا يتقنها كاتب عادي، ليوصل القارئ في نهاية الرواية إلى أفق ينفتح على أكثر من نتيجة أو قناعة، أو مقولة، ودافعاً إيّاه إلى إعادة تشكيل عالم مختلف، أو إعادة قراءة الواقع بشكل مغاير.

ـــ نصر محسن

العدد 1147 تاريخ 18/4/2009 | 2009-06-14