عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 38

July 15, 2023

الأدب الطائفي

مع انهيار الوعي الوطني بدأت أشكال الوعي الطائفي تتغلغل في شتى مظاهر الحياة. والأدب أحد التجليات الخطيرة لهذا الانهيار. علينا أن نرى أولاً كيفية انهيار الوعي الوطني داخل الأدب وكيف صار ذلك ممكناً.

فالأدب الذي كان أحد أشكال تجليات وعي المعارضة السياسية ارتبط على مدى قرن بعملية توحيد الشعب البحريني، سواء كان ذلك في كتابات النهضة الأولى، التي برزت زمن الغوص، أو مع ظهور الاقتصاد الجديد بدءً من الثلاثينيات، وسواء كان ذلك في الموضوعات التي توجهت لموضوعات عامة نهضوية كأهمية التعليم أو تشكيل نمط جديد للأسرة. أو من جانب المضامين التي كيفت تلك الموضوعات مع كفاح الجماعات الفكرية والسياسية التي تصدت لعملية التغيير.

إن الفقير أو العائلة أو الناس أو الرموز لم يكن لها ترب محددة، بل هي تتشكل في فضاء مجرد، وإذا كان لها بعض الملموسية هنا أو هناك، فهي ملموسية محدودة، كما يفعل إبراهيم العريض مثلاً حين يتحدث عن القرية.

أو حين كان الكتاب السياسيون يوظفون بعض مفردات القصة أو الشعر للتعليم والتوجيه، فلم يكونوا يوجهون كتاباتهم تلك لطائفة، بل كان هاجس (الشعب) مسيطراً عليهم، ومن هنا كانت المناسبات الدينية لا توظف للخصوصيات الأثنية، كما يحدث الآن بغرض التفتيت والتكسب.

ولهذا كانت المناسبات الدينية قليلة، ومركزة على التوحيدي منها، ولا تجعل في بؤر الحياة اليومية، في حين كان الشعر رأس الحربة في الأنواع الأدبية، بسبب مستواه العاطفي المباشر والذي يشكل تماساً مع الجمهور، وكذلك لجذوره العريقة.

ولهذا فإن التحديثية المبالغ بها في الشعر، أو في القصة، وصعود السياسيين المذهبيين على منبر الكلمة، واستيراد الأدب المذهبي العتيق وترويجه، والتسطيح الفكري والأدبي والانتهازية الفردانية الواسعة، وانتشار سطحية الأدب، واتساع الابتذال فيه، وعدم تطور الأجيال الأدبية الجديدة، فتنسخ ما هو سطحي ومبتذل، هي كلها مظاهر مشتركة متداخلة.

إن تدهور الوعي الوطني يتجلى في المظاهر الفكرية السياسية التي كانت بوابة التخريب في الأدب، وعبرها ولعدم قيادتها العمليات الفكرية الوطنية النضالية، وبرجماتيتها التي وصلت حد الانتهازية واستغلال ما هو رائج، لم يتبلور وعي وطني صلب للأدباء والفنانين عموماً.

ومن هنا لم تناضل ضد الشكلانية ولم تعمق الواقعية، فداخل الحركة الوطنية نفسها كان التفسخ الفكري يشتغل بقوة، حتى تلاشت الأدوات النقدية والعقلية لتحليل السياسة والثقافة، اللتان هما ضفتا الوعي المنتشر.

إن طغيان موجات الطائفية على الحياة بسبب الترويج الاقتصادي والسياسي الواسعين لها، وانتشارها، قد فل من عضد الحركة الوطنية لمقاومة هذا السرطان، وعمل البرجماتيون على استغلاله في مشروعاتهم السياسية، دون أن يشغلوا أدوات العقل والتحليل الوطنية، ويثابروا على تكريسها في مجال الأدب والفن. وتغاضوا عن نموها واستفحالها، ودخولها مجالات الأدب والفن بعد أن لم يتصدوا لها في مجال السياسة.

فمن جهة هم جهلة بتاريخ الإسلام، ومن جهة أخرى هم جهلة بتاريخ الفنون الثقافة عامةً.

وحين تحطمت طليعة الوعي الوطني، فإن الأدباء والفنانين يأتون بشكل تال في المسئولية.

ومسئوليتهم تنبع من نفس المناخ العام للقادة السياسيين وهو التقوقع في الأشكال الإبداعية الصغيرة المعزولة عن سيرورة المجتمعات العربية، وعن حركات النضال الحديثة.

وحين توارى قسمٌ كبير ٌ من جيل التحديث الإبداعي عن مسئولية الكفاح الوطنية، منغمرين في الهيئات البيروقراطية والاقتصادية والسياسية ومنافعها، تآكلت الأدوات الإبداعية الوطنية عن الانتشار والتأثير في الأجيال الجديدة خاصةً، التي وجدت نفسها في تبعية للقشور السائدة الطافحة على جسد الواقع المريض.

والتأثر بالجهل والكسل العامين، أدت إلى تضاؤل إرادة الكفاح أكثر.

جانبان أساسيان ميزا الوعي عامة هما الذاتية والانتهازية، وهذان جانبان قد دغما الفئات الوسطى أكثر من غيرها بسبب إنها منتجة الوعي والراغبة في تغيير مستوى المعيشة والباحثة عن الثروة كذلك.

إن التعليم الخاص وتدهور التعليم العام و انتشار الأدب العامي الركيك والسطحي وسيادة الغموض لدى التجريبيين وسيطرة المسرح التجاري الغبي هي وغيرها من المظاهر تعبر عن السمتين السابقتين، في توليفة مركبة.

لكن ظاهرات الأدب معقدة، فلا تظهر السمتان تلك بذات الوضوح، فتوجه القصيدة إلى الذاتية وشحوب العالم الخارجي هو شكل من الابتعاد عن نقد الظواهر الخطرة المسستفحلة، فيلجأ الشاعر للتعقيد والرموز غير المبنية على توليفة نقدية اجتماعية بحرينية، فتخبو صور المجتمع البحريني وصرعاته لأن الشاعر لا يريد أن يتخذ موقفاً تجاه الصراعات المتفاقمة حتى لو احترق جيرانه، مستمراً في نسج صور متقطعة أو ذاتية، أو صور من الهوس والفتنة الخاصة..

أو حين تدور القصص القصيرة حول الشخصية الغارقة في فرديتها، فالقاص يصور بعض صور الأحياء والشخوص عبر مشاكل فردية أو جزئية، وهذا لا يدل فقط على غياب التراكم الفكري الأدبي الوطني، بل كذلك على الغرق في الوعي الطائفي المنتشر، فهو غير قادر على تصوير المجتمع بصرعاته الحقيقية، فيتسيس وعيه الفني المسطح بذلك الوعي، لأنه غير قادر على التغلغل في المشكلات العميقة لأبطاله.

فكما تقل البطولية والملحمية والدرامية في القصيدة تقل العمليات الروائية في النوع القصصي. وتقل الدراسة التحليلية العميقة في النقد، ويغدو التعبير الصحفي المسطح، الانفعالي، اليومي، هو شكل الوعي الكتابي الغالب، فالوعي للفئات الوسطى المنتجة للفكر، تسطح وغدا مثل حركة الزئبق، تشده الأحداث، وهو غير قادر على قراءتها وتحليلها، ولهذا فإن المجموعات الحديثة، التي هي منتجة هذا الوعي بنسبة كبيرة، لا تتلاقح على مستوى إنتاج الفكر، ولا على التعاون السياسي العميق.

من هنا تصعب إن لم تستحيل الدراسة النقدية العميقة، وتغدو الكتابة (أكل عيش)، فينزلق مثل هذا الوعي السطحي الرجراج نحو سيدة الموقف السياسي؛ (الطائفية)، فيقوم المرشح وعضو البرلمان في خطبه بمغازلة طائفته، وتقوم الجامعة بالاهتمام بالأدباء المحافظين من الطائفة المسيطرة فيها، وتقوم الجمعية الفلانية بالاحتفاء بالأديب الراحل من طائفتها، وهو الأديب ذو الإنتاج المتدني أو الذي لا قيمة له، أو يروح كتبةُ الطائفة بالتركيز على فترات وأهمال فترات من التطور الوطني العام.

وسيطرة مثل هذا الوعي السياسي الطائفي على هذه النخب التي تمسك زمام جوانب فاعلة في الحياة الاجتماعية ، يقود إلى توسيع شبكته في أنحاء الحياة، وخلق الشبيبة السياسية المروجة له في المدارس والجامعات، ومن هنا نرى خبو ظاهرات الثقافة المبدعة في هذه الأجيال التي تم تسميم عقولها بالثقافة الإعلامية السطحية وبالتعصب المذهبي المنغلق على أشكال ورموز لا يتعداها، وتبعد عن قراءة الأدب الحديث، وعقله يصير مثل أشرطة المسجل، وبتكرارية الأدعية والمناسبات الدينية التي تردح بمثل هذه المنولوجات.

إن تفتت الإنتاج الفكري الوطني، يعقبه تفتت على مستوى الأنواع الفكرية والأدبية والفنية، فيحدث التدهور من العام إلى الخاص، ويصير الشعب مجموعات مفتتة، يزيد من تفتتها ظواهر العولمة؛ عمالة أجنبية، وبث فضائي يحول البيوت إلى قواقع، فيتحول العقل الوطني إلى عقول طائفية كل منها له بثه الخاص، وأدبياته ومناسباته، وكل هذا المناخ لا يخلق أدباً وطنياً.

ويغدو عمق هذه التجزيئية الفكرية أحياناً كارثة، فنظرة الطائفة وتاريخها وإرثها ينعكس في مثل هذا النتاج الذي يصدره مثقفون، وبدلاً من التوحيدية الإسلامية، يجري تكريس نقيضها، مع كم من أساطير الطائفة وتواريخها الخاصة، فتطبع كتب قديمة هائلة الصفحات وتنشر بشكل واسع.

ولا يظهر هنا وعي تحديثي يقوم بقراءة مثل هذا الإرث ووضعه في إطاره التاريخي باعتباره من أدب زمن الطائفية وتفتت المسلمين.

فهؤلاء المثقفون لا يسيطر عليهم هاجس الفكر الوطني، ومن هنا يغزلون شرانق ذاتية غير قادرة على تحليل الواقع الراهن بصراعاته الاجتماعية، غارقين في الصراع الطائفي والرؤى الطائفية، التي تذبل.

July 12, 2023

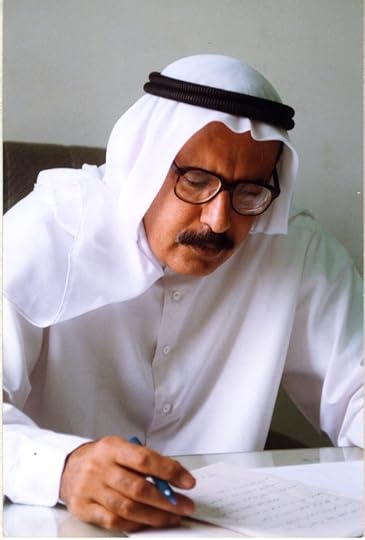

عبدالله خليفة الأعمال الروائية والقصصية والتاريخية والنقدية الكاملة

كلمات الاغلفة للاعمال الكاملة

كلمة الغلاف الخلفي لكتاب الجزء الثالث الأعمال الروائيــة

الرواية عند عبدالله خليفة تنطلق من الماضي وتذوب في أطيافه، تمتزج بالواقعية، وتتمادى في تعقيد حبكتها الروائية، تؤسس لحياة غابرة بقلم الحاضر، تستدعي شخوصها وأمكنتها بتاريخ هذا اليوم وتحاول عبر عالمها الروائي أن تشيد الزمن برؤى الحاضر، تحكي بصوت الراوي المنفرد أصواتاً مختلفة وتعبر عوالم لا منتهية، عوالم البشر والطبيعة، عوالم الزمن والمكان الذي يشتغل برمزيته على الأحداث ويؤطرها وفق فترة زمنية وحقبة تحكي بشخوصها وملامحها ملامح عصر ربما عفت عليه الأيام لكنه يعيد تشكيل ذاته من جديد وبشكل مغاير يختلف بطريقة ما عن سابقه ولكنه يعتصر من الماضي مقومات حضوره.

هكذا كانت هي رواية «الأقلف» لــ عبدالله خليفة رؤية تسرد حكاية من لا يعرف لذاته طريقاً، ومن يجهل ملامح صورته ومن يسأل عن جذور هويته ولكن لا سبيل للوصول فالحقيقة تظل سراباً والواقع أكبر من ان نفهمه.

من أنا؟ ومن أكون؟ ما هي ديانتي وهويتي؟ أسئلة كثيرة في حياة «يحيى» فالوطن والحب والأثنية ثلاثي أنتج قلقة مبعثرة هادئة لكنها صاخبة، مسالمة لكنها قوية، حالمة لكنها مستاءة وحزينة، رواية من لا يعرف لذته طريقاً ومن لا يجد لأسئلته مجيباً ومن لا يكف عن البحث عن السكون إشكالية الوجود وعبر إشكالية الذات تتمحور إرهاصات الحياة وتبرز ثنايا النفس وعيوبها..

على مساحة واسعة عمقاً وسطحاً يجمع عبدالله خليفة عُقَد الخيوط بيديه، يشدها، يمَّدها، أو يُرخيها، بامتداد فضاءات حكائية سردية مترامية، تشبه إلى حد كبير القصيدة الملحمية المطوَّلة، أو النشيد البطولي الاسطوري، حيث تتوالي وتتقاطع وتلتحم، تلك الفصول كحبات المسبحة كما تترى وتائر الوقائع والأحداث والناس والشخوص، وتحتدم الصراعات وتتضارب المصالح والطموحات والغايات.

وفي ثلاثيته الينابيع، وفي غيرها من رواياته العديدة، التي تعتبر منجزاً وطنياً إبداعياً، ولعله الوحيد الذي يحسب له كتابة تاريخ البحرين الحديث «روائياً» في ثلاثيته «ينابيع البحرين» التي ستظل مرجعاً تأصيلياً مهماً لتاريخ البحرين والرواية السردية على السواء.

كلمة الغلاف الخارجي للاعمال التاريخية

إنها غوصٌ حميمٌ غنائي سردي في شخصيةِ النبي محمد، نبي الإسلام، حيث تتجسدُ البطولةُ في المفرداتِ الإنسانيةِ الطفوليةِ الأولى، وتنمو بشكلٍ درامي صدامي مع الواقعِ والآخرين، في نأيهِ عن عبادةِ الأحجار والتحامه بالمغمورين من البشر، وببذور المعرفة والنضال، وفي تساؤلاتهِ وبحثهِ عن طريقٍ متحضرٍ لجماعةٍ غارقةٍ في التخلفِ والتمزق.

هي لحظاتهُ الدراميةُ المتفجرةُ وثورته.

هي روايةُ محمد الإنسان، في حبهِ لخديجة، ونمو علاقتِهما وسط الوثنيين، المعادين، وفي عملِهما المشتركِ المضني المتصاعد.

ويتجسدُ من جهةٍ مضادةٍ الوثني الأناني الإستغلالي المتخلف، الذي يريدُ كرسياً وملكاً فوقَ رقابِ البشر، ويستعينُ بكلِ شيءٍ لوقفِ التقدمِ والحرية ودولة الجمهور.

محمد ثائراً

تعتدلُ الأسواقُ حين يمر.

يتطلعُ الباعةُ إلى موازينهم جيداً. تعتدلُ الأسعارُ ويتجرأ الفقراءُ، ويحترمُ الرجالُ نساءهم، ويختبئ اللصوصُ والدجالون في أوكارهم، وتزهرُ غيومُ العصافير على الشجر، وتتدفق كتبُ الأمصار بأخطاء الولاة، فيندفع رجالٌ على خيولهم أو أبلهم لا توقفهم الصحارى والسيول والذئاب والصعاليك والأمراء، يقتحمون أبوابَ الإمارات العالية، وينزعون سياطَ الحراس ويحررون الخدمَ من الأحباس، ويسحبون الولاة للمحاكم والأسواق، ويعرضونهم لصفعات الناس ، وكلماتهم القاسية..

يقحمون رؤوسَهم في خزائنهم، يدققون في الأرقام والمعادن النفسية، والرخيصة، يأخذون الكثيرَ وينثرونه على المساكين، ويتطلع أؤلئكَ الفقراءُ في أزقتهم المعتمة لهؤلاء البدو الغرباء ذوي الثياب الرثة، يحولون النقدَ الثمين مثل مطر مضيء رخيص ينهمرُ على العشش.

يرون أبوابَ الولاة الثمينة تـُهدمُ وتنفتحُ دارُ الإمارة للمتسولين والنساء والمجلودين في الحقول والمسروقين في أهراء القمح، وتتكاثر الحشودُ على الولاة.

حين يظهر عمرُ بدرتهِ في الطرقاتِ والأسواق والحارات، يختفي المتسولون وباعةُ الغش، وتمشي النساء باحترام، وترتاح حيواناتُ الحمل من صناديق ثقيلة وأحمال متعبة، ويوقف المتحدثون خطبهم الطويلة عن الفضيلة، ويتجه الرجالُ للحقول ويتركون مجالس الثرثرة.

ويبعث الحطابون والمزارعون والنساء والعراةُ من وراء الصحارى بخطاباتهم لأمير المؤمنين ينتقدونه على عدم عنايته بهم، ويتطلع بعضُ الصحابة في الرسائل بغضب، في حين يدقق فيها عمر، ويسألُ، ويكتبُ، ويرسل رجالاً مصنوعين من عظام الفضيلة والجرأة السميكة، يقتحمون مخادعَ الولاة النائمين ويجرجرونهم عن المحظيات، ويعرضونهم لسياط العامة، ويستبدلونهم برجالٍ آخرين من التراب، ويحملون خزائنهم ويلقونها في بيت المال، حيث حشدٌ من العبيد والخدم السابقين، حراساً غلاظاً على كل درهم.

عمر بن الخطاب شهيداً

من رأى عهداً للحب والحنو والمساعدة مثل عهدي؟ اسألوا الأباطرة الذين رحلوا ووسعوا المقابر، اسألوا الغاضبين الذين قُتلوا! انظروا العاصمة التي تخلو من الحرس والشرطة والمشعوذين والمخبرين والشحاذين! ولكن بعض النفوس الصغيرة لا تحبني، يريد لكل هؤلاء الفقراء أن يزهدوا في الدنيا بل لا بد أن يفرحوا ويأكلوا في الموائد العامرة، وينتشوا بالحياة!

عثمان بن عفان شهيداً

تنامُ العيونُ وتهجعُ الأجسادُ، وهو لا ينامُ ولا يستريحُ، في الأزقةِ المتربةِ، في خيامِ القادمين من الأمصار، في الأسواقِ الناعسةِ والضاجةِ بالصراخ، يرونه..

اسمهُ مثل عاصفةٍ على الأشرار، يسترخي الفلاحون تحت الأشجار، وترتاح حيواناتُ الجر، وتتوقف الفوائدُ المجحفة، وتقلُ الأرباحُ النهمةُ، وتسالمُ جيوشُ الفتوحِ السكانَ والزرعَ، وتغمغمُ القصورُ والبيوتُ الكبيرة بالشكوى.

يوجهُ الرسلَ والأمراءَ والدعاة:

يتأملُ الليلَ والنهارَ، ويغسلُ بيتَ المال من أثر الذهب والفضة، ويجلسُ ليأكلَ وجبتَهُ الشحيحة.

يتساءلُ: هل سيتركونني أعملُ ونقفز على مستنقعات الدم؟

هل سوف ينسى كبارُ رجالات قريش الماضي والكراسي؟!

علي بن أبي طالب شهيداً تتوجه هذه الرواية بأسلوبٍ عصري مختلف لحدثٍ تاريخي شهير.

إن مأساة الحسين تتحول هنا إلى حراك شعبي واسع مع غياب جسد الحسين نفسه.

فالرأس التي تُحملُ على أسنة الرماح نحو مقر الخلافة حيث زعامة القهر تحرك الجمهور ليقرأ واقعه الذليل، وتحملُ هذه الرأسَ عدة شخصيات، وتدخل مدناً، وتلتحم بمنولوجات شخصية وحوادث فردية وجماعية، حتى تتشكل دائرة واسعة من الأحداث والصراعات والحوارات.

لكن الرواية كفنٍّ عصري لا تكتفي بعالم من الأحداث التاريخية الحقيقية، بل تمزجها بخيال فني، يوسع من تغلغلها في الشخصيات التاريخية المحورية، فتوجدُ الشخصية الشعبية المتحولة كمحور كبير، فيتمازج المتخيل بالحقيقي، وما هو شعبي كفاحي متوارٍ يغدو في مقدمة اللوحة، وما هو تاريخي فوتوغرافي يتراجع للوراء ليكون خلفية الرواية، ليتغلب الشعري على النثري، وتغدو الرواية جزءً من ملحمة الصراع في بداية التاريخ الإسلامي.

إن تراجيديا التاريخ الإسلامي تتحقق هنا على صعيد الرواية كحوارات صراعية بين شخصياتها المحورية.

إنه عمل روائي من نوع جديد.

الحسين شهيداً

كلمة الغلاف الجزء الخامس

تمثلُ الأنواعُ الأدبية والفنية قضايا جوهرية في الأدب، فهي تعبرُ عن قدراتِ شعبٍ أو أمةٍ ما على التطور الثقافي على مدى قرون، فليستْ هي بناءاتٌ شكلانية تُرصفُ الكلامَ وتجمعُ المعاني في «قوالب» لكنها تعبيرٌ عن قدراتِ المبدعين والنقاد على الحراكِ التحويلي لمجتمعاتِهم، أي على مدى تمكنهم من إقامة علاقاتٍ عميقةٍ مع البشر وجذورهم الدينية والثقافية والاجتماعية وتغييرها تبعاً لخُطى التقدم، ومجابهة قوى التخلف والاستغلال والتهميش للناس، وتصعيد القدرات على الحوارِ والبحث والتجديد.

أي هو التحولُ من هيمنةِ الصوتِ الواحد إلى تعدديةِ الأصوات، ومن سيادةِ الأنا المركزيةِ الاجتماعية إلى تنوع الأفراد وقدرتهم على الحوار والنقد والتغيير.

وإذا كانت صناعة الأنواعِ الأدبية تخضعُ للأفعال الحرة للمبدعين فإنها لا تستطيع أن تقفزَ على الظروف الموضوعيةِ للواقع والناس. وهيمنةُ نوعٍ أو وجود الأنواع كافة هي قضيةٌ مركبةٌ من الذاتي والموضوعي، من سيطرةِ قيودٍ تعبيرية قَبْليةٍ ومن مساهماتٍ تحريرية لنزعِ تلك القيود، من آفاقٍ مرصودةٍ سلفاً نتاج سابقين ومن قدرةِ المعاصرين على تغييرِها تَبِعاً لتطورِ الحياة والمساهمة في تغييرها.

والمبدعون يظهرون في شروطٍ سابقةٍ على إبداعهم، إنها تقيدُهم وتجعلُهم يعيدون إنتاجَ الماضي الثقافي أو يضيفون عليه بعضَ الإضافات اليسيرة والمهمة غير التحويلية الواسعة.

ومن هنا فظهور الشعراء في عالم العرب الجاهلي يختلف عن ظروف أخرى تالية حين حدثت نهضة، فسيطرةُ الصحراءِ والحياةِ الرعوية، هي غيرُ ظهورِ المدنِ وميلادِ دولةٍ إسلامية واسعةٍ تختلطُ فيها الشعوب.

لكن ان تبقى الهياكلُ الإبداعية الجاهلية في عمقِ المدن وتسيطرَ على الإنتاج فهي أيضاً هيمنة قَبْلية مستمرة.

وقد طُرحتْ بقوةٍ مسألة قصورِ الأنواعِ الأدبية والفنية على نوعٍ واحد بشكلٍ كبيرٍ هو النوع الشعري، وضمور النوعين الآخرين وهما النوعان الملحمي والدرامي، كما هو غيابُ الأنواع الفنية، وهي قضية ليست تجريدية بل قضية تاريخية واجتماعية وفكرية طويلة ومعقدة.

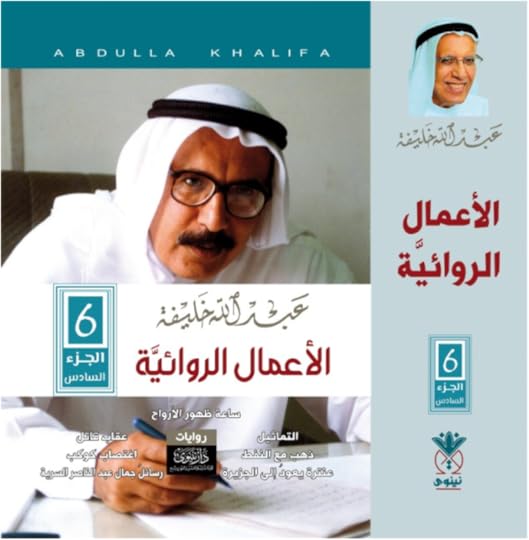

كلمة الغلاف الجزء السادس

تنتمي رواية «ساعة ظهور الأرواح» لـعبدالله خليفة إلى النوع الروائي الذي لا يهادن ما اتفق عليه في القراءة، ويعود الأمر إلى تركيبته البنائية التي تجعل النص تجربة تخييلية تعيش حالات مستمرة ومتنوعة من التطور التقني والإجرائي والأسلوبي والمعرفي، مما يجعلها منفتحة على الإيحاء في أبعاده المنتجة للتعدد والتنوع في التأويل.

…………….

…………….

…………….

في لغة تفاعلية بين الفكرة والصورة، وبين الصوت السياسي الاجتماعي، والتأليف الجمالي الشعري، يسعى الكاتب عبدالله خليفة لإرساء بناء روائي لا ينقطع عن إحالاته الواقعية والتاريخية. فمناط الكاتب في رواية «التماثيل» كما فيما سلف من رواياته، قضايا اجتماعية وفكرية، ينطلق منها لكشف مرتكزات وأشكال الاستغلال الاقتصادي والزيف السياسي، ومرد التلوث الأخلاقي والسلطوي، والإضاءة على عالم المفارقات والتحولات. وتتراوح بين استرجاعات فردية وجماعية، واستدماجات واقعية وحلمية. وتنفتح على اليومي والمعيوش، كما على التاريخي والأسطوري.

…………….

…………….

…………….

الفردُ الوحيدُ حين يُسحق، يُداسُ كحشرةٍ، ويقاومُ في هذا الوجودِ الممزقِ المتلاشي، يفقدُ رجولتَهُ وأبوتَهُ ، هل يزول تماماً؟ هل يبقى فيه عرقٌ ينبضُ؟

بل حين يفقدُ كرامتَهُ، ويبيعُ كلمتَهُ، هل يتلاشى كلياً؟!

هنا الشخصيةُ المعقدةُ المركبةُ وهي تضجُ بالكلام، والأحلام، والكوابيس، وبمشروعاتِ الأنتقام والأمتهان، وتخلقُ، وتتمزقُ بين ثورةٍ باطنيةٍ وإنسحاقٍ ظاهر، في أشكالٍ من السردِ الغرائبية الواقعية.

الخصمُ ملأ الساحةَ، حازَ الثروةَ، وصارَ كائناً كلياً جباراً، معبوداً كأنه إله، وتحولَ المواطنون إلى حشرات، ولم يبقْ سوى أن يذيبَ هذا المثقفَ الوضيعَ الذي لا يزالُ يقاوم، لكنه لا يذوبُ بل يتناسخُ ويظهرُ بأشكالٍ جديدة.

النفطُ يملأ البلد، ويصيرُ بحراً ويبتلعُ البشرَ ويبتلعُ الأرضَ.

ذهب مع النفط: روايةٌ واقعيةٌ كابوسيةٌ ساخرة.

…………….

…………….

…………….

ما أن تشرع بقراءة رواية «عنترة يعود الى الجزيرة» حتى يطالعك منظر الصحراء وهي تصحو على الفجر. هي البلدة الراقدة قرب الشواطئ ذات البيوت الصغيرة المتلاصقة المسماة «سبخة» التي غزاها الغرباء على عيون أبناء القبيلة.. يتخذ الروائي من شخصية عنترة البطولية مادة للتعبير عن ذلك التلاحم والترابط الذي يبلغ أشده في الدفاع عن الهوية، فثمة إيحاء معتقدي واجتماعي وسياسي لهذه الشخصية التي اختارها عنواناً لروايته وأناط البطولة فيها الى «هلال العبسي» الذي يدخل السجن عقاباً على شجاعته. ما يميز العمل أنه يسلط الضوء على علاقات انسانية تشكل جزءاً من تاريخ مجتمعات الجزيرة العربية والخليج العربي في الماضي والحاضر في حراكه اليومي: إذ تؤرخ الرواية لحدث واقعي بأسلوب رمزي يضفي على البيئة المحلية نكهتها الخاصة..

…………….

…………….

…………….

«هو الأسطورة الحية، له أسرة واسعة من الطمي والتاريخ والرموز، مازال يرقب الثورة المغدورة، يمشي بين الجمهور، يرسل رسائله عبر الزمن».

هو هنا يمضي، على عرشِ النيل الخالد، قلوبِ الجماهير.

يرى جمالٌ أصابعَهُ تشقُ الجبلَ، وتنهمرُ المياهُ، ومن الزقاقِ الضيقِ والباعةِ الصغار راح يطيرُ في الفضاء قربَ السحب، يمسكُ جذورَ النهر ويحولُها عن صخورِ الطحالب، يقربُهَا من منازلِ الصيادين والخدمِ وعمالِ التراحيل، يكسرُ أحجارَ الجبال ويضربُ بها العمالقةَ الطالعين من القبورِ والكهوفِ ويركضُ السحرةُ حولَهُ ويمسكون ساقيهِ الضخمتين المتشبثتين بتاجِ فرعون، يفضهم كورقِ الشجرِ نحو الزنزانات والفيافي، يتطلعُ للأزقةِ المزدحمةِ الخانقةِ فيجدها لم تتبدل، والفولُ هو نفسُهُ صغيرٌ صغيرٌ حتى كأنه لا يُرى، لكنه صامدٌ أبدي في الشوارع مع الدخانِ والبخار والذبابِ، يهجمُ جمالٌ على السحبِ والغبار والأموالِ وتعلو المداخنُ توزعُ الأرغفةَ على الجائعين، وتملأُ رئتيهِ رماداً فيحولُهَا لسجائرَ ثم غليوناً وتتغلغلُ في خريطةِ ظهره.

من رسائلُ جمال عبدالناصر السريةِ

كلمة الغلاف الجزء السابع

كيف تكونت القصة القصيرة لدي؟ لماذا لم تنفصل عن صرخاتي السياسية والاجتماعية؟ لماذا وجدت نفسي كاتباً للقصة القصيرة وللاحتجاج الوطني والاجتماعي معاً؟ لماذا غدت شخوصي مستقاة من المشاهدات والحكايات المروية والمواقف الحقيقية والرموز العربية ومن التجربة الحياتية بكل عفويتها في البدء؟

لا أعرف لماذا وأنا طفل توجهت لقراءة سيرة عنترة بن شداد، فلماذا هذه الشخصية هي التي ظللت طفولتي، فرحت أقرأها واشاهدها على شاشة السينما القريبة من حينا؟

هل مخاض التحدي المحيط، والحي الفقير المهموم بالحرائق والاستغلال، هو الذي يخلق جواً من البحث عن البطولة، واستبصار طرق الكفاح؟

هل يلعب مخاض الشعب البسيط المستعبد الباحث عن حريته من الأسياد الخارجيين والداخليين، دوره في خلق مناخ جاذب للفتيان، ومحرضاً لهم على الالتحاق به، والإضافة فيه؟

هل يغدو واقع الأمة المفتتة التابعة، والتي تستعيد نهوضها وتفكك شبكة تبعيتها وإرثها، روحاً هائمة قوية فوق نفوس شبابها؟

لا شك أن مناخ الخمسينيات الذي تشكلت طفولتنا فيه، والممتلئ بضجيج الإذاعات، وخبز المنشورات الساخن، والمعبأ بالمظاهرات، كان له دوره في الذهاب إلى رموز البطولة القصصية، سواءً كانت عنترة أم السندباد أم أولئك الأطفال اليتامى الذين يتلقون المساعدات من القوى السحرية.

لقد كان نمونا الدراسي والثقافي هو صراع ضد تركات المجتمع التقليدي، في عقد تخلص النخب الثقافية ــ السياسية من الأفكار العتيقة في الثقافة والسياسة، عقد تجاوز الأقصوصة الميلودرامية والإنشائية، والتلاحم مع مستويات الواقع، والتاريخ، عقد تجاوز أفق «الطبقة المتوسطة» على مستوى الممارسات الفكرية والإبداعية.

لا شك أن صعود ثقافة الشعب البسيط كان محصلة لتغير عالمي غامر، كان يدفق أدبياته ورموزه وخلاياه في الأحياء المأزومة.

من هنا كانت أقصوصة رصد الواقع الفاقع، والتقاط ما هو طافح وبارز، وكشف مثالب «الأشرار» هي تعبير عن هذا المناخ الشعاري، أما البُنى الفنية السائدة فهي تعتمد على: التصوير الفوتوغرافي لنماذج بائسة، أو خلق بنية أولية لكشف التضادات الاجتماعية الحادة، واعتماد على اللمحات الخاطفة وعلى الرموز الأكثر حضوراً وديناميكية في الوعي العام كالنماذج الأسطورية والدينية. .

تجربتي في القصة القصيرة

كلمة الغلاف الجزء الثامن

الكاتبَ والمثقّف البحرينيّ الكبير عبدالله خليفة، بعد مسيرة طويلة شاقّة ومضنية وحافلة بالعطاء والتنوير، وإنتاجات دافقة وعميقة وثريّة ومتنوّعة في الفكر والفلسفة والأدب خلّفها وراءه لتشهد بآثاره التي حفرها في ذاكرة الوطن بترابه ونخيله وبحره وهوائه وشخوصه وتاريخه التليد والطارف، لقد توسّل عبدالله خليفة بالكتابة لِتقوم «بالانغراس في جذور الأرض لأنّ كلّ يوم هو لحظة ألم وأمل»، ولكلِّ لحظة مضمون، وكلّما كان المثقّف ممتلكًا أدوات التعبير عن هذه اللّحظة، ومتمكِّنًا من الإفصاح عمّا تحتويه كان إنتاجه الكتابيّ أقدر على مقاومة الفناء والتّلاشي، وأجدر بتسجيل جوهر اللّحظة وتجلية خصوصيّتها.

والناظر في تجربة الكتابة الروائيّة عند عبدالله خليفة يلاحظ تراكم النصوص وانتظام صدورها؛ ليكون بذلك أغزر كتّاب الرواية في البحرين إنتاجًا، وأشدّهم حرصًا على ممارسة فعل الكتابة؛ لإيمانه بأنّ «الكتابة تنمو فوق الأرض الحقيقيّة، تسحب الصواري من عند البحارة الذين غطّسوهم موتى وهياكلَ خاليةً من المعنى في قعر الخليج، فتغدو الروايةُ الكبيرة المخطّطة في الرأس رواياتٍ عديدة»، تزخر بما يزخر به الواقع من صغير الشؤون وعظيمها، ذلك أنّ روايات عبدالله كلَّها مشدودة إلى الواقع شدًّا وملتصقة بالحياة التصاقًا، تكشفُ ما يمور به المجتمع من قضايا ومعضلات، وتعمدُ إلى فهم حركة التاريخ، ومظاهر تطوّره، وما ينعكس فيه من تجاذبات وصراعات وتغيّرات ثقافيّة واجتماعيّة وإيديولوجيّة وسياسيّة، وتنظرُ في بنية المجتمع، وتنشغلُ بمحرّكات التاريخ؛ لتقتنعَ بالتّصوّر الاشتراكيّ الذي ينتصر لمقام الكادحين والعمّال. فقد صرفت الروايات اهتمامها إليهم، وأخذتنا إلى الفلاحين يكدحون في حقول ملتهبة، والغوّاصين يجوبون بحارًا قصيّة، ويركبون الأهوال والآلام من أجل الكفاف والعفاف، ورحلت بنا إلى المصنع حيث العمّال «مندفعون في تيّار الحديد والنار والهواء البارد واللاهب»، وتنقّلت بنا بين القرية والمدينة، والماضي والحاضر، والأنا والآخر، وفتحت لنا المجال للنّظر في علاقة الإنسان بالمكان والتاريخ والتحوّلات الفكريّة والاجتماعيّة، وصلته بمصيره والسلطة.

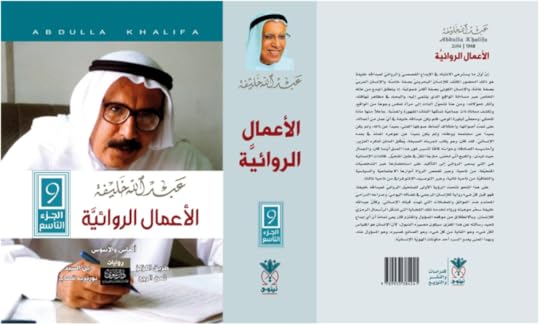

كلمة الغلاف الجزء التاسع

إنّ أوّل ما يسترعي الانتباه في الإبداع القصصيّ والروائيّ لعبدالله خليفة هو ذلك الحضور المكثّف للإنسان البحرينيّ بصفة خاصّة، والإنسان العربيّ بصفة عامّة، والإنسان الكونيّ بصفة أكثرَ شموليّة. إذ ينطلق المبدع من عالمه الخاصّ عبر مساءلة الواقع الذي ينتمي إليه، والبحث في مظاهر تهافته، وآثار تحوّلاته؛ ومن هنا تتحوّل الذات إلى مرآة تعكس وجوهًا من الواقع، وتكشف معاناة ذات جماعيّة تمثّلها الفئات المقهورة والمعذَّبة، جاعلاً منها مادّة للحكي، ومعطًى لبلورة الوعي، فلم يكن عبدالله خليفة في أيّ عمل من أعماله، على تعدّد أصواتها، واختلاف أنماط صوغها الفنيّ، بعيدًا عن ذاته، ولم يكن بعيدًا عن مجتمعه ووطنه، ولم يكن بعيدًا عن جوهره الممتدّ في بعده الإنسانيّ. لقد كان، وهو يكتب تجربته العميقة، يُطْلِق العِنان لفكره الغزير، وأحاسيسه الصادقة، وحواسّه كافّة لتسبر غور هذا العمق أينما كان، والجمال حيث تبدّى، والقبح أنّى تخفّى، مازجًا الكلّ في طين المتخيَّل. فالذات الإنسانيّة هي التي يسعى الروائيّ إلى التأكيد على استحضارها عبر الشخصيّات المتخيَّلة، من ناحية، وعبر تقمّص الرواة أدوارها الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة من ناحية ثانية، وعبر التوصيف الإثنوغرافي من ناحية ثالثة.

على هذا النحو تتحدّد الرؤية الأولى للمتخيَّل الروائيّ لعبدالله خليفة، فهو قبل كلّ شيء رواية للإنسان المرجعيّ في نضاله اليوميّ، وصراعه الدراميّ المحتدم ضدّ العوائق والمعضلات التي تهدِّد كيانه الإنسانيّ. وكأنّ عبدالله خليفة سخّر موهبته ورؤاه لخدمة تلك القضايا التي تشكّل الرأسمال الرمزيّ للإنسان. وبالانطلاق من موقفه المسؤول والملتزم كان يعي تمامًا أنّ أيّ إبداع تحيد رسالته عن هذا المغزى سيكون مصيرُه الذبول؛ لأنّ الإنسان هو المقياس لكلّ شيء، وهو الغاية من كلّ شيء، وهو الصانع لمصيره، وهو المسؤول عنه، وبهذا المعنى يغدو السرد أحد مكوّنات الهويّة الإنسانيّة.

كلمة الغلاف الجزء العاشر

هي دارين التي خرجَ منها. نقطةٌ صغيرةٌ تضاءلتْ وغطستْ وراءَ البحر، هو الربانُ الكبيرُ أحمد بن جبر خرجَ بسفينتين كأنهما أسطول، البحرُ الأزرقُ الواسع يفتحُ ذراعيَهِ، وبدتْ الصحارى الترابيةُ اللامتناهيةُ وراء تاروت متجهمةً تدورُ فيها دوائرٌ كريهةٌ من الغبار، الجزيرةُ تلويحةٌ خضراءُ بين الصخور، تشمخُ النخيلُ ورأسُ القلعةِ ينزل لقعر المياه.

للأرواحِ نفثاتُها على هذه المياهِ المشتعلةِ ولهمامِ جسدهُ الصلبُ المنغرس في الخشبِ والأرضِ، سفنٌ كثيرةٌ نزلتْ إلى الأعماق، أجسادٌ كثيرةٌ لم تُكفن وهي تُحاصرُ بين الأشياءِ المحطمةِ والأشلاءِ، أجسامُهم صارتْ جزءً من الأعشابِ والأسماكِ والمحار والقواقع.

سألتهُ القوقعةُ وقروشُ البحر من أكثر خلوداً أنا أم أنت؟

◇ خَليجُ الأرواحِ الضَائعةِ

كان البحرُ يتحرش ببيتها، تتغلغلُ موجاتهُ بين أحجارهِ وقيعانه، فكأنه يطفو على الماء، في دورةِ المياهِ يصلُ إلى ساقيها، ويتضخمُ مدهُ فيضربُ حتى أحشاءه، وتغرفُ منه في النافذة وتداعبُ نوارسَهُ وتطعمها من فتات خبزها. كان يتنائى حيناً فيبتعدُ حتى كأنه غادرَ أرضَها، وترى القواربَ جافة، منقلبة على جهة، وثمة شظايا من زجاجٍ الماء تلمعُ وتتوهج.

كان يحضرُ على مائدتِها، فترى أمَها بين أدخنةٍ كثيفة تقلبُ على الصفيحةِ المعدنيةِ الرقيقة بناته، تلك السمكات الكثيرات الصغيرات مثلها اللواتي يقفزنّ على اللهب، وتنضجُ جلودُهن، ويطرطشُ دهنهن في فرقعاتٍ لذيذة، والحطبُ يُلقى، ومن هنا كانت هي حمالة حطب، تمشي على الساحل الطويل وتجمع قطعه.

وأمُها تقول: ابنتكَ سرايةُ ليلٍ، هي جنيةٌ أو خليلة، وتروي إنها رأتْ قواربَ وسفناً ونخيلاً وينابيع بعدد التراب، ابنتكَ تخاوي الجن!.

◇ حورية البحر

July 11, 2023

الحلال والحرام في السياسة الراهنة

الحلال والحرام تقنيات فقهية إسلامية منتجة في عصر قديم كانت تحاول عبره إنتاج قانونية إجتماعية توقف الممنوعات السيئة خاصة في فهمها في ذلك الحين، كالسرقةِ والاعتداء والربا والزنى وشرب الخمر وغيرها، وهي الممنوعات التي ترافق فهمها مع ظروف معينة مر بها العرب المسلمون.

كانت تلك في الفترة الأولى موضوعةً داخلَ إطارِ دولةٍ شعبية، كانت هي الممكناتُ في ظروفِ الجزيرة العربية وعبر المؤثرات القادمة من قوانين الشعوب المؤمنة الأخرى النموذجية للمسلمين كاليهود والنصارى، وعبرها كان المسلمون يحاولون تأسيس تجربة تعاونية أخوية تجسدت لهم إلى حين.

ثم غدت تلك المحرمات بلا ذلك الأساس، ولكن مع نمو مؤثرات حضارية جديدة، قبلتْ بالتنوع وببعضِ الحريات وفسرت التحريم بمرونة نظراً لظروفه، فكسب التطور العربي الإسلامي حريات صغيرة وفقد هيمنة الأغلبية على الموارد.

كان ذلك هو الفقه العام الذي ضُبط وحُدد بهيمنةِ الأغنياء والأقوياء في ذلك الزمن، بينما فقه الحرية والدفاع عن الملكية العامة الضائعة ذُبل وخَفت ثم إنتهى.

ولكلِ عصرٍ فقههُ الذي تحددهُ القوى الكبرى المؤثرة وقد بدأ الفقهُ يميلُ للحريةِ والثورةِ العربية مع زمنِ الليبرالية وصعود حركة التحرر العربية الناصرية خاصةً، ثم خمدَ بعد ذلك مع الثورة النفطية وصعود الفقه الحنبلي والإثناعشري اليميني.

وفي الزمنِ الراهن لم يحصلْ على هيمنةِ الأغلبية الشعبية على الموارد كما في العهد الإسلامي الأول، ولا هو شرعياً حصل على فقه الحريات الصغيرة. ولم يظهر مشرعون فقهيون من بين الأغلبية الشعبية يكرسون فقه الشعب والنضال.

المنتجون الجددُ المعاصرون للأحكام الشرعية الإسلامية حائرون فهم غير قادرين على مطالبةِ الحكوماتِ بإرجاعِ المالِ العام للشعوب، وهم مترددون في تطبيق الأحكام الشرعية النصوصية على الجرائم والأحداث الصغيرة، وهم يفلتون اللصوصَ الكبارَ ولا يرون سوى اللصوص الصغار؟

هناك من أضاعَ العروةَ الوثقى بين الماضي والحاضر وفقدَ البوصلة، فقلبهُ على معاشهِ أكثر من حبه للعدالة.

وهناك الفقهاء المغامرون الانتهازيون وجدوا أن ثمة فرصاً كبرى مع الإرهابيين ولكن خذلتهم قراءاتُهم السياسيةُ المحدودة.

فانقلبوا يعقدون المؤتمرات الصارخة ضد الغوغاء والإرهاببين لكن لا يتكلمون على الحكومات التي أضاعتْ الأموالَ العامة، وأغنت الغرب المليء بالخزائن من أموال الشعوب، وأفقرت البلدان العربية الإسلامية.

أما أن يصرخوا مع الإرهابيين أو يكونوا ضدهم، وليس ثمة موقف وسط عادل موضوعي بين هؤلاء وأولئك، موقفٌ ينظرُ لنقد كل من يخطيء، ويُفقر الخزائن، ويتلاعب بالمال العام ويضع أمم المسلمين على ورق اليانصيب العالمي.

بعضهم الذي كان مع الإرهابيين ويُنَّظر لهم، تم شراءه وإنتقل بين عشية وإنقلابها إلى الطرف الآخر.

قبلَ ليلةٍ كان يصرخُ بضرورةِ تحطيمِ وهدمِ الحكومات الكافرة المتجبرة بالحديدِ والنار، ويوضح الشروطَ الإسلامية التي وجب بناءً عليها تحطيمها وإزالتها، ثم بعد أن ضُبط وأُعتقلَ وعانى قليلاً من قلةِ النومِ والأكل والخوف من فقدان الكرسي المُنتطر القادم على جناحِ قنبلة، إذا بهِ يتحولُ ويتشدقُ بدورِ الحكومات وعظمة الإسلام الذي شُرع على أيديها، وفجور كل من عارضَها وناوئها، ومن يفعل ذلك هو مارقٌ فاجرٌ الخ!

إنهم الساكتون عن الحق، الذين تنام الأحكامُ في جيوبهم، ويخرجونها متى ما وجدوا مصلحةً شخصية، يحقدون ويتألمون نظراً لحاجتهم وطمعهم فيضعون مآربَهم على الدين فإذا أثروا بشوا وبدلوا الأحكام.

زمن الانقلابات الفقهية أيضاً هو زمنُ الفوضى، زمن التلاميذ الذين قفزوا فجأة للتنظير والحلول محل الفقهاء الكبار وآيات الله العظمى وأخذتهم أساطير الكراسي وأحلام السلطان فعبثوا بشرعِ أمم.

والأغلبية مع الصمت، لا تريد أن تتخذ موقفاً، أو تدين قتلاً في عامة المسلمين، الأغلبية مع الغالبين ومع الغنائم ولا يهمها دمٌ يُسفك ولا أرواحٌ تُزهق ولا ثرواتٌ تضيع ولا زمان ثمين يُهدر.

“الساعةُ آتيةٌ لا ريبَ فيها”

أطلق القرآنُ كلمةَ الساعة بكلِ مفرداتهِا الكثيرة وكأنها آتية بعد ساعات أو شهور أو سنين من التدفق الحجازي العظيم، لكن الساعة لم تأتِ حينئذٍ، لكن الساعةَ الثورةَ جاءتْ وحققتْ أهدافها على رغمِ كلِ أنفٍ غرور، وعاقبت المعارضين الفاسدين وأعلت من المناضلين الصادقين المضحين وفتحتْ التاريخَ لآفاق كبيرة من التطور.

الزبانية ومعذبو الجحيم يتشكلون في كل فترة حين يسيء أصحابُ السلطات الأرضية لكل إنسان ويلعبون بالثروات والشعوب جائعة، يظهر لهم أصحاب الكرابيج يسلخون جلودهم، ويضعون أدوات الكهرباء فوق أجسامهم لكي يخبروا أين خبأوا الثروات، أو يطلقون عليهم النار في الساحات العامة، أو يتركونهم ليتعفنوا في السجون بعد أن لعبوا في الميزانيات واشتروا أسلحة بلا فائدة أو فاسدة لتحارب بها الجيوش العربية المهزومة أو ورحلوا ثروات لتغذي عائلاتهم الفاسدة وتبني سلاحاً في دول العدوان.

أما اتباعهم فالعذاب المسلط عليهم لا يقل عن ذلك، فكل كلمة كتبها قلم فاسد يقابلها حجر في فمه، وثعبان يوضع في أمعائه، ومكواة تسلخ جلده، هذا إذا لم تظهر له امرأةٌ ذات حزام ناسف.

صارت (الساعة) أكثر نشاطاً من الزمان الحجازي، فأمم المسلمين مهما ديست وعذبت قادرة على الانتقام وعلى تحويل الساعات إلى قنابل.

(النار) مفتوحة دائماً من قبلهم طوال أنظمتهم، وهم يعيشون في نعيم، لكن الساعة تقلب الموازين،.

بين التنزيل والواقع مسافاتٌ لا تدركها العقولُ العائشة في الزمن ببساطة، التي تمشي على الأرض بنعالٍ ولا تركبُ أجنحةً في بصائرها، فالقولُ عميقٌ والمفاهيم محدودة.

لكلِ زمن ساعته الخاصة، وإذا لم تأت الساعة، فلأن الثوريين لم يؤمنوا بالساعة ولم يعملوا على ضبط ،

لا تحرضي زوجك من أجل أن يلبس لحية ديكورية وليسرق الناس فسوف تكونين في نار الأرض الحامية التي تجعل شعرك كالأفاعي القادمة من السعير.

لا تتوهموا أنكم في جمعكم مال الناس في جيوبكم سوف تفلتون من النار الأرضية، ولترددوا كلمات الساعة الغيبية، فتضحكوا على الدين والدنيا، فالنار قادمة إليكم بشكل لم تتخيلوه، حتى تحرقكم وتزيل خرافاتكم الدينية الكاذبة ولتروا الحقيقة القرآنية، وحنيئذٍ ستقولون يا ليتنا آمنا.

الجمهورُ و(الغوغاء)

إن الشعبَ هو الذي يصنعُ التاريخَ، ولكنه يصنعهُ في ظلِ شروطٍ موضوعية وذاتية، والشعبُ ليس كائناً مطلقاً مجرداً، بل هو كائناتٌ حية بسيطة تتغيرُ وتتأثر بالظروف المحيطة بها تصيرُ اسوأ أو أفضل حسب هذه الظروف، وتغيرُ الظروفَ كذلك عبر تلك الشروط السابقة الذكر.

الشعب الذي يتطور معرفياً وسياسياً ويشكلُ منحى متصاعداً يُسمى جمهوراً أما الذي يتردى ويسقط في الفوضوية فيُسمى غوغاء.

حين يتوجه قسمٌ من الناس للمعرفة السياسية الاجتماعية ويريدُ تغييرَ واقعه يلجأ للعلوم وأدوات الاتصال المختلفة في كل زمن، ولا يمكنهُ ذلك سوى أن يندمجَ في الشعب.

مهما كان سوء الأجور، ومهما كانت ظروف المعيشة صعبة، ومهما كانت علاقاته تتسم بالتوتر والضعف والتخلف، فإنه يبحث عن الحقيقة وعن طرق تغيير حياته وواقعه، ويصل إلى فهمها وتحويلها.

شباب تونس ومصر واليمن وغيرهم كانوا ثمرة البحث، وعدم النزول للجريمة السياسية الاجتماعية، ولهذا فإن العكوف على المعرفة العميقة خلق منهم جمهوراً سياسياً صانعاً للتاريخ.

شبابٌ مختلفٌ هو الذي قام بتغيير التاريخ، وهو يتسمُ بأخلاقيةٍ رفيعة، وبمستوياتٍ فكرية عميقة، وبمتابعةِ لأدواتِ الحداثة الاتصالية والثقافية.

هم ابناءُ الفئات الوسطى التي إنصهرتْ فيها ثقافةُ الحداثةِ والليبرالية والتجديد على مدى عقود من القرن العشرين السابق.

وكان واضحاً ذلك الافتراقُ بين هذه الطليعة وبين إنتاجِ الطبقةِ الحاكمة الاستغلالية الفاسدة التي تجسدت في جماعات(البلطجية).

شبابٌ صبور خلاق ذلك الذي ظل لسنوات يصقل ذاته ويتحدى الظروف القاسية، وكان يمكن حين يثور أن يشعلَ النار، ويشتمَ ويُقذرَ الفضاء السياسي، لكنه لم يفعل، بل توجه لقضاياه السياسية وتوحيديته للعمل الشعبي. ومن هنا وجدنا هؤلاء الشباب الذين كانوا يجيبون على أسئلة الصحافة العالمية المبهورة بالأحداث بطرق مسئولة هادئة دقيقة، محددين الأهداف غير منحرفين لصراعات جانبية وكلمات شخصية وكأنهم تعلموا في معاهد وزارات الخارجية.

هؤلاء يصنعون الجمهور الفاعل في التاريخ، أما الغوغاء فتظهرُ بأسلوبٍ مختلف. تظهرُ من خلال عمل العصابات السياسية، حيث (الطليعة) تُقربُ الحثالةَ وتعتمد على الخداع، والانتهازية، وتستنفرُ في الجمهور غرائزه ووحشيته، ولا شك إن نهايات مثل هذه المعارك الاجتماعية السياسية مليئة بالدماء والخسائر البشرية والمادية، والفشل الروحي.

إن تقاربَ العصابات السياسية مع الحثالة نتجَ من غياب الأهداف السياسية العقلانية ومن مقاربة لمناطق التخلف والفقر الشعبية وإستنفارها بشكل غير بنائي نظراً لفقدان برامج تطوير هذه المناطق الشعبية ورفع مستوى حياة الشغيلة، من قبل جهاتٍ عدة، فتغدو مناطقُ العوزِ مناطقَ التحريض والرافعة السياسية لخلق التمردات المطلوبة من العصابات السياسية.

ومن هنا فإن الانفجارات الحادة هي من مسئوليةٍ مشتركة على من أهملوا مناطق الفقر الشعبية، وهي الجهات الحكومية والرساميل الخاصة والقوى السياسية الاجتماعية.

ويكفي تنظيم مجموعات صغيرة من مناطق العوز والأحباط ليكون في يد العصابات السياسية متفجرات بشرية.

أحياءُ الفئات الوسطى تغدو غالباً مراكز لإنتاج أجيال جديدة أكثر مواكبة للديمقراطية الاجتماعية العالمية بعد أن كرسَّ الأهل قراءة التراث الديمقراطي السابق وأمهات كتب الفكر والأدب وتشكلت في هذه الأسر قيم تقدير العقلانية والبحث والشك، فيما العشوائيات السكنية والأحياء العتيقة والأرياف المهملة والبوادي تعطينا قوى سياسية مضادة، حيث النصوصية والطاعة الصماء وإستخدام العنف والقوة في التربية، ورفض التفكير الخاص والمساواة الاجتماعية والجنسية ورفض التساؤلات وغياب الإرث الثقافي الإنساني، وفيما نرى شباب الثورة الديمقراطي الإنساني يرفض العنف، نطالعُ في مناطق البؤس الاجتماعي الثقافي تصاعد الإرهابيين والقواعديين والمغامرين.

وفيما يتوجه التاريخ للصعود وتجاوز الأخطاء وخلق تقدم أمة نرى في الأمكنة الأخرى تفتت الشعوب وحشود الضحايا وفقدان الأهداف الأولية البناءة.

إشكالية البحر والواقع

ــــ اشكالية البحر في أدب عبد الله خليفة ، وتوتر هذه العلاقة بين انسان الجزيرة والبحر كما طرحتْ في روايتك ” اللآلي ” ، كيف تقرأها لنا ؟

إشكالية البحر والواقع

إن البحر شكلَّ خلفيةَ القصة القصيرة في البحرين والخليج العربي ، فمنذ بدأت هذه القصةُ فإن أقدامَها الصغيرة كانت تخوضُ في المياه وفي المصائد المليئة بالخناجر والشباك ، وبهذا كانت الرواية ابنة البحر والغوص ، الذي راحت تنزع أرديته وهي تدخلُ في العصر .

حين كنا أولاداً كانت عباءة الغوص الرمادية المزدانة بالقواقع والشوك والمحار والدماء تنفضُ أشباحها على خيالاتنا الصغيرة ، فنروح نسبحُ فيها فناً ، ونشكلُ أوجاعَ ذلك الإنسان السابق عبر القصة والرواية ، وهكذا تشكلت أولى الروايات البحرينية وهي تمزج بين معاناة بحارتنا وبين عذاباتنا كشباب يتفتح على العمل النضالي الوطني ، وحين كتبتُ ( اللآلىء ) في إحدى الزنازين ، حاولتُ أن أستخدم أحدث القتنيات الفنية وهي عملية المنولوج المطول للربان الذي كان يقودُ الغاصة في رحلة التيه والعذاب والصراع ، تجنباً لأسلوب العرض الواقعي التسجيلي المبسط ، وهكذا فإن البحر والسجن والتأمل والصراع ولدوا تجربة الرواية ، فالبحرهو تاريخ المنطقة وتراثها وليس هو المياه والجزر والينابيع فقط ، هو الماضي التقليدي القريب ، الذي لا يزال ينزف في أجسادنا وكلماتنا . .

إنه الربان غير التقليدي ، واللغة والمكان والتراث كانت تحاول أن تتحدث وتغدو عصرية متحررة ، مثل البلد مثل أجسامنا المحصورة في صناديق سافرة . .

ــــ كونك مشروع ثقافي ، فكيف تنظر الى مستوى الثقافة الخليجية ، وكيف لك أن تقرأها على مستوى الرواية ؟

رواية الخليج

غدت اهتماماتي كثيرة ، ومنها عملية النظرِ إلى النوع الروائي وهو يتشكلُ في الجزيرةِ العربية والخليج ، وقد جرى هذا الاهتمام عبر القراءة الحرة أولاً ثم عبر طلبات تقدمت بها منتدياتٌ وندواتٌ لعرضِ تجربة المنطقة ، في هذا النوع الإبداعي الذي راح ينمو بسرعةٍ كبيرة ، فقدمتُ دراسات كانت عملية تتبع مستمرة على مدى العقدين السابقين لنشوء وتطور الرواية في المنطقة ، كانت الدراسات تتجه نحو مواقع روائية وتجارب روائية محددة ، عبر التركيز على عمل روائي أو مجموعة من الروايات لكاتب واحد ، وبعدها غدت دراسة واسعة لتجارب كثيرة .

وهذه العملية قادتني إلى استنتاجات ، هي بمثابة اكتشافات للنصوص وللواقع الذي ظهرت فيه ، فكانت هناك بنيتان للرواية ؛ بنية ما قبل الرواية ، وبنية الراوية ، وبنية (ما قبل الرواية) هي بنية منتشرة سائدة تتمثل في تشكيلات قصصية مهلهلة لا ترتكز على محاور بنائية قوية ، ولا على نماذج ولا على أحداث جوهرية مغروزة في الواقع ، بل تستند على مغامرات تطفح على الأشياء والعلاقات ، وبنية الرواية المضادة والمتنامية بخلاف تلك الأشكال الخاوية ، وهي ترتكز على مدى تقدم الوعي الفني الواقعي ، وفهمه لتطور التاريخ والإنسان، ولهذا فإننا نجد في رواية الخليج الحقيقية المحاولات الأولى العميقة لدرس وتفحص الحياة الاجتماعية وكيفية سيرورة المشاعر والأفكار ، لكن هذه الوراية الجادة لا تلاقي رواجاً لأسباب كثيرة ، حيث يقبل الشباب خاصةً على رواية التسلية . .

إنني أجد في بعض كتابات الشباب في السعودية وعمان محاولات جريئة لاختراق شبكة العلاقات المستورة بأشكال كثيرة من النفاق والبهرجة والخداع ، فتجد كتابات تنفذ إلى صراعات الفقر والغنى ، الفساد وقوته وانتشاره والأنتماء وضعفه ، وندرة نماذح المقاومة في واقع رث متخلف أمي . .

ــــ إن حضور التاريخ في أعمالك يشكل ذاكرة وطنية ، فكيف ينظر الآخرون اليها ، وهل أوقعك هذا التاريخ في صدام مع السلطة والآخرين ؟

التاريخ في الرواية

تغدو الرواية روايةً تاريخية حين تتوجه إلى مساحة زمنية سابقة وتعرضها بأساليبها المختلفة .

كنتُ قبل أيام أقرأ كتاب جورج لوكاش ( الرواية التاريخية) بعد أن كنتُ قرأته سابقاً ، لكنني رحتُ أقرأه في هذا الوقت وأتتبع عملية رصده للرواية التاريخية عالمياً ، في القراءة الأولى كنتُ أتفق معه كثيراً ، في القراءة الثانية صرتُ أختلف معه كثيراً !

لكن هناك حكمٌ لديه يظل هاماً وهو أن الرواية سواء كانت اجتماعية معاصرة أم رواية تاريخية ، ينبغي أن تكون ممتعة ، غنية بقدرتها على تحليل وتجسيد الإنسان والحياة والتاريخ ، لكن هناك النموذج المبسط في رواية(والتر سكوت) البريطاني ، والنموذج العميق عند تولستوي مثلاً . لكن النموذجين يحافظان على بنية روائية ممتعة وغنية . لكن العديد من الروايات التي يعرضها لوكاش في كتابه لأسماء لامعة ليست بمثل ذلك الوهج المفترض كمدحه لمسرحيات جوركي مثلاً أوتنقيصه من أهمية زولا . .

ولكن الرواية التاريخية عربياً لم تكن بذلك الغنى العالمي رغم ضخامة التاريخ العربي . لقد قمتُ بدرسِ هذه الرواية لدى جورجي زيدان ونجيب محفوظ ، في دراسة لم تنشر في كتاب ، فكانت استنتاجاتي أن الرواية العربية التاريخية تحتاج إلى أعمال كبرى ، ولهذا عكفتُ على قراءة التاريخ والفكر العربيين ، من أجل أن أحضر نفسي لكتابة رواية تاريخية كذلك . .

وقد كانت الرواية التي كتبناها عن الماضي الخليجي القريب أشبه ما تكون برواية تاريخية ، لكنها رواية اجتماعية معاصرة في ظني . فهي تعرضُ وتنقد وتكشف نسيجاً اجتماعياً لا نزال نعايشه ، رغم أنه صار من التاريخ ، فلا توجد في الواقع سدود بين الرواية التاريخية والرواية الاجتماعية ، لكن الرواية التاريخية تتعلق بالتاريخ المنتهي ، في العصور السابقة .

ولهذا فأنا بدأت بالنوعين الممزوجين رواية اجتماعية ترتكزُ على التاريخ ، ورواية تاريخية ذات قراءة اجتماعية ، لكن التاريخ ليس هو التاريخ الفعلي المتحقق فقط ، أي الذي حدث فعلاً ، بل هناك كذلك التاريخ الذي لم يحدث ، وهو الجانب الذاتي المنسوج داخل ذلك التاريخ الفعلي ، ليس بغرض العرض المدرسي كما يفعل جورجي زيدان ، بل بغرض تحليل وتجسيد رؤية معينة للتاريخ وللحاضر كذلك . وبهذا تغدو الرواية عرضاً درامياً لإشكاليات الإنسان والسلطة والحقيقة الخ . .

ولهذا فإن الرواية حين تكون موضوعية غير متحاملة على الشخوص التاريخية الحقيقية ، فإنها لا تسبب مشكلات مع الناس ، أي حين تكون صدقاً وحتى لو كان جارحاً فهو مشرط تحليل وتشخيص . .

وعلى هذا الدرب كتبتُ ( الينابيع ) بثلاثة أجزاء لم تنشر مكتملة ، وروايتين تاريخيتين ( رأس الحسين ) و(عمر بن الخطاب شهيداً ) لم تنشر كذلك حتى الآن .

الوعيُّ القرآني قفزةٌ نوعي

في حياةِ القبائل العربية الجاهلية نمطٌ إجتماعي جامد، جعل حياةَ المجموع الخاضع لمهماتِ القبيلة هو كل شيء، والقبيلةُ مثل الحجر الصوان لا ينفذ فيه الفردُ، ويشكل إستقلاليته.

الاستقلاليةُ الشخصية، عبقريةُ الفردِ في الرؤية والمسار، وتوحدُهُ مع المجموع للخير والتقدم العام، هي السماتُ المُزَّالة من تكوينٍ بشري عضوي أشبه بالفصائل الحيوانية، فكانتْ القبيلةُ الشرطَ الوحيد الممكن للبقاء في ظروف طبيعية شرسة لمدة آلاف من السنين.

وقد عبّرَ الشعرُ الجاهلي عن بدءِ التفتح، عن ظهورِ الفردِ المستقل بأشكالٍ بسيطة محدودة، ففي تمردِ طَرَفة بن العبد لمحةٌ ذاتية قوية، وفي وقوفهِ مستقلاً بين الكتلِ الاجتماعيةِ المتضادة بروزٌ مدهشٌ لفرديةٍ جامحة قليلاً رغم إدمانه وقلة تبصره في قضايا الصراع الاجتماعي السياسي.

في حركةِ أمريء القيس إستقلالية وتحدٍ للقبيلة، وإحتفالية بمظاهر الطبيعة والفرح، ولكنه ظلَّ مشدوداً لحبالِ القبيلة حتى جاءتْ بأجله.

شعراءٌ آخرون كالنابغة بحثَ عن مصلحتهِ الخاصة، وكيف يكسبُ النقود، آخرون إندمجوا بملحمية صراع القبيلة، كعمرو بن كلثوم، أو الحارث بن حلزة ومن خلال رؤى متضخمةٍ أو حكيمة، لكن القبيلة ظلتْ تزيلُ ذاتيةَ الفرد حتى لو تمرد كالصعاليك.

هذا الوعي الشعري المسيطرُ على النتاجِ الثقافي كان تعبيراً عن الأنا القبلية، فالقبائلُ هي التي تشعرُ من خلال الأفواهِ الفردية، والقبائلُ كائناتٌ إجتماعيةٌ متصادمة، تتحركُ من أجل العشب ومصالحها الخاصة، وتلغي مجموعَها وتاريخها.

جاءَ الشعرُ والنثرُ الدينيان الجاهليان صدىً للحراك الاجتماعي الروحي الديني في الهلال الخصيب ومصر والعراق، لكن عبرَ نشاطٍ مجرد، يُحضرُ الثقافةَ الدينيةَ عن اليومِ الآخر والإلهِ وغير ذلك من مفاهيم مركزية روحية إجتماعية كبرى، بدون تغييرٍ للبناءِ الاجتماعي السياسي العربي الممزق والمتآكل.

مكة لعبتْ دورَ التوحيد. الفردُ الذائبُ في القبيلة والضائع الوجود والعمر في الحروب التي لا تتوقف وجدَ شخصَهُ المستقلَ بعض الاستقلال في المدينة التي وَحدت كيانات قبلية في تكوين حضاري.

أمكن للمثقفِ الفاعلِ المغيرِ المستقل أن يظهرَ في شخصية النبوة. هي التي أستوعبتْ ثمارَ الوعي الديني المناطقي العالمي، ولم تنفصلْ عن(الشعب).

التكوينُ الذاتي المستقلُ المرتبطُ بمهماتِ التحويل العامة للأمة في شكلها الجنيني القبلي وقتذاك، خصائصٌ لم تظهرْ إلا عبر حراك ثقافي سياسي، جوهرهُ تحليل العلاقات الاجتماعية المُفكَّكة ونقد رموزها، المتمثلة في الديانة الوثنية، فالصنميةُ هي عشوائيةُ وترابيةُ حياةِ القبائل، وغياب التكوين الشعبي الموحَّد، وعدم العلاقة الديمقراطية بين الفرد والجماعة، بين الشيوخ والأجراء.

ولهذا كانت اللغةُ القرآنيةُ تجاوزاً وتحليلاً ونقداً تداخلت فيها البلاغة بالحفر المعرفي، بتغيير التوجهات الإيديولوجية التفتيتية.

الحرية النسبية التي ظهرتْ هنا بتفكك سطوات القبائل، وتصاعد ديمقراطية جنينية عبر وجودِ فئةٍ وسَطيةٍ تحديثية هي فئةُ التجار التي تحالفتْ مع الفقراء، أمكن لها أن تحيلَ واقعاً كبيراً لجنينِ الأمة العربية إلى إمبراطورية ثقافية كبرى مختلفة.

هذا النموذجُ لن يتكررَ في القرون التالية ولهذا بقيتْ اللغةُ القرآنيةُ نموذجاً لا يُدركُ جوهرُهُ، وكلما أمكنَّ ظهور فئاتٍ وسطى مستقلة عن الهيمنات العامة الداخلية والخارجية، العربية والأجنبية، وتخلق جسوراً مع العامةِ لتشكيل بناء مشترك أكثر تقدماً، كلما حدثتْ لحظاتُ تقدمٍ على صعيد حرية الفرد وتقدم المجموع.

في الزمن الراهن للأمة العربية توسعت هذه اللحظة وصارت شعوباً ودولاً، والتحنيط الذي قامت به الأجهزةُ الحكومية، وتذويب الفرد في التراب، وضياع المجموعات بين التيارات التغريبية الشمولية، تم كسره بقوة وشجاعة منقطعة النظير، تذكرُنا بملاحم عرب صدر الإسلام، ولا شك أن ترسيخ الحداثة والديمقراطية، أي إستمرار خطى التقدم، وتوسع حريات الأفراد والجماعات في ظل دساتير متطورة ورقابة شعبية على الثروات العامة، سيجعل الأمة العربية في قفزة جديدة، وتكون نموذجاً للأمم الإسلامية والنامية عموماً.

July 3, 2023

عبـــــــدالله خلــــــــيفة على الحوار المتمدن، بلغ عدد قراءه 7.000.000 مليون قارىء.

7,000,000

7,000,000

July 1, 2023

عبدالله خليفة الأعمال الروائية والقصصية والتاريخية والنقدية الكاملة

كتاب “عبدالله خليفة – الأعمال القصصية – الجزء الثاني” متوفر على @abjjad عبر الرابط:

https://www.abjjad.com/book/2756935680?utm_source=copy&utm_medium=social_website&utm_campaign=share

#أبجد

#عبدالله_خليفة___الاعمال_القصصية___الجز__الثاني

كتاب “عبدالله خليفة – الأعمال الروائية (الجزء الثالث)” متوفر على @abjjad عبر الرابط:

https://www.abjjad.com/book/2624815529?utm_source=copy&utm_medium=social_website&utm_campaign=share

#أبجد

#عبدالله_خليفة___الاعمال_الروايية__الجز__الثالث_

كتاب “عبدالله خليفة – الأعمال التاريخية (الجزء الرابع)” متوفر على @abjjad عبر الرابط:

https://www.abjjad.com/book/2756608006?utm_source=copy&utm_medium=social_website&utm_campaign=share

#أبجد

#عبدالله_خليفة___الاعمال_التاريخية__الجز__الرابع_

كتاب “عبدالله خليفة – الأعمال النقدية – الجزء الخامس” متوفر على @abjjad عبر الرابط:

https://www.abjjad.com/book/2799271946?utm_source=copy&utm_medium=social_website&utm_campaign=share

#أبجد

#عبدالله_خليفة___الاعمال_النقدية___الجز__الخامس

كتاب “عبدالله خليفة – الأعمال الروائية – الجزء السادس” متوفر على @abjjad عبر الرابط:

https://www.abjjad.com/book/2799403013?utm_source=copy&utm_medium=social_website&utm_campaign=share

#أبجد

#عبدالله_خليفة___الاعمال_الروايية___الجز__السادس

كتاب “عبدالله خليفة – الأعمال القصصية – الجزء السابع” متوفر على @abjjad عبر الرابط:

https://www.abjjad.com/book/2799435785?utm_source=copy&utm_medium=social_website&utm_campaign=share

#أبجد

#عبدالله_خليفة___الاعمال_القصصية___الجز__السابع

كتاب “عبدالله خليفة – الأعمال الروائية – الجزء التاسع” متوفر على @abjjad عبر الرابط:

https://www.abjjad.com/book/2799304708?utm_source=copy&utm_medium=social_website&utm_campaign=share

#أبجد

#عبدالله_خليفة___الاعمال_الروايية___الجز__التاسع

كتاب “عبد الله خليفة – الأعمال الروائية – الجزء العاشر” متوفر على @abjjad عبر الرابط:

https://www.abjjad.com/book/2799599616?utm_source=copy&utm_medium=social_website&utm_campaign=share

#أبجد

#عبد_الله_خليفة___الاعمال_الروايية___الجز__العاشر

June 30, 2023

مؤلفات الكاتب عبدالله خليفة متوفر في مكتبة صوفيا بالمحرق

مؤلفات الكاتب عبـــــــدالله خلــــــــيفة https://www.instagram.com/p/CuH84c-s1RA/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==