عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 34

August 29, 2023

مكونان لا يلتقيان

لأن البحرين تكونت صغيرةً منفصلةً عن ثدي أمها الكبيرة الجزيرة العربية، مرةً بشكلٍ جيولوجي، حين اندفعتْ من خليج سلوى، ومرةً بشكل سياسي اجتماعي عندما انفصلتْ عن الصحراء العربية وصارتْ لؤلؤةً غيرَ مخطوفةٍ لفارس، فغدت هذا الكيان الصغير المتوتر الحاد العواطف، السريع التأثر، الشديد الهبوط العنيف على الأرض.

من الناحيةِ الاجتماعيةِ لم تؤهلها الظروفُ الاقتصاديةُ لأن تشكلَ طبقةً وسطى التي تم غياب طلائعها أكثر من مرة، حين قفزتْ على السير الصبور السياسي في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، وحين خطف اليسارُ دورها، بدواعٍ تعجيليةٍ خاصةً مع غيابِها عن الساحة وقد أفاد إلى حين، لكنه واصل هذا الدور حتى عندما بدأت تتحرك وتستعيد نشاطها الاقتصادي الاجتماعي السياسي، وهذا التنطعُ لدورٍ أصبح ليس بقدرتهِ، جعله يخسر الكثير، فوجد نفسه مُلحقاً بالقوى الطائفية المحافظة.

من اليسار بكل طموحهِ إلى أن يكون مُلحقاً بقوى محافظة رجعية هوة توضحُ حجم الانهيار في عظامهِ الداخلية التي خوتْ من الدم الشعبي والعقلانية والتراكم الديمقراطي، وتوضح كذلك هيمنة شعارية المغامرة وكيف تنتصر في بضعة أيام مع غيابِ الثقافة الديمقراطية.

عاد المجتمعُ لمكونيه الطائفيين، وضد أكثر من نصف قرن من جهودِ هيئةِ الاتحاد الوطني لتكوين ثقافةٍ وطنية، ومع كل الثيمات السياسية التي كلها تصيحُ بمعزوفة (الوطني) من جبهةِ التحرير الوطني حتى بنك البحرين الوطني، لكن لم يظهرْ هذا الوطني مكتملاً متجسداً في مجتمع.

كلُ جماعةٍ تأتي وكلُ سياسةٍ تنأى عن التوحيد التراكمي في الثقافة والعمل. كلُ فصيلٍ يريدُ أن يكون هو كل شيء، والمقاربة الديمقراطية لا تحصل على فرصها، وتنفضُ بحالاتٍ من الرعب والاجتثاث.

ثم برز المكونان الطائفيان أخيراً واضحين جليين، كشفا عن نفسيهما، ألقيا الثيابَ والأقنعةَ والمكياج وتقدما لكي يشطرا البلدَ وبقي من الزمان خطوة، وعن المجزرة شعرة.

حين تجلس على طاولة الكلام أو طاولة الشرب أو حتى تراب الجنازة، سوف تسألُ: من أي طائفةٍ هؤلاء؟ هل سوف أستطيع أن أتكلم معهم؟ هل هم معنا؟ هل من… أم هم من…؟

استطاعَ الطائفيون اختراقَنا بشكلٍ مرير.

هدموا بذوراً ومظلات صغيرةً لكي نقفَ معاً.

صار الفمُ يغص بمسامير وشظايا من زجاجٍ وهو يتكلم.

أنشأوا تنظيماتهم السياسية وهي كما يُفترض ذروة الوعي.

التنظيمُ السياسي قمةُ الوعي البشري، يحددُ الخطوطَ الأساسية لمسيرة أي مجتمع، ويعبئ الجهود من أجل تحقيقها.

لكن حين يكون التنظيم طائفياً فأي أهداف أساسية سوف يحققها؟

التنظيمُ الطائفي يعني أن يحققَ دولةً لطائفته. لا يوجد معنى آخر. أي أن يغدو شكلاً دكتاتورياً يمنعُ الطائفةَ التي يحكمُها من الامتزاجِ في طائفةٍ أخرى، يمنعُ تكونَ الشعب، وتحديث النساء وصيرورتهن مواطنات، يرفضُ ظهورَ الأحزاب المنافسة في منطقته فيقومُ بافتراسِها دينياً سياسياً، يمنعُ تكونَ الدولة الموحدة، وكلَ قيمها من عقلانية وديمقراطية وعلمانية ووطنية.

التنظيمُ الطائفي لا يعترفْ بمنجزات الحداثة، هو نتاجُ العصور الوسطى، ودول الطوائف والجماعات الدينية المنفصلة، وعالم النصوص الدينية المطلقة، وهذا التنظيم الرجعي يتفجرُ بسيطرتهِ وغلوائه في زمن الانفجار المعرفي وتوحد الدول والقارات والشعوب!

التنظيمُ الطائفي قمةُ الدكتاتورية ويطلبُ ديمقراطية!

يمنع حرية النساء واستقلال العمال والمثقفين ويقيم هيمنةً عنيفة متوارية داخلية في طائفته ويتقدم من أجل الحوار الديمقراطي والملَكية الدستورية والجمهورية الإسلامية، يلغي الآخرين في كيانه الخاص ويمنع التعددية ويريد أن يوسع حجم هذا الكيان لكي يفرض سيطرة القرون الوسطى على العصر الحديث، ويريد من الآخرين التنازل فيما يبقى في عليائه يرفض أن يتقدم لعالم الحداثة والحرية.

البحرين لم تستطع أن تَكون المستوى المتقدم من الديمقراطية وهي محاطة بجبالٍ من دولٍ تُصدر أعنف أشكال الدكتاتورية، وتريدُ أن تكونَها في زمن الاستقطاب الطائفي!

لا ديمقراطية مع تكوينات طائفية، لابد أن يُطلق سراح الأمهات والزوجات المستعبدات في الغيتو الطائفي، لابد أن يكون العقل هو السيد، لابد أن يُحرر الأطفال من الشحن المدروس الطائفي المؤسساتي، لابد أن تتحرر النصوص الإسلامية من هيمنة الخرافة، لابد أن تكون القبلة السياسية موجهة للوطن لا خارجه.

الأمل في الشباب يتطور لا تبعاً لضرورات العيش المتدني بل لتطور رؤاه العلمية ومواقفه الوطنية.

بيع كتب ومؤلفات عبـــــــدالله خلــــــــيفة

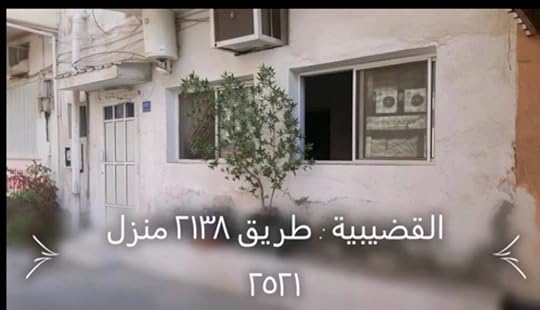

منزل عبـــــــدالله خلــــــــيفة

منزل عبـــــــدالله خلــــــــيفة

August 25, 2023

عن اليمن

≣ اليمن والخليج بين المبادرةِ والمغامرةِ

27 /2/ 2013

اليمن والخليج والجزيرة العربية في محاولاتها الدؤوب للتوحد والنهضة والتعاون تصطدم بقوى التفكيك والرجعية الطائفية، وقد اتخذت لها الآن أنياباً ذرية.

الكيانات المدعوة للتقارب المستمر وتنفيذ مشروعات التصنيع والتعليم والتغيير تزيحُ الأسلاكَ الشائكة الحدودية وتصطدمُ بإمبراطورية الشر وقوى المحافظة المتخلفة غير القادرة على إنتاج مشروعات التعاون والعلاقات السلمية المتكافئة بين الدول، شعارُها أما أن أُهيمنَ أو أُخرب.

واليمنُ ساحةٌ مستمرة للصراع، مثل بقية الدول التي تعاني من نفس الثيمة السرطانية.

قوى الفئاتِ الصغيرة الفوضوية المغامرة تلاعبتْ طويلاً بشعاراتِ الوطنية والقومية والاشتراكية، ركضتْ فوق جسد اليمن الجنوبي تقفز به من إستقلال هشٍّ متواضعٍ إلى الاشتراكية العسكرية الحكومية التي تعجزُ عن تطوير التنمية وإنهاضِ مختلفِ الطبقات، فلا تبقى سوى قواها الصغيرة المترجرجة بين الطبقات، لا تمتلكُ رؤيةً للواقع والتاريخ والمستقبل، حتى صحّرتْ الجنوبَ من قدراته المادية وسلمتهُ لقوى الهيمنة العسكرية الرجعية في الشمال، ثم لما تقلصتْ سيطرتُها وضاعتْ بين قوى الشمال المحافظة الواسعة التي دهستها بإرهابها أرادتْ أن تعودَ لدولة الجنوب المستقلة، فانتهزها الرئيس السابق فرصةً ليثأر من عدن مدينة التقدم.

كأن الأرضَ هي ورقةٌ لهذه الفئاتِ الصغيرة على مائدة القمار السياسية، فواصلت إرثَ السلاطين والإقطاعيين وعجزتْ حتى عن سمات الحداثة الديمقراطية الوطنية الأولية.

تلاقي هذه الفئاتِ الصغيرة الفوضوية مع الدكتاتورية الإيرانية الممسكة بنفس الرقعة الجغرافية السياسية المضادة لأبسط سمات الحداثة الديمقراطية التوحيدية، يبرزُ الشخصيةَ الحكوميةَ الإيرانية الانفصامية، ففي الداخل الإيراني هيمنةٌ قسرية على كل المكونات الاجتماعية الإيرانية ومنعها من التعبير المستقل، وفي الخارج تفتيتٌ للبُنى والأنظمة الموحِّدة وعمليات التعاون والوحدات الديمقراطية النهضوية العربية.

وتلاقي المجموعات البرجوازية الصغيرة الفوضوية المغامرة مع الاستراتيجية الإيرانية ليس صدفة ولا هو مثير للعجب. وكانت المجموعاتُ المراهقةُ في الحزب الاشتراكي اليمني السابقة الذكر نموذجاً راكم الحماقةَ على مدى عقود.

لقد عملتْ على عدم خلق التراكمات النهضوية والديمقراطية البسيطة في اليمن وتصعيدها بصبر سياسي، وبتعاون اقتصادي مع كافة الطبقات، وهو البرنامج الذي لايزالُ مطروحاً ويتعرض لمناجل الثوريين الزائفين والمحافظين المتخلفين معاً.

مجموعاتٌ منتفخةٌ بذاوتِها ولا يهمها سوى مقاعدها السياسية المتآكلة، وهي تستغلُ التناقضات في تطور الحياة الاجتماعية السياسية اليمنية لكي تكونَ في المركز المسيطر، لكن دولةَ الوحدة اليمنية تجاوزت كتل الإقطاعيين والقبليين والطائفيين المُفتتين، وهي تصارعُ بقوةٍ رهيبة الإقطاعيين العسكريين في السلطة والذين يخرجون منها عبر المذابح التي يصيبون بها الآخرين.

هذه الكتل التي تحيا على دم المجتمع والبشر تتصارع ثم تتلاقى!

كانت الثورة اليمنية الشعبية قد فككتْ الدكتاتوريةَ وفرشتْ بساطاً جديداً على الأرض الموحدة بتضحيات العامة وليس بقُطّاع الطرق السياسية الطائفيين في الشمال ولا بالمهاجرين الارستقراطيين المتاجرين بالدم، المتلاقين مع الشبكة الإيرانية التي تصطادُ الحشرات السياسية السامة في كل أرضٍ عربية.

لقد مثلت القوى الشعبية البسيطة المتحركة بعفوية وأحياناً بسذاجة، وليس ثمة من تبلور طبقي سياسي تحديثي يطورها ويحدد خطواتها المستقبلية في الديمقراطية والعلمانية والتحديث وحريات النساء وتقدم العمال والتصنيع، ولهذا فإن القوى المحافظة ذات العامة غير الواعية السائرة وراءها تسيطرت عليها في الانتخابات والمجالس النيابية، لكن الجماهير تتعلم.

اليمن وهو يقتربُ من المعافاة السياسية يصيب القوى الإيرانية الخائفة من تقدم الشعوب النهضوي الديمقراطي بالرعب، فتساهم بقوة في تأجيج الصراعات، وتحرك بعض العوام الجهلة بأبعاد الواقع لكي يضربوا عجلات التقدم التي تتحرك بصعوبة، ويرفعون شعارات ثورية زائفة بغرض تمرير الأجسام السامة.

وإذا كان قائد من الحزب الاشتراكي يتعاون مع الفاشية الإيرانية فليس بغريب ذلك ما دامت الانتهازية والمغامرة التي دمرت التنظيم والماركسية الجنينية اليمنية هي عادات أمثال هؤلاء الخونة الطبقيين والوطنيين.

≣ صراع الإقطاع في اليمن

2004/5/25

تابعت ندوةً بين ممثلين للقوى السياسية والفكرية في اليمن على إحدى المحطات الفضائية، التي تركز فيها النقد على احتكار حزب المؤتمر الشعبي العام للسلطة السياسية.

يركز المتحدثون في الندوة على الظاهرات السياسية المفصولة عن البنية الاجتماعية، وإذا استطاعوا ربطها فإنهم يربطونها بالتفرد في القرار الرئاسي أو بحكم الفرد.

ومن الواضح أن مثقفي كل بلد عربي يتمترسون داخل تجربة بلدهم الخاصة، فيعزلون تسارها عن مسار الأمة العربية والأمم الإسلامية عامة، وهو أمر يمثل خصيصة أساسية من خصائص الوعي السياسي العربي، الذي يعزل تجربة البلد والشعب المعنيين عن تجربة الأمة، كما يقوم بعزل المستوى السياسي في بلده عن جذوره الاجتماعية والتاريخية.

أي هم لا يدركون بأن تجربة اليمن في صراعها السياسي مماثلة لتجارب البلدان العربية الأخرى، حيث إن مستوى البنية وتناقضاتها الأساسية متماثلة، والاختلاف هو في أحجام وتمثلات وخصوصيات هذه البنية.

فالصراع بين الإقطاع السياسي والإقطاع الديني، أي بين حزبي المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، هو ذاته الصراع الذي يجري فى الأقطار العربية الأخرى.

أما لماذا يكون هذا الصراع متجسداً كذلك في مصر بين الحزب الوطنى والأخوان، أو فى الجزائر بين حزب جبهة التحرير والإدارة الحكومية والجماعات الدينية الخ.. فهو أمر لا يرى من قبل ممثلي التيارات السياسية العربية.

إن الإقطاع السياسي الحاكم يقوم بسرقة المال العام عبر آلة الدولة، أما الإقطاع الديني فهو يقوم بسرقة المال العام عبر الدين، وكلا النمطين من الاستغلال يمثلان استغلالاً تقليدياً أي يمثلان استغلالاً يعود لنمط متخلف من الإنتاج.

ولهذا فإن كلا الإقطاعين بحاجة إلى تكريسِ أنماطٍ معينة من الدكتاتورية، قد تتباين، لكنها تعود لجوهر اجتماعي وسياسي واحد. فحزب المؤتمر الشعبي يعتمد على آلة الدولة وهيمنتها، لكنه أيضاً يستند على القبلية والذكورية، بدرجة أقل من حزب الإصلاح، غير إنه لا يختلف عنه نوعاً.

ومن هنا فحزب المؤتمر الشعبي يتشكل على أساس الفئات البيروقراطية والعسكرية العليا المهيمنة من المركز. وجعل المناطق القروية والقبلية الفقيرة تابعة لاستغلال المركز.

ورغم انتماء بعض ممثلي حزب الإصلاح القياديين إلى الفئات الوسطى عموماً، إلى أنه جعل المذهب أساس السيطرة السياسية وهذا يكرس الحزب معبراً عن قوى الإقطاع الديني التي كرست سيطرتها داخل النص الديني بشكل تقليدي، أي التي جعلت الدين حصالةً مالية لعملها.

إن الآلة السياسية الحاكمة والآلة الدينية الحاكمة في مستويات العلاقات الاجتماعية والتقاليد، هما آلتان ضخمتان وكبيرتان، وزحزحة مثل هاتين الآلتين تحتاج إلى نمو كبير للقوى المتوسطة والعاملة الحرة.

وكما أشار المتحدثون فإن نمو المؤسسات التشريعية وانتقال سلطة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إليها، هو الحال المؤدي إلى تفكيك الإقطاع بقسميه السياسي والديني، وانتقال السلطة إلى الشعب.

لكن هذا الانتقال ليس آلياً ولن تقع ثمار الديمقراطية بسهولة في حضن الشعب، في وجود بنية اجتماعية متخلفة، ستجعل السلطة التشريعية إلى زمن طويل في ذيل الحياة السياسية، وتابعة للسلطة التنفيذية.

ولهذا فإن قوانين الانتقال الديمقراطي العربي هي كذلك قوانين عربية شاملة، أي متماثلة نسبياً، تعتمد على مدى نمو الفئات الوسطى والعاملة وتفكيك التخلف الفكري والاجتماعي في البناء الاجتماعي.

أي أن القفز على مثل هذه الظروف الموضوعية ستجعلها مجرد مغامرات سياسية، ولهذا تحتاج إلى تراكم طويل.

≣ صراع الطوائف والطبقات في اليمن

2008/11/8

كبقية الدول العربية عملت القوى المحافظة على تفكيك العلاقة التحالفية بين قوى الحداثة التي تصارعت مع بعضها بعضا في اليمن، فكان يُفترض لمؤسسي وحدة اليمن: حزب الوحدة الشعبية الشمالي والحزب الاشتراكي في الجنوب أن يمتنا دعائم العلاقة بينهما، وينشرا التنوير والديمقراطية والحداثة.

ولكنهما لم يفعلا ذلك بل انجرا لتأثيرات القوى المعادية للوحدة اليمنية وللتقدم في اليمن، واستدرجا لصراع ضار مدمر.

في البدء عنت الوحدة قبول الجنوب بسيطرة الشمال القوية، وكانت تضحية من الجنوبيين، وتمثل ذلك في سيطرة مؤسسة الرئاسة في صنعاء وجيش الشمال، وقبل الحزب الاشتراكي بدور الشريك، لكن تم تفكيك عرى العلاقة بينهما.

علينا من البداية أن نقرأ أخطاء الحزب الاشتراكي اليمني، لقد كان حزبا جنوبيا بامتياز، ولم يكن قادراً على التغلغل في الشمال، ولم يفهم ظروف اليمن بدقة، وضرورة النضال الديمقراطي الطويل والتحالف مع كل القوى الديمقراطية بدلاً من الركون للقوى العسكرية، وللمؤسسات الحكومية المخترقة من قبل قوى التخلف والاستبداد في الشمال، وبالتالي جاءت موافقته على مسألة “الوحدة اليمنية” غير متبصرة وسريعة، وألقى بنفسه في ساحة هائلة، كما أن قياداته كانت ذات مواقع قبلية مناطقية ولم تستطع أن تخلق تنظيما وطنيا ديمقراطيا واسعا، فقد قادت شعارات التأميم للملكيات الصغيرة والتطرف اليساري والقفز على ظروف اليمن وعدم فهم مرحلته السياسية إلى وجود شلل شمولية داخل التنظيم، قادت إلى مغامرات وصراعات ضارية.

إن فكره “الاشتراكي” كان طفوليا، ولم يشكل ثقافة ديمقراطية وطنية تلائم ظروف اليمن القبلي والأمي، ثم قفز إلى وضع سياسي هائل هو وضع الوحدة التي ذوبته وسط الشمال الكبير عليه.

في حين كان حزب الوحدة الشمالي الحاكم حزبا قبليا بامتياز لقبيلة حاشد، التي هيمنت على السلطة، وأورثت جماعاتها هياكل الدولة، وكان خيار الوحدة لها ليس خيارا ديمقراطيا وطنيا بل سيطرة قبلية كاملة، ولا شك أن دغدغة مشاعر الرئيس للهيمنة وأن يكون الشخصية الأولى والوحيدة والتي تورث حكمها لابنها وتحويل النظام الجمهوري إلى نظام ملكي أسوة ببقية الجمهوريات العربية، كانت تتلاقى وتتوحد في تيار شمولي شمالي قوي.

ووجد حزب الإصلاح المذهبي السياسي (السني) في هذا التحالف الشمالي في أول الوحدة وسيلته لضرب الحزب الاشتراكي اليمني، خوفاً من توجيه الوحدة نحو الاشتراكية والحداثة.

وهكذا فإن قوى تحديثية عديدة وجدت نفسها في خنادق متضادة، وراحت دولة الشمال وجيش الشمال يذوبان القوى الجنوبية التي توحدت معهما وأعطتهما السلطة، وغدت المعركة سياسية وشخصية، ثم تحولت إلى معركة حربية شرسة مخيفة، هجم فيها الجيش على الجنوب، واتضح فيها أن الشمال يفترسُ الجنوب لا أن يتوحد معه.

“وعلى الرغم من أن أصعب الأزمات التي تواجه الرئيس صالح هو صراعه مع القوى المتضررة من الحرب الأهلية في 1994، والتي كان الاخوان المسلمون شركاء الرئيس صالح فيها، حيث كانوا من أشد التيارات تحمسا لها، معزولة عن سياق الصراع الراهن بين النخبة الحاكمة والإخوان، فإن أغلب الكتاب المؤيدين لنظام صالح يرون أن تجمع الإصلاح الإسلامي متورط في تأجيج مشاعر أبناء الجنوب ويعمل بذكاء شديد على استثمار الوضع لتشتيت طاقة النظام وإضعافه.”، (الشرق الأوسط، اليمن صراع السياسة بين الرئيس والاخوان، 29 اكتوبر، 2007).

لقد دمرت القوى التحديثية الوطنية: المؤتمر الشعبي، الاشتراكي، الإصلاح، أنفسها في صراعها الجانبي، المدمر، وكانت الحصيلة هي ظهور مؤسسة الفرد الواحد الحاكم المطلق، وهشاشة وضع القوى التحديثية التي أسهمت في صعود دولة الوحدة ونخرها بالصراعات الفئوية.

لقد كان هذا من أخطر إفرازات الحرب، فليس رئيس السلطة كفرد هو القضية، بل صعود الفرد المطلق مع قبيلته. لقد أدت نتائجُ الحرب إلى رجوع اليمن خطوات كبيرة للوراء، إضافة إلى فقد عشرات الألوف من القتلى والخسائر المادية الجسيمة.

وبدلاً من انتقال اليمن للحداثة والوطنية والديمقراطية عاد اليمن كلية للقرون الوسطى سياسيا، لقد نزع قشرة الحداثة الهشة من فوق جسده القبلي المحافظ وبان على طبيعته.

ومع ذلك فإن البقية الباقية من عناصر الوعي الديمقراطي الوطني في الحزب الاشتراكي اليمني حاولت أن تخرجَ من هذه الثنائية القاتلة، ثنائية الجنوب والشمال، ثنائية الاشتراكي والرأسمالي الخيالية، ثنائية الحياة والموت، بالتوجه إلى أساس المشروع التوحيدي وإلى عناصره الديمقراطية الصغيرة وإعادة إحيائها.

لكن الشمال القبلي المسيطر عاد إلى عصره الإقطاعي الشامل، لقد افترس الجنوبَ وتركهُ ينزفُ ويلعقُ جراحَه.

لقد استولى كلية على السلطة ولم يعد أحدٌ ينافسه من الجنوب، فقادة الاشتراكي الأقوياء الذين حرروا الجنوب من الاستعمار البريطاني إما قتلى وإما هاربون، ومن رفض الحرب وصراعاتها وتهميش ما بعدها لم يُترك ليعيش بل انقضت عليه عصاباتٌ تعددت أقنعتها ولها مضمون واحد.

لم تكن حرب الانفصال والوحدة سوى حرب الجنون القبلي، فكأن الشمال كان يثأر من تقدم الجنوب، وينشر قبليته الكاملة في الفضاء اليمني لتسود، وما يدري ان هذا التسويد سيكون خرابا قادما واسعا للشمال.

لقد اتفقت القوتان السياسيتان الشماليتان حزبا المؤتمر الشعبي والإصلاح على تحطيم المعارضة اليسارية التي كانت جزءاً من الحكم، عبر حرب لبست قناع الدفاع عن الوحدة، ولم تكن سوى عملية ثأر متخلفة ضد التحديث الجنوبي، الذي كان يمضي بخطى صغيرة نحو صهر الشعب في كيان تحديثي موحد، وجاءتْ عملية الثأر من منطلقات مختلفة، من قبل كراهية اليسار والاشتراكية، وإقصاء المنافسين في الحكم، وتوسيع حصيلة أنصبتها في السلطة.

لكن السلطة كانت تعود للوراء.

كانت تغرق في العالم السعيد الإقطاعي، عالم القبائل المتصارعة، عالم شيوخ الدين الحالمين بسلطة مطلقة، عالم المناطق التي راحت ترفع رؤوسها مطالبة بالحكم الذاتي، عالم القبائل التي تعتبر أراضيها من سلطتها، فتعتدي على السياح وتتدخل في امتيازات النفط، وتلجأ إلى خطف البشر والمطالبة بفدى.

لقد عاد اليمن للوراء.

لماذا لم تؤد ما سُمي في عاصمة الوحدة صنعاء بحرب (الدفاع عن الوحدة) إلى مزيد من الوحدة والتقدم والإصلاح؟

لماذا أخذت الخريطة اليمنية في التمزق المستمر بدلاً من نجاح المنتصر ونشره للسلام والتقدم؟

لماذا عادت الأمور إلى الوراء بشكلٍ رهيبٍ وعلى نحو متسارع؟

لقد بدا للوهلة الأولى أن المنتصرين الشماليين حزبي المؤتمر الشعبي والإصلاح قد شكلا علاقة تحالفية وثيقة، وأنهما قادران على تجاوز غياب الحزب الاشتراكي اليمني المؤسس الثاني لهذه الوحدة العتيدة، ولكن ذلك لم يحصل بل دب نزاعٌ كبيرٌ وواسعٌ بين الطرفين المنتصرين.

كان هذا أيضاً حدثاً مؤسفاً، فقوى التحديث الوطني اليمنية ككل تمزقت على نحو مروع في المرحلة السابقة،

وقوى كثيرة أُقصيت عن السلطة والمشاركة، في اليمن الموحد غير السعيد، المتقاتل، ثم الآن دب الخلافُ الواسع في الشمال، وانتقل المتحالفان إلى حرب سياسية متأججة لم تـُستعمل فيها بينهما لحسن الحظ أدواتُ العنف.

لنقل إن المشكلات تفاقمت في البلد الفقير، والدولة حين تنتقل من التنوع والتعددية الحاكمة الشخصية إلى التفرد الشخصي – القبلي، تكون قد عبرتْ عصر الحداثة باتجاه عصر ملوك الطوائف.

إن الدولة التي تقودها قبيلة حاشدة ضخمة، تتوارث الامتيازات والنفوذ والخيرات، لا تريد أحداً آخر ينافسها ويشاركها في الحكم، وبالتالي كان عليها أن تلتف حول الرئيس وتضخم من صورته وتوسع من سلطاته وإمتيازاته.

“وبينما يتهم الحزب الحاكم بأن خطابها المشكك في شرعية الحكم والقائم على التعاطف مع تلك الحركات قد أضعف الدولة وهيبتها ومكن لتلك الحركات من تهديد مستقبل اليمن، فإن المعارضة بدورها تحمل الحاكم المسؤولية وتعتقد أن استحواذ الحزب الحاكم على مفاصل السلطة واستبعاد القوى السياسية الفاعلة من المشاركة في السلطة والثروة وعدم اهتمامه بمشاكل الواقع هي من يسهل الطريق أمام الفوضى”، (اليمن يغرق في عاصفة الانفصال والارهاب وإيران)، (الشرق الأوسط، 14 أبريل 2008).

نستطيع القول إن شهية الشمولية تكون عادة مفتوحة حين تهضم أي خصم سياسي كبير، فتنتقل لالتهام الخصم التالي وهكذا دواليك، فتلغي سمات التحضر الحديث، خاصة مع فواتح الشهية مثل ظهور النفط وتصاعد ثروات التنمية التي تـُحتكر من قبل الحكم وتتسع بعد تصفية الخصوم والرقابة.

فصار حزب الإصلاح المذهبي السياسي، لأنه يقتصر على جماعة سكانية مذهبية واحدة، ومحاولة تسييسها، خصماً لأنه يريد حصة أكبر في السلطة، بل يتطلع إلى الهيمنة عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

لكن حزب الإصلاح يمثل عقلية تقليدية محافظة، ففقهها يعود لمرحلة الإمامة وربما أبعد من ذلك، وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم حزب (وطني)، مقارب للعلمانية الحديثة، رغم انه حزب ديني كذلك وينتمي إلى الطائفة نفسها، فكان عليه أن يركز في نقد الوعي المذهبي المحافظ وخطره على التقدم، بعد أن كان شريكاً في معركة النضال المشترك ضد الخطر الاشتراكي الانفصالي الملحد.

«… فحزب الإصلاح الذي كان يمثل الشريك الأبرز لنظام صالح، أصبح يمثل العدو اللدود المهدد لمستقبل النخبة السياسية المرتبطة بالرئيس صالح، فقد قاد الإصلاح منذ انتخابات 2003 النيابية معارضة شرسة، دفعت بعض قياداته في عام 2006 إلى المطالبة بثورة شعبية للقضاء على نظام الرئيس صالح باعتباره السبب الرئيس لتخلف اليمن، هذه المواجهة بدأت بعد أن تبنى نظام صالح سياسة إخراجهم من منظومة الحكم، وشكلت الانتخابات النيابية عام 1997 المدخل الرئيس لإخراجهم من الحكم، ومن ذلك الحين والرئيس صالح يعمل على إعادة بناء تحالفات جديدة لدعم قوة النظام، حيث عمل على تمكين القوى ذات الاتجاهات الليبرالية من منظومة الحكم، وقام بتصفية العناصر التي كان لها تاريخ اخواني من المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم لصالح قيادات سياسية ليبرالية وتقليدية مشهورة بمواقفها العدائية لحركة الإخوان المسلمين، وعمل أيضا على إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية ورفدها بالقيادات الجديدة من أبناء النخبة الحاكمة التي تلقت تعليما حديثا في الجامعات الغربية، وتمتاز بولائها المطلق للرئيس صالح، كما عمل على بناء تحالفات قبلية داعمة للنظام من خارج قبيلة حاشد»، (اليمن صراع السياسة بين الرئيس والاخوان، سابق ذكره).

وإذا كان ذلك قد أدى إلى تمركز قبلي شخصي في السلطة، وكرسها في حزب واحد، فإن الديمقراطية تتحول إلى ديكور، ولا تستطيع أحزاب المعارضة اختراقها، لأن الحزب الحاكم حزب المؤتمر صارت بيديه ثروة البلد يوزعها على أنصاره ومحبيه، فكانت قسمات الليبرالية والديمقراطية والوطنية الجميلة تخفي تحتها السمات القبيحة للقبلية والفساد والمحسوبية.

فلجأت أحزاب المعارضة التي تقاتلت سابقاً إلى العمل المشترك، فكان لقاء الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح طريفاً بعد دعوات الكراهية الطويلة واستئصال الإلحاد والاشتراكية من اليمن المسلم.

لكن هل هذا التوحد للمعارضة تم على أسس فكرية ديمقراطية وطنية؟

لا، بل تم على مناوأة حزب المؤتمر ومناكفاته، وإحراجه ونقده وتعريته بأي شكل، بالباطل وبالحق.

فوجدنا بعض قادة الاشتراكي يؤيدون القاعدة.

ووجدنا بعض أنصار الإصلاح يوسعون الخلاف بين الشمال والجنوب ويريدون عودة الانفصال وقد كانوا مقاتلين أشداء لدوس الجنوب المتمرد المنفصل.

ووجدنا مناصرة للحوثيين المتمردين العسكريين من داخل قوى المعارضة.

لقد كان انزلاق اليمن لصراعات العصور الوسطى نتيجة طبيعية لضعف قوى الحداثة، وعدم نمو عناصرها الديمقراطية الداخلية، وبدا ذلك في الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي اللذين أرادا قيادة اليمن إلى الاشتراكية والرأسمالية معاً!

وكان اليمن يواجه ظروفاً صعبة، فقراً وتضخماً في البطالة ونزيفاً سكانياً مستمراً للخارج، ومواقف خاطئة في الحروب الداخلية والخارجية، فتدحرج مشروع النهضة على صخرة القبلية والمناطقية والمصالح الخاصة المتحكمة!

لقد أدى ذلك إلى التفكك المناطقي، وبدء انفصال الجنوب عن الشمال بطريقة سلمية فسادت المظاهرات والاحتجاجات على سوء توزيع الثروة بين الأقاليم وعلى اقتصار الجيش على منطقة واحدة وقبيلة، وعلى سوء الإدارة.

(واجه النظام السياسي الحاكم في اليمن في الآونة الأخيرة عاصفة من الأزمات السياسية، من الواضح أنها مع اعتصام المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، والمظاهرات التي شملت معظم أنحاء البلاد والمعترضة على غلاء أسعار المواد الغذائية، بدأت تهز عرش السلطة المكين ولم يجد الرئيس صالح في ظل هذه الوضعية الصعبة إلا أن يعلن مبادرة سياسية، كمحاولة للحد من تصاعد وتيرة الاعتراضات الشعبية على سوء أوضاع الحياة الاقتصادية، وعجز الدولة عن القيام بوظائفها نتيجة تفشي الفساد في مؤسساتها، ومن جانب آخر محاصرة القوى السياسية المعارضة المهددة لحكمه، وتجاوز مشروعها السياسي بمبادرة تحمل في مضمونها إصلاحات سياسية جذرية.)، (العربية، أكتوبر 2007).

إن بعض المطالب الشعبية كان صحيحاً ومهما إذا أُخذ في إطار وطني توحيدي وليس من أجل استثمار النزعات القبلية والمناطقية لزعزعة الدولة، ولكن إذا كان جهاز الدولة متصلباً في مركزيته، وشمولياً في قرارته، فإن قوى المعارضة المتخلفة سوف تستفيد من أخطائه وتطرح شعارات مضيئة جميلة بمضمون طائفي متوار، وهذا ما حصل خاصة في أخطر تمرد واجهه اليمنُ الموحد فيما بعد وهو تمرد الحوثيين.

(أما فيما يخص الحكم المحلي في ظل التركيبة الاجتماعية فإن النخب القبلية ستهيمن على الحكم المحلي، وهي قوى اجتماعية في معظمها مؤيدة للرئيس ومرتبطة بالحزب الحاكم، وحتى في حال إفراز الحكم المحلي لنخب سياسية جديدة فلن يكون للإسلاميين نصيب فيها، على الأقل في المستقبل المنظور، فالانتخابات المحلية السابقة أثبتت قدرة الحزب الحاكم على تشكيل تحالفات تتناقض مصالحها مع الفئات الاجتماعية التي تمثل الإسلاميين)، (العربية، المصدر السابق).

لكن النظام وجد ان قطب المعارضة تحول من الجنوب للشمال وتجسد في شريكه السابق حزب الإصلاح، فعمل على زعزعة وجوده وإنتاج مشكلات سياسية جديدة.

ونجد هنا كيف أن المذهبية السنية المحافظة تنتج شكلين متنافسين، أحدهما يجثم في السلطة ويحاول أن يمكيج نفسه ببعض الشعارات الليبرالية لكي يعطي لنفسه التمايز السياسي عن حزب الإصلاح المذهبي المحافظ الذي يقوم بالاستعانة بقوى مضادة لا لشيء سوى هزيمة غريمه حزب المؤتمر!

أخطر ورقة استعملها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم كانت ورقة (الزيديين)، فهذه كانت فرقة إمامية معتدلة تقارب أهل السنة في الكثير من الأطروحات الدينية، وقد حركها الحكم لكي تناوئ حركة الإصلاح، فغذى ونمى الصراع الطائفي.

ولكن تفجر ورقة الحوثيين بيّن المدى الرهيب الذي يمكن أن تؤدي إليه الصراعات المذهبية السياسية واستغلالها من قبل أطراف محلية وإقليمية، وكم الخسائر الذي تسببه لبلد شديد الفقر!

وتغذية الصراعات الطائفية المتزايد في اليمن يعاكس ويناقض إخفاء وتحجيم الصراع الاجتماعي، فالقوى السياسية الحاكمة والمعارضة تلجأ، مع فشل سياستها ولعدم سيطرتها على الحراك الاجتماعي المنفلت بسبب هذه المرجعيات القروسطية، إلى استثمار الصراعات المذهبية وتأجيجها لعجزها عن تنمية الصراع الاجتماعي بشكل سلمي حضاري، اتجاهاً لحل مشكلات الناس.

وقد استفاد زعماء الزيدية من هذه الانتهازية الوطنية المتصاعدة، فتحولوا إلى لاعب أساسي في الساحة.

هناك من يربط نشاط الزيدية وتصاعدها بالسياسة الإيرانية ودورها في اختراق الدول الإسلامية والتأثير في سياساتها لكي تغدو اللاعب الأكبر في المنطقة.

وهذا لا ينفصل عن استغلال تنظيم القاعدة من قبل أطراف أخرى لضرب السياسة الأمريكية التي يتعاون معها النظام اليمني في السنوات الأخيرة، وبدا انه يربط مصيره بها.

وعموماً صار النظام اليمني ساحة صراعات وطنية وإقليمية كثيرة، وجدت من تفكك العلاقات السياسية الداخلية، ومن تفكك خريطة البلد الجغرافية، ومن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة والكوارث الطبيعية فرصاً لاستثمار النقد الشعبي في مخططاتها السياسية، التي تتراوح بين النضج المسئول والحماقات بل الجرائم العسكرية.

وضاعت الخيارات التحديثية الديمقراطية الوطنية المتوحدة التي كانت باكورتها تعاون حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي، والتي لم تعد مطروحة تماماً، وصار خيار الانفصال يتعمق في الجنوب، وتستغله قوى متضررة من الوحدة وحربها، كما يتعمق خيار الانفصال في محافظة صعدة. لكن كل هذه الخيارات غير سليمة، ومضرة، وخطرة على التطور السياسي اليمني، الذي يجب أن يعود إلى الوحدة وحوار القوى الوطنية من أجل انقاذ البلد من مسلسل الانزلاق الكلي للحرب الأهلية الواسعة.

لابد أن يعيد كل طرف الرؤية تجاه ما جرى وأن يبدأ الجميع من النقطة التي تمت مغادرتها وهي صراع قوى اجتماعية سياسية متحضرة وليست صراع قوى دينية وطائفية ومناطقية.

≣ غياب الجدل من تاريخ اليمن

2010/1/22

تشكلت الجمهوريات العربية بطرق غير ديمقراطية وعبر انقلابات عسكرية، وتم تغييب التراكم الديمقراطي البسيط من الحياة العربية عبر قفزات الضباط العسكريين للاستيلاء على السلطات.

وكلما ذهبت الجمهوريات إلى المناطق المذهبية والبدوية والقروية ازدادات تخلفاً، وهي هنا تستعيدُ المواريثَ المحافظة في بناء السلطات، وفي العلاقات الدولية، إما مشاكسةً للغرب وإما تبعية وانحناءً له، وإما هتافات ورقصات واستعراضات بين الجمهور الفرح وإما فتح أبواب الزنزانات لقياداته وجمهوره المساند، فالعلاقات الجدلية بين السلطات الجمهورية ومختلف المفردات الاجتماعية العربية تتلون من خلال القبضة العسكرية.

ولهذا رأينا جمهوريتي اليمن وهما تعانيان أشد المعاناة في سبيل تكوين نظام، أي نظامٍ مستقر! ليس لأن الأنظمة الجمهورية فاسدة بشكلٍ مطلق، ولكن لأن اليمنيين وقبلهم عرب آخرون، استعاروا هياكل جمهورية ليس فيها اسم للجمهور، وهي عبارة عن سيطراتِ أقلياتٍ سياسية وعسكرية، عجزت عن إنشاء علاقات ديمقراطية مع الجمهور الذي تحكمُ باسمه.

حين يتخلى النظامُ الجمهوري الذي يظهر فجأة عن المواريث السياسية والاجتماعية السابقة ويقفز للسلطة، لا يكونُ ميراثاً تراكمياً ويلغي استقراراً ونظاماً استمرا قرونا، وكأنه يبدأ من الصفر.

بلا شك إن الأنظمة السابقة متخلفة وبعضها شديد التخلف كنظام الإمامة في اليمن، وبعضها غير مقبول تماماً كالسيطرة البريطانية في الجنوب، لكن لا يمكن القفز على هذين النظامين وإنتاج نظامين من خلال التأملات الشخصية للثوار والضباط.

لابد من مراعاة النظام السابق والعمل على تطوير منجزاته ورفض سلبياته، أي أن قفزات السياسيين والضباط على كراسي الحكم، تقود للقطع مع الماضي، وليس للجدل الديمقراطي مع الماضي.

مهما كان سوء نظام الإمامة لكن لابد من ترك الشعب هو الذي يختارُ نمطَ الحكم، وأن تتشكل من هذا الجدل مؤسسات، مهما طالت الفترة الانتقالية، بحيث تنبثق التجربة الجديدة من الناس، ومن تعلمهم ومن مستويات مناطقهم ومن الإصلاحات التي سوف تتشكل من وجودهم الشرعي في مؤسسات الحكم الجديد.

لقد عرف السياسيون والضباط بأن ثمة شكلاً سياسياً غربياً اسمه النظام الجمهوري، ولكنهم لم يدرسوه! بل استعاروا شكله الخارجي، وشبحه السياسي، وظنوا بأنهم يؤسسون حكماً جمهورياً!

جاء سياسيو الجبهة القومية التي حكمت جنوب اليمن من جمل سياسية مضطربة وتحررية وفوضوية وأنجزوا الاستقلال المهم في حياة اليمن، ثم صاروا اشتراكيين وأمموا وخلقوا طبقة بيروقراطية عسكرية مسيطرة على وسائل إنتاج فقيرة.

كان التوجه لنظام رأسمالي ديمقراطي وتحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع نطاق الثروة الوطنية، وغيرها من المهمات الأولية لنظام وطني أولي هي المطلوبة في ذلك الحين، لكن الجملة الثورية عصفتْ بالموضوعية السياسية، وقادت اليمن لطريق مسدود، ثم ألقتْ بها في أحضان العسكرية الشمالية التي لا ترحم، والتي عنونت نظامها باسم الجمهورية وليس له علاقة بالجمهورية.

إن النمو الطائفي لنظام صنعاء، ترافق مع نمو البيروقراطية العسكرية السياسية الشمالية، فدخلتْ في تمزيق شتى مفردات النظام، فهي مَلكيةٌ فرديةٌ متضخمة، وهي مقتصرة على نشاط النخبة المهيمنة الشمالية، وبهذا فهي قادت مفردات النظام السياسي للتفكك، بدلاً من تطوير أقاليمه ومذاهبه كافة.

لم يكن التوحد اليمني قائماً على أسس موضوعية، فهي وحدة عاطفية ومضت إليها قيادة الجنوب لتتخلص من الفواتير المرتفعة لنظام قصير النظر، توجه لـ (الاشتراكية) وهي رأسمالية دولة عسكرية قبلية، ليس لها علاقة بالاشتراكية، وراحت هذه القيادات تأكل نفسها، بسبب رفض تشكيل دولة رأسمالية ديمقراطية تعددية، ثم كانت الوحدة في تصورها حلاً لكل مشكلاتها التي لم تستطع أن تقرأها وتعيدُ النظر فيها، لأن كل زعيم استغل مشكلات البلد لكي يهيمن على السلطة فدخلوا في حرب تدميرية للبلد وللتجربة.

واستغل نظام الشمال العسكري القبلي هذه العملية ليسيطر على كل شيء. فقامت قيادة الجنوب بخطأ أكبر بإعلان الانفصال!

كان من الممكن أن تتلاقى قوى الليبرالية الوطنية المحدودة الشاحبة في الشمال والجنوب على برنامج إنقاذ والعودة لأسس النظام الحديث، الذي طرحه بعض زعماء الحزب الاشتراكي حين عركتهم التجارب وأدركوا سراب التسميات السياسية الكبيرة في واقع اليمن الفقير اقتصادياً وفكرياً، لكن قيادة الشمال رفضت تشكيل نظام ديمقراطي.

ومن ذلك الحين تفكك اليمن إلى أقاليم وقبائل مسيطرة على المناطق وإرهاب مستورد وانفصال وتدخلات أجنبية خطرة.

≣ أزمة اليمن

2010/8/7

تكونت أزمة اليمن الراهنة من قيام حكومة صنعاء بفرضِ نظامٍ شمولي عسكري على اليمن ككل، متخليةً بهذا عن مواثيق الوحدة اليمنية وعن تشكيل نظام ديمقراطي تعددي ينمو في ظل العلاقات الرأسمالية الحرة.

حدثَ هذا الانقلاب على صعيدي الجنوب والشمال بعد صراعاتٍ كبيرةٍ بينهما وبعد مقاربات للوحدة ومفاوضات ومواجهات دموية.

بالنسبةِ إلى مقاربةِ اليمن الجنوبي للوحدةِ والقبول بها، جاءتْ بسببِ العقليةِ الفكريةِ السياسية السائدة في الحزب الاشتراكي، فقد عاشَ على وعي (الاشتراكية) وإزالةِ الطبقاتِ والبرجوازية الاستغلالية خاصة، وشكلَ دكتاتوريةً سياسية عسكرية، جعلتْ السلطةَ في يدِ المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، الذي راح أعضاؤه يتصارعون بشكلٍ مستمرٍ مدمر، مما عبر عن عدم وجود ملكية عامة كبيرة ومؤثرة، وعدم القدرة على تحويل نسيج البلد الاجتماعي البشري للتطور الحديث الديمقراطي، ولعدم وجود علاقات اجتماعية شعبية ديمقراطية مزدهرة.

إن العقلية القومية النخبوية كانت هي جذر تفكير القادة (الاشتراكيين) وهي التي أدت إلى المغامرات السياسية والقفز فوق الظروف الموضوعية، فغدت رؤيتهم للشعب اليمني بأنه شعبٌ موحد، يستطيع أن يشكلَ وحدةً فيما بينه، كأن ثمة عناصر من الدم هي التي تلعبُ الدورَ الحاسمَ في التكوينات الاجتماعية – السياسية.

إن غياب الوعي الديمقراطي الاجتماعي لديهم جعلهم يتعاملون مع شعبهم بطريقة نخبوية إدارية، وأحلوا قراراتهم محل الدرس الموضوعي لقوانين التطور الاجتماعي، وهذا بدأ منذ عمليات الصراع المسلح ضد الاستعمار، وترسختْ عقلية النخبة والمغامرة وقدرتها على تفجيرِ وتغييرِ العلاقات الموضوعية، في عالم الطبقات والبشر، عبر الشعار والحركة السياسية المفصولة عن قوانين الواقع.

لقد أسسوا حسبَ تصورِهم نظاما اشتراكيا، ثم توجهوا للوحدة مع نظام (رأسمالي) كما قيل وقتذاك. أما هم فقد أسسوا نظاما رأسماليا حكوميا عسكريا شموليا لايزال متشربا بالعلاقات القبلية، والحياة الاجتماعية الإقطاعية، وأعطوا كذلك الأغلبية الشعبية العديدَ من المكاسب كتشكيل ملكيات عامة وتحديد الأجور وتخفيض الأسعار والتعاونيات وغيرها.

لم يكن النظام الرأسمالي الحكومي وقتذاك يستندُ إلى ثروةٍ كبيرة، كما أن المساعدات من الاتحاد السوفيتي وألمانيا الديمقراطية كانت هي التي تبقيه حيا، مع معاركه المستمرة وعدم القدرة على تشكيل نظام رأسمالي ديمقراطي، يُصعدُ من مختلف أشكال الإنتاج، ويطور مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية المتخلفة للشعب في الجنوب.

كانت المهماتُ الأولى لتشكيلِ نظامٍ رأسمالي ديمقراطي هي المطلوبةُ في بدءِ الاستقلال، وهو أمرٌ لم تفهمهُ هذه النخبُ اليساريةُ الطفولية وصارعتْ القوى التي طرحت ذلك.

وفي لحظةِ التوحيدِ مع الشمال عادتْ فجأة وبلا مقدمات إلى طرح النموذج الرأسمالي الديمقراطي وتجاوز تجربة (الاشتراكية)، وبشكل هو ذاته قفزة يسارية أخرى، ونخبوية مماثلة لطريقة عملها، بدلاً من أن تجعل ذلك فترة انتقالية مطولة ريثما تتركز هذه السمات التطورية في الجنوب وترى تطبيقها ونموها في الشمال كذلك.

هكذا قامتْ بالدخول في نظامٍ رأسمالي ديمقراطي موهوم عبر وحدة مع نظام إقطاعي عسكري.

أي أن تلك العملية التطورية التدريجية لم تكن قادرة عليها، وهي كانت سوف تسببُ تصدعاتٍ داخلية كبيرة، لهشاشة المبنى السياسي القائد، وكثرة المغامرين الذين سوف ينتهزون فرصة هذا التحول للوراء و(ضرب التجربة الاشتراكية) نظراً لعقلياتِهم المتخلفةِ في فهمِ الاشتراكية والديمقراطية، كما أن الظروف الاقتصادية كانت صعبة، ولهذا وجدت قيادة الحزب الاشتراكي اليمني في عملية الوحدة قفزة الهروب الكبير للإمام، وتحويل الأزمة إلى انتصار موهوم، وطمعت في البقاء على قمة السلطة وتقاسمها مع قوى الإقطاع العسكري وقوى الإقطاع الديني في الشمال.

وحين تحققت تلك التجربة – الكارثة تقاسمت النخبة الاشتراكية الحصصَ والكراسي مع قوة الدولة الحاكمة الحقيقية في الشمال التي أعطتها وهمَ الحكم، حيث أمسكت بالجيش والداخلية وتركتْ لها المناصبَ الشرفية، ثم أجرت لها عمليات الاغتيال الواسعة في ظرف زمني بسيط كانت استئصالاً مبرمجاً.

فالطبقة الحاكمة الإقطاعية سواءً العسكر الحاكم أم شيوخ القبائل وشيوخ الدين لا يمكن أن تتوافق مع تجربة نضالية شعبية مهما كان مستواها خاصة انها اتسمت بتاريخ من المغامرة والفوضوية والحدة، فجعلتْ من الوحدة مصيدة قاتلة.

كان تاريخ التحرر عبر الجبهة القومية يحملُ تلك الجراثيم ورفضَ هذا التاريخُ طريقةَ جبهة التحرير اليمنية الجنوبية عبر الليبرالية ونشر الديمقراطية بشكلٍ متدرجٍ واختارَ حكمَ الجملة الثورية المنتفخة فكان في الوحدة يحصدُ ثمارَ تلك التراكمات السلبية، وضاعتْ كلُ دروس الفكر التقدمي من توصيفِ الطبقات وعلاقات الإنتاج وقراءة وعي الجمهور

كانت فرصة لقوى الإقطاعِ المختلفة في اليمن الشمالي أن تحضنَ إلى درجةِ الصهرِ والإذابةِ الحزبَ الاشتراكي اليمني الذي افتقد رؤيتَهُ الطبقيةَ الشعبية، نظراً للفساد والتعالي على النضال مع الجمهور العامل.

وكانت قوى الإقطاع في الشمال تتصارعُ هي نفسُها، فشيوخُ القبائل وهم المادةُ الأرضيةُ المؤسسة للإقطاعِ العشائري المقسم لليمن إلى قطائع، وأسر ذكورية متخلفة، ونصوصية دينية صفراء، وفقر تاريخي، قد أنتجتْ العسكرَ الحاكمَ والدينيين المحافظين، فهم كلهم يمثلون عجزاً عن إثراء الواقع وعن تغييرِ حياةِ الناس، بل هي طفيلياتٌ تمتصُ رحيقه بأساليب عتيقة انتهى زمانُها وشاختْ أعمارُها، وتمكن العسكرُ بسببِ آلياتهِ الحربية من الصعود لمفاتيح السلطة والقبض عليها بشدة، وانهارت أحلامُ السلال والحمدي بتفتحٍ ونمو نهضوي ديمقراطي وطني، وجاء عسكرُ الهيمنة المطلقة، والعصبة الصغيرة والتوريث السياسي، وكلها تعفنتْ في الشكلِ المُستعاد لمَلكيةٍ أكثر قهراً للشعب من جمهورية مُصابة بفقر الدم الديمقراطي.

الثورتان في الشمال والجنوب رفضتا الثورةَ الحقيقية، أي تشكيل نظامٍ ديمقراطي علماني ليبرالي متدرج ينشرُ الحريات والتوحيدَ والوظائفَ قافزتين إلى سلطةٍ فردية مطلقةٍ لم تَتحققْ في الجنوب نظراً لعنادهِ الثوري المتأصل ولوجودِ حرياتٍ وليبرالية ومنظمات شعبية قوية، لكن راحَ الشمالُ القبلي المتخلفُ الفقير يحققها بمناوراتِ السلطةِ ذات الجيش الواسع الأمي، حتى وصلتْ إلى سلطةٍ مطلقةٍ فوق حُطامٍ وخرائب وثورانٍ شعبي في كل مكان!

زالتْ دولةٌ من الخريطة العربية، وتحطم الحزبُ الاشتراكي بالاغتيالات وقرار الانفصال المتشنج الذي هو تراكم لذات العقلية الانفعالية المغامرة، وبالحرب الشمالية التي كانت غزواً واستيلاءً على الأملاك العامة والغنائم.

هذا كله جعلَ الصراعات تنتقلُ للشمال كلية، وراح الفرقاءُ المتحدون لتذويب الجنوب يختلفون، وكل منهم يريدُ السلطةَ لنفسه.

في البدء وجدَ حزبُ الإصلاح المذهبي المحافظ ذو الشعبية الفضفاضة المكونة من القبائل والمثقفين الدينيين، ان الأرض قد خلت له، والكرسي في شوقٍ شديدٍ إليه، فجمعَ السحرَ واللغو السياسي، والجموع المسلحة، واندفع للسيطرة على الحكم الذي كان أشبه بالسراب إليه.

الإصلاح الذي استخدم شعارات الاخوان المسلمين وظهر نفسه المدافع الأوحد عن أهل السنة بخطاباتٍ مطلقة، حرك المشاعرَ الطائفيةَ النائمة، وأيقظَ النعرات الطائفية الأخرى غيرَ المسيسة والمؤدِلجةِ للصراع السياسي العنيف.

القوة الحاكمة الحقيقية وهي الضباط الكبار تبلورت قوتهم في الرئيس، الذي بدأ يقلد الرؤساءَ العربَ في الانقلابِ على الجمهورية وتحويلها لملكيةٍ، ولكن في وضعٍ رهيبٍ يخلو من أي أشكالِ الصلابة السياسية والاجتماعية لزملائه الآخرين الباقين، وفي بلدٍ مثل الجسد المقطع الذي ينزفُ من كلِ خليةٍ فيه دماً وجوعاً وفقراً وهجرةً وضياعاً.

الرئيسُ يؤسسُ مشروعَهُ التوريثي، ويكونُ فئةً مسيطرةً مهيمنةً على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية، ويركزُها في الشمال فكان هدفها من الوحدة هو:

(السيطرة القبلية على نظام الدولة والإخلال بالأمن وتركين القانون واحتلال الجنوب وإلحاقه بالشمال والاستيلاء على ثروته النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية والثروات الأخرى والقضاء النهائي على الحزب الاشتراكي اليمني وإنهاء نفوذه السياسي والعسكري وتحطيم مؤسساته بما فيها المؤسسات العسكرية وإنهاء القوى الوطنية والشخصية الجنوبية وسلب مواطنيه الحق المتساوي في المواطنة وتحقيق السيطرة والنفوذ للقيادة الشمالية على الجنوب، (د.عبدالله أحمد الحالمي: دراسة الأزمة) .

يقول أحد المواطنين الشماليين المعارض للحراك الجنوبي مقترحاً: إعادة الاراضي التي صُرفت للاخوان والأقرباء والمشايخ والسُراق ومحاسبة من أخذها ومن صرفها ومن استولى على أراضي عدن بالقوة (ومنهم قائمة الخمسة عشر في تقرير هلال باصرة) ومن لم ينفذ أوامر القضاء بإعادة الأراضي المنهوبة.

اضمنْ لي فقط تنفيذ هذه النقطة أضمنُ لكَ انتهاءَ الحراك الملعون الى الأبد.

إن عقليةَ الهيمنة على الثروةِ العامة من قبلِ الفئةِ العسكرية البيروقراطية التي تغلغلتْ داخلَ شيوخ القبائل وشيوخ الدين، وضعتْ حداً لشبه التماسك الوطني بعد الانتصار الدموي على الجنوب، فبدأ التمزقُ الشامل.

كان حراكُ الحوثيين مغايراً للحراكِ الشعبي الجنوبي من خلالِ جوانب عديدة.

فالصراعاتُ الشماليةُ اليمنية هي صراعاتٌ مريضة، هي تفسخاتٌ سياسيةٌ واجتماعية، هي مناوراتٌ ومؤامراتٌ في جسدٍ اجتماعي يتحللُ وبلا جذورٍ حضاريةٍ صاعدة مستقبلية.

إنهُ الإقطاعُ الديني السياسي القبلي يتحللُ دماً ويتناثرُ أشلاءً.

فليس صحيحاً القول إن الحوثيين شكلوا تطوراً من فكرةٍ دينيةٍ إلى فكرةٍ دينية أخرى متقدمة، وان الزيدية في فرقتِها المسماة(الجارودية) التي لا تؤمنُ بغيرِ إمامةِ سلالةِ الحسن والحسين، قد بدأوا يثرون أفكارَهم، فالفرقُ المعاصرةُ غيرُ قادرةٍ على التطورِ الديني العميق، غيرُ قادرةٍ على التأصيلِ الديني والدرس، فما هي سوى جماعات سياسية اجتماعية شعارية، توظفُ بعضَ الكلماتِ والشعاراتِ بسببِ نشوء أوضاعٍ سياسية جديدة تتيحُ التوظيفَ لها.

وهذا يعودُ عموماً إلى طموحِ زعماء فرديين جددٍ تم استغلالهم سياسياً وظهرت لهم مصلحة في أدلجة المذهب المعني، فحين كانت الزيديةُ بشيوخِ دينِها القدامى المعتقين عاشتْ مع فصائل الشعب اليمني الأخرى بسلاسة وتعاون ورفضت إدخال المقولات المذهبية المُسيسة تلك في حومة الحياة الاجتماعية الصراعية، وهذا ديدنُ المشايخِ الكبار وآياتِ الله العظمى، الذين يتخوفون من المغامرات السياسية وأخطارها على الدينِ والعباد.

لكن الحكومة الشمولية في صنعاء التي بعثرتْ النسيجَ الوطني الاجتماعي راحتْ تتلاعبُ بمكونات الشعب وخريطته السياسية الاجتماعية، فبعد أن قضتْ على تجربةِ الجنوب وامتدادها الديمقراطي المُفترض في الشمال، توجهتْ للقضاءِ على حزبِ الإصلاح الديني، الخصم الذي برزَ كبيراً بعد تحجيم الحزب الاشتراكي، واليمن تتقمصُ ظاهرات الصراع الشرقي بين الرأسمالية الحكومية والرأسمالية الخاصة، بشكلٍ كاريكاتيري دموي، فلم تقدرْ على تصعيدِ العناصرِ الديمقراطيةِ في الجنوب ولا قامتْ بزرعِها في الشمال وداخل حزب الإصلاح وفي الحياة الاجتماعية المتخلفة عامةً، بل عملتْ على ضرب تلك العناصر السلمية والمعتدلة وبذور الديمقراطية من خلالِ تصعيدِ وتغييرِ المنحى السلمي للزيديةِ المعروفة بتوجهاتِها المعتدلة السلمية، وتفجير الصراع بينها وبين السنة.

هنا ظهر الانقلابُ المفاجئ للجارودية الزيدية، التي حوتْ البذرةَ المناسبةَ للتآمرِ الحكومي، الدراماتيكي المفتعل، فالمدارسُ التعليميةُ الدينية العادية لها انقلبتْ إلى حزب، وبعد مدةٍ وجيزةٍ أعلت من شعاراتٍ حادة غريبة لم يسبقْ طرحها في اليمن، خاصة الهجوم على السنة في اليمن وما حولها من بلدان، وتصعيد الصراع مع حزب الإصلاح، ونزع تلك العناصر المختلفة في الانفصال المذهبي عن عموم المذهب الزيدي نفسه وتحويلها لعناصر كليةٍ مطلقة.

كان يترافقُ مع هذا تمركزٌ شديدٌ في السلطة وفرديةٌ قويةٌ فيها وبدء طرح مسألة التوريث، وظهرَ الصراعُ في العائلة الحاكمة، وهكذا فإن لعبةَ استخدام المذهبيين السياسيين في الصراع السياسي الوطني تواصلت واتسعت داخل الشمال نفسه.

إن تفككَ أجهزة السلطةِ هنا ترافقَ مع تفككِ أجهزتِها الايديولوجية، فهي لم تعدْ سنيةً محافظة، وهي كالحوثيين والإصلاح، الفاقدين للرؤية الديمقراطية العلمانية الإسلامية، بل غدتْ رؤيةُ السلطةِ برجماتيةً انتهازيةً ضيقة الأفق، تحاول فقط التشبثَ بالحكم وديمومته.

وبهذا فإن القوى المذهبية السياسية السنية لم يكن لديها قدرة على فهم الإسلام وتغيير السلطة أو الصراع معها بشكل قوي، وهي التي تعيشُ بينها وفي مدنِها وأريافِها، في حين توفر ذلك للحوثيين الذين أعطتهم تضاريسُ منطقتِهم الجغرافيةِ الوعرة وأعدادُ السكانِ وظروفُ الفقرِ وغيابُ الخدماتِ، الظروفَ المناسبةَ لتحويل (النزق) التسييسي المذهبي إلى ايديولوجيةٍ (متكاملة) زائفةٍ وتمرد مسلح.

السلطةُ التي استخدمتهم انقلبوا عليها، بعد أن شكلوا جنينَ سلطةٍ في الشمال، فهي التي دفعتهم للنمو والاستقلال، فصاروا شوكةً في خصرِها، وهي شوكةٌ داميةٌ صعبة النزع.

وبهذا فإن الحكومةَ قامتْ بحرقِ أرضِها السياسيةِ داخل الشمال، فأغرقتْ اليمن في أزمةٍ شاملة، وجرتْ المنطقةَ لأتونِ هذه الأزمة، فالحراكُ الحوثي غدا مستقلاً عبرَ آلتهِ العسكرية، ويمكن استخدامه لمن له أغراض أخرى، أي دخلَ الصراعُ اليمني الوطني في خريطةِ الصراعات الإقليمية والعالمية، وتم استثماره، نظراً لأن الدولةَ والأحزابَ اليمنية لم تقمْ بتصعيد البذور الديمقراطية ورعايتها بعدمِ توظيفِ المذاهبِ في الصراعِ السياسي، وبتعميقِ الوحدةِ الشعبية الإصلاحية، وباستقلالِ الأجهزةِ الحكومية عن الصراع الأهلي وبعدم شخصنة الحكم.

كان الحراك

جابر عصفور

الإصلاح وإشكالياته

جابر عصفور من الباحثين الدؤوبين في تاصيل الحداثة العربية والبحث عن أسباب انتكاساتها في العصر الحديث، وهو يبحث التنوير والإصلاح من خلال شخوص مركزية كالأفغاني ومحمد عبده وفرح أنطون وشبلي شميل وطه حسين، وهو يستعمل تعبيرات مثل المشايخ المجددين لتعريف الأفغاني وأمثاله من علماء الإسلام الذين حاولوا ربطه بالمدنية والحداثة، كما يستعمل مصطلح الأفندية المتنورين لتعريف أمثال فرح أنطون وطه حسين.

يقول:

(وكان على الشيخ المجدد أن يتحمل الاتهام بالابتداع والعمالة، وأن ينهال عليه من الاتهام ما يذكره بالاتهامات التي وجهها أبن قتيبة النقلى، داعية التقليد، في القرن الثالث الهجري، إلى معاصريه وأعدائه «المعتزلة».. ولكن مع فارق مهم أن داعية الابتداع (الذي جاء بعد ما يربو على تسعة قرون) كان يمضى مع الموجة الصاعدة للنهضة والترقي. وكان تضاده مع (الشيخ التقليدي) الآفل هو الوجه الآخر لتآلفه (أو تحالفه) مع نموذج الأفندي التنويري، من حيث الأهداف العامة التي جمعتهما حول أحلام النهضة: الحرية والعدل والتقدم.)، هوامش على دفتر التنوير، ص ١٧٧.

إن السياقات التي يضع فيها الباحث نماذج المشايخ والأفندية رغم فرديتها تشير إلى الشرائح أو الفئات، المنبثقة من الفئات الوسطى. فهنا اتجاهان ينبثقان من هذه الفئات: الاتجاه الديني والاتجاه اللاديني أو العلماني.

والاتجاه الدينى يقوم بتطوير مصطلحاته الدينية وشحنها بالتحديث المعاصر، باحثاً عن توجه فكري قديم يتأصل من خلاله، فيرى الاعتزال أقرب إلى محاولاته للجمع بين الدين والحداثة، حيث عُرف المعتزلة بجعل العقل معياراً لفهم الفص الديني والحياة.

أما الاتجاه التحديثي العلماني بأسمائه السابقة الذكر وغيرها، فهو يغرف من معين واضح ومبهر في العصر، وهو الغرب نفسه، ولكن لا يرى تضاداً مطلقاً حينئذٍ مع الاتجاه الإصلاحي الديني، رغم السجالات الكبيرة والهامه بين الجانبين، والتي اتسمت بالاحترام المتبادل.

وإذا قمنا بوضع الفئتين في سياقهما الاجتماعي، فكذلك لابد من وضعهما في سياقهما السياسي. فهذه الشرائح المنبثقة من الأعمال الحرة أو من بدايات التوظف في المؤسسات الحكومية، تعيش العصر الانتقالي بين تفكك الدولة العثمانية ونشوء الأنظمة التابعة والمستعمرة.

إن الطابع الفردي الحر لرجل مثل فرح أنطون يشكل مؤسسة صحفية خاصة، أو كالشيخ محمد عبده الرجل المستقل والثائروالذي يعود من منفاه لكي يعمل كمفتى، إن هذا الطابع الفردي غير المرتبط بمؤسسات سياسية واجتماعية مهيمنة إلى حد ما، يجعل لمناخ الفئات الوسطي المتفتحة في ذلك الزمن الانتقالي رموزاً استقلالية مناضلة واسعة الأفق.

فالماضي والراهن الإقطاعي للدولة العثمانية المتفسخة، والحداثة التي تلوح في الغرب كشمس مضيئة للسفينة العربية الإسلامية الغارقة في الظلمات، لا يتضادان بصورة حادة، وثمة آمال هنا بأن الدول العربية الإسلامية ستتجه للتقدم والحداثة، ومن المهم النقل من الغرب المتقدم، وعدم إهمال التراث والأصول المضيئة، معاً.

في هذا الزمن الانتقالي كانت المدن العربية تشهد فترة نهوض أو بداية تحول، وكان إلغاء الإقطاع الحكومي للأرض الزراعية علامة أخرى للتطور الاقتصادي. وفي زمن الاحتلالات في بعض الدول العربية تأكد في البداية مسار النمو هذا، مع انتشار المؤسسات الاقتصادية الخاصة.

إن كل هذا قد أنعش الفئات الوسطى وأدى نمو المدن وبعض الحريات السياسية والفكرية والاجتماعية، إلى الاعتقاد بأن المطابقة بين الدول المتخلفة المستعمرة والدول المتقدمة الاستعمارية أمر ممكن.

في مثل هذا الزمن التوسعي للفئات الوسطى ونمو المدن واستقرار العلاقات الزراعية، وعدم حراك الأبنية الإقطاعية العربية، كان من المعكن نشوء التعاون بين المشايخ المجددين والأفندية المتنورين، ولكن إلى حين.

إن الوعي التوافقي والتحديثي بين المشايخ المجددين والتنويريين الذي جمع الفريقين في الزمن الانتقالي بين تفكك الدولة العثمانية ونشوء الأنظمة الوطنية التابعة، يعبر عن تعاون شرائح من الفئات الوسطى الحديثة، لوضع القواعد الفكرية السياسية للتحرر الوطني القومي والديني.

إن نشوء التضاد بين البلدان التابعة والاستعمارية قد جعل الفئات الوسطى تبدأ بقيادة عمليات التحرر المختلفة، وكانت بحاجة لتجميع مختلف فئات السكان المسلمين بمذاهبهم المختلفة، وغير المسلمين، الأمر الذي جعل مثل الأفغاني يطرح وحدة أديان المنطقة، ودعك من مذاهبها.

إن (الإصلاح) الاستعماري الأول بعد الحرب العالمية الأولى، قد وضع بعض أسس التطور الرأسمالي الحديث، دون أن يزيل الهياكل الاقطاعدة، سواء في المستوى السياسي عبر إزاحة أسر الأشراف، والقوى المذهبية المسيطرة على إنتاج الدين وتداوله، أو الهياكل الإقطاعية على مستوى الحياة الاجتماعية كهيمنة الذكور المطلقة على النساء ونتائجه، أو على المستوى الثقافي بسيطرة الأبنية الخرافية والأمية والعاميات على الوعي.

إن (الإصلاح) الاستعماري الأول تركز على تنمية راسمالية التبعية لتحسين شروط تصدير المواد الخام وتوسيع السوق المحلية لبضائع المتروبول، وبهذا فإن الدول العربية التابعة كان عليها أن تعانى من جانبين: مشكلات الأقطاع والتخلف القديم؛ حيث تتوجه أسر الأشراف إلى تبذير المال العام، الناتج من ملكيتها السياسية المشتركة لجهاز الدولة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون إلا بشكل مذهبي، أي عبر غطاء المذهب الديني السائدة الأمر الذي يؤدي إلى تنامي المذهب الديني المغاير، أو الدين المختلف، وبهذا فإن الإصلاح الاستعماري الأول غير علمانى، أي يقوم بتنشيط آلية العلاقات المذهبية / الأقطاغية.

وهكذا فإن شرائح الفئات الوسطى الحديثه الليبرالية، سواء في الوعي الديني، أو في الوعي الرأسمالي الغربي، تجد فضاءً اجتماعياً فكرياً مشتراكاً، عبر توسيع دوائر الحرية واحترام الدور الإنساني للأديان، وهو أمر يتشكل يرؤى مجردة، ولهذا سنجد لدى فرح انطون تلك الطوباوية الحالمة التي اقتطف منها جابر عصفور فقرة مطولة في روايته نشيد أورشليم متخيلاً نفسه مسيحاً جديداً علمانياً، ومنها:

أرى الشعب يرتقي باختراع الآلة الميكانيكية لأن المصنوعات لا غنى لها عنه وعنها فيصير شريكاً لصاحب العمل فيها، وبذلك ترتقي طبقه وتملأ الهاوية بينه وبين سيده صاحب العمل. أرى العمال الضعفاء يصيرون قادة الممالك بالانتخاب العمومى وتقديس الإنسانية.. أرى ملاجئ الشيوخ والمرضى .. وأكابر الأمم يتفاخرون بزيارتها وصنع الخير فيها… مرجع السابق، ص 153، 154.

أما الإمام محمد عبده فهو يدعو للتقريب بين الأديان قائلاً:

وإنما التقريب الممكن في هذا الزمان، زمان العلم والفلسفة، قائم بأن يحترم كل فريق رأي غيره ومعتقده، لأن الحقائق والفضائل غير خاصة بفريق دون فريق.. مرجع نفسه، ص ١٥٢.

إن هذه الكلمات الطيبة لم تستطع أن تزدهر على المدى الطويل، فهى عمليات نسخ من التجربة الأوربية ذات المسار المميز، الخاص بمعاركه وطرق تطوره، أي انها عمليات تنوير جاءت بعد عشرة قرون من تطور البرجوازيات الصناعية

العلمانية الغربية، في حين ان الفئات الوسطى العربية الإسلامية المسيحية كانت لاتزال ذيلية بلإقطاع السياسي والديني و(الاستعماري) المذهبي، أي لم تكوّن مصنعها الخاص ومعملها المغير للتخلف. وحتى المصانع والمعامل ستوضع تحت هيمنة القصور والرقابتين الشرقية والغربية الأقطاييتين.

إن أقساماً من الفئات الوسطى المتنورة هذه شقت الطريق لعمليات التحرر الوطنى، دون أن تقدرعلى طرح البديل الديمقراطي الواسع والعميق للأنظمه التقليدية، واكتفت بالمجرى المحدود الذي أتاحته لها قوى الإقطاع؛ وهكذا نجد في رؤية فرح أنطون السابقة وعياً دينياً مثالياً، فهو يغدو راهباً حالماً، بأن تتحقق الجنة الاجتماعية بمجرد الحلم والدعوة، لا أن يقوم بتحليل الشبكات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية للتخلف، ويضع برنامجاً نضالياً لتغييرها.

وفى الوقت الذي يقوم الإمام محمد عبده بالدعوة للإخاء والمساواة الدينية، ويغير الأشكال المتطرفة من الجمود الديني، لكنه يرفض أن يتحول إلى لوثر الشرق الإسلامي. أي داعية للفصل بين الدين والدولة.

وعدم الفصل هذا راجع لعدم رؤيته للفروق بين الثورة المحمدية التأسيسية وبين سيطرة الإقطاع على الإسلام، وبالتالي فإن إصلاحاته بقيت فى شباك الإقطاع المذهبي.

إن العلمانية المستندة إلى نضال المسلمين، كان لابد أن ترتكز كذلك على تحرير الفلاحين والنساء والدين من هيمنة الأقطاع.

وكما رأينا فإن طبقة الأفندية كما يتفضل جابرعصفور بتوصيفها، هي فئات وسطى مشدودة بألف حبل للإقطاع الشرقي والغربي، أي مع الإقطاع المذهبي ومع الهيمنة الاستعمارية، وكي تتحرر كان لابد أن تكون ملكيتها الاقتصادية والفكرية مُحررة من نفوذ الطبقة المسيطرة.

وبعدم فعلها ذلك، أي بعدم قدرتها على إنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، وبعدم قدرة التاجرالنهضوي الحديث على ان يمد يده لتحرير بلال وعمار بن ياسر من سيطرة الملأ الحديث، أي بعدم قدرته على التجييش الديمقراطى للعامة عبر تنفيذ الإصلاحات لها، وبالتالي انخراطها فى النضال لهزيمة الملأ ، أمكن للقوى اللاديمقراطية والشمولية أن تنتصر.

إن علينا أن نرى هذا الديالكتيك المركب للتاريخ: إن تحرر الفئات الوسطى العربية من شباك الإقطاع، يعني تشكلها كطبقة قادرة على تشكيل المجتمع الديمقراطي الحديث، الذي لا يكون إلا بالنضال في المواد التراثية والواقعية المعاصرة في كل بلد عربي، وعلى مستوى الأمة، وسواء في زمن الإصلاح الاستعماري الأول بعد الحرب العالمية الأولى، أم في زمن (الإصلاح) الاستعماري الثاني الراهن.

ولا شك ان خبرة سياسية وفكرية ثمينة تحققت بين (الإصلاحين)، فاذا كان الإصلاح الأول بريطانياً فرنسياً، وبأشكالب الإمبريالية القديمة، فإن (الإصلاح) الراهن هو أمريكي بحت، ولم تعد الرأسماليه المهيمنة عالمياً معتمدة على جلب المواد الخام بشكل كلي، أو على شق مجارٍ محدودة للعمليات الرأسمالية، لقد تغير الموقف كثيراً. وأدى سقوط رأسماليات الدولة القوميه في العالم الاشتراكي والثالث إلى نشوء رأسمالية العولمة الكونية، حيث السيطرة الاقتصادية والسياسية لدى الرأسماليات المتطورة.

وقد كانت الخبرة العربية على مدى العقود الماضية هي تشكيل رأسماليات دولة دكتاتورية، وقد أدت هذه العملية إلى إفراغ الخزائن الحكومية من المال العام، الذي انهال على البيروقراطيات السياسية والاقتصادية التي هي الشكل المستمر للإقطاع السياسي السابق.

إن الفئات الوسطى العسكرية والسياسية المتشددة التي استلمت الحكم في الأقطار العربية الشمالية، قضت على المسار الليبرالي الديمقراطي وإمكانيات التحول اليساري معاً. وبهذا أصبح الغزو الغربي علامة جديدة على إخفاق العالم العربي في الدخول إلى العالم الرأسمالي الحديث. لكنها علامة خطيرة تتجه للتدخل المباشر في كيانات الدول (المستقلة)، الأمر الذي يمكن أن نسميه (الإصلاح) الاستعماري الثاني.

وهذا الإصلاح هو رسملة إجبارية للعالم العربي، اي توسيع جديد للعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الرأسمالية، وهو كذلك توسيع لأسواق الدول الغازية، بدرجة أولى، لكن إلي أي مدى يحقق الثورة الديمقراطية الوطنية العربية ؟

ومن المؤكد ان (الإصلاح) الاستعماري سوف يثير من البلبلة الفكرية والاضطراب السياسى الكثير في الوعي العربي، وحتى الان فإن (الإصلاح) الأمريكي قد حقق مهمة كبيرة بإزاحة نظام صدام حسين الدموي؛ ولكن تبقى الإصلاحات السياسية بالتعددية والعلمانية والتطور الاقتصادي مبهمه، ولكن الحفاظ على القسمات التحديثية العصرية من قبل القوى الوطنية العراقية تبقى ضرورية وأساسية مع إزالة الاحتلال الأمريكى على مدى السنوات القادمة.

لقد أصبحت قسمات الحداثة عملية إجبارية في التطور العالمي الراهن، فى رأسمالية العولمة الكونية، لكن لا بد للقوى الحديثة العربية التقدمية ان تأخذها باعتبارها إزاحة للأبنية الإقطاعية المذهبية المفرقة للعرب والمسلمين وبضرورة تشغيل رأسماليات عربية حديثة متآزرة وديمقراطية وعلمانية.

وهذا لا يتناقض مع الحفاظ علي جذور المجتمعات العربية الإسلامية المسيحية، بل ان هذا سوف يفتح أفاقاً جديدة لتطورها الديني والاجتماعي عموماً.

سر التعويذة

لا تختلف الأفلام الغربية الخرافية كثيراً عن ثقافة الشرق السحرية، فكلتاهما تصنعان البطل الخارق، الذي يساعده طقسٌ ما، أو تعويذة، أو قوةٌ قادمة من الفضاء، لكي يقوم بافعاله العجيبة، ويقدم للبشر الأعمال الفذة والبطولات.

هذا البطل الفرد الخارق هو من صناعة الوعي الإنساني التالي له، حيث يهيل عليه الحكايات الفذة، ويطهرهُ من كل دنس، ويجعل بطولته بلا أسباب اجتماعية أو طبيعية. وفي العصر الحديث تأسس العلم التاريخي الذي يبحث أفكار الشعوب وعاداتها، للعثور على فعل هذه الشعوب في صنع أبطالها وجعلهم مثالاً وأيضاً قيوداً لحركتها المعاصرة.

تبدأ الحكاية من البنت التي تعثر على سمكة فتقوم السمكة بتلبية أحلامها، أو حين تساعد القوى الخارقة الطفل اليتيم على التطور والانتصار على أعدائه، أو حين يُلهم الجن البطل باكتشاف النار وتقديمها للجماعة.. الخ.

وقد كانت القوى المستغلة والمستفيدة من تاريخ البطل الأسطوري هي التي تواصل قطع شرايين حياة البطل عن الظروف حوله، وتصويرها بأشكال خارقة أسطورية، وكأن الفعل الإيجابي لا يمكن أن يتحقق ثانية، إلا من خلال إرادتها، وعبر الرسوم المدفوعة لها.

وقد كان شكل الوعي الإنساني يتم بهذه الصورة منذ أن اكتشف الإنسان النار، حتى قيام صناعة الأفلام في هوليوود. فكل تاريخ الإنسان مشكلات وحلول، والمشكلات تتأسس بسبب ظروف الإنسان الصعبة، المتعددة الأشكال، وتؤدي هذه المشكلات إلى الكثير من النزيف والخسائر وأيضاً فإنها تصنع الأحلام لتجاوزها والحلول للتغلب عليها، ولهذا يظهر بضعة أفراد تتراكم في وعيهم هذه المشكلات، وتصبح جزءا من حياتهم، فيفكرون فيها ليلاً ونهاراً، ويحاولون ابتكار الحلول لها، إما أن تكون طيراناً بأجنحة ملصوقة بالشمع، وإما أن تكون استخداماً للآلة وتكييفها لكي تحمل الإنسان في الفضاء.

إن الإنسان الخارق هو إنسان عادي قام بتحريك وعيه وإرادته لكي يغيرا صعوبات معينة يواجهها الناس، وبفضل هذا الإنسان واستيعابه للظروف وللقوى البشرية حوله وكفاءته في قيادتها واستثمارها وتطويرها، يفلح في اختراق الظروف الصعبة التي بدت لمعاصريه أنها مستحيلة التغيير، وحين يموت هذا الإنسان يحوله اتباعه والمستفيدون منه إلى إنسان خارق. فيقومون بقطع عملية التراكم الحقيقية التي تمت في تاريخه، والمجاهدات الكبيرة التي فعلها ليكتشف الواقع، والثغرات التي من الممكن أن ينفذ منها لتغييره، فيغدو البطل الذي اكتشف النار عند الإغريق الإله بروميثيوس سارق النار ومقدمها للبشر، الذي قامت الآلهة بمعاقبته وربطه في صخرة لتنهش الطيور أحشاءه.

في حين أن عملية اكتشاف النار تمت من خلال ملايين الأفعال البشرية العادية وهي تراقب الصواعق، وهي تضرب الأحجار، وهي تحك الأعواد من أجل خلق شرارة تنمو في أوراق يابسة.

لكن كيف تحول هذا المخلوق الشعبي الواسع العديم الأسماء، إلى بروميثيوس، البطل الخارق، وكيف تم تجاهل الملايين ورفع الفرد الخارق إلى مصاف المعبودات، فإن هذا هو فعل الثقافة السحرية الشعبوية نفسها، حين تلغي جهودها وتاريخها، وتضع بدلاً منها رموزاً مشبعة بكل تاريخها الخفي.

وفي حين اعتادت الثقافة الفلكلورية الشعبوية هذه وضع الزيوت في هذه القناديل، وتزويق الأبطال الخارقين، وتصنيف المؤلفات حول خوارقهم، تقوم الثقافة الحديثة على اكتشاف بطولاتهم الحقيقية، ورؤية مسار التفكير الشعبي الخارق الذي قيد نفسه بنفسه، وتحريره بهذا واطلاق قدراته لخلق بطولات جديدة تحت ضوء الوعي والفعل الجماعي.

August 20, 2023

رفعت السعيد والسرد السياسي

رفعت السعيد يمثل العصامية النضالية والإنتاج الفكري المتراكم الطويل عبر حقبة طويلة في تاريخ مصر والعالم العربي.

فقد حُشر في السجن طويلاً دون أن يكملَ دراسته الجامعية، لكن ذلك لم يمنعه أن يواصل الدراسة ويحصل على الدكتوراة، بعد حفر طويل في التاريخ الاجتماعي لمصر بدءً من الأساس الاجتماعي للثورة العرابية إلى التأريخية الطويلة الدقيقة للفكر الاشتراكي في نفس البلد إلى عروض للشخصيات التنويرية خاصة في النصف الأول من القرن العشرين في ذات الثقافة المصرية، إضافة لكتابته للروايات أثناء (فسح) السجن، أي ثمة إنتاج غزير، يمثل موسوعة تاريخية إجتماعية، لا يمكنك أن تفهم تاريخ مصر والعالم العربي الحديث بدون الإطلاع عليها.

كتاباه(مجرد ذكريات)الجزء الأول والجزء الثاني الصادران عن دار المدى سنة 1999، مكتوبان بطريقة السرد القصصي، والشخصية الرَاوية هي المؤلف، وينقسمان إلى زمنين سياسيين، زمن النضال اليومي والتعرف على الشيوعية التي يتبناها رفعت السعيد في شبابه الغض دون درس، وكيف ناضل لبثها من خلال مدينته(المنصورة) بقوة وكفاح منقطع النظير، فهو الفتى الذي يدخل السجن ويخرج ويطبع المنشورات متعلماً كيف تكون الطباعة بوسائل بسيطة، وهو الذي يعيش داخل أسرة متوسطة ميسورة الحال ولكنه يفضل البساطة والجوع في نضاله، وهو الذي يقارع نظاماً عسكرياً باطشاً هو النظام الناصري، ويقضي من شبابه في هذا كله أربع عشرة سنة من أجل نشر المنشورات وزرع الخلايا وتكوين المناضلين.

إن التنظيم الذي إنضم إليه بتلك السرعة والذي تعلم من داخله وتثقف وصار باحثاً ودكتوراً في العلوم الاجتماعية، هو الحركة المصرية للتحرر الوطني(حدتو)، وكان التنظيم يعمل على إنشاء مجتمع مصري متحرر ديمقراطي، ولا يشرح لنا الباحث هنا كيف فهم ذلك، وكيف أن الصراع مع نظام عسكري يتوجه بالضرورة نحو بناء نظام ديمقراطي، وكيف إندمج المشروع (الشيوعي الديمقراطي) هذا مع تنامي المشروع الناصري التحويلي الدكتاتوري وقد إبتلع المجتمعَ كله في(إشتراكيته)؟.

لا يتيح المؤلف أن نفهم العناصر الداخلية في هذا التنظيم، لكن المواد السردية المقدمة توضح طابع التعليمات المنهمرة من المستويات العليا، وغياب المؤتمرات والحوار الديمقراطي العميق للبناء الاجتماعي وسيطرة العفوية السياسية في القرارات خلال سنين طويلة، حتى يتم إستنزاف الحزب وهو يواجه نظاماً عسكرياً قوياً ذا جماهير، كما يعرف الرئيس عبدالناصر كيف يحيط نفسه بشعبية متصاعدة نظراً لجرأته في قرارات خطيرة وضعت البلد والمنطقة على فوهة بركان.

وتتماثل البنية السياسية بين عمل عبدالناصر والجماعة الشيوعية، رغم تضادهما، فكلاهما يعمل بشكل تجريبي عفوي، ومن خلال أهداف عامة غامضة، فعبدالناصر يريد التنمية والتطور ومن خلال قيادته، ويشكلُ نظاماً شمولياً ويريد من أرباب العمل أن يساعدوه في خطط التنمية، وبعد هذا الرفض يقوم بالتأميمات فيؤمم المصانع والشركات المنتجة الكبرى ويترك القوى التجارية والعقارية، بدلاً من أن يقوم بالعكس، ويؤدي هذا لتضخم الفساد وضعف التطور الصناعي على المدى البعيد وبقاء الإقطاع في الزراعة.

ولا يقوم الدكتور رفعت السعيد بتحليل هذه البنية الاقتصادية الاجتماعية الناصرية، لكننا نرى أن بنية الحركة الماركسية اليسارية المصرية المنطلقة من تعميق التحرر والديمقراطية، تتخلى عن الجانب الديمقراطي خاصة، فأغلب صفوفها تنبهر بما فعله عبدالناصر من تأميمات من خلال سيطرته على أجهزة الجيش والدولة بدلاً من أن ترفض ذلك، فليست التأميمات سوى قفزة جديدة في النظام الشمولي نحو السيطرة على كافة جوانب المجتمع، بدون كفاءة تحويلية عميقة على المدى البعيد. وهي مجرد سيطرة على مصانع، وليست تحويل لبنية المجتمع، وتغيير وضع الفقراء والأمية ووضع الثقافة المحافظة وسيطرة الرجال على النساء الخ.

ومن هنا فإن التنظيم الماركسي المصري مثل كافة التنظيمات في العالم في ذلك الحين هو جزءٌ من هذه الشمولية والذكورية والثقافة المحافظة بيافطات عامة مضخمة عن الثورة.

لهذا لا يجد فرقاً بينه وبين عبدالناصر حين قام بالتأميمات، ويحسب الاشتراكية عبر الطريقة الروسية البيروقراطية في الحكم. كيف تصنعُ وتطور الإنتاج، وهذا مفيد لكنه ليس الاشتراكية. هي تنمية وطنية مبتورة مشكلة من أعلى. العرب لهم طريق مختلف للحداثة، للرأسمالية التحولية التصنعية المعاصرة التي تعيد تغيير التخلف عبر عقود صبورة، ثم نحو الاشتراكية، مثل كل الأمم وقائدتها الأمم الغربية المتطورة.

يُضمن د. رفعت السعيد في كتابهِ(مجرد ذكريات) في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث الأخير الصادر كذلك عن دار المدى سنة 2000، خبرةً تاريخيةً كبيرةً لعملهِ السياسي الصبور الطويل خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

وفي حين كان يروي في الجزء الأول كما قلنا كيف تمت مطاردته خلال سنوات، وسجنه المتعدد الأمكنة والأزمنة، فإنه في الجزء الثاني يروي رحلاته وسفراته المتعددة، خاصة في الدول الشرقية(الإشتراكية) والغربية، حيث قاد حركة السلام المصرية مع خالد محي الدين.

هنا ثمة تناقضٌ، فالجزءُ الأولُ كلهُ حصارٌ وقمعٌ وجثومٌ في الزنزاناتِ الضيقةِ التي يتفننُ رفعت السعيد المناضلُ والراوي في وصفها، وفي عرضِ طبيعةِ السجون المتعددة التي حُبس فيها وفي سردِ الجزئياتِ الدرامية المؤلمة والضاحكة كذلك فيها، وعرض الاختلافات السياسية بين التنظيمات الماركسية المصرية والحكم العسكري الناصري المسيطر، في حين لا يذكر الجزءُ الثاني من المذكرات أي شيء كبير عن السجون والأوضاع الداخلية والصراعات العميقة الجارية، في حين يستعرض السفريات والرحلات التي قامَ بها المؤلفُ في طول العالم وعرضه.

هذا التناقضُ يعودُ إلى بدايةِ مقاربةِ الحركاتِ الماركسية المصرية للنظام الناصري وإندماجها فيه، أو إنعزال بعض أفرادها عنه تماماً.

إن الحركةَ التاريخيةَ أظهرتْ مقاربةَ هذه التنظيمات للطموح الدكتاتوري العميق في النظام للسيطرةِ على البنيةِ الاقتصاديةِ الاجتماعية لمصر، بعد أن هيمنَّ على الحراك السياسي ومنع أية قوى أخرى من البروز أو حتى من التواجد الطفيف.

وكان من أخطاءِ الحركات اليسارية خاصة الشيوعية منها التناطح مع النظام العسكري المتنامي والذي كان يريد أن يؤكد سطوته وحضوره وإمتلاكه للنظام في بدءِ ظهوره، هذه المناطحة تجلتْ في المنشورات الكثيفة التي كانت حركة التحرر الوطني الديمقراطي المصرية(حدتو) تبرعُ في كتابتِها وتوزيعها ونقد النظام في عظامه السياسية بها، حتى أنها مرة بعد ضربة (قاصمة) لخلاياها أوصلتْ منشوراتها لملفاتِ الضباط الأحرار الحاكمين المجتمعين في لقائهم الأسبوعي كما يقول المؤلف.

عكستْ حركةُ الضباطِ الأحرارِ والحركات الشيوعية المصرية وحركة الأخوان المسلمين المشروعات الكلية للسيطرة على المجتمع، إنها حركاتٌ دينيةٌ مطلقةٌ تتجسدُ إقتصادياً في تأييدِ وبناء نظام رأسمالية الدولة الشمولية، أو في رفضه كلياً والصراع العنيف معه مثلما فعل الأخوان.

ومن هنا حين وجد الشيوعيون أن عبدالناصر يؤمم المشروعات الصناعية ويشكلُ نظاماً(إشتراكياً) وجدوا إنهم لا يتناقضون معه، ويندمجون في مؤسساتهِ الاقتصادية والاجتماعية المسيطرة والمستغلة للشعب، ثمة إيجابيات كبيرة هنا في التنمية، لكن رأسمالية الدولة عبر الدكتاتورية تمثلُ قفزةً مغامرةً وتشكل مجتمعاً مشوهاً يدفع ثمناً باهظاً فيما بعد لعدم السماح بالنمو الرأسمالي المتدرج وللصراع معه وتغييره حسب مصالح القوى الاجتماعية المساهمة في قوى العمل والإنتاج والانتخابات.

(ولست – فيما أعتقد- بحاجةٍ إلى استعادة مقولات نظرية تفترض خطأ الانسكاب غير الموضوعي نحو مقولات لم تختبر في الواقع. وأيضاً خطأ مجابهة غير واقعية وإنكار ما حدث من متغيرات، والإكتفاء بترديد عبارات أثبتت الأيام حمقها مثل(رأسمالية الدولة الاحتكارية)، مجرد ذكريات، ص 266، جزء2.

إنه كلامٌ فكري مشوشٌ لصاحبِ تجربةٍ يُفترضُ أنها غنية عميقة، ويجري فيها الخلطُ بين مصطلحي(الاحتكارية)التي تعبرُ عن المجتمعات الرأسمالية الغربية المتطورة، ورأسمالية الدولة في البلدان النامية، كما تعبرُ الفقرةُ عن ضمور التجربة السياسية المباشرة في الخلايا والسجون، التي لم تؤدِ للدرسِ وإكتشاف الواقع، نظراً لارتكازها كذلك على فكرةٍ شموليةٍ خاطئة هي الماركسية –اللينينية، ونتائجها هي الانضمامُ للرأسماليين الحكوميين، باسم الدفاع عن الكادحين، وتعطينا سرديةُ رفعت السعيد كيف راح الرفاق يتصارعون على الفتاتِ المقدم من الدولة ونسوا النضالَ مع الجماهير في الجزء الثاني خاصة.

ومن هنا تغدو مذكرات السفريات والرحلات في بلدان العالم معبرةً عن هذه الذيلية للنظام الرأسمالي الحكومي، فحركةُ السلام لم تقم بتحليل ونقد هذه البلدان المسيطرة على الثروات والجيوش والمنشئة للحروب، فليس لها علاقة عميقة بهذا ومن هنا تبخرتْ سياسياً.

أما الجزءُ الثالثُ من المذكرات للكاتب فأنه عودة للأصل، حيث بدأ السادات يهدمُ نظامَ رأسمالية الدولة الشمولية، ويفتحُ باب حريات معينة مفيدة، ويشكل أخطاءً كبيرة للمجتمع وللأمة من جهةٍ أخرى، ومن الحريات الصغيرة تنشأ التنظيمات المستقلة للقوى الاجتماعية لكن داخل فضاء الدكتاتورية الحكومية، أي من خلال الاتحاد الاشتراكي، ورفعت السعيد كمناضل صبور يستفيد من ذلك ويعود للنضال إلى مع القوى الشعبية لفتح مرحلة جديدة لتطور مصر والعالم العربي الديمقراطي.

August 13, 2023

زكريا إبراهيم : الاستيراد الفكري

اعتمد الباحثون العرب على بضاعة الغرب الفكرية في أغلب الأحيان، وظهر ذلك لدى الليبراليين الأوائل اعتماداً على الفلسفات الصوفية والحدسية وكان هذا يعبر عن نقص في التحليل الاجتماعي خاصة.

يعرضُ المفكرُ العربي زكريا إبراهيم سببَ إختيارهِ للفيلسوف الفرنسي برجسون ليكون مادةَ أحدِ كتب سلسلة (نوابغ الفكر الغربي)، ولكي يطلَ القارئُ العربي على هذه الشخصيةِ ليس فقط لمعرفةِ خلاصةٍ وافيةٍ للفلسفةِ البرجسونية بل إنه كان يستهدفُ أيضاً أن ينقلَ: (إليه روحاً فلسفية عميقة خصبة مرنة)، (برجسون، زكريا إبراهيم، دار المعارف، سلسلة نوابغ الفكر الغربي 3، مصر). (1).

يهمنا في هذه الفقرةِ أن نرى كيف تتراءى الفلسفةُ البرجسونيةُ لدى أحد أعمدة الفلسفة العربية المعاصرة، وهو مفكرٌ مشغولٌ بعرضِ القضايا الفكرية بصفتها مشكلات، فيكتبُ عن مشكلةِ البُنية ومشكلةِ الفلسفة مثلما يعرضُ نماذجَ من الفلاسفة الغربيين.

ولا شك أن إختيار هؤلاء الفلاسفة دون غيرهم والترويج لهم، والدفاع عنهم، والقيام بنقل (روحهم) الفلسفية هي عمليةٌ فكريةٌ معقدة مركبة، فنحن نجدُ برجسون الفيلسوف الفرنسي الذي ظهر في فرنسا بين 1859 – 1941، أي أن طفولته تتشكلُ مع الاحتلال الألماني ووفاته تصادف الاحتلال الألماني كذلك، يعبرُ عن منحى خاصٍ لفكر الطبقة المتوسطة الفرنسية بعد فكرها المادي والثوري.

فالمؤلفُ زكريا إبراهيم ينكرُ منذ مقدمة الكتاب أن تكون الفلسفة البرجسونية؛ (فلسفة لا عقلية، لا حتمية، تنكرُ الوجودَ لحسابِ الصيرورة وتلغي العقلَ لحساب الحدس)، فيدافع عنها قائلاً:

(هي الفلسفةُ الإيجابيةُ التي ساهمتْ بقسطٍ وافرٍ في تبديد الكثير من الأفكار السلبية مثل فكرة العدم، وفكرة الاضطراب، وفكرة القدرية المطلقة، وما إلى ذلك من الأفكار. فليستْ قيمةُ الفلسفةِ البرجسونية منحصرةً في هذا الجانب السلبي، مهما كان من أهميته، بل لا بد لنا دائماً من أن نتذكر أن برجسون قد أقام ميتافيزيقا إيجابية قوامها تقرير واقعة الحرية، وإثبات حقيقة الروح، وتفسير ظاهرة الخلق، والكشف عن مبدأ «الفعل» والمحبة في الوجود)، (2) (المصدر السابق ص 11).

إن الاهتمامَ ببرجسون في الفلسفة العربية كبيرٌ، وهذا يعودُ لكون المثاليين على الضفة العربية يقومون بتقوية ترساناتهم الفكرية في وسطنا العربي عبر ما تخضهُ الثقافةُ الغربيةُ الحديثة، وهم اختاروا (برجسون) بشكلٍ خاص وكبير،(*)(3) لما يمثله من قيم فكرية متجذرة لديهم ، أي أن مثاليتهم العربية الدينية العريقة وجدت في برجسون شخصيةً غربيةً حديثة توافقت مع عقليتهم فتقوت به.

يمثل زكريا إبراهيم هذا النموذج، فهو حين يعرض أن فلسفة برجسون لم تقتصر على السلب ورفض الأفكار المادية والعلمية المنتشرة، (وكأن الهجوم على الأفكار المادية والعلمية فضيلة بحد ذاته) بل كذلك قدمت أفكاراً إيجابية ولكنها كذلك في دائرة: (الميتافيزيقيا الإيجابية) مما يعبر عن وجود ميتافيزيقيا مشتركة بين الضفة الفرنسية والضفة العربية، بل أن برجسون نفسه يؤكد ذلك بلغة قوية:

(إنني اعترف بأن كل جهدي قد انحصر في الميتافيزيقا، وفي الميتافزيقا وحدها؛ ولكنني أوثر أن أحدد هذا الجهد بأنه تعمق للتجربة)، (4) (المصدر السابق، ص 11) .

لكن زكريا إبراهيم لا يعرضُ تجربةَ برجسون الفلسفية في إطار تاريخيتها، وعبر تحليلها النقدي، بل هو يعرضها تحليلياً في إطار التماهي معها، وبعدمِ كشفِ تناقضاتها وخبو سيرورتها.

فهو يعتقدُ بأن فلسفةَ برجسون فلسفة عظيمة. (ذلك لأن كل فلسفة عظيمة إنما تتولد بادئ ذي بدء عن شعورٍ حادٍ بوجود ‹هوة›عميقة بين العقل والواقع، مما يثير لديها الشعور بأنه لا بد لها من ‹طفرة› كبيرة حتى تتمكن من عبور تلك الهوة) ،(5). لكن الأستاذ زكريا لا يقول لنا أي هوة تلك؟ وإلى أين تتجه الطفرة الكبيرة؟!

ويعرض زكريا إبراهيم فلسفة برجسون في إطار ثقافي مباشر، فهو يتتبع المؤثرات الفكرية التي لعبت دوراً في تشكيل برجسون بشكلٍ محدود، وكأنها أطياف صغيرة تحيط بلغته الفلسفية المنبثقة المتصاعدة ، فتبدو فلسفاتُ القرن التاسع عشر الأوربية محصورةً في فلسفة أسبنسر، التي تبناها وأوغل في منهجها المادي الميكانيكي، والذي يقول عنه الباحث بأنه استفاد منه مع ذلك في تتبع مسألةِ التجربة، وهذا يشير بخلاف رؤية الباحث بأن انتقال برجسون من المادية الآلية إلى المثالية الصوفية أمر يحتاج إلى تحليلٍ معمقٍ بسبب هذه القفزة الهائلة من أقصى الفكر إلى أقصاه!

وكل ما يقوله الباحثُ عن هذا المناخ بأن سيادةَ الأفكار المادية والعلمية المتطرفة في القرن التاسع عشر وهي فلسفات في رأيه محدودة، قد جعلت ظهور فلسفة برجسون ضرورة لما في تلك الفلسفات من ضيقِ أفقٍ وجمود!

يقول المؤلفُ عن كتيب لبرجسون أثناء الحرب العالمية الأولى: (وفي هذا الكتيب الصغير يتساءل برجسون عن مصير الإنسانية ومعنى التقدم، ويعربُ عن ثقتهِ في انتصار القيم الروحية والقوى الأخلاقية والمثل العليا (مثل العدالة والحق والحرية) ، ضد قوى الشر والانحلال، ودعاة الآلية والمادية وأنصار البغي والعدوان(6))! (السابق ص 28 – 29 ) .

تتوجه فلسفةُ برجسون كما يعرض الباحثُ إلى تغيير في طابعِ الفلسفة (المثالية) وهو لا يقول لنا عن هذا التغيير ولكن نحن نستشفه ، يقول برجسون :

(.. إذا أردنا للميتافيزيقا أن تكون مظهراً جدياً من مظاهر نشاطنا العقلي ، فلا بد لنا أن ندير ظهورنا لذلك (العقل التصوري) … والواقع أنه لا سبيل إلى تحصل معرفة ميتافيزيقية حقيقية إلا بالعدول عن التصورات والالتجاء إلى «الحدس»)(7)، السابق، ص 35.

فبرجسون لم يرفض فقط الفلسفات الآلية والمادية بل أيضاً الفلسفات المثالية السائدة ، فهو لا يريد إنشاءَ أبنيةٍ فكرية مثالية ذات تصورات موضوعية على طريقة هيغل أو حتى كانط، بل يريدُ جعلَ (الحدس) أداةً منهجية شاملة، وهنا يغدو الحدس ليس لحظةً في بناء عقلي متراكم عبر التحليل في مادة الطبيعة أو المجتمع ، بل أن يغدو هو البناء نفسه ، مما يؤدي إلى الإطاحةِ بمجملِ عناصر المنهج الأخرى. أي لا بد هنا من خلقِ مقولات تقومُ ببناء تصور عن الأشياء الكبرى كما فعلت الفلسفاتُ المثالية الموضوعية، التي لا تستعين بالحدس وحده بل بالمقولات وبالبراهين والتحليلات والذي يأتي الحدسُ فيها كموتيفٍ جزئي، في حين إنه عندما يتحول هذا الموتيف الجزئي إلى كلِ اللوحة، فلن يغدو هناك بناءٌ منطقي معقلن بغضِ النظر عن كيفية نمو هذا البناء، في جهة الطبيعة أم في جهة الخالق، أم جهة الإنسان، أم في كل هذه الجهات ..

حين تتضخمُ أداةٌ منهجيةٌ معينة لتبتلعَ كلَ الأدوات المنهجية فلا بد أن ثمة مشكلةً اجتماعية فكرية كبرى.

ويشرح الباحثُ هذا الحدسَ قائلاً:

(إذ المعرفة الحدسية هي في جوهرها معرفة مباشرة فيها تمزق حُجب الألفاظ وشباك الرموز، لكي نغوص في طيات الواقع ونمضي مباشرة إلى باطن الحقيقة)، (7) .

تبدأ سلسلةُ التناقضات المطلقة الأولى بالظهور هنا، فالحدسُ يغدو معرفةً بلا وسائط، فبرجسون يشكلُ تناقضاً بين الحدس وبقية الأدوات المعرفية، وفي هذا خطورة كبيرة على الوعي للوصول إلى الحقيقة، فالحدسُ شكلٌ مغامرٌ من المعرفة، ظرفي، وتلقائي، وذاتي، ووامض، لكنه يغدو هنا هو كل أدوات المعرفة .

هناك تناقضٌ آخر بين تجليات الحقيقة وجوهرها، فالجوهر يغدو صافياً منغلقاً على ذاته، في حين أن أشكالَ وظاهرات الحقيقة تغدو زائفةً. والتناقضُ بين الشكل والمضمون هنا تناقضٌ كلي، وهو التناقض بين البراني والجواني، بين الخارج والداخل، بين الظاهرة والماهية. فيبدو أن الأشياءَ تمتلكُ بعدين متضادين غير قابلين للجمع الجدلي، مما يحليها إلى ظاهر وباطن، وواقع زائف وواقع حقيقي. وهذه التعبيرات سبق أن لاحظناها بوفرة لدى المثاليين العرب المغالين والصوفيين خاصةً، أي أولئك الذين طرحوا وجود باطن للقرآن أو باطن للحقيقة هو غير ظاهرها. وبالتالي فإن الوعي (الحقيقي) يتجاوزُ الظاهرَ، ولابد أن أداتهِ المعرفيةَ ( متفوقة)، أي هي نخبوية لم توهب إلا لمن يمتلك حدساً ورؤيا. إن برجسون هو باطنيٌّ بمعنى معاصر!

أي أن الحدسَ هنا لا يحددُ طبيعةَ الحقيقةِ المصطفاة، بل يحددُ أيضاً المتوجهين إليها ذوي الأداة الخاصة المصطفاة هي الأخرى.

فالحقيقةُ ليست في ظاهرها الشعبي الذي يمكن للعقل العادي الوصول إليه عبر التحليل والبراهين بل تتطلب عقلاً غير عادي، وحدسي، وإلهامي، وصوفي.

إن الأشكالَ الخارجيةَ للحقيقة وهمية لكن هناك الباطن جوهر الظاهر والذي يمكن الوصول إليه كما يقول صوفيونا القدامى عبر نزع الملابس البرانية للعقل وللأشياء معاً.

يوضح الباحثُ هذه المعرفةَ بالصورة التالية:

(ومعنى هذا أن معرفة أي شيء من «الباطن» هي بالضرورة معرفة بسيطة تنصبُ على هذا الشيء باعتباره «مطلقاً»، بينما معرفة الشيء «من الخارج» هي معرفة نسبية قوامها التحليل والتجزئة ، فهي بالضرورة معرفة تقريبية لا يمكن أن تستغني عن الرموز) ،(8).

نجد إن قوالب : الباطن – المعرفة البسيطة – المطلق – الداخل ، تتضافر في شكل معرفي واحد هو الشكل الصوفي الذي يدخلُ في معرفةِ المطلق ، سواء كان حقيقةً كلية أم إلهاً ، بدفعةٍ واحدة وبقفزة شعورية غير تحليلية ، وهذا القالبُ يتناقضُ مع القالب الآخر ، قالب المعرفة من الخارج : التحليلي ، والتجزيئي ، والتقريبي ، وذي الأدوات المنهجية العلمية .

إن زكريا إبراهيم مثل الكثيرين من الباحثين العرب يستورد الجاهز في الفكر الغربي، وخاصة الاتجاهات الغيبية الحدسية ومن أكبر فلاسفة هذا الاتجاه وهو برجسون الفيلسوف الفرنسي.

إن برجسون هنا يعيد إنتاج (فلسفتنا) الشرقية الصوفية أوربياً، ولهذا فإن الرؤيةَ اللاجدلية للظاهرات تتحكمُ في كيفية صفهِ للمناهج والمحاكمات، وتحويلها إلى قوالب غير قادرة على التداخل، بل تصطفُ اصطفافاً متوازياً متضاداً أبداً.

وبالتأكيد فإن برجسون لا يظهر نفسه كرجلٍ يقومُ باستعارات من الفلسفة الصوفية الشرقية ، بل هو يؤكد نفسه كفيلسوف في المسار الغربي التحديثي ، ومن هنا يبرز إن هذه المعرفة الدينية الأشراقية لا تتناقض مع العلوم :

(وإذ كان قد وقع في ظن البعض أن الحدس البرجسوني مضادٌ للعقل ، فإن من واجبنا أن نقولَ – على العكس من ذلك – إن هذا الحدسَ ليس «أدنى» من العقل ، بل هو «أعلى» منه ، أو هو على الأصح )معرفة فائقة للعقل( تسمو على كل ضرب من ضروب المعرفة الاستدلالية المحضة ودليلنا على ذلك ما قاله برجسون نفسه من أن }المعرفة العلمية الدقيقة بالوقائع لهي الشرط الضروري الذي لا بد أن يسبق كل حدس ميتافيزيقي يكون من شأنه أن ينفذ إلى مبدأ تلك الوقائع}(9))، (السابق ص 37) .

لا يزال التناقضُ قائماً بين العقل والحدس ، بين المعرفة الشعبية والمعرفة الأرستقراطية ، بين المعرفة العلمية والمعرفة الصوفية، فالمعرفة الأخيرة تؤكد نفسها كمنهجية معرفية أعلى، وكسيدةٍ مهيمنة على الخادمة الوضيعة، ولا تتأتى الاستعانة بالمعرفة العلمية إلا لكي تــُحطم سيادتها وتغدو بوابةً لانهمار الخرافة.

فبرجسون يستعينُ بالمعلومات العلمية وليس بالمنهجية العلمية ، ولهذا فهو يقول : يجب الاستعانة المعرفية العلمية الدقيقة بـ(الوقائع) وليس بالمنهجية العلمية، ويجري استخدام تلك الوقائع لفرش الأرضية لقفزة (الحدس الميتافزيقي) .

وهكذا تملأ عباراتُ برجسون والباحث في فلسفته زكريا إبراهيم عبارات التضاد المطلق بين أدوات المعرفة والتي لا تقبل الجمع الجدلي بينها : (والواقع أنه إذا كان من شأن «العقل» أن يثبت ويبرهن ، فإن من شأن الحدس (أو القلب فيما يرى بعض المفسرين) أن يدرك ويعرف) (10)، (ص 36) .

إذن هناك معرفة تثبت وتبرهن وهناك معرفة تدرك وتعرف بدون إثبات أو برهان ! ولماذا لا تستعين بالبرهان إن لم تكن معرفة فاشلة عاجزة أن تستعين بأدوات المعرفة العامة وتريد أن تفرض طريقة خاصة وبالإجبار على الفكر!؟

وتتواصل التضادات المطلقة في وعي برجسون التي ينقلها لنا زكريا إبراهيم ، فتصبح التضاداتُ متفاقمةً متصاعدةً فهي ليست فقط بين أدوات المعرفة المتداخلة بطبيعتها وبرجسون يصرُ على تضادها المطلق ، بل أيضاً بين العلم والفلسفة عامةً .

فالعلمُ لديه يدركُ النسبيَّ في حين يدركُ الحدسُ المطلقَ . فموضوعُ العلم هو المادةُ ومنهجها هو التحليل ، بينما موضوع الفلسفة هو الروح ومنهجها هو الحدس ، (فالخلط بين الفلسفة والعلم هو خلط بين الروح والمادة ، أو بين الحدس والتحليل ، لكن التحليل عملية تنصب على الساكن أو غير المتحرك بينما الحدس من شأنه أن ينفذ إلى صميم الحركة أو التحرك ، فهو أداتنا في إدراك الديمومة) (11)، (ص 39) .

وكما عممَّ برجسون الحدسَ كأداةٍ معرفيةٍ وحيدة مطلقةٍ كذلك قام بجعله الشكلَ الوحيدَ من المنهجية المقبولة في كلِ الفلسفة ، فبدونه لا تصبحُ الفلسفةُ فلسفةً . فإذا قام فلاسفةٌ بالاستعانة بأدوات التحليل للوصول إلى المعرفة الكلية فإنهم يخرجون من الفكر الفلسفي، وبالتالي فإن عضوية نادي الفلسفة ستكون مقصورة على الأشراقيين ودعاة التجلي .

تصبحُ الفلسفةُ هنا على تضادٍ مطلق مع العلم ، كما تصبحُ الروحُ مضادةً كلياً للمادة ، وهكذا تبدأ التضادات الكلية المطلقة في الاصطفاف !

فالتحليلُ ضد الحدس ، والمتحركُ ضد الساكن ، والجزئي ضد الكلي، والثابت ضد الديمومة ، وعبرَ شرخِ المفردات والمصطلحات يقومُ برجسون بتمزيق أعصاب العقل وخلق هوات بين أشكاله وحركته المتضافرة المتصاعدة الجامعة .

هناك أمثلةٌ كبيرةٌ على هذا التمزيق ، حيث إن منهجَ برجسون اللاجدلي يقومُ على تمزيق الأدوات والظاهرات، ولكن العارضَ المحللَ فيلسوفنا العربي زكريا إبراهيم لا يرى ذلك التضاد اللاجدلي، يقول زكريا إبراهيم عارضاً:

(فالوصف والتحليل والتأريخ إنما هي محاولات خارجيةٌ لا تؤدي بنا إلا إلى معرفة نسبية ، وأما إذا أردنا أن نصل إلى معرفة «مطلقة»، فلا بد لنا من أن ننفذ إلى «باطن» ذلك الشخص الذي نريد معرفته «عن طريق الحب مثلاً»، وعندئذٍ قد نستطيع أن ندرك ما يكوِّن صميمَ وجوده ، وعين ماهيته، وما هو في غير حاجة إلى رموز)(12)، (ص 40).

إن المعرفةَ المطلقة هنا في هذه العبارة موجودةٌ ولا تنتظر سوى أن نقفزَ إليها بأداةٍ ليست تحليلية ولكن عبر عاطفة جياشة، وهو أمر غير ممكن لكن حقيقة الشخص أو القصيدة أو الخالق أو الطبيعة الخ . . غير ممكن العثور عليها دفعةً واحدة إلا عبر شطحات الصوفيين ، وهو زعمٌ لم يتحقق عبرهم، ولهذا فإن أدوات الوصف والتحليل والتأريخ والكشف تراكم معرفتنا بهذا الشخص أو تلك الزهرة، وتقترب من محتواهما الكلي الذي يبقى خصباً بالمعرفة وبالمناطقِ المجهولةِ والتي تحتاجُ إلى معرفةٍ وتحليل الخ .. بحيث أن المعرفة المطلقة النهائية التامة غير ممكنة ، رغم أن الحقيقة الموضوعية موجودة ! فالوعي يقاربُ الحقيقةَ ولا يطابقها .

إن تقزيمَ أدوات البحث الموضوعية في مجتمعات الشرق الجائعة إلى العلوم والفائضة بالشطحات والهذيان الغيبي ، هو أمر له دلالته على مستوى الخطاب الجماعي والتاريخي بين زكريا إبراهيم وبرجسون ، فبرجسون هنا يقدم لنا الفكرَ الذي نحاول أن نتجاوزه ، ويقوم زكريا إبراهيم بتكريسه باعتباره فكراً جديداً غربياً هاماً !

هكذا فإن كلَ الأشياء في عالم برجسون ستكون متضادةً غير قابلةٍ للتوحد والنمو المشترك والصراع الداخلي ، فالمادةُ ضد الحياة ، فخصائص المادة : الجمود ، والهندسة ، والضرورة ، بينما خصائص الحياة : التلقائية ، والحرية ، واستحالة التنبؤ .

يواصل برجسون تركيب المتضادات غير القابلة للاندماج الصراعي ، فهناك التضاد بين الدماغ وبين الفكر ، والتناقض اللاتركيبي بين اللغة المصِّورة واللغة المجردة ، والتناقض بين المكان والزمان الخ ..

فالمادةُ كالجبال والأنهار رغم أنها مادةٌ صماء أو سائلةٌ لا يمكن أن نفصلها عن الحياة ، رغم أنهما مستويان متمايزان ، من الوجود . فبدون هذه المادة لم تتشكل الحياة .

والدماغُ هو مركزُ التفكير وغرفةُ القيادة للجسم والوعي ولكن العمليات النفسية – الفكرية لا تغدو عمليات بيولوجية محضةً بل تصيرُ بناءات نفسية وفكرية مستقلة نسبياً عن الوجود الجسمي رغم إن هذا هو أساسها المادي. ويقوم برجسون بخلق فجوةٍ مصطنعةٍ بين الوعي و(النفس) التي يعيد تشكيلها ميتافيزيقياً، بحيث تخرجُ عن مناطق الدماغ والوعي والشعور وتغدو منطقةً غيبية روحية محضة ، كجزءٍ من رؤيته بإعادة إنتاج الصوفية بشكل حديث وأوربي ، ومقولة النفس الخارقة قوةً إيديولوجية كبيرة في الفلسفات المثالية الذاتية المضادة للعقل .

كذلك هو يقيمُ تضاداً لا يقبل الجمعَ المركب بين الذات الإنسانية والبنية الاجتماعية:

(إذا أمعنا النظر في حياتنا النفسية ، فإننا لا بد من أن نجد أنفسنا بازاء تغير كيفي محض وديمومة مستمرة لا تعرف التجانس . . فالذات ليست حقيقة مكانية تقبل القياس، بل ديمومة محضة لا تمت بصلة إلى المكان والزمان اللذين تتحدث عنهما العلوم الطبيعية)(13)، (ص 60) .

تلعب مفرداتُ الذاتِ، والزمانِ، والمكان، والسيولةِ ، دوراً مركزياً مهيمناً، حيث تغدو كلها تابعةً للذات المطلقة ، التي هي بلا زمان ولا مكان موضوعيين، لأن الذاتَ الفرديةَ المسيطرة على كافةِ الأبنية الموضوعية ، تلغي وجودَها داخل البنية الاجتماعية .

فهي ذاتٌ مجردةٌ ، سائلةٌ ، وتبرر سيولتها بالزمان المتدفق المتحرك ، وكأن الزمانَ المتدفقَ المتحركَ بلا فواصل نوعية ، وبلا تراكمات موضوعية ، فهو مجردُ سيولةٍ .

إن الزمانَ والمكان باعتبارهما شكلين أو وجهين للمادة ، يُـلغيان . والمادة الأكثر قصداً هنا هي المادة الاجتماعية ، أي البنية الاجتماعية . فالزمان يجري خارج البُنى الاجتماعية ، وكأنه متماثل فيها كلها، وكأن الزمان والمكان في العصر الإقطاعي مثلاً هما كذلك في الزمان والمكان الرأسماليين . إن الزمانَ الإقطاعي الراكد، البطيءَ، المتماثل، ليس هو الزمان في العصر الحديث ، أي أن له هنا كثافته وسرعته ، فليست السنة هي نفسها ولا اليوم ، وكذلك فإن المكانَ لم يعد هو المكان ، فالقرى النائية وأشكال السواحل والكثير من المواقع والمدن الصغيرة والطرق الضيقة والعربات لم تعد هي نفسها ، وذلك ليس بشكلٍ مجردٍ ولكن من خلال البنية الاجتماعية التي تحولت وحولت الأشكالَ المرتبطة بها ، أي بسبب تحول المادة .

ومن هنا لا نستطيع أن نفهمَ الذاتَ بشكلِ سيلٍ مجرد ، أو حتى من خلال تدفق ملموس جزئي واسع ، بل من خلال تكوناتها في البنية الاجتماعية ، فزمان العامل المربوط بآلته ، هو غير زمان المثقف الحر المنعزل في مكانه ، غير زمان امرأة البيت ، غير زمان امرأة العمل الخ .. إن للزمان تمظهراً موضوعياً يعود للبنية وتضاريسها الاجتماعية داخل الطبقات والفئات والأفراد والمراحل والدول والمناطق الخ .. فزمان ذات المثقف الحر في نيجيريا يختلف عن زمن نظيره الفرنسي، لأن هناك زمان موضوعي بفرنسا وأوربا، هو غير الزمان الموضوعي في أفريقيا الخ . . ففرنسا تعيش زمان الرأسمالية المتقدمة في حين تعيش نيجريا في نهاية العصر الوسيط وتبدأ الانتقال للعصر الحديث فهناك مسافة زمنية بعدة قرون .

إن الزمانَ كتدفقِ الثواني والدقائق، أي كزمانٍ مجرد مطلق، هو واحدٌ، رغم أن الجغرافيا ذاتها ترفضه، فهو حتى في ساعاته مختلف ، ولكن هناك أساس موضوعي عام للنهار والليل والسنة للبشرية المعاصرة، وهو زمانٌ عالميٌّ تاريخي متكونٌ حديثاً الخ ، ولكن بشكلٍ مجرد عام نظراً لعدم توحد البُنى الاجتماعية بشرياً، ولهذا يغدو الزمان تابعاً للتضاريس الاجتماعية المتنوعة في كل مكان.

إن برجسون وهو يفصل الزمان عن البنى الاجتماعية يربطه بالمطلق ، يجعله كتدفق سيالٍ غير موضوعي ، مثلما يحاولُ هدمَ كافة الركائز الموضوعية للوجود.

لنأخذ رؤيته للحرية كمثال آخر ، يقول شارحه العربي :

(وعلى كلِ حال فإنه مهما كان تصورنا للعلية، فإن من المؤكد أن هذا التصور لا يمكن أن يهدم الحرية . ذلك لأننا إذا نسبنا للظواهر الطبيعية علية صارمة واطراداً ضرورياً ، فإن معنى هذا أننا ننكر عليها كل ديمومة ، وهذه الديمومة نفسها هي التي ستجعل من الذات (التي تدوم) – في نظرنا – قوةً حرة . وأما إذا نسبنا إلى الظواهر الطبيعية والظواهر النفسية (على حدٍ سواء) ديمومة حقيقية يمتنع معها وجود علاقة تحديد ضروري بين العلة والمعلول ، فقد نسبنا إلى كل من الطبيعة والذات تلقائية حية فيها يحل {الإمكان} محل الضرورة . وإذن فإن كل تصور واضح للعلية ، لا بد أن يؤدي بنا إلى فكرة الحرية الإنسانية ، لأن هذه الفكرة هي نتيجة ضرورية تترتب على الفهم الصحيح لفكرة {العلية}(14)).

وهذا مثال آخر للتناقض غير الجدلي وهو هنا بين موضوعية الظاهرات وديمومتها، فبرجسون يتصور بأن ثمة تناقضاً بين موضوعية الظاهرات واستمرارها، معتقداً بأن هذا يمثل ثباتاً في الوجود وانتهاءً له ، في حين إن الثبات في هذه الظاهرات هو ثبات نسبي ، كتكرار الفصول ، فالفصول تتكرر على مدى الحقب، ولكن ذلك لا يعني بأن الطبيعة جامدة وأنها لم تتغير وأن الفصول في العصور الجليدية هي نفسها في العصور غير الجليدية، ولكن بدون وجود تكرارية لهذه الفصول ومعرفتي بها تستحيل الزراعة والإبحار والوجود البشري العملي المتنوع ويتحول الزمان إلى فوضى .

وبرجسون يجعلُ (الذاتَ) في مواجهةِ الطبيعة وليس الوجود الجماعي التاريخي للبشر، فهذه الذاتُ يجب أن تتحرر من القوانين الموضوعية للوجود والمجتمع ، التي هي الضرورات العامة التي عبرها تتشكل الحرية الحقيقية ، وتصير الحرية البرجسونية فعلاً يشق طريقه بعيداً عن السير الجماعي التحرري للكتل البشرية المتعددة .

إن كل الركائز الُمطاح بها في الفلسفة البرجسونية تقام مكانها ركائز ذاتية ، فثمة (قوة حيوية) هي التي تخترق المادة وتحفر فيها مجرى ، وهذه القوة القادمة من السماء تشكل هذه الديمومة التي تجعل الزمان والمكان في سيل متدفق واحد ، فتخلق داخل المادة حياة ، فالحياة النباتية والحيوانية ليست ذات قوانين موضوعية لهذه المادة بل هي نتاج الفيض السماوي ذاك ، والذي اتخذ اسم القوة الحيوية ، ومن هنا فهذه الحياة السحرية الغامرة تندفع لتكّون الأحياء والمجتمعات والبشر حسب تدفقها الذي يحدده برجسون .

ومن هنا تتواجدُ عقيدةٌ منغلقة وعقيدة منفتحة . فالمجتمع البدائي يشكله فردٌ وكأنه المجتمع الفرنسي المعاصر ، وهذا الفرد تتحكم به غريزة الحياة ، وهي الشكل البشري المتجسد للقوة الحيوية السماوية السحرية عند برجسون، ( وهكذا يندفعُ الفردُ إلى قهر الأنا الفردية التي قد تحفزه إلى إيثار مصلحته الذاتية على مصلحة الغير، خاضعاً في ذلك لغريزة الحياة التي تكمن وراء كل نظام اجتماعي)(15)، ص 190) .