مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog, page 18

October 26, 2011

وداعا يا صاحب الوجه الباسم

ياله من عام استثنائي هذا الذي يوشك أن يودعنا سواء كنت تتبع التأريخ الهجري أو الميلادي..اختلفت الأرقام وظلت الأيام هي الأيام..فيها الكثير من كل شيء..ما بين فرح وحزن..وخيبة وانتصار..فجيعة وفرح. فلقد تغيرت فيه خرائط دول وسقط فيه طغاة وتغيرت حكومات بل أنظمة حكم بأكملها ولا زالت أيامه الأخيرة كما يعتقد الكثيرون حبلى بالمفاجأت..لكنه يأبى على ما يبدو إلا أن يأخذ منا قبل رحيلة بعض أحبتنا..ففقدنا في أيامه الأخيرة شهداء وأدباء ومفكرين وفنانين متميزين..لكن فجيعتنا الوطنية الأعظم كانت بلاشك هي فقداننا لأمير الخير..صاحب الوجه الباسم أبداً..ولي عهدنا الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله.

ياله من عام استثنائي هذا الذي يوشك أن يودعنا سواء كنت تتبع التأريخ الهجري أو الميلادي..اختلفت الأرقام وظلت الأيام هي الأيام..فيها الكثير من كل شيء..ما بين فرح وحزن..وخيبة وانتصار..فجيعة وفرح. فلقد تغيرت فيه خرائط دول وسقط فيه طغاة وتغيرت حكومات بل أنظمة حكم بأكملها ولا زالت أيامه الأخيرة كما يعتقد الكثيرون حبلى بالمفاجأت..لكنه يأبى على ما يبدو إلا أن يأخذ منا قبل رحيلة بعض أحبتنا..ففقدنا في أيامه الأخيرة شهداء وأدباء ومفكرين وفنانين متميزين..لكن فجيعتنا الوطنية الأعظم كانت بلاشك هي فقداننا لأمير الخير..صاحب الوجه الباسم أبداً..ولي عهدنا الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله.

أنتمي لجيل قبّل وجه الحياة والأمير سلطان يشغل مناصباً قيادية في الدولة فاعتدنا على سماع اسمه ومتابعة أخباره وكأنه فرد من أسرة كل واحد منا. ومن يتتبع أعماله الخيّرة في الداخل والخارج فسيعرف لم لُقب بسلطان الخير، فقد كان دائماً مقصداً لمن سُدت في وجههم أبواب الأمل، من مواطنين ومقيمين، فيعيد لهم -بعون الله- جذوته في قلوبهم. ولهذا لا يمكن إلا أن نشعر بالكثير من الحزن ولوعة الفراق ونحن نعرف بأنه لن يكون بيننا بعد اليوم، وأن تلك اليد الممدوة بالعطاء قد أسلمت روحها لبارئها.

هناك الكثير من جوانب حياة الأمير سلطان المميزة، والتي تستحق أن يُسلط عليها الضوء وتسود بها الصفحات، وإن كان لا بد من الاختيار لضيق المساحة فليكن التركيز على جهوده في أعمال البر والخير والإحسان لاسيما للمواطن السعودي، وكذلك على الجانب الجانب العسكري والقيادي في شخصيته. خاصة دوره في أكبر تحدٍ واجهته المملكة في الثلاثين سنة الأخيرة وهي جريمة احتلال الكويت وما تبعها من حرب الخليج الثانية. والتي كان على المسؤولين في المملكة والخليج اتخاذ قرارات صعبة جداً لإنقاذ دولهم وحماية شعوبهم في منطقة تغلي على فوهة بركان، والآراء الشعبية كما الحكومية العربية آنذاك منقسمة بشكل شبه كلي في الكيفية التي يجب التعامل فيها مع هذه المصيبة الطارئة. هنا برزت شجاعة القيادة السعودية، والأمير سلطان آنذاك وزير دفاعها ومسؤولها العسكري، في اتخاذ القرارات اللازمة من أجل تحرير الكويت وإنهاء التحكم الصدامي بالمنطقة. فصدر الأمر بتكوين التحالف الدولي وكانت المشاركة الفعالة للجيش العربي السعودي في معركة عاصفة الصحراء تحت إشراف الأمير وبقيادة ابنه البكر الأمير خالد بن سلطان. والأمير نفسه هو من وضع لبنة الجيش السعودي الحديث ومهندس المدن العسكرية بمرافقها الشاملة والمنثورة على رقعة بلادنا الشاسعة.

الذين يعرفون أبا خالد عن قرب يخبروننا اليوم بأن الابتسامة التي تكاد لا تفارق محيا الرجل كما السماحة البادية في قسمات وجهه كانتا إنعكاساً تلقائياً لشخصيته المتسامحة اللينة، وكيف أن هذه الشخصية مكنته بأن يكون دائماً محضر خير وحمامة سلام بين الكثير من المتخاصمين والمتنازعين، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، أفراداً أو قبائل، وشخصياً لازالت ذاكرتي تخبرني بأن اسمه كثيراً ما تردد حين يأتي الأمر لدفع الديات وعتق الرقاب. بل إن خيره لم يكن مقتصراً على الإنسان فحسب وإنما امتد لحيوانات هذه الأرض الطيبة ونباتاتها من خلال دعمه الداعم للهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية.

وإذ اخترنا أن نركز على الجانب الإنساني هنا، باعتباره باقياً -إن شاء الله- حتى بعد رحيله، فسنتكلم عن مؤسسة "الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية"، والتي تقدم نموذجاً يُحتذى لما يجب أن يكون عليه العمل الخيري المنظم في مجتمعنا. فالمؤسسة التي يقترب عمرها من العقدين، هي صرح حضاري رائدٌ في تقديم الخدمات الإنسانية للمجتمع. وهي ترفع شعاراً ممتاز يقول: "مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم". فنشاطاتها تركز بشكل أساسي على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل الكامل لفئتين مهمتين في المجتمع: فئة المعاقين والمسنين، بما في ذلك توفير الأجهزة الضرورية لهم سواء في دور الرعاية والنقاهة أو في منازلهم للتكيف مع مرضهم أو عجزهم مع رفع الوعي الاجتماعي لهم ولمن حولهم وللمجتمع ككل بشأن حالتهم. كما أنها تلعب دوراً بحثياً هاماً بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة ومراكز الأبحاث في الجامعات في مجالات الإعاقة والشيخوخة، وهي من ثم تقدم نتائج هذه الدراسات للمؤسسات الحكومية التي تعنى بهذه الخدمات.

ولا شك أن المؤسسة ستفتقد لمسة مؤسسها إلا أن الأسس التي أقامها عليها وإشراف أبناءه من بعده عليها ورعايتهم لها أمور كفيلة بتمكينها من مواصلة دورها الحضاري والإنسان بريادة وتميز.

كل البشر سيعودن يوماً إلى بارئهم حين يأتي وقت استرداد الأمانة، لكن الفرق يكمن في التأثير والسمعة اللتان يتركهما المرء بعد رحيله، فهناك من يفرح الناس لموته ويبتهجون فرحاً لزواله بل وترتفع أكفهم بالدعاء بأن يحاسبه ربه حساباً عسيرا على ما ارتكب في حقهم، وآخرون يبكي الناس بمرارة إذ يصلهم نعيه ويودعونه بحزن وأسى ويكون دعائهم الصادق بأن يرحمه الله ويغفر له ويبدله منزلاً خير من منزله وأهلاً خير من أهله وولي عهدنا الراحل واحدٌ من هؤلاء الذين شيعهم الوطن بأسى عظيم..رحم الله أمير الخير العطاء وأجزل له الأجر والثواب.

كل البشر سيعودن يوماً إلى بارئهم حين يأتي وقت استرداد الأمانة، لكن الفرق يكمن في التأثير والسمعة اللتان يتركهما المرء بعد رحيله، فهناك من يفرح الناس لموته ويبتهجون فرحاً لزواله بل وترتفع أكفهم بالدعاء بأن يحاسبه ربه حساباً عسيرا على ما ارتكب في حقهم، وآخرون يبكي الناس بمرارة إذ يصلهم نعيه ويودعونه بحزن وأسى ويكون دعائهم الصادق بأن يرحمه الله ويغفر له ويبدله منزلاً خير من منزله وأهلاً خير من أهله وولي عهدنا الراحل واحدٌ من هؤلاء الذين شيعهم الوطن بأسى عظيم..رحم الله أمير الخير العطاء وأجزل له الأجر والثواب.

October 19, 2011

عنصرية الخريجين والمبتعثين العائدين

تعد البطالة واحدة من أهم المشكلات التي تواجه مجتمعنا السعودي، وهي مشكلة مازلنا عالقين في شباكها مثل فترة ليست بالقصيرة، بالرغم من متانة إقتصادنا وإرتفاع أسعار النفط بشكل مضطرد وكثرة المشروعات التنموية العملاقة. ومما يزيد الأمر سوءاً هو أن لدينا نسبة كبيرة من البطالة بين الخريجين وحملة الشهادات العليا، ممن تخرجوا من داخل البلاد وخارجها.

تعد البطالة واحدة من أهم المشكلات التي تواجه مجتمعنا السعودي، وهي مشكلة مازلنا عالقين في شباكها مثل فترة ليست بالقصيرة، بالرغم من متانة إقتصادنا وإرتفاع أسعار النفط بشكل مضطرد وكثرة المشروعات التنموية العملاقة. ومما يزيد الأمر سوءاً هو أن لدينا نسبة كبيرة من البطالة بين الخريجين وحملة الشهادات العليا، ممن تخرجوا من داخل البلاد وخارجها.

ولهذا شرعت الدولة في محاولة إيجاد الحلول، ولهذا كان برنامج "حافز" لمساعدة العاطلين عن العمل، وذلك بتقديم مساعدة مادية مؤقته، ثم وهو الأهم مساعدة هؤلاء في إيجاد وظيفة مناسبة. وقد قرأت تصريحاً للمهندس عادل فقيه وزير العمل يذكر فيه أن المئات من حملة الماجستير قاموا بالتقديم على برنامج حافز. هناك ألف سبب وسبب يمكن أن يطرح لأسباب بطالة المتعلمين، ونحتاج هنا إلى خريجي العلوم الإجتماعية والسكانية ليجروا لنا دراسات ميدانية دقيقة يكشفوا فيها أسباب البطالة، وحتى يحدث ذلك، فسأطرح أحد هذه الأسباب التي تكررت الشكوى منها.

لدينا في المملكة عدد لا بأس به من الجامعات المحلية التي تحاول استيعاب الأعداد الهائلة من الطلاب والطالبات كل عام، وأن يوجد تنافس بينها أمر طبيعي وصحي بل مطلوب، خاصة وأنه لا توجد جامعة سعودية واحدة ضمن أفضل ٣٠٠ جامعة في العالم، وفي ظل تقارب الأداء والمخرجات بين هذه الجامعات. لكن أن يتطور هذا التنافس على مستوى القيادات الإدارية في الجامعات المختلفة بحيث تنتقل لا شعورياً إلى الطالب فيشعر بأنه خريج أفضل جامعات البلاد ويحتقر -وهنا المشكلة- كل خريجي الجامعات الأخرى فهذا يعني بأن الأمور تتجه للأسوأ. فهذا الطالب سيشغل منصباً ذات يوم يخوله بأن يوافق أو يرفض تعيين خريج آخر، فأول ما سينظر إليه هو هل تخرج هذا الشاب أو الفتاة من جامعتي؟ إذا كان الجواب بنعم، فسوف أقابله وأعطيه فرصة، أما إذا كان الجواب بلا، فلن يتم استدعاءه للمقابلة الشخصية من الأساس. هل يبدو هذا الكلام غريباً وغير منطقي؟ للأسف هذا واقع، فخريج جامعة البترول يعتقد بأن الأمهات عقمن أن ينجبن مثله، وخريج جامعة الملك سعود يرفض خريج جامعة الملك عبدالعزيز، وخريج جامعة الملك عبدالعزيز بدوره يستبعد شهادات جامعتي أم القرى وطيبة وهكذا.

وإذا تركنا خريجي الجامعات الوطنية، وانتقلنا إلى أولئك الذين سافروا وتغربوا ودرسوا في أعرق جامعات العالم، على حساب الدولة ويُفترض أن أذهانهم قد تفتحت قليلاً، وأدركوا بأن التعميمات خاطئة، فسنجد بأن الوضع أكثر سوءاً، والمزعج في الموضوع بأنه ليس جديداً.

وإذا تركنا خريجي الجامعات الوطنية، وانتقلنا إلى أولئك الذين سافروا وتغربوا ودرسوا في أعرق جامعات العالم، على حساب الدولة ويُفترض أن أذهانهم قد تفتحت قليلاً، وأدركوا بأن التعميمات خاطئة، فسنجد بأن الوضع أكثر سوءاً، والمزعج في الموضوع بأنه ليس جديداً.

في السبعينات والثمانينات الميلادية خرجت جحافل من المبتعثين السعوديين لطلب العلم في الخارج، وتركز هؤلاء بشكل رئيسي في مدرستين من المدارس الغربية: المدرسة الأوربية والمدرسة الأمريكية الشمالية، وحين عاد هؤلاء بأعلى الشهادات وجدنا بين الخريجين الذين درسوا على جانبي الأطلسي تنافساً غير محمود يهدف إلى التقليل من شهادة أصحاب المدرسة الأخرى، وهو تصرف لا ينم إلا عن عقدة نقص إذ تحاول أن تعلي من قيمة نفسك بالانتساب إلى مجد جامعتك بدلاً من التركيز على قدراتك الشخصية وإمكانياتك الفردية.

وتمر عشرون سنة ويبدأ البرنامج العملاق للإبتعاث وهو برنامج الملك عبدالله، والذي شهد توسعاً في أعداد الطلبة وفي الدول التي تم الابتعاث لها كذلك. فلم يعد الأمر مقتصراً على أوربا وأمريكا بل انضمت الصين وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا ونيوزيلاندا وسنغافورة وماليزيا للقائمة. وهو أمر ممتاز برأيي، لأنه من ناحية هناك جامعات متميزة في أكثر من بلد خارج بلدان الإبتعاث التقليدية، وأيضاً لأننا نرغب في أن يكون هناك تنوع فكري وثقافي في جامعاتنا وتفاعل مع العالم من حولنا. فهو مكسب لأي جامعة بأن يكون لديها أساتذة يتكلمون لغات مختلفة، ولديهم صلات بجامعات من الشرق والغرب، وخبرات اكتسبوها من هذا البلد أو ذاك، إلا أن الفهم القاصر، والعنصرية المدعومة بالنظرة الفوقية يمكن أن تؤدي لوأد هذه الأهداف.

فبعض الطلبة العائدين من بريطانيا وإيرلندا (ناهيك عن المتخرجين من دول مجهولة تعليماً بالنسبة لنا كالصين أو اليابان) يشكون من رفض توظيفهم في بعض القطاعات الحكومية (دع عنك القطاع الخاص الآن!) بسبب عدم رضاء المسؤول عن الدولة وليس الجامعة التي درس فيها المبتعث. وهو أمر لا يخجل حتى من ذكره للخريج بشكل صريح، ويروي أحد العائدين حديثاً حكايته: "حين سألته عن سبب رفضه للشهادة البريطانية؟ كان جوابه بأن الدولة أوقفت الإبتعاث لها مما يعني بأنها غير مقتنعة بشهادتها إلى حد ما". والحقيقة من المؤسف أن يعاني أستاذ جامعي من جهل مركب ولا يعرف بأن سبب توقف البعثات لبريطانيا مرده تكدس الطلاب السعوديين فيها لدرجة أنه أصبحت هناك فصول سعودية خالصة للغة انجليزية مما يقلل الاستفادة المرجوة. هذا الدكتور لا يدرك على ما يبدو بأن عمر بعض الجامعات الأوربية يكاد يبلغ الألف عام، أي قبل أن يتزوج والدا جده العاشر!

نحن هنا أمام وضع خطير وشكوى باتت مكرره، فالأمر ليس فقط بطالة وتحطيم أحلام شباب متميز وإنما هناك هدر لأموال الدولة الفلكية المصروفة على برنامج الابتعاث. فإما أن يتم ابتعاث كل الطلبة لأمريكا وكندا، ما دام بعض خريجي هاتين الدولتين قد نجحوا في ترسيخ فكرة أن شهادة بلدهم هي الأفضل، وإيقاف الابتعاث لكل الدول الأخرى، وهو أمر أشك في أنه ممكن. أو أن يتم وضع قوانين صارمة توقف هذا التلاعب بمصائر الناس، وتتأكد من أن تتكون اللجنة التي تقرر توظيف الخريجين من مسؤولين تخرجوا من أكثر من جامعة أو دولة، وأن تكون مجبرة على أن تقابل كل المتقدمين إليها ممن يحملون الشهادات والمعدلات المطلوبة، بغض النظر عن كون الدارس قد انتسب لجامعة محلية أو دولية، وأن تكون المقابلة الشخصية هي الفيصل.

نحن هنا أمام وضع خطير وشكوى باتت مكرره، فالأمر ليس فقط بطالة وتحطيم أحلام شباب متميز وإنما هناك هدر لأموال الدولة الفلكية المصروفة على برنامج الابتعاث. فإما أن يتم ابتعاث كل الطلبة لأمريكا وكندا، ما دام بعض خريجي هاتين الدولتين قد نجحوا في ترسيخ فكرة أن شهادة بلدهم هي الأفضل، وإيقاف الابتعاث لكل الدول الأخرى، وهو أمر أشك في أنه ممكن. أو أن يتم وضع قوانين صارمة توقف هذا التلاعب بمصائر الناس، وتتأكد من أن تتكون اللجنة التي تقرر توظيف الخريجين من مسؤولين تخرجوا من أكثر من جامعة أو دولة، وأن تكون مجبرة على أن تقابل كل المتقدمين إليها ممن يحملون الشهادات والمعدلات المطلوبة، بغض النظر عن كون الدارس قد انتسب لجامعة محلية أو دولية، وأن تكون المقابلة الشخصية هي الفيصل.

في مجتمع لا زال يحاول أن يتعافى من أمراضه الموروثة أباً عن جد، ويحاول جاهداً محاربة العنصرية على أسس طائفية ومناطقية وقبلية وجنسية، أعتقد بأن آخر ما ينقصنا هو أن نستبدل التعصب للقبيلة أو المنطقة بالتعصب للجامعة المحلية أو لدولة الابتعاث!

October 12, 2011

بلقيس تُبعث من جديد

لطالما أعجبت بالملكة بلقيس ملكة سبأ في العصور الغابرة وأقرأ قصتها في القرآن بمتعة كبيرة. أعجبت بذكائها وحكمتها وعدالة حكمها، فعندما استلمت خطاب النبي سليمان -عليه السلام- لم تقرر بنفسها كيفية التعامل معه، بل جمعت قومها وطلبت مشورتهم مؤكدة أهمية رأيهم لديها: (قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون). ويصور لنا القرآن الكريم مدى احترام قومها لها وثقتهم بها، فبعد أن أعطوها رأيهم أكدوا أنهم مستعدون لتنفيذ كل ما تراه مناسباً. وأعجبت بها أكثر إذ تقبلت الحق حين عرفته وأسلمت مع نبي الله سليمان لرب العالمين. قارنوا حكمة ورجاحة عقل هذه الحاكمة اليمنية التي قادت قومها لله تعالى وبين صغر عقل فرعون مصر الذين ولى مستكبراً وهو يقول: (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)، فأورد قومه المهالك في الدارين. لماذا تذكرت الآن بلقيس اليمن؟ لأنني رأيت بعض ملامحها متجسدة في حفيدة من حفيداتها.

لطالما أعجبت بالملكة بلقيس ملكة سبأ في العصور الغابرة وأقرأ قصتها في القرآن بمتعة كبيرة. أعجبت بذكائها وحكمتها وعدالة حكمها، فعندما استلمت خطاب النبي سليمان -عليه السلام- لم تقرر بنفسها كيفية التعامل معه، بل جمعت قومها وطلبت مشورتهم مؤكدة أهمية رأيهم لديها: (قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون). ويصور لنا القرآن الكريم مدى احترام قومها لها وثقتهم بها، فبعد أن أعطوها رأيهم أكدوا أنهم مستعدون لتنفيذ كل ما تراه مناسباً. وأعجبت بها أكثر إذ تقبلت الحق حين عرفته وأسلمت مع نبي الله سليمان لرب العالمين. قارنوا حكمة ورجاحة عقل هذه الحاكمة اليمنية التي قادت قومها لله تعالى وبين صغر عقل فرعون مصر الذين ولى مستكبراً وهو يقول: (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)، فأورد قومه المهالك في الدارين. لماذا تذكرت الآن بلقيس اليمن؟ لأنني رأيت بعض ملامحها متجسدة في حفيدة من حفيداتها.

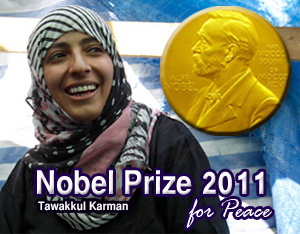

توكل عبدالسلام كرمان (٣٢ عاماً)، فازت بجائزة نوبل للسلام مناصفة مع سيدتين من دولة ليبيريا، وذلك لنضالها الطويل -رغم يفاعة عمرها- في دعم حقوق الإنسان والمرأة في اليمن. توكل كرمان صحفية شجاعة وحقوقية متميزة وناشطة بقلب أسد، وهي مؤسسة ورئيسة منظمة صحفيات بلا حدود، وكذلك عضو في مجلس الشورى اليمني نائبة عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهي قبل ذلك كاتبة وشاعرة. كانت قد دعت لإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح منذ عام ٢٠٠٦م، وبرزت في المظاهرات الشعبية الدائرة حالياً في اليمن، فهي من أوائل من دعا إليها. اعتقلتها السلطات اليمنية في يناير الماضي ثم اضطرت للإفراج عنها بعد أن أثار اعتقالها موجة احتجاجات واسعة في العاصمة صنعاء، وخرجت من المعتقل أصلب عوداً، فقادت عشرات الاعتصامات والاحتجاجات السلمية ولا تزال.

كنت قد سمعت عن توكل أول مرة إبان اعتقالها في بداية العام، ولم أكن قد رأيت صورتها قبلاً، وحين أُعلن عن فوزها وتصدرت صورتها وسائل الإعلام المختلفة ابتسمت في داخلي ابتسامة

صغيرة. تاريخ توكل كرمان وواقعها كفيلان بأن يثيرا إعجاب أي منصف، لكن ما جعلني شخصياً أعجب بها، بالإضافة إلى كل ما سبق بالطبع، هو أمر آخر ..لقد رأيت في توكل ما لم أره في غيرها.. فهذه العربية اليمنية امرأة من جيلنا وكاتبة صحفية، ترتدي العباءة السوداء، وتنزل إلى الميدان بحشمتها واعتزازها بهويتها بوجه لا يحتاج إلى مساحيق تجمله منادية بحقها كإنسان في حياة كريمة في بلد يسوده الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. ولتنادي بالقول والفعل بحق المرأة اليمنية أن تشارك في صنع مستقبل اليمن كما تشارك اليوم في معركة النضال -كتفاً بكتف- مع أخيها الرجل، وهي صورة لم نرها كثيراً في وسائل الإعلام قبل الربيع العربي. توكل أيضاً لم ترفع الشعار النسوي التعيس بأنها نذرت نفسها لقضايا المرأة فقط وانحازت لها على حساب المجتمع، ولم تزهد في الأسرة أو تقاوم فطرتها في إنجاب الأطفال، بل هي زوجة لرجل رائع يدعمها وأم لثلاثة أطفال مدهشين.

لقد غُيبت النساء كثيراً في معارك النضال السياسي والتحرير الوطني في العالم العربي، وإن ظهرن كانت تظهر نساء لا تشعر المواطنة العربية البسيطة بالتماهي معهن، إذ كان لهؤلاء النسوة مظهر مختلف عما هو سائد، وتتبنى بعضهن أدبيات وقيما غريبة عن بيئتهن أحياناً، فيشكل ذلك بشكل لا إرادي حاجزاً بين المواطنة البسيطة وبينهن. ولم يكن ذلك غريباً على كل حال، فالخطاب الديني الذي يتبنى نظرة قاصرة للمرأة، وسيطرة العادات والتقاليد البالية، صورت عمل المرأة خارج بيتها ناهيك عن مشاركتها السياسية والاجتماعية وظهورها الإعلامي -حتى لو كانت بكامل حشمتها – على أنه من كبائر العصر! وبالتالي كان طبيعياً أن تنأى المرأة بنفسها وتجلس صامتة متألمة في المقعد الخلفي..تقاد ولا تقود.

لكن توكل كرمان كسرت هذا الحاجز، وتحدت هذه العوائق، في مجتمع هو من أكثر المجتمعات العربية محافظة وقبلية وأمية، ووقفت تدافع عن حقوقها وحقوق من حولها دون أن تتنازل عن ثوابتها. كاسرة بذلك فرية أن الإسلام يخنق المرأة ويمنعها من كل شيء حتى المشاركة السياسية، ومصححة تلك الصورة السوداء المشوهة التي رسمتها الأدبيات المتشددة عبر العقود الماضية ونقلتها وسائل الإعلام الأجنبية، فاستعدت العالم على الإسلام وعلى المسلمين، صورة لا تزال تعاني منها المسلمات في الخارج. وها هو الغرب ذاته الذي يمنح جائزة نوبل استطاع أن يرى ذلك، واستطاع أن يتخلى على قناعاته وأحكامه المسبقة وينظر لما خلف الحجاب وتحت الخمار، فيجد سيدة رائعة تستحق كل تقدير. والفضل في ذلك يرجع لـ"توكل" لأنه حين تحترم نفسك وتعتز بهويتك ستجبر العالم على احترامك مهما كان رأيه في قناعاتك. أعتقد أن توكل كرمان تستحق احتفاء خاصاً، فهي ابنة بيئة محافظة تسيطر عليها العادات القبلية، وهي مثال صارخ على أنه لا العفة ولا الحياء ولا الحشمة ستنتحر حين تشارك المرأة في الحياة العامة، وتساهم في صنع القرار.

هذا هو المقال رقم ثلاثمئة الذي أكتبه لصحيفة الوطن، وأنا سعيدة لأنني استطعت أن أكتب فيه عن شخصية رائدة مثل توكل كرمان، ولأنه يحمل دفعة من أمل باتجاه تبوّء المرأة العربية لمكانها اللائق في مجتمعها ونهاية لمشوارها الطويل في تحصيل حقوقها المشروعة.

October 4, 2011

بين مطرقة العنف وسندان الإهمال..لهم الله!

نشرت جريدة الوطن يوم الأحد من هذا الأسبوع خبراً أليماً بعنوان: " نسيها السائق داخل الحافلة..فماتت"، جاء فيه أن الطالبة خولة آل محمد حسين (٧ سنوات) توفيت بعد أن نسيها سائق الحافلة التابعة لمدرستها في القطيف داخلها منذ الصباح ولعدة ساعات (إلى الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً)، وفي الخبر أيضاً تصريح من مدير المدرسة تيسير الخنيزي بأن إدارة المدرسة اتصلت بأهل الطفلة "المتغيبة" ولكن لم يرد عليهم أحد، فتم اعتبار الطفلة متغيبة في ذلك اليوم! نحن هنا أمام مأساة رهيبة ترقى لمستوى الجريمة غير المتعمدة أو القتل الخطأ، وفي أحسن الأحوال الإهمال الشديد الذي نتج عنه وفاة طفلة بريئة كل ذنبها أنها كانت متجهة للمدرسة طلباً للعلم ذات صباح.

نشرت جريدة الوطن يوم الأحد من هذا الأسبوع خبراً أليماً بعنوان: " نسيها السائق داخل الحافلة..فماتت"، جاء فيه أن الطالبة خولة آل محمد حسين (٧ سنوات) توفيت بعد أن نسيها سائق الحافلة التابعة لمدرستها في القطيف داخلها منذ الصباح ولعدة ساعات (إلى الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً)، وفي الخبر أيضاً تصريح من مدير المدرسة تيسير الخنيزي بأن إدارة المدرسة اتصلت بأهل الطفلة "المتغيبة" ولكن لم يرد عليهم أحد، فتم اعتبار الطفلة متغيبة في ذلك اليوم! نحن هنا أمام مأساة رهيبة ترقى لمستوى الجريمة غير المتعمدة أو القتل الخطأ، وفي أحسن الأحوال الإهمال الشديد الذي نتج عنه وفاة طفلة بريئة كل ذنبها أنها كانت متجهة للمدرسة طلباً للعلم ذات صباح.

الخبر كان مقتطباً إلا أن فيه ما يكفي لنقوم بعملية "تشريح" للحادثة في محاولة لفهم ما حدث، ولتحميل كل طرف مسؤوليته، وأيضاً -وهو الأهم- منع عدم حصول ذلك مجدداً، فيكفينا ضحايا العنف الأسري من الأطفال الذي فشلنا في إنقاذهم حتى الآن. أضف إلى ذلك أنني تمكنت لحسن الحظ من التواصل مع والدة خولة طبيبة الأسنان الدكتورة حوراء آل درويش للحصول على نسختها من الرواية، والتي أكدت بأن الطفلة في الواقع ظلت حبيسة المركبة حتى موعد الإنصراف في الساعة الواحدة ظهراً وليس الحادية عشرة والربع.

ابتداء سبب الوفاة المذكور غير دقيق، فالمصدر المذكور من مستشفى القطيف المركزي لم يوضح سبب الوفاة تحديداً: هل هو الاختناق بسبب الحرارة ونقص الأكسجن؟ أم أنها أزمة قلبية سببها الخوف؟ أم مضاعفات مفاجئة لمرض تعاني منه الطفلة ابتداء (أمر تنفيه والدتها)؟ أم ماذا؟ حينما يتحدث مصدر طبي فنحن نتوقع أن نقرأ كلاما طبياً واضحاً لا عبارات فضفاضة حتى لو استدعى الأمر إجراء تشريح للجثة للحصول على هذه المعلومات.

كانت الطفلة تدرس في مدرسة أهلية (رند العالمية) متعاقدة مع سائق لتوصيل الطالبات، ومن يقرأ الخبر قد يلقي باللوم على السائق المهمل مباشرة، وهو أمر اختلف معه إلى حد ما. فوظيفة هذا الرجل هي "سائق حافلة طالبات"، وواجباته الوظيفية الأساسية هي أن يحفظ مواقع منازل هؤلاء الطالبات، وأن يكون هناك في الوقت المحدد لتوصيلهن من النقطة "أ" إلى النقطة "ب"، ذهاباً وإياباً، مع مراعاة الالتزام بقواعد المرور والسلامة والتي تتطلب التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغيرها. هذه حدود مسؤوليته، لا ليس مسؤولاً عن حفظ النظام بين الصغيرات ولا إعن حصاء الداخلات والخارجات، فهذه الأخيرة مسؤولية من تسمى بمشرفة أو معلمة الحافلة، والتي نستغرب غيابها هنا من مدرسة أهلية عالمية تفتخر بأنها الأولى التي تقدم مثل هذا التعليم في القطيف -حسبما جاء في موقعها الالكتروني-، أي أنها تدرس المناهج الأجنبية، وهذه المدارس غالباً رسومها غالية جداً، ألم تستطع المدرسة أن تخصص جزءاً من دخل هذه الرسوم لضمان سلامة الطالبات؟

كانت الطفلة تدرس في مدرسة أهلية (رند العالمية) متعاقدة مع سائق لتوصيل الطالبات، ومن يقرأ الخبر قد يلقي باللوم على السائق المهمل مباشرة، وهو أمر اختلف معه إلى حد ما. فوظيفة هذا الرجل هي "سائق حافلة طالبات"، وواجباته الوظيفية الأساسية هي أن يحفظ مواقع منازل هؤلاء الطالبات، وأن يكون هناك في الوقت المحدد لتوصيلهن من النقطة "أ" إلى النقطة "ب"، ذهاباً وإياباً، مع مراعاة الالتزام بقواعد المرور والسلامة والتي تتطلب التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغيرها. هذه حدود مسؤوليته، لا ليس مسؤولاً عن حفظ النظام بين الصغيرات ولا إعن حصاء الداخلات والخارجات، فهذه الأخيرة مسؤولية من تسمى بمشرفة أو معلمة الحافلة، والتي نستغرب غيابها هنا من مدرسة أهلية عالمية تفتخر بأنها الأولى التي تقدم مثل هذا التعليم في القطيف -حسبما جاء في موقعها الالكتروني-، أي أنها تدرس المناهج الأجنبية، وهذه المدارس غالباً رسومها غالية جداً، ألم تستطع المدرسة أن تخصص جزءاً من دخل هذه الرسوم لضمان سلامة الطالبات؟

إنه حتى من غير المريح التفكير بأن الطالبة التي يشاء حظها العاثر أن تكون آخر من سيتم إيصالها لبيتها بحكم موقعه الجغرافي ستمضي بعض الوقت كل يوم وحيدة في حافلة كبيرة مع رجل غريب عنها.

وحين تتغيب طالبة عن الدراسة فإنه -وفقاً لما قاله مدير المدرسة ومالكها- يتم الاتصال بأهلها وهذا جيد ومطلوب، ولكن هل هذا هو الإجراء الوحيد المتبع؟ إننا نتحدث عن طفلة كانت تدفع رسوماً إضافية لاستخدام حافلة المدرسة، وهذا من المؤكد أنه واضح في الكشوفات نفسها التي لجأت لها الإدارة للحصول على أرقام الهواتف، أفلم يخطر ببال أحد حين لم تنجح الخطوة الأولى (الاتصال) في الاطمئنان على سلامة الصغيرة في أن ينتقل للخطوة الثانية ويسأل السائق إن كان قد اصطحب طفلة من العنوان (س) هذا الصباح؟

وللأسف فمرة أخرى تقول والدة الطفلة (التي تم التواصل معها بعد كتابة المقال الأصلي) بأن المدرسة والتي لديها أرقام الوالد والوالدة والأجداد لم تقم فعلياً بالاتصال بهم وأن أجهزة جوالاتهم كانت مفتوحة ولم يجدوا أية اتصال، وهو أمر يمكن أن يكون لشركة الاتصالات كلمة الفصل فيه فيما لو قررت العائلة اتخاذ خطوات قانونية بهذا الخصوص، وحتى لو تنازلت الأسرة، فهناك حق عام للوطن الذي فقد إحدى زهراته نتيجة الإهمال.

هل كون المدرسة عالمية يعني أنها تدرس المناهج البريطانية أو الأمريكية أو الكندية وباللغة الانجليزية (يا للإبداع!) دون أن تتبنى المدرسة نفسها الفكر البريطاني أو الأمريكي أو الكندي حينما يتعلق الأمر بحسن الإدارة المدرسية، والاهتمام بسلامة الطلبة كهدف أول، والتفكير خارج الصندوق للمشكلات الطارئة؟

ثم أين دور وزارة التربية في هذا كله؟ هل هناك اشتراطات معينة على أساسها تسمح الوزارة للمدارس الأهلية بتقديم خدمة التوصيل؟ هل هناك سن معينة للسائق؟ هل تشترط وجود معلمة في الحافلة؟ هل هناك مواصفات للمركبات المستخدمة ومدى ملائمتها للقيام بهذه المهمة الحساسة؟ وماهي الاجراءات المتبعة في حالة غياب الطالب أو الطالبة؟ كم عدد محاولات الاتصال التي يجب إجراؤها مع العائلة قبل أن يتم التسليم بأن الطالب متغيب بلا عذر أو بسبب غير معروف؟ وماهي الخطوة التالية؟

كل ما ذُكر أعلاه يستحق المراجعة لمنع تكرار ما حدث، ولكنه للأسف لن يعيد خولة إلى الحياة، ولن يخفف عنها لحظات الرعب الأخيرة في حياتها القصيرة وهي سجينة حافلة مدرستها. ترى هل صرخت وبكت وخبطت بيديها زجاج النافذة طلباً للمساعدة في لحظات الصراع الأخيرة تشبثاً بالحياة؟ أم أن الموت باغتها كذئب وهي نائمة وفاقدة لوعيها، الله وحده يعلم، لكن ما نعرفه هو أنه ومنذ سنوات يصرخ الصغار في بلادي ويمدون أيديهم لنا من أجل أن نساعدهم ليكبروا ويعيشوا بأمن وسلام..ويتوسلون لنا لننقذهم من عائلة عنيفة أو مدرسة مهملة..لكننا لازلنا -بكل أسف- نخذلهم..خولة عصفورة ترفرف روحها الصغيرة الآن في الجنة ولا خوف عليها إن شاء الله، إنما الخوف على من ضيعوا الأمانة..رحم الله الصغيرة وربط على قلوب أهلها وإنا لله وإنا إليه راجعون.

September 28, 2011

خطوات للأمام في مسيرة حقوق المرأة السعودية

في مثل هذه الأيام قبل ثماني سنوات بدأت الكتابة في صفحة الرأي، وقضية المرأة هي القضية الأبرز من بين كل الموضوعات التي كتبت عنها. أما السبب في كثرة تطرقي لقضاياها فلأنني امرأة أولاً، وبالتالي أكتب من واقع تجربتي الشخصية ومعاناتي اليومية، وأيضاً لأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وحجم التضييق الذي مورس على هذا النصف، بقصد أو بدون قصد، وتحت ذرائع متعددة، كبير بالفعل. أضف إلى ذلك بأنه حتى سنوات قليلة خلت كان صوت المرأة غائباً أو مغيباً بشكل كبير في وسائل الإعلام.

في مثل هذه الأيام قبل ثماني سنوات بدأت الكتابة في صفحة الرأي، وقضية المرأة هي القضية الأبرز من بين كل الموضوعات التي كتبت عنها. أما السبب في كثرة تطرقي لقضاياها فلأنني امرأة أولاً، وبالتالي أكتب من واقع تجربتي الشخصية ومعاناتي اليومية، وأيضاً لأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وحجم التضييق الذي مورس على هذا النصف، بقصد أو بدون قصد، وتحت ذرائع متعددة، كبير بالفعل. أضف إلى ذلك بأنه حتى سنوات قليلة خلت كان صوت المرأة غائباً أو مغيباً بشكل كبير في وسائل الإعلام.

المواضيع التي تم التطرق لها خلال هذه السنوات متعددة، فهناك حق المرأة في إدارة أمورها المالية دون وكيل شرعي، وحقها في التعليم والعلاج دون انتظار إذن من ولي الأمر باعتبارهما من ضرورات الحياة، وحقها في أن تقبل أو ترفض من ترتبط به دون ضغوط، وحقها في النفقة والرعاية والمعاملة الحسنة في بيت أهلها أو زوجها بعيداً عن العنف الأسري بكل أشكاله، وحقها في الطلاق أو الخلع دون مماطلات تدفع ثمنها من عمرها، وحقها في حضانة أطفالها أو في زيارات منتظمة لهم في حال كانوا يعيشون بعيداً عنها. أيضاً المطالبة بالوقوف في وجه بعض الأعراف القبلية المخالفة للشرع مثل العضل والمنع من الميراث والاجبار على الارتباط بابن العم. كذلك التأكيد على واجب الدولة في توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لها ضمن بيئة تراعي متطلباتها، بحيث لا تجبر على التنازل عن قناعاتها الدينية أو الاجتماعية من أجل لقمة العيش. كذلك حقها في الابتعاث (قبل انطلاقة برنامج الملك عبدالله) مثلها مثل زميلها الرجل، وحق المرأة الراشدة في تدبير أمورها وسفرها دون وصاية من شقيقها الطائش أو ابنها المراهق، وحقها في ممارسة الرياضة في المدارس والنوادي، وحقها في ممارسة العبادة في الحرمين الشريفين دون تمييز أو تضييق. وحين جاءت أول انتخابات بلدية قبل سنوات طالبت بمشاركتها فيها كناخبة ومرشحة، وكذلك بعضوية مجلس الشورى، والمشاركة في الحياة السياسية بشكل عام كسفيرة ووزيرة ومستشارة. مع عدم إهمال حقها في الترفيه المشروع وفي التمتع بمرافق بلادها سواء الطبيعية منها أو المراكز الثقافية والرياضية والتي يحظر عليها دخولها.

كذلك حقها في الابتعاث (قبل انطلاقة برنامج الملك عبدالله) مثلها مثل زميلها الرجل، وحق المرأة الراشدة في تدبير أمورها وسفرها دون وصاية من شقيقها الطائش أو ابنها المراهق، وحقها في ممارسة الرياضة في المدارس والنوادي، وحقها في ممارسة العبادة في الحرمين الشريفين دون تمييز أو تضييق. وحين جاءت أول انتخابات بلدية قبل سنوات طالبت بمشاركتها فيها كناخبة ومرشحة، وكذلك بعضوية مجلس الشورى، والمشاركة في الحياة السياسية بشكل عام كسفيرة ووزيرة ومستشارة. مع عدم إهمال حقها في الترفيه المشروع وفي التمتع بمرافق بلادها سواء الطبيعية منها أو المراكز الثقافية والرياضية والتي يحظر عليها دخولها.

نعم كل هذه المطالب وأكثر، فما دام الأمر لا يتعارض مع الشرع الحنيف، وليس في كل ما ذكرت هذا التعارض فيما أعلم، فلا يوجد سقف لتطلعاتنا، فالأفق الرحب هو هذا الحد كما يقول التعبير الانجليزي.

وعبر السنوات الماضية كانت هناك العديد من التغييرات الإيجابية، فالكثير من القيود ألغيت، والمزيد من الأبواب فتحت، وإن كانت الأمور تسير ببطء بالنسبة لتطلعات جيلنا في هذا العصر الرقمي السريع، إلا أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولذلك كان هناك دائماً تثمين لهذه الخطوات التقدمية. فمثلاً على صعيد المشاركة الفعلية في صنع القرار، كانت الخطوة الأبرز -والتي قوبلت باحتفاء كبير- هي تعيين الدكتورة نورة الفايز نائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات قبل عامين. مما فتح الشهية لترقب المزيد من المسؤوليات التي يُعهد بها إلى المرأة السعودية، لا سيما مع وجود العديد من النساء المؤهلات في المجالات المختلفة.

ومع ذلك فلم يكن يتوقع الكثيرون أن تتزامن ذكرى اليوم الوطني الذي احتفلنا به هذا الأسبوع مع إقرار ثلاثة حقوق سياسية مهمة للمرأة: حقها في الانتخاب والترشيح بالنسبة للمجالس البلدية، خاصة بأنها وُعدت سابقاً بالمشاركة كناخبة في الدورة الثانية ثم تعذر ذلك بسبب ما قيل بأنه مشكلات لوجستية، بالإضافة إلى حقها في المشاركة كعضوة في مجلس الشورى بعد أن كانت مراقبة ومستشارة فيه، فجاء خطاب خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى في افتتاح دورته الحالية يوم الأحد ٢٧ شوال الجاري معلناً هذه القرارات مفاجئة سعيدة طال انتظارها.

ومع ذلك فلم يكن يتوقع الكثيرون أن تتزامن ذكرى اليوم الوطني الذي احتفلنا به هذا الأسبوع مع إقرار ثلاثة حقوق سياسية مهمة للمرأة: حقها في الانتخاب والترشيح بالنسبة للمجالس البلدية، خاصة بأنها وُعدت سابقاً بالمشاركة كناخبة في الدورة الثانية ثم تعذر ذلك بسبب ما قيل بأنه مشكلات لوجستية، بالإضافة إلى حقها في المشاركة كعضوة في مجلس الشورى بعد أن كانت مراقبة ومستشارة فيه، فجاء خطاب خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى في افتتاح دورته الحالية يوم الأحد ٢٧ شوال الجاري معلناً هذه القرارات مفاجئة سعيدة طال انتظارها.

ولعل أهم ما تثبته هذه الخطوة هو أنها تنسف فكرة قديمة ومزعجة كان ولا زال يتداولها البعض، الذين يرون أنه من الأفضل للمرأة أن لا تشارك في الحياة العامة وإن كان ولا بد من مشاركتها فليكن في الأمور المتعلقة بها فقط، أو كما في أدبياتهم" في أمور بنات جنسها". فهذا يعني بأنه لا بأس من أخذ رأي المرأة في موضوع مدة إجازة الوضع للموظفة مثلاً ولكن لا ينبغي أن يكون لها رأي في قضايا الإسكان أو الاقتصاد أو السياسة الخارجية، حتى لو كانت حاصلة على أعلى الشهادات من أفضل الجامعات ودعمت كل ذلك بخبرة عملية مكثفة في شركات أو مؤسسات وطنية أو عالمية. فحين تدخل المرأة الآن المجلس البلدي ومجلس الشورى فهي ستشارك في مناقشة كل المشروعات البلدية و كل القضايا المطروحة أمام مجلس الشورى.

ولأن المملكة العربية السعودية تتخذ الشريعة الإسلامية دستوراً ومنهج حياة، كان الملك عبدالله حريصاً على توضيح عدم تعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية بدليل تأييد هيئة كبار العلماء لهذا الحق، واستشهاده بالسيرة النبوية الشريفة، وأيضاً تأكيده -حفظه الله- على أن ذلك سيتم وفق ضوابط إسلامية.

وبعد هذه الخطوة التاريخية في السماح للمرأة بالمشاركة الكاملة في الحياة العامة والسياسية في السعودية فإن ثمة أسئلة تطرح نفسها هنا لا سيما قبل أن يتم الإعلان عن هذه الضوابط، فمثلاً في ظل استمرار حاجة المرأة للحصول على موافقة ولي أمرها في إدارة الكثير من شؤونها، فإذا نحينا جانباً موضوع مجلس الشورى باعتباره يقوم -حتى الآن-على التعيين، فهل ستحتاج المرأة لهذه الموافقة لكي تنتخب أو تترشح للمجالس البلدية؟ وفي حال كان الجواب بنعم فهل سيؤثر ذلك على مصداقية العملية الانتخابية وعلى اختيار الناخب لمن يمثله؟ إذ كيف سيثق هذا الناخب بشخص لا يملك قراره وإرادته؟

إن أي قرار متعلق بتحسين أوضاع المرأة ومنحها حقوقها لهو أمر يستحق الاحتفاء ويبعث على التفاؤل، ويعد ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح في طريق تمكين المرأة السعودية، ويُنتظر أن تتبعها خطوات أخرى وصولاً إلى الهدف الأعظم وهو الاعتراف بها كفرد راشد مستقل وكامل الأهلية، فهكذا قرارات شجاعة تحتاج أن يصاحبها تغيير موائم لها في القوانين المعمول بها حالياً، وعندها ستصبح مشكلات المرأة وأزماتها التي كثيراً ما أثارت الجدل العقيم شيئاً من الماضي.

September 21, 2011

رياح التغيير الطيبة

التغيير الطيب المطلوب الذي نتحدث عنه هنا يجب أن ينبع من الداخل، ومن عمق احتياجات ورغبات المجتمع ذاته، حقيقة أدركها المسؤولون السعوديون منذ فترة ليست بالقصيرة، ويعد الملك عبدالله بن عبد العزيز رائد الاصلاح الأول في المملكة منذ باكورة عهد. وحين نتحدث عن الاصلاح فنحن نتحدث عن ذلك التغيير الإيجابي الذي يؤدي في النهاية لأن يعيش الفرد في وطنه بحرية وكرامة وأمن ورخاء في مجتمع تسوده روح الأخوة وتقبل الآخر والولاء للدين والوطن. وقد شهد عهد أبي متعب الزاهر العديد من الخطوات إيجابية في هذا الطريق، فكانت جلسات الحوار الوطني ومشاريع اصلاح التعليم وبرنامج الملك عبدالله للإبتعاث الخارجي وافتتاح جامعات جديدة، ومشاريع تطويرية للبنى التحتية ومدن اقتصادية في معظم مناطق المملكة.

التغيير الطيب المطلوب الذي نتحدث عنه هنا يجب أن ينبع من الداخل، ومن عمق احتياجات ورغبات المجتمع ذاته، حقيقة أدركها المسؤولون السعوديون منذ فترة ليست بالقصيرة، ويعد الملك عبدالله بن عبد العزيز رائد الاصلاح الأول في المملكة منذ باكورة عهد. وحين نتحدث عن الاصلاح فنحن نتحدث عن ذلك التغيير الإيجابي الذي يؤدي في النهاية لأن يعيش الفرد في وطنه بحرية وكرامة وأمن ورخاء في مجتمع تسوده روح الأخوة وتقبل الآخر والولاء للدين والوطن. وقد شهد عهد أبي متعب الزاهر العديد من الخطوات إيجابية في هذا الطريق، فكانت جلسات الحوار الوطني ومشاريع اصلاح التعليم وبرنامج الملك عبدالله للإبتعاث الخارجي وافتتاح جامعات جديدة، ومشاريع تطويرية للبنى التحتية ومدن اقتصادية في معظم مناطق المملكة.

هذه الانجازات الكبيرة لا شك تستحق الاحتفاء، لكن هل تلامس هذه الانجازات الممتازة سقف تطلعات المواطنين، لاسيما فئة الشباب منهم؟ هل يشعرون بأن مشكلاتهم الفعلية في طريقها للحل؟ هل يغطي الاعلام الرسمي السعودي أو الخاص آراء وأفكار هؤلاء الشباب وهل ينقل للمسؤول الصورة الأكثر واقعية عن همومهم اليومية؟

من يريد أن يعرف أجوبة هذه الأسئلة فلينظر إلى ما يقدم في الإعلام التفاعلي في الفترة الأخيرة، وأقصد هنا ما يقوم به المبدعون والعقلاء من الشباب خاصة على موقع اليوتيوب الشهير لأفلام الفيديو، بعيداً عن الفئات الأخرى التي احترفت التهييج وباتت تعارض لأجل المعارضة وتنتقد لأجل الانتقاد، فسيشاهد طفرة في برامج الكوميديا السعودية الناقدة والتي تتناول مواضيعاً تمس المواطن بشكل مباشر. في الماضي كان برنامج " طاش" هو عزاء السعوديين الوحيد لتسليط الضوء على مشكلاتهم عبر الكوميديا اللاذعة. كان هذا في الماضي، قبل أن يتحول "طاش" إلى برنامج تهريجي يحمل أيدلوجية معينة تستهدف شرائح بعينها لا يتفق معها في المجتمع، ويحاول تصوير الأمر للمشاهد بأن هذه الفئات هي سبب كل مشكلاته وهو أمر غير معقول ولا مقبول.

هذه الأفلام القصيرة الجديدة التي ظهرت انتهجت منهجاً مختلفا بتركيزها على الهموم المشتركة للمواطنين بكافة فئاتهم دون تمييز لا لجهة المنطقة ولا المذهب ولا الجنس ولا التيار الفكري، ولعل هذا من أهم أسباب نجاحها. هذه الأفلام أو المسلسلات مثل: "تسعة إلا ربع" أو "على الطاير" أو" لا يكثر" أو "ايش اللي" أو"احذر خلفك مطب" حين يطرحون قضايا سيول جدة ومحاسبة مسؤوليها أو أزمة البطالة أو السكن أو المواصلات أو تفشي الواسطات أو سيطرة غير السعوديين على قطاعات بعينها بلا ميزة أو مبرر أو ينتقدون بعض الأعراف الاجتماعية الخاطئة.. يظهرون وكأنهم يتحدثون نيابة عن أي مواطن أو مواطنة مجسدين بعضاً من آمالهم وتطلعاتهم، بعيداً عن استقطاب التيارات الذي أعمى وأدمى المشهد الاجتماع والثقافي خلال السنوات الماضية ولا يزال، وكان سبباً مباشراً أحياناً في تعطيل العديد من مشروعات التنمية وفي وأد الكثير من الأفكار الرائدة.

مؤخراً ظهر فيلم جديد، أطول قليلاً من نظراءه السابق ذكرهم اسمه مونوبولي أو "الاحتكار" ، ويتحدث عن مشكلة السكن وما يترتب عليه، فبدون سكن لن يتزوج الشاب وبالتالي يؤثر ذلك تلقائياً على فرص زواج الفتيات وندخل في معضلة اجتماعية كبرى بكل تداعياتها. ويلخص الفيلم أسباب هذه الأزمة، وأنها باقية رغم إعلان الدولة عن بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية، بسبب شح الأراضي، في حين أنه في كل مدينة هناك مساحات شاسعة من المخططات والأراضي المهجورة التي يحتكرها أصحابها مما يتسبب رفع أسعار الأراضي بشكل جنوني يستحيل معه على أي شاب أن يمتلك مسكنه في القريب العاجل. والحل الذي يقدمه الفيلم يتمثل في فرض رسوم وضرائب سنوية على هذه الأراضي "البيضاء" بحيث يُجبر ملاكها على بيعها لعدم رغبتهم أو قدرتهم على تحمل تكاليف هذه الرسوم، مما سينتج عنه -حسب رأي منتجي الفيلم- انخفاض كبير في الأسعار يؤدي بدوره إلى تقدم ملموس لجهة حل الأزمة.

وسواء اتفق الاقتصاديون أو اختلفوا مع ما يطرحه الفيلم، الذي يعاني بدوره من بعض التشتت ومحاولة تمرير أكثر من رسالة في الوقت نفسه، إلا أننا أمام ظاهرة جديدة، وهي أن المواطن لم يعد يتشكى من وضعه بالمطلق ويتسول باكياً المسؤول بأن يجد له حلاً، بل ها هو يطرح مشكلة بعينها ويلخص أسبابها في نظره ويطرح لها حلولاً أيضاً. فالمواطن يعتبر نفسه هنا شريك في الوطن، وشريك في التنمية، وبالتالي شريك في رحلة الاصلاح أيضاً، لذا لا يقبل بأن يُهمش رأيه وتهمل قضيته بل يحاول الدفع بها إلى رأس أولوية صانع القرار.

ولا ينطبق الأمر على أزمة المساكن والبطالة فقط، ولا على الجنس الخشن وحده، فالمطالبات النسائية عبر وسائل الاعلام الاجتماعي والتفاعلي قد زادت وتيرتها أيضاً، وإن لم تصل بعد – لأسباب اجتماعية – إلى مستوى طرح الرجال، لكنهن يحاولن أخذ زمام المبادرة بعد سنوات من البكاء وتسول الحقوق.

كل ما سبق يشير إلى أن رياح التغيير بدأت تهب على السعودية، وهي ليست رياح عاتية تأكل الأخضر واليابس على غرار الثورات والانقلابات التي لا تتلائم مع طبيعة الشعب السعودي وتاريخه وقناعاته، لكنها رياحٌ طيبة إن أُحسن استغلالها من أجل توليد الطاقات التي ستساهم في إعمار الوطن الغالي.

September 16, 2011

أزمة المواصلات الأبدية

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أزمة المواصلات في السعودية، وكان الحديث متركزاً على قضية المرأة تحديداً معها في ظل عدم السماح لها بقيادة السيارة، وبالرغم من أهمية ذلك، إلا أنه يتحدث عن جزء واحد فقط من الأزمة. فحتى لو سُمح للمرأة بالقيادة عاجلاً أو آجلاً، فإن ذلك سيحل مشكلة شرائح محدودة من السكان فحسب، ومازالت الحاجة ملحة لتوفير مواصلات عامة داخل المدن من حافلات وعربات الأنفاق والقطارات السريعة وغيرها لتغطية حاجات الفئات المتنوعة من الرجال والنساء والزوار والمسنين وغيرهم ممن لا تعتبر قيادة السيارة بالنسبة لهم خياراً ممكناً. ويبقى جانب آخر من قضية المواصلات في الداخل لا يتم التطرق إليه بالقدر الكافي، وأعني بذلك المواصلات بين المدن والمناطق المختلفة في دولة كبيرة المساحة ومترامية الأطراف مثل السعودية.

أنه يتحدث عن جزء واحد فقط من الأزمة. فحتى لو سُمح للمرأة بالقيادة عاجلاً أو آجلاً، فإن ذلك سيحل مشكلة شرائح محدودة من السكان فحسب، ومازالت الحاجة ملحة لتوفير مواصلات عامة داخل المدن من حافلات وعربات الأنفاق والقطارات السريعة وغيرها لتغطية حاجات الفئات المتنوعة من الرجال والنساء والزوار والمسنين وغيرهم ممن لا تعتبر قيادة السيارة بالنسبة لهم خياراً ممكناً. ويبقى جانب آخر من قضية المواصلات في الداخل لا يتم التطرق إليه بالقدر الكافي، وأعني بذلك المواصلات بين المدن والمناطق المختلفة في دولة كبيرة المساحة ومترامية الأطراف مثل السعودية.

لم أكن لأشعر بفداحة المشكلة قبل أن انتقل للعيش في المنطقة الشرقية، فتنقلي الداخلي كان مقتصراً على مدن المنطقة الغربية، وكلها مدن لا يصعب الوصول إليها بالسيارة أو حتى بعربات الأجرة أو حافلات النقل الجماعي انطلاقاً من مدينتي جدة، لكن حين نتحدث عن السفر من جدة إلى الرياض أو الخبر فإن الوضع يختلف، ويصبح الخيارالأكثر واقعية للكثيرين هو السفر جواً، مما يفتح الباب للحديث عن الطيران الداخلي.

بالرغم من أنني سافرت مع أكثر من عشرين شركة طيران عالمية، فإن الخطوط السعودية بلا مجاملة تظل من الخطوط القليلة الأثيرة لدي. يريحني جداً أنها لا تقدم المشروبات الروحية بشكل قاطع على رحلاتها، ولأنها منحتني تجربة الصلاة قائمة وأنا معلقة بين السماء والأرض، ولأن طعامها هو الأفضل من بين كل الشركات التي جربتها، ولأن ملاحيها غالباً ما عاملوني باحترام طوال سنوات دراستي في الخارج حيث كنت أستخدمها أكثر من مرة في السنة من لندن إلى جدة. هذه تجربتي الشخصية مع الخطوط في رحلاتها الدولية، وربما حصلت بعض المواقف المزعجة في بعض الرحلات، لكن الصورة بمجملها كانت إيجابية.

بالرغم من أنني سافرت مع أكثر من عشرين شركة طيران عالمية، فإن الخطوط السعودية بلا مجاملة تظل من الخطوط القليلة الأثيرة لدي. يريحني جداً أنها لا تقدم المشروبات الروحية بشكل قاطع على رحلاتها، ولأنها منحتني تجربة الصلاة قائمة وأنا معلقة بين السماء والأرض، ولأن طعامها هو الأفضل من بين كل الشركات التي جربتها، ولأن ملاحيها غالباً ما عاملوني باحترام طوال سنوات دراستي في الخارج حيث كنت أستخدمها أكثر من مرة في السنة من لندن إلى جدة. هذه تجربتي الشخصية مع الخطوط في رحلاتها الدولية، وربما حصلت بعض المواقف المزعجة في بعض الرحلات، لكن الصورة بمجملها كانت إيجابية.

المساحة المخصصة للصلاة في طائرة الخطوط السعودية

لكن تلك الصورة الإيجابية تبدلت كثيراً حين بدأت استخدم الرحلات الداخلية مضطرة لعدم وجود بديل آخر، فابتدأت هناك أزمة مقاعد مزمنة! سواء كنت تريد الحجز على أغلى أو أرخص تذكرة، وسواء كنت تسافر وقت الدراسة والامتحانات، أو في الإجازة الصيفية، أو في رمضان، أو حتى بعد العيد، يأتيك الجواب دائماً أنه لا توجد مقاعد شاغرة! حتى حين تحجز قبل الموعد بأكثر من شهر بالكاد تجد مقعداً، ثم إذا طرأ تغيير طفيف في خطتك ليوم أو يومين، فستجد أن أقرب موعد يُعطى لك هو بعد أسبوع أو عشرة أيام كاملة. وإذا كان هذا لا يناسبك فليس أمامك إلا أن تذهب للمطار وتسجل على لائحة الانتظار على رحلات اليوم في انتظار الفرج.

والتعامل مع مكاتب الخطوط وموظفيها في المطارات السعودية تحديداً ليست من الأمور التي يتطلع لها المرء، فهناك حالة من الفوضى العارمة والصياح وعدم احترام أسبقية القدوم والمجاملات للمعارف، وغيرها من الأمور التي تتسبب في مشكلات وشجارات لفظية مرعبة من حين لآخر، سواء كانت الوجهة داخلية أو خارجية.

وفي المطار سيكرر عليك موظف الخطوط المتأفف بأنه لا توجد إمكانية لمجرد وضع اسمك على أي من رحلات اليوم التي قد تزيد عن ثمان رحلات! وبعد مناورات قد تصل حد المناوشات قد تجد بطاقة يتيمة في انتظارك، وليس من الغريب أن تسافر أنت على رحلة فيما يسافر زميلك أو زوجتك على رحلات أخرى في نفس اليوم، لأنه حسب موظف الخطوط: "والله العظيم ما في إمكانية"!

ستأخذ بطاقة الصعود وتصعد للطائرة وتجلس في مقعدك بامتنان، وحين يغلق المضيف باب الطائرة نهائياً ستنظر للكرسي الفارغ بجانبك، ثم لذلك الفارغ أمامك، وتطرح سؤال المليون: لمن هذه المقاعد الفارغة إذن؟ وكيف تركوني أتوسل من أجل مقعد واحد في حين أن عدد الكراسي الشاغرة يكفي عائلتي ومعنا الجيران؟!

وبعد غلق الباب ستبدأ معاناة الركاب والملاحين مع قضية "الفصل بين الجنسين"، ونبدأ في لعب لعبة الكراسي، وقد تجد نفسك قد تنقلت بين عدة مقاعد! فإذا كانت "السعودية" تدرك جيداً عادات وتقاليد البلاد، وتعرف أن جلوس المرأة بجانب رجل أجنبي عنها فكرة غير مقبولة للغالبية، أفلا يمكن أن يتم حل هذه المشكلة على الأرض عن طريق برنامج حاسوبي يصدر بطاقات الصعود آخذاً بالحسبان "جنس" الركاب؟

بالطبع قد تكون هناك حالات يستحيل فيها تحقيق هذه المعادلة كنتيجة طبيعية لنسبة الرجال والنساء على متن الطائرة، لكن ألا يستحق الأمر شيئاً من المحاولة بدلاً من التأخير والارتباك اللذين ينتجان عن محاولة حل هذه المشكلات لاحقاً داخل الطائرة؟

وبعيداً عن الخطوط السعودية، لماذا يظل السفر جواً الخيار شبه الوحيد فيما يتعلق بالسفر داخلياً بين المدن البعيدة؟ لماذا ليس لدينا حتى الآن شبكة للسكك الحديدية الممتازة تربط شرق البلاد بغربها وشمالها بجنوبها؟ لا أذكر أنني استخدمت الطائرة في رحلاتي داخل المملكة المتحدة سوى مرتين فقط! في حين كنت أتنقل بين مدن بريطانيا بالقطارات أو الحافلات السياحية بكل يسر، في رحلات قد تستغرق بعضها نصف ساعة وأخرى خمس ساعات. وسافرت من لندن إلى كل من هولندا وبلجيكا وفرنسا بالقطارات بمنتهى السرعة والسهولة وبتكلفة منخفضة نسبياً.

المواصلات الداخلية من أهم أركان البنى التحتية ومن أهم ركائز التنمية، كيف نريد من الطلبة بأن يدرسوا في جامعات خارج مدنهم ومناطقهم ونحث الشباب على أن يقبلوا بوظائف بعيدة عن بيوت عائلاتهم إذا كنا لا نستطيع أن نضمن لهم القدرة على لم شملهم بمن يحبون بسهولة وبتكلفة معقوله؟ كيف نريد أن نحول بلادنا لبلد سياحي وتجاري من الدرجة الأولى، والمواطن قبل السائح والزائر يعاني أشد المعاناة في عملية التنقل هذه بين مدينة وأخرى؟

لا أعرف على من تقع المسؤولية هنا؟! على وزارة المواصلات التي تبدو متأخرة نصف قرن عن العالم؟ أم عن رجال الأعمال الذين لا يستثمرون في هذا القطاع الحيوي في حين يتنافسون لبناء أطول برج وأكبر مركز تجاري؟ كل الذي أعرفه أن مصالحي الشخصية متعطلة – حتى لحظة كتابة هذه السطور- لأنني أعجز عن إيجاد مقعد!

August 24, 2011

نجوم أم دعاة؟

علاقة الدعوة والدعاة بوسائل الإعلام الحديثة من إذاعة وتلفزيون وقنوات فضائية لم تكن دائماً علاقة ود وصفاء وقبول واستغلال إيجابي، وإنما كانت البدايات – لاسيما في السعودية- عسيرة بعض الشيء. كان هناك توجس من "الرادو" أول الأمر، واعتبره بعضهم من أعمال الشيطان. وتقول الروايات إن هذه الريبة لم تنته إلا حين أسمع الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وفداً من المتدينين آيات من الذكر الحكيم عبر هذا الجهاز العجيب، فاطمأن هؤلاء لأن الشيطان لا يمكن أن يقرأ القرآن!

ومع ظهور الإذاعة السعودية وبرامجها المحلية، كان للجانب الديني حصة معتبرة من البرامج، سواء عبر بث تلاوات قرآنية مختلفة لخيرة القرآء، أو الأدعية والأحاديث النبوية الشريفة، ثم ظهرت برامج الوعظ والإفتاء والتي تمكن فيها الشيخ أو الداعية من التواصل مع جمهوره ممن يكتبون لهذه البرامج أو يتصلون بها. وكان لهذه البرامج الدينية التي تبث عبر الأثير جمهور كبير، ومازلت أذكر سماعي صباحاً لصوت المذياع العالي يبث برنامج "نور على الدرب" الذي كانت تتابعه جدتي رحمها الله.

بعد الراديو ظهر التلفزيون، وكانت تلك حكاية أخرى ومعركة من نوع آخر، لا أريد أن أطيل في ذكرها، ولكن لنقل في عجالة إن محافظة التلفزيون السعودي الواضحة بشكل كبير بعد أحداث الحرم المكي في عام ١٤٠٠هجرية قد أوجدت له قبولاً لدى الكثيرين ممن مانعوا وجوده سابقاً، وصارت القناة الأولى تحديداً تبث العديد من البرامج الدعوية والدينية وبرامج الإفتاء وغيرها، والتي لم يتردد الدعاة والمشائخ مرة أخرى من المشاركة فيها، ولعل من أروع من قدمهم التلفزيون السعودي الشيخ الجليل علي الطنطاوي يرحمه الله.

وبالتزامن مع التلفزيون، تطورت أجهزة التسجيل الصوتية، فاكتسحت الأشرطة الدينية والدعوية والأناشيد هذا المجال الإعلامي بامتياز، مثلها مثل أشرطة أغاني طلال مداح (رحمه الله) ومحمد عبده، مع الفارق بأن هذه الأشرطة لم يكن يقبل أصحابها بأن تختلط مع أشرطة الغناء، فكانت هناك مكتبات خاصة ومنافذ محددة لبيع الشريط الإسلامي وتوزيعه. ولعل مما ميز هذه المرحلة أنه بخلاف الراديو والتلفزيون، وهما أداتان إعلاميتان تسيطر عليهما الدولة بشكل كلي، فإن شريط "الكاسيت" كان يتمتع بهامش حرية أكبر ومستوى رقابة أقل، مما مكن من ظهور الشريط الديني – السياسي كذلك.

وبعد ذلك كان الدش! وما أدراك ما الدش؟! كنت في المرحلة المتوسطة آنذاك، ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية المرحلة الثانوية، كان عليَّ أن استمع لعشرات المحاضرات عن خطر وحُرمانية هذا الجهاز الشرير. بل وأذكر تماماً أنها كانت هناك مطويات توزع علينا وأخرى تُعلق على أبواب الفصول تتحدث عن "حكم من مات وورث لأهله دشاً"، وهي معركة استمرت لوقت غير قصير، يذكرها كل من عايش تلك المرحلة.

ثم حصل بعد ذلك انقلاب، لا أدري متى ولا كيف ولا على أي أساس، ولكن فجأة وجدنا أغلب مشائخنا ودعاتنا على الفضائيات المختلفة، يحدثون ويدعون ويفتون، وليس على أية فضائيات، فأنا قطعاً لا أتحدث هنا عن قناة المجد أو إقرأ أو الرسالة أو حتى قنوات دول الخليج المحافظة مثل الكويت والبحرين وقطر، إنما على قنوات من عينة ام بي سي وإل بي سي والمستقبل وغيرها، ممن كان يصيبها سابقاً أقوى استنكارهم! وقيل لنا وقتها إن الدنيا تغيرت، وإن هولاء الأفاضل وجدوا أن الأطباق الفضائية وقنواتها باتت واقعاً لا يمكن تجاهله. وكما يقول المثل الإنجليزي: "إذا لم تستطع أن تغلبهم فانضم إليهم.". فبدلاً من ترك هذا الفضاء فارغاً ليتم حشوه بكل غث، لم لا تكون هناك بصمة واضحة، لم لا نقدم بديلاً نظيفاً للشباب والأسر في القنوات إياها؟ وهو أمر لا اعتراض عليه إن صلحت النيات. وبالفعل ظهرالعديد من البرامج الإسلامية القيمة، وصار لها متابعون حتى من بين شريحة لم تكن لتفكر في توجيه جهاز التحكم نحو قناة إسلامية.

ولو أن الأمر توقف عند هذا الحد لما تذمر أحد، لكن المشكلة هي أن بعض الدعاة قد نسوا مهتهم الأساسية: الدعوة، ونسوا السبب الرئيس لاستخدام وسائل الإعلام: الدعوة، وصار بعضهم يتعامل مع الناس على أنهم "جمهور" ومع نفسه وكأنه "نجم" ومع برنامجه وكأنه "استعراض" أو "شو". ابتداء من طريقة الدعاية لهذا البرنامج الديني، ومن ثم طريقة تقديمه وحتى ديكورالأستديو. وأصبح الدعاة الجدد ينافسون المطربين وغيرهم في عدد الأشرطة والسيديهات والكتب التي تبيع إنتاجاتهم الأخرى. وصرت تفتح التلفاز أو الراديو فتجد برنامج الداعية النجم، والأمر نفسه مع إذاعات الإف إم، ثم تذهب للمكتبة فتطالعك كتبه وأشرطته (وكلها تحمل صورته التي تم التقاطها بعناية على طريقة صور النجوم)، ثم تدخل الإنترنت فتشاهد أيضاً دعايات لموقعه، وستزين صورته هذا الموقع أيضاً، وما دمنا في زمن فيسبوك وتوتير فستجدهم هناك أيضاً يمارسون ما يمارسونه في وسائل الإعلام الأخرى.

وكان من الطبيعي أن يؤثر ذلك على الطريقة التي يرى فيها المتلقي هذا الداعية/النجم، فلم يعد يستشعر معه، شريحة من المتلقين على الأقل، بأنه أمام ذلك الشخص الذي يكلمهم بروح الآخرة ويدعوهم إلى سبيل الله تعالى. ولذلك حين يظهر أحدهم بشكل مخالف، فإنه يعتبر استثناءً مختلفاً يستحق الاحتفاء، والشيخ الكويتي الدكتور محمد العوضي يعد واحداً من هؤلاء النوادر.

د.محمد العوضي

فالرجل الذي تابعناه منذ أن كنا على صفوف الدراسة على قناة الكويت أو على القنوات المختلفة التي تستضيفه مازال بسيطاً في مظهره وأسلوبه وطريقة تقديمه وحتى في ديكور برنامجه.. فسر التميز في شخصيته الرائعة وجمال حضوره، بحيث لا تشعر معه أنك أمام شخص يحاول تسويق نفسه كما يفعل الآخرون بل تقديم فكره العميق ومشاهداته المتميزة عن أحوال المسلمين حول العالم، ولا أعتقد أن هناك برنامجا ثقافيا عربيا يمنحك من المتعة والفائدة ما يمنحه لنا برنامجه (بيني وبينكم) الذي يبث في رمضان من كل عام. فالشيخ العوضي نجم حقيقي ولكن الفرق بينه وبين الآخرين أنه نجم لم ينس يوماً أنه داعية وليس داعية تطور ليصبح نجماً فلا أدرك هذه ولا تلك.

August 17, 2011

متى يعود العمل الخيري السعودي للميدان؟

جاءت مجاعة الصومال الحالية لتعيد فتح ملفات مهملة على عدة أصعدة منها السياسي والخيري، والتي عبثاً ما نحاول تخبئة ركامها تحت السجاد. فنحن نتحدث هنا عن بلد عربي مسلم على مرمى حجر من دول الجزيرة العربية الغنية.. يتعرض اليوم لمجاعة وصلت حد الكارثة، وعن جار يحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً ومهماً بالنسبة للأمن الوطني والقومي تنتهبه الفوضى وتحكمه العصابات، ومع ذلك لا يشغلنا كثيراً ولا نذكره في إعلامنا إلا إذا قام قرصان جائع باختطاف إحدى ناقلاتنا النفطية العملاقة!

جاءت مجاعة الصومال الحالية لتعيد فتح ملفات مهملة على عدة أصعدة منها السياسي والخيري، والتي عبثاً ما نحاول تخبئة ركامها تحت السجاد. فنحن نتحدث هنا عن بلد عربي مسلم على مرمى حجر من دول الجزيرة العربية الغنية.. يتعرض اليوم لمجاعة وصلت حد الكارثة، وعن جار يحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً ومهماً بالنسبة للأمن الوطني والقومي تنتهبه الفوضى وتحكمه العصابات، ومع ذلك لا يشغلنا كثيراً ولا نذكره في إعلامنا إلا إذا قام قرصان جائع باختطاف إحدى ناقلاتنا النفطية العملاقة!

الحديث عن الصومال ذو شجون، وتناوله من الزوايا السياسية وغيرها أمر مطلوب، ولكنه يظل من باب العلم بالشيء بالنسبة للسواد الأعظم من قراء هذا المقال، الذين يحسون مدى اتساع الجرح الصومالي، لكنهم لا يعرفون كيف يساهمون في تضميده، وفي هذا الحالة تبرز التبرعات الخيرية كسبيل وحيد لذلك في الظروف الراهنة، وتصبح عملية التبرع الموضوع الأكثر إثارة لاهتمام هؤلاء حين يأتي الحديث عن الصومال، ولكن على ما يبدو حتى هذا الأمر ليس لا ميسراً ولا واضحاً.

تستطيع أن تقول ما تشاء في عيوب المجتمع السعودي كأي مجتمع إنساني آخر، لكن هناك حقيقة لا يُختلف عليها وهو أنه شعب معطاء تعود على البذل منذ الصغر، وهي ميزة جديرة بالفخر والاحترام، ولهذا كان من الطبيعي أن تنشأ في بلادنا عشرات الجمعيات والمؤسسات الخيرية. وقد كنا نتبرع لها بالنقد والعينيات منذ أن كنا صغاراً، وكانت الإعلانات ودعوات التبرع لإخواننا المسلمين – ولا سيما في شهر رمضان – تغمر شاشة قناتنا اليتمية آنذاك بكثافة. بل وأتذكر أنه في تلك الفترة ظهرت عادة جميلة وهي تبرع النساء بمهورهن أو جزء منها لصالح الجهاد الأفغاني، أو لضحايا البوسنة فيما بعد، وكان كل ذلك يتم برعاية كريمة من الدولة، وعبر قنوات التبرع الرسمية والتي على رأسها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي.

هكذا كانت الصورة حتى جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حين وُضعت البلاد بأكملها تحت المجهر من قبل الإعلام الغربي والدوائر الرسمية في عواصمه الكبرى، أصبحت مناهجنا وجمعياتنا ومساجدنا وطريقة حياتنا ككل متهمة بالإرهاب أو بالترويج له ودعمه مادياً أو معنوياً حتى يثبت العكس، وأعلنها بوش الابن بأنه إن لم تكن معي فلا بد أنك ضدي! وفي ظل هذا الأجواء "الديموقراطية" بدأ الكل يدلي بدوله، والسعوديون قبل غيرهم، فالبعض كان يتحدث بمنطق وقلبه على البلد وعلى صورة الإسلام، فطالب بمراجعة الخلل الذي قد يكون موجوداً، ومن ذلك مراجعة المناهج والتدقيق في الحسابات البنكية ومنهجية العمل في الجمعيات الخيرية، منعاً لأن تقع هذه الأموال الطيبة في الأيدي الخطأ، وهي مراجعة كان يجب أن تأتي بالفعل في وقت أبكر. آخرون، كان الأمر بالنسبة لهم -ولا يزال- حين نتحدث عن المناهج أو العمل الخيري تصفية حسابات مع تيار يخالفهم، ووجدوها فرصة سانحة لركوب موجة الإعلام الغربي، وكانت أقوى مطالباتهم: تجفيف منابع الإرهاب المادية والمعنوية، وهو أمر لا خلاف عليه على شرط أن تكون هذه هي صدقاً منابعه.

محصلة ذلك كله هو أن أيدي العمل الخيري السعودي في الخارج قد قُيدت، ولم يساعد على تخفيف هذا الضغط ما ذُكر عن تورط عدد قليل من الجمعيات أو بعض القائمين عليها في ممارسات مالية مشبوهة. المحزن في الموضوع كله هو أن المتبرع والمحتاج تُركا بلا بديل! فهناك سعودي لسان حاله يقول: أنا مقتدر مادياً..وقد تبرعت لإخواني في الداخل لكنني لم أغفل عن إخواني في الخارج..وأريد أن يصل مالي إلى مستحقيه..فكيف السبيل؟ وهناك محتاج في الصومال يتألم جوعاً وحسرة يسأل: لماذا غاب أبناء الحرمين؟ وما ذنبي أنا؟

العمل السعودي الخيري كان كبيراً بالفعل، ويغطي مناطق شاسعة من العالم الإسلامي، وفي حين تم استهدافه ومطاردته، فإن الجمعيات التنصيرية التابعة للكنائس تُركت لتمارس نشاطاتها بكل حرية، فلا يعتقد كثيرون أن هناك مشكلة حين يعطي المبشر الإنجيل بيد ورغيف الخبز بيد أخرى، في حين لو فعل ذلك مسلم مع القرآن لقامت القيامة فهذه خطة إرهابية لنشر العقيدة الجهادية!

الغريب أن الجمعيات الإسلامية سواء في دول الجوار مثل الكويت أو حتى في أوروبا نفسها ( Islamic Relief مثل مؤسسة الإغاثة الإسلامة البريطانية) ما زالت تعمل في وضح النهار في المناطق المنكوبة، ومازالت دعاياتها (ولا سيما الكويتية) تذكرنا بالزمن الجميل. فكيف نجت جمعياتهم الإسلامية من مصير جمعياتنا؟

الزميل الأستاذ ناصر الصرامي طرح مقالاً جيداً في صحيفة الجزيرة هذا الأسبوع بعنوان: "جمعياتنا الخيرية والشفافية!"، تحدث فيه أزمة العمل الخيري السعودي أيضاً بعد أحداث سبتمبر، وأرجع المشكلة في جزء كبير منها إلى غياب الشفافية المالية لدى هذه الجمعيات، وطرح التساؤل التالي: "هل بالفعل مازال العمل الخيري والإغاثي يواجه أزمة ثقة وشفافية؟ ولماذا لا تنشر الجمعيات قوائمها المالية؟" مضيفاً أن "الشفافية هي طريقها لممارسة دورها الإنساني الخيّر، عليها ألا تخاف من أي رقابة أو مطالبات بالشفافية، لأن ما تقوم به يسمو ليكون تحت ضوء الشمس بتفاصيله ونواياه الطيبة".

وأنا أضم صوتي إلى صوت زميلي هنا، فإذا كانت الشفافية المالية هي العائق الأكبر في وجه العمل الخيري فلم لا؟! ثم يُفترض أن تكون هذه الجمعيات هي السباقة، ليس فقط لنفي التهمة عنها بتقديم هذه القوائم، بل لتقديم حلول إدارية ومنهجية خلاقة تمكنها من ممارسة دورها في هذه الظروف الصعبة.

العمل الخيري السعودي، مهما حاول البعض تشويهه سواء من داخله باستغلاله لمآربه، أو من خارجه بالافتراء عليه، يظل إكليل غارٍ على جبين الوطن، فكم من جائع أطعم وكم  من عار ألبس وكم من يتيم أفرح، وهو بالأساس ليس منة بل واجب، وما نريده الآن هو الاستفادة من دروس الماضي للارتقاء به من كافة الزوايا. هذه القضية ليست من باب الترف، فالخالق وحده يعلم كم طفلاً صومالياً يموت ساعة كتابة هذا المقال وساعة تقرؤونه..ووالله لا يؤمن من بات شبعان وجاره يموت جوعاً..حقيقة لا مجازاً.

من عار ألبس وكم من يتيم أفرح، وهو بالأساس ليس منة بل واجب، وما نريده الآن هو الاستفادة من دروس الماضي للارتقاء به من كافة الزوايا. هذه القضية ليست من باب الترف، فالخالق وحده يعلم كم طفلاً صومالياً يموت ساعة كتابة هذا المقال وساعة تقرؤونه..ووالله لا يؤمن من بات شبعان وجاره يموت جوعاً..حقيقة لا مجازاً.

August 10, 2011

عابرة للقارات ومسافرة عبر الشبكات وباقية بعد الثورات

حين يتحدث المرء عن العيوب والسلبيات التي يعاني منها المجتمع العربي فيما يتعلق بثقافة الحوار والتسامح واستقلالية الرأي، فإنه يحلو للكثيرين نسبة ذلك للبيئة التي نعيش فيها وللقيود الموضوعة من قبل الرقيب السياسي أو الديني أو الاجتماعي أو الأبوي، وعليه فإنه بمجرد أن نتحرر من هذه البيئة الضاغطة فإنه بالإمكان أن نصبح أشخاصاً أفضل! وبما أننا في عصر الربيع العربي، فإنه يترتب على التغيير الذي حصل في الدولة س أو ص أن يغير الكثير من السلبيات التي كانت متفشية بين الناس. وينطبق هذا الكلام أيضاً على من تحرر من بيئة الإعلام التقليدي إلى الفضاء الرقمي الرحب، فإلى أي حد يعد هذا صحيحاً من واقع التجربة؟

حين يتحدث المرء عن العيوب والسلبيات التي يعاني منها المجتمع العربي فيما يتعلق بثقافة الحوار والتسامح واستقلالية الرأي، فإنه يحلو للكثيرين نسبة ذلك للبيئة التي نعيش فيها وللقيود الموضوعة من قبل الرقيب السياسي أو الديني أو الاجتماعي أو الأبوي، وعليه فإنه بمجرد أن نتحرر من هذه البيئة الضاغطة فإنه بالإمكان أن نصبح أشخاصاً أفضل! وبما أننا في عصر الربيع العربي، فإنه يترتب على التغيير الذي حصل في الدولة س أو ص أن يغير الكثير من السلبيات التي كانت متفشية بين الناس. وينطبق هذا الكلام أيضاً على من تحرر من بيئة الإعلام التقليدي إلى الفضاء الرقمي الرحب، فإلى أي حد يعد هذا صحيحاً من واقع التجربة؟

حين كنت في بريطانيا، لاسيما في السنوات الأولى قبل بدء برنامج الملك عبدالله للابتعاث، عندما كانت أعداد النساء السعوديات المبتعثات قليلة جداً، عانيت وزميلاتي الأمرين من نسبة كبيرة من الزملاء السعوديين. كانوا يرفضون مشاركتنا في النشاطات الجامعية المتعلقة بالسعودية، رغم مخالفة ذلك لقانون الجامعات البريطانية، أو في حضور الاجتماعات الطلابية للأندية التي تشرف عليها الملحقية الثقافية ولها ميزانية من الدولة، ناهيك عن موضوع الانتخابات، إذ أرسلت اللجنة المشرفة على الانتخابات رسالة قبل التصويت بليلة واحدة تمنعنا فيها من المشاركة حضوراً أو تصويتاً، لأنه لم تجر العادة بذلك!

بل وحتى في غير القضايا المتعلقة بالمرأة كان الأمر مأساوياً، فانتخابات إدارات المدارس السعودية في المدن المختلفة كانت تجري فيها أحياناً مهازل ومناوشات قد تصل لعراك بالأيدي والكراسي! فالمعارك بين التيارات والتحزبات المناطقية والمذهبية كانت تتجلى بوضوح في مثل هذه المنافسات "الديمقراطية".

فهؤلاء سعوديون، كان معظمهم طلبة دكتوراة، سكنوا ودرسوا في واحدة من أعرق ديمقراطيات العالم، فلم يستطيعوا أن يتخلصوا من إرثهم الثقيل في تهميش المرأة، ولا في التعصب لابن منطقتهم أو فكرهم وإقصاء الآخر، فنقلوه معهم بشكل أكثر تشوهاً للبيئة الجديدة.

وما يحدث الآن في العالم الرقمي لا يختلف كثيراً عن ما ذكرته آنفاً، ولو أنه مختلف في درجة فجاجته بحيث لا يلحظه المرء من النظرة الأولى. أعرف أن ما سأذكره هنا ربما لن يعجب الكثير من الزملاء في عالم الإعلام التفاعلي، لكن باعتباري منتمية ومنذ البداية للإعلامين: التقليدي والتفاعلي، وكثيراً ما انتقدت الأول فأرى بأنني ملزمة أيضاً بنقد الثاني.

يرفع الشباب في المدونات والشبكات الاجتماعية شعار الرأي والرأي الآخر، وأنهم متحررون من سلطة المجتمع الأبوية، ومن رقابة الإعلام التقليدي، وغيرها من العوامل التي تحجب الفكر وتحد من الإبداع. يقولون أيضاً إنهم متعافون من ثقافة القطيع والشللية والتعصب أياً كان نوعه، وقد يصدق هذا الأمر على البعض، فهناك بالفعل نماذج رائعة ومشرفة، ولكنها ليست الصورة الكاملة.

للشبكات الاجتماعية وجه آخر، فلها أيضاً رموزها ونجومها الذين لديهم عدد هائل من الأتباع، وأنا إذ أقول أتباعاً لا أقصد فقط الترجمة الحرفية لكلمة "فولورز" على تويتر أو " فريندز" على الفيسبوك، وإنما المعنى اللغوي للتبعية أيضاً. فأن تكون تابعاً لهذا النجم، يعني أنك ببساطة تؤيد كل ما يقوله، بل وتعززه أيضاً، وتنتظر رأيه في القضايا المختلفة أو الأشخاص لتبني رأيك، وإذا رأيته متورطاً في مساجلة مع شخص لا يتفق معه، فأنت ستنبري متطوعاً لتدعم جانبه دون أن تسأل نفسك إن كان الحق معه فعلاً.

وهناك مجموعات أخرى، ليس بالضرورة تلتف على شخص واحد، ولكنهم مجموعة أشخاص يبدو وكأنهم أقسموا قسماً سرياً على أن يمارسوا سياسة: "امسك لي وأقطع لك" مع بعضهم، وهذه الفئة هي الأخطر، لأنها تضم وسطها عدداً كبيراً من المثقفين والكتاب والإعلاميين.

سلوك آخر، يتمثل في العكس تماماً، ولا أعرف عما إذا كان ردة فعل للسلوك الأول، ولكنك تجد فئة "المعارضين"، ولا أقصد بذلك الشخص صاحب الفكر الذي لديه الشجاعة الكافية لأن يُعبر عن رأيه المختلف عن البقية، فهذا في نظري بطل، وإنما عن ذلك الذي يتعمد أن يعارض الآخرين لأجل المعارضة. الذي يريد أن تتفرغ له وحده لتقنعه وتقدم له كل الأدلة والبراهين، ليرد عليك دائماً وأبداً وبغض النظر عن الموضوع قائلاً: "بس أنا أختلف معك"، أحياناً يقولها بأدب، وأحياناً بدون.

أضف إلى ذلك أيضاً شخصنة القضايا، تطرح رأياً فيرد عليك أحدهم بحدة غير مبررة: "أستغرب هذا الرد من أكاديمي أو داعية أو مثقف"، بدل أن يحاورك في صلب الموضوع، والنهاية ستكون معروفة؛ خروج للحوار عن مساره وعن الموضوعية ومشكلات بالجملة.

بعض شباب الشبكات الاجتماعية متضايقون هذه الأيام مما يعتبرونه هجوماً لبعض الصحفيين والكتّاب في الإعلام التقليدي عليهم واعتبارهم ظاهرة صوتية، وهجومهم أيضاً على ظاهرة "الهشتاق" التي تمارس بإفراط في تويتر، في حين أنهم يمارسون الهجوم ذاته مع خصومهم، فمن لا يعجبهم مقاله أو رأيه سيتعرض لهذا العقاب الإلكتروني القاسي "الهشتقه"، وهؤلاء بالأصل ينظرون بنظرة سلبية لجل كتاب وصحافيي الإعلام التقليدي ويعتبرونهم مدجنين ولا يملكون فكراً حراً ويعيشون خارج نطاق العصر.

لست في معرض الدفاع عن هذا الفريق أو ذاك، فأنا منتمية للاثنين كما أسلفت، وإنما ذكرت ذلك لأشرح كيف أن المشكلة الأولى ليست في البيئة التي نعيش فيها بقدر أو الوسط الذي نتحرك فيه (تقليدياً أو رقمياً) بقدر ما هي فينا نحن، فهذه البيئة هي محصلة سلوكياتنا نحن بالأساس.

حتى بعد قيام الثورات هنا وهناك، والتخلص من الأنظمة التي غذت الكثير من السلوكيات السلبية وباركتها، لا يجب أن نتوقع أن حال تلك البلدان سيتغير بين ليلة وضحاها، فلن تختفي الرشوة والواسطات والمحسوبيات والاختلاسات والفهلوة من تلقاء نفسها، بل ستختفي فقط حين تدرك الشعوب وتعترف بأنها هي أيضاً كانت جزءاً فعالاً من نظام فاسد. وبالرغم من أنه تم التخلص من الطبقة الأكثر فساداً فيه، ستظل الطبقات الأخرى موجودة، ويبقى على هذا المواطن العربي أن يغير ما بنفسه حتى يغير الله حال مجتمعه بغض النظر عن البيئة والوسط الذي يتحرك فيهما..فالثورة تبدأ منك أنت..والتغيير يجب أن ينتهي إليك.

مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog

- مرام عبد الرحمن مكاوي's profile

- 36 followers