مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog, page 14

August 15, 2012

أيها الفرسان.. اشكروا سارة ووجدان

اختتمت هذا الأسبوع فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، التي احتضنتها لندن المتألقة تاريخا وفنا وحضارة ورياضة كعادتها. ومن أبرز أحداث هذه الدورة، أنها الأولى التي يتم فيها اشتراط مشاركة الوفود بالجنسين من المتسابقين، وإلا سيحرم وفد الدولة بأكمله من المشاركة. ووجدت ثلاث دول إسلامية هي السعودية وقطر وبروناي نفسها في حرج، إذ لم تسبق مشاركة أية امرأة من هذه الدول ضمن البعثة الأولمبية. فكيف يمكن قراءة المشاركة السعودية في لندن 2012 تحديدا مع وفدها النسائي المكون من وجدان شهرخاني (16 سنة) في لعبة الجودو، والعداءة سارة العطار (19 سنة) في سباق 800 متر؟

مشاركة الوفود بالجنسين من المتسابقين، وإلا سيحرم وفد الدولة بأكمله من المشاركة. ووجدت ثلاث دول إسلامية هي السعودية وقطر وبروناي نفسها في حرج، إذ لم تسبق مشاركة أية امرأة من هذه الدول ضمن البعثة الأولمبية. فكيف يمكن قراءة المشاركة السعودية في لندن 2012 تحديدا مع وفدها النسائي المكون من وجدان شهرخاني (16 سنة) في لعبة الجودو، والعداءة سارة العطار (19 سنة) في سباق 800 متر؟

لا بد من ملاحظة أنه بالرغم من أن السعودية لم تكن الدولة الوحيدة التي لديها تحفظ على المشاركة النسائية، إلا أن التركيز الإعلامي كان عليها دون غيرها، لأنها تأخرت كثيرا في إعطاء الموافقة الأخيرة بمشاركة النساء، وهي غلطة ارتكبتها اللجنة الأولمبية السعودية، إذ منحت الفرصة للإعلام العالمي ليتحدث عن وضع المرأة السعودية بما لا يسر، خاصة أنه ـ في النهاية ـ كانت هناك مشاركة بالفعل. ولم تتوقف الأخطاء عند هذا الحد، بل إن قرار وضع الوفد النسائي خلف الرجالي خلال استعراض الوفود في حفل الافتتاح، وعدم إعطائهن الفرصة لحمل الراية، مع ما يحمله هذا الفعل من دلالة رمزية بالغة فطنت لها معظم الدول العربية والإسلامية بما فيها قطر، التي تشارك مثلنا للمرة الأولى بعداءة وحيدة، كان غير موفق، ودليلا آخر واضحا على أننا لا نعرف كيف نكسب اللعبة الإعلامية الدولية.

لقد تمنيت قبل أن تبدأ الأولمبياد لو لم نشارك بوفد نسائي، لأن مشاركتنا ستعطي انطباعا غير واقعي عن اهتمامنا كدولة وقطاع رياضي بالرياضة النسائية، ونحن في الواقع لا نوفرها حتى لطالبات المرحلة الابتدائية! لكن ما إن شاهدت الوفد السعودي يدخل الملعب الأولمبي برجاله ونسائه، مُلوِّحا براية الوطن حتى شعرت بالفخر، إحساس جيد أن تحس أنك غير مهمش بسبب جنسك. وبأنك تنتمي لدولة طبيعية كباقي دول العالم، ومن بين هذه الدول أكثر من خمسين دولة مسلمة مثلنا.

لطالبات المرحلة الابتدائية! لكن ما إن شاهدت الوفد السعودي يدخل الملعب الأولمبي برجاله ونسائه، مُلوِّحا براية الوطن حتى شعرت بالفخر، إحساس جيد أن تحس أنك غير مهمش بسبب جنسك. وبأنك تنتمي لدولة طبيعية كباقي دول العالم، ومن بين هذه الدول أكثر من خمسين دولة مسلمة مثلنا.

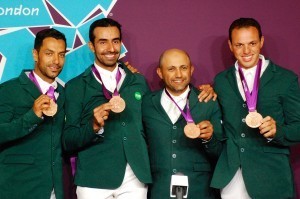

ونأتي للمشاركة ذاتها، فلعل أبرز المشاركات السعودية في أولمبياد لندن كانت في الجودو والعدْو، بحكم المشاركة النسائية الأولى، وأيضا مشاركة فرسان السعودية في منافسات الفروسية، التي أسفرت عن ميدالية برونزية. ففي حين لقي الفرسان كل التشجيع والاهتمام سواء من الدولة أو الجمهور، قبل وبعد المشاركة، والمبالغ الطائلة التي صرفت عليهم وعلى رياضة الفروسية، والتي بلغت بحسب الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد (رئيس مجلس أمناء صندوق الفروسية السعودي) أربعين مليون يورو، وبالتالي كان من الطبيعي أن يُنتظر منهم الذهب وليس فقط البرونز، فإن المتسابقتين السعوديتين قد عانتا الكثير في هذه الدورة، وصمودهما رغم يفاعة عمريهما يستحق الاحترام والإعجاب.

التي أسفرت عن ميدالية برونزية. ففي حين لقي الفرسان كل التشجيع والاهتمام سواء من الدولة أو الجمهور، قبل وبعد المشاركة، والمبالغ الطائلة التي صرفت عليهم وعلى رياضة الفروسية، والتي بلغت بحسب الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد (رئيس مجلس أمناء صندوق الفروسية السعودي) أربعين مليون يورو، وبالتالي كان من الطبيعي أن يُنتظر منهم الذهب وليس فقط البرونز، فإن المتسابقتين السعوديتين قد عانتا الكثير في هذه الدورة، وصمودهما رغم يفاعة عمريهما يستحق الاحترام والإعجاب.

فابتداء، وجدان وسارة تعرضتا على الصعيد الشعبي لهجوم كاسح عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وقام بعض السفهاء بإنشاء وسم خاص بهما على موقع تويتر، يحمل صفة قبيحة أرفض أن ألوث بها مقالي. وهذا الوسم ـ من سوئه ـ طارت به الدنيا، وكُتب بسبع لغات مختلفة على الأقل في كبريات الصحف العالمية، وما قيل بحقهما يستحق العقاب، وقد سمعت أن أسرتيهما تستعدان لرفع قضايا في المحاكم على المسيئين، وأنا أحييهما على ذلك. فالإساءة كانت بالغة، ولا يمكن أن تدخل في باب الاختلاف في الرأي، أو حتى الغيرة الدينية، فقد قذفت أعراض البنتين وأبويهما، وتمت السخرية من أصولهما ومنطقتهما في مشهد مقزز تسيدته العنصرية المتلبسة زورا رداء الدين والوطنية.

ألوث بها مقالي. وهذا الوسم ـ من سوئه ـ طارت به الدنيا، وكُتب بسبع لغات مختلفة على الأقل في كبريات الصحف العالمية، وما قيل بحقهما يستحق العقاب، وقد سمعت أن أسرتيهما تستعدان لرفع قضايا في المحاكم على المسيئين، وأنا أحييهما على ذلك. فالإساءة كانت بالغة، ولا يمكن أن تدخل في باب الاختلاف في الرأي، أو حتى الغيرة الدينية، فقد قذفت أعراض البنتين وأبويهما، وتمت السخرية من أصولهما ومنطقتهما في مشهد مقزز تسيدته العنصرية المتلبسة زورا رداء الدين والوطنية.

ثم واجهت وجدان مشكلة أخرى، خارجية هذه المرة، متعلقة بحجابها الذي لم توافق عليه اللجنة الدولية الأولمبية لرياضة الجودو، واعتبرته خطرا على السلامة! وهنا كانت عليها المقاتلة بشراسة من أجل إقرار هذا الحق الذي ستستفيد منه وجدان وكل لاعبة محجبة أخرى ستشارك في هذه المسابقة مستقبلا وكان لها ذلك. وبدلا من تحية هذه المسلمة الشجاعة على ثباتها حصل العكس! إذ هوجمت وهوجم حجابها بشكل لاذع، في حين أن من يتابع الإعلام الأجنبي يجد دعوات المناهضين للإسلام الذين يسخرون من حشمة المسلمات، وارتدائهن الملابس الطويلة ويطالبون بمنعهن من ذلك. ولعلنا ننجح مستقبلا في صناعة ملابس رياضية نسائية مريحة تفي بالغرض الرياضي، وفي الوقت نفسه أكثر حشمة ومراعاة لأصول الحجاب الشرعي.

بشراسة من أجل إقرار هذا الحق الذي ستستفيد منه وجدان وكل لاعبة محجبة أخرى ستشارك في هذه المسابقة مستقبلا وكان لها ذلك. وبدلا من تحية هذه المسلمة الشجاعة على ثباتها حصل العكس! إذ هوجمت وهوجم حجابها بشكل لاذع، في حين أن من يتابع الإعلام الأجنبي يجد دعوات المناهضين للإسلام الذين يسخرون من حشمة المسلمات، وارتدائهن الملابس الطويلة ويطالبون بمنعهن من ذلك. ولعلنا ننجح مستقبلا في صناعة ملابس رياضية نسائية مريحة تفي بالغرض الرياضي، وفي الوقت نفسه أكثر حشمة ومراعاة لأصول الحجاب الشرعي.

وجاء التحدي الثالث وهو المتوقع، حيث إنه لم يُصرف ريالٌ واحد من خزينة الدولة ـ فيما أعلم ـ من أجل إعدادهما الإعداد الرياضي الجيد، وبالتالي فإن خسارتهما السريعة أو الكبيرة كانت متوقعة جدا، ولا تلامان عليها. فالسخرية من خسارتهما غير مبررة، خاصة وجدان، التي ولدت ونشأت في السعودية، حيث الرياضة غير موجودة في المدارس، ولا توجد أندية رياضية مدعومة من الدولة تحت رعاية الشباب، بل ـ وبصراحة ـ الرياضة النسائية التي تقام بجهود فردية في المدارس والكليات الأهلية محاربة بشكل كبير. وحده والدها كان مدربها، وهي مشاركتها الدولية الأولى فمن يلومها؟

متوقعة جدا، ولا تلامان عليها. فالسخرية من خسارتهما غير مبررة، خاصة وجدان، التي ولدت ونشأت في السعودية، حيث الرياضة غير موجودة في المدارس، ولا توجد أندية رياضية مدعومة من الدولة تحت رعاية الشباب، بل ـ وبصراحة ـ الرياضة النسائية التي تقام بجهود فردية في المدارس والكليات الأهلية محاربة بشكل كبير. وحده والدها كان مدربها، وهي مشاركتها الدولية الأولى فمن يلومها؟

وكنت أتمنى شخصياً أن يكون هناك دعم معنوي لوجدان وسارة قبل وبعد مشاركتهما من قبل أعلى المستويات الرياضية في الدولة، ولكنني لم أجد إلا التجاهل غالباً، حتى موقع اللجنة الأولمبية السعودية الإلكتروني يخلو من صورة واحدة لهما، أو من الإشارة لمشاركتهما –التي احتفى بها العالم- وكأن اللجنة خجلة منهما.

جميلٌ الاحتفاء بفرسان السعودية، وهم يستحقون ذلك لأدائهم الجيد، ولكن دعونا لا ننسى أنهم مدينون ـ بعد الله ـ ليس للدولة ومجهوداتهم فقط، بل لفتاتين شجاعتين من بلدهما قبلتا التحدي والمشاركة باسم الوطن رغم كل الضغوطات، فلولا هذه المشاركة لحرم الوفد السعودي برمته من المشاركة، وبالتالي لما تمكن الفرسان من حصد الميدالية الأولمبية. فسارة ووجدان شريكتان في هذا النجاح أيضا، وهما تستحقان تكريما واحتفاءً واستقبالا يليق بالأبطال، ولو كنت مكان اللجنة الأولمبية السعودية لمنحتهما ميدالية ذهبية للشجاعة والصمود وروح التحدي.

August 7, 2012

تجارة الدماء

لا أعتقد أن أحداً يتعامل مع التقنيات الحديثة وخاصة الهواتف المحمولة الذكية في المملكة إلا ووصلته خلال شهر رمضان المبارك رسائل الاستعطاف والحث على التبرع وعتق الرقبة لشاب من قبيلة معروفة في المدينة المنورة ودفع ديته البالغة ثلاثين مليونا. ويبدو أن الكثيرين من أهل الخير قد استجابوا لهذه الحملة، فقد وصلتنا بعد ذلك صورة لشيك بقيمة خمسة ملايين ريال سعودي تبرع بها أحدهم لهذا الشاب. تقول القصة، التي عاثت بها الشائعات ألواناً، بأن هذا الشاب البالغ من العمر ثمانية عشرة عاماً قتل شابا آخر قبل أربع سنوات، أي عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، وذلك دفاعاً عن عرضه حينما حاول القتيل الاعتداء عليه، وبالتالي فإن هذا الشاب العفيف الشجاع يستحق كل مساعدة وتقدير. وبالرغم من أن قصص القتل الخطأ أو العمد ليست جديدة علينا، وكذلك المبالغة في الديات للأسف، إلا أن هذه القصة تحديداً عليها أكثر من علامة استفهام تستوجب التوقف عندها.

لشاب من قبيلة معروفة في المدينة المنورة ودفع ديته البالغة ثلاثين مليونا. ويبدو أن الكثيرين من أهل الخير قد استجابوا لهذه الحملة، فقد وصلتنا بعد ذلك صورة لشيك بقيمة خمسة ملايين ريال سعودي تبرع بها أحدهم لهذا الشاب. تقول القصة، التي عاثت بها الشائعات ألواناً، بأن هذا الشاب البالغ من العمر ثمانية عشرة عاماً قتل شابا آخر قبل أربع سنوات، أي عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، وذلك دفاعاً عن عرضه حينما حاول القتيل الاعتداء عليه، وبالتالي فإن هذا الشاب العفيف الشجاع يستحق كل مساعدة وتقدير. وبالرغم من أن قصص القتل الخطأ أو العمد ليست جديدة علينا، وكذلك المبالغة في الديات للأسف، إلا أن هذه القصة تحديداً عليها أكثر من علامة استفهام تستوجب التوقف عندها.

فابتداء، إن صحت القصة وهو أن الشاب المحكوم عليه بالقصاص قد قتل الآخر دفاعاً عن النفس، ألم يكن من الأولى للمتعاطفين معه وحتى أهله التعريف بقصته عبر الإعلام وغيرها منذ البداية ومن ثم المطالبة بنقض الحكم؟

أما إن كان ذلك غير صحيح، وأن الشاب قد قتل الآخر لأسباب مختلفة، فمرة أخرى هل يحد لمن يرتكب جريمة في هذه السن الصغيرة؟ وإن كان الجواب نعم، فهل يستحق الأمر أن يُستثار الناس ويبذلوا هذه الأموال الطائلة لعتق رقبة قاتل؟ هذه الخمسة ملايين مثلاً – جزى الله متبرعها كل خير- كم من أسرة كانت ستطعم؟ وكم مريض ستعالج؟ وكم من فواتير مسكن وكهرباء كانت ستدفع لأناس أبرياء وشرفاء؟

ونأتي للطرف الآخر من القصة، أهل القتيل، والذين إن صح ما يقال من أن ولدهم كان يحاول الاعتداء على طفل صغير، فكان الأولى أن يخجلوا بشدة من فعله، ويتنازلوا بلا مقابل منذ البداية، لعل الله يغفر لهم بذلك تقصيرهم في تربية ابنهم، ولعل الله الرحيم يغفر لقتيلهم بعفوهم عن ذلك الجرم المستقبح في كل دين وملة وعرف ومجتمع وهو الاغتصاب واغتصاب القصر تحديداً، لا أن يطلبوا دية بهذا المبلغ المرهق تعويضاً عن فقدان مجرم لربما كان سيعيث في الأرض فساداً ويجلب لهم العار فيما لو عاش أطول.

أما لو افترضنا أن الشاب بريء، وأنه قُتل ظلماً في مشادة أو خلاف عادي، فحق لهم أن يغضبوا وأن لا يسامحوا ولا يلامون في ذلك فهذا فلذة كبدهم، لكن الشريعة السمحة أعطت لذوي القلوب الرحيمة منهم مخرجاً، فجاز لهم العفو بلا مقابل وأجر ذلك عظيم جداً، وجاز لهم أيضاً أخذ الدية التي قد تساعد أولياء الدم على تكاليف الحياة لا سيما وإن كان القتيل معيلهم الأول، ولم تشرعها لتكون مصدراً للثراء والتفاخر واستغلال حوائج الناس.

هل يعتقد البعض بأن المبالغة في الدية فيها إظهار لعظم المصاب بالفقد؟ أو أن فيها إظهاراً لمدى “غلاوته” على قلب أهله؟ أو مدى مكانتهم ومكانة قبيلتهم بين القبائل؟ وهل قيمة الإنسان بالفعل بالملايين؟ أموال الدنيا كلها لا تعوض عن فقدنا لعزيز، بل إن مجرد قبول هذه الأموال الطائلة قد تجعل الكثيرين يشعرون بأنهم قد قايضوا حياة أحبتهم بثمن بخس، ولا أظن بأنهم سيكونون قادرين على صرفها إلا في وجوه الخير، وفي عمل الصدقات الجارية، وإلا هل يطيب لأب أن يشتري لنفسه سيارة أو قطعة أرض أو منزلا بأموال دُفعت تعويضاً عن دم ابنه؟ الاستثناء الوحيد هو أن يكون المرء شديد الفقر معتازاً لها لمأكله أو مسكنه، فحتى الفقير لديه قلب وعنده كرامة.

نأتي بعد ذلك لدور المجتمع، فأين دور الوعاظ والخطباء والفقهاء والعلماء في تقبيح فعل المبالغة في الديات؟ خاصة وأنهم كثيراً ما حضوا النساء وأولياء أمورهن على التخفيف من غلاء المهور– التي لم تصل حتى لربع مليون عند أكثر المبالغين من عموم الناس- حتى وصل البعض لأن يجعل مهر ابنته ريالاً، بل ومن تأثير كلامهم قامت بعض القبائل بتحديد مهور بناتها، بحيث لا يتجاوز مبلغاً معيناً تسهيلاً للشباب ومساعدتهم لهم وللبنات على العفة والإحصان، أفليس موضوع المتاجرة بالدماء أولى؟

أستغرب السكوت عن هكذا ممارسات باتت ملاحظة بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وهي ممارسة تؤدي لثراء أراه غير مشروع، بل قد تتسبب في إزهاق مزيد من الأنفس بدلاً من حفظها وهو أعظم هدف من أهداف إقامة الحدود الشرعية. فمثلاً لو أنني شخص يعاني من مشكلات اقتصادية، ولدي قريبٌ سأستفيد من ديته في حال مقتله، ولا تربطني به وشائج معنوية كبيرة، فقد أقوم منفرداً أو أتفق مع أقربائي، وندبر له قتلاً بطريقة أو بأخرى – ولن يعدم المجرم الوسائل- ثم بعد ذلك نطالب بالملايين! هل تبدو هذه القصة خيالية وغير ممكنة الوقوع؟ أبداً، فكلنا سمعنا عشرات القصص عن مؤتمرات يقتل فيها الأخ أخاه ويخون الولد أباه من أجل المال، فلا جديد هنا ما لم توقف هذه الممارسة عند حدها وبتشريعات قانونية واضحة.

لا أعرف ما الذي انتهت إليه قصة شاب المدينة، الذي أسأل الله له الفرج من كربته، وأسأل الله أيضاً الرحمة للقتيل، لكن ما أعرفه أن ما يجري حالياً بخصوص المزايدات المليونية على الديات وعتق الرقاب على هذا النحو هو وضع غير سوي ولا يتماشى مع مقاصد الشريعة العليا، وبالتالي يحتاج لمن يتدخل ويضع له حداً قبل فوات الأوان.

July 31, 2012

التقنية .. كأداة لنشر الجهل والشائعات والعنصرية!

ثورة الاتصالات جعلت العالم قرية واحدة، وأتاحت للإنسان معارف الدنيا بضغطة زر، وفتحت للبشرية أبواباً للتطور في كافة مجالات الحياة، لكن بالمقابل فإننا في غمرة الاحتفاء بالتقنية، نسينا أو تناسينا أن ننظر لوجهها الآخر، وجهها القبيح، فكما أنها أتاحت للعلماء والمفكرين وعموم الناس حرية وسهولة التواصل، فقد أتاحته بالدرجة نفسها للمجرمين والإرهابيين وللطغاة والمستبدين. فقد استخدمت هذه الثورات الرقمية أيضاً في تعزيز الجريمة المنظمة ، وفي التحرش بالأطفال، وفي التجسس، وفي نشر الشائعات، وفي شن حملات تشهير بالغة السوء، وحتى في تهديد الأمن الوطني للدول. في مقالي هذا سأختار الحديث عن جزء بسيط من سلبيات هذه التقنية على العامة في مجتمعنا.

ثورة الاتصالات جعلت العالم قرية واحدة، وأتاحت للإنسان معارف الدنيا بضغطة زر، وفتحت للبشرية أبواباً للتطور في كافة مجالات الحياة، لكن بالمقابل فإننا في غمرة الاحتفاء بالتقنية، نسينا أو تناسينا أن ننظر لوجهها الآخر، وجهها القبيح، فكما أنها أتاحت للعلماء والمفكرين وعموم الناس حرية وسهولة التواصل، فقد أتاحته بالدرجة نفسها للمجرمين والإرهابيين وللطغاة والمستبدين. فقد استخدمت هذه الثورات الرقمية أيضاً في تعزيز الجريمة المنظمة ، وفي التحرش بالأطفال، وفي التجسس، وفي نشر الشائعات، وفي شن حملات تشهير بالغة السوء، وحتى في تهديد الأمن الوطني للدول. في مقالي هذا سأختار الحديث عن جزء بسيط من سلبيات هذه التقنية على العامة في مجتمعنا.

في السنوات الأولى لدخول الإنترنت للمجتمعات العربية، عرفنا العديد من الرسائل الالكترونية التي كان يُعمل لها “فورورد” ( إعادة توجيه) بسرعة البرق ما بين صناديق البريد الإلكترونية الشخصية والمجموعات البريدية في ياهو وغوغل وغيرها، والتي كانت تحتوي على كم هائل من المعلومات المغلوطة والرسائل الدعوية غير الموثقة والتي يمتزج فيها الدين بالخرافة أحياناً والتي تذيل ب ” انشر تؤجر” أو ” في حالة عدم تمريرك للرسالة ستقع لك مصيبة عظمى” ( المشكلة أن هناك من كانوا يصدقون ذلك!). هذه النوعية من الرسائل وهذه الممارسات لا تزال قائمة اليوم ولكن بطرق مختلفة، فقد ظهرت في مواقع أخرى وبصيغ جديدة، فأنت تجدها في الفيسبوك بصيغة: ” هل تخجل من أن تضغط لايك (إعجاب) لحذاء النبي صلَ الله عليه وسلم ؟” أو عبر تويتر: “طفلة مريضة محتاجة للتبرع بالدم ..إذا لك قلب اعمل ريتويت”. والأمر نفسه يتكرر بشكل مضاعف على أجهزة الهواتف المحمولة من خلال الماسينجر الخاص بجهاز البلاكبيري، أو برامج التراسل المجانية على بقية الأجهزة.

فالإنترنت قبل انتشاره بالصيغة التي نراها اليوم على الأجهزة المحمولة لم يكن متوافراً للجميع، فظلت التقنية محصورة في فئات بعينها، وهو وضع سيتغير بشكل دراماتيكي مع ظهور الهواتف المحمولة الذكية، والتي ستصبح في يد كل شخص تقريباً. وهكذا فإن فئات كبيرة ممن فاتتهم الموجة الأولى من خزعبلات وطرائف رسائل إعادة التوجيه يشاركون اليوم في الموجة الثانية.

أما الجهل، فأمثلته هذا الكم الهائل من الرسائل الطبية والدينية الخاطئة، فالمعلومات الطبية عن كون تناول هذا الطعام أو ذاك مفيداً أو ضاراً، أو هذا الاعلان عن الاكتشاف الطبي الفعال، أو طرق عجيبة لانتقال الأمراض، ليس لها أي مصدر علمي ولا طبي ولا حتى من موقع على الإنترنت. أما المعلومات الدينية فهناك كم هائل من الأحاديث المتداولة والأدعية والسنن التي الله أعلم بصحتها، فهي جديدة وغريبة وليس لها سند واضح ولا مرجع شرعي معتبر.

أما الجهل، فأمثلته هذا الكم الهائل من الرسائل الطبية والدينية الخاطئة، فالمعلومات الطبية عن كون تناول هذا الطعام أو ذاك مفيداً أو ضاراً، أو هذا الاعلان عن الاكتشاف الطبي الفعال، أو طرق عجيبة لانتقال الأمراض، ليس لها أي مصدر علمي ولا طبي ولا حتى من موقع على الإنترنت. أما المعلومات الدينية فهناك كم هائل من الأحاديث المتداولة والأدعية والسنن التي الله أعلم بصحتها، فهي جديدة وغريبة وليس لها سند واضح ولا مرجع شرعي معتبر.

أما الشائعات فمن أسخف ما وصلني، عن نوع من الفوط الصحية النسائية التي صنعت في إسرائيل خصيصاً لنا لتصيبنا بالإيدز! مصيبة هذه الرسائل ليس أنها تتهم إسرائيل بمحاولة الإضرار بنا، بل لأن تحقيق الضرر بنا بهذه الطريقة مستحيل نظرياً وعلمياً وعملياً، وكل ما تتسبب به هو نشر الشك والهلع بين الناس، كما أن تساهم في تسطيح العقول. أستطيع قبولها من شخص بالكاد أتم شهادته الابتدائية، لكن كيف يتخرج المرء من الثانوية ولا زالت تنطلي عليه بأن الفيروس يمكن أن ينقل في وسط غير حي؟!

أما الرسائل الأكثر خطورة وإزعاجاً لي شخصياً، هي تلك العنصرية، والتي لا يمكن أن يكون لها إلا أثر سيء على لحمتنا الوطنية في بلادنا أولاً، وعلى الأمة الإسلامية ثانياً، وهي تلك التي تفوح منها رائحة الطائفية النتنة. فمن بين عشرة رسائل تصلني، فإن هناك ربما أربع منها على الأقل، تحمل شتماً أو قدحاً أو سخرية أو تكفيراً لأخوتنا أبناء الطائفة الشيعية، هذا بالرغم أنني لا أعلم عن معارفي التطرف ولا حتى الاهتمام بهذه الأمور، إلا أن لعنة التمرير الأعمى للرسائل قد أصابتهم، فأصبحوا يمررون كل ما يصل لهم سواء عن قناعة أو من باب ” لا تجعلها تقف عندك”. وكلما ازداد الوضع السياسي سوءاً في المنطقة كما هو الحال في سوريا، أو كلما كانت هناك تحديات أمنية في القطيف، فإن حدة ووتيرة هذه الرسائل ترتفع وعددها يزداد، وكأن من يفعلون ذلك يدافعون عن شعب سوريا، أو يؤكدون ولائهم للوطن.

الحقيقة التي لا يدركها هؤلاء أو يتجاهلونها، أن الأمر في سوريا عبارة عن مواجهة بين نظام فاسد ومستبد وبين شعب راغب في الخلاص، وكون رأس النظام علوياً (إحدى طوائف الشيعية)، لا يعني أننا أمام صراع سني- شيعي. أفلم يكن بن علي ومبارك والقذافي سنة؟ فلماذا إذاً أسقطتهم شعوبهم السنية؟

أما بالنسبة للمواجهات بين قوى الأمن والمشاغبين في القطيف، فهي أيضاً ليست صراعاً مذهبياً بين دولة على المذهب السني وبين أقليتها الشيعية، بل هي مواجهة بين دولة تريد استتباب الأمن وبين بعض الخارجين عليها والذين تراهم يهددون أمنها، وكانت ستتخذ الموقف نفسه لو أن هذه المواجهات وقعت في أي منطقة أخرى من مناطق المملكة كما حصل سابقاً. ألم تتصدى الدولة لجهيمان وجماعته في مكة المكرمة؟ ألم تتصدى لأسامة وقاعدته وتتعقب الإرهابيين في كافة أنحاء البلاد بعد عملياتهم الإجرامية؟

إذاً فمحاولة تحويل الصراعات السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى صراعات مذهبية ودينية هو ليس فقط أمر غير صحيح في غالبه، إلا أن عواقبه وخيمة، لأنك تستعدي بذلك المعتدلين بل والمعارضين، الذين لا يرضون بما يجري على أرض الواقع، لكنهم حين يشاهدون مذهبهم يُهاجم وتعمم عليه أفعال الأقلية فلا شك أن بعضهم قد تأخذه الحمية ويصبح مؤيداً لهؤلاء. ومشكلة هذا النوع من العنصرية أنه يولد عداءاً مريراً يستمر لأجيال و لا ينتج عنه سوى الخراب.

التقنية نعمة من الله على البشرية، وهناك آلاف الاستخدامات الرائعة التي يمكن أن يستفاد بها منها، فلماذا نختار أن نحوله لنقمة وأداة لنشر الجهل والكذب والشائعات والطائفية؟ أليست مجتمعاتنا أحوج ما تكون للخروج من عصور الركود والانهزام إلى عصور النهضة والتطور؟

July 25, 2012

ملائكة وشياطين

قد يخطر في بال القارئ الكريم حالما يقرأ العنوان بأنني أنوي الإشارة إلى رواية الكاتب المعروف دان براون صاحب رواية شيفرة دافنشي المثيرة للجدل. إلا أنني في الواقع استعرت هذا العنوان لأشير إلى الطريقة التي يتعامل بها مجتمعنا بشقيه من أصحاب الصوت الأعلى، أي التيارين المحافظ والليبرالي، مع الكثير من قضاياه.

قد يخطر في بال القارئ الكريم حالما يقرأ العنوان بأنني أنوي الإشارة إلى رواية الكاتب المعروف دان براون صاحب رواية شيفرة دافنشي المثيرة للجدل. إلا أنني في الواقع استعرت هذا العنوان لأشير إلى الطريقة التي يتعامل بها مجتمعنا بشقيه من أصحاب الصوت الأعلى، أي التيارين المحافظ والليبرالي، مع الكثير من قضاياه.

فالتيار الليبرالي يحاول تصوير المواطنين والمقيمين في هذا البلد على أنهم ملائكة ويجب تشريع القوانين وإباحة الكثير من الأمور وفق هذا التصور، والعكس صحيح في حالة التيار المحافظ الذي يكاد يقدم سوء الظن في كل أمر مما يستدعي تحريم جل الأمور ولو كانت مباحة سداً لذرائع الشيطان الكامن في داخل كل فرد!

فلو أخذنا نظرة التيار الليبرالي لقضية الاختلاط مثلاً, لوجدناه يقول بأنه يؤيده بشكل كلي أو شبه كلي، سواء في التعليم أو العمل أو نشاطات الحياة المختلفة، وأن الأمر طبيعي جداً وما هي إلا فترة بسيطة ويعتاده المجتمع ولا تكون لدينا أية مشكلات. ويتناسى أن ثمة فطرة ورغبات بشرية لا يمكن القضاء عليها بحال، تشهد بذلك أكثر المجتمعات انفتاحاً واختلاطاً، إذ لا زالت هناك تحرشات جنسية بالصغار والكبار في المدرسة والجامعة ومقر العمل، فالأستاذ ليس نبياً، ومدير الشركة ليس معصوماً، بل وحتى الطفل ليس بالضرورة بريئاً بالمطلق، وتجاهل هذه الحقائق، والتعامل مع المجتمع على أنه مجتمع من المعصومين الذين سيصنعون عالماً طوباوياً مدهشاً في حال منحوا الثقة فقط، هو اعتقاد فيه الكثير من الوهم والسذاجة المفرطة.

أما التيار المحافظ، فنظرته للمرأة متطرفة في الاتجاه المعاكس. بحيث يتخيل وقوع المعصية أو الفجور أو الجرائم بمجرد أن يأتي ذكرها، ويتجلى هذا الفكر في نظرته للمستشفيات مثلاً، والتي يطالب بعض أفراده من حين لآخر بفصلها، لأنه يتخيل أن الطبيب يأتي للمستشفى ليشبع شهواته، وأنه حين يقوم بالكشف على مريضة بسرطان الثدي مثلاً فهو يحقق من وراء ذلك متعة! ولو قُدر له الاطلاع على صورة لهذا المرض في كتاب طبي لشعر بالخجل من نفسه. هذه النظرة التي تفترض سلفاً الشر حتى في أماكن المرض والعلاج بل وفي أقدس البقاع، لديها تصور عن الإنسان بأنه شيطان في الأصل، فيجب كبحه طوال الوقت، وإلا هلك المجتمع.

الواقع يشهد بأن مجتمعنا ليس مكوناً لا من الملائكة المعصومين ولا من الشياطين الضالين، بل من البشر المجبولين على الخير بفطرة خالقهم، والذي ما زال الشيطان يغويهم ليضلوا، فتنتصر فطرتهم مرة، وقد يهزمهم الشيطان أو أعوانه في جولات أخرى، والمعركة بين الخير والشر مستمرة ما بقيت البشرية على ظهر الأرض. والقوانين والتشريعات التنظيمات الإدارية والدساتير سواء الربانية أو حتى الوضعية إنما توضع وهي آخذة في الاعتبار أمرين: الأول، هو افتراض حسن النية في الإنسان والتعامل معه على هذا الأساس، والثاني، أن افتراض حسن النية لا يلغي وضع كوابح وقائية تمنعه من الإنزلاق، وعقوبات رادعة في حال انزلق فعلياً بحيث لا يعاود هو الكرة، وبحيث يتعلم الآخرون أيضاً من خطئه.

ومن طرائف هذا التجاذب في النظر للناس على أنهم ملائكة لا بد من تركهم على هواهم أو شياطين لا بد من حبسهم، هو أن كل طرف يحكم على موضوع ما، فيباركه أو يشيطنه، بناء على ما قرره الطرف المقابل، وليس بناء على النظرة المجردة والدراسة المعمقة لاحتياجات المجتمع ولطبيعته، وواحدة من الأمثلة الكثيرة في هذا المجال هي قضية قيادة المرأة للسيارة. فمع وجود الكثير من المؤيدين والمعارضين عن قناعة، إلا أن النسبة الأعم من وجهة نظري تتخذ مواقفاً نفسية أكثر منها منطقية.

فبعض المؤيدين للإقرار الفوري دون تجهيز البيئة لم يجيبوا عن أسئلة مثل: كيف ستتعامل ورش السيارات ومحطات البنزين ومراكز الفحص الدوري ومراكز التوقيف في الشرطة ودوريات المرور مع المرأة السائقة؟ ولم يقولوا لنا ماذا سيحدث حين تتعطل سيارتها لا سيما على الخطوط السريعة وخارج المدن بل وحتى داخلها؟ هل لدينا خدمات صيانة وطوارئ خاصة بالمركبات تشترك معها بشكل سنوي، بحيث لو حصل لديك طارئ في أكثر رقعة نائية في البلد فإنه يكفي أن تتصل بهم ليصلوا إليك في دقائق ويحلوا مشكلتك من فورهم كما هو الحال في أوربا وأمريكا وغيرها؟

أما المعارضين بالمطلق لهذا الحق النسائي وهو حرية التنقل لفضاء الحوائج، فهؤلاء لم يطرحوا للمرأة البدائل في ظل الوضع الراهن، حيث لا مواصلات عامة من أي نوع، ولا أماكن مناسبة حتى للمشاة، ولا سهولة في توظيف السائقين ومن ثم توفير متطلباتهم وأبسطها المسكن لامرأة تعيش وحيدة في شقة، مع حقيقة وجود نساء بلا محارم أو أزواج، ونساء أخريات مغتربات في مدن وقرى بعيدة لطلب الرزق، أو وجود محارم أو أزواج قد تخلوا عن مسؤولياتهم ولا يوجد من يجبرهم على إيصال قريباتهن للمدرسة أو الجامعة أو العمل أو السوق أو المستشفى أو البنك أو الدوائر الحكومية؟

فلو أن الطرف الثاني، بدأ بالمطالبة بتوفير البيئة اللوجستية المناسبة للقيادة، والإقرار بأنها لا يمكن أن تقر في ظل التشريعات والتنظيمات الحالية، وقبل إقرار قوانين واضحة ورادعة خاصة بالتحرش، ولو أن الطرف الثاني نزل من كوكبه العاجي وأدرك أن دراسة المرأة وعملها وخروجها من بيتها اليوم ما عاد ترفاً مقصوراً على شريحة ضئيلة مترفة، بل هو واقع معاش من قبل الكثير من نساء البلد، وبدأ بالتفكير في كيفية صياغة قوانين وتنظيمات تسمح بذلك وفي الوقت نفسه كيفية وضع روادع لمن في قلوبهم مرض، مع التأكيد من قبل التيارين معاً على وجوب توفير بدائل أخرى مختلفة لتنقل الرجال والنساء عبر توفير وسائل مواصلات عامة لائقة، لكنا اليوم قد تجاوزنا هذه القضية التي جعلناها تنافس في تعقيدها قضية فلسطين.

مجتمعنا ليس مجتمع ملائكة ولا مجتمع شياطين، وإنما هو مجتمع بشري فيه الكثير من كل شيء، وعليه أن يُعمل عقله ليجد حلولاً لمشكلاته وأن يخرج من أوهامه الحالمة بالطهر أو كوابيسه الموسومة بالعهر.

July 18, 2012

كيف يساهم بعض المسلمين في تشويه صورتهم في الغرب

في مقال الأسبوع الفائت تحدثت عن الصورة التي يقدمها الإعلام العالمي والغربي تحديداً عن العرب والمسلمين عبر أدواته المختلفة وعلى رأسها السينما الأمريكية. وبالرغم من كون الإعلام وسيلة فعّالة ومؤثرة في زماننا هذا ولا يمكن تجاهل دورها في تشويه الصورة، إلا أن المرء لا يستقي معلوماته عن الآخرين من الإعلام فحسب، وإنما من الاحتكاك المباشر معهم ضمن الحياة اليومية المعايشة، وكلا الطرفين يقومان لا شعورياً بتقييم الطرف الآخر من كافة النواحي. لكنه قدر الأقلية أن تكون تحت العدسات المكبرة، وأن تكون أكثر حساسية فيما يعتقده الآخر عنها في مجتمع مازالت تحاول أن تغرس جذورها فيه.

في مقال الأسبوع الفائت تحدثت عن الصورة التي يقدمها الإعلام العالمي والغربي تحديداً عن العرب والمسلمين عبر أدواته المختلفة وعلى رأسها السينما الأمريكية. وبالرغم من كون الإعلام وسيلة فعّالة ومؤثرة في زماننا هذا ولا يمكن تجاهل دورها في تشويه الصورة، إلا أن المرء لا يستقي معلوماته عن الآخرين من الإعلام فحسب، وإنما من الاحتكاك المباشر معهم ضمن الحياة اليومية المعايشة، وكلا الطرفين يقومان لا شعورياً بتقييم الطرف الآخر من كافة النواحي. لكنه قدر الأقلية أن تكون تحت العدسات المكبرة، وأن تكون أكثر حساسية فيما يعتقده الآخر عنها في مجتمع مازالت تحاول أن تغرس جذورها فيه.

قبل أن أعرض الصورة التي استقيتها من المعايشة المباشرة للعرب والمسلمين في أكثر من بلد غربي، ومما أسمعه من الغربيين أنفسهم مباشرة أو عبر إعلامهم، لا بد أن نضع في الحسبان الحالات المختلفة للذين انتقلوا للخارج. فبعضهم ذهب بإرادته، وكانت لديه بالتالي فكرة ما عما قد ينتظره هناك. آخرون أجبروا على النزوح من أوطانهم بسبب الحروب والمجاعات والقمع. فهؤلاء وجدوا أنفسهم فجأة غرباء في وطن قد لا يجيدون لغته، ووسط قوانين لا يفهمونها، وعادات لا ينسجمون مع كثير منها. والمستوى التعليمي والثقافي وحتى الديني للكثير من النازحين من القرى المنسية ليس بذلك الذي يؤهلهم ليعرفوا كيف يتصرفوا في مجتمع جديد، ولكن هذا لايعفيهم من المحاولة. هذا الحال لا ينطبق على أبنائهم ممن ولدوا وتربوا في الغرب ويفهمون عقليته فالمسؤولية عليهم أكبر. والشريحة التي أتحدث عنها لا تمثل قطعاً كل المسلمين أو العرب، ولكنها شريحة مشاهدة، وللأسف الأكثر جذباً للاهتمام.

فلو أخذنا المظهر الخارجي، فهو يشكل أول انطباع عنك، لوجدنا بأن إصرار البعض على ارتداء ملابسهم الوطنية فهي حرية شخصية ولكنها تعطي انطباعا بأن هذا الإنسان لا ينتمي للمكان، خاصة إذا كانت مصممة للبلدان الحارة وتلبس في عز الشتاء الأوربي، وبالتالي يضطر الشخص للاستعانة بملابس من هذا البلد والنتيجة هجين لا يمت لحسن المظهر بصلة.

فلو أخذنا المظهر الخارجي، فهو يشكل أول انطباع عنك، لوجدنا بأن إصرار البعض على ارتداء ملابسهم الوطنية فهي حرية شخصية ولكنها تعطي انطباعا بأن هذا الإنسان لا ينتمي للمكان، خاصة إذا كانت مصممة للبلدان الحارة وتلبس في عز الشتاء الأوربي، وبالتالي يضطر الشخص للاستعانة بملابس من هذا البلد والنتيجة هجين لا يمت لحسن المظهر بصلة.

والأمر نفسه للمرأة المسلمة، فكلنا يتفق على وجوب الحجاب ولكن ليس على ارتداء النقاب، فمع أني احترم قرار من ترتديه في غير بلاد المسلمين، وأرى بأن الدساتير التي تتيح للمرأة حرية لبس المايوه بقطعة واحدة، عليها أن تحترم أيضاً قرار من تريد ستر وجهها. إلا أنني في الوقت نفسه أرى بأنه ما دام كشف الوجه قضية خلافية منذ الأزل، فإن المرأة المسلمة المقيمة خارج ديار المسلمين في سعة إذاً لأن تتحجب دون ستر الوجه، ولعلها بذلك تكون داعية أكثر تأثيراً لدينها .

ولو تركنا اللباس والمظهر الخارجي وعرجنا بشكل سريع على المعاملات لوجدنا الصورة غير مفرحة. فإذا كان قد سبق لك الشراء من البقالة الصغيرة التي تبيع اللحم الحلال لأدركت ما أنوي طرحه هنا. لا يوجد وجه للمقارنة بين النظام والنظافة والرائحة وحتى مراعاة قوانين الصحة والسلامة العامة بين الكثير من البقالات التي يديرها المسلمون وبين التي يديرها أهل البلد، أفلا يستحق المسلم الذي يتحرى أكل اللحم المذبوح وفق الشريعة الإسلامية أن لا يشعر بالتقزز من مجرد رؤية اللحام؟

إنه الإتقان المفقود في العمل، رغم أنه وصية نبوية وهدي رباني في شريعتنا، فكل شيء يتم كما اتفق وعلى الزبون أن لا يطالب بالكثير، وهو أمر يكاد يكون بالعكس تماماً من ثقافة هذه البلدان المتقدمة، والتي جعلت خدمة المستهلك وحمايته في درجة رفيعة، فإذا كانت هذه الأسلوب في العمل غير مقبول منا نحن فكيف نتوقع أن يكون الانطباع عند الآخرين؟

أما لو ركزنا على كيف يعيش أفراد العائلة العربية أو المسلمة ويتعاملون مع بعضهم، لوجدنا صوراً جميلة مثل احترام الكبير والتواصل العائلي ولكن ثمة أيضاً لدى البعض صوراً أخرى غير مقبولة. فالطريقة التي يتعامل بها “سي السيد” الشرقي مع النساء أو الأطفال في موطنه وتكون دليلاً على رجولته وحسن إمساكه بأمور بيته لها تأثير معاكس تماماً في الغرب قد يصل إلى حد الملاحقة القانونية. فالتحدث مع الزوجة بغلظة، أو تركها تمشي خلفه تجر الأطفال وكأنها تابعة، يشكلان صورة منفرة جداً للعلاقات بين الزوجين في البيت المسلم، ناهيك طبعاً عن الإساءة الجسدية أو التحكم المفرط.

وكذلك ضرب الأطفال في الأماكن العامة، أو منع البنات من الدراسة، أو التشدد مع الأبناء دون مراعاة أنهم يعيشون في بيئة مختلفة عن بيئة الوطن، وهو قرار لم يتخذوه. ناهيك طبعاً عن ممارسة عادات إجرامية فاسدة مثل جرائم الشرف.

معظم الناس لا تثق عموماً بالجديد وتنفر من المختلف، وليس مطلوباً منا كعرب ومسلمين أن نحاول تغيير هذه الفطرة، ولا أن نذوب في الآخر بحثاً عن رضاه، ولا أن نبرر بتوسل ما يراه الآخرون غريباً من ثوابتنا، فلكل منا هويته. إلا أنه في المقابل ليس على المرء أن يتعمد أن يكون مختلفاً، ولا أن يتحدى متعنياً قوانين وأعراف المجتمعات التي ينزح لها، ولا أن يتشدد حيثما وجدت سعة في الشريعة، فهدف المسلم هو أن يكون مبشراً لا منفراً، وبالتالي عليه أن يعمد على أن يزيل من مظهره وسلوكياته ما يدفع باتجاه التنفير، ما لم يكن في ذلك اخلال بواجب شرعي، عليه أن يفعل ذلك من أجل مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة في هذه البلدان، وأن لا يلعب دائماً دور الضحية وأنه مستهدف فقط من الآخرين دون أن يكون له يد في ذلك، وحدهم المنهزمون داخلياً وحضارياً يفعلون ذلك، وهؤلاء لا يشرفون أي أمة.

معظم الناس لا تثق عموماً بالجديد وتنفر من المختلف، وليس مطلوباً منا كعرب ومسلمين أن نحاول تغيير هذه الفطرة، ولا أن نذوب في الآخر بحثاً عن رضاه، ولا أن نبرر بتوسل ما يراه الآخرون غريباً من ثوابتنا، فلكل منا هويته. إلا أنه في المقابل ليس على المرء أن يتعمد أن يكون مختلفاً، ولا أن يتحدى متعنياً قوانين وأعراف المجتمعات التي ينزح لها، ولا أن يتشدد حيثما وجدت سعة في الشريعة، فهدف المسلم هو أن يكون مبشراً لا منفراً، وبالتالي عليه أن يعمد على أن يزيل من مظهره وسلوكياته ما يدفع باتجاه التنفير، ما لم يكن في ذلك اخلال بواجب شرعي، عليه أن يفعل ذلك من أجل مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة في هذه البلدان، وأن لا يلعب دائماً دور الضحية وأنه مستهدف فقط من الآخرين دون أن يكون له يد في ذلك، وحدهم المنهزمون داخلياً وحضارياً يفعلون ذلك، وهؤلاء لا يشرفون أي أمة.

July 11, 2012

قوتك 2.0 – القافلة الأسبوعية

يعود الأطفال من المدرسة لبيوتهم وقد كتبت المعلمة في دفتر الواجبات : ” الطالبة تحتاج إلى مزيد من التقوية بمادة الرياضيات”، ويشير المعلم في نوتة تلميذه : ” الطالب خطه رديء ويحتاج إلى تحسين”, في حين لن تذكر المعلمة شيئاً في الغالب عن مهارة الطالبة في القراءة، ولن يضيف المعلم سطراً ليشير لتفوق الطالب في حصة العلوم. ويتكرر الوضع في مقر العمل، إذ غالباً ما يلفت الرئيس نظر موظفيه إلى نقاط ضعفهم أكثر مما يشير لنقاط قوتهم.

يعود الأطفال من المدرسة لبيوتهم وقد كتبت المعلمة في دفتر الواجبات : ” الطالبة تحتاج إلى مزيد من التقوية بمادة الرياضيات”، ويشير المعلم في نوتة تلميذه : ” الطالب خطه رديء ويحتاج إلى تحسين”, في حين لن تذكر المعلمة شيئاً في الغالب عن مهارة الطالبة في القراءة، ولن يضيف المعلم سطراً ليشير لتفوق الطالب في حصة العلوم. ويتكرر الوضع في مقر العمل، إذ غالباً ما يلفت الرئيس نظر موظفيه إلى نقاط ضعفهم أكثر مما يشير لنقاط قوتهم.

وهكذا يمضي المرء الجزء الأهم من حياته العلمية ابتداء ثم العملية لاحقاً ومن حوله لا ينفكون يذكرونه بقائمة الأشياء التي لا يُحسنها، وبالتالي ينشغل هو في محاولة أبدية عبثية لتحسين نفسه في هذه المجالات المتعددة. وقد استخدمت عبارة عبثية هنا لأن الله لم يخلقنا متساويين، فلكل منا مهاراته الخاصة. صحيح أن التعليم والتدريب والمثابرة يستطيعون أن يحسنوا من أدائنا في مهارة ما، لا سيما المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب، ولكن هناك حتماً سقف سنتوقف عن تجاوزه في المهارات الأخرى كالرياضة أو الموسيقى أو الكتابة الإبداعية أو إجادة العمليات الرياضية أو فن الإلقاء وغيرها، ما لم تكن عندنا الموهبة الاساسية. فقد ينجح المرء بالفعل بالصبر والجهد في النجاح في هذه المجالات، ولكن هل سيصل إلى مرحلة الإبداع وتحقيق الإنجازات غير المسبوقة فيها دون وجود لاستعداد الفطري النابع من الحب الخالص لهذا المجال نتيجة لإدراكه لقدراته فيه؟

في كتابه ( Strength Finder 2.0) ويمكن ترجمة العنوان إلى ” عدسة القوة المكبرة 2.0″ يدعو المؤلف توم راث الناس إلى التركيز على نقاط قوتهم الأساسية والعمل على تطويرها بدلاً من إضاعة المزيد في الوقت في مقاومة مواطن ضعفهم، وأن هذا الأسلوب لا سيما في مجال العمل والعلاقات قادر على تحقيق المعجزات. ويقسم المؤلف المهارات إلى 34 قسماً منها التحليلي والمحفز والتنافسي وغيرها، ويقدم نصائح أو إرشادات لكيف يمكن للمرء أن يعزز هذه الصفات الإيجابية أو المهارات المهمة لتطوير نفسه وتحقيق نجاحات في العمل والحياة بصفة عامة.

في كتابه ( Strength Finder 2.0) ويمكن ترجمة العنوان إلى ” عدسة القوة المكبرة 2.0″ يدعو المؤلف توم راث الناس إلى التركيز على نقاط قوتهم الأساسية والعمل على تطويرها بدلاً من إضاعة المزيد في الوقت في مقاومة مواطن ضعفهم، وأن هذا الأسلوب لا سيما في مجال العمل والعلاقات قادر على تحقيق المعجزات. ويقسم المؤلف المهارات إلى 34 قسماً منها التحليلي والمحفز والتنافسي وغيرها، ويقدم نصائح أو إرشادات لكيف يمكن للمرء أن يعزز هذه الصفات الإيجابية أو المهارات المهمة لتطوير نفسه وتحقيق نجاحات في العمل والحياة بصفة عامة.

ويأتي الكتاب أيضاً مزوداً بكلمة سر تتيح للقارئ الولوج إلى الموقع الالكتروني وأخذ اختبار تحليل الشخصية لمرة واحدة، ومن ثم سيحصل على تقرير مفصل يحدد إلى أي الفئات أو الصفات ينتمي هذا الشخص بصورة أكبر.

ما أعجبني في فكرة هذا الكتاب هو أنه ينطلق من نقطة إيجابية تفترض أن كل شخص هو بالأصل متميز في صفة أو مهارة ما، وكل ما يتوجب عليه فعله هو اكتشافها، فقد يكون بالفعل غافلاً عنها أو عن أهميتها ، وبالتالي يرشده الكتاب إلى كيفية الاستفادة منها وتطويعها لخدمة أهدافه الأهم في العمل والحياة. وإيمان المرء بتميزه الواقعي ومهاراته يشكل أول خطوة في درب النجاح.

July 10, 2012

العرب الأشرار.. كيف تشوه هوليوود أمة؟

قبل الحديث عن صورة العرب والمسلمين في العالم عموما والغرب خصوصا دعونا نوضح أن هناك لبسا كبيرا يحصل حين يتم تقديم هذه الفئة، خاصة في الإعلام. فالإعلام العالمي لا يفرق في أحيان كثيرة بين العربي والإيراني  والتركي والباكستاني والأفغاني، حين يريد الإشارة إلى أشخاص من هذه الرقعة الجغرافية المعروفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بل إنه أحيانا يخلط بين العربي المسلم والمسيحي حينما يريد أن يتحدث عن المسلمين، وهذا تسطيح غير مقبول في هذا العصر. فهم يفرقون بين الصيني والياباني والكوري، كما يفرقون بين السويسري والفرنسي والبلجيكي، وإن تحدث ثلاثتهم الفرنسية، فلماذا إذاً يقع هذا التعميم فقط عندما يتعلق الأمر بالمنطقة العربية والإسلامية؟ وما زلت أذكر كيف شرح لنا المسؤولون في إستديوهات (MGM) الأمريكية التابعة لشركة والت ديزني قبل أكثر من خمس عشرة سنة، كيف أنه من أجل إنتاج فيلم “الأسد الملك” الشهير، فإن الرسامين وفناني التقنيات الرقمية قد أمضوا أوقاتا طويلة في أفريقيا لمشاهدة حياة الأسود والحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية، بحيث يستطيعون إخراج فيلم كرتون – للأطفال!- يعكس الواقع إلى أقصى حد ممكن، في حين أنه حين نشاهد رجلا عربيا في فيلم أمريكي اليوم فما زال يثير انزعاجنا بطريقة لبسه الساذجة للثوب والغترة والعقال، وما زلنا نسمع اللهجة اللبنانية من شيخ خليجي، والمصرية من جندي عراقي!

والتركي والباكستاني والأفغاني، حين يريد الإشارة إلى أشخاص من هذه الرقعة الجغرافية المعروفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بل إنه أحيانا يخلط بين العربي المسلم والمسيحي حينما يريد أن يتحدث عن المسلمين، وهذا تسطيح غير مقبول في هذا العصر. فهم يفرقون بين الصيني والياباني والكوري، كما يفرقون بين السويسري والفرنسي والبلجيكي، وإن تحدث ثلاثتهم الفرنسية، فلماذا إذاً يقع هذا التعميم فقط عندما يتعلق الأمر بالمنطقة العربية والإسلامية؟ وما زلت أذكر كيف شرح لنا المسؤولون في إستديوهات (MGM) الأمريكية التابعة لشركة والت ديزني قبل أكثر من خمس عشرة سنة، كيف أنه من أجل إنتاج فيلم “الأسد الملك” الشهير، فإن الرسامين وفناني التقنيات الرقمية قد أمضوا أوقاتا طويلة في أفريقيا لمشاهدة حياة الأسود والحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية، بحيث يستطيعون إخراج فيلم كرتون – للأطفال!- يعكس الواقع إلى أقصى حد ممكن، في حين أنه حين نشاهد رجلا عربيا في فيلم أمريكي اليوم فما زال يثير انزعاجنا بطريقة لبسه الساذجة للثوب والغترة والعقال، وما زلنا نسمع اللهجة اللبنانية من شيخ خليجي، والمصرية من جندي عراقي!

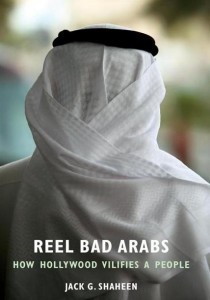

(Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People ) في كتابه العرب الأشرار في السينما.. كيف تشوه هوليوود أمة؟

والذي نشر قبل أحداث سبتمبر مباشرة، كما في الفيلم الوثائقي الذي يحمل الاسم نفسه، يتحدث الدكتور جاك شاهين، وهو إعلامي أمريكي المولد ينحدر أصول عربية، عن التشويه المتعمد والمنتظم لتقديم صورة سلبية عن شعوب المنطقة العربية في السينما الأمريكية منذ بداياتها، ويدعم كلامه بلقطات وتحليلات لأفلام من مطلع القرن العشرين وحتى مطلع الألفية، مع قبسات مضيئة استثنائية. فصورة العربي الثري الباذخ والمتوحش وزير النساء ولاحقا الإرهابي، سابقة للأحداث الجسام المتأخرة التي يُلقى عليها اللوم في أيامنا هذه على تشويه صورتنا. فهذه الأفلام أنتج بعضها قبل حرب 67، وقبل الثورة الإيرانية وجهيمان والجهاد الأفغاني، وقبل ولادة أسامة بن لادن نفسه، ناهيك عن قاعدته. ولو أن الكاتب يؤكد على أن هذه الصورة ازداد قتامة وسوءا مع تطورات الأحداث السياسية في المنطقة، كالحروب مع الإسرائيليين، وأزمة النفط المصاحبة لحرب العاشر من رمضان، واحتجاز الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران، وغيرها.

نفسه، يتحدث الدكتور جاك شاهين، وهو إعلامي أمريكي المولد ينحدر أصول عربية، عن التشويه المتعمد والمنتظم لتقديم صورة سلبية عن شعوب المنطقة العربية في السينما الأمريكية منذ بداياتها، ويدعم كلامه بلقطات وتحليلات لأفلام من مطلع القرن العشرين وحتى مطلع الألفية، مع قبسات مضيئة استثنائية. فصورة العربي الثري الباذخ والمتوحش وزير النساء ولاحقا الإرهابي، سابقة للأحداث الجسام المتأخرة التي يُلقى عليها اللوم في أيامنا هذه على تشويه صورتنا. فهذه الأفلام أنتج بعضها قبل حرب 67، وقبل الثورة الإيرانية وجهيمان والجهاد الأفغاني، وقبل ولادة أسامة بن لادن نفسه، ناهيك عن قاعدته. ولو أن الكاتب يؤكد على أن هذه الصورة ازداد قتامة وسوءا مع تطورات الأحداث السياسية في المنطقة، كالحروب مع الإسرائيليين، وأزمة النفط المصاحبة لحرب العاشر من رمضان، واحتجاز الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران، وغيرها.

يقول شاهين: “عندما ننظر إلى تشويه المسلمين العرب فإن ذلك يجعل كراهيتهم وقتلهم أسهل كثيرا”. وعلق لاحقا بعد وقوع أحداث سبتمبر بأن مئات جرائم الكراهية التي ارتكبت ضد الأمريكيين العرب والمسلمين في الولايات  المتحدة بعد هجمات سبتمبر أكدت أهمية محاربة الصور النمطية. وأوضح “أن هدف الكتاب هو أن يشرح في الواقع أنه عندما تشوه شعبا فإن رجالا ونساء وأطفالا أبرياء يعانون، وأن التاريخ علمنا ولا يزال يعلمنا هذا الدرس”.

المتحدة بعد هجمات سبتمبر أكدت أهمية محاربة الصور النمطية. وأوضح “أن هدف الكتاب هو أن يشرح في الواقع أنه عندما تشوه شعبا فإن رجالا ونساء وأطفالا أبرياء يعانون، وأن التاريخ علمنا ولا يزال يعلمنا هذا الدرس”.

ويرى شاهين أن جانباً من المشكلة هو أن الإستديوهات الكبرى التي تعرضت لضغوط على مدى السنين لتتوقف عن تقديم صور سلبية عن المرأة والسود والأقليات واجهت انتقادات قليلة لتقديمها صورا سلبية عن العرب. ويخلص المؤلف في نهاية كتابه إلى أن “العرب يبدون متخلفين وخطرين عند النظر إليهم عبر عدسات هوليود المشوهة”.

وبالرغم من أن هناك شعوبا أخرى عانت من القولبة في السينما الأمريكية مثل الروس والألمان والصينيين، إلا أن الوضع في الحالة العربية يبدو ممنهجا بشكل أكبر، ولا يبدو أنه وليد الجهل والغباء فحسب، وإنما وراءه أيادٍ أخرى في هوليوود لم يسمها شاهين، إلا أن أصابع الصهيونية العالمية لا تخفى هنا.

والمشكلة في الحالة العربية أنه لا توجد سينما عربية فعالة تستطيع أن تقدم للعالم صورة أخرى، لعلها تحقق نوعا من التوازن. بل إن السينما العربية، ولنأخذ المصرية مثالا، قد أسهمت في ترسيخ الصورة السلبية عن الشعب المصري وعن الشعوب العربية الأخرى. فصورة الشيخ الخليجي في السينما المصرية لا تختلف كثيرا عن صورته في السينما العالمية.

ليس مطلوبا من السينما والآداب والفنون بشكل عام، أن تقدم صورة مثالية عن العرب والمسلمين، فهذا كذب وتدليس ودعاية رخيصة لا نبتغيها، فلسنا مثاليين. ولكن المطلوب هو تقديم صورة متوازنة، بحيث لا نلعب أدوار  الإرهابيين والأشرار والمهووسين جنسيا في كل مرة، وإنما يمكن أن نلعب أدوار الطيبين أحياناً، أو أن نقدم ضمن مشاهد تحمل بصمات إنسانية مشتركة بين كل الشعوب، كعلاقة الأم بأولادها، وحب الإنسان لأرضه، وأحلام الشباب بالحب والنجاح، مشاهد تعيد لنا شكلنا الإنساني بعد هذه الشيطنة المتواصلة عبر عقود. ومن الظلم وعدم سماع “الرأي والرأي الآخر”، التي صدع الغرب بها رؤوسنا، أن يتم تقديم الصراع العربي الإسرائيلي من وجهة نظر واحدة فقط، فهذا يحرم المشاهد الأمريكي من فهم أكثر واقعية لهذا الصراع الأزلي الذي يجد بلاده متورطة فيه، شاءت أم أبت. لا نطالبهم قطعا بتبني وجهة النظر العربية في أحقية العرب بفلسطين، وإنما تصوير شيء من معاناة الفلسطينيين اليومية، والتي تدفعهم لمقاومة الكيان الصهيوني بطرق يراها الغرب متوحشة كالعمليات الاستشهادية.

الإرهابيين والأشرار والمهووسين جنسيا في كل مرة، وإنما يمكن أن نلعب أدوار الطيبين أحياناً، أو أن نقدم ضمن مشاهد تحمل بصمات إنسانية مشتركة بين كل الشعوب، كعلاقة الأم بأولادها، وحب الإنسان لأرضه، وأحلام الشباب بالحب والنجاح، مشاهد تعيد لنا شكلنا الإنساني بعد هذه الشيطنة المتواصلة عبر عقود. ومن الظلم وعدم سماع “الرأي والرأي الآخر”، التي صدع الغرب بها رؤوسنا، أن يتم تقديم الصراع العربي الإسرائيلي من وجهة نظر واحدة فقط، فهذا يحرم المشاهد الأمريكي من فهم أكثر واقعية لهذا الصراع الأزلي الذي يجد بلاده متورطة فيه، شاءت أم أبت. لا نطالبهم قطعا بتبني وجهة النظر العربية في أحقية العرب بفلسطين، وإنما تصوير شيء من معاناة الفلسطينيين اليومية، والتي تدفعهم لمقاومة الكيان الصهيوني بطرق يراها الغرب متوحشة كالعمليات الاستشهادية.

وأختم مقالي بسؤال المليون الذي طُرح مرارا وتكرارا عن دور المال العربي في تمويل هكذا أفلام منصفة تعود فائدتها ماديا ومعنويا على هؤلاء الأثرياء بالمقام الأول، لأنه غالبا لهم استثمارات خارجية في أوروبا وأمريكا، ومن مصلحتهم أن تكون الصورة عنهم جيدة، والعلاقات بين بلدانهم وشعوبهم متميزة، وكلنا يعرف الأثر الرائع الذي تركته أفلام متميزة مثل فيلمي الرسالة وعمر المختار على العالم، فهل سنرى أفلاما جديدة يمولها هؤلاء؟ ومتى سيتم ذلك؟

July 4, 2012

المحافظون والمرأة.. إشكالية مستمرة

قبل أكثر من شهر استضاف مركز ودورد ويلسون للأبحاث والحوار بواشنطن ندوة بعنوان: هل يسهم الربيع العربي في تهميش المرأة؟ وللإجابة على هذا التساؤل استضاف المركز عددا من السيدات للحديث عن واقع المرأة العربية في ظل التغيرات التي شهدتها المنطقة ومن بينهن رند الرحيم (سفيرة سابقة للعراق بالولايات المتحدة) ورولا دشتي (النائبة السابقة بالبرلمان الكويتي)، وقد تحدثت كل منهما عن وضع المرأة في بلادها والمنطقة.

العربية في ظل التغيرات التي شهدتها المنطقة ومن بينهن رند الرحيم (سفيرة سابقة للعراق بالولايات المتحدة) ورولا دشتي (النائبة السابقة بالبرلمان الكويتي)، وقد تحدثت كل منهما عن وضع المرأة في بلادها والمنطقة.

والسؤال أعلاه ما كان ليُطرح برأيي بهذا القلق والحدة لو أن من أتت بهم – أو ستأتي- بهم هذه الثورات لم يكونوا من التيار المحافظ. فهل يشكل هذا التيار فعلا تهديدا لحقوق المرأة ويعيق تمتعها بالمواطنة الكاملة في مجتمعها؟

أجوبة السيدات من المنطقة العربية كانت تقول: نعم، لا سيما النائبة رولا دشتي الذي بلغ تحاملها الحد الذي طالبت فيه بألا يُسمح لأصحاب الشعارات الإسلامية وما يسمى بحركات الإسلام السياسي بخوض اللعبة الديمقراطية في مصر من أجل حماية الديمقراطية! فهي تعارض الرأي القائل بأنه آن الأوان بأن تتم تجربتهم فإن نجحوا كان بها وإلا فهي فرصة لتعرية شعاراتهم أمام الشعب الذي سيبدلهم في المرة القادمة، لأنها تعتقد أنه بمجرد أن يصل هؤلاء إلى سدة الحكم فسيستولون على السلطة ويمنعون تداولها. أما رند الرحيم فقد كانت أكثر اعتدالا وموضوعية من زميلتها، واعترفت بأن الشعوب العربية لم تجن حتى الآن من الأنظمة العلمانية سوى الدمار، فطبيعي أن يرغبوا في اختيار نقيضها.

وخلاصة الندوة هي أن الثورات العربية التي خلّصت الشعوب من الحكام المستبدين ليست بالضرورة مخلصة للمرأة العربية من راهنها الصعب الذي تعكسه الأرقام، سواء في التعليم أو البطالة أو الصحة أو العنف الأسري والسياسي.

وللتعليق دعونا نقول ابتداء إننا هنا أمام قضيتين: الإسلام والمرأة، والمسلمون المحافظون (المعروفون في الإعلام بالإسلاميين) والمرأة.

أما الإسلام والمرأة فمما لا شك فيه بأن تعاليمه السمحة قد تضمنت تكريما عظيما لها، وما من تشريع بشري سيكون أفضل من التشريع الرباني لخالقها، وإن كانت هناك أمورٌ تبدو ظاهريا وكأن فيها ظلما للمرأة، فهي مسؤولية العلماء الربانيين والدعاة المتمكنين من توضيح هذه الأحكام الفقهية للعامة، والعمل على نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة بديلاً عن العادات والتقاليد والتي ترتدي زورا لباس الدين.

أما القضية الثانية وهي موقف فئة عريضة من المحافظين من المرأة، لا سيما من لهم تأثير اجتماعي أو سياسي، فأعتقد بأن بعض ما خلصت إليه الندوة من مخاوف – للأسف – لها ما يبررها.

فلسبب ما حين يتعلق الأمر بالمرأة فإن الشخص الذي يرفع شعار كتاب الله وسنة رسوله يركن أحيانا إلى قول آبائه وأجداده، وحتى لو لم يكن ذلك هو الواقع بشكل كامل فإن هناك ممارسات وأدبيات أسهمت في ترسيخ هذه الصورة السلبية، وتبدو هناك رغبة بحصر دور المرأة في نطاق المنزل بغض النظر عن رغباتها وإمكاناتها. وقد شهدنا في الأردن كيف وقف الإخوان المسلمون وقفة غير مشرِّفة مع تجريم قتل الشرف رغم منافاتها الصارخة لتعاليم الشريعة. والأمر نفسه حصل مع قضية ختان الإناث في مصر والسودان، فمع أنه أمر مباح في الشريعة، لكن الطريقة التي يمارس بها في هذا العصر والأضرار المترتبة عليها والتي وصلت للوفاة تجعل منعه مبررا، إلا أنه مرة أخرى تم غض الطرف عن هذه الممارسة، والأمر عينه يتكرر مع قضايا زواج الصغيرات في اليمن.

وفي السعودية أيضا فإن نسبة كبيرة من المنتمين للتيار المحافظ يعارضون الكثير من الإصلاحات المتعلقة بالمرأة، فقد كانت هناك معارضة شديدة لتعليمها وعملها، وما زالت هناك ممانعة لقضية لتوفير المزيد من فرص العمل، حتى لو كان في ذلك تعارض مع مقاصد الشريعة العليا استنادا إلى قاعدة سد الذرائع.

ولا يبدو الوضع أفضل حالا بعد الثورات، فرئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبدالجليل كان من أول ما تفوه به بعد إطاحة نظام القذافي هو “إن أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية هو موقوف فورا، ومنها القانون الذي يحد من تعدد الزوجات”. ومع أن الجزء الأول من العبارة لا غبار عليه إلا أن اختياره لقضية تعدد الزوجات كمثال لم يكن موفقا، وعكس عقلية ذكورية بحتة مع إهمال لاحتياجات المرأة الليبية.

وبالرغم من هذه المواقف غير الموفقة لبعض من يرفعون الشعارات الإسلامية، فإن الكثير من النساء ما زلن يدلين بأصواتهن لصالح الحركات والجماعات الإسلامية، وهي ظاهرة تثير استغراب البعض لا سيما في العالم الغربي. والسبب وراء ذلك بسيط لمن يعرف تاريخ وثقافة المنطقة جيدا، فالمرأة العربية بشكل عام لديها تدين فطري ولذا لا تثق بالليبراليين، وتعتقد بأن الكثير من طروحاتهم مستوردة وغريبة على بيئتها ولا تنسجم مع تربيتها، وبالتالي ما تريده هو الشرع بنهجه الصحيح في كافة مناحي الحياة، فهي تصوت لهم متأملة بأن يأتي من يضع الأمور في نصابها العادل. لكن مؤخرا بدأنا نشاهد بأنه ليست كل النساء المسلمات المحافظات على استعداد لرحلة الصبر الطويلة هذه دون ضوء في نهاية النفق.

فالتقنيات الحديثة التي سهلت قيام الثورات التي هي بالأصل شبابية أفرزت لنا جيلا من الشابات الواعيات الرافضات لتهميشهن بعد ثورات كن هن أول من أسهم في إشعالها، فالناس عرفت أسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح في مصر قبل أن تعرف وائل غنيم. ولا يستطيع أحد أن ينكر للحظة دور توكل كرمان في ثورة اليمن. هؤلاء النسوة كما شاهدنا في مصر رفضن التصويت للسلفيين ورفعت بعضهن شعار: “لن أعطي صوتي لمن يعتبره عوره!”. والأجيال القادمة ستكون أكثر جرأة في المطالبة بحقوقها، وبالتالي فنحن هنا بين عدة خيارت.

فإما أن ينتفض المحافظون، وهناك فرص تاريخية لمن وصلوا للحكم في تونس ومصر وليبيا، فينقوا الإسلام الذي يُمارس في المجتمعات من شوائب العادات السيئة، ويكون موقفهم داعما للحكم الإسلامي أينما كان. وإن لم يحصل ذلك فسيكون هذا مدعاة لنشوء جماعات إسلامية جديدة من الشباب متعافية من مساوئ الإرث القديم. وفي حالة لم يتحقق أي من الأمرين، فقد ينتهي الأمر إلى خروج الشباب – لا سيما من النساء – من عباءة المحافظين، ليصحبوا مستقلين، أو لينضموا تحت لواء المجموعات الأخرى، والزمن وحده كفيل بمعرفة أي الخيارات سترى النور.

June 27, 2012

السعوديون وعلب السردين!

لطالما كانت جدة مدينتي المحبوبة. ورغم أنني جربت العيش في مدن أوروبية وأميركية جميلة إلا أنني ظللت أتطلع دوماً للعودة إلى عروس البحر ولكن في كل زيارة يخيب ظني.

عروس البحر الأحمر لم تعد عروساً من وجهة نظري، بل هي أشبه بأرملة طاعنة في السن وقد غشيها مرض عضال فنسيت من تكون. المدينة التي يقصدها القاصي والداني لقضاء أجمل الأيام فيها صارت طاردة حتى لأهلها وعشاقها، بات الواحد فيهم يتردد كثيراً قبل أن يفكر بالخروج إلى شوارعها. فركوب السيارة في جدة يمكن تصنيفه في باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، بل إنه تأتي لحظات يشعر فيها المرء بأنه في وسط معركة لا يعرف المرء فيها من أين ستجيئه الصدمات الغادرة! والسيناريو الأسوأ هو أن تُحشر سيارة صغيرة بين ناقلتين ضخمتين لم يحدد لهما أحد وقتاً لتسيرا فيه في الطرقات المكسرة والضيقة والمكتظة أساساً بالسيارات الصغيرة التي يظن جل أصحابها أنهم في الواقع يخوضون سباق الراليات الصيفي. وإذا اجتاز المرء كل هذه العقبات دون حوادث ووصل سليماً معافى جسدياً ومرهقا نفسياً إلى الوجهة المرادة، فإنه غالباً ما يصل متأخراً بالرغم من أنه بحساب المسافات كان يفترض أن يصل وجهته بعد عشرين دقيقة على الأكثر وليس بعد ما يقارب الساعة.

حين شبهت ما يحدث في شوارعنا بالمعركة على موقع تويتر ردت إحدى المغردات بالقول بأن كل مشوار في جدة هو مشروع حادث! فرد عليها مغرد من الرياض قائلاً بأن كل مشوار في الرياض هو مشروع انتحار، وخلصت مغردة ثالثة إلى أن أي مشوار بالسيارة لدينا هو مشروع فقيد! وهؤلاء الثلاثة لم يبالغوا أبداً فيما ذكروه، فبالرغم من الفروقات بين جودة الطرق والجسور بين العاصمتين التجارية والسياسية إلا أن الوضع حين يتعلق بأمن الطرق والمركبات يكاد يكون واحداً، إلا أن متداخلة رابعة أضافت أن هذا الحال لا ينطبق على كافة مدن السعودية، فهناك مدن وادعة غير مكتظة بسكانها وسياراتها، ويبدو كلامنا غريباً عليهم وغير منطقي، وهم صادقون، وهنا مربط الفرس.

يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية بحسب الإحصائيات التي تذكرها مصلحة الأرصاد العامة والمعلومات، في التعداد الذي أجري عام (2010 ) 27,136,977 نسمة، كما أظهرت النتائج، وفقاً لصحيفة الرياض (العدد 15493) بوجود أربع مدن في المملكة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة وهي مدينة الرياض ( 5،194،230 ) ومدينة جدة ( 3،430،697 ) ومدينة مكة المكرمة ( 1،534،731) ومدينة المدينة المنورة (1،100،093)، في حين بلغ عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 500 ألف نسمة أربع مدن هي الدمام و(الهفوف والمبرز) ومدينة الطائف وتبوك، أما عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن مئة ألف نسمة فقد بلغ 19 مدينة وهي (بريدة، خميس مشيط، الجبيل، حائل، نجران، حفر الباطن، الثقبة، أبها، السيح، ينبع، الخبر، عرعر، عنيزة، سكاكا، الحوية، جيزان، الظهران، القطيف، القريات).

ومن الإحصائيات السابقة يتضح أنه في حين تختنق أربع مدن بسكانها الذين يزيدون عن المليون نسمة، ولا سيما الرياض التي تضيق بملايينها الخمسة وجدة التي تئن من ملايينها الثلاثة، فإن عدد سكان معظم مدن المملكة الأخرى في حدود المئة ألف أو أكثر بقليل. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا هذا الاختلال الهائل في عدد السكان بين المدن والمناطق المختلفة؟ ما الذي يوجد في جدة ولا يوجد في ينبع؟ وهل الرياض أطيب هواء من أبها؟

الأخرى في حدود المئة ألف أو أكثر بقليل. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا هذا الاختلال الهائل في عدد السكان بين المدن والمناطق المختلفة؟ ما الذي يوجد في جدة ولا يوجد في ينبع؟ وهل الرياض أطيب هواء من أبها؟

لو استثنينا الأشخاص الذين تنحدر عائلاتهم من هذه المدن المليونية فمن الطبيعي أن يرغبوا في العيش فيها، وسألنا النازحين لها من المدن الأخرى وبالآلاف كل عام، لوجدنا أسبابهم تتراوح ما بين التعليم، والعلاج، والفرص الوظيفية، وجودة الخدمات مقارنة بمناطقهم، ووجود الدوائر الحكومية بها، وفي مرتبة ثانية توفر وسائل الترفيه. فلعقود طوال تركزت جهود التنمية على مدن بعينها دون غيرها، وربما سر بذلك أهلها آنذاك، لكنهم يدركون اليوم أن ذلك كان خطأ فادحاً سيعانون منه بشكل مباشر حينما سيقرر نصف السعوديين الانحشار كالسمك في علب السردين في مدينتين أو ثلاث رغم مساحة بلادهم الشاسعة.

الدولة شرعت في فتح الجامعات في المدن الصغيرة في محاولة لإحداث هجرة معاكسة إليها من المدن الكبرى، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً، خاصة مع عدم توفر الكثير من المقومات التي ترغب المرء في أن يترك الرياض ليعيش في المجمعة أو يغادر جدة إلى جازان.

عشت في قرية إنجليزية اسمها “هاتفيلد” أثناء دراستي للماجستير في إنجلترا، وكانت تبعد عن مدينة لندن حوالي خمس عشرة دقيقة بالقطار، ورغم أنها كانت صغيرة وتشغل جامعتنا مساحتها الأعظم، ويمكن قطعها كاملة سيراً على الأقدام، إلا أنني كنت راضية جداً عن حياتي فيها ولم أفكر يومها بالانتقال لمدينة لندن بازدحامها وأسعار مساكنها الخيالية. والسبب هو أن القرية على صغرها كانت تحتوي على كل شيء، فقد كان فيها جامعة، ومكتب بريد، ومستشفى، ومركز تجاري، وبقالة تسوق كبيرة، وبنوك، وصالات سينما، وملاعب أطفال، وحدائق، ومحطة قطار. وكان يمكنني إنجاز بعض المعاملات الأخرى للدوائر التي ليس لها تمثيل في قريتنا عن طريق البريد أو الإنترنت، وهذا هو حال معظم القرى في العالم الأول.

حالة الازدحام في المدن الكبرى باتت مشكلة حقيقية وتزداد سوءاً يوماً بعد آخر وينتج عنها سلبيات كثيرة، ولعل أهمها قضية الحوادث المرورية التي لن ينجح ساهر ولا غيره في الحد منها ما لم تعالج سريعاً. صحيح أن أحداً لا يستطيع أن يمنع مواطناً من الانتقال من مدينة لأخرى، لكننا نستطيع أن نوفر له في مدينته الصغيرة أو قريته المقومات التي تجعل من مصلحته وراحة باله أن يبقى بين أهله، بل ونستطيع ترغيب بعض أبناء المدن الكبرى أنفسهم بأن ينتقلوا لمناطق أقل كثافة سكانياً طلباً لحياة أكثر هدوءاً وراحة وأمناً.

June 24, 2012

وطن الأمن والاستقرار

أثارت وفاة الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ مفاجأة الكثيرين في الداخل والخارج، وشكلت صدمة على الصعيد الداخلي خصوصاً, فالمرحوم غادر البلاد في رحلة نقاهة ولم يكن أحد يظن بأن إرادة الله ستشاء لها بأن تكون الأخيرة. وبدأت بعض الأوساط في الخارج تبدي القلق نظراً لمكانة الأمير الراحل ومناصبه الهامة والحساسة في الدولة، فهو أولاً ولي عهد البلاد، وثانياً وزير داخليتها والمشرف الأول على أمنها المحلي لعقود طوال، إلا أن الأمور سارت أفضل بكثير مما كان يتوقع – أو يتمنى- البعض.

فمرة أخرى تثبت المملكة العربية السعودية بأنها وطن الأمن والاستقرار، وأن نظامها المتين قادرٌ على تحمل المصائب والنكبات وخسارة خيرة رجالها الكبار. فالأمير نايف لم يكن رجلاً عادياً في السعودية, فقد ظل ممسكاً بملف المملكة الأمني لفترة تزيد عن الثلاثين سنة تعرضت فيها البلاد لهزات خارجية وداخلية من الوزن الثقيل، فمن فجور جهيمان في البلد الأمين مطلع القرن الهجري الجديد، إلى مظاهرات ومشاغبات بعض الحجاج الإيرانيين في الحج كما وإرهاب الجماعات الخارجية في الشهر الحرام في العقد الذي تلاه, ثم نكبة احتلال الكويت، مروراً بتفجيرات الخبر، وصولاً للعمليات الإرهابية للقاعدة في جدة والرياض في العقد الأول من القرن الميلادي الجديد. فخسارة رجل عاصر كل هذه الأحداث ويعرف كافة تفصيلاتها وأدار معركة الدولة معها بحزم وحسم لا شك أنها فادحة، وليس بمستغرب أن يتوقع البعض ارتباكا في المشهد الداخلي السعودي فور غياب الأمير نايف عنه.

السلاسة التي سارت بها الأمور منذ إعلان وفاة الفقيد وحتى وصول جثمانه ومن ثم مراسم الصلاة والتشييع والدفن، أثبتت بأن بلداً مثل السعودية لا يرتهن لشخص واحد، فمع حزن البلاد وأسفها على فقدان رجالاتها الكبار مثل الأميرين سلطان ونايف – رحمهما الله- إلا أن البديل متوافر ليكمل المشوار من فور الحاجة إليه. ولهذا لم ولن نشهد بإذن الله ـ كمواطنين داخل المملكة ـ فوضى من أي نوع، ولا قلقاً عميقاً على أمن البلاد واستقرارها بعد الإعلان عن الأخبار المؤسفة. وهذه ميزة حقيقية في إقليم يعج منذ عقود بالفوضى والانقلابات العسكرية والمجازر الشعبية، وهي حالة تزداد سوءاً في الوقت الراهن والحال على ما هي عليه في سوريا، كما أن الأخبار القادمة من ليبيا واليمن لا تسر صديقاً، فيما تحاول تونس بحكمة عبور عنق الزجاجة، أما مستقبل مصر وثورة شبابها لم تتضح معالمه بعد.

وبالإضافة إلى الملف الأمني فقد كان الفقيد يشغل العديد من المناصب المهمة؛ فهو رئيس لجنة الحج العليا، والمشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة، وعضو في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ورئيس مجلس القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية البشرية. كما وشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة العليا للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث سيول جدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى رئاسته الفخرية للعديد من الجمعيات والهيئات الأخرى.

أكتب مقالي هذا في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان رسمياً عن تعيين الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد، في حين سيشغل الأمير أحمد بن عبدالعزيز حقيبة وزارة الداخلية، وهي تعيينات لم تكن بالمستغربة نظراً للخبرات المتراكمة لكل منهما. فالأمير سلمان تولى وزارة الدفاع بعد وفاة الأمير سلطان، كما أنه هو رائد التطور في المنطقة الوسطى، وأضحت عاصمة البلاد في عصره مدينة مزدهرة ناهضة، وهو أيضاً الرئيس الفخري والشرفي للعديد من الجمعيات الخيرية والإنسانية بمدينة الرياض مثل جمعية البر ورعاية الأيتام وأبحاث الإعاقة وغيرها الكثير. هذا عدا ما يعرف عن شخصيته من حنكة وترو وبعد نظر، إذ يصفه البعض بأنه أمين سر العائلة المالكة السعودية والمستشار الشخصي لملوكها.

أما الأمير أحمد الذي سيتسلم الملف الأمني الهام والحساس تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فاختياره لهذا المنصب ليس غريباً، نظراً لخبرته الطويلة في المجال الأمني، فقد كان نائباً لوزير الداخلية منذ عهد الملك خالد, وشهد مع الأمير نايف ـ يرحمه الله ـ كل تلك الأحداث الجسام التي تقدم ذكرها، مما سيمكنه بإذن الله من مواصلة العمل على حفظ أمن هذه البلاد داخلياً.

لا شك أن المملكة تتمتع بثروات عظيمة وميزات عديدة سواء تحدثنا عن احتياطاتها الضخمة من النفط والغاز والمعادن، أو عن موقعها الجغرافي المتميز، أو مكانتها الدينية الفريدة، أو هيبتها التاريخية الراسخة، إلا أن كل هذه الميزات والثروات لا تصبح مفيدة أو ذات معنى وتنعكس آثارها على مواطنيها إذا لم يسبقها ويصاحبها استقرار سياسي، واستتباب أمني، وتلاحم وثقة بين الشعب وقيادته، وهو أمر متحقق إلى حد مرضٍ في الحالة السعودية، وستزيد في تعزيزه ودعمه الإصلاحات السياسية، وتوسيع المشاركات الشعبية، وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات، والسير على نهج البلاد ودستورها الذي تجسده راية التوحيد الخفاقة.

هيبتها التاريخية الراسخة، إلا أن كل هذه الميزات والثروات لا تصبح مفيدة أو ذات معنى وتنعكس آثارها على مواطنيها إذا لم يسبقها ويصاحبها استقرار سياسي، واستتباب أمني، وتلاحم وثقة بين الشعب وقيادته، وهو أمر متحقق إلى حد مرضٍ في الحالة السعودية، وستزيد في تعزيزه ودعمه الإصلاحات السياسية، وتوسيع المشاركات الشعبية، وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات، والسير على نهج البلاد ودستورها الذي تجسده راية التوحيد الخفاقة.

مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog

- مرام عبد الرحمن مكاوي's profile

- 36 followers