مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog, page 22

December 1, 2010

ذكريات مؤجلة!

أعترف بأن لدي عادة سيئة مستمرة منذ فترة طويلة..منذ أن كنت أكتب مذكراتي أو يومياتي في دفتر ( نعم كان هذا في عنصر الديناصورات قبل اكتشاف الإنترنت وبعده وقبل ظهور المدونات !) ، وهي أنني أؤجل وأسوف كتابة الكثير من الأحداث الهامة أو الجميلة في حياتي حتى أكاد أنساها ! ومع ذلك يظل ذلك الصوت المزعج في داخلي يلح عليّ بأن أدونها، فاضطر للإعتماد على الذاكرة لكتابة تفاصيلها.

هذه الذاكرة كانت ذات يوم مدهشة، وكانت لدي قدرة هائلة على الحفظ، كنت أحفظ حلقات كاملة من أفلام الكرتون المدبلجة عن ظهر قلب، وكان هذا الأمر مفيداً لي في الدراسة..فقد كنت دافورة صغيرة متفوقة

.

اليوم تغير الوضع، فهناك سببان أديا إلى ضعف هذه الذاكره

:

أولهما، الحسد

!

أي والله الحسد من قريبة شريرة

.

اليوم تغير الوضع، فهناك سببان أديا إلى ضعف هذه الذاكره

:

أولهما، الحسد

!

أي والله الحسد من قريبة شريرة

تعاني من ذاكرة معطوبة وبعض الخلايا الكسولة في منطقة الدماغ

!

طبعاً

ذاكرتي

هذه

ورثتها

من

أمي

الحبيبة، التي أيضاً بدأت تضعف ذاكرتها كما تقول بسبب حسد امرأة أخرى لكن لن أقول لكم من هما حفاظاً على أواصر القربى والصداقة العائلية

!

تعاني من ذاكرة معطوبة وبعض الخلايا الكسولة في منطقة الدماغ

!

طبعاً

ذاكرتي

هذه

ورثتها

من

أمي

الحبيبة، التي أيضاً بدأت تضعف ذاكرتها كما تقول بسبب حسد امرأة أخرى لكن لن أقول لكم من هما حفاظاً على أواصر القربى والصداقة العائلية

!

أما السبب الثاني فهو الدكتوراة التي يخرج المرء منها - إن خرج بسلام - ولم يبقى من أسلاك الدماغ إلا سلك واحد صالح للعمل أو اثنان على الأكثر، وبما أنني حصلت على الدرجة في سن مبكرة نسبياً ولله الحمد ، فلا غرابة أن أعاني من أعراض شيخوخة مبكرة الآن.

حسناً لدي

"

كومة

"

ذكريات..أرغب في تسجيلها هنا..لنفسي قبل كل شيء، لأنه في حين أن الذكريات السيئة تلتصق بنا مثل لصقة جونسون

(

تلك اللصقة التي توضع على الظهر لتخفيف الآلآم

!  )

، فإن الذكريات الجميلة أو المميزة تبدو أحياناً كعطر الفواحة يغمرنا بالأريج في اللحظة ذاتها لكنه سرعان ما يتطاير ويبدأ في التلاشي كلما ابتعدنا عن المكان أو الزمان.

)

، فإن الذكريات الجميلة أو المميزة تبدو أحياناً كعطر الفواحة يغمرنا بالأريج في اللحظة ذاتها لكنه سرعان ما يتطاير ويبدأ في التلاشي كلما ابتعدنا عن المكان أو الزمان.

من هذه الذكريات

:

تجربتي في ركض السباق الخيري لصالح أبحاث السرطان في لندن، ومغامراتي السياحية في لندن، وتجربتي في العمل لمدة عام ونصف في شركة شل، بيعي لسيارتي الحبيبة سلمى

، سجادتي الصغيرة العابرة للقارات، أيامي الأخيرة في لندن، رحلتي لكاليفورنيا، واستعداداتي للعودة إلى السعودية.

، سجادتي الصغيرة العابرة للقارات، أيامي الأخيرة في لندن، رحلتي لكاليفورنيا، واستعداداتي للعودة إلى السعودية.

لست متأكدة بالطبع من أن الوقت سيسمح لي بكتابة كل ما أريد، لكن لنقل بأني سأحاول الكتابة عن بعضها على الأقل ! فإذا كنتم مهتمين بقراءة شخبطاتي هنا، فإذا ترقبوني خلال الأيام المقبلة.

كل الود،

الأربعاء ٢٤ - ذو الحجة - ١٤٣١هجرية

١ - ديسمبر - ٢٠١٠

مقهى كوستا في الطابق العلوي من مكتبة بلاكويل

أجلس بجانب النافذة والثلج يهطل بنعومة في الخارج..

ولتبادل الزوجات أيضاً فوائد!

يجمع الكثير من المتزوجين على أن من أهم أسباب المشكلات الزوجية الروتين والملل من الأدوار المكررة. هذا الشعور العارم بالملل هو ما يجعل كلا الطرفين يغفل بشكل شبه كلي عن التضحيات والمجهودات التي يبذلها الطرف الآخر، فيتعامل معها بالتالي وكأنها مسلمات مفروغ منها ولا تستحق أي شكر أو تقدير. وفي الوقت نفسه فإن هذا الشخص نفسه سيبدأ في التركيز بشكل كبير على تضحياته هو في سبيل استمرار هذا الزواج وبقاء هذه العائلة، فيشعر بشيء من الغبن وبأنه مقيد ومجهوداته غير مقدرة ومن هنا تبدأ الكثير من المشكلات. فإذا ما حصل ظرف ما أدى إلى ابتعاد دائم أو مؤقت لأحد الزوجين عن بعضهما، أو لأحد الوالدين عن الأبناء، تاركاً وراءه ذلك الفراغ ليس العاطفي وحسب وإنما تلك الأعمال والواجبات اليومية التي يقوم بها، فإن الطرف الآخر سيستشعر حجم الفقد ويدرك فجأة قيمة الآخر في حياته، فيحس بالأسف لعدم إدراكه ذلك سابقاً، ويتعاظم هذا الإحساس بالندم إذا جاء بعد فوات الأوان.

التضحيات والمجهودات التي يبذلها الطرف الآخر، فيتعامل معها بالتالي وكأنها مسلمات مفروغ منها ولا تستحق أي شكر أو تقدير. وفي الوقت نفسه فإن هذا الشخص نفسه سيبدأ في التركيز بشكل كبير على تضحياته هو في سبيل استمرار هذا الزواج وبقاء هذه العائلة، فيشعر بشيء من الغبن وبأنه مقيد ومجهوداته غير مقدرة ومن هنا تبدأ الكثير من المشكلات. فإذا ما حصل ظرف ما أدى إلى ابتعاد دائم أو مؤقت لأحد الزوجين عن بعضهما، أو لأحد الوالدين عن الأبناء، تاركاً وراءه ذلك الفراغ ليس العاطفي وحسب وإنما تلك الأعمال والواجبات اليومية التي يقوم بها، فإن الطرف الآخر سيستشعر حجم الفقد ويدرك فجأة قيمة الآخر في حياته، فيحس بالأسف لعدم إدراكه ذلك سابقاً، ويتعاظم هذا الإحساس بالندم إذا جاء بعد فوات الأوان.

في الغالب فإن من تشتكي من عدم التقدير لدورها ومجهوداتها في العالم كله هي المرأة. باعتبار أن تضحيات المرأة في سبيل الأسرة – غالباً وليس دائماً- هي الأكثر بحكم دورها في الحمل والإنجاب وإدارة شؤون المنزل. وتزداد هذه الشكاوى في المجتمعات التقليدية التي مازالت تعطي أدواراً محددة لكل جنس، والتي قد تعد فيها مساهمة ذكور العائلة أزواجاً أو أبناء في الاعتناء بأنفسهم أو بالمنزل منقصة للرجولة!

ولهذا السبب فقد ظهر برنامج غربي (شاهدتُ حلقاتٍ من نسختيه البريطانية والأمريكية) يصنف في فئة برامج الواقع اسمه (تبادل الزوجات) أو (Wife Swap). وقبل أن يبتعد خيالكم وتبدؤون في الحوقلة والاستغفار من فظاعة المنكر الذي أعرضه هنا، دعوني أشرح لكم المقصود من هذا البرنامج الذي يبث في وضح النهار ويسمح بمشاهدته للصغار والكبار. المقصود ليس تبادل الزوجات في غرف النوم، وإنما تبادل دور الزوجة في إدارة شؤون الأسرة مع زوجة أخرى لمدة أسبوع، بحيث تحاول كل واحدة منهما أن تدخل بعض التغييرات التي تراها هي ضرورية على نظام الأسرة البديلة بعد أن تراقبهم وتعيش حياتهم الطبيعية لبعض الوقت، وفي النهاية تجتمع الأسرتان، وتعطي كل امرأة ملاحظاتها ونتائج تجربتها للأخرى على أمل أن تستفيد منها. ولأننا نتحدث عن تلفزيون الواقع وعن الإثارة فإن البرنامج يحرص على أن يحصل تبادل الزوجات هذا بين أكثر العائلات اختلافاً عن بعضها في المستوى التعليمي والثقافي والمهني والاجتماعي والذي ينعكس على أسلوب الحياة والتربية، وبالتالي فمن الطبيعي أن يحصل هناك نوع من الصدام الذي قد لا ينتهي بنهاية الحلقة. ومع أنني أرى أن فكرة البرنامج بالأصل مجنونة، إلا أنني أستطيع أن أرى أيضاً بعض الفوائد التي نتجت عنه للأسرتين المشاركتين في الكثير من الحلقات، خاصة بالنسبة لتقدير دور الأم والزوجة أو الأب والزوج.

فالعائلة التي كانت تلقي بكافة مسؤوليات المنزل والأولاد على كاهل الأم، دون أن يشارك الأطفال أو الأب حتى في رفع أطباقهم عن طاولة الطعام، أو وضع الملابس المتسخة في مكان الغسيل بدلاً من رميها في كافة أرجاء المنزل والحديقة، أو المساعدة في ترتيب أسرتهم بعد الاستيقاظ من النوم، قد أدركوا صعوبة القيام بذلك لشخص واحد حين فرضته عليهم الزوجة البديلة فما بالكم حين تقوم به أمهم لأربعة أو خمسة أشخاص؟!

وبالمقابل فإن الزوجة التي تعيش مع رجل يقوم بدور فعّال في بيته فيذاكر الدروس مع أولاده بعد عودته من العمل، ويقوم بمساعدتها في الأمور الأخرى كما يشاركها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيت والأولاد، قد أدركت كم هي محظوظة لأن زوجها هو شريك حقيقي في الحياة الزوجية حينما انتقلت إلى بيت آخر وجدت فيه أن الزوج ما هو إلا طفل كبير يعود من العمل ليبدأ مشاهدة التلفاز أو اللعب بالبلاي ستيشن في حين يطلب أن يأتيه الطعام إلى مكانه، لا يشارك لا بمجهود ولا برأي، بل ويتكاسل حتى المشاركة باللعب مع طفله الذي سيعترف للمرة الأولى بأنه يشعر بالوحدة الشديدة وبفقدان الأب رغم أنه يعيش معه في نفس المنزل.  هذه أمثلة بسيطة لعلها تفي بالغرض لشرح ما قصدته من الفوائد.

هذه أمثلة بسيطة لعلها تفي بالغرض لشرح ما قصدته من الفوائد.

بالطبع ليس مطلوباً أن نقوم باستنساخ هذا البرنامج الذي ربما لا يكون مناسباً للحال والمقام في البيئة العربية، وإنما هي فرصة لإعادة النظر في حال أسرنا خاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق التي من أسبابها التعنت وافتقار كلا الطرفين للمرونة وعدم تقبلهما للنقد وعدم استعداد الجيل الجديد لتحمل المسؤولية نتيجة للدلال المفرط وللتعود على وجود الخادمة، التي بالمناسبة يمكن تخيلها تؤدي أعباء الأم كما في المثال السابق وبالتالي يكون ذلك مدعاة لتقديرها أكثر.

فلا توجد أسرة لا تعاني من سلبيات أو نواقص، لأنها في النهاية هي محصلة الأفراد الذين تتكون منهم وهؤلاء ليسوا بكاملين ولن يكونوا. والأسرة الناجحة بمقاييس هذا الزمان، وليس بمقاييس الجدات والآباء، هي التي يتعاون كافة أفرادها في القيام على شؤونها خاصة مع ازدياد تكاليف الحياة وواجباتها، ومع ارتفاع المستوى التعليمي للطرفين وخروجهما للعمل. مع التأكيد بأن الطلاق السريع أو الهجر أو الزواج الثاني ليست على الأغلب حلولاً ناحجة للبيوت الحزينة وإنما الحوار والرغبة الصادقة في الإصلاح والتغيير.

فلا توجد أسرة لا تعاني من سلبيات أو نواقص، لأنها في النهاية هي محصلة الأفراد الذين تتكون منهم وهؤلاء ليسوا بكاملين ولن يكونوا. والأسرة الناجحة بمقاييس هذا الزمان، وليس بمقاييس الجدات والآباء، هي التي يتعاون كافة أفرادها في القيام على شؤونها خاصة مع ازدياد تكاليف الحياة وواجباتها، ومع ارتفاع المستوى التعليمي للطرفين وخروجهما للعمل. مع التأكيد بأن الطلاق السريع أو الهجر أو الزواج الثاني ليست على الأغلب حلولاً ناحجة للبيوت الحزينة وإنما الحوار والرغبة الصادقة في الإصلاح والتغيير.

المقال كما نشرته الوطن تحت عنوان: ولتبادل الأدوار أيضاً فوائد

November 23, 2010

حالة فردية

حالة فردية..جملة تتردد كلما وقعنا في مصيبة من النوع العابر للقارات والذي يضع بلادنا وديننا وعاداتنا تحت المجهر المكبر. تريدون بعض الأمثلة؟ فاطمة ومنصور وطلاق النسب، برجس وجوالات الكاميرا، غصون وشرعاء ورهف وأخواتهن من الأطفال الذين نحروا أو عذبوا على يد أهاليهم، رانيا الباز وقضايا العنف الأسري ضد الزوجات، فتاة المدينة وقضايا العضل، فتاة القطيف وابتزاز الشباب للفتيات وقضايا الاغتصاب. كلها كانت حوادث فردية لا تستحق كل هذا الضجة الإعلامية، وعلينا التركيز على قضايا أهم مثل البطالة، حتى لو كنا نتحدث عن أرواح أزهقت. وإذا كنا نستكثر عليها الاهتمام الإعلامي، فمن باب أولى أن نستكثر عليها وبشدة أي مراجعة للقوانين والتنظيمات الإدارية، فهي في النهاية حالات فردية. وستدخل قضية" خادمة المدينة" الأخيرة تحت هذا البند أيضاً.

حالة فردية..جملة تتردد كلما وقعنا في مصيبة من النوع العابر للقارات والذي يضع بلادنا وديننا وعاداتنا تحت المجهر المكبر. تريدون بعض الأمثلة؟ فاطمة ومنصور وطلاق النسب، برجس وجوالات الكاميرا، غصون وشرعاء ورهف وأخواتهن من الأطفال الذين نحروا أو عذبوا على يد أهاليهم، رانيا الباز وقضايا العنف الأسري ضد الزوجات، فتاة المدينة وقضايا العضل، فتاة القطيف وابتزاز الشباب للفتيات وقضايا الاغتصاب. كلها كانت حوادث فردية لا تستحق كل هذا الضجة الإعلامية، وعلينا التركيز على قضايا أهم مثل البطالة، حتى لو كنا نتحدث عن أرواح أزهقت. وإذا كنا نستكثر عليها الاهتمام الإعلامي، فمن باب أولى أن نستكثر عليها وبشدة أي مراجعة للقوانين والتنظيمات الإدارية، فهي في النهاية حالات فردية. وستدخل قضية" خادمة المدينة" الأخيرة تحت هذا البند أيضاً.

في حقيقة الأمر فإن هذه القضايا لم تكن يوماً فردية، ونحن نعرف ذلك جيداً، وحتى لو كانت فردية فإن عدم اتخاذنا لقرارات رادعة وشجاعة حين تقع هذه الحوادث سيضمن لنا بشكل مؤكد تكرارها. وقد شاهدنا كيف أن قضايا طلاق النسب قد انفرطت مثل عقد المسبحة بعد قضية فاطمة الشهيرة، وكذلك قضايا العنف الأسري، وقضايا الابتزاز والتشهير. ونحن نعرف أيضاً بأن قضايا تعذيب الخادمات أو قتلهن ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. وأستطيع القول إننا فشلنا بامتياز في التعاطي مع هذه القضية محلياً سواء فيما يخص الجانب الإعلامي منها أو حتى القانوني والتشريعي، وهاهي الآن تحولت إلى قضية تسبب لنا حرجاً دبلوماسياً مع دولة صديقة وشقيقة مثل إندونيسيا. وإذا ما انضمت لها دول أخرى مستقبلاً مثل سريلانكا أو الفلبين أو الهند مع بعض المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية فإنها ستتحول إلى قضية دولية قد تعرضنا لجزاءات وعقوبات، وكلها أمور كنا في غنى عنها لو أننا تصرفنا منذ البداية بشكل صحيح بدلاً من المكابرة. المشكلات تحصل في كل بلد، لكن  مشكلتنا تكمن في كيفية مواجهة ما يحصل عندنا من حوادث"صادمة" فنحن نعاني من متلازمة النفي والإنكار والرفض لأي جريمة تهزنا من الأعماق، فلا نريد أن نصدق بأننا بشر وأن بيننا أخيارا وأشرارا، وبعضنا الآخر يعاني من متلازمة الغرور والعنجهية، فماذا يعني أن يموت شخص أو اثنان أو ثلاثة؟ وما المشكلة لو عاشت إحداهن حياتها ذليلة وتعيسة ومحرومة؟ مادام الأمر لا يمسهم بشكل مباشر، فالقضية لا تعني لهم شيئاً خصوصاً إذا كنا نتحدث عن شخص من جنسية أخرى. ولو أن هذا الوضع اقتصر على العامة لكان الأمر مقبولاً، أما أن نجد كتاباً وصحفيين وحقوقيين وسفراء يتصرفون على هذا النحو بل ويبررون جرائم إخوة الدم، فهذا مما يزيد في فداحة الوضع، فعمر المشكلة سيطول لأن هؤلاء يضللون غيرهم فتأثيرهم متعدٍ. هم يظنون أنهم يدافعون عن الوطن بمقولاتهم ومقالاتهم هذه وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فخير وسيلة للدفاع هنا هي الهجوم، فحين نهاجم هذا الفعل المستنكر ونطالب بالعقوبات الرادعة نعطي انطباعاً للعالم الخارجي بأن هذا الفعل مستنكر ومرفوض محلياً والعكس صحيح.

مشكلتنا تكمن في كيفية مواجهة ما يحصل عندنا من حوادث"صادمة" فنحن نعاني من متلازمة النفي والإنكار والرفض لأي جريمة تهزنا من الأعماق، فلا نريد أن نصدق بأننا بشر وأن بيننا أخيارا وأشرارا، وبعضنا الآخر يعاني من متلازمة الغرور والعنجهية، فماذا يعني أن يموت شخص أو اثنان أو ثلاثة؟ وما المشكلة لو عاشت إحداهن حياتها ذليلة وتعيسة ومحرومة؟ مادام الأمر لا يمسهم بشكل مباشر، فالقضية لا تعني لهم شيئاً خصوصاً إذا كنا نتحدث عن شخص من جنسية أخرى. ولو أن هذا الوضع اقتصر على العامة لكان الأمر مقبولاً، أما أن نجد كتاباً وصحفيين وحقوقيين وسفراء يتصرفون على هذا النحو بل ويبررون جرائم إخوة الدم، فهذا مما يزيد في فداحة الوضع، فعمر المشكلة سيطول لأن هؤلاء يضللون غيرهم فتأثيرهم متعدٍ. هم يظنون أنهم يدافعون عن الوطن بمقولاتهم ومقالاتهم هذه وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فخير وسيلة للدفاع هنا هي الهجوم، فحين نهاجم هذا الفعل المستنكر ونطالب بالعقوبات الرادعة نعطي انطباعاً للعالم الخارجي بأن هذا الفعل مستنكر ومرفوض محلياً والعكس صحيح.

يقول المحامي طاهر البلوشي ضمن تقرير نشرته جريدة المدينة بتاريخ (1431/12/16 هـ): "ليس هناك نص قانوني في ما يخص تعذيب الخادمات أو أي شخص، والقضاء الشرعي هو الذي يحكم في مثل هذه الحالات (…) مشيرا الى أنه لا بد من سماع جميع أطراف القضية وليس من طرف واحد فقط، فربما هناك خلفيات للقضية دعت مكفولة الخادمة إلى تعذيبها مثل أعمال السحر وخلافه رغم أنني ضد هذا التصرّف فكان يجب إبلاغ الجهات المعنية." وقد لفت نظري في كلامه أمران: أنه لا يوجد حتى الآن ورغم حوادث الاعتداء المتكررة على الخادمات نص بهذا الخصوص، وأن المحامي يحاول أن يجد تبريرات لما حصل مثل السحر وكأنه يردد أحاديث شاي الضحى لعجائز القرية!

بغض النظر عما حصل في قضية خادمة المدينة وعن الأسباب التي أدت إليها وما ستؤول إليه، فنحن أمام فرصة تاريخية لنفتح ملف الخادمات الأجنبيات اللاتي تقاطرن إلى بلدنا فجأة بعد الطفرة خلال الثلاثين سنة الماضية، فلم نعرف كيف نتعامل معهن. فنحن الذين كنا حتى الأمس القريب نعرف الرق والعبودية المطلقة لأهل البيت، كان من الصعب أن نتكيف مع مصطلح السائق والخادمة، وواصلنا التعامل معهم كعبيد وإماء. لا يفهم بعضنا حتى الآن  أن هؤلاء موظفون ولهم حقوق، فلا بد من تنظيم ساعات عملهم، ومنحهم إجازات أسبوعية أو شهرية، وتوفير سكن لائق وكذلك ملبس ومأكل وطبابة لهم ومن لا يستطيع ذلك فلا ينبغي السماح له بالاستقدام، كما من حقهم أن يتواصلوا مع أهاليهم وأن يستلموا رواتبهم في أوانها، وأن يعرفوا بمن يتصلون حين يتعرضون للظلم أو الإساءة. إنها أبسط حقوق العمال التي ينبغي أن توضع التشريعات التي تضمن تطبيقها على الوجه الأمثل.

أن هؤلاء موظفون ولهم حقوق، فلا بد من تنظيم ساعات عملهم، ومنحهم إجازات أسبوعية أو شهرية، وتوفير سكن لائق وكذلك ملبس ومأكل وطبابة لهم ومن لا يستطيع ذلك فلا ينبغي السماح له بالاستقدام، كما من حقهم أن يتواصلوا مع أهاليهم وأن يستلموا رواتبهم في أوانها، وأن يعرفوا بمن يتصلون حين يتعرضون للظلم أو الإساءة. إنها أبسط حقوق العمال التي ينبغي أن توضع التشريعات التي تضمن تطبيقها على الوجه الأمثل.

حين نحمي الضعيف والغريب في مجتمعنا فنحن نحمي بذلك أنفسنا وأولادنا وأسرنا أيضاً، فهؤلاء القوم يعيشون بيننا ونأتمنهم على ما نأكل وما نلبس وعلى بيوتنا وأسرارها، كما أننا حين نحميهم ونقف إلى جانبهم إن ظُلموا فنحن نحمي أيضاً إنسانيتنا وإيماننا من أن يشوههما التعصب والغرور والحمية الجاهلية.

November 17, 2010

مكة..عبق التاريخ كم سيبقى منه؟

مرة أخرى.. عاماً بعد عام.. منذ أن خلق الله الخلق.. ومنذ أن أرسى دعائم بيته العتيق وأمر الناس بالحج إليه.. وهذه الجموع الغفيرة من البشر تتوافد على مكة، فيتحول الوادي غير ذي الزرع إلى مركز الكون، وتتسلط الأضواء الباهرة على أم القرى، والتي باتت ومنذ ثلاثة عقود على الأقل تكتفي بالجلوس في الظل تاركة الأضواء اللامعة لمدن النفط الجديدة.

قدسية مكة ومكانتها الإسلامية راسختان كجبالها العظيمة، ولن تتغيرا مادام في الأرض من يقول ربي الله، فهي القبلة والحرم، مقدسة أرضها ومباركة سماؤها. لكن مكانتها العلمية والثقافية والفكرية والعمرانية لا تتمتع بالحصانة نفسها، ولهذا رأينا أحوالها تتبدل وتتغير مع دورات التاريخ.

ففي مطلع القرن العشرين وحتى نهاية الستينات الميلادية تقريباً، كانت واحدة من ألمع حواضر شبه الجزيرة العربية وعاصمة الثقافة السعودية، فمنها خرج الكتاب والشعراء والأدباء الكبار أمثال: الغزاوي والسباعي والأنصاري والفقي. هؤلاء الأدباء الذين سبقوا عصرهم، فطالبوا بتعليم المرأة، وبالإصلاح على كافة النواحي الاجتماعية والسياسية والفكرية، ومن يرغب من الأجيال الجديدة في الاطلاع على نماذج بسيطة من إبداعاتهم فليراجع كتاب (من وحي الصحراء) الذي طُبع سنة 1355هـ. الموافق 1936م) للأديبين محمد سعيد عبد المقصود خوجة وعبدالله عمر بالخير.

اليوم الصورة مختلفة، يكفي أن الكثير من أبناء عائلات مكة المكرمة الشهيرة قد رحلوا عنها مختارين أو مجبرين. فالشباب رحلوا لأنهم لم يجدوا فرصاً كافية للعمل أو الدراسة أو حتى للترفيه المباح. وحال النساء مع هذه المدينة أشد من حال الرجال، فالمرأة التي كانت غالبآً ما تشد الرجل إلى الأرض، لعلها باتت من تدفعه ليرحل..إلى جدة، علها تجد مساحة أكبر قليلاً للتنفس وممارسة حياتها بشكل طبيعي حين يغدو حتى تناول العشاء في مطعم للعائلات حلماً بعيد المنال بالنسبة لها.. هكذا كان الوضع حتى وقت قريب على الأقل.

وهاجر أيضاً المثقفون والعلماء لأن ذلك الوهج الثقافي الذي كان متقداً ذات يوم قد تلاشى أو كاد. في حين أن هناك فئة ثالثة من الناس رحلت لأنه ربما لم يعد هناك سبب كافٍ للبقاء، فلم يتغير عليهم الزمان برحيل الأولين فقط وإنما المكان أيضاً، فهو لم يعد يشبه في شيء ذلك الذي ألفوه في طفولتهم وشبابهم، فلم يبق من مكة التاريخية كما يردد الكثيرون من أهلها إلا الكعبة حرسها الله.

حين تتحدث مع أحد من أبناء مكة المكرمة الذين أدركوا قبسات من ذلك الزمن الجميل عن أحوال مدينتهم في الماضي والحاضر، فلا يسعك إلا أن تلاحظ تلك المرارة في كلامهم. الدكتور سامي عنقاوي هو واحد من هؤلاء، هكذا شعرت حين شاهدت تسجيلاً لمقابلة أجراها مع الزميل الدكتور سليمان الهتلان على قناة الحرة خلال الأسابيع الماضية. فقد تحدث عن عمارة مكة المكرمة وعن الأبراج العالية التي طاولت الكعبة وارتفعت عليها لأول مرة مغيرة بذلك تاريخ المدينة كما حاضرها ومسببة نوعاً من الإرباك لهويتها. وأوضح الدكتور كيف أنه تاريخيا كانت بيوت مكة تبنى بحيث لا يكون هناك ما هو أعلى من الكعبة التي من ثوابت العمران في مكة ألا يكون فيها ما هو أعظم منها ولا حتى المسجد الحرام ذاته.

ما قاله العنقاوي، وهو المتخصص بالعمارة، هو ما يقوله -بشكل أو بآخر- كل من أعرف من ذلك الجيل منذ أن كنت طفلة، مازلت أتذكر كيف كنت أشعر بالملل آنذاك حين نكون فيطريقنا للمسجد الحرام، فيبدأ الكبار بسرد ذكرياتهم القديمة عن مدينة كانت لهم ذات يوم "هنا في جياد -كما ينطقها أهل مكة- كان بيتنا.. كنا نظنه سيذهب في التوسعة لكنه تحول إلى فندق! وهنا كانت بيوت جيراننا بيت فلان وبيت فلان..كلها صارت فنادق!.. وهناك كانت مدرستنا الابتدائية"، وعندما ندلف إلى ساحة الحرم المكي سأسمع عن حلقات العلم وعن شيوخها، وحين يجيء وقت الحج سيحكون لنا عن ذكرياتهم مع الحجاج الذين كانوا يستأجرون بيوتهم ويشاركونهم معيشتهم. كنت أعتبر بوحهم هذا مملاً للغاية لأنني كنت أصغر من أن أدرك حجم الوجع، كنت لم أفهم بعد كيف أن المدن ليست كتلاً من الأسمنت ومجمعات تجارية وناطحات سحاب و"كوفي شوبز" حديثة، فللمدينة روحٌ تشكلها حياة الإنسان وذكرياته فيها، والمكان هو الشاهد الحي لذلك الزمان، الدليل الأكثر نصاعة على تلك الحياة التي كانت، فإن كان الزمان ماضياً ومتحولاً..فللمكان ثوابت.

لا شك أن للحاضر والمستقبل متطلبات كثيرة تفرض على كل مدينة في العالم أن تتطور وتتمدد وتتوسع في العمران لتلبي الاحتياجات الجديدة، أمر نشاهده في مدن عريقة وجميلة مثل لندن وباريس وروما وأثينا، ولكنها تفعل ذلك دون أن تمس الأسس الثقافية والعمرانية والاجتماعية التي قامت عليها هذه المدن منذ مئات أو آلاف السنين. وللوصول إلى هذه المعادلة الصعبة فإن هناك جيوشاً من المختصين والمهندسين والمخططين والفنانين ممن يعملون على خطط التحديث العمرانية، وهي خطط تطبق بصرامة، فلا يستطيع رجل أعمال يتوفر لديه المال أن يعبث بالمدينة كيفما شاء.

ألا نستطيع تطوير مكة المكرمة ونحن نستلهم جماليات العمارة الإسلامية ونراعي خصوصية المدينة وتاريخها العريق؟ لماذا نعتبر الجمال والانسجام كماليات لا نعبأ بها كثيراً؟ أليس الله تعالى جميلآً يحب الجمال؟ وهل سيحبه في مكان أكثر من وجه مكة التي قال عنها رسوله الكريم بأنها أحب المدن إليهما؟

November 15, 2010

عيد أضحى مبارك ١٤٣١

November 10, 2010

حتى لا تغيب شمسها في زمن العولمة

لا شك بأن القلق لا ينفك يساور أولئك المهتمين باللغة العربية من تراجعها على أرض الواقع لصالح اللغة الانجليزية كما في المشرق العربي أو الفرنسية كما في بلاد المغرب العربي. هذا التراجع تلمحه بشكل خاص في الشركات الخاصة سواء الأجنبية أو المملوكة لرجال أعمال عرب، أو في الشركات الحكومية التي تتخذ النمط الأمريكي كما هو الحال في شركات النفط والغاز في دول الخليج العربي. وتساهم وسائل الإعلام الخاصة لا سيما الفضائيات الخاصة في الدفع باللغة الأجنبية للأمام. ولهذا نسمع بين الحين والآخر أصواتا تنادي بضرورة العناية باللغة العربية وحمايتها من الزحف الأجنبي والاهتمام بحركة الترجمة وبتقوية مناهجها في المدارس. ويشكل العالم الرقمي تحدياً جديداً حيث تشعر الكثير من دول العالم كفرنسا أو اليابان بقلق من الاجتياح الإنجليزي للمحتوى الرقمي، وتعمل جاهدة لتشجيع الجهود الرامية إلى إثراء المحتوى الشبكي بلغاتها المحلية. وتقام مؤتمرات سنوية في مجال الإنترنت تتناول قضية أهمية وجود تمثيل بارز لكافة اللغات الحية، فحتى أولئك الذين تعتبر الإنجليزية لغتهم الأم يدركون بأنه من غير المقبول أن تسيطر لغتهم على العالم الرقمي على هذا النحو، ففقدان اللغات الأخرى بسبب الثورة الرقمية يشكل خسارة للتراث الإنساني ككل.

لا شك بأن القلق لا ينفك يساور أولئك المهتمين باللغة العربية من تراجعها على أرض الواقع لصالح اللغة الانجليزية كما في المشرق العربي أو الفرنسية كما في بلاد المغرب العربي. هذا التراجع تلمحه بشكل خاص في الشركات الخاصة سواء الأجنبية أو المملوكة لرجال أعمال عرب، أو في الشركات الحكومية التي تتخذ النمط الأمريكي كما هو الحال في شركات النفط والغاز في دول الخليج العربي. وتساهم وسائل الإعلام الخاصة لا سيما الفضائيات الخاصة في الدفع باللغة الأجنبية للأمام. ولهذا نسمع بين الحين والآخر أصواتا تنادي بضرورة العناية باللغة العربية وحمايتها من الزحف الأجنبي والاهتمام بحركة الترجمة وبتقوية مناهجها في المدارس. ويشكل العالم الرقمي تحدياً جديداً حيث تشعر الكثير من دول العالم كفرنسا أو اليابان بقلق من الاجتياح الإنجليزي للمحتوى الرقمي، وتعمل جاهدة لتشجيع الجهود الرامية إلى إثراء المحتوى الشبكي بلغاتها المحلية. وتقام مؤتمرات سنوية في مجال الإنترنت تتناول قضية أهمية وجود تمثيل بارز لكافة اللغات الحية، فحتى أولئك الذين تعتبر الإنجليزية لغتهم الأم يدركون بأنه من غير المقبول أن تسيطر لغتهم على العالم الرقمي على هذا النحو، ففقدان اللغات الأخرى بسبب الثورة الرقمية يشكل خسارة للتراث الإنساني ككل.

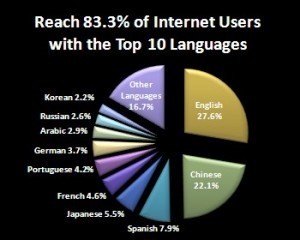

فحسب موقع (حالة الإنترنت في العالم – آخر تحديث يونيو ٢٠١٠) فإن اللغة الإنجليزية تحتل المركز الأول عالمياً بالنسبة لعدد المستخدمين تليها الصينية ثم الأسبانية، في حين تحتل اللغة العربية المركز السابع (بنسبة ١٨.٨ ٪) متقدمة على الفرنسية ومتأخرة عن كل من اليابانية والبرتغالية والألمانية على التوالي. أما لجهة المحتوى العربي على الشبكة فهناك اختلاف في نسبته لدى أكثر من جهة، فهناك من يضعه في موقع ضعيف جداً يقل عن ١ ٪ وآخرون يرون بأنه يصل في أحسن الحالات إلى ٥ ٪.

أن نتباكى على لغتنا دون أن نحرك ساكناً يجعلنا لا نختلف كثيراً على من يعمل على تهميشها عمداً، ولذلك فهناك مبادرات رسمية حكومية لدعمها في هذا المجال في السعودية وسوريا بشكل رئيسي وفي كل من تونس ومصر وليبيا أيضاً. ولعل أشهر هذه الجهود التي تستحق الإشادة هي المبادرة الواعية من خادم الحرمين الشريفين عبر برنامج "مبادرة الملك عبدالله للمحتوى العربي" والتي جاءت كرد إيجابي على الأبحاث التي أوضحت بأن نسبة المحتوى الرقمي العربي لا تتجاوز ٠.٣٪ كما يؤكد موقع المبادرة، وهي نسبة ضعيفة ولا شك قياساً لعدد المستخدمين. وتهدف هذه المبادرة إلى "تعزيز المحتوى العربي الرقمي إنتاجاً واستخداماً لدعم التنمية والتحول إلى المجتمع المعرفي والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية".

هذه الجهود الرسمية لا تعفي الأفراد من مهتمهم خاصة في بيئة مفتوحة ومجانية كما هي الحالة في الإنترنت. ويسرني القول إن نسبة كبيرة من الشباب العربي الواعي قد تنبهت لأهمية هذه القضية. فهناك من أطلق الحملات لتشجيع الكتابة بالعربية سواء في المنتديات والشبكات الاجتماعية كفيس بوك وتوتير، وخصصوا أياماً لذلك، فمثلاً يوم الأحد الماضي كانت التعليقات في توتير تحمل وسم "اليوم العربي".لأنهم يرون بأن الاستخدام المكثف للغة العربية في هذه المواقع سيؤدي بإدارتها لأن تهتم بتقديم دعم أكبر للغة العربية، فالكتابة من اليمين إلى اليسار بسهولة والتي لا تتوفر دائماً في كل البرمجيات مثال بسيط على معاناة المستخدم العربي.

وإعجابي الأكبر ينصب على أولئك الأفراد الذين بذلوا جهوداً جبارة لإثراء المحتوى العربي العلمي والثقافي على الشبكة بجهود ذاتية. فهناك مثلاً المتطوعون على شبكة ويكيبيديا والذين يساهمون عبر مقالاتهم في نمو لغتنا على هذه الموسوعة الإلكترونية الحية والمتجددة.

ومن المشاريع العربية الإيجابية الأخرى مشروع مدرسة أريب الواعد الذي أطلق منذ أشهر فقط بجهود شباب متحمس ومتعلم لتقديم شرح لبرامج الرياضيات والعلوم باللغة العربية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، والذي كما يقول عنه أصحابه بأنه يقدم المعلومة "بأسلوب مبسط وسهل الفهم على شكل مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة، كفيلة بإيصال المعلومة وترسيخها بأبسط الطرق". وقد تمت الاستعانة بأكاديمية خان التي أطلقها أمريكي من أصل هندي لتقديم الخدمة نفسها باللغة الإنجليزية لطلاب العالم. ومع أن مدرستنا الأريبة هذه لازالت في بثها التجريبي إلا أنني أتوقع لها مستقبلاً جيداً، فقد استمعت بمراجعة أحد الدروس الخاصة بتعليم جمع وضرب الكسور.

أمثلة أخرى لجهود تطوعية في هذا المجال لا سيما في الجانب العلمي والفني هي مدونة عالم الإبداع التي تقدم مادة علمية مبسطة ورشيقة.

وهناك مدونة عالم التصوير للمهتمين بالتصوير الرقمي والتي تقدم دروساً عملية في التصوير بأسلوب سهل وممتع. وتوجد بالفعل الكثير من الأمثلة الإيجابية التي لا يتسع المجال لها هنا ولكنني اخترت هذه النماذج لأنها تميزت ليس فقط بتعريب المحتوى الرقمي وإنما بتجويده أيضاً.

أن توقد شمعة تنير بها الطريق لك ولمن حولك خير من أن تلعن الظلام الذي يجعلكم جميعاً تتيهون وسطه وتتعثرون ببعضكم.. ومقالي هذا عربون شكر وتشجيع للمبادرات الحكومية والفردية التي تحاول حماية لغة الضاد في زمن العولمة ودعوة لمن يستطيع لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الجهود أن لا يتردد..فاللغة وطن وهوية وكيان.

October 27, 2010

لأنك خالفت القانون ..سنساعدك!

نشرت جريدة الوطن بتاريخ (١٤-١١-١٤٣١) خبراً بعنوان " استعادة ١٢ ابناً سعودياً من أمهات إندونسيات: جاء فيه ما يلي: "أسفرت جهود سفارة المملكة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عن إعادة اثني عشر ابناً لمواطنين سعوديين من أمهات إندونيسيات إلى المملكة. وأوضح السفير عبدالله الخياط أن الأبناء الذين تمت إعادتهم هم نتاج زيجات ما بين أمهات إندونيسيات تزوجن بطريقة غير نظامية من مواطنين سعوديين، خلال زيارات عمل أو سياحة قاموا بها إلى هذا البلد. وأشار السفير الخياط إلى أنه فور علم السفارة في جاكرتا بقصة هؤلاء الأطفال، تم التأكد من حقيقة أنهم أبناء مواطنين سعوديين، وعلى إثر ذلك تم الاتصال بآبائهم، ومنحهم كافة التسهيلات للالتحاق بأبنائهم. وفي معظم الحالات كان الآباء السعوديون يتجاوبون ويأتون للقاء أبنائهم. وأوضح أن السفارة عملت في هذه الأثناء على تحسين مستوى حياة هؤلاء الأطفال، وبمجرد وصول آبائهم إلى جاكرتا، تم منحهم تذاكر للسفر بمعية آبائهم إلى المملكة. كما قامت السفارة بالاتصال بالجهات المسؤولة في إندونيسيا وفي المملكة لتسهيل عودتهم مع ذويهم، وإنهاء النواحي الخلافية بين الأبوين. ولفت السفير الخياط إلى أن التعليمات لا تسمح بزواج المواطنين السعوديين من إندونيسيات إلا بإذن مسبق من وزارة الداخلية".

نشرت جريدة الوطن بتاريخ (١٤-١١-١٤٣١) خبراً بعنوان " استعادة ١٢ ابناً سعودياً من أمهات إندونسيات: جاء فيه ما يلي: "أسفرت جهود سفارة المملكة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عن إعادة اثني عشر ابناً لمواطنين سعوديين من أمهات إندونيسيات إلى المملكة. وأوضح السفير عبدالله الخياط أن الأبناء الذين تمت إعادتهم هم نتاج زيجات ما بين أمهات إندونيسيات تزوجن بطريقة غير نظامية من مواطنين سعوديين، خلال زيارات عمل أو سياحة قاموا بها إلى هذا البلد. وأشار السفير الخياط إلى أنه فور علم السفارة في جاكرتا بقصة هؤلاء الأطفال، تم التأكد من حقيقة أنهم أبناء مواطنين سعوديين، وعلى إثر ذلك تم الاتصال بآبائهم، ومنحهم كافة التسهيلات للالتحاق بأبنائهم. وفي معظم الحالات كان الآباء السعوديون يتجاوبون ويأتون للقاء أبنائهم. وأوضح أن السفارة عملت في هذه الأثناء على تحسين مستوى حياة هؤلاء الأطفال، وبمجرد وصول آبائهم إلى جاكرتا، تم منحهم تذاكر للسفر بمعية آبائهم إلى المملكة. كما قامت السفارة بالاتصال بالجهات المسؤولة في إندونيسيا وفي المملكة لتسهيل عودتهم مع ذويهم، وإنهاء النواحي الخلافية بين الأبوين. ولفت السفير الخياط إلى أن التعليمات لا تسمح بزواج المواطنين السعوديين من إندونيسيات إلا بإذن مسبق من وزارة الداخلية".

فهناك إذن مواطنون سعوديون يسافرون للخارج للتجارة أو للسياحة ويمارسون زواج متعة (تحرمه المذاهب السنية) ويخالفون أنظمة الدولة التي تمنع بشدة الزواج من أجنبي أو أجنبية دون تصريح مسبق من وزارة الداخلية. وبعد أن يقضوا أوطارهم ويحققوا متعهم الآنية باستغلالهم لحاجات أخواتهم المسلمات الفقيرات، يهجرون هؤلاء النسوة بالطلاق المتعسف، ويتركون أبنائهم يهيمون على وجوههم في أحياء الفقر بدون نفقة، ويعودون من رحلة الصيف مبتهجين وقد جددوا شبابهم ليمارسوا حياتهم الاعتيادية مع زوجات غافلات عن خيانة رفيق الدرب ومغامراته الصغيرة.. فكيف تعاملنا مع هؤلاء المخالفين للشرع والنظام؟

عاملناهم معاملة لا يستحقونها أو كأننا نحن (كدولة) المخطئون! فالسفارة تتحمل وزرهم وتضيع وقتها لتتأكد من نسب الأبناء، وحين تتأكد تقوم برفع مستوى معيشتهم بصرفها عليهم، ثم تقوم بالاتصال بهذا اللعوب المتصابي وترجوه (تكفى ياشيخ) أن يعترف بأولاده، وهو (جزاه الله خير) يتجاوب مع طلب السفارة، ومن ثم يتم تسفيره مجاناً ليأتي ويأخذ أولاده إلى المملكة ويعيشوا في سبات ونبات!

هنا عدة أسئلة يجب أن تُطرح: لماذا لا يعاقب هؤلاء الآباء على فعلتهم بعد عودتهم إلى المملكة؟ لماذا لا يدفعون غرامة معتبرة عن الزواج دون إذن؟ وغرامة عن كل طفل بائس نتج من هذه المتعة؟ لماذا لا يكلفون بعد العودة بدفع نفقات السفر؟ لماذا على البلاد أن تتحمل أوزارهم المادية والمعنوية دون أن يواجهوا أية عقوبات ولو حتى من باب التشهير؟ أي رسالة نرسلها لبقية الذكور الراغبين بتكرار هذه الأفعال المستهترة حين لا توجد عقوبة لمخالفة النظام بل وفوق ذلك هناك دعم مادي ومعنوي للمخالف؟ في حين لا يحصل المواطن الذي تزوج من مواطنة على سنة الله ورسوله وبعد قيامه بتطبيق كافة الاشتراطات من فحص طبي وغيره على دعم من أي نوع.

وهؤلاء الأطفال المساكين..من سيتابع أوضاعهم في السعودية؟ فهم لم يولدوا فيها ولا يعرفون لغة أهلها وليس لهم أم ولا أهل أم؟ كيف نضمن أن يهتم بهم أبوهم الذي تركهم ابتداء؟ كيف نضمن أن يتقبلهم إخوانهم وأم إخوانهم ووجودهم أكبر دليل على خيانة الوالد العظيم؟ وهل سيبقيهم أبوهم على اتصال بأمهم التي لم تتخلى عنهم إلا للعوز والفقر غالباً؟

قبل عدة سنوات حين عملت ذات صيف كصحفية متدربة في صحيفة "عرب نيوز" كنا نحضر لتحقيق عن العنف الأسري ضد الأطفال وعرفنا عن قصة طفل معنف يرقد في المستشفى الجامعي، كان يعاني من شلل رباعي لأن ابن الرابعة لم يعد يتحمل إلقاء والده المتكرر له من النافذة كلما غضب منه! كان (س.ب) يرقد وحيداً عندما زرناه إلا من حنان بعض الممرضات الفلبينات..سألت عن أمه فقيل لي بأنها اندونيسية تزوجها الأب بشكل غير شرعي ثم طلقها ورحلت عن البلاد، وللأب نفسه عدة أطفال من أمهات أجنبيات يطلقهن ويسفرهن بعد أن يأخذ الأطفال ليمارس ساديته عليهم. ومن أحضر هذا الصغير لم يكن سوى أخته (غير الشقيقة)..فابنة الثامنة عشرة استقلت عربة أجرة لتنقذ حياته..لن أنسى أبداً وجه ذلك الملاك المعذب.

الأكثر إثارة للعجب هو أن في الوقت الذي يستطيع المواطن السعودي أن يسافر وينثر نطفه عبر للقارات وهو يعرف بأن خلفه دولة كريمة ستسامحه بل وستمنحه وأطفاله الجنسية بلا مشكلات رغم أنه خالف أنظمتها الواضحة وتسبب لها بحرج دبلوماسي، فإن المواطنة السعودية التي تتزوج وفق شرع الله من رجل مسلم غالباً ما يكون من المقيمين أو حتى المولودين في هذا البلد، وتتزوج بعد أن تأخذ إذناً من وزارة الداخلية، وهو إذن قد يستغرق سنوات ليصدر، هذه المواطنة الصالحة لا يحصل زوجها لا على جنسية ولا إقامة دائمة، ولا يحصل أبنائها الذكور على الجنسية إلا عندما يبلغون الثامنة عشرة، أما بناتها الإناث فلا يحلمن بالجنسية حتى يتكرم عليهن رجل سعودي بالزواج منهن! مع أنهن ولدن وعشن درسن وعملن في هذه البلاد. وبالرغم من أنهن نساء لا يستطعن السفر لوحدهن لبلد أبيهن الأصلي، ويحرمن من كثير من المميزات التي يستطيع أخوهن المتجنس الحصول عليها مثل فرصة الابتعاث أو التوظيف الحكومي، فكيف يمكن تبرير ذلك منطقياً؟

الأكثر إثارة للعجب هو أن في الوقت الذي يستطيع المواطن السعودي أن يسافر وينثر نطفه عبر للقارات وهو يعرف بأن خلفه دولة كريمة ستسامحه بل وستمنحه وأطفاله الجنسية بلا مشكلات رغم أنه خالف أنظمتها الواضحة وتسبب لها بحرج دبلوماسي، فإن المواطنة السعودية التي تتزوج وفق شرع الله من رجل مسلم غالباً ما يكون من المقيمين أو حتى المولودين في هذا البلد، وتتزوج بعد أن تأخذ إذناً من وزارة الداخلية، وهو إذن قد يستغرق سنوات ليصدر، هذه المواطنة الصالحة لا يحصل زوجها لا على جنسية ولا إقامة دائمة، ولا يحصل أبنائها الذكور على الجنسية إلا عندما يبلغون الثامنة عشرة، أما بناتها الإناث فلا يحلمن بالجنسية حتى يتكرم عليهن رجل سعودي بالزواج منهن! مع أنهن ولدن وعشن درسن وعملن في هذه البلاد. وبالرغم من أنهن نساء لا يستطعن السفر لوحدهن لبلد أبيهن الأصلي، ويحرمن من كثير من المميزات التي يستطيع أخوهن المتجنس الحصول عليها مثل فرصة الابتعاث أو التوظيف الحكومي، فكيف يمكن تبرير ذلك منطقياً؟

قد يعلق البعض بأن موضوع الزواج من الخارج أمرٌ شخصي وهذا صحيح، ولكن هناك عدة نقاط يجدر بنا التركيز عليها هنا: أولآً، الدولة وضعت شروطاً لهذا الزواج ويمكن المطالبة بتغييرها ولكن حتى يحدث ذلك فستبقى أحكامها نافذة، ثانياً: المواطن والمواطنة كلاهما له حقوق وواجبات..ومن أبسط حقوقهم المساواة في حق الزواج وفي الحقوق الممنوحة لأولادهما، وثالثآ: أن من يخالف قانون الزواج بأجنبي أو أجنبيه، رجلاً كان أو امرأة، يجب أن يعاقب لا أن يكرم..وإلا فابشروا بزيادة أعداد هؤلاد الأطفال حتى نحتاج إلى وزارة للمهاجرين!

وأخيراً: أعتقد أن المحرر في الخبر الذي تقدم ذكره قد خانه التعبير بعض الشيء فكلمة "استعادة" توحى بأن الأم الاندونيسية (الشريرة) قد خطفت الأولاد! والحقيقية هي أن الأب السعودي (البطل) قد تخلى عنهم طائعاً مختاراً..لأن القضية كلها بالنسبة له لم تكن سوى : متعة صيف!

هذا المقال نشر مختصراً (من قبلي) في الوطن بسبب ضيق المساحة

October 20, 2010

دولة تجندهم.. وأخرى تعتقلهم

في مؤتمر "الإعلام الجديد – السياسية البدلية: تقنيات الاتصال والتغيير السياسي في أفريقيا والشرق الأوسط" الذي أقيم في جامعة كامبريدج الأسبوع الماضي عُرضت عدة أوراق بحث تناولت التأثيرات السياسية للتقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة في المنطقة. وقد اتفق الباحثون مع الحضور على أن مسمى الإعلام الجديد لوصف الإعلام المتحرر من سلطة الدولة أو المؤسسات الإعلامية ليس دقيقاً، فما هو جديد تقنياً اليوم سيغدو قديماً غداً، وما هو جديد في بقعة ما ربما ليس كذلك في بقعة أخرى. ولذلك طُرحت المصطلحات الأخرى التي تستخدم كمرادفات لمصطلح الإعلام الجديد مثل الإعلام التفاعلي (Interactive Media) أو الإعلام الاجتماعي (Social Media) أو إعلام المواطن (Citizen Media)، مع اعتراف الجميع بصعوبة الوصول إلى تعريف جامع يغطي كافة التصورات الذهنية التي تتشكل لدى المرء حينما يتحدث عن هذا النوع من الإعلام.

في مؤتمر "الإعلام الجديد – السياسية البدلية: تقنيات الاتصال والتغيير السياسي في أفريقيا والشرق الأوسط" الذي أقيم في جامعة كامبريدج الأسبوع الماضي عُرضت عدة أوراق بحث تناولت التأثيرات السياسية للتقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة في المنطقة. وقد اتفق الباحثون مع الحضور على أن مسمى الإعلام الجديد لوصف الإعلام المتحرر من سلطة الدولة أو المؤسسات الإعلامية ليس دقيقاً، فما هو جديد تقنياً اليوم سيغدو قديماً غداً، وما هو جديد في بقعة ما ربما ليس كذلك في بقعة أخرى. ولذلك طُرحت المصطلحات الأخرى التي تستخدم كمرادفات لمصطلح الإعلام الجديد مثل الإعلام التفاعلي (Interactive Media) أو الإعلام الاجتماعي (Social Media) أو إعلام المواطن (Citizen Media)، مع اعتراف الجميع بصعوبة الوصول إلى تعريف جامع يغطي كافة التصورات الذهنية التي تتشكل لدى المرء حينما يتحدث عن هذا النوع من الإعلام.

فالكثير من الإعلاميين المخضرمين أنفسهم ما زالوا غير مستوعبين لهذه الفكرة تماماً. فبعضهم يعتقد أن مصطلح الإعلام الجديد يقصد به الأدوات التقنية والبرمجية الحديثة مثل المنتديات والمجموعات الإلكترونية والفيسبوك وتوتير واليوتيوب والمدونات وغيرها من تطبيقات الجيل الثاني من الويب. فإذا أنشأت جريدة ما حساباً على الفيسبوك فهي تعتبر بأنها الآن تمثل الإعلام الجديد من دون أن يتغير المحتوى الإلكتروني عن النسخة الورقية. والحقيقة هي أن هذه التقنيات الرقمية الجديدة ليست سوى أدوات مكّنت الأفراد كما الجماعات المستقلة من الوصول إلى الجمهور بحرية، وأتاحت للجمهور بدوره أن يساهم في صنع الخبر ونشر المعلومة. فلم يعد الحديث عن مرسل ومستقبل كما هو الحال في قارىء الجريدة الورقية مثلاً، بل عن تدفق للمعلومات في جهتين بشكل تفاعلي ودون فلترة رقابية تقريباً. فمتى وُجدت الوسيلة التي تتيح ذلك فيمكن تصنيفها من ضمن هذا الإعلام الجديد حتى لو كانت الراديو أو الهاتف المحمول.

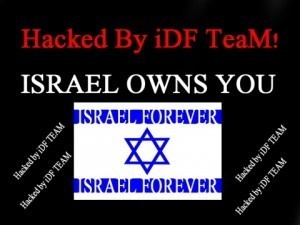

معظم الأوراق المقدمة كانت تتحدث عن كيفية قيام المواطنين باستخدام التقنيات المتاحة من أجل تقديم إعلام يعتبرونه صادقآً ومستقلاً وقادراً على إحداث تغيير إيجابي في مجتمع ما، وعن إعلام يروي قصص الناس الحقيقيين لا إعلام ليس له هم إلا تتبع الزيارات الحكومية والحفلات الرسمية، باستثناء ورقة بحث واحدة. فالورقة التي قدمتها الباحثة الإسرائيلية (د.آدي كونتسمن) من جامعة مانشستر كانت بعنوان ( Another War Zone: Digital Media and the Israeli-Palestinian conflict) وترجمتها (ساحة حرب أخرى: الإعلام الرقمي والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني) تحدثت عن حلقة أخرى من حلقات الصراع التاريخي الطويل تدور رحاها على الشبكة وتستخدم فيها كافة الإمكانيات البشرية (مخترقي الأنظمة البارعين : الهاكرز) والتقنية مقاطع الفيديو والشبكات الاجتماعية وغيرها. وهي حرب كانت متأثرة في البداية بما يجري على الأرض ولكنها باتت اليوم إحدى وسائل تغذية هذه الحرب الأرضية، فلها تأثير لا يمكن تجاهله على ما يحدث في أرض الواقع، ولعل أحد الأمثلة هو ما حصل لقافلة الحرية التي انطلقت من أوروبا لكسر الحصار على غزة، فالناشطون الإسرائيليون على الشبكة كانوا يشددون على حكومتهم بأنه لا بد من التصدي لها بقوة. وأكثر ما يلفت الاهتمام هنا هو دخول الدولة الإسرائيلية على الخط، فبالرغم من تأكيد الباحثة من أن الكثير من المتطوعين يقوم بالدفاع عن إسرائيل ومصالحها الخاصة من تلقاء أنفسهم، فإنه من الثابت أيضاً أن الدولة الإسرائيلية تجند متطوعين متخصصين للقيام بهذه المهمة، وتحرص على أن يتحدثوا بلغات مختلفة، والباحثة لأنها تتقن اللغة الروسية فقد استطاعت أن تتواصل مع بعض هؤلاء وتتابع ما يقومون به باستخدام اللغة الروسية. فماذا يعني ذلك؟

معظم الأوراق المقدمة كانت تتحدث عن كيفية قيام المواطنين باستخدام التقنيات المتاحة من أجل تقديم إعلام يعتبرونه صادقآً ومستقلاً وقادراً على إحداث تغيير إيجابي في مجتمع ما، وعن إعلام يروي قصص الناس الحقيقيين لا إعلام ليس له هم إلا تتبع الزيارات الحكومية والحفلات الرسمية، باستثناء ورقة بحث واحدة. فالورقة التي قدمتها الباحثة الإسرائيلية (د.آدي كونتسمن) من جامعة مانشستر كانت بعنوان ( Another War Zone: Digital Media and the Israeli-Palestinian conflict) وترجمتها (ساحة حرب أخرى: الإعلام الرقمي والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني) تحدثت عن حلقة أخرى من حلقات الصراع التاريخي الطويل تدور رحاها على الشبكة وتستخدم فيها كافة الإمكانيات البشرية (مخترقي الأنظمة البارعين : الهاكرز) والتقنية مقاطع الفيديو والشبكات الاجتماعية وغيرها. وهي حرب كانت متأثرة في البداية بما يجري على الأرض ولكنها باتت اليوم إحدى وسائل تغذية هذه الحرب الأرضية، فلها تأثير لا يمكن تجاهله على ما يحدث في أرض الواقع، ولعل أحد الأمثلة هو ما حصل لقافلة الحرية التي انطلقت من أوروبا لكسر الحصار على غزة، فالناشطون الإسرائيليون على الشبكة كانوا يشددون على حكومتهم بأنه لا بد من التصدي لها بقوة. وأكثر ما يلفت الاهتمام هنا هو دخول الدولة الإسرائيلية على الخط، فبالرغم من تأكيد الباحثة من أن الكثير من المتطوعين يقوم بالدفاع عن إسرائيل ومصالحها الخاصة من تلقاء أنفسهم، فإنه من الثابت أيضاً أن الدولة الإسرائيلية تجند متطوعين متخصصين للقيام بهذه المهمة، وتحرص على أن يتحدثوا بلغات مختلفة، والباحثة لأنها تتقن اللغة الروسية فقد استطاعت أن تتواصل مع بعض هؤلاء وتتابع ما يقومون به باستخدام اللغة الروسية. فماذا يعني ذلك؟

لو أخذنا الموضوع في أبسط صوره الممكنة فإنه قد يعني أنك حين تقرأ تعليقاً على خبر ما في موقع إخباري أو صحيفة إلكترونية أو مقطع فيديو في موقع اليوتيوب وتجده مناصراً لإسرائيل، بغض النظر عن اللغة التي يكتب بها فقد تكون العربية، فهناك احتمالية معتبرة ألا يكون هذا الشخص مستخدماً عادياً مثلك يعبر عن رأيه كما تفعل، بل شخصاً مجنداً من قبل أجهزة إعلام ومخابرات دولة للقيام بهذه المهمة. وهو أمر لو قيل لمعظمنا قبلاً لوضعناه في خانة نظرية المؤامرة.

نقطة أخرى جديرة بالاهتمام، هي أن الدولة التي زورت التاريخ والجغرافيا لا تجد غضاضة في ممارسة بعض التزوير على الشبكة، فهي لا تمانع من استخدام تقنيات الفوتوشوب لتعديل الصور كما يناسبها، أو حتى بث تسجيلات صوتية كاذبة تظهر عرباً يشتمون اليهود بشكل عنصري ويدعونهم للعودة إلى معتقلات النازية وذلك في معرض التبرير لما حصل لسفينة الحرية، ليتبين لاحقاً أن الصوت مفبرك وأن التسجيل مزور.

فحتى في زمن ما يسمى بالإعلام الحر فإنها مازالت ثمة أيد خفية تتحرك من خلف الستار، فالحرية إذن نسبية.

وفي الوقت الذي استغلت فيه إسرائيل حماس شبابها الناشط والمؤهل تقنياً فجندتهم وشجعتهم على مواصلة القيام بما يخدم مصالحها، فيكونون أشبه بجنود الاحتياط في المعركة جاهزين لخدمة الوطن، فإن هناك دولا عربية قامت بزج ناشطيها الشبكيين في السجون. ولعل قضية الأخت المدونة طل دوسر الملوحي خير مثال على ذلك. فقد تم إلقاء القبض عليها في ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩، ولم تقدم للمحاكمة بعد. المثير للدهشة أن من يطلع على مدونة طل سيجد أنها مدونة لا تتحدث عن شيء سوى عن فلسطين والقدس، وتدافع عنهما شعراً ونثراً، ولما كانت دولة المدونة طل من دول الصمود والتصدي ولم توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، فلا نفهم إذن لماذا تُسجن فتاة تتبنى نهج الدولة نفسه الذي تبثه وسائل الإعلام الرسمية؟

وفي الوقت الذي استغلت فيه إسرائيل حماس شبابها الناشط والمؤهل تقنياً فجندتهم وشجعتهم على مواصلة القيام بما يخدم مصالحها، فيكونون أشبه بجنود الاحتياط في المعركة جاهزين لخدمة الوطن، فإن هناك دولا عربية قامت بزج ناشطيها الشبكيين في السجون. ولعل قضية الأخت المدونة طل دوسر الملوحي خير مثال على ذلك. فقد تم إلقاء القبض عليها في ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩، ولم تقدم للمحاكمة بعد. المثير للدهشة أن من يطلع على مدونة طل سيجد أنها مدونة لا تتحدث عن شيء سوى عن فلسطين والقدس، وتدافع عنهما شعراً ونثراً، ولما كانت دولة المدونة طل من دول الصمود والتصدي ولم توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، فلا نفهم إذن لماذا تُسجن فتاة تتبنى نهج الدولة نفسه الذي تبثه وسائل الإعلام الرسمية؟

في صراعنا الطويل مع إسرائيل كثيراً ما حملنا إخفاقاتنا على شماعة المساعدات الأمريكية.. مادياً بالمال والسلاح ومعنوياً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذا مما لا شك فيه، ولكننا كثيراً ما نتغافل عن عنصر آخر وهو أن الشعب الإسرائيلي له حرية التعبير وممارسة العمل السياسي، في حين أن الوضع ليس كذلك على الجانب العربي. ففرق بين دولة تشجع شبابها على الدفاع عن قضاياها وآخرين يعتقلونهم لقيامهم بذلك، فكيف يحرر مسجون المساجين؟

October 13, 2010

إلا زوجتي!

تعودنا في كل أمر جديد أو قديم يتعلق بالمرأة في مجتمعنا أن تبدأ حفلات التشجيع وحملات الترهيب، وسيدلي كلٌ بدلوه، فهناك المعارضون ولديهم أسبابهم الخاصة ومعظمها تدور حول حراسة الفضيلة وحفظ المجتمع. وهناك أيضاً المؤيدون ولهؤلاء أسبابهم وهي دعم المرأة للحصول على حقوقٍ مشروعة والمساهمة في تقدم المجتمع عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية. وبين الفئتين الأولى والثانية هناك المتحفظون، فهم يؤيدون ولكن بشروط بعضها منطقي والثاني يدخل القضية في متاهات أكبر. إذ لا أعتقد أنه في العالم العربي هناك قضية مازالت مستعصية على الحل بشكل مرض منذ مطلع القرن الفائت بعد قضية فلسطين مثل قضية المرأة. وأوجه التشابه بين القضيتين كبير، أحدها أن أطراف النزاع هنا وهناك في الغالب تظهر غير ما تبطن مما يساهم في تأزيم الأوضاع. وقد كُتبت عشرات المقالات عن جبهة الممانعة والرفض في قضية المرأة، بينما لا تكاد توجد مقالات تلقي الضوء على جبهة التأييد والدعم..وهذا ما أنوي فعله هنا.

تعودنا في كل أمر جديد أو قديم يتعلق بالمرأة في مجتمعنا أن تبدأ حفلات التشجيع وحملات الترهيب، وسيدلي كلٌ بدلوه، فهناك المعارضون ولديهم أسبابهم الخاصة ومعظمها تدور حول حراسة الفضيلة وحفظ المجتمع. وهناك أيضاً المؤيدون ولهؤلاء أسبابهم وهي دعم المرأة للحصول على حقوقٍ مشروعة والمساهمة في تقدم المجتمع عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية. وبين الفئتين الأولى والثانية هناك المتحفظون، فهم يؤيدون ولكن بشروط بعضها منطقي والثاني يدخل القضية في متاهات أكبر. إذ لا أعتقد أنه في العالم العربي هناك قضية مازالت مستعصية على الحل بشكل مرض منذ مطلع القرن الفائت بعد قضية فلسطين مثل قضية المرأة. وأوجه التشابه بين القضيتين كبير، أحدها أن أطراف النزاع هنا وهناك في الغالب تظهر غير ما تبطن مما يساهم في تأزيم الأوضاع. وقد كُتبت عشرات المقالات عن جبهة الممانعة والرفض في قضية المرأة، بينما لا تكاد توجد مقالات تلقي الضوء على جبهة التأييد والدعم..وهذا ما أنوي فعله هنا.

لا شك أن المرأة في مجتمعنا العربي عموماً والسعودي خصوصاً قد تعودت على أن يعارضها الكثير من الرجال أصحاب الصوت العالي، ويعرقلوا أي خطوة لصالحها سواء في مجال دعم حقوقها أو لتحقيق أحلامها المشروعة. ولذلك فليس بمستغرب أن تشعر بالامتنان أو الإعجاب أو الإكبار أو حتى بـ"الحب!" حين تجد رجلاً مختلفاً عن هؤلاء.. إذ يسخر قلمه أو منصبه أو مكانته العملية أو العلمية أو الاجتماعية لمناصرتها والوقوف بجانبها، وبالتالي يصبح هذا الرجل، الذي يبدو وكأنه يغامر بمستقبله في عالم الرجال لأجلها، بطلاً غير متوج. وفي حالة واتتها الفرصة ستقوم بمساعدته بكل ما تملك، بل لا أبالغ في القول إنها قد تتهور وتتزوجه، وهي تحلم بالنعيم المقيم.

لكن ما ستكتشفه هذه المرأة الساذجة أو الصادقة، أن الكذب أو المراوغة سهلٌ جداً لدى نسبة معتبرة من الجنس الخشن، وبالتالي ستصاب بصدمة كبيرة حينما تشاهد تصرفات فعلية من بعض هؤلاء الرجال تخالف ما يقول ويبشر به بشكل مدهش حين يتعلق الأمر به شخصياً وبما يسميه "عرضه" أو زوجته. إحدى صديقاتي طبيبة أخبرتني كيف أنه في اجتماعات القسم تجد بعض الأطباء يملك حماسة شديدة من أجل فرض المساواة في الحقوق والواجبات بينه وبين زميلته، ويعتقد أنه لا مكان للجدل بشأن الاختلاط في البيئة الطبية، لكن هذا الطبيب نفسه سيعمل كل ما في وسعه وسلطته حتى لا تختلط زوجته الطبيبة مع أي طبيب أو مريض من غير جنسها!

الوضع نفسه شهدناه هنا في بريطانيا، فهناك ذلك الزميل المتحمس لمشاركة الأخوات في الأنشطة الطلابية ويدعمهن ضد أولئك المتزمتين، ويظهر أمام الجميع بمظهر الرجل الحضاري، وحين قابلت زوجته ذات مرة وجدتها تشكو الملل، فسألتها لم لا تستفيد من وقتها في دراسة اللغة قالت: "زوجي يرفض أن أدرس في صفوف مختلطة"! وروت لي زميلة مبتعثة ما صدر عن زميل آخر يتعمد إقامة جسور" الأخوة والصداقة" مع المبتعثات، وكيف أنهن كثيراً ما كن يسألنه عن زوجته ولم لم يحضرها معه؟ فكان يتحجج، وحين أحضرها في إحدى المناسبات، جاءت بالعباءة والنقاب وظلت صامته ولم يعرفهم بها..فقط انتبهن بأنها زوجته حينما ركبت معه السيارة.

وتنطبق هذه الازدواجية على عدد لا يستهان به من الإعلاميين والكتّاب والمذيعين والصحفيين، الذين يتغنى بعضهم بالمرأة وحقوقها شعراً ونثراً، ويطبع عشرات الدواوين ويكتب مثلها من الروايات عنها، في حين أنه يخجل حتى من ذكر اسم زوجته أو من إهدائها واحدة فقط من هذه المطبوعات في حين أنه لا يبخل بذلك على أصدقائه ورؤسائه. ولهذا السبب أصبحت لا آخذ على محمل الجد أقلام الكثير من الرجال حين تكتب لأجل النساء إلى أن أتيقن من أن هذا الرجل يطبق ما يطالب به المجتمع على بيته أولاً.

والمرأة التي قد تكون سابقاً أُعجبت بالرجل المستنير كما كانت تظن، تصاب بصدمة هائلة حين تكتشف كم هو رفيع ذلك القناع الذي يلبسه، وبعد الصدمة يأتي الغضب والمقت، وسيصبح في نظرها أسوأ بكثير من ذلك الذي يرفض أن تنال أي حق، فالأول تبغضه ولكن يمكن أن تتقبل فكرة أنه يملك قناعات مختلفة، في حين أن الثاني تكرهه وتحتقره، لأنها لا تستطيع أن تفهم لماذا يقوم الرجل بلبس رداء المهرج ويخفي وجهه الحقيقي ابتداء؟

أعتقد أن هناك على الأقل أربعة أسباب: أن يكون غير مقتنع بهذه الأفكار من الأساس ولكنه راغبٌ في الظهور بمظهر الرجل المتمدن خاصة ونحن في عصر ثقافة عالمية تشجع على أن يكون المرء منفتحاً "أوبن ما يندد"، وبما أن هذا الانفتاح قادم من الغرب غالباً فتأتي معه ثقافة احترام المرأة. أو أن يكون جباناً.. فهو يعتقد فعلاً بما يقول به لكنه لا يستطيع أن يقف في وجه تقاليد وأعراف عائلته ومحيطه. سبب ثالث هو أنه يستغل هذه الصورة الذهنية التي تتكون عنه لنسج خيوط العلاقات مع النساء لاسيما مع الفراشات اليافعة المندفعات نحو الضوء الحارق والرغبة الضاغطة في التحرر. وأخيراً قد يكون مركزه الاجتماعي أو وظيفته يفرضان عليه أن يلبس رداء غير ثوبه فيسصبح مضطراً _برأيه_ ليعيش حالة الفصام هذه.

في كل الأحوال، فإن تكاثر هذه الفئة من الناس "وليس الرجال فقط" والتي لا يتفق مظهرها مع مخبرها وسلوكها مع كلامها يعني أننا سنيعيش في مجتمع من المنافقين، ويعني أيضاً أنه ستتكون لدينا صورة غير واقعية ولا حقيقية عن مجتمعنا، ففي حين نظن أنه يقفز بخطوات جبارة للأمام، فإنه في الحقيقية يراوح مكانه، وهذه الفئات أكثر ضرراً على قضية المرأة من أولئك الممانعين، فالفريق الأول تستطيع أن تحاورهم وقد تقنعهم، أو تقيم معهم معاهدات سلام، وإن أعيتك الحيل تحاربهم، لكن ماذا تفعل إن كان العدو مندساً بين صفوفك أصلاً..وكما يقول المتنبي: وسوى الروم خلف ظهرك روم.. فعلى أي جانبيك تميل. ألم أقل لكم إن قضيتها لدينا تشبه قضية فلسطين؟

October 6, 2010

المواطنة بين الحقوق والواجبات

كتبتُ في الأسبوع الماضي مقالاً عن ضرورة دعم جهود جمعية (كِلانا) الخيرية لرعاية مرضى الكلى، وبقراءة أصداء المقال لفت انتباهي بعض التعليقات التي كانت ترى أنها لا تريد أن تتبرع لسبب بسيط وهو أن هذه مسؤولية وزارة الصحة، وبالتالي تساءلت: لم لا يكون المقال عن مطالبة الوزارة بالقيام بواجبها بدلاً من استجداء تبرعات الناس؟! هذه الأسئلة جعلتني أفكر ملياً وحفزتني بالفعل لأكتب مقالاً جديداً، ليس لتوبيخ أو محاسبة وزارة الصحة، وإنما لتسليط الضوء عن المفهوم الشعبي للمواطنة والكيفية التي يرى فيها سواد الشعب دوره في مجتمعه وتقييمه لحقوقه وواجباته.

كتبتُ في الأسبوع الماضي مقالاً عن ضرورة دعم جهود جمعية (كِلانا) الخيرية لرعاية مرضى الكلى، وبقراءة أصداء المقال لفت انتباهي بعض التعليقات التي كانت ترى أنها لا تريد أن تتبرع لسبب بسيط وهو أن هذه مسؤولية وزارة الصحة، وبالتالي تساءلت: لم لا يكون المقال عن مطالبة الوزارة بالقيام بواجبها بدلاً من استجداء تبرعات الناس؟! هذه الأسئلة جعلتني أفكر ملياً وحفزتني بالفعل لأكتب مقالاً جديداً، ليس لتوبيخ أو محاسبة وزارة الصحة، وإنما لتسليط الضوء عن المفهوم الشعبي للمواطنة والكيفية التي يرى فيها سواد الشعب دوره في مجتمعه وتقييمه لحقوقه وواجباته. فكرة قيام جمعيات أهلية مستقلة بمساعدة المحتاجين سواء من البشر أو حتى من الحيوانات والنباتات ليست بدعة عربية، بل هي أمر معمول به في معظم دول العالم. فحتى في الدول الأوروبية التي توفر معظمها تعليماً مجانياً وطبابة مجانية، وتتبنى فيها الحكومات برامج تنموية رائدة لمساعدة فئات المجتمع الأكثر احتياجاً، فإن الجمعيات الخاصة تنشط فيها بفعالية كبيرة لتؤدي ما تراه واجبها (واجب الشعب والأفراد المستقلين) تجاه مجتمعاتها. وهذه الواجبات لا تتناقض مع المجهودات الحكومية وإنما تتكامل معها وتساعدها. ويقدم القائمون على هذه الجمعيات عدة أسباب ليشرحوا الغاية من إنشاء مثل هذه الجمعيات في ظل توافر الرعاية الحكومية، وفي مقدمة هذه الأسباب: أن "الشق أكبر من الرقعة" فالمحتاجون كثر والدعم الحكومي قد يتأخر أو يتعثر؛ إما تحت ضغط الطلب أو لضياعه في متاهة البيروقراطية التي تميز العمل الحكومي. وبالتالي فهذه الجمعيات المتحررة نسبياً من ثقل العمل الرسمي قادرة على أن تسعف الحاجات بفعالية أكبر. وبعض هذه الجمعيات تتلقى أيضاً معونات من الدولة كاعتراف منها بالدور الفعّال الذي تلعبه في محيطها.

فكرة قيام جمعيات أهلية مستقلة بمساعدة المحتاجين سواء من البشر أو حتى من الحيوانات والنباتات ليست بدعة عربية، بل هي أمر معمول به في معظم دول العالم. فحتى في الدول الأوروبية التي توفر معظمها تعليماً مجانياً وطبابة مجانية، وتتبنى فيها الحكومات برامج تنموية رائدة لمساعدة فئات المجتمع الأكثر احتياجاً، فإن الجمعيات الخاصة تنشط فيها بفعالية كبيرة لتؤدي ما تراه واجبها (واجب الشعب والأفراد المستقلين) تجاه مجتمعاتها. وهذه الواجبات لا تتناقض مع المجهودات الحكومية وإنما تتكامل معها وتساعدها. ويقدم القائمون على هذه الجمعيات عدة أسباب ليشرحوا الغاية من إنشاء مثل هذه الجمعيات في ظل توافر الرعاية الحكومية، وفي مقدمة هذه الأسباب: أن "الشق أكبر من الرقعة" فالمحتاجون كثر والدعم الحكومي قد يتأخر أو يتعثر؛ إما تحت ضغط الطلب أو لضياعه في متاهة البيروقراطية التي تميز العمل الحكومي. وبالتالي فهذه الجمعيات المتحررة نسبياً من ثقل العمل الرسمي قادرة على أن تسعف الحاجات بفعالية أكبر. وبعض هذه الجمعيات تتلقى أيضاً معونات من الدولة كاعتراف منها بالدور الفعّال الذي تلعبه في محيطها. ومن الطبيعي أن تشاهد الحملات والدعايات التي تحث الناس على التبرع لهذه الجمعية أو تلك في بلد مثل المملكة المتحدة، ولا يتحدث الناس فيه عن كون هذه القضايا "واجبات حكومية"، بالرغم من أن الشعب البريطاني من أكثر الشعوب نقداً لأداء حكوماته المتعاقبة، ولديه صحافة لا ترحم أحداً. فلماذا إذًا نجد ردة الفعل الممانعة للتبرع للجمعيات الأهلية خليجياً بالرغم من أن الكرم أصل في ثقافتنا، وبالرغم من أننا كأفراد مطالبون شرعاً بأداء فريضة الزكاة وبذل الصدقات؟

ومن الطبيعي أن تشاهد الحملات والدعايات التي تحث الناس على التبرع لهذه الجمعية أو تلك في بلد مثل المملكة المتحدة، ولا يتحدث الناس فيه عن كون هذه القضايا "واجبات حكومية"، بالرغم من أن الشعب البريطاني من أكثر الشعوب نقداً لأداء حكوماته المتعاقبة، ولديه صحافة لا ترحم أحداً. فلماذا إذًا نجد ردة الفعل الممانعة للتبرع للجمعيات الأهلية خليجياً بالرغم من أن الكرم أصل في ثقافتنا، وبالرغم من أننا كأفراد مطالبون شرعاً بأداء فريضة الزكاة وبذل الصدقات؟

قد يكون السبب هو أن الأمر في الخليج جديد علينا، فمنظمات المجتمع المدني لدينا لاتزال طفلة، والعمل التطوعي المنظم والممنهج بشكله الحديث أيضاً حديث العهد نسبياً مقارنة بجمعيات عمرها مئات أو عشرات السنين في بلدان أخرى. وقد يكون للأمر علاقة بالطريقة التي تمت بها تربية أو برمجة أو تأصيل علاقة هذا المواطن الخليجي بوطنه. فمنذ البداية كانت هناك فئة من هذا الشعب، متمثلة في الحكومات المختلفة، هي التي تتولى تصريف شؤون هذه البلدان بشكل مطلق، ومسؤولة عن الصادر والوارد، وتقوم بإدارة شؤون الناس ومنها أوجه صرف عوائد الثروات والمدخولات الأخرى. وطالما أن الفئة الثانية المتمثلة في شعوب المنطقة تجد المدرسة والجامعة  والمشفى والدواء والغذاء والعمل والمسكن وتتفيأ ظلال الأمن والاستقرار، فإنها تكون راضية وغير مكترثة بالكيفية التي تدار بها مجتمعاتها، وكأنما هناك اتفاق غير مكتوب بين المواطن وحكومته بهذا الخصوص. فأصبح المواطن ينظر لبلاده على أنها منجم الثروة الذي لا ينضب، وأن مجرد كونه مواطناً صالحاً فإن ذلك يخوله للحصول على كل شيء دون حتى أن يبذل أي مجهود، فمساهمته بنظره هي موالاته المطلقة لوطنه. وبالتالي يصبح كل دعم حكومي له حقاً مكتسباً لا جدال فيه، ففكرة ألا ينال هذا الحق، ناهيك عن أن يُطالب بالمساهمة في دعم هذه المجتمع من ماله الخاص، تبدو له غير منطقية ولا مقبولة. هذا التصور الذي أستطيع أن أعتبره "مشوهاً" لمفهوم الوطنية، ربما كان صالحاً أو على الأقل غير ضار في تلك الفترة الذهبية من عمر الزمن، حين كانت العوائد النفطية عالية، وعدد السكان قليل، والمجتمعات الخليجية بسيطة في متطلباتها، لأن كلا الطرفين: الحكومات والشعوب، كانا قادرين على الوفاء بشروط ذلك العقد المكتوب بالحبر السحري. لكن وفي ظل متطلبات عالم اليوم، فإن عقداً جديداً ربما يجب أن يكتب وبالحبر المقروء هذه المرة.

والمشفى والدواء والغذاء والعمل والمسكن وتتفيأ ظلال الأمن والاستقرار، فإنها تكون راضية وغير مكترثة بالكيفية التي تدار بها مجتمعاتها، وكأنما هناك اتفاق غير مكتوب بين المواطن وحكومته بهذا الخصوص. فأصبح المواطن ينظر لبلاده على أنها منجم الثروة الذي لا ينضب، وأن مجرد كونه مواطناً صالحاً فإن ذلك يخوله للحصول على كل شيء دون حتى أن يبذل أي مجهود، فمساهمته بنظره هي موالاته المطلقة لوطنه. وبالتالي يصبح كل دعم حكومي له حقاً مكتسباً لا جدال فيه، ففكرة ألا ينال هذا الحق، ناهيك عن أن يُطالب بالمساهمة في دعم هذه المجتمع من ماله الخاص، تبدو له غير منطقية ولا مقبولة. هذا التصور الذي أستطيع أن أعتبره "مشوهاً" لمفهوم الوطنية، ربما كان صالحاً أو على الأقل غير ضار في تلك الفترة الذهبية من عمر الزمن، حين كانت العوائد النفطية عالية، وعدد السكان قليل، والمجتمعات الخليجية بسيطة في متطلباتها، لأن كلا الطرفين: الحكومات والشعوب، كانا قادرين على الوفاء بشروط ذلك العقد المكتوب بالحبر السحري. لكن وفي ظل متطلبات عالم اليوم، فإن عقداً جديداً ربما يجب أن يكتب وبالحبر المقروء هذه المرة. يستطيع الخطباء والوجهاء والإعلاميون والكتاب والشعراء والأدباء وأهل السياسة أن يدبجوا عشرات الخطب والمقالات والأشعار التي تخاطب في المواطن وطنيته النائمة، وتستحثها على النهوض، مستخدمة عبارة من عينة (قبل أن تسأل ماذا قدم لي وطني.. عليك أن تسأل ماذا قدمت أنت له؟) وهي عبارة صحيحة، ولكنها لا يمكن أن تبث هكذا على مسامع مواطن يبحث عن تلبية أبسط احتياجاته من مقاعد دراسة لبنيه، ومسكن يؤويه، وعلاج لأبيه، وعمل يكفيه. فالاحتياجات الأساسية لابد أن تُلبى، وإذا كانت هناك عوائق في طريقها فمن حقه أن يعرف ما هي، بل ويصبح من حقه أيضاً أن يسهم في إزالتها، ومن حق الدولة والمجتمع آنذاك أن يطالباه بالمساهمة في دعم مجتمعه. فالمواطن في دول العالم الأول يدفع الضريبة، ويسهم مادياً ومعنوياً في بناء المجتمع، لكنه في المقابل يملك صوتاً مسموعاً في صنع القرار – أو هكذا يُفترض- ومحاسبة المقصرين، فالعلاقة بينه وبين وطنه واضحة وغير ملتبسه.

يستطيع الخطباء والوجهاء والإعلاميون والكتاب والشعراء والأدباء وأهل السياسة أن يدبجوا عشرات الخطب والمقالات والأشعار التي تخاطب في المواطن وطنيته النائمة، وتستحثها على النهوض، مستخدمة عبارة من عينة (قبل أن تسأل ماذا قدم لي وطني.. عليك أن تسأل ماذا قدمت أنت له؟) وهي عبارة صحيحة، ولكنها لا يمكن أن تبث هكذا على مسامع مواطن يبحث عن تلبية أبسط احتياجاته من مقاعد دراسة لبنيه، ومسكن يؤويه، وعلاج لأبيه، وعمل يكفيه. فالاحتياجات الأساسية لابد أن تُلبى، وإذا كانت هناك عوائق في طريقها فمن حقه أن يعرف ما هي، بل ويصبح من حقه أيضاً أن يسهم في إزالتها، ومن حق الدولة والمجتمع آنذاك أن يطالباه بالمساهمة في دعم مجتمعه. فالمواطن في دول العالم الأول يدفع الضريبة، ويسهم مادياً ومعنوياً في بناء المجتمع، لكنه في المقابل يملك صوتاً مسموعاً في صنع القرار – أو هكذا يُفترض- ومحاسبة المقصرين، فالعلاقة بينه وبين وطنه واضحة وغير ملتبسه.

المجتمعات الحديثة الناجحة مبنية على أسس واضحة، لكل فرد فيها مسؤوليات وحقوق، سواء السلطات أو أفراد المجتمع، وبدون التعاون والتكامل بين هؤلاء الأفراد وتلك الجهات، فلن تلبى المطالب والحاجات، وسيدور المجتمع في حلقة مفرغة قد تؤدي أحياناً إلى نتائج سيئة جداً. وربما قد حان الوقت لنا في الخليج أن نعيد تعريف مفهوم المواطنة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات خاصة لهذا الجيل اليافع الذي يشكل النسبة الأكبر من السكان، وبذلك نكون قد وضعنا خطواتنا الأولى الواثقة نحو مجتمع مدني ناضج وناجح.

مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog

- مرام عبد الرحمن مكاوي's profile

- 36 followers