Suryadi's Blog, page 8

September 22, 2014

Renung #32 | Gubernur

Jabatan ‘Gubernur’ kita warisi dari zaman kolonial. Kata itu diadopsi dari kata Belanda ‘gouverneur’. Di belahan Semenanjung Melayu kata itu mungkin dikenal lewat kosakata Inggris ‘governor’. Di zaman pejajahan itu posisi gubernur di atas tuan Residen (Resident) dan di bawah Gubernur Jenderal (Gouverneur Generaal). Tapi sebelum penataan lebih lanjut, pernah sebuah residensi dianggap setara dengan provinsi, misalnya Residensi Sumatra’s Westkust yang dipimpin oleh seorang Residen dan belakangan Gubernur.

Jabatan Gubernur telah mengalami transformasi mengikut perubahan zaman. Di Zaman Kolonial tentu orang Belanda (orang putih) yang hanya boleh menjadi Gubernur. Posisi itu tak mungkin diduduki oleh bumiputera. Paling tinggi bumiputera hanya bisa menduduki jabatan Demang atau Engku Jaksa. Baru setelah Indonesia merdeka, jabatan Gubernur dapat diduduki oleh orang Indonesia sendiri. Karena pada waktu itu situasi sosial politik sering berada dalam keadaan darurat, jabatan ini sering juga disebut ‘Gubernur Militer’. Artinya, Gubernur yang juga punya kewenangan luas untuk memimpin dan mengkonsolidasikan kelompok-kelompok pasukan pejuang yang ada di wilayahnya. Waktu itu sebuah provinsi memiliki wilayah yang sangat luas. Pulau Sumatera, misalnya, hanya dibagi menjadi tiga provinsi saja: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Di tahun-tahun pertama kemerdekaan, siapa saja, tak pandang latar belakang etnis, asal berkompeten, bisa menjadi Gubernur. Isu putra daerah tak dikenal pada masa itu, malah sudah sejak zaman kolonial proses mutasi pejabat BB (Binnenlands Bestuur) Hindia Belanda tidak mengenal batas etnis dan budaya. Begitu juga di awal terbentuknya negara Republik Indonesia: semangat kebangsaan yang baru mekar menyingkirkan pemikiran eksklusif sebatas suku dan agama di ranah pemerintahan. Demikianlah umpamanya, banyak orang Minang yang menjadi gubernur atau walikota di luar Pulau Sumatera. Sebaliknya, orang dari etnis lain juga menjadi Gubernur di Sumatera. Keadaan ini berlangsung aman sampai awal 1960-an. Akan tetapi hubungan pusat dan daerah mulai agak terganggu menyusul makin menguatnya peran Presiden Soekarno yang makin suka memusatkan kekuasaan di tangannya dan cenderung lebih memprioritaskan pembangunan di Pulau Jawa.

Di zaman Orde Baru Indonesia dibajiri oleh gubernur-gubernur pesanan Jakarta. Ini disebabkan oleh politik otoriter Jenderal Besar Soeharto, sang penguasa Orde Baru. Walaupun di berbagai daerah diadakan pemilihan gubernur oleh DPRD setempat, tapi pada akhirnya yang akan menjabat harus mendapat restu dulu dari Jakarta. Kalau tidak, calon terpilih bisa saja berganti dengan orang lain.

Walaupun demikian, di zaman itu banyak Gubernur (juga Bupati) yang sukses memimpin pembangunan daerahnya. Di Sumatera Barat misalnya, kita mengenal Harun Zain dan Azwar Anas (dan Bupati Padang Pariaman Anas Malik). Gubernur Harun Zain dianggap berjasa mengembalikan kepercayaan diri orang Minang yang hancur karena kalah dalam perang PRRI. Presiden Soeharto jeli melihat provinsi-provinsi mana yang mesti dikirimi gubernur putra daerah setempat dan provinsi-provinsi mana yang harus dipimpin oleh orang Jawa. Namun, siapapun yang dipilih jadi gubernur di suatu daerah, ia betul-betul berada dalam pengawasan ketat ‘mata elang’ Jakarta.

Orde Baru kolaps di tahun 1998. Datanglah Orde Reformasi. Para Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Dalam minggu-minggu terakhir ini mengapung pula wacana agar kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD saja. Rupanya sistem pemilihan langsung buah Reformasi dinilai membuat masyarakat daerah makin rusak moralnya oleh politik uang dan ancaman konflik horizontal.

Ternyata pemilihan kepala daerah secara langsung tidak menghasilkan pemimpin yang lebih bersih dari korupsi dan nepotisme, malah makin menyuburkannya. Sekitar 86,22% kepada daerah terjerat dalam kasus korupsi, demikian dikatakan oleh sebuah survei. Yang lain tergerajai dalam tindak perbuatan amoral, seperti yang dituduhkan kepada Gubernur Riau sekarang. Fenomena lain: Gubernur dan wakilnya sering pecah kongsi di tengah jalan. Masing-masing bersaing dalam pencitraan di depan publik. Ada kepala daerah yang lebih sering ke Jakarta daripada ke kantor, dan ada yang tanpa merasa bersalah meninggalkan jabatannya di tengah jalan karena mengejar posisi yang lebih tinggi dan prestisius. Politikus jenis ini moralnya semakin terkikis dan terkelimbun oleh ambisi kekuasaan dan uang.

Seiring dengan itu, isu putra daerah mengemuka di mana-mana. Ini berarti bahwa sebagai sebuah nasion, kita jalan mundur. Kita kembali ke isu primordial dan kesukuan dan telah salah kaprah memaknai dan mengimplementasikan gagasan tentang otonomi daerah. Kini kita melihat menguatnya sifat ekslusif dalam pemerintahan lokal. Friksi-friksi yang berbau primordialisme dan agama terasa meningkat. Semua pihak, terutama pemerintah, harus arif dan bijak menyikapi fenomena ini jika tidak ingin Indonesia Raya ini bubar dan tinggal nama.

Padang Ekspres, Minggu, 21 September 2014

September 21, 2014

Minang Saisuak #191 - Prof. Dr. Bahder Djohan (1902-1981)

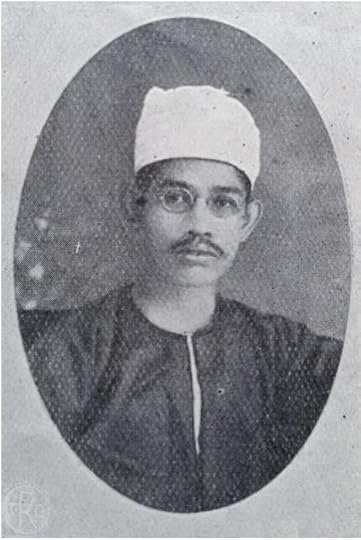

Prof. Dr. Bahder Djohan (1902-1981): Pendiri Fakultas Sastra UNAND

Rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan profil Prof. Dr. Bahder Djohan, salah seorang putra Minang yang menonjol di zaman pergerakan sampai 1970-an. Kisah hidupnya telah dinukilkan dalam beberapa buku dan artikel, antara lain oleh H. Amura dkk., Bahder Djohan: Pengabdi Kemanusiaan (Jakarta: Gunung Agung, 1980) dan Mardanas Safwan, Prof. Dr. Bahder Djohan: Karya dan Pengabdiannya (Jakarta: Depdikbud, 1985).

Bahder Djohan dilahirkan pada tanggal 30 Juli 1902 di Lubuk Begalung, Padang. Ayahnya Mohammad Rapal gelar St. Boerhanoeddin berasal dari Koto Gadang dan berprofesi sebagai seorang jaksa. Ibunya bernama Lisah, berasal dari Alang Laweh, Padang. Bahder adalah anak kelima dari sepuluh orang bersaudara.

Bahder masuk sekolah Melayu di Padang tahun 1908. Pada tahun 1910, ia pindah sekolah ke Payakumbuh, mengikuti penempatan ayahnya di kota itu. Pada tahun 1913, ia masuk sekolah 1e Klasse Inlandsche School di Bukittinggi. Di kota inilah Bahder berkenalan dengan Mohammad Hatta, yang kelak menjadi sahabat baiknya semasa bersekolah maupun dalam perjuangan. Hanya dua tahun Bahder bersekolah di Bukittinggi, sebelum akhirnya pindah ke HIS Padang. Pada tahun 1917, ia menyelesaikan pendidikannya di HIS dan melanjutkan ke MULO di kota yang sama. Tahun 1919, Bahder diterima di STOVIA (Sekolah Dokter Jawa) di Batavia. Pendidikan di STOVIA dilaluinya lebih kurang 8 tahun. Pada tanggal 12 November 1927, ia lulus dari STOVIA dengan menyandang gelar Indishe Arts. (http://id.wikipedia.org/wiki/Bahder_Djohan).

Tahun 1918, sebelum pergi ke Batavia, Bahder bertemu dengan Nazir Dt. Pamoentjak yang datang ke Padang. Atas bantuan Taher Marah Soetan, Pamoentjak berhasil mendirikan Jong Sumatranen Bond cabang Padang dan Bahder terpilih menjadi sekretarisnya. Selama belajar di STOVIA, Bahder tetap aktif dalam organisasi Jong Sumatranen Bond. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan/kongres organisasi-organisasi pemuda yang lain, seperti Jong Islamiten Bond, Jong Java, Jong Ambon, dll.

Setelah Indonesia merdeka, Bahder tetap aktif dalam lapangan sosial, politik, dan budaya, antara lain menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Wilopo (1952-1953). Pada tahun 1953 ia ditunjuk menjadi Direktur RSUP Jakarta (sekarang RSCM). Kemudian Bahder terpilh menjadi Rektor Universitas Indonesia. Namun pada tahun 1958 sebelum masa jabatannya habis, ia mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemerintah yang menyelesaikan peristiwa PRRI dengan jalan militer (http://id.wikipedia.org/wiki/Bahder_Djohan).

Setelah keluar dari UI, Bahder menjadi Rektor Universitas Ibnu Khaldun sembari tetap aktif dalam bidang kebudayaan. Ia menjadi Steering Committee Seminar Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar tahun 1970 dan menjadi Pimpinan Umum Majalah Kebudayaan Minangkabau yang terbit hingga nomor 11 (Januari 1980).

Bahder adalah salah seorang tokoh Minang yang mempersiapkan kelahiran Fakultas Sastra Universitas Andalas yang akhirnya dapat diwujudkan pada 1882. Akan tetapi ia tidak sempat melihatnya. Putra Minang aset nasional itu meninggal pada tanggal 8 Maret 1981 di Jakarta dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir.

Di Bukittinggi, Padang Panjang, dan Batusangkar nama Bahder Djohan diabadikan untuk nama jalan, tapi sejauh yang saya tahu tidak di Padang, kampung halamannya sendiri. Tidakkah terniat pula oleh orang Minang untuk mengajukan Bahder Djohan yang sudah banyak berjasa kepada Republik dan Ranah Minang itu sebagai pahlawan nasional?

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Majalah Garuda 29, 15 Oktober 1950:7) | Singgalang, Minggu, 21 September 2014

September 15, 2014

Renung #31 | (Nama) Bandara

Bandara (bandar udara) mungkin sudah menjadi ‘rumah singgah’ yang paling laris di abad ini. Banyak orang menghabiskan waktu di sana, atau sekedar melintasinya, sebelum beranjak ke tempat lain. Ini adalah tempat di mana orang menghampirinya dengan bergegas, dengan rasa riang bercampur cemas.

Di zaman facebook ini tak begitu sulit untuk mendeteksi seseorang bahwa dia sedang berada di bandara. Tanpa diminta, dia dengan senang hati melaporkannya melalui laman facebooknya: “Sedang transit di Bandara Anu”, “Sedang terdampar di bandara Anu”, “Baru saja landing dengan Slamet di bandara Anu”. Mungkin tak banyak orang yang melaporkan dengan begitu antusias bahwa mereka telah sampai di pangkuan anak istri dan keluarga di rumah, atau sudah sampai di kantor, dibanding laporan yang begitu bergairah yang memberitahukan bahwa mereka sudah berada di sebuah bandara.

Bandara memang bukan sekedar pintu gerbang modern yang tren untuk memasuki sebuah negeri (negara, negara bagian, provinsi). Ada banyak hal yang dapat kita lihat dan maknai dari kehadiran sebuah bandara.

Dalam minggu-minggu terakhir ini kita menyimak lewat media perdebatan sengit tentang rencana penukaran nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang. Ada usulan dari beberapa orang (tokoh masyarakat) agar nama BIM diganti dengan nama Bandara Sutan Mohammad Rasjid. Banyak orang yang tidak setuju, di samping ada pula yang mendukung rencana perubahan nama BIM itu.

Tapi apa urgensinya mengubah nama sebuah bandara? Sementara bangsa lain sudah maju jauh ke depan, bangsa kita masih saja berkeluntun-puntun dan suka berkeruk arang tak berkeruncingan dalam hal-hal kecil dan sepele, misalnya soal nama. Ini mungkin salah satu tanda bangsa yang agak pendek akalnya: mementingkan merek ketimbang isi. Telah banyak bukti menunjukkan bahwa jika sesuatu dibuat dengan kualitas yang bagus, pasti ia diminati orang, tak jadi soal benar apa nama yang diberikan kepadanya. Lagi pula, kalau suka mengubah-ubah nama atau brand, ini kurang menguntungkan dari segi srategi dagang.

Dalam soal bandara, itu berarti bahwa pelayanan dan kebersihannya harus prima. Sebaliknya, semegah apapun nama suatu bandara, tapi kualitas pelayanan dan kebersihannya jelek, nama besar itu tak akan memberikan tuah apa-apa. Ambil contoh Schiphol, nama Bandara Internasional Belanda. Schiphol berarti ‘lubang kapal’ (ship hole) lantaran tempat itu dulu merupakan sebuah danau besar di mana kapal-kapal sering tenggelam karena serangan badai. Kini Schiphol (14 km dari Amsterdam) menjadi salah satu bandara penting: menghubungkan lebih dari 200 kota di dunia, melayani hampir 50 juta penumpang setiap tahun, dan didarati oleh sekitar 100 perusahaan penerbangan. Tak ada pikiran orang Belanda untuk mengubah namanya dengan lebih mentereng memakai nama-nama orang besar seperti Ratu Juliana, Vincent van Gogh, atau Anthony Fokker. Demikian juga halnya Bandara Internasional Singapura Changi yang diambil hanya dari nama kampung tempat bandara itu berlokasi. Kini Changi menjadi salah satu bandara utama di Asia, basis dari Singapore Airlines, perusahaan penerbangan nasional dari sebuah negara kecil yang memiliki 107 buah pesawat dan merajai dunia.

Jadi, nama BIM yang sudah kadung dikenal itu tak usahlah diganti lagi. Gunakan energi dan pitis untuk hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Kalau kualitas pelayanan di BIM belum memenuhi standar internasional, sebagaimana sering dikeluhkan selama ini, itu resiko kita bersama sebagai orang Minangkabau, sebab ia membawa nama etnik Minangkabau. Coba kalau dulu nama yang diberikan kepadanya ‘Bandara Internasional Ketaping’ saja, kalau jelek pelayanannya tentu hanya orang Ketaping atau orang Pariaman yang dapat cemo. Inilah cerdik buruknya orang Minang: kalau yang baik semua merasa sato sakaki, kalau yang buruk tunggu dulu, saya tak ikut di dalamnya.

Lepas dari ribut-ribut soal nama BIM, ketika kita berada di sana dan di banyak bandara lain di dunia, kita dihadapkan pada politik identitas. Di bandara, kelas sosial sengaja ditampakkan dengan nyata, terlebih lagi di bandara-bandara Indonesia. Orang yang berkuasa dan yang memiliki uang mendapat prioritas dalam pelayanan untuk eksekutif. Manusia dinilai dan bisa dicurigai dari nama negara yang tertera di sampul paspornya. Buku kecil itu, dengan simbol-simbol yang direkayasa oleh kekuasaan, sangat menentukan harga diri seorang manusia ketika dia berada di sebuah bandara.

Dan tentu saja sudah lama pula setiap orang (tidak) sadar bahwa bandara adalah toko besar yang paling kelihatan ramah, tempat orang berjual-beli gaya. Bandara juga menjadi lambang kebanggaan sebuah bangsa atau daerah tertentu. Lantaran ia adalah etalase sebuah negara atau daerah, tingkat kebersihan dan kualitas pelayanannya merepresentasikan kualitas bangsa atau masyarakat daerah setempat. Jadi, jika kita melihat kualitas pelayanan dan kebersihan di BIM baru begini atau begitu, maka sangat mungkin baru begini atau begitu pulalah tingkat kualitas masyarakat Minangkabau.

Padang Ekspres, Minggu, 14 September 2014

September 14, 2014

Minang Saisuak #190 - Trio Minang penakluk Pasar Senen (1930-an)

Seorang bujang Minang tamatan kelas 2 sekolah rakyat pergi merantau ke Betawi di tahun 1921. Namanya Djohan yang kemungkinan berasal dari Sawahlunto. Waktu itu saudagar-saudagar bumiputra di Padang sudah mulai sering berbelanja ke Betawi. Sudah sejak dekade sebelumnya jalur pelayaran Padang - Batavia semakin lancar, yang dilayani oleh perusahaan kapal pemerintah (misalnya, tahun 1927 kapal api Ophir melayani rute Betawi - Padang secara rutin yang dapat ditempuh dalam satu setengah hari; lih: Pandji Pestaka, No. 61, Th. V, 2 Augustus 1927: 1048 [Kroniek]). Djohan nekat pergi ke ibukota Hindia Belanda itu membawa tulang delapan kerat. Niatnya hendak bekerja jadi pegawai negeri atau swasta. Akan tetapi sesampai di Betawi ia melihat dunia perdagangan yang ramai.

Maka Djohan pun bertukar pikiran. Menjadi pegawai hanya tamat kelas 2 sekolah rendah tak akan dapat mengubah nasib, pikiranya. Kini ia ingin jadi pedagang. Tapi apa daya modal tak ada. Djohan pun memutar otak. Didekatinya seorang pedagang Arab, lalu dimintanya beberapa helai barang dagangannya, kemudian dikembangnya lapak di tepi jalan. Begitulah Djohan memulai usaha dagangnya secara kecil-kecilan. Lama-lama anak muda yang hemat dan berkemauan keras itu dapat menyimpan uang sedikit demi sedikit. Akhirnya ia berhasil mengumpulkan modal sendiri, lalu ia melepaskan diri dari induk semang Arabnya. Kini Djohan membeli sendiri barang-barang dagangannya secara kontan. Dengan demikian harganya jadi lebih murah, dan dengan demikian ia pun dapat menjual dagangannya dengan harga yang lebih murah pula.

Lama-kelamaan Djohan berhasil menyewa sebuah toko di Pasar Senen. Akan tetapi keberhasilan yang sudah diraihnya tidak menjadikan ia cepat puas. Dengan uang tabungannya, kemudian ia berhasil membeli toko itu. Kini ia sudah memiliki toko sendiri. Dagangannya pun makin laris manis. Itu tak lain karena layanannya yang ramah tamah kepada para pembeli. Lama kelamaan tokonya bertambah luas, hingga mencapai enam pintu (meminjam istilah pedagang Minang di Tanah Abang sekarang).

Djohan kini sudah jadi pedagang kaya. Maka disuruhnya saudaranya, Djohor namanya, menyusulnya ke Betawi. Waktu itu Djohor masih bersekolah di Sawahlunto. Djohor pun datang ke Betawi membantu Djohan. Maka tokonya yang besar itu diberi nama “Handelsvereeniging Djohan-Djohor” (Perusahaan Dagang Djohan-Djohor). Toko Djohan-Djohor terus berkembang. Kemudian dua bersaudara itu mengajak seorang saudagar Minang lainnya berkongsi, namanya Ajoeb Rais.

Latar belakang Ajoeb Rais cukup jelas dipaparkan dalam Memoir Mohammad Hatta (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1979). Ia, yang dipanggil oleh Hatta sebagai ‘Ma’ Etek Ajoeb’, adalah ‘penjamin’ hidup Wakil Presiden pertama Indonesia itu selama beliau bersekolah di Batavia (kini: Jakarta), sejak kedatangannya di ibukota Hindia Belanda itu sekitar Juni 1919 sampai keberangkatannya ke Padang pada bulan Juni 1921 untuk kemudian terus ke Belanda pada bulan Agustus pada tahun yang sama, sampai Hatta kembali lagi ke Batavia pada bulan Agustus 1932 (lihat fotonya dalam Memoir Bung Hatta, 1979:63). Bahkan setelah itu Hatta pergi ke Jepang dengan Ajoeb Rais untuk mengadakan perjanjian dagang dengan pengusaha-pengusaha Jepang.

Waktu Hatta sampai di Batavia, Ajoeb Rais sudah terkenal juga sebagai seorang saudagar besar,tapi hidupnya tetap sederhana. Ia dan istrinya Daidah (yang dipanggil ‘Mintuo’ oleh Hatta) dan seorang anak perempuannya yang bernama Nelly tinggal sebuah rumah di Jalan Jakarta di bilangan Kota (kini Jakarta Pusat). Bung Hatta menyebut Ajoeb Rais sebagai pamannya. Memang ia juga berasal dari Bukittinggi tapi tidak dijelaskan bagaimana persisnya hubungan kekeluargaan mereka.

Diceritakan oleh Hatta dalam Memoir-nya (hlm. 61-62): Ajoeb Rais meninggalkan Bukittinggi, sebentar tinggal di Padang, sebelum kemudian pergi ke Betawi. Mula-mula ia bekerja sebagai jurutulis pada seorang bangsa Jerman, yang berdagang berbagai rupa. Untuk mencapai kemajuan ia belajar mengetik 10 jari. Dalam waktu yang singkat sekali ia memperoleh diploma. Hal itu menarik perhatian induk semang Jermannya itu. Akhirnya ia diberi pekerjaan yang lebih banyak yang selalu dikerjakannya dengan rajin dan bersemangat.

Ajoeb akhirnya mendapat warisan uang dari induk semangnya itu sebesar f 10.000 ketika induk semangnya itu pensiun dari dunia dagang. Ajoeb juga dijadikan anak angkat oleh induk semangnya itu karena induk semangnya itu tidak punya anak. Karena tangan dinginnya, akhirnya Ajoeb Rais berhasil dalam dunia dagang. Waktu itu ia menjalankan perdagangannya lebih banyak dengan cara spekulasi. Ia ambil sejumlah barang dari orang dalam partai besar, lalu tiga bulan kemudian harga barang itu dibayarkan. Kalau harga-harga naik, maka dapatlah ia untung yang lumayan besar. Tapi jika sebaliknya yang terjadi, alamat bangkrut akan didapat. Cara dagang seperti itu beresiko besar akan jatuh pailit. Oleh sebab itu, setelah berhasil mengumpulkan uang sebanyak f 500.000, Ajoeb Rais pergi naik haji ke Mekah. Setelah pulang dari Tanah Suci, ia beralih ke usaha lain. Setelah itulah tampaknya ia bergabung dengan Firma Johan Johor.

Hatta mencatat dalam Memoir-nya (hlm. 255-57) bahwa ia disambut oleh Ma’ Etek Ajoeb Rais ketika sampai lagi di tanah air pada tahun 1932. Ajoeb ikut ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk melihat proses pemeriksaan buku-bukunya yang berpeti-peti oleh duane pelabuhan. Buku-buku itu dikirim dari Belanda dan sebelum diambil oleh pemiliknya di Batavia, harus diperiksa terlebih dahulu. Hatta menyebutkan bundelan Majalah Indonesia Merdeka ditahan oleh duane karena dianggap bacaan berbahaya. Hatta mengatakan bahwa semua bukunya itu kemudian disimpan di rumah Ma’ Etek Ajoeb Rais di Defensielijn Van den Bosch yang sebelumnya merupakan sebuah hotel. Letaknya tepat pada Jalan Sawah Besar menuju Lapangan Terbang Kemayoran (belakangan disebut daerah Bungur Besar).

Pada bulan Februari 1933 Hatta diajak oleh Ajoeb Rais pergi ke Jepang untuk urusan bisnis dagang pamannya itu. Mereka berangkat dari Batavia via Singapura dengan menumpang kapal Johor Maru. Perjalanan Hatta dan Ajoeb Rais ke Jepang ditemani oleh seorang rekan dagangnya orang Jepang yang juga punya kantor perusahaan di Batavia, yang dipanggilnya Tuan Ando. Ando, Hatta dan Ma’ Eteknya tinggal di Singapura selama 5 hari. Keberangkatan Hatta tak lepas dari intaian spion Belanda. Di Singapura Hatta bertemu dengan beberapa orang Minangkabau, termasuk salah satu pemilik warung Padang yang selalu menggratiskan ia makan di restorannya, dan seorang saudagar Minang pemilik Toko Padang di Batavia bernama Haji Usman yang terpaksa lari ke Singapura karena jatuh bangkrut dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang menagih utang kepadanya. Perjalanan mereka bertiga di Jepang diceritakan pada halaman 293-308 dalam Memoir Bung Hatta. Selama berada di Jepang, Hatta dan pamannya itu tinggal di Hotel Koshien, sebuah hotel yang terbilang bagus yang terletak antara Kobe dan Osaka. Ajoeb Rais yang diasisteni oleh Hatta dan Ando mengadakan perjanjian dagang dengan beberapa pengusaha Jepang dan melihat beberapa pabrik di Kobe, Osaka dan Tokyo. Namun, kunjungan Hatta itu diketahui oleh insan pers di Jepang, sehingga banyak wartawan yang mengerubuti “Gandhi of Java” itu, demikian pers Jepang menyebutnya, begitu kapal Johor Maru yang ditumpangi Hatta merapat di Pelabuhan Kobe sekitar Maret 1933.

Pada Bulan Maret 1942 Hatta sempat bertemu dengan Johor yang dipanggilnya ‘Etek’ di Hotel Des Indes di Jakarta. Waktu itu Hatta dijemput dari Sukabumi untuk bicara dengan para pentinggi militer Jepang di Batavia. Johor sendiri menyebut Hatta sebagai ‘[A]nak Gadang’, maksudnya jelas ‘Anak yang kini menjadi orang besar’ (Hatta 1979:396). Dalam kesempatan itu Johor menyediakan pakaian baru yang bagus untuk Hatta melalui toko jahitnya Nam Mie di Jalan Antara. Maksudnya, supaya Hatta kelihatan necis dan gagah ketika berhadapan nanti dengan para pembesar militer Jepang. Hatta sempat mampir ke Firma Johan Johor di Senen mengisi waktu luangnya di Jakarta sebelum berunding dengan para pembesar Jepang (Gunseiken dan Sumobuco). Pakaian yang dibuatkan oleh penjahit Nam Mie pesanan Etek Johor sangat cocok di tubuh Bung Hatta.

Membaca Memoir Hatta, kita mendapat kesan betapa dekatnya hubungan tiga serangkai pemilik Firma Johan Johor dengan Bung Hatta, khususnya Ajoeb Rais. Ajoeb bahkan menyediakan biaya sekolah untuk Hatta selama ia belajar di Prins Hendrik School di Batavia. Terkesan pada waktu ikatan emosional sesama perantau Minang di Jakarta sangat kuat.

Perusahaan dagang Djohan-Djohor terus berkembang dan mempunyai cabang di Pekalongan, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sumber tulisan ini mencatat: “Semendjak itoe keadaan di Pasar Senen jadi beroebah benar. Dahoeloe jang ada disana hanja toko orang Tionghoa semata-mata, tetapi semendjak toko Djohan-Djohor berdiri, toko-toko orang Boemipoetera jang lain didirikan poela. Dan sekarang toko-toko kain orang Boemipoetera soedah sebanding banjaknja dengan toko-toko orang Tionghoa”.

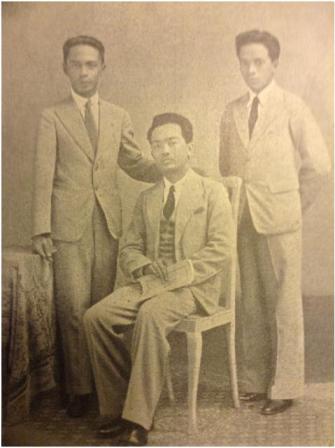

Tampaknya tiga anak muda Minang bersaudara ini adalah kompetitor pedagang Tionghoa pertama di Pasar Senen. Mereka termasuk generasi perantau Minang awal yang sukses mengembangkan usaha dagangnya di Betawi (Jakarta). Seperti sering diekspresikan dalam cerita-cerita lisan Minangkabau, Djohan tiga bersaudara betul-betul menggambarkan dunia perantauan orang Minang: pergi meninggalkan kampuang diiringi sebak sudut mata bunda kandung, dan tanpa modal apapun, untuk kemudian pulang membawa tuah. Kuncinya adalah sifat rendah hati, hemat, dan suka bekerja keras. Sumber tulisan ini menulis: “Kadang-kadang [...] tampak kedoea saudara itoe melihat-lihat pekerdjaan pegawainja. Air moekanja tenang dan ramah, sedikitpoen tidak tampak ketinggiannja. Akan tetapi dibalik air moeka jang tenang itoe tersemboenji kekerasan hati jang sebagai wadja”. Hal itu betul belaka kiranya, sebagaimana dapat dilihat dan dikesan dalam foto ini: yang duduk Djohan, dan yang berdiri Ajoeb Rais (kiri) dan Djohor (kanan).

Kisah sukses Handelsvereeniging Djohan-Djohor menambah lagi pengetahuan kita tentang sejarah perantauan orang Minangkabau di awal abad ke-20, khususnya mengenai perintis keberadaan para pedagang Minangkabau di Pasar Senen, Jakarta.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Taman Kanak-Kanak, No. 45, Thn ke-8, hlm. 177 [suplemen Pandji Poestaka, No. 91, Thn XV, 12 November 1937) | Singgalang, Minggu, 14 September 2014

September 8, 2014

Renung #30 | Darurat

Dalam bahasa orang tua-tua kita di zaman lampau dikenal istilah ‘zaman daruraik’ (Zaman Darurat), yaitu masa ketika segala sesuatunya berada dalam keadaan chaos di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Secara umum, istilah itu merujuk pada periode antara 1945 sampai 1950 ketika Belanda melakukan agresi (yang mereka sebut sebagai aksi polisionil) menyusul diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno dan M. Hatta di Jakarta. Tindakan Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali telah menimbulkan tragedi kemanusiaan lantaran banyak orang sipil yang dibunuh dengan semena-mena oleh tentara Belanda.

Orang tua-tua kita juga mengenal istilah ‘Zaman Bagolak’ (Zaman Bergolak). Istilah ini memiliki konotasi yang lain lagi: merujuk kepada revolusi yang terjadi di dalam negeri setelah Indonesia merdeka, khususnya yang terkait dengan peristiwa PRRI (1958-1961) dan Revolusi 1965 (Peristiwa G 30 September). Baik Zaman Daruraik maupun Zaman Bagolak telah meninggalkan memori hitam dalam masyarakat kita: kehidupan yang terasa selalu terancam, perasaan tidak aman selalu menghantui masyarakat, dan kecukupan sandang, pangan, dan papan yang tidak pernah terjamin. Rakyat menderita, mengekas mencari hidup, tapi para pejabat tetang hidup senang.

Zaman Darurat dan Zaman Bergolak mencerminkan ketidakstabilan negara dan ketidakmampuan pemerintah menghadirkan rasa aman kepada rakyatnya. Kemerdekaan yang diraih dengan susah payah setelah mengusir penjajah justru menimbulkan problem baru. Dengan kata lain, bangsa ini memperoleh kemerdekaan yang tidak atau belum membebaskan.

Itulah yang kita rasakan sebagai sebuah bangsa sampai kini, setelah lebih dari enam dekade merdeka. Hampir setiap hari kita berada dalam keadaan darurat. Hidup bangsa kita seperti selalu berada dalam cengkeraman kekuatan yang tak tampak. Orang berkata semua sisi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa sudah dikuasai oleh mafia. Tiap sebentar harga naik, tiok cacah pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok menipis. Bahkan mendapatkankan air bersih pun kadang-kadang susah, padahal kita hidup di atas pulau-pulau yang ditaburi danau, sungai dan sumber-sumber air di pegunungan yang berlimpah. Bangsa ini hidup dilingkung air, tapi susah mendapatkan air bersih. Itulah kenyataan yang terjadi di ‘negeri kolam susu’ ini, negeri yang tanahnya subur, tempat apa saja bisa tumbuh. Sementara di dalam perut buminya tersimpan berbagai macam mineral yang berharga tinggi. Dan di dalam lautnya yang luas dan sungainya banyak, berkelok beliku-liku, hidup berbagai jenis ikan yang mestinya dapat menyediakan protein berlimpah bagi penduduknya.

Dalam urusan kesehatan apalagi: kita menghadapi keadaan darurat setiap hari. Jika seseorang mendapat kecelakaan dan membutuhkan darah, familinya minta bantuan sanak saudara untuk menyumbangkan darahnya yang diumumkan melalui facebook dan media lainnya. Rumah sakit selalu kekurangan persediaan darah (untuk orang biasa). Begitu juga dengan obat-obatan yang persediaannya selalu tidak mencukupi,yang harganya mahal dan tak terjangkau oleh masyarakat umum.

Begitulah, tiap sebentar rakyat negeri ini berada dalam keadaan darurat: sebuah bangsa yang selalu berada dalam kecemasan dan ketidakpastian hidup. Besok mungkin pasokan beras berkurang. Lusa mungkin cabe merah dan keriting menghilang di pasar-pasar. Kemaren harga bawang putih dan bawang merah sudah naik pula, menyusul melangitnya harga jering dan petai. Bulan depan harga daging akan naik lagi. Tiap sebentar pasokan listrik terputus. Banyak lagi segala kebutuhan masyarakat bawah yang tidak atau menipis persediaanya di pasaran.

Minggu-minggu terakhir ini kita mengalami darurat bahan bakar lagi. Motor dan mobil antrean di pom-pom bensin. Tiba-tiba pasokan bahan bakar terputus. Polisi berjaga-jaga di setiap pom bensin, mengawasi wajah-wajah yang kelihatan makin kurang sabar. Diberitakan bahwa seorang pengantre di pom bensin meninggal dunia karena kelelahan dalam antrian membeli minyak. Di negeri orang pom-pom bensin bersih dari polisi dan petugas pengisi. Setiap pengendara mengisi sendiri kendaraannya dengan bensin sebanyak yang diperlukan, lalu membayarnya di kasir. Kapan hal seperti itu akan terjadi di negeri ini? Entahlah! Jangan-jangan kalau dilepas sendiri mengisi bensin, seseorang akan mengisi tangki mobilnya dengan bensin sekehendak hatinya, lalu membawa enam-tujuh jerigen lagi dalam mobilnya dan diisi lagi dengan bensin.

Keadaan darurat negara sering disebabkan oleh rasa tenggang rasa yang masih lemah dalam tubuh sebuah bangsa. Rasa kebersamaan sebagai sebuah nasion masih setipis kulit bawang. Mereka yang punya kekuasaan (ekonomi dan politik) menggunakan kekuasaannya itu untuk menekan orang lain. Kekuasaan ditunjukkan dengan menciptakan rasa cemas dan tidak aman. Tentu saja faktor kecerdasan sebuah bangsa juga menentukan: walau memiliki tanah air yang subur dan kaya, bangsa ini belum bisa mengolahnya secara maksimal untuk kesejahteraan mereka, sehingga kekayaan alamnya lebih banyak dinikmati oleh bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Seberapa lama lagikah bangsa yang terus hidup dalam keadaan darurat ini akan dapat bertahan dalam persaingan dunia yang makin tajam ini? Entahlah.

Padang Ekspres, Minggu, 7 September 2014

September 7, 2014

Minang Saisuak #189 - Regent terakhir Padang: Marah Oejoeb (1826-1923)

Rubrik Minang saisuak kali menurunkan foto Tuanku Panglima Marah Oejoeb, regent terakhir Padang di zaman kolonial. Ia lahir tahun 1826 (bukan sekitar 1940 seperti ditulis Rusli Amran dalam Padang Riwayatmu Dulu, 1986:32) di Alang Lawas. Tahun 1864 ia menjadi jurutulis Cortoleur Air Haji (Painan). Tahun 1868 dia diangkat jadi penghulu di Padang untuk Wijk VII yang meliputi Alang Lawas, Ranah, Pasa Gadang, Gantiang, Palinggam.

Marah Oejoeb adalah seorang penghulu yang cakap, sehingga tiga kali ia merangkap jabatan Hoofdjaksa di Padang. Pernah pada periode itu jabatanya sebagai penghulu Wijk VII digantikan oleh Bagindo Bobok. Atas kecakapannya itu, pada 21 Juni 1872 Pemerintah menganugerahinya penghargaan dan gratifikasi.

Tahun 1875 Marah Oejoeb diangkat menjadi pejabat Regent Padang, menggantikan mamaknya Tuanku Panglima St. Sui gelar Marah Indera yang baru sebulan meninggal. Jabatan itu dipegangnya sampai 1875. Pemerintah kemudian melantiknya menjadi Regent Padang, melangkahi beberapa koleganya yang lebih tua, melalui besluit Gubernur Jenderal tertanggal 20 Oktober 1876 dengan gelar Tuanku Panglima Marah Oejoeb gelar Marah Maharadja Besar. Ia kemudian diberi lagi gratifikasi sebesar 2400 gulden (besluit G.G. [Gouverneur Generaal] 20 Oktober 1876). Selanjutnya, pada 27 Agustus 1907 ia mendapat hadiah Bintang Mas sebagai tanda kesetiaan kepada Pemerintah.

Setelah bekerja selama 46 tahun lamanya dalam dinas Pemerintahan, Marah Oejoeb mengundurkan diri tahun 1910. Pengunduran dirinya diterima Pemerintah dengan besluit G.G. tertanggal 26 Maret 1910. Marah Oejoeb tercatat sebagai regent terakhir kota Padang sebelum Pemerintah membentuk jabatan demang. Marah Oejoeb digantikan oleh demang pertama kota Padang Soetan Radjat gelar Soetan Masa Boemi.

Seperti ditulis oleh Rusli Amran (1986:132-33) Marah Oejoeb mencapai beberapa prestasi semasa berdinas dalam Pemerintahan. Tentu saja, dalam konteks zaman itu, prestasinya dicatat berdasarkan kemampuannya mengumpulkan pajak (belasting) dari rakyat. Pada tahun 1920-an gelombang perubahan melanda Minangkabau, dipelopori oleh kaum agama (kaum muda). Marah Oejoeb dan kawan-kawannya mencoba mempertahankan hak-hak istimewa kaum bangsawan Padang, tapi tidak berhasil. “Pukulan terakhir jatuh pada rapat bulan Juli tahun 1909 di kantor asisten residen. Pada saat itu ditetapkan bahwa “kaum penghulu” beserta keluarga, harus ikut rodi. Pengecualian tidak ada lagi” (Amran, ibid.:133).

Marah Oejoeb meninggal di Padang tgl. 17 Juni 1923 dalam usia 97 tahun (Pandji Poestaka, No. 26, Th 1, 28 Juni 1923: 9). Demikianlah selintas riwayat hidup regent terakhir Padang itu.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 38, Thn I, 20 September 1923:2) | Singgalang, Minggu, 7 September 2014

September 1, 2014

Renung #29 | Perang

“Bersiaplah untuk perang kalau ingin damai”, bunyi sebuah ungkapan klasik. Ungkapan itu seolah menjadi pembenaran untuk melakukan perang. Tak henti-hentinya manusia berperang antara sesamanya di muka bumi ini, sejak zaman Nabi Adam sampai era Obama dan Hollande. Makin modern manusia, malah makin tinggi nafsu mereka untuk saling saling membunuh antar sesamanya. Kebiadaban manusia modern yang konon lebih sadar tentang tahu HAM, hukum, tata krama, dan sopan santun, sampai batas tertentu malah melebihi kebiadaban manusia-manusia ‘kuno’ yang hidup di zaman lampau. Lihatlah apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang, juga di beberapa tempat lain di dunia, sungguh sangat menyayat-nyayat perasaan manusia yang masih punya hati nurani.

Jika kita melihat bayi-bayi yang jolong lahir, balita-balita yang mungil dan berkulit masih merah bersih, dan kanak-kanak yang lucu dan menggemaskan, kita tak bisa membayangkan bahwa kelak ketika dewasanya mereka yang menjadi manusia kejam dan suka membunuh: orang-orang yang haus darah. Tak sedikit dari mereka itu yang ketika sudah dewasa memiliki otak cemerlang - bagian tubuh yang mungkin hanya berasal dari setetes air ketika dalam kandungan ibunya - tapi digunakan untuk menciptakan senjata dan mesin-mesin perang untuk membunuh sesamanya.

Perang mungkin sebuah laku manusia yang sengaja diperlihatkan Tuhan untuk menunjukkan betapa hina dan rendahnya derajat makhluk ciptaanNya itu. Perang adalah lukisan yang memperlihatkan betapa manusia jauh lebih kejam dari jenis-jenis makhluk lain ciptaan Tuhan di bumi ini. Tidak jarang hal-hal yang sepele akhirnya menimbulkan perang. Demikianlah umpamanya, di akhir 1960-an pernah terjadi perang di Amerika Tengah hanya gara-gara sepakbola.

Perang adalah wujud paling mengerikan dari nafsu manusia yang tak terkontrol. Sepanjang zaman, nafsu manusia itu tetap mendominasi tubuhnya yang hanya berupa seonggok daging dengan rangka tulang delapan kerat yang tak akan tahan menghadapi dinginnya tanah, walau baru sehari-dua, jika nyawa yang ditiupkan Tuhan sudah dicabut darinya.

Mereka yang membaca sejarah agaknya tahu bahwa perang adalah sifat buruk manusia yang tidak pernah mampu mereka hilangkan walau setiap hari mereka dijejali dengan petuah-petuah agama. Setiap generasi manusia mengulanginya lagi. Walaupun manusia yang hidup di zaman sekarang tahu bahwa telah terjadi banyak perang di masa lalu yang telah menghilangkan banyak nyawa manusia dan meninggalkan cerita yang menyedihkan, mereka acap terjerumus kembali dalam tindakan yang sama: saling membunuh dengan nafsu yang melebihi kekejaman binatang.

Pada umumnya perang besar yang menggenang darah, yang membunuh jutaan umat manusia, dan yang melibatkan banyak bangsa di dunia, digagas oleh segelintir orang yang tak kuasa menahan nafsu duniawinya. Mereka diberi gelar para ‘pemimpin dunia’, tapi mereka tiada lain adalah manusia-manusia yang hina, yang tega membunuh sesamanya demi memenuhi nafsu angkara murkanya. Perang Dunia I dan Perang Dunia II adalah contoh nyata: kedua perang global yang telah memunahkan jutaan umat manusia itu digagas oleh beberapa individu maniak yang hatinya tidak tersentuh oleh rasa welas asih. Mestinya manusia di zaman kini bisa merenungkan perbuatan konyol dan biadab para pendahulunya itu dan mengambil hikmah da iktibar darinya. Akan tetapi kenyataannya mereka terus mengulangi kesalahan yang sama.

Para politikus Eropa dan Amerika yang turun naik ke tampuk kekuasaan selalu memperingati terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Orang biasa seperti saya merasa lucu dan kasihan melihat mereka. Seperti sering kita saksikan di layar televisi, biasanya mereka tampil necis dengan jas dan dasi yang mahal dalam sebuah upacara yang khidmat di sebuah tugu peringatan berpelataran luas; ada karangan bunga mengenang para pahlawan yang telah gugur; ada pelepasan sekawanan merpati putih, diiringi dengan lagu kebangsaan. Namun, para pemimpin yang kelihatan sangat terharu oleh sejarah kekejaman perang di masa lampau itu memiliki tangan yang berlumur darah manusia. Sementara mereka memperingati kekejaman perang yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, pada saat yang sama mereka membuat perang dimana-mana. Kebijakan politik mereka telah menyebabkan pertumpahan darah di negeri-negeri lain: di Afghanistan, Irak, Libia, Palestina, dan banyak lagi. Kita merasa kasihan dengan kepura-puraan mereka. Mungkin Tuhan tertawa sinis melihat mereka. Sebab mereka tak henti-hentinya bersandiwara dengan diri mereka sendiri.

Selama bumi ini masih berputar, manusia tampaknya akan terus berperang. Orang-orang dewasa membuat film perang untuk mempertontonkan kekejaman. Para pembuat mainan anak-anak menciptakan aneka ragam mainan dan game yang mengumbar nafsu membunuh. Dengan cara itu, naluri perang akan terus diajarkan oleh orang dewasa kepada kanak-kanak, kepada setiap bayi mungil berkulit merah bersih yang setiap detik lahir ke dunia ini.

Padang Ekspres, Minggu, 31 Agustus 2014

August 31, 2014

Minang Saisuak #188 - Mahmud Junus Muda (1930)

Nama Mahmud Junus (ejaan lama: Mahmoed Joenoes) tentu tidak asing lagi bagi orang Minangkabau. Hasril Chaniago dalam bukunya 101 orang Minang di pentas sejarah (Padang: Citra Budaya Indonesia, 2010) menyebut beliau sebagai “ulama dan tokoh pejuang pendidikan agama” (hlm. 364).

Mengutip Chaniago yang menulis riwayat ringkas intelektual Minangkabau ini (ibid., hl. 364-368), Mahmud Junus dilahirkan di Sungayang pada 10 Februari 1899. Sejak kecil ia sudah sangat berminat mempelajari agama Islam. Sejarah kemudian mencatat bahwa hingga akhir hayatnya Mahmud Junus terus bergiat dalam bidang pendidikan agama Islam dan dunia keulamaan. Penulis prolifik ini juga berkecimpung dalam birokrasi pemerintah. Menurut Chaniago (hlm. 367-8), Mahmud Junus sudah menulis tidak kurang dari 49 karya, yang pada umumnya terkait dengan pendidikan dan agama Islam. Ia juga pernah didaulat oleh Pemerintah Indonesia mempelajari pendidikan agama Islam di negara-negara Timur Tengah. Doctor Honoris Causa diperolehnya dari IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN) Jakarta (ibid., hlm. 368).

Lebih jauh tentang riwayat hidup Mahmud Yunus dapat dibaca dalam buku Hasril Chaniago di atas. Yang agak jarang kita lihat adalah foto Mahmud Yunus ketika masih muda. Oleh karena itu, kali ini rubrik Minang Saisuak menurunkan fotonya dalam usia sekitar 30-an tahun. Foto ini tampaknya diambil ketika Mahmud Junus bersekolah di Kairo,Mesir. Teks yang menyertai foto ini mengabarkan bahwa Mahmud Yunus baru lulus dari Sekolah Dar el Oulum Tinggi di Kairo pada bulan Mei 1930. Mengutip teks itu:“Beliaulah poetera Indonesia pertama jang beroleh diploma tammat dari sekolah itoe”.

Chaniago (ibid., hlm. 365) menulis: “Awal tahun 1920-an [Mahmud Yunus] berencana melanjutkan studi ke Mesir, namun gagal karena tidak memperoleh visa dari Konsulat Inggris. Karena kegagalan ini Mahmud Yunus mengintensifkan dirinya menulis buku-buku di samping mengajar. Bulan Maret 1923 ia pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah lewat Penang, Malaysia. Setelah menunaikan ibadah haji itu ia menyeberang ke Mesir untuk melanjutkan studi yang selama ini telah menjadi cita-citanya. Ia tinggal di Mesir selama enam tahun, belajar di Universitas al-Azhar dan di Darul Ulum Ulya (Kairo) sampai tahun 1930″. Jadi, keterangan pada teks yang menyertai foto ini bersesuaian dengan deskripsi Chaniago itu.

Mahmud Yunus termasuk orang Minang yang berusia relatif panjang. Penulis Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia (30 juz) itu wafat di Jakarta tanggal 16 Januari 1982 dalam usia 83 tahun. Sekian sedikit tambahan informasi visual tentang Dr HC Mahmud Yunus. Adakah nama beliau diabadikan di Sungayang atau di Sumatera Barat pada umumnya?

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 63, Thn VIII, 8 Augustus 1930:1008) | Singgalang, Minggu, 30 Agustus 2014

August 25, 2014

Renung #28 | Lotre

Mungkin banyak orang pernah memasang lotre (atau lotere), paling tidak satu-dua kali dalam hidupnya untuk sekedar mencoba. Yang lain ada yang hampir sepanjang hidupnya memasang lotre, suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam hidupnya, walau kebanyakan tak pernah menang. Sangat mungkin juga setiap orang pernah mengimpikan menang lotre, sembari membuat berbagai pengandaian. “Jika saya menang lotre, saya akan membeli rumah mewah di Bali”; “Saya akan membangun panti asuhan untuk anak-anak terlantar”; “Saya akan jalan-jalan keliling dunia”. Ada berbagai macam pengandaian yang muncul dalam pikiran, dan pengandaian itu kongruen dengan prinsip hidup dan kepribadian si pembuat pengandaian.

Jika kita membaca surat kabar-surat kabar tua dari abad ke-19 atau sebelumnya, selalu kita temukan berita tentang lotre. Kata lotre berasal dari bahasa Inggris lottery, tapi bahasa Indonesia tampaknya mengadopsinya dari kosakata Belanda loterij. Jenis perjudian ini memiliki sejarah yang panjang. Seperti dicatat dalam History of Lottery.com, game lotre sudah muncul antara 205 san 187 Sebelum Masehi di era Dinasti Han di Cina. Diyakini bahwa bentuk lotre pada masa itu masih dapat dikesan pada model permainan Roulette di kasino-kasino di zaman sekarang. Diperkirakan pada masa itu permainan lotre diadakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan Tembok Besar Cina. Memang kata lotre dan judi pada umumnya cenderung identik dengan orang Cina. Saya pernah berjumpa seorang Cina dari Singapura di kereta api Leiden - Den Haag. Setelah berkenalan, hal pertama yang ditanyakannya kepada saya adalah: Dimana kasino di kota Den Haag? Rupanya ia sengaja datang ke Belanda untuk berjudi.

Referensi tentang lotre yang menggunakan gambar-gambar ditemukan dalam banyak teks kuno sejak dari peradaban Cina Kuno, Zaman Celtic, sampai ke Yunani Kuno seperti antara lain terefleksi dalam Iliad karya Homer. Lotere Eropa pertama yang diketahui muncul di era Kekaisaran Romawi. Awalnya lotere tersebut biasanya dilakukan hanya sebagai hiburan di pesta-pesta makan malam untuk kaum bangsawan, namun pada masa pemerintahan Augustus Caesar ada catatan dari penjualan tiket untuk lotre dalam rangka untuk mengumpulkan dana bagi perbaikan Kota Roma. Namun pemenang diberi hadiah berupa barang dengan nilai yang berbeda.

Sekarang di abad modern ini di negara-negara maju banyak lotre dikelola recara resmi oleh pemerintah. Lotre telah menjadi titik pertikaian di beberapa negara dan oleh karena itu sering diatur secara ketat. Sejumlah negara melarang lotere secara bersama-sama, tetapi banyak negara lain mendukung dan memanfaatkan pendapatan dari lotre untuk mendanai program-program pemerintah, pendidikan, dan charity. Ada banyak cara untuk memenangkan jenis taruhan ini. Di Belanda misalnya, salah satu lotre yang terkenal adalah Nationale Postcode Loterij. Seperti tersirat dari namanya, lotre ini menggunakan kode alamat rumah, yang di Belanda disusun dari empat angka dan diikuti dengan dua huruf besar, misalnya 2324 LE Leiden. Angka Nationale Postcode Loterij diatur dengan urutan angka dan abjad seperti itu. Lotre ini diikuti oleh banyak orang Belanda, dan dalam setiap pemutaran selalu ada yang menang. Tentu saja ada beberapa lotre lain di Belanda selain Nationale Postcode Loterij.

Bagaimana lotre di Indonesia? Masyarakat kita menunjukkan ambivalensi terhadap perjudian yang paling populer di dunia itu. Di satu sisi orang diancam dengan dosa-dosa jika ikut main lotre, karena judi dilarang oleh ajaran agama, khususnya Islam. Akan tetapi di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat kita sangat doyan memasang lotre. Malah, lotre di negeri ini sering dikelola secara ilegal oleh pihak-pihak swasta, berbeda dengan di negara-negara Barat yang justru dilegalkan dan dikelola oleh negara, dan oleh karenanya jika ada berbagai penyimpangan dan kecurangan dalam penyelenggaraannya, konsumen dapat melaporkannya ke pihak berwajib.

Judi buntut adalah salah satu contoh saja. Lotre ini begitu populer di kalangan masyarakat kelas bawah Indonesia. Hampir tak ada cerita positif mengenai judi buntut ini selain hanya didominasi kisah satiris tentang para buruh dan kaum penganggur yang berangan-angan menjadi kaya raya seketika dengan hanya membolak-balik beberapa angka yang muncul dalam mimpi, berdasarkan plat polisi mobil atau sepeda motor yang tabrakan, atau hasil dari aksi bertarak di kuburan tua di malam Jumat kliwon. Begitulah, di negara-negara maju lotre adalah sesuatu yang berada di ranah rasional, sedangkan di Indonesia ia sering berkelindan dengan dunia klenik. Judi buntut dan banyak lotre murahan sejenisnya telah meracuni masyarakat kita, membuat mereka terbang dalam mimpi menjadi orang kaya dalam tidur penuh kemalasan sampai bangun tinggi hari.

Akan tetapi, lepas dari semua itu, lotre adalah representasi dari hakikat diri manusia yang suka berkhayal dan berspekulasi. Justru karena masa depan yang tak dapat diramalkan, orang lalu memasang lotre. Atau mungkin ini bagian dari pemahaman atas ungkapan bahwa rezeki tidak berpintu, dari mana saja bisa datang, juga dari menang lotre.

Memang hidup manusia penuh perjudian. Akan tetapi jika harapan untuk mendapatkan uang dan harta berlimpah dalam sekejap dengan hanya mengutak-atik angka-angka sudah menjadi bagian dari rutinitas dan keyakinan dalam hidup, yang membuat seseorang malas untuk bekerja, pada titik itu ia telah tidak hanya berjudi dengan hidup, tapi sudah memperjudikan hidup keluarganya. Hindarilah lotre sedapat mungkin. Jika tidak bisa menghindarinya, pasanglah agak sekali saja selama hidupmu, sekedar penambah pengalaman hidup dan daya khayal, jangan diwiridkan seperti salat lima waktu, sebab bisa membuat Anda hidup dalam khayal sampai mati.

Padang Ekspres, Minggu, 24 Agustus 2014

Dahlan Abdullah Pantas Jadi Pahlawan Nasional

PERNAH SEKELAS DENGAN TAN MALAKA

Padang, SinggalangMungkin, belum banyak yang mengenal nama H. Bagindo Dahlan Abdullah. Ia urang awak asli Pariaman. Tokoh besar Indonesia yang harum namanya hingga ke luar negeri. Ia senior Bung Hatta, seangkatan dengan Tan Malaka. Ikut pula memperjuangkan kemerdekaan. Saat ini, dia sedang diajukan sebagai pahlawan Indonesia.

Dahlan Abdullah menyumbangkan banyak jerih payah untuk tanah air. Aktif dalam banyak organisasi perjuangan kemerdekaan. Pernah menjadi walikota, burgermeester Jakarta (waktu itu masih kota bernama Hindia Belanda) hingga menjadi duta besar di Irak. Ia juga salah seorang pendiri UniversitasIndonesia dan Universitas Islam Indonesia.

Sungguh nama Dahlan Abdullah sudah sejak lama harum di luar negeri. Makamnya di Irak dimuliakan. Pusaranya terletak di komplek pemakaman Syekh Abdul Kadir Jailani.

Lalu, mengapa nama Dahlan hilang berpuluh tahun lamanya di negeri sendiri? Bahkan setelah 69 tahun Indonesia merdeka? Pun juga di tanah kelahirannya? Tak perlu dicari kemana jawabnya.

Sekarang, keluarganya bersama peneliti Suryadi di Universitas Leiden, sedang memperjuangkan Dahlan Abdullah masuk sebagai jajaran pahlawan yang pantas dikenang dalam sejarah Indonesia. Pemerintah Kota Pariaman pun ikut dalam barisan terdepan memperjuangkannya.

Senin (25/8) ini, Pemerintah Kota Pariaman akan meresmikan namanya sebagai salah satu nama ruas jalan di kota itu. Pemerintah setempat pun sudah beberapa kali menggelar seminar tentangnya demi memperkenalkannya pada generasi sekarang. Sebelum peresmian ruas jalan pun akan digelar seminar serupa.

Lalu, agaknya benar pulalah istilah buah tak jatuh dari pohonnya. Jika di masa lalu Abdullah Dahlan gemilang untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, saat ini, cucunya ikut pula mengisi kemerdekaan Indonesia.

Adalah Iqbal Alan Abdullah, cucu tertua Dahlan Abdullah yang saat ini menjadi wakil rakyat di Komisi V DPR-RI dari Partai Hanura. Sang cucu pulalah yang sekarang giat memperjuangkan agar jasa sang kakek tak tenggelam dan terlupa begitu saja.

Iqbal mengatakan, ia kaget mengetahui di Unversitas Leiden Belanda banyak dokumentasi data tentang perjuangan kakeknya. Mulai dari keaktifannya berangan sejak menjadi pelajar di negara itu, hingga perjalanan hajinya. Semuanya ada dokumentasi di sana.

Iqbal kepada Singgalang, Minggu (24/8), mengatakan, saat ini sebagai cucu, ia bersama pihak keluarga, terutama anak-anak Dahlan Abdullah, Malik Abdullah, Gandasari Abdullah dan Jamalludin Abdullah, terus menelusuri perjuangan Dahlan. Nanti, bersama Suryadi, buku tentang Dahlan Abdullah pun akan diterbitkan.

Iqbal merasa kakeknya perlu masuk dalam dokumentasi sejarah Indonesia sebagai pahlawan demi generasi mendatang, terutama urang Piaman. Ia menilai, sejarah bisa membuat bangsa menjadi percaya diri dan besar. Urang Piaman perlu tahu, ada tokoh besar yang terlahir di tanah itu, sehingga mereka termotivasi untuk maju.

Sekilas Hidup Dahlan

Dahlan Abdullah lahir di Pasia, Pariaman, 15 Juni 1895. Setelah tamat di sekolah rendah, Dahlan melanjutkan pendidikannya ke sekolah Raja (Kweekschool) di Fort de Kock (sekarang: Bukittinggi). Di sekolah ini ia duduk sekelas dengan Tan Malaka.

Iqbal mengatakan, sekolah Raja ini merupakan sekolah ala Eropa yang sangat bergengsi pada waktu itu dan hanya bisa dimasuki sedikit golongan elit Minangkabau.

“Saya heran, kenapa Kakek (Dahlan Abdullah-red) bisa masuk sekolah itu karena keluarga saat itu bukan dari golongan elit Minangkabau”, ujarnya.

Karena keenceran otaknya, selepas dari Sekolah Raja, Dahlan melanjutkan sekolah ke negeri Belanda bersama Tan Malaka. Sekolahnya ke Belanda juga bersamaan dengan Djamaludin Rasad dan Zainuddin Rasad. Bertiga mereka akhirnya tercatat sebagai putra Pariaman pertama yang melanjutkan pendidikan ke Eropa (Negeri Belanda).

Di negeri Belanda ia bergabung dengan Perhimpunan Hindia untuk ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekembali ke Tanah Air, dia lalu bergabung dengan Partai Indonesia Raya (Parindra).

Ia sempat menjadi Dewan Kota Batavia, anggota Badan Pekerja Harian kota Batavia. Lalu pada masa penjajahan jepang, sempat diangkat menjadi Tokubetu Huku Sityoo atau Walikota Khusus Walikota Jakarta dan menjadi walikota (burgesmeester) Jakarta. Dalam masa perjuangan itu, dia sempat pula ditangkap dan dipenjara oleh Belanda. (403)

Harian Singgalang | August 25, 2014

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers