Suryadi's Blog, page 2

March 15, 2015

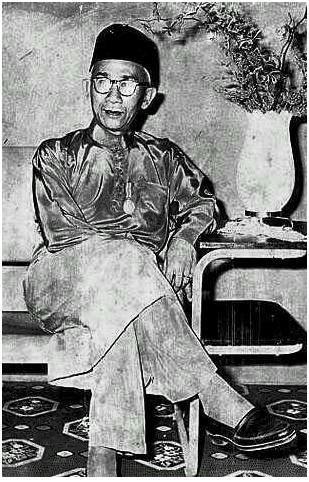

Minang Saisuak #214 - Zubir Said: Putra Minang yang disalang Singapura

Dialah putra Minangkabau yang menciptakan lagu kebangsaan Singapura “Majulah Singapura” dan lagu resmi hari anak Singapura “Semoga Bahagia”. Hasril Chaniago dalam 101 Orang Minang di Pentas Sejarah (Padang: Citra Budaya, 2010:550) menulis: “Sepanjang lebih setengah abad karier musiknya, Zubir mencipta sekitar 1.500 lagu dan telah melahirkan ratusan murid, termasuk penyanyi legendaris Malaysia, P. Ramlee”.

Zubir adalah satu dari Minangkabau diaspora yang sejak abad ke-19, bahkan mungkin lebih awal lagi, telah menyebar ke mana-mana di rantau Asia Tenggara, bahkan juga di kontinen-kontinen lain, yang telah memberi kontribusi signifikan dalam berbagai bidang terhadap masyarakat dan daerah tempat mereka merantau.

Berikut ringkasan riwayat hidup Zubir, merujuk kepada Chaniago (2010:550-552).

Lahir di Bukittinggi tanggal 22 Juli 1907, Zubir adalah anak tertua dari sembilan bersaudara (4 laki-laki, 5 perempuan). Ibunya meninggal sewaktu Zubir masih berusia 7 tahun. Bakat musik sudah tampak pada diri Zubir sejak ia masih kanak-kanak. Zubir pintar memainkan berbagai alat musik yang dipelajarinya secara otodidak.

Tidak begitu jelas rekaman pendidikan Zubir di waktu remaja. Menurut Hasril (hlm. 551), Zubir pernah bersekolah di Belanda, tapi ia meninggalkan “Tanah Dingin” itu dan pergi ke Singapura pada 1928. Di sana ia bergiat dalam dunia musik dan seni pertunjukan drama Bangswan, kemudian pada 1936 bekerja di perusahaan rekaman His Masters Voice. Seperti dijelaskan oleh Tan Sooi Beng dalam artikelnya ‘Negotiating “His Master’s Voice”: gramophone music and cosmopolitan modernity in British Malaya in the 1930s and early 1940s’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 169 (2013): 457-494, Singapura adalah salah satu pusat industri rekaman His Mater’s Voice yang terpenting di Asia. Pada waktu bekerja di perusahaan rekaman inilah Zubir bertemu dengan gadis Jawa Tarminah Kario Wikromo yang kemudian dinikahinya pada tahun 1938. Mungkin Tarminah adalah salah seorang penyanyi kroncong yang direkam oleh His Mater’s Voice.

Zubir pernah balik ke Minangkabau, tapi ia kembali ke Singapura tahun 1941. Ia tetap menekuni dunia seni sambil bekerja di surat kabar Oetoesan Melajoe. Lagu “Majulah Singapura” dirilisnya tahun 1956, yang kemudian ditetapkan menjadi lagu kebangsaan Negara Pulau itu ketika merdeka dan memisahkan diri dari Federasi Malaysia tahun 1965.

Zubir Said meninggal di Singapura pada 16 November 1987. Atas dedikasinya yang begitu tinggi di bidang musik, Zubir dianugrahi beberapa penghargaan. Pemerintah Singapura amat menhargai jasa-jasanya. Patung dirinya dipajang di depan Istana Kampung Gelam, sebuah national heritage puak Melayu Singapura warisan abad ke-19.

Demikianlah kisah hidup seorang putra Minangkabau diaspora, yang telah mengukir nama yang harum di rantau orang.

Suryadi - Leiden, Belanda. | Singgalang, Minggu, 15 Maret 2015

Sumber foto: Asrul Agin ke FB Palanta Urang Awak Minangkabau; diakses 6-3-2015

March 12, 2015

Melawan Amnesia Sejarah : Suatu Monroe-leer buat Tanah Jawa? [1923]

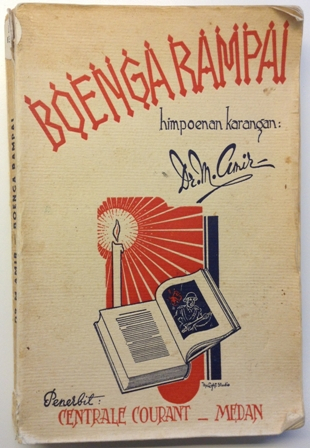

Dr. M. Amir

Pembaca ketahui, [p]olitik luaran di Amerika ada berdasar Monroe-leer, yaitu suatu aturan yang dikeluarkan oleh Monroe yang mengatakan bahwa kerajaan di luar Amerika tidak boleh campur dalam perkara Amerika dan, sebaliknya, Amerika mesti tinggal di luar sarang lebah Eropa. Jadi, haluan pisah-pisahan “siapa loe siapa gua”.

Pembaca ketahui, [p]olitik luaran di Amerika ada berdasar Monroe-leer, yaitu suatu aturan yang dikeluarkan oleh Monroe yang mengatakan bahwa kerajaan di luar Amerika tidak boleh campur dalam perkara Amerika dan, sebaliknya, Amerika mesti tinggal di luar sarang lebah Eropa. Jadi, haluan pisah-pisahan “siapa loe siapa gua”.

Dalam prakteknya, Amerika toh pinjam uang, berniaga, cari duit di negeri luaran, ekonomi dunia tidak dapat dibatas-batas. Amerika mesti juga turut campur dengan politik Eropa, (lihat perang besar) sebab jaman sekarang politik berdasar ekonomi, dan kalau kekalutan Eropa tinggal seperti sekarang, Amerika tak dapat terima uang, akhirnya tidak bisa hidup sendiri.

Sungguhpun begitu, setengahnya orang di Hindia ini mau hidup sendiri-sendiri, mau membuat urusan untuk mencapai kemerdekaan dengan ikhtiar sendiri. Maksud kami aksi dr. Satiman dengan Intellectueel Bond[nya]. Maksudnya mendirikan satu vereeniging “Groot Java”, yang berhaluan nationaal-Jawa dan jadi sambungan dari Jong-Java, perkumpulan yang didirikan dr. Satiman 9 tahun yang lalu untuk murid sekolah menengah.

Pendirian satu bond orang terpelajar di waktu “keadaan cape” dari gerakan rakyat tentu boleh diterima dengan suka hati oleh rakyat Hindia. Siapa tidak suka melihat kaum intellectueel tidak lagi memalingkan diri dari volksbeweging, mau memberi pertolongan dan pimpinan.

Yang mencemaskan hati setengahnya penduduk Hindia buka berdirinya Intellectueelen Bond, melainkan cara ia bediri dan dasar ia bekerja. Nasionalisme Jawa baik dan dihormati, dihargai orang, selama tiada merusakkan kepentingan atau merendahkan derajat Sumatera, Borneo, Celebes, Ambon, Timor, dll. negeri Hindia yang sudah bangun……..

Zaman ini [adalah] zaman bangunnya rasa kebangsaan (eeuw der nationaliteiten). Nasionalisme itu, asal tidak menjadi kesombongan bangsa (chauvinisme), ada[lah] satu rasa yang mulia dan menggerakkan hati setiap lid bangsa itu, menuju derajat yang lebih tinggi.

Akan tetapi apa yang menyedihkan hati? {7}

Dr. Satiman menganggap bangsa dan tanah airnya [Jawa] menjadi pusat dasar tanah Hindia ini, sehingga kurang perlu [terasa] padanya [untuk] bekerja bersama atau bersaudara dengan tanah Seberang [daerah-daerah di luar Jawa]. Pikirannya begini: Tanah Jawa dulunya ada mengandung kerajaan Mataram dan Mojopahit, tanah Jawa kaya. masyhur, berkuasa, ada mempunyai peradaban yang tinggi dan tua.

Jadi, seluruh tanah Hindia mesti mengaku bahwa bangsa Jawa itu [adalah] bangsa yang terbanyak, terutama, [dan] yang termulia di antara bangsa-bangsa Hindia.

Intellectueelen Bond[nya dr. Satiman] ialah untuk Javaansch-Nationalisme. Kelak, kalau ada bond-bond terpelajar dari tanah-tanah Seberang, [apakah] boleh dia orang bekerja bersama dengan…………. bond dr. Satiman?

Menilik perkataan dr. Satiman dalam karangan-karangannya, [tampaklah bahwa] sebetulnya ia seorang chauvinist dan imperialist Jawa, yang memandang rendah atas segala “kleine minderheden” alias tanah-tanah Seberang. Katanya: orang Jawa yang mencari persaudaraan dengan orang Seberang, itu orang sebab takut akan orang Seberang itu…

Kalau kita bersaudara dengan tanah Seberang, rendahlah derajat Mojopahit dan Mataram………… [demikian pendapat dr. Satiman].

Amboi: Inilah sentiments-politik [yang] keluar dari hati [yang] tidak dicorrigeer oleh otak.

Memang: Mataram dan Mojopahit dulunya [adalah] kerajaan yang besar-besar.

Akan tetapi orang Sumatera ada pula [mempunyai] kenang-kenangan dari Kerajaan Aceh, Kekaisaran Minangkabau, Kerajaan Sriwijaya, yang memerintah sampai ke Melaka, ke Siam, Hindia Muka dan Jawa Tengah. (Vide: Coedes Le royaume Cijojaja). “Kenang-kenangan” itu baik dan mulia, tetapi maukah dr. Satiman memulai lagi politik Mojopahit kembali?

Lupakah dr. Satiman bahwa tanah-tanah seperti Minangkabau dan Aceh (supaya tinggal di Sumatera saja) belum pernah diperintah dan didraineer oleh bangsa asing, bahwa Minangkabau, meskipun dalam zaman Hindu-Jawa, belum pernah mengenal feodalisme? Pendeknya: Tradisi-tradisi bangsa Sumatera sampai cukup dan teguh untuk menimbulkan rasa kebangsaan yang tiada mau dianiaya.

Tetapi ini hanya sentiment (perasaan angan-angan). Marilah sekarang kita pandang dari pendirian realistis (yang sebenarnya).

Pulau Jawa ada mempunyai satu Vereeniging Boedi Oetomo yang bekerja untuk meninggikan cultuur dan memelihara natio{8}nalisme Jawa. Bukankah kalau didirikan satu kumpulan intellectueel sebuah lagi, berdasar nasionalistis [Jawa] juga, sama dengan memotong lehernya Boedi Oetomo, kepalanya, otaknya, jatuh…………. terpancung!

Dan lagi: intellectueel Hindia harus melayari lautan politik. Bond itu jangan bond omong-omong [saja], melainkan bond [yang] bekerja. Anak kecil bisa mengerti bahwa dalam hal politik, segala intellectueel Hindia harus rapi berdiri dalam satu barisan [yang mau] tolong menolong, [untuk] mencapai satu maksud yang sama (berdiri sendiri, kemerdekaan). Dengan jalan apakah kaum dr. Satiman akan mencapai kemerdekaan buat dia sendiri…… dr. Satiman tahu sendiri bahwa divide et impera [adalah] satu muslihat yang acap kali dipakai dalam politik penjajahan.

Betul, ia sendiri menyatakan: kalau tanah Seberang ada organisasi sendiri, boleh ia serta bergerak bersama kami, artinya: tanah Seberang jadi kuda beban, atau kuli, atau ekor saja…..

Dr. Satiman mengerti sendiri bahwa dalam gelombang politik Hindia, segala [suku]bangsa yang merasa diri orang Hindia sama berharga semuanya, dan ada hak memajukan dirinya.

Segala bangsa Hindia, oleh tekanan koliniale politiek dan keadaan-keadaan politik luaran, terpaksa berkumpul, tinggal bersama, tidak saja sekarang, [yang] diikat oleh pemerintah Belanda, tetapi………… lebih tinggi lagi…………. kalau kita zelfstandig. Haluan chauvinisme merk Satiman ini menjauhkan segala cabang dari bangsa Melayu satu sama lain, memberatkan perjuangan politik, melambatkan perjalanan ke medan kemerdekaan.

Kalau tampang kesombongan dan kebencian sudah ditanam di dada satu-satu [suku]bangsa……………devide-et-imperapolitiek boleh sewenang-wenang (lihat: Hindu Muslim di Hindia Inggris).

Ini satu suara dari tanah Seberang, dari pihak yang mencintai kemerdekaan dan demokrasi, [yang] telah berabad-abad lamanya.

Kami mengakui: hak kebangsaan. Tetapi kebangsaan kami jangan direndahkan!

Dan kami minta supaya dalam hal politik Hindia, segala “[suku]bangsa”, kecil besar, akan bekerja bersama-sama sebagai saudara.

Ini hanya satu permintaan boleh dikabulkan, boleh pula ditolak.

Akan tetapi tiadalah kelak salah dari kami kalau Selat Sunda dan Lautan Jawa semakin lama semakin dalam dan keruh airnya dan tinggi gelombangnya……… {9}

***

* Sumber: Dr. M. Amir, Boenga Rampai: Himpoenan karangan jang terbit diantara tahoen 1923 dan 1939, dipilih dengan persetoedjoean penoelis. Medan: Centrale Courant en Boekhandel, 1940, hl. 7-9. Artikel ini mula-mula terbit dalam surat kabar Neratja, 1923. Ejaan disesuaikan; angka dalam tanda { } merujuk pada halaman asli bukunya; bagian kalimat dalam tanda [ ] merupakan tambahan dari penyalin; foto ilustrasi: image sampul luar buku yang memuat tulisan ini.

Penyalin: Suryadi, Leiden University, Belanda

March 9, 2015

Paco-paco Minangkabau #2: Penelitian Benda-benda Purbakala di Sumatra

Penelitian Benda-benda Purbakala di Sumatra (1930)

“Pemeriksaan benda-benda koeno di Soematera. Het Nieuws baharoe ini bertjakap dengan Dr. F.D.K. Bosch tentang hal perdjalanannja ke Soematera oentoek memeriksa benda-benda koeno disana. Dari pertjakapan itoe kami koetip:

Dr. Bosch pergi ke Soematera itoe ialah akan memeriksa benda-benda koeno jang ada disana, berhoeboeng dengan daftar pekerdjaan seorang ambtenaar Oudheidkudige Dienst jang tahoen jang akan datang akan dikirim ke Soematera oentoek memperbaiki benda-benda koeno disana (menggali, mengoekoer, memotrét, menjoesoen dsb.).

Di Padang Lawas (res. Tapanoeli) diperiksanja 6 boeah kompoelan tjandi-tjandi Boeddha jang beberapa tahoen jang telah laloe ta’diperbaiki teroes, karena kekoerangan wang.

Dari sana Dr. Bosch pergi poela kedaérah soengai Kampar dalam keresidénan Soematera Barat oentoek memeriksa sekoempoelan tjandi Boeddha, jang dahoeloe pertama sekali diketahoei oléh Dr. J.W. Yzerman.

Soedah itoe dikoendjoenginja poela Fort de Kock dan dioesahakannja akan mendapat seboeah roemah ‘adat Minangkabau jang indah boetannja oentoek kepoenjaan pemerintah. Oesahanja itoe sia-sia dan berhoboeng dengan itoe dipoetoeskan akan menegakkan seboeah Museum di Fort de Kock tempat oentoek menjimpan hasil-hasil keradjinan bangsa Minangkabau. Lain daripada itoe akan diadjak poela bangsa Minangkabau mendirikan roemah ‘adat jang besar, jang boléh dipakai seperti Raadzaal.

Dari Soematera Barat Dr. Bosch pergi poela ke Benkoelen. Disana diperiksanja bagaimana orang memperbaiki bénténg Marlborough dan makam-makam Inggeris. Soedah itoe ia berangkat kedaérah Lematang dan disana didapatinja berkar-berkas tjandi Boeddha. Dinegeri Palembang Dr. Bosch beroesaha mentjahari sisa-sisa keradjaan Seriwidjaja jang beratoes-ratoes tahoen jang telah laloe poesat dari peradaban agama Boeddha, tetapi sia-sia.

Lagi poela menoeroet Dr. Bosch residén Ezerman bermaksoed akan mendirikan seboeah Museum di Palembang”.

***

Laporan majalah Pandji Poestaka, No. 48, Tahoen VIII, 17 Juni 1930, hlm. 767, tentang perjalanan seorang pejabat urusan sejarah dan kebudayaan Hindia Belanda ke Sumatera untuk memeriksa peninggalan-peninggalan arkelogis di sana. Dr. F.D.K. Bosch, demikian nama pejabat itu, antara lain pergi ke Sumatera Barat (daerah Padang Lawa/Tapanuli, Kampar dan Fort de Kock / Bukittinggi). Dia memeriksa reruntuhan-rentuntuhan candi di sana. Di Fort de Kock, Bosch berusaha mencari sebuah rumah adat hadiah dari penduduk, tapi tak berhasil. Kemudian dia merencanakan mendirikan museum di kota itu. Juga direncakanannya untuk mendirikan sebuah rumah adat yang besar yang nantinya antara lain bisa difungsikan sebagai gedung pertemuan. Catan ini memberi informasi kepada kita mengenai kebijakan Pemeritah Kolonial Hindia Belanda di bidang kebudayaan dan sejarah..

Suryadi - Leiden, Belanda. Padang Ekspres, Minggu, 8 Maret 2015 | Minggu, 8 Maret 2015

March 8, 2015

Minang Saisuak #213 - Penghulu Kurai Limo Jorong (c. 1938)

Mungkin tak banyak orang yang berpikir untuk menulis sejarah sebuah nagari. Kalau diinap dimenungkan, bukankah nagari-nagari di Minangkabau adalah ‘republik-republik kecil’, yang lengkap dengan institusi pemerintahannya, beserta golongan elit (penghulu) dan rakyatnya yang independen. Akan tetapi banyak warga nagari di Minangkabau tidak tahu sejarah nagari mereka masing-masing.

Walau zaman modern telah memungkinkan segala sesuatunya dapat dicatat dengan mudah, pada umumnya arsip-arsip tentang nagari-nagari di Minangkabau sering tidak lengkap dan tidak dikelola dengan baik. Pemerintahan di level atas (Camat, Bupati, Gubernur) juga tak begitu peduli dengan sejarah nagari-nagari. Ini berbeda dengan di Zaman Kolonial, di mana Tuan Controleur di level yang paling bawah selalu rajin mencatat aset-aset (benda, budaya) dan berbagai berbagai peristiwa yang terjadi di tingkat desa/nagari, untuk kemudian dilaporkan ke Asisten Residen, lalu ke Residen, kemudian ke Gubernur Jenderal di Batavia Semua laporan itu diarsipkan dan disimpan dengan baik sampai sekarang.

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan foto para penghulu Nagari Kurai Limo Jorong, Bukittinggi sekedar untuk mengingatkan penduduk nagari-nagari di Minangkabau, masyarakat Kurai Limo Jorong khususnya, tentang pentingnya memelihara dokumen-dokumen (tertulis dan visual) tentang nagari masing-masing.

Foto ini diambil sekitar 1938, dan disimpan di rumah anak Datuak Bandaro di Pintu Kabun, Kurai Limo Jorong. ‘Penghoeloe Koerai’, demikian tampak tertulis dalam foto ini, dii latar belakang, masih dalam Ejaan Van Ophuijsen.

Deni Chalid yang memostingkan foto ini di laman Facebook group Palanta Urang Awak Minangkabau (diakses 14-2-2015) menjelaskan para penghulu sakato kaum Nagari Kurai Limo Jorong yang terekam dalam foto klasik ini. Mereka adalah (dari kiri ke kanan): 1) Datuak Rajo Endah, ‘urang nan babingkah tanah di Bonjo Baru’; 2) Datuak Rajo Mantari, ‘urang nan babingkah tanah di Guguak Panjang’; 3) Datuak Yang Pituan [suku] Pisang, ‘urang nan batabuah larangan, nan manyaru panghulu sarato niniak mamak ka balai adat’; 4) Datuak Bandaro urang Guci, ‘pusek jalo pumpunan ikan, mamacik kato nan bulek, puro nan taguah’; 5) Lutan Datuak Sati urang Sikumbang, ‘nan babingkah tanah di Mandiangin, baulayaik di Padang Puhun, bapadi sakapuak ampo, baameh sapuro lancuang, bakabau saribu jalang’; dan 6) Datuak Pangulu Sati urang Tanjuang, ‘pamikia dan perencana pemerintahan adat’.

Mungkin banyak dokumen visual tentang penghulu yang masih disimpan oleh keluarga-keluarga penghulu di nagari masing-masing. Tentu itu merupakan dokumen sejarah yang penting. Dalam Wikipedia ba[baha]so Minang sudah ditemukan deskripsi beberapa nagari di Minangkabau, tapi kebanyakan masih miskin informasi hostoris dan budaya.

Mudah-mudahan semakin lama semakin banyak tersedia di internet informasi tentang sejarah dan aspek-aspek geografis dan budaya nagari-nagari di Minangkabau. Kalau Pemprov Sumatra Barat juga memikirkan hal ini, misalnya dengan menyuruh seorang-dua pengawainya memperkaya data-data tentang nagari-nagari di internet, itu mungkin sudah pertanda munculnya revolusi mental di ‘Rumah Bagonjong’.

Suryadi - Leiden, Belanda | Singgalang, Minggu, 8 Maret 2015

(Sumber: Facebook Deni Chalid dan Dodi Alberta di Facebook group Palanta Urang Awak Minangkabau; diakses 14-2-2015).

Melawan Amnesia Sejarah : Poligami di Minangkabau

Oleh Parada Harahap

Di negeri ini [Minangkabau] amat banyak orang memakai kebiasaan beristri banyak. Adat dan agama meluluskan beristri sampai 4, jadilah kesempatan yang luas dan longgar itu banyak memakainya, sehingga ada pula yang menganggap bahwa berkawin berkali-kali atau beristri banyak-banyak itu suatu tanda kemegahan dan .. kemasyhuran, bahkan ada yang menganggap jadi pencaharian, karena kerap kali antara istri no. 2 dan no. 3 itu berlomba-lomba menyenangkan hati si suami supaya kerap kali pulang ke rumahnya, dengan menyediakan makanan yang lezat-lezat dan uang pun juga.

Di negeri ini [Minangkabau] amat banyak orang memakai kebiasaan beristri banyak. Adat dan agama meluluskan beristri sampai 4, jadilah kesempatan yang luas dan longgar itu banyak memakainya, sehingga ada pula yang menganggap bahwa berkawin berkali-kali atau beristri banyak-banyak itu suatu tanda kemegahan dan .. kemasyhuran, bahkan ada yang menganggap jadi pencaharian, karena kerap kali antara istri no. 2 dan no. 3 itu berlomba-lomba menyenangkan hati si suami supaya kerap kali pulang ke rumahnya, dengan menyediakan makanan yang lezat-lezat dan uang pun juga.

Dengan keadaan yang demikian, maka semakin manjalah pihak suami dan menganggap perempuan itu jadi perkakas bekerja dan menyenangkan hatinya saja.

Di antara negeri-negeri Indonesia ini, tak ada satu negeri yang begitu banyak laki-laki[nya] yang berbinikan dua tiga [selain Minangkabau]. Dalam Volkstelling (perhitungan jiwa) tahun 1920 tempo hari ada kenyataan angka berbini banyak di Minangkabau ada memegang record yang amat tinggi dari seantero Indonesia.

Dahulu jika menjadi tuan Laras (kepala negeri seperti kepala kuria di Tapanuli) sampai berbini tiga dan empat. Tiada karena kehendaknya suami itu semata-mata, tetapi kemegahan istri-istri atau famili istrinya itulah yang menyebabkan ia juga beristri sampai banyak itu.

Seorang laki-laki yang mempunyai saudara perempuan, istri dari seorang Tuanku Laras, ia merasa hina bila iparnya itu, suami dari saudaranya, tidak mempunyai istri yang jadi tambahnya, maka bukan jarang si ipar sendiri membantu mencarikan istri pembantu supaya mulia pada pemandangan orang banyak. {86}

Selain dari itu, kejadian di Kota Gedang yang tersebut dalam surat yang saya bicarakan dalam lembaran yang di muka [Bab Adat di Minangkabau, hlm. 70-85] pun ada menjadikan tambahnya poligami di sana.

Meski sakit rasa hatinya, si istri nomor satu itu, mau juga ia mengambil seorang gadis lagi untuk tambahnya, karena melihat laki-laki yang lain beristri muda, maka ia pun suka pula mengambil satu lagi untuk suaminya.

“Malu” inilah yang sebesar-besarnya pantang bagi perempuan Minangkabau. [Untuk] menjaga malu suaminya, [dan untuk] menaikkan derajat suaminya dipandang orang banyak, mau ia mengorbankan kesenangannya.

Sayang, pengorbanan itu salah letaknya, sehingga tidak membaguskan pergaulan hidup dari bangsa dan tanah airnya.

Syukurlah, juga kita melihat gerakan di dalam dan di luar negeri Minangkabau, [dan] dari [suku] bangsa Minangkabau sendiri, terbit gerakan keras menghalang-halangi kebiasaan beristri banyak itu, terutama sekali dalam dunia kaum muda.

Gerakan ini boleh disamakan dengan gerakan Paderi dahulu. Sungguhpun dalam tambo Minangkabau yang dulu Paderi itu musuh mereka, tapi dalam pengertian kaum muda sekarang adalah gunanya gerakan itu sebenarnya hendak menghapuskan segala adat-adat yang merintangi kemajuan dalam pergaulan hidup. Tapi karena ia dulu lahir di masa adat sangat keras, maka tidak heran ia dapat bantahan yang hebat.

Menilik gerakan itu, saya rasa kebiasaan itu tidak bisa tetap di sana, satu masa mesti juga hapus. Jika pun ada, tinggal sedikit sekali, karena buat hapus sama sekali, tidak boleh jadi akan kejadian dalam dunia Islam, selagi belum ada wet di sini seperti di Turki [yang] melarang orang beistri lebih dari satu. {87}

***

* Sumber: Parada Harahap, Dari pantai ke pantai: perdjalanan ke-Soematra, October - Dec. 1925 dan Maart - April 1926. Weltevreden: Uitgevers Maatschappij ‘Bintang Hindia’, 1926, hlm.86-87. Ejaan disesuaikan; angka dalam tanda { } merujuk pada halaman asli bukunya; bagian kalimat dalam tanda [ ] merupakan tambahan dari penyalin; foto ilustrasi merupakan tambahan dari penyalin.

Penyalin: Suryadi, Leiden University, Belanda

March 6, 2015

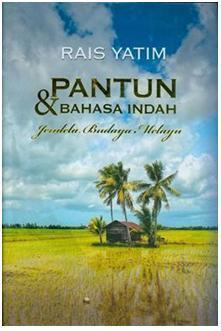

PANTUN & BAHASA INDAH: JENDELA BUDAYA MELAYU

Judul : , Pantun & Bahasa Indah: Jendela Budaya Melayu

Judul : , Pantun & Bahasa Indah: Jendela Budaya Melayu

Penulis : Rais Yatim

Tebal : x + 316 muka surat

Penerbit : Kuala Lumpur, Endowment Publications, 2013 (Edisi 2: 2014)

ISBN : 978-983-43892-1-5 (hardback)

Setiap etnik di dunia ini memiliki ragam bahasa sastera yang menjadi wadah untuk mengekpresikan perasaan kesasteraan etnik tersebut. Ragam bahasa sastera itu wujud dalam genre tertentu. Demikian pula halnya orang Melayu yang juga memiliki bahasa sastera sendiri yang antaranya wujud dalam genre pantun. Ding Choo Ming dalam artikelnya “That mighty pantun river and its tributaries” (Wacana. Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya 12-1, 2007:115-130) menjelaskan bahawa setiap etnis di Nusantara memiliki ekspresi sastera lisan yang disebut pantun. Berbeza dengan syair yang menggunakan medium bahasa Melayu (lingua franca Nusantara), pantun ditemukan dalam berbagai bahasa daerah yang hidup di rantau ini. Oleh itu, pantun mestilah mengandungi unsur inti budaya sebuah etnis.

Buku ini membincangkan sejarah dan eksistensi seni pantun Melayu dalam masyarakatnya yang terus berubah oleh perkembangan zaman. Walaupun fokus buku ini lebih pada genre pantun, tetapi penulisnya juga membahas genre-genre lain, iaitu mantera dan peribahasa. Penulis buku ini, Tan Sri Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim, adalah seorang penguam tinggi dalam pemerintahan Malaysia moden yang sangat tertarik kepada aspek-aspek kebudayaan dan sastera Melayu, khasnya pantun. Beliau telah berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri dalam Pemerintahan Malaysia moden sejak 1974 hingga 2013 dan sekarang dipercaya sebagai Penasihat Sosio-Budaya Kerajaan Malaysia dan Presiden Universiti Islam Antarbangsa Malaysia.

Sebagai generasi yang lahir di zaman perang dan berlatar alam pedesaan 1*, penulis buku ini dibesarkan dalam alam Melayu yang masih pekat dengan seni berpantun. “Semenjak kecil lagi saya mengikuti dan meminati pantun, pidato, kata-kata adat (teromba), perumpamaan, bidalan, bahasa kiasan, pepatah petitih, teromba (Tambo), seloka, gurindam, dan secara amnya bahasa indah”, kata beliau dalam buku ini (muka surat 2).

Buku ini terdiri atas 17 bab yang isinya dapat dibahagikan kepada tiga pokok utama, iaitu: 1) posisi pantun dalam konteks kebudayaan Melayu dan kekhasan bahasa sasteranya; 2) jenis-jenis pantun mengikut pembahagian yang dilakukan oleh penulis sendiri; 3) pergeseran budaya yang sedang berlaku dalam masyarakat Melayu, sama ada oleh pengaruh teknologi moden mahupun ideologi-ideologi yang datang dari luar, yang secara langsung atau tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup genre pantun dan budaya Melayu pada amnya.

Penulis berhujah bahawa pantun adalah “bahasa kias [dan] bahasa berirama yang lunak, indah dan pernah dianggap ‘tajamnya lebih daripada sembilu [dan] tusukannya lebih daripada kena rejam’, dengan bahasa indah yang juga disusun-atur megikut dayacipta dan minda yang kuat. [] Pantun dipercayai sama bangkit dan berkembang dengan dunia Melayu itu sendiri” (muka surat 52). Penulis juga membezakan pantun biasa dan pantun sempurna. Perbezaan keduanya terletak pada beberapa kriteria, seperti sasaran matlamat dan maksudnya, suasana yang membawa pengertian dan ajaran, dan keindahan susunan kata atau rima yang terkandung di baris-baris pembayang dan baris-baris maksud (muka surat 57).

Dari banyak pengajian mengenai pantun yang sudah dilakukan oleh para ahli, dapat dikesan bahawa selalunya terdapat percanggahan pendapat mengenai pembagian jenis-jenis pantun. Hal itu setidaknya mencerminkan bahawa pantun memang mengandungi hampir semua aspek kehidupan orang Melayu sehingga tidak mudah untuk mengelompokkannya. Dalam buku ini penulis membicarakan “pantun alu-aluan” (Bab 7), “pantun petua” (Bab 9), “pantun budi & nilai-nilai murni” (Bab 10), “pantun asmara” (bab 11), “pantun perjuangan” (Bab 12), “pantun pemimpin dan pimpinan” (Bab 13), “pantun jenaka” (Bab 14), dan “pantun di majlis pertunangan dan persidangan” (Bab 15).

Salah satu segi yang menarik dari buku ini adalah bahawa penulisnya memberi huraian sambil menggunakan pantun. Oleh itu, di setiap halaman buku itu ditemukan bait-bait pantun untuk mendukung hujahan-hujan yang dikemukakan oleh penulis. Penulisan pantun-pantun tersebut “di samping mengandungi beberapa pantun klasik [yang diambil dari pantun pusaka Melayu dan pantun Minangkabau], adalah sebagian besarnya dipuncakan daripada pengamatan dan gubahan penulis sendiri menurut prinsip amaran berpantun” (muka surat 6). Penulis memperlihatkan kecekapannya menggubah pantun yang sesuai dengan pokok pikiran yang sedang beliau huraikan. Oleh itu, kita mendapat kesan minda penulis sebagai intelektual Melayu yang mampu menggabungkan tradisi lisan (orality) yang diserap semasa kecil dari orang tua dan lingkungan dan tradisi tulis (literacy) yang diperoleh di bangku pendidikan moden (sekolah dan universiti).

Buku yang juga dilengkapi dengan cukup banyak gambar (ilustrasi) dan senarai 460 perkataan Sanskrit-Melayu (muka surat 302-310) ini tentunya menambah lagi body of knowledge tentang pantun Melayu. Akan tetapi sebagai salah seorang pemimpin bangsanya, penulis juga mengharapkan sumbangan praktis daripada buku ini, iaitu “semoga generasi kini dan masa depan tidak melupai [pantun sebagai] warisan nenek moyang mereka” (muka surat 5). Penulis menyindir golongan tertentu dalam masyarakat yang memperlekehkan sendiri unsur-unsur budaya warisan nenek moyang mereka, termasuk pantun, kerana menganggap diri mereka sudah maju dan moden. Penulis menyedari betapa “pantun dan peribahasa kian lama kian menipis dan menghilir dalam kehidupan” orang Melayu di zaman moden ini. “Apatah lagi pada zaman media maya internet yang secara amnya tidak lagi menghormati salah satu cabang budaya tinggi” warisan nenek moyang kita ini (muka surat 5). Itulah yang menjadi dorongan utama penulis menyusun buku ini, sehingga “karya ini diharap dapat mengingatkan kita tentang budaya yang menunjangi intelek tradisi bangsa Melayu” (ibid.)

Membaca buku ini, saya merasakan kekhawatiran seorang pemimpin Malaysia terhadap perubahan kepribadian bangsanya kerana kemajuan yang telah dicapai di segala bidang yang malangnya berpotensi menghakis nilai-nilai kemelayuan yang semestinya tetap dipertahankan oleh sebuah bangsa yang berbudaya timur.

Suryadi, penyelidik dan pensyarah di Universiteit Leiden, Belanda (emel: s.suryadi@hum.leidenuniv.nl)

* Resensi ini dimuat dalam Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, Jilid 8, Bilangan 1 (2015): 161-163 (lihat: http://jurnalmelayu.dbp.my/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/8-ulasan-1.pdf)

=======

1* Rais Yatim lahir tanggal 15 April 1942 di Kampung Gagu, Jelebu, Negeri Sembilan, dari orang tua yang berdarah Minangkabau. Mengenai riwayat hidupnya, lihat: ‘Datok Seri Utama RAIS YATIM: Anak Minang yang ‘Dihibahkan’ kepada Malaysia’, dalam 101 Orang Minang di Pentas Sejarah (ed. Hasril Chaniago), Padang: Citra Budaya, 2010, muka surat 435-439.

March 5, 2015

Melawan Amnesia Sejarah : Pergerakan Perempuan [di Minangkabau] (1925)

Oleh Parada Harahap

Ketika saya di kota Padang [minggu kedua Oktober 1925], saya dengar tentang maksud-maksud orang mengadakan kongres dari kaum perempuan.

Ketika saya di kota Padang [minggu kedua Oktober 1925], saya dengar tentang maksud-maksud orang mengadakan kongres dari kaum perempuan.

Masa saya di Weltevreden pun sudah saya bacai tentang gerakan perempuan di sini, yang dalam setahun ini saja entah berapa-berapa kumpulan yang sudah didirikan. Vrouwenbond, Meisjesbond, Perserikatan Kaum Ibu, yang kesemuanya itu berkumpul melambuk [BM: malambuak] sebuah orgaan yang dinamai Asjraq, diterbitkan sekali sebulan di kota Padang.

Di antara negeri-negeri di Indonesia ini, pergerakan perempuan Minangkabau ada[lah yang] terkenal paling banyak kedengaran dalam surat kabar!

Apakah sebabnya? Bukankah Kartini? tempo hari bergerak mengangkat kalamnya, meski dapat celaan dari kanan dan kiri dan dapat larangan dari beberapa orang familinya, karena ia tidak tahan melihat nasib kaumnya [yang] begitu melarat dan begitu tidak berharga, sehingga perlulah satu Kartini digerakkan oleh Tuhan untuk memerangi kesakitan itu!

Bagi tanah Minangkabau pun tiada bedanya, timbulnya pergerakan perempuan itu, adalah menunjukkan juga yang keadaan di sana memang mesti membukakan mata perempuan, karena sakitnya penanggungan.

Sebagai[mana] juga suaranya kaum politik yang mengatakan, di mana timbulnya kemiskinan, di mana banyak kaum buruh, maka di situlah timbul pergerakan, karena gerakan itu ada[lah] kumpulan dari perasaan yang hendak memperbaiki.

Dalam dunia perempuan Minangkabau, memang sudah lama terasa penanggungan yang berat-berat, sebagai[mana] sudah saya tulis {81} dalam bahagian yang lebih dahulu dari ini, dalam fasal [yang] membicarakan adat, dalam mana perempuan terdorong ke bawah sekali, tetapi segan atau tidak ada jalan mengeluarkannya.

Patut dicatat nama Engku Nawawi gelar Soetan Makmoer, guru pensiun dari sekolah Radja Fort de Kock. Anak perempuan engku ini, Sjarifah, ialah yang pertama memasuki Kweekschool, kemudian melanjutkan pelajarannya ke sekolah Salemba di Weltevreden. Semenjak itu bertambah-tambahlah kegemaran orang menyekolahkan anak-anak perempuan [mereka].

Karena sekolah-sekolah sudah ada, keluarlah suara-suara dari perempuan itu, yang mulai berani membukakan mulutnya, mengatakan apa yang dilihatnya, sehingga yang lainnya pun mencontoh pula, maka akhir-akhirnya terbitlah pergerakan yang ditimbulkan oleh kumpulan dari orang-orang yang merasai dan melihat tadi.

Kalau kita hendak membicarakan pergerakan perempuan [di Minangkabau], sebenar-benarnya kita harus mencatat tiga periode yang besar-besar.

Yang pertama, periode (masa) Soenting Melajoe. Kedua, masa Soeara Perempoean. Ketiga, masa sekarang, masa yang boleh dikata[kan] padang sudah terbuka.

Masa Soenting Melajoe patut pula mendapat koloman di sini untuk dicatat.

Meski ia tidak menjadi pergerakan kaum muda, tetapi ia pun tidak biasa disangkal lagi adalah satu jalan untuk kaum perempuan Minangkabau memperoleh jalan yang sekarang dijalani, sebab itu tidaklah harus orang menutupkan matanya sebelah jika menyebutkan gerakan yang diterbitkan semasa Soenting Melajoe.

Masa itu anak-anak perempuan sedikit-sedikit yang memasuki sekolah, karena pikiran kuno yang mengatakan kejahatan jualah yang dihasilkan oleh sekolah bagi perempuan, masih keras bersarang. Tetapi seorang journalist kuno yang pintar, Datoek Soetan Maharadja, dapat menghilangkan keberatan-keberatan itu perlahan-lahan dengan mengadakan sekolah tenun, dalam mana kecuali murid-murid perempuan itu diajarkan bertenun dan merenda, tetapi tulis-menulis pun mendapat kesempatan pula. {82}

Anak-anak yang sudah pernah menduduki sekolah tenun itu dihargakan orang benar, karena kecuali pengetahuannya itu, sikap dan caranya pun lebih teratur dari perempuan-perempuan yang sama sekali tidak pernah menduduki bangku sekolah.

Dalam dunia persuamian, boleh dikata orang-orang yang keluaran sekolah ini mendapat harga yang paling tinggi ketika itu.

Datoe[k] Soetan Maharadja menerbitkan surat mingguan Soenting Melajoe, yang waktu itu isinya seakan-akan Kindercourant dari surat-surat kabar Belanda, berisi pantun dan seloka dan teka-teki untuk kaum perempuan saja.

Pada mulanya kebanyakan kaum laki-laki saja yang menulis di situ dengan memakai nama perempuan, tetapi lama-lama datang juga keberanian anak-anak perempuan itu, karena ada beberapa guru-guru yang menolong murid-muridnya mengarangkan syair dan pantun.

Lama-lama ada pula yang berani menulis lebih dalam, seperti Anna Karim dari Bengkulen dan anak Datoek Soetan Maharadja sendiri Zoebaidah Retna Djoewita.

Beberapa tahun surat kabar itu menjadi taman percengkeramaan betul-betul kepada kaum perempuan yang muda-muda, sekali-sekali keluarlah juga buah pikiran yang tajam-tajam yang mendesak mempertinggi derajat kaum perempuan.

Karang-karangan serupa itu datangnya dari karena suara-suara laki-laki, terutama pemuda-pemuda yang bersekolah tinggi dan menengah yang ingin melihat kemajuan perempuan lebih cepat majunya, supaya mereka boleh memilih jodohnya yang terpelajar dan bersifat kemajuan kelak.

Satu dua pemuda Minangkabau mengerlingkan mata ke negeri luar, mengambil gadis-gadis bangsa lain, dengan memberi alasan karena tidak ada di tanah airnya yang pantas untuk dianya, yang terpelajar. Hal ini menimbulkan satu revolusi dalam pikiran anak-anak gadis yang agak terbuka matanya, begitupun beberapa pemuda-pemuda dan di antaranya tidak kurang yang tua-tua pun juga, dengan terus terang hendak meruntuhkan perumahan yang lama, membukakan lebih luas untuk perempuan memasuki sekolah-sekolah.

Dari Kweekschool Fort de Kock keluarlah seorang gadis muda remaja, yaitu Saadah dari Seberang Padang. {83}

Dalam satu openbare vergadering [rapat umum] di Padang, tampillah ke muka Mej. Saadah ini membuka pidato, di hadapan beratus-ratus laki-laki, tua dan muda, tentang buah pikirannya, supaya bapak-bapak meruntuhkan pikiran lama tentang kemajuan perempuan. Banyaklah isi pidato ini yang diperhatikan orang banyak, tetapi demikian juga yang mencemoohkan sebegitu pula sehingga keluarlah pena yang pedas-pedas dari surat kabar Soenting Melajoe dan Oetoesan Melajoe yang berkeras pendiriannya dalam segala hal…………adat. dengan tidak memikirkan keadaan yang sudah berlaku di depan matanya, disebabkan peredaran masa yang mustahil tetap saja begitu.

Satu surat kabar kepunyaan orang Belanda, tetapi dipimpin oleh orang Melayu, yaitu Tjaja Soematra, dengan perlahan-lahan membantu suara-suara kaum perempuan yang selalu menghendaki penghargaan yang lebih dari tadinya itu, begitupun dari anak-anak muda yang belajar di Betawi, kerapkali suara-suara itu mendapat bantuan yang penting-penting. Demikianlah, dengan terbitnya surat kabar bulanan Soeara Perempoean, dengan pimpinan Mej. Saadah itu juga.

Dari pihak Sjarikat Oesaha, selamanya didapati tunjangan yang berarti tentang gerakan perempuan ini. Inilah juga yang menggembirakan Mej. Saadah bahwa ia tak berdiri seorang saja.

Hampir setahun surat kabar itu diterbitkan, membawa berbagai-bagai sajian yang penting-penting, yang keluar dari otak perempuan-perempuan yang pandai-pandai dan tahu mengeluarkan perasaannya, sekian lama pulalah pihak kaum kuno melemparkan noda yang tidak-tidak, mencemooh pergerakan tadi. Karena redactricenya pindah tempat ke Padang Panjang, juga kurang tenaga pokok, [maka] surat kabar itu terpaksa diberhentikan terbitnya.

Sungguhpun tak lama surat kabar itu memancarkan cahayanya, tetapi bibit yang sudah ditaburkannya itu tak mudah-mudah hilangnya, malah berkembang biak, sampai kepada perkunjungan saya ke Padang, terdengar rupa-rupa pergerakan perempuan, jang ujudnya semata-mata menyambung usaha Soeara Perempoean dengan pengemudinya tempo hari.

Sekarang terbit surat kabar Asjraq, pengganti surat kabar Soeara Perempoean, tempat bersuara kaum perempuan di tanah Minangkabau, bahkan untuk Sumatra. {84}

Melihat ini siapa tidak berbesar hati, apalagi sesudah saya lanjutkan perjalanan ke sebelah Darat [darek] lebih jauh, dapatlah saya keyakinan, bahwa sudah banyak nian perubahan lantaran desakan perempuan, tetapi masih banyak juga lagi hal-hal yang mereka hadapi, maklumlah dalam negeri seperti Minangkabau yang kuat bersendikan adat, hal gerakan perempuan seperti ini tentulah tidak dapat berjalan dengan lapang saja, mestilah menempuh beberapa arus dan gelombang yang hebat-hebat.

Pergerakan perempuan-perempuan inilah juga satu waktu nanti yang diharapkan benar dapat membantu saudara-saudaranya mengganti perumahan yang telah lapuk itu di sana dengan sebuah rumah yang kokoh yang cocok potongannya dengan masa sekarang, karena sebahagian besar daripada keberatan-keberatan yang dirasai tentang adat-adat yang kuno itu pada bahu kaum perempuan terletaknya.

Dengan senang hati saya melihat kemurahan surat-surat kabar di sini, seperti Sinar Sumatra, Radio dan Tjaja Sumatra, [yang] senantiasa memberikan ruangannya untuk percaturan kaum perempuan, hal mana bukan sedikit membantu kemajuan kaum itu di sini. Selalu juga buah pena perempuan yang terpelajar kedapatan dalam surat-surat kabar ini, boleh jadi karena melihat kemurahan redaksi yang tersebut, segala syak wasangka dan segan-seganan hilang di samping. {85}

***

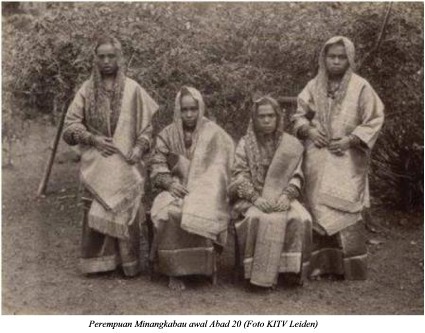

* Sumber: Parada Harahap, Dari pantai ke pantai: perdjalanan ke-Soematra, October - Dec. 1925 dan Maart - April 1926. Weltevreden: Uitgevers Maatschappij Bintang Hindia, 1926, hlm.81-85. Ejaan disesuaikan; angka dalam tanda { } merujuk pada halaman asli bukunya; foto ilustrasi dan kata-kata dalam tanda [ ] merupakan tambahan dari penyalin; nama orang dan instansi tetap ditulis menurut ejaan aslinya.

Penyalin: Suryadi, Leiden University, Belanda

March 2, 2015

Melawan Amnesia Sejarah : Payakumbuh dan Bukittinggi, 8, 9 & 15 Nov 47

Oleh Muhamad Radjab

Payakumbuh, 8 November

Payakumbuh, 8 November

Petang ini saya beruntung dapat berkenalan dan bercakap-cakap dengan seorang ahli filsafat, pengarang lagu dan seorang dokter yang banyak jasa dan baktinya kepada masyarakat Payakumbuh. Beliau ialah dr. Adnan, pengarang buku Mentjari Tuhan dari Abad ke Abad, dan beberapa lagu Minang yang belum disiarkan, di samping jadi pemimpin Rumah Sakit di kota ini.

Beliau seorang yang periang, suka berkelakar, badan beliau yang gemuk bagaikan padat oleh kegembiraan yang tiada surut-surutnya; tetapi di samping itu, dr. Adnan agresif bila mengemukakan keyakinan, terutama dalam soal agama, yang jadi kegemaran beliau di samping obat-obatan.

Mula-mula saya bertanya tentang orang-orang yang masuk rumah sakit di Payakumbuh. Tuan dr. Adnan menerangkan bahwa kebanyakan mereka menderita penyakit jiwa, karena kesengsaraan materieel, dan orang-orang yang sakit badannya, karena jiwanya kurang kuat menderita kesengsaraan, yang payah dilawan. Kesukaran yang merusakkan batin mereka itu, kata dr. Adnan, ialah kesukaran ekonomis, sebab sejak Jepang menyerah dan pecah pertempuran antara takyat Indonesia dengan tentera pendudukan Serikat dan Belanda, mereka terpaksa mengungsi dan daerah pertempuran ke daerah yang aman di pedalaman.

Menjawab pertanyaan [saya] apakah hiburan agama dan keyakinan kaum Muslimin di Sumatera Barat [dapat] memperkuat batin mereka [dalam] menanggungkan kesukaran [yang] pahit itu, dr. Adnan mengatakan bahwa {139} agama yang diajarkan guru-guru kini tidak meringankan penderitaan mereka. Juga guru-guru agama itu tidak sanggup memberi pengertian kepada pengikutnya, mengapa orang banyak susah, dari mana datang kesusahan ini, bagaimana cara mengatasinya, selainnya sabar menderita saja.

Agama sekarang, kata dr. Adnan lebih lanjut, tidak lebih dari upacara lahir, yang tidak berisi, dan tidak memberi penganutnya kesadaran tentang kehidupan yang sulit soalnya pada dewasa ini, hingga orang yang beragama dan yang tidak, sama pandir dan bingung dalam menghadapi keadaan hidup, yang berbeda sekali dengan yang biasa berpuluh tahun yangn lalu.

Tentang pemimpin-peminpin rakyat pada waktu pancaroba ini, menjawab pertanyaan apakah mereka benar pemimpin rakyat sejati, dr. Adnan menerangkan bahwa mereka terbagi atas tiga kategori:

1. Pemimpin yang menyangka dirinya pemimpin;

2. Pemimpin yang disangka pemimpin; dan

3. Pemimpin yang sebenarnya.

Pemimpin yang menyangka dirinya pemimpin ialah mereka yang menganggap dirinya telah lebih pintar daripada rakyat di sekelilingnya, dan karena itu dia merasa pula perlu memimpin rakyat itu. Mereka menyangka pengetahuannya yang tipis tentang politik nasional dan internasional, perekonomian dan agama, telah boleh dipakainya untuk berpidato dan bergembar-gembor di depan khalayak. Makin lancar dan fasih lidahnya berbicara, ia semakin dikagumi oleh khalayak, dan makin banyaklah pengikutnya.

Pemimpin yang disangka pemimpin ialah mereka yang mendapat kepercayaan dari rakyat karena pandainya berpidato dan mengaji, serta suci pelajaran agama yang diajarkannya, seolah-olah petua[h] yang suci itu keluar dari lubuk jiwanya yang murni; atau karena pandai sedikit dalam sesuatu lapangan, diserahkan seluruh tanggung jawab kepada kebijaksanaannya.

Menyerahkan urusan negara yang berat kepada pemimpin sentengah matang inilah [yang] menyebabkan rakyat selalu menderita kesusahan, urusan negeri morat-marit, keuangan kocar-kacir, rakyat tetap kurang makan dan pakaian, serta bodoh, mengeluh kelaparan dan setengah telanjang. Para pemimpin hanya membela kebodohannya dengan menyumpahi keadaan dan melemparkan kesalahan kepada pihak lain.

Pemimpin sejati yaitu mereka yang betul dalam pengetahuan tentang masyarakat dan jiwa rakyat, yang mengerti benar seluk-beluk keadaan sekarang yang terjadi di seluruh Indonesia, yang tahu betul {140} ke mana rakyat harus dibawa, agar tinggi kecerdasan, kemakmuran, dan kebudayaannya.

Tetapi karena di waktu pancaroba ini masyarakat seluruhnya dikuasai oleh kaum parvenu, oleh jongos, menatu, kuli, jurutulis, guru agama dan pencatut yang nekat tampil ke muka memjadi pemimpin rakyat dan pengurus negara, yang hendak mengatur negeri dengan sampah pengetahuan yang diperolehnya dari warung-warung kopi dan rapat-rapat umum yang lebih mengacaukan daripada memberi penerangan, maka pemimpin terpelajar menarik diri, karena jijik melihat semua kekejian yang diperbuat orang-orang setengah matang itu.

Di Minangkabau ini, kata dr. Adnan, para pemimpin yang diharapkan dapat menjernihkan kekeruhan pancaroba ini, bekerja diam-diam, dalam lingkungan kecil, serta tidak dikenal umum. Mereka hanya dikenal oleh orang-orang yang berniat suci pula terhadap negara dan rakyatnya. Mereka tidak suka mengemukakan dirinya dalam rapat-rapat umum dan upacara ramai-ramai yang tak berfaedah; sebab mereka mengerti bahwa waktunya yang berharga lebih baik dipergunakannya untuk mempelajari soal-soal pembangunan negeri di belakang hari, daripada menghadiri sandiwara ala Jepang itu.

Para pemimpin sejati, kata dr. Adnan, akan keluar nanti, apabila masyarakat betul-betul telah memerlukannya, dan sudah bosan dengan parvenu, yang lebih banyak aksi daripada isi, yang berkepala kosong, yang menghabiskan harta negara untuk dipakainya melagak, yang tidak pandai menambah produksi dan penghasilan negeri.

Payakumbuh, 9 November

Di pasar Payakumbuh, saya jumpai banyak benar perisau [orang gila] yang berkeliaran, dan malam tidur di serambi toko-toko. Saya sangka mereka bekas romusya yang sengsara; tetapi bukan. Kata orang Payakumbuh asli kepada saya, mereka itu hartawan dulunya. Karena pongah terhadap orang-orang di sekelilingnya, atau [karena] mulutnya tajam terhadap orang-orang di sekelilingnya, mereka disihir oleh seorang dukun. Tidak lama kemudian mereka jatuh sakit, kacau pikiran, linglung dan tidak [lagi] memperdulikan sawah, ladang dan rumahnya. Mereka tidak mau lagi berpakaian [yang] pantas, hanya berjalan ke sana ke mari tidak bertujuan, dan kemudian minta-minta sedekah di pasar.

Hartanya diurus oleh saudara atau kemenakannya; dan seperti biasa di Minangkabau, diurus artinya dihabiskan. Ada setengah kemenakannya yang mau mengajak mamaknya yang gila itu pulang ke ru{141}mah, hidup seperti orang yang waras otaknya, tapi si malang yang kena sihir ini tidak beringatan lagi akan hidup seperti dulu.

Ada juga yang jadi perisau karena berebut perempuan. Karena ia mengawini seorang gadis yang sedang dicintai oleh seorang laki-laki lain, laki-laki yang malang itu meminta pertolongan dukun supaya menyihir saingannya. Bila saingan ini sudah gila, dan bergelandangan di pasar, maka dikawinininya kekasih[nya] yang direbut orang tadi.

Kerap pula terjadi, keluarga laki-laki yang disihir tadi, sewaktu tahu saudaranya disihir dan [menjadi] gila, lalu meminta tolong kepada dukun lain, memintanya menyihir laki-laki yang [telah] mencelakakan saudaranya [itu]. Demikianlah, kedua keluarga [itu] sihir menyihir, dan akhirnya banyaklah orang yang tidak beres pikirannya lagi, lalu gila bersama-sama, dan bergelandangan bersama-sama di Pasar Payakumbuh, sampai mati. Orang-orang begitu, menurut berita orang kepada saya, jarang yang baik lagi.

Kalau seorang gadis menampik lamaran seorang laki-laki, dengan perantaraan seorang dukun, dia disijundaikan. Dengan sekonyong-konyong tingkah lakunya [menjadi] ganjil, pakaian yang [ada] di badannya dirobek-robeknya, serta [ia] bernyanyi-nyanyi melagukan apa saja yang terasa di hatinya, seperti orang mabuk. Dan ada pula yang mandi saja kerjanya dalam kolam, sebab badannya selalu berasa panas.

Ada pula di antara perisau di Payakumbuh, seorang lebai yang gila karena terlalu rajin mengaji, menghafal kitab fikih yang sukar sekali. Bila sudah gila, ia tidak senang tinggal di surau lagi, tetapi bertualang di seluruh kota Payakumbuh sambil mengepit sebuah kitab fikih yang tebal. Di mana [ada] tempat yang ramai, ia berhenti, lalu diterangkannya isi kitab itu kepada khalayak yang lalu lintas. Tetapi keterangannya tidakberaturan, kacau sekali; dengan tidak beralasan ia melompat dari satu masalah ke yang lain. Di Payakumbuh yang banyak airnya itu, yang arus Batang Agamnya cukup untuk air sembahyang beratus ribu kaum Muslimin dalam beberapa tahun, lebai itu berjam-jam mengajar khalayak soal tayamum, yaitu wuduk dengan pasir saja, bila air tidak ada.

Kata orang selanjutnya, sihir itu di Minangkabau sudah mulai berkurang, tetapi belum lenyap sama sekali. Yang nyata berkurang ialah sejak masa pendudukan Jepang, karena mulai waktu itu tiap-tiap orang harus memikirkan bagaimana ia dan keluarganya mendapat sepiring nasi, dan pakaian. Jadi, berkurang keinginan akan menyihir orang lain. Kesukaran hidup sehari-hari memalingkan perhatian manusia dari kepandaian gaib yang mewah itu.

Bukittinggi, 15 November

Rumah gedang, atau rumah adat, telah usang, lantai dan dinding kayunya lapuk dimakani bubuk. Gonjong enam yang mendongak ke langit, seperti tanduk tiga ekor kerbau, yang bersinar keperak-perakan ditimpa cahaya matahari khatulistiwa, kini telah berkarat dan berlumut, dan pudar cahayanya. Cat dinding[nya] yang berukir-ukir telah luntur pula, tak berseri lagi, tangganya sudah goyah, atapnya banyak yang tiris, dapurnya doyong dan hampir rubuh, sasaknya tanggal satu per satu.

Bukan rumah gedang saja yang usang, penghuninya juga tidak berjiwa segar lagi. Kecerdasannya terbelakang, kekuatan batin dan persatuan sosial seperti pada nenek-moyangnya tidak ada lagi. Rumah gedang itu berangsur-angsur dari dulu dijalari kuman-kuman penyakit sosial, penuh sengketa besar dan perselisihan kecil-kecil, bukan rumah adat yang tenteram, berseri-seri dan tinggi kemegahannya, seperti sediakala. Penghuninya sebentar-sebentar berselisih, bertengkar, bersa{143}kitan hati, sampai rumah gedang itu rusak oleh kesumat, dengki dan dendam.

Perselisihan ini sebagiannya disebabkan oleh perbedaan kemampuan antara beberapa menantu yang berkumpul, sebagai dalam tangsi di rumah itu, yang menyebabkan berbeda pula makanan, pakaian anak-bininya dan barang-barang yang dibelikannya. Perbedaan ini menimbulkan rasa iri dan dengki pada perempuan-perempuan yang lakinya tidak berada, dan perasaan ini makin berkobar-kobar [bila] semakin lama orang-orang itu berkumpul serumah, apalagi setiap hari dicurahkan pula bensin oleh ibu-ibu ke dalam nyala kemarahan di dada anak-anak perempuan itu.

Perasaan iri dan perselisihan ini dapat diperkecil atau tidak akan timbul sama sekali, bila mereka diam berpisah, agak jauh satu keluarga dari yang lainnya. Tetapi di Minangkabau, oleh adatnya dikumpulkan anasir-anasir yang bertentangan dan bergeseran di dalam satu tangsi, yang dinamakannya rumah gedang.

Dari [rasa] iri dan persaingan tadi, berturut-turut timbul perselisihan lain, seperti siapa [yang] harus menyapu lantai rumah, halaman dan dapur, bertengkar karena seorang sanak memakai perian kepunyaan yang lain. Adakalanya berselisih perkara sekerat kayu bakar, yang diam-diam dipakai oleh salah seorang anaknya sewaktu yang punya pergi ke pasar atau ke surau. Tetapi yang kerap kali jadi pokok pertengkaran ialah kanak-kanak mereka yang sebentar-sebentar berkelahi, menangis dan mengadu kepada ibunya. Kerapkali benar ibu-ibu mereka bertengkar pula.

Apalagi selama bulan puasa dan dekat dengan Hari Raya, suasana rumah gedang makin hangat, bukan tenteram seperti dikehendaki hikmah puasa. Pertengkaran, iri, [dan] kesumat semakin menjadi. Seorang perempuan muda dan ibunya, umpamanya, iri melihat laki sanaknya yang diam di bilik sebelah membeli daging 10 kilogram, sedang lakinya menjinjing daging pulang hanya 3 atau 5 kilogram. Pada Hari Raya, bila pakaian anak perempuan di bilik sebelah dari sutera, lebih bagus daripada pakaian anaknya, [yang hanya] dari [kain] cita, dia marah dan mengutuki lakinya yang tidak pandai mencari uang seperti laki sanaknya.

Kaum terpelajar yang luas pemandangannya tentu hampir tidak mengerti, mengapa tetek-bengek ini dapat menjadi pangkal perselisihan. Orang harus tahu bahwa yang dianggap soal tetek-bengek oleh kaum terpelajar, bagi orang-orang kampung yang sebagian besar picik, soal itu, [dianggap] besar sekali. Mereka selamanya hidup dalam selimut {144} perasaan yang tebal, sentimen yang sejak lahir makin lama semakin tebal, dan hanya lenyap bila mereka sudah dikuburkan.

Demikianlah, orang-orang Minangkabau yang diam di rumah gedang terpaksa hidup bersama-sama dengan orang yang menyakitkan hatinya setiap hari, dan selalu dilihatnya. Akan pindah dan membuat rumah baru untuk berdua laki-bini danak anak-anaknya saja, tidak ada uang.

Bibit kejengkelan dan perpecahan ini bertambah besar bila orang-orang itu terpaksa berkumpul seterusnya. Lama-kelamaan, karena sama-sama makan hati, jarang dijumpai di rumah-rumah gedang itu orang yang sehat pikiran dan kuat badannya. Kebanyakan penghuni rumah gedang yang saya jumpai di Luhak Agam, Payakumbuh, Tanah Datar, Padang Panjang dan Solok, telah lesu, dan kuyu, tidak berjiwa hidup lagi. Semua menghabiskan waktu dan tenaganya dalam perselisihan dan kesakitan hati, yangn sukar dihindarkan.

Tiap orang di sana tidak berbahagia, bagaiman tinggal di neraka. Berlama-lama begitu, banyaklah penghuni rumah-rumah gedang yang punah.

Yang laki-laki, terutama datuk dan mamak rumah, sedikit yang berbadan tegap dan berpikiran segar; semuanya seolah-olah memikul beban berat, beban dalam khayal yang dibuat oleh masyarakat dan adatnya sendiri. Mereka gila mengadu ketitiran dan membual di lepau kopi, atau berjudi malam, atau memperkatakan cacat orang lain.

Mereka tidak tahu sejarah negerinya, tidak tahu geografi, dan [hanya] sedikit yang pandai berhitung lebih dari 5000. Mereka tidak tahu memikirkan soal-soal sekarang, atau hal-hal yang akan [dapat] memajukan negeri. Mereka setiap hari hanya memperkatakan kesukaran kecil-kecil dalam pergaulan di kampung saja.

Bila ada sanaknya yang kaya meninggal dunia, mereka lalu sibuk dan ribut memperebutkan harta peninggalan [si mati], bertengkar tentang harta pusaka atau harta pencaharian. Akhirnya, kebanyakan yang jadi korban, artinya tidak menerima warisan, adalah anak-bini yang meninggal.

Setelah perkara harta itu selesai, dan jatuh ke tangan mereka, keesokannya yang bersaluk dan berdestar itu mengadu ketitiran, menyabung ayam dan berjudi lagi, seperti biasa. Ini semuanya, seperti kita tahu, penyakit masyarakat yang sedang mundur, yang tak bersemangat hendak maju lagi.

Cara berumah tangga seperti tangsi itu tidak sesuai lagi dengan kecerdasan jiwa manusia. Kini bukan masanya lagi empat atau lima keluarga diserumahkan sampai mereka berdesak-desakan, dan tidak mendapat kemerdekaan cukup untuk mencerdaskan dirinya. Betul me{145}reka bersanak dan sesuku, seketurunan menurut pengertian lama, dan rukun hidupnya di masa yang lalu, tetapi kecerdasan jiwa generasi sekarang [sudah se]begitu rupa hingga orang-orang yang sedarah tidak akan rukun lagi, jika mereka tidak sepaham dan sejiwa. Kini bukan suara dan ikatan darah yang kuat, bloedverwantschap, tetapi suara dan ikatan jiwa, geestverwantschap. Kini banyak sekali buktinya, bahwa dua sahabat atau dua teman seperjuangan yang sepaham dan secita-cita, kuat simpati dan cintanya daripada dua saudara yang berbeda pikirannya. Dan lagi, manusia yang berlainan kepentingannya tidak selamanya dapat dipaksa dikumpulkan seperti ternak dalam satu kandang; masing-masingnya hendak dan harus mencari kemajuan sendiri dengan merdekanya.

n:> ] X@[ mum dan upacara ramai-ramai yang tak berfaedah; sebab mereka mengerti bahwa waktunya yang berharga lebih baik dipergunakannya untuk mempelajari soal-soal pembangunan negeri di belakang hari, daripada menghadiri sandiwara ala Jepang itu.

Para pemimpin sejati, kata dr. Adnan, akan keluar nanti, apabila masyarakat betul-betul telah memerlukannya, dan sudah bosan dengan parvenu, yang lebih banyak aksi daripada isi, yang berkepala kosong, yang menghabiskan harta negara untuk dipakainya melagak, yang tidak pandai menambah produksi dan penghasilan negeri.

Payakumbuh, 9 November

Di pasar Payakumbuh, saya jumpai banyak benar perisau [orang gila] yang berkeliaran, dan malam tidur di serambi toko-toko. Saya sangka mereka bekas romusya yang sengsara; tetapi bukan. Kata orang Payakumbuh asli kepada saya, mereka itu hartawan dulunya. Karena pongah terhadap orang-orang di sekelilingnya, atau [karena] mulutnya tajam terhadap orang-orang di sekelilingnya, mereka disihir oleh seorang dukun. Tidak lama kemudian mereka jatuh sakit, kacau pikiran, linglung dan tidak [lagi] memperdulikan sawah, ladang dan rumahnya. Mereka tidak mau lagi berpakaian [yang] pantas, hanya berjalan ke sana ke mari tidak bertujuan, dan kemudian minta-minta sedekah di pasar.

Hartanya diurus oleh saudara atau kemenakannya; dan seperti biasa di Minangkabau, diurus artinya dihabiskan. Ada setengah kemenakannya yang mau mengajak mamaknya yang gila itu pulang ke ru{141}mah, hidup seperti orang yang waras otaknya, tapi si malang yang kena sihir ini tidak beringatan lagi akan hidup seperti dulu.

Ada juga yang jadi perisau karena berebut perempuan. Karena ia mengawini seorang gadis yang sedang dicintai oleh seorang laki-laki lain, laki-laki yang malang itu meminta pertolongan dukun supaya menyihir saingannya. Bila saingan ini sudah gila, dan bergelandangan di pasar, maka dikawinininya kekasih[nya] yang direbut orang tadi.

Kerap pula terjadi, keluarga laki-laki yang disihir tadi, sewaktu tahu saudaranya disihir dan [menjadi] gila, lalu meminta tolong kepada dukun lain, memintanya menyihir laki-laki yang [telah] mencelakakan saudaranya [itu]. Demikianlah, kedua keluarga [itu] sihir menyihir, dan akhirnya banyaklah orang yang tidak beres pikirannya lagi, lalu gila bersama-sama, dan bergelandangan bersama-sama di Pasar Payakumbuh, sampai mati. Orang-orang begitu, menurut berita orang kepada saya, jarang yang baik lagi.

Kalau seorang gadis menampik lamaran seorang laki-laki, dengan perantaraan seorang dukun, dia disijundaikan. Dengan sekonyong-konyong tingkah lakunya [menjadi] ganjil, pakaian yang [ada] di badannya dirobek-robeknya, serta [ia] bernyanyi-nyanyi melagukan apa saja yang terasa di hatinya, seperti orang mabuk. Dan ada pula yang mandi saja kerjanya dalam kolam, sebab badannya selalu berasa panas.

Ada pula di antara perisau di Payakumbuh, seorang lebai yang gila karena terlalu rajin mengaji, menghafal kitab fikih yang sukar sekali. Bila sudah gila, ia tidak senang tinggal di surau lagi, tetapi bertualang di seluruh kota Payakumbuh sambil mengepit sebuah kitab fikih yang tebal. Di mana [ada] tempat yang ramai, ia berhenti, lalu diterangkannya isi kitab itu kepada khalayak yang lalu lintas. Tetapi keterangannya tidakberaturan, kacau sekali; dengan tidak beralasan ia melompat dari satu masalah ke yang lain. Di Payakumbuh yang banyak airnya itu, yang arus Batang Agamnya cukup untuk air sembahyang beratus ribu kaum Muslimin dalam beberapa tahun, lebai itu berjam-jam mengajar khalayak soal tayamum, yaitu wuduk dengan pasir saja, bila air tidak ada.

Kata orang selanjutnya, sihir itu di Minangkabau sudah mulai berkurang, tetapi belum lenyap sama sekali. Yang nyata berkurang ialah sejak masa pendudukan Jepang, karena mulai waktu itu tiap-tiap orang harus memikirkan bagaimana ia dan keluarganya mendapat sepiring nasi, dan pakaian. Jadi, berkurang keinginan akan menyihir orang lain. Kesukaran hidup sehari-hari memalingkan perhatian manusia dari kepandaian gaib yang mewah itu.

Bukittinggi, 15 November

Rumah gedang, atau rumah adat, telah usang, lantai dan dinding kayunya lapuk dimakani bubuk. Gonjong enam yang mendongak ke langit, seperti tanduk tiga ekor kerbau, yang bersinar keperak-perakan ditimpa cahaya matahari khatulistiwa, kini telah berkarat dan berlumut, dan pudar cahayanya. Cat dinding[nya] yang berukir-ukir telah luntur pula, tak berseri lagi, tangganya sudah goyah, atapnya banyak yang tiris, dapurnya doyong dan hampir rubuh, sasaknya tanggal satu per satu.

Pada masa ini sebagian besar individu telah sampai di tingkat kecerdasan untuk mencari perkembangan sendiri selanjutnya, tidak mau terikat lagi oleh orang-orang dan keadaan di sekelilingnya; dan tiap-tiap individu mengharapkan kemerdekaan berpikir, berbuat dan berbicara. Tentu saja mereka berhak memperoleh ini selama mereka tidak mengganggu kemerdekaan dan kesenangan orang lain di sekelilingnya. Individu yang sudah cerdas ini, yang hendak bebas seluas-luasnya, {146} merasa sempit tinggal di dalam tangsi adat yang penuh suasana perselisihan dan kesumat. Jiwa yang maju tidak mau lagi menghiraukan tetek-bengek yang masih diributkan tidak habis-habisnya oleh sanak-sanaknya di rumah gedang itu. Masalah besar-besar, yang mengenai kemajuan bangsa dan Tanah Air, banyak meminta perhatiannya.

Karena itulah banyak pemuda Minangkabau yang bercita-cita maju, yang telah luas pemandangannya, tidak mau pulang dari rantau, selama mamak[-mamak] dan datuk[-datuk] berkuasa, selama adat tidak berubah, selama kekunaan masih menggelapkan pikiran umum.

Susunan, bentuk dan aturan masyarakat Minangkabau yang purbakala, mesti disesuaikan dengan keadaan zaman modern; kalau tidak, dia akan gulung tikar. Kuman-kuman penyakit tua sangat merajalela dalam masyarakat dan jiwa orang-orang Minangkabau, yang tidak tahu apa yang dikehendaki hidup pada masa kini. Masyarakat Minangkabau sebagai satu organisme yang telah tua, telah penyakitan dan lemah untuk menyertai perlombaan hidup, di gelanggang ekonomi, politik dan kebudayaan pada waktu pancaroba ini. Kecerdasan sosial menemui jalan buntu.

Dalam masyarakat Minangkabau nanti, yang akan berubah susunannya, yang rationeel dan realistis, yang memperbandingkan kecerdasannya dengan langkah-langkah kebudayaan bangsa-bangsa asing, yang berilmu modern, yang mau mengganti rumah gedang yang usang dan lapuk itu dengan gedung beton yang kuat, modern, yang dimasuki cahaya dan udara yang sehat, yang di dalam dindingnya tiap-tiap orang pandai membaca dan menulis, merasa berbahagia, berpikiran merdeka dan maju.

Minangkabau sebagai satu kesatuan sosial yang tersisih dan berdiri sendiri, berbeda dari susunan masyarakat di daerah lain-lain, satu organisme tersendiri yang tidak menambah kemajuannya lagi, satu organisme sosial yang sempurna pada zaman Kerajaan Minangkabau, tetapi kini tinggal [re]runtuhannya yang rapuh.

Dengan adatnya yang dikukuhkan, Minangkabau tidak kuat bertentangan dengan mesin-mesin dan senjata, dan alat-alat modern, yang lebih efektif dan lebih menguasai keadaan daripada kekuatan moril dari para pembela adat, yang tidak berpikir cara modern, yang tidak beralat modern, dalam perjuangan hidup yang semakin hebat pada dewasa ini.

Kaum datuk, yang membela adat Minangkabau, pada umumnya takut menempuh jalan pikiran baru, atau mengubah caranya berpikir {147} yang menyimpang dari kebiasaan nenek moyangnya. Sebab menurut keyakinannya, dalam benteng adat yang berpengaruh dari abad kea bad itulah penduduk Minangkabau akan hidup dalam keamanan, terhindar dari bahaya-bahaya dari luar, yang akan merusakkan organisasi sosial, kehormatan diri, peradaban dan harta bendanya. Karena itulah mereka takut memperkenankan anak-anak gadisnya kawin dengan laki-laki luaran, sebab selain pekerti orang luaran dicurigai, mereka kuatir adatnya akan lemah, diubah oleh orang-orang yang datang.

Orang Minangkabau berpendapat, pusaka lama harus dijaga; artinya jangan jatuh ke tangan orang yang lain sukunya, dan hendaklah dihabiskan oleh sanak dan kemenakannya sendiri. Keturunan disuruh menjaga, tetapi tidak disuruh menambah banyak harta itu, memperluas sawah dan ladangnya. Betul ada yang ditambah, tetapi dengan merugikan orang-orang suku lain, yang terpaksa menggadaikan hartanya. Pusaka itu tidak ditambahnya dengan membuka hutan atau tegalan baru, [untuk] dijadikan sawah dan ladang untuk memberi makan keturunannya yang [ber]kembang biak.

Mereka tahu bahwa lama-kelamaan sanak dan kemenakannya akan bertambah banyak, yang berarti bertambah banyak [pula] perut yang harus diisi dua kali sehari. Karena tidak disadari, penduduk Minangkabau bertambah banyak, produksi tetap seperti biasa, harta tidak cukup lagi, dan akhirnya datanglah kekurangan; dan kekurangan ini menyebabkan [timbulnya] perebutan dam perselisihan. {148}

***

* Sumber: Muhamad Radjab, Tjatatan di Sumatera. Jakarta: Balai Pustaka, 1949: 139-148. Buku ini adalah laporan Radjab, mewakili Kantor Berita Antara, yang bersama beberapa wartawan ibukota lainnya, ditugaskan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia untuk melakukan invesitagi jurnalistik ke Sumatera pada 1947. Ejaan disesuaikan; angka dalam tanda { } merujuk pada halaman asli bukunya; bagian kalimat dalam tanda [ ] merupakan tambahan dari penyalin.

Penyalin: Suryadi, Leiden University, Belanda

Paco-paco Minangkabau #1: Kebakaran di Padang, 1923

Pengantar

Kami menyajikan rubrik baru yang berjudul Paco-paco Minangkabau. Rubrik ini muncul di harian Padang Ekspres setiap edisi Minggu. Paco-paco Minangkabau adalah catatan-catatan pendek dan ringkas mengenai aspek budaya dan peristiwa sejarah yang terjadi di Minangkabau di masa lampau yang dikutip langsung dari sumber-sumber primer tertulis tanpa mengubah tulisan aslinya. Kutipan-kutipan itu dipetik dari khazanah bibliografi tentang Minangkabau (naskah, buku, majalah, surat kabar, dll.) yang tersimpan di Belanda yang jumlahnya berlimpah. Di bawah kutipan diberikan penjelasan pendek tentang konteks budaya dan sejarah serta sumber kutipan itu. Semoga rubrik ini bermanfaat bagi sidang pembaca, termasuk para sejarawan, dalam rangka memperkuat kesadaran sejarah masyarakat kita. Rubrik ini diasuh oleh Dr. Suryadi, urang awak yang menjadi dosen/peneliti di Leiden University, Leiden, Belanda.

Kebakaran di Padang, 1923

“Pada petang 26 malam 27 telah terdjadi kebakaran dikota Padang. Asal api tidak diketahoei.Kebakaran itoe kedjadian ditempat perniagaan Eropah, jatoe pada firma de Guntzel en Schumacher, melaloei roemah-roemah Handelsvereeniging jang berdekatan, jatoe Nichiran Trading Coy dan Societa Commissionaria di Exportazione di Importtazione, demikian djoega goedang Tels en Co. Roemah-roemah Guntzel en Schumacher dan roemah-roemah Handelsvereeniging terbakar semoea dan Nichiran Trading Coy, Societa dan goedang Tels hanja sebahagian terbakar. Keroegian telah ditaksir 1/2 millioen”.

***

Laporan majalah Pandji Poestaka, No. 32, Tahoen I, 9 Augustus 1923, hlm. 9, tentang kebakaran besar yang menghanguskan kompleks pertokoan milik orang Eropa di Padang yang terjadi tanggal 26 sore sampai 27 Juli dinihari tahun 1923. Laporan ini menunjukkan keragaman komplek pertokoan di Padang pada masa itu, yang tidak hanya dimiliki oleh pedagang pribumi, tapi juga bangsa-bangsa Asia lainnya (vreemde oosterlingen) dan bangsa Eropa.

(Suryadi - Leiden, Belanda) | Minggu, 1 Maret 2015

March 1, 2015

Minang Saisuak #212 - Dr. M. Amir: Intelektual Minang putra Talawi

Jika kita menelusuri figur intelektual Minangkabau diaspora angkatan awal, maka Dr. M. Amir adalah salah seorang di antaranya, di samping beberapa orang lainnya seperti Dr. Abdul Rivai dan Roestam Effendi. Seperti halnya Rivai, Dr. M. Amir adalah ahli medis yang sangat tertarik dengan isu-isu kebudayaan. Dia adalah seorang penulis prolifik. Tulisan-tulisannya mengenai dunia medis dan isu-isu kebudayaan hampir sama banyaknya.

M. Amir adalah putra Talawi, lahir pada 27 Januari 1900 dari pasangan M. Joenoes Soetan Malako dan Siti Alamah yang bersuku Mandaliko. Dia bersaudara sepupu dengan tokoh nasional Mohammad Yamin dan wartawan kawakan [Djalamaloedin] Adinegoro.

M. Amir menempuh sekolah rendah di Sawahlunto. Setelah itu dia sempat ke Palembang mengikuti mamaknya, M.J. gelar Radjo Endah, dan masuk HIS. di kota tepian Sungai Musi itu. Sebelum tamat, Amir pindah ke Batavia dan masuk ELS, dan terus ke jenjang MULO. Kemudian dia melanjutkan studinya di STOVIA (1913-1923). Pada awal 1924, Amir bertolak ke Belanda untuk belajar kedokteran di Universitas Utrecht, dengan beasiswa dari perkumpulan Teosofi.

Pada 1928 Amir kembali ke Indonesia dan bekerja dengan Pemerintah sampai 1937 sebagai psikiater. Mulai 1 April 1937 dia ditugaskan di Tanjungpura, Langkat. Pada 14 Agustus 1945, ketika masih bertugas si Langkat, bersama Teuku Mohammad Hasan, Amir menghadiri Sidang PPKI mewakili rakyat Sumatra. Dia kemudian diangkat menjadi salah seorang menteri dalam Kabinet Presidensial (1 Sept. - 14 Nov. 1945). Pada bulan Desember 1945 Amir diangkat menjadi wakil gubernur Sumatra mendampingi Teuku Mohammad Hasan.

Revolusi sosial yang meletus di Sumatra Timur, menyusul kemedekaan Indonesia, mengancam jiwa Amir. Hal itu memaksanya pindah ke Sabang, kemudian dari kota itu dia pergi ke Utrecht, tempat dia pernah menimba ilmu kedokteran. Keputusan mengungsi ke Belanda itulah yang menyebabkan dia dituduh sebagai pengkhianat. Dia masih sempat pulang ke Indonesia dan, atas bantuan D.J. Warouw, berpindah-pindah tempat dari Gorontalo, Palu, dan Makassar. Tetapi kemudian Amir kembali ke Belanda. Dalam usia yang belum begitu tua, dia meninggal di Amsterdam pada tahun 1949.

Dr. M. Amir adalah contoh intelektual Indonesia yang dipersepsikan salah oleh generasi yang lebih kemudian. Aktivitas-aktivitas politiknya menunjukkan kecintaanya yang tak dapat diragukan lagi terhadap tanah airnya: Indonesia. Semasa bersekolah di STOVIA, Batavia, bersama Tengku Mansur, Amir mendirikan Jong Sumatranen Bond (JSB) pada 8 Desember 1917. Pada 1920 dia menjadi ketua JSB, sebelum digantikan oleh Bahder Djohan pada 1922. Semasa bersekolah di Belanda, Amir aktif dalam Perhimpoenan Indonesia (De Indonesische Vereeniging) dan menjadi salah seorang komisarisnya pada 1925. Selama bertugas di Medan, Amir aktif dalam perkumpulan intelektual ‘Taman Kemadjoean’ yang antara lain mengadakan ceramah budaya secara periodik. Foto ini diambil dari salah satu makalahnya yang berjudul “Harga Keboedajaan Barat oentoek bangsa kita” (Maret 1940). Tulisan-tulisan Amir berserak di berbagai media cetak dan juga jurnal-jurnal ilmiah dalam dan luar negeri. Sebagian besar dari tulisan-tulisan itu masih dapat dilacak sampai sekarang.

Manusia menemui jalan hidupnya dalam aliran sejarah yang tak terduga. Adalah sangat bermanfaat bagi penambah pengetahuan sejarah bangsa Indonesia, jika ada mahasiswa/dosen kita yang mau melakukan studi tentang Dr. M. Amir.

Suryadi - Leiden, Belanda | Singgalang, Minggu, 29 Februari 2015

(Sumber foto: Taman Kemadjoean: Harga Keboedajaan Barat oentoek bangsa kita. Medan: Centrale Courant en Boekhandel, 1940: [ii]).

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers