Suryadi's Blog, page 7

November 2, 2014

Minang Saisuak #195 - J.D.L Le Febvre yang Mencintai Orang Minanang

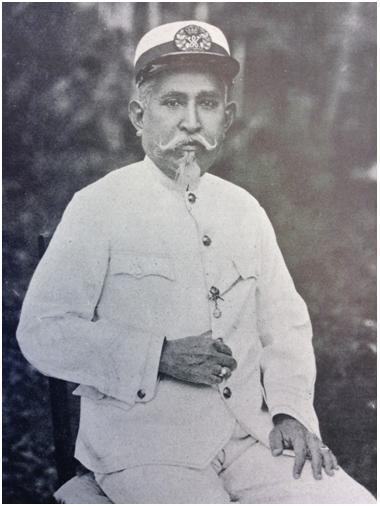

Residen J.D.L Le Febvre

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan profil J.D.L. Le Febvre yang pernah menjadi Residen Sumatras Westkust / Sumatra Barat (1915-1919). Tentu terbit pertanyaan dalam pikiran pembaca, mengapa pula seorang Belanda (mungkin dia berdarah Perancis) yang bangsanya pernah menjajah negeri kita diceritakan dalam rubrik ini?

Kami turunkan kisah Le Febvre di sini karena ia adalah seorang pejabat kolonial Belanda yang menaruh respek kepada orang Minangkabau. Rusli Amran yang menulis secara ringkas tentang riwayat hidup Le Febvre dalam bukunya Cerita-cerita Lama dalam Lembaran Sejarah (1997:79-87) mengatakan bahwa dia adalah ’satu-satunya pejabat tinggi Belanda di Sumbar yang benar-benar mendalami dan membantu aspirasi rakyat’.

Le Febvre adalah seorang sosial demokrat, ideologi yang haluan politiknya jelas tidak cocok dengan Pemerintah Kolonial Belanda yang suka menghisap rakyat pribumi dengan nafsu kapitalisnya. Kariernya dalam jajaran BB Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dimulai dari bawah. Tahun 1900 dia baru sebagai seorang kontrolir, kemudian ditugaskan di Tapanuli, lalu di Bengkulu, sebelum kemudian menjadi Asisten Residen di Tanah Datar yang berkedudukan di Sawahlunto. Tak lama kemudian dia diangkat menjadi Residen Sumatra Barat pada 1915 menggantikan Gubernur Ballot.

Waktu bertugas di Sawahlunto itulah hatinya terenyuh melihat nasib ‘orang rantai’ yang bekerja di tambang batubara Ombilin yang diperlakukan seperti binatang.

Rusli Amran ibid.) mengutip cerita-cerita penting yang ditulis Le Febvre dalam memoarnya yang belum pernah terbit yang kini tersimpan di Koninklijk Bibliotheek Den Haag. Dari memoarnya itu kita mendapat kesan Le Febvre mendobrak satu kebiasaan colonial yang sudah dipraktekkan beratus tahun: dalam pesta-pesta di rumah dinasnya, dia sering mengundang elit-elit pribumi, bahkan rakyat biasa, sehingga lapisan kecil komunitas penguasa kulit putih tidak senang kepadanya.

Intelektual Minangkabau Dr. Bahder Djohan pernah mencatat bahwa ketika dalam satu acara yang diadakan oleh masyarakat di Padang, Residen Le Febvre diundang untuk meresmikan. Selesai persemian itu beliau tak segan-segan ikut makan bersama dengan orang banyak. Besoknya tersebar berita negatif penuh sindiran di koran-koran pendukung kolonialisme di Padang bahwa sang Residen telah menjadi (pembela) orang pribumi.

Dalam memoirnya Le Febvre juga berkata bahwa orang pribumi jauh lebih punya hati daripada orang Barat. Tidak seperti orang Eropa yang hanya dekat selagi ada maunya, orang pribumi tidak mudah melupakan jasa orang lain kepadanya. Hal itu antara lain dibuktikan oleh Bung Hatta yang, bersama Bagindo Dahlan Abdoellah, mengunjungi keluarga Le Febvre yang tinggal di Hamburg pada musim dingin 1921. Hatta sudah kenal mantan Residen Sumatra Barat itu sejak dia masih berdinas di Padang.

Dalam Memoir-nya (1979) Hatta antara lain mencatat: Le Febvre pernah mau menghapuskan rodi, tapi para penghulu justru mau mempertahankannya sebab dianggap sebagai adat pusaka lama di Minangkabau (h. 51). Pada pertengahan Juni 1919, ketika Hatta mau berangkat ke Betawi untuk melanjutkan sekolahnya, di Emmahaven (Teluk Bayur) kapal KPM yang akan ditumpanginya yang sedianya berangkat jam 8 pagi disuruh undur jadwal keberangkatannya atas perintah Residen Le Febvre. Sang Residen sendiri kemudian datang ke pelabuhan dan memerintahkan agar ratusan karung beras yang sudah dimasukkan ke lambung kapal itu diturunkan lagi ke darat. Dia melarang beras itu dibawa ke luar karena tak ingin melihat rakyat Sumatra Barat menderita kelaparan karena kekurangan persediaan beras. Begitulah cintanya kepada rakyat Minangkabau. Tindakannya mendapat kritik keras dari para pendukung kapitalisme dan penjajahan dengan para dedengkotnya yang bertahta di Batavia. Koran Het Nieuws van den Dag menghantamnya dengan tuduhan bahwa ia seorang sosialis yang menjalankan politik anti-kapitalis. Akhirnya tak lama kemudian dia diberhentikan dari jabatannya sebagai Residen Sumatra Barat (h.57-8).

Setelah kembali ke Eropa kehidupan Le Febvre dan keluarganya cukup sulit. Dia terus digencet oleh para pendukung fanatik kolonialisme dan karena itu pernah harus hijrah ke Jerman. Dia hari ulang tahunnya yang ke-80 Kedubes Indonesia di Den Haag memberikan perhatian cukup besar kepadanya. Bung Hatta mengirimkan ucapan selamat (Amran, ibid.:79).

Begitulah sedikit kisah hidup seorang pegawai kolonial Belanda yang jiwa dan hatinya pernah jatuh tercecer di tanah Minangkabau. Mengutip kata-kata Rusli Amran (ibid.:87): ’semoga [jasanya itu] tidak dilupakan oleh rakyat Minangkabau’. Mungkin tak ada salahnya kalau seruas jalan atau sepotong gang di Padang Kota Tercinta ini diberi nama Jalan/Gang Le Febvre. Siapa tahu, arwah Bung Hatta dan arwah orang orang-orang Minangkabau yang pernah ditolongnya tersenyum melihat tindakan bijak kita itu.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Rusli Amran, Cerita-cerita Lama dalam Lembaran Sejarah , Jakarta: Balai Pustaka, 1997:80) Singgalang, Minggu, 2 November 2014

October 29, 2014

Renung #36 | Intelektual

Kaum intelektual, seperti halnya golongan lainnya dalam masyarakat, adalah salah satu unsur penting sebuah negara-bangsa (nation-state). Mereka adalah orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, orang yang mempunyai derajat kecendekiawanan, yang dapat menuntun masyarakatnya ke jalan yang baik.

Kaum intelektual ibarat kapten kapal. Jika kapal tenggelam, ia adalah orang yang paling terakhir terjun ke laut. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebuah negara yang merdeka belumlah lengkap dan tidak akan dapat hidup mandiri dengan marwah (dignity) yang setara dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya apabila kaum intelektualnya belum terbentuk. Di tahun 1928, dr. Abdoel Rivai, seorang pemuka pribumi Indonesia, negeri yang pada masa itu masih dikuasai oleh penjajah Belanda, berucap:

“[B]eloem dapat memadai satoe bangsa akan dinamai bangsa jang moelia, kalau kiranja bangsa itoe tidak ada kaoem intelectueelnja. Tiap-tiap kaoem jang terseboet mesti ada intelectueelnja.

Baroelah bangsa itoe dapat dinamai bangsa jang moelia (beschaafd). Intelect jang tinggi memoeliakan hati, memberanikan diri akan melakoekan apa jang baik.

Bangsa jang tidak mempoenjai kaoem intelectueel itoe dinamai orang bangsa jang beloem matang dan sebab itoe mesti ditoentoen seperti kerbau”. (p. 67-8).

Hamba kutip kata-kata Rivai itu dari bukunya Student Indonesia di Europa (Weltevreden: N.V. Electr. Drukkerij & Uitgevers Mij. Bintang Hindia, 1928:67-8). Dokter dan intelektual yang berayah orang Palembayan itu membela Moehammad Hatta dengan kawan-kawannya yang ditahan oleh polisi Belanda di Den Haag tahun 1927 karena menulis harapan-harapan mereka tentang Indonesia yang merdeka dan bebas dari cengkeraman penjajah. Menurut Rivai, Hatta adalah contoh intelektual (muda) Indonesia yang keras hati, berjuang tanpa pamrih, dan tetap teguh pada prinsip budaya dan agamanya sendiri. Dan seperti yang sudah dicatat oleh sejarah, Hatta tetap tegak lurus pada prinsip hidupnya sampai akhir hayatnya. Ketika beliau melihat Soekarno sudah mabuk oleh arak kekuasaaan dan puja puji duniawi, Hatta rela berpisah dengan teman seperjuangan yang dicintainya itu.

Kini, di zaman kemerdekaan, Indonesia telah memiliki kaum intelektual yang jauh lebih banyak dibanding zaman Hatta muda. Akan tetapi sudah seberapa jauhkah mereka dapat menuntun bangsanya ke arah yang lebih baik? Sudahkah mereka memberi kontribusi dalam meningkatkan marwah bangsanya, baik dalam pandangan masyarakatnya sendiri maupun di mata bangsa-bangsa asing?

Jika kita melihat fenomena umum sekarang, kaum intelektual kita berada di tepi jurang yang berbahaya, lantaran banyak yang tergoda untuk masuk kancah politik, dan lupa pada tugas moralnya sebagai cendekiawan yang terpelajar. Semakin hari keadaan ini semakin mengkhawatirkan. Mereka yang semestinya menjadi penjaga gawang moral bangsa itu sering tidak mampu lagi berdiri di sudut netral.

Hawa politik praktis merasuk ke dalam lingkungan intelektual, tidak terkecuali ke dalam lingkungan kampus-kampus. Sudah lebih dari 65 tahun negeri ini merdeka, kampus-kampus kita masih tetap hidup dalam mitos ‘politik membebasan’. Menurut mitos ini mahasiswaa adalah garda terakhir penyelamat bangsa jika terjadi krisis politik. Mereka tetap hidup dalam budaya ‘turun ke jalan’ daripada ‘penghuni laboratorium dan perpustakaan’. Para pantolan kampus itu kemudian menjadi aktivis politik dan jika angin politik berhembus ke arah dirinya, maka mereka kemudian akan menjadi politikus. Namun, tak jarang mereka kemudian tergelincir ke dalam pusaran korupsi.

Intelektual-intelektual muda kita harapan bangsa itu menjadi ’sampah’ sebelum berkembang. Sementara mereka yang terjun ke dunia ilmu dan penelitian terabaikan dan jauh dari perhatian negara. Dengan kata lain, di negeri ini, kampus-kampus lebih terkenal sebagai ‘pabrik’ untuk memproduksi politikus ketimbang ilmuwan-ilmuwan yang suka bersunyi senyap, yang dapat mengibarkan nama bangsa dan negaranya di dunia internasional dalam lapangan ilmu pengetahuan.

Kejatuhan rezim politik sebuah bangsa mungkin tidak lebih berbahaya daripada kejatuhan moral kaum intelektualnya. Jika moral kaum intelektualnya sudah rusak, itu berarti tonggak tuo (tiang utama) bangsa itu sudah patah. Dan jika itu terjadi, bersiaplah bangsa itu ‘ditoentoen [lagi oleh bangsa lain] seperti kerbau’.

Padang Ekspres, Minggu 27 Oktober 2014

October 22, 2014

In Memoriam Prof. Harun Zain (1 Maret 1927 - 19 Oktober 2014)

Pada Minggu pagi 19 Oktober 2014 Allah SWT telah memanggil kembali salah seorang putra Minang terbaik: Bapak Harul Alrasyid Zain, mantan Gubernur Sumatra Barat dua periode (1966-1977). Dalam usia 87 tahun, beliau pergi mengahadapNya dengan tenang di kediaman beliau di Jakarta.

Hasril Chaniago dalam 101 Orang Minang di Pentas Sejarah (2010:284) mencatat bahwa Harun Zain, begitu beliau sering dipanggil, adalah seorang gubernur yang berhasil mengembalikan harga diri orang Minangkabau yang hancur remuk akibat kalah dalam pergolakan PRRI (1958-1961). Dalam pertemuan penulis dengan Bapak harun Zain di kediaman beliau di Kebayoran Baru Jakarta pada 21 Januari 2014, beliau bercerita betapa pada masa awal tugasnya sebagai gubernur Sumatra Barat, beliau menghadapi masyarakat Minangkabau yang menekur ke tanah dan menggigil persendian jika berpapasan dengan polisi dan tentara (asal Jawa) di jalan-jalan. Suatu kali beliau turne ke daerah, dan di dekat Padang Panjang iring-iringan mobil beliau dicegat oleh polisi. Polisi membentak-bentak seperti sekuriti kolonialisme Belanda mengawasi pribumi, kenang beliau. Baru kemudian mereka sadar bahwa yang mereka cegat adalah rombongan gubernur Sumatra Barat.

Dilahirkan pada 1 Maret 1927 di Jakarta, Harun Zain merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan linguis dan pekamus Indonesia asal Pariaman, Prof. St. Moehamad Zain dan Siti Murin. Masa kecil beliau praktis dijalaninya di rantau, sebab sudah sejak awal orang tua mereka sudah menjadi perantau Minang golongan kerah putih. St. Moehamad Zain sendiri, sang ayah, sudah meninggalkan Minangkabau sejak 1907, membina kariernya di Jawa, dan pernah menjadi dosen Bahasa Melayu di Universitas Leiden Belanda tahun 1922-1926 menggantikan orang kampungnya sendiri, Bagindo Dahlan Abdoellah.

Pendidikan dasar dan menengah Harun Zain dijalaninya di Jawa Timur karena sang ayah ditugaskan di sana selama tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Pada usia 18 tahun beliau, sebagaimana banyak pemuda republiken lainnya, telah ikut memanggul senjata mempertahankan Republik Muda Indonesia dari nafsu birahi Belanda yang ingin kembali menguasai tanah airnya.

Pada tahun 1950 Harus Zain mendapat kesempatan berkuliah di UI. Beliau tamat dari Fakultas Ekonomi UI pada 1958, dan setahun kemudian mendapat kesempatan untuk melanjutkan studinya ke Amerika Serikat di bidang perburuhan dan industri.

Tahun 1961 Harun Zain kembali ke Indonesia. Beliau mendapati ranah bundo-nya, Minangkabau, baru saja dikebat oleh tantara pusek menyusul dipadamkannya Pemberontakan PRRI oleh Presiden Soekarno dengan jalan militer. Melihat keadaan itu, dan didorong oleh intelektual Minang di perantauan, beliau terpanggil untuk membangun kampung halamannya. Mula-mula beliau menjadi dosen terbang untuk Universitas Andalas (di FKIP yang kini menjadi UNP) yang hampir vakum selepas perang. Kemudian beliau diangkat menjadi dekat Fakultas Ekonomi universitas itu sambil tetap bolak balik mengajar di UI, Jakarta. Pada Mei 1963 beliau diangkat menjadi Rektor Univeritas Andalas.

Pada tahun 1966, atas dukungan para perantau, tokoh politik, dan unsur-unsur masyarakat Minangkabau, Harun Zain ikut dalam pemilihan Gubernur Sumatra Barat dan terpilih. Presiden Soekarno melantik beliau sebagai Gubernur Sumatra Barat dengan tugas yang amat berat: membangun ekonomi dan kehidupan sosial politik dan budaya Minangkabau yang hancur akibat perang saudara (PRRI).

“Sebagai gubernur, setiap kali saya berpidato di depan niniak mamak dan masyarakat di berbagai daerah, saya menyuruh pengawal saya, tentara dan polisi menjauh dari lokasi pertemuan”, kata Harun Zain menceritakan salah satu rahasia kesuksesan beliau memimpin Sumatra Barat kepada saya dalam pertemuan di bulan Januari 2014 itu. Beliau juga menceritakan satu kunci penting lain: bila datang ke daerah-daerah, bertanyalah kepada masyarakat tentang apa yang mereka butuhkan, jangan sebaliknya, menjadi pejabat seolah mengetahui segalanya dan datang ke masyarakat dengan perintah ini dan itu.

Itulah antara lain kunci suskses Harun Zain memimpin orang kampungnya selama dua periode menjadi Gubernur Sumatra Barat. Dan sebagaimana telah dicatat oleh sejarah, nama beliau melekat di hati kalangan generasi Minangkabau yang masih hidup selepas Pergolakan PRRI. Hal itu merupakan refleksi kesuksesan beliau memimpin Sumatra Barat yang pernah kehilangan mantagi akibat kalah perang

Harun Zain mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Sumatra Barat tahun 1977, di zaman Orde Baru sedang naik daun. Hanya sedikit pejabat daerah yang semula diangkat oleh pemerintah sebuah orde (Orde Lama) yang selamat di tangan penguasa dari orde yang menyingkirkannya (Orde baru). Harun Zain adalah salah satu pengecualian. Malah, setelah turun dari kursi gubernur, Presiden Soeharto menariknya ke pusat dan menunjuk beliau sebagai Menteri Tenaga Kerja Kabinet Pembangunan III, menandai satu tradisi baru: gubernur yang ditarik oleh penguasa pusat menjadi menteri karena dinilai sangat sukses ketika menjadi pemimpin daerah.

Selesai menjadi menteri, Harun Zain masih dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) hingga 1987, sambil juga menjabat sebagai Rektor Universitas Mercu Buana, Jakarta. Selanjutnya, sejak 1988-1992 beliau menjadi anggota MPR-RI.

Setelah meninggalkan dunia politik, Harun Zain tetap tinggal di Jakarta bersama anak-anaknya. Perkawinannya dengan istri tercinta, Ratna Sari, dianugerahiNya tiga orang putri: Ratna Heimawaty Zain, Yuliety Ilona Zain, dan Ratna Yuliaveranita Zain.

Walau sudah berjarak dengan dunia politik, Harun Zain tetap dihormati oleh komunitas perantau Minang di Jakarta. Beliau dianggap sebagai orang tua yang arif, pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Dalam masa pensiun hingga akhir hayatnya, beliau tetap aktif dalam berbagai kegiatan yang menyangkut masyarakat Minang, seperti Gebu Minang, dll.

Berbagai penghargaan pernah diterima oleh Harun Zain dari negara. Juga banyak pujian dari tokoh-tokoh Minang dan nasional terhadap pribadi yang pergaulannya sangat luas ini, seperti terefeksi dalam buku Tokoh yang Berhati Rakyat: Biografi Harun Zain (Jakarta: Yayasan Gebu Minang, 1997) suntingan Abrar Yusra yang dipersembahkan kepada Harun Zain sempena perayaan 70 tahun usia beliau. “Dalam masa pensiunnya, banyak peneliti dan juga politisi yang datang mengunjungi Papa untuk bertanya bagaimana kiat beliau bisa sukses membangun daerah bekas konflik”, kata Ratna Heimawaty Zain kepada penulis.

Kini salah satu ‘kilau cahaya’ dari Tuhan untuk Minangkabau itu telah diambilNya kembali. Dan sekarang tiba giliran masyarakat Minangkabau sendiri untuk menaruh bekas ‘cahaya’ salah satu ‘intan berkilau Minangkabau’ itu di ranah bundo-nya sendiri: mengabadikan namanya - mungkin sebagai nama sebuah bandara, mungkin sebagai nama sekerat jalan, atau sebuah gedung publik, terserah kepada masyarakat yang akan memberikannya.

Selamat jalan Bapak Harun Zain. Jasamu selalu akan dikenang oleh masyarakat Minangkabau.

Suryadi - Leiden University, Leiden, Belanda | Esai ini dimuat di harian Singgalang, Rabu, 22 Oktober 2014

Foto : Wikimedia/image

October 21, 2014

In Memoriam Prof. Harun Zain

Pada Minggu pagi 19 Oktober 2014 Allah SWT telah memanggil kembali salah seorang putra Minang terbaik: Bapak Harul Alrasyid Zain, mantan Gubernur Sumatra Barat dua periode (1966-1977). Dalam usia 87 tahun, beliau pergi mengahadapNya dengan tenang di kediaman beliau di Jakarta.

Pada Minggu pagi 19 Oktober 2014 Allah SWT telah memanggil kembali salah seorang putra Minang terbaik: Bapak Harul Alrasyid Zain, mantan Gubernur Sumatra Barat dua periode (1966-1977). Dalam usia 87 tahun, beliau pergi mengahadapNya dengan tenang di kediaman beliau di Jakarta.

Hasril Chaniago dalam 101 Orang Minang di Pentas Sejarah (2010:284) mencatat bahwa Harun Zain, begitu beliau sering dipanggil, adalah seorang gubernur yang berhasil mengembalikan harga diri orang Minangkabau yang hancur remuk akibat kalah dalam pergolakan PRRI (1958-1961). Dalam pertemuan penulis dengan Bapak harun Zain di kediaman beliau di Kebayoran Baru Jakarta pada 21 Januari 2014, beliau bercerita betapa pada masa awal tugasnya sebagai gubernur Sumatra Barat, beliau menghadapi masyarakat Minangkabau yang menekur ke tanah dan menggigil persendian jika berpapasan dengan polisi dan tentara (asal Jawa) di jalan-jalan. Suatu kali beliau turne ke daerah, dan di dekat Padang Panjang iring-iringan mobil beliau dicegat oleh polisi. Polisi membentak-bentak seperti sekuriti kolonialisme Belanda mengawasi pribumi, kenang beliau. Baru kemudian mereka sadar bahwa yang mereka cegat adalah rombongan gubernur Sumatra Barat.

Dilahirkan pada 1 Maret 1927 di Jakarta, Harun Zain merupakan anak bungsu dari pasangan linguis dan pekamus Indonesia asal Pariaman, Prof. St. Moehamad Zain dan Siti Murin. Masa kecil beliau praktis dijalaninya di rantau, sebab sudah sejak awal orang tua mereka sudah menjadi perantau Minang golongan kerah putih. St. Moehamad Zain sendiri, sang ayah, sudah meninggalkan Minangkabau sejak 1907, membina kariernya di Jawa, dan pernah menjadi dosen Bahasa Melayu di Universitas Leiden Belanda tahun 1922-1926 menggantikan orang kampungnya sendiri, Bagindo Dahlan Abdoellah.

Pendidikan dasar dan menengah Harun Zain dijalaninya di Jawa Timur karena sang ayah ditugaskan di sana selama tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Pada usia 18 tahun beliau, sebagaimana banyak pemuda republiken lainnya, telah ikut memanggul senjata mempertahankan Republik Muda Indonesia dari nafsu birahi Belanda yang ingin kembali menguasai tanah airnya.

Pada tahun 1950 Harus Zain mendapat kesempatan berkuliah di UI. Beliau tamat dari Fakultas Ekonomi UI pada 1958, dan setahun kemudian mendapat kesempatan untuk melanjutkan studinya ke Amerika Serikat di bidang perburuhan dan industri.

Tahun 1961 Harun Zain kembali ke Indonesia. Beliau mendapati ranah bundo-nya, Minangkabau, baru saja dikebat oleh tantara pusek menyusul dipadamkannya Pemberontakan PRRI oleh Presiden Soekarno dengan jalan militer. Melihat keadaan itu, dan didorong oleh intelektual Minang di perantauan, beliau terpanggil untuk membangun kampung halamannya. Mula-mula beliau menjadi dosen terbang untuk Universitas Andalas (di FKIP yang kini menjadi UNP) yang hampir vakum selepas perang. Kemudian beliau diangkat menjadi dekat Fakultas Ekonomi universitas itu sambil tetap bolak balik mengajar di UI, Jakarta. Pada Mei 1963 beliau diangkat menjadi Rektor Univeritas Andalas.

Pada tahun 1966, atas dukungan para perantau, tokoh politik, dan unsur-unsur masyarakat Minangkabau, Harun Zain ikut dalam pemilihan Gubernur Sumatra Barat dan terpilih. Presiden Soekarno melantik beliau sebagai Gubernur Sumatra Barat dengan tugas yang amat berat: membangun ekonomi dan kehidupan sosial politik dan budaya Minangkabau yang hancur akibat perang saudara (PRRI).

Sebagai gubernur, setiap kali saya berpidato di depan niniak mamak dan masyarakat di berbagai daerah, saya menyuruh pengawal saya, tentara dan polisi menjauh dari lokasi pertemuan, kata Harun Zain menceritakan salah satu rahasia kesuksesan beliau memimpin Sumatra Barat kepada saya dalam pertemuan di bulan Januari 2014 itu. Beliau juga menceritakan satu kunci penting lain: bila datang ke daerah-daerah, bertanyalah kepada masyarakat tentang apa yang mereka butuhkan, jangan sebaliknya, menjadi pejabat seolah mengetahui segalanya dan datang ke masyarakat dengan perintah ini dan itu.

Itulah antara lain kunci suskses Harun Zain memimpin orang kampungnya selama dua periode menjadi Gubernur Sumatra Barat. Dan sebagaimana telah dicatat oleh sejarah, nama beliau melekat di hati kalangan generasi Minangkabau yang masih hidup selepas Pergolakan PRRI. Hal itu merupakan refleksi kesuksesan beliau memimpin Sumatra Barat yang pernah kehilangan mantagi akibat kalah perang

Harun Zain mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Sumatra Barat tahun 1977, di zaman Orde Baru sedang naik daun. Hanya sedikit pejabat daerah yang semula diangkat oleh pemerintah sebuah orde (Orde Lama) yang selamat di tangan penguasa dari orde yang menyingkirkannya (Orde baru). Harun Zain adalah salah satu pengecualian. Malah, setelah turun dari kursi gubernur, Presiden Soeharto menariknya ke pusat dan menunjuk beliau sebagai Menteri Tenaga Kerja Kabinet Pembangunan III, menandai satu tradisi baru: gubernur yang ditarik oleh penguasa pusat menjadi menteri karena dinilai sangat sukses ketika menjadi pemimpin daerah.

Selesai menjadi menteri, Harun Zain masih dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangann Agung (DPA) hingga 1987, sambil juga menjabat sebagai Rektor Universitas Mercu Buana, Jakarta. Selanjutnya, sejak 1988-1992 beliau menjadi anggota MPR-RI.

Selamat jalan Bapak Harun Zain. Jasamu selalu akan dikenang oleh masyarakat Minangkabau.(*)

Suryadi (Leiden University, Leiden, Belanda) | Singgalang 22 Nopember 2014

Foto : Wikimedia/image

October 20, 2014

Renung #35 | Suara

Demokrasi jelas berkaitan dengan suara - suara rakyat. “Vox populi Vok Dei” (Suara rakyat adalah suara Tuhan) kata sebuah ungkapan dalam Bahasa Latin. Tapi suara rakyat itu kini telah menjadi bala di negeri ini.

Sejak bergulirya Reformasi di tahun 1998, rakyat negeri ini bergembira ria dan larut dalam eforia. Suara mereka yang dibungkam penguasa selama tiga puluh tahun lebih, kini dapat mereka perdengarkan lagi, bahkan dengan bunyi yang lebih keras. Suara mereka yang lama bersembunyi dalam tenggorokan mereka itu kini membahana, melengking-lengking menembus udara semesta, menggoncangkan aras Tuhan, dan sering berbunyi gaduh seperti suara Cina karam.

Rakyat negeri ini memang sedang mabok kebebasan. Dan… suara-suara kebebasan itu menggumpal dalam sebuah istilah yang kini lebih populer dari Mpek-mpek Lamak Bana dan Martabak Shanghai: DEMOKRASI. Itulah kata yang kini membiak bagai amuba di negeri ini, tapi tak kunjung dapat mereka pahami maknanya. Ini adalah sebuah bangsa yang sedang galau oleh sebuah ideologi yang mereka petik dari Utara. Orang-orang, sejak dari nelayan yang bertubuh tipis sampai ke peserta dagelan Jakarta Lawyer Club, sejak dari sopir bajaj sampai para pialang lelang di pasar ikan, bicara tentang demokrasi. Mereka maota-kannya, memperdebatkannya, menyeminarkannya, mempelajarinya, dan akhirnya… mereka mengalami insomnia kebebasan.

Kini kita melihat sebuah nasion separoh baya yang sedang bingung memaknai hakikat suara yang diwakilkan. Mengapa orang bisa mewakilkan suaranya? Dan anehnya mengapa orang lain yang menampung onggokan suara itu dalam saku-saku baju safari mereka menjadi “orang-orang gila” dan senewen di dalam gedung parlemen?

“Mengapa hak pilih kita dirampas?” kata seorang facebooker. “Kedaulatan rakyat sudah dicuri”, kata yang lain. “[Kami] tidak mendukung [Pilkada tak langsung]” karena “pada prinsipnya menghilangkan hak konsitusional warga negara Indonesia untuk memilih kepala daerah secara langsung”, kata perwakilan sebuah organisasi mahasiswa di luar negeri. Yang lain lagi berteriak: “Orde Baru mau membisukan kita lagi”. Sementara dari pojok lain terdengar pula gerutuan: “Keran aspirasi rakyat telah ditutup oleh segelintir oligarkhis”. Tapi mereka yang oposan menjawab: “Demokrasi neoliberal sudah menghancurkan bangsa ini”. Dan rekannya yang lain menimpali: “Awas! Komunis bangkit lagi!”

Mereka galau, mereka marah, mereka frustrasi, mereka stress… dan mereka panik karena mayoritas pria berjas licin dan berdasi rancak dan wanitanya yang berdandan seperti hendak naik pelaminan di gedung parlemen memutuskan Indonesia akan kembali ke pilkada tak langsung. Mereka merasa suara mereka dirampas dan dibungkam kembali oleh kekuatan gelap . Mereka takut akan dibisukan lagi. Tapi bukankah mereka tetap bisa dan terus berteriak, dan setiap hari berjingrak-jingrak, berdemo, dan bercarut-coret… di dunia nyata dan juga di dunia maya?

Maka, kita melihat: yang mengapung dalam kata-kata bergalau di semua lini dalam minggu-minggu terakhir ini adalah tentang suara yang diwakilkan. Mereka yang setuju dengan pilkada tak langsung mengatakan: bukankah DPRD adalah representasi dari suara rakyat? Anggota DPRD dipilih oleh rakyat, dan karena itu bila mereka dipercayakan memilih eksekutif (kepala daerah), hakekatnya jelas bahwa pilihan mereka itu adalah pilihan rakyat. Sebaliknya, mereka yang menyokong pilkada langsung mengatakan bahwa pemilihan eksekutif melalui DPRD hanya akan menyuburkan praktek korupsi dan menutup peluang munculnya calon-calon eksekutif yang bermutu yang ada dalam masyarakat. Anggota DPRD dinilai berpotensi memilih eksekutif dengan praktek lobi yang ujung-ujungnya melibatkan politik uang. Mereka terjangkit phobia Orde Baru dan takut bahwa arwah Soeharto akan bangkit dari kuburnya. Pendapat itu dibalas pula oleh penyuka pilkada tak langsung: bahwa pemilihan langsung yang sudah dipraktekkan sejak bergulirnya Reformasi telah membuktikan bahwa sebagian besar kepala daerah yang dipilih dengan cara ini terjerat kasus korupsi. Pilkada langsung dianggap malah makin menyuburkan praktek money politics dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat.

Kemanakah bangsa Indonesia akan dibawa oleh gonjang-ganjing politik pewakilan dan memperdagangkan suara rakyat ini? Bisakah demokrasi diwujudkan jika rakyat yang menitipkan suara mereka kepada wakil-wakil mereka tidak lagi mempercayai wakil-wakil mereka sendiri? Bisakah demokrasi di negeri ini dijalankan jika orang-orang yang dititipi suara oleh rakyat lalu menukar guling suara-suara itu dengan gulungan dollar dan rupiah?

Kini, kita melihat kekacaubalauan yang makin mengkhawatirkan dalam ranah politik bangsa ini,sebagaimana disebutkan oleh facebuuker Taufik Ahmad: pimpinan eksekutif dan legislatif yang terlibat korupsi, mantan presiden dan calon presiden baru menghasut rakyat karena menolak undang-undang pilkada tak langsung yang disahkan DPR, presiden yang akan berhenti membuat Perppu (Peraturan pemerintah pengganti undang-undang) sebagai tandingan atas undang-undang yang diusulkan oleh pemerintahnya sendiri, pimpinan KPK yang suka manggaregak dan doyan ngomong politik.

Semua itu pada gilirannya merefleksikan rendahnya pemahaman rakyat dan politikus negeri ini tentang hakikat sebuah negara-bangsa (nation-state). Menyitir kata-kata dr. Abdul Rivai 83 tahun lalu, bangsa ini belum juga sadar bahwa “‘nasionalisme Indonesia’ …tidak sadja [menyangkut] kesatoean bangsa, tetapi lebih-lebih poela kesatoean pendapatan dan fikiran, kesatoean perasaan dan kejakinan hati dalam perkara politieknja orang Indonesia”. Hal itu jelas akan sulit dicapai jika politikus Indonesia terus menempatkan kepentingan pribadi dan kelompoknya di atas kepentingan negara.

Padang Ekspres, Minggu, 19 Oktober 2014

October 19, 2014

Minang Saisuak #194 - Intelektual Minang: Ibrahim Gelar Mara Soetan

Nama “Toean/Engkoe Mara Soetan” sering dijumpai dalam banyak sumber pertama tentang dunia intelektual Minangkabau pada akhir abad ke-19 dan paroh pertama abad ke-20, tapi jarang kita melihat gambarnya. Karena itulah rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan fotonya yang ditemukan dalam lipatan-lipatan majalah dan buku tua di Leiden.

Mara Soetan (atau Marah Soetan) adalah seorang intelektual Minangkabau pekerja keras. Ayah angkat Mohammad Sjafei (pendiri INS Kayu Tanam) ini banyak menulis buku-buku (juga dengan orang lain) untuk anak sekolah. Beberapa buku karangannya kini masih tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, seperti Djalan ke-Timoer (1928), Boenga Tjoelan (4 Jilid) (1933), Pelita (2 jilid) (1938), Soear (1939), dll. Oleh sebab itu namanya dikenal luas di kalangan guru-guru sekolah rendah pada masa itu.

Riwayat hidup Mara Soetan penuh liku perjuangan dan sering berpindah-pindah. Dia lahir di Padang tahun 1872 dengan nama kecil Ibrahim. Ayahnya berasal dari Kayu Tanam dan ibunya seorang keturunan Jawa dari Pasuruan. Jadi, dia lebih sebagai anak pisang manjingkia orang Minang. Tahun 1890 dia tamat dari Kweekchool (Sekolah Raja) Fort de Kock, kemudian diangkat menjadi guru di Padang. Tahun 1895 dia dipindahkan ke Sukadana, kemudian ke Teluk Betung tahun 1897, lalu ke Gunung Sugih, semuanya dalam wilayah Keresidenan Lampung. Mara Sutan giat mengajari murid-muridnya bekerja dan berikhiar mengolah negeri yang subur, ide yang kemudian terwujud di INS Kayu Tanam melalui karya nyata anak angkatnya, Mohammad Sjafei. Di Lampung Mara Soetan antara lain mengajar murid-muridnya dan penduduk memelihara ulat sutra.

Tahun 1902 Mara Soetan pindah ke Padang, atas permintaan orang kampungnya untuk memimpin perkumpulan “Medan Perdamaian” dan juga memajukan seni satra dan tonil. Tapi tak lama kemudian dia dipindahkan lagi ke Idi di Aceh. Kemudian dia dipindahkan lagi ke Pontianak tempat dia berusaha memajukan tenunan Sambas. Di sana dia mendapat seorang anak angkat, Mohammad Sjafei, yang kemudian dikirimnya belajar ke Kweekschool Fort de Kock. Setelah 4 tahun di Pontianak, Mara Soetan dipindahkan ke Batusangkar. Tapi tak lama kemudian dia pindah pula ke Sambas. Usahanya memajukan tenunan Sambas kurang berhasil, sampai kemudian dia berhenti tanggal 1 Oktober 1913 dan minta pensiun, lalu tinggal di Betawi (Batavia). Di sana dia masuk ke dunia jurnalistik, tapi tetap bekerja untuk kemajuan ekonomi rakyat, antara lain membantu ‘Taman Manikam’, yaitu kumpulan saudagar-saudagar ternama di Surabaya (Sinar Sumatra, 23 Januari 1914). Hobi tulis-menulisnya mendapat penyaluran lagi. Pada 1903 dia mendapat hadiah arloji emas dari Snelpersdrukkerij (Percetakan) Insulinde pimpinan Dja Endar Moeda (profilnya telah diturunkan dalam rubrik ini edisi 4 Juli 2011) atas dedikasinya terhadap surat kabat Pertja Barat (Padang) yang diredakturi oleh Dja. Kemudian Pertja Barat juga menghadiahinya seperangkat tempat tinta perak. Sampai 1904 Mara Soetan juga menjadi penulis tetap untuk koran Taman Sari (Betawi).

Di Betawi Mara Soetan menjadi redaktur Tjahaja Hindia (mulai 1 Januari 1914) yang dinakhodai oleh Landjoemin gelar Datoek Toemenggoeng (lihat Minang Saisuak, 6 April 2014). Setelah itu dia juga menjadi redaktur harian Pamitran yang dicetak oleh Indonesische Drukkerij. Dia juga menjadi redaktur MajalahTheosofie yang diterbitkan pada kantor tjitak “Naaml[oze] venootschap Indonesische Drukkerij & Translaatbureau-Goenoeng Sari” no. 28 Waltevreden (sic)’ (Sinar Sumatra, 23 Januari 1914). Surat kabar terakhir yang dieditorinya adalah Modjopahit, menjelang selesainya Perang Dunia 1. Waktu itu dia juga menjadi wakil pengurus (vice-voorzitter) Vereeniging Insulinde cabang Betawi dan wakil pengurus koperasi yang didirikan oleh Douwes Dekker senior (ayah Douwes Dekker).

Mara Soetan juga diminta menjadi guru Bahasa Melayu untuk orang Belanda. Cita-citanya untuk mendirikan sekolah pertukangan tetap tidak dilupakannya, sebagaimana disampaikannya kepada Mohammad Sjafei menjelang keberangkatan anak angkatnya itu ke Belanda pada tahun 1922. (Sjafei kembali ke Hindia Belanda tahun 1925).

Masih banyak lagi usaha yang dilakukan oleh Mara Soetan untuk memajukan kaum sebangsanya, termasuk menyekolahkan cucunya Baharoe’ddin dan beberapa murid INS Kayu Tanam untuk belajar fotografi, melukis, dll. Sementara itu dia tetap aktif dalam berbagai organiasi, antara lain menjadi ketua Kepandoean Bangsa Indonesia (KBI), dll. (lihat Pandji Poestaka, No. 16, Thn X, 7 Juni 1932:715, juga dua edisi sebelumnya).

Demikianlah sekelumit riwayat hidup Ibrahim Gelar Mara Soetan. Belum diketahui kapan persisnya dia wafat. Tampaknya sampai tahun 1950 dia masih hidup karena masih membantu penerbitan buku-buku Mohammad Sjafei. Tentunya Ibrahim Gelar Mara Soetan patut pula dicatat dalam direktori orang Minangkabau di panggung sejarah.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 44, Thn X, 13 Mei 1932:678) | Singgalang, Minggu, 19 Oktober 2014

October 12, 2014

Minang Saisuak #193 - Soetan Zakaria: Hoofddjaksa Riau (1923)

Dalam sumber yang kami rujuk, di bawah foto ini tertulis: “J.m.t [Jang moelia toean] SOETAN ZAKARIA gelar SOETAN AMIN ‘ALAM Hoofddjaksa Riau dan daerah ta’loeknja”. Jadi, tokoh yang kami turunkan dalam rubrik Minang Saisuak kali ini adalah seorang petinggi hukum di zaman Hindia Belanda. Dari namanya dapat dikesan bahwa ia berasal dari Minangkabau. Dan memang demikianlah fakta yang sesungguhnya.

Soetan Zakaria gelar Soetan Amin Alam dilahirkan di Koto Gadang dalam tahun 1863. Jadi, ini seorang putra Koto Gadang lagi yang menonjol di zamannya. Memang kita harus angkat jempol dalam soal kontribusi Koto Gadang dalam melahirkan orang-orang hebat di zaman saisuak. Soetan Zakaria adalah salah satu saja dari lusinan putra Koto Gadang yang berpendidikan dan meniti karier di mana-mana di wilayah Nusantara.

Sebagaimana banyak putra Koto Gadang lainnya, Soetan Zakaria membina kariernya dalam administrasi Binnenlands Bestuur (BB) Hindia Belanda. Mula-mula ia magang di kantor Hoofddjaksa (Jaksa Kepala) Padang (mulai 1 Juni 1890). Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1898 ia jadi Adjunct Djaksa di Fort de Kock. Mulai tanggal 7 Mei 1897 ia diangkat menjadi Cipier’s Lands gevangenis (sipir penjara) di Batusangkar, tapi ia tidak begitu menyukai pekerjaan itu. Ia diberhentikan dari pekerjaan itu dengan besluit Pemerintah tertanggal 22 Mei 1907. Kemudian ia pergi ke Betawi.

Pada tanggal 12 Agustus 1908 Soetan Zakaria diangkat menjadi Hoofddjaksa di Kupang, Timor. Setelah 15 tahun bertugas di Timor, pada tanggal 17 Mei 1923 ia dimutasikan ke “Tandjoeng Pinang mendjadi Hoofddjaksa Riau dan daerah ta’loeknja”. (Volksalmanak Melajoe 1923:224).

Itulah sedikit catatan tentang kisah hidup Soetan Zakaria gelar Soetan Amin ‘Alam yang kami ketahui. Belum didapat informasi di mana dan kapan beliau meninggal. Foto ini sangat mungkin dibuat tahun 1923 ketika ia berusia sekitar 60 tahun. Barangkali masih ada kaum famili Soetan Zakaria di Koto Gadang sekarang dan foto ini tentu dapat melepas taragak mereka kepada nenek moyangnya.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Volksalmanak Melajoe 1923:225) | Singgalang, Minggu, 12 Oktober 2014

October 6, 2014

Renung #34 | Kominis

Di awal abad 20, ideologi yang datang dari seberang tebing Siberia itu mulai dilahap oleh anak bangsa ini: ‘Kominis’, demikian ia acap ditulis dalam surat kabar lama. Ia didiskusikan oleh si Belanda ‘deviant’ Henk Sneevliet, petinggi Indische Sociaal-Democratische Vereeniging/ISDV (berdiri 1914), dengan beberapa pemuda pribumi yang benci banget melihat segelintir orang putih berkuasa melebihi Tuhan di negeri mereka. Semaun, Alimin, Darsono, dan Tan Malaka, pribumi-pribumi muda yang mangkel hati itu, begitu terpesona dengan ideologi baru itu. Dengan sembunyi-sembunyi mereka mendiskusikannya jauh dari lokasi rumah-rumah bola, tempat kaum pribumi sering dihina oleh para juragan dan penguasa kulit putih sambil minum sopi dan main bola sodok, seperti diceritakan oleh Abdul Rivai, dan dari gedung-gedung kukuh milik para penguasa putih jangkung itu, agar luput dari mata elang polisi rahasia mereka (Politieke Inlichtingen Dienst /PID).

Dan seperti sudah tercatat dalam sejarah negeri ini, memasuki dekade berikutnya, Kominis menjalar cepat ke dalam hati rakyat jelata di Hindia Belanda, merasuk ke dalam jiwa dan pikiran para petani, buruh, parewa dan juga haji-haji bersorban putih. Haji Misbach di Semarang dan Haji Datoek Batoeah di Padang Panjang adalah sedikit contoh dari ‘wisudawan’ Tanah Suci Mekah yang begitu terpesona oleh ajaran Kominis dan kemudian maju tegak lurus dengan langit menjadi propagandisnya dan tak kenal gentar menantang moncong bedil polisi dan tentara rezim penjajah. Itulah zaman di mana Islam dan Kominis berada di garis perjuangan yang sama untuk mengusir kolonialis Belanda.

Akan tetapi jalan bersimpang sudah mulai tampak ketika di bulan Oktober 1921, dalam pertemuan Sarikat Islam di Surabaya, para Kominis itu mempertebal cap merah di wajah mereka, yang menegaskan perbedaan kontras dengan warna putih yang diasosiasikan dengan pejuang anti penjajahan yang berlabel Islam (di tahun 1960an sebutan itu berubah menjadi ‘kaum hijau’). Sejak itu, para simpatisan merah itu telah menciptakan lawan tidak hanya dalam tubuh para aktor rezim kolonial berkulit putih, tapi juga sanak saudara pribumi mereka sendiri yang mereka anggap mendukung dan menjadi kaki tangan rezim penjajah.

Maka, awal dari sebuah kebencian yang mengurat mengakar ke dalam pori-pori tubuh bangsa ini terhadap orang Kominis telah mulai disemai. Mengental dalam sebuah partai yang disebut PKI (Partai Komunis Indonesia), para pemuja ajaran Marx dan Engels itu mencita-citakan terbentuknya masyarakat tanpa kelas di Indonesia, sebagai bagian dari Komunis dunia, yang membuat takut para pemuka adat, agama, dan kaum bangsawan lokal.

Demikianlah umpamanya, sejak 1924, di Minangkabau, negeri yang bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah itu, para penggiat Kominis yang tergabung dalam Sjarikat Rakjat, menebar teror di nagari-nagari, membuat para tuanku laras, datuk-datuk, dan ulama-ulama yang tak sehaluan dengan mereka menggigil lutut dan berpeluh di malam hari. Aksi-aksi teror makin sering terjadi, yang yang dilakukan oleh double organization berhaluan merah, seperti Sarikat Djin, Sarikat Itam, dan Sarikat Maling (Hitam), serta demo-demo yang dilakukan oleh beragam organisasi simpatisan PKI, seperti Barisan Merah, Sarikat Tani, Sarikat Djongos, dan Kaoem Iboe (yang terakhir ini dipimpin simpatisan Kominis Upik Hitam asal Nagari Bunga Tanjung, Padang Panjang, yang ditangkap di Batusangkar sekitar akhir Desember 1926, saat meletusnya Pemberontakan Komunis di Silungkang, dan dibuang ke Jawa selama 8 tahun, tapi tak pernah muncul kembali di kampung halamannya [Sinar Sumatra, 15-7-1935).

Berpuluh tahun kemudian, Kominis menjadi momok yang tak terjelaskan dalam memori kolektif bangsa ini. Orang-orang merah itu tak henti bergerak di bawah tanah, beberapa saat lamanya mereka hilang dari pandangan umum ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini ini di bulan Agustus 1945, tetapi tiba-tiba menohok republik yang masih bayi itu dari Belakang di daerah Madiun dan sekitarnya di tahun 1948, dan akhirnya berhasil mendekati tangga Istana Negara di tahun 1965. Akan terapi pada titik puncaknya itu pulalah, ketika PKI menjadi partai yang makin dominan dalam peta perpolitikan negeri ini, nasibnya hancur berderai bagai kaca jatuh ke batu. Kudeta 1965 yang prematur telah menghancurkan orang-orang merah itu rata dengan tanah.

Thalib Ibrahim, seorang warga Tanah Tinggi Jakarta, menggambarkan aksi balas dendam kaum hijau terhadap kaum merah itu di saat-saat genting menyusul terjadinya Kudeta 65 dalam bukunya Rubuhnja Raksasa Merah (1966). Membaca laporan berdasarkan kesaksiannya sendiri dalam buku itu, kita mendapat kesan bahwa dendam yang lama terpendam mendapat jalan untuk dibalaskan setelah 30 September 1965. Thalib menulis: “Umat beragama, berideologi Panjasila, bermoral tinggi, lemah lembut dan hormat kepada siapapun juga, kini bangun serentak menghadang insan durdjana, mau enak, benar sendiri, dan insan penghisap sesama manusia”.

Membaca buku itu, generasi muda yang lahir di era itu dan sesudahnya, seperti saya, yang sering bertanya-tanya dalam hati mengapa begitu dalam kebencian terhadap orang Kominis, mendapat sedikit jawaban. Banyak orang mengatakan bahwa tiga dekade brainwashing Rezim Soehartolah yang menyebabkannya. Tapi saya percaya dengan hukum karma: pembalasan yang kejam akan diterima pula oleh orang yang berlaku kejam dan suka meneror. Setidaknya itu kesan yang saya peroleh dari buku Thalib Ibrahim dan juga bila berbincang dengan ibu saya dan orang-orang kampung yang menjadi pemuda/pemudi di tahun 1965. Mereka meneror kita sampai ke surau saat sembahyang, kata seorang ibu yang saya wawancarai di Pariaman. Maka, dapat dimaklumi, ketika kekuasaan tidak lagi berpihak pada kaum merah itu, kebencian bertumpuk yang dipendam dalam hati rakyat yang sudah lama menjadi sasaran teror mereka berkobar seperti api disiram bensin.

Sejarah kelam bangsa ini memberi kita pelajaran: janganlah menabur angin, kalau tak ingin menuai badai. Sebab hidup manusia konon bagai roda pedati: sekali di atas, sekali di bawah.

Padang Ekspres, Minggu, 5 Oktober 2014

September 29, 2014

Renung #33 | Subsidi

Di abad ini, kata subsidi tampaknya makin dicap tabu dalam kamus banyak pemerintah di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Ini adalah masa ketika negara yang dikangkangi oleh para penguasa yang royal dan hedonis melepas tanggung jawab kepada rakyat berderai yang dikenai pajak olehnya, sejak dari ubun-ubun hingga ujung kaki. Berbagai alasan dikemukakan untuk mengurangi atau menghapuskan subsidi untuk rakyat, dan semua itu tak lepas dari invisible hands para maniak yang ingin menjinjing tampuk dunia. Salah satu alasan (yang dicari-cari) yang kita dengar adalah bahwa rakyat tidak bisa mandiri secara ekonomi jika terus-menerus disubsidi oleh pemerintah.

Subsidi,yakni keringanan atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok individu yang biasanya berbentuk pembayaran tunai, pemotongan harga, atau pengurangan pajak, dianggap tidak sesuai lagi dengan ekonomi negara modern di mana segala aspek kehidupan harus mandiri dan kompetitif.

Dalam pergaulan pasar bebas, tak ada yang boleh dilindungi atau dianakemaskan oleh negara. Inilah salah satu efek buruk dari ideologi kapitalisme yang kini gelap menyungkup kehidupan manusia di kulit bumi ini. Kita masih ingat ‘nasehat-nasehat’ IMF kepada Pemerintah Soeharto pada minggu-minggu terakhir sebelum pelang Rezim Orde Baru yang dikemudikannya runtuh. Pemerintah harus menghentikan proyek-proyek industri strategis yang dianggap memakan biaya banyak dan menyedot APBN (seperti industri pesawat terbang Nurtanio di Bandung) dan menghapuskan subsidi Pemerintah terhadap beberapa bahan kebutuhan dasar rakyat Indonesia, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dan seperti sudah kita saksikan dan alami, semua ‘nasehat’ IMF itu tak mampu menghentikan laju ambruknya ekonomi Indonesia pada masa itu.

Nasehat-nasehat untuk mengurangi atau menghapuskan subsidi di negara-negara berkembang seperti Indonesia oleh organisasi-organisasi dunia yang pusarnya dipilin oleh negara-negara maju pada hakekatnya tiada lain adalah sebuah taktik kotor untuk membuka jalan selebar-lebarnya bagi pemerintah dan para pelaku bisnis raksasa di negara-negara maju yang berkong-kalingkong dengan komprador dan kuda troya mereka di negara-negara berkembang untuk mencengkeramkan kuku bercangkuk ekonominya yang sedalam-dalamnya ke dalam daging dan tulang sumsum rakyat negara-negara berkembang. Dengan penghapusan subsidi (dan juga proteksi terhadap produk-produk sendiri) diadaikan kompetisi di bidang ekonomi akan berjalan fair di mana para pelaku ekonomi dalam negeri dan internasional dapat bersaing secara sehat. Tapi, apa lacur! Dalam keadaan seperti itu, jelas para pelaku ekonomi Indonesia tidak akan mampu melawan korporat-korporat besar dari negeri dingin itu, yang dengan penguasaan teknologi yang lebih maju, modal yang besar, manajemen yang baik, pengetahuan yang luas, dan akal yang licik, merangsek masuk ke dalam wilayah negara-negara berkembang.

Kini kita menyaksikan Indonesia yang digerogoti dengan rakus oleh (oknum-oknum) bangsa asing, ibarat rayap-rayap yang melahap batang kayu mati dengan nikmat. Rakyat kita tetap tinggal menjadi kawula yang mengais lembaran-lembaran rupiah yang lecet dan lusuh di emperan mall-mall dan toko-toko serba ada yang dimiliki oleh dua-tiga orang (asing) manusia ’super’. Mayoritas saham banyak perusahaan strategis di negara ini yang menyangkut hayat hidup orang banyak, sejak dari perusahaan komunikasi sampai pertanian, sejak dari perusahaan perbankan sampai kesehatan, sudah dikuasai oleh bangsa asing. Pernyataan pasal 33(2) UUD ‘45 bahwa ‘bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’ kini seperti tak bermakna alias cerita lompong sagu saja. Terdengar pula kabar bahwa ratusan pom bensin di negeri ini akan dimiliki dan dikelola oleh orang asing. Dengan slogan free trade market, pemerintah kita ditekan untuk tidak melindungi rakyatnya sendiri (melalui subsidi) sehingga mereka mengalami lumpuh layuh ketika berhadapan dengan kekuatan ekonomi asing yang makin deras menggalodo masuk ke Indonesia. Jika kita boleh beranalogi: bangsa Indonesia dan pemerintahnya kini seperti seorang petinju yang sudah babak belur dipukul lawan, sementara manajernya enggan atau malah tidak mau melemparkan handuk putih untuk menyelamatkan petinjunya yang sudah bengkak-bengkak dan berdarah-darah itu.

Negara-negara maju sendiri tetap menyubsidi rakyatnya, tapi anehnya kenapa mereka (melalui tangan organisasi-organisasi internasional yang disetirnya) menasehati - untuk tidak memakai kata ‘menekan’ - pemerintah kita untuk mengurangi atau menghentikan subsidi untuk rakyatnya?

Subsidi adalah ‘tali jiwa’ antara pemerintah (penguasa) dan rakyat. Jika penguasa Indonesia tidak korup, negara kolam susu ini pasti punya uang berlebih untuk menyubsidi rakyatnya. Arkian, hanya pemerintah yang independen dan bebas dari tekanan (rezim) asinglah yang hanya berani membela rakyatnya sendiri. Sesungguhya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah nasion, kecuali nasion itu sendiri yang mengubahnya.

Padang Ekspres, Minggu, 28 September 2014

September 28, 2014

Minang Saisuak #192 - dr. Abdul Rivai (1871-1933)

Riwayat hidup Abdoel Rivai (atau Abdoel Rifa’i) secara singkat sudah ditulis oleh Hasril Chaniago dalam 101 Orang Minang di Pentas Sejarah (Padang: Citra Budaya Indonesia, 2010:128-31) dan dalam buku Harry A. Poeze Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1900-1950 (Jakarta: KPG - KITLV Jakarta, 2008:34-57). Sebelumnya, Parada Harahap sudah menulis: Riwajat Dr. A. Rivai (Medan: Handel Mij Indische Drukkerij, 1939). Lihat juga ringkasan riwayat hidupnya dalam Almanak Nasional tahun 1954 (Djakarta: Gapura:290-4)

Abdul Rivai lahir tgl. 13 Agustus 1871 di Bengkulu, anak dari pasangan Abdoel Karim gelar Gunung Radja, seorang guru sekolah Melayu yang berasal dari Palembayan (meninggal di Palembayan tahun 1903), dan Siti Kemala Ria yang masih termasuk kaum famili Raja Muko-Muko (meninggal di Tanjung Pinang). Pada 1886 Rivai masuk Sekolah Dokter Jawa (STOVIA) di Batavia dan tamat tahun 1894. Setelah bekerja di Medan beberapa lama dan bertelingkah dengan penguasa setempat, anak muda yang cerdas, hemat, cermat, keras hati, dan tak senang diam ini berangkat ke Negeri Belanda pada 27 September 1899. Setelah menghadapi berbagai macam rintangan, Rivai berhasil menggondol gelar Arts (dokter) pada bulan Juli 1908. Ia tercatat sebagai anak Minang pertama yang memakai gelar Arts yang sederajat dengan orang Eropa, dan orang Minang kedua yang meraih gelar sarjana di negeri Belanda setelah Zainuddin Rasad asal Pariaman yang meraih gelar insinyur pertanian dari Landbouwhoogeschool di Wageningen (Chaniago 2010:129). Sering gelarnya ditulis Dr (dengan huruf d besar) (lihat misalnya: R. Djojosoediro, Tanda Peringatan bagi Dr. Abdul Rivai atas Djasanja dalam Volksraad (Batavia: Electr. Drukkerij Revolutie, 1871).

Rivai balik ke Indonesia pada 1911 dan ditempatkan di Cimahi sebagai Officier van Gezonheid. Tahun 1912 ia dipindahkan ke Padang. Karena tidak suka diatur-atur orang Belanda, ia keluar dari pekerjaan dinas dan buka praktek di Jalan Gereja. “Dr. A. Rivai. Arts. Djoega Penjakit Mata dan penjakit perempoean. Spreekuur: PAGI poekoel 7-9, SORE poekoel 4-6. Telefoon No. 66. Kerkstraat”, demikian bunyi iklannya yang dimuat Sinar Sumatra edisi Januari 1914.

Pada 1917 Rivai pindah ke Surabaya, lalu ke Semarang. Pada 1918 ia terpilih jadi anggota Volksraad. Tapi ia mendapat penyakit gula, yang mendorongnya mengambil verlof ke Eropa pada Agustus 1919. Tahun 1920 Rivai balik lagi ke Indonesia dan pada tahun itu dia terpilih kembali menjadi anggota Volksraad. Sementara itu ia tetap buka praktek di Semarang. Tahun 1926 ia berhenti jadi anggota Voksraad, kemudian pergi lagi ke Eropa. Ia kembali ke Indonesia tahun 1932 dan tinggal di Batavia. Tahun 1933 ia pindah ke Bandung.

Harry A. Poeze menyebut Abdul Rivai sebagai ‘dokter dan wartawan’. Memang ia sangat prolifik dalam menulis (buku dan artikel) dan dalam masa hidupnya yang tidak begitu panjang banyak terlibat dalam dunia jurnalistik, sebagai kolomnis maupun anggota redaksi, baik semasa ia tinggal di Belanda (terutama ketika ia menjadi salah seorang redaktur Bintang Hindia yang terbit di Amsterdam, 1901-1907) maupun setelah kembali ke Indonesia. Ia menulis menulis antara lain untuk koran Bandera Wolanda, Bintang Hindia, Bintang Timoer, Pewarta Wolanda, Oost en West, dll. Buku-buku karangannya antara lain adalah: Pengajaran Perihal Melakoekan Kewadjiban Orang Beristeri (1892), Demoralisatie van den Javaan yang mengeritik Pemerintah Belanda (1901), Nasihat Dokter Memiara Mata (1905), Het Hooger Onderwijsvraagstuk (1919), dan Student Indonesia di Eropa (1928).

Abdul Rivai meninggal di Bandung pada 16 Oktober 1933. Foto dirinya ini dibuat di Amsterdam pada 19 Agustus 1904. Banyak cerita menarik tentang A. Rivai yang tak mungkin diceritakan secara lengkap di sini: tentang hubungannya yang sering tak harmonis dengan orang Belanda, pandangan orang tuanya terhadap dirinya yang sudah menganggap dia ‘kafir’, tentang istri-istri Eropanya, dll. (bacalah biografinya yang ditulis oleh Parada Harahap). Demikianlah riwayat hidup wartawan dan pejuang itu, yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Bukittinggi dan dianugerahi penghargaan sebagai Perintis Pers Indonesia oleh Pemerintah pada 1974 (Chaniago 2010:131).

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tanda Peringatan bagi Dr. Abdul Rivai atas Djasanja dalam Volksraad (Batavia: Electr. Drukkerij Revolutie, 1871:[6]) | Singgalang, Minggu, 28 September 2014

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers