Suryadi's Blog, page 11

June 16, 2014

Renung #19 | Kapitalisme

Pertengahan April lalu, di senja yang memanjang di awal musim semi, saya dipaksa istri berkodak di pangkuan Karl Heinrich Marx dan Friedrich Engels di Schlossplatz Berlin. Patung perunggu dua lelaki berjenggot lebat dan berkumis tebal itu terasa dingin ketika bersentuhan dengan kulit punggung saya. Menyusul runtuhnya tembok Berlin yang beberapa dekade telah membelah bekas ‘Rumah Hitler’ itu dalam dua ideologi yang bertentangan (kapitalisme di barat dan komunisme di timur), patung kedua filusuf dan pantolan ideologi komunisme itu rupanya tak turut dihancurkan. Namun semakin nyata dalam pandangan mata Melayu saya betapa kedua orang tua itu makin menjadi liyan dalam geliat Berlin yang kian basah dijilat lidah kapitalisme. Kota itu, sebagaimana banyak metropolitan lainnya di Eropa Barat, makin menawarkan gairah duniawi dan kemewahan. Dan selalu saja ada yang menjadi pecundang dalam gerak ke arah pemujaan uang dan benda-benda itu: para gelandangan berjaket dan bersarung tangan compang yang dengan sekaleng bir sering terlihat layu dan menggigil duduk di bangku-bangku taman kota dalam deraan angin empat musim kiriman dari Laut Utara.

Penampilan yang makin kontras antara gelandangan dan orang kaya berlindak adalah salah satu penyebab rusaknya retina mata kemanusiaan kita di zaman ini. Ada orang yang melihat fenomena itu sebagai jalan nasib dan suratan tangan. Tetapi yang lain berpandangan bahwa hal ini merupakan ekses dari sebuah sistem politik ekonomi yang bernama Kapitalisme. Thomas Pikkety dalam bukunya yang sedang laris manis Kapital in the Twenty-First Century mengingatkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang berlaku di dunia sekarang telah mendorong melebarnya kesenjangan ekonomi dan merusak demokrasi. Sejak beberapa dekade terakhir dunia makin disetir oleh segelintir millionaire yang menggenggam modal super besar dan mengendalikan arus perputaran uang sambil mengeksploitasi mayoritas kerumunan massa yang mereka beri label: ‘buruh’.

Kini dunia diingatkan lagi pada tesis klasik tentang ideologi komunisme versus kapitalisme: apakah dinamika akumulasi modal swasta menyebabkan terkonsentrasinya kekayaan yang tak terelakkan di tangan segelintir orang, sebagaimana pernah dipikirkan Marx di abad ke-19? Atau apakah kekuatan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, persaingan pasar bebas, dan kemajuan teknologi menjadi faktor penentu akhir dalam mengurangi ketidaksetaraan dan disharmoni antar kelas yang makin jomplang seperti yang diteorikan oleh Simon Kuznets di abad 20? Piketty dan beberapa ekonom lain menunjukkan bahwa apa yang pernah dinukilkan Marx dalam Das Kapital tampak makin nyata sekarang. Di abad ini nasib mayoritas manusia di bumi ini makin ditentukan oleh segelintir manusia super kaya yang menjadikan mereka sebagai ‘mesin produksi’ untuk mengakumulasi kapital mereka setiap detik. Nama keren mereka adalah ‘kelas pekerja’ - sebuah eufemisme modern untuk kata ’sahaya’.

Dengan kata lain, abad ini makin menunjukkan secara kasat mata gejala penghisapan manusia oleh sesamanya. Kesenjangan ekonomi kaum buruh dengan tuan-tuan borjuisnya makin menganga lebar. Di Amerika (dan mungkin juga di banyak negara maju lainnya), seperti ditulis oleh Alan Woods, gaji seorang direktur 200 kali lebih besar dibanding gaji buruh yang bekerja di perusahaannya. Sejak 30 tahun terakhir pendapatan para CEO di Amerika sudah naik 725%, berbanding pendapatan para pekerja yang hanya naik sebanyak 5,7%. Pendapatan golongan kelas atas rata-rata 244 kali lebih besar dari pendapatan para pegawainya. Artikel Alan Wood ‘The Ideas of Karl Marx’ dengan detil menunjukkan bahwa kapitalisme dan globalisasi ekonomi telah gagal membawa kesejahteraan kepada lebih banyak umat manusia di bumi ini. Globaliasi, kata Alan lagi, makin mempertajam kesenjangan (inequality).

Indonesia, bekas ‘liontin zamrud’ kolonialis Belanda di khatulistiwa, juga telah menjadi ajang permainan kasar para maniak uang dan kuasa dunia itu. Masih terbayang dalam ingatan kita sikap congkak Michel Camdessus yang melipat tangan di dada menyaksikan Presiden Suharto yang dengan geraham menggigil (terpaksa) membubuhkan tanda tangannya di dokumen paket bantuan [baca: racun] IMF kepada bangsa Indonesia pada 15 Oktober 1998. Kini tentakel-tentakel para psikopat uang dan kekuasaan duniawi itu telah sampai ke ujung-ujung gang di kota-kota kita, melalui Carrefour, Walmart, McDonald, KFC, Burger King, 7-Eleven Inc. dan puluhan waralaba asing lainnya. Mereka menangguk fulus dari dompet-dompet kelas menengah dan atas kita yang makin menjaga jarak dengan kehidupan kaum miskin dan papa dan membuat masyarakat kelas bawah di negeri ini terus bermimpi di siang bolong tentang hidup mewah yang menyenangkaan. Dan para petani di desa-desa kita dibuat layuh oleh bibit-bibit padi-padian dan kacang-kacangan bikinan Monsanto. Sementara lembah-lembah di celah gunung, dataran, dan kawasan lepas pantai kita dijadikan areal pertambangan oleh para alien itu. Mereka membawa hasil bersihnya ke negeri mereka dan meninggalkan sampahnya yang penuh limbah untuk bangsa ini. Pabrik-pabrik sepatu dan garmen didirikan di mana-mana oleh para kapitalis-borjuis asing itu dan kita berebut menjadi pekerjanya yang dibayar dengan upah rendah.

Di bawah sistem kapitalisme, Alan Woods menggarisbawahi, telah terjadi polarisasi yang kian kontras antara kaum bourgeoise dan kaum ploretariat. Seperti halnya di banyak tempat di dunia, fenomena ini makin meruyak di Indonesia. Oleh sebab itu, pemimpin bangsa ini haruslah pribadi yang pro rakyat dan tidak mudah disetir oleh alien-alien dari tanah seberang itu. Siapa pun presiden Indonesia mendatang, ia harus berusaha menyelamatkan bangsa ini sebelum terjerembab menjadi paria dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 15 Juni 2014

Minang Saisuak #179 - Boeng Sjaugie: Pionir Penyanyi Cilik Minang

Boeng Sjaugie: Pionir Penyanyi Cilik Berdarah Minang (1930-an)

Pada akhir tahun 2003 saya menulis makalah yang berjudul “Children’s pop music and the Indonesian regional recording industry: the Minangkabau case” yang dipresentasikan dalam KITLV workshop on Southeast Asian Pop Music in a Comparative Perspective di Leiden (lihat KITLV shelf mark M 2008 B 512), yang kemudian saya olah menjadi Bab 7 disertasi saya (’Media-bound genre: Minangkabau children’s pop music’). Fokus makalah itu adalah lagu-lagu pop Minang anak yang muncul dalam VCD dan kaset komersial, seperti album Marce Utari, Yogi Novarionandes, Cici Aliyar, dll.

Pada waktu itu saya belum menyadari bahwa sebelumnya rupanya sudah ada piringan hitam (gramophone disc) lagu-lagu Minang anak yang berjudul Lagu Anak2 Minang yang direkam dalam 331/3 rpm disc (produksi Perindu Record, Jakarta, 1970). Di antara penyanyi ciliknya adalah Nina (anak penyanyi Nuskan Sjarif), Santi, dan Elsa, dibantu oleh ‘kutilang Minang’ Elly Kasim. Kini piringan hitam album itu antara lain tersimpan di KITLV Leiden).

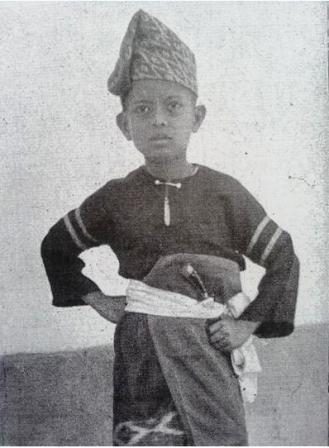

Namun, rupanya belumnya lagi, di tahun 1930-an, sudah ada pula seorang penyanyi cilik Minang yang berjaya di pentas nasional. Namanya adalah Sjaugie - atau biasa dipanggil ‘Boeng Sjaugie’.

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan cerita singkat mengenai pionir penyanyi cilik berdarah Minang ini. Berkat laporan Thio Eng Hoat dalam majalah Poestaka Timoer no. 18 (1939:4, 11), kita mengetahui latar etnik, keluarga, dan karier seni Boeng Sjaugie. Berikut ringkasannya.

Sjaugie adalah anak dari musikus Minang di perantauan Soetan Perang Boestami. Musikus berdarah Minang ini merantau di Bandung (sebelumnya di Batavia [kini: Jakarta]). Di sana ia mendirikan satu grup musik berlatar seni musik Minangkabau yang bernama Orkes Penghiboer Hati. Selain Sjaugie, penyanyi lain yang terkenal dari grup orkes ini adalah Siti Soeltje (yang berasal dari Banten), Oetika, dan Meni. Orkes Penghiboer Hati sangat terkenal di tahun 1930-an dan 40-an karena selalu mengisi acara musik di radio NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij) stasiun Bandung. Setidaknya ada tiga grup musik lagi yang dibidani perantau Minang yang terkenal di Jawa Barat pada masa itu, yaitu Orkes Sri Minang pimpinan Soetan Sjariff, Orkes Minang Saijo pimpinan Rozen Bahar, dan Orkes Sinar Sumatra (belum diperoleh informasi siapa pimpinan orkes ini), sebelum lahirnya Orkes Gumarang (Batavia, 1953) yang menjadi kebanggaan orang Minang itu.

Sjaugie lahir tanggal 10 Agustus 1927 di Tanah Abang, Batavia. Ayahnya yang merupakan musikus terkenal di Bandung dan Batavia pada masa itu mengasah bakatnya yang juga cinta musik. Maka jadilah ia menjadi salah seorang ‘penjanji botjah’ dalam grup Orkes Penghiboer Hati. Sjaugie sangat pintar berdendang dan berpantun (tampaknya dalam bentuk pantun Minang yang dimelayutinggikan, yang tentunya disesuaikan dengan pendengar radio di Jawa Barat dan juga Batavia yang bukan ranah bunda orang Minang). Ia juga pintar menari dan bermain pencak Minang. Sambil bernyanyi di grup orkes pimpinan Ayahnya, Sjaugie belajar di H.I.S. (Hollands Inlandse School) Pasoendan di Bandung. ‘Soeara Boeng Sjaugie merdoe, empoek, saban-saban soearanja terdengar dari radio, membikin pendengarnya mendjadi ingin…berkenalan dengan Boeng Sjaugie’, demikian tulis Thio (1939:11). Banyak pendengar radio yang berkirim surat kepadanya.

Karena kemerduan suaranya, Boeng Sjaugie sering diundang menyayi dalam berbagai kesempatan. Kalau ada acara-acara pertemuan dan keramaian, khususnya yang diadakan oleh ikatan-ikatan perantau Minang di Batavia, Bandung, dan daerah-daerah sekitarnya, Sjaugie sering diundang untuk bernyanyi. ‘Saban-saban ada pesta besar, oempama Kandjeng Boepati atau autoriteiten membentoek pesta’, pastilah Boeng Sjaugie dioendang oentoek bikin ramai itoe pesta, tulis Thio pula. Demikianlah umpamanya, pada tahun 1938 dia diundang bernyanyi dalam pesta besar yang diadakan oleh Bupati Cianjur, yang kemudian membuat pamornya melambung.

Perusahaan piringan hitam His Master’s Voice melihat peluang bisnis dari ketenaran Boeng Sjaugie itu. Tanggal 10-12 Juli 1939 suara Sjaugie direkam dalam plaat gramofon (jumlahnya 8 lagu) dan tak lama kemudian segera beredar di pasaran. Untuk rekaman itu, Sjaugie menerima ‘oeang hadiah f 50. - plus extra f 50. - atau total “seratoes perak”‘ (Thio, ibid.) jumlah uang yang sangat banyak pada waktu itu.

Berbeda dengan penyanyi cilik Minang sekarang yang menyanyi dalam bahasa Minangkabau, Sjaugie kelihatannya lebih sering bernyanyi dalam Bahasa Melayu/Ondonesia, dan karena itu ia lebih cocok disebut sebagai penyanyi/anak Minang produk rantau, meskipun mungkin ada juga nyanyinya yang memakai Bahasa Minang. Dengan demikian, adalah kurang tepat jika Sjaugie disebut sebagai penyanyi cilik Minang yang sebenarnya (pandangan dalam perspektif regional), sebab ia adalah seorang anak berdarah Minang yang lahir dan dibesarkan di rantau, membangun kariernya sebagai penyanyi cilik juga di rantau, dan nyanyian-nyanyiannya diekspresikan dalam Bahasa Indonesia (atau Bahasa Melayu) ketimbang Bahasa Minang sendiri.

Demikianlah kisah pendek ‘Bobby Breen [berdarah Minang] dari Bandoeng jang “ganteng” itoe’ (Thio, ibid.). Semoga kisah Sjaugie menjadi bahan informasi tambahan bagi pembaca Singgalang dan pengkaji sejarah musik pop Minang, di mana peran yang dimainkan perantaunya cukup signifikan.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Poestaka Timoer no. 18, 15 October 1939:11) | Singgalang, Minggu, 15 Juni 2014

June 15, 2014

Minang Saisuak #180 - Bandara Tabing Padang (1976)

Sejarah penerbangan komersial di Indonesia berawal sejak 1920-an. Adalah KNILM (Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij, Royal Dutch Indies Airways) yang menjadi cikal-bakal perusahaan penerbangan nasional Indonesia Garuda Indonesia Airways. KNILM didirikan tahun 1928 semasa zaman kolonial. KNILM diambil alih oleh Pemerintah Indonesia setelah kita meredeka. Secara resmi hari lahir Garuda Indonesia Airways adalah 29 Januari 1949.

Setelah itu muncullah perusahaan penerbangan Merpati Nusantara Airlines. Merpati secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada 6 September 1962. Mula-mula wilayah operasinya di Pulau Kalimantan, tapi kemudian diperluas ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Kehadiran perusahaan penerbangan nasional Indonesia Garuda dan Merpati makin memperkuat jembatan udara antar wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau itu.

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan satu foto nostalgia pesawat Merpati yang melayani rute penerbangan Jakarta - Padang (Bandara Tabing). Bandara yang didirikan tahun 1967 ini menjadi gerbang udara utama Sumatera Barat dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan juga dengan negara jiran Malaysia dan Singapura.

Foto ini dibuat sekitar tahun 1976, masa Sumatera Barat diperintah oleh Gubernur ‘Ajo’ Harun Zain. Dalam foto ini terlihat pesawat jenis Fokker yang dipakai oleh Merpati, yang sekarang sudah jarang dioperasikan di dunia. Pada masa itu belum ada ‘belalai gajah’ yang digunakan untuk naik ke pesawat. Para penumpang naik turun pesawat dengan memakai tangga dorong. Perhatikan juga gaya orang berduit yang naik pesawat pada waktu itu: kebanyakan memakai hem panjang lengan, pantalon berkaki lebar buatan tailor terbaik, sepatu bertumit agak tinggi, dengan rambut yang sedikit agak gondrong yang licin oleh minyak Tancho atau Sitakom. Melihat foto ini tentu kita ingat pula koreografer Minangkabau Huriah Adam. Pesawat Merpati yang ditumpanginya hilang di sekitar perairan Painan pada 10 November 1971 dalam penerbangan dari Jakarta ke Padang. Jasad Huriah dan para penumpang lainnya hingga kini tak pernah ditemukan.

Tentu pada masa itu baru segelintir orang berkantong tebal yang hanya bisa naik pesawat terbang. Kebanyakan perantau Minang di zaman itu pergi ke rantau atau balik ke kampung dengan naik bis atau naik kapal laut. Kini naik pesawat bagi orang Minang sudah menjadi pengalaman biasa. Jika kita lihat postingan-postingan fb orang awak, tiok cacah mereka berada di bandara. Tapi Merpati yang dulu membanggakan itu, kini sudah tidak lagi mampu terbang tinggi. Rupanya setinggi-tinggi terbang Merpati, akhirnya patah sayap juga.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Andika Zamorano Sumpadang via FB Sumatera Barat Tempo Dulu) | Singgalang, Minggu, 15 Juni 2014

June 9, 2014

Renung #18 | Kuburan

Kuburan adalah destinasi terakhir setiap insan penghuni dunia fana ini. Bila nyawa sudah mengoyak ubun-ubun dan terbang membubung ke langit tinggi, badan yang kaku, pucat dan lekas sekali bonyok akan dihantarkan orang dengan bergegas ke kuburan. Dan, bukan seperti kereta api komuter atau bus antarkota, perjalanan keranda mayat menuju kuburan tidak mengenal istilah transit dan jalan bersimpang. Mereka yang ngeri menghadapi cacing, ulat, dan dingin-gelapnya liang lahat, memilih untuk dikremasi, dibakar. Jasad (daging dan tulang) si tampan-jombang, si cantik-molek, atau si kaya-jumawa yang telah kaku, lesi dan pudar, akan meleleh dalam hitungan menit dimakan api yang garang dan kemudian berubah menjadi segenggam-dua debu.

Ada berbagai macam perlakuan orang terhadap kuburan. Itu semacam pertanda bahwa manusia memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap terminal terakhir jasad yang sudah ditinggal pergi oleh ruh itu. Demikianlah umpamanya, ada kuburan yang ditaruh di sebelah batu sandi rumah, yang dibuat di lereng-lereng gunung, yang diletakkan di dalam komplek rumah ibadah, dan yang ditanam jauh di ujung desa, seolah-olah mayat manusia adalah benda paling hina yang harus dijauhkan dari lingkungan tempat tinggal manusia yang masih hidup. Belum lama berselang tersiar berita di media bahwa ada seorang yang super kaya sudah menyiapkan kuburan mewah di dalam rumahnya dan berpesan kepada keluarganya agar dia dikuburkan di situ kalau dia mati.

Di zaman modern ini, ketika waktu berlari makin tertatih-tatih, dan manusia yang menjalaninya semakin kehilangan kesempatan untuk merenung, ingatan kita pada kuburan tampaknya semakin menuju titik nadir. Menipisnya jumlah pengunjung surau dan mesjid dan meruyaknya orang yang wirid tiap hari ke mall-mall, termasuk dalam jam-jam salat fardhu, mengindikasikan menjauhnya bayangan tentang kuburan dalam serabut saraf belakang manusia masa kini.

Ini adalah kurun dimana kematian pun dimaknai dengan cara yang amat sangat duniawi. Wartawan senior Mathias Doeski Pandoe (almarhum) pernah menulis bahwa dalam melayat kematian di masa sekarang kilatan cahaya kamera (juga dari HP-HP mewah) berseliweran. Ketuntang cahayanya mengurangi kusyuknya doa-doa dan lantunan ayat al-Quran, persembahan terakhir untuk si mayat. Anak-anak yang (terpaksa) datang dari rantau memotret jenazah ayah atau ibu mereka yang sudah terbaring kaku, dan bersisurut jika disuruh membacakan asma Allah di kepala jenazah. Dalam hitungan menit foto-foto si mati terpajang di dunia maya. Sampai mayat tertanam di liang kahat, jepretan kamera belum akan berhenti. Dan belum cukup sehari setelah mayat tertanam di kuburan di ujung desa, para perantau pelayat si mati sudah kembali bergegas ke lapangan terbang.

Di bumi yang besar penampangnya tetap tak berubah selama bermilyar tahun ini, tanah pekuburan terus mengalami dinamika pemaknaan. Kini di kota-kota tanah pekuburan harus dibeli atau disewa. Ada kuburan berbatu nisan mewah, ada yang sederhana, yang merefleksikan status sosial si mati. Yang miskin papa pening lelek mencari tempat berkubur. Nyata bahwa dalam urusan terakhir sebelum manusia menjadi tanah, uang pun masih berbicara lantang. Para penggali kuburan mungkin memiliki segudang cerita mengenai bungkus-bungkus mayat yang hendak pergi ke liang lahat. Ingin sekali saya membaca biografi seorang penggali kuburan, alih-alih untuk membunuh rasa pasai dan kebosanan membaca lusinan otobiografi para politikus yang kebanyakan menepuk dada dan cenderung mengepit daun kunyit.

Kesan mengenai kuburan dalam ingatan manusia memang selalu berada dalam ambang profan dan sakral. A.A. Navis dalam cerpennya yang monumental ‘Robohnya Surau Kami’ merefleksikannya dalam sikap paradoks tokoh Ajo Sidi dan tokoh Aku yang melihat kematian Garin yang bunuh diri yang akan dikuburkan. Ajo Sidi menyikapi kematian sebagai hal yang biasa dan wajar: bahwa orang mati segera akan dikuburkan, itu adalah kewajiban orang yang masih hidup yang tidak ingin disiksa bau busuk bangkai manusia. Ajo Sidi benar-benar rasional melihat kematian dan kuburan. Oleh karena itu, kematian Garin yang begitu dikenalnya pun tak mempengaruhi jadwal kerjanya. Sementara bagi tokoh Aku dan banyak orang kampung lainnya, kematian Garin dimaknai sebagai peringatan dari Tuhan bahwa mereka, cepat atau lambat, suka atau tidak, juga harus rela melepas nyawa dari tubuh: mati dan dilianglahatkan. Oleh karena itulah, tidak seperti laku Ajo Sidi yang hanya menitipkan kain kafan, mereka menyempatkan diri pergi melayat ke rumah duka dan menghantarkan jenazah Garin sampai ke pemakaman.

Kini mungkin makin banyak orang yang sudah menjadi ‘Ajo Sidi’ - ‘Ajo Sidi’ dalam menyilau peristiwa kematian dan penguburan orang yang meninggal. Tokoh Ajo Sidi dalam cerpen ‘Robohnya Surau Kami’ benar-benar representasi antitesis terhadap prinsip asketisme. Kini kita melihat sendiri bahwa kehidupan yang kian hiruk pikuk, materialistis, dan kompetitif ini semakin membuat banyak orang mengamalkan potongan nasehat: ‘kejarlah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya’, dan cenderung lupa pada potongan kedua: ‘kejarlah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi’. Di zaman listrik dan berlimpahnya suara-suara modern-elektronis ini, dari dalam oto mewah Anda yang ber-AC dan berkursi empuk, apakah Anda masih merasa bergidik bila melintas di kuburan?

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 8 Juni 2014

June 8, 2014

Minang Saisuak #178 - Bis ANS (1980-an): Pembawa dagang Minang

Bis ANS (1980-an): pembawa dagang Minang ke/dari rantau

Dalam rubrik Minang saisuak edisi 18 Mei 2014 telah kami turunkan foto klasik bus ALS tahun 1970 dari model Chevrolet produksi 1968. Edisi itu juga menawarkan ide kepada pembaca untuk kemungkinan mengadakan pengkajian tradisi merantau orang Minangkabau dari perspektif sejarah sosial (social history). Salah satu pertanyaan kunci yang menarik untuk dikemukakan adalah: sejauh mana berbagai aspek fisik yang mendukung aktivitas perantauan orang Minangkabau mencerminkan kolektifitas keminangan (Minangness). Apakah juga ada campur tangan etnis asing di dalamnya (misalnya dalam penyediaan sarana transportasi, rumah makan, dll.).

Kali ini rubrik Minang saisuak menurunkan lagi satu foto klasik sarana transportasi yang digunakan oleh perantau Minang menuju rantau atau yang kembali ke kampung halaman di akhir 1970-an dan 1980-an, yaitu bus ANS bermesin Marcedes Benz. Sumber foto ini (dengan fotografer Wendi) menyebutkan bahwa bus yang bernomor polisi BA 23157 ini melayani trayek Padang - Jakarta dengan ongkos pada waktu itu sekitar Rp. 7.000-an dengan waktu tempuh bisa menjacapai 3 hari 3 malam di jalan. Bus hanya sampai di kota Tanjung Karang dan setelah menyeberang Selat Sunda para perantau harus naik kendaraan lain menuju destinasi terakhir. PO ANS memakai bus model ini tahun 1976-1985.

Foto ini beredar di laman-laman facebook dan di-share oleh lebih dari 500 orang. Banyak komentar bernada nostalgia dan yang lain (tampaknya perantau Minang dari generasi pasca 1980-an) menyatakan terima kasih mereka karena melalui postingan ini mereka tahu model sarana transportasi yang digunakan orang Minang untuk mencapai merantau pada era 1970-an dan 80-an.

‘Dulu ke Medan naik ANS merah ini lewat Sibolga [dengan] kode mesin no 813 dan 811 di muka bus’, kenang penanggap Stockist Ben. Penanggap Eri Sutanzah menulis: trayek Padang - Jakarta pertama kali dilayani oleh PO Sari Ekspres, baru kemudian datang pesaing (competitor) ANS dan perusahaan-perusahaan bis lainnya. Sementara Penanggap Jhie Jhie mengenang betapa para penumpang sejak berangkat dari Padang dan Bukittinggi begitu bersemangat melahap apa saja penganan yang dibeli di jalan, tapi ketika bis baru sampai tepian Danau Singkarak, para penumpang sudah mulai muntah-muntah (mutah kayak) karena mabuk dan berkepusulah bau minyak angin di dalam bis itu.

Dengan semakin canggihnya teknologi alat transportasi, kini jarak kampung dan rantau makin dekat. Banyak perantau naik kapal terbang saja, dan perusahaan-perusahaan angkutan darat banyak yang bangkrut. Malah sekarang ada fenomena baru: reuni orang sekampung diadakan di rantau. Jadi, orang kampung yang pergi ke rantau, bukan sebaliknya. Ota si Jibun dan Yuang Sau di lepau kopi Uwo Pulin dulu, kini sudah jadi kenyataan: ka Makah babaliak hari.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: http://kirimfotobis.blogspot.com) | Singgalang, Minggu, 8 Juni 2014

June 2, 2014

Renung #17 | Agama

Seperti halnya Carrefour, komunisme, Volvo, terigu, dan kacang ijo, agama-agama samawi di Indonesia adalah ‘barang impor’ dari luar, kecuali yang diberi label ‘tradisional‘, ‘pribumi’, asli dan ‘lokal’, seperti kaharingan, marapu, buhun, naurus, alat sabulungan, dan lain sebagainya.

Sebagai ‘barang impor’, agama-agama samawi di Indonesia selalu menggetarkan dan menghadirkan kegairahan yang tiada tara. Agama-agama terus mencucuk dalam ke lubuk tulang delapan kerat banyak individu, walau sudah berpuluh abad diwariskan oleh nenek moyang. Keadaannya berbeda dengan banyak warisan nenek moyang lainnya - yang benda atau tak benda - yang sudah lama ditinggalkan karena kegairahan xenocentrism terhadap produk-produk bangsa asing yang lebih modern dan canggih: mobil, produk-produk teknologi komunikasi, budaya populer dari Barat (dan kini juga yang berasal dari Korea), dan juga demokrasi.

Di Indonesia, sebuah nasion yang heterogen seperti kain paco dan berwarna warni dari segi budaya, agama, dan konsumsi perut, agama-agama samawi yang telah berlaksa abad lampau sampai ke negeri ini, dibawa oleh para pengembara dari Anak Benua India, pedagang dari Hadramaut dan Tanah Hejaz, dan zending-zending yang berlayar ke timur dari Benua Eropa yang dingin, tetap memukau dan hot. Kenyataan empiris menunjukkan bahwa semakin jauh sebaran suatu agama atau ideologi dari pusat kemunculannya yang pertama, semakin kuat minat untuk memilikinya dan semakin bercabang interpretasi terhadapnya. Martin van Bruinessen dalam artikelnya, Mencari Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji (1997) mengatakan bahwa orang Indonesia menunjukkan antusiasme yang paling tinggi dalam melaksanakan ibadah haji dibanding bangsa-bangsa penganut Islam dari negara manapun di dunia, walau negeri mereka terletak paling jauh dari Semenanjung Arab, pusat penyebaran agama Islam.

Di Indonesia nan permai dan kaya dengan sumber daya alam ini, agama-agama samawi belum juga mampu memberi kontribusi yang signifikan untuk memperkuat perasaan kolektif sebagai sebuah nasion. Dalam riuh rendah politik dalam negeri, agama-agama malah sering merobek jalinan solidaritas kita sebagai sebuah bangsa, bukan sebaliknya, merekat kebersamaan dalam berbagai perbedaan di antara kita, yang merupakan anugerah dari Tuhan. Agama-agama terus-menerus lunyah dalam interpretasi yang bersilang siur dan terkadang tidak berkeruncingan, yang berakibat pada pelecehan terhadap kelompok penafsir yang satu oleh yang lainnya. Tuhan mungkin ketawa melihat kita menghancurkan sendiri cebisan sorga di dunia yang bernama Indonesia hanya karena ada yang merasa paling benar dalam memahami agama-agama anugerahNya kepada manusia. Dan ujung dari interpretasi yang bersilang-siur itu adalah aksi gontok-gontokan di antara sesama anak bangsa, mulai dari sekedar makian dengan kata-kata kasar, sampai dengan bumi hangus dan perang menggenang darah.

Agama-agama adalah sebentuk warisan invasi bangsa-bangsa asing yang paling kita pelihara. Seperti halnya bermacam-ragam ideologi dan pemikiran yang mereka kembangkan, agama-agama mereka hantarkan kepada nenek moyang kita melalui jalan bujuk rayu dan tak jarang dengan cara kekerasan. Ketika banyak warisan dari invasi dan penjajahan bangsa asing itu kita hancurkan atau sudah lama kita tinggalkan, salah satu barang bawaan mereka dulu yang sampai kini masih terus kita pakai adalah agama-agama samawi. Melalui barang bawaannya yang terus kita pelihara itu, kita dibuat terus tergantung kepada mereka melalui kekuatan aneh yang tak tampak.

Agama-agama, anugerah Tuhan yang kita terima dari mulut bangsa asing, hendaknya tidak menjadi faktor perusak bangsa ini. Sebaliknya, rahmat Allah Yang Maha Kuasa itu mestinya menjadi unsur penting yang mampu menautkan kita sebagai sebuah bangsa yang secara geografis dan budaya berserak di garis khatulistiwa ini. Semoga bangsa ini rakyat dan para pemimpinnya berhasil menemukan formula dan format terbaik untuk menempatkan agama-agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tanpa meminjam istilah dikotomis antara negara agama dan negara sekuler yang nota bene juga diperkenalkan oleh orang asing, jika kita mau, kita bisa merumuskan sendiri apa manfaat agama bagi kita dalam kehidupan di dunia ini dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kita harus yakin bahwa sebuah bangsa yang menerapkan ajaran agama masing-masing untuk kemaslahatan hidup bersama di dunia ini, akan dibayar oleh Tuhan dengan surga berkolam susu di akhirat nanti.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 1 Juni 2014

June 1, 2014

Minang Saisuak #177 - Empat Kepala Distrik Minangkabau “Studi Banding”

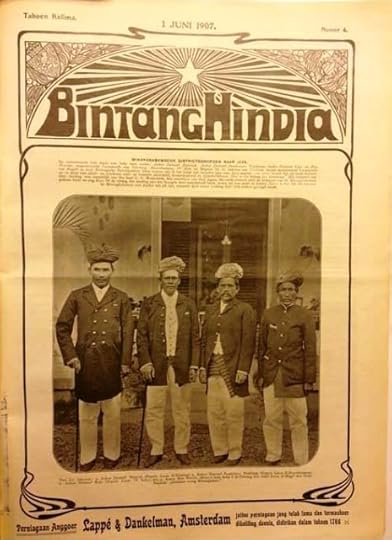

Di halaman pertama salah satu edisi Bintang Hindia terdapat foto yang kami turunkan dalam rubrik Minang saisuak minggu ini. Foto itu mengabadikan empat pemimpin lokal Minangkabau yang diberi kesemparan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Sumatra Barat untuk melakukan studi banding ke Jawa.

Seperti dapat dibaca dalam caption foto ini, keempat tokoh ini adalah: 1) Datuak Batuah (Kepala Laras Tilatang); 2) Datuak Bandaro Panjang (Kepala Laras Banuhampu); 3) Datuak Kayo (Kepala Laras IV Koto, dan; 4) Mas Warido (Mantri Kopi Kelas 1 di Tilatang dan Wakil Laras Magek dan Salo). Yang terakhir ini adalah seorang Jawa, tapi dalam foto ini kelihatan dia juga memakai saluak, menandakan dia sudah begitu menyatu dengan budaya Minangkabau.

Keempat orang ini diutus Pemerintah ke Jawa dalam rangka om meer kennis dan zij reeds bezitten op de doen van akker- en tuinbouw, ooft- en veeteelt, nijverheid, kunstnijverheid en nijverheidkunst, alles in het belang de bevolking yang kurang lebih artinya: untuk menambah pengetahuan mereka di bidang pertanian dan holtikultura, buah-buahan dan peternakan, dan barang-barang kerajinan dan industri seni, yang akan bermanfaat guna meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Sebuah artikel di halaman berikutnya (38-9) yang ditulis oleh A.R. yang berjudul Oetoesan orang Minangkabau lebih menjelaskan konteks foto ini. Rupanya keempat utusan ini diutus ke Jawa untuk mempelajari cara-cara orang Jawa bertani, beternak, dan membuat barang-barang kerajinan (seperti batik, dll.). Diharapkan hal itu akan dapat pula ditiru oleh masyarakat Minangkabau yang dianggap belum semaju orang Jawa.

Inisiatif untuk mengutus keempat orang ini datang dari Asisten Residen L.C. Westenenk. Orang ini keras sifatnya tapi tujuannya baik: berusaha memajukan orang Minangkabau, antara lain dengan membuat pameran (tentonstelling) guna mempromosikan hasil kerajinan rakyat Minangkabau, membuat pasar malam (lih: Minang saisuak 19-12-2010), mendirikan sekolah tukang di Bukittinggi dan sekolah tenun di Singkarak (lih: Minang saisuak 5-1-2014), memajukan olah raga pacu kuda, dll. Westenenk juga pernah mau mengirim Rohana Kudus ke Belanda tahun 1913 untuk mempromosikan barang kerajinan Koto Gadang, tapi batal berangkat karena tidak mendapat izin dari keluarganya.

Ongkos perjalanan Datuak Batuah dkk. ke Jawa diambilkan Westenenk dari keuntungan yang diperoleh dari acara Pasar Malam di Fort de Kock (1906/7) dan sumbangan dari Direktur Escoponto Maatschappij J. Dinger.

Tidak diketahui apakah keempat orang itu pernah menulis laporan perjalanan mereka ke Jawa itu, tapi kemungkinan tidak karena budaya tulis di kalangan masyarakat kita, bahkan sampai sekarang pun, masih lemah. Ini beda, misalnya, dengan seorang bangsawan Jawa bernama Raden Arya Darmabrata yang pernah berkunjung ke Sumatra Barat dan menulis catatan perjalanannya Cariyos ing nagari Padhang (Batavia: Landsdrukkerij 1876).

Jadi, rupanya, budaya studi banding sudah lama dikenal dalam budaya politik kita. Tapi kita tidak tahu apakah kualitasnya makin baik atau justru sebaliknya.

Suryadi - Leiden, Belanda, (Sumber foto: Bintang Hindia Tahoen Kelima, Nomor 4, 1 Juni 1907:37) | Singgalang, Minggu, 1 Juni 2014

May 26, 2014

Renung #16 | Kencing

Kencing, aksi buang ‘air limbah’ dari tubuh manusia yang diwiridkan tiap hari, tampaknya tidak sekedar proses metabolisme tubuh, tapi juga memiliki nilai kultural. Jangankan di peringkat antar ras dan bangsa (nasion), di level antar etnis saja terdapat perbedaan cara kencing dan juga bentuk alat untuk membuangnya. Demikianlah umpamanya, sampai awal abad 20 banyak wanita Jawa masih suka kencing berdiri. Di kalangan umat Islam ada asosiasi bahwa lelaki yang suka kencing berdiri mirip seperti perilaku kencing binatang berkaki empat yang suka menggonggong itu. Kencing berbagai bangsa berbeda-beda pula tingkat kepesingannya karena faktor-faktor yang terkait dengan budaya kuliner masing-masing.

Akan tetapi simbolisme dan konotasi kultural apakah yang terkandung di balik banyak ungkapan dan ekspresi linguistik yang terkait dengan kata ‘kencing’? Ambillah umpamanya ungkapan ‘Guru kencing berdiri, murid kencing berlari’; atau ‘Orang itu lari terkencing-kencing karena ketakutan’. Contoh dua ungkapan tersebut jelas merepresentasikan hal yang paling personal menyangkut perilaku dan psikologi manusia dengan memakai simbolisme ‘kencing’. Ungkapan pertama mengambil kata ‘kencing’ sebagai tamsil untuk menyimbolkan sifat buruk dari perspekif top-down yang menyangkut orang yang dianggap berpengetahuan, dalam hal ini guru. Sedangkan ungkapan kedua mengambil kata yang sama untuk menggambarkan salah satu sifat yang paling universal dalam diri manusia: rasa takut. Walau bagaimanapun, ada bayangan orang awam, orang desa yang sederhana, dalam ungkapan kedua itu, yang mungkin ekuivalen dengan ungkapan dalam bahasa Minangkabau ‘tapanca kajambannyo dek takuik’ (keluar kencingnya [tanpa dapat dikontrol] karena takut).

Ungkapan kedua itu merefleksikan rasa putus asa yang tak tepermanai, keadaan di mana keberanian telah sampai pada titik nadir karena perlawanan yang dilakukan dirasa hanya akan sia-sia, akibat begitu besarnya tekanan dari pihak yang menghadirkan rasa rakut yang teramat besar itu. Dengan kata lain, kencing, sebagaimana direfleksikan dalam ungkapan tersebut, adalah aspek paling primordial dari tindak laku tubuh manusia yang digunakan untuk menunjukkan perlawanan paling akhir dari berbagai kemungkinan perlawanan yang dapat dilakukan dalam menentang tekanan (psikologis, sosial dan politik) paling besar yang datang dari luar dirinya.

Di sini makna primordial kencing mendapat kombinasi yang sempurna: perlawanan terakhir dengan menggunakan salah satu aksi metabolisme tubuh yang memproses pembuangan kotoran. Dalam banyak budaya tradisional Indonesia juga sering ditemukan kepercayaan bahwa kekuatan buruk (magis) tertentu dapat ditolak dengan kencing. Di ranah sepakbola yang bernuansa rural di kampung-kampung misalnya, ada kepercayaan di kalangan pendukung fanatik satu tim sepakbola: jika timnya ingin menang, kencingi saja tiang gawang tim lawan.

Pemaknaan kultural manusia terhadap kencing, dengan demikian, adalah salah satu sifat purba dari zaman batu yang terus mengendap sampai sekarang. Kekuatan kencing sebagai penanda kuasa atau ketakutan dapat dilihat dari cara anjing, binatang liar yang paling pertama berhasil dijinakkan manusia dan hidup bersama manusia, dalam menentukan arah jika mereka berada dalam perjalanan (misalnya di hutan): dalam jarak tertentu anjing mengencingi daun kayu tertentu sebagai penanda untuk menentukan arah kembali sehingga tidak tersesat.

Kini mungkin kita dapat sedikit memahami kenapa di Indonesia ada ‘nasionalisme kencing’. Di laman facebook seorang teman barusan ada diskusi: mengapa kemarahan seseorang - lebih sering terkait dengan politik - sering diekspresikan dengan kencing (dalam kata-kata dan juga tindakan)? Konon ada orang Indonesia yang begitu sampai di Belanda terus kencing sambil berkata: ‘Dasar penjajah tengik, rasain kukencingi negerimu!’. Mereka yang meledak-ledak rasa nasionalismenya telah mengeluarkan pernyataan di media terkait dengan meningkatnya tensi politik dengan Singapura baru-baru ini karena penamaan sebuah kapal perang Indonesia dengan memakai nama seorang pahlawan Indonesia yang pernah melakukan pemboman di negara jiran itu di zaman konfrontasi dulu: ‘Kalau Singapura macam-macam, kita kencingi saja ramai-ramai negara kecil yang sombong itu, biar tenggelam!’.

Jika ratusan tahun sebuah kelompok manusia ditindas dan dieksploitasi oleh manusia lainnya, dengan memakai akal dan teknologi yang tak dapat mereka tandingi, maka bentuk perlawan terakhir mereka terhadap aksi penindasan itu hanyalah lewat shadow power berupa kencing. Kita tahu tidak akan gugur sehelai daun pun dari sebatang rumput jika terkena siraman kencing, walau dalam tingkat kemuncratan yang paling tinggi sekalipun akibat kebelet. Akan tetapi ada yang terasa terpuaskan dan ada tekanan bertahun-tahun yang terasa telah terlepaskan bila berhasil mengencingi tanah air penjajah atau mengancam lawan yang lebih kuat dengan siraman kencing.

Tindakan perlawanan dengan kencing analog dengan Amerika Serikat yang membuat film Rambo untuk melipur kekalahan telak mereka dalam perang Vietnam. Baik ancaman perang kencing maupun film Rambo tiada lain merupakan ekspresi budaya bayangan (shadow culture). Tapi dalam hal ‘nasionalisme kencing’, kita hanya berani bilang ‘kencingi saja negerinya’ kepada negara-negara kecil yang telah unjuk kekuatan dan dominasi di depan tubuh negara kita yang besar dan gembrot. Yang jelas, selama ini belum pernah terdengar umpatan: ‘Kalau Australia macam-macam, kita kencingi saja!’.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 25 Mei 2014

May 25, 2014

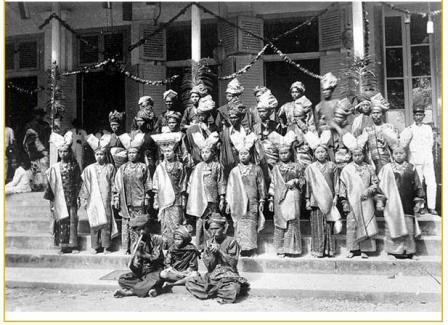

Minang Saisuak #176 - Pakaian adat orang Bukittinggi

Apakah sudah ada deskripsi mengenai pakaian adat Minangkabau dengan segala variasinya? Itu mestinya perlu dilakukan, sebab pakaian adalah unsur kebudayaan yang penting; perubahan pakaian suatu kelompok masyarakat sampai batas tertentu merefleksikan perubahan budaya dan mentalitas masyarakat tersebut.

Foto-foto Minang saisuak mengenai pakaian adat Minangkabau pemperlihatkan bahwa ada variasi yang cukup kontras dalam bentuk pakaian adat di Minangkabau. Namun, masih kurang jelas apakah variasi itu ditentukan oleh perbedaan luhak, kelarasan, nagari atau oleh faktor-faktor lainnya. Misalnya, dalam sebuah teks klasik saya menemukan nama destar saluak timbo dan tikuluak tanduak. Mengenai jenis-jenis destar dan tikuluak itu, barangkali perlu diadakan penelitian lebih dalam oleh kalangan akademik seperti dari ISI Padang Panjang, Universitas Andalas, dan Universitas Negeri Padang. Alangkah baiknya jika semua unsur kebudayaan Minangkabau, klasik dan baru, dideskripsikan dalam sebuah kamus lengkap Minangkabau.

Foto klasik yang kami turunkan dalam rubrik Minang saisuak kali ini memperlihatkan sekelompok lelaki dan perempuan yang sedang memakai pakaian adat. Judul foto ini adalah ‘Minangkabause adatkleding, Fort de Kock, Sumatra’ (Pakaian adat Minangkabau, Fort de Kock [Bukittinggi], Sumatra). Perhatikan destar (deta) dan tikuluak wanita yang khas yang terlihat dalam foto ini. Kelihatan kekhasannya, yang berbeda dengan di tempat lain.

Tidak diketahui siapa mat kodak foto ini. Yang jelas, foto yang berukuran 9 x 12 cm. ini dibuat sekitar tahun 1929, zaman ketika modernitas Barat sudah mulai merasuk ke dalam masyarakat Minangkabau.

Yang segera muncul dalam pikiran generasi Minang zaman sekarang seperti saya adalah: dari bahan apakah pakaian ini dibuat? Bagaimana membuat destar dan tikuluak yang bentuknya sangat unik ini? Dan bagaimana cara memasangkannya di kepala?

Pakaian adat adalah salah satu aset wisata daerah. Jika kita melancong ke Belanda, misalnya, para pemandu antara lain mengarahkan kita ke Volendam, sebuah kota nelayan yang kecil di Provinsi Noord-Holland. Di sana pelancong mancanegara bisa memakai pakaian tradisional Belanda (lihat: http://www.fotoinvolendamkostuum.nl/). Untuk itu mereka harus membayar cukup mahal (beberapa puluh euro). Mengapa ya kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan budaya kita sendiri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita sambil kita terus berpijak ada akar budaya kita sendiri.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 25 Mei 2014

May 19, 2014

Renung #15 | Timur - Barat

Timur dan Barat adalah dua entitas yang selama umur dunia tampaknya tetap akan saling berhadapan dan bersiginyang. Kita tidak tahu apakah itu sengaja diciptakan oleh Tuhan atau didorong oleh karakter setan yang mengendap dalam jiwa salah satu di antara keduanya. Berabad-abad Timur dan Barat mencoba mencari titik temu, juga di zaman serba canggih ini, tapi tampaknya yang muncul hanya telingkah dan jurang perbedaan yang cenderung makin melebar.

Siapa yang mampu menyelam lebih dalam ke lubuk kebudayaan manusia akan dapat melihat perbedaan-perbedaan inti antara insan Timur dan manusia Barat. Perbedaan itu tidak hanya sekedar pada warna kulit dan besar lubang hidung, tapi jauh lebih dalam menyangkut mentalitas dan gerak jiwa. Mungkin ini disebabkan oleh perbedaan alam dan jenis makanan yang dimakan, tapi mungkin juga oleh jenis darah dan komposisi jaringan otak dan serabut hati masing-masing.

Orang Barat adalah ras yang punya darah penakluk dan invasif. Mereka adalah pemburu dan penguntit yang telaten. Itulah inti paling dalam ras ini, yang tak akan hilang sampai dunia kiamat karena diturunkan dalam gen. Mereka adalah orang yang tak senang diam dan berambisi menyetir gerak laju bumi ini. Mereka suka campur tangan dan bersilantas angan kepada sesiapa bangsa yang tak berdaya. Mereka suka menulis dan memperhatikan apa saja, karenanya mereka menganggap diri mereka berbudaya tinggi. Mereka adalah pencipta bangunan-bangunan fisik dan mitos-mitos yang canggih dan mengagumkan. Mereka juga punya basa basi, tapi sangat berbeda dengan basa basi orang Timur. Gaya bicara mereka cenderung lurus dan berterus terang, dengan suara agak lantang, dan sedikit mendaku, sambil menantang orang-orang mata lawan bicara. Mereka menganggap cara seperti itu sopan, sembari menunjukkan bahwa mereka (paling) pandai. Mereka suka memelihara kekunoan dengan bantuan alat-alat modern dan dalam periode tertentu menghancurkannya untuk kemudian membangunnya lagi. Dari dulu otak mereka paling encer dalam satu hal: membuat berbagai macam senjata untuk memusnahkan sesama umat manusia. Mereka memiliki tingkat kehidupan dan hubungan antar individu yang mereka pikir seluruh dunia harus mempraktekkannya.

Orang Timur sebaliknya: mereka suka mencari jalan berbelok untuk sampai pada suatu tujuan. Adat sopan santunnya berbeda pula: mereka rada kalem dan pandai menyembunyikan sesuatu dalam hati. ‘Walau harimau dalam perut, kambing jualah yang dikeluarkan’, demikian bunyi salah satu pepatah mereka. Sifat terus terang dan menonjolkan diri sendiri dinilai negatif. Mereka menganggap bumi ini adalah tempat sementara dan selalu mengadu kepada Tuhan (dan kini juga ke dinding facebook) bila mendapat kesusahan. Mereka umumnya merasa ada banyak kekuatan yang tak tampak di sekitar mereka yang selalu mengganggu mereka. Dalam konfrontasi, mereka lebih sering mengambil langkah surut atau menahan diri daripada maju terus menekan sanding.

Orang Barat selalu merasa tinggi dari orang Timur, suka menggoyangkan telunjuknya kalau berhadapan satu sama lain, dan merasa punya kewajiban, entah disuruh oleh siapa, untuk ‘memerdekakan’ orang Timur. Selama lebih 350 tahun orang Belanda di Indonesia, mereka mempraktekkan sikap seperti itu. Sebagai representasi dari orang Barat, orang Belanda di Indonesia hidup dalam keasyikan dunianya sendiri, seperti dapat kita kesan dari banyak foto tua dan tulisan-tulisan yang mereka tinggalkan. Akibatnya, keduanya ibarat minyak dengan air.

Intelektual Indonesia dan wartawan kawakan Jamaludin Adinegoro di tahun 1930-an pernah berkata: “Sampai sekarang orang Belanda raba-raba dan tjari-tjari rahsia djiwa orang Indonesia”. Demikian ditulisnya dalam bukunya Kembali dari Perlawatan ke Europa, Djilid I (Medan-Deli: N.V. Handel Mij. & Drukkerij Sjarikat Tapanoeli, 1930:27). Lanjutnya: “Djiwa orang Indonesia jang timboel dalam pengaroeh alam Indonesia, djaoeh berlainan dengan djiwa orang Belanda jang dipengaroehi oleh bagian alam di Europa [yang] terletak antara soengai Schelde, Maas dan Rijn. Indonesia tahoe diagak dan diagih. Europa tahoe dilagak dan ditagih. Europa mendasarkan penghidoepannja kepada hawa nafsoe (begeerte). Europa datang kepada kita dengan hawa nafsoenja, kata seorang ahli sair Hindoe Rabindranath Tagore, dan sebab itoe didapatnja pintoe hati kita tertoetoep dan terkoentji” (ibid.).

Mungkinkah Barat dan Timur akan bisa bersatu membuat dunia ini menjadi ’sorga’, dengan membangun sikap saling menghormati dan memandang sederajat satu sama lain? Entahlah! Tapi melihat situasi hari ini, tampaknya dewa-dewa pun merasa ragu hal itu akan bisa terwujud, sebagaimana keraguan si Barat Josep Rudyard Kipling yang berkata: “East is East, and West is West, and never the twain shall meet.“ (Timur adalah Timur, dan Barat adalah Barat, dan keduanya tak akan pernah bertemu).

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 18 Mei 2014

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers