Suryadi's Blog, page 13

April 7, 2014

Renung #10 | Pemilu

Pemilu (pemilihan umum) pertama kali mencigap ke dalam kesadaran politik bangsa Indonesia tahun 1955. Sebanyak 29 partai ikut bertarung dalam pemilu pertama di Republik Indonesia itu. Pemilu itu dinilai paling demokratis, mungkin karena begitu banyaknya partai politik yang ikut dalam pertarungan untuk memperebutkan 260 kursi MPR dan 520 kursi anggota Konstituante plus 14 wakil golongan minoritas. Selebihnya adalah sebuah dasar dari kecenderungan umum yang berlaku dalam pemilu-pemilu Indonesia di masa-masa sesudahnya, baik di Zaman Orde Baru maupun di Zaman Reformasi: kemenangan partai yang berkuasa (incumbent) atas lawan-lawannya. Dalam Pemilu 1955 Partai Nasional Indonesia (PNI), partainya Presiden Sukarno, memimpin perolehan suara di urutan pertama, disusul oleh partai-partai lainnya.

Pemilu 1955 telah menghadirkan untuk pertama kalinya sebuah eforia baru yang bernama ‘pesta demokrasi’ yang melibatkan massa, menyengat jaringan saraf pusat dan kesadaran kawula yang sudah begitu lama terkungkung dalam tekanan laras senapan penjajah dan sudah turun-temurun hidup dalam lingkungan feodal di bawah perintah segelintir orang berdarah biru yang mengaku sebagai wakil Tuhan di dunia. Dan sebagaimana kita lihat dalam foto-foto tua, pesta demokrasi pertama di Indonesia itu juga memproduksi ribuan spanduk dan gambar-gambar partai politik (waktu itu memajang foto wajah para caleg belum lagi populer) yang menyampah di mana-mana, terutama di kota-kota, yang tidak berbeda jauh dengan apa yang kita saksikan di masa sekarang.

Kemerdekaan Indonesia telah menggoyang hegemoni hubungan kawula-tuan yang sudah lama bersarang sampai ke alam bawah sadar manusia Indonesia. Dalam hitungan tahun saja, kerajaan-kerajaan lokal di seluruh negeri dicampakkan dan para bangsawan lokal kehilangan kuasa dan marwahnya. Kini lewat pemilu, rakyat diberi kesempatan untuk mengenal dan merasakan sebuah kesadaran baru yang sangat abstrak: mewakili dan diwakili, di mana pihak pertama dipercaya dapat mengelola kehendak dari pihak kedua (konstituen), tetapi dalam sebuah kontrak yang hanya bersifat manasuka (arbitrer). Sebuah benda asing yang bernama partai politik hadir sebagai barang mainan baru bagi para kawula yang baru merdeka. Tetapi lebih dari itu, sistem keterwakilan yang diwujudkan melalui pemilu, sebuah jalan yang diyakini dapat menumbuhkan demokrasi, jelas menuntut kesetiaan: rasa tanggung jawab penuh untuk menjalankan amanat dari orang lain, ‘pitaruah nan baunyian’ (petaruh yang ditunggui), kata sepotong pepatah Minangkabau.

Jadi, kurang dari 60 tahun lalu rakyat Indonesia yang hidup bersuku-suku dan kebanyakan masih buta huruf itu baru mendapat kesempatan memahami hakekat mewakili dan diwakili secara politik. Pemahaman absurd tentangnya terlupakan karena rasa riang sebab baru terlepas dari belenggu penjajahan beratus tahun. Hal itu jelas merupakan pengalaman baru bagi mereka. Dan seperti dapat dikesan sampai sekarang, keterwakilan politik itu belum juga meresap ke dalam darah daging bangsa ini, sebab sebelumnya yang dikenal hanyalah tubuh-tubuh tanpa hak dan tanpa suara dalam kerumunan hamba-kawula yang hidup hanya atas kemauan dan kebaikan segelintir manusia yang dipanggil ‘Tuan’ atau ‘Yang (Maha) Mulia’.

Pada bulan ini, tepatnya 9 April 2014, untuk kesekian kalinya bangsa Indonesia mengadakan pemilu. nasional. Sementara itu, pilkada telah meruyak di berbagai daerah pasca tumbangnya Orde Baru. Namun satu hal belum juga dapat dipahami oleh yang dipilih maupun yang memilih: apakah sesungguhnya hakekat perwakilan? Apa pikiran yang mewakili terhadap yang diwakili? Begitu juga sebaliknya. Wacana publik yang terus berulang seputar pemilu adalah: setelah terpilih, wakil rakyat melupakan rakyat(nya). Mereka asyik dengan dunianya sendiri, sementara rakyat yang dulu memilihnya juga tenggelam dalam dunianya sendiri. Konsistensi pemenuhan kontrak politik dan janji-janji antara kedua belah pihak terlupakan begitu pemilu - mekanisme untuk membuat kontrak politik antara kedua belah pihak - selesai dan meninggalkan sampah foto-foto caleg dan spanduk-spanduk partai yang bertebaran dimana-mana.

Dengan kata lain, pemilu dalam konteks budaya dan kesadaran politik bangsa Indonesia memiliki kultur dan logikanya sendiri. Sebagaimana halnya berbagai unsur yang diadopsi dari luar (budaya, politik, ideologi, teknologi), pemilu mengalami domestikasi mengikuti alam pikiran dan budaya masyarakat Indonesia.

Yang kita lihat adalah: sebuah nasion yang memiliki berbagai macam penanda kelompok (etnisitas, agama, status sosial, dll.) dan tinggal dalam sebuah wilayah geografis yang achipelagic, yang menempuh kehidupan politik modern dengan meminjam demokrasi dari tanah asing. Melalui pemilu, demokrasi itu coba mereka telan, tapi tak kunjung menjadi darah-daging, melainkan hanya menjadi ‘berak’ korupsi, gontok-gontokan bakaruak arang, dan aksi bakar-bakaran. Tentu kita berharap bahwa Pemilu 2014 akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekedar ‘cirit’ busuk itu.

Suryadi Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 6 April 2014

April 6, 2014

Minang Saisuak #170 - Lanjumin gelar Datuak Tumangguang

Dalam ejaan lama namanya ditulis Landjoemin gelar Datoek Toemenggoeng. Dia adalah salah seorang intelektual Minangkabau yang cukup terkemuka di awal abad ke-20. Tapi kiprahnya lebih banyak di rantau, khususnya Batavia. Jika kita membuka-buka berbagai surat kabar dan majalah lama, namanya sering ditemukan.

Lanjumin adalah kemenakan Tuanku Laras Sungai Puar, Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman, yang profilnya (sendiri dan dengan keluarga) sudah pernah kami turunkan dalam rubrik ini (lih: Minang saisuak 12-2-2011, 22-7-2012, 3-3-2013).

Karir Lanjumin dalam jajaran Pemerintahan Kolonial Belanda terbilang sukses. Dialah salah seorang anak Minangkabau yang mencapai pangkat Patih di tanah Jawa. Pada masa mudanya dia belajar di STOVIA. Tamat dari sana dia mendapat pekerjaan jadi jurutulis Patih di Weltevreden/Batavia (1908), kemudian berturut-turut menjadi Asisten Wedana (melangkahi pangkat menteri polisi), Wedana (1914), dan sejak 1916 diperbantukan pada kantor Inlandsche Zaken sebelum akhirnya diangkat menjadi Patih di Weltevreden. Lanjumin pernah pula menjadi anggota Gementeraad Batavia.

Lanjumin disebut-sebut pula sebagai bapak pers pribumi karena banyak berkecimpung dalam dunia persuratkabaran. Tapi dia berkiprah di Jawa (Batavia), bukan di Minangkabau. Dia juga mengelola satu percetakan (drukkerij) yang bernama Evolutie yang juga mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda. Lanjumin adalah salah seorang mentor Jamaluddin (alias Adinegoro), adik M. Yamin, putra Talawi. Dalam tulisan-tulisannya, Lanjumin memakai nama pena Notonegoro. Dia pula yang mengusulkan kepada Jamaluddin supaya memakai nama pena berbau Jawa dalam rangka menarik minat pembaca dari Jawa agar membaca tulisan-tulisannya (lihat http://bahasa.kompasiana.com/2013/01/14/arti-sebuah-nama-519558.html). Beberapa surat kabar dan berkala pribumi yang pernah diterajui Lanjumin antara lain adalah Soeloeh Peladjar, Pedoman Prijaji, Tjaja Hindia, dan Neratja (yang kemudian berubah nama menjadi Hindia Baroe).

Seperti halnya dengan mamaknya, Tuanku Laras Sungai Puar, posisi Lanjumin dalam masyarakat kolonial di zamannya bersifat ambivalen. Bagi golongan nasionalis, dia dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Sering dia dicurigai bertindak sebagai mata-mata Belanda yang mengawasi kegiatan kaum republiken, khususnya golongan kiri. Inilah salah satu dilema yang dihadapi intelektual pribumi yang bekerja dalam jajaran administrasi Pemerintahan Hindia Belanda di Zaman Kolonial.

Mungkin menarik menelusuri riwayat hidup Lanjumin. Mahasiswa/dosen UNP dan UNAND pasti bisa melakukannya! Ini akan menambah pengetahuan kita mengenai eksistensi keluarga golongan tuanku laras di Minangkabau pada masa lampau. Seperti pernah saya katakan, sampai batas tertentu tuanku laras cenderung mengadopsi pula gaya hidup orang Belanda, antara lain mereka lebih cenderung menyekolahkan keponakan mereka ke sekolah sekuler. Lanjumin adalah salah satu contoh studi kasus dari fenomena ini. Mungkin masih ada keturunan Lanjumin sekarang, tapi tak tahu sejauh mana mereka masih punya ikatan batin dengan Minangkabau. (Ada beberapa nama di internet yang memakai nama belakang Landjumin, tapi saya tidak pasti apakah mereka keturunan Lanjumin gelar Datuak Tumanguang atau bukan). Barangkali pula masih ada sanak famili beliau di Sungai Puar sekarang ini.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka 39, Thn II, 25 September 1924:785) | Singgalang, Minggu, 6 April 2014

March 31, 2014

Wakil Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Universitas Leiden

Hari Rabu, 26 Maret 2014, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Dr. Boediono berkunjung ke Universitas Leiden. Beliau dating ke Belanda dalam rangka menghadiri Nuclear Security Summit (KTT Keamanan Nuklir) di Den Haag yang berlangsung tanggal 25-26 Maret 2014. Tapi kunjungan ke Leiden ini merupakan kunjungan balasan Dr. Boediono atas kunjungan delegasi Universitas Leiden ke Indonesia baru-baru ini untuk memperkuat kerjasama di bidang pengajaran dan penelitian. Kunjungan ini paling tidak dapat mengobati kekecewaan civitas akademika Universitas Leiden karena dibatalkannya kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Belanda pada tahun 2010 yang juga sudah diprogramkan untuk mengunjungi Universitas Leiden.

Hari Rabu, 26 Maret 2014, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Dr. Boediono berkunjung ke Universitas Leiden. Beliau dating ke Belanda dalam rangka menghadiri Nuclear Security Summit (KTT Keamanan Nuklir) di Den Haag yang berlangsung tanggal 25-26 Maret 2014. Tapi kunjungan ke Leiden ini merupakan kunjungan balasan Dr. Boediono atas kunjungan delegasi Universitas Leiden ke Indonesia baru-baru ini untuk memperkuat kerjasama di bidang pengajaran dan penelitian. Kunjungan ini paling tidak dapat mengobati kekecewaan civitas akademika Universitas Leiden karena dibatalkannya kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Belanda pada tahun 2010 yang juga sudah diprogramkan untuk mengunjungi Universitas Leiden.

Di Leiden Wapres memberi kuliah tamu (guest lecture) berjudul ‘Sustaining Indonesia’s Economic and Political Transformation’. Kuliah tamu tersebut dihadiri oleh civitas akademika Universitas Leiden yang terkait dengan studi Indonesia, termasuk para mahasiswa asing dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Leiden yang mengambil bidang studi Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ceramah Dr. Boediono diakhiri dengan sesi tanya-jawab dengan paramahasiswa PhD.

Sebelum memberikan kuliah tamu, Wapres diajak mengunjungi Universiteitsbibliotheek (UB) Leiden yang menyimpan koleksi buku/arsip/peta/foto/materi audio-visual tentang Indonesia yang terbesar di dunia. Dalam ruang baca Koleksi Khusus (Bijzonder Collecties), kepada Wapres diperlihatkan buku-buku langka, gambar-gambar, foto-foto, peta-peta dan naskah-naskah dari tokoh-tokoh kunci dalam sejarah dan ilmu pengetahuan Indonesia, seperti surat-surat RA Kartini, Babad Diponegoro, dll. Kepada Wapres juga diperkenalkan koleksi digital UB Leiden. Koleksi UB Leiden tentang Indonesia sudah diperkaya dengan koleksi dari Royal Tropical Institute (KIT) Amsterdam dan akhir tahun ini akan mengakuisisi pula koleksi Royal Institute of Ethnology ( KITLV ) Leiden. Dengan jutaan koleksi yang terkait dengan Indonesia sejak abad ke-16 sampai sekarang, Leiden University tetap menjadi tempat yang penting dan menarik untuk melakukan studi (kepustakaan) mengenai Indonesia.

Dari Perpustakaan Universistas Leiden, Wapres diajak melihat Hortus Botanicus yang berada di belakang Academigebouw tempat beliau akan memberi kuliah tamu. Hortus Botanicus (Kebun Raya Leiden) menyimpan banyak pohon dan tanaman yang berasal dari Indonesia dan Asia Tenggara. Hortus, yang merupakan bagian dari Leiden University, memiliki hubungan historis dengan Kebun Raya Bogor. Kedua kebun raya sedang mengatur kegiatan ulang tahun bersama: pada 2015 Hortus akan berulang tahun ke-425 dan pada 2017 Kebun Raya Bogor akan merayakan ulang tahunnya yang ke-200.

Setelah memberikan kuliah tamu, Wapres menerima penghargaan berupa medali dari Universitas Leiden. Kemudian diadakan ramah-tamah sambil Wapres diajak melihat patung dan lukisan Husein Djajadiningrat (1886 - 1960) di Atrium Gedung Academiegebouw. Hussein Djajadiningrat, menak Sunda, adalah orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor di Universitas Leiden pada tahun 1913. Pada tahun 1871 - 1940 lebih dari 400 mahasiswa Indonesia yang belajar di Leiden. Banyak dari mereka kemudian menduduki jabatan administratif yang penting di negara asal mereka atau berkarir dalam bidang akademik.

Para hadirin merasa puas dengan kunjungan Wapres ke Universitas Leiden, universitas tertua di Belanda (berdiri 1575) yang telah banyak melahirkan intelektual Indonesia sejak zaman kolonial sampai sekarang.

Suryadi, Staf pengajar Studi Indonesia di Leiden University, Belanda | Foto courtesy Henky Widjaja dan Sandra Wattimury

Renung #9 | Etnis

Etnis, puak atau suku bangsa adalah unsur yang paling jelas dan primordial, yang tampaknya belum hendak lenyap walau telah berlaksa abad diterpa riuh rendah perubahan alam dan zaman. Sejarah mencatat beberapa puak manusia hanya bisa lenyap karena bencana alam, kutuk Tuhan, atau genosida. Etnis sudah ada sebelum negara-bangsa (nation-state) tercipta di muka bumi.

Dunia antropologi telah bergelut untuk memahami apa sesungguhnya hakikat etnis. Ada yang mengatakan bahwa etnis adalah kelompok sosial dari orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka berdasarkan leluhur, pengalaman sosial, budaya dan pengalaman sejarah yang sama. Keanggotaan kelompok etnis tertentu dikaitkan dengan warisan budaya bersama, keturunan, sejarah, ranah bunda (homeland), bahasa, keturunan, sistem simbolik seperti agama, mitologi, ritual, gaya pakaian, dan penampilan fisik.

Etnis, dengan demikian, adalah sebuah penanda kelompok manusia yang jauh lebih jelas dan tegas dibanding penanda kultural yang lain. Nasionalisme, bahkan yang paling chauvinistik sekalipun, bisa tenggelam pada suatu waktu, tapi etnisitas (rasa kepuakan) sulit dikikis oleh perubahan zaman.

Indonesia adalah sebuah contoh yang jelas untuk melihat bertempiknya etnisitas dan nasionalisme yang baru muncul menyusul hengkangnya para penjajah. Sampai detik ini dinamika Indonesia (sebagai sebuah negara-bangsa/nasion) tak lepas dari dinamika rasa kepuakan di kalangan etnis yang jumlahnya konon lebih dari 300-an dari Sabang sampai Merauke.

Di negara ini hampir tak mungkin mensterilkan setiap aktivitas sosial-budaya dan ekonomi dari isu etnisitas. Isu kepuakan mewarnai wacana publik, baik yang menyangkut sosial-budaya, ekonomi, lebih-lebih lagi di ranah politik. Dalam usianya yang masih muda, bangsa Indonesia masih terus mencari format yang sesuai untuk mendewasakan dirinya sebagai sebuah nasion di mana etnis dan negara cenderung terus beradu otot yang sudah beberapa kali berujung pada konfrontasi berdarah dan mencederakan rakyat.

Modernitas yang telah merembet sampai ke dapur-dapur dan pembungkus tubuh manusia Indonesia tampaknya tak akan mampu melenyapkan etnisitas. Aura kesukubangsaan tak lenyap walau manusia-manusia desa sudah berpindah ke metropolitan dan mengkonsumsi KFC, sushi dan McDonald. Jennifer Fraser dalam artikelnya “Pop song as custom: weddings, ethnicity, and entrepreneurs in West Sumatra”, Ethnomusicology 55,2, 2011: 200-228 menunjukkan bahwa di kalangan para perantau Minang yang kaya raya di Jakarta, yang sudah jarang mengunjungi kampung halaman walau hanya berjarak satu setengah jam penerbangan dari tempat mereka merantau, yang dalam keseharian mereka telah lama bergelimang dengan gaya hidup modern, dengan lidah yang lebih lancar berbahasa Indonesia atau Inggris ketimbang Bahasa Minang sendiri, selera makan yang sudah kecanduan kuliner Eropa, namun bila berurusan dengan pernikahan sanak keluarga, selalu berusaha menampakkan ciri keminangannya lewat hiasan penganten (baju dan pelaminan) dan musik pop Minang. Pada momen itu, etnisitas menampakkan primordialismenya meskipun terkesan janggal.

Masa depan Indonesia jelas sangat dipengaruhi oleh dinamika kultural berbagai puak yang hidup di negara ini. Tenggelam atau makin dewasanya nasion Indonesia sangat tergantung dari dinamika internal setiap etnis dan hubungannya dengan etnis-etnis lainnya, di samping tentu saja juga karena faktor-faktor luar. Ada anggapan yang mengatakan bahwa globalisasi akan membuat dunia menjadi lebih seragam, dan itu berarti etnis(itas) juga akan aus dan melemah. Tapi realitas empiris menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin homogen karena globalisasi, kehendak untuk menyatakan keberbedaan cenderung menguat. Mike Featherstone dalam Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity (London: Sage Publication 1995) berhujah bahwa terdapat korelasi signifikan antara menguatnya tradisionalisme dan pertanyaan tentang keaslian (authenticity), identitas lokal, dan akar budaya di satu sisi, dengan meningkatnya kekuatan kapitalisme global di sisi lain. Kita melihat di dunia maya diskusi dan debat mengenai etnisitas malah makin menjadi-jadi.

Apakah Reformasi dan angin demokrasi yang sudah berhembus di negeri ini akan memperkuat kesatuan kita sebagai sebuah bangsa atau hanya akan melahirkan ethnic nationalism yang akhirnya akan menenggelamkan dan menamatkan riwayat sebuah nasion bernama INDONESIA? Kita tak dapat memprediksikannya dengan tepat. Biarlah sejarah kelak yang akan mencatatnya.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 30 Maret 2014

March 30, 2014

Minang Saisuak #169 - Rumah Sakit Mata Pertama di Padang (1925)

Pada bulan Agustus 1924 terbentuk sebuah perkumpulan para dermawan yang bernama Vereeniging tot bestrijding vaan oogziekten ter Sumatra’s Westkust’ (Perhimpunan pencegah penyakit mata di Sumatra Barat). Dipimpin oleh Gubernur Sumatra Barat W.A.C. Whitlau, perkumpulan itu bertujuan meringankan penderitaan masyarakat umum yang sering terkena penyakit mata, khususnya penyakit mata bileh.

Pada 27 Oktober 1924 Gubernur Whitlau melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit tersebut. Setahun kemudian, pada 1 Mei 1925, sebuah rumah sakit mata pertama di Padang (Sumatra Barat) resmi berdiri. Susunan pengurus (bestuur) rumah sakit itu adalah: Pelindung (beschermheer): Gubernur W.A.C. Whitlau; Ketua (Voorzitter): Ch. Chr. Ouwerling; Bendahara (Secr. Penningmeester): H.J.D. Veen; Komisaris terdiri dari Sutan Radjat gelar Sutan Masa Bumi, Sim Hong Lie, D. A. Hakim, Abdul Gafar gelar Raja Endah Alam, dan Daud gelar Kari Sutan. Sedangkan jabatan Direktur Dokternya (Geneesheer-Directeur) dipegang oleh ahli penyakit mata Dr. Mohamad Sjaaf, putra Koto Gadang. Seperti sudah diceritakan dalam rubrik Minang saisuak edisi Minggu, 9 Maret 2014, Dr. Mohamad Sjaaf adalah orang Minangkabau pertama yang berhasil meraih gelar doktor (Dr) di bidang medis di Universiteit van Amsterdam pada tahun 1923.

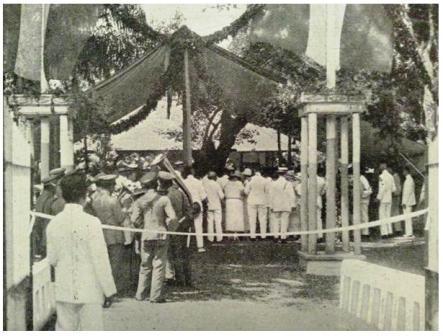

Dalam foto ini kelihatan suasana meriah saat peresmian rumah sakit itu yang diramaikan pula dengan iringan musik. Masih terlihat pita putih yang terentang sebelum digunting oleh Gubernur Whitlau sebagai tanda diresmikannya pengoperasian rumah sakit itu. Rumah sakit mata tersebut kemudian diberi nama Whitlaustichting, sebagai persembahan bagi Gubernur Whitlau yang dianggap telah berjasa mendorong pembangunan rumah sakit itu.

Adapun fasilitas rumah sakit itu disebutkan sebagai berikut: terdapat kantor ‘Geneesheer-Directeur’ yang ‘bedekatan dengan onderzoekkamer (bilik tempat memeriksa orang sakit). Selandjoetnja [...] ada: polykliniek, apotheek, kamar gelap, tempat orang sakit bagi 10 orang perempoean (dioedjoeng barat), kamar verpleegster, kamar operatie, tempat bagi 10 orang perempoean (dioedjoeng timoer) dan beberapa kamar jang lain-lain poela’. Tampaknya prioritas di rumah sakit itu diberikan kepada penderita sakit mata dari kalangan kaum perempuan.

Disebutkan pula peraturan bagi pasien: ‘1. orang jang miskin tidak [perlu] membajar apa-apa; 2. Orang jang sederhana kemampoeannja tidak membajar, tetapi makanannja haroes ditanggoeng sendiri; 3. Orang jang mampoe diwadjibkan membajar menoeroet tarief (peratoeran harga) jang telah ditetapkan’. Kini, di zaman kemerdekaan, jang tidak mampu membayar rumah sakit ditelantarkan, malah sering ditolak. Mereka yang berduit pergi berobat ke luar negeri naik kapal terbang. Pening awak maagak-agak-i: negara ini majukah atau mundur?

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto dan teks: Pandji Poestaka, No. 46, Tahoen III, 19 Juni 1925, hlm. 758-61) | Singgalang, Minggu, 30 Maret 2014

March 24, 2014

Renung #8 | Uang

Berbagai berita di media yang terakit dengan cara-cara manusia mencari uang sering membuat kita tercegang dan ternganga-nganga. Barusan diberitakan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang sudah dicokok KPK begitu mudahnya meraup timbunan rupiah berpuluh milyar hanya dengan cara memainkan gugatan pilkada di berbagai daerah. Seorang buruh harian yang membanting tulang delapan kerat dengan upah hanya belasan ribu sehari mungkin teramat sulit membayangkan akan bisa memperoleh uang ratusan juta, jangankan puluhan milyar, walau dia dihidupkan Tuhan lebih lama dari umur dunia.

Tapi apakah makna sesungguhnya timbunan uang berpeti-peti dan lipatan-lipatan lusuh beberapa ribu rupiah dalam genggaman kenek bus kota dan amai-amai penjual sayur di pasar-pasar tradisional? Orang yang punya uang bertimbun mungkin memiliki kesenangan berwarna lain dari rupa kebahagiaan orang yang hanya memiliki recehan. Dan hakekat uang memang pada perasaan betapa lebarnya lembaran seribu rupiah bagi si miskin dan betapa tak berartinya beberapa juta rupiah bagi si kaya berlindak.

Akan tetapi mengapa dalam hal uang manusia sering merasa tidak pernah cukup? Bagaikan minum air laut, makin diminum makin haus; makin menggunung kekayaan seseorang, makin bernafsu dia menambahnya. Koruptor yang sudah memiliki berpeti-peti uang masih saja merasa belum memiliki uang yang cukup dan berusaha lagi mempertinggi gundukan uang miliknya dengan berbagai cara.

Barangkali penyebabnya adalah karena nilai uang dimanapun di muka bumi ini cenderung longsor, bahkan runtuh. Tidak ada mata uang di dunia ini yang tidak menyusut nilainya, termasuk mata uang yang baru lahir kemaren malam. Ekonomi Eropa sekarang menjadi oleng karena mata urang baru (euro) yang dibuat oleh para bankir dan politikus cerdas Benua Putih itu menyusut drastis hanya dalam hitungan beberapa tahun setelah diluncurkan. Pengamat ekonomi Islam Zaim Saidi pernah berkata ‘uang kertas adalah pengkhianatan atas takaran nilai atau harga, yang diwujudkan sebagai alat tukar, dari fitrahnya semula berupa komoditas bernilai menjadi semata-mata simbol numerik’.

Agaknya benar sebuah renungan yang mengatakan bahwa hakekat uang sesungguhnya terkait erat dengan anggapan personal terhadapnya. Sebuah risalah filsafat mengatakan hakekat uang dan pandangan manusia terhadapnya terkait dengan emosi yang kompleks, perasaan dan perilaku manusia. Setiap individu memiliki ‘pesan uang’ (money messages) yang didasarkan atas pengalaman masa lalunya, yang terkait dengan apa yang diamati dan diajarkan oleh orang itu. ‘Pesan uang’ ini mencerminkan sikap, persepsi dan harapan yang mempengaruhi perilaku keuangan seseorang hari ini.

Jadi, cara seseorang melihat dan memperlakukan uang ketika dewasa mungkin ditentukan pula oleh cara dia diperkenalkan dengan (budaya) uang oleh orang tuanya ketika masih kecil, yang juga akan diturunkannya kepada anak-anak dan lingkungannya ketika dia sudah berkeluarga dan menjadi anggota masyarakat. Pada gilirannya, hal itu akan mempengaruhi pula cara-cara dia mencari uang: apakah akan memakai cara-cara main terabas saja, seperti yang dipraktekkan Akil Mochtar, atau dengan cara-cara yang halal.

Lembaran/kepingan uang, walau yang merujuk pada kekuasaan Tuhan sekalipun (seperti dollar Amerika), adalah kertas yang memabukkan. Karena uang seseorang menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya dan karena uang pula banyak orang tergelincir ke dalam kehinaan -kehinaan di mata Tuhan dan juga di mata sesama makhluk manusia sendiri.

Agaknya tidak berlebihan jika kitab suci sebuah agama mengatakan for the love of money is a root of all kinds of evil (Cinta kepada uang adalah akar dari semua jenis kejahatan).

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 23 Maret 2014

March 23, 2014

Minang Saisuak #168 - Penyerahan bintang tanda jasa di Fort de Kock

‘Jariah manantang buliah’, begitu kata pepatah lama. Itulah yang terefleksi dalam foto klasik yang kita turunkan kali ini, yang diambil dari sebuah sumber dengan judul beritanya: ‘MERAJAKAN BINTANG DI FORT DE KOCK’.

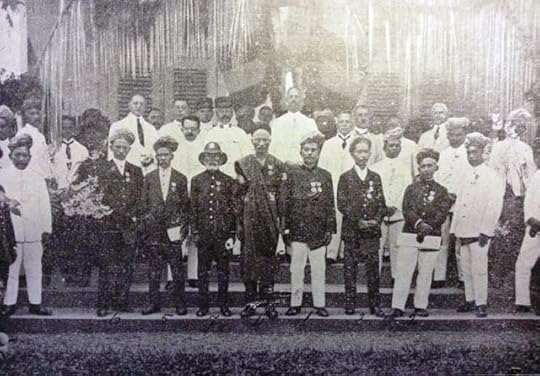

Konteks foto ini adalah pemberian bintang penghargaan oleh Pemerintah Kolonial Belanda kepada ‘Engkoe Taib gelar Soetan Pamoentjak’, ‘Engkoe A. Karim gelar Soetan Sjarif’, ‘Engkoe Moehd. Nazir gelar Soetan Seripada’, ‘Engkoe Chatib gelar Dt. Radja Lelo’, ‘Hamzah gelar Dt. Batoeah’, ‘Soeit gelar Dt. Bandahara’, dan ‘Saidi gelar Soetan Menteri’.

Penganugerahan bintang ini diadakan pada 1 Januari 1925, bertepatan dengan acara perayaan tahun baru di Bukittinggi (Fort de Kock). Jadi, rupanya sudah sejak zaman baheula tahun baru dirayakan di Bukittinggi Koto Rang Agam itu.

Berikut penjelasan para pemerima bintang-bintang penghargaan tersebut:

Soetan Pamoentjak adalah kepala penilik sekolah rakyat (hoofdschoolopziener volksschool). Dia mendapat bintang emas kecil atas dedikasinya selama 40 tahun lebih di bidang pendidikan, sejak menjadi Guru Kelas II di Kweekschool Fort de Kock sampai ke jabatannya yang sekarang sebagai penilik sekolah rakyat.

Soetan Sjarif adalah guru sekolah OSVIA di Fort de Kock. Dia beroleh anugerah sebuah bintang perak besar. Dia adalah seorang kolomnis hebat yang banyak menulis dalam surat kabar-surat kabar Melayu dan pendukung anti rasisme dalam tulisan-tulisannya. Dia juga pendorong kemajuan bagi kaum ibu dan seorang pencinta kebenaran.

Soetan Seripada adalah ‘Djaksa Landraad di Fort de Kock’. Dia menerima bintang perak besar. Dia adalah seorang jaksa yang tegas dan (ini yang penting) pendiri ‘vereeniging Studiefonds Minangkabau, jang soedah beroerat berakar dan rampak rimboen waktoe sekarang ini’. Studiefonds ini ‘sekarang soedah mempoenjai seboeah sekolah H.I.S. partikelir, tempat anak-anak jang tidak diterima di H.I.S. Goebernemn belajar’. Jadi, Soetan Saripada adalah seorang pionir dalam pembentukan istitusi untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak Minangkabau di awal abad 20.

Dt. Radja Lelo adalah Kepala Negeri Malalak; Dt. Batoeah adalah Kepala Negeri Kapau dan Dt. Bandahara adalah Kepala Negeri Kota (Koto) Malintang, keduanya di Distrik Tilatang IV Angkat. Masing-masing dianugerahi sebuah bintang tembaga. Atas moepakat dengan anak kemanakannja, ketiga kepala negeri yang penghulu itu dinilai telah berhasil membuat kemajuan di nagarinya masing-masing.

Soetan Menteri adalah seorang agen polisi yang sudah lama berdinas, jang tidak membdakan hoedjan dan panas. Berkat dedikasinya yang tinggi pada pekerjaannya itu, dia dianugerahi sebuah bintang tembaga.

Sehabis penyerahan penghargaan itu, acara perayaan beralih ke Rumah Bola Madjoe. Tiga orang perempuan memberikan sambutan dalam acara itu: 1) Ramala yang mewakili Abuan Guru-Guru; 2) Joesair yang mewakili murid-murid; 3) Sapiah yang mewakili Studiefonds Minangkabau.

Sebuah pelajaran dapat dipetik dari nukilan sejarah ini: kohesivitas para elit pribumi dengan birokrasi kolonial dipatrikan dengan penghargaan-penghargaan. Tapi kerja keras tetap menjadi dasar ukuran untuk memberikan penghargaan itu, bukan seperti sekarang: kerja tiga hari dan berlagak rancak di labuah, lalu sudah mendapat penghargaan. Selain itu, salut juga kita bahwa di awal abad 20 orang Minang sudah punya organisasi untuk membiayai studi anak kemenakannya: Studiefonds Minangkabau! Kini orang kaya Minangkabau makin banyak (di rantau dan di ranah), tapi kurang diketahui seberapa jauh mereka memikirkan kemajuan pendidikan bagi anak-anak Minangkabau.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 20, Tahoen III, 10 Maart 1925, hlm. 307-8) | Singgalang, Minggu, 23 Maret 2014

March 17, 2014

Renung #7 | Nasionalisme

‘Nasionalisme adalah penyakit yang kekanak-kanakan, itu adalah penyakit campak dari ras manusia’, kata Albert Einstein.

Ada nada getir dalam kata-kata si penemu teori relativitas itu. Kata ‘campak’ menyiratkan sebuah wabah penyakit yang sampai awal abad ke-20 masih dianggap sebagai sebentuk kutuk dari Tuhan. Dan nasionalisme jelas tidak jauh beda dari itu: ia hanya menyengsarakan manusia sepanjang zaman.

Sudah sejak lahirnya nasionalisme setali tiga uang dengan darah. Sejarah nasionalisme adalah kisah tentang taburan darah di atas gelimpangan mayat manusia yang dieksekusi oleh sesamanya dengan cara yang sangat santun sampai yang paling sadis. Perang yang terjadi di mana-mana sejak dahulu sampai kini kebanyakan dicetuskan oleh nasionalisme yang berlebihan, sebentuk sifat chauvinistik dari sekelompok manusia yang ditiupkan oleh sekelompok kecil orang yang menderita psikopat dan bermental fasis.

Di zaman modern ini, digerakkan oleh slogan-slogan politik internasional dari bangsa-bangsa yang rakus dan tak hendak henti menguasai dunia dan memperbudak sesama manusia, nasionalisme telah menjadi kanker dalam kehidupan manusia di muka bumi. Darah yang ditumpahkannya tidak berkurang dari masa-masa sebelumnya.

Nasionalisme makin menggerakkan penindasan dan pelecehan harkat manusia oleh manusia lainnya. Perang di Afghanistan, pembungkaman mulut jutaan rakyat berderai di Korea Utara, razia yang sering diikuti dengan pelecehan dan kekerasan oleh aparat keamaanan Malaysia terhadap para pendatang illegal dari negara-negara lain, dan pelemparan para imigran gelap mancanegara dalam perahu-perahu parasut ke laut lepas Samudera Hindia oleh Rezim Konservatif Australia, dan kini saling unjuk merih dan pangkal lengan di Ukraina - untuk sekedar menyebut contoh - adalah bentuk-bentuk tindakan bejat manusia terhadap manusia lainnya atas nama nasionalisme berbalut slogan untuk menjaga marwah bangsa dan negara.

Nasionalisme adalah kesadaran palsu yang dihembuskan oleh sekelompok manusia yang hawa nafsunya lebih besar dari zat Tuhan dan jagat raya. Nasionalisme adalah sebuah produk (sampingan) yang paling bau bancah dari bangsa Eropa yang konon berperadaban maju itu. Naluri ekspansif mereka akibat dikarunai Tuhan otak encer, yang tak kunjung berkurang sampai hari ini, telah melahirkan perlawanan-perlawanan di Eropa sendiri dan terlebih lagi dari bangsa-bangsa lain di luar Eropa yang pada gilirannya telah membiakkan campak nasionalisme ke seluruh permukaan bumi. Kini kita menuai boroknya: konflik intern yang acap diselesaikan dengan aksi represif yang terjadi dalam sebuah negara dan tensi politik yang sering berujung pada perang antar negara yang kebanyakan tercipta akibat penentangan terhadap kolonialisme Eropa.

Seperti dicatat oleh sebuah kamus, nasionalisme sering diasosikan sengan kepercayaan bahwa sebuah bangsa lebih baik dari bangsa lainnya (the belief that a particular nation is better than any other nation). Perasaan itulah yang menyebabkan sekelompok manusia di dunia ini memandang rendah manusia lainnya, padahal mereka sama-sama makhluk hina ciptaaan Tuhan.

Nasionalisme, dengan demikian, adalah ancaman terbesar bagi masa depan manusia di bumi. Generasi manusia di zaman mendatang harus mencampakkannya ke angkasa luar supaya rasa kasih di antara sesama manusia tidak lagi diwarnai oleh label-label kebangsaan. Gerakan moral untuk mencintai sesama manusia tanpa intervensi negara, sebagaimana diajarkan oleh prinsip spiritual Falun Gong, harus digerakkan oleh orang-orang muda lintas benua. Dengan cara itulah kebencian, diskriminasi, dan represi manusia terhadap manusia lain akan dapat dieliminasi. Tapi gerakan itu jelas akan ditentang oleh segolongan manusia lain yang bermental serigala, yang ingin menghisap dan memakan daging dan meminum darah sesamanya, yang beroperasi di bumi ini dengan terus-menerus menghembuskan isu nasionalisme: jualan paling laris dengan modal dengkul. Mereka adalah kaum elit dan para politikus dunia yang super ambisius tapi dongok dan picik.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 16 Maret 2014

March 16, 2014

Minang Saisuak #167 - Dr. Zairin Zain: Diplomat urang awak kebanggaan

Dr. Zairin Zain: Diplomat urang awak kebanggaan Sukarno

Dr. Zairin Zain adalah salah seorang pejuang kemerdekaan dan diplomat Indonesia asal Minangkabau pelanjut generasi H. Agus Salim. Lahir 1913 di Jakarta, Zairin adalah anak sulung dari 6 bersaudara pasangan St. Mohammad Zain, linguis terkenal asal Pariaman (lihat Singgalang, 22/12/2013) dan Siti Murin.

Zairin kecil pernah ke Belanda mengikuti sang ayah yang kuliah di Universitas Leiden (1922-1926), suatu pertanda awal bahwa dia akan menghabiskan lebih banyak masa hidupnya di luar negeri di kemudian hari. Selanjutnya Zairin menjalani pendidikan dasar dan menengah mengikuti ayahnya yang kembali dari Belanda ke Batavia (sekarang: Jakarta) tahun 1925.

Di Batavia Zairin masuk sekolah tinggi Hukum, sebelum pergi di tahun 1939 (atau mungkin lebih awal lagi) ke Universitas Leiden, Belanda (kota yang sudah dikunjunginya di masa kanak-kanaknya), untuk belajar hukum.

Selama kuliah di Belanda, Zairin aktif dalam gerakan politik anti kolinialisme dan juga di bidang pendidikan: antara lain dia aktif dalam organisasi Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi) dan menghadiri Derde Internationale Studentenconferentie van de World Student Association di Paris, 18-20 Agustus 1939. Setamat dari Universitas Leiden, Zairin telah berpindah-pindah ke beberapa negara untuk memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia dan aktif menyokong gerakan politik PM Sutan Sjarir dan Presiden Sukarno di tanah air.

Tanggal 7 Februari 1946 muncul dua orang pemuda revolusioner Indonesia dalam konferensi PBB yang diadakan di Church House London yang membahas status Republik Indonesia yang masih bayi. Mereka adalah: Soemitro Djojohadikusumo dan Zairin Zain. Tampaknya keduanya berhasil ikut dalam sidang penting tersebut dengan membonceng delegasi Belanda yang diketuai oleh Dr. Eelco van Cleffens. Zairin dan Sumitro lalu melaporkan hasil sidang itu kepada PM Sutan Sjahrir di Jakarta pada 14 Maret 1946.

Aksi Zairin itu membuka jalan hidupnya ke dunia diplomatik. Tahun 1947 dia diangkat menjadi wakil kepada Indonesian Office di Singapura. Kemudian dia menjadi anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23/8/ - 2/11/1949).

Dalam dekade 1950an Zairin tampaknya telah berpindah-pindah tugas antara Jerman, Amerika Serikat (AS), dan dan Inggris. Tahun 1952 dia secara resmi diangkat menjadi Kuasa Usaha Republik Indonesia untuk Jerman Barat. Kemudian dia dipindahkan ke AS tahun 1953 sebagai Duta (di bawah Dubes Ali Sastroamidjojo). Lalu di tahun 1955 dia diangkat sebagai Duta RI di London (di bawah Dubes Supomo). Setelah itu dia menjabat sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk AS (7/4/1961 - 20/4/1965). Sukarno penempatkan Zairin di AS karena dia dianggap mampu melobi negara adikuasa itu untuk memperjuangkan masuknya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.

Keakraban antara Zairin dan Sukarno terefleksi dalam foto ilustrasi esai ini: tampak diplomat muda Zairin bersalaman mesra dengan Sang Proklamator itu dalam sebuah resepsi diplomatik di luar negeri. Selanjutnya Zairin diangkat menjadi Dubes RI untuk Swiss dan Linchenstein (Juni 1965 - Februari 1967). Jabatannya yang terakhir adalah penasehat Dubes RI untuk Kerajaan Belanda Alamsyah Ratu Prawiranegara (menjabat 1972-1974).

Menjelang akhir hayatnya, Dr. Zairin Zain terkena stroke. Dia dirawat di Rudolf Steiner Kliniek di Den Haag. Tanggal 24 Mei 1974 Dr. Zairin Zain dipanggilNya. Jenazahnya diterbangkan ke Jakarta dan dimakamkan di TMP Kalibata.

Begitulah sekelumit kisah hidup Dr. Zairin Zain, urang awak yang banyak jasanya dalam diplomasi Republik ini di waktu ia masih berusia muda. Kita berharap namanya dapat diabadikan untuk nama sebuah jalan atau gedung di Pariaman, dan tentunya beliau layak pula dipromosikan sebagai pahlawan nasional Indonesia

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: internet via Ratna Heimawaty Zain) | Singgalang, Minggu, 16 Maret 2014

March 10, 2014

Renung #6 | Kakus

Kata kakus mungkin terdengar sedikit kuno di telinga generasi sekarang. Tapi saya lebih suka memakai kata itu, atau istilah kamar kecil yang lebih terasa nuansa Indonesianya. Di banyak tempat, sejak dari terminal bus kota sampai ruang tunggu bandara, kata kakus sudah berganti dengan kata wc (dieja ‘wese’, singkatan dari water closet) dan toilet. Yang terakhir ini tentu diadopsi dari Bahasa Inggris toilet yang, mungkin karena ingin menunjukkan kemodernan atau sekedar gengsi-gengsian, sering ditulis salah oleh orang Indonesia, misalnya di kakus sebuah rumah makan di Sumatra saya pernah melihat kata itu ditulis: ‘tiolet’.

Kakus adalah benda yang paling akrab dengan kehidupan manusia. Seseorang dalam hidupnya mungkin pernah beberapa hari dalam setahun tidak berjumpa anak-istri/suami, orang tua, tunangan atau pacar, tapi dalam sehari semalam pasti harus berjumpa dengan kakus. Bayangkan kalau lagi kebelet di tempat ramai tapi tidak menemukan kakus, pacar tersayang pun mungkin akan kena dampaknya. Kakus, dengan demikian, adalah sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Di tempat yang diakrabi itu karakter yang paling mendasar dari seseorang, sadar atau tidak, akan terungkapkan. Ada hal-hal dari alam bawah sadar yang ditandaskan di sana, tidak hanya sesuatu yang bersifat materi tapi juga perasaan dan imajinasi, dan ini sesuai dengan penamaan kakus dalam Bahasa Malaysia: bilik tandas.

Jika saya menggunakan kakus-kakus umum di manapun, di dalam dan luar negeri, saya selalu memperhatikan grafiti dan corat-coret di dinding-dindingnya sambil duduk buang hajat. Perasaan plong dalam hati bertabrakan dengan simbol-simbol budaya yang dihadirkan oleh grafiti itu. Aksi dan kebiasaan corat-coret di dinding-dinding kakus bukanlah produk budaya Indonesia saja. Di banyak negeri lain fenomena itu juga ditemukan. Itu pertanda bahwa selama berada di kakus tampaknya ada hal-hal yang bersifat universal yang dipikirkan manusia, yang bersifat lintas budaya, agama, dan status sosial, yang diekpresikan dalam bentuk corat-coret dan grafiti itu. Sungguh sangat menarik jika ada seorang traveler intelek yang mau menulis buku Dunia Grafiti Kakus. Grafiti kakus adalah ikonografi yang melaluinya kita dapat memahami pikiran manusia, lebih khusus lagi tentang erotisme dan sex desire, setidaknya selama mereka berada di kakus.

Akan tetapi selalu ada yang khusus di antara hal-hal yang bersifat universal. Misalnya, grafiti di kakus terminal bus kota Paris pasti berbeda dengan grafiti di kakus terminal bus kota Tokyo. Akan tetapi mungkin hanya di kakus-kakus umum Indonesia sering ditemukan tulisan: ‘Setelah buang air jangan lupa menyiram yang banyak’. Ini merefleksikan masih rendahnya budaya bersih bangsa ini. Oleh karena itu pula di beberapa rumah di Belanda yang biasa dikunjungi oleh tamu Indonesia saya acap melihat tulisan di toilet duduknya: Mohon duduk kalau kencing.

Modernitas yang melanda bangsa Indonesia juga sampai ke kakus. Kini memasang toilet duduk di banyak gedung dan rumah juga sudah menjadi tren. Rasanya ketinggalan zaman benar jika belum memakai toilet duduk. Sayangnya hal itu belum diikuti dengan perubahan mentalitas penggunanya. Sudah dipasang toilet duduk, tapi kencingnya masih berdiri. Akibatnya di banyak gedung kita sering menemukan toilet duduk yang cepat rusak atau sering basah oleh air. Rupanya banyak yang menggunakannya dengan menaikkan kaki ke atasnya dan ketika bersih-bersih air yang digunakan muncrat ke sana-sini. Jadi, walau sudah disediakan toilet duduk, buang hajatnya tetap dengan cara mencangkung dan tidak menggunakan tissue toilet. Kata orang Belanda: jika ada tamu Indonesia, toilet duduk harus dilengkapi dengan air yang ditaruh dalam ‘botol cebok’.

Kakus memang bukan sekedar tempat buang hajat. Ia adalah sebuah simbol yang penting yang merefleksikan tingkat kebudayaan manusia. Kebersihan kakus umum dan pribadi merepresentasikan tingkat kebudayaan suatu bangsa. Seorang antropolog senior Indonesia pernah berkata kepada saya: Bersih atau kotornya kakus sebuah kantor merefleksikan rapi atau tidaknya administrasi kantor itu. Dalam konteks yang lebih luas ini tentu bisa dianalogikan kepada negara: jika di sudut manapun dalam sebuah negara kita dapat menemukan kakus-kakus yang bersih, maka kita boleh menduga administrasi negara cukup rapi. Tapi jika sebaliknya yang ditemukan, maka manajemen negara itu mungkin cukup semrawut dan cukup ‘bau pesing’ seperti kakus.

.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 9 Maret 2014

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers