Suryadi's Blog, page 17

December 8, 2013

Minang Saisuak #153 - Jemaah Haji asal Solok di Jeddah (1884)

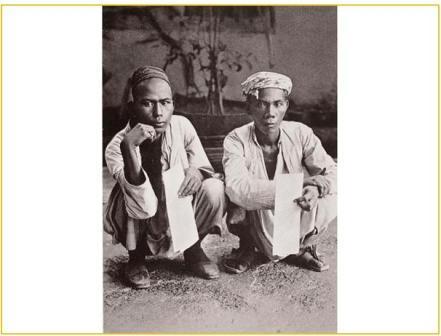

Dalam rubrik Minang Saisuak edisi Minggu 10 November 2013 sudah kami turunkan foto sekelompok jemaah haji asal Kerinci. Seperti sudah diinformasikan juga dalam rubrik itu, Konsulat Belanda di Jeddah (berdiri 1869) sengaja membuat foto-foto jemaah haji asal Hindia Belanda atas instruksi Prof. Snouck Hurgronje, penasehat Pemerintah Hindia Belanda yang menjadi guru besar di Universitas Leiden.

Rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan lagi satu foto dari korpus itu. Foto ini mengabadikan dua orang jemaah haji asal Minangkabau, tepatnya dari Solok. “Dubbelportret van twee hadji’s (hajs) uit Solok in het Nederlandse Consulaat in Jeddah”, demikian judul kodak tua ini.

Entah siapalah orang Solok yang punya nenek moyang dua orang lelaki ini. Sayangnya, nama mereka tidak disebutkan. Jika saja pas haji yang ada di tangan kedua orang ini masih tersimpan di satu museum atau perpustakaan di Belanda sekarang, dan bisa dilacak, tentu kita tahu siapa nama kedua orang ini beserta data lainnya tentang diri mereka.

Mengutip deskripsi Tropenmuseum Amsterdam tentang foto ini, dikatakan bahwa foto ini adalah potret ganda dua jamaah haji dari Solok (Sumatra) dengan pas haji di tangan. Foto ini dibuat di Konsulat Belanda di Jeddah akhir 1884. Di Jeddah Snouck Hurgronje berkonsentrasi pada pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya mengenai jamaah haji yang datang dari berbagai daerah di kepulauan Indonesia. Semua jamaah haji difoto di halaman Konsulat. Di latar belakang foto-foto terlihat tanaman yang sama, jendela dan lantai Konsulat juga kelihatan.

Sesi pemotretan terhadap jemaah haji Hindia Belanda itu digunakan oleh Snouck untuk mendapatkan informasi. Dalam pembicaraan dengan para jemaah, Snouck berusaha memperoleh sebanyak mungkin informasi mengenai kehidupan beragama di tempat asal mereka. Bagaimana kaitan ajaran agama dengan situasi regional dan struktur sosial masyarakat setempat, buku teks yang digunakan, dan lain sebagainya.

Pendek kata, kesempatan itu digunakan untuk memata-matai jemaah haji Hindia Belanda. Maksudnya tiada lain agar potensi mereka untuk mengganggu hegemoni penjajahan Belanda di Indonesia dapat dieliminir.

Maka berbahagialah jemaah haji Indonesia di zaman kini. Mereka tidak lagi dimata-matai oleh pihak tertentu. Tapi mereka yang pergi (bolak-balik) ke Mekah pakai uang korupsi pasti tetap dimata-matai oleh para penasehat Allah Yang Maha Kuasa. Hati-hatilah!

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam) | Singgalamg, Minggu, 8 Desember 2013

November 24, 2013

Minang Saisuak #152 - Penganten Minang Tempo Doeloe (c. 1910)

Perkawinan adalah unsur penting dalam siklus kehidupan manusia. Kelompok masyarakat mana pun di dunia memiliki tradisi perkawinan yang khas. Bahkan dalam satu kelompok etnik terdapat berbagai macam ekspresi material maupun non material mengenai perkawinan.

Sampai batas tertentu sistem geopolitik tradisional Minangkabau terefleksi dalam tradisi perkawinan masyarakatnya. Adat istiadat yang terkait dengan perkawinan di darek berbeda dengan di rantau. Bahkan dalam luhak atau nagari yang berbeda terdapat tata cara perkawinan yang berbeda pula. Jenis pakaian yang dipakai pun variasi.

Rubrik Minang saisuak kali ini menampilkan sebuah foto klasik pasangan penganten di darek. Foto ini (60×73 cm.) dibuat sekitar tahun 1910 dengan teknik fotolithografie. Sekarang foto aslinya tersimpan dalam koleksi Nederlands-Indi in foto’s, 1860-1940, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Leiden.

Barangkali mamak dan mandeh kedua penganten ini adalah orang yang cukup berada, sebab di latar belakang tampak bagian rumah gadang yang ukirannya tampaknya agak bamego-mego.

Perhatikan pula hiasan kepala marapulai yang khas. Penggunaan keris yang diselipkan di pinggang marapulai masih ditemukan sampai sekarang di banyak nagari di Minangkabau. Begitu juga dengan model hiasan kepala marapulai yang terlihat dalam foto ini.

Penganten wanita memakai hiasan-hiasan yang khas, termasuk galang gadang dan semacam tas yang khas di tangannya. Liontin emas di dadanya juga cukup besar dan berumbai-umbai. Dia tidak memakai suntiang, tapi sejenis tikuluak tanduak. Hiasan kepala wanita seperti ini biasa ditemukan di luhak Agam dan Tanah Datar.

Dua wanita yang mengapit pasangan penganten ini pastilah berasal dari andan-pasumandan kedua belah pihak. Di Minangkabau, urusan domestik penganten baru diatur oleh kaum wanita (janda atau yang sudah menikah, tidak boleh anak gadis), termasuk dalam menata kamar pengantin, mempertemukan marapulai dengan anak daro yang masih malu-malu di tepi ranjang pengantin pada menit-menit awal malam pertama, dan lain sebagainya. Kaum laki-laki tinggal di luar sambil main domino, bakoa, maota, sambil mendudut rokok daun enau atau rokok (orang) putih.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden) Singgalang, Minggu, 24 November 2013

November 17, 2013

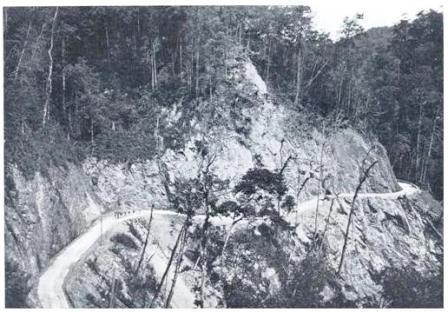

Minang Saisuak #151 - Berkelok Jalan ke Kerinci (c. 1922)

Bagi sopir oto umum yang menjalani trayek Padang (atau wilayah lainnya di Sumatra Barat) ke Kerinci, sudah dikenal cerita betapa berbahayanya jalan yang mereka lalui. Jalan raya ke Kerinci menjalar berkelok-kelok di pinggang Bukit Barisan karena kota Kerinci terletak di punggung pegunungan yang membelah Pulau Sumatra itu. Jalan-jalan seperti itu adalah the deadliest road bagi para sopir angkutan umum maupun pribadi, karena di samping berada di tubir-tubir jurang yang dalam, juga rawan longsor pada musim hujan.

Umumnya jalan-jalan raya yang menghubungan Kerinci dengan wilayah pesisir, baik ke arah pantai barat maupun pantai timur Sumatra, dibuat di zaman Belanda. Jalan-jalan itu merupakan perluasan dari jalan setapak yang sudah diteroka dan dilalui oleh penduduk selama bertahun-tahun.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan foto klasik tentang ruas jalan ke Kerinci yang paling sulit dan berbahaya. Pembangunannya dilakukan sekitar awal abad 20. “Een indrukwekkende wegaanleg op Sumatra. De Korintjiweg, Sumatra’s Westkust. Het moeilijkste gedeelte”, demikian judul foto ini, yang yang artinya: Salah satu konstruksi jalan yang paling impresif di Sumatra. Jalan ke Kerinci, Sumatra Barat: ruas yang paling berbahaya. Foto ini dibuat oleh mat kodak yang tidak diketahui namanya sekitar tahun 1922.

Kerinci adalah salah satu rantau samping rumah orang Minangkabau yang awal, seperti terefleksi dalam hubungan batin antara sampiran dan isi pantun ini: ‘Tatagun Gunuang Kurinci / Batang piaweh buek dulang / Dicaliak ambun ditangisi /Badan jauh di rantau urang’. Banyak perantau Minang yang mengadu nasib di Kerinci, negeri yang terkenal dengan magisnya itu.

Sampai akhir masa kolonial hubungan budaya antara Kerinci dan Minangkabau masih erat. Tapi lama-kelamaan hubungan itu merenggang, lebih-lebih lagi seusai pergolakan daerah (PRRI) tahun 1961, ketika Kerinci secara administratif telah dimasukkan oleh Jakarta ke dalam wilayah Provinsi Jambi.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: http://www.weekbladbuiten.net/) | Singgalang, Minggu, 17 November 2013

November 10, 2013

Minang Saisuak #150 - Jemaah Haji dari Kerinci di Mekah (1884)

Pada tahun 1869 Belanda membuka konsulatnya di Jeddah. Salah satu fungsi utama konsulat itu adalah mencatat dan mengawasi para jemaah haji yang datang dari Hindia Belanda. Pengawasan terhadap jemaah haji dari daerah jajahan Belanda itu diperlukan karena makin meningkatnya semangat Pan-Islamisme di kalangan bangsa-bangsa terjajah yang bergama Islam pada paroh kedua abad ke-19, termasuk di dunia Melayu-Nusantara.

Foto klasik persembahan rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan salah satu bukti dari tugas pengawasan Konsulat Belanda itu: potret jemaah haji Hindia Belanda. Tepatnya, ini adalah foto sekelompok jemaah haji asal Kerinci di Sumatra. Pembuatan foto ini dilakukan atas instruksi penasehat Pemerintah Hindia Belanda yang juga guru besar Universitas Leiden, C. Snouck Hurgronje (1857-1936).

Foto ini dibuat pada akhir tahun 1884. Lokasinya berada di Konsulat Belanda di Jeddah, sebagaimana diinformasikan oleh judul foto ini: Groepsportret hadjis (hajs) uit Kerintji in het Nederlandsce Consulaat in Jeddah. Tampak 5 orang jemaah haji asal Kerinci yang duduk berjongkok dan bersila sambil memegang pas hajinya. Di latar belakang (berjas hitam) adalah syekh mereka yang juga berasal dari Kerinci. Pada abad ke-19 cukup banyak jemaah haji dari Kerinci yang pergi ke Mekah. Masyarakat Kerinci dikenal sebagai komunitas yang cukup awal menerima agama Islam di Sumatra.

Pada tahun 1880-an perjalanan haji dari Hindia Belanda sudah memakai kapal asap. Namun demikian, situasi dalam perjalanan masih penuh dengan rintangan, juga di Tanah Suci sendiri. Penunaian ibadah haji pada masa itu adalah sebuah perjuangan berat. Banyak (calon) jemaah yang meninggal di perjalanan, ditipu oleh orang Arab dan bangsa sendiri, atau mati kena penyakit (lihat disertasi Abdoel Patah, 1935). Tapi semua itu seolah tak dihiraukan oleh para pencari karunia Tuhan itu.

Suryadi Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 10 November 2013

October 27, 2013

Minang Saisuak #149 - Gadis-gadis Minang dengan sunting dan tikuluak

Suntiang (sunting) dan tikuluak adalah pakaian wanita Minangkabau. Tikuluak biasa dipakai dalam situasi formal dan informal, tapi suntiang hanya dipakai dalam situasi formal, khususnya yang terkait dengan pesta, lebih khusus lagi pesta perkawinan.

Dalam pesta perkawinan di Minangkabau orang yang memakai tikuluak dan suntiang menunjukkan hirarki umur dan hubungan andan-pasumandan. Hal ini terutama terlihat saat prosesi mengantar mempelai lelaki (marapulai) dan mempelai perempuan (anak daro). Para pengiring perempuan yang memakai tikuluak bengindikasikan kelompok orang semenda yang sudah agak berumur dan yang memakai sunting menunjukkan kelompok orang semenda yang masih relatif muda. Makin muda umur seorang semenda (dihitung dari sudah berapa lama dia menikah), makin besar sunting di kepalanya, tapi tidak boleh melebihi besar sunting anak daro.

Tanda kekompakan sebuah keluarga matrilineal di Minangkabau terlihat ketika arak-arakan mengantar anak daro atau marapulai ke rumah mertuanya. Jika dalam arak-arakan itu semua istri mamak (tua dan muda) dan istri kakak-kakak laki-laki si penganten ikut berpartisipasi, itu menandakan keluarga besar matrilineal tersebut seayun selangkah dan kompak. Hal itu tentu menjadi kebanggaan bagi anak daro atau marapulai yang sedang berbahagia itu, sebab semua istri mamak dan kakaknya mengiringinya pergi ke rumah mertuanya.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan sebuah foto klasik sembilan perempuan Minangkabau yang sedang bergaya dengan tikuluak, suntiang dan baju mereka yang bagus. Foto ini dibuat sekitar tahun 1911 oleh mat kodak yang tidak dikenal. “Van Sumatra’s Westkust. Vrouwen in feestdos” (Dari Sumatra Barat. Perempuan-perempuan dengan dandanan pesta), demikian judul foto ini.

Menilik judul foto itu, sangat mungkin bahwa kelompok perempuan yang sedang memakai suntiang dan tikuluak ini difoto dalam satu pesta perkawinan. Gaya sunting dan tikuluak mereka menunjukkan warna darek. Yang memakai tikuluak agak tua dibandingkan dengan yang memakai suntiang. Kita masih jarang menemukan paparan akademis mengenai kompleksitas simbol dan cultural meanings yang terkandung dalam prosesi pesta perkawinan di Minangkabau.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: http://www.weekbladbuiten.net/OZfoto2Dasplist.asp?start=7241) | Singgalang, Minggu, 27 Oktober 3013

October 20, 2013

Minang Saisuak #148 - Perempuan Minang Penggalas

Perempuan Minangkabau sering digambarkan sebagai orang yang mandiri, yang tidak terlalu bergantung pada kaum laki-laki (suami). Konon hal ini disebabkan oleh sistem matrilineal yang mereka anut.

Ada ungkapan lama yang sedikit banyak merefleksikan kemandirian kaum perempuan Minangkabau itu. Begini bunyi ungkapan itu: ‘Indak surang ang sajo nan badeta’ (bukan kamu seorang saja [laki-laki] yang berdestar) yang menurut M. Thaib gl. St. Pamoentjak dalam kamusnya (1935:53) biasa ‘dikatakan oleh seorang perempoean kepada soeminja djika berbantah, artinja djika saja bertjerai dengan kamoe, dapat saja mentjari soeami lain’.

Kemandirian kaum perempuan Minang memang tampak pada laku mereka sehari-hari. Banyak dari mereka yang menjadi penggalas kecil-kecilan di pasar-pasar (mingguan). Banyak pula yang pergi merantau, khususnya sejak tahun 1960-an.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan kodak lama yang merekam sekelompok perempuan Minangkabau yang tangguh itu. Foto yang dibuat sekitar 1911 ini berjudul ‘Vrouwen uit Batipoeah, gereed met koopwaren naar de markt te Padang Pandjang te gaan’. (Wanita-wanita dari Batipuah siap dengan bahan jualannya hendak pergi ke pasar Padang Panjang).

Terlihat wanita-wanita bagak tersebut dengan bahan dagangannya masing-masing. Barangkali isi bakul dan sumpit mereka adalah ubi, kentang, kol, atau cabe yang dipetik dari ladang mereka di nagari Batipuah yang subur makmur itu.

Semangat mandiri kaum perempuan Minangkabau yang terekam dalam foto ini masih dapat dikesan sampai sekarang. Pergilah Anda ke pasar-pasar di Sumatra Barat, maka Anda akan menemukan mereka.

Foto ini mungkin dapat menyentil kaum laki-laki Minangkabau yang suka badomino atau bakoa di lepau-lepau dari pagi sampai malam. Mereka tak lebih dari reinkarnasi lelaki Minangkabau abad lampau yang mengepit ayam sabungan dari hilir mudik lebuh nan panjang.

Suryadi Leiden, Belanda. (Sumber foto: http://www.weekbladbuiten.net/OZfoto2Dasplist.asp?start=7241) | Singgalang, 20 Oktober 2013

October 6, 2013

Minang Saisuak #147 - Sudut kampung di Sungai Lasi, Solok

Berkat teknologi fotografi modern yang ditemukan pada tahun 1880-an, banyak pemandangan kampung dan nagari di Minangkabau pada masa lampau berhasil diabadikan oleh para fotografer, penjelajah, dan ilmuwan Eropa.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan satu foto klasik yang merekam pemandangan di sebuah sudut kampung di Sungai Lasi, Solok. “Van Sumatra’s Westkust, Kampong interieur (Soengy Lassie)” (’Dari Sumatra Barat, Pedalaman Kampung Sungai Lasi’), demikian judul foto ini. Foto ini dibuat sekitar 1911. Tidak disebutkan nama mar kodaknya.

Lihatlah tipe jembatan di Minangkabau pada abad 18 dan 19 yang diberi atap. Di sebelah sananya ada sebuah bangunan besar, mungkin sebuah balai adat (balairuang). Terlihat hutan-hutan yang masih merimbuni perbukitan di sekitarnya. Jembatan seperti ini ditemukan di banyak nagari di Minangkabau pada masa lampau. Belum terang benar apa makna dan falsafah di balik pemberian atap pada jembatan di Minangkabau pada zaman itu.

Bagi penduduk Sungai Lasi sekarang, mungkin dapat maagak-agak kampung mana di daerah itu yang diabadikan dalam foto ini. Menurut Wikipedia, sekarang Sungai Lasi berstatus sebagai sebuah kecamatan dengan mana IX Koto Sungai Lasi, yaitu salah satu kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Solok. Ada 9 nagari dalam wilayah Kecamatan ini: Taruang-Taruang, Siaro-Aro, Bukit Bais, Sungai Durian, Pianggu, Sungai Jambua, Guguak Sarai, Indudur, dan Koto Laweh.

Penduduk Sungai Lasi umumnya petani sawah dan ladang. Ibu kecamatan berada di Pianggu. Daerah ini terkenal dengan hasil buah-buahannya yang bermacam ragam dan enak manyalinok. Berada di lereng pegunungan Bukit Barisan yang curam, kelestarian alam Sungai Lasi harus dijaga agar jangan terjadi bencana alam seperti banjir bandang yang akan merugikan rakyat berderai. Foto klasik ini mengigatkan kita yang hidup zaman ini untuk tetap memelihara hutan di lereng-lereng perbukitan di Sungai Lasi.

Suryadi - Leiden, Belanda. (sumber foto: http://www.weekbladbuiten.net/OZfoto2Dasplist.asp). Singgalang, Minggu, 6 Oktober 2013

September 29, 2013

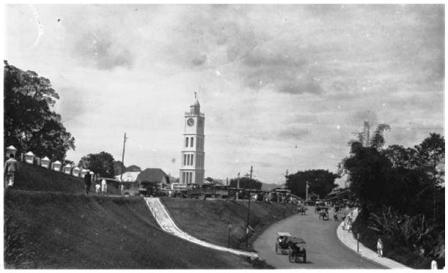

Minang Saisuak #146 - Jam Gadang Bukittinggi (c.1930)

Jam Gadang boleh dibilang telah menjadi ikon kota Bukittinggi khususnya dan Sumatra Barat pada umumnya. Monumen peninggalan zaman kolonial ini selesai dibangun tahun 1926, pada masa Fort de Kock (nama kolonial Bukittinggi) diterajui oleh Rook Maker. Jam itu merupakan hadiah dari Ratu Belanda, Juliana, kepada Rook Maker atas jasanya menyukseskan pemerintahan kolonial Belanda di Bukittinggi. Arsitek pembangunan Jam Gadang ini adalah orang Minang sendiri, yaitu Yazid Rajo Mangkuto Sutan Gigi Ameh. Pembangunan Jam Gandang ini menghabiskan biaya 3000 gulden (lih.: http://id.wikipedia.org/wiki/Jam_Gadang).

Puncak Jam Gadang sudah tiga kali bertukar. Pada awalnya puncaknya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke timur. Pada zaman pendudukan Jepang, puncaknya diubah menjadi bentuk pagoda. Selanjutnya, sejak Indonesian merdeka, bentuk puncaknya berupa gonjong ala Rumah Gadang Minangkabau (ibid.), sebagaimana dapat dilihat sampai sekarang. Perubahan yang terjadi pada bentuk puncak Jam Gadang itu merekam gerak sejarah dan percaturan politik di Indonesia selama dua abad.

Foto klasik Jam Gadang yang kami tampilkan dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ minggu ini merekam national heritage ini dengan puncaknya dalam bentuk yang awal/pertama. Foto ini dibuat lebih awal dari tahun 1933. Adanya patung ayam jantan di puncaknya menunjukkan tradisi yang dibawa dari Belanda. Di banyak rumah tua Belanda sering ditemukan patung ayam jantan di bubungannya.

Sebagai ikon sejarah, Jam Gadang, harus terus dipelihara. Sampai sekarang, taman di sekitar kaki Jam Gadang ini masih lumayan terawat baik, walau kadang-kadang dipenuhi oleh pedagang asongan. Kadang-kadang pengunjung belum sadar untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Juga pernah terdengar keluhan tentang fasilitas toilet di komplek Jam Gadang ini yang kurang bagus. Kita berharap semoga Pemerintah Kota Bukittinggi tetap melestarikan warisan sejarah yang penting ini.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 29 Sept 2013

September 22, 2013

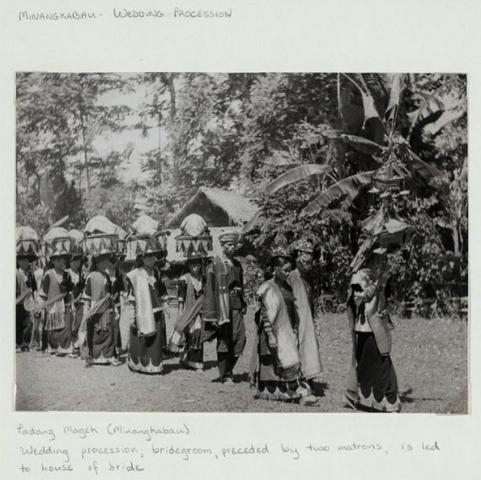

Minang Saisuak #145 - Prosesi Manjalang (Padang Magek, c.1938)

Pada awal 1938 seorang peneliti etnografis dari Perancis berkelana di Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra, dan Pulau Nias. Tujuannya adalah mendokumentasikan (dalam bentuk film dan foto) sebanyak mungkin aktifitas penduduk lokal yang disaksikannya, khususnya tari-tarian. Peneliti wanita tersebut adalah Claire Holt. Sekarang dokumentasi visual yang dibuat oleh Holt tersimpan dengan baik di Perancis dan di Amerika Serikat.

Di Minangkabau, Claire Holt membuat banyak foto mengenai berbagai jenis tarian dan seni pertunjukan lokal, baik di darek maupun di pesisir. Selain itu dia juga membuat banyak foto mengenai aktifitas keseharian masyarakat Minangkabau. Hal itu dapat dikesan dalam dua artikelnya Dances of Sumatra and Nias: Notes by Claire Holt, Indonesia 11 (April 1971): 120 dan Dances of Minangkabau, Indonesia 14 (October 1972): 7288.

Rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan satu foto yang dibuat oleh Holt. Foto ini diberinya judul Minangkabau - Wedding procession. Padang Magek (Minangkabau). Wedding procession: bridegroom, preceded by two matrons, is led to house of bride. Jadi, foto ini merekam prosesi anak daro manjalang rumah marapulai dalam satu pesta perkawinan di Padang Magek.

Foto ini (17 x 22,5 cm) merekam jenis pakaian dan bentuk hantaran dalam prosesi manjalang dalam pesta perkawinan di Padang magek tahun 1930-an. Para pengiring perempuan memakai gaun yang indah dan menjujung hantaran dengan aksesori yang unik dan penuh makanan.

Kini material culture seperti yang terekam dalam foto ini mungkin sudah tinggal kenangan. Padang Magek, sebagaimana nagari-nagari lainnya di Minangkabau, sudah berubah karena dilanda modernisasi dan globalisasi. Seandainya unsur budaya itu sudah terlanjur kita tinggalkan karena asyik melihat kebudayaan bangsa asing, foto ini mungkin dapat digunakan untuk merekonstruksi kembali kebudayaan kita yang sudah hilang itu.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: The New York Public Library for the Performing Arts/Jerome Robbins Dance Division). | Singgalang, Minggu, 22 September 2013

August 25, 2013

Minang Saisuak #144 - Surau di Baso, Agam

Sebuah surau dengan kolam (tabek) di depannya merupakan pemandangan umum di Minangkabau di masa lalu. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa inilah salah satu penampakan fisik yang jelas dari efek revolusi agama yang terjadi di Minangkabau pada paroh pertama abad ke-19.

Kombinasi kolam dan surau atau mesjid itu juga cukup khas Minangkabau. Ini jelas dimungkinkan oleh dua hal: pentingnya air sebagai alat untuk mensucikan diri dalam Islam di satu sisi, dan keadaan geografi Ranah Minang nan subur dan berbukit-bukit yang memiliki banyak saluran air, di sisi lain. Air tabek yang dibuat di dekat surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengambil air sembahyang atau untuk mandi, tapi juga untuk memelihara ikan yang hasilnya digunakan untuk kepentingan surau bersangkutan.

Ruang religius yang khas Minangkabau ini pasti menjadi bagian dari memori koleksif setiap anak lelaki Minangkabau yang menghabiskan masa kecilnya di Ranah Minang. Kehidupan di surau merupakan bagian dari life circle lelaki Minangkabau sebelum tahun 1980-an. Muhammad Radjab dengan menarik mengabadikannya dalam biografinya Semasa kecil di kampung, 1913-1928: Autobiografi Seorang Anak Minangkabau (Jakarta: Balai Pustaka, 1950).

Foto klasik rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menawarkan wisata visual sejarah ke salah satu nagari di darek, tepatnya Baso, di Luhak Agam, yang memotret ‘ruang religius’ yang khas Minangkabau ini. Baso merupakan salah satu nagari di Luhak Agam yang banyak terkena dampak pengaruh gerakan Paderi pada masa lampau. Khusus kepada anak nagari Baso, foto klasik yang dibuat sekitar 1931 ini tentu dapat menjadi rujukan historis sekaligus untuk melihat perubahan apa yang sudah terjadi di ruang publik nagari itu sekarang.

Suryadi - Leiden, Belanda, (Sumber foto: Indisch Weteschappelijk Institute, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 25 Agustus 2013

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers