Suryadi's Blog, page 18

August 18, 2013

Minang Saisuak #143 - Hoofddjaksa Sutan Mohamad Salim

Hoofddjaksa Sutan Mohamad Salim: Putra Koto Gadang yang cemerlang

Banyak orang Indonesia pasti tahu siapa Haji Agus Salim, tapi mungkin tak banyak yang kenal wajah abak-nya. Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan kodak sang ayah, lelaki yang sudah berjasa dalam melahirkan diplomat ulung yang telah mengharumkan nama Indonesia itu.

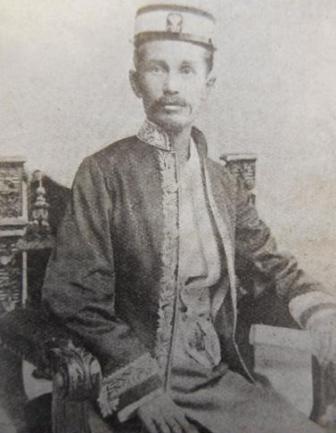

“Padoeka j.[ang] m.[oelia] angkoe Soetan Mohamad Salim[,] hoofddjaksa di Tandjoeng Pinang, Riouw”, demikian judul foto ini yang kami reproduksi dari jurnal Bintang Hindia. Foto kiriman Baginda Djamaloedin ini memperlihatkan sang Engku Jaksa Kepala sedang duduk di kursi kebesarannya dengan pakaian dinas lengkap berkerawang di tepi an lengannya seperti pakaian kebesaran Gubernur Jenderal Daendels.

Dalam hidupnya Sutan Mohamad Salim menikah dua kali. Istrinya yang pertama bernama Siti Zainab. Ia meninggal pada saat anak-anaknya masih kecil. Kemudian waktu bertugas di Tanjung Pinang ia menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Widna Roemaniah. Dari kedua istri itu Sutan Mohamad Salim dikaruniai 13 orang anak, tapi lima orang anaknya mati muda. Demikian informasi yang disampaikan oleh salah seorang anaknya, Abdoel Chalid Salim (yang kemudian menjadi umat Kristen di Belanda dengan nama baptis Ignatius Franciscus Michael Salim) dalam otobiografinya Vijftien Jaar Boven-Digoel (1973). Chalid juga mengatakan bahwa ayahnya dan anak-anaknya sehari-hari di rumah berkomunikasi dalam bahasa Belanda, suatu gambaran kultural tentang budaya kaum elit pribumi Indonesia di zaman kolonial.

Belum saya temukan tulisan yang mengungkapkan secara lengkap riwayat hidup Sutan Mohamad Salim. Yang ada hanya fragmen-fragmen kecil dalam beberapa buku/artikel, seperti dalam buku Padang, Riwayatmu Dulu oleh Rusli Amran (1986).

Kita berharap ada sejarawan Sumatra Barat menulis artikel ilmiah tentang sejarah hidup dan pemikiran putra Koto Gadang yang cemerlang ini. Karena bekerja dalam dinas BB Kolonial Belanda di masa hidupnya, pasti banyak arsip dan catatan mengenai diri dan kariernya yang tersimpan di arsip-arsip kolonial di Belanda. Di negeri yang tidak punya tradisi pengarsipan yang baik seperti di Republik ini, menulis sejarah, apalagi biografi, yang berbobot memang rada susah. Tanpa mengabaikan sedikit pengecualian, kebanyakan biografi yang ditulis hanya berkuaalitas emas lancung.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Bintang Hindia, No. 8. Tahoen jang pertama, 15 April 1903:80) | Singgalang, Minggu, 18 Agustus 2013

August 4, 2013

Minang Saisuak #142 - Agus Salim Muda (c. 1902)

Kalau kita bertanya kepada orang tua-tua atau orang Indonesia pada umumnya tentang perawakan Haji Agus Salim, anak Minang yang menjadi diplomat ulung yang pernah dimiliki Republik Indonesia, maka hampir dapat dipastikan mereka akan menggambarkannya sebagai seorang kakek yang bertubuh kecil, sering bersarung Bugis, memakai kacamata minus berbingkai unik, membawa tongkat kemana-mana, berjenggot dan berkumis meranting betung, dan memiliki tatapan mata yang tajam.

Memang perawakan Haji Agus Salim yang seperti itulah yang umum diketahui oleh orang Indonesia, sebab foto-foto Haji Agus Salim yang terdapat dalam buku-buku (pelajaran) sejarah memang foto ketika beliau dalam usia yang sudah agak tua.

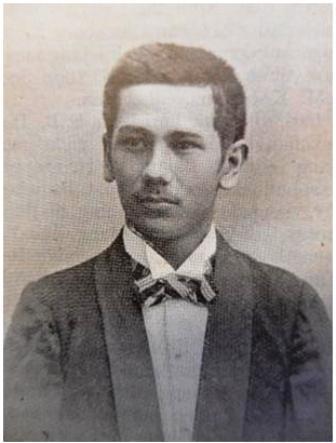

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan sebuah foto Haji Agus Salim yang mungkin jarang dilihat orang orang Indonesia yang hidup di Zaman Suharto dan Zaman Repotnasi sekarang ini. Foto ini adalah foto Agus Salim sewaktu masih bujang tanggung di akhir abad ke-19. Agus Salim muda, dengan nama kecil Mashdul Haq (pembela kebenaran) terlihat jombang dengan jas dan dasi kupu-kupunya.

Foto ini diambil waktu Agus Salim muda bersekolah di Gymnasium Willem III di Batavia (1897-1902). Kita menjadi tahu sedikit mengenai masa remaja Agus Salim berkat cerita koresponden Bintang Hindia, Landjoemin [Dt. Toemanggoeng] yang kami sarikan dalam rubrik ini.

Agus Salim lahir di Koto Gadang tgl. 8 Oktober 1884 dari pasangan Siti Zainab dan Sutan Mohamad Salim, seorang hoofddjaksa yang terkenal kelahiran Koto Gadang. Umur 4 tahun Agus Salim pindah ke Tj Pinang, Riau Kepulauan, mengikuti ayahnya yang dimutasikan ke kota itu. Usia 7 tahun ia masuk Belanda Lagere School di Tj. Pinang Otaknyaa ternyata encer, tiap tahun dia naik kelas.

Tamat Lagere School di Tj Pinang, Agus Salim melanjutkan studinya ke Betawi. Ia diterima di Gymnasium Willem III yang bergengsi itu. Tapi selama berstudi di Betawi itulah ia mendapat malaria, yang membuatnya sering sakit-sakitan. Sering dia harus tempo sekolah karena jatuh sakit. Tapi semangatnya membaja. Tahun 1902 Agus Salim muda lulus ujian di tingkat 5 (tingkat tertinggi) dengan posisi nomor 1.

Begitulah cerita masa muda si ‘Abang Kecil’ Haji Agus Salim, yang wafat di Jakarta 4 November 1954. Dan kita sudah sama tahu bahwa setamat dari Gymnasium Willem III Agus Salim berniat melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Tapi cita-cita itu tak pernah tercapai. Ia tidak pernah mendapat sokongan moril dan keuangan dari Pemerintah Kolonial Belanda. Nasibnya berbeda dengan adiknya, Abdoel Chalid Salim, yang justru lewat jalan berliku (dari Digoel) sampai di ‘Negeri Penjajah’ - meminjam judul buku Hary Poeze (2008) dan mati di sana dengan kabilaik yang sudah bertukar (lih.: ‘Minang Saisuak’, Singgalang, Minggu, 6 Januari 2013).

Sekarang kita tahu kenapa si ‘Abang Kecil’ di ketika dewasa sering berjalan pakai tongkat, kelihatan agak bungkuk dan ringkih, tapi dengan mata yang terus menyala. Itulah mungkin warisan malaria yang dideritanya waktu muda yang berketuntang dengan semangat baja yang pantang menyerah.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Bintang Hindia, No. 20. Tahoen jang pertama, 3 Oktober 1903:213) | Singgalang, Minggu, 4 Agustus 2013

August 1, 2013

Euro dan Oleng Eropa

Ketika mata uang tunggal Eropa Euro diluncurkan tahun 1999 di sebelas negara anggota Uni Eropa, publik larut dalam kegembiraan. Berbagai media meliput koaran mulut para petinggi Uni Eropa yang kelihatannya yakin benar akan kehebatan manuver moneter yang mereka ciptakan lewat pembentukan Zona Euro. Mereka yakin bahwa Euro akan memperkuat ekonomi Eropa dan akan lebih menyejahterakan rakyatnya.

Tempat-tempat penukaran uang di Amsterdam, Paris dan Roma mematok kurs 1 dalam kisaran US$ 1,75. Orang Eropa mengalami euforia penggelembungan semu nilai uang kertas ciptaan manusia modern. Ketika mereka berlibur ke luar negeri, mendadak semuanya terasa menjadi relatif murah. Dengan Rupiah Indonesia, nilai tukar 1 ketika itu dipatok dalam kisaran Rp. 17.500 (bandingkan dengan 1mata uang Belanda sebelumnyayang hanya dihargakan sekitar Rp.7.500).

Sebagai seorang imigran asing yang tinggal di Belanda, pada waktu itu saya langsung merasakan sindrom devaluasi: simpanan saya di sebuah bank Belanda yang jumlahnya mungkin hanya sepersekian dari jumlah uang belanja sehari seorang selebritas tiba-tiba berkurang menjadi lebih setengahnya. Satu Gulden waktu itu hanya dipatok sekitar 0,55. Ibarat seorang anak yang sedang makan kerupuk lalu diparo untuk temannya, saya didera perasaan rela sekaligus kehilangan.

Anjlok

Sejak dua tahun terakhir nilai tikar Euro terdepresiasi berat. Ibarat gelombang tsunami yang sudah berlalu, sekarang kelihatan tinggi permukaan laut yang sebenarnya. Hanya dalam rentang sekitar satu dekade, daya beli Euro sudah tergerus sekitar 24%. Sekarang 1 dipatok hanya dalam kisaran US$ 1,30. Sementara itu harga barang-barang kebutuhan sehari-hari telah menjadi dua kali lebih mahal, bahkan di beberapa negara harga barang-barang lebih tinggi lagi. Tampaknya Euro mulai menuai badai. Kenyataan yang dihadapi orang Eropa terbalik dengan prediksi semula para penggagas Euro. Maka lahirlah kelas orang miskin baru di Eropa, benua yang paling maju di muka bumi ini. Setiap hari semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tak mampu lagi memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan untuk diri dan keluarga mereka. Uang pensiun, jaminan sosial dan kesehatan, khususnya bagi lansia, terancam pemotongan. Angka bunuh diri meningkat karena stress dan frustrasi. Juga mereka yang kehilangan rumah akibat pembayaran hipotek yang macet. Bank-bank menyita rumah mereka tanpa menaruh belas kasihan. Kita seakan tak percaya melihat kenyataan semakin banyaknya gelandangan di kota-kota Eropa yang terancam mati membeku karena tidur di lorong-lorong stasiun kota di musim dingin.

Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II Eropa mengalami krisis keuangan berat. Sulit untuk tidak menghubungkan krisis ini dengan eksperimen Euro kreasi para politikus nyentrik Eropa zaman ini. Survei terbaru menunjukkan bahwa kebanyakan orang Eropa menilai Uni Eropa kini bergerak ke arah yang salah. Efek negatif Euro telah dirasakan di Irlandia, Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, dan kini Siprus. Gerak Euro yang makin liar tak terkendali membuat frustrasi para bangkir dan spion keuangan. Kabar terakhir memberitakan bahwa ekonomi Slovenia dan Estonia, salah satu negara pecahan Uni Sovyet yang bergabung dengan Zona Euro, juga mengalami kontraksi.

Euro dan pluralitas budaya (politik) Uni Eropa

Ada beberapa faktor budaya yang menyebabkan Euro yang semula digembar-gemborkan akan mampu menjadikan orang Eropa lebih sejahtera itu terjerembab. Pertama, kenyataan bahwa negara-negara yang tergabung ke dalam Zona Euro memiliki perbedaan budaya cukup besar. Perbedaaan budaya itu tentu termanifestasi dalam banyak segi kehidupan, seperti perbedaan budaya kerja, perbedaan budaya politik (tingkat korupsi di beberapa negara anggota baru Uni Eropa cukup tinggi), dan perbedaan sistem perbankan.

Para penggas Euro telah mengabaikan dimensi antropologis benda budaya buatan manusia yang bernama uang. Adalah naif jika penggagas Euro mengabaikan ekses-ekses yang mungkin terjadi dari penggabungan bangsa Spanyol yang memiliki budaya tidur siang dengan bangsa Belanda yang pekerja keras dan suka hidup hemat, atau sebuah negara seperti Siprus tempat banyak uang haram dari luar negeri disimpan dengan negara lain yang mendominasi ekonomi Eropa seperti Jerman, ke dalam satu sistem mata uang tunggal.

Kedua, kenyataan bahwa rakyat beberapa negara Eropa yang paling sejahtera dan memiliki ekonomi yang kuat, seperti Swiss, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Inggris, masih saja belum mau bergabung dalam Zona Euro. Sudah beberapa kali diadakan refendum di negara-negara tersebut, tapi mayoritas rakyatnya tetap menolak Euro. Sejak semula mereka sudah menunjukkan keengganan bergabung dalam Zona Euro karena khawatir tingkat kesejahteraan mereka akan turun. Pemerintah negara-negara tersebut tidak mau otoritas mereka dipangkas jika bergabung dalam Zona Euro yang menerapkan kebijakan politik supra-nasional. Krisis Euro membuat rakyat keempat negara tersebut makin menunjukkan sentimen anti mata uang tunggal Eropa itu. Ini jelas berpengaruh besar terhadap eksistensi Euro ke depan.

Kini para politikus Euro membuka peluang kepada negara-negara pecahan Yugoslavia dan negara-negara pecahan Uni Sovyet, yang sebenarnya belum begitu maju dari segi ekonomi, untuk bergabung ke dalam Zona Euro. Sementara Turki, yang warganya banyak merantau ke Eropa, yang sejak awal sudah ingin bergabung dengan Euro masih saja ditolak dengan berbagai alasan (politis).

Mengancam kohesi masyarakat Eropa

Euro mengalami apa yang oleh Zaim Saidi dalam http://wakalanusantara.com/ sebagai fenomena runtuhnya uang kertas karena nilainya yang semakin susut. Uang kertas adalah pengkhianatan atas takaran nilai atau harga, yang diwujudkan sebagai alat tukar, dari fitrahnya semula berupa komoditas bernilai menjadi semata-mata simbol numerik.

Adanya Zona Euro di satu pihak dan Uni Eropa di lain pihak, yang anggotanya tidak sama, telah menimbulkan problem baru di bidang ekonomi, sosial dan politik di Eropa. Namun, para politikus yang tetap merasa pintar seolah menyembunyikan kenyataan itu.

Euro makin mempertajam friksi sosial dan politik di Eropa. Sentimen anti Euro makin meningkat di kalangan rakyat negara-negara yang tergabung dalam Zona Euro. Kini semakin sering terjadi demonstrasi di kota-kota Eropa menentang kebijakan rencana penghematan (austerity) yang dilakukan pemerintah yang tak jarang berakhir anarkis. Di Jerman parti anti Euro telah didirikan dan mendapat respon dari publik. Kesulitan hidup akibat resesi ekonomi telah memperkuat sentimen anti pendatang, yang dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang beroposisi dengan pemerintah, termasuk kini di Jerman, negara utama pendukung Euro. Hal ini berbahaya karena potensial menggerus demokrasi, rasa solidaritas dan toleransi yang menjadi sokoguru penting kebudayaan masyarakat Eropa modern. Krisis yang terjadi telah melemahkan wibawa pemerintah di negara-negara anggota Zona Euro di mata rakyatnya. Jerman yang ekonominya mendominasi Eropa dianggap sebagai penjajah baru. Ini terefleksi pada poster-poster demontrasi di Athena yang menggambarkan Merkel memakai kumis Hitler.

Eksperimen moneter politikus Eropa akhir abad ke-20 dengan Euro telah membawa benua itu ke dalam bayang-bayang suram. Fenomena Euro adalah pelajaran penting bagi kawasan lain di dunia yang mau bereksperimen dengan sistem mata uang tunggal.

Suryadi, pengguna Euro (sebelumnya Gulden), tinggal di Leiden, Belanda. Pokok-pokok pikiran dalam esai ini adalah pendapat pribadi penulis.

* Artikel ini dimuat di harian Haluan, Kamis, 1 Augustus 2013

July 28, 2013

Minang Saisuak #141 - Raja Burhanuddin, UrangAwak Penguasa Tanah Abang

Ada anekdot orang bujang perantau Minang di Jakarta yang dulu sering kita dengar. Kalau mereka pulang ke kampung hendak kawin, maka mereka maloge gadis sekampung yang diincarnya dengan mengatakan: “Lai namuah adiak kawin jo Abang? Tanah Abang laweh di Jakarta”. (Apakah adik mau kawin dengan Abang? Tanah Abang luas di Jakarta).

Anekdot tersebut jelas terkait dengan banyaknya komunitas perantau Minang yang menggalas di Pasar Tanah Abang Jakarta, meskipun sekarang konon makin banyak datang saingan dari suku-suku (etnis) lainnya. Rupanya keberadaan urang awak di Tanah Abang Jakarta memang bukan baru kemaren. Setidaknya hal itu dapat dikesan dari suatu kisah sejarah: kehidupan dan karier Raja Burhanuddin, tokoh yang kita sorot dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini.

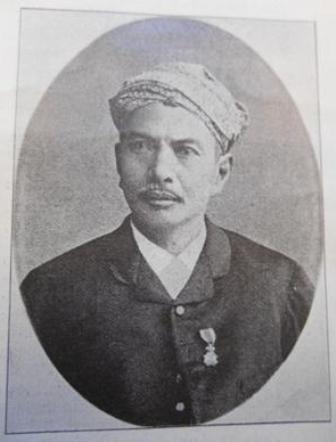

“Radja Boerhanoedin, Commandant van het District Tanah Abang (Batavia). Ridder van de Militaire Willemsorde” (Raja Burhanudin, Komandan Distrik Tanah Abang (Betawi), Ridder Bintang-Tanjung), demikian judul foto klasik ini yang kami reproduksi dari jurnal Bintang Hindia yang terbit di Amsterdam (1902-1907).

Raja Burhanuddin adalah seorang pribumi yang memiliki karier cemerlang di zamannya. Beliau lahir di Padang, tapi tidak ada keterangan tahun kelahirannya. Waktu remaja dia sudah merantau ke Aceh yang pada masa itu sedang dalam kemelut perang melawan Kompeni. Bunyi bedil bak orang merendang kacang. Waktu di Aceh itulah karier Raja Burhanudin mulai terbina. Lambat laun ia mendapat kepercayaan dari Pemerintah Kolonial Belanda: ia sering diminta menjadi juru damai dalam konflik-konflik antara sesama penguasa lokal dan juga dengan Belanda ‘di Pertja Timoer’. Oleh sebab itulah kemudian Batavia menganugerahinya bintang penghargaan Ridder van de Militaire Willemsorde seperti tampak tersemat di dadanya dalam foto ini.

Karier Raja Burhanudin berlanjut ke pusat kekuasaan kolonial Belanda: ia diangkat menjadi Kepala/Komandan Distrik Tanah Abang, salah satu bagian kota Batavia yang sudah memengang peran ekonomi yang penting di Ibukota Hindia Belanda itu sejak akhir abad ke-19.

Raja Burhanudin mempunya seorang putra yang bernama Raja Sabarudin yang pernah bekerja di Kantor Kontroleur di Labuhan Deli dan kemudian menjadi Manteri Politie di Tanjung Pura. Dan seorang anak perempuannya menjadi permaisuri Sultan Serdang.

Jarang pada awal abad ke-20 orang pribumi mendapat pujian dari orang Belanda, ‘kerena nama Bangsa-Hindia itoe telah lama ditindis lompoer’, demikian kata penulis laporan mengenai Raja Burhanudin dalam Bintang Hindia yang kami kutip di sini, yang katanya pernah bekerja ‘mendjadi dokter di Pertja Timoer’. (Pembaca pasti bisa menebak-nebak siapa gerangan dia). Raja Burhanudin adalah salah satu pengecualian. Di masa hidupnya, beliau sangat dihormati oleh penguasa kolonial.

Si penulis mengatakan bahwa Raja Burhanudin belum lama wafat. Dengan demikian berarti beliau meninggal sekitar 1903 atau tahun sebelumnya. Demikianlah kisah hidup seorang perantau Minang di awal abad ke-20 yang berhasil menaklukkan rantau nan sakti dan bertuah.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Bintang Hindia, No. 15. Tahoen jang pertama, 25, Juli 1903: 159) | Singgalang, Minggu, 28 Juli 2013

JEJAK MIGRASI ORANG MENTAWAI DALAM TRADISI LISAN

Judul buku : Familiy Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflicts over Land in Mentawai - Indonesia

Judul buku : Familiy Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflicts over Land in Mentawai - Indonesia

Penulis : Juniator Tulius

Penerbit : [Disertasi, Leiden University, Belanda], Desember 2012

Tebal : 313 halaman

ISBN : 978-94-6203-160-9

Kepulauan Mentawai mungkin lebih dikenal oleh para pencinta ombak besar mancanegara ketimbang murid-murid sekolah kita yang pengetahuan geografinya makin jeblok karena sistem kurikulum pendidikan nasional yang tidak berkeruncingan. Nama Mentawai mungkin juga marginal dalam wacana keindonesiaan kita yang pengap oleh mental xenosentrik, sangkarut politik, kasus korupsi, dan perang klaim antar berbagai ’sekte’ agama mengenai rupa Tuhan dan calon penghuni surga. Secara fisik pun sudah lama konsep pembangunan negara ini sering abai terhadap wilayah pinggiran seperti Kepulauan Mentawai.

Familiy Stories mungkin dapat menjemput ingatan kita pada saudara-saudara sebangsa yang hidup di Kepulauan Mentawai. Buku ini adalah disertasi Juniator Tulius, putra Mentawai kelahiran 1975, yang dipertahankannya di Universitas Leiden pada 11 Desember 2012. Seperti terefleksi dari judulnya, buku ini membahas repertoar lisan berupa cerita-cerita keluarga milik berbagai kelompok kekerabatan (kin groups) yang hidup di Kepulauan Mentawai.

Buku ini terdiri atas tiga bagian yang mencakup 9 bab di luar pendahuluan (Bab 1) dan kesimpulan (Bab 11). Penulis mengajukan pertanyaan kunci: ‘Bagaimana dan dalam hal apa cerita-cerita keluarga dipergunakan oleh kelompok-kelompok kekerabatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari’. Tujuan yang lebih khusus dari penelitian ini adalah ‘untuk mengkaji asal usul, gagasan tentang kedirian (jati diri), dan perdebatan yang terjadi antara kelompok-kelompok kekerabatan yang menyangkut kepemilikan tanah ulayat dan tanah leluhur di Mentawai’. (h. 20).

Cerita keluarga yang hidup dalam masyarakat Mentawai memiliki karakteristik yang berbeda dengan cerita-cerita lisan (oral narratives) yang sudah sering diperbincangkan dalam banyak kajian mengenai tradisi lisan (oral tradition) di berbagai belahan dunia. Menurut Juniator, cerita keluarga dianggap hanya milik satu kelompok kekerabatan tertentu, sementara cerita-cerita lisan dianggap milik kelompok masyarakat yang lebih luas dari kelompok kekerabatan (h.21). Oleh sebab itu, baik fungsi, isi (dan variasi yang mungkin terjadi sebagai ciri kelisanannya), maupun model pertunjukan, penampil, dan khalayaknya juga berbeda (h.24-30).

Bagian Pertama buku ini (Bab 2-4) mendeskripsikan aspek geografis, konteks sosial budaya dan ekonomi, sistem kekerabatan, dan sistem kepemilikan tanah dalam masyarakat adat di Kepulauan Mentawai. Bagian ini diakhiri dengan pemetaan kajian-kajian terdahulu tentang penduduk Kepulauan Mentawai dan tradisi lisannya, sejak dari J.B. Neumann (1842) sampai Reimar Schefold (1960-an - 1990-an).

Bagian Kedua (Bab 5-7) mendeskripsikan tiga cerita keluarga yang menjadi bahan utama buku ini, yaitu: cerita tentang sengketa buah mangga (sipeu), kisah tentang babi peliharaan (sakkoko), dan cerita tentang kegagalan seorang ayah menangkap babi hutan untuk anaknya (siberi). Berdasarkan tiga cerita tersebut, penulis merekonstruksi pohon genealogi dan ekspansi beberapa kelompok kekerabatan asal seperti Siribetung, Salakkau, dan Satairarak.

Dalam Bagian Ketiga (Bab 8-10) penulis membahas karakteristik dan makna sosio-kultural cerita sipeu, sakkoko, dan siberi. Berdasarkan identifikasi dan interpretasi terhadap tema-tema utama dalam ketiga cerita tersebut, penulis menyimpulkan bahwa cerita-cerita keluarga itu dapat dianggap sebagai catatan sejarah (historical accounts) mengenai peristiwa-peristiwa di masa lampau yang telah menyebabkan terjadinya percabangan awal dalam kelompok kerabatan asal (ancestors) yang mula-mula menghuni Kepulauan Mentawai.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan dari 2002 sampai 2006, Juniator merekam cerita sipeu, sakkoko, dan siberi dalam beberapa kelompok kekerabatan yang berbeda di Kepulauan Mentawai. Transkripsi rekaman-rekaman itu digunakan untuk merekonstruksi jalur migrasi dan penyebaran kelompok kekerabatan asal yang menjadi moyang kelompok-kelompok kekerabatan penduduk asli Mentawai sekarang. Dari rekonstruksi itu, yang dilengkapi dengan peta, dapat dikesan bahwa tempat asal kerabat moyang orang Mentawai adalah lembah Simatalu di Siberut. Dari sanalah, melalui jalur sungai dan pantai, pecahan-pecahan kerabat-kerabat asal itu menyebar ke berbagai tempat lainnya di Pulau Siberut sebelum sebagian dari mereka melanjutkan migrasi ke Pulau Sipora. Di antara kelompok-kelompok itu ada yang balik berimigrasi lagi ke Pulau Siberut.

Lembah Simatalu terletak di pantai Pulau Siberut yang mengarah ke Samudera Indonesia. Hal ini seolah meninggalkan petunjuk historis bahwa asal muasal nenek moyang orang Mentawai tidak datang dari daratan Sumatera. Dari rekonstruksi yang dilakukan Juniator, juga dapat dikesan bahwa tidak ada migrasi kelompok-kelompok kekerabatan yang semula berasal dari Pulau Siberut ke Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan yang sekarang termasuk ke dalam gugusan Kepulauan Mentawai. Apakah itu berarti bahwa moyang penduduk asli kedua pulau itu berasal dari kelompok kekerabatan lain yang datang dari tempat lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin perlu dilakukan kajian lanjutan dengan memfokuskan perhatian pada cerita-cerita keluarga yang hidup dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang ada di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan.

Rupanya cerita-cerita keluarga itu telah digunakan oleh kelompok-kelompok kekerabatan di Mentawai antara lain untuk memperkuat klaim mereka atas tanah ulayat yang dipersengketakan, walau cerita-cerita seperti itu tidak memberi informasi yang rinci dan solusi yang jelas untuk menyelesaikan konflik-konflik mengenai tanah tersebut (h.271). Seperti dipaparkan dalam sebuah buku lain mengenai masyarakat Mentawai yang terbit baru-baru ini, Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi oleh Darmanto dan Abidah B. Setyowati (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan UNESCO, cet. 1: Oktober 2012), konflik pertanahan dan perebutan fungsi hutan di Mentawai, khususnya Siberut, kian meningkat dan rumit menyusul makin ekstensifnya pengaruh luar terhadap masyarakat adat di salah satu pulau terluar Indonesia itu sejak 50 tahun terakhir.

Penulis menyimpulkan bahwa cerita-cerita keluarga itu setidaknya mengandung tiga fungsi penting: bermanfaat untuk merekonstruksi arah dan sejarah migrasi kerabat moyang dari kelompok-kelompok kekerabatan yang ada di Mentawai sekarang, menjadi sumber penting untuk mengidentifikasi penyebab timbulnya konflik-konflik lahan di kalangan kelompok-kelompok kekerabatan di Mentawai sekaligus sebagai ‘referensi’ dalam mencari penyelesaian atasnya, dan fungsinya yang penting sebagai bank data bagi masyarakat Mentawai yang kebanyakan masih nir aksara.

Dalam kajian tradisi lisan dikenal ungkapan bahwa teks-teks lisan merupakan sarana tempat segala pengetahuan suatu kelompok masyarakat nir aksara disimpan, diawetkan, dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam masyarakat lokal yang hidup dalam budaya kelisanan, seorang tukang cerita berfungsi layaknya sebagai sebuah ‘perpustakaan’ dalam masyarakat modern. Juniator, seorang putra Mentawai yang sudah melek huruf, menyadari bahwa isi ‘perpustakaan-perpustakaan’ itu harus cepat ‘difotokopi’ sebelum terbakar (baca: sebelum para tukang cerita itu meninggal). Namun, sayangnya buku ini tidak melampirkan transkripsi lengkap dari cerita-cerita itu. Mudah-mudahan Juniator akan menerbitkannya dalam satu buku tersendiri.

Buku ini jelas makin memperkaya body of knowledge tentang tradisi lisan Indonesia. Bidang ini kelihatan makin diminati sekaitan dengan dibukanya program doktor kajian tradisi lisan (KTL) di beberapa universitas dalam negeri yang diorganisir oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) yang diketuai oleh Dr. Pudentia MPSS. Kiranya ATL dapat menerjemahkan bukunya ini ke dalam Bahasa Indonesia. Dari segi akademis, hasil terjemahan itu tentu besar manfaatnya bagi pengayaan perspektif teori dan metode studi tradisi lisan di Indonesia. Bagi pengambil kebijakan dan aktivis LSM, mungkin ada pelajaran dalam buku ini yang dapat diterapkan dalam usaha menangani konflik-konflik pertanahan yang makin marak terjadi dalam masyarakat adat di Indonesia.

Suryadi, Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda

* Resensi ini dimuat di harian Kompas, Minggu, 28 Juli 2013

July 21, 2013

Minang Saisuak #140 - Muara Padang dan Apenberg (c. 1930)

Padang adalah kota pantai Sumatra yang sudah memiliki sejarah panjang. E. Netscher dalam artikelnya ‘Padang in het laast de XVIIIe eeuw’ (Padang di akhir abad ke-18), VBG 41,2 (1881): i-122, menggambarkan dengan rinci awal perkembangan kota Padang sampai akhir abad ke-19. Dalam artikel itu dia menggambarkan bagaimana Padang mengalami fluktuasi sepanjang 3 abad, termasuk cerita lengkap tentang penjarahan kota ini yang dilakukan oleh perompak Perancis, Le Meme, bulan Desember 1793.

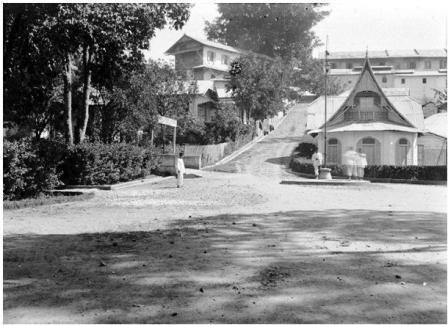

Foto klasik yang kami turunkan dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini merekam kawasan Muara Padang. “Gezicht over Padang en de Apenberg” (Wajah kota Padang dan Gunung Monyet), demikian judul foto ini. Sangat mungkin bahwa foto ini dibuat pada 1930-an sebab di bagian agak ke depan, di kanan, terlihat foto gedung de Javasche Bank yang baru yang selesai dibangun tahun 1925.

Dalam foto ini terekam dengan baik bangunan-bangunan penting milik Pemerintah Kolonial Belanda, bank (De Javasche Bank), dan kantor-kantor handel maatschappij (perusahaan perdagangan) yang berlokasi di kawasan Padang lama ini, yang sekarang lebih sering disebut sebagai kawasan Muara. Sebagian dari gedung-gedung bersejarah itu masih ada sampai sekarang, tapi keadaannya sangat tidak terawat.

Lihatlah betapa asri dan teraturnya kawasan ini pada masa itu. Terlihat ‘berkakuan kapal-kapal di pelabuhan’ - meminjam kata-kata Chairil Anwar. Mungkin salah satu biduk itulah yang ditumpangi oleh Sitti Nurbaya dan Samsulbahri ketika mereka berdua berpelisiran ke Gunung Padang sambil mengajuk hati di tahun 1920-an. Biduk-biduk dan kapal-kapal kecil itu mendermaga dengan tenang sebelum melakukan aktifitas rutin mereka menangkap ikan berdaging manis yang hidup di Lautan Hindia atau membawa barang-barang dangangan ke kota-kota di pesisir Pulau Sumatra. Arus Batang Arau kelihatan tenang dan menyejukkan. Terlihat sungai ini terawat baik. Kedua pinggirnya tertata rapi. Dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ edisi 24 November 2010 sudah kami turunkan foto pengerukan rutin Batang Arau yang memperlihatkan bagaimana Pemerintah Kolonial Belanda dulu menjaga DAS sungai yang menjadi trade mark kota Padang ini.

Kawasan Padang lama ini jelas merupakan aset sejarah kota Padang. Di sanalah orang modern kini dapat menyilau masa lampau kota Padang. Juga untuk warga Padang sendiri, tentunya kawasan bersejarah ini sangat penting. Tapi bangsa yang mengalami trauma kolonialisme akut ini cenderung melupakan masa lalu mereka. Kawasan bersejarah kota Padang ini kini tak begitu terawat. Ia ditelantarkan seperti veteran perantau yang tak sukses menaklukkan rantau nan bertuah, tinggal di pondok buruk di tepi kampung atau menghuni surau tua. Iba hati kita melihatnya.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 21 Juli 2013

July 14, 2013

Minang Saisuak #139 - Janjang Gudang, Bukittinggi (c.1930)

Mungkin kota Bukittinggi boleh dibilang kota seribu janjang. Karena kontur tanahnya yang terletak di perbukitan, antara tempat-tempat yang berbeda ketinggiannya di kota itu dibuat janjang. Oleh karena itu banyak janjang (besar dan kecil, panjang dan pendek) dibuat untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, satu bagian dengan bagian lainnya di dalam kota itu. Kalau tidak janjang, pasti ada tanjakan. Kontur tanah kota Bukittinggi ini mengingatkan kita pada kota-kota di lereng batu-batu cadas di Italia, Spanyol, dan Portugal.

Salah satu janjang yang paling terkenal di Bukittinggi adalah Janjang 40 yang terletak antara Pasar Banto dan Mesjid Raya. Namanya terpatri dalam sebuah bait pantun yang kemudian dikekalkan dalam lirik sebuah lagu Minang: ‘Bukiktinggi koto ‘rang Agam / Mandaki Janjang Ampek Puluah / Sakik sagadang bijo bayam / Tapi bak raso ka mambunuah’.

Janjang Gantuang adalah janjang lain yang juga terkenal di Bukittinggi. Janjang ini menghubungkan Pasar Bawah dan Pasar Lereng. Demikian juga janjang antara simpang Kampuang Cino dan Jalan Cindua Mato (dekat kebun binatang, Pasa Ateh).

Yang lagi naik daun namanya adalah ‘Great Wall’ yang menghubungkan Nagari Koto Gadang dengan Ngarai Sianok. Janjang baru ini lebih memudahkan orang-orang yang ingin mengunjungi Koto Gadang dari sisi Bukittinggi melalui lembah Ngarai Sianok. Oleh karena itu janjang ini sering juga disebut ‘Great Wall Ngarai Sianok’.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan foto klasik Janjang Gudang, salah satu janjang yang juga terkenal di Bukittinggi. Sekarang Janjang Gudang ini adalah janjang antara Hotel Jogja di bawah ke komplek pertokoan di depan Jam Gadang. Foto ini dibuat sekitar 1930-an. Terlihat bangunan di kedua ujung janjang ini masih belum sebanyak sekarang. Bangunan bergonjong di kaki bawah janjang ini tidak diketahui namanya, mungkin sebuah kantor atau winkel. Di depannya ada sebuah tiang, kurang jelas apakah itu tiang bendera atau tiang listrik.

Tak mungkin menceritakan keindahan Bukittinggi dalam rubrik yang pendek ini. Cukuplah saya turunkan dua pantun lagi yang menyebut-nyebut nama Bukittinggi untuk mengakhiri rubrik ini dan mengundang pembaca untuk berkunjung ke kota ini: ‘Rami galanggang Bukiktinggi / Saketek tidak kapanasan / Alangkah ibo raso hati / Sayang nan tidak babalasan’. ‘Bukiktinggi tanah rang Kurai / Lubuak Basuang dengan Pasaman / Sungguahpun banyak siriah di balai / Sado iko di dalam puan’.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: http://sphotos-e.ak.fbcdn.net) | Singgalang, Minggu, 14 Juli 2013

July 7, 2013

Minang Saisuak #138 - Nagari Sungai Beramas

Warga Padang khususnya dan masyarakat Minangkababau umumnya tentu mengetahui nama nagari Sungai Barameh di dekat Pelabuhan Teluk Bayur. Nama nagari ini unik: dalam bahasa Minangkabau ragam tulis disebut Sungai Beremas, yang kalau dicoba cari maknanya mungkin berarti ‘Sungai yang mengandung/memiliki emas’. Tapi kalau dilihat bentuk lisannya-Sungai Barameh-maka itu bisa berarti ’sungai yang diremas’. Jelas makna itu kurang logis; yang lebih masuk akal tentu makna ’sungai yang mengandung emas’ tadi. Tapi kenapa dalam ragam lisan nama nagari ini ditulis Sungai Barameh, bukan Sungai Baameh? Agaknya ini mungkin pengaruh proses pemelayutinggian nama-nama daerah/nagari di Minangkabau, sebagaimana ditemukan juga pada nama nagari-nagari lain, yang kadang-kadang mengalami apa yang disebut hiperkoreksi.

Rubrik “Minang Saisuak” kali ini menurunkan foto klasik pemandangan di lebuh gedang nagari Sungai Barameh. “Weg …. naar Soengei Beramas Emmahaven” [kata kedua tak bisa dibaca karena kurang jelas]. Artinya kurang lebih: ‘Jalan ke Sungai Barameh Teluk Bayur’. Tidak ada catatan tarikh pasti pembuatan foto ini, tapi sangat mungkin akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, setelah Emmahaven (sekarang: Pelabuhan Teluk Bayur) yang dibangun tahun 1893 mulai beroperasi. Pengoperasian pelabuhan itu jelas menimbulkan dampak sosial: kampung-kampung di sekitarnya yang semula lengang, termasuk Sungai Barameh, mulai berkembang dan dikunjungi oleh banyak orang luar.

Judul foto ini memberikan data yang jelas bahwa sudah sejak dulu nagari dekat Teluk Bayur ini disebut ‘Sungai Beramas’. Akhir-akhir ini banyak orang mempermasalahkan penulisan nama kampung-kampung atau nagari-nagari di Minangkabau yang katanya salah atau keliru. Menurut saya mereka ahistoris dana mengalami amnesia sejarah. Mau menulis apa? Sungai Barameh, Sungai Baameh, Sungai Beramas, atau Sungai Beremas? Berapa pula anggaran negara dari duit rakyat yang akan dihabiskan untuk merapatkan perubahan nama itu sebelum keputusan dapat diambil? Hemat saya, biarkanlah nama-nama kampung/nagari itu tetap seperti yang sudah dikenal ratusan tahun lalu. Orang awak zaman kini cenderung suka cari-cari kojo, tapi setelah dapat kojo sering mancilobie.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Indisch Weteschappelijk Institute, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 7 Juli 2013

June 30, 2013

Minang Saisuak #138 - Nagari Garabak, Kabupaten Solok (ca. 1878)

Nagari Garabak mungkin boleh dibilang merupakan salah satu nagari pedalaman di Kabupaten Solok yang cukup awal dikenal oleh orang Eropa. Adalah anggota tim peneliti Centraal Sumatra Expeditie (1877-1878) dari Universiteit Leiden yang dipimpin A. L. van Hasselt, yang dibantu sepenuhnya oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, kelompok orang Eropa pertama yang mengunjungi nagari ini.

Dalam salah satu jilid laporan tim itu, Volksbeschrijving van Midden-Sumatra (1882) yang antara lain mendeskripsikan pertanian (landbouw), terdapat senarai nama-nama varietas padi yang ditanam penduduk di Nagari Garabak (720 meter di atas permukaan laut), yaitu Induak ayam, Kapencong, Karambia, Mato harimau, Tanjuang lolo, dll. Tim itu mencatat tak kurang dari 200 varietas padi yang ditanam penduduk di pedalaman Minangkabau.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan satu foto klasik pemandangan di Nagari Garabak yang dibuat oleh tim ekspedisi Centraal Sumatra. Foto ini dibuat oleh ahli fotografi tim itu yang bernama D. D. (Daniel David) Veth. “Kampong Grabak, Padangse Bovenlanden, Sumatra`s Westkust” (’Kampung Garabak, Padang Darat, Sumatra Barat’), demikian judul foto ini.

Aktifis penggerak nagari, Armen Zulkarnain, mengirimi saya laporan rinci tentang status Nagari Garabak ini di masa sekarang. Garabak adalah salah satu dari 3 jorong dalam Nagari Garabak Data. Dua jorong lainnya adalah Lubuak Tareh dan Data. Dengan demikian, tampaknya Garabak yang disebut dalap judul foto klasik ini tampaknya lebih merujuk kepada Nagari Garabak Data, bukan jorongnya (Garabak) saja.

Pendududuk Nagari Garabak -menurut perkiraan Armen berjumlah sekitar 2000-an jiwa- kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani ladang dan mancari hasil hutan. ‘Keunikan nagari-nagari di ranah Tigo Lurah adalah ayam kukuak balenggek yang merupakan spesies spesifik ranah minang’. (Armen Zulkarnain, email: 7-4-2013).

Ada 2 alternatif untuk menjangkau Nagarai Garabak Data yang relatif masih terisolir ini: 1) melalui Sirukam, lewat Solok-Alahan Panjang. Jarak antara Sirukam dengan Nagari Batu Bajanjang (pusat Kecamatan Tigo Lurah) sekitar 50 km bisa ditempuh dengan angkot desa dengan kondisi jalan yang belum begitu baik. Panorama yang terlihat di sepanjang jalan umumnya hanya rimba raya saja. Dari Batu Bajanjang manuju Garabak Data (lk.14 km) hanya ada jasa ojek dan kuda beban; 2) melalui nagari Talang Babungo di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok yang berjarak 12 km dari Alahan Panjang. Perjalanan dari Talang Babungo ke Garabak Data (lk. 28 km) melewati rute yang lebih berat. Kalau jalan kaki bisa memakan waktu sekitar 7-8 jam, jika dengan ojek sekitar 3-4 jam dengan ongkos sekitar Rp. 300.000.

Menurut Armen Garabak Data adalah nagari yang terluas di Kab. Solok, yang langsung berbatasan dengan wilayah Silago di Kab. Dharmasraya, Lubuak Tarok di Kab. Sijunjuang, dan Pakan Rabaa di Kab. Solok Selatan. Armen mengatakan bahwa dari segi ragam budaya dan penyebaran panduduaknya, Darabak Data lebih dekat ke kelompok masyarakat Sijunjuang. Tambo-tambo setempat mencatat bahwa masyarakat di Ranah Tigo Lurah berasal dari wilayah Batu Manjulua, Buluah Kasok, dan Silago.

Tahun 1878 A.L. van Hasselt dkk. berhasil mencapai Nagari Garabak Data yang terisolir dengan susah payah, dibantu oleh banyak warga lokal. Sekarang, setelah 135 tahun berlalu, nagari itu tetap masih terisolir dan sulit dicapai. Pak Gubernur, Pak Bupati, alah merdeka awak ko atau alun?

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 30 Juni 2013

June 16, 2013

Minang Saisuak #137 - Kantor Telepon Padang

Cikal-bakal teknologi telepon modern ditemukan oleh Alexander Graham Bell di Amerika tahun 1876. Tapi sebelumnya eksperimen-eksperimen untuk membuat alat yang bisa mengantarkan suara manusia sudah dilakukan oleh beberapa orang, seperti John Philipp Reis, Antonio Meucci, Daniel Drawbaugh, dll.

Pada 1883 Perusahaan Telepon Hindia Belanda didirikan di Batavia. Tapi, sebelum itu, di tahun 1856 jaringan telegraf pertama di Hindia Belanda dibangun antara Weltevreden (di Batavia) dan Buitenzorg (kini: Bogor). Di tahun 1918 berlangsung komunikasi pertama menggunakan wireless antara Stasiun di Bukit Malabar di Jawa Barat dengan Stasiun Blaricum di Belanda (Mrazek, 1997:3-5).

Dengan begitu, satu lagi teknologi (komunikasi) baru menyentuh masyarakat pribumi waktu itu. Sebagaimana biasa terjadi, setiap perkenalan masyarakat pribumi dengan teknologi baru selalu menggoncangkan kosmologi/spiritual dan menimbulkan efek ghostliness - meminjam istilah Stephen A. Connor (2000). Jan Fabricius dalam bukunya Tempo doeloe: uit de goeie ouwe tijd (Den Haag: Leopold, 1949) mencatat kebisaan para clerk pribumi di abad ke-19 membungkuk menghormat sebelum mengambil gagang telepon yang berdering karena mereka merasa langsung berhadapan dengan Tuan Eropa mereka.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan foto klasik Kantor Telepon di Padang. Telefoonkantoor aan de straat Alang Lawas te Padang (Kantor telepon di Jalan Alang Lawas di Padang), demikian judul foto ini yang dibuat sekitar 1920-1926. Belum diperoleh informasi kapan persisnya bangunan ini dibuat. Saya tidak tahu apakah bangunan ini masih ada sekarang atau sudah punah. Rupanya Padang yang sudah relatif tua usianya memiliki cukup banyak bangunan tua bernilai sejarah. Tapi kebanyakan orang, juga penguasa kota ini, tak begitu peduli terhadap warisan sejarah itu. Laku seperti ini jelas mencerminkan apa sesungguhnya arti sebuah kota bagi para penghuninya: sekedar tempat melahirkan anak, mencari pitih (terutama bagi yang berkuasa) dan mati di sana? Atau lebih dari itu? (Sumber foto: Indisch Weteschappelijk Institute, Amsterdam). SuryadiLeiden, Belanda.

Singgalang, Minggu, 16 Juni 2013

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers