Suryadi's Blog, page 15

February 17, 2014

Renung #3 | Sekolah

Sekolah mungkin sudah menjadi penyakit ketimbang jadi obat bagi bangsa ini. Banyak orang telah dibuat menjadi pintar olehnya, tetapi kebanyakannya bermental bejat. Sekolah telah merampas masa kanak-kanak yang bahagia dari anak-anak kita, dan membuat mereka tress dan rusak mentalnya.

Sekolah berasal dari bahasa Latin schola - dekat dengan kata sikola dalam bahasa Minangkabau atau sekolah dalam bahasa Melayu/Indonesia - yang berarti ‘waktu luang’ atau ‘bertenang-tenang’ (leisure).

Memang semestinya sekolah adalah tempat yang menghadirkan rasa senang dimana proses transformasi ilmu pengetahuan dari guru kepada murid dilakukan dengan cara-cara yang menarik dan bertenang-tenang. Tapi lihatlah betapa jauhnya makna itu melenceng dalam praktek pendidikan dasar di negeri ini. Anak-anak kita yang lucu-lucu itu dijejali dengan berbagai tugas sekolah. Mereka kehilangan keceriaan masa kanak-kanak mereka akibat ambisi orang dewasa.

Anak-anak dapat diibaratkan sebagai kendaraan baru. Ibarat mesin baru, otak anak-anak harus dipanaskan pelan-pelan. Secara bertahap dan terencana ‘mesin’ itu difungsikan sesuai dengan kapasitasnya. Jika ‘mesin’ itu begitu difungsikan lalu langsung digas sekencang-kencangnya, maka alamat akan cepat rusaknya. Bukankah mesin-mesin kendaraan yang terlalu dipaksa bekerja keras dan diforsir akan sering mogok dan lekas soak?

Begitulah kenyataan yang tampak oleh saya di sebuah negara maju. ‘Mesin-mesin baru’ itu dipanaskan pelan-pelan. Anak-anak mulai masuk peuterspelletjes (semacam Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD di Indonesia) pada usia 2 tahun. Mereka diantar dan dijemput oleh orang tuanya sendiri.

Selama dua tahun di peuter anak-anak hanya diajak juff-nya (guru) bermain-main atau melukis. Coretan apapun yang dibuat oleh si anak harus dipuji dengan kata ‘bagus!’ oleh juff dan orang tua. Dengan demikian si anak merasa percaya diri dan gembira. Secara periodik mereka diajak oleh gurunya bermain-main keluar, main ayunan dan lain sebagainya atau mengumpulkan dedaunan. Di kelas, kepada mereka ditanamkan rasa kebersamaan. Kalau ada anak yang ulang tahun, mereka merayakannya bersama. Ibu si anak membuat kado-kado kecil yang nanti dibagi-bagikan kepada teman-teman si anak yang ulang tahun. Bocah-bocah kecil itu betul-betul diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan masa kanak-kanak mereka.

Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-4 si anak harus masuk basisschool (Sekolah Dasar/SD di Indonesia). Sekolah harus menerima si anak - tak memandang orang tuanya kaya atau miskin - jika tidak mau kena sanksi oleh pemerintah. Orang tua tetap harus mengantar-jemput anaknya di sekolah, karena hal itu akan memberi kebahagiaan bagi si anak.

Sampai kelas 2 anak-anak itu belum diberi pelajaran membaca. Mereka lebih banyak bermain. Pada waktu tertentu mereka pergi ke kinderboerderij (petani yang punya binatang ternak) untuk melihat berbagai jenis binatang ternak. Lain waktu mereka bersama gurunya menonton teater untuk anak. Pada tahun ke-3 mereka baru diperkenalkan dengan huruf-huruf dan angka-angka. Demikianlah, mesin-mesin yang baru itu dipanaskan pelan-pelan, ada proses warming-up, sehingga di kelas 4 mereka mulai pandai membaca.

Oleh sebab itu sungguh tak masuk akal bila di negeri ini ada syarat bahwa anak-anak sudah harus bisa membaca ketika mendaftar masuk sekolah dasar (SD). Ada juga guru yang memberi nilai A, B, C, atau D untuk lukisan murid-murid PAUD atau kelas 1 SD. Jelas ini sebuah metode yang salah: tak patut seorang anak yang baru pandai memegang pensil diberi gradasi nilai seperti itu. Itu hanya akan menghadirkan perasaan senang atau minder pada si anak.

Pendidikan dasar adalah fondasi untuk berbagai tingkat pendidikan di atasnya. Ibarat membangun rumah, jika fondasinya tidak kukuh, maka bangunan di atasnya akan mudah roboh. Itulah kenyataan yang sedang terjadi dalam sistem pendidikan di negeri ini.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 16 Februari 2014

February 16, 2014

Minang Saisuak #163 - Kunjungan Ratu Belanda ke ISI Padang Panjang

Sumatra Barat mungkin menyimpan kenangan tersendiri terhadap monarki Belanda. Salah seorang ratu dari monarki ini, Ratu Emma (1858-1934) diabadikan namanya untuk pelabuhan terbesar dan terpenting di pantai barat Sumatra yang kebetulan berada di wilayah Sumatra Barat: Teluk Bayur. Nama lama Teluk Bayur adalah Emmahaven (Pelabuhan Emma).

Rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan foto kunjungan monarki Belanda ke Sumatra Barat tahun 1995. Tampak dalam foto ini Ratu Beatrix (pakai topi putih), anaknya Pangeran Willem-Alexander, dan suaminya Pangeran Claus (1926-2002).

Foto ini dibuat waktu ketiga bangsawan Belanda itu berkunjung ke ASKI Padang Panjang (yang kini sudah berubah menjadi ISI - Institut Seni Indonesia Padang Panjang) pada tahun 1995. Mat kodak foto ini bernama Piet Grootendorst. Tampak wajah-wajah cerita berfoto dengan sang Ratu dan keluarganya. Mungkin ada di antara pembaca setia rubrik ini yang wajahnya terabadikan dalam foto ini.

‘Staatsbezoek. de Koninklijke familie koningin Beatrix, prins willem-Alexander en prins Claus, tussen studenten van de academie in Minangkabau, Padang Panjang, Indonesie 30 augustus 1995′, demikian judul foto ini yang kurang lebih berarti ‘Kunjungan kenegaraan keluarga Ratu Beatrix, Pangeran Willem-Alexander dan Pangeran Claus, berada di antara mahasiswa Akademi [Seni Kerawitan Indonesia] di Minangkabau, Padang Panjang, Indonesia, 30 Agustus 1995′.

Pada 1 Mei 2013 Ratu Beatrix lengser setelah 33 tahun bertahta. Ia digantikan oleh anaknya, Pangeran Willem-Alexander, yang menikah dengan seorang wanita Argentina bernama Maxima. Setelah sekian abad, sekarang Belanda memiliki raja lagi.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: http://www.gahetna.nl) | Singgalang, Minggu, 16 Februari 2014

H. Bgd. Dahlan Abdullah: Nasionalisme seorang Putra Pariaman (Bag. #1)

Nasionalisme s eorang Putra Pariaman , m engenang k epahlawanan H. Bagindo Dahlan Abdullah (1895 -1950) *1

Pengantar

Kota Pariaman sudah berusia ratusan tahun. Kota ini sudah lama memegang peranan penting sebagai entrepot (pelabuhan-gudang) dengan segala fluktuasinya. Pada zaman kejayaan perdagangan laut di pantai barat Sumatra (sampai akhir abad ke-19), pelabuhan Pariaman telah disinggahi kapal-kapal dari dalam dan luar negeri (Kato 1986; Asnan 2002). Di sini antara lain komoditi perdagangan dari pedalaman Minangkabau ditumpuk sebelum dikapalkan ke pelabuhan-pelabuhan lain di pantai Barat Sumatra dan juga pelabuhan-pelabuhan Asia lainnya. Bahkan jauh sebelum VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) secara resmi menguasai pantai barat Sumatra-melalui Perjanjian Painan (PainanschContract) tahun 1663 *2 - Pariaman sudah disinggahi oleh kapal-kapal yang datang dari Gujarat, Arab, dan Cina untuk membeli komoditas perdagangan dari Pulau Sumatra, khususnya lada dan emas (Bulbeck etal. 1998).

Menurut Hamka (1982:4) nama Pariaman berasal dari bahasa Arab ‘Barri Aman’ yang artinya ‘tanah daratan yang amat sentosa’. Boleh jadi nama itu ada benarnya, mengingat entrepot Pariaman-yang sering ditulis Priaman dalam sumber-sumber Belanda - (dan Tiku di utaranya) sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dan hasil bumi lainnya dari pedalaman Minangkabau. Dan sepanjang abad ke-15 sampai ke-17 dataran rendah Pariaman memberi kemakmuran kepada penduduknya karena penanaman lada yang telah menarik banyak kapal asing menyinggahi entrepot Pariaman (Kathirithamby-Wells 1969:459-60; Reid 1993 [II]:19-20).

Aktifitas ekonomi di entrepot Pariaman yang ramai telah melahirkan bentuk masyarakat yang boleh dianggap multi kultural. Ada orang Cina, India (Keling), dan bangsa pribumi lainnya. Sifat heterogen penduduknya itu, dari segi sosial, agama, dan budaya, telah menyebabkan orang Pariaman cukup terbuka kepada pengaruh asing.

Penetrasi Belanda ke Pariaman mencapai puncaknya pada 1835 ketiga 12 orang penghulu dan enam raja kecil di rantau ini menyatakan setia dan menyerahkan peruntungan kepada Kompeni Belanda di Padang. Mereka diwakili oleh Tuanku Syarif Amal dari Pariaman dan Maharajo Nando dari Sunur.*3

Pada akhir abad ke-19 wilayah rantau Pariaman, dengan Pariaman sebagai ibukotanya, sudah berada dalam kontrol Belanda. Pada saat itulah tokoh yang kita akan perbincangkan dalam kesempatan ini dilahirkan. Pada masa itu sekolah sekuler yang diperkenalkan oleh Belanda sudah pula didirikan di Pariaman (lihat Graves 1981). Kehadiran sekolah Belanda itu telah memberi inspirasi bagi orang tua dari kalangan tertentu di Pariaman untuk tidak hanya menyekolahkan anak mereka ke sekolah agama, tetapi juga sekolah sekuler ala Eropa.

Dahlan Abdullah kecil

Sumber-sumber keluarga menyebutkan bahwa Dahlan Abdullah lahir di Pasia Pariaman pada 15 Juni 1895 dari pasangan H. Abdullah, seorang kadi di Pariaman, dan istrinya yang biasa dipanggil Uniang. Sebagaimana anak-anak Pariaman pada umumnya di masa itu, masa kecil Dahlan dihabiskan dengan bermain-main di pantai, ikut dalam aktifitas dunia nelayan, dan tentu saja mengaji di surau.*4 Selain mengaji si surau, sebagaimana umumnya anak-anak Minangkabau, H. Abdullah yang berpikiran maju menyekolahkan anaknya ke sekolah Melayu (Indischeschool) di Pariaman. Setelah tamatSekolah Melayu di Pariaman, Dahlan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru (Kweekschool) di Fort de Kock (sekarang: Bukittinggi).

Sekolah Radja di Fort de Kock didirikan tahun 1856 atas nasehat seorang penasehat pendidikan kolonial Belanda: Pendeta S.A. Buddingh. Pada mulanya sekolah itu dikepalai oleh asisten-resident J. A. W. van Ophuijsen, dibantu oleh seorang guru pribumi bernama Abdoellatif, anak Toeankoe-Imam di-Kota Gedang ([Nawawi dan Kramer], 1908:10) Mula-mula muridnya hanya 10 orang saja. Antara 1856-1866 hanya 49 murid yang lulus dari sekolah ini, 12 orang di antaranya menjadi guru, sisanya menjadi jurutulis, pakhuismester (kepala gudang kopi), menteri cacar, menteri kopi, dll. Tahun 1869 guru Abdoellatif sakit dan ia digantikan oleh Saidina Asin asal Koto Laweh, Padang Panjang, yang sebelumnya jadi guru Melayu di Bengkulu. Pada masa-masa selanjutnya sekolah ini berkembang sebelum akhirnya redup menyusul pemberontakan Komunisme di Sumatra Barat tahun 1926/1927.

Belum diperoleh ketengan yang pasti mengapa kadi H. Abdullah mendapat kesempatan untuk menyekolahkan anaknya ke Kweekschool di Fort de Kock, sebuah sekolah ala Eropa yang sangat bergengsi pada waktu itu, yang hanya dapat dimasuki oleh anak-anak Tuanku Laras, Engku Demang, dan sedikit golongan elit Minangkabau pada masa itu.Namun, ada kemungkinan kecerdasan Dahlan Abdullah kecil telah menarik perhatian pihak-pihak yang berkuasa di Pariaman pada waktu itu. Adalah hal yang cukup sering terjadi pada zaman kolonial bahwa pejabat-pejabat Belanda yang bertugas di daerah sering bersimpati kepada masyarakat pribumi, antara lain dengan memberi kesempatan kepada anak-anak pribumi yang dianggap pintar untuk disekolahkan ke sekolah ala Eropa seperti Kweekschool di Fort de Kock (lihat misalnya uraian Elizabeth E. Graves tentang respon orang Minang terhadap pendidikan Belanda ini dalam bukunya (1981; lihat Bibliografi). Namun, keputusan H. Abdullah menyekolahkan anaknya ke sekolah Belanda seperti Kweekschool menunjukkan orientasi pikirannya yang sudah tercerahkan, walau dia menjabat sebagai kadi yang tentunya lebih berkaitan dengan agama Islam.

Dahlan Abdullah tamat dari Kweekschool Fort de Kock tahun 1913. Dan seperti banyak tamatan sekolah ini pada umumnya, karier cemerlang sudah menunggunya; banyak tamatan Kweekschool Fort de Kock menjadi guru dan pegawai yang ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia.

Bersambung…

Suryadi | Leiden-Pariaman, 11 Februari 2014 (dibacakan oleh Iqbal Alan Abdullah pada ceramah Mengenang Kepahlawanan Putra Pariaman: H. Bagindo Dahlan Abdullah yang difasilitasi oleh Pemkot Pariaman, Pariaman, 15 Februari 2014.

February 10, 2014

Renung #2 | Terbang

Terbang adalah usaha sia-sia manusia menggulung jarak dengan mengorbankan rasa kangen dan gamang. Setidaknya itu yang saya rasakan, yang juga mungkin dirasakan oleh banyak orang lain, ketika terbang dari Amsterdam ke Jakarta dengan pesawat Garuda akhir Januari lalu. Kedua kota yang berjarak hampir setengah keliling bumi itu ditempuh pulang-pergi dalam waktu sekitar 32 jam (termasuk waktu transit di Abu Dhabi) yang pada awal abad ke-17 dilintasi Jan Pieterzoon Coen, si pendiri kota Jakarta itu, dengan kapal Hoorn selama kurang lebih 8 bulan.

Akan tetapi Coen yang menempuh perjalanan dengan berlayar mungkin menikmati kebahagiaan tersendiri, dan kita kini yang melintasi jarak ribuan mil dengan terbang dalam waktu yang jauh lebih singkat mungkin menghadirkan rasa galau yang tak terjelaskan. Dan semua itu tiada lain karena hakekat dan rahasia waktu yang tak kunjung terungkapkan oleh makhluk Tuhan yang bernama manusia.

Terbang adalah derita terseksi manusia modern. Di dalam pesawat terbang setiap jiwa dirundung perasaan tegang, walau mungkin tak ditampakkan dalam raut wajah. Hal itu sudah terlihat sejak di ruang tunggu bandara: jika pengumuman boarding disampaikan, semua orang bergeduru masuk ke dalam perut pesawat; selama berada di atas awan-gemawan orang-orang selalu resah mematut jarak yang sudah ditempuh dan yang masih akan dilalui (ada yang tidur dengan jiwa terjaga); ketika pesawat mendarat dan bergerak mendekati ‘belalai gajah’, para penumpang sudah tak sabar ingin meloncat turun sambil mengaktifkan telepon genggam masing-masing. Pada momen itu wajah pramugari yang tercantik pun seperti terlempar ke sudut terjauh sel-sel otak para penumpang. Orang-orang bergegas ke tempat pengambilan bagasi dan secepat mungkin ingin meninggalkan kawasan bandara yang baru kemaren atau satu-dua jam lalu buru-buru mereka datangi karena tak ingin ketinggalan pesawat.

Ketika terbang ‘waktu real’ bertolak belakang dengan ‘waktu perasaan’: ‘waktu real’ dirasa melambat sehingga, seperti kata Elly Kasim dalam selarik lagu Minang: ‘sahari raso sataun’. Itu yang saya amati dan rasakan ketika berada dalam Airbus A330-300 dalam perjalanan Amsterdam - Jakarta pp. minggu lalu. Dalam perut pesawat yang berkapasitas 400 penumpang dan mampu terbang nonstop sejauh 10.500 km. (jarak Jakarta - Amsterdam 11,650 km.) di ketinggian 35.000 kaki dengan kecepatan hampir 800 km/jam itu waktu terasa berjalan sangat pelan.

Hampir tak ada mata yang tak mencorong berkali-kali ke layar monitor yang memperlihatkan pergerakan pesawat yang beringsut seperti siput menuju titik destinasi terakhir. Bagi yang mempercayai adanya Tuhan seperti saya, setiap turbulence yang menyebabkan burung besi seberat 233.000 kg itu terguncang-guncang, membuat mereka terbayang pada gerbang el-maut dan keluarga yang ditinggalkan; bagi yang ateis, itu mungkin berarti tambahan semangat untuk memesan lebih banyak bir dan anggur kepada pramugari.

Makin pendek waktu perjalanan dan makin efektif penggunaannya karena teknologi pesawat terbang, makin stres orang menjalaninya. Dulu ketika bus atau kapal telat sehari, orang seperti bisa memaklumi; kini ketika jadwal pesawat terlambat setengah jam saja, para penumpang ngamuk dan marah-marah.

Terbang, dengan demikian, adalah ‘perangkap waktu’ yang dibuat sendiri oleh manusia modern untuk mengurung dirinya dalam kerangkeng yang tak kasat mata. Ia berkontribusi pada penciptaan problem kejiwaan manusia modern. Ketika Wright bersaudara berhasil menciptakan pesawat terbang tahun 1903, mereka mungkin berpikir telah mampu menaklukkan waktu. Namun dalam kenyataannya, dengan terbang yang mampu mengerutkan waktu ribuan kali lipat, manusia modern justru makin kajang dan kejang mengejar-ngejarnya.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 9 Februari 2014

February 9, 2014

Minang Saisuak #162 - Harimau KO di Supayang (c. 1890)

Dalam salah satu bukunya yang terkenal Waar Mensch en Tijger buren zijn (Dimana Manusia dan Harimau Bertetangga) (S-Gravenhage: H.P. Leopolds Uitgevers-Mij, 1927), Asisten Residen Agam Tua L.C. Westenenk menggambarkan bagaimana bagaimana harimau menjadi bagian dari kebudayaan dan kehidupan manusia di Pulau Sumatra.

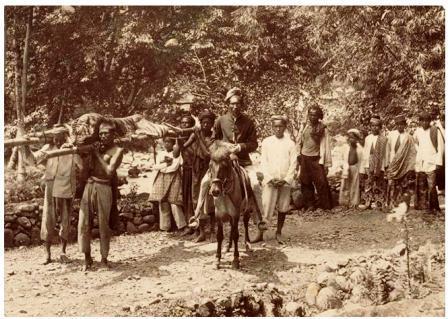

Perburuan harimau (biasanya karena dianggap meresahkan penduduk karena memangsa ternak, misalnya) rupanya sudah sedari dulu terjadi. Dalam rubrik Minang saisuak kali ini kami turunkan foto harimau yang mati diburu di darek. ‘Gedode tijger na de jacht te Soepajang (Harimau yang mati setelah perburuan di Supayang)’, demikian judul foto ini. Kodak klasik ini dibuat sekitar tahun 1890.

Seperti digambarkan oleh Khairul Jasmi dalam novelnya, Lonceng Cinta di Sekolah Guru (2012), di nagari Supayang yang berada dekat dengan hutan-hutan lereng Merapi, sering ditemukan harimau. Harimau Sumatra memang banyak hidup di hutan-hutan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatra.

Orang Sumatra memiliki pandangan budaya tersendiri terhadap harimau. Sering harimau dikaitkan dengan nenek moyang. Ada juga istilah harimau cinaku (atau cindaku), yaitu harimau jadi-jadian yang asalnya adalah dari seorang manusia. Kepercayaan ini tampaknya terkait dengan agama pra-Islam, khususnya konsep reinkarnasi yang merupakan bagian dari kepercayaan Hindu.

Perihal pandangan orang Sumatra terhadap harimau dapat dikesan pula dari novel Mochtar Lubis Harimau! Harimau! (1995). Tetapi moral novel itu adalah bahwa dalam diri manusia ada harimau (baca: sifat jahat). Dan untuk menjadi manusia yang baik, bunuhlah harimau yang ada dalam diri Anda!

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden) | Singgalang, Minggu, 9 Februari 2014

February 3, 2014

Renung #1 | Modern

Kita tidak tahu kapan persisnya kata ‘modern’ muncul dalam bahasa Indonesia. Yang kita dapati hanyalah kenyataan bahwa ia kini meruyak dalam ujung lidah dan pikiran orang-orang yang tidak ingin dianggap udik dan kampungan. Mereka memaknainya dengan bermacam laku-tindak, tapi lebih sering dengan hanya memamah semua benda yang digerakkan oleh tombol-tombol, yang kebanyakan diciptakan oleh orang asing dan dibeli dengan uang hasil menjual buah kelapa dan getah karet.

Kini kita mengenal istilah ‘zaman modern’. Tapi di zaman kolonial orang-orang menyebutnya ‘zaman pantjaroba’. Istilah itu mengandung makna ‘ketidakstabilan’, ‘rasa bimbang’, dan ‘kekacauan’, mungkin lebih pada jiwa ketimbang hal-hal yang bersifat fisik dan kasat mata.

Tak terbilang banyak novel dan roman yang menggambarkan ketakstabilan jiwa si pribumi, mereka yang ‘mabuk modern dan gila Barat’ - meminjam istilah Doris Jedamsky - yang menjangkiti diri Hanafi dalam Salah Asuhan (Abdul Muis), Amir dalam Dibalik Tabir Gelombang Radio (Muhammad Dimyati), dan Sukartono dalam Belenggu (Armin Pane) - untuk sekedar menyebut contoh.

Dan kini kita melihat efeknya yang lebih nyata dalam berbagai segi kehidupan bangsa ini. Berbagai teknologi yang mengusung makna modern itu kita konsumsi dengan gairah yang melebihi rasa antusias masyarakat yang menciptakannya di belahan dunia sana. Ia menimbulkan epidemi xenocentrism yang akut dalam diri bangsa ini: perasaan bahwa sesuatu yang berasal dari luar dianggap lebih bagus ketimbang milik sendiri, walau itu hanya sebentuk jarum penjahit, celana dalam, atau peniti.

Perasaan ‘modern’, dengan demikian, adalah sebentuk benda asing dalam diri kita. Tampaknya kita tak pernah benar-benar dapat memahami hakikatnya. Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia merefleksikannya dengan nada satir:

“Modern! Dengan cepat kata itu menggelembung dan membiak diri seperti bakteria di Eropa sana []. Maka ijinkanlah pula aku menggunakan kata ini, sekalipun aku belum sepenuhnya dapat menyelami maknanya.”

Karena maknanya belum jua terselami, kita menjadi hilang dalam libirin kemodernan itu. Jika ia menyangkut gagasan-gagasan besar yang abstrak, kita lebih sering dibuat bertengkar dan berkelahi karenanya. Jika ia menyangkut produk-produk teknologi, kita lebih sering dibuat jadi pecundang: ia lebih sering menjadi membunuh, baik dalam arti fisik maupun pikiran.

Kata ‘modern’ belum memberi mukjizat kepada bangsa ini, yang terus didera oleh trauma masa lalu dan tak kunjung sejahtera walau telah merdeka dari penjajah. Represi sistemik rezim kolonial dan kekejaman para penguasa bangsa sendiri di zaman kemerdekaan telah melumpuhkan mental bangsa Indonesia. Benda-benda modern membantu menciptakan kesengsaraan rakyat.

Di negeri ini, kata ‘modern’ dengan seluruh derivasinya - gagasan dan material - hanya membuat wajah orang berpunya dan berkuasa tampak makin berbeda jelas dengan mereka yang miskin dan paria; mereka yang makan sepiring kecil acar ketimun berharga ratusan ribu rupiah di restoran-restoran mewah di mall-mall bersuhu dingin sambil menyandang tas bermerek Louis Vuitton dan yang makan nasi dan gulai pucuk parancih di warung-warung pinggir jalan.

Suryadi - Leiden, Belanda

* Dimuat di Padang Ekspres, Minggu, 2 Februari 2014

February 2, 2014

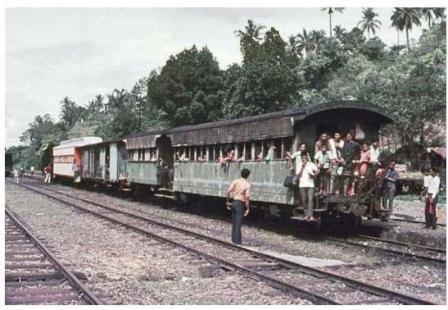

Minang Saisuak #161 - Kereta Api Ganefo (1973)

Kereta api Ganefo, begitu sebutan yang diberikan oleh orang Minang dahulunya terhadap kereta api penumpang yang dipakai di Sumatra Barat tahun 1960-an dan 1970-an. Sebutan ini jelas terkait dengan istilah Ganefo (The Games of New Emerging Forces) yang digagas oleh Presiden Sukarno yang diadakan di Jakarta pada tahun 1962. Istilah itu sangat populer di kalangan rakyat.

Kereta api Ganefo ditarik oleh lokomotif yang masih memakai bahan bakar batubara. Yang paling khas pada kereta api ini adalah bunyi peluitnya yang melengking tinggi, suara mesinnya yang mendesis-desis seperti ular cobra atau ular simancik, dan bau asapnya yang harum yang khas bau batubara terbakar. Asap dari cerobongnya mangkapuok tinggi dan berwarna hitam, meninggalkan kabut di belakang.

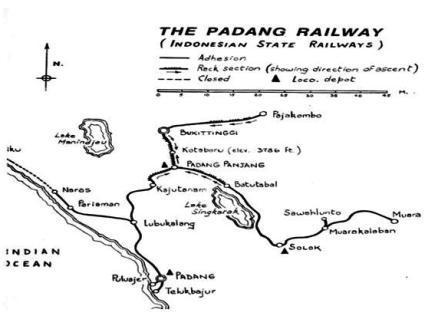

Kereta api Ganefo menjalani seluruh jalur yang tersedia di Sumatra Barat (lihat peta). Tahun 1960-an dan 1970-an kereta api masih menjadi salah satu primadona moda transportasi publik di provinsi ini. Walaupun bus umum sudah ada, banyak orang masih senang naik kereta api karena lebih cepat sampai ke tujuan dan lebih terjadwal pula, sedangkan dengan oto bus kadang-kadang lebih lambat karena waktu itu belum seluruh jalan raya beraspal mulus. Kereta api Ganefo juga punya gerbong kelas bisnis dan ekonomi, seperti terlihat dalam foto ini, tapi kelas bisnis tentu bukan lagi untuk orang putih seperti zaman kolonial.

Foto yang kami tampilkan dalam rubrik Minang saisuak kali ini mengabadikan rangkaian kereta api Ganefo yang sedang berhenti di stasiun Padang Panjang. Foto ini dibuat tahun 1973 oleh Joy Joyce, Allan Tilley dan Bob Wilson pada tahun 1973. Generasi tua dan mudo talampau Minangkabau tentu dapat memutar kenangan mereka kembali ke masa lalu bila melihat foto ini.

Di banyak tempat di dunia, kereta api seperti ini dilestarikan untuk pariwisata. Saya pernah naik kereta api seperti ini di Rusia, sangat menyenangkan karena menghadirkan suasana tempo doeloe dalam dunia modern yang sesak anyak ini. Kita terlambat menyadarinya, walau sudah ada sedikit usaha untuk membangkitkannya kembali. Kini beberapa jalur rel kereta api (seperti rute Padang Panjang - Bukittinggi dan Payakumbuh) sudah tertutup tanah atau di atasnya didirikan bangunan. Sedih kita melihatnya, tapi rasa sedih itu hanya akan besipongang dalam hiruk pikuk politik negeri yang makin tidak berkeruncingan ini.

Suryadi - Leiden, Belanda

(Sumber foto: http://www.internationalsteam.co.uk/tales/wilson02.htm) | Singgalang, Minggu, 2 Februari 2014

February 1, 2014

Renung

Dalam kehidupan yang makin sibuk ini kadang-kadang manusia tidak punya waktu lagi untuk merenung. Setiap orang disibukkan oleh kegiatan sehari-hari. Rentang waktu 24 jam terasa tidak cukup lagi. Orang berlomba-lomba menunjukkan eksistensi diri. Rubrik Renung di halaman budaya Padang Ekspres edisi Minggu hadir menyapa pembaca untuk sekedar merenung atau berefleksi sesaat makna dari setiap tindakan, kenyataan, dan fenomena apapun yang berseliweran hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga rubrik ini bermanfaat bagi pembaca.

Redaksi

January 28, 2014

Diperkuat Naskah Kuno di Leiden Belanda, Pariaman, Kota Perdagangan

Pariaman, Padek - Pariaman dimasa lalu adalah kota yang sangat diperhitungkan keberadaannya sebagai Enter Port (pelabuhan) yang memegang peranan penting di dunia internasional. Dari naskah kuno yang ditemukan Dosen Universitas Leiden Belanda Suryadi yang berisi laporan administrasi Pariaman pada tahun 1850.

Hal itu terungkap saat Dosen Universitas Leiden Belanda Suryadi bersilaturrahmi dengan Wakil Wali Kota Pariaman Genius Umar, Jumat (14/1) lalu. Suryadi yang merupakan urang asli Piaman ini menyebutkan banyaknya data-data tentang keberadaan Kota Pariaman di masa lalu, dalam naskah-naskah kuno yang masih tersimpan rapi di Universitas Leiden Belanda.

Bahkan ada naskah kuno yang ditulis oleh Franco Viantie menuliskan kata-kata Priaman, naskah tersebut merupakan naskah tahun 1600. Bahkan jauh sebelum itu,seorang arkeologi asal Italia, menemukan guci-guci dan porselen saat menggali tanah di Galombang Pariaman. Temuan ini mengindikasikan bahwa guci-guci tua tersebut berasal dari kapal yang tenggelam, dan Galombang dulunya masih lautan.

Hal-hal seperti inilah yang mengindikasikan Pariaman ini merupakan kota tua yang umurnya sudah ratusan tahun. Sehingga perlu adanya pemikiran untuk meninjau kembali keberadaan Kota Pariaman di masa lalu, mencari tahu peran Enter Port atau pelabuhan di Pariaman sebagai salah satu pelabuhan terpenting di dunia.

Saya upayakan nanti menginventaris semua catatan tentang Pariaman. Ini perlu dipahami oleh warga Pariaman, bahwa kota ini kota tua yang jaya pada masa lampau. Umur Pariaman itu sudah ratusan tahun, kalau memang dibutuhkan nanti sebagai narasumber tentang ini saya siap, ujar Suryadi yang telah tinggal di Belanda sejak tahun 1998 lalu.

Kehadiran Suryadi ke Pariaman juga untuk mengusulkan agar tiga putra Pariaman yang memiliki peran besar di nasional dan internasional, agar mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Pariaman. Ketiganya adalah, Dahlan Abdullah, orang Indonesia pertama yang menjadi native speaker di Belanda. Kedua, Sutan Muhammad Zein (ayah Harun Zein) yang merupakan ahli bahasa sekaligus menjadi pengganti Dahlan Abdullah sebagai native speaker di Belanda. Ketiga Zairin Zain, yang merupakan Dubes RI pertama untuk Swiss dan beberapa negara di Eropa lainnya. Kalau bisa lagi diteruskan untuk pengusulan menjadi pahlawan nasional, ungkapnya.

Wakil Wali Kota Pariaman Genius Umar menyambut baik rencana dan pengusulan Suryadi tersebut. Prinsipnya Pemko Pariaman akan berupaya menfasilitasi usulan-usulan tersebut. Baik itu rencana seminar keberadaan Kota Pariaman di masa lalu dan pengusulan tiga tokoh Pariaman yang telah memiliki kiprah hingga internasional.

Kami siap menfasilitasi hal tersebut. Kami memang berharap banyak dengan kehadiran Bapak Suryadi, Dosen Universitas Leiden Belanda. Kami juga berharap agar Suryadi mempromosikan Kota Pariaman sebagai lokasi riset bagi mahasiswadi Leiden, ujarnya. (*)

Padang Ekspres Senin, 27/01/2014 11:04 WIB Zikriniati ZN

Gagal jadi Dosen di Indonesia, Diterima di Belanda

Suryadi, Pengajar dan Peneliti di Universiteit Leiden

PRIA itu adalah Suryadi. Jalan hidup pria kelahiran Kotorajo, Sunur, Padangpariaman, 15 Februari 1965 lalu, terbilang unik. Sedikit pun ia tak pernah menyangka akan menjadi pengajar di Negara Belanda tersebut. Maklumlah, dia lahir dan dibesarkan di kampung kecil dengan orangtua sebagai petani.

Pengalaman hidup yang penuh lika-liku, menjadikan bapak dua anak ini sebagai pria tangguh yang tak kenal lelah. Setelah menyelesaikan studi di Sastra Daerah Unand, ia sempat menjadi asisten dosen di almamaternya.

Namun, karena tak kunjung diangkat menjadi dosen tetap, ia mencoba peruntungan di Universitas Indonesia. Di tengah ketidakpastian menunggu diangkat sebagai dosen tetap di UI, tahun 1998, lamarannya sebagai pengajar di Universiteit Leiden Belanda untuk penutur asli bahasa Indonesia ternyata diterima.

Waktu akan berangkat ke Belanda saya tulis surat kepada orangtua. Bahwa saya merantau jauh sekali. Jika terjadi apa-apa pada saya, saya berharap orangtua mengikhlaskan saja, ujarnya kepada Padang Ekspres di ruang Wawako Pariaman Genius Umar, Jumat (24/1) kemarin.

Kehadiran Suryadi di Pariaman saat itu memang ingin bersilaturahmi dengan pejabat Pemko Pariaman. Dia juga mengusulkan tiga orang tokoh Pariaman yang memiliki kiprah di tingkat nasional dan internasional sebagai pahlawan nasional.

Kehadirannya di Belanda, sedikit berbeda dengan kebanyakan mahasiswa Indonesia di Belanda lainnya. Jika mereka ke Belanda menjadi mahasiswa dengan memperoleh beasiswa, Suryadi justru ke Belanda untuk bekerja. Hasil kerja inilah yang menjadi modal untuk melanjutkan pendidikan S-2 di Leiden Universitas. Kini, ia kandidat Phd di universitas tempat dia mengajar.

Pertama kali menginjakkan kaki di Leiden, Suryadi cukup shock dengan perbedaan cuaca dan budaya. Ketika musim panas, sangat panas. Jika musim dingin, sangat dingin pula.

Begitu juga dengan kebudayaan. Awal-awalnya ia risih ketika musim panas, sebagian besar mahasiswanya berbikini ria di kelas yang dia ajar. Disiplin orang-orang Belanda juga menuntunnya lebih disiplin dalam berbagai hal. Ia juga mencicipi profesi sebagai tenaga freelancer di sejumlah kafe.

Sebagai pengajar, tentulah kemahirannya berbahasa Inggris dan bahasa Belanda dituntut menjadi kunci utama. Profesi yang ia tempati sekarang, dahulunya juga ditempati putra Pariaman Dahlan Abdullah, sebagai native speaker pertama Bahasa Indonesia di Belanda. Kemudian Dahlan digantikan Muhammad Zain (Ayah Harun Zain). Kehadirannya sebagai native speaker di Belanda seakan menjadi penyambung tradisi orang Pariaman sebagai native speaker di Negara Kincir Angin tersebut.

Sebelumnya, jabatan yang saya tempati ini, ditempati orang Bali. Informasi yang saya dengar biasanya pemegang jabatan ini tak bertahan lama, paling satu atau dua tahun saja. Setelah itu diganti pihak universitas. Itulah makanya saat sudah sampai lima tahun di posisi itu, saya mulai berpikir akan diganti, tapi alhamdulillah sampai saat ini, saya masih dibutuhkan, ujarnya.

Selain sebagai native speaker, Suryadi juga berkutat dengan naskah-naskah lama tentang Indonesia. Suryadi larut larut bersama naskah tua yang ia kaji di pojok perpustakaan di berbagai perguruan tinggi di Eropa.

Hasil penelitian yang ia publikasikan di sejumlah jurnal internasional banyak mendapat tanggapan. Kajiannya atas surat raja-raja Buton, Bima, Gowa, dan Minangkabau, misalnya, dimasukkan dalam satu proyek (Malay Concordance Project) yang berpusat di Australian National University, Camberra, Australia.

Berkat penelitiannya atas naskah-naskah lama itu pula ia kerap diundang menjadi pemakalah seminar di mancanegara. Suryadi bahkan dipercaya memimpin satu proyek pernaskahan yang didanai the British Library.

Menggeluti naskah lama atau buku-buku klasik mengenai Nusantara ternyata memberi keasyikan tersendiri bagi Suryadi. Perpustakaan KITLV dan Universiteitsbibliotheek Leiden menjadi rumah kedua, tempat ia bersemedi, intens menekuni ribuan naskah tentang Indonesia yang pada zaman kolonial diangkut ke negeri Belanda.

Kehadiran saya di Indonesia kali ini pun juga ada hubungannya dengan naskah lama. Saya berhasil menemukan, menerjemahkan dan merekonstruksi catatan ulama Pariaman Syekh Daud Sunuri yang berjudul Syair Rukun Haji di Leiden, ujarnya.

Naskah itu merupakan salah satu isi dari buku Berhaji di Masa Silam dengan Editor Prof Henri ChambertLoir. Buku ini berisikan kisah-kisah perjalanan haji di masa silam. Dengan tebal buku 1.000 halaman ini akan di-launching di Jakarta dalam minggu ini.

Pada akhir pertemuan dengan Padang Ekspres, ia berpesan kepada generasi muda, untuk tidak mengalah dengan keadaan. Sebab, siapa pun memiliki kesempatan yang luas untuk menuntut ilmu ke negara mana pun. Tak harus anak-anak orang berpunya. Apalagi, saat ini banyak beasiswa yang ditawarkan pemerintah negara Eropa. Tentunya dengan memiliki persiapan matang, terutama menguasai Bahasa Inggris. (***)

Padang Ekspres Senin, 27/01/2014 11:05 WIB Zikriniati ZN

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers