Suryadi's Blog, page 12

May 18, 2014

Minang Saisuak #175 - Bis Perantau Minang (1970-an)

Kisah perantauan orang Minang mungkin sudah berlangsung berbilang abad. Setidaknya hal itu dapat dikesan dari laporan J.T. Newbold, ‘Sketch of the four Menngkbowe states in the interior of the Malayan Peninsula’, Journal of the Asiatic Society of Bengal 14 (January to December 1835: 241-252) yang mencatat kedatangan rombongan pertama penghijrah Minangkabau ke Negeri Sembilan (Malaysia) pada abad ke-14. Demikian pula halnya kisah Nakhoda Muda, seorang Minang yang penjadi pedagang lada di Lampung dan Bantam pada abad ke-17 (lihat: G.W.J. Drewes, 1961).

Kisah perantauan orang Minang, dengan demikian, telah melalui rentang waktu yang panjang dengan memakai sarana teknologi transportasi dan komunikasi yang tak henti mengalami inovasi. Akan tetapi belum ada catatan tertulis maupun penelitian mendalam yang mendeskripsikan jalan panjang tradisi perantauan orang Minang itu. Saya membayangkan munculnya sebuah buku selevel disertasi yang memotret dinamika perantauan orang Minang itu dari perspektif sejarah sosial. Paling tidak ada 3 aspek menarik yang bisa dieksplorasi dalam penelitian seperti itu: 1) alat-alat transportasi umum yang digunakan untuk pergi ke rantau atau kembali ke kampung halaman (dari kapal ke bis dan sekarang ke pesawat): siapa yang punya perusahaan-perusahaan bis, bagaimana perusahaan-perusahaan itu dikelola, bagaimana pembayaran ongkos bis oleh perantau, dsb.; 2) perkembangan rumah makan Padang di sepanjang jalan lintas Sumatra: siapa pemilik rumah makan Padang itu, bagaimana hubungannya dengan para sopir bis, dsb.); 3) perubahan perspektif tentang rantau akibat perubahan sarana transportasi itu (hal ini bisa digali dari wawancara, kisah-kisah dalam karya sastra, memoar perantau, dsb). Alangkah menariknya disertasi itu, dan tentu saja akan banyak manfaatnya bagi body of knowledge tentang etnis Minangkabau.

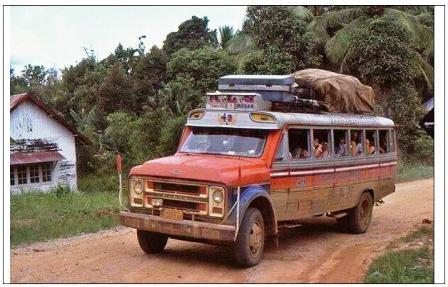

Untuk sekedar membangkitkan inspirasi ke arah itu, rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan foto sebuah model bis yang biasa ditumpangi oleh para perantau Minang ke rantau pada tahun 1970-an ketika jalan ke rantau (seperti Medan, Jambi, Palembang dan Jakarta) masih banyak yang belum diaspal dan bis-bis harus melewati palayangan. Foto ini muncul dalam postingan di laman Facebook Jeff Rizal Mak Uniang.

Beberapa penanggap menjelaskan bahwa ini adalah bis ALS, Chevrolet tahun 1968, model terakhir sebelum merek ini menghilang karena dialahkan oleh merek Colt Diesel dan Mercedes Benz. Banyak perusahaan bis dari Sumatra Barat yang melayani transportasi para perantau memakai bis model ini, seperti ANS, NPM, APD, Gumarang, Bintang Kejora, Manila, dll.

Ada tanggapan salah seorang anak muda di postingan itu yang menarik bagi saya. Katanya: ‘Begini ya oto yang ditumpangi para perantau kita di zaman dulu? Kalau tidak dipostingkan, saya tidak tahu’. Ini menunjukkan bahwa ada aspek sejarah dari tradisi perantauan orang Minang yang lupa kita catat untuk dapat diketahui oleh generasi yang lebih kemudian. (Sumber foto: fb Jeff Rizal Mak Uniang).

Suryadi - Leiden, Belanda | Singgalang, Minggu, 18 Mei 2014

May 12, 2014

Renung #14 | Democrazy

Kebebasan politik itu segera datang membanjir bandang bagai air bah ketika pidato Sang Jenderal Besar sampai pada ujung kalimat ‘…saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998′. Sontak semangat kebebasan menyengat banyak jiwa seperti kelalatu bubus di petang hari, tanpa sadar bahwa kelelawar dan burung wallet anarkisme mengintai dalam remang langit senja.

Serta merta kata ‘kebebasan [individu]‘ dan ‘demokrasi’ mewabah dan persipongang di ruang-ruang publik. Seperti kuda-kuda yang lepas dari kandang, semua ingin bebas merdeka. Semua yang berlabel lama dan asosiatif dengan rezim represif yang dulu membelenggu segera dienyahkan. Sejarah berulang: dulu Rezim Orde Baru melakukan hal yang sama pula terhadap Rezim Orde Lama. Politik Indonesia adalah politik panjat batang pinang.

Kini, setelah 15 tahun demokrasi merancah rakyat negara terbesar di Asia Tenggara ini, ‘hasilnya’ sudah mulai kelihatan: keluntun-puntun politik uang dalam labirin gelap pemilu multi partai dan multi level. Demokrasi berubah jadi mutan yang menakutkan, yang makin lama makin kencang menghisap ubun-ubun rakyat. Masyarakat dibuat bingung tapi terus menikmati, karena pilihannya hanya terus maju, walau tak tahu destinasi akhir yang akan dituju.

Orang-orang yang ambisius dengan kekuasaan bekerja dengan trik-trik mafia sambil berlindung di balik topeng ‘demokrasi’. Para politikus yang terpilih secara ‘demokratis’ dalam pilkada dan pemilu nasional kemudian berubah menjadi feodalis-feodalis bermental borjuis. Rakyat yang memilihnya berteriak-teriak memprotes tapi teriakan mereka makin lama makin redup seperti suara kodok yang tercekik dalam hisapan mulut ular sawah. Segelintir politikus yang masih punya hati nurati dan tetap berusaha konsisten dengan janji-janji yang disampaikan kepada konstituen yang memilih mereka terjepit dalam dilema.

Apa yang kita lihat sekarang adalah munculnya titik didih tertinggi dalam kegandrungan menjadi politikus. Profesi sebagai politikus kelihatannya sudah menjadi sebuah pekerjaan mewah yang mengasyikkan. Reformasi telah menciptakan satu mata pencaharian baru: menjadi eksekutif dan caleg. Dunia politik tiba-tiba kehilangan kesakralan dan akal sehatnya: kini untuk memasukinya tidak seorang harus bersekolah tinggi dan punya label intelektual, tapi tentu wajib memiliki jas, dasi dan pantalon baru.

Apa yang hendak saya katakan adalah bahwa emokrasi telah mencari bentuknya sendiri di Indonesia yang perwujudannya dalam ranah politik negeri ini terus mencampuradukkan hal-hal yang rasional dengan hal-hal yang irasional. Ada serangan fajar, survei-survei pesanan, pencitraan, blusukan, perang puisi, perang mulut, menjamurnya para broker politik yang berjas licin sambil menenteng tas kulit buaya dan HP mewah di beranda kantor-kantor pemerintah, di restoran-restoran mewah, dan di lobi-lobi hotel berbintang, munculnya mafia anggaran, caleg yang berendam di sungai untuk mendapatkan suara, caleg gagal yang jadi rusak ingatan atau gantung diri, caleg yang minta uangnya dikembalikan karena gagal terpilih, teman makan teman di antara caleg, pemarodian lawan politik lewat kreasi foto-foto lucu tapi sarkastis di media sosial, kampanye hitam, politikus-politikus yang mengobral isu-isu agama, koalisi-koalisi semu partai-partai politik dan penuh intrik, pencurian dan penggelembungan suara, dan lain sebagainya. Singkat kata, demokrasi telah menjadi eforia yang makin meneguhkan budaya ramai yang menjadi ciri penting soundscape Indonesia.

Alih-alih mampu menarik lebih banyak pemilih yang dengan bebas dan gembira memberikan suaranya dalam pemilu, demokrasi di Indonesia justru telah meningkatkan jumlah pemilih golput. Berbagai media memberitakan, dalam pemilu legislatif yang baru saja usai diselenggarakan jumlah golput resmi mencapai 37%. ‘Ditambah yang tidak mendaftar sebagai pemilih dan yang ke TPS dan merusak surat suara golput, sesungguhnya bisa diperkirakan 45%’, demikian penganjur sosialisme Max Lane menulis dalam akun facebooknya.

Demokratisasi politik Indonesia juga telah memunculkan politik kroni. Anggota satu keluarga (bapak, istri, anak, cucu, menantu), kadang-kadang sampai melibatkan anggota keluarga besar, ramai-ramai menjadi politikus. Fenomena kedinastian dalam perpolitikan Indonesia di Zaman Reformasi ini makin menyuburkan praktik korupsi dimana masing-masing keluarga saling melindungi.

Dengan kata lain, munculnya kesempatan berdemokrasi dalam ranah politik di Indonesia telah melahirkan praktek-praktek yang justru berlawanan dengan hakikat demokrasi itu sendiri. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa demokrasi di negeri ini sudah berubah menjadi democrazy: menjadi gila dalam kebebasan politik yang terus menggila.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 11 Mei 2014

May 11, 2014

Minang Saisuak #174 - Darni Dt. Rangkayo Bungsu.

Darni Dt. Rangkayo Bungsu: Demang XII Koto Pariaman

Setelah Belanda berhasil memenangi Perang Paderi (1837), mereka secara sistematis mulai melakukan penetrasi ke dalam kehidupan sosial politik masyarakat Minangkabau. Muncullah jabatan angku lareh, pangulu basurek, angku damang, angku jaksa, dan angku (ka)palo, yang semua itu diciptakan oleh Belanda dalam rangka menguasai masyarakat Minangkabau.

Studi-studi sejarah Minangkabau di zaman kolonial belum sepenuhnya berhasil mengungkapkan berbagai aspek seputar petinggi-petinggi pribumi yang berafiliasi dengan Belanda ini. Bagaimana gaya hidup keluarga mereka? Apa yang terjadi dengan mereka dan keluarganya setelah Belanda hengkang dari bumi Indonesia? Banyak pertanyaan lagi yang belum terjawab seputar kehidupan elit Minangkabau ini. Kesan sementara yang diperoleh adalah bahwa anak-kemenakan kelompok elit ini lebih sering dimasukkan ke sekolah sekuler (sekolah Belanda) ketimbang sekolah agama (surau).

Sebenarnya cukup banyak informasi mengenai kehidupan angku-angku lareh dan angku-angku damang ini. Akan tetapi data-data itu memang terserak di sana-sini, sehingga diperlukan peneliti yang tekun untuk menelusuri sumber-sumber arsip dan jurnal-jurnal/majalah-majalah lama.

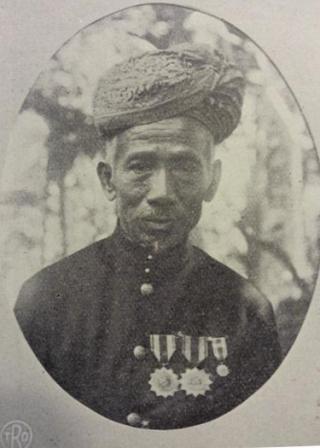

Dalam rubrik ini sudah beberapa kali kami turunkan foto angku damang dan angku lareh. Kini kami turunkan satu lagi, yaitu ‘P.t. Darni glr. Dt. Rangkajo Boengsoe’, begitu namanya tertulis dalam sumber rujukan kami. Datuak Rangkayo Bungsu (demikian nama pendeknya dalam ejaan sekarang) adalah Demang XII Koto Sungai Limau, Pariaman. Kariernya dalam jajaran BB Belanda dimulai sebagai Opziener di kantor bia di Pariaman tahun 1883. Tahun 1892 dia diangkat sebagai Tuangku Laras (Angku Lareh), yang kemudian diubah menjadi Kepala Distrik (districtshoofd), lalu berubah pula menjadi Demang wilayah XII Koto. Jabatan itu dipegangnya sampai 29 September 1923. Selama kurang dari setahun (Desember 1915 September 1916) dia ditempatkan di Lubuk Sikaping. Pada akhir 1923 beliau memohon pensiun.

Dalam gambar di atas tampak beberapa tanda jasa tersemat di dada Angku Damang kita ini. Itulah salah satu cara telaten Pemerintah Kolonial Belanda mengorganisir jajaran birokrasinya di tanah jajahan: para pejabat pribumi yang dianggap berjasa dianugerahi penghargaan berupa bintang jasa, tongkat berkepala emas atau perak, bahkan senjata api. Sayangnya ketelatenan dan kesolidan birokrasi Belanda itu tidak ditiru oleh Republik ini, sehingga kini bupati atau walikota saja berani membangkang kepada gubernur atau presiden.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Pandji Poestaka No. 40, Tahoen III, 29 Mei 1925, hlm.656) | Singgalang, Minggu, 11 Mei 2014

May 5, 2014

Renung #13 | Laut

Sejak terjadinya tsunami di Aceh tahun 2004 dan gempa Sumatera Barat tahun 2009, laut seakan telah menjadi momok dalam kehidupan orang Indonesia, khususnya di Sumatera. Nasion yang hidup di negara kepulauan yang terbesar di dunia ini terus direcoki dengan mimpi buruk tentang bahaya laut, lingkungan yang justru menjadi bagian hidup mereka sehari-hari sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang.

Ada banyak cerita bergalau tentang akan datangnya gempa yang lebih besar dan tsunami yang lebih hebat lagi. Kabar burung tentang gempa besar dan tsunami tersebar ke sana-kemari dibawa ribut dibawa angin. Cerita-cerita seperti itu juga menjadi jualan politik, dikabarkan oleh media massa, lengkap dengan bumbu-bumbunya. Demikianlah umpamanya, ada kunjungan Presiden ke Padang untuk menyaksikan Simulasi Evakuasi Mentawai Megathrust. Dunia seolah sebentar lagi akan kiamat. Mental masyarakat dibuat semakin lumpuh layuh bila mendengar kata megathrust, membuat orang awam meremas perut bila melihat laut, membuat mereka menggigil dan ketakutan.

Luas laut Indonesia sekitar 5 juta kilometer persegi, hampir sama luasnya dengan wilayah daratannya. Sedangkan panjang garis pantai kita mencapai 99.000 kilometer. Tapi laut kita yang luas itu, dengan kekayaan yang tak terkira yang terkandung di dalamnya, belum lagi mampu menyejahterakan bangsa Indonesia. Garis pantai yang panjang dengan ratusan teluknya juga belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat kita. Sementara di negara-negara maju, di teluk-teluk sempit saja orang mampu membudidayakan kerang dan ikan, membuat rakyatnya setiap hari selalu berkecukupan pangan dari hasil laut. Kapal-kapal ikan milik bangsa asing seperti Jepang dan Korea berlayar sejauh Kutub Utara dan Selatan untuk menangkap ikan. Masyarakatnya menjadi sehat karena tak kurang mengkosumsi ikan setiap harinya.

Dengan kata lain, laut kita adalah anugerah Tuhan yang terus kita sia-siakan. Penyebabnya adalah karena ilmu dan akal kita masih pendek. Jiwa kita masih diliputi oleh keterbelakangan. Masyarakat kita melihat laut sebagai sarang hantu, bukan sumber makanan yang dapat dieksplorasi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kapal-kapal nelayan kita tak mampu berlayar jauh ke tengah. Negara belum juga sadar untuk membangun industri kelautan. Kebanyakan nelayan kita masih mengarungi laut dengan sampan salodang yang hilang-hilang timbul dilamun ombak. Nasib mereka tetap belum banyak berubah, walau musim dan zaman terus berganti. Sebait pantun nelayan di Pariaman di akhir abad ke-19 masih tetap mencerminkan kehidupan nelayan kita di abad ke-21 ini: “Pinyangek di ujuang rantiang / Tabang ka Pulau Anso Duo / Kasiak angek pinggang lah gantiang /Namun pukek dielo juo”. Pantun itu merefleksikan kehidupan nelayan yang tetap hidup miskin.

Tidak hanya ikan di laut kita yang dicuri oleh orang asing, harta karun yang terpendam di dasarnya juga mereka kuras. Beberapa tahun lalu ratusan porselen Cina yang diambil dari dasar laut di sekitar Pulau Bangka dicuri orang asing dan dilelang di London dan New York, membuat segelintir orang asing jadi kaya raya olehnya. Hal seperti itu akan bisa terulang lagi jika kita tidak pandai mengelola dan menjaga laut kita. Kita terus dibuat takut dengan isu-isu tentang tsunami, gempa besar bawah laut yang akan terjadi, dan lain sebagainya, sehingga kita menyingkir ke tempat yang lebih tinggi. Sementara kita lari ke atas gunung karena ketakutan yang tidak berkeruncingan, isi laut kita terus dicuri oleh orang asing.

Sudah saatnya pemerintah dengan serius mengembangkan dunia ilmu dan teknologi yang terkait dengan kelautan. Kita harus mempelajari teknologi pembuatan kapal-kapal ikan yang besar dan mampu mengarungi laut kita yang begitu luas dan kaya. Kita juga harus mendirikan pusat-pusat penelitian dan perguruan tinggi yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang bisa mengeksplorasi dan mengembangkan teknologi pangan dari hasil laut untuk kesejahteraan bangsa ini. Kita punya ungkapan Jalesveva Jayamahe (di laut kita jaya). Coba kita buktikan ungkapan itu dengan mencetak anak muda Indonesia yang tidak gentar menghadapi laut, bukan mereka yang cepat memilin urat pusarnya melihat ombak besar dan mendengar isu-isu tsunami yang akhir-akhir ini sering menjadi jualan politik pihak-pihak tertentu.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 4 Mei 2014

May 4, 2014

Minang Saisuak #173 - Putra Pariaman Aset Nasional

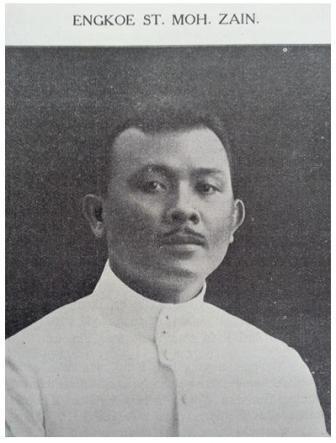

Dalam rubrik Minang Saisuak edisi 22 Desember 2013 sudah kami turunkan riwayat hidup ringkas Prof. Sutan Mohammad Zain (1886-1962), linguis awal Indonesia asal Sungai Pasak Pariaman, ayah mantan Gubernur Sumatra Barat Harun Zain. Dalam rubrik itu kami turunkan foto beliau bersama istrinya (Siti Murin, wafat 1954). Riwayat hidup Sutan Mohammad Zain sudah diuraikan oleh Hasril Chaniago dalam bukunya 101 Orang Minang di Pentas Sejarah (2010:482-486).

Kali ini kami turunkan foto Sutan Mohammad Zain muda, yang mungkin jarang diketahui umum dan juga mungkin belum pernah dilihat oleh anak cucu beliau sendiri. Foto ini kami temukan dalam sebuah jurnal tua yang tersimpan di Leiden University Library, Belanda, bertarikh 1925. Keterangan yang mengiringi foto itu adalah sebagai berikut:

Dari Engkoe St. Moh Zain di Leiden (daholoe Hoofdredacteur 1e. kl. Balai Poestaka) kami menerima sepoetjoek soerat, jang menchabarkan bahwa beliau dengan kaoem keloearganja sehat wal’afiat. Beliau masih tetap mendjadi Hulpleraar bahasa Melajoe di Universiteit Leiden hingga penghabisan cursus tahoen 1925/1926. Boleh djadi beliau laloe poelang ke Hindia. Boleh djadi, sebab banjak peladjarannja jang sepandjang hemat kami ta’ dapat diselesaikan dalam sedikit waktoe. Pada masa ini beliau tengah mempeladjari bahasa ‘Arab dan Sangsakarta. Oleh karena itoe terpaksa poela dipeladjarinja bahasa Inggeris dan Djerman, karena kitab2 peladjaran bahasa ‘Arab dan Sangsakarta itoe kebanjakan tertoelis dalam kedoea bahasa itoelah.

Kami toeliskan hal diatas ini bertali dengan pelbagai chabar tentang beliau di s. s. k [surat-surat kabar; Syd] terdahoeloe, dan karena banjak diantara pembatja kami sahabat beliau.

Keterangan di atas memberikan beberapa informasi baru kepada kita tentang riwayat hidup Sutan Mohammad Zain. Namun foto yang menyertai keterangan itu, yang kami reproduksi di sini, mungkin berasal dari masa yang lebih awal, ketika Sutan Mohammad Zain masih bekerja di Balai Poestaka tahun 1917-1922.

Dalam wawancara dengan cucu beliau, Ratna Heimawaty Zain (anak Harun Zain) di Jakarta 21 Januari 2014, saya diberitahu bahwa Sutan Mohammad Zain menulis sebuah memoir yang sampai sekarang belum diterbitkan. Kita tentu berharap memoir itu akan diterbitkan oleh anak cucu beliau tanpa mengubah apapun isinya. Memoir itu jelas merupakan sumber pertama (bron) yang tidak ternilai harganya bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi mereka yang berminat pada studi sastra dan biografi di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Wakil Walikota Pariaman Dr. Genius Umar tgl. 24 Januari 2014 saya mengusulkan agar nama Prof. Sutan Mohammad Zain diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Pariaman. Dalam pertemuan itu muncul ide untuk mengabadikan nama beliau pada nama jalan antara Sungai Pasak (kampung Sutan Mohammad Zain sendiri) dan Pariaman yang konon belum bernama. Namun usul ini perlu diurunrembukkan dulu dengan DPRD Kota Pariaman, demikian kata Genius.

Selain itu, telah diusulkan pula nama Bagindo Dahlan Abdullah sebagai nama jalan di Pariaman. Pada tgl 15 Februari 2014 telah dilakukan sosialisasi ‘Mengenang Kepahlawanan Putra Pariaman: H. Bagindo Dahlan Abdullah’ yang difasilitasi oleh Pemkot Pariaman. Sosialisasi itu dilakukan oleh dosen Leiden University Suryadi dan cucu Bagindo Dahlan Abdullah Iqbal Alan Abdullah. Ahamdulillah, Pemkot Pariaman dan instansi-instansi terkait memberi tanggapan positif. Terdengar berita bahwa nama Bagindo Dahlan Abdullah akan segera diabadikan untuk sebuah jalan di Pariaman. Diharapkan hal yang sama akan berlaku pula pada almarhum Prof. Sutan Mohammad Zain.

Semoga gagasan ini dapat terwujud. Sudah sepantasnya Sutan Mohammad Zain, putra Pariaman yang mengukir karier cemerlang di pentas nasional, dikenang di kampung halamannya sendiri, tanda kita pandai menghormati para pendahulu kita.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Pandji Poestaka, No. 15, Tahoen III, 20 Februari 1925, hlm. 234) | Singgalang, Minggu, 4 Mei 2014

April 28, 2014

Renung #12 | Buku

Di masa lampau nenek moyang kita menyebutnya kitab. Kata itu menunjukkan pengaruh Arab yang memang lebih dulu sampai ke negeri ini daripada Eropa yang memperkenalkan kata buku (dari kata Inggris book atau Belanda boek). Oleh karenanya kata kitab berasosiasi dengan huruf Arab atau Arab-Melayu (Jawi), sementara kata buku lebih sering diasosiasikan dengan huruf Latin.

Mungkin buku belum lama menjadi bagian dari hidup kita. Ia baru merancah ranah budaya Nusantara pada paroh pertama kurun ke-19 ketika beberapa penginjil Eropa memperkenalkan benda yang sudah lama menjadi bagian dari tradisi keberaksaraan Benua Putih itu di bandar Singapura, Penang dan Batavia. Tapi baru pada paroh kedua abad yang sama kaum pribumi mulai meliriknya. Munculnya beberapa percetakan pribumi dan peranakan (Arab, India dan Cina) di Singapura, Palembang, Batavia, Surabaya dan beberapa kota lainnya di Nusantara telah memberi peluang bagi tumbuhnya selapis kecil golongan melek huruf di kalangan kaum pribumi. Pada 1917 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Balai Pustaka di Batavia (Jakarta) yang kemudian berhasil sedikit memperluas budaya keberaksaraan di kalangan penduduk Indonesia.

Buku kemudian menjadi lambang status sosial dan keintelekan seseorang. Foto-foto dari awal abad ke-20 sering memperlihatkan intelektual pribumi berdiri anggun dalam busana kebangsawanannya atau pakaian ala Eropa sambil menekankan satu telapak tangannya pada sebuah buku tebal yang ditaruh di atas meja di sampingnya. Penampilan seperti itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa yang difoto adalah seorang yang sangat terpelajar dan memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat.

Namun, di kalangan orang awam buku masih dipandang dengan rasa curiga; huruf dan tulisan Latin adalah representasi dari kekuatan yang dapat merusak akidah. Masih sampai tahun 1930-an kalangan tertentu di Minangkabau masih percaya bahwa orang yang pandai menulis dalam aksara ‘orang kafir’ (’horoef Walanda’, aksara Latin), jari tangannya akan dipotong oleh malaikat di dalam kubur, demikian catatan Bagindo Marah Sutan, salah seorang intelektual Minangkabau yang berusaha menyebarkan pengetahuan Barat dalam masyarakatnya.

Kini buku adalah benda yang jamak ditemukan dalam masyarakat kita, meskipun ia belum mampu merasuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia. Banyak orang lebih suka membuat garasi di rumah bagusnya ketimbang membuat ruangan untuk menyimpan buku. Di banyak rumah sering ditemukan mobil dan/atau sepeda motor tapi sulit untuk menemukan kamus.

Walau produksi buku dan jumlah penerbit sudah meningkat pesat, namun kita kini masih hidup dalam sebuah kacukan antara budaya kelisanan (orality), yang kita warisi turun-temurun dari nenek moyang kita, dan budaya keberaksaraan (literacy) yang kita adopsi dari Barat. Ketika budaya keberaksaraan belum begitu merasuk ke dalam kehidupan kita, dunia teknologi yang berbasis reproduksi dan transmisi suara (radio, telefon, gramofon, kaset, VCD, dll.) dan yang dilengkapi dengan aspek visual (televisi, komputer, dll.) telah menyerbu pula ke dalam kehidupan kita. Akibatnya, gairah kelisanan yang sudah sempat ditekan sedikit oleh keberaksaraan cetak kembali naik dalam ekspresi budaya sehari-hari masyarakat kita, sebuah fenomena ‘kelisanan kedua’ (secondary orality) - meminjam istilah Walter J. Ong dalam risalahnya yang terkenal Orality and Literacy: the technologizing of the word (1982).

Kini lihatlah: betapa kita menjadi salah satu bangsa yang paling gandrung melakukan ‘ngobrol SMS’ di dunia, tradisi kelisanan yang dipindahkan ke dunia maya oleh teknologi media sosial berbasis tulisan buatan bangsa asing.

Buku, sebagai unsur penting pembentuk budaya keberaksaraan, memincu penalaran, sedangkan suara cenderung sebaliknya: memukau perasaan, membetot pikiram, demikian yang dapat disimpulkan dari uraian A. Teeuw dalam bukunya Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan (1994).

Dalam sebuah masyarakat yang kuat dibelit oleh tradisi lisan, buku dianggap kurang penting dibanding rokok dan sirih pinang, arena dengan suguhan benda-benda yang mengandung zat adiktif itu sebuah ota panjang - manifestasi dari budaya kelisanan - bisa dimulai, sementara dengan sajian buku, suasana ramai terancam.

Buku adalah dunia keheningan, sebagaimana sering ditampakkan di dalam perpustakaan-perpustakaan. Dan bagi banyak orang Indonesia, keheningan dan kesendirian, fisik dan pikiran, adalah siksaan.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 20 April 2014

April 27, 2014

Minang Saisuak #172 - Pakaian Adat Perempuan Batipuah

Nagari Batipuah di darek sering disebut dalam banyak dokumen lama tentang Minangkabau. Nagari ini subur, dengan sawah berjenjang dan banyak rumah gadang berpagar rangkiang beririt yang penih dengan gabah bernas. Tanahnya subur: padi masak jagung mengupih, mentimun mengarang bunga.

Di masa Perang Padri Nagari Batipuh juga memegang peranan penting. Di nagari ini dulu ada benteng peringatan perang Batipuah (1841) yang dibangun Belanda untuk memperingati prajuritnya yang tewas terkena ladiang atau peluru bedil sitengga pasukan Paderi. Tapi perang itu menyebabkan Nagari batipuah dibagi dua oleh Belanda, dan orang Batipuah yang dikalahkan Belanda dipaksa membayar pampasan perang sebesar 100.000 gulden.

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan sebuah foto klasik yang mendokumentasikan pakaian adat kaum wanita di Batipuah di abad yang lampau. Foto ukuran 21,9 x 27,8 cm ini dibuat sekitar tahun 1895. Tidak ada informasi siapa mat kodak-nya. “Een groep Minangkabausche vrouwen en meisjes poseert in klederdracht uit Batipuh, Minangkabau, West-Sumatra”, demikian judul foto ini, yang kurang lebih berarti sekelompok perempuan dan gadis-gadis berpose dalam pakaian adat di Batipuah, Minangkabau, Sumatra Barat.

Dalam foto ini kita melihat perbedaan pakaian gadis-gadis dan wanita yang sudah dewasa (berarti yang sudah menikah). Tikuluak wanita dewasanya sangat unik: seperti sebelah gonjong rumah gadang. Sedangkan yang dipakai oleh gadis-gadis berukuran agak kecil dan lancip ke atas. Baju dan kain serta asesoris lainnya juga sangat bagus dan memiliki sentuhan seni yang khas. Apakah gaya pakaian yang rancak seperti ini masih dilestarikan oleh masyarakat Batipuah? Entahlah. Walau kini tubuh kaum wanita Batipuah mungkin sudah dililit oleh celana jeans dan baju you can see, kita berharap sesekali mereka masih tampil di lebuh gedang dengan pakaian adat yang anggun seperti ini. Enak dipandang dan lama terkenang dalam hati.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 27 April 2014

April 21, 2014

Renung #11 | Buku

Di masa lampau nenek moyang kita menyebutnya kitab. Kata itu menunjukkan pengaruh Arab yang memang lebih dulu sampai ke negeri ini daripada Eropa yang memperkenalkan kata buku (dari kata Inggris book atau Belanda boek). Oleh karenanya kata kitab berasosiasi dengan huruf Arab atau Arab-Melayu (Jawi), sementara kata buku lebih sering diasosiasikan dengan huruf Latin.

Mungkin buku belum lama menjadi bagian dari hidup kita. Ia baru merancah ranah budaya Nusantara pada paroh pertama kurun ke-19 ketika beberapa penginjil Eropa memperkenalkan benda yang sudah lama menjadi bagian dari tradisi keberaksaraan Benua Putih itu di bandar Singapura, Penang dan Batavia. Tapi baru pada paroh kedua abad yang sama kaum pribumi mulai meliriknya. Munculnya beberapa percetakan pribumi dan peranakan (Arab, India dan Cina) di Singapura, Palembang, Batavia, Surabaya dan beberapa kota lainnya di Nusantara telah memberi peluang bagi tumbuhnya selapis kecil golongan melek huruf di kalangan kaum pribumi. Pada 1917 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Balai Pustaka di Batavia (Jakarta) yang kemudian berhasil sedikit memperluas budaya keberaksaraan di kalangan penduduk Indonesia.

Buku kemudian menjadi lambang status sosial dan keintelekan seseorang. Foto-foto dari awal abad ke-20 sering memperlihatkan intelektual pribumi berdiri anggun dalam busana kebangsawanannya atau pakaian ala Eropa sambil menekankan satu telapak tangannya pada sebuah buku tebal yang ditaruh di atas meja di sampingnya. Penampilan seperti itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa yang difoto adalah seorang yang sangat terpelajar dan memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat.

Namun, di kalangan orang awam buku masih dipandang dengan rasa curiga; huruf dan tulisan Latin adalah representasi dari kekuatan yang dapat merusak akidah. Masih sampai tahun 1930-an kalangan tertentu di Minangkabau masih percaya bahwa orang yang pandai menulis dalam aksara ‘orang kafir’ (’horoef Walanda’, aksara Latin), jari tangannya akan dipotong oleh malaikat di dalam kubur, demikian catatan Bagindo Marah Sutan, salah seorang intelektual Minangkabau yang berusaha menyebarkan pengetahuan Barat dalam masyarakatnya.

Kini buku adalah benda yang jamak ditemukan dalam masyarakat kita, meskipun ia belum mampu merasuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia. Banyak orang lebih suka membuat garasi di rumah bagusnya ketimbang membuat ruangan untuk menyimpan buku. Di banyak rumah sering ditemukan mobil dan/atau sepeda motor tapi sulit untuk menemukan kamus.

Walau produksi buku dan jumlah penerbit sudah meningkat pesat, namun kita kini masih hidup dalam sebuah kacukan antara budaya kelisanan (orality), yang kita warisi turun-temurun dari nenek moyang kita, dan budaya keberaksaraan (literacy) yang kita adopsi dari Barat. Ketika budaya keberaksaraan belum begitu merasuk ke dalam kehidupan kita, dunia teknologi yang berbasis reproduksi dan transmisi suara (radio, telefon, gramofon, kaset, VCD, dll.) dan yang dilengkapi dengan aspek visual (televisi, komputer, dll.) telah menyerbu pula ke dalam kehidupan kita. Akibatnya, gairah kelisanan yang sudah sempat ditekan sedikit oleh keberaksaraan cetak kembali naik dalam ekspresi budaya sehari-hari masyarakat kita, sebuah fenomena ‘kelisanan kedua’ (secondary orality) - meminjam istilah Walter J. Ong dalam risalahnya yang terkenal Orality and Literacy: the technologizing of the word (1982).

Kini lihatlah: betapa kita menjadi salah satu bangsa yang paling gandrung melakukan ‘ngobrol SMS’ di dunia, tradisi kelisanan yang dipindahkan ke dunia maya oleh teknologi media sosial berbasis tulisan buatan bangsa asing.

Buku, sebagai unsur penting pembentuk budaya keberaksaraan, memincu penalaran, sedangkan suara cenderung sebaliknya: memukau perasaan, membetot pikiram, demikian yang dapat disimpulkan dari uraian A. Teeuw dalam bukunya Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan (1994).

Dalam sebuah masyarakat yang kuat dibelit oleh tradisi lisan, buku dianggap kurang penting dibanding rokok dan sirih pinang, arena dengan suguhan benda-benda yang mengandung zat adiktif itu sebuah ota panjang - manifestasi dari budaya kelisanan - bisa dimulai, sementara dengan sajian buku, suasana ramai terancam.

Buku adalah dunia keheningan, sebagaimana sering ditampakkan di dalam perpustakaan-perpustakaan. Dan bagi banyak orang Indonesia, keheningan dan kesendirian, fisik dan pikiran, adalah siksaan.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 20 April 2014

Renung #11 | Janji

Dalam bulan-bulan terakhir ini obrolan manusia Indonesia seputar janji terdengar agak bersipongang. Orang-orang dari berbagai merek - lawan politik, pengamat politik bayaran, dan orang-orang awam aggota parlemen lepau kopi - mempertanyakan komitmen dan janji Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta). Jokowi dinilai ingkar janji: dulu semasa menjadi Walikota Solo dia telah meninggalkan posnya sebelum selesai masa jabatannya karena terpilih menjadi Walikota DKI Jakarta; sekarang, baru dua tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mencalonkan diri (atau dicalonkan oleh partainya, PDI Perjuangan moncong putih) menjadi presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2014. Oleh karena itu Jokowi dinilai telah mungkir janji pula: berniat meninggalkan posnya sebelum masa jabatannya selesai. ‘Apakah orang yang sering mungkir janji bisa dipercaya’?, begitu antara lain komentar yang terdengar.

Janji sarat dengan warna sosial-budaya. Lain bangsa lain paradigma janjinya, mirip dengan belalang yang berbeda di setiap padang. Di negeri ini, kalau berjanji, jawaban pemenuhannya sering dengan kata ‘Insya Allah’. Kata itu biasanya mudah saja diucapkan oleh lidah yang tak bertulang. Meskipun sering membawa-bawa nama Tuhan, orang sering mudah saja mungkir janji. Banyak bibir ringan saja membuat janji, tapi sulit menepatinya.

Kalau di negeri Belanda, misalnya, janji (afspraak) harus dituliskan di buku agenda kedua pihak yang berjanji. Sebabnya: yang hanya diucapkan begitu saja sering cepat terlupakan. Oleh sebab itu masing-masing orang wajib punya buku agenda sendiri. Jika salah satu pihak yang berjanji ingin membatalkan janji yang sudah disepakati, maka paling lambat 24 jam sebelum janji jatuh, harus ada pemberitahuan pembatalan. Dalam kasus-kasus tertentu, janji yang tidak ditepati tetap menimbulkan konsekuensi keuangan. Misalnya, kalau seseorang berjanji dengan dokter pribadinya untuk periksa kesehatan, lalu orang itu tidak datang tanpa pemberitahuan pembatalan janjinya paling lambat 24 jam sebelumnya, maka rekening pembayaran tetap akan datang kepada orang itu. Walau tidak jadi diperiksa kesehatannya, orang itu tetap harus bayar karena dokter telah kehilangan waktunya dengan sia-sia.

Kultur janji dalam masyarakat kita mungkin terefleksi dalam ungkapan Minangkabau ‘Janji biaso mungkia, titian biaso lapuak’ (janji biasa mungkir, titian biasa lapuk).Ungkapan ini sering diplintir oleh orang-orang galir: katanya, janji yang luar biasa tentu tidak dimungkiri. Umpamanya, berjanji membayar utang pada tanggal tertentu, tiba-tiba dengan.tanpa rasa bersalah dimungkiri. Akibantya, muncul pertengkaran.

Dalam praktek yang lebih luas, cerminan pradigma janji dalam masyarakat kita terefleksi dalam budaya jam karet. Kebiasaan ngaret ditemukan dalam kegiatan apa saja: mulai dari acara-acara resmi di kantor sampai kegiatan-kegiatan yang bersifat informal dan pribadi. Banyak orang tak pernah merasa berasalah jika datang terlambat dari jadwal janji yang telah semula sudah disepakati. Ini merefleksikan cara masyarakat kita memaknai waktu, kurang menghargainya dan sering membuang-buangnya tanpa menghasilkan sesuatu.

Hampir bisa dipastikan bahwa tingkat ketepatan memenuhi janji adalah salah satu indikator penting dari kemajuan sebuah bangsa. Sebab janji terkait erat dengan komitmen, penghargaan terhadap waktu, dan pada gilirannya menentukan produktifitas kerja sebuah bangsa. Banyaknya janji yang dimungkiri berarti banyak pula waktu yang terbuang percuma. Sebaliknya, konsistennya anggota masyarakat dalam memenuhi janji, berarti mereka efektif pula memanfaatkan waktu.

Ayat-ayat Al-Quran telah mengingatkan kita bahwa janji yang dibuat harus dipenuhi, sebab jika tidak nanti akan diminta pentanggungjawabannya oleh Allah SWT. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari, kita melihat betapa mudahnya orang ingkar janji. ‘Kau yang berjanji, kau yang mengingkari’, kata sepotong lirik lagu dangdut. Begitulah kenyataan yang kita lihat sekarang. Baik orang biasa maupun orang-orang besar (para penguasa) yang mestinya memberi contoh yang baik kepada masyarakat umum, cenderung tidak setia pada janji yang mereka buat sendiri.

Cara seseorang memperlakukan janji merefleksikan disiplin dirinya. Yang sering mungkir janji tandanya belum mampu menerapkan disiplin pada diri sendiri. Setiap janji yang ditepati adalah representasi sifat Tuhan; setiap janji yang diingkari adalah perwujudan korenah setan.

Suryadi - Leiden University, Belanda | Padang Ekspres, Minggu, 20 April 2014

April 20, 2014

Minang Saisuak #171 - Raadhuis van gouvernement di Padang

Banyak bangunan peninggalan kolonial di Padang yang kurang terpelihara lagi. Bangunan-bangunan itu ditinggalkan dalam keadaan yang merana. Dalam bulan-bulan terakhir ini kita mendengar Kantor Balaikota Padang yang lama juga tidak akan dipakai lagi karena administrasi Pemerintahan Kota Padang sudah pindah ke kantor yang baru di Padang Bypass. Tentu kita berharap Kantor Balaikota Padang yang lama itu tidak akan ditelantarkan pula. Kita juga berharap agar bangunan yang menjadi salah satu landmark kota Padang itu tidak akan dirobohkan atau ditukar guling dengan bangunan lain yang lebih modern.

Rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan foto kantor Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Judul asli foto ini adalah “Raadhuis van het Gouvernement van Sumatra’s Westkust te Padang”. Foto ini dibuat sekitar tahun 1927 oleh fotografer J.B.H. Loodt Liantar. Foto hitam putih ini semula tersimpan dalam arsip foto Elsevier di Belanda.

Foto ini memperlihatkan gaya bangunan kolonial yang mempunyai pintu dan jendela yang besar-besar. Interiornya biasanya mempunyai loteng yang tinggi.Di bagian atas biasanya terdapat lubang-lubang angin yang sengaja dibuat untuk mengalirkan udara ke dalam gedung. Dengan demikian, hawa di dalam gedung terasa adem karena sirkulasi udara ke dalam gedung berjalan lancar. Mungkin ini didisain untuk membuat suasana di dalam gedung tidak jadi panas dan sumpek, sebab bagi orang Belanda suhu Indonesia dirasa sangat panas.

Sekarang masih ada satu dua gedung tua seperti ini masih tersisa di kota Padang. Kita berharap Pemerintah Kota Padang yang baru memiliki perhatian dan punya kepedulian untuk menyelamatkan landmark kota Padang itu, sebelum kota ini benar-benar kehilangan sejarahnya.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: http://www.gahetna.nl/) | Singgalang, Minggu, 20 April 2014

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers