Suryadi's Blog, page 16

January 26, 2014

Minang Saisuak #160 - Tari Balanse Madam (1948)

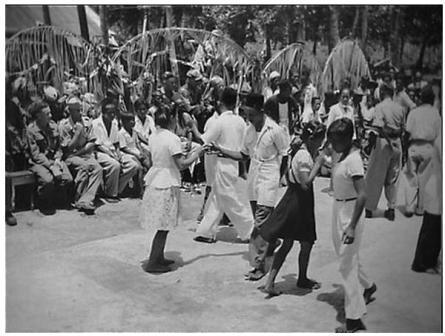

Dalam artikel Indrayuda, “Fungsi tari Balanse Madam dalam kehidupan sosial masyarakat Nias Bandar Raya Padang”, Wacana Seni, Journal of Arts Discourse 10 (2009): 97-116 disebutkan bahwa Balanse Madam adalah sebuah tarian yang biasa dipertunjukkan oleh komunitas orang Nias di kota Padang.

Indrayuda mengatakan tari Balanse Madam berkarakter ceria dan berfokus pada gerak joget, dengan gerakan langkah yang kecil-kecil, dan dengan durasi cepat serta melenggang. Tari ini merupakan tarian sosial yang dipertunjukkan dalam pesta perkawinan, penobatan penghulu, dan ritual keselamatan dan kelahiran (h. 99).

Dikatakan pula oleh Indrayuda (h. 101-104) bahwa tari Balanse Madam semula diadopsi oleh komunitas perantau Nias di Padang dari sejenis tarian orang Protugis. Lama kelamaan tarian itu mendapat formatnya sendiri. Akhirnya tarian itu menjadi bagian dari musik Gamad (Gamaik), sebuah genre musik hibrida yang dikenal di Padang (seperti halnya musik Kroncong di Batavia). Tidak ada penjelasan dari mana asal kata Balanse Madam itu.

Rubrik Minang Saisuak minggu ini menurunkan salah satu foto klasik tari Balanse Madam, sekaligus menjelaskan asal nama tari itu, yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat Padang sekarang ini. ‘Te Oedjoeng Karang bij Padang bevindt zich een kampong die bijna uitsluitend wordt bewoond door Niassers. Op de Jubileumfeesten werd daar de aan ons Vorstenhuis getoond door een volksfeest, dat van de ochtend tot de avond duurde. Er werden hierbij veel dansen uitgevoerd, die een historisch of exotisch karakter droegen. Een Franse dans, genaamd “Katrelie” [atau 'quadrille'- Suryadi] (volksnaam “Blanche touche madame”) daterend uit de tijd dat de Fransen de Westkust van Sumatra bezetten, werd door de bewoners van de kampong uitgevoerd’, demikian penjelasan foto yang dibuat pada bulan Agustus 1948 ini. Artinya kurang lebih: ‘Ujung Karang, Padang, adalah kampung yang dihuni oleh orang Nias. Dalam pesta Jubelium Kerajaan Belanda yang berlangsung dari pagi hingga malam hari, tarian itu selalu dipentaskan. Ada banyak tarian lain yang dipentaskan, yang punya karakter sejarah dan eksotis. Sebuah tarian Perancis yang disebut “Katrelie” (nama umumnya “Blanche touche madame”) yang berasal dari masa ketika Perancis menduduki pantai barat Sumatra, dilakukan oleh penduduk desa itu’.

Sekarang jelas bahwa nama tari Balanse Madam berasal dari tarian Perancis itu: ‘Blanche touche madame’ (secara harfiah berarti: Wanita kulit putih yang penting). Besar kemungkinan tarian itu dikenal di Padang menyusul pendudukan kota itu oleh bajak laut Perancis Franois Lemme dan anak buahnya tanggal 7 Desember 1793. Selama beberapa bulan Lemme dan anak buahnya menduduki Padang sebelum diusir oleh pasukan Belanda.

Dengan demikian, asal usul nama tari Balanse Madam menjadi lebih jelas sekarang.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: http://www.gahetna.nl) | Singgalang, Minggu, 26 Januari 2014

January 19, 2014

Minang Saisuak #159 - Wali Nagari Lubuak Bagaluang Syamsuddin (1949)

Di zaman sekarang, adalah sesuatu yang sudah dianggap biasa jika kita melihat foto walinagari terpajang di halaman koran, khususnya mereka yang sedang dilantik oleh Bupati setempat. Sebagai unsur terendah dalam administrasi pemerintahan di Sumatra Barat (sebelum desa dibentuk di Zaman Orde Baru dan di Zaman Reformasi) walinagari jarang mendapat perhatian media, kecuali kalau ada kejadian-kejadian yang agak luar biasa terjadi di nagarinya.

Oleh sebab itu pula, jarang kita mendapatkan catatan tertulis dan visual tentang seorang walinagari yang pernah memimpin sebuah nagari. Kalau kita berkunjung ke sebuah kantor walinagari, jarang pula kita lihat foto-foto walinagari yang pernah mengepalai nagari tersebut dipajang di kantor itu, tidak seperti di kantor-kantor pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi (seperti bupati/walikota, gubernur, kedutaan, kementerian, dan presiden) yang memajang foto pejabat-pejabat yang sedang memerintah dan juga yang memerintah sebelumnya.

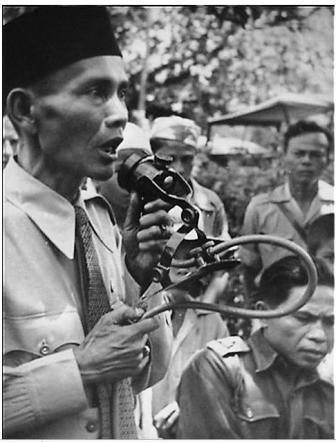

Dalam konteks itulah foto yang kami turunkan dalam rubrik Minang saisuak kali ini agak terasa istimewa. Foto ini mengabadikan wajah Walinagari Lubuak Bagaluang yang menjabat di akhir tahun 1940-an. Mungkin inilah salah satu dari rekaman visual yang sangat langka tentang walinagari di Minangkabau yang menjabat di tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Banyak walinagari lain tidak akan pernah kita ketahui raut wajah dan riwayat hidupnya karena tidak ada foto-foto yang ditinggalkan dan juga tidak catatan tertulis mengenai mereka.

Foto ini berjudul ‘Te Loeboek Bargaloeng (Padang) werd onlangs een districtskantoor geopend. Deze opening ging met verschillende feestelijkheden gepaard. De Kepalla Nogiri Sjamsjoeddin sprak enkele woorden tot de bevolking’. Jadi, yang sedang berpidato dalam foto ini adalah Syamsuddin, Walinagari Lubuak Bagaluang, saat peresmian Kantor Distrik di Lubuak Bagaluang. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1949. Dalam kesempatan itu diadakan pesta keramaian untuk rakyat (alek nagari). Terlihat walinagari Syamsuddin tampil cukup necis: pakai baju kemeja, lengkap dengan dasi dan kopiah beludrunya. Beliau tampaknya cukup pede berpidato di belakang mikrofon yang pada waktu itu tentu masih jarang disentuh oleh walinagari-walinagari lain.

Foto ini tentu dapat mengembalikan kenangan warga Lubuak Bagaluang, khususnya generasi tuanya, ke masa silam, lebih khusus lagi keturunan Walinagari Syamsuddin, jika masih ada sekarang. Lebih dari itu, foto ini tentu dapat menginspirasi jajaran pemerintahan nagari di Sumatra Barat untuk membuat dokumentasi yang bagus (tertulis dan visual) mengenai walinagari-walinagari yang pernah memimpin nagari masing-masing. Dokumentasi yang rapi di tingkat nagari tentu sangat bermanfaat bagi pemerintah dan juga bagi ilmu pengetahuan. (Sumber foto: http://www.gahetna.nl).

Suryadi - Leiden, Belanda. | Singgalang, Minggu, 19 Januari 2014

KABA: CERITA YANG BELUM BERAKHIR

Pada tanggal 25-27 November 2013, Rumah Budaya Noktah menyelenggarakanfocus groups discussion (FGD) bertema ‘RevitalisasiKaba Menuju Seni Pertunjukan Modern’ bertempat di Hotel Hayam Wuruk, Padang. Dalam blog-nya Teater Noktah menyebutkan bahwa tujuan FGD itu adalah mendorong para pekerja teater ‘menerjemakan’kaba ke dalam bentuk lakon dengan cara-cara baru yang inovatif sehingga repertoar sastra lisan Minangkabau itu dapat direvitalisasi dan menjadi menarik lagi bagi masyarakat umum. Implementasi dari FGD itu antara lain dipertunjukkan dalam ‘Minangkabau Arts Festival’ yang dihelat oleh Rumah Budaya Noktah dari 23 s/d 28 Desember di tiga kota: Padang, Payakumbuh, dan Sawahlunto.

Usaha Rumah Budaya Noktah ini mengingatkan saya pada satu artikel Umar Junus, “Kaba: an unfinished (his-)tory”, Tonan Ajia Kenkyu 32,3 (1994): 399-415. Dalam hal ini, saya tertarik pada kata ‘unfinished’ dalam artikel Umar Junus tersebut, sebab saya rasa riwayat kaba memang belum lagi tamat, dan itu dibuktikan dengan prakarsa Rumah Budaya Noktah yang telah menyelenggarakan FDG tersebut.

Gagasan mengartikulasikinikan kaba ke dalam genre teater modern menambah panjangnya jalan sejarah transformasi yang sudah dialami oleh salah satu khazanah lisan Minangkabau yang terkenal itu. Dalam esai ini saya ingin menelusuri kembali berbagai transformasi yang telah dialami oleh kaba sepanjang dua abad terakhir sebelum memfokuskan perhatian lebih khusus pada adaptasi kaba ke dalam seni pertunjukan.

Eksistensi kaba Minangkabau mulai dipertanyakan menyusul terjadinya Perang Paderi (1803-1837). Kemenangan Kaum Agama di sebagian besar wilayah darek telah berakibat pula pada dunia seni. Kaum Agama (Paderi) mencoba menyingkirkan kaba-kaba dari masyarakat Minangkabau karena dianggap mengandung unsur paganisme dan menggantikannya dengan cerita-cerita yang mengandung ajaran Islam dan bernuansa Arab. Demikian catatan D. Gerth van Wijk dalam pengantarnya untuk terjemahan Kaba Puti Balukih dalam bahasa Belanda (lihat artikelnya: “De geschiedenis van Prinses Balkis (Hikajat Poeti Baloekih)”, Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 41 (1881): i-95.

Penyebaran aksara Jawi sejak abad ke-17 tampaknya tidak banyak mempengaruhi kaba, dalam arti bahwa kehadiran aksara itu tidak mendorong kodifikasi kaba ke dalam bentuk tulisan secara signifikan. Sejauh penelurusan saya di berbagai perpustakaan di dunia, dapat dikesan bahwa tidak banyak naskah-naskah kaba yang dituliskan dalam aksara Jawi bertulisan tangan, kecuali beberapa kaba terkenal seperti Kaba Cindua Mato (lih: Taufik Abdullah 1970) dan juga tambo.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kebanyakan kaba yang ditulis tangan memakai aksara Jawi pada abad ke-18 dan 19 lebih didorong oleh beberapa sarjana Barat ketimbang atas kesadaran masyarakat pendukungnya sendiri. Para sarjana Barat, khususnya Belanda, berkepentingan untuk mendapatkan versi tulisan teks-teks pribumi tertentu yang mereka anggap mengandung unsur sejarah yang dapat digunakan untuk memahami aspek sosial dan historis suatu kelompok etnis. Di Minangkabau Kaba Cindua Mato mengandung unsur sejarah seperti itu, sehingga sarjana seperti J.L. van der Toorn mencoba mendapatkan kodifikasi tertulis kaba itu.

Namun keadaan relatif berubah setelah budaya cetak (print culture) diadopsi oleh masyarakat Melayu pada paroh kedua abad ke-19. Seiring dengan kemunculan penerbit-penerbit pribumi di kota-kota dan pusat bandar di kawasan ini, kaba juga mulai dicetak dan dibukukan. Dalam surat kabar-surat kabar lama sering ditemukan iklan buku-buku kaba tercetak ini. Aksara yang dipakai masih aksara Jawi, tapi memasuki abad ke-20 pelan tapi pasti aksara itu dialahkan oleh aksara Latin.

Sekarang kita melihat banyak kaba dikasetkan dan juga di-VCD-kan. Pengkasetan kaba untuk tujuan komersial sudah berlangsung sejak akhir 1980-an, sedangkan VCD komersial kaba mulai muncul sejak awal tahun 2000-an. Ada bukti yang menunjukkan bahwa di era gramofon (1890-an s/d 1960-an) beberapa kaba juga sudah pernah direkam dalam piringan hitam (gramophone disc).

***

‘Penerjemahan’kaba ke dalam bentuk seni drama sesungguhnya sudah dimulai sejak 1920-an. Ada yang mengatakan bahwa randai adalah arketip dari ‘penerjemahan’kaba ke dalam seni pertunjukan. Matthew Isaac Cohen dalam artikelnya “Look at the Clouds: Migration and West Sumatran ‘Popular’ Theatre”, New Theatre Quarterly 19,3 (2003): 214-229 mengatakan bahwa kelahiran randai terkait dengan kedatangan grup-grup musik dan seni pertunjukan dari Eropa (seperti grup-grup sirkus dan opera) dan grup-grup drama bangsawan dan komedi stambul di Padang pada akhir abad ke-19. Pada masa itu budaya bandar (urban culture) mulai berkembang di Padang akibat kemajuan ekonomi uang yang ditopang oleh beragam etnis pribumi, Asia lainnya (Cina, Keling, Arab), dan Eropa yang tinggal di ibukota Sumatras Westkust itu.

Ch. E.P. van Kerckhoff dalam artikelnya “Het Maleisch Toneel ter Weskust van Sumatra”, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde 31 (1886):302-14 mengatakan bahwa grup-grup musik dari luar itu telah memberikan inspirasi kepada orang Minangkabau untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam kesenian tradisional mereka. Randai dianggap sebagai bentuk inovasi itu, karena seni akting dikombinasikan dengan seni pencak yang sudah sedia ada dalam khazanah kebudayaan Minangkabau tradisional.

Cohen juga mengatakan bahwa budaya pasar malam (fancy fair) yang diciptakan Belanda juga mendorong inovasi dalam tanah kesenian Minangkabau sebab dalam acara pasar malam terbuka kesempatan untuk mempertunjukkan berbagai bentuk kesenian selain untuk promosi komoditas ekonomi dan kerajinan rakyat.

Menurut Cohen, pada tahun 1932 bentuk pertunjukan yang sekarang dikenal sebagai randai telah dipentaskan dalam acara pasar malam di Labuah Silang, Payakumbuh. Sedangkan laporan pertama mengenai randai secara luas muncul dalam majalah Pandji Poestaka tahun 1942.

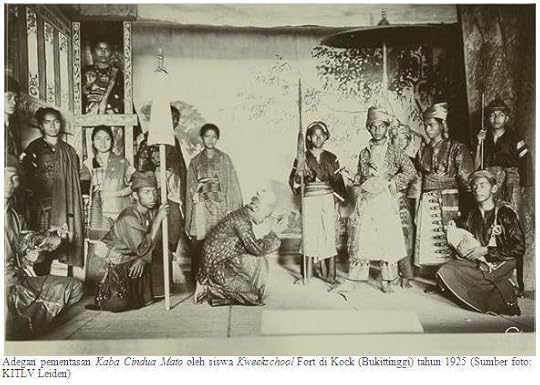

Selanjutnya kaba tidak hanya ‘diterjemahkan’ dalam bentuk randai, tapi juga dalam bentuk drama atau teateristilah yang biasa dipakai sekarang. Salah satu bukti tertua mengenai proses ‘penerjemahan’kaba ke panggung teater adalah pertunjukan Kaba Cindua Mato oleh siswa Kweekschool (Sekolah Raja) di Fort de Kock pada tahun 1925. A.A. Navis dalam bukunya Alam Terkembang jadi Guru (1985) mengatakan pertunjukan itu sebagai cikal bakal randai. Akan tetapi sejauh yang dapat saya kesan dari foto-foto pertunjukan itu (salah satunya diperlihatkan dalam ilustrasi) tidak terlihat adanya tarian pencak yang menjadi salah satu unsur randai. Hal ini membawa saya pada dugaan bahwa pertunjukan yang dipentaskan oleh siswa Sekolah Raja di Bukittingi itu adalah bentuk drama, bukan randai.

Pada dekade-dekade sesudahnya kaba makin sering didramakan. Salah seorang yang sering mengolah kaba menjadi drama pada tahun 1940-an dan 1950-an adalah Adnan Kapau (A.K.) Gani (1905-1968), seorang dokter dan politisi asal Minang penyuka dunia seni yang aktif dalam politik Indonesia di Zaman Pergerakan dan saat Republik Indonesia masih muda usia (lih: http://id.wikipedia.org/wiki/Adenan_Kapau_Gani).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejak sekitar 1920-an telah terjadi ‘penerjemahan’kaba ke dalam seni pertunjukan melalui dua bentuk: randai dan drama (teater). Lebih awal dari itu telah terjadi pula pengkodifikasian kaba dalam bentuk tulisan: dalam bentuk naskah bertulisan Jawi dalam jumlah yang terbatas dan dalam bentuk buku cetakan dalam jumlah yang lebih banyak.

Kegiatan Rumah Budaya Noktah yang telah menyelenggarakan FGD ‘Revitalisasi Kaba Menuju Seni Pertunjukan Modern’, yang tentunya diharapkan akan membuahkan hasil, menunjukkan bahwa ‘penerjemahan’kaba ke dalam seni pentas terus berlanjut dari masa ke masa.

Konsep monolog kaba, sebagaimana telah dipertunjukkan tgl. 25 Desember lalu di Hotel Hayam Wuruk, adalah salah satu dari berbagai alternatif pengartikualian kaba masa kini. Kita berharap para teater di Sumatra Barat akan menemukan berbagai alternatif lain, misalnya dengan mengawinkan berbagai genre seni, memanfaatkan media elektronik, dan lain sebagainya. Eksplorasi estetika baru terhadap kaba diharapkan akan dapat memperkaya konsep dan meningkatkan dinamika kehidupan teater modern di Sumatra Barat sekaligus untuk merevitalisasi dan melestarikan genre kaba sebagai khazanah kesusastraan Minangkabau.***

Suryadi, alumnus FIB UNAND, dosen dan peneliti di Leiden University Institute for Area Studies, Belanda

* Artikel ini dimuat di harian Padang Ekspres, Minggu, 19 Januari 2014

January 12, 2014

Minang Saisuak #158- Paviliun Minangkabau di Pameran Kolonial Semarang

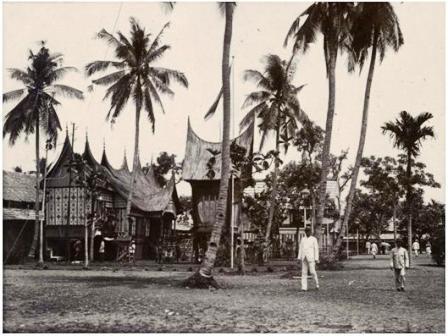

Pada tahun tahun 1914, selama empat bulan (22 Agustus - 22 November), Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengadakan Pameran Kolonial di Semarang. Dalam pameran itu berbagai unsur budaya dari etnis-etnis yang hidup di Hindia Belanda dipertunjukkan, tidak terkecuali Minangkabau.

Rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan foto klasik yang mengabadikan Paviliun Minangkabau dalam Pameran itu. ‘Paviljoens en gebouwtjes, waaronder rechts een rijstschuur, in Minangkabaustijl op de Koloniale Tentoonstelling te Semarang’, demikian judul foto ini tercatat di koleksi KITLV Leiden, Belanda. Terlihat satu miniatur rumah gadang dengan rangkiang-nya.

Pada dekade-dekade terakhir abad ke-19 sampai tahun 1930-an, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sering mengorganisir pameran-pameran lintas etnis yang tujuannya untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan juga untuk memperoleh tambahan pajak untuk mengisi kas Pemerintah. Selain itu, pameran-pameran seperti itu juga dimaksudkan untuk mempromosikan produk-produk ekonomi Hindia Belanda dan sekalian untuk mempromosikan budaya-budaya lokal. Tujuannya tiada lain untuk mencari pemasukan finansial bagi Pemerintah melalui produk ekspor dan pariwisata. Selain Pameran Kolonial yang berskala relatif besar, sering juga diadakan apa yang disebut sebagai kegiatan ‘pasar malam’ di berbagai kota.

Pameran Kolonial yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda bahkan juga diadakan di luar negeri (di Eropa). Sejarah promosi produk budaya dan ekonomi oleh kolonialis Belanda di luar negeri ini sudah ditulis dengan lengkap oleh Marieke Bloembergen dalam bukunya Colonial spectacles: The Netherlands en the Dutch East Indies in the world exhibitions, 1880-1931 (translator: Beverly Jackson). Singapore: NUS Press, 2006 (aslinya dalam bahasa Belanda). Dalam Colonial Exposition di Amsterdam tahun 1883, misalnya, paviliun Minangkabau juga ada.

Sadar atau tidak, saya kira, pameran-pameran kolonial seperti itu juga menumbuhkan rasa keindonesiaan awal, sebab dalam forum seperti itu representasi masing-masing etnis mendapat kesempatan untuk berkenalan satu sama lain.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden) | Singgalang, Minggu, 12 Januari 2014

January 5, 2014

Minang Saisuak #157 - Sekolah Tenun di Singkarak (c. 1910)

Masyarakat Minangkabau sudah lama mengenal teknologi menenun. Tenunan Minangkabau sangat halus buatannya. Songket dan selendang balapak-nya sangat disukai oleh kaum wanita, tidak hanya di Sumatra Barat tapi juga sampai ke negara jiran.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan sebuah kodak lama yang mengabadikan para pelajar sekolah tenun di Singkarak. Di latar belakang terlihat bangunan sekolah mereka yang masih cukup sederhana, dengan papan nama bertuliskan ‘WEEFSCHOOL SINGKARAK’ (Sekolah Tenun Singkarak). Foto ini dibuat sekitar 1910. Semula foto ini merupakan koleksi keluarga L.C. Westenenk.

Nama L.C. Westenenk tentu tidak asing lagi bagi warga Minangkabau di zaman kolonial. Pasangan orang putih yang tampak dalam foto ini (duduk di tengah) adalah L.C. Westenenk sendiri dengan istrinya. Antara 1909-1913 Westenenk menjabat sebagai Asisten Residen Sumatra’s Westkust: tahun 1909 di Fort van der Capellen (sekarang: Batusangkar), tahun 1912 di Fort de Kock (sekarang: Bukittinggi). Sebelumnya, antara 1905-1909 dia menjabat sebagai salah seorang controleur di Sumatra Barat, berkantor di Fort de Kock.

Foto ini tampaknya dibuat untuk mengabadikan kunjungan Westenenk ke Sekolah Tenun Singkarak itu semasa dia menjadi Asisten Residen di Batusangkar. Westenenk adalah pejabat kolonial yang kontroversial. Dia banyak membawa kemajuan di pedalaman Minangkabau tapi juga terkenal keras dan otoriter. Dialah yang memadamkan Pemberontakan Kamang (1908), tapi dia pula yang memperkenalkan tradisi pacu kuda dan pasar malam di darek. ‘Kartini Minang’ Rohana Kudus, pendiri kelompok kerajinan Amai Setia di Koto Gadang, pernah diundang oleh L.C. Westenenk dan istrinya ke Belanda tahun 1913 untuk berpartisipasi dalam Women Exhibition di Brussels, tapi dia tidak jadi berangkat karena mertuanya tidak memberi izin (Rudolf Mrazek, Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia, 1994:22). Westenenk juga banyak menulis artikel dan buku tentang masyarakat Minangkabau dan daerah lainnya di Sumatra.

Sampai sekarang di beberapa nagari industri tenun masih menjadi mata pencaharian utama, seperti Silungkang, Koto Gadang, dan Pandai Sikek. Sepatutnyalah tradisi yang sudah menjadi pusaka turun-temurun itu tetap dilestarikan.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden).

December 29, 2013

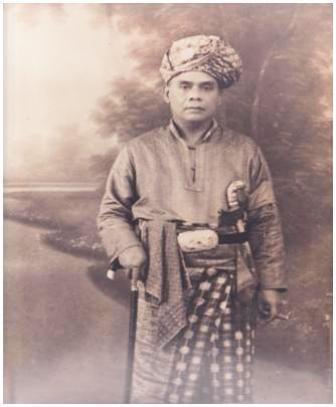

Minang Saisuak #156 - Nasionalis asal Pariaman: H Bgd. Dahlan Abdullah

Rubrik Minang saisuak kali ini menurunkan biografi singkat seorang putra Minangkabau asal Pariaman yang pertama pergi bersekolah ke Negeri Belanda dan menjadi anggota aktif Perhimpunan Indonesia (Indische Vereeniging) yang menjadi cikal bakal nasionalisme Indonesia. Beliau adalah: Haji Bagindo Dahlan Abdullah.

Dahlan Abdullah - namanya biasa ditulis ‘Baginda Dahlan Abdoellah’ dalam dokumen-dokumen kolonial lahir - di Pasia Pariaman pada 15 Juni 1895 dari pasangan H. Abdullah, seorang kadi di Pariaman, dan istrinya yang biasa dipanggil ‘Uniang’. Di masa mudanya beliau bersekolah di Inlandsche School di Pariaman, kemudian melanjutkan pendidikannya di Kweekschool Fort de Kock (Bukittinggi) dan tamat pada tahun 1913.

Setamat dari Kweekschool Fort de Kock, atas sokongan keluarga dan karena kepandaiannya, Dahlan dikirim belajar ke Negeri Belanda bersama dua sepupunya, Zainuddin Rasad and Jamaluddin Rasad. Pada tahun 1915 Dahlan berhasil meraih diploma Europese Hoofdacte. Pada tahun 1916 ia masuk Fakultas Indologi Universiteit Leiden, kemudian berhasil menggondol diploma dalam Bahasa Melayu dan Antropologi (Volkenkunde).

Di Belanda Dahlan Abdullah aktif dalam dunia akademik dan politik untuk memperjuangan kemerdekaan Indonesia. Dahlan dekat dengan Hatta, menemaninya berkeliling Eropa dan memperkenalkannya dengan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia di Eropa. Dalam memoir-nya (lih: edisi 1979:106-108) terlihat betapa Hatta dan Dahlan Abdullah sangat akrab. Hatta sering mampir dan menginap di kamar kos Dahlan di Leiden. Kiprah politik Dahlan selama berada di Belanda dapat dibaca dalam buku Harry A. Poeze Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta, 2008.

Tahun 1919, Dahlan diangkat menjadi Asisten Dosen Bahasa Melayu di Universitas Leiden di bawah bimbingan Prof. Van Ronkel. Pada 1922, ketika Dahlan hendak kembali ke Indonesia, jabatan itu diambil alih oleh putra Pariaman juga, St. Muhammad Zain, ayah dari Mantan Gubernur Sumatra Barat Harun Zain.

Sepulangya dari Negeri Belanda, Dahlan tetap aktif di bidang akademik da politik. Ia tercatat pernah mengajar di Hollandse Chinese School (HCS) dan Sekolah Muhammadiyah di Jakarta. Dahlan mempunyai hubungan dekat dengan pendiri Organisasi Al-Irsyad, Syaikh Surkati. Karena keprihatinannya melihat masih rendahnya tingkat pendidikan kaum sebangsanya, Dahlan kemudian turut mendirikan Universitas Islam Indonesia di Jogyakarta pada tahun 1946.

Perjuangan Dahlan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia terus dijalankannya melalui Partai Indonesia Raya (Parindra) bersama Moh. Husni Thamrin, dll. Dahlan terpilih menjadi anggota Gemeenteraad Batavia (1934-1942) mewakili Parindra. Tahun 1939 ia juga terpilih sebagai anggota Wethouder Stadgemeente Batavia di bawah walikota A. Voorneman. Di awal pendudukan Jepang Dahlan diangkat menjadi Tokubetsu Sicho (Walikota Kota Istimewa Jakarta). Di awal kemerdekaan dia terpilih menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Waktu Belanda melakukan aksi polisionil, Dahlan dipenjarakan karena tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Ia ditahan pada bulan Agustus 1946 dan baru dibebaskan dari Penjara Gang Tengah sekitar Januari 1947, dan kemudian mengunjungi sahabatnya M. Hatta di tempat pengasingannya di Pulau Bangka.

Pada tahun 1950, Dahlan diangkat oleh Presiden Sukarno menjadi Duta Besar Republik Indonesia Serikat untuk Kerajaan Irak, Syria, dan Trans-Jordania yang berkedudukan di Bagdad, Irak. Beliau berangkat menuju Irak tgl. 27 Maret 1950. Dahlan hanya sempat menjalankan tugasnya selama 3 bulan. Beliau wafat pada tanggal 12 Mei 1950 di Bagdad karena serangan jantung. Jenazah almarhum dimakamkan dengan upacara kebesaran di Mesjid Syeikh Abdul Qadir Jailani di Bagdad.

Bagindo Dahlan Abddullah, yang naik haji tahun tahun 1920 dari Belanda, menikah dua kali: pertama, dengan Nafisah, putri dari Bagindo Jalaluddin Thaib, Imam Mesjid Raya Pariaman di Kampung Perak. Mereka beroleh seorang anak bernama Arsad (Ajo Tanjuang, meninggal tahun 1992); setelah Nafisah meninggal ketika Arsad baru berusia 2 tahun, Dahlan menikah dengan Siti Akmar, seorang guru dari Meisjes Normaal School (Sekolah Guru Wanita) di Padang Panjang, asal Sungai Limau, pada tahun 1930. Mereka beroleh tujuh anak: Bagindo Drs. Jamaluddin Abdullah (Jakarta); alm. Hj. Dra. Sidhawati Abdullah; Gandasari A. Win, Ph.D. (AS); alm. Hj. Surniati Salim; alm. H. Bagindo Taufik Anwar Abdullah; H. Bagindo Abdul Malik Abdullah, MA (AS); alm. Dra. Fatmah Zahra Asmar (Malaysia).

Demikianlah kisah hidup H. Bagindo Dahlan Abdullah. Kakek M. Iqbal (anggota DPR Pusat dari PPP Dapil Sumbar II) ini adalah salah seorang putra terbaik Pariaman yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: H. Bagindo Abdul Malik Abdullah, Geithersburg, Maryland, AS). | Singgalang, Minggu, 29 Desember 2013

December 25, 2013

Anugerah Sastra Sumatra Barat: Agak telat tapi telat benar belum

Terbetik berita, kelampauan sorak sampai ke Negeri Atas Angin, bahwa muncul gagasan untuk memberikan anugerah sastra kepada penggiat sastra di Sumatra Barat. Gagasan itu mengapung dalam acara ‘Malam Puisi Rose’ di Hotel Rocky Bukittinggi yang digelar tgl 10 Desember lalu (Padang Ekspres,13/12/2013).

Adalah Rida K. Liamsi, bos Riau Pos, yang punya gawe malam itu. Dipandu oleh sastrawan Sumbar/nasional Gus TF, buku puisinya Rose diluncurkan dalam sejuknya udara Bukittingi, dilanjutkan dengan diskusi di antara para sastrawan dan budayawan yang antara lain mengapungkan gagasan pemberian anugerah sastra Sumatra Barat.

Nama Rida K. Liamsi tentu terkait dengan Anugerah Sagang di Riau. Rida dengan koran Riau Pos-nya telah lama menjadi penggerak apresiasi terhadap karya-karya sastra yang terbit di Riau. Hal itulah yang hendak ditularkan di Sumatra Barat melalui lembaga media cetak seperti Padang Ekspres.

Munculnya gagasan ini tentu harus disambut baik, walau terkesan baru terapung setelah pihak luar mencuatkan. Dalam artikelnya, ‘Sudah Saatnya Ada Mubes Masyarakat Sastra Minang’ (Padang Ekspres, 28/12/2008), Fadlillah Malin Sutan, walau belum mengelaborasi, menyebut gagasan tentang pemberian penghargaan kepada para sastrawan dan penggiat budaya di Sumatra Barat.

Tapi, marilah kita merenung sedikit, sambil memikirkan sentilan di balik tajuk esai ini. Mengapa saya katakan gagasan ini sudah agak telat, ‘tapi telat benar belum’? Sebabnya adalah: kita di Sumatra Barat terkesan agak lamban bertindak mengingat sudah di abad ke-21 ini, di negeri mana para intelektualnya pernah menyumbang secara signifikan tradisi kesastraan nasional sejak akhir zaman kolonial sampai sekarang, belum juga terwujud anugerah sastra dan budaya. Memang sudah ada Anugerah Tuah Sakato dari Pemda Sumatra Barat, tapi tampaknya belum rutin diberikan setiap tahun.

Jadi, jika muncul gagasan anugerah sastra Sumatra Barat, sudah sepatutnya lekas diwujudkan, supaya tidak tinggal mentah (lagi) jadi sebatas wacana saja. Sumatra Barat, gudang para penulis, dulu dan sekarang, sudah lama ditinggalkan oleh daerah lain yang sudah lebih dulu mewujudkannya, sebutlah misalnya anugerah Sagang di Riau (mulai diberikan 1996) dan anugerah Rancage (mulai diberikan 1988) yang semula diberikan kepada penulis sastra berbahasa Sunda, kemudian bahasa Jawa (sejak 1993), bahasa Bali (sejak 1996), dan kini merambah ke bahasa Lampung.

Syukurlah, terdengar kabar bahwa konsep anugerah sastra itu sudah diserahkan oleh Gus TF ke Padang Ekspres. Artinya, sudah dekat putik akan menjadi buah. Walaupun begitu mungkin tak ada salahnya kita saling bertukar pikiran mengenai gagasan baik ini, siapa tahu akan menjadi tukuk tambah bagi ide-ide yang sudah ada.

Tetidaknya ada empat poin yang mesti dikonsep dengan matang sebelum ide anugerah sastra Sumatra Barat itu diwujudkan: 1) ruang lingkup dan nama; 2) dana/uang; 3) kriteria penilaian; 4) rentang waktu. Konsep yang matang tentu dapat mecegah distorsi-distorsi dan kritik-kritik yang akan timbul di belakang hari.

Pertama, soal ruang lingkup dan nama. Yang mengemuka dalam diskusi di Bukittinggi itu tampaknya masih selingkup seni sastra. Baiklah, kalau baru sebatas dunia sastra, bisa dimantapkan di bidang itu saja dulu. Sebenarnya dalam konteks daerah, dengan prediksi bahwa produksi karya sastra tiap tahun (dari berbagai genre) tidak akan sebanyak produksi tingkat nasional, maka pemberian anugerah selingkup sastra saja agak riskan. Jangan sampai sering tak ada nominator karena tidak adanya kandidat yang dianggap layak, kecuali kalau rentang waktu pemberian dibuat lebih panjang, misalnya sekali dua tahun. Akan tetapi lebar dan sempitnya ruang lingkup ini, tentu terkait juga dengan ketersediaan dana (poin 2).

Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk melebarkan skop pemberian anugerah itu ke dunia seni pada umumnya. Sebenarnya saya lebih cenderung pada pemberian anugerah seni budaya ketimbang anugerah sastra. Konsep anugerah seni budaya terasa lebih cocok untuk lingkup daerah (provinsi),di mana unsur etnisitas sering menjadi penanda penting. Jadi, kita membayangkan dalam lingkup itu akan ada nantinya penghargaan untuk dua bidang: 1) kesenian tradisional; 2) kesenian modern. Ke dalam kategori pertama bisa dimasukkan genre apa saja yang termasuk korpus seni gerak dan verbal art Minangkabau, termasuk di dalamnya dunia musik pop Minang dengan berbagai elemen yang terlibat di dalamnya. Sedangkan ke dalam kategori kedua bisa dimasukkan seni sastra, seni drama/teater, seni lukis, dan seni patung.

Jadi, idenya: di bawah dua ‘payung besar’ itu - anugerah sastra ataupun anugerah seni budaya - terdapat beberapa bagian. Apapun nama yang akan diberikan untuk ‘payung besar’ itu, serancaknya merepresentasikan keminangkabauan. Sebaiknya pemakaian istilah ‘award’ dihindari, karena selain terkesan bernuansa asing, juga sudah terlalu banyak award-award yang diberikan di negeri ini yang nama dan esensinya sering tidak bekeruncingan. Di dalam masing-masing payung itu dibuat beberapa bagian, merujuk kepada bidang seni yang menjadi titik perhatian. Alangkah baiknya jika bidang-bidang itu dipersembahkan bagi mengenang nama-nama tokoh yang pernah berjasa di bidang kebudayaan di Sumatra Barat, sekaligus untuk menunjukkan respek kita yang masih hidup kepada para pendahulu kita yang telah mendedikasikan hidupnya di ranah kebudayaaan.

Jika anugerah itu selingkup sastra, kita membayangkan ada ‘Penghargaan AA Navis’ untuk kategori novel, cerpen, dan naskah drama, ‘Penghargaan Wisran Hadi’ untuk kategori teater, dan ‘Penghargaan Mursal Esten’ untuk kategori kritik sastra. Bisa juga penghargaan diberikan kepada komunitas sastra/seni. Cara yang sama bisa diterapkan pada bagian-bagian seni, jika kita menerapkan konsep kedua (anugerah seni budaya), misalnya, ‘Penghargaan Huriah Adam’ untuk tari, ‘Penghargaan Gumarang’ (merujuk pada nama grup musik Gumarang yang menjadi kebanggaan orang Minang) untuk pop Minang (bagian ini bisa diberikan kepada penyanyi, produser, dan pencipta lagu),dan lain sebagainya. Untuk kategori nominator penampil sastra lisan (indang, salawat dulang, dendang Pauah, rabab Pasisia, rabab Pariaman, dll.) bisa dicari nama yang khas yang merefleksikan kedinamisan tradisi lisan Minangkabau.

Kedua, soal dana. Masalah dana mungkin tidak terlalu susah benar kalau berbagai pihak yang betul-betul ingin memajukan kehidupan sastra dan budaya di Sumatra Barat mau bekerjasama dan bahu-membahu, saciok bak ayam sadanciang bak basi. Sebagai ilustrasi, penerima hadiah Rancage menerima uang Rp.5 juta; penerima anugerah Sagang menerima uang Rp. 10 juta. Dengan uang Rp. 40-50 juta, misalnya, mungkin sudah banyak kategori penghargaan yang bisa diberikan. Dengan uang sebanyak itu, saya kira beberapa orang pengusaha Minang (yang concern terhadap kebudayaan tentunya) sambil mendudut rokok dapat menyediakannya, tak terkecuali perusahaan media seperti Padang Ekspres, dll. Apalagi kalau pemerintah juga turun tangan. Walau di sini saya mengambil patokan paling moderat, tentu saja tetap terbuka kemungkinan untuk meningkatkan jumlah nominal penghargaan itu.

Yang paling sulit adalah menjaga independensi, menghindari vested interest. Dalam hal ini sudah waktunya berbagai pihak mengubah prinsip: sponsor harus menjauhkan diri dari pemaksaan/pemboncengan kepentingan. Bukankah ini masalah kebudayaan. Biarkan panitia bekerja secara independen. Uang yang Anda sumbangkan untuk menggairahkan dinamika kebudayaan semoga dibalas oleh Tuhan berlipat ganda sehingga perusahaan Anda menjadi lebih besar lagi. (Di Eropa sebuah perusahaan pembuat kotak susu menyumbangkan jutaan dollar ke British Library dan Smithsonian Institution di AS untuk penyelamatan naskah-naskah klasik dari berbagai belahan dunia tanpa mengintervensi kebijakan lembaga yang didonorinya).

Masih terkait dengan dana, yang perlu dipikirkan pula tentu soal cara mencari dana abadi dan mendirikan yayasan untuk menjaga dana itu, sehingga anugerah ini dapat diberikan secara berkelanjutan, tidak bilo takana saja.

Ketiga, soal kriteria penilaian. Ini jelas masalah sensitif dan agak rumit. Sering kita lihat protes timbul setelah penganugerahan-penganugerahan seperti ini, seperti yang terjadi terhadap Khatulistiwa Literary Award baru-baru ini. Keberatan-keberatan sering dialamatkan kepada tim juri yang dianggap tidak profesional dalam bekerja.

Menurut saya, prinsip yang paling penting dipegang adalah bahwa anugerah sastra/budaya seperti ini bukan sebuah lomba. Hakikatnya adalah apresiasi, wujud penghargaan terhadap para penggiat kebudayaan. Kualitas bukanlah satu-satunya kriteria. Ada banyak faktor lain yang perlu dijadikan pertimbangan: loyalitas terhadap bidang masing dan konsistensi berkarya; pengaruh karya terhadap masyarakat banyak; sumbangan karya-karya si kandidat dalam melestarikan nilai-nilai luhur kebudayaan Minangkabau; ketekunan berkarya diperbandingkan dengan usia (orang muda yang energik bisa saja jadi nominator). Sumbangan karya di fora nasional tentu dapat dipertimbangkan pula, tapi tidak harus menjadi kriteria utama. Fokusnya adalah: sumbangan kandidat untuk masyarakat Minangkabau. Tentu saja terbuka kemungkinan untuk menambahkan kriteria-kriteria lain. Perlu juga misalnya membuat kategori: penggiat sastra/budaya asal Minang yang tinggal di luar Sumatra Barat.

Pantia anugerah sastra/budaya harus non partisan. Mereka tidak boleh merasakan adanya halangan untuk meminta pendapat pihak manapun: media, akademisi, pengamat kebudayaan, kaum ulama, tokoh-tokoh perantau, dan lain sebagainya. Hindari model sayembara: jangan para penggiat kebudayaan diminta mengirimkan karya-karya mereka kepada panitia untuk dinilai. Sebaliknya, panitialah yang harus bekerja (diam-diam) mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang aktivitas dan karya-karya para penggiat kebudayaan di Sumatra Barat dalam bidang apapun. Caranya tentu dengan memasang mata-mata di level kabupaten, kota, dan kecamatan. Oleh sebab itulah panitia harus punya semacam jaringan (network) dengan pihak manapun yang dapat membantu mereka melakukan penilaian objektif terhadap para kandidat sebelum diputuskan menjadi nominator.

Akhirnya, soal rentang waktu: apakah anugerah ini akan diberikan sekali setahun atau sekali dua tahun. Ini tentu dapat dirembukkan bersama. Banyak kasus menunjukkan: di awal-awal sangat bersemangat, tapi setelah beberapa lama kehilangan tenaga. Kalau sekali setahun, itu artinya panitia harus bekerja cukup cepat, terarah dan terpogram. Waktu setahun tidaklah panjang. Kalau sekali dua tahun, panitia punya cukup waktu untuk melakukan survey menyeluruh terhadap pribadi-pribadi penggiat seni budaya Sumatra Barat yang akan dijadikan nominator.

Demikianlah sedikit sumbangan pikiran dari saya sebagai refleksi rasa senang dan antusiasme saya mendengar dari jauh tentang rencana pemberian anugerah sastra yang sedang digagas oleh rekan-rekan di Sumatra Barat. Beter laat dan nooit, dan semoga sukses!

Suryadi - Pengajar di Leiden University, Belanda, penerima penghargaan Tuah Sakato 2008.

* Esai ini diterbitkan di harian Padang Ekspres, Rabu 25 Desember 2013

December 22, 2013

Minang Saisuak #155 - Linguis dan Pekamus Prof. Sutan Muhammad Zain

Hasril Chaniago dalam 101 Orang Minang di Pentas Sejarah (2010:482) menulis: ‘Profesor SUTAN MUHAMMAD ZAIN’ adalah ‘orang yang pertama kali menyusun dan menerbitkan Kamus Modern Bahasa Indonesia (1951)’. Catatan itu tidaklah berlebihan, mengingat beliau adalah salah seorang putra Minangkabau yang terkemuka dalam bidang kajian bahasa Indonesia.

Riwayat hidup singkat Sutan Muhammad Zain dapat dirujuk dalam buku yang telah disebutkan di atas (hlm. 482-86). Dan tentu ada banyak sumber lain yang bisa digali untuk mengetahui riwayat hidup dan keintelektualannya. Rubrik Minang saisuak kali ini hanya ingin memperkenalkan satu kodak lama koleksi anak cucu Sutan Muhammad Zain, yang mungkin dapat membawa kenangan pembaca kepada putra Minangkabau yang cukup terkemuka di zamannya ini.

Sutan Muhammad Zain berasal dari Sungai Pasak, Pariaman (yang juga merupakan kampung Siti Baheram, gadis rancak yang dibunuh oleh rajo ampok si Joki dan temannya, si Ganduik bulan November 1916). Beliau lahir tahun 1886. Keluarganya mengirimnya ke Sekolah Raja (Kweekschool) di Fort de Kock (Bukittinggi). Pada tahun 1907 beliau tamat dari Sekolah Raja, kemudian diangkat menjadi guru di Maninjau.

Kariernya dalam lingkungan BB Hindia Belanda membawanya ke beberapa tempat lain. Tahun 1908 beliau dipindahtugaskan ke Makassar; tahun 1911 beliau dipindahtugaskan lagi ke Batavia untuk menjadi guru HIS di ibukota Hindia Belanda itu; tahun 1912 beliau berpindah tugas lagi ke OSVIA Bandung.

Tahun 1914 Sutan Muhammad Zain kembali ke Batavia karena dia diangkat menjadi kepala pengarang di Balai Pustaka. Antara 1922-1926 beliau berada di Belanda, tepatnya di Universitas Leiden, untuk memperdalam ilmunya di bidang bahasa (lih: Batavia Nieuwsblad, 4-9-1922; Indische Courant, 26-1-1926). Sepulang dari Belanda beliau mengajar di PHS dan HBS di Batavia. Setelah Indonesia merdeka, beliau menjabat sebagai Kepala Balai Bahasa Indonesia (1947-1949), kemudian sebagai Ketua Jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Nasional sejak tahun 1949 (Chaniago 2010:486). Tahun 1957 beliau dianugerahi gelar profesor oleh universitas tersebut (ibid.).

Sutan Muhammad Zain telah menulis sejumlah buku mengenai tatabaha Indonesia. Ialah yang pertama kali memperkenalkan istilah ‘kata benda’, ‘kata kerja’, ‘kata sandang’, dll. dalam kajian gramatika bahasa Indonesia (lihat bukunya: Djalan Bahasa Indonesia, edisi pertama: Soerabaja: Ksatria, 1943). Karya monumental beliau adalah Kamus Modern Bahasa Indonesia (edisi pertama: Djakarta: Penerbit Grafica, 1951) yang kemudian dikembangkan oleh J.S. Badudu menjadi Kamus Lengkap Badudu-Zain (edisi pertama: Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

Wanita yang mendampingi Sutan Muhammad Zain dalam foto ini adalah istrinya, Siti Murin. Sutan Muhammad Zain menikah dengan gadis sekampungnya itu pada tahun 1912. Pasangan ini beroleh 7 orang anak, yang kebanyakan manjadi urang. Salah seorang di antaranya adalah Harun Zain, mantan Gubernur Sumatra Barat (1966-1977), Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi RI (1978-1982), dan sejumlah jabatan penting lainnya di tingkat pusat. Benarlah kata pepatah orang saisuak: ‘Kalau janiah aia di hulu, sampai ka muaro janiah juo’.

Siti Murin meninggal tahun 1954, mendahului suaminya, Sutan Muhammad Zain, yang berpulang tgl. 6 April 1962, akibat terserang stroke dalam perjalanan dengan pesawat dari Amerika Serikat menuju Tokyo. Jenazah beliau dikembumikan di TPU Karet Jakarta. Seorang Minang, putra Pariaman, telah mengukir sejarah negeri ini.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: koleksi pribadi Ratna Heimawaty Zain). | Singgalang, Minggu, 22 Desember 2013

December 15, 2013

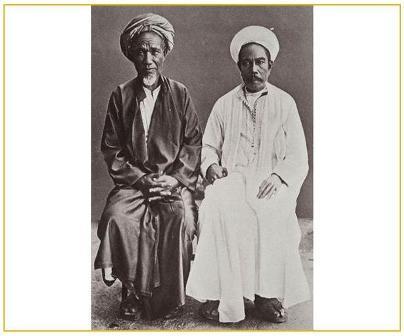

Minang Saisuak #154 - Jemaah Haji dari Mukomuko di Jeddah (1884)

Orang Mukomuko mungkin sudah lama mengenal atau mempraktekkan perjalanan ibadah haji. Sebelum Singapura muncul sebagai embarkasi haji di awal abad ke-19, perjalanan haji orang Sumatra dilakukan dari pantai baratnya ke pelabuhan-pelabuhan di bagian utaranya, di Aceh (Trumon, Pedir, dll.), sebelum dilanjutkan dengan kapal-kapal lain ke Penang, India, dan Tanah Arab.

Oleh sebab itu, Mukomuko, seperti halnya Padang, dan entrepot-entrepot lainnya di pantai Barat Sumatra, sudah lama menjadi embarkasi perantara bagi pemberangkatan jemaah haji dari Sumatra ke Tanah Suci.

Masih dalam rangkaian kisah tentang pengendalian pengaruh haji oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19, rubrik Minang Saisuak kali ini menurunkan foto dua orang jemaah haji asal Mukomuko “Dubbelportret van twee hadji’s (hajs) uit Moekomoeko en Indrapoera in het Nederlandse Consulaat in Jeddah”, demikian judul foto berukuran 13,9 x 10,4 cm ini dicatat dalam katalog visual Tropenmuseum, Amsterdam.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, foto-foto mengenai jemaah haji Hindia Belanda seperti ini dibuat atas perintah Prof. Snouck Hurgronje di Konsulat Belanda di Jeddah, tahun 1884. Selain memotret jemaah haji dari Hindia Belanda (dalam jumlah yang cukup banyak), Snocuk juga memotret kelompok-kelompok jemaah haji dari negeri lain seperti India, Afghanistan, Tanzania, dan Maroko.

Jika diamati, terlihat bahwa pada abad ke-19 terdapat perbedaan corak pakaian jemaah haji. Ada yang berupa jubah dan sorban necis yang kelihatannya mahal. Yang lain bentuknya sederhana saja. Warna jubah mereka juga berbeda-beda, seperti dapat dikesan dalam foto ini: yang satu berjubah dan bersorban putih, yang lain berjubah dan bersorban hitam. Sangat mungkin kedua orang ini punya status sosial yang cukup tinggi di kampungnya, atau mungkin mereka bagian dari jaringan syekh haji yang memegang peranan penting dalam tradisi berhaji di abad ke-18 dn 19. Banyak foto yang lain menunjukkan jemaah yang bahkan tidak pakai sandal dan memakai pakaian yang sederhana saja.

Kini pakaian ihram yang serba putih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan status sosial di hadapan Tuhan. Tapi kini mereka yang punya uang, dengan fasilitas ONH Plus, tinggal di hotel-hotel Mewah berfasilitas air mandi hangat di dekat Masjidil Haram, sementara yang agak berkekurangan tinggal agak jauh di apartemen yang agak murah. Begitulah manusia, tak pernah jera menyombongkan dirinya kepada Tuhan. Di dekat Baitullah pun mereka tetap memperlihatkan kesombongannya itu.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 15 Desember 2013

December 14, 2013

“CERITA YANG BETUL SUDAH KEJADIAN” DI MINANGKABAU TAHUN 1980-AN

Judul : Lonceng Cinta di Sekolah Guru

Judul : Lonceng Cinta di Sekolah Guru

Penulis : Khairul Jasmi

Tebal : 353 halaman

Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012

ISBN : 978-979-22-8169-9

Realitas fiksional dalam teks novel-novel Indonesia diramu dengan menggabungkan tiga unsur: ’sensasi’ kolonialisme, peristiwa sosial politik zaman kemerdekaan, dan pengalaman pribadi pengarang. Hal itu menjadikan novel-novel Indonesia cenderung historis dan otobiografis dan membagi rata realitas fiksional dan realitas sejarah. Bahkan dalam sejumlah novel aspek sejarah sering lebih kentara sehingga ada sejarawan yang berkomentar bahwa beberapa teks novel Indonesia berpotensi mengacaukan pemahaman khalayak tentang sejarah.

Pengacakan realitas fiksional dan realitas sejarah sudah dari dulu inheren dalam teks novel-novel Indonesia. Hal ini antara lain dapat dikesan dari judul banyak roman karya para pengarang Cina peranakan di zaman kolonial yang mencantumkan judul: ‘Tjerita jang betoel soedah kedjadian di…’ (lihat misalnya, Thio Tjien Boen, Tjerita “Oeij-se”: jaitoe satoe tjerita jang amat endah dan loetjoe, jang betoel soedah kedjadian di Djawa Tengah, Solo: Sie Dhian Ho, 1903). Studi sastra Indonesia jarang memberi perhatian pada unsur marginalia ini. Unsur ini menyiratkan hakikat teks sastra dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia sebagai peristiwa yang sama sekali bukan tidak mungkin ada dan pernah terjadi.

Seperti kebanyakan novel Indonesia lainnya, Lonceng Cinta di Sekolah Guru pekat dengan nuansa sosio-historis dan biografis. Teksnya mengandung ironi dan nostalgia, ciri yang juga sangat menonjol dalam novel-novel Indonesia. Dengan mengambil latar geografis beberapa tempat di Sumatera Barat, sedikit daerah Bengkulu dan Jawa, serta latar sosial tentang kehidupan murid-murid Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Padang Panjang, pengarang yang menerajui surat kabar Singgalang di Padang, dengan talenta jurnalistiknya, menggiring pembaca ke dalam realitas fiksional yang melayang setingkat di atas realitas sosial.

Protagonis novel ini adalah Nurus, seorang pemuda desa dari keluarga petani sederhana. Setamat dari Sekolah Dasar di kampungnya di Supayang (sebuah nagari yang benar-benar ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kampung pengarang sendiri), Nurus melanjutkan studinya di SPG di Padang Panjang. Di sana ia mulai mengenal asmara: ia jatuh hati kepada seorang gadis adik kelasnya yang bernama Zeta. Plot novel ini dikembangkan dari riak-kerenyutmeminjam istilah Chairil Anwarhubungan kedua tokoh ini dengan menghadirkan banyak tokoh lain seperti Ridwan, Fitri, Tata, dan Abrar.

Setamat dari SPG Nurus melanjutkan studinya ke IKIP Padang. Cintanya kepada Zeta tidak kesampaian. Nurus menikah dengan seorang teman kuliahnya. Zeta menikah dengan Zulkarnain, teman Nurus sendiri. Masing-masing pasangan itu dikaruniai anak. Akan tetapi hidup Zeta bersama Zulkarnain tidak bahagia.

Kisah Nurus yang mencoba menyisir alun kehidupan untuk mencapai cita-citanya diletakkan dalam latar geografis dan kenyataan sosial yang nyaris konkrit: Sumatera Barat yang pelan berubah karena efek pembangunan rancangan Orde Baru yang pelan tapi pasti mulai mengalirkan arus listrik ke desa-desa dan memperkenalkan televisi hitam-putih kepada orang-orang kampung. Pemuda Nurus dan ‘bidadari’ idamannya, Zeta, adalah representasi generasi Minangkabau yang mengenyam masa remaja di tahun 1980-an, ketika kehidupan modern dalam terjemahan generasi pasca Revolusi mulai merasuk ke dalam kehidupan masyarakat penganut sistem matrilineal ini. SPG Padang Panjang adalah pilihan latar yang pas untuk menggambarkan efek jangkauan dunia pendidikan menengah yang makin meluas di Indonesia memasuki dekade kedua kekuasaan Orde Baru.

Dalam Lonceng Cinta Khairul Jasmi menggambarkan sisi-sisi manusiawi anak-anak muda yang sedang membentuk jatidiri mereka dalam zaman yang berubah. Cara para tokoh dalam novel ini mengekspresikan perasaan asmara mereka terkesan relatif terbuka. Dunia remaja Nurus dan kawan-kawannya merefleksikan pergeseran pola hubungan muda-mudi Minangkabau yang mulai meninggalkan tradisi berkirim saputangan berminyak harum atau sekedar bergesekan bahu di tengah pekan ramai.

Dari segi intrinsik, Lonceng Cinta menghadirkan konvensionalitas, namun tidak mengurangi daya tarik tekstual novel ini. Justru karena itulah realitas fiksional yang dibangun dalam novel ini terkesan logis dan tidak mengada-ada. Seperti beberapa teks novel lain yang terkesan norak dengan menghadirkan tokoh-tokoh murid SD yang serba tahu tentang teori-teori ilmu fisika yang kebanyakan mahasiswa saja sulit memahaminya, teks Lonceng Cinta tidak menghadirkan tokoh-tokoh utopia. Pengarang tidak menciptakan tokoh-tokoh siswa SPG yang sok tahu tentang teori lubang hitam, pembelahan atom, atau teori-teori sosial dan politik Karl Marx dan Machiavelli. Meskipun sudut pandang penceritaan menghadirkan tokoh aku (Nurus) yang cenderung serba tahu, tapi ia hanya tahu mengenai dunia lokalnya, dunia kampung dan lingkungan sekolahnya.

Novel yang terdiri dari 30 bagian ini disusun dalam plot yang linear, meskipun di sana sini diinterupsi oleh kenangan-kenangan masa kecil tokoh Nurus di kampungnya di Supayang. Teks dibuka dengan tulisan “Medio 1983″ (hlm. 1), unsur perujuk waktu yang langsung mencantolkan horizon harapan pembaca dengan realitas sejarah. Waktu dalam teks bergerak ke depan dengan relatif cepat, dengan dialog-dialog yang dihadirkan seperlunya, yang kadang-kadang mengandung unsur humor yang khas Minangkabau. Novel ini tidak menghadirkan klimaks, kecuali sedikit dalam bagian 30, ‘Petir Cinta’, ketika Nurus mengetahui bahwa yang akhirnya mempersunting Zeta adalah temannya sendiri, Zulkarnain yang pendiam, yang kemudian malah menelantarkan cinta Zeta.

Nuansa lokal dalam teks novel ini cukup terasa melalui konstruksi kalimat-kalimat tertentu dan pemakaian idiom-idiom Minangkabau, yang mengingatkan kita pada pengaruh Minangkabau yang begitu kentara dalam novel-novel Indonesia modern di akhir zaman kolonial.

Dalam tradisi pernovelan Indonesia, warna lokal adalah suatu keniscayaan, yang biasanya direpresentasikan lewat simbol-simbol etnisitas. Lonceng Cinta mengggiring horizon harapan pembaca memasuki realitas fiksional yang bernuansa otobiografis dan merefleksikan unsur-unsur budaya Minangkabau seperti merantau dan peran penting mamak (saudara laki-laki ibu) dan bako (anggota keluarga matrilineal ayah).

Lonceng Cinta adalah sebuah “heroic biography” lelaki Minangkabau - meminjam istilah R.J. Chadwick (1994)dalam representasi literer yang lebih modern (genre novel), yang mengingatkan kita pada arketipnya yang sudah lama wujud dalam khazanah novel dan roman Indonesia karya para pengarang berdarah Minangkabau. Membaca Lonceng Cinta membawa saya bolak balik antara Nasib karya Habib Soetan Maharadja (Balai Poestaka, 1932; lihat analisa Umar Junus tentangnya dalam Kalam 21, 2004:41-60) dan Semasa Kecil di Kampung karya Muhammad Radjab (Balai Pustaka, 1950).

Lonceng Cinta jelas tidak hanya menarik terutama bagi generasi Indonesia yang ingin bernostalgia tentang kehidupan remajanya di tahun 1980-an, tapi juga bagi para peminat studi budaya yang menyadari hakekat teks sastra sebagai salah satu laman budaya (cultural site) yang bermanfaat untuk memahami dinamika kultural masyarakat (lokal) Indonesia.

Suryadi, Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers