Suryadi's Blog, page 20

April 28, 2013

Minang Saisuak #132 - Sebuah Mesjid di Koto Gadang

Nagari Koto Gadang, yang terletak tak jauh dari tubir Ngarai Sianok, akhir-akhir ini mendapat perhatian pers lagi. Hal itu disebabkan oleh pembangunan ‘great wall’ yang memungkinkan orang turun ke Ngarai Sianok. Bangunan baru itu segera menjadi objek wisata bagi masyarakat kita yang haus hiburan ini.

Koto Gadang adalah sebuah nagari yang terkenal di Minangkabau karena berbagai prestasi luar biasa yang diraih oleh anak nagari ini, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sejak akhir abad ke-19 penduduk Koto Gadang sudah menerima dengan terbuka ide-ide kemajuan yang dibawa oleh orang Eropa (Belanda) ke Minangkabau. Oleh sebab itu penduduk nagari ini sudah lebih dulu maju dibandingkan dengan penduduk nagari-nagari yang lain di Minangkabau. Sudah banyak tela’ah ilmiah maupun laporan jurnalistik mengenai nagari ini. Salah satu yang tertua di antaranya adalah tulisan K.A. James, ‘De Nagari Kota Gedang’ yang dimuat dalam Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur 49 (1916).

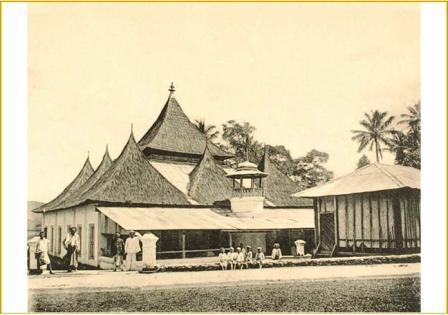

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menampilkan sebuah foto klasik yang mengabadikan (sebuah) mesjid di Koto Gadang. “Moskee in Kotagedang” (Mesjid di Koto Gadang), demikian judul foto berukuran 6,9 x 8,2 cm ini. Foto ini dibuat oleh mat kodak Jean Demmeni tahun 1921. Semula foto ini dikoleksi oleh Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI) di Belanda sebelum diserahkan ke Tropenmuseum Amsterdam. Tampaknya mesjid ini sudah lumayan tua juga umurnya. Satu foto lain tentang mesjid ini yang dibuat oleh Woordbury & Page sekitar 1870 juga tersimpan di Tropenmuseum Amsterdam.

Tidak disebutkan apa nama mesjid ini. Yang jelas Koto Gadang sudah lama dimasuki oleh Islam. Ini antara lain terefleksi dalam legenda Tuanku Malim Kecil yang dianggap sebagai orang suci oleh penduduk Koto Gadang (lihat: Jeffrey Hadler 2008:118-19). Kisah Tuanku Malim Kecil dicatat oleh D. Gerth van Wijk dalam artikelnya ‘Een Menangkarbauwsche Heilige’ yang terbit dalam jurnal Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 24 (1877): 224-33.

Terlihat bahwa arsitektur mesjid ini dipengaruhi oleh arsitektur Minangkabau. Atapnya yang bergonjong menunjukkan pengaruh arsitektur rumah gadang. Kubahnya memakai gaya tungkuih nasi, dengan menara yang tidak begitu tinggi. Banyak ahli berteori bahwa sinkretisme agam (Islam) dan adat Minangkabau tidak terjadi. Tapi bentuk fisik mesjid ini jelas menunjukkan terintegrasinya Islam ke dalam adat Minangkabau sebagai efek dari revolusi agama yang terjadi di daerah ini pada paroh pertama abad ke-19. Dua orang lelaki yang berpakaian hitam dan putih yang berdiri di depan mesjid itu juga seakan ingin menunjukkan hubungan harmonis antara adat dan Islam di Minangkabau. Sekarang masih saja ada orang (Minang sendiri) yang mencongkel-congkel permasalahan dengan mengatakan bahwa budaya Minang yang tidak sesuai dengan Islam. Mereka ingin menghapus identitas lokalnya karena berpandangan agama secara sempit.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 28 April 2013

April 21, 2013

Minang Saisuak #131 - Sukarno Salat di Bumi Minang

Kodak yang merekam sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini pertama kali muncul di laman facebook Novaril On. Saya diberitahu oleh Nasrul Azwar tentang keberadaan foto langka ini. Dari komunikasi dengan Bapak Novaril diperoleh keterangan bahwa foto ini adalah koleksi Bapak Mader (almarhum) di Sianok yang kemudian diwariskan kepada ketrurunannya: Ir. Zuberdi Mader (Jakarta) dan Liberty (Padang). Di masa hidupnya Mader adalah seorang komandan perjuangan rakyat di Agam. Informasi ini diberikan oleh istri almarhum Mader yang bernama Buchari yang tinggal di Solok. Belum diperoleh informasi lebih lanjut dari si pewaris foto mengenai konteks geografis dan sejarah foto ini. Namun demikian dapat diduga bahwa foto ini merekam satu momen dalam kunjungan presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno, ke Ranah Minang.

Pada bulan September 1948 Presiden Sukarno mengunjungi Sumatera Barat. Waktu beliau mendarat di lapangan udara Gadut, masyarakat darek berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau. Anwar Harry St. Pamenan di http://www.facebook.com/ media/set/?set=a.125421292676.107804.124914792676&type=1 menulis bahwa setelah dari berpidato di Bukittinggi rombongan Presiden Sukarno pergi ke Matur. Di Matur beliau berpidato pula di hadapan massa rakyat yang terus-menerus meneriakkan pekik ‘merdeka!’.

“Anak-anak sekolah yang sejak pukul 10.00 telah berbaris dengan pakaian rapi dan bersih, sekarang setelah dihantam hujan seluruh pakaian mereka menjadi lengket bersatu dengan kulit”, tulis Anwar. “[S]ekitar jam 14.00 Presiden sampai di Matur yang di dahului oleh barisan pengawal. Presiden turun dengan pakaian serba putih mendekati rakyat, serta dengan penuh senyum membalas tiap pekikan merdeka, berjalan tenang dan gagah di hadapan rakyat yang bagaikan lebah itu. Setelah istirahat selama 15 menit Presiden menuju panggung podium untuk mulai pidato kenegaraannya. Sebelum itu di dahului dengan lagu ‘Indonesia Raya’, kemudian diiringi dengan lagu ‘Sorak Sorak Bergembira’ dan seterusnya lagu ‘Dari Barat Sampai Ke Timur’. Semua nyanyian anak sekolah ini dipimpin oleh guru Nurbani. Presiden pun ikut bernyanyi serta ikut pula menggerak-gerakkan tangannya seperti memberikan semangat kepada anak-anak sekolah yang sedang bernyanyi”.

Belum diperoleh informasi yang akurat di mana Presiden Sukarno dan rombongan shalat Jumat bersama sebagaimana terekam dalam foto ini, kecuali bahwa yang berdiri paling kanan adalah Gubernur Sumatera pertama Teuku Muhammad Hasan (1945-1949) yang berasal dari Aceh (lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Teuku_Muhammad_Hasan). Barangkali foto ini dibuat ketika Presiden Sukarno dan rombongan masih berada di Bukittinggi sebelum bergerak ke Matur. Yang jelas, foto ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa di zaman perjuangan, dalam kesulitan apapun para pemimpin bangsa ini dulunya tak lupa menjalankan kewajiban agamanya.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Almarhum Mader, Sianok) | Singgalang, Minggu, 21 April 2013

April 14, 2013

Minang Saisuak #130 - Kantor Baru De Javasche Bank di Padang

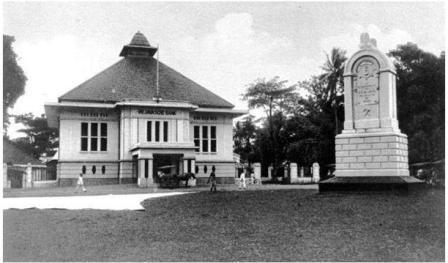

Jika Anda jalan-jalan sore mencari angin di Jembatan Sitti Nurbaya di kawasan Muara Padang, Anda dapat melihat gedung yang direkam dalam foto hasil jepretan tahun 1931 ini. Gedung ini terletak di salah satu kakinya yang berseberangan dengan Gunung Padang, di Jalan Nipah. Gedung ini adalah salah satu bangunan tua peninggalan Belanda yang kini menjadi milik Bank Indonesia.

Seperti tertulis di dinding bagian atasnya, gedung ini adalah kantor baru De Javasche Bank di Padang. Kantornya yang lama, yang lebih sederhana, terletak dekat Pantai Padang (lihat: ‘Minang Saisuak’, 26-12-2010).

Pembangunan gedung ini sudah direncanakan sejak 1912, tapi baru terlaksana sepuluh tahun kemudian. Kendala utamanya adalah karena sulitnya mendapatkan izin dari Pemerintah Kolonial karena kawasan Muara Padang pada waktu itu dialokasikan untuk bangunan-bangunan yang terkait dengan pengembangan pelabuhan laut Batang Arau.

Pada 31 Maret 1921 pembangunan gedung ini dimulai yang dikerjakan oleh kontraktor Hulswitt-Fermont-Cuypers Architechten & Engineeren Beureau dari Batavia. Lihatlah model arsitekturnya yang sedikit mengambil gaya rumah pendopo Jawa. Mungkin itu dimaksudkan untuk menanamkan simbol Jawa sebab gedung ini memang milik De Javasche Bank (Bank Jawa) yang berpusat di Batavia. Pintu-pintunya dibuat lebar dan tinggi bergaya Eropa. Di depannya ada sebuah tugu kecil untuk mengenang Ir. W.H. de Greve, ahli pertambangan Belanda, yang mati hanyut di Sungai Kuantan tahun 1872 (lihat: ‘Minang Saisuak’, 5-6-2011). Ini karena areal dimana gedung ini dibangun termasuk kawasan Taman De Greve, dan salah satu dermaga di Pelabuhan Muara diberi nama De Grevekade, sebagai penghormatan kepada insinyur berbakat yang mati muda itu.

Pada 1925 pembangunan gedung ini selesai dan segera ditempati oleh De Javasche Bank. Pada saat itu Gubernur De Javashce Bank dijabat oleh Mr. L.J.A Trip (1924-1929). Lihatlah suasana di depan gedung ini: ada sebuah bendi yang mungkin sedang menunggu penumpang, customer bank ini. Di zaman itu naik bendi yang ditarik kudo balang tentu kurang lebih setara dengan naik sedan pintu balapik di zaman sekarang.

Pada 1 Juli 1953, menyusul kemerdekaan Indonesia, fungsi dan operasi De Javasche Bank di seluruh Indonesia diambil alih oleh Bank Indonesia (BI). BI menggunakan gedung ini untuk operasionalnya sampai 1977.

Inilah salah satu bangunan bersejarah yang masih tersisa di Padang sekarang. Sayang sekali, tugu De Greve di depannya sudah tidak ada lagi. Pada 1998 gedung ini ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya kota Padang. Gedung ini sudah direnovasi pada November 1999 - Agustus 2010. Mudah-mudahan Pemerintah Kota Padang dan instansi-instansi terkait berusaha menjaga kelestarian gedung ini dan selalu waspada terhadap orang-orang yang kecanduan menukar-nukar guling.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam). | Singgalang, Minggu, 14 April 2013

March 31, 2013

REKONSTRUKSI MIGRASI ORANG MENTAWAI LEWAT TRADISI LISAN

Judul buku : Familiy Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflicts over Land in Mentawai - Indonesia

Judul buku : Familiy Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflicts over Land in Mentawai - Indonesia

Penulis : Juniator Tulius

Penerbit : [Disertasi, Leiden University, Belanda]

Cetakan : 1, Desember 2012

Tebal : 313 halaman

ISBN : 978-94-6203-160-9

Peresensi : Suryadi [Leiden University Institute for Area Studies, Leiden, Belanda]

Buku ini adalah disertasi Juniator Tulius, putra Mentawai kelahiran Muara Siberut (1975), yang dipertahankan di Universitas Leiden pada 11 Desember 2012. Komisi promosi terdiri atas Prof. Dr. B. Arps dan Prof. Dr. G.A. Persoon (promotor) dan Prof. Dr. J.J. Fox (ANU Canberra), Prof. Dr. D.E.F. Henley dan Prof. Dr. Patricia Spyer (Leiden University) sebagai anggota lainnya (overige leden).

Seperti terefleksi dari judulnya, buku ini membahas cerita-cerita keluarga milik kelompok-kelompok kekerabatan (kin groups) yang hidup di Kepulauan Mentawai. Cerita-cerita keluarga itu bersifat lisan dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Buku ini terdiri atas tiga bagian yang mencakup 9 bab di luar pendahuluan (Bab 1) dan kesimpulan (Bab 11). Dalam Bab 1 penulis mengajukan pertanyaan utama: ‘Bagaimana dan dalam hal apa cerita-cerita keluarga dipergunakan oleh kelompok-kelompok kekerabatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari’. Tujuan yang lebih khusus dari penelitian ini adalah ‘[u]ntuk mengkaji tentang asal usul, gagasan tentang kedirian (jati diri), dan perdebatan yang terjadi antara kelompok-kelompok kekerabatan yang menyangkut kepemilikan tanah ulayat dan tanah leluhur di Mentawai’. (h.20). Selanjutnya penulis memaparkan perspektif teoretis dan kerja penelusuran kepustakaan dan penelitian lapangan untuk menyusun buku ini. Penulis juga mendiskusikan tempat cerita-cerita keluarga tersebut dalam perspektif studi oral tradition. Menurutnya, cerita keluarga yang ada di Mentawai berbeda dengan cerita-cerita lisan (oral narratives) yang ditemukan dalam banyak kajian terdahulu mengenai tradisi lisan. Perbedaannya yang utama adalah: cerita keluarga hidup dalam dan dianggap milik satu kelompok kekerabatan tertentu, sementara cerita-cerita lisan itu dianggap milik satu kelompok masyarakat, jadi lebih luas dari kelompok kekerabatan (h.21). Oleh sebab itu, baik fungsi, isi (dan variasi yang mungkin terjadi sebagai ciri kelisanannya), maupun model pertunjukan, penampil, dan khalayaknya juga punya ciri khas tersendiri (h.24-30).

Bagian Pertama (Bab 2-4) mendeskripsikan aspek geografis, konteks sosial budaya dan ekonomi, sistem kekerabatan, dan sistem kepemilikan tanah dalam msyarakat adat di Kepulauan Mentawai. Selanjutnya, dalam Bab 4 penulis memetakan kajian-kajian terdahulu tentang penduduk asli Kepulauan Mentawai dan tradisi lisannya, yang rupanya sudah ada sejak awal abad ke-19, sejak dari J.B. Neumann (1842) sampai Reimar Schefold (1960-an-1990-an).

Bagian Kedua (Bab 5-7) membahas 3 cerita keluarga yang dijadikan sebagai bahan bahasan utama dalam buku ini, yaitu: cerita tentang sengketa buah mangga (sipeu) (Bab 5), kisah tentang babi peliharaan (sakkoko) (Bab 6), dan cerita tentang kegagalan seorang ayah menangkap babi hutan untuk anaknya (siberi) (Bab 7). Ketiga cerita itu hidup dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang nenek moyang mereka semula berasal dari kawasan lembah Simatalu di Pulau Siberut.

Dalam Bagian Ketiga (Bab 8-10) penulis menganalisa makna sosio-kultural dan memberi interpretasi terhadap ketiga cerita tersebut. Bab 8 menguraikan karakteristik cerita sipeu, sakkoko, dan siberi dan mengidentifikasi tema-tema utama dalam ketiga cerita tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa cerita-cerita keluarga itu dapat dianggap sebagai catatan sejarah (historical accounts) mengenai kejadian-kejadian di masa lampau yang telah menyebabkan terjadinya percabangan dalam satu kerabat moyang orang Mentawai pada masa dulunya. Dalam penelitian lapangan yang dilakukan tahun 2002-2006, penulis merekam ketiga cerita ini dari kelompok-kelompok kekerabatan yang berbeda di Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan rekaman-rekaman cerita sipeu, sakkoko, dan siberi, Juniator kemudian merekonstruksi arah dan jalur migrasi dan penyebaran (expansion) kelompok kekerabatan asal yang dianggap sebagai moyang kelompok-kelompok kekerabatan yang ada di Mentawai sekarang. Rekonstruksi ini, yang disertai dengan peta, dideskripsikan secara rinci dalam Bab 9. Dari rekonstruksi itu dapat dikesan bahwa wilayah lembah Simatalu di Siberut merupakan titik pusat berangkat moyang dari banyak kelompok kekerabatan yang hidup di Mentawai sekarang. Dari sanalah, melalui jalur sungai dan pantai, pecahan-pecahan kerabat moyang mereka menyebar ke berbagai tempat lainnya di Pulau Siberut sebelum sebagian dari mereka akhirnya melanjutkan migrasi ke Pulau Sipora. Namun, dalam perjalanan sejarah beberapa kelompok kekerabatan balik berimigrasi ke Siberut.

Lembah Simatalu terletak di pantai Siberut yang mengarah ke Samudera Indonesia, bukan di kawasan pantai yang berhadapan dengan Pulau Sumatera. Artinya, kecil kemungkinan bahwa asal muasal nenek moyang orang Mentawai datang dari daratan Sumatera. Namun demikian, dari mana sebenarnya nenek moyang orang Mentawai berasal, belum ada studi yang berhasil menjelaskan secara memuaskan. Rekonstruksi Juniator menunjukkan pula bahwa tidak tampak adanya migrasi kelompok-kelompok kekerabatan yang semula berasal dari Pulau Siberut ke Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan yang sekarang termasuk ke dalam gugusan Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, apakah itu berarti bahwa moyang penduduk asli kedua pulau itu berasal dari kelompok kekerabatan lain yang datang dari tempat lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin perlu dilakukan kajian lanjutan dengan memfokuskan perhatian pada cerita-cerita keluarga yang hidup dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang ada di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan.

Bab 10 mendeskripsikan konflik-konflik yang menyangkut klaim kepemilikan tanah ulayat di antara penduduk asli Mentawai di Pulau Siberut sekarang dan peran cerita-cerita keluarga sebagai pemicu maupun penyelesai konflik-konflik tersebut. Cerita keluarga seperti sipeu, sakkoko, dan siberi digunakan oleh kelompok-kelompok kekerabatan yang berkonflik untuk memperkuat klaim mereka atas tanah yang dipersengketakan, walau cerita-cerita seperti itu tidak memberi informasi yang rinci dan solusi yang jelas untuk menyelesaikan konflik-konflik seperti itu (h.271).

Dalam Bab 11 Juniator menyimpulkan bahwa cerita-cerita keluarga yang hidup dalam tradisi lisan Mentawai penting secara keilmuan dalam kaitannya dengan 3 hal: 1) usaha merekonstruksi arah dan sejarah migrasi kerabat moyang dari kelompok-kelompok kekerabatan yang ada di Mentawai sekarang; 2) peran cerita-cerita keluarga sebagai penyebab timbulnya konflik-konflik lahan sekaligus sebagai ‘referensi’ dalam mencari penyelesaian atas konflik-konflik itu; 3) fungsinya sebagai ‘bank data’ bagi masyarakat Mentawai yang kebanyakan masih nir aksara, yang mengingatkan kita pada ungkapan yang terkenal dalam kajian tradisi lisan bahwa teks-teks lisan merupakan sarana tempat segala pengetahuan suatu kelompok masyarakat nir aksara disimpan, diawetkan, dan ditransfer dari generasi ke generasi. Seorang tukang cerita pada hakekatnya adalah sebuah ‘perpustakaan’ dalam masyarakat nir kasara. Juniator, melalui penelitian lapangan dalam komunitas-komunitas etnisnya sendiri, telah berhasil ‘menfotokopi’ isi ‘perpustakaan-perpustakaan’ itu sebelum ‘perpustakaan-perpustakaan’ itu terlanjur terbakar (baca: sebelum para tukang cerita itu meninggal).

Kiranya akan lebih baik jika penulis menerjemahkan sendiri bukunya ini ke dalam Bahasa Indonesia, sehingga masyarakat umum dan komunitas akademik di Tanah Air mempunyai peluang yang lebih luas untuk mengaksesnya. Dengan demikian, bertambah pula pengetahuan masyarakat kita tentang aspek sosial budaya dan sejarah saudara sebangsa mereka yang hidup di Mentawai.

* Resensi ini diterbitkan di harian Singgalang, Minggu, 31 Maret 2013

Minang Saisuak #129 - Bukittinggi di “Zaman Bemo” (1970-an)

Perubahan fisik dan gerak sejarah sebuah kota sangat ditentukan oleh manusia yang tinggal di kota itu. Tapi perubahan fisik sebuah kota sebenarnya lebih ditentukan lagi oleh pemerintah kota itu, sebab merekalah yang menentukan izin pembangunan di kota itu.

Kota-kota Asia umumnya lebih cepat berubah wajah ketimbang kota-kota Eropa. Hal ini disebabkan oleh arus urbanisasi penduduk yang tinggi ke kota dan tidak adanya masterplan yang jelas oleh pemerintah kota dalam menata pembangunan kotanya. Kesadaran sejarah juga sangat mempengaruhi: banyak bangunan kuno di kota-kota Indonesia dibiarkan terlantar, sengaja dirobohkan, atau ditukar guling untuk mendirikan bangunan-bangunan baru dengan orientasi komersial semata. Akibatnya, banyak kota Asia seperti terputus dari sejarah masa lalunya.

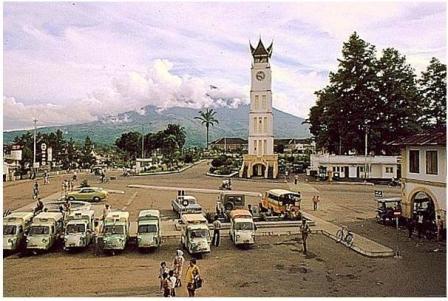

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menampilkan sebuah kodak lama yang merekam kawasan sekitar Jam Gadang di Bukittinggi. Foto ini pertama kali muncul dalam postingan Azimal Agus di fb group Palanta Urang Awak Minangkabau. Menurut beliau sumbernya dari internet juga, tapi tidak dijelaskan secara detil. Foto ini mungkin dibuat sekitar akhir 1970-an.

Dalam foto ini masih kelihatan konsep tata ruang yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda di Bukittinggi. Seperti kita lihat di banyak kota Eropa, selalu ada ruang lebar mengelilingi sebuah monumen penting tempat taman kota dibuat. Di sekitarnya tidak boleh mendirikan bangunan-bangunan komersial. Kawasan seperti itu biasanya menjadi jantung sebuah kota dan juga menjadi ruang hijau.

Kelihatan dalam foto ini pangkalan bemo, moda transportasi utama di Bukittinggi di tahun 1970-an. Sebenarnya penempatan pangkalan bemo di dekat Jam Gadang ini telah menunjukkan peralihan sistem berpikir ala Belanda ke Indonesia dalam penataan kota. Di kota-kota Eropa tak pernah ada pangkalan transportasi publik (openbaar vervoer) yang ditempatkan di dekat sebuah monumen penting.

Dengan melihat foto ini, kita tentu dapat membaca ‘perkembangan’ kota Bukittinggi, khususnya kawasan sekitar Jam Gadang. Sebuah gunung menjulang hijau, yang dapat dipandang dengan jelas dari sebuah taman kota yang lapang, sambil kita duduk membaca koran dan menikmati angin sepoi, mungkin terasa lebih menyenangkan. Kini suasana itu sulit ditemukan di sekitar Jam Gadang yang telah dikepung oleh bangunan pertokoan dan berbagai macam ‘kuda Jepang’ yang tak pernah henti memekik-mekikan klaksonnya ke telinga kita.

Suryadi - Leiden, Belanda | (Sumber foto: fb forum Palanta Urang Awak Minangkabau).

Singgalang, Minggu, 31 Maret 2013

March 24, 2013

Minang Saisuak #128 - Dua Penghulu dari Tilatang dan Kamang

Banyak foto klasik yang tersimpan di beberapa museum dan perpustakaan di Negeri Belanda mengabadikan tampakan visual para penghulu di Minangkabau pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tongkat, yang dalam banyak kebudayaan di dunia menjadi simbol kepemimpinan, juga menjadi pakaian penghulu di Minangkabau. Rupanya bukan Sukarno orang pertama di negeri ini yang memegang tongkat komando; para datuak kita bersaluak tinggi di Minangkabau rupanya lebih dulu dari Sukarno memakai ‘tongkat komando’.

Dia antara berbagai aksesori pakaian penghulu di Minangkabau, ‘tongkat komando’ mungkin lebih belakangan datang. Dengan kata lain, unsur tongkat ini mungkin merupakan adopsi dari budaya Eropa (dalam hal ini Belanda). Dalam beberapa kebudayaan Asia, misalnya Cina, tongkat menjadi pakaian para pendekar. Catatan-catatan Belanda (lihat misalnya J. C. Boelhouwer 1841) menunjukkan bahwa beberapa penghulu diberi hadiah tongkat berkepala emas dan perak oleh Belanda karena dianggap dapat bekerjasama dengan mereka. Hadiah itu sangat membanggakan mereka.

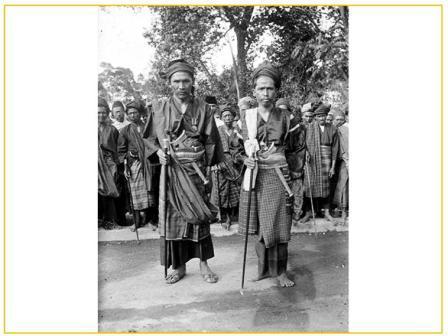

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan sebuah foto klasik (9×12 cm.) yang mengabadikan dua orang penghulu Minangkabau dan rekan-rekan mereka. Disebutkan bahwa kedua penghulu yang berdiri di latar depan dalam foto ini adalah “Het Districtshoofd van Tilatan[g] en de Assistent-Districtshoofd van Kamang, Westkust Sumatra” (Kepala distrik Tilatang dan wakil kepada distrik Kamang). Tidak ada keterangan kapan foto ini dibuat dan juga tak jelas siapa mat kodaknya. Namun, besar kemungkinan foto ini berasal dari awal abad ke-20. Tidak pula dijelaskan siapa nama kedua datuak yang kelihatannya ‘penghulu basurek‘ ini, sebab di dada salah seorang di antaranya terlihat tergantung medali penghargaan dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Keris penghulu di Minangkabau rupanya disisipkan di pinggang di bagian depan, berbeda dengan pemasangan keris dalam tradisi Jawa yang ditaruh di pinggang di bagian belakang. Mungkin masing-masing memiliki falsafah sendiri. Generasi muda sekarang tentu sudah banyak yang lupa falsafah pakaian penghulu ini. Untuk itu kiranya baik dikambang-kambang lagi buku-buku yang membahas tema ini, misalnya: Bahar Datuak Nagari Basa, Falsafah pakaian penghulu di Minangkabau [...] (Payakumbuh: Eleanora, 1966) atau Buku pengangan Penghulu di Minangkabau karya Indrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu (Bandung: Rosda, 1978). Tentu saja kita juga berharap para penghulu di di era ‘kudo Japang‘ ini juga masih terus manakan pahat di garisnya, sebab konon rancak tapian dek nan mudo, elok nagari dek panghulu.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 24 Maret 2013

March 17, 2013

Minang Saisuak #127 - Beruk Pintar di Pariaman

Pariaman mungkin asosiatif dengan beruk. Bahkan ada anekdot yang merefleksikan perbedaan kelas di Pariaman dengan menyebut-nyebut primata pintar ini: laki-laki bergelar insinyur dijapuik jo sedan dan yang kerjanya ke sawah penghuni kampuang dijapuik jo baruak. Tapi di balik kepintaran orang Pariaman mencerdaskan beruk tersembunyi kritikan kepada orang darek. Soalnya hutan yang berisi banyak beruk ada di darek, tapi yang memanfaatkan kecerdikan beruk itu adalah orang Pariaman, sebagaimana dicatat oleh komandan militer Belanda di Pariaman J.C. Bolehouwer di tahun 1830-an (lihat: Boelhouwer 1841).

Menurut seorang perantau Pariaman, Zubir Amin (71) di mailing list RantauNet (16 Oktober 2010), orang Pariaman sering mengaitkan antara pasang naik dan pasang surut air laut dengan pemunculan bulan. Di kampung-kampung di Pariaman beruk betina setiap bulan purnama tandan ekornya (tumbuang) tumbuh menjadi lebih besar berwarna merah kesumba. Apakah ada yang tahu apa kaitan membesarnya tumbuang beruk dengan posisi peredaran bulan? Mungkin kaitan antara gejala alam dan perubahan fisik binatang ini perlu diteliti lebih lanjut. Zubir mengingatkan agar berhati-hati dengan beruk yang tumbuang-nya sedang (mem)besar karena sangat pencemburu, terutama kepada perempuan. Mungkin cerita perantau Pariaman ini bisa dicoba buktikan: silakan wanita cantik mendekati seekor beruk yang sedang besar tumbuang.

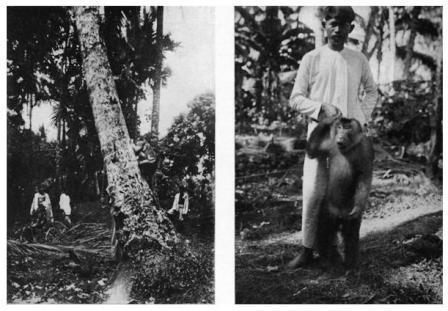

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menyajikan dua foto klasik beruk di Pariaman. Kedua kodak ini dibuat oleh seorang Belanda bernama J. Jongejans pada akhir 1930-an. Foto ini memperlihatkan seorang tukang beruk dengan beruknya dan suasana ketika beruk itu memanjat kelapa. Tapi tampaknya beruk ini adalah seekor beruk jantan gedang. Tingginya hampir separo tinggi pemiliknya. Beruk jantan gedang ini dulu cukup mahal di Pariaman, harganya bisa sama dengan harga satu buah kereta angin Raleigh. Kalau beruk jantan gedang ini lepas atau sedang marah, lebih baik kita menghindar atau menutup pintu rumah. Bahaya! Lebih bahaya dari polisi atau atau politisi marah. Pelepah kerambil muda bisa copot dihoyaknya.

Suryadi - Leiden, Belanda. | (Sumber foto: Majalah Onze Aarde 12e Jrg. 1939: 254-6)

March 10, 2013

Minang Saisuak #126 - Peresmian Jalan Kereta Api Padang - Bukittinggi

Pada tahun 1890 Pemerintah Kolonial Belanda mulai membangun jaringan jalan kereta api di Sumatra’s Westkust, menyusul pembangunan pelabuhan Emmahaven (sekarang: Teluk Bayur) yang sudah dimulai sejak 1888. Hadirnya kedua prasarana transportasi modern itu menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat Minangkabau, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Kota Padang menjadi lebih ramai dan budaya bandar (urban culture) mulai tumbuh.

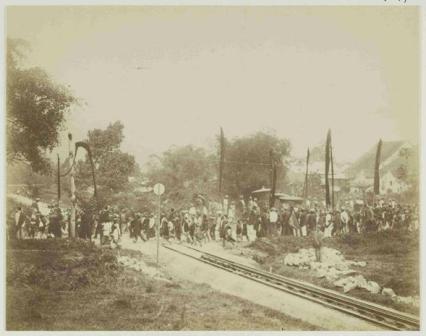

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan rekaman visual peresmian jalan kereta api di daerah Fort de Kock (sekarang: Bukittinggi). Tampak dalam gambar ini batas terakhir jalan kereta api bergigi yang digunakan untuk rel kereta api dari dataran Pariaman ke kawasan darek. Para pejabat kolonial Belanda dan datuak-datuak bersaluak tentu hadir dalam acara peresmian itu. Terlihat beberapa payung gadang yang mengindikasikan adanya pejabat penting yang sedang berkunjung dipayungi. Di zaman lampau payung adalah semacam simbol kemewahan.

Marawa-marawa (umbul-umbul) juga ditegakkan tanda adanya sebuah helat (pesta) keramaian. Tapi, berbeda dengan marawa tiga corak yang biasa dikenal di Minangkabau sekarang, marawa-marawa yang tampak dalam kodak ini hanya mempunyai satu jenis warna saja: hitam. Penampilan marawa yang berwarna hitam itu seperti melambangkan kaum adat, sebab kaum adat diasosiasikan dengan pakaian warna hitam. Ini memunculkan pertanyaan historis: kapan sebenarnya marawa tigo corak yang dikenal di Minangkabau sekarang (yang konon melambangkan perpaduan tiga elemen pemimpin Minangkabau: kaum ulama, kaum intelektual, dan kaum adat) mulai muncul? Ataukah sebelum munculnya marawa tiga corak, kaum adat, kaum intelektual, dan kaum ulama masing-masing punya marawa sendiri? Memang dalam beberapa laporan Belanda disebutkan bahwa kaum Paderi selalu membawa bendera putih dan al-Quran dengan kantong merah yang digantungkan di dada.

Foto ini dibuat sekitar 1894, kurang lebih empat tahun setelah dimulainya pembangunan jaringan rel kereta api yang menghubungan darek dan Padang. Sebuah foto memang selalu menyimpan cerita sejarah. Melalui foto ini paling tidak kita dapat membayangkan kultur masyarakat kolonial di zaman lampau yang menempatkan manusia dalam segregasi sosial yang ketat dengan aturan-aturan yang tak mungkin kita kembalikan ke masa kini.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: KITLV Leiden) | Singgalang, Minggu, 10 Maret 2013

March 3, 2013

Minang Saisuak #125 - Tuanku Laras Sungai Puar dan anak-istrinya

Tuanku Laras (larashoofd) Sungai Puar, Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman, adalah salah seorang kepala laras (larashoofd) yang terkemuka di Minangkabau pada zamannya. Beliau menjadi kepala laras Sungai Puar sejak tahun 1870-an sampai 1930-an. Beliau adalah seorang ungku lareh yang bergaul cukup rapat dengan petinggi Belanda. Karena itu rumah gadang sambilan ruang nan salanja kudo balari miliknya, salah satu rumah gadang yang termegah di Sungai Puar pada zamannya, sering mendapat kunjungan para pejabat dan ilmuwan Belanda. Beberapa foto yang mengabadikan interior rumah gadang ini tersimpan sekarang di KITLV Leiden dan Tropenmusemum Amsterdam, Belanda.

Sudah dua kali rubirik ‘Minang Saisuak’ menurunkan cerita mengenai Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman: pertama, edisi 6 Februari 2011 yang menurunkan profil beliau lengkap dengan pakaian kebesarannya; kedua, edisi 22 Juli 2012 yang menurunkan kodak klasik yang mengabadikan beliau bersama sekitar 40 orang anak kemenakannya.

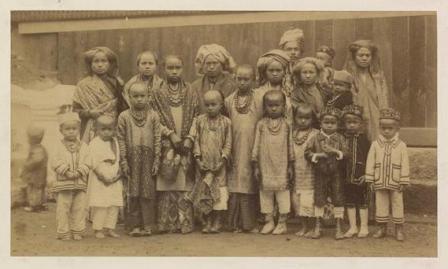

Kali ini rubrik ‘Minang Saisuak’Singgalang Minggu menurunkan lagi satu foto klasik yang mengabadikan Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman dengan keluarga besarnya. Namun, dibandingan dengan foto yang kami turunkan dalam edisi 22 Juli 2012, kelihatan dalam foto ini jumlah anggota keluarga Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman lebih sedikit jumlahnya. “Vrouwen en kinderen van het Larashoodf te Soengei Poear” (Istri-istri dan anak-anak Kepala Laras Sungai Puar), demikian judul foto berkuran 8×14 cm. ini. Kodak ini dibuat sekitar 1890. Namun tidak diketahui siapa nama mat kodaknya. Besar kemungkinan latar foto ini adalah halaman rumah gadang Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman sendiri di Sungai Puar.

Dalam foto ini kelihatan 13 perempuan dan 8 laki-laki, termasuk Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman sendiri yang berdiri paling belakang menggendong seorang anak lelaki (kelihatan kepalanya saja). Tampaknya beberapa wanita yang berdiri di lapis kedua adalah istri-istri beliau. Belum ditemukan catatan sahih berapa persisinya jumlah istri ungku lareh kita ini, tapi pastilah ia mempraktekkan poligami, karena di zaman itu orang babaun seperti Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman tentu banyak yang ingin mengambilnya jadi urang sumando.

Perhatikan juga gaya rambut (anak-anak) perempuan waktu itu: kening dilicinkan dengan cara mencukur rambut di kepala bagian depan. Mungkin itu tanda kecantikan perempuan di zaman itu. Sementara anak laki-laki pakai kopiah, di tempat lain konon ada yang pakai gombak. Tampak sebagian dari mereka sudah pakai sepatu dan sandal. Inilah model keluarga Minangkabau terkemuka dan ‘modern’ di akhir 1900-an.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden) | Singgalang, Minggu, 3 Maret 2013

February 24, 2013

Minang Saisuak #124 - Padati antri di palayangan

Di zaman teknologi canggih ini mungkin ada orang yang rindu bunyi genta padati (pedati). Suara mendayunya yang terdengar dari kejauhan dapat membawa pangana melayang-layang. Itulah masa ketika Minangkabau belum diserbu oleh suara mesin oto dan modern sounds lainnya di abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang dibawa oleh berbagai macam produk teknologi Barat.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini ingin mengembalikan kenangan pembaca ke masa lampau ketika pedati masih berfungsi sebagai alat transportasi utama di Minangkabau. Generasi sebelum perang tentu masih ingat kerbau lokoh yang sedikit menggeleng-geleng dengan mulut berbusa yang basiensuik menarik pedati yang penuh muatan.

Pedati di Minangkabau lebih berfungsi sebagai pembawa barang, terutama dari darek ke rantau pesisir barat. Oleh karena itu di Pariaman alat transportasi ini dikenal dengan nama ‘padati ka daghek’: pedati yang membawa muatan hasil bumi pesisir ke darek, khususnya ke kota transit Padang Panjang, dan pulangnya membawa hasil bumi dari darek ke Pariaman. Pedati-pedati itu dihiasi dengan aksesori yang indah-indah, terutama di bagian depan tempat tukang pedati duduk dan tidur.

Tukang padati ka daghek biasanya seorang pendekar yang suka memakai baju bauba berwarna gelap dan kumis melintang. Di pinggangnya selalu terselip belati yang dapat memutus rambut bila dihembuskan. Maklumlah, mereka harus bolak balik melalui trayek Lembah Anai tempat beradanya sebuah bukit yang dalam beberapa kaba Minangkabau dikenal dengan nama Bukit Tambun Tulang. Konon di sana para penyamun suka menghadang mangsanya.

Foto ini mengabadikan rombongan padati ka daghek sedang antri naik palayangan di sebuah sungai di daerah Padang Pariaman. Judul foto ini: ‘Rivierovergang van de grote weg tussen Padang en Fort de Kock, Est Sumatra, waar de brug is weggeslagen’. Jadi, rupanya pedati-pedati itu terpaksa diseberangkan dengan palayangan karena jembatan yang menghubungkan sungai ini dihanyutkan banjir. Tidak diketahui kapan persisnya foto berukuran 9×12 cm. ini dibuat, tapi mungkin sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Mat kodaknya juga tidak diketahui. Karena disebutkan ‘de grote weg tussen Padang en Fort de Kock’, besar kemungkinan sungai yang terlihat di foto ini adalah Batang Anai.

Mungkin sekarang perlu dibuat beberapa pedati bagus seperti ini untuk dijadikan atraksi pariwisata Sumatera Barat. Bule-bule, pelancong regional, atau para perantau Minang yang sudah jadi orang metropolis mungkin suka mencoba jadi tukang pedati barang satu dua jam. Tangguklah dollar, euro, ringgit, dan rupiah dengan pedati.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumbef foto: Tropemuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 24 Februari 2013

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers