Suryadi's Blog, page 23

November 11, 2012

Minang Saisuak #110 - Pegawai De Javasche Bank Cabang Padang

Bekerja sebagai pegawai bank dianggap salah satu pekerjaan bergengsi, tidak saja di negeri ini, tapi juga di banyak negeri lain. Ini mungkin karena bank identik dengan uang, dan uang indentik dengan kemewahan. Di negeri ini pegawai bank juga harus cantik dan ganteng (walau kadang-kadang masih ada yang mahal senyum). Mungkin maksudnya untuk membuat customer betah dan senang.

Kali ini rubrik “Minang Saisuak” menurunkan satu foto klasik yang mengabadikan gaya pegawai bank di Padang awal abad ke-20. “Groepsportret van de medewerkers van het kantoor van de Javasche Bank in Padang” (Gambar bersama pegawai kantor De Javasche Bank di Padang), demikian judul foto berukuran 14×20,2 cm. ini. Tidak disebutkan siapa mat kodak foto ini.

Seperti telah disebutkan dalam rubrik “Minang Saisuak” edisi 26 Desember 2010, tahun 1864 De Javasche Bank membuka kantor cabangnya di “kawasan bisnis” Muara Padang. Itulah kantor cabangnya yang pertama di luar pulau Jawa. Hadirnya kantor cabang De Javashce Bank di Padang menunjukkan pentingnya kota ini sebagai pintu utama perdagangan dan keuangan di Sumatra.

Gedung De Javasche Bank yang pertama di Padang terletak di Nipa[h]laan. Semula bangunan itu adalah gudang militer Belanda sebelum resmi digunakan oleh De Javasche Bank mulai 29 Agustus 1864. Direkturnya yang pertama bernama A.W. Verkouteren. Tanggal 31 Maret 1921 dimulai pembangunan gedung baru bank ini yang diarsiteki oleh Hulswitt-Fermont-Cuypers Architechten & Engineeren Beureau. Gedung baru itu mulai dipakai tahun 1925. Gedung itu masih ada sampai sekarang, yang terletak dekat salah satu kaki Jembatan Siti Nurbaya. Setelah Indonesia merdeka, pada 1 Juli 1953 fungsi dan operasi De Javasche Bank diambil alih oleh Bank Indonesia.

Tampaknya foto ini dibuat di pekarangan kantor De Javansche Bank di Jalan Nipah. Datering (tarikh) pembuatan foto ini diperkirakan antara 1915-1925. Yang duduk empat orang dalam foto ini tampaknya adalah para bos kantor De Javasche Bank cabang Padang: dua orang bule dan dua pribumi. Yang lainnya mungkin pegawai setingkat teller atau pengurus/pengantar surat-surat. Unik juga kelihatan gaya pakaian mereka: kombinasi pantalon dan baju putih kerah tutup dengan kopiah. Ada yang memakai celana pantalon putih dan ada yang pakai celana panjang berbahan batik. Yang tidak berkopiah tampaknya bukan pribumi Melayu/Minangkabau (barangkali keturunan Cina). Jadi, gaya pakaian pegawai bank pada waktu itu juga merepresentasikan kelompok etnis masing-masing.

Kalau sekarang para pegawai Bank Nagari atau BNI Cabang Padang memakai setelan baju seperti ini sekali seminggu, mungkin kita dapat “berwisata” lagi ke zaman lampau, ke zaman De Javasche Bank sedang jayanya dan ketika Siti Nurbaya dan Samsulbahri sedang tagurajai oleh panah asmara.

Suryadi - Leiden, Belanda (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, 11 November 2012

November 4, 2012

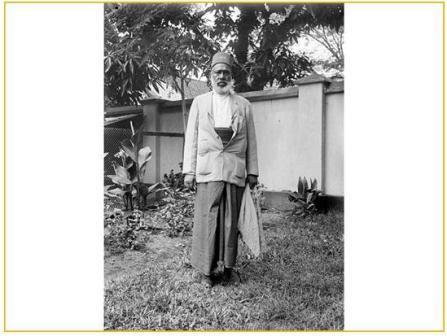

Minang Saisuak #109 - Profil Seorang Keling di Padang

Padang adalah salah satu kota Sumatra yang paling awal menjadi “metropolis”. Di akhir abad ke-19 ibukota Keresidenan Sumatra’s Westkust ini sudah dihuni oleh berbagai kelompok etnis, seperti Nias (yang sudah lebih awal datang), Jawa, Cina, Arab, India (Keling, “urang Kaliang” dalam bahasa Minang), Jepang, Eropa, dan Indo. Pada tahun 1905 penduduk Padang tercatat berjumlah sekitar 47.000 orang, 1.800 di antaranya adalah orang Eropa, 39.000 pribumi, 5.000 Cina, 200 Arab, dan 1.000 India (Keling) dan etnis Asia lainnya (Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Vol. 3. ’s Gravenhage: Nijhoff [2nd ed.], 1919:235). Ekonomi dan budaya bandar (urban culture) berkembang di Padang karena pembukaan jalur kereta api dari darek yang pembangunannya dimulai tahun 1890 dan pengoperasian pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) tahun 1892 yang makin menambah ramainya arus transportasi regional dan internasional dari dan ke Padang.

Rubrik “Minang Saisuak” kali ini menampilkan profil seorang India (Keling) yang menjadi penduduk kota Padang. Nenek moyang mereka berasal dari India Selatan (Tamil Nadu). Judul foto ini adalah “Portret van een Klingalese kleermaker te Pedang” (Potret seorang tukang jahit Keling di Padang). Tidak diketahui kapan foto berukuran 9×12 cm. ini dibuat. Mat kodaknya juga tidak diketahui. Foto ini memperlihatkan ciri pakaian orang Keling di Padang tempo doeloe. Biasanya mereka dengan cepat dapat diidentifikasi dengan melihat warna kulit mereka yang gelap dan jenggot dan kumis yang panjang. Selain di Padang, komunitas Keling juga tinggal di Pariaman. Kedatangan mereka di Pariaman konon terkait dengan mulainya tradisi batabuik di kota pantai itu (lihat: “Minang Saisuak”, Minggu, 7 November 2010). Para imigran Keling di kota-kota pantai Sumatra umumnya beragama Islam.

Beberapa imigran non pribumi yang dulu mendiami kota Padang kini tidak ditemukan lagi, misalnya kaum Indo yang meninggalkan Padang (dan kota-kota lainnya di Indonesia) selepas Indonesia merdeka. Begitu juga halnya dengan orang Eropa dan Jepang. Orang Tionghowa masih banyak yang bertahan. Umumnya mereka berprofesi sebagai pedagang. Orang Keling masih bertahan di beberapa tempat di Padang dan Pariaman. Pluarisme kota Padang justru terkesan surut di zaman modern ini. Kepluralan sebuah kota dari sudut etnis berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi kota itu. Menurut Mina Elfira dalam artikelnya “Inter-ethnic relations in Padang of West Sumatra: navigating between assimilation and exclusivity”, Wacana 13,2 (2012):293-304, orang Minang di kota Padang tetap menunjukkan ekslusifisme di zaman Black Berry ini.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) |Â Singgalang, Minggu, 4 November 2012

October 29, 2012

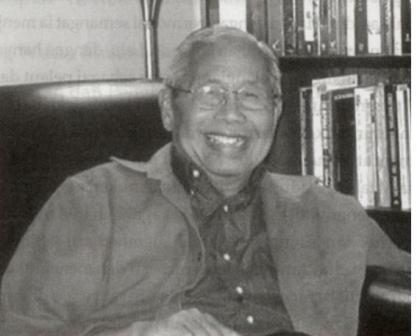

Minang Saisuak #108 - Seorang “Murtadin” Besar Minangkabau

Rubrik “Minang Saisuak” kali ini menurunkan foto dan hikayat yang barangkali kedengaran agak ganjil di telinga orang Minangkabau, tapi mungkin bisa digunakan untuk bakaco bacamin diri, yaitu mengenai seorang pendeta asal Minangkabau yang semasa hidupnya pernah aktif menjadi penganjur Kristenisasi di Ranah Bundo-nya sendiri. Namanya Abdul Wadud Karim Amrullah (AWKA).

AWKA lahir di Kampung Kubu, Sungai Batang, di tepian Danau Maninjau, tgl. 7 Juni 1927 dari pasangan Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul alias Inyiak Dotor (bersuku Jambak) dengan istri keduanya, Siti Hindun (bersuku Melayu). AWKA dalam otobiografinya (lihat penjelasan di bawah) mengaku bahwa ayahnya tidak pernah menceraikan ibunya. AWKA adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara seayah. Salah seorang kakaknya seayah adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), ulama Minangkabau yang terkenal di tingkat nasional dan internasional dan penulis prolifik yang telah menulis ratusan buku, artikel, dan jenis-jenis tulisan lainnya.

Seperti anak-anak Minangkabau lainnya, AWKA (yang waktu kecil dipanggil Awe) menghabiskan masa kecilnya di Maninjau. Ia ikut mengaji bersama anak-anak lain di surau di kampungnya dan ia juga memasuki sekolah agama di Padangpanjang yang dikelola oleh murid-murid ayahnya. AWKA meninggalkan kampung halamannya tanggal 8 Agustus 1941. Ia ikut dengan ayahnya ke pembuangan Belanda di Sukabumi. Di zaman pendudukan Jepang ia bersama ayah dan ibu tirinya pindah ke Jakarta. Di kota itu AWKA bersekolah dan ikut berjuang bersama pemuda-pemuda lainnya di zaman pendudukan Jepang dan zaman polisionil, sampai kemudian memutuskan untuk pergi bertualang ke luar negeri. Pada bulan Februari 1949 ia naik kapal ke Rotterdam, dan tahun 1950 ia meneruskan perjalanan ke Amerika Serikat.

Kisah hidup AWKA dapat dibaca dalam otobiografinya yang belum lama ini terbit (lihat catatan di bawah). Yang penting dicatat di sini adalah persitiwa-peristiwa yang membuat dia batuka kabilaik.

Di AS, AWKA menetap di Los Angeles, California. Tahun 1962 ia mendirikan IMI (Ikatan Masyarakat Indonesia) di kota itu. Tgl. 6 Juni 1970 ia menikah dengan Vera Ellen George, seorang gadis Indo. Tahun 1977 ia kembali ke Indonesia dan bekerja di agen pariwisata Pacto cabang Denpasar milik Hasyim Ning. Di sanalah ia bermula menghadapi goncangan keagamaan: di Denpasar ia dan istrinya sering merasa diganggu oleh kekuatan-kekuatan magis yang menurutnya ditujukan oleh orang-orang yang tidak senang melihat keberhasilan mereka. AWKA dan istrinya juga percaya bahwa dalam budaya Bali praktek-praktek mencelakakan orang dengan ilmu hitam biasa dilakukan orang. Istri AWKA, yang semula telah memeluk Islam, kembali menjadi seorang Kristen. Karena sayang istri, AWKA pun menukar kabilaik-nya. AWKA dibaptis sebagai “anak Yesus” di Jakarta tgl. 6 Februari 1983. Tahun 1988 ia ditasbihkan sebagai pendeta di Gereja Pekabaran Injil Indonesia (GPII) di Los Angeles. Sejak itu AWKA (lebih dikenal dengan nama Willy Amrull) sangat aktif mengkhotbahkan “ajaran Yesus”, termasuk ke kampung halamannya sendiri: Minangkabau. (Ampun Waden!). Ia merekrut anak-anak muda Minang, khususnya dari golongan ekonomi lemah, untuk dialihimankan menjadi orang Kristen. Mungkin ada yang masih ingat kasus Wawah (1998) yang sempat menghebohkan Sumatra Barat. AWKA juga tersangkut dalam kasus itu (lihat otobiografinya hlm. 193-226).

AWKA meninggal tgl. 25 Maret 2012 di Los Angeles. Ia menamatkan hidupnya sebagai seorang Kristen. Sebagai seorang anak Minangkabau, saya mungkin tidak tertarik menziarahi kuburannya, tapi sangat ingin tahu surau tempat ia pertama kali mengeja Juz Amma. Harapan saya, semoga tak ada lagi putra Maninjau yang terkena “kutukan” Bujang Sambilan, di rantau maupun di kampung.

Suryadi - Leiden, Belanda. | Singgalang, Minggu, 28 Oktober 2012

Sumber foto: Abdul Wadud Karim Amrullah, Dari Subuh hingga Malam: Perjalanan Seorang Putra Minang Mencari Jalan Kebenaran (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2011:viii).

October 28, 2012

Balada Seorang Anak Surau Bertukar Kiblat

Judul buku : Dari Subuh hingga Malam: Perjalanan Seorang Putra Minang Mencari Jalan Kebenaran

Judul buku : Dari Subuh hingga Malam: Perjalanan Seorang Putra Minang Mencari Jalan Kebenaran

Pengarang : Abdul Wadud Karim Amrullah

Penerbit : PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2011

Tebal : xi + 269 hlm.

ISBN : 978-979-687985-4

Peresensi : Suryadi

Buku ini adalah otobiografi Abdul Wadud Karim Amrullah (AWKA), seorang Minangkabau yang menjadi pendeta di Gereja Pekabaran Injil Indonesia (GPII) di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

AWKA lahir di Kampung Kubu, Sungai Batang, Maninjau, tgl. 7 Juni 1927. Ayahnya adalah Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang terkenal dengan sebutan Haji Rasul (suku Jambak). Ibunya, Siti Hindun (suku Melayu), adalah istri kedua dari ayahnya yang tidak pernah diceraikannya. AWKA adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara seayah. Ia adalah adik seayah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), ulama terkenal asal Minangkabau.

AWKA menceritakan bahwa ia menghabiskan masa kecilnya di Maninjau. Sebagaimana anak-anak Minangkabau lainnya, waktu kecil ia pergi ke surau di kampungnya dan pergi sekolah agama di Padang Panjang yang dikelola oleh murid-murid ayahnya.

AWKA meninggalkan Minangkabau pada 8 Agustus 1941 bersama ayah dan ibu tirinya, Dariyah, menuju tempat pembuangan ayahnya di Sukabumi (hlm.22). Ayahnya dibuang Belanda ke Jawa (semula akan didigulkan) karena dianggap membahayakan Pemerintah Kolonial. Tampaknya waktu di Sukabumi itulah ia mulai mengenal pengikut agama Katolik sebab di seberang rumahnya di Tjikirai 8 ada sebuah sekolah Katolik. Sembilan bulan kemudian ia ikut ayahnya pindah ke Jakarta menyusul takluknya penjajah Belanda ke tangan penjajah baru: Fasis Jepang. Di Jakarta AWKA mengenal lagi agama Katolik karena di dekat tempat tinggalnya di bilangan Senen ada gereja yang selalu membuat dia ingin tahu mengenai aktifitas di dalam rumah ibadah orang Katolik itu (hlm.30).

Selama zaman pendudukan Jepang AWKA bersekolah di Jakarta. Ia juga aktif dalam organisasi-organisasi pemuda melawan penjajah. Waktu berada di Jakarta itulah ayahnya wafat. AWKA mengatakan bahwa ayahnya menghembuskan nafas terakhir di pangkuannya pada 2 Juni 1945 pukul 03:30. AWKA menulis (dan ini seperti sebuah ironi dalam buku ini): “[S]aya mengucapkan kalimat syahadat sebagai kata penghabisan dari saya untuk melepasnya [sang ayah].” (hlm. 32).

Selepas kematian ayahnya, AWKA berniat pergi ke luar negeri, yang sudah dicita-citakannya sejak masih masa kanak-kanaknya di Maninjau. Hal itu terwujud ketika pada Februari 1949 ia naik kapal MS Willem Ruys dari Tanjung Priok ke Rotterdam. Di kapal itu ia bekerja sebagai tukang binatu.

AWKA bersama beberapa orang temannya sampai di Rotterdam pada pertengahan Maret 1949. Itulah awal petualangan internasional AWKA. Pada tahun 1950 ia meneruskan perjalanan ke Amerika Serikat (AS). Di sana ia berlayar lagi ke berapa negara di Amerika Selatan dan Afrika, menjelajah beberapa negara bagian AS dan Canada dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, sebelum akhirnya memutuskan untuk menetap di San Francisco, California, tapi sempat pula pindah ke Long Angeles.

Sebagai seorang yang pergi ke luar negeri AWKA memulai kehidupannya dalam situasi yang cukup keras, satu di antara banyak faktor yang menurut saya ikut mempengaruhi jalan hidupnya di kemudian hari, termasuk soal agama. Selain bekerja sebagai tukang dobi di kapal-kapal asing, di Amerika ia pernah bekerja secara ilegal sebagai pemetik buah di perkebunan. Pernah juga ia ditangkap imigrasi AS karena dianggap orang ilegal. Tapi, sebagaimana halnya sifat anak Minang di rantau, ia juga terus berusaha menambah pendidikannya yang membawa kemungkinan baginya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Tahun 1952, atas dukungan abangnya, Hamka, yang melawat ke AS (lihat: Hamka, Empat Bulan di Amerika. Jakarta: Titamas, 1953, 2 jilid) AWKA berhasil mendapat pekerjaan di Indonesia Supply Mission di New York dan di Konsulat RI di San Francisco. Pada waktu itulah ia jatuh cinta kepada Sawitri, putri Duta Besar RI Ali Sastroamijoyo. Tapi percintaan itu tidak direstui oleh ayah Sawitri. “Saya tersinggung dengan perlakuan orang tua Sawitri”, tulisnya (hlm. 83). Kelihatannya AWKA kecewa berat karena tak berhasil mewujudkan gita cintanya dengan Sawitri yang kembali ke Indonesia bersama ayahnya. (AWKA bercerita bahwa di Indonesia Sawitri menikah dengan Abdul Madjid, Gubernur Aceh. Sawitri meninggal tahun 1958 (hlm.86-7). Tahun 1957 AWKA menjalin hubungan lagi dengan Lorraine, seorang perempuan Amerika yang sudah beranak empat. Tapi hubungan itu hanya bertahan selama 5 tahun. Mereka berpisah karena banyak terjadi perselisihan dalam rumah tangga (hlm.87).

Setelah gagal dalam berumah tangga AWKA mencoba mengaktualisasikan dirinya dalam organisasi kemasyarakatan di California. Di sana ia mendirikan IMI (Ikatan Masyarakat Indonesia) tahun 1962. Kemudian ia menikah dengan Vera Ellen George, seorang gadis Indo, pada tgl. 6 Juni 1970. Ia juga aktif dalam kegiatan Islamic Center yang dikelola oleh para imigran Islam dari Indonesia dan negara-negara Islam lainnya di Los Angeles. AWKA sempat bersitegang dengan beberapa orang anggota Ikatan Mahasiswa Indonesia (IMI) Cabang Los Angeles mengenai status orang Indo yang dulu dianggap pro Belanda. Tentu saja AWKA membela orang Indo dan menganggap mereka bagian dari bangsa Indonesia juga.

AWKA dan Vera dikaruniai tiga anak: Rehana Soetidja, Sutan Ibrahim, dan Siti Hindun. Siti lahir di Denpasar ketika AWKA dan keluarganya telah kembali ke Indonesia sejak tahun 1977. Istrinya sempat menjadi seorang muslimah setelah pindah ke Indonesia. Beberapa kali ia dan keluarganya mengunjungi kampungnya di Maninjau. Namun keadaan berbalik setelah AWKA bekerja di biro turisme Pacto milik Hasyim Ning di Denpasar. Di Bali AWKA dan istrinya sering mengalami berbagai masalah yang menurut mereka dibuat oleh orang lain yang hendak mencelakakan mereka. Misalnya toko Vera di Denpasar beberapa kali kecurian. Pada saat kalut itulah Vera mendapat pengaruh misionaris lagi melalui teman-temannya yang sering mengajaknya ke gereja.

Otobiografi ini menceritakan saat kritis yang dialami AWKA ketika istrinya kembali memeluk Kristen dan mendesak suaminya untuk ikut menukar agamanya. Lelaki Minangkabau alumni surau itu tergoncang hebat. Ia jadi sering bertengkar dengan istrinya, membuat anak-anaknya bingung. Ia tidak ingin dianggap murtad dari agamanya. Tapi akhirnya Vera meluluhlantakkan benteng iman AWKA. Ia setuju untuk menukar kabilaik-nya. Hal itu terjadi tahun 1981. AWKA membawa keluarganya pindah dari Bali ke Jakarta. Di tengah berbagai kesulitan ekonomi dan birokrasi, AWKA dibaptis sebagai “anak Yesus” di Jakarta tgl. 6 Februari 1983 oleh Pendeta Gereja Baptis Gerard Pinkston di Kebayoran Baru (hlm.141). Itulah awal adik seayah HAMKA itu menjadi seorang Kristen secara resmi. Setelah itu kehidupan AWKA praktis berubah drastis. Ia kembali ke AS tahun 1983, menyusul istri dan anak-anaknya yang sudah lebih dahulu meninggalkan Indonesia. Tidak lama kemudian AWKA ditasbihkan menjadi pendeta di Gereja Pekabaran Injil Indonesia (GPII) di California. Sejak itu AWKA lebih dikenal dengan nama Pendeta Willy Amrull.

Tahun-tahun berikutnya Pendeta Willy Amrull bolak balik ke Indonesia sebagai pengabar Injil. Istri dan anak-anaknya juga aktif membantunya. Ia masih sempat mengunjungi Maninjau, tapi tak ada cerita dalam otobiografinya ini bagaimana reaksi orang kampungnya ketika mengetahui bahwa ia sudah menjadi seorang Kristen.

Tahun 1996 Pendeta Willy Amrull, dengan dukungan lembaga misionaris di Amerika, mulai aktif menyebarkan agama Kristen di Minangkabau. Ia dan para pengikutnya berbasis Jalan Batang Lembang (daerah Padang Baru) dan di Parak Gadang. Pendeta Willy Amrull merekrut anak-anak muda Minang, khususnya dari golongan ekonomi lemah, untuk dialihimankan menjadi orang Kristen. Ia menyebutnya sebagai proses “pemuridan”. Otobiografi ini menjelaskan teknik-teknik “pemuridan” itu, yang antara lain biasa dilakukan di pantai (hlm.190). Salah seorang tangan kanannya yang terkmuka adalah Yanuardi Tanjung yang belakangan tersangkut kasus Wawah (1998). Pendeta Willy Amrull juga ikut tersangkut dalam kasus itu, sebagaimana diceritakannya dengan cukup rinci dalam otobiografi ini (hlm.193-226). Akibat kasus Wawah itu, Pendeta Willy Amrull menjadi agak takut untuk datang ke Sumatra Barat. Dalam otobiografi ini Willy Amrull mengatakan bahwa kasus Wawah mungkin diciptakan untuk menjebaknya. Kalau benar, ini mungkin teknik yang bagus oleh golongan Islam di Minangkabau yang harus ditiru dalam melakukan counter aksi melawan gerakan Kristenisasi di Ranah Minang. Pendeta Willy Amrull sempat menyurati berbagai lembaga tinggi di Indonesia dan juga internasional untuk menjelaskan duduk perkara kasus Wawah itu. Bagian akhir otobiografi ini juga menceritakan pertemuan Penderta Willy Amrull dengan teman seperjuangannya dulu, Murad Aidit, di Jakarta tahun 2006.

Dalam otobiografi ini Pendeta Willy Amrull membantah isu-isu yang beredar bahwa ia tega menukar kiblatnya karena didorong oleh masalah ekonomi (hlm.134). Namun, kisah hidupnya sendiri justru memberi petunjuk ke arah itu. Persoalan-persoalan budaya yang dihadapi keluarganya ketika kembali ke Indonesia juga menjadi faktor pendorong keputusannya untuk memeluk Kristen. Mereka (terutama istrinya) membayangkan sebuah kehidupan yang menyenangkan ketika kembali ke Indonesia. Tapi ternyata mereka merasakan hal yang sebaliknya.

Membaca otobiografi ini saya merasa Pendeta Willy Amrull masih malu-malu menceritakan bagian-bagian tertentu dari kisah hidupnya dan sepak terjangnya dalam mengkristenkan orang Minangkabau. Titik kulminasi otobiografi ini, yaitu ketika AWKA memutuskan untuk masuk Kristen setelah bertengkar hebat dengan istrinya di rumah mereka di Denpasar, juga terkesan terlalu sederhana untuk mendukung judul buku ini yang begitu bombastis: mencari jalan kebenaran.

Pendeta Willy Amrull meninggal tgl. 25 Maret 2012 di Los Angeles, tak lama setelah otobografinya ini terbit. Begitulah kisah ironis seorang anak Minangkabau di perantauan. Otobiografinya ini adalah catatan tertulis yang langka mengenai orang-orang Minangkabau yang menukar agamanya. Ada orang Minang yang menganggap buku ini adalah otobiografi fiktif yang bertujuan menjelek-jelekkan masyarakat Minangkabau dan ulamanya besarnya, Buya Hamka, sesuatu yang menarik didiskusikan lebih lanjut dari perkepektif akademik. Sebenarnya, sudah banyak orang Minang yang bertukar kiblat, baik di kampuang apalagi di rantau. Tapi umumnya mereka diam dan merahasiakannya. Sebaliknya, Willy Amrull menceritakannya dengan cukup berterus terang dalam otobiografinya ini. Akan tetapi sebagai anak Minang yang juga lulusan surau, saya, yang sedikit agak “parewa” juga karena telah disasah oleh berbagai rantau dengan tabiat kultur dan musimnya yang berbeda-beda, tetap tak mengerti mengapa seorang Abdul Wadud Karim Amrullah, yang semasa kecilnya disiram oleh air sejuk Danau Maninjau dan suara hangat azan dan tadarus di sebuah surau Minangkabau yang indah dan sulit dilupakan, tega menukar kiblatnya. Di mata saya “dan ini mungkin sangat subjektif” ia adalah seorang lelaki Minangkabau yang begitu lemah. Mungkin ia abai pada pesan yang tak lupa disampaikan oleh seorang ibu Minangkabau ketika hendak melepas anaknya pergi ke perantauan: “Walau apopun nan tajadi, Yuang, jan sampai waang batuka kabilaik.” Otobiografi ini sekaligus menunjukkan bukti usah-usaha pengkristenan orang Minang yang terus berlanjut, termasuk melalui “orang dalam” sendiri.

Artikel ini dimuat di harian Singgalang, Minggu, 28 Oktober 2012

October 21, 2012

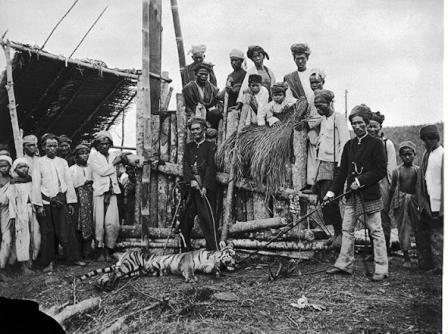

Minang Saisuak #107 - Harimau Buruan di Supayang

Perburuan binatang liar di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial. Salah satu ‘”olah raga”Â� para para pejabat kolonial di masa lampau adalah berburu binatang liar. Mereka pergi ke hutan di akhir pekar, diikuti oleh cecunguk-cecunguk pribumi mereka, untuk menembak banteng, harimau, gajah, rusa, dan binaytang liar lainnya.

Peter Boomgaard dalam artikelnya “Â�Tijgerstekerijen en tijgers-buffelgevechten op Java, 1620-1906″Â�, Indische Letteren 21,1 (2006): 45-55 menulis bahwa di Jawa dikenal sejenis hiburan sadis dengan membunuh binatang liar yang disebut “Â�rampok macan”Â�, yaitu tradisi berburu harimau dan tradisi mengadu harimau dengan kerbau. Oleh sebab itu, tak heran jika sekarang harimau Jawa boleh dibilang sudah punah.

Foto Minang Saisuak kali ini menampilkan seekor harimau yang mati yang dikelilingi oleh banyak orang. Foto ini (21,5 x 28 cm.) dibuat di Supayang sekitar 1895. Mat kodaknya tidak dikenal. Daerah darek yang merupakan bagian dari punggung Bukit Barisan yang berhutan lebat memang banyak dihuni harimau. Tampaknya harimau ini tumbang setelah diburu oleh kelompok orang yang terekam dalam foto ini, sebab terlihat salah seorang di antaranya (berbaju putih di sebelah kanan) menyandang bedil.

Di Sumatra sebenarnya harimau cukup dilindungi dan ditakuti oleh penduduk lokal. Harimau sering “Â�dihormati”Â� karena dikaitkan dengan nenek moyang dan hal-hal yang bersifat magis, sebagaimana dicatat oleh L.C. Westenenk, bekas Asisten Residen Agam Tua, dalam bukunya Waar mens en tijgers buren zijn (Di mana manusia dan harimau bertetangga) (Den Haag: Leopold, 1927). Pandangan orang Sumatra tentang harimau itu dapat pula dikesan dalam novel Mochtar Lubis Harimau! Harimau! (Jakarta: Pustaka Jaya, 1975). Namun, banyak pula orang memburunya dengan berbagai macam alasan dan tujuan. Sebaiknya kelestarian “Ã�Â�Ã�Â�inyiak“Ã�Â�Ã�Â� kita ini dijaga, agar jangan punah pula seperti yang sudah terlanjur terjadi di Pulau Jawa.

Suryadi - Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam) | Singgalang, Minggu, 21 Oktober 2012

October 15, 2012

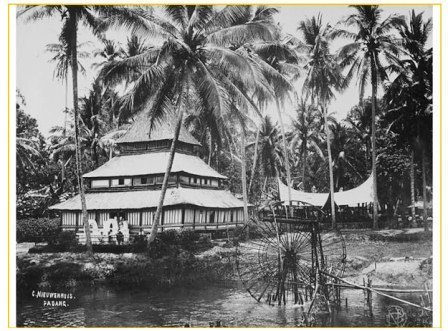

Minang Saisuak #106 - Surau, Balai Adat, dan Kincir Air

Sekarang banyak orang Minangkabau yang tidak berkeruncingan mempertentangkan adat dan agama. Di internet (mailing list dan facebook group) ada pula yang memekik-mekik menghantam tanah berseru lantang supaya adat Minangkabau dihapuskan saja. Mereka mengatakan adat Minangkabau yang matrilineal itu jahiliyah. Foto yang kami tampilkan kali ini menganulir pikiran sempit para radikalis berpikiran sempit itu.

Foto ini diberi judul ‘A waterwheel in a river with swimming children for a mosque [in] Pajakomboeh, with a Minangkabau town hall in the background’. Tapi bagi saya justru menarik memandang dengan cara sebaliknya: keberdampingan antara surau dan balairuang adat di latar belakang itulah yang sangat penting untuk diulas. Foto ini merefleksikan bahwa adat dan agama hidup berdampingan dengan damai di Minangkabau. Dalam foto ini terlihat betapa dekatnya surau (simbol agama) dengan balairuang adat (simbol adat). Di surau orang mengaji dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengumpulkan ‘bekal’ untuk dibawa ke akhirat. Di balairuang orang Minangkabau bermusyawarah dan bermufakat untuk mencari bulek sagolek picak salayang dalam rangka membina hubungan harmonis antarmanusia (hablum minannas).

Foto ini seolah hendak mengatakan harmonisnya kehidupan masyarakat pedesaan Minangkabau di masa lampau: agama dan adat hidup dalam alam yang subur. Teknologi pertanian yang sederhana tapi efektif telah dikuasai oleh orang Minangkabau, membuat lumbuang bapereang tak pernah kosong oleh bulir padi. Foto ini (22,3 x 28,7 cm.) dibuat oleh Christian Benjamin Nieuwenhuis sebelum 1922. Lokasinya di daerah Payakumbuh, namun tak dijelaskan lebih rinci. Semoga masyarakat Minangkabau kini tetap menjadi orang beradat dan beragama, serta hidup makmur oleh tanahnya yang subur.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam). | Singgalang, Minggu, 14 Oktober 2012

October 10, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 99 (Tamat) - SENGKETA MATA BELUM LAGI SUDAH

Ini adalah nomor penutup rubrik “Khazanah Pantun Minang”. Minggu ini rubrik ini sampai pada edisi ke-100. Ibarat berlayar sudah sampai du pulau, berjalan sudah sampai di batas. Kepada penggemar setia rubrik ini, kami ucapkan selamat membaca sajian terakhir ini. Minggu depan mungkin akan muncul rubrik baru di halaman ini. Hanya satu pinta kami: walau pengganti rubrik ini lebih rancak nantinya, ingat-ingat jugalah rubrik “Khazanah Pantun Minangkabau” ini. Kalau sudah dapat “kawan” yang baru, “kawan lama” dilupakan jangan.

805.

Ayam putiah masuak ka parak,

Tibo di parak kanai jalo,

Gigi putiah dibao galak,

Bungo takarang di kapalo.

806.

Karambia sarangkai tujuah,

Tampak nan dari Pakandangan,

Ambiak simpai panjang tujuah,

Manembak bungo balarangan.

807.

Tuan Sikaut pai manembak,

Abihlah buruang batabangan,

Salamo tabuik jo katumbak,

Banyaklah kato kadorongan.

808.

Anak rang Matua pai ka Lawang,

Bajua kambiang nan panuruik,

Bakinco kasiah jo sayang,

Bak ampiang padi sipuluik.

809.

Urang manumbuak jolong gadang,

Ayam nan makan jolong turun,

Managih di rantau urang,

Ka pulang baameh balun.

810.

Limau manih di Pulau Tiku,

Ureknyo sampai ka Pariaman,

Itam manih bukak�an pintu,

Dagang barambun di halaman.

811.

Manapih maindang dadak,

Dadaklah lakek di tampian,

Manangih maulang jajak,

Jajak lah ilang dilipua hujan.

812.

Gunuang Padang batanggo janjang,

Bari batanggo batu mandi,

Manapi-napi bada balang.

Maintai buah pauah janggi.

813.

Sudah putuih tali katidiang,

Padi taserak anyo lai,

Sudah pai kawan sairiang,

Dagang lah sorang anyo lai.

814.

Cut Nyak Din rajo di Aceh,

Disangko anak Raja Judah,

Mukasuik hati sudah lapeh,

Sangketo mato balun lai sudah.

815.

Pinang mudo manih aianyo,

Tidak siriah bagagang lai,

Urang mudo manih muluiknyo,

Tidak kami picayo lai.

816.

Jangan picayo rimbo gadang,

Kayu aro banyak di dalam,

Jangan picayo sanggua gadang,

Cimaro banyak di dalam.

Kalau si pemilik gigi putih tersusun rapat sedang gelak manis, dan bunga melur tersusun indah di sanggul lintang sangkutnya, mungkin tak berkedip mata memandang. Itulah refleksi bait 805 yang menggambarkan keindahan senyum seorang wanita. Bait berikutnya (806) menyiratkan perlunya usaha keras untuk mendapatkan perhatian si gadis idaman orang sekampung. Sudah hukum dunia: yang bagus memang sulit mendapatkannya.

Bait 807 merefleksikan kata yang bergalau selama pesta keramaian. Sorak dan sorai, kias dan sindir, berseliweran. Bait ini menangkap suasana keramaian ala alek nagari atau pesta perkawinan di masa lalu. “Cakak” yang muncul adalah “cakak” kata-kata. Berbeda dengan situasi sekarang: bila ada keramaian, yang sering terjadi justru perkelahian fisik.

Perumpamaan pada bait 808 untuk mengiaskan kasih yang sedang membara sungguh sangat indah. Saya kira tak perlu diperjelas lebih detil jika para pembaca rubrik ini sudah pernah makan emping beras pulut, apalagi kalau dicampur dadih. Memang berkelintin-pintin rasanya, pas benar seperti hati yang sedang dimabuk cinta.

Bait 809 merefleksikan lagi hubungan rantau dan usaha pengumpulkan kekayaan. Jangan kita mendugang juga bahwa budaya merantau itu memang didorong oleh hal-hal yang berbau material. Tak aneh jika yang miskin di rantau akan memperjauh rantau, mengubur niat untuk pulang ke kampung halaman.

Bait 810 terkesan agak erotis. Begitulah estetika pantun Minang dalam menggambarkan hal-hal yang mengarah kepada seksualitas: tersembunyi dalam kiasan yang kental. Bait 811 mengiaskan harapan yang pupus kepada si dia, yang tampaknya mungkin akan tersangkut lama di rantau orang tubuhnya dan juga mungkin hatinya.

Nama buah “pauah janggi” muncul lagi dalam bait 812. Seperti telah dibahas dalam nomor-nomor yang lalu, bait ini mengiaskan percaturan para lelaki dalam usaha meraih hati si gadis idaman. Bait 813 menggambarkan rasa kesepian karena kehilangan “kawan” (dalam konteks ini bisa berarti kekasih hati). Ini bisa dikaitkan dengan bait 814 yang sangat indah kiasannya: apa yang terasa dalam hati sudah diungkapkan kepada si dia, tapi rasanya ingin memandangnya setiap hari, selalu ingin berdekatan dengannya 24 jam.

Bait 815 menyindir kelakuan (sebagian) pemuda yang sering suka mengumbar janji, tapi kebanyakan cuma “janji Hetty Koes Endang” alias angin sorga doang. Sukanya “menanam tebu di bibir” saja. Kritikan ini seolah dibalas dalam bait terakhir: ada juga sebagian wanita yang mengumbar cinta palsu. Atau lebih konkritnya: jangan terpana oleh penampilan luar seorang wanita. Pokoknya, jangan mudah tertipu oleh gincu merah dan pupur tebal. Lebih baik cari yang orisinal. (tamat)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 7 Oktober 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 100 - SENGKETA MATA BELUM LAGI SUDAH

Ini adalah nomor penutup rubrik ‘Khazanah Pantun Minang’. Minggu ini rubrik ini sampai pada edisi ke-100. Ibarat berlayar sudah sampai du pulau, berjalan sudah sampai di batas. Kepada penggemar setia rubrik ini, kami ucapkan selamat membaca sajian terakhir ini. Minggu depan mungkin akan muncul rubrik baru di halaman ini. Hanya satu pinta kami: walau pengganti rubrik ini lebih rancak nantinya, ingat-ingat jugalah rubrik ‘Khazanah Pantun Minangkabau’ ini. Kalau sudah dapat ‘kawan’ yang baru, ‘kawan lama’ dilupakan jangan.

805.

Ayam putiah masuak ka parak,

Tibo di parak kanai jalo,

Gigi putiah dibao galak,

Bungo takarang di kapalo.

806.

Karambia sarangkai tujuah,

Tampak nan dari Pakandangan,

Ambiak simpai panjang tujuah,

Manembak bungo balarangan.

807.

Tuan Sikaut pai manembak,

Abihlah buruang batabangan,

Salamo tabuik jo katumbak,

Banyaklah kato kadorongan.

808.

Anak rang Matua pai ka Lawang,

Bajua kambiang nan panuruik,

Bakinco kasiah jo sayang,

Bak ampiang padi sipuluik.

809.

Urang manumbuak jolong gadang,

Ayam nan makan jolong turun,

Managih di rantau urang,

Ka pulang baameh balun.

810.

Limau manih di Pulau Tiku,

Ureknyo sampai ka Pariaman,

Itam manih bukak‘an pintu,

Dagang barambun di halaman.

811.

Manapih maindang dadak,

Dadaklah lakek di tampian,

Manangih maulang jajak,

Jajak lah ilang dilipua hujan.

812.

Gunuang Padang batanggo janjang,

Bari batanggo batu mandi,

Manapi-napi bada balang.

Maintai buah pauah janggi.

813.

Sudah putuih tali katidiang,

Padi taserak anyo lai,

Sudah pai kawan sairiang,

Dagang lah sorang anyo lai.

814.

Cut Nyak Din rajo di Aceh,

Disangko anak Raja Judah,

Mukasuik hati sudah lapeh,

Sangketo mato balun lai sudah.

815.

Pinang mudo manih aianyo,

Tidak siriah bagagang lai,

Urang mudo manih muluiknyo,

Tidak kami picayo lai.

816.

Jangan picayo rimbo gadang,

Kayu aro banyak di dalam,

Jangan picayo sanggua gadang,

Cimaro banyak di dalam.

Kalau si pemilik gigi putih tersusun rapat sedang gelak manis, dan bunga melur tersusun indah di sanggul lintang sangkutnya, mungkin tak berkedip mata memandang. Itulah refleksi bait 805 yang menggambarkan keindahan senyum seorang wanita. Bait berikutnya (806) menyiratkan perlunya usaha keras untuk mendapatkan perhatian si gadis idaman orang sekampung. Sudah hukum dunia: yang bagus memang sulit mendapatkannya.

Bait 807 merefleksikan kata yang bergalau selama pesta keramaian. Sorak dan sorai, kias dan sindir, berseliweran. Bait ini menangkap suasana keramaian ala alek nagari atau pesta perkawinan di masa lalu. ‘Cakak’ yang muncul adalah ‘cakak’ kata-kata. Berbeda dengan situasi sekarang: bila ada keramaian, yang sering terjadi justru perkelahian fisik.

Perumpamaan pada bait 808 untuk mengiaskan kasih yang sedang membara sungguh sangat indah. Saya kira tak perlu diperjelas lebih detil jika para pembaca rubrik ini sudah pernah makan emping beras pulut, apalagi kalau dicampunr dadih. Memang berkelintin-pintin rasanya, pas benar seperti hati yang sedang dimabuk cinta.

Bait 809 merefleksikan lagi hubungan rantau dan usaha pengumpulkan kekayaan. Jangan kita mendugang juga bahwa budaya merantau itu memang didorong oleh hal-hal yang berbau material. Tak aneh jika yang miskin di rantau akan memperjauh rantau, mengubur niat untuk pulang ke kampung halaman.

Bait 810 terkesan agak erotis. Begitulah estetika pantun Minang dalam menggambarkan hal-hal yang mengarah kepada seksualitas: tersembunyi dalam kiasan yang kental. Bait 811 mengiaskan harapan yang pupus kepada si dia, yang tampaknya mungkin akan tersangkut lama di rantau orang – tubuhnya dan juga mungkin hatinya.

Nama buah ‘pauah janggi’ muncul lagi dalam bait 812. Seperti telah dibahas dalam nomor-nomor yang lalu, bait ini mengiaskan percaturan para lelaki dalam usaha meraih hati si gadis idaman. Bait 813 menggambarkan rasa kesepian karena kehilangan ‘kawan’ (dalam konteks ini bisa berarti kekasih hati). Ini bisa dikaitkan dengan bait 814 yang sangat indah kiasannya: apa yang terasa dalam hati sudah diungkapkan kepada si dia, tapi rasanya ingin memandangnya setiap hari, selalu ingin berdekatan dengannya 24 jam.

Bait 815 menyindir kelakuan (sebagian) pemuda yang sering suka mengumbar janji, tapi kebanyakan cuma ‘janji Hetty Koes Endang’ alias angin sorga doang. Sukanya ‘menanam tebu di bibir’ saja. Kritikan ini seolah dibalas dalam bait terakhir: ada juga sebagian wanita yang mengumbar cinta palsu. Atau lebih konkritnya: jangan terpana oleh penampilan luar seorang wanita. Pokoknya, jangan mudah tertipu oleh gincu merah dan pupur tebal. Lebih baik cari yang orisinal. (tamat)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 7 Oktober 2012

October 8, 2012

Minang Saisuak #105 - Sekolah Pendeta di Taluak, Ford de Kock

Kampanye penginjilan (misionaris) adalah bagian dari invasi bangsa Eropa ke Asia dan Afrika. Portugis menjajah Asia, Amerika Latin, dan Afrika berlindung di balik misi pengkristenan. Alasan mereka adalah untuk mengajarkan adab dan budaya kepada bangsa ‘barbar’.

Portugis melakukan hal yang sama di Maluku Utara sebelum mereka dialahkan oleh Belanda. Kolonialisme sememangnya adalah penindasan manusia atas manusia lain dengan membawa-bawa nama Tuhan. Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia misi penginjilan terus belangsung. Kini berkasnya tertinggal kuat di beberapa wilayah di Sumatra, sebagian kecil Pulau Jawa, dan di banyak daerah di Sulawesi Utara dan Indonesia Timur.

Para penginjil sering tanpa etika (sesuatu yang berlawanan dengan sifat Tuhan yang dikampanyekannya): orang yang sudah beragama, misalnya Islam atau Hindu, masih terus dirayunya agar percaya kepada Tuhan Yesus. Minangkabau yang identik dengan Islam sudah lama pula diincarnya. Akhir-akhir ini isu pemurtadan makin nyaring terdengar di Minangkabau, seperti terefleksi dalam buku Helmidjas Hendra, Dari surau ke gereja: murtad di Ranah Minang (Jakarta: Pustaka Aweha, 2009). Studi yang lebih mendalam dari perspektif sejarah mungkin harus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen yang cerdas dari UNP dan UNAND. (Untuk penyigi jalan ke arah itu dapat digunakan karya Karel Steenbrink, Chatolics in Indonesia, 1808-1942: a documentary history, 2001 dan 2007 [2 jilid]).

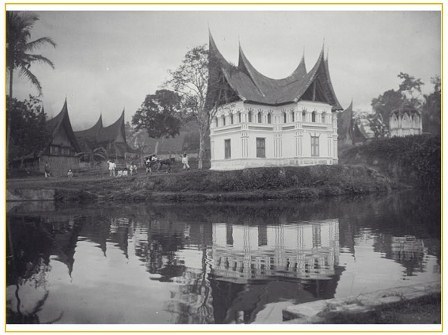

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan satu foto klasik yang merekam jejak misi penginjilan di Minangkabau. Judul foto ini (16×22,5 cm.; tukang kodaknya tak diketahui; dibuat sekitar 1910-1930) adalah “Priesterschool Taloeg bij Fort de Kock, West Sumatra” (Sekolah Pendeta di Taluak, Bukittinggi, Sumatra Barat). Bangunan bercat putih dalam foto ini, yang mengkombinasikan arsitektur Eropa dan Minangkabau (lihat atapnya yang bergonjong), merepresentasikan taktik yang digunakan oleh para penginjil: pengkristenan harus dilakukan dengan pendekatan budaya. Hal ini berlaku di banyak tempat lain di dunia.

Sulit untuk menemukan data yang pasti berapa orang Minangkabau sebenarnya kini yang sudah ‘batuka kalibalik’. Malah santer terdengar sudah ada beberapa orang Minangkabau yang jadi pendeta. Injil dalam bahasa Minangkabau sudah pernah pula dicetak, walau akhirnya dilarang beredar di Sumatra Barat.

Orang awam mungkin bertanya: untuk apa sebenarnya berebut pengaruh dalam menentukan konsep setiap pribadi manusia tentang Tuhan? Jawabnya: ini adalah bagian dari hasrat duniawi, sama sekali tak ada kaitannya dengan yang ukhrawi. Penginjilan yang gencar dilakukan di mana-mana tak lain adalah bagian dari usaha bangsa-bangsa Anglo-Amerika untuk mendominasi dunia. Untuk kelanggengan kuasa duniawi, para penjual (nama) Tuhan tetap berkeliaran di mana-mana, dulu, sekarang, dan di masa datang.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam). | Singgalang, Minggu, 7 Oktober 2012

September 25, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 98 - KASIH OMBAK MAKANYA MANDI

Khazanah Pantun Minangkabau # 98 - KASIH OMBAK MAKANYA MANDI

Dengan melakukan kajian terhadap pantun-pantun Minangkabau, kita mungkin dapat melihat sejauh mana telah terjadi pergeseran laras bahasa sastra Minangkabau. Pergeseran itu tentu tidak dapat dihindari. Namun, kajian-kajian yang kita lakukan terhadap khazanah pantun Minangkabau mungkin dapat memberi inspirasi kepada orang Minangkabau kini dalam membuat kreasi-kreasi seni, khususnya sastra dan musik, yang tetap berakar pada tradisinya sendiri. Nomor ini (98) menyajikan lagi serangkaian bait pantun Minangkabau klasik kepada pembaca setia rubrik ini.

778.

Dipaku kawek dipilinkan,

Dilipek pandan baduri,

Sungguahpun surek dikirimkan,

Sipaik namonyo badan diri.

779.

Dipanggang kekek dikariangkan,

Makanan anak Raja Jao,

Dikarang surek dikirimkan,

Kaganti badan dangan nyao.

780.

Manyurek di ateh kaco,

Kaco nan jangan dipacahkan,

Surek Ambo mintak dibaco,

Rasio jangan disorakkan.

781.

Ka langik manjamua kapeh,

Kapeh tajelo dalam padi,

Baolah dawaik jo karateh,

Dibaco buliah dalam hati.

782.

Saidi karam di lauik,

Panji nan jangan dirabahkan,

Walau karam bumi jo langik,

Janji nan jangan diubahkan.

783.

Ayam jantan si Rajo Janang,

Kiliran taji Sabarumbuang,

Tolan lah buliah labuhan tanang,

Gunuang tinggi tampaik balinduang.

784.

Kain Semarang Rajo Siam,

Salendang anak Banda Rumi,

Walau ka langik Adiak diam,

Kanakan jugo untuang kami.

785.

Kain kasumbo rono nilam,

Salendang anak baru jadi,

Ambo ini sapantun tiram,

Kasiah ombak makonyo mandi.

786.

Urang Padang lalu barampek,

Balima dengan gurunyo,

Buruang tabang dima kadapek,

Panuahlah tangan dek bulunyo.

787.

Indak kami mamancang koto,

Kami mamancang parumahan,

Indak kami mamandang rupo,

Kami mamandang parulahan.

788.

Ikan banamo camin-camin,

Makan barulang ka Pulau Duo,

Rupa Adiak bak rupo camin,

Tapi kalakuan bak kudo tuo

789.

Pasa Barus Batu Garigi,

Lampu baririk di halaman,

Tamusahua ka sana-sini,

Kambanglah bungo dalam taman.

790.

Sikajuik batang sikajuik,

Tumbuah di tangah padang lapang,

Adiak datang dengan mukasuik,

Kalau buliah janganlah malang.

791.

Asok api urang mangabun,

Asok urang mamanggang ladang,

Layiakan kapa dalam ambun,

Lauiktan banyak manganduang karang.

Bait 778 dan 779 merefleksikan efek literacy awal pada masyarakat kita di zaman lampau. Tulisan (dalam hal ini surat) merupakan representasi dari tubuh dan nyawa seseorang. Fungsi surat masih terefleksi pada bait 780 dan 781. Si dia berharap agar surat itu dibaca dalam hati saja, jangan didaraskan pada orang lain. Ini merefleksikan suatu zaman di mana orang sering mendaraskan yang tertulis. Ketika itu pengaruh awal tulisan baru sampai pada masyarakat kita.

Dalam bait 782 ada pemintaan kepada si dia untuk tetap memegang janji setia. Dia bermohon walau apapun yang terjadi, janganlah melupakan janji sehidup semati yang sudah diikrarkan.

Staus sosial sudah naik, hidup sudah sejahtera, karena mendapat pasangan yang hebat secara sosial dan ekonomi. Sudah ‘naik daun’ kata orang sekarang. Demikian refleksi bait 783. Akan tetapi rupanya teman lama agak terabaikan. Bait 784 mengingatkan kemungkinan orang akan lupa diri jika sudah naik status dan kelas sosial. Mudah-mudahan para pembaca rubrik ini tidak berlaku seperit itu. Walau sudah sukses dan kaya berlindak, tetaplah rendah hati: cadiak indak mambuang kawan, gapuak indak mambuang lamak.

Bait 785 mendengungkan suara berhiba-hiba lagi: hidup seorang atas belas kasihan orang lain. Bait 786 merefleksikan harapan yang tak mungkin dijangkau, angan-angan yang terlalu tinggi. Bait 787 merefleksikan pilihan yang lebih ditujukan pada perilaku baik ketimbang rupa dalam mencari pasangan hidup, inner beauty kata orang sekarang. Sering orang hanya terpukau oleh wajah cantik saja, tapi pada akhirnya kecewa karena kelakuannya sangat buruk (bagai kuda tua) (bait 788). Memang kecantikan sering membetot perhatian banyak orang, ibarat bunga yang indah, sebagaimana direfleksikan dalam bait 789.

Apa yang dimaksud hendaknya sampai, jangan gagal di tengah jalan. Itulah refleksi bait 790. Bait terakhir sangat halus dan manis perumpamaannya. Bait ini mengilatkan agar hubungan antara diriu dan si dia diharahasiakan, disimpan saja rapat-rapat dalam hati, karena dalam banyak pihak yang tak suka dan coba menghalangi. Itulah yang disebut oleh orang dulu ‘bacinto dalam raik’.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 23 September 2012

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers