Suryadi's Blog, page 27

June 12, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 84 - SAYAP RIMBUN TERBANG TAK TINGGI

Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pantun Minangkabau adalah rimbunan pohon berdaun kata-kata bersayap. Dari arah mana saja interpretasi ditibakan, kepolisemiannya akan terus mengalami ektensifitas. Justru karena itulah genre pantun menjadi tempat untuk mengasah kepekaan bahasa dan kecampinan bersilat lidah, sebagaimana dapat kita rasakan lagi dalam sajian pantun-pantun Minang di nomor ini.

647.

Kain guluang dari Kinari,

Sungai Ameh nak rang Malako,

Mari dicukia dengan rantiang,

Dimano dapek rang cari lai,

Buruang banamo rajowali

Paruah ameh kapak suaso,

Ka dunia turun makan caciang,

Indak dipandang urang lai.

648.

Mari dicukia dengan rantiang,

Kabek’an pucuak jo dahannyo,

Turun ka dunia makan cacing,

Langau jo ulek dimakannyo.

649.

Kabek’an pucuak jo dahannyo,

Kain panjang si Reno Ali,

Masuak ka pakan sapik udang,

Langau jo ulek dimakannyo,

Balunlah baso ka kamulai,

Awak baiak taratik kurang,

650.

Masuak ka pakan sapik udang,

Tanam cakua di Pulau Anso,

Nyiua satimbang dengan goni,

Awak baiak taratik kurang,

Tinggi galapua randah lago,

Sayok rimbun tabang tak tinggi.

651.

Kain panjang si Reno Ali,

Dilipek rumpuik sianik,

Jatuah silaro daun pauah,

Nan bagak buruang rajowali,

Nak lago jo buruang pipik,

Hilang reno takucak tuah.

652.

Jatuah silaro daun pauah,

Kanai kain si Reno Ali,

Dilipek rumpuik sianik,

Ruso di bukik makan capo,

Mamakan buah jo bungonyo,

Dilatak niru jo tampian,

Jatuah silaro daun pulai,

Ilang reno takucak tuah,

Kok iyo buruang rajowali,

Nak lago jo pipik parik,

Calo sadikik tak mangapo,

Tuah mancari sampurnonyo,

Urang baguru barasian,

Buliah reno kapado punai.

653.

Jatuah silaro daun pulai,

Ditabang batang kaliki,

Mangapo mungka dikulaikan,

Buliah reno kapado punai,

Bialah inyo tabang tinggi,

Mangapo murai dikanaikan.

Bait 647-653 yang kami sajikan di nomor ini adalah pantun berkait yang ditemukan dalam salah satu naskah pantun Minangkabau yang tersimpan di Leiden University Library, Leiden, Belanda. Tujuh bait pantun di atas mengandung suatu ‘cerita sindiran’ terhadap seorang yang pernah besar dan berkuasa (rajowali) tapi akhirnya mengalami kebangkrutan dan kehilangan modal sosial dan finansialnya. Hal itu telah membuat dirinya turun derajat. Di sisi lain, bait-bait pantun di atas juga mengandung sindiran terhadap orang-orang yang kelihatannya jagoan tapi ternyata tidak ada apa-apanya.

Bait 647 jelas menyindir orang besar yang bangkrut, yang terpaksa mengais-ngais rejeki lagi untuk dapat bertahan hidup (‘langau jo ulek dimakannyo’; bait 648), sehingga orang tidak lagi segan kepadanya. Rupanya orang kaya yang jatuh bangkrut bisa memperlihatkan perilaku ‘kurang taratik’ (649), karena gonjangan psikologis tentunya.

Dalam bait berikutnya (650) terkandung sindiran terhadap orang yang kelihatan sangar dan berlagak jagoan, tapi ketika diajak benar berlaga, ternyata cepat keok. Makna lain bait ini: orang yang memperlihatkan kesan pintar di depan orang lain, tapi ternyata isi kepalanya tidak seberapa. ‘Tong kosong nyaring bunyinya.’ Orang yang memasang lagak pintar atau berkuasa seperti itu bisa kehilangan muka di depan umum. Sama halnya dengan orang besar yang berkuasa yang tak malu menantang orang kecil, tapi ternyata akhirnya kalah. Maka, jika terjadi hal yang demikian, si orang besar itu akan jadi malu dan ‘tuah’nya akan terkocak atau pamornya akan turun (651).

Pamor adalah salah satu bentuk dari modal sosial seseorang. Jika pamor seseorang yang pernah berkuasa turun, maka itu berarti akan ada orang lain yang mengambil alih posisi yang ditinggalkannya itu. Seperti digambarkan dalam bait panjang 652, proses pengakumulasian modal sosial yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pamor, sebenarnya adalah suatu perjuangan, suatu usaha mencari ‘tuah’. Kadang-kadang perjuangan mengakumulasikan ‘tuah’ itu berjalan mulus dan berhasil, tak jarang juga gagal. Sebab sebanarnya itu adalah semacam kompetisi juga, yang sewaktu-waktu dapat saja diambil alih atau diselip oleh orang lain (punai yang berloeh reno).

Bait terakhir mengekpresikan kenyataan sosial, melalui sifat-sifat burung, bahwa masing-masing orang punya ‘tuah’ dan karakter sendiri-sendiri. Burung punai yang bisa terbang tinggi sering melambangkan kemolekan dan keindahan, untuk tidak mengatakan glamour. Sedangkan burung murai, yang hanya bisa terbang rendah, melambangkan orang kecil, orang biasa, yang tentunya harus tahu diri: jika mandi di hilir-hilir, berkata di bawah-bawah.

Keseluruhan bait di nomor ini (84) mngandung pesan moral: sesuaikan gaya dan penampilan dengan kapasitas modal sosial dan finansial yang Anda miliki. Orang mesti tahu menempatkan diri. Ini yang kain langka ditemukan dalam masyarakat kita sekarang.

(bersambung minggu depan)

Suryadi - [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 10 Juni 2012

06 Khazanah Pantun Minangkabau # 84 - SAYAP RIMBUN TERBANG TAK TINGGI

Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pantun Minangkabau adalah rimbunan pohon berdaun kata-kata bersayap. Dari arah mana saja interpretasi ditibakan, kepolisemiannya akan terus mengalami ektensifitas. Justru karena itulah genre pantun menjadi tempat untuk mengasah kepekaan bahasa dan kecampinan bersilat lidah, sebagaimana dapat kita rasakan lagi dalam sajian pantun-pantun Minang di nomor ini.

647.

Kain guluang dari Kinari,

Sungai Ameh nak rang Malako,

Mari dicukia dengan rantiang,

Dimano dapek rang cari lai,

Buruang banamo rajowali

Paruah ameh kapak suaso,

Ka dunia turun makan caciang,

Indak dipandang urang lai.

648.

Mari dicukia dengan rantiang,

Kabek’an pucuak jo dahannyo,

Turun ka dunia makan cacing,

Langau jo ulek dimakannyo.

649.

Kabek’an pucuak jo dahannyo,

Kain panjang si Reno Ali,

Masuak ka pakan sapik udang,

Langau jo ulek dimakannyo,

Balunlah baso ka kamulai,

Awak baiak taratik kurang,

650.

Masuak ka pakan sapik udang,

Tanam cakua di Pulau Anso,

Nyiua satimbang dengan goni,

Awak baiak taratik kurang,

Tinggi galapua randah lago,

Sayok rimbun tabang tak tinggi.

651.

Kain panjang si Reno Ali,

Dilipek rumpuik sianik,

Jatuah silaro daun pauah,

Nan bagak buruang rajowali,

Nak lago jo buruang pipik,

Hilang reno takucak tuah.

652.

Jatuah silaro daun pauah,

Kanai kain si Reno Ali,

Dilipek rumpuik sianik,

Ruso di bukik makan capo,

Mamakan buah jo bungonyo,

Dilatak niru jo tampian,

Jatuah silaro daun pulai,

Ilang reno takucak tuah,

Kok iyo buruang rajowali,

Nak lago jo pipik parik,

Calo sadikik tak mangapo,

Tuah mancari sampurnonyo,

Urang baguru barasian,

Buliah reno kapado punai.

653.

Jatuah silaro daun pulai,

Ditabang batang kaliki,

Mangapo mungka dikulaikan,

Buliah reno kapado punai,

Bialah inyo tabang tinggi,

Mangapo murai dikanaikan.

Bait 647-653 yang kami sajikan di nomor ini adalah pantun berkait yang ditemukan dalam salah satu naskah pantun Minangkabau yang tersimpan di Leiden University Library, Leiden, Belanda. Tujuh bait pantun di atas mengandung suatu ‘cerita sindiran’ terhadap seorang yang pernah besar dan berkuasa (rajowali) tapi akhirnya mengalami kebangkrutan dan kehilangan modal sosial dan finansialnya. Hal itu telah membuat dirinya turun derajat. Di sisi lain, bait-bait pantun di atas juga mengandung sindiran terhadap orang-orang yang kelihatannya jagoan tapi ternyata tidak ada apa-apanya.

Bait 647 jelas menyindir orang besar yang bangkrut, yang terpaksa mengais-ngais rejeki lagi untuk dapat bertahan hidup (‘langau jo ulek dimakannyo’; bait 648), sehingga orang tidak lagi segan kepadanya. Rupanya orang kaya yang jatuh bangkrut bisa memperlihatkan perilaku ‘kurang taratik’ (649), karena gonjangan psikologis tentunya.

Dalam bait berikutnya (650) terkandung sindiran terhadap orang yang kelihatan sangar dan berlagak jagoan, tapi ketika diajak benar berlaga, ternyata cepat keok. Makna lain bait ini: orang yang memperlihatkan kesan pintar di depan orang lain, tapi ternyata isi kepalanya tidak seberapa. ‘Tong kosong nyaring bunyinya.’ Orang yang memasang lagak pintar atau berkuasa seperti itu bisa kehilangan muka di depan umum. Sama halnya dengan orang besar yang berkuasa yang tak malu menantang orang kecil, tapi ternyata akhirnya kalah. Maka, jika terjadi hal yang demikian, si orang besar itu akan jadi malu dan ‘tuah’nya akan terkocak atau pamornya akan turun (651).

Pamor adalah salah satu bentuk dari modal sosial seseorang. Jika pamor seseorang yang pernah berkuasa turun, maka itu berarti akan ada orang lain yang mengambil alih posisi yang ditinggalkannya itu. Seperti digambarkan dalam bait panjang 652, proses pengakumulasian modal sosial yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pamor, sebenarnya adalah suatu perjuangan, suatu usaha mencari ‘tuah’. Kadang-kadang perjuangan mengakumulasikan ‘tuah’ itu berjalan mulus dan berhasil, tak jarang juga gagal. Sebab sebanarnya itu adalah semacam kompetisi juga, yang sewaktu-waktu dapat saja diambil alih atau diselip oleh orang lain (punai yang berloeh reno).

Bait terakhir mengekpresikan kenyataan sosial, melalui sifat-sifat burung, bahwa masing-masing orang punya ‘tuah’ dan karakter sendiri-sendiri. Burung punai yang bisa terbang tinggi sering melambangkan kemolekan dan keindahan, untuk tidak mengatakan glamour. Sedangkan burung murai, yang hanya bisa terbang rendah, melambangkan orang kecil, orang biasa, yang tentunya harus tahu diri: jika mandi di hilir-hilir, berkata di bawah-bawah.

Keseluruhan bait di nomor ini (84) mngandung pesan moral: sesuaikan gaya dan penampilan dengan kapasitas modal sosial dan finansial yang Anda miliki. Orang mesti tahu menempatkan diri. Ini yang kain langka ditemukan dalam masyarakat kita sekarang.

(bersambung minggu depan)

Suryadi - [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 10 Juni 2012

June 10, 2012

Minang Saisuak #92 - Pegawai Kantor Dagang ‘Tuan Berok’

Buku Freek Colombijn, Paco-paco Kota Padang (2006) menginformasikan kepada kita perkembangan fisik kota ini di masa lampau. Padang adalah sebuah kota bandar yang memiliki geliat ekonomi kuat sejak akhir abad ke-19. Oleh sebab itu banyak pedagang non-pribumi membuka usaha perdangangan mereka di Padang, tidak terkecuali para bisnismen dari Eropa. Mereka yang bermental baja merantau ke Hindia Belanda untuk mengadu untung dan mencari kehidupan yang lebih baik, meskipun tidak semuanya berhasil.

Salah seorang pengusaha kelas kakap Eropa yang pernah malang melintang di Padang adalah Tuan Van den Berg. Dari namanya, sudah jelas bahwa ia adalah orang Belanda. Orang Padang dulu menyebut pedagang ini ‘Tuan Berok’, karena lidah orang Minang susah melafalkan kata ‘Berg’, nama famili pedagang besar ini. Nama itu sampai kini abadi dalam nama sebuah kelurahan/kampung di Padang: yaitu Kampung Berok.

‘Tuan Berok’ memiliki perusahaan dagang yang nama lengkapnya adalah ‘Jacobson Van den Berg & Co. NV’. Perusahaan impor-ekspor ini bergerak di bidang perdagangan hasil bumi dan juga barang-barang industri, termasuk produk PT. Portland Cement (yang kemudian berubah nama menjadi PT. Semen Padang). Foto ini merekam para karyawan pribumi yang bekerja di kantor Perusahaan Jacobson Van den Berg & Co. Foto berukuran 13,5 x 18 cm. ini dibuat tahun 1955, dan semula dimiliki oleh RB. Triezenberg di Leidschendam, Belanda, sebelum diserahkan ke KITLV Leiden tahun 1999.

Jika pembaca Singgalang jalan-jalan ke Kelurahan Berok, ingatlah bahwa nama kelurahan itu berasal dari nama ‘Tuan van den Berg’, pemilik tanah luas dan pedagang besar yang dulu membangun rumah dan kantor perusahaannya di situ.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden). | Singgalang, Minggu, 10 Juni 2012

June 5, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 83 - DUNIA DITANAI LAYANG-LAYANG

Pada umumnya pantun Minangkabau adalah pantun lepas, seperti dapat dikesan pada pantun-pantun adatnya. Tapi penelaahan terhadap koleksi pantun Minangkabau klasik yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, menunjukkan bahwa banyak pantun Minangkabau, khususnya pantun muda, adalah pantun berkait, seperti dapat dilihat dalam sajian rubrik ‘Khazanah Pantun Minang’ di nomor ini (83).

640.

Kain barauik barauci,

Timbalan kain kamba banang,

Abihlah kuaik rajowali

Dunia ditanai layang-layang.

641.

Ilia bagandang basarunai,

Rajo barangkek ka subarang,

Apo katenggang unggeh punai,

Enggeran ditunggu alang.

642.

Rajo barangkek ka subarang,

Latak suri di ateh atok,

Enggeran ditunggu alang,

Nuri lah tabang-tabang inggok.

643.

Latak suri di ateh atok,

Manumbuak di lasuang tinggi,

Manampih ka Banda Dalam,

Jalo tarambau ateh karang,

Nuri lah tabang-tabang inggok,

Alang nan indak namuah pai,

Ati bangih badan mandamam,

Marumuak takukua dalam sarang.

644.

Jalo tarambau ateh karang,

Singgalang pandai manyimpai,

Pandai manyimpai rotan aluih,

Marumuak takukua dalam sarang,

Di ateh alang nan maintai,

Di bawah musang nan kaluluih.

645.

Pandai manyimpai rotan aluih,

Talago pinang jujuik‘an,

Talabuah tirai langik-langik,

Maso pabilo mangalakai,

Di bawah musang nan kaluluih,

Buruang nan takuik manantikan,

Baniaik tabang ka langik,

Maso pabilo lah ka sampai.

646.

Maso pabilo mangalakai,

Dari Buo ka Batang Kapeh,

Ka Tambang ka Batang Hari,

Maso pabilo lah ka sampai,

Awak tuo kapa lah rongkeh,

Diliek langik alah tinggi.

Enam bait pantun klasik Minangkabau yang kami sajikan kali ini sebenarnya berkisah tentang persaingan dalam urusan duniawi, misalnya dalam konteks persaingan dalam merebut hati seorang wanita idaman. Tema ini cukup menonjol dalam pantun muda Minangkabau (lihat nomor-nomor sebelumnya). Memang soal ajuk-mengajuk hati dan kudeta cinta yang melibatkan gadis dan bujang, dan suara keluh kesah si pecundang, selalu menjadi topik hangat dalam pantun muda Minangkabau.

‘Persaingan’ antara burung rajawali dan layang-layang yang disebut alam bait 640 jelas melambangkan ‘mati kutunya’ seseorang yang begitu berkuasa karena disaingi oleh orang lain yang sebenarnya berasal dari kalangan biasa saja. Pemain lama yang terkenal (rajawali, penguasa udara) yang jatuh gengsi karena kedatangan pemain baru (layang-layang, ‘burung’ imitasi).

Bait 641 menggambarkan hal yang sebaliknya: pemuda biasa (burung punai) yang harus bersabar karena gadis idamannya (enggeran) sedang dalam incaran orang kuat yang berkuasa (elang). Sementara pemuda lain (nuri) juga sudah lama mengincar (lah tabang-tabang inggok) (bait 642). Ya, tentu saja si ‘unggeh punai’ kalah dalam segala hal: penampilan, isi saku, dan juga modal sosial. Pendek kata, orang kuat yang berkuasa itu memupuskan harapan banyak pemuda lain yang mengincar si gadis idaman.

Tiga bait terakhir (643-646) mengandung suara putus asa. Burung tekukur (takukua) yang marumuak (bersedih) dalam sangkar adalah lambang si pecundang yang lama marasai dalam penantian untuk dapat mewujudkan harapan tapi ternyata tak pernah kesampaian. Terlalu banyak orang kaya yang mengincar gadis idamannya. Para pemuda kaya dan miskin, yang berniat baik dan berniat jahat, saling berkompetisi. Tepat kiranya gambaran dalam bait 644: di atas ‘elang’ mengintai, di bawah ‘musang’ juga terus mengendus – lambang dari pihak-pihak yang ingin mendekati si gadis tapi mungkin dengan niat jahat.

Kecil rasanya niat hati akan kesampaian (645), karena tak terasa badan sudah tua dalam penantian. Badan sudah tua, bersaing dengan orang muda tak mungkin lagi rasanya (langit sudah tinggi) (646). Nomor ini kurang lebih menggambarkan kisah ‘bujang lapuak’ yang patah hati, yang tidak tidak percaya bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 3 Juni 2012

June 3, 2012

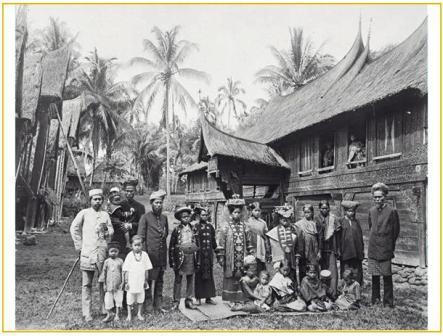

Minang Saisuak #91 - Satu Keluarga dari Kinari, Solok

‘Kinari-kinari sajo / Kinari talatak di pambatang / Bukan kami kamari sajo / Gadang mukasuik nan dijalang’, demikian bunyi sebait pantun Minangkabau yang mengingatkan kita pada Nagari Kinari.

Kinari adalah nama sebuah nagari daerah Solok. Nagari ini berjarak sekitar 2 km dari Muaro Paneh dan sekitar 10 km. dari kota Solok. Nama nagari ini, yang berada di punggung Bukit Barisan dan bertetangga dengan Nagari Koto Anau, jelas diambil dari nama sejenis pohon yang disebut ‘kinari’ yang sangat mungkin banyak tumbuh di nagari ini sejak dulunya.

Nagari Kinari, yang memiliki dialek bahasa Minang yang khas, sering disebut sebagai ‘Nagari 1000 rumah gadang’ – istilah yang saya dengar dari anggota RantauNet Muchlis Hamid dan Armen Zulkarnain (organisator LPM Marapalam). Di kiri-kanan labuah nan goloang di Nagari Kinari serta di jerok-jerok jorongnya dapat ditemukan banyak rumah gadang yang sebagian besarnya masih berdiri sampai kini.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan satu foto klasik tentang satu keluarga dari Kinari. Foto yang aslinya berukuran 20,6×26 cm. ini dibuat sekitar tahun 1895. Foto ini memperlihatkan satu keluarga yang kelihatannya cukup terpandang di Kenagarian Kinari, Solok. Di latar belakang terlihat sebuah rumah gadang yang rancak dengan rankiang baririk di halamannya. Tidak disebutkan dari keluarga datuk mana para lelaki, perempuan, dan anak-anak yang terekam dalam foto ini berasal. Namun, dari pakaian mereka dapat dikesan bahwa mungkin salah seorang di antaranya (yang berpakaian putih) bekerja dalam jajaran Department Binnenlandsch Bestuur (BB) kolonial di zaman itu. Foto ini juga merekam pakaian adat kaum wanita Kinari atau Solok pada umumnya. Nagari Kinari, dengan keunikan alam dan budayanya, serta warisan rumah gadangnya yang masih terjaga, mungkin pantas dipromsikan menjadi salah satu daerah tujuan wisata budaya di Sumatra Barat.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam).

| Singgalang, Minggu, 3 Juni 2012

May 29, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 82 - ALLAH MENGGUNTING LIDAH ENGKAU

Sejauh ini kita sudah melihat melalui rubrik ini betapa khazanah pantun Minangkabau kaya dengan pantun muda. Kita mendapat gambaran bahwa dunia percintaan dan erotisme tidak ‘diharamkan’ dalam pantun-pantun Minangkabau, walaupun etnis Minangkabau diidentikkan dengan Islam. Namun demikian kita sudah mendapat kesan bahwa hal itu direpresentasikan dengan bahasa kiasan yang sangat halus, sebagaimana dapat dikesan lagi dalam bait-bait pantun di nomor ini (82).

632.

Sadaun makan baranam,

Sudah sorang tingga balimo,

Sataun bungo den tanam,

Kini ka kambang malah inyo.

633.

Sadaun sambilan sapiah,

Cukuik sapuluah jo bungonyo,

Sataun samusim labiah,

Tidak den lupo digunonyo.

634.

Kalau tarantang di bungonyo,

Daun katari aleh makan,

Kalau takana digunonyo,

Kanyang sahari indak makan.

635.

Baririk pinang di halaman,

Ditanam Malim Marajo,

Nanti sadikik nan ditahan,

Kami batenggang babicaro.

636.

Urang kabun mandi bagalah,

Mandi batimbo galuak rotan,

Mamintak ampun pado Allah,

Mamintak tabiak bakeh Tuan.

637.

Ka Puruih baburu cingkuak,

Ka lurah baburu pikau,

Kami luruih dibao bengkok,

Allah mengguntiang lidah engkau.

638.

Kain gaba tanun Batipuah,

Pakalo ambiak katantinya,

Kami bana Tuan mangicuah,

Allah Taala kasasinyo.

639.

Gulinggang di tangah ladang,

Tumbuh lado di ujuang titih,

Apo ka tenggang ula gadang,

Reno disemba ula lidih.

Penantian yang panjang akhirnya berbuah gembira: sudah lama Anda mendekati si dia, sekarang rupanya usaha Anda tidak sia-sia. Anda berhasil merebut hatinya. Itulah refleksi bait 632. Bait ini juga bisa berarti tunangan yang sejak kecil dinanti kini sudah gadis, sudah siap ‘dipetik’. Zaman dulu banyak orang yang ditunangankan ketika masih kecil, seperti terefleksi pada beberapa kaba klasik Minangkabau. Masa pertunanganan bisa berlangsung bertahun-tahun. Demikianlah umpamanya, dalam Kaba Cindua Mato, Dang Tuanku dan Puti Bungsu sudah lama bertunangan, walau yang si bujang tinggal di Pagaruyung dan si Gadis tinggal di Ranah Sikalawi.

Bait 633 mengiaskan kenangan yang mendalam terhadap seseorang, yang dalam konteks ini bisa berarti mantan kekasih hati. Sudah setahun dia pergi, sudah lebih semusim dia meninggalkan Anda, tapi kisah lama bersamanya (gunonyo) tidak dapat Anda lupakan. Tampaknya banyak kenangan indah semasa Anda masih ‘babaua’ dengan si dia. Ini dapat dikesan dalam bait berikutnya (634) yang kiasannya terasa indah sekali: jika ingat akan masa lampau yang indah ketika masih bersamanya, Anda bisa merasa kenyang tak makan dibuatnya.

Bait 635 memberi nasehat agar tidak banyak mengumbar kata, jangan membuka aib dengan bercerita ke sana kemari, jika sedang terjadi masalah dengan si dia. Sering dalam menghadapi masalah seperti ini orang tidak tahan untuk tidak membuka rahasianya sendiri. Akibatnya, semua orang jadi tahu. Ibarat ayam gadis bertelur, kata orang: telurnya baru keluar satu, koteknya sudah terdengar ke mana-mana, bikin ribut ayam sekampung.

Rupanya si gadis memang merasa dikhianati oleh pasangannya. Dia merasa pasangannya memang sudah tidak benar lagi, untuk mana dia mohon maaf (bait 636). Si gadis benar-benar ingin serius dalam membina hubungan, tapi si bujang ternyata masih main-main, tindakannya tidak sesuai dengan perkataannya (dibao bengkok). “Allah akan menggunting lindahmu”, demikian peringatan yang disampaikan oleh si gadis. Jika dirimu mengecoh saya, maka Allah SWT akan jadi saksinya”, kata si gadis kepada si bujang (bait 637).

Bait 638 sepertinya menjadi klimaks dari bait-bait sebelumnya. Lelaki (Tuan) yang mengecoh pasangannya, si gadis yang berhati suci itu, mungkin dari kelas orang berada (ula gadang) yang mungkin suka mempermainkan wanita. Bait terakhir ini mengiaskan orang besar, berkuasa, dan kaya, yang kecolongan oleh seorang dari kalangan biasa saja (ula lidih) dalam merebut hati seorang gadis cantik (‘reno’; kata reno berarti mestika, kemala. Dulu banyak anak gadis Minang yang bernama Reno, dalam beberapa kaba ditemukan nama tokoh wanita Puti Reno….).

Bait terakhir ini sepertinya mengandung ajaran agar orang-orang biasa harus percaya diri (pede), jangan minder berkompetisi dengan orang-orang kaya dalam merebut hati ‘bunga mawar’ incaran banyak lelaki. Jangan merasa kalah sebelum ‘bertanding’. Peluang Anda tetap ada. Yang penting kalau mau ketemu dengan si dia pakaian harus bersih, walau modelnya lama tak masalah. Dan jangan lupa bersungguh-sungguh: sesuaikan kata dan perbuatan. Soal uang yang banyak belum tentu juga menjamin setiap usaha akan beroleh sukses. Jadi, majulah dengan modal apa yang ada pada diri Anda, tapi jangan hanya modal dengkul doang. Kecuali kalau ikut pemilu kada, itu memang memerlukan banyak modal (dan juga berbagai taktik akal bulus).

(bersambung minggu depan)

May 27, 2012

Minang Saisuak #90 - Para Kepala Adat di Minangkabau

‘Nagari bapaga undang , kok kampuang bapaga buek, tiok lasuang baayam gadang, salah tampuah buliah diambek’, demikian bunyi satu pantun Minangkabau yang menggambarkan independensi nagari-nagari di Minangkabau. Setiap nagari sejajar statusnya, dengan adat selingkar nagari yang bisa saja berbeda satu sama lainnya. Pada masa lampau tak jarang antar nagari berkompetisi, seperti terefleksi dalam dunia kesenian dan permainan rakyat, dan tak jarang juga terjadi perang batu antar nagari.

Foto yang kami turunkan dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini memperlihatkan sekelompok kepala adat dari satu nagari di Minangkabau. Namun tidak dijelaskan dari nagari mana mereka berasal. Foto yang aslinya berukuran 9×12 cm. ini dibuat antara tahun 1910-1930. Tampaknya para kepala adat ini agak tegang menghadapi ‘kamera kolonial’ – meminjam istilah Jean German Tailor dalam artikelnya “The Sewing-Machine in Colonial-Era Photograph: A Record from Dutch Indonesia” (Mesin jahit dalam fotografi era kolonial: sebuah catatan dari Belanda Indonesia’ (Modern Asian Studies 46,1 (2012):71-95. Tampaknya yang paling depan dengan keris bersarung indah di pinggangnya, yang dipayungi oleh bujangnya (payung kelihatan tidak tampak), adalah pemimpinnya. Yang lain adalah para pengiringnya dengan senjata masing-masing. Sepertinya mereka tengah berada dalam suatu upacara resmi. Foto ini menghadirkan kenangan pada nagari-nagari Minangkabau dengan para ‘ayam gadang’nya di masa lampau.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam). | Singgalang, Minggu, 27 Mei 2012

May 26, 2012

In Memoriam Prof Dr A Teeuw : Kenangan kepadamu Terentang dari Leiden hingga Jakarta

Hari Jumat, 25 Mei 2012, mulai pukul 11.00 waktu Leiden, Belanda, jenazah Prof Dr A Teeuw (91) dilepas di Marekerk, Lange Mare 48, 2312 GS Leiden, untuk selanjutnya dikremasikan secara pribadi oleh pihak keluarga almarhum.

Hari Jumat, 25 Mei 2012, mulai pukul 11.00 waktu Leiden, Belanda, jenazah Prof Dr A Teeuw (91) dilepas di Marekerk, Lange Mare 48, 2312 GS Leiden, untuk selanjutnya dikremasikan secara pribadi oleh pihak keluarga almarhum.

Meski sudah meninggal sejak 18 Mei lalu, kepergian akademikus dan kritikus sastra Indonesia terkemuka itu baru diumumkan kepada khalayak pada Kamis (23/5) pagi. Dalam kartu undangan sekaligus pemberitahuan yang diterima para sejawat, murid, dan kenalannya di Leiden, disebutkan bahwa penghormatan terakhir untuk Hans—panggilan akrab Prof A Teeuw—dapat diberikan di Merekerk, Jumat siang. Selanjutnya, ”Hans wodts in daarna in besloten kring gecremeerd” (Hans kemudian akan diperabukan secara pribadi).

Berita kematian A Teeuw mengagetkan para murid, kenalan, dan para pembaca buku-bukunya di Indonesia, seperti dapat disimak dari banyaknya ucapan belasungkawa di jejaring sosial Facebook sejak Jumat lalu.

Memang, bagi para peneliti, kritikus dan pencinta sastra Indonesia, nama Prof Dr A Teeuw tentu tidak asing lagi. Ia adalah akademikus dan kritikus sastra Indonesia sangat terkemuka, yang telah berjasa mengembangkan studi bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Leiden, Belanda. Semasa ia mengajar di universitas tersebut (1959-1986), studi bahasa dan sastra Indonesia sangat berkembang dan menggema ke seluruh dunia.

Peletak Fondasi

Andries ”Hans” Teeuw lahir di Gorinchem, Provinsi Zuid-Holland, Belanda, pada 12 Agustus 1921. Ia meraih gelar doktor di Universitas Utrecht tahun 1946 dengan disertasi berjudul Het Bhomakawya: een Oudjavaans gedicht. Tahun 1945-1947 A Teeuw sering berada di Yogyakarta, saat cintanya kepada Bhomakawya mulai mendalam. Setelah menjadi doktor, ia menjadi dosen tamu di Universitas Indonesia (UI, 1950-1951) dan di University of Michigan, Amerika Serikat, tahun 1962-1963.

A Teeuw telah mengukir karier akademiknya dengan sangat gemilang. Ia telah menerbitkan lebih dari 150 publikasi ilmiah tentang bahasa dan sastra Indonesia (klasik dan modern, nasional dan daerah, khususnya Jawa, Sunda, dan Melayu), baik yang ditulis sendiri maupun bersama orang lain. Minatnya tidak terbatas pada sastra Indonesia modern saja, tetapi juga sastra lisan dan sastra klasiknya.

A Teeuw telah berjasa meletakkan fondasi kerja sama akademik Indonesia–Belanda di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, khususnya bahasa dan sastra Indonesia. Banyak kerja sama antara universitas-universitas di Indonesia dengan Universitas Leiden telah dibuat semasa ia menjadi guru besar dan ketua Jurusan Bahasa-bahasa dan Budaya-budaya Asia dan Oseania di Universitas Leiden. Lusinan doktor bidang studi bahasa dan sastra Indonesia telah lahir berkat sumbangan akademiknya.

Sepanjang kariernya, A Teeuw dekat dengan masyarakat akademik Indonesia. Ia tidak hanya menulis buku-buku atau artikel dalam bahasa Inggris, tapi juga rajin mengirimkan esai-esainya dalam bahasa Indonesia ke harian-harian terkemuka di Indonesia (termasuk Kompas), sehingga pikirannya dapat dibaca oleh kalangan yang lebih luas di Indonesia. Beberapa bukunya juga diterjemahkan dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Itulah sebabnya namanya dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1975 Universitas Indonesia menganugerahinya gelar doktor honoris causa.

Sejak terjun di dunia akademik tahun 1940-an sampai bulan-bulan terakhir sebelum meninggal, A Teeuw tidak pernah berhenti berkarya. Bahkan sejak pensiun tahun 1986 ia tetap produktif menulis. Publikasi terakhirnya (ditulis bersama mantan mahasiswanya, Willem van der Molen) adalah sebuah artikel berjudul ”A Old Javanese Bhomântaka and its floridity” yang dipersembahkan untuk Prof Lokesh Chandra (2011).

Beberapa buku karya A Teeuw sudah begitu dikenal oleh para peneliti sastra Indonesia. Sebutlah—untuk sekadar menyebut contoh— Pokok dan Tokoh dalam Kesusastraan Indonesia Baru (terbit pertama kali dalam bahasa Inggris, 1967); Membaca dan Menilai Sastera (1992); dan Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan (1995). Kamus yang dieditorinya, Kamus Indonesia- Belanda (GPU, 1991), yang merupakan versi Indonesia dari Indonesisch-Nederlandsch Woordenboek (KITLV Press, 1990), telah beberapa kali dicetak ulang, dan sampai kini menjadi pegangan utama para penerjemah dan mahasiswa Belanda yang ingin belajar bahasa Indonesia.

A Teeuw telah menghasilkan beberapa publikasi tentang Pramoedya Ananta Toer dan karya-karyanya. Bersama mantan muridnya yang kemudian menjadi suksesornya sebagai profesor bahasa dan sastra Indonesia di Leiden, Henk Maeir, ia gigih memperkenalkan pengarang terkemuka Indonesia itu dalam wacana akademik internasional. Lewat upaya ini mereka berharap Pramoedya akan dinominasikan sebagai peraih Hadiah Nobel. Namun, sampai akhir hayat yang mempromosikan maupun yang dipromosikan, harapan itu tidak pernah jadi kenyataan.

Yayasan A Teeuw

Sebagai penghormatan terhadap jasa-jasa akademis A Teeuw, pada 1992 Koninklijk Instituut voor Taal,- Land-, en Volkenkunde (KITLV) Leiden—lembaga penelitian dan perpustakaan terkaya di dunia yang menyimpan literatur dan berbagai jenis dokumen lainnya mengenai Indonesia—tempat almarhum pernah berkhidmat dan ikut membesarkannya, mendirikan The Professor Teeuw Foundation.

Sekali dua tahun yayasan itu memberikan penghargaan dan hadiah uang secara bergiliran kepada seorang Indonesia dan Belanda yang dinilai berjasa dalam meningkatkan hubungan budaya dan akademik antara Indonesia dan Belanda. Orang Indonesia yang telah menerima penghargaan ini, antara lain, Goenawan Mohamad (1992) dan Ajip Rosidi (2004).

Studi bahasa dan sastra Indonesia yang dirintis A Teeuw masih tetap eksis di Universitas Leiden sampai sekarang, walau di sana-sini terus menyesuaikan programnya mengikuti perubahan zaman dan dinamika internal kampus yang berdiri tahun 1575 itu. Mungkin itulah harapan seorang akademikus sejati seperti A Teeuw. Dalam satu kesempatan pertemuan dengannya di Leiden tahun 2009, saya ditanya tentang situasi pengajaran bahasa dan Indonesia di Universitas Leiden. Ini menunjukkan betapa, walau sudah lama meninggalkan dunia kampus, A Teeuw tetap memperhatikan program studi bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Leiden.

A Teeuw menikah dengan Joosje Teeuw-de Vries tahun 1945. Joosje lebih dulu meninggal (2009). Pasangan langgeng itu dikaruniai lima anak (4 perempuan; 1 lelaki): Marijke (baru pensiun sebagai guru), Anandi (seniman), Arie (konsultan keuangan), Jossine (kerja partikulir), dan Kristina (guru piano).

Selamat jalan Pak Teeuw. Kenangan kepadamu terentang dari Leiden hingga Jakarta.

Suryadi - Leiden University Institute for Area Studies, Leiden, Belanda

· Esai ini diterbitkan di harian Kompas, Sabtu, 26 Mei 2012

May 22, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 81 - DI DUNIA RIDA HAMBA DIGENGGAM

Dalam mengarang pantun ataupun syair, mungkin orang harus memikirkan beberapa syarat. Mengutip Raja Ali Haji, penulis Melayu yang terkenal: “Bermula kesempurnaan syair Melayu itu yaitu tiga perkara: Pertama, cukup timbangannya; kedua, betul sajaknya; tiga, tiada cacat dengan sebab berulang-ulang apalagi janggal ” (Lihat: Jan van der; Al Azhar. 2007. Dalam Berkekalan Persahabatan: Surat-surat Raja Ali Haji kepada Von de Wall, Penerjemah: Aswandi Syahri. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2007:144). Pedoman yang sama juga berlaku dalam mengarang pantun. Ini mungkin bisa menjadi bagi kita pedoman untuk menilai pantun-pantun Minang klasik yang sudah disajikan dalam rubrik ini, termasuk nomor ini.

625.

Sianik jo paro-paro,

Katigo jo rumpuik Agam,

Ka langik suko denai dibao,

Di dunia rida Ambo diganggam.

626.

Raja Amaik bakadam perak,

Dibao naik ka parahu,

Karamuntiang di tangah sawang,

Tumbuah madang di pandakian

Di tantang rumpun kayu mati,

Di dalam jangan bariak,

Kawan sairiang usah tahu,

Balinduang tantang nan tarang,

Sapantun si bisu barasian,

Taruahkan sajo dalam hati.

627.

Tuan Puti si Cindua Dewi,

Anak Tuan Panghulu Sutan,

Ka lua musahua tasambunyi,

Batin balinduang kaliektan.

628.

Anak Tuan Panghulu Sutan,

Manumpang parahu Cino,

Balari-lari ateh pasia,

Patah patigo batang aru,

Pucuaknyo serak-sumerai,

Batin balinduang kaliektan,

Kok tau di hati ibo,

Lieklah ka surek tafsir,

Bacolah ka surek nahu,

Sadikik tidak kabacarai.

629.

Tarikek di dalam kain,

Sileba di Tanah Makah,

Tumbuah kalapo di bubuangan,

Putuih cumani di talinyo,

Bakato kitab dalam batin,

Baputa alam rairullah,

Baimpok Adam jo Junjuangan,

Nantik ka aniang sandirinyo.

630.

Putuih cumani di talinyo,

Dima urang ka ka Pagai,

Manggaleh suto jo pinjaik,

Nantik ka aniang sandirinyo,

Dima urang nan tau pandai,

Mamutuih kato dalam raik.

631.

Bungo cimpago jo inango,

Di tapi koto jo musajik,

Tuan taala kanduang Ambo,

Mamutuih kato dalam raik.

Bait 625 menggambarkan kerelaan hati sepenuhnya untuk hidup dengan si dia. Aku dalam genggamanmu kini, bawalah aku ke mana engkau pergi (seperti kata sepenggal syair lagu dangdut). Bait 626 yang panjang (10 larik) memberi pesan agar percekcokan kasih yang terjadi antara Anda dengan si dia disimpan saja rapat-rapat dalam hati, jangan sampai orang lain tahu. Inilah prinsip yang dipakai anak muda Minangkabau di zaman dulu. Sekarang beda: kalau putus cinta, langsung diumumkan di laman facebook. Kadang-kadang sampai pula bertengkar atau melakukan kekerasan fisik.

Bait 627sampai 631, yang memakai kata melereng yang halus, menggambarkan hebatnya seseorang menyembunyikan persoalan batin sendiri sehinggaa orang ramai tidak mengetahuinya. Hanya orang-orang yang ariflah yang bisa melihat hubungan antara dua orang yang mampu menyimpan rapat rahasia hati dan tak sedikitpun menampakkannya secara fisik di depan publik (bait 627). Dalam bait 628 tampaknya digambarkan hubungan batin yang tetap kuat antara dua kekasih yang berjauhan, mengingatkan kita pada perpisahan dua hati akibat tradisi merantau. Namun dalam bait berikutnya (629) dikilatkan bahwa pada saatnya nanti gelombang rindu itu akan menjadi tenang kembali. Pada saatnya segala sesuatunya akan menjadi normal lagi.

Kata yang penting dalam bait-bait terakhir (adalah ‘raik’ (raib atau gaib) (lihat Kamus Minangkabau –Melajoe Riau susunan M.Thaib gl St. Pamoentjak 1935:193). ‘Mamutuih kato dalam raik’ artinya menyampaikan suatu pesan dengan isyarat saja, berkomunikasi tanpa harus berkata-kata. Pandangan mata sudah cukup untuk memberitahu isi hati. Dalam konteks Minang saisuak ‘mamutuih kato dalam raik’ selalu asosiatif dengan orang yang berusaha menyimpan persoalan diri dan jiwanya (dalam hubungannya dengan orang lain) tanpa ingin diketahui oleh publik. ‘Mamutuih kato dalam raik’ jelas beda prinsip dengan kecenderungan orang sekarang yang suka ‘pamer’ permasalahan diri di media. Lihatlah kecenderungan ini di laman-laman facebook orang Indonesia. Segalanya ‘dipamerkan’ di sana – mulai dari rasa benci sampai problem yang terjadi semalam di kamar tidur.

(bersambung minggu depan)

Suryadi - [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 20 Mei 2012

May 20, 2012

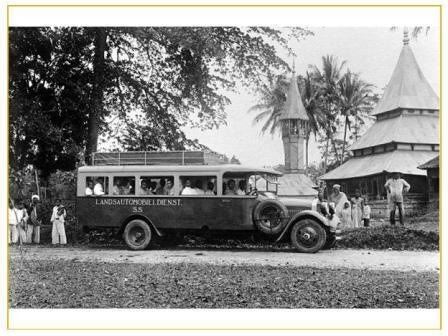

Minang Saisuak #89 - Oto Tambangan di Fort De Kock

Sejarah transportasi darat di negeri kita ini sebenarnya menarik untuk diteliti. Data-data tertulis maupun visual mengenainya sebenarnya cukup banyak. Namun belum ada yang berminat menelitinya secara serius. Foto klasik yang kami turunkan dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini mungkin bisa membawa inspirasi kepada pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sejarah transportasi darat dan pengaruh sosialnya di Minangkabau.

Foto ini merekam generasi pertama perusahaan angkutan umum antar kota di Sumatra Barat. Dari nama yang tertera di dindingnya, ‘Landsautomobieldiens S.S’, ada kesan bahwa perusahaan angkutan umum ini mungkin dikelola (atau dimodali) oleh Pemerintah Kolonial pada waktu itu. Tidak diketahui tarikh pasti pembuatan foto yang berukuran 9 x12 cm. ini. Dikatakan bahwa perusahaan oto seperti ini eksis di Fort de Kock (sekarang: Bukittinggi) pada periode 1900 – 1940-an. Model mobilnya memang masih sederhana tapi dianggap cukup canggih pada zaman itu. Kaca depannya bisa dibuka dan angin bisa masuk ke dalam yang langsung menerpa wajah para penumpang. Jelas waktu itu belum ada AC dalam mobil angkutan umum seperti ini. Coba perhatikan pula bahwa mobil ini tida punya kaca spion. Buat apa kaca spion pada waktu itu, karena lebih raya belum dipenuhi oleh berbagai jenis kendaraan bermesin seperti sekarang yang larinya kencang bagai orang dikejar setan.

Generasi sepuh Minangkabau yang masih hidup sekarang tentu pernah merasakan naik angkutan antar kota seperti ini. Biasanya mesin oto seperti ini dihidupkan pakai engkol di depannya. Para penumpang duduk di bangku panjang di dalam oto dan barang-barang ditaruh di atap oto. Sering sekali barang-barang itu kelihatan sangat besar dan menggunung. Kenek (sitokar) sering harus duduk di atap oto itu untuk menjaga barang-barang.

Perusahaan angkutan umum antar kota jelas sudah lebih awal berkembang di Sumatra Barat. Ini disebabkan oleh budaya merantau orang Minangkabau. Oto atau bus telah berjasa membawa orang Minang ke rantau atau balik ke kampung. Berbagai perusahaan bus umum antar provinsi telah jatuh bangun. Yang memberikan servis terbaik sering lebih lama bertahan. Juga bunyi kalason oto Gumarang itu…terngiang-ngiang di telinga, raso urang rantau juo nan lah pulang.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam).

Singgalang, 20 Mei 2012

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers