Suryadi's Blog, page 26

July 24, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 90 - KAMI DATANG JENJANG DIHELA

Pantun adalah salah satu genre sastra Melayu klasik yang telah pula mempengaruhi sastra Barat. Orang Perancis, misalnya, mengenal ‘pantoum’ yang konon terispirasi oleh pantun (Zalila Sharif, 2002); dalam Bahasa Rusia juga ada ekspresi literer yang diinspirasi oleh pantun (Victor A. Pogadaev, 2002). Ini tentu sesuatu yang luar biasa, karena yang biasa terjadi adalah aspek-aspek sastra Barat yang mempengaruhi sastra Melayu sejak zaman kolonial hingga kini. Jika demikian halnya, alangkah bagusnya khazanah sastra tradisional kita ini kita apresiasi dan kita pelihara. Mari kita nikmati sajian ‘Khazanah Pantun Minang’ di nomor ini (90).

697.

Apo guno kapuak di ladang,

Kok tidak barisi padi,

Apo guno barambuik panjang,

Kok tidak barani mati.

698.

Bukan sumbarang buruang sajo,

Buruang tabang mamakan padi,

Bukan si buyuang-buyuang sajo,

Si buyuang tunggang barani mati.

699.

Apo gulai urang di ladang,

Pucuak kacang bajelo-jelo,

Alang sakiknyo anak dagang,

Kami datang janjang baelo.

700.

Kain basahan bao mandi,

Kain salimuik bao pulang,

Ilmu dituntuik bao mati,

Uang dicari untuak urang.

701.

Siriah sirah di tangah tabiang,

Tanamlah padi jo tambilang,

Tolan sapantun darah dagiang,

Dibao mati mako ilang.

702.

Si Lujua tagak di gaduang,

Tagak mambilang limau kapeh,

Kok mujua mandeh manganduang,

Tidak ilang di lauik lapeh.

703.

Jauah bana rumahnyo kini,

jauah di ujuang baparak tabu,

Jauah bana ubahnyo kini,

Dahulu bukan bak itu.

704.

Malenggang malantiang pauh,

Talanting tunggua pasamaian,

Tacinto di dagang jauah,

Tariak puntuang panggang kumayan.

705.

Jangan ditabang palinduangan,

Jatuah badarai bungo capo,

Jangan dikanang paruntuangan,

Jatuah badarai aia mato.

Dua bait pertama (679 dan 698) jelas mengandung semangat pantang menyerah, untuk tidak mengatakan nekat. Baris-baris isi kedua bait itu membayangkan seorang pemuda berambut panjang, mungkin seperti figur Samson. Anak laki-laki memang diharapkan harus menjadi sosok pemberani.

Bait 699 merefleksikan diri yang ditolak, mungkin bisa berkonotasi cinta, tapi juga dalam pengertian umum. Ini memberi bayangan tentang dagang yang hina, wanderer yang hidup tanpa harta dan sanak saudara. Musafir yangn sebatang kara di dunia yang makin tak berkeruncingan ini. Dalam bait 700 terkandung nasehat: utamakan menuntut ilmu untuk bekal diri (ilmu yang diajarkan akan menjadi pahala yang bisa dibawa mati). Jangan malah gila mengejar uang (dan harta) saja, seperti laku para koruptor di negeri ini sekarang, karena semua itu biasanya akan diambil orang apabila kita sudah mati.

Bait 701 yang bergaya hiperbol merefleksikan harapan yang tinggi kepada pasangan. Ini mungkin rayuan gombal, tapi bisa juga datang dari lubuk hati yang paling dalam. Toh seseorang selalu punya peluang untuk mendapatkan hati seputih pualam dari pasangannya. Jika mendapatkan itu, pasangan itu pasti ‘lengket’ sampai akhir hayat. Bait 702 perlu di-inok manuangkan oleh setiap perantau Minang: hanya dengan doa restu ibundalah Anda akan berhasil melayari lautan nan sakti dan sukses menaklukkan rantau nan bertuah.

Bait 703 merefleksikan sikap si dia yang berubah drastis setelah Anda putus dengannya. Ini nasehat untuk uang putus cinta: jangan menyakiti mantan kekasih Anda. Walau sudah berpisahlah, hubungan silaturahmi harus tetap baik. Bait 704 elok gaya bahasanya: jika ingat kekasih yang sedang jauh dari Anda, maka ambillah kemenyan, bakar dengan puntung api. Itu tentu sebuah ibarat yang manis. Maksudnya tiada lain: berdoalah untuknya, satukan tali batin dalam semedi di atas tilam berkelambu rumin.

Bait terakhir (705) memberi pesan yang cukup optimis: lupakan kenangan buruk yang terjadi di masa lalu, sebab itu hanya akan menderaikan air mata. Lebih baik berusaha lebih tekun lagi untuk menggapai masa depan yang lebih baik.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 22 Juli 2012

July 22, 2012

Minang Saisuak #96 - Keluarga Besar Laras Sungai Puar: Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman

Dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ edisi Minggu, 12 Februari 2011, kami sudah menurunkan satu potret diri Tuanku Laras Sungai Puar, Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman (tertulis ‘Datoe Toemanggoeng Soetan Soeliman’ dalam banyak dokumen Belanda). Kali ini kami turunkan satu foto yang mengabadikan beliau bersama keluarga besar mantrilinealnya. Foto ini (24×30 cm.) dibuat oleh mat kodak Th. F.A. Delprat di Sungai Puar tahun 1890. Judulnya: ‘Portret van het districtshoofd van Soengei Poear, Soetan Suleiman, met zijn familie ’ (Foto Kepala Laras Sungai Puar, Sutan Sulaiman, dan keluarganya).

Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman menjabat sebagai Kepala Laras Sungai Puar antara 1870-an sampai 1930-an. Beliau mempunyai rumah gadang yang terbesar dan termegah di Sungai puar. Rumah gadang miliknya, yang termasuk paling mewah untuk ukuran waktu itu, seringkali dikunjungi oleh tamu-tamu penting bangsa Belanda, seperti perencana pembangunan jalan kereta api Sawahlunto – pantai timur Sumatra J.W. Ijzerman, antropolog Universitas van Amsterdam asal Jerman Alfred Maas, dan mantan misionaris Meint Joustra. Para pengunjung Eropa itu sempat memotret interior rumah gadang milik Satuak Tumangguang Sutan Sulaiman (lihat misalnya, buku Alfred Maas, Quer durch Sumatra: Reise-Erinnerungen. Berlin: Wilhem Süsserott, 1904; M. Joustra, Minangkabau: Overzicht van Land, Geschiedenis en Volk. Leiden: Louis H. Becherer, 1921). Foto-foto itu boleh dibilang cukup langka karena sebenarnya tidak banyak dokumen visual klasik yang memotret interior rumah gadang Minangkabau.

Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman adalah seorang Kepala Laras yang sangat bertanggung jawab dan memperhatikan kemaslahatan masyarakatnya. Ia mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Belanda di Sungai Puar dengan selektif dan tidak mau didikte oleh Kompeni. Ia pernah menolak instruksi Belanda untuk memungut belasting kepada penduduk Sungai Puar sehingga ia dibuang ke Pulau Bangka. Barangkali sifat kritis Datuak Tumangguang itulah yang kemudian diwariskan kepada salah salah seorang anaknya, yaitu pahlawan nasional Abdul Muis dan penulis novel Salah Asuhan yang terkenal itu. Abdul Muis (lahir di Sungai Puar, 3 Juli 1883 – meninggal di Bandung, 17 Juli 1959) terkenal sebagai sastrawan dan tokoh pergerakan nasional. Saudaranya, Sudirman, yang namanya diabadikan untuk kejuaraan bulutangkis ‘Piala Sudirman’, juga telah banyak berjasa untuk Republik Indonesia. Barangkali kedua orang itu ada di antara anak-anak yang terekam dalam potret keluarga ini. Diperkirakan Abdul Muis baru berusia 7 tahun ketika foto ini dibuat, dan saudaranya, Sudirman, berusia lebih muda lagi.

Rupanya Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman punya keluarga matrilineal yang besar. Dalam foto ini terekam tidak kurang dari 47 orang (tua, muda, dan anak-anak). Berdiri di tengah (pakai saluak, baju dalaman putih dan jas hitam) Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman, yang diapit oleh anak-kemenakannya. Bagi keluarga besar matrilineal Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman tentu telah tersua pepatah ‘Bapak kayo mandeh baameh, mamak disambah urang pulo, sarik pintak indak kabuliah, sarik kandak indak kabalaku’.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden), | Singgalang, Minggu, 22 Juli 2012

July 17, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 89 - KAMI BERLAYAR BESOK PAGI

Dulu kata bermisal adalah keniscayaan dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Dalam setiap diri orang Minangkabau dewasa, khususnya kaum prianya, tertanam prinsip ‘bakato baumpamo, barundiang bakiasan’. Dengan prinsip itu, emosi yang muncul dalam komunikasi lisan dipindahkan dari badan ke dalam tuturan. Marah Nada tidak tampak lewat mata yang memerah dan membelalak, tapi lewat idiom-idiom metaforis dalam kalimat setajam siraut dan sembilu. Pantun Minangkabau adalah salah satu pengejawantahan dari prinsip itu, sebagaimana dapat dikesan lagi di nomor ini (98).

688.

Jangan tadulang-dulang sajo,

Padi dimano ditugakan?

Jangan bapulang-pulang sajo,

Kami dimano ditinggakan?

689.

Antaro Tiku jo Pariaman,

Di situ padi ditugakan,

Antara pintu jo halaman,

Di situ Adiak den tinggakan.

690.

Dahulu pandan babungo,

Kini bingkuang anyo lai,

Dahulu badan baguno,

Kini tabuang anyo lai.

691.

Banyak kajang pakaro kajang,

Kajang kami kajang tabuang,

Banyak dagang pakaro dagang,

Dagang kami dagang tabuang.

692.

Pulau Talam Pulau Tarika,

Katigo pulau bantuak taji,

Jawek salam tolan nan tingga,

Kami balayia bisuak pagi.

693.

Tinggi bukik Gunuang Sitoli,

Bukik bapaga buah palo,

Bukan sadikik arok kami,

Sabanyak rambuik di kapalo.

694.

Ka rimbo baolah tuduang,

Katuduang di tangah hari,

Kok tacinto pandanglah gunuang,

Di baliak gunuang badan kami.

695.

Panuah marimbo padi Jambi,

Sipuluik jangan ditugakan,

Jauah taibo hati kami,

Diunjuak tidak dibarikan.

696.

Jangan bak itu tarah papan,

Jauah marimbo padi Jambi,

Jangan bak itu kato tolan,

Jauah taibo hati kami.

Sebuah tanya dalam bait 688 yang meminta kepastian dari orang yang akan ditinggalkan berbuah jawab demgan ungkapan yang manis dalam bait 689: antara pintu dan halaman. Artinya, perpisahan dua sejoli itu terjadi di anak tangga. Tak dapat saya sembunyikan kekaguman saya pada ungkapan ‘antara pintu dan halaman, di sana Adik kutinggalkan.’ Rasanya mengena sekali di sudut hati.

Suara-suara wanderer muncul lagi dalam dua bait berikutnya (690 dan 691). Ada suara berhiba hati dari dagang yang terbuang, sebatang kara yang mungkin akan hilang di rantau nan bertuah. Memang sudah tak terhitung banyaknya perantau Minang yang hilang tak tentu rimbanya di rantau, peristiwa yang luput dari perhatian umum karena biasanya yang mengemukan hanyalah cerita tentang perantau sukses yang pulang kampung di hari lebaran dengan sedan pintu balapik.

Ucapan selamat tinggal dengan syahdu diungkapkan dalam bait 692. Begitu jauh rantau yang akan dihadang, entah akan bersua kembali entah tidak. Namun demikian, pihak yang ditinggalkan senantiasa memasang harapan ‘sebanyak rambut di kepala’ dalam hati mereka (bait 693). Mungkin itulah tali rahasia yang membuat banyak perantau Minangkabau senantiasa teringat kepada kampung halaman mereka.

Bait 694 sungguh manis ungkapan literernya: kalau ingan kepadaku, pandanglah puncak gunung Singgalang atau Merapi. Di balik gunung itulah kini orang yang engkau rindukan sedang berjuang meneruskan cita-cita. Bersabarlah menunggu, karena dia pasti akan kembali. Kalau suka bunda melepas, insya Allah ‘ayam akan pulang ke pautan.’

Ada nada guyu nan bagamangkan pada bait 695. Kalau meminjam istilah anak muda sekarang: ‘sudah baiyo baindak’an, gayanya serius, tapi ternyata main-main. Mengecewakan banget. Apalagi tindakan seperti itu dibarengi pula dengan kata-kata yang menghibakan hati dan menyinggung perasaan (bait 696).

Pesan dalam dua bait terakhir ini adalah pelajaran kepada pencinta yang pura-pura dan tidak setia. Ingatlah bahwa hati wanita itu adalah pualam. Sekali hati wanita disakiti itu berarti Anda menambah sendiri liku jalan Anda ke sorga.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 15 Juli 2012

July 15, 2012

Minang Saisuak #95 - Pesta keramaian orang Nias di Padang

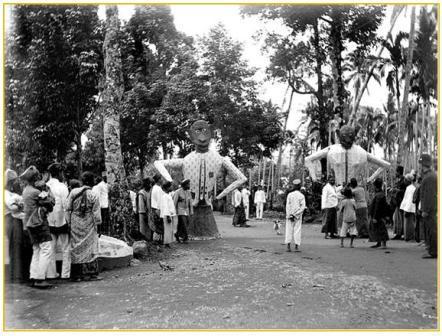

Dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ edisi Minggu, 25 Maret 2012, kami sudah menurunkan satu foto tentang tarian orang Nias di Padang. Di nomor ini kami sajikan lagi satu dokumentasi visual tentang pesta keramaian yang diadakan oleh saudara-saudara kita dari Pulau Nias itu.

Imigran dari Nias termasuk pendatang paling awal yang menghuni kota Padang. Konon mereka sudah sampai ke Padang sejak zaman kejayaan Aceh di abad ke-16 (atau mungkin lebih awal lagi). Namun, tampaknya mereka bukan melakukan migrasi spontan. Walaupun orang Nias tinggal di pulau-pulau di pantai barat Sumatra (pulau utama: Pulau Nias), tampaknya kehidupan mereka lebih berorientasi darat dan mereka tidak begitu pintar dalam tradisi pelayaran. Banyak orang Nias yang sampai ke pantai barat pulau Sumatra dibawa oleh orang-orang Aceh. Kaum bangsawan pantai, seperti di Pariaman dan Padang, mengolah tanah-tanah mereka dengan bantuan tenaga budak, yang umumnya didatangkan dari Pulau Nias.

J.T. Nieuwenhuisen dan H.C.B. Rosenberg (1863) mengatakan bahwa tradisi bekerja untuk orang lain penebus hutang, gadai, atau jadi budak sudah merupakan tradisi dalam kehidupan orang Nias di kampung halaman mereka. Tampaknya budaya mereka itu dimanfaatkan oleh orang-orang luar, seperti orang Aceh. Banyak di antara mereka menjadi orang yang tergadai karena tak mampu membayar utang (pandeling; semacam perbudakan terselubung). Beberapa surat dari raja-raja lokal di pantai barat Sumatra (seperti Singkil, Trumon, Susoh, Bulusama, dll.) yang kini tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, menunjukkan bahwa orang Aceh sering merompak perkampungan-perkampungan di Pulau Nias dan secara paksa membawa penduduknya ke pantai barat Sumatra untuk ‘dijual’ kepada orang-orang kaya guna dipekerjakan di pelabuhan, di perkebunan dan sebagai jongos dan babu (De Stuers 1850, II:68). Dalam perjalanan waktu, akhirnya komunitas pendatang dari Pulau Nias ini menjadi bagian dari masyarakat Minang di pantai barat Sumatra.

Judulnya foto di atas (9×12 cm.) adalah: ‘Niasser feesten met grote poppen te Padang, Sumatra’ (Pesta orang Nias dengan boneka besar di Padang, Sumatra). Tarikh pembuatan foto ini dan mat kodaknya tidak jelas. Tapi dengan melihat gaya pakaian orang-orang yang terekam dalam foto ini dapat diperkirakan bahwa foto ini mungkin dibuat pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kurang jelas juga apakah foto ini diambil di perkampungan orang Nias Palinggam dan Seberang Padang atau di enclave pemukiman mereka Kenagarian Tanjuang Basuang, Kabupaten Padang Pariaman.

Tradisi membuat boneka besar cukup menonjol pada bangsa-bangsa penghuni berbagai kepulauan di Samudera Hindia dan Pasifik. Foto ini mengingatkan kita pada situs-situs arkeologis yang ditemukan pada suku-suku di Kepulauan Melanesia dan Mikronesia. Mungkin ada ahli kebudayaan Nias (seperti Dr. Anatona Gulo, dll.) yang tahu nama boneka besar ini dan makna simbolisnya dalam kebudayaan Nias.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam). | Singgalang, Minggu, 15 Juli 2012

July 10, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 88 - TUAN KALI DI LIMAU LUNGGO

Rubrik ‘Khazanah Pantun Minangkabau’ nomor ini masih menyambung cerita dalam nomor minggu lalu. Bait-bait pantun yang kami sajikan di nomor 88 ini masih berkisah tentang keunikan kurenah masyarakat dan pemimpin nagari-nagari di daerah Solok. Pantun-pantun tersebut berbentuk pantun berkait. Ini tentu dapat menjadi jalan bagi warga Kabupaten Solok dan sekitarnya untuk menapaktilasi aspek politik, sosial dan budaya masa lampau daerah mereka. Selamat menikmati.

680.

Bakasua daun katari,

Takalanduang si daun anau,

Rajo Mansyur di Kinari,

Nan laduang di Koto Anau.

681.

Takalanduang si daun anau,

Takalapak si daun birah,

Nan laduang di Kota Anau,

Nan lambuak di Tanah Sirah.

682.

Takalapak si daun birah,

Palapah di kandang banyak,

Nak lambuak di Tanah Sirah,

Tunggang gagah di Batu Banyak.

683.

Palapah di kandang banyak,

Pangali di Indopuro,

Tunggang gagah di Batu Banyak,

Tuan Kali di Limau Lunggo.

684.

Pangali di Indopuro,

Daun silodang laweh-laweh,

Tuan Kali di Limau Lunggo,

Nan gadang di Koto Laweh.

685.

Daun silodang laweh-laweh,

Daun katari mudo-mudo,

Nan gadang di Koto Laweh,

Babaua jo Tujuah Koto.

686.

Daun katari mudo-mudo,

Daun marunggai laweh-laweh,

Kok lah babaua nan Tujuah Koto,

Padamaian di Koto Laweh.

687.

Badia sadaga duo dantun,

Badia nak urang Banda Puruih,

Kok dipikia kato ibaraik pantun,

Bak maminun aia tak auih.

Dalam bait-bait di atas terekam ciri pemimpin beberapa nagari lagi di daerah Solok dan sekitarnya, juga karakteristik anak nagarinya, serta hubungan dengan nagari-nagari tetangganya.

Beberapa nagari yang disebut dalam tujuh untaian bait pantun di atas adalah: Kinari, Koto Anau, Tanah Sirah, Batu Banyak, Limau Lunggo, Koto Laweh, dan Tujuah Koto.

Kalau di Kinari Rajo Mansyur nan tasabuik, maka Koto Anau terkenal karena lekukannya (laduang). Melihat konteksnya, barangkali kata laduang ini mengarah pada ciri fisik orang Koto Anau (bisa saja merujuk kepada kaum wanitanya). Demikian refleksi bait 680.

Ciri fisik (yang juga kemungkinan merujuk ke kaum wanita) Tanah Sirah lain lagi: lambuak. Dalam konteks ini lambuak berarti agak gendutan, sintal (bait 681). Sedangkan anak nagari Batu Banyak terkenal karena kegagahan atau ketampanannya (bait 682). Wah, warga Batu Banyak sekarang ini bolehlah sedikit berbangga diri. Rupanya nenek moyang mereka dulu banyak yang jombang, yang mungkin digilai oleh banyak perempuan dari nagari-nagari sekitarnya.

Dua nagari berikutnya yang disebut, yaitu Limau Lunggo dan Koto Laweh, juga memiliki keunggulan masing-masing. Nagari Limau Lunggo terkenal karena Tuan Kali berasal dari sana (bait 683). Jadi, orang Limau Lunggo terkenal karena aspek keagamaannya. Sedangkan Koto Laweh terkenal karena rupanya banyak orang-orang besar (urang gadang) berasal dari nagari tersebut (bait 684). Nagari ini rupanya mempunyai hubungan yang kompetitif (babaua) juga dengan Nagari Tujuah Koto (bait 685). Seperti sudah dicatat dalam banyak kajian antropologis mengenai Minangkabau, hubungan antar nagari bisa sampai tahap konflik fisik, tapi lebih banyak diwujudkan dalam rivalitas seni-budaya.

Jika kita merujuk ke bait berikutnya (686) tampaknya di masa lalu mungkin rivalitas itu di antara nagari Koto Laweh dengan Tujuah Koto. Kalau muncul konflik, tampaknya Koto Laweh bisa menjadi penengah atau pendamai.

Nomor ini ditutup dengan kiasan mengenai bagaimana hakekat bahasa pantun Minangkabau. Dijelaskan bahwa hakekatnya seperti orang yang tidak haus diberi air. Artinya, ia palamak bicara, alat untuk mempererat pergaulan dan juga untuk menambah kearifan dalam berbicara. Ia bukan sesuatu yang kalau tidak ada bisa bikin orang mati. Dengan kata lain, berpantun bukan merupakan suatu paksaan. Ia mestinya dilakukan dalam suasana hati yang senang, bukan ketika perut belum lagi kenyang.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 8 Juli 2012

July 8, 2012

Minang Saisuak #94 - Palayangan di Pariaman

Sejak negeri ini menjadi modern dan bertambah maju, kata palayangan sudah makin hapus dari kepala masyarakat kita. Mungkin kata itu pun tidak tercatat lagi dalam Kamus Bahasa Minangkabau kontemporer. Itulah salah satu efek dari modernisasi dan pembangunan infrastruktur di negeri ini yang makin menghadirkan banyak jembatan dan jalan beraspal. Walau pun demikian, terbaca berita di koran Singgalang dan banyak surat kabar lainnya bahwa infranstuktur itu sekarang banyak yang tidak terawat, alamat akan lebih cepat hancur dari yang diperikarakan.

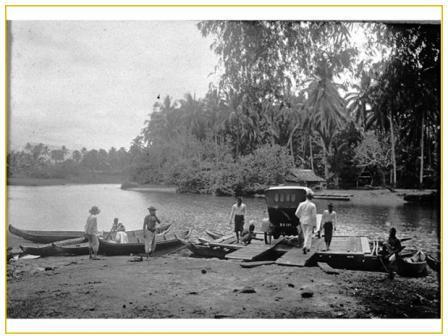

Pembaca Singgalang dari generasi kalapo atau ‘pinang sirah ikua’ tentu masih akrab dengan kata ‘palayangan’: yaitu rakit besar yang dibuat di atas beberapa perahu atau balok-balok kayu yang diberi lantai papan dan digunakan untuk menyeberangkan kendaraan berat seperti melewati sebuah sungai yang belum mempunyai jembatan. Sebelum tahun 1970-an banyak perantau Minang pasti pernah merasakan naik pelayangan dalam perjalanannya ke rantau yang bertuah. Pada masa itu belum seluruh jalan raya, lebih-lebih lagi jalan raya antar provinsi, mempunyai jembatan permanen yang bisa dilewati mobil.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan kodak lama yang mengabadikan satu palayangan di daerah Rantau Pariaman. Foto yang aslinya berukuran 8×11,5 ini diperkirakan dibuat antara 1915-1925. Tidak ada catatan siapa mat kodak-nya, dan juga tidak begitu jelas di sungai apa di daerah Rantau Pariaman pelayangan ini dibuat. Tampaknya sungainya tidak begitu lebar. Barangkali dengan melihat foto klasik ini para pembaca Singgalang dapat ma-agah-agah, siapa tahu pelayangan ini dulunya ada di kampungnya.

Dalam foto ini terlihat oto yang akan diseberangkan milik seorang orang putih, barangkali pejabat lokal kolonial di daerah Pariaman. Pakaian putih adalah pakaian resmi pejabat kolonial Belanda pada waktu itu. Konon warna putih dipilih karena kurang menyerap panas yang dipancarkan oleh sinar matahari. Sekarang para pejabat kita suka pakai jas hitam. Keren konon! Tapi mereka bisa kepanasan bila tak naik oto yang rancak (mahal belinya) dan paten AC-nya. Mereka pun sudah jarang naik palayangan jika melawat ke daerah-daerah, sebab dimana-mana sudah berdiri jembatan permanen dengan tonggak tembok tarali basi.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam). | Singgalang, Minggu, 8 Juli 2012

July 3, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 87 - SUTAN MANSYUR DI KINARI

Pelestarian sifat-sifat suatu nagari dalam pantun, rivalitas antara nagari-nagari, dan hubungan politik antara nagari-nagari dapat kita kesan lagi dalam rubrik ‘Khazanah Pantun Minangkabau’ di nomor ini (87). Selamat menikmati.

672.

Takanak deta ujung sangka,

Lakek baju babuah aru,

Bangkik Singkarak Saniangbaka,

Dapek rajo Koto Baru.

673.

Lakek baju babuah aru,

Marantak di paleh-paleh,

Kok lah dapek rajo Koto Baru,

Babaua nan tigo baleh.

674.

Marantak di paleh-paleh,

Limpatiak di batu tigo,

Babaua nan tigo baleh,

Kaciak hati nan batigo.

675.

Limpatiak di Batu Tigo,

Karikan di ladang urang,

Kaciak hati nan batigo,

Sirukam lah di tangan urang.

676.

Mangkudu dari Sailan,

Alah rabah ditutuah urang,

Datuak panghulu nan sambilan,

Baso lalu dikicuah urang.

677.

Mangkudu dari Sailan,

Iyo lah rabah ditutuah urang,

Basipasin dalam buluah,

Mari dikarek diparampek,

Datang panghulu nan sambilan,

Kok lah kanai dek kicuah urang,

Bapasan ka Koto Tujuah,

Tibolah urang Koto Ampek.

678.

Nan talatak ateh batu,

Tabalintang di paleh-paleh,

Susah Datuak Bagindo Ratu,

Malintang di Muaro Paneh.

679.

Tabalintang di paleh-paleh,

Bakasua daun katari,

Malintang di Muaro Paneh,

Rajo Mansyur di Kinari.

Rupanya dalam salah satu naskah Minangkabau yang berisi pantun yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, terdapat rangkaian pantun berkait ini. Isinya boleh dibilang semacam sejarah politik lokal dalam konteks hubungan antar nagari. Untaian pantun itu memperlihatkan dinamika sosio-politik nagari-nagari di daerah Solok dan sekitarnya pada abad ke-19.

Bait 672 merefleksikan kaitan politik lokal antara Singkarak, Saniangbaka dan Koto Baru. Dulu bila ada pengangkatan raja atau penghulu pucuk di sebuah nagari, itu berarti akan ada pesta besar selama beberapa minggu, dan sebagai wujud kegembiraan dan ucapan selamat, nagari-nagari lain di sekitarnya akan berpartisipasi meramaikan gelanggang seni pertunjukan tempat kompetisi dan rivalitas juga diperlihatkan.

Rupanya pengangkatan raja di Koto baru mempererat atau mempertemukan pembesar-pembesar dari nagari itu dan nagari-nagari sekitarnya yang berjumlah tiga belas orang. Kita tidak diberitahu siapa penghulu atau pembesar yang tiga belas orang itu. Demikian refleksi bait 673.

Jatuhnya Sirukam ke tangan orang membuat kecil hati tiga orang pembesar lainnya. Kita juga tidak diberitahu nama-nama penghulu yang bertiga itu. Demikian refleksi bait 674 dan 675. Rupanya penyebab Sirukam jatuh ke tangan orang lain agak jelas melalui keterangan dalam baris-baris isi dua bait berikutnya (675, 676). Penghulu yang sembilan dari nagari itu rupanya ‘dikecoh’ orang. Dalam konteks ini ‘kecoh’ (kicuah) bisa berarti mendapat malu atau mungkin juga kalah dalam pertarungan politik lokal tradisional.

Yang jelas kicuah yang dialami oleh para penghulu yang sembilan itu telah membuat kaum penghulu dari nagari-nagari lain bereaksi dan bertindak membantu. Dalam bait panjang 677 digambarkan reaksi dari pemimpin nagari Koto Tujuah yang diberitahu mengenai kejadian itu. Pesan berantai itu sampai ke Nagari Koto Ampek, yang kemudian bergerak melakukan tindakan.

Dua bait terakhir (678, 679) merekam dinamika politik lokal tradisional di nagari Muaro Paneh dan Kinari. Di kedua nagari itu rupanya dulu ada pemimpin lokal yang bernama Datuk Bagindo Ratu dan Rajo Mansyur.

Sejauh yang saya pahami, konteks baris-baris isi dari bait-bait di atas sepertinya menggambarkan aliansi dan rivalitas antara nagari-nagari. Cukup banyak catatan sejarah yang menunjukkan bahwa beberapa nagari bahkan terlibat bentrokan. Banyak catatan klasik mengenai Minangkabau merekam apa yang disebut sebagai ‘perang batoe’ yang sering terjadi antara nagari-nagari tertentu. Sampai di zaman modern ini perang antara nagari itu kadang-kadang masih terjadi. Rupanya arketipnya di zaman lampau.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 1 Juli 2012

June 26, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 86 - YANG CERDIK ORANG SIRUKAM

Mungkin di era globalisasi yang telah memunculkan masyarakat elektronik (electronic community) ini timbul keinginan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran melalui genre-genre sastra tradisional. Ini dapat dikesan dari munculnya fb group-fb group yang mengangkat kembali khazanah pantun. Begitu juga dalam sms-sms lebaran sering kita menerima teks-teks yang digubah dalam bentuk pantun atau genre sastra tadisional lainnya. Di nomor ini (86) kami sajikan kembali beberapa bait pantun klasik Minangkabau, penyambung nomor yang lalu.

662.

Buang sagalo nan paguno,

Elok sagalo lah tabao,

Kubuang manjadi ampang limo,

Solok manjadi bandaharo.

663.

Elok sagalo lah tabao,

Tidak tabado di nan tido,

Solok nan jadi bandaharo,

Nan jadi rajo nan batigo.

664.

Tidak tabado di nan tido,

Lakek sarawa panjang hitam,

Nan jadi rajo nan batigo,

Nan cadiak urang Sirukam.

665.

Lakek sarawa panjang hitam,

Nak bagaduang bakudarang,

Nan cadiak urang Sirukam,

Nan bapayuang urang Supayang.

666.

Nak bagaduang bakudarang,

Kapa nan ilang alah dapek,

Nan bapayung urang Supayang,

Sabab dek cadiak Koto Ampek.

667.

Kapa nan ilang alah dapek,

Ka Limbukan maambiak kopi,

Nan cadiak urang Koto Ampek,

Nan jadi sutan urang Palangki.

668.

Ka Limbukan maambiak kopi,

Bagala Mangkuto Sati,

Jadi Sutan urang Palangki,

Tabanam sawah Sungai Lasi.

669.

Galanyo Mangkuto Sati,

Manatah uang jo pitih,

Tabanam sawah Sungai Lasi,

Silungkang labuah bakikih.

670.

Kok buliah uang jo pitih,

Manatah uang limo busuak,

Silungkang labuah bakikih,

Apo katenggang Padang Sibusuak.

671.

Kok buliah uang limo busuak,

Takanak deta ujuang sangka,

Mintak tenggang di Padang Sibusuak,

Bangkik Singkarak Saniangbaka.

Nomor ini merekam kebiasaan dan ciri khas masing-masing nagari di daerah Solok dan sekitarnya. Menarik bahwa pantun-pantun Minangkabau ternyata juga merekam ciri-ciri atau kelebihan suatu nagari. Para penggemar sastra lisan Rabab Pariaman tentu tahu betul bahwa satu pertunjukannya yang disebut “Jalan Kuliliang Bilang Nagari” (lihat misalnya kaset dan VCD-nya yang diproduksi oleh Tanama Record) merekam ciri-ciri masyarakat nagari-nagari di rantau Pariaman yang digubah dalam bentuk pantun.

Dengan demikian kita boleh menyimpulkan bahwa pantun-pantun Minangkabau juga merupakan laman budaya (cultural site) tempat sejarah dan kekhasan nagari-nagari direkam dan disampaikan kepada generasi kini. Ini tentu jadi mungkin karena pantun-pantun itu kebetulan dituliskan atau direkam dalam kaset/VCD. Mungkin itulah salah satu manfaat pendokumentasian khazanah sastra tradisional Minangkabau.

Dalam sistem geopolitik tradisional masyarakat Solok masa lampau rupanya dulu Kubuang mendapat jatah untuk menjabat sebagai panglima (662), sementara jabatan bendahara dipegang oleh orang Solok. Dan tiga pucuk pimpinan adat di daerah itu yang paling berpengaruh menjabat sabagai raja (663).

Orang Sirukam rupanya terkenal karena kecerdikannya (664; ada beberapa teks klasik lagi yang tersimpan di Leiden University Library yang merekam masyarakat Sirukam masa lampau), sedangkan orang Supayang dianggap tinggi derajat kebangsawanannya (nan bapayuang) (665).

Orang Koto Ampek juga terkenal cerdik (666), sedangkan orang Palangki mendapat jatah sebagai su(l)tan (667). Ketinggian derajat orang Palangki ini dikonfrontasikan dengan orang Sungai Lasi (668). Sedangkan Silungkang terkenal dengan jalannya yang bagus (labuah bakikih) (669), yang tentu saja masih dapat dilihat sampai kini. Akibatnya jatuh prestise Padang Sibusuak (670). Dan rupanya lain pula mantagi Singkarak dan Saniangbaka yang tampaknya punya rasa percaya diri yang tinggi (671).

Kita tahu bahwa nagari-nagari (‘republik-republik kecil’) di Minangkabau duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Masing-masing nagari berkompetisi (yang antara lain bisa dikesan dalam pesta ‘alek nagari’). Walaupun saling berkompetisi dan menjaga mantagi masing-masing, nagari-nagari juga saling membantu dan sama-sama menaruh respek kepada Pagaruyung.

Begitulah, dulu setiap nagari di Minangkabau punya ciri khas. Paling tidak ada satu ciri yang menonjol pada setiap nagari, mungkin menyangkut alamnya, gaya (berbusana) kaum perempuannya, gaya dan laku para pemudanya, makanan khasnya (misalnya dalam “Jalan Kuliliang” Rabab Pariaman disebutkan: “katupek sasak rang Sicincin, lamang baminyak Sungai Asam, di Gadua dadiah nan tasabuik, santiang bantainyo Pakandangan…”), kepintaran mereka dalam bisa seni, ilmu bela diri atau magis tertentu, ketinggian derajat para kaum penghulunya, dan lain sebagainya. Ciri-ciri khas itulah yang menjadi mantagi masing-masing nagari.

Walaupun demikian, nagari-nagari punya semangat gotong royong, sambil tetap menjaga mantagi dalam kultur kompetisi. Itulah aura kehidupan sosial masyarakat Minangkabau zaman lampau. Kini entahlah apa yang telah terjadi. Yang terdengar: banyak nagari telah (dan akan) membiak, membelah diri, seperti amuba.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 24 Juni 2012

June 24, 2012

Minang Saisuak #93 - Gaba-gaba menyambut Tuan Limburg Stirum di Padang

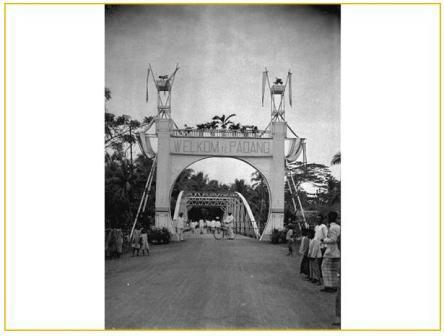

Pada bulan Maret 1916 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Earl Johan Paul van Limburg Stirum melakukan kunjungan resmi ke Sumatra’s Westkust. Van Limburg Stirum menjabat Gubernur Hindia Belanda dari tahun 1916-1921. Rombongan besar orang penting dari Batavia itu sampai di Emmahaven (kini: Teluk Bayur) dengan menumpang kapal ‘Insulinde’. Mereka disambut bagai raja dan dielu-elukan oleh kawula. Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum menginap beberapa hari di Padang sebelum meneruskan lawatan resminya ke Tapanuli dengan naik oto lewat jalan darat melewati Pasaman.

Foto klasik yang kami turunkan dalam rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini merekam salah satu aspek yang terkait dengan kesibukan para pejabat Sumatra’s Weskust dalam menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum itu. Foto ini memperlihatkan sebuah gaba-gaba besar – ‘gerbang’ kata orang sekarang – yang sengaja dibuat untuk menyambut kedatangan Sang Gubernur Jenderal di Ranah Minang. Gaba-gaba ini dibangun mengapit jalan raya ketika hendak memasuki kota Padang. Posisinya mungkin di muka Jembatan Muaro Panyalinan sekarang. Kelihatan terpampang ucapan selamat datang dalam bahasa Belanda ‘Welkom te Padang’ yang ditulis dengan huruf besar. Di kiri kanan bagian atas gaba-gaba tersangkut bendera tigo corak.

Sebagaimana halnya bila orang penting dari pusat datang ke daerah, seluruh pejabat daerah kasak-kusuk dan repot dibuatnya: gaba-gaba didirikan, jalan-jalan cepat di-tumbok, yang busuk-busuk ditaruh ke kungkuangan dapur, yang cantik-cantik dan harum-harum ditaruh di depan rumah. Ingatlah misalnya kebiasaan yang sama yang berlaku di Zaman Orde Baru yang, sampai batas tertentu, masih berlaku di Zaman Reformasi ini. Dengan membaca kisah ini Anda dapat mengerti kini bahwa tradisi tunggang-tunggik pejabat daerah bila dikunjungi oleh pejabat pusat itu sudah merupakan warisan dari Zaman Kolonial jauh di masa lampau. Namun belum diperoleh data apakah pendirian gerbang ‘Welkom te Padang’ untuk menyambut Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum ini sudah mendapat izin atau belum dari Walikota Padang pada waktu itu.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam). | Singgalang, Minggu, 24 Juni 2012

June 19, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 85 - TANGAN TARAJUAK BURUNG TERBANG

Masih dalam suasana simbolis dengan memakai lambang ‘burung’, rubrik ‘Khazanah Pantun Minangkabau’ nomor ini menghantarkan beberapa bait pantun klasik lagi. Membaca nomor ini dan nomor-nomor sebelumnya, kita diberi kesan yang sangat kuat bahwa dalam pantun muda Minangkabau, simbol ‘burung’ sangat dominan melalui mana perasaan cinta, rasa cemburu, kalah, tersaingi, dikhianati, dan lain sebagainya direfleksikan.

654.

Mangapo mungka dikulaikan

Ka baruah ka pakan Sumpu,

Singgah ka rumah Datuak Kayo,

Batuah punai dikanaikan,

Alah buliah balam mangaku,

Katingga nan tigo gayo.

655.

Singgah ka rumah Datuak Kayo,

Tampuruang tariak kabiduak,

Biduak urang pai ka hulu,

Alah tingga nan tigo gayo,

Indak talok kanai pitunduak,

Alah tampak buruang nan dulu,

656.

Dielo-elo tali kawek,

Dielo baduo-duo,

Tandehlah jimaik kanai jirek,

Nan lia buruang lalu juo.

657.

Dielo baduo-duo,

Antaro jirak jo marunggai,

Pucuak maransi kanduang jirak,

Nan lia buruang lalu juo,

Kok balun namuah dipulintai,

Nantikan sajo nak nyo jinak.

658.

Elok sewah bahulu tanduak,

Dibari bajambua perak,

Kalau dianta ganjo abuak,

Buruang lia antah lai jinak.

659.

Siko manaruah surek nahu,

Talatak di ruang kasau,

Siko manaruah buruang mau,

Kami baniaik nak mancakau.

660.

Rokok tapalun di timbakau,

Kasuntiang anak urang Padang,

Lai baniaik nak mancakau,

Tangan tarajuak burung tabang.

661.

Balayia tantang Indogiri,

Nangkodo Malin Cik Ameh,

Dayuang nan duo patimpokan,

Sampaikan pasan buruang nuri,

Nak diam di sangkak ameh,

Jo tiuang janji pacintokan.

Bait 654 sebenarnya secara berkias mengisahkan usaha seorang bujang untuk mendapatkan cinta seorang gadis (bisa juga sebaliknya). Akan tetapi dalam usaha untuk mewujudkan keinginan hatinya itu tersua banyak halangan, yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri.

Halangan yang datang dari disi sendiri bisa jadi dari rasa ragu atau karena ingatan kepada seseorang yang lain yang hadir dalam kehidupan di subjek lirik di masa lalu. Halangan dari luar adalah akibat kompetisi dengan para bujang yang lain.

Bait 655 merefleksikan berubahnya hati si subjek lirik karena disesatkan (dipengaruhi) oleh orang lain. Si subjek lirik dibuat gila kepada seseorang yang dulu muncul dalam pikirannya, sehingga gadis yang diincar sekarang ditinggalkannya. Tapi rupanya memang gadis yang diincarnya tidak begitu mudah didekati (indak talok kanai pitunduak). Jadi, wajar juga si subjek lirik kembali ke yang lama (buruang nan daulu).

Dua bait berikutnya (656 dan 657) mengilatkan suatu usaha yang tak kunjung berhasil dalam menggaet hati seorang gadis (indak namuah dipulintai). Si subjek lirik sudah berusaha keras (lah tandeh jimaik), namun hasilnya tak ada: hati si gadis belum juga berhasil ditundukkannya (Nan lia buruang lalu juo). Mungkin cara terbaik adalah menantikan dengan sabar hati semoga dia akan datang kepada Anda (Nantikan sajo nak nyo jinak).

Rupanya ada yang menyarankan untuk memakai ‘ganjo abuak’ supaya si dia bisa lengket dengan Anda. Pengertian ‘ganjo abuak’ ini mungkin dua macam: bisa dilihat dari perspektif wanita, dimana rambutnya yang panjang dan indah bisa membuat pria mabuk kepayang. Tapi bisa saja artinya secara simbolis, yang mengingatkan kita pada ungkapan ‘ayam tamakan di abuak (rambut)’. Dengan menggunakan ‘ganjo abuak’ itu, diharapkan gadis (atau bujang) yang ditaksir akan dapat didekati (buruang lia antah lai jinak) (568).

Dua bari berikutnya (569 dan 560) merefleksikan usaha si subjek lirik untuk mendekati seorang gadis, tapi ternyata yang ditaksir benar-benar tak mau alias menolak mentah-mentah (tangan tarajuak, buruang tabang). Mudah-mudahan dengan penolakan yang spontan begitu, si bujang tidak lari ke dukun untuk minta bantuan.

Bait terakhir (561) menghantarkan suara keluh kesah dalam diri: niat sudah lama ingin bersama si dia, tapi ada ‘tembok besar’ yang menghalangi, yaitu status sosial (sangkak ameh, ‘sangkar emas’). Apa hendak dikata, yang menaksir sering tidur berkelumun dalam kain sarung di surau tua, yang ditaksir tinggal dalam rumah mewah pakai satpam dan berpintu elektronik. Dapat dibayangkan angan-angan yang tak kunjung sampai itu akan membuat badan kurus. Bait ini mengandung pesan moral: taksirlah yang kira-kira dapat dijangkau, jangan terlalu tinggi angan-angan. Bukankah baris isi satu pantun Minangkabau yang lain sudah mengingatkan: ‘Adiak ameh, ambo suaso, dima ka buliah samo kuniang’.

(bersmbung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 17 Juni 2012

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers