Suryadi's Blog, page 30

March 12, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 71 - MERAPAK BUAH PAUH JANGGI

Erotisme pantun Minangkabau itu terasa tapi tidak mengesan. Minggu lalu sudah kami ketengahkan beberapa bait pantun dengan topik 'buah pauh janggi' sebagai salah satu simbol erotisme dalam pantun Minangkabau. Di nomor ini masih kami sajikan beberapa bait lagi pantun Minangkabau klasik dengan tema yang sama yang merupakan kelanjutan dari nomor yang lalu, sebab bait-bait ini ditemukan dalam naskah yang sama di Perpustakaan Universitas Leiden. Selamat menikmati.

548.

Urang Padang manulih pinggan,

Ditulih jo batang padi,

Kapatang kami dari sanan,

Tidak babuah pauah janggi.

549.

Karando atok dakek puan,

Dilatak di dalam padi,

Panduto bana garan Tuan,

Marapak buah pauah janggi.

550.

Dilatak di dalam padi,

Ayam kulabu rumbai putiah,

Kain kasumbo baju juo,

Den turiah jo batang padi,

Marapak buah pauah janggi,

Dalam kulambu tirai putiah,

Kami nak mintak lalu juo,

Asa lai kabulih pauah janggi.

551.

Bacakak nago samo nago,

Nago di barat di bantainyo,

Den turiah jo batang padi,

Walau bapetak bakarando,

Ado isyarat pangungkainyo,

Asa lai kabuliah pauah janggi.

552.

Ayam si jalak si jalibun,

Panjaik dalam kabek pinggang,

Den turiah jo batang padi,

Usah marantak jo baunjun,

Dalam gaib kami betenggang,

Nak buliah buah pauah janggi.

553.

Panjaik dalam kabek pinggang,

Putiahlah suto kabungonyo,

Dalam gaib kami batenggang,

Kok buliah ado kagunonyo.

554.

Ambiaklah tindo kayu jati,

Bao ka lubuak di Nanggalo,

Dieto tangah tiga eto,

Tarikek jalan ka lubuak,

Lah buliah buah pauah janggi,

Patuik disasok ka disasok,

Kaubek ngilu di kapalo,

Kajimaik patang barisuk.

Bait-bait pantun yang tersaji di nomor ini mengandung suara yang bersahut-sahutan. Seperti telah dikatakan dalam rubrik ini minggu lalu (no.70), buah pauh janggi (Lodoicea Maldiva yang termasuk dalam famili Palmae dari suku Anarcadiaceae dan marga Mangifera) dipakai untuk melambangkan (buah dada) perempuan yang tentu saja bernuansa erotis. Seperti halnya di nomor lalu, dalam bait 548-554 makna denotatif dan konotatif buah pauh janggi (double coconut) dipermainkan sedemikian rupa sehingga menghadirkan polisemi, unsur penting yang menunjukkan karya sastra yang berkualitas tinggi.

Bait 548 dan 549 merupakan dua suara yang bersahutan: yang pertama berdusta bahwa di tempat yang baru dikunjungi tidak ditemukan gadis-gadis yang (berdada) rancak. Tapi dalam bait berikutnya ada suara sanggahan bahwa di tempat itu banyak sekali (marapak) dara-dara (yang berdada) cantik.

Bait 550 yang delapan baris mengilatkan kemauan keras untuk mendapatkan gadis idaman ('buah pauh janggi') yang cantik jelita yang dipingit dalam 'kelambu tirai putih'. Jelas orang yang bermodal besar dan punya kemauan untuk bekerja keraslah yang akan berhasil memperolehnya. Tapi tekad si bujang tampaknya kuat sekali: walau 'buah pauh janggi' itu diproteksi dalam keranda, rupanya dia sudah tahu rahasia untuk membukanya, dan dia berharap akan memperoleh 'buah indah' yang diidam-idamkannya itu (bait 551).

Dalam bait berikutnya (552) terefleksi niat yang sudah lama terpendam untuk mendapatkan 'buah pauh janggi' itu (baca: gadis idaman). Oleh karena itu perlu pendekatan ekstra hati-hati dan tidak terburu nafsu kalau tidak ingin gagal. Biar lambat asal selamat. Oleh sebab itu dikatakan bahwa yang memiliki atau yang berkuasa atas buah itu dimohon mempertimbangkan permohonan si bujang, sudi kiranya memberi jalan untuk mendapatkannya (bait 553).

Bait terakhir mengilatkan fungsi 'buah pauh janggi' itu, yang rupanya sudah berada dalam cakauan si bujang: begitu enaknya buah itu disasok, sehingga hilang rasa ngilu dan pening di kepala (rabab sajalah yang akan menyampaikan), dan buah itu juga bisa dijadikan 'azimat'.

Membaca keseluruhan bait di nomor ini, kita dapat juga merasakan fungsi buah pauh janggi sebagai obat dan juga benda keramat. Konon beberapa kerajaan lokal di Nusantara (seperti Brunei Darussalam) memiliki regalia buah pauh janggi ini untuk menandakan hubungan keturunan antara raja-raja yang dianggap satu keturunan dulunya. Konon buah pauh janggi juga berfungsi sebagai obat batuk yang mangkus. Hakikat buah pauh janggi bagi orang Melayu sama dengan gading gajah: karena buah itu susah didapat, sebab kadang-kadang saja ditemukan terapung-apung di lautan, orang yang memilikinya menjadikannya semacam barang antik. Ini juga mungkin disebabkan oleh bentuknya yang kembar menyerupai dua buah dada perempuan. Oleh sebab itulah dalam konteks pantun Minangkabau klasik, buah itu digunakan untuk merepresentasikan hal-hal yang bersifat erotis. Dalam masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, bahasa mencari jalan yang melereng untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat erotis. Di Minangkabau kalau erotisme disampaikan dengan kata-kata yang 'telanjang', yang menyampaikannya pasti akan mendapat gala 'si Jibun' .

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 11 Maret 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 71 -

Erotisme pantun Minangkabau itu terasa tapi tidak mengesan. Minggu lalu sudah kami ketengahkan beberapa bait pantun dengan topik 'buah pauh janggi' sebagai salah satu simbol erotisme dalam pantun Minangkabau. Di nomor ini masih kami sajikan beberapa bait lagi pantun Minangkabau klasik dengan tema yang sama yang merupakan kelanjutan dari nomor yang lalu, sebab bait-bait ini ditemukan dalam naskah yang sama di Perpustakaan Universitas Leiden. Selamat menikmati.

548.

Urang Padang manulih pinggan,

Ditulih jo batang padi,

Kapatang kami dari sanan,

Tidak babuah pauah janggi.

549.

Karando atok dakek puan,

Dilatak di dalam padi,

Panduto bana garan Tuan,

Marapak buah pauah janggi.

550.

Dilatak di dalam padi,

Ayam kulabu rumbai putiah,

Kain kasumbo baju juo,

Den turiah jo batang padi,

Marapak buah pauah janggi,

Dalam kulambu tirai putiah,

Kami nak mintak lalu juo,

Asa lai kabulih pauah janggi.

551.

Bacakak nago samo nago,

Nago di barat di bantainyo,

Den turiah jo batang padi,

Walau bapetak bakarando,

Ado isyarat pangungkainyo,

Asa lai kabuliah pauah janggi.

552.

Ayam si jalak si jalibun,

Panjaik dalam kabek pinggang,

Den turiah jo batang padi,

Usah marantak jo baunjun,

Dalam gaib kami betenggang,

Nak buliah buah pauah janggi.

553.

Panjaik dalam kabek pinggang,

Putiahlah suto kabungonyo,

Dalam gaib kami batenggang,

Kok buliah ado kagunonyo.

554.

Ambiaklah tindo kayu jati,

Bao ka lubuak di Nanggalo,

Dieto tangah tiga eto,

Tarikek jalan ka lubuak,

Lah buliah buah pauah janggi,

Patuik disasok ka disasok,

Kaubek ngilu di kapalo,

Kajimaik patang barisuk.

Bait-bait pantun yang tersaji di nomor ini mengandung suara yang bersahut-sahutan. Seperti telah dikatakan dalam rubrik ini minggu lalu (no.70), buah pauh janggi (Lodoicea Maldiva yang termasuk dalam famili Palmae dari suku Anarcadiaceae dan marga Mangifera) dipakai untuk melambangkan (buah dada) perempuan yang tentu saja bernuansa erotis. Seperti halnya di nomor lalu, dalam bait 548-554 makna denotatif dan konotatif buah pauh janggi (double coconut) dipermainkan sedemikian rupa sehingga menghadirkan polisemi, unsur penting yang menunjukkan karya sastra yang berkualitas tinggi.

Bait 548 dan 549 merupakan dua suara yang bersahutan: yang pertama berdusta bahwa di tempat yang baru dikunjungi tidak ditemukan gadis-gadis yang (berdada) rancak. Tapi dalam bait berikutnya ada suara sanggahan bahwa di tempat itu banyak sekali (marapak) dara-dara (yang berdada) cantik.

Bait 550 yang delapan baris mengilatkan kemauan keras untuk mendapatkan gadis idaman ('buah pauh janggi') yang cantik jelita yang dipingit dalam 'kelambu tirai putih'. Jelas orang yang bermodal besar dan punya kemauan untuk bekerja keraslah yang akan berhasil memperolehnya. Tapi tekad si bujang tampaknya kuat sekali: walau 'buah pauh janggi' itu diproteksi dalam keranda, rupanya dia sudah tahu rahasia untuk membukanya, dan dia berharap akan memperoleh 'buah indah' yang diidam-idamkannya itu (bait 551).

Dalam bait berikutnya (552) terefleksi niat yang sudah lama terpendam untuk mendapatkan 'buah pauh janggi' itu (baca: gadis idaman). Oleh karena itu perlu pendekatan ekstra hati-hati dan tidak terburu nafsu kalau tidak ingin gagal. Biar lambat asal selamat. Oleh sebab itu dikatakan bahwa yang memiliki atau yang berkuasa atas buah itu dimohon mempertimbangkan permohonan si bujang, sudi kiranya memberi jalan untuk mendapatkannya (bait 553).

Bait terakhir mengilatkan fungsi 'buah pauh janggi' itu, yang rupanya sudah berada dalam cakauan si bujang: begitu enaknya buah itu disasok, sehingga hilang rasa ngilu dan pening di kepala (rabab sajalah yang akan menyampaikan), dan buah itu juga bisa dijadikan 'azimat'.

Membaca keseluruhan bait di nomor ini, kita dapat juga merasakan fungsi buah pauh janggi sebagai obat dan juga benda keramat. Konon beberapa kerajaan lokal di Nusantara (seperti Brunei Darussalam) memiliki regalia buah pauh janggi ini untuk menandakan hubungan keturunan antara raja-raja yang dianggap satu keturunan dulunya. Konon buah pauh janggi juga berfungsi sebagai obat batuk yang mangkus. Hakikat buah pauh janggi bagi orang Melayu sama dengan gading gajah: karena buah itu susah didapat, sebab kadang-kadang saja ditemukan terapung-apung di lautan, orang yang memilikinya menjadikannya semacam barang antik. Ini juga mungkin disebabkan oleh bentuknya yang kembar menyerupai dua buah dada perempuan. Oleh sebab itulah dalam konteks pantun Minangkabau klasik, buah itu digunakan untuk merepresentasikan hal-hal yang bersifat erotis. Dalam masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, bahasa mencari jalan yang melereng untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat erotis. Di Minangkabau kalau erotisme disampaikan dengan kata-kata yang 'telanjang', yang menyampaikannya pasti akan mendapat gala 'si Jibun' .

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 11 Maret 2012

March 11, 2012

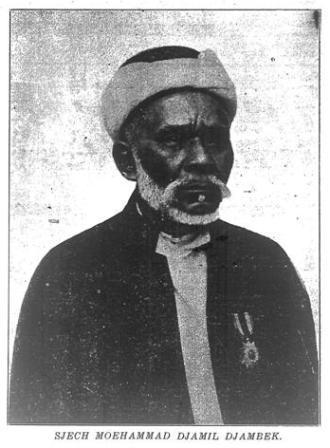

Minang Saisuak #80 - Syekh Muhammad Djamil Djambek

Jika berbicara mengenai ulama dan politik di Minangkabau, maka sejarahnya sebenarnya sudah cukup panjang. Salah seorang "djago tua [dari kalangan ulama] jang meretas djalan (oprichter) dari kemadjuan di Minangkabau" – meminjam kata-kata Tamar Djaja dalam bukunya Pusaka Indonesia (1966: Jil. 2, 618) – adalah Syekh Muhammad Djamil Djambek (selanjutnya: Syekh Djamil Djambek), tokoh yang kita tampilkan dalam rubrik 'Minang Saisuak' kali ini.

Syekh Djamil Djambek dilahirkan di Bukittinggi tahun 1860. Ayahnya bernama Muhammad Saleh gelar Datuak Maleka, Penghulu Kepala Guguak Panjang. Ibunya berasal sari Jawa. Djamil Djambek termasuk parewa di masa mudanya, bahkan konon pandai main sihir. Namun pada usia 22 tahun ia mulai mengaji Qur'an setelah mendapat nasehat-nasehat dari Tuanku Kayo Mandiangin. Setelah belajar agama di beberapa tempat, antara lain di Koto Mambang Pariaman dan Batipuah Baruah, ia lalu pergi ke Mekah tahun 1313 H (1895/96). Di Mekah ia belajar agama kepada Haji Abdullah Ahmad, Syekh Bafadil, Syekh Serawak, Syekh Taher Djajaluddin dan Syekh Ahmad Khatib. Setelah matang dalam ilmu agama Islam, ia pun menjadi guru untuk para pendatang baru dari Hindia Belanda di Mekah. Salah seorang muridnya adalah K.H. Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah di Jawa.

Tahun 1321 H (1903/04) Syekh Djamil Djambek kembali ke Bukittinggi dan langsung terjun ke tengah masyarakat. Ia aktif berkeliling ke berbagai daerah, termasuk ke Semenanjung Malaya. Dialah ulama pertama yang memberi pengajaran dengan berpidato sambil berdiri, berbeda dengan cara biasa di mana guru duduk dan dikelilingi oleh murid-muridnya. Ia sering melakukan hal-hal kontroversial yang membuat marah ulama-ulama ortodoks. Ia menjadi seorang ahli hisab yang terpercaya hingga akhir hayatnya.

Syekh Djamil Djambek juga aktif dalam dunia pergerakan: terlibat dalam gerakan otonomi Van Indië tahun 1921, menggerakkan Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) bersama Dr. H.A. Abdullah Ahmad, mendirikan perkumpulan Tsmaratul Ichwan, dan menjadi pengurus Komite Permusyawaratan Ulama Minangkabau (1928). Di Zaman Jepang ia juga aktif dalam perkumpulan Majlis Islam Tinggi Minangkabau. Di Zaman Kemerdekaan ia menjadi salah seorang pemimpin utama gerakan kaum Muslimin di Sumatra Barat dan diangkat oleh Pemerintah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Foto ini unik: terlihat Syekh Djamil Djambek memakai satu bintang penghargaan di dadanya. Belum jelas oleh saya dari mana beliau memperoleh bintang penghargaan itu. Kalau dari Pemerintah Kolonial Belanda rasanya tak mungkin, mengingat beliau dikenal anti Belanda. Barangkali bintang itu lambing organisasi tertentu seperti Muhammadiyah.

Syekh Djamil Djambek wafat pada 30 Desember 1947 di Bukitinggi. Hadir dalam pemakamannya Wakil Presiden Muhammad Hatta dan banyak orang penting lainnya. Ulama yang kuat memberantas bid'ah dan khurafat itu dimakamkan di depan suraunya, Surau Tengah Sawah, yang lama sesudah kamatiannya tetap diminati oleh ramai pelajar dari berbagai daerah yang ingin menuntut ilmu agama Islam.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Pedoman Masjarakat, 1938).

Singgalang, Minggu, 11 Maret 2012

March 6, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 70 - ANTARA MEKAH DAN MADINAH: DI SANA 'BUAH PAUH JANGGI'

Genre pantun boleh dibilang tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Walapun zaman berubah, musim berkisar, pantun tetap hidup meskipun secara estetika ia mengalami transformasi. Namun itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Di negeri ini sekarang pantun juga populer di ranah politik. Politikus seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Tifatul Sembiring, misalnya, suka mengungkapkan pesan politiknya lewat pantun, sebagaimana dibahas oleh Erizal dalam artikelnya 'Politik Pantun Yang Rumit' (2011:75-80). Pantun memang bagian dari politik kehidupan, tak terkecuali pantun Minangkabau, yang beberapa bait lagi, penyambung nomor-nomor yang lalu, kami sajikan lagi di nomor ini.

540.

Apo badantuang di tapian,

Urang manumbuak ampo padi,

Apo tarapuang di lautan,

Itu nan buah pauah janggi.

541.

Sukatan balantak timah,

Sudah panyukek ampo padi,

Antaro Makah jo Madinah,

Di sinan buah pauah janggi.

542.

Disangko gurah batang padi,

Bungo cimpago kambang malam,

Disangko murah pauah janggi,

Kironyo dalam lauik dalam.

543.

Bungo cimpago kambang malam,

Lalu ka lubuak 'rang cancangi,

Dalam talago lauik dalam,

Mari jo biduak kito ranangi.

544.

Sirauik parencuang upiah,

Dibao urang ka dalam padi,

Dilatak di ateh batu,

Di darek bungo tanjuang putiah,

Di lauik buah pauah janggi,

Piliah di Tuan salah satu.

545.

Dilatak di ateh batu,

Dituriah jo batang padi,

Kalundi tangah halaman,

Piliah di Tuan salah satu,

Asa kabuliah pauah janggi,

Carikan biti tando tangan.

546.

Pinang batuntun nan batumpok,

Tidak ka jatuah-jatuah lai,

Dituriah jo batang padi,

Saribu satu injok pasok,

Tidak mungkin tarungkai lai,

Dima ka buliah pauah janggi.

547.

Dititih batang linjuang,

Dititih balari-lari,

Carikan pitih limo uang,

Nak buliah buah pauah janggi.

Pengertian 'buah pauah janggi' (selanjutnya: 'pauh janggi') dalam makna denotatif dan konotatif dipermainkan secara bolak-balik dalam tujuh bait pantun yang disajikan di nomor ini. Jika kita merujuk kepada pembicaraan R.J. Chadwick (1994) yang telah mengekplorasi metafora dalam pantun-pantun Minangkabau, maka ketujuh bait pantun di atas menyembunyikan secara elok erotisme yang jauh dari kesan vulgar. Itulah yang 'Minangkabau' wahai pembaca sekalian.

Pauh janggi adalah sejenis kelapa laut (double coconut) yang kelihatannya kembar tapi sebenarnya satu. Tanaman ini berasal dari Kepulauan Seychelles di pantai timur Afrika (mungkin juga di Kepulauan Maladewa), sebab nama ilmiahnya adalah lodoicea maldiva yang termasuk dalam famili palmae (palma), suku Anarcadiaceae, marga Mangifera, walaupun orang Minang menyebutnya pauah janggi yang lebih berkonotasi ke keluarga pohon mangga. Rupanya 'buah pauh janggi' ini punya khasiat tertentu untuk kesehatan. Ia dikenal sebagai obat batuk 'kelapa laut Afrika'. Bagi orang Sumatra atau dunia Melayu pada umumnya buah ini tentu sulit didapat dan kadang-kadang hanya ditemukan terapung-apung di laut dibawa oleh arus laut dari tempat yang jauh (pantai timur Afrika).

Jika dilihat sepintas lalu bentuk buah pauh janggi ini seperti dua buah dada perempuan, tapi jenis yang lain kelihatan seperti pantat (lihat bentuk visualnya di google). Warna kulitnya ketika masih muda biru kekuning-kuningan dan menjadi hitam kecoklatan bila sudah tua. Bentuknya yang 'seksi' itulah, saya kira, yang membuat buah ini digunakan untuk melambangkan perempuan.

Dalam bait 540 dikatakan betapa jauhnya 'buah pauh janggi' tumbuh dan betapa susahnya mendapatkan 'buah' itu. 'Buah' itu terapung di lautan luas, tapi dalam bait berikutnya (541) dikatakan bahwa 'buah' itu hidup di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Dalam konteks ini pemakaian kata Mekah dan Madinah merujuk kepada tempat yang sangat jauh, menandakan bahwa tidaklah mudah untuk mendapatkan 'buah pauh janggi' yang diminati banyak orang itu. Dalam pikiran para Muslim Melayu, yang pada waktu dulu kebanyakan buta huruf, Mekah dan Madinah adalah nama yang sering dipakai untuk mengekspresikan atau menunjukkan jauhnya suatu tempat. Ini tentu terkait dengan tradisi naik haji. Oleh karena itu bagi kebanyakan orang Melayu dari kampung-kampung, tempat yang paling jauh di dunia ini adalah Mekah atau Madinah. Seperti disebutkan dalam Syair Rukun Haji oleh Syekh Daud Sunur (lihat Suryadi 2006), Mekah adalah 'pusat' dunia ini.

Sulitnya mendapatkan 'buah pauh janggi' itu diekpresikan lagi dalam bait 542: ia tersimpan jauh di dasar laut yang dalam yang hanya bisa diperoleh dengan merenanginya dengan biduk (543). Sementara dalam bait berikutnya (544) didedahkan dua perbandingan ('bunga tanjung putih' di darat dan 'buah pauh janggi' di laut) yang kedua-duanya sama cantik dan menawannya, tapi 'Tuan' hanya boleh memilih salah satu di antaranya. Cukup jelas di sini bahwa keduanya melambangkan perempuan cantik. Tapi tampaknya pilihan lebih condong ke 'buah pauh janggi' yang untuk mendapatkannya memang harus ada kejelasan hitam di atas putih: harus ada bukti tanda tangan, tegasnya, harus dilamar secara resmi (bait 545).

Bait 546, sekali lagi, mengilatkan betapa sulitnya mendapatkan 'buah pauh janggi'. 'Buah' yang diinginkan oleh banyak lelaki itu diproteksi, dilindungi oleh seribu satu 'injok pasok' (ingatlah pasok lukah yang jika ikan sudah masuk ke dalamnya, sulit akan bisa ke luar lagi). Artinya: memang sulit mendapatkan 'buah' itu. Siapa yang ingin mendapatkannya memang perlu modal (Carikan pitih limo uang) (bait 547). Kalau modal dengkul saja, mungkin yang akan Anda dapatkan hanya ambacang munggu yang banyak ulatnya.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 4 Maret 2012

March 4, 2012

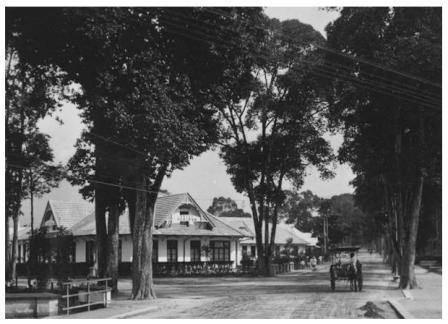

Minang Saisuak #79 - Rumah Bola 'De Eendracht' di Padang

Jika kita bicara mengenai budaya kolonial di Hindia Belanda zaman lampau, maka rasanya tidak lengkap jika kita tidak membicarakan rumah bola. Rumah bola, yang dalam Bahasa Belanda disebut sociëteit atau lodge (sociëteit sebenarnya lebih tinggi tarafnya) adalah tempat pertemuan para pegawai tinggi Belanda atau orang-orang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Kadang-kadang orang-orang pribumi yang mamacik, baik secara politik maupun ekonomi, juga boleh datang ke rumah bola.

Istilah 'rumah bola' sendiri jelas diberikan oleh orang pribumi karena di sociëteit biasanya selalu ada meja bilyar (bola sodok) untuk permainan. Tapi fungsi rumah bola lebih dari sekedar tempat bermain bilyar; fungsinya yang sebenarnya adalah sebagai tempat pertemuan orang-orang yang berpengaruh secara politik dan ekonomi (club) di sebuah kota. Di rumah bola sering pula diadakan pertunjukan musik Eropa (musik pribumi hampir tak pernah) dan pertemuan-pertemuan penting para anggota kelas penguasa dan pebisnis. Dengan kata lain, rumah bola adalah tempat kongkow-kongkow kaum the have dari kelas menengah ke atas.

Rumah bola (sociëteit) adalah salah satu unsur penting dalam budaya urban di Hindia Belanda zaman lampau. Padang, Padang Panjang, dan Fort De Kock (Bukittinggi) sebagai kota-kota penting di Sumatra's Westkust mempunyai rumah bola sebagai tempat bertemu para petinggi dan pebisnis. Di Padang ada Sociëteit Matahari dan Sociëteit De Eendracht. Di Padang Panjang ada Sociëteit Harmonie. Sedangkan di Fort de Kock ada Sociëteit Belvédère.

Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menurunkan foto Sociëteit De Eendracht di Padang Foto ukuran 9 x 13 cm. ini dibuat tahun 1890. Tidak diketahui siapa mat kodaknya, tapi foto ini berasal dari koleksi J.A. Meessen yang sekarang tersimpan di KITLV Leiden, Belanda. Ada beberapa foto lain dari rumah bola ini yang menunjukkan bentuk bangunan yang berbeda. Barangkali sociëteit ini sudah pindah bangunan pada tahun-tahun sesudahnya. Setidaknya sampai akhir 1930-an Rumah Bola Eendracht masih eksis di Padang.

Sekarang tradisi rumah bola sudah tinggal kenangan. Kalau mau main bilyar pergi ke kafe. Tapi di negeri kita ini kafe sering mempunyai stigma negatif. Tak tahu entah kenapa. Padahal di negeri asalnya (Eropa), kafe ibarat lepau kopi saja, tempat orang duduk-duduk minum kopi atau anggur sambil maota ka niak ka niin.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden).

Singgalang, Minggu, 4 Maret 2012

February 28, 2012

'HParangai' DAN DOMESTIKASI TEKNOLOGI MEDIA

Kurang lebih setahun lamanya rubrik 'HParangai' menemani pembaca setia Padang Ekspres. Rubrik ini muncul pertama kali pada 17 Juli 2011 (berjudul: 'Urang ba HP Acok Indak Bataratik Kutiko Rapek') dan untuk terakhir kalinya terbit di Padang Ekspres edisi Minggu, 19 Juli 2012 (berjudul: 'Suko Indak Suko Maangkek Panggilan Hape'). Rubrik ini diasuh oleh Yusrizal KW dan Cornelis. Yusrizal KW menangani ide naskah dan Cornelis yang mengonsep gambar.

Bila saya membaca Padang Ekspres edisi Minggu, saya tidak pernah melewatkan rubrik 'HParangai' karena di samping isinya yang sangat kocak (bikin saya ketawa sendiri), juga karena rubrik itu penting bagi saya sebagai pengamat budaya media (media culture) di Indonesia, sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti.

Dalam pengantarnya di nomor pertama pengasuh rubrik ini mengatakan bahwa 'HParangai' dimaksudkan untuk 'merekam' perubahan-perubahan perilaku manusia Indonesia akibat penggunaan teknologi komunikasi telepon genggam (HP, singkatan dari handphone), yang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1998. Sekarang jutaan orang Indonesia, sejak dari metropolitan sampai desa terpencil di seantero negeri ini telah menggunakannya, sejak dari Presiden di Jakarta sampai tukang baruak di Ulakan. Indonesia tercatat sebagai Negara keenam terbanyak sebagai pengguna telepon genggam di dunia setelah Cina, India, USA, Rusia, dan Brazil, dan merupakan pasar potensial bagi penjualan berbagai macam merek telepon genggam buatan negara-negara Eropa, Jepang dan Korea. Sadar atau tidak, teknologi ini telah mempengaruhi masyarakat Indonesia, baik secara sosial maupun individual. "Indak disangko, hape lah banyak lo maubah parangai urang. Macam-macam parangai dek karano dipabudak hape." ('HParangai', Edisi 1, Padang Ekspres, 17-07-2011).

Pilihan judul rubrik ini mencerminkan kecampinan orang Minangkabau bermain dengan bahasa atau mempermainkan kata-kata. 'HParangai' adalah kombinasi yang khas (bijzonder) antara sebuah singkatan yang terkait dengan teknologi luar/asing ('HP') dan sebuah kosakata Minangkabau ('parangai', 'perangai', 'tingkah laku'). Judul ini secara implisit merefleksikan pertembungan budaya global dengan budaya lokal yang kini sedang maondoh masyarakat Indonesia dengan derasnya, tidak terkecuali etnis Minangkabau. Di sisi lain, setelah membaca seluruh edisi rubrik ini, saya mendapat kesan munculnya fenomena 'glokalitas' (glocality) dalam penggunaan telepon genggam di Indonesia. Secara sederhana pengertian 'glokalitas' adalah 'tempat global yang terletak secara lokal' (a global place locally situated) di mana hubungan lokal-global dibentuk melalui praktek-praktek kekuasaan yang bersifat sosio-spasial.

Bart Barendregt (2006, 2009) yang meneliti dimensi sosial dan religius penggunaan HP di Indonesia dengan menarik menunjukkan proses domestikasi teknologi ini oleh masyarakat Indonesia. Salah satu yang menonjol adalah penggayutan aspek keislaman ke dalam media HP, sebagaimana dapat dikesan pada maraknya SMS lebaran, nada panggil (ringtone) dan nada sambung (ringback tone) yang bernuansa Islam, dan lain sebagainya. Namun, kedua artikel tersebut kurang mengeksplorasi impak psikologis media HP terhadap manusia Indonesia. Di sinilah pentingnya rubrik 'HParangai' yang dengan detail (melalui kata-kata yang kocak dan sketsa/gambar yang lucu) merekam perubahan-perubahan perilaku masyarakat Indonesia akibat penggunaan media HP. Bagi para peneliti budaya media di Indonesia di masa depan, khususnya media telepon genggam, rubrik-rubrik 'HParangai' jelas merupakan salah satu sumber data yang penting untuk menelusuri efek-efek kultural dan psiko-sosial akibat penggunaan media ini dalam masyarakat Indonesia. Banyak hal menyangkut perangai pengguna telepon genggam di Indonesia yang 'dicatat' dalam rubrik 'HParangai': orang yang terus sibuk meng-HP ketika sedang rapat atau seminar, orang yang mudah mendustakan di mana dia sedang berada dalam pembicaraan melalui HP, maraknya penipuan melalui HP, perubahan perilaku pasangan suami-istri karena HP, maraknya selingkuh karena HP, orang yang suka memotret apa saja dengan HP, orang yang suka gonta-ganti HP, para koruptor yang mencitrakan diri islami melalui HP, misalnya dengan memasang nada panggil suara Azan dalam HP mahal berlapis emasnya (ingat slogan kritik: "Ringtone Islamis, akhlak minimalis"), dan banyak lagi.

Banyak harian di Indonesia, baik koran nasional maupun daerah, memiliki rubrik komik (editorial cartoon) dalam edisi Minggu-nya, seperti 'Panji Koming' dan 'Konpopilan' di Kompas, 'Doyok' dan 'Ali Oncom' di Pos Kota, dan 'Gam Cantoi' di Serambi Indonesia. Berbeda dengan komik konvensional, editorial cartoon mempunyai tema-tema yang berbeda setiap kali terbit. Menurut Riri Kertayasa dalam thesisnya "Indonesian Comics: A Popular Medium in Conveying Socio-political Messages" (2011) aspek visual editorial cartoons merefleksikan fungsi sosialnya yang cenderung mempengaruhi kebiasaan kolektif masyarakat (hlm.30). Komik-komik di koran-koran juga menjadi medium untuk mengkiritisi pelbagai fenomena sosial dalam masyarakat atau kebijakan-kebijakan sosial-politik dan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah.

Namun, berbeda dengan editorial cartoons yang konvensional, di mana definisi umum mengenai komik dengan cukup pas dapat dilekatkan, yang menekankan pentingnya dua aspek, yaitu kata-kata dan aspek visual (words and images) (lihat: David Kunzle 1973; Scott McCloud 1994; Aaron Meskin 2007; Will Eisner 2008), rubrik 'HParangai' justru mengombinasikan tulisan (dalam Bahasa Minang) dan gambar (aspek visual) yang di dalamnya sendiri ada pula tulisan (the word ballon) berisi teks naratif yang merupakan bagian dari gambar itu sendiri. Antara kedua unsur itu–cerita dan gambar yang juga berisi naratif– bersifat komplementer, meskipun sebenarnya orang bisa saja memahami pesan yang disampaikan pengarang dengan membaca salah satu di antaranya (cerita atau gambar yang berisi naratif). Dengan kata lain, rubrik 'HParangai' memiliki struktur yang khas yang berbeda dengan editorial cartoon pada umumnya yang banyak ditemukan di berbagai surat kabar di Indonesia dan juga di luar negeri. Oleh karena itu, struktur rubrik 'HParangai' memaksa kita memikirkan kembali definisi editorial cartoon yang sudah berterima selama ini.

Penggunaan Bahasa Minang dalam rubrik 'HParangai' secara tidak langsung merefleksikan betapa besarnya pengaruh media komunikasi telepon gengggam dalam masyarakat lokal Indonesia. Dengan membaca narasi dalam teks rubrik ini–teks cerita dan narasi dalam komiknya–sampai batas tertentu kita dapat mengetahui bagaimana persepsi orang Minangkabau sendiri terhadap media komunikasi HP. Esensi kritik rubrik ini terasa mengena sekali karena bahasa yang digunakan untuk menyampaikannya adalah Bahasa Minangkabau. Memang kalau kita mancimeeh (dalam pengertian positif) atau bacaruik rasanya sangat pas kalau disampaikan dalam bahasa ibu sendiri (mother tongue).

Rubrik 'HParangai' persembahan harian Padang Ekspres yang telah menemani pembacanya selama kurang lebih setahun, adalah sebuah referensi yang langka tentang kritik orang Indonesia sendiri terhadap penggunaan berbagai teknologi media, khususnya media komunikasi seperti HP. Rubrik ini adalah sebuah satire tentang masyarakat kita yang larut dalam hiperrealitas dan euforia dalam penggunaan berbagai teknologi produksi bangsa asing. Dengan demikian ia juga mengandung hakekat sebagai kritik ironis terhadap diri kita sendiri.

Mungkin banyak pembaca Padang Ekspres yang merasa kehilangan dengan berakhirnya rubrik 'HParangai'ini. Tetapi hukum alam berlaku untuk apa saja, ada awal dan ada akhir, tak terkecuali rubrik 'HParangai'. Yang mungkin akan bertahan lebih lama, karena telah dinukilkan di atas kertas, adalah seluruh edisi rubrik ini. Berpuluh atau beratus tahun yang akan datang orang pasti masih dapat membacanya, mungkin di Perpustakaan Universitas Leiden, Cornell, atau ANU Canberra (semoga juga di Perpustakaan UNAND dan UNP). Generasi manusia Indonesia di masa depan (juga peneliti asing) dapat mengetahui 'keanehan-keanehan' dan 'kelucuan-kelucuan' dalam perilaku satu atau dua generasi bangsa Indonesia yang pernah dilanda demam teknologi telepon genggam. Selamat jalan 'HParangai!' Adios!

· Artikel ini terbit di harian Padang Ekspres, Minggu, 26 Februari 2012

Suryadi Dosen dan peneliti Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda

February 27, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 69 - MENCARI BUAH 'PAUH JANGGI'

Berbeda dengan syair, yang akar historisnya di dunia Melayu dapat diidentifikasi melalui beberapa temuan arkeologis dan epigrafis (lihat misalnya 'Prasasti Minye Tujuh' di Aceh; Willem van der Molen 2007), sejarah awal keberadaan pantun belum begitu jelas. Ini mungkin disebabkan oleh hakekatnya yang aural sebagai produk tradisi lisan. Namun para sarjana cenderung berpendapat bahwa pantun adalah produk literer asli Alam Melayu, sedangkan syair diadopsi dari luar. Di nomor ini, kita lanjutkan apresiasi kita terhadap pantun-pantun Minangkabau.

532.

Alang malewek sikok mandi,

Ruruah salibu bao pulang,

Larang mandapek sipaik hati,

Dalam saribu Tolan sorang.

533.

Badantiang tali layang-layang,

Putuih ka kabun Bandaharo,

Dilapeh raso ka sayang,

Ditahan apo kagunonyo?

534.

Tidak guno dirangguangkan,

Bao ka Pulau Bilang-bilang,

Tidak guno dimanuangkan,

Lawan jo gurau nak nyo hilang.

535.

Bakukuak ayam nan kiramaik,

Kukuaknyo badarai-darai,

Kalau dunia lah ka kiamaik,

Tandanyo badan ka bacarai.

536.

Tanah Nieh Gunuang Taneju,

Udang bingkarak jangguik jolang,

Baniaik hati nak batamu,

Badan jauah di rantau urang.

537.

Tubo-manubo urang di ulu,

Tubo manubo di tapian,

Cubo-mancubo urang dahulu,

Cubo-mancubo jo janjian.

538.

Gamuruah hujan di parahu,

Parang babalah jo bintuangan,

Larang mukaluak nan katahu,

Antah kok Allah jo Junjuangan.

539.

Ka Pauah juo pai bapandan,

Di kida pandan baduri,

Ka jauh juo tampannyo badan,

Mancari buah pauah janggi.

Pujian bergaya hiperbol diungkapkan dalam bait 532: sanjung berhadapan, tapi mudah-mudahan bukan 'mengepit daun kunyit' atau rayuan gombal. Katanya: banyak yang cantik atau gagah tapi hanya Anda seorang yang sangat cocok di hati.

Bait 533 manis sekali ungkapannya. Bait ini merekam situasi dilematis dalam hubungan kasih sayang yang tampaknya sudah baparinggo (retak menunggu akan pecah). Lidah kelu untuk mengucapkan 'talak tiga', tapi kalau masih terus bertahan situasinya malah makin runyam: akan baik lagi mungkin tidak, kusutnya sudah seperti sarang tempua.

Jika hati sedang bersedih, elok bergurau dengan teman samo gadang. Mungkin kesedihan itu disebabkan oleh masalah dengan si dia atau Anda sedang berjauhan dengannya. Atau kesedihan itu terkait dengan masalah sosial-ekonomi. Apapun penyebabnya, jika hati sedang bersedih, jangan dibawa bermenung seorang diri, khawatir nanti aka Anda jadi singkek, pangana ilang: ambil keputusan menerjuni Ngarai Sianok, misalnya. Itulah refleksi bait 534.

Janji erat buatan teguh dikilatkan dengan gaya hiperbol dalam bait 535: selama dunia masih terkembang sejoli itu akan terus bersama; hanya kiamatlah yang dapat menceraikan (memisahkan) mereka berdua. Mudah-mudahan begitulah janji yang dibuat oleh para pembaca setia rubrik 'Khazanah Pantun Minang' dengan pasangan hidup masing-masing.

Ada suara rindu dari si perantau kepada kekasih hati yang ditinggalkan di kampung terekam dalam bait 536. Ini mengingatkan saya pada surat Samzulbahri di Batavia yang dikirimkan kepada Sitti Nurbaya di Padang. Sayang Datuk Maringgih telah membuat segalanya berantakan. Bait ini mengandung pesan kepada bujang perantau Minang: sering-seringlah menelepon sang pujaan hati yang 'dititipkan' di Ranah Bundo (paling tidak 100 SMS setiap sehari cukuplah), jika tidak ingin 'si kuniang lanjai' Anda disemba 'alang'. Kalau itu terjadi, bisa tararau Anda di rantau.

Bait 537 merekam cara orang saisuak berpacaran: saling mencoba mengajuk hati dengan janji. Tentu saja caranya bukan raun dengan honda bebek ke Malibu Anai, seperti yang dilakukan banyak anak muda sekarang. Paling banter hanya berpapasan di pakan sambil melempar senyum, atau mengirim isyarat melalui pantun dalam acara basicontiak. Kalau di zaman kakak-kakak saya Darman Moenir, Khairul Jasmi, St. Zaili Asril, dan Hasril Chaniago lagi bujaha dulu: sudah tampak bubungan rumah orang tua si dia, sudah senang sekali rasanya hati, serasa sudah berjumpa dengan si dia.

Ada gaya hiperbol lagi dalam bait 538 yang merefleksikan penderitaan hati yang sungguh sangat berat: 'jarang makhluk (manusia) tahu, kecuali mungkin Allah dan Junjungan (Nabi Muhammad SAW)'. Ungkapan seperti ini cenderung merujuk pada derita cinta.

Dalam bait akhir muncul lagi simbol buah 'pauah janggi' yang sudah pernah muncul dalam nomor-nomor yang lalu. Seperti sudah saya katakan, 'pauah janggi' tampaknya adalah simbol yang cukup bernuansa erotis untuk perempuan atau gadis yang cantik dan seksi. Sungguh menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana erotisme direpresentasikan dalam estetika literer sastra tradisional Minangkabau, seperti pantun. Ini tentu dapat dihubungan dengan konteks budaya dan agama masyarakatnya. Di nomor depan, beberapa bait yang memakai simbol buah 'pauah janggi' akan muncul lagi. Bait 539 mengilatkan perjalanan jauh seorang bujang untuk menemukan gadis pilihannya. Dalam konteks ini, kata 'jauah' (jauh) bisa bermakna jarak geografis, tapi bisa juga bermakna tingginya tingkat kesulitan yang akan dihadapi. Kalau dalam soal ini sama tahulah kita: 'dek hati mati, dek mato buto'.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 26 Februari 2012

February 26, 2012

Minang Saisuak #78 - Sebuah Sudut Fort de Kock (Bukittinggi) Awal Abad ke-20

Bukittinggi dikenal sebagai kota peristirahatan. Walaupun bijo kota ini pada awalnya adalah sebuah benteng (bernama Fort de Kock) yang didirikan Kompeni Belanda dalam usaha mereka untuk mengalahkan Kaum Paderi, lama kemudian, setelah Belanda menguasai Minangkabau, Fort de Kock dikembangkan menjadi sebuah kota peristirahatan bagi para pegawai Belanda yang bekerja di kota Padang yang panas.

Fungsi kota Fort de Kock kurang lebih sama dengan kota Bogor, sebuah kota peristirahatan untuk para pegawai Belanda yang bekerja di Batavia (kini: Jakarta), atau kota Malang dan Salatiga di Jawa Timur yang juga berfungsi sama: tempat peristirahatan para pegawai Belanda yang bekerja di Surabaya.

Di zaman kolonial, Fort de Kock telah dipromosikan menjadi salah satu kota tujuan wisata (tourist destination) di Sumatra. Asisten Residen Agam Tua, L.C. Westenenk, bahkan menulis dua guide book untuk turis guna mempromosikan Fort de Kock dan daerah-daerah sekitarnya sebagai daerah tujuan wisata, yaitu: Acht Dagen in de Padangsche Bovenlanden ('Delapan Hari di Padang Darat') (1909) dan Sumatra: Illustrated Tourist Guide: Fourteen Day's Trip in the Padang Highlands (The Land of Minangkabau) (1913).

Fort de Kock (Bukittinggi) – seperti masih dapat kita lihat dan rasakan sampai sekarang, walau di sana sini sudah banyak terjadi perubahan – memang sebuah kota pegunungan yang sejuk hawanya dan elok pemandangannya. Dari kota ini jelas kelihatan Gunung Merapi dan Singgalang yang menjulang tinggi, lambang kecantikan alam Minangkabau. Di salah satu sisi kota ini membentang Ngarai Sianok yang keindahannya telah diabadikan dalam ratusan lukisan dan foto sejak zaman saisuak sampai zaman sekarang.

Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menurunkan sebuah foto klasik sudut Fort de Kock dekat Ngarai Sianok, yang sering ditulis Karbouwengat dalam dokumen-dokumen klasik Belanda. Foto ini dibuat pada dekade-dekade awal abad ke-20. Asri sekali tampaknya kota ini pada zaman itu: pepohonan hijau meneduhi jalan-jalan kota. Terlihat sebuah bendi yang sedang parkir (atau mungkin sedang jalan) di depan Hotel Centrum, salah satu hotel 'mewah' di Fort de Kock pada awal abad ke-20. Suasana di depan hotel ini sudah diekspose dalam rubrik 'Minang Saisuak' (Singgalang, 23-10-2011).

Hotel Centrum adalah salah satu dari banyak hotel yang didirikan di kota wisata Fort de Kock. Selain itu, di kota ini berdiri beberapa gedung pemerintah kolonial dan fasilitas pariwisata dan olah raga. Sampai saat ini masih melekat istilah di darek: kalau mau pergi ke Bukittinggi disebut 'pai ka Gaduang' ('pergi ke gedung' = pergi ke kota yang banyak gedungnya). Kini Bukittinggi tetap ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal, nasional, dan internasional. Tapi konon kalau lagi musim libur harga kamar-kamar hotel dan makanan di Bukittinggi mengalami 'mark up' pula seperti harga proyek-proyek pemerintah di negeri ini. Apalagi sekarang konon ada pula razia di hotel-hotel yang tujuannya baik tapi bisa kontra produktif dalam upaya pengembangan pariwisata di Sumatra Barat, khususnya di Bukittinggi. Baa ko, Pak Walikota Bukittinggi? Perlu pulakah kita bertanya kepada arwah Tuan Siteneng bagaimana turisme di Fort de Kock dikelola di zaman kolonial? Tapi malu awak rasonyo, ndak?

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropemnuseum Amsterdam).

Singgalang, Minggu, 26 Februari 2012

February 22, 2012

"Beban Berat Singgulung Batu" Civitas Academica Kita

Jika seorang kandidat S1 berhasil menerbitkan sebuah artikel ilmiah (bukan artikel yang diilmiah-ilmiahkan), itu tentu sebuah prestasi yang luar biasa. Untuk kesuksesannya itu, mungkin tanpa skripsi pun si mahasiswa sudah boleh diluluskan. Namun, jika sampai mewajibkan seorang mahasiswa menulis artikel ilmiah (sekali lagi, bukan yang diilmiah-ilmiahkan) sebagai syarat kelulusannya, selain harus menulis skripsi, itu adalah suatu kebijakan yang harus dikaji ulang, kalau kita tidak ingin memperpanjang daftar mahasiswa drop out dan menambah stres mahasiswa Indonesia pada umumnya. Di negara-negara maju, dengan tingkat kualitas pendidikan yang sudah jauh lebih maju daripada di Indonesia, tak ada kewajiban bagi seorang mahasiswa yang berada di jenjang BA dan MA untuk menerbitkan artikel ilmiah sebagai syarat kelulusan.

Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/27 Januari 2012 yang mewajibkan kandidat S1, S2, dan S3 mempublikasikan (paling tidak) satu artikel ilmiah sebagai syarat kelulusan, selain harus menulis skripsi, thesis, dan disertasi, rupanya telah menimbulkan beragam reaksi di kalangan civitas academica perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta terdengar telah menolak kebijakan ini. Di Sumatra Barat, reaksi terhadap kebijakan Dikti itu antara lain juga terefleksi dalam beberapa artikel ('refleksi' dan 'opini') yang terbit di harian ini. Untuk level S1 lebih banyak terdengar suara keberatan dan penolakan. Sedangkan untuk mahasiswa S2 dan S3 banyak yang berpendapat bahwa hal itu memang sudah sewajaranya diberlakukan.

Beberapa waktu lalu Haluan memberitakan bahwa Rektor Universitas Negeri Padang mengatakan bahwa universitasnya siap mengimplementasikan isi Surat Edaran Dirjen Dikti mengenai publikasi artikel ilmiah itu. Khusus untuk S1, dikatakan bahwa caranya yaitu dengan membuat sebanyak mungkin jurnal ilmiah di universitas bersangkutan, kapan perlu setiap program studi punya jurnal ilmiah. Apakah dengan demikian lantas kualitas lulusan universitas kita akan jadi lebih baik, sebagaimana yang dimaksudkan oleh kebijakan Dirjen Dikti itu? Tentu ini perlu dipikirkan oleh para dosen dan pengelola perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kalau hanya mengejar kuantitas tanpa memikirkan kualitas, dikhawatirkan kebijakan Dikti itu hanya akan menambah jumlah buku-buku cetakan yang akan menumpuk di gudang-gudang.

Pada hakikatnya niat Dirjen Dikti itu baik, walau terasa agak dipaksakan (khususnya mengenai syarat kelulusan mahasiswa S1). Kita harus menjauhkan prasangka apapun di balik kebijakan itu. Saya tidak setuju jika ada sebagian dosen yang mengatakan bahwa kebijakan itu diduga sebagai siasat Dikti untuk menuntut 'reward' kepada para dosen yang memperoleh tunjangan finansial sertifikasi (lihat: Zulprianto, 'Publikasi karya Ilmiah dan Tunjangan Sertifikasi', Haluan, 18-02-2012). Menulis di jurnal ilmiah, menjadi editor jurnal ilmiah (termasuk international editorial board), dan menjadi mitra bestari (peer) jurnal ilmiah adalah tugas utama para dosen selain mengajar. Aneh jika hal itu dianggap sebagai beban (tambahan) para dosen. Dosen-dosen Indonesia mungkin lebih beruntung: sering mereka mendapat imbalan finansial jika artikel mereka terbit di jurnal ilmiah dalam negeri, atau menjadi editor jurnal tertentu di kampusnya atau di tempat lain di dalam negeri. Biasanya seksi keuangan universitas sering mengalokasikan dana untuk tugas-tugas wajar seperti itu. Tapi di luar negeri pekerjaan itu tidak mendapat imbalan finansial sepicis pun, karena itu dianggap sebagai kewajiban dosen. Universitas memberi catatan positif kepada dosen-dosen yang menjadi editor jurnal-jurnal ilmiah (nasional maupun internasional) di bidang ilmu masing-masing dan yang banyak menulis artikel atau resensi buku di berbagai jurnal ilmiah. Sebaliknya, dosen-dosen yang hanya mengajar lalu pulang, siap-siap menerima surat pemecatan atau menerima kondite buruk. Hal itu akan diketahui melalui mekanisme evaluasi tahunan (Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek) yang dilakukan oleh otoritas universitas kepada setiap dosen.

Kelemahan mendasar dunia akademik kita adalah akses para dosen ke forum akademik internasional yang sangat rendah: banyak dosen yang tidak tahu wacana teoretis dan metodologis terbaru di bidang ilmu masing-masing. Mereka seperti katak di bawah tempurung. Ini disebabkan oleh akses mereka yang terbatas kepada jurnal-jurnal internasional dan jenis-jenis publikasi ilmiah lainnya. Tapi menurut saya hal itu lebih disebabkan oleh hambatan bahasa: kurangnya penguasaan bahasa Inggris. Walau bagaimanapun, sekarang banyak publikasi internasional (jurnal dan buku) dari berbagai disiplin ilmu yang dapat diakses secara online. Dikti mestinya juga menambah pengalokasian dana kepada universitas-universitas untuk meningkatkan kuantitas jurnal-jurnal nasional dan internasional yang dapat dilanggan oleh universitas-universitas di Indonesia.

Jadi, problem umum utama yang dihadapi oleh dunia akademik kita adalah rendahnya kepercayaan diri para dosen kita di forum akademik internasional. Tentu saja ini, langsung atau tidak, berdampak kepada para mahasiswa: dosen yang pintar tidak mungkin akan menghasilkan mahasiswa yang bodoh. Dengan demikian Dikti harus tetap fokus pada peningkatan kualitas para dosen. Oleh karena itu kewajiban untuk mempublikasikan artikel di jurnal internasional yang digariskan Dikti kepada para kandidat doktor dan yang mengajukan lamaran menjadi professor perlu didukung sepenuhnya.

Di zaman ini tak ada jalan lain bagi para doktor kita untuk mengintegrasikan diri ke dalam pergaulan, konvensi, dan wacana akademik internasional. Banyak tulisan dosen-dosen kita yang cukup ilmiah, tapi jika dibawa ke dalam diskursus akademik internasional jadi terkesan polos dan 'ketinggalan zaman'. Banyak dosen kita yang kurang mengetahui konvensi jurnal-jurnal internasional, seperti terefleksi dalam beberapa surat yang saya terima dari mereka yang memohon bantuan untuk menerbitkan artikel mereka dalam jurnal luar negeri. "[M]ohon bantuan [Bapak] untuk mengirimkan tulisan saya ke jurnal yang di luar negeri yang [Bapak] kenal. Walaupun mungkin tidak jurnal bereputasi tinggi, yang penting tulisan saya bisa dimuat pada jurnal tersebut, karena sangat saya pentingkan untuk usulan kenaikan pangkat ke guru besar", demikian antara lain petikan sepucuk surat yang saya terima dari seorang dosen sebuah universitas di Indonesia. Sunarwoto Dema, seorang kantidat PhD di Tilburg University menulis di dinding fb-nya bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan polos dari rekan-rekannya yang dia terima, seperti "Saya pingin menerbitkan tulisan di jurnal ilmiah [internasional]. Bisa nggak disambungkan ke redaksinya? Kenal nggak sama redaksinya? Tahu alamatnya nggak? Tahu jurnal internasionalnya nggak? Bisa nggak diterjemahkan artkel saya? Tolong ditambahi tulisan saya ini. Ah, yang penting kan berbahasa Inggris, dan seterusnya. Polos sekali…" (diakses 10-02-2012). Dalam konteks jurnal internasional, segala kong kalingkong dan pertemanan tidak akan banyak membantu selain orisinalitas artikel itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan polos di atas juga mengindikasikan banyak dosen kita tidak mengetahui bahwa setiap jurnal internasional adalah peer-reviewed anonimously journal.

Di Indonesia hampir tak ada jurnal ilmiah yang mampu bertahan lama dan terbit secara ajek (jangan tanya dulu yang punya reputasi internasional). Jurnal-jurnal yang sudah eksis saja sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan artikel yang berkualitas. Dapat dibayangkan kesulitan yang akan dihadapi untuk mewujudkan isi Surat Edaran Dirjen Dikti yang terkesan sangat ambisius itu. Tantangan untuk meningkatkan kualitas jurnal sering pula datang dari dalam institusi sendiri. Demikianlah umpamanya, executive editor sebuah jurnal ilmu sosial dan humaniora terkemuka di Indonesia yang terbit sebuah universitas ternama di negara ini menceritakan kepada saya bahwa beberapa professor dan doktor di universitas itu membuat jurnal tandingan karena tulisan-tulisan mereka ditolak untuk diterbitkan di jurnal itu.

Walau bagaimanapun Surat Edaran Dirjen Dikti mengenai publikasi karya ilmiah yang sudah beredar perlu disikapi dengan kepala dingin. Alternatif untuk memperbanyak jurnal ilmiah untuk menjawab tantangan itu mungkin sebuah solusi yang bagus. Akan tetapi jika hal itu tidak dibarengi dengan perbaikan mutu artikel-artikel yang akan dipublikasikan, sangat mungkin kebijakan Dikti itu tidak akan banyak memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Alih-alih dapat memperbaiki kultur akademik universitas-universitas kita, ledakan produksi 'artikel ilmiah' yang mungkin akan terjadi di Indonesia jika kebijakan Dikti ini tidak dilakukan dengan hati-hati, potensial menimbulkan hiper inflasi scholarship di negara ini.

SURYADI

(Dosen dan Peneliti Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda)

Harian Haluan : Selasa, 21 Februari 2012

February 20, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 68 - TIDAK JINAK DI KAMI LAGI

Para penggemar rubrik 'Khazanah Pantun Minangkabau' mungkin dapat mengingat-ingat kapan pertama kali mendengar pantun. Bukankah, seperti yang saya ingat, kita sudah disuguhi pantun ketika masih bayi, melalui lagu nina bobo yang dilantunkan oleh ibunda kita, sambil kita menyerumput air susu yang enak bagai air kelapa muda. 'Aia susu lamak manih / Raso santan karambia mudo / Anak kanduang usah manangih / Mandeh carikan tanduak kudo'. Begitulah, estetika pantun masuk ke dalam aliran darah anak-anak Melayu-Minangkabau melalui air susu ibunya. Kita nikmati lagi manisnya gula literer pantun-pantun Minangkabau di nomor ini.

524.

Basikek di ateh talam,

Baminyak dalam surambi,

O sikok sembalah balam,

Tidak jinak di kami lai.

525.

Dek aru pandan marimbo,

Kok tidak pandan tarang sajo,

Dek madat jando manggilo,

Kok tidak badan sanang sajo.

526.

Masaklah buah kayu tulang,

Makanan anak barau-barau,

Kalau untuang kumbali pulang,

Kalau tidak hilang di rantau.

527.

Taratak di ujuang tanjuang,

Tidak urang ka guo lai,

Takana di mandeh kanduang,

Tidak buliah basuo lai.

528.

Gabang-gabang abuak 'rang Tiku,

Balimau bakasai tidak,

Tabang-tabang raso hatiku,

Maimbau kok sampai tidak.

529.

Anyuiklah padi 'rang di Batu,

Kutiko bamban diladuangkan,

Garak Allah sudah di aku,

Sakiklah badan manangguangkan.

530.

Anak ayam si kundiak-kundiak,

Mangakeh di bawah lado,

Manangih maadok mudiak,

Takanang di kajo lamo.

531.

Kok bak nangko rumpunnyo padi,

Ka barat condong buahnyo,

Kok bak nangko rusuahnyo hati,

Mularaik badan kasudahannyo.

Bait 524 adalah ungkapan rasa benci yang bernuansa putus asa dari seorang yang sudah jelas akan ditinggalkan kekasihnya. Biar hilang sekalian daripada hati teriris setiap hari melihat si mantan bersama orang lain. Perumpamaan dalam bait ini indah sekali, sangat pantas diolah untuk lagu-lagu yang bernuansa ratok.

Ada nada duniawi pada bait 525: seorang janda yang jadi adiktif terhadap candu (madat), mungkin karena putus asa ditinggal pergi oleh suaminya. Jika tidak karena madat, mungkin dirinya senang-senang saja. Ini pelajaran bagi wanita agar jangan sampai 'salah jalan'.

Pesan si perantau Minang kepada mandeh dan sanak familinya terefleksi dalam bait 526. Laut sakti rantau bertuah yang akan dihadang tanpa adanya kepastian apakah akan berhasil atau gagal. Jika baiak pinta mandeh, kebalilah si anak pulang ke ibundanya; jika tidak, mungkin dirinya akan hilang di rantau. Dalam hal ini perantau Minang percaya akan kekuatan doa restu ibunda: 'Jikok lai mujua Bundo malapeh, bak ayam pulang ka pautan'. Jika tidak, mungkin si anak dagang akan menjadi 'mangsa' rantau. Rindu kepada mandeh kanduang hanya akan dilepas dengan sedu sedan dalam kalumun di rantau orang yang jauh dari tepian tempat mandi. Banyak perantau Minang yang mengalami hal ini. Sulitnya hidup di rantau telah membuat ranah bundo jadi terasa jauh, tak mungkin dapat berjumpa lagi dengan ibu kandung yang selalu menanti di kampung dengan perasaan kangen dan harapan besar agar si anak kembali pulang, seperti direfleksikan dalam bait 527. Namun, perantua Minang punya prinsip: jika bansaik badan di rantau, daripada menjelang kampung, eloklah rantau dipajauah.

Ungkapan yang manis yang merefleksikan perasaan harap-harap cemas tergambar dalam bait 528. Ada harapan yang sangat besar akan kasih sayangnya, tapi juga ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan memberi respon sebagaimana yang diharapkan. Takut 'tapuak' tidak akan berbalas dengan semestinya.

Bait 529 mengungkapkan perasaan akan datangnya kematian kepada diri seseorang. 'Garak Allah' (tanda-tanda dariNya) sudah dia rasakan. Konon orang-orang yang saleh dapat merasakan akan datangnya kematian kepada dirinya karena Allah begitu mencintai mereka.

Ekspresi estetis bait 530 terasa sangat indah sekali: 'Menangis menghadap mudik, terkenang pada "pekerjaan" yang lama'. Jelas, bahwa maksudnya adalah jiwa yang tarumuak karena teringat kepada mantan kekasih hati yang kini telah tidak bersama Anda lagi, yang telah 'digunggung' oleh orang lain. Berpilin rasanya perut ketika berjumpa dengan dia di Pasar Mambo sore kemaren. Saat Anda menyapa dia melengah. 'Luka lama' mungkin akan berdarah lagi, yang mungkin akan membuat hati menjadi rusuh, dan tentunya akan membuat Jiwa Anda jadi mularaik (sedih berkepanjangan) (bait 531). Tidaklah berlebihan kalau sebuah bait pantun Minang mengatakan: 'Aia Bangih gunuang mancucuak / Ka rimbo mamikek balam / Hati bangih dapek dipujuak / Nan bedo jikok ramuak di dalam'. Namun, apapun yang terjadi, tetaplah berserah diri kepadaNya. Siapa tahu yang hilang 'perak', tapi 'emas' yang datang sebagai gantinya. 'Urang saba gadang buliah', tapi 'talampau saba bisa gadang buluih, apalagi di zaman sekarang yang makin kompetitif dan main hantam kromo ini.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] Padang Ekspres, Minggu, 19 Februari 2012

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers