Suryadi's Blog, page 31

February 19, 2012

Minang Saisuak #78 - Pelajaran Kesenian di Kweekschool Fort de Kock

Pelajaran kesenian di tingkat sekolah dasar dan menengah di Indonesa sekarang ini mungkin kalah menarik di mata para siswa dibanding mata pelajaran lain. Maklumlah di negeri ini segala sesuatu yang terkait dengan seni – seni sastra, seni drama, seni musik, dll. – dipandang agak rendah. Di kelas 4 sampai kelas 6 SD, porsi pelajaran kesenian (kesenian dan keterampilan) hanya 4 jam per minggu. Di tingkat SLTP dan SLTA (seni budaya) hanya 2 jam per minggu. Pemerintah juga lebih cenderung memikirkan ekonomi dan teknologi saja. Orang berlomba-lomba menjadi insinyur, dokter, dan sarjana ekonomi. Gelar-gelar tersebut dianggap menjanjikan dan lebih gampang menghasilkan uang, 'Tuhan' yang paling berkuasa di zaman modern ini.

Mungkin karena keringnya jiwa seni itulah siswa dan mahasiswa sekarang suka tawuran. Jiwa mereka kering kerontang dalam budaya konsumerisme yang makin menjadi-jadi. Sudah banyak pula negeri yang saya jalani, tak ditemukan budaya tawuran di kalangan pelajar dan mahasiswanya, kecuali di Indonesia. Aneh, tapi itulah kenyataannya.

Pendidikan dasar di banyak negara, kecuali mungkin di negeri ni, memberi porsi yang lebih banyak untuk seni. Di Belanda misalnya, anak-anak sekolah dasar (usia 4-12 tahun) belajar berbagai macam seni di sekolah maupun dalam les-les privat. Seni adalah media yang menyegarkan pikiran dan jiwa anak-anak yang baru tumbuh itu, sehingga dalam gelap dan dingin musim salju di pagi bersuhu di bawah 0 derajat mereka bangun pagi dan dengan riang mengayuh sepeda untuk pergi sekolah.

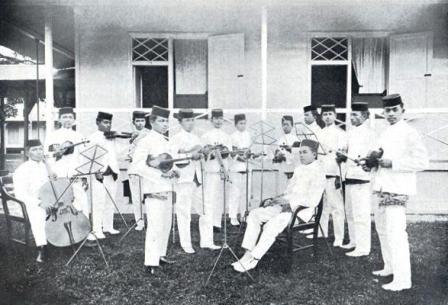

Sistem pendidikan Belanda yang mengutamakan seni diterapkan juga di Hindia Belanda dulu, tak terkecuali di Minangkabau. Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menampilkan foto klasik siswa Sekolah Radja (Kweekschool) Fort de Kock (Bukittinggi) yang sedang unjuk kebolehan dalam olah seni. Terlihat mereka memakai pantalon dan kemeja serba putih dengan instrumen musik di tangan masing-masing.

Foto ini dibuat tahun 1908 dalam rangka pesta peringatan 35 tahun Sekolah Radja yang baru di Ford de Kock (1873-1908). Kurikulum Sekolah Radja memberi porsi yang besar pada pelajaran kesenian. Kini di zaman pendewaan uang, jiwa murid-murid sekolah dasar dan menengah di negeri ini memang seharusnya disegarkan dengan kesenian. Jika tidak, dikhawatirkan mereka akan jadi orang-orang beringas yang hanya tahu 'seni' melempar batu dan jika sudah besar hanya menguasai 'seni' debat kusir (yang kemudian diikuti dengan aksi usir-mengusir) seperti yang sering kita saksikan dalam acara-acara debat di televisi, bahkan kini juga di forum-forum seminar.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: [Nawawi St. Makmoer dan T. Kramer], Gedenkboek Kweekschool Fort de Kock 1873-1908. Arnhem: G.J. Thieme, 1908: 57).

Singgalang, Minggu, 19 Februari 2012

February 13, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 67 - DAGING HABIS TULANG BERKISAI

Pengalaman masa lalu yang menunjukkan kurangnya jumlah pantun yang terdokumentasikan dalam bentuk tulisan mestinya memberi pelajaran kepada kita kini, khususnya para sarjana (scholar) bidang ilmu bahasa dan budaya, untuk bergiat mendokumentasikan pantun. Di masa sekarang, di mana teknologi media yang semakin canggih telah memberi berbagai kemudahan, pendokumentasian pantun-pantun Minangkabau mestinya dalam bentuk kombinasi tulisan dan visual. Dengan demikian teks dan konteks penggunaan pantun itu dapat didokumentasikan. Di nomor ini kami sajikan lagi beberapa untai pantun klasik Minangkabau dari akhir abad ke-19.

516.

Kayu rakik nan tabanam,

Panjapuik pisang ka muaro,

Bulan sakik matoari damam,

Bintang nan susah babicaro.

517.

Malenggang biduak ka Padang,

Minyak di dalam kualonyo,

Apo katenggang anak dagang,

Urang di dalam nagarinyo.

518.

Apo badatak di parahu,

Anak juragan Pulau Pinang,

Haram talak kami kok tahu,

Bahaso bungo dilarang urang.

519.

Bungo naneh bungo cimpago,

Lalu dikarang dipasuntiang,

Tolan ameh, kami timbago,

Dima ka buliah samo kuniang.

520.

Si Dauik namo 'rang Palinggam,

Pandai manyurek sambia tagak,

Tolan sapantun tulih pinggan,

Hancua luluah barubah tidak.

521.

Ayam batalua dalam samak,

Mati dipungkang urang lalu,

Dagang nan tidak badunsanak,

Mati disandai bania kayu.

522.

Singosari makan di jirek,

Makan pauh barulam jantuang,

Tuan sorang dunia akhiraik,

Tampaik nyao badan bagantuang.

523.

Karang Tigo tigo suduiknyo,

Tagantuang di baliak tirai,

Jikok datang hukum ujuikNyo,

Dagiang abih tulang bakisai.

Kesedihan yang diderita oleh anggota keluarga tentu akan mengakibatkan efek psikologis kepada anggota keluarga yang masih sehat: yang sehat juga jadi ikut murung. Atau jika konco pelangkin sedang rusuh, tentu kita akan rusuh pula. Itu mungkin disebabkan oleh perasaan senasib sepenanggungan. Itulah refleksi bait 516. Namun penyimbolan benda-benda langit pada bait ini bisa juga dimaksudkan untuk menggambarkan keluarga bangsawan.

Bait 517 menggambarkan konsep 'nagari bapaga undang, kampuang bapaga buek', 'otonomi daerah', kata orang sekarang. Bait ini merefleksikan betapa jika seorang berada di nagari-nya, ia jadi bagak dan berkuasa, dan oleh sebab itu jangan coba-coba menganggunya.

Ada rasa kaget ketiga baru mengetahui bahwa gadis yang diincar selama ini sudah dipingit (mungkin karena sudah dalam status bertunangan). Ini menjadi pelajaran bagi orang muda sekarang: jangan sampai menggilai 'bunga larangan' kalau tidak mau patah hati nantinya. Itulah refleksi bait 518.

Perbedaan kelas dan status sosial terkilat lagi dalam bait 519: 'emas' jelas melambangkan seseorang yang status sosialnya tinggi dan, sebaliknya, 'tembaga' menyimbolkan seseorang yang punya status sosial rendah. Rupanya sudah menjadi hukum dunia dari dulu bahwa yang kaya bergandeng dengan yang kaya, yang miskin berkumpul dengan yang miskin, persis seperti yang tercermin dalam tata pergaulan sosial negeri ini sekarang.

Kecantikan abadi (lahir-batin) memang tidak akan pernah sirna oleh zaman. Hati yang bersih dari dengki, itulah syaratnya yang utama. Jika Anda berhasil memperoleh kasih sayang dari orang seperti ini–sayang sekali orang seperti ini cukup langka di dunia–maka mungkin Anda sudah merasakan sedikit sudut sorga di dunia. Itulah refleksi bait 520. Kata 'tulih pinggan' merujuk kepada sejenis porselen putih yang sangat bangus dan mahal harganya.

Hidup seorang dagang yang sangat tarasai-rasai direfleksikan dalam bait 521: hidup yang sebatangkara tanpa sanak saudara dan teman, wanderer dalam pengertian yang sesungguhnya, yang mati kelaparan di pokok (bania) kayu dalam ramainya wacana bursa saham dan bursa politik pilkada. Banyak orang seperti ini di dunia ini, tak terkecuali di negeri kita ini, tapi sering luput dari perhatian kita, dihindari oleh orang-orang kaya, juga jarang mendapat perhatian oleh negara.

Pernyataan kesetiaan seorang perempuan kepada pasangannya tercermin dalam bait 522: 'Hanya dirimu seorang yang dipujanya dunia akhirat, tempat jiwa dan badannya digantungkan', demikian katanya. Alangkah indahnya dunia jika memperoleh pasangan setia seperti ini. Mudah-mudahan para pembaca setia rubrik 'Khazanah Pantun Minang' yang telah berumah tangga sudah memperolehnya.

Peringatan akan hari kematian menggema dalam bait terakhir (523). Memang tidak akan ada yang dapat menghalangi jika sang elmaut sudah datang menjemput. Itu tentu sangat disadari oleh orang Minangkabau yang identik dengan Muslim. Bait ini memberi peringatan kepada kita tentang alam kubur: dalam hitungan hari wajah nan rancak dan kulit yang halus akan hancur dimakan tanah, dan dalam hitungan bulan kerangka tubuh akan rarak terai, lalu akan hancur (bakisai). Liang lahat, dengan beragam jenis cacing dan bakteri yang menghuninya, akan memakan tubuh Anda dengan lahap, walau ditutup dengan peti mati dari kayu jati nomor satu, tak peduli apakah Anda semasa hidup di dunia adalah seorang presiden, seorang ketua DPR(D), seorang pengusaha sukses, seorang rektor universitas ternama, seorang walikota yang berilmu 'basi-', seorang 'kucing gubernuran' (meminjam judul cerpen A.A. Navis), atau seorang wanderer tanpa sanak saudara yang mati tersandar di bania kayu.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 12 Februari 2012

February 12, 2012

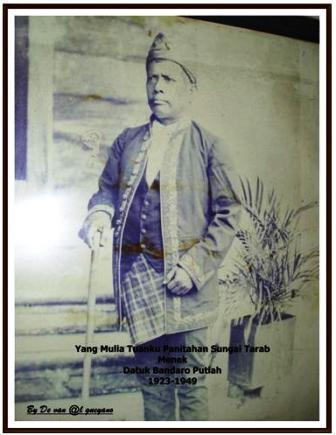

Minang Saisuak #77 - Tuanku Panitahan di Sungai Tarab

Secara geopolitik tradisional, Kerajaan Pagaruyung di masa lampau menerapkan konsep pemerintahan triumvirate 'Rajo Tigo Selo', yaitu 'Rajo Alam' yang berkedudukan di Pagaruyung, 'Rajo Adat' yang berkedudukan di Buo, dan 'Rajo Ibadat' yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Mereka dibantu oleh 'Dewan Menteri' yang beranggotakan empat orang yang disebut 'Basa Ampek Balai', yaitu 'Tuan Bandaro (Tuan Titah)' di Sungai Tarab, 'Tuan Kadi' di Padang Gantiang, 'Tuan Indomo' di Saruaso, dan 'Tuan Gadang (Harimau Campo Koto Piliang)' di Batipuah.

Analog dengan konsep pemerintahan Pagaruyung itu, nagari-nagari dalam lingkungan budaya Minangkabau juga 'perintah' oleh tiga unsur pemuka masyarakat yang dikenal dengan istilah 'Tungku Tigo Sajarangan' atau 'Tali Togo Sapilin', yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai. Sistem ini paling tidak merepresentasikan pengintegrasian Islam dan intelektual sebagai hasil pendidikan sekuler (Barat) dengan adat Minangkabau selepas revolusi agama pada paroh pertama abad ke-19 (Perang Paderi).

Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menurunkan foto penerus Tuan Bandaharo di Sungai Tarab di awal abad ke-20, yaitu Yang Mulia Tuanku Menek Datuak Bandaro Putiah. Beliau memangku jabatan ini mulai 1923 sampai 1949. Foto ini berasal dari koleksi album keluarga almarhum yang disimpan di rumah gadang Panitahan di Sungai Tarab dan diolah oleh Made van de Gucyano. Menurut Made, setelah Yang Mulia Tuanku Menek Datuak Bandaro Putiah meninggal, beliau digantikan oleh Tuanku Basroel (1968-1993) yang tercatat sebagai Panitahan ke-7. Made, yang mendapat informasi dari Yan, salah seorang anak Tuanku Basroel, manambahkan bahwa sekarang jabatan ini dalam keadaan kosong. Berdasarkan informasi dari keluarga keturunan Panitahan yang diterima Made, dapat diketahui bahwa jabatan Bandaro Sungai Tarab memang tidak selalu terisi; kadang-kadang jabatan itu terpaksa dibiarkan kosong karena tidak ada pemangku yang dianggap layak atau karena alasan-alasan lain.

Jika kita menapaktilasi sejarah kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia – sejak dari Aceh di Barat sampai ke Jailolo di Timur – dapat dikesan bahwa masing-masing kerajaan itu memiliki sistem pemerintahan tradisional sendiri yang unik, tak terkecuali Minangkabau. Namun, bangsa Indonesia yang 'mabuk demokrasi modern ala Barat' ini selalu abai untuk menimba pelajaran dari khazanah budaya dan sistem politik milik nenek moyang sendiri yang mungkin mengandung nilai-nilai yang lebih rancak. (Sumber: Made van De Guciano, fb group 'Palanta R@ntauNet' (http://www.facebook. com/#!/groups/21296781759/; diakses 2 Januari 2012). Suryadi – Leiden, Belanda.

Singgalang, Minggu, 12 Februari 2012

February 5, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 66 - KAMI DI BAWAH TELAPAK KAKI

Jika kita meninjau sejarah Minangkabau, maka dapat dikesan bahwa sistem budaya dan revolusi agama (Perang Paderi) telah memberikan batasan-batasan terhadap hubungan lelaki-perempuan. Dalam bidang seni tari, misalnya, hampir tak ada usur duet antara lelaki dan perempuan dalam tari-tari Minangkabau, kecuali mungkin pada musik hibrida sepergi gamaik yang hanya eksis di Padang. Saya berspekulasi bahwa pembatasan itulah yang telah mendorong orang Minangkabau menyalurkan perasaan mereka secara maksimal lewat seni kata-kata, sehingga memunculkan seni sastra yang sarat emosional seperti dapat dirasakan pada genre pantunnya. Kita nikmati lagi keindahan literer pantun-pantun Minangkabau itu dalam nomor ini.

508.

Pado batungkek ka Malako,

Elok ka Pulau Bilang-Bilang,

Bago sasukek aia mato,

Bao bagurau nak nyo ilang.

509.

Tupai malompek sanjo hari,

Urang manembak tangah ladang,

Adiak pandai di sifat hati,

Baru disabuik lansuang datang.

510.

Mamutiah ikan balanak,

Urang mamapeh di tapian,

Aia janiah ikannyo jinak,

Gadang buayo mahunikan.

511.

Urang darek baju basandiang,

Pai mamukek balam timbago,

Kok tak dapek nan langkai kuniang,

Gunuang batapuak awan lago.

512.

Buah dalimo kacang parang,

Tumbuah di jirek Tuan Haji,

Jangan dihino kami datang,

Kami di bawah tapak kaki.

513.

Dalimo daun dalimo,

Babuah tigo di pucuak daun,

Kasiah Tolan Ambo tarimo,

Jadi utang saribu tahun.

514.

Alah lamo tidak ka ladang,

Batang padi dililik kangkuang,

Alah lamo tidak kupandang,

Putuih hati pangarang jantuang.

515.

Duo tigo tagak manari,

Badaga-daga buni papan,

Ungko patah siamang mati,

Bakandak buah manggih hutan.

Kalau lagi sedih memang gurau adalah obat paling manjur untuk menghilangkannya. Itulah gunanya teman dan sahabat. Bait 508, dengan hiperbola yang cantik (walau sesukat air mata) mengajak seorang yang sedang dirundung sedih supaya bergurau dengan teman untuk menghilangkan kesedihannya.

Sebuah sanjungan kepada seorang gadis yang 'tau digarak' direfleksikan dalam bait 509: baru saja si Uda menyebut namanya, tak lama kemudian dia sudah datang. Kalau meminjam istilah orang sekarang: 'instingnya kuat', 'punya indira keenam'. Yang jelas, itu juga semacam tanda adanya 'tali' yang kuat yang mengikat dua hati, tanda 'saulah'.

Bagi si cendkia Minangkabau, bait 510 yang sangat elok perumpamaannya sudah jelas kemana arahnya: 'ikan' adalah perlambangan perempuan dan 'buaya' dalam konteks ini adalah perlambangan protektor (pelindung) yang kuat. Jelasnya, bait ini mengilatkan keadaan suatu negeri dimana para wanitanya ramah dan menarik tapi tak mudah bagi orang luar untuk mendekati mereka karena proteksi yang berlapis.

Bait 511 mengekspresikan kehendak seseorang yang begitu kuat untuk mempersunting atau mendapatkan cinta seorang gadis. Jika si dia yang semampai dan berkulit kuning langsat (nan langkai kuniang) gagal dia persunting, maka hidupnya akan kacau balau (gunuang batapuak, awan lago). Bisa pula artinya: di lelaki akan nekat melakukan apa saja jika kehendaknya tidak tercapai.

Suara yang merendah dalam berbicara terefleksi dalam bait 512. Bait ini menyifatkan ungkapan Minangkabau lama: 'kok mandi di baruah-baruah, bakato di bawah-bawah'. Konteksnya bisa dalam berbagai hal: dalam hubungan muda-mudi, acara kesenian dalam alek nagari, dan lain sebagainya. Bait ini mengingat orang agar tidak bersifat sombong dalam berkata-kata.

Ada nada sanjungan pada bait 513. Kata 'kasiah' dalam konteks ini bisa bermakna ganda: 'cinta' (love) dan 'sayang' (affection), dan kata 'Tolan' bisa berati kekasih atau sahabat yang sifatnya netral. Dengan demikian, bait ini bisa berarti cinta suci murni yang tak mungkin dibalas dengan apapun atau refleksi dari ungkapan 'utang emas boleh dibayar, utang budi yang dibawa mati'.

Bait 515 merekam momen pertemuan dari dua orang kekasih yang sudah lama tidak berjumpa. Rasa taragak yang sudah membuat ubun-ubun berasap diekspresikan dengan kiasan elok: 'putus hati pengarang jantung'. Kiasan hiperbolis ini benar-benar mampu memberikan bayangan bagaimana sesungguhnya perasaan hati seseorang yang sedang dimabuk asmara.

Bait terakhir (516) sangat pekat dan arhais kiasannya, karenanya mungkin agak sulit dipahami oleh orang Minang modern si zaman ini, apalagi mereka yang sudah hidup dalam budaya urban. Bait yang memiliki kiasan indah ini merefleksikan kehendak kepada sesuatu yang sulit dicapai, yang akhirnya membawa kesengsaraan kepada badan diri. Tapi dalam konteks ini, kata 'manggis hutan' bisa merujuk ke sesuatu yang erotis. Dengan kata lain, banyak orang jadi sengsara karena berkehendak kepada si 'kuniang lanjai', tapi modal cekak. Maka dari itu, lebih baik dalam hidup ini tetap dipakai prinsip: 'bayang-bayang sepanjang badan'.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 5 Februari 2012

February 4, 2012

Sumpah Menggunakan Al-Qur'an Dan Epidemi Lupa

Di awal tahun 2012 ini Sumatra Barat digegerkan oleh serentetan peristiwa yang gayut dengan masalah agama dan moral: kasus ateis di Kabupaten Dharmasraya, pencanangan berdirinya dubalang paga nagari di Padang untuk mengawal moral masyarakat yang dinilai sudah cemar, dan tindakan seorang guru SMA 1 Bonjol, Sri Wahyuni, yang menghukum muridnya dengan menyuruh mereka menginjak Al-Qur'an.

Kasus terakhir, yang menjadi fokus esai ini, membuat geger banyak orang Minangkabau. Sri Wahyuni menerima hujatan dari sana-sini, sehingga memaksanya menulis surat terbuka kepada publik (lihat: Haluan, 22-01-2012). "Saya menyampaikan permohonan maaf [...] atas [...] kekhilafan saya telah menyuruh 26 murid untuk bersumpah sambil meletakkan kaki di atas Kitab Suci Alqur'an", demikian kutipan surat terbukanya. Akibat tindakannya itu, Sri Wahyuni (kemungkinan ia seorang Muslim) dianggap telah melecehkan Al-Qur'an dan menghina umat Islam. Tak ada investigasi mengapa Sri Wahyuni sampai memperoleh ide untuk menyuruh murid-muridnya, yang konon telah melecehkannya, menginjak Al-Qur'an.

Mungkin di zaman sekarang hampir setiap hari kita mengkosumsi berita (di media cetak maupun elektronik) tentang orang yang disumpah menggunakan Al-Qur'an, yaitu para pejabat Negeri 'Kolam Susu' ini. Hampir tiap hari kita temukan foto di koran atau klip di TV yang memperlihatkan orang-orang berjas, berdasi, dan berkopiah kinclong sedang diambil sumpahnya oleh wakil otoritas agama dengan mengangkat ('menjujung') Al-Qur'an di atas kepada mereka.

"DEMI ALLAH, saya bersumpah. Bahwa saya, untuk diangkat sebagai Kepala [jabatan yang akan diemban], baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan, saya senantiasa akan lebih mementingkan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan. Bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri. Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara."

Demikianlah kutipan teks sumpah yang sudah diucapkan oleh ribuan pejabat di seantero negeri ini, dan ribuan lagi yang akan dilantik. Dapat dibayangkan hukuman apa yang akan mereka terima dari Allah di dunia ini dan akhirat nanti jika para 'abdi negara'itu mengingkari sendiri janji-janji suci yang telah mereka persumpahkan dengan menyebut 'DEMI ALLAH' serta dengan Al-Qur'an yang diletakkan lurus di atas ubun-ubun mereka.

Korupsi yang dilakukan oleh para politikus yang terus merajalela di negeri ini mengindikasikan bahwa sumpah dengan 'menjujung' Al-Qur'an sudah kehilangan kesakralannya, jatuh menjadi 'ritual' tak bermakna, dan tak lebih dari rutinitas protokoler dunia politik dan kekuasaan tempat di mana jas, dasi, dan kopiah baru dipamerkan.

Secara etimologis dan historis, orang Minang mengenal sumpah menggunakan Al-Qur'an berkat adanya Gerakan Paderi (1803-1837). Kalau tidak, mungkin Walikota Padang kini akan dilantik dengan 'Sumpah Biso Kawi'. Oleh karena usianya yang belum begitu tua itulah orang sering lupa akan hakekat sumpah menggunakan Al-Qur'an, tak terkecuali para pejabat negeri ini. Sumpah yang telah diucapkan lebih cepat pudarnya dalam hati mereka dibanding jas, dasi, dan kopiah beludru yang mereka pakai ketika mengucapkannya.

Reaksi terhadap kasus Sri Wahyuni menunjukkan bahwa tampaknya orang sekarang tidak lagi mengetahui (karena amnesia sejarah) bahwa dalam masyarakat Minangkabau sumpah menggunakan Al-Qur'an dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada hakekat sumpah yang dilakukan, sebagaimana dideskripsikan secara detil oleh G.W.W.C. van Hoëvell dalam artikelnya "Over den eed der Maleiers ter Sumatra's Westkust" ('Tentang sumpah di kalangan orang Melayu di Pantai Barat Sumatra') (terbit dalam jurnal Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 26, 1881: 529-537).

Seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Minangkabau akibat gerakan permunian agama yang dilancarkan oleh Kaum Paderi, sumpah menggunakan Al-Qur'an makin sering dipraktekkan orang. Menurut Van Hoëvell, dalam melakukan sumpah orang Minangkabau memperlakukan Al-Qur'an dengan beberapa cara, sesuai dengan jenis dan hakekat sumpah yang dilakukan. Apabila sumpah itu untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan terhadap seseorang, maka orang itu disuruh melangkahi atau menginjak Al-Qur'an. Jika hakekatnya adalah janji, maka Al-Qur'an akan ditaruh di atas kepala orang itu, sebagaimana masih dipratekkan sampai sekarang di Indonesia dalam pelantikan seorang pejabat publik.

Salah satu sumpah dengan 'menjujung' Al-Qur'an yang cukup awal terjadi pada 21 Februari 1821 ketika wakil Kaum Adat secara resmi menyerahkan wilayah darek kepada Kompeni Belanda di Padang yang dilakukan di bawah sumpah menjujung Al-Qur'an (Amran 1981:409).

Sumpah dengan 'menjujung' Al-Qur'an begitu sering kita saksikan, tapi sumpah dengan melangkahi atau menginjaknya hampir tak dikenali lagi, padahal dulu sering dilakukan oleh orang di kampung-kampung, misalnya jika dua wanita yang bertengkar ingin 'mampasuokan kecek'. Sumpah dengan menginjak Al-Qur'an memang biasa dilakukan oleh wanita yang berkelahi karena satu dan lain hal, untuk pembuktikan bersalah atau tidaknya seseorang. Kemangkusannya sering terlihat: misalnya, yang bersalah akan menderita satu penyakit, sesuai dengan apa yang dipersumpahkannya ketika ia menginjak Al-Qur'an.

Jadi, tindakan Sri Wahyuni terhadap murid-muridnya, yang nyata sekali dimaksudkan sebagai sumpah, seperti dapat dikesan dalam kutipan surat terbukanya di atas, jelas ada arketipnya: bahwa secara historis dan kultural sumpah dengan menginjak atau melangkahi Al-Qur'an dikenal dalam masyarakat Minangkabau. Kini ia menjadi tidak populer karena makin banyak orang di negeri ini yang tidak mau mengaku jika berbuat salah.

Kasus Sri Wahyuni mengingatkan kita kembali kepada sumpah dengan menginjak Al-Qur'an, yang tampaknya perlu disosialisasikan kembali. Mungkin ia bisa digunakan untuk menggantikan metode pembuktian terbalik terhadap tersangka korupsi yang tak efektif itu. Mereka disuruh menginjak Al-Qur'an sambil mengucapkan ancaman hukuman yang akan mereka tanggung sendiri jika benar mereka telah melakukannya, misalnya: 'DAMI ALLAH, jika benar saya melakukan korupsi, maka dalam dua hari saya akan mati'. Atau 'DEMI ALLAH, jika benar saya melakukan korupsi, maka saya akan menerima hukuman dari Tuhan berupa penyakit ketumbuhan yang tidak bisa disembuhkan'. Siapa tahu 'hukuman' model ini bisa lebih mangkus dan efektif untuk menimbulkan efek jera. Tapi sudahkah kita siap melihat munculnya para korban 'petrus' tanpa lubang peluru di tubuh mereka dan membanjirnya penderita penyakit campak dalam mobil-mobil dan rumah mewah di seantero negeri ini?

Suryadi

Dosen & peneliti Leiden University Institute for Area Studies, Leiden, Belanda

* Artikel ini dimuat di harian Haluan, Sabtu, 4 Februari 2012 (Rubrik 'Refleksi')

February 3, 2012

Signifikansi Budaya "Ateis Minang"

Berita tentang pengakuan seorang Minangkabau bernama Alexander Aan yang menganut paham ateis telah menggemparkan Sumatera. Sebagaimana dapat dikesan dari berita yang muncul di berbagai media, pengakuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Dharmasraya dan administrator fb group "Ateis Minang" yang anggotanya tercatat sudah lebih dari 1.200-an orang itu, telah menimbulkan reaksi keras, tidak saja di Minangkabau, etnis dari mana dia berasal. Banyak orang Minang berpendapat bahwa Alexander Aan tidak boleh tinggal di Indonesia, negara yang hanya boleh dihuni oleh orang yang mempercayai adanya Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam sila pertama Pancasila.

Berita tentang pengakuan seorang Minangkabau bernama Alexander Aan yang menganut paham ateis telah menggemparkan Sumatera. Sebagaimana dapat dikesan dari berita yang muncul di berbagai media, pengakuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Dharmasraya dan administrator fb group "Ateis Minang" yang anggotanya tercatat sudah lebih dari 1.200-an orang itu, telah menimbulkan reaksi keras, tidak saja di Minangkabau, etnis dari mana dia berasal. Banyak orang Minang berpendapat bahwa Alexander Aan tidak boleh tinggal di Indonesia, negara yang hanya boleh dihuni oleh orang yang mempercayai adanya Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam sila pertama Pancasila.

Dalam beberapa minggu belakangan ini, muncul berbagai opini dan komentar di media cetak dan siber terhadap kasus Alexander Aan. Masyarakat Minangkabau yang menganut Islam dan berfalsafahkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tampaknya tidak dapat menerima kenyataan bahwa ada warganya yang ateis. Banyak pihak berpendapat bahwa kasus ini menunjukkan adanya penggerusan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat Minangkabau, pertanda keroposnya pemahaman generasi muda Minangkabau terhadap adat dan budaya sendiri, dan tidak berfungsinya lembaga Tali Tigo Sapilin dan pemangku adat dan agama pada umumnya.

Munculnya penganut ateisme di Minangkabau mau tak mau menggiring pikiran kita kepada apa yang disebut "ateis Islam", yang sebenarnya sudah lama muncul tapi jarang diungkapkan. Munculnya pemikiran ateis di kalangan penganut Islam dapat dirujuk dalam karya filusuf dan scholar Islam terkenal dari Mesir, Abdul-Rahman Badawi (1917-2002), yaitu Min Târîkh al-Ilhâd fi al-Islam (1945), yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Khoiron Nahdiyyin menjadi Sejarah Ateis Islam: Penyelewengan, Penyimpangan, Kemapanan (Yogyakarta: LKis, 2003).

Timbulnya pemikiran ateisme dalam Islam, meminjam kata-kata Badawi sendiri, "pada dasarnya merupakan perkembangan lebih jauh dari konflik antara wahyu dan akal, atau yang lebih kuno dalam sejarah Yunani adalah konflik antara pengetahuan yang didasarkan pada mitos dan ilmu pengetahuan" (hal. x, versi terjemahan Indonesia).

Namun demikian, pemikiran "ateis" dalam Islam agak berbeda dengan yang dipahami di Barat (oleh karenanya dalam konteks ini saya menempatkannya dalam tanda petik). Intinya adalah: keyakinan bahwa Muhammad bukanlah salah satu syarat iman untuk memperoleh keselamatan di akhirat. Para penganut "ateis Islam" tidak mengakui pentingnya nabi-nabi sebagai penyambut wahyu Tuhan yang menjadi agent penyampai firman-firman-Nya kepada umat manusia. Bahkan mufassir kenamaan Fakhruddin Al-Razi, misalnya, lebih radikal lagi: menurutnya akal manusia mampu menemukan kebenaran Tuhan tanpa perlu dibantu oleh wahyu. Dengan demikian, pemikiran "ateis Islam" lebih merupakan renungan filosofi tentang perlu tidaknya wahyu dan nabi sebagai agent pembawanya bagi manusia dalam menemukan hakikat Tuhan.

Lha, jika wahyu-wahyu (yang kemudian dikumpulkan sehingga menjadi Kitab Suci Al Quran) dan juga para pembawanya (nabi-nabi) tidak diakui, itu kan sama saja artinya dengan bukan Islam alias anti-agama, meskipun sebenarnya mereka tidak menafikan adanya Tuhan. Jadi, para "ateis Islam" sebenarnya tetap menganut paham deisme, namun menolak perantaraan apa pun (termasuk nabi-nabi) dalam menemukan kebenaran Tuhan. Banyak tokoh-tokoh besar Islam yang selama ini dihormati ternyata penganut "ateis Islam", seperti Ibn Ishaq ar-Rawandi dan Ibnu Sina.

Kasus Alexander Aan memunculkan pertanyaan: apa sebenarnya yang mendorong seorang yang notabene dibesarkan dalam lingkungan budaya Minangkabau yang kental keislamannya, dijalari oleh pemikiran ateis? Mengapa pula di media facebook muncul grup "Ateis Minang", "IMAM", dan sejumlah fb group lainnya yang "berlabel" Minangkabau yang hakikatnya mempertanyakan dengan sengit dan sarkastis elemen-elemen kebudayaan Minangkabau yang dianggap tidak sesuai dengan Islam.

Berbagai mailing list dan fb group yang bertebaran di dunia maya itu, jelas merupakan cultural sites melalui mana kita dapat meneropong dinamika kebudayaan Minangkabau dewasa ini. Berdasarkan fakta-fakta tentang kemunculan berbagai mailing list fb group seperti "Ateis Minang", "Ateis Minangkabau", "IMAM", dan lain sebagainya, yang dengan tegas menonjolkan label etnis (Minangkabau), setidaknya dapat dikemukakan dua interpretasi:

Pertama, bahwa pemberian nama berlabel etnisitas itu dimaksudkan untuk memprovokasi secara internal masyarakat Minangkabau, yang selalu diidentikkan dengan Islam. Dalam konteks kontestasi agama di dunia yang tampaknya tidak akan berkesudahan ini, di mana Indonesia yang plural dari segi budaya dan agama ini adalah contoh mikronya yang paling representatif, interpretasi seperti itu cenderung dikaitkan dengan usaha-usaha untuk mengalihimankan umat Islam, dalam konteks ini masyarakat Minangkabau. Sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hasil observasi (misalnya, Helmidjas Hendra, Dari Surau ke Gereja: Murtad di Ranah Minang, 2009), penetrasi gerakan penginjilan ke dalam masyarakat Minangkabau tampaknya tak pernah berhenti.

Kedua, fenomena ini mengindikasikan adanya "sengketa budaya yang tak kunjung usai"—meminjam nada tajuk buku Jeffrey Hadler: Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau (2010)—dalam masyarakat Minangkabau sejak era Perang Paderi. Keputusan drastis Tuanku Imam Bonjol yang terkesan terburu-buru dilakukan untuk "menyandingkan" hukum Islam yang diperjuangkannya dengan hukum adat yang semula ditentangnya, selepas mendengar berita yang mengejutkan yang dibawa dari Mekkah oleh Tuanku Tambusai dan Pakih Muhammad atas suruhan Tuanku Imam Bonjol sendiri bahwa gerakan pemurnian Islam di Semenanjung Arabia sudah out of date (lihat: Sjafnir Aboe Nain (translit.), Naskah Tuanku Imam Bonjol.

Padang: PPIM, 2004:39-40, 53-55), telah menjadi titik pemantik "dilema kultural" berkepanjangan yang dialami oleh generasi demi generasi Minangkabau sampai kini. Sejak zaman sosialisasi awal media cetak di akhir abad ke-19 di sampai era teknologi internet sekarang berbagai aspek kebudayaan Minangkabau yang digugat, diperdebatkan, dan dipolemikkan oleh orang Minangkabau sendiri dapat dirujuk benang merahnya ke satu titik simpul, yaitu anggapan (dan si sini juga berarti perasaan sendiri) tentang adanya paradoks dan ambivalensi antara sistem adat Minangkabau yang matriarkal dan hukum Islam yang patriarkal (lihat mis.: Azmi Dt. Bagindo, Polemik Adat Minangkabau di Internet, 2008).

Interpretasi kedua ini mungkin lebih logis karena sejauh yang dapat dilacak di internet, hampir tidak ditemukan warga etnis lain di Indonesia yang membuat mailing list atau fb group ateis yang diembel-embeli dengan nama etnis masing-masing. Memang ada beberapa fb group lainnya yang sekategori, seperti "Ateis Bali", "Ateis Batak", dan "Ateis Jawa", tapi partisipannya sedikit sekali dan lamannya hampir tanpa postingan. Ini sangat berbeda dengan fb group "Ateis Minang", "Ateis Minangkabau", dan "IMAM" yang dikunjungi oleh banyak subscribers dengan ramai postingan.

Fakta empiris di atas mengindikasikan bahwa gagasan ateisme dalam masyarakat Minangkabau, sebagaimana terungkap (baru) dalam kasus Alexander Aan, sangat mungkin memperoleh faktor-faktor pendorong dari dalam budaya Minangkabau sendiri. Bukan tidak mungkin fenomena ini merupakan salah satu bentuk simptom dari apa yang disebut penyakit "Padang complex".

Sejarah dan historiografi budaya Minangkabau menunjukkan bahwa "persandingan" unik dan sarit antara sistem matrilineal Minangkabau dengan sistem patrilineal Islam telah menghadirkan suatu keadaan "darurat permanen" (permanent emergency) di mana secara sosial-psikologis suasana "gencatan senjata" (truce) dan "garis demarkasi kultural" (cultural demarcation line) selalu terasa—sebuah komunitas etnis yang memiliki tingkat kegelisahan kultural yang tinggi.

Kasus Alexander Aan yang mengaku ateis (tapi konon sudah berjanji untuk mendalami Islam lagi) memperpanjang track record kegandrungan dan kegairahan orang Minangkabau "mencicipi" berbagai ideologi asing yang di masa lalu menurut Christine Dobbin (1983) dibawa ke Ranah Bundo mereka oleh para perantaunya. Tetapi di zaman global kini, berbagai ideologi asing itu bisa saja masuk ke Ranah Minang lewat "inang" media elektronik (radio, televisi, film, internet, dan lainnya). Mungkin tidak berlebihan jika Jeffrey Hadler (2008:180) mengatakan bahwa "West Sumatra…became an ideological breeder reactor'' (reaktor pemijahan ideologi) sejak dulu sampai kini.

Tuanku Nan Renceh (Islam konservatif), Fakih Saghir (Islam moderat), Haji Abdul Gani Rajo Mangkuto (kapitalis), Tan Malaka dan Upiak Itam (komunis), Sutan Sjahrir (sosialis),…dan kini Alexander Aan (ateis) diyakini hanyalah representatif (wakil yang tampak) dari anggota masyarakat Minangkabau penggandrung berbagai ideologi yang dibesarkan dalam kebudayaan yang intinya mengandung paradoks, dan oleh karenanya terus-menerus berada dalam situasi "darurat permanen" itu. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ] - Padang Ekspres • Jumat, 03/02/2012

Suryadi Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda

January 31, 2012

Dilema Pemerintahan Nagari "Hadiah" Reformasi

Berkat Reformasi kita di Minangkabau telah kembali ke sistem Pemerintahan Nagari.

Namun rupanya sistem Pemerintahan Nagari 'hadiah' Reformasi itu telah menghadirkan kultur politik deviant yang kurang sehat di lingkungan nagari-nagari dan mengandung banyak virus konflik (kepentingan). Pemerintahan Nagari yang dipraktekkan sekarang tidak merepresentasikan spirit dan karakter budaya Minangkabau, dan tidak memenuhi harapan masyarakat Minangkabau, sebagaimana terefleksi dalam ramai wacana publik di berbagai media, baik di kampung maupun di rantau. Setelah 12 tahun masyarakat Minangkabau kembali ke pemerintahan nagari, ternyata kehidupan ber-nagari tidak lebih baik (Haluan, 22-1-2012).

Mungkin tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa kesempatan untuk menjemput kembali spirit dan filosofi kehidupaan ber-nagari ala Minangkabau melalui pencanangan 'Baliak ka surau ka nagari' di Zaman Reformasi ini, yang dulu dibonsai oleh Rezim Orde Baru, tampaknya telah disia-siakan oleh masyarakat Minangkabau dan para pemimpinnya. Alih-alih dapat merevitalisasi iklim politik lokal yang mencerminkan filosofi komunal 'awak samo awak' dan 'barek sapikua ringan sajinjiang', sebagaimana dulu dipraktekkan oleh Pemerintah Nagari bersama anak nagari di Minangkabau, sistem Pemerintahan Nagari di era Reformasi ini malah telah ditulari pula oleh budaya 'demokrasi kebablasan' yang sekarang sedang meruyak di Indonesia, yang antar alain dicirikan oleh hubungan politik yang penuh intrik dan bernuansa uang (money politic) antara Eksekutif dan Legislatif. Di beberapa nagari, hubungan antara Wali Nagari dan BAMUS Nagari cenderung dikotomis dan konfrontatif, kontras dengan filosofi 'musywarah dan mufakat' yang di masa lalu pernah menjadi ''pakaian' anak nagari dan para pemimpinnya. Fenomena ini jelas merupakan rembesan dari kultur politik penuh anomali di tingkat atas sebagaimana terlihat dalam hubungan antara DPRD (Kabupaten/Kotamadya dan Propinsi) dengan Bupati/Walikota dan Gubernur dan antara DPR Pusat dengan Presiden.

Sistem Pemerintahan Nagari yang kita lakoni sekarang justru makin melempangkan jalan bagi pengikisan sendi-sendi komunalitas dan kekeluargaan dalam adat dan budaya Minangkabau, serta makin mendorong berkembangnya budaya materialisme, indivisualisme, dan budaya politik konfrontatif yang tak sehat, bukan malah mereduksinya. Agaknya benar apa yang dikatakan oleh sosiolog Dr. Mochtar Naim bahwa '[p]erubahan nagari ke desa dan kemudian kembali ke nagari bukan hanya sekadar perubahan nama, tetapi juga sistem, orientasi, dan filosofinya,' (lihat: 'Kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari', dari: http://www.cimbuak.net/; diakses 14-1-2012).

Namun, pertanyaannya adalah: sejauh mana masyarakat Minangkabau, melalui Eksekutif dan Legislatif Provinsi Sumatra Barat, mampu memaksimalkan pemanfaatan ruang otonomi daerah yang telah diberikan dengan cukup luas dan luwes oleh Pemerintah Pusat untuk merevitalisasi spirit kehidupan ber-nagari di Minangkabau dengan sistem pemerintahannya yang khas yang merefleksikan filosofi budaya masyarakat Minangkabau sendiri, namun tetap berada di bawah koridor keindonesiaan. Otonomi daerah mestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghalangi sel-sel kanker politik uang yang koruptif dan sudah akut agar jangan sampai menjalar ke jaringan arteri tubuh masyarakat Minangkabau, yaitu (anak) nagari dan masyarakatnya. Namun, tampaknya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tidak memiliki konsep yang jelas dalam upaya memotong laju serangan sel-sel kanker anomali politik di tingkat atas itu, yang telah menjalari hampir seluruh tubuh Indonesia, agar jangan sampai menular ke tingkat nagari.

Setidaknya ada dua gejala umum yang menunjukkan menjalarnya ideologi politik uang dengan cepat ke dalam sistem pemerintahan dan kehidupan ber-nagari 'hadiah' Reformasi ini.

Pertama, pemilihan Kepala Nagari secara langsung, mengikut model demokrasi adopsi dari Barat yang dengan euphoria telah diterapkan di Indonesia pasca Orde Baru. Sistem pemilihan Wali Nagari secara langsung ternyata telah menghadirkan budaya politik uang yang persis meng-copy paste sistem pemilihan para eksekutif di level atas (camat, bupati/walikota, gubernur, presiden). Seorang kandidat yang tidak terpilih di sebuah nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang saya wawancarai mengatakan bahwa ia telah mengucurkan urang sampai lebih 30 juta rupiah untuk kampanyenya. Rivalnya (yang akhirnya memenangkan pemilihan) telah merogoh saku dan mengutang sana-sini dengan jumlah uang yang lebih banyak lagi. Persis sebagaimana berlaku dalam pemilihan eksekutif di tingkat atas, politik uang untuk membujuk para konstituen, lengkap dengan kampanye penuh intrik (termasuk kampanye gelap dan 'serangan fajar'), yang didukung oleh 'tim sukses' masing-masing kandidat, telah merembes pula sampai kepada sistem pemilihan Wali Nagari.

Tidak saja usaha untuk 'mengembalikan' modal yang yang, sedikit banyak, akan mempengaruhi kinerja Wali Nagari terpilih selama ia berkuasa, sistem pemilihan Wali Nagari secara langsung juga potensial menghadirkan iklim politik yang kurang sehat di nagari-nagari kita. Secara kasat mata budaya politik uang yang kemunculannya telah dodorong oleh pemilihan Wali Nagari secara langsung itu ternyata telah merambah komponen terkecil dari susunan masyarakat Minangkabau, yaitu keluarga, paruik, kaum, dan suku. Hal ini sungguh sangat mengkhawatirkan kita karena berpotensi memicu friksi-friksi dan disintegrasi sosial serta makin mengikis budaya komunalitas di kalangan masyarakat kita.

Kedua, euforia pemekaran nagari. Sulit untuk dibantah bahwa dorongan untuk memekarkan nagari dipicu oleh faktor DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari). Dengan adanya recana Pemerintah untuk menggelontorkan DAUN 1 milyar untuk setiap nagari per tahun, maka banyak oknum 'cerdik pandai' dalam nagari terdorong untuk memekarkan nagari asal, karena iming-iming kucuran uang dari atas itu.

Survei melalui jejaring facebook dan mailing list yang penulis lakukan setidaknya menunjukkan adanya dua reaksi yang berbeda di kalangan orang Minangkabau (baik yang tinggal di kampung maupun di rantau) dalam melihat fenomena pemekaran nagari ini. Satu pihak melihat fenomena ini makin membahayakan kelangsungan eksistensi adat dan budaya Minangkabau, khususnya adaik salingka nagari, dan makin mengikis perasaan komunalitas di antara anak nagari yang memang sudah tergerus juga oleh serbuan budaya global dan ekonomi uang. Pihak yang lain berpendapat pemekaran nagari akan lebih memacu perkembangan nagari, dengan alasan bahwa semakin kecil wilayah administrasi pemerintahan, makin mudah dikelola dan semakin mudah dirancang pembangunannya. Lagi pula, seperti telah disinggung di atas, menurut pihak yang pro pemekaran jika nagari asli dimekarkan, maka DAUN akan lebih banyak terserap. Namun, pihak yang kontra pemekaran berpendapat uang lebih banyak jadi 'racun' daripada menjadi 'madu'. Adakah kehormatan dalam hidup ini jika selalu mengharapkan bantuan dari orang lain? Ada banyak contoh bahwa negeri yang wilayah yang luas (seperti Cina) justru bisa lebih maju. Pemekaran nagari bertentangan dengan spirit dunia usaha kini yang justru lebih banyak merger agar bisa menghimpun kekuatan. Namun, yang lebih prinsip adalah: apabila nagari dipecah (dimekarkan), apakah pada nagari yang baru diresmikan tersebut masih akan berfungsi suku nan ampek dan kelengkapan simbol-simbol nagari lainnya? (Abraham Ilyas dan Reflus, milis Rantau.Net, 16 & 19-1-2012). Apakah nagari-nagari yang dimekarkan itu kehilangan atribut-atribut budaya dan akan mempengaruhi pula mentalitas dan hubungan sosial penduduknya? Alih-alih memekarkan nagari yang potensial merusak adaik salingka nagari, mengapa misalnya bukan jorong yang dimekarkan (jika dianggap kurang) atau digabungkan (jika dianggap terlalu banyak) melalui mana DAUN untuk masing-masing nagari dihitung yang keputusannya dapat di-perda-kan, dan itu sangat dimungkinkan oleh keleluasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat karena undang-undang otonomi daerah. Apakah sistem pemerintahan nagari sekarang dan fenomena pemekaran nagari mempererat kohesi sosial atau justru, sebaliknya, memicu disintegrasi sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini agaknya perlu dijawab oleh para antropolog dan sosiolog Sumatra Barat dengan turun langsung mengamati proses pemilihan Wali Nagari, mengupingi rapat-rapat Wali Nagari dan BAMUS Nagari, merekam wacana 'parlemen lapau' di nagari-nagari, dan lain sebagainya.

Apa yang saya juga ingin katakan adalah bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terkesan belum memakasimalkan pemanfaatan peluang otonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk menciptakan kembali sistem pemerintahan Nagari di Sumatra Barat yang bersifat egaliter, mandiri, dan berorientasi ke masyarakat (anak nagari). Kendati Pemda Sumatra Barat telah memberlakukan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, sebagai revisi atas Perda-Perda sebelumnya, tampaknya Perda tersebut masih belum menawarkan konsep yang jelas dan solid untuk menjemput kembali spirit ber-nagari, sekaligus untuk membendung penularan politik konfrontatif yang amis dengan bau uang ke naga-nagari kita. Namun demikian, kita belum terlambat untuk manyisik nan rumpang dan menyempurnakan kekuarangan-kekurangan yang masih ada.

SURYADI

(Dosen dan Peneliti Leiden University Institute for Area Studies, Leiden, Belanda)

Harian Haluan, Senin 30 Januari 2012

January 30, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 65 - RASA DI DALAM LIANG LAHAT

Sampai pada nomor ini (65), bait pantun yang sudah kami ketengahkan kepada pembaca setia rubrik 'Khazanah Pantun Minang' sudah mencapai angka 500-an. Ini berarti bahwa di masa lampau sesungguhnya khazanah pantun Minangkabau cukup banyak. Namun, ada kesan bahwa pantun Minang terlalai untuk diselamatkan dalam tulisan. Syukur bahwa beberapa orang lulusan Sekolah Raja Fort de Kock dan ambtenaar BB Hindia mencatatnya dalam aksara Jawi maupun 'Tulisan Ulando' (Latin), yang menjadi sumber primer rubrik ini. Surau-surau sebagai skriptorium Minangkabau tampaknya kurang berminat menuliskan pantun. Ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut (misalnya sejauh mana pengaruh revolusi agama [Gerakan Paderi] terhadap fenomena ini). Sebelum para ahli menelaahnya lebih dalam, mari kita nikmati sajian di nomor ini.

500.

Suto ini suto lilinan,

Suto ijau di batang kayu,

Surek ini surek kiriman,

Tulisan Ulando kato Melayu.

501.

Sabab diparang sapek nangko,

Rabab tasanda di pamatang,

Sabab dikarang surek nangko,

Rindu dandam bukan kapalang.

502.

Kayu aro di Kampuang Surau,

Ikatan ayam biriang jalak,

Putiah mato mamandang pulau,

Sampan ado pangayuah tidak.

503.

Ampiang kiriman Rajo Yunuih,

Dimakan sambia baranang,

Kasiah sayang jangan diputuih,

Tinggakan juo salai banang.

504.

Buang batu timbun kalapo,

Banyak udang di pasia Bayang,

Buang ambo tidak mangapo,

Banyak urang mangasiah sayang.

505.

Karambia nan tunggang tinggi,

Jatuah sabuah patimpokan,

Kok Adiak bajalan anyo lai,

Kami nan jangan dilupokan.

506.

Bacincin suaso rancak,

Jatuah ka padi rang Sikilang,

Bia di mato tidak tampak,

Asa di hati tidak ilang.

507.

Pariaman banyak parigi,

Patah kalam ditimpo dawaik,

Parasaian di bulan ini,

Rasa di dalam liang lahaik.

Bait 500 berisi gurauan yang menggambarkan pengaruh pendidikan sekuler (Barat) dalam masyarakat Minangkabau yang makin berkembang di akhir abad ke-19. 'Tulisan Ulando' dalam konteks ini berarti huruf Latin. Memang pantun-pantun yang diambil dari banyak naskah Minangkabau untuk rubrik ini, yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, sebagiannya ditulis dalam aksara Latin berbahasa Melayu. Tapi dalam konteks ini 'bahasa Melayu' dapat juga diartikan sebagai bahasa Minangkabau yang di-melayukan (bahaso Gaduang).

Fungsi surat sebagai sarana penyampai perasaan orang yang sedang kasmaran (rindu dandam) sudah jamak kita ketahui. Para gadis dan bujang yang saling naksir akan menyampaikan isi hatinya dalam surat dengan kertas bergambar bunga mawar berwarna merah jambu. Itulah refleksi bait 501. Tradisi itu mulai terkikis ketika tradisi bersuratan makin digerus oleh tradisi ber-SMS-SMS-an akibat meruyaknya teknologi komunikasi HP sejak akhir 1990-an.

Kiasan pada bait 502 sungguh sangat elok. Bait ini mengilatkan keinginan sangat kuat (putiah mato) untuk menggapai sesuatu (yang jauh) tapi syarat untuk dapat mencapainya tidak mencukupi. Nak manjuluak buah nan tinggi, tapi panggalan cupua. Konteksnya cukup jelas: bahwa maksudnya adalah seorang biasa yang jatuh hati kepada seorang yang secara material dan sosial lebih tinggi. Ada banyak 'bukti' tekstual, sebagaimana juga diperlihatkan dalam bait ini, yang menunjukkan penting dan kuatnya ideologi materialisme dalam kebudayaan Minangkabau – sesuatu yang dapat dipelajari lebih dalam melalui teks-teks pantun Minang (cf. R.J. Chadwick 1994).

Bait 503 menangkap suara si pecundang yang berharap bahwa jangan sampai berpatang arang karena broken heart, cukup patah tebu saja: meski sudah tidak bersama lagi, mohon tali silaturahim tidak diputuskan. Ini pelajaran yang baik untuk kita semua. Namun dalam bait 504 terlihat rasa harga diri si dia yang jadi pecundang: 'Tidak masalah jika engkau putuskan hubungan kasih ini, sebab pasti masih ada orang lain yang akan memberikan kasih sayang', katanya. 'Kumbang memang tidak seekor, bunga tidak setangkai'. Jangan larut dalam perasaan sedih.

Dalam dua bait berikutnya (506 dan 507) juga ada nada perpisahan, tapi di sini hanya karena dipisahkan oleh jarak, bukan karena broken heart. Kedua bait ini merekam lagi tradisi merantau orang Minangkabau yang unik dan khas itu. Yang ditinggalkan bermohon agar dirinya jangan dilupakan: luput di mata, di hati jangan. Semoga pesan ini dapat diresapi oleh para pembaca.

Ada hiperbol yang sangat kuat dalam bait terakhir (507). Bait ini menggambarkan kesusahan dan penderitaan yang begitu berat yang sedang ditanggung oleh seseorang. Kata 'parasaian' yang dipakai dalam larik ketiga mengindikasikan penderitaan yang lebih menyangkut situasi ekonomi ketimbang urusan hati dan cinta. Apakah ini nada pesimis? Mungkin tidak, karena bahasa literer adalah permainan kata. Tapi kalau benar-benar pesimis, mintak sajolah surek anyuik lai.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 29 Januari 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 64 - RASA DI DALAM LIANG LAHAT

Sampai pada nomor ini (65), bait pantun yang sudah kami ketengahkan kepada pembaca setia rubrik 'Khazanah Pantun Minang' sudah mencapai angka 500-an. Ini berarti bahwa di masa lampau sesungguhnya khazanah pantun Minangkabau cukup banyak. Namun, ada kesan bahwa pantun Minang terlalai untuk diselamatkan dalam tulisan. Syukur bahwa beberapa orang lulusan Sekolah Raja Fort de Kock dan ambtenaar BB Hindia mencatatnya dalam aksara Jawi maupun 'Tulisan Ulando' (Latin), yang menjadi sumber primer rubrik ini. Surau-surau sebagai skriptorium Minangkabau tampaknya kurang berminat menuliskan pantun. Ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut (misalnya sejauh mana pengaruh revolusi agama [Gerakan Paderi] terhadap fenomena ini). Sebelum para ahli menelaahnya lebih dalam, mari kita nikmati sajian di nomor ini.

500.

Suto ini suto lilinan,

Suto ijau di batang kayu,

Surek ini surek kiriman,

Tulisan Ulando kato Melayu.

501.

Sabab diparang sapek nangko,

Rabab tasanda di pamatang,

Sabab dikarang surek nangko,

Rindu dandam bukan kapalang.

502.

Kayu aro di Kampuang Surau,

Ikatan ayam biriang jalak,

Putiah mato mamandang pulau,

Sampan ado pangayuah tidak.

503.

Ampiang kiriman Rajo Yunuih,

Dimakan sambia baranang,

Kasiah sayang jangan diputuih,

Tinggakan juo salai banang.

504.

Buang batu timbun kalapo,

Banyak udang di pasia Bayang,

Buang ambo tidak mangapo,

Banyak urang mangasiah sayang.

505.

Karambia nan tunggang tinggi,

Jatuah sabuah patimpokan,

Kok Adiak bajalan anyo lai,

Kami nan jangan dilupokan.

506.

Bacincin suaso rancak,

Jatuah ka padi rang Sikilang,

Bia di mato tidak tampak,

Asa di hati tidak ilang.

507.

Pariaman banyak parigi,

Patah kalam ditimpo dawaik,

Parasaian di bulan ini,

Rasa di dalam liang lahaik.

Bait 500 berisi gurauan yang menggambarkan pengaruh pendidikan sekuler (Barat) dalam masyarakat Minangkabau yang makin berkembang di akhir abad ke-19. 'Tulisan Ulando' dalam konteks ini berarti huruf Latin. Memang pantun-pantun yang diambil dari banyak naskah Minangkabau untuk rubrik ini, yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, sebagiannya ditulis dalam aksara Latin berbahasa Melayu. Tapi dalam konteks ini 'bahasa Melayu' dapat juga diartikan sebagai bahasa Minangkabau yang di-melayukan (bahaso Gaduang).

Fungsi surat sebagai sarana penyampai perasaan orang yang sedang kasmaran (rindu dandam) sudah jamak kita ketahui. Para gadis dan bujang yang saling naksir akan menyampaikan isi hatinya dalam surat dengan kertas bergambar bunga mawar berwarna merah jambu. Itulah refleksi bait 501. Tradisi itu mulai terkikis ketika tradisi bersuratan makin digerus oleh tradisi ber-SMS-SMS-an akibat meruyaknya teknologi komunikasi HP sejak akhir 1990-an.

Kiasan pada bait 502 sungguh sangat elok. Bait ini mengilatkan keinginan sangat kuat (putiah mato) untuk menggapai sesuatu (yang jauh) tapi syarat untuk dapat mencapainya tidak mencukupi. Nak manjuluak buah nan tinggi, tapi panggalan cupua. Konteksnya cukup jelas: bahwa maksudnya adalah seorang biasa yang jatuh hati kepada seorang yang secara material dan sosial lebih tinggi. Ada banyak 'bukti' tekstual, sebagaimana juga diperlihatkan dalam bait ini, yang menunjukkan penting dan kuatnya ideologi materialisme dalam kebudayaan Minangkabau – sesuatu yang dapat dipelajari lebih dalam melalui teks-teks pantun Minang (cf. R.J. Chadwick 1994).

Bait 503 menangkap suara si pecundang yang berharap bahwa jangan sampai berpatang arang karena broken heart, cukup patah tebu saja: meski sudah tidak bersama lagi, mohon tali silaturahim tidak diputuskan. Ini pelajaran yang baik untuk kita semua. Namun dalam bait 504 terlihat rasa harga diri si dia yang jadi pecundang: 'Tidak masalah jika engkau putuskan hubungan kasih ini, sebab pasti masih ada orang lain yang akan memberikan kasih sayang', katanya. 'Kumbang memang tidak seekor, bunga tidak setangkai'. Jangan larut dalam perasaan sedih.

Dalam dua bait berikutnya (506 dan 507) juga ada nada perpisahan, tapi di sini hanya karena dipisahkan oleh jarak, bukan karena broken heart. Kedua bait ini merekam lagi tradisi merantau orang Minangkabau yang unik dan khas itu. Yang ditinggalkan bermohon agar dirinya jangan dilupakan: luput di mata, di hati jangan. Semoga pesan ini dapat diresapi oleh para pembaca.

Ada hiperbol yang sangat kuat dalam bait terakhir (507). Bait ini menggambarkan kesusahan dan penderitaan yang begitu berat yang sedang ditanggung oleh seseorang. Kata 'parasaian' yang dipakai dalam larik ketiga mengindikasikan penderitaan yang lebih menyangkut situasi ekonomi ketimbang urusan hati dan cinta. Apakah ini nada pesimis? Mungkin tidak, karena bahasa literer adalah permainan kata. Tapi kalau benar-benar pesimis, mintak sajolah surek anyuik lai.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 29 Januari 2012

January 29, 2012

Minang Saisuak #76 - Memperbaiki Rumah Gadang

Rumah Gadang Minangkabau adalah salah satu kekayaan arsitektur tradisional Indonesia yang cukup menonjol. Banyak pengembara asing yang mengunjungi Minangkabau di masa lampau takjub melihat keindahan dan kerumitan arsitektur Rumah Gadang, tidak terkecuali Thomas Stamford Raffles, Gubernur Inggris yang sebentar menguasai Hindia Belanda itu. '[W]ell most built,…many of them very highly ornamented,…and coloured with red, white, and black', katanya, sebagaimana dikutip oleh Jeffrey Hadler dalam Muslims and Matriachs (2008:42) yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau (Jakarta: Freedom Istitute, 2010).

Selain sandi-nya yang terbuat dari batu, hampir seluruh bagian Rumah Gadang terbuat dari kayu. Oleh karena itu pula banyak Rumah Gadang tidak dapat bertahan lama. Atapnya terbuat dari ijuk. Sejak awal abad ke-20 atap ijuk ini sudah mulai diganti dengan atap seng (sirap) dan tangga utama di depan juga sering diganti dengan tangga batu.

Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menurunkan foto klasik renovasi sebuah Rumah Gadang di Palembayan sekitar 1895. Kelihatan sebuah Rumah Gadang yang sudah roboh diperbaiki kembali. Beberapa orang kelihatan duduk – mamak dan kemenakan. Yang berdiri agak terpencil dengan pakaian adat yang cukup lengkap mungkin seorang mamak kepala waris.

Kehancuran Rumah Gadang tidak hanya karena lapuk di makan usia, tapi juga oleh ulah manusia Minangkabau yang sering bergolak (ideologi, fisik) yang terus bersengketa tiada pitus-putusnya. Banyak Rumah Gadang di desa-desa di darek musnah terbakar di zaman Paderi, di-sunu dengan api oleh para pengikut Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Pasaman yang radikal dan anti adat Minangkabau. Sepanjang abad ke-20 Zaman Kemadjoean dan modernisasi yang merambah Minangkabau telah membuat banyak orang Minang membangun rumah batu dan meninggalkan Rumah Gadang. Banyak Rumah Gadang menjadi lapuk ditinggalkan penghuninya yang pergi merantau (Cino). Di Zaman Bagolak (PRRI), tak sedikit Rumah Gadang yang disirami bensin oleh anak buah Jendral Ahmad Yani, serak sumerai bungo api. Dan di zaman globalisasi sekarang, api dan xenocentrism (pemujaan kepada produk asing) serta ideologi Islam radikal terus menjadi unsur pemusnah Rumah Gadang.

Dari rantau nan jauh sering saya mengimpikan mangalai di ruang tengah Rumah Gadang, tak peduli apakah 'Surambi Papek' atau 'Gajah Maharam', sambil mendengarkan bunyi saluang, bansi atau genggong. Raso ka sajuak dalam hati, raso ka sanang kiro-kiro. (Sumber foto: Tropenmuseum, Amsterdam). Suryadi – Leiden, Belanda.

Singgalang, Minggu, 29 Januari 2012

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers