Suryadi's Blog, page 28

May 15, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 80 - KALAU ENGGAN APA GUNANYA?

Dalam pertunjukan sastra lisan, ruang (space) adalah aspek yang amat penting. Seorang tukang cerita memiliki teknik dan strategi tertentu dalam menggambarkan ruang kepada khalayaknya (audience), supaya khalayak bisa dirayu ‘masuk’ ke dalam peristiwa cerita. Ada penggambaran ruang yang kuat lewat gesture (gerak tubuh), tapi ada yang yang kuat lewat kata (naratif). Barangkali kecenderungan kedua ini ada pada teks pantun, sebagaimana dapat kita kesan dalam nomor-nomor terdahulu maupun dalam nomor ini.

617.

Urang Padang makan antimun,

Dimakan di Ikua Koto,

Jangan mamang di angin ka turun,

Padoman ada pado kito.

618.

Salampuri labiah bajua,

Labiah pangabek pinggang Sutan,

Hati hati pelang kalua,

Pincalang banyak di lautan.

619.

Alang manyemba sikok mandi,

Ruruik salibu bao pulang,

Larang mandapek sifat hati,

Dalam saribu Tolan sorang.

620.

Tampuruang tigo matonyo,

Dibao Sutan ka ka Jambi,

Kok dapek sipaik hatinyo,

Sampailah anak umaik Nabi.

621.

Nak ka hulu naiak sikoci,

Ka ilia manyasah banang,

Kok lah nyo dapek sipaik hati,

Tujuah rantau lauiktan tanang.

622.

Den jirek mako den ukua,

Angguak-anggak talingo banang,

Kok tak dapek hati saukua,

Tujuh rantau lauiktan genggang.

623.

Gajah nan dari Indopuro,

Makan ka bukik Arak Api,

Manyasok ka bilang-bilang,

Mari den halau kasadonyo,

Batanyo Ambo di ‘rang siko,

Lai ka sungguah iduik mati?

Lai ka tunggang samo ilang?

Jikok anggan apo gunonyo?

624.

Pinang sinawa lacak panuah,

Tibo di bawah lacak hati,

Ilang jo nyao kami namuah,

Antah kok anggan Tuan mati.

Bait 617 mengandung pesan agar kita berani menantang arus kehidupan. Jika pedoman hidup sudah jelas, mudah-mudahan situasi yang paling buruk pun yang datang menghadang akan dapat diatasi. Bait selanjutnya (618) tentu sudah jelas pula maksudnya bagi si Minangkabau yang tahu di bayang kata sampai: jika orang besar dan berkuasa (pelang) lewat, maka janganlah semena-mena saja, ingatlah orang-orang kecil (pincalang) yang akan terkena. ‘Kok gadang jan malendo’, kata orang tua-tua kita dulu. Bagaimanakah kini sifat orang ‘gadang’ di negeri ini? Entahlah! Rebab sajalah yang akan menyampaikan.

Bait 619 dan 620 menggambarkan pujian kepada seorang (wanita) yang berhati sangat mulia, yang sulit didapat jarang tersua – pokoknya barang langka.

Orang yang berhati mulia, tidak diragukan lagi, adalah umat Nabi Muhammad SAW (bait 621). Siapa saja yang berhasil mempersuntingnya akan memperoleh setengah surga ketika hidup di dunia. Orang yang berhati mulia seperti itu mendamaikan orang lain yang hidup di sekitarnya dan menjadi rahmat bagi lingkungan sekitarnya (‘tujuh rantau lautan tenang’).

Tapi dalam konteks bait di atas juga bisa bermakna bahwa jika Anda mendapatkan seorang pasangan yang hatinya sangat baik, maka jiwa Anda akan tenang dan bahagia. Hal sebaliknya digambarkan dengan perumpamaan yang bagus dalam bait 622: jika mendapat pasangan yang tidak sesuai di hati, maka jiwa akan gelisah, hidup akan menjadi neraka dunia, dan jiwa serta pikiran selalu akan kacau-balau (‘tujuh rantau lautan bergelora (genggang)’).

Bait 623 yang delapan baris meminta komitmen kesetiaan dari si dia sebelum cincin tunangan dipertukarkan: jika memang mau hidup bersama dengan saya, apakah Anda bersedia sehidup semati? Kalau tidak, apa gunanya? Kalau ragu-ragu, lebih baik dari sekarang katakan tidak. Dengan kata lain, si dia mempertanyakan komitmen jangka panjang hati Anda.

Jawaban pasti dari si dia rupanya terpapar dalam bait akhir (624): ‘hilang pun nyawa, kami berani, entah Tuan yang enggan dalam hati’ balasnya. Rupanya ancik kaa kalah, podo sajo indak namuah nyo doh. Kalau begitu, tampaknya sudah sesuai satu sama lain, hati sudah saling cocok, tekad sudah sama bulat. Lebih baik karajo baiak dipacapek, jangan digantung lama-lama.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] Padang Ekspres, Minggu, 13 Mei 2012

May 13, 2012

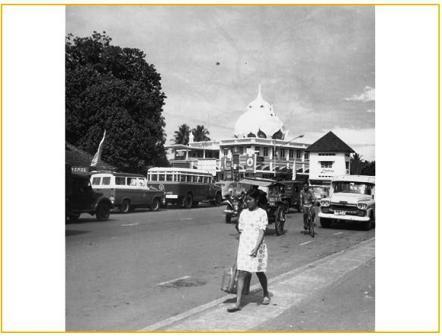

Minang Saisuak #88 - Jalan Sudirman Padang 1970-an

Sebuah kota berkembang fluktuatif: ada kota yang makin lama makin rancak, tapi ada juga yang mengalami nasib sebaliknya. Hal itu antara lain tergantung kepada pemimpin kota itu: sang walikota. Bagaimana keadaan kota Padang? Apakah makin lama makin bagus dan tertata rapi atau sebaliknya? Tentu warga kota ini sendirilah, khususnya generasi tuanya, yang dapat merasakannya.

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini ‘membawa’ kita ke kota Padang di era 1970-an. Foto yang kami sajikan ini mengabadikan kesibukan di salah satu jalan utama di kota Padang. Foto ini dibuat tahun 1971. Lokasi yang dipotret adalah Jalan Sudirman, di depan Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, yang sebagian besar kampusnya sekarang sudah dipindahkan ke Lubuk Lintah. Fotografernya bernama B (Boy) Lawson.

Dalam foto ini kelihatan model-model moda angkutan umum dan kendaraan pribadi di kota Padang di era 1970-an. Di latar depan terlihat seorang gadis kamek yang sedang berjalan kaki dan menjinjing tas belanjaan. Mungkin ia hendak manuka ke Pasar Mambo. Ia berjalan di trotoar yang tidak begitu tinggi dari jalan dan kelihatannya cukup rapi dan tidak berlubang-lubang seperti yang banyak ditemukan di Padang sekarang. Kalau gadis ini panjang umur, mungkin sekarang dia sudah menjadi nenek dari beberapa orang cucu.

Selain bendi dan sepeda, model oto lama seperti yang terlihat dalam foto ini sudah tidak ditemukan lagi di kota Padang sekarang. Di banyak negeri masih ditemukan perkumpulan penyuka mobil-mobil lama (classic cars) yang kadang-kadang berpawai di jalanan, yang dapat mengingatkan kita pada masa lampau sebuah kota. Tapi hal seperti itu tidak ditemukan di Padang. Dari penampakan fisik, warga Padang, seperti umumnya mayarakat Indonesia, lebih cenderung melesat cigin maju ke depan. Mereka cepat lupa kepada masa lalu dan banyak yang mengalami amnesia sejarah.

Suryadi–Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuesum Amsterdam).

Singgalang, Minggu, 13 Mei 2012

May 9, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 79 - ORANG ARIPAN ‘TALI ANDANG-ANDANG’

Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau yang dapat disampaikan dalam pantun. Paling menarik juga melihat rekaman ciri-ciri atau kebiasaan di satu nagari dalam pantun. Sampai batas tertentu kita juga dapat melihat ekspresi rivalitas dan kontestasi dan juga kerjasama antar nagari dalam pantun-pantun klasik Minangkabau. Rangkaian pantun yang kami sajikan di nomor ini mungkin sudah jarang terdengar oleh kita sekarang.

610.

Cubadak di ateh tabiang,

Sabuah tangah halaman,

Nan congkak di Kampung Kaliang,

Nan jauah di Pariaman.

611.

Elok suraunyo Koto Kaciak,

Batang inai ambiak kapapan,

Elok pulaunyo ‘nak ‘rang Kasiak,

Muaro Pingai jadikan sampan.

612.

Batang inai tarah kapapan,

Ambiak padi junjuang limbayuang

Muaro Pingai jadikan sampan,

Sadonyo jadi anak dayuang.

613.

Batang inai junjuang limbayuang,

Parak tingga kabun galundi,

Sadonyo jadi anak dayuang,

Singkarak jadi jurumudi.

614.

Parak tingga kabun galundi,

Ditanam di tangah ladang,

Singkarak jadi jurumudi,

Urang Aripan tali andang-andang.

615.

Lai moh elok buah inai,

Bulek-bulek bak buah aka,

Cameh tampaknyo Muaro Pingai,

Maadang aruih Saniangbaka

616.

Tariak batu pungkanglah pauah,

Ambacang sarangkai limo,

Jurubatu bongkalah sauah,

Binjek layia badai lah tibo.

Bait-bait di atas menggambarkan secara berkias kerjasama antar nagari dengan memakai perumpamaan alat perlengkapan sampan (perahu). Pantun-pantun di atas disusun dengan format pantun berkait, dimana bait kedua pada satu bait menjadi bait pertama pada bait berikutnya.

Kita merasakan suasana bahari ketika membaca bait-bait di atas. Juga ada perasaan hubungan erat antara darek (khususnya daerah Solok) dan rantau (Pariaman) dalam rentetan bait-bait di atas. Pantun-pantun tersebut menggambarkan beberapa nagari yang akrab dengan air: Danau Singkarak di darek (Solok) dan Lautan Hindia di Pariaman. Sebagai bagian dari sastra lisan, pantun menunjukkan kedekatan simbolik dengan alam.

Bait 610 sepertinya mencatat orang-orang yang berkuasa di Kampuang Kaliang Pariaman pada masa lampau. Barangkali ada ‘raja kecil’ atau penguasa lokal yang berpengaruh yang dulu tinggal di sana. Kampuang Kaliang adalah sebuah enclave di kota Pariaman, terletak agak ke pantai, tempat tinggal orang-orang keturunan Tamil dari India Selatan. Besar kemungkinan mereka hijrah ke Pariaman dari Bengkulu, sebagaimana digambarkan dalam sejarah tabuik di Pariaman. Dikatakan bahwa budaya tabuik dibawa oleh pasukan Tamil dalam garnizun Inggris yang melakukan desersi karena mereka tak mau dipindahkan oleh Raffles ke Singapura yang berawa-rawa penuh nyamuk dan buaya.

Bait 611-615 merupakan rangkaian suatu ‘cerita’: narasi yang juga mengandung hakekat sindiran yang mengiaskan fungsi nagari-nagari tertentu seperti perlengkapan sebuah biduk atau perahu. Masyarakat Minangkabau yang akrab dengan alam perairan, seperti penduduk yang tinggal di sekitar Danau Singkarak dan di rantau barat seperti di Pariaman, Tiku, dll., tentu sangat paham segala alat-alat kelengkapan perahu. Tanpa alat-alat kelengkapan itu, sebuah perahu tentu tidak bisa berfungsi dengan baik.

Pulau Kasiak yang elok di lepas pantai Pariaman itu baru bisa dicapai jika orang Muaro Pingai menyediakan sampan dan anak dayung (611 & 612). Perjalanan ke pulau itu akan lancar jika dipandu oleh jurumudi asal Singkarak yang terkenal sangat campin mengarungi Danau Singkarak untuk mencari ikan (613). Dan pelayaran itu akan dapat memanfaatkan angin secara maksimal jika orang Aripan yang memegang tali andang-andang, yaitu tali yang digunakan untuk mengendalikan layar perahu.

Ekspresi kontestasi antar nagari terkilat dalam bait 614 : ‘Cemas kelihatannya Muaro Pingai menghadang arus Saniangbaka’. Seperti masih dapat dikesan sampai sekarang, nagari-nagari di Minangkabau hidup dalam suasana demokratis, oleh karenanya potensial terlibat dalam persaingan untuk saling menunjukkan identitas dan gengsi masing-masing.

Dalam bait 615 telah sama tahu kita kemana arah kata kiasan itu: bersiaplah menghadapi ujian berat yang telah menghadang di depan. Dengan kata lain, cepat tanggap dalam menghadapi situasi darurat. Ini cocok benar dengan situasi sekarang, di saat negeri ini sering digoyang gempa – gempa bumi, gempa ekonomi, dan juga gempa politik. Tetaplah ‘ingek sabalun kanai, kulimek sabalun abih’ – pesan dari Minangkabau generasi terdahulu yang tetap relevan untuk kehidupan kita sekarang.

(berambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda] Padang Ekspres, Minggu, 6 Mei 2012

April 30, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 78 - MENETAS DI AWANG-AWANG

Timbul pertanyaan: apakah pantun sebenarnya terus diproduksi? Atau ia adalah sebuah genre sastra Melayu yang pernah mencapai kejayaan pada suatu masa di zaman lampau? Memang sekarang kita temukan pantun-pantun baru, misalnya di forum-forum facebook. Tapi estetikanya tak pernah lagi mampu menyamai estetika pantun-pantun yang muncul di masa lalu. Sering terasa bahwa pantun-pantun baru itu terasa seperti pantun pop. Untuk itulah karya-karya pantun dari masa lampau diketengahkan lagi dalam rubrik ini, agar dapat menjadi perbandingan dan pelajaran bagi generasi kini, dan tentu saja melaluinya kita juga dapat menapaktilasi sejarah sosial masyarakat kita di zaman lampau.

602.

Sikilia taji dalam balat,

Alah ka ilia kapalonyo,

Iliakan kopi tiok Ahad,

Kito nak buliah pahalonyo.

603.

Malereang di dalam padi,

Taambek ruso sadang lari,

Talabiah panjang aka Gumpani,

Manariak labo dalam rugi.

604.

Salampuri di ujuang karang,

Ambiak pangabek pinggang Sutan,

Buruang nuri jikok nyo tabang,

Sangkaknyo tingga bari makan.

605.

Salampuri talatak tidak,

Tatabua daun sianik,

Bacampua jo daun bawang,

Buruang nuri basangkak perak,

Taluarnyo diumbai langik,

Manateh di awang-wang.

606.

Karateh di ateh dulang,

Dilatak di dalam kaco,

Manateh di awang-awang,

Baranak dalam Pulau Paco.

607.

Dilatak di dalam kaco,

Tampuruang di dalam padi,

Baranak dalam Pulau Paco,

Buruang nan duo sarajoli.

608.

Tampuruang di dalam padi,

Dalam tuduang di ateh talam,

Buruang nan duo sarajoli,

Pamainan Puti Linduang Bulan.

609.

Tampuruang di dalam padi,

Dalam tuduang di ateh talam,

Malenggang di dalam kaco,

Latak di pintu di halaman,

Buruang nan duo sarajoli,

Pamainan Puti Linduang Bulan

Tunangan Tuanku Rajo Tuo

Anak ‘rang Tiku Pariaman.

Dua bait pertama (602-603) masih merupakan kelanjutan dari edisi yang lalu (77). Kedua bait itu menyindir secara kias Minangkabau efek dari Cultuurstelsel (Tanam Paksa) di abad ke-19. Bait 602 menyajikan sebuah sarkasme yang dilindungi oleh bahasa bergula tebu: keterpaksaan untuk menyetor bijih kopi kepada Kompeni tiap hari Minggu digambarkan sebagai kerja penuh ikhlas untuk mengumpulkan pahala dari Tuhan. Bait 603 menyindir akal bulus Belanda yang maunya hanya berlaba terus, tak memikirkan rakyat yang dipaksa kerja keras dan sering merugi.

Bait-bait berikutnya (604-609) tampaknya merupakan sekuen dari naratif kaba Minangkabau. Dalam sastra rakyat Minangkabau nama ‘Puti Linduang Bulan’ ditemukan dalam beberapa kaba. Nama ini selalu merujuk kepada anak seorang bangsawan atau raja yang menjadi incaran para pangeran karena kecantikan dan baik budinya (lihat: Edwar Djamaris, Kaba Minangkabau; Ringkasan Isi Cerita, Tema dan Amanat. Jakarta: Pusat Bahasa, Depdinas, 2004). Namun, dalam konteks pantun yang kita bahas ini, kelihatannya Puti Linduang Bulan yang dimaksudkan adalah yang ditemukan dalam Kaba Gombang Patuanan, karena disebutkan dalam bait 609 bahwa dia adalah ‘tunangan Tuanku Raja Tua, anak orang Tiku Pariaman’.

Seperti dikatakan oleh Nigel Phillips dalam artikelnya, “Pantun in sijobang” (Indonesia Circle 19, 1979:12-20), penggunaan pantun dalam teks kaba memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk memulai cerita, mengalihkan cerita, dan untuk menggambarkan situasi-situasi yang paling dramatik dan yang paling membahagiakan dalam naratif cerita.

Bait 604 masih mengilatkan sindiran kepada pencundang : jika pujaan hati direnggut orang, maka berputih hati sajalah melihat bubungan rumahnya setiap hari. Bait-bait sisanya (605-609) menceritakan ‘burung bertuah’, tokoh (character) yang sering ditemukan dalam hikayat-hikayat Melayu klasik (Ingatlah misalnya Hikayat Bayan Budiman). Tokoh burung dalam cerita-cerita klasik itu (termasuk kaba) selalu digambarkan sebagai ‘teman’ seorang putri yang kesepian di anjung peranginan. Burung itu kapan saja bisa disuruh menyampaikan pesan ke tempat yang jauh, misalnya kepada kekasihnya yang lagi diuji dalam petualangannya di luar wilayah kerajaan. Dalam bait-bait di atas digambarkan burung dua sejoli (607) yang ‘menetas di awang-awang’ (605) dan beranak dalam Pulau Perca (Sumatra) (606) adalah pamenan Puti Linduang Bulan (608), ‘tunangan Tuanku Rajo Tuo, anak orang Tiku Pariaman’ (609).

Dunia memang terus berubah. Jika dulu mainan (pamenan) seorang gadis adalah burung, gadis-gadis sekarang pamenannya adalah Black Berry, bahkan ada juga yang berani bermain-main dengan ‘burung’, seperti sering diberitakan oleh koran-koran kuning.

Suryadi [Leiden University, Belanda] | Padang Ekspres, Minggu, 29 April 2012

April 29, 2012

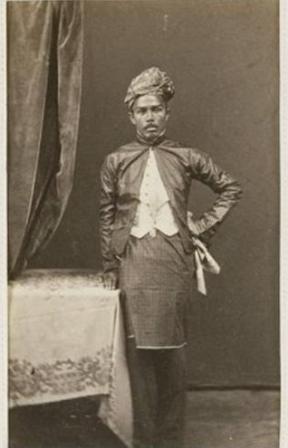

Minang Saisuak #87 - Abdul Gani Rajo Mangkuto dari Koto Gadang

Dalam rubrik ini edisi Minggu, 27 Maret 2011, kami menurunkan artikel berjudul “Haji Abdul Gani Rajo Mangkuto: Bos ‘Mafia’ Kotogadang”. Waktu itu kami menyajikan foto beliau di kala tua (setelah bergelar haji). Sekarang kami menurunkan foto beliau dari periode yang lebih awal, sekitar tahun 1870, ketika beliau masih berusia 53 tahun. Lihatlah tampangnya yang masih coga, dengan pakaian yang cukup unik, terutama jasnya yang mirip dengan pakaian vampire dalam film-film horror.

Seperti telah kami sebutkan dulu Abdul Gani (lahir di Koto Gadang, 1817, meninggal di Koto Gadang, 29 Januari 1907)–mengutip Rusli Amran (1986:201)–adalah seorang kingmaker yang tak ada duanya di Sumatra Barat selama paroh kedua abad ke-19. Ia mendapat pendidikan Belanda berkat bantuan Asisten Residen Steinmetz, karena ia jadi pembantu di rumah Steinmetz. Tahun 1856 Abdul Gani membantu Van Ophuijsen membuka sekolah guru yang baru didirikan di Fort de Kock, tempat ia mengajar sebentar tapi kemudian beralih ke dunia swasta. Dengan dekingan Steinmentz Abdul Gani berhasil jadi pakus (pakhuis) kopi. Tak lama kemudian Abdul Gani sudah jadi orang kaya dan disegani. Ia bersama saudaranya, Abdul Rahman Dt. Dinagari Urangkayo Basa, berhasil menempatkan banyak sanak familinya di sekolah-sekolah rakyat yang baru dibuka dan juga kursi-kursi empuk di jajaran administrasi lokal bentukan Belanda seperti kepala laras, pakus, penghulu kepala, jaksa, dan jurutulis.

Berkat naluri bisnisnya yang tajam dan karena berkonco pelangkin dengan para pejabat Belanda, Abdul Gani berhasil meluaskan usaha bisnisnya: ia memenangkan tender pengangkutan kopi di beberapa trayek. Ia menempatkan orang-orangnya di mana-mana untuk melancarkan usaha bisnisnya. Para pebisnis Indo, Cina dan Belanda sendiri gentar juga menghadapi bisnis Abdul Gani. Sumatra Courant edisi 18 Oktober 1876 pernah memuat laporan yang mengandung nada kekhawatiran para pengusaha swasta Belanda menghadapi sepak terjang bisnis Abdul Gani.

Di lapangan politik, waktu terjadi pemilihan Kepala Laras IV Koto, Abdul Gani berhasil menempatkan kemenakannya sendiri, St. Janaid, yang baru berumur 16 tahun, menjadi Kepala Laras IV Koto, mematahkan dominasi panjang keluarga Ismael Dt. Kajo, orang kaya dan sangat berkuasa di Koto Gadang. Akibatnya fatal: seluruh anggota keluarga Dt. Kayo dilengserkan oleh Belanda dan digantikan oleh anggota keluarga Abdul Gani. Mereka yang diberhentikan antara lain Jaksa St. Salim di Padang. Saudara Dt. Kayo itu digantikan oleh saudara Abdul Gani, Abdul Rahman Dt. Dinagari. Seperti telah dicatat dalam sejarah (lihat Rusli Amran 1986:194-213) perebutan pengaruh antara keluarga Dt. Kayo dari golongan adat dan Abdul Gani dari golongan pebisnis berlangsung sangat kasar dan penuh intrik. Rupanya politik memang punya karakter seperti itu sejak zaman dahulu kala.

Suryadi–Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden).

Singgalang, Minggu, 29 April 2012

April 23, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 77 - SUDAH BERAJA KE KOMPENI

Pantun tidak hanya mereka perilaku adan ada resam suatu masyarakat. Pantun juga merekam realitas sejarah. Tentu saja caranya berbeda dengan laporan kolonial, misalnya, yang penuh data statistik. Di nomor ini kita disuguhi rekaman sejarah Minangkabau dalam pantun. Mungkin kita harus memacanya dengan kacamata ironi. Selamat menikmati.

594.

Biluluak di paleh-paleh,

Karando di dalam padi,

Alah tunduak nan tigo baleh,

Alah barajo ka Gumpani.

595.

Karando di dalam padi,

Ka makan di di daun taleh,

Alah barajo ka Gumpani,

Basutan ka Panghulu Lareh.

596.

Sikilia di paleh-paleh,

Kayu tobi ateh pambatang,

Lah mujua nan tigo baleh,

Bakopi bakabun gadang.

597.

Baladang sambia ka Tiku,

Tariak bada di dalam tanah,

Palapah di dalam padi,

Nan gadang di ribu-ribu,

Bari gala lunau paradah,

Nan pandai titah jo rodi.

598.

Den tatak si batang aro,

Indago ateh jilatang,

Mangko dirambah rimba payo,

Nak pasa jalan ka Padang.

599.

Ditatak-tatak batang aro

Den ukia-ukia jo sirauik,

Nak den jajak rimba payo,

Di sinan dunia nan bakauik.

600.

Dahulu rabab nan batangkai,

Kini karakok jo galundi,

Duhulu adaik nan bapakai,

Kini saratnyo karajo rodi.

601.

Kampia di bukik nan baukia,

Galundi di dalam padi,

Basabab duya baukia,

Dek rodi Tuan Gumpani.

Delapan bait pantun klasik Minangkabau yang tersaji di nomor ini merekam sejarah Tanam Paksa (Cultuurstelsel) dan kerja rodi yang dipaksakan oleh Kompeni Belanda kepada orang Minangkabau di abad ke-19.

Dua bait pertama (594 dan 595) mengandung sindiran setajam sembilu kepada 13 penghulu yang akhrinya menghamba kepada Kompeni Belanda. Mereka sudah ‘beraja’ kepada Kompeni (Gumpani), mengikuti kemauan penjajah itu sambil menekan anak kemenakan mereka sendiri. Sebagai imbalannya mereka mendapat konsesi perkebunan kopi yang luas (bait 596) dan menjadi kaya karena ‘bungo kopi’. Inilah masa di mana institusi kepenghuluan di Minangkabau berada di jalan bersimpang: sebagian menolak kemauan Belanda, tapi sebagian lain menjilat telapak kaki orang putih itu, yang mengakibatkan kesengsaraan kepada anak nagari. Pada masa inilah muncul istilah ‘Melayu kopidaun’ – meminjam tajuk thesis MA Mestika Zed, ‘Melayu Kopidaun: Eksploitasi Kolonial dalam Sistim Tanam Paksa Kopi di Minangkabau, Sumatra Barat (1847-1908)’ (UI, 1983). Ungkapan itu menyiratkan bahwa orang Melayu minum kopi dari daunnya saja, sementara buahnya yang berkualitas bagus terpaksa disetor ke gudang-gudang Kompeni untuk kemudian dibawa ke Eropa, dinikmati oleh lidah-lidah orang Belanda penghangat tubuh mereka di musim dingin yang mencucuk tulang.

Bait-bait berikutnya dengan kata melereng, dengan kiasan penuh ironi dan sinisme, merekam kerja rodi yang berat di zaman Kolonial, di mana setiap lelaki harus ikut kerja paksa (rodi) tanpa dibayar untuk membangun jalan-jalan. Dalam bait 597 dikiaskan sistem pemandoran dalam kerja rodi itu: yang cerdik dalam kampung, semisal penghulu, menjadi mandor. Kerjanya, selain mengawasi para rodi yang sedang bekerja, juga mencari orang laki-laki di dalam kampung yang akan disuruh berodi. Bait 598 dan 599 secara sinisme menceritakan kerja rodi membuat jalan raya menuju Padang: kerja yang merambah rimba paya dan mengangkat lumpur (di sinan dunia nan bakauik).

Bait 600 mengandung ungkapan yang sudah sering kita dengar: gambaran sebenarnya dari kenyataan pahit yang dialami oleh orang Minangkabau selepas Gerakan Paderi berhasil dipatahkan oleh Belanda. ‘Dahulu adat yang dipakai, kini syaratnya kerja rodi’ – sebuah ungkapan pedih tentang harga diri dan budaya orang Minangkabau yang telah diinjak-injak oleh penjajah. Kelak di akhir 1950-an harga diri orang Minangkabau itu diinjak-injak lagi, kali ini oleh apa yang disebut ‘tantara Pusek’ yang merupakan bagian dari bangsanya sendiri: Indonesia.

Entah untuk menghibur diri, entah karena sedih, bait terakhir di nomor ini (601) menggambarkan satu segi positif dari kerja rodi membuat jalan yang dipaksakan oleh Belanda: yaitu munculnya jalan-jalan yang bagus yang mempercepat mobilitas penduduk, yang tentu saja menimbulkan dampak ekonomi. Hampir semua jalan utama di Sumatra Barat yang kita kenal kini, khususnya jalur-jalur utama dari darek ke dataran rendah di pantai Barat, dicikalbakali oleh hasil kerja rodi di zaman kolonial. ‘Tersebab dunia berukir memang karena ulah rodi Tuan Kompeni’. Agaknya tak salah kata pepatah: ‘tampuk bumi ini dijinjing oleh orang pandai’.

(bersambung minggu depan)

Suryadi - [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 22 April 2012

April 22, 2012

Minang Saisuak #86 - Wanita dalam Militer di Padang

Seperti telah sering diungkapkan dalam berbagai literatur sejarah, peran kaum wanita dalam memerangi kolonialisme di Indonesia tidaklah kecil. Mereka bahu-membahu dengan kaum pria di medan perang untuk mengusir penjajah. Yang lainnya bergerak di bidang non militer. Nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan Martha Christina Tiahahu, telah dikenal oleh penduduk Indonesia sebagai pahlawan-pahlawan wanita mereka yang bersama-sama dengan kaum pria berjuang mengusir penjajah dari bumi Ibu Pertiwi. Jauh sebelumnya, beberapa pahlawan lokal juga berasal dari kaum wanita: ingatlah misalnya Siti Manggopoh yang menentang Belanda di era Perang Paderi di Sumatra Barat (1803-1837).

Rubrik ‘Minang Saisuak’ kali ini menurunkan sebuah foto klasik yang menggambarkan penampilan pasukan wanita di Padang di akhir zaman kolonial. Foto berukuran 7×10 cm. ini berasal dari koleksi album Djoesa Anas (istri dr. Anas, eksil Minang di Belanda; lihat; rubrik ‘Minang Saisuak’, Singgalang, Minggu, 16 Oktober 2011). Sekarang foto ini disimpan di KITLV Leiden setelah dibeli dari toko antik Minerva di Den Haag pada tahun 2006.

Terlihat bahwa pasukan wanita ini tak kalah tegapnya dengan pasukan pria dalam pakaian militernya yang kelihatannya cukup keren untuk ukuran waktu itu. Jika kita melihat foto ini, kelihatan bahwa kelima gadis itu–dua orang berbaju putih adalah suster yang tentunya anggota dari palang merah yang membatu korban di medan perang–masih berusia cukup muda. Jika diterapkan ukuran dan norma masa kini, tentunya gadis-gadis yang masih sangat belia tersebut tidak boleh ikut dalam peperangan. Tapi di zaman itu, semangat yang bergelora untuk merdeka dari penjajah, telah membuat anak negeri tidak mempedulikan usia mereka: besar kecil, tua-muda, maju ke medan perang membela ibu pertiwi.

Jika dulu gadis-gadis belia telah berjuang mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia, maka gadis-gadis Indonesia di masa kini mestinya jangan sampai kalah dalam mengambil peran mengisi kemerdekaan negeri ini. Mudah-mudahan foto ini menggugah para gadis Indonesia kini untuk selalu bersemangat menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Suryadi–Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden).

Singgalang, Minggu, 22 April 2012

April 16, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 76 - CUPU BERISI AIR MATA

Bila kita membaca pantun-pantun Minangkabau yang sudah hadir dalam wujud tertulis begini, mungkin ada di antara kita yang memikirkan bagaimana bunyinya kalau pantun-pantun itu dilisankan? Mungkin penyajian lisannya bisa lebih dari satu bentuk, bervariasi, sementara bentuk tulisannya hanya satu, seperti yang kita lihat ini. Nyatalah di sini bahwa kita berhadapan dengan transformasi kebudayaan lisan ke tulisan, atau mungkin juga sebalinya. Untuk konteks dunia Melayu, sambil menikmati sajian di nomor ini, fenomena ini mungkin dapat kita pahami dengan membaca buku Amin Sweeney yang baru: Pucuk Gunung Es: Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Kebudayaan Melayu-Indonesia (Jakarta: KPG dan Majalan Sastra Horison, 2011).

586.

Dari Nata anyuik ka Bantan,

Anyuik jo biduak duo-duo,

Siriah taanta tidak bamakan,

Tingga bapucuak malah juo.

587.

Tidak limbago gigi suri,

Tidak palapah babiluluak,

Tidak pusako di nagari,

Balun sadahan nan bapucuak.

588.

Alang putiah malembang Aceh,

Singgah manyasok ka muaro,

Siriah batungkuih jo karateh,

Pinang babukak jo suaro.

589.

Kabau putiah baranak itam,

Malabuah tantang Pariaman,

Siriah nangko sudah baintan,

Dipalik jo rasan tangan.

590.

Kabau putiah baranak itam,

Malabuah tantang pulau Panyu,

Siriah nangko sudah baintan,

Tangan kami sadang paralu.

591.

Parahu lilin nak ‘rang Jambi,

Dilatak dalam karando,

Siriah pakirim anak ‘rang tadi,

Alah lumuih dek aia mato.

592.

Parahu Ulando dalam padi,

Dilatak dalam karando,

Apo pakirim anak ‘rang tadi,

Cupu barisi aia mato.’

593.

Pacah cangkia diinjak-injak,

Pacah tasintuang dalam kadai,

Pacik pitaruah banyak-banyak,

Siriah nan jangan Tuan ungkai.

Rangkaian pantun di atas kebanyakannya menyuguhkan lagi permainan kata yang terkait dengan dunia pinang-meminang dan ajuk-mengajuk hati. Dalam bait pertama (586) terkandung makna lamaran yang ditolak secara halus. Indah sekali kata melereng pada bait ini: sirih yang dihantarkan dalam cerana bertadah beralas tampan, yang dihiasi dengan arai pinang kuning, ternyata tidak sisingkap dan tidak disentuh oleh tuan rumah. Indahnya justru oleh hiasan kata-kata hiperbol sehingga ‘sudah sampai berpucuk’ sirih yang ditaruh dalam cerana itu.

Dalam bait 587 tersamar kata merendah tentang status si aku lirik yang merupakan bukan orang terpandang dalam negeri: sulit untuk berkembang, membonsai saja karena tak ada yang membela dan memberi peluang untuk berkembang (‘belum satu pun dahan yang berpucuk’).

Adat sembah-menyembah di Minangkabau, yang selalu melibatkan sirih di cerana, terefleksi dalam bait 588. Dalam tradisi Pasambahan di Minangkabau, untuk keperluan apapun (menjemput marapulai, melamar seorang calon menantu, penabalan gelar penghulu, dll.), sirih yang disuguhkan akan ‘dimakan’ dengan iringan kata-kata petatah-petitih. Penghargaan terhadap ucapan salam melalui sirih itu terkilat dalam bait 589, yang menggambarkan cara si tuan rumah memakan sirih pilihan yang disuguhkan si tamu yang tampaknya datang untuk melamar calon menantu: penuh perasaan, sangat menghargai (‘dipalik jo rasan tangan’). Sebaliknya, pada bait berikutnya (590) terefleksi penolakan atas lamaran yang disampaikan (‘tangan kami sadang paralu’).

Dalam bait 591, yang juga terasa sangat indah sekali estetikanya, sirih kiriman ternyata digunakan untuk melambangkan rindu dendam yang tak tertahankan. Anda tentu dapat membayangkan sapu tangan yang basah disiram air mata yang berderai bak manik putus. Tapi ‘sirih kiriman yang lumuih kena air mata’ memang jarang kita temukan sekarang. Nada yang hampir sama direfleksikan dalam bait 592. Di sini dipakai kiasan ‘cupu (satu wadah yang dibuat dari perak untuk menaruh bahan-bahan pelengkap makan sirih seperti tembakau dan sadah) yang sudah penuh dengan air mata – air mata kesedihan, air mata rindu dendam.

Bait terakhir menyiratkan pesan dari seorang gadis kepada kekasihnya agar selalu memegang teguh janji setia mereka. ‘Siriah nan jangan Tuan ungkai’ jelas maksudnya adalah agar si kekasih jangan sampai terperdaya untuk menerima lamaran/pinangan mamak gadis(-gadis) lain. Ini bisa saja terjadi pada seorang bujang yang agak ‘babaun’ dalam nagari, apalagi kalau terdengar dia sudah punya toko enam pintu di Tanah Abang. Berkepusu ‘carano’ yang datang menjejak jenjang rumah mandeh-nya. Agaknya solusi yang tepat adalah: cepat-cepat saja ke pelaminan, sebab sekarang konon makin banyak saja bujang (dan juga gadis) yang suka rembang mato.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 15 April 2012

April 15, 2012

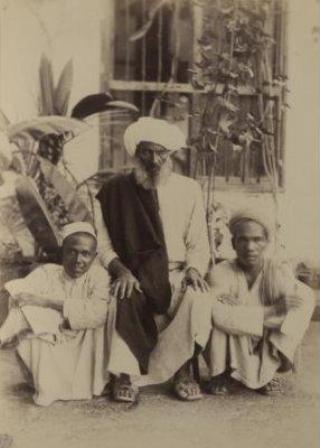

Minang Saisuak #85 - Jemaah Haji dari Alahan Panjang

Tradisi menunaikan Rukun Islam ke-5, yaitu naik haji ke Mekah, sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan beragama kaum Muslim Indonesia dan Nusantara pada umumnya. Setiap tahun ribuan orang Indonesia pergi naik haji ke Tanah Suci Mekah memenuhi panggilan Tuhan. Ada yang mengmpulkan uang rupiah demi rupiah untuk dapat naik haji sekali saja seumur hidupnya, ada yang sudah berkali-kali naik haji seolah tak pernah merasa puas.

Tradisi ibadah haji di kalangan orang Indonesia sudah dimulai sejak berabad-abad lampau, ketika sarana transportasi laut masih menggunakan kapal layar. Sejauh yang diketahui, teks Nusantara paling tua yang memberi maklumat tentang tradisi ibadah haji adalah Hikayat Hang Tuah (edisi tertua dari tahun 1641). Tradisi naik haji terus berlanjut sampai zaman sekarang di mana para calon haji telah menggunakan alat transportasi udara berupa pesawat terbang jumbo jet yang canggih dan menyenangkan.

Kali ini kami sajikan foto jemaah haji asal Alahan Panjang yang dibuat sekitar tahun 1887. Foto ukuran 16×11 cm. semula tercatat dari koleksi C. Snouck Hurgronje. Foto ini tampaknya diambil waktu Hurgronje berada di Mekah untuk persiapan penulisan bukunya, Mekka, yang terkenal itu.

Ratusan tulisan–dalam bentuk karya sastra (novel, cerpen, puisi), laporan jurnalistik, buku harian, dan lain sebagainya–tentang ibadah haji itu telah ditulis oleh orang Indonesia. Kebanyakan tulisan dalam korpus ini membicarakan segi-segi positif dari ibadah haji yang di dalamnya dilukiskan aneka kebahagiaan dan rasa senang yang dirasakan oleh para penulis itu selama berada di Mekah. Walaupun demikian, beberapa teks mengkritisi tradisi ibadah haji: di dalamnya digambarkan hal-hal buruk yang dialami oleh jemaah haji Nusantara dan kebiasaan-kebiasaan buruk calon haji ataupun mereka yang sudah jadi haji. Tentang hal itu lihat antara lain artikel-artikel dalam buku Indonesia dan Haji suntingan Dick Douwes dan Nico Kaptein (1997).

Tradisi ibadah haji akan terus berlanjut. Sekarang paket-paket mengunjungi Mekah kadang sudah seperti paket wisata saja: ‘Paket ONH Plus’, ‘Umroh murah’, ‘Pergi Umroh bareng Artis’, dan lain sebagainya. Komodifikasi agama memang makin gila-gilaan di Indonesia. Walaupun begitu, tetaplah hati-hati terhadap penipuan dan lidah orang Arab, seperti diingatkan oleh kata Dja Endar Moeda dalam artikelnya ‘Perdjalanan ke Tanah-Tjoetji’ (Bintang Hindia, 1903)

Suryadi–Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden).

Singgalang, Minggu, 15 April 2012

April 9, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 75 - KALIMBAJO MENGANDUNG ANGIN

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari pantun-pantun klasik Minangkabau. Baris-baris isi pantun itu antara lain mengandung petuah dan pengajaran. Lebih luas lagi: di dalamnya kita dapat menangkap gambaran sistem sosial-budaya masyarakat Minangkabau. Di nomor ini kami sajikan lagi tujuh bait pantun yang antara lain mengandung petuah dan pengajaran yang tentu saja masih relevan bagi kehidupan orang Minang di masa sekarang. Selamat memikmati.

578.

Batang Asai Pasia Salido,

Ka Toboh jalan ka lubuak,

Biduak sansai pawang lah gilo,

Nangkodo mati dek baramuak.

579.

Pancaringek jalan ka aia,

Lah mati mangko babuah,

Ingek-ingek Tuan balayia,

Lauik sati pulau batuah.

580.

Tidak disangko ka manggaram,

Sangkak kancia digadaikan,

Tidak disangko ka mangaram,

Ombak nan kaciak diabaikan.

581.

Apo takilek di subarang,

Anak rajo mangganggam camin,

Ingek-ingek Tuan jadi pawang,

Kalimbajo manganduang angin.

582.

Pacah cawan ditimpo pinggan,

Cangkia talayang masuak aia,

Mamutiah riak di Palinggam,

Taambek pelang kabalayia.

583.

Pacah cawan ditimpo pinggan,

Cangkia ditimpo paramato,

Mamutiah riak di Palinggam,

Tarapuang gaduang si Ulando.

584.

Arok dandang sandaran alu,

Batang sasaran panubonyo,

Apo sabab dandang tak lalu,

Elok dikawa nangkodonyo.

585.Anak kudo dirancang camuak,

Dicamuak jo daun katari,

Siriah bakarang nan jo abuak,

Pakirim anak urang tadi.

Suasana chaos terefleksi dalam bait 578. Konteksnya bisa dibawakan kepada apa saja: rumah tangga, kampung, nagari, provinsi,…bahkan negara. Maksudnya: para pemimpin yang semestinya bekerjasama malah saling bertengkar dan berantem. Fenomena "pecah kongsi", kata orang sekarang. Pantun ini cukup pas menggambarkan suasana negara kita sekarang ini.

Bait 579 adalah pantun nasehat yang sudah biasa kita dengar, yang khusus ditujukan kepada perantau Minang yang akan bertolak ke rantau nan bertuah. Intinya: di rantau orang hiduplah dengan rendah hati sambil bekerja keras, jangan menyombongkan diri, lebih-lebih kalau sudah berhasil. Sebab di atas langit masih ada langit. Kalau mandi di hilir-hilir, berkata di bawah-bawah.

Meremehkan orang kecil, mengabaikan hal-hal yang sepele, bisa berakibat fatal. Itulah pelajaran yang ingin disampaikan dalam bait 580 dan 581. (Catatan: kalimbajo adalah awan putih bergumpal-gumpal yang menggantung di langit; lihat: Pamoentjak 1935:96). Kedua bait yang cukup indah perumpamaannya ini mengandung moral: tetaplah menghargai siapa pun dalam hidup ini – orang kaya maupun orang miskin. Jangan silau oleh harta; hargai orang berdasarkan moralnya. Miskin dan kaya hanya karena garis nasib sejak dari rahim bunda. Orang sering tergelincir oleh batu kerikil.

Bait 582 indah nian perumpamaannya. Pembaca tentu dapat membayangkan kapal yang hendak ke Pagai baru keluar dari muara Batang Arau. Bait ini mengilatkan hambatan yang dihadapi (keragu-raguan hati) di kala seorang dagang Minangkabau hendak bertolak ke rantau. Mungkin hati berdebar antara ingin pergi atau tetap tinggal di kampung karena melihat lambaian sapu tangan si dia yang terlihat dari geladak Kambuna. Adegan seperti ini cukup banyak ditemukan dalam novel-novel Indonesia modern awal yang berlatar Minangkabau. Sedangkan bait 583 menyiratkan gamangnya hati si calon perantau meninggalkan ranah bundo. Dari geladak kapal yang makin menjauhi daratan terlihat gudang-gudang Kompeni di Muara makin mengecil, seperti terapung-apung di laut. Hati galau: rantau masih belum jelas, kembali ke kampung bisa malu diri.

Bait 584 menyiratkan adanya penghadangan di tengah jalan. Tentu saja dalam konteks penafsiran pantun, 'penghadangan' itu tidak berarti fisik. Orang Minang dulu sering menghadang dalam batin, menghambat dengan kata-kata berumpama. Lihatlah refleksinya dalam beberapa genre kesenian tradisional kita yang bernilai filosofi tinggi – Indang dan Luambek, misalnya. Jika menghadang orang dengan sakin di tangan, pareman tuak di Pasar Kampung Jawa bisa melakukannya. Tapi menghadang atau manyimpai orang dengan kata-kata, itulah ilmu yang kurang pada diri 'cerdik pandai' Minangkabau sekarang.

Bait terakhir menghadirkan suasana romantis lagi. Jika Anda mendapat kiriman sirih yang dikarang dengan rambut panjang milik si Gadih Kusuik dari kampung sebelah, maka si Jibun pun mungkin sudah dapat menerka maksud si pengirimnya. Bait ini menginformasikan kepada kita cara gadis Minang masa lampau menyampaikan pesan hatinya kepada pria yang ditaksirnya. Mengingat ini, jadi benci saya mendapat ucapan 'I love you' hanya lewat SMS singkat lewat Black Berry.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 8 April 2012

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers