Suryadi's Blog, page 29

April 8, 2012

Minang Saisuak #84 - Hotel Talang di Solok

Solok merupakan salah satu daerah yang sudah sejak dulu menarik banyak orang luar. Salah seorang di antaranya adalah Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Inggris di Bengkulu dan Jawa, yang mengnjungi daerah Solok dalam perjalanan menuju Pagaruyung pada bulan Juli 1818. Banyak hal yang dicatat oleh Raffles mengenai daerah ini dan penduduknya. Yang cukup lucu di antaranya adalah sifat perempuannya yang sedikit agak mantiak dan tidak takut kepada orang asing. Demikianlah umpamanya ketika Raffles hendak mandi di sebuah sungai di belakang pasar Solok, sejumlah perempuan ingin pula ikut, sehingga membuat si bule itu kelabakan. "Niat saya untuk mandi tidak lagi menjadi rahasia karena perempuan-perempuan desa langsung bergerombol mengelilingi saya dan bersikeras menemui saya hingga ke tempat mandi. Sebesar apa pun keingintahuan mereka, dengan segala kerendahan hati saya tidak sanggup menyanggupi permintaan itu, dan saya bersedia mengecewakan mereka dan diri saya sendiri…", demikian tulis Raffles kepada pendukungnya Duchess of Somerset (lih.: Anthony Reid, Sumatra Tempo Doeloe, 2010:201).

Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menyajikan foto klasik Hotel Talang di Solok, salah satu hotel tertua di kota ini. Keberadaan hotel ini menunjukkan bahwa Solok juga sudah lama menjadi daerah tujuan wisata di dataran tinggi Minangkabau. Foto ini dibuat sekitar 1900 dan merupakan salah satu foto dalam album yang berjudul 'Souvenir de Voyage West-Sumatra en West-Java'. Foto ukuran 17×23 cm. ini semula dimiliki oleh B.N. Teensma sebelum disimpan di KITLV Leiden tahun 1965.

Dalam foto ini kelihatan satu keluarga Eropa yang sedang menginap di Hotel Talang. Tidak disebutkan nama kepala keluarga ini, tapi sangat mungkin mereka adalah bagian dari pegawai kolonial yang berpangkat cukup tinggi. Mungkin mereka datang dari Padang atau dari luar Sumatra Barat. Lihatlah model pakaian Eropa pada waktu itu. Pakaian para wanitanya masih merefleksikan Zaman Victoria: gaun panjang yang malepai tanah. Di latar belakang terlihat Hotel Talang yang sudah memakai atap genteng dan di terasnya tampak dua orang jongos pribumi.

Foto ini memprensentasikan sekelumit sejarah pariwisata di Solok. Mungkin bagus juga jika foto ini direproduksi dan dipajang di lobby hotel-hotel besar yang ada di Solok sekarang (dan tentu saja di Kantor Dina Pariwisata Solok), sehingga para tamu mendapat kesan bahwa Solok adalah kota wisata sejak dulu, dan oleh karenanya perlu untuk dikunjungi.

Suryadi–Leiden, Belanda. (Sumber foto: KITLV Leiden).

Singgalang, Minggu, 8 April 2012

April 2, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 74 - KARENA MUARA DILINGKAR KARANG

Sampai pada nomor ini (74) kita sering menemukan motif laut dengan segala isinya dalam pantun-pantun Minangkabau klasik. Ini menarik untuk dikaji lebih jauh, sebab dilihat dari segi kepengarangan (authorship), pantun-pantun ini juga ditulis oleh orang darek seperti dari Maninjau, Bukittinggi, dll. Sambil melanjutkan apresiasi kita di nomor ini, kita tunggu analisa dari para dosen/mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Minangkabau Universitas Andalas untuk membedahnya.

570.

Makan pangek batambuah pangek,

Makan di rumah Andam Sori,

Bago ajuang sabana sarek,

Takiak'an juo di kamudi.

571.

Ayam bataji gadang gombak,

Disabuang tangah duo tahia,

Tujuah kali dilamun ombak

Bagantuang di tonggak layia.

572.

Banyak ageh di Koto Kambang,

Manyabuak ka langan baju,

Angin dareh layia takambang,

Apo sabab ajuang tak lalu?

573.

Anak urang di Bangkahulu,

Singgah manjalo bulan tarang.

Basabab ajuang tak lalu,

Dek muaro dilingka karang.

574.

Di baruah tanami pisang,

Di ateh tanami tabu,

Di tangah kacang diciciakan,

Namun si laju laju juo,

Di baruah karang mambulintang,

Di ateh alun jo limbubu

Di tangah dandang dilayiakan,

Namun kalalu lalu juo.

575.

Rambahi batang timbakau,

Nak tarang jalan ka aia,

Patamukan dandang jo Bajau,

Nak sanang pelang balayia.

576.

Kok batanam tabu di rimbo,

Biriak-biriak dilando badak,

Badak dilando babi pulo,

Jikok parahu si Ulando,

Dalam kunci baribu pasak

Dalam karando basi pulo.

577.

Gulinggang di Sungai Jirak,

Jatuah talayang masuak aia,

Nan Gombang pandai mangurak,

Karando basi jadi aia.

Seperti telah disinggung di atas, pantun-pantun yang tersaji di nomor ini menyampaikan maksud-maksudnya melalui kiasan pelang/dandang/ajuang/parahu (alat transportasi di laut), laut, karang, angin, dan suku Bajau. Pembaca di bawa ke dunia maritim, dunia yang tentunya tidak asing bagi orang Minangkabau yang tinggal di rantau (khususnya di pesisir barat Pulau Sumatra).

Dunia maritim memang asosiatif dengan rantau, dan merantau adalah ciri budaya orang Minangkabau yang penting. Melalui motif-motif yang terkait dengan dunia maritim itu digambarkan tantangan-tantangan dan harapan-harapan para dagang Minangkabau.

Bait 570 dan 571, yang indah, jelas merefleksikan kerja keras dan perjuangan berat dalam hidup, mungkin dalam konteks ini perjalanan menuju rantau. Baris-baris isi kedua bait itu juga mengilatkan nasib baik yang masih berpihak kepada seseorang karena kegigihannya dalam berusaha sehingga berhasil melewati berbagai rintangan dalam mencapai cita-cita.

Dua bait berikutnya (572 dan 573), yang juga mengandung kiasan yang artistik, berisi pertanyaan sekaligus jawaban mengenai penyebab terhalangnya untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Kata ajuang (jung) yang akan lewat melambangkan maksud atau tujuan itu, dan karang yang melingkari muara melambangkan penghalang yang membuat tujuan itu sulit dicapai.

Bait 574 yang delapan baris mengiaskan lagi nasib baik yang dialami seseorang dalam mencapai tujuan yang sebenarnya sangat sulit dicapai: walau berbagai halangan menghadang dari berbagai arah (yang disimbolkan dengan karang membelintang, alun (ombak) dan angin limbubu) namun dandang (sejenis kapal) harapannya berhasil melewati segala rintangan itu. Memang betul kata ahli hikmah: sebelum ajal berpantang mati.

Bait 575 sangat indah perumpamaannya: pertemukan dandang dengan orang Bajau supaya lancar pelang berlayar. Maksudnya yang tersirat tiada lain bahwa seorang pengembara atau seorang perantau harus pandai bergaul. Jika bertemu musuh, ajaklah dia menjadi 'kawan'. Bait ini juga mengilatkan bahwa dalam mengegolkan satu tujuan harus pakai taktik: jika ada yang menghalangi, alihkan perhatiannya sehingga dia lengah dan kita bisa lewat.

Kekuatan kapal Belanda yang digambarkan dalam bait 576 mengiaskan kemajuan teknologi maritim Belanda di masa lampua, yang tentunya juga merefleksikan pengakuan akan kehebatan bangsa penjajah itu. Mereka dapat mengarungi samudera luas karena mereka pintar membuat kapal-kapal besar yang dilengkapi dengan senjata berat. Namun semua itu dapat dihancurkan oleh Gombang Patuanan, tokoh kaba yang terkenal di Rantau Pariaman. Kaba Gombang Patuanan (lihat kasetnya yang diproduksi oleh Tanama Record dalam tradisi Rabab Pariaman dengan tukang rabab Amir Hosen; lihat juga Nigel Phillips, 1981) merefleksikan shadow culture masyarakat Pariaman yang tak kuasa melawan Belanda di laut, sama seperti mitos Nyi Loro Kidul di Pantai Selatan Jawa. Jika kita tidak bisa menang di alam nyata, kita masih boleh menang dalam cerita, persis seperti mimpi tentara Amerika di Vietnam dalam film Rambo.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 1 April 2012

April 1, 2012

Minang Saisuak #83 - Dukun dan Antropolog Belanda

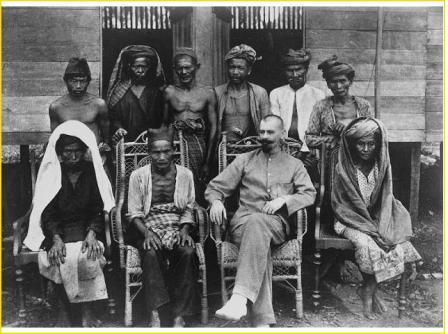

'The knowledge is power', mungkin itulah antara lain pesan yang terkandung dalam foto ini. Kodak tua ini memperlihatkan seorang ilmuwan Belanda dengan beberapa orang dukun pribumi di daerah Taluak di darek. Bule berskumis meranting yang duduk itu adalah Dr. J.P. Kleiweg de Zwaan dan sembilan orang pribumi yang berfoto bersamanya adalah dukun-dukun yang berpraktek di daerah Taluak dan sekitarnya.

Johannes Pieter Kleiweg de Zwaan (lahir di Den Haag, 4-7-1875, meninggal di Blaricum, 8-9-1971) adalah seorang antropolog fisik Belanda yang terkenal. Ia belajar ilmu pengobatan di Leiden, Amsterdam, Paris dan Berlin. Setelah ujian dokter di Universiteit Leiden tahun 1903 ia bekerja sebentar di perusahaan perkapalan, kemudian menjadi asisten guru besar ilmu pengobatan, Prof. K. Pel dan Prof. Pieter Ruitinga, di Universiteit van Amsterdam sambil meneruskan studinya ke tingkat PhD di bidang antropologi.

Tahun 1907 De Zwaan mendapat kesempatan pergi ke negeri kita ini dalam proyek penelitian ke pedalaman Sumatra di bawah pimpinan supervisornya, etnolog asal Jerman, Alfred Maas. Foto ini dibuat di Taluak tahun 1907. De Zwaan sangat tertarik pada praktek pedukunan, ciri fisik, dan kesehatan kaum pribumi. Pada 1908 De Zwaan berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Bijdrage to de anthropologie de Menangkabau-Maleiers ('Sumbangan terhadap antropologi mengenai orang Melayu –Minangkabau') yang diterbitkan oleh Maulenhoff & Co. (Amsterdam).

Tahun 1910 De Zwaan kembali lagi ke Hindia Belanda, kali ini ke Pulau Nias. Benda-benda budaya dari hasil penelitiannya di Nias kini tersimpan di Museum Utrecht. Tahun 1938 giliran Bali dan Lombok yang dikunjunginya. De Zwaan juga pernah berkunjung ke Jawa, India dan Jepang. Riwayat hidup De Zwaan dan karier akademiknya dapati dilihat di: http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Pieter_Kleiweg_de_Zwaan.

Selama hidupnya, De Zwaan telah menerbitkan cukup banyak publikasi ilmiah (dalam Bahasa Belanda dan Jerman), termasuk mengenai kepercayaan tradisional dan penyakit gila (krankzinnig) yang banyak diidap oleh orang pribumi. Kini penyakit gila itu tetap ada, bahkan di zaman edan ini RSJ Gadut makin penuh oleh mereka, belum terhitung yang gila uang, gila harta, dan gila kuasa.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam).

Singgalang, Minggu, 1 April 2012

March 28, 2012

Perantau Minang

'Makhluk' ini ada di mana-mana. Bahkan ketika Neil Amstrong mendarat di bulan, di sana didapatinya telah berdiri rumah makan Padang – sebuah anekdot yang merefleksikan bahwa perantau Minang dapat ditemukan di empat penjuru angin, yang jumlahnya konon sebanding dengan jumlah saudara seetnis mereka yang tinggal di kampung. Mereka berseliweran di sekitar kita, dan mungkin diri kita sendiri adalah bagian dari mereka.

Tapi siapakah gerangan mereka sebenarnya? Tentu saja tidak mudah mengidentifikasi sosok mereka secara lengkap dalam esai yang pendek ini. Namun demikian, sejumlah perantau dan mereka yang tinggal di Ranah Minang melalui fb-group Palanta R@tauNet mencoba mencungkil beberapa ciri perantau Minang itu (yang agaknya refleksi terhadap diri sendiri): para entrepreneur ulet tapi cenderung hanya jadi pemain di kelas bawah, kata Arif Zulkifli dan Saafroedin Bahar; orang-orang yang meninggalkan kampung karena tacemo (melanggar adat) atau karena harga diri mereka terendahkan oleh berbagai keadaan (konflik sosial, perang, dll.) kata Arif lagi; mereka yang di rantau mempraktekkan budaya 'galir' dan kepintaran 'bersilat lidah', yang mengaku sebagai 'orang Padang', malah sering menyembunyikan identitas keminangannya, tapi diam-diam menanggung rindu dendam tak sudah kepada ranah bundo-nya (gejala Minang Complex) yang alam dan budayanya diharap tetap lestari, kata Nelson Mq, Andiko Sutan Mancayo, Buya Masoed Abidin, dan Yulizal Yunus; individual state less yang pergi merantau karena di kampung berguna belum, kata Zulkarnain Kahar dan Ali Cestar.

Apa pun ciri yang melekat pada perantau Minang, yang jelas mereka adalah migran sebuah etnis yang secara sosio-psikologis berbeda dengan migran-migran dari ratusan etnis lainnya di Indonesia. Sosiolog Mochtar Naim mengungkapkan sebagian identitas mereka dalam disertasinya, Merantau: Minangkabau Voluntary Migration (Singapura: NUS, 1973). Menurutnya: mereka pergi dari kampungnya secara sukarela (voluntary), tapi ada dorongan internal secara kultural yang membuat para pancacak sampai profesional kerah putih asal Minangkabau itu pergi meninggalkan ranah bundo mereka di bagian tengah pulau Sumatra yang vulkanis dengan perbukitan dan dataran yang hijau subur.

Jika ingin mengetahui siapa sebenarnya perantau Minang, dengarlah kisah yang dilantunkan oleh para tukang rabab dan tukang saluang, tiliklah isi pantun-pantun klasik Minangkabau (lihat: R.J. Chadwick, Topics in Minangkabau Vernacular Literature, disertasi, University of Western Australia, 1986), bacalah karya-karya sastra Indonesia modern sebelum kemerdekaan yang berlatar Minangkabau. Di dalamnya terekam suara hati, kegelisahan jiwa, harapan-harapan, dan rindu dendam kultural mereka. Dan kini, sesuai dengan perkembangan zaman, isi pikiran mereka, sampai batas tertentu, dapat pula dilacak melalui laman-laman mailing list dan forum-forum facebook-groups.

Perantau Minang–meminjam kata-kata tukang rabab Pariaman, Amir Hosen–adalah orang-orang yang 'sadang indak lala daulu [sebab] tingga di kampuang [hati] kurang sanang.' Mereka lebih dari sekedar para pengembara fisik yang menuju negeri asing karena 'di kampung berguna belum'.

'Sadang indak' (lagi miskin) mungkin menjadi salah satu saja dari berbagai faktor pendorong perantau Minang pergi menghadang 'laut sakti rantau bertuah'. Tetapi Ranah Minang yang begitu subur mestinya membuat mereka tidak terus berada dalam kondisi 'sadang indak'. Tapi mengapa agaknya hati mereka jadi 'kurang sanang' berada di kampung? Penyebabnya, seperti kata Mochtar Naim, dapat diidentifikasi dalam struktur adat Minangkabau sendiri: posisi yang labil di rumah istri dan di rumah keluarga matrilineal sendiri, terhalang menikah dengan pujaan hati karena sesuku, perbenturan ideologi, perang saudara, dan lain sebagainya. Kegelisahan kultural itulah yang konon menjadi energi utama yang telah 'melemparkan' jutaan dagang Minangkabau ke negeri-negeri lain.

Apa pun alasan kepergian dari kampung, perantau Minang terus mengalami transformasi psikologis dan sosiologis mengikuti perubahan rantau yang mereka hinggapi dalam perjalanan hidup mereka akibat globalisasi dan revolusi sarana komunikasi dan transportasi. Kompetisi yang semakin keras dengan migran dari berbagai etnis lainnya menyebabkan pula okupasi kerja mereka di rantau makin bervariasi, walau kebanyakan masih menghindari kerja sebagai petani di perantauan.

Setidaknya ada dua tipe perantau Minang: 1) mereka yang berangkat dari kampung halaman ke berbagai rantau, yang sebagian di antaranya telah 'merantau pipit' dan sebagian lagi telah 'merantau Cina'; 2) generasi yang dilahirkan di rantau dari ayah dan ibu perantau Minang atau ibu orang Minang dan ayah dari etnis lain. Kebanyakan dari kelompok ini telah berbeda antara bungkus dan isi: bungkus bermerek Minang, tapi isi sudah seperti bubur kampiun, yang tak pas lagi dimasukkan ke dalam 'kotak' budaya Minangkabau. Hubungan kultural mereka dengan Minangkabau cenderung genting–untuk tidak mengatakan putus. Mungkin kebanyakan mereka adalah individual cultural less jika dilihat dari sudut pandang budaya orang tuanya.

Sejak teknologi komunikasi dan transportasi mengalami revolusi pesat di era 1980-an, sehingga memudahkan korespondensi dan mobilitas manusia, perantau Minang juga terkena dampaknya. Hubungan transportasi dan komunikasi antara rantau dan kampung, atau sebaliknya, semakin lancar. Teknologi HP makin mengaktifkan budaya lisan dan meminggirkan literacy. Ota lapau virtual di antara perantau Minang melalui internet–lengkap dengan sindiran, cemooh, gurauan dan juga carut bungkang–adalah hal yang lumrah sekarang. Idiom 'surat dari rantau', sebagaimana sering ditemukan dalam roman-roman generasi Abdul Muis dan Marah Rusli, kini telah menjadi klasik dan arkais. Bagi perantau yang berhasil 'menaklukkan' rantau yang bertuah itu, pulang kampung bisa babaliak hari saja. Tapi bagi mereka yang keok 'ditelan' oleh ganasnya rantau, walau hanya merantau sejauh Kuok Bangkinang, kampung terasa lebih jauh daripada Mekah. Prinsip mereka sudah jelas: daripada malu pulang ke kampung dalam keadaan (tetap) miskin, lebih baik rantau diperjauh.

Akan tetapi yang lebih menarik adalah mengamati apa yang disebut oleh budayawan Edy Utama sebagai 'merantau pikiran'. Jika 'merantau fisik' adalah kepergian seorang Minang dari kampung ke daerah-daerah di luar Minangkabau, maka 'merantau pikiran' bisa saja terjadi di kalangan orang Minangkabau yang tubuh kasarnya berada di belakang Istana Linduang Bulan, di samping tentunya juga bisa terjadi pada diri 'perantau fisik'.

Drastisnya perubahan kultural yang terjadi di Sumatra Barat sekarang memberi indikasi kuat bahwa orang Minangkabau yang tinggal di kampung halaman mereka sendiri telah melakukan 'merantau pikiran' yang jauh dan terkesan lebih sporadis. Sebaliknya, para 'perantau fisik', khususnya dari tipe (1) di atas, tergagap melihat perubahan kultural mencolok yang sedang terjadi di ranah bundo mereka. Nostalgia indah mereka tentang kampung halaman yang ideal (dari segi budaya) runtuh begitu mereka menjejakkan kaki di Bandara Minangkabau.

Pelbagai komentar yang muncul dalam berbagai mailing list dan fb groups yang berlabel 'Minangkabau' di internet merefleksikan distorsi-distorsi psikologis dan sosial yang hebat yang dialami oleh para 'perantau fisik' dan para 'perantau pikiran' Minangkabau, baik mereka yang berada di rantau maupun yang tinggal di kampung, yang mencerminkan semakin lebarnya jarak antara yang ideal dan yang real: ada yang mencaci maki budaya Minangkabau dan para pemangku adatnya; ada yang membayangkan bahwa dalam persandingannya dengan Islam seperti sekarang adat Minangkabau adalah 'pakaian' ideal masyarakatnya yang dapat menyelamatkan mereka dari kecenderungan homogenisasi kultur dan selera yang di-hondoh-kan oleh budaya global; ada yang melihat perlunya gerakan puritanisme agama ke-2 di Minangkabau untuk melanjutkan Gerakan Paderi di abad ke-19 yang dianggap 'terbengkalai', dan ada pula yang secara radikal keluar dari agama Islam.

Kini berbagai ideologi asing masuk ke Minangkabau tidak lagi lewat diri para perantau fisik seperti yang terjadi di masa lalu (lihat: Christine Dobbin 1983), tetapi melalui satelit yang masuk ke dalam rumah-rumah keluarga Minangkabau tanpa mengetok pintu lebih dahulu, dan segala yang berbentuk fisik tempat ideologi-ideologi asing itu membonceng menyerbu Sumatra Barat lewat Teluk Bayur, Kelok Sembilan, dan Gunung Medan.

Dalam dunia yang terus berubah, para perantau Minang–fisik dan pikiran, yang berada di rantau maupun yang tinggal di kampung–akan terus mengembara menuju tepi di mana mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mereka, yang sekali setahun terwakili sosoknya oleh berita tentang 'pulang basamo', mungkin akan tetap abadi sebagai jiwa-jiwa yang mengalami Minang Complex, yang terus akan lala daulu sebab badan [dan pikiran], walau di kampung sekalipun, sering merasa kurang sanang.

Suryadi - Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda

· Esai ini diterbitkan di harian Haluan, Rabu, 28 Maret 2012

March 26, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 73 - AWAK SEBIDUK KARAM SEORANG

Menuliskan pantun mungkin boleh dikatakan menyurat pada dengung. Artinya, ia adalah usaha untuk menuliskan sesuatu yang bersifat lisan. Kita disajikan sejumlah ciri kelisanan yang jelas: rima akhir yang berpasangan, rentetan alirerasi, paralelisme, asonansi, dan sejumlah ciri kelisanan lainnya. Membaca bait-bait pantun yang disajikan dalam rubrik 'Khazanah Pantun Minangkabau' ini mengingatkan kita pada performance, bukan membaca seorang diri dalam kesunyian. Selamat menikmati sajian pantun-pantun Minangkabau di nomor ini (73).

563.

Minangkabau di ateh langik,

Ka puncak batang lanjudah,

Raja Bantan nan kamanjaik,

Tuan [Nan] Tongga nan manyudah.

564.

Ka puncak batang lanjudah,

Tabu banamo karek-karek,

Tabu 'rang siang jo sirauik,

Tuan [Nan] Tongga nan manyudah

Baju dipacik ganggam arek,

Baju nak tabang ateh langik.

565.

Tabu 'rang siang jo sirauik,

Dilatak di dalam padi,

Baju nak tabang ateh langik,

Baju si Puti Andam Dewi.

566.

Barakik baranang kumpang,

Bakayuah lalu ka subarang,

Alang sakiknyo 'rang manompang,

Karam biduak baranang sorang.

567.

Putiah sadikik kaki labi,

Putiah takilek ka subarang,

Heran sadikik hati kami,

Awak sabiduak karam sorang.

568.

Asam jaruak di munggu tanah,

Karambojo di ateh padi,

Tidak biduak karam sabalah,

Karam sadonyo mangko jadi.

569.

Uang sakupang duo kupang,

Labiah pambali giriang-giriang,

Di lauik bao urang manumpang,

Di darek bao urang sairiang.

Bait 563 adalah sambungan nomor yang lalu (73): tentang tingginya nilai seni pakaian (di) Minangkabau. Bersama dua bait berikutnya (564 & 565) sudah agak jelas bahwa yang dimaksud adalah baju kiramaik milik Puti Andam Dewi, tunangan Anggun Nan Tongga Magek Jabang (lihat: Nigel Phillips, Sijobang: Sung Narrative Poetry of West Sumatra. Cambridge: Cambridge University Press, 1981). Tetapi di sini tercampur motif cerita (kaba) lain: yaitu Kaba Malin Deman, yaitu kisah seorang pemuda bumi (Malin Deman) yang menawan seorang dari tujuh bidadari yang sedang mandi di sebuah telaga di tengah hutan dengan cara menyembunyikan bajunya yang bisa menerbangkannya ke kayangan. Di Jawa cerita ini dikenal dengan nama Jaka Tarub. Di daerah lain juga dikenal variasi cerita ini. Di Minangkabau cerita ini terkenal di banyak tempat, misalnya dalam tradisi Basimalin di daerah Payakumbuh dan sekitarnya (lihat: Suryadi, Naskah Tradisi Basimalin: Pengantar Teks dan Transliterasi. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1998).

Bait 566 menyampaikan suara si pecundang. Dalam bait ini digambarkan dengan kiasan yang sangat halus, yaitu dengan memakai simbol biduk (sampan), tentang cinta yang terdorong kepada seseorang tapi tak mendapat balasan yang setimpal dari orang itu – kasih yang cenderung bertepuk sebelah tangan. Mabuk kepayang sendiri, sementara si dia cuek saja. Itulah yang ingin disampaikan dalam kiasan pekat: 'nasib seorang yang menumpang biduk orang lain, jika biduk itu karam dia sendiri yang terpaksa berenang ke tepi'.

Gambaran tentang cinta yang kuaik sabalah itu lebih dipertajam lagi dalam bait berikutnya (567): 'Heran sedikit hati kami, kita sebiduk tapi yang karam adalah diri saya sendiri'. Maksudnya tiada lain adalah: kenapa diri saya sendiri yang hancur ketika terjadi krisis kasih sayang dengan si dia? Diriku sudah hampir hancur karenanya, tapi dirinya tampaknya tenang saja, malah perpisahan ini membuat dirinya bergembira. Berarti selama ini cintanya kepada saya mungkin hanya berpura-pura.

Kiasan pada bait 567 ini sangat elok, dan sering kita dengar dipakai pada syair beberapa lagu Minang standar. Perlu pula dicatat bahwa 'biduk' atau 'perahu' adalah salah satu simbol yang sering juga dipakai dalam syair-syair Sufi dalam sastra Melayu klasik (lihat: Vladimir I. Braginsky 2009). Tapi dalam konteks pantun yang lebih berotientasi profan, simbol 'biduk' lebih melambangkan cinta atau nasib. Simbol itu masih dipakai pada bait 568. Dalam bait ini diungkapkan secara implisit bahwa seharusnya kedua sejoli itu harus merasakan akibat yang sama dari perpisahan itu.

Bait terakhir (569) menyiratkan sifat yang baik: di manapun Anda berada tetaplah pakaikan sifat penolong dan sifat suka berteman. Jauhkan sifat individualis yang hanya mau memang sendiri dan mementingkan diri sendiri. Bait ini mengajarkan nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat kita yang konon kini semakin menipis seiring dengan perubahan zaman. Dalam banyak wacana budaya tentang Minangkabau digambarkan bahwa orang Minangkabau makin kehilangan sifat gotong royong dan musyawarah mufakatnya. Dikatakan pula, sebagaimana diberitakan oleh media, bahwa orang Minangkabau sekarang mengalami krisis kebudayaan. Jika benar, tentu saatnya sekarang kita bercermin diri. Kalau salah di ujung jalan, sebaiknya kita segera kembali ke pangkal jalan.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 25 Maret 2012

March 25, 2012

Minang Saisuak #82 - Tarian Orang Nias di Padang

Kota Padang sudah lama dihuni oleh berbagai etnis dan ras pendatang, termasuk orang Nias dari Pulau Nias. Menurut sejarahnya, orang Nias sudah sampai ke Padang di zaman kejayaan Aceh di abad ke-16 atau sebelumnya. Kaum bangsawan pantai, seperti di Pariaman dan Padang, mengolah tanah-tanah mereka dengan bantuan tenaga budak, yang umumnya didatangkan dari Pulau Nias.

Menurut J.T. Nieuwenhuisen dan H.C.B. Rosenberg (1863) tradisi bekerja untuk orang lain penebus hutang, gadai, atau jadi budak sudah merupakan tradisi dalam kehidupan orang Nias di kampung halaman mereka. Tampaknya kebiasaan mereka itu dimanfaatkan oleh orang-orang luar, seperti orang Aceh. Banyak di antara mereka menjadi orang yang tergadai karena tak mampu membayar utang (pandeling), semacam perbudakan terselubung. Beberapa surat dari raja-raja lokal di pantai barat Sumatra (seperti Singkil, Trumon, Susoh, Bulusama, dll.) yang kini tersimpan di Universiteitsbibliotheek Leiden, Belanda, menunjukkan bahwa orang Aceh sering menggarong perkampungan orang Nias di Pulau Nias dan secara paksa membawa penduduknya ke 'Tanah Tepi' untuk 'dijual' kepada orang-orang kaya guna dipekerjakan di pelabuhan, di perkebunan dan sebagai jongos dan babu (De Stuers 1850, II:68). Dalam perjalanan masa, akhirnya komunitas pendatang dari Pulau Nias ini menjadi bagian dari masyarakat Minang di pantai barat Sumatra. Keturunan koloni pendatang asal Nias umumnya kini mendiami daerah Palinggam dan Seberang Padang dan satu enclave di Kenagarian Tanjuang Basuang, Kabupaten Padang Pariaman (Anatona 1996). Umumnya mereka memeluk agama Kristen, meskipun ada yang pindah ke agama Islam. Mereka hidup berdampingan dengan damai dengan penduduk asli (orang Minang) dan etnis-etnis pendatang lainnya.

Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menurunkan satu foto klasik yang merekam tarian orang Nias di Padang. 'Danse van Nias te Padang, Sumatra' ('Tarian dari Nias di Padang, Sumatra'), demikian judul foto ini yang tarikh pembuatannya tidak diketahui, tapi sangat mungkin di awal abad ke-20. Tidak pula disebutan apa nama tarian ini, tapi mungkin dapat diidentifikasi oleh para peneliti lain seperti Dr. Anatona Gulo dan Indrayuda. Seperti terefleksi dalam foto ini, komunitas Nias di Padang dan Padang Pariaman tetap mempertahankan budaya nenek moyang mereka. Aspek budaya yang lain seperti tari 'Balanse Madam' (lihat: Risnawati dan R.M. Soedarsono 2003; Indrayuda 2009) dan 'hombo batu' (lompat batu) juga masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Keheterogenan ('paco-paco'–meminjam judul buku Freek Colombijn, 2006) kota Padang sejak dulu adalah sebuah anugerah Tuhan. Ciri kota Padang yang plural dari segi etnis dan agama itu kiranya elok dipertahankan. Baa agak hati Pak Walikota tu?

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam).

Singgalang, Minggu, 25 Maret 2012

March 19, 2012

Khazanah Pantun Minangkabau # 72 - PILINKAN ASAP UNTUK KULINDAN

Rubrik 'Khazanah Pantun Minangkabau' kita ini tampaknya sudah masuk lebih ke dalam lagi: menyajikan pantun-pantun dengan konteks sosial dan sejarah masa lampau Minangkabau yang kebanyakan basis kulturalnya sudah banyak berubah. Justru karena itu pula pantun-pantun tersebut perlu dikeluarkan dari 'kotak pandora'nya di Leiden yang jauahnya hampir setengah keliling bumi dari Minangkabau dan diperkenalkan lagi kepada masyarakat kita lewat rubrik ini sehingga pantun-pantun tersebut tidak hilang dalam peredaran zaman. Selamat menikmati.

555.

Batang labu dipatah-patah,

Siriah disusun Mande Rubiah,

Disusun lalu dipadeta,

Turiahkan jo batang padi,

Pasan Tuanku dari Makah,

Lukihkan juo ka daerah.

Pintak nan indak maha bana,

Buliahkan juo pauh janggi.

556.

Kok amuah babandua jati,

Cari mingkudu bapingangat,

Kok amuah pai jo kami,

Buliah biludu indak banat.

557.

Buliah mingkudu bapingangat,

Diambiak kalantai pagu,

Buliah biludu indak banat,

Sampai saeto salai baju.

558.

Capa tumbuah di ateh batu,

Karateh batelong kuniang,

Sampai saeto salai baju,

Urang Aceh nan kamangguntiang.

559.

Karateh batelong kuniang,

Simabau nan nyo bantunkan,

Urang Aceh nan kamanggunting,

Minangkabau nan manampunkan.

560.

Simabau nan nyo bantunkan,

Buluah kasok ambiak parian,

Minangkabau nan manampunkan,

Pilinkan asok kakulindan.

561.

Buluah kasok ambiak parian,

Batang pinang nan kasantinyo,

Pilinkan asok kakulindan,

Ula mangiang nan katantinyo.

562.

Batang pinang nan kasantinyo,

Minangkabau di ateh langik,

Ula mangiang nan katantinyo,

Raja Bantan nan kamanjaik.

Bait 555 masih bertutur seputar buah pauh janggi (double coconut) yang sudah dibicarakan dalam dua nomor yang lalu. Bait ini menyiratkan nilai tinggi buah pauh janggi itu, sehingga Tuanku dari Mekah sampai berpesan untuk mendapatkanya. (Ingat lagi konsep Mekah sebagai tempat paling jauh di bumi ini dalam pandangan umat Muslim dari Nusantara). Dalam estetika pantun Minangkabau kata yang tersurat artinya justru berlawanan dengan yang tersirat: 'pintak nan indak maha bana' justru menyiratkan suatu kehendak yang sangat mahal dan sulit dicari.

Bait-bait selanjutnya (556-562) sebenarnya suatu untaian pantun Minangkabau yang jarang ditemukan sekarang ini, yang mendeskripsikan proses membuat baju di zaman saisuak. Mungkin yang dimaksud di sini adalah baju kebesaran raja atau pakaian adat yang memang mengandung filosofi sendiri. Dalam pandangan antropologis, sebuah artefak (seperti rumah adat atau pakaian adat) adalah sebuah teks yang mengandung naratif. (Ingat misalnya kepelbagaian simbol dalam bagian-bagian rumah gadang Minangkabau).

Sebagaimana dapat dikesan dalam beberapa teks Melayu dan Minangkabau klasik, dan juga surat-surat dari raja-raja lokal di Nusantara, rupanya dulu beludru (biludu) adalah sejenis kain yang sangat tinggi nilainya dan tentu saja mahal harganya. Bahan tekstil ini berasal dari Eropa dan di tempat asalnya juga merupakan lambang kebesaran pakaian dan regalia kaum bangsawan. 'Biludu indak banat' yang disebut dalam bait 556 dan 557 tampaknya adalah jenis beludru yang berkulitas tinggi. Tapi adanya larik 'Kalau namuah pai jo kami' pada bait 556 merefleksikan rayuan keindahan dan glamour beludru dalam pandangan kaum wanita. Setidaknya sampai hari ini kain beludru memang masih mendapat tempat yang khas dalam masyarakat kita, khususnya di kalangan kaum hawa.

Sungguh begitu mahal dan sulit membuat baju dari beludru yang berkualitas tinggi, walau panjangnya hanya sehasta (saeto): yang mengguntingnya orang Aceh (558), orang Minang nan manampunkan (558 dan 559). Menurut Pamoentjak (1935:237) baju batampun atau baju batampuang adalah 'badjoe jang sebelah bawahnja di antara siba ke siba diberi bertampal'. Jadi, tampaknya manampunkan sebuah baju berarti memberi semacam hiasan pada bagian bawahnya.

Bait 560 yang hiperbol mengandaikan asap sebagai kulindan baju. Dalam konteks ini kulindan berarti benang yang sudah terpilin yang sudah masuk ke dalam jarum penjahit. (Ingatlah ungkapan: 'lalu jarum lalu kulindan', artinya: jika niat pertama lulus, maka maksud-maksud yang lainnya pun akan berhasil; 'jarum aluih kulindan suto', artinya: muslihat yang sangat halus untuk menyampaikan maksud tertentu). Bait ini berarti bahwa jahitan pada baju itu tidak mengesan, sangat rapi dan halus sekali atau juga bisa berarti benang yang digunakan untuk menjahitnya putih bersih seperti warna awan.

Dalam bait berikutnya disebutkan bahwa tanti baju tersebut adalah 'ular mangiang'. Tanti baju adalah tampal atau dekorasi baju yang biasanya dihiasi dengan benang emas. 'Ular mangiang' dalam konteks ini rupanya sejenis bentuk hiasan tanti baju, yang akan dijahitkan oleh Raja Bantan (bait 562). Dalam realitas rupanya ula mangiang adalah sejenis ular yang sangat kuat bisanya dan oleh karenanya sangat mematikan.

Secara keseluruhan, bait-bait di atas mungkin merefleksikan unsur budaya Minangkabau yang berasal dari berbagai unsur luar yang diadopsi sehingga kemudian menjadi bagian dari budaya Minangkabau sendiri. Dengan kata lain, orang Minangkabau relatif adaptatif secara sosial dan kultural, sebagaimana diperlihatkan oleh para perantaunya dari dulu sampai sekarang yang damai hidup dalam lingkungan masyarakat mana saja tempat mereka pergi merantau. Ini tentu berkat filsafat hidup mereka 'dimana bumi dipijak di sana langit dijujung'.

(bersambung minggu depan)

Suryadi - [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 18 Maret 2012

March 18, 2012

Minang Saisuak #81 - Grup Musik 'Si Doeta' dari Padang

Sebuah kota yang berkembang tentu akan melahirkan budaya urban, yang salah satu unsurnya adalah musik. Kota Padang sudah sejak akhir abad ke-19 memiliki ciri-ciri budaya urban, berkat perkembangan pesat kota ini akibat pembangunan jalan kereta api dan pelabuhan Emma Haven (kini: Teluk Bayur) yang mulai dibuka tahun 1892. Sejak itu dunia entertainment di kota Padang berkembang cukup pesat: bioskop dan panggung-panggung teater rakyat dan yang berciri hibrida (bangsawan, komedie Stamboel) bermunculan (lihat: Ch. E.P. van Kerckhoff 1886). Dunia pers pribumi dan yang berbahasa Belanda juga hidup subur. Salah satu aspek dunia entertainment yang cukup berkembang di Padang adalah musik.

Dalam rubrik ini sudah pernah diturunkan foto satu grup musik dari Padang yang bernama 'Petit Advendo' (Singgalang, Minggu, 19 Juni 2011). Kali ini kami turunkan lagi foto klasik satu grup musik yang pernah eksis di Padang pada akhir abad ke-19. Foto yang berukuran 17 x 12 cm. ini dibuat sekitar tahun 1895. Judul foto ini adalah "Studioportret van de muziekkapel 'Si Doeta' van Padang, Sumatra`s Westkust" (Foto studio dari orkes musik 'Si Doeta' dari Padang, Sumatra Barat). Sangat mungkin orang yang bernama 'Si Doeta' (Si Duta) itu adalah pemimpin orkes ini. Barangkali orangnya adalah orang yang dalam foto ini berbaju putih dan sedang memegang biola.

Berbeda dengan Grup musik 'Petit Advendo' yang personilnya terdiri dari orang Eropa dan indo, seluruh personil grup orkes 'Si Doeta' ini tampaknya berasal dari kalangan pribumi. Oleh sebab itu, dapat diduga pula bahwa para penanggap mereka juga dari kalangan pribumi dan mereka juga tampil dalam keramaian-keramaian yang melibatkan masyarakat pribumi, sebab di zaman kolonial segregasi kelas sosial juga terefleksi dalam ranah seni. Foto ini memperlihatkan ciri khas pakaian grup musik pribumi yang ada di Padang pada zaman kolonial. Pakaian mereka–kombinasi sarung dan celana batik Jawa dengan jas berkerah tutup dan tutup kepala yang unik– dan jenis alat musik yang dipakai merefleksikan unsur hibrida musiknya. Kini kita masih dapat menikmati salah satu warisan musik hibrida itu, yaitu gamaik.

Sejarah urban entertainment di kota Padang menarik untuk dikaji. Data-data tertulis dan visual mengenainya cukup banyak. Mungkin ada seorang mahasiswa UNAND atau UNP yang keras hati yang dapat mewujudkannya jadi sebuah disertasi.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Tropenmuseum Amsterdam).

Singgalang, Minggu, 18 Maret 2012

March 17, 2012

Pesan Malam Kuala Lumpur untuk Numera

Walaupun telah didahului oleh polemik yang dicetuskan oleh Darman Moenir (Haluan, 6/2/2012), temu sastrawan Nusantara Melayu Raya (Numera) yang diadakan di Padang tetap berlangsung sesuai jadwal: dimulai dengan resepsi makan malam dengan Walikota Padang pada Jumat malam, diteruskan dengan seminar pada hari Sabtu (17/3), dan diakhiri dengan wisata sastra pada hari Minggu (18/3). Tentu banyak hal seputar kesusastraan Indonesia dan Malaysia yang akan dibicarakan dalam perhelatan sastra dua negara tersebut, baik berupa apresiasi terhadap karya-karya sastrawan Indonesia dan Malaysia maupun analisa terhadapnya dalam forum seminar yang merupakan bagian dari acara itu.

Walaupun telah didahului oleh polemik yang dicetuskan oleh Darman Moenir (Haluan, 6/2/2012), temu sastrawan Nusantara Melayu Raya (Numera) yang diadakan di Padang tetap berlangsung sesuai jadwal: dimulai dengan resepsi makan malam dengan Walikota Padang pada Jumat malam, diteruskan dengan seminar pada hari Sabtu (17/3), dan diakhiri dengan wisata sastra pada hari Minggu (18/3). Tentu banyak hal seputar kesusastraan Indonesia dan Malaysia yang akan dibicarakan dalam perhelatan sastra dua negara tersebut, baik berupa apresiasi terhadap karya-karya sastrawan Indonesia dan Malaysia maupun analisa terhadapnya dalam forum seminar yang merupakan bagian dari acara itu.

Alangkah baiknya pula dalam acara wisata sastra di hari terakhir para peserta dibekali dengan buku panduan tentang wisata sastra yang pernah ditulis oleh almarhum A.A Navis. Paling tidak, rombongan tamu dari negara jiran itu perlu dibawa ke Gunung Padang untuk melihat 'kuburan' Sitti Nurbaja dan Samsulbahri dan ke Bayua, Maninjau, kampung kelahiran Hamka.

Namun, sebagaimana telah dipolemikkan, apakah sebenarnya misi Numera? Justru karena adanya pro dan kontra, Numera semestinya mengeksplitkan kepada publik bahwa tujuannya bukan sekedar kumpul-kumpul dan berbual-bual (memakai istilah Malaysia untuk 'berbincang-bincang') seputar sastra (dan budaya) kedua negara. Kegiatan yang juga membelanjakan dana sumbangan para donatur di Sumatra Barat (swasta dan pemerintah) itu tentu diharapkan bukan hanya sekedar aktifitas 'budaya tanpa arah', seperti dugaan Wannofri Samry yang mengomentari rencana perhelatan ini (Haluan, 11/3/2012).

Menurut saya, Numera mungkin akan lebih bermanfaat (lebih-lebih lagi apabila akan dilanjutkan di masa-masa mendatang) jika para sastrawan yang ikut serta dalam perhelatan itu, yang mewakili Indonesia dan Malaysia, menyadari peran yang mesti mereka mainkan dalam situasi hubungan bertetangga antara Malaysia dan Indonesia yang akhir-akhir ini terkesan kurang sehat akibat politik kebudayaan yang cenderung memperlihatkan amnesia sejarah.

Paling tidak sejak enam tahun terakhir ini hubungan kebudayaan dan politik antara Indonesia dan Malaysia, dua negara jiran yang tercipta akibat politik penjajahan Belanda dan Inggris, cenderung makin tidak berkeruncingan. Kedua bangsa serumpun ini mengalami keterbelahan identitas kultural hanya karena label paspor, warna bendera, dan perbedaan nilai tukar Ringgit dan Rupiah dan makin sering cekcok oleh perkara-perkara budaya yang semestinya malah bisa mendekatkan mereka satu sama lain. Itu memalukan, dan hanya membuat arwah kolonialisme yang masih gentanyangan tertawa-tawa melihat ketololan itu.

Seperti terekspresi dalam berbagai media dan wacana publik di kedua negara, kedua bangsa bertetangga ini cenderung makin tidak bertenggang rasa lagi. Sikap respek hilang ketika si kaya menyebut 'Indon' kepada saudara serumpunnya yang belum sejahtera. Kepongahan-kepongahan nasion–kultus merek politik yang muncul belakangan dan jauh lebih muda usianya dari etnisitas–telah mengakibatkan kedua bangsa lupa kepada kesamaan akar budaya dan jalan sejarah yang telah ditempuh oleh nenek moyang mereka. Sesama saudara serumpun itu makin saling curiga-mencurigai: si kakak menuduh adiknya mencuri; si adik yang bagai bujang jolong berkeris berlagak angkuh dan suka memperlihatkan taji sambil berkokok di atas pagar. Inilah ironi negara-bangsa pasca kolonial di Asia Tenggara yang, sadar atau tidak, merupakan kontribusi dari penjajahan Barat di masa lampau.

Di manakah kaum sastrawan (dan budayawan) kedua negara–yang sepanjang akhir minggu ini ini berkumpul di Padang dalam rangka perhelatan Numera–menempatkan diri mereka dalam menghadapi situasi hubungan budaya dan politik kedua nasion yang cenderung menegang itu? Apakah kaum pengukir kata-kata itu juga akan terkurung dalam nasionalisme sempit yang berlabel 'Malaysia' dan 'Indonesia', sebagaimana diperlihatkan oleh para politikus dan masyarakat awam di kedua begara?

Kaum sastrawan Indonesia-Malaysia, teraju masyarakat kedua bangsa, yang sebagian di antaranya berkumpul di Padang selama akhir minggu ini, haruslah menjadi inspirator untuk menciptakan wacana (sastra) yang bernada sebaliknya: menyatukan perbedaan-perbedaan yang semakin menyembul di antara kedua bangsa kakak beradik itu. Mereka harus mengambil jarak dari bau amis politik di Putrajaya dan Jakarta, menggerakkan pena mereka untuk mereduksi ketegangan antara saudara serumpun yang mencemaskan tapi menggelikan ini.

Hanya dengan mengambil sikap bijaksana seperti itulah komunitas sastrawan Indonesia dan Malaysia (termasuk mereka yang berkumpul dalam perhelatan Numera) akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Mereka harus menjadi reaktor pendingin untuk menghindari semakin bergesekan dan memanasnya kedua 'mesin' nasion itu agar tidak 'meledak' dan 'terbakar'. Jika kaum sastrawan Malaysia dan Indonesia mengabaikan peran itu, dan malah ikut cuek-bebek dalam arus premanisme politik budaya yang cenderung hanya mengangungkan uang dan ikut tega mempreteli rasa persaudaraan kedua bangsa, sejarah hanya akan mencatat mereka dengan arang puntung kayu bakar.

Kekuatan konolialisme dan kapitalisme Barat memang telah membuat hubungan Malaysia dan Indonesia fluktuatif. Hubungan kedua negara pernah mengalami pasang surut ketika Sukarno mengampanyekan aksi 'Ganyang Malaysia' tahun 1957 menyusul kemerdekaan Malaysia dari jajahan Inggris. Tetapi tahun 1960-an hubungan Indonesia-Malaysia menjadi baik kembali. Namun, seiring dengan kemajuan pesat yang diraih Malaysia di bidang ekonomi, muncul kembali friksi-friksi antara kedua jiran itu. Klaim-klaim kepemilikan repertoar budaya dan gesekan-gesekan di perbatasan menimbulkan disharmoni dalam hubungan kedua bangsa. Kini para politikus berpikiran picik di kedua negara mempermainkan sentimen-sentimen masa lalu itu tanpa mempedulikan konteks sejarah: bahwa Sukarno pada waktu itu ingin membendung munculnya kembali kolonialisme dengan politik adu dombanya di Asia Tenggara.

Kaum sastrawan Malaysia dan Indonesia kini harus tetap memegang kuat prinsip universalisme dan humanisme, dan harus terus berada di garis depan untuk menyadarkan bangsanya atas kekeliruan dalam ganyang-mengganyang soal kebudayaan ini. Izinkan saya mengingatkan Anda sekalian akan peran ini dengan mengambil tamsil dari novel Malam Kuala Lumpur (MKL) (cet.1, 1968) karya Nasjah Djamin, putra perantau Minangkabau (Haji Djamin dan Siti Sini) kelahiran Perbaungan 24 September 1924. Hubungan mesra tokoh Budi (Indonesia) dan Latifah (Malaysia) dalam MKL merefleksikan usaha seorang sastrawan yang dengan senjata penanya berusaha merajut kembali hubungan Indonesia–Malaysia yang sempat kusut. Dalam MKL Nasjah Djamin menyampaikan pesan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah dua saudara selapik seketiduran, sebantal sekalang hulu. Djamin telah memainkan pena tajamnya di atas Jakarta dan Kuala Lumpur yang gontok-gontokan demi memesrakan kembali hubungan rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia. Seperti terefleksi dalam kajian Pudji Santosa dan Maini Trisna Jayawati dalam Dunia Kesastraan Nasjah Djamin dalam Novel Malam Kuala Lumpur (Yogyakarta: Elmatera Publishing, 2011), MKL menyimpan berbagai rahasia hubungan Indonesia dan Malaysia melalui mana sang pengarang melepaskan label-label nasion yang sering picik dan berwarna buram akibat direcoki politik yang hanya mengumbar nafsu dunia.

Dalam menyikapi situasi hubungan antara Malaysia dan Indonesia yang kini tampaknya sudah sampai pada 'galuik siangkak' (sudah bagaluik mungkin bacakak), sudah semestinya kaum sastrawan kedua negara, khususnya para peserta Numera, menimba spirit Nasjah Djamin dan MKL. Kaum sastrawan jangan terperangkap oleh chauvinisme nation-state dan harus menyimpan paspor mereka di langit ketujuh, dan terus memelihara jiwa humanis dalam diri mereka. Para sastrawan senior dari Malaysia (Abdullah Hussain, Muhammad Haji Salleh, A. Samad Said, Shanon Ahmad, dll.) dan rekan-rekan Indonesia mereka (Sapardi Djoko Damono, Budi Darma, Putu Wijaya, Taufiq Ismail, Darman Moenir, dll.) harus tampil ke depan memimpin generasi Mawar Shafie dan Gus TF Sakai serta adik-adik mereka para sastrawan muda untuk merestorasi 'jembatan retak' yang kini membentang di Selat Malaka. Para senior itu bisa berperan menjadi 'tuo indang' yang duduk di belakang 'tukang dikia' atau menjadi 'sipatuang sirah' untuk mengagih dukungan kepada generasi sastrawan yang muda-muda. Namun pekerjaan mulia itu harus dilakukan dalam suasana equal (sederajat), tidak dalam perasaan bahwa satu pihak merasa tinggi dari yang lain, satu pihak merasa lebih penting dari yang lain, satu pihak berhak mendikte pihak lain.

Semoga setelah perhelatan Numera usai, akan muncul figur Budi-Budi dan Latifah-Latifah baru yang mampu menghapus kecurigaan-kecurigaan politik dan budaya dan menyuntikkan semangat kebersamaan antara bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia, melawan kecenderungan sebaliknya yang kini sedang terjadi. Di luar dunia sastra, para sastrawan dari kedua negara tentu dapat pula mengapungkan wacana budaya (melalui tulisan-tuisan maupun pertemuan-pertemuan berkala) yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk makin mendewasakan hubungan antara kedua nasion yang serumpun itu.

Suryadi - Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda

Harian Haluan, Sabtu 17 Maret 2012

March 14, 2012

Tradisi Lisan Dalam Perspektif Kajian Agama (1)

Bapak Rektor Insitut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Prof. Dr. I Made Titib, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu para dosen, serta Saudara-saudara mahasiswa sekalian yang saya hormati,

Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapat undangan untuk menyampaikan kuliah umum di hadapan hadirin sekalian pada hari ini. Dalam kesempatan pertemuan di Leiden pada akhir Juni lalu, Prof. Dr. I Nengah Duija, teman akrab saya sejak kami sama-sama mengabdi di Universitas Indonesia tahun 1990-an sampai kini, meminta kesediaan saya untuk memberikan kuliah umum ini, setelah beliau mengetahui bahwa saya dan keluarga akan berlibur ke Indonesia selama enam minggu, dari 29 Juni sampai 11 Agustus 2011. Rasanya sulit untuk menolak permintaan seorang sahabat baik yang telah sama-sama merasakan kerasnya rimba metropolitan Jakarta pada tahun 1990-an, meskipun kepulangan saya ke Indonesia kali ini direncanakan untuk membawa keluarga berlibur dan mengunjungi sanak famili di Sumatra Barat.

Selengkapnya>>> TRADISI LISAN DALAM PERSPEKTIF KAJIAN AGAMA

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers