Suryadi's Blog, page 33

December 26, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 59 - KERING LAUTAN BOLEH DINANTI

Dalam kajian tradisi lisan, pantun dapat dikategirikan ke dalam verbal art (Inggris) atau taal kunst (Belanda) – seni verbal. Seperti dicatat oleh Ruth Finnegan, seorang ilmuwan tradisi lisan dalam bukunya Oral Traditions and the Verbal Arts (London & New York: Routledge, 1996:10), istilah verbal art – yang awal mulanya diperkenalkan oleh W.R. Bascom (1955) – mencakup cerita rakyat, mitos, legenda, petatah-petitih, teka-teki, dan genre-genre literer lainnya, termasuk pantun. Kajian-kajian ilmiah tentang pantun Minangkabau, khususnya dari perspektif tradisi lisan, tentu harus terus digalakkan. Di nomor ini (60) kami sajikan lagi untaian pantun Minangkabau untuk para pembaca setia rubrik ini.

463.

Ramilah pakan di Baringin,

Soraknyo lalu ka subarang,

Hati siapo nan tak ingin,

Maliek bungo jolong kambang.

464.

Kok basuo di gajah mandi,

Tanamlah pisang ka hulu aia,

Kok basuo jo tampaik hati,

Sapantun hutang lah babayia.

465.

Angin baraik galombang baraik,

Riak manyapu-nyapu gunuang,

Gunuang banamo Patah Sambilan,

Dari balai balerong lamo,

Ka pakan si Amaik Dunia,

Salam jawek kiriman jawek,

Jawek di dalam talua buruang,

Dibukak di muko jangan,

Pareso di urang nan punyo,

Bak itu caro main dunia.

466.

Cincin akiak parmato mayang,

Aluih bak bagai tulang udang,

Rotan ditariak kakatayo,

Ayohai Adiak den sayang,

Kalau buliah ajuang ditompang,

Kalau tidak apo kadayo.

467.

Hari nan sadang tangah hari,

Sadang tabuntak bayang-bayang,

Sudah batenggang rajowali,

Bumi disemba layang-layang.

468.

Aua ditanam batuang tumbuah,

Di baliak paga aua duri,

Asa lai hati samo sungguah,

Kariang lauik buliah dinanti.

Bait 463 jelas mengiaskan gadis jolong gadang yang cantik dan menjadi sunting negeri. Cocok sekali memakai kiasan 'bungo jolong kambang' (kembang yang baru mekar) untuk gadis remaja yang elok budi bahasa dan tutur katanya. Ya, di mana-mana pasti banyak pemuda yang menginginkannya.

Jika bertemu pasangan yang 'saulah', serasa hutang sudah terbayar lunas, hidup di dunia ini mungkin sudah serasa setengah di sorga. Ini perumpamaan yang elok untuk rumah tangga yang harmonis, pasangan yang langgeng hingga hari tua. Itulah refleksi bait 464. Mudah-mudahan banyak pembaca rubrik 'Khazanah Pantun Minang' yang sudah dan akan mengalaminya.

Bait 465 yang sepuluh larik mengilatkan cara berkata dalam raik, terasa tapi tidak kelihatan. Tak perlu kata-kata untuk menyampaikan pesan, cukup dengan isyarat saja. Begitulah dulu cara orang 'main dunia'. Ingatlah refleksinya antara lain dalam permainan luambek di Pariaman. Harus saya katakan bahwa orang Minangkabau sekarang sudah banyak yang bebal dengan cara berkomunikasi halus seperti ini. Kebanyakan kita (termasuk para politikus) sudah seperti jawi balang puntuang: setelah 'dipukul' baru mengerti.

Ada refleksi kuasa perempuan yang lebih kuat dari laki-laki dalam bait 466. Barangkali ini cerminan dari keberdayaan kaum wanita Minangkabau yang dimungkinkan oleh sistem Matrilineal. Si lelaki menumpang 'ajuang' kepada si perempuan (menumpang hidup), memohon jangan disia-siakan. "Kalau tidak bisa menumpang, apalah dayaku", katanya. Memang suami atau orang semenda di Minangkabau diibaratkan sebagai 'abu di atas tunggul'.

Gadis rancak yang diincar para bujang rupanya jatuh ke tangan competitor biasa. Dengan kata lain, 'tim juru kunci' yang keluar sebagai pemenang. Itulah kiasan indah yang muncul dalam bait 467: terpaksa bertenggang si rajawali (lambang competitor yang kuat dan kaya) karena bumi (lambang gadis) lagi disambar (dipersunting) oleh layang layang (lambang kompetitior biasa). Buluih luambek urang gadang.

Janji setia berteguh hati terkilat dalam hiperbol yang elok pada bait terakhir (468): betapapun lamanya aku harus menunggu, dengan sabar akan kunanti. Itulah makna di balik ungkapan 'Asa lai hati samo sungguah, kariang lauik buliah dinanti'. Gombal? Mungkin saja. Tapi yang jelas memang makin susah mencari si pencinta setia di zaman edan yang makin materialistis ini.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 25 December 2011

December 22, 2011

Seni Verbal Tradisional Minangkabau di Era Komunikasi Elektronik: Media Baru, Tempat Baru

Selama dua dekade lalu industri rekaman daerah di Indonesia berkembang dengan pesat. Hampir setiap kelompok etnis di Indonesia memiliki musik pop sendiri yang sekarang tersedia dalam rekaman-rekaman komersial berupa kaset dan VCD. Perkembangan pesat industri rekaman daerah di Indonesia ini juga mempengaruhi sastra lisan etnik, termasuk seni verbal tradisional di Minangkabau. Sumatra Barat merupakan salah satu pusat industri music terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Meskipun produk utama dari perusahaan-perusahaan rekaman di Sumatra Barat adalah Pop Minang, genre seni verbal tradisional Minangkabau juga tercermin sangat kuat. Ketika persaingan di antara perusahaan rekaman meningkat, ada mediasi budaya Minangkabau yang ekstensif, termasuk sastra lisan, yang mempengaruhi secara struktural dan sosiologis bentuk-bentuk seni tradisional.

Makalah ini mengulas proses-proses mediasi genre seni verbal tradisional di Minangkabau, dan menilai cara mediasi ini mempengaruhi bentuk dan resepsi sastra lisan Minangkabau, dan bagaimana ia bergelut dengan soal-soal modernitas dan identitas budaya.

Sastra Lisan Minangkabu dan Rekamannya

Daerah Minangkabau menjaga keragaman bentuk sastra lisan yang kaya, serta peran penting dalam ritual tradisional dan kehidupan sosial. Sebagian genre ditemukan di banyak daerah di Sumatra Barat, sedang genre-genre lainnya menjadi ciri khas bagi daerah-daerah tertentu dengan teks-teks yang sangat dipengaruhi oleh dialek khas bahasa Minangkabau. Sebagian genre mendaraskan kaba, dongeng-dongeng yang berisi pelajaran etika dan moral, dan genre lainnya berisi bait-bait tradisional yang dinyanyikan seperti pantun dan syair. Genre-genre utama yang direkam dalam kaset-kaset komersial dan VCD di antaranya: rabab Pariaman, indang, rabab Pesisir Selatan (or rabab Pasisia), dendang Pauah, sijobang, saluang (atau bagurau), salawat dulang, randai and pidato adat dan pasambahan. Bentuk-bentuk ini secara tradisional disuguhkan pada kesempatan-kesempatan perayaan, semisal perkawinan, peringatan Maulid Nabi di surau, perayaan nagari, dan pesta-pesta merayakan pengangkatan penghulu baru. Bentuk-bentuk kesenian itu juga sering dipertunjukkan untuk mengumpulkan dana untuk membangun fasilitas publik semisal sekolah dan balai desa.

Rekaman-rekaman pertama dari seni verbal Minangkabau muncul dalam bentuk piringan hitam (gramaphone discs) pada tahun 1930an. Namun munculnya industri rekaman kaset pada awal 1970an lah yang menghasilkan produksi dan konsumsi rekaman berskala besar. Industri baru ini berkembang pertama kali di Jawa dan Bali, kemudian merambah ke pulau-pulau luar Jawa lainnya. Di Sumatra Barat Tanama records dan Sinar Pandang Records didirikan pada awal 1970an. Sejak akhir 1980an, pesaing-pesaing baru semisal Pelangi Records, Minang Records, dan Talao Records, juga memproduksi sastra lisan Minangkabau dalam bentuk kaset-kased komersial dan VCD.

Rabab Pesisir Selatan adalah genre paling populer dari sastra lisan Minangkabau yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan rekaman Sumatra Barat. Para penyanyinya dilibatkan oleh para produser kaset lebih sering ketimbang rekan-rekan mereka dari genre lainnya. Genre ini menerapkan prosa lirik dengan menggunakan bahasa modern Minangkabau dan menambahkan humor. Penyanyi Syamsuddin tampaknya adalah pemain pertama yang merilis rekaman komersial Rabab Pesisir Selatan, mulai pada 1971 dan terus dengan karya-karya semisal 'Kaba Merantau ke Jambi,' yang dibuat dalam 5 kaset oleh Tanama Records pada 1975 (Phillips 1991: 81-82). Keberhasilan Tanama Records dalam memasarkan rekaman komersial rabab Pesisir Selatan tampaknya mengilhami pula perusahaan-perusahaan lainnya. Sinar Padang terkenal karena merilis jumlah terbanyak judul rabab Pesisir Selatan dalam VCD, yang ia produksi sejak awa 2000an.

Saluang or bagurau, yang sudah direkam sejak era piringan hitam, juga dirilis baik dalam bentuk kaset maupun VCD. Sekarang, karena pengaruh industri rekaman daerah Sumatra Barat, saluang mengadopsi teks-teks dan gaya-gaya musikal baru yang memadukan unsur-unsur pop Minang. Perubahan ini tecermin pada sampul kaset dan VCD saluang dalam gaya baru, yang digambarkan sebagai saluang maso kini, saluang dangdut dan dendang saluang mode AseRege. Yang terakhir diilhami oleh melodi lagi "Asereje" oleh tiga bersaudari dari Spanyol yang dikenal sebagai "Las Ketchup" yang menjadi hit dunia pada 2002. Rekaman Randai juga muncul dalam bentuk kaset dan sejak 2000-an juga dalam bentuk VCD. VCD Randai VCD memungkinkan khalayak menikmati tidak hanya aspek audio dari teater rakyat Minangkabau ini, tetapi juga aspek visualnya.

Rekaman-rekaman Pidato adat dan pasambahan telah dibuat sejak tahun 1980an, yang diprakarsai oleh Yus Dt. Parpatiah, seorang panghulu dari Maninjau, Sumatra Barat, yang menjadi pimpinan kelompok teater Rumah Gadang '83 di Jakarta (Suryadi 2003a: 61). Rekaman-rekaman komersial dari genre ini muncul hanya dalam bentuk kaset. Di antara kaset Yus Dt. Parpatiah dalam genre ini adalah "Kepribadian Minang", "Nasehat Perkawinan Versi Adat", "Baringin Bonsai: Krisis Kepemimpinan Niniak-Mamak Di Gerbang Era Globalisasi", "Konsultasi Adat Minangkabau", dan "Pitaruah Ayah untuak Calon Panghulu".

Baru, Genre yang Gayut dengan Media (Media-Bound Genres)

Hadirnya rekaman juga memunculkan beberapa genre yang tidak memiliki padanan asli dalam pertunjukan-pertunjukan publik, yang hanya ada dalam media semisal kaset, VCD, radio, dan televisi. Contohnya adalah drama Minang moderen yang dibuat pada 1980an oleh dua kelompok teater Minangkabau yang didirikan oleh para perantau di Jakarta. Kaset-kaset yang diproduksi dari drama ini antar alain adalah "Diseso Bayang" ('Disiksa Bayang(an)'), "Kamari Bedo" ('Serba Salah'), "Di Simpang Duo" ('Di Simpang Dua'; maksudnya: dalam dilema), "Kasiah Tak Sampai" ('Kasih Tak Sampai'), "Rajo Angek Bacakak jo Turih" (Rajo Angek Ribut dengan Turis'), dan "Puber Kaduo" ('Puber Kedua'). Sebagian judul ini dikeluarkan lagi baru-baru ini tetapi hanya dalam bentuk kaset, bukan VCD.

Drama-drama Minangkabau modern ini dipertunjukkan oleh sekelompok yang terdiri dari lima sampai sepuluh pemain laki-laki dan perempuan dalam bentuk drama radio. Para pelaku menyampaikan dialog mereka seolah sedang memerankan sebuah permainan, menyisakan khalayak tentang skenario bayangan dari aksi dan menggunakan banyak efek suara. Humor dan candatawa membumbui kisah-kisahnya, yang menggabungkan musik dan dialog yang dinyanyikan dan diucapkan, sebagian dalam bahasa Indonesia dan sebagian besar dalam bahasa Minangkabau (dialek sastra formal dan keseharian). Sampul kaset dibuat dari guratan-guratan lukisan atau gambar-gambar fotografik yang menunjukkan skenario yang ditampakkan secara cermat dari para pemain kelompok drama dalam kostum tradisional dan modern.

Dengan mencerminkan persepsi para perantau Minangkabau terhadap perubahan sosial yang terjadi di tanah kelahiran mereka dan di antara generasi Minangkabau yang lahir di rantau, tema-tema dari drama itu berpusat pada persoalan-persoalan keluarga Minangkabau modern - pilihan pasangan hidup, perselisihan warisan, masalah hidup di rantau, dilema dan ketertarikan menikahi gadis non-Minangkabau, pertalian mamak (saudara laki-laki ibu) - kemenakan (anak saudara perempuan), kesetiaan pada adat dan lunturnya budaya di kampong halaman. Cerita-cerita lainnya diilhami oleh legenda-legenda setempat atau sejarah Minangkabau di masa penjajahan.

Drama-drama kaset Minangkabau modern ini hanyalah satu contoh dari bagaimana budaya etnis digambarkan dan dihidupkan kembali dengan menggunakan teknologi media modern. Menghidupkan kembali semacam ini melibatkan penciptaan genre-genre baru, yang sebagian besar melalui pencampuran genre-genre yang ada sebelumnya baik dari dalam maupun dari luar budaya.

Pengaruh Rekaman pada Teks-Teks Lisan

Keadaan sekitar tentu saja mempengaruhi bentu sastra lisan. Setiap pertunjukan dalam beberapa hal adalah penciptaan baru bagi sang penyanyi, yakni membuat teks baru. Teks-teks sastra lisan yang direkam dalam kaset atau VCD cenderung dipadatkan; kadang para para tukang cerita menyatakan bahwa mereka sedang memendekkan ceritanya, yang menunjukkan kesadaran mereka akan ruang yang terbatas yang tersedia pada media semisal kaset dan VCD.

Kadang-kadang para pemain menggunakan ekspresi-ekspresi formulaik (formulaic

expressions) yang menujukkan mereka bergeser di antara kaset-kaset itu.

Contohnya adalah yang berikut ini oleh penyayi Amir Hosen dalam "Kaba Nan Gombang Patuanan & Sutan Pangaduan" :

Ujuang tali pangabek paga / Ujung tali pengikat pagar

Putuih bajelo masuak balai / Putus berjela masuk pasar

Jelo-bajelo ka kadaian / Jela-berjela ke perkedaian

Ujuang nyanyi jatuah ka kaba / Ujung nyanyi jatuh ke kaba

Sakarang kini kito mulai / Sekarang kini kita mulai

Disambuang [di] kaset nan kalapan / Disambung di kasen nomor delapan

Pendeknya, pergulatan genre sastra lisan dengan media baru seperti kaset dan VCD mempengaruhi teks-teksnya. Teks dari pertunjukan studio cenderung dipadatkan, dengan sedikit paralelisme, pasangan sinonim yang sedikit, atau sedikit frase-frase vokatif yang panjang, meskipun unsur-unsur formula genre khusus dipertahankan.

Otentisitas dan Modernitas

'Otentisitas' dan 'modernitas' adalah dua ciri khas yang berlawanan yang digunakan untuk mengenali dan menjual bentuk-bentuk verbal rekaman. Pada sampul kaset dan VCD indang kata "Pariaman asli" selalu muncul. Kata-kata ini menunjukkan bahwa genre yang direkam dalam kaset dan VCD adalah versi tradisional indang Pariaman, dimainkan oleh para pemain laki-laki saja, dan bukan versi modern baru yang dimodifikasi (indang moderen), dimainkan oleh pemain laku-laki dan perempuan yang sering dipentaskan sebagai atraksi budaya untuk pariwisata. Sebaliknya, kaset-kaset komersial rabab Pesisir Selatan dilabeli 'gaya baru' (Phillips 1991: 81), yang menunjukkan perubahan-perubahan struktur intrinsiknya dan menegaskan sikap para tukang ceritanya (tukang rabab) terhadap modernitas. Gambargambar sampul kaset dan VCD memperkuat konsep modernitas dan otentisitas ini. Penyanyi rabab Pesisir Selatan Pirin Asmara dan Hasan Basri, misalnya, tampil dengan pakaian modern. Pada satu sampul Pirin memakai pakaian ala Barat dengan dasi dan jaket, suatu kesan yang tentunya menjauhkan rabab Pesisir Selatan dari tradisi seni verbal Minangkabau. Sebaliknya, para peman dari genre-genre lainya seperti rabab Pariaman, salawat dulang, dan sijobang, tampil dalam pakaian tradisional pada sampul-sampul kaset komersial mereka. Gambaran-gambaran modernitas di satu sisi dan otentisitas di sisi lain juga muncul dalam klip-klip VCD yang menyertai pertunjukan-pertunjukan sastra lisan Minangkabau.

Kesempatan Baru Resepsi

Pergulatan sastra lisan Minangkabau dengan komunikasi elekronik telah membuka cara-cara baru resepsi di samping pola tradisional pertunjukan publik dalam festival-festival tradisional di kampung-kampung di Minangkabau. Persaingan untuk membuat rekaman-rekaman komersial dalam bentuk kaset dan VCD telah memberi masyarakat Minangkabau cara baru untuk memahami genre-genre ini. Perantau, separuh dari 6 juta total penduduk Minangkabau yang sekarang tinggal di luar Sumatra Barat, bisa menikmati bentuk-bentuk ini jauh dari tanah asal mereka. Para pengecer kaset di Padang, Pariaman dan Bukittinggi melaporkan bahwa kaset-kaset dan VCD komersial sastra oral Minangkabau sering dibeli oleh para perantau Minangkabau. Dan produsen rekaman terkenal, Tanama Records dan Sinar Padang Records, telah mendirikan toko-toko suplier sendiri di Glodok Plaza, Jakarta, untuk melayani pasar calon pembeli yang semakin meluas.

Namun demikian, tampaknya para perantau Minangkabau tidak sepenuhnya puas hanya dengan rekaman-rekaman genre oral Minangkabau. Baru-baru ini para perantau Minangkabau mengundang para tukang cerita sastra lisan Minangkabau untuk melakukan pementasan di rantau. Para penyanyi Saluang dan rabab Pesisir Selatan seringkali diundang oleh para perantau Minangkabau yang tingkal di Denpasar, Jakarta, Bogor, Bandung, Medan, Palembang dan Batam. Ketika mereka datang bersama untuk menikmati pertunjukanpertunjukan itu di rantau, kerinduan para perantau Minangkabau akan kampung halaman mereka bisa terobati. Perkembangan ini menegaskan bahwa mediasi genre-genre sastra lisan tidak mengancam pertunjukan langsungnya. Meski kaset dan VCD telah menciptakan public baru bagi bentuk-bentuk verbal Minangkabau, khususnya di daerah-daerah perkotaan rantau, jelas para konsumen masih mengapresiasi pertunjukan dalam latar publik.

Catatan Penutup

Melalui kaset dan VCD komersial, dimensi dengar dan lihat dari sastra lisan Minangkabau sekarang bisa dinikmati jauh dari tempat asalnya. Kaset dan VCD itu memudahkan jembatan emosional antara para perantau dan kampung halaman mereka. Meski dibawa melalui media elektronik baru ke audiens virtual yang tersebar dan berhubungan dengan aliran budaya setempat, genre-genre itu masih menekankan identitas dan komunitas lokal dan akar rumput, baik di kampung halaman maupun rantau.

Versi-versi media sastra lisan Minangkabau bergelut dengan dialog tentang modernitas dan otentisitas dalam masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini kaset dan VCD turut menghidupkan kembali dan menakrifkan kembali identitas budaya daerah dalam Indonesia kontemporer. Dalam konteks regional, kaset dan VCD mempertegas sensitivitas lokal, yang berjalan seturut euforia otonomi daerah dalam ruang politik Indonesia kontemporer. Akibatakibat politik yang lebih luas dari perkembangan ini masih harus dilihat. Tak syak mediasi budaya lokal turut menyumbang makna perbedaan dari yang lain, suatu potensi perpecahan.

Dan diperkirakan hal itu mempengaruhi, secara politik dan sosial, proyek negara-bangsa Indonesia sebagai negeri multi-etnis.

Kepustakaan

Phillips, Nigel. 1991. "Two variant forms of Minangkabau kaba", in : J.J. Ras and S.O. Robson (eds.), Variation, transformation and meaning; Studies on Indonesian literatures in honour of A. Teeuw, pp. 73-86. Leiden: KITLV Press

Suryadi. 2003a. "Minangkabau commercial cassettes and the cultural impact of recording industry in West Sumatra", Asian Music 32.2: 51-89.

SURYADI (Leiden University, The Netherlands)

International workshop - Cultural Performance in Post-New Order Indonesia, 28-6-2010

http://workshop.blhatley.id.au/Summaries/Suryadi%20Summary-i.pdf

December 20, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 58 - BUNGA MENYAMBAR DALAM BUAH

Pantun Minangkabau, sebagai salah satu varian dari genre pantun yang dapat ditemukan di banyak bahasa daerah di Nusantara, jelas mempunya ciri tersendiri. Namun, belum banyak kajian yang menyibak kekhasan bahasa dan literer pantun-pantun Minangkabau. Salah satu keunikan pantun Minang, misalnya, ditemukannya bait-bait yang lebih dari 4 baris/larik, bahkan ada bait-bait yang sampai lebih dari 20 baris/larik. Di nomor ini (59) kami turunkan lagi beberapa bait pantun Minangkabau klasik guna pengasah-asah pisau bahasa literer kita yang penuh kiasan itu, yang kurang lebih dua dekade terakhir ini dibuat tumpul oleh berbagai elemen budaya luar, termasuk media, yang membanjiri budaya Minangkabau.

455.

Tuan Obos kumandua lauik,

Tidua lalok di tangah hari,

Apo katenggang alang lauik,

Tidak sabandiang jo matoari.

456.

Karambia Sitinjau Lauik,

Satandan salapan buah,

Tangkokkan kami alang lauik,

Bungo manyemba dalam buah.

457.

Tarumun Kualo Lembang,

Tampaik urang manimbang lado,

Kato umun jangan dikambang,

Sadang rewan badan binaso.

458.

Sakambuik pinang mudonyo,

Sianik jalan ka Malako,

Dari galuik asa mulonyo,

Takilik iman nan cilako.

459.

Lapeh nan dari Pulau Pandan,

Andak manjalang Gosong Limo,

Sanggua nan jenjang lipek pandan,

Lawannyo deta saluak timbo.

460.

Saudaga anak 'rang Padang,

Bajua candu ka diisok,

Babega buruang nan tabang,

Mancari kayu tampaik inggok.

461.Gatah babuah nan den jolok,

Dirancung kalam jo rajaknyo,

Patahlah kayu tampaik inggok,

Labah basarang di puncaknyo.

462.

Ka lambah mamarang aka,

Taparang di buku buluah,

Labah basarang kito baka,

Ula bagaluang kito bunuah.

Kiasan yang mengekpresikan perbedaan kelas terefleksi lagi dalam bait 455. Bahkan simbol alang lauik (elang laut) yang, sebagaimana kita tahu, sering bertualang dan tak tentu tempat diam, diperbandingkan dengan matoari (matahari), lambang untuk orang yang benar-benar berkuasa dan tinggi derajatnya. Suatu dikotomi yang sungguh manis sekaligus ironis dalam sebuah ungkapan literer gaya sastra lisan Minang.

Bait 456 mengilatkan dengan indah hasrat untuk memperoleh sesuatu tapi memerlukan bantuan orang atau pihak lain. Perumpamaan dalam bait ini indah sekali. 'Bunga menyambar dalam buah', itu sebuah kiasan untuk kecantikan yang sulit dijangkau, terproteksi di balik 'etalase' berkaca anti peluru. Hanya dengan bantuan orang yang mempunyai mobilitas, kemampuan, dan keberanian yang tinggilah (alang lauik) kecantikan yang sulit dijangkau itu akan dapat diraih.

Ada permintaan untuk tidak buka rahasia atau aib (kato umun jangan dikambang) menyangkut perpisahan yang baru saja terjadi. Ini akan merusakkan hati si dia. Artinya: kalau benci jangan dibeberkan di muka umum. Demikian refleksi bait 457. Tentu saja hati jadi 'rusak' jika mengingat indahnya masa-masa semasih bersama. Apalagi kebersamaan itu dimulai oleh gurauan dan kucindan pada awalnya, tapi kemudian berubah menjadi rasa cinta (bait 458).

Bait 459 mengenengahkan kata kiasan yang sangat elok untuk menggambarkan pasangan yang serasi dalam banyak hal, terutama fisik. 'Sanggul lipat' pandan adalah lambang (penganten) wanita dan 'destar saluak timbo' adalah lambang (mempelai) laki-laki. Ibaratnya: 'Bagai janggut pulang ke dagu' atau 'telaga di bawah gunung', kata kakak saya, Muhammad Ibrahim Ilyas.

Kalau di kampung, dimana ada 'buah salek' (baca: dara cantik) yang agak tercelak, maka biasanya para pemuda dari kampung itu dan kampung-kampung sekitarnya akan berkerubung dan saling berlomba untuk merebut hatinya. Itulah refleksi bait 560. Namun, yang berkekurangan, baik secara materi maupun status sosial, akan mundur membawa harapan yang pupus, karena tak kuat berkompetisi dengan yang kaya, oleh karenanya tak mungkin akan dapat menggapai cinta si dia, seperti dikilatkan dalam bait 561: 'dahan tempat hinggap sudah patah, dan di puncak kayu itu lebah sialang pun bersarang'. Apa daya, tak mungkin akan bisa melewati rintangan berat itu.

Namun, yang bersemngat baja akan meneruskan 'perburuannya'. Apapun halangan akan coba dilewati ('lebah' bersarang akan dibakar, 'ular' bergelung akan dibunuh). Terbujur lalu terbelintang patah, 'rawe-rawe rantas, malang-malang buntung'. Konon aksi 'kamikaze' ini pernah dipraktekkan oleh Kakak saya, Sutan Zaili Asril, waktu berpacaran dengan gadis yang kini menjadi 'induak bareh'-nya. Saya pun pernah mencobanya, tapi 'tergerajai'.

(berambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 18 December 2011

December 18, 2011

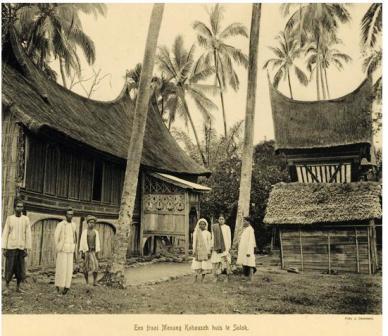

Minang Saisuak #75 - Sebuah Rumah Gadang di Solok

'Rumah gadang sambilan ruang, salanja kudo balari, sapakiak budak maimbau', begitu penggalan ungkapan Minangkabau yang sering kita dengarkan mengenai kebesaran dan kemegahan rumah gadang. Memang kalau kita lihat banyak foto klasik mengenai rumah gadang, ataupun beberapa di antaranya yang masih dapat kita saksikan sampai kini di darek, maka mungkin tak terlalu menyombong kalau kita katakan bahwa nenek moyang orang Minangkabau dulu sudah menguasai teknologi pertukangan yang cukup tinggi.

Rumah gadang jelas dibuat dengan jiwa seni yang halus dan bermutu tinggi, yang memainkan rasa dan pikiran. Kemegahannya mencerminkan sebuah tamadun yang cukup tinggi. Setiap bagian dari rumah gadang dihiasi dengan ukiran yang memiliki nilai falsafah tertentu. Berbagai nama ukiran yang terdapat di rumah gadang – aka cino, pucuak rabuang, itiak pulang patang, dan cancadu bararak, untuk sekedar menyebut contoh – merepresentasikan falsafah hidup orang Minangkabau yang berguru kepada alam ('Alam takambang jadi guru'). Pembangunan rumah gadang juga merefleksikan sifat kegotongroyongan orang Minangkabau zaman lampau yang sangat kental, sebagaimana telah dikaji dengan mendalam oleh Marcel Vellinga dalam bukunya Constituting Unity and Difference: Vernacular Architecture in a Minangkabau Village (Leiden: KITLV Press, 2004). Sifat gotong royong orang Minangkabau itulah yang sudah memudar sekarang, berganti dengan sifat indivisualisme yang kadang-kadang melebihi orang Barat.

Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menurunkan foto sebuah rumah gadang Minangkabau dengan rankiang tinggi sitangka lapa di depannya. Foto ini dibuat oleh mat kodak Jean Demeni di Solok sekitar tahun 1915, seperti dapat dikesan dari judul foto ini: 'Een fraai Menang Kabausch huis te Solok' yang berarti 'Sebuah rumah Minangkabau yang cantik di Solok'. Foto ini dicetak dengan teknik lichtdruk oleh Winkel Maatschappij Paul Bäumer & Co. di Padang.

Foto adalah sebuah artefak sejarah yang bisa 'berbicara' banyak kepada kita hari ini. Selain merekam rumah gadang, foto ini juga merekam beberapa lelaki dan perempuan yang kelihatan memakai pakaian serba putih. Barangkali bahannya sejenis ganiah atau marekan yang murah pada masa itu. Tapi lebih dari itu, ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa Gerakan Paderi (1803-1837) telah mempengaruhi cara berpakaian orang Minangkabau dan juga cara mereka memilih warna pakaian. Orang yang berpakaian warna putih cenderung diasosiasikan dengan golongan agama dan yang memakai warna hitam diasosiasikan dengan golongan parewa atau golongan adat.

Dari penampilan fisik rumah gadang, dan dari cara membangunnya, tersimpan kearifaan masyarakat Minangkabau, seperti tersirat dalam pantun: 'Rumah gadang bari bapintu / Nak tarang jalan ka dalam / Dibalun sagadang kuku / Dikambang saleba alam / Bago sagadang bijo labu / Bumi jo langik ado di dalam'. Kini banyak orang yang sebesar 'balon raksasa' (baca: sangat berkuasa), tapi di dalamnya hampa, kosong melompong, jauh dari sifat arif bijaksana, dan…bebal.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Souvenir der Padangsche Bovenlanden. Padang: Winkel Mij. v/h P. Baumer & Co,19xx).

Singgalang, Minggu, 18 Desember 2011

December 15, 2011

Book reviews - Karen Strassler, Refracted visions: Popular photography and national modernity in Java

Refracted visions: Popular photography and national modernity in Java.

Durham and London: Duke University Press, 2010, xxi + 375 pp.

ISBN 0822345935 and 9780822345930,

price: USD 89.95 (hardback); 0822346117 and 9780822346111, USD 24.95 (paperback).

Although photography first came to Indonesia through European travelers in Java around the 1870s, the study of its influences on Indonesian society are still quite rare. It is no exaggeration to say that to date Refracted visions: Popular photography and national modernity in Java is the only extensive investigation of popular photography in Indonesia. Growing out of Strassler's 2003 PhD thesis from the University of Michigan, the book examines how popular photographs recast national iconographies in an intimate register and how they convey modern longings for Indonesian nationhood. The text is printed on acid-free paper and illustrated with 127 photographs, including black-white and colored photos that capture Indonesia's natural environment, its sociopolitical settings, as well as individual and family portraits. In Refracted visions, Strassler considers the cultural significance of popular photography in contemporary Indonesia.

The book consists of eight chapters including an Introduction and an Epilogue. In the Introduction ('Popular photography and Indonesian national modernity', pp. 1-28), Strassler defines the theoretical considerations of her study. She contends that popular photographic genres have cultivated distinctive ways of seeing and positioning oneself and others within the affective, ideological, and temporal terrain of Indonesia. She argues that popular

photographic practices have played a crucial role in creating modern national subjects in postcolonial Java by connecting personal sentiments and memories with public iconographies thereby binding individual people to broader historical trajectories and narratives of national modernity (p. 28).

In Chapter One ('Amateur vision', pp. 29-71), Strassler traces the history of amateur photography in Indonesia and its contemporary development. She points out that the majority of the amateur photographers were upper-middle-class urban Chinese Indonesians who adopted this kind of amusement as a kind of hobby throughout the postcolonial period (p. 36). She shows

how these amateur Indonesian photographers have produced a remarkably consistent conography of idyllic tropical landscapes and picturesque 'traditional' people from the end of colonial period until recent Reformation (Reformasi) era.

In Chapter Two ('Landscape of imagination', pp. 73-122), Strassler looks at the backdrops and decorations used in photo studios. By tracing the shifting trends in studio backdrops, she shows how these types of photographs have played an integral part in the creation of national subjects who project themselves into the picture of national modernity (p. 79). In contrast to the visual images made by the amateur photographers, the portraits made in the studios tend to place the subject with the picture of an anticipated national modernity and make the desired contact with various images of 'elsewhere' gathered from the global media. Studio photographers, the author contends, provided a space for their customers to realize their own cosmopolitan longings and transcend the limits of the here and now. Strassler also describes the involvement of Chinese Indonesian's in the emergence and development of this genre. She points out that cosmopolitan Chinese Indonesian photographers have played a key role as cultural mediators by translating globally circulating imageries into 'Indonesian' idioms. However, the role of Chinese

descendants in Indonesian media has not just been limited to only photography. Some of my own published work has shown that from the late nineteenth century, Chinese descendants in Indonesia like Tan Hoe Lo and Tio Tek Hong also played an important role in marketing of the gramophone in the Netherlands East Indies and were strong competitors with their European

counterparts. Descendants of Chinese Indonesians were also pioneers in producing early Indonesian films.

Chapter Three ('Identifying citizens', pp. 123-63) focuses on the genre of identity photographs (pasfoto). Pasfoto's were used not only as proof of identity (bukti diri), but also were employed in many other socio-political contexts. One important thing discussed by Strassler in this chapter is the use by the New Order Regime of identity photographs to distinguish between asli (indigenous) and non-asli (descendants of Chinese) citizens. She discusses how identity photography is rooted in the state's faith in the camera's powers of indexical transcription and its own ability to map appearances reliably onto one's official identity. Unfortunately, the author does not take a closer look at the use of identity photographs in Indonesia in various kinds of letters of application (surat lamaran) and their cultural meanings. She also does not investigate why all over Indonesia many owners of Padang restaurants, including those in Yogyakarta, display their identity photographs along with pictures of military figures on the walls of their restaurants. Exploring such issues might have enriched her analysis.

Chapter Four ('Family documentation', pp. 165-206) examines how Indonesian families are represented in popular photographs. Strassler analyses not only wedding photography which is very popular in Indonesia, but also the new trend in funeral photography, which has become the subject of debate among Indonesian Muslims. Chapter Five ('Witnessing history', pp. 207-49) looks at the photography of political events in Indonesia. Here Strassler concentrates on photographs which pictures the political oppression of Soeharto's repressive New Order Regime (1967-1998) and documents the counter movements against them. However, these photographs denote political acts and like other genres of photography are mediated entities. They are representations of reality captured with specific angles of the camera lens taken by individuals (photographers) who are themselves not immune to particular ideologies. Strassler explores in detail the significance of these 'photographic "witnesses" [of] history' – to borrow her own terms – as the recognized official historical record and collective memories of political accounts in Indonesia, but she does not investigate how this genre of photography has contributed to shaping an orientalist image of Indonesia, as if it is a country that seems to have genetic culture for violence (budaya kekerasan) spiced with political unrest.

In Chapter Six ('Revelatory sign', pp. 251-93), Strassler discusses how photographs create a counter history. She investigates the unique collection of photographs, posters and printed slogans owned by Noorman in Yogyakarta. He is a retired veteran of the Indonesian revolution and an ardent supporter of Indonesia's former first President Soekarno. The author shows how

Noorman uses photographs and other technologies, including mechanical productions such as prints and photocopying, to question the validity of the New Order historical narratives which treated former President Soekarno, his political idol, cruelly. 'Noorman exploits photocopying and photography to collect texts and images circulating in the public sphere and transform them

into new kinds of documents for his alternative history' (p. 255).

In the Epilogue ('Beyond the paper', pp. 295-300) Strassler considers significant developments in the technology of photography due to the invention of the digital camera. As has occurred in other parts of the world, the new technology of the digital camera has transformed the practice of photography in Indonesia, sweeping aside the film and paper-based photography.

Strassler discusses how this elemental change has created a new digitally based 'discourse network' that includes new forms of photographic production and storage, new modes of circulation and fundamentally altered relationships between the visual image and materiality (p. 300), as with Facebook and other social networking sites.

The Indonesian state, with its distinctive bureaucracy and inimitable political logic, has characterized the way its citizens employ and consume various kinds of media technologies, crossing ethnic and geographic boundaries. The Afdruk Kilat (Express Printing) stand, for example, can be found in Yogyakarta, as well as in Padang. And photography at wedding ceremonies is found not only in Yogyakarta, but also all over Indonesia. Also, the widespread distribution of printed copies of local politicians' identity photographs in public sphere can be found all over the country during pilkada (pemilihan kepala daerah, 'direct elections for local leaders'). Unfortunately, Strassler does not investigate the use of identity photos or their reproductions in this manner by local leaders. Although this is intended to be a study of photography on Java, it seems to me that it actually represents the wider study of the world

of photography in a multiethnic and archipelagic country called Indonesia.

suryadi

Leiden University

December 13, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 57 - DIRENDANG PANAS TUJUH BULAN

Generasi Minangkabau kini sedang dilanda amnesia bahasa ibu (mother tongue). Mereka hidup dalam alam kebahasaan yang sama sekali tak nyambung lagi dengan alam kebahasaan Minangkabau yang simbolis yang kaya dengan kata-kata kiasan. Akibatnya mereka jadi gagu dengan kebudayaan sendiri, sampai ada yang memaki-makinya. Fenomena etnolinguistik inilah yang terefleksi dalam berbagai forum facebook group sekarang, semisal Pelurusan Adat Minangkabau yang berdasarkan ABS-SBK, Palanta RantauNet, Benarkah Adat Minang Berdasarkan Syarak?, dan lain sebagainya. Rubrik 'Khazanah Pantun Minang' dimaksudkan untuk memperkenalkan kembali kekuatan estetika Bahasa Minangkabau yang sebenarnya.

447.

Alah ilia rakik Si Ringan,

Alah anyuik puntuang suluahnyo,

Alah datang rokok kiriman,

Bak mano rupo batang tubuahnyo?

448.

Alah patang kironyo hari,

Alah kambang bungo pitulo,

Alah datang si rangkai hati,

Baru pulang darah ka muko.

449.

Alah datang si kapa api,

Pasang bandera ujuang tiang,

Kok datang si rangkai hati,

Hati di dalam tidak tanang.

450.

Basikek duduak di pintu,

Rambuik tajelo ka halaman,

Bari tarang Kualo Tiku,

Mukasuik nak lalu ka Pariaman.

451.

Urang manjalo maco jo gabua,

Jangan dibari batali banang,

Jago-jago si Anu tidua,

Jangan pabia lalok surang.

452.

Lumbo-lumbo tapuang galombang,

Babeleang pucuak malapari,

Cubo-cubo batanam mumbang,

Kalau tumbuah suntiang nagari.

453.

Barabab batali tujuah,

Bagandang lalu ka tapian,

Sabab mumbang tak namuah tumbuah,

Dirandang paneh tujuah bulan.

454.

Tabang balam batali rotan,

Pangkek-bapangkek bungo jati,

Pajam gunung hilang daratan,

Balun dapek balun baranti.

Tiga bait pertama (b. 447-449) merekam suasana hati ketika seseorang yang ditunggu-tunggu dikabarkan akan datang dan akhirnya memang datang. Rokok kiriman sudah datang, tapi batang tubuhnya belum kelihatan (b. 447).

Rupanya pada suatu masa rokok kiriman menjadi satu simbol keinginan seseorang hendak berjumpa. Kita masih dapat melihat jejak tradisi ini sampai sekarang, misalnya dalam tradisi undangan menghadiri pesta perkawinan dengan rokok (untuk kaum laki-laki) dan sirih (untuk kaum perempuan).

Jika si 'rangkai hati' datang, dan wajah anda kembali bersemu merah (pulang darah ka muko), itu agaknya menyiratkan bahwa Anda dan dia sudah lama berkenalan, sudah saling tahu isi hati masing-masing (b. 448). Tapi kalau dia datang, lalu Anda salah tingkah dan gelisah (b. 449), ini menyiratkan Anda dan dia sepertinya belum lama kenalan, masih dalam tahap penjajakan.

Kiasan yang menggunakan alam perairan digunakan dalam bait 450. Pantun-pantun seperti ini sering digunakan dalam teks-teks sastra lisan seperti indang atau rabab Pariaman. Bait ini menggambarkan betapa orang dulu mempunyai sitinah ketika menempuh kampung orang lain, karena setiap orang tahu 'tiok lasuang baayam gadang, salah tampuah buliah diambek'. Kini banyak orang telah melupakan adat ini.

Ada erotisme selembut sutra lagi dalam bait 451. Si aku lirik berpesan agar keluarga menjaga si jantung hati Anda yang terpaksa ditinggalkan. Anda berpesan jangan dia dibiarkan tidur sendirian. Tapi, tak usah saya eksplisitkan: di balik itu sebenarnya tersirat keinginan sendiri untuk seperaduan dengan si dia.

Berharap dari menanam sesuatu yang kecil dan tidak berarti akan muncul hasil yang besar, itulah refleksi bait 452. Dalam konteks ini sepertinya ada kaitannya dengan keturunan yang kelak akan menjadi 'sunting negeri' (orang yang menjadi kebanggaan dalam negeri). Dalam konteks lain ungkapan 'cubo-cubo mananam mumbang' berarti menanam suatu harapan kecil yang kelak diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang besar. Bisa saja harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan, tidak membuahkan hasil ('dirandang paneh tujuah bulan') seperti terefleksi dalam bait 453.

Kekerasan hati dalam meraih suatu cita-cita (dalam konteks ini bisa berarti menaklukkan hati seorang gadis) terkilat dalam bait terakhir (454). 'Sampai ke ujung dunia akan kucari' – meminjam bait sebuah lagu. Boleh saja begitu asal 'perkakas' untuk berburu itu cukup. Kalau tidak, nanti Anda bisa kecewa dan akibatnya bisa putus pula 'tali gitar' Anda. Hati-hatilah! Saya dengar Rumah Sakit Gadut sudah penuh sekarang.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Padang Ekspres, Minggu, 11 December 2011

December 11, 2011

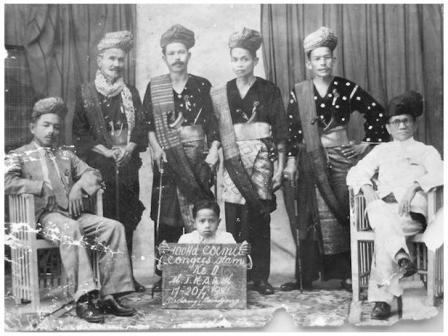

Minang Saisuak #74 - Kongres MTKAAM 1941

Sejarah Minangkabau telah mencatat bahwa para datuk di seluruh negeri pernah membentuk sebuah organisasi yang bernama Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang biasa disingkat MTKAAM. Organisasi para orang bersaluk tinggi ini didirikan pada tahun 1937. Ketuanya yang mula-mula adalah R. Datuak Simarajo Nan Kuniang yang berpikiran progresif. Namun beliau kemudian didepak dari MTKAAM tahun 1940 karena dituduh telah menyeret organisai itu ke kancah politik praktis. Namun ia bergabung lagi dengan MTKAAM setelah tidak diterima dalam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), tapi ia keluar lagi dari organisasi adat itu menyusul keterlibatannya dalam pemroklamiran Partai Adat Rakyat di akhir tahun 1950-an (Gusti Asnan (2007:55,70).

Rubrik 'Minang Saisuak' kali ini menurunkan satu foto klasik yang terkait dengan vergadering (rapat) MTKAAM ke-2 di Padang Panjang tahun 1941. Di papan yang dipegang oleh anak kecil yang kelihatan dalam foto ini tertulis "Hoohd (sic) Coemite Congres Alam ke II M.T.K.A.A.M, 17-20/1 1941, Padang Pandjang" (Komite pusat Kongres Alam [Minangkabau] ke-2, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 17-20 Januari 1941 di Padang Pandang).

Foto ini berasal dari album lama keluarga Damanhuri di Pandaisikek. Beliau adalah anak dari Datuak Bagindo Basa yang dalam foto ini terlihat berdiri nomor dua dari kanan. Dalam foto ini berturut-turut terlihat dari kiri ke kanan: Datuak Machudum dari Sumaniak, tidak dikenal, Datuak Mandagam Sati, Datuak Mangkuto Sinaro, dan Datuak Bagindo Basa dari Pandaisikek, Datuak Simarajo (Ketua MTKAAM) dari Sumbua yang berpantalon serba putih. MTKAAM dibubarkan Sukarno menyusul keberhasilan Jakarta menumpas pemberontakan PRRI tahun 1961 karena para pengurusnya terlibat dalam PRRI dan yang lainnya bergabung dengan Masyumi. Ketika Suharto naik ke tampuk kekuasaan, MTKAAM dihidupkan kembali tahun 1967 tapi berubah nama menjadi LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yang masih bertahan hingga sekarang.

Rupanya sudah lama juga datuk-datuk kita gaya seperti dapat dikesan dalam foto ini. Kombinasi pakaian adat dan dasi serta sepatu kulit hitam mengkilat representasi kebudayaan Barat sudah lama saling melengkapi dalam penampilan datuk-datuk parlente di Minangkabau. Memang agak kurang manakah kalau datuk-datuk kita pakai sandal jepit saja. Senang kita melihat para pucuk pimpinan kaum dan adat kita tampil di ruang publik dengan gaya seperti ini, tidak sekedar bercelana jeans dan baju kaos oblong saja.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: Bapak Damanhuri, 74 thn, suku Guci, Pandaisikek).

Singgalang, Minggu, 11 Desember 2011

December 7, 2011

Minangkabau Traditional Verbal Arts in the Electronic Communication Era: New Media, New Venues

Over the last two decades Indonesian regional recording industries have developed significantly. Almost every ethnic group in Indonesia has its own pop music which is now available on commercial recordings in cassette and Video Compact Disc (VCD) format. The rapid development of Indonesian regional recording industries has also influenced ethnic oral literature, including Minangkabau traditional verbal art. West Sumatra is one of Indonesia's biggest music industry centres after Jakarta. Though the predominant product of the West Sumatran recording companies is pop Minang, Minangkabau traditional verbal art genres are also strongly represented. As competition among the recording companies increases, there has been extensive mediation of Minangkabau culture, including oral literature, which impacts structurally and sociologically on traditional art forms.

This paper reviews processes of mediation of Minangkabau traditional verbal art genres, and assesses the way this mediation has impacted on the form and reception of Minangkabau oral literature, and how it engages with issues of modernity and cultural identity.

More : Minangkabau Traditional Verbal Arts in the Electronic Communication Era: New Media, New Venues

December 5, 2011

Khazanah Pantun Minangkabau # 56 - SEPANTUN CINCIN COCOK DI JARI

Tampaknya pantun tetap mengalami revitalisasi. Genre sastra Nusantara yang paling luas pengaruhnya ini masih digemari oleh masyarakat kita. Demikianlah umpamanya, kini muncul facebook group yang mengajak partisipannya menggairahkan kembali tradisi berpantun. Alamat group ini adalah: http://www.facebook.com/#!/groups/ 297755106918835/. Tercatat ribuan membernya, yang setiap hari mengirimkan pantun-pantun mereka. Genre pantun memang sudah seperti bagian dari darah daging masyarakat kita, karena pantun bisa mengekspresikan perasaan apapun yang ada dalam hati, seperti terefleksi lagi di nomor ini.

439.

Batang sago di ulu rumin,

Ambiak sakarek nan kucuiknyo,

Kok santano manjadi angin,

Masuak ka dalam salimuiknyo.

440.

Pucuak katelo pisang hutan,

Ureknyo dikakeh balam,

Allah Taala tolan bukan,

Takana juo siang-malam.

441.

Anak gagak di Pulau Anso,

Mangakeh mancari makan,

Malempah minyak dalam kaco,

Riaknyo tidak kalihatan.

442.

Pincalang andun nak ka Nata,

Basaiang dengan bintang timua,

Diandun tidak akan kaka,

Kaka nan tidak panjang umua.

443.

Ilia nak urang Balai Ilia,

Baladang di Bukik Putuih,

Kasiah sapantun aia ilia,

Dipancuang tidak namuah putuih.

444.

Rumah gadang balantai tigo,

Dititih sambia balari,

Kasiah sayang kan carai tido,

Sapantun cincin mangatam jari.

445.

Tarampai kadai di Barus,

Dagang lah bulek ka Bakuangan,

Dalam daerah pandang taruih,

Tolan nan buliah pagantuangan.

446.

Balayia ka Pulau Bangka,

Bao sirauik duo-tigo,

Kalau kaia panjang sajangka,

Jangan lauik andak didugo.

Indah sekali perumpamaan pada bait 439: andai aku dapat menjadi angin, malam ini aku akan menyuruk ke dalam selimutnya. Sekali lagi, begitulah erotisme diungkapkan dalam bahasa literer Minangkabau. Persis benar seperti angin: terasa, tapi tak tampak.

Unsur erotisme ini dapat dikesan lagi pada bait 440. Betapa si dia yang telah mer[n]awan hati itu tak dapat dilupakan: siang jadi angan-angan, malam menjadi buah mimpi. Analoginya luar biasa: membawa-bawa nama Allah Taala segala. Si dia bukan Tuhan, tapi kenapa dia teringat terus siang dan malam? Mau tak mau analogi ini jadinya menghadirkan profanisme, yang sepertinya sengaja dibenturkan dengan sesuatu yang sakral. Orang surau yang fanatik pengikut Tuanku Nan Renceh pasti kurang suka dengan pantun ini.

Kata berkias yang dikatam secara sangat elok muncul lagi dalam bait 441: melimpah minyak dalam kaca (botol), riaknya tidak kelihatan. Artinya: ada suatu perasaan yang sudah meluap-luap dalam hati (bisa berarti cinta atau benci), tapi dalam penampilan lahiriah sama sekali tidak kelihatan. Itulah perumpamaan yang tepat untuk seorang yang sangat pandai menyimpan perasaan.

Bait 442 menyiratkan kisah percintaan yang hidup segan mati tak mau, deperti kerakap tumbuh di batu. Ada situasi inyo anggan awak namuah. Perasaan kepadanya, walau sudah coba diperdalam (dikaka), tidak disambut dengan semestinya. Kalau begitu, hubungan dengan si dia kemungkinan tidak akan berumur panjang.

Perasaan sebaliknya digambarkan dalam bait 443 yang mengambil perumpamaan yang bagus: rasa kasih yang kuat di antara dua insan dapat diibaratkan seperti air yang hilir ke muara, yang tidak akan putus dipancung dengan pedang. Bait 444 menghadirkan perumpamaan lain untuk situasi yang kurang-lebih sama: perasaan cinta yang kuat ibarat cincin yang agak kesempitann di jari, sulit untuk ditanggalkan, menyatu dengan jari. Perumpamaan dalam kedua bait ini mengilatkan bahwa tak ada yang dapat memisahkan dua orang yang sudah berjanji sehidup semati.

Sanjungan yang cukup hiperbol terasa dalam bait 445. Katanya, tak ada yang lain yang bisa dijadikan tempat bergantung selain Anda seorang. Di sini ada kesan orang menyanjung berhadapan. Di Minangkabau kalau sanjuang baadokpan, kalau seorang 'mangapik daun kunik' di depan Anda, itu berarti ada maunya, ada udang di balik bakwan.

Bait terakhir mengandung pengajaran bagi orang Minangkabau. Kata 'laut' yang dipakai dalam larik terakhir bait ini adalah semacam simbol dari tradisi merantau orang Minang. Bait ini hendak mengatakan bahwa jangan berbuat di luar batas kemampuan. Jangan dilawan bana onjak urang. Kalau dipaksakan melawan onjak orang, bisa-bisa putus pula 'tali gitar' Anda. Jangan menambah jumlah orang gila. Menurut berita koran, di Sumatra Barat kini jumlah orang gila terus meningkat, yang konon ada hubungannya dengan penyakit 'padangatis'.

(bersambung minggu depan)

Suryadi [Leiden University, Belanda]

Khazanah Pantun Minangkabau # 57

Padang Ekspres, Minggu, 4 December 2011

December 3, 2011

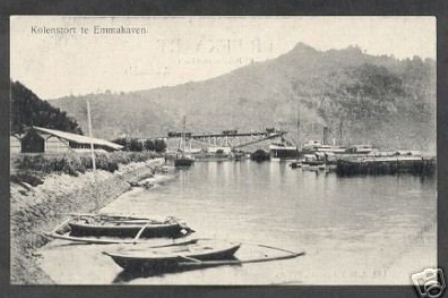

Minang Saisuak #73 - Deposit Batubara di Emmahaven (Teluk Bayur)

Pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur pada tahun 1888 sampai 1893 antara lain bertujuan untuk menyalurkan produksi batubara yang ditambang di Sawahlunto. Fungsi itu tetap dimainkan oleh pelabuhan ini sampai sekarang, walaupun produksi batubara dari Sawahlunto kini cenderung menurun.

Kali ini rubrik 'Minang Saisuak' Singgalang Minggu menurunkan sebuah foto yang berjudul 'Kolenstort te Emmahaven' (Deposit batubara di Pelabuhan Emma). Foto yang berbentuk kartu pos ini dicetak oleh Toko A.H. Tuinenburg di Padang tahun 1910, dengan kode penerbitan 10810. Kode ini mencatat nomor foto ini dalam urutan kartu-kartu pos (atau mungkin bahasa cetakan pada umumnya) yang telah dicetak oleh Toko A.H. Tuinenburg yang berliokasi di 'Tanah Lapang Alang Lawas'.

Tumpukan batubara yang membukit di Emmahaven – nama Teluk Bayur di zaman kolonial (berasal dari nama Ratu Belanda, Emma van Waldeck-Pyrmont, 1858-1934) – siap dikapalkan ke Eropa. Dalam foto ini, di latar belakang, kelihatan derek yang digunakan untuk memasukkan batubara ke dalam kapal. Puluhan kapal dengan lambung yang penuh dengan batubara dari Sawahlunto berlayar ke Eropa. Di Benua Dingin itu kekayaan alam Minangkabau itu berubah jadi uang yang memberi kemakmuran kepada bangsa Belanda.

Sejak 1892 kandungan batubara di Sawahlunto sudah mulai dikeruk oleh Belanda. Pengerukan yang berlangsung setiap hari itu terjadi selama bertahun-tahun. Sejarah lengkap ekploitasi batubara di Sawahlunto ini dan dimensi sosio-politiknya dapat dibaca dalam disertasi Erwiza Erman, "Miners, managers and the state: a socio-political history of the Ombilin coal-mines, West Sumatra, 1892-1996" (Universiteit van Amsterdam 1999).

Dapat dibayangkan betapa negeri ini telah berjasa memakmurkan bangsa Belanda. Hasil tambang batubara di Sawahlunto hanya salah satu saja di antara kekayaan bumi Indonesia yang dikeruk oleh Belanda selama negeri kecil di Eropa Barat itu menjajah negeri ini selama lebih dari tiga setengah abad. Jika bangsa Belanda tak berniat mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia, setidaknya mereka pantas mengucapkan terima kasih kepada Tuhan.

Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: http://www.worthpoint.com)

Singgalang, Sabtu 03 Desember 2011

Suryadi's Blog

- Suryadi's profile

- 15 followers